13 minute read

Erziehungsziele Teil 2

Die Erziehungsziele und Erziehungsgrundsätze der Pfadfinderbewegung Teil 2:

Politisches Lernen und Kreativität

Advertisement

In der letzten Ausgabe der Mampfla sind die Erziehungsziele unserer Bewegung dargestellt worden. In der jetzigen Ausgabe sollen das politische Lernen und die Förderung der Kreativität in der Pfadfindererziehung nähergebracht werden.

„Politisches Lernen“ ist wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen und umfassenden Persönlichkeitsförderung.

tische Lernen“ gewinnen die jungen Menschen die grundlegenden Fähigkeiten und Haltungen, um die Demokratie aktiv und kompetent mitgestalten zu können.

Dieser Leitsatz steht nicht im Widerspruch zur Selbstauffassung der internationalen Pfadfinderbewegung als eine „freiwillige nicht-politische Erziehungsbewegung für junge Leute“ (vgl. WOSM 1994, S. 4), denn politisches Lernen hat nichts mit einer parteipolitischen Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen zu tun. Über das „poli

Demokratie ist nicht als der einmal erreichte Zustand einer Gesellschaft aufzufassen, sie ist entwicklungsbedürftig. Demokratie stellt sich den Menschen als permanente Aufgabe.

John Dewey (1859-1952), der wohl einflussreichste amerikanische Pädagoge des 20. Jahrhunderts, sieht „Demokratie“ nicht nur als eine Regierungs- oder Staatsform. Für ihn ist sie vor allem eine „Form des Zusammenlebens“. „Demokratie ist nicht als der einmal erreichte politische Zustand einer Gesellschaft aufzufassen; sie ist entwicklungsbedürftig. „Demokratie“ als Lebensform muss in den Alltagssituationen immer wieder neu errungen werden, wozu häufig auch Zivilcourage benötigt wird. Demokratie stellt sich den Menschen als permanente Aufgabe.

Bei einer umfassenden Persönlichkeitsförderung, wie sie in der Pfadfinderbewegung erstrebt wird, kann deshalb das politische Lernen nicht aus der Erziehungstätigkeit ausgeklammert werden; dies ist in der

Praxis auch gar nicht möglich. Politisches Lernen zielt auf den Erwerb von Qualifikationen, die es den Bürgern ermöglichen, politisch-gesellschaftliche Situationen angemessen zu bewältigen. Soziales Handeln könnte im weitesten Sinne auch immer als politisches Handeln begriffen werden, da Fähigkeiten der Selbstund Sozialkompetenz wie Sensibilität, Kritikfähigkeit und Solidarität auch eine grundlegende Bedeutung für politische Lernprozesse besitzen.

Ziele politischen Lernens

Hinsichtlich der Zieldimension kann man zwischen den für das politische Handeln grundlegenden Fähigkeiten und den besonderen Qualifikationen, die zur Bewältigung gesellschaftlich-politischer Aufgaben notwendig sind, unterscheiden. Die mehr persönlichkeitsbezogenen Fähigkeiten wie (selbst)kritisches Denken und Handeln, Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität und die demo-

kratischen Verhaltensweisen wie Toleranz, Offenheit gegenüber Andersdenkenden und Solidarität können als allgemeine Voraussetzungen für die politische Handlungsfähigkeit angesehen werden. Politisches Lernen im engeren Sinn zielt auf die politische Mündigkeit des Bürgers. Gerade ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat ist auf kritische handlungsfähige und -bereite Mitbürger angewiesen, die im Hinblick auf die zu bewältigenden politischen Aufgaben der Gegenwart (Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, sozialpolitische Aufgaben etc.) bestimmte Qualifikationen besitzen sollten. Dazu gehören u.a. die Bereitschaft und die Fähigkeit, gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnisse kritisch auf ihre Notwendigkeit, Interessen, Normen und Werte hin zu überprüfen, was eine Auseinandersetzung mit den Realitäten voraussetzt, Möglichkeiten aktiver Einflussnahme auf gesellschaftliche Vorgänge zu nutzen, • Kreativität und Eigeninitiative für politische Alternativen zu entwickeln und Wege zur Verwirklichung solcher Vorstellungen zu suchen, • die Sprache (Begriffe) von Politikern und führenden Persönlichkeiten in Parteien und Interessengruppen (Gewerkschaften etc.) auf ihre ideologische Bedeutung hin zu analysieren und zu durchschauen, • gesellschaftlich-politische Aufgaben und Notwendigkeiten (z.B. Umweltschutz) zu erkennen und – unter Zurückstellung der eigenen Interessen – einen aktiven Beitrag zur Bewältigung von Problemen zu leisten,

individuelle Lebensansprüche und -qualitäten zu bewahren und auch für andere durchzusetzen (soweit sie nicht zu Lasten anderer Menschen gehen), in gesellschaftlichen und sozialen Vereinigungen mitzuarbeiten, Vorurteile gegenüber anderen Gesellschaften und Volksgruppen abzubauen und sich für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit auf der Welt einzusetzen, für Minderheiten und unterprivilegierte Gruppen Partei zu ergreifen und ihre Interessen zu vertreten und zu schützen.

Aspekte zur Praxis politischen Lernens

Für die pfadfinderische Jugendarbeit ergeben sich im Hinblick auf eine „Erziehung zur Demokratiefähigkeit“ eine Reihe von Konsequenzen. Als wesentlichstes methodisches Prinzip für eine politische Bildungsarbeit ist zu fordern, dass sich - dem pfadfinderischen Grundsatz des Erfahrungslernens entsprechend - diese nicht ausschließlich auf eine theoretische Auseinandersetzung mit politischen Fragen beschränkt. Für politische Lernprozesse ist vor allem ein handlungsorientiertes „Pfadfinden“ von großer Bedeutung; ein solches schließt

in allen Altersstufen natürlich auch ein reflektiertes Handeln ein und ermöglicht auf diese Weise einen Erfahrungsgewinn und den Erwerb von Qualifikationen für das politische Handeln (politische Kompetenz). Eine intensive theoretische Beschäftigung mit den komplexen politischen Problemen ist allerdings erst mit zunehmendem Alter möglich und bleibt deshalb den älteren Pfadfinderinnen und Pfadfindern vorbehalten. Mit der politischen Bildungsarbeit darf aber nicht erst in den oberen Stufen begonnen werden.

Welche wichtigen Aufgaben stellen sich hinsichtlich des politischen Lernens in der WiWö- und GuSp-Stufe? Bei den jüngeren Mädchen und Jungen sollte im Mittelpunkt des politischen Lernens die Förderung von grundlegenden Fähigkeiten für das politische Handeln stehen. Dabei sind u.a. folgende wesentliche Aspekte zu beachten:

Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und -freudigkeit können nur in dem Maße gefördert werden, als die in der WiWö-Arbeit tätigen erwachsenen LeiterInnen den Kindern einen angemessenen Freiraum für das Treffen eigener Entscheidungen und für Eigenaktivität und -initiative gewähren. Aus pädagogischen Gründen ist also zu fordern, dass sich die Erwachsenen zurücknehmen und nur im Bedarfsfall die notwendigen Hilfen gewähren, Anregungen und Denkanstöße vermitteln und auf Schwierigkeiten und Grenzen hinweisen. Wenn Kindern im WiWö/ GuSp-Alter nicht die Aktivitätsprogramme von den Erwachsenen vorgegeben, sondern sie bei der Entwicklung der Spielideen beteiligt werden, erlangen sie auch die Fähigkeiten für die spätere selbständige Arbeit in den oberen

Stufen (Zuständigsein für sich selbst etc.). Selbstbestimmungsfähigkeit sollte also bereits im WiWö-Alter bewusst werden.

Fähigkeiten wie Sensibilität, Kooperations- und Interaktionsfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Konfliktfähigkeit können vor allem in einer gruppendynamischen Arbeit (bei Heimabenden, auf Lager etc.) gefördert werden. Bei Entscheidungsprozessen in der Gruppe ist darauf zu achten, dass die Entwicklung von Kreativität und Eigenverantwortlichkeit bei den einzelnen Mitgliedern nicht durch einen Gruppendruck behindert wird.

Für eine Erziehung zur Demokratiefähigkeit ist eine frühe Förderung von tolerantem und solidarischem Verhalten von Bedeutung. Ein starres Festhalten an bestimmten pfadfinderischen Gruppennormen kann dabei hinderlich sein. Ein permissives Gruppenklima (Gewähr von Freiheit bei gleichzeitiger Wärme, Anteilnahme und Anerkennung) kommt einerseits den kindlichen Bedürfnissen nach Geborgenheit in der Gruppe entgegen und ermöglicht andererseits eine bewusste Erziehung zur

Normenflexibilität. Diese ist für den Abbau von Vorurteilen bedeutungsvoll. Das Akzeptieren von Verhaltensweisen, die Anerkennung von Andersartigkeit, Offenheit gegenüber Andersdenkenden und Sensibilität für die Bedürfnisse und Ansprüche, aber auch für die Hilfsbedürftigkeit anderer Menschen, sind Ziele einer Erziehung zu Toleranz und Solidarität (Mitverantwortung für andere). Die Vorbildwirkung durch die erwachsenen LeiterInnen (Zeigen von Verständnis für die Situation von Minderheiten und Randgruppen unserer Gesellschaft, Tolerieren von Pfadfindergruppen mit unterschiedlicher Auffassung von Pfadfindertum und anderen Arbeitsformen etc.) spielt dabei eine große Rolle.

• Politisches Lernen macht bereits in der WiWö-Stufe eine handlungsorientierte Arbeitsweise erforderlich. Dass projektorientiertes Lernen bereits im WiWö-Alter möglich ist, zeigen die Erfahrungen mit dieser Form offenen Unterrichts in der Grundschule. Ein Projektlernen in der WiWö-Stufe ist dann altersangemessen, wenn der Grundsatz des spielerischen Lernens berücksichtigt wird.

Auch in den unteren Stufen darf pfadfinderische Erziehung nicht in einem Schonraum, in dem Gegenwartsprobleme ausgeklammert werden, stattfinden. Eine altersgemäße Auseinandersetzung mit Problemen wie die der „Dritten Welt“ oder der „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen“ ist schon deshalb notwendig, weil Kinder heu

te über die Massenmedien mit diesen Problemen konfrontiert und mit ihren Zukunftsängsten häufig alleine gelassen werden. Ein aktives Angehen dieser Probleme in Spielprojekten (z.B.: Umweltspiele, bei denen auch Möglichkeiten des Umgangs mit diesem Problem im Alltag erfahren werden) kann für die Kinder eine Hilfe zur Bewältigung der Zukunftsängste bedeuten.

Welche Möglichkeiten bieten sich hinsichtlich des politischen Lernens in der Explorer-, Caravelles-, Ranger- und RoverStufe an? • Eine handlungsorientierte Form der intensiven Beschäftigung mit politischen Fragen ist für Jugendliche die „politische Kundschaft“. Bei dieser pfadfindertypischen Form des Erkundungslernens ist darauf zu achten, dass bei der Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Themen (z.B.: Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes) die unterschiedlichen politischen Positionen aufgezeigt werden und keine moralisierende Stellungnahme durch die Erwachsenen erfolgt. Die politische Meinungsfreiheit der einzelnen Mitglieder ist zu respektieren und ihre persönlichen Entscheidungen zu tolerieren. Bei einer Einladung von Fachleuten ist auf eine Ausgewogenheit zu achten.

Bedürfnisorientierte Arbeit in den oberen Stufen bedeutet u.a., dass auch im politischen Bereich dem Bedürfnis der Jugend nach Erfahrungsgewinn und nach Auseinandersetzung mit Sinn- und Wertfragen entsprochen wird. Politisches Lernen kann sich auf mannigfaltige religiös-ethische, gesellschaftspolitische und universelle Fragen und Probleme beziehen, so u.a. auf den Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens, auf Probleme von Minderheiten

Allianz für Bodenschutz fordert Moratorium: „NACHDENKPAUSE FÜR DIE LANDESGRÜNZONE“

STOPP!

Wir fordern eine sofortige 5-jährige Nachdenkpause um taugliche Strategien zur Umsetzung des Raumbildes 2030 zu entwickeln und die Landesgrünzone in ihrem Bestand zu schützen. In dieser Zeit darf es keine weiteren Herausnahmen aus der Landesgrünzone geben.

Zu den 16 unterzeichnenden Organisationen gehören die Vorarlberger Pfadfinder und Pfadfinderinnen.

und Asylsuchenden, auf das Problem von Tierversuchen und der Folter auf der Welt, auf die Jugendarbeitslosigkeit, auf den Umwelt- und Klimaschutz und auf die Aids- und Drogenproblematik.

Die regelmäßige Durchführung von Projekten bilden in den oberen Stufen die Grundlage für eine praxisorientierte politische Bildungsarbeit. Caravelles, Explorer, Ranger und Rover gewinnen auf diese Weise nicht nur die nötige Sensibilität für politische Gegenwartsprobleme, sondern sie erlangen auch die für das politische Lernen wichtige Handlungskompetenz. „Demokratiefähigkeit“ kann beispielsweise in einem Projekt, das einen Beitrag zur Lösung der Ausländerfeindlichkeit leistet

(Kontakte mit Ausländern und Auseinandersetzung mit ihren Problemen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für deren Situation über die Presse etc.), wirkungsvoll gefördert werden (Abbau von Vorurteilen, Schutz der Rechte und der Interessen von unterprivilegierten Gruppen etc.). Projekthandeln ist in besonderer Weise geeignet, das politisch-soziale Lernen zu fördern, da der Erkenntnis- bzw. Verhaltensgewinn aus eigener Erfahrung resultiert, und nicht nur auf einer Übernahme fremden Wissens und Verhaltens beruht, die Lernsituationen authentisch sind und die Notwendigkeit zu handeln aus der realen Problemsituation selbst kommt und zur Suche nach Problemlösungsmöglichkeiten stimulieren, das Lernen „ganzheitlich“ erfolgt, das u.a. kognitive, affektive, soziale und motorische Bereiche angesprochen werden, die Lernprozesse nach den Grundsätzen der Handlungs-, Werte- und Reflexionsorientierung strukturiert (organisiert) sind.

Hinsichtlich der Bedeutung der Projektarbeit für das politische Lernen in den oberen Stufen ist eine regelmäßige und praxisnahe Ausbildung anzustreben. Dadurch kann auch die Methodenkompetenz gefördert werden.

In den oberen Stufen sollte die Teilnahme an einem politischen Grundkurs angeboten und angeregt werden. Der Kurs sollte auch praxisorientierte Teile enthalten, die sich u.a. auf die Einübung von Techniken des politischen Handelns beziehen (aktivierendes Interview, Podiumsdiskussion, Entwicklung von Handlungsstrategien etc.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass innerhalb der Persönlichkeitserziehung die Förderung der „Demokratiefähigkeit“ - sie ermöglicht eine aktive und kompetente Mitgestaltung des politischen Lebens in der Gesellschaft - Bestandteil des allgemeinen pfadfinderischen Erziehungsauftrags sein sollte.

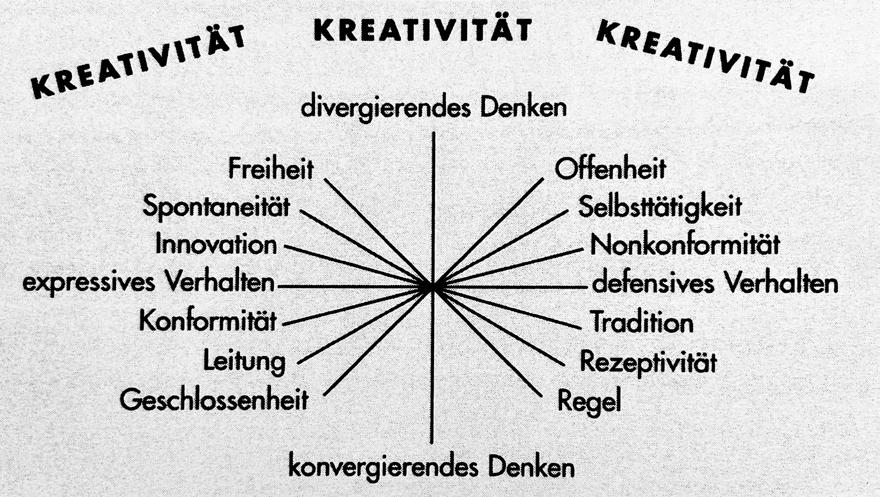

Förderung der Kreativität Ein Ziel pfadfinderischer Erziehung ist die Förderung der Kreativität. Ihr kommt gerade in einer technisierten und automatisierten Arbeitswelt große Bedeutung zu. Die fortschreitende Entwicklung neuer Technologien bringt es mit sich, dass der Bedarf an reproduktiven menschlichen Tätigkeiten abnimmt, denn neue Produktionsverfahren sind meist effektiver und billiger als die menschliche Arbeitskraft. In Prognosen wird die künftige berufliche Situation durch eine Verminderung mehr standardisierter Arbeitsvollzüge und durch einen vermehrten Bedarf an kreativem Potential gekennzeichnet. Eine Kreativitätsförderung ist aber für die jungen Menschen nicht nur im Hinblick auf steigende Berufschancen wichtig; kreative Fähigkeiten wie Originalität, Flexibilität und Sensibilität sind gefragt, wenn es um das Lösen von gesellschaftlichen Problemen sowie der großen Zukunftsaufgaben der Menschheit geht. Auch bezüglich einer sinnvollen Gestaltung der ständig wachsenden Freizeit werden kreative Fähigkeiten verlangt. Der Kreativitätsförderung kommt eine allgemeinerzieherische Bedeutung zu; sie ist Teil der ganzheitlichen und umfassenden Bildung junger Menschen.

Ahornmeisterschaft (int. Patrullenwettkampf) 1965

Zum Begriff „Kreativität“

Den Begriff „Kreativität“ kann man aus dem lateinischen Wort „creare“ ableiten; dieses wird im allgemeinen mit „schaffen“, „erschaffen“, „erzeugen“ und auch mit „verursachen“ oder „gebären“ übersetzt. Kreativität kann nicht bedeuten, dass etwas „aus dem Nichts“ erschaffen wird; sie bezieht sich immer auf etwas in der Wirklichkeit oder in der Phantasie Vorhandenes, das entdeckt oder zu etwas Neuem und Originellem umgestaltet wird.

Aspekte zur Kreativitätsförderung

Eine intensive Kreativitätsforschung setzte nach dem 2. Weltkrieg vor allem in den USA ein. Da in diesem Artikel die vielen Ansätze und Forschungsergebnisse nicht angemessen referiert werden können, sollen in den folgenden Ausführungen beispielhaft einige wichtige Aspekte dargestellt und Folgerungen für die pfadfinderische Jugendarbeit abgeleitet werden.

Zur Kreativitätsförderung in Pfadfindergruppen Nicht in jedem Fall wirkt sich eine Arbeit in Gruppen günstig auf kreative Prozesse der Gruppenmitglieder aus. Beispielsweise kann der Konformitätsdruck einer Gruppe so stark werden, dass für die Kreativität des Individuums nur noch wenig Raum bleibt. Die Gruppen-Kreativität wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Sie ist u.a. abhängig • vom Grad der gegenseitigen Akzeptation der Gruppenmitglieder (Tolerieren von Fehlern, Annehmen von Andersartigkeit, Akzeptieren anderer Meinungen und Handlungen etc.), • von der Gruppengröße (diese richtet

sich auch nach Art und Umfang der Aufgabenbewältigung, so z.B. bei der Durchführung eines Projektes; in der Regel sollte eine Gruppe so klein gehalten werden, dass die Aktivität jedes einzelnen Gruppenmitglieds notwendig wird), von gemeinsamen Gruppenzielen (sie beeinflussen die Gruppenmitglieder bezüglich ihrer Einsatzbereitschaft bei der Problemlösung etc.), von der sozialen Motivation und Kommunikation der Gruppenmitglieder (gruppendynamische Prozesse werden auch vom Interesse der Kinder und Jugendlichen an der Gruppenarbeit und von ihrer Kommunikationsfähigkeit beeinflusst) und vom Gruppenklima (eine warme Gruppenatmosphäre – sie ist u.a. von den in den Gruppen praktizierten Führungsstilen und von der Integration der Gruppenmitglieder abhängig – gewährt den einzelnen Mitgliedern die für ein kreatives Verhalten nötige Sicherheit und Freiheit).

Bei der Förderung der Kreativität wurden verschiedene Methoden entwickelt. Eine vielbeachtete Gruppenmethode zur Stimulierung des kreativen Denkens ist die Tech

nik des „brainstorming“ (Gedankensturm); sie geht auf A.F. Osborn (1953) zurück. Der Osbornschen Technik liegt eine „assoziationstheoretische Konzeption“ zugrunde. Bei dieser Methode werden die Gruppenmitglieder aufgefordert, möglichst viele Gedanken (auch die ungewöhnlichsten) zu äußern, wobei diese zunächst nicht kritisiert oder bewertet werden dürfen („greenlight-stage“). Durch die hinausgeschobene Beurteilung sollen Unsicherheiten und Hemmungen einzelner Gruppenmitglieder abgebaut und eine möglichst große Anzahl von originellen Ideen geäußert werden. Die von den Gruppenmitgliedern zu einem Problem assoziierten Ideen wirken als zusätzliche Stimuli. Für die erste Phase wurde von Osborn eine bestimmte Fragetechnik entwickelt. Die Gruppenmitglieder orientieren sich an folgenden Fragestellungen:

Anders verwenden: Wie lässt sich etwas für den Gebrauch anders verwenden etc.? Adaptieren: Was ist ähnlich? Was lässt sich kopieren etc? Modifizieren: Wie kann ich etwas in Form, Größe, Bewegung etc. verändern? Substituieren: Lässt sich Material, die Technik etc. ersetzen? Rearrangieren: Lässt sich die Reihenfolge verändern? Lassen sich Elemente austauschen etc.? Umkehren: Lässt sich etwas vertauschen, ins Gegenteil kehren etc.? Kombinieren: Kann man Teile, Ideen etc. kombinieren? Magnifizieren: Kann man etwas vergrößern, hinzufügen, verdoppeln etc.? Minifizieren: Kann man etwas verkleinern, verkürzen, wegnehmen etc.?

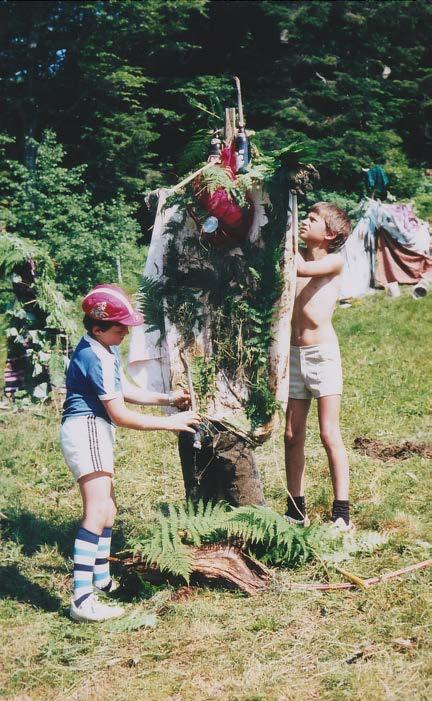

oben: Sp-Wila 2018 links: Wö-Sola 1986 in Doren

Erst in der zweiten Phase („red-light-stage“) findet eine Bewertung der produzierten Ideen statt. Als Bewertungskriterien können dabei die „Einfachheit“ und die „Schwierigkeit der Verwirklichung“ dienen. Durch das Prinzip der „hinausgeschobenen Beurteilung“ wird eine „persönliche Sicherheit“ der Gruppenmitglieder erreicht. Da nicht die einzelnen Mitglieder für ihre originellen Ideen belohnt werden, sondern das Gruppenprodukt insgesamt gesehen wird, kann es zur „Aufgabenorientierung“ bei den Mitgliedern kommen. Auch positive Auswirkungen hinsichtlich der Autonomie sind durch die Vermeidung des Konformitätsdrucks feststellbar. Sicherheit, Anerkennung, Aufgabenorientierung und Autonomie aber wirken sich im Allgemeinen günstig auf das kreative Verhalten aus.

Oben: 50 Jahre Pfadfindergruppe Rankweil. Die oberen Stufen gestalten eine Ausstellung mit selbst angefertigten Bildern.

Rechts: Die Ranger beim Brainstorming

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass pfadfinderisches Tun in vielfältiger Weise zur Kreativitätsförderung beitragen kann, so beispielsweise

• durch selbstentdeckendes und selbstinitiierendes Lernen (Kundschaft, Naturstreife, Experiment etc.), • durch handlungsbezogenes und selbstbestimmtes Vorgehen, • durch projektorientierte Arbeit in allen Altersstufen, • durch Einbeziehen spielerischer Lernformen (Stadtspiel, Rallye etc.), • durch Zugestehen von Fehlern und durch Anregung zum Lernen nach dem Grundsatz „Versuch und Irrtum“ • durch Anregung der Kinder und Jugendlichen zu Assoziationen und zur Ideenäußerung (z.B.: Brainstorming), • durch das Tolerieren abweichenden (nichtkonformen) Verhaltens, • durch Stärkung des Selbstwertgefühls (Übernahme von Verantwortung etc.), • durch Ausübung eines partnerschaftlichen Führungsstils (Anerkennung, Wertschätzung, Ermutigung, Wärme etc.) und • durch die Förderung von Eigenschaften wie Spontaneität, Eigeninitiative, Flexibilität und Sensibilität.

Eine Kreativitätsförderung sollte in allen Betätigungsfeldern stattfinden.

aus „Pfadfinden“ von Hans E. Gerr