Penser les réciprocités entre culture et mobilité

Reflecting on the Connection between Culture and Mobility

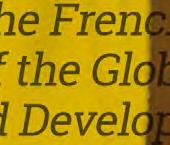

Une initiative de la présidence française du Forum mondial sur la migration et le développement

An initiative of the French Chairmanship of the Global Forum on Migration and Development

Tiré à part été 2023

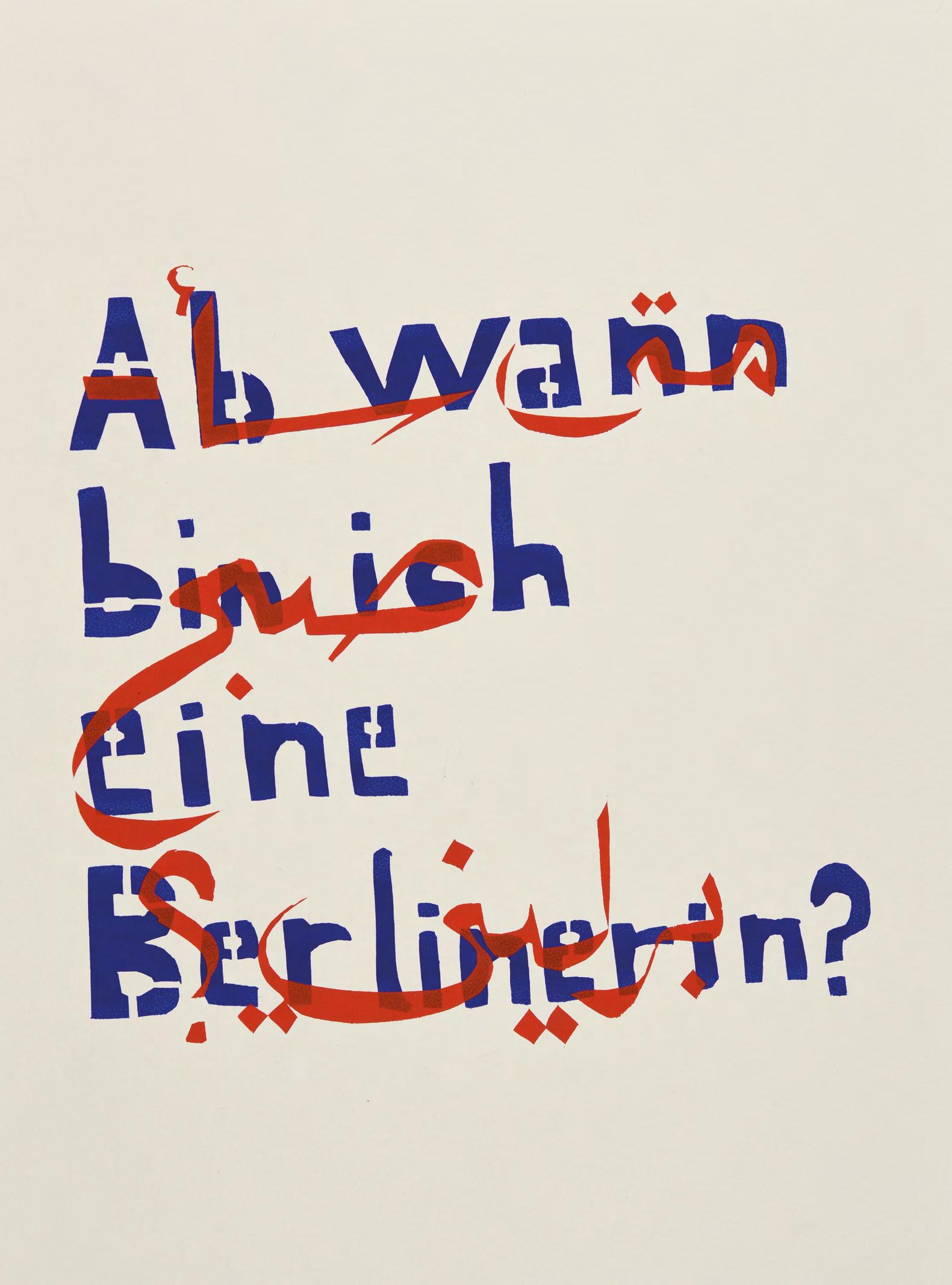

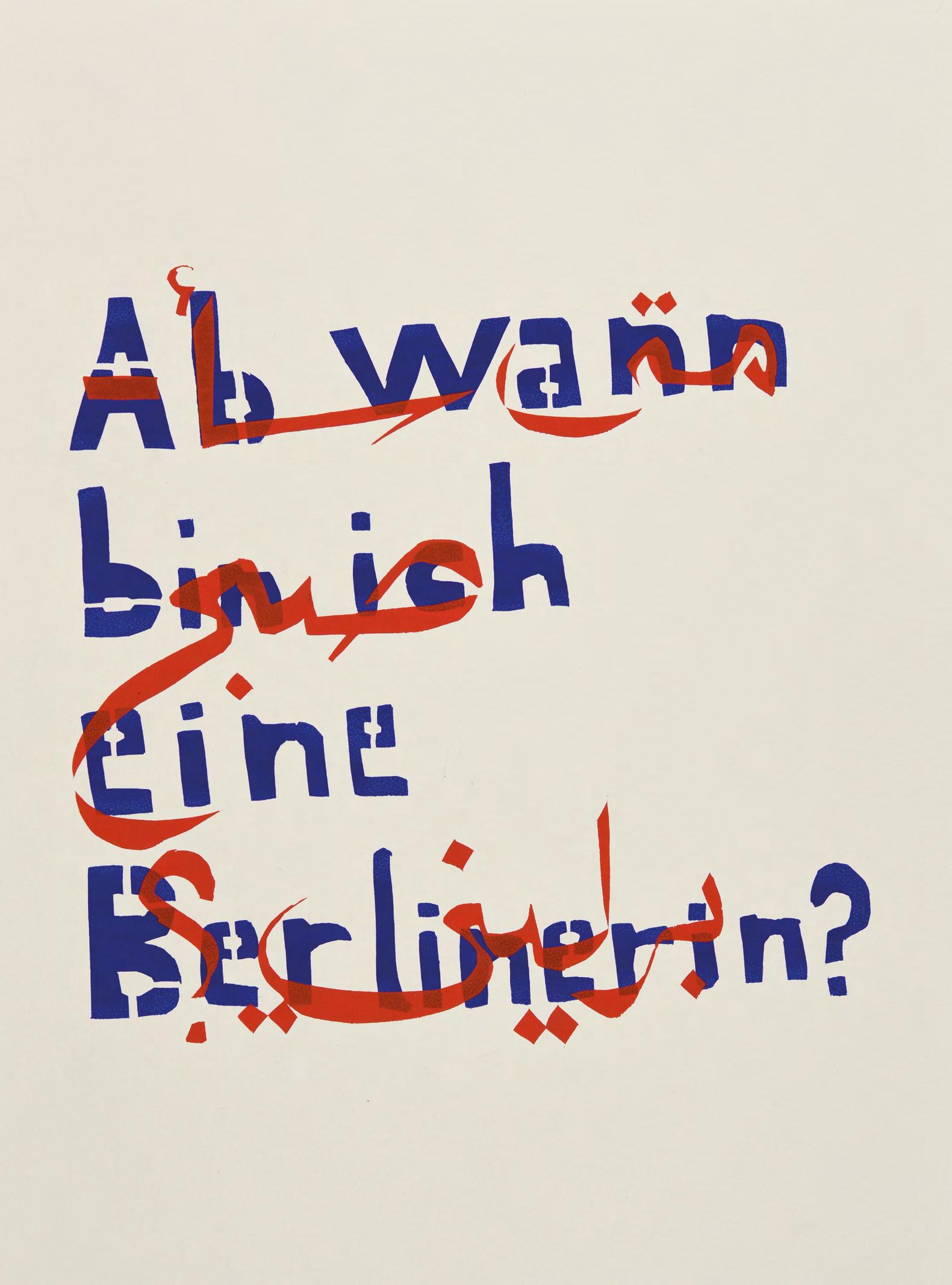

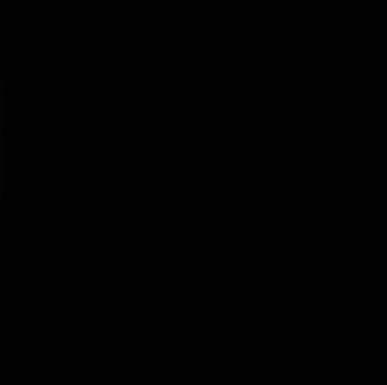

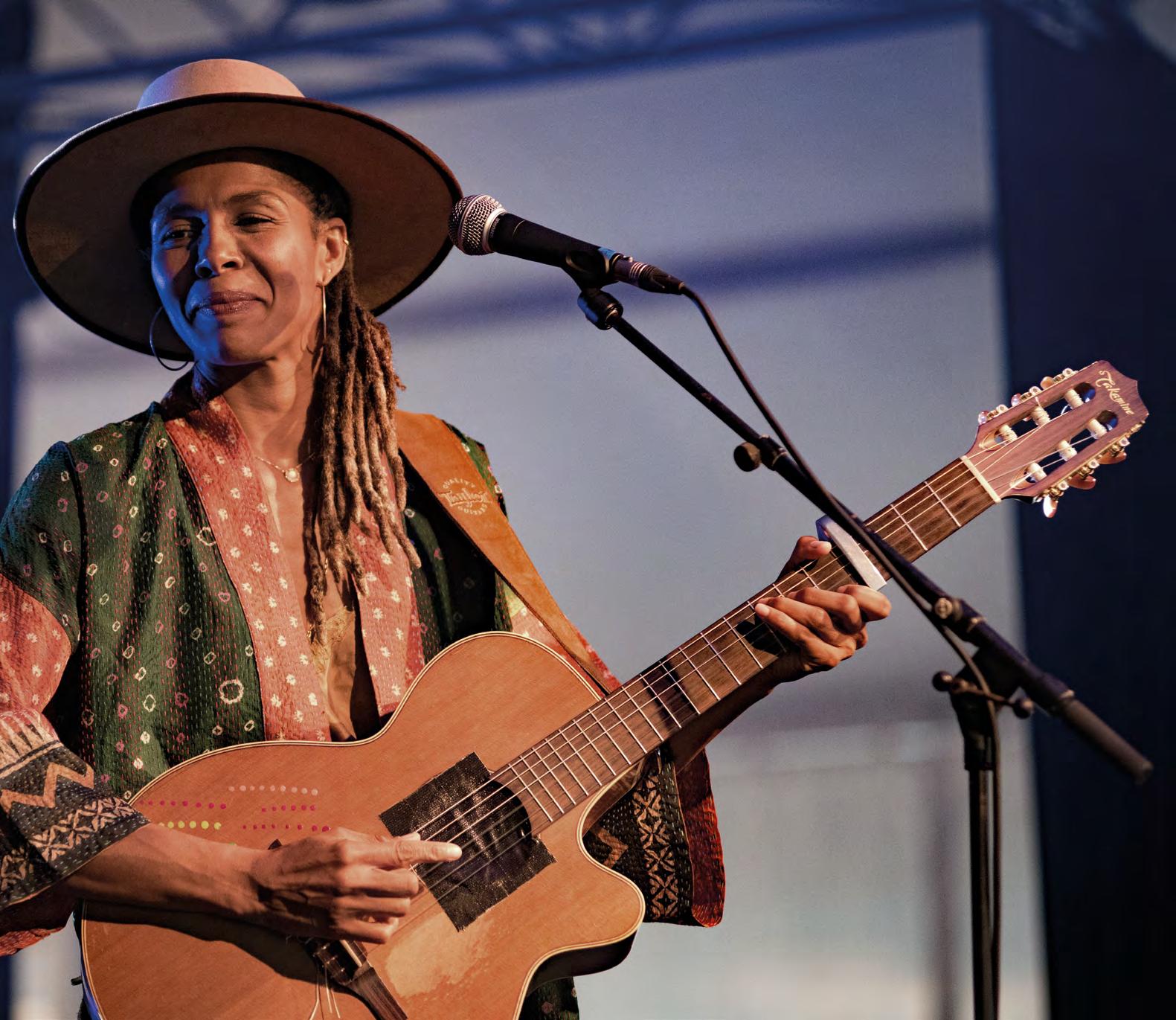

Christine est originaire de Sainte-Lucie et vit en Allemagne depuis de nombreuses années. Les deux identités la caractérisent. L’une représente sa personnalité lorsqu’elle est dans son pays d’origine, l’autre est celle qui se fond dans les paysages européens.

Christine comes from Saint Lucia and lives in Germany many years ago. The 2 identities she carries are part of what makes Christine. One represents her personality when she is in her home country, the other one is the one that blends into European landscapes.

©

IOM IDiaspora / Médine Tidou

IOM IDiaspora / Médine Tidou

Penser les réciprocités entre culture et mobilité

Refecting on the Connection between Culture and Mobility

X Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

X Chrysoula Zacharopoulou, Minister of State for Development, Francophonie and International Partnerships, attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs.

© Jonathan Sarago. Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Avant propos

Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

Depuis sa création en 2007, les synergies créées par le Forum mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) témoignent tout autant de sa vitalité fonctionnelle que du cadre propice qu’il offre pour impulser des avancées constructives et fédératrices sur le nexus migration-développement au niveau international. En prenant la présidence du FMMD en juillet 2022, la France a souhaité prolonger le mouvement initié par ses prédécesseurs en proposant un programme innovant traitant d’une part de l’impact du changement climatique sur les mobilités humaines et d’autre part de la valorisation des apports socio-culturels des migrations.

La France est héritière d’une longue histoire d’immigration et d’émigration. Notre pays et notre culture sont riches des apports des populations qui se sont établies sur notre sol au fil des siècles. La France a donc choisi de mettre la thématique culturelle à l’honneur via les priorités n° (« Les diasporas : actrices du développement économique, social et culturel du développement ») et n° (« Améliorer la place de la migration dans les mentalités collectives : récits, culture, émotion et rationalité ») du programme de sa présidence du FMMD.

Alors que nos sociétés sont de plus en plus mobiles, l’art et les cultures sont des fls rouges qui nous connectent par-delà les frontières. Les migrations et les diasporas, trop souvent réduites à leurs apports économiques, contribuent à l’enrichissement humain, social et culturel de leurs pays d’origine, de ceux qu’elles traversent et, bien sûr, de ceux où elles s’établissent. Elles créent des ponts plus que jamais nécessaires entre les nations et les peuples.

La France porte la vision d’une diplomatie culturelle ouverte sur le monde, axée sur la coopération

internationale et la solidarité. De nombreux projets des opérateurs français soutiennent ainsi des initiatives culturelles de développement local portées par les organisations de la société civile issues des diasporas. L’engagement français s’incarne également par la promotion de discours informés, justes et responsables sur les migrations, qui sont, là aussi, plus que jamais nécessaires face à la tentation de la haine, du repli et de la stigmatisation. Pour approfondir ces questions, le FMMD constitue un formidable laboratoire de réflexion. C’est pourquoi la présidence française soutient la production d’une étude sur les discours publics dans plusieurs régions du monde, menée par l’International Center for Migration Policy (ICMPD), qui sera présentée au 14e Sommet du FMMD.

Je tiens à remercier chaleureusement les contributeurs de cette revue, le Musée national de l’histoire de l’immigration qui en est l’éditeur, ainsi que les États, les représentants de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales et de la jeunesse qui font la richesse, la singularité et le succès du FMMD depuis sa création. Nous avons hâte d’écrire, ensemble, la suite de son histoire.

Foreword

Chrysoula Zacharopoulou, Minister of State for Development, Francophonie and International Partnerships, attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs.

Since its creation in 2007, the synergies created by the Global Forum on Migration and Development (GFMD) are both evidence of its operational vitality and of the conducive framework it offers for driving constructive, unifying progress on the migration-development nexus at the international level. When France took over the Chairmanship of the GFMD in July 2022, it wanted to build on efforts initiated by its predecessors by proposing an innovative program that addresses the impact of climate change on human mobility while promoting the socio-cultural benefts of migration.

France has had a long history of immigration and emigration, and its culture has grown richer thanks to the populations that settled on its soil over the centuries. It has therefore decided to shine a spotlight on culture, via priorities (Diasporas: actors of economic, social and cultural development of regions) and (Improving the perception of migration in public opinion through narratives, culture, emotion and rational discourse) on its GFMD Chairmanship program.

As our societies become increasingly mobile, art and cultures are the main threads that connect us beyond our borders. Migration and diasporas, very often reduced to their economic value, contribute to the human, social and cultural enrichment of their countries of origin, those they travel through and of course those where they settle. They build bridges between nations and people which are more necessary than ever.

France upholds a vision of cultural diplomacy that is open to the world, focused on international cooperation and solidarity. As such, a number of

projects by French agencies support local cultural development initiatives led by civil society organizations that originated in the diasporas. French commitment is also clear in the promotion of informed, accurate and responsible discourse on migration, which is also more necessary than ever in the face of the temptation towards hatred, withdrawal and stigmatization. For studying these matters more extensively, the GFMD is an excellent think tank, which is why the French Chairmanship is supporting the production of a study on public discourse in several regions of the world, led by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), which will be presented at the th GFMD Summit.

I would like to warmly thank the contributors to this review, the Musée National de l’histoire de l’immigration which publishes it, and the States, representatives of civil society, the private sector, local governments and young people who have helped to make the GFMD the rich, unique and successful forum that it has been since its creation. We are looking forward to writing the next chapter of its history together.

Édito

Penser les réciprocités entre culture et mobilité

Sébastien Gökalp, directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration.

Le Musée national de l’histoire de l’immigration se réjouit d’accueillir le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), à l’initiative de la présidence française du Forum mondial sur la migration et le développement, avec comme thématique centrale : « Penser les réciprocités entre culture et mobilité ».

Selon les estimations, dans un monde en constante évolution, 281 millions de personnes vivaient dans un pays autre que leur pays de naissance en 2020, soit 128 millions de plus qu’en 1990 et plus de trois fois plus qu’en 1970. Les mouvements migratoires occupent une place centrale, suscitant parfois rejet et repli des opinions publiques, au risque de rendre invisible des dynamiques sociales, culturelles et artistiques d’une grande intensité. En privilégiant la dimension artistique, qui permet une approche sensible de ces changements, il s’agit de mieux comprendre et entendre ces porte-paroles d’expériences migratoires, qui offrent, chaque fois, une perspective singulière sur les réalités vécues par les individus en exil. Les œuvres d’art deviennent alors un moyen de transmettre histoires, émotions et idées, créant des ponts entre les cultures, déplaçant le regard et la réflexion.

Ce recueil d’articles de la revue Hommes & Migrations, conçu pour ce Forum mondial sur la migration et le développement, s’inscrit dans cette exploration des migrations culturelles et artistiques et de leur inscription institutionnelle. Rassemblant des contributions de chercheurs en sciences humaines, d’écrivains et d’artistes, sur des sujets pour certains rarement abordés comme les droits culturels et les migrations, il ouvre des perspectives sur les liens entre l’art, la migration et l’identité. En combinant des approches, il vise à élargir notre compréhension de ces phénomènes complexes et à encourager une réflexion plus profonde sur les enjeux qui ne sauraient être traités à la seule échelle d’un pays ni même d’un continent, mais bien à celle du monde.

The Interactions between Culture and Mobility

Sébastien Gökalp, Director of the Musée national de l’histoire de l’immigration.

The Musée national de l’histoire de l’immigration is delighted to host the Global Forum on Migration and Development (GFMD), an initiative of the French presidency of the Global Forum on Migration and Development, with the central theme of “Considering the reciprocities between culture and mobility”

It is estimated that, in a constantly changing world, 281 million people will be living in a country other than their country of birth in 2020, 128 million more than in 1990, and more than three times as many as in 1970. Migratory movements occupy a central place, sometimes eliciting arousing rejection and withdrawal on the part of the public, with the risk of rendering highly intense social, cultural and artistic dynamics invisible. By focusing on the artistic dimension, which allows for a sensitive approach to these changes, our aim is to better understand and listen to these spokespersons of migratory experiences, who each offer a singular perspective on the realities experienced by individuals in exile. Works of art thus become a means of transmitting stories, emotions and ideas, building bridges between cultures, and shifting the way we look at and think about things.

This collection of articles from Hommes & Migrations magazine, designed for the World Forum on Migration and Development, is part of this exploration of cultural and artistic migration and its institutional implications. Bringing together contributions from researchers in the human sciences, writers and artists, on subjects that are sometimes rarely addressed, such as cultural rights and migration, it opens up perspectives on the links between art, migration, and identity. By combining different approaches, it aims to broaden our understanding of these complex phenomena and encourage deeper reflections on issues that cannot be dealt with on the scale of a single country or even a continent, but must instead be considered on a global scale.

Hommes & migrations

En , Jacques Ghys ( - ) fondait Les Cahiers nord-africains, première revue de réfexion et d’action sur la présence de l’immigration maghrébine en France, éditée par l’association d’alphabétisation Amana. En , les Cahiers prenaient acte de la diversifcation des fux migratoires en France et devenaient Hommes & Migrations. La revue, pionnière et unique en son genre, publiait dès cette époque des dossiers de fond et des articles de réfexion faisant autorité sur les sujets les plus divers, mélangeant volontairement les regards et laissant la parole aussi bien aux praticiens de terrain qu’aux spécialistes universitaires ou aux décideurs politiques.

De 1999 à 2004, H&M a été éditée par l’Agence pour le développement des relations interculturelles (Adri). À partir du 1er janvier , elle a été éditée par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI). La plus ancienne des revues traitant des phénomènes de mobilité humaine aborde le siècle nouveau avec la même volonté que par le passé de comprendre, d’expliquer et d’accompagner ces questions. Le décès de Philippe Dewitte, son rédacteur en chef, intervenu en mai , a privé l’équipe du pilote intellectuel de la revue qui, pendant plus de dix ans, avait su faire d’Hommes & Migrations une véritable revue ayant sa place et sa particularité dans le champ des revues en France.

C’est cet héritage qu’Hommes & Migrations entend conserver et développer au sein du Musée national de l’histoire de l’immigration devenu établissement public au 1er janvier 2007 en contribuant à valoriser et diffuser le meilleur état des connaissances sur les thématiques migratoires.

Penser les réciprocités entre culture et mobilité / Refecting on the Connection between Culture and Mobility

Ce Tiré-à-part a été réalisé à l’occasion de la présidence française du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD)

This special issue was produced as part of the French Chairmanship of the Global Forum on Migration and Development (GFMD).

Présidente du conseil d’administration

Mercedes Erra

Président du conseil d’orientation

François Héran

Comité d’orientation et de rédaction

Jacques Barou, Dominique Caubet, Dana Diminescu, Angéline Escafré-Dublet, Yvan Gastaut, Abdelhafd Hammouche, Alec Hargreaves, Mustapha Harzoune, Thomas Lacroix, Marie Lazaridis, Khelifa Messamah, Jean-Baptiste Meyer, Marie Poinsot, Edwige Rude-Antoine, Alain Seksig, Hélène Thiollet Vasoodeven Vuddamalay, Serge Weber, Catherine Wihtol de Wenden

Directrice générale du Palais de la Porte Dorée

Constance Rivière

Secrétaire générale

Mariane Saïe

Directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration

Sébastien Gökalp

Cheffe du service de la diffusion des savoirs

Claire Leymonerie

Rédactrice en chef

Marie Poinsot

Secrétaire de rédaction

Nicolas Treiber

Traduction en l’anglais

Victoria Weavil

Relecture

Yann Lézenès

Mise en page

François Roman Iconographie

Isabelle Eshraghi

Site Internet

Sylvain Gorin, Nicolas Treiber, Anne Volery Conception graphique

État d’Esprit-Stratis

Avec le fnancement de / Funded by :

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères / French Ministry for Europe and Foreign Affairs

Coordination du Tiré-à-Part :

Marie POINSOT, Oscar FAULCONNIER, Léhana CROCHET, Alison LARCHER

Remerciements / Acknowledgements : La Mission de la gouvernance démocratique du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Cécile Frobert, Johanne BOUCHARD, Nicolas TREIBER

Le Secrétariat du FMMD, Réseau de la Jeunesse du FMMD (MYCP), Groupe de travail du FMMD dédiés aux récits publics sur les migrations, L’ensemble des personnes ayant contribué à la rédaction du Tiré-à-part et à sa traduction.

Couverture / Front cover : © IOM IDiaspora / Médine Tidou

Origins Médine Tidou

Afn de sensibiliser la communauté internationale à l'importance du capital culturel des diasporas dans le monde, l'OIM (Organisation internationale pour les migrations) et IBER-RUTAS — programme visant à contribuer à la promotion de la diversité culturelle en Amérique latine pour la protection des droits des migrants dans une approche interculturelle — ont invité des photographes professionnels et amateurs à participer au tout premier concours international iDiaspora, qui s’est tenu de septembre à novembre 2022. Les photos des lauréats de cette exposition ont mis en lumière les différentes façons dont les diasporas s'adaptent lorsqu'elles quittent leur pays d'origine à la recherche de nouvelles opportunités, en menant des existences transnationales. Les photos sélectionnées illustrent la manière dont les diasporas naviguent entre leurs multiples identités tout en embrassant leur nouveau pays, sans oublier leur pays d'origine. Le jury, composé d'experts en photographie et en arts visuels ayant une grande expérience des questions de migration, a fondé sa décision à la fois sur l'esthétique des photographies, le contextes lié aux diasporas mises en avant, et la puissance des récits délivrés. Le concours photo a été lancé sur iDiaspora.org, une plateforme numérique dédiée à l'engagement des diasporas gérée par l'OIM, qui a pour but de permettre aux décideurs et aux membres des diasporas du monde entier de faire entendre leur voix, d'acquérir et de partager des connaissances, et de s'engager à l’échelle mondiale.

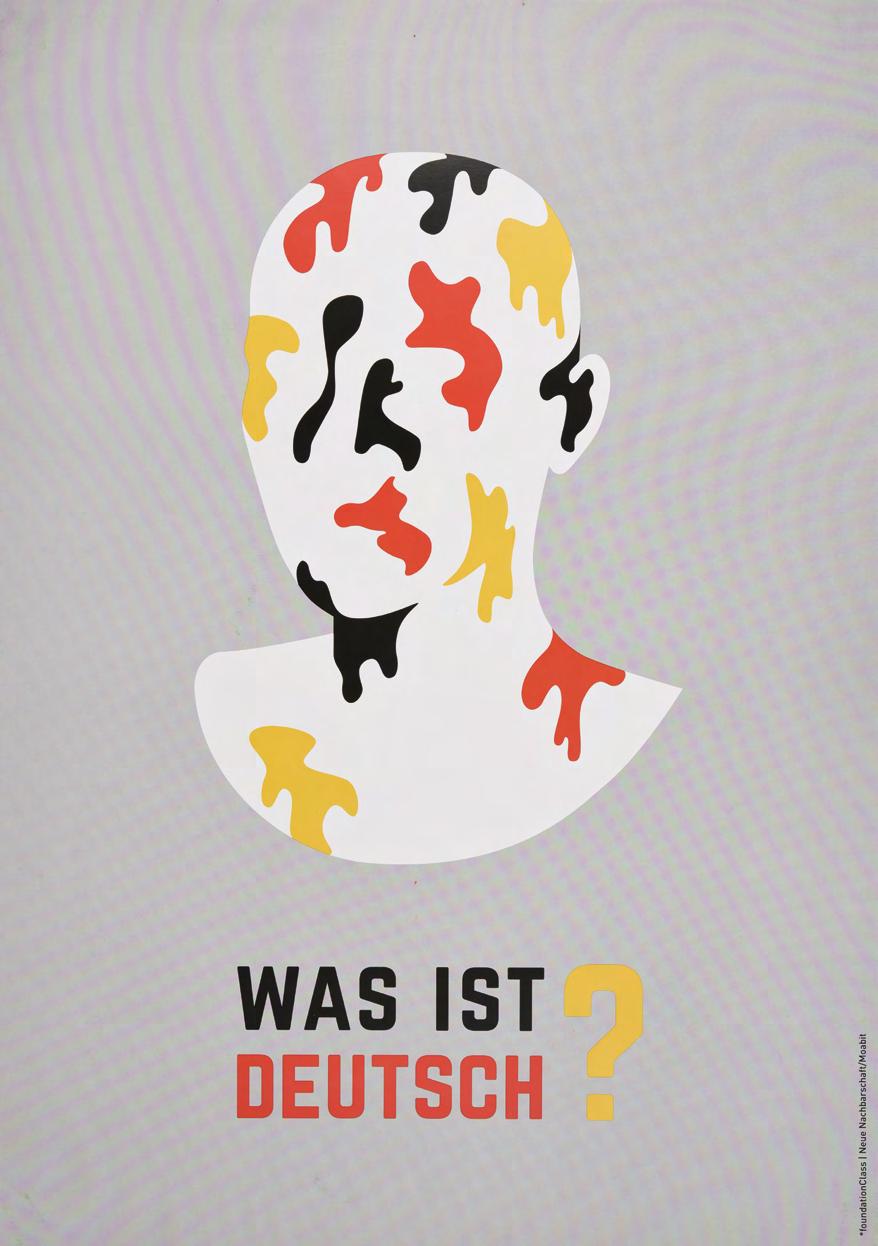

Médine Tidou est originaire de Côte d’Ivoire, et réside en Allemagne. Elle est la lauréate du concours photos IDiaspora . Avec Origins , Médine Tidou tente de défnir le concept de culture et la manière dont elle prend forme à travers le temps et l’espace. Ses œuvres décortiquent les strates culturelles qui existent chez chacun, et montrent les différentes identités qu’une personne peut revêtir. Au quotidien, ces multiples facettes se croisent et s’entremêlent, occupant plus ou moins d’espace pour s’adapter avec justesse au contextes spécifques. L’objectif d’Origins est de créer un espace de conversation visuel pour et avec les diasporas. Dans chaque photographie, la frontière du pays d’« origine » est la ligne qui relie les différentes identités portées par ces personnes qui appartiennent aux diasporas établies en Europe (les frontières du Kenya, de Sainte-Lucie, du Zimbabwe et de la Gambie sont visibles sur ces photographies) : c’est en franchissant la frontière physique de son pays que l’on commence à développer d’autres identités.

To raise international awareness of the importance of cultural capital of global diasporas, IOM (International Organisation for migrations) and IBER-RUTAS - Program that aims to contribute to the promotion of cultural diversity in Iberoamerica for the protection of migrants’ rights from an intercultural perspective - invited professional and amateurs photographers to participate in the frst international iDiaspora Photo Contest from September to November 2022. The winner’s photos in this exhibition have shed light on the different forms in which diasporas cope and adapt when they leave their countries of origin seeking new opportunities and living transnational lives. The selected photos were able to portray how diasporas navigate their multiple identities while embracing the new country without forgetting where they come from. The jury panel, which was composed of experts in photography, visual arts and ample experience in migration issues based their decision on equally weighting the esthetics of the photographs with the contextualization of diasporas and the power of their narratives. The Photo Contest was launched on iDiaspora.org, a platform for diaspora engagement and a digital-based environment managed by the IOM, which has the purpose of enabling leaders and members of the diasporas globally to share their voices, gain and share knowledge, and to engage with the global community.

Médine Tidou is originally from Côte d’Ivoire and now lives in Germany. She is the winner of the IDiaspora Photo Contest. With “Origins”, Médine Tidou attempts to defne the concept of culture and how it shapes through time and space. Her works disembowel the cultural layers embodied by a person and show the various identities one could carry. Every day the selves of multicultural people imbricate, using the correct layout to occupy more space in reality – or being repressed to blend in a specifc environment. The goal of “Origins” is to create a visual conversational space for and with diasporas. In each photograph, the border of their country of “Origin” is the line that connects the different identities carried by these people part of the diaspora in Europe (Kenya, Santa Lucia, Zimbabwe, Gambia borders are visible in these photographs). Crossing the physical border of our country is mostly when we start developing other identities.

Scannez le QR code et retrouvez la galerie en ligne du concours photo sur iDiaspora. Retrouvez également l’artiste sur son site Internet, à l’adresse : www.m-tidou.com ».

Discover more about the artist on her website at : www.m-tidou.com.

Couverture et intérieurs de couverture / Front and inside covers : © IOM IDiaspora / Médine Tidou

Couverture et intérieurs de couverture / Front and inside covers : © IOM IDiaspora / Médine Tidou

Penser les réciprocités entre culture et mobilité

Refecting on the Connection between Culture and Mobility

Sommaire

AVANT PROPOS / FOREWORD

Par Chrysoula Zacharopoulou p. 3

ÉDITO

Penser les réciprocités entre culture et mobilité The Interactions between Culture and Mobility

Par Sébastien Gökalp p. 5

LE POINT SUR

Droits culturels et migrations p. 11

Par Alexandra Xanthaki

Cultural Rights in Migrations p. 16

By Alexandra Xanthaki

La liberté artistique et l’exil. Réfexions à partir de quatre artistes plasticiens p. 21

Par Aline Angoustures

Artistic Freedom and Exile. Refections Based on Four Visual Artists p. 29

By Aline Angoustures

Les musées des migrations dans le monde p. 37

Par Gegê Leme Joseph

Migration Museums around the World: the Main Issues p. 47

By Gegê Leme Joseph

Écrivains migrants, littératures d’immigration, écritures diasporiques Le cas de l’Afrique subsaharienne et ses enfants de la « postcolonie » p. 53

Par Nathalie Philippe

Migrant Writers, Immigration Literature, and Diaspora Writings Sub-Saharan Africa and its Children of the “Postcolony” p. 62

By Nathalie Philippe

La diaspora est-elle (vraiment) un creuset de créativité ? p. 71

Par Jean-Baptiste Meyer

Is the Diaspora (Really) a Melting Pot of Creativity? p. 77

By Jean-Baptiste Meyer

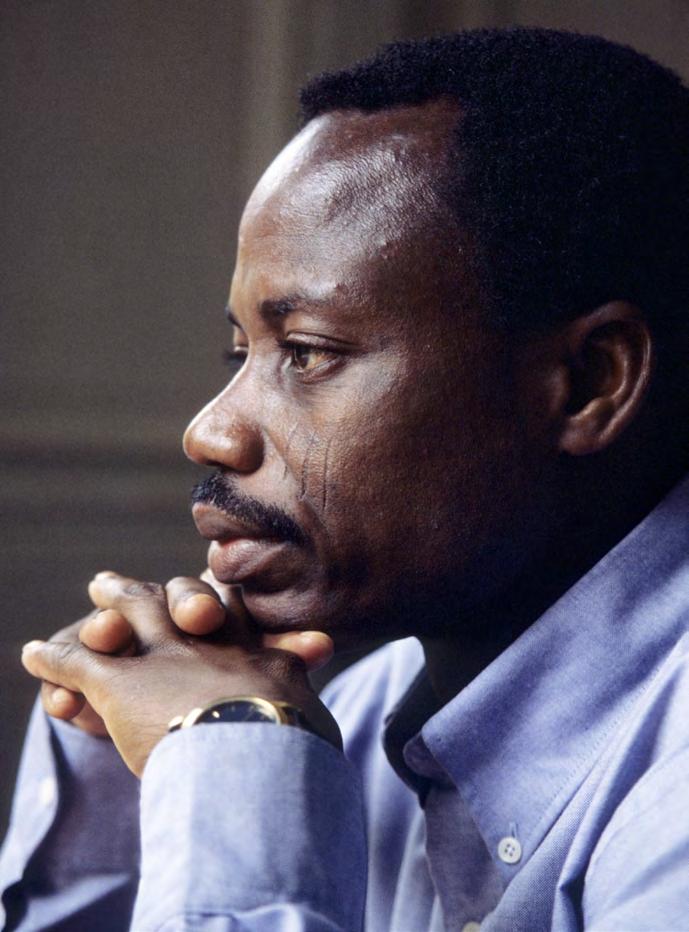

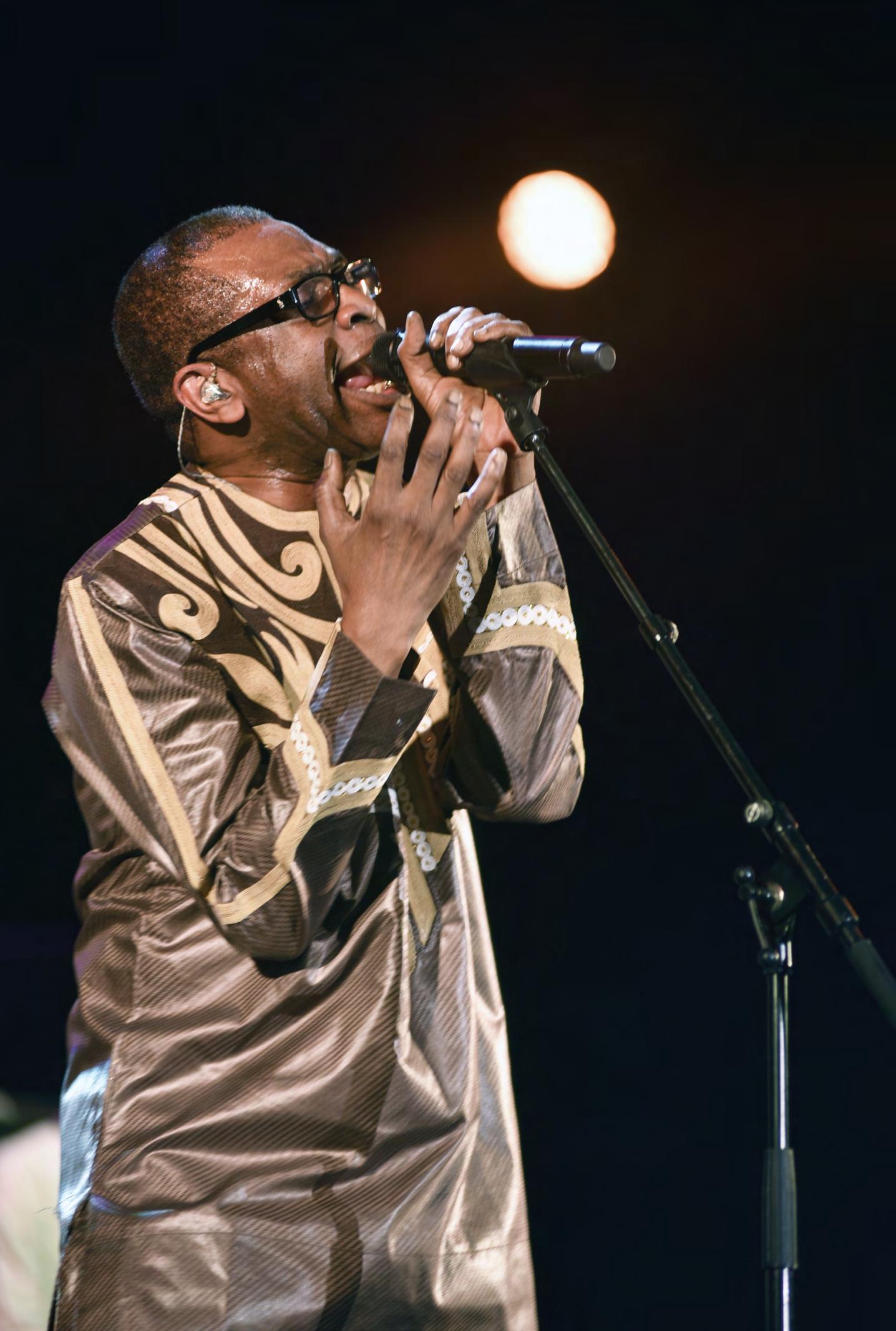

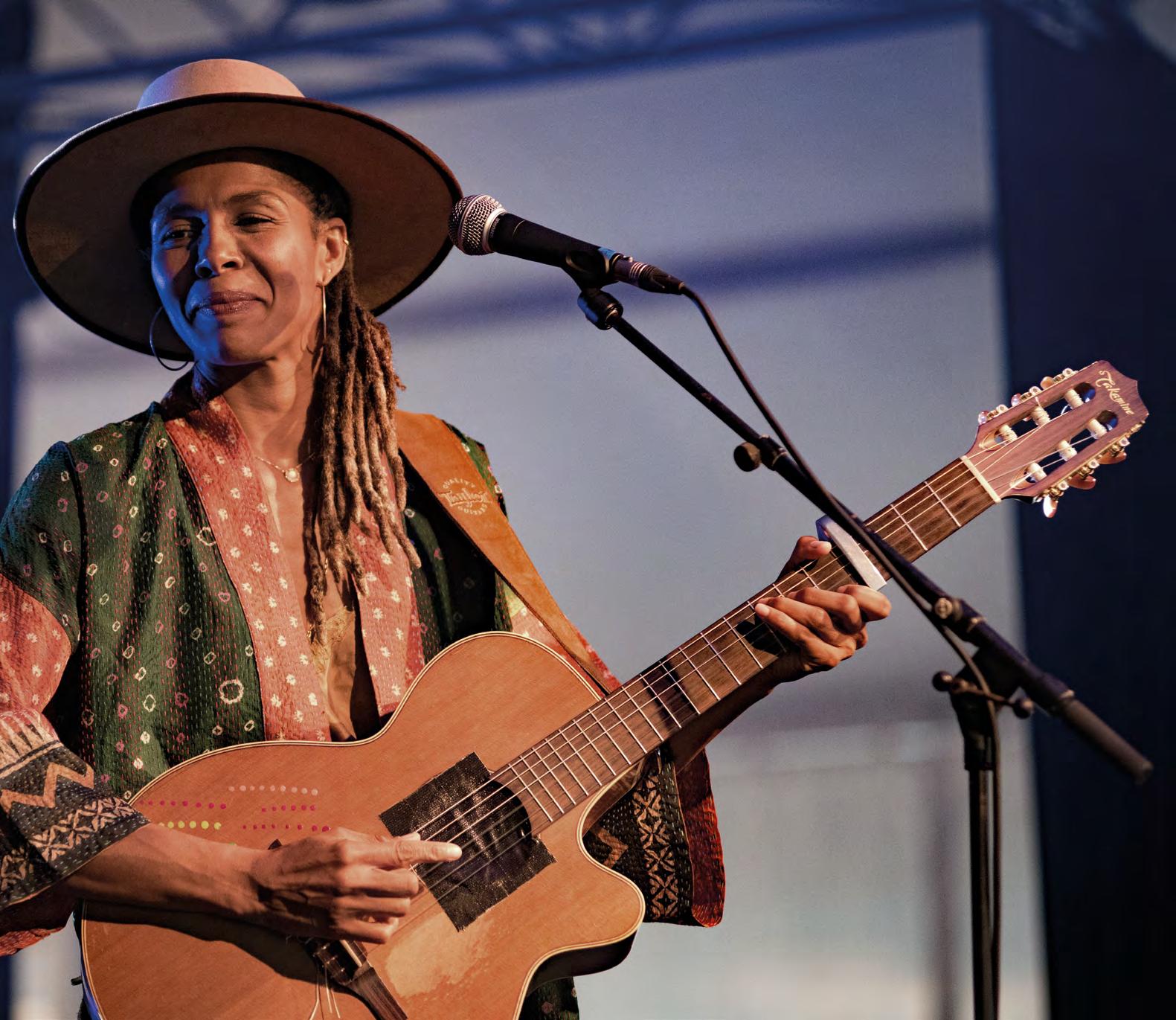

Portfolio : Musiques Mouvements Migratoires : Hors Flux Humains p. 82

Par Nadine Bilong

Portfolio : Migratory Musical Movements: Beyond Human Flows p. 83

By Nadine Bilong

Rap, antiracisme et identités locales en région liégeoise p. 99

Par Marco Martiniello

Rap, Anti-racism, and Local identities in the Liège Region p. 105

By Marco Martiniello

Construction et appropriations de la fgure de l’« artiste réfugié » dans des dispositifs d’accueil artistique à Berlin p. 111

Par Soline Laplanche-Servigne

The construction and appropriation of the Figure of the “Refugee Artist” in Support Measures for artists in Berlin p. 119

By Soline Laplanche-Servigne

L’étude « Dialogues Migrations » : Identifer les acteurs et analyser les représentations médiatiques sur les migrations p. 125

The Study ‘Dialogues Migrations’ : Identifying Actors and Analysing Media Representations of Migration p. 126

X Brang Li, série « No more life » (« Plus aucune vie »), impression et suie sur toile, Yangon, Myanmar, 2016.

Les 2 œuvres intégrées à ce texte sont de l’artiste Brang Li de Myitkyina, capitale de l’État de Kachin, dans le nord du Myanmar. Elles font partie d’une série illustrant les conséquences de la guerre civile au Myanmar, qui a été honorée dans le cadre de l’édition 2022 du Concours d’art international pour les artistes issus de minorités, organisé par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, le Haut-Commissariat aux réfugiés, Minority Rights Group International et Freemuse.

Url : https://www.ohchr.org/fr/minorities/ minority-artists-voice-and-dissidence.

X Brang Li, “No more life” Series, print and soot on canvas, Yangon, Myanmar, 2016.

The 2 art work integrated in this text are from the artist Brang Li, from Myitkyina, the capital city of Kachin State in Northern Myanmar. They are part of a series illustrating the consequences of civil war in Myanmar, that was honoured in the 2022 edition of the International Art Contest for Minority Artists, organized by the Ofce of the UN High Commissioner for Human Rights, High Commissioner for Refugees, Minority Rights Group International and Freemuse.

Url : https://www.ohchr.org/en/minorities/ minority-artists-voice-and-dissidence.

Droits culturels et migration

Alexandra Xanthaki, rapporteuse spéciale des Nations unies dans le domaine des droits culturels1

Un rapport présenté en mars 2023 au Conseil des droits de l’homme met l’accent sur les droits des migrants en matière d’accès et de participation effective à tous les aspects de la vie culturelle de l’État d’accueil comme à ceux de leur propre culture. Si ces droits sont protégés par des dispositions du droit international, il s’agit de garantir une égalité réelle dans la protection des droits culturels afn de permettre aux migrants de participer effectivement à toutes les activités visées par les droits culturels. Ces types d’échanges et d’interactions interculturels sont en effet nécessaires dans des sociétés dynamiques, diverses et démocratiques.

Dans mon travail en tant que Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels, je n’ai pu que prendre toute la mesure de l’absence presque totale des droits culturels dans les discussions sur les droits des migrants. Les droits culturels des migrants ne sont pas pris en compte dans les politiques nationales, pas plus qu’ils ne sont un enjeu central des initiatives internationales.

Mon dernier rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies est clair à ce sujet : la priorité accordée à juste titre au principe de non-refoulement, au droit d’asile et à la protection contre la détention arbitraire a mené les États à faire l’impasse sur les droits culturels des migrants. Or, si les droits culturels consistent à avoir le droit d’avoir des aspirations et des rêves, alors en les ignorant, nous manquons à nos obligations vis-à-vis de ces personnes. Les migrants pris au sens large, qu’il s’agisse des migrants de longue durée, des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des migrants sans papier, ont le droit de bâtir un avenir reposant sur leurs propres valeurs, philosophie, rêves et aspirations.

Effets de la migration sur les droits culturels

La migration engendre des transformations dont les effets sont positifs, tant pour les migrants

que pour les sociétés qui les accueillent. Le mélange des cultures, des situations et des ressources culturelles qui se produit à la faveur de la migration est un processus dynamique et enrichissant favorisant l’émergence d’idées nouvelles et la réévaluation des valeurs et des pratiques des migrants et des sociétés d’accueil. Les effets positifs de la migration pour la culture des migrants comme pour celle des populations des États d’accueil méritent d’être mieux reconnus et partagés.

D’un autre côté, le processus migratoire compromet les droits culturels des migrants. Il s’accompagne, en effet, de la perte de lieux, de communautés, de relations, d’outils ou d’instruments importants, ainsi que de la perte d’un soutien collectif plus large favorisant la transmission intergénérationnelle, et il provoque même parfois une résistance ou une opposition à la poursuite de certaines pratiques culturelles traditionnelles dans leur nouveau pays. Du fait de la migration, les personnes qui appartenaient à une majorité se retrouvent souvent membres d’une minorité ; après avoir fait pleinement partie d’une société, elles se retrouvent dans des groupes marginaux ou

1. Le présent article est extrait du rapport de 2023 de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels. Le rapport complet, ainsi que les contributions reçues aux fns de son élaboration, sont consultables sur le site Internet du mandat à l’adresse suivante : www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/ call-inputs-report-cultural-rights-and-migration.

11 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART

marginalisées, et cela a pour effet de fragiliser leurs droits culturels. Le désarroi résultant de la perte du lien avec son environnement culturel habituel peut conduire à une situation de deuil culturel et de crise d’identité 2

Il ne s’agit pas dans ce cas d’élaborer de nouvelles normes. Les dispositions générales du droit international des droits de l’homme qui reconnaissent le droit pour tout un chacun de participer à la vie culturelle s’appliquent aux migrants. Le Pacte mondial sur les migrations confirme les droits des migrants. Les migrants de longue durée peuvent également avoir recours à la protection des minorités reconnue par le droit international. Concrètement, les normes de droit international reconnaissent deux types de droits culturels pour les migrants : d’une part, ils ont le droit de participer et d’avoir accès aux ressources culturelles sur un pied d’égalité avec toutes les autres personnes résidant dans l’État concerné ; d’autre part, ils ont le droit de préserver et de développer leur propre culture de la manière qu’ils jugent appropriée.

Les États doivent prendre conscience que les droits culturels ne se limitent pas à avoir accès aux musées du pays d’accueil pour y être instruits sur les beaux-arts nationaux !

Je suis fermement convaincue que certaines mesures simples et importantes doivent être prises pour permettre aux migrants de mener une vie épanouie dans leur État d’accueil.

Faire comprendre aux États les droits culturels des migrants

Les États doivent prendre conscience que les droits culturels ne se limitent pas à avoir accès aux musées du pays d’accueil pour y être instruits sur les beaux-arts nationaux ! Les États doivent s’assurer qu’ils connaissent l’ensemble des éléments constitutifs des droits culturels tels qu’énoncés par les normes en vigueur et leurs obligations correspondantes en vertu du droit international. Ils doivent ensuite veiller

à ce que les droits culturels des migrants dans leur intégralité soient bien compris par leurs structures, notamment par les autorités locales, les organismes culturels publics et les organes décisionnels. Dans certains États, le système administratif ou le manque de communication entre le ministère des Affaires étrangères et les autres organes de l’État ne permettent pas à l’ensemble des organismes publics de bien appréhender leurs obligations à cet égard. Les initiatives considérées par les États comme de bonnes pratiques ne refètent que des normes a minima en matière de droits culturels. Souvent, les États se concentrent sur le seul secteur culturel au lieu de veiller à la garantie des droits culturels dans la vie quotidienne de la société d’accueil et des migrants. Nous devons tous travailler à clarifer les droits culturels spécifques qui sont importants pour les migrants et veiller à ce que tous les organismes publics intègrent cette approche large et bien défnie dans l’ensemble de leurs mesures.

Renouveler notre engagement en faveur d’une véritable égalité en matière de droits culturels des migrants

Le droit international des droits de l’homme consacre explicitement des droits culturels pour tous, d’où il ressort que tout migrant, quel que soit son milieu, son statut ou sa situation, a le droit de « prendre part à la vie culturelle ». Ce droit relève du droit international coutumier et par conséquent personne ne saurait en être privé. Pourtant, de nombreux États continuent de se référer aux droits culturels en tant que droits des citoyens et non comme droits de toute personne, indépendamment de son statut, se trouvant sur leur territoire. Il est essentiel de continuer à mettre l’accent sur ce point et de demander aux États de mettre en œuvre les droits culturels des migrants, quel que soit leur statut.

Nous devons tous accroître nos efforts pour éliminer les entraves à l’accès des migrants à la vie culturelle. Afn de garantir une véritable égalité dans l’exercice des droits culturels, les États doivent adopter des mesures spécifques, claires et parfois même des mesures de discrimination positive. Cela passe par : a) davantage de traductions dans les musées et les événements culturels ; b) davantage d’expositions publiques et d’événements culturels traitant de l’expérience et des besoins des migrants ; c) une plus grande visibilité des migrants et de leur expérience

12

LE POINT SUR | DROITS CULTURELS ET MIGRATION

2. Danilo Giglitto, Luigina Ciolf, Wolfgang Bosswick, “Building a bridge: opportunities and challenges for intangible cultural heritage at the intersection of institutions, civic society, and migrant communities”, in International Journal of Heritage Studies, vol. 28, n° 1, 2022.

dans les médias et la culture populaire ; et d) une plus grande représentation des migrants au sein du personnel du secteur culturel, et notamment dans les postes décisionnels. Cela passe également par des initiatives présentant à la population locale l’incroyable richesse des cultures des groupes de migrants et la production artistique variée, intéressante et stimulante des artistes migrants.

Nombre d’États reconnaissent dans leur législation l’importance de la diversité culturelle ainsi que celle de la culture et des arts. Toutefois, il est indispensable d’aller au-delà de la protection de la culture « de haut niveau » et de celle de la culture de l’État proprement dit pour faire en sorte que la culture soit appréhendée de manière ouverte, large et actuelle. Les artistes migrants évoquent souvent leur invisibilité au sein de la société d’accueil et de son monde des arts. Ils indiquent que très peu

d’initiatives soutiennent les personnes réfugiées et migrantes qui sont des artistes à part entière. Même lorsque l’État concerné promeut les cultures et les arts de l’étranger, son choix se porte plus souvent sur des artistes étrangers et non des migrants. En outre, il est souvent demandé aux artistes migrants, en réponse aux attentes de ceux qui les fnancent, de faire porter l’essentiel de leur œuvre sur leur exil. Il leur est parfois impossible de critiquer l’État ou la société d’accueil, sous peine d’être perçus comme ingrats ou

Mettre l’accent sur le droit pour les migrants de maintenir leur culture vivante

Une partie importante de mon rapport porte sur le droit pour les migrants de maintenir leur culture vivante. Les valeurs culturelles des migrants sont

13 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART

déloyaux.

X Brang Li, série « No more life » (« Plus aucune vie »), impression et suie sur toile, Yangon, Myanmar, 2016.

X Brang Li, “No more life” Series, print and soot on canvas, Yangon, Myanmar, 2016.

souvent mises à mal, leur culture d’origine perçue sans discernement comme trop traditionnelle, trop peu libérale ou inférieure à la culture dominante de la société d’accueil. Il n’est pas rare d’entendre dire que les migrants doivent adopter le mode de vie de leur société d’accueil, comme si la population d’un État avait un seul mode de vie uniforme !

Le droit international dispose que les différentes cultures ont toutes la même valeur. Souvent, certains médias et une partie de la classe politique et de la société civile se joignent à l’antienne populiste qui dénonce les supposés dangers que représenteraient les cultures des migrants. Les femmes migrantes sont particulièrement touchées par les discriminations intersectionnelles et leurs droits culturels sont bafoués à la fois par les élites de leur communauté, réticentes au changement, et par la société d’accueil dont les préjugés les privent de leur liberté d’action. Ce type de discours, dénué de tout sens critique, oppose de manière erronée les droits de l’homme les uns aux autres et, dans certains cas, œuvre à une déshumanisation des migrants, ouvrant la voie à davantage de discrimination et de racisme à leur égard. Sur cette base erronée, l’intégration, un concept et une stratégie salués au cours des dernières décennies, est mise en œuvre comme un processus à sens unique et mise au service de politiques d’assimilation des migrants, anciens comme nouveaux.

Certes les droits culturels ne sont pas illimités ! D’ailleurs, le droit international énonce des principes afn de garantir que les droits culturels ne soient pas utilisés pour restreindre d’autres droits de l’homme. Nous devons appliquer ces principes et donner aux personnes les outils, la confance et la marge de manœuvre nécessaires pour faire valoir leurs droits lorsque ceux-ci sont violés au nom de la « culture ».

Participation réelle des migrants aux questions culturelles

Dans son Observation générale n° ( ), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

énonce que les droits culturels comprennent le droit de prendre part à la défnition, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de décisions qui influent sur l’exercice des droits culturels d’une personne (paragraphe (c)). Il est nécessaire d’opérer un changement de paradigme pour que les migrants ne soient plus considérés comme de simples destinataires des politiques culturelles, mais comme des partenaires prenant une part active à la conception et à la vision de la société et de la vie culturelle. Il n’est pas rare que d’autres s’expriment au nom des migrants, qu’ils s’agisse d’experts, de représentants des autorités publiques ou même d’organisations de la société civile. Il est indispensable que les migrants fassent part de leurs propres expériences et revendications et qu’on applique à leurs droits culturels leur propre vision. Les espaces publics et la possibilité permanente d’interagir et de dialoguer avec les migrants sont des vecteurs importants pour s’acquitter des obligations internationales relatives aux droits culturels.

Nouvelles recommandations

En plus d’approfondir les points susmentionnés, mon rapport contient également un certain nombre de recommandations portant sur des mesures tangibles pour contribuer à concrétiser les droits culturels des migrants. Il s’agit notamment de garantir la participation des migrants aux programmes qui ont des répercussions sur leurs droits culturels, en veillant à ce que les migrants bénéfcient de conditions économiques et sociales leur permettant de faire valoir leurs droits culturels et leurs autres droits fondamentaux ; en révisant la représentation des migrants, de leur art et de leurs cultures dans la sphère publique, notamment dans les médias ; en intégrant des éléments relatifs aux migrations au sein des principales institutions chargées du patrimoine et en créant des institutions spécifquement consacrées aux migrations, dirigées par des migrants ;en prévoyant des outils permettant de revoir et de faire évoluer les pratiques culturelles par les groupes de migrants et les autres groupes afn d’éliminer les pratiques intolérantes.

Afn de réaliser une égalité dans les faits, il convient de mettre l’accent sur les mesures éliminant les stéréotypes et les préjugés sur les migrants et leurs cultures ; de réviser la représentation de la diversité au sein du personnel et des organes décisionnels de l’administration et des institutions publiques, afin d’évaluer la capacité pour des

14

LE POINT SUR | DROITS CULTURELS ET MIGRATION

Il n’est pas rare d’entendre dire que les migrants doivent adopter le mode de vie de leur société d’accueil, comme si la population d’un État avait un seul mode de vie uniforme !

personnes issues de l’immigration d’avoir accès à des postes sur la base de l’égalité ; tout en exerçant une vigilance accrue à l’encontre de tout traitement inégal ou comportement discriminatoire de la part des acteurs privés, notamment dans le domaine de la culture, de la religion, des médias ou de l’éducation. Le renforcement de la compréhension mutuelle et l’intégration à deux sens nécessite de veiller à ce que les espaces publics communs permettent aux migrants de côtoyer et d’interagir avec tous les autres segments de la population du pays d’accueil et favorisent véritablement l’interculturalité ; d’évaluer le degré de diversité culturelle des programmes et manuels scolaires, notamment d’histoire, et la représentation des thèmes et récits partagés par la population du pays d’accueil et les groupes de migrants ; de fournir aux enseignants et aux formateurs des ressources et des contenus leur permettant d’intégrer davantage de diversité dans leur enseignement ; de mettre en place des sessions de formation sur la diversité culturelle et l’art des migrants pour les employés des musées et des secteurs culturels ; d’élaborer des programmes, en offrant des possibilités pour permettre à la population du pays d’accueil de se familiariser avec l’histoire, la réalité et la culture

des migrants ; en incorporant dans les missions des bibliothèques des services pour les personnes migrantes, qui mettent l’accent sur la coopération avec les différents groupes culturels et leur offrent des possibilités équitables de soutien, d’apprentissage et de connexion.

Conclusion

Les droits culturels sont essentiels pour que tout un chacun soit à même de s’épanouir dans son identité et d’en exprimer toutes les facettes. Ils font le lien entre le passé et l’avenir. Lorsque l’héritage du passé est interrompu par la migration, il est d’autant plus nécessaire de protéger ces droits. Les normes du droit international exigent la protection de ces droits. Cela constitue la seule manière pour les migrants de devenir des personnes épanouies et pour les sociétés de demeurer stables et d’accroître leur créativité et leur imaginaire pour affronter l’avenir. Je souhaite que le présent rapport joue un rôle de catalyseur pour accroître l’attention portée aux droits des migrants, leur visibilité et garantir la participation active des migrants dans les sociétés où ils vivent désormais, dans l’intérêt de tous !

15 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART

Cultural Rights in Migrations

Ms. Alexandra Xanthaki, UN Special Rapporteur in the feld of cultural rights1

A report presented in March 2023 to the Human Rights Council focuses on the rights of migrants in terms of their access to and effective participation in all aspects of the cultural life of the host State as well as those of their own culture. If these rights are protected by provisions of international law, guaranteeing real equality in the protection of cultural rights is essentiel in order to allow migrants to participate effectively in all the activities covered by cultural rights. These types of intercultural exchanges and interactions are indeed necessary in dynamic, diverse and democratic societies.

In my work as the United Nations Special Rapporteur in the feld of Cultural Rights, I have become only too aware that cultural rights are almost absent from discussions of migrants’ rights. The cultural rights of migrants are not taken into account in national polices and they are not at the centre of international initiatives.

My latest report to the UN Human Rights Council is clear: the understandable focus on rights of non-refoulement, to asylum and against arbitrary detention have allowed States to push aside the cultural rights of migrants. Yet if cultural rights are about the right to aspire, the right to dream, by ignoring these rights, we fail these individuals. Migrants in the wide sense - so including long term migrants, asylum seekers, refugees and undocumented migrants - have the right to fulfl their future based on their own values, philosophies dreams and aspirations.

The impact of migration on cultural rights

Migration has positive transformational effects both on the migrants and the host societies. The mixing of cultures, contexts and cultural resources that takes place through migration is an enriching and dynamic exercise that brings new ideas and promotes the re-evaluation of values and practices, both of the migrants and of host societies. The positive effects

of migration for the cultures of both the migrants and the populations of the host states need to be further acknowledged and shared.

At the same time, migrants’ cultural rights are put in danger by the process of migration. It brings with it the loss of important places, communities and relationships, tools or instruments; the loss of a broader supportive community that fosters intergenerational transmission; and sometimes even resistance or opposition to continuing certain heritage practices in the new home country. Often, migration turns individuals from being part of a majority to being part of a minority, from being part of the mainstream society to being part of peripheral and often marginalised communities and hence, makes their cultural rights more vulnerable. The grief stemming from losing the connection with one’s familiar cultural environment can lead to cultural bereavement and an identity crisis 2

1. The present article is an extract from the 2023 repot of the Special Rapporteur in the feld of Cultural Rights. The full report, as well as the contributions received for its drafting, are available on the website of the mandate at www.ohchr.org/en/calls-forinput/2022/call-inputs-report-cultural-rights-and-migration.

2. Danilo Giglitto, Luigina Ciolf and Wolfgang Bosswick, “Building a bridge: opportunities and challenges for intangible cultural heritage at the intersection of institutions, civic society, and migrant communities”, in International Journal of Heritage Studies, vol. 28, n° 1, 2022.

16 LE POINT SUR | CULTURAL RIGHTS IN MIGRATIONS

Standard setting is not the issue here. Migrants enjoy the general provisions of international human rights law, witch recognises the right of everyone to take part in cultural life. Their rights are confrmed in the Global Compact on Migration. Long-term migrants can also use the minority protection recognised in international law. In essence, international law standards recognise that the cultural rights of migrants are twofold: frst, they have the right to equal participation and access to cultural resources as do all individuals residing in the state; second, they have the right to maintain and develop their own cultures in the ways they deem appropriate.

I am of the frm belief that there are some simple and important steps that have to be taken so that migrants can enjoy a fulflled life in their host states.

States’ understanding of cultural rights of migrants

States need to understand that cultural rights do not only refer to access to the states’ museums, where migrants will be educated about the national high arts! States need to ensure that they understand all elements of cultural rights as included in current standards and their corresponding international law obligations. Then, they need to ensure that the full scope of cultural rights of migrants is understood in all their structures, including local authorities, cultural public bodies and decision-making bodies.

In some states, the public system and/or the lack of communication between the Ministry of Foreign Affairs and the other state bodies result in a lack of understanding of the obligations that all public bodies have. Initiatives discussed by States as good practices are a mere refection of the minimum standards for cultural rights. Often, states focus only on the cultural sector, rather than on the way in witch cultural rights are ensured in the everyday life of the host society and of migrants.

We all need to work to clarify the specifc cultural rights that are important to migrants and ensure that all public bodies apply such broad and specifc understandings in all policies.

Renewing our commitment to substantive equality in migrants’ cultural rights

International human rights law explicitly recognizes cultural rights for everyone, hence any migrant

of any background, status and in any situation has the right ‘to take part in cultural life’. This is customary international law and cannot be denied to anyone. Yet still many States refer to cultural rights as rights of citizens, not of every single person in the territory of the State, regardless of their status. It is important to keep emphasising this and ask states to implement the cultural rights of migrants, irrespective of their status.

We all need to intensify our efforts to eliminate the obstacles that migrants face in accessing cultural life. States need to take specifc, clear and at times positive measures to ensure that substantive equality in exercising cultural rights is achieved. This can be achieved through: a) more translations in museums and cultural events; b) more public exhibitions and cultural events that relate to the experiences and needs of migrants; c) more visibility of migrants and their experiences in the media and popular culture; and d) more representation of migrants as personnel in the cultural sector, and particularly, in decision-making positions of the cultural sector. It also has to do with initiatives introducing to the local population the amazing wealth of cultures in migrant communities and the varied, interesting and inspiring art produced by migrant artists.

Many States recognise the importance of cultural diversity in legislation as well as the importance of culture and arts. Yet we need to move beyond the protection of ‘high culture’ and the protection of only the state’s culture and ensure that culture is understood in an inclusive, broad and current manner.

Migrant artists often talk about their invisibility in the host society and its arts world. They report that there are extremely few initiatives that support refugees and migrants who are actual artists. Even when the State promotes international art and culture, foreign artists are often chosen over migrant artists. In addition, migrant artists often fnd themselves having to focus their art on their displacement, as this is what the funders expect. Sometimes, they are unable to vocalise criticism of the host State and society, as they are then seen as ungrateful or disloyal.

Emphasis on migrants’ rights to their living cultures

An important element of my report focuses on migrants’ rights to their living cultures. Migrants often face an undermining of their cultural values, an

17 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART

uncritical perception that their cultures of origins are too traditional, too illiberal, or inferior to the prevailing culture of the host society. We often hear that migrants have to ‘adopt to the host society’s way of life’, as if the population of any State had only one way of life!

International law insists that cultures are of equal value. Often, populist media, politicians and parts of civil society join the chorus about the alleged perils of migrant cultures. Migrant women are particularly the recipients of intersectional discrimination and their cultural rights are violated both within their group elites, resisting change, and by the host society, having a predetermined stereotype that disempowers them. Such uncritical voices pose human rights against each other falsely and in some situations, work towards the dehumanisation of migrants, opening the way for further prejudice and racism against them. On this fawed basis, integration, a concept and policy celebrated in the last several decades, is implemented as a one-way route and used to promote policies that assimilate migrants, old and new.

Of course, cultural rights are not unlimited! But international law has principles to ensure that cultural rights are not used to restrict other human rights. We need to apply such principles and give individuals the tools, confdence and space to claim back their rights if they are violated in the name of “culture”.

Effective participation of migrants in cultural matters

In General Comment No. ( ), the Committee on Economic, Social and Cultural Rights states that cultural rights include the right to take part in the defnition, elaboration and implementation of policies and decisions that have an impact on the exercise of a person’s cultural rights (para. (c)). There must be a paradigm shift, where migrants are not seen as mere recipients of cultural policies but as active partners in the shaping and vision of society and of cultural life. Often, others speak in the name of migrants, be it experts, State offcials or even civil society organisations. It is imperative that migrants share their own experiences and claims and have their own visions implemented about their cultural rights. Public spaces and continuing opportunities for interaction and dialogue with the migrants are important vehicles for the fulfllment of the international obligations regarding cultural rights.

Further recommendations

In addition to the more detailed discussion of the above, my report also provides a number of recommendations about concrete measures to help materialise migrants’ cultural rights. These include:

To guarantee the participation of migrants in programmes that affect their cultural rights, ensure that migrants have the socio-economic conditions that allow them to pursue their cultural rights and other human rights; review the representation of migrants, their art and cultures in the public sphere, including the media; include elements related to migration in mainstream heritage institutions and establish institutions dedicated specifcally to migration, led by migrant communities; and offer the necessary tools for the revisability and the evolution of cultural practices by migrant and non-migrant communities, in order to eradicate illiberal practices.

To ensure substantive equality, insist on measures that eliminate negative stereotypes and narratives about migrants and their cultures; review the representation of diversity in the staffng and decision-making bodies of public institutions and services, with a view to evaluating the ability of persons with migration backgrounds to access such positions on the basis of equality; and exercise due diligence with respect to any unequal treatment or discriminatory conduct by private actors, in particular cultural, religious, media and educational actors.

To strengthen mutual understanding and two-way integration, ensure that common public spaces allow for the co-existence and interaction of migrants with all other sections of the host population and really foster interculturalism; and assess the presence of cultural diversity in educational curricula and textbooks, including in history, and the representation of stories and topics shared by host and migrant communities. Provide teachers and trainers with material and resources to integrate more diversity into their teaching; develop training courses on cultural diversity and the art of migrants for the employees of the museum and cultural sectors; devise programmes and opportunities so that the host population learns about migrants’ histories, realities and cultures; and integrate services for people on the move into the mission statement of libraries, emphasising cooperation with multicultural communities and equitable opportunities for support, learning and connection.

18

LE POINT SUR | CULTURAL RIGHTS IN MIGRATIONS

Conclusion

Cultural rights are important for everyone to develop and express their identity. They are the link between the past and the future. When transmission form the past is interrupted by migration, there is an added need to protect such rights. International law standards require such protection. This is the only way that migrants can become fulflled individuals and societies maintain their stability and increase their creativity and imagination to deal with the future.

I hope that this report acts as a catalyst to focus more on the cultural rights of migrants and ensure further visibility and active participation of migrants in the societies in which they now live, for everyone’s beneft!

19 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART

X Wols (dit), Schulze Alfred Otto Wolfgang, Autoportrait, sans date, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett, Dresde, Allemagne.

X Wols (pseudonym) Schulze Alfred Otto Wolfgang, Self-portrait, no date, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett, Dresden, Germany.

BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais/Image Staatliche Kunstsammlungen Dresden. © ADAGP, Paris, 2022.

Photo

La liberté artistique et l’exil Réfexions

à partir de quatre artistes plasticiens

Aline Angoustures, cheffe de la mission Histoire et exploitation des archives de l’Offce français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), membre associée ISP, affliée à l’Institut Convergences Migrations

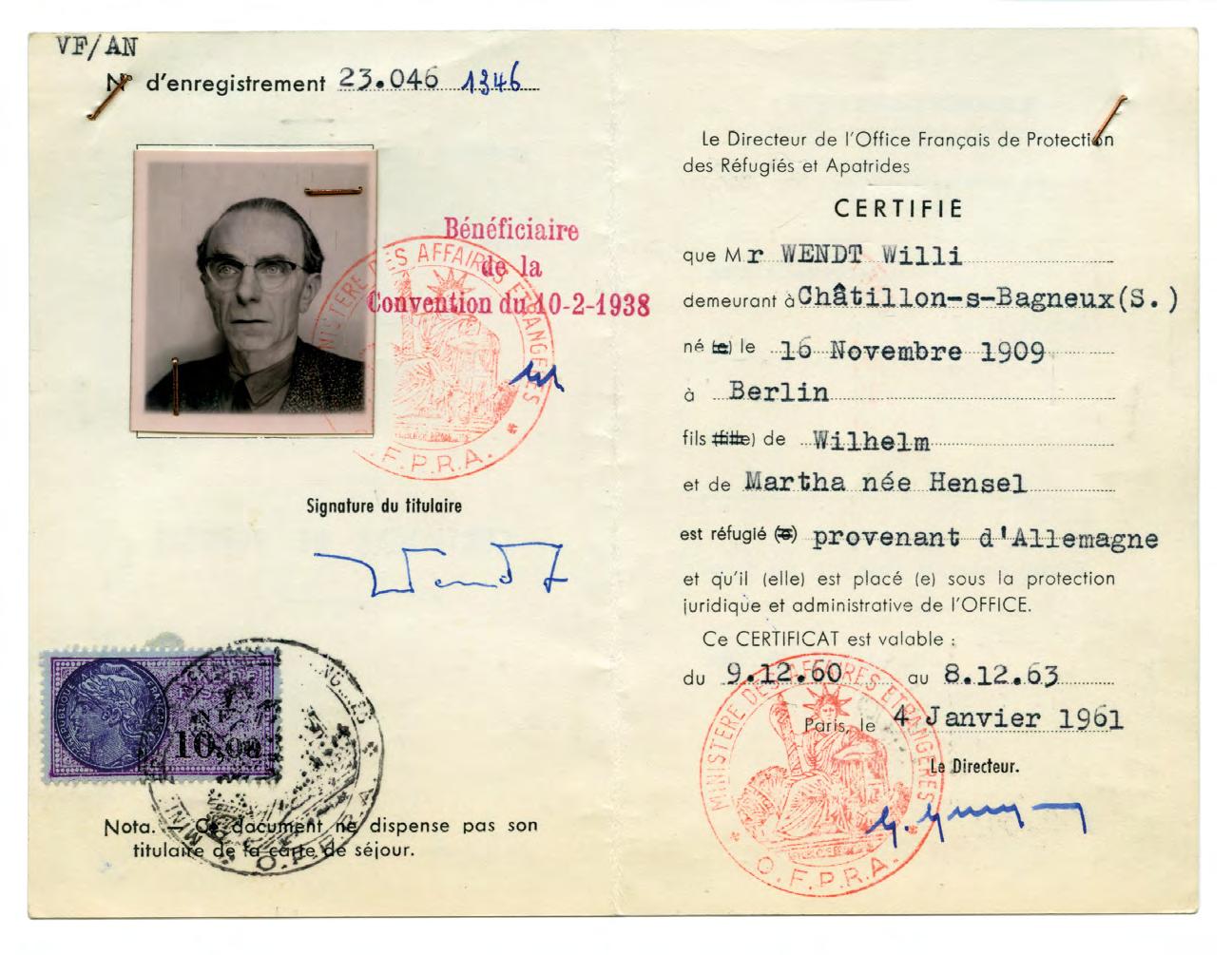

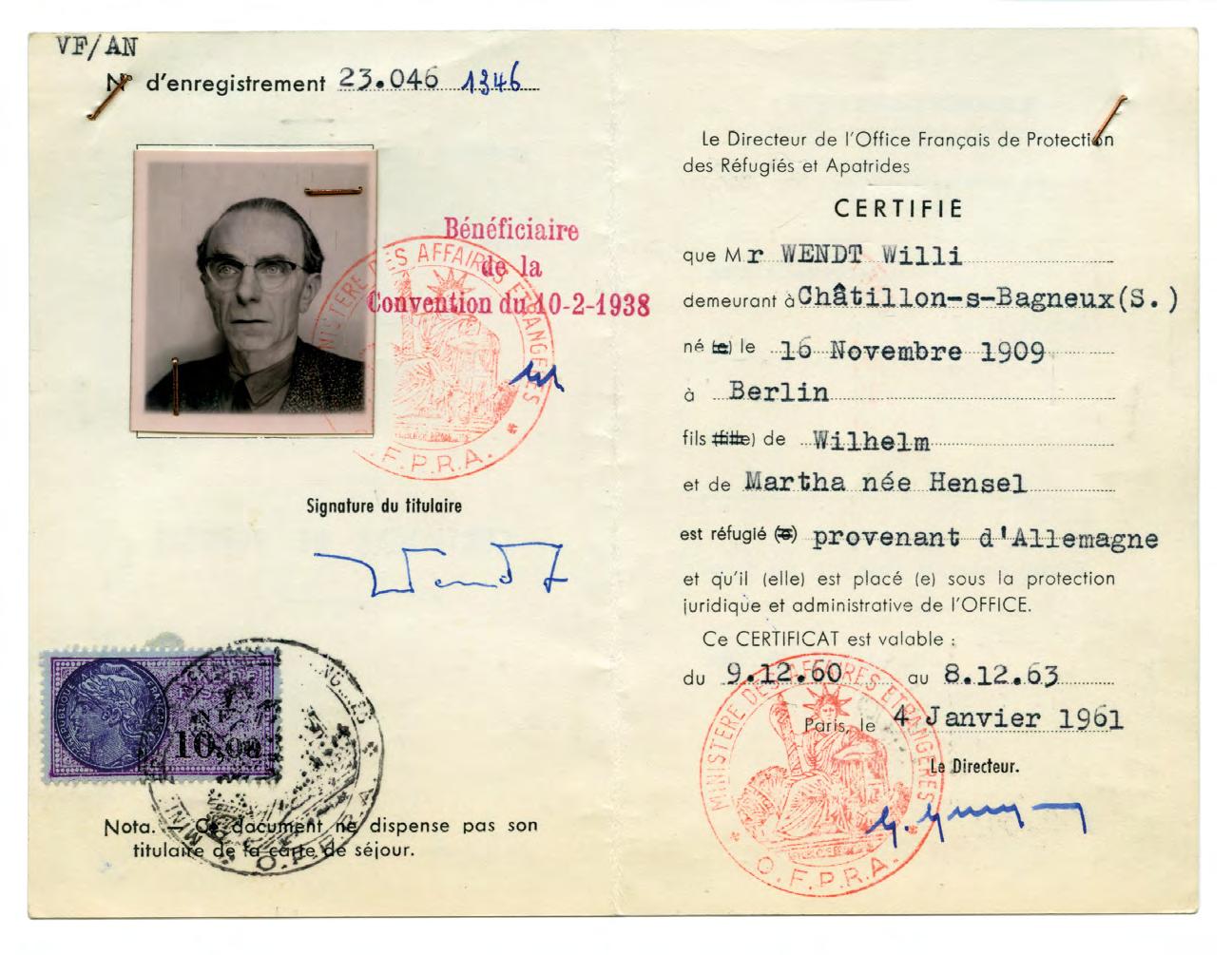

Les parcours de François Willi Wendt, Otto Wols, Arnold Daghani et Suzanne Muhr, quatre artistes en exil, actifs en France dans les années 1945-1960, permet de souligner les liens complexes entre la pratique artistique et l’opinion politique, et de mettre au jour les soutiens, fnanciers notamment, dont ils bénéfcient. L’étude comparée des modalités de leur exil en France, à travers leurs dossiers à l’Offce français de protection des réfugiés et apatrides, met en lumière le lien rarement évoqué entre les dispositifs de protection internationale et le groupe des artistes.

L’exposition Paris et nulle part ailleurs s’intéresse, entre autres, aux motivations du départ des artistes étrangers qui s’installent à Paris, et y sont actifs entre et . Parmi les raisons de quitter son pays d’origine fgure bien entendu la crainte de persécutions ou la perte de protection de son pays d’origine, pour lesquelles ont été conçus les statuts internationaux de réfugié et d’apatride entre les années et . Beaucoup d’artistes n’ont pas cette motivation pour s’installer à Paris et il est assez fréquent, y compris lorsqu’ils se sont exilés parce qu’ils avaient des craintes dans leur pays ou qu’ils en ont depuis leur départ, qu’ils ne s’enregistrent pas comme réfugiés, comme par exemple Nicolas de Staël. L’un des plus célèbres d’entre eux, Pablo Picasso, est dans ce cas. Les raisons en sont multiples mais, souvent, les artistes ont d’autres solutions pour s’installer sur le territoire et y bénéfcier d’un séjour régulier. Ceci implique qu’ils n’aient pas besoin de faire appel aux autorités de leur pays d’origine pour voyager ou maintenir leur séjour, ou que les autorités consulaires de ce pays ne leur refusent pas leur protection.

Dans cet article, nous nous proposons de resserrer la focale sur des artistes qui ont demandé à bénéfcier d’une protection comme réfugié ou apatride, marquant ainsi une rupture avec leur pays d’origine, et qui l’ont demandé au nom de leur art, c’est-à-dire en invoquant l’absence de liberté artistique ou la répression du fait de la pratique artistique. Nous le ferons en nous intéressant à quatre parcours singuliers, qui ne prétendent pas être représentatifs de l’ensemble des artistes menacés, ni même de l’ensemble des artistes protégés au titre des statuts de réfugié ou d’apatride 2 , mais qui nous semblent révélateurs des liens entre politique et pratique artistique, ainsi que des soutiens que peuvent rechercher les artistes. Ces artistes sont François Willi Wendt, Otto Wols, Arnold Daghani et Suzanne Muhr. Ils n’ont pas été choisis pour leur

1. Article initialement publié dans Hommes & Migrations, n° 1338, 2022, pp. 93-99.

2. Il faut, en effet, souligner qu’il n’existe pas d’outil permettant d’identifer et de quantifer les artistes parmi l’ensemble des demandeurs de ces statuts. Le critère majeur de l’asile est la nationalité ou le pays d’origine.

21 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART

( − )1

célébrité (seul Otto Wols est très connu), mais parce qu’ils permettent d’illustrer, tout d’abord, une situation rarement décrite dans les travaux sur les catégories de réfugiés et apatrides, à savoir la possibilité que la pratique artistique soit, en elle-même, analysée comme une prise de position politique. Leurs parcours offrent l'opportunité d’aborder une question importante et encore une fois rarement soulignée, celle de l’assistance fnancière qui accompagne ces statuts.

François Willi Wendt (1909-1970)

Né à Berlin en 1909, issu d’un milieu modeste, boursier, François Willi Wendt est politiquement engagé dans le Parti socialiste et ses groupements de jeunesse, ce qui lui vaut plusieurs incarcérations 3 . Il obtient, en 1936, l’autorisation de voyager en Italie pour approfondir ses connaissances en archéologie, y travaille avec le peintre Adolf Richard Fleischmann, et choisit défnitivement la peinture. En , son opposition au régime hitlérien le décide à l’exil 4 . Il quitte l’Allemagne pour Paris où il arrive en novembre avec son amie, la peintre Greta Saur. Il fréquente un moment l’atelier de Fernand Léger et entre en relation avec Vassili Kandinsky, Robert Delaunay, Otto Freundlich et Serge Poliakoff 5 . Il participe à des expositions de groupe et, jusqu’à la déclaration de la guerre, travaille également comme décorateur, professeur de langue et journaliste. En 1938, il est interné à la prison de la Santé du fait de sa nationalité, comme « étranger indésirable », et interné à plusieurs reprises durant la guerre6

Son dossier conservé à l’Ofpra commence par un certifcat de la délégation française du Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR) 7 du 4 avril 1946, qui le considère comme un réfugié allemand au sens de la convention de 1938 8 , ratifée par la France et entrée en vigueur en . Le CIR lui délivre en

3. Demande de protection, Archives Ofpra, Willy WENDT GEN 1655.

4. Hélène Rousssel, « German-speaking Artists in Parisian Exile: Their Routes to the French Capital, Activities There, and Final Flight – a Short Introduction » in Ines Rotermund-Reynard (dir.), Echoes of Exile: Moscow Archives and the Arts in Paris 1933-1945, edited by Ines Rotermund-Reynard, Berlin/Munich/Boston, De Gruyter, 2014, pp. 1-26.

5. Lui-même réfugié, enregistré à l’Ofpra. Archives Ofpra. GEN1145.

6. Anonymes, « Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France », https://www.ajpn.org/ personne-Francois-Willi-Wendt-624.html.

7. Créé à la conférence d’Évian de 1938 pour favoriser l’installation et la ré-émigration des victimes des persécutions nationalessocialistes en Allemagne, en Autriche et dans les Sudètes.

conséquence un acte de naissance destiné à être présenté au Centre national pour la recherche scientifque (CNRS) 9 . Cette protection est assurée ensuite par l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR, - ). Lorsque cette organisation ferme ses portes, François Willi Wendt remplit un formulaire de demande d’asile de l’Offce français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le décembre . La protection lui est reconnue dans la continuité de celles du CIR puis de l’OIR, et ce en application de l’article A 10 de la convention de Genève. Dans ce formulaire, il indique qu’il a quitté son pays pour « conception antihitlérienne » et « impossibilité de faire en Allemagne la peinture » (sic). L’artiste avait, en effet, fait l’objet de pressions et de rejet du fait de son choix de l’art abstrait. Il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays parce qu’il est marié à une Française, a fait une demande de naturalisation et qu’il « fait une peinture non admise à l’Est11 ». Dans un curriculum vitae joint au dossier il relate sa vie et précise : « À cause de mes convictions artistiques, culturelles et politiques, je me trouvais en contradiction avec la conception de l’art hitlérien qui ne condamna pas seulement toute l’évolution de l’art allemand depuis 1900, mais encore tous les grands maîtres étrangers à partir des impressionnistes français et de Van Gogh [...]. La réputation de l’art français et quelques relations personnelles m’ont décidé de me rendre à Paris12 . »

Le cas de François Willi Wendt illustre deux aspects importants de la protection des réfugiés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le premier est la ratifcation tardive des instruments signés en qui permet de reconnaître comme réfugiés, après le régime hitlérien, des ressortissants allemands menacés par ledit régime. Pour cette raison sans doute, la crainte évoquée par le peintre évolue de celle du régime nazi à celle de la liberté artistique « à l’Est », ce qui pourrait laisser entendre qu’il serait contraint

8. Convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne, publiée par décret du 14 avril 1945. La convention n’est signée que par sept pays : la Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Espagne, la France, la Norvège et les Pays-Bas, et elle n’aura guère le temps de produire des effets avant le déclenchement de la guerre.

9. Archives Ofpra, Willy WENDT GEN 1655.

10. Dans cet alinéa, la Convention défnit comme réfugiés ceux qui ont été reconnus comme tels au titre des arrangements et conventions signés entre 1926 et 1939 ou de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR, 1946-1951).

11. Formulaire de demande d’asile, ibid

12. CV joint au dossier, ibid

22 LE POINT SUR | LA LIBERTÉ ARTISTIQUE ET L’EXIL

X Certifcat de réfugié de Willy Wendt, édité en 1961. Les certifcats de réfugiés ou apatrides attestent que la personne qui les détient est réfugiée au titre de la convention de Genève ou apatride au titre de celle de New York. Ces documents permettent d’obtenir la carte de séjour et un titre de voyage remplaçant le passeport.

X Willy Wendt’s refugee certifcate, published in 1961. Refugee certifcates certify that the holder is a refugee under the Geneva Convention or stateless under the New York Convention. With these documents, they can obtain a residence permit and a travel document in place of a passport. Archives Ofpra.

de retourner en République démocratique allemande (RDA). En elle-même, cette situation illustre le caractère réparateur de la Convention de Genève de , qui permet de protéger tous les réfugiés protégés par d’anciennes conventions, comme celle de 1938, et de protéger les personnes refusant de revenir dans un pays laissé à l’infuence soviétique 13 .

Le deuxième aspect est la mise en place de fonds de réparation fnancière dans le cadre de l’OIR14 . Le peintre a en effet demandé à en bénéfcier en expliquant de façon très détaillée combien les années de guerre ont provoqué non seulement des retards dans son art à un âge crucial, mais aussi des maladies dues aux privations et des pertes de biens (chevalets,

13. Voir notamment : Aline Angoustures, Dzovinar Kévonian, Claire Mouradian (dir.), Réfugiés et apatrides. Administrer l’asile en France (1920-1960), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 320 p.

matériaux). Ayant l’occasion d’exposer, enfn, l’ensemble de son œuvre dans le cadre du Salon des réalités nouvelles15 , il estime l’aide nécessaire à cette exposition à 60 000 francs et le matériel pour compléter les tableaux existants à francs. Sa situation particulièrement précaire (meubles loués, résidence en banlieue sans possibilités d’acheter un vélo, situation de confort diffcile pour un couple avec deux jeunes enfants) l’amène à solliciter enfn francs, soit

14. Voir sur ce point Marianne Amar, « Une destinée incertaine. Politique de réinstallation et stratégies migratoires des “élites déplacées” dans les années 1946-1951 », in Marianne Amar, Nancy L. Green (dir.), Migrations d'élite - Une histoire monde (XVIe-XXIe siècle), Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2022 [à paraître].

15. Le Salon des réalités nouvelles est le Salon de l'abstraction, il est animé par les artistes eux-mêmes réunis en une « Association Réalités Nouvelles ». Le Salon a lieu tous les ans depuis 1946 à Paris.

23 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART

un total de francs. Sa demande est soutenue par plusieurs artistes et par l’aumônerie protestante. Il lui est alloué la somme de francs en . Naturalisé français en 1967, François Willi Wendt meurt en 1970. Dans un article paru dans Les Lettres françaises , l’influent critique d’art Roger van Gindertael16 note que l’artiste, membre de la Nouvelle École de Paris, est « l’un des meilleurs peintres et des plus personnels de sa génération ; artiste d’une grande pureté et d’une solide culture, son exigence vis-à-vis de lui-même, sa modestie et aussi son sens moral l’ont trop longtemps maintenu en dehors de la notoriété qu’il eut mérité d’atteindre ». Dans les expositions collectives auxquelles il fut invité à participer, il fut régulièrement associé aux peintres les plus en vue de la nouvelle École de Paris, notamment Roger Bissière, André Lanskoy, Serge Poliakoff, Nicolas de Staël et Pierre Soulages.

Alfred Otto Wolfgang Schulze dit Otto Wols (1913-1951)

Alfred Otto Wolfgang Schulze, connu sous le pseudonyme d’Otto Wols ou Wols, est un photographe, peintre, et graveur allemand né en 1913 à Berlin. Né dans une famille artistique et en vue, il s’intéresse à la photographie. Il vient à Paris en 1932 pour une réunion avec les artistes Amédée Ozenfant et Fernand Léger. Il se rapproche des surréalistes et rencontre Hans Arp, Alexander Calder, Alberto Giacometti et beaucoup d’autres personnalités de la scène parisienne du théâtre, de la littérature et des beaux-arts. De retour en Allemagne pour régler des affaires d’héritage à l’été , il décide de quitter défnitivement le pays devant l’avènement du régime hitlérien.

En 1936, celui qui s’appelle encore Schulze reçoit avec l’aide de Fernand Léger un permis de séjour limité avec obligation de notifcation mensuelle à la police de Paris. Il gagne sa vie comme photographe et obtient, en 1937, la possibilité de documenter en photographies le Pavillon de l’Élégance et de la Parure à l’exposition universelle de Paris. Il rencontre un grand succès et gagne alors très bien sa vie. Il choisit alors son pseudonyme « Wols », acronyme composé à partir de l’un de ses prénoms et de son nom : Wolfgang Schulze.

Il est détenu à Colombes du fait de sa nationalité allemande au début de la guerre, en 1939-1940 17. Il a

ensuite vécu à Marseille, où il est assisté par un Comité d’entraide aux intellectuels. Au moment de l’occupation allemande de la zone sud, il part vivre clandestinement dans la Drôme. Il se marie avec une Française et demande la protection du CIR en 1948, puis de l’OIR en . Durant cette même période, sa santé mentale et physique se détériore en raison d’un sévère alcoolisme et sa situation psychique et matérielle est diffcile.

Otto Wols est soutenu auprès du CIR en 1948 par Gustave Moutet, chef de cabinet du ministre de la France d’Outre-Mer18 , qui évoque son opposition à Hitler, ses liens avec Fernand Léger et ses qualités artistiques pour estimer qu’il entre dans la catégorie des réfugiés provenant d’Allemagne au titre de la Convention de 193819 . Certains indices laissent à penser que cette demande est avant tout liée aux nécessités de soutien fnancier. En effet, le document établi pour le peintre par le CIR le 28 janvier 1948 n’est pas le certifcat standard certifant qu’il est bien réfugié, mais détaille les aides auxquelles ont droit, en application de l’article 11 de la convention, les réfugiés en situation diffcile, notamment chômeurs, infrmes, et le document est établi « pour être joint à l’appui de sa demande d’assistance médicale gratuite 20 ». Le mai lui est envoyée une lettre de l’OIR lui indiquant que l’agence qui s’est « occupée » de lui va cesser ses activités et, notamment, que le juin , l’assistance matérielle va prendre fn. La lettre lui indique qu’il a le choix de rentrer dans son pays, soulignant les difficultés que peuvent rencontrer désormais les réfugiés qui ne sont pas « réétablis » en France et que l’organisation peut encore l’aider fnancièrement à être rapatrié pendant quelques mois 21 . À cette date, les

17. Formulaire de demande d’assistance de l’OIR, notes de l’OP, 8 juin 1950. Archives Ofpra, Otto SCHULZE WOLS GEN 1516. 18. Gustave Moutet, résistant gaulliste, est le fls de Marius Moutet, ministre de l’Outre-mer. Avocat, socialiste, président du Conseil général de la Drôme, Marius Moutet est nommé ministre de la France d'outre-mer sous les gouvernements Gouin, Bidault, Blum et Ramadier, de janvier 1946 à octobre 1947. Pendant ce mandat, il a mené trois actions particulièrement marquantes : la suppression du travail forcé, l'abolition du régime de l'indigénat et la promulgation du premier Code du travail pour tous les départements d'outre-mer. Il aura ainsi largement contribué à l'évolution du statut des peuples colonisés, une tâche qu'il avait déjà commencée comme ministre des Colonies avant la guerre. Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940 (Jean Jolly). URL : https://www2.assembleenationale.fr/sycomore/bio/(num_dept)/5466.

19. Archives Ofpra, Otto SCHULZE WOLS GEN 1516.

20. Certifcat du CIR, Délégation française, ibid

21. Lettre signée du Délégué général adjoint de l’OIR adressée à Otto Schulze Wols, ibid

24 LE POINT SUR | LA LIBERTÉ ARTISTIQUE ET L’EXIL

16. Roger Van Gindertael, « François Wendt n’est plus », in Les Lettres françaises, n° 1336, 27 mai 1970.

accords conclus avec la France permettent déjà la mise en place de la succession de l’OIR, tant pour l’aide matérielle (du ressort du SSAE) que pour la protection administrative, qui sera du ressort du futur Ofpra. C’est sans doute pour cette raison qu’il remplit un formulaire de demande d’assistance auprès de l’OIR le juin . Les formulaires de l’OIR permettaient à la fois de solliciter une protection administrative et une assistance fnancière.

Le cas de Wols s’éloigne ici de celui du précédent dans la mesure où ses objections au rapatriement en Allemagne sont économiques et artistiques. L’enquêteur de l’OIR relève : « Objections au rapatriement : raisons économiques (est connu comme peintre en France), ne veut pas rentrer en Allemagne où il a pourtant de la famille car ses amis du monde artistique français lui sont plus essentiels que les siens en Allemagne 22 » La protection lui est accordée et il bénéficie du fonds de réparation à hauteur de euros par l’entremise de l’aumônerie protestante, son dossier étant transmis pour assistance au SSAE. Cette unique perspective fnancière est renforcée par le fait que l’artiste est naturalisé français en 1949. Il faut souligner que le peintre, qui souffre d’une addiction à l’alcool, est en grande diffculté depuis plusieurs années. Il meurt en d’une intoxication alimentaire.

Le cas de Wolf peut être considéré comme représentant la question traitée dans cet article : même s’il n’évoque pas la liberté artistique comme argument pour ne pas être rapatrié en Allemagne, il souligne le besoin de rester dans le milieu artistique rencontré en France. De plus, sa santé mentale et physique à l’époque a pu contribuer à cette décision de protection.

Proche du surréalisme, Wols est considéré comme un pionnier de l’abstraction lyrique européenne et un représentant du tachisme et de l’art informel. Il est aujourd’hui beaucoup plus reconnu que François Will Wendt 23 .

Arnold Daghani (1909-1985)

Arnold Daghani 24 est né Arnold Korn le février 1909, à Suczawa en Bucovine (Empire austro-hongrois, aujourd’hui Suceava en Roumanie) d’un couple de

22. Ibid

23. « Wols: retrospective », catalogue d'exposition, Kunsthalle Breme, et The Menil Collection, 2013, avec des essais d'Ewald Rathke, Toby Kamps, Patrycja de Bieberstein Ilgner, Katy Siegel Rathke.

Juifs germanophones. Il fait preuve de talents artistiques à l’école puis fréquente une école d’art à Munich. À l’âge de ans, il est enrôlé dans l’armée, puis, après avoir été libéré au début des années 1930, travaille pour un éditeur, en tant que commis, à Bucarest. Alors qu’il est marié et vit à Czernowitz, Daghani est déporté le 7 juin 1942 vers la Transnistrie, puis à Ladyjin, près du feuve Boug. Le couple y est rafé le août et conduit par la SS dans le camp de travail forcé de Mikhailowka dans le Sud-Ouest de l’Ukraine où ils travaillaient pour l’Organization Todt. Dans le camp, Daghani put réaliser des dessins et des peintures, et il parvint à les conserver et à en faire un facteur de survie : certains des gardiens lui demandèrent de faire leur portrait tandis qu’à d’autres moments, le peintre se concilia tel ou telle en réalisant des objets décoratifs. Il y écrit un journal publié en français en 2019 25 , qui plonge le lecteur dans la Shoah telle qu’elle a fait rage en Roumanie ou en Ukraine, « lors d’une tourmente historique où succéda à l’avancée des Russes celle des Allemands – auxquels s’allia le dictateur roumain Antonescu 26 ». En juillet 1943, alors qu’il travaille à une mosaïque représentant l’aigle allemand, il s’enfuit avec sa femme, aidé par la résistance juive locale. C’est dans le ghetto de Bershad qu’ils apprennent que tous leurs camarades de camp ont été exterminés.

Le couple s’installe à Bucarest en mars 1944. Arnold Daghani rencontre alors des diffcultés dans sa vie artistique. Son refus d’adhérer à l’Union des artistes et des sculpteurs et son rejet du réalisme socialiste en art l’empêchent de pouvoir exposer ses œuvres de façon offcielle. Pour gagner sa vie, il enseigne l’anglais et sa femme le français. Il fnit par adhérer au syndicat offciel en , mais il est resté en retrait 27. Ses dessins et peintures de personnages s’éloignent de la vision glorieuse du réalisme socialiste et il dessine des nus,

24. Deborah Schultz, Edward Timms, Pictorial Narrative in the Nazi Period : Felix Nussbaum, Charlotte Salomon and Arnold Daghani, London, Routledge, 2016 ; Deborah Schultz, « Displacement and identity: Arnold Daghani », in ARTMARGINS, 2002 [en ligne]. URL : https://artmargins.com/displacement-andidentity-arnold-daghani/

25. Arnold Daghani, La tombe est dans la cerisaie. Journal du camp de Mikhaïlovka (1942-1943), trad. du roumain et de l’allemand par Philippe Kellmer, suivi d’un entretien avec Philippe Kellmer et Marc Sagnol, Paris, Fario, 2018. Ce journal a été publié en Roumanie en 1947.

26. Claude Mouchard, « Du fond de l’enfer », in En attendant Nadeau, 29 janvier 2019.

27. Formulaire de demande de protection, Archives Ofpra, Arnold et Anna DAGHANI D 5.

25 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART