4 minute read

5. Blasone dei Rossini

5. Blasone dei Rossini

Del blasone dei Rossini se ne conosce l'uso fin dall'inizio del XVII secolo da parte di Gabriele Rossini «patrizio e massajo» discendente dal ceppo di Cotignola e artefice della fusione della grande campana che si trova sulla cima della Torre d'Acuto a Cotignola (fig. 5), sulla quale è stato rinvenuto il primo esempio accertato finora del blasone di casa Rossini' (fig. 6).

La Torre d'Acuto trae il nome dal famoso condottiero inglese John Hawkwood (1323-1394), italianizzato in Giovanni d'Acuto: egli combatté al soldo dei pontefici e si stabilì negli ultimi suoi trent'anni di vita in Italia, ricevendo Bagnacavallo, Cotignola e, forse, Conselice da papa Gregorio XI probabilmente verso il 1375 o 1376. Si tratta probabilmente di una forma di risarcimento per mancati pagamenti dovuti a Hawkwood e alla sua truppa in quel momento a servizio del pontefice, pratica allora piuttosto diffusa da parte della corte avignonese. Gli storici dibattono ancora se le proprietà ricevute da Hawkwood possano considerarsi feudi a pieno titolo. Quello che è certo è che il condottiero inglese considerò Cotignola 2 una signoria vera e propria, come testimoniato dal fatto che sia intervenuto incisivamente sulle strutture difensive del borgo migliorandole e ricostruendole, edificandovi un palazzo fortificato, ove risiedette, e trasformando, anche se non tutti gli storici concordano, quello che doveva essere il campanile della pieve cotignolese di S. Stefano in Panicale in torre di avvistamento, la cosiddetta «torre di Acuto», oggi ricostruita dopo un bombardamento alleato del 1944. La campana posta in cima alla Torre d'Acuto venne fusa in bronzo nel 1616, ed è opera di Pier Francesco Censori. Su di essa sono riportati i blasoni dei massari Ottaviano Biancoli e Giusio Cassani e di Gabriele Rusini, nominato come «procuratore».

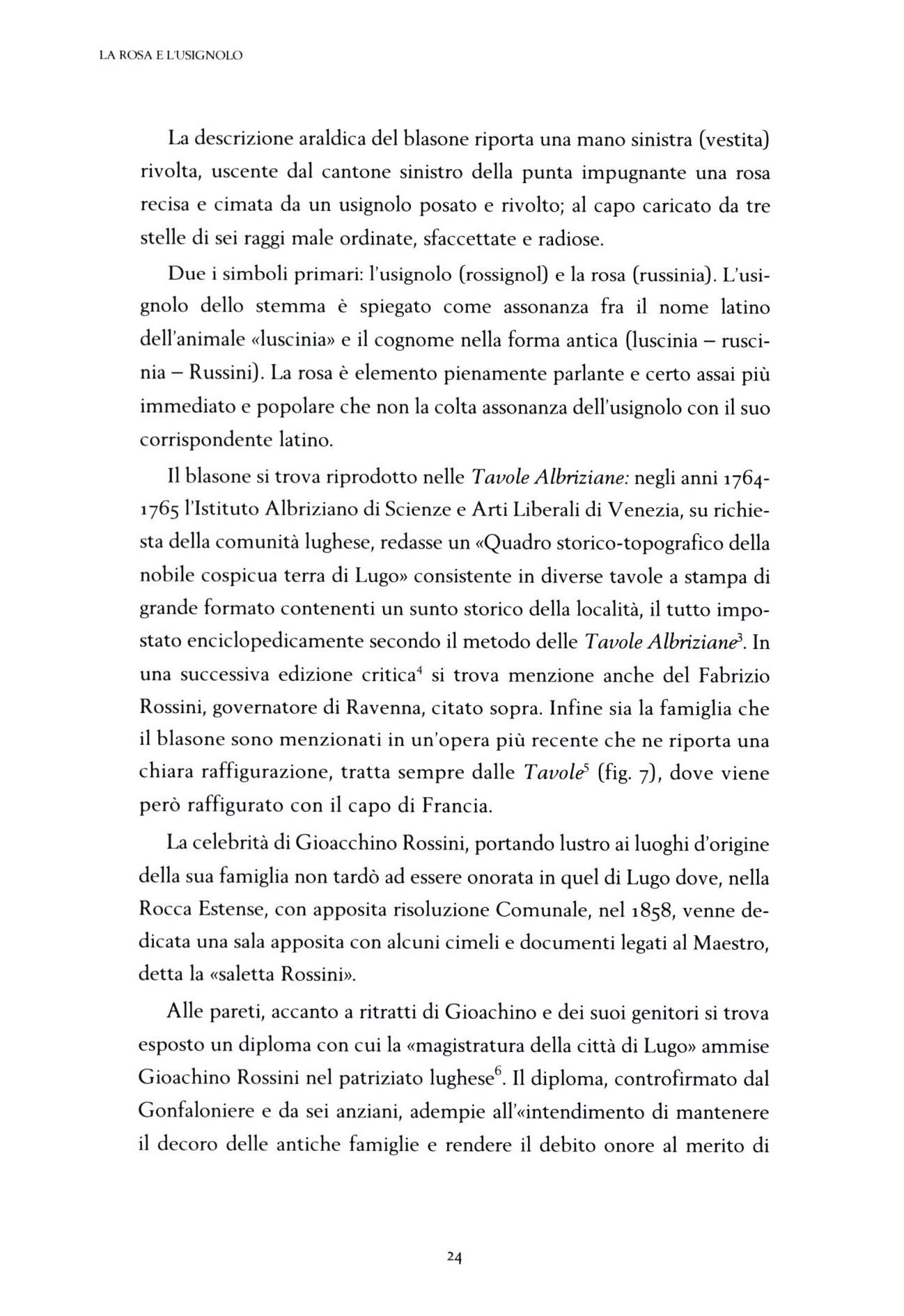

La descrizione araldica del blasone riporta una mano sinistra (vestita) rivolta, uscente dal cantone sinistro della punta impugnante una rosa recisa e cimata da un usignolo posato e rivolto; al capo caricato da tre stelle di sei raggi male ordinate, sfaccettate e radiose.

Due i simboli primari: l'usignolo (rossigno)) e la rosa (russinia). L'usignolo dello stemma è spiegato come assonanza fra il nome latino dell'animale «luscinia» e il cognome nella forma antica Ouscinia - ruscinia - Russini). La rosa è elemento pienamente parlante e certo assai più immediato e popolare che non la colta assonanza dell'usignolo con il suo corrispondente latino.

Il blasone si trova riprodotto nelle Tavole Albriziane: negli anni 17641765 l'Istituto Albriziano di Scienze e Arti Liberali di Venezia, su richiesta della comunità lughese, redasse un ((Quadro storico-topografico della nobile cospicua terra di Lugo» consistente in diverse tavole a stampa di grande formato contenenti un sunto storico della località, il tutto impostato enciclopedicamente secondo il metodo delle Tavole Albriziane3. In una successiva edizione critica4 si trova menzione anche del Fabrizio Rossini, governatore di Ravenna, citato sopra. Infine sia la famiglia che il blasone sono menzionati in un'opera più recente che ne riporta una chiara raffigurazione, tratta sempre dalle Tavole5 (fig. 7) 1 dove viene però raffigurato con il capo di Francia.

La celebrità di Gioacchino Rossini, portando lustro ai luoghi d'origine della sua famiglia non tardò ad essere onorata in quel di Lugo dove, nella Rocca Estense, con apposita risoluzione Comunale, nel 1858, venne dedicata una sala apposita con alcuni cimeli e documenti legati al Maestro, detta la (<saletta Rossini».

Alle pareti, accanto a ritratti di Gioachino e dei suoi genitori si trova esposto un diploma con cui la «magistratura della città di Lugo» ammise Gioachino Rossini nel patriziato lughese 6 . Il diploma, controfirmato dal Gonfaloniere e da sei anziani, adempie all'«intendimento di mantenere il decoro delle antiche famiglie e rendere il debito onore al merito di

Personaggi che ne accrebbero il lustro». Il diploma risulta ornato da tre scudi sagomati in cartiglio, quello in alto al centro riporta lo stemma di Lugo, quello a sinistra del testo contiene la generica dicitura «Diploma di Patriziato Lughese», l'ultimo, a destra del testo, il blasone dei Rossini (fig. 8).

Il blasone Rossini venne altresi pubblicato nella rivista L'Album nel 1860 in un breve contributo firmato dall'avv. Luigi Crisostomo Ferrucci in onore di Gioachino Rossini, costituito da un sonetto celebrativo oltre che da un breve testo storico-araldico, questo accompagnato da un disegno dello stemma Russini7. Una riproduzione più nitida si trova ancora pubblicata in un libello polemico ad opera sempre del Ferrucci8 , che verrà in seguito ripreso anche nelle pubblicazioni dello Zanolini9 e del Radiciotti '0 (fig. 9).

La rilevanza del blasone per il casato è testimoniata dal fatto che, quando la città di Lugo deliberò la concessione della patente di patriziato al compositore Gioachino, incaricò l'amico Luigi Crisostomo Ferrucci di copiare il simbolo araldico della sua antica stirpe. Gioachino, che accolse con sorpresa la notizia della patente di nobiltà ritrovata, fece incidere !'arme di famiglia su un anello dal celebre orafo Castellani di Roma. L'anello andò purtroppo perduto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale che colpirono duramente quei territori. Non è stato possibile finora reperirne alcuna immagine.

Un'ulteriore testimonianza relativa al blasone si trova infine nel primo fascicolo del Bollettino del Centro Studi Rossiniano, dove è stato pubblicato un articolo dal titolo Stemma dei Rossini''.