Die Beziehung Innen- Außen

in der traditionellen Architektur Japans

bearbeitet von Olivia Valenzuela

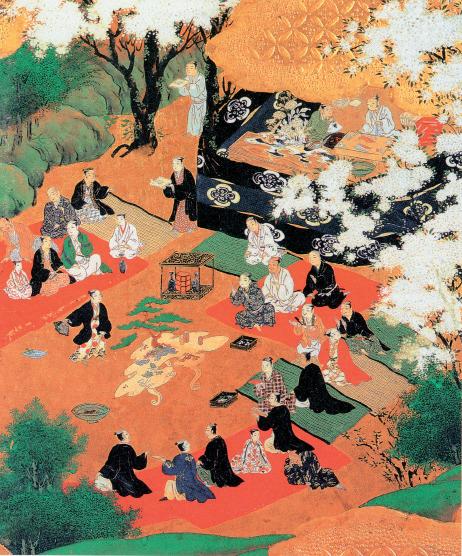

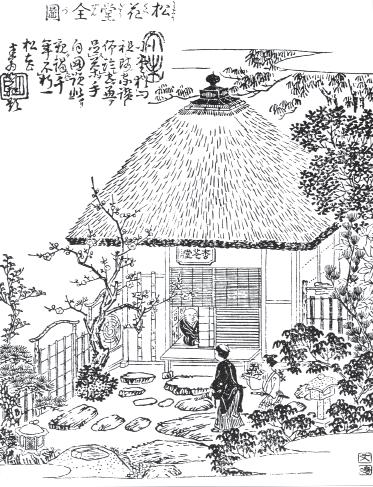

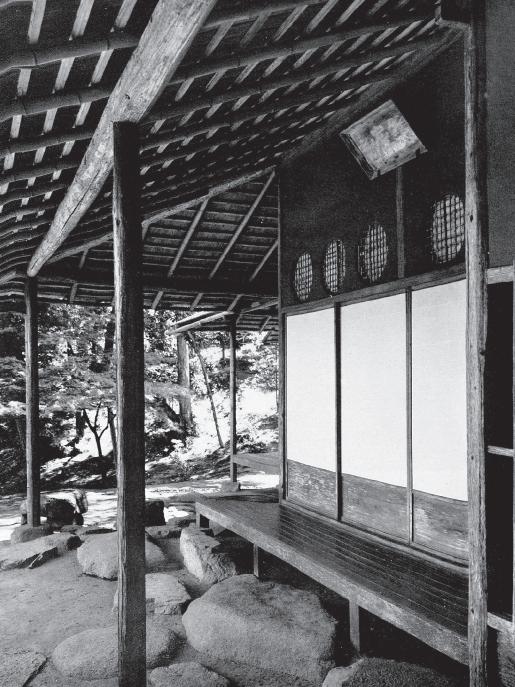

Abb. a

Abb. a

1. Einleitung

2. Wichtige Prinzipien der japanischen Kultur und Tradition

2.1 Raum - ma

3. Die räumliche Orientirung

3.1. uchi - soto / Innen - Außen

3.2. ura - omote - oku / Vorder-, Rückseite und Tiefe

4. Wichtige Räume und Elemente im Bezug zu Innen-Außen

4.1. doma

4.2. shoji - fusuma

4.3. engawa

4.4. kutsùishi

4.5. tobo-ishi

5. Garten

6. Beispiele

7. Fazit

8. Abbildungsnachweise

9. Literatur

Inhaltsverzeichnis

Neben dem Licht ist der Raum* ein primäres Medium der Architektur. Wir entwerfen ihn, bauen ihn, bewohnen ihn, erschaffen ihn neu, etc.

Wir, die Menschen aus dem Westen, lernen von Beginn unseres Lebens an, Grenzen festzulegen. In gleicher Weise definieren wir auch den Raum durch Grenzen, drinnen – draußen oder das Innere –das Äußere. Für viele bedeutet zudem der innere Raum Schutz vor dem äußeren Raum.

Diese räumliche Grenze hat eine lange Tradition in unserer westlichen Architektur. An dem Hofhaus und dem Hoftempel von Ur, der griechischen Agora, dem Forum Romanum, dem römische Atriumhaus, etc., können wir sehen, dass der äußere Raum ein Ort ist, durch den die inneren Räume gegliedert werden und als Ort der Begegnung dient. Dadurch wird das private und gemeinschaftliche Leben zu einer Bereicherung der Menschen.

In Japan finden wir ein Raumkonzept, welches anders definiert wird sowie auch die Beziehung von InnenAußen. Dieses Verständnis, wie der Raum verstanden und gestalten wird, ist sehr verschieden zu dem, was wir im Westen kennen. Durch die Erforschung der Beziehung von Innen-Außen der traditionellen Architektur Japans, möchte ich mich mit dieser Arbeit, der japanischen Raumwahrnehmung nähern und diese verstehen können.

Einleitung

*In diesem Kontext verstehe ich unter dem Begriff Raum das, was durch ein Territorium definiert wird. Für eine gründliche Auseinandersetzung mit der Raumtheorie ist eine intensive Forschung nötig. Siehe beispielsweise: „ RaumtheorieGrundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften“ Herausgegeben von Jörg Dünne und Stephan Günzel.

Wichtige Prinzipien der japanischen Kultur und Tradition

Die japanische Kultur und Tradition wird durch den Shintoismus und den Zen Buddhismus geprägt. Beide leben in einer friedliche Koexistenz miteinander. Der Shintoismus gilt als die Urreligion Japans und ist seit Jahrtausenden eng mit dem japanischen Alltag verbunden. Er bezieht die Ahnenverehrung und elementare Naturkräfte mit ein und “ist aus Natur –und Seelenkult, aus Ahnenverehrung und mythologischen Vorstellung entstanden.”1

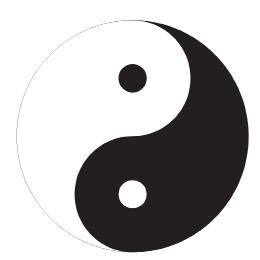

Der Zen Buddhismus entstand durch den aus China kommenden Chan** Buddhismus und wurde durch den Daoismus, die Yin-Yang-Lehre und die Vorstellung der Leere beeinflusst.

Dao bedeutet Pfad, Übergang und Weg und befasst sich mit der Idee einer kontinuierlichen Veränderung. Nichts bleibt, alles ist relativ, alles ist vergänglich. “Er ist Geist des kosmischen Wandels, das ewige Wachstum, das in sich wiederkehrt um neue Formen zu gebären. Er windet sich zu sich selbst zurück wie der Drachen, das vielbeliebte Symbol der Taoisten. Er faltet und entfaltet sich wie die Wolken. Das Tao kann man also als den großen Übergang bezeichnen. Subjektiv genommen ist es die Stimmung des Alls. Sein Absolutes ist das Relative.”2

Durch die Vorstellung einer kontinuierlichen Veränderung wird, aufgrund ihrer Wiederholung, die Symmetrie in allen Formen vermieden.

Das Konzept der Leere ist die Basis des Daoismus und des Buddhismus und ein wichtiger Bestandteil der japanischen Raumkonzeption. Sie wird als ein aktives Prinzip betrachtet und nicht als eine Negation oder Abwesenheit, wie im Westen üblich. “Die Nützlichkeit eines Wasserkruges wohnt in seiner Leere, in die das Wasser hineingegossen werden könne, nicht in der Form des Kruges oder in dem Material, aus dem er hergestellt sei. Der leere Raum sei allmächtig, weil er allumfassend ist. Im leeren Raum allein wird Bewegung möglich.”3

1. Lewin, B., Kleines Lexikon der Japanologie, Zur Kulturgeschichte Japans, Wiesbaden, 1995, S. 426

2. Kakuzo, O., Das Buch Vom Tee, Leipzig, 1930, S.26. - 27.

** Ich wähle hier die mittlerweile übliche pinyin-Umschrift. Bei Zitaten übernehme ich die dort verwendete Umschrift.

Der Kreis enso gilt als das Symbol für die Leere. “Der Kreis gleicht der großen Leere, es fehlt nichts und es ist nichts überflüssig. Das heißt, die große Leere wird zum Reich der Freiheit. Hier bedeutet die Leere eine Unberührtheit von zugleich unendlicher Ausdehnung und ohne jede Ausdehnung, aber auf keinen Fall enthält sie eine Negation.”4

Das Yin-Yang-Prinzip zeigt uns, dass alles ihre GegenQualität besitzt und diese Qualitäten sind nicht nur Bestandteil der anderen sonst fließen stets ineinander.

Diese Prinzipien sind die Grundlage, um das Raumkonzept der japanischen Kultur und Tradition zu verstehen.

Raum - ma

Die Idee, dass die Leere der Beginn und das Ende von allem ist und in diesem Sinne einen Bezug zu der Zeit hat, bringt uns zu der japanischen Definition ma, welches ein räumlich-zeitliches Intervall bezeichnet. Zeit und Raum fließen ineinander wie Gegensätze. Das Piktogramm zeigt zwei halb geöffnete Türen durch welche ein Mond strahlt.

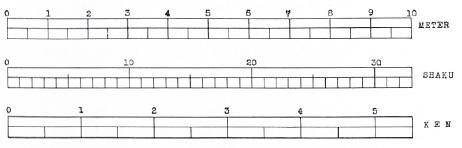

Das Piktogramm wird abhängig vom Kontext mit unterschiedlicher Bedeutung benutzt, wie Pause, Intervall, Beziehung, Raum, usw. In der Architektur wird es auch als Begriff von Maß benutzt, bzw. für den Abstand oder Raum zwischen Objekten, wie z.B. Säulen, Wände, Bäume usw.. Zudem wird der Begriff auch für alle Arten von Beziehungen, zwischen Personen oder Objekten verwendet. Die Harmonie einer Gestaltung ist abhängig von ma.

uchi - soto / Innen - Außen

Die räumliche Orientierung

Die uchi- soto -Beziehung in Japan ist mehr als nur ein räumliches Phänomen. Das Wortpaar bedeutet InnenAußen und wird in der japanische Gesellschaft auch für privat-öffentlich und Privatsphäre-Öffentlichkeit benutzt.

In dieser Doppelpaar-Konstruktion bezieht sich uchi auf das Eigene, wie die Familie, Gruppe, Arbeit, usw. und soto bezeichnet alles, was außerhalb des begrenztem Eigenen bleibt. „Aus dieser subjektbezogenen Perspektive wird vielleicht verständlich, wie der Ausdruck uchi in Situationen gebraucht wird, in denen in den europäischen Sprachen das Personalpronomen ‘wir’ steht. So wird die Aufforderung an den Sprechpartner, den Sprecher zu besuchen, mit dem Satz: “uchinikuru?” (“Kommst Du nach innen = zu uns/ mir”), formuliert.“5

In der Architektur ist der Bezug von innen und außen von wesentlicher Bedeutung.

Das Haus wird von allen Seiten mit Zwischenräumen oder Übergangsräume umgeben. „Dieser Zwischenraum ist nach oben der Raum unter dem Dach, nach unten der zwischen den Tatami und dem Erdboden, im Außenbereich zum Garten Engawa und im Eingangsbereich Doma.“6

ura - omote - oku / Vorder-, Rückseite und Tiefe

Das Wort omote bezeichnet die Oberfläche, Außenseite, Sichtbarkeit, in diesem Sinne die Vorderseite des Hauses und besitzt dadurch einen öffentlichen Charakter. Omote wird nach Möglichkeit nach Süden hin ausgerichtet.

Ura steht für die Rückseite, Hinterseite, Innere, drinnen und definiert den privaten und familiären Bereich, in dem auch gegessen und informeller Besuch dorthin geführt wird.

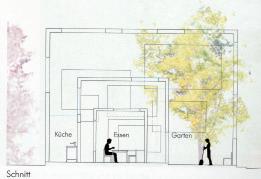

Deutschland Japan gesellschaftlicher Aspekt

5. Shimada S., Grenzgänge-Fremdgänge Japan und Europa im Kulturvergleich, Frankfurt/Main, 1994, S.126-127

6. Shimada S., Grenzgänge-Fremdgänge Japan und Europa im Kulturvergleich, Frankfurt/Main, 1994, S. 128

Zwischen omote und ura in der Dimension der Tiefe steht oku.

Oku bezeichnet das Innere im Inneren. Es ist der tiefste Ort eines Raumes und wird nicht nur als räumliches Konzept gebraucht, sondern auch als abstraktes Symbol für Tiefe und Verborgenheit.

Diese Beziehungsstruktur von uchi - soto – ura – omote – oku findet sich in jedem Raum wieder. „Während die Vorderseite (omote) und das Außen (soto) als eine ‘einfache’ Wirklichkeit draußen bestehen bleiben, wird der Innenraum immer weiter in Gegensatzpaare unterteilt. Ein Raum wird durch eine Verschachtelungsstruktur unendlich in Innen- und Außenräume unterteilt, bis eine symbolisch unendliche Tiefe erreicht wird, obwohl der physikalische Raum nur ein beschränktes Ausmaß besitzt.“7

4

Wichtige Räume und Elemente im Bezug zu Innen- Außen

doma

Doma ist eine Übergangzone, in der das Innere und das Äußere zusammenfließen. Es ist zudem das Äußere des Inneren, der Bereich auf dem sich der ebenerdige Eingang und auch die Küche sich befinden. Dieser Eingangsbereich dient unter anderem als Empfangsraum für Händler und Boten, die auch keinen anderen Raum im Haus zu betreten brauchen. Dieser Bereich wird in einigen Gegenden Japans auch niwa genannt, ein Begriff, der auch für den Garten benutzt wird.

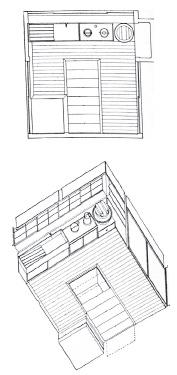

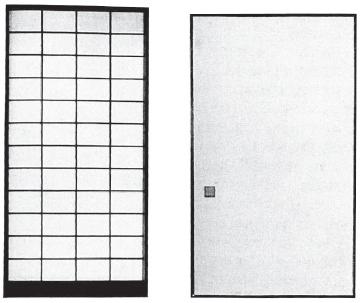

shoji - fusuma

Von dem engawa nach innen wird der Raum durch shojis, verschiebbare Raumteiler, getrennt. Sie wurden ursprünglich aus durchscheinendem Papier hergestellt, um das Licht durchzulassen und gleichzeitig zur Isolierung während des kalten Winters. Im Sommer dämpfen sie das Licht und ermöglichen eine

Abb. 5: Küche, 4 1/2 M. groß

7. Shimada S., Grenzgänge-Fremdgänge Japan und Europa im Kulturvergleich, Frankfurt/Main, 1994, S. 130

natürliche Art der Durchlüftung. Den Gegensatz zu den lichtdurchlässigen shojis bildet der fusuma. Sie sind vom gleichen Prinzip wie shojis und dienen als Raumteiler, werden aber mit Opakem Papier bespannt.

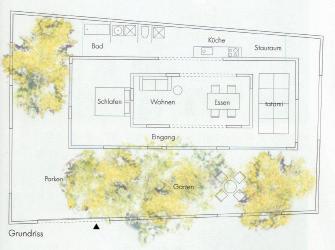

Diese beide Raumteiler shoji und fusuma ermöglichen aufgrund ihrer Leichtigkeit flexible Grundrisse. Da der Raum nicht möbliert ist, können die Grundrisse sehr frei gestaltet werden. So sind die Räume multifunktional und können als Esszimmer, Wohnraum, Arbeitsplatz oder Schlafzimmer benutzt werden.

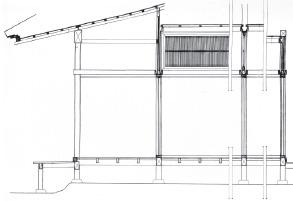

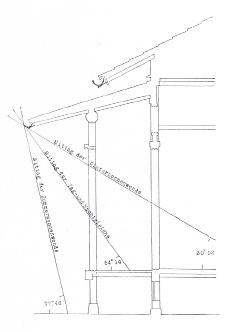

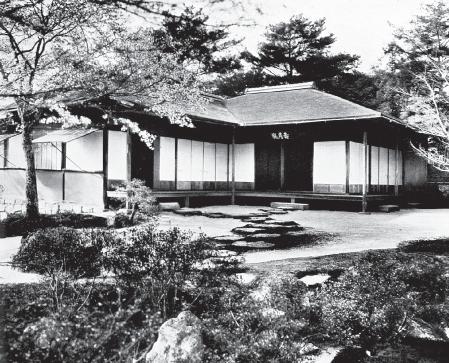

engawa

Engawa ist die Veranda, die als Überganszone, zwischen den Innenräumen, dem Garten oder den Außenräumen dient. Im Sommer wird das Sonnenlicht gedämpft und im Winter das Strahlen der Sonne hineingelassen. Die engawa, welche von Holz bedeckt wird, befindet sich meist auf der Höhe der Innenräume, wird aber auch eine Stufe tiefer gebaut. Sie ist überdacht. Sie hat kein Geländer und wird mit einer Schiebetür shoji von den Innenräumen getrennt. Die Breite bewegt sich zwischen 0,5 -1 ken (3-6 shaku) oder (91-182 cm).

kutsùishi

Der Zutritt vom Garten geht über einen oder mehrere spezielle große Steine, auf welchen die Gäste sich ihres Schuhwerks entledigen können. Diese Steine werden kutsùishi genannt, und werden aus einem Stück massiven Felsens gebaut. Die Flächen werden nur wenig geglättet mit der Absicht eine Mittelstufe zwischen dem glatten Holz der engawa und die Rau-

Abb. 10: Direkte Sonnenbestrahlung eine nach Süden gelegenen engawa zu drei verschiedene Jahreszeiten.

heit des Steinbodens zu schaffen. Die Länge des Steins wird durch den Pfostenabstand definiert. Dieser Abstand wird gleichzeitig von der Anzahl der tatamis (Matten) bestimmt, z.B. für eine Vorhalle des Katsura-Palastes ist die Länge des Steins 2,30m und die Breite 78cm und um die Wassersammlung zu vermeiden ist die Mitte der Oberfläche drei Zentimeter höher.

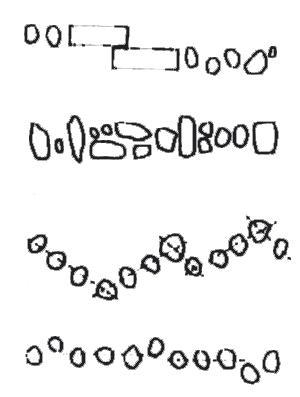

tobo-ishi

Vom kutsùishi in den Garten hinein führen die toboishi, Schrittsteine in mehreren Wegen durch den Garten und auch auf das Teehaus zu. Diese Schrittsteine lenken aufgrund ihres Durchmessers und Abstandes die Schrittweiße und auch die Geschwindigkeit. Es gibt kleine Steine, auf die nur ein Fuß passt und große Steine, auf welche man mit zwei Füßen stehen kann. Die Wege sind in generell mit den kleineren Steine und kleinen Abständen gelegt. Je weiter der Abstand zwischen den Steinen, desto schneller wird der Gang, ebenso, je kürzer der Abstand ist, desto langsamer wird der Schritt. Die großen Steine werden nur an strategischen Punkten gesetzt. Durch diese werden interessante Aussichtpunkte und Ruheplätze geschaffen.

Garten

Der Garten ist unentbehrlich, wie das Haus selbst. In der Tradition Japans wurde das Haus mit der Absicht entworfen, sich in die Landschaft einzufügen. Der Garten wird durch philosophische Ideen und symbolische Bedeutung gestaltet. Die Liebe zu Blumen zeigt sich in der Verwendung von blütenreichen Pflanzen, Gesteine, Bäume, Steinlaternen, Steinwasserbecken usw.. Die Gestaltung wird festgelegt, um eine ruhige Wirkung zu erzielen.

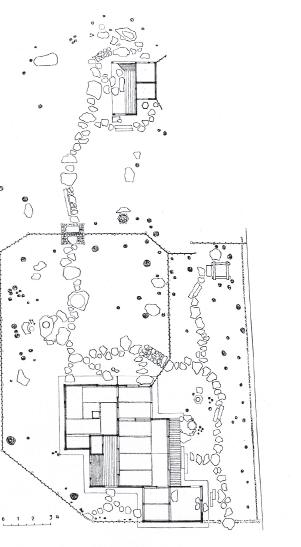

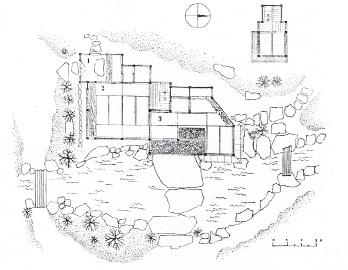

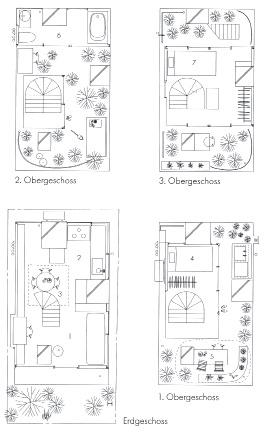

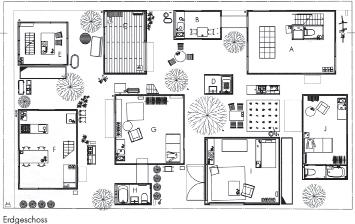

1 2 3 1 Teeraum 2 Küche 3 engawa

1 Vestibül

2 Empfangzimmer

3 Hauptzimmer

4 Aussichtraum (Obergeschoß)

Beispiele

Abb. 15: Grundriss von Chōshū-kaku, Yokohama.

Während im Westen gebaut wird, um sich von dem Außen zu schützen, wird nach der alten Tradition in Japan, von außen nach innen gebaut, in ein Raumkontinuum hinein. Dieses wird aus dem Garten nach innen mit Schiebenwänden konzipiert, die je nach Bedürfnis oder Jahreszeit sich wandeln lassen, als wäre dieser gebaute Körper ein lebendiges Wesen, wie die Natur selbst, von welchem es sich umarmen lässt.

Die Kontinuität und Relativität als Konzept, nicht nur als Raumkonzept, sind eine sehr gute Lehre, die das Kreative fördert und eine Anpassungsfähigkeit zu aller Art von Veränderungen entwickelt.

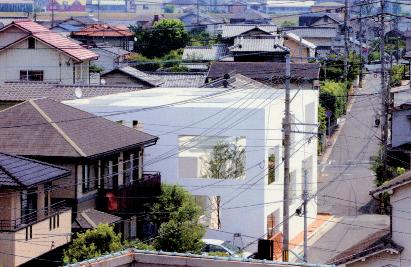

Wenn ich nun vieles in der neuen Architektur Japans betrachte, erkenne ich diese Anpassungsfähigkeit wieder, ohne dass die traditionelle Lehre außer Acht gelassen wird. Diese Anpassung habe ich in den Immaterialitäts-Erscheinungen der jüngeren Architektur Japans festgestellt und finde hier die Antwort auf die Frage, woher diese Poesie und diese Leichtigkeit in den Räumen kommen. Diese Immaterialität erleben wir auch in der digitalen Welt.

Nach so vielen „toten Steinen“ bringt es mir eine sehr große Freude die lebendige Leere der japanischen Architektur kennenzulernen.

Zwischen all den vielen Seiten, die ich gelesen habe, habe ich ein Satz gelesen, der bei mir einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen hat: „Alles hat seine Jahreszeit.“

Abbildungsverzeichnis

Abb. a: Fehrer, W., Das Japanische Teehaus, Zürich 2005, S. 122

Abb. 1: Fehrer, W., Das Japanische Teehaus, Zürich 2005, S.96

Abb. 2:

Abb. 3: IEAAU Instituto for East Asian Architecture and Urbanism, http://www. east-asia-architecture.org/downloads/research/MA_-_The_Japanese_Sense_of_ Place_-_Forum.pdf , (Zugriff 16.02.2013)

Abb. 4: Shimada S., Grenzgänge-Fremdgänge Japan und Europa im Kulturvergleich, Frankfurt/Main, 1994, S.129.

Abb. 5: Yoshida,T., Das Japanische Wohnhaus, Berlin, 1935, S.80

Abb. 6: Drexler, A., the Architecture of Japan, New York, 1955, S.69

Abb. 7: Drexler, A., the Architecture of Japan, New York, 1955, S.64

Abb. 8: Fehrer, W., Das Japanische Teehaus, Zürich 2005, S.106

Abb. 9: Yoshida,T., Das Japanische Wohnhaus, Berlin, 1935, S.51

Abb. 19: Yoshida,T., Das Japanische Wohnhaus, Berlin, 1935, S.149

Abb. 11:Drexler, A., the Architecture of Japan, New York, 1955, S.151

Abb. 12:Fehrer, W., Das Japanische Teehaus, Zürich 2005, S.115

Abb. 13:Fehrer, W., Das Japanische Teehaus, Zürich 2005, S.28

Abb. 14: Yoshida,T., Japanische Architektur, Tübingen, 1952, S.175

Abb. 15: Yoshida,T., Japanische Architektur, Tübingen, 1952, S.153

Abb. 16: Yoshida,T., Das Japanische Wohnhaus, Berlin, 1935, S.47

Abb. 17: Drexler, A., the Architecture of Japan, New York, 1955, S.223

Abb. 18: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.61

Abb. 19: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.61

Abb. 20: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.153

Abb. 21: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.153

Abb. 22: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.153

Abb. 23: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.110

Abb. 24: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.111

Abb. 25: Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012, S.110

Taut, B., Japans Kunst mit europäischen Augen gesehen, Berlin, 2011

Literatur

Shimada S., Grenzgänge-Fremdgänge Japan und Europa im Kulturvergleich, Frankfurt/Main, 1994

Seike, Kudo, Schmidt, Japanische Gärten und Gartenteile, München 1986

Fehrer, W., Das Japanische Teehaus, Zurich, 2005

Schittich, C., Japan, Architekten, Konstruktionen, Stimmungen, im Detail, München, 2002

Attlee, H., Der japanische garten, München 2012

Koren, L., Wabi-sabi für künsler, Architekten und Designer, Frankfurt, 1995

Drexler, A., the Architecture of Japan, New York, 1955

Arch + 208, Tokio, die Stadt Bewohnen, Aachen, 2012

Yoshida,T., Das Japanische Wohnhaus, Berlin, 1935

Yoshida,T., Japanische Architektur, Tübingen, 1952