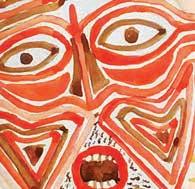

Ilustração: máscaras cerimoniais Zulu

Ilustração: máscaras cerimoniais Zulu

JOÃO FLÔRES ALKMIM,

é Professor licenciado em história pela Universidade Federal de Minas Gerais –UFMG.

Pós-Graduado em metodologia do ensino pela Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG.

Atua na área de Educação, Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.

Ocupou diversos cargos na Administração Pública, como:

Diretor de Escola da Rede Municipal de Ensino de Betim-MG, Secretário Adjunto de Educação de Betim-MG, Coordenador de Ensino da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, Secretário de Cultura e Turismo em Santa LuziaMG, Coordenador de Políticas Culturais na Fundação Cultural do Município de Contagem-MG, Diretor de Políticas Culturais da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Contagem-MG, Conselheiro em diversos conselhos de educação, turismo e patrimônio histórico, artístico e cultural em Minas Gerais.

Autor do Livro: Gestão Pedagógica – Novo Paradigma Para a Avaliação. Publicado em 2007.

Raízes do povo brasileiro

Povo Banto e sua contribuição para o Brasil

João Flôres Alkmim

João Flôres Alkmim

possui como eixo norteador, a tentativa de respon-

de história, pesquisador e militante na área do pabrasileiro, realizada nesta obra, traz em seu escocultural, emocional, psicológica e social do povo contemporânea.

Nossa visão sobre a trajetória histórica desse povo e de nosso povo, não fará menção ou tratará dos aspectos ligados à escravidão, fato este, que já é bastante trabalhado em outros estudos e que no nosso entendimento desvirtuaria o nosso objetivo em salientar a importância dos Bantos em nosso patrimônio étnico ancestral originário.

As avaliações e verificações históricas, contidas neste livro, serão circunscritas a temas pouco ou nunca interpretados por nossa vasta historiografia e serão trabalhados, sempre, sob o olhar antropológico, psicológico e social do historiador que assina esta investigação analítica.

Espero que as nossas percepções e conclusões sobre os fatos históricos e as configurações culturais aqui estudadas, sejam relevantes para o conhecimento da nossa gênese e singularidade enquanto nação. Particularmente, as reflexões desenvolvidas em relação ao que somos e de como podemos resgatar uma memória oculta no tempo passado, mas que se manifesta de forma subjacente em nossa cultura presente.

João Flôres Alkmim Autor/Historiador

João Flôres Alkmim Autor/Historiador

Introdução

Ao analisarmos todos os aspectos presentes no estudo da sociedade humana e da sua historicidade, fica patente que, na complexa sociedade do século XXI, não basta a construção de uma história descritiva baseada na historiografia tradicional, seja ela positivista, marxista ou mesmo cultural que não consegue abordar e responder aos fenômenos de massa que interferem diretamente no curso dos acontecimentos do passado e, especialmente, do presente que é marcado pela sociedade da informação. Assim, torna-se premente que se busque uma narrativa explicativa para os fenômenos sociais. Esses fenômenos exigem dos historiadores um olhar detido sobre o passado e a realidade presente para dar coerência e sentido à trajetória humana ao longo da história.

Nessa perspectiva, a sociedade brasileira não pode prescindir de um estudo sobre a formação étnica e cultural do nosso povo e, sobretudo, da mescla que essas culturas realizaram em solo brasileiro. Além disso, entender os legados que essa interação antropológica nos proporciona na atualidade e como essa herança interfere diretamente na nossa constituição como nação. Para tanto, é essencial um novo olhar sobre esse diálogo permanente entre os povos ancestrais que formaram os brasileiros contemporâneos, especialmente, o povo Banto.

Essa busca por respostas está intimamente ligada à busca das nossas origens e, principalmente, à identificação cultural que as nações atribuem às mesclas étnicas e culturais que formam sua estrutura social e política.

A África é a origem de diversas culturas que formaram a humanidade. Praticamente não é possível se falar em qualquer coisa que seja genuíno ou universal que tenha sua origem apartada do continente africano.

A coroação e sagração do Rei do Congo e da Rainha Ginga de Angola(Nziga Mbandi) expressam nas Guardas de Congado, encenadas nas festas de Nossa Senhora do Rosário em todo o país, um fator de resistência do povo Banto em manter em terras americanas as marcas da sua origem como povo e nação, possibilitando que sua cultura sobrevivesse por gerações, até chegar ao século XXI.

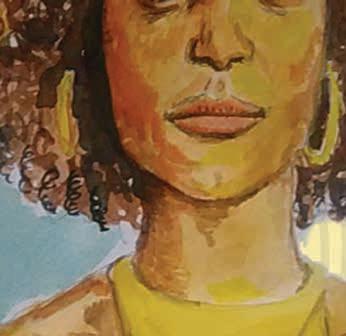

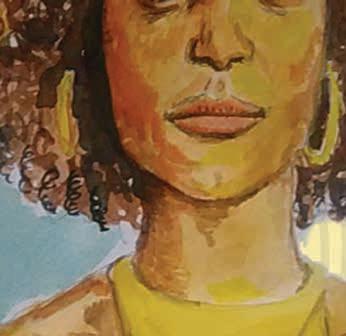

Ilustração: Rainha Nziga Mbandi ou Dona Ana de Sousa - nome dado após sua conversão ao cristianismo, interpretação livre do artista.

Ilustração: Rainha Nziga Mbandi ou Dona Ana de Sousa - nome dado após sua conversão ao cristianismo, interpretação livre do artista.

Na África, desde tempos remotos, todos os sistemas de organização política e social estiveram por lá representados: reinos, impérios e repúblicas, cujo poder era sempre derivado e advindo dos anciãos, ou seja, os mais velhos e experientes eram os escolhidos para gerir e governar a sociedade.

Esses governos africanos representavam um leque enorme de modelos e de possibilidades, que transitavam desde as sociedades estratificadas e escravocratas até sociedades sem classes sociais e extremamente igualitárias.

Todas as formas de governo das modernas sociedades, tanto as antigas quanto as atuais, já estavam previstas e testadas de forma incipiente e/ ou embrionária em terras africanas. Portanto, não podemos ignorar ou menosprezar as civilizações africanas. Essas experiências do passado são parte integrante das discussões políticas e sociais do presente, pois esses povos experimentaram de forma concreta modelos de organização social que vivenciamos atualmente, e que repercutem até hoje em nosso imaginário social.

Na grande diversidade cultural e política do amplo continente africano, encontramos uma constante cultural que é de grande interesse para o povo brasileiro, pois foi um dos pilares de nossa formação étnica. Essa constante cultural está expressa no agrupamento linguístico conhecido como NígerCongo, ramo linguístico de onde se origina o povo Banto, a maior matriz africana que formou a população do Brasil e a rica cultura brasileira, presente em todas as regiões do país: de norte a sul.

Os povos Bantos habitavam a África Ocidental, da zona compreendida pelas florestas tropicais do Congo até ao sul, no cabo da Boa Esperança, localização da atual cidade do Cabo, na África do Sul.

Dessa região, originou-se quase a totalidade dos africanos que vieram para Minas Gerais e mais da

Ilustarção: Máscara Zulu utilizada em dança ritual no Zimbabue

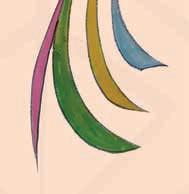

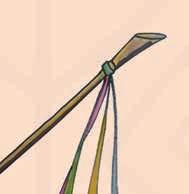

Knobkerrie Bastão com uma bola na ponta usado para caça e lutas entre o povo Zulu.

Ilustarção: Máscara Zulu utilizada em dança ritual no Zimbabue

Knobkerrie Bastão com uma bola na ponta usado para caça e lutas entre o povo Zulu.

metade dos que vieram para o Brasil nos tempos coloniais. Muito de nossa cultura e de nossas tradições vieram dessa influência, a qual foi decisiva para a nossa formação e para a construção de nossa identidade como nação.

Nesse sentido, a população Banto trouxe consigo uma enormidade de contribuições para a cultura de nosso país: desde a dança, passando por todos os ritmos musicais, para daí culminar na linguagem, na culinária e no próprio artesanato; sem esquecer das relações afetivas e sociais que também foram bastante afetadas. O comportamento dos brasileiros, originário de qualquer etnia, está, portanto, influenciado por costumes, valores e crenças dos nossos antepassados Bantos.

Os europeus designaram os grupos étnicos africanos como tribos, sendo, no entanto, uma forma preconceituosa e inconveniente de tratarmos tão rica cultura com um termo extremamente reducionista que não expressa a real dimensão da pujança da sua influência em todo o mundo, sobretudo, nas Américas.

Todavia, a maior qualidade dos Bantos que vieram para o Brasil foi resistir e legar boa parte de sua valorosa cultura às gerações futuras, passando a ser um dos elos da construção simbólica do imaginário popular e erudito do nosso imenso país.

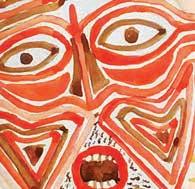

Ilustarção: Máscara de Folia de Reis, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Bastão de Folia de Reis Município de Bocaiuva, distrito de Alto Belo, Minas Gerais.

Ilustarção: Máscara de Folia de Reis, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Bastão de Folia de Reis Município de Bocaiuva, distrito de Alto Belo, Minas Gerais.

A Arte Escultórica do Povo Banto

A arte africana, apesar de sua variedade dependendo de qual cultura pertença, de modo geral, possui características holísticas ligadas aos costumes e à funcionalidade do cotidiano. Esta arte, por suas características, extrapola em muito um lugar simplesmente de representação, mas sim, adquire um caráter de formação imagética e de estruturação das relações sociais, como também percebemos no Brasil. A arte africana constitui uma simbologia da vida e da existência nos planos da matéria, do concreto. Entretanto, foca todo a sua profusão holística na incorporação do mundo espiritual e imaginário na vida cotidiana e real das pessoas.

A arte africana aborda sempre a figura humana, com todos os seus dilemas étnicos, morais e religiosos. A arte desses povos são, a bem da verdade, representações da vida humana no mundo real e também no mundo dos espíritos, o qual integra e é parte importante da realidade vivida, ou seja, eles não fazem distinção entre o real e o simbólico, para eles tudo faz parte de uma mesma e única realidade.

As máscaras são um capítulo a parte dessa arte, pois trazem consigo aspectos místicos e religiosos que causam transformações na relação desses povos com a sua própria realidade, e que funcionam como uma espécie de transe mediúnico: fazendo com que todos experimentem um tipo de situação que é então considerada como mágica, que habita tanto o mundo real quanto o mundo dos espíritos.

A arte do povo Banto não foge desses atributos e foi de grande influência na cultura popular brasileira, especialmente no artesanato do Nordeste brasileiro, e no caso de Minas Gerais, do artesanato do Vale do Jequitinhonha.

Nessa mesma linha, as referidas máscaras foram, portanto, absorvidas por nossa cultura e que estão presentes, até os dias atuais, nas festas religiosas e populares que fazem parte desse nosso contexto e

de toda essa nossa identidade sócio-histórico-cultural, a exemplo: do Carnaval, das festividades de Reis e de Congados, dos maracatus e da religião do Candomblé.

As máscaras e suas representações simbólicas são muito fortes no Brasil, no seu aspecto de transmutação dentro das diversas realidades, como ocorre no carnaval em que as pessoas assumem novas personalidades e se transformam em personagens míticos como bruxas, reis, piratas e etc... ou como celebridades do momento como artistas e políticos.

Dessa mesma forma, o povo Banto fazia em África nas suas festividades religiosas e culturais, as representações do imaginário, do fantástico e do real, em que se misturavam em um mesmo processo ou atividade, realidade e fantasia de forma harmônica. Assim, o fantástico, o imaginário e o real se estruturavam igualmente no mesmo plano de realidade, sendo tudo possível e, as vezes, a realidade e suas diversas dimensões, se transformavam em uma perspectiva sincrética do real, ou seja, a fantasia falava mais alto. Essa forma de agir e pensar é muito forte no Brasil do século XXI, e demonstra um vínculo muito forte da racionalidade popular brasileira com a racionalidade do povo Banto, demonstrando como essa visão de mundo marca a moralidade coletiva de nosso povo.

A estatueta “O Pensador” é considerada a joia da cultura angolana, também conhecida na etnia Côkwe como “Samanhonga”, ganhou o estatuto de símbolo nacional em 1984. Hoje é reproduzida e encontrada em vários tamanhos e de diferentes materiais.

A estatueta “O Pensador” é considerada a joia da cultura angolana, também conhecida na etnia Côkwe como “Samanhonga”, ganhou o estatuto de símbolo nacional em 1984. Hoje é reproduzida e encontrada em vários tamanhos e de diferentes materiais.

A Religião Banto

A religiosidade do povo Banto se baseava no animismo, ou seja, na crença em espíritos de diversas naturezas, já que o animismo advém de anima que significa alma em latim. O animismo é um princípio de correntes doutrinárias da filosofia que afirmam e tratam a alma como o sustentáculo de todas as coisas, ou seja, a existência de qualquer organismo está vinculado a existência de uma alma correspondente que lhe dê objetivos na vida. Nas categorias antropológicas o animismo está relacionado aos primeiros estágios de evolução da religiosidade humana, em que todas as coisas possuem uma alma e um propósito no mundo. Seja na concepção filosófica ou antropológica, o animismo traça uma relação mítica e mistica com a realidade imposta a todos os seres, em especial, aos seres humanos.

O animismo é a crença em vários espíritos que atuam na terra junto com os homens. Os Bantos não separavam a realidade concreta do mundo irreal dos espíritos. Para eles os homens e os espíritos habitavam concomitantemente o mesmo plano físico, a mesma realidade.

Nesse sistema de crenças, os homens e os espíritos agem, mutuamente, na construção do mundo à nossa volta. Eles são parceiros nas atividades cotidianas e na vida em sociedade.

Os Bantos acreditavam que a realidade era composta por uma Pirâmide Vital que unia o mundo visível ao mundo invisível e dessa união surgia a nossa realidade cotidiana.

Nessa concepção de existência havia uma ordem hierárquica que dava equilíbrio ao mundo e ao universo. Esse ordenamento era construído em dois planos distintos, baseados por definição de importância e de organização. Em primeiro plano encontram-se as divindades, os patriarcas, os espíritos da natureza e os ancestrais. Em segundo plano encontram-se os reis, a tribo, o clã, a família, os xamãs, os anciãos, a comunidade, o ser humano, os

Zambi, Zâmbi, Zambiapungo, Zambiapongo, Zambiampungo, Zambiapombo, Zambiapongo, Zambiapunga, Zambiumpungo, Zambiupongo, Zamiapombo, Zamunipongo ou Zamuripongo (do quimbundo ou quicongo Nzambi mpongo ou mpungu, lit. “Deus Supremo”), é o deus supremo no candomblé bantu, equivalente ao deus Olorum do candomblé Queto e sincretizado com o Senhor do Bonfim. Não possui culto a Zambi, mas somente a seus intermediários, os inquices. Por vezes é associado a Calunga.

Seu nome originalmente era o título do monarca do Reino de Loango, com sentido de “senhor do mundo”, mas no século XV, com a chegada dos portugueses, o termo também foi utilizado para designar o rei de Portugal. Desde então, passou a designar “ser vivo” e só depois “Deus Supremo”, provavelmente sob influência da cristianização do Congo, segundo W. G. L. Randles.

Fonte: http: pt.wikipedia.org/wiki/Zambi

animais, os vegetais, os minerais, os fenômenos naturais e as estrelas.

Esse mundo físico/etéreo, segundo os Bantos, é regido por um ser supremo que ordena todo esse universo e que dependendo do local de proveniência do indivíduo Banto – no caso de ele ser originário do Gabão, do Congo ou de Angola - ele era então chamado de Kalunga, Zambi, Lessa ou Mvidie.

No Brasil colonial, particularmente em Minas Gerais, os Bantos foram os responsáveis por introduzir o Calundu, uma espécie de crença religiosa em que se acreditava que os espíritos da natureza eram os responsáveis por produzir as doenças que assolavam boa parte da população. Para a cultura Banto, essas doenças – moléstias e malefícios de toda ordem – só poderiam ser expulsos do corpo através da evocação de outros espíritos, que serviriam de antídoto contra todos aqueles males provenientes da alma.

O Calundu, entendida como moléstia que atacava a todos da Colônia, foi extremamente difundido entre os Bantos e os colonizadores europeus que aportaram aqui no Brasil, de tal forma que chamou a atenção, inclusive, das autoridades eclesiásticas daquele período histórico. Como ilustração, podemos então citar alguns casos que foram parar no Santo Ofício (Inquisição), ocorridas principalmente em Lisboa, capital do Império Português, as quais foram bastante significativas e emblemáticas a esse respeito. Casos que chegaram até nossos dias por intermédio dos arquivos do Santo Ofício, preservados na Torre do Tombo em Portugal, e que dá uma dimensão dessa influência no Brasil Colônia. Foram investigados por prática do Calundu em terras coloniais: Luíza Pinta (escrava) em Sabará - Minas Gerais, Ângela Vieira (parda livre) e Branca (escrava) em Salvador -Bahia. O Calundu era uma prática religiosa disseminada entre negros, pardos e brancos da colônia do Brasil no século XVIII e, ao longo do tempo, foi sendo incorporado à cultura popular brasileira dos séculos seguintes, sob outras formas de manifestação religiosa e cultural.

O Calundu, segundo algumas especulações, poderia ser o ancestral do que era e ainda é muito comum no interior do Brasil que são as Bênçãos contra mau-olhado, o quebranto contra os maus súbitos e por aí afora. Sendo as rezadeiras e benzedeiras, das localidades as mais distantes, as responsáveis pela cura e por impedir (utilizando-se de suas ervas e de suas mandingas) que as crianças e as pessoas, principalmente aquelas mais fragilizadas, viessem a adoecer e que, portanto, sofressem sob a influência dos maus espíritos.

O Candomblé e a Umbanda - que é uma derivação do candomblé com elementos do catolicismo e do espiritismo Kardecista - são duas religiões afro-brasileiras que se misturaram a elementos da cultura e da religião Banto, além de agregar outros elementos da cultura e da religião Iorubá, todas elas de matriz africana. Entretanto, a base do credo do Candomblé/Umbanda está, portanto, estruturada no que diz respeito a uma fé animista – que está sob a tutela e a orientação de uma entidade, um ser supremo –, e com elas duas vinculadas aos ritos e cultos Bantos. E com tudo isso, sendo, portanto, incorporado, de modo sincrético e como sustentáculo teológico, aos demais elementos de outras culturas religiosas – tanto de origem africanas quanto europeias e indígenas. Em outras palavras, é a cultura Banto que é o alicerce e o esteio sobre a qual está assentada boa parte de nossa devoção a essas duas práticas religiosas, sem falar de outras questões relacionadas ao universo cultural brasileiro, como: acreditar em diversas crenças religiosas ao mesmo tempo ou construir atividades racionais e apelar para o misticismo para vê-las concretizadas.

Todo esse conjunto de crenças animistas dos Bantos, trazidas para as Américas e para o Brasil, atuou como terreno fértil para a consolidação de uma forma de ver e perceber o mundo que influenciou intelectual e artisticamente vários países Ibero-americanos. Essa influência criou as bases nas quais se alicerçaram as obras literárias do realismo mágico ou realismo fantástico, mas que atualmente é caracterizado como realismo animista, em uma clara recuperação da sua origem ancestral africana.

O que é chamado de realismo mágico, nada mais é, que a transposição dos valores religiosos da cultura Banto para o universo psicológico e existencial da arte e da intelectualidade contemporânea, calcada nos valores da cultura popular brasileira, herdeira direta do modo de ser e estar no mundo dos povos Bantos.

Como esse povo é uma das nossas principais matrizes genéticas e culturais, seu legado exerce profunda intervenção e, consequente, formação, do que somos enquanto cultura. É importante destacar que o movimento artístico, intelectual e cultural conhecido internacionalmente como realismo fantástico só ocorreu em países que tiveram forte influência étnico/cultural Banto na América Latina - berço desta manifestação artística – Colômbia (Cartagena, terra de Gabriel Garcia Marques, ícone da literatura e do realismo fantástico latino-americano) e Brasil (com representação vasta em sua literatura, cinema, teledramaturgia e música popular. O realismo mágico está presente, de forma difusa, em nossa cultura através de nomes como: Murilo Rubião, José J. Veiga, Dias Gomes, Aguinaldo Silva, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Zé Ramalho, Chico César, Grupo Secos e Molhados entre tantos outros).

A extraordinária obra de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, também é influenciada por essa raiz religiosa Banto. A estrutura semiótica do livro flerta de forma subliminar com essa percepção de mundo muito própria de nossos ancestrais. O universo rosiano, estabelece um diálogo com essa estrutura mental do povo Banto em sua principal obra literária.

O eixo da narrativa e o desenrolar do enredo, nesse clássico de nossa literatura, estão vinculados à relação da personagem principal do livro - Riobaldo - com as forças sobrenaturais que determinam o seu poder para comandar e conduzir sua trajetória como chefe de jagunços no sertão, apoiado nas diretrizes do mundo metafísico para cumprir seus desígnios no mundo real.

A obra-prima de Guimarães Rosa é toda estruturada na mentalidade do sertanejo do interior de Minas Gerais, Goiás e Bahia, que nas pesquisas recentes sobre a influência religiosa dos Bantos na América portuguesa do século XVIII, aparecem como consolidadores do sincretismo religioso travado no interior do Brasil entre o calundu (africano) e o catolicismo (europeu). Esse sincretismo construiu uma visão muito peculiar de mundo no imaginário dos habitantes dessa região. Dessa forma, nossa literatura tradicional regional (Grande Sertão Veredas), que representa simbolicamente o Brasil profundo, é homologadora da religiosidade Banto que está inserida de forma latente na religiosidade sertaneja.

O realismo fantástico e parte de nossa literatura regional, como manifestação artística e simbólica, jamais surgiria em países como: Alemanha e Inglaterra. Esses países, possuem bases antropológicas apartadas do animismo e focadas no racionalismo e na técnica, que os impedem de fazer este tipo de construção mental. No Brasil, ao contrário, estamos totalmente impregnados por essa visão de mundo na nossa formação religiosa e cultural; sendo um componente imprescindível para a estrutura de nossa sociedade, beneficiária da organização mental do povo Banto nas Américas.

Existem estudos que classificam Franz kafka e Edgar Allan Poe, entre outros autores, como produtores do realismo mágico na literatura mundial. Entretanto, esses autores, tratam do absurdo e do surreal, mais ligado ao universo onírico e psíquico, que a destituição da realidade através do universo mágico dos espíritos trazida para a realidade cotidiana dos viventes. Essas características, de confundir o real e o espiritual como uma coisa só e natural, são próprias da religiosidade Banto, que se consolidou na América Latina e deu sustentáculo as manifestações artísticas que beberam no imaginário popular desses povos e da sua ancestralidade Banto.

O Realismo Mágico latino-americano e, especialmente o brasileiro, é representante direto da visão de mundo do povo Banto e de sua espiritualidade subjacente que de forma difusa e disseminada, aportou e projetou no imaginário e na formação da psicologia social do nosso povo e na consolidação de sua estrutura cultural, suas raízes ancestrais.

Essa representação imagética basilar da nossa cultura está relacionada diretamente com o nosso cotidiano, sendo aceito, incorporado e intelectivo em todos os extratos sociais que compõem o espectro da sociedade brasileira, permeando valores e mentalidades que espelham o nosso cerne psicossocial, formado por componentes psíquicos, religiosos e culturais do povo Banto.

A maior contribuição dos Bantos para a cultura brasileira é certamente no campo da linguística. O idioma português – falado pelo brasileiro – é caudatário de todo esse universo vocabular e semiológico relacionado ao povo Banto. Tendo influenciado, por meio do seu linguajar e de sua cultura, toda a nossa forma de sentir, de pensar e de nos relacionarmos. E é dessa relação, com as outras culturas, que o povo brasileiro se constitui enquanto um modelo de sociedade baseado em uma postura multiétnica e em aspectos da pura miscigenação.

Para exemplificar como os sentimentos se vinculam às palavras, vamos analisar a expressão xingar, do dialeto quimbundo originário de Angola. Esse vocábulo é, em termos de sentimento, completamente diferente do seu correspondente no português originário que significa destratar. Porém, xingar possui um leque maior de significados dependendo do contexto em que ele é empregado, ou seja, xingar pode ter uma conotação branda de reprimenda ou que até mesmo venha a ter uma conotação que esteja agora ligada à ideia de injúria, que é algo muito mais grave. As palavras são um componente fundamental do jeito de ser e estar no mundo e, assim, elas integram o aparato emocional e psicológico das pessoas que as utilizam.

A contribuição linguística do povo Banto para o Brasil é tão significativa que podemos afirmar que muito do comportamento do brasileiro atual está impregnado do modo de ser e estar dos Bantos antigos, que foram trazidos para o Brasil como escravos. São palavras de origem Banto, as quais estão incorporadas e que compõem o nosso extenso repertório, as expressões relacionadas a seguir:

Bagunça, berimbau, bunda, batuque, cachimbo, cacimba, caçula, cachaça, cacunda, cafuné, calango, camundongo, canjica, capanga, carimbo, caxinguelê, cochilar, curinga, dendê, dengo, farofa, fubá, jiló, lambada, lambança, lenga-lenga, macumba, marimbondo, maxixe, mocambo, mo-

Calango

O legado linguístico do povo Banto para o português falado no Brasil

lambo, moleque, moqueca, muamba, mucama, munguzá, murundu, muxiba, mandinga, quenga, quilombo, quimbanda, quitanda, quitute, samba, senzala, tanga, tutu, umbanda, xingar entre outros que habitam nosso imaginário e forma de pensar e agir.

No Estado de Minas Gerais, nas cidades de Patrocínio e Bom Despacho, sobrevive, ainda hoje, duas línguas de origem Banto falada nas áreas rurais. Na primeira se fala o Calunga que é uma mistura dos dialetos Bantos, incorporados e adaptados nos tempos coloniais. Já, em Bom Despacho, se fala uma gíria intitulada de Tabatinga, que mistura elementos banto, português e alguma coisa do idioma tupi.

O Brasil é um herdeiro direto de todo esse processo de fusão linguística e cultural que nos formou e que possui uma enorme contribuição do povo Banto na construção dos seus valores, crenças e, sobretudo, na mentalidade do povo brasileiro que transita, com muito vigor, no legado linguístico e cultural que o povo Banto trouxe, incorporou e transmitiu por gerações até chegar ao século XXI.

A linguagem é um dos principais componentes que configura a cultura dos povos, uma vez que ela nos dá a consciência e a compreensão do mundo e projeta expectativas sobre a realidade que está à nossa volta, criando os valores que formam a sociedade. Assim, as contribuições das línguas Banto para o português falado no Brasil, foram essenciais para a construção cultural, moral e ética dos brasileiros.

Berimbau

A música popular brasileira e o povo Banto

A nossa sensacional sensibilidade musical está associada às nossas origens africanas e, especialmente, aos Bantos que colaboraram e muito com esse nosso swing e esse nosso estilo e cadência na hora de compor melodias.

Faz parte dessa grande herança musical a arte marcial da capoeira e seu arranjo musical, ritmado pelo berimbau; sem falar das festas folclóricas procedentes do congado, para daí perpassar quase todos os ritmos musicais da MPB (música popular brasileira).

Todos os grandes ritmos musicais do Brasil, a exemplo do Samba, Bossa Nova, Coco, Maracatu, são, portanto, influenciados por toda essa toada rítmica oriunda da percussão e da musicalidade introduzidas no Brasil pelo povo Banto, e da qual todos nós brasileiros somos herdeiros.

OLODUM

A cultura percussiva do Olodum, instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em 25 de abril de 1979, agrega expressões de vida e tradições, cultivando um senso de continuidade dos valores socioculturais africanos. Ao mesmo tempo, transmite conhecimento e gera um sentimento de identidade, promovendo respeito a diversidade cultural e e singularidade humana.

Ao longo de seus 40 anos de história, muitas pessoas foram e serão atraídas pela sonoridade musical do Olodum. O grupo carrega uma manifestação cultural em sua raiz que extrapola a música e e engloba atividades que alcançam a pluralidade e fortalecem a cultura-afro.

As canções de protestos do Olodum combatem a discriminação racial, estimulam a elevação da autoestima afrodescendente e defendem a luta para assegurar a os direitos civis e humanos. A música percussiva e a responsabilidade social são marcas do Grupo, uma referência de credibilidade para a sociedade baiana e de grande importância para a construção e manutenção de sua identidade.

O Olodum é reconhecido, no Brasil e no mundo, como uma Organização Cultural que fomenta a arte, através do conhecimento e da música.

Seu programa cultural, já conhecido e enraizado na sociedade, abre espaço para o crescimento, a preservação da cultura e o bem-estar da comunidade afro-brasileira. Cada uma das atividades desenvolvidas possui uma singularidade e trabalho diferenciado, que contribui com um universo de ações agregando resultados positivos e construindo um legado cultural único para o país, sempre com a mesma transparência e ética.

Fonte: http:olodum.com.br

A gastronomia brasileira e o povo Banto

No Brasil muitas das comidas típicas, presentes no nosso cotidiano, foram trazidas para cá pelos Bantos, durante todo o período colonial. Alimentos difundidos por todo o nosso território, como: jiló, melancia, maxixe, quiabo, feijão-fradinho, azeite de dendê e a galinha d’angola, foram, por sua vez, introduzidos, assimilados e incorporados à nossa tradição gastronômica pelos Bantos, que acrescentaram sabor e sofisticação à nossa culinária.

A chamada comida mineira é uma das que mais incorporaram elementos da riquíssima e elaborada cozinha Banto, traduzindo sabores e percepções de um mundo transatlântico que se tornou parte da nossa realidade, em termos de costumes e de práticas ligadas a difícil arte de cozinhar. Alguns exemplos dessa gastronomia são: frango com quiabo, tutu de feijão, fígado com jiló, costelinha com angu e couve, entre tantos outros pratos que formam essa rica engenharia culinária que deu sabor, charme e sofisticação à nossa gastronomia.

FRANGO COM QUIABO MINEIRO INGREDIENTES

1 quilo de quiabo

1 frango inteiro, cortado em pedaços

5 dentes de alho amassados

1 cebola grande bem pitadinha

1 xícara (chá) de óleo

1 colher (sobremesa) de colorau pimenta a gosto sal a gosto cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO

Tempere o frango com o alho amassados, sal, pimenta e colorau.

Se desejar, acrescente uma colher (sopa) de vinagre.

Deixe marinar na geladeira por aproximadamente, 30 minutos.

PREPARANDO O QUIABO :

lave o quiabo e seque com um pano, deixando-o bem sequinho.

Pique em rodelinhas finas.

Em uma panela, aqueça uma xícara de óleo.

Acrescente o quiabo picado e deixe refogar até que não tenha mais nenhuma baba. tenha paciência, porque a baba sai! este processo leva cerca de 20 minutos.

Mexa de vez em quando, com cuidado para o quiabo não desmanchar.

Quando estiver sem baba, desligue o fogo, espere amornar e coe, para retirar o óleo.

Reserve somente o quiabo.

PREPARANDO O FRANGO:

Em uma panela, aqueça duas colheres (sopa) de óleo e doure muito bem a cebola, como se estivesse queimando (isso fará com que solte um corante natural no frango).

Junte o frango e deixe -o fritar muito bem.

Quando estiver bastante dourado, junte três xícaras de água fervente, ou um tanto que quase cubra o frango.

Corrija o sal, se necessário, e deixe cozinhar em fogo médio, com a panela semi-tampada por mais ou menos 20 minutos, ou até que o frango esteja bem macio.

Junte o quiabo reservado e deixe apurar até que fique encorpado. Se estiver com muito caldo, aumente o fogo e deixe secar um pouco mais.

Verifique se está bom de sal.

Por último, junte o cheiro-verde.

Sirva com arroz e feijão fresquinhos e angu (ou polenta sem molho).

O povo Banto e o povo Brasileiro

Não podemos falar de povo Brasileiro, sem falar de povo Banto. Por tudo que foi anteriormente relatado, fica evidente que grande parte do que somos como cultura, nação e civilização, contou, em grande medida, com a enorme contribuição desse povo, que veio inicialmente escravizado para o Brasil, mas que com sua sabedoria, perspicácia e resiliência se transformou em uma matriz do nosso DNA, da nossa cultura e da nossa estrutura psíquica, sensível e emocional. Nós brasileiros somos um pouco do povo Banto, e o povo Banto é um pouco do povo Brasileiro.

Referências Bibliográficas:

BIRD-DAVID, Nurit. Animism Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology. Current Anthropology.

CRAEMER, Willy de; VANSINA, Jan; FOX, Renée C. Religious movements in Central Africa: a theoretical study. Comparative Studies in Society and History, Cambridge: Cambridge University Press, v. 18, n. 4, p. 458-475, oct. 1976.

DINES, Alberto. Vínculos de fogo: Antônio José da Silva, o Judeu e outras histórias da Inquisição em Portugal e no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

ÉBOLI, Luciana Morteo. Memória e tradição nos dramas de São Tomé e Príncipe e Angola: os teatros de Fernando de Macedo e José Mena Abrantes. Tese (Doutorado em Teoria da Literatura), PUC-RS, 2010.

ELMAR Project (University of Cumbria). Animism. 1998–99

Ensaios sobre a intolerância: Inquisição, Marranismo e Anti-Semitismo. São Paulo: Humanitas, 2002, p. 293-317.

GIROTO, Ismael. O universo mágico-religioso negro-africano e afro-brasileiro: bantu e nagô. Tese (Doutorado em Antropologia), USP, 1999. LOPES, Nei. Bantos, malês e identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

GOMES ,Laurentino: Escravidão – Vol. 1 – Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, Globo Livros, 2019.

GORENSTEIN, Lina e CARNEIRO, Maria L. Tucci (org.)EH055_BOOK.indb 24 25/06/2015 17:35:29 A religião dos bantos: novas leituras sobre o calundu no Brasil colonial Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 28, no 55, p. 7-25, janeiro-junho 2015 25 _____. Revisitando o calundu.

GUIMARÃES ROSA, J. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

HARVEY, Graham. Animism: Respecting the Living World. [S.l.]: Columbia University , 2006

HAUGHT, John F. What Is Religion?: An Introduction. [S.l.]: Paulist Press. p. 19

HICKS , David (2010). Ritual and Belief: Readings in the Anthropology of Religion 3 ed. [S.l.]: Rowman Altamira. p. 359.

HORNBORG , Alf. Animism, fetishism, and objectivism as strategies for knoing (or not knowing) the world». Ethnos: Journal of Anthropology, 2006

MACGAFFEY, Wyatt. Religion and society in Central Africa: the Bakongo of Lower Zaire. Chicago/ London: The University of Chicago Press, 1986.

MARCUSSI, Alexandre. Estratégias de mediação simbólica em um calundu colonial. Revista de História da USP, São Paulo, v. 155, p. 97-124, 2006.

_____. Iniciações rituais nas Minas Gerais do século XVIII: os calundus de Luzia Pinta. In: Anais do II Encontro Nacional do GT História das Religiões e das Religiosidades, Revista Brasileira de História das Religiões, Maringá, v.1, n.3, 2009.

MALANDRINO, Brígida Carla. Há sempre confiança de que se estará ligado a alguém: dimensões utópicas das expressões da religiosidade bantú no Brasil. Tese (Doutorado em Ciências da Religião), PUC São Paulo, 2010.

MOTT, Luiz. O calundu-Angola de Luzia Pinta: Sabará, 1739. Revista do Instituto de Arte e Cultura, Ouro Preto, n. 1, p. 73-82, dez. 1994.

MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo na África. Revista da USP, São Paulo, n. 28, p. 56-63, dez. 1995-fev.1996. NOGUEIRA, André. Os calundus e as Minas Gerais do século XVIII. Anais do XXV Simpósio Nacional de História. Fortaleza: ANPUH, 2009.

NATIVE AMERICAN RELIGIOUS AND CULTURAL FREEDOM : An Introductory Essay. The Pluralism Project. President and Fellows of Harvard College and Diana Eck. 2005

PARADISO, Silvio Ruiz (2015). Religiosidade na Literatura Africana: A Estética do Realismo Anmista (PDF). Revista Estação Literária. Londrina, Volume 13, p. 268-281, jan. Consultado em 10 de novembro de 2015.

PARÉS, Luis Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. 2 ed. rev. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

SILVA, Norma Maria Jacinto. Os fios da memória e da história em “De rios velhos e guerrilheiros”: o livro dos rios. Dissertação (Mestrado em Letras Vernáculas), UFRJ, Rio de Janeiro, 2009.

SILVEIRA, Renato. Do calundu ao candomblé: os rituais de fé africanos ganham seu primeiro tempo no início do século XIX. In: FIGUEIREDO, Luciano (org.) Raízes africanas. Rio de Janeiro: SABIN, 2009.

SLENES, Robert. “Eu venho de muito longe, eu venho cavando: jongueiros cumba na senzala centro-africana”. In: LARA, Silvia Hunold & PACHECO, Gustavo (orgs.). Memória do jongo: as gravações históricas de Stanley Stein (Vassouras, 1949). Rio de Janeiro: Folha Seca/ Campinas: CECULT, 2007.

SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

STRINGER , Martin D. (1999). «Rethinking Animism: Thoughts from the Infancy of our Discipline». Journal of the Royal Anthropological Institute. 5 (4): 541–56. doi:10.2307/2661147

SWEET, James H. Recriar África: cultura, parentesco e religião no mundo afro-português (1441-1770). Lisboa: Edições 70, 2007.

THORNTON, John. Religião e vida cerimonial no Congo e áreas umbundo, de 1500 a 1700. In: HEYWOOD, Linda (org.). Diáspora negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008.

OLISTER BARBOSA, Artista plástico formado pela ESCOLA DE DESIGNUEMG, graduado em Licenciatura Plena em Desenho e Plástica no ano de 2002.

Especialista em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Básica pela Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF.

Professor de arte na Rede Municipal da Prefeitura de Contagem, desde o ano de 2006.

Integra a equipe curadora do Departamento de Artes Visuais da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do Município de Contagem desde 2010.

Atua como designer gráfico na produção identidade visual, projetos gráficos de materiais de divulgação e publicações virtuais e impressas.

Raízes do povo brasileiro é uma obra aguardada por vários estudantes e pesquisadores da formação da nação brasileira, pois a bibliografia relacionada a este assunto, embora seja de grande relevância não tem vasta oferta.

A matriz africana que contribuiu de forma expressiva para a composição de nossa memória histórica e também para o desenvolvimento da cultura nacional é abordada de forma leve e inovadora, fazendo conexões não exploradas por outras obras e possibilitando a identificação imediata de muitas influências presentes nas festas, nos costumes e até mesmo na nossa língua escrita e falada.

A compreensão das características de cada nação africana e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira é uma necessidade fundamental de nossa população. A obra proporciona reconhecer a enorme contribuição dos africanos, principalmente, o legado do povo Banto em relação a formação étnica, cultural, afetiva e psicossocial da nação brasileira, dando ao leitor vários subsídios para novas pesquisas sobre este assunto.

Os temas abordados em nossa reflexão, são significativos e relevantes para a compreensão daatualidade e das relações que são cotidianamente travadas no interior da estrutura social e cultural dos brasileiros.

Este livro é destinado ao público em geral, mas atende especialmente aos estudantes do ensino médio e superior.

João Flôres Alkmim

João Flôres Alkmim

João Flôres Alkmim Autor/Historiador

João Flôres Alkmim Autor/Historiador

Ilustração: Rainha Nziga Mbandi ou Dona Ana de Sousa - nome dado após sua conversão ao cristianismo, interpretação livre do artista.

Ilustração: Rainha Nziga Mbandi ou Dona Ana de Sousa - nome dado após sua conversão ao cristianismo, interpretação livre do artista.

Ilustarção: Máscara Zulu utilizada em dança ritual no Zimbabue

Knobkerrie Bastão com uma bola na ponta usado para caça e lutas entre o povo Zulu.

Ilustarção: Máscara Zulu utilizada em dança ritual no Zimbabue

Knobkerrie Bastão com uma bola na ponta usado para caça e lutas entre o povo Zulu.

Ilustarção: Máscara de Folia de Reis, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Bastão de Folia de Reis Município de Bocaiuva, distrito de Alto Belo, Minas Gerais.

Ilustarção: Máscara de Folia de Reis, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Bastão de Folia de Reis Município de Bocaiuva, distrito de Alto Belo, Minas Gerais.

A estatueta “O Pensador” é considerada a joia da cultura angolana, também conhecida na etnia Côkwe como “Samanhonga”, ganhou o estatuto de símbolo nacional em 1984. Hoje é reproduzida e encontrada em vários tamanhos e de diferentes materiais.

A estatueta “O Pensador” é considerada a joia da cultura angolana, também conhecida na etnia Côkwe como “Samanhonga”, ganhou o estatuto de símbolo nacional em 1984. Hoje é reproduzida e encontrada em vários tamanhos e de diferentes materiais.