D i e k l e i n e

D i e k l e i n e

Z e i t u n g

Nr. 1/25 Mai/Juni 2025

„ S e c h s e r Tr ä g e r K l i m a f i t t e r Wa l d “

O r ig e n e l le u n d a u f f a l l le n d e B o t s c h a f t a m B r e g e n ze r W ä l d e r F o r s t t a g - e s g e h t u m u n s e r e n W a l d u n d d i e W

E f f i z i e n t e Wa l d p f l e g e

L i e b e r k e i n e F ü t t e r u n g

S y s t e m u m s t e l l u n g 1 0 P u n k t e K a t a l o g

W i n t e r n i e d e r s c h l ä g e

Welche Baumarten sind in 100 Jahren klimafit? Für uns eine lange Zeit. Interessiert das überhaupt jemand? Sollte uns aber schon interessieren, denn der Klimawandel ist voll im Gange Wir müssen nur in Kalamitäts-Hotspotgebiete, wie ins Osttirol schauen und schon wird klar, dass der Klimawandel uns selber, sicher aber unsere Kinder und Enkelkinder, treffen wird. Die Empfehlung zur Baumartenwahl ist eigentlich relativ klar. Zuerst alle heimischen möglichen, ergänzt mit möglichen sogenannten Gastbaumarten Dazu eine möglichst gute Struktur auf der Fläche und im Bestand ergibt stabile und resiliente Wälder, die bei zukünftigen Störungen gut widerstehen und bei Schäden sich schnell wieder regenerieren können.

Ein Hauptproblem für den Aufbau stabiler Mischwälder stellen in verschiedenen Teilen unseres Landes die überhöhten Wildbestände dar. Da wo zu viel Wild ist braucht es grundlegende jagdliche Veränderungen für eine drastische Absenkung der Bestandsdichten Gerade jetzt, vor den immensen Herausforderungen des Klimawandels und des notwendigen Waldumbaues ist es wichtig, dass die Natur ihr Verjüngungspotential entfalten kann Der Waldverein hat sich, mit dem Ziel klarer gesetzlicher Regelungen auch aktiv in die Diskussion zur Novellierung des Vorarlberger Jagdgesetzes eingebracht. In verschiedenen Regionen ist zu sehen und zu erleben, zu was die Natur imstande ist, wenn der selektive und hohe Verbissdruck durch konsequente Bejagung zurückgeht In dieser Ausgabe können Sie zu diesem Thema einige Beiträge lesen

Thomas Ölz, Redakteur „Kleine Vorarlberger Waldzeitung“

Im p re s su m: H e r a u s g e b e r u n d V e r l e g e r : V o r a r l b e r g e r W a l d v e r e i n , G e s c h ä f t s s t e l l e R a t h a u s D o r n b i r n , R a t h a u s p l a t z 2 , 6 8 5 0 D o r n b i r n , Ö s t e rr e i c h , + 4 3 6 7 6 / 4 0 8 5 8 6 0 , Z V R - Z a h l 7 5 1 9 4 9 9 2 5 , i n f o @ w a l d v e r e i n a t , w w w w a l d v e r e i n a t , A b o a l s M i t g l i e d ( N i c h t w a l d b e s i t z e r 2 0 - E u r o / J a h r , W a l db e s i t z e r b i s 2 0 h a 2 5 - E u r o / J a h r , g r ö ß e r e W a l db e s i t z e r b i t t e N a c h f r a g e n ) ; V e r a n t w o r t l i c h e r R ed a k t e u r : D I T h o m a s Ö l z

Kontakt Redakteur „Die kleine Waldzeitung“: DI Thomas Ölz, T +43(0)5574/400460, E thomas oelz@lk-vbg at

3

DI Thomas Ölz, Landwirtschaftskammer Vorarlberg

6 A S e c h s a r Tr ä g e r l e „ K l i m a f i t t e r Wa l d “

DI Thomas Ölz, Landwirtschaftskammer Vorarlberg

8 - 9 J a g d k o n z e p t

Redaktion

1 0 J a g d m u s t e r v e r t r a g

DI Thomas Ölz, Landwirtschaftskammer Vorarlberg

1 1 L i e b e r k e i n e F ü t t e r u n g

Redaktion

1 2 Wi n t e r n i e d e r s c h l a g

Redaktion

1 3 Wi l d s c h a d e n s p r o b l e m a t i k G J L a t e r n s

Redaktion

1 4 J a g d g e s e t z : F o r d e r u n g n a c h S y s t e m u m s t e l l u n g !

Redaktion

1 6 - 1 7 Vo r a r l b e r g e r A g r a r g e m e i n s c h a f t e n

DI Manfred Kopf, Sulz

R u b r i k e n

5 , 7 A k t u e

„Die zukünftigen Herausforderungen für uns Waldbesitzer:innen sind zukünftig sehr fordernd“, stellte Präsident Josef Moosbrugger als Obmann des Vorarlberger Waldverbandes zu Beginn des Forsttages 2025 fest. Die Durchführung einer kostengünstigen und effizienten Waldpflege ist ein Faktor zur Bewältigung der auseinandergehenden Kostenschere

Da ist einmal der Klimawandel als riesige Herausforderung Der Wald ist besonders betroffen Extremereignisse und die Kalamitätengefahr nimmt auch bei uns in einem sehr unangenehmen Ausmaß zu Mit den klimatischen Veränderungen kommen die Wälder die weit über 100 Jahre am gleichen Standort wachsen müssen, überhaupt nicht mit Was sollen wir heute machen, wie schaut das Klima in 100 bis 150 Jahren aus? Nicht einfach. Wir meinen eine möglichst hohe Vielfalt bei den Baumarten und in den Bestandesstrukturen ist ein gangbarer Weg für stabile und resiliente Wälder. Und bei den Baumarten zählen wir auch einige sogenannte Gastbaumarten, wie Douglasie, Schwarznuss, Rotweiche oder andere dazu, führt Josef Moosbrugger aus Natürlich nicht in Reinbeständen aber auch nicht mit bürokratischer Bewilligung durch den Naturschutz Alle Baumarten im Österreichischen Forstgesetz müssen möglich sein, das liegt in unserem Verantwortungsbereich.

H o lz m a r k t e n tw ic k l u n g ?

Sehr herausfordernd ist auch die Holzmarktentwicklung. Eine leichte Entspannung hat es im Winterhalbjahr gegeben, zusammen mit dem gefrorenen Boden hat dies

zu einer entsprechenden Einschlagsbelebung geführt Das ist erfreulich, aber die Aufwände bei der Waldbewirtschaftung sind mit der „Teuerung“ der letzten Jahre noch mehr gestiegen, die Kostenschere geht auseinander Das sollte auf Dauer nicht so weitergehen, sonst gehen nicht mehr viele in den Wald, um Holz zu schlagen Wir brauchen sowohl bei der Nutzholzvermarktung als auch bei der Holzbiomasse

dringend Verbesserungen Mit dem verstärkten Bedarf von neuen und der Erweiterung von Holzheizwerken erwarten wir eine Belebung in diesem Markt Bis 2040 will das Land im Wärmebereich komplett aus Öl und Gas aussteigen Da müssen noch riesige Mengen aus verschiedenen Bereichen kommen Die Holzbiomasse kann nach der Brennholzstudie des Landes aus dem Jahre 2023 eine wichtige Rolle spie-

Resil ienz (Elastizität): Die Fähigkeit eines Systems, nach Auftreten einer Störung möglichst schnell in ein Ausgangsgleichgewicht zurückzukehren.

Resistenz: Die Fähigkeit eines Systems, trotz der Anwesenheit von Störungen in einem Gleichgewichtszustand zu verharren

len Im Nutzholzabsatz kommt uns aufgrund des Klimawandels mittelfristig die Abnahme der Nadelholzvorräte in Europa wahrscheinlich entgegen. Aufgrund der Höhenlage werden bei uns noch relativ hohe Nadelholzvorräte möglich sein. Das steigert die Nachfrage nach unserem Nadelholz. Und es macht unseren Standort für Sägewerke wieder viel interessanter

E f f i z ie n t e W a l d p f l e g e – A n g e b o t d e r W a ld a u f s e h e r

Mit dem Hinweis, dass es bei uns leider nicht nur Plenterwälder gibt, die wenig klassische Waldpflege brauchen, führte Bezirksforsttechniker DI Peter Feuersinger ins Thema der effizienten Waldpflege ein Für Bestände, die auf Windwurfflächen oder auf landwirtschaftlichen, sehr gleichmäßig mit wenig Mischung entstanden sind, brauchen wir Pflege, um deren Stabilität und deren Zuwachs zu sichern Nach Peter Feuersinger, der über „Waldbauliche Schwerpunkte in Hochrisikobeständen in der Waldregion Nord“ referierte, geht es grundsätzlich um Resistenz und Resilienz in den Waldbeständen Einerseits ist die Wiederstandfähigkeit wichtig und anderseits geht es darum, dass sich Bestände möglichst schnell nach einer Störung regenerieren können Er wies auf das Angebot der Waldaufseher hin, ein individuelles Waldbehandlungskonzept erstellen zu lassen G r ö ß t e r F e h l e r

Andreas Fisel, Forstberater beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten, zeigte dann auf seinen Folien die Vorgangsweise in Beständen bis und über „Maßkrugstärke“ (ca. 14 cm BHD). Im Gegensatz zu anderen Pflegemaßnahmen, wird nicht die ganze Fläche bearbeitet, sondern es wird im Abstand von etwa 8 bis 12

Meter gearbeitet Die Auslesekriterien sind in erster Linie die Baumart, um die Mischung zu erhöhen und die Vitalität der ausgesuchten Bäume. Von den Auslesebäumen werden dann die stärksten ein bis zwei Bedränger entnommen. Auf den restlichen Flächen wird nichts gemacht Damit kann sehr kosteneffizient gearbeitet werden. Theoretisch wäre eine Wiederholung alle 5 Jahre angedacht Die Eingriffstärke sollte bei uns etwas stärker angesetzt werden, sodass nur alle 10 Jahre eingegriffen werden muss. Der weitaus größte Fehler ist nicht zu stark oder zu schwach, sondern wenn gar nichts gemacht wird. Dann leidet Stabilität und Resilienz aber auch der Zuwachs, was wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit hat

• Waldbesitzer:in nimmt Kontakt mit dem zuständigen Waldaufseher:in auf und vereinbart einen Lokalaugenschein (Kontakt im Internet oder über den Waldfinder-App)

• Der Waldaufseher:in erarbeitet mit dem Waldbesitzer:in ein individuelles Waldbehandlungskonzept (inkl. Fördermöglichkeiten, mögliche Holzakkordanten, Holzvermarkung wird normalerweise über den Waldverband organisiert)

• Waldbesitzer:in stimmt zu und Waldpflegemaßnahme wird umgesetzt

• Nur „Unterständer“ zur Gewinnung von Pfählen und Stangen herausschneiden ergibt keinen Pflegeeffekt

• Abstand der Z-Bäume zu eng, Zeitaufwand und Kosten erhöhen sich

• gleich starke Fichten neben einander lassen, Kronenentwicklung ist ungenügend

• Weitaus am häufigsten: Nichts wird gemacht! Mischung verschenkt, Wald destabilisiert sich, Zuwachs geht zurück

Kennt Ihr die Videos auf der österreichischen Plattform „waldgeschichten.com“? Mit dieser neuen Form wird eine aktive Waldbewirtschaftung mit Videos authentisch in der Gesellschaft kommuniziert Jeder Waldbesitzer:in kann mit Beiträgen zur eigenen Arbeit und Themen im eigenen Wald dazu beitragen eine breite Kommunikation zu Wald und Holz zu generieren. M it G e s c h i c h te n k o mm u n i zi e r e n

Mit Geschichten können wir erzählen, wie wir Herausforderungen annehmen und Lösungen für Probleme finden Geschichten regen unsere Gefühle an, die wiederum das Antriebssystem für unsere Motivation sind Mit einer kostenlosen App aus dem Appoder Google Play Store können einfach Videos produziert werden, die dann auf der Plattform veröffentlicht werden

Ein besonders engagierter Waldbesitzer, Waldpädagoge und Holzakkordant ist Günter Dünser aus Schnifis. Er hat bereits einige Videos zu den verschiedenen forstlichen Themen veröffentlich Als engagierter Botschafter in dieser Sache wurde er im letzten Jahr auch mit dem österreichischen PEFC Award 2024 ausgezeichnet. Schauen Sie sich die kurzen sehr informativen Videos von ihm an. Wir freuen uns, wenn Sie dann selber Videos machen und über die Plattform veröffentlichen. Die Erstellung eines Kurzvideos ist sehr einfach mittels App-Anleitung zu bewerkstelligen Neben den Videos gibt es auf waldgeschichten.com sehr viel Informationen rund um das Thema Wald Auch ein Newsletter kann abonniert werden. Es würde uns sehr freuen, wenn viele Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen auch aus Vorarlberg mitmachen

Unser Lehrlingsstand als grünes Highlight!

Zwei Tage voller Action, spannender Gespräche und kreativer Erlebnisse – das war die Level Up Lehrlingsmesse 2025! Gemeinsam mit der Stadt Dornbirn und der Lehrlingsstelle des Landes Vorarlberg haben wir unseren Stand in eine grüne Erlebniswelt verwandelt. Vom Sägefahrrad über einen Nagelbock bis hin zur Fotobox – unser „Wald“ war ein echter Publikumsmagnet Die Level Up Lehrlingsmesse am Freitag und Samstag 24./25. Januar 2025 war ein toller Auftritt! In Kooperation mit der Stadt Dornbirn haben wir eine besondere Aktionsfläche geschaffen Eine grüne Erlebniswelt, die den jugendlichen Messebesuchenden die Forstberufe und Möglichkeiten einer Forstlehre im Landesforstdienst, dem städtischen Forstbetrieb und den Forstunternehmen des Landes präsentierte.

Mit Waldboden, Moos, Bäumen und einer passenden Kulisse haben wir einen Wald aufgebaut, der nicht nur für staunende Blicke sorgte, sondern auch zum Mitmachen einlud Wer Lust hatte, konnte sich aktiv ausprobieren – sei es mit unserem Sägefahrrad, bei der Muskelkraft gefragt war, oder am Nagelbock, der Geschicklichkeit erforderte

E in b e s o n d e r e s G i v e a w a y – e i n S tü c k W a l d f ü r Z u h a u s e

Damit Interessierte nicht nur Eindrücke, sondern auch ein Stück Natur mit nach Hau-

se nehmen konnten, haben wir als besonderes G i v e a w a y k l e i n e N o r d m a n n t a n n e

schenkt So konnten sich die Messebesuchenden noch lange an die Level Up 2025 erinnern – und einen Christbaum im eigenen Garten oder Wald pflanzen

E r i n n e r u n g e n zu m M i t n e h m e n

Ein weiteres Highlight war unsere Fotobox, die bei den Jugendlichen - mit Motorsäge und Schutzhelm ausgestattet - für jede Menge Spaß sorgte So konnten die Messegäste nicht nur ein tolles Erlebnis mitnehmen, sondern auch ein Foto als Andenken an die Messe und unseren Stand.

Z w e i T

Neben all den Aktionen stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt Unser Team – bestehend aus Lehrlingen, Ausbildenden und der Lehrlingskoordination – hat viele Fragen beantwortet und spannende Einblicke in die vielfältige Lehrausbildung beim Land Vorarlberg und der Stadt Dornbirn gegeben. Ein herzliches Dankeschön für die großartige Zusammenarbeit und zwei gelungenen Messetagen gilt Manuel Fischer von der Lehrlingsstelle des Landes Vorarlberg, Andrea Rambach und Andreas Scherer von der Stadt Dornbirn und all unseren Helfern, Peter Feuersinger, Magnus Huber und Willi Peter, die mit ihrer Expertise den Jugendlichen Frage und Antwort standen und selbst Hand anlegten für diese gemeinsame forstliche Öffentlichkeitsarbeit

Autor und Foto: Christian Natter

Eine originelle und wirksame Kommunikationsaktion wurde beim heurigen Bregenzerwälder Forsttag gewählt, der zusammen mit Forstarbeiterlandesmeisterschaften am 3 Mai in Mellau stattfand

Ein Sechserträger mit 5 verschiedenen Baumarten und einem Bier oder einer Limonade wurde zum Aktionspreis am gemeinsamen Stand von Waldverein, Waldverband und Landwirtschaftskammer ausgegeben. E s g e h t u m u n s e r e n W a l d

Der Klimawandel ist im Gange Auf was sollen wir heute bei einem Baumzeitalter von teilweise weit über 100 Jahren setzen? Wir empfehlen möglichst die gesamte Breite an heimischen Baumarten, ergänzt durch „Gastbaumarten“ wie die Douglasie, Schwarznuss oder Roteiche einzusetzen

Dabei sehen wir Aufforstungen nur als Ergänzung zur meist reichlichen Naturverjüngung Als Waldeigentümer geht es um unseren Wald mit seinem Zuwachs- und Erlöspotential

u n d u m a l le W a l d w i r k u n g e n f ü r u n s a ll e !

Es geht aber auch um alle Waldwirkungen, insbesondere der bei uns besonders wichtigen Schutz-Waldwirkungen Es geht um einen gepflegten Wald und um eine nachhaltige Rohstoffbereitstellung für unsere Region und unsere Holzketten. Hohe Biodiversitäten gibt es in unserer aktiven naturnahen Waldbewirtschaftung noch dazu Ganz wichtig dabei ist ein tragbarer Wildeinfluss bei den ankommenden Mischbaumarten.

Beratend zur Seite stehen Ihnen in allen Fragen der Waldverjüngung, der Waldpflege und der Nutzung ihrer Wälder die Landeswaldaufseher:innen Der Vorarlberger Waldverband bietet einen professionellen Forst- und Holzvermarktungsservice an Bei der Landwirtschaftskammer Vorarlberg gibt es Beratung und Interessenvertretung zu Wald-bewirtschaftung, Borkenkäfer, Nutzholz und Holzenergie sowie zur Wildschadensvermeidung Der Vorarlberger Waldverein ist eine Gesinnungsgemeinschaft für eine naturnahe, nachhaltige und multifunktionale Waldwirtschaft in Vorarlberg. Alle Waldbesitzer:innen, Jä-

ger:innen und Freunde des Waldes sind willkommen

Einige Firmen zeigten ihre Produkte und Serviceleistungen, von den verschiedenen Motorsägen über Seilwinden und Seilkrananlagen und Traktorfahrzeuge bis zu Hacker und Stückholzspalter konnte der interessierte Besucher eine hohe Vielfalt besichtigen Auch die AUVA und die SVS waren mit einigen Sicherheitstipps mit vertreten Der Organisator des Forsttages Franz Luis Schätzer freute sich über das große Interesse während des ganzen Tages L a n d e s m e is t e r s c h a f te n

Die Bedeutung der Forstfacharbeit für eine aktive Waldbewirtschaftung wurde mit ca 50 Teilnehmern bestätigt Präzession, Geschicklichkeit, Schnelligkeit aber auch die Sicherheit bei der Motorsägenarbeit standen im Mittelpunkt. Daneben wurden auch Showbewerbe mit Kettenwechsel, Baumklettern oder Beißen mit Sapin durchgeführt Auch eine Showvorführung mit einer Holzbringung mit Pferd wurde vorgezeigt

Ergebnisse Allgemeine Klasse

Landesmeister Benjamin Greber, Andelsbuch; 2 Platz: Martin Moosbrugger, Andelsbuch; 3 Platz: Josef Bitschnau, Bartholomäberg

Landjugend: 1. Kilian Moosmann, Mellau; 2 Lukas Albrecht, Mellau; 3 Raphael Ammann, Bartholomäberg

Eine aktive Bergwaldbewirtschaftung hat viele Vorteile, insbesondere für die Schutzwirkungen Mit einer „Seilkranparty“ wird im Bregenzerwald sehr fleißig und gut kommuniziert Diese auffällige Art der Öffentlichkeitsarbeit wurde Mitte März in Brixen im Südtirol mit einer Auszeichnung des Helvetia Schutzwaldpreises geehrt

Mit einer aktiven fachgerechten Bewirtschaftung der Wälder wird die Struktur und die Stabilität in unseren Wäldern gefördert Das ist gut für die bei uns besonders wichtigen Schutzfunktionen für Siedlungen und Infrastruktur aber auch für den Hochwasserschutz. Nebenbei wird auch unsere nachhaltige Ressource in die regionale Holzwertschöpfungskette gebracht.

„ F lo tt e L a u f k a tz e n “

Diese Botschaft wird an der „Seilkranpar-

ty“ am praktischen Beispiel einer breiten Bevölkerung vermittelt Singende Motorsägen, flotte „Laufkatzen“ und richtige Holzmänner sind Stichworte der Party Kletterbäume, Holzturmbauten und kinderseilbahnen sind die Ergänzungen für einen gelungenen Familienbesuch. Hinter der „Seilkranparty“ stehen die Waldaufseher der Waldregion Vorderwald und Egg Sie leisten damit einen sehr engagierten Beitrag zur aktiven Waldbewirtschaftung Fast ohne Budget wird eine außergewöhnliche gute Kommunikation für eine klimafitte Waldbewirtschaftung in unserem Gebirgsland Vorarlberg geleistet

Wir gratulieren Kern der Truppe sind die Waldaufseher der Waldregion Vorderwald und Egg: Rafael Fetz, Meinrad Gruber, Christian Köß, Klemens Nenning, Egon Schelling und Hubert Schwärzler.

Liebe Wald Freunde!

Die letzten Monate waren geprägt von der Diskussion um TBC beim Alpvieh und den Wildbeständen Laut verschiedenen Studien ist die intensive Rotwildfütterung die Ansteckungsquelle Nummer eins Auf 1100 m Seehöhe brauchen wir Schneekanonen um eine Skipiste zu präparieren und auf 900 m Seehöhe füttern wir Rotwild, wo wir eigentlich bei den aufgrund des Klimawandels vorzufindenden Schneeverhältnissen nur noch wenige Tage mit einer geschlossenen Schneedecke haben Hittisau II hat gezeigt, dass es auch ohne Fütterung geht. Egg will nun dieses Modell nachahmen Ich wünsche den Initiatoren viel Standfestigkeit bei der Umsetzung Für eine gedeihliche Entwicklung mit gesunden Alpviehbeständen braucht es gesunde Schalenwildbestände, was nur mit einer starken Reduktion der teils überhöhten Rotwildbestände möglich sein wird. Ein Danke an all jene Jäger, die sich um die Erfüllung dieser Mamutaufgabe bemühen!

Zum Thema Jagdgesetznovellierung haben wir die Forderungen des Waldvereines in einem 10 Punkte Programm konkretisiert und eingebracht.

Bei der Helvetia Schutzwaldpreisverleihung war die Seilkranparty der Mittel und Vorderwälder Wadaufseher bei den Preisträgern –wir gratulieren zur gelungenen Umsetzung!

Ein Dank auch an alle, welche vor Ort Vera n s t a l t u n g e n z u r M e i n u n g s b i l d u n g i n Waldthemen organisieren.

Fodi – die Forstdigitalisierungsapp haben wir in vier Veranstaltungen interessierten Waldbesitzern vorgestellt

Als gemeinnütziger Verein engagieren wir uns für einen klimafitten artenreichen Mischwald mit einer von selbst aufkommenden Naturverjüngung! Wir freuen uns über neue Mitglieder, diese bringen frischen Wind, neue Perspektiven und sichern unsere Arbeit für kommende Generationen. Darum bitten wir Euch, erzählt vom Waldverein, bringt Freunde und Bekannte zu Veranstaltungen mit, lasst sie spüren, wie viel Kraft und Lebensfreude in unserer Gemeinschaft steckt.

Danke an alle Mitglieder für Eure Treue, Eure Mitarbeit und Euren Einsatz für einen gesunden Wald und gesunde Wildbestände Mit herzlichen Grüßen

Klaus Schwarz

Einige Wald- und Grundeigentümer nutzten die Möglichkeit der Weiterbildung über die Möglichkeiten der Ausgestaltung ihres Jagdrechtes Nikolaus Urban berichtete bei einem Seminar in Bezau aus seinem reichhaltigen Kenntnissen und Erfahrungsschatz bei der Erstellung von Jagdkonzepten für die Rechtsinhaber den Waldbesitzenden.

Nicht der pachtende Jäger bestimmt die Ausübung des Jagdrechts, sondern der Wald- und Grundeigentümer selbst als Rechtsinhaber Als Basis ist dazu nach einer Analyse der Situation vor Ort ein Jagdbewirtschaftungskonzept zu empfehlen Nikolaus Urban von der Initiative „bauernjäger de“ hat bereits einige solcher Konzepte entwickelt bzw. erarbeitet. Er stand bei einem Workshop in Bezau jetzt als Referent zur Verfügung

B e s t b i e t e r

Solche jagdlichen Bewirtschaftungskonzepte können als Vorgabe für eine Verpachtung dienen und von den Jagdgenossenschaften bzw Eigenjagdbesitzer vorgegeben werden Es kann aber auch bei Ausschreibung von Jagdrevieren die Vorlage von ausgearbeiteten Jagdkonzepten durch den pachtinteressierten Jäger verlangt werden. Die Vergabe erfolgt dann an den Bieter mit dem „besten“ Konzept und nicht an den Höchstbieter mit dem höchsten Jagdpachtangebot

I n h a l t J a g d k o n z e p t

Analyse: Zuerst wird das Gebiet hinsichtlich Wald und Wild analysiert

q Waldfunktion, Waldentwicklung, Waldzustand, Altersstruktur, natürliche Verjüngungssituation

q Wildlebensraum, Wildeinfluss, Abschusslisten, Wildeinfluss Monitoring Z ie l e

Nach einer eingehenden Analyse werden die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele festgelegt Es geht um klimafitte und resiliente biodiversitätsreiche Wälder und um gesunde lebensraumangepasste Wildbestände. Es geht um die Schutzwaldfunktionen, um die Produktion des erneuerbaren und regionalen Baustoffes und Energieträger Holz und um die weiteren Waldwirkungen. In einem Rehwildrevier kann zum Beispiel als Ziel festgelegt werden, dass die standortsgemäßen Baumarten in 5 bis 7 Jahren flächig Vorkommen sollen

K o n z e p t i o n / M a ß n a h m e n

Basierend auf wildbiologischen und wildö-

kologischen Grundlagen werden dann Jagdstrategie, Jagdmethoden und Jagdbewirtschaftungskonzeption für die betroffenen Gebiete festgelegt Inhalt sind jetzt viele praktische Fragen, wie Einteilung der Pirschbezirke, Dichte, Anzahl und Standort von Hochsitzen, zeitgemäße und wildgerechte jagdliche Jahresplanung, Fütterung/Nichtfütterung, Jagddruck mindernde Vorgangsweise, Planung von Sammelansitzen und Bewegungsjagden, Schwerpunkt- und Intervallbejagung, Organisation der Jagdleitung und wer für was verantwortlich ist, Einsatz von Technik mit Wildkameras, Wärmebildtechnik oder Drohneneinsatz, Pirschwege, Kosten und Finanzierung der Maßnahmen, etc. M

Die klare Festlegung eines Monitorings mit klaren Kriterien und die Evaluierung der Maßnahmen mit Festlegung entsprechender Konsequenzen erleichtern eine erfolgreiche Umsetzung Die Kommunikation zwischen Jagdverpächter und Jagdpächter kann mit regelmäßigen Jourfixes verbessert

werden. Bewährt haben sich auch Waldbeg ä n g e v o n W a l d b e s i t z e r : i n n e n u n d Jäger:innen gemeinsam zur Beurteilung der eingeschlagen Bewirtschaftungskonzeption. In Problemgebieten soll ein Wildschadenskontrollsystem eingerichtet werden

Die Konsequenzen bei einer Nichterreichung von vorgegebenen Zielen müssen von vorhinein klar sein

Die Wald- und Grundbesitzer müssen als Inhaber des Jagdrechtes hier selbstbewusst und verantwortungsbewusst auftreten Missstände dürfen nicht toleriert werden

So kann eine erfolgreiche Wald- und Jagdbewirtschaftung zur Freude der Waldbesitzer:innen aber auch der Jäger:innen gut funktionieren

Weiter Infos und Beispiele von Jagdkonzepte können unter www bauernjäger de (auch die „Blonser Schutzwald- und Jagdstrategie 2023“ kann hier downgeloadet werden). Im Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) sind weitere Weiterbildungsveranstaltungen in der nächsten Bildungssaison geplant

an Weg- und Waldrändern sowie an Gewässerläufen

Keimfähige invasive Neophyten gelangen leider immer häufiger durch achtlos entsorgte

Grünmüllabfälle an Weg- und Waldrändern sowie Gewässern, aber auch durch „verseuchte Komposterde“ in die Naturlandschaft. Dort können sie rasch dichte Reinbestände bilden und dabei die natürliche Vegetation unterdrücken In den Wäldern behindern sie dann u.a. die Naturverjüngung unserer heimischen Baum- und Straucharten In Steillagen und an Böschungen können sie auch die Erosionsgfahr erhöhen, da sie oft nur wenige Feinwurzeln ausbilden

* Stärkung der Rechte der Grundeigentümer: Grundeigentümer sollen über ihre Jagdrechte aufgeklärt sein und ermutigt werden, diese aktiv wahrzunehmen Der alten Auffassung "wer zahlt, schafft an" darf man sich nicht beugen

* Förderung der jagdlichen Eigenbewirtschaftung: Urban unterstützt die Waldbauern, die Jagd auf ihren eigenen Flächen selbst zu bewirtschaften, anstatt sie zu verpachten. Dies ermöglicht eine stärkere Kontrolle über die Jagdausübung im Sinne der eigenen waldbaulichen Ziele.

* Entwicklung individueller Jagdkonzepte: In Zusammenarbeit mit den Jagdvorständen sollen maßgeschneiderte Jagdkonzepte erarbeitet werden. Dabei stehen die Zielen und die Vorstellungen der Beteiligten im Mittelpunkt. Eine externe Begleitung wird empfohlen

* Integration von Waldbau und Jagd: Ziel ist ein Miteinander von Waldbau und Jagd Die Jagd soll so ausgerichtet sein, dass sie die waldbaulichen Ziele unterstützt, insbesondere eine natürliche und kostengünstige Waldverjüngung ohne übermäßigen Wildverbiss

* Kritische Haltung zur Winterfütterung: Urban argumentiert gegen die pauschale Winterfütterung von Rehwild, da diese wildbiologisch und -ökologisch oft nicht notwendig sei und sogar schaden könne Er plädiert dafür, Wildtiere als Wildtiere zu behandeln und ihnen das natürliche Her-

unterfahren des Stoffwechsels zu ermöglichen.

* Berücksichtigung der Biodiversität und des Klimawandels: Jagdkonzepte sollen darauf ausgerichtet sein, eine natürliche Waldverjüngung mit standortgerechten Baumarten zu gewährleisten und somit zur Biodiversität und klimafitten Wäldern beizutragen

* Einfache und praktikable Konzepte: Urban setzt auf möglichst einfache Jagdkonzepte zwischen Jagdrechtsinhabern und Jagdausübenden, um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten.

* Empfehlung zur Vorlage von Jagdbewirtschaftungskonzepten bei der Jagdvergabe: Bei der Verpachtung von Jagdgebieten wird die Vorlage von Jagdbewirtschaftungskonzepten empfohlen, um sicherzustellen, dass die Jagd im Sinne einer qualitativen Bewirtschaftung mit angepassten Wildbeständen erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jagdlichen Bewirtschaftungskonzepte nach Urban einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der die Interessen der Grundeigentümer, die Bedürfnisse des Waldes und die Belange des Wildes in Einklang bringen will Ein zentrales Element ist dabei die Stärkung der Eigenverantwortung der Grundeigentümer und die Entwicklung praxisorientierter Bewirtschaftungskonzepte, die auf die jeweiligen lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind

Aus diesen Gründen sollten diese Pflanzen zeitund fachgerecht bekämpft und entsorgt werden Am besten wäre eine Entsorgung über eine Müllverbrennungsanlage, da bei einer unvollständigen Kompostierung meist viel keimfähiges Material in der Komposterde verleibt und so wieder in die Natur gelangt. Bezüglich der Entsorgung wird die Kontaknahme mit der Standortgemeinde oder erfahrenen Experten geraten

Weit ere Infos und Merkblät ter unter vorarlberg at unter Neophyten und Kreuzkräuter

Der Jagdpachtvertrag bildet eine wesentliche Grundlage für ein gutes, klares und konfliktfreies Verhältnis. Bei der Landwirtschaftskammer Vorarlberg steht ein überarbeiteter Mustervertrag zur Verfügung

Der Jagdpachtvertrag muss schriftlich erfolgen und muss mindestens einen Monat bzw frühestens ein Jahr vor Beginn der Pachtzeit der Behörde vorgelegt werden Er stellt eine privatrechtliche Vereinbarung dar Grundsätzlich gilt die Gestaltungs- und Inhaltsfreiheit. Das heißt, es sind alle Regelungen möglich, solange diese nicht gegen gesetzliche Regeln oder gegen die guten Sitten verstoßen Das Jagdrecht ist mit Grund und Boden verbunden Damit kann der/die Grundbesitzer/-in ganz grundsätzlich entscheiden, wer und wie das Jagdrecht ausgeübt wird. Bei der Überarbeitung sind wesentliche Teile des Jagdpachtvertrages gleichgeblieben. Zum Beispiel wurde die Vorgangsweise mit Mindestschadenssätzen belassen. Nur eine Indexierung wurde durchgeführt Zu betonen ist hier, dass es sich um eine Übereinkunft von Mindestsätzen handelt Der/die einzelne Waldbesitzer/-in kann niedere Sätze akzeptieren, aber auch höhere einfordern.

J a g d k o n z e p t a l s B a s i s

Neu ist die Empfehlung, ein Jagdkonzept als Grundlage zu vereinbaren. In einem Jagdkonzept werden auf Basis einer Analyse von Wald und Wildstand wesentliche Faktoren einer Jagdbewirtschaftung festgelegt (Jagdstrategien und Bejagungsmethoden, Überwinterungskonzepte, Fütterung/ Nichtfütterung, Maßnahmen bei Wildschäden, Jagdeinrichtung, Jagdtools, siehe eigener Artikel in dieser Ausgabe) W e i te r e n e u e P u n k t e

• Kommt es zur Streichung, Nichtgenehmigung oder Rückforderung von Förderungen, muss der Jagdpachtende auf Ansuchen des jeweiligen Grundeigentümers bzw. der Grundeigentümerin oder Nutzungsberechtigten einen Ausgleichsbetrag in gleicher Höhe der Förderung vergüten.

• Der/die Jagdpachtende erkennen das Ergebnis eines durchgeführten Schlichtungsverfahrens nach § 60 des Vorarlberger Jagdgesetzes an. Damit können aufwendige Privatklagen vermieden werden

• Zur privatrechtlichen Absicherung wird die Schadenersatzpflicht nach dem Jagdgesetz betont, wobei diese auch dann ein-

tritt, wenn keine Bereitstellung von Wildschutzmitteln verlangt wurde Damit wird klargestellt, dass das Anbringen von Wildschutzmitteln keine Voraussetzung für Wildschadensansprüche ist

Die Ausrichtung einer Jagd mit einem gesunden und dem Lebensraum angepassten Schalenwildbestand ist zentral wichtig Diese Ausrichtung stellt auch die Basis für die im Klimawandel immer wichtiger werdende klimafitte Waldbewirtschaftung für stabile, gemischte und biodiversitätsreiche Strukturen dar. Damit werden letztendlich auch ideale Wildlebensräume für gesunde, dem Lebensraum angepasste Wildbestände erreicht Die vertraglichen Vereinbarungen dienen dazu, ein gutes, klares und konfliktfreies Verhältnis zwischen Jagdverpachtenden und Jagdpachtenden zu gestalten. Unter diesen Voraussetzungen stellt die Jagdverpachtung in unseren schönen Gebirgslandschaften ein attraktives Dienstleistungsangebot an viele Jägerinnen und Jäger dar.

W e i te r e I n f o s u n d B e r a t u n g :

Der überarbeitete Mustervertrag kann per E-Mail im Bereich Forst & Umwelt angefordert werden: T 05574/400-410, E michelle.brduscha@lk-vbg.at. Für weitere Informationen und Beratungen stehen im Bereich Recht & Steuer, Mag Tino Ricker, T 05574/400-450, E tino ricker@lk-vbg at und im Bereich Forst & Jagd, DI Thomas

Ölz, T 05574/400-460, E thomas oelz@lkvbg at zur Verfügung

Jede/r Grund- bzw. Waldbesitzer/-in kann im öffentlichen Jagdkataster bei der Bezirkshauptmannschaft erfahren, wer Jagdpächter/-in ist, wer als Jagdschutzorgan bestellt ist. Ganz einfach bekommt man die Auskunft auch über den zuständigen Waldaufseher (Name, Tel und E-Mail kann z B auch in der „Waldfinder-App“ abgefragt werden) Wenn man wissen möchte, welche Regelungen im Jagdpachtvertrag im eigenen Jagdrevier vereinbart wurden, ist die Einsichtnahme beim jeweiligen Jagdgenossenschaftsobmann möglich Diesen Kontakt erhält man entweder beim Waldaufseher oder im öffentlichen Jagdkataster Die Einsichtnahme in den Jagdpachtvertrag ist für die Grund- und Waldbesitzer/-innen der Jagdgenossenschaft gemäß § 17 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) entsprechend zu gewährleisten Dies umfasst die Einsichtnahme mit heutigen technisch möglichen Formen, wie Kopien und Ausdrucken auch in digitaler Form

Die häufigste Todesursache bei Rehwild im Winter sind Fütterungsfehler. Obwohl es wildbiologisch und wildökologisch keine Notwendigkeit gibt, wird bei uns noch sehr häufig Rehwild gefüttert.

In einem LFI Vortrag in Bezau von Prof. Dr Martina Hudler von der Universität Weihenstephan-Triedorf bei München wurde die Rehwildbewirtschaftung auf neustem wissenschaftlichen Stand beleuchtet.

Rehwild ist unglaublich anpassbar und hat eine extremes opportunes Verhalten Der „Drücker und Schlüpfer“ hat sich in einer über 20 Millionen Jahre dauernden Evolutionszeit immer wieder optimal angepasst Der Lebensraum hat sich heute für das Rehwild ganzjährig stark verbessert, Äsung steht während des ganzen Jahres in guter Qualität zur Verfügung Die Klimaänderung hat diesen Trend nochmals verstärkt. Schon aus diesen Gründen braucht es keine Fütterung mehr

J ä g e r m e i n t e s g u t , a b e r … .

Der Jäger meint es ja grundsätzlich gut mit dem Wild, deshalb meint er auch, dass er etwas Gutes tut, wenn er das Wild im Winter füttert Weitere Gründe sind eher eigennütziger Natur, wie Erzielung von „besseren“ Trophäen oder die Bindung des Wildes an das eigene Revier. Die auch im Jagdgesetz verankerte Vermeidung von Wildschäden wird als Grund oft argumentiert, die vorherrschende Wildverbiss-Situation spricht dann aber vielfach eine andere Sprache

Völlig außer Acht gelassen werden wissenschaftliche, wildbiologische und wildökologische Erkenntnisse. Dazu führte die Referentin Dr Martina Hudler einige Fakten aus: Tiere kommen mit Notzeiten gut klar, sie haben Fettreserven, Anpassungsmechanismen und es ist ein Prozess der natürlichen Selektion, was für die Gesundheit und Entwicklung der Population gut ist. Die Raumnutzung des Wildes wird beeinflusst und Fütterung stellen auch immer Orte für erhöhte Krankheitsübertragung dar Es stellt sich auch die Frage wieso man ein Wildtier, bei dem es keine Notwendigkeit der Fütterung gibt, vom Menschen abhängig machen möchte Außerdem spart man sich einen finanziellen und zeitlichen Aufwand für den durchgängig notwendigen Fütterungsbetrieb.

Hauptproblem sind energiereich und eiweißreiche Futtermittel mit schlimmen Folgen für die Tiere Bei einer richtigen Fütterung müssen einige Punkte berücksichtigt werden Nach Prof Hudler ist ein ein Faseranteil von mindestens 20%, besser 25% ganz wichtig Weitere Punkte für eine richtige Fütterung sind: revierübergreifende Abstimmung, verfügbare Flächengröße, geeignete Vorlagetechnik, keine Unterbrechung während Fütterungsperiode (3-Phasen-Fütterung nach A Deutz), keine Störungen am Futterplatz (Warteraum-Effekt), höherer jagdlicher Abschuss für verringerte Fallzahlen und erhöhten Zuwachs.

- Schädigung der Pansenschleimhaut

- verminderte Infektionsabwehr, Endoparasitenbefall

- Nierenläsionen, Leberabszesse, Hirnrindennekrosen

- Mineralstoffwechselstörung

- Knochenstoffwechselstörung

- gehemmtes Mikrobiota Wachstum

Die Auswirkungen von falscher Fütterung sind für die Tiere schlimm. Mit der hohen Anzahl an Fallwild muss auch von einer großen Anzahl von leidenden Tieren aus-

gegangen werden. Das will niemand, schon gar nicht der Jäger Wenn nicht alle Punkte eingehalten werden können, lieber keine Fütterung, die ja wildbiologisch nicht notwendig ist

Im Jagdmanagement von Rehwil d empfiehlt Prof Martina Hudler folgende Punkte (hier stichwortartig wiedergegeben):

q Keine Fütterung,

q keine oder vernünftige Kirrung (nur Apfeltrester, kein Mais/Sesam/Sojaschrott),

q möglichst Intervalljagd, Drückjagden, Sammelansitz, Schwerpunktbejagung in Problemgebieten,

q Reduktion des Jagddrucks,

q Keine Verknüpfung zwischen Jagd und Tod, nach rechtlichen Bestimmungen keine Zeugen hinterlassen,

q keine Jagd auf der freien Fläche (Verdrängung in den Wald, Sichbarkeit, die gewünschten „coolen“ Rehe werden sonst entnommen),

q Morgenansitz,

q Population anpassen an Habitatkapazität = fitte Rehe,

q keine Jagd im Januar (in Vorarlberg per Gesetz nicht erlaubt),

q Keine Klassifizierung in Güterklassen,

q Eingriff bei den Zuwachsträgerinnen.

In der Zeitschrift „Bünder Wald“ (Februar 2025) wurden Forschungen aus einem Waldlabor in Zürich präsentiert. Die Bedeutung der Winterniederschläge dürften bislang weitgehend unterschätzt worden sein. Gerade in Bezug auf den heurigen trockenen Winter eine beunruhigende Feststellung.

Ökohydrologische Experimente im Waldlabor Zürich am Institut für Umweltingenieurwissenschaften der ETH Zürich im Fachbereich Hydrologie (weitere Infos www waldlabor ch) in den letzten fünf Jahre hat einige unerwartete Einblicke in die komplexen Prozesse des Wasserkreislaufs im Wald geliefert. Entgegen der Erwartung spielen Winterniederschläge eine wichtigere Rolle für den Wasserhaushalt von Wäldern im Sommer als bisher angenommen Bäume wie Buchen und Fichten scheinen im Sommer verstärkt auf Wasserreserven aus dem vorangegangenen Winter zurückzugreifen (ETH Zürich, Bündner Wald 2025) Entgegen der Annahme, dass der Sommerregen die Hauptwasserquelle für Bäume im Sommer ist, zeigen die Forschungen, dass Buchen und Fichten im Sommer zum Großteil Niederschläge aus dem vorangegangenen Winter verdunsten Damit bekommen die Winterniederschläge für den Wasserhaushalt der Wälder und ihre Fähigkeit, Trockenperioden im Sommer zu überstehen eine neue Bedeutung Bei einer Wetterstation in Langen am Arlberg hat es im heurigen Winter 103 Millimeter gegeben Im Durschnitt der Jahre 1991 bis 2020 gab es zum Vergleich 239 mm Niederschlag (Dez bis März 2025) Das sind um fast 60% weniger! Wenn diese Defizite im Frühjahr nicht aufgeholt werden können, sind negative Folgen für die Vitalität der Wälder zu befürchten

In der Sommerhälfte des Jahres (April bis September) verdunstet der Großteil des Niederschlages wieder zurück in die Atmosphäre, nur relativ geringe Mengen des Sommerniederschlages können im Boden zwischengespeichert werden und sind verfügbar für Waldbäume

Untersuchungen zu dem Saftfluss in Wurzeln in unterschiedlichen Bodentiefen bestätigen dagegen die Annahme, dass sich Baumarten mit tieferen Wurzelsystemen leichter tun Trockenperioden zu überstehen. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bei zunehmender Trockenheit in den

Wurzeln der oberflächennahen Bodenschichten der Saftfluss abnimmt, während er in tieferen Wurzeln nahezu konstant bleibt. Dies bestätigt, dass Bäume mit unterschiedlich tiefen Wurzelsystemen in der Lage sind, Wasser aus verschiedenen Bodenschichten zu nutzen und somit Trockenperioden besser zu kompensieren.

Unsere Forschungen zeigen, dass etwa 20% des Jahresniederschlags in den Baumkronen zurückgehalten und direkt wieder in die Atmosphäre verdunstet werden. Weitere 40% fließen nach Wochen, Monaten oder sogar Jahren als Oberflächenwasser ab. In zahlreichen Feldversuchen und Laboranalysen konnte außerdem herausgefunden werden, dass rund 18% des Niederschlags in der Streuschicht und dem Totholz am Waldboden gespeichert und ebenfalls an die Atmosphäre abgegeben werden

Das ist bemerkenswert, da die absoluten Speicherkapazitäten in dieser Schicht eigentlich sehr klein sind (im Bereich weniger mm), jedoch muss jeder Regentropfen

auf dem Weg in den Boden zuerst diese Streuschicht durchfließen Besonders im Sommer, wenn die Verdunstungsraten hoch sind, erreicht also nur ein kleiner Teil des Niederschlags tatsächlich den Waldboden und steht den Bäumen direkt zur Verfügung Das in der Streu und Totholz zwischengespeicherte Wasser leistet aber einen bedeutenden Beitrag für das Waldklima: Es sorgt bei geschlossenem Kronendach für ein feuchtes Mikroklima, senkt den atmosphärischen Wasserbedarf und hilft den Bäumen, Hitzetage besser zu überstehen Studien zeigen, dass Totholz Wasser länger als eine Woche speichern kann, im Vergleich zu Waldstreu, die Wasser nur etwa zwei Tage zurückhält. Diese Wasserspeicherfähigkeit des Totholzes trägt zur Versorgung von Bäumen und anderen Pflanzen mit Wasser bei, insbesondere in trockeneren Zeiten, und kann sogar die Widerstandsfähigkeit gegenüber Waldbränden erhöhen

Quelle: Bünder Wald, Ausgabe Februar 2025, weitere Infos www waldlabor ch

In einer Waldbegehung am 25 April auf Einladung des Vorarlberger Waldvereines im Genossenschaftsgebiet Laterns wurden Lösungsschritte und Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die sehr unbefriedigende Wildschadensituation in den Waldeinhangsgebieten zur Frutz im speziellen in den Waldungen von Robert Nesensohn besprochen und diskutiert

Der Verbissdruck ist in den in den FichtenTannen-Buchenwäldern mit Eschen-Erlen Waldgesellschaften seit mehreren Jahren extrem hoch In den Schutzwäldern haben die Weißtanne und der Bergahorn faktisch keine Chance aufzukommen Auch die sonst eher unempfindliche Fichte zeigt einen hohen Verbiss. Wildschutzmaßnahmen zeigen nur einen eingeschränkten Erfolg. Aufgeforstete Douglasien haben auch mit Fegeschutzstäben keine Chance durchzukommen. Eine Schonzeitaufhebung im Jahre 2021 brachte keine wirkliche Entlastung Die Bejagung im kupierten Gelände mit sehr viel Unterwuchs mit Haselsträuchern ist nicht leicht Für die Bejagung ist schon ein für das Wild unbemerkter Zugang von oben windtechnisch nicht ganz einfach zu bewerkstelligen.

Obmann Klaus Schwarz vom Vorarlberger Waldverein sieht mögliche Lösungsschritte in einer großflächigen Reduktion der Wildbestände auf Ebene Jagdgenossenschaftsrevier und speziellen Maßnahmen auf den Flächen von Robert Nesensohn.

G e n e r e l l e W i ld s ta n d s a n p a s s u n g

Die durchgeführten Wildzählungen haben relativ wenig Aussagekraft, weil sie überhaupt nicht mit den getätigten langjährigen Abschüssen zusammenstimmen können.

Auf Ebene der Hegegemeinschaft 1 2 Frödischtal-Laternsertal-Dünserberg wurden im letzten Jahr über 200 Stück geschossen Die Zählungen lagen etwa auf gleicher Höhe. Aufgrund der Abschüsse muss der Wildbestand bei etwa 600 Stück liegen Eine Reduktion dieses viel zu hohen Wildbestandes muss erreicht werden

q Auf den 900 Hektar der Jagdgenossenschaft Laterns II wurden im vergangenen Jagdjahr 18 Stück Rotwild erlegt. Das ist zu wenig, um eine Reduktion auf Wildbestände zu erreichen, die dem Lebensraum

angepasst sind. Dementsprechend muss der Abschussplan im Gesamten aber auch auf Ebene Jagdgenossenschaft stark erhöht werden

q Rehwild kann wesentlich lokaler angegangen werden Der Mindestabschuss bei Rehwild sollte auf den 900 Hektar Jagdfläche von derzeit 20 Stück etwa verdoppelt werden, um eine Biotopanpassung zu erreichen und eine spürbare Entschärfung in der Wildschadensproblematik zu erreichen

q Auch Gamswild darf in eine Lebensraumanpassung der Schalenwilddichten nicht vergessen werden. Auch hier braucht es Anpassungen Gerade der Waldbereich ist keinen Dauerlebensraum für das Gamswild

q Die Flächen sollen von Robert Nesensohn (bzw ihm helfende Jägern) im Rahmen der Schonzeitaufhebung zu einer Schwerpunktbejagung zugewiesen werden Mit einer Reduktion des Rehwildbestandes können bereits Erfolge erzielt werden. Ein dadurch erhöhter Jagddruck vergrämt auch Gamswild und Rotwild Damit müssen von diesen Wildarten wahrscheinlich nur eine geringere Stückzahl erlegt werden Die Zuweisung kann mit Jagderlaubnisscheinen erfolgen Wildschadensforderungen müssten für die Zeit der Bejagungsvereinbarung entfallen. Details sollten in einer schriftlichen Vereinbarung festgelegt werden.

q Gleichzeit sollen auch die forstlichen Maßnahmen mit den notwendigen Wildschutzmaßnahmen für das Gebiet festgelegt und umgesetzt werden (welche Baumarten in welcher Anzahl mit welchen Wildschutzmaßnahmen inkl. Kostenaufteilung und Fördermöglichkeiten)

Der Vorarlberger Waldverein zeigt Fehlentwicklungen auf und macht konkrete Vorschläge für eine Systemumstellung. Dazu wurden eine 10 Punkte Katalog beim Land eingebracht.

Die derzeitige TBC-Situation im Lande zeigt eine grobe Fehlentwicklung in der Jagdbewirtschaftung auf Das hat nicht nur negative Folgen auf die Gesundheit der Wildtierbestände und der Viehbeständein der Landwirtschaft, sondern auch bereits seit vielen Jahren fatale Folgen für die für uns alle sehr wichtigen Waldwirkungen Eine stabile und resiliente Mischwaldentwicklung, die jetzt in der Klimakrise sehr wichtig wäre, wird massiv behindert. Dem Vorarlberger Waldverein sind gesunde Wildtierbestände, die dem Lebensraum angepasst sind, ein zentral wichtiges Anliegen

1 0 P u n k t e K a t a l o g

Der Vorarlberger Waldverein brachte dazu Standpunkte bei Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Christian Gantner, Landesforstdirektor Andreas Amann und bei L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r p r ä s i d e n t J o s e f Moosbrugger ein Gerade die bei uns existenziell wichtigen Schutzwaldwirkungen werden gefährdet Wir betonen, die ganze Palette an Schutzwaldwirkungen, seien es Rutschungen, Muren, Lawinen oder Hochwasser mit einem enorm großen Schadens-

potential bis zu Personenschäden sind betroffen.

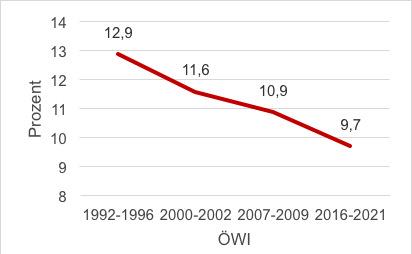

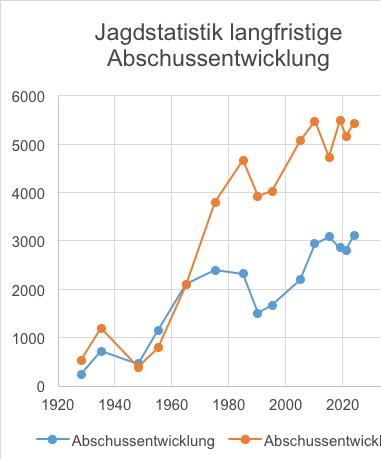

M a s s iv e Z u n a h m e d e r W il d b e s tä n d e

Die Wildbestände und besonders jene des Rotwildes haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv erhöht Seit 1988/89 haben sich die Rotwildbestände mehr als verdoppelt (mit der Einführung der Grünvorlage gibt es seit dem Jahr 88/89 verlässlichere Zahlen) Rehwild hat in diesem Zeitraum um beachtliche 50% zugenommen Dabei haben sich die Lebensräume sicher nicht vergrößert, sondern im Gegenteil durch eine laufend größer werdende Tourismusund Freizeitnutzung verkleinert

Der Vorarlberger Waldverein fordert daher eine klare Systemumstellung weg von einer „Hirschzucht bzw. -mast“ hin zu einer konsequenten, an der Tragfähigkeit der Lebensräume orientierten Jagdwirtschaft. Dazu hat der Vorarlberger Waldverein 10 essenzielle Forderungen und Novellierungsvorschläge zum Jagdgesetz erarbeitet (siehe Box).

R e d u zi e r u n g d e r W il d b e s tä n d e

Die wichtigste Maßnahme ist es, den der-

zeit völlig überdimensionierten und dadurch krankheitsanfälligen Rotwildbestand auf mindestens die Hälfte des derzeitigen Bestandes zu reduzieren Auch beim Rehwild braucht es eine deutliche Reduktion In Folge muss dann so reguliert werden, dass der Wildbestand gesund bleiben kann und der Wildeinfluss an der Waldverjüngung und Waldentwicklungsdynamik auf ein für alle Waldfunktionen und für Wild und Wald gesundes Maß erhalten wird. Dabei geht es nicht mehr nur um eine gute Erfüllung von bisherigen Abschussplänen, sondern um eine erhebliche Erhöhung der Abschusspläne. Ziel muss es sein, dem Lebensraum angepasste, gesunde Wildbestände und damit einen gesunden, leistungsfähigen und zukunftstfitten Schutzwald sicherzustellen

1 0 Punkte Katal og mi t For derungen und Novelli e-

r ungsvors chl äge zum Jagdgesetz

1 . Wi l d f ü t te r u n g – g r u n d s ä t z li c h r e d u z i e r e n u n d u m d e n k e n

• Wildfütterung behördlich durchgängig reglementieren

• Fütterung von Rotwild ohne Kraftfutter

• Not-Rehwildfütterung ausschließlich mit Heuvorlage

• Umlage der Fütterungskosten neu regeln

2 . M o d e r n i s i e r u n g d e r H e g e s c h a u

• Freiwillige Teilnahme

• Abschusskontrolle männlicher Stücke neu organisieren

• Beurteilung der Wildtierpopulation mit neuen Methoden

3 . Wi l d ö k o l o g i s c h e R a u mp l a n u n g b e ib e h a l t e n

• Keine Aufweichung der Kern- und Randzonen beim Rotwild

4 . R a h m e n b e d i n g u n g e n d e r A b s c h u s s p la n u n g ü b e r d e n k e n

• Schon- und Schusszeiten an die veränderten Vegetationszeiten anpassen

5 . A b s c h u s s - M a n a g e m e n t o p t i mi e r e n

• Moderne, effektivere Abschusskontrollmethoden verankern

• Schärfere Konsequenzen und Sanktionierung bei Nichterfüllung der Abschusspläne

6 . Se l b s tb e w ir t s c h a f t u n g b e i G e n o s s e n s c h a f t s j a g d e n f ö r d e r n

7 . A b s t i mm u n g s m o d a l it ä t e n d e r J a g d g e n

m e r a b s i c h e r n

• Vollmachtsannahmekumulierung verhindern

• Jedes Jagdgebiet muss das Recht auf eine eigene Jagdgenossenschaft haben

8 . F r e ih a lt u n g e n u n d S c h o n z e i ta u f

• keine Umlage der Fütterungskosten bei Abschuss von Rotwild

9 . Wi l d s c

• Rechtssicherheit für den Wildschadensersatzanspruch schaffen

1

• Schlichtungsverfahren effektiver und verbindlich machen

Der Vorarlberger Waldverein hat im Jänner in einer eigenen Pressekonferenz am Beispiel Hittisau aus aktuellem TBC Anlass auf notwendige Systemumstellung hingewiesen.

Die heurigen in den Auswirkungen besonders drastischen TBC- Fälle veranlassten den Vorarlberger Waldverein, die Forderung nach einer Systemänderung weg von einer „Hirschzucht“ und Trophäenausrichtung hin zu einer ökologischen Rotwildbewirtschaftung mit dem Lebensraum angepassten Wildbeständen zu erneuern.

Der Wald steht in der Klimaänderung bereits durch verschiedene andere Faktoren im Stress (Trockenphasen, Extremereignisse, Windwürfe, verschiedene Pilzkrankheiten und Borkenkäferkalamitäten) Mit den Wildschäden kommt eine Zusatzbelastung dazu, die das Aufkommen der Waldverjüngung verhindert (selektiver Verbiss besonders problematisch). Gerade die im Klimawandel wichtigen Mischbaumarten werden herausgeäst Die Waldentwicklung wird massiv gestört und die für uns alle wichtigen Schutzwaldwirkungen können nicht mehr in vollem Maße wirken.

Obmann Klaus Schwarz: „Wir meinen nicht, dass die Jäger ihre Arbeit nicht machen, am System ist etwas falsch Es braucht möglichst im Dialog eine Änderung mit einer konsequenten Regulierung der Wildbestände orientiert am Potential der Lebensräume. Wir sind natürlich nicht für eine Ausrottung des Rotwildes, aber es braucht mindestens eine Halbierung der Bestände auf den Stand von 1988 “

H it t is a u I I z e i g t w i e e s g e h e n k a n n

Wie es gehen kann, zeigt der neu eingeschlagene Weg bei der Jagdgenossenschaft Hittisau II. Hier wurde eine sehr konsequente Umstellung vorgenommen und es wird vollkommen auf eine Winterfütterung verzichtet Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Rotwild den Stoffwechsel im Winter massiv herunterfahren kann. Die Wildschadensituation hat sich inzwischen sehr verbessert Der Wildbestand ist deutlich geringer und damit ist die Tiergesundheit beim Rotwild insbesondere in Bezug auf TBC in Hittisau kein großes Thema mehr

Zusammenschluss von 30 Gemeinschaften stärkt Sichtbarkeit und Zusammenarbeit.

Die Vorarlberger Agrargemeinschaften übernehmen wichtige Aufgaben in der Bewirtschaftung und Pflege der Wälder und Alpen des Landes Sie erhalten Schutzwälder, sichern eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und kümmern sich um die Erschließung der Wälder bzw Instandhaltung von Wegen und ermöglichen an vielen Orten Naherholung Um ihre Arbeit sichtbarer zu machen und den gesellschaftlichen Dialog zu intensivieren, schließen sich die 30 Agrargemeinschaften im Land nun zusammen

Die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit hat sich bereits im Jahr 2008 gezeigt, als mit einer höchstgerichtlichen Erkenntnis zur Agrargemeinschaft Mieders in Tirol eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten, vor allem in Tirol, ihren Anfang nahm In der Folge standen plötzlich auch in Vorarlberg die Eigentumsverhältnisse zur Diskussion, die bereits vor über 60 Jahren auf Grund des Flurverfassungsgesetzes neu geregelt wurden Und hier zeigt sich bereits ein besonders wichtiger Unterschied zwischen den Vorarlberger und den Tiroler Agrargemeinschaften: Die Grundlage für die Regulierungen bildeten in Vorarlberg bei nahezu allen Agrargemeinschaften, die aus Gemeindegut hervorgegangen sind, Vereinbarungen zwischen nutzungsberechtigten Bürgern und Gemeinden. Diese Vereinbarungen beinhalteten eine vermögensrechtliche Auseinandersetzung, die regelte, welche Liegenschaften ohne Nutzungsrechte der Gemeinde und welche der Agrargemeinschaft zugeteilt wurden Diese vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen waren in der Folge die Grundlage für die Regulierungsbescheide der Agrarbehörde In Tirol war dies oft nicht der Fall. Diese unterschiedliche rechtliche Qualität der Regulierungsbescheide bestätigte auch Univ. Prof Dr Karl Weber von der Universität Innsbruck anlässlich eines Vortrages im Jahr 2014 in Vorarlberg Er beurteilt die Vorarlberger Regulierungen als kooperative Rechtsakte, die einen Interessenausgleich bewirkten

In den Jahren nach dem Erkenntnis Mieders haben sich in Vorarlberg die Wogen zwischen den Agrargemeinschaften und den Gemeinden wieder geglättet, zumal in

der Regel ein gutes Einvernehmen zwischen diesen beiden Körperschaften besteht und in einzelnen Gemeinden ergänzende Vereinbarungen zu Substanzerträgen abgeschlossen wurden

Allerdings hat das Thema wieder an Aktualität gewonnen, nachdem die Stadt Feldkirch nun die Eigentumsverhältnisse der Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt in Frage stellt und bei der Agrarbehörde einen sogenannten Feststellungsbescheid begehrt Dieser soll Auskunft darüber geben, ob mit der seinerzeitigen Regulierung die Eigenschaft des Gemeindegutes aufgehoben wurde oder nicht Bei Ausschöpfung des Instanzenzuges ist ein mehrjähriger Rechtsstreit zur erwarten

Die Obleute der 30 Agrargemeinschaften treffen sich in der Regel jährlich zu einem Erfahrungsaustausch In den Jahren 2024 und 2025 gab es vermehrte Aktivitäten Neben einem Vortrag von ao. Univ.-Prof. Dr. Gerald Kohl vom Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Universität Wien über die „Rechtsgeschichte agrarischer Gemeinschaften“ wurde auch die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit thematisiert

Zu letzterem Themenschwerpunkt wurden in der Folge in Workshops Gemeinsamkeiten herausgearbeitet mit dem Ziel ein Leitbild zu entwickeln Das Ergebnis fußte in den drei Begriffen: PFLEGE – NATUR – GENERATIONEN Als Hauptbotschaft entstand daraus der Leitgedanke: „Wir pflegen die Natur für uns alle und

kommende Generationen.“

Im Wesentlichen haben die Workshops zu drei Erkenntnissen geführt:

q Eine Diskussion über eine Agrargemeinschaft betrifft meist alle Agrargemeinschaften.

q Die positiven Aktivitäten für das Gemeinwohl sollten mehr und besser kommuniziert werden

q Eine gemeinsame und fokussierte Öffentlichkeitsarbeit ist ein Mehrwert für alle Agrargemeinschaften

Als erster Schritt einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit erfolgte im Februar 2025 ein Pressegespräch unter der Mitwirkung der Agrarobleute von Röns, Innerbraz und Nenzing. Es wurde über die vielfältigen Aufgaben der Agrargemeinschaften für das Gemeinwohl informiert Es folgte erfreulicherweise eine breite mediale Berichterstattung

Ein weiterer Schritt war ein „Round Table“ im März 2025 mit den Bereichssprechern für Land- und Forstwirtschaft der fünf Landtagsparteien unter Mitwirkung der Obleute von Bürs, Götzis, Klaus und Ludesch Auch hier konnte über die Aufgaben und Herausforderungen der Agrargemeinschaften informiert werden

Es wird nun zu entscheiden sein, ob die begonnene gemeinsame Arbeit fortgesetzt und vertieft wird und allenfalls in der Gründung eines Fachverbandes „Vorarlberger Agrargemeinschaften“ bei der Landwirtschaftskammer mündet

Um einen Überblick zu bekommen, lohnt sich ein rechtshistorischer Blick auf die Ausgangslage.

Mit einem hohen Anteil an genossenschaftlich verwaltetem Grundbesitz unterscheidet sich Vorarlberg deutlich von den Eigentumsverhältnissen in Ostösterreich, wo die Liegenschaften des Staates (Bundesforste) und privater Großgrundbesitz dominieren Die Beantwortung einer Landtagsanfrage im Jahr 2018 ergab, dass es in Vorarlberg an die 450 Agrargemeinschaften gibt Dr Gottfried Feurstein kommt 1963 in seiner Dissertation über Agrargemeinschaften zum Ergebnis, dass beinahe die Hälfte der land- und forstwirtschaftlich genutzten Fläche Vorarlbergs gemeinschaftlich bewirtschaftet wird. Aktuelle Zahlen bzw Auswertungen wären wünschenswert, bedürfen allerdings der Unterstützung durch zuständige Dienststellen des Landes

Bei den Agrargemeinschaften werden grundsätzlich zwei Gruppen unterschieden:

1) Alpgenossenschaften und Weideinteressentschaften, vor allem in den Gebirgstälern des Landes, bei denen in der Regel die Anzahl der Weiderechte fixiert ist (geschlossene Mitgliederzahl)

2) Gemeindegutsnutzungen in den Bezirken Feldkirch und Bludenz, meist (aber nicht durchgängig) mit veränderlicher (offener) Mitgliederzahl

Zur Gruppe der Gemeindegutsnutzungen gehören neben den 30 regulierten Agrargemeinschaften, auch die 23 nicht regulierten Gemeindegüter im Eigentum von Gemeinden, die mit Nutzungsrechten belegt sind Interessant ist, dass die hier angesprochenen Gemeindegüter, ob reguliert oder nicht, nur in den südlichen Bezirken Feldkirch und Bludenz vorkommen. Im nördlichen Landesteil Vorarlbergs ist der Wald in der Regel in Privatbesitz und Gemeindegut ist nicht mehr vorhanden Eine Ausnahme hierzu bildet Lustenau mit den schweizerischen Ortsgemeinden Au, Widnau und Schmitter, die in ihrer rechtshistorischen Herkunft den Gemeindegütern in Vorarlberg gleichzusetzen sind In Schweizer Gemeinden bestehen seit jeher die sogenannten Orts- oder Bürgergemeinden als anerkannte rechtsfähige Körperschaften neben den politischen Gemeinden Sie verwalten althergebrachten Gemeinschaftsbe-

sitz der ortsansässigen Bevölkerung

Bis zur Schaffung des F l u r v e r f a s s u n g s g esetzes gab es für die Verwaltung und Nutzung von Gemeinschaftseigentum keine geeigneten gesetzl i c h e n G r u n d l a g e n .

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 (ABGB) baute auf dem römischen Recht auf und kannte nur Privateigentum und daneben das Miteigentum Im Jahr 1862 wurden mit dem Reichsgemeindegesetz die politischen Gemeinden im heutigen Sinn geschaffen, diese haben dann meist die Verwaltung des Gemeinschaftsgutes übernommen. Bei der Grundbuchsanlegung um 1900 wurden in der Folge die politischen Gemeinden als Eigentümer eingetragen Erst mit der Schaffung der Flurverfassungsgesetze (1921 –Teilungs- und Regulierungslandesgesetz, abgelöst 1951 durch das Flurverfassungsgesetz Vorarlberg) lagen die Grundlagen vor, die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Gemeinschaftseigentums zu regeln

q Insgesamt liegt die Mitgliederzahl bei etwa 6 800 Mitgliedern Die Altgemeinde Altenstadt hat rund 1 200 Mitglieder und Dünserberg 10 Mitglieder Eine Mitgliedschaft wird grundsätzlich mit einem Haushalt begründet, deshalb wäre es unrichtig, Einwohner einer Gemeinde mit Agrarmitgliedschaften zu vergleichen Vergleicht man den Anteil an Agrarhaushalten zu Gemeindehaushalten, so zeigen sich auch hier große Unterschiede: In St Gerold liegt dieser Anteil bei 70 % und in Götzis bei 8 %.

Die heute in Vorarlberg bestehenden 30 Agrargemeinschaften, die aus Gemeindegut (= Gemeinschaftsgut) hervorgegangen sind, wurden zwischen 1956 (Bürs) bis 1981 (Thüringerberg) auf der Grundlage des Vorarlberger Flurverfassungsgesetzes reguliert, d.h. es wurden die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Gemeinschaftsbesitzes geregelt Bei der Regulier u n g d e s G e m e i n d e g u t e s w e r d e n grundsätzlich zwei Modelle unterschieden:

a) Hauptteilung und damit Ausscheiden der Gemeinde.

b) Teilung mit Anteil der Gemeinde an der Agrargemeinschaft.

An etwa der Hälfte der 30 Agrargemeinschaften sind die Gemeinden entweder mit einem fixen Anteil oder mit Stimmrechten beteiligt Bei der anderen Hälfte wurde eine Hauptteilung mit einem Ausscheiden der Gemeinden durchgeführt

Die 30 Agrargemeinschaften in Vorarlberg haben sehr unterschiedliche Strukturen:

q Die 30 Agrargemeinschaften verwalten eine Fläche von ca 225 km2, das sind knapp 9 Prozent der Landesfläche Die flächenmäßig größte Agrargemeinschaft Nenzing verwaltet rund 81 km2, die kleinste ist Röns mit 0,6 km2 q Bei der Waldfläche liegt der Anteil aller 30 Agrargemeinschaften bei ca. 145 km2, das sind knapp 16 % der Waldfläche Vorarlbergs Der durchschnittliche jährliche Holzeinschlag liegt bei ca 56 000 Festmetern

q Das Wegenetz, das instand zu halten ist, beträgt fast 700 Kilometer

Den genossenschaftlich verwalteten Agrargemeinschaften gemeinsam ist, dass sie einen bedeutenden Teil der heimischen Wälder und Alpen bewirtschaften und pflegen und damit wichtige Aufgaben für das Gemeinwohl übernehmen

Mit der Holznutzung wird die regionale Wertschöpfungskette unterstützt, mit der Waldpflege wird Naturgefahren wie Lawinen oder Muren vorgebeugt oder Trinkwasserressourcen und Lebensräume für Wildtiere geschützt. Auch die Instandhaltung und Verbesserung der Walderschließung als Grundlage für die Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet zählt zu ihren Aufgaben. Viele Agrarmitglieder sind dabei ehrenamtlich im Einsatz

Manfred Kopf, Sulz

Über Einladung und Initiative von Fabian Simon, Jagdleiter der Genossenschaftsjagd Ebnit, fand am 8. Mai nachmittags eine Begehung der Schutzwälder direkt oberhalb des Dornbirner Bergdorfes statt. Ebnit ist auf Grund seiner exponierten Lage naturgemäß von Steinschlägen, Lawinen, Hangrutschungen und Wildbächen bedroht. Deshalb haben die Wälder oberhalb des Dorfes neben der Wohlfahrtsfunktion, Erholungsfunktion und Wirtschaftsfunktion vor allem eine besondere Schutzfunktion. Durch frühere Waldweide, eine vernachlässigte Forstwirtschaft und vor allem durch die jahrzehntelange Baumselektion durch viel zu hohe Schalenwildbestände, sind in der Vergangenheit überwiegend anfällige Fichtenwälder entstanden. Mehrere orkanartige Stürme in den 1980er und 1990er Jahren führten dann zu großflächigen Windwürfen und anschließenden Borkenkäferkalamitäten Dies machte in der Folge verstärkt technische Verbauungen und Schutzwaldsanierungen notwendig Von der Wildbach- und Lawinenverbauung

wurde daraufhin über Initiative des damaligen Ortsvorstehers Wolfgang Peter und dem damaligen Vizebürgermeister DI Wolfgang Rümmele das Flächenwirtschaftliche Projekt Ebnit „FWP Ebnit“ ausgearbeitet und ab 1993 über 30 Jahre lang umgesetzt. Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen und vor allem auch die Reduktion der viel zu hohen Schalenwildbestände waren dabei von zentraler Bedeutung Neben Steinschlagschutzmaßnahmen und zeitgemäßen Erschließungen wurden u a Auff

Schutzwaldpflegenmaßnahmen durchgeführt und der Jagddruck seitens der Behörde und der Jagdgenossenschaft, unter dem langjährigen, sehr engagierten Obmann Norbert Peter stark erhöht Vor vier Jahren war es dann auch Norbert, der die Eigenjagdbewirtschaftung organisierte, selbst jagte und mit dem im Ebnit wohnhaften Fabian Simon dann einen tollen Jadgleiter fand, der seither mit sieben Jagdkollegen und dem Jagdschutzorgan Andreas Scherer

sehr erfolgreich die Jagd ausübt

E i n s te l lu n g d e r F ü tt e r u n g e n p o s i t iv

Fabian Simon berichtete, dass bereits vor Jahren die Rot- und Rehwildfütterung eingestellt wurde. Auch dies hat sich sehr positiv ausgewirkt Es konnte kein Fallwild festgestellt werden und die Abschusszahlen und Wildbrettgewichte blieben gleichbleibend. Die Verbissschäden gingen auf ein sehr geringes Ausmaß zurück und es können sich nun erfolgreich alle heimischen Mischbaumarten natürlich verjüngen Das Äsungangebot für die Wildtiere ist stark angestiegen. Allerdings wird die Jagd dadurch auch immer aufwendiger und erfordert permanenten Einsatz. Davon konnten sich die zahlreichen Exkursionsteilnehmer vor Ort überzeugen.

DI Peter Feuersinger, Bezirksforsttechniker, der Waldaufseher Noe Spögler und Förster Jürgen Schwendinger erläuterten die besonderen Ansprüche auf den sonnigen, teils seichtgründigen, steilen Kalkstandoren und zeigten, dass in die Lichtungen und Verjüngungsflächen neben den heimischen Lichbaumarten nun auch andere wärme- und trockenheitsresistentere Baumarten eingebracht werden, um dem Klimawandel vorzubauen.

DI Thomas Frandl, Gebietsbauleiter der Wildbach und Lawinenverbaung berichtete, dass nach dem Auslaufen des FWP von der WLV ein neues, erweitertes Generelles Projekt „GP Ebnit“ ausgearbeitet und 2022 mit einem Kostenrahmen von € 21,5 Mio. für die nächsten 30 Jahre bereits genehmigt wurde.

Schutzwaldsanierungen können nicht in wenigen Jahren erledigt werden Dies sind Generationenprojekte, die nur in einem engagierten Miteinander von Forst und Jagd unter Einbeziehung aller Betroffener und der Bevölkerung erfolgreich umgesetzt werden können

Abschließend gab es noch einen gemütlichen Hock im Restaurant Alpenrose und einen regen Austausch unter den Exkursionsteilnehmern, darunter auch Vertretern des Vorarlberger Waldvereins.

DI Hermann Wirth, Sprecher Waldverein Ortsgruppe Dornbirn

Unabhängig von der bestehenden Waldfinder App der Landwirtschaftskammer wurde in einem geförderten mehrjährigen EUProjekt eine eigene App entwickelt Die Möglichkeiten mit Luftbildern und Kataster den eigenen Wald aufzufinden und zu verwalten sind ähnlich wie im Waldfinder App. Beim neuen Fodi wird ein Schwerpunkt auf eine Kommunikationplattform gelegt. Mit dem Landeswaldaufseher/in und der Behörde können Informationen und Daten ausgetauscht werden. Allerdings muss sich der Waldbesitzer/in dafür eigens registrieren Die Urheberrechte im FODI App liegen bei Johannes Steurer aus Langenegg als Einzelunternehmer Um weitere innovative Digitalisierungsschritte zu ermöglich bzw zu fördern hat sich der Vorarlberger Waldverein als Projektpartner zur Verfügung gestellt und hat die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt übertragen bekommen Wie und ob das Projekt jetzt nach der Förderphase weitergeführt wird, hängt sehr davon ab, ob die App mit der Plattform von den Waldbesitzer/innen in Kombination mit den Landeswaldaufseher/innen angenommen und angewendet wird Ein wesentlicher Faktor bei den Waldaufsehern ist die Einbindung in die Walddatenbank des Landes. Neben Kosten- und Organisationsfragen werden für die Weiterführung derzeit auch noch Datenschutzfragen bearbeitet

Die Waldfinder-App wird auf jeden Fall weitergeführt. Kleine Updates werden immer wieder durchgeführt So sind Komm u n i

Waldaufseher/innen oder anderen Personen wie Holzakkordanten über die üblichen Standardapps wie WhatsApp oder E-Mail möglich Einfache Zeichen- und Messmöglichkeiten inklusive Anheften von Fotos stehen seit einem Update in diesem Jahr ebenfalls zur Verfügung. Sehr einfach kann der Waldbesitzer dazu die Telefonnummer oder die E-Mailadresse über den App abfragen Viele weitere Basis Informationen bis zur Information über die Waldgesellschaft im eigenen Wald mit Bewirtschaftungstipps werden geboten Der Waldfinder App wurde bereits im Jahr 2018 mit dem Helvetia Schutzwaldpreis der Arge Alpenländische Forstverein ausgezeichnet.

Zusammen mit guten Bringungsverhältnissen (gefrorener Boden) und leichten Verbesserungen am Markt wurde im heurigen Winterhalbjahr fleißig Holz geschlagen. Die Versorgungslage ist derzeit bei den Sägewerken damit gut Die Holzeinschlagsmengen gehen jetzt saisonsbedingt und wegen schon wieder leicht nachlassenden Preisen wieder zurück Mit hohen Prognosen über drohende Borkenkäfermengen wird wie in den letzten Jahren versucht werden, Preisdruck zu machen Dabei sind die Signale vom Schnittholzmarkt in den verschiedenen Fachzeitschriften gar nicht so schlecht und es wird von steigenden Preisen am Schnittholzmarkt gesprochen. Bei nachlassenden Preisen muss relativ schnell, bereits Anfang Herbst, wieder mit tiefen Versorgungslagen mit Rundholz bei den Sägewerken gerechnet werden Bei einem tatsächlich starken Borkenkäferanfall kommt der Holzmarkt unter Druck. Deshalb ist es jetzt für jeden Waldbesitzer wichtig, eine Borkenkäferausbreitung in seinem Wald zu verhindern. Also jeder Waldbesitzer/in kann bei einer laufenden Kontrolle und einer rechtzeitigen Abfuhr bei einem Befall das Schadausmaß und die Wertminderung gering halten Dazu bekommen sie natürlich bei ihrem zuständigen Landeswaldaufseher und bei einer Holzvermarktung beim Waldaufseher Informationen und Beratungen dazu

Energieholz ist relativ stabil, es ist aber nach wie vor etwas zu viel am Markt, mit neuen Heizwerken und dem Ausbau bestehender Heizwerke nimmt der Bedarf zu und wir dürfen in Zukunft mit einer Nachfragebelebung rechnen. Die Vermarktung von trockenem QualitätsOfenholz über ca 50 land- und forstwirtschaftliche Produzenten läuft nach wie vor gut und preislich stabil Weil in Medien hin und wieder behauptet wird, das Holz nicht CO2-sei, hier die Betonung des Faktums: Energieholz ist nicht nur der CO2-neutral (bei nachhaltiger Nutzung wird gleich viel CO2 im System gebunden), sondern durch den dadurch möglichen Ersatz von fossilem Gas und Öl sogar klimapositiv

K o n t a k t W a l d v e r b a n d V o r a r l b e r g : Ing. Edgar Häfele, 0664/60 259 19 461, edgar haefele@lk-vbg at, DI Peter Nenning, 0664/60 259 19 462, peter nenning@lk-vbg at und Nikolaus Bischof, 0664/60 259 19 464, nikolaus bischof@lk-vbg at

I n f o s u n d Ne w s le tt e r

Viele aktuelle Infos gibt es auf unserer Website waldverein at. Dazu gibt es einen Newsletter: Sie werden schneller und laufend über aktuelle Themen und Veranstaltungen informiert Einfach Ihre EMail-Adresse an i nfo@waldverein.at bekannt geben

Auch auf Facebook!

Die Landwirtschaftskammer feiert heuer das 100 jährige Jubiläum Eine lange Zeit Für Bäume ist das eine normales, in Vorarlberg sogar eher junges Alter Bäume werden bei uns bis zu einer Nutzung vielfach wesentlich älter 150 Jahre oder auch über 200 Jahre ist keine Seltenheit Mit der Klimaänderung wird die Entscheidung darüber mit welchen Baumarten die Wälder heute verjüngt werden sollen, eine schwierige Wer weiß heute, welche dann dem Klima angepasst und auf den jeweiligen Standort passen

B r e i te s S p e k tr u m

Mit der gesamten Breite an heimischen Baumarten und möglichen wissenschaftlich geprüften Gastbaumarten wird versucht, ein möglichst breites Spektrum abzudecken Wenn eine Baumart ausfällt, soll eine andere da sein, um Stabilitäten, Schutzwaldwirkungen und eine nachhaltige Rohstoffbereitstellung gewährleisten zu können Hohe Biodiversitäten sind bei dieser Herangehensweise ein gewünschter Nebeneffekt

W i r s e tz e n a u f Na tu r v e r jü n g u n g

Dabei werden in Vorarlberg Aufforstung nur als Ergänzung zu Naturverjüngung gesehen. Pro Hektar müssen bei einer reinen Aufforstung etwa 2 500 Pflanzen gesetzt werden Bei einer Naturverjüngung samen sich je nach Baumart und Standort bis zu 600 000 Sämlinge pro Hektar an Ein fast unvorstellbarer Überfluss der Natur Aber schlussendlich kann dann wegen Konkur-

renzdruck, Trockenheit, Schnee und anderen Gründen zu wenig übrigbleiben Besonders tragisch wirkt sich ein zu hoher Verbissdruck aus, weil dann genau noch die wichtigen klimafitten Mischbaumarten fehlen

Die Aufforstungsaktion der Mitarbeiter/innen und Funktionär/-innen der Landwirtschaftskammer Vorarlberg im Rahmen des 100 Jahre Jubiläums im heurigen Jahr auf der Alpe Krähenberg bei Sibratsgfäll soll ein Zeichen für den gelebten nachhaltigen Umgang in der Land- und Forstwirtschaft sein In diesem Sinne freut sich LK-Präsident Josef Moosbrugger über die Aktion Infos zu 100 Jahre Landwirtschaftskammer Vorarlberg im Internet unter www.100jahre-lkvorarlberg at/