LUGAR (SOBRE)VIVÊNCIA

GABRIEL GUERRA 2022

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS

Trabalho de Conclusão de Curso GABRIEL GUERRA

LUGAR (SOBRE)VIVÊNCIA: um novo olhar sobre pertencimento

2022

Orientador PROF. DR. CESAR BARGO PEREZ

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS - UNISANTOS FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS

GABRIEL GUERRA

LUGAR (SOBRE)VIVÊNCIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS

2022

Trabalho final de graduação apresentado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos -FAUS, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. Professor Orientador: Dr. Cesar Bargo Perez.

PERTENCER

NÃO PERTENCER

Uma carta aberta de amor a toda criança queer.

Algo que reverencie e honre todos os que vieram antes de mim. Que inspire a dissemelhança. Provoque. Contraste. Revolucione.

À ENERCE E RODOLPHO

Pela vontade de ver a melhor versão de mim.

AO MEU GRUPO

Ana Paula, Giulia, Letícia e Nathália por cada segundo que a faculdade me proporcionou ao lado de vocês.

À PROF. LÉA

Pelas lembranças constantes do meu potencial e como aplicar-lo em qualquer área da minha vida.

À

FAUS

Por ter me formado como profissional e como ser humano, sempre tendo um oi pra quem vem.

RESUMO ABSTRACT

GUERRA, G. Lugar (Sobre)vivência: A relação de pertencimento da comunidade homossexual na cidade de São Paulo.

2022. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, São Paulo, 2022.

Esta monografia apresenta a pesquisa sobre as espacialidades geradas pelo meio urbano em decorrência da ideia de pertencimento da homossesualidade na cidade de São Paulo. Os estudos partiram do ponto que o pertencimento e a falta dele delimitou, e continua delimitando, o meio urbano e modificando o tempo/espaço, e atrelado à área da Geografia Critica Urbana, que explica as dinâmicas urbanas que mapeiam a vivência da homossexualidade no centro da cidade de São Paulo. O centro de São Paulo tem uma configuração de usos muito abrangente, contemplando também a diversidade sexual em equipamentos públicos e usos como lazer e entretenimento. Concisamente, a proposta está diretamente ligada ao questionamento “Como as relações de pertencimento influenciaram e construiram espacialidades para a homossexualidade na cidade de São Paulo?”. Dessa forma, o projeto se desenvolve diante das manifestações de pertencimento da comunidade homossexual na centralidade de São Paulo.

Palavras-chave: Homossexualidade, Espaço Urbano, Pertencimento.

GUERRA, G. Lugar (Sobre)vivência: A relação de pertencimento da comunidade homossexual na cidade de São Paulo. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, São Paulo, 2022.

This monograph presents a research about space fields build by the urban space in decrease of the idea about belonging as a homossexual at São Paulo City. The introduction of the research came exactly from duality of being part of something/ don’t belong anywhere and still that way, the urbanized field and modifying the time/space, toward the Geography Urbainized Critical area, that explains the dynamism which maps the homosexual life at São Paulo. The centre of São Paulo has a huge entertainment configuration that embraces sexual diversity at public equipments as an example. Certainly, the purpose of the research is extremely connected to a question “ How’s does the belonging relationships have the influence and build spaces for the homossexual polo at São Paulo city”. In that case, the project improves toward the manifestation of homossexual community belonging in the centrality of São Paulo.

Key-Words: Homosexuality , Urban Space, Belong.

Oração

(Linn da Quebrada)

Eu determino que termine Aqui E agora Eu determino que termine Em mim Mas não acabe comigo Determino que termine em nós E desate

E que amanhâ Que amanhã possa ser diferente Com elas Que tenham outros Problemas E que encontrem novas Soluções

E que eu possa viver nelas Através delas Em suas...

Memórias

Figura 1. Revolta de Stonewall

SUMÁRIO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Abertura Introdução Objetivo Metodologia Abordagem Conceitual Marcas no Tempo A Cidade Pertencer Diagrama Temporal Encerramento Iconografia Bibliografia Sociedade Secreta Entrelinhas Surgimento de uma Galeria Sentido Augusta Novos Polos Gentriicaç ão Lugar (Sobre)vivência ATO I Comum Unidade Memória Adesiva Se Essa Rua Fosse Minha Criptografrado Entrevistas Pesquisa de Campo 20 23 24 28 32 40 45 53 58 65 72 77 82 90 96 1 4 0 142

tá bom já passaram mil coisas já voaram mil vidas já furtaram do lar e do amor tá bom tantos cantos nas quinas dobrei tantas esquinas e já me perdoei por ter mais que eu mesma quando era criança tanto a fada-madrinha quanto nada fizeram sonhar me encontro em feliz nova era que as tantas quimeras não fazem calar

ABERTURA 01

Suspiro (Maria Gadú)

per•ten•cer

Significado de Pertencer

verbo transitivo indireto 1. serpropriedade de. 2. fazer parte de; ser parte do domínio de. Etimologia (origem da palavra pertencer). Do latim pertinescere, de pertĭnēre, ser propriedade de. Oxford Languages

O que marca a permanência de um grupo em um determinado lugar? Uma espaço definida? Um amontoado de pessoas? As redes sociais do cotidiano? O sentimento de pertencimento? É extremamente raro surgirem respostas associadas ao espaço urbano. Apropriação. Identidade. Ritmo. Tempo. A cidade de São Paulo possui determinadas áreas onde comunidades se encontram a margem da sociedade, como alto indice de prostituição, centros de abrigo para pessoas em situação de rua, e um processo de gentrificação que intensifica cada vez mais essa segregação. A população homossexual acaba encontrando uma certa identificação com esses grupos, que também são forçados pelo Estado com valores tradicionais e preconceituosos, a ter uma vida limitada dentro da área central da cidade de São Paulo.

Diante da (sobre)vivência de homossexuais no país que mais mata LGBT’s no mundo pelo quarto ano consecutivo, segundo o Dossiê de 2021 do Observatório de Mortes LGBT’s no Brasil, podese analisar que esses problemas estão diretamente relacionados à ocupação do espaço pelas pessoas, à construção de lugares, às relações sociais. Esses números mostram a realidade enfrentada por minorias no Brasil, e a necessidade que esses grupos tem de projetos que enxerguem essa perspectiva .Propondo repensar a homossexualidade como um ato de permanência ressaltando a importância da preservação das culturas, da justiça e proteção da comunidade, faz-se necessário avançar no debate e na análise acerca desses espaços.

Sendo assim, a arquitetura também assume o papel de mediador desses fenômenos urbanos que tendenciam, cada vez mais, em expulsar, separar e segregar. Não se enxergar em um local, espelha a forma mais primitiva de organização social, a exclusão do que está fora da “normalidade”. Determinada por diversos fatores culturais, sociais e espaciais, essas mudanças que alteram o espaço urbano, impactam diretamente a relação de “lugar e/ou não lugar”, “pertencer e/ou não pertencer” de um indivíduo. O meio urbano, se configura muito alem do seu espaço geográfico, é seu funcionamento, a maneira como é vivenciado, pensado e sentido. Na atualidade, é possível observar que mesmo com um

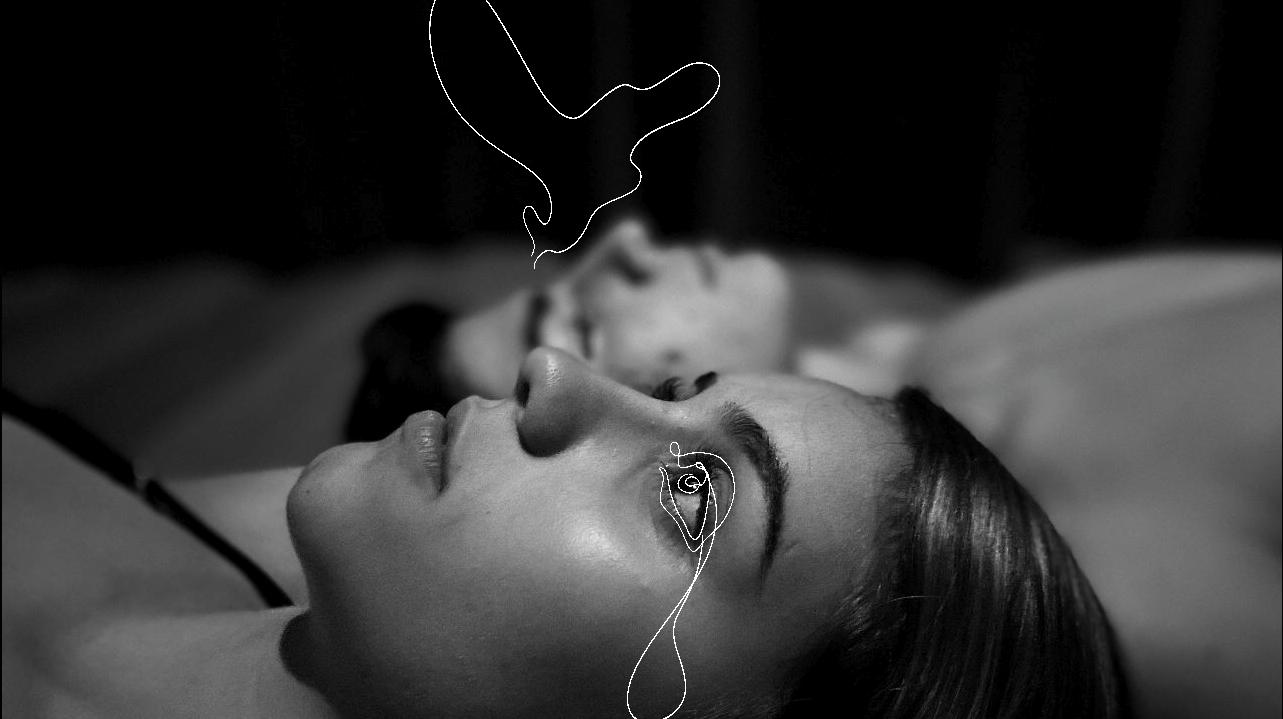

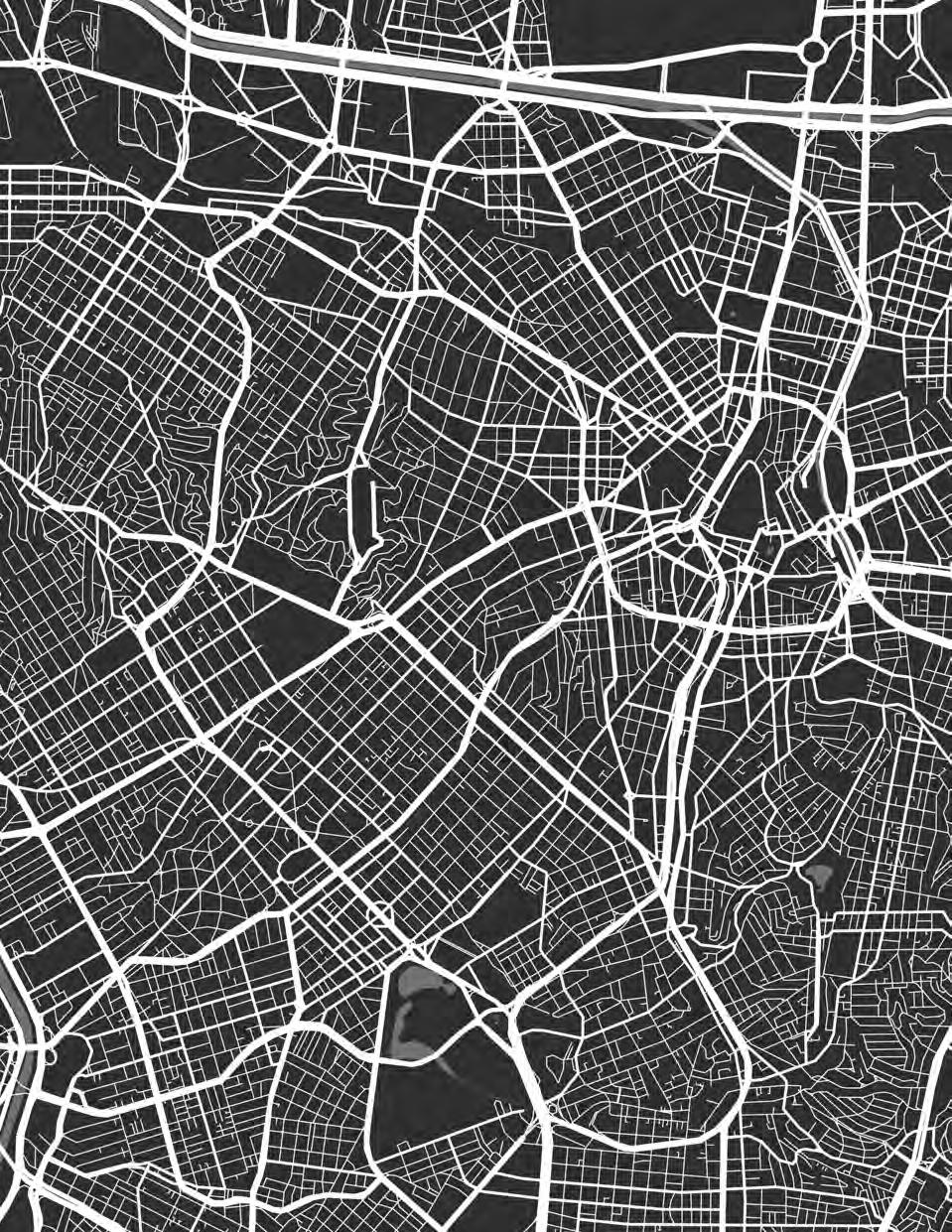

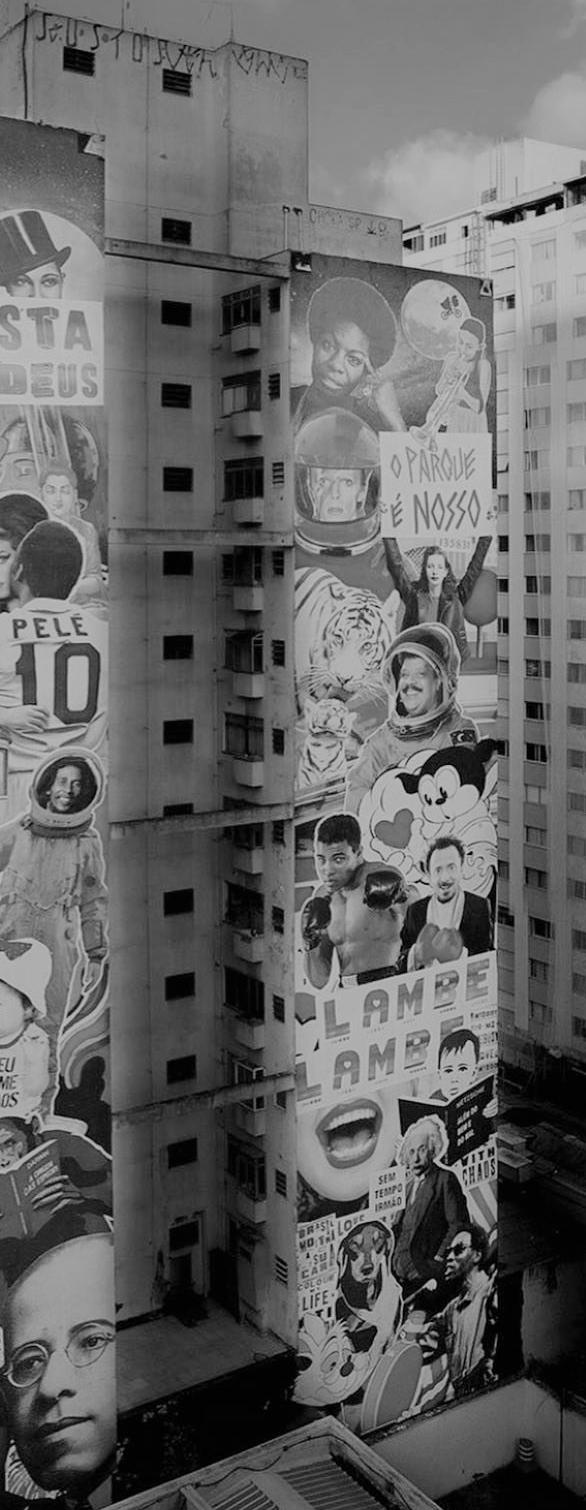

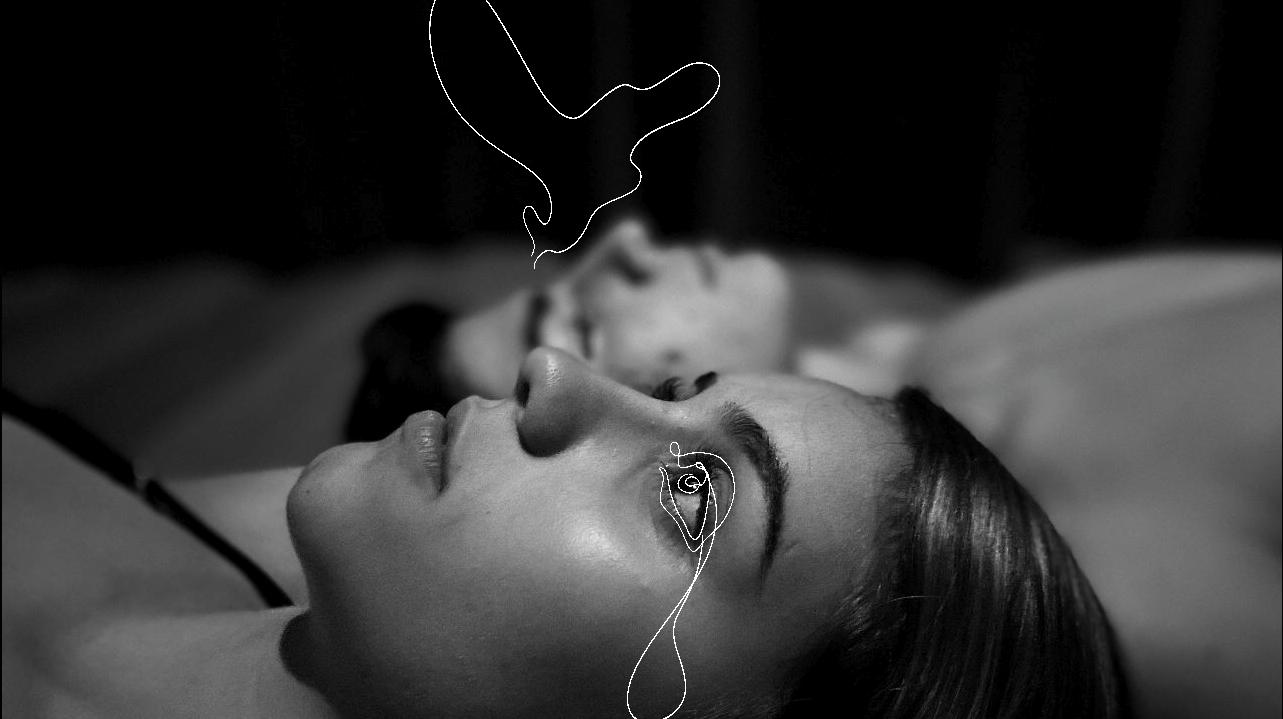

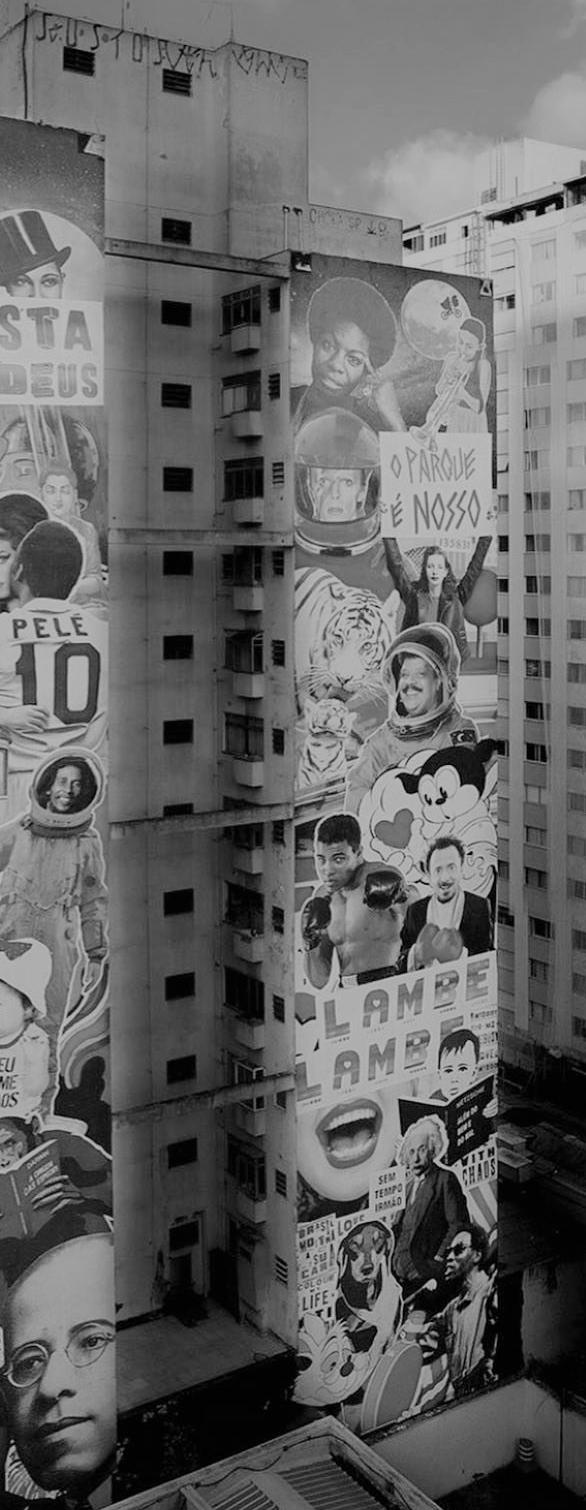

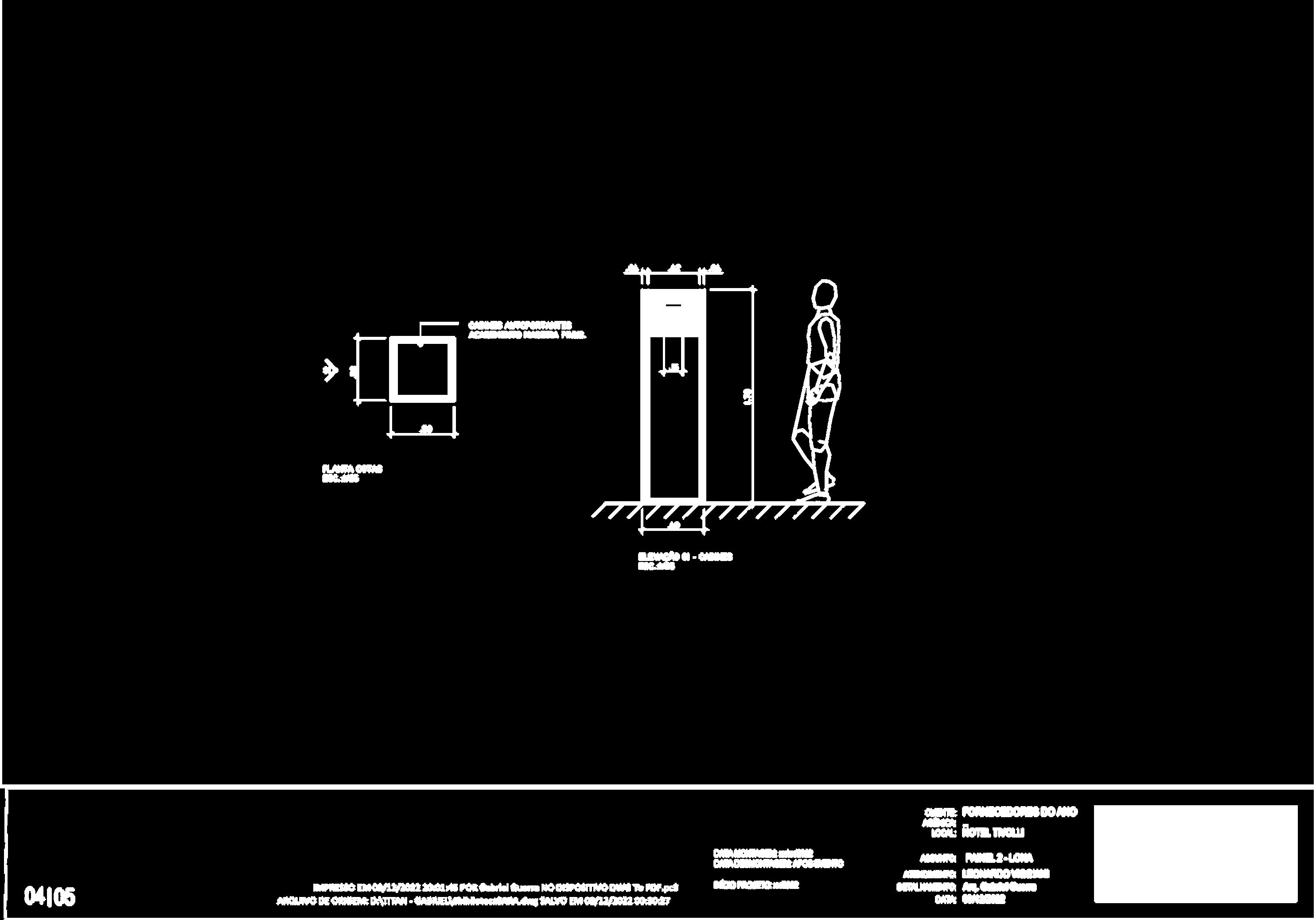

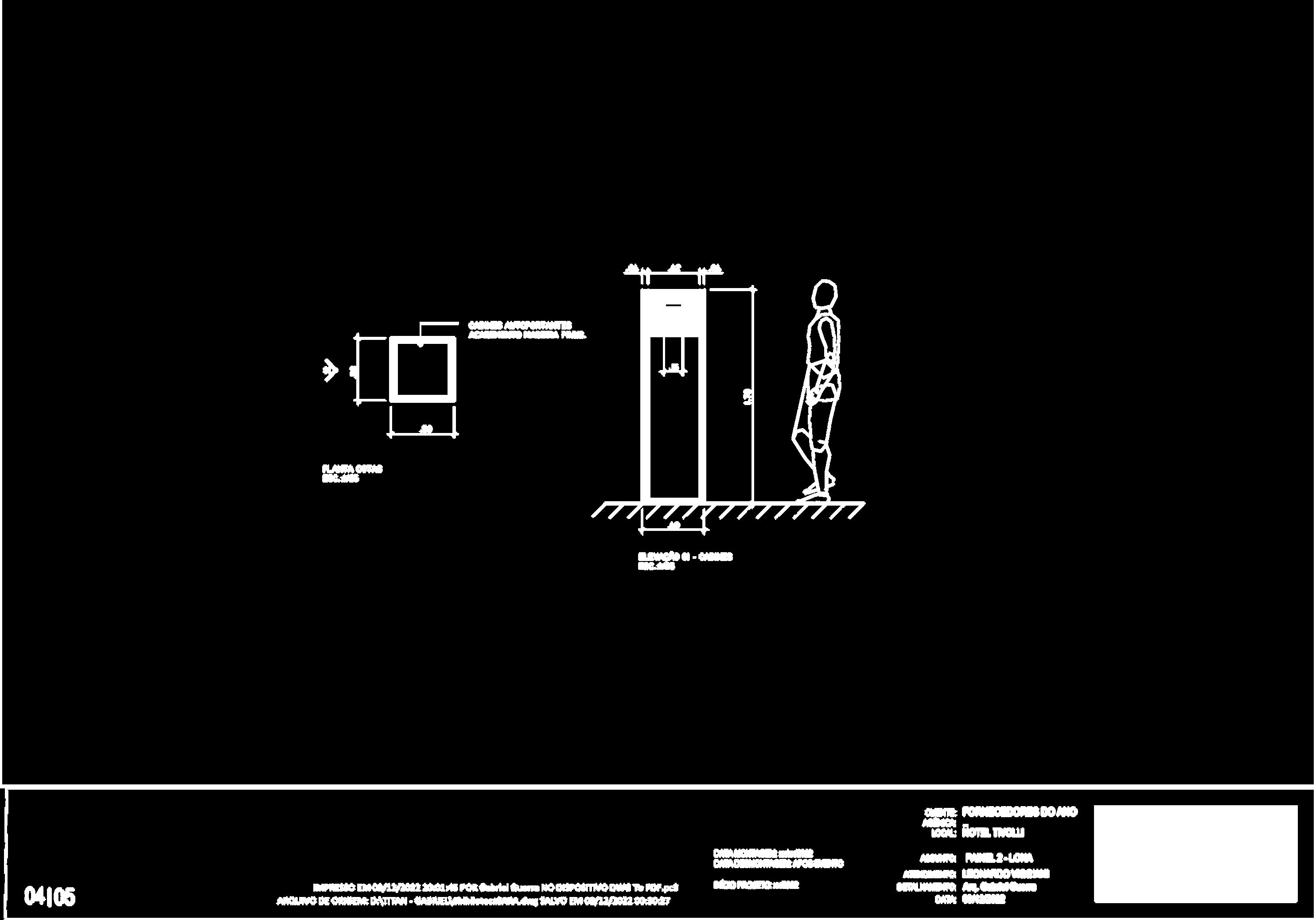

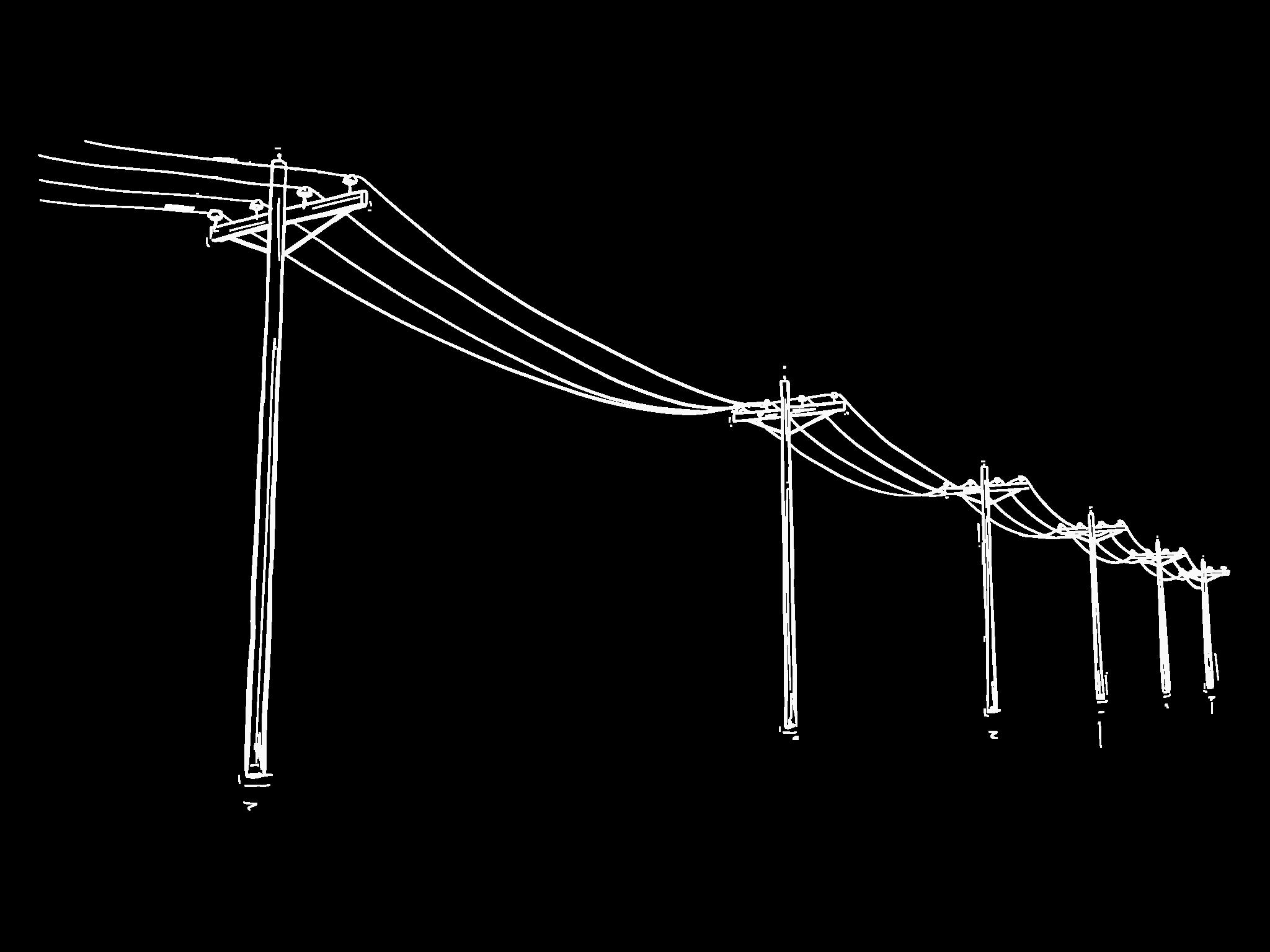

INTRODUÇÃO Figura 2. Ensaio Fotográfico Memória Adesiva 20 21

avanço referente à temas como raça, orientação sexual e gênero, tanto no Brasil quanto no mundo, a intolerância continua moldando as cidades contemporâneas.

Para Henri Lefebvre o cotidiano é uma construção: “A sociedade se organiza e constrói seu cotidiano seguindo uma ordem”. A partir das origens da apropriação do tempo-espaço do contexto urbano, usando o conhecimento adquirido da teoria Lefebvriana, este artigo irá indentificar essas redes de pertencimento presentes no território, e discutir os fatores que motivam sua existência e dinâmicas sociais.

para criar o partido arquitetônico que se transforma em seguida, em Lugar (Sobrevivência), com o intuito de criar um projeto de percurso reunindo e potencializando as redes de pertencimento desses grupos identitários no cotidiano de São Paulo.

Em Sociedade Secreta, se busca entender as decisões urbanísticas tomadas ao longo dos períodos que potencializaram as espacialidades sociais da homossexualidade, visto não como fatos isolados mas como conjunto de ações que fizeram os grupos homossexuais migrarem de lugar em busca de pertencimento em meio ao espaço urbano. Então, em Ordem e Regresso, tenta analisar como a homossexualidade, um agente urbano, gerou significado e memória no desenvolvimento da cidade.

Em Comum Unidade, pontua-se projetos que contribuem para o entendimento da dinâmica das cavernas urbanas dos [grupos] LGBTs, além dos projetos em contrapartida às violências citados acima. Convergindo todas essas pesquisas em um norte

OBJETIVOS

O objetivo central do estudo é, assim, compreender e identificar as relações de pertencimento da comunidade homossexual na cidade de São Paulo. Atrelado a isso compreender também como essas redes de pertencimento se fizeram presentes, e onde estiveram localizadas ao longo dos períodos históricos. Partindo da ideia que oespaço é fruto da construção humana, sendo assim uma variante diretamente proporcional ao desenvolvimento da sociedade, refletindo as dinâmicas urbanas volumentricamente no cotidiano paulistano. Observando os possíveis surgimentos desse cenário, e como a ocupação desses espaços criou simbologias e linguagens de permanência perante à centralidade, contexto de marginalização de determinados grupos identitários.

Através da noção de arquitelura, ação e movimento se inter-relacionam. As formas ganham a dimensão do cotidiano que se reflete nos pontos de referência da cidades os quais, longe de serem atingidos por números, têm seus endereços vinculados à dimensão espacial do lugar com fontes, lojas e igrejas. (CARLOS, 2009, p.72).

Figura 3.

Ensaio Fotográfico Memória Adesiva

22 23

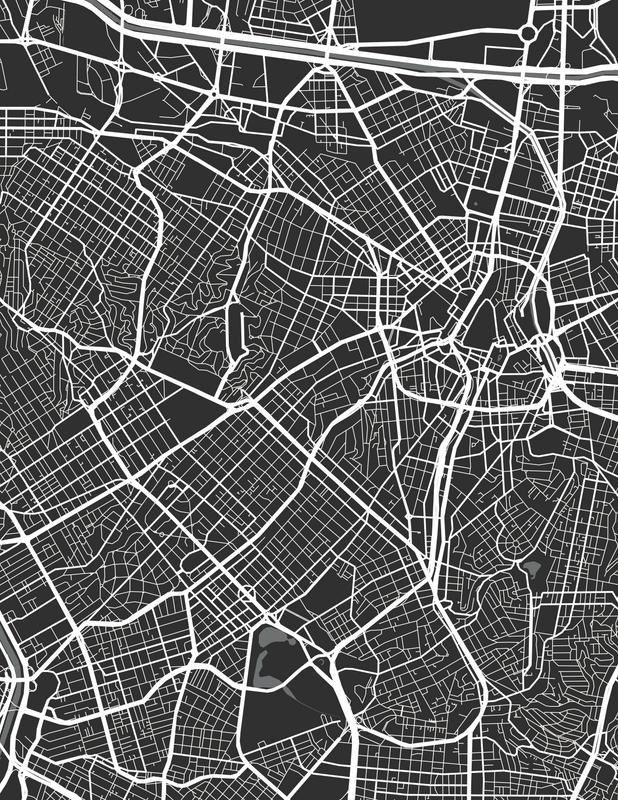

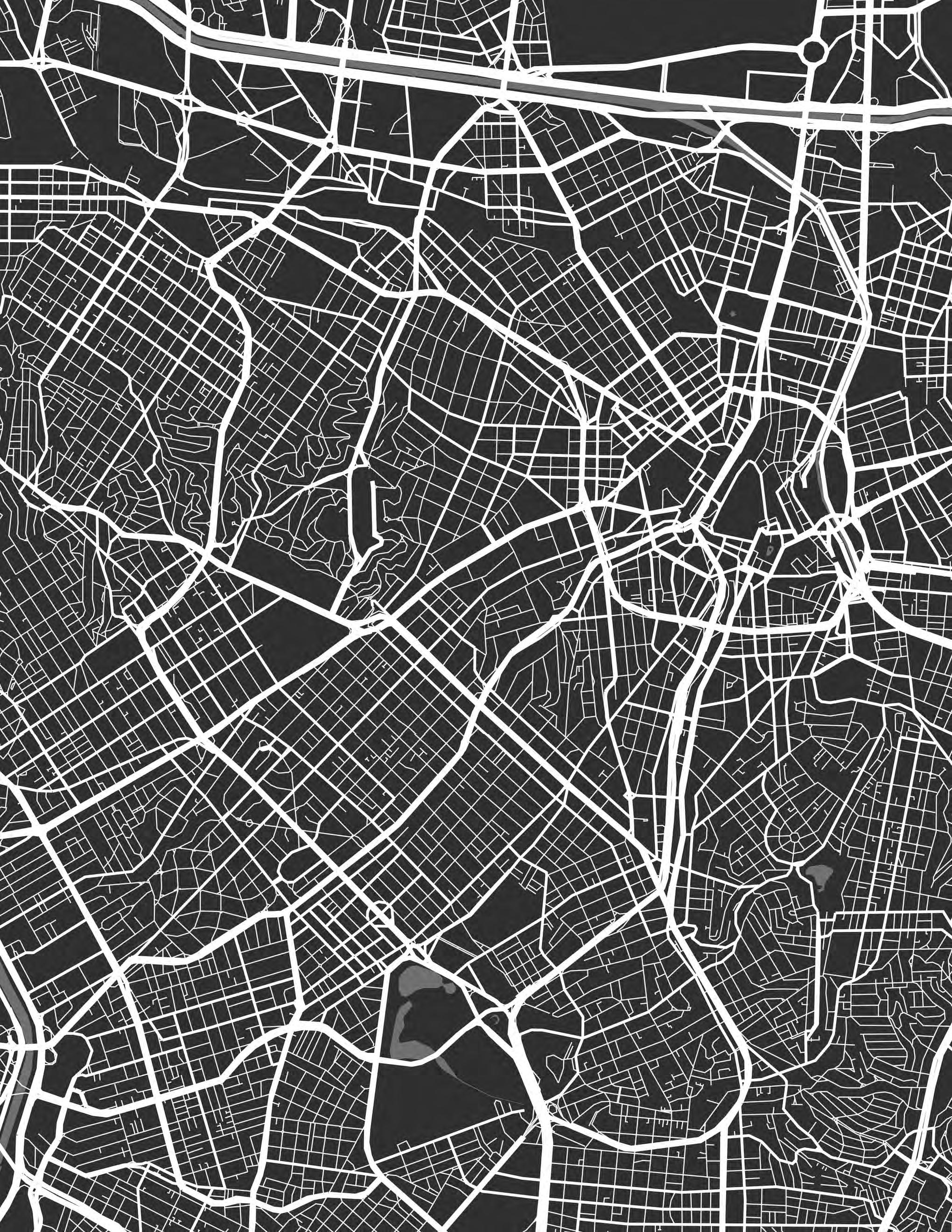

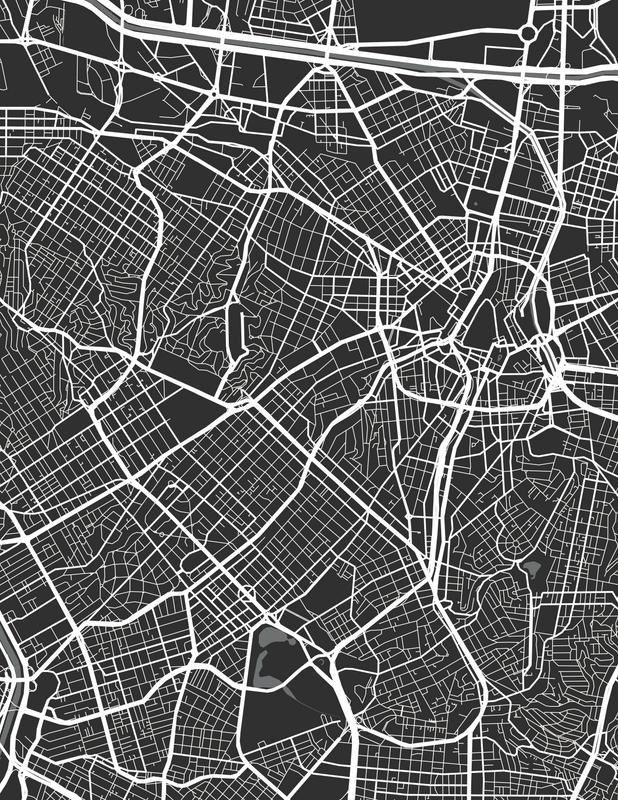

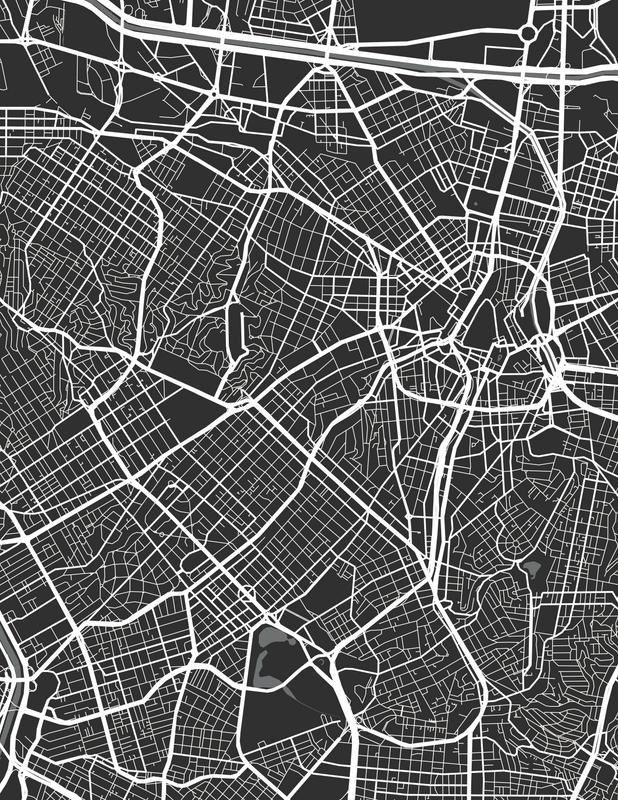

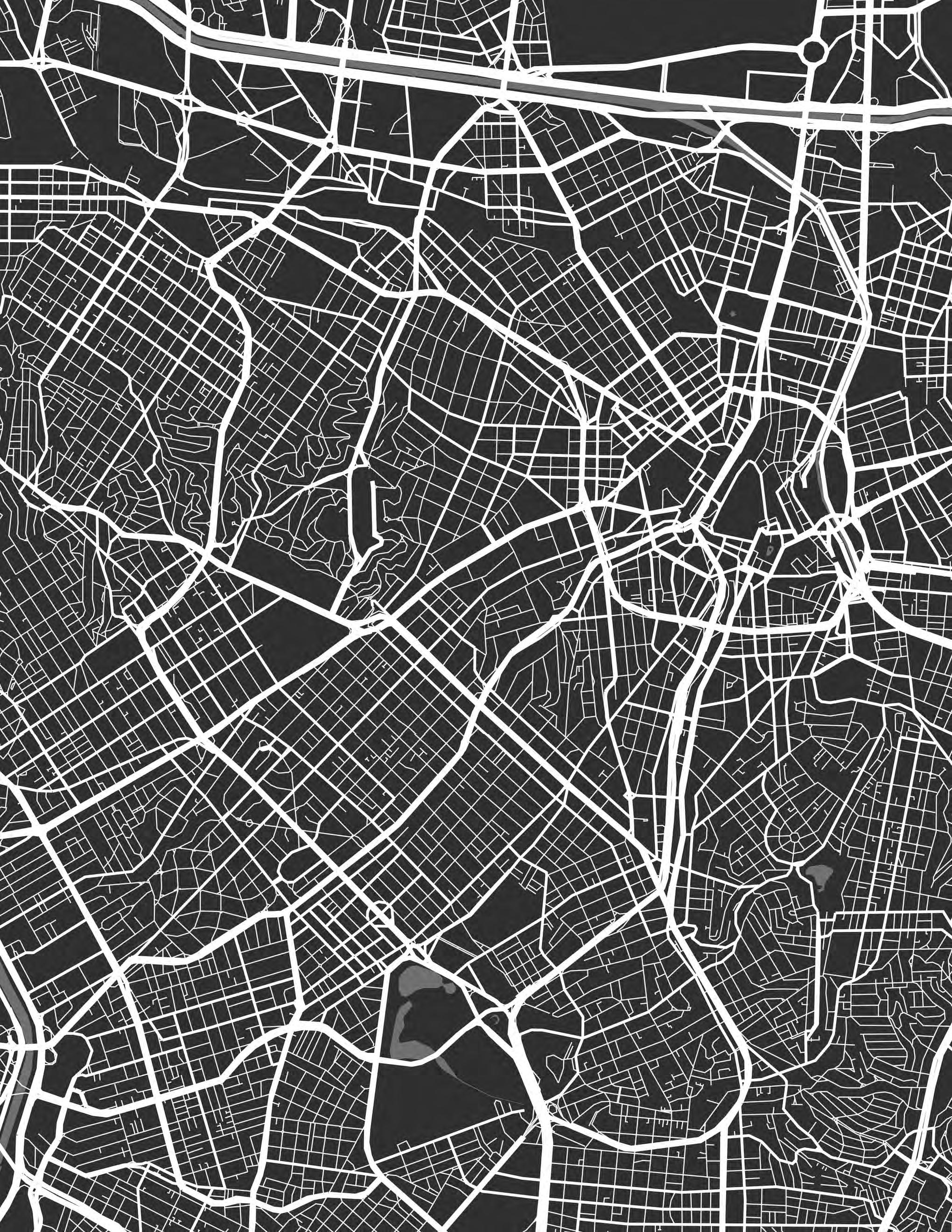

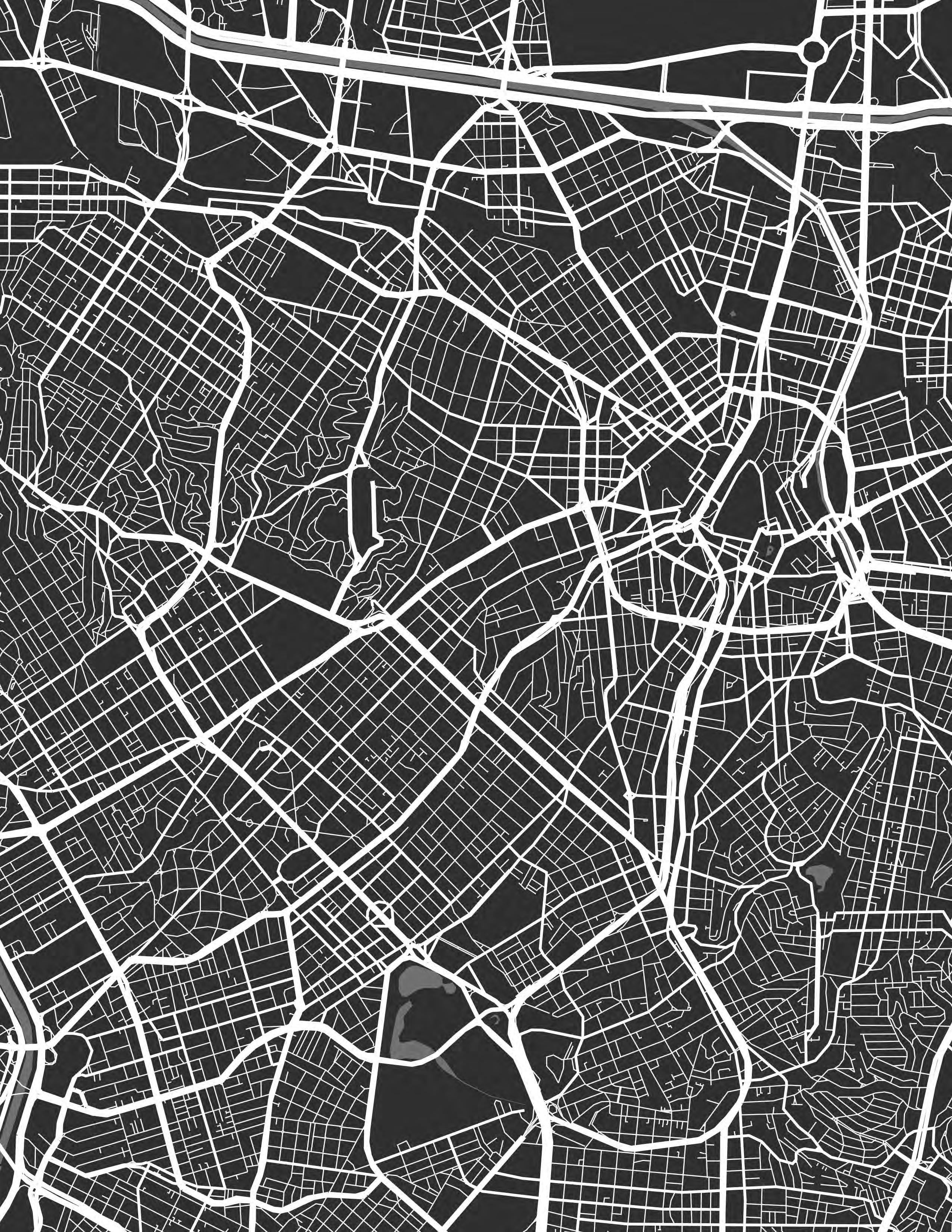

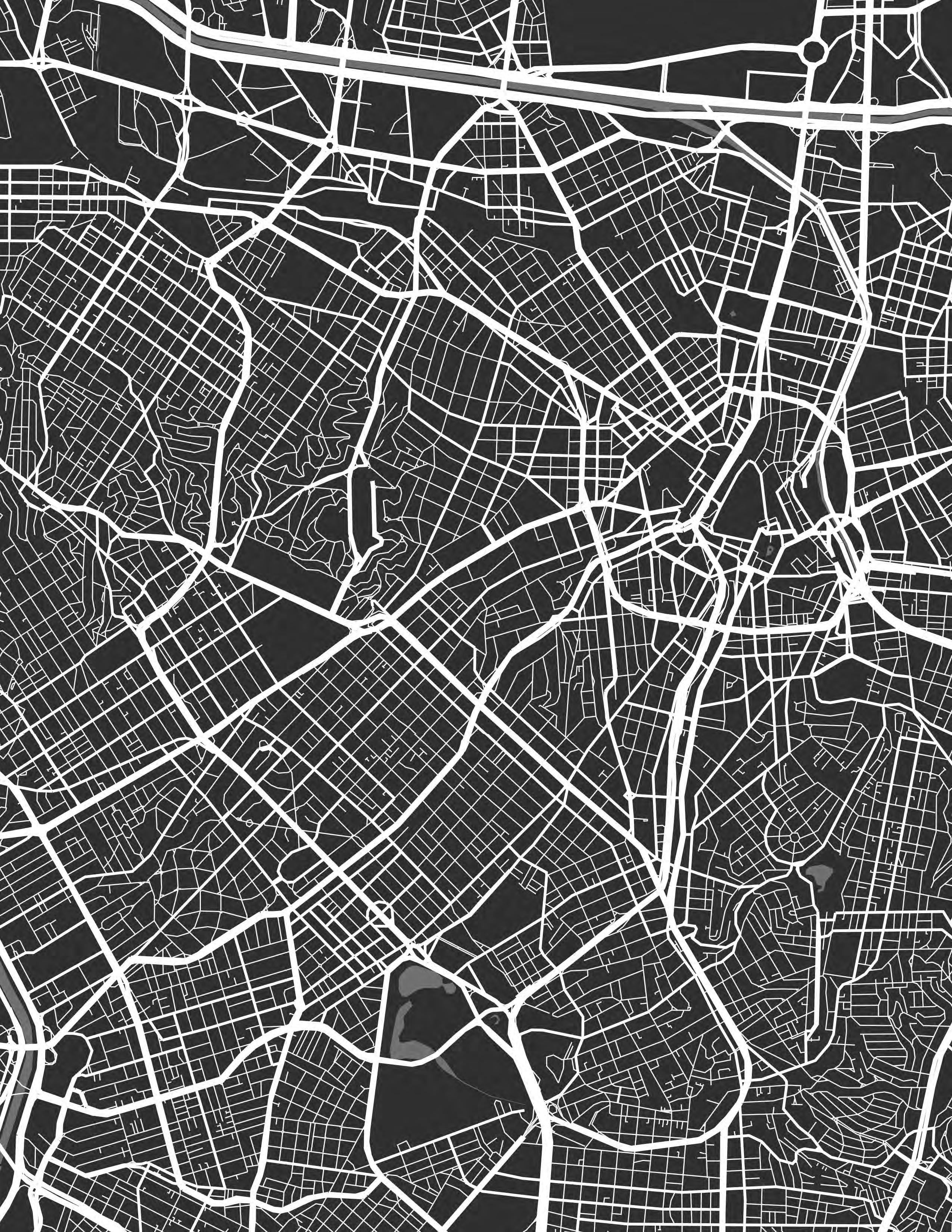

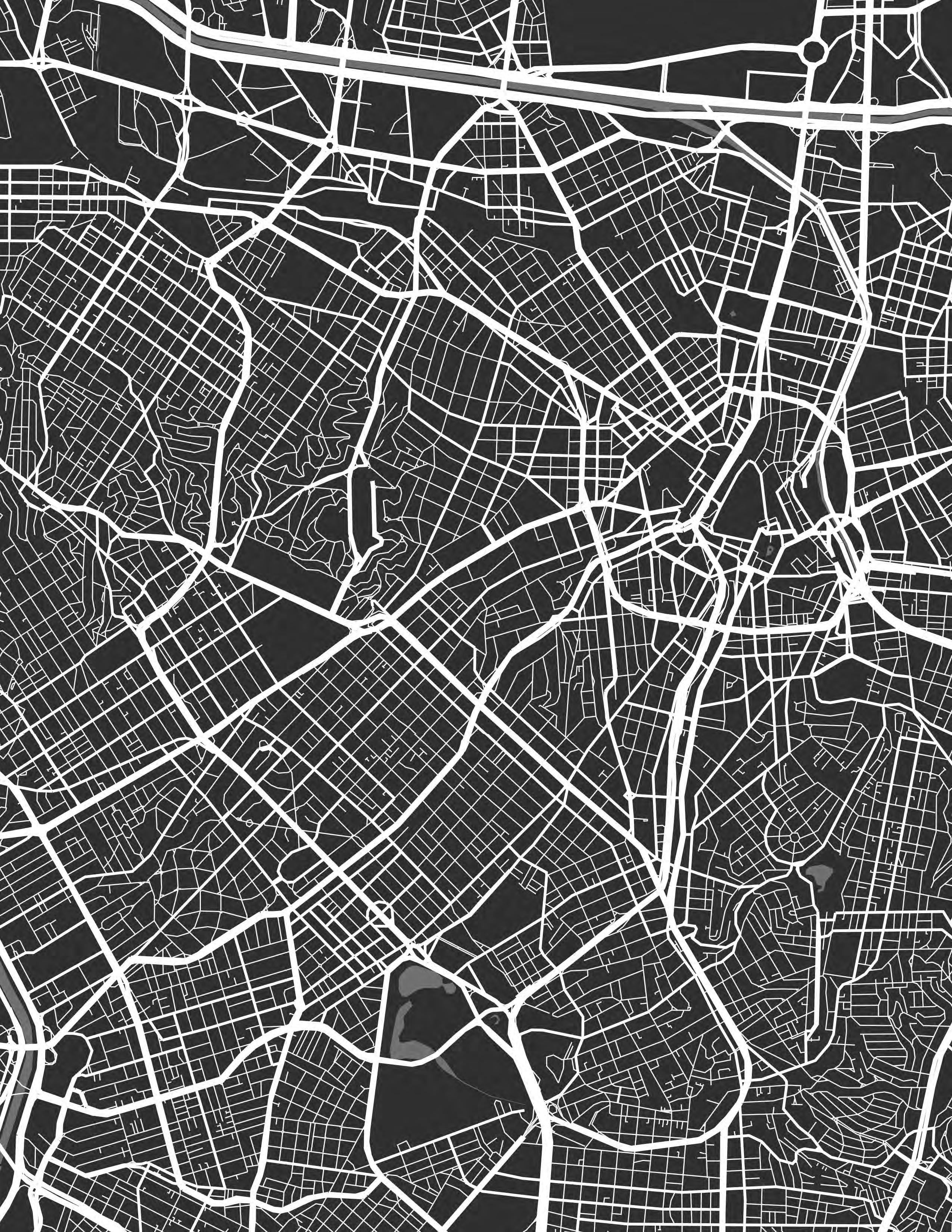

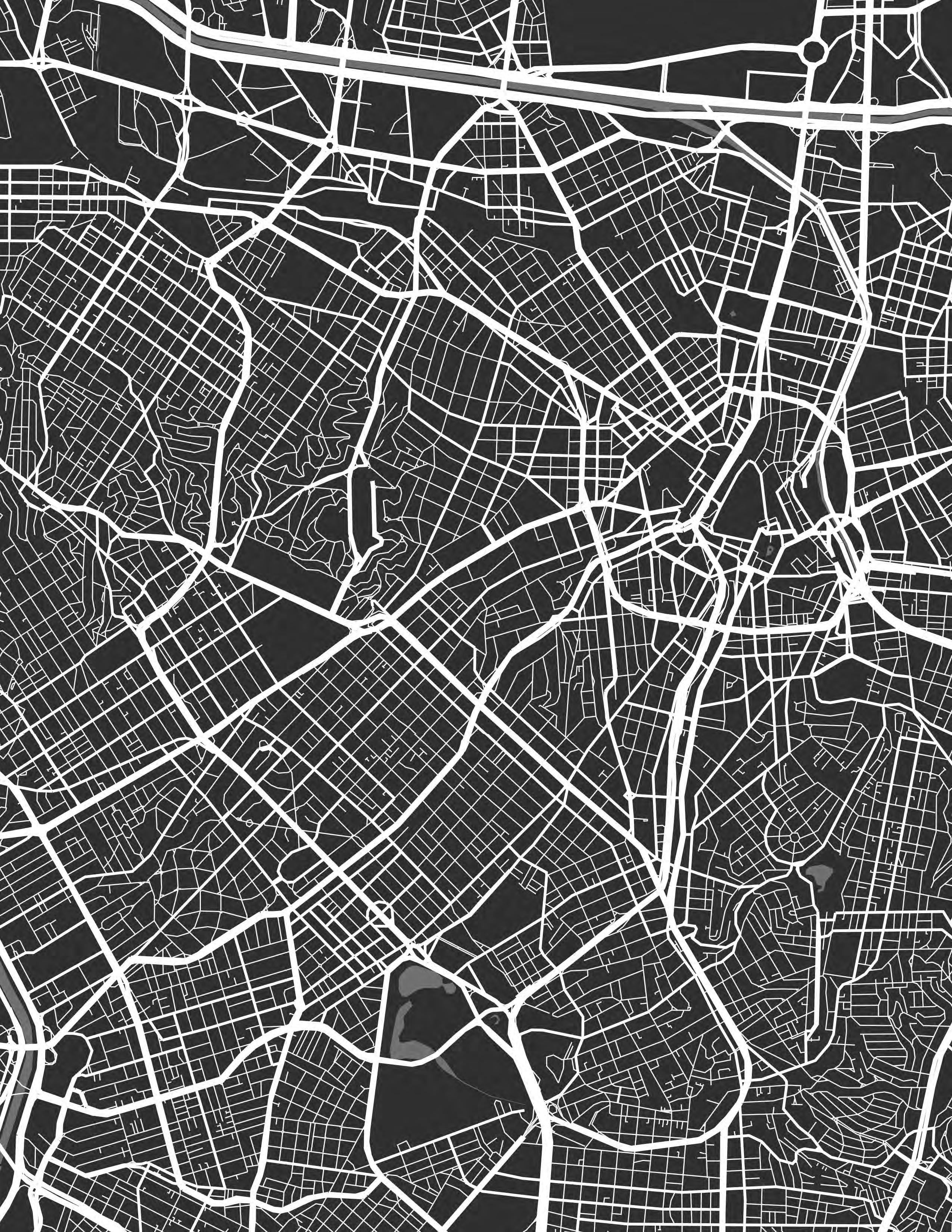

O método utilisado propõe, uma ferramenta de construção de mapas, verificando as áreas de estudo que mais possuem redes de pertencimento da população homossexual na cidade de São Paulo ois locais principais dentro do centro da cidade, que se traduz nas regiões centrais de São Paulo, como Distrito República, Jardins, Bela Vista e Consolação. Definiu-se, posterior a essa análise, por referências e abordagens relacionadas a Geografia Urbana Crítica (Ana Fani F. Carlos) para ter um panorama mais amplo sobre o espaço urbano, propondo hipóteses que cheguem no ponto de interesse da pesquisa, sobre a localização da diversidade sexual em São Paulo.

A produção desse acervo iconográfico espacial, e o conjunto de arquivos interlocutórios auxiliam como base para se ter uma maior compreensão sobre o meio urbano em que essa comunidade esta inserida, que resultam em uma manutenção do patrimonio histórico gerando um (re)ssignificado do espaço e uma ocupação identitaria dos mesmos.

Às transformações do espaço nos levam a pensar a metrópole enquanto forma atual característica do processo de reprodução do espaço urbano. Estamos diante de uma realidade espacial em que nada lembra a natureza e, ao mesmo tempo, parece ser inebriante a sensação do pertencer ao mundo produzido pelo

nomem. A metrópole aparece hoje como a expressão última do processo de urbanização que tende à universalização, o lugar da liberdade e do aprisionamento, onde as diferenciações se colocam de forma clara e evidente nas formas arquitetônícas, nos geslos, roupas, olhares. Pensar à cidade e o urbano na perspectiva acui analisada significa pensar a dimensão do humano, onde oespaço urbano é entendido enquanto produto, condição e meio do processo de reprodução da sociedade urbana. (CARLOS, 2009, p.90).

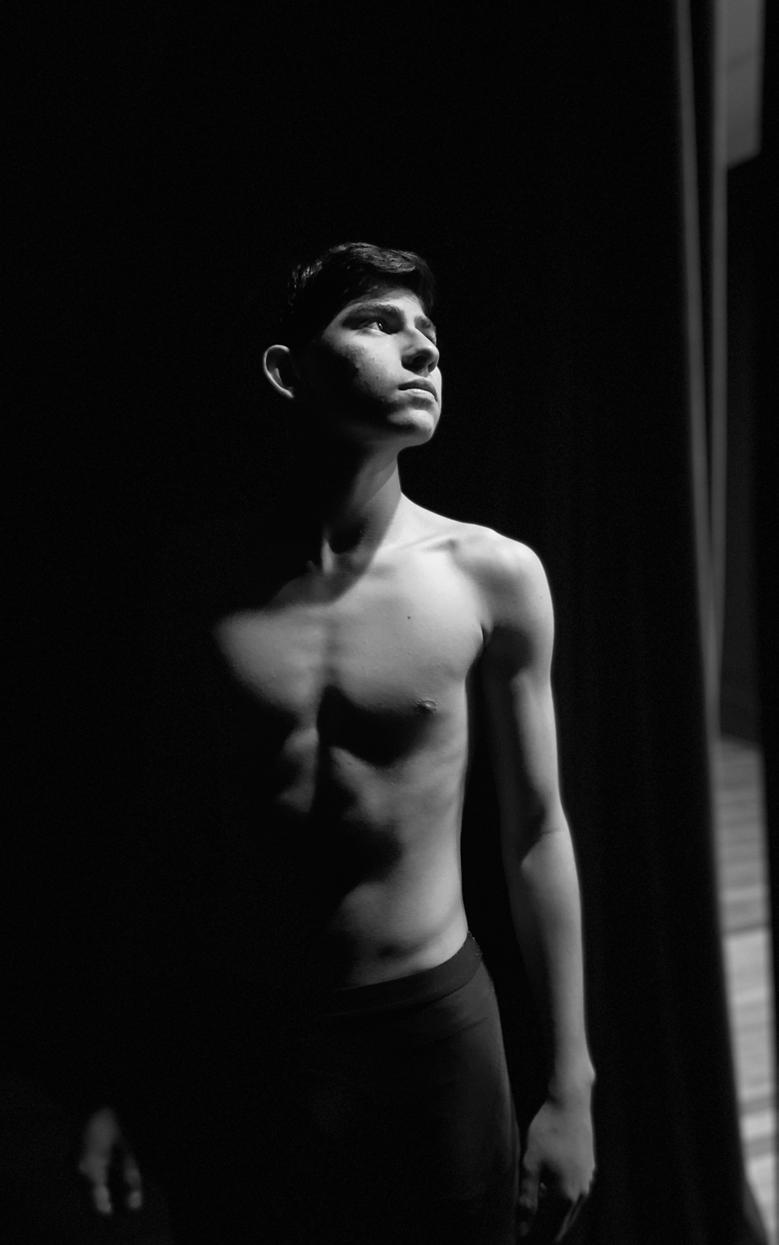

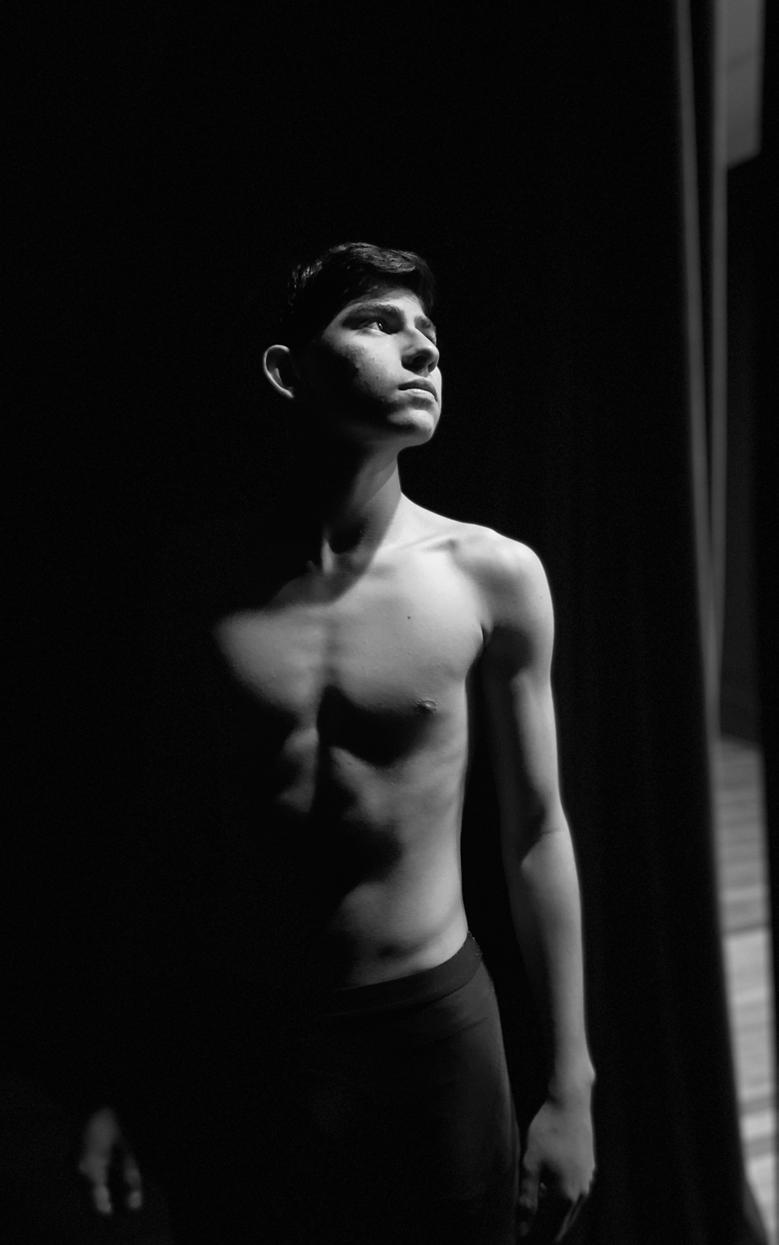

Figura 4. Ensaio Fotográfico

METODOLOGIA

Memória

24 25

Adesiva

Monstros (Jão)

Sinto um nó na minha garganta A voz treme ao sair Debaixo da cama os monstros Me impedem de dormir Me sinto só desde criança Mesmo com gente ao meu redor Sempre lutei por liberdade Mas ser livre me fez só Eu tenho fogo no olhar De pés descalços vou a caça Pra encontrar o meu lugar Eu abraço a escuridão Que sempre se fez o meu lar

ABORDAGEM CONCEITUAL 02

26 27

2.1

A Cidade.

No momento em que o homem deixa de ser nômade, fixando-se no solo como agricultar, é dado o primeiro passo para a formação das cidades. Quando ohomem começa a dominar um elenco de técnicas menos rudimentares que lhe permitem extrair algum excedente agicola, é um segundo impulso para o surgimento das cidades, visto que ele pode agora dedicar-se a outra função que não a de plantar. Passa a existir uma divisão do trabalho fora da produção essencialmente agricola. As primeiras cidades vão surgir exatamente nos locais onde a agricultura já apresentava certo estágio de desenvolvirento. (Carlos, 2009, p.23).

O que define uma cidade? Segundo a obra de Ana Fani A. Carlos, Doutora pela Faculdade de Geografia da Universidade de São Paulo, o significado vem exatamente pelo oposto, a não definição, sendo observada sem a intenção de obter um desfecho. A autora apresenta uma perspectiva que mostra a cidade como uma realização humana, que projeta matéria através das necessidades de um tempoespaço específico, “ à paisagem urbana, enquanto forma de manifestação do espaço urbano, reproduz num momento vários momentos da história.” (Carlos, 2009, p.24).

O cotidiano para Lefebvre caracteriza a sociedade em que vivemos e apresenta-se como o caminho mais racional para entendê-la. Nesse ponto cabe esclarecer que o cotidiano é uma

construção: a sociedade se organiza e constrói seu cotidiano seguindo uma ordem. No cotidiano, à separação homem-natureza, o exacerbamento do individualismo, a fragmentação dos individuos, idéias e trabalho aparecem com toda a força. (Carlos, 2009, p.23).

Levando em conta essas diversas características socioespaciais, pode-se notar que o processo de formação, e tudo que o abrange, influênciaram e moldaram o meio urbano, “o espaço é humano porque o homem o produz e não, simplesmente por que nele habita.” (Carlos, 2009, p.24).

A identidade entre as pessoas é construída no cotidiano, o que supera as particularidades. Seria impossível pensar, por exemplo, os movimentos sociais urbanos sem construção da identidade entre indivíduos, isto é, sem a possibilidade da criação do individuo coletivo a partir da produção de uma interpretação do mundo que lhes seja peculiar a partir de condições e modos de vida determinados. Todavia, a metrópole espelha a diversidade que se constitui a partir de hábitos, costumes, cultura particulares que criam bairros diferenciado, modos de expressão e formas diferenciadas de apropriação do espaço urbano.(Carlos, 2009, p.8).

Ao citar a maneira que a cidade fez uso do solo, reafirma a concepção de que a humanidade ocupa um determinado lugar no espaço para manter a sua sobrevivência.

O ser humano necessita, para viver, ocupar um determinado lugar no espaço. Só que o alo em si, não é meramente ocupar uma parcela do espaço; tal ato envolve o de produzir o lugar. Essa necessidade advém do fato de se ter que suprir as condições materiais de existência do ser humano, da produção dos meios de vida. Isso varia de acordo com o desenvolvimento das lorças produtivas, que trazem implícita a (re) produção do espaço. (Carlos, 2009, p.45).

No capítulo “Heteronegeidade”, Carlos relaciona como a cidade como um cenário de puro contraste onde, em um espaço geográfico podemos encontrar diversas configurações, podem colidir e entrar em choque. São Paulo possui situações com seu espaço urbano que mostram exatamente essa dualidade uma ao lado da outra, como os bairros do Morumbi, que representa a elite paulistana, e Paraisópolis que representa a periferia. De um lado falta de saneamento básico, investimento público e infraestrutura contrapondo o outro lado que simboliza o total oposto.

O uso diferenciado da cidade demonstra que esse espaço se constrói e se reproduz de forma desigual e contraditória. A desigualdade espacial é produto da desigualdade social. O processo de reprodução espacial envolve uma sociedade hierarquizada, dividida em classes, produzindo de forma socializada para consumidores privados. Portanto, a cidade aparece como produto apropriado diferencialmenté pelos cidadãos, Essa apropriação se refere às

Figura 5.

Ensaio Fotográfico

Memória Adesiva

28 29

formas mais amplas da vida na cidade: e nesse contexto se coloca a cidade como o paico privilegiado das lutas de classe, pois o motor do processo é determinado pelo conflito decorrenle das contradições inerentes às diferentes necessidades e pontos de vista de uma sociedade de classes. (Carlos, 2009, p.23).

Ainda nesse capítulo ela pontua que o cotidiano de Lefebre, se mostra muitas vezes como um “lugar de confrontação que emerge na luta entre o permanentemente e o mutável; entre o racional e o irracional” (Carlos, 2009, p.23). A pesquisa sobre esses fenômenos, as representações do que se manifesta e ofusca, é o que direciona para uma verdadeira compreensão da paisagem urbana.

normatização da cidade e da vida urbana. A cidade aparece como materialidade, produto do processo de trabalho, de sua divisão técnica, mas também da divisão social. E materialização de relações da história dos homens; normatizada por ideologias; é forma de pensar, sentir, consumir, é modo de vida, de uma vida contraditória.(Carlos, 2009, p.26).

classe social que irá desfrutá-la: Isto se expressará na segregação espacial fruto da diferenciação de classe, de seu poder económico, político e social. No entanto, mesmo onde a separação dos grupos socais não aparece como uma evidência gritante, podemos perceber os traços da segregação. (Carlos, 2009, p.47 e 48).

A partir do momento que a paisagem urbana é entendida “humana” na obra, ela reflete tanto a história quanto o social do processo de produção do espaço. “As relações criam as formas e as funções que devem ser cumpridas” (Carlos, 2009, p.24). Mas assim como o que se mostra também é preciso analisar o oculto, para pensar alem da forma, trazendo o que conduz essas relações sociais, o sentimento humano.

A cidade é um modo de viver, pensar, mas também sentir. O modo de vida urbano produz idéias, comportamenios, valores, conhecimentos, formas de lazer, e também uma cultura. Do mesmo modo que existem formas de entendimento da cidade, criação de imagens da cidade, também existem formas de ruptura. À cidade é também um campo privilegiado de lutas de classe e movimentos sociais de toda a espécie, que questionam a

Partindo do ponto do recorte feito por cada indivíduo tem da cidade, as noções de cidade seriam infinitas. A cidade se mostra então, baseadas nas aparências, como uma grande selva de concreto constituida em uma vasta massa de concreto, ritmo e tempo que se transforma cada vez mais em moldes de reprodução sem características próprias. Essas relações que se transformaram em coisas acontecem “através da mediação do dinheiro.

A cidade continua crescendo, atraindo pessoas, aspirando trabalho separando indivíduos, gerando conflitos, criando preconceitos” (Carlos, 2009, p.14).

A nosso ver, a discussão do valor do espaço nos remete à idéia do espaço-mercadoria, e à forma através da qual o espaço apropriado aparecerá como propriedade de alguém. Trabalhar com a forma de propriedade temitorial signitica estudar o caráter geral das relações espaciais de produção e o monopólio de certas pessoas que está pressuposto na propriedade e que dá a elas o direito de dispor de determinadas parcelas do espaço geogrático como esferas privadas, excluindo os demais membros da socidade e determinando como tal parcela será utilizada e qual a

Refletindo então que o cotidiano é construido, e que a cidade é reflexo das relações sociais, chegamos a uma conclusão que, em uma mesma cidade, coexistem variás outras cidades. Se a “produção espacial realiza-se no cotidiano das pessoas e aparece como forma de ocupação e/ ou utilizada de determinado lugar num momento específico”(Carlos, 2009, p.46), qual seria o4 “lugar da homossexualidade” nas cidades contemporâneas? Figura 6. Ensaio Fotográfico

30 31

Memória Adesiva

2.1 Pertencer.

As identidades são fabricadas, inventadas, o que não quer dizer que sejam, necessariamente, falsas. As identidades. enquanto sensação de pertencimento, são elaborações imaginárias que produzem coesão social e reconhecimento individual Identidades assequram e confortam, sendo dotadas de positividade que permite a aceitação e o endosso. Identidades fundamentamse em dados reais e objetivos, recolhendo traços, hábitos, maneiras de ser e acontecimentos do passado, tal como lugares e momentos. Com tais elemertos, a identidade implica na articulação de um sistema de ideias, imagens que explica e convence. (PESAVENTO,2007)

Poucos estudos acadêmicos foram produzidos sobre a simbiose que existe entre arquitetura e redes de pertencimento. A relação entre a busca por se reconhecer em um espaço e a influência arquitetônica no meio urbano sempre foram questões recorrentes no processo de evolução das cidades. Pertencer e/ou não pertencer é uma das abordagens conceituais que norteiam essa monografia.

usuários têm de apropriação afetiva do patrimônio, o uso e a incorporação da edificação em suas histórias de vida” (Perez, 2021). Utilizando o pertencimento, atravez dessa partilha de narrativas da comunidade de Santa Cruz dos Navegantes e a comunidade do Góes, (Guarujá, São Paulo), como embasamento para validar o processo de pertencer.

Fazer parte de uma coletividade significa dividir, compartilhar experiências da vida cotidiana. Viver essas dinâmicas e nos sentirmos fazendo parte delas, faz com que tenhamos a sensação de pertencer a um lugar. Embora falemos de lugar enquanto um espaço físico determinado, pertencer vai muito além disso. Todos os rituais, modos de vida, festas, vestimentas, lembranças, tudo compõe o que entendemos por pertencimento. Somos capazes de pertencer a lugares em que não nascemos, ao mesmo tempo em que podemos não ter vínculos com os espaços de onde viemos. Pertencer é construir uma coletividade, é o próprio espírito de comunidade moldado dentro de cada um de nós e que nos faz ser social, pertencer. (Perez, 2021)

O Grupo de Pesquisa Patrimônio e Pertencimento da Universidade Católica de Santos, liderado pelo Prof. Dr. Cesar Bargo Perez, apresentaram um seminário de pesquisa IPECI, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, que o tema abordava “O Pertencimento como instrumento de preservação do patrimônio”, mostrando a “relação que esse ambiente e seus

O Grupo propõe um pensar sobre a apropriação e (re)significação do espaço, desencadeando um fenômeno urbano de preservação do patrimônio como parte do cotidiano da comunidade. “O ser humano preserva o que lhe é caro e aquilo que tem marca presente em sua história de vida”. (Perez, 2021). Analisar então essas relações serve para trazer a tona a importância de saber quais simbologias das redes sociais humanas permeiam o espaço.

O pertencimento é capaz de vincular pessoas a espaços através de histórias, tradições, memórias, entre outras experiências coletivas. De modo direto ou indireto, constituímos uma comunidade, pertencemos a um grupo. Na atualidade, com toda tecnologia que está a nossa disposição, podemos nos conectar a lugares e pessoas que jamais imaginávamos que fossem estar próximas de nós, mas estamos. Contudo, nossa vida em comunidade nos faz pertencer, para além das imaginações virtuais. É com meu vizinho que as relações sociais de fato acontecem, são os moradores do bairro que vivenciam os mesmos problemas, que disfrutam das mesmas vantagens. Mesmo percebendo tudo isso de formas diferentes, os indivíduos, ainda assim pertencem a uma coletividade. (Perez, 2021)

A maneira em que cada indivíduo, dentro de sua própria realidade, se relaciona e vivencia o meio urbano marca memórias e a identidade de alguém a algum lugar. Como toda forma de expressão, a arquitetura tem opoder de transportar pessoas a lugares e sensações inimagináveis, ai entra o poder de transformar, transferir e transmitir significado. Criar simbolos através do projeto volumetrico evidência a fusão de conhecimento, cultura e memória. Cada ambiente pode passar a ideia de um simbolo diferente, como um hospital representa cuidado e cura e uma biblioteca transpassa saber e aprendizado. O profissional fomado em arquitetura analisa o entorno para compreender ocenário, criando uma simbologia própria de cada obra e o que a mesma introduzida no contexto urbano vai acarretar na visão macro e micro da população.

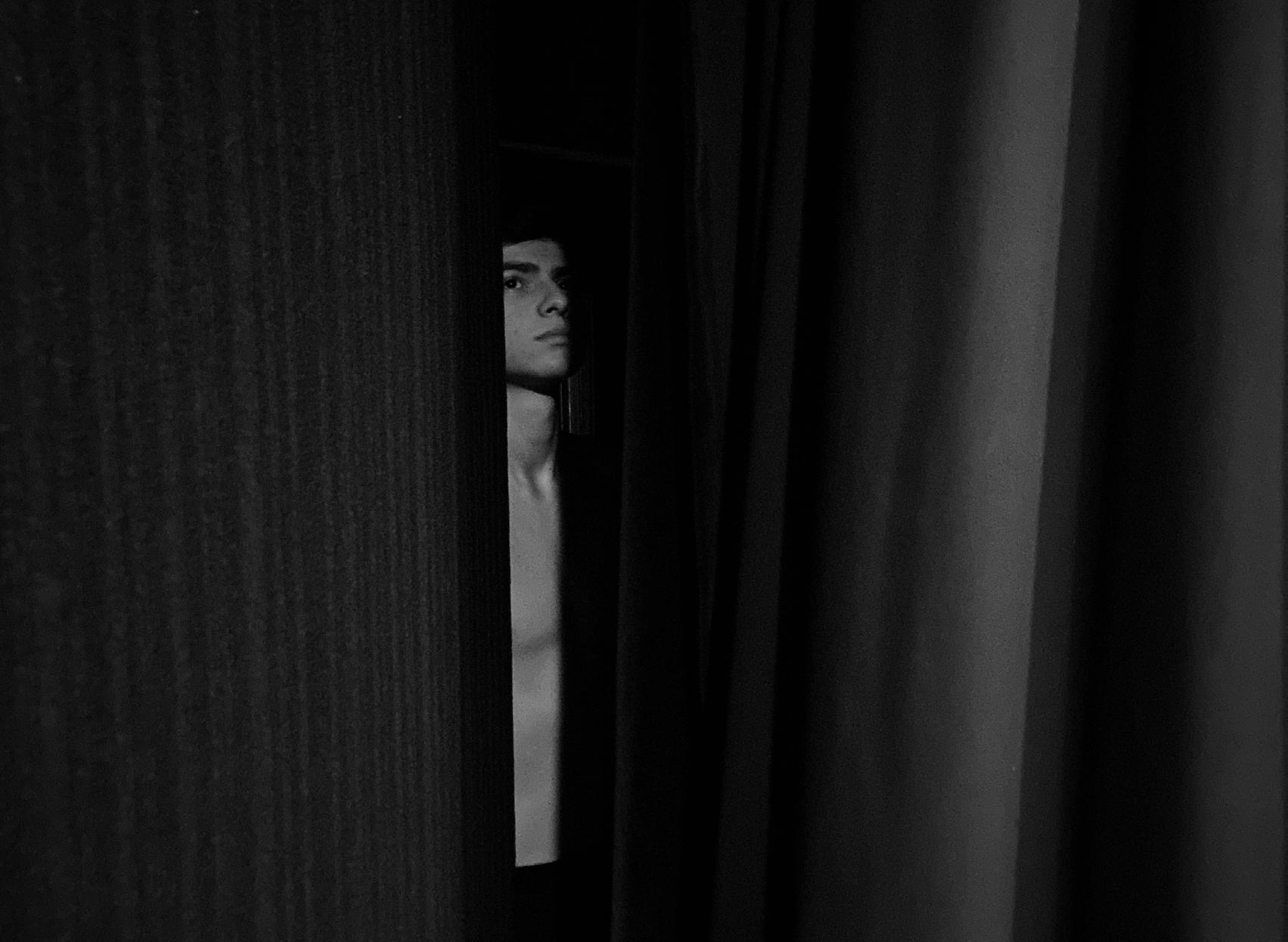

Figura 7.

Memória Afetiva

32 33

Witold Rybczynski, arquiteto canadense (1996), apresenta a ideia de que o conforto atribuido à moradia começou junto com o século XVIII, e se transformou durante os períodos históricos. “Partindo da satisfação de um bem estar físico, vão sendo agregados significados(...) de acordo com a inserção sócio-cultural da população.” Ao utilizar o espaço, é estabelecido entre lugar e indivíduo, um vínculo de ocupação com sentimento, atrelado ao que foi experienciado na localidade, ativando uma sensação de pertencer. Mas o que caracterizaria então a origem desse estimulo de pertencimento e o que, no meio urbano, ativam essa troca?

Figura 8.

Memória Afetiva

34 35

36 37 Figura 9. Memória Afetiva

Preciso me encontrar (Cartola)

Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que me encontrar

PESQUISA DE CAMPO 03

38 39

1.Você sempre morou em São Paulo?:

Não, eu nasci no Rio de Janeiro, e com 2 anos me mudei pro guarujá porque meu pai tinha que assumir um cargo aqui na baixada santista. Eu estudei no guarujá até 2012, minha infância não foi muito difícil, em relação à escola, ninguém nunca teve nenhum tipo de preconceito comigo, eu saia bastante naquela época, os roles era no centro da cidade, eu não via muito gays no meu ciclo social, não existia nenhuma pessoa da época próxima a mim que eu me identificasse, apesar de eu já ter entendimento do que era ser gay, não era algo errado pra mim, eu só sabia que tinha algo diferente que nas outras pessoas eu não via.

Na minha adolecência, eu fui estudar em Santos, que foi extremamente diferente, pois eu tinha furado parte da minha bolha, era tudo muito novo, foi uma experiência muito boa e logo após me formar em 2015 eu fui para a minha primeira parada do orgulho em São Paulo. Na verdade, eu fui convidado para passar o fim de semana na casa de uma amiga e calhou de ser no mesmo fim de semana da parada. Foi uma experiência muito imersiva, ali eu estorei completamente a minha bolha, eu estava numa cidade muito grande, onde eu sabia que havia uma grande pluralidade de pessoas, eu via gente como eu no cotidiano, a galera vestida como eu, falando como eu, agindo como eu, então eu me encontrei sabe, foi ali que eu descobri que meu lugar era em São Paulo, onde eu não me sentia sozinha. Depois que eu voltei pro guarujá eu percebi que eu

me sentia muito mais a vontade em são paulo do que na minha própria cidade e isso estava diretamente ligado a toda essa questão de representatividade que são paulo apresenta, foi aí que eu comecei a me interessar cada vez mais por sp, e desde de então eu subia a cada 2 semanas pra São paulo.

Minha amiga morava na consolação então o meus primeiros roles foram na augusta que era um lugar que eu gostava muito, foi marcante pra mim porque meus amigos moravam lá e eu tava tendo experiência únicas que me aproximavam cada vez mais da minha identidade, um dos primeiros rolês que eu me lembro na augusta foi em 2016 mesmo, eu tinha uns 18 anos e a gente foi beber numa rua famosa do lado da augusta, a Peixoto, e foi muito bom porque novamente veio aquele sentimento de que meu lugar era ali, logo em seguida descemos a rua augusta e entramos numa casa noturna famosa na época chamada 1007.

No passeio pelo Augusta eu frequentava bastante a Blitz, a Inferno, Desmanche e a Selva, além da Peixoto. Entre essas idas e vindas entre sp e guarujá, foi em 2018 que eu me firmei em São Paulo porque vim fazer faculdade aqui, eu já estava totalmente envolvido com a cidade, já me sentia parte do lugar e eu pude acompanhar o crescimento da augusta, minha relação com a augusta aumentou ainda mais porque meu amigo morava na rua. Com todo esse desenvolvimento da augusta foram vindo outros lugares que eu comecei a frequentar: como a Vanuza, Presidenta, Hotel Cambridge e Zig.

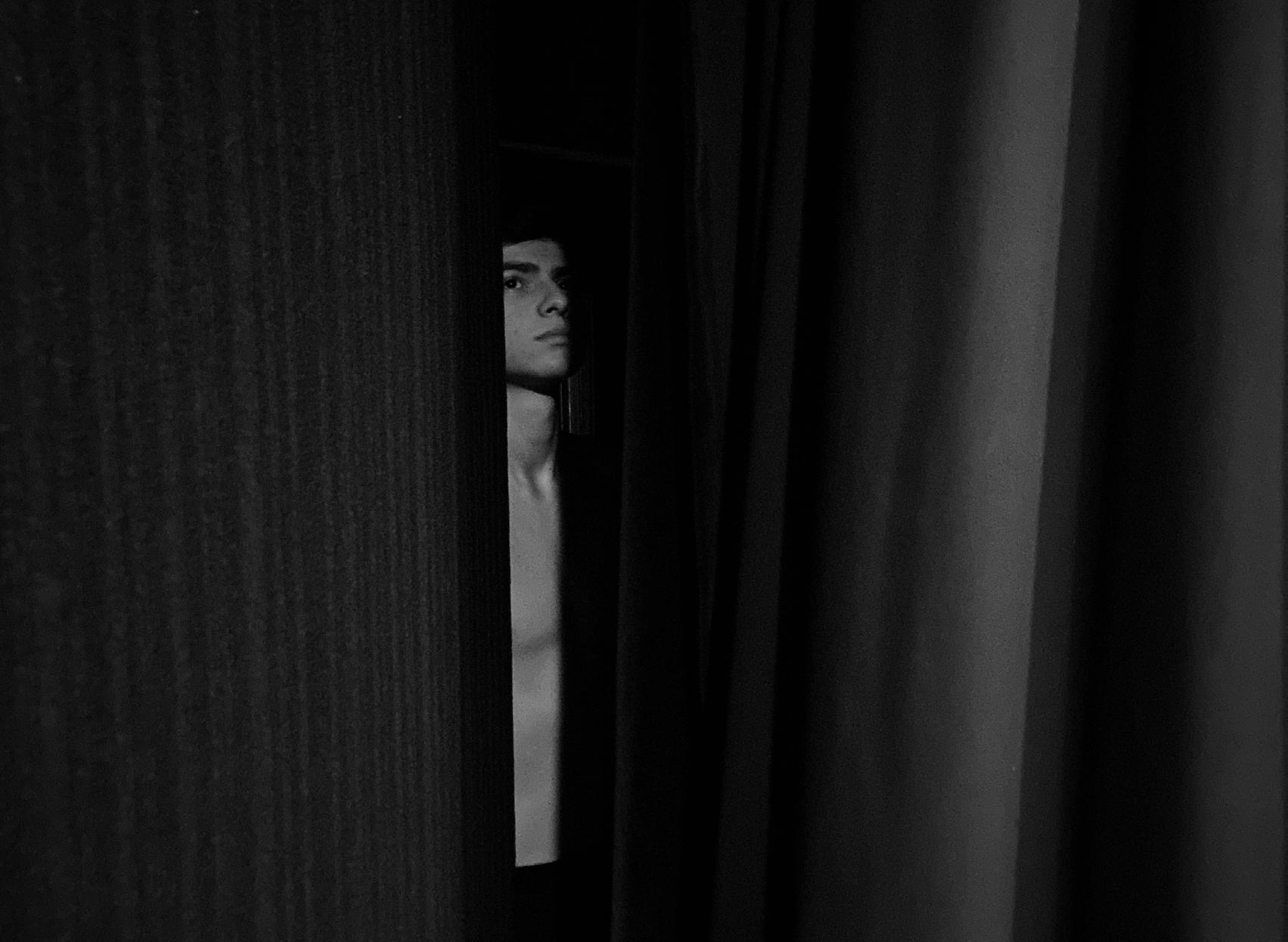

ENTREVISTA

Nome: Bero Rodrigues Idade: 23 anos Sexualidade: Homossexual Localidade: Perdizes (Zona Oeste) Escolaridade: Cursando o ensino superior Figura 10. Ensaio Fotográfico Memória Adesiva 40 41

São Paulo sempre foi uma cidade que me brilhou muito os olhos pelo fato de se aproximar de muitas coisas que eu me identificava e queria poder viver. Desde a primeira vez que eu pisei naquela rua eu sabia que era ali que eu

pertencia

Conseguir me enxergar diante de toda diversidade abrangente sem sombra de dúvidas me causava sentimento de

conforto

a mescla de vivências em um rolê por exemplo só me agregava mais conhecimento e cultura com pessoas de diversas partes do país e até do mundo, algumas com propósitos diferentes mas todos unidas pela representatividade gay, além da

segurança

de poder me expressar abertamente livre de julgamentos ou estigmas que só lá me era permitido.

Figura 11. Ensaio Fotográfico Memória Adesiva

2.O que te faz sentir parte desse lugar?

42 43

O Tempo não para (Cazuza)

Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina ‘tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para não, não para

MARCAS NO TEMPO 04

44 45

2011 - 2016 Comum Unidade 1980 Sentido Augusta 2018-2022 Memória Adesiva 2022 Ato 1/Ato 2 Início do Séc XX - 1950 Entrelinhas 1960 -1970 O Surgimento de uma Galeria 2022 Lugar (Sobre)vivência 1990 - 2010 Outros Polos 2000 - 2010 Expulsos do Centro 46 47

Eu protegi teu nome por amor Em um codinome, Beija-flor Não responda nunca, meu amor (nunca) Pra qualquer um na rua, Beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor

SOCIEDADE SECRETA 05

48 49

Codinome Beija-Flor (Cazuza)

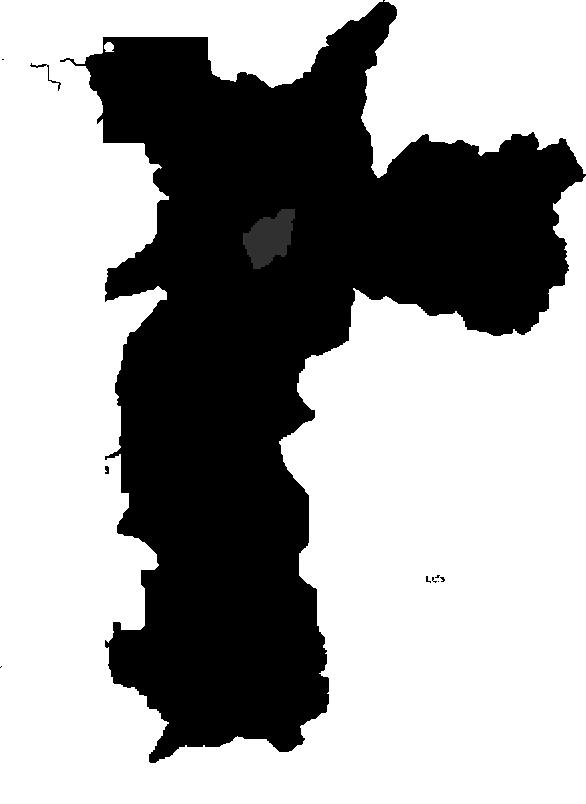

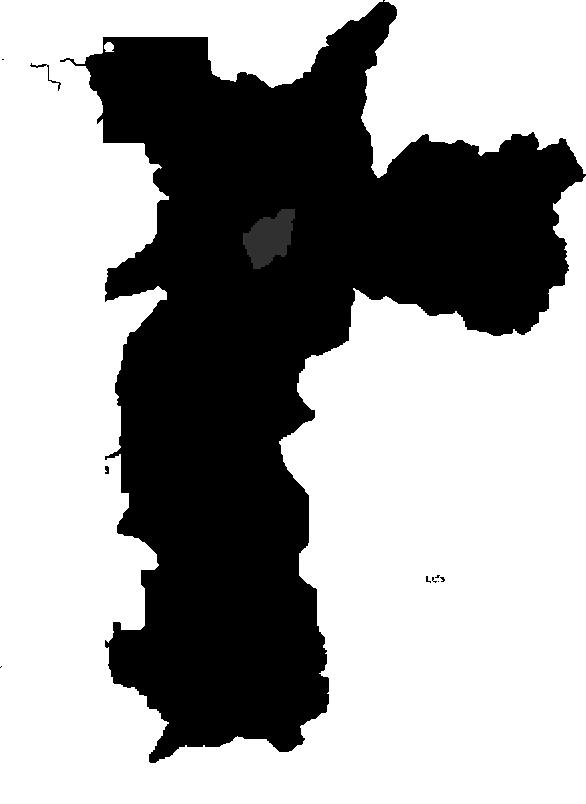

SP BR

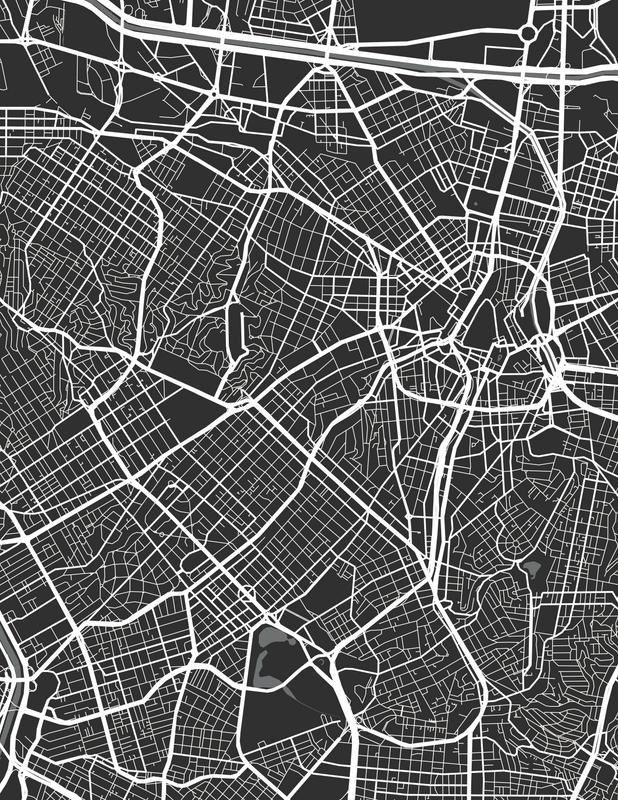

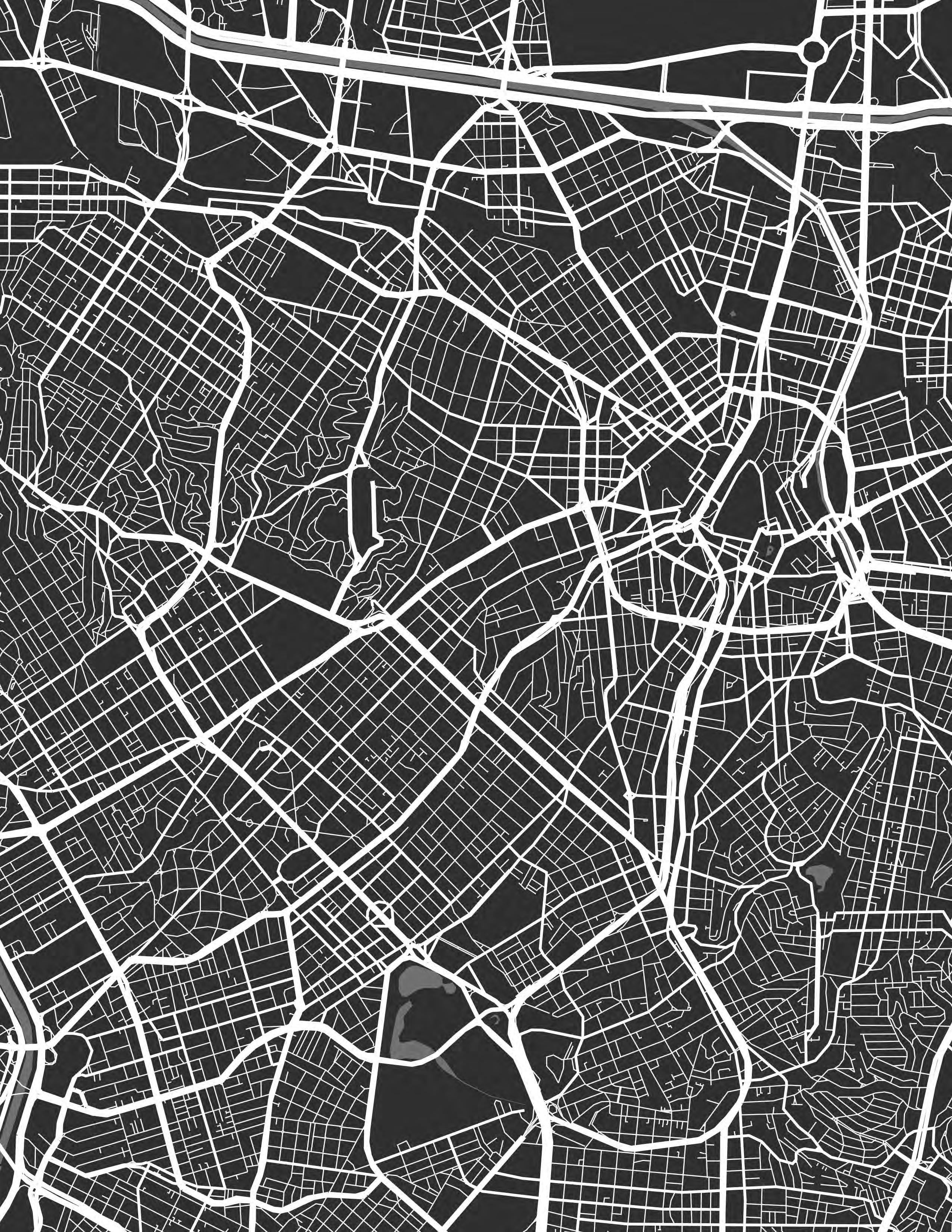

Figura 12. Localizar. Acervo Pessoal

CONSOLAÇÃO JARDIM PAULISTA REPÚBLICA BELA VISTA 50 51

2.1 Entrelinhas.

Em que período da história brasileira São Paulo se tornou referência de diversidade sexual? Quando ocentro se tornou palco e ponto de encontro da comunidade LGBT? Esses questionamentos indicam oponto inicial da pesquisa e o norte da análise acadêmica.

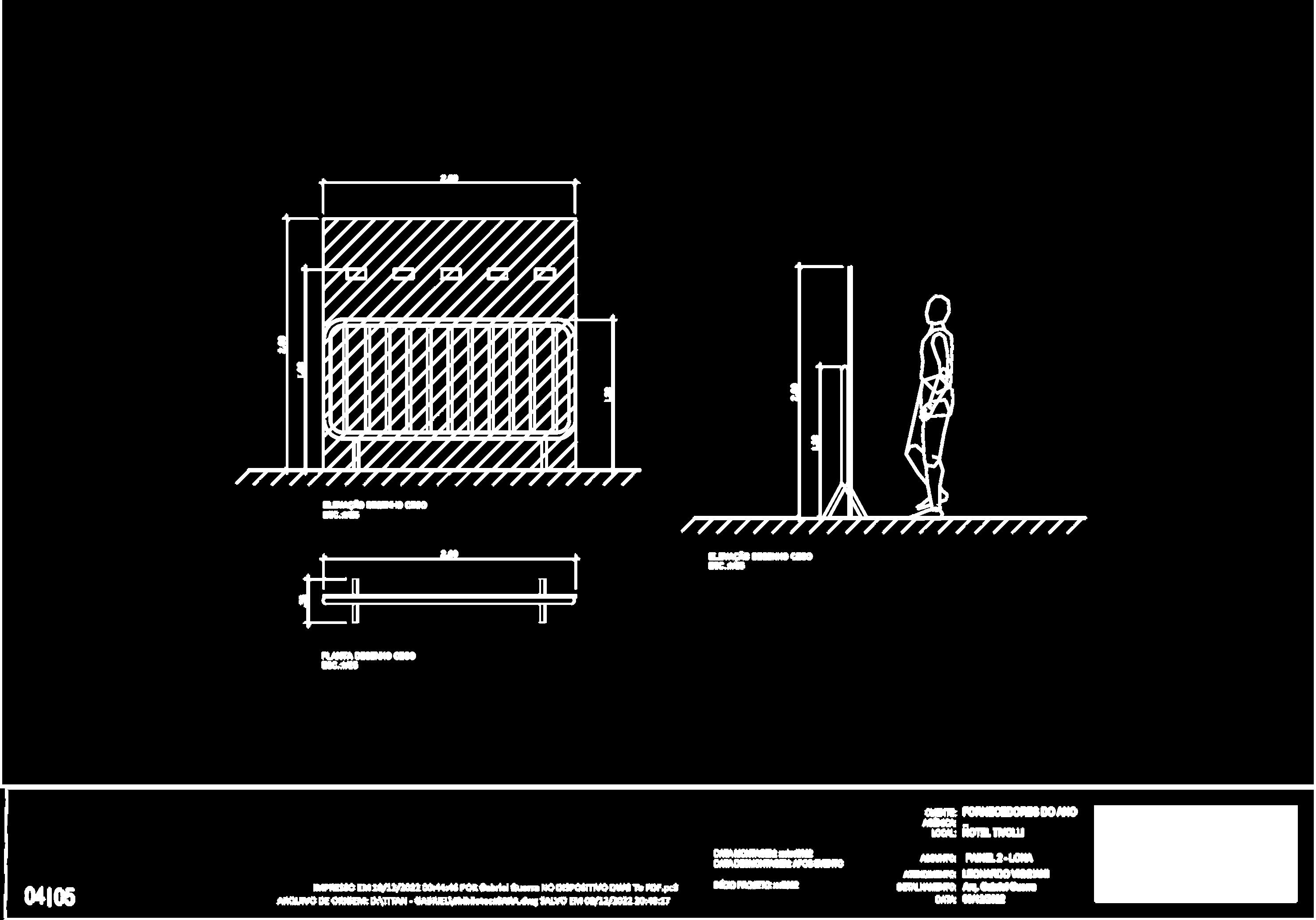

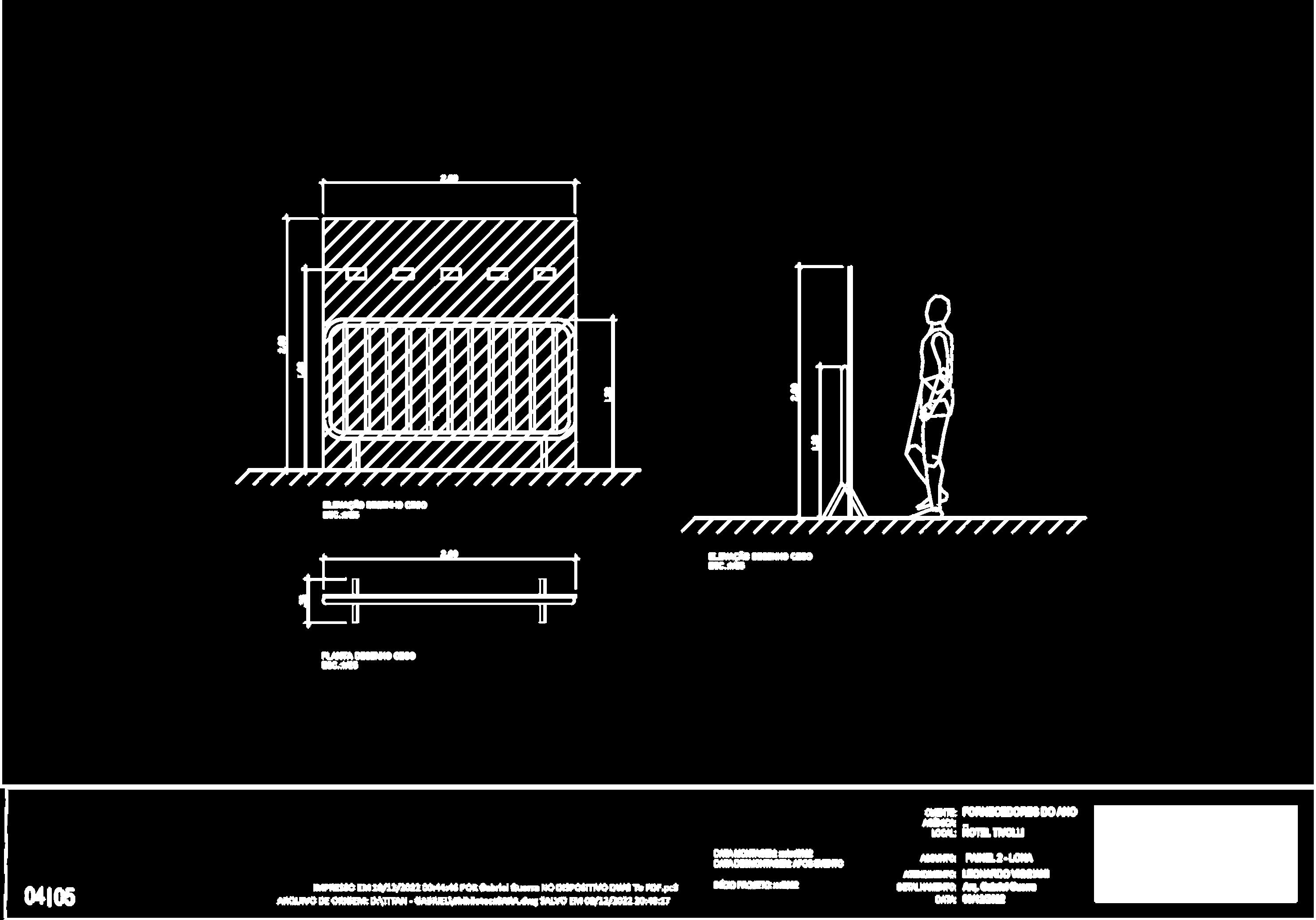

Os primeiros indícios de locais de permanência em São Paulo, no início do século XX, foram decorrentes da própria de evolução da cidade. Em 1930, o desenvolvimento do meio urbano paulistano a uma formulação de metrópole se deu pela expansão do polo industrial, com a implementação de grandes avenidas, como a Prestes Maia, os primeiros registros de verticalização e a variação de usos do centro acarretaram na transformação da perspectiva que se tinha de São Paulo. Seguindo por uma linha histórica, quase não existem produções academicas sobre os espaços de permanência de grupos homossexuais até a metade do século XX, mas Laboratório de Antropologia do Servico de Identificação do Departamento de Polícia de São Paulo registrou os primeiros relatos de espaços de encontro da população LGBT na cidade, o Estudo biográfico dos homossexuais da capital de São Paulo.

A configuração de localidades de permanência da população homossexual era todo o trajeto entre as linhas da Avenida São João e Avenida Ipiranga, pegando os pontos delimitantes os antigos cinemas

Oásis e ArtPalácio, e o cruzamento com a Av. Rio Branco até o início da Av São Luiz. Em 1958, o antropólogo José Fábio Barbosa da Silva, publicou sua pesquisa científica de especialização em filosofia pela USP, nomeada de “Homossexualismo em São Paulo”. Tornando esse estudo, um dos pioneiros, e principais documentos, na área acadêmica pra localizar nacionalmente a vida homossexual:

A vida de rua encontra alguns focos principais: imediações do Café Mocambo (Rua dos Timbiras), Bar do Jeca (Esquina da Avenida São Jão com a Ipiranga), o passeio de todo o quarteirão formado pelas Avenidas São João e Ipiranga, Praça República e Rua Timbiras ras. Avenida São João desde o cine Oásis até o ArtPalácio (lado ímpar) Praça Dom José Gaspar (principalmente diante dos bares aí localizados) toda a Praça da República, Largo do Paissandu, Rua São Luiz (principalmente diante dos bares), Praça da Sé, Praça Clóvis Beviláqua, Praça João Mendes, Praça Ramos de Azevedo (em frente à loja Mapping Store).

À tarde, na rua Barão de Itapetininga, e nos bares da República, Nick Bar, Mocambo, Jeca, Cremarie, Brahma, Baiúca. Os cinemas ArtPalácio (principalmente às segundas-feiras), Oásis, Marabá (principalmente às quartas-feiras), Cairo, Pedro II, Cinemundi, Santa Helena. Banheiros Públicos, principalmente os da Praça da República, do Largo do Arouche, do Largo do Paissandu, da Praça Ramos de Azevedo e dos cinemas e bares citados.

(SILVA, 1958, p.73/74).

Figura 13. Largo do Arouche. 1930

52 53

A mesma citação é feita em outro documento, de Néstor Perlongher intitulada “O negócio do Michê: prostituição viril em São Paulo”, 1987. Nesse cenário o autor trás uma reflexão sobre a proximidade dos pontos de encontro e permanência de grupos homossexuais e dos pontos de prostituição, tanto feminino quanto masculino.

A contiguidade com o mundo marginal sempre existiu. Mas eu não tenho notícias de que as bichas estivessem integradas ao mundo autônomo da prostituição. (...) Estavam contíguos mas não se misturavam. Muito perto um do outro, mas acho que nunca houve mistura dessas duas marginalidades.O ponto dos michês era no cinema Itapira, do lado do Jeca, se estendendo pela Avenida São João até a galeria do cinema. Também na Praça Roosevelt (que então era uma espécie de largo, um estacionamento, ainda não estava construído o minhocão), havia uma outra confeitaria, a Baiúca, tam bém transada por entendidos da classe média e de teatro. (Perlongher, 1987, p.76).

A postura de uma pessoa homossexual do século XX era uma conduta que precisava ser totalmente despercebida pelos radares sociais. Os fluxos homoafetivos são localizados em uma região específica, que concede uma certa invisibilidade aos padrões sociais, um disfarce da homossexualidade entre tantos outros núcleos de permanência desse mesmo espaço como a classe dos artistas, da prostituição,

dos boêmios e cineastas. Tudo muito bem convergido e marcado no “underground” da vida paulistana.

No mesmo artigo, existem diversas entrevistas, com pessoas do meio, que explicam e mapeiam ocenário homossexual no centro de São Paulo.

No capítulo “Transformações no espaço urbano: ogueto gay paulistano entre 1959 e 1984”, fica evidenciado com depoimentos o que foi detalhado por José Fábio Barbosa da Silva. As primeiras declarações, feitas por Rolando e Clóvis, reconstroem toda a memória territorial do espaço estudado por Perlongher. Passando por todos os diversos lugares e usos que fizeram parte desse território entre as décadas de 1960 à 1980, Clóvis narra, através da sua vivência, como esses fenômenos urbanos aconteciam:

Ainda não existia a Galeria Metrópole, mas no lugar onde ela está agora já existiam dois bares frequentadopor pessoas homossexuais, Barbazul e Arpege.

O Barbazul era mais refinado, pessoas mais convencionais, de terno e gravata, e o Arpege era mais boteco não tinha mais São João. Também tinha o Brahma (São João esquina Ipiranga, frente ao Jeca), um local mais boêmio. Tinha casas de chá como a Vienense, que ainda existe, na Barão de Itapetininga, frequentada por casos, no começo da noite, final da tarde. Havia também a marginalia; São Paulo já era uma cidade grande. O ponto dos michês era no cinema Itapira, do lado do Jeca, se estendendo pela Avenida São João até a galeria do cinema Lira. (PERLONGHER, 1987, p. 74)

A homossexualidade, de acordo com Rolando, era reconhecida por características de uma imagem intelectual: “pessoas de certa sensibilidade queriam sempre estar em dia com determinados filmes ou discos, para poder levar um papo com o pessoal homossexual da época que era muito intelectualizado”. (PERLONGHER, 1987, p. 77)

A partir dessa entrevista é possivel notar que os costumes eram diretamente ligados à epoca, ou seja, a homossexualidade era vista na década de 60 como uma patalogia da psique humana, então nenhum desses encontros poderiam ser totalmente explícitos, muitos padrões sociais eram quase que obrigatórios para a sobrevivência dessas pessoas: “a tônica gay, antes de 1967. era enrustida e não assumida. Era uma sociedade secreta entendida” (PERLONGHER, 1987, p. 80).

Porém, mesmo tendo esse teor intelectual e mantendo a discrição, qualquer demonstração um pouco menos monitorada de conduta social, segundo Clóvis, eram repetidas vezes repreendidas pela polícia municipal, o que gerava evasão desses núcleos e criação de novas localidades. “Havendo o pretexto e oincomodo da repressão, era uma coisa que acionava mais essa mudança”. (PERLONGHER, 1987, p. 76).

Figura 14. Cinema Metro. 1940

54 55

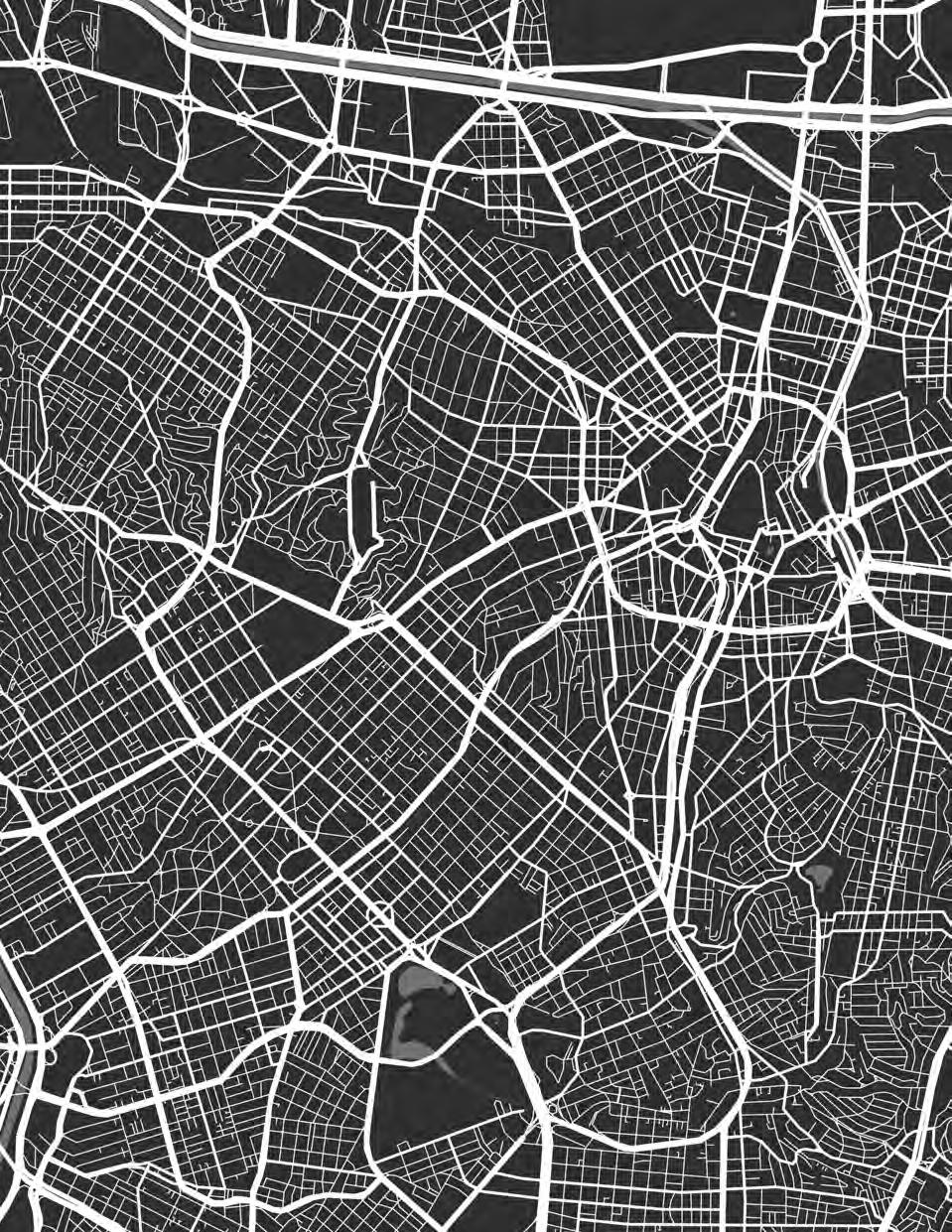

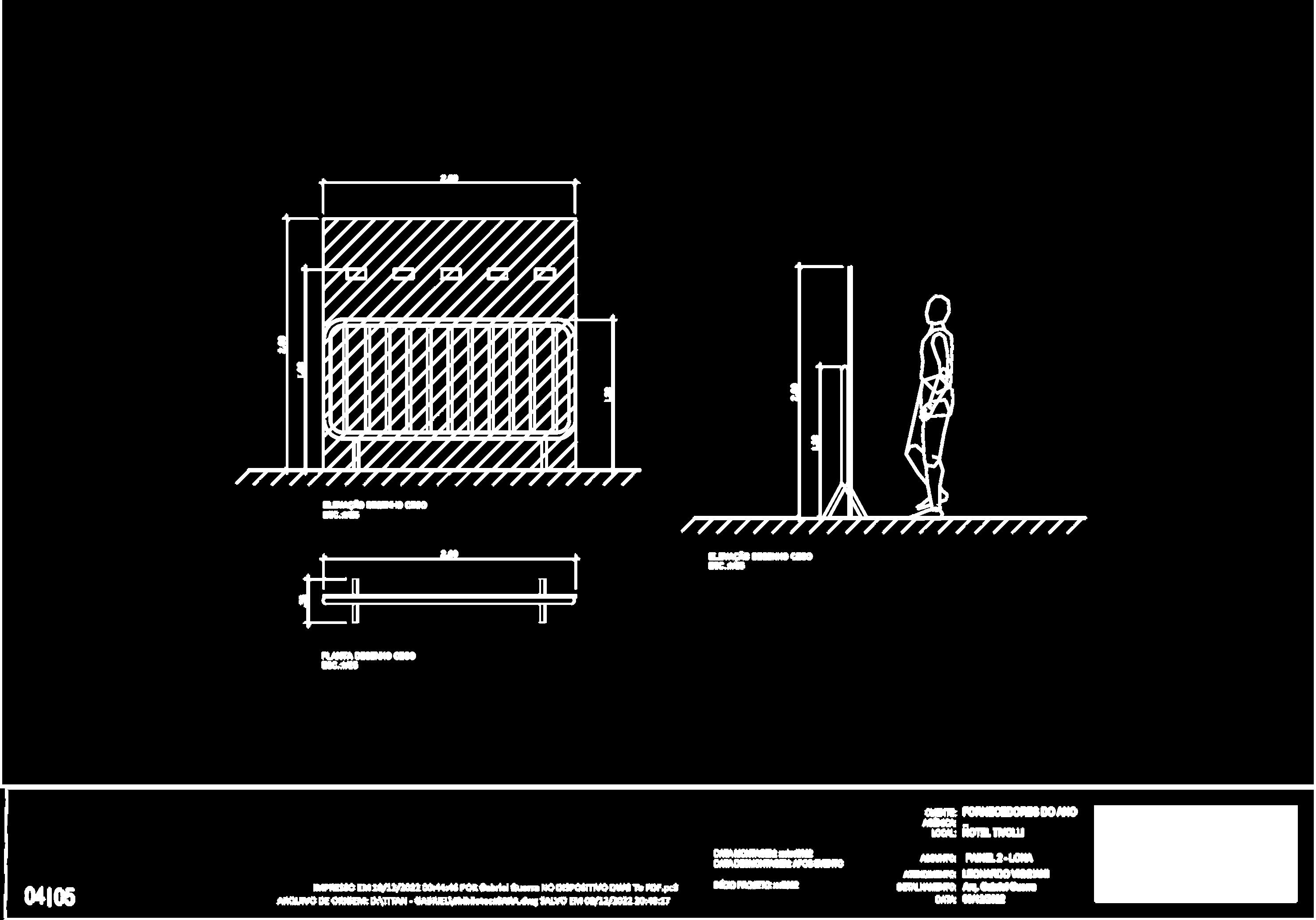

AV. SÃO LUÍS 1 9 5 0 R.BARÃODEITAPETININGA AV.SÃOJOÃO VIAS DE MAIOR PERTENCIMENTO NÚCLEOS DE AGLOMERAÇÃO LARGO PAISSANDÚ até ÁREA DE PROSTITUIÇÃO FEMININA ÁREA DE PROSTITUIÇÃO MASCULINA 13 FAU USP ART PALACIO BAR BRAHMA BAR DO JECA 1 2 CINEMA MARABÁ CINEMA OÁSIS 5 BAR BARBAZUL 6 2 3 4 CINEMA METRO CAFÉ MOCAMBO 5 6 7 8 BAR ARPEGE PARI BAR BAR CREMARIE 9 2 CINE CAIRO JOÃO SEBASTIÃO BAR 5 10 11 12 BAR TURIST BAR BAIÚCAS 13 14 15 LEGENDA PRAÇA ROOSEVELTF. PRAÇAD. JOSÉGASPAR LARGODOAROUCHE 12 11 9 10 8 14 1 15 2 3 PRAÇADAREPÚBLICA 4 5 7 6 56 57 Figura 15. Mapa década de 1950

2.2 O Surgimento de uma Galeria.

A configuração dos pontos de encontro começaram a acompanhas o desenvolvimento de São Paulo. O centro começaria a ser cada vez mais acessado depois que houve a implantação dos primeiros terminais municipais de ônibus na região e linhas de metrô. Entre 1960 e 1970, fatores muito relevantes mudaram o rumo da centralidade da cidade. Projetada e idealizada por Giancarlo Gasperini e Salvador Candia em 1964 na Praça Dom José Gaspar, a Galeria Metrópole surgiu como mais uma potência pra somar às outras galerias que ja existiam no entorno. (FERRONI, 2008, p. 89). De acordo com a dissertação de mestrado do arquiteto e urbanista Eduardo Ferroni, o partido arquitetônico das galerias construídas entre as décadas de 1950 e 1960 era traduzir na volumetria “uma interlocução entre o edifício e o “chão” da cidade, promovendo a continuidade do passeio público pelo seu interior”. (FERRONI, 2008, p. 91). Distoando de todas as galerias presentes no entorno, a Galeria Metrópole se tornou o maior ponto de permanência e pertencimento homossexual daquele período.

Abrindo as portas no mesmo ano que um dos acontecimentos hostóricos mais marcantes que o país vivênciou, a Galeria Metrópole coexistiu no mesmo ano em que foi dado o golpe de 1964, a Ditadura Militar Brasileira. Como todo efeito em cadeia, o estopim inicial não surtiria efeito instantâneo em todos as regiões do país,

“A revolução de 1964 não surtiu efeito imediato entre as pessoas”.(PERLONGHER, 1987, p.79). O auge do Galeria Metrópole foi três anos depois de sua inauguração em 1967, o ponto de encontro mais visionado pela comunidade LGBT. Com diversos usos, o edifício contemplava todos os interesses de diversos grupos identitários, de artistas a intelectuais, da prostituição à estudantes, do rock à tropicália. (PERLONGHER, 1987, p.80). Mas como esperado, e relatado pelos veículos de comunicação daquele período, a galeria teve seu ápice de fama e o anonimato no ano seguinte.

Olhando esse recorte, a urgência do passeio paulista era imagem e semelhança do cotidiano da cidade. A arquitetura servia como resposta a essa urgência de edifícios que gerariam atividades que integrassem. Em uma das entrevistas de Clóvis ao trabalho de de Perlongher, ele compartilha que o flerte nesse período era acima de tudo, andando:

identitários crescia cada dia mais, foi executada uma política de higienização pela polícia municipal, com a intensão de dispersar os pontos com mais algomeração de pessoas LGBT. (PERLONGHER, 1987, p.80). A configuração regional ganhou a mais repressiva das políticas publicas aplicadas pelo governo, o Al-5, que inflou com força a violência policial na área acelerando oprocesso de esvaziamento do estabelecimento:

Aí houve um grande momento de blitz maciça. Na Galeria Metrópole foram fechadas as suas três portas, e em camburões e ônibus levavam preso todo mundo. Isso conseguiu diminuir a frequência, e a Galeria Metrópole caiu no declínio”. (PERLONGHER, 1987, p.78).

A paquera motorizada no circuito (onde agora é o calçadão) que se denomina “Autorama”, aparece só nos anos 70. Até então era uma badalação incrível, mas a pé nas imediações da Galeria Metrópole. (PERLONGHER, 1987, p.78-79).

Em 1968, o Brasil recebeu a visita da rainha da Inglaterra, a rainha Elisabeth. Ainda passando pelos impactos da Ditadura Militar, a repressão policial a grupos

Segundo Flávio Villaça, arquiteto e urbanista e doutor em Geografia, um processo migratório de interesse do capital estava acontecendo, movido por alguns fatores como o forte investimento no setor automobílistico, do centro para a Avenida Paulista. Outra causa seria a constante transformação de uso das vias do centro, onde algumas ruas e avenidas foram modificadas para serem grandes calçadões, oque anestesiava o trânsito e gerava novas rotas de circulação entre o Centro Histórico e a República. Uma das vias que sofreu essa Na década de 1970 foi construído um grande calçadão na Praça Dom José Gaspar. Acompanhando essas mudanças

Figura 16.

Galeria Metrópole, Fachada

58 59

a população foi, aos poucos, se adaptando ao novo modelo de locomoção e abandonando a ideia de ir aos lugares a pé. Logo, o entorno da Avenida São Luiz, deu espaço para novos pontos de prostituição masculina na Praça Dom José .(PERLONGHER, 1987, p.81).

A dificuldade constante de se locomover no centro ia afastando cada mais e mais pessoas, que utilizavam o carro para interagir, pra outras localidades. Se a necessidade dos grupos que circulavam pela região era uma integração com o espaço externo, como as Galerias, o começo da década de 1970, os Shoppings trouxeram uma nova necessidade arquitetônica, o acesso do carro e lugares fechados para desencontros com as batidas policiais. Com o fluxo diminuindo cada vez mais, o antigo público procurava agora outros pontos de lazer, na época a rua Nestor Pestana veio como uma resposta a essa procura, mas assim que apropriada pela comunidade, veio uma nova batida policial que se fez necessaria a migração de localidade. E foi ai que o Largo do Arouche se tornou uma das aglomerações mais conhecidas e importantes pra população LGBT em São Paulo, quando a Vieira de Carvalho é abraçada pelas por essa migração constante.

Esse processo tem seu apogeu no final dos anos 70, 1978, 1979, justo antes das blitz de Richetti, que foram em 1980” (PERLONGHER, 1987, p. 84).

Figura 17.

Galeria Metrópole, Interna

60 61

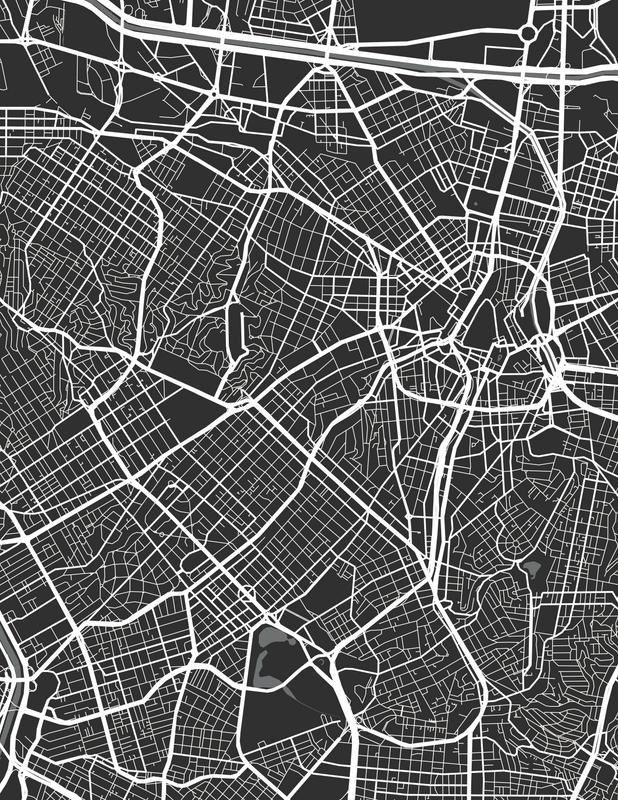

2 5 6 2 LARGO PAISSANDÚ 5 AV.SÃOJOÃO LARGODOAROUCHE VIAS DE MAIOR PERTENCIMENTO NÚCLEOS DE AGLOMERAÇÃO ÁREA DE PROSTITUIÇÃO FEMININA ÁREA DE PROSTITUIÇÃO MASCULINA PRAÇA ROOSEVELTF. FAU USP ART PALACIO BAR BRAHMA BAR DO JECA 1 CINEMA MARABÁ CINEMA OÁSIS GALERIA METRÓPOLE 2 3 4 CINEMA METRO CAFÉ MOCAMBO 5 6 7 8 BAR CREMARIE CINE CAIRO PARI BAR 9 BAR TURIST 10 11 12 BAR BAIÚCAS JOÃO SEBASTIÃO BAR 13 14 LEGENDA 1 9 7 0 PRAÇAD. JOSÉGASPAR R.BARÃODEITAPETININGA CALÇADÃO AV. SÃO LUÍS R. NESTOR PESTANA PRAÇADAREPÚBLICA AUTORAMA TEATROMUNICIPAL 7DEABRIL 24DEMAIO R.CONS.CRISTIANO R.CEL. XAVIER DE TOLEDO 13 8 9 10 12 11 1 2 3 4 5 6 7 62 63 Figura 17. Mapa década de 1970

2.3 Sentido Augusta.

No final dos anos 70, a ditadura somada à intensa hostilidade do Estado foram cruciais para as mudanças sofridas pelo homem público, que consequentemente modificou a cidade. A concentração dos espaços de encontro era localizado entre os eixos, da República, - a Avenida São João/ Avenida Ipiranga/ Avenida São Luís, oLargo do Arouche/ Largo do Paissandú - passam por um processo de esvaziamento e fluxo migratório que alternaram as localidades dos pontos de encontro, sentido sudoeste. A Praça Roosevelt e a Região do Jardins foram os primeiros pontos fora do centro novo a receber esses grupos.

(...) a extensão do circuito da paquera gay aos Jardins vai se dar muito depois, já no final dos anos 70, com a expansão das boates. Uma das primeiras a sair do microcentro e ir para a Augusta foi a Saloon As boates foram uma grande novidade da época. Já no final dos anos 60 (1968 ou 1969) lembro de uma, na Ladeira da Memória, chamada Nighting. (...) No início, a capa cultural, os “entendidos” e o pessoal do teatro, fizeram uma grande resistência às boates, à música rock, ao Roberto Carlos. Eles transavam jazz e bossa nova e curtiam lugares para ouvir música.

(PERLONGHER, 1987: p.81)

A nova configuração de lazer mostra um reflexo do cotidiano desses grupos, as boates representavam uma tipologia que se distanciava das ruas da cidade e proporciona ainda mais o anonimato e o sigilo. Abrigando proteção em um mundo, onde o lado de fora materializa violência e repressão, surge entre esse momento de transição de pensamento alinhado a dualidade entre oexterno e interno. Essa diferenciação não aconteceu da noite pro dia, ambas as espacialidades, a região do Largo do Arouche e Nestor Pestana e as boates do Jardins coexistiram em um mesmo tempo/espaço e ditaram a diferença de classes dentro da própria comunidade. A migração do centro para o Jardins e Augusta era limitada à elite, que tinham acesso a novas novas tecnologias e o bairro tinha um maior preparo para a circulação de veículos automotores. Isso fez com que a região central ficasse conhecida por ser sede de LGBTs de classe média e baixa, pelo fácil acesso do transporte público e o aumento da criminalidade, pela evasão do grande número de pessoas que antes ajudavam na monitoria da segurança pública.

Durante toda a época se mantém uma diferença de classe muito clara; todos esses locais: Nestor Pestana, Largo do Arouche, eram curtidos por pessoal da classe média. Continuava o tempo todo existindo o foco mais pobre, mais lúmpen, da Avenida Ipiranga e São João e N Praça da República. (PERLONGHER, 1987: p. 82)

64 65 Figura 18. Rua Augusta de 1972

O desmembramento da cena “gay” em São Paulo tem uma formulação econômica. A comunidade segregava e excluía, refletindo uma prática que sempre foi atribuida à própria comunidade, deslocando os olhares de repulsa e antipatia para a antigo ponto de encontro. Isso revela as fragmentações dentro do grupo, se afastando do meio urbano e depois da própria comunidade. Surge então uma diferenciação das manchas do ciclo de passeio LGBT que abrangia muito mais do que as divisão de classes.

A pesquisadora Isadora Lins França, Mestre em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, reconhece alguns fatores nessas áreas dentro do mesmo traçado, complementando as pesquisas feitas por Silva (1958) e Perlongher(1987). Segundo França, o Centro Antigo possui uma maior heterogeinedade da comunidade LGBT, composta de diversas faixas etárias e tribos, atrelados à outros grupos margilizados, como a prostituição e toda a variedade de atividades sexuais.

afeminados. Também se caracteriza pelo menor poder aquisitivo do seu público, oque se pode aferir facilmente diante dos menores preços cobrados pelas casas noturnas. (FRANÇA, 2006: p.48)

Surge dessa desintegração uma nova área de encontro, a Augusta. Ligando a Praça Roosevelt à Avenida Paulista, esse trajeto foi muito evitado por ser associado a um ponto de prostituição, totalmente não atrativo e perigoso. A mudança da perspectiva perante a essa região, atráves do tempo, se deram por diversos motivos, mas talvez o maior deles foi o investimento da setor de entreternimento que produziu na área um sentimento de pertencimento, atrelando diversidade e tolerância ao espaço, como disse Puccinelli um “agregador polissêmico” (Puccinelli, 2017, p.58).

O Centro Antigo aparentemente absorve uma camada da população homossexual menos valorizada pelos padrões globalizados de estética, consumo e estilo de vida homossexual: congrega homens mais velhos, gordos e peludos, lésbicas “masculinizadas” michès, travestis e homossexuais considerados

Depois de toda essa reformulação da Augusta, a região teve um enorme crescimento de valor econômico, atraindo o olhar do mercado imobiliário. Instantaneamente começa o desenvolvimento de outro fenômeno urbano, a especulação imobiliária. Todas as consequências desses eventos serão aprofundados no próximo capítulo. Trazendo reflexões sobre os novos rumos dessa nova centralidade e do processo de gentrificação do espaço.

66 67

Rua

de

Figura 19.

Augusta

1972

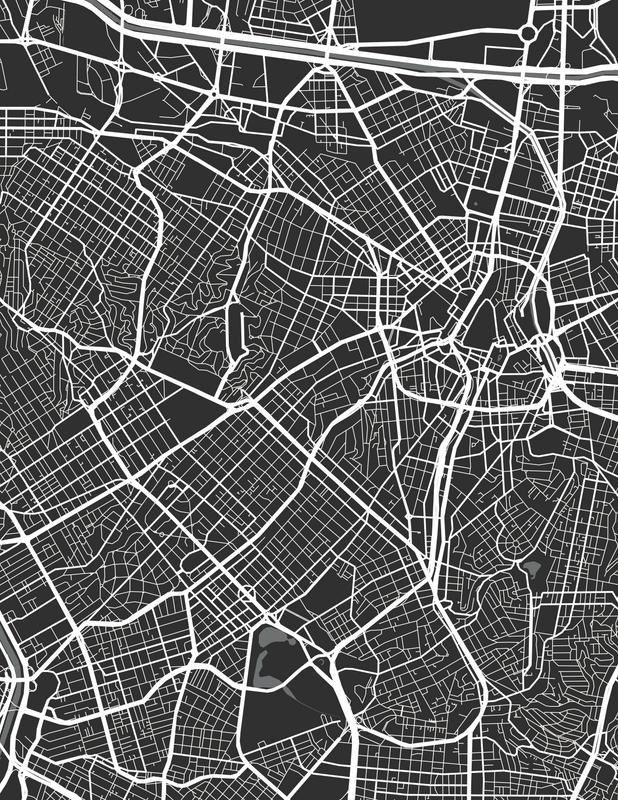

. AV.SÃOJOÃO AV.IPIRANGA PRAÇAREPÚBLICA 5 AV.PAULISTA . PRAÇA D. JOSÉ GASPAR ÁREA DE PROSTITUIÇÃO FEMININA ART PALACIO CINEMA MARABÁ CINEMA OÁSIS CINEMA METRO AV . SÃO LUÍZ 6 GALERIA METRÓPOLE BAR CREMARIE BAR TURIST PRAÇA ROOSEVELTF. 27 26 2 5 6 2 13 19 1 9 8 0 4 2 3 6 8 9 10 12 14 VIAS DE MAIOR PERTENCIMENTO NÚCLEOS DE AGLOMERAÇÃO ÁREA DE PROSTITUIÇÃO MASCULINA BAR BRAHMA BAR DO JECA 1 2 3 4 CAFÉ MOCAMBO 5 6 7 LEGENDA 7 5 1 11 16 FAU- USP 8 CINE CAIRO PARI BAR 9 10 11 12 BAR BAIÚCAS JOÃO SEBASTIÃO BAR 13 14 AUGUSTAPARQUE BOATE ROLETA BOATE PICA-PAU 15 16 BAR CANECA DE PRATA BOATE HOMO SAPIENS 17 18 23 BOATE MISTURA FINA FERRO'S BAR BOATE VAL IMPROVISO MUSTACHE BAR BOATE MEDIEVAL BOATE NOSTRO MUNDO BOATE BUGHOUSE BOATE K-7 BOATE HI-FI BOATE RAVE BOATE NATION CLUB 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18 28 17 20 LARGODOAROUCHE 15 21 22 R.FREI CANECA 24 25 R.AUGUSTA 29 68 69 Figura 20. Mapa década de 1980

Volta (As Bahias)

Desde quando eu Não ando a pé Deixei de olhar Os olhos seus Fui obrigado a viver sem você Arame farpado que é amar um outro alguém Na paulista aberta Eu não tenho chance de encontrar Pra te falar Se eu pedir perdão Se eu te der a mão Será que você volta

ESSA RUA

MINHA 06

SE

FOSSE

70 71

6.1 Novos Polos

O centro de São Paulo, em sua totalidade desde a sua concepção, passa por processos de degradação. A relação entre o descaso com a região e o desgaste do setor imobiliário é totalmente proporcional e interligado, o sistema de produção do meio urbano sempre estiveram moldados através do capital, consequentemente pelo núcleo social com alto poder aquisitivo. O fluxo de maior tecnologia dos anos 50 e 60 convergiam nas regiões descritas no capítulo “Entrelinhas”, que davam ao carro maior possibilidade de passeio, como exemplo a Paulista.

As elites que abandonaram as regiões centrais, voltam a fazer parte significativa na produção do centro. As grandes potencialidades da região com toda sua infraestrutura e propensão a habitação, torna o espaço atrativo para uma ‘”cidade-lazer” como alega Lipovetsky(2016): “comércios, bares descolados, às flagships stores, dos restaurantes às concept stores, das galerias comerciais às lojas de luxo.(..)

O mundo hipermoderno é da estética mercantil e do comércio consumista que invade o espaço urbano e arquitetônico.”

Assim, o centro deixou de ser a principal localização para os investimentos privados do mercado imobiliário, da mesma forma que deixaram de ser o principal lugar de concentração de empregos das camadas de alta renda, os quais passaram a se localizar nos novos subcentros do setor sudoeste. Entretanto, ao mesmo tempo em que ocorria a dispersão das atividades econômicas voltadas às elites e sua saída do centro novo, houve uma intensificação dos usos e ocupação desse e dos bairros de seu entorno, com construções de grandes edifícios verticais de uso misto e aumento do tráfego de veículos, transformando diversos espaços públicos em estacionamentos.

Na sociedade atual, os a produção do espaço possuem características mais profundas.

As vivências da comunidade se tornaram então “coisificadas“ e acessiveis aos olhos do mercado e comercializando, o que Puccinelli(2017) descreve como, “gay globalizado” que movimenta a construção de novos empreendimentos na centralidade de São Paulo.

Por lodos os lados vê-se a disparidade, a desigualdade entre o “rico” e o “pobre” e entre este e o “miserável absoluto” que mora embaixo das pontes ou nos bancos das praças. A disparidade expressa-se nas construções, na existência e/ou qualidade da intra-estrutura, na roupa e nos rostos (na rudeza ou suavidade de traços). “Cidades arruinadas pelo progresso e mutiladas pela civização atual”, como escreveu Lorca em impressões e Paisagens: A paisagem geográfica revela, assim, os antagonismos e as contradições inerentes a0 procêsso de produção do espaço num determinado momento histórico, (CARLOS, 2009, p.42)

Uma vez em que a ideia de centro da cidade agora já é outra, a ascensão das classes maiores para lugares mais afastados começa, o principal motivo para esse fenômeno segundo os mesmo seria por conta da degradação do centro. Agora classes sociais mais abastadas assim como serviços sofisticados e núcleos imobiliários procuram se afastar do núcleo central com a premissa de que esse lugar agora se faz pertencente a classes sociais mais baixas e “impuras” além de difícil acesso para locomoção de automóveis. Um contraste gritante entre um centro agora “poluído” para algo que já foi considerado belo, limpo e seguro, com atividades e usos destinados às camadas de rendas média e alta sendo assim gerando um questionamento sobre quais seriam as reais consequências do enobrecimento do centro da cidade?

72 73 Figura 21. Baixo Augusta de 2018

. AV.SÃOJOÃO AV.IPIRANGA 5 AV.PAULISTA . ÁREA DE PROSTITUIÇÃO FEMININA ART PALACIO CINEMA MARABÁ CINEMA OÁSIS CINEMA METRO 6 GALERIA METRÓPOLE BAR CREMARIE BAR TURIST PRAÇA ROOSEVELTF. 27 26 2 5 6 2 13 1 9 9 0 4 2 3 6 12 14 NÚCLEOS DE AGLOMERAÇÃO ÁREA DE PROSTITUIÇÃO MASCULINA BAR BRAHMA BAR DO JECA 1 2 3 4 CAFÉ MOCAMBO 5 6 7 LEGENDA 7 5 1 11 16 FAU- USP 8 CINE CAIRO PARI BAR 9 10 11 12 BAR BAIÚCAS JOÃO SEBASTIÃO BAR 13 14 AUGUSTAPARQUE BOATE ROLETA BOATE PICA-PAU 15 16 BAR CANECA DE PRATA BOATE HOMO SAPIENS 17 18 23 BOATE MISTURA FINA FERRO'S BAR BOATE VAL IMPROVISO MUSTACHE BAR BOATE MEDIEVAL BOATE NOSTRO MUNDO BOATE BUGHOUSE BOATE K-7 BOATE HI-FI BOATE RAVE BOATE NATION CLUB BOATE KATZ 30 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18 17 20 LARGODOAROUCHE 15 21 22 R.FREI CANECA 24 25 R.AUGUSTA 30 29 19 10 9 AV . SÃO LUÍZ PRAÇAREPÚBLICA 8 3128 BOATE MASSIVO BOATE NATION BAR DA LÔCA 33 31 32 VIAS DE MAIOR PERTENCIMENTO 32 PRAÇA D. JOSÉ GASPAR 33 74 75 Figura 22. Mapa Década de 1990.

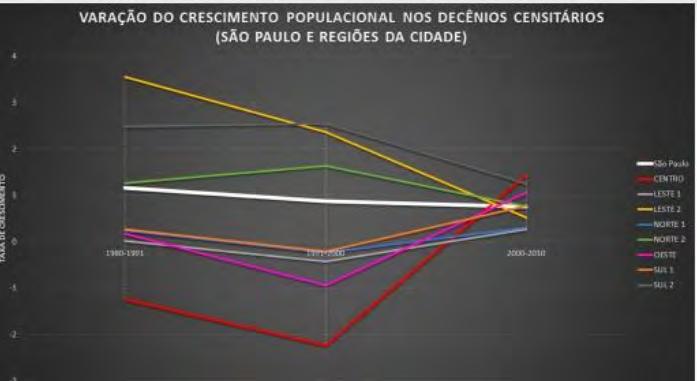

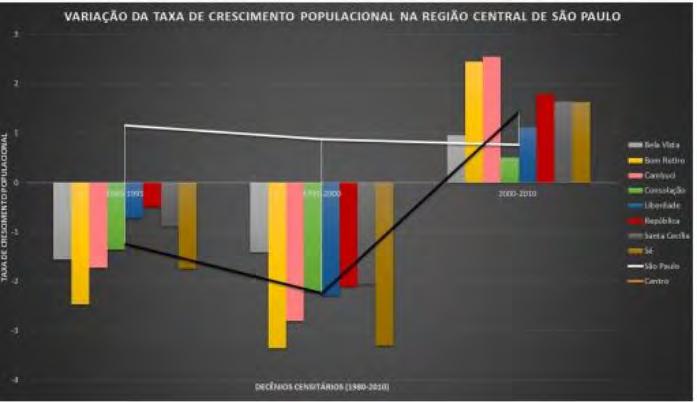

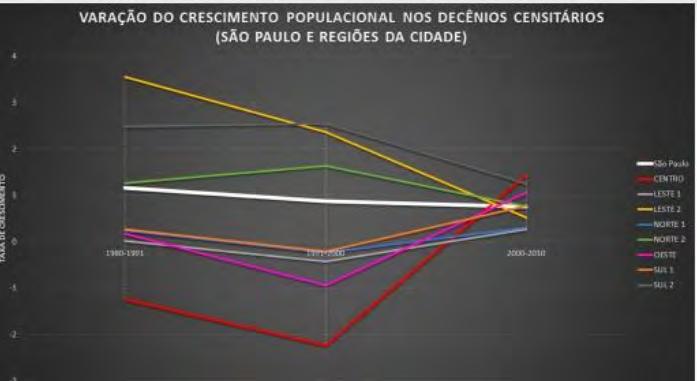

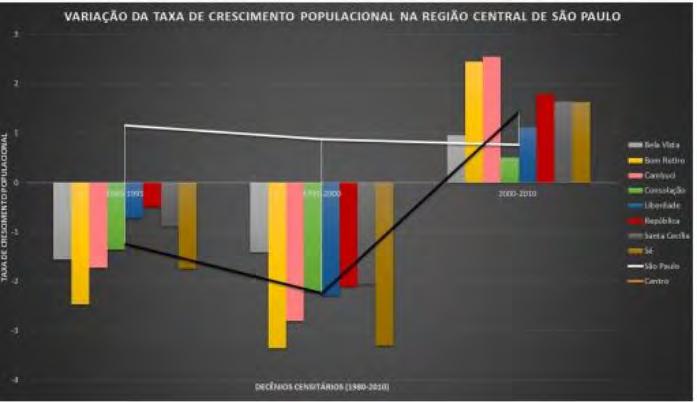

Figura 23. Gráfico de variação do crescimento populacional em São Paulo por região.

Figura 24. Gráfico de taxa de variação do crescimento populacional em São Paulo por região.

6.2 Gentrificação

Puccinelli (2017) afirma em sua tese que a expressão revitalização em São Paulo é utilizada como forma de familiarizar o discurso de agentes públicos e privados que tem a premissa de intervir em certos espaços urbanos. Sendo assim devemos nos atentar a parcela negativa que o significado desse termo possui: “ A ideia de “revitalizar”, contudo, supõe um lugar “sem vida” ou cujas vidas não importam” (Puccinelli, 2017, p.42). Mascarado por trás desse discurso claramente trata-se de um processo de gentrificação territorial na qual acarreta diretamente a retirada da humanidade das pessoas que habitam determinado lugar como consequência.

realidade de “limpar” a visão que certos lugares possuíam diante de estigmas que a sociedade os imputou com finalidade única e exclusivamente de lucro sobre os mesmos diante da valorização dos solos.

Sarah Schulman (2008) expressa em seu livro “ The gentrification of the mind: witness to a lost imagination” um pensamento referente a desestigmatizar os territórios perante a gentrificação. Tratando-se segundo a autora da exclusão de etnias,raças,sexo, comunidades de diversas classes por grupos semelhantes.

Mas afinal sobre oque se trata o termo Gentrificação? Tem como definição clássica a reocupação de um polo social por outro, mais especificamente a classe média/alta se realocando a lugares fisicamente degradados assim como os centros da cidade para uso residencial e como consequência disso causando o deslocamento de classes mais populares que por ali permeavam.

A gentrificação pelo núcleo imobiliário em São Paulo já pode vir sendo uma realidade uma vez que nas regiões da República e Baixo Augusta por exemplo, os polos comerciais já não conseguem competir com os residenciais.

O real objetivo do processo de gentrificação é na

Historicamente as cidades oferecem a possibilidade de criação de novas ideias, contribuindo assim para a liberdade dos indivíduos (Schulman, 2008). Diante disso podemos frisar que o processo de gentrificação acabaria com toda a diversidade que se encontra nesses espaços, gerando uma quebra cultural e histórica gigantesca. Aceitar que esse processo ocorra seria o mesmo que apagar todos os rastros identitários que permeiam e já permearam ali.

76 77

Figura 25. Praça Roosevelt

. AV.SÃOJOÃO AV.IPIRANGA 5 AV.PAULISTA . ÁREA DE PROSTITUIÇÃO FEMININA CENA PAULISTA ZOOM PAULISTA NKSP SOUL PAULISTA 6 MAXHAUSE BRASÍLIA URB. SOLUTION IBIS BUDGET 2 5 6 2 2 0 0 0 NÚCLEOS DE AGLOMERAÇÃO ÁREA DE PROSTITUIÇÃO MASCULINA TERRAÇO PAULISTA URBE PAULISTA 1 2 3 4 R.JARDIM PAULISTA 5 6 7 LEGENDA 8 THE OFFICE PAULISTA HOME RESORT 9 10 11 12 HADDOCK HOME LONDON SP RESIDENCE 13 14 BELA CINTRA STYLE VISION PAULISTA 15 16 BELAUGUSTA IQUALI AUGUSTA 17 18 CAPITAL AUGUSTA AUGUSTA HYPE LIVING LINK HOME AUGUSTA UNIVERSO AUGUSTA VIP AUGUSTA EXCLUSIVE HOME FUTURO LANÇAMENTO FREI CANECA NEW LIFE MOTION AVANHANDAVA STUDIO AVANHANDAVA SETING DOWNTOWN SÃO LUIS EDIFÍCIO BRASIL VIBE REPÚBLICA 30 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 22 R.FREI CANECA R.AUGUSTA AV . SÃO LUÍZ PRAÇAREPÚBLICA SMARTH SANTA CECÍLIA VK30 LARGO DO AROUCHE 31 32 VIAS DE MAIOR PERTENCIMENTO PRAÇA D. JOSÉ GASPAR R . PAIM 2 3 1 22 8 4 7 5 9 20 21 18 12 10 16 17 11 19 13 15 14 26 24 AUGUSTAPARQUE 23 PRAÇA 25ROOSEVELTF. 27 28 LARGODOAROUCHE32 31 30 33 29 78 79 Figura 30. Mapa década dos anos 2000

(Emicida)

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem devia tá aqui

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nóiz?

Alvos passeando por aí

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobre vivência, me resumir a sobrevivência É roubar o pouco de bom que vivi

Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem, é o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóiz sumir

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro

COMUM UNIDADE 07

80 81

AmarElo

7.1 Comum Unidade

Quando falamos sobre o gueto abrimos margem para diversos ideais e pontos de vista diferentes, segundo Bruno Puccinelli, doutor em ciências sociais pela Unicamp (Universidade estadual de campinas), os meios de pesquisa que estudam a territorialidade do meio gay partem do princípio de utilizar o próprio “gueto” como forma de localização direta. Porém a visão sobre gueto permeia uma grande ambiguidade, da mesma forma que abrange muito significado existencial, é também mal interpretado por olhares crus e segmentados em pensamentos totalmente excludentes e marginalizados sobre esse polo urbanoide.

Uma vez que a origem da palavra é diretamente associada a uma imagem extremamente negativa por conta de toda sua trajetória histórica e espacial tal qual o exemplo citado pelo próprio dicionário sobre a segregação espacial do povo judeu na Europa, diante de todo esse escopo a idéia se perpetuou nos espaço do cotidiano abrangendo as tribos identitárias e suas moradias. Partindo da marginalização direta dos mesmos sendo assim abdicando diretamente seus direitos e consequentemente os excluindo como cidadãos.

publicamente, essa mesma que ja enfrentava represália segundo Silva em 1958. Nesse momento a idéia de pertencimento e expressão já eram uma realidade para o estilo de vida homossexual e “encorajavam uma identidade que é publica,coletiva e propícia para suporte de uma consciênca coletiva” (Silva, 2001, p. 232)

atrelado a uma espécie de berço identitário para se desprender de amarras sociais e viver o experimentalismo entre diferentes níveis sociais e raciais.

A partir desses pontos apresentados sobre o gueto a pesquisa propõe destrinchar de forma mais coesa e explicativa o contexto bruto do mesmo, pensando em explicitar a relação entre as territorialidades estudadas. Se pararmos para analisar e definir a palavra gueto no dicionário Michaelis por exemplo obtemos:

1 Em certas cidades da Europa, nome dado ao bairro onde todo judeu era forçado a morar.

2 POR EXT Qualquer bairro habitado por minorias, dado às pressões e discriminações sociopolíticas e econômicas

3 POR EXT Modo de vida que resulta de tratamento discriminatório.

A aproximação do significado de “Guetos” em “Lembranças passadas a limpo: A homossexualidade em São Paulo” (2001), escrito também por José Fabio Barbosa da Silva, retrata as origens históricas dos guetos por processos urbanos, denominado por ele como “guetrificação”, termo criado pelo autor para correlacionar a gentrificação expecífica de grupos minoritários. O significado de “Gueto” é relatado como um fenômeno urbano de criação de espaços destinados a grupos identitários, por fatores externos e/ ou internos. Identificando esse processo dentro do meio LGBT, a característica de segregação é obtida pelos fatores externos, a sociedade, e atrelado a isso vem a necessidade de sobrevivência de pessoas que passam pela mesma realidade, que representa os fatores internos.

O foco principal vem atrelado justamente a idéia de comuna do gueto homossexual paulistano uma vez em que é dentro dela que o nicho homssexual se fixa

Os homossexuais criam códigos para identificar-se e saber quem pertenceria ou não à comunidade. Dessa forma, o gueto torna possível aos membros criar e reforçar ligações mútuas dependentes. A confiança é estabelecida entre os membros do grupo por meio de rituais e sinais de reconhecimento que não têm outras razões senão reforçar o grupo minoritário contra o grupo majoritário. (Maffesoli, 1998, p. 131).

Refere-se sobre o “estabelecimento de um éthos homossexual que deve ser pensado como uma ação coletiva: a comunidade age para subverter oparadigma heterossexual dominante” (Silva, 2001, p.231). Por sua vez outrora é abordado por Edward MacRae em 1983 quando citou “ Para esse antropólogo”, baseando-se na perspectiva de que em meio aos guetos essa parcela da população consegue se expressar enquanto persona, uma vez já solidificada atrela-se ao processo de assumir a mesma em espaços cada vez menos privativos e mais públicos. Como papel fundamental, o gueto é visto segundo o antropólogo

Todo esse ideal de liberdade de expressão por parte do núcleo homesseual livre de julgamentos e estigmas criados pela sociedade durante todos esses anos vem de encontro diretamente aos pensamentos de Silva e MacRae. Partindo do mesmo ponto de vista de MacRae anos após, França dá continuidade a esse arquétipo quando redigiu “do gueto ao mercado” (2003). Porém a mesma se opõe à ideia da qual o gueto seria um espaço segregado e público seguro.

Em sua tese o gueto na verdade é um conglomerado de espaços públicos nos quais seus frequentadores podem usufruir da sua vivência homossexual, como exemplos: praças,parques,comércios,bares e afins. Estando ligado a polos de interesses culturais e políticos, dissipando totalmente a idéia de que seria algo fixo e predominantemente nichado ao ciclo homossexual. Sendo assim frisa que a delimitação desse espaço só seria “viável” caso acompanhassem os passos de frequentadores que exercem a atividade homoafetiva.

Néstor Perlongher apresenta isso em uma de suas passagens quando parafraseia em seu texto “Territórios Marginais”. Na obra ele apresenta e trabalha o conceito de código-território, gerando um questionamento sobre os estudos antropológicos urbanos das décadas de 70 e 80 ligados à sexualidade e gênero:

82 83

84 85 Figura 27. Rua Augusta

vistos como interesse de mercado, grupos identitários seriam também mercadoria, “assim as relações entre pessoas passariam pelo dinheiro, o homem é entendido pelos aspectos exteriores” (Carlos, 2009, p.21).

Consequentemente todo espaço teria um pouco de cada grupo, se tornando uma grande massa heterogênica. A constante troca e fluxo de códigos e significados, cria uma rotina e expressões de cada particularidade do cotidiano. Por todo o percurso da Augusta, observa-se uma grande quantidade de comércios e serviços voltados a população LGBT, mas assim como citado essa nova formulação abriga diversos usos e grupos, porém é em um ponto epecífico desse trecho que chama atenção que se encaixa com oc conceitos anteriores, a Peixoto Gomide.

Localizada na rua Frei Caneca, a presença de homossexuais, de todas as classes sociais e de subgrupos LGBT’s, em sua maioria homens cisgênero, criam essa massa jovem, um núcleo abaixo dos 30 anos, que se junta no cruzamento pela troca e pelo pesseio, assim como antigamente porém em proporções diferêntes. Mas a Frei Caneca não tem todos os trechos dessa formulação, mais adiante observase uma configuração mais voltada aos moradores dessa região, fornecendo um teor menos “noturno” com estabelecimentos focados para atender essa demanda residêncial, conforme a produção de mapas feito por Puccinelli. A partir da compreensão desses

mapas pode-se notar que o perfil dos moradores desse trecho, são homossexuais caucasianos com um certo poder aquisitivo, um arquétipo que se distancia dos moradores de outros bairros da centralidade como por exemplo da República, explicado em “Novos Polos”.

O mundo se cria e se recria a partir das relações que o homem mantém com a natureza e da maneira como ele se constrói enquanto indivíduo. Nesse processo ele não só constrói o mundo mas lambém um modo de entendê-lo e explicitálo enquanto possibilidade aberta de transformação. Ao longo do processo de desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, o processo de trabalho amplia constantemente o domínio do homem sobré a natureza, que vai adquirindo novos significados.(Carlos, 2009, p.28).

A população mais velha também tem seu espaço na Augusta, mesmo em sua maioria frequentando oLargo do Arouche e a Vieira de Carvalho, se encontrando informalmente no bar do Netão e a Le Rêve Club. Já na Antônio Carlos, as características da clientela são de gays de alto poder aquisitivo. Os estabelecimentos como o Urbe Café e o restaurante Athenas, são representações desses pontos de encontros, muio frequentado por casais homoafetivos. Na Dona Antônia de Queirós e na Rua Marquês de Paranaguá ficam os lugares frequêntados pelos jovens como a Blitz Haus, a 1007, a Desmanche entre outros.

José Guilherme Cantor Magnani, Prof. Doutor em Ciências Humanas (Antropologia Social) pelo

Universidade de São Paulo desenvolveu conceitos esclarecem muitas das configurações espaciais. Circuito representa “espaços e equipamentos caracterizados pelo exercício de determinada prática ou oferta de determinado serviço”, podendo nos referir as regiões citadas mas ainda assim uma abordagem rasa comparada as especificidades de ambos os polos. Pedaço, descrito pelo mesmo como “um espaço que é ponto de referência para a distinção de um determinado grupo de frequentadores“.

Já Mancha Urbana, conceitua a “aglomeração de diferentes pedaços conlíguos o que se torna ponto de referência para um número mais diversiticado de frequentadores”. A linha divisória entre os dois conceitos se da pela presença da localidade no conhecimento popular do entorno, onde o “pedaço” é um espaço que poucas pessoas tem uma conexão, que pode se encaixar em qualquer lugar da cidade e pode ter um tempo de duração menor, como uma balada. Já a mancha urbana, representa o oposto, onde o espaço oferece programas que conforme um processoa evolutivo, fica no subconsiente do entorno, transformando-se em um marco, uma referência física de alguma ideia para um grande número de pessoas, como a Augusta que se estabeleceu como um polo de lazer há alguras décadas.

produtos sexuais como saunas e prostituição. Vieira de Carvalho é preenchida de diversos significado e manchas urbanas. O Café Vermont, nomeado de “lagoa” é um bar constituido pelo público homossexual feminino, a “geriatria” é formada pelos bares Caneca de Prata, 63 Bar e o Soda Pop Bar, o “berçário” fica no Largo do Arouche junto com o “bar dos bancários”, e a “favela” que caracteriza as pessoas com uma classe social mais baixa. Esses trechos do centro tem sua ativação em horarios e datas específicas, a Vieira de Carvalho ganha maior fluxo as sextas e sábados de noite. Já o Arouche, durante a semana é um ponto de transição e passagem, abrigando populações em situação de rua e as profissionais de sexo, mas aos domingos reúne cerca de 2000 jovens. Pessoas da cidade inteira convergem em um unico ponto, simplesmente pelo fato de querer estar junto com suas “tribos”, partilhando de vivências e de culturas únicas, sem amarras sociais , sem censura, sem preconceito.

Outras regiões também são conhecidas como macha urbana de pertencimento LGBT como a República, que se consolidou como a região de maior pluralidade sexuais e um mercado mais voltado a

Um produto concreto, a cidade, ocampo, o território - nessa perspectiva oespaço, enquanto dimensão real que cabe intuir - colocam-se como elementos visíveis, representação de relações sociais reais que a sociedade é capaz de criar em cada momento do seu processo de desenvolvimento. Conseqüentemente, essa forma apresenta-se como história, especificamente determinada, logo concreta. (Carlos, 2009, p.28).

86 87

A identidade tendia a ser retratada como uma imagem coerente que os sujeitos necessariamente deviam construir de si mesmos, como se fossem entidades unificadas, fechadas, excludentes. Ao focar a atenção na coerência dos constructos identitários, o pesquisador corria o risco de reificá-los e deixar de perceber sua instabilidade, seu movimento, suas contradições e incoerências, assim como descompasso entre os discursos e as práticas concretas (Perlongher 1987 apud Green (org.), 2005, p. 265)

Perlongher ainda vai além quando entende a necessidade de discorrer a uma abordagem territorial, baseada no estudo de “arquétipos” de autodefinição sexual, conforme os indivíduos se encaixavam de forma distinta nos lugares em que estivessem. (Perlongher, 2008)

Quando falamos em metrópole (Wirth, 1973) esse olhar minucioso sobre a fragmentação do sujeito que vive a pluralidade identitária casa perfeitamente, partindo do pilar de que os indivíduos e os lugares sempre partem de um núcleo diverso e totalmente distante de identidades fixas ou significados limitantes. A partir deste questionamento, somos introduzidos ao conceito de ”código-território” (Corrêa, 2002; Strathern, 1988 apud Green (org.), 2005, p. 265).

A ênfase nas “identidades” seria, assim, substituída pela ênfase em “territorialidades”, “lugares relacionais” e “lugares categoriais”, de modo a captar como os sujeitos se definem mutavelmente a partir de mutavelmente a partir de “posições” e “trajetórias” (ou “devires”) variáveis dentro de uma rede (...) (Perlongher, 1987 apoud Green (org.), 2005, p. 265).

Figura 28.

88 89

Baixo Augusta

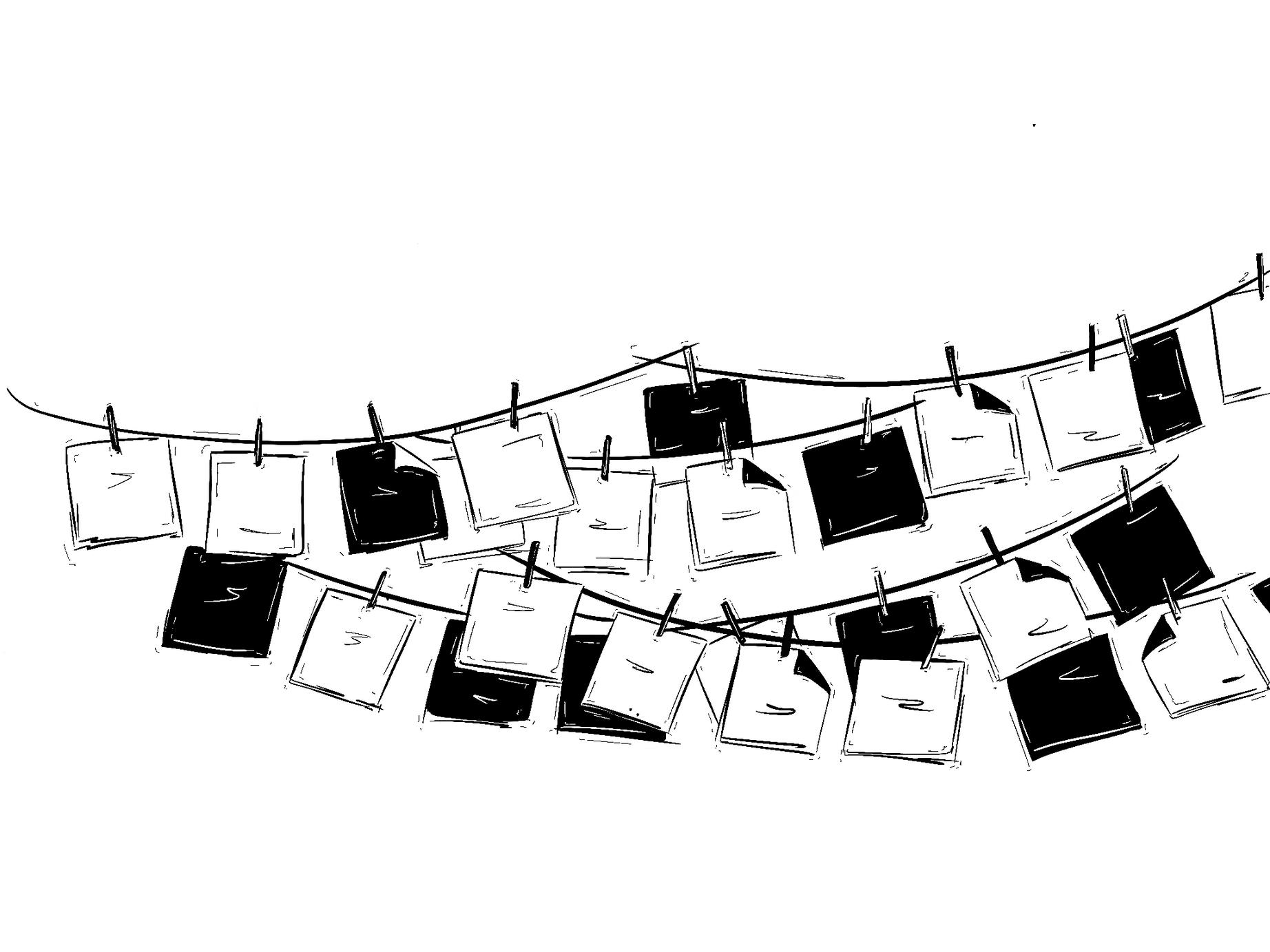

7.2 Memória Adesiva

O Brasil teve uma origem diferente do processo de territorialização de pluralidade sexual. A interpretação literal da expressão “gueto gay” como conceito, segundo Puccinelli, não seria adaptável em cidades como São Paulo, analisado em outros capítulos, a realidade brasileira então são estudos sobre aglomerações e fluxo dessa população em constante transferência de localidades, mas ainda assim prezando pelas redes de pertencimento e marcas de identidade expressas no meio urbano.

Na atualidade as cidades com localidades fixas, como nos Estados Unidos e na Europa, entendem essas regiões identitárias e de luta política como irrelevantes seguindo a ideia de que com o desmembramento desses bairros a cidade se tornaria “formulada para todos”. Em 2014 Amin Ghaziani, Professor de Sociologia na Universidade Britânica Columbia, enxerga no cenário internacional, um enfraquecimento de força política e desocupação de aglomerados urbanos LGBT, e que se usados como pontos identitários e culturais, virariam marcos preservados e vivênciados no meio urbano. A investigação evolutiva feita por Ghaziani de uma “maior aceitação pública da homossexualidade” (Puccinelli, 2017, p.84) foi perceptível mundialmente. A formulação de lazer, antes destinada ao público LGBT, hoje se constitui de diversos públicos, e povoado por outras identidades que não só as minoritárias.

Esse fluxo de trocas de núcleos aconteceu como uma via de mão dupla, proporcionalmente de ambos os lados, o termo “Gay Friendly”, foi introduzida pelo mercado comercial como um planejamento para atrair a comunidade a novos ambientes.

Para Ernesto Meccia (2011), Doutor em Ciencias Sociais Professor em Sociologia na Universidade Nacional de Buenos Aires, (2011) a implementação dessa estratégia “gay friendly” representava:

Na era gay parecem prevalecer as propostas sobre os lugares, as propostas têm uma legitimidade própria, que não têm por que associar-se necessariamente com um território ou enclave, tão característico da experiência homossexual. As diferenças de uma e outra têm uma diferença abismal. Essa tendência, apesar do flagrante odor marqueteiro, merece ser apreciada. Enquanto deve ser interpretada em termos de rentabilidade econômica que buscam esses novos lugares iluminados pela Buenos Aires turística posterior a 2002, também deve ser lida como sintoma de uma situação mais geral e profunda: a tendência à renúncia dos etiquetamentos e ao relaxamento das identidades”. (Meccia, 2011 apud Puccinelli, 2017, p. 41).

Essa transformação das novas maneiras de se relacionar e de viver o meio urbano citada por Meccia têm ligação com a “coisificação das relações” descrita por Carlos no capítulo “Mundo das Coisas”: “O homem passa a ser visto, avaliado e respeitado a partir de uma aparência produzida. São velhos valores urbanos. É a sociedade urbana que os impõe.” (Carlos, 2009, p.21). Assim, agora

90 91 Figura 29. Largo do Arouche 1958

. AV.SÃOJOÃO 14 AV.IPIRANGA 5 AV.PAULISTA ÁREA DE PROSTITUIÇÃO FEMININA ART PALACIO CINEMA MARABÁ CINEMA OÁSIS CINEMA METRO 6 GALERIA METRÓPOLE BAR CREMARIE BAR TURIST 27 26 2 5 6 2 13 2 0 2 2 4 2 3 6 12 14 NÚCLEOS DE AGLOMERAÇÃO ÁREA DE PROSTITUIÇÃO MASCULINA BAR BRAHMA BAR DO JECA 1 2 3 4 CAFÉ MOCAMBO 5 6 7 LEGENDA 7 5 1 11 16 FAU- USP 8 CINE CAIRO PARI BAR 9 10 11 12 BAR BAIÚCAS JOÃO SEBASTIÃO BAR 13 14 BOATE ROLETA BOATE PICA-PAU 15 16 BAR CANECA DE PRATA BOATE HOMO SAPIENS 17 18 23 BOATE MISTURA FINA FERRO'S BAR BOATE VAL IMPROVISO MUSTACHE BAR BOATE MEDIEVAL BOATE NOSTRO MUNDO BOATE BUGHOUSE BOATE K-7 BOATE HI-FI BOATE MALÍCIA BOATE NATION CLUB BOATE RAVE 30 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18 28 20 15 22 R.FREI CANECA 25 R.AUGUSTA 29 30 10 9 AV . SÃO LUÍZ PRAÇAREPÚBLICA 8 BOATE ZIG 31 BOATE TOKYO TERRAÇOS CLUB BOATE SELVA LE REVE CLUB BOATE KAT KLUB 36 32 33 34 35 31 32 19 34 AUGUSTAPARQUE 45 36 38 35 BOATE BLITZ BOATE VANUZA 38 37 39 14 OFICINA CLUB ABC BAILÃO BOFETADA CLUB BAR VERDE CLUB 42 39 40 41 42 40 5 ALOKA CLUB SODA POP BAR ÂNDRÔMEDA CLUB BAR DO NETÃO UP COZINHA & BAR VERMOUNT REPÚBLICA PRAINHA DO AROUCHE WOOF BAR BAR DROSOPHYLA 51 14 43 44 45 46 47 48 49 50 BAR O MINEIRO 52 PARIS BAR LOUREX LOUNGE E BAR CHILLI PEPPERS LEKITSCH BAR CHAMPION CLUB 57 53 54 55 56 HOT HOUSE SP BAR DA LÔCA 59 58 BAR DOS AMIGOS 60 43 33 59 44 37 46 24 47 49 17 50 LARGODOAROUCHE 52 54 53 48 56 57 58 51 55 21 60 PRAÇA ROOSEVELTF. VIAS DE MAIOR PERTENCIMENTO HOTEL CAMBRIDGE 61 BOATE ZIG 62 61 62 . PRAÇA D. JOSÉ GASPAR 92 93 Figura 26. Mapa Década de 2000

(Renato Enoch)

A Cruz em tempos de ódio oamor virá em todas as cores Gigante. que é pra doer os olhos embrulhar o estômago embaralhar a mente pequena de quem só consegue enxergar em preto e branco Não é justo que um beijo Inicie uma guerra Que ser diferente Torne a vida severa Mas com muita poesia Seguimos Em plena harmonia LUGAR (SOBRE)VIVÊNCIA 08 94 95

ATOATO I

LUGAR

(SOBRE)VIVÊNCIA

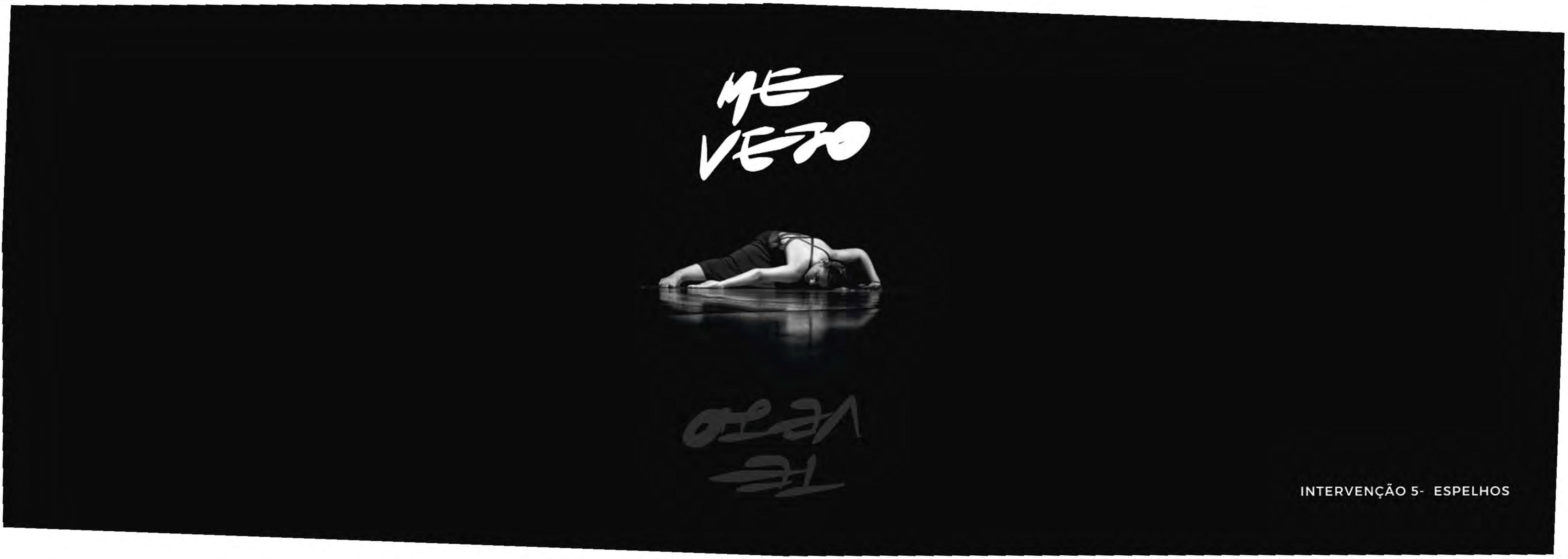

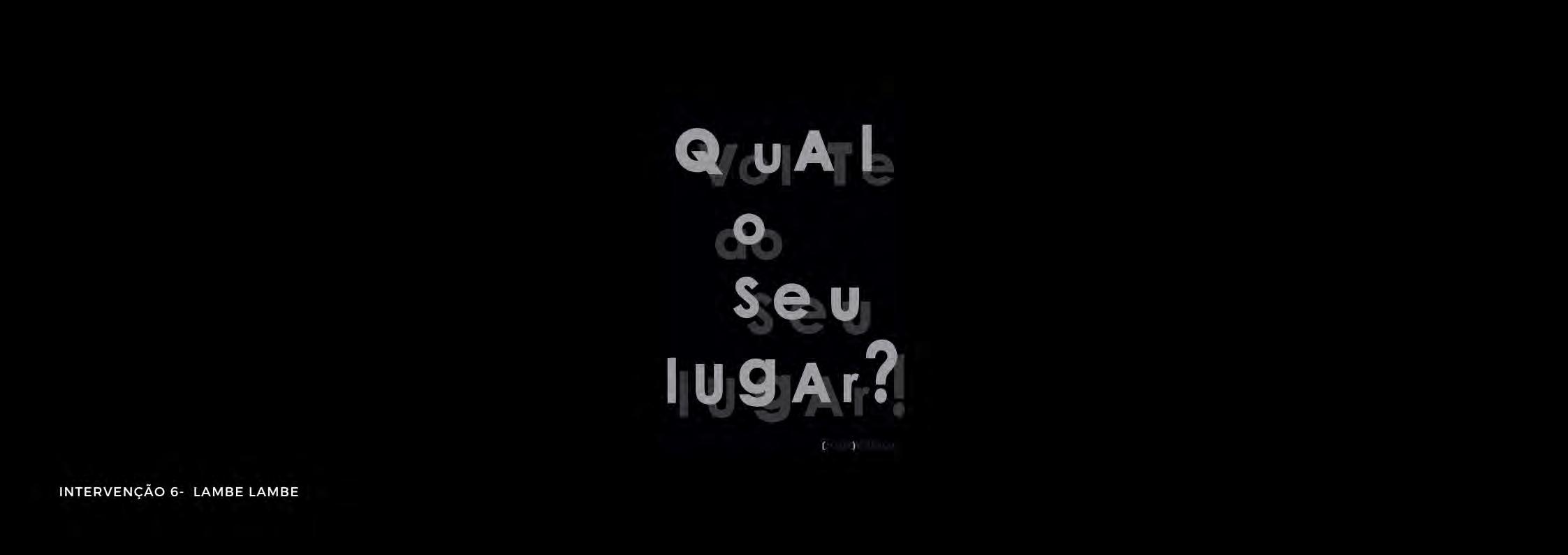

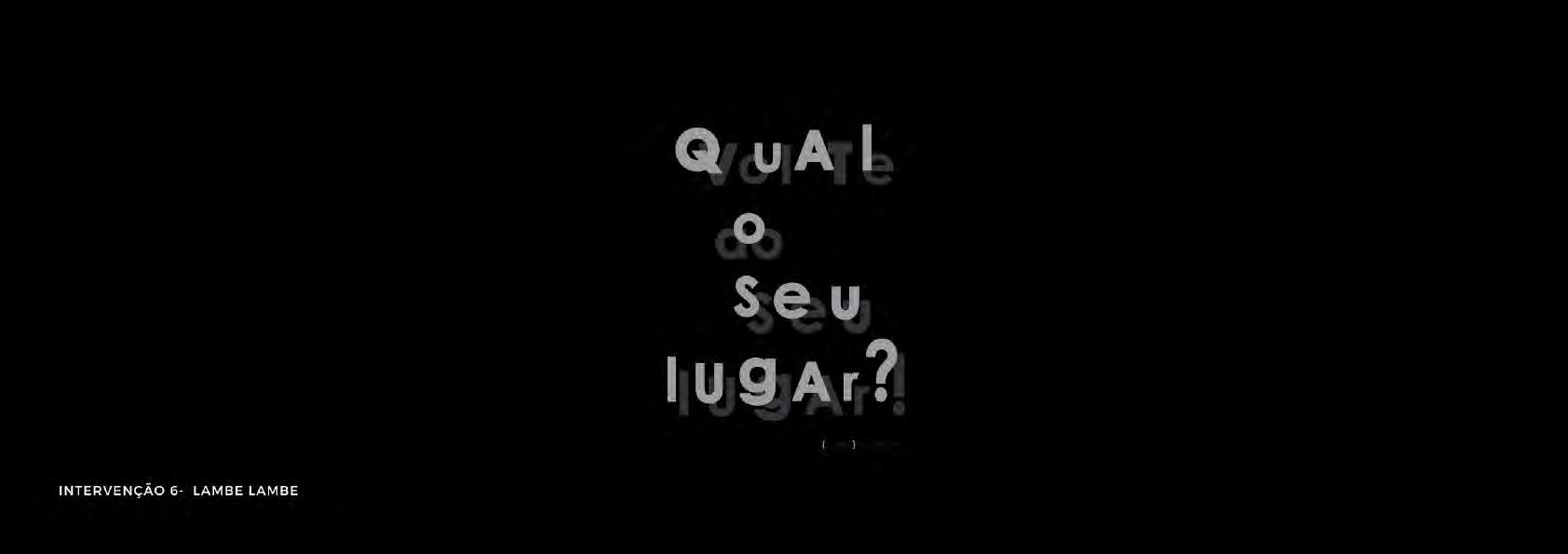

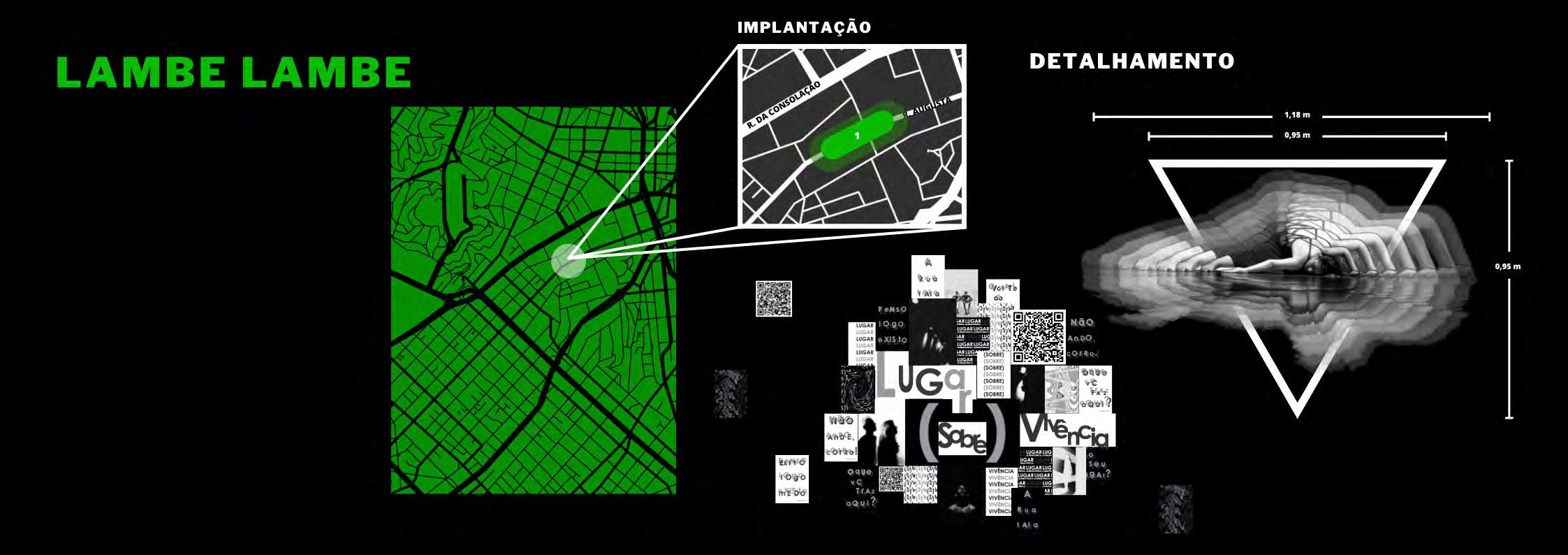

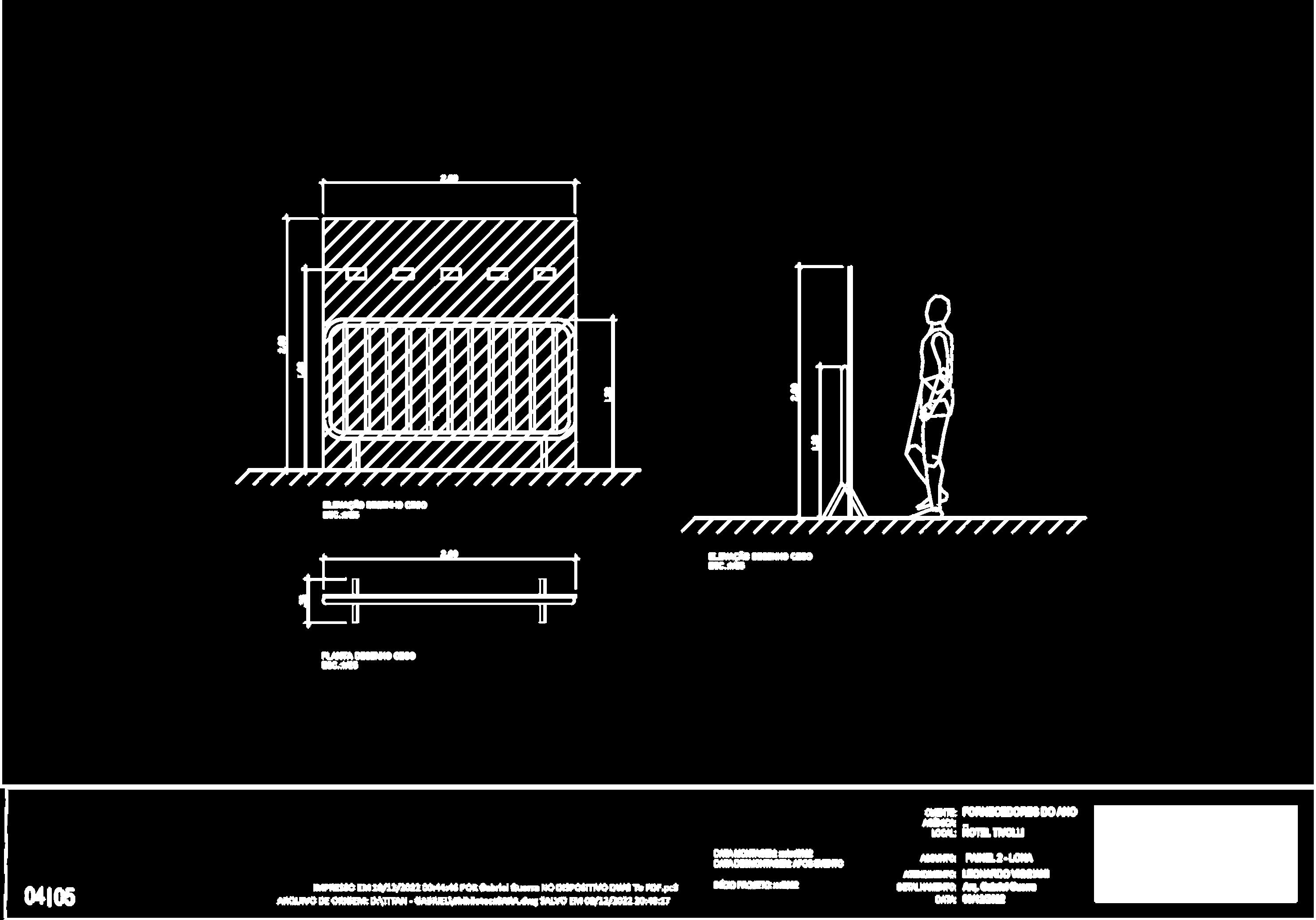

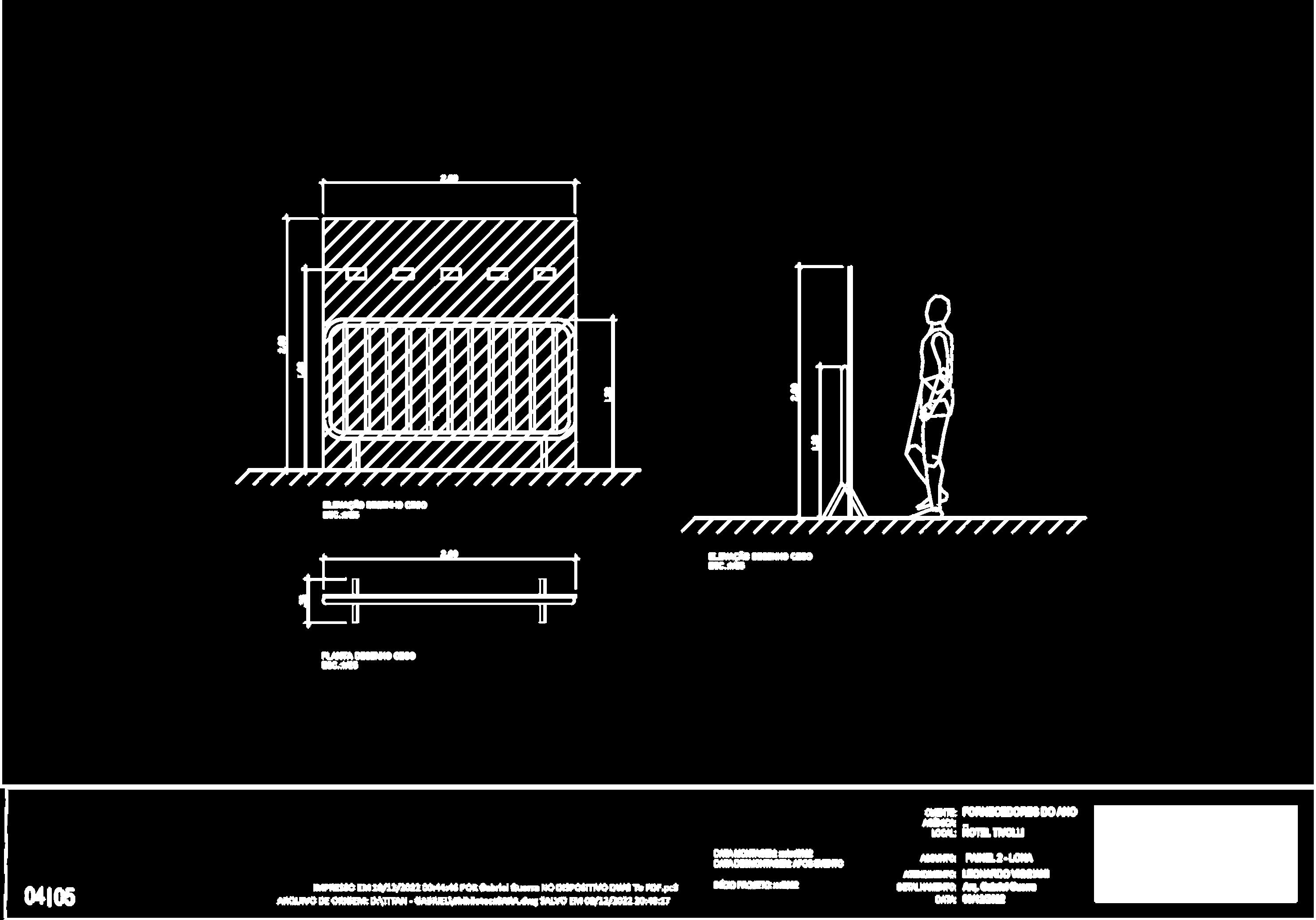

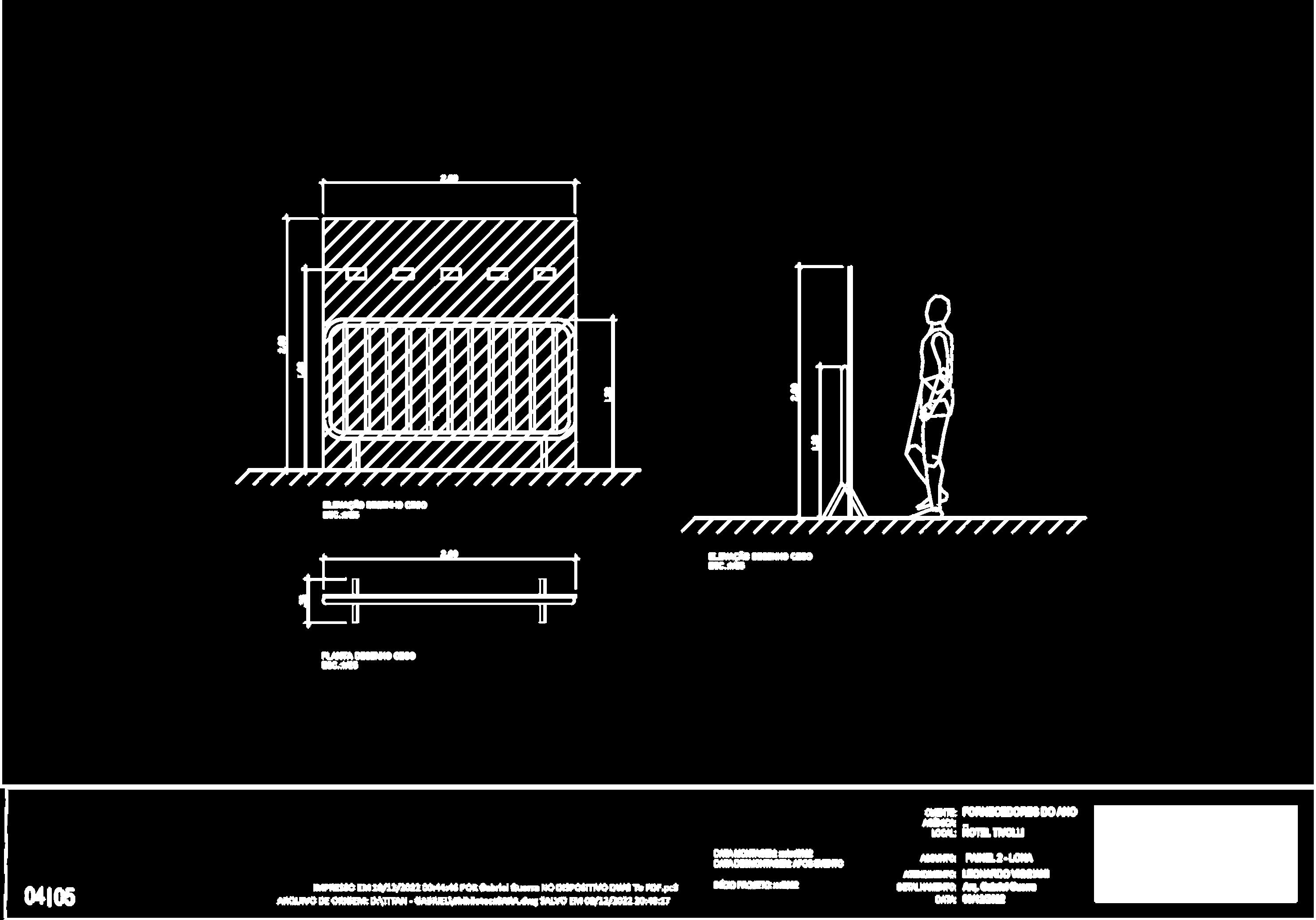

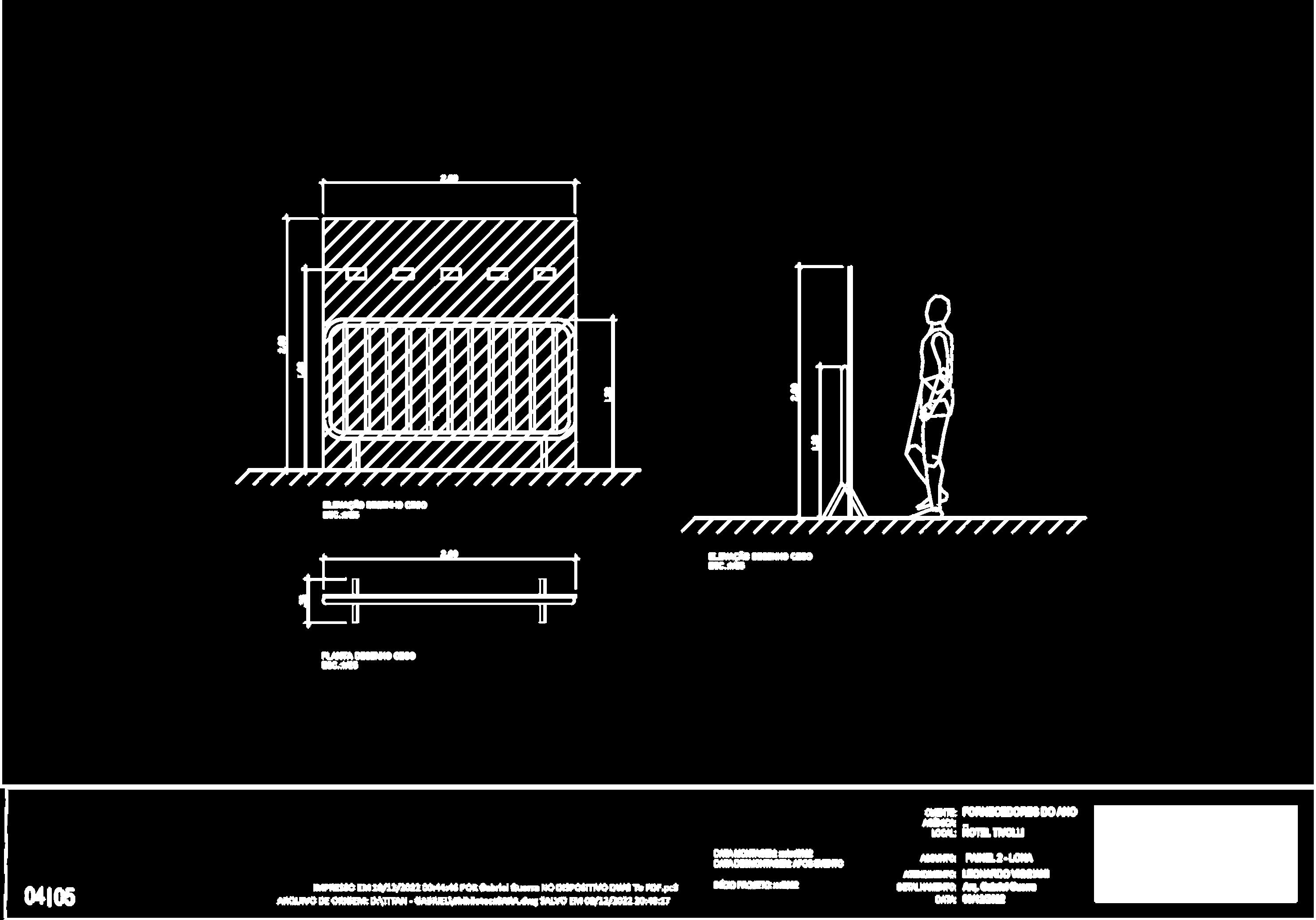

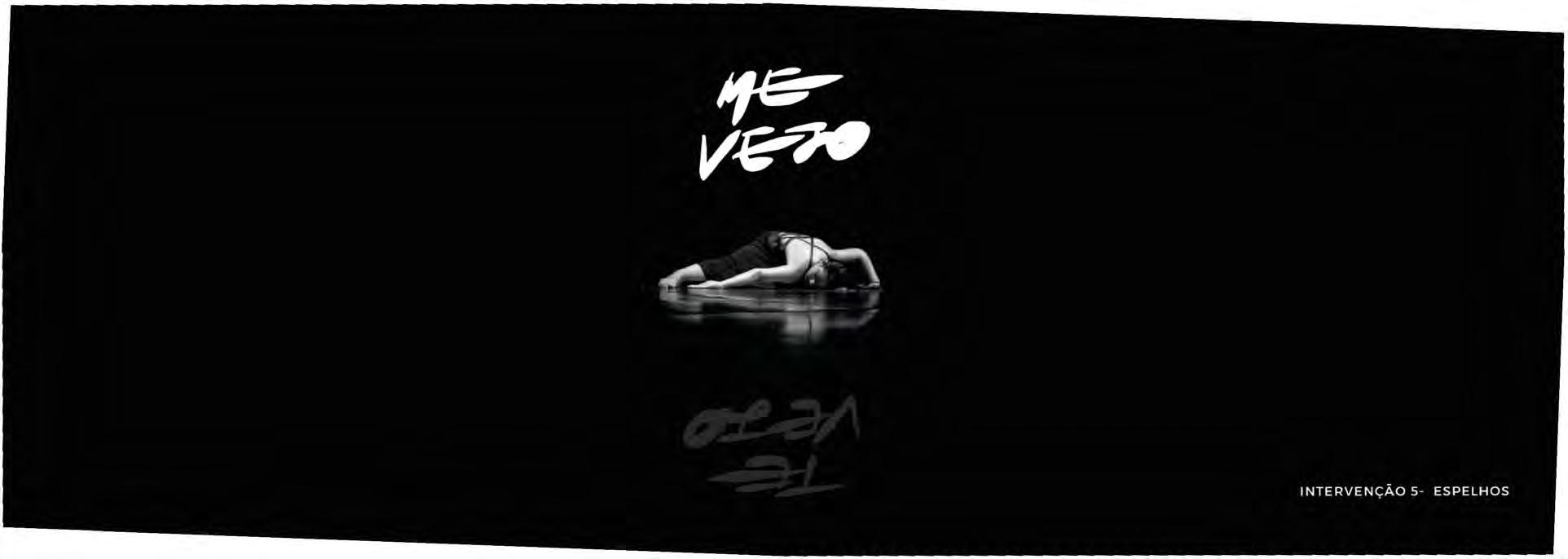

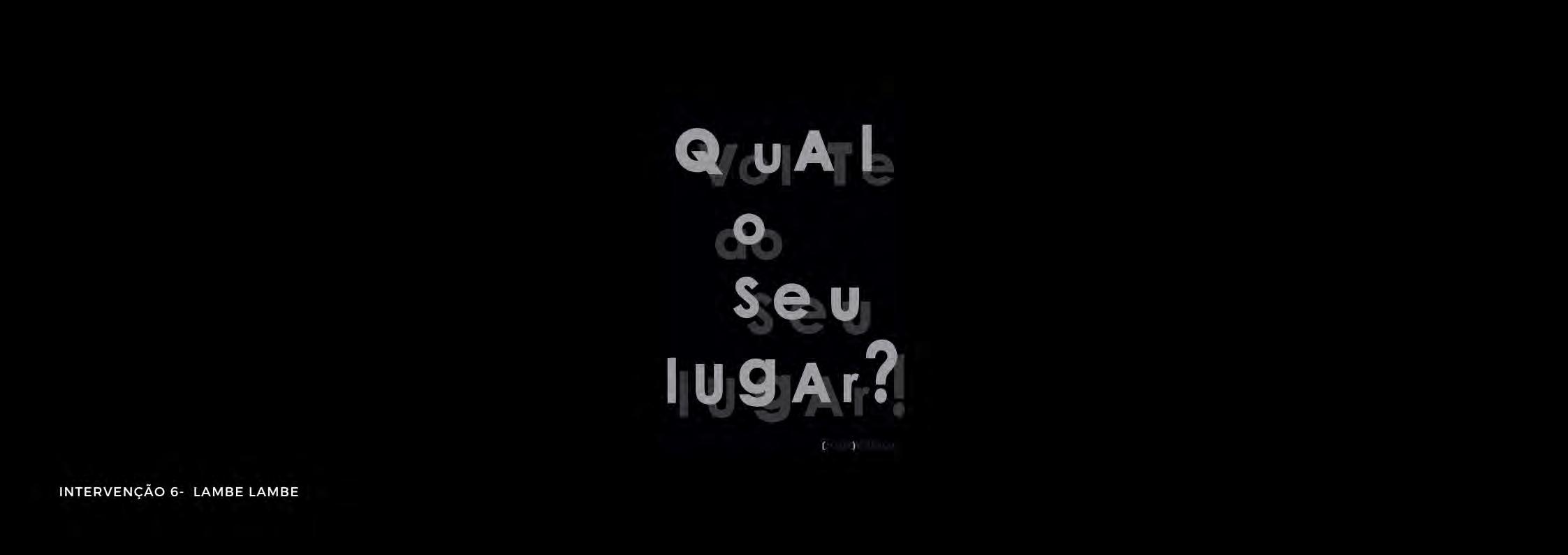

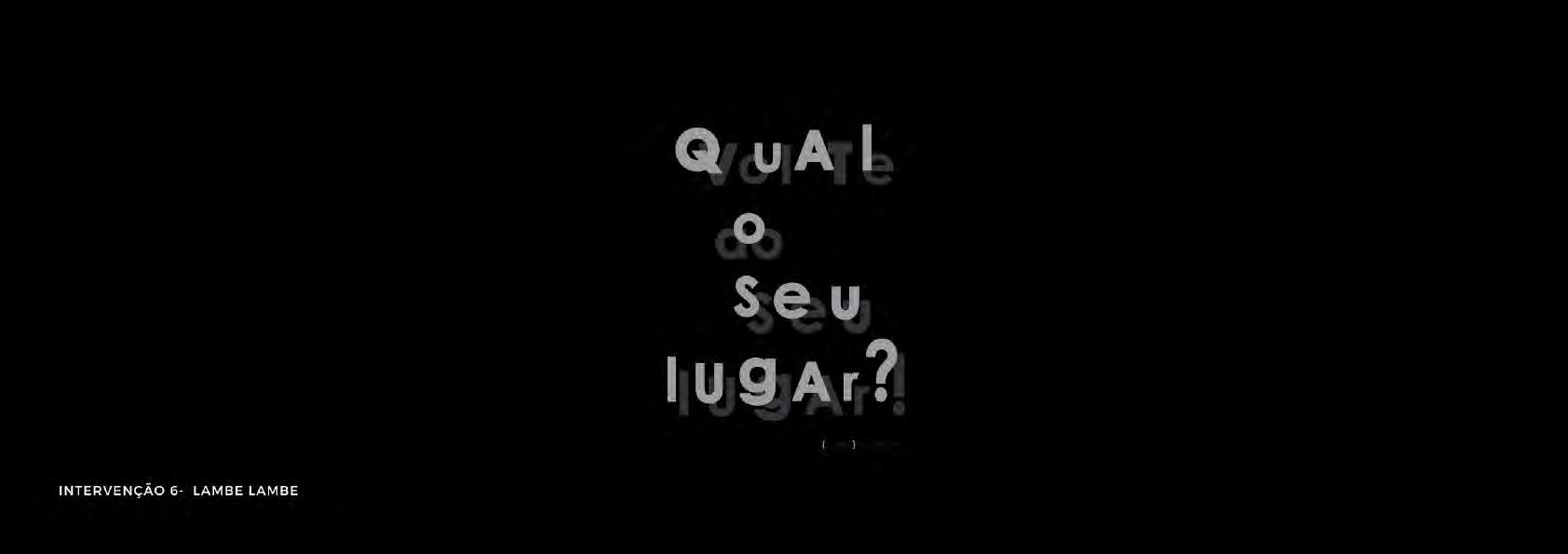

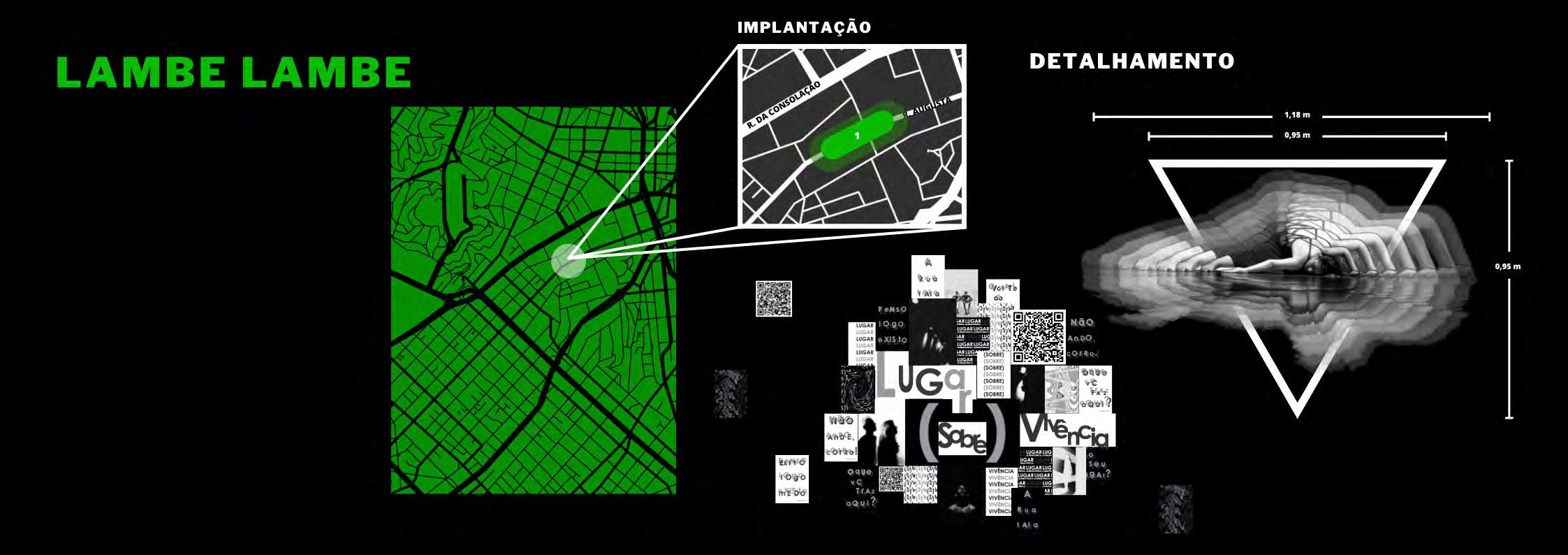

A ideia de intervir no espaço, surge a partir de quatro diretrizes; Perceber; Refletir; Comunicar; Transformar.

A troca resultante dessas palavras norteadores, permite enxergar uma nova perspectiva do espaço urbano, estimulando o indivíduo a viver o projeto e oentorno. Através de intervenções projetuais, que unem espaço-produto-pessoa, que surgem respostas para problemáticas atuais e imediatas, mas por um ciclo temporário e estratégico, se tornando mais um ATO da trajetória desse lugar. O conceito desse projeto é direcionar o participante a uma experiência sensorial (sobre)vivências através do meio, gerando um ambiente seguro, confortável e pertencente.

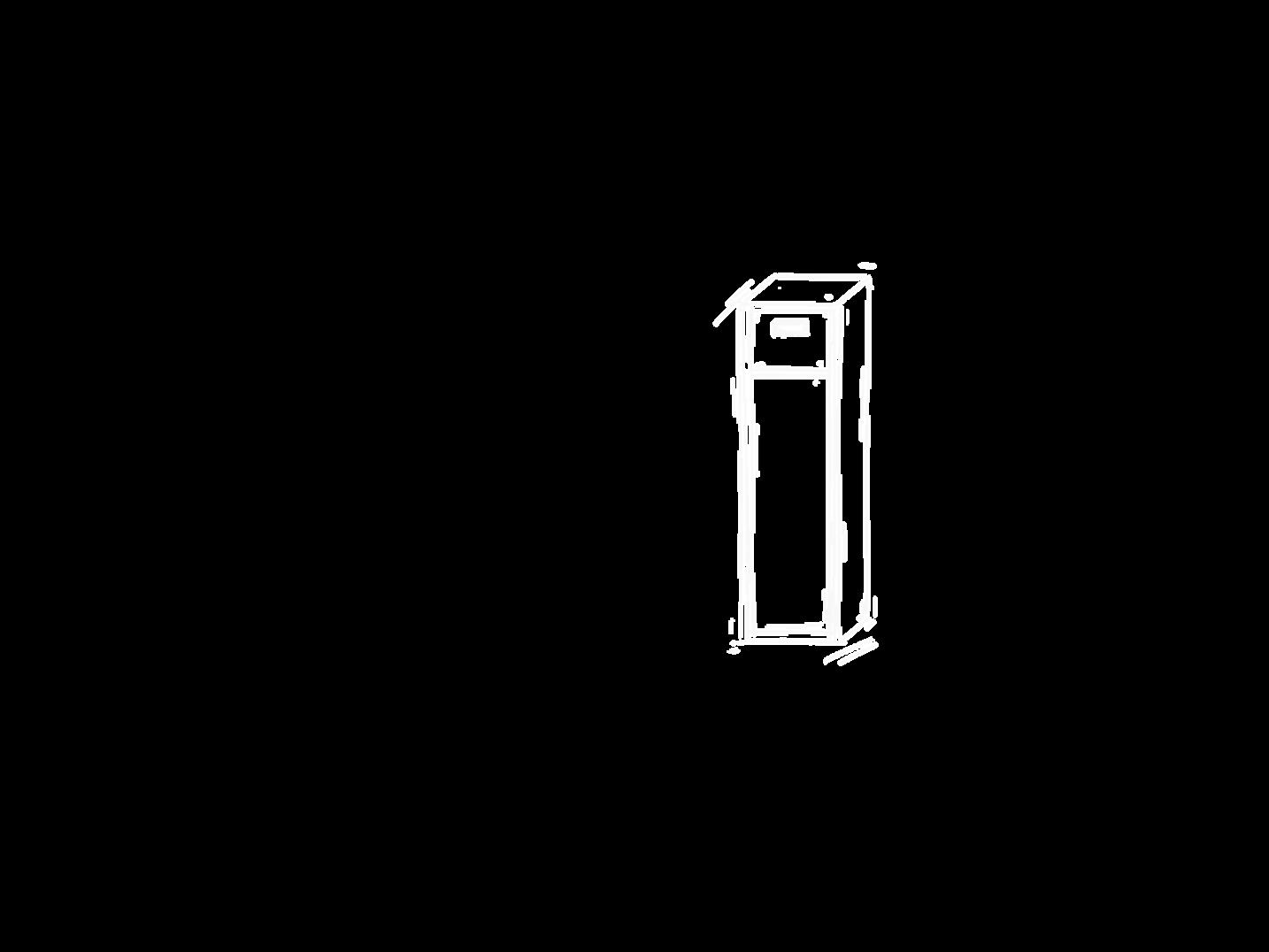

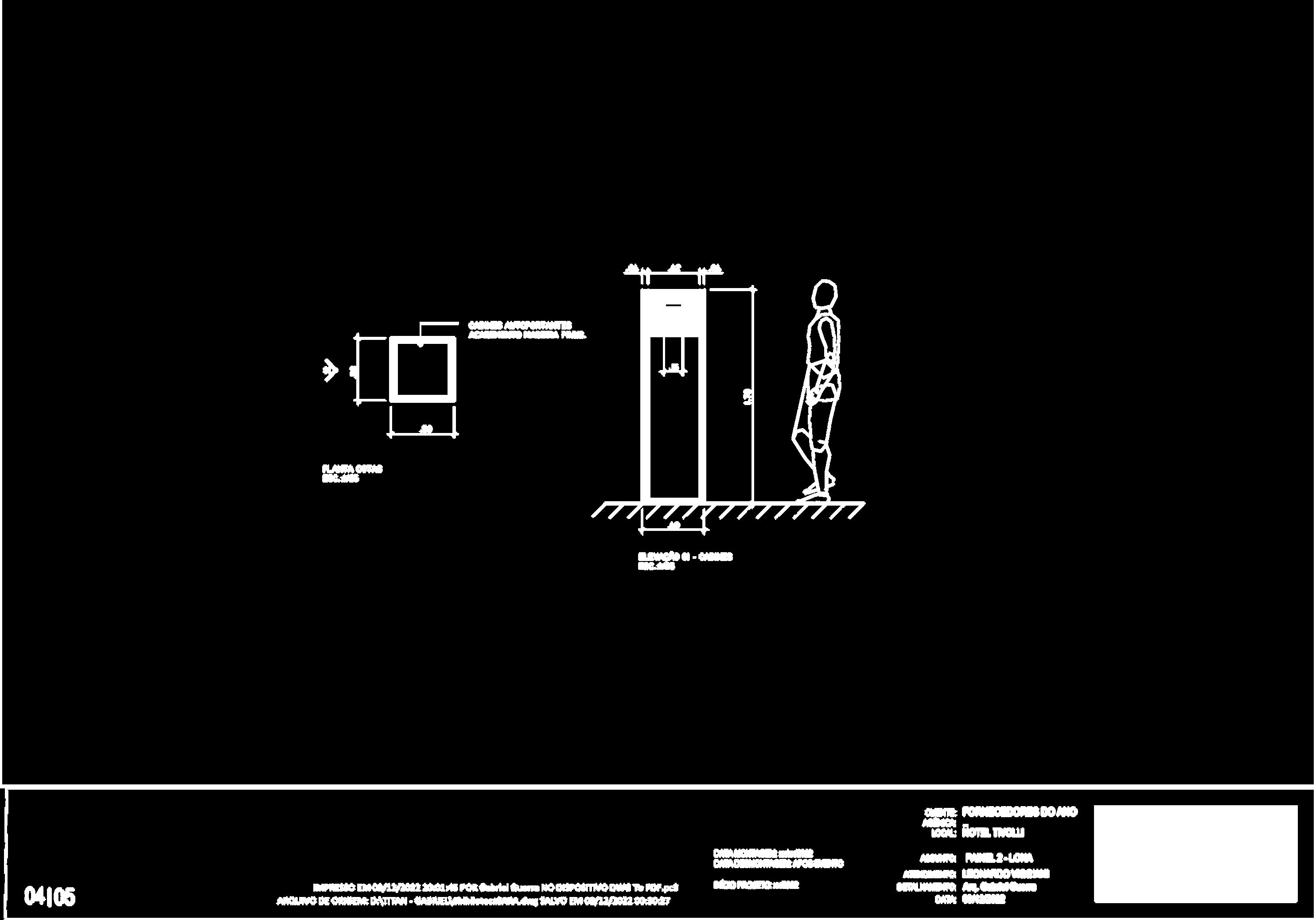

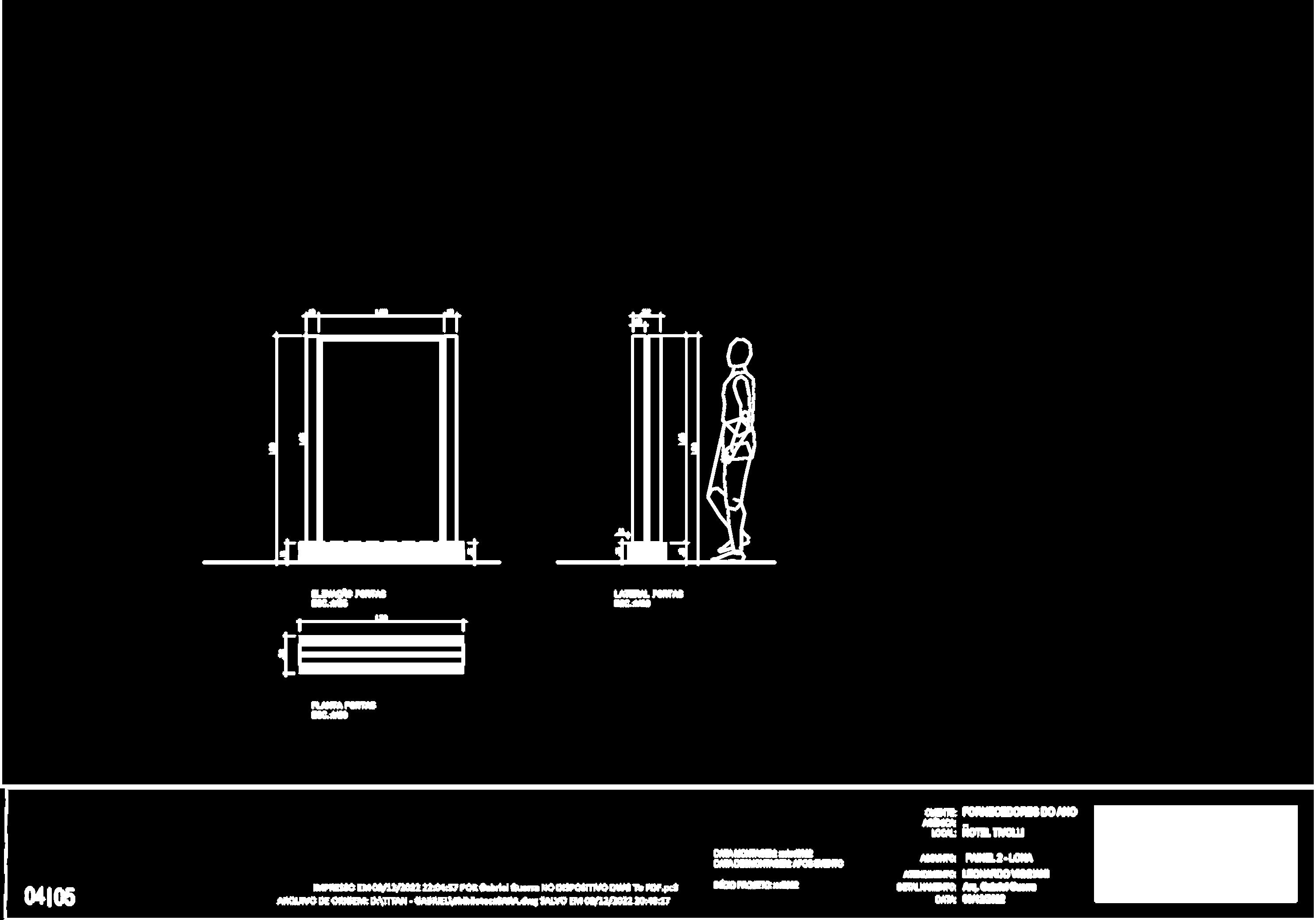

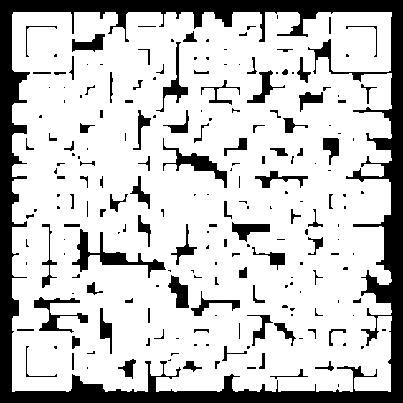

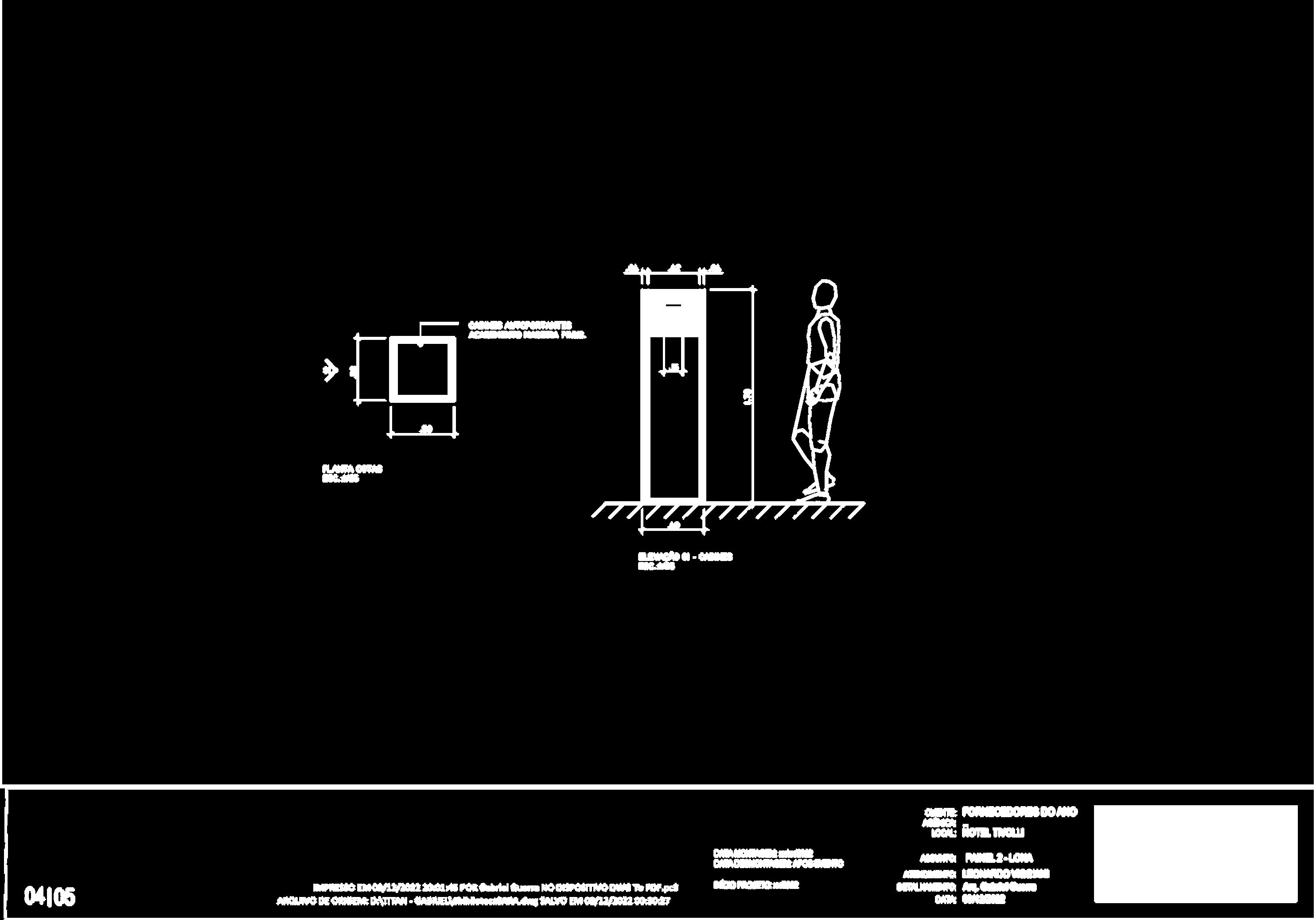

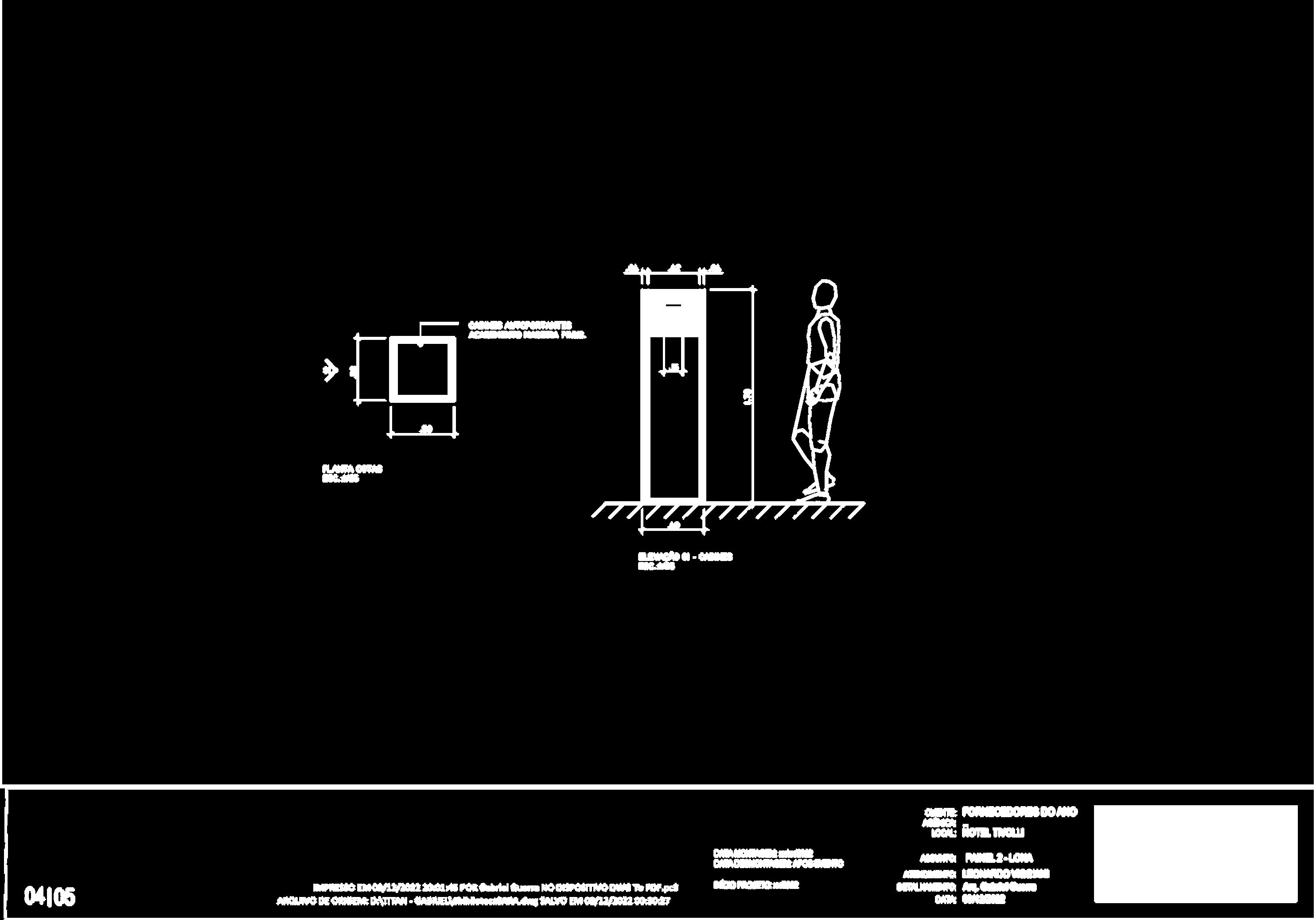

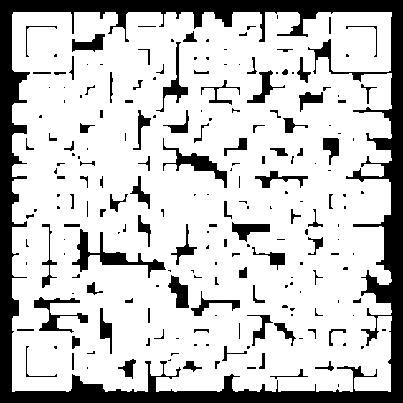

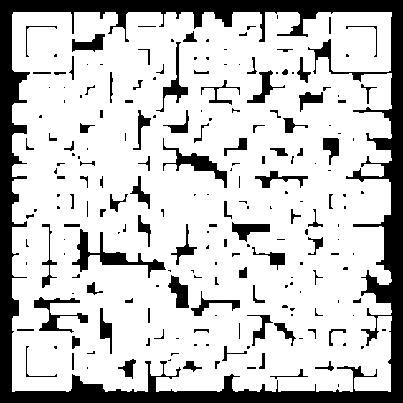

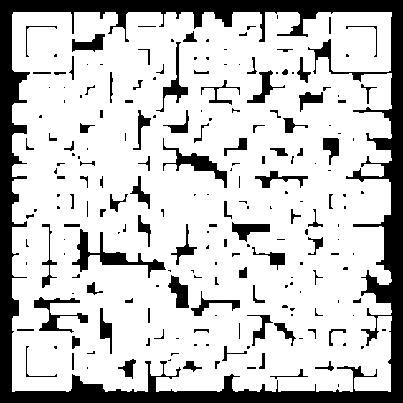

Pensando nisso, o uso dos pontos demarcados apresentam manifestações de natureza artística e circunstanciais, que tenham um período estipulado (efêmeras). As exposições do Lugar (Sobre)vivência devem durar um o período total de 9 meses, explorando diversos índices referenciais do que da significado à pesquisa: “o pertencimento”. Cada exibição contará com a presença de um QR Code, que vai direcionar a um informativo sobre todo o detalhamento técnico, percurso e história de cada “parada”. Esse processo provoca a atenção e o interesse dos participantes pelo circuito. Ao todo são 9 intervenções que dão vida ao Lugar (Sobre)vivência: Cabines, Palavras, Portas, Visões e Cobertura do Tempo.