Introduction: Vox Populi, Vox Dei?

1.1 Background: Increasing Executions, “Majority Support” and Secrecy

Japan was the first country in the world to abolish the death penalty. No executions were carried out for a period of nearly three-and-a-half centuries, from 810 to 1156 (Kikuta, 2004; Johnson & Zimring, 2009; Schmidt, 2002).1 Abolition, however, is nowhere to be seen in Japan’s current death penalty policy. While the rest of the world witnesses a steady growth of abolitionist countries, with over two-thirds endorsing it in December 2009 (Amnesty International, 2010),2 Japan now remains the only democratic and developed country other than the US to retain the death penalty under law and practice. However, the US – although leading the democratic world in terms of mass incarceration – has in recent years shown a marked decline in both death sentences and executions, with New Jersey in 2007 and New Mexico in 2009 abolishing the death penalty (Hood, 2009, pp. 5-6; Amnesty International, 2010).3

In Japan, 18 crimes are eligible for the death penalty.4 In practice, however, its use is restricted to a limited subset of these crimes, with almost all prisoners sentenced to death for one of three categories of offence: murder, robbery resulting in death, or rape on occasion of robbery resulting in death (Kikuta, 2004). In

1 Dando (1996, pp. 7-8) gives two reasons for such a long suspension of the death penalty: the peace Japan was enjoying throughout the period, and the influence of Buddhism.

2 In 1977, only 16 countries had abolished the death penalty for all crimes. As of December 2009, 95 countries had done so in law or practice (Amnesty International, 2010).

3 Compared with 1999, the number of executions in the US in 2009 had halved. Death sentences also declined for the seventh year in a row and the annual total was the lowest since executions resumed in 1977.

4 These are: ringleadership of insurrection; inducement of foreign aggression; assistance to enemy; arson to inhabited structure, etc.; destruction by explosives; damage to inhabited structure, etc. by inundation; overturn of a railroad train etc. resulting in death; manslaughter caused by endangerment of traffic; addition of poisonous material into water main resulting in death; murder; robbery resulting in death; rape on occasion of robbery resulting in death; illegal use of explosives; duel and murder; manslaughter by causing aircraft crash etc.; manslaughter caused by seizure of aircraft etc.; homicide of hostage; and organised murder. M. Sato, The Death Penalty in Japan, DOI 10.1007/978-3-658-00678-5_1,

1 Introduction: Vox Populi, Vox Dei?

relation to murder (as with all other offences on the list), the death penalty is discretionary rather than mandatory and is normally passed only where the defendant is convicted of multiple killings (Kikuta 2004, p. 50). However courts have recently started to sentence defendants to death for only one killing (Miyazawa, 2008b). For example, a death sentence was given in 2006 when a seven-year-old primary school girl was kidnapped and killed by a defendant who was a paedophile (Nara-case).

While there was a brief period from the late 1980s in Japan when executions did not occur,5 the recent increased use of the death penalty is evident from statistics. Only a few executions were carried out each year at the turn of the century (Amnesty International, 2010). This changed when four people were hanged in 2006, rising to nine in 2007, and finally to 15 executions in 2008 (Ibid.). There had already been seven executions by September 2009, but when a new government (the Democratic Party) appointed an abolitionist – Kieko Chiba – as the Minister of Justice, it was thought that executions might stop. However, she authorised two executions in July 2010 as a political trade-off for increased transparency concerning the death penalty (Asahi.com, 2010). Under the current conservative party (the Liberal Democratic Party), executions seem to be on the rise: within the first five months of 2013, there have been five executions under the Abe government.

Of course, the number of executions in a year is not the same as the number of death sentences passed. As with executions, the number of death sentences was also constant before the turn of the century, with an average of around five executions per year. This changed in 2004 when death sentences rose, with 15 recorded in 2004 and 23 in 2007. The rise in death sentences naturally resulted in an increased number of death-row inmates, from 68 in 2004 to 107 in 2009, with death sentences exceeding the rising rate of executions.

The current aggressive death penalty policy has been interpreted as the expression of the state institutions’ greater “willingness” to impose death as a criminal sanction (Johnson, 2008, pp. 54-55). This means that prosecutors are arguing for a death sentence in cases which were previously treated as suitable for life

5 A de facto moratorium took place between November 1989 and March 1993 (Kikuta, 2004; Dando, 1996; Johnson & Zimring, 2009). This arose because of four acquittals upon retrial of offenders who were on death row.

1.1 Background: Increasing Executions, “Majority Support” and Secrecy 23

imprisonment, and courts are responding to their demands. In addition, certain Ministers of Justice have authorised a record number of executions during their time in office,6 including a proposal to exempt the authorisation of executions from ministerial approval.7

Japan’s uncompromising stand towards the use of the death penalty, despite international criticism, has led to some interesting parallels being drawn with Japan’s policy on whaling – “we like whale meat” has been compared with “we like the death penalty” (Johnson, 2008, p. 60). While the justification used for whaling is “scientific research” (Ministry of Foreign Affairs of Japan, undated, para. 2-5), the death penalty has been justified through “majority public support for retention”. The Japanese government argues that it cannot abolish the death penalty while the public strongly supports it.

Analysing statements made by state elites shows their awareness of, and their willingness to turn to, public opinion when justifying their decisions to apply the death penalty. There are numerous examples of politicians, Ministers of Justice, and courts resorting to majority public support to explain the continued use of the death penalty.

For example, the following statement is the line that the Japanese government often takes when explaining to the UN Human Rights Committee why Japan cannot abolish the death penalty:

Considering, inter alia, that the majority of the public believes the death penalty to be inevitable for extremely heinous and atrocious crimes (the latest survey was conducted in September 19998) and since such heinous crimes as murder and death on the occasion of robbery resulting in multiple deaths are still being committed, the Government’s view is that…abolishing the death penalty is not appropriate (UN Human Rights Committee, 2007, para. 130).9

6 Thirteen executions were carried out in 13 months during Kunio Hatoyama’s spell as Minister of Justice.

7 In Japan, a death sentence does not mean the prisoner will be executed after a certain period of time. Executions require the signature of the Minister of Justice under the Criminal Procedure Code. Without this authorisation, executions do not take place.

8 Parentheses in original. This information is incorrect. The latest survey conducted at the time of this state report was in 2004.

9 The Human Rights Committee responded to Japan’s report in the following manner: “Regardless of opinion polls, the state party should favourably consider abolishing the death penalty and inform the public, as necessary, about the desirability of abolition.” (UN Human Rights Committee, 2008, para. 16)

1 Introduction: Vox Populi, Vox Dei?

Similarly, a former Minister of Justice, Seiken Sugiura, gave the following explanation in an Upper House plenary session on why the death penalty should be kept:

The majority of the public regard the death penalty as unavoidable for the most serious crimes…under these circumstances, it does not seem appropriate to abolish the death penalty (Sugiura, 2006).

Sugiura, whose religious views go against the death penalty, stated in his inaugural conference that he would not sign execution papers because of his religious beliefs, but retracted his statement an hour later, saying he had only expressed his “personal view” on the death penalty, and not his view as a Minister of Justice (The Japan Times, 2005).10

As for judges, the Japanese Supreme Court has expressed concerns about departing from the international trend towards abolition, but has cited government surveys as evidence of the Japanese public’s desire to keep the death penalty in upholding its constitutionality (1993 Case, pp. 5-6).11 There have been more recent cases which have challenged the legality of the death penalty, all of which have been dismissed on the basis of the decision made in the 1948 Case. The ruling in the 1948 Case was made during a chaotic post-war period – significantly different from current Japanese society – and the Court may have felt the need to retain the death penalty to deter Japanese citizens from attacking soldiers and their families (Kato, 2000, p. 49). However, even now, it is unlikely that the Court will take the initiative to abolish the death penalty, since it considers it to be a “legislative policy decision” rather than a judicial action (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme [FIDH], 2003, p.10).

All statements have mentioned public support in general, or referred specifically to a survey as evidence of that support. What these state elites were referring to was the officially sponsored poll on the death penalty (referred to as the “Government Survey” throughout this book), which has been conducted since

10 However, Sugiura did not approve any executions during the ten months when he was in office. 11 Another case which contested the constitutionality of the death penalty also referred to public opinion in its judgment. In the complementary statement by judges Shimaho, Fujita, Iwamatsu and Kawamura, they argued: “What constitutes a cruel punishment is determined by public opinion…When Japan becomes a nation where deterrence by the death penalty is no longer necessary, the death penalty shall be rejected by public opinion as a cruel punishment.” (1948 Case, pp. 4-5)

1956, approximately every five years. The most recent Government Survey, conducted in 2009, found that 86% of respondents favoured retention (Cabinet Office, 2009). This result has also been interpreted by the current Minister of Justice as “a very high figure which should be taken seriously, and should be respected as an expression of the voice of the people” (Yomiuri Newspaper, 2010a). What is clear is that the results of the Government Survey have been taken as long-standing proof of public support, and have provided the justification for not abolishing the death penalty in Japan.

One point that needs to be addressed, when interpreting public support for the death penalty, is the secrecy that surrounds Japanese death penalty practice. In December 2007 the Japanese government, for the first time, announced the names of prisoners and the crimes they committed after each execution (Amnesty International, 2007). Before this, the number of executions was published in newspapers in just one sentence – for example, “today, two people were executed”. It is still the case that a prisoner who is about to be executed is notified only a few hours before the execution, which gives no time for them to get in touch with their lawyer or to meet their family (Kikuta, 2004, pp. 73-78). In most cases, the families of prisoners are informed only after the execution has taken place. Furthermore, there is still no official information regarding the selection process of which prisoners, and how many, are to be executed, their treatment on death row, or the cost of executions. This kind of information is only available informally through those who are involved in the execution process, and through somewhat speculative secondary sources.

This situation has led scholars to state that “the secrecy that surrounds capital punishment in Japan is taken to extremes not seen in other nations” (Johnson, 2006, p. 251) and that the public only has very “abstract” ideas (Dando, 1996, p. 10) about the punishment. (For recent developments concerning information disclosure since July 2010, see Chapter 7, “The experimental survey”). This inevitably poses the question: on what grounds does the public support the death penalty?

1.2 The Main Focus of the Book

Stated at the general level, the question addressed by this book is: to what extent can the Japanese government defend its approach to the death penalty based on “popular support”. Is the retention of the death penalty so central to popular trust in the criminal justice system, that abolition would result in the erosion of political and judicial legitimacy? The research problem will be examined from two main perspectives. Firstly, can existing survey evidence, carried out by the government about Japanese public attitudes to the death penalty, be taken at face value? Secondly, it is hypothesised that the Japanese public is not properly informed about the death penalty, due to the secrecy that surrounds its practice, and that this drives up support for it.

This research agenda is justified by the following considerations. Firstly, while there is a vast amount of literature on public attitudes to punishment, as well as on the death penalty in the west, this area is scarcely examined at all in Japan. There is a growing literature on penal populism in Japan (for example, see Hamai & Ellis, 2006; Hamai & Ellis, 2008a, 2008b; Miyazawa, 2008a, 2008b; Kawai, 2004), but public attitudes to the death penalty remain descriptive, with only a handful of empirical studies (Jiang, Pilot & Saito, 2010; Hamai, 2008; Shiho Kenshujo, 2007; Tanioka, 2002; Kikuta, 1993; Alston, 1976). The nonempirical studies have mainly been concerned with the quality of the Government Survey question (Dando, 2000; Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, 2003; Japan Federation of Bar Associations [JFBA], 2002; Kikuta, 1993, 2004; Nagai, 2005). Therefore, conducting new empirical analysis on public opinion about the death penalty not only advances empirical knowledge in academia, but also makes a contribution to policy. It does so by challenging the validity of claims about majority public support made by the Japanese government to justify retention, and examining the extent to which the public’s support for retention is unshakable.

There is a second, and more practical, reason for examining public attitudes to the death penalty in depth, relating to recent changes that have been made to the criminal trial process. The lay-judge system (“saiban-in system”) was introduced in Japan with effect from May 2009. The system involves the random selection of members of the public as lay-judges, to make decisions in serious criminal cases such as murder and rape. They will not only decide on defend-

ants’ innocence or guilt but also on the severity of sentences. This means that the public will be in a position to make decisions in death penalty cases. Therefore, unpacking the dynamics of attitudes to the death penalty will help policy officials understand how this innovation is working.

In addition, this book takes a critical view of the suitability of lay-judges to make decisions on death penalty cases. While the aim of the lay-judge system seems to be to promote a “deeper understanding of the criminal justice system” by the public and to “increase public confidence” (Article 1 of the saiban-in legislation), this may be at the cost of sentences being handed down by layjudges who may be uninformed or confused about the sentence.

Critics of empirical research in this field will argue that public opinion is irrelevant to policy, suggesting that policies should be based on principles and not popular opinion (Schabas, 2004; State v Makwanyane, 1995). However, the fact that the Japanese government uses opinion research to justify its position makes it all the more important to carry out independent research. Nevertheless, there is a clear tension between the human rights perspectives of abolitionist commentators in Western countries and the public consent considerations exemplified by Japanese politicians, and it is to this tension that I now turn.

1.3 Human Rights vs. Popular Consent

Examining the development of international human rights law reveals numerous efforts to restrict the scope of the death penalty as a legitimate exception to the right to life. 12 However, governments in retentionist countries argue that total prohibition is not yet established as a human rights norm, and that international treaties can only be binding on those that choose to be bound by them. Japan is

12 Examples include the International Covenant on Civil and Political Rights and the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Regional instruments include the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, and Protocols No. 6 and No. 13 to the European Convention on Human Rights. Regional political institutions such as the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) have also made a significant contribution, especially in Eastern European countries, to abolishing the death penalty by making it a precondition that any country wishing to be a member of the Council of Europe should make a commitment to abolition (see Hood & Hoyle, 2008, pp. 50-53).

1 Introduction: Vox Populi, Vox Dei?

one such country. Japan ratified the Covenant13 in 1979 but has not yet signed or ratified the Second Optional Protocol to the Covenant. The Japanese government does not consider the prohibition of the death penalty as a human rights issue, and treats it as a matter of domestic criminal policy (UN Human Rights Committee, 2007, para. 130). The UN Human Rights Committee has repeatedly raised concerns over Japan not fulfilling its obligations to the Covenant (UN Human Rights Committee, 1993, 1998, 2008), and the Council of Europe has made numerous resolutions against Japan, even threatening to take away its observer status 14 if the country does not abolish the death penalty (Council of Europe, 2001, 2003, 2006).15

However, the reality is that Japan has retained its observer status and, despite condemnation by the UN Human Rights Committee, has openly and without much political damage continued with its executions. This illustrates an important limitation of international human rights law: the implementation of human rights norms is possible only if states choose to be bound by them. Without ratification, judges are not required to apply international human rights law in domestic courts.

It is therefore necessary to look at how Japan justifies retention, rather than simply applying a principle-based argument which has been rejected by retentionist countries. It is in this sense that research into public opinion on the topic

13 The Covenant adopted in 1966 by the General Assembly goes further than the Universal Declaration of Human Rights, in that it is binding on all member states. Article 6 expressly refers to the death penalty. Paragraph 1 of Article 6 provides for the right to life. However, the death penalty is retained as an exception to the right to life: paragraph 2 allows retentionist countries to carry out executions for the most serious crimes, and paragraph 6 states that all parties should not delay or prevent the abolition of the death penalty. The only explicit prohibition of the death penalty is given in paragraph 5, banning the execution of pregnant women and juveniles.

14 Japan was granted Council of Europe observer status in 1996. Under the Statutory Resolution (93) 26, Japan must accept the principles of democracy, the rule of law and the enjoyment of all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms.

15 The Council of Europe warned in 2001 that Japan may lose its observer status should no significant progress in the implementation of the resolution be made by January 2003 (Council of Europe, 2001, para. 10-11). Despite this threat, Japan carried out five executions between 2001 and 2003 (Council of Europe, 2003, para. 5). In April 2006 the Council of Europe again found it “inadmissible” (Council of Europe, 2006, para. 6) that their appeals had gone unheeded; however, Japan continues to apply the death penalty, and is yet to lose its observer status.

becomes relevant and important. What this book attempts to do is to take a step back from the universalistic claims commonly made by abolitionists and international organisations, and examine the issue from the Japanese government’s perspective, which is that the death penalty cannot be abolished as long as the public supports it.

On a practical level, critics who question the relevance of public opinion to the death penalty also argue that, historically, public opinion has never been the driver for abolition. Rather, almost all countries that abolished the death penalty did so through judicial or political leadership – despite public support for it (Hood & Hoyle, 2008; Johnson & Zimring, 2009; Hodgkinson, 2005; Hood, 2009).16

However, this does not mean that public opinion can be completely ignored and will have no consequences. The interdependence of law and public opinion, and the need for legal systems to command popular support, have long been recognised (Robinson, 2009; Robinson & Darley, 1995). Public perceptions of the legitimacy of governmental policies or laws are key determinants of public acceptance of, and compliance with, these policies and laws. When public perspectives are enshrined in institutions and reflected in the actions of authorities, this should build institutional legitimacy (Tyler, 2006a, p. 284). Criminologists have also argued for the importance of maintaining legitimacy, and warned against disregarding public opinion (Garland, 2009; Roberts & Hough, 2005; Roberts, Feilzer & Hough, 2012).

Therefore, if the public does not accept the penal policies pursued by its government, this could erode the subjective legitimacy both of the justice system and, more broadly, of the country’s political institutions, with consequent damage to the rule of law (Tyler, 2007). For example, in Mexico there was a significant loss of public trust in the criminal justice system, leading to the establishment by activists of a new grass-roots system operating outside the formal legal structure. The Community System for Security, Justice Administration, and Reeducation (CSSJAR) is a popular justice movement in Mexico, where unpaid

16 Hodgkinson (2005, p. 46) argued that: “universally public opinion supports the death penalty and this is important in that politicians many of whom are mesmerised by such polls are reluctant to question them or to encourage a more authoritative evaluation…Few countries would have abolished the death penalty if they had waited for public approval.”

1 Introduction: Vox Populi, Vox Dei?

volunteers act as police, court and penal system (Ibid.). It is inevitably of some concern to governments that their penal policies – including, in Japan’s case, abolition of the death penalty – do not erode public perceptions of the legitimacy of the criminal justice system. Such erosion can result in non-compliance with the law, lack of cooperation with the criminal justice system, and vigilantism. The clearest example of a country where the death penalty policy was claimed to be central to popular trust in the criminal justice system was the case of the Philippines. The government explained to the UN Human Rights Committee that the abolition of the death penalty had “undermined the people’s faith in the Government and the latter’s ability to maintain peace and order in the country” (UN Human Rights Committee, 2002, para. 494).17

The Japanese government in this case has chosen its Government Survey as evidence to support its claim. It can construct an argument, at least, for retention if it can demonstrate, through its survey, that retention of the death penalty is central to popular trust in the criminal justice system, and that abolition would result in the erosion of political and judicial legitimacy. Whether this argument –if properly evidenced – would “trump” human rights considerations is an important issue, to which I shall return in the final chapter.

Both the theoretical and the practical concerns raise a crucial question about how public attitudes to the death penalty should be measured – assuming that it is possible to measure them. This points to a need to look more deeply into what the Japanese public thinks about the death penalty, and to explore whether the Japanese public is really in favour of the death penalty, and how tolerant it may be towards abolition. Literature in this area is inconclusive, both on feasibility and its methodology. However, if surveys on crime and justice are to serve as a social barometer to inform policy makers about public acceptance of their policies, their methodology and analysis must be sound. The Japanese government mwill only be able to defend its argument for the death penalty if the Government Survey captures public attitudes accurately – a claim which I shall question in this book.

17 See also Hood (2009) on similar justifications made for China.

1.4 Methodology in Brief

Primary data were produced by carrying out three separate empirical studies. Due to the mixed-method approach taken in this book, both quantitative and qualitative analyses are presented. The first study was an observational survey, using data collected from a large-scale online panel survey (N=20,769), conducted in Japan. The survey asked the Japanese public about its views on the death penalty, experiences of victimisation, level of media consumption and attitudinal orientation, including trust in institutions and people. Multivariate analysis was carried out in order to find out the relationship between trust and death penalty attitudes, as well as other determinants of death penalty support in Japan.

The second study was again a survey, but with an experimental design, using two sub-samples from the first survey. The survey focused on two possible drivers of support for retention: information and retributive attitudes. Firstly, the role of information (or the lack thereof) in support for the death penalty is examined, and secondly the survey tests whether support for the death penalty is simply a reflection of broader retributive attitudes.

The third study used an innovative methodology, referred to here as deliberative consultation, to measure the role of deliberation in support for retention. Like conventional attitudinal research, this relies on structured surveys. But unlike conventional research, this study was designed to identify the considered attitudes and policy preferences that people express when they have been given the time and information to consider the issues fully. Participants were assembled to learn about the Japanese death penalty system, discuss and exchange opinions on the issue, answer pre- and post-consultation surveys, and take part in a follow-up interview. The study was also designed to measure how people understand and interpret new information.

The first study, therefore, uses a standard conventional approach to examining public opinion. The second study introduces an experimental element. The third study goes one step further by paying particular attention not only to information provision but to dialogue, and the deliberation process, in measuring public opinion about the death penalty.

1.5 Outline of Book

Chapter 2 – “Public attitudes towards the death penalty” – reviews the existing body of knowledge on public attitudes to the death penalty. It concentrates on empirical studies which attempt to locate factors which explain support or rejection of the death penalty, as well as punitivity and leniency in general.

The following chapter (Chapter 3: Critical examination of the Japanese Government Survey) examines the proposition, derived from the Government Survey, that there is “majority public support” for the death penalty. The chapter identifies a number of specific research questions and hypotheses that emerge from the literature review and analyses of the Government Survey, which are examined and tested in the chapters to follow.

Chapter 4 (“Methodology”) describes the methodologies adopted for the three surveys described in the three chapters to follow. For each survey, it describes the survey design, data collection and data management. The chapter identifies the strengths and weaknesses of the three studies, each of which is in its own way innovative. The chapter also discusses ethical issues.

Presentation of empirical findings starts in Chapter 5 (“The preliminary survey”), where the claim of “majority public support” for the death penalty is called into question. The chapter shows how inaccurate beliefs about crime can be linked to support for the death penalty, and how low levels of trust in institutions and people are associated with support for the death penalty. Using demographic as well as attitudinal variables, the chapter offers a “profile” of the type of person who is likely to be a firm retentionist. The chapter sets out preliminary findings which are developed further in Chapters 6 and 7.

Chapter 6 (“The experimental survey”) discusses further the complexity and fluidity of attitudes to the death penalty by paying attention to the impact of information on death penalty attitudes. The significance that information has on these attitudes is demonstrated by firstly examining differences in the proportion of support for retention and abolition between informed and uninformed groups. The chapter also compares differences in how death penalty positions are justified, depending on whether one was informed or not. The malleability of public attitudes to the death penalty is further demonstrated by how one’s support for retention can be reversed, depending on the different situational information

provided in the question. It also tests the quality of the Government Survey question, in an attempt to further challenge the validity of its results.

Chapter 7 (“The deliberative consultation”) looks at public attitudes to the death penalty from a slightly different angle: deliberation. This chapter provides mainly qualitative (and some quantitative) analyses on death penalty attitudes, rather than the wholly quantitative analysis offered in the two previous chapters. In particular, qualitative analysis allows for a nuanced depiction of public attitudes by addressing issues such as how people talk about the death penalty, how they interpret information, and how they respond to arguments which challenge their beliefs about the death penalty and their understanding of it.

The final chapter takes a step back from the empirical findings, and makes a judgment about how public attitudes to the death penalty in Japan can be understood and explained. It summarises the advancement of knowledge within the academic literature by providing conclusions about the research questions and hypotheses developed in the first three chapters. It also evaluates the empirical findings from a policy perspective, suggesting ways in which public attitudes to the death penalty can be reflected in penal policy. Specifically, it considers how the Japanese government should use and interpret public opinion about the death penalty, and whether the Japanese public will ultimately endorse abolition.

1.6 Delimitations

Delimitations – referring to the planned, justified scope of the study beyond which generalisation of the results is not intended – include a number of areas of research. The first thing to establish is that this book is about attitudes to punishment. The Japanese death penalty has been chosen as a case study through which to explore this topic because it is the most extreme form of punishment which remains legal and practised, even in fully industrialised and democratic states, and is often popular with the public. It is not the death penalty itself that is the main research topic; therefore, there are areas of death penalty research which have been excluded from this book. Examples include the discussion on the constitutionality of the Japanese death penalty – which involves the conflict between the right to life, the importance of public welfare, due process, and the definition of cruel punishment (see, for example, 1948 Case; Kikuta, 2004; UN

1 Introduction: Vox Populi, Vox Dei?

Human Rights Committee, 1998) – and Japan’s position on its interpretation of international human rights treaties (see, for example, Hood & Hoyle, 2008, chapter 1; Schabas, 1996, 1997; Dando, 1996; UN Human Rights Committee 1993, 1997).

Delimitations also include debates concerning macro-level explanations of factors that determine the level of punitivity seen in a country’s penal policy. For example, Garland (2001) argues that “penal welfarism”, which shaped penal policy up to the 1970s, has shifted towards punitive penal policy, with crime issues being heavily politicised. He relies on the social and economic disruptions of late modernity and the neo-conservative politics of the 1980s to explain this trend. While Garland (2001) establishes his theory focusing exclusively on the US and UK, he mentions Japan as one of the countries which underwent a similar experience of late modernity, but which did not resort to the same policies and levels of control as the UK and the US (Garland, 2001, p. 202). Furthermore, Cavadino and Dignan (2006) focus on different institutional frameworks in individual countries and develop four categories of political economy, thus proposing four different approaches to penal policy. They place Japan in the category of “oriental liberal corporatism” and argue that, although Japan did manage to keep the prison population low throughout its urbanisation and industrial growth, there are recent signs of a growing punitive attitude among the public (Cavadino & Dignan, 2006, chapter 11).

There are also survey findings from country-level comparisons which rank Japan’s level of punitivity within the world. In 2004, the International Crime Victims Survey (ICVS) showed that among all the countries surveyed, the percentage of respondents opting for imprisonment was high for Japan. It was the third-highest country for choosing imprisonment, following Mexico and Hong Kong, while England came fourth (van Dijk, van Kesteren & Smit, 2007, p. 148).18 Focusing specifically on the death penalty, Anckar (2004) examined historical, cultural, political, and socio-economic characteristics common to countries that use the death penalty, in an attempt to find determinants that differentiate those countries which have abolished the death penalty from those which have retained it.

18 The ICVS asked respondents to choose the most appropriate sentence for a recidivist burglar (a 21-year-old male found guilty of burglary for the second time who had stolen a colour TV).

Another random document with no related content on Scribd:

pflegte seinen Untertanen Empfehlungsbriefe an den Erzengel Gabriel mitzugeben, um ihnen einen guten Platz im Paradies zu sichern, und wenn auch der Sohn, dank seiner englischen Erziehung und seiner Bekanntschaft mit englischer Denkungsart, sich dieses Vorrechtes nicht mehr bedient, so ist er doch in der Meinung seiner Anhänger noch immer der Hüter der Schlüssel zum Himmelreich. Ihr Glaube an ihn findet seinen sehr konkreten Ausdruck in dem Einkommen, das sie durch Subskription für ihn in Asien und Afrika aufbringen, und das jährlich in die Zehntausende geht.

Ungefähr eine Stunde ritten wir durch Gärten dahin. Scharen von Arabern der niedersten Klasse begegneten uns. Auf ihren mit Milch und Quark beladenen Eseln trotteten sie zum Markt nach Homs. Endlich gelangten wir in die jenseits des Orontes liegende Ebene, wo diese Araber zu Hause sind. Diese Steppe bot einen vertrauten Anblick: sie ähnelte der Landschaft im Drusengebirge und war gleich dem Haurān mit schwarzem, vulkanischem Gestein bedeckt. Sie ist der Steinlieferant für die Stadt Homs. Alle zum Bauen benötigten Steine werden auf Eseln jenseits vom Flusse hereingebracht. Sie gelten in der Stadt einen Metallik (es ist eine so kleine Münze, daß sie kein europäisches Gegenstück besitzt), und ein Mann mit einem guten Gespann kann bis zu 10 Piaster pro Tag verdienen. Im Frühjahr ist Wa'r Homs, die steinige Steppe von Homs, nur von den verachtetsten Arabern bewohnt, die die Stadt mit Lebensmitteln versorgen, — wohlgemerkt, kein Beduine würde seinen Lebensunterhalt durch Quarkhandel oder durch irgend etwas anderes als durch Kampf erwerben — im Sommer aber lassen sich große Stämme, wie z. B. die Haseneh, auf einige Monate hier nieder, und nach der Ernte folgen ihnen gewisse Familien der 'Anazeh, die ihre Kamele die Stoppeln abweiden lassen. Diese großen Völkerschaften sind dem Lachs zu vergleichen, der aus dem offenen Meere in den Forellenbach eindringt und die kleineren Fische in Angst und Schrecken versetzt. Jetzt, im März, stand die Steppe zum Teil unter Wasser, und zwischen den Steinen sproßten Gras und Blumen; als wir aber, weiter westwärts ziehend, ein allmählich ansteigendes Terrain erreichten, bot die Landschaft das Bild eines wahren Blumengartens. Lichtblaue Hyazinthen erhoben ihre dichtgedrängten Glöckchen über die Lavablöcke, Schwertlilien,

rote Anemonen, gelbes Habichtskraut und die prächtige purpurfarbene Nieswurz schmückten das Gras kurz, die ganze Fülle des syrischen Frühlings lag an diesem glücklichen Tage unter unseren Füßen ausgebreitet. Während der ersten fünf Stunden folgten wir der Fahrstraße nach Tripoli, passierten die die letzte Station vor Homs bildende Karawanserei und überschritten die Grenzlinie zwischen Damaskus und Beirut. Dann wandten wir uns zur Rechten und betraten einen Saumpfad, der eine wellige Grasfläche durchschnitt, die zum Teil angebaut war und einen noch reicheren Blumenflor zeigte als die Ränder der Fahrstraße. Anemonen vom lichtesten Weiß bis zum dunkelsten Purpur und kleine blaue Iris säumten den Pfad, gelbe Krokus drängten einander an den Ufern des Stromes. Für uns aber, die wir vor kurzem Südsyrien durchzogen, bot das Gras eine noch größere Augenweide als die Blumen. Tragen doch selbst die höchsten Gipfel des Djebel Nosairijjeh ein so saftiggrünes Gewand, daß sich sogar die fruchtbarsten Hänge Judäas und Samarias keines solchen rühmen können. Nachdem wir einen niederen Höhenzug überschritten, senkte sich der Pfad nach einem kurdischen Dorfe, dessen Wohnungen teils aus Zelten, teils aus Erdhütten bestanden. Sicher lebten die Einwohner schon lange in Syrien, denn sie hatten ihre heimische Sprache vergessen und konnten nur Arabisch, das sie, ebenso wie unsre beiden Zaptiehs, mit dem abgehackten Akzent der Kurden aussprachen. Über dem Dorfe drüben erstreckte sich eine ungefähr drei Meilen breite Steppe, die Bkei'a, bis an den Fuß des steilen Abfalls des Nosairijjehgebirges, von dessen höchstem Gipfel die große Festung aus der Zeit der Kreuzzüge herniederdräute, die unser nächstes Ziel war. Noch lag sie von der Sonne beschienen da, hinter ihren Türmen aber kroch bereits ein schwarzes Wetter empor; schon hörten wir den Donner in den Bergen grollen, und zackige Blitze durchzuckten den schwarzen Hintergrund der Burg. Leider war der direkte Weg durch die Bkei'a dem Berittenen unzugänglich dank der schwammigen Sümpfe, die nach Aussage der Dörfler tief genug waren, um ein Maultier samt seiner Ladung zu verschlingen; wir wandten uns deshalb, zwar widerwillig nur, nach rechts und umritten den Fuß des Gebirges. Noch waren wir nicht weit gekommen, als uns zwei Reiter begegneten, die der Kāimakām von Kal'at el Husn

zu unsrer Begrüßung ausgeschickt; kaum hatten sie sich uns zugesellt, als das Wetter losbrach und uns in Ströme von Regen hüllte. Durch Pfützen und Schlamm plätschernd, gelangten wir gegen 5 Uhr vom Regen durchweicht an den Fuß des Berges. Hier ließ ich meine Karawane die Hauptstraße weiter verfolgen und erklomm mit einem von des Kāimakāms Reitern den Gipfel auf einem steilen, schmalen, gerade hinaufführenden Pfade. Sonnenuntergang brachte uns an den »Schwarzen Turm«. Durch ein prächtiges arabisches Tor ritten wir in einen gewölbten Gang, durch den eine Wendeltreppe aufwärtsführte. Es war fast Nacht darin; einige Schießscharten gewährten der grauen Dämmerung von draußen Eingang und verbreiteten kaum einen Schimmer von Tageslicht. Hin und wieder ritten wir an Türen vorüber, hinter denen tiefste Finsternis lag. Die Steinstufen waren flach und breit, aber vielfach zerbrochen; unsre Pferde stolperten und klapperten höher und höher hinauf, bogen um eine Ecke nach der anderen, ritten durch Tor um Tor, bis das letzte uns endlich in den innern Hof der Festung brachte. Mir war, als ritt ich an der Seite eines Ritters aus dem Feenreich, und ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn mir wie in Spencers Dichtung von dem Torbogen Worte wie »Sei kühn!« »Sei kühn!« »Sei nicht zu kühn!« entgegengeleuchtet hätten. Es befand sich jedoch kein Zauberer im Innern der Burg — nichts als eine Schar Dörfler reckten ihre Hälse, um uns zu sehen, und der Kāimakām versicherte mir lächelnd und freundlich, daß er nicht daran denken könnte, mich in dieser nassen, stürmischen Nacht ein Lager aufschlagen zu lassen. Er hatte bereits für ein Nachtquartier in der Burg gesorgt.

Kaffee am Wegrande.

Der Kāimakām von Kal'at el Husn ist ein ganz hervorragender Gelehrter. Sein Name ist 'Abd ul Hamid Beg Rāfi'a Zādeh; seine Familie stammt aus Ägypten, wo noch jetzt viele Verwandte von ihm leben. Er wohnt im höchsten Turme der Festung, und hier lag auch mein Gastzimmer, bequem ausgestattet mit Teppichen, einem Diwan, einer viersäuligen Bettstelle und einem Mahagonischrank mit Spiegeltüren, deren Glas jedoch während des Transportes von Tripoli auf dem Rücken des Kameles so zersplittert worden war, daß ich auch nicht das kleinste Fleckchen meines Antlitzes darin erblicken konnte. Obgleich ich bis auf die Haut naß war, mußte ich doch den Forderungen des guten Tones nachkommen, und der schrieb vor, daß wir uns zunächst auf den Diwan niederlassen und Höflichkeiten austauschen mußten, während ich mehrere Gläser schwachen Tees zu mir nahm. Mein Wirt schien nachdenklich und augenscheinlich nicht zu lebhafter Konversation aufgelegt — aus einem guten Grund, wie mir später klar wurde, aber schon bei meiner Antwort auf seine erste Begrüßung löste sich ein Seufzer der Erleichterung aus seiner Brust.

Kal'at el Husn, Inneres der Festung.

Etwa eine Stunde lang hielten wir eine zusammenhangslose Plauderei aufrecht, während welcher die Nässe meine Kleider immer gründlicher durchdrang. Erst nachdem auch meine Maultiere angekommen und abgeladen worden waren, erhob sich der Kāimakām und entfernte sich, um mich, wie er sagte, der Ruhe zu überlassen. Wir hatten in der Tat eine lange Tagereise hinter uns, hatten die Maultiertreiber doch 11 Stunden zugebracht, um Kal'at el Husn zu erreichen. Kaum aber hatte ich Zeit gehabt, meine feuchten Sachen zu wechseln, als auch schon ein leises Klopfen an der Tür mir die Anwesenheit der Frauen verriet. Ich öffnete sofort und ließ eine Dienerin ein sowie die Frau des Kāimakāms und eine nette Dame, die mich in einem Englisch blumenreichster Art begrüßte. Es war Sitt Ferīdeh, die Frau des Regierungsfeldmessers, der gleich ihr Christ war. Sie war in einer Missionsschule in Tripoli erzogen und ließ mich nicht lange in Unwissenheit der Tatsache, daß sie Schriftstellerin und ihr größtes Werk die Übersetzung der »Letzten

Tage von Pompeji« ins Arabische war Des Kāimakāms Frau, ein junges Geschöpf mit Apfelbäckchen, hätte für hübsch gelten können, wenn sie nicht so außergewöhnlich stark gewesen wäre. Sie war die zweite Frau und erst seit wenigen Monaten verheiratet, der Kāimakām hatte sie nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, der Mutter seiner Kinder, genommen. Geraume Zeit wagte sie vor Schüchternheit in meiner Gegenwart den Mund kaum zu öffnen; Sitt Ferīdeh aber war ganz Herrin der Situation, schwatzte bald auf Englisch, bald auf Arabisch munter darauf los und suchte durch ein völlig korrektes Betragen die Tiefe ihres Christentums nachdrücklich zu beweisen. Die Gesellschaft dieser angenehmen und klugen Frau bereitete mir unendlich mehr Vergnügen als die meiner Wirtin. Das erste Wort, das die letztere zu äußern wagte, war mir jedoch ein höchst willkommenes, denn sie fragte mich, wann ich zu speisen wünschte. Voll Eifer erwiderte ich, daß mir keine Stunde zu früh wäre. Darauf begaben wir uns über einen schmutzigen Hof nach einem Gemach, in welchem ein reiches Mahl aufgetragen war. Hier gesellte sich eine alte Dame zu uns, die mir als »eine Freundin, die einen Blick auf Ew. Exzellenz werfen möchte«, vorgestellt wurde. Dann ließen wir uns zu dem besten Mahle und zu den besten Saucen nieder, die wenigstens von einem Gliede der Gesellschaft je gegessen worden sind. Eine dickliche Suppe, vier riesige Schüsseln mit Fleisch und Gemüse und ein Reispudding als Krone des Ganzen machten das Diner aus. Nach Beendigung desselben kehrten wir in mein Zimmer zurück, wo wir uns, nachdem ein Becken voll Holzkohlen und Wasserpfeifen für die Damen hereingebracht worden waren, zu einem abendlichen Plauderstündchen niederließen. Die alte Frau weigerte sich, auf dem Diwan zu sitzen, da sie, wie sie sagte, mehr an den Fußboden gewöhnt war; sie ließ sich so nahe als möglich am Kohlenbecken nieder und streckte ihre runzeligen Hände über die Glut. Sie trug ein schwarzes Kleid und über dem Kopf ein dickes weißes Leinentuch, das die Stirn fest umspannte und auch das Kinn verhüllte, wodurch sie das Aussehen einer alten Priorin irgend eines religiösen Ordens erhielt. Draußen heulte der Wind um das Turmzimmer, der Regen schlug gegen das einzige Fenster, und ganz natürlich kam das Gespräch auf allerlei Schreckenstaten, auf Geschichten von Mord und Totschlag, die eins

dem anderen zuraunt, und für welche die tiefen Schatten dieses Zimmers gewiß schon seit Jahrhunderten ein fruchtbarer Boden gewesen sein mochten.

Vor zehn Tagen erst hatte den Kāimakām ein schreckliches Unglück in seiner Familie betroffen: sein Sohn war in Tripoli von einem Schulkameraden in kindischem Streit erschossen worden — den Frauen schien es gar nicht so ungewöhnlich vorzukommen, daß eines Knaben schnell aufwallender Zorn von so verhängnisvollen Folgen begleitet war. Eine Depesche hatte den Kāimakām gerufen; qualvolle Furcht im Herzen, war er die lange Gebirgsstraße hinabgeritten, nur um seinen Sohn tot zu finden. Fast war der Kummer größer gewesen, als er ertragen konnte. So berichtete Sitt Ferīdeh.

Die Alte wiegte sich über dem Kohlenbecken hin und her und murmelte:

»Mord ist hier so gewöhnlich wie Milchtrinken! Herr, es ist kein andrer Gott als Du!«

Mit frischen Kräften umfegte der Sturm das Gemäuer, als die Christenfrau das Wort nahm:

»Diese Frau,« begann sie, mit dem Kopf auf die Gestalt an der Glut deutend, »weiß auch, was Tränen sind. Erst kürzlich fiel ihr Sohn im Gebirge von der Hand eines Räubers, der ihn mit seinem Messer erstach. Sein ausgeplünderter Leichnam wurde am Wegrand gefunden.«

Wieder beugte sich die beraubte Mutter über die Kohlen, deren heller Schein ihr vergrämtes, altes Gesicht überflutete.

»Mord ist wie das Ausgießen von Wasser,« stöhnte sie, »oh Allerbarmer!«

Spät erst verließen mich die Frauen. Eine erbot sich, die Nacht in meinem Zimmer zuzubringen, aber ich lehnte höflich und entschieden ab.

Am nächsten Morgen weckte mich der Donner, und Hagelkörner prasselten gegen meine Läden. Mir blieb nichts übrig, als weitere 24

Stunden bei dem Kāimakām zu verbringen und dankbar zu sein, daß wir ein schützendes Dach über unsern Häuptern hatten. Ich erforschte die Burg von einem Ende zum andern; glücklicherweise lebt in jedem von uns das ewige Kind, das mehr Vergnügen an den unterirdischen Kerkern und den Befestigungen einer Burg findet als an irgend einem anderen Zeugen der Vergangenheit. Kal'at el Husn ist so groß, daß die halbe Bevölkerung des Dorfes Wohnung in den gewölbten Unterbauen der Festung gefunden hat, während die Besatzung die oberen Türme innehat. Die Mauern des inneren Festungsbaues erheben sich aus einem hinter dem äußeren Befestigungsgürtel liegenden Graben. Durch diese Befestigungen hatte uns gestern abend der gewölbte Gang geführt. Am Tore der inneren Mauer wohnte der Burgfleischer, der jeden Morgen ein Schaf auf der Schwelle schlachtete. Wer sie überschritt, watete durch einen Bluttümpel und mußte meinen, irgend ein barbarisches Opfer würde alltäglich am Tore vollzogen. Das Hauptgebäude enthielt die jetzt in eine Moschee verwandelte Kapelle und einen Bankettsaal mit gotischen Fenstern, deren Öffnungen man mit Steinen ausgesetzt hatte, um die Inwohner vor der Kälte zu schützen. Der Turm, in den ich einquartiert war, gehörte zu den oberen Befestigungswerken und erhob sich auf den zu drei Stockwerken übereinandergesetzten Gewölben. Von diesem Turme aus führte ein schmaler Gang auf der Mauer hin in einen großen, prachtvollen Raum, unter dem sich ein runder Turm mit einem kreisrunden Gemach befand, dessen Decke aus einem vierteiligen Gewölbe bestand, und dessen spitze Fenster Rosetten und mit Friesen geschmückte Bogen aufwiesen. Die Burg wird in den Chroniken der Kreuzzüge »Kerak der Ritter« genannt. Sie gehörte den Hospitalrittern, und der Großmeister des Ordens machte sie zu seiner Residenz. Der ägyptische Sultan Malek ed Dahēr eroberte sie, stellte sie wieder her und setzte seine prahlerische Inschrift über das Haupttor. Die Burg ist eine der besterhaltenen vielen Festungen, die Zeugnis ablegen von dem wunderlichen Gemisch von edlem Eifer, Fanatismus, Ehrgeiz und Verbrechen, aus denen die Geschichte der Kreuzzüge zusammengesetzt ist — eine Seite ihrer Geschichte, auf welche die christlichen Nationen nicht ohne Erröten blicken und die sie nicht lesen können, ohne so viel vergeblichem

Heldenmut ein unwillkürliches Mitleid zu zollen. Denn für eine unwürdige Sache zu sterben, ist die schwerste Niederlage.

Kerak lehnt sich eng an die militärische Architektur des südlichen Frankreichs an, wenn es auch Spuren des orientalischen Einflusses aufweist, von dem sich die großen Ritterorden überhaupt ja nicht ganz freimachen konnten. Viel mehr als die Hospitalritter unterlagen ihm freilich die Tempelherren. Wie bei den zeitgenössischen arabischen Festungen gewannen auch hier die Mauern nach ihrem Fuße zu immer mehr an Stärke und endigten in schräg abfallenden

Fenster des Bankettsaales.

Bastionen aus solidem Mauerwerk, die den Angriffen der Sappeure Trotz boten; die gerundeten Türme aber, die so weit aus der Mauerlinie vorsprangen, zeigten durchaus französischen Charakter. Der Überlieferung nach haben die Kreuzfahrer bereits eine Burg auf dem Berggipfel vorgefunden und sie den Arabern genommen; ich konnte jedoch keine Spur noch früherer Bauten finden. Wohl aber stammen Teile der jetzt vorhandenen Festung aus einer späteren Zeit, so z. B. ein großes Gebäude am inneren Graben, dessen Mauern erhabene Löwen zeigten, die den Seldschukischen Löwen nicht unähnlich waren.

Kal'at el Husn, innerer Festungsgürtel.

Nach dem Frühstück stieg ich den schlüpfrigen Berg hinab in das Dorf und stattete der Sitt Ferīdeh und ihrem Manne einen Besuch ab. Ich fand ein zweites christliches Paar dort; der Mann war der Sāhib es Sanduk, wohl eine Art Schatzmeister. Die beiden Männer sprachen über die Lage der syrischen Armen. Nach der Meinung des Feldmessers brauchte keiner Hungers zu sterben, wie das von ihm aufgestellte Budget des Durchschnittsbauern bestätigte. Selbst der ärmste Fellahīn kann im Jahre 1000–1500 Piaster verdienen (140–220 Mark), hat aber außer der Kopfsteuer und der Entschädigungssumme für seinen militärischen Ersatzmann keinen

Pfennig Geld auszugeben. Fleisch ist ein unbekannter Luxus; ein Faß Semen (ranzige Butter) kostet höchstens 8–10 Mark und genügt auf Monate hinaus, um den Burghul und andre Mehlgerichte schmackhaft zu machen. Werden die Körnerfrüchte und der Semen knapp beim Bauer, so braucht er nur in das Gebirge oder in das flache Land hinabzugehen, das noch herrenloses Gebiet ist, und sich eßbare Kräuter zu sammeln oder nach Wurzeln zu graben. Sein Haus baut er sich eigenhändig, den Platz, auf dem es steht, hat er umsonst, Geräte und Möbel braucht er nicht hinein. Und Kleidung? Da ist ihm wenig genug vonnöten: einige Leinenhemden, alle 2–3 Jahre ein wollenes Gewand und ein Baumwollentuch um den Kopf. Selten nur bleiben die Alten und Kranken ohne Pflege; haben sie noch eine Familie, so sorgt diese für sie, sind sie aber ganz ohne Angehörige, so können sie ihr Leben leicht durch Betteln fristen, denn kein Orientale weist die Bitte um eine kleine Gabe zurück, wenn der Arme auch nur selten Geld geben kann. Wenige Fellahīn besitzen eigenes Land, sondern sie arbeiten um Tagelohn auf den Gütern der Reicheren. Die Hauptgrundbesitzer um Kal'at el Husn gehören der aus Tripoli stammenden Familie der Danādischeh an. Noch bis vor kurzem war die Burg nicht Eigentum der Regierung, sondern gehörte dem Geschlecht der Zabieh, in deren Besitz sie zwei Jahrhunderte gewesen, und deren Nachkommen noch jetzt eine Wohnung am äußeren Wall innehaben. Hier fiel der Schatzmeister mit der Bemerkung ein, daß selbst der mohammedanischen Bevölkerung die ottomanische Herrschaft verhaßt wäre, und daß sie sich viel lieber von einem Fremden regieren lassen würden — möge er immerhin ein Ungläubiger sein — am liebsten von den Engländern, denn Ägyptens Wohlfahrt hätte einen tiefen Eindruck auf die Syrer gemacht.

An diesem Abend ließ mich der Kāimakām fragen, ob ich allein zu speisen wünschte, oder ob ich ihm und seiner Frau die Ehre geben wollte. Ich bat um den letzteren Vorzug. Trotz seines wahrhaft rührenden Bemühens, mir ein guter Wirt zu sein, war er doch still und traurig zu Beginn des Diners, bis wir endlich ein Thema anschnitten, das ihn seinem Kummer einigermaßen entzog. Die großen Toten kamen uns zu Hilfe und trugen Worte auf ihren Lippen, die schon Menschengeschlecht um Menschengeschlecht Balsam ins

sinkende Herz geträufelt haben. Der Kāimakām war wohlvertraut mit der arabischen Literatur; er kannte die Meister der Wüstendichtung auswendig und trug Lied um Lied vor, sobald er erfahren, daß ich sie zwar hochschätzte, aber nur wenig von ihnen kannte. Sein eigner Geschmack freilich neigte sich mehr modernerer Dichtung zu; einer seiner Lieblingsdichter schien der dem zehnten Jahrhundert angehörende Mutanabbi zu sein. Noch glüht etwas vom Feuer der Alten in Mutanabbis Zeilen, und hell lohte es wieder auf, als der Kāimakām die berühmte Ode zitierte, in der der Dichter Abschied von den Freuden der Jugend nimmt:

»Wie oft hab ich das Alter hergesehnt, den Sturm im Herzen mir zu stillen! und sollte ich nun klagen, da mein Bitten mir erfüllt?

Alles Wünschen ist erstorben, nur dem Speer noch gilt mein Lieben, Ihm allein sei Spiel und Scherz geweiht. Gibt's einen schön'ren Sitz im Leben als den Sattel des flücht'gen Renners? Einen bessren Gefährten für die Muße als ein Buch?«

»Diese Zeilen,« schloß der Kāimakām, »müssen Ew. Exzellenz doch gefallen!«

Als er mich in das Gastgemach zurückbrachte, fragte er, ob er mir nicht sein letztes Gedicht vorlesen dürfte, das er auf Bitten der Studenten der amerikanischen Universität zu Beirut (der berühmtesten derartigen Anstalt Syriens) zur Feier eines Jahrestages verfaßt, den sie binnen kurzem festlich begehen wollten. Zunächst brachte er den in den schmeichelhaftesten Ausdrücken abgefaßten Brief der Studenten zum Vorschein, dann sein Manuskript und las mir seine Verse mit der trefflichen Betonung des orientalischen Rezitators vor Von Zeit zu Zeit hielt er inne, um die Bedeutung einer Metapher zu erklären oder eine Erläuterung zu einer schwierigen Strophe zu geben. Er sang das Lob der Bildung, endete aber höchst inkonsequenterweise mit einem liebedienerischen Hymnus auf den Sultan, eine Stelle, die ihn noch dazu mit großem Stolz erfüllte. Soweit ich es beurteilen konnte, war

es keine besonders hervorragende Poesie; aber was schadet das? Es gibt keinen besseren Trost im Kummer als das Bewußtsein, Schöpfer irgend eines Werkes zu sein, und für eine kurze Stunde vergaß der Kāimakām seinen Schmerz und lebte in einer Welt, wo kein Leid ist, noch Geschrei. An passenden Stellen drückte ich meine Billigung und mein Lob aus und mußte innerlich darüber lachen, daß ich hier denselben liebenswürdigen Unsinn auf Arabisch redete, den man so oft auf Englisch sagt.

Statt zwischen den kahlen Wänden einer Kreuzfahrerfestung hätte ich ebenso gut in einem Londoner Salon sitzen können. Ist doch die Welt allüberall aus demselben Stoff gemacht!

Am nächsten Morgen regnete es noch immer; in mißlichster Laune kleidete ich mich an und frühstückte, als die Wolken plötzlich wie von Zauberhand weggeschoben wurden, und 7½ Uhr brachen wir beim herrlichsten Sonnenschein auf. Am Fuße des steilen Hügels, der das Kastell trägt, liegt inmitten eines Olivenhains ein griechisches Kloster. Als wir es erreichten, stieg ich ab, um den Abt zu begrüßen, aber siehe da! er war ein alter Bekannter von mir, dem ich bereits vor fünf Jahren bei meiner Rückkehr von Palmyra im Kloster Ma'alūla begegnet war. Große Freude herrschte über dieses glückliche Zusammentreffen, zu dessen Feier viel Marmelade, Kaffee und Wasser vertilgt wurde. Mit Ausnahme einer kryptaähnlichen Kapelle, die 1200 Jahre alt sein soll, ist das Kloster wieder aufgebaut worden. Das Gewölbe der alten Kapelle wird von zwei Marmorsäulen getragen, die unterhalb des Kapitäls abgebrochen und in die Wand eingefügt sind, ein Verfahren, das mehr seltsam als schön zu nennen ist. Die Kapitäle zeigen die Form von Lilienblüten im byzantinischen Stil. Am Altar, der ein schönes Muster moderner Holzschnitzerei ist, befinden sich einige prächtige persische Kacheln in der Wand. In der Westmauer des Klosters zeigte man mir eine so schmale Pforte, daß es kaum möglich war, sich hindurchzuzwängen, — unmöglich, wie die Mönche sagten, jedenfalls für den, der nicht reines Herzens ist. Ich wagte nicht, meinen Ruf durch einen Versuch, mich hindurchzudrängen, aufs Spiel zu setzen.

Wir ritten weiter durch dünnbewaldete aber desto dichter mit Blumen besetzte Täler; die Obstbäume begannen zu blühen, das Geißblatt grünte, und bei einem winzigen Friedhof ließen wir uns unter knospenden Eichen zum Frühstück nieder. Vor uns lag der kritische Punkt unsrer Tagereise. Schon sahen wir die Mauern der Burg Sāfita auf dem gegenüberliegenden Hügel, aber noch trennte uns ein angeschwollener Strom, dessen Brücke weggerissen, und dessen Furt, einem Gerücht zufolge, unpassierbar war. Als wir die Ufer des Abrasch erreichten, sahen wir durch das weite Bett eine einzige wirbelnde und schäumende Wassermasse hinabtosen, die kein beladenes Maultier durchwaten konnte. Zwei Stunden ritten wir stromabwärts und gelangten gerade noch zur rechten Zeit an die zweite Brücke, die Djisr el Wād, die sich im letzten Stadium des Verfalls befand, da nur noch die mittleren Bogen zusammenhielten. Die Hügel auf dem gegenüberliegenden Ufer waren mit niederem Buschwerk besetzt, aus dem die liebliche Iris stylosa ihre blauen Staubgefäße erhob. Zur weiteren Belebung der Szenerie trug ferner ein ununterbrochener Zug weißgekleideter Nosairijjeh bei, die der Brücke zustrebten. In meiner Gesellschaft befand sich 'Abd ul Medjid, ein kurdischer Zaptieh, der das Gebirge und all seine Bewohner gut kannte. Obgleich Mohammedaner, hegte er keinen Groll gegen die Nosairijjeh, die ihm immer als harmlose Leute erschienen waren, und ein jeder grüßte ihn freundlich im Vorübergehen. Er erzählte mir auch, daß die weiße Gesellschaft sich zu den Beerdigungsfeierlichkeiten eines großen, seiner Frömmigkeit wegen wohlbekannten Scheichs begab, der vor einer Woche gestorben war. Das Fest selbst wird gewöhnlich zwei Tage nach der Beerdigung abgehalten, und wenn die Gäste gespeist haben, bringt jeder nach seinen Kräften der Familie des Toten seinen Tribut dar, der zwischen einem und fünf, ja sechs Piaster schwankt. Im Djebel Nosairijjeh im Geruch der Heiligkeit zu stehen, ist gleichwertig mit einer Lebensversicherung bei uns zu Lande.

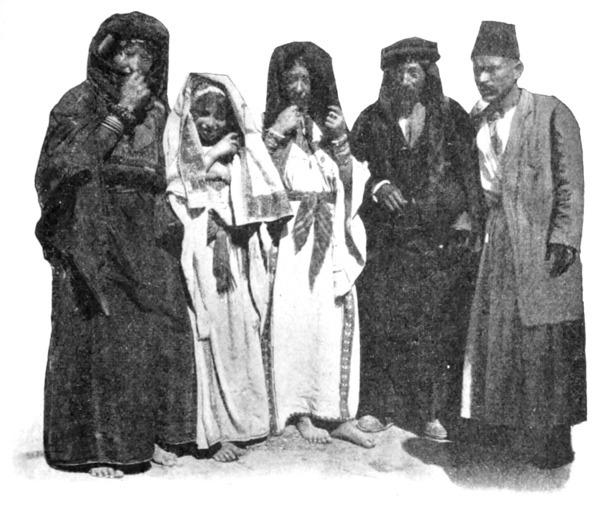

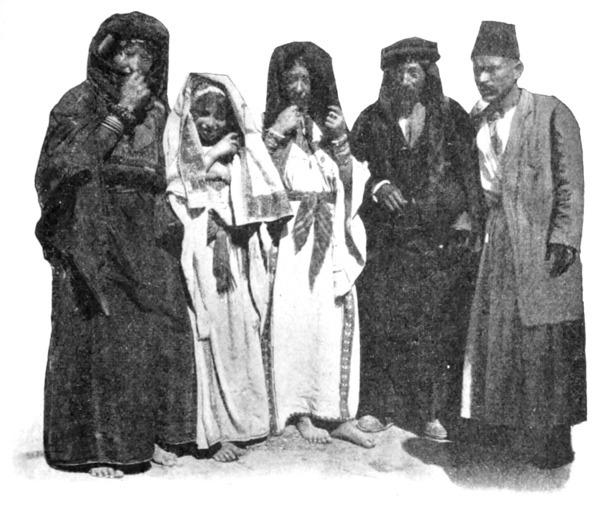

Arabische Bauern.

Dank dem großen Umwege erreichten wir Sāfita erst um 4 Uhr. Ich lehnte die Gastfreundschaft des Kommandanten ab und schlug meine Zelte außerhalb des Dorfes an einem Waldrande auf. Das innere Festungsgebäude, welches wir von ferne gesehen hatten, ist alles, was von der Weißen Burg der Tempelherren übriggeblieben ist. Es steht auf dem Gipfel des Hügels, um dessen Fuß sich das Dörflein gruppiert, und von dem aus man das Mittelmeer und den nördlichen Teil der phönizischen Küste erblickt. Unter den mir zum Verkauf angebotenen Antiquitäten bemerkte ich eine phönizische Münze und die kleine Bronzestatue eines phönizischen Gottes wahrscheinlich war Sāfita für jenes Handelsvolk ein Stützpunkt im Binnenlande. Die Feste selbst war eine geschickte architektonische Überraschung. Sie enthielt nicht, wie zu erwarten stand, eine

gewölbte Halle oder ein Refektorium, sondern eine große Kirche, die also sozusagen das Herz der Festung ausmachte. Als wir eintraten, wurde gerade ein Gottesdienst abgehalten; durch die Westtüren ergoß sich die Abendröte und hüllte die in Anbetung auf ihren Knieen liegende Gemeinde in purpurne Glut. Die meisten Bewohner von Sāfita sind Christen und sprechen Englisch mit dem ausgesprochen amerikanischen Akzent, den sie sich angeeignet haben, während sie in den Vereinigten Staaten ihr kleines Vermögen erwarben. Außer dem Akzent aber hatten sie auch eine mir nicht angenehme Vertraulichkeit in der Redeweise mitgebracht und ein Teil der ihnen angeborenen guten Manieren verloren. 'Abd ul Medjid, der fesche Unteroffizier, begleitete mich durch die Stadt, rettete mich aus den Klauen der amerikanisierten Christen, zwirbelte seinen kühnen, militärischen Schnurrbart gegen die kleinen Jungen, die uns nachlaufen wollten, und schickte hinter ihrem Rückzug Proben aus dem elegantesten Schimpfwörterschatz her, den mein Ohr je den Vorzug hatte zu hören.

Spät am Abend wurden zwei Besucher angekündigt. Es war der Zābit (Kommandant) und ein andrer Beamter, durch die der Kāimakām von Drekisch mich bewillkommnen und in sein Dorf einladen ließ. Wir drei ritten in der Frühe des nächsten Morgens mit einigen Soldaten hinter uns auf einem gewundenen Pfad durch die Berge und gelangten nach zwei Stunden in ein Tal voller Olivenhaine, an dessen Hängen das Dorf Drekisch lag. Bei der ersten Olivengruppe fanden wir drei Biedermänner in langem Rock und Tarbusch unser harrend; bei unsrer Annäherung bestiegen sie ihre Pferde und schlossen sich dem Zuge an, der, während wir die Dorfstraße hinaufritten, durch andere Honoratioren zu Pferde immer mehr anschwoll, bis wir schließlich die Gesamtsumme von 13 erreicht hatten. Der Kāimakām erwartete uns in Gala und allen Zeremoniells voll an der Tür seines Hauses und geleitete mich in sein Besuchszimmer, wo wir Kaffee tranken. Die Gesellschaft bestand nun aus 30 Personen von Rang und Ansehen. Nach dem offiziellen Empfang brachte mich mein Wirt in seine Privatwohnung und stellte mich seiner Frau, einer liebenswürdigen Damaszenerin, vor. Während der nun folgenden kurzen Unterhaltung lernte ich ihn genauer kennen. Riza Beg el 'Abid verdankt seine gegenwärtige

Stellung dem Umstand, daß er ein Vetter 'Isset Paschas ist, denn es gibt in der Familie dieses großen Mannes kein Glied, das nicht wenigstens Kāimakām ist. Aber Riza Beg hätte die soziale Leiter auch ohne Unterstützung erklimmen können; er ist ein Mann von außergewöhnlich gewinnendem Wesen und verfügt in reichem Maße über den scharfen Verstand der Syrer. Das Geschlecht, zu dem er und 'Isset gehören, ist arabischen Ursprungs. Die Glieder der Familie leiten ihre Abstammung von dem edlen Stamm der Muwāli her, die Harūn er Raschid verwandt sind, und wenn du 'Isset Pascha begegnest, so wirst du wohl tun, ihn zu seiner Verwandtschaft mit jenem Kalifen zu beglückwünschen, obgleich er weiß, (auch weiß, daß du es weißt), daß die Muwāli seinen Anspruch mit Verachtung zurückweisen und ihn unter die Abkömmlinge ihrer Sklaven zählen, worauf auch sein Name 'Abid (Sklave) hinweist. Gleichviel, ob Sklaven oder Freie — die Söhne des Hauses 'Abid sind so geschickt emporgestiegen, daß sie der Türkei den Fuß auf den Nacken gesetzt haben und in dieser gewagten Stellung auch verbleiben werden, bis 'Isset die Gunst des Sultans verliert. Riza Beg machte ein ernstes Gesicht, als ich auf seine hohen Verbindungen anspielte, und bemerkte, daß die Machtstellung, deren er sich als Glied seiner Familie erfreute, keine leichte Sache sei, und daß er mit Freuden ein weniger hervorragendes Amt als das eines Kāimakāms ausfüllen würde. Vielleicht würde auch der Pascha die Freuden Konstantinopels nur allzugern gegen einen bescheideneren aber sicheren Wirkungskreis austauschen — eine Vermutung, der ich um so lieber Glauben schenke, als 'Isset, wenn das Gerücht wahr spricht, in den Jahren, da er sich der höchsten Gunst erfreute, aus seiner Stellung so viel Nutzen gezogen hat, wie er nur irgend erwarten konnte. Ich versicherte dem Kāimakām, daß ich mir ein Vergnügen daraus machen würde, dem Pascha bei meinem demnächstigen Aufenthalt in Konstantinopel einen Besuch abzustatten, und ich führte dieses Projekt auch mit so gutem Erfolg aus, daß ich nach 'Issets eigner Aussage mich künftighin zu den Personen rechnen muß, die seiner lebenslänglichen Freundschaft versichert sein können.

Inzwischen war das Frühstück fertig geworden. Nachdem sich die Hausfrau zurückgezogen, fanden die übrigen Gäste Einlaß. Es

waren vier an der Zahl: der Zābit, der Kadi und zwei andere. Wir hielten ein reichliches, vortreffliches und unterhaltendes Mahl. Es wurde von munterem Gespräch belebt, das der Kāimakām anregte und aufrechterhielt, der jedes Thema mit der gewandten Leichtigkeit eines Mannes von Welt behandelte. Während er sprach, kam mir immer wieder von neuem zum Bewußtsein, was für eine schöne, elegante Sprache das Syrisch-Arabisch im Munde des Gebildeten ist. Bei meinem Abschied eröffnete mir der Kāimakām, daß ich noch während der ganzen folgenden Nacht sein Gast sein würde. Er hatte nämlich, wie er sagte, von meiner Absicht erfahren, mein Lager am verfallnen Tempel von Husn es Suleimān aufzuschlagen, und meine Karawane unter dem Schutze eines Zaptiehs bereits dahin gesandt. Einer seiner Vettern, der für meine Bedürfnisse Sorge tragen sollte, war mit Dienern und Vorräten ebenfalls schon vorausgegangen. Der Zābit und Rā'ib Effendi el Helu, ein andrer Teilnehmer an der Frühstücksgesellschaft, sollten mich begleiten. Hoffentlich war das alles zu meiner Zufriedenheit. Ich dankte dem Kāimakām herzlich für seine Güte und versicherte, ihn schon an seiner großmütigen Gastfreundschaft als Araber von edler Geburt erkannt zu haben.

Unser Pfad führte uns bis zur Höhe des Nosairischen Gebirges, wo wir, auf dem Kamme hinreitend, eine felsige, romantische Wegspur verfolgten. Die Abhänge waren außerordentlich steil und zeigten außer Gras und Blumen keinen Pflanzenwuchs. Nur hier und da waren die höchsten Gipfel von einer Eichengruppe gekrönt, durch deren kahles Gezweig die weiße Kuppel einer nosairischen Mazār leuchtete. Die Nosairijjeh haben weder Kirchen noch Moscheen, aber auf jedem Berggipfel errichten sie eine Kapelle, das Zeichen einer Begräbnisstätte. Diese hochgebetteten Toten haben zwar die Erdenwelt verlassen, fahren aber noch fort, sie mit ihren Segnungen zu beglücken, denn sie sind die Beschützer der Bäume, deren Wurzeln ihre Gebeine umschlingen, und die deshalb als die einzigen ihrer Art ungehindert wachsen dürfen.