COMING FULL CIRCLE

THE SENECA NATION OF INDIANS

1848–1934

Laurence M. Hauptman

UNIVERSITY OF OKLAHOMA PRESS : NORMAN

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Names: Hauptman, Laurence M., author.

Title: Coming full circle : the Seneca Nation of Indians, 1848–1934 / Laurence M. Hauptman.

Other titles: New directions in Native American studies ; v. 17.

Description: Norman : University of Oklahoma Press, [2019] | Series: New directions in Native American studies series ; volume 17 | Includes bibliographical references and index.

Identifiers: LCCN 2018031332 | ISBN 978-0-8061-6269-0 (hardcover : alk. paper)

Subjects: LCSH: Seneca Nation of Indians—History—19th century. | Seneca Nation of Indians—History—20th century.

Classification: LCC E99.S3 H345 2019 | DDC 974.7004/975546—dc23

LC record available at https://lccn.loc.gov/2018031332

Coming Full Circle: The Seneca Nation of Indians, 1848–1934 is Volume 17 in the New Directions in Native American Studies series.

The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources, Inc. ∞

Copyright © 2019 by the University of Oklahoma Press, Norman, Publishing Division of the University. Manufactured in the U.S.A.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—except as permitted under Section 107 or 108 of the United States Copyright Act—without the prior written permission of the University of Oklahoma Press. To request permission to reproduce selections from this book, write to Permissions, University of Oklahoma Press, 2800 Venture Drive, Norman OK 73069, or email rights.oupress@ou.edu.

To Ruth, my partner for half a century, who has made everything good in my life possible

20. Marsh Pierce

21. Walter “Boots” Kennedy

22. Harriet Maxwell Converse 190

23. Edward Vreeland 191

24. Albert T. Fancher 192

25. Alice Lee Jemison 193

Tables

1. Seneca Land Losses, 1797–1848 4–5

2. Allegany and Cattaraugus Seneca Girls at Hampton Institute 118–20

3. Allegany, Cattaraugus, and Cornplanter Boys at Hampton Institute 121–23

Maps

Eastern Iroquoia Today

Allegany Indian Territory (Ohi:yo´) Today xxv

Cattaraugus Indian Territory (Ga´dägësgeo:nö´) Today xxvi

Oil Spring Indian (Ga:no´s) Territory Today xxvii

Allegany Indian Territory and Environs, 1890 xxviii

PREFACE

Thepresent study is a prequel to my book In the Shadow of Kinzua: The Seneca Nation of Indians since World War II (2014). It treats the history of the Seneca Nation of Indians starting with its political revolution in 1848, the concluding date of my book Conspiracy of Interests: Iroquois Dispossession and the Rise of New York State (1999). The book ends in 1934, when Congress passed the Wheeler-Howard bill known as the Indian Reorganization Act (IRA), legislation I wrote about previously in The Iroquois and the New Deal (1981).1 The title of this book, Coming Full Circle: The Seneca Nation of Indians, 1848–1934 , is meant to be a double entendre. First, the referendum on the IRA was an attempt to introduce an elective system to the Senecas, even though they had adopted this form of government as early as 1848.2 Second, I have now “come full circle” in my writings on the Senecas since I first began my academic career in the early 1970s, writing about the 1930s.

As with all my previous writings, this book is based on a combination of archival research, fieldwork, and interviews I have conducted with Onöndawa´ga:´ (Senecas) and other Hodinöhsö:ni´ (People of the Extended Lodge/Longhouse), and with non-Indian policy makers, since 1972.3 It is an outgrowth of a massive, 933-page report commissioned by the Seneca Nation of Indians in April 2013. At that time the Seneca Nation president and council contracted with me to write a political history of its government,

focusing on its leadership since 1848. I have pared down and edited this report considerably, while updating and adding new materials.4

Today, the Seneca Nation of Indians, a federally recognized American Indian nation, is composed of three territories—the Allegany (Ohi:yo´), Cattaraugus, (Ga´dägësgeo:nö´), and Oil Spring (Ga:no´s) Reservations—all of which are located in southwestern New York State. It also has Indian trust lands in Buffalo and Niagara Falls, where it operates two of its three casinos/hotel resorts. The nation has a system of elected government that replaced its ruling council of chiefs in a revolution in 1848.5 The Seneca Nation is separate from the Tonawanda Band of Senecas, another federally recognized America Indian nation in western New York, which retains a traditional Hodinöhsö:ni´ government, ruled by a council of chiefs and clan mothers. The Senecas were one of the founding members of the Five Nations (later Six Nations), although Tonawanda sachems today are the sole Seneca voice represented in deliberations of the Iroquois Grand Council at Onondaga. For enrollment requirements then and now, the Seneca Nation follows the traditional rules of Iroquoian matrilineage.

From the Treaty of Big Tree in 1797 onward to the early 1960s, the Allegany Reservation, located in Cattaraugus County, was composed of 30,469 acres and was approximately thirty-five miles long on both sides of the Allegheny River, at a width of one to two and a half miles. Between 1960 and 1966, approximately ten thousand acres of this Seneca community was condemned and flooded in the construction of the U.S. Army Corps of Engineers’ Kinzua Dam project. The Cattaraugus Indian Reservation, located in Cattaraugus, Chautauqua, and Erie Counties, is composed of 21,618 acres. It winds its way along nine and a half miles on both sides of Cattaraugus Creek. The Oil Spring Reservation, located on the border of Allegany and Cattaraugus Counties, is one mile square and, unlike the two previously mentioned reservations, is a nonresidential territory of the Seneca Nation. The Seneca Nation’s Cornplanter Grant (Jonöhsade:gëh), a 660-acre residential community in Warren County, Pennsylvania, was two miles long and a half mile wide. However, the Kinzua Dam project flooded this territory between 1960 and 1966.6

Each of these Seneca Nation communities has had a distinct history. Much of the population of the Allegany Reservation is descended from families that migrated there from the 1760s onward. By the middle of the nineteenth century, 712 Senecas lived at Allegany while another 1,203

lived at Cattaraugus. Between 1784 and 1807, numerous Cayugas made their way to Cattaraugus. Eventually the Cayugas numbered more than 10 percent of the reservation’s population, and the children of Cayuga fathers and Seneca mothers even rose to hold major elected Seneca Nation offices.7

The two other Seneca territories had far different histories. Oil Spring Reservation had been reserved for Handsome Lake (Sga:nyodai:yoh), the Seneca prophet, by the Holland Land Company in 1801, after it was mistakenly left out of the text of the 1797 federal treaty. Between 1791 and 1796, the governor and legislature of Pennsylvania recognized the personal domain of Chief Cornplanter on lands just below its border with New York State. The residents of this Cornplanter Grant, less than one hundred in number in the second half of the nineteenth century, included Senecas but also Cayugas, Onondagas, and non-Indian heirs of Chief Cornplanter. By the 1870s, the Onöndawa´ga:´ on this territory, even though they had accepted allotment of their lands, were considered citizens of the Seneca Nation, shared in treaty annuities, and voted with their kin on the Allegany Reservation.8

Divisions within the Seneca Nation were quite noticeable by the second half of the nineteenth century. Several Protestant sects—Presbyterian, Baptist Methodist, and Quaker (and later Episcopal)—competed with one another for influence and souls. Meanwhile Longhouse followers at Newtown at Cattaraugus and at Coldspring at Allegany, facing attacks and being labeled pagans by whites as well as by some Senecas, attempted to isolate themselves as best they could in an effort to retain their rituals and separate way of life. Although Senecas were historically separated by residency as well as by lineage, a noticeable class system developed in the second half of the nineteenth century, dramatically affected by the influx of non-Indians and the leasing of Indian lands. On one hand, this diversity at times contributed to political chaos. On the other, as this book suggests, it forced the Senecas, in a highly sophisticated way, to find pragmatic solutions to the myriad of problems facing their nation. Remarkably, three years after the 1848 revolution that overthrew the council of chiefs, Seneca White, a former chief, was elected to the presidency of the Seneca Nation. Other former chiefs were elected president as early as the 1850s and 1860s.9

In the past as well as in more contemporary times, powerful politicians effectively dealt with separatist movements within the Seneca polity and prevented a permanent breakup. Despite intense and at times even

mean-spirited political campaigns, the Senecas have been masters of broker politics, keeping their two very distinctive residential communities—the more populous Cattaraugus Reservation and the geographically larger Allegany Reservation—together through carefully worked-out compromises. They developed an electoral system by which these two major residential communities, separated in distance by thirty miles, alternated the offices of Seneca Nation president, treasurer, and clerk. At times this practical arrangement produced compromises that kept the nation from splitting apart as it had in the years 1838 to 1848. Because of frequent threats of land loss and state and federal intrusion on Onöndawa´ga:´ sovereignty, bitter rivals were often forced to broker deals and work together. At times they joined with non-Indian allies, petitioning, bringing litigation, or testifying before state and federal committees. Their leadership cooperated by bringing lawsuits challenging state efforts to tax Indian lands, by protesting federal and state efforts to allot the Allegany and Cattaraugus Reservations, and by coming together to resist continuing efforts by New York officials to intervene in and assume jurisdictional control over Seneca internal affairs.

Although always highly critical of their structure of elected government, most members of the Seneca Nation accept it.10 Indeed, the nation’s political system has outlived nations carved out after World War I, such as Yugoslavia and Czechoslovakia. This staying power confirms the previous conclusions made by anthropologists Anthony F. C. Wallace and William N. Fenton and the eminent writer Edmund Wilson—namely that the Senecas were and remain quite savvy people who have had the great ability to adjust to and manage change, which allows them to maintain their separate existence as a federally recognized American Indian nation.11

Coming Full Circle begins with the events that led up to the Seneca revolution in 1848. This upheaval came after a decade of turmoil. On January 15, 1838, President Martin Van Buren’s administration concluded a federal–Six Nations treaty at Buffalo Creek. Under this fraudulent treaty, consummated as a result of bribery, forgery, and alcohol, the Seneca ceded all their remaining New York lands, except the one-mile-square Oil Spring Reservation, to the Ogden Land Company, and the Six Nations as a whole relinquished their rights to Menominee lands in Wisconsin purchased for them by the United States. In return, the Indians accepted a 1,824,000-acre Kansas reservation set aside by the federal government for all six Iroquois nations as well as the Stockbridge-Munsee. The Indian nations had to occupy the Kansas lands

within five years or forfeit this reservation. For a total of 102,069 acres in New York, the Indians were to receive $202,000—$100,000 of which was to be invested in safe stocks by the president of the United States; the income earned was to be returned to the Indians. The United States was to also provide a modest sum to facilitate removal, establish schools, and purchase farm equipment and livestock for the Indians’ use.12

The treaty had far-reaching results. Some of the Indians on the Iroquois version of the “Trail of Tears” died en route to or in Indian Territory of cholera, exposure, or starvation. Some of the survivors returned to western New York. In addition, the bitter in-fighting in tribal politics after the treaty’s consummation eventually led in 1848 to the creation of a new political entity, the Seneca Nation of Indians; the overthrow of the council of chiefs; and establishment of an elective system of government. Moreover, the treaty led to a campaign to restore the Indian land base in New York, resulting in the U.S. Senate’s ratification of the United States–Seneca Treaty of May 20, 1842. The Seneca regained the Allegany and Cattaraugus but not the Buffalo Creek and Tonawanda Reservations. Only later was the Tonawanda Band of Senecas, having permanently separated from the Seneca Nation by retaining its chiefs’ council, “allowed” to purchase a small part of its reservation back from the Ogden Land Company. American Indian claims under the Treaty of 1838 were not settled until the first decade of the twentieth century in a major United States Court of Claims award.13

On December 4 and 5, 1848, on the Cattaraugus Reservation, seventytwo Senecas, all men, overthrew their council of chiefs–directed government and adopted a written constitution, establishing elections. For the first time, they had an elected president, treasurer, and clerk. Their new constitution, drafted at the convention, required the nation to alternate each of these offices at every tribal election. An equal number of elected tribal councilors—eight today from both the Allegany and Cattaraugus Indian Reservations—would make up the sixteen-member tribal council, the legislative branch of government. A third branch of government, the judiciary, would be composed of elected Seneca peacemakers from each community, to mediate tribal legal disputes in the traditional way; surrogate judges at both Allegany and Cattaraugus to handle probate matters; and a court of appeals, composed today of six judges who hear appeals from both the peacemakers and surrogate courts. The constitution has been modified several times since its first revision in 1862. For example, in 1898

the amended Seneca constitution expanded the presidential term from one to two years. In 1964 Seneca women, who had operated effectively behind the scenes, were first allowed to vote, and in 1966 they were allowed to hold tribal offices for the first time.14

Coming Full Circle emphasizes Seneca agency. Chapter 1 questions the widely held view that the Seneca Nation’s elected system was simply imposed upon it by outsiders—namely by Hicksite Quakers such as Philip Evan Thomas, Presbyterian missionary Asher Wright, and/or the Cayuga chief Dr. Peter Wilson. Instead, two issues came to the fore to cause the political upheaval—first, blaming the chiefs for the substantial land loss between 1797 and 1842; and second, criticism of these same chiefs for their corruption and for their inequitable distribution of treaty annuities. Chapter 2 focuses on attempts by the ex-chiefs to restore their council-led government in a counterrevolution and their ultimate decision to run for office in the new elective system of government. While fighting internal political battles, the new government nevertheless continued to meet challenges, including its determination to bring a legal action before the United States Supreme Court to fight off state and county efforts at taxation. It also had to contend with threats to its ownership of the Oil Spring Reservation, the building of railroads through Seneca territories, and the coming of the Civil War.

The narrative then shifts to Seneca efforts to maintain their way of life as Hodinöhsö:ni´ in the face of outside pressures and changes. Chapter 3 describes how the Seneca Nation’s leadership attempted to rouse its people and win favor for its fragile electoral government structure by demanding justice and bringing two cases in federal court—a failed attempt to secure certain Cattaraugus lands taken in an unratified federal treaty in 1826; and a successful effort to win monetary compensation, however small, in its Kansas claims case. Importantly, chapter 4 clearly shows how cultural, religious, and social changes were incorporated into the Seneca world, thereby allowing for continuity of a separate Onöndowa´ga:´ identity.

Over the years, Hodinöhsö:ni´ have not only been focused on the immediate concerns of survival but have been taught that the Creator has mandated that they are responsible “for seven generations to come.” The Senecas were especially concerned about the welfare of their children and their future. In this regard, chapter 5 focuses on health care, especially at the Thomas Asylum for Orphan and Destitute Indian Children, renamed the Thomas Indian School in 1905. Founded as a refuge for children, the school had a

controversial history until it closed in 1957. However, its health records reveal much about the conditions at the school as well as in Seneca communities as a whole. From 1880 into the 1920s, the Seneca Council worked with Dr. Albert Lake, an extraordinary physician at the Thomas Asylum/School, to promote public health measures, eliminating smallpox as well as reducing the devastating impact of trachoma and tuberculosis and other contagions devastating the school and the Cattaraugus community at large.

The Senecas faced an immense struggle, since the Thomas Indian School, as well as all Indian schools, home and away, had an assimilationist focus and were designed to transform children away from traditional ways. Chapter 6 explores the roles and impact of New York State district schools that were first established among the Senecas in 1846. It also treats the education provided at the nearby Quaker School at Tunesassa, established in 1852. When the district schools were seen as ineffective and/or too much focused on assimilationist goals, Seneca parents, especially in the Longhouse neighborhoods, resisted by boycotting the schools or, as attendance statistics clearly reveal, allowing their children to be truants. Some Senecas, however, saw that the best alternative for their children was to send them away for their schooling. Unlike Indians in the trans-Mississippi West, no federal Indian agent forced these parents to send their children to far-off boarding schools. Hundreds went to the United States Indian Industrial School at Carlisle, Pennsylvania, between 1879 and 1918. Less known and described in chapter 7 were the seventy-nine Seneca children who attended Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. This private school was academically better than the federally supported Carlisle, taught a marketable trade, was a viable alternative to the poor instruction of the district schools, and provided three meals a day and a safe haven for children.

The next three chapters deal with other Seneca efforts to retain their lands and control over their ways of life. The coming of the New York and Erie Railroad into their territory beginning in 1850 led to increased non-Indian settlement within Allegany Indian Reservation lands. By the mid-1870s, the number of non-Indians on the reservation was more than two thousand; thirty years later it reached eight thousand.15 This development resulted in more than three thousand lease agreements with these outsiders. Consequently, the Seneca Nation faced pressure to allot its lands, a movement largely led by a small group of powerful southwestern New Yorkers historically opposed to Indian interests. As shown in chapters 8 and 9, the Senecas used a brilliant

strategy and recruited powerful allies in the non-Indian world to ward off allotment, although they were forced into accepting long-term leasing on a significant chunk of Allegany territory. After two decades of bitter fighting, rivals William C. Hoag and Andrew John Jr., both powerful, multiterm presidents of the Seneca Nation, put away some of their contempt for each other and jointly resisted allotment bills in the early twentieth century. Long after these bills were defeated in Congress, state legislators and their allies on Capitol Hill pushed their agenda for state control over Indian affairs; denied Indian land claims; rejected Seneca jurisdiction over their rights to fish and hunt without a state license; and, despite Seneca objections, successfully created a major state park on the border of the Allegany Indian Reservation.

Coming Full Circle ends with the New Deal. By that time, the Seneca Nation of Indians’ electoral system of government had been held together for more than eighty years. Consequently, the Senecas did not want to turn back the clock and fight the internal battles of the 1840s, 1850s, and 1860s all over again. They had established order out of chaos and feared that the IRA would bring into their world not only outside control but also increased political instability. It was no wonder that unlike many American Indian nations, they voted the IRA down, and not by a small margin.

In the post–World War II period, the Senecas faced problems similar to those they had encountered prior to and in the eight decades after their 1848 revolution. In 1948 and 1950, they once again challenged state efforts to transfer criminal and civil jurisdiction, but without success. However, the Seneca Nation did succeed in avoiding termination and, with it, the federal buyout of U.S. treaty obligations. The Senecas also resisted state efforts to impose taxes, this time on Indian-owned enterprises on their reservation treaty lands. Much like their response in the Kansas claims actions described in chapter 3, the Seneca Nation filed a series of court cases for monetary compensation before the Indian Claims Commission. Employing the same arguments used in attempts to secure lands back in the 1880s and 1890, attorneys for the Seneca Nation filed land claims suits, from 1985 onward, that resulted in the winning back of fifty-one acres of the Oil Spring Reservation in 2005.

By far the Senecas’ greatest challenge in the postwar era came with the Army Corps of Engineers project to construct the Kinzua Dam, which resulted in the loss of nearly ten thousand acres. The Senecas had seen this type of highhandedness by outsiders before. The removal of hundreds of

Senecas from their homes on the Cornplanter Grant and on the Allegany Indian Reservation in the Kinzua Dam project must have reminded them of stories told by their elders about removal from the Buffalo Creek Reservation, their largest residential community, after the disastrous Treaty of 1838. If they were able to survive past times of trouble, including the forced removal from Buffalo Creek Reservation; rebuild their nation; and establish a new government that had functioned for more than one hundred years, Seneca Nation leaders undoubtedly believed they could do the same again.16 Hence, in a very real way, Seneca history from the revolution of 1848 to the New Deal was prologue, years of preparation during which the leadership of the Seneca Nation learned valuable lessons to meet the many challenges they would face in the future.

Several other points need to be mentioned. First, some materials found in three of the chapters of this book appeared in quite different form in Prologue: The Journal of the National Archives (1977), the Buffalo Law Review (1998), and New York History (2014), as well as in my expert witness testimony before two houses of Congress on the Seneca Nation Settlement Act of 1990. Second, there are variations in spelling the place-name Allegany/Allegheny. The river, the valley, the state forest, the national forest, and the upper and lower reservoir created in the Kinzua Dam project are all spelled “Allegheny”; while Seneca territory and the nearby New York State Park are spelled “Allegany.” Third, for consistency and the preferred spelling of Seneca names and places, I have relied on Phyllis Bardeau’s Definitive Seneca: It’s in the Word, edited by Jaré Cardinal and published by the Seneca–Iroquois National Museum in 2011.

New Paltz, New York May 18, 2018

ACKNOWLEDGMENTS

NumerousOnöndawa’ga:´—too many to individually thank—have contributed to my research over these many years. The former Seneca Nation of Indians president Todd Gates must be acknowledged for allowing me to bring part of my earlier report for the Seneca Nation of Indians to a wider audience. I should especially like to thank Martin Seneca Jr., former acting commissioner of Indian affairs and present senior attorney for the Seneca Nation, for suggesting this project to me in February 2013. Both Seneca and two former Seneca Nation presidents, Barry E. Snyder Sr. and Maurice “Moe” John Sr., encouraged my research at different stages of the project. Sean Crane, who has served as a key adviser to both the president and treasurer of the Seneca Nation, reported my findings to the Seneca leadership and helped me secure permission to reproduce materials presented in my report. Several other Senecas aided me immensely in my research. They include Rebecca Bowen, director of the Seneca Nation Archives; Dr. Randy John, professor emeritus of sociology at Saint Bonaventure University; Bruce Abrams, head of the Seneca Nation Maps and Boundaries Department; and David George-Shongo Jr., Seneca Nation museum director at the new Onöhsägweide´ Cultural Center.

I have also depended on the expertise of Andrew Arpy, James Folts, and William Gorman at the New York State Archives; and Nancy Horan, Paul Mercer, and Vicki Weiss, manuscript librarians at the New York State Library,

who over the years have opened new doors for me in my examination of Seneca history. Airy Dixon, a western New Yorker by birth, helped me understand how the Senecas fit into the history of that region. Michael L. Oberg, SUNY Distinguished Professor of History at Geneseo, and Carl Benn, chair of the Department of History at Ryerson College in Toronto, provided advice about ways to improve an earlier version of this manuscript.

For the past thirty-five years, David Jaman of The Villages, Florida, has provided me with excellent technical assistance and overall advice on the formatting of this book. Most important, without my wife, Ruth, and her tolerance of my lifelong obsession for research and writing about Native Americans, I could not have completed my journey through Hodinöhsö:ni´ history. I dedicate this last of my books to her, the love of my life.

MAPS

M ap 1. Eastern Iroquoia Today. Shown are the settlements of the Hodinöhsö:ni´ in eastern North America today. Map by Joe Stoll.

Tier Expressway)

Allegany Territor y Today

Tier Expressway)

2 miles N

Jimersontown

Lieu Lands Salamanca

Carrollton

Vandalia

Steamburg

Allegany State Park

Killbuck

M ap 2. Allegany Indian Territory (Ohi:yo´) Today. Map by Joe Stoll.

Cattaraugus Territory Today

M ap 3. Cattaraugus Indian Territory (Ga´dägësgeo:nö´) Today. Map by Joe Stoll.

SouthernTierExpressway

M ap 4. Oil Spring Indian (Ga:no´s) Territory Today. Map by Joe

Stoll.

M ap 5. Allegany Indian Territory and Environs, 1890. Besides showing family residences, schools, and houses of worship, this U.S. Census map reveals the existence of several rail lines that crossed the reservation and played an important role in Seneca history from 1850 onward. Reprinted with assistance of the Seneca Nation Office of Maps and Boundaries from Thomas Donaldson, comp., The Six Nations of New York (Washington, D.C.: U.S. Census Printing Office, 1892).

Another random document with no related content on Scribd:

Der Vorrat an organischen Stoffen im See erneuert sich also durch das Hinzukommen neuer Materien, welche die weggeführten ersetzen. Es ist klar, dass der grösste Teil der Stoffe durch den Abfluss dem See entzogen wird. Das gestattet uns annähernd die Intensität eines solchen Stoffwechsels im Lac Leman, der uns als Beispiel gedient, zu berechnen. Die Wassermasse dieses Sees beträgt 89000 Millionen cm; die Wassermasse, die jährlich durch die Rhône bei Genf abfliesst, beträgt etwa 10000 Millionen; die jährlich abfliessende Wassermasse ist also ungefähr der neunte Teil der Totalmasse; es wird somit durch den Abfluss jährlich ungefähr ein Neuntel des Vorrates an organischen Stoffen entzogen. Da noch die Stoffe in Rechnung gebracht werden müssen, die in der Atmosphäre aufgehen oder die im Alluvium fossilisiert werden, so können wir sagen, dass die organischen Stoffe höchstens sieben oder acht Jahre im See verweilen, um den lokalen Kreislauf unter den verschiedenen ihn bewohnenden Wesen zu vollenden, bevor sie in den grossen Cyklus der allgemeinen Weltzirkulation zurückkehren.

Ein See stellt uns also nach dem Dargelegten ein beschränktes, mit Wasser gefülltes Becken dar, das, obschon es im Vergleich mit dem Meerwasser süss ist, doch auf je ein Liter

150–250 mg aufgelöste mineralische Salze, 10 „ organische Stoffe, 20–25 cc Gase enthält. Dieses Wasser enthält ausserdem schwebenden organischen und mineralischen Staub, dessen Menge vom Wasserstand der Zuflüsse und von ihrer Natur (Gletscherbäche, Moorwasser etc.) abhängt.

Diese Materien bilden einen Vorrat, der durch die atmosphärischen Niederschläge und die Gewässer der Zuflüsse erhalten wird; ein Teil dieser Stoffe wird durch den Abfluss entzogen oder verliert sich in der atmosphärischen Luft. Allein Zufuhr und Abfuhr heben sich auf und die Zusammensetzung des Wassers bleibt immer dieselbe.

Dieser Vorrat dient zur Ernährung zahlreicher und mannigfaltiger Organismen, welche den beiden Reichen der organischen Welt angehören, den verschiedenen Typen: von den Wirbeltieren und Dikotyledonen an bis zu den Protozoen, Algen, Protisten und den Mikroben.

Diese verschiedenen Typen zusammen lebender Wesen absorbieren organische Stoffe und bilden neue; durch die Wechselbeziehungen entgegengesetzter Funktionen ergänzen sie sich in der Konsumtion und Restitution der Vorratssubstanzen gegenseitig. In dieser Hinsicht ist ein See ein Mikrokosmos, eine abgeschlossene Welt, die sich selbst genügt. Aber zugleich greift er mittels seiner Zuflüsse und seines Abflusses in die allgemeine Kreisbewegung des Erdballes ein. In dieser Hinsicht ist der See nichts weniger als isoliert, sondern gehört mit zum Ganzen des Universums.

Indem wir uns auf das obige, über die allgemeine Biologie Gesagte stützen, ziehen wir folgende Schlüsse:

1. Der organische Stoff vollzieht seinen Kreislauf unter den verschiedenen Wesen verschiedener Typen, welche im beschränkten Raume eines Süsswassersees neben einander leben.

2. Dieser dem See angehörende organische Stoff ist nicht absolut und für immer in diesem verhältnismässig kleinen Raume lokalisiert, sondern er tritt als Glied in den grossen Cyklus des allgemeinen Kreislaufes ein, welcher die verschiedenen Regionen des Erdballes durch die Ströme, den Ozean und die Atmosphäre verbindet.

Die Algen.

Von Dr. W. Migula in Karlsruhe.

Das Wasser ist die Heimat des organischen Lebens. Alle Thatsachen deuten darauf hin, dass die ersten lebenden Wesen im Wasser auftraten, und dass erst sehr langsam mit der fortschreitenden Entwickelung der Organismen eine Besiedelung des Landes begann. So müssen wir auch voraussetzen, dass wir im Wasser die am einfachsten gebauten Organismen antreffen werden, wenn sich irgendwelche Nachkommen jener ersten Wesen erhalten haben. Dies ist thatsächlich der Fall. Die niedersten Lebensformen beider Reiche gehören dem Wasser an, und je tiefer wir in den Kreis dieses Lebens hinabsteigen, um so ähnlicher werden sich die Wesen, um so schwieriger wird es, Tier und Pflanze aus einander zu halten. Wir stehen dann schliesslich vor einer Gruppe von Wesen, welche sowohl der Zoologe wie der Botaniker für seine Wissenschaft in Anspruch nimmt und welche beweisen, dass das gesamte organische Leben der Erde nur von einer Wurzel getragen wird, aus welcher sich wie zwei mächtige Stämme Tierreich und Pflanzenreich entwickelt haben.

Man kann deshalb auch nicht gut davon reden, was eher auftrat, Tier oder Pflanze; es waren eben jene einfachsten Wesen, in denen sich noch die Eigenschaften beider vereinigen. Freilich muss man annehmen, dass es zunächst diejenigen waren, welche die Fähigkeit besassen, aus den anorganischen Stoffen, dem Wasser, der Kohlensäure, den anorganischen Stickstoffverbindungen und dem

Sauerstoff, ihren Körper aufzubauen, und diese stehen im grossen und ganzen eben um dieser Eigenschaft willen dem Pflanzenreich näher. Denn Organismen, welche diese Fähigkeiten nicht besitzen, konnten erst dann auftreten, wenn ihnen durch jene organische Stoffe bereitet waren, welche ihnen zur Nahrung dienen konnten, und diese Eigenschaft kommt im allgemeinen den Tieren zu. Will man also nur ganz allgemein reden, so müssen die Pflanzen eher existiert haben als die Tiere.

Die einfachsten Pflanzen werden durch zwei grosse vielfach durch Berührungspunkte verbundene Klassen repräsentiert, durch P i l z e und A l g e n . Da aber die ersteren durch ihr Unvermögen, sich von anorganischen Stoffen zu ernähren, den Tieren gleichen und schon die Anwesenheit anderer Wesen voraussetzen, müssen wir in den A l g e n diejenigen Organismen suchen, welche den Ausgangspunkt für das organische Leben der Gegenwart bilden, will man sich nicht auf zu gewagte Phantasien über die untergegangenen Urwesen einlassen. Die A l g e n zeigen auch den grössten Formenreichtum und die überraschendste Vielgestaltigkeit unter den Pflanzen unserer Gewässer, so mannigfach auch deren Schmuck mit Blütenpflanzen sein mag. Sie sind eigentliche Wasserpflanzen und nur wenige vermögen auch in feuchter Luft an nassen Felsen oder zwischen Moos zu gedeihen, noch weniger sind wirkliche Landpflanzen, die auch auf Dächern, Rinde und trockenen Steinen fortkommen. Aber wo auch nur immer sich Wasser angesammelt hat, in Bächen, Pfützen oder Seen, sind auch Algen zu finden, nur ist die Vegetation derselben je nach der Beschaffenheit des Wassers und nach der Jahreszeit verschieden zusammengesetzt.

Man kann an ein und demselben Ort das ganze Jahr hindurch Algen sammeln und wird fast jeden Monat andere Arten finden. Ein torfiger Wiesengraben zeigt im Frühjahr, wenn Schnee und Eis eben verschwunden sind, reiche Entwickelung von goldbraunem Schaum an der Oberfläche des Wassers, der unter dem Mikroskop die zierlichen, mit bräunlichen Körnern oder Platten gefüllten Kieselpanzer der D i a t o m e e n in zahlloser Menge erkennen lässt. Ein wenig später findet sich an derselben Stelle vom Boden aufsteigend

ein dünner grüner Schleim, der sich allmählich verdichtet, an die Oberfläche steigt und zahlreiche kleine Gasblasen festhält. Fährt man dann mit dem Spazierstock hinein, so bleiben sicher eine Anzahl äusserst dünner, glatter und schlüpfriger Fäden hängen, welche über ihre Zugehörigkeit zu den Z y g n e m a c e e n keinen Zweifel lassen und mikroskopisch durch ihre eigenartigen Chlorophyllkörper leicht von anderen Algen zu unterscheiden sind. Steigt die Sonne höher und fallen ihre heissen Strahlen senkrechter auf den sinkenden Wasserspiegel des Grabens, so verschwinden die Zygnemaceen und machen anderen Algen Platz: grünen, nicht schleimigen Flöckchen aus der Familie der C o n f e r v e n , deren Chlorophyll die ganze Zellwand auskleidet. Allmählich treten zwischen den Fäden derselben die zierlichen einzelligen Desmidieen auf, welche umsomehr zur Herrschaft gelangen, je herbstlicher es draussen auf den Fluren wird. So wechseln an demselben Standort Vertreter aller Familien die Herrschaft, während zu gleicher Zeit andere Algen nur vereinzelt zwischen den Individuen des gerade besonders entwickelten Geschlechtes vorkommen.

Doch nicht nur die Jahreszeit, auch die Beschaffenheit des Wassers übt einen gewaltigen Einfluss auf das Gedeihen der verschiedenen Arten. Während die grünen Fadenalgen sowie die meisten Diatomeen nur in frischem, unverdorbenem Wasser zu existieren vermögen, ziehen die blaugrünen Oscillarien fauliges, mit verwesenden organischen Stoffen erfülltes Wasser vor. Manche Gattungen wie Spirogyra, Oedogonium, Bulbochaete lieben stehendes oder nur schwach fliessendes Wasser, andere wie Lemanea, Cladophora glomerata und einige Diatomeen befinden sich in reissenden Gebirgsbächen, an Wehren oder Wasserfällen am wohlsten. Auch giebt es Algen, welche wesentlich von der Temperatur abhängen; gewisse Arten der blaugrünen Cyanophyceen leben nur in heissen Quellen, wie die Lyngbya thermalis in den Geysern Islands und den Schlammvulkanen Italiens, wogegen Hydrurus irregularis in der heissen Jahreszeit verschwindet, aber vom Herbst an den ganzen Winter hindurch und auch noch im kühleren Frühjahr auftritt. Die chemische Zusammensetzung des Wassers spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in Bezug auf das Gedeihen der einen oder andern Art. Andere Arten

leben in Gräben der Torfmoore, als in den Bächen lehmiger Wiesen, andere in den Tümpeln auf sandigem Boden. In den frischklaren Gebirgsseen tritt eine andere Algenflora auf als in den wärmeren Gewässern der Ebene und das süsse Wasser birgt andere Formen als die Salzlachen des Binnenlandes. Manche der niedersten Spaltpflanzen scheinen das Vorhandensein von Schwefelverbindungen zu ihrem Leben durchaus nötig zu haben, während wieder andere nur in eisenhaltigen Gewässern ihr Gedeihen finden. Die Verhältnisse in der Zusammensetzung des Teich- und Flusswassers sind ja so mannigfaltig, dass sich die Ansprüche der Algen nach sehr verschiedenen Richtungen hin entwickeln konnten, wenn sie sich die in der Natur gegebenen Bedingungen möglichst zu Nutze machen und sich ihnen anpassen wollten.

Die Orientierung über die Hauptgruppen ist, von einzelnen Fällen abgesehen, bei den Algen nicht schwer. Sie bilden auch keine so einheitliche Klasse wie etwa die Moose, sondern werden wesentlich nur durch den einfachen zelligen, noch nicht deutlich in Stengel und Blätter gegliederten Bau und durch das Vorhandensein von Chlorophyll oder einer seiner Modifikationen zusammengehalten und von den höher organisierten Pflanzen und den chlorophyllfreien Pilzen unterschieden. Abgesehen von einigen zweifelhaften Meeresbewohnern lassen sich fünf grosse Gruppen aufstellen, welche sich wesentlich durch Merkmale der Fortpflanzung, Gestalt und Färbung unterscheiden. Sie lassen sich kurz folgendermassen charakterisieren:

1. Schizophyceae, S p a l t a l g e n . Färbung blaugrün, spangrün, orange, rot, violett, aber niemals rein chlorophyllgrün. Sehr einfach organisierte Wesen, deren Fortpflanzung und Vermehrung durch einfache Querteilung der Zellen, bei manchen ausserdem noch durch Bildung von Dauersporen auf ungeschlechtlichem Wege erfolgt.

2. Bacillariaceae oder Diatomaceae, K i e s e l a l g e n . Die Färbung ist eine gelb- oder goldbraune und wird hervorgerufen durch runde oder plattenförmige Chromatophoren im Innern der von einem K i e s e l p a n z e r umgebenen Zelle. Fortpflanzung durch Kopulation

zweier Individuen, Vermehrung durch Zweiteilung, indem die beiden Schalen wie die Teile einer Schachtel auseinanderweichen und sich zwischen ihnen zwei neue Schalen bilden.

3. Chlorophyceae, G r ü n a l g e n , Algen im engeren Sinne. Sie besitzen fast stets rein chlorophyllgrüne Färbung, sind aber sonst sehr verschiedenartig gestaltet und variieren auch namentlich in Bezug auf die Fortpflanzung, welche sowohl geschlechtlich wie ungeschlechtlich sein kann. Sehr häufig kommen beide Fortpflanzungsarten neben einander vor. Eine Vermehrung findet oft in ausgiebiger Weise durch Zweiteilung der Zellen statt.

4. Melanophyceae, B r a u n a l g e n , durchweg Meeresbewohner mit stets zweigeisseligen geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Schwärmzellen, meist braun oder schwarzbraun gefärbt.

5. Rhodophyceae, R o t a l g e n . Ebenfalls zum grössten Teil Meeresbewohner und nur durch wenige Gattungen im süssen Wasser vertreten. Sie sind rot, oft prachtvoll gefärbt, einige der im süssen Wasser vorkommenden Arten haben noch einen andern grünen oder blaugrünen vorherrschenden Farbstoff. Fortpflanzung ungeschlechtlich und geschlechtlich, in allen Fällen durch ruhende Zellen.

1. Die Schizophyceen oder Spaltalgen.

Wo sich in verdorbenem Wasser schmutzig graugrüne oder dunkel stahlblaue Flocken an der Oberfläche ansammeln oder an feuchten Mauern ein rötlicher gallertartiger oder schleimiger Überzug entsteht, wo sich auf Teichen spangrüne Wasserblüten bilden oder bräunlichgrüne Gallertkugeln schwimmen, in den Torflachen des Hochmoores wie in den Seen der Ebene, an nassen Felswänden wie auf feuchter Erde und zwischen Moos treten uns die Spaltalgen entgegen. Viele Arten, wie die echten Oscillarien, bedürfen grösserer Mengen organischer Stoffe zu ihrem Gedeihen und treten deshalb vorzugsweise in verdorbenem Wasser, in Abzugsgräben von Fabriken und ähnlichen Orten auf, einige sind genügsamer und stellen wesentlich dieselben Forderungen an ihr Nährsubstrat, wie andere Algen auch.

Es sind sehr einfach organisierte Geschöpfe. Teils bilden sie nur einzelne Zellen, welche in festerem oder lockerem, oder auch in gar keinem Zusammenhange mit einander stehen, teils bleiben sie zu verschiedenartig gestalteten Zellfäden verbunden. Die Membran der Zellen ist meist sehr dünn, aber in vielen Fällen, wenigstens in den äusseren Schichten, sehr quellbar und zur Gallertbildung geneigt. Neuerdings hat man auch sehr kleine und zwar mehrere Zellkerne in den Zellen nachgewiesen. Die Färbung scheint nicht an bestimmte Chromatophoren gebunden, sondern im Plasma verteilt zu sein, sie kann sehr verschieden, rot, blau, braun, blaugrün, spangrün, violett, in den verschiedensten Nüancen, aber niemals rein chlorophyllgrün sein. Die Vermehrung erfolgt durch Querteilung der Zellen und Loslösung derselben oder einer Gruppe von Zellen, wenn diese einen gemeinschaftlichen Verband darstellen, seien es Fäden oder nur lose verbundene Einzelzellen. Solche losgelöste Fadenstücke, welche man Hormogonien nennt, bilden dann neue Familien, wenn man diesen Ausdruck auf einen selbständigen Zellkomplex von sehr verschieden innigem Zusammenhange ausdehnen will.

Neben diesen rein vegetativen Zwecken dienenden und in der Mehrzahl vorhandenen Zellen kommen auch noch seltener bei

manchen Arten zwei andere Arten von Zellen vor, die G r e n z z e l l e n oder Heterocysten und die D a u e r z e l l e n oder Dauersporen. Die ersteren unterscheiden sich von den vegetativen Zellen leicht durch die bedeutendere Grösse, durch einen geringeren Gehalt an plastischen Stoffen und durch abweichende, meist sehr viel hellere Färbung. Sie haben das Vermögen verloren, sich zu teilen und bilden gewissermassen Grenzpfähle zwischen den vegetativen Zellen; welchen Zweck sie erfüllen, ist nicht bekannt. Die Dauerzellen oder Dauersporen, auch kurz Sporen genannt, weichen ebenfalls von den vegetativen Zellen in der Gestalt ab, nur sind sie im Gegensatz zu den Heterocysten reicher an Plasma und in der Regel dunkler gefärbt. Auch ihre Membran ist meist stärker, so dass sie schädlichen äusseren Einflüssen besser widerstehen können als die vegetativen Zellen. Sie dienen denn auch dazu, unter ungünstigen Verhältnissen die Art zu erhalten und fortzupflanzen. Tritt beispielsweise grosse Dürre ein und trocknen die Pfützen aus, welche von Dauerzellen bildenden Spaltalgen bewohnt waren, so gehen wohl die vegetativen Zellen zu Grunde, die Dauerzellen bleiben aber am Leben, treten in einen Ruhezustand ein und entwickeln, wenn sich die Pfützen wieder füllen, neue Pflänzchen.

Der Farbstoff, welcher den Spaltalgen eigen ist, wurde Phycochrom und daher die ganze Gruppe Phycochromaceen genannt; derselbe besteht wesentlich aus dem blauen Phycocyan (daher Cyanophyceen) und dem gelben Phycoxanthin, welches dem Blattgelb (Xanthophyll) ähnlich ist, daneben scheint aber noch ein dem Chlorophyll sehr ähnlicher grüner Farbstoff vorhanden zu sein. Ausser diesem das Innere der Zellen erfüllenden Farbstoff finden sich aber noch andere, welche den Hüllen selbst eigen sind und meist eine gelbbraune oder rote Färbung verleihen, über deren Eigenschaften man aber noch so gut wie gar nichts weiss. Wenn wir uns unter den Spaltalgen umsehen, so finden wir eine grosse Einförmigkeit; nur geringe Unterschiede trennen die Gruppen und die Artenkenntnis ist grösstenteils eine recht zweifelhafte. Am übersichtlichsten ist wohl die nachstehende Einteilung der Spaltalgen in Hauptgruppen oder Familien, jenachdem man unter ihnen noch besondere Unterabteilungen bildet oder nicht.

1. C o c c o g e n e S p a l t a l g e n , Chroococcaceae Die Zellen trennen sich nach der Teilung von einander und bleiben entweder völlig ohne Zusammenhang oder stehen nur in äusserlichem durch die Gallertbildung der Membran bedingtem Zusammenhang (Fig. 1 a–c).

Die wichtigsten Gattungen sind folgende: Chroococcus (Fig. 1 a), Zellen rund oder eckig, einzeln, zu zwei oder vier in eine nicht zerfliessliche Gallerte eingebettet, in welcher man zwar bei manchen Arten Schichtungen, aber keine Einschachtelungen erkennen kann. Die Gattung Gloeocapsa (Fig. 1 b) unterscheidet sich von der vorhergehenden durch stets runde Zellen und durch Zellfamilien, in welchen die Zellmembran der Mutter um die Tochterzellen stets erhalten bleibt, so dass vollständige Einschachtelungen entstehen. Viele Arten besitzen eine sehr lebhafte rote oder violette Färbung dieser Gallertschichten, während der Inhalt der Zelle selbst mehr spangrün gefärbt ist. Ganz ähnlich ist die Gattung Gloeothece, nur sind hier die Zellen länglich. Diesen beiden Gattungen entsprechen Aphanocapsa und Aphanothece vollständig, nur sind hier die Hüllmembranen nicht in einander eingeschachtelt, sondern bilden eine homogene Gallerte. Die Gattung Merismopedia bildet Zellfamilien von Tafelform, je vier Zellen stehen näher zusammen (Fig. 1 c). Clathrocystis bildet rundliche Zellen, welche durch vergallertende Membranen zu kleinen Hohlkugeln verbunden bleiben. Sie bildet, ebenso wie die sehr ähnliche Gattung Polycystis, oft spangrüne Wasserblüten, welche den Fischen verderblich werden können.

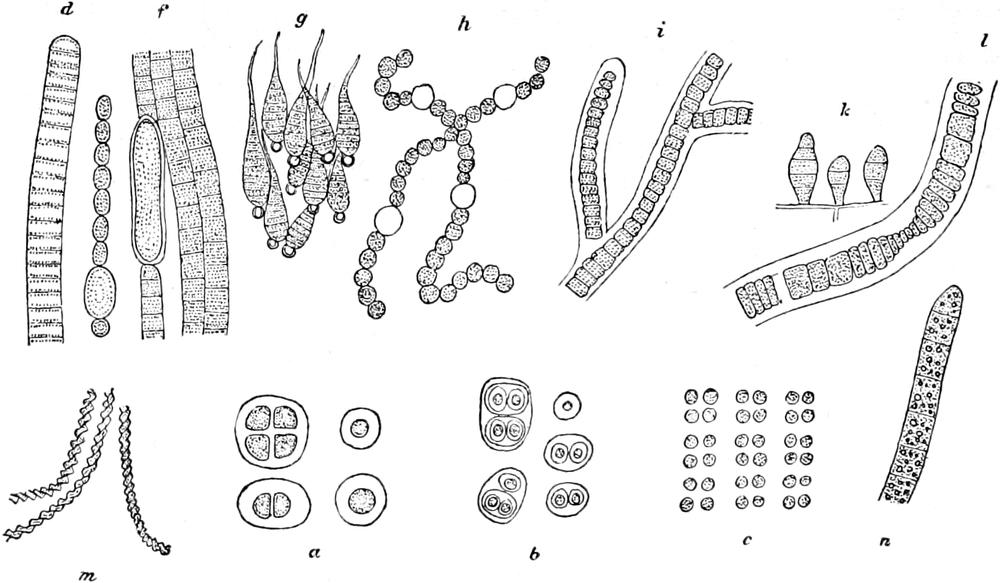

Fig 1

Spaltalgen a Chroococcus b Gloeocapsa c Merismopedia d Oscillaria e Cylindrospermum f Limnochlyde g Rivularia (junge Fäden) h Nostoc i Hapalosiphon k Chamaesiphon l Lyngbya m Spirulina n Beggiatoa Sämtlich stark vergrössert

2. N e m a t o g e n e S p a l t a l g e n Die Zellen bleiben zu längeren oder kürzeren Fäden vereinigt. Die O s c i l l a r i a c e e n repräsentieren unter ihnen den niedrigsten Stand. Bei ihnen ist noch keinerlei Unterschied zwischen den einzelnen Zellen vorhanden, sie besitzen weder Heterocysten noch Dauersporen und beide Enden des Fadens sind gleichartig ausgebildet. Unter ihnen ist wieder die Gattung Oscillaria (Fig. 1 d) am einfachsten organisiert, es sind einfache scheidenlose spangrüne, blaugrüne oder violette Fäden, in denen man die Querwände der einzelnen Zellen oft nur undeutlich erkennt. Von ihr unterscheidet sich die Gattung Beggiatoa (Fig. 1 n) durch das Fehlen des Farbstoffes. Beide Gattungen sowie die verwandte korkzieherartig gedrehte Spirulina (Fig. 1 m) besitzen Bewegungsvermögen, eine kriechende mit Drehung um die Längsachse und die Krümmungen des Fadens verbundene Bewegung, welche sie befähigt, an den Wänden von Glasgefässen etc. in die Höhe zu steigen. Die Oscillarien sind Bewohner unreinen Wassers, und wo man sie findet, kann man ohne weiteres darauf

schliessen, dass in dem Wasser irgendwelche Fäulnisprozesse stattgefunden haben, und dass es für den Gebrauch als Trinkwasser ungeeignet ist. Bei zwei anderen Gattungen dieser Gruppe finden sich Scheiden um den Faden, welche aus den vergallertenden Aussenwänden der Zellmembranen entstehen. Bei Chamaesiphon ist die Scheide sehr zart, die Pflänzchen bestehen aus wenigen undeutlich begrenzten Zellen und sitzen oft massenhaft auf anderen Fadenalgen auf (Fig. 1 k). Bei Lyngbya (Fig. 1 l) sind sie sehr stark und oft infolge der Einlagerung von Eisenocker gelb gefärbt. Die in eisenhaltigem Wasser sumpfiger Gräben auftretenden rostroten Flocken gehören den oft schon abgestorbenen Fäden der Ockeralge, Lyngbya ochracea an, welche allerdings viel feinere Fäden bildet als die in Fig. 1 l abgebildete Art.

Die N o s t o c a c e e n stehen schon wesentlich höher; zwar bilden auch sie nur einfache unverzweigte Fäden, deren Basis von der Spitze nicht verschieden ist, aber es sind schon Grenzzellen vorhanden; und auch Dauersporen kommen den meisten Arten auf der Höhe ihrer Entwickelung zu. Die Gattung Nostoc bildet rosenkranzförmige Ketten, welche aus je einer Anzahl vegetativer Zellen zwischen zwei Heterocysten zusammengesetzt sind (Fig. 1 h). Eine Anzahl solcher Perlschnuren liegen dann in einer bestimmt geformten meist kugeligen Gallerte eingebettet, welche wieder aus den quellbaren Membranen der Zellen entstehen. So tritt uns Nostoc im Wasser wie an feuchten Felsen oder Hohlwegen im Walde nicht selten entgegen und hat wenigstens teilweise eine Rolle bei der Sternschnuppengallerte gespielt, während diese letztere auch, und wohl hauptsächlich, auf die ausserordentlich quellbaren Elemente der Eierstöcke weiblicher irgendwie zerstückelter Frösche zurückzuführen ist. Die Gattung Anabaena unterscheidet sich von Nostoc nur dadurch, dass ihre Fäden nicht in Gallertklumpen zusammengelagert sind. Wir kultivieren unabsichtlich eine Art derselben in unseren botanischen Gärten, die Anabaena Azollae, welche die hohlen Blätter des kleinen ausländischen Wasserfarns Azolla caroliniana fast regelmässig bewohnt. Eine andere hierher gehörige Alge Aphanizomenon oder Limnochlyde Flos aquae (Fig. 1 f) mit grossen cylindrischen Dauerzellen bildet kleine zusammenhängende Flöckchen, welche auf der Oberfläche des

Wassers schwimmen und oft eine dichte Wasserblüte hervorrufen. In der Gattung Cylindrospermum stehen die Grenzzellen terminal, daneben die meist cylindrisch gestalteten Dauerzellen.

Höher organisiert sind die S t i g o n e m a c e e n , welche bereits verzweigte Fäden bilden, wie der in Fig. 1 i abgebildete Hapalosiphon. Die Verzweigung entsteht dadurch, dass der Zellfaden nicht bloss an den Enden, sondern auch in der Mitte wächst, d. h. dass sich die Zellen auch hier teilen und eine Spannung der Gallertscheide bewirken, die schliesslich an einer Stelle reisst und die Zellen hervordringen lässt, welche nun wieder sich teilen und dadurch einen Zweig bilden. Am höchsten stehen die R i v u l a r i e n , welche bereits einen deutlichen Gegensatz zwischen Basis und Spitze zeigen, wie eine in Fig. 1 g abgebildete Gruppe junger Rivulariafäden erkennen lässt.

Wie schon erwähnt zerfällt der Thallus der fadenbildenden Spaltalgen auf einer bestimmten Entwickelungsstufe in eine Anzahl kurzer Fadenstücke, Hormogonien, welche eine Zeitlang Bewegungsfähigkeit besitzen und umherwandern, um sich ein neues Heim zu suchen. Dabei wählen sie mit Vorliebe Orte zu ihrem Aufenthalt, die ihnen gegen aussen Schutz gewähren, leere Insekten oder Crustaceenschalen, grosse abgestorbene Pflanzenzellen, oder irgendwie hohle Organe lebender Pflanzen, wie wir sie in den Schwimmblasen der Utricularia und bei mehreren Torf- und Lebermoosen finden. Auch aus den kugeligen Zellenfamilien der Chroococcaceen können sich Kugelsegmente loslösen und zu neuen Familien heranwachsen, wodurch alte Kolonien ein ganz durchlöchertes Aussehen gewinnen.

Das Interesse, welches die Spaltalgen uns erwecken, wird vorzüglich noch durch zwei Punkte vermehrt, durch ihre unbestreitbar nahe Verwandtschaft zu den Spaltpilzen und durch die Rolle, welche sie im F l e c h t e n t h a l l u s spielen.

Die Spaltpilze kommen wesentlich in denselben Formen vor, und nur die Farbe der Zellen geht ihnen ab. Wir haben aber in vielen Fällen so genau dieselbe Anordnung der Zellen, wie bei Merismopedia, bei Leptothrix und ähnlichen, dass die Gattungen

sowohl bei Spaltalgen wie bei Spaltpilzen aufgenommen wurden und man zu diesen die farblosen, zu jenen die gefärbten Formen stellt. Aus anderen Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, ist man noch mehr gezwungen, in beiden Gruppen die nächsten Verwandten zu erblicken und nur Zweckmässigkeitsgründe lassen es erwünscht erscheinen, sie noch aus einander zu halten.

Dass die als Gonidien bezeichneten grünen Zellen des Flechtenkörpers wirklich nur Algenzellen sind, wird wohl von niemandem mehr ernstlich bezweifelt, der sich irgendwie eingehend mit diesen Fragen beschäftigt hat. Nur einige ältere Flechtensystematiker können sich noch nicht zu dieser Ansicht bekehren, denn sie wollen die Selbständigkeit derjenigen Pflanzen, welchen sie soviel Zeit und Arbeit gewidmet haben, nicht gern aufgeben. Thatsächlich sind die Flechten aber keine einheitlichen Organismen, sondern durch ein höchst eigentümliches und interessantes Zusammenleben von Pilzen und Algen entstandene Pflanzengebilde. Indem die Sporen gewisser Pilze auf eine Algenvegetation fallen, treiben sie Hyphen, mit welchen sie die Zellen umspinnen und vollständig einschliessen. Die Algen nehmen übrigens, wie es scheint, dabei durchaus keinen Schaden, sondern befinden sich ganz wohl dabei, teilen sich in demselben Verhältnis wie die Hyphen, wachsen und liefern diesen die nötigen organischen Stoffe, während sie anderseits von ihnen ihre Feuchtigkeit und ihre anorganischen Baustoffe den Pilzen verdanken. Dieses als S y m b i o s e bezeichnete seltsame Zusammenleben zweier so ganz verschiedener Organismen hat die Förderung jedes einzelnen ohne Benachteiligung des anderen zum Zweck. Allerdings sind dabei die Pilze vollständig auf die Algen angewiesen, denn ihre Sporen gehen zu Grunde, wenn sie nicht die entsprechenden Algen finden, während die letzteren ebensogut auch ohne Pilze leben können. Das ist ja gerade einer der Hauptbeweisgründe für die Algennatur der Flechtengonidien, dass man dieselben Zellen auch ausserhalb des Flechtenthallus kennt, und dass man sie hier zu selbständigen Gattungen und Arten erhob, während sie in der Flechte durchaus nur unselbständige Teile des Thallus sein sollten. Übrigens ist es nicht unmöglich, dass ein grosser Teil der als „Raumparasitismus“ im Tierund Pflanzenreich bezeichneten Erscheinungen auf wirkliche

Symbiose zurückzuführen ist, bei welcher sowohl Wirt als Gast ihre Rechnung finden würden und sich gewissermassen zu gegenseitiger Unterstützung verbunden haben. Die meisten der bei der Flechtenbildung beteiligten Algen gehören den Cyanophyceen an, einige den Grünalgen, besonders der Gattung Protococcus; aber auch grüne Fadenalgen treten im Flechtenthallus auf, so eine Cladophora in der tropischen Gattung der Fadenflechten Coenogonium.

Die Spaltalgen bilden mit den Spaltpilzen zusammen eine gegen die übrigen Pflanzen streng abgeschlossene Gruppe, ohne jeden vermittelnden Übergang. Mit dem Tierreich werden sie fast unmerklich und ohne dass eine scharfe Grenze gezogen werden kann, durch die Gruppe der M o n a d i n e n verbunden.

2. Bacillariaceen.

Höher organisiert als die Spaltalgen, stehen sie doch allen anderen Gruppen der Algen als ein streng abgeschlossenes Ganzes gegenüber und zeigen überhaupt eine ganz isolierte, durch keinerlei Beziehungen zu anderen Organismen vermittelte Stellung im Reiche der lebenden Wesen.

Unter dem Mikroskop sind sie leicht erkennbar; ihr durch einen Kieselpanzer geschützter Zellinhalt wird aus farblosem Protoplasma gebildet, in welchem in bestimmter Stellung braune Körner oder Platten auftreten, deren Farbstoff, Diatomin genannt, das Chlorophyll vertritt. Weit mehr fällt aber der Kieselpanzer selbst in die Augen, da er meist eine feine Zeichnung trägt, welche die Diatomeen oder Bacillarien zu den zierlichsten Geschöpfen macht. Diese Zeichnung tritt besonders schön bei manchen marinen Arten auf, in Form von sich kreuzenden Liniensystemen oder dicht aneinanderschliessenden Sechsecken; sie sind bei den in Fig. 2 (S. 42) abgebildeten Formen (ebenso wie der Zellinhalt) weggelassen, weil die Abbildungen sonst zu grossen Raum beansprucht haben würden. Die Linien liegen bei manchen Arten so nahe, dass es nur den besten Mikroskopen gelingt, sie aufzulösen, d. h. getrennt von einander deutlich sichtbar zu machen; deshalb werden gewisse Diatomeen wie Pleurosigma angulatum und Surirella gemma zur Prüfung der besten Objektive verwendet.

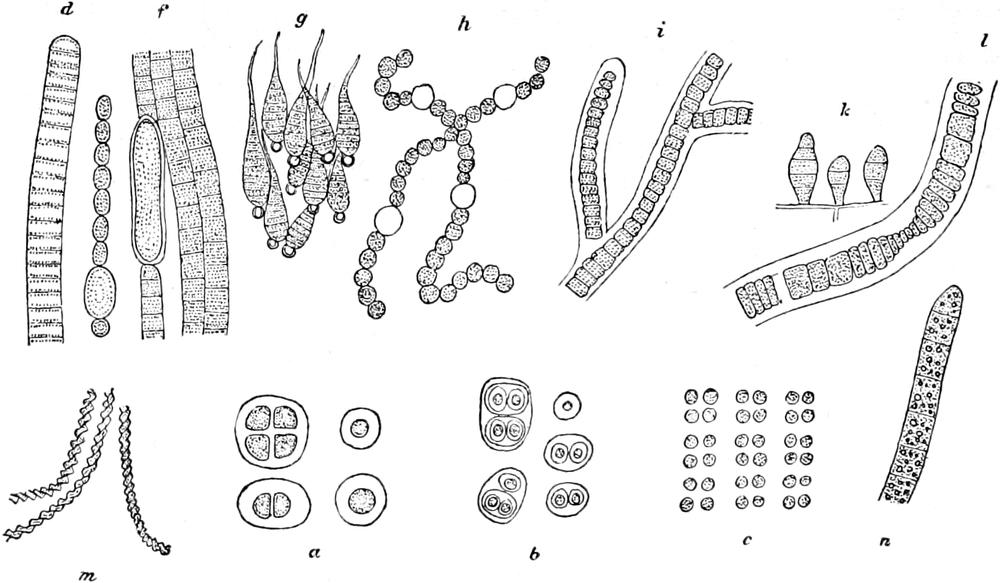

Die überaus zierlichen Kieselalgen verdienen übrigens wegen ihrer Schönheit und Mannigfaltigkeit eine eingehendere Beobachtung auch von solchen, denen irgend eine naturwissenschaftliche Beschäftigung erwünscht ist und welche sich im Besitz eines Mikroskopes befinden, oder sich ein solches anschaffen können (vergl. die Anmerkung am Schluss). Der Formenreichtum ist ein ausserordentlicher und wenn bei den Spaltalgen die Einförmigkeit der ganzen Gruppe auffiel, so tritt uns bei den Kieselalgen eine Vielgestaltigkeit entgegen, wie sie ausgeprägter kaum in einer anderen Pflanzenklasse vorkommt. Die Figur 2 giebt uns einen Überblick über die verschiedenen Formen,

welche unsere süssen Gewässer bewohnen; freilich konnte nur ein kleiner Teil berücksichtigt werden.

In Nr 1 tritt uns eine der vielen schwer unterscheidbaren Arten der Gattung Pinnularia entgegen. Sie sind fast symmetrisch gebaut und mit deutlicher, in der Regel starker Streifung, welche auch in der Figur angegeben ist. Sehr ähnlich ist Navicula von kahnförmiger Gestalt (Nr. 2), die Streifung ist aber sehr zart und oft nur mit den besten Linsen zu erkennen. Die Streifen sind hier aus dichten reihenförmigen Punkten gebildet. Bei der Gattung Stauroneis (Nr. 3) ist ein deutliches helles Kreuz erkennbar, welches die ebenfalls kahnförmige Zelle am Längs- und Querdurchmesser trägt. Eigentümlich gebogen sind die Zellen der Gattung Pleurosigma (Nr. 4) und nur nach einer Richtung symmetrisch die stark gestreiften von Cymbella (Nr. 5).

Fig. 2.

Kieselalgen, Bacillariaceen. 1. Pinnularia 2. Navicula 3. Stauroneis 4. Pleurosigma 5 Cymbella 6 Amphora 7 Gomphonema 8 Nitschia 9 Surirella 10 Synedra 11 Epithemia 12 Meridion 13 Fragillaria 14 Diatoma 15 Melosira 16 Campylodiscus (a von der Seite, b von oben) Stark vergrössert

Bei Amphora (Nr. 6) bildet die Streifung zwei eigentümliche Bänder, während andere Teile des Kieselpanzers ungestreift bleiben. Bei der Gattung Gomphonema sitzen die einzelnen Zellen auf Gallertstielen, welche ein vielfach verzweigtes Bäumchen darstellen (Nr. 7). Eigentümliche ovale oder verzogene Zellen werden durch die Gattung Surirella (Nr. 9) repräsentiert, Synedra bildet meist lange, nadelförmige Zellen, welche oft wie die Speichen eines Rades zusammensitzen (Nr. 10). Die Gattung Epithemia (Nr. 11) erinnert

etwas an Cymbella, ist jedoch schon durch die Streifung leicht unterschieden. Dann giebt es eine Gruppe von Diatomeen, deren Zellen zu Fäden verbunden bleiben, wie bei Fragillaria, Diatoma, Meridion, Melosira (Nr. 12–15), noch andere bilden schildförmige, mehr oder weniger gebogene Platten, wie Campylodiscus (Nr. 16). Aber auch nur einigermassen genaue Beschreibung der deutschen Gattungen zu liefern, ist an diesem Ort wegen des Formenreichtums und der Vielgestaltigkeit der Diatomeen unmöglich. Dagegen soll uns noch ein Blick in das Leben dieser zierlichsten aller Geschöpfe vergönnt sein.

Der Kieselpanzer einer Diatomee ist kein einheitliches Gebilde, sondern besteht aus zwei sehr ähnlichen Hälften, die sich nur durch eine geringe Grössendifferenz unterscheiden, sonst aber, namentlich in der Zeichnung, vollständig übereinstimmen. Diese beiden Hälften sitzen in einander wie die Teile einer Schachtel, was man bei günstigen Objekten direkt sehen kann. Nimmt die Zelle an Volumen zu, so kann dies nur dadurch geschehen, dass die beiden Teile etwas auseinanderweichen, da ja die starren Kieselschalen ein Wachstum in die Länge oder Breite verhindern. Endlich kommt bei dieser Volumenzunahme der Zelle aber ein Stadium, in welchem die beiden Hälften oder Schalen nicht mehr ineinandergreifen, sondern die Zelle nicht mehr vollständig bedecken und einen schmalen Streif Plasma zwischen ihren Rändern freilassen. Dann bilden sich an dieser Stelle zwei neue Schalen, von denen sich die eine der grösseren, die andere der kleineren der alten Schalen ebenso einfügt, als diese es ursprünglich waren, und aus der einen Diatomee sind bei diesem Vorgange zwei geworden, welche in jeder Beziehung dem Mutterindividuum gleichen, nur ist die eine um die Dicke einer Schale kleiner als jene. Eine derartige Verkleinerung muss immer erfolgen, weil die Kieselschalen starr sind und sich die jüngere Schale immer der ältern einfügt. Bei weiteren Teilungen werden die jüngeren Individuen mit der jüngern Schalenhälfte immer kleiner und wir sehen oft von derselben Art Exemplare, die um mehr als das Doppelte in der Länge von einander abweichen. Die Verkleinerung findet aber auch naturgemäss ihre Grenze; ist die Grösse der Individuen bis auf ein bestimmtes Mass herabgesunken, so teilen sie sich nicht weiter, sondern es erfolgt eine Art