Charles A. Strong; Edward Van Drunen

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page iii

Economics in One Lesson

Henry Hazlitt

Introduction by Walter Block

Ludwig von Mises Institute

Auburn, Alabama

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page iv Copyright © 1946 by Harper & Brothers

Introduction copyright © 2008 by the Ludwig von Mises Institute The Ludwig von Mises Institute thanks Three Rivers Press for permission to reproduce the first edition of EconomicsinOneLesson.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Originally published in the United States in hardcover by Harper & Brothers Publishers, New York, in 1946. Subsequently a revised edition was published in softcover by Three Rivers Press, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York, in 1988. This edition is published by arrangement with Three Rivers Press.

Produced and published by the Ludwig von Mises Institute, 518 West Magnolia Avenue, Auburn, Alabama 36832 USA. Mises.org.

ISBN: 978-1-933550-21-3

Printed in China

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page v Contents

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page vi

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page vii Introduction to the 2007 Edition of EconomicsinOneLesson

Writing this introduction is a labor of love for me.You know how women sometimes say to each other “This dress is you!” Well, this book is me!This was the first book on economics that just jumped out and grabbed me. I had read a few before, but they were boring.

Very boring. Did I mention boring? In sharp contrast, Economicsin OneLessongrabbed me by the neck and never ever let me go. I first

read it in 1963. I don’t know how many times I have reread it since then.

Maybe, a half-dozen times in its entirety, and scores of times, partially, since I always use it whenever I teach introductory economics courses.

I am still amazed at its freshness. Although the first edition appeared in 1946, apart from a mere few words in it (for example, it holds up to ridicule the economic theories of Eleanor Roosevelt, about which more below) its chapter headings appear as if they were ripped from today’s headlines. Unless I greatly miss my guess, this will still be true in another 60 years from now, namely in 2068. Talk about a book for the ages. Other books on Austrian economics, too, are classics, and will be read as long as man is still interested in the subject. Mises’s HumanActionand Rothbard’s Man,Economy,and Statecome to mind in this regard. But those are epic tomes, numbering in the hundreds of pages. This little book of Hazlitt’s is merely an introduction, written, specifically, for the beginner. I wonder of how many introductions to a vii

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page viii viii

EconomicsinOneLesson

subject it can be truly said that they are classics? I would wager very, very few, if any at all.

There is nothing that pleases a teacher more than when that expression of understanding lights up a student’s face. The cartoons depict this phenomenon in the form of a light bulb appearing right above the depiction of the character. Well, let me tell you: I have gotten more “ahas” out of introductory students who have read this book than from any other. I warrant that there have been more conversions to the free market philosophy from this one economics book than, perhaps, from all others put together. It is just that stupendous.

The only thing I regret in this regard is that never again will I read this book for the first time. That, gentle reader, is a privilege I greatly envy you for having.

A word about style. The content, here, we can take for granted.

But the number of economists who could reallywrite can be counted upon one’s fingers, but Hazlitt is certainly one of them. His verbiage fairly leaps off the page, grabbing you by the neck. In fact, I now venture a very minor “criticism”: the author of this book is so elegant a wordsmith that sometimes, rarely, I find myself so marveling at his presentation, that I take my eye off the “ball” of the underlying economics message.

But enough of my personal slavering, drooling appreciation for EconomicsinOneLesson.Let us now get down to some specifics. The core of this book is, surely, the lesson: “the art of economics consists in looking not merely at the immediate but at the longer effects of any act or policy; it consists in tracing the consequences of that policy not merely for one group but for all groups.” Coupled with Hazlitt’s suspicion of the

“special pleading of selfish interests,” and his magnificent rendition of Bastiat’s “broken-window” example, the plan of EconomicsinOne Lessonis clear: drill these insights into the reader in the first few chapters, and then apply them, relentlessly, without fear or favor, to a whole host of specific examples. Every widespread economic fallacy embraced by pundits, politicians, editorialists, clergy, academics is given the back of the hand they so richly deserve by this author: that public works promote economic welfare, that unions and unioninspired minimum

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page ix

Introductionix

wage laws actually raise wages, that free trade creates unemployment, that rent control helps house the poor, that saving

hurts the economy, that profits exploit the poverty stricken, the list goes on and on. Exhil-arating. No one who digests this book will ever be the same when it comes to public policy analysis.

I cannot leave this Introduction without mentioning two favorite passages of mine. In chapter 3, “The Blessings of Destruction,”

Hazlitt applies the lesson of the broken-window fallacy (who can ever forget the hoodlum who throws a brick through the bakery window?) to mass devastation, such as the bombing of cities. How is this for a gem?: “It was merely our old friend, the broken-window fallacy, in new clothing, and grown fat beyond recognition.” Did Germany and Japan really prosper after World War II because of the bombing inflicted upon them? They had new factories, built to replace those that were destroyed, while the victorious U.S. had only middle-aged and old factories. Well, if this were all it takes to achieve prosperity, says Hazlitt, we can always bomb our own industrial facilities.

And here is my all-time favorite. Says Hazlitt in chapter 7, “The Curse of Machinery,” “Mrs. Eleanor Roosevelt . . . wrote: ‘We have reached a point today where labor-saving devices are good only when they do not throw the worker out of his job’.” Our author gets right to the essence of this fallacy: “Why should freight be carried from Chicago to New York by railroad when we could employ enormously more men, for example, to carry it all on their backs?” No, in this direction lies rabid Ludditism, where all machinery is consigned to the dust bin of the economy, and mankind is relegated to a stone-age existence.

What of Hazlitt the man? He was born in 1894, and had a top notch education, so long as his parents could afford it. He had to leave school. A voracious reader, he learned more and accomplished more than most professional academics. But he remained uncredentialed.

No university ever awarded him its Ph.D. degree in economics. Hazlitt was all but frozen out of higher education. Apart from a few Austrolibertarian professors who assigned his books such as this one, to their classes, he was ignored by the academic mainstream.

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page x x EconomicsinOneLesson

When it came to publishing and writing, Hazlitt was a veritable machine. His total bibliography contains more than 10,000 entries.

That is nota misprint. (As you can see, those who relish Economics inOneLessonwill have a lot of pleasant reading in front of them.) He was at it from the earliest age, initially making his way in New York by working for financial dailies. Hazlitt made his public reputation as lit-erary editor for TheNationin 1930. He was interested in economics but not particularly political.

The New Deal changed all that. He objected to the regimentation imposed by the regime. TheNationdebated the issue and decided to endorse FDR and all his works. Hazlitt had to go. His next job: H.L.

Mencken’s successor at the AmericanMercury. Some of the best antiNew Deal writing of the period was by none other than our man. By 1940 he had vaulted to position of editorial writer at TheNewYork Times,where he wrote an article or two every day, most of them unsigned. Then he met Ludwig von Mises and his Austrian period began. Writing for the paper, he reviewed all the important Austrian books and gave them a prominence they wouldn’t have otherwise had.

It was at the end of his tenure there that he wrote this book—just before coming to blows with management over the wisdom of Bretton Woods, and leaving for Newsweek,where he wrote wonderful editorials, while contributing to every venue that would publish him. He died in 1993.

In summary, I feel like a party host introducing two guests to one another, who hopes they will like each other. I hope you will like this book. But more, I hope it will affect your life in somewhat the same way it has mine. It has inspired me to promote economic freedom.

Indeed, to never shut up about it. It has convinced me that free market economics is as beautiful, in its way, as is a prism, a diamond, a sunset, the smile of a baby. We’re talking the verbal equivalent of a Mozart or a Bach here. This book lit up my life, and I hope you get something, a lot from it, too.

Walter Block

August 2007

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page xi Preface to the First Edition

This book is an analysis of economic fallacies that are at last so prevalent that they have almost become a new orthodoxy. The one thing that has prevented this has been their own self-contradic-tions, which have scattered those who accept the same premises into a hundred different “schools,” for the simple reason that it is impossible in matters touching practical life to be consistently wrong. But the difference between one new school and another is merely that one group wakes up earlier than another to the absurdities to which its false premises are driving it, and becomes at that moment inconsistent by either unwittingly abandoning its false premises or accepting conclusions from them less disturbing or fantastic than those that logic would demand.

There is not a major government in the world at this moment, however, whose economic policies are not influenced, if they are not almost wholly determined, by acceptance of some of these fallacies.

Perhaps the shortest and surest way to an understanding of economics is through a dissection of such errors, and particularly of the central error from which they stem. That is the assumption of this volume and of its somewhat ambitious and belligerent title.

The volume is therefore primarily one of exposition. It makes no claim to originality with regard to any of the chief ideas that it

expounds. Rather its effort is to show that many of the ideas which xi

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page xii xii EconomicsinOneLesson

now pass for brilliant innovations and advances are in fact mere revivals of ancient errors, and a further proof of the dictum that those who are ignorant of the past are condemned to repeat it.

The present essay itself is, I suppose, unblushingly “classical,” “traditional,” and “orthodox”: at least these are the epithets with which those whose sophisms are here subjected to analysis will no doubt attempt to dismiss it. But the student whose aim is to attain as much truth as possible will not be frightened by such adjectives. He will not be forever seeking a revolution, a “fresh start,” in economic thought. His mind will, of course, be as receptive to new ideas as to old ones; but he will be content to put aside merely restless or exhibi-tionistic straining for novelty and originality. As Morris R. Cohen has remarked: “The notion that we can dismiss the views of all previous thinkers surely leaves no basis for the hope that our own work will prove of any value to others.”1

Because this is a work of exposition I have availed myself freely and without detailed acknowledgment (except for rare footnotes and quotations) of the ideas of others. This is inevitable when one writes in a field in which many of the world’s finest minds have labored. But my indebtedness to at least three writers is of so specific a nature that I cannot allow it to pass unmentioned. My greatest debt, with respect to the kind of expository framework on which the present argument is hung, is to Frédéric Bastiat’s essay Cequ’onvoitetce qu’onnevoitfas,now nearly a century old. The present work may, in fact, be regarded as a modernization, extension, and generalization of the approach found in Bastiat’s pamphlet. My second debt is to Philip Wicksteed: in particular the chapters on wages and the final summary chapter owe much to his CommonsenseofPolitical Economy. My third debt is to Ludwig von Mises. Passing over

everything that this elementary treatise may owe to his writings in general, my most specific debt is to his exposition of the manner in which the process of monetary inflation is spread.

1 ReasonandNature(New York: Harcourt, Brace & Co., 1931), p. x.

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page xiii Preface xiii

When analyzing fallacies, I have thought it still less advisable to mention particular names than in giving credit. To do so would have required special justice to each writer criticized, with exact quotations, account taken of the particular emphasis he places on this point or that, the qualifications he makes, his personal ambiguities, inconsistencies, and so on. I hope, therefore, that no one will be too disappointed at the absence of such names as Karl Marx, Thorstein Veblen, Major Douglas, Lord Keynes, Professor Alvin Hansen and others in these pages. The object of this book is not to expose the special errors of particular writers, but economic errors in their most frequent, widespread, or influential form. Fallacies, when they have reached the popular stage, become anonymous anyway. The subtleties or obscurities to be found in the authors most responsible for propagating them are washed off. A doctrine becomes simplified; the sophism that may have been buried in a network of qualifications, ambiguities, or mathematical equations stands clear. I hope I shall not be accused of injustice on the ground, therefore, that a fashionable doctrine in the form in which I have presented it is not precisely the doctrine as it has been formulated by Lord Keynes or some other special author. It is the beliefs which politically influential groups hold and which governments act upon that we are interested in here, not the historical origins of those beliefs.

I hope, finally, that I shall be forgiven for making such rare reference to statistics in the following pages. To have tried to present statistical confirmation, in referring to the effects of tariffs, price-fixing, inflation, and the controls over such commodities as coal, rubber, and cotton, would have swollen this book much beyond the dimensions

contemplated. As a working newspaper man, moreover, I am acutely aware of how quickly statistics become out-of-date and are superseded by later figures. Those who are interested in specific economic problems are advised to read current “realistic” discussions of them, with statistical documentation: they will not find it difficult to interpret the statistics correctly in the light of the basic principles they have learned.

I have tried to write this book as simply and with as much freedom from technicalities as is consistent with reasonable accuracy, so that it can

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page xiv xiv

EconomicsinOneLesson

be fully understood by a reader with no previous acquaintance with economics.

While this book was composed as a unit, three chapters have already appeared as separate articles, and I wish to thank TheNewYork Times,TheAmericanScholar , and TheNewLeaderfor permission to reprint material originally published in their pages. I am grateful to Professor von Mises for reading the manuscript and for helpful suggestions.

Responsibility for the opinions expressed is, of course, entirely my own.

Henry Hazlitt

New York

March 25, 1946

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 1

Part One: The Lesson

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 2

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 3

CHAPTER 1

The Lesson 1

Economics is haunted by more fallacies than any other study known to man. This is no accident. The inherent difficulties of the subject would be great enough in any case, but they are multiplied a thousandfold by a factor that is insignificant in, say, physics, mathematics, or medicine—the special pleading of selfish interests. While every group has certain economic interests identical with those of all groups, every group has also, as we shall see, interests antagonistic to those of all other groups. While certain public policies would in the long run benefit everybody, other policies would benefit one group only at the expense of all other groups. The group that would benefit by such policies, having such a direct interest in them, will argue for them plausibly and persistently. It will hire the best buyable minds to devote their whole time to presenting its case. And it will finally either convince the general public that its case is sound, or so befuddle it that clear thinking on the subject becomes next to impossible.

In addition to these endless pleadings of self-interest, there is a second main factor that spawns new economic fallacies every day. This is the persistent tendency of men to see only the immediate effects of a given policy, or its effects only on a special group, and to neglect to inquire what the long-run effects of that policy will be not only on that 3

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 4

special group but on all groups. It is the fallacy of overlooking secondary consequences.

In this lies almost the whole difference between good economics and bad. The bad economist sees only what immediately strikes the eye; the good economist also looks beyond. The bad economist sees only the direct consequences of a proposed course; the good economist looks also at the longer and indirect consequences. The bad economist sees only what the effect of a given policy has been or will be on one particular group; the good economist inquires also what the effect of the policy will be on all groups.

The distinction may seem obvious. The precaution of looking for all the consequences of a given policy to everyone may seem elementary. Doesn’t everybody know, in his personal life, that there are all sorts of indulgences delightful at the moment but disastrous in the end? Doesn’t every little boy know that if he eats enough candy he will get sick? Doesn’t the fellow who gets drunk know that he will wake up next morning with a ghastly stomach and a horrible head?

Doesn’t the dipsomaniac know that he is ruining his liver and shortening his life? Doesn’t the Don Juan know that he is letting himself in for every sort of risk, from blackmail to disease? Finally, to bring it to the economic though still personal realm, do not the idler and the spendthrift know, even in the midst of their glorious fling, that they are heading for a future of debt and poverty?

Yet when we enter the field of public economics, these elementary truths are ignored. There are men regarded today as brilliant economists, who deprecate saving and recommend squandering on a national scale as the way of economic salvation; and when anyone points to what the consequences of these policies will be in the long run, they reply flippantly, as might the prodigal son of a warning father: “In the long run we are all dead.” And such shallow wisecracks pass as devastating epigrams and the ripest wisdom.

But the tragedy is that, on the contrary, we are already suffering the long-run consequences of the policies of the remote or recent past.

Today is already the tomorrow which the bad economist yesterday urged us to ignore. The long-run consequences of some economic

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 5

TheLesson5

policies may become evident in a few months. Others may not become evident for several years. Still others may not become evident for decades. But in every case those long-run consequences are contained in the policy as surely as the hen was in the egg, the flower in the seed.

From this aspect, therefore, the whole of economics can be reduced to a single lesson, and that lesson can be reduced to a single sentence. Theartofeconomicsconsistsinlookingnotmerelyatthe immediatehutatthelongereffectsofanyactorpolicy;itconsistsin tracingtheconsequencesofthatpolicynotmerelyforonegroupbut forallgroups.

2

Nine-tenths of the economic fallacies that are working such dread-ful harm in the world today are the result of ignoring this lesson.

Those fallacies all stem from one of two central fallacies, or both: that of looking only at the immediate consequences of an act or proposal, and that of looking at the consequences only for a particular group to the neglect of other groups.

It is true, of course, that the opposite error is possible. In considering a policy we ought not to concentrate onlyon its long-run results to the community as a whole. This is the error often made by the classical economists. It resulted in a certain callousness toward the

fate of groups that were immediately hurt by policies or developments which proved to be beneficial on net balance and in the long run.

But comparatively few people today make this error; and those few consist mainly of professional economists. The most frequent fallacy by far today, the fallacy that emerges again and again in nearly every conversation that touches on economic affairs, the error of a thousand political speeches, the central sophism of the “new” economics, is to concentrate on the short-run effects of policies on special groups and to ignore or belittle the long-run effects on the community as a whole. The “new” economists flatter themselves that this is a great, almost a revolutionary advance over the methods of the “classical” or

“orthodox” economists, because the former take into consideration short-run effects which the latter often ignored. But in themselves

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 6

6 EconomicsinOneLesson

ignoring or slighting the long-run effects, they are making the far more serious error. They overlook the woods in their precise and minute examination of particular trees. Their methods and conclusions are often profoundly reactionary. They are sometimes surprised to find themselves in accord with seventeenth-century mercantilism.

They fall, in fact, into all the ancient errors (or would, if they were not so inconsistent) that the classical economists, we had hoped, had once for all got rid of.

3

It is often sadly remarked that the bad economists present their errors to the public better than the good economists present their

truths. It is often complained that demagogues can be more plausible in putting forward economic nonsense from the platform than the honest men who try to show what is wrong with it. But the basic reason for this ought not to be mysterious. The reason is that the demagogues and bad economists are presenting half-truths. They are speaking only of the immediate effect of a proposed policy or its effect upon a single group. As far as they go they may often be right. In these cases the answer consists in showing that the proposed policy would also have longer and less desirable effects, or that it could benefit one group only at the expense of all other groups. The answer consists in supplementing and correcting the half-truth with the other half. But to consider all the chief effects of a proposed course on everybody often requires a long, complicated, and dull chain of reasoning. Most of the audience finds this chain of reasoning difficult to follow and soon becomes bored and inattentive. The bad economists rationalize this intellectual debility and laziness by assuring the audience that it need not even attempt to follow the reasoning or judge it on its merits because it is only “classicism” or “laissez-faire,” or “capitalist apologet-ics” or whatever other term of abuse may happen to strike them as effective.

We have stated the nature of the lesson, and of the fallacies that stand in its way, in abstract terms. But the lesson will not be driven home, and the fallacies will continue to go unrecognized, unless both

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 7

TheLesson7

are illustrated by examples. Through these examples we can move from the most elementary problems in economics to the most complex and difficult. Through them we can learn to detect and avoid first the crudest and most palpable fallacies and finally some of the most sophisticated and elusive. To that task we shall now proceed.

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 8

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 9

Part Two: The Lesson Applied

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 10

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 11

CHAPTER 2

The Broken Window

Let us begin with the simplest illustration possible:let us,emulat-ing Bastiat, choose a broken pane of glass.

A young hoodlum, say, heaves a brick through the window of a baker’s shop. The shopkeeper runs out furious, but the boy is gone. A crowd gathers, and begins to stare with quiet satisfaction at the gaping hole in the window and the shattered glass over the bread and pies.

After a while the crowd feels the need for philosophic reflection. And several of its members are almost certain to remind each other or the baker that, after all, the misfortune has its bright side. It will make business for some glazier. As they begin to think of this they elaborate upon it. How much does a new plate glass window cost? Fifty dollars? That will be quite a sum. After all, if windows were never broken, what would happen to the glass business? Then, of course, the thing is endless. The glazier will have $50 more to spend with other merchants, and these in turn will have $50 more to spend with still other merchants, and so adinfinitum. The smashed window will go on providing money and employment in ever-widening circles. The logical conclusion from all this would be, if the crowd drew it, that the little hoodlum who threw the brick, far from being a public menace, was a public benefactor.

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 12

12 EconomicsinOneLesson

Now let us take another look. The crowd is at least right in its first conclusion. This little act of vandalism will in the first instance mean more business for some glazier. The glazier will be no more unhappy to learn of the incident than an undertaker to learn of a death. But the shopkeeper will be out $50 that he was planning to spend for a new suit. Because he has had to replace a window, he will have to go without the suit (or some equivalent need or luxury). Instead of having a window and $50 he now has merely a window. Or, as he was planning to buy the suit that very afternoon, instead of having both a window and a suit he must be content with the window and no suit.

If we think of him as a part of the community, the community has lost a new suit that might otherwise have come into being, and is just that much poorer.

The glazier’s gain of business, in short, is merely the tailor’s loss of business. No new “employment” has been added. The people in the crowd were thinking only of two parties to the transaction, the baker and the glazier. They had forgotten the potential third party involved, the tailor. They forgot him precisely because he will not now enter the scene. They will see the new window in the next day or two. They will never see the extra suit, precisely because it will never be made. They see only what is immediately visible to the eye.

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 13

CHAPTER 3

The Blessings of Destruction

So we have finished with the broken window.An elementary fallacy.

Anybody, one would think, would be able to avoid it after a few moments’ thought. Yet the broken-window fallacy, under a hundred disguises, is the most persistent in the history of economics. It is more rampant now than at any time in the past. It is solemnly reaffirmed every day by great captains of industry, by chambers of commerce, by labor union leaders, by editorial writers and newspaper columnists and radio commentators, by learned statisticians using the most refined techniques, by professors of economics in our best universities. In their various ways they all dilate upon the advantages of destruction.

Though some of them would disdain to say that there are net benefits in small acts of destruction, they see almost endless benefits in enormous acts of destruction. They tell us how much better off economically we all are in war than in peace. They see “miracles of production” which it requires a war to achieve. And they see a postwar world made certainly prosperous by an enormous “accumulated” or “backed-up” demand. In Europe they joyously count the houses, the whole cities that have been leveled to the ground and that “will have to be replaced.”

In America they count the houses that could not be built during the war, the nylon stockings that could not be supplied, the worn-out automobiles and tires, the obsolescent radios and refrigerators. They bring together formidable totals.

13 EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 14

14 EconomicsinOneLesson

It is merely our old friend, the broken-window fallacy, in new clothing, and grown fat beyond recognition. This time it is supported by a whole bundle of related fallacies. It confuses needwith demand.

The more war destroys, the more it impoverishes, the greater is the postwar need. Indubitably. But need is not demand. Effective economic demand requires not merely need but corresponding purchasing power. The needs of China today are incomparably greater than the needs of America. But its purchasing power, and therefore the “new business” that it can stimulate, are incomparably smaller.

But if we get past this point, there is a chance for another fallacy, and the broken-windowites usually grab it. They think of “purchasing power” merely in terms of money. Now money can be run off by the printing press. As this is being written, in fact, printing money is the world’s biggest industry—if the product is measured in monetary terms. But the more money is turned out in this way, the more the value of any given unit of money falls. This falling value can be measured in rising prices of commodities. But as most people are so firmly in the habit of thinking of their wealth and income in terms of money, they consider themselves better off as these monetary totals rise, in spite of the fact that in terms of things they may have less and buy less.

Most of the “good” economic results which people attribute to war are really owing to wartime inflation. They could be produced just as well by an equivalent peacetime inflation. We shall come back to this money illusion later.

Now there is a half-truth in the “backed-up” demand fallacy, just as there was in the broken-window fallacy. The broken window did make more business for the glazier. The destruction of war will make more business for the producers of certain things. The destruction of houses and cities will make more business for the building and construction industries. The inability to produce automobiles, radios, and refrigerators during the war will bring about a cumulative postwar demand forthoseparticularproducts.

To most people this will seem like an increase in total demand, as it may well be intermsofdollarsoflowerpurchasingpower. But what really takes place is a diversionof demand to these particular products from others.

The people of Europe will build more new houses than otherwise

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 15

TheBlessingsofDestruction15

because they must. But when they build more houses they will have just that much less manpower and productive capacity left over for everything else. When they buy houses they will have just that much less purchasing power for everything else. Wherever business is increased in one direction, it must (except insofar as productive energies may be generally stimulated by a sense of want and urgency) be correspondingly reduced in another.

The war, in short, will change the postwar directionof effort; it will change the balance of industries; it will change the structure of industry. And this in time will also have its consequences. There will be another distribution of demand when accumulated needs for houses and other durable goods have been made up. Then these temporarily favored industries will, relatively, have to shrink again, to allow other industries filling other needs to grow.

It is important to keep in mind, finally, that there will not merely be a difference in the pattern of postwar as compared with pre-war demand. Demand will not merely be diverted from one commodity to another. In most countries it will shrink in total amount.

This is inevitable when we consider that demand and supply are merely two sides of the same coin. They are the same thing looked at from different directions. Supply creates demand because at bottom it is demand. The supply of the thing they make is all that people have, in fact, to offer in exchange for the things they want. In this

sense the farmers’ supply of wheat constitutes their demand for automobiles and other goods. The supply of motor cars constitutes the demand of the people in the automobile industry for wheat and other goods. All this is inherent in the modern division of labor and in an exchange economy.

This fundamental fact, it is true, is obscured for most people (including some reputedly brilliant economists) through such complications as wage payments and the indirect form in which virtually all modern exchanges are made through the medium of money. John Stuart Mill and other classical writers, though they sometimes failed to take sufficient account of the complex consequences resulting from the use of money, at least saw through the monetary veil to the underlying realities. To that extent they were in advance of many of their

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 16

16 EconomicsinOneLesson

present-day critics, who are befuddled by money rather than instructed by it. Mere inflation—that is, the mere issuance of more money, with the consequence of higher wages and prices—may look like the creation of more demand. But in terms of the actual production and exchange of real things it is not. Yet a fall in postwar demand may be concealed from many people by the illusions caused by higher money wages that are more than offset by higher prices.

Postwar demand in most countries, to repeat, will shrink in absolute amount as compared with pre-war demand because postwar supply will have shrunk. This should be obvious enough in Germany and Japan, where scores of great cities were leveled to the ground. The point, in short, is plain enough when we make the case extreme enough. If England, instead of being hurt only to the extent she was by her participation in the war, had had all her great cities destroyed, all her factories destroyed and almost all her accumulated capital and consumer goods destroyed, so that her people had been reduced to

the economic level of the Chinese, few people would be talking about the great accumulated and backed-up demand caused by the war. It would be obvious that buying power had been wiped out to the same extent that productive power had been wiped out. A runaway monetary inflation, lifting prices a thousandfold, might nonetheless make the “national income” figures in monetary terms higher than before the war. But those who would be deceived by that into imagining themselves richer than before the war would be beyond the reach of rational argument. Yet the same principles apply to a small war destruction as to an overwhelming one.

There may be, it is true, offsetting factors. Technological discoveries and advances during the war, for example, may increase individual or national productivity at this point or that. The destruction of war will, it is true, divert postwar demand from some channels into others.

And a certain number of people may continue to be deceived indefinitely regarding their real economic welfare by rising wages and prices caused by an excess of printed money. But the belief that a genuine prosperity can be brought about by a “replacement demand” for things destroyed or not made during the war is nonetheless a palpable fallacy.

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 17

CHAPTER 4

Public Works Mean Taxes

1

There is no more persistent and influential faith in the world today than the faith in government spending. Everywhere government spending is presented as a panacea for all our economic ills. Is

private industry partially stagnant? We can fix it all by government spending.

Is there unemployment? That is obviously due to “insufficient private purchasing power.” The remedy is just as obvious. All that is necessary is for the government to spend enough to make up the “deficiency.”

An enormous literature is based on this fallacy, and, as so often happens with doctrines of this sort, it has become part of an intricate network of fallacies that mutually support each other. We cannot explore that whole network at this point; we shall return to other branches of it later. But we can examine here the mother fallacy that has given birth to this progeny, the main stem of the network.

Everything we get, outside of the free gifts of nature, must in some way be paid for. The world is full of so-called economists who in turn are full of schemes for getting something for nothing. They tell us that the government can spend and spend without taxing at all; that it can continue to pile up debt without ever paying it off, because “we owe it to ourselves.” We shall return to such extraordinary doctrines at a later 17

EconOne_Prf2_Q5_to_client.qxd 3/3/2008 8:42 AM Page 18

18 EconomicsinOneLesson

point. Here I am afraid that we shall have to be dogmatic, and point out that such pleasant dreams in the past have always been shattered by national insolvency or a runaway inflation. Here we shall have to say simply that all government expenditures must eventually be paid out of the proceeds of taxation; that to put off the evil day merely increases the problem, and that inflation itself is merely a form, and a particularly vicious form, of taxation.

Having put aside for later consideration the network of fallacies which rest on chronic government borrowing and inflation, we shall take it

Another random document with no related content on Scribd:

l’inspiration de faire fouiller la partie de la maison d’où le bruit semblait sortir, et l’on y découvrit une cassette qui s’ouvrit d’elle-même et laissa voir les ossements du bienheureux Aubert. Le 18 juin, les reliques furent transférées dans l’église au chant des hymnes et des cantiques. Dans le parcours, dit dom Huynes, «il plut à Nostre Seigneur de manifester plus évidamment à tous ce sien serviteur et favory, permettant qu’un de ceux qui portoient ces saincts ossements, nommé Hildeman, entrast en quelque doute si celuy qu’ils portoient estoit vrayment le corps de sainct Aubert ou bien de quelque autre trépassé, car, cependant qu’il ruminoit cela en soy-mesme, voicy que ce sainct fardeau qu’il portoit auparavant facilement vint à s’appesantir sur luy et à l’aggravanter si fort en un instant qu’il fut contrainct de tomber en terre sur ses genoux, sans qu’il luy fut possible de se lever, ny mesme de se mouvoir aucunement. Ce que voyant, il jugea que c’estoit une punition de Dieu à cause de ses doutes. Il confessa publiquement sa faute, et en fit pénitence, et, par ce moyen, à la mesme heure, recouvra ses forces par les mérites du glorieux sainct Aubert, et se levant acheva de porter ce sainct corps aussy facilement qu’il avoit faict auparavant, jusques sur le grand autel sur lequel ils le poserent. L’ayant mis là, ils estendirent un rideau à travers de l’église, puis tirèrent hors du vaisseau un petit coffre et mirent les saincts ossements sur une belle nappe, et les considérans diligemment et d’une pieuse curiosité, ils apperceurent en son chef le trou qu’on y voit encor aujourd’huy, et un chacun connut apertement par ce signe le coup que l’archange saint Michel luy donna, s’apparoissant à luy la troisiesme fois.»

A côté, on trouva aussi un autel portatif et une inscription conçue en ces termes: «Ici repose le corps de saint Aubert, évêque d’Avranches.» Les ossements furent placés dans une châsse d’un grand prix et déposés sur l’autel dédié en l’honneur de la sainte Trinité, à l’exception du chef et du bras droit que les religieux séparèrent pour les mettre à part dans des reliquaires précieux. Plus tard, les abbés juraient par ce bras, le jour de leur investiture, de garder fidèlement les règles ou coutumes de l’abbaye, et dans les grandes solennités, ce chef auguste qui portait l’empreinte du doigt de l’Archange était exposé à la vénération des fidèles. Afin de perpétuer le souvenir d’un si beau jour, le diocèse d’Avranches fêta chaque année l’élévation de saint Aubert, et à cette occasion les religieux des prieurés dépendant du Mont-Saint-Michel se réunissaient et tenaient le lendemain une assemblée générale. Dans la suite, le pape Martin V accorda sept ans et

sept quarantaines d’indulgence à ceux qui viendraient le 18 juin visiter l’église du mont Tombe et se repentiraient de leurs péchés.

Dieu glorifia ainsi le pieux évêque dont les restes avaient été confiés à la garde de l’Archange; mais, dans les desseins de la Providence, ce triomphe devait servir à un autre but: le bienheureux Aubert allait après sa mort, comme pendant sa vie, être l’apôtre de la dévotion envers saint Michel et contribuer à son progrès dans la première partie du onzième siècle. La cérémonie de la translation attira sans doute un grand nombre de prêtres et de fidèles; car il suffit d’avoir assisté de nos jours à l’élévation des reliques d’un saint, pour comprendre quel retentissement une fête semblable devait avoir au moyen âge. Aussi les auteurs du temps rapportent-ils que jamais une telle multitude de pèlerins ne s’était encore pressée dans le sanctuaire de l’Archange. La date de 1010 est donc célèbre dans l’histoire religieuse du Mont-Saint-Michel; avec elle commence une ère de prospérité qui atteindra son apogée au quatorzième siècle et répandra dans le monde un éclat que les âges ne pourront effacer.

Tout laissait entrevoir de grandes choses. Non seulement les manifestations religieuses devenaient de jour en jour plus nombreuses; mais l’abbaye florissait sous le sage gouvernement d’Hildebert, et servait d’asile à la science et à la vertu. Plusieurs personnages illustres, à l’exemple du comte du Mans et de la princesse Gonnor, faisaient en Normandie, dans la Bretagne et le Maine de riches donations à l’église du mont Tombe. De leur côté, les bénédictins se mettaient en relation avec l’Italie, où les arts commençaient à renaître, après la période obscure du dixième siècle. Deux moines, dont l’un s’appelait Bernard et l’autre Vidal, partirent du Mont-Saint-Michel, traversèrent la France et l’Italie, pour se rendre au monte Gargano, et après avoir visité les villes où le génie chrétien bâtissait des monuments à la gloire de Dieu, ils revinrent en Normandie où ils racontèrent toutes les merveilles dont ils avaient été témoins. Vers la même époque, les religieux firent élever entre le Mont et le littoral cette croix devenue si célèbre, sous le nom de «Croix mi-Grève.» Si nous ajoutons foi au témoignage de certains archéologues, elle avait une hauteur prodigieuse et sa solidité était telle que pendant plusieurs siècles elle brava les efforts de l’Océan. Placée comme un phare entre la terre ferme et la cité de l’Archange, elle servait de guide aux pèlerins, et en même temps elle était le coup d’essai des architectes qui allaient bientôt jeter les fondations de la basilique de Saint-Michel.

Comme toutes les grandes époques de notre histoire, celle-ci fut signalée par des marques de protection céleste, qui contribuèrent dans une large mesure au progrès du culte de l’Archange, et encouragèrent la piété des fidèles. Écoutons encore les pieux annalistes, dont les récits sont toujours empreints d’une foi vive et d’une confiance sans borne. Après l’an 1000, nous disent-ils, l’espérance avait succédé à la crainte, la joie à la tristesse; mais bientôt une sombre rumeur se répandit dans la cité de saint Michel, et jeta la consternation parmi les religieux: une femme qui venait implorer le secours de l’Archange avait disparu engloutie sous les flots. Cette infortunée, malgré les observations de ses proches, s’était rendue en pèlerinage au mont Tombe pour obtenir une heureuse délivrance. En traversant les grèves, elle fut entourée d’un épais brouillard qui lui déroba sa marche. Cependant la mer montait avec rapidité; déjà les vagues menaçantes se faisaient entendre à une petite distance. La malheureuse fut saisie d’épouvante et ressentit de vives douleurs qui l’empêchèrent de fuir le danger; elle s’affaissa sur elle-même, et levant au ciel des yeux baignés de larmes, elle supplia l’Archange de venir à son aide. Un instant après les flots venaient expirer à ses pieds. Ils l’enveloppèrent bientôt et la submergèrent. Désormais le ciel pouvait seul venir à son secours.

Une foule nombreuse s’était portée sur la grève, comme il arrive dans les jours de naufrage, et attendait avec anxiété l’heure où la mer, en se retirant, abandonnerait sa victime; mais celle que l’on croyait morte fut trouvée pleine de vie, souriant avec bonheur, et tenant dans ses bras son enfant nouveau-né. Celui-ci, ajoute Guillaume de Saint-Pair, reçut au baptême le nom de Péril:

«Li enfes fut perilz nommez «Por ceu que il fut en peril nez.»

Plus tard il se consacra au Seigneur, et chaque année il vint au MontSaint-Michel dire une messe en action de grâces. D’après le livre des Miracles de Notre-Dame, la sainte Vierge, que les pèlerins ne séparaient pas de l’Archange dans leur dévotion, intervint au moment où cette femme invoquait le secours du ciel, et une belle grisaille du quinzième siècle la représente apparaissant dans les airs escortée de deux anges aux ailes déployées; à sa droite on voit le Mont, au-dessous l’heureuse mère sauvée du naufrage, avec un petit enfant dans ses bras, et plus loin sur les grèves, trois

hommes et deux femmes en costume de pèlerins, exprimant par leur attitude la joie, l’admiration et la reconnaissance dont ils sont pénétrés.

A la même époque se rapportent plusieurs guérisons merveilleuses; et c’est là une preuve évidente que saint Michel était alors honoré non seulement en sa qualité de conducteur des âmes, mais aussi comme ange médecin: fonction qu’il exerçait souvent au Mont Tombe de concert avec le bienheureux évêque d’Avranches. Saint Michel était aussi vénéré comme l’ange du repentir, qui invitait les pécheurs à la pénitence et leur adressait parfois de vertes réprimandes. Enfin, sous un titre ou sous un autre, la dévotion envers le glorieux Archange faisait de jour en jour de nouveaux progrès, et le mont Tombe servait de centre principal à ce mouvement universel imprimé au monde catholique. Le sanctuaire dédié au prince de la milice céleste était en telle vénération que, dans la pensée des fidèles, la moindre irrévérence, la plus petite infidélité devait être suivie d’une punition exemplaire et même d’un châtiment terrible, tandis qu’un acte de piété, une prière faite en présence de l’autel était toujours accompagnée d’abondantes bénédictions. Malgré la vigilance des gardiens, les étrangers dégradaient les murs de la basilique et emportaient les débris qu’ils conservaient ensuite comme des reliques précieuses. Ces petites pierres, obtenues à force de supplications ou dérobées à l’insu des religieux, étaient pour ainsi dire autant d’assises sur lesquelles s’élevaient des églises et des oratoires sous le vocable de saint Michel. Les vieux manuscrits sont pleins de ces pensées; ils les expriment sous mille formes, mille allégories. La légende s’y mêle quelquefois à l’histoire; mais c’est toujours la même idée, la même conclusion qui jaillit lumineuse de tous ces récits: le culte du saint Archange occupait, au commencement du onzième siècle, une large part dans la piété des fidèles; de plus il exerça dès lors une salutaire influence au milieu de la société féodale.

Jamais peut-être la mission civilisatrice de l’Église n’aboutit à des résultats plus heureux que dans le cours de ce siècle. D’une part les conciles réunis sous la présidence des évêques amenèrent la trêve ou la paix de Dieu; d’un autre côté, les monastères firent participer le monde aux trésors de science qu’ils avaient recueillis pendant le dixième siècle. Dieu seul pouvait inspirer du respect et de la crainte à des hommes qui ne redoutaient rien, sinon la chute du ciel, et la religion devait servir de lien entre les maîtres qui se partageaient notre territoire et n’avaient souvent de commun que les intérêts de l’éternité. Saint Michel, l’ange tutélaire de la France, eut sa place

dans cette œuvre de civilisation chrétienne; et non seulement son culte exerça une influence réelle dans l’ordre social, mais il contribua aussi au progrès des arts et des sciences. Plusieurs années avant la

Darin. lith Imp. P. Didot & Cⁱᵉ Paris MIRACLE DE LA VIERGE AU MONT-SAINT-MICHEL. Peinture en camaïeu des Miracles de Notre-Dame, ms. du XV.ᵉ siècle, n.º 9199 à la Bibl. Nat. de Paris.

construction des beaux édifices religieux de Rouen, de Lessay, de Caen, le Mont-Saint-Michel élevait en l’honneur de l’Archange la basilique romane qui servit de modèle à tant d’autres, avec l’église de Cérisy-la-Forêt bâtie à la même époque et sur le même plan.

Ce travail monumental était devenu nécessaire. Pendant que la dévotion envers le prince de la milice céleste se répandait de tous côtés, le sanctuaire qui était le centre de ce mouvement ne suffisait pas pour contenir la foule des pèlerins. Mais que de difficultés à surmonter! Quel génie assez puissant tenterait de construire sur ce rocher le vaste édifice que les circonstances rendaient indispensable? Où prendrait-on les ressources suffisantes pour

l’exécution d’un projet si audacieux! La Providence avait tout disposé avec cette sagesse et cette bonté dont l’histoire du Mont-Saint-Michel nous a déjà fourni tant de preuves.

En 1017, Hildebert Iᵉʳ avait terminé sa courte mais glorieuse carrière. Mauger, évêque d’Avranches, voulut l’assister lui-même à ses derniers moments, et présider la cérémonie funèbre. Hildebert avait mérité cet honneur; car il se distingua par la sainteté de sa vie non moins que par l’éclat de ses talents. Le duc de Normandie, Richard II, traça son portrait en ces termes: «Il est encore à la fleur de l’âge; mais il brille par la vivacité de son esprit et il a dans ses mœurs la gravité d’un vieillard.» On lui donna son neveu pour successeur. Hildebert II marcha sur les traces de son oncle. Il fut le modèle des religieux et remplit toujours avec une grande fidélité les devoirs que sa charge lui imposait; sa douceur et sa bonté lui gagnèrent l’affection de ses enfants, et sa haute réputation de sainteté lui concilia l’estime des plus grands personnages de l’époque. De ce nombre était le duc des Normands, Richard II, surnommé le Bon par ses contemporains. L’amitié qui l’unissait à Hildebert est demeurée célèbre; surtout elle a été féconde en grandes œuvres. On rapporte que le duc, pour témoigner à son ami la sincérité de son affection, et à cause de sa dévotion singulière envers le glorieux Archange, célébra dans l’église du Mont-Saint-Michel son mariage avec la princesse Judith. Hildebert présida la cérémonie en présence des deux cours de Normandie et de Bretagne.

Richard, voyant que l’église n’était pas digne du prince de la milice céleste, ni assez vaste pour les pèlerins, conçut le dessein généreux d’élever sur le mont Tombe un monument dont la grandeur, la hardiesse et la magnificence étonneraient les siècles futurs. Dès lors fut décidée la construction de cette basilique à laquelle travailleront les moines architectes, comme on les a nommés, les Hildebert, les Radulphe, les Ranulphe, les Roger, les Bernard, les Robert, les d’Estouteville, les de Lamps, et qui, malgré les ravages de l’incendie et les injures du temps, excitera de nos jours encore l’admiration des hommes de génie et l’enthousiasme des visiteurs. Les rois de France et d’Angleterre, les évêques et les seigneurs de ces deux royaumes, les pèlerins des différentes contrées de l’Europe apporteront le secours de leurs pieuses largesses; les architectes les plus distingués et les ouvriers les plus habiles épuiseront toutes les ressources de l’art pour construire et orner cette merveille de l’Occident; les pierres s’animeront sous le ciseau et s’épanouiront en riches feuillages, ou formeront des figures

symboliques; le plein cintre du onzième siècle, avec sa noble simplicité, sera marié à l’ogive élégante et fleurie du quinzième siècle; pendant que les nefs s’arrondiront comme pour servir d’arcs de triomphe, l’abside ouvrira ses nombreux vitraux pour laisser descendre sur l’autel des flots de lumière, et la flèche prendra dans les airs son élan sublime; au sommet apparaîtra l’archange saint Michel dans l’attitude d’un guerrier, montrant le ciel d’une main et tenant de l’autre une épée flamboyante dont il menacera les ennemis de l’Église et de la France. C’est la jeunesse de l’art, avec sa naïveté et sa vigueur, unie à la maturité, avec sa richesse et ses raffinements.

Quand le vénérable Hildebert et son illustre ami, Richard II, commencèrent les travaux de construction, en 1020 ou 1022, les Normands avaient des rapports avec tous les pays chrétiens. En Espagne et en Italie, ils remportaient de brillantes victoires sur les Sarrasins et les Grecs; le souverain pontife, Benoît VIII, les appelait à son aide et le prince de Salerne leur envoyait de riches présents; le roi de France, Robert II, les attirait à sa cour et dans ses armées. A cette même époque, les pèlerinages au SaintSépulcre étaient nombreux, et plusieurs Normands entreprirent le voyage de la Palestine. Les bénédictins du Mont-Saint-Michel profitèrent de toutes ces circonstances pour connaître le progrès des arts en Europe et en Asie, et pour étudier les plus beaux monuments de l’architecture ancienne; puis, ce fut sans doute un humble moine dont la modestie nous a caché le nom, peut-être Bernard, Vidal ou Hildebert qui traça le plan de la nouvelle basilique, et aussitôt les ouvriers se mirent à l’œuvre.

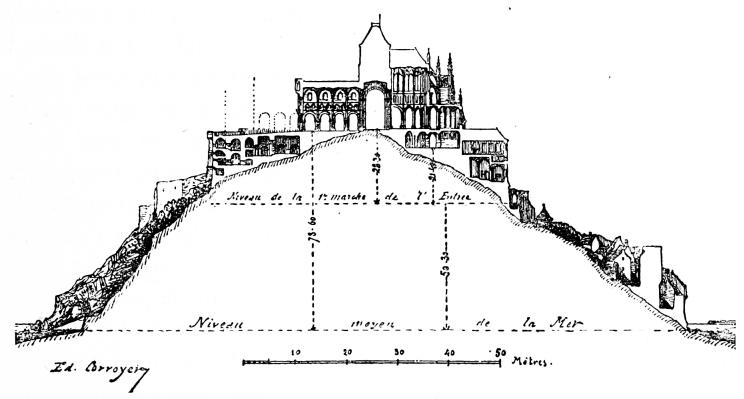

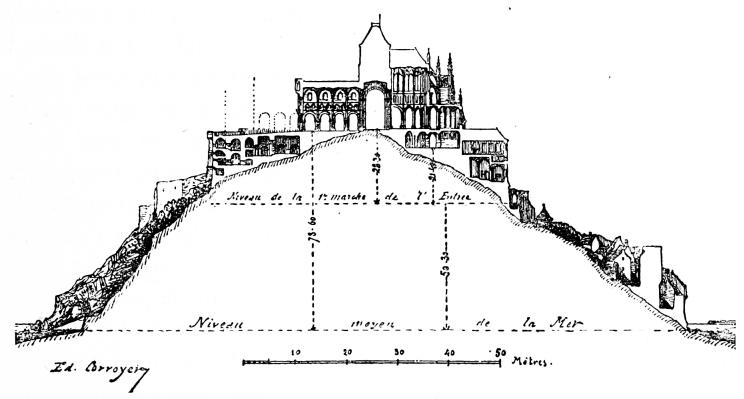

Fig. 24.—Coupe longitudinale du Mont-Saint-Michel (de l’ouest à l’est).

Une idée semble dominer dans la conception de ce plan. Le grand combat fut livré jadis au plus haut des cieux, auprès du trône de l’Éternel. C’est pourquoi les peintres se sont plu à représenter l’Archange avec de grandes ailes, planant au sein des régions les plus pures, et les architectes ont choisi les sommets les plus hardis pour lui dresser des temples; ils auraient voulu placer ses autels là même où ils fixaient le lieu de sa victoire. Pour donner plus d’élévation à la basilique du Mont-Saint-Michel, les religieux n’entamèrent pas la crête du rocher (fig. 24); ils formèrent un vaste plateau assis au milieu sur la montagne et appuyé de chaque côté sur des murs, des piliers et des voûtes d’une solidité inébranlable. Cette plate-forme, qui devait servir de base au sanctuaire de l’Archange, surmontait elle-même des cryptes souterraines dont la forme et la grandeur variaient selon les caprices du rocher.

Que de souvenirs se réveillent dans la mémoire du pèlerin quand il pénètre sous ces voûtes mystérieuses! Quelle histoire touchante est écrite sur chacune de ces pierres! Ici se trouve le cimetière où reposent, sous la garde de saint Michel, ces moines pieux et savants, qui vécurent de la vie des anges et étonnèrent le monde par l’étendue de leur savoir; plus loin est la chapelle dédiée à la Vierge-Mère que les fidèles dans leur culte n’ont jamais séparée de l’Archange. Sur le plateau artificiel, à une hauteur prodigieuse au-dessus des grèves, Hildebert et Richard firent jeter les fondements de la

basilique. Elle imitait la forme d’une croix latine; la nef, qui mesurait sept travées, se distinguait par sa grandeur austère, et la partie supérieure était un des plus beaux chefs-d’œuvre de l’architecture romane. Déjà les travaux avançaient, la chapelle de Notre-Dame était achevée et l’église s’élevait avec rapidité, quand une mort inattendue vint ravir Hildebert à l’affection de Richard et des religieux. On était au 1ᵉʳ octobre 1023. Le vénérable abbé fut inhumé avec ses prédécesseurs dans le petit cimetière situé au chevet de la basilique. Sous le gouvernement d’Almod, de Théodoric et de Suppon, la construction fut plus d’une fois ralentie et même abandonnée; mais Radulphe de Beaumont, Ranulphe de Bayeux, les deux Roger et Bernard du Bec se mirent à l’œuvre avec activité, et sous la prélature de ce dernier, vers 1135, la basilique de l’Archange dominait majestueuse sur un socle de granit. Le célèbre Robert du Mont fit construire, du côté de l’ouest, la façade qui s’écroula dans la suite; au quinzième siècle et au seizième, le cardinal d’Estouteville, Guillaume et Jean de Lamps rebâtirent le chœur, qui avait été détruit par les flammes pendant la guerre contre les Anglais. Il est difficile de se figurer l’aspect grandiose de cet édifice, que l’on peut appeler un poème de granit. Entre la nef romane et l’abside ogivale, une flèche élégante, sculptée avec délicatesse, s’élançait dans les airs et portait pour ainsi dire jusqu’au ciel l’image triomphante de l’Archange. Au jour des grandes solennités, neuf cloches faisaient entendre une suave harmonie, et appelaient à la prière les pèlerins

25.—Vue générale de la face nord du Mont-Saint-Michel (état actuel).

Fig.

disséminés sur les grèves. Quels étaient le génie, le courage et la puissance des religieux qui ont pu entreprendre sous les auspices de saint Michel et exécuter de si grandes merveilles! Avec quel éclat brillaient les sciences et les arts dans ces siècles de foi que l’impiété moderne regarde avec dédain! Rendons hommage aux humbles enfants de Saint-Benoît qui nous ont légué la basilique du Mont-Saint-Michel. Le temps et la révolution ont laissé en passant des traces profondes: la flèche qui portait la statue de l’Archange s’est écroulée sous les coups de la foudre; le beffroi n’existe plus avec ses neuf cloches, et les sept travées de la nef ont été réduites à quatre; les cryptes, en particulier l’oratoire de la Vierge portant le nom de Notre-DameSous-Terre, la chapelle de Saint-Martin autrefois si vénérée, et le gracieux sacellum de Saint-Étienne ont été destinés à des usages profanes; des spoliateurs ont fouillé les tombeaux, pillé le trésor et dispersé une grande partie des saintes reliques; cependant l’église avec sa nef romane et ses vieux murs rougis par les flammes, avec son abside ogivale et ses voûtes élancées, avec ses mille clochetons et son escalier en dentelle de granit, reste toujours un des chefs-d’œuvre les plus admirables et l’une des créations les plus hardies de l’architecture et du génie du moyen âge; seule elle suffirait non seulement pour attirer au Mont-Saint-Michel des milliers de pèlerins, mais aussi pour prouver l’influence que le culte de l’Archange exerça dans le cours du onzième siècle. En effet, cette basilique nous laisse deviner quelle fut alors la glorieuse destinée du mont Tombe. Non seulement la religion, les arts, les sciences fleurissaient à la fois dans ce «parterre» céleste; mais la France, l’Angleterre, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Russie et les autres contrées de l’Europe, marchant sur les traces des bénédictins, élevaient des autels en l’honneur du prince des milices angéliques.

Cette influence produisit des effets non moins remarquables sur la société féodale. Tour à tour les rois d’Angleterre et de France, les ducs de Normandie et de Bretagne rendirent hommage à celui qu’ils appelaient «Monseigneur saint Michel, le grand prévôt du paradis, le vice-roi des armées du Seigneur,» et placèrent leurs États sous sa puissante protection. Ainsi, dès les premières années du onzième siècle, le roi

Fig. 26.—Vue générale de la face ouest du Mont-Saint-Michel (état actuel).

des Anglais, Ethelred, ayant envoyé une armée pour ravager les terres de son beau-frère, le duc Richard, dont il croyait avoir à se plaindre, recommanda au chef de l’expédition et à tous les soldats d’épargner le sanctuaire de l’Archange: «Gardez-vous, leur dit-il, d’attaquer la montagne de saint Michel; un lieu si saint et si vénéré ne doit pas être la proie des flammes.» A l’exemple du concile de Mayence tenu en 813, une assemblée générale ordonna de célébrer la fête de l’Archange avec pompe dans les églises de la Grande-Bretagne. Pour se préparer à la solennité, tout chrétien qui avait l’âge requis devait jeûner trois fois au pain et à l’eau; pendant ces jours de pénitence, les fidèles allaient pieds nus en procession et confessaient leurs péchés, afin de se réconcilier avec Dieu; l’usage d’aliments gras ne pouvait être autorisé et pour toute nourriture on mangeait des racines crues; le travail cessait dans l’étendue du royaume. Chacun devait observer ces ordonnances, s’il ne voulait encourir des peines sévères: les riches seigneurs versaient 130 shillings dans le trésor des pauvres, les hommes libres payaient 30 sous d’amende, et les serviteurs étaient fustigés toutes les fois qu’ils rompaient le jeûne prescrit.

Les ducs des Normands ne furent pas moins dévots à saint Michel que les rois d’Angleterre. Richard ajouta aux possessions des bénédictins plusieurs riches domaines de ses États. Les lettres de donation nous peignent la piété, la confiance et l’humilité du prince: «Quand nous donnons à Dieu, dit-il, ce

n’est pas avec nos trésors, mais avec les siens que nous faisons l’aumône, car ce que nous avons nous le tenons de lui; un verre d’eau froide et un denier suffisent pour nous mériter une éternelle récompense; ainsi nous échangeons des richesses terrestres et périssables pour des biens célestes et immortels. Avec une obole, la veuve de l’Évangile put acheter le paradis, et Zachée obtint son pardon en donnant la moitié de ses biens.»

La charte de Richard II contient des détails importants sur l’organisation du Mont-Saint-Michel à l’époque féodale. Le prince donna aux religieux l’église dédiée à saint Pierre et située sur le versant de la montagne, à la condition expresse qu’on y placerait des clercs dont la principale occupation serait de prier pour son salut et celui de ses descendants. Si l’un d’entre eux remplissait mal ses fonctions, l’abbé avait

Fig. 27.—Vue générale de la face est du Mont-Saint-Michel (Restauration).

le droit de lui interdire l’office divin, et même de le déposer et de substituer quelqu’un à sa place s’il ne revenait à résipiscence. Tous les privilèges dont le monastère jouissait avec l’assentiment du Pontife romain étaient renouvelés à perpétuité. Les abbés pouvaient, sans recourir aux ducs de Normandie ni aux évêques d’Avranches, gouverner la ville d’après les lois

établies, juger les coupables, clercs ou laïcs, et les punir selon la grièveté de leurs délits; en un mot, ils étaient investis du même droit que les plus puissants seigneurs féodaux du moyen âge. S’ils négligeaient le soin des âmes qui leur étaient confiées, l’évêque ou toute autre personne craignant

Dieu devait en avertir le chef de la province, qui, de concert avec l’archevêque de Rouen et ses autres conseillers, prendrait des mesures pour réprimer un tel désordre. Les moines et les clercs pouvaient encore, d’après l’usage déjà établi, recevoir les saints ordres des mains du pontife qu’ils auraient eux-mêmes désigné; de plus, ils avaient la liberté de se faire ordonner chez le prélat consécrateur, ou dans leur propre monastère.

Richard II transmit avec son héritage sa foi et sa piété à ses deux enfants, Richard III et Robert le Libéral que les annalistes ont surnommé Robert le Diable, parce que, disent-ils, «il estoit grandement fougueux et brave dans les combats.» Les deux frères aimaient à visiter le Mont-Saint-Michel, et protégeaient les pèlerins qui traversaient la province soumise à leur domination; Robert surtout ne mit point de bornes à sa libéralité, et sa confiance envers le glorieux Archange se manifesta en maintes occasions. Ce terrible guerrier, qui fondait sur l’ennemi avec la rapidité de l’éclair, et frappait sans pitié ceux qui le provoquaient au combat, s’adoucissait et accordait la vie aux vaincus, dès qu’on lui demandait grâce au nom de saint Michel. On rapporte que, l’an 1030, Alain III, duc des Bretons, vint au mont Tombe accomplir son pèlerinage avec sa mère, Avoise, son frère, l’archevêque de Dol et une suite nombreuse. Peu de temps après, il refusa l’hommage qu’il devait à Robert et lança une armée sur le territoire des Normands; mais vaincu par Néel et Auvray le Géant, il implora la clémence de son ennemi par l’entremise d’Almod qui gouvernait l’abbaye depuis la mort d’Hildebert II. Le duc de Normandie, qui était venu en personne se mettre à la tête de ses soldats, pendant que Rabel, chef de l’escadre, tentait une attaque par mer, accepta une entrevue au Mont-Saint-Michel où Alain se rendit avec Robert, archevêque de Rouen. Le prélat, qui était l’oncle des deux rivaux, joignit ses supplications aux prières d’Alain et obtint le pardon du coupable. Robert le Libéral, non content de rendre la liberté à son captif, lui offrit son amitié au nom de saint Michel et signa un traité d’alliance avec lui: «Les dits ducs, ajoute Louis de Camps, demeurèrent le reste de leur vie fort bons amis. L’archevêque de Rouen, Robert, et notre abbé Almod contribuèrent beaucoup à cette paix et encore plus le saint Archange, à qui seul en fut rapportée la gloire.» En témoignage de sa reconnaissance, Alain

ratifia les donations que ses prédécesseurs avaient faites aux religieux et y ajouta d’autres domaines d’une grande valeur. La charte qu’il signa luimême avec l’évêque de Dol, l’évêque de Rennes, et plusieurs autres seigneurs, n’a pas au point de vue de l’histoire une portée égale à celle de Richard II; cependant il existe plus d’un trait de ressemblance entre ces documents: dans l’un et l’autre c’est la même poésie, la même foi, la même piété. Alain commence par invoquer le témoignage des divines Écritures qui nous engagent à échanger nos biens terrestres pour les richesses du ciel, et nous assurent que l’aumône efface le péché; ensuite il énumère les faveurs qu’il accorde au Mont-Saint-Michel; puis il termine en menaçant de la mort éternelle tous ceux qui oseraient dans la suite contrevenir à ses volontés.

Le mouvement qui portait l’Angleterre et la France vers le sanctuaire de l’Archange se communiqua aux autres nations, et un comte d’Allemagne, nommé Louis, vint au Mont pour prier saint Michel. A son retour, il tomba malade dans un monastère du pays de Sens, demanda l’habit religieux et mourut après sa profession. Cette influence était due avant tout à la dévotion des peuples pour le prince de la milice céleste; mais il faut en attribuer une part aux enfants de saint Benoît. Almod se démit de sa charge en 1031 et mourut deux ans plus tard dans l’abbaye de Cérisy-la-Forêt où il fut inhumé. Son successeur appelé Théodoric, neveu de Guillaume de Fécamp et ancien abbé de Jumièges, fut enlevé à l’affection de ses religieux peu de temps après son élection; sa prudence et sa bonté lui avaient concilié tous les esprits et gagné tous les cœurs. De 1033 à 1048, la crosse abbatiale fut déposée entre les mains de Suppon. Ce religieux n’avait pas obtenu le gouvernement du monastère à la mort d’Hildebert II, malgré les désirs de Richard, duc de Normandie; mais cette fois, grâce au crédit et à la protection de ses amis, surtout de l’abbé de Fécamp, il vit toutes les difficultés s’aplanir et il put prendre possession de la stalle que ses prédécesseurs avaient occupée avec tant de distinction. Romain d’origine, Suppon joignait à l’habileté une grande expérience des affaires, beaucoup de générosité, de l’amour pour les sciences et les arts, une certaine souplesse de caractère, en un mot, toutes les qualités nécessaires pour calmer les inquiétudes que l’élection d’un étranger avait fait naître dans l’esprit des bénédictins normands; il sut même gagner ceux-ci par des présents de valeur, «tellement, dit dom Huynes, que par son bon mesnage il s’acquist leur bienveillance.» Son premier soin fut d’entretenir le goût de l’étude parmi les religieux, et dans ce but, il enrichit la bibliothèque de plusieurs livres précieux. Ces

manuscrits et les autres de la même époque nous prouvent que les sept arts libéraux, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l’arithmétique, la géométrie, la musique et l’astronomie, avaient trouvé un asile au MontSaint-Michel. C’est pourquoi des savants illustres entretenaient des relations avec les enfants de saint Benoît, ou faisaient le voyage du mont Tombe.

Sous la prélature de Suppon, le célèbre Lanfranc, que les auteurs de l’Histoire littéraire de la France appellent «le plus sçavant homme et l’une des plus grandes lumières de son siècle,» vint d’Italie en France «avec une bande d’étudiants, tous gents de mérite, qui s’étoient attachés à lui,» et vers l’an 1040 il se fixa dans la ville d’Avranches pour y enseigner les lettres à une foule de disciples avides d’entendre sa parole.

L’histoire ne donne pas de détails précis sur ses rapports avec le MontSaint-Michel soit pendant son séjour à Avranches, soit plus tard quand il fut prieur du Bec, abbé de Caen, ou archevêque de Cantorbéry; mais il est certain que les religieux prirent part à ses grandes luttes contre Bérenger et s’intéressèrent à ses triomphes; l’un d’eux composa même une dissertation savante pour démontrer la présence réelle de Notre-Seigneur dans la sainte Eucharistie. Les fragments qui restent de ce travail contiennent plusieurs arguments tirés de la tradition chrétienne et de la croyance universelle de l’Église en faveur du dogme que Bérenger attaquait. On trouve également dans les manuscrits du Mont une copie de la profession de foi que celui-ci dut prononcer après l’une de ses rétractations. Il existe des documents plus nombreux sur les relations intimes de saint Anselme avec deux religieux de cette époque, Robert de Tombelaine et saint Anastase. Robert qui, au témoignage d’Orderic Vital, était remarquable par sa piété, sa sagesse et sa science, avait embrassé la vie monastique dans les dernières années de la prélature d’Almod; il s’était distingué entre tous les bénédictins par son habileté dans la dialectique et avait mérité le nom de «sophiste,» qui désignait alors un rhéteur expérimenté et un philosophe profond. Anastase, vénitien d’origine, ne le cédait en rien à Robert pour le talent, l’éloquence, l’intégrité des mœurs et l’aménité du caractère; il était aussi très versé dans les langues grecque et latine. D’après son historien, nommé Gautier, il dut arriver au Mont-Saint-Michel vers le milieu du onzième siècle; il y reçut l’habit religieux, mais il se retira ensuite à une petite distance de l’abbaye, sur le rocher de Tombelaine, et choisit pour habitation une antique chapelle dédiée à la mère de Dieu. Robert avec lequel il était lié d’étroite amitié, alla sans doute le visiter souvent et peut-être

partagea-t-il sa solitude; des historiens croient aussi qu’il y composa sous ses yeux et à sa demande le Commentaire sur le Cantique des Cantiques. On expliquerait de la sorte pourquoi il est connu sous le nom de Robert de Tombelaine.

Quand saint Anselme séjourna dans la ville d’Avranches, il fit la connaissance de Robert, et, à partir de ce moment, il entretint avec lui des rapports particuliers que le temps et la séparation ne purent jamais altérer; il ne rechercha pas moins l’amitié d’Anastase pour lequel il avait une profonde vénération et qu’il regardait déjà comme un homme d’une éminente sainteté. Laissons-le plutôt nous dévoiler lui-même l’affection que son âme délicate et pure éprouvait pour ses deux amis. Quelques années avant son élévation sur le siège de Cantorbéry, étant alors au monastère du Bec, il écrivait à Robert de Tombelaine: «Intrépide soldat de Dieu, et ami bien cher à mon cœur, quand je compare vos progrès généreux à ma lâcheté stérile, votre sainteté me laisse à peine la hardiesse de vous rappeler le souvenir de notre amitié. En effet dans une vie tiède comme la mienne, il n’est point d’acte qui puisse entrer en comparaison avec les bienfaits que votre affection me procure, et c’est pourquoi je rougis non seulement de vous réclamer la dette de l’amitié, mais encore d’être appelé votre ami. Cependant je ne puis voir les autres marcher d’un pas si rapide dans le chemin du ciel, tandis que le poids de mes péchés et ma froideur naturelle paralysent mes efforts, sans me sentir vivement pressé au fond de l’âme d’appeler à mon secours ceux qui marchent devant moi, non point pour qu’ils m’attendent en ralentissant leur course, mais afin qu’ils m’entraînent avec eux en excitant ma paresse.

Puisque mes prières sont nulles ou de peu de valeur pour moi, puis-je présumer qu’elles vous soient de quelque utilité? Veuillez donc les rendre efficaces et pour vous et pour moi, en y joignant la vertu de vos propres supplications. Voici le désir de mon cœur et la prière de mes lèvres: que Dieu ne m’accorde jamais aucune faveur sans vous la faire partager avec moi. Ainsi donc, ô vous si digne d’être aimé et plus digne encore d’être vénéré, soyez certain que toute ma vie je garderai les mêmes sentiments, et mettez tous vos soins à perfectionner en moi cette charité qui sera votre œuvre. Oui, je le sais, ce que vous demanderez pour votre frère, vous l’obtiendrez; mais, ne l’oubliez pas de votre côté, tous les bienfaits qui me seront accordés vous appartiendront à vous-même. Pour plus de sûreté, je vous prie, je vous supplie de me recommander à ce saint homme Anastase dans la société duquel vous avez le bonheur de vivre. Faites-moi connaître à

lui autant que l’absence le permet; accordez-moi la moitié de son affection pour vous, et partagez avec lui l’amitié que je vous porte. Puissions-nous désormais vivre par vous et avec vous, de telle sorte que je l’aime et le vénère comme un autre Robert et qu’il me regarde aussi comme son serviteur Anselme. Dans mon indignité, je n’ose demander ce qui est pourtant l’objet de mes vœux, c’est-à-dire d’être uni comme un second Robert avec Anastase, et de le voir jouir de moi comme d’un autre vousmême. Sa renommée, semblable à un parfum délicieux, embaume déjà cette contrée; et plus elle est suave à mon âme, plus je me sens enflammé du désir de le connaître et de l’aimer. Sa pensée ne me quitte pas, et je m’y attache de toute mon âme depuis que l’on m’a raconté sa vie. Prions ensemble, afin que cette affection croisse toujours dans la mesure où elle peut augmenter dans le Seigneur. Salut à vous deux, amis si chers.»

A la fin de sa lettre, Anselme engageait Robert et Anastase à continuer ensemble leur pèlerinage au milieu de la Babylone terrestre et à jouir toujours de la même intimité, en attendant les joies de la Jérusalem céleste. Ce vœu ne fut point exaucé; car les deux amis ne devaient pas avoir la même destinée ici-bas. Anastase quitta sa chère solitude aux instances de Hugues, abbé de Cluny, qui le pressait d’entrer dans son monastère; ensuite à la demande du pape Grégoire VII, il alla prêcher l’Évangile aux Sarrasins d’Espagne. De retour en France, il se retira dans un lieu solitaire sur les Pyrénées; et après y avoir vécu quelque temps, il se dirigea de nouveau vers Cluny. Il ne devait pas atteindre le terme de son voyage; il mourut à Doydes dans l’ancien diocèse de Rieux. On a de lui une lettre sur la sainte Eucharistie, dans laquelle il est démontré par le témoignage de l’Écriture et des Pères que le corps du Sauveur, né de la Vierge Marie, est présent au sacrement de nos autels non pas en figure, mais en réalité.

Robert fut chargé avec cinq religieux du Mont de rétablir le monastère de Saint-Vigor, à côté de Bayeux dont l’évêque était alors le célèbre Odon, frère utérin de Guillaume le Conquérant. Bientôt il quitta ses religieux et se rendit à Rome, où le pape Grégoire VII le reçut avec distinction et le retint auprès de lui. A la mort du pontife, Robert de Tombelaine retourna au Mont-SaintMichel et y termina ses jours vers l’an 1090. Des nombreux ouvrages qu’il composa, il reste, outre son Commentaire sur le Cantique des Cantiques, une lettre adressée aux moines du Mont. Le style de Robert est facile, clair, animé et suppose une haute culture intellectuelle. L’explication du Cantique des Cantiques est pleine d’onction et de piété, et prouve que l’auteur mérite

le nom d’homme «religieux et sage,» qu’on s’accorde à lui donner. Dans sa lettre, Robert fait la relation d’une maladie qui, pendant plusieurs jours, tourmenta un religieux de Saint-Vigor et fournit à son supérieur l’occasion d’exercer sa douceur et sa patience. Dans les accès du mal, l’infortuné serrait les poings avec force et se roulait sur son lit; il avait les yeux hagards et jetait de l’écume par la bouche. Il croyait assister au jugement de Dieu, où des voix terribles prononçaient sa sentence de condamnation. Un homme noir accompagné de deux monstres, lui apparut et fixa sur lui des yeux flamboyants. Mais le malade fit trois signes de croix et fut délivré du cauchemar qui l’oppressait. Le trait suivant suffirait pour faire l’éloge des écrits de Robert: plusieurs savants

28.—Le Mont-Saint-Michel en Cornouailles (Angleterre). ont trouvé le Commentaire sur le Cantique des Cantiques digne du pape saint Grégoire; quelques-uns même l’ont attribué à ce pontife et publié sous son nom.