MAGAZIN MUSEUM.DE

Sammel- & Einzellagerung

VdS-Sicherheitsklasse SG3 & GRASP-Zertifizierung 24/7-Videoüberwachung & Alarmaufschaltung

Zutrittskontrolle & Sicherheitscodes

Geothermie für höchste Energiee zienz

hasenkamp bietet Ihnen über 120.000 qm hochsichere Lagerfläche an erstklassigen Standorten wie Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München sowie international in Amsterdam, Wien und Madrid. Immer mehr unserer Depots werden energiee zient und nachhaltig betrieben – mit Geothermie, Photovoltaik und grünem Strom. Ihre

Objekte finden bei uns einen klimastabilen Lagerplatz (20-22°C bei 50-55% Luftfeuchtigkeit) entweder auf der Sammellagerfläche oder in abschließbaren Einzelboxen.

Unsere zertifizierten Lager entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen. Neben maßgeschneiderten Verpackungslösungen, insbesondere für die Langzeitlagerung, bietet hasenkamp auch spezielle Zollgutlagerung an. Zudem stehen Ihnen Präsentations- und Restaurationsräume zur Verfügung. So verbinden wir modernste Sicherheitsstandards mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise!

Ruhr Museum Essen 4

Das Land der tausend Feuer

Historische Schauweberei Braunsdorf 16

Huis van het Boek 26

Bergbau-Museum Bochum 28

Neue Lichtmarke im Ruhrgebiet

Centre Pompidou 38

Suzanne Valadon

Blog-Beiträge museum.de 46

Das Kunstgewerbemuseum in Prag 54

Museum draussen! 68

Stadt.Land.Kultur – ein Erfahrungsbericht

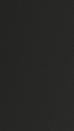

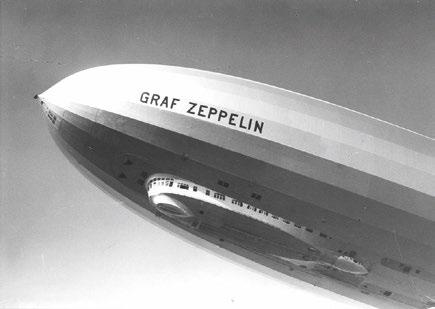

Zeppelin Museum Friedrichshafen 74

Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus

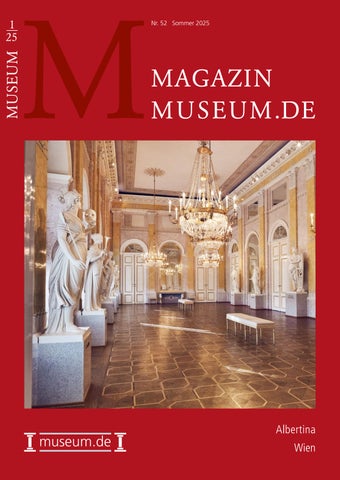

Die ALBERTINA in Wien 88

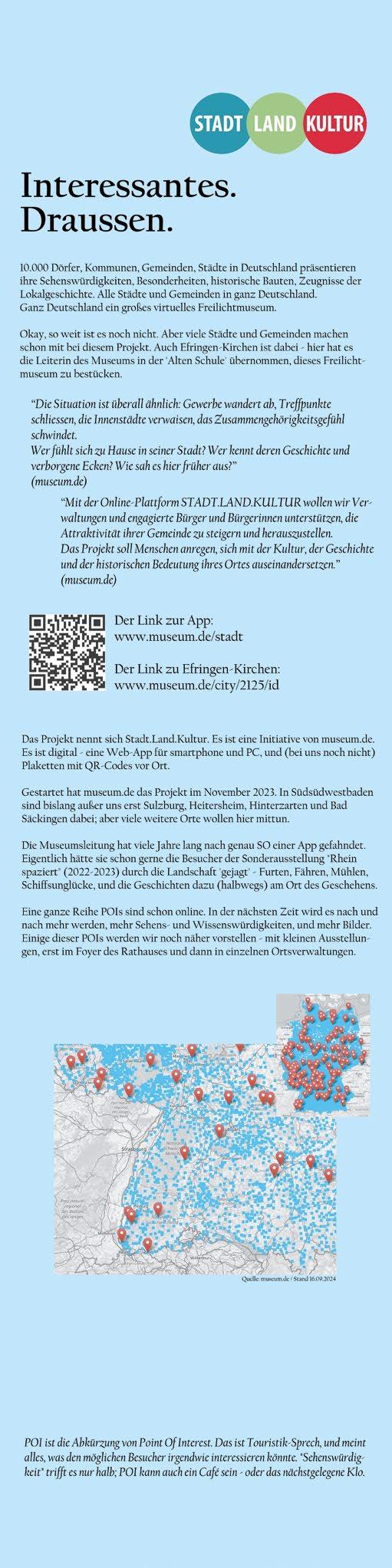

Museen sind mehr als Ausstellungsräume –sie sind lebendige Orte der Kultur, die stets im Dialog mit ihrem Umfeld stehen. Aus diesem Verständnis heraus entstand die Idee für eine digitale Kulturkarte: eine Plattform, die historisch bedeutsame Orte in Städten und Gemeinden sichtbar macht – mit Texten und Fotos, direkt auf dem Smartphone abrufbar.

So wird der öffentliche Raum zum Freilichtmuseum – nicht als Konkurrenz zu bestehenden Museen, sondern als sinnvolle Ergänzung. Die Inhalte lassen sich dabei ganz einfach vor Ort über einen QR-Code an den jeweiligen Schildern aufrufen. Geschichte wird dort erfahrbar, wo sie stattfand – im alltäglichen Lebensumfeld der Menschen.

Ende 2023 haben wir über 10.757 Bürgermeister*innen eingeladen, sich an STADT. LAND.KULTUR zu beteiligen. Verbunden war der Aufruf mit der Bitte, den kostenlosen Anmeldelink an die zuständigen Stellen vor Ort

weiterzugeben. Die Resonanz ist groß: Zahlreiche Gemeinden sind bereits aktiv dabei.

Ein besonders gelungenes Beispiel ist Efringen-Kirchen, das wir in dieser Ausgabe auf Seite 68 vorstellen. Unter der Leitung von Frau Dr. Maren Siegmann, der örtlichen Museumsleiterin, wurde dort mit viel Engagement ein digitales Kulturangebot geschaffen. Dabei kamen durch Recherchen im Stadtarchiv sogar bislang unbekannte Fakten ans Licht – ein schönes Beispiel dafür, wie digitale Vermittlung auch neue historische Erkenntnisse fördern kann.

Unter www.museum.de/stadt finden Sie eine Übersicht aller beteiligten Orte. Prüfen Sie gerne, ob Ihre Gemeinde bereits vertreten ist. Lokale Museumsmitarbeitende sind besonders prädestiniert dafür, die Inhalte für ihren Ort zu pflegen. Oftmals lassen sich Verbindungen zu Exponaten im Museum herstellen – so entsteht ein identitätsstiftendes Zusammenspiel von Ort, Geschichte und Sammlung.

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage den individuellen Anmeldelink für Ihre Stadt oder Gemeinde zu – die Teilnahme ist kostenlos. Herzliche Grüße, Uwe Strauch

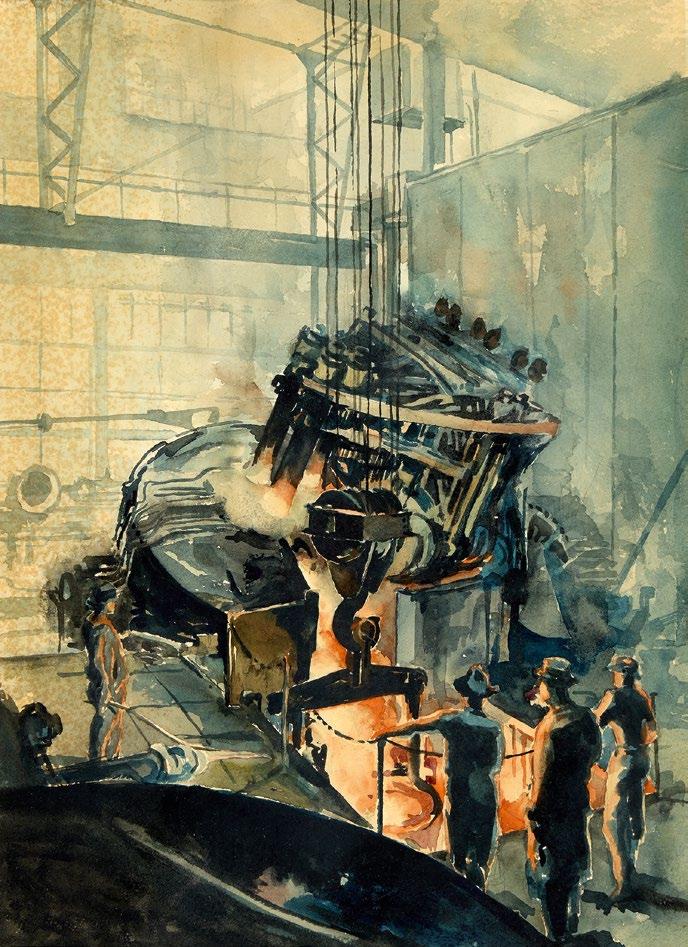

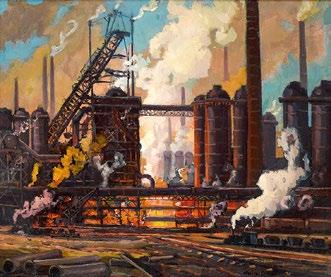

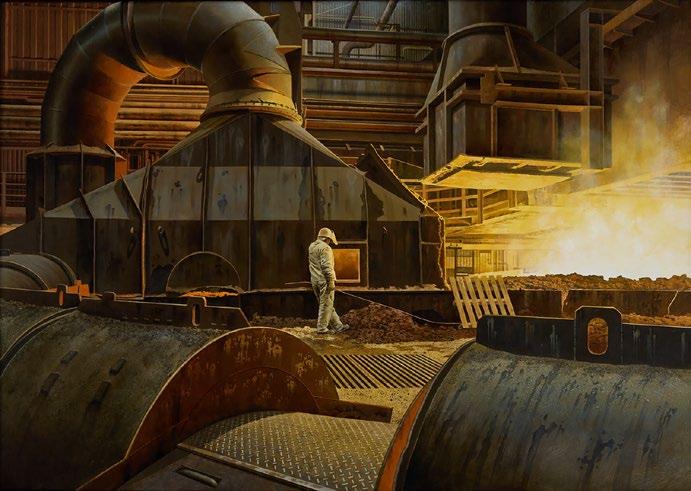

Industriebilder aus der Sammlung Ludwig Schönefeld. Ausstellung bis zum 14.2.2026 im Ruhr Museum in der Kohlenwäsche. UNESCO-Welterbe Zollverein

Das Ruhrgebiet ist wie kaum eine andere Region durch die Industrialisierung geprägt. Sie hat es als Einheit und als wirtschaftlich geprägten Bezugsraum überhaupt erst entstehen lassen und aus einer ehemals dünn besiedelten, politisch zerstückelten Agrarlandschaft den bis Mitte des 20. Jahrhunderts größten

industriellen Ballungsraum in Europa gemacht. Die Phase der Industrialisierung hat die Region tiefgreifend und dauerhaft geprägt: Sie formte die Bevölkerung durch Zuwanderung, gestaltete die Region als Zentrum von Kohle und Stahl, förderte weitere Industrien und schuf eine umfassende Infrastruktur.

Obwohl das Industriezeitalter im Ruhrgebiet nach einem jahrzehntelangen Strukturwandel inzwischen der Vergangenheit angehört, sind seine Auswirkungen - wirtschaftlich, ökologisch, gesellschaftlich und kulturell - bis heute spürbar.

Die Schwerindustrie des Ruhrgebiets übte seit dem späten 19. Jahrhundert eine große Faszination auf Kunstschaffende aus. Die neue Sonderausstellung »Das Land der tausend Feuer. Industriebilder aus der Sammlung Ludwig Schönefeld« ist die erste Ausstellung des Ruhr Museums zum Bild des Ruhrgebiets in der Kunst und lädt dazu ein, das Ruhrgebiet durch die Augen von Künstlern und einigen Künstlerinnen zu entdecken, die die massiven Veränderungen der Region zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Stilen dokumentierten.

Linke Seite, oben: Blick in die Ausstellung. © Ruhr Museum; Foto: Deimel + Wittmar

Unten: Unbekannter Künstler: Elektroofen, Aquarell, 1960/70

Rechte Seite, links:

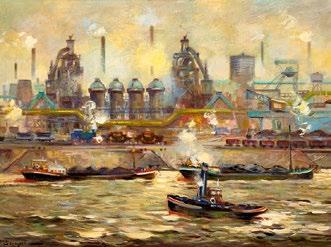

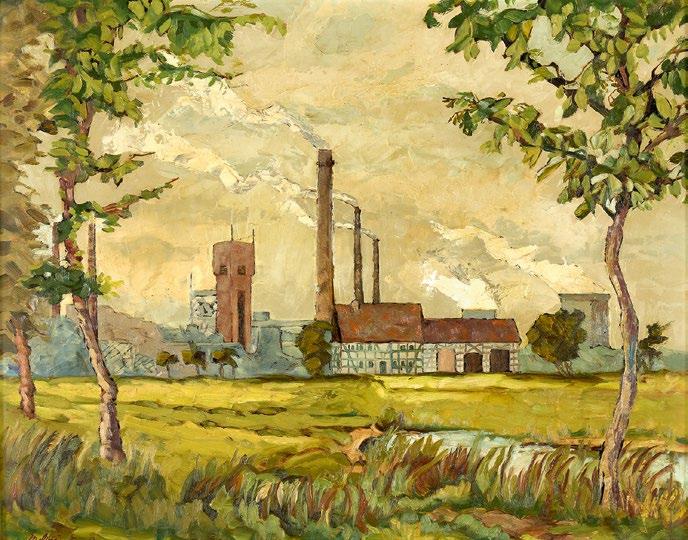

Oben: Erich Stapel: Hochofenwerk mit Förderturm, Öl auf Hartfaser, um 1960

Mitte: Anton Woelki: Industrielandschaft und Hafen, Öl auf Malkarton, 1959

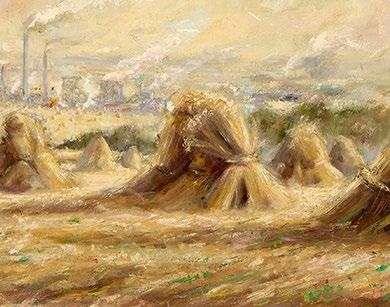

Unten: Hans Pütter: Korngarben vor Industriegebiet, Öl auf Leinwand, 1951

Rechte Seite, rechts:

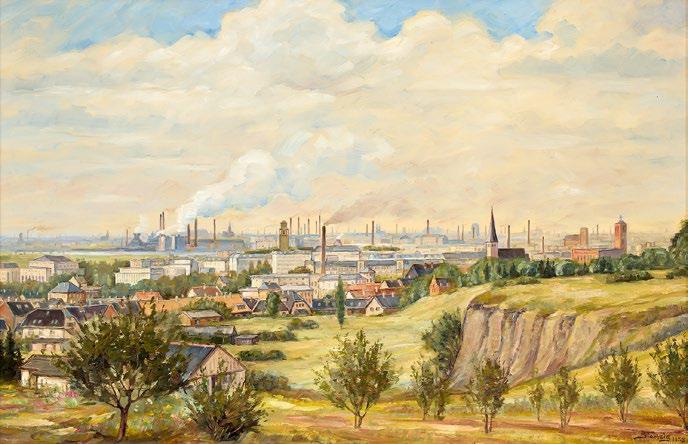

Oben: Max Flechsig: Ansicht von Mülheim an der Ruhr, Öl auf Hartfaser, 1958

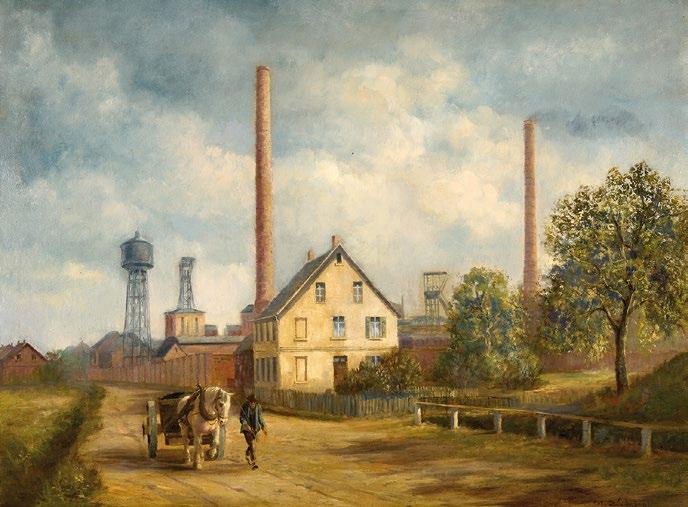

Mitte: Heinz Eickholt: Zeche Prosper II, Bottrop, Öl auf Leinwand, um 1960 Unten: Unbekannter Künstler: Zeche Heinrich Robert in Hamm, Öl auf Hartfaser, 1953

Alle Objekt-Fotos: © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian

Sie ist vom 7. April 2025 bis zum 14. Februar 2026 in den spektakulären Kohlenbunkern auf der 12-Meter-Ebene des Ruhr Museums auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein zu sehen.

Prof. Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums, erläutert: »Zu den wichtigsten Aufgaben eines Regionalmuseums gehört, die Erinnerung und Wahrnehmung der Menschen zu dokumentieren: Wie haben Zeitzeugen die Industrialisierung erlebt? Wie empfanden sie den Wandel des Reviers, den wirtschaftlichen Aufstieg und den späteren Niedergang? Und welches Bild verbanden sie mit dem einst so lebendigen "Land der tausend Feuer"?«

Die Sonderausstellung mit den Industriebildern aus der Sammlung Ludwig Schönefeld beschäftigt sich mit diesen Fragen. Sie schafft die Verbindung von Kunst und Geschichte und regt zur Reflexion über die sozialen, wirtschaftlichen sowie ökologischen Auswirkungen der Industrialisierung an.

Die 240 ausgewählten Werke zeigen, wie Künstlerinnen und Künstler subjektiv den Wandel der Region und die damit verbundenen Herausforderungen in ihren Werken eingefangen haben. Die Auswahl zeigt aber auch die Bandbreite der Kunstschaffenden. Der Intention des Sammlers folgend, werden Werke von bekannteren Künstlern, Autodidakten bis hin zu anonymen Urheberinnen und Urhebern gezeigt. Die Ausstellung unterstreicht damit, dass nicht allein der Name und künstlerische Ruf über die Bedeutung eines Industriegemäldes für die Geschichte des Ruhrgebiets entscheiden.

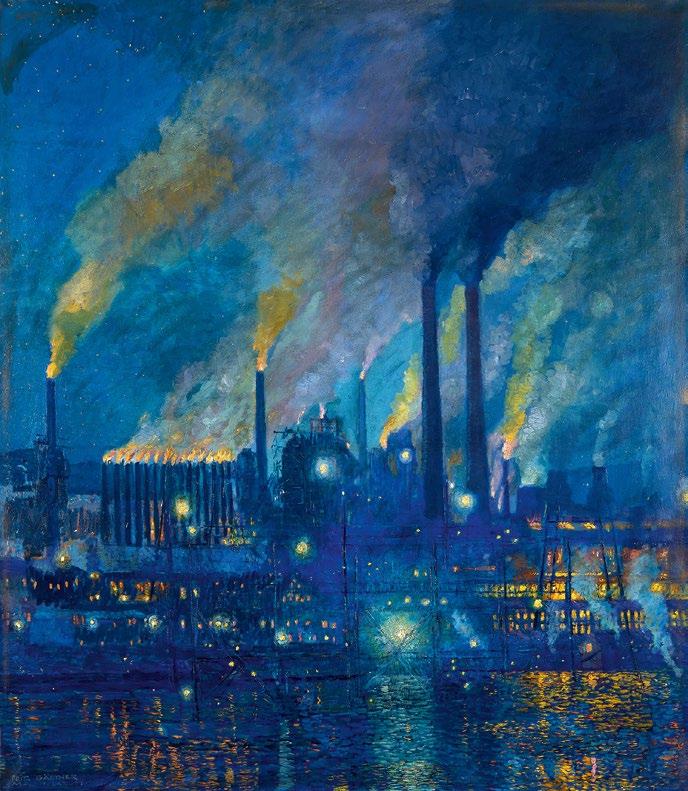

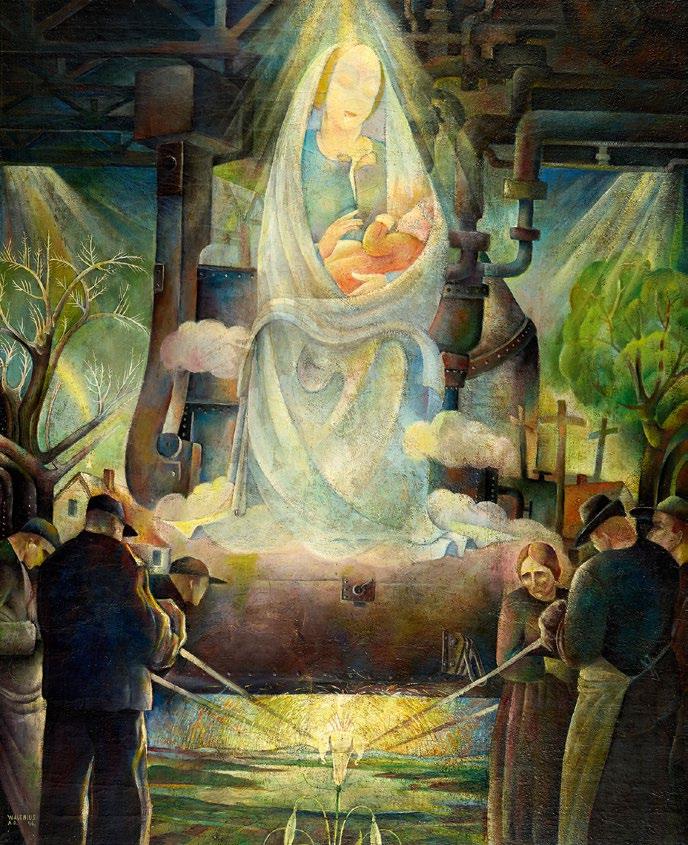

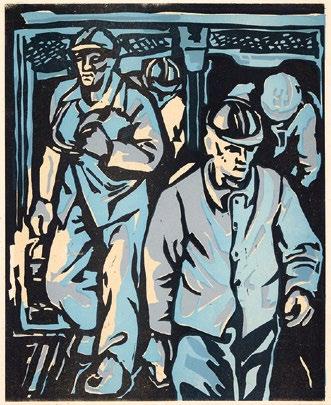

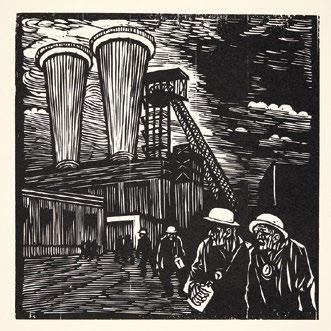

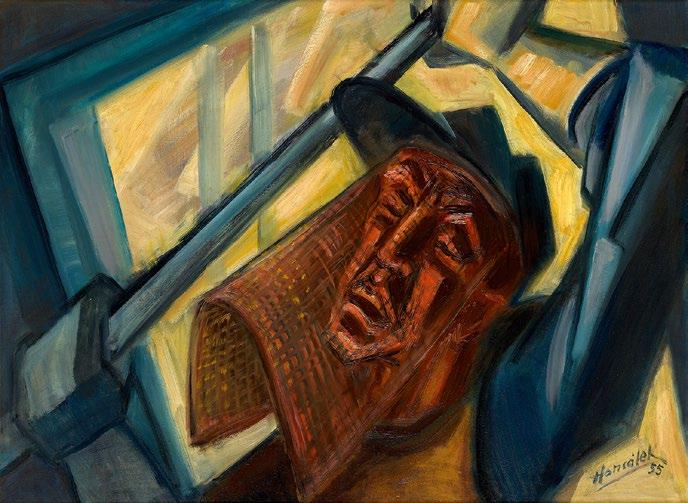

Die Bilder spiegeln eindrucksvoll die euphorischen, aber auch die kritischen, romantischen und ideologischen Einstellungen gegenüber der Industrie. Die zwischen 1890 und 2010 entstandenen Bilder der Ausstellung künden von den Zeiten, in denen Kohleförderung und Stahlerzeugung sowie die schwerindustrielle Massenproduktion, aber auch Arbeitskämpfe, Armut sowie Gesundheits- und Umweltschäden im Ruhrgebiet allgegenwärtig waren.

Oben: Fritz Gärtner: Leuchtende Stunde, Öl auf Leinwand, 1912. © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian

Unten: Blick in die Ausstellung.

© Ruhr Museum; Foto: Deimel + Wittmar

»Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Industrie und den Landschaften des Ruhrgebiets reflektiert nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen der Region, sondern auch die jeweilige politische und gesellschaftliche Haltung der Kunstschaffenden gegenüber den industrialisierten Arbeitswelten«, erläutert Projektleiterin und Kuratorin Dr. Reinhild Stephan-Maaser.

»In den Bildern kommen nicht nur die individuellen Beweggründe und Interessen der Künstler und Künstlerinnen zum Ausdruck, sondern auch die jeweils aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskurse zur Arbeit wie auch zum Verhältnis des Menschen zu Fortschritt und Technik.«

Die Ausstellung ist nach Bildthemen und Motiven in 18 Kapitel gegliedert. Darunter sind Abteilungen wie zum Beispiel »Zechen und Kokereien«, »Untertage« oder »Industrieromantik«. In den Seitenräumen werden spezielle Themen vertieft und einzelne Persönlichkeiten vorgestellt, die eine besondere Bedeutung in der Kunstszene des Ruhrgebiets einnehmen - darunter Herman Heyenbrock als ältester Künstler [1871-1948] und Alexander Calvelli [*1963] als bekanntester lebender Industriemaler.

Industriemalerei im Ruhrgebiet

Die Industriemalerei entwickelte sich zwischen den akademischen Kunstströmungen und der Fotografie und transportiert die unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Industrie. Tatsächlich erstaunt aus heutiger Perspektive der meist positive Blick, mit dem Zechen, Stahlwerke, Kokereien und Industriehäfen als Arbeitgeber und Stätten technischen Fortschritts dargestellt wurden. Aus den unterschiedlichsten Gründen richteten Künstler und einige wenige Künstlerinnen dieser Zeit ihre Aufmerksamkeit auf die Phänomene der Schwerindustrie - häufig gegen den Trend zur Abstraktion in der Kunst der Avantgarde.

Linke Seite, oben: Richard Gessner: Hafenstadt am Rhein, Öl auf Leinwand, 1920/30

Unten: Hugo Wallenius: Ruhr-Madonna, Öl auf Leinwand, 1946

Rechte Seite, oben links: Unbekannter Künstler: Hochofenanlage, Öl auf Leinwand, 1954

Rechts: Conrad Felixmüller: Bergleute auf der Zeche Schlägel & Eisen, Herten, Holzschnitt, 1974

Mitte: Heinz Schildknecht: Bergleute am Förderturm, Farblinoldruck, 1957

Unten: Otto Honsálek: Stahlarbeiter, Öl auf Leinwand, 1955

Alle Objekt-Fotos: © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian

Industriemalerei war an den Akademien nur selten ein Thema. Die Bilder stießen auch beim zahlungskräftigen Publikum kaum auf ein größeres Interesse. Viele Industriegemälde und -grafiken entstanden als Auftragsarbeiten für die Vorstandsetagen und Printmedien der industriellen Betriebe. Die weiteren Beweggründe erschließen sich häufig aus den Biografien der Künstler und Künstlerinnen: Familiäre Prägungen, die Beschäftigung in einer Zeche oder einem Stahlwerk, Heimatliebe, aber auch soziale Fragen oder die künstlerische Herausforderung bei der Darstellung von Atmosphärischem wie Feuer, Rauch und Dampf sowie die Faszination für Produktionsprozesse waren entscheidende Faktoren.

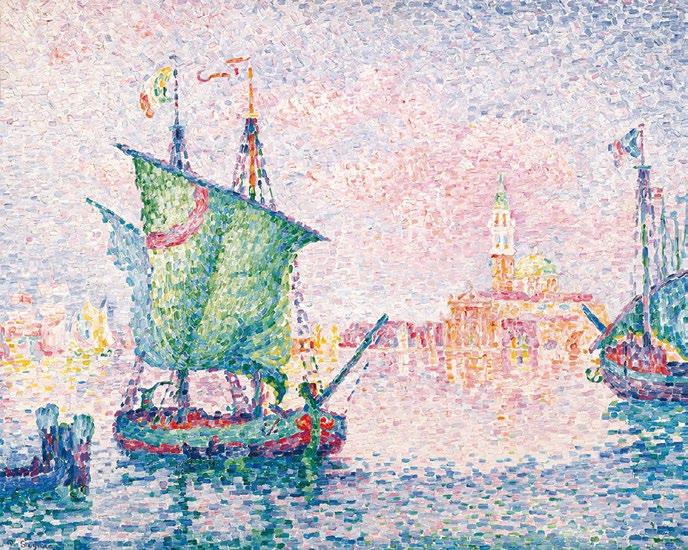

Hochdetaillierte Szenen, zum Beispiel aus der Stahlproduktion, offenbaren den Industriealltag in einer ganz eigenen Ästhetik. In stilistischer Hinsicht ist der Einfluss des Impressionismus in der Darstellung von Lichtund Farbeffekten, etwa bei den Szenen in den Hochöfen und Kokereien, spürbar. Während Gemälde die Industrie oft idealisieren, betonen Werbegrafiken die Größe und Effizienz der Fabriken - Arbeiter wurden dabei oft nur als kleine, anonyme Figuren im Räderwerk der Produktion dargestellt. Diese Bilder prägten das industrielle Selbstverständnis des Ruhrgebiets und machten den technologischen Fortschritt sichtbar.

Die Industriemalerei diente durchaus auch politischen Zwecken. So wurde industrielle Arbeit als Symbol nationaler Stärke verherrlicht. Manche Künstler zeigten die harten Arbeitsbedingungen, andere stilisierten Arbeiter zu heroischen Figuren. Mit dem

Ersten Weltkrieg wurde die Industriemalerei zunehmend patriotisch. Die Gemälde aus dieser Zeit sind oft von einem idealisierten Blick auf die Arbeit und den Fortschritt durchzogen, der die harte Realität des Arbeitsalltags kaum thematisiert. Werke aus der Zeit des Nationalsozialismus glorifizieren die industrielle Leistung als Beitrag zur nationalen Größe, wobei eine enge Verbindung zwischen Arbeit und Patriotismus hergestellt wird. Das Bild des gestählten deutschen Arbeiters als Held war Teil einer breiten nationalsozialistischen Propaganda.

Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet die Industriemalerei unter kritische Beobachtung, insbesondere hinsichtlich der Rolle der Künstler im Nationalsozialismus.

Es herrschte ein pauschaler Verdacht gegenüber den Industriemalern, allzu unkritisch die Politik des Nazi-Regimes unterstützt zu haben. Dies führte einerseits zu einem starken Rückgang der idealisierenden Industriemalerei, zum anderen zu neuen künstlerischen Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel abstrakten Darstellungen, mit dem Thema Industrie. Der Strukturwandel brachte schließlich wieder neue Industriebilder hervor, die verlassene Werke und zunehmende Arbeitslosigkeit dokumentierten.

Die Sammlung Ludwig Schönefeld und ihr Sammler

Die Sammlung Ludwig Schönefeld zählt mit über 1.500 Gemälden, Aquarellen und Grafiken zu den wichtigsten Sammlungen zur Industriemalerei im Ruhrgebiet.

Dementsprechend zeigt die Ausstellung die ganze Breite und Dimension der Industrialisierung der Region - angefangen bei den Zechen und Kokereien, den Hüttenwerken und Hochöfen über die Arbeiter in den Werkshallen und Untertage bis hin zur Infrastruktur, der Industrielandschaft und dem städtischen Leben. Über drei Jahrzehnte lang hat Ludwig Schönefeld Industriedarstellungen zusammengetragen.

lnitialbild seiner Sammlung ist das Gemälde „Hochofenabstich" von Fritz Gärtner, welches er 1986 im Keller eines Verwaltungsgebäudes der Frankfurter Hoechst AG entdeckte. Seitdem erwarb Ludwig Schönefeld aus privater und öffentlicher Hand, auf Online-Plattformen und in Auktionshäusern weitere Industriegemälde und baute im Laufe der letzten Jahrzehnte eine beindruckende Sammlung an Industriebildern auf.

Der Sammler Ludwig Schönefeld erklärt: »Mir ist es wichtig, in der Sammlung die

ganze Bandbreite des künstlerischen Wirkens unabhängig vom Grad der Bekanntheit abzubilden. Industriegemälde haben ganz konkrete historische Bezüge. Sie erzählen die Geschichte der Industrialisierung in unserer Region aus verschiedensten Blickwinkeln. Damit vermitteln sie das Flair einer Zeit, die das Ruhrgebiet und die Menschen im Revier prägte.«

Mit der Ausstellung übergibt Ludwig Schönefeld seine Sammlung in die Obhut des Ruhr Museums. Langfristig wird sie in das Eigentum der Stiftung Ruhr Museum übergehen. Dies bedeutet eine der größten Sammlungserweiterungen in der Geschichte des Museums. Die Sammlung Ludwig Schönefeld ergänzt so zunächst als Dauerleihgabe die umfangreichen Bestände an Realien und Fotografien des Ruhr Museums zur Industrie- und Sozialgeschichte des Ruhrgebiets um den bisher in den Sammlungen nur marginal vertretenen künstlerischen Blick auf die Industriegeschichte.

Linke Seite, oben: Paul Ehrenberg: Hochofen Abstich II, Öl auf Leinwand, um 1910

Unt.: Fritz Gärtner: Hochofenabstich, Öl a. Malplatte, 1924

Rechte Seite, oben links: Alexander Calvelli: Abstich, Westfalenhütte, Dortmund, Acryl auf Leinwand, 2009

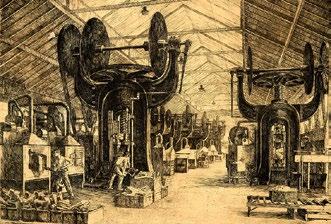

Oben rechts: Unbekannter Künstler: Industriehalle, Radierung, um 1930

Rechts, Mitte: Hermann Kätelhön: Am Gesenk, Radierung, 1938

Unten: Blick in die Ausstellung. © Ruhr Museum; Foto: Deimel + Wittmar

Alle Objekt-Fotos: © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian

Ludwig Schönefeld ist ein Kind des Ruhrgebiets: 1964 in Gelsenkirchen geboren, in Wattenscheid aufgewachsen, in Bochum zur Schule gegangen und als Tageszeitungsjournalist in Dortmund ausgebildet. Danach arbeitete der Kommunikationsfachmann und Historiker für verschiedene Unternehmen in der Öffentlichkeitsarbeit, später in internationalen Managementfunktionen. Schönefeld studierte Sozialwissenschaften, neuere Geschichte und Literaturwissenschaft in Hagen. Zu

seinen frühesten Erinnerungen gehören der Geruch der Kokereien, der nächtliche Lichtschein der Gutehoffnungshütte oder die Geräuschkulisse der Zeche Osterfeld in Oberhausen.

An der Ausstellung „Das Land der tausend Feuer" ist Ludwig Schönefeld als Gastkurator beteiligt und stellt so sein Wissen und seine Recherchen zur Herkunft sowie zum historischen Kontext der Gemälde zur Verfügung.

Die Ausstellung wird im großen Sonderausstellungsraum auf der 12-Meter-Ebene der Kohlenwäsche gezeigt. Die einzigartigen Räumlichkeiten mit den rauen Bunkerwänden bieten einen spektakulären Rahmen für die Gemälde und Grafiken.

Zentrales Element der Ausstellungsarchitektur sind vier leuchtend rote Pavillons in der Mittelachse des Raumes.

Als wichtige Orientierungsmarker strukturieren sie den Raum und greifen mit ihrer Farbgebung symbolisch den Ausstellungstitel des "Landes der tausend Feuer" auf. Gleichzeitig bilden sie einen starken Kontrast zu den mit Kohlepatina gefärbten Wänden der Bunkerebene.

Das zweite wichtige Gestaltungselement ist das Raster aus von der Decke abgehängten Wänden in den beiden Seitenschiffen. Diese freischwebenden Wände dienen als Präsentationsflächen für Gemälde und Grafiken. Sie sind bewusst massiver gestaltet, als es statisch notwendig wäre, um als eigenstän-

dige Objekte im Raum wahrgenommen zu werden. Ihre helle Graufärbung schafft eine Wechselwirkung mit dem rohen Beton der Ausstellungswände, wodurch sich Alt und Neu harmonisch verbinden. Sie ermöglichen eine flexible Präsentation der Bilder, ohne den Blick auf das Gebäude zu verdecken. Bewusst wurden die meisten Wände und Pfeiler der Bunkerebene sichtbar gelassen, um so den rohen Beton als prägendes Element des Raumes zu erhalten.

Bei der Präsentation der Gemälde und Grafiken wurden die meisten Originalrahmen beibehalten; ungerahmte Werke erhielten schlichte schwarze Rahmen. Alle Ausstellungstexte und Bildbeschreibungen wurden direkt auf die Wände aufgebracht, damit sie das Gesamtbild nicht stören.

Oben: Das Team der Ausstellung "Das Land der tausend Feuer. Industriebilder aus der Sammlung Ludwig Schönefeld" (v.l.) Ludwig Schönefeld, Sammler, Prof. Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums, Dr. Reinhild Stephan-Maaser, Projektleiterin und Kuratorin, Bernhard Denkinger, Ausstellungsgestalter

»Unsere Architektur macht die inhaltliche Gliederung sichtbar und sorgt zugleich für eine einfache Orientierung. Die Besucherinnen und Besucher sollen sich intuitiv durch den Raum bewegen können, ohne das Gefühl zu haben, sich zu verlieren«, beschreibt der Architekt Bernhard Denkinger das Konzept. Für das Ruhr Museum gestaltete er schon zahlreiche Ausstellungen. Zuletzt schuf er 2017 mit »Der geteilte Himmel. Reformation und religiöse Vielfalt an Rhein und Ruhr« und 2021 mit »Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr« unvergessliche Museumserlebnisse für die Besucherinnen und Besucher.

Ruhr Museum in der Kohlenwäsche UNESCO-Welterbe Zollverein

Gelsenkirchener Str. 181 45309 Essen

Tel. +49 (0)201 24681 444 besucherdienst@ruhrmuseum.de www.ruhrmuseum.de/industriebilder

Dienstleistungen

• Vitrinenwartung

• Dichtigkeitsmessungen

• Emissionsmessungen

• Schadstofffilterung mittels REIER-Filterbox

Vitrinen- und Glasbau

REIER GmbH

J.-S.-Bach-Str. 10 b 02991 Lauta

www.reier.de

info@reier.de

Die Vitrinenmanufaktur

Vitrinenspektrum

• Standardvitrinen

• Spezialvitrinen

• voll- und teilklimatisierte Vitrinen

• Wechselausstellungsvitrinen

• Verleihvitrinen

• Konstruktionslösungen

• Materialauswahl

• Sicherheitstechnik

• Klimatisierung

• Filtertechnik

Autorin: Cornelia Hilsberg, Leiterin des Museums

Foto: © Rolf Tannenhauer

Rechts: Werbetafel

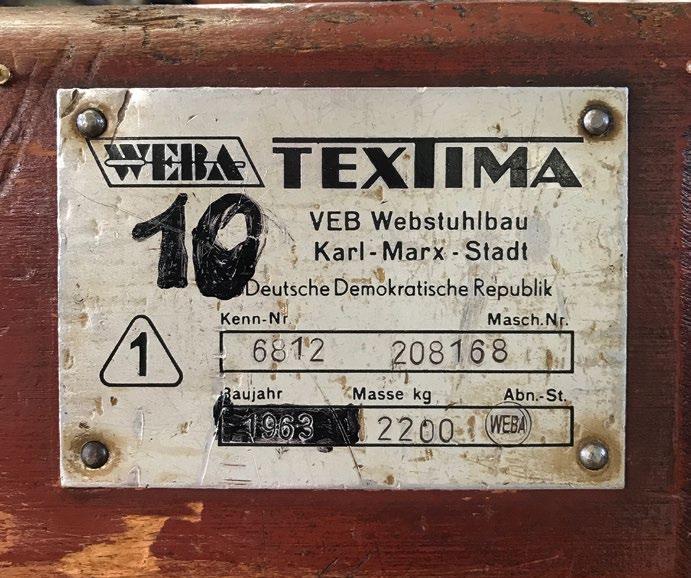

Ist man zu Fuß oder mit dem Rad in Braunsdorf im schönen Zschopautal in der kleinen Gemeinde Niederwiesa in Sachsen unterwegs, wird man überrascht vom Anblick eines unter Denkmalschutz stehenden Kleinodes der Industriegeschichte: der ehemaligen Weberei Kurt Tannenhauer. Wie ein Industrieschloss im Grünen wirkt dieses imposante Gebäude, malerisch auf der kleinen Insel zwischen Zschopau und Mühlgraben gelegen. Es beherbergt heute das Museum „Historische Schauweberei Braunsdorf“. Dort erhält der Besucher in den teils noch original eingerichteten Räumen einen umfassenden Einblick in ein Stück Industrie- und Kulturgeschichte.

Der kleine Ort Braunsdorf ist nicht nur für seine malerische Landschaft bekannt, sondern auch für seine lange Tradition in der Textilproduktion, die tief in der Geschichte des Ortes verwurzelt ist. Das Fabrikgebäude ist mehr als 200 Jahre alt. Es fungierte als Spinnerei, Färberei und Wollfilzproduktion.

Im Jahr 1910 kaufte Martin Tannenhauer das Gebäude mit seiner damals mehr als 100-jährigen Geschichte. Noch heute zeugt der mit Feldsteinen terrassierte Hang hinter dem Mühlgraben davon, dass dort einst die Filze in der Sonne getrocknet wurden. Martin Tannenhauer ließ den Westflügel mit einem neuen Treppenhaus und einem Aufzug errichten. Der Aufzug wurde 1976 erneuert und wird noch heute benutzt. Die Besucher mögen unseren alten Fahrstuhl mit dem grünen Scherengitter sehr gern.

Die Wände und Decken wurden in Betonbauweise ertüchtigt, um dem Gewicht und den Schwingungen der Webstühle standzuhalten. Die Produktion der Stoffe lief an. Alte Musterbücher und –koffer zeugen von der Vielfalt und der Qualität der Ware sowie von der regen Beteiligung an Messen. Unser umfangreiches Musterarchiv mit Entwürfen, Patronen und Webmustern aus rund 100 Jahren hat Seltenheitswert und berichtet eindrücklich vom Ideenreichtum und Können der Musterzeichner, Kartenschläger und Weber von damals.

Der Sohn von Martin Tannenhauer, Kurt Tannenhauer, und ab 1971 dessen Sohn Werner Tannenhauer, hatten die in der DDR üblichen Änderungen der Eigentumsverhältnisse zu überstehen, denen wohl nur die allerwenigsten Betriebe entgehen konnten. 1990 wurde dann von heute auf morgen die Produktion stillgelegt. Von den einschneidenden Erfahrungen dieser Zeit erzählen unsere Zeitzeugen in anschaulichen Videoaufnahmen, welche man in unserem Museum über QR-Code anschauen kann.

Eine Besonderheit der betriebseigenen Musterentwicklung waren Stilstoffe im „Biedermeierdessin“, die in einem aufwändigen Herstellungsprozess produziert wurden. Im In- und Ausland gab es nur wenige darauf

spezialisierte Webereien. In Braunsdorf wurden diese Stoffe nicht nur für Schlösser, Museen und Hotels gewebt, sondern gingen in großen Mengen gegen Devisen ins nichtsozialistische Ausland. Wir produzieren noch heute unsere Biedermeierstoffe auf

den historischen Webstühlen nach originalen Musterkarten. Daraus entstehen kleine Kostbarkeiten mit viel Charme für unseren Museumsshop. Aber wir verkaufen unsere Biedermeierstoffe auch als Meterware in kleinen Chargen.

QR-Code: Film Kindheit Tannenhauer

Oben: Druck aus Besitz M. Tannenhauers, verm. um 1912

Unten: Typenschild Textima

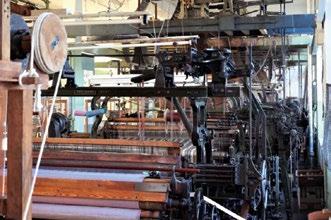

Rechte Seite: Blick in den Websaal

Fotos: © Cornelia Hilsberg

Das heutige Museum beherbergt sowohl Maschinen, die als Schenkung des Industriemuseums Chemnitz in den Museumsbestand eingingen, als auch Maschinen der Weberei Tannenhauer. Das Besondere an unserem Haus: Das Flair der alten Maschinensäle ist noch zu erahnen. Wie oft ist der erste Ausruf der Besucher: „Aaaah, hier sieht es noch aus wie früher! Und wie gut es hier nach Maschinenöl riecht!“

Als einer der wenigen erhaltenen Produktionsstandorte der ehemals bedeutenden sächsischen Textilindustrie vermittelt das heutige Museum „Historische Schauweberei Braunsdorf“ auf lebendige Weise, wie viele Schritte und wieviel Wissen notwendig sind, um einen hochwertigen Möbelstoff herzustellen. Hier kann jeder Besucher er-

leben, wie ohrenbetäubend laut die Webstühle von damals sind, und wie sie den Boden des Websaals zum Beben bringen! Umfassend informiert wird auch zu Leben und Werk des Chemnitzer Ingenieurs und Unternehmers Louis Ferdinand Schönherr, aus dessen Sächsischer Webstuhlfabrik viele der vollfunktionsfähigen Webstühle stammen. Er gilt als Erfinder der mechanischen Tuchweberei in Sachsen und hat maßgeblich zum guten Ruf von Chemnitz als Maschinenbaustandort beigetragen.

Linke Seite: Biedermeier

Foto: © Simone Mende

Oben: Außenansicht

Foto: © Heiko Lorenz

Links, Mitte: DVA Braunsdorfl

Foto: © Simone Mende

Tag des Kunsthandwerks 2023 und Fusseltreff

Fotos: © Cornelia Hilsberg

Das Museum erstreckt sich im Hauptgebäude vom 1. bis zum 3. Obergeschoß. Es verfügt über einen breit aufgestellten Maschinenpark, der nicht nur verschiedene Webstühle, sondern auch Spulmaschinen und Kartenschlagmaschinen zeigt. In der Ausstellung werden traditionelle Webstühle aus verschiedenen Epochen präsentiert, von fast 200 Jahre alten Handwebstühlen bis hin zu den späteren mechanischen Geräten, die die industrielle Produktion prägten. Mit Schautafeln und Modellen zum Ausprobieren kann man nachvollziehen, welch bahnbrechende Erfindung die Entwicklung der Jacquardmaschine als Vorläufer der heutigen Computertechnik war. Joseph-Marie Jacquard ließ seine Erfindung im Jahre 1805 patentieren.

Erkunden Sie die historische Fabrik mit oder ohne Führung, mit unserem Museumsquiz in Heftform oder bei geführten Rundgängen. Digitale oder analoge Medien machen Textil- und Technikgeschichte sowie die Menschen dahinter greifbar. Oder nutzen Sie unsere Kreativangebote nicht nur für Kinder, zum Beispiel Schlüsselbänder oder kleine Bildchen weben (gern nach vorheriger Absprache). Auch als Erwachsene können

Sie im Bilderrahmen weben oder unsere Druckkurse besuchen. Manche der Angebote können Sie auch ohne Voranmeldung nutzen. Wir beraten Sie dazu gern!

Die Historische Schauweberei Braunsdorf ist damit nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Ort der Weiterbildung und des kulturellen Austauschs. Regelmäßig finden Veranstaltungen statt. Ob im DDR-Ambiente unserer Kantine oder zwischen historischen Webstühlen – unsere Konzerte, Vernissagen und Lesungen bieten abwechslungsreiche Unterhaltung und einen gemütlichen Anlaufpunkt.

Unsere Sonderausstellungen in der ehemaligen Ausnäherei reichen von Malerei über Textilkunst, von Fotografie zu Sammlungen textiler Objekte – sie bedienen ein breites Spektrum und erfreuen sich regen Zulaufes. Unser Musterarchiv machen wir in Teilen unseren Besuchern zugänglich, indem wir wechselnde Ausstellungen nach bestimmten Gesichtspunkten präsentieren.

Die Historische Schauweberei zeigt auf anschauliche Weise, dass das Handwerk in der Region Sachsen, aber auch darüber

hinaus, ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte und des kulturellen Erbes ist. In einer Welt, die zunehmend von modernen Technologien geprägt wird, ist es wichtig, solche Traditionen zu bewahren und weiterzugeben.

Linke Seite: Doppel-Mokettwebstuhl Modell OD von 1925 Foto: © Simone Mende

Rechte Seite, Links: Workshop

Foto: © Cathrin Seifert

Rechts: Museumspädagogik

Foto: © Cornelia Hilsberg

Neben der Erhaltung des Handwerks ist die Schauweberei auch ein Wahrzeichen für die tiefe Verbundenheit der Region mit der Textilindustrie. Für viele ist es eine Erinnerung an die Zeit, als Webereien, Spinnereien und andere Textilbetriebe noch ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor in Sachsen waren.

Das Museum in Braunsdorf lädt dazu ein, das Wissen und Können in der Textilherstellung, die über Jahrhunderte hinweg in der Region gewachsen sind, nachzuvollziehen. Für alle, die sich für Geschichte, Kultur und Handwerk interessieren, lohnt sich ein Besuch in der Schauweberei. Manch ein Aha-Erlebnis erwartet die Besucher! Unser Museum lässt die Tradition einer vergangenen Epoche wieder aufleben und freut sich auf Sie!

Historische Schauweberei Braunsdorf Inselsteig 1 09577 Niederwiesa OT Braunsdorf Tel. 037206 - 899 800 tourismus-kultur@niederwiesa.de historische-schauweberei-braunsdorf.de

Das Museum Huis van het Boek befindet sich in der ehemaligen Residenz von Baron Van Westreenen van Tiellandt (17831848) und widmet sich der Geschichte des Buches. Neben der Buchgestaltung organisiert das Museum jährlich mehrere Wechselausstellungen. Um wertvolle Bücher zu bewahren, werden sie gereinigt, in säurefreie Hüllen verpackt und bei Bedarf restauriert. Besonders ältere Entwürfe, die mit Kleber und Schere zusammengestellt wurden, benötigen spezielle Konservierungsmaßnahmen.

Um die Archivstücke bestmöglich zu erhalten, wurde die Beleuchtung im hinteren Ausstellungsraum modernisiert.

50LUX Lighting Design and Advice entwickelte in Zusammenarbeit mit Lichtpunt eine maßgeschneiderte Lösung, basierend auf den neuesten Beleuchtungstechnologien. Nach Tests mit verschiedenen Leuchten entschied sich das Museum für CLS Topaz Zoom Leuchten (3000K), gesteuert über Casambi-Bluetooth. Diese Lösung ermöglicht es, das Licht sanft hochzufahren, wenn Besucher den Raum betreten, und es bei Abwesenheit automatisch abzuschalten.

Die CLS Topaz Serie wurde gewählt, da sie eine niedrigere Lichtintensität als die bekannte CLS Jade Serie bietet, was sich besonders vorteilhaft auf die Beleuchtung der Gemälde, Münzen, Bücher und Fossilien auswirkt. Zudem gewährleistet sie hohe Farbtreue und Langlebigkeit.

Ein weiteres Argument für Casambi war die einfache Integration in die bestehende Elektroinstallation. Neben einer verbesserten Energieeffizienz trägt das System zur Schonung der Sammlung bei: LED-Leuchten produzieren weniger Wärme und enthalten kein UV-Licht – eine wesentliche Verbesserung gegenüber den früheren Halogenlampen.

Die Integration der neuen Beleuchtung in das denkmalgeschützte Gebäude war herausfordernd. Die Kassettendecke und vorhandene Stromanschlüsse bestimmten die Platzierung der Schienen. Zudem hängen einige Gemälde sehr hoch, wodurch

Reflexionen vermieden werden mussten. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Team eine reflexionsfreie und optimale Beleuchtung erreichen.

50LUX – über das Projekt

"Es ist ein Raum, in dem eine neue Beleuchtung wirklich einen Unterschied macht. Die Exponate sind endlich wieder perfekt sichtbar, und das moderne System fügt sich harmonisch in das historische Gebäude ein." Das Museum und seine Mitarbeiter sind begeistert vom Ergebnis, und das Projekt zeigt, wie moderne Technik den Denkmalschutz unterstützen kann.

Projekt:

50LUX NL Lighting Design & Advice

Planung: Lichtpunt

Fotos: 50LUX NL – © Jeffrey Steenbergen

www.50lux.nl www.lichtpunt.nl www.cls-led.com

CLS LED B.V. Bijsterhuizen 2523

NL-6604 LM Wijchen

Tel. +31 (0) 26 326 36 76 info@cls-led.com Anzeige

Eine neue Ära beginnt mit der Topaz-Serie

Kunstwerke in Museen entfalten sich erst richtig im richtigen Licht. Angenehme Lichtverhältnisse steigern den Erlebniswert für Besucher erheblich. Bei CLS betrachten wir Beleuchtung als Kunst und gestalten unsere Leuchten entsprechend. Der Erfolg spricht für sich:

CLS Lichttechnik ist in vielen Museen weltweit begehrt. Lichtplaner und Architekten der Museumsbranche schätzen die hervorragende Qualität und innovative Technologie unserer Produkte.

Deshalb innovieren und entwickeln wir ständig weiter, mit der Topaz-Serie als Ergebnis. Diese Serie biet zahlreiche Konfigurationen mit verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten, Abstrahlwinkeln und Lichtfarben. Bei häufigem Ausstellungswechsel garantieren die Zoomfunktion und Tunable White höchste Flexibilität. Wir vermitteln gerne den Kontakt zu unseren erfahrenen deutschen Distributoren, die Sie gerne beraten.

Einige technische Eigenschaften der Topaz-Serie:

> Leistung von max. 15 W.

> CRI bis zu >98 & R9 bis zu 98.

> Horizontale und vertikale Montage und Fixierung möglich.

> Abmaskierung, (Framing) möglich.

> Steuerung über Roto Dim®, Mains Dim, Local Dim, DALI, DMX512, Wireless DMX oder Casambi Bluetooth.

> Zoombereich von 9º bis 58º (je nach Modell).

Huis van het Boek, Den Haag, Niederlande Projekt von: 50LUX

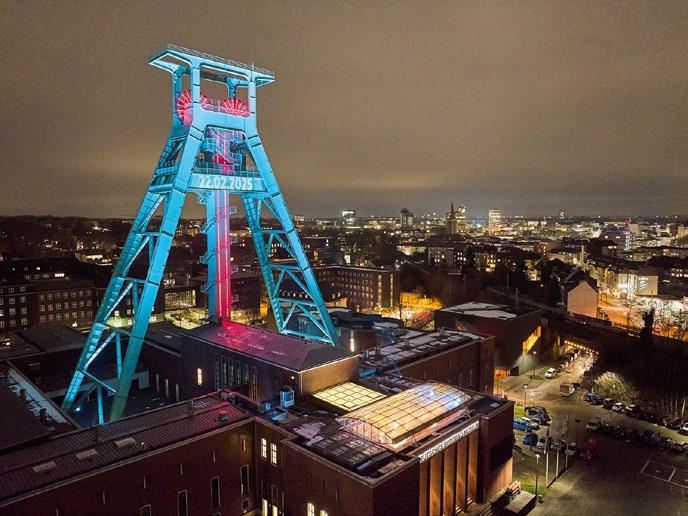

Das Fördergerüst über dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum strahlt wieder

333 Tage lang war das Doppelbock-Fördergerüst über dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum – Forschungsmuseum für Georessourcen verhüllt. Nach einer umfangreichen Sanierung strahlt das Industriedenkmal und Wahrzeichen Bochums in neuem Germania-Grün-Glanz. Und nicht nur das: Installiert wurde eine dynamische Beleuchtung, die allabendlich die Seilscheiben symbolisch drehen lässt und das Museum und seine Umgebung ereignisbezogen in verschiedene Lichtszenen tauchen kann.

Die Geschichte hinter dem Doppelbock

Ursprünglich befand sich das größte Exponat des Deutschen Bergbau-Museums Bochum an einem ganz anderen Ort: über dem Zentralschacht der Schachtanlage Germania in Dortmund-Marten. Entworfen von den renommierten Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer, wurde das vollwandige Doppelstreben-Fördergerüst 1943/44 errichtet – eine Bauart, die auch als Doppelbock bezeichnet wird. Mit einem Gewicht von 650 Tonnen, einer Höhe von rund 70 Metern und einem Durchmesser der Seilscheiben von rund 8 Metern galt es seinerzeit als weltgrößtes Fördergerüst und war eine der modernsten und auch leistungsstärksten Fördereinrichtungen des deutschen Steinkohlenbergbaus. Nach der Stilllegung der Schachtanlage Germania im Jahr 1971 wurde der Doppelbock in Einzelteile zerlegt und mit Spezialtransportern nach Bochum gebracht. Seit 1976 ist das Fördergerüst das größte Ausstellungsobjekt des Museums und der eingebaute Aufzug ermöglicht eine „Seilfahrt“ zur Aussichtsplattform auf der unteren Seilscheibenbühne sowie runter ins Anschauungsbergwerk

Oben: Wiederaufbau des Doppelbocks über dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 1973 Foto: Montagesituation über dem Museumsgebäude 1973. © Deutsches Bergbau-Museum Bochum/montan.dok, Fotograf unbekannt

Hintergrund: Fördergerüst. Foto: © Hauke Dressler

Industriedenkmal erhalten

Um das Fördergerüst dauerhaft zu erhalten, schützen Farbbeschichtungen die Stahlkonstruktion vor Korrosion. Wind und Wetter setzen der Farbe aber auf Dauer zu, so dass die Beschichtungen etwa alle 25 Jahre erneuert werden. 2024 war es wieder soweit: Im Januar begann das aufwändige Sanierungsprojekt. Vier Monate dauerte zunächst die Einhausung des Industriedenkmals, das vollständig eingerüstet und mit einer Plane staubdicht verhüllt wurde. In mehreren Phasen folgten restauratorische Maßnahmen: Alte Farbschichten wurden entfernt und erforderliche Stahlarbeiten, wie der Austausch von Winkeln und Schrauben, ausgeführt. Im weiteren Verlauf wurde das Fördergerüst neu grundiert, beschichtet und schließlich mit der schon vorher bekannten Farbe Germania-Grün versehen. Die leuchtet nun wieder kräftig und etwas bläulicher als zuvor. Ende Oktober begann der Rückbau des Baugerüsts, bis Anfang 2025 dauerten die abschließenden Arbeiten und die Installation der neuen Lichtinszenierung.

Fakten zur Sanierung

• Gewicht Baugerüst: 760 t

• Einzelbauteile Baugerüst: 76.300 Stück

• Größe der PVC-Plane: 9.980 m2

• Verwendete Farbe: 10.700 kg

• Erneuerte Winkel und Bleche: 2.028 kg

Die Baustelle blieb vollständig im Zeit- und Budgetplan. Gesamtvolumen der Sanierung: 4,5 Mio. Euro.

Der Hauptanteil finanziert sich aus dem Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen“ (INK2022) der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Weitere Fördermittel stammen vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW), der Stadt Bochum, der DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH (DMT-LB) sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Weitere finanzielle Unterstützung leisten die Vereinigung der Freunde des Deutschen Bergbau-Museums Bochum e.V. in Kooperation mit der NRW-Stiftung.

Oben: Das Fördergerüst wurde für die Sanierung 2024 vollständig verhüllt. Foto: © Dt. Bergbau-Museum Bochum

Unten: Detailaufnahme Fördergerüst.

Foto: © Hauke Dressler

ArchiBALD plant, entwickelt und liefert individuelle Depoteinrichtungen. Ob Regalsysteme für unterschiedlichste Anwendungen, Zugwandsysteme für die Lagerung von Gemälden oder Schränke für Ihr Schaudepot, unser breites Produktportfolio bietet Lösungen für alle Bereiche.

Erfahren Sie mehr: www.archibald-regalanlagen.de

Die neue Lichtinszenierung, gestaltet von westermann kommunikation und LightLife, haucht dem Fördergerüst mit der anbrechenden Dunkelheit neues Leben ein. Die frühere statische Anleuchtung des Gestells wurde ersetzt durch eine dynamische Lichtanlage, die das Deutsche Bergbau-Museum Bochum samt Umfeld in warmweißes und farbiges Licht tauchen kann. Die Installation ist denkmalgerecht montiert, sie ist sparsam, wird energieeffizient mit LED betrieben und kann mit einem Tablet gesteuert werden, so dass unterschiedliche Illuminationen den Turm inszenieren. Auf die Querverstrebung des Gerüsts werden ereignisbezogen Botschaften projiziert, die weithin sichtbar sind. Symbolisch beginnen sich sogar die Seilscheiben des Fördergerüsts wieder zu drehen – und zeigen damit, dass im Museum viel Wissen über die Vergangenheit und die Zukunft des Bergbaus ans Licht gefördert wird. Die Inszenierung kann auch auf Bochumer Ereignisse reagieren, etwa wenn der VfL ein Heimspiel hat. Das Museum zeigt damit: Es ist Teil der Stadtgesellschaft.

Wiedereröffnung

Am 22. Februar feierte das Deutsche Bergbau-Museum Bochum offiziell die Wiedereröffnung des Fördergerüsts und präsentierte gleichzeitig seine vielfältigen Angebote.

Hintergrund/Oben: Fördergerüst.

Fotos: © Hauke Dressler

Unten: Die Sonderausstellung „Doppelbock auf Museum“ läuft noch bis zum 29. Juni.

Foto: © Patrick Lambertus

Bei freiem Eintritt kamen über 10.000 Besuchende und besichtigten die Ausstellungen. Rund 500 Teilnehmende bekamen in spannenden Führungen exklusive Einblicke in die Arbeit des Forschungsmuseums. Im Anschauungsbergwerk unter Tage standen ehemalige Bergleute Rede und Antwort und in Diskussionsrunden debattierten prominente Expert:innen über die Zukunft des Ruhrgebietes, die Industriekultur und welche Rolle die Wissenschaft dabei spielt.

„Doppelbock auf Museum“

Anlässlich der Sanierung wird seit Mai 2024 die Sonderausstellung „Doppelbock auf Museum“ gezeigt. Hier werden in moderner Baustellenoptik spannende Exponate aus verschiedenen Jahrzehnten präsentiert und die Historie des Fördergerüstes an zahlreichen interaktiven Stationen erlebbar gemacht. Die Ausstellung befindet sich im Sonderausstellungsbau (DBM+) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum. Aufgrund des großen Erfolgs wird sie bis zum 29. Juni 2025 verlängert.

Die Ausstellung spricht gezielt alle Sinne an. Besuchende erleben Geräusche und Gerüche aus der Arbeitswelt der Bergleute. Ein 270-Grad-Panorama zeigt mit einem Blick vom Fördergerüst das Ruhrgebiet als Region der Industriekultur und in Interviews erklären Materialkundler:innen des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, wie Stahl verrostet und was dagegen bei der Sanierung des Fördergerüsts getan wurde. Zudem nehmen die Heimchen Zirp und Hops in einem für die Ausstellung geschriebenem Comic Kinder mit zurück in die Geschichte des Fördergerüsts.

Lebendiges Museum

Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum zeigt, wie facettenreich die Geschichte des Bergbaus als die Urproduktion des Menschen von den Anfängen bis in die Zukunft ist und was Georessourcen für unsere Gesellschaft bedeuten. „Die Welt steht nicht still, wir zeigen ein lebendiges Museum, der Kohlenbergbau im Ruhrgebiet ist zwar vorbei, aber bergbauliche Kompetenzen werden weltweit für die Zukunft gebraucht, auch um die Energiewende zu schaffen. Und dafür ist Bochum ein Hotspot“, schildert die Wissenschaftliche Direktorin Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner die Zukunftsaufgaben, die das Museum als Forschungsmuseum für Georessourcen begleitet. Das Doppelbock-Fördergerüst steht für die Wandlungsfähigkeit des Museums und für Bochum als gewachsenes Kompetenzzentrum bergbaulichen Wissens zusammen mit der Technischen Hochschule Georg Agricola rund um den Europaplatz mitten in der Innenstadt.

Gegründet 1930 ist das Museum eines von acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Zu den forschenden Bereichen

gehören Archäometallurgie, Bergbaugeschichte, Materialkunde, Montanarchäologie sowie das Forschungslabor und das Montanhistorische Dokumentationszentrum (montan.dok). Vier Rundgänge – Steinkohle, Bergbau, Bodenschätze und Kunst – führen über Tage durch das Haus. Mit dem Anschauungsbergwerk werden die Einblicke in die Facetten des Bergbaus auch unter Tage vermittelt. Auf dem gut 1,2 km langen untertägigen Streckennetz erhalten Besuchende Eindrücke vom Alltag unter Tage und von den technikhistorischen Entwicklungen im Bergbau. Und jetzt symbolisiert sogar das Fördergerüst mit der dynamischen Lichtinstallation, dass hier viel Wissen über die Vergangenheit und die Zukunft des Bergbaus ans Licht gefördert wird.

Deutsches Bergbau-Museum Bochum Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen

Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum

Haupteingang: Europaplatz

Tel. +49 (0)234 5877-126

service@bergbaumuseum.de www.bergbaumuseum.de

Oben: Modell einer Tauchpumpe für Grubenwasser im Rundgang Steinkohle Foto: © Helena Grebe

Mitte: Mitte: Besuch im Anschauungsbergwerk

Foto © Helena Grebe

Unten: Walzenschrämlader im Anschauungsbergwerk

Foto: © Karlheinz Jardner

In einer zunehmend dynamischen Geschäftswelt wird es für Museen immer wichtiger, effizient und flexibel zu arbeiten. Eine herkömmliche Kassensoftware reicht oft nicht aus, um den komplexen Anforderungen gerecht zu werden. Daher wurde von De Haan IT eine umfassende Lösung entwickelt, die weit über die Funktionen traditioneller Kassensysteme hinausgeht. Diese benutzerfreundliche Plattform vereint alle notwendigen Module, die speziell auf die Bedürfnisse von Museen zugeschnitten sind und von IT-Spezialisten im Unternehmen entwickelt.

Ticket- und Onlineticketverkauf im Fokus

Mit dieser innovativen Lösung €lli-Museum können Museen sowohl Tickets vor Ort als auch Online-Tickets verkaufen. Dies erweitert nicht nur die Reichweite, sondern bietet den Besuchern auch ein nahtloses Einkaufserlebnis. Die Integration von OnlineVerkäufen ermöglicht es den Museen, jederzeit und überall auf ihre Verkaufsdaten zuzugreifen. Zudem kooperiert das System mit führenden Drittanbietern, um ein internationales Publikum anzusprechen, das direkt Tickets online, unabhängig von einer eigenen Website erwerben kann.

Effiziente Verwaltung von Führungen und Veranstaltungen

Die Organisation von Führungen und Veranstaltungen stellt oft eine Herausforderung dar. Die neue Software bietet eine umfassende Verwaltungslösung, die alle Aspekte dieser Prozesse abdeckt – von der Planung über die Buchung bis hin zur Nachverfolgung der Teilnehmerzahlen und der Erstellung von Auftragsbestätigungen und Rechnungen.

Dies ermöglicht es den Museen, den Überblick zu behalten und ihre Veranstaltungen optimal zu gestalten. Spezielle Bedürfnisse können in den meisten Fällen durch die Entwickler mühelos ergänzt bzw. verändert werden.

Optimierte Zugangskontrolle

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Systems ist die Zugangskontrolle. Diese sorgt für eine reibungslose Einlasskontrolle und

gewährleistet, dass nur berechtigte Personen Zugang zu Veranstaltungen oder Einrichtungen erhalten. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verbessert auch das Besuchererlebnis, da Zeitfenster und Gültigkeitszeiträume flexibel festgelegt werden können.

Selbst an die Abwicklung der Parkplatzgebühren und Übersicht verfügbarer Stellplätze wurde gedacht und ist vollkommen mit in das System integriert. Hier soll jedoch betont sein, dass der Kunde natürlich nur die Module bekommt, die für sein Museum auch ihre Anwendung finden.

Einfache Abwicklung von Jahres- und Monatskarten

Die Verwaltung von Jahres- und Monatskarten wird durch das €lli-Museum erheblich vereinfacht. Museen können Abonnements verwalten, Zahlungen automatisieren und die Gültigkeit der Karten in Echtzeit überprüfen, was einen erstklassigen Service für Stammkunden ermöglicht. Sonderaktionen, wie Rabatte oder ein Bonus-System für Kunden kann ebenfalls realisiert werden und lässt auch in den Reportings für Buchhaltung und Marketing keine Wünsche offen.

Unterstützung bei Shop- und Gastronomieverkäufen

Eine Besonderheit ist besonders hervorzuheben: Das System bietet auch Unterstützung bei der Abwicklung von Shop- und Gastronomieverkäufen. Eine integrierte Bestandsführung sorgt dafür, dass Museen stets den Überblick über ihre Waren haben und Engpässe vermeiden können, was für die Kundenzufriedenheit entscheidend ist. Somit ist keine weitere Software für diese Bausteine nötig, welches für die Mitarbeiter in ihrer Arbeit für eine große Erleichterung sorgt. Auch die Einarbeitung neuer Kollegen ist durch die grundlegend einfache Handhabung innerhalb kürzester Zeit umgesetzt.

Die Anbindung an Buchhaltungssoftware wie DATEV oder andere Plattformen erleichtert die Finanzverwaltung erheblich. Durch die nahtlose Integration können Buchhaltungsdaten automatisch synchronisiert werden, was Zeit spart und Fehler

Foto: © Paleis Het Loo

minimiert. Kombitickets mit unterschiedlichen Steuersätzen können in den Reports individuell aufgeführt werden.

Echtzeit-Statistiken für fundierte Entscheidungen

Daten sind der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Das System ermöglicht die Erstellung individueller Statistiken und Auswertungen in Echtzeit, sodass Museen Trends erkennen, Verkaufsstrategien anpassen und Angebote optimieren können.

Fazit:

Eine integrierte Lösung für Museen

Mit dieser umfassenden Lösung erhalten Museen mehr als nur eine Kassensoftware. Sie profitieren von einer integrierten Plattform, die alle Aspekte des Ticketings und des Veranstaltungsmanagements abdeckt. Durch die Optimierung der Abläufe und die Steigerung der Effizienz können Museen ihren Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bieten – alles aus einer Hand. De Haan IT bietet für Interessierte unverbindliche Präsentationen vor Ort oder per Videokonferenz an.

Ton Cieraad, Geschäftsführer von De Haan IT: „Ein fester persönlicher Ansprechpartner steht den Museen zur Seite, um bei Fragen und Anliegen Unterstützung zu bieten. Dies gewährleistet, dass die spezifischen Bedürfnisse der Museen stets im Fokus stehen und wir schnell die gewünschten Anpassungen umsetzen können.“

De Haan IT Deutschland GmbH Alt-Heerdt 104 40549 Düsseldorf Kontakt@dehaanit.com www.elli-museum.de Anzeige

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten für Ihr Museum mit € lli-Museum

Ticket- und Kassensystem

Online-Ticketshop

einfache, selbsterklärende Bedienung

Zugangskontrolle

Jahres-/Monatskartenverwaltung

Shop- und Gastronomieabwicklung

Schnittstelle Buchhaltung

Reservierungen/Vermietungen

Verwalten von Führungen/Veranstaltungen individuelle Statistiken/Auswertungen

Business Intelligence

fester, persönlicher Ansprechpartner und vieles mehr...

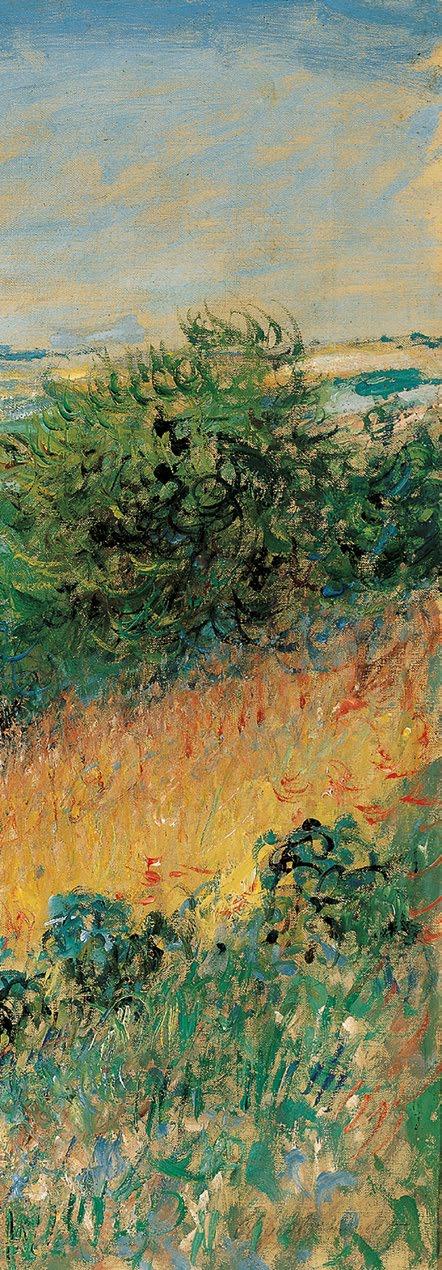

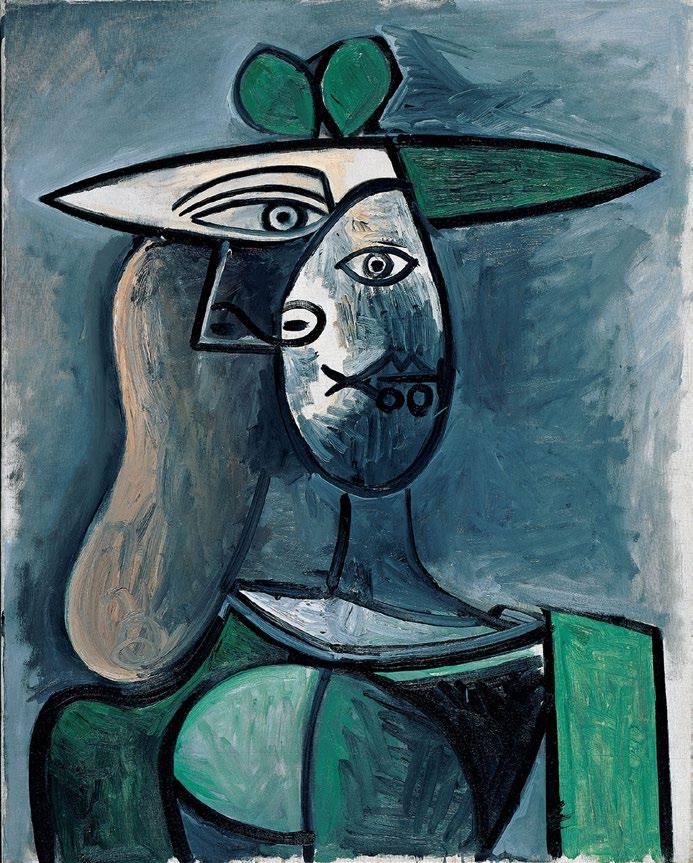

Mit der umfassenden Retrospektive „Suzanne Valadon“ widmet das Centre Pompidou einer der eigenwilligsten und bedeutendsten Künstlerinnen ihrer Zeit eine längst überfällige Hommage. Kuratiert von Nathalie Ernoult (Musée national d’art moderne), Chiara Parisi (Direktorin des Centre Pompidou-Metz) und Xavier Rey (Direktor des Musée national d’art moderne), beleuchtet die Ausstellung das Leben und Werk einer Künstlerin, die abseits aller dominanten Strömungen ihre ganz eigene Sprache entwickelte – realistisch, körperbetont, ungeschönt.

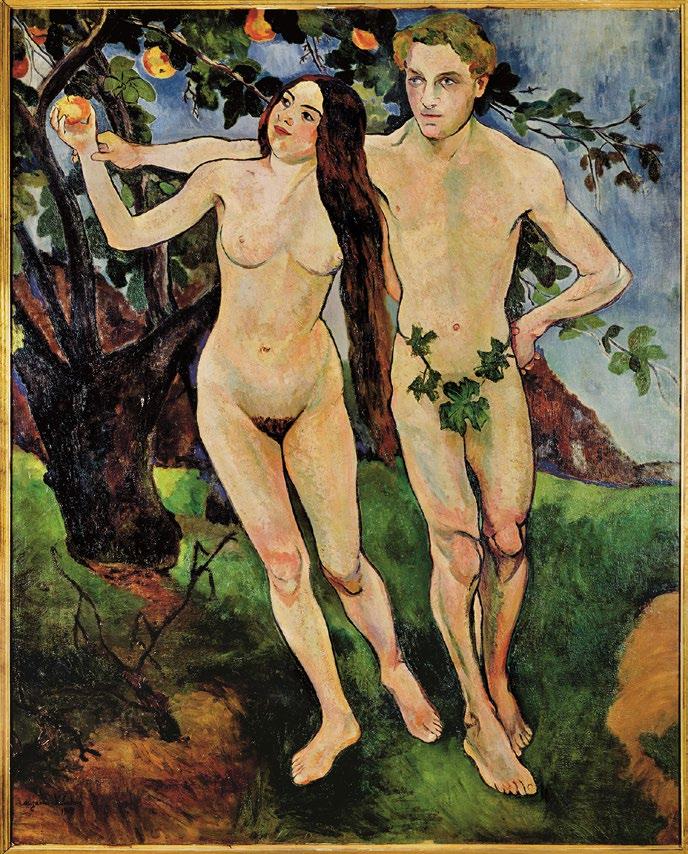

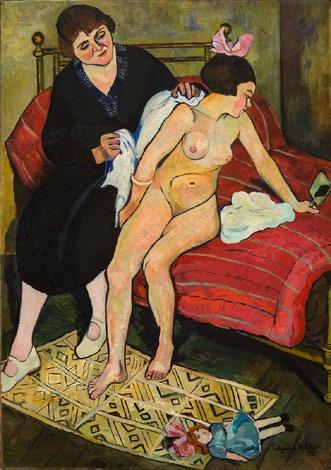

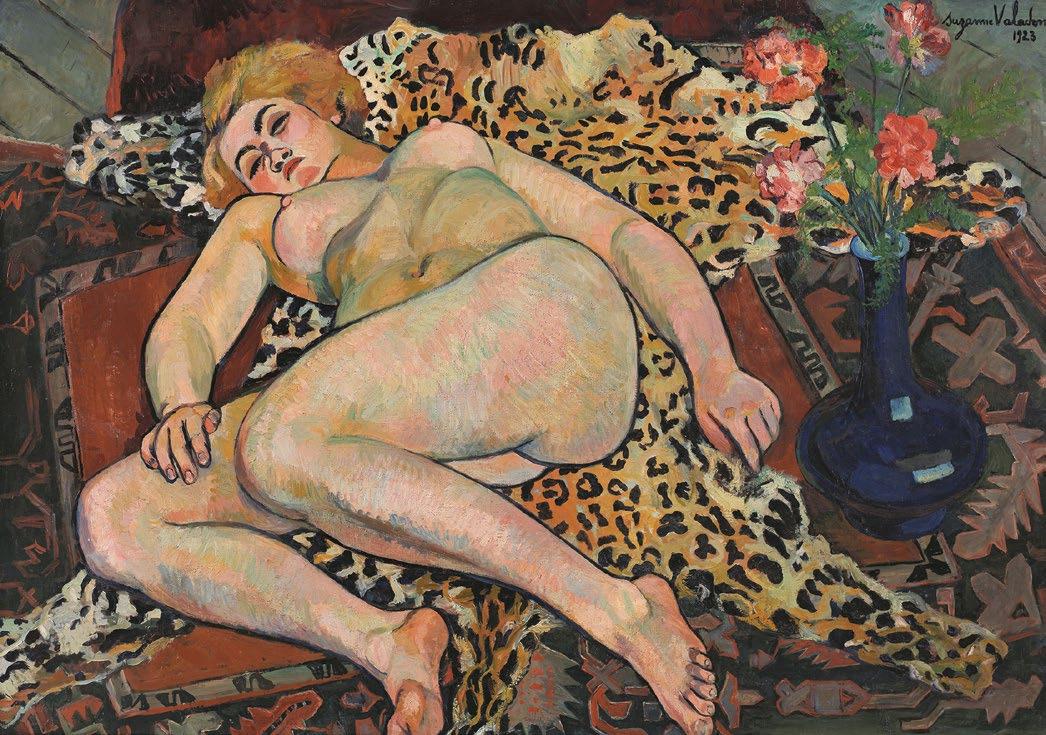

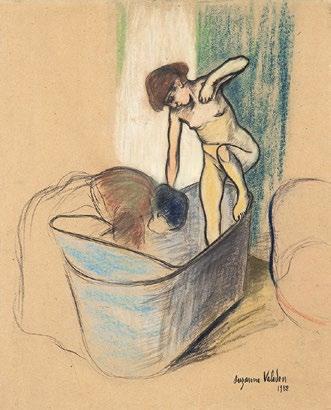

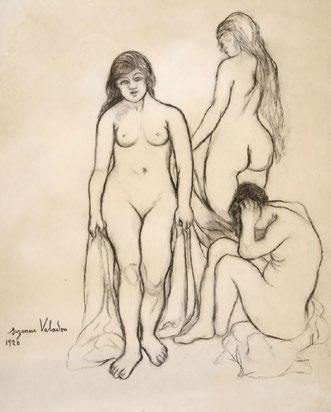

Suzanne Valadon (1865–1938), einst gefeiertes Modell im Pariser Montmartre, wurde zur kompromisslosen Malerin einer oft übersehenen Moderne. Ihre Karriere verlief quer zu den gängigen Erzählungen: Während sich Kubismus und Abstraktion als neue Avantgarden etablierten, hielt sie mit Nachdruck am Figurativen fest – nicht aus Konservatismus, sondern aus Überzeugung. Für Valadon war die Wirklichkeit ein Terrain, das es unerschrocken zu erkunden galt. Im Zentrum ihres Schaffens: der Akt –weiblich wie männlich, ohne Künstlichkeit, ohne Voyeurismus, frei von Konventionen.

„Ich habe wie verrückt gezeichnet, damit ich, wenn ich keine Augen mehr habe, welche an den Fingerspitzen habe.“

Suzanne Valadon

Ein künstlerisches Porträt in fünf Kapiteln

Die Ausstellung umfasst rund 200 Werke, darunter zahlreiche Gemälde und eine große Auswahl selten gezeigter Zeichnungen. Letztere stehen besonders im Fokus – ein bewusster kuratorischer Zugriff, der Valadons Virtuosität als Grafikerin und ihr beobachtendes, körperlich-analytisches Sehen würdigt.

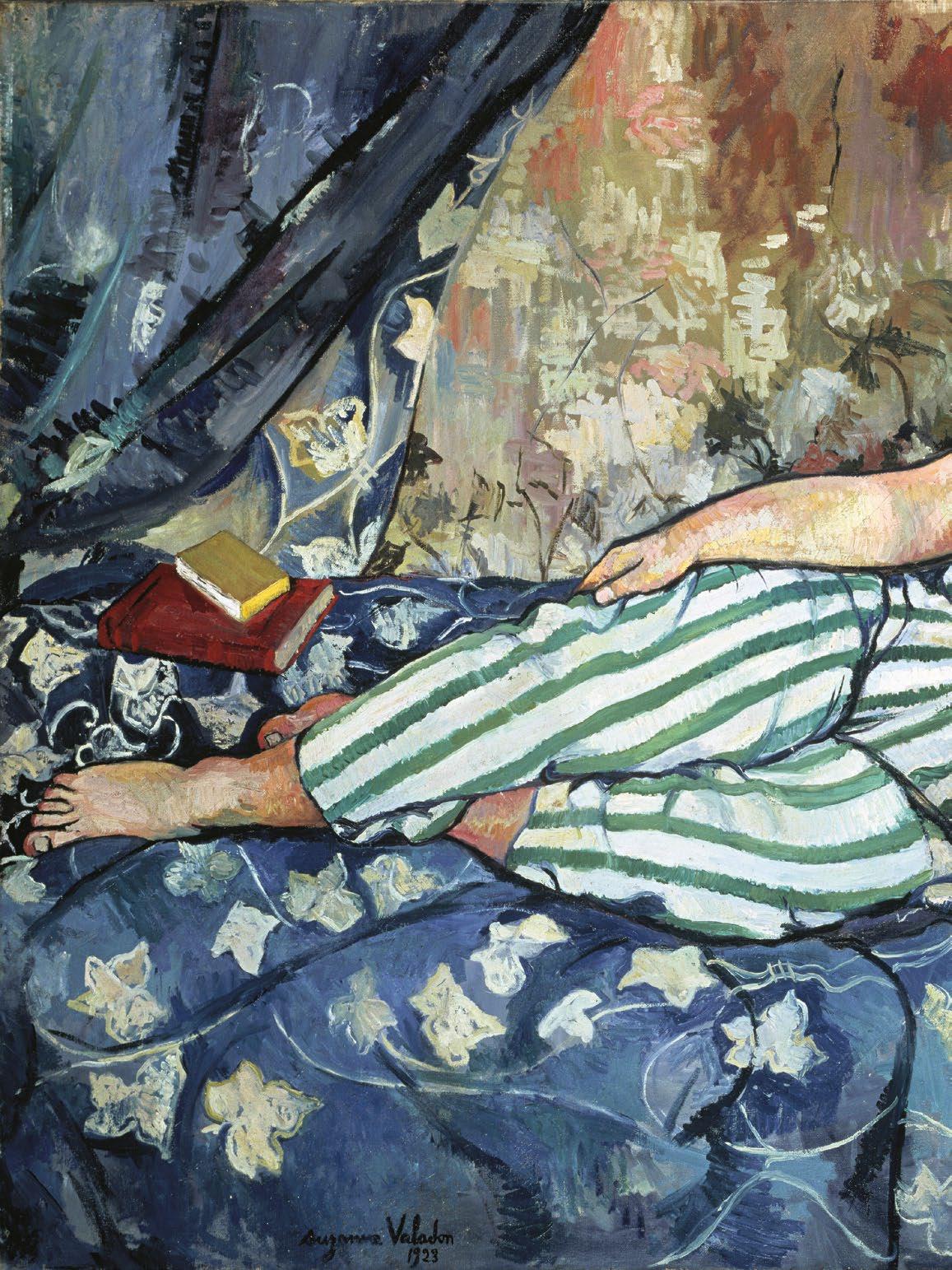

Suzanne Valadon

La Chambre bleue, 1923

Öl auf Leinwand, 90 × 116 cm

Don Joseph Duveen, 1926

Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, LUX.1506 P, im Besitz des Musée des Beaux-Arts de Limoges.

Foto: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Jacqueline Hyde/ Dist. GrandPalaisRmn

Die Ausstellung gliedert sich in fünf Themenbereiche

Lernen durch Beobachtung – ihre autodidaktische Aneignung der Malerei aus der Perspektive des Modells.

Familienporträts – intime, teils konfliktreiche Darstellungen ihres Sohnes Maurice Utrillo und ihrer unmittelbaren Umgebung.

Ich male Menschen, um sie kennenzulernen – der Mensch als Spiegel innerer Zustände.

Die wahre Theorie ist die Natur – ihre Ablehnung des Stilisierens zugunsten einer ungeschminkten Direktheit.

Der Akt: ein weiblicher Blick – darunter der erste männliche Akt in Frontalansicht im Großformat, gemalt von einer Frau.

Diese Konzeption erlaubt es, Valadons Werk nicht nur kunsthistorisch, sondern auch emotional und biografisch zu erfassen – als künstlerischen Ausdruck einer Frau, die sich keiner Bewegung zugehörig fühlte, „außer vielleicht ihrer eigenen“.

Oben: Suzanne Valadon

Familienporträts, 1912

Öl auf Leinwand, 97 × 73 cm

Schenkung an die Nationalmuseen von Herrn Cahen-Salvador zum Andenken an Frau Fontenelle-Pomaret, 1976

Paris, Musée d'Orsay, als Depositum im Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, RF 1976 22

Foto: © Hervé Véronèse

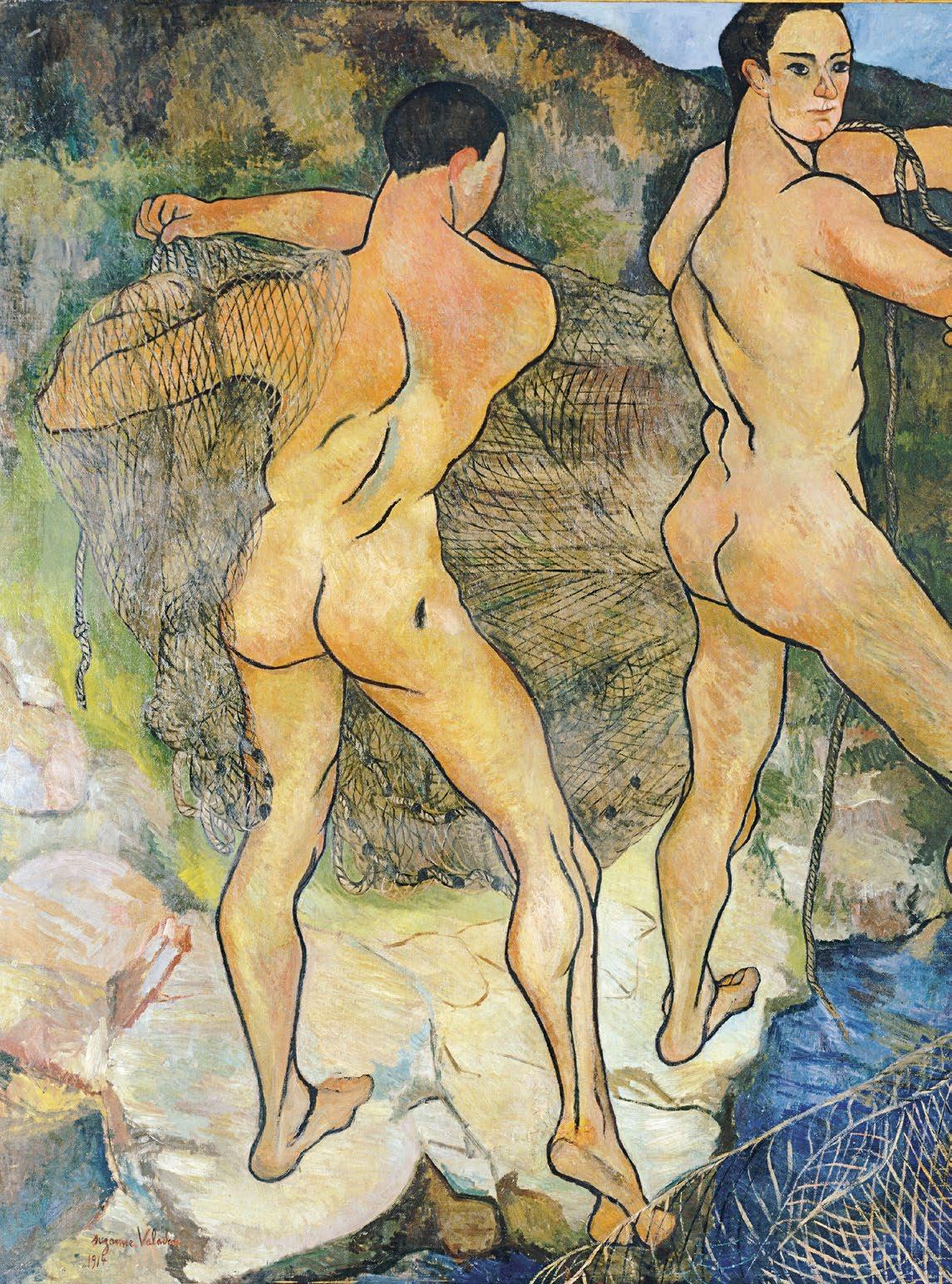

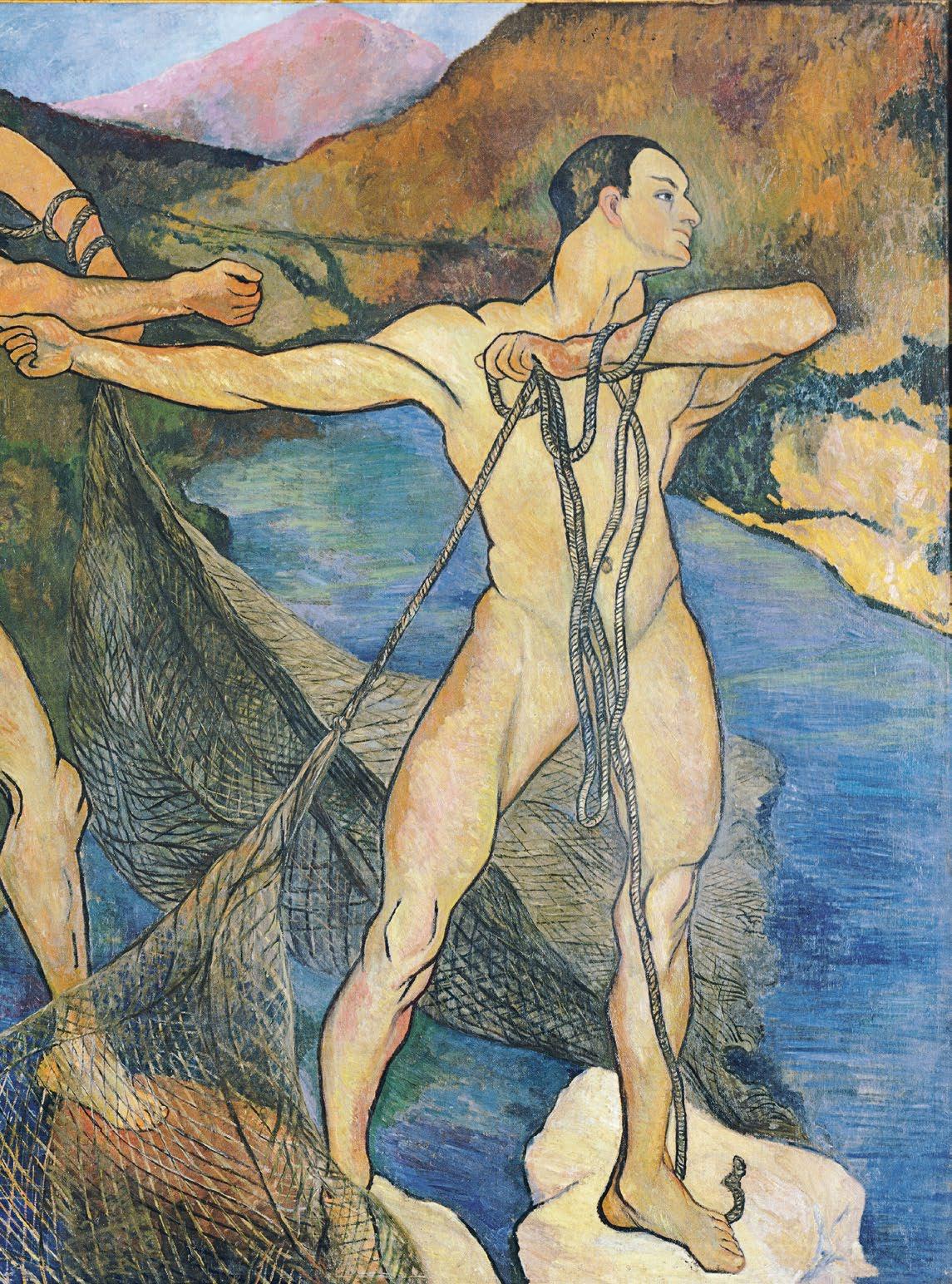

Nächste Doppelseite: Suzanne Valadon

Der Wurf des Netzes, 1914

Öl auf Leinwand, 201 × 301 cm.

Ankauf durch den Staat, 1937

Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Inv. AM 2312 P, als Depositum im Musée des Beaux-Arts de Nancy.

Foto: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacqueline Hyde/. Dist. GrandPalaisRmn

Maßgeschneiderte Lösungen für:

· Gemälde-Depotanlagen

· Schaudepots

· Statische Gemäldelagerung

· Transport- und Arbeitshilfen

· Arbeitstische

· Lagertrennwände

In der heutigen digitalen Landschaft eröffnet sich für Museen eine Vielzahl an Chancen, um ihre Ausstellungen, Sammlungen und Projekte einem breiten, interessierten Publikum zu präsentieren. Insbesondere der Museumsblog von museum.de bietet eine ideale Plattform, um Inhalte authentisch und detailreich zu vermitteln, sodass nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch Fachkreise und neue Besuchergruppen angesprochen werden können. Museumskuratoren und -leiter haben somit die Möglichkeit, durch gezielt erstellte Blogartikel eine Reichweite von über 80.000 Besuchern zu erreichen und ihre Institution als innovativen, offenen und modernen Ort der Begegnung zu positionieren. Dabei profitieren Museen von einer emotional aufgeladenen Ansprache, die nicht nur auf wissenschaftliche Expertise basiert, sondern durch erzählerische Elemente auch einen persönlichen Zugang schafft. Ein professionell verfasster Blogbeitrag verwandelt dabei komplexe Zusammenhänge in lebendige Geschichten, die den

Leser in den Bann ziehen und gleichzeitig tiefere Einblicke in die Hintergründe und die Bedeutung der Ausstellungsobjekte geben.

Ein Beispiel

Ein herausragendes Beispiel für einen derartigen redaktionellen Ansatz bildet der Artikel „Suzanne Valadon: Vom Modell zur Malerrebellin – Eine Hommage im Centre Pompidou", veröffentlicht auf museum.de. Anhand dieses Beitrags wird eindrucksvoll sichtbar, wie ein kulturgeschichtlicher Kontext mit emotionaler Ansprache und künstlerischem Hintergrundwissen miteinander verwoben werden kann. Der Artikel erzählt die faszinierende Lebensgeschichte von Suzanne Valadon, die ihren Ursprung als charmantes Modell in den lebhaften Ateliers von Montmartre fand und sich zu einer bahnbrechenden Malerrebellin entwickelte. Dabei wird der Werdegang der Künstlerin nicht nur dokumentiert, sondern auch als Symbol einer kulturellen

Revolution dargestellt, die immer noch die Diskussion um die Rolle der Frau in der Kunst beflügelt. Die gelungene Verbindung aus biografischen Details, analytischem Blick auf Kunsttechniken und der Darstellung gesellschaftlicher Umbrüche zeigt eindrucksvoll, welchen Mehrwert ein gut konzipierter Blogartikel bieten kann.

Redaktionelle Formate

Museen können von einem derartigen redaktionellen Format in mehrfacher Hinsicht profitieren. Zum einen wird eine tiefgreifende inhaltliche Auseinandersetzung mit einem oder mehreren Themen ermöglicht, die über reine Informationsvermittlung hinausgeht. Die narrative Aufarbeitung, wie sie im Beispiel der Suzanne-Valadon-Ausstellung im Centre Pompidou zu finden ist, lädt den Leser ein, nicht nur Fakten zu konsumieren, sondern in die Entstehungsgeschichte, die persönlichen Schicksale und die künstlerischen Herausforderungen einzutauchen.

Letztlich steht fest, dass der Museumsblog von museum.de als innovative Plattform einen bedeutenden Beitrag zur Museumskommunikation leisten kann. Er bietet die Chance, wissenschaftliche Expertise in eine fesselnde, verständliche und modern aufbereitete Form zu bringen und dabei eine breite Zielgruppe anzusprechen. Das Beispiel Suzanne Valadon illustriert eindrucksvoll, wie ein liebevoll redaktionell gestalteter Beitrag nicht nur die historische Entwicklung einer Künstlerin dokumentiert, sondern auch den Dialog und die Identifikation zwischen Museum und Publikum nachhaltig stärkt. Museumsleiter und Kuratoren sollten diese Gelegenheit nutzen, um ihr Haus als lebendigen Ort der Begegnung und als Botschafter des kulturellen Gedächtnisses in den digitalen Raum zu führen.

Unser Angebot für Sie: Wir erstellen aus Ihrem Text z.B. einer Pressemitteilung einen aufbereiteten Blogbeitrag auf museum.de mit Backlink und weiteren Infos zu Ihrem Institut und Ausstellung. Angereichert wird der Beitrag mit Bildern von Ihnen und Ihrer Ausstellung.

Dies schafft einen nachhaltigen Lerneffekt und fördert zudem die Identifikation mit der jeweiligen Institution, da der Besucher die Authentizität und Leidenschaft, mit der die Kunst vermittelt wird, hautnah miterlebt.

Ein weiterer zentraler Vorteil liegt in der Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung, sprich Reichwete. Während traditionelle Wissensvermittlung oft durch standardisierte Pressemitteilungen oder wissenschaftliche Publikationen geprägt ist, ermöglicht der Museumsblog von museum.de eine lockere, aber dennoch fachlich fundierte Ansprache. Durch ansprechende narrative Techniken und visuelle Elemente – sei es durch begleitende Fotografien oder digitale Archivmaterialien – wird eine Brücke zwischen der Museumsexpertise und dem breiten Publikum geschlagen. Museen erhalten so die Chance, auch jüngere Zielgruppen sowie international Interessierte zu errei-

chen, die sich aktiv mit Kunst und Kultur auseinandersetzen. Durch eine strategisch kluge Verknüpfung von Storytelling und Fachwissen wird das traditionelle Museumserlebnis erweitert und modernisiert.

Die Erfahrung des Museumsblogs von museum.de zeigt exemplarisch, wie ein anspruchsvoller Blogbeitrag nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Emotionen weckt und den Betrachter auf eine kulturelle Entdeckungsreise mitnimmt. Indem Museen ihr umfangreiches Fachwissen mit einem modernen, kommunikativen Ansatz verbinden, schaffen sie ein authentisches und ansprechendes Medium, das der Institution langfristig neue Impulse verleiht. Vor allem in einer Zeit, in der digitale Präsenz und Interaktion zentrale Bestandteile der Museumsarbeit sind, kann ein derart gestalteter Blogartikel dazu beitragen, das kulturelle Erbe lebendig zu halten und einem internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Linke Seite:Desktop- Ansicht von einem Blog-Beitrag bei museum.de. Den exemplarischen Blogbeitrag findet man als mobile Version über den QR-Code oder hier: museum.de/blog/?s=Suzanne+Valadon. Weitere BlogBeiträge siehe www.museum.de/blog

Rechte Seite: Suzanne Valadon Adam und Eva, 1909. Öl auf Leinwand, 162 × 131 cm Staatsankauf, 1937. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Inv. AM 2325 P.. © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacqueline Hyde/ Dist. GrandPalaisRmn

Kontaktieren Sie uns gerne zum Thema: museum.de Ostwall 2, 46509 Xanten

Ansprechpartner: Frank Hübsch blog@museum.de

Zwischen den Sammlungen –zwischen den Jahrhunderten

Die Retrospektive macht sichtbar, wie Valadons Werk eine Zwischenposition markiert – zwischen den kunsthistorischen Schwerpunkten der großen Pariser Institutionen: dem Musée d'Orsay, das sich dem 19. Jahr-

hundert widmet, und dem Musée national d’art moderne, das die Moderne des 20. Jahrhunderts abbildet. Valadon ist eine „Passantin zwischen den Jahrhunderten“, deren Schaffen genau diese Übergangsphase

reflektiert – mit einem Stil, der weder rückwärtsgewandt noch avantgardistisch im klassischen Sinne ist, sondern zutiefst eigenständig.

Linke Seite, oben: Blick in die Ausstellung

Foto: © Audrey Laurans

Rechts: Suzanne Valadon

La Poupée Délaissée, 1921

Huile sur toile, 135 x 95 cm

National Museum of Women in the Arts, Washington D.C., Geschenk von Wallace und Wilhelmina Holladay, Inv. 1986.336. Foto: © National Museum of Women in the Arts, Washington, Lee Stalsworth

Unten: Suzanne Valadon

Katharina nackt auf einem Pantherfell liegend, 1923 Öl auf Leinwand, 64,6 × 91,8 cm

Lucien Arkas Collection.

Foto © Hadiye Cangokce

Rechte Seite, , oben: Blick in die Ausstellung

Foto: © Audrey Laurans

Unten, links: Suzanne Valadon

Le Bain, 1908

Kohle und Pastell auf Papier, 60×49cm

Paris, Centre national des arts plastiques

Kauf von der Künstlerin im Jahr 1916

Im Depot des Musée de Grenoble, Nr. DG 1920-9 FNAC 5274.

Foto: © Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix

Rechts: Suzanne Valadon

Drei Akte, unbestimmtes Datum

Fettstift auf Papier, 55 x 44 cm

Sammlung Galerie de la Présidence.

Foto: © Galerie de la Présidence, Paris

Diese Perspektive spiegelt sich auch in der Auswahl der Leihgaben: Neben Schlüsselwerken aus den Beständen des Centre Pompidou – der heute bedeutendsten Sammlung Valadons – und aus den Sammlungen des Musée d’Orsay und der Orangerie, kommen Meisterwerke aus internationalen Häusern wie dem Metropolitan Museum of Art in New York oder der Fondation de l’Hermitage in Lausanne sowie aus renommierten Privatsammlungen hinzu.

Valadon im Kontext mit anderen Künstlerinnen

Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung, Valadons Werk im Kontext anderer Künstlerinnen ihrer Zeit zu zeigen. Werke

von Juliette Roche, Georgette Agutte, Jacqueline Marval, Émilie Charmy und Angèle Delasalle erweitern die Perspektive auf eine ganze Generation weiblicher Kreativer, die sich ebenso von akademischen Regeln wie von avantgardistischen Dogmen lösten –und deren Werke nun langsam den ihnen gebührenden Platz in der Kunstgeschichte einnehmen.

Zeugnisse eines Lebens –

Das Archiv Valadons

Einen wichtigen Bestandteil bildet das umfangreiche Archiv von Dr. Robert Le Masle, Arzt, Sammler und enger Freund Valadons, das seit 1974 im Besitz des Centre Pompidou ist. Manuskripte, Briefe, Fotografien

Suzanne Valadon

Les Deux Sœurs, 1928

Öl auf Leinwand, 72 × 53 cm

Privatbesitz. Foto: © Matthew Hollow

und persönliche Dokumente – heute in der Bibliothèque Kandinsky aufbewahrt – geben Einblicke in die Persönlichkeit Valadons: widersprüchlich, mutig, eigensinnig. Sie zeigen eine Frau, die früh Anerkennung bei Kollegen fand, von Galeristen unterstützt wurde und trotz ihres Erfolgs stets eine Außenseiterin blieb – auch, weil sie sich nie als Frau „in der Kunst“, sondern schlicht als Künstlerin verstand.

Eine Ausstellung in Tradition des Centre Pompidou

Die Ausstellung „Suzanne Valadon“ ist Teil der konsequenten Linie des Centre Pompidou, Künstlerinnen neu zu positionieren und ihre Bedeutung innerhalb der Moderne sichtbar zu machen. Nach den vielbeachteten Ausstellungen zu Alice Neel, Georgia O’Keeffe, Dora Maar und Germaine Richier setzt diese Retrospektive ein weiteres starkes Zeichen – nicht als bloße Rückschau, sondern als bewusste Erweiterung der Sammlungspolitik und Forschungsperspektive.

Und sie markiert ein Ende und einen Neuanfang: Als letzte große Präsentation vor der fünfjährigen Schließung des Centre Pompidou zur umfassenden Renovierung ist sie ein würdiger Schlussakkord – und zugleich ein programmatischer Auftakt für eine offenere, vielfältigere Kunstgeschichte.

Centre Pompidou

Place Georges-Pompidou

75004 Paris

www.centrepompidou.fr

Ein fast leerer Raum. Weiße Wände. Nur wenige Möbel. Eine Besucherin hebt ihr Smartphone – und plötzlich erwacht der ehemalige Festsaal zu neuem Leben. Prächtige Gemälde schmücken die Wände, antike Möbel stehen an ihrem ursprünglichen Platz und der Esstisch ist festlich gedeckt. Dieses beeindruckende Erlebnis bietet die Drostei in Pinneberg, die ihre analogen Ausstellungen mit Augmented Reality (AR) bereichert.

Kultur ohne Grenzen: digital, barrierearm und nachhaltig

Kulturvermittlung endet nicht beim Erlebnis vor Ort. Was Besuchende vor Ort erleben, ist Teil eines größeren Ganzen. Im Mittelpunkt stehen dabei viele strategische Fragen. Wie lässt sich Kultur zielgruppengerecht und langfristig zugänglich machen? Wo stehen wir als Kultureinrichtung heute? Und wo wollen wir gemeinsam hin?

Als öffentlich-rechtliche Institution begleitet Dataport Kultureinrichtungen wie die Drostei langfristig und unabhängig. Gemeinsam entstehen maßgeschneiderte digitale Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse der Einrichtungen zugeschnitten sind. Jedes Angebot ist zielgerichtet, ressourcenschonend und nachhaltig. Einrichtungen in den Trägerländern profitieren dabei von ausschreibungsfreien und umsatzsteuerfreien Auftragsmöglichkeiten. Von Beratungs-

Einer Technologie, die digitale Inhalte in reale Räume einblendet und damit ganz neue Zugänge zu Kultur schafft.

“Mit unserer AR-Anwendung von Dataport bewegen sich unsere Besuchenden zeitgemäß und mit Spaß durch die Jahrhunderte – vom Enkelkind bis zu den Großeltern”, erklärt Stefanie Fricke, künstlerische Leitung der Drostei in Pinneberg.

dKulturAR ist mehr als nur eine digitale Erweiterung für die Drostei. Die Lösung ist Teil einer umfassenden, gemeinsam entwickelten Strategie. Das Ziel? Kulturelle Inhalte zugänglicher und erlebbarer machen. Und sie langfristig bewahren.

Für die Drostei war klar: Es muss mehr sein, als das Erlebnis vor Ort. Die analogen Angebote müssen ergänzt werden. Kultur muss grenzenlos sein. Digital. Barrierearm. Nachhaltig.

Ein Baustein dieser Strategie ist „dVirtuellerRundgang“. Er macht vergangene Ausstellungen auch dann noch erlebbar, wenn die Originale längst abgebaut sind – digital, jederzeit und von überall. So wird das einmal Gezeigte nicht vergessen, sondern bleibt online zugänglich. Für Schulklassen. Für Kulturliebhaber*innen. Für alle, die Kultur flexibel und barrierearm entdecken wollen. Was zählt, ist nicht nur der Moment vor Ort – sondern der dauerhafte Zugang zum kulturellen Erbe.

angeboten über Infrastrukturlösungen und Tools für das digitale Arbeiten bis hin zu vielfältigen Angeboten für Bildung und Vermittlung – die Bandbreite ist groß.

Entdecken Sie, wie Dataport gemeinsam mit Kultureinrichtungen schon heute die Zukunft der Kultur gestaltet. Besuchen Sie uns auf „www.dataport.de/kultur“, erfahren Sie mehr über unsere digitalen Lösungen und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Ideen.

Dataport AöR

Altenholzer Str. 10-14 | D-24161 Altenholz www.dataport.de/kultur kultur@dataport.de

Anzeige

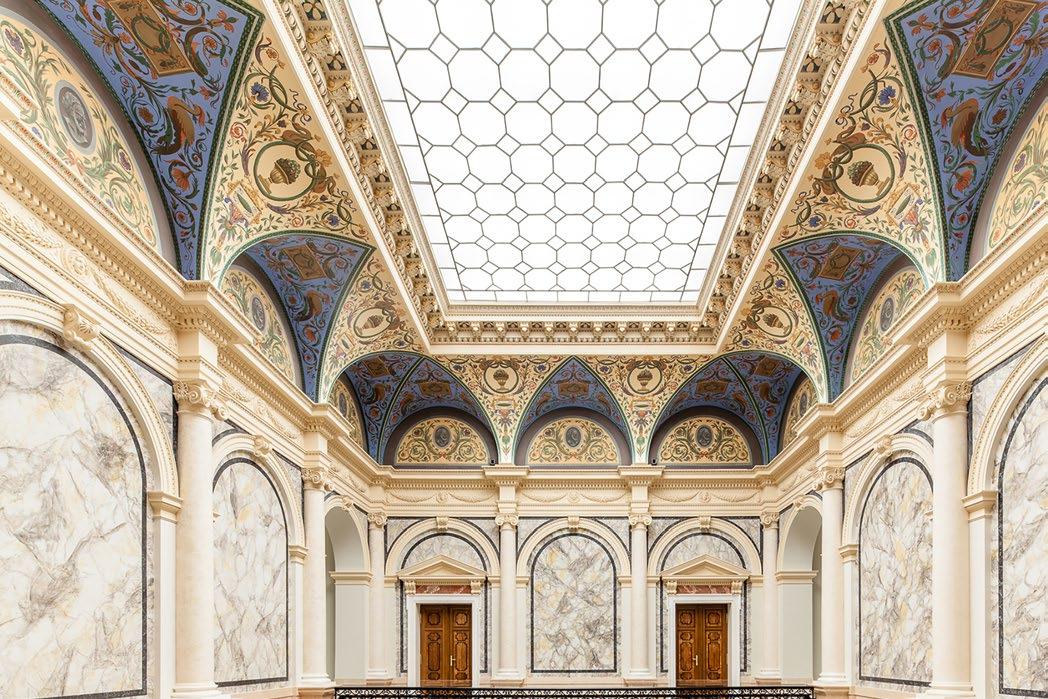

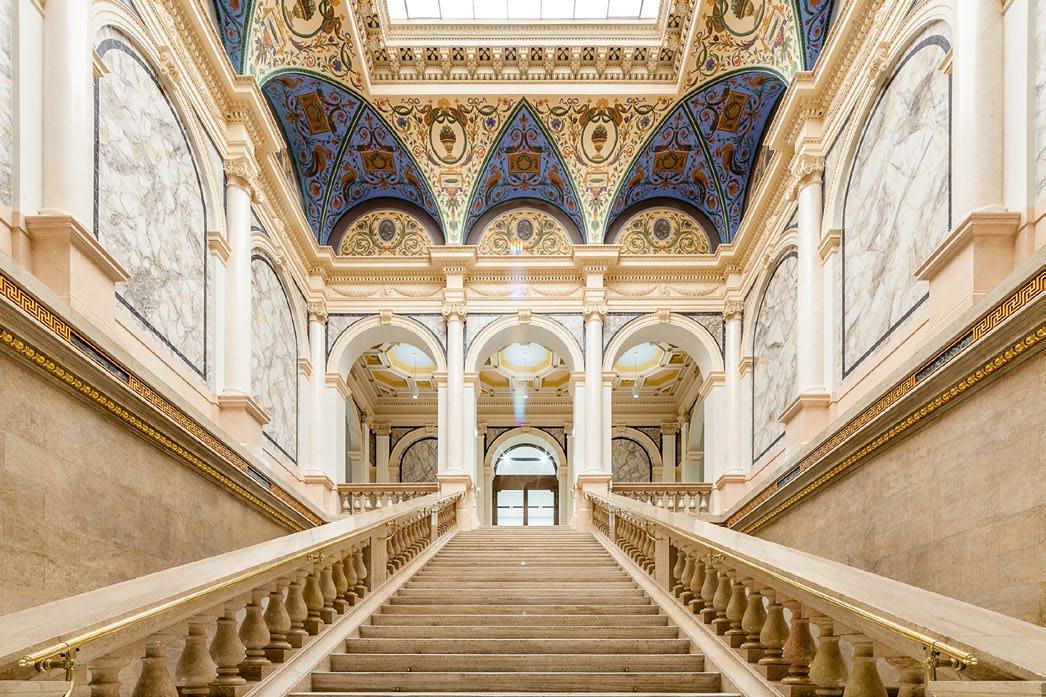

Wer das Kunstgewerbemuseum in Prag betritt, merkt schnell: Hier lebt Geschichte. Gleichzeitig pulsiert im Haus die Gegenwart – und immer auch ein bisschen Zukunft. Seit seiner Gründung sammelt und zeigt das Museum Kostbarkeiten aus Kunsthandwerk und angewandter Kunst. Es schlägt Brücken von den frühen, filigranen Handwerken bis zum modernen Design und verwebt diese eng mit Architektur und bildender Kunst.

© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek

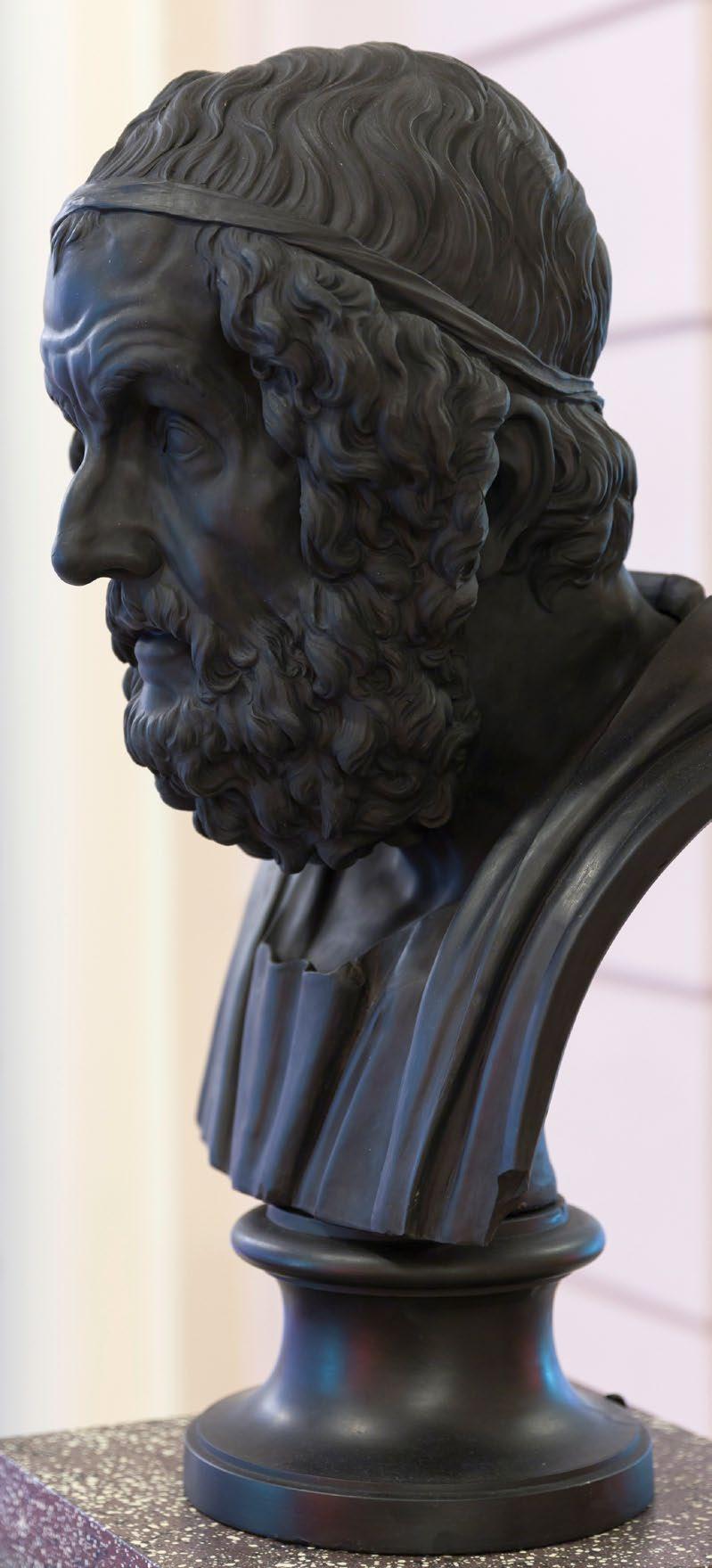

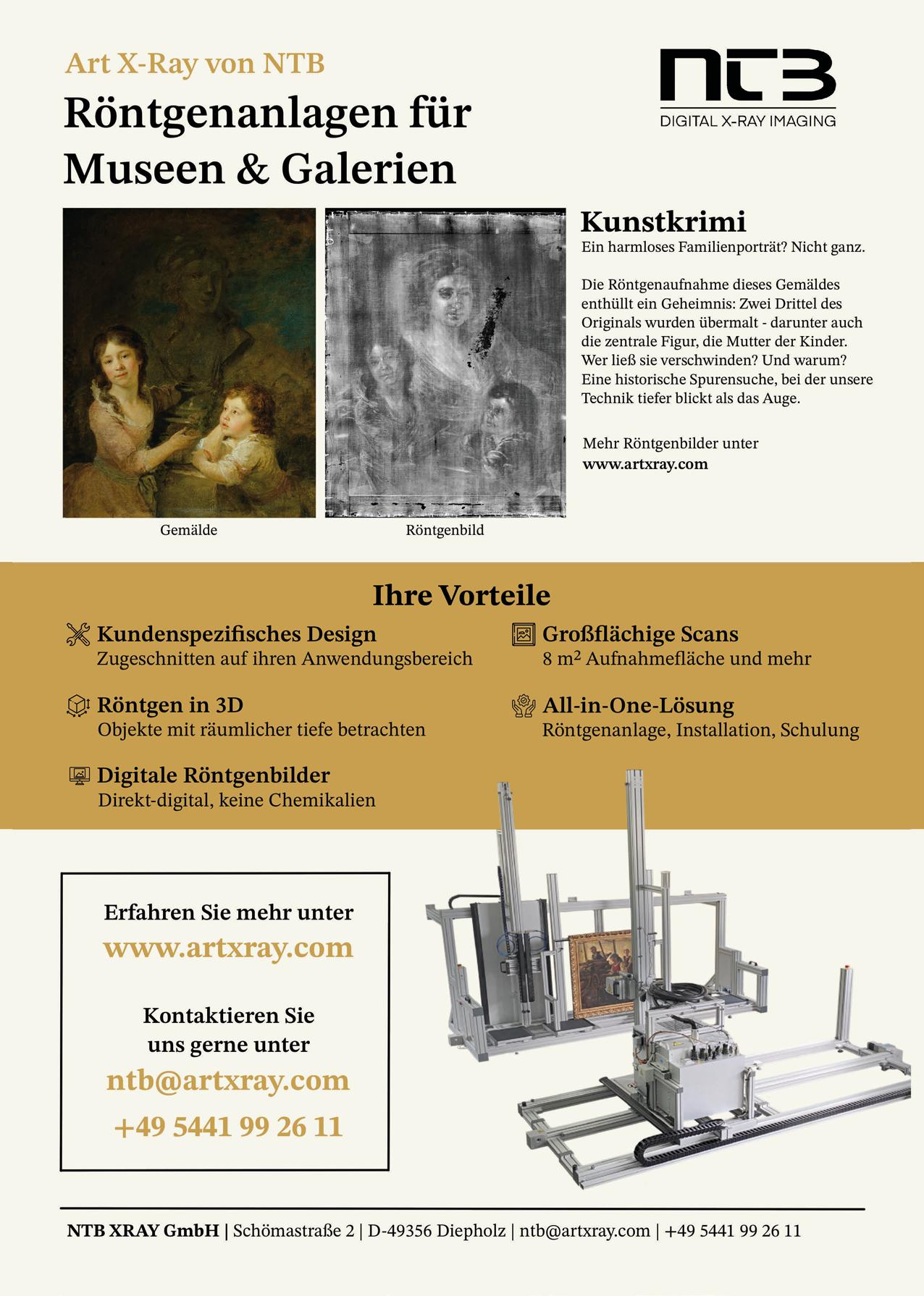

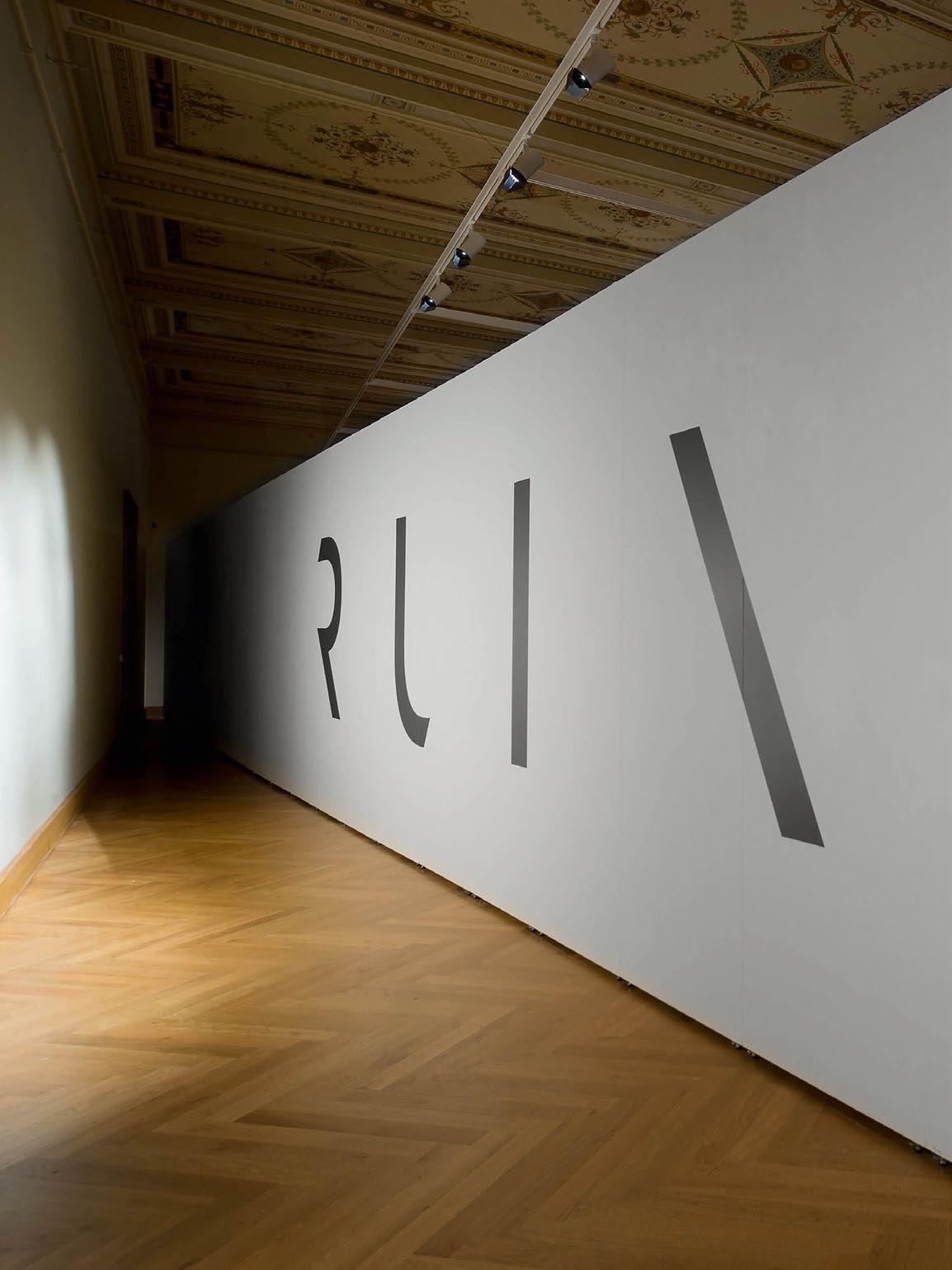

JOSEF KOUDELKA: RUINS

Die Fotografien der neuesten Serie von Josef Koudelka entstanden von 1991 bis 2017 an über 200 archäologischen Stätten im Mittelmeerraum, darunter Albanien, Ägypten, Griechenland, Italien und die Türkei. Einige Bilder der Serie Ruins wurden bereits 2017 in der Ausstellung

Returning im Kunstgewerbemuseum in Prag gezeigt. Die gezeigten Fotografien sind Teil der großzügigen Schenkung von rund 2.500 Werken aus Koudelkas Lebenswerk, die er dem Museum in den letzten Jahren übergeben hat.

Architekt: Jan Roháč

(Redaktion museum.de)

© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek

Das Gebäude selbst ist schon ein Erlebnis. Der Architekt Josef Schulz hat es zwischen 1897 und 1900 im französischen Neorenaissance-Stil errichtet. Die dekorativen Elemente, üppig und detailreich, zeugen

von der Großzügigkeit jener engagierten Unterstützer, ohne die das Museum nicht denkbar wäre. Namen wie Bohumil Bondy, Václav Němec und Josef Wohanka stehen stellvertretend für eine lange Reihe von

Förderern. Herausragend bleibt jedoch Vojtěch (Adalbert) FreiHerr von Lanna, ein leidenschaftlicher Sammler, der dem Haus die Hälfte seiner eigenen Glassammlung überließ – ein Geschenk, das nach wie vor

Besucher staunen lässt und einzigartige Einblicke in die Entwicklung der Glasherstellung von der Antike zur Gegenwart ermöglicht.

Auch die Menschen, die das Museum geleitet haben, zeigen die Lebendigkeit dieses Ortes. Der erste Direktor, Dr. Karel Chytil, brachte sich engagiert in die Denkmalpflege Böhmens ein. Ihm folgten František Adolf Borovský, František Xaver Jiřiík und Karel Herain, unter dessen Leitung das Museum eine wichtige Rolle für tschechoslowakisches Design und angewandte Kunst übernahm. Die Geschichte des Hauses spiegelt auch die Wirren des 20. Jahrhunderts: Während des Zweiten Weltkriegs musste das Museum durch die Übernahme der deutschen Flugzeugfirma Junkers ausgelagert werden, viele Sammlungen fanden Platz in ländlichen Depots und im Nationalmuseum. 1949 wurde das Haus verstaatlicht, war 1959–69 Teil der Nationalgalerie und ist seit 1970 als eigenständige, staatlich gegründete Institution unterwegs. Emanuel Poche, Jiří Šetlík, Dagmar Hejdová, Jaroslav Langer und nach 1989 Helena Koenigsmarková prägten als

Direktoren ebenfalls die Entwicklung. Seit 2024 leitet Radim Vondráček das Haus.

Heute ist das Kunstgewerbemuseum eine wahre Schatzkammer: Über eine halbe Million Objekte lagern im Zentraldepot – Glas, Porzellan, Keramik, Grafik, Fotografie, Textil, Mode, Möbeldesign, Uhren, Metalle, Schmuck, Spielzeug und unzählige Dokumente und Bilder. Jeder, der Sammlungsverwaltung kennt, weiß: Da steckt viel Sorgfalt, Leidenschaft und logistische Meisterleistung dahinter.

Zwischen 2014 und 2017 wurde das geschichtsträchtige Gebäude grundlegend erneuert. 17 Ausstellungssäle, ein großzügiges Vestibül, Shop, Restaurant, Vortragssaal und eine umfangreiche Bibliothek machen das Museum heute zu einem lebendigen Treffpunkt für Kunstbegeisterte aller Generationen. Seit dem Umbau ist das Haus

Schauplatz für ein intensives Ausstellungsprogramm. Highlights sind beispielsweise die Sammlung modernen Glases (2018–20 im dritten Obergeschoss eröffnet) und die neue Dauerausstellung in sieben Sälen des zweiten Obergeschosses, die 2023 ihren Abschluss fand. Flexibilität ist Trumpf: Das Erdgeschoss und das 3. Obergeschoss bleiben wechselnden Projekten und frischen Impulsen aus allen Sammlungsbereichen vorbehalten.

POWER

Das Kunstgewerbemuseum in Prag thematisiert seit vielen Jahren intensiv mit dem Phänomen Spitze – als Ausdrucksform tschechischer angewandter wie bildender Kunst. Zur ICOM-Generalkonferenz 2022 wurde sie daher auf internationaler Bühne präsentiert.

Die Ausstellung verknüpfte drei Perspektiven: Spitze als Kleidungsstück, als bildende Kunst und als Inspirationsquelle zeitgenössischer Künstler.

Insgesamt 23 Objekte wurden in einer raumgreifenden Installation von Pavel Mrkus gezeigt, begleitet von einem Soundtrack von K.L.A.R.A. in Kooperation mit dem Grafikstudio Monsters.

Architekt: Pavel Mrkus

(Redaktion museum.de)

© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos:

MARTIN JANECKÝ: STARMEN AND OTHER STUDIO WORK IN GLASS (2022)

Martin Janecký ist eine internationale Ikone der Glaskunst – seine transnationale Ausstrahlung gründet auf der außergewöhnlichen Beherrschung komplexer Heißglastechniken. Sein künstlerischer Ansatz ist dabei so vielseitig wie seine Themenwahl: Von figurativen Skulpturen bis zu großformatigen Köpfen reicht das Spektrum. In der tschechischen Glaslandschaft gilt er als Solitär neuen Typs. Seine außergewöhnliche Entwicklung verdankt sich nicht nur seiner kompromisslosen Konzentration auf die Arbeit, sondern auch dem gesellschaftlichen Wandel der letzten dreißig Jahre, der mit seiner persönlichen Haltung in Einklang stand.

Bereits mit dreizehn Jahren begann Janecký in der Glashütte seines Vaters in Poděbrady. Die offenen Grenzen ab Mitte der 1990er Jahre ermöglichten ihm längere Studienaufenthalte im Ausland – unter anderem in Afrika, Indien, Alaska und besonders in den USA, etwa an der renommierten Pilchuck Glass School bei Seattle oder im Glasmuseum in Corning. Dort vertiefte er seine Kenntnisse und spezialisierte sich auf das sogenannte *Inside Sculpting* – die freie Formung eines Glaskolbens von innen, direkt am Ofen. Diese Technik, die weltweit nur von zwei weiteren Künstlern auf vergleichbarem Niveau beherrscht wird, ist in Tschechien einzigartig. Janecký hat sie an seine künstlerischen Vorstellungen angepasst und dadurch eine ganz eigene Formsprache entwickelt, die ihn international bekannt machte.

Heute reist er um die Welt, gibt Workshops, demonstriert seine Technik und realisiert eigene Werke. Seine Virtuosität, sein Arbeitsethos und seine eindrucksvollen Ergebnisse stoßen im tschechischen Raum auf große Anerkennung – und werfen zugleich Fragen auf: Wie wird sich sein Weg weiterentwickeln?

Eine mögliche Antwort gab Janecký in seiner Ausstellung STARMEN AND OTHER STUDIO WORK IN GLASS. Gezeigt wurden dort unter anderem großformatige Köpfe von Sternguckern, die im Studio Zdeněk Lhotský in Pelechov bei Železný Brod aus geschmolzenem Glas gefertigt wurden. Das Kunstgewerbemuseum widmete dem 1980 geborenen Künstler eine umfassende Werkschau und machte damit sein jüngstes Schaffen einem nationalen wie internationalen Publikum zugänglich.

Architekt: Dušan Seidl

(Redaktion museum.de)

© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek

FASHION IN BLUE. INDIGO IN JAPANESE AND CZECH TEXTILES THEN AND NOW (2021/22)

Kuratiert von Markéta Vinglerová und Setsuko Shibata zeigt das Prager Kunstgewerbemuseum historische und zeitgenössische Textilien aus Tschechien und Japan, die mit der Indigoblau-Färbetechnik (Shibori) hergestellt wurden.

Yukata vom 19. Jahrhundert bis heute, Katagami-Schablonen und Stoffe veranschaulichen, wie diese traditionelle Technik weiterhin in Kunst und Mode Anwendung findet – in Ost und West. Die Ausstellung beleuchtet das „Japan Blue“ als

kulturelles Symbol und stellt ihm lokale Entwicklungen gegenüber: mährische Volkstrachten, Arbeiten von Lib ě na Rochová aus dem Zentrum für Volkskunst (ÚLUV) sowie Mode von Pavel Ivančic, Alice Klouzková u. a. Installationen von Adéla Sou č ková und Petra Gupta Valentová zeigen zeitgenössische künstlerische Perspektiven.

Architektin: Lenka Míková (Redaktion museum.de)

Dipl. Ing. Dušan Seidl

Leiter der Präsentation der Sammlungen

Head of exhibition and publishing department

Herr Seidl ist Autor dieses Artikels und gibt einen Überblick über ausgewählte Ausstellungen der letzten Jahre, bei denen das Mila-wall-System zum Einsatz kam.

Im Rahmen des komplexen Betriebs des historischen Gebäudes steht die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und somit die kurze Aufbauzeit der Ausstellungen sowie deren schnelle Eröffnung im Vordergrund. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein universeller Ausstellungsfundus, den das Museum in den Jahren 2017-19 Schritt für Schritt erwarb. Wir haben uns für das Mila-wall- Stellwandsystem und das LED-Beleuchtungssystem von der Firma Etna entschieden. Beide Systeme haben sich im Ausstellungsbetrieb vielseitig bewährt. Wir verfügen über 700 Wandmodule von verschiedenen Höhen, die meisten 3 und 4 Meter hoch, und Breiten von 1 und 0,5 Metern. Wandmodule von verschiedenen Typen: Standard-, Radien-, Acoustic. Der Lichtpark umfasst 800 Leuchten in vier Grundausführungen, die auf einem festen Schienenraster montiert sind. Dadurch sind wir in der Lage, die komplette Ausstellungsarchitektur inklusive Decken in kurzer Zeit, innerhalb von 2 – 3 Tagen, aufzubauen, zu beleuchten und, nach Beendigung der Ausstellung, innerhalb von 1 – 2 Tagen wieder abzubauen. Aufgrund der Komplexität des Systems kann der Aufbau von Stellwand-Fundus von zwei bis drei Mitarbeitern durchgeführt werden. Die Wandmodule können auch übereinander gebaut werden, um durchgehende Wände mit einer Höhe von bis zu 5 m zu erreichen. Insbesondere dank der robusten Konstruktion und dem umlaufenden Aluminiumrahmen sind die Stellwände nahezu universell einsetzbar.

Anlässlich des 135-jährigen Jubiläums präsentierte das UPM im Jahr 2020 eine umfassende Ausstellung historischer Hinterglasbilder – fast ausschließlich aus dem eigenen Bestand. Grundlage bildeten jahrelange Forschung und restauratorische Untersuchungen. Gezeigt wurden 135 Werke von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert, darunter Arbeiten von Hans Jakob Sprüngli, dem „Meister VBL“ und Gerhard Janssen. Ein besonderer Fokus lag auf 30 zwischen 2001 und 2017 restaurierten Stücken. Architekt: Dušan Seidl (Redaktion museum.de). © Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek

MAD SILKMAN. ZIKA & LÍDA ASCHER: TEXTILES AND FASHION (2019)

Zika Ascher, geboren 1910 in Prag, war nicht nur ein erfolgreicher Skifahrer, sondern auch Mitbegründer eines Textilunternehmens, das Modegeschichte schrieb. Gemeinsam mit seiner Frau Lida floh er 1939 vor den Nazis nach London. Dort gründeten sie 1942 Ascher (London) Ltd., das bald für innovative Druckstoffe bekannt war. Zika gewann Künstler wie Matisse oder Moore für Entwürfe, die als „Ascher Squares“ weltberühmt wurden. Ihre Stoffe prägten Kollektionen von Dior bis Chanel – ein einzigartiges Zusammenspiel von Kunst und Mode. Architekt: Pavel Mrkus (Redaktion museum.de) Fotos: © Kunstgewerbemuseum in Prag

Die Wände sind leicht zu handhaben und zeichnen sich durch einen einfachen und praktischen Auf- und Abbau aus. Hohe Nachhaltigkeit/Wiederverwendbarkeit, die Wandmodule kommen immer wieder zum Einsatz.

Im Laufe von sieben Jahren haben wir fast fünfzig räumlich sehr unterschiedliche Ausstellungen realisiert. Ich selbst habe beide Systeme, Mila-wall und Beleuchtung, bei über fünfzehn Ausstellungen immer wieder eingesetzt und die Wandmodule dabei oft mit Glaswänden und Vitrinen kombiniert oder daraus Bühnen oder andere Kleinarchitekturen (z. B. Videokabinen für Filmvorführungen von den Acoustic-Modulen) gebaut. Und zwar immer von hohen ästhetischen Qualität.

Davon zeugten Ausstellungen der Hinterglasmalerei, Ausstellungen von Porzellan, historischem Glas, Wandteppichen, Möbeln, Fotografien sowie Ausstellungen zu den Themen Lifestyle, Interieur, Textilien und Mode. Dank des Mila-wall-Systems sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch erhebliche Finanzmittel, die wir für eine herkömmliche Bauweise mit MDF- oder Spanplatten aufwenden müssten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit, Staubfreiheit und einfache Pflege. Immer wieder nutzen wir die Möglichkeit, die Wände mit Farbe zu streichen, um unterschiedliche Oberflächen zu erzielen, jede Ausstellung hat eine andere Farbe.

Scannen Sie bitte den QR-Code, um sich den Film zu den Ausstellungen anzuschauen

KOUDELKA: RETURNING (2018)

Die Ausstellung zeigte eine umfassende Retrospektive zum 80. Geburtstag Josef Koudelkas und würdigte zugleich seine großzügige Schenkung an das Kunstgewerbemuseum in Prag. Architekt: Emil Zavadil (Redaktion museum.de) © Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek

Auch bei Messen und Ausstellungsveranstaltungen gewerblicher Art (Designblok) haben wir das Mila-wall-System zur vollen Zufriedenheit eingesetzt. Kompatibel, bei den neuen Entwicklungen, kann die neueste Wandgeneration laufend mit den bereits vorhandenen Wänden kombiniert und der bestehende Fundus ergänzt werden.

Zusammen mit dem universellen Beleuchtungssystem von der Firma Etna, das sich jeder Ausstellung anpasst, trägt das Mila-wall-System maßgeblich zum erfolgreichen und wirtschaftlichen Ausstellungsbetrieb des Kunstgewerbemuseums in Prag bei.

Autor:

Dipl. Ing. Dušan Seidl Leiter der Präsentation der Sammlungen Head of exhibition and publishing department.

MBA-Design & Display Produkt GmbH Siemensstrasse 32 72766 Reutlingen Tel: +49 7121 1606-0 info@mba-worldwide.com www.mila-wall.de

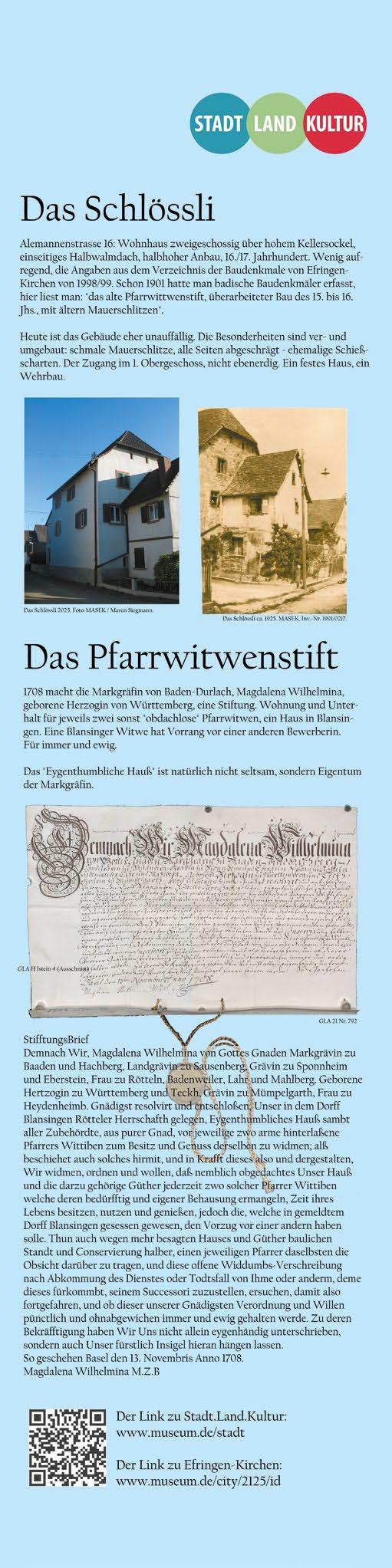

Autorin: Dr. Maren Siegmann. Leiterin Museum in der 'Alten Schule' Efringen-Kirchen

Sie, lieber Leser, haben noch nie von Efringen-Kirchen gehört. Macht nix. Eine kleine Gemeinde (knapp 9.000 Einwohner), ganz im Südwesten Deutschlands, im Kreis Lörrach. So weit im Westen, dass manches deutsche Kartenwerk den Westzipfel der Gemarkung unterschlägt.

Wir sind Naherholungsraum für Basel. Umzingelt von Rhein, Schwarzwald, Vogesen. Ländlich + landwirtschaftlich geprägt, eine Weinbauregion. Südlichstes Ende des Markgräflerlandes. Verkehrsgünstig gelegen, 15 Minuten nach Lörrach, Basel oder Weil am Rhein; 20 Minuten nach Neuenburg am Rhein, 25 nach Müllheim und 40 nach Freiburg im Breisgau. Mit dem PKW, wohlgemerkt, über den ÖPNV decken wir besser das Mäntelchen des Schweigens.

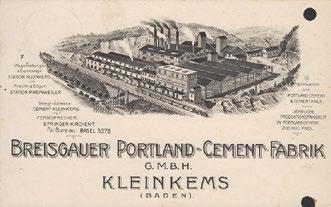

Efringen-Kirchen hat Teilorte: Blansingen, Efringen, Egringen, Huttingen, Istein, Kirchen, Kleinkems, Mappach, Maugenhard,

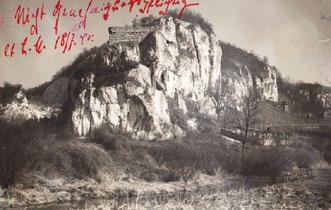

Welmlingen und Wintersweiler, dazu einige Aussiedlerhöfe und die Engemühle. Efringen und Kirchen bilden zusammen das Ortszentrum.