SCUOLA

Anche se la scuola per tutti è una conquista recente, ogni civiltà del passato ha trovato il modo di trasmettere il sapere. Con quali strumenti, metodi, difetti? Andiamo a pagina...

Storia

La classe ribelle di André Henri Dargelas (1828-1906).

Nessuno può sapere come sarà la scuola del futuro. Ma su quella del passato si sono scritti libri e libri, spesso alla ricerca della formula magica che indicasse la strada verso la didattica ideale. Evidentemente non l’abbiamo ancora trovata. La scuola (almeno quella italiana, che non è certo la peggiore) è sempre in affanno, appesantita dalla burocrazia, da riforme continue e ravvicinate (quindi difficili da attuare) e da sfide complesse come mai prima (rivoluzione digitale, AI, flussi migratori ). Ma per fortuna a noi è toccato affrontare la parte più divertente: raccontare cioè come si è trasmesso il sapere nei secoli passati; scoprire quando si è compresa l’importanza dell’istruzione pubblica e per tutti; sbirciare fra i “banchi” dei bambini greci e sumeri; capire quali principi pedagogici muovevano la mano dei maestri che per secoli hanno inculcato nozioni e disciplina a suon di busse Abbiamo preparato insomma una bella e corposa “lezione” sulla storia della scuola. È il nostro modo per augurare buon anno scolastico a tutti!

Emanuela Cruciano caporedattrice

QUANDO LA SCUOLA NON ERA PER TUTTI

28

Sapere e (è) potere

Il passato e il futuro della scuola?

Ne abbiamo parlato con il saggista francese Jacques Attali.

30

Per pochi e maschi

Fino a qualche secolo fa la scuola era riservata solo a una ristretta élite e le bambine erano escluse.

38 In compagnia di Gesù

La più famosa tra tutte le scuole cristiane, quella dei Gesuiti, fu creata per formare i futuri leader.

40 Diritto di tutti

I primi tentativi di scuola pubblica risalgono alla fine del ’700, ma solo nel ’900 si voltò pagina.

46

Li chiamavano somari

Fino a pochi anni fa gli studenti con Dsa erano considerati pigri.

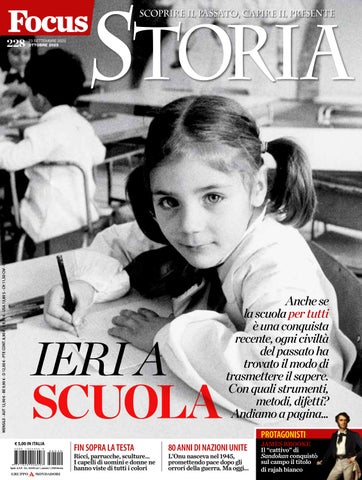

In copertina: bambina a scuola negli Anni ’70.

IN PIÙ...

16 VITA QUOTIDIANA

Ricci & capricci

Rasati, arricciati, decolorati: l’evoluzione delle acconciature nei secoli.

22 PERSONAGGI

Il Rajah bianco

Chi era l’inglese

James Brooke, reso famoso da Salgari e dal telefilm Sandokan?

70 ARCHEOLOGIA

Passaporto per l’aldilà

L’idea di un “libro dei morti”, tipica degli Egizi, non era estranea neanche ai Greci.

72 RISORGIMENTO

Da Sedan a Porta Pia

48

Chini sui libri

Abbecedari, sussidiari, manuali: non esiste scuola senza libri scolastici, almeno a partire dall’invenzione della stampa.

50

Cattivi maestri

Fino all’800 valsero i princìpi della “pedagogia nera”: i bambini disubbidienti erano puniti a suon di botte e frustate.

56

Montessori, in un altro modo

Come Maria Montessori, partendo dallo studio dei bambini “frenastenici”, mise a punto il suo metodo di insegnamento.

60

Maestri dei maestri

Controcorrente e rivoluzionari: chi sono i pensatori che con le loro idee hanno ispirato la pedagogia moderna.

Una serie di medaglie ricorda le vicende che nel 1870 portarono alla Breccia di Porta Pia.

76 LIBRO

Tributo di sangue

Una “storia di famiglia” durante la Seconda guerra mondiale ricostruita attraverso lettere e cartoline.

80 MONDO

L’Onu di tutti

Le Nazioni Unite, nate per tutelare la pace, compiono 80 anni.

86 RUSSIA

Lo scienziato di Dio

Nella Russia di Stalin non c’era spazio per il genio di Florenskij.

92 ARTE

Una macchia sulla tela Duecento anni fa nasceva Giovanni Fattori. Una grande mostra lo celebra nella sua Livorno.

Hamās, acronimo di Harakat al-Muqāwama al-Islāmiyya (Movimento islamico di resistenza) è un’organizzazione politica e militare palestinese islamista, classificata come terroristica da alcuni Stati nel mondo. La storica e giornalista

Paola Caridi ha ricostruito la vicenda della nascita di Hamas su Storia in podcast. Nell’episodio intitolato Vi racconto Hamas, l’esperta racconta come si è sviluppato il movimento sino alla fatidica data del 7 ottobre 2023, spiegando che ruolo ha avuto nella vicenda

periodizzare la Storia, individuando nel momento in cui iniziò a declinare l’impero romano d’Occidente quella che allora si cominciava a identificare come “età di mezzo”. Un passaggio cruciale che Biondo definiva con la parola latina inclinatio Mentre fu un’altra persona a coniare il termine che corrisponde al nostro concetto di Medioevo. L’invenzione lessicale si deve infatti a Giovanni di Bussi, segretario del teologo e filosofo tedesco Niccolò Cusano (1401-1464). Il termine da lui usato fu media tempestas, apparso appunto per la prima volta in un’opera del filosofo latino Apuleio (Apuleii Metamorphoseon Liber), da lui curata per la prima edizione a stampa. La definizione di media tempestas, che significa “età” o “periodo di mezzo”, si

Buon compleanno Mario

Ipalestinese e nella guerra dei nostri giorni con Israele.

Buon ascolto! Per ascoltare i nostri podcast (le puntate online sono ormai più di 600 e vanno dalle biografie di personaggi agli approfondimenti sui grandi eventi storici),

trovava nell’elogio che Bussi, allora vescovo di Aleria, fece del cardinale Cusano. Il senso attribuito allora all’espressione era quello di periodo oscuro, di decadimento. Come diceva Umberto Eco, si trattò però di una costruzione culturale nata nel Rinascimento. Un concetto che, in realtà, di oscuro aveva ben poco, Infatti, come scriveva il grande semiologo, “il Medioevo inventa tutte le cose con cui ancora stiamo facendo i conti, le banche e la cambiale, l’organizzazione del latifondo, la struttura dell’amministrazione e della politica comunale, le lotte di classe e il pauperismo, la diatriba tra Stato e Chiesa, l’università, il terrorismo mistico, il processo indiziario, l’ospedale e il vescovado, persino l’organizzazione turistica...”

l 25 settembre mio papà Mario Cei compirà ottant’anni! È un assiduo lettore di Focus e Focus Storia, colleziona tutti i numeri, ma non ha mai fatto l’abbonamento perché per lui l’uscita delle riviste è un rito che deve ripetersi a cadenza mensile: uscire e recarsi personalmente in edicola e prendere il suo giornale preferito è una soddisfazione.

«Buon ottantesimo compleanno Babbo, da tutti noi. E come direbbe Focus, il tuo giornale preferito da sempre: “Il viaggio più entusiasmante e sorprendente che si possa fare è... la nostra vita!” »

Gianni Cei

basta collegarsi al sito della nostra audioteca storiainpodcast.focus.it. Gli episodi, che sono disponibili gratuitamente anche su tutte le principali piattaforme online di podcast, sono a cura del giornalista Francesco De Leo.

ABBONATI A FOCUS STORIA DIGITALE

Scarica gratis l’applicazione Focus Storia su AppStore o Google Play e porta Focus Storia sempre con te! Potrai sfogliare le copie incluse nel tuo abbonamento o acquistare direttamente le singole copie, anche di numeri arretrati.

Vai su www.abbonamenti.it/ rivista/Focus-Storia e scopri tutte le offerte, con sconti oltre il 50%. Potrai leggere la rivista sul tuo tablet, smartphone o PC, accedendo con le credenziali create in fase di acquisto.

Focus Storia n° 000, pBusci officae ptumquatem dolut este andit quas volorum que mo qui doles dolest, officim ererovitatem aperovit p

I NOSTRI ERRORI

Focus Storia n° 225, a pag. 20 nell’articolo dedicato a Jane Austen erroneamente si attribuisce all’autrice di Orgoglio e pregiudizio (1813) l’età di 31 anni al momento della pubblicazione del romanzo, invece ne aveva 38.

Da Sedan a Porta Pia

Una serie di medaglie ricorda le vicende che nel 1870 portarono alla presa di Roma da parte dell’esercito italiano.

di Marco Caroni

1

Molle e flemmatica, l’estate romana del 1870 stava lentamente volgendo al termine.

La Città eterna, all’epoca con una popolazione di meno di un decimo rispetto alla metropoli odierna, era racchiusa nelle Mura aureliane, tra le quali si sviluppava anche piuttosto comodamente. Da quando, nel 1861, l’avanzata dei Savoia e la proclamazione del Regno d’Italia avevano privato lo Stato della Chiesa delle sue province emiliane, romagnole, marchigiane e umbre, il potere del papa re si estendeva da Toscanella (Tuscania) a Terracina, ed era praticamente limitato al Lazio attuale (esclusa la provincia di Rieti).

All’inizio di settembre Roma, pur scossa dagli echi delle vicende internazionali, si preparava alla completa ripresa delle attività ordinarie dopo l’estate, ma 1.380 chilometri

più a nord si stava ridisegnando l’Europa. E anche Roma, affaticata come il suo papa re ed accerchiata dalla nuova Italia, sarebbe stata travolta dall’assetto che ne sarebbe derivato.

SUPERPOTENZE IN CAMPO. Pio IX, ormai anziano, nel 1869 aveva indetto l’apertura del Concilio vaticano, chiamato sostanzialmente a deliberare in merito all’infallibilità papale. La medaglia in bronzo che ricorda l’evento ben fotografa le intenzioni papali: su una faccia il transetto della Cattedrale di San Pietro dove si sarebbe riunita l’assemblea, sull’altra una piazza San Pietro gremita di fedeli adoranti (medaglia 1).

Ma il 1870 fu un anno di stravolgimenti e mentre il papa era impegnato in San Pietro con i lavori del Concilio e nel governo del suo piccolo Stato, nelle Ardenne si affrontavano sul campo due superpotenze continentali: la Francia di Napoleone III e l’esuberante Prussia del re Guglielmo I e del cancelliere Otto von Bismarck, lo stesso che pochissimi anni prima (1866) aveva regolato i conti interni alla Confederazione tedesca segnando, dopo la campale battaglia di Sadowa, l’inizio del declino dell’Impero austroungarico di Francesco Giuseppe. Non senza

L’ingresso a Roma

La Breccia di Porta Pia di Carlo Ademollo del (1881 ca.), conservato al Museo del Risorgimento di Milano.

disdegnare, nel 1864 e in alleanza con gli stessi Asburgo, di sottrarre alla Danimarca due ducati.

La Prussia programmava da anni la sua rincorsa per diventare una superpotenza egemone a livello europeo ma, prima di questo, era necessario ottenere il riconoscimento totale degli altri Stati germanici. Solo “col sangue” infatti le altre sovranità di lingua tedesca ne avrebbero riconosciuto il ruolo di leader assoluto a cui aspirava. Il 1870 avrebbe segnato il raggiungimento di entrambi gli obiettivi, con effetti a lungo termine sugli equilibri continentali.

LA QUESTIONE ROMANA. Facciamo un passo indietro, anzi due. Napoleone III e Vittorio Emanuele II erano vecchi alleati: già nel 1858, con gli accordi di Plombières, avevano gettato le basi per una lunga e fruttuosa collaborazione. In realtà i due si erano ritrovati qualche anno prima nel gruppone opposto all’Impero russo per la Guerra di Crimea (1853-56) conclusasi col Congresso di Parigi, testando la comunità di intenti che avrebbe portato allo scontro tra i franco-piemontesi e l’Austria, passato alla Storia come Seconda guerra di indipendenza (1859). La Francia era ingolosita dalla possibilità di far fuori

un avversario come Vienna, i Savoia inseguivano l’unità della penisola. A sugellare quel momento la medaglia datata 29 aprile 1859, coniata due giorni prima dello scoppio delle ostilità (medaglia 2). Decisive per le sorti di quello scontro violentissimo erano state il 24 giugno le battaglie di Solferino e San Martino, ai piedi del lago di Garda, che avevano visto sul campo anche gli stessi sovrani, Vittorio Emanuele II, Napoleone III e Francesco Giuseppe. Più di 235mila uomini avevano coperto di sangue quelle terre, lasciando sul campo 5mila morti e decine di migliaia tra feriti, dispersi e prigionieri. Un’enorme battaglia campale che aveva segnato il destino asburgico aprendo le porte alla conquista della Lombardia da parte dei Savoia, primo passo verso quell’Unità d’Italia completata nei mesi successivi dalle spedizioni (e dai pleblisciti) piemontesi a sud e dalla risalita di Garibaldi dopo lo sbarco in Sicilia. La strada era segnata: l’impero francese e il neonato regno se la intendevano alla perfezione.

Ma su un punto v’era contrasto assoluto: per Napoleone III Roma non si doveva toccare e Pio IX sarebbe 2

La Breccia

Per quanto universalmente identificata con la Porta Pia, la famosa breccia sulle Mura aureliane attraverso la quale, il 20 settembre 1870, i primi bersaglieri entrarono a Roma venne in realtà aperta a circa 150 metri di distanza. Colonna. Il punto esatto venne prima indicato da una lapide sulle mura e poi, nel 1895, da una colonna con basamento inaugurata proprio in occasione del 25° anniversario della presa di Roma. La colonna fu posizionata al centro di Corso Italia fino a quando, negli Anni ’60 del XX secolo, venne spostata a ridosso delle mura per rendere più fluido il traffico. Nel 1920, poi, nel 50° anniversario, il Comune di Roma arricchì il tutto con un monumento proprio sulle mura, che integra anche le lapidi già presenti. Una piccola ma significativa medaglia celebra l’inaugurazione del monumento del 1895 (medaglia 6).

dovuto restare sovrano del suo seppur ridotto Stato. Italia e Francia – ormai scomparso uno dei grandi protagonisti di quegli anni, lo scaltro Camillo Benso di Cavour – avevano ribadito la propria assonanza di visioni con la Convenzione di settembre 1864, che prevedeva il ritiro delle truppe francesi a protezione del papa entro due anni, in cambio del trasferimento della capitale del regno da Torino. Trasferimento che avvenne il 3 febbraio 1865, a Firenze.

L’ULTIMA ROMA PAPALINA. Nel 1870 Roma contava 226mila residenti (ma chi ci viveva o passava lunghi periodi erano molti di più), seconda città della Penisola, ma con una popolazione che era meno della metà di quella di Napoli. Londra, con oltre 4 milioni di abitanti, e Parigi (2 milioni) erano già allora metropoli. Quella Eterna era una città degradata, per molti versi arretrata (per quanto, nel 1856 con la linea per Frascati il papa avesse aperto allo sviluppo della rete ferroviaria) e nella quale la netta spaccatura tra due anime, popolana ed aristocratico-clericale, segnava anche lo sviluppo urbano. Pio IX, dopo aver dato l’illusione di essere liberale e moderno, aveva invece assunto una condotta autoritaria nella quale le finalità del Concilio si inserivano perfettamente. Aveva però voluto abbellire il centro cittadino realizzando opere (tra queste la scalinata del

Per Napoleone III, Roma e il papa Pio IX non si dovevano toccare. La sua sconfitta a Sedan cambiò tutto

Quirinale) e curando ciò che era decadente come il Colosseo e, ironia della sorte, la Porta Pia, realizzata da Michelangelo, che dal Quirinale, sede pontificia, consentiva l’ingresso e l’uscita dalle Mura aureliane. Tra il 1864 e il 1869 il papa aveva restaurato la famosa Porta, avendo cura di posizionare nelle due nicchie laterali le statue di sant’Alessandro e sant’Agnese, ai quali era devoto per essere uscito incolume nel 1855 dal crollo di un solaio. Non poteva saperlo, ma quella Porta avrebbe segnato la fine del potere temporale dei pontefici di Santa Romana Chiesa (medaglia 3), diventandone il simbolo.

UN’EUROPA NUOVA. Regolata l’AustriaUngheria, Otto von Bismarck aveva messo nel mirino la Francia. Nel luglio 1870 lo scontro appariva inevitabile, ma Napoleone III si accorse di essere scoperto e senza più alleati pronti a sostenerlo in guerra.

Gli Asburgo, perso nel 1866 lo scontro con la Prussia, non avevano perdonato l’intervento francese nel Nord Italia nel 1859; il giovane Regno d’Italia, pur con posizioni interne differenti (quale novità... ), aveva un debito verso la Francia ma non poteva dimenticare la partecipazione alla guerra al fianco della Prussia nel 1866, che le aveva portato in dote il Veneto. E d’altra parte, Napoleone III restava fermo nel negare aperture su Roma.

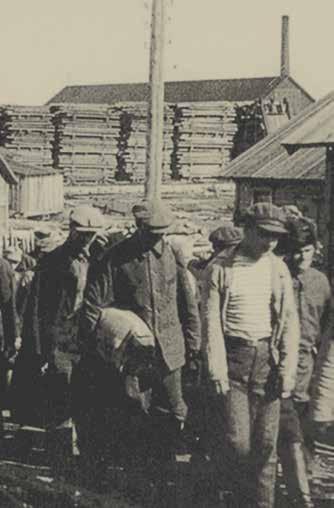

Sui resti

Alcuni soldati nel 1871 sulle rovine delle Mura aureliane abbattute durante l’ingresso a Roma dell’esercito italiano, guidato dal generale Cadorna (20 settembre 1870). Sul campo di battaglia rimasero uccisi 32 italiani e 15 pontifici.

LA BATTAGLIA DI SEDAN. Iniziata formalmente il 19 luglio del 1870, la Guerra franco-prussiana avrebbe vissuto il suo momento chiave nella battaglia combattuta a Sedan, nelle Ardenne, 240 chilometri a est di Parigi. L’esito della battaglia era segnato fin dall’inizio: di fronte a 200mila prussiani si erano trovati 130mila francesi, meno pronti, meno armati e meno preparati per lo scontro. Le perdite furono ingentissime tra i francesi, che sul campo lasciarono 17mila uomini con ben 83mila tra feriti e prigionieri. Una disfatta totale. Napoleone III si era consegnato al nemico rendendo le armi

e segnando inesorabilmente la sua fine. Era il 2 settembre del 1870. Una sontuosa e bellissima medaglia in peltro, coniata in occasione del 25° anniversario, celebra quella vittoria: vi figurano i tre imperatori tedeschi Guglielmo I, Federico III e Guglielmo II, il cancelliere Bismarck e il feldmaresciallo von Moltke, al comando delle truppe prussiane a Sedan. Al rovescio la Germania in trono con sotto l’aquila imperiale che tiene tra gli artigli gli stemmi di Alsazia e Lorena (medaglia 4). La notizia della devastante sconfitta giungeva a Parigi il giorno dopo e i tumulti che ne seguirono portarono alla immediata fine del Secondo impero e alla nascita della Terza Repubblica francese, che avrebbe continuato la guerra sino al maggio 1871, e al trattato di resa firmato a Francoforte. La rabbia e l’ironia della popolazione si scagliò contro Napoleone, accusato di non essere stato neanche in grado di morire con i suoi soldati. Una irriverente medaglia satirica dell’epoca (ricavata dai coni di una moneta) ben descrive questo sentimento nel quale l’imperatore è definito “il miserabile” e “vampiro francese” (medaglia 5). Sull’altro fronte, il clamoroso successo portò nel 1871 alla nascita dell’Impero tedesco di Guglielmo I. La Germania era finalmente unita.

ORE CONTATE. Il destino della Città Eterna era segnato. La disfatta francese divenne per il Regno d’Italia l’occasione da non perdere: a proteggere il papa non c’era più nessuno, né sul piano militare né su quello diplomatico. L’11 settembre, pur senza la formale consegna di una dichiarazione di guerra allo Stato pontificio, iniziarono le operazioni militari con il dispiegamento di 5 divisioni italiane in altrettanti punti del confine papale. Il 12 le truppe italiane del nord, attestate a Orvieto, erano già a Tuscania; il 14 la IX Divisione, da sud, prese Terracina. “Anche questa sciocchezza mi fanno fare”, avrebbe detto nelle ore precedenti Vittorio Emanuele II – cattolico come la quasi totalità dei suoi generali – evidentemente non troppo convinto dell’azione militare. L’11 settembre Pio IX aveva rifiutato la proposta di resa del re, lanciando anatemi. Il 20 settembre, fallito anche l’ultimo tentativo di evitare lo spargimento di sangue, l’esercito italiano attaccò la città, entrando in Roma per Porta Pia. Sul campo restarono 32 caduti italiani e 15 pontifici (in prevalenza zuavi, il corpo di volontari stranieri), a conferma che l’assalto fu quasi incruento. La popolazione accolse gli italiani per lo più come liberatori, mentre Pio IX si ritirò nella Città leonina, area che il Regio Esercito non avrebbe mai occupato. Dal Vaticano i papi non sarebbero più usciti sino al 1929. Il 3 febbraio 1871 Roma divenne la capitale d’Italia. •

LO SCIENZI

Nella feroce Russia di Stalin non c’era spazio per il genio di PAVEL FLORENSKIJ. Che infatti fu prima rinchiuso, poi giustiziato. Ma a distanza di anni la sua figura sta uscendo dall’oblio.

Il luogo della sepoltura, nei pressi della vecchia Leningrado (ora San Pietroburgo), non è mai stato individuato. E solo un cippo, oggi, ricorda pure il suo tra i nomi dei 509 prigionieri uccisi nella notte dell’8 dicembre 1937 per decisione diretta della trojka speciale dell’Unkvd, il collegio giudicante della polizia segreta sovietica, che, nel verbale della condanna, appose a mano, sottolineata in rosso, la scritta “Fucilare Florenskij Pavel Aleksandrovich!”. Il tritacarne del Grande Terrore, la morsa repressiva imposta all’Unione Sovietica dal dittatore Iosif Stalin per soffocare ogni residua forma (vera, presunta o costruita ad arte) di opposizione al Partito comunista dell’Urss, pose così fine alla

vita di padre Pavel Aleksandrovich Florenskij (1882-1937), una delle figure più complesse del Novecento, russo ed europeo.

IL LEONARDO RUSSO. Sacerdote della Chiesa ortodossa, sposato e padre di cinque figli – il cristianesimo orientale consente il matrimonio al clero secolare –, padre Pavel era originario di Evlach, nell’odierno Azerbaigian e proveniva da una famiglia di origini nobili. Visse a lungo in Georgia prima di trasferirsi, all’età di 18 anni, a Mosca. Qualcuno, con una sintesi assai efficace, lo ha definito il “Leonardo di Russia”. Non un’esagerazione: matematico, fisico, geologo, filosofo, linguista, teologo, studioso

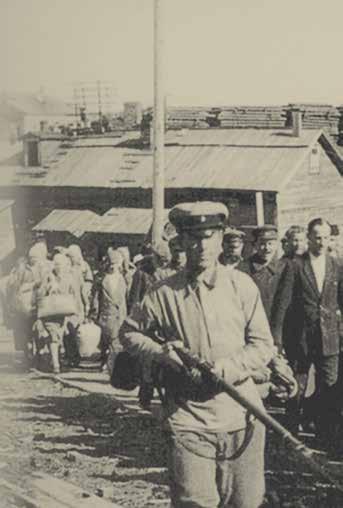

Vittima innocente Laboratorio di sartoria presso il Campo Speciale di Solovki (Slon), uno dei primi e più terribili campi di prigionia sovietici. Il campo era situato su una delle isole dell’arcipelago delle Solovki: qui fu internato dal 1933 al 1937 Pavel Florenskij (a destra).

ATO DI DIO

dell’iconografia, poeta; non c’è, in pratica, disciplina che egli, nell’arco dei suoi vastissimi studi, condotti anche durante la prigionia, non abbia almeno in parte affrontato lasciandovi tracce profonde.

Appresa la notizia della morte di Florenskij –la censura non riuscì a nasconderla –, il teologo Sergej Bulgakov, che gli era amico, scrisse: “Di tutti i contemporanei che ho avuto la ventura di conoscere nel corso della mia vita, egli è il più grande. E tanto più grande il delitto di chi ha levato la mano su di lui, di chi lo ha condannato ad una pena peggiore della morte, a un lungo e tormentoso esilio, a una lenta agonia [...]. Padre Pavel per me non era solo un fenomeno di genialità, ma anche un’opera d’arte [...]. L’attuale opera di Padre Pavel non sono più i libri da lui scritti, le sue idee e parole, ma egli stesso, la sua vita”.

OCCHI SUL MONDO. L’approccio di Florenskij alla conoscenza fu eclettico e originale. Studiò matematica e divenne amico di Nikolai Vasilievich Bugaev, tra i massimi esperti di analisi e teoria dei numeri; seguì i corsi della facoltà di Storia e Filosofia a Mosca; nel 1904 si iscrisse alla Facoltà Teologica, nei pressi del monastero della

Uno sguardo alle stelle

Nel 1922 padre

Pavel Florenskij, avvertendo l’incombente persecuzione, si dedicò a completare il suo Testamento, che aveva iniziato a scrivere nel 1917. In esso, volle riaffermare la propria incrollabile fede nell’Assoluto al quale, con le sue riflessioni e i suoi studi, sempre si sforzò di ricondurre, in una visione di unitarietà, la contraddittoria molteplicità del reale. Non è una festa. Pur sapendo che, come più tardi avrebbe scritto ai figli, “la vita non è affatto una festa, ma ci sono molte cose mostruose, malvagie, tristi e sporche”, non si rassegnò alla disperazione. Anzi. Già nello stesso Testamento li invitò a un gesto semplice, ma capace di dischiudere la meraviglia e lo stupore del Creato: “È da tanto che voglio scrivere: osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell’animo, guardate le stelle o l’azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all’aria aperta e intrattenetevi da soli col cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete”

Trinità di San Sergio a Sergiev Posad, poco fuori dalla capitale; si dedicò alla storia della filosofia, alla biblistica, alla teologia fondamentale, alla mistica, alla logica simbolica e persino alla lingua ebraica. Schiuse le porte a una nuova comprensione delle antiche icone russe, patrimonio della tradizione dell’intera cristianità e scrigno della spiritualità dell’Oriente cristiano. Insegnò per molti anni all’Accademia teologica di Mosca, poi soppressa dai bolscevichi.

Un sapere infinito, su cui riflette egli stesso in un lettera indirizzata al figlio Kirill inviata il 21 febbraio 1937 dall’infernale gulag delle isole Solovki, nell’estremo nord russo, dove si trovava recluso: “[Volevo scriverti] delle mie opere, o, più precisamente, del loro senso, della loro essenza

interiore, perché tu possa continuare questo corso del pensiero, a cui la sorte non mi permette più di dar forma, e possa, non portarlo alla fine – perché la fine qui non c’è –, ma renderlo comprensibile agli altri. Che cosa ho fatto io per tutta la vita? Ho contemplato il mondo come un insieme, come un quadro e una realtà unica, ma in ogni istante o, più precisamente, in ogni fase della mia vita, da un determinato angolo di osservazione. Ho esaminato i rapporti universali in un certo spaccato del mondo, seguendo una determinata direzione, in un determinato piano, e ho cercato di comprendere la struttura del mondo a partire da quella sua caratteristica, di cui mi occupavo in quella fase”.

CONTESO E PERSEGUITATO.

Affetti

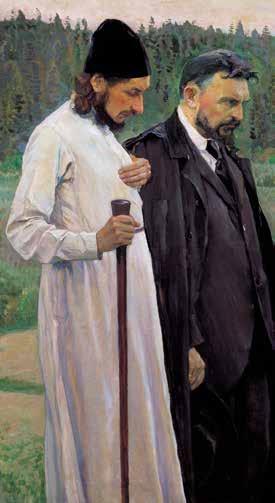

Pavel Florenskij con la moglie e il figlio. Sopra, insieme all’amico teologo Sergej Bulgakov.

Pavel Florenskij si sposò il 25 agosto 1910, con Anna Michaijlovna Giacintova; il 24 aprile 1911 venne ordinato sacerdote della Chiesa ortodossa russa. Dal 1912 iniziò a svolgere il suo ministero pastorale presso la chiesa dedicata a Maria Maddalena, a Sergjev Posad, nella Lavra della Trinità di San Sergio, il monastero che, in epoca medievale, era stato il cuore del servizio del Santo Sergij di Radonež, pacificatore della terra russa. Il suo sapere, anche sotto il profilo più strettamente tecnico e scientifico, divenne così vasto che pure il Partito decise, in un primo tempo, di sfruttare

Nel gulag

Il campo di prigionia alle isole Solovki, nel Mar Bianco (19271928): qui Florenskij fu recluso dopo la condanna del 1933.

le sue vaste conoscenze: gli ordinò ricerche per l’elettrificazione del Paese, gli chiese rapporti sui minerali e sulla radioattività. Florenskij non si risparmiò mai quanto ai lavori tecnici (anche durante la prigionia approfondì studi di geologia e di chimica), ma rifiutò sempre, pure nel gulag, di deporre l’abito, la croce o il cappello da prete. Benché nessuna delle sue azioni si prestasse al sospetto di trame antisovietiche – rifiutò persino a più riprese di fuggire all’estero – finì presto nel mirino della macchina repressiva che, come lui, inghiottì migliaia di sacerdoti e monaci, vescovi, credenti perseguitati per la loro fede ma anche milioni di iscritti al Partito e comuni cittadini. Fu arrestato una prima volta nel 1928, poi, e definitivamente, nel 1933. L’accusa: avere fondato e guidato un’“organizzazione controrivoluzionaria nazionalfascista”. Con queste parole, in seguito, la figlia Ol’ga Pavlovna avrebbe ricordato i terribili istanti in cui il padre era stato prelevato dalle guardie: “Papà è partito di buon’ora; si è avvicinato a ognuno di noi, ci ha benedetto e poi è uscito. La mamma mi raccontò che quando se ne andò per l’ultima volta si avvicinò a me e pianse [...]. Requisirono i manoscritti, l’orologio e le posate d’argento. Perquisirono anche la nostra casa e dopo una settimana circa portarono via i libri e misero i sigilli allo studio”

La vita

quotidiana alle isole Solovki era scandita da stenti e sofferenze: i detenuti erano in balia dell’arbitrio e della violenza

“Vi penso sempre…”

In una delle ultime lettere dal gulag, datata 19 giugno 1937, provato dalla lunga reclusione e dalle terribili sofferenze, scrisse alla figlia: “Cara Tika, mi chiedi di disegnarti qualcosa. Ma adesso non ho colori, e poi se anche ti disegnassi qualcosa non te lo potrei mandare perché non si può. Bisogna aspettare un’occasione migliore. Puoi prendere dal mio album del Caucaso un’illustrazione di geologia o un’alga, e appenderle nella tua stanza. Prendi però qualcosa di bello e mettilo dietro un vetro. Mi dispiace di non poter più disegnare, perché è un’attività che riposa, come la musica per chi suona. Spero che al posto mio disegnerà la mia bambina, e forse lo farà meglio del papà”.

LA MORTE E L’OBLIO. Florenskij venne fucilato l’8 dicembre 1937. Da quel momento su di lui scese una coltre d’oblio. Restò una figura “scomoda” che il regime non poté permettersi di riabilitare neppure dopo la fine di Stalin e la denuncia, da parte del successore Nikita Chruschëv, dei crimini del dittatore. Gli scritti di Florenskij, in Urss, rimasero proibiti; la sua testimonianza fu cancellata; il nome bandito dalla coscienza pubblica del Paese fino alla fine degli anni Ottanta, quando si era ormai a un passo dalla disgregazione del sistema sovietico. Soltanto allora i familiari riuscirono a ottenere informazioni sulla sua sorte. Ma non, appunto, sul luogo della sepoltura.

Quasi un estremo oltraggio, se si pensa che, al primo punto del suo Testamento (v. riquadro), la cui stesura era iniziata già nel 1917, Florenskij aveva scritto: “Vi prego, miei cari, quando mi seppellirete, di fare la comunione in quello stesso giorno o, se questo proprio non dovesse essere possibile, nei giorni immediatamente successivi. E in generale vi prego di comunicarvi spesso dopo la mia morte. Non rattristatevi e non soffrite per me, se potete. Se sarete lieti e forti, con ciò mi darete la pace. Io sarò sempre con voi in spirito e, se il Signore me lo concederà, verrò spesso da voi e vi guarderò. Voi però confidate sempre nel Signore e nella sua Purissima Madre, e non rattristatevi”. •

Autore di opere teologiche, scientifiche e storiche di fondamentale importanza, padre Pavel Florenskij ha lasciato una testimonianza di immenso valore anche nell’epistolario indirizzato ai familiari durante i lunghi anni di prigionia. Nonostante le strettissime maglie della censura sovietica - che sovente distruggeva i messaggi scritti dai detenuti e sottoponeva le lettere a rigorosi controlli affinché, oltre al resto, non vi comparisse mai la parola “Dio” - rappresentano un documento eccezionale. Il libro. In Italia vengono riproposte, con aggiunte inedite e per la prima volta in edizione integrale, nel volume Mondadori Vi penso sempre... Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo. Il libro è curato da Natalino Valentini e Lubomir Žák, con la traduzione di Leonardo Marcello Pignataro. Biografia e pensiero, metafisica ed esistenza, ragione e passione si congiungono in riflessioni, appunti, annotazioni di rara forza interiore. Le lettere, come rileva Valentini nell’Introduzione, sono «un maestoso trattato di umanità e di grazia in un’epoca tremenda, un risplendente poema tragico e un sorprendente compendio di saggezza pedagogica, un fantastico zibaldone di scienze naturali, ma anche una luminosa testimonianza esistenziale e storica che della fiaba e del coro russo mantiene il ritmo e la polifonia».