25 minute read

Predicción del mundo Maya / 46. La irrupción del Covid

Predicción del mundo Maya

Por Alejandra Rey

Advertisement

Cuando la razón ya no alcanza comienzan las profecías. Y son sencillamente irresistibles. ¿Quién se atreve a decir no, no va a pasar? Lo asombroso de las palabras no dichas o mencionadas con profuso misterio y eufemismos vulneran mucho más la conciencia humana que aquello gritado con precisión.

En Delfos –Grecia–, las pitonisas se la ponían difícil a los caminantes y peregrinos que llegaban por vaticinios; Nostradamus ha hablado tanto a través de frases incompresibles, que ya nadie sabe si escribió un par de páginas o una enciclopedia y ni qué decir de huesos, runas, formas en el agua, en el café, en el vino, hojas de coca, que son capaces de anunciar lo que nadie se atreve: la muerte general o particular, la extinción del hombre, el apocalipsis. Y ahí empiezan a tallar los Mayas, una civilización maravillosa que nos dejó –dicen algunos, porque estas cosas nunca están científicamente chequeadas– un anuncio que se interpretó como el fin de los tiempos, con fecha y año: 21 de diciembre de 2021. No pasó nada. Veamos. El periodista Daniel Cecchini, de Infobae, explicó antes del día señalado que supuestamente existía una profecía oculta en el Calendario Maya que fechaba el fin del fin justamente ese día, aunque antes se había leído que el cataclismo acontecería nueve años antes, esto es, el 21 de diciembre –parece que los amigos Mayas insisten con el día– pero de 2012, en el momento del solsticio de invierno en el hemisferio norte, a las 12 hs y 12 minutos para más certeza. «Esas versiones literales del fin del mundo anunciado por los Mayas sostenían –sin ningún sustento científico, obviamente– que en ese momento se producirían varias conjunciones astronómicas y se concretarían fórmulas numerológicas. Proponían que a esa hora precisa se produciría la colisión de la Tierra con otro cuerpo celeste, probablemente un asteroide errante, o bien el planeta sería atrapado por un agujero negro, o tal vez se incendiaría debido a una etapa de actividad solar sin precedentes. «Todas y cada una de estas posibilidades fueron desmentidas durante todo ese año por la NASA y por los más renombrados astrónomos del planeta supuestamente en peligro, pero eso no evitó que mucha gente las creyera y se preparara para esperar el final. Más allá y más acá del programado apocalipsis, se hicieron otras interpretaciones menos fatales, que sostenían que en realidad la fecha señalada, a la hora señalada, marcaba el fin de un viejo mundo y el advenimiento de otro nuevo, espiritualmente hablando». Sin embargo, está claro que los chismes salen de algún lado y en el caso que nos compete parece que empezaron a tomar forma durante la década de los ’70, cuando el movimiento New Age se apoderó del imaginario colectivo y adoraba tanto la nueva espiritualidad que surgía de entre tanta guerra y posguerra, como de la psicodelia de los ácidos.

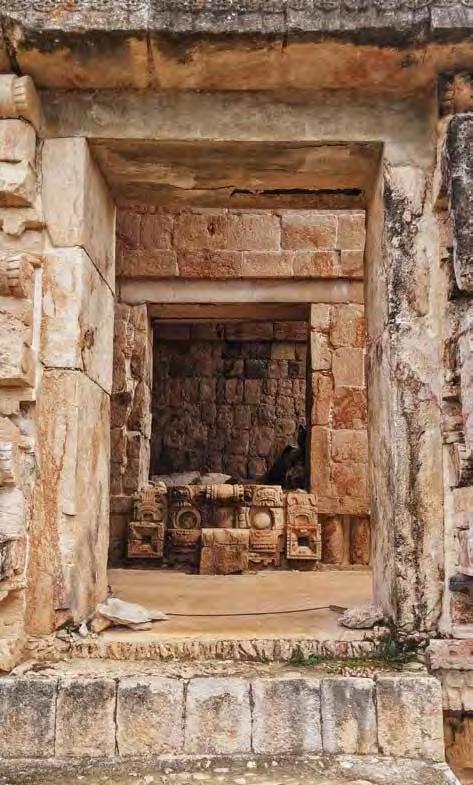

Cuenta Cecchini: «En noviembre de 2021, cuando la fecha de concreción de la supuesta profecía Maya era inminente, el arqueólogo Daniel Juárez Cossio, por entonces encargado de la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología de México explicaba: «De ninguna manera se trata de una profecía, es total y absolutamente falso que se vaya a acabar el mundo según la supuesta profecía de la que se tiene información, no hay ninguna base científica ni epigráfica de ningún tipo donde diga que el mundo se va a acabar para esa fecha. El mundo actual nunca estuvo en la mira de los antiguos Mayas, nunca les preocupó en absoluto». Y explica más: «El origen de la supuesta profecía del fin del mundo maya puede rastrearse hasta las inscripciones en dos monumentos de esa civilización descubiertos a fines de la década de los ‘50: una de ellas es la Estela 6 del asentamiento de Tortuguero, en el Estado de Tabasco, y la otra está en la Estela 1 de Cobá, una población del norte de Quintana Roo. Las estelas son columnas en las cuales los Mayas marcaban las fechas de acontecimientos importantes y servían como medio de propaganda para los dirigentes políticos y religiosos. Las dos estelas donde se originó la supuesta profecía relacionan en realidad fechas míticas con sucesos políticos y económicos bien reales de los gobiernos de la época, como manera de reforzar sus políticas entre la población y crear cohesión social».

Después de esto había una cuenta que partía del sistema numérico que utilizaban los Mayas que, restando, sumando, dividiendo y multiplicando daba esa fecha de 2012. Luego se ajustaron un poco más frente al fracaso del mentado Apocalipsis y se llegó al 2021, pero tampoco nada pasó y así estamos, dudando de esa gran civilización que nada tiene que ver con nosotros y cuyos descendientes seguro se ríen de este mundo tan jodidamente inestable. Pero hay más, porque los adoradores de las profecías no se detienen ante nada. Según Infobae «Una de las interpretaciones más difundidas sobre el verdadero significado del 21 de diciembre de 2012 en el calendario maya es la que se conoce como la Teoría de los Mayas Galácticos (…) navegantes planetarios y cartógrafos del extenso campo psíquico de la Tierra, el sistema solar y más allá de la galaxia. Son una cultura telepática. Esto significa que sus percepciones, modos de conocer y comunicación provienen de un alto grado de sintonía telepática con el cosmos. Por eso pudieron anticipar con tanta antelación la fecha del solsticio de invierno de 2012. Según esa teoría, el 21 de diciembre de 2012 se cerró un ciclo de la historia de la humanidad que había durado 26.000 años y se abrió otro de la misma duración, marcado por un cambio profundo en la espiritualidad de los seres humanos».

No cualquiera era Maya

Galácticos, embusteros, filósofos o agricultores, los Mayas constituyeron una de las culturas más ricas de Centroamérica y, quizá por eso, se les atribuyen más cosas de las que hicieron o quisieron que se conocieran. Gallardos guerreros, esta cultura existió entre los siglos XX a.C. y el XV d.C., y tuvieron una notable relevancia en el pensamiento de otras culturas contemporáneas. Aunque, claro, tantos años los fue haciendo cambiar y pasaron de ser superpoderosos a no tanto y así los encontraron los españoles que, sin nada que hacer en Europa, se lanzaron a conquistar el mundo. Y cuando decimos que así los encontraron, hacemos mención a que esos bárbaros eran, en realidad, una de las culturas más avanzadas de la historia de la humanidad: los europeos se maravillaron con sus adelantos y sabiduría y puede que les hayan atribuido secretamente poderes de vaticinios. ¿Qué hicieron? Bueno, para empezar, los Mayas lograron grandes avances en las ciencias de las matemáticas, la astronomía, calendarios y sistemas de escritura, tecnología, comercio, arte y arquitectura. Crearon calendarios anuales sobre la base del sol y la luna y hasta el cálculo exacto del movimiento de nuestro satélite respecto del planeta. Y acá, junto a esos movimientos astrales, es que viene el cuento del fin del mundo: los Mayas consideraban que el mundo «se encontraba en un constante cambio porque existían numerosos ciclos que se suponía que servían para renovar el mundo cada cierto tiempo. La visión europea de estos ciclos hizo que muchos consideran que ellos pensaban que el fin del mundo ocurriría en 2012», dice un profesor mexicano. Quién sabe ¿no? Como este pueblo fue el que tuvo el mayor número de dialectos –de los que actualmente quedan 60 en México y alrededores– es probable que los intérpretes apocalípticos confundieran las fechas. Y hay más: aportaron recetas magistrales a los desabridos europeos de entonces, con alimentos que solo se encontraban en Centroamérica; les enseñaron a los colonizadores cómo mejorar los cultivos por medio de la formación de terrazas –entre otras–; aportaron el caucho y su uso para asombro de gallegos y otros celtas; la escritura, la medicina ancestral –más avanzada que la europea–, entre otras cosas, como las profecías incumplidas.

Más profecías

Así las cosas, está claro que estamos destinados a permanecer (por ahora) en este planeta que tanto destrozamos. Y, mientras que así suceda, habrá más y más agoreros que, desde el cerro Uritorco –Córdoba– o el Himalaya predecirán cosas espantosas. En 2003 el doctor York, que decía ser la encarnación de Dios y nativo del planeta Rizq, juraba que el fin del mundo acontecería el 5 de mayo de ese año. No sabemos qué fue de él. El 6 de junio de 2006 varios ilustrados vieron la coincidencia del anticristo en la fecha y prometieron el apocalipsis, que, claro, nunca llegó. Lo de 2017 fue más espectacular. Por entonces –no hace tanto– mucha gente estaba convencida de que la tierra se iba a destruir a raíz de la alineación de todos los planetas y que uno de ellos chocaría con la tierra. La buena nueva la predijo el numerólogo norteamericano David Meade, luego de estudiar la Biblia y cierta astronomía. Y siguen las firmas y las predicciones que nunca se confirmaron–Pero más allá del afán humano por saber el día de su muerte –si es colectiva, mejor– hay datos científicos que pueden dar indicios de que algo va a pasar si seguimos con malas praxis planetarias. El reloj del Apocalipsis es uno de ellos. Fue creado en 1947 por los expertos del Boletín de los Científicos Atómicos y en vez de medir el paso del tiempo, es una herramienta simbólica y metafórica que muestra qué tan cerca está la Tierra de ser destruida. Su hora final (que representa el momento en el que llega el apocalipsis) es la medianoche, como no podía ser de otra manera –no, de zombis no habla–. «A comienzos de 2020 los expertos alertaban que estábamos cada vez más cerca del fin del mundo, sin embargo, a comienzos de 2021, tras varios meses en pandemia, el panorama es aún peor. Actualmente este reloj que anuncia el fin del mundo se encuentra a 100 segundos de la medianoche y «nunca había estado tan cerca de su fin, incluso en el apogeo de la Guerra Fría», cuando fue ubicado a 7 minutos de la hora final: ¡chau Mayas, hola segundero! Después de ubicar las manecillas a tan solo poco más de minuto y medio de las 12 –igual que a comienzos de 2020– los expertos y los patrocinadores del proyecto (entre los que se encuentran 13 premios Nobel) explicaron las razones de su catastrófica postura. Y, aunque aseguran que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no destruirá a la civilización, sí creen que dejó en evidencia la incapacidad de los gobiernos para enfrentar las verdaderas dos amenazas que podrían acabar con la humanidad: el cambio climático y las armas nucleares, destaca la agencia EFE. Claro que por entonces Vladimir Putin no había invadido Ucrania, de modo que en la actualidad nadie está en condiciones de saber cómo van de adelantados esos segundos. g

46

La irrupción del Covid 19, un virus temible que cambió por dos años la vida de todos

Por María Laura Neffen

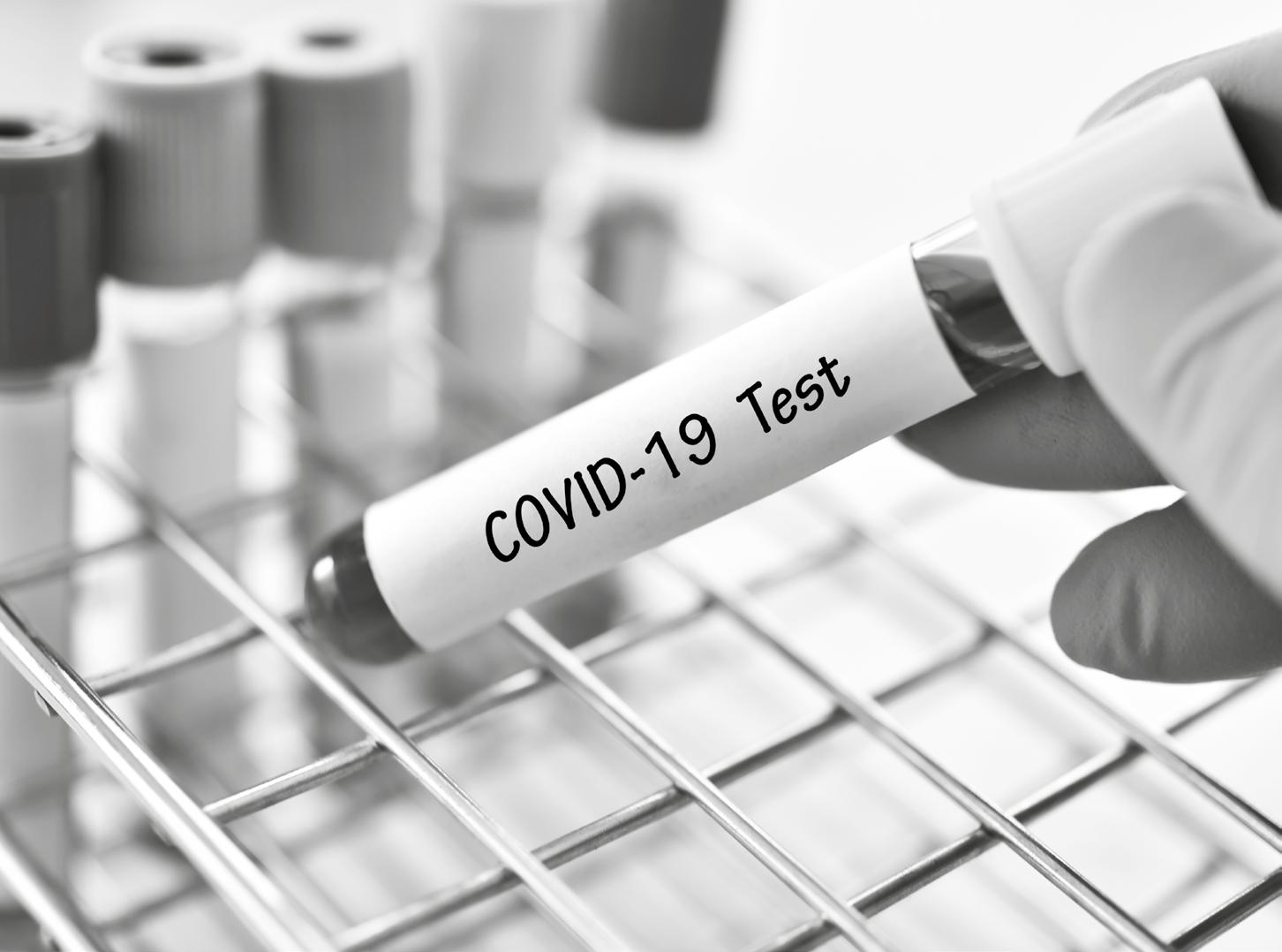

Todos y cada uno tenemos una dura historia para contar sobre el Covid–19. Seguramente dolorosa, muy triste. Abuelos, padres, madres, hijos que murieron sólos en desoladoras salas de emergencias, tumbados, entubados, acompañados de médicos y enfermeras que hicieron lo que estuvo en sus manos y en su conocimiento para dar su mejor respuesta. La que pudieron. Si le preguntamos a cualquier individuo que haya vivido la última pandemia que nos cuente su experiencia seguramente tendrá presente uno de esos casos, puede ser una historia propia o de un amigo, un compañero de trabajo, alguien cercano. Porque murieron en el mundo más de 6 millones de personas y se infectaron 600 millones. Todas esas historias fueron producto de la irrupción de lo desconocido, un virus temible que cambió durante dos años la vida de quienes habitamos este planeta.

Las pandemias no eran novedad en la historia de la humanidad pero sí lo fueron para la mayoría de los contemporáneos. La última pandemia que había sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue la de la gripe A en 2009, pero ni se acercó en magnitud a lo que llegó después con el Covid–19. Si hacemos historia, la más mortífera a nivel global fue la de la viruela, con 300 millones de fallecidos en el mundo, luego la del sarampión con 200 millones de muertos y la tercera fue la peste bubónica con 12 millones de decesos. Evidentemente la ciencia le ha aportado al mundo años de investigación y conocimiento para lograr que una pandemia como la que se vivió entre el 2020 y el 2022 haya logrado periodos mucho más cortos para lograr tener una vacuna efectiva. Los propios investigadores aseguran que nunca hubo tanta investigación coordinada simultáneamente en el mundo para lograr un resultado eficaz. A la hora de responder cómo se logró este resultado, los médicos saben que no sólo tiene que ver con la ciencia, sino que aquí prevalecen los factores económicos, políticos, sociales de cada país. En el documental de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario estrenado en julio del 2022, llamado «Covid, la hora del cambio», el médico Oscar Bottaso dice: «¿Qué fue lo que pasó para lograr este resultado? Subieron los subsidios y pusieron a todos los científicos a trabajar en eso». Y se pregunta: «Si yo tuviera un tarro de 100 monedas de valor, ¿cuánto se lleva la ciencia? Una moneda y pico. Si nos dieran dos monedas, o dos y media podríamos hacer muchas más cosas». Quizás esta pandemia le permitió a la sociedad comprender con más profundidad la importancia de los estudios científicos. En ese mismo documental, Alejandro Vila, investigador del Conicet, señala que si no se hubieran dedicado fondos hace años para estudiar las primeras incidencias del Covid, cuando todavía no era una amenaza, jamás se hubiera logrado tener una vacuna tan pronto. La inversión en investigación ahorró tiempo y desoladoras muertes tempranas.

Cuando el miedo tiene nombre y apellido

Los noticieros empezaron a fines de 2019 a contar en su sección internacional noticias lejanas de una ciudad llamada Wuhan en China. Al parecer, un brote de un virus de dudoso origen comenzaba a propagarse con velocidad. Durante ese verano en estas latitudes no hubo gran preocupación y muchos argentinos tuvieron, sin saberlo, lo que fueron sus últimas vacaciones por los siguientes dos años. Nadie podía suponer lo que vendría. En febrero del 2020 comenzó a crecer la preocupación en Argentina y en marzo llegó lo impensable en una sociedad moderna: el encierro total de cada uno de los habitantes de un país. El primer caso tuvo nombre y apellido. Socialmente era algo así como el «culpable» de haber traído desde Europa el primer caso de Covid–19. Tenía 43 años y había estado en Milán por trabajo. En los medios de todo el país se hablaba sobre él, se suponían cosas, era el 3 de marzo del 2020. Luego fueron apareciendo los casos de las personas famosas que se iban contagiando, cada día en los portales de noticias se conocían nombres nuevos. Después los casos se irían multiplicando tan rápido que ya no habría más nombres y apellidos, sino que éramos todos. Pocos días después del primer caso nacional, se conoció en Rosario el primer infectado. Era un sábado 14 de marzo del 2020. A partir de allí comenzaron las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que dictó el Gobierno Nacional presidido por Alberto Fernández. Memorables serán las cadenas nacionales donde le explicaban a la población los pasos a seguir. El país estuvo prácticamente hermético desde el 20 de marzo hasta el 26 de abril, con sus fronteras cerradas y las personas guardadas en sus casas. La estrategia era demorar al máximo posible los contagios para que el sistema de salud local pudiese prepararse para lo que inevitablemente vendría. A partir de allí las medidas del gobierno fueron segmentadas por provincias coordinadas junto a cada gobernador. A veces era aislamiento, otras veces distanciamiento, dependiendo de la cantidad de casos de cada provincia. Mientras en las ciudades más grandes era mucho más estricto el control sobre la sociedad, ocurría muchas veces que en los pueblos y ciudades más chicas no siempre se cumplía, por los usos y costumbres de cada lugar. Lo que sí ocurría en todos los casos es que si había un contagio y se complicaba, el destino era los hospitales y sanatorios de las grandes ciudades.

El miedo reinó en muchas personas de la sociedad y más aún en quienes tenían un sistema inmune no tan fuerte, o comorbilidades. Era un virus, amenazante, que no debía tocarnos. Y para eso, se desinfectaba obsesivamente cada cosa que entraba a un hogar. El sentimiento más poderoso que circulaba en la sociedad era el miedo. El miedo de los abuelos, el de los padres, el de los nietos, era el miedo a la partida de los imprescindibles.

A partir de ese momento, el miedo reinó en muchas personas de la sociedad y más aún en quienes tenían un sistema inmune no tan fuerte, o comorbilidades. Era un virus, amenazante, que no debía tocarnos. Y para eso, se desinfectaba obsesivamente cada cosa que entraba a un hogar. El sentimiento más poderoso que circulaba en la sociedad era el miedo. El miedo de los abuelos, el de los padres, el de los nietos, era el miedo a la partida de los imprescindibles. En televisión los médicos, los científicos, los políticos, los psicólogos ocuparon los lugares de los tradicionales panelistas. Porque se requería información, lo más veraz y certera posible. La sociedad demandaba certidumbres frente a un virus que no las tenía. En los medios de comunicación todos les decían a la sociedad lo que debían hacer y lo que no. Y así las personas se cuestionaban unos a otros. Todos sabían, nadie sabía, porque eran recetas generales cuando en realidad este virus afectó de forma muy diversa a cada uno, dependiendo de su singularidad, de su economía, de las herramientas que contaba para poder llevar adelante un proceso sin igual.

Un necesario trabajo interdisciplinario

Muchos son los debates que surgieron a partir de esta pandemia, uno de los más resonantes fue la necesidad de un trabajo interdisciplinario entre las distintas miradas profesionales sobre cómo responder a hechos tan acuciantes. Muchas veces, las ciencias duras se posicionan sobre las ciencias sociales y al final del camino se dejó ver que la trama es muy compleja para un abordaje desde un solo ángulo. Desde el CONICET, el científico Juan Pablo Bohoslavsky escribió un libro acerca de la importancia del trabajo interdisciplinario en esta pandemia. «Son miradas que se cruzan entre la epidemiología, la medicina, la economía, los derechos humanos, la sociología, el feminismo, el transporte y la movilidad, la ética y la filosofía del derecho, la educación, las políticas públicas, la ecología, la salud mental, y la democracia», asegura en su libro titulado «Ciencias y pandemia: una epistemología para los derechos humanos».

En este sentido, el autor explica que el derecho a la ciencia se encuentra reconocido expresamente en convenciones internacionales de derechos humanos y que «es un derecho que ha permanecido de algún modo dormido por décadas, aunque se ha activado recientemente». La sociedad en el 2020 entendió que tenía el derecho al acceso a una vacuna para recuperar su libertad, al acceso al saber de la ciencia y sus beneficios, aunque sin lugar a dudas ese acceso no fue igual para todos, sino que dependía de en qué lugar del mundo te encontrabas ese año. Los países con menor acceso a las vacunas estuvieron en África, Oceanía y en el Caribe, con médicos que atendían a pacientes infectados sin poder tener acceso a su propia vacuna. Hay incluso países que aún hoy no llegan al 1% de su población vacunada con la primera dosis. Los cinco países con menor vacunación en el mundo son: Burundi, República Dominicana del Congo, Haití, Yemen, Papúa Nueva Guinea. Mientras que Argentina hoy supera el 84% de su población vacunada. Es por ello que el autor asegura que «lo social y político desempeñan un papel tan importante como lo biológico». Otra de las aristas que surgieron en esta pandemia, ligada a lo científico y a lo social, es que las personas de cada país se interiorizaron, a través de los medios de comunicación, acerca de qué vacunas estaban disponibles en el mundo. Cada uno tomó posición sobre cuál era la mejor para sí mismo, cuestión curiosa porque posiblemente nunca se habían preguntado el origen de todas las vacunas del calendario. Las primeras en llegar a Argentina fueron las rusas llamadas Sputnik V y luego de a poco se fueron incorporando el resto: Covishield, Sinopharm AstraZeneca, Moderna y Pfizer, entre otras.

En su gran mayoría y sobre todo en nuestro país, la población quería vacunarse. Más allá del movimiento antivacunas que existe a nivel global, lo cierto es que en Argentina nadie quería estar más tiempo encerrado y la gran mayoría comprendió que había que vacunarse, que ese era un aporte social, que todos deberían hacerlo.

En su gran mayoría y sobre todo en nuestro país, la población quería vacunarse. Más allá del movimiento antivacunas que existe a nivel global, lo cierto es que en Argentina nadie quería estar más tiempo encerrado y la gran mayoría comprendió que había que vacunarse, que ese era un aporte social, que todos deberían hacerlo. Por fuera de toda discusión, lo cierto es que la vacuna logró lo que todos esperaban, que las muertes por este virus decrecieran de forma fenomenal. Es que será difícil olvidar, para muchos, las imágenes de muertes muy numerosas, con fenómenos que hacía cientos de años que no se veían. Por citar algunos ejemplos, vimos cementerios en Brasil haciendo nuevas tumbas casi masivamente de forma acelerada, con imágenes áreas de los sepultureros trabajando, camiones refrigerantes que guardaban sus muertos en Nueva York a la espera de un entierro mejor, gente que no había resistido llegar hasta el hospital y murió en calles ecuatorianas. Eran épocas, como las actuales, donde todos los ciudadanos tienen un teléfono con cámara de fotos, por lo cual se registraron muchísimas imágenes de cronistas furtivos que recorrieron el mundo.

La vida en hospitales y en la propia morada

La ciudad de Rosario siempre se jactó de tener una gran medicina pública y privada, en el 2020 y 2021 le llegó el turno de ponerse a prueba. Si bien había estudios previos sobre el virus del Covid–19, lo cierto es que la medicina clínica y aplicada todavía no tenía una casuística como para saber qué debían hacer con cada paciente, fundamentalmente cuando el cuadro se agravaba. E incluso cuando los casos eran leves, les modificaban permanentemente los criterios epidemiológicos para detectar la enfermedad, por lo tanto ningún camino era fácil. Los trabajadores de la salud tuvieron que capacitarse casi sin tener quién les explicara qué hacer. Llegaban los respiradores pero no quien los capacitara. Hubo prueba y error, pero queda claro que habrá un reconocimiento histórico a su valor. Al valor de lo que hicieron en esos dos años profesionalmente e incluso humanamente, donde muchos tuvieron que estar lejos de su propia familia, de sus padres, de sus hijos para evitar contagiarlos. Y las imágenes de sus caras surcadas por las marcas de los barbijos profesionales son inolvidables. En el documental «Covid, la hora del cambio» el jefe de la UTI del Hospital Centenario, Lisandro Bettini, dice que cuando le preguntan cómo la pasaron, sólo lo resume en estas simples palabras: «La pasamos muy mal». Recordó que el primer caso que llegó al Hospital lo trabajaron con alarma y distancia, pero a los pocos días la sala se llenó de casos de Covid positivo. En ese mismo documental, un médico catalán, Ferrán García, recuerda algo curioso. Dicen que los hospitales siempre son muy ruidosos, están los enfermos, los familiares de los enfermos, los médicos, las enfermeras, los administrativos, todo el personal de salud. Y en la época de la pandemia recuerda a su hospital como un lugar muy silencioso. Por primera vez, había silencio. Todos los pacientes estaban en su mayoría entubados y sus familiares no podían estar en las instituciones. Algo inédito, una vez más en esta historia. Muchos recordarán que ese silencio era el que llegaría también a los barrios, en los primeros meses del aislamiento preventivo. En Rosario las calles estaban desiertas, los pocos que podían circular tenían que tener un permiso especial otorgado por el Estado, donde se garantizara que era protagonista de una actividad esencial. En los parques rosarinos la gendarmería andaba a caballo, recorriendo cada uno, evitando que las personas se reunieran. Sólo podían ir quienes tenían mascotas. En los supermercados las colas se hacían afuera, al aire libre para disminuir el contagio. Y todos y cada uno compraron cientos de barbijos. Las caras tapadas, nariz y boca, caras casi sin expresividad, porque era difícil saber si alguien reía detrás de esos barbijos.

La innovación tecnológica

Quienes se dedican a la innovación tecnológica dicen que la tecnología crece mucho más velozmente que la capacidad del hombre y la mujer para asimilar esos cambios. En ese sentido, por ejemplo, creen que la inteligencia artificial ya podría estar mucho más utilizada en la cotidianeidad de las personas, pero que no es posible por los tiempos que requieren las sociedades en incorporar diferentes avances. Pero, en el caso de los dos años del encierro la irrupción tecnológica fue salvadora. Las plataformas de reuniones online fueron protagonistas y la supervivencia hizo que grandes y chicos aprendieran a utilizarlas, como uno de los pocos recursos frente a la falta de vínculos. Las redes sociales también crecieron enormemente, con los adolescentes mostrando sus ocurrencias en esas plataformas. Todo eso llegaría para quedarse. Incluso fue esta tecnología la que ayudó a que muchos no se quedaran sin trabajo, pero otros sí sufrieron las duras consecuencias de la no aglutinación de personas. Los casos más difíciles se vivieron en el área del turismo, con todas las fronteras cerradas y los transportes y hoteles vacíos, pero también fue duro para el sector de los gastronómicos, el sector de organización de eventos y sus proveedores, los cines, los teatros, y muchos más. Un informe de Naciones Unidas señala que se perdieron en esos años a nivel global cientos de millones de empleos, fundamentalmente en lo que es el trabajo informal. La recuperación ya está en marcha. Lenta, pero en marcha. Y para este 2022, que no está tan lejos de concluir, lo que resta es seguir reconstruyendo el futuro sin olvidar esta historia reciente, que nos hizo pensar a algunos que, de alguna forma, fuimos parte de los grandes sucesos de la historia de la humanidad. g

El psicoanalista español Miguel Bassolls escribe sobre aquellos días: «Desde Italia nos llegan imágenes extrañamente familiares, tan imprevistas como reveladoras, después de varios días de confinamiento de la población durante la epidemia de coronavirus. En Cagliari, los delfines llegan al puerto hasta el borde de los muelles. En Venecia los canales dejan de ser el estercolero turístico habitual, las aguas transparentes muestran su fondo y dejan lugar a los cisnes, a los peces y a aves diversas. La naturaleza hace valer así su ley cuando el ser hablante debe retroceder —un poco, sólo un poco— ante la epidemia de sus propias formas de gozar que llamamos civilización». Desde la salud mental, en los dos años de pandemia el trabajo estuvo abocado a abordar los efectos de lo que sucedía en la singularidad de cada uno. Por un lado, familias encerradas en pocos metros cuadrados o cúbicos, todos juntos, unos trabajando, otros estudiando, otros jugando. Todas las tensiones en un mismo lugar. Y por otro lado, quienes estaban solos llevando adelante el día a día de la soledad real. La carencia de una rutina diaria desarmó a muchos, porque las rutinas son puntos de referencia que disimulan las incertidumbres. Las rutinas ponen al mundo de cada uno en un escenario medianamente calculable, donde se recorre un camino que ya se transitó, día a día. Este encierro prolongado las desarmó, aunque hemos visto intentos desesperados por sostenerlas, por ejemplo, las rutinas deportivas, con gente corriendo en balcones, subiendo y bajando escaleras sin que los vieran los temerosos vecinos.

…en el caso de los dos años del encierro la irrupción tecnológica fue salvadora. Las plataformas de reuniones online fueron protagonistas y la supervivencia hizo que grandes y chicos aprendieran a utilizarlas, como uno de los pocos recursos frente a la falta de vínculos. Las redes sociales también crecieron enormemente, con los adolescentes mostrando sus ocurrencias en esas plataformas. Todo eso llegaría para quedarse.