Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Fräulein Sophies Gespür für Schönheit

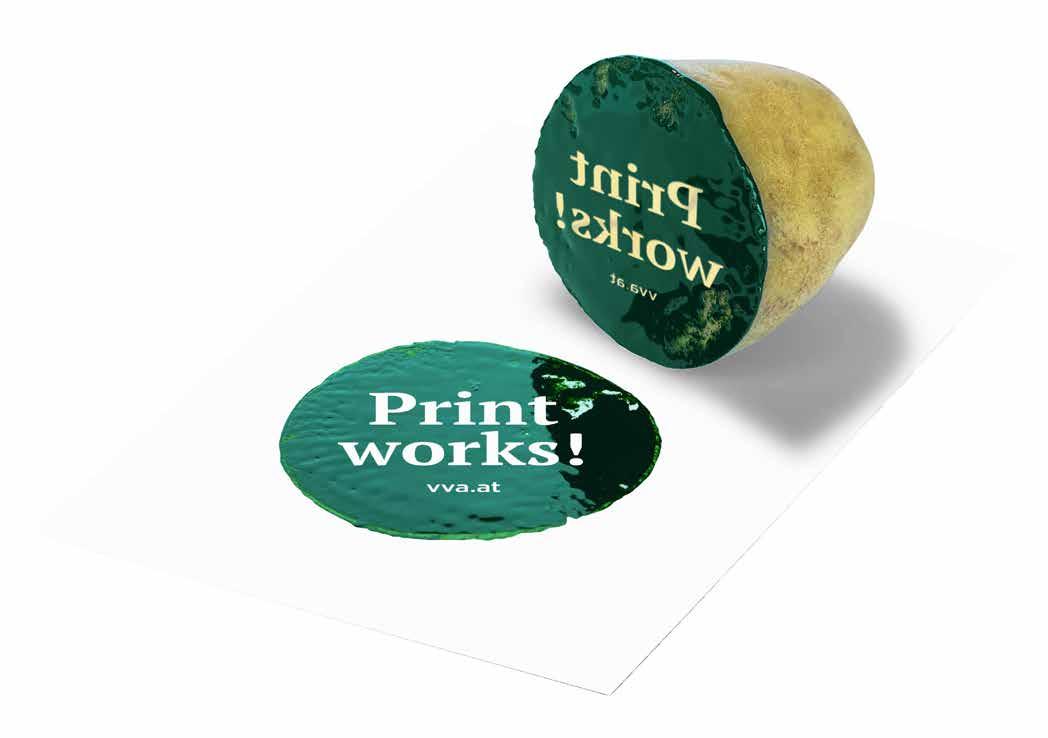

Warum Erfolg manchmal nach Fisch riecht

Special: Vorarlbergs beste Marke

Pianist Igor Levit über Improvisation und Freiheit

Bad Ischl oder wie die Kultur Europa salzt

Gesundes Wachstum, nachhaltige Ernte.

Sicher, kompetent und persönlich –unsere Werte sind so bewährt wie aktuell. Sie schaffen den Boden für nachhaltiges Vertrauen.

Zeitgemäßes Private Banking verlangt exzellentes Wissen ebenso wie Vernunft, maßgeschneiderte Lösungen sowie den Blick für das richtige Maß. raiba-privatebanking.at

Was wäre wenn und was hätte sein können, wäre man anders „abgebogen“? Vermeintlich kleine Entscheidungen, die auf den ersten Blick oft unbedeutend erscheinen mögen, können das Leben genauso verändern wie große. Karl Troll etwa hat vor über 30 Jahren eine solche Wahl getroffen und damit den Grundstein für ein international erfolgreiches Familienunternehmen gelegt, denn mitunter ringt einem das Leben Mut ab, um Neues zu wagen. Das trifft auf viele verschiedene Bereiche zu: im beruflichen genauso wie im handwerklichen oder künstlerischen Bereich.

Klemens Oezelt hat in einer Zeit, in der nur Wenige von den schöpferischen Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz überzeugt waren, an den Erfolg der neuen Technologie geglaubt und ist heute an verschiedenen Storyboards und Produktionen in Hollywood beteiligt. Oder der Pianist Igor Levit, der nicht nur seiner musikalischen Leidenschaft folgt, sondern sich aus politischer Überzeugung für eine freie, selbstbestimmte Gesellschaft einsetzt. Ob Entscheidungen, die am Ende nicht getroffen wurden und nur im Kopf als Gedankenspiel existieren, dann zum Besseren oder Schlechteren geführt hätten, erfährt man nie – aber so ist es eben, das Leben

Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr „kontur“-Redaktionsteam

Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Russmedia Verlag GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Redaktionelle Leitung: Christiane Schöhl von Norman, christiane.norman@russmedia.com

Redaktion:

Christa Dietrich, Ernest F. Enzelsberger, Marion Hofer, Elisabeth Längle, Franz Muhr, Angelika Schwarz

Artdirection:

Bernadette Prassl, bernadette.prassl@russmedia.com

Anzeigenberatung: Russmedia GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Patrick Fleisch, patrick.fleisch@russmedia.com Thorben Eichhorn, thorben.eichhorn@russmedia. com Sascha Lukic, sascha.lukic@russmedia.com Gabriel Ramsauer5, gabriel.ramsauer@russmedia.com Roland Rohrer, roland.rohrer@russmedia.com

Druck:

Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, A-6850 Dornbirn, Schwefel 81 Erscheinungstag: 4. April 2024; Nächste Ausgabe: 11. Juni 2024

08 66 14 25 74

Seite 08 | Troll Cosmetics. Ein Leben für die „Haut“ Couture.

Seite 14 | Claudia Voith. Mit viel Wissen und Ausdauer in der Kultur engagiert.

Seite 19 | Regionales Handwerk. Zwischen Tradition und Innovation.

Seite 25 | Igor Levit. Über das, was im Leben wirklich zählt.

Seite 28 | Künstliche Intelligenz. Wo bitte geht’s nach Hollywood?

Seite 32 | VW Touareg R eHybrid TSI. SUV-Raumschiff mit Adrenalin-Kick.

Seite 34 | Prisma Holding AG. Wieso Bernhard Ölz auf Erfahrung baut?

Seite 41 | Vorarlbergs beste Marke. Über die Bedeutung heimischer Produkte.

Seite 58 | Glashütte Original. Zu Besuch in der deutschen Uhrenmanufaktur.

Seite 62 | Frl. Müller & Söhne. Filmische Leidenschaft und ein rosa Container.

Seite 66 | Marc Lins. Ein Lichtmagier zwischen Kunst und Kamera.

Seite 71 | Ghörig. Vorarlberger Streetfood mit einem kreativen Twist.

Seite 74 | Tristan Horx. Warum plötzlich scheinbar alle verrückt sind?

Seite 79 | Haus des Meeres. Wenn Erfolg manchmal nach Fisch riecht.

Seite 82 | Wien. Zehn unkonventionelle Fakten über Kaffeehaus, Kunst und Kassa.

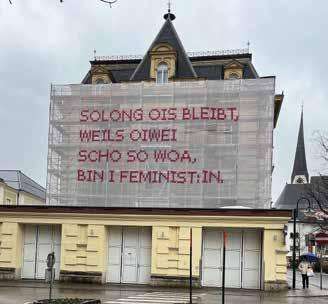

Seite 87 | Bad Ischl. Unterwegs in der diesjährigen Europäischen Kulturhauptstadt.

Freude am Fahren

Stiglingen 75, 6850 Dornbirn

Telefon 05572/23286-0

info.dornbirn@unterberger.bmw.at www.unterberger.bmw.at

Bundesstraße 96, 6710 Nenzing

Telefon 05525/6971-0

info.nenzing@unterberger.bmw.at www.bmw-unterberger-nenzing.at

BMW X2: 110 kW (150 PS) bis 221 kW (300 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,8 l bis 8,1 l/100 km, CO 2-Emissionen von 125 g bis 183 g CO2 /km. Angegebene Verbrauchs- und CO 2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

„

Authentisch, offen und herrlich bodenständig –Karl Troll hat drei renommierte Beauty-Marken international erfolgreich lanciert, mit der tatkräftigen Unterstützung seiner Tochter Barbara Sandner-Troll. Mit Sophie’s Garden setzen die beiden nun neue Maßstäbe. Ein Interview über drei Generationen, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Fräulein Sophie’s Gespür für Schönheit.

Wir treffen Karl Troll und seine Tochter Barbara Sandner-Troll in der Firmenzentrale in Lustenau. Der Vorarlberger Kosmetikhersteller vermarktet von hier aus die international erfolgreichen Pflegemarken Declaré, Juvena und Marlies Möller Beauty Haircare in mehr als 60 Ländern. Zusammen mit seiner Tochter steht er mit über 80 Jahren noch immer an der Spitze des Familienunternehmens, denn „meine Marken sind meine Kinder“, wie er voller Verve unterstreicht. Sophie’s Garden ist der neueste Coup – sozusagen Anti-Aging der dritten Generation, doch erst einmal der Reihe nach...

Wie es der Zufall will. Begonnen hat Karl Trolls berufliche Laufbahn in der Kosmetikbranche beim Sonnenschutz-Pionier Piz Buin, genau genommen im Führungsteam des Unternehmens Greiter. Mit 50 Jahren packt er die Gelegenheit beim Schopf und macht sich selbstständig: Als die neuen amerikanischen Eigentümer Johnson & Johnson die 1978 gegründete Traditionsmarke Declaré aufgeben wollen, weil sie umsatzmäßig hinter den Erwartungen bleibt, erkennt Troll das Potenzial

und übernimmt die speziell für empfindliche Haut konzipierte Kosmetik-Linie: „Ich bin nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau und den Kindern gesagt: ab nächstem Monat sind wir selbstständig“,

Sonnenschutz. Beim Piz Buin

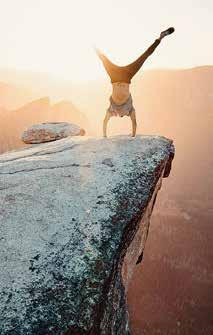

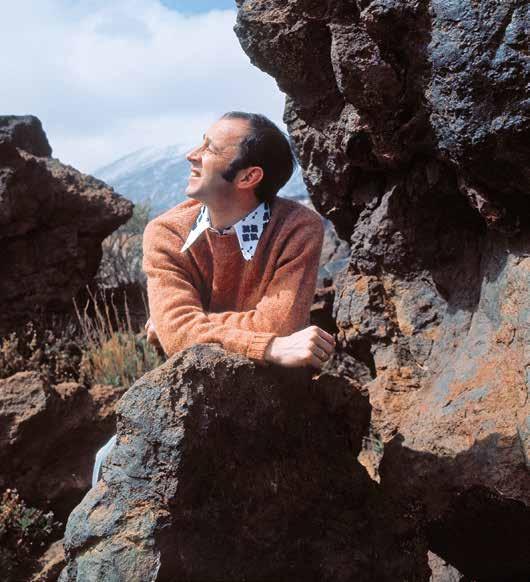

Drachenfliegen-Weltrekordversuch: Gerhard Nenning (li.), Olympiasieger Egon Zimmermann, Karl Troll (re.).

erinnert sich der sechsfache Familienvater mit einem Schmunzeln und legt mit dieser Entscheidung den Grundstein für ein international erfolgreiches, stetig wachsendes Unternehmen: Troll Cosmetics. Maß-

Troll Cosmetics vermarktet von Lustenau aus die international erfolgreichen Pflegemarken Declaré, Juvena und Marlies Möller Beauty Haircare in mehr als 60 Ländern. Der neueste Coup: Sophie’s Garden.

wie etwa bei den Launch Events in China 2012 oder Thailand 2019.

geblich verantwortlich dafür war und ist vor allem seine konsequent visionäre Haltung und Vorreiterrolle in punkto neueste strategisch-technologische Entwicklungen, selbstredend immer verbunden mit höchsten Qualitätsstandards. „Wir setzen auf einen echten Fortschritt in der Forschung und nicht auf marketingbasierte Versprechen und inhaltsleere Schlagwör-

Eingespieltes Team. Karl Troll und seine Tochter Barbara sind weltweit unterwegs

ter“, begründet der leidenschaftliche Unternehmer die Frage, wieso das Wachstum seiner Firma über all die Jahre nur eine Richtung kennt. Kontinuierlich wird daher immer weiter an neuen Produkten und Wirk-Komplexen gearbeitet. Gepaart mit einer unglaublichen persönlichen Qualität, bei strategischen Entscheidungen klar zu wissen, was zu tun ist – letztlich mit gro-

ßer Entschlossenheit und ohne zu zögern. Dieses Herzblut spürt man auch bei seiner Tochter: „Als wir die Firma vor über 30 Jahren gegründet haben, war ich vom ersten Tag an mit dabei, da ging meine jüngste Schwester noch zur Schule. 10 Jahre später hat sie uns dann tatkräftig im Verkauf unterstützt“, erzählt die Mutter von drei Kindern und ihr Vater ergänzt: „Für mich hat das auch immer sehr gut gepasst: Barbara die Ruhige, Strukturierte, Analytische und Verena der umtriebige Wirbelwind.“ Später verlässt die jüngere Schwester die Führungsspitze der Liebe wegen.

Gohla und Garten. Der nächste große Meilenstein erfolgt schließlich im Jahr 2011: Als La Prairie die Anti-Aging-Marke Juvena sowie die Haircare-Brand Marlies Möller verkauft, erweitern Troll und seine Tochter ihre Marken- und Produktpalette: „Wir haben zu diesem Zeitpunkt bereits an einer eigenen Pflege-Serie für die Haa-

re gearbeitet – da hat Marlies Möller perfekt in unser Portfolio gepasst“, so Barbara Sandner-Troll rückblickend.

Mit Sophie’s Garden etablieren die beiden nun eine neue innovative Anti-AgingLinie, die gemeinsam mit dem Schweizer Biotechnologieexperten und Professor Dr. Sven Gohla im Rahmen einer fünfjährigen Forschungstätigkeit entwickelt wurde: „Ich habe Dr. Gohla, der zuvor viele Jahrzehnte lang Forschungsleiter bei Beiersdorf und La Prairie war, zufällig am Flughafen getroffen, wir haben uns kurz ausgetauscht und später die Idee zu einer neuen Linie mit dem Anspruch ‚Skincare of the Next Generation‘ ausgearbeitet“, so die Beauty-Expertin über die zunächst zufällige und doch wegweisende Begegnung. Die Corona-Zeit wurde schließlich intensiv dazu genutzt, um mit einem Schweizer Biotechnologie-Unternehmen einen weltweit exklusiven Wirkstoff (Funarine) zu entwickeln, der aus den

Interview. Barbara Sandner-Troll im Gespräch mit „kontur“.

Den Funarinen gelingt es, den Informationsfluss in den Zellen wieder zu aktivieren – für eine glatte Haut.

Weiterbildung. Troll Cosmetics verfügt über ein Schulungszentrum auf Mallorca.

Gut vernetzt. Karl Troll mit Kingstar-Chefin Wendy Ngan, Distributeurin für Hongkong.

Stammzellen eines Schweizer HochalpenMooses gewonnen wird und aktiv in den Hautalterungsprozess eingreift. „Die Hautalterung beginnt an den Poren des Zellkerns. Den Funarinen gelingt es, die Poren von Ablagerungen freizuhalten und den Informationsfluss in den Zellen wieder zu aktivieren“, erläutert Sandner-Troll die spezifischen „Kommunikations-Abläufe“ in der Haut.

Mit viel Liebe fürs Detail. Doch nicht nur die Inhaltsstoffe sowie der Wirk-Komplex sind bei Sophie’s Garden luxuriös und revolutionär – auch die Verpackung ist einzigartig: Der wiederbefüllbare Porzellantiegel wird eigens für Troll Cosmetics in der französischen Porzellanmanufaktur Bernardaud in Limoges gefertigt, das Papier für die Verpackung stammt aus der bekannten deutschen Papiermanufaktur Gmund am Tegernsee, die auch für die renommierten Oscars die Einladungskarten druckt, denn auch hier gingen das perfekt eingespielte Vater-Tochter-Gespann mit viel Liebe fürs Detail und großem Engagement ans Werk: „Uns waren nachhaltiger Luxus sowie ein respektvoller Umgang mit Umwelt und Ressourcen enorm wichtig, so dass wir viele Manufakturen angefragt haben, bis wir die passenden Kooperationspartner

„Ich habe 30 Jahre zu spät angefangen. In dieser Zeit sind die weltweiten Vertriebe auf- und ausgebaut worden. Wäre man da dabei gewesen, wäre es viel einfacher, mit guten Distributoren zu arbeiten.“

fanden. Wir wollten dem Zeitgeist entsprechen und etwas Wunderschönes kreieren, das immer wieder verwendet werden kann“, unterstreichen beide übereinstimmend. Sophie’s Garden – der Garten ist eine Hommage an die Natur – wird in der Schweiz produziert und bereits in 18 Ländern durch exklusive Partner vertrieben.

Die Namenswahl ist naheliegenderweise ebenfalls keine wohlklingende Marketingidee, sondern spannt den Bogen zur dritten Generation von Troll-Cosmetics: Tochter und Enkelin Sophie, eine Molekularbiologin, fungierte für die innovative Anti-Aging-Linie als Patin. Die 30jährige steht somit als nachfolgende Generation in Sachen Schönheit in den Startlöchern und perfektioniert derzeit ihr Wissen bzw. steht bereits beratend zur Seite.

Mission: Schönheit. Ob „Sir“ Troll – dessen vornehme, charmant-ehrliche Art, gepaart mit einem verschmitzten Lächeln ins Auge sticht – rückblickend etwas anders machen würde? „Ich habe 30 Jahre zu spät angefangen. In dieser Zeit sind die ganzen weltweiten Vertriebe auf- und ausgebaut worden. Wäre man da schon

Weitblick. Für revolutionäre technologische Entwicklungen.

dabei gewesen, wäre es viel einfacher, in den aufstrebenden Märkten mit guten Distributoren zu arbeiten“, erklärt der Seniorchef, der sich mit Tennis- und Golfspielen sowie Segeln fit hält und im Rahmen seiner Geschäftsreisen mit Tochter Barbara auf der ganzen Welt herumgekommen ist. Bis heute sind die beiden in der „Mission: Schönheit“ zusammen unterwegs, um neue Vertriebskanäle zu erschließen, Produkte zu launchen oder Geschäftskontakte zu pflegen – selbstverständlich mit einem amüsanten Globetrotter-Wissen im Gepäck wie etwa, warum Kosmetika in Asien unbedingt extra-foliert sein müssen oder man in Kuala Lumpur besser kein Meeresgetier mit Alkohol mischt… doch das ist eine andere Geschichte. Fest steht: Erfolg muss man sich hart erkämpfen, mit globalem Weitblick und strategischem Instinkt. Sophie scheint das Gespür ihres Großvaters und ihrer Mama jedenfalls geerbt zu haben. Christiane Schöhl von Norman

Im neuen Haus von Juwelier Kopf in der Altstadt von Feldkirch finden Sie eine umfangreiche Montblanc-Erlebniswelt, in der Sie eingeladen werden, die wunderbaren Schreibgerate, Lederwaren und Zeitmesser dieser Traditionsmanufaktur in entspannter Atmosphäre zu erleben. Das Team von Juwelier Kopf freut sich, Ihnen die vielen liebevollen Details, die in jedem Produkt von Montblanc versteckt sind, zu erklären.

Die Zahl der Politikerinnen und Politiker, die in den letzten rund 20 Jahren in Vorarlberg das Kulturressort innehatten, ist groß im Vergleich zu den zwei Personen, nämlich Werner Grabher und Winfried Nußbaummüller, die die Kulturabteilung im Amt der Landesregierung leiteten. Claudia Voit übernimmt nun als neue Vorständin dieser Abteilung allerdings einen immensen Aufgabenbereich.

Kein Büro, kein Besprechungszimmer, der Ort unseres Treffens erscheint jedoch nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. Abgesehen davon, dass das Ambiente in der ehemaligen Strickereihalle der Johann Hagen KG, diese Präsenz von Erwerbstätigkeit, Kreativität, Industriekultur und -geschichte inspirierend ist, verweist der Raum auch auf eine der bisherigen Tätigkeiten von Claudia Voit. Als ehemalige Kulturamtsleiterin der Marktgemeinde Lustenau war die Kunsthistorikerin unter anderem an der Konzepterstellung und dem Aufbau für das dort in wenigen Monaten zu eröffnende S-MAK zuständig.

Regional und global. Der Name enthält die Begriffe Stickerei, Museum, Archiv und Kommunikation, womit bereits erklärt ist, dass es viel zu erfahren und viel zu erleben gibt. Musterbücher, Publikationen, Fotos, Textilien und Dokumente sind noch in Kisten verwahrt. Vorerst blicke ich auf Stickmaschinen verschiedener Art und auf ein Gerät, auf dem jede Menge Stoffteile in der Größe von Taschentüchern eingespannt sind. Schön versehen mit Blumenmotiven. Enziane sind dabei. Mit dem Alltagsrequisit hat man somit auch gerne auf die eigene Herkunft verwiesen oder auf eine Vorliebe für den alpinen Raum. Inwieweit Lustenau im globalen Handel eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt, wird im S-MAK ab Herbst dieses Jahres erzählt.

Stickereiexporte von Lustenau nach Nigeria sind jedenfalls legendär und werden im Vorarlberg Museum in Bregenz thematisiert. Die jahrelang diskutierte Errichtung eines Industriemuseums des Landes liegt allerdings auf Eis. Vielleicht wird Claudia Voit in ihrer neuen Funktion als Vorständin der Kulturabteilung im Amt der Landesregierung damit konfrontiert. Vordergründig wird ein solches Unternehmen wohl kein Thema sein, es gibt somit das

Das DOCK 20 konnte unter Claudia Voit als Raum für zeitgenössische Kunst etabliert werden.

S-MAK und viel zu tun für die Kunsthistorikerin, die nach dem Studium in Wien und Berlin auch zahlreiche Ausstellungen verantwortet hat sowie als Kunsteinkäuferin im Auftrag des Landes tätig war.

Faire Bezahlung. Berührungspunkte mit der von Jänner 2013 bis 2024 von Winfried Nußbaummüller geleiteten Kulturabteilung im Amt der Landesregierung gab es somit bereits viele. Die Chance, sich für die Leitung zu bewerben, gibt es nicht oft, aber die Aufgaben haben sie selbstverständlich auch inhaltlich gereizt. „Ich arbeite gerne in einer Phase, in der man etwas auf den Weg bringt, ich bringe gerne unterschiedliche Akteure zusammen und habe die Ausdauer, langfristige Projekte auf die Schienen zu bringen.“ Diese Fähigkeiten wird sie brauchen. Dass sie sich erst einarbeiten bzw. kundig machen muss, diese Bemerkung, die in Gesprächen mit Menschen in neuer Funktion oft wahrzunehmen ist, hört man von ihr jedenfalls nicht. Einiges ist ihr zudem längst geläufig, denn an dem Strategiepapier, das von den Verantwortlichen in der Kulturabteilung des Landes in Form von drei Büchern jüngst präsentiert wurde, hat sie mitgearbeitet. Der Prozess sei kein linearer gewesen, erklärt sie, man habe formuliert, was einen hohen Stellenwert hat, das aber so offen, dass sich daraus verschiedene Schwerpunkte ableiten lassen. Einfach lässt es sich so erklären, dass sie im Auftrag der Regierung handelt. Wie die im Regierungsprogramm verankerten Aufträge umgesetzt werden, liege dann im Bereich der Verwaltung. In der aktuellen Strategie ist beispielsweise festgelegt, dass Fair Pay umgesetzt werden soll.

Bewertung der Qualität. Es sei an dieser Stelle erläutert, dass die Installierung der Kunstkommissionen in den Sparten Musik, darstellende Kunst, bildende und angewandte Kunst, Film, Literatur, Landeskunde und kulturelles Erbe sowie Kunst und Bau mit von der Regierung bestellten Mitgliedern in Vorarlberg im Kulturförderungsgesetz verankert ist. Die Experten haben die Qualität der in den Anträgen beschriebenen Projekte und Arbeiten zu bewerten und eine Empfehlung abzugeben. Als Vorsitzende selbst auch stimmberechtigt zu sein, erachtet Claudia Voit als angemessen.

Vor knapp einem Jahr wurde die von einer Forschungsgruppe der FH Vorarlberg erstellte Studie über Einkommensverhältnisse Kunstschaffender im Land präsentiert. Sie dokumentiert die Armutsgefährdung von Künstlerinnen und Künstlern in Vorarlberg. Die Gründe sind komplex, liegen definitiv aber auch an zu niedrigen Gagen.

Vielschichtige Thematik. Fair Pay – als Begriff vielbenutzt und zu übersetzen mit gerechter Bezahlung –, müsste sich an sich sofort umsetzen lassen, denn wer will offensichtlich von unfairer Bezahlung profitieren? Um die Frage zu beantworten, verweist Claudia Voit auf die Vielschichtigkeit der Thematik. Denn bei Einzelprojekten ist das Land nie alleiniger Förderungsgeber. Je nachdem, wo das Projekt angesiedelt ist, gehen die Gemeinden und der Bund mit. Eine Förderzusage beziehe sich selten auf einzelne Posten innerhalb des Finanzplanes. Die Kommissionen hätten in den letzten Jahren verstärkt zu empfehlen versucht, wofür der Betrag aufgewendet wird. Beispielsweise für Honorare. Dann könne es aber passieren, dass die Antragstellerin

schloss das Studium der Kommunikationswissenschaften sowie Kunstgeschichte an der Universität Wien ab. Danach absolvierte sie den Master-Studiengang Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie war Assistentin an der Temporären Kunsthalle Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunsthaus Bregenz. Ab März 2016 war sie für das DOCK 20 verantwortlich. Im Jahr 2020 übernahm sie die Leitung der Abteilung Kultur in der Marktgemeinde Lustenau. Nun ist sie Vorständin der Kulturabteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung.

Claudia Voit

„Ich arbeite gerne in einer Phase, in der man etwas auf den Weg bringt, ich bringe gerne unterschiedliche Akteure zusammen und habe die Ausdauer, langfristige Projekte auf die Schienen zu bringen.“

oder der Antragsteller auf das eigene Honorar verzichtet und damit etwa den Transport bezahlt, damit das Projekt überhaupt verwirklicht werden kann. Ein Projekt abzulehnen, weil man beim Blick in den Finanzplan sieht, dass die Mitwirkenden nicht fair bezahlt werden können, erachtet Voit für diskutierbar, auch wenn damit die Realisierung behindert bzw. verhindert wird und auch wenn das mitunter schmerzt. Zu den im Gespräch erörterten Fakten zählt es auch, dass Antragstellerinnen und Antragsteller das eigene Honorar mitunter gering ansetzen. Erhellend ist auch der Verweis der Kunsthistorikerin darauf, dass Gagen für Musikerinnen und Musiker eine Selbstverständlichkeit sind, dass sie für Künstlerinnen und Künstler, die an der Gestaltung von Ausstellungen ihrer Werke mitgewirkt haben, aber nicht grundsätzlich üblich waren. „In der Vergangenheit wurde oft damit argumentiert, dass eine Ausstellung in einem renommierten Haus den Marktwert einer Künstlerin oder eines Künstlers erhöht und das sei Honorar genug.“ Angesichts der Sachlage, dass es bildende Kunst gibt, die nicht darauf angelegt ist, verkauft zu werden, stelle sich die Frage, wie die Künstlerinnen und Künstler solcher Werke ihren Lebensunterhalt generieren.

„Es gibt im bildenden Bereich nur eine Handvoll Künstlerinnen und Künstler, die von ihren Arbeiten leben können. Ich sehe einen großen Teil der Verantwortung des Landes auch darin, Bewusstsein für diese Lebensbedingungen zu schaffen.“ Eine wichtige Aufgabe werde es somit sein, sich die erwähnten Förderungskorridore genau anzusehen. Ihre Devise lautet, dass Profis selbstverständlich entsprechend fair zu bezahlen sind und dass es für Aufgaben, die ehrenamtlich übernommen werden können, professionelle Strukturen braucht. So, dass eine ehrenamtliche Aktivität für jene, die sich dafür interessieren, attraktiv sein kann.

Kulturstrategie an der Ziellinie. Die Arbeit von Claudia Voit als Leiterin des Kulturamtes in Lustenau wird berechtigterweise mit dem Programm im DOCK 20 in Verbindung gebracht. Am aus-

gebauten Ort der ehemaligen Galerie Hollenstein wird die Begegnung mit zeitgenössischer bildender Kunst oder interdisziplinär angelegten Formaten möglich gemacht. Die Werke der Malerin Stephanie Hollenstein (1886–1944) lagern in einem Schaudepot, der schriftliche Nachlass ist im Archiv. Sie habe in Lustenau Offenheit erfahren und Freiräume gehabt, erzählt sie. Ihr drittes Projekt neben dem S-MAK und dem DOCK 20 ist die Kulturstrategie in der Marktgemeinde. Sie wird im Sommer finalisiert, Claudia Voit wird sie nicht mehr über die Ziellinie bringen, aber ihre Fähigkeit ist darin dokumentiert. Christa Dietrich

Das S-MAK, geleitet von einem Team mit Daniela Fetz-Mages, wird im Herbst eröffnet.

Über 12.800 Handwerks- und Gewerbebetriebe im Land spielen über das rein Wirtschaftliche hinaus gerade in den Talschaften eine wichtige Rolle.

Damit leisten sie nicht nur einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag, sondern garantieren durch die Weitergabe ihres Wissens den Fortbestand von Tradition, Erfahrung und qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Das Handwerk ist also insgesamt ein entscheidender Faktor für die ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Nachhaltigkeit. Handwerksbetriebe und die Menschen, die dahinterstehen, beweisen täglich, dass man gerade in Zeiten der

Globalisierung mit Beständigkeit und Mut sehr gut im Wettbewerb bestehen kann. Denn das Handwerk ist in vielen Bereichen auch ein wichtiger Innovationsmotor.

Handwerksbetriebe erfüllen gerade in den ländlichen Strukturen eine wichtige Rolle, weil sie auch für die Vereine und die Dorfgemeinschaft unterstützend wirken. Aber wo liegt die Notwendigkeit und somit auch die Zukunft des Handwerks? Wie gehen Handwerk, Digitalisierung und KI zusammen? Dazu führt Martin Bereuter, Inhaber

einer Tischlerei in Lingenau und Architekt, der sich von 2007 bis 2023 im Vorstand des Werkraum Bregenzerwald, davon neun Jahre als Obmann, engagierte, aus:

„Für mich ist die Frage nach der Notwendigkeit des Handwerks wesentlich. Wesentlicher als die Frage, was denn eigentlich ,echtes‘ Handwerk ist. Die Frage stellt sich für mich aus mehreren Blickwinkeln. Da sind einmal die vielen jungen Menschen, die mit ihrer Entscheidung für einen Beruf nicht nur eine Grundlage für ihr wirtschaftliches

Die Sparte Gewerbe und Handwerk umfasst in Vorarlberg 29 Innungen bzw. Fachgruppen und 246 Berufsgruppen.

• Gewerbe- und Handwerksbetriebe: 12.845

• Beschäftigte: 35.830

• Mit 957 Lehrbetrieben ist die Sparte der größte Lehrlingsausbilder im Land.

• Gesamt (1. bis 4. Lehrjahr) werden 2974 Lehrlinge ausgebildet, damit liegt die Sparte an der Spitze – vor der Industrie mit 1515 und dem Handel mit 780.

• 2023 gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk 810 Lehrabschlüsse, davon 78 mit Auszeichnung und 209 mit gutem Erfolg.

• Insgesamt wählen in Vorarlberg 45 Prozent der Jugendlichen den Weg in eine Lehre. Das ist österreichweit der höchste Wert – der Österreich-Schnitt liegt bei 43 Prozent. Während in Ostösterreich viele Jugendliche keine Lehrstelle bekommen, sind in Westösterreich Lehrlinge eine Mangelware.

Erfahrung. Martin Bereuter ist Geschäftsführer einer Tischlerei, die komplette Innenausstattungen fertigt. Er engagierte sich zudem leitend im Werkraum Bregenzerwald.

Auskommen legen, sondern die auch einen Platz, eine Aufgabe in unserer Gesellschaft einnehmen und diese aktiv mitgestalten wollen. Es ist das Handwerk, das in seiner großen Vielfalt für den Erhalt unserer unmittelbaren, kultivierten Umwelt notwendig ist. Das betrifft die persönliche, gleichermaßen wie die kommunale und somit auch die soziale Umwelt. Hier habe ich den Eindruck, dass wir uns als einzelne ebenso wie als Gesellschaft über die gegenseitigen Wechselwirkungen nicht immer im Klaren sind.“ Martin Bereuter erklärt, dass wir über den internationalen Markt die regionale Versorgung regulieren und neben den Vorzügen eines internationalen Angebots auch den Verlust an regionaler Vielfalt und somit auch regionaltypischen Arbeitsplätzen samt dem dazugehörenden Wissen in Kauf nehmen. „Da das Handwerk oft klein strukturiert und regional verwurzelt ist, ist es von dieser Entwicklung besonders betroffen. Ich sehe Parallelen zwischen den aktuellen Fragen der biologischen Vielfalt und der Frage nach einer kreativen und langfristig stabilen regionalen Wirtschaft. Sind es bei der Natur Freiräume für vielfältiges Leben, sind es in der Wirtschaft die vielfältigen Berufsfelder, die traditionelles Wissen spartenübergreifend in die Gegenwart bringen.“

Da die Neugierde schon immer ein Werkzeug des Handwerks war, sei davon auszugehen, dass das Handwerk neue Tech-

nologien im Sinne einer Verbesserung der Arbeitsergebnisse in sein Selbstverständnis integrieren wird. „Bei der Digitalisierung sind die Möglichkeiten für das Handwerk aus meiner Sicht schon recht klar umrissen, was die KI betrifft, bin ich selbst sehr gespannt, wie sich Handwerk und KI vertragen.“

In Zeiten der Globalisierung scheinen sich die Menschen wieder mehr für HandwerksProdukte begeistern zu können. Dazu Martin Bereuter: „Ich glaube, dass das mit dem grundsätzlichen Bedürfnis zusammenhängt, verstehen zu wollen, wie Dinge gemacht sind und wie sie funktionie-

ren. Denn die digitale Welt ist nicht unmittelbar begreifbar. Der Computer war eine Maschine, in der Hardware und Software Aufgaben erledigten, und somit noch dem Prinzip einer Maschine folgten, wie sie uns aus einer Werkstätte bekannt war. Mit dem Wandel zu Mobilgeräten, die im weltweiten Netzwerk agieren, kam ein lange Zeit vertrautes Verhältnis von Mensch und Maschine abhanden. Wer weiß schon wirklich, wie ein iPhone funktioniert? Aber zu entdecken, wie ein bestimmtes Holz in eine bestimmte Form gebracht wird oder zu verstehen, wie ein Schmied Metall bearbeitet, das ist etwas anderes. Ich denke, das hat mit der natürlichen Neugierde des Menschen zu tun. Die Hände können dazu ein sehr effizientes Werkzeug sein, die Welt selbstwirksam und unmittelbar wahrzunehmen.“

Und Martin Bereuter abschließend auf die Frage nach der Rolle der Tradition im Vorarlberger Handwerk: „Tradition spielt im Handwerk grundsätzlich eine Rolle, keine Frage, bei uns allerdings in geringerem Ausmaß als anderswo – weil wir nicht an den traditionellen Formen festgehalten haben. Ich würde vielmehr sagen, dass wir in Vorarlberg traditionelle Bearbeitungsformen in eine neue Zeit geführt haben und oft Materialien verwenden, die dem heutigen Zeitgeist entsprechen, Holz oder Lehm beispielsweise. Tradiertes wird neu umgesetzt und das ist etwas ganz Wesentliches: Denn während Tradition in anderen Regionen eher einen musealen

Verbesserungen. In seiner Funktion bei der Wirtschaftskammer hat Ing. Bernhard Feigl einen Maßnahmenplan für Handwerksbetriebe mitentwickelt.

Charakter hat, lassen wir Tradition in unser tägliches Wirtschaften einfließen. Wobei man nicht vergessen darf, dass auch ganz viele Gewerke verschwunden sind. Nämlich alle die Tätigkeiten, die mit der Gebrauchsgüter-Produktion zu tun hatten, wie die Korbflechter, Küfer, Kupferschmiede, Keramiker und viele mehr, die dem Weltmarkt zum Opfer gefallen sind.“

Auftrag zur Ausbildung. Der Auftrag zur Ausbildung und Weitergabe von Wissen ist ein Strukturelement des Berufsethos von Handwerkerinnen und Handwerkern. Dabei ist das duale Ausbildungssystem ein ganz wichtiges Kennzeichen des Handwerks in Vorarlberg. Das Ländle gilt daher auf Bundesebene als führender Ausbildungsstandort. Das ist mit ein Grund, warum Vorarlberger Lehrlinge bei nationalen und internationalen Wettbewerben bis hin zu Weltmeisterschaften ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Der Erfolg geht quer durch alle Berufsgruppen und ist in der Langfristbetrachtung sehr konstant. Diese hohe Ausbildungsqualität ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Erzeugnisse der Vorarlberger Handwerksbetriebe auch ein Exportschlager sind und dass das Vorarlberger Handwerk und Gewerbe bundesweit den höchsten Exportanteil hat.

Derzeit läuft nicht alles rund Trotzdem bleibt auch das Gewerbe und Handwerk nicht von den aktuellen negativen wirtschaftlichen Entwicklungen verschont. Laut Obmann Komm.-Rat Ing. Bernhard Feigl kämpft die Sparte derzeit in vielen Bereichen mit Umsatzrückgängen, fehlenden Aufträgen, hohen Belastungen und zahlreichen freien Stellen. Zwar gibt es in einigen Bereichen wieder Anzeichen für eine positive Entwicklung, aber für viele, vor allem im Investitionsgüterbereich, läuft es noch nicht rund. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat daher einen Plan entwickelt, der u. a. folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vorsieht: Verbesserung der flächendeckenden Kinderbetreuung, Steuerbefreiung, Anreize für das Arbeiten über das Regelpensionsalter hinaus und Förderungen für die Qualifizierung im Bereich der Green Skills. Ernest F. Enzelsberger

Weite Reise. Eine Käserei in die Ukraine transportieren? Kein Problem für Vorarlberger Betriebe.

Eine Käserei aus Hittisau für Schischkiwzi in der Ukraine.

Einen besonderen Exportauftrag wickelte die Hittisauer Schlosserei Eberle Metall Exclusiv, die „das gesamte Spektrum des ambitionierten Metallhandwerkes abdeckt“, 2003 in der Westukraine ab. Dabei ging es um die Planung und Errichtung einer Lehrkäserei in dem ukrainischen Ort Schischkiwzi mit 1800 Einwohnern. Das Kolchosendorf liegt 40 Kilometer entfernt von Czernowitz, der historischen Hauptstadt der Bukowina, die Teil der Habsburgermonarchie war.

Die Lehrkäserei zeigt der dortigen Bevölkerung neue Möglichkeiten der Produktion und Vermarktung ihrer Produkte auf und hatte ihren Ursprung in einer Idee von Ing. Anton Hagspiel. Dieser wollte ukrainischen Studenten, die bei ihrem Pflichtpraktikum in Vorarlberg die Vielfalt der Landwirtschaft bei uns kennenlernten, die Möglichkeit geben, ihr Wissen zum Wohle der landwirtschaftlichen Betriebe im eigenen Land umzusetzen. So konnte mit vielen Sponsoren eine Käserei errichtet werden, die Josef

Eberle plante und in Hittisau vorfertigte. Die Bauteile wurden per Auto vom Bregenzerwald in das 2000 Kilometer entfernte Schischkiwzi transportiert, wo von Eberle und einem Mitarbeiter innerhalb einer Woche die Montagearbeiten durchgeführt wurden. „Das Projekt ist sehr erfolgreich und es ergaben sich viele freundschaftliche Kontakte zur ukrainischen Bevölkerung. In der Käserei wird Milch zu Joghurt und Rahm sowie Hart- und Schnittkäse verarbeitet. Das ist gerade in der Kriegszeit von großer Bedeutung“, erläutert Josef Eberle. Für sein Unternehmen spielt die Alpwirtschaft eine große Rolle, denn sie ist neben der Herstellung von Metallmöbeln sein Hauptgeschäft. Der von ihm 1985 übernommene Betrieb, in dem auch Sohn Lukas tätig ist, arbeitet mit modernster CNC-Technik. Die Mannschaft besteht aus drei Meistern, drei Gesellen, zwei Lehrlingen, einem geschützten Arbeitsplatz und einer Bürokraft. Die Ausbildung der Fachkräfte erfolgt in Eigenregie über den Weg einer Lehre.

Möbel und Küchen Block in Meckenbeuren öffnet seine Türen für Designliebhaber und Einrichtungsbegeisterte. Mit Fokus auf modernem Wohnen und einem beeindruckenden Küchenstudio setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Stil und Funktionalität. Vom Minimalistischen bis hin zu Cosy Living bietet das Sortiment für jeden Geschmack das Passende. Alle Möbelstücke wurden sorgfältig ausgewählt, um höchste Qualität und Ästhetik zu gewährleisten. Das Team von Block zeichnet sich durch echte Fachkompetenz und pure Leidenschaft für Inneneinrichtung aus.

Norman und Beryl Huber lancieren ihre erste eigene Schmucklinie mit Glückssymbolen.

Ein Amulett, das Schutz verspricht. Oder ein Talisman als ständiger Glücksbegleiter. Menschen verbinden Glück seit jeher auch mit individuellen Symbolen. «Meine Glückszahl ist zum Beispiel die 13», sagt Norman J. Huber. Der Inhaber des gleichnamigen Uhren- und Schmuckunternehmens in Vaduz hat zusammen mit seiner Tochter Beryl eine eigene Schmucklinie kreiert, die sich dem zeitlosen Thema Glück annimmt.

Die neue Schmuckkollektion „Just Lucky präsentiert eine liebevoll gestaltete Auswahl an Glückssymbolen: Goldfisch, Kleeblatt, Hufeisen, Herz, Glückspilz, individuelle Glückszahl oder ein ganz persönlicher Glücksbringer. Diese lassen sich als Ring, Armband, Anhänger, Halskette und Ohrring kombinieren. Der Schmuck wird in Liechtenstein entworfen und in der Schweiz hergestellt.

Die verschiedenen Glücksbringer der Kollektion sind in zwei Ausführungen und Preiskategorien erhältlich: mit Brillanten und ausgewählten Edelsteinen sowie in verspielter, farbenfroher Keramik. «Da Glück immer eine persönliche Angelegenheit ist, können unsere Kundinnen und Kunden, ihren eigenen Glücksboten nach ihren Wünschen selbst gestalten», erklärt Beryl Huber, Geschäftsführerin des Weissen Würfels von Huber in Vaduz. «Just Lucky» bringt damit auch die Philosophie des Familienunternehmens auf den Punkt – nämlich Menschen mit schönen Dingen eine Freude und damit Glücksmomente zu bereiten.

Wer sich also zusammen mit Huber auf die Spuren des Glücks begeben will, ist herzlich in eines seiner Fachgeschäfte eingeladen. Norman und Beryl Huber mit Team freuen sich, die neue Schmuckkollektion in gemütlicher Atmosphäre zu präsentieren. Positive Vibes sind mit «Just Lucky» von und bei Huber garantiert.

HUBER FINE WATCHES & JEWELLERY

Kirchstraße 1, 6900 Bregenz, Telefon +43 5574 239 32 welcome@huber-juwelier.at, www.huber-juwelier.at

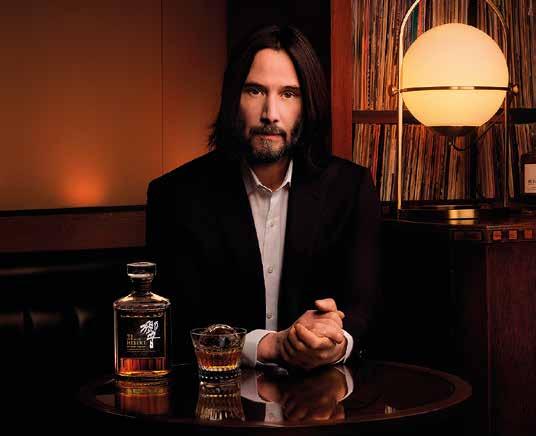

Igor Levit

Der gebürtige Russe (Jahrgang 1987) wuchs in Deutschland auf, wo Klavierexperten seine Hochbegabung früh erkannten. Der erfolgreich tätige Konzertpianist mit umfangreicher Diskographie ist seit dem Jahr 2019 auch Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. In Vorarlberg trat er bei der Schubertiade sowie im Rahmen der Bregenzer Meisterkonzerte auf.

Neben ihrem eigentlichen Zweck regen die Plakate mit dem Schriftzug „The People United“ im Stadtbild von Bregenz zum Nachdenken an. Sie verweisen auf ein besonderes Ereignis, nämlich auf die Uraufführung eines einzigartigen Projekts, das der Pianist Igor Levit und der Choreograph Richard Siegal realisieren.

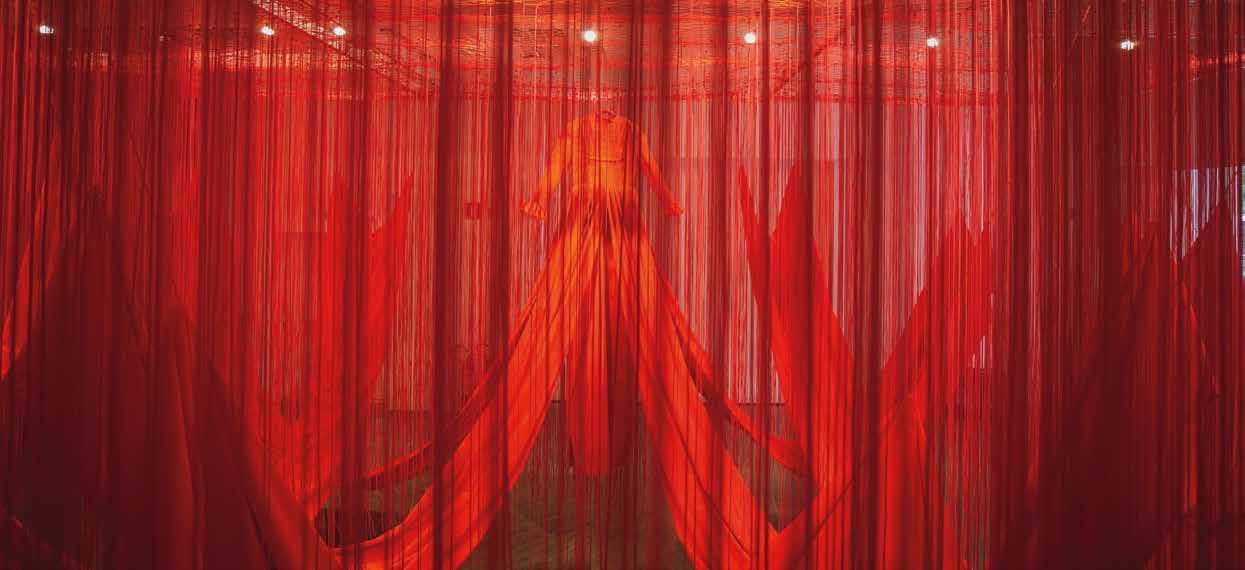

Für viele, die die Aufführung der „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson in der Interpretation von Igor Levit im März 2022 in Bregenz erleben durften, war klar, dass es ein Konzert ist, das lange nachwirkt. Für eine konkrete Folge dieses Ereignisses hat Judith Reichart gesorgt. Die Chefin des Kulturservice in der Vorarlberger Landeshauptstadt und Verantwortliche für die Meisterkonzerte hegte den Wunsch, den prominenten Pianisten Igor Levit auch für das Festival Bregenzer Frühling zu gewinnen. In dieser seit den späten 1980er-Jahren bestehenden Veranstaltungsreihe stehen der zeitgenössische Tanz sowie die Begegnung mit renommierten Gruppierungen aus aller Welt im Fokus. Zahlreiche Österreichpremieren haben stattgefunden, zu denen auch die Choreographie „Fêu“ von Fouad Boussouf zählt, die erst jüngst vom Ensemble Le Phare Centre choréographique national du Havre im Bregenzer Festspielhaus präsentiert wurde. Zuvor ließ Angelin Preljocaj seine Tänzerinnen und Tänzer mit seinem enormen Gespür für die Verbindung von Tradition und Gegenwart sowie brisante Themen wie Unterdrückung und Selbstbestimmung brillieren.

Bedeutend. Nun erwartet das Publikum eine Uraufführung. Der Pianist Igor Levit und der Choreograph Richard Siegal setzen das Werk „The People United Will Never Be Defeated“ von Frederic Rzewski (1938–2021) um. Dass ihm die von Judith Reichart initiierte Zusammenarbeit viel

Die

Uraufführung

des Projekts „The People United Will Never Be Defeated“ von Igor Levit und Richard Siegal mit dem Ballet of Difference findet am 18. Mai im Rahmen des Festivals Bregenzer Frühling statt.

bedeutet, brachte Igor Levit ihr gegenüber mit dem schönen Vermerk „das schenke ich dir zu Weihnachten“ zum Ausdruck. Kenner wissen, dass eine Einspielung von „The People United Will Never Be Defeated“ längst zur umfangreichen Diskographie von Levit zählt und dass er dem Werk eine Folge in seiner Podcast-Reihe widmete.

Die Betrachtung des Themas, das Frederic Rzewski seinen 36 Variationen zugrundelegte, ist aufschlussreich, denn es handelt sich um ein Lied des chilenischen Komponisten Sergio Ortega, mit dem der Protest gegen den Militärputsch von Augusto Pinochet in Chile zum Ausdruck gebracht wurde. Die Uraufführung hatte ebenso

Symbolwert, denn sie fand als kritisches Statement von Künstlern gegenüber der Regierung im Jahr 1976 in Washington im Rahmen der 200-Jahr-Feiern der USA statt. Die Vereinigten Staaten hatten die Pinochet-Diktatur bekanntermaßen unterstützt.

Im Gespräch, das vor wenigen Wochen mit dem Pianisten Igor Levit geführt werden konnte, kommt auch seine intensive Beziehung zu Frederic Rzewski zur Geltung.

Sie haben die Wahl für das Klavierwerk für die Produktion mit Richard Siegal beim Festival Bregenzer Frühling getroffen, und zwar für „The People United Will Never Be Defeated“ von Frederic Rzewksi. Ich nehme an, die Gründe stehen im Zusammenhang mit der Entstehung des Werks. Die Gründe sind vielfältig. Als Richard Siegal und ich uns getroffen hatten, haben wir darüber zu reden begonnen, wie man Musik, sozusagen Musik, wie ich sie spiele, quasi verkörperlichen kann, wie man ihr diese Dimension hinzufügen kann. Es ging darum, mit welcher Art von Musik man das machen kann.

Wir haben uns über verschiedene Stücke unterhalten und wie man diese körperlich erfahrbar machen kann. Ich sagte, wenn es ein Werk gibt, das das Gemeinsame, das Zwischenmenschliche, das Zusammenkommende zum Thema hat, dann sind es die „People United“-Variationen. Ich beziehe mich dabei auf dieses Hymnische in diesem Stück, aber auch auf den permanenten Struggle, auf das Sichbemühen, das permanent Arbeitende und auch das Ankämpfen und das Streiten für etwas und das Zurückkehren auf etwas Gemeinsames. Es war meine Initiative und es hat ihn auch überzeugt. Das Stück bedeutet mir die Welt. Ich habe es mehrere Jahre nicht mehr gespielt. Jetzt darauf zurückzukommen, ist sehr schön.

Der Komponist und Pianist Frederic Rzewski war einer Ihrer Professoren. Welche ganz persönlichen Erinnerungen haben Sie an ihn? Das ist für mich schwer zu beantworten. Es ist sehr ehrlich gemeint, ich habe immer wieder zu einer Freundin gesagt, wie sehr mir Frederic fehlt. Ich kann nicht etwas herauspicken, sa-

Igor Levit hat „The People United Will Never Be Defeated“ auch vor einigen Jahren aufgenommen.

Das Festival wurde heuer mit Choreographien von Angelin Preljocaj eröffnet.

Ich ermutige jeden, für diese freie Gesellschaft einzustehen, aber moralischen Druck aufbauen, das funktioniert auf lange Sicht nicht.

gen, diese Eigenschaft fehlt mir oder jene. Er war ein komplizierter Fall, aber in seiner ganzen Art, in seiner Glaubwürdigkeit, in seiner Ernsthaftigkeit und Unbestechlichkeit, war er eine Bezugsperson. Er hat eine große Rolle gespielt in meiner persönlichen Entwicklung. Mir fehlt unser Austausch, mir fehlen seine langen E-Mails. Wir sind auch ein paar Mal aneinandergeraten, wie das Freunde machen. Er fehlt mir enorm. Er ist immer noch Teil meines Lebens. Wie gesagt, jetzt zu diesem Stück zurückzukommen in dieser Form – das könnte keine größere Bedeutung haben.

Tragen Sie davon etwas in sich, wenn Sie aufs Podium gehen? Ja natürlich, ich habe „The People United Will Never Be Defeated“ aufgenommen und sehr viel gespielt und dann lange nicht mehr. Wenn ich jetzt wieder zurückkehre, dann denke ich selbstverständlich an Frederic, ich nehme ihn mit. Wie gerne hätte ich, dass der Mann da ist.

Die Uraufführung findet am 18. Mai statt. Das heißt, die Choreographie für diese 36 Variationen steht oder ist auf jeden Fall in Arbeit. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Richard Siegal? Wir sind in Kommunikation, aber diese Kommunikation wird sich noch einmal verstärken, je näher der Abend kommt. Wir haben uns ausführlich darüber unterhalten, aber Siegal ist so ein herausragender Künstler, dass ich – und so ticke ich als Künstler grundsätzlich – vollstes Vertrauen, in das habe, was er tut. Wir treffen uns vor Ort und wir werden gemeinsam arbeiten. Natürlich steht die Choreographie, aber es wird sich alles sowieso noch einmal verändern.

Es gibt Passagen in diesem Werk, in denen auch den Interpreten bzw. Pianistinnen und Pianisten Optionen angeboten werden - etwa pfeifen oder perkussive Aktionen. Wie werden Sie es damit halten? Ich antworte ihnen mit einem Zitat von Rzewski: „Eine Improvisation ist eine Option, du entscheidest in dem Moment, ob du es tust oder nicht, wenn du es im Vorhinein entscheidest, dann ist es keine Improvisation mehr.“ Ich werde exakt in dem Moment die Entscheidung fällen. Ich werde keinen Deut an Gedanken vorher daran verschwenden.

Künstlerinnen und Künstler sollten sich in Zeiten eines Erstarkens des Rechtsextremismus positionieren. Kann so eine

Richard Siegal (im Bild oben mit Kulturservice-Leiterin Judith Reichart) hat mit zahlreichen renommierten Ensembles gearbeitet. Nach Bregenz kommt der Choreograph mit dem Ballet of Difference.

Aufführung auch in diesem Kontext stehen? Ich frage das auch wegen des Themas dieses Werks von Frederic Rzewski nach einem Protestlied des chilenischen Komponisten Sergio Ortega und weil die Uraufführung von „The People United Will Never Be Defeated“ 1976 in Washington zu den 200-Jahr-Feiern der USA stattfand und somit politische Aspekte berührte. Dass die Aufführung für mich in diesem Kontext steht, steht außer Frage, aber Künstlerinnen und Künstler sollen gar nichts. Sie können, sie müssen nichts, das muss kein Mensch, das ist eine freie Entscheidung. Wir sollten Menschen dazu ermutigen, sich zu positionieren, aber ermutigen ist nicht gleich der Zeigefinger. Mit dem Zeigefinger erreicht man relativ wenig. Ich ermutige jeden, für diese freie Gesellschaft einzustehen, aber zwingen, oder moralischen Druck aufbauen, das funktioniert auf lange Sicht, glaube ich, nicht. Christa Dietrich

Jetzt ist er das absolute Top-Modell von VW. Mehr High-Tech und mehr Kraft als dieser neue Spitzen-Touareg bietet kein anderes Erzeugnis aus Wolfsburg. Der Touareg R eHybrid TSI hat überhaupt nur wenige vergleichbare Konkurrenten. Die meisten von denen gehen noch mehr ins Geld.

Unter diesem Gesichtspunkt sollte man die 100.000-EuroMarke, die bei diesem Volkswagen der Extraklasse locker überschritten wird, entspannt betrachten. Wem der neue Touareg nicht genügt, der wird bei der Konkurrenz deutlich mehr hinzulegen haben.

Kein Angeber. So viel zum Thema Preis für einen Top-SUV. Wer sich so ein großes Format zulegt, hat sicher seine Gründe dafür und auch die entsprechenden Mittel. Im Fall des Touareg spielen Show, Sound und Imponiergehabe keine Rolle. Das Design

besticht zwar durch eine geschärfte Optik an der neuen Front- und Heckpartie. Der sportive Auftritt des R-Modells gibt noch eins drauf. Aber ein Angeber, ein auffallender Muskelprotz ist der SpitzenTouareg nicht.

Cooles Raum-Schiff. Eher ein cooles Raum-Schiff. Kaum aus der Ruhe zu bringen. Mit viel Platz für alle. Auch für große Menschen oder mehrere kleine. Nur wenn sehr viel einzuladen ist, fallen auch jene paar Liter ins Gewicht, die die Hochleistungsbatterie und das Ladekabel dem Kofferraum wegnehmen.

So ist das nun einmal in einem Hybrid. Hier fährt neben einem Verbrennungstriebwerk und einem Elektromotor auch eine doch ausladende Batterie mit. Das kostet Platz und erhöht das Gewicht. Bringt aber auch Vorteile, sehr wesentliche Vorteile. Nämlich Unabhängigkeit von Ladestationen, deren Verfügbarkeit und allerlei anderen Unwägbarkeiten der Total-Elektrifizierung.

Was beim Touareg R eHybrid bescheiden als effiziente E-Performance“ bezeichnet wird, ist das clevere Zusammenspiel einer 100 kW (136 PS) starken E-Maschine und eines Dreiliter-V6-Turbobenziners mit

250 kW (340 PS). Mitbeteiligt ist die bereits erwähnte Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie. Daraus resultieren eine stolze Systemleistung von 340 kW (462 PS) und ein maximales Systemdrehmoment von 700 Nm. In 5,1 Sekunden sprintet der große SUV von 0 auf 100. Nicht minder eindrucksvoll: bis zu 3,5 Tonnen schwere Anhänger kann der Power-Cruiser an die Kupplung nehmen. Eine Achtgangautomatik und ein Verteilergetriebe erledigen den Kraftfluss des permanenten Allradantriebs. Über die „Active Control“ und das Infotainmentsystem hat der Fahrer wesentlichen Einfluss auf alles was passiert auf der Straße und

VW Touareg R eHybrid TSI 4MOTION

Antrieb: V6-Turbobenziner, 2995 ccm, 250 kW/340 PS plus E-Motor, 100 kW (136 PS). Systemleistung 340 kW (462 PS)

Kraftübertragung: Achtgangautomatik, Verteilergetriebe

Verbrauch: WLTP-Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2-2,9 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 23,9-25,1 kWh/100km (Werksangaben). Im Test: 7,0 bis 11,5 Liter.

Preis: 94.890 Euro, Testfahrzeug 110.290 Euro

im Gelände, auch auf den Verbrauch. Ein kreisrunder „Fahrerlebnisschalter“ auf der Konsole wirkt wie ein Relikt aus früheren Zeiten. Alles andere wird über das Infotainmentsystem gesteuert. Man begreift es relativ rasch. Talent fürs Digitale ist jedenfalls von Vorteil. Knöpfe, Schalter und ähnliche „Hardware“ sind diesem Touareg fremd.

Aus eigenem Antrieb. Vieles erledigt er selbsttätig. Beim Start greift der Hybrid stets auf den E-Motor zu, sofern die Batterie ausreichend geladen ist. Im Kurzstreckenbereich will er ja emissionsfrei fahren. Konsequent und mit einer Reichweite von

etwa 50 Kilometern funktioniert das allerdings nur mit einer eigenen Ladestation, daheim oder wo auch immer. Erst bei 135 km/h ist Schluss mit elektrisch. Ob elektrisch oder mittels Sechszylinder, ob Sport, Eco, Normal oder Comfort: Mit seiner Luftfederung und einer Fülle von Annehmlichkeiten hat sich der Touareg zu einem Hightech-Allrounder entwickelt, in dem man wie auf Wolken schwebt. Und nachts einen „Lichtteppich“ (VW über sein hochauflösendes „IQ.Light“) blendfrei vor sich ausbreitet. Natürlich untermalt von selbstgewählter Ambiente-Beleuchtung. So subtil geht SUV heute. Franz Muhr

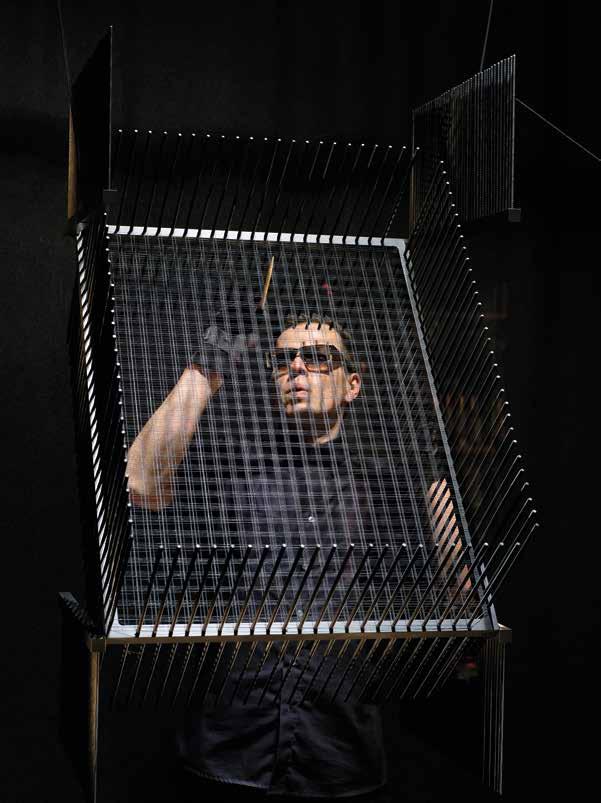

Künstliche Intelligenz kann schon seit langem Bilder erschaffen und optimieren. Einer der ersten, der sich intensiv mit diesem Thema befasst hat, war Klemens Oezelt – sein Output ist so gut, dass sogar Hollywood und Netflix seinen Support suchen. „kontur“ hat ihn in seinem Loft-Büro in Wien getroffen.

Netflix. Bären, Monster und bizarre Wesen regieren in der neuen Serienwelt.

Klemens Oezelt startete seine Fotografenkarriere ganz klassisch mit einer Knipse-Kamera, gefühlt eine Million Jahre später – was die rasante Evolution seines neuen mächtigen Mediums skizziert – benutzt er eine Technologie, von der manche Leute glauben, sie sei das Tor zum Ende dieser Welt. Doch im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen sieht der gebürtige St. Pöltener die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (engl. AI = Artificial Intelligence) rosarot. „Als KI zum ersten Mal auftauchte, kannte sich keiner aus, aber mich hat es von Anfang an fasziniert, weil ich das Potenzial sofort erfasst habe. Obwohl 95% meiner Freunde damals sagten, dass es sinnlos und reine Zeitverschwendung sei, habe ich mich acht bis zehn Stunden am Tag reingekniet.“ Die Vielfalt an Möglichkeiten und die Komplexität des Programms, hauptsächlich Midjourney, wecken seinen Pioniergeist und seine Experimentierfreude: „Es gab keine Anleitung. Jeden Schritt habe ich mir erarbeitet und diese Lernerfolge haben mich immer weiter motiviert.“ So startete er als einer der Ersten im Land irgendwann einen AI-Instagram-Account – mit ungeahnten Folgen.

Eines Tages meldete sich ein Production Designer aus Los Angeles, der schon für Hollywood Filme rund ums DC Universe die surrealen Welten erschuf. „Es gibt Scouts, die weltweit nach AI-Accounts suchen. Irgendwann sind sie auf mich gestoßen und haben gefragt, ob ich nicht bei einer neuen Netflix-Produktion mitarbeiten möchte.“ So erfand er eine eigene Fantasy-Welt, in der Fabeltiere wie Waschbären & Co. in einem Setting á la „Der König von Narnia“ regieren, denn mittlerweile sind auch KI produzierte Filme keine Vision mehr. „Die Art meiner Bilder ist dafür geeignet – man kann ihnen Leben einhauchen.“ Inzwischen hat er an verschiedenen Storyboards zu KI-generierten Serien und Filmen mitgewirkt und eigene Charaktere entwickelt, unter anderem für einen der wohl bekanntesten Köpfe aus Hollywood. Parallel dazu lässt er für eine große Wiener Agentur KI-generierte Werbeträume wahr werden. Doch Klemens Oezelt bleibt bescheiden. Sein Wunsch: „Einfach weiter in das virtuelle Rabbit Hole eintauchen.“

Sprachbezogene konzeptuelle Kunst. Die Schwierigkeit bei der Erstellung eines KI-generierten Bildes ist die sprachliche Kunstfertigkeit, die sich Oezelt in über 20.000 Prompts – also schriftlichen Befehlen für die Erstellung von Fotos – erarbeitet hat. „Durch das intensive Auseinandersetzen mit der Materie habe ich irgendwann herausgefunden, wie man mit dem Tool spricht: Dabei beeinflusst allein die Reihenfolge der Worte am Ende das Ergebnis und auch mein spezifisches Fachwissen aus der Retusche hilft beim Color Grading.“ Sein Know-how aus der Fotografie, Malerei sowie dem Fantasy- und Gamingbereich ist ebenfalls dienlich, etwa beim Setzen der richtigen Lichtpunkte.

Feine Nuancen. Schnurrhaare, Lichtpunkte, Falten – jedes Detail ist akkurat.

Grannies. Auf dem Stahlgerüst oder im Boxring – dank KI.

Visionäre Kunst. Neben den Charakteren erweckt Klemens Oezelt ganze Welten zum Leben.

Weltraum. Storyboard zu einem intergalaktischen Abenteuer.

Mit derzeit maximal 400 Wörtern müssen die Mimik einer Person, ihre Bewegung, Kleidung, Umwelt, Gegenlicht, Tageszeit, etc. so formuliert werden, dass die KI am Ende das gewünschte Ergebnis ausspuckt. „Die Herausforderung besteht nicht darin, irgendein schönes Bild zu erzeugen, sondern ein exakt der Vorstellung entsprechendes und in der Folge ein komplettes Storyboard – also eine ganze Geschichte, mit über 1500 verschiedenen Fotos – in der eine Person aus verschiedensten Perspektiven und in unterschiedlichsten Situationen gezeigt wird und diese immer gleich aussehen muss. Nichts ist zufällig“, erklärt der Experte, der die komplexen Szenarien bereits im Vorfeld in seinem Kopf hat. Im Rahmen des Prompt Engineerings kann eine Darstellung unendlich oft wieder hochge-

laden werden, um sie immer weiter zu verändern oder die Geschichte fortzusetzen, d. h. die Hauptfigur erhält ein Schwert oder es kommen weitere Charaktere hinzu. „Ich schmiede das Bild inhaltsbasiert in die gewünschte Richtung. Mit der Zeit habe ich gelernt, welche Wörter wichtig sind und wie komplizierte Details abstrakt beschrieben werden können – es ist quasi eine eigene Sprache. Alles, was im Prompt nicht erwähnt wird, stellt die KI letztlich zufällig dar. Deswegen reduziert sich meine Eingabe auf das Wesentliche“, so die Essenz seines impliziten Wissens.

Mit diesem Know-how reist er nun virtuell durch die Zeit und erzeugt Bilder vom Bau der Chinesischen Mauer oder erweckt das Buch der fünf Ringe von Miyamoto Musa-

shi, über japanische Kampfkunst, zum Leben. „Wenn ich etwas generiere, habe ich das Gefühl, dass ich in mein Unterbewusstsein eintauche und genau die richtigen Dinge heraushole. Es ist eine Art visionäre Kunst, bei der sich die eigene Individualität und Subjektivität letztlich im Output abbilden und die Grenzen nur mehr im eigenen Verstand liegen“, bringt Klemens Oezelt das unerschöpfliche Potenzial auf den Punkt. Charmante „Makel“ wie Sommersprossen, Narben, Falten, Nasenhaare inklusive, denn diese lassen das Bild letztlich nur noch realer und sympathischer erscheinen.

Wenn Oma in den Boxring steigt. Neben den Storyboards und Agenturaufträgen arbeitet der 38jährige derzeit an der Illustration eines Kinderbuches, an abstrak-

„Wenn ich Bilder oder ganze Storyboards generiere, habe ich das Gefühl, dass ich in mein Unterbewusstsein eintauche. Es ist eine Art visionäre Kunst, bei der die Grenzen nur mehr im eigenen Verstand liegen.“

ten Bildern, die entfernt an die surrealen Szenerien und Gemälde von Salavdor Dali erinnern sowie an unmöglichen Darstellungen, sprich Inhalten, die so in der Realität nicht existieren wie etwa Omas auf einem Jetski, im Boxring oder einem Stahlgerüst eines New Yorker Hochhauses: „Der Aufwand, um eine solche Szenerie tatsächlich zu shooten, wäre enorm, wenn nicht sogar undurchführbar. KI als Hilfsmittel macht alles so viel schneller und einfacher. Man kann die Arbeit zu jeder Zeit durchführen und mit den richtigen Eingaben verbinden sich Realität und Fiktion auf wunderbare Weise. Auch (Werbe-)Konzepte und Ideen können rasch und kostengünstig umgesetzt werden, um Kunden oder Geschäftspartnern einen ersten visuellen Eindruck zu vermitteln“, unterstreicht der KI-Profi die Vorteile.

Lichtgeschwindigkeit. Beeindruckend ist in diesem Zusammenhang tatsächlich die Schwuppdizität, mit der sich die neue Technologie perfektioniert: „Wir hatten noch nie ein Werkzeug, das sich schneller weiterent-

wickelt hat, als wir es tun. Es macht Überstunden, während wir schlafen“, fasst Klemens Oezelt die Evolution des Programms zusammen. Das Tempo der Updates ist rasant und mit jeder Verbesserung ändert sich der Algorithmus, was wiederum die Formulierung der Prompts beeinflusst.

Apropos Wortwahl: Die KI ist auf eine positive Sprachformulierung getrimmt und beim Thema Gewalt und Nacktheit durchaus sensibel, d. h., Worte wie „schießen“, „Schwert“ oder „nackt“ sind geblockt. „Wenn das Storyboard nun aber vorgibt, dass jemand aus der Nase blutet oder ertrinkt, muss es geschickt mit positiv besetzten Begriffen umschrieben werden, etwa mit Marmelade statt Blut oder Ertrinken statt Tauchen – viele geben einfach die falschen Prompts.“ Was uns das sagt? Am Ende ist jede Technologie eben nur so gut, wie der Mensch, der sie bedient… aber wer weiß, vielleicht emanzipiert sich die KI irgendwann, wird empfindungsfähig, und distanziert sich von der natürlichen Intelligenz. Christiane Schöhl von Norman

Gottheit. In dieser Geschichte spielen die Götter des alten Ägyptens die Hauptrolle.

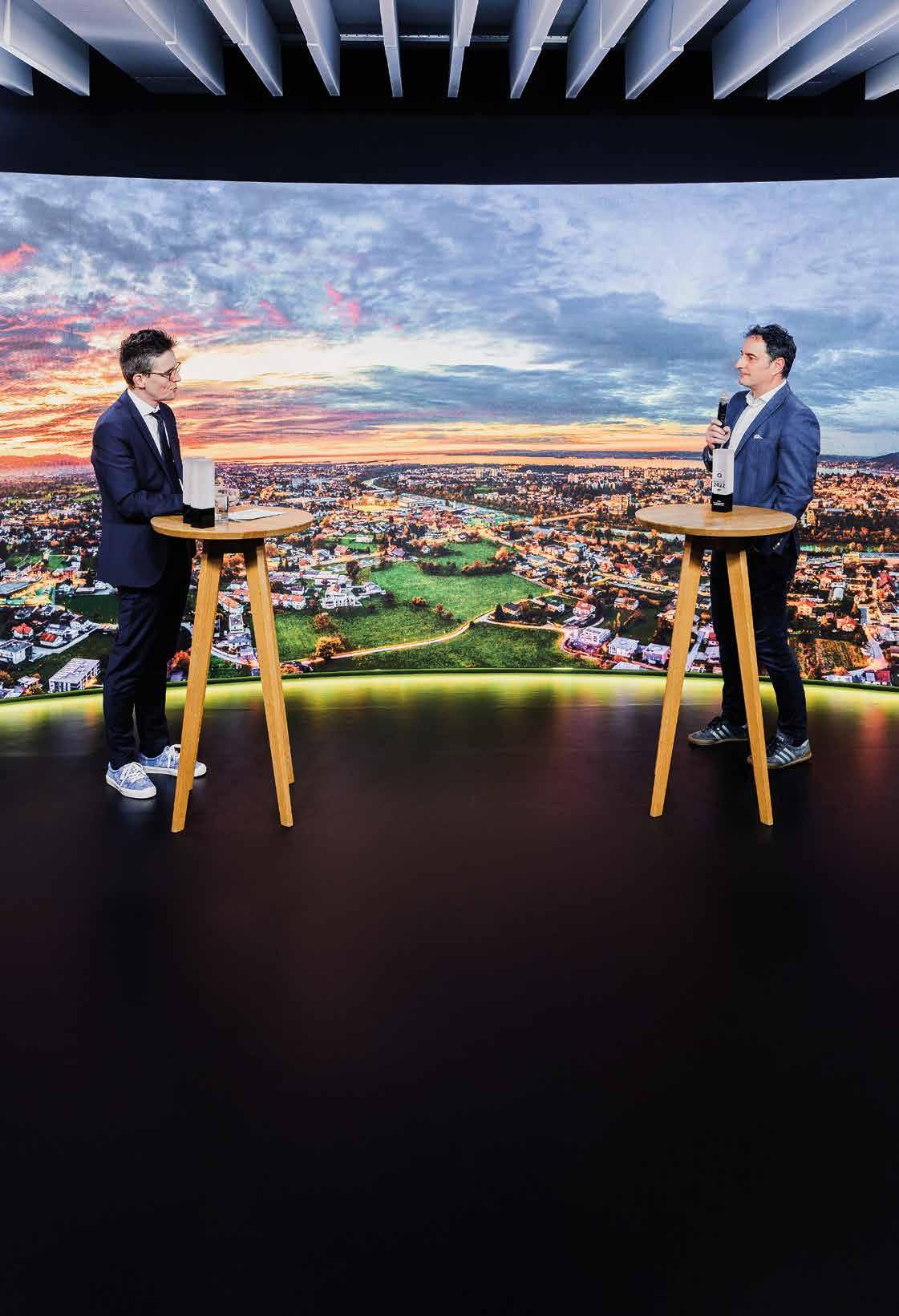

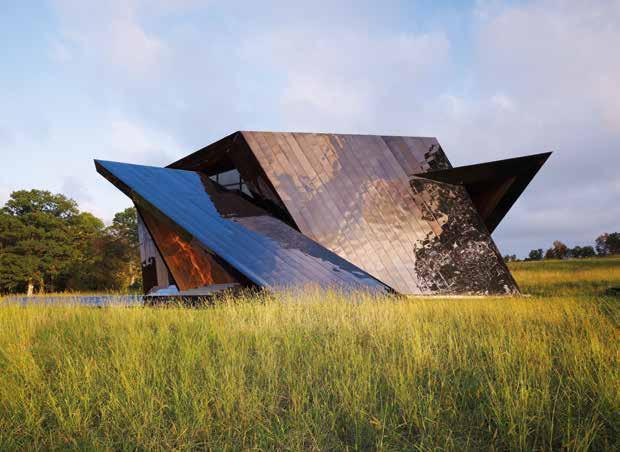

Der Dornbirner Bernhard Ölz entwickelt seit 30 Jahren Quartiere und tüftelt nach zukunftsträchtigen Formen des Zusammenlebens.

Über der Grenze ist Bernhard Ölz Schlossherr. Der dreigeschoßige, nahezu quadratische Barockbau mit Mansarddach und verspielten kleinen Gauben befindet sich in der deutschen Stadt Singen am Hohentwiel, gute eineinhalb Autostunden von der Prisma-Holding in Dornbirn entfernt. „Schlossherr“ und Besitzerfamilie (50% Prisma, 50% Familie Vetter von der Lilie), das Adelsgeschlecht Vetter von der Lilie, wollen der Friedenslinde-Kreuzung ein neues Gesicht geben. 12.503 Quadratmeter Gelände, das entspricht in etwa zwei Fußballfeldern, sollen Quartier werden: Schlossquartier. Was den 60jährigen Prisma-Gründer am meisten freut, ist, dass mit der Neugestaltung der dazugehörige Park erstmals öffentlich zugänglich wird. Eine grüne Oase mit großen, alten Bäumen, Pfingstrosen und historisch angelegtem Stadtgarten aus dem Jahr 1909, umgeben von historischem

geb. 20. April 1963 in Dornbirn, Studium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur, Wien, Studium Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Technische Universität Wien, 1989 entec environmental technology, Fußach, 1990 Eintritt in die Zima-Unternehmensgruppe; ‚Aufbau VWP Vorarlberger Wirtschaftspark Götzis, 1994 Gründung der Prisma Holding AG

Ambiente und dynamischer Urbanität. Dazu ergänzt ein adäquater Vorplatz zum Schloss das harmonische Gestaltungskonzept und schließt mit vier zusammenhängenden Baukörpern auf einer zweigeschoßigen Tiefgarage zur Straße hin ab. Nicht zu vergessen die Multifunktionalität aus Wohnen und Arbeiten, Bildung und Coworking-Spaces, Einkaufen und Kinderbetreuung, Kultur und Freizeit sowie Begegnungszonen und gesellschaftliche Integration. Die Zukunft beginnt im Heute. Mit dem geplanten Spatenstich als erster Schritt der baulichen Realisierung des 50-Millionen-Projektes.

Handschlagqualität. Das Schlossquartier ist der insgesamt 93. Standort, den die Prisma-Gruppe von Ölz entwickelt. Der Diplomingenieur baut auf Erfahrung. „Es ist genau 30 Jahre her, dass ich Prisma gegründet habe“, erzählt der Dornbirner. „Damals war ich

Quartiersentwicklung.

Das Schlossquartier in Singen am Hohentwiel ist das 93. Projekt von Prisma.

„Es ist genau 30 Jahre her, dass ich Prisma gegründet habe. Damals war ich allein, hatte mein Büro im Keller des Vorarlberger Wirtschaftsparks und wollte mit meinen Visionen in Sachen Quartiersentwicklung hoch hinaus.“

allein, hatte mein Büro im Keller des Vorarlberger Wirtschaftsparks und wollte mit meinen Visionen hoch hinaus.“ Mit seiner Ehrlichkeit, der konsequenten Art, mit der er seine Visionen verfolgte und mit Entwicklungen, die Hand und Fuß hatten, fand er in Hermann Metzler und Paul Sutterlüty Partner, die ein Expandieren ermöglichten. „Wenn mir damals jemand gesagt hätte, wo ich heute stehe, ich hätte es niemals glauben können.“ 88 Gebäude an 40 Standorten mit über 1000 Mietern sind im Bestand der Unternehmensgruppe. Projekte wie Acht Zwei Vier in Salzburg, Dichter4 in Ulm und Lustkandlgasse in Wien sind gerade in Umsetzung und haben eine Größenordnung von rund 150 Millionen Euro. Und dass trotz gebeutelten Zeiten mit gestiegenen Material-, Bau und Energiekosten, explodierten Zinsen, Kim-Verordnung, Krisenstimmung und wirtschaftlichen Unsicherheiten. „Das Wachstum ist zwar gebremst, aber wir wachsen“, antwortet Ölz, noch bevor die auf der Zunge liegende Frage ausgesprochen wird. Die Begründung folgt in einem Atemzug: „Wir haben und hatten immer eine sehr konservative Finanzpolitik und halten schon etwas aus.“

Städtisches

Quartier. Schwerpunkt der Zentrumsentwicklung Am Garnmarkt ist die Durchmischung von Einkaufen, Arbeiten und Wohnen.

Ab wann es brenzlig geworden wäre? „Mitte des vergangenen Jahres haben wir Stressszenarien durchgespielt“: „Eine Steigerung von mehreren Prozentpunkten Zinsen wären anstrengend geworden.“ Davon sei man jedoch weit entfernt. Vielmehr ist eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau zu erwarten. Vielleicht eine moderate Senkung. Doch Jammern ist für ihn seit jeher fehl am Platz. Es gab Zeiten in den 1980er- und 90er-Jahren mit Zinsen in Höhe von acht bis neun Prozent und Kontokorrentkrediten mit 13 Prozent. „Wir können damit umgehen“, stellt der Quartiersentwickler klar.

Kleiner Akt, große Zukunft. Lieber greift der gesellige Geschäftsmann nach einem Glas Sekt, um auf die bauliche Halbzeit des Gebäudes Am Garnmarkt 17 in Götzis anzustoßen. Das Fitnessstudio Good Life Sports sowie ein Asia Restaurant und ein Asia Lebensmittelmarkt werden den vorhandenen Branchenmix bereichern. Die Vielfalt ist es nämlich, die den Garnmarkt ausmacht und die dem Projekt den ersten Platz beim Walk-Space Award 2013 und auch beim Shoppingcenter Performance Report 2019 einbrachte. Bei einer Konkurrenz von 130 österreichischen Einkaufszentren ist das beachtlich. Überhaupt ist die Quartiersentwicklung in Götzis ein Vorzeigeprojekt zur Zentrumsgestaltung in Vorarlberg. Auf der ehemaligen Fläche von Huber Tricot sind alle Voraussetzungen erfüllt, was für eine lebendige, lebenswerte und inklusive Gemeinschaft von Bedeutung ist. Urban, umweltverträglich und generationsübergreifend. Komfortabel aufgrund kurzer Wege und fußläufigem Einkaufen im Lebensmittelmarkt und beim Bäcker. Durchmischt von Wohnen und Arbeiten, von Freizeit und Bildung, von Kultur und Gastronomie. Außerdem sehen 21 Wohneinheiten betreubares Wohnen vor. Für Senioren, die noch fit genug sind, sich großteils selbst zu organisieren, aber im Bedarfsfall auf Hilfe zurückgreifen können. „Wir sind ein Unternehmen, das in der Region sehr viel gestalten darf.“ Das gilt nicht nur für das räumliche Gestalten von Quartieren, sondern auch für das gesellschaftliche Leben.

Zukunftsmodell. Das Stadtwerk Salzburg ist ebenfalls ein Leuchtturm-Projekt. Die Entwicklung eines funktionierenden Quartiers anstelle des alten Gaswerkes hätte ihnen keiner zugetraut. Der Salzburger Stadtteil Lehen galt als sozialer Brennpunkt, Betonwüste und Dauerstau-Gebiet. Erfahrung hin oder her. Ölz sah seine Chance, darin das Unmögliche möglich zu machen und ein Zentrum rund ums Lernen, Leben und Arbeiten zu realisieren. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) mit ihren Studiengängen Humanmedizin, Pharmazie und Pflegewissenschaft bildet hunderte Studierende aus und betreibt nebenbei Forschung. Ergänzt durch innovative Unternehmen und Startups, viele ebenfalls aus dem Bereich Gesundheit und Medizin, und durch die Nähe zum Uniklinikum entsteht auch eine inhaltliche Vernetzung. Ergänzend dazu gibt

es weiter Bildungseinrichtungen, wie Volkshochschule, Arbeitsgemeinschaft Salzburger Erwachsenenbildung, BiBer Bildungsberatung, Salzburger Bildungswerk und Kulturverein Società Dante Alighieri. Stadtgalerie, Fotohof, Stadtbibliothek und Literaturhaus tragen ebenso zu einem lebendigen Miteinander bei. „Durchmischte soziale Strukturen sollen in einer fruchtbaren Symbiose gelebt und gefördert werden“, erklärt Ölz. Der Chef könnte stundenlang über das Stadtentwicklungsprojekt erzählen. Überhaupt könnte Bernhard Ölz stundenlang erzählen. Das bringt seine Tätigkeit mit, das viele Unterwegssein, das Kennenlernen von interessanten Menschen, die Gespräche. „Friedrichshafen zum Beispiel“. Ölz lehnt sich zurück, verschränkt die Hände. Die Projekte See.Statt Friedrichshafen sowie Competence Park Friedrichshafen gehen auch auf das Konto von Prisma. Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Technologie und Engineering, Wirtschaftsdienstleistung sowie Aus- und Weiterbildung. Dazu führende Unternehmen wie MTU, ZF, Rolls-Royce Power Systems, Zeppelin Luftfahrttechnik, Liebherr oder der IT-Dienstleister doubleSlash Net-Business. Letzterer hat seinen Standort im „Competence Park Friedrichshafen“ in der Otto-Lilienthal-Straße 16 von der Prisma Unternehmensgruppe als zukünftiges Zentrum des Bodensee-Valleys. In der Zeppelinstadt gibt es außerdem ein Testfeld für automatisiertes Fahren, kurz Alfried genannt. Die 5,5 Kilometer lange Kernstrecke verläuft innerhalb der Stadt und ist an die Bundesstraße B31 angebunden.

Ziel ist die Entwicklung von zukünftigen Mobilitätskonzepten, Erprobung neuartiger Technologien oder branchenübergreifende Kooperationen zu Mobilitätsthemen. Ölz‘ Begeisterung steckt an.

„Mobilität und Quartierentwicklung gehören zusammen.“ Statt Alfried kommt ihm immer wieder Alfredo über die Lippen. So heißt nämlich sein Kater, der ihm morgens beim Frühstück Gesellschaft leistet. Dennoch käme eine Tasse Kaffee jetzt gerade recht. Erst kürzlich erzählte ihm jemand vom Schwarmkonzept mit Individualverkehr-Komponente. „Der Clou dabei sind die Cabs“, berichtet der Mehrheitsaktionär. Sie seien für kurze Strecken ausgelegt und holen die Verkehrsteilnehmer direkt vor der Haustüre ab. „Das ganze steht auch im Kontext mit unserer Zukunftsvision“, sagt Ölz und fügt hinzu: „Unser Beitrag, den wir für die Entwicklung von Regionen beitragen können, ist, dass die Leute gerne dort wohnen und arbeiten.“ Dafür müssen Mosaiksteine gut und sinnvoll zusammengefügt werden. Mobilität ist so ein Mosaikstein, auch wenn das Schwarmkonzept derzeit noch Zukunftsmusik ist. „Aber wir haben es im Hinterkopf“, sagt Ölz. Seine Vision der Zukunft ist nicht mehr das Wachstum, sondern Standorte in die Tiefe weiterzuentwickeln.

Apropos Tiefe. Was vor 30 Jahren im Keller gestartet ist, befindet sich heute im Campus V an der Hintere Achmühlerstraße 1 im fünften Stock. Der Ausblick reicht über den Bodensee hinweg nach Süddeutschland und auf der anderen Seite bis zum Säntis. Weitblick ist eines der Geheimrezepte.

Und weil gute Gespräche verbinden, gibt Bernhard Ölz noch eine kleine Intimität preis. „Im privaten Kreis mache ich gerne den DJ.“ Dann gibt er sich ganz der Musik hin, tankt neue Energie und denkt auch mit 60 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. Marion Hofer

„Eine Vision Mobilität ist das Schwarmkonzept mit Individualverkehr-Komponente. Cabs holen auf Abruf die Verkehrsteilnehmer direkt vor der Haustüre ab.“

Erfolgreiche Quartiersentwicklung. In der See.Statt Friedrichshafen haben 18 Firmen aus den Bereichen Technologie und Engineering ihren Sitz. In unmittelbarer Nähe zur Altstadt Salzburgs, liegt das Stadtwerl, ein durchmischter innerstädtischer Arbeits-, Wohn- und Lebensraum.

Büromöbel können dazu beitragen, dass sich Mitarbeiter(innen) wie zu Hause fühlen und gleichzeitig produktiv sind. Die neuesten

Trends meistern diesen Spagat und vereinen Komfort und Professionalität.

Die Dynamik zwischen Homeoffice und Büropräsenz hat eine vielschichtige Debatte über die Vor- und Nachteile beider Arbeitsmodelle entfacht. Während das Homeoffice durch seine Flexibilität und den Komfort des häuslichen Umfelds besticht, bietet der Büroarbeitsplatz unbestreitbare Vorteile in Bezug auf Ausstattung und die Förderung des direkten Austauschs unter Kolleg(inn) en. Diese Interaktion ist wesentlich für die Entwicklung kreativer Prozesse und die Beschleunigung wichtiger Entscheidungsfindungen, was wiederum den Weg für Innovationen im Arbeitsalltag und in der Wirtschaft ebnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Gestaltung von Büroräumen, die Gemütlichkeit mit Effizienz verbinden, zunehmend an Bedeutung. Ein harmonisch gestaltetes Büro leistet einen entscheidenden Beitrag zum Wohlbefinden und zur Produktivität der Mitarbeitenden. Moderne Büromöbel

spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie die Brücke zwischen dem Komfort des Homeoffice und der Professionalität des Büros schlagen. Ob Lounge-Bereich, Konferenz- oder Zwischenzone: Verschiedene Sofaprogramme und die dazu passenden Tische bringen für jede Situation nicht nur Leichtigkeit und Kreativität in den Büroalltag, sondern auch ein Stück Heimat.

FLEXIBILITÄT UND KOMFORT

„In der modernen Arbeitswelt ist Flexibilität nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Grundvoraussetzung für produktives Arbeiten“, sagt Guntram Paterno, Geschäftsführer der Paterno Bürowelt in Dornbirn. Kleine Tische und vielseitige Ablageflächen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz bieten praktische Lösungen für den flexiblen Austausch und die kurze Kaffeepause zwischendurch.

Ob als Anbau-, Beistell-, Ablage- oder Eckelement, sie bieten ausreichend Platz für die unverzichtbaren Begleiter des Büroalltags wie Smartphones, Laptops oder Tablets. Die Integration von Steckdosen und USB-Anschlüssen in moderne Büromöbel ist ein entscheidender Faktor für einen reibungslosen Arbeitsablauf, da sie es ermöglichen, jederzeit und komfortabel die Geräte zu laden. Diese praktische Lösung, versteckt im Design der Möbel, schafft nicht nur Ordnung im Kabelsalat, sondern fördert auch die Effizienz und Flexibilität im Büroalltag. In diesem Kontext der modernen und funktionalen Bürogestaltung spielt auch die Anordnung der Möbel eine wesentliche Rolle, insbesondere bei der Durchführung von Videokonferenzen. Durch die diagonale Anordnung der Sofaelemente haben sich die Meeting-Teilnehmer(innen) gegenseitig gut im Blick und können gleichzeitig die präsentierten Inhalte sehen. Das unterstützt bei hybriden Besprechungen ein Gefühl von Gleichberechtigung und Gemeinsamkeit, indem sie eine offene und inklusive Kommunikationsatmosphäre schafft. Somit ergänzen sich die durchdachte Integration von Technologie in Büromöbel und die intelligente Raumgestaltung. Sie fördern eine optimale Arbeitsumgebung, die sowohl die praktischen Bedürfnisse des modernen Arbeitslebens als auch den menschlichen Aspekt der Zusammenarbeit berücksichtigt.

Die Individualisierung der Büroeinrichtung spielt eine zentrale Rolle, um den unterschiedlichen Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht zu werden. Die Auswahl reicht von Einzelsofas bis hin zu Insel-Konstellationen, von einfarbigen bis zweifarbigen Designs, von Stoff bis Leder. Die Vielfalt der Optionen und Kombinationen

ermöglicht es, ein einzigartiges und einladendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Grenzen zwischen Büro und Zuhause verschwimmen lässt. Die klare Linie und Form der Büromöbel lassen sie für jede Gelegenheit und Situation solide und dennoch harmoinisch wirken. Büropflanzen ergänzen dieses Bild, indem sie für eine ausgeglichene und entspannte Atmosphäre sorgen und so einen wertvollen Beitrag zum Stressabbau leisten. Zudem steigern sie die Luftqualität und machen Arbeitsräume lebendiger und einladender. In einem solchen Umfeld fällt es leicht, sich wohlzufühlen und produktiv zu sein.

In der Zusammenführung dieser Elemente – von der funktionalen Ausstattung über flexible Möbellösungen bis hin zur persönlichen Gestaltung des Arbeitsplatzes – offenbart sich die Vision des modernen Büros. Es ist ein Ort, der sowohl die professionellen Anforderungen erfüllt als auch ein Gefühl von Zuhause vermittelt. Guntram Paterno fasst es treffend zusammen: „Moderne wohnliche Büromöbel sind weit mehr als bloße Einrichtungsgegenstände; Sie sind Bausteine, die das Beste aus dem Wohnbereich und dem Büro vereinen.“ Diese harmonische Verbindung schafft eine Atmosphäre, in der sich jede(r) willkommen und wertgeschätzt fühlt.

se:living

Der Büroalltag mit seinen täglichen To-dos und Meetings erfordert gute Planung, Kommunikation und volle Aufmerksamkeit. Leichter wird’s, wenn dabei eine angenehme und produktive Atmosphäre herrscht. Das Sofa se:living und die dazu passenden Tische machen genau das: Sie sorgen für Leichtigkeit sowie Kreativität und bringen Wohnlichkeit in den Arbeitskontext. Die bequeme Polsterung verspricht Komfort in jeder Situation.

Alles für das moderne Büro.

Paterno Bürowelt

Forachstr. 39 | A-6850 Dornbirn Tel. +43 (5572) 3747

info@paterno-buerowelt.at www.paterno-buerowelt.at

Paterno Bürowelt GmbH & Co KG

A-6850 Dornbirn | Forachstr. 39|+43 (5572) 3747 | Messepark | +43 (5572) 949799

info@paterno-buerowelt.at|www.paterno-buerowelt.at

DYNAMISCHFirmament ist ein Raum für Ideen, Kreativität und Wachstum. In den vielseitigen Seminarräumlichkeiten ist jedes Business-Event von Erfolg gekrönt.

Jedes Unternehmen, egal ob lokal agierendes KMU oder multinationaler Konzern, strebt nach kontinuierlicher Entwicklung und dem Setzen neuer Impulse. Dies erfordert Raum für Kreativität, Möglichkeiten für Wachstum und Teambuilding. Firmament schafft Erlebnisse, die noch lange im Gedächtnis der Mitarbeiter bleiben. In einer Location, die so vielfältig ist, wie die Ideen selbst.

IDEENREICH

Nicht nur ein Name, sondern ein Erlebnis. Unser neu gestaltetes 77 m2 großes IdeenReich im Obergeschoß des Firmament ist ein einladender und inspirierender Raum für persönliches und berufliches Wachstum. Mit hochwertigen Loungemöbeln gestaltet und modernster Präsentationstechnik ausgestattet, schafft das IdeenReich ein ideales Umfeld für kreative Prozesse. Großzügige Fensterfronten mit Blick auf die Berglandschaft und die gegenüberliegende Glaswand durchfluten den Raum mit natürlichem Licht. Bei Bedarf sorgt ein Vorhang für zusätzlichen Sichtschutz. Für kreative Sessions sind darüber hinaus viele großzügige BreakOut Möglichkeiten geeignet. Zusätzlich bieten – dem individuellen

Unvergessliche Sommer-Events sind garantiert.

Firmament greift mit Ihnen nach den Sternen und schafft ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Event entsprechend – vier weitere einladende Seminarräumlichkeiten, die großzügige Empore oder Eventhalle genug Raum für Entfaltung und vielseitige Veranstaltungsmöglichkeiten. Wir laden ein zum Eintauchen in eine Welt voller Ideen und Innovationen.

VORFREUDE SOMMER

Bei uns ist Innovation Programm, und das wissen unsere Kunden nur allzu gut. Die warme Jahreszeit lädt zum Feiern ein, und wir haben ein weiteres aufregendes Konzept entwickelt, um die kulinarischen Freuden ins Freie zu bringen: Das Firmament-Sommerfest Streetfood-Special verspricht eine Weltreise der Geschmäcker, die Menschen zusammenbringt. Unsere kreativen Gerichte werden an eigenen Seidl Catering Marktständen in Form eines Buffets präsentiert. Ein besonderes Highlight ist unser "Beerdorado": internationale Flaschenbiere auf Eis, frei zugänglich für die Gäste über das Gelände verteilt. Altbewährtes trifft auf Kreatives: Das Firmament verwandelt jede Kulisse – sei es die Terras-

Im IdeenReich wird kreatives Arbeiten zum Kinderspiel.

se, der Grillgarten oder der einladende Vorplatz – in die perfekte Location für jeden Anlass. Ob Grillfest, Firmenfeier mit Hüpfburg, Markt oder Open-Air-Festival – indoor sowie outdoor, hier wird jedes Event unvergesslich.

GENUSS VERBINDET

Das haben Events bei Firmament und mit Seidl Catering gemeinsam: Die kulinarische Erfahrung geht über den reinen Genuss hinaus. Durch die Verwendung von regionalen und nachhaltigen Produkten betont Firmament sein Engagement für Qualität und Umweltschutz. Unter der Leitung von Inhaber und Geschäftsführer Ernst Seidl wird jedes Event, egal ob Seminar oder Sommerfest, zu einer Gelegenheit für gemeinsame Erlebnisse und offenen Austausch, bei dem die Verbindung zwischen den Gästen gestärkt und die Sinne verwöhnt werden.

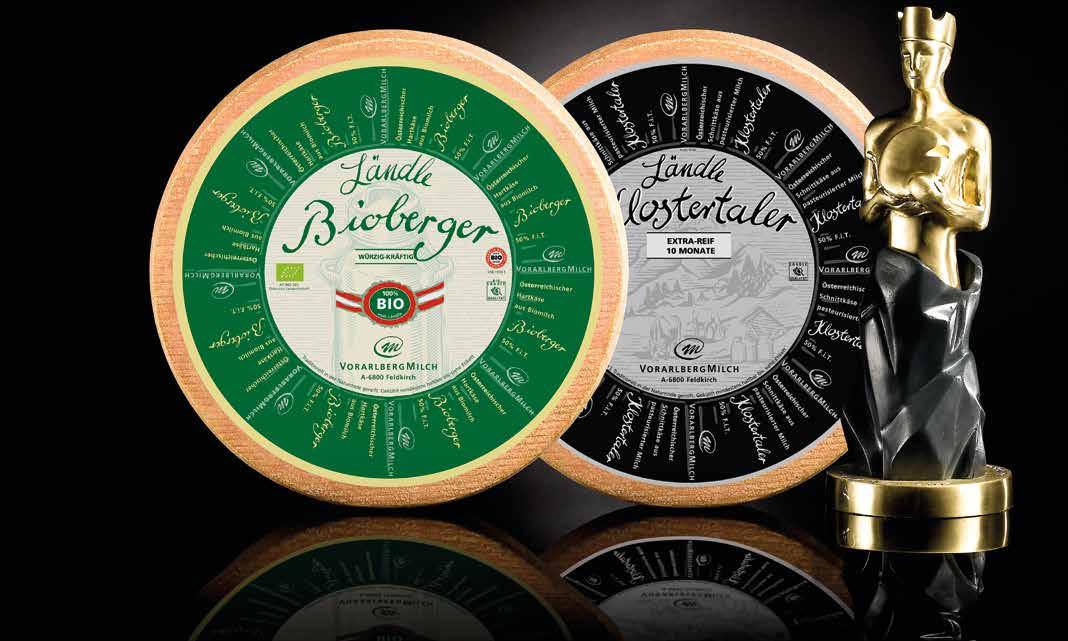

Die heimischen Konsument(inn)en vertrauen beim Kauf auf ihre regionalen Traditionsmarken. Eine hohe Qualität, ehrliche Kommunikation und überdurchschnittliche Servicequalität bilden die Grundlage für diese Kundentreue –und das trotz eines immer intensiver werdenden Wettbewerbs. Auch die Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtigere Rolle.

Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben eine innige Beziehung zu regionalen Marken und sind auf diese sehr stolz. Das untermauern auch die hohen Weiterempfehlungsraten.

Marken sind wichtig, weil sie in den Köpfen der Kundinnen und Kunden Vorstellungsbilder erzeugen und einen Vertrauensanker bilden. „kontur“ hat Dr. Wolfram Auer, Institut für Management & Marketing, getroffen und ihn auf Basis einer jährlich durchgeführten Studie zur Bindungsqualität der heimischen Bevölkerung an regionale Marken befragt.

Worauf basiert diese starke Markenbindung? Vertrauen in eine Marke ist der Treibstoff für die Loyalität zum Produkt. Die Befragten entscheiden sich immer für Marken, denen sie vertrauen und nicht für jene, über die sie nichts wissen. Gerade bei uns wird sehr stark auf die Produktqualität geachtet. Es herrscht grundsätzlich ein sehr großes Vertrauen in die heimischen Produkte und Marken, da sich die Befragten sicher sind, dass die Qualität gleichbleibend hoch ist.

Was ist die Zielsetzungen der Analyse? Wir möchten mit den Untersuchungen aufzeigen, welchen Stellenwert die Vorarlberger Marken bei der heimischen Bevölkerung

haben und diese dadurch zusätzlich stärken. Im Rahmen der vorliegenden Analyse wurden zwei neue Kategorien für die Evaluierung mitaufgenommen, welche eher nicht erwartete Ergebnisse lieferten. Die neuen Messfaktoren betreffen die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz im Rahmen der regionalen Produkterstellung.

Was hat sich geändert? Sie führen die Untersuchung seit 2018 jährlich durch . . . Als weitere kaufentscheidende Faktoren sind in der Analyse gegenüber den Vorjahren, die Ehrlichkeit und Offenheit der heimischen Produzenten sowie der Kundenservice in den Vordergrund gerückt und noch wichtiger geworden. Gleichzeitig wurde aber auch beanstandet, dass die regionalen Produkte, durch den Einfluss der Inflation, außergewöhnlich teuer geworden sind und deshalb weniger gekauft werden.

Daten und Fakten zur Umfrage:

Im Auftrag von VOL.AT führte das Institut für Management & Marketing (Lustenau), in den Monaten November und Dezem-

ber des vergangenen Jahres, eine Studie zum Thema „Vorarlberger Marken“, bei der heimischen Bevölkerung, durch. Die Datenerhebung wurde mittels einer „OnlineBefragung“ abgewickelt und dabei insgesamt 497 Fragebogen in die Auswertung aufgenommen.

„Erstmals wurde heuer den Proband(inn)en die Möglichkeit gegeben, auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.”

Dr. Wolfram Auer, Institut für Management & Marketing

Zu Beginn wurde die ungestützte Bekanntheit von Vorarlberger Marken und/oder Produkten evaluiert und wie diese von den Befragten weiterempfohlen werden. Zusätzlich konnten die Proband(inn)en die Gründe angeben, wieso sie diese Marken und/oder Produkte kaufen beziehungsweise nicht kaufen. Erstmals wurde heuer den Proband(inn)en die Möglichkeit geboten, Vorarlberger Unternehmen zu nennen, die bei der Herstellung ihrer Produkte, besonders auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit achten.

Ein weiterer Fragenblock hatte zum Ziel, die ungestützte Bekanntheit von Arbeitgebermarken aus dem Bundesland Vorarlberg und deren Weiterempfehlung zu messen. Zusätzlich konnten die Befragten drei heimische Lieblingsmarken, auf welche sie nicht verzichten möchten, in offener Form nennen und Aussagen darüber machen, wie sich das persönliche Einkaufsverhalten in Zukunft verändern wird. Spitzenwerte erzielten die Mohrenbrauerei, Sutterlüty und Vorarlberg Milch. Ernest F. Enzelsberger

Bekanntheit generell

1. Mohrenbrauerei

2. Vorarlberg Milch

3. Brauerei Frastanz

Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte

1. Vorarlberg Mehl

2. Mohrenbrauerei

3. Vo üs Vorarlberger Limo

Bekanntheit Nachhaltigkeit

1. Sutterlüty

2. Vorarlberg Milch

3. Alpla

Bekanntheit Klimaschutz

1. Sutterlüty

2. Blum