Minister für Gesellschaft und Justiz

Minister für Gesellschaft und Justiz

ab Seite 6

Hagenhaus Lie-Zeit 206x265 Sep.qxp_Layout 1 25.08.2025. 08:12 Page 1

4. Sep

Donnerstag im Hagenhaus Weltstars

Tschaikowski Wettbewerb Gewinner

Alexandre Kantorow, Klavier 65 CHF – 19 Uhr

9. Sep

Kammermusikkonzert Streichquintette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

10. Sep

Resonanzen Violoncellokunst freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

11. Sep

Donnerstag im Hagenhaus Operalia

Modern Musical Classics

Frank Nimsgern, Klavier

Aino Laos, Musicalstar

Chris Murray, Musicalstar 45 CHF – 19 Uhr

16. Sep

Kammermusikkonzert

Klavierquartette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

17. Sep

Resonanzen Violinklänge freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

Konzerte der Musikakademie Donnerstag im Hagenhaus

Erleben Sie die Weltelite von heute und morgen bei über 100 Veranstaltungen im exklusiven Ambiente des Hagenhaus in Nendeln Tickets und/oder obligatorische Reservierung unter: T +423 262 63 52 oder hagenhaus@ticketing.li • Max. 100 Plätze bei freier Platzwahl • Feldkircherstrasse 18, FL-9485 Nendeln

18. Sep

Donnerstag im Hagenhaus

Tanzabend mit der Band Rowsekit 30 CHF – 19 Uhr

25. Sep

Donnerstag im Hagenhaus

Einführungen zur Musik im Zeichen der Frau: Prof. Dr. Eva Rieger; Marianne Böttcher, Violine; Tatiana Chernichka, Klavier freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

30. Sep

Kammermusikkonzert

Klavierquintette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

1. Okt

Resonanzen Tastenvirtuosi freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

7. Okt

Kammermusikkonzert

Klavierquintette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

8. Okt

Resonanzen Klavierkunst freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

Liebe Leserin, lieber Leser

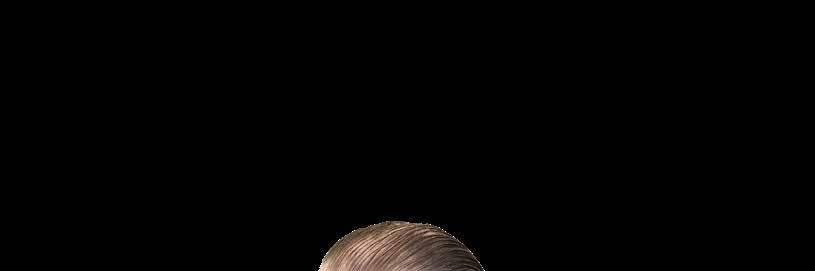

Mit Gesellschafts- und Justizminister Emanuel Schädler schliessen wir die Reihe der Vorstellung der Liechtensteiner Regierungsmitglieder und deren Aufgaben ab. Unser Mitarbeiter Heribert Beck hat mit Regierungsrat Schädler über seinen Arbeitsprozess gesprochen.

Der Landtag ist die zentrale Säule der Demokratie, da er die Interessen des Volkes auf nationaler Ebene vertritt. Philipp Rochat, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut, ist Mitherausgeber des Handbuchs «Das politische System Liechten-

steins». Er beschreibt die Aufgaben des Landtags.

Rolf Pfeiffer ist seit rund zweieinhalb Jahren Stadtpräsident von Buchs. Er ist Buchser durch und durch und brennt für die Anliegen seiner Stadt, die er mit seinem Einsatz voranbringen möchte. Gleichzeitig denkt er aber auch sehr regional und plädiert dafür, Kräfte zu bündeln. Wir haben mit ihm über seine aufstrebende Stadt gesprochen.

Im Sportteil widmet sich unser Mitarbeiter Chrisi Kindle dem Liechtenstein Olympic Commitee (LOC), dessen Präsident Stefan Marxer im Interview ausführlich Stellung zur aktuellen

Situation des Sports in Liechtenstein bezieht.

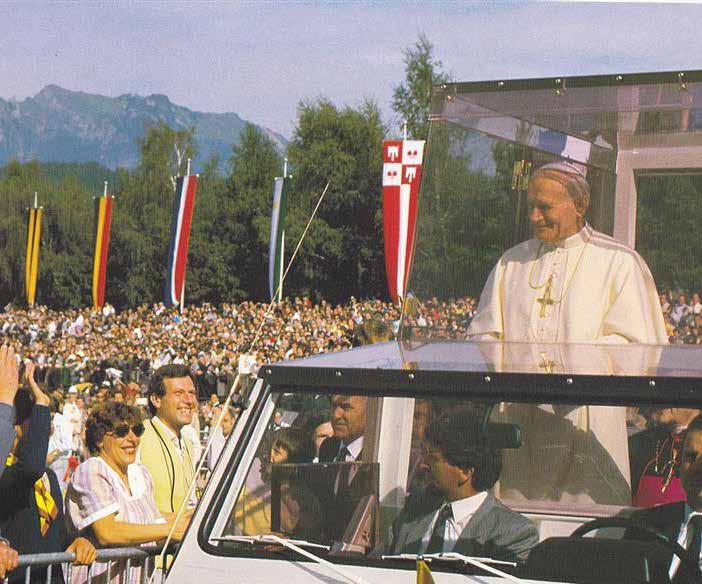

Auf seinen mehr als 100 Auslandsreisen besuchte Papst Johannes Paul II. am 8. September 1985 auch Liechtenstein, das ihm einen grossen Empfang bereitete. Unser Mitarbeiter Günther Meier blickt auf diesen Besuch zurück.

In diesem Sinne wünsche ich euch sonnige Herbsttage, weiterhin alles Gute und viel Freude bei der Lektüre der neuesten Ausgabe der lie:zeit.

Herbert Oehri, Redaktionsleiter

Handbuch «Das politische System Liechtensteins»

Buch im:fokus

«Gemeinsam sind wir erfolgreich und werden es weiter sein»

Buchvorstellung

jugend:zeit mit Giulio Vogt

Impressum

Verleger: Zeit-Verlag Anstalt, Essanestrasse 116, 9492 Eschen, +423 375 9000 · Redaktion: Herbert Oehri (Redaktionsleiter), Johannes Kaiser, Vera Oehri-Kindle, Heribert Beck · Beiträge/InterviewpartnerInnen: Regierungsrat Emanuel Schädler, Jörg Paetzold, Michael Benvenuti, Philippe Rochat, Stadtpräsident Rolf Pfeiffer, Giulio Vogt, Emil Jäger, Carlo Klösch, David Näscher, Fabian Öhri, Günter Grabher, Schöb AG, Christoph Kindle, Philipp Meier, Günther Meier, Klaus Biedermann · Grafik/Layout: Carolin Schuller, Daniela Büchel, Stephanie Lampert · Anzeigen: Vera Oehri-Kindle, Brigitte Hasler · Fotos: Jürgen Posch, Michael Zanghellini, Liechtensteinisches Landesarchiv, Adobe, ZVG ·

Urheberschutz: Die Texte und Bilder dürfen ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers/Verlegers nicht kommerziell genutzt, weitergegeben oder veröffentlicht werden. · Meinungsvielfalt: Die lie:zeit gibt Gastautoren Platz, um ihre Meinung zu äussern. Dabei muss der Inhalt mit der Meinung der Redaktion und der Herausgeber nicht übereinstimmen. · Druck: Somedia Partner AG, Haag · Auflage: 22’500 Exemplare · Online: www.lie-zeit.li · Erscheinung: 06. September 2025 · «lie:zeit» nicht erhalten? Rufen Sie uns an: Tel. 375 90 03 (Vera Oehri), Zustellung erfolgt sofort. Nächste Ausgabe: 04. Oktober 2025

Interview mit Stefan Marxer, Präsident des Liechtenstein Olympic Commitee

«Der Weg zu internationalen Medaillen ist lang und steinig»

Papstbesuch vor 40 Jahren

Freie Fahrt für alle – bringt

Gratis-ÖV wirklich die Wende? 10

Menschen in der FBP: Franziska Hoop 11

Zahltag bei Günter Grabher, Hilcona AG 44

Projektpräsentation «Toggenburg» 52

Ist der FC Vaduz ein Aufstiegskandidat? 57

«Erster Saisonsieg fühlt sich an wie eine Befreiung» 60

Balzers will Herausforderungen annehmen 62

Hintersassen in Triesenberg: Dörfliche Unterschicht ohne landwirtschaftliche Nutzungsrechte 76

Montag, 8. September 2025, 18.00 Uhr

Bis 17.00 Uhr können Fundgegenstände abgeholt und Kastenschlüssel abgegeben werden. Nach diesem Datum verfällt die Depotgebühr zu Gunsten des Schwimmbades.

Titelstory

«Ich

Mit dem Gesellschaftsministerium hat Regierungsrat Emanuel Schädler eine Reihe grosser Ausgaben übernommen. Im Interview berichtet er, wie er die Corona-Zeit aufarbeiten möchte, wie das Kostenwachstum im Gesundheitswesen eingedämmt werden könnte, warum die AHV jetzt ohne Not auf langfristig gesunde Beine gestellt werden kann und wie er das Projekt Landesspital nach Jahren der Planungen nun voranbringen möchte.

Interview:

Heribert Beck

Herr Regierungsrat, wie haben Sie sich in den vergangenen knapp fünf Monaten in Ihre neuen Aufgaben eingelebt und was waren die grössten Herausforderungen?

Regierungsrat Emanuel Schädler: Eine grosse, aber auch spannende Aufgabe war es für mich, mir erst einmal einen Überblick über den grossen Bereich Gesellschaft und Justiz zu verschaffen. Es ist in diesen Themen in den vergangenen Jahren viel passiert und wir haben eine breite Palette an Anspruchsgruppen, die ich erst einmal persönlich kennenlernen wollte. Daneben läuft das Tagesgeschäft weiter. Es gibt akute und dringende Entscheidungen, die sich nicht aufschieben lassen. Auch haben wir einige Projekte der Vorgänger geerbt, die wir weitertreiben. Zum Glück kann ich mich auf mein Team im Ministerium verlassen, denn nur Teamwork macht es möglich, diese ganze Fülle an Themen und Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.

Welche Arbeitsschwerpunkte haben Sie in diesen ersten Monaten gesetzt?

Was uns natürlich permanent beschäftigt ist das Landesspital. Wir müssen mit den Verantwortlichen nun endlich jene Klarheiten und Voraussetzungen schaffen, die wir brauchen, um mit dem Bau in geordneten und sicheren Bahnen voranzukommen. Leider haben unsere Überprüfungen ergeben, dass wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen. Wir arbeiten aber vertrauensvoll mit dem Stiftungsrat zusammen, und wir alle wollen, dass es zügig weitergeht. Weitere grosse Themen waren die langfristige Sicherung der AHV und natürlich der Budgetprozess für das Jahr 2026. Die Aufbruchsstimmung im Ministerium und den Ämtern mit einer gewissen haushälterischen

Vorsicht zu paaren, ist eine Herausforderung. Aber es ist nötig, um das Grosse und Ganze des Landes und der Landesverwaltung auch künftighin auf tragfähige finanzielle Beine stellen zu können.

Mit dem angesprochenen Neubau des Landesspitals haben Sie keine einfache, vielleicht sogar eine undankbare Aufgabe übernommen. Wie zuversichtlich sind Sie, das Projekt nach all den Verzögerungen und Schwierigkeiten der vergangenen Jahre zu einem guten Abschluss zu bringen?

Das Projekt wurde ganz schwierig aufgegleist. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir – hätte die erste Abstimmung gereicht – in den nächsten Monaten wohl Eröffnung hätten feiern können, sagt das schon alles. Am Ende wird es gut kommen, aber bis dahin wird es noch Geduld und Schweiss kosten.

Wie möchten Sie Ruhe in das Projekt bringen und mit welchem Zeithorizont rechnen Sie derzeit bis zur Eröffnung des neuen Landesspitals?

Wir – und damit meine ich alle Akteure, die in irgendeiner Form beteiligt sind – müssen jetzt schauen, dass Dokumentation und Organisation auf den neusten Stand gebracht werden und zweckgemäss sind. Wir brauchen mehr Bauwissen im Projekt. Der Steuerungsausschuss muss mit jenen Leuten besetzt werden, deren Institutionen dieses Wissen haben. Ich denke dabei insbesondere an die Stabsstelle für staatliche Liegenschaften. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, weil dieser Ansatz von allen Seiten bisher positiv aufgenommen wurde und unterstützt wird. Es wird halt nicht so schnell gehen, wie wir uns das alle erhofft hätten. Aber am Ende zählt, dass wir ein

Justizminister Emanuel Schädler zusammen mit Manuel Walser (links), Präsident der Rechtsanwaltskammer, und Hilmar Hoch (rechts), Präsident des Staatsgerichtshofs, bei der Verleihung der Rechtsanwaltsdiplome im vergangenen Juni.

zweckmässiges Spital haben, das sich unsere Bevölkerung mit zwei Abstimmungen gewünscht hat. Derweil müssen wir darauf bedacht sein, das Landesspital am alten Standort so auszustatten, dass dort das qualitativ hochwertige Arbeiten für die Angestellten weiterhin möglich ist. Das geht angesichts der Neubau-Diskussionen leider manchmal fast unter, ist im Moment aber wohl das Wichtigste: die Grundversorgung!

Erbprinz Alois hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass er den Eindruck habe, die neue Regierung, «insbesondere der neue Gesellschaftsminister», wolle sich dem Thema Corona-Aufarbeitung nochmals widmen. Welche Schritte planen Sie diesbezüglich?

Es steht ausser Frage, dass noch ein Kapitel im Corona-Buch fehlt. Wir haben nicht wenige Menschen im Land, die persönlich und politisch von dieser Zeit traumatisiert sind, auch wenn wir verglichen mit anderen Ländern vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Es gibt Menschen, die das Vertrauen verloren haben. Und diesen Menschen müssen wir ein vernünftiges Angebot machen, damit sie wieder bereit sind, unserem Staat zu vertrauen. Wir müssen dabei unterscheiden zwischen jenen, die wirklich Probleme mit diesem Teil der jüngeren Geschichte haben, und jenen, welche diese Gefühle bei den Menschen zu ihrem politischen Vorteil instrumentalisieren wollen. Ich hatte zu diesem Thema sehr viele gute Gespräche und ich habe mir vorgenommen, dass wir in dieser Legislatur noch einmal einen Schritt aufeinander zu machen. Ob mir das gelingt, hängt davon ab, wie stark es von allen Seiten gewollt ist.

Ein anderes Gesundheitsthema: In wenigen Wochen werden die

OKP-Prämien für das Jahr 2026 bekanntgegeben. Rechnen Sie nach wie vor mit einer moderaten Steigerung oder eher doch wieder mit dem oft bemühten «Prämienschock»?

Wie jedes Jahr haben die Kassen die Prämien auf Ende August eingereicht. Die Aufsichtsbehörde hat nun die erforderlichen Prüfungen durchzuführen, sodass die Bekanntgabe der Prämien wie üblich Anfang Oktober erfolgen kann. Jüngste Kostendaten lassen einen Prämienanstieg erwarten. Mit einem Prämienschock rechne ich nicht. Aber ich möchte hier keine falschen Versprechungen machen. Wir haben in diesem Themenfeld halt das folgende Dilemma: Wir alle wollen die beste medizinische Versorgung, aber sie muss auch möglichst günstig sein. Ich denke, ein grosser Teil der Bevölkerung weiss, dass das so nicht geht. Qualität hat ihren Preis. Aber wenn wir an einen Punkt kommen, an dem grosse Teile das Solidaritätsprinzip der OKP infrage stellen, dann sind wir zum Handeln verpflichtet. Wenn beispielsweise Umfragen in der Schweiz sagen, dass 80 Prozent für eine Einheitskrankenkasse sind, der man dann notabene auf Gedeih und Verderb alternativlos ausgeliefert ist, und ein Drittel sich sogar vorstellen kann, das Obligatorium ganz abzuschaffen, dann hat das System ein massives Vertrauensproblem. Und daran müssen wir arbeiten. Das kann man aber nicht, indem man allen Akteuren sagt, dass sie Teil des Problems sind. Wir müssen eine Kultur erreichen, in der alle Akteure Teil der Lösung sein wollen.

Wie möchten Sie das stetige Prämienwachstum künftig eindämmen?

Wichtig ist, dass wir keine Prämienexplosionen haben. Dort müssen wir ansetzen, ausser, wir wollen riskieren, dass wir eine Zweiklassenmedizin

Titelstory

schaffen. Ein Gedankenspiel: Dann würden wir die Selbstbehalte so hoch ansetzen, dass sich nur noch die Reichen Behandlungen leisten könnten. Dann könnten wir vielleicht die Prämien senken, der Zugang zu Leistungen würde aber eingeschränkt. Im Sinne der Solidarität wäre das jedenfalls nicht. Wir müssen sicher Entscheidungen treffen – und das ziemlich bald. In der Schweiz sind Bestrebungen da, der gesellschaftliche Druck wächst und auch die Einführung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, kurz EFAS, in der Schweiz eröffnet auch bei uns Diskussionsspielräume, die ich in den nächsten Jahren nutzen möchte, um das Gesundheitswesen fit zu machen. Damit es qualitativ hochwertig, aber auch bezahlbar bleibt.

Ein anderes grosses Thema ist derzeit europaweit die Sicherung der Renten. Wie steht es aktuell um die Liechtensteiner AHV? Wie viele Jahresausgaben sind ungefähr in Reserve?

Wir haben ungefähr elf Jahresausgaben in Reserve. Gemäss den aktuellen Modellrechnungen haben wir auch in knapp 20 Jahren noch rund vier bis fünf Jahresausgaben auf der hohen Kante. Das ist komfortabel. In der Schweiz und Österreich und ganz sicher auch in Deutschland beneidet man uns darum. Aber nun sagt uns das Gesetz, dass wir handeln müssen, weil wir eben in 20 Jahren nicht mehr ganz fünf Jahresausgaben im Fonds hätten. Und diese fünf Jahresausgaben Reserven wären für die meisten Rentenkassen in Europa ein Traum, wohlgemerkt! Wir brauchen kein Paket, weil wir ein Problem haben. Wir brauchen ein Paket, um die gesetzlichen Grundlagen zu erfüllen, bevor wir ein Problem bekommen. Das sind Welten!

Welche Massnahmen könnten Sie persönlich, das Einverständnis des Landtags und allenfalls des Volks vorausgesetzt, sich vorstellen, um die im Vergleich mit anderen Staaten überaus komfortable Situation der AHV langfristig sicherzustellen?

Alle! Wir haben im Koalitionsvertrag schwarz auf weiss, dass das Lösungspaket eine Mischung aller möglichen Massnahmen sein muss, damit die Lasten auf die verschiedenen Schultern verteilt werden. Somit ist grundsätzlich keine Massnahme undenkbar. Ich gehe aber davon aus, dass ein Grossteil der Menschen in unserem Land nicht am gut funktionierenden System an sich rütteln will.

Neben dem Gesellschaftswesen geht der Geschäftsbereich Justiz in der öffentlichen Wahrnehmung fast unter. Was beschäftigt Sie dort im Moment und in näherer Zukunft?

Wir sind mitten in der Umsetzung der beschlossenen Justizreform, für die meine Vorgängerin Graziella Marok-Wachter die politischen und der Landtag die gesetzlichen Grundlagen geschaffen hat. Jetzt müssen wir das Ganze theoretische Gebilde mit Leben füllen. Es gibt viel Bewegung im Justizapparat, weil nun neue Richter zu bestellen sind und sich neue Chancen bieten. Zudem prüfen wir laufend die Instanzenzüge und nehmen die Reform auch zum Anlass, das System weiter zu optimieren. Zudem haben wir mit der ersten Lesung der Optimierung des Trustrechts einen weiteren Teil der Reform angestossen, den man damals aus dem Paket herausgenommen hatte.

Diesbezüglich finden wir auch für die zweite Lesung noch die richtige Dynamik für einen Erfolg. Und dann waren da noch die medialen Berichterstattungen über die sogenannten verwaisten Strukturen – verkürzt gesagt Stiftungen, die aufgrund von Sanktionierung oder Sanktionierungsgefahr von ihren Organen verlassen wurden. In diesem Zusammenhang zeigen unsere Arbeiten bisher, dass das Problemvolumen zum Glück kleiner ist, als es gewisse finanzplatzkritische Journalisten gerne gesehen hätten. Auch dabei sind wir auf gutem Weg hin zu Lösungen.

Die Sommerferien liegen erst wenige Wochen zurück. Daher abschliessend die Frage: Wie hat Emanuel Schädler in seinem ersten Sommer als Gesellschafts- und Justizminister abgeschaltet?

Um Kraft für die anstehenden Aufgaben zu tanken, habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter ein paar erholsame Tage in den Tiroler Bergen und ein paar sonnige Tage an einem griechischen Strand verbracht.

Ein kostenloser öffentlicher Verkehr gilt vielen als Wundermittel der Mobilitätswende. Doch hält die Realität, was die Vision verspricht? Ein Blick nach Deutschland und in andere Länder zeigt ein gemischtes Bild – und liefert spannende Hinweise für Liechtenstein.

Text: Jörg Paetzold, Ökonom am Liechtenstein-Institut

Das 9-Euro-Ticket als Testfall Im Sommer 2022 sorgte das 9-Euro-Ticket in Deutschland für Schlagzeilen: Drei Monate lang konnte die Bevölkerung den gesamten Regionalund Nahverkehr für nur 9 Euro im Monat nutzen. Eines der Hauptziele war, Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen.

Eine Forschungsstudie, an der das Liechtenstein-Institut auch beteiligt war, wertete dafür Verkehrskameras und Mobilfunkdaten mit ökonometrischen Methoden aus. Das Ergebnis: Die Bahn verzeichnete einen regelrechten Boom mit rund 35 Prozent mehr Fahrgästen. Der Autoverkehr jedoch sank nur um etwa 5 Prozent. Auffällig war ausserdem, dass der Anstieg vor allem an Wochenenden und in der Freizeit stattfand – zu den klassischen Pendelzeiten blieb die Wirkung gering.

Was lässt sich auf Liechtenstein übertragen?

Natürlich ist Deutschland nicht direkt mit Liechtenstein vergleichbar. Dennoch können Landkreise mit ähnlicher Siedlungsstruktur, Einkommen oder Pkw-Dichte – etwa der Bodenseekreis oder das Unterallgäu – als Referenz dienen. Auch dort bestätigen die Daten: mehr Bahnfahrten ja, deutliche Reduktion des Autoverkehrs eher nein.

Erfahrungen anderer Länder und Städte Luxemburg führte 2020 als erstes Land weltweit einen dauerhaft kostenlosen Nahverkehr ein. Doch die Corona-Pandemie, die nahezu zeitgleich begann, erschwert eine klare Bewertung. Auch in Städten wie Aubagne und Dünkirchen

(Frankreich) oder Tallinn (Estland) zeigt sich ein gemischtes Bild: teils grosse Effekte, teils kaum Veränderungen.

Ein Problem: Oft fehlt eine solide wissenschaftliche Begleitung. Viele Städte verlassen sich auf Fahrgastbefragungen. Diese geben zwar Hinweise auf Zufriedenheit und Einstellungen, erfassen aber nicht zuverlässig, ob tatsächlich weniger Auto gefahren wird. Entscheidend sind objektive Daten wie Fahrgastzählungen oder Verkehrsmessungen und dass äussere Umstände – wie Temperatur etc. – statistisch ebenfalls in der Bewertung berücksichtigt werden.

Lehren für Liechtenstein

Liechtenstein selbst wagte bereits 1988 ein einjähriges Gratis-ÖV-Experiment. Mangels Daten blieb die Wirkung jedoch unklar, und man musste sich in der Bewertung auf Befragungen verlassen, welche vor allem auf einen Anstieg der Freizeitfahrten hinwiesen. Heute sind die Voraussetzungen besser: Das Land verfügt über ein dichtes Netz an Verkehrszählstellen, die Autound Radverkehr systematisch erfassen. Ergänzt durch Fahrgastbefragungen liesse sich erstmals eine umfassende, evidenzbasierte Bewertung vornehmen.

Fazit

Kostenloser ÖV kann Menschen zum Umsteigen bewegen – vor allem in der Freizeit. Wie stark dieser Effekt ist und in welchem Umfang auch Arbeitspendelnde erreicht werden können, bleibt jedoch unklar. Auch spielen neben dem Preis die ÖV-Qualität und -Frequenz eine entscheidende Rolle, damit der Arbeitswegumstieg vom Auto auf den ÖV attraktiv ist und nicht durch mehr

Bereits 1988 hatte Liechtensteins Bevölkerung die Möglichkeit, ein Jahr lang gratis Bus zu fahren.

Quelle: Plakat. Liechtensteinisches Landesarchiv, BS 061/010.

Freizeitreisende erschwert wird. Sollte Liechtenstein den Schritt erneut wagen, könnte es dank moderner Datenbasis wertvolle Erkenntnisse liefern – nicht nur für sich selbst, sondern auch als Modellregion in Europa.

Auswirkungen des 9-Euro-Tickets auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. ifo Schnelldienst 8/2024. www.ifo.de.

Sozial engagiert, dialogbereit, mit Blick für das Ganze.

Text: Michael Benvenuti

Franziska Hoop zählt zu den prägenden Persönlichkeiten einer neuen Generation in der liechtensteinischen Politik. Geboren 1990 in Vaduz und aufgewachsen in Ruggell, hat sie sich früh für gesellschaftliche Themen interessiert – und diesen Weg konsequent verfolgt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und dem Studium der Sozialpädagogik an der Fachhochschule St. Gallen sammelte sie Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendschutz. Seit 2025 steht sie an der Spitze der Special Olympics Liechtenstein Stiftung, bei der sie sich für Inklusion und Teilhabe starkmacht.

Privat ist Franziska Hoop naturverbunden und sportlich aktiv. Als langjährige Skitrainerin bei Special Olympics Liechtenstein bringt sie Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen und fördert Teamgeist und Lebensfreude. Die Familie – sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter – ist ihr Rückhalt und Kraftquelle. Freundschaften und der Austausch mit Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen sind für sie Inspiration und Ansporn zugleich.

Politisch engagiert sich Hoop seit mehreren

Jahren für die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP). Ihr Weg führte sie vom Vorstand der FBP-Frauen direkt in den Landtag, dem sie seit 2021 angehört. Dort übernahm sie rasch Verantwortung, etwa als Delegationsleiterin bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Strassburg. 2025 wurde sie zur Vizepräsidentin des Landtags gewählt und ist seither auch in der Aussenpolitischen Kommission sowie der EWR/Schengen-Kommission aktiv. Ihr politischer Stil ist geprägt von Offenheit, Dialogbereitschaft und dem Willen, gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Ein zentrales Anliegen ist ihr der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Sie setzt sich für bessere Präventions- und Unterstützungsangebote ein und möchte, dass niemand im System verloren geht – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Beeinträchtigung. Besonders am Herzen liegt ihr die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung, sowohl im Bildungsbereich als auch im gesellschaftlichen Leben. Ebenso engagiert sie sich für die Förderung von Chancengleichheit und die Stärkung der Rolle von Frauen in Politik und Gesellschaft. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sieht

sie dabei als eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart: Sie macht sich für flexible Strukturen und mehr Unterstützung für Familien stark, damit Eltern – und insbesondere Mütter – ihre beruflichen und familiären Aufgaben besser miteinander verbinden können. «Vielfalt ist eine Stärke, die wir nutzen sollten – gerade in der Politik», sagt sie. Ihr Engagement ist geprägt von Empathie, aber auch von klaren Positionen.

Die Bestätigung bei der Landtagswahl 2025 und die Wahl zur Vizepräsidentin sieht sie als Auftrag, weiterhin Brücken zu bauen und neue Impulse zu setzen. Für Franziska Hoop ist Politik kein Selbstzweck, sondern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und das Land aktiv mitzugestalten. Sie steht für eine Politik, die zuhört, Lösungen sucht und auch Antworten auf unbequeme Fragen nicht scheut.

Mit ihrer Mischung aus sozialem Engagement, politischer Erfahrung und persönlicher Nahbarkeit bringt Franziska Hoop frischen Wind in die liechtensteinische Politik. Ihr Weg zeigt: Veränderung beginnt dort, wo Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und neue Perspektiven einzubringen.

Landtagsgebäude in Vaduz

Der Landtag ist das Parlament des Fürstentums Liechtenstein. Er ist eine zentrale Säule der Demokratie, da er die Interessen der Bürgerinnen und Bürger auf nationaler Ebene vertritt. Neben dieser fundamentalen Repräsentationsfunktion hat der Liechtensteiner Landtag spezifische, durch die Verfassung und die Gesetze festgelegte Aufgaben (sogenannte Funktionen) zu erfüllen. Hierzu werden ihm entsprechende Kompetenzen, Organe und Strukturen zugewiesen.

Text: Philippe Rochat

Struktur und Organisation des Landtags

Die vergleichende Parlamentsforschung unterscheidet drei Arbeitsebenen von Parlamenten. Auf der höchsten Ebene ist das Gesamtparlament angesiedelt. Mit 25 Abgeordneten ist der Landtag eines der kleinsten Parlamente weltweit. Gemäss Daten

der Inter-Parliamentary Union (IPU) haben nur elf der gezählten 187 Staaten ein kleineres nationales Parlament. Setzt man die Anzahl der Abgeordneten jedoch in Relation zur Bevölkerungszahl, erscheint der Landtag eher gross. Im europäischen Vergleich hat gemäss IPU nur San Marino weniger Einwohnerinnen und Einwohner pro Parlamentsmitglied.

Auf der tiefsten Arbeitsebene finden sich die einzelnen Parlamentsmitglieder. Sie werden alle vier Jahre in demokratischen Wahlen bestimmt und nehmen ihr Amt als Milizparlamentarierinnen und -parlamentarier wahr. In ihrer Rolle als Repräsentanten vertreten sie verschiedene Interessen im Parlamentsbetrieb. Dabei sind sie in ihrer Willensbildung und

Dr. Philippe Rochat, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut, Mitherausgeber des Handbuchs «Das politische System Liechtensteins»

Entscheidungsfindung frei und unterliegen keinen Weisungen («freies Mandat»). Zusätzlich zu den 25 Parlamentsmitgliedern gibt es derzeit neun stellvertretende Abgeordnete. Sie kommen zum Zug, wenn ein Parlamentsmitglied nicht an einer Parlamentssitzung teilnehmen kann.

Zwischen dem Gesamtparlament und den individuellen Abgeordneten gibt es verschiedene lang- und kurzfristige Zusammenschlüsse von Parlamentsmitgliedern. Dazu zählen Fraktionen, Kommissionen und Delegationen. Eine Fraktion besteht aus mindestens drei Abgeordneten einer Partei. Sie hat ein Vorschlags- und Antragsrecht sowie Anspruch auf Vertretung in parlamentarischen Kommissionen. Auch Kommissionen sind Zusammenschlüsse von Abgeordneten. Sie konstituieren sich jedoch nicht entlang der Parteizugehörigkeit, sondern fachlicher Schwerpunkte. Kommissionen beraten und bereiten die Beschlüsse des Plenums vor. Es gibt ständige (Finanz-, Geschäftsprüfungsund Aussenpolitische Kommission) und nichtständige Kommissionen. Delegationen wiederum vertreten den Landtag in internationalen parlamentarischen Versammlungen und Organisationen wie beispielsweise dem Europarat oder der OSZE und dienen der Pflege von Beziehungen zu Parlamenten anderer Staaten. Delegationen bestehen häufig aus zwei Landtagsabgeordneten und zwei Ersatzmitgliedern.

Parlamentsfunktionen

Eine Hauptfunktion des Landtags ist die Gesetzgebungsfunktion. In Liechtenstein darf kein Gesetz ohne Mitwirkung des Landtags erlassen oder abgeändert werden. Er kann von sich aus Gesetzesvorschläge einbringen und die Gesetzesvorlagen der Regierung annehmen, ändern, ablehnen oder Anregungen einbringen. Eine zentrale Rolle spielen dabei verschiedene parlamentarische Instrumente.

Der Fürst als zweiter Souverän neben dem Volk im Staat besitzt die verfassungsmässig garantierten Rechte, die vom Landtag beschlossenen Gesetze zu sanktionieren und im Krisenfall den Landtag sogar aufzulösen. Letzteres ist aber selten und war zuletzt 1993 nach der Absetzung des Regierungschefs Markus Büchel der Fall, als die Auflösung des Landtags gegen dessen Willen erfolgte.

Neben der Gesetzgebung gehört die Kontrolle der Regierung und der Verwaltung zu den Hauptaufgaben des Landtags. Er kann im Rahmen von Interpellationen und Kleinen Anfragen Informationen und Klarstellungen zu allen Bereichen der Landesverwaltung verlangen. Von besonderer Bedeutung sind ferner die Geschäftsprüfungskommission, die Abnahme von Rechenschaftsberichten und der Landesrechnung sowie Untersuchungskommissionen. Schliesslich verfügt er auch noch über die Instrumente der Ministeranklage und des Misstrauensvotums gegen die Regierung oder einzelne Mitglieder.

Wahlen gehören ebenfalls zu den Hauptaufgaben des Landtags. Die Abgeordneten werden vom Volk gewählt, führen aber auch selbst Wahlen durch. Einerseits wählen sie verschiedene Funktionsträgerinnen und -träger des Parlaments wie beispielsweise die Mitglieder der Kommissionen und Delegationen sowie den Landtagspräsidenten. Andererseits wählen sie Personen für nichtparlamentarische Positionen. Der Landtag schlägt unter anderem die Mitglieder der Regierung vor, die anschliessend vom Landesfürsten ernannt werden, und wirkt bei der Wahl von Richterinnen und Richtern mit.

Die aktuelle Sitzverteilung im Liechtensteiner Landtag, Legislaturperiode 2025–2029.

Das politische System Liechtensteins

Handbuch für Wissenschaft und Praxis Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts, 1. Baden-Baden: Nomos, 2024. Herausgegeben von Wilfried Marxer, Thomas Milic und Philippe Rochat.

Das Handbuch enthält in 23 Kapiteln Informationen zu Themen wie Souveränität, Regierung, Landtag, Parteien, Medien, Wahlen und Wahlsystem, Politische Kultur u. v. a.

Die Print-Ausgabe ist im Buchhandel erhältlich. Das ePDF kann kostenlos von der Website des Liechtenstein-Instituts oder des Nomos-Verlags heruntergeladen werden.

Mit dieser Beitragsreihe möchte das Liechtenstein-Institut das Handbuch «Das politische System Liechtensteins» näher vorstellen.

Heute zum Thema: «Landtag»

Der Beitrag zum Landtag von Philippe Rochat im Handbuch «Das politische System Liechtensteins» gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen und die Einbettung der repräsentativen Demokratie zwischen Monarchie und direkter Demokratie. Er beleuchtet die Struktur und Organisation des Landtags, seine Aufgaben und Kompetenzen und präsentiert empirische Daten zur Arbeitsweise des Landtags. Abgerundet wird der Beitrag durch einen internationalen Vergleich, eine umfangreiche Literaturliste und Internetlinks zu relevanten Websites.

Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen Autoren.

www.liechtenstein-institut.li

Der Sommer 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass auch in Liechtenstein über längere Zeit hohe Temperaturen herrschen können. Die FBP hat daher eine Motion zum sinnvollen Umgang mit Klimageräten eingereicht, die der Landtag diese Woche behandelt hat.

Wie stehen Sie zu dieser Thematik? Soll es in Liechtenstein künftig einfacher möglich sein, Kühlsysteme in Privat und Geschäftsgebäude einzubauen?

Angesichts steigender Temperaturen ist das Anliegen nachvollziehbar – wir alle spüren, dass Hitzeschutz wichtiger wird. Ich unterstütze das Ziel, die Bewilligungspraxis zu überprüfen, frage mich jedoch, warum kein Postulat eingereicht wurde. Ein Postulat hätte der Regierung mehr Freiheit gegeben, verschiedene Lösungen zu prüfen – etwa strengere Effizienzstandards, nachhaltige Bauweisen oder alternative Kühltechnologien. Ein offener Ansatz wäre hilfreich gewesen, um die Thematik breiter und umfassender zu erarbeiten.

Mir ist wichtig, dass wir eine ausgewogene Lösung finden, die kurzfristige Bedürfnisse und langfristige Entwicklungen berücksichtigt. Klimageräte können in bestimmten Fällen sinnvoll sein, dürfen aber nicht zur alleinigen Antwort werden. Entscheidend ist, dass wir die langfristigen Folgen im Blick behalten: Mehr Geräte bedeuten mehr Energieverbrauch und höhere Kosten. Daher sollten wir parallel prüfen, wie wir durch bessere Bauweisen, Verschattung und andere Massnahmen eine dauerhaft tragfähige Strategie für unser Land entwickeln können. Nur so schaffen wir eine Lösung, die heute hilft und morgen Bestand hat.

Ja, das schlägt die FBP-Fraktion vor. Bisher hat man sich bei der Gebäudetechnik auf das Heizen im Winter konzentriert. In Zukunft wird uns aber vermehrt die Hitze im Sommer zu schaffen machen. Darunter leiden das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Produktivität. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass effiziente Kühlsysteme auch in Liechtenstein einfach und unbürokratisch zugelassen werden.

Es ist wichtig, dass bei Neubauten – egal ob Pflegeheim, Schule, Bürogebäude oder Wohnhaus – die Gebäudekühlung von Anfang an mitgedacht wird. So verhindern wir, dass ineffiziente, kleine und mobile Geräte zum Einsatz kommen, die mehr Energie verbrauchen und einen Wildwuchs im Ortsbild verursachen. Auch bei Altbauten ist ein spontaner Kauf einer Klimaanlage nicht die beste Lösung.

Eine wichtige Entwicklung: Um auch im Winter genügend eigene Energie zu haben, werden immer mehr PV-Anlagen installiert. An heissen Sommertagen entsteht dadurch ein Stromüberschuss, der sinnvollerweise für die Kühlung genutzt werden kann.

Unsere Motion gibt der Regierung einen klaren Auftrag: Bürokratie abbauen, praxistaugliche Kriterien schaffen und die Zulassung effizienter Kühlsysteme ermöglichen. Gleichzeitig fordern wir eine Sensibilisierung für umweltfreundliche Kühlmethoden und erwarten, dass der Staat bei öffentlichen Bauten mit gutem Beispiel vorangeht. Auch die laufenden Entwicklungen in der Gebäudetechnik sollen berücksichtigt werden.

Wir sind überzeugt: Ein moderner und nachhaltiger Umgang mit Gebäudekühlung ist ein weiterer notwendiger Schritt für die gute Lebensqualität in Liechtenstein.

Fakt ist: In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Alpenraum etwa doppelt so stark erwärmt wie der globale Durchschnitt. Hitzeperioden sind längst keine Ausnahmeerscheinungen mehr, und sie werden in den kommenden Jahren zunehmen – mit Folgen für Gesundheit und Lebensqualität, besonders für ältere Menschen, Kinder und Vorerkrankte. Kühlung ist daher kein Luxus, sondern Gesundheitsschutz. Gleichzeitig greift eine rein technokratische Antwort aber zu kurz: Die blosse Liberalisierung von Bewilligungsverfahren löst das Problem nicht, wenn sie weder soziale Fragen noch Energie- und Raumplanung mitdenkt. Vielmehr sollten wir eine gesamtgesellschaftliche, sozial gerechte Kühlstrategie anstreben, die passiven Hitzeschutz, städtebauliche Massnahmen und technische Lösungen klug verbindet. Zur Frage, ob der Einbau von Kühlsystemen einfacher werden soll: Ja. Aber nur so, dass Klimaschutz gestärkt und soziale Gerechtigkeit gesichert werden. Unkoordinierter Gerätewildwuchs produziert Stromspitzen, gefährdet die Energiewende und löst das Problem von überhitzten Wohnungen nicht nachhaltig. Deshalb braucht es klare Leitplanken mit Vorrang für passive Hitzeschutzmassnahmen, verbindlichen Effizienz- und Qualitätsstandards sowie intelligenter Steuerung statt bloss mehr Technik. So schützen wir Klima, Netzstabilität und Haushaltsbudgets zugleich. Ebenso müssen wir die rechtliche Asymmetrie zwischen Heizen und Kühlen überwinden: Während Mindesttemperaturen fürs Heizen geregelt sind, fehlt beim Kühlen ein vergleichbarer Rahmen. Es braucht Regeln, ab wann Überhitzung ein Mangel ist, damit Mieterinnen und Mieter bei dauerhaft überhitzten Wohnungen nicht schutzlos bleiben. Und wir sollten Kühlung städtebaulich denken: Begrünung, Entsiegelung, Erhalt von Kaltluftströmen – das entlastet Menschen und Stromnetze. Anstelle eines pauschalen Freipasses braucht es einen präzisen Regierungsauftrag: eine umfassende Auslegeordnung zu sozialen und gesundheitlichen Fragen, raumplanerischen Instrumenten, technischen Standards und energetischen Auswirkungen. Nur so schaffen wir eine Kühlstrategie, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenbringt.

Ja, eine erleichterte Möglichkeit zum Einbau von Kühlsystemen ist grundsätzlich zu begrüssen – allerdings nur unter klar definierten Voraussetzungen. Die von der FBP eingereichte Motion bleibt jedoch sehr allgemein, liefert weder Daten noch Fakten und wirkt daher wie ein Schnellschuss.

Gerade an heissen Sommertagen steht ohnehin überschüssiger Solarstrom zur Verfügung, sodass der Betrieb von Klimaanlagen das Stromnetz sogar stabilisieren kann. Positiv hervorzuheben ist der Vorschlag eines Anzeigeverfahrens, da dieses unnötige Bürokratie reduziert. Wichtig ist zudem, dass ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren nicht nur für Klimageräte, sondern auch für Wärmepumpen gilt, da diese technisch sehr ähnlich funktionieren. Die Motion kann somit ein Schritt in die richtige Richtung sein – vorausgesetzt, die Regierung legt verbindliche Richtlinien fest und bezieht Wärmepumpen gleichermassen mit ein.

Wir stehen der Thematik grundsätzlich offen und positiv gegenüber, Kühlsysteme in privaten Wohn- und Geschäftsgebäuden in Liechtenstein künftig einfacher zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig, dass die Ausgestaltung und Planung solcher Heiz-, Kühl- und Haustechnikanlagen in der Verantwortung kompetenter Fachpersonen aus Planung und Ingenieurwesen liegt, die über das notwendige Know-how verfügen, um innovative und nachhaltige Lösungen umzusetzen.

Moderne Technologien erlauben vielfältige, sich ergänzende Ansätze, wie zum Beispiel die Speicherung der durch Kühlung entstehenden Abwärme im Erdreich mittels Erdsonden oder Energiepfählen oder die Nutzung überschüssiger Solarenergie für Kühlzwecke. Diese technischen Möglichkeiten zeigen, dass ökologische und energieeffiziente Konzepte im Gebäudebereich immer stärker in den Vordergrund rücken.

Aus unserer Sicht sollte die politische Rolle darin bestehen, einen möglichst breiten Spielraum für Fachleute zu schaffen, damit diese ihre Kompetenz bestmöglich einsetzen können. Dabei sind unnötige Regulierungen möglichst zu vermeiden, um Innovationen nicht zu behindern und eine flexible sowie individuelle Umsetzung zu gewährleisten. Dieses Prinzip sollte für alle Bereiche der Bau- und Haustechnik gelten, um nachhaltige und effiziente Gebäudetechnologien in Liechtenstein zu fördern.

Der Gemeinnützige Verein für Ahnenforschung, Pflege der Kultur und des Brauchtums Mauren ist am 18. Mai 2004 gegründet worden. Er hat sich im Lauf der vergangenen 20 Jahre durch die Produktion und Veröffentlichung von mehreren Büchern und Zeitschriften einen Namen geschaffen.

Zu seinen grössten Werken zählt die fünfteilige Buchreihe «Menschen, Bilder & Geschichten, Mauren von 1800 bis heute».

Diese Buchreihe umfasst insgesamt mehr als 2500 bebilderte Seiten, die alle Maurer und Schaanwälder Familienstämme vereint. Es ist ein willkommenes Nachschlagwerk, das seit der Publikation des letzten Bandes im Jahr 2010 vergriffen ist. Zudem sind zahlreiche Geschichten aus den vergangenen 200 Jahren aufgezeichnet, die sich mit den Familienverbänden der Gemeinde und darüber hinaus befassen.

Daraus ist auch der Wunsch entstanden, die politischen Mandatsträgerinnen und -träger von Mauren (Gemeindevorsteher, Landtagsabgeordnete und Regierungsmitglieder seit 1862 respektive1864) einem grösseren Publikum in einem gesammelten Werk vorzustellen. Es handelt sich um insgesamt 22 Gemeindevorsteher, 40 ordentliche bzw. stellvertretende Landtagsabgeordnete und 16 ordentliche bzw. stellvertretende Regierungsmitglieder, von denen die aktuelle Regierungschefin Brigitte Haas und ihre Stellvertreterin Sabine Monauni ebenfalls als Bürgerinnen der Gemeinde Mauren vorgestellt sind.

Das Buch beginnt mit der Präsentation der

Text: Herbert Oehri

Vorsteher und der Landtagsabgeordneten im Zeitraum von 1862 respektive 1864 bis heute. Auf Landesebene war mit der Verfassung von 1862 erstmals ein weitgehend demokratisch gewählter Landtag ermöglicht worden. Das 1864 erlassene Gemeindegesetz schuf und definierte die Gemeindebehörden im heutigen Sinn, folglich auch das Amt des Gemeindevorstehers.

Am Anfang der Präsentation der Regierungmitglieder steht das Jahr 1921. Eine Regierung in Vaduz amtierte zwar bereits ab 1862 als Nachfolgerin von Oberamt und Regierungsamt. Dieser Regierung stand bis 1921 ein Landesverweser vor, der vom Fürsten im Prinzip auf Lebenszeit eingesetzt wurde und der die Regierung faktisch dominierte.

Neben dem Fokus auf die Mandatsträger und Mandatsträgerinnen werden auch zwei wichtige Persönlichkeiten aus Mauren ins Rampenlicht gerückt: Peter Kaiser und Franz-Josef Oehri (beide 1793 geboren und 1864 gestorben), die zu den bedeutendsten Erscheinungen in der Geschichte des Fürstentums Liechtenstein zählen. Beide hatten grossen Einfluss auf die Entstehung

und Durchsetzung der neuen Verfassung im Jahr 1862. Im Ganzen tendierte der Jurist Oehri mehr hin zu einer effizienten, politisch zweckmässigen Verfassung, während Kaiser stärker auf die Erringung ausgedehnter Volksrechte und Freiheiten abzielte. Aus Oehris Entwurf ist vieles in den endgültigen Verfassungsentwurf übernommen worden, zum Teil wörtlich.

Buch kann bestellt werden

Das Buch ist Ende August in einer begrenzten Auflage herausgegeben worden. Schnell Entschlossene können dieses einmalige Polit-Buch für 28 Franken kaufen. Der Herausgeber des Werks ist der Ahnenforschungsverein Mauren, der seit mehr als 20 Jahren besteht und von DDr. Herbert Batliner, Gerold Matt, Adolf Marxer («Thedoras»), Adolf Marxer («Dökterle»), Doris Bösch-Ritter, Waltraud Matt, Rita Meier, Johannes Kaiser und Herbert Oehri (Präsident) gegründet wurde.

Der Verein bedankt sich bei den Unterstützern dieses Werkes und bei den Käufern des Buches herzlich.

AB SOFORT ERHÄLTLICH

Gemeinnütziger Verein für Ahnenforschung, Pflege der Kultur und des Brauchtums Mauren

POLITIK AUS DER GEMEINDE MAUREN AB 1862

Vertrieb:

Medienbüro Oehri & Kaiser AG, 9492 Eschen

Bestellung bei:

Brigitte Hasler, Medienbüro Oehri & Kaiser AG, 9492 Eschen

Tel. :+423 375 90 08

E-Mail: brigitte.hasler@medienbuero.li

Das Buch kann abgeholt oder zugeschickt werden.

Das Buch kann auch bei der Maurer Post bezogen werden.

Preis: CHF 28.– (plus Versandkosten CHF 6.–)

«Gemeinsam sind wir erfolgreich und werden es weiter sein»

Seit rund zweieinhalb Jahren ist Rolf Pfeiffer Stadtpräsident von Buchs. Er ist Buchser durch und durch und brennt für die Anliegen seiner Stadt, die er mit seinem Einsatz weiter voranbringen möchte. Gleichzeitig denkt er aber auch sehr regional und plädiert dafür, Kräfte zu bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Interview: Heribert Beck

Buchs ist bei der Liechtensteiner Bevölkerung seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für das Einkaufen wie für Freizeitaktivitäten und vermutlich dennoch in vielem der wenig bekannte Nachbar. Wie schildern Sie, Herr Stadtpräsident, einem Liechtensteiner oder einer Liechtensteinerin in einigen Sätzen, was Buchs ausmacht?

Stadtpräsident Rolf Pfeiffer: Buchs machen

Offenheit, Willkommensmentalität, Bodenständigkeit und der Sinn für die Region aus. Wir wissen, was wir können, und das wird hüben wie drüben, also auf beiden Seiten des Rheins, geschätzt, wie ich immer wieder erfahren darf.

Auch als Wohnort ist Buchs beliebt, wie die stetig steigenden Einwohnerzahlen zeigen. Auf welchen Vorzügen gründet diese Attraktivität?

Ein entscheidender Punkt ist die geografische Lage gegenüber Liechtenstein mit seinen mehr als 40'000 Arbeitsplätzen. Hinzu kommt die Grösse von Buchs. Wer in einer Stadt aufgewachsen ist, möchte oft nicht in einem Dorf wohnen, sondern sucht sich einen Wohnort mit einer gewissen Grösse – und in unmittelbarer Nähe zu Liechtenstein hat nur Buchs diese Grösse. Ausserdem beheimatet Buchs attraktive Bildungseinrichtungen wie die International School Rheintal, hat kulturell einiges

Das Buchserfest ist jedes Jahr Ende August ein Publikumsmagnet und ein Treffpunkt für Menschen von beiden Seiten des Rheins.

zu bieten, Stichwort Fabriggli, die Gastronomie ist vielfältig und bietet alles von lokalen und internationalen Speisen bis hin zum Feierabendfeeling. Weiter haben wir über 120 Vereine. All dies wirkt als Magnet für neue Einwohnerinnen und Einwohner.

Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Buchs und die Arbeitsplatzzahlen?

Wir haben mit der Hilti AG und der Merck Arbeitgeber, die bei der Rekrutierung einen riesigen Rayon bedienen und Arbeitnehmende von weit her anziehen. Das schlägt sich auch wieder beim Angebot nieder und fördert das heimische Gewerbe. Neue Einwohner bedeuten in vielen Fällen auch Familien und damit mehr Kinder, was wiederum mehr Stellen für Lehrkräfte bedingt, sowohl in der schon erwähnten International School als auch in der Schule Buchs, die inzwischen ebenfalls ein grosser Arbeitgeber ist. Insgesamt haben rund 8500 Personen ihren Arbeitsplatz in der Stadt.

Welche Anstrengungen unternimmt die politische Gemeinde Buchs, um den Wirtschaftsstandort weiter zu fördern?

Wir achten auf bestmögliche Rahmenbedingungen. Dazu arbeiten wir zum Beispiel eng

mit dem grössten Grundstücksbesitzer in Buchs zusammen, der Ortsgemeinde. Gemeinsam stellen wir Flächen für Unternehmensansiedlungen zur Verfügung, für Wohnraum und für das öffentlichen Leben, aber natürlich auch für die Bildung.

14'000 Einwohner und 8500 Arbeitsplätze bringen sicher auch ihre Herausforderungen mit sich. Welches sind die drängendsten? Neben dem Verkehr ist es vor allem die gesellschaftspolitische Integration, die uns fordert. Die Buchser Bevölkerung setzt sich derzeit aus 101 Nationalitäten zusammen. Folglich ist die halbe Welt in Buchs zu Hause (schmunzelt). Das bringt Herausforderungen beim Zusammenleben der verschiedensten Religionsgemeinschaften mit sich, die alle ihre eigenen Bedürfnisse haben, aber auch im schulischen Bereich, wo es häufig Sprachbarrieren zu überwinden gilt. All diese Herausforderungen gehen wir gerne an. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir unsere Traditionen und Grundsätze erhalten und schützen, also das, was unsere Vorfahren erschaffen haben.

Eine Herausforderung, die Sie angesprochen haben, besteht auf beiden Seiten des Rheins in besonderem Mass: der Verkehr. Wie geht Buchs diese Aufgabe an?

Rolf Pfeiffer, Stadtpräsident von Buchs

Über die Region Werdenberg konnten wir kürzlich beispielsweise den Anstoss dazu geben, dass die Stelle eines Kümmerers geschaffen wird, der sich ganz mit der Verkehrsproblematik beschäftigt. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist – in enger Abstimmung mit dem Kanton St. Gallen – die Optimierung aller fünf Rheinübergänge zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Das ist eine langfristige Aufgabe, denn einerseits steht eine neue Brücke nicht innerhalb von ein paar Tagen, andererseits geht es auch um die Zubringer. Ich habe dem Kümmerer aber auch ans Herz gelegt, dass er um Massnahmen besorgt sein muss, die kurzfristig, also innerhalb eines Jahres, Erleichterungen bringen. Das sind dann naturgemäss nicht die grossen Würfe, aber jede Erleichterung ist von Bedeutung, damit die Situation erträglich bleibt. Ein Beispiel für solche Massnahmen ist die direkte Busverbindung vom Bahnhof Buchs zur Presta in Eschen. Generell ist der ÖV für mich ein wichtiger Teil der Lösung des Verkehrsproblems. Aber derzeit steht der Bus eben auch im Stau, und mehr Platz können wir nicht so einfach schaffen. Daher müssen wir an verschiedenen Schrauben drehen. Flexiblere Arbeitszeitmodelle wären eine mögliche Lösung. Aber dafür müssen die Arbeitsplätze auch früh am Morgen schon gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sein.

Die im Jahr 2009 eröffnete Energiebrücke ist eine von vielen Verbindungen zwischen Buchs und Liechtenstein.

Dass grenzüberschreitende Lösungen nötig sind, haben Werdenberg und Liechtenstein bereits vor Jahrzehnten erkannt. Die Projekte aus den Agglomerationsprogrammen sind ein Ergebnis dieser Erkenntnis. Wie ist diesbezüglich der aktuelle Stand und bei welchen Projekten kann Buchs, kann die Region mittelfristig von Bundesgeldern profitieren?

Wir haben unsere Vorstellung für die fünfte Generation des Agglomerationsprogramms kürzlich eingereicht. Derzeit wird in Bern geprüft, was förderungswürdig ist, und wir nehmen zu Rückfragen Stellung. Gleichzeitig läuft die Umsetzung von Projekten aus früheren Generationen des Agglomerationsprogramms. Denn auch dabei handelt es sich um langfristige Massnahmen, die vorausschauend angegangen worden sind. Bereits sichtbare Auswirkungen sind zum Beispiel der Bushof am Bahnhof Buchs oder die Langsamverkehrsbrücke zwischen Buchs und Vaduz, die von Arbeitspendlern in der wärmeren Jahreszeit rege genutzt wird.

Wie gestaltet sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit generell – sowohl mit dem Land Liechtenstein als auch mit den Liechtensteiner Gemeinden?

Sehr gut! Auf Ebene der Gemeinden ist der Austausch eng, und die Kontakte werden gepflegt. Mit der Gemeinde Schaan beispielsweise haben wir einen jährlichen, sehr angenehmen Austausch. Hinzu kommen die alle zwei Jahre stattfindenden Ratstreffen, einmal in Buchs, dann wieder in Schaan. Auch mit den neuen Mitgliedern der Liechtensteiner Regierung hatte ich bereits einige Treffen. Auf beiden Ebenen, Gemeinden und Land, spüre ich immer wieder, dass Buchs und die Region Werdenberg mit ihrem Angebot sehr geschätzt werden.

Vom Grenzüberschreitenden zum Buchs-Spezifischen: Vor einem knappen Jahr haben Erneuerungswahlen des Stadtrats stattgefunden. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Mandataren und Parteien?

Wir haben vier neue Ratsmitglieder erhalten. Sie haben sich bereits in ihre Aufgaben und Ressorts eingearbeitet. Wir sind ein junges Team und als Stadtrat insgesamt auf einem guten Weg. Dabei herrscht Einigkeit, dass wir Buchs nicht neu erfinden wollen, sondern auch den Visionen Gewicht geben müssen, die unsere Vorgängerinnen und Vorgänger gehabt und auf den Weg gebracht haben. Im Austausch

zwischen den Ratsmitgliedern und auch zwischen den Parteien steht als zentraler Punkt immer Buchs im Fokus. Alle sind bemüht, dass es Buchs gut geht. Das freut mich sehr und stimmt mich zuversichtlich, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht.

Und wie steht es um den Kontakt zu den Einwohnerinnen und Einwohnern? Bei einer Bevölkerung von 14'000 Personen dürfte dies eine Herausforderung sein.

Der Kontakt ist vielseitig. Ich habe unter anderem das Modell Sprechstunde eingeführt. Zu festgelegten Zeiten können die Einwohnerinnen und Einwohner ohne Termin zu mir in den Rathaussaal kommen und mir ihre Anliegen mitteilen. Das wird unterschiedlich stark genutzt. Aber ich bin natürlich auch froh, dass keine Heerscharen kommen. Denn sonst liefe etwas falsch (lacht). Jedenfalls bekomme ich immer wieder Anregungen, die oft in Richtungen gehen, die wir bereits eingeschlagen haben und mir bestätigen, dass wir als Stadtrat mit unseren Einschätzungen nicht ganz falsch liegen. Ein weiteres neues Dialogformat nennt sich «Äs isch no ötschis». Im Gegensatz zu den Bürgerversammlungen richtet es sich an die gesamte Einwohnerschaft, nicht nur an die Stimmberechtigten. Alle werden dort

über aktuelle Entwicklungen informiert und können Anregungen anbringen. Den direkten Austausch mit der Bevölkerung schätze ich aber auch im Privaten sehr. Ich werde beim Einkaufen, auf dem Fussballplatz oder an Anlässen wie dem Buchserfest oft angesprochen und bekomme Rückmeldungen zu unserer Arbeit. Das ist mir sehr wichtig, da ich nicht den Anspruch an mich stelle, allwissend zu sein. Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben gute Ideen und sind bemüht um Buchs. Solche Gedanken nehme ich gerne mit und reflektiere sie im Büro, bespreche sie mit dem Rat und den Fachleuten in der Verwaltung. Natürlich lässt sich nicht jeder Wunsch erfüllen, aber aus manchem entsteht dann eben doch etwas sehr Gutes.

Welche Anliegen teilen Ihnen die Nutzer der Sprechstunden oder diejenigen, die sie in der Freizeit ansprechen, mit?

Es geht in der Regel um Themen, die wir auch auf dem Radar haben, zum Beispiel den Verkehr, das Littering, die gesellschaftliche Entwicklung oder das Freizeitangebot. Erfreulich ist, dass diese Begegnungen immer mit viel Anstand und Respekt ablaufen.

Themen aus dem Hoch- und Tiefbau kom-

men sicher auch zur Sprache. Gerade im Hochbau läuft in Buchs mit Grossprojekten wie «Chez Fritz», «Rhii City» oder «Hilti Tower» einiges. Inwiefern profitieren die Stadt und die Bevölkerung davon?

Jedes dieser drei Gebäude ist für sich speziell und einzigartig. Im «Rhii City» entstehen 220 Wohnungen, was wiederum viele Familien mit Kindern nach Buchs bringen wird und für uns bedeutet, dass wir die Schulraumsituation gut im Auge behalten müssen. Der «Hilti Tower» ist ein starkes Bekenntnis der Hilti AG zum Standort Buchs. Von bisher 250 Mitarbeitenden wächst deren Zahl auf 400. Soviel ich weiss, hat das Gebäude keine Kantine, wovon die Gastronomie stark profitieren wird. Das «Chez Fritz» wiederum hat eine sehr lange Geschichte. Wenn es fertig ist, wird es mit seiner Höhe von 65 Metern ein Leuchtturm für die Region. Das Gebäude wird ein wichtiges Zeichen setzen, dass wir in Buchs, in Werdenberg, im Rheintal offen für Neues sind.

Ein weiteres klassisches Aufgabengebiet der Politik liegt in der Bewältigung der Herausforderungen der demografischen Entwicklung. Wie geht Buchs das Thema an?

Wir konnten in den vergangenen Jahren ohne

Zeitdruck das Projekt VitaBuchs auf die Beine stellen. Es handelt sich um ein Angebot der ambulanten wie auch temporären oder dauerhaften stationären Pflege, das seit dem 1. Januar 2025 operativ tätig ist und mit grösseren Bauprojekten verbunden war. Wir haben damit ein Gesundheitsangebot geschaffen, das sich nicht allein auf die Alterspflege konzentriert, aber einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass die Menschen länger zu Hause bleiben können. Eine Herausforderung war dabei selbstverständlich auch die finanzielle Tragbarkeit. Die vielen interessierten Anfragen von anderen Städten und Gemeinden zu VitaBuchs sind nun aber ein Beweis dafür, dass wir auch diesbezüglich den richtigen Weg beschritten haben.

In Sachen Natur hat sich Buchs in den vergangenen Jahren ebenfalls einen Namen gemacht. Der revitalisierte Werdenberger Binnenkanal zieht beispielsweise auch viele Spaziergänger aus Liechtenstein an. Welche weiteren Projekte aus diesem Bereich können Sie nennen und was waren die Hintergründe, sie anzugehen und umzusetzen?

Der Werdenberger Binnenkanal ist ein grossartiges Projekt. Aber in unserer Vision 2040 ist die auch die Schwammstadt ein wichtiges

Buchs im fokus

In den vergangenen Jahren hat Buchs der Natur an einigen besonders schönen Orten einen Platz zur Entfaltung zurückgegeben.

Schlagwort. Wichtig ist uns, dass wir im Zentrum ebenfalls naturnah und umweltfreundlich unterwegs sind. Aktuell testen wir beispielsweise einen Strassenbelag, der beim Abfluss von Regenwasser, beim Lärm und bei der Erhitzung Erleichterungen mit sich bringen soll. Daneben wirken wir dem Klimawandel mit vielen kleinen Massnahmen entgegen, wo immer wir können. Und viele kleine Beiträge ergeben in der Summe bekanntlich auch wieder etwas Grosses. Ein weiteres Projekt haben wir im Gebiet Rietli auf einer alten Deponie umgesetzt. Wir haben das Feuchtgebiet fachgerecht wiederhergestellt und der Natur eine Ecke zurückgegeben, die als Oase der Ruhe und Erholung sehr geschätzt wird. Wichtig ist mir, Visionen zu haben, diese anzugehen, aber auch Verständnis dafür zu schaffen, dass sich nicht alles auf einmal umsetzen lässt.

Dies alles klingt schon bei den übergeordneten Themen nach ausgefüllten Arbeitstagen. Welche weiteren Aufgaben und Herausforderungen bringt das Tagesgeschäft an Arbeit in Gremien und Kommission für Sie mit sich?

Eine der grössten Herausforderungen ist es, dass man nie weiss, was das Tagesgeschäft mit sich bringt. Dramatische Themen können

plötzlich akut werden. Dann kann ich mich glücklicherweise auf viele Fachleute in der Verwaltung stützen. Gleichzeitig habe ich gelernt, mir bewusst zu machen, dass ich nicht jedes Problem lösen kann und vor allem nicht an jedem schuld bin. Diese Distanz muss man in der Politik meines Erachtens aufbauen. Ich führe mir dann immer vor Augen, dass ich mit meinen Handlungen und Entscheidungen das Bestmögliche für Buchs erreichen muss. Dann habe ich schon viel erreicht. Was die Gremien und Kommissionen betrifft, ist es tatsächlich so, dass ich manchmal sechs Sitzungen mit unterschiedlichsten Themen an einem Tag habe. Das macht mir aber auch grossen Spass, und es zeigt sich immer wieder, wie sich ganz verschiedene Sitzungsgegenstände verknüpfen lassen. Das ist ein besonderer Reiz der Aufgabe. Mit der Begeisterung, die ich verspüre, vergeht die Zeit wie im Flug, und ich nehme die Arbeitsbelastung gar nicht als solche wahr.

In Liechtenstein waren Sie vor Ihrer Amtsübernahme nicht zuletzt für Ihre Tätigkeit im Pontonierverein bekannt. Bleibt Ihnen noch Zeit für dieses Hobby?

Ich finde tatsächlich noch die Zeit, wenn auch beschränkt. Das Hobby hat seinen ganz besonderen Reiz. Der Rhein ist natürlich eine

Grenze und als solche ein trennendes Element. Er verbindet die beiden Seiten aber auch auf vielfältige Weise. Das Rudern auf dem Rhein gibt mir so viel zurück wie anderen das Biken oder Skifahren. Schön ist auch, dass ich in einem Land starten und in einem anderen ankommen kann. Dort treffe ich dann oft gute Bekannte. Die enge Verbindung zwischen Buchs und Liechtenstein wird mir in solchen Momenten immer sehr bewusst – und beide Seiten profitieren von ihr. Nach meiner Wahl zum Stadtpräsidenten habe ich zum Beispiel unglaublich viele Glückwünsche aus Liechtenstein bekommen, obwohl sie das Land ja kaum betroffen hat. Auf der persönlichen Ebene sind solche Kontakte sehr wertvoll. Denn ich weiss bei vielen Themen, wen ich in Liechtenstein um Rat fragen kann, und erhalte auch immer gute Hinweise. Diese Freundschaften, dieses Netzwerk, diese kurzen Wege tragen dazu bei, dass unsere Kleinheit dies- und jenseits des Rheins zu etwas Gemeinsamem wird, das wieder Grosses auslösen kann. Zusammen kommen wir vorwärts, wofür ich mich bei all meinen persönlichen Kontakten in Liechtenstein und der Schweiz herzlich bedanke. Gemeinsam sind wir erfolgreich und werden es weiter sein.

Das Gartenzimmer im Gasthaus Traube –offen, herzlich und voller Genuss Mitten in Buchs, eingebettet im charmanten Gasthaus Traube, bietet das Gartenzimmer ein Ort der Wärme, Genuss und Begegnung vereint. Hier verschmilzt das Gefühl von Zuhause mit der Inspiration einer lebendigen Stadtoase.

Das Gartenzimmer ist nicht nur ein Restaurant, sondern das Wohnzimmer von Buchs: offen, herzlich und voller Leben. Mit Blick auf den angrenzenden Truuba Garten, eine grüne Oase, die zum Durchatmen, Entschleunigen und Verweilen einlädt. Ein Platz, an dem Menschen zusammenkommen – Gäste, Einheimische und Besucher der Region.

Weinerlebnis Wachau 28. September 2025 11.00 – 15.30 Uhr im Eiskeller

Wir tauchen ein in die Welt des Grünen Veltliners und Rieslings – zwei Rebsorten, die in der Wachau eine unverwechselbare Stimme gefunden haben.

Genussmomente von früh bis spät Vom reichhaltigen Truuba-Zmorga, erfrischenden Lunch über den entspannten Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen bis hin zum geselligen Apéritif – das Gartenzimmer begleitet seine Gäste durch den ganzen Tag. Unter der Leitung von Küchenchef Jonas Grundner präsentiert das Gartenzimmer eine leichte, international inspirierte Bistroküche. Überraschend, unkompliziert und voller Raffinesse.

Das Gartenzimmer, dass sagt fühl dich willkommen, so wie du bist. Täglich geöffnet von sieben bis sieben.

Der Treffpunkt für Genuss, Begegnung und eine Auszeit vom Alltag.

Preis CHF 205.-- pro Person inkl. Apéro, Weinverkostung, 5-Gang-Menü Reservation

081 750 55 22 oder info@gasthaus-traube.ch weitere Matinées 19. Oktober: Champagne 23. November: Burgenland

St.Gallerstrasse 7, CH-9470 Buchs www.gasthaus-traube.ch/weinerlebnis

Giulio Vogt aus Schellenberg ist 19 Jahre jung und kam durch seine Qualifikation an schweizerischen und internationalen Chemie-Olympiaden an verschiedene Orte der Welt, so letztes Jahr nach Riad und dieses Jahr nach Dubai. Mitte September startet Giulio sein Studium an der ETH in Zürich. Das Jugend-Interview mit Giulio könnte spannender nicht sein.

Interview: Johannes Kaiser

Giulio, wie entdeckt man die Leidenschaft für Chemie? Für viele ist dieses Fach während der obligatorischen Schulkarriere eine Odyssee.

Giulio Vogt: Die Chemie ist deswegen faszinierend, weil sie einen Ansatz bietet, komplexe Begebenheiten der Natur, die auch in ganz alltäglichen Situationen von Bedeutung sein können, zu begreifen. Das Tolle ist, dass man das, was man theoretisch lernt und sich überlegt, auch im Experiment so umzusetzen versuchen kann, dass man auch tatsächlich sieht, was passiert. Die Erkenntnis, dass die Chemie ein sehr interessantes Gebiet ist, habe ich vor allem der Chance zu verdanken, im Zuge der letztjährigen und diesjährigen Teilnahme an der Olympiade mehr über sie zu lernen und den Freiwilligen, die diese Disziplin so zugänglich gemacht haben.

Vom 5. bis zum 14. Juli fand in den Vereinigten Arabischen Emiraten die 57. Internationale Chemie-Olympiade statt. Du warst schon letztes Jahr ein Olympiade-Teilnehmer in Riad. Wie kamst du auf die Idee, an diesem weltweiten Wettbewerb teilzunehmen?

Generell beginnen alle Schweizer Olympiaden, an denen auch wir Liechtensteiner teilnehmen dürfen, mit einer ersten Qualifizierungsrunde, die online stattfindet. Da wir in der Schule einige solcher ersten Runden absolviert hatten, habe ich mich letztes Jahr spontan dazu entschieden, bei der ersten Runde der SChO, wie die Schweizer Chemie Olympiade abgekürzt heisst, mitzumachen. Insgesamt folgen nach dieser Onlineprüfung zwei weitere Prüfungsrunden und zahlreiche Vorbereitungsveranstaltungen an einer Vielzahl von Schweizer Universitäten, deren Absolvierung mich letztes Jahr nach Riad in Saudi-Arabien und dieses Jahr nach Dubai geführt hat. Einfach probieren kann in so einem Fall also nicht schaden.

Kannst du die Disziplin oder Disziplinen an dieser Chemie-Olympiade genauer beschreiben?

Die IChO und auch die SChO prüft ihre Teilnehmer mit zwei verschiedenen Prüfungen. Eine davon ist praktisch und die andere theoretisch, wobei es in der Chemie drei grosse thematische Bereiche gibt, die Inhalt der jeweiligen Prüfung sein können. Diese drei Gebiete umfassen die physikalische Chemie, sie beschäftigt sich mit den physikalischen Grundlagen von chemischen Prozessen und Substanzen, die organische Chemie, beschäftigt sich, mit einigen Ausnahmen, mit Verbindungen, die auf dem chemischen Element Kohlenstoff basieren, und die anorganische Chemie, welche die Chemie aller chemischen Elemente behandelt, ausser die von Kohlenstoff – wiederum mit einigen Ausnahmen.

Wie gross ist das Teilnehmerfeld und aus wie vielen Ländern kommen die Teilnehmer?

Die diesjährige IChO war mit 354 Teilnehmenden aus 91 verschiedenen Ländern die bisher grösste Chemieolympiade überhaupt, und erstmals war auch Liechtenstein mit einem vollen Team, also vier Personen, vertreten. Diese Vielzahl an Teilnehmenden aus der ganzen Welt ist auch eine der hervorragendsten Qualitäten von Anlässen dieser Art. So ist es möglich, über die verschiedensten Kulturen der Welt, deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu lernen.

Wie sahen die Prüfungstage aus? Was hat dich zu deiner hervorragenden Leistung geputscht?

Bei der praktischen Prüfung sind Aufgaben typisch, bei denen es beispielsweise darum geht, ein Produkt aus gegebenen Ausgangsstoffen herzustellen, beziehungsweise zu synthetisieren und zu analysieren oder

die Zusammensetzung gewisser Chemikalien oder Mixturen mittels verschiedener Methoden zu ermitteln. Die Theorieprüfung besteht dabei aus verschiedenen Aufgaben, die auch themenübergreifend den zuvor genannten Gebieten der Chemie zugeordnet werden können. Dieses Jahr lag beispielsweise ein grosser Fokus auf verschiedenen Modellen, welche die räumliche Anordnung der Atome eines Moleküls aufgrund von verschiedensten Faktoren bei deren Herstellung vorhersagen können. An der letztjährigen IChO in Riad lag ein Fokus zum Beispiel auf katalysierten Reaktionen. Beide Prüfungen haben bei dem internationalen Wettbewerb jeweils fünf Stunden in Anspruch genommen.

Zum einen konnte ich mich dadurch motivieren, mich vorzubereiten, da ich diese Inhalte an einem gewissen Punkt im Studium benötigen werde und die Inhalte sehr interessant sind. Zum anderen hatten wir sehr tolle Mentoren und Mentorinnen, die bei allen möglichen Fragen stets zur Stelle waren. Für uns war es ein grosses Privileg, dass wir uns gemeinsam mit den Schweizern vorbereiten durften. Einer der Vorbereitungsanlässe hat sogar im Gymnasium in Vaduz stattgefunden.

Da kommt ein Chemie-Talent aus Schellenberg – aus einem 1000-Seelen-Dorf – in die Arabischen Emirate mit 10,8 Millionen Einwohnern … - welche Eindrücke prasselten auf dich ein?

Die beiden arabischen Städte Riad und Dubai könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie waren beide auf ihre eigene Weise sehr eindrücklich für mich. Riad zeugt von arabischer und orientalischer Geschichte, Religion und Kultur. Wir durften dort ein breites Rahmenprogramm geniessen und bekamen einiges von der historischen Stadt und von deren Umgebung zu sehen. Meistens fanden diese Ausflüge am Abend statt, als die Temperatur mit trockenen 38 Grad gut erträglich war. Dubai als Teil der Vereinigten Arabischen Emirate ist deutlich jünger und

blickt auf eine Geschichte von nur zirka 60 Jahren zurück. Die Stadt ist dabei ein wenig mehr auf den internationalen Tourismus ausgelegt und an ihn angepasst, sodass auch in Dubai ein eindrückliches Rahmenprogramm an den Abenden stattfand. Beide Städte hinterliessen umfangreiche Eindrücke, wenn auch stark unterschiedliche.

Du beginnst nun dein Studium an der ETH in Zürich. Was ist dein Ziel?

Zunächst ist es mein Ziel, gut in mein Studium zu starten, meine Interessen weiterzuverfolgen und irgendwann in diesem oder einem verwandten Gebiet tätig zu sein. Grundsätzlich möchte ich in der Forschung arbeiten. Ich freue mich nun sehr auf die Zeit an der ETH und kann es eigentlich kaum erwarten, am 15. September in Zürich zu starten. Bis dahin darf ich in Buchs bei der Merck ein vierwöchiges Praktikum absolvieren, was für mich eine grossartige Chance ist, weiter in die Welt der Chemie hineinzublicken und vieles auszuprobieren.

Was machst du in der Freizeit – welches sind deine Hobbys?

In meiner Freizeit versuche ich mich an neuen Kochrezepten, treibe Sport, bin Pfadfinder und spiele im Musikverein Cecilia Schellenberg Waldhorn. Wenn es die Zeit zulässt, besuche ich gerne Konzerte und treffe mich mit meinen Freunden. Grundsätzlich bereitet es mir auch in meiner Freizeit grosse Freude, mich mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Neuerungen in der heutzutage doch sehr stark dynamischen Geopolitik zu beschäftigen und über diese Thematiken zu debattieren.

Danke, Giulio, für dieses höchst interessante, spannende und sehr sympathische Gespräch.

Was Ihre Anlagen bewirken, ist uns wichtig

Der Erfolg einer Anlage wird durch das optimale Verhältnis von Risiko und Rendite bestimmt, der Sinn einer Anlage durch ihre Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Uns ist Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Papier wichtig. lgt.com/li

In Zusammenarbeit mit PUMA hat balleristo die beiden Sneaker-Modelle Smash v2 Leather und Basket Classic XXI umfassend auf Druckqualität, Haftfestigkeit und Materialverträglichkeit getestet. Ziel war es, personalisierte Designs mit hoher Farbbrillanz und Langlebigkeit auf Leder zu realisieren – ohne Kompromisse bei Komfort oder Stil.

Modelle direkt im Konfigurator mit 3D-Vorschau gestalten und bestellen. Zum Start der Produktlinie steht pro Schuh eine Druckfläche von 5 cm Länge × 1.5 cm Höhe auf dem Aussenrist zur Verfügung – ideal für Initialen, Teamlogos oder Firmenkennzeichen.

Die speziell entwickelten Druckverfahren von balleristo harmonieren optimal mit den Lederoberflächen der Sneaker – Farben bleiben dauerhaft brillant und die Drucke sind widerstandsfähig im täglichen Einsatz.

Auf Basis dieser erfolgreichen Testphase hat sich balleristo entschieden, den PUMA Smash v2 Leather und den PUMA Basket Classic XXI ins Sortiment aufzunehmen – als erste veredelbare Ledersneaker in der balleristo-Kollektion. Wie von balleristo gewohnt, lassen sich beide

Sowohl der Puma Smash v2 als auch der Puma Basket Classic überzeugen durch eine komfortable Passform, ein weiches Innenfutter und eine gedämpfte Gummisohle. Die Sneaker passen sich nach kurzer Eintragzeit optimal dem Fuss an – ideal für das Tragen im Alltag, bei Events oder im Teamkontext.

Direkt ausprobieren!

Lehre mit Zukunft im team von altherr OFFENE LEHRSTELLEN 2026

Automobil-Mechatroniker/-in EFZ Nutzfahrzeuge

Automobil-Fachmann/-frau EFZ Nutzfahrzeuge

Detailhandelsfachmann/-frau EFZ Automobil After-Sales

STANDORTE: SCHAAN | Nesslau | BIlten

JETZT BEWERBEN: info@altherr.ch

www.agil.li

Starte durch in einem der führenden Lehrbetriebe Liechtensteins und wähle aus einer Vielzahl von rund 20 Lehrberufen.

Die Industrie-Lehrbetriebe in Liechtenstein bieten zahlreiche spannende Lehrstellen an: Angefangen bei Automatikerin über Lebensmitteltechnologe bis Physiklaborantin oder Logistiker und noch viele mehr.

In den Lehrbetrieben der ArbeitsGruppe IndustrieLehre AGIL (siehe Kasten) können abwechslungsreiche praxisorientierte Ausbildungen in rund 20 verschiedenen Berufen mit modernsten Arbeitsplätzen und neusten Technologien absolviert werden. Erfahrene Berufsbildnerinnen und Berufsbildner begleiten ihre Lernenden durch die Ausbildungszeit und unterstützen sie auf dem Weg zu einem erfolgreichen Lehrabschluss. Eine Lehre in der Industrie hat Zukunft. Denn gerade in technischen Berufen sind gut ausgebildete, motivierte junge Leute sehr gefragt.

5 AGIL-Tipps für die Berufswahlvorbereitung

• Am besten informieren sich junge Leute mit ihren Eltern frühzeitig über alle Berufe, die sie interessieren.

• Unter www.agil.li finden sich z.B. rund 20 kurze Berufsbeschriebe von Lehrberufen in der Industrie.

• Alle weiteren Berufe, die im Land ausgebildet werden, sind unter www.next-step.li aufgeführt.

• Noch keine Ahnung, was für ein Beruf gelernt werden soll? Keine Bange. Die Berufsberatung in Schaan hilft gerne weiter.

• Am besten werden Infotage von Lehrbetrieben genutzt, um in verschiedene Berufsfelder reinzuschauen, damit man sich dann für Schnupperlehren in Berufen entscheiden kann, die einen näher interessieren.

In diesem Sinne: Allen viel Erfolg bei der Berufswahl!

AGIL, die ArbeitsGruppe IndustrieLehre der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK), setzt sich aktiv für die Förderung des Lehrlingswesens in der Region ein. Mit dabei sind die Hilcona AG, Hilti Aktiengesellschaft, Hoval Aktiengesellschaft, Ivoclar Vivadent AG, Liechtensteinische Kraftwerke, Oerlikon Balzers, Herbert Ospelt Anstalt und thyssenkrupp Presta AG.

Industrielehre ist Zukunft

Besuche uns bei den Berufs- und Bildungstagen NEXT-STEP am 26. und 27. September 2025 im SAL in Schaan

Industrielehre ist Zukunft.

Deine Zukunft: agil.li

Freie Lehrstellen und Studienplätze für 2026

Fachperson Gesundheit FZ

Fachperson Hauswirtschaft FZ

Koch/Köchin FZ

Dipl. Pflegefachperson HF

Eine Firma, ver schie dene Berufe und viel Per spek tive. Mach auch du deine Lehre bei Frickbau und werde jetzt Teil unseres Teams.

Unsere Lehrberufe

• Maurer/-in FZ

• Maurer/-in BA

• Strassenbauer/-in FZ

• Strassenbaupraktiker/-in FZ

• Kaufmann/-frau FZ

Für unseren Landwirtschaftsbetrieb schreiben wir folgende Stelle und Karriere aus:

Der Biohof Verein ist ein gemeinnütziger Verein und setzt sich dafür ein, dass es in Liechtenstein wieder mehr Obstbäume gibt. Dazu studieren wir die Obstsorten Europas und der Welt hinsichtlich ihrer Eignung für unsere klimatischen Bedingungen und Böden und verbreiten das gewonnene Wissen.

Der Biohof Verein bewirtschaftet auch Grundstücke von privaten Eigentümern, pflanzt und pflegt Obstgärten sowie Kastanien- und Nussbäume. Zudem setzt sich der Verein dafür ein, dass es in Liechtenstein in Zukunft einen botanischen Garten geben wird und hat ein entsprechendes Projekt gestartet.

Es besteht die Möglichkeit und unser Wunsch, nach erfolgreichem Lehrabschluss die Betriebsleitung unseres Landwirtschaftsbetriebs zu übernehmen.

Folgendes wirst du unter anderem lernen: Pflanzenanbau, Tierhaltung, Umgang mit Traktoren, Maschinen, Pflanzen, Tieren, Menschen und Naturkräften.

Biohof Verein, Noflerstrasse 31, 9491 Ruggell

Neben der Arbeit mit den Pflanzen und Tieren sind auch die administrativen Tätigkeiten ein wichtiger Bestandteil. Dazu gehören unter anderem:

• Kontakt mit Behörden

• Führung der Betriebsbuchhaltung

• Studium der sich laufend ändernden Gesetze und Verordnungen

• Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Vereinsversammlungen

• Mithilfe bei der Gründung, dem Aufbau und Betrieb des Botanischen Gartens in Liechtenstein (Sortengarten alpenländischer Nutzpflanzen)

• Mitarbeit bei weiteren Projekten, zum Beispiel «Verwertung von Schafwolle»

• Mitarbeit in verschiedenen Verbänden und Interessensgemeinschaften

Deine Kreativität und Ideen sind sehr gefragt. Wir suchen eine zuverlässige und fleissige Person, die in Liechtenstein verwurzelt ist und interessiert ist, nach dem Lehrabschluss als Betriebsleiter:in die Verantwortung für den Landwirtschaftsbetrieb des Biohof Vereins zu übernehmen.

Schicke deine Bewerbung bitte bis zum 20. September 2025 per E-Mail an: info@biohof.li

Wir danken allen, die uns mit einer Spende unterstützen: Liechtensteinische Landesbank IBAN LI69 0880 1086 1200 3

Lehrstellen mit Zukunft. Jetzt abchecken!

Gipser/in, Baupraktiker/in, Maurer/in, Strassenbaupraktiker/in, Strassenbauer/in, Pflästerer/in und Schreiner/in

www.biohof.li www.sortengarten.li

Jetzt bewerben: hiltibau.li/ueber-uns/lernende Wir freuen uns auf dich!

Die globale Unsicherheit wirkt sich zunehmend auch auf die regionale Arbeitswelt aus. Für Mitarbeitende heisst dies höhere Erwartungen an die Anpassungsfähigkeit, Bereitschaft für Weiterbildung oder in manchen Fällen eine berufliche Neuorientierung. Dabei kommen Fragen auf: Wo stehe ich beruflich? Passen meine Fähigkeiten noch? Wohin möchte ich mich beruflich weiter entwickeln? Was erfüllt mich in der Arbeit und was fehlt mir? Die Laufbahnberatung kann in der Entwicklung von Laufbahnzielen, in

der Erkundung von persönlichen Ressourcen sowie bei der Entwicklung von Handlungsplänen Unterstützung bieten. Dabei gilt es, die berufliche Laufbahn nicht nur an äussere Anforderungen anzugleichen, sondern im Einklang mit den persönlichen Werten und Lebenszielen zu gestalten.

Einen kostenlosen Beratungstermin können Sie beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) unter +423 236 72 00 vereinbaren.

Eine Laufbahnberatung bietet Ihnen:

• Standortbestimmung der beruflichen Situation, Motivation, Fähigkeiten Blick auf den Arbeitsmarkt und dessen Entwicklung

• Berücksichtigung der beruflichen und persönlichen Rahmenbedingungen

• Zielgerichte Gestaltung und Entwicklung neuer Perspektiven

Kostenlos, vertraulich, praxisnah

Infos unter: abb.llv.li

Abb in die Zukunft.

Bildung & Jugend

Emil Jäger macht seine Lehre bei der Franz Hasler AG in Gamprin und befindet sich im zweiten Lehrjahr als Zimmermann FZ. Er gibt einen kleinen Einblick in seine spannende und interessante Tätigkeit.

Interview: Vera Oehri-Kindle

Warum hast du dich für den Beruf des Zimmermanns entschieden?

Emil Jäger: Ich bin mit Holz aufgewachsen, und Holz hat mich immer schon interessiert. Daher war es naheliegend, diesen Beruf zu erlernen.

Was gefällt dir an deinem Beruf und deinem Ausbildungsbetrieb?

Das Arbeiten im Team macht mir grossen Spass. Wenn ich am Abend sehe, was ich geschafft habe, ist das ein sehr gutes Gefühl. Ich fühle mich wohl, weil alles organisiert abläuft und alle sehr gut miteinander auskommen.

Welche Voraussetzungen sollte man für

deinen Beruf mitbringen?

Man sollte gerne im Freien und auch im Team arbeiten. Handwerkliches Geschick ist ebenfalls von Vorteil.

Wer unterstützt dich in deiner Ausbildung und welche Unterstützung erhältst du konkret?

Wenn ich eine Frage habe, kann ich auf jeden im Betrieb zählen. Es werden mir alle meine Fragen anhand praktischer und theoretischer Besipiele beantwortet.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus und was sind deine Hauptaufgaben?

Am Morgen richten wir das Material her, das wir auf der Baustelle benötigen. Danach

gehen wir auf die Baustelle. Dort sind die Arbeiten unterschiedlich. Zum Beispiel richten wir Elementhäuser auf, erstellen eine Holzfassade und natürlich noch vieles mehr.

Wie schaltest du nach einem langen Tag nach getaner Arbeit am besten ab?

Ich gehe nach Hause und arbeite im Familirnbetrieb weiter. Ab und zu gehe ich auch ins Fitnessstudio.

Welche Ziele hast du nach der Lehre?

Ich möchte noch einige Jahre als Zimmermann arbeiten und bei der Firma bleiben. Später würde ich gerne bei meiner Mutter in der Röckle AG einsteigen.

Optimierung von Unternehmensprozessen. Für Unternehmer:innen, Führungskräfte und Mitarbeiter:innen, die Geschäftsprozesse gestalten, steuern oder optimieren.

Der Lehrgang vermittelt praxisnah die Grundlagen, Methoden und Werkzeuge des Prozessmanagements. Ziel ist es, Unternehmensprozesse effizient zu gestalten, zu lenken und kontinuierlich zu verbessern – mit Fokus auf Kundenorientierung, Kooperation und messbare Ergebnisse.

Inhalte

Die 3 Module:

1. BASIC–Prozesse verstehen (Grundlagen, Kundenorientierung, Process-Life-Cycle, IST-Analyse, Soll-Prozesse),

2. INTERMEDIATE–Prozesse lenken (Projekte, Prozessketten, Veränderungsprozesse, Rollen & Teams, Software, Dokumentation),

3. EXCELLENCE–Prozesse managen (Unternehmenssteuerung, Kennzahlen, Prozessoptimierung, Methoden, Bewertungsmodelle, Projektarbeit).

Prüfung

Multiple-Choice, Praxisbeispiel und mündliche Projektpräsentation; erfolgreicher Abschluss berechtigt zur Zusatzqualifikation «Senior Process Manager:in» (EN ISO/IEC 17024).

Ein Lehrgang mit Zukunft.

Für HTL-, FH-, TU-Absolvent:innen sowie Personen aus Technik, Dokumentation oder Kommunikation, die sich für einen Beruf im Spannungsfeld von Entwicklung und Nutzer:innen interessieren.

Die Digitalisierung und Industrie 4.0 erfordern klare technische Kommunikation. Technische Redakteur:innen erstellen verständliche, rechtssichere Informationen für Produkte und Software. Der Lehrgang vermittelt praxisnahes Wissen – von Informationsentwicklung bis zum Einsatz von KI.

Zielgruppe