FONDATION PIERRE GIANADD A Supplément du 18 décembre 2020. Ce cahier ne peut être vendu séparément.

Photographe DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

MICHEL DARBELLAY

Retrouvez tous les bénéficiaires

SOMMAIRE

4 EXPOSITION MICHEL DARBELLAY, DANS L’OBJECTIF D’UN AMBASSADEUR DU VALAIS

15 SAM SZAFRAN ET LÉONARD GIANADDA, UNE HISTOIRE D’AMITIÉ

19 UNE COLLECTION, UNE HISTOIRE, UNE VIE. LÉONARD GIANADDA RACONTE SA PASSION DE L’ART ET DES ARTISTES

22 LE MUSÉE DE L’AUTOMOBILE SOUS UN NOUVEL ÉCLAIRAGE

23 LA NOUVELLE SCULPTURE «ÉPURÉE» DE PONCET, UNE QUÊTE D’ÉQUILIBRE

25 LE VALAIS À LA UNE. UN SIÈCLE VU PAR LES MÉDIAS

32 L’EXPOSITION DE L’ÉTÉ 2021: GUSTAVE CAILLEBOTTE, IMPRESSIONNISTE ET MODERNE

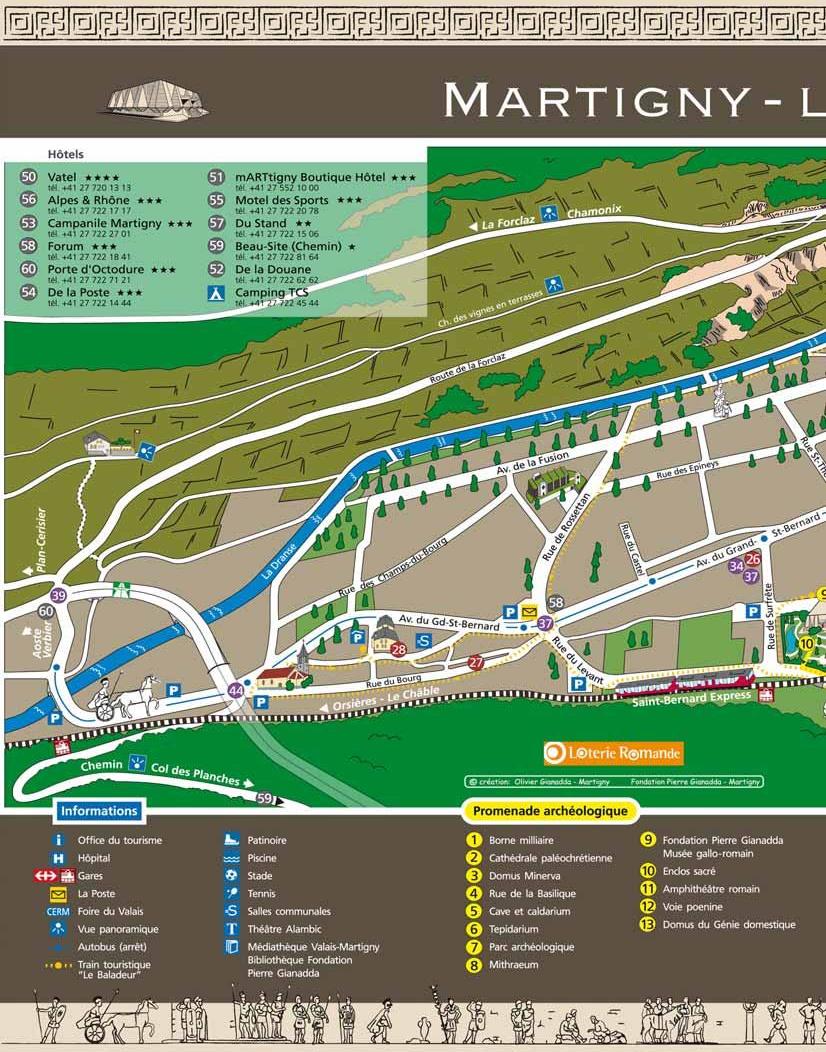

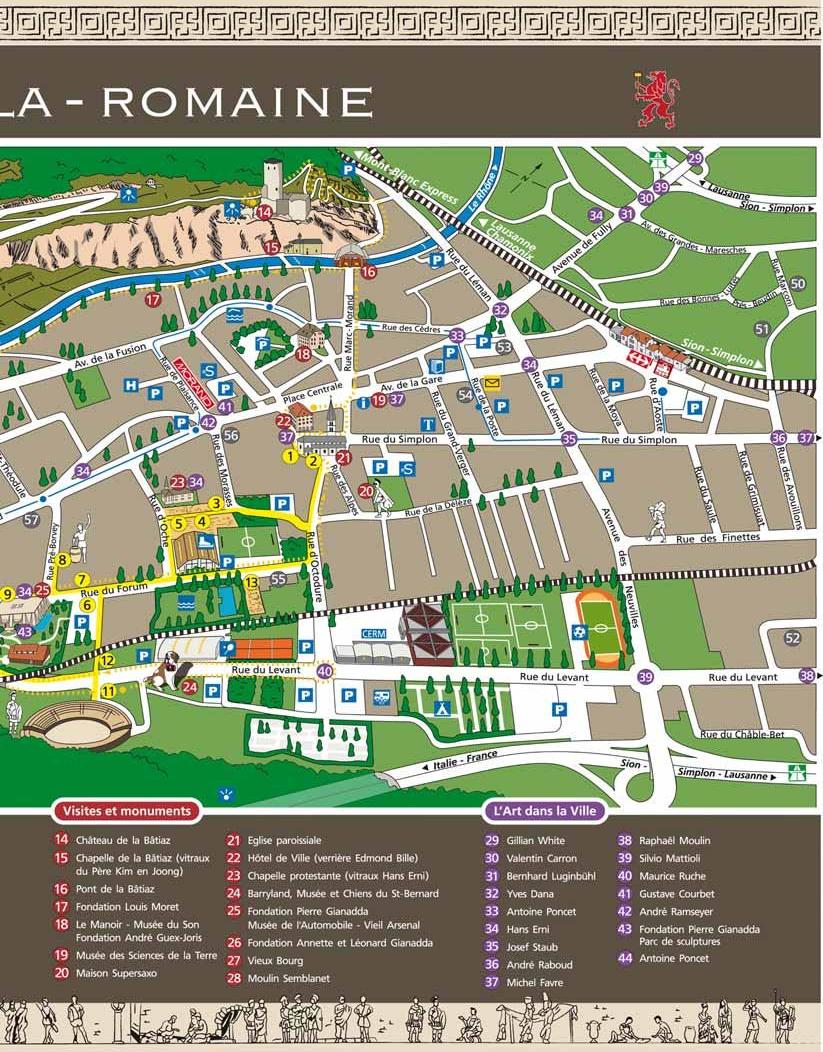

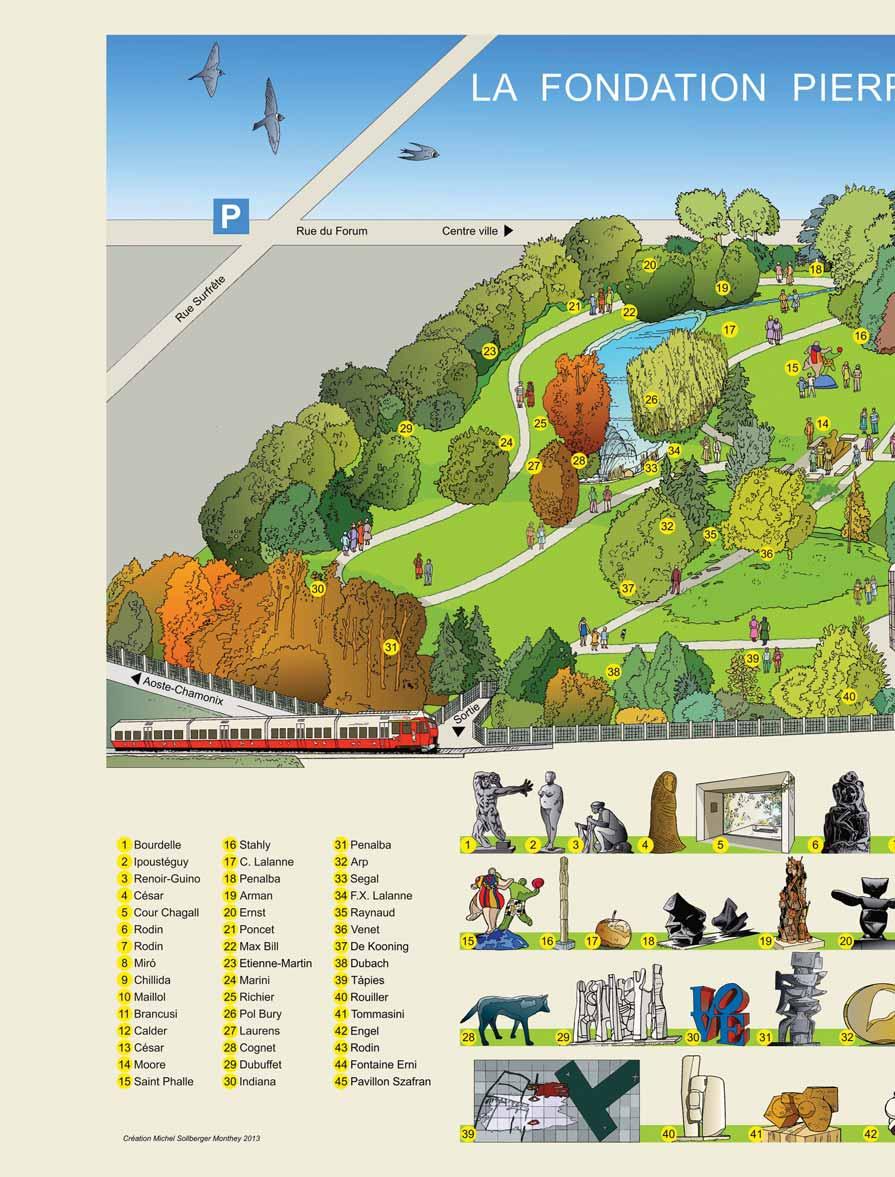

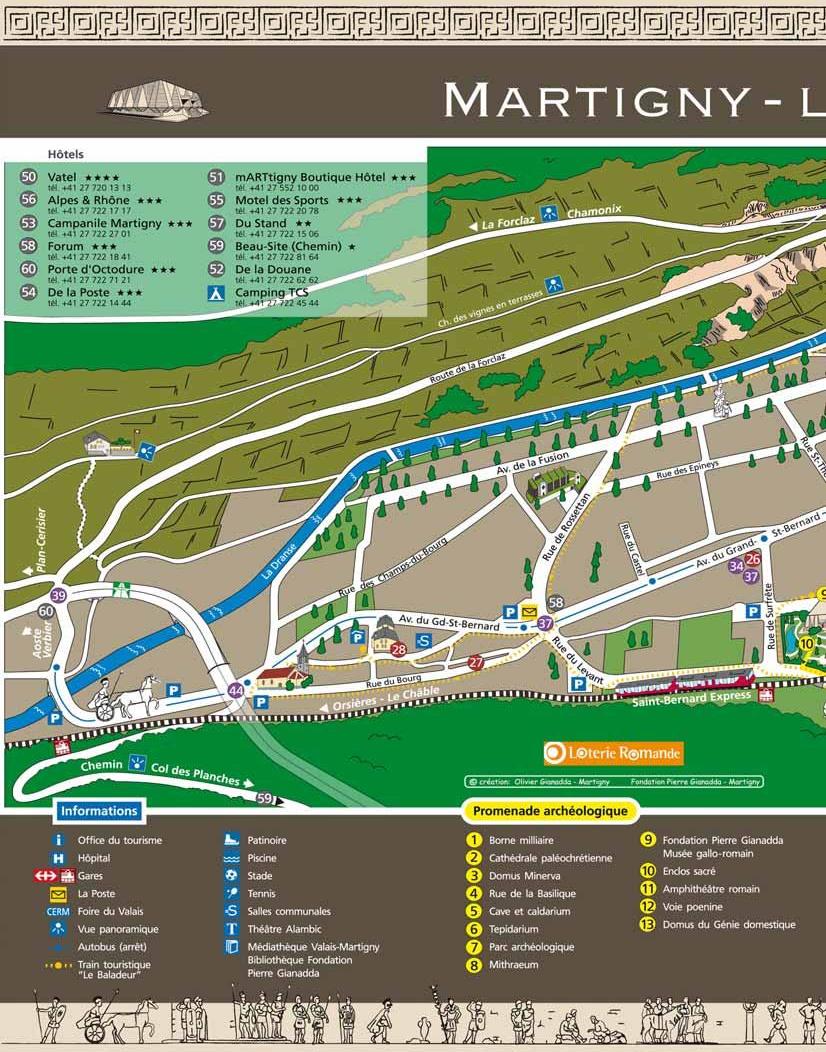

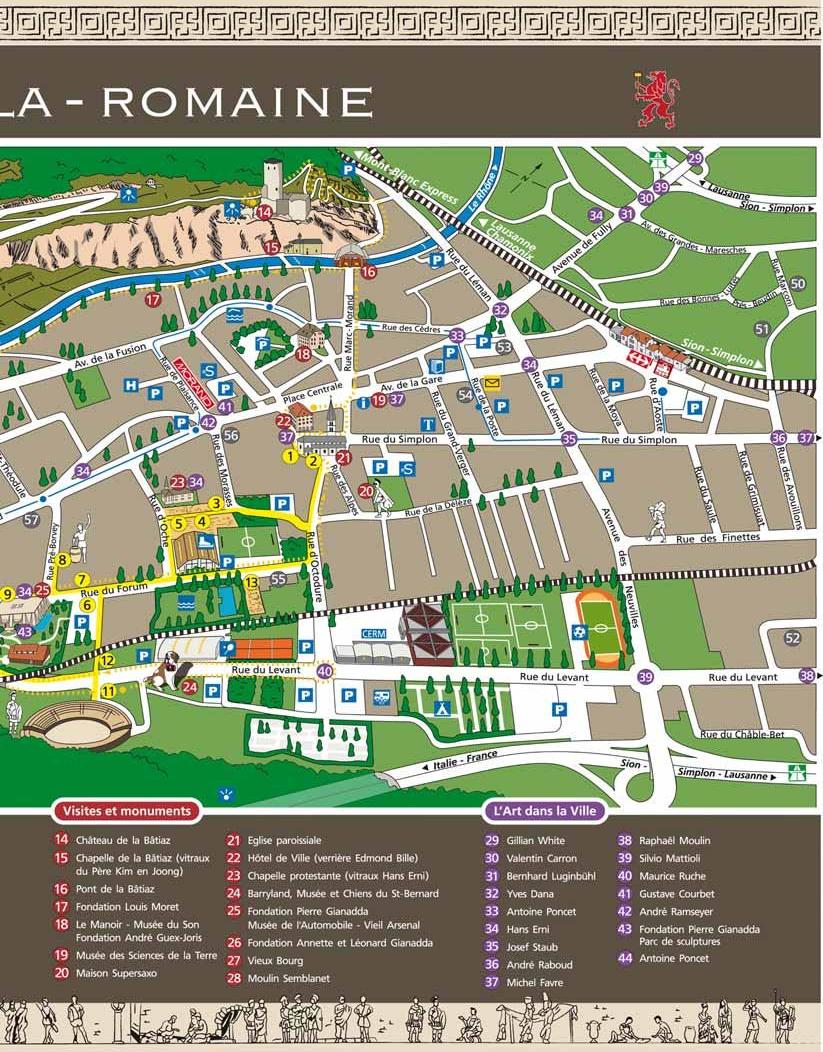

36 PRATIQUE: LES PLANS DE MARTIGNY-LA-ROMAINE ET DES JARDINS DE LA FONDATION

2020

ous voici au terme de cette année de tous les bouleversements, inattendus, soudains, violents. Le vendredi 13 mars, le Covid-19 nous oblige à fermer les portes de la Fondation. Des événements sont annulés: deux concerts de Cecilia Bartoli en avril, «Caillebotte» en été, que nous avons eu la chance de pouvoir reporter à l’année prochaine. Et que dire de l’exposition «Chefsd’œuvre suisses, Collection Christoph Blocher» que nous avons pu prolonger de plusieurs mois?

Christoph et Silvia Blocher nous avaient donné la possibilité de choisir dans leur collection tout ce que nous souhaitions exposer. Nous avons notamment décroché des toiles majeures dans leur salle à manger, leur salon, leur chambre à coucher. Christoph Blocher a fêté ses 80 ans le 11 octobre sans ses plus beaux chefsd’œuvre… absents plus d’une année.

En collaboration avec le Centre Pompidou, nous avions programmé le vernissage de l’exposition «Dubuffet» le 3 décembre. Confrontés à de trop grandes difficultés, nous avons obtenu que cet événement soit reporté à l’hiver 2021 / printemps 2022.

Pour accompagner l’exposition «Dubuffet», il était

prévu dans les salles du Foyer de rendre hommage à Michel Darbellay, photographe de talent décédé pendant la pandémie. Au pied levé, Sophia Cantinotti et JeanHenry Papilloud, commissaires, ont accepté d’élargir cette exposition. Ils présentent un vaste panorama d’un auteur qui a su rendre les couleurs des saisons ainsi que la vie des hommes en utilisant le langage universel de l’image. Quant à l’hommage à Sam Szafran, agendé durant l’exposition «Caillebotte», il accompagnera l’exposition «Michel Darbellay» jusqu’en juin prochain. Que de bouleversements, inattendus, soudains, violents. Mais quelle générosité, quelle solidarité et quelle amitié témoignées par tant d’acteurs.

Le 23 août, jour de mes 85 ans, Cecilia Bartoli a donné son concert à la Fondation et chanté «Joyeux anniversaire…»

D’une même voix, mes collaborateurs ont accompli des miracles pour pallier l’adversité. MERCI à chacun.

… Et que le spectacle continue.

Léonard Gianadda

CI-DESSUS: Concert du 85e anniversaire de Léonard Gianadda, 23 août 2020.

COUVERTURE:

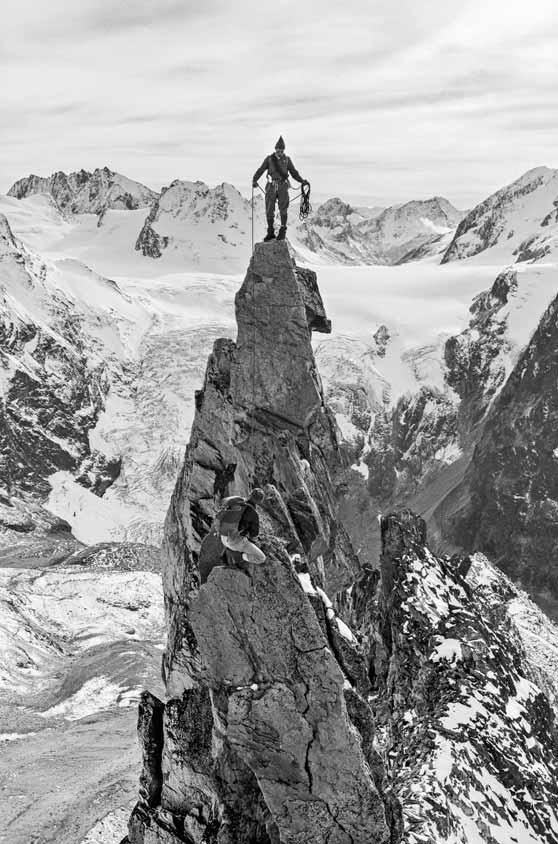

Michel Darbellay, Douves-Blanches, 1970. © Michel Darbellay, Médiathèque Valais - Martigny

IMPRESSUM

Editeur Editions Le Nouvelliste

S.A., rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

Responsable des magazines

Didier Chammartin

Rédacteurs Sophia Cantinotti, Charles Delaloye, Léonard Gianadda, Jean-Henry Papilloud, Antoinette de Wolff-Simonetta

Réalisation Sonia Pitot

Publicité impactmedias

Impression Swissprinters AG

Tirage 73 500 exemplaires

Diffusion Encarté dans «Le Nouvelliste», et distribué à la Fondation Pierre Gianadda.

PAGE 3

N

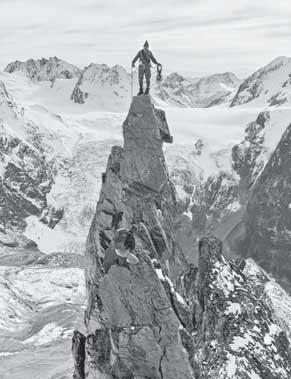

MICHEL DARBELLAY, vrai

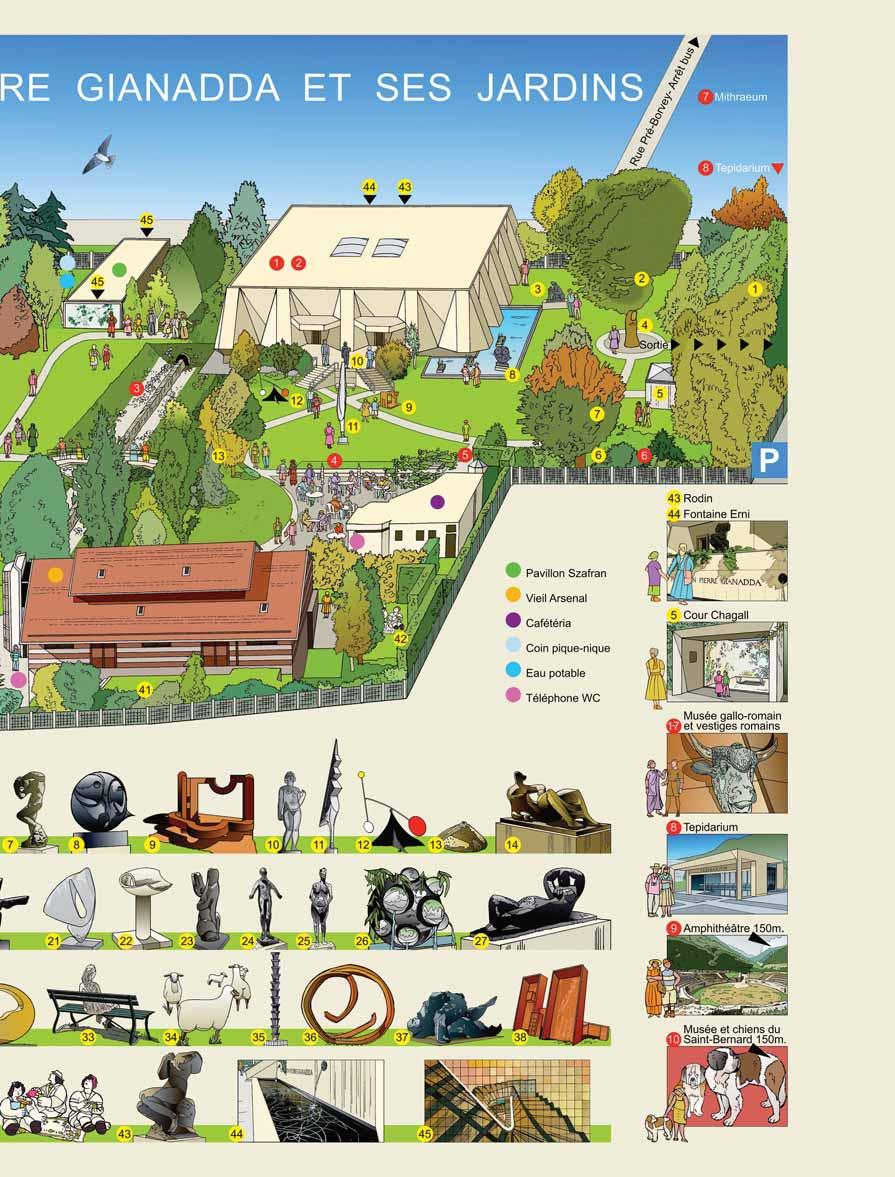

En cinquante ans de carrière dans l’image, Michel Darbellay a arpenté le Valais de toutes les manières imaginables: à pied, à ski, en moto, en voiture, en hélicoptère et en avion.

A la suite de son père Oscar, photographe, cinéaste et éditeur de cartes postales, il a poursuivi un but premier: faire découvrir le Valais dans sa diversité et, plus encore, le faire apprécier autant qu’il l’aimait. Le résultat de ces nombreuses années de travail est un fonds d’archives exceptionnel – 600 000 photographies et une septantaine de films documentaires – confié à la Médiathèque Valais - Martigny en 2010.

Hommage à un photographe

A l’approche de ses 80 ans, Michel Darbellay a choisi de déposer tous ses appareils qui l’avaient fidèlement

accompagné et de vider son atelier de la rue des Alpes. Une étape à n’en pas douter difficile, mais qui permettait de sauvegarder un ensemble essentiel pour le patrimoine audiovisuel du canton.

Personne ne pouvait alors imaginer que quelques années plus tard, en pleine pandémie de coronavirus, Michel s’en irait rejoindre les sommets éternels, nous laissant en héritage l’œuvre de toute une vie.

Le photographe était un ami fidèle de la Fondation Pierre Gianadda. Il nous a paru évident de lui rendre hommage à travers une exposition rétrospective. Celle-ci, initialement prévue dans les galeries du Foyer, en parallèle à l’exposition «Dubuffet», a

été modifiée en octobre en raison du retour en force du coronavirus. Tout l’espace principal de la Fondation lui est finalement dédié: un cadeau bienvenu pour mettre davantage en valeur les photographies, en dépit du temps très restreint pour l’organiser.

Face à la multitude des sujets traités, tant en noir et blanc qu’en couleur, nous avons essentiellement travaillé à partir des 22 000 photographies numérisées par la Médiathèque Valais - Martigny. Comparé à la totalité des prises de vue, ce choix peut paraître restreint. Il est cependant suffisamment diversifié pour nous permettre d’essayer de transmettre un reflet du regard de

Michel Darbellay sur le monde qui l’entourait et qui n’a jamais cessé de le surprendre.

Les quatre saisons du Valais

Homme de terrain, attentif aux changements de lumière dans la nature, Michel était sensible au passage du temps, aux rituels saisonniers, aux variations de couleurs et d’atmosphère. Tout naturellement donc, comme pour le livre et l’exposition «Sculptures en lumière» en 2014, l’idée des quatre saisons s’est imposée. Un fil rouge d’ailleurs plusieurs fois suivi par le photographe lui-même dans ses publications, mais également un clin d’œil au maestro Claudio Scimone et au chef-d’œuvre de Vivaldi… Exposer les œuvres de Michel Darbellay, c’est parler du Valais, de ses paysages, des hommes et

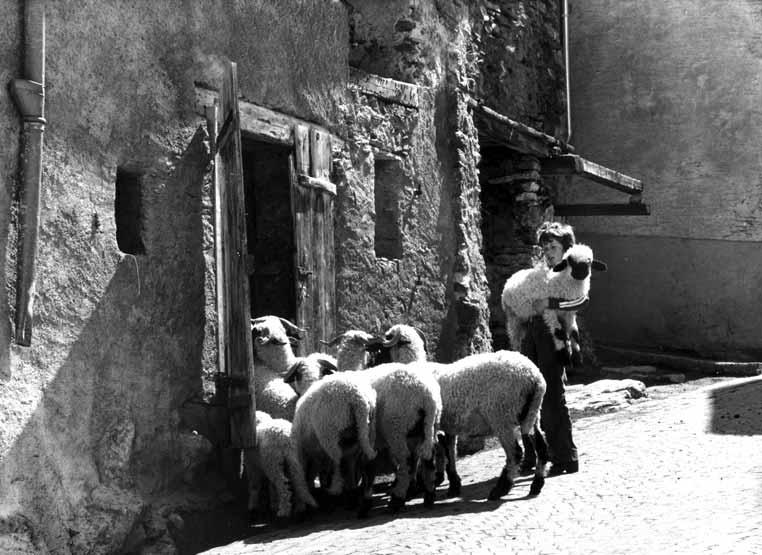

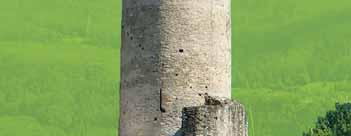

1. Loup, 1962.

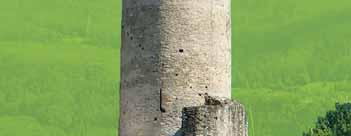

2. La Bâtiaz, Martigny, octobre 1967.

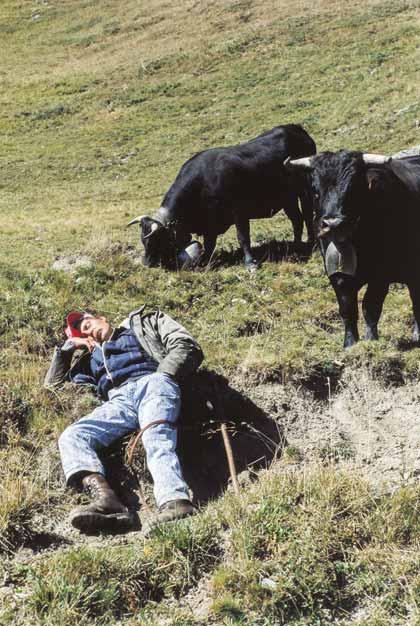

3. Arolla, 6 septembre 1986.

MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE - EXPOSITION DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021 23 4 1 PAGE 4

ambassadeur du Valais

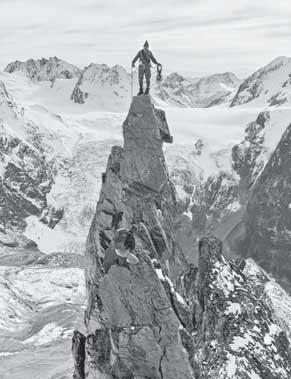

des femmes qui l’ont construit et qui le font vivre. C’est surtout entraîner le public dans des univers et des rencontres d’une longue carrière passée sur les sentiers et dans les airs. Comme il l’écrit, le Valais a toujours été son lieu de réflexion et d’émerveillement favori: «Mes crayons, Hasselblad, Leica, pellicule couleur et noir-blanc, mais avant tout une émotion et une admiration toujours renouvelées pour ce grand décor dans lequel j’évolue depuis l’enfance.»

En novembre 2010, lors de l’entretien que nous avons réalisé avec lui pour les «Portraits de Valaisan-ne-s» et «Martigny se souvient», le photographe nous confiait travailler sur une dernière maquette, un livre consacré aux mayens. Modestes habitations perchées dans les pâturages intermédiaires de printemps et d’automne, elles symbolisaient

pour Michel la dernière étape de sa carrière qu’il découpait en phases de travail: 20 ans, les itinéraires présomptueux; 30 ans, le temps des arêtes effilées; 40 ans, le temps des sommets plus aimables; 50 ans, le temps de l’hélicoptère; 60 ans, le temps des pâturages et des mayens.

Sur les pas de Michel

Nous aurions bien sûr aimé réaliser cette exposition en sa compagnie, pour nous guider dans la sélection, nous aider à reconnaître les sommets et les points de vue, les histoires des reportages et des

rencontres… Heureusement, nous avons pu compter sur l’aide et la collaboration si précieuse de sa famille: son épouse Caty et leurs deux fils Laurent et Hervé, les compagnons d’une quête inlassable d’images uniques et saisissantes, et surtout authentiques.

Au total, plus de 200 photographies sont présentées à la Fondation, mêlant paysages et reportages. Elles sont accompagnées d’extraits de films qui permettent à chaque visiteur de rencontrer plus intimement cet artiste pluridisciplinaire.

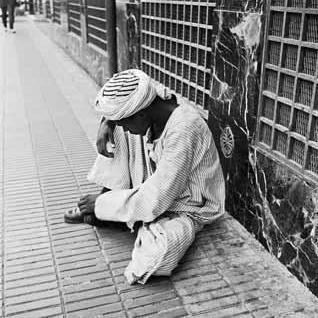

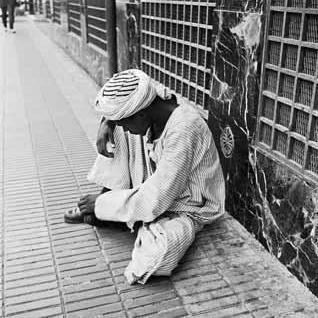

Enfin, Michel Darbellay ayant aussi parcouru d’autres pays, quelques images de ses périples

au Canada (1962) en Asie (1971) ou en Bretagne (1975) sont présentées pour la première fois.

A l’heure du fast-food, de l’hyperconnexion et du tout numérique, les photographies de Michel Darbellay nous posent une question essentielle: savons-nous encore nous laisser émerveiller en toute simplicité par la beauté qui nous entoure?

En 1983, au moment de fermer son commerce pour se consacrer entièrement à la prise de vue, le photographe dévoilait son objectif: «Je veux rester, à travers la photo, très proche du pays, très proche de la terre. […] Je travaillerai pour ceux qui voudront bien m’écouter.»

Sophia Cantinotti

>>

et Jean-Henry Papilloud, commissaires de l’exposition

4. Emosson, 26 juin 1989.

5. Cervin, mai 1966.

6. Suffragette, Martigny, 22 mai 1970. Photos © Michel Darbellay, Médiathèque Valais - Martigny

5 6 PAGE 5

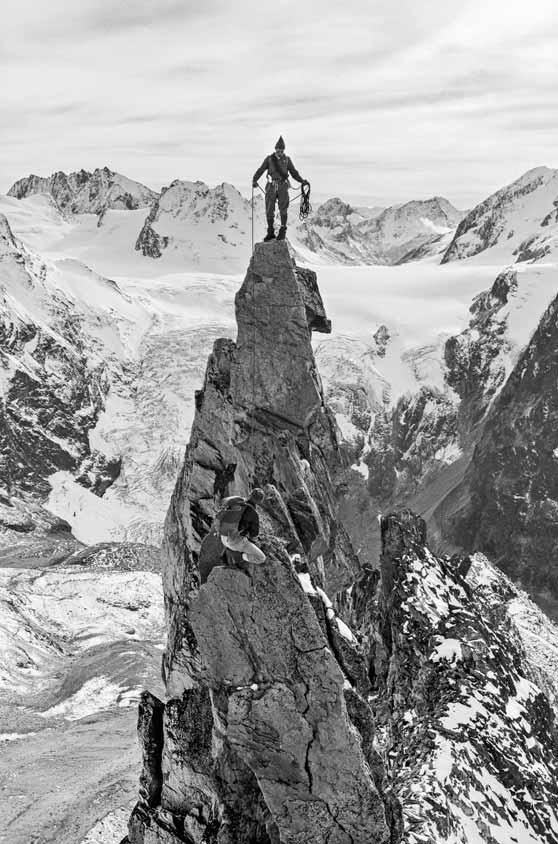

Une formation

marquée par les Alpes

Comment définir la photographie de Michel Darbellay? Comment définir l’homme lui-même? Photographe mais aussi cinéaste, guide de montagne, professeur de ski, pilote d’avion, commerçant: une personne aux multiples facettes… Epris de liberté, amoureux de la nature et passionné de montagne, Michel choisit dès son adolescence une profession qui peut répondre à ses aspirations. Comme il le racontait lui-même: «J’ai décidé de rester à Martigny et de faire un apprentissage de photographe, si possible chez mon père, parce que j’étais tout près des montagnes, donc je pouvais continuer à faire du ski et de la montagne, voire de la varappe. C’était le début d’une carrière mi-photo, mi-cinéma, mi-montagne.»

Père et fils unis dans l’image

Né en 1936, Michel Darbellay est le fils aîné d’Oscar Darbellay et de Jeannette Mettan. Son père, originaire de MartignyBourg, diplômé des Beaux-Arts de Bâle, gagne d’abord sa vie comme peintre et surtout photographe saisonnier dans les petites stations de Salvan et de Champex. Il ouvre ensuite un magasin et un studio de photographe à Martigny. Avec son frère et sa sœur, Michel se contente tout d’abord de poser sans bouger devant l’objectif

paternel, puis il accompagne son père dans ses balades en montagne, sur des chantiers, à travers le Valais, portant parfois «des appareils de grand format sur le dos». Pendant son apprentissage, le jeune homme aide son père à mettre sur pied, à inventer même, un système artisanal de production de cartes postales noir et blanc: un commerce qui va se développer en même temps que le tourisme. Aux côtés d’Oscar, Michel apprend donc à choisir les bons points de vue, découvrir le

Valais dans son unicité et sa diversité, aimer grimper à l’assaut des sommets puis redescendre en slalomant dans la poudreuse. En 1979, à l’heure de remettre à Oscar et Michel Darbellay le Prix de la Ville de Martigny, le président, Jean Bollin, reprendra des paroles de Ramuz pour les appliquer aux deux photographes: «Ils ont su retenir tout le charme fuyant des heures qui ne reviennent plus.» Mis bout à bout, c’est en effet près d’un siècle de vie valaisanne qui a été enregistré par le père et le fils, témoignages précieux qui nous permettent aujourd’hui de mieux cerner les changements des paysages et de la vie quotidienne des habitants de ce coin de pays.

MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE - EXPOSITION DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE - EXPOSITION DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

>>

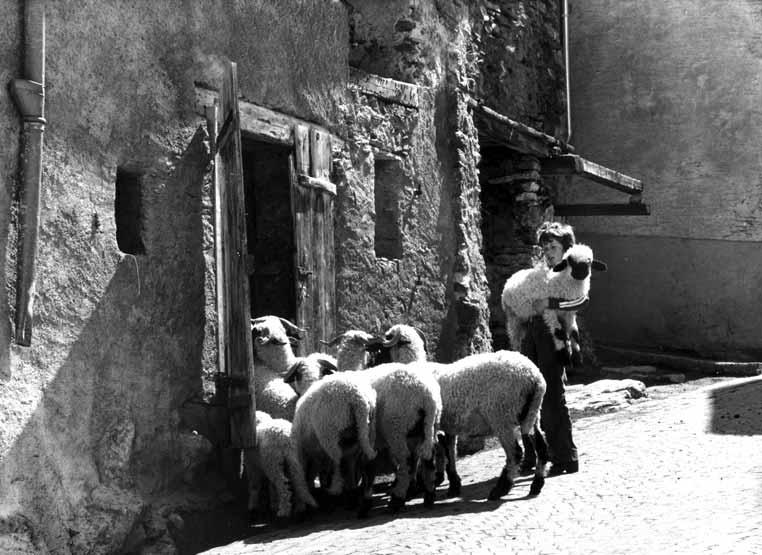

Rarogne, 13 avril 1979.

Photo © Michel Darbellay, Médiathèque Valais - Martigny

>> PAGE 7

«J’ai décidé de rester à Martigny [...], parce que j’étais tout près des montagnes.»

Photographe, guide, pilote…

Désireux de voler de ses propres ailes, Michel quitte sa ville natale pour travailler à Gstaad, puis à Lausanne. De retour à Martigny à 24 ans, il reprend, même s’il ne se trouve pas l’âme d’un commerçant, le magasin et laboratoire d’un collègue d’apprentissage, Paul Ducrey. Très exigeant en matière de qualité, il gagne la confiance des gens, mettant son expérience à leur service. Il soutient les amateurs du photo-club de la région, publie des images dans la célèbre revue valaisanne «Treize Etoiles» et participe au développement de l’économie locale à travers la réalisation de plaquettes publicitaires et touristiques. Ses compétences de guide, professeur de ski et pilote d’avion lui permettent aussi de proposer des services qui sortent des sentiers battus. Ainsi les photographies aériennes, réalisées à bord

d’un Piper, constituent quelquesuns de ses plus beaux souvenirs professionnels.

Les divers mandats qu’il décroche sont un véritable stimulant, car ils l’obligent à sortir de sa zone de confort et à s’adapter à toutes sortes de situations, parfois sans grands moyens techniques ni financiers: «Pour finir, j’ai appris le métier beaucoup plus sur le tas que dans les écoles.»

… et cinéaste

Au fil des ans, Michel Darbellay étoffe son équipement, tant photographique que cinématographique: studio pour les prises de vue, éclairages, objectifs, caméras, salle de

montage, projecteurs… Dans sa jeunesse, la participation à plusieurs films de son père, dont «Eternel printemps», a aussi donné à Michel le goût du cinéma. Il réalise «Sortilèges du Canada» et «Vichère-Bavon, le village qui ne voulait pas mourir» en 1962, «Une ascension nouvelle» en 1964. Leur succès l’encourage à persévérer. Pour roder pratique et théorie, il s’inscrit à un cours de l’Université populaire. Peu après, un accident de cheval le cloue au lit pendant huit semaines. L’arrêt physique forcé lui donne l’occasion de mener une large réflexion sur le chemin parcouru et sur ses projets d’avenir: «J’ai repensé mon activité,

je me suis remis en question; j’ai réalisé que j’étais un photographe médiocre et que je devais travailler la matière au lieu de me laisser travailler par elle. […] J’ai recommencé comme si j’étais un néophyte à aborder aussi bien la photo que le cinéma. […] J’ai appris à mieux me connaître, à mieux me définir tout en restant accessible.»

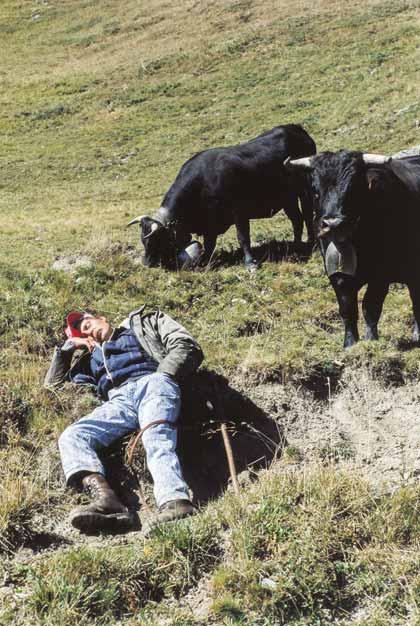

Cette activité débouche sur une nouvelle série de documentaires remarqués et primés dans plusieurs festivals. Résultat d’un investissement personnel important, tous ont un lien direct avec la nature, la haute montagne, les traditions ou le tourisme, qu’il s’agisse de la candidature de Sion aux Jeux olympiques de 1976, des voitures anciennes, du ski, de la vigne et du vin, du patrimoine ou de la vie des bergers dans les alpages.

>>

Levron, août 1978.

Photo © Michel Darbellay, Médiathèque Valais – Martigny

>>

«J’ai appris le métier beaucoup plus sur le tas que dans les écoles.»

PAGE 9

MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE - EXPOSITION DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

Deuxnouveauxdéparts

La carrière cinématographique de Michel prend fin au milieu des années 1980, peu après qu’il ait décidé de remettre son commerce de la place Centrale. Un choix raisonnable mais difficile.

C’est aussi à cette époque qu’il devient président de la nouvelle Association valaisanne des photographes et participe à l’exposition «Le Valais en images» qui a lieu au Musée suisse de l’appareil photographique de Vevey au printemps 1983.

En 1985, son père, âgé et malade, doit cesser son activité à la tête de Photo Edition Darbellay SA, qui édite des cartes postales. Michel prend sa succession un peu à contrecœur, car cette activité lui prendra tout son temps et l’obligera à développer une esthétique plus commerciale. Sa réflexion sur l’importance de la lumière dans la création d’une image devient toutefois encore plus

présente. Il s’investit corps et âme dans ce travail, même s’il l’éloigne inexorablement des photographies et reportages plus surprenants qu’il affectionnait. Cette nouvelle orientation lui permet de publier, en collaboration avec les frères Klopfenstein, «Valais, berceau du Rhône» en 2003.

Lelangagedel’image

L’activité intense et diversifiée de Michel Darbellay lui a permis de rassembler une vaste collection de documents sur le Valais: vues aériennes, haute montagne, ski, villages et villes, vie quotidienne, agriculture, vigne, nature, coutumes… Des centaines de milliers de clichés nous disent sa passion de l’image et du Valais. Poser un regard attentif

sur l’ensemble de ses publications et de ses expositions personnelles nous permet d’approcher encore plus intimement son œuvre.

En 1980, une exposition personnelle organisée au Château de Villa, à Sierre, célèbre vingt ans d’activités professionnelles. Le visuel épuré choisi pour l’affiche – un cygne glissant sur un lac blanc – évoque un monde poétique et de rêve, de lenteur et de contemplation. Michel résume alors: «Le plus important pour faire de la photo, c’est d’avoir un cœur et une sensibilité. De pouvoir se laisser atteindre par le sujet qui est toujours présent mais que, souvent, le rythme de vie nous empêche de voir. Saint-Exupéry, s’il était vivant, pourrait écrire magnifiquement et longuement sur cette

passion que devrait avoir le photographe de se laisser apprivoiser par le sujet. A l’image du Petit Prince…» Deux ans plus tôt, le photographe signait «Haute Route», pour célébrer les 75 ans de la première randonnée à skis reliant Chamonix à Zermatt. Les 160 photos, accompagnées de textes de guides de toutes les vallées traversées, racontent pour lui «une merveilleuse aventure», une de celles qu’on se plaît à partager parce qu’elle nous a transformés: «Gamin, Michel Darbellay assistait au retour de la Haute Route de son père et de ses amis, tous hâlés par le soleil et les yeux rayonnants. Pour lui alors, la Haute Route était une porte ouverte sur le paradis et ces hommes basanés, des héros qu’il n’osait pas approcher.»

Percevoirleconcret

Lorsqu’il signe la préface de «Valais jours d’œuvre» qui paraît en

1. Verbier, septembre 1996.

MICHELDARBELLAY,PHOTOGRAPHE-EXPOSITIONDU5DÉCEMBRE2020AU13JUIN2021 13 2 >> PAGE 10

2. Vers la Dent Blanche, 5 décembre 1984.

1981, le photographe rappelle une réflexion du peintre Klee: «La photo ne peut certes pas montrer ce qui est abstrait, mais elle peut faire voir du concret plus de choses que nous n’en percevrions sans elle.» Il ajoute: «La photo est pour moi un langage. Le seul dont je puisse me servir pour décrire mon pays.» Au cœur de son travail a surgi le souhait de réunir enfin un aperçu personnel du canton, loin de certains clichés de guides touristiques et plus proche de la vie qu’il côtoie chaque jour. Ses photographies, accompagnées des textes de l’écrivain Germain Clavien, nous emmènent dans un univers authentique, qui vibre d’une musique différente à chaque saison. C’est le regard d’un homme qui aime son pays. Ce dévouement pour le canton est reconnu officiellement à plusieurs reprises. D’abord en 1979 avec le Prix de la Ville de Martigny, ensuite

en 1982, avec le Prix Orsat qui félicite «celui qui a su si bien chanter la vigne et le vin, Octodure et le Valais»

Sur cette lancée enthousiasmante, Michel Darbellay accepte la proposition de concrétiser un ouvrage sur Martigny. «Le chuchotement des platanes» est couronné en 1983 au Grand Prix mondial des guides touristiques à Paris: une récompense qui le convainc de continuer à raconter la vie avec des images et de les montrer dans un fameux diaporama sur un triple écran à la Fondation Pierre Gianadda.

Enfin, pour clore une décennie prolifique et commémorer le bimillénaire de la route mythique, Michel Darbellay publie en 1989, avec l’écrivain Jacques Darbellay,

«Printemps du Grand-SaintBernard». Le photographe ne retient ici «que les images inspirées par un coup de cœur», pour nous faire suivre le chemin qu’il avait plaisir à parcourir lui-même d’Aoste à Martigny, avec un arrêt dans l’hospice dont il appréciait le calme, loin de tout.

La diversité du Valais

Dans sa longue et prolifique carrière au service de l’image et de sa terre d’origine, Michel Darbellay a toujours cherché à rester vrai, proche de la réalité, des gens, de la nature. La simplicité apparente de ses images est le fruit d’une observation attentive et répétée, même s’il se qualifiait lui-même de mauvais peintre, car trop impatient.

Chaque jour il remettait l’ouvrage sur le métier, cherchant un meilleur angle de vue pour mieux saisir la lumière ou cerner les contours d’une montagne, d’un village, du Rhône pourtant déjà maintes fois contemplés. Se pencher sur les photographies de Michel Darbellay, c’est donc surtout cela: suivre les pas d’un homme qui voulait nous raconter sa ville, son canton, et par-dessus tout nous rappeler la magie de la photographie, celle qui nous permet de voir la beauté du monde dans lequel nous vivons.

Sophia Cantinotti et Jean-Henry Papilloud, commissaires de l’exposition

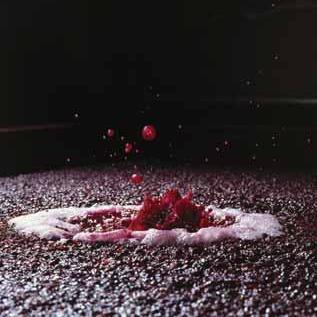

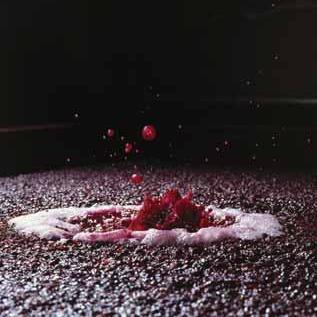

3. Cave Orsat, Martigny, 18 octobre 1983.

4. Les Granges, Salvan, 4 février 1989.

4 PAGE 11

Photos © Michel Darbellay, Médiathèque Valais – Martigny

touchez vos clients en plein cœur des régions.

Tous les jours, Le Nouvelliste fait partie de la vie des Valaisans. En proposant des thématiques régionales et sociétales, traitées en parallèle de l’actualité, notre journal alimente les discussions et aborde les enjeux majeurs de notre canton. En mettant du cœur à réaliser un média d’information qualitatif, Le Nouvelliste entend susciter l’attachement des lecteurs, sensibles au contenu exclusif, fortement ancré localement.

Valorisez votre message publicitaire en vous appuyant sur cette proximité qui nous est si chère et touchez vos clients grâce à une diffusion auprès de 169’000 lecteurs quotidiens.

Réalisons ensemble

vos projets de communication.

Nous vous conseillons volontiers au 027 329 77 11.

impactmedias.ch/enpleincoeur impactmedias régie publicitaire locale

Biographie

MICHEL DARBELLAY au fil du temps

1963

«Une ascension nouvelle», qui relate l’ascension du Petit Clocher du Portalet, est couronné en Italie et à New York.

1936

Fils d’Oscar Darbellay et de Jeannette Mettan, Michel naît le 28 juillet à Martigny.

1952-1956

Michel Darbellay effectue un apprentissage de photographe auprès de son père. Diplômé, il l’assiste dans le lancement d’une production artisanale de cartes postales noir et blanc.

1959

Après une année de travail à Gstaad puis à Lausanne, il reprend un commerce de photographie à Martigny.

1962

Son premier film documentaire, «Sortilèges du Canada», obtient le premier prix au Festival du film documentaire de Cannes.

1964-1967

Après le brevet de pilote d’avion, il passe ceux de professeur de ski et de guide de montagne.

1970

«Sion, ville candidate olympique 1976» est primé aux festivals des Diablerets, de Trente et de Huy.

1973

Michel Darbellay épouse Caty Robert, originaire de Neuchâtel. Ils

ont deux fils, Laurent (journaliste et reporter vidéo) et Hervé (pilote d’hélicoptère).

1979

Le Prix de la Ville de Martigny est décerné à Oscar et à Michel Darbellay, pour leurs carrières respectives.

1981

Michel Darbellay se consacre à la photographie et à la production de films et de vidéos. Il préside la nouvelle Association valaisanne des photographes.

1982

Il reçoit le Prix Alphonse Orsat pour ses travaux sur la vigne et le vin.

1983

Après «Haute Route» (1978) et «Valais jours d’œuvre» (1981), il publie «Le chuchotement des platanes», primé au Grand Prix mondial des guides touristiques à Paris.

1984-1985

Au concours Europhot réunissant mille participants, Michel Darbellay obtient le 4e prix avec ses images sur Vaison-la-Romaine.

Il reprend les rênes de la société de son père Photo Edition Darbellay

SA Martigny (carte postale, photo publicitaire, etc.).

1989

«Printemps du Grand-Saint-Bernard» reçoit le premier prix du Comité national suisse des guides touristiques.

1999

L’exposition «Les Alpes en photographies par Oscar et Michel Darbellay» est organisée à la Fondation Pierre Gianadda.

2010-2014

Michel Darbellay dépose toutes ses archives photographiques et cinématographiques à la Médiathèque Valais - Martigny, qui met sur pied en 2014 une exposition accompagnée d’un livre.

2014

La Fondation Pierre Gianadda présente l’exposition, accompagnée d’un catalogue, «Sculptures en lumière», sur les sculptures du Parc de la Fondation et des ronds-points de Martigny.

2020

Le 20 avril, à 84 ans, Michel Darbellay décède à Martigny.

Parc de la Fondation, 2014. © Hervé Darbellay

Parc de la Fondation, 2014. © Hervé Darbellay

PAGE 13

Photos © Archives famille Michel Darbellay et Médiathèque Valais - Martigny

impactmedias régie publicitaire locale

communication locale, l’impact en plus.

Grâce à la force des médias régionaux leaders en Suisse romande, impactmedias vous conseille et dynamise votre publicité.

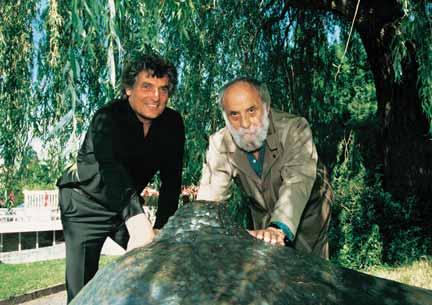

SZAFRAN et LÉONARD L’HISTOIRE D’UNE AMITIÉ

HOMMAGE - FOYER DE LA FONDATION – DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

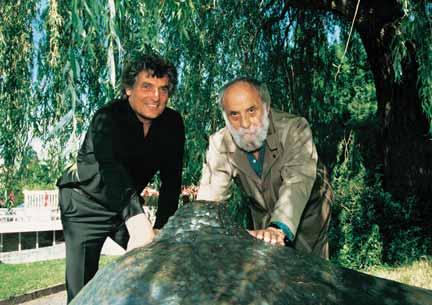

Grand ami de la Fondation

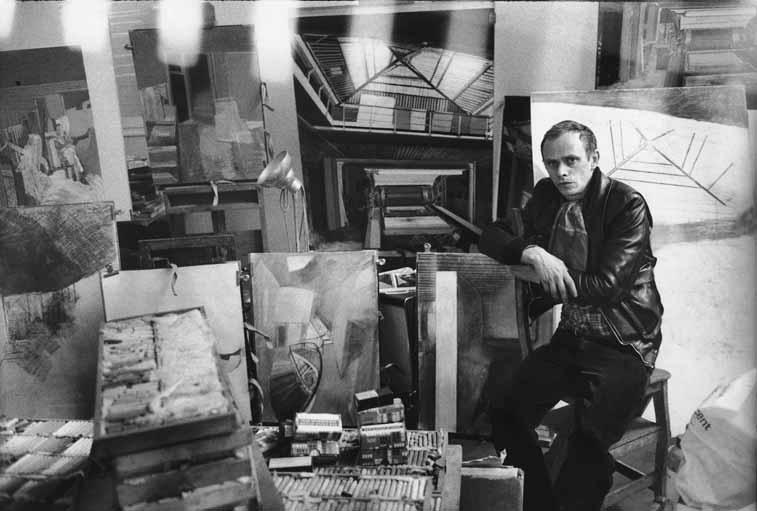

Pierre Gianadda, Sam Szafran nous a quittés le 14 septembre 2019. Il avait 85 ans. La Fondation lui rend hommage en présentant des œuvres conservées dans ses collections.

Tout a commencé en 1994 avec l’exposition «De Matisse à Picasso, la collection Jacques et Natasha Gelman» du Metropolitan Museum of Art (Met) de New York.

Sam Szafran fait partie, avec Francis Bacon, Balthus et François Rouan, du quatuor des peintres encore vivants dont les œuvres ont traversé l’Atlantique. L’artiste est présent au vernissage et rencontre Léonard Gianadda.

L’entente et la complicité sont immédiates entre les deux hommes; elles se transforment en amitié qui se renforce au fil des années et des échanges. Léonard et Sam, né comme Pierre Gianadda

un 19 novembre, ont des amis communs, au premier rang desquels Henri Cartier-Bresson, élève en dessin de Sam.

Dès lors, Léonard suit attentivement les travaux du peintre. Lorsqu’il visite ses amis parisiens, l’atelier de Malakoff est une étape incontournable. Accompagné de Daniel Marchesseau, Jean-Louis Prat et Jean Clair, admirateurs comme lui de la production si singulière de Szafran, il découvre les toiles en chantier, passe une commande, achète une œuvre ou en reçoit des mains mêmes de l’artiste. C’est ainsi que la collection de Léonard et de la Fondation Pierre Gianadda s’enrichit au cours des ans et des manifestations. La seule chronologie des expositions en dit l’importance:

1989: «Henri Cartier-Bresson, dessins et photographies» à la Fondation Pierre Gianadda.

1994: «De Matisse à Picasso, la collection Jacques et Natasha Gelman» du Met, avec deux peintures de Szafran.

1999: «Sam Szafran à la Fondation», commissaire Jean Clair.

2005: «Henri Cartier-Bresson. Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran», 225 photographies données à la Fondation.

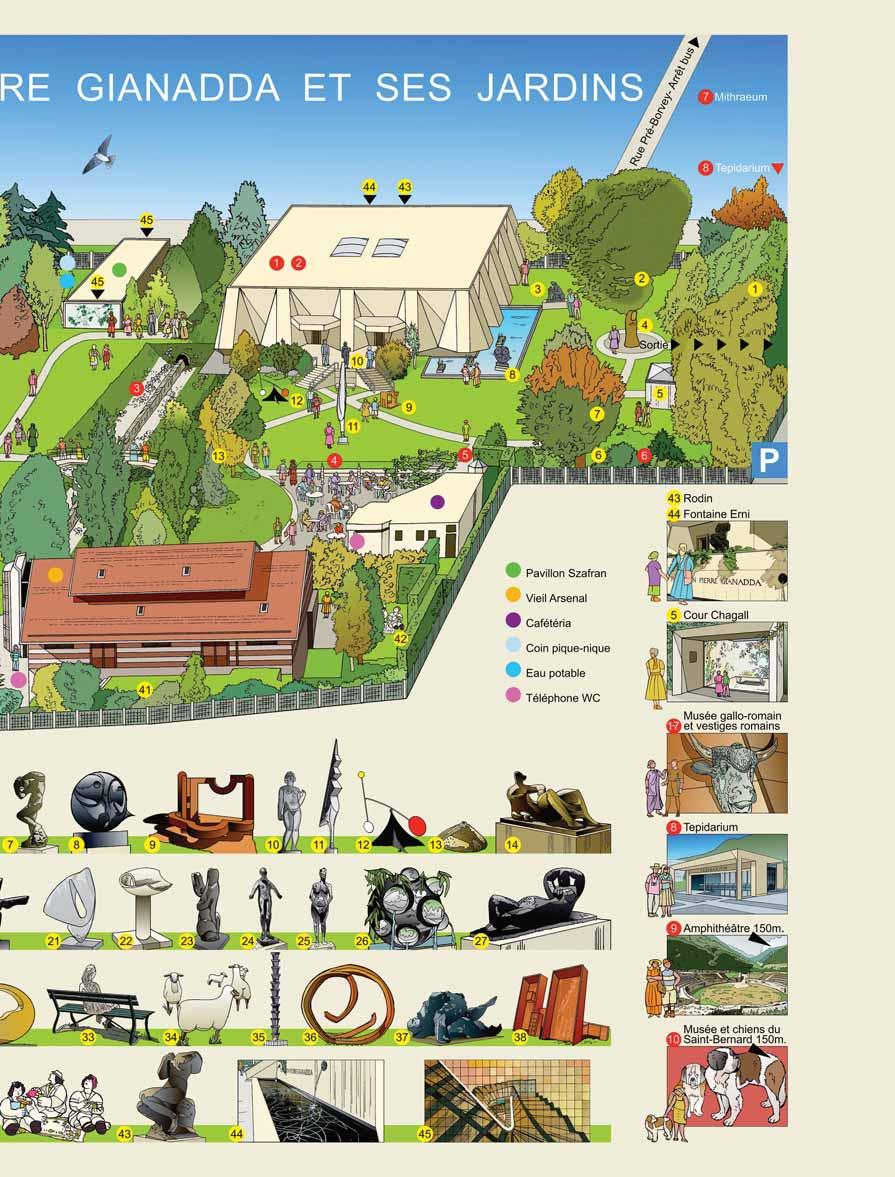

2005-2006: Réalisation des céramiques monumentales – «Escalier» et «Philodendrons» – pour les façades du bâtiment jouxtant la Fondation, qui devient le Pavillon Szafran.

2010: «De Renoir à Sam Szafran, le parcours d’un collectionneur».

2013: «Sam Szafran, 50 ans de peinture».

Il résulte de ces rencontres une trentaine d’œuvres originales et deux importantes collections photographiques qui figurent toutes aujourd’hui dans le catalogue des collections appartenant à la Fondation Pierre Gianadda. Elles disent à leur manière les relations intenses, les rencontres enrichissantes, l’amitié tout simplement.

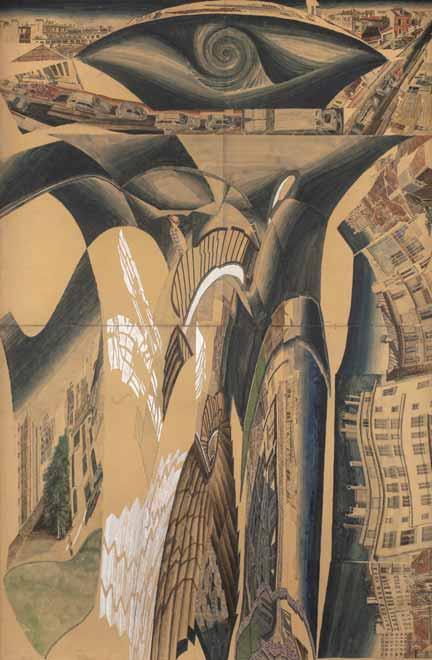

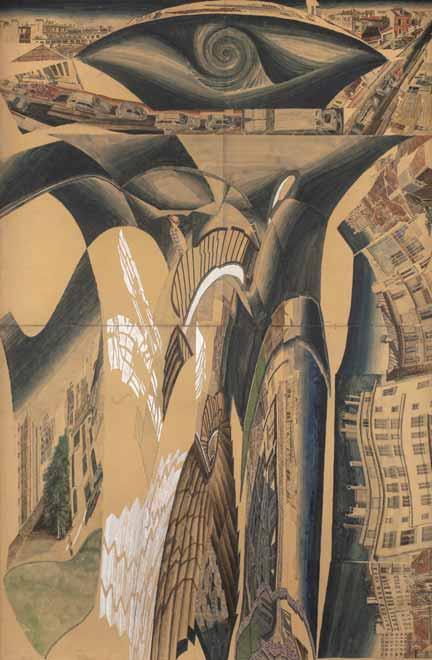

Les escaliers

Les thèmes chers à Sam Szafran sont bien représentés dans les œuvres appartenant à la Fondation Pierre Gianadda. Celui de l’escalier, par exemple, occupe une place à part dans la production du peintre. Il est étroitement lié à des souvenirs d’enfance traumatisants. Né à Paris de parents juifs polonais émigrés, Sam Berger (Szafran est le patronyme de sa mère) échappe le 16 juillet 1942 par un miracle à la rafle du Vél’d’Hiv. Confié à un oncle

>> PAGE 15

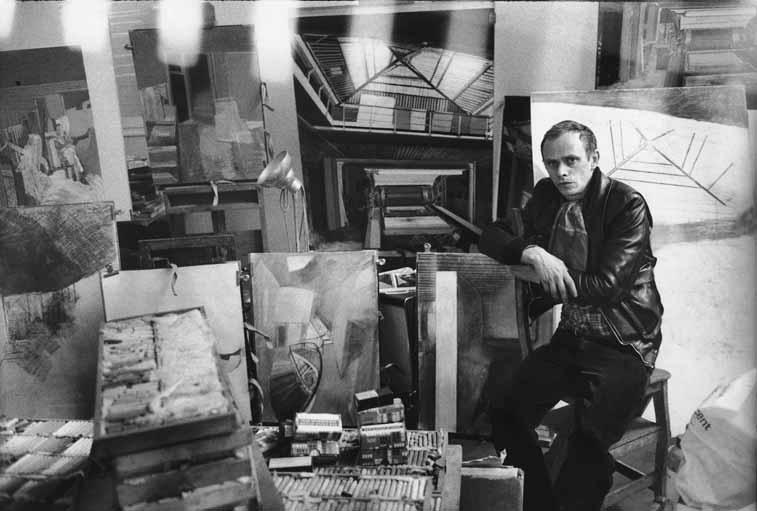

Sam Szafran dans son atelier, 1974. © Henri Cartier-Bresson

brutal, il vit des situations éprouvantes. Ainsi, pour l’obliger à répondre, l’oncle le fait passer par-dessus la rampe de l’escalier à vis, au quatrième étage de son immeuble, et le tient par les pieds, suspendu dans le vide, menaçant de le laisser tomber. L’image reste à jamais gravée dans la mémoire de Sam et, comme le relève Jean Clair, l’artiste se forge des outils «pour échapper au vertige de cette épreuve primitive».

En 1944, il est déporté par les nazis, puis libéré par les Américains. La Croix-Rouge l’envoie en Suisse, dans une famille à Frauenfeld. A peine de retour en France, il la quitte pour l’Australie avec sa mère et sa sœur. Les expériences là-bas s’apparentent à un exercice perpétuel de survie, dont il ramènera, à Paris en 1951, un vélo qu’il a méticuleusement peint.

Il s’initie alors au dessin à l’Académie de la Grande Chaumière et rencontre de nombreux artistes, dont le sculpteur Alberto Giacometti.

Les pastels

En 1960, Sam Szafran découvre le pastel, une véritable révélation. Il exploite dès lors le plus grand nuancier de l’histoire de l’art, celui des sœurs Roché avec sa gamme de plus de 1500 tons. «J’ai choisi le pastel, écrit-il, comme procédé d’expression parce qu’il me paraissait un moyen d’une extrême rigueur pour me débattre avec mes fantasmes…

Mais il faut savoir que la gamme des verts se compose de plus de trois

cent soixante-quinze nuances différentes…» Puis il réalise ses premières grandes aquarelles et il combine bientôt le pastel et l’aquarelle en travaillant sur papier ou sur soie. Son œuvre se focalise sur quelques thèmes et séries qui lui sont propres: les ateliers, l’imprimerie, baptisée Bellini en hommage au peintre italien, les escaliers, les serres et leur végétation luxuriante, les escaliersvilles… S’exprimant sur l’obsession des escaliers, Szafran déclare à Jean Clair: «J’ai toujours abordé la thématique dans la peinture comme un petit voyou, en m’octroyant des territoires. Personne avant moi n’avait fait des escaliers, et moi j’ai

toujours vécu dans les escaliers. C’est le côté territorial, physique, la survie…»

Les œuvres de la Fondation sont évidemment présentes dans les deux remarquables catalogues de 1999 et 2013, accompagnant les expositions de Sam Szafran à Martigny, là où il se sentait chez lui.

Henri

Cartier-Bresson et Martine Franck

Les relations entre les trois couples formés par Henri Cartier-Bresson et Martine Franck, Sam et Lilette Szafran, Léonard et Annette Gianadda sont anciennes et étroites. Elles trouvent leur plus forte expression lorsque, le 3 août 2004, au retour des obsèques d’Henri Cartier-Bresson, Sam, Lilette et

Sébastien Szafran décident d’offrir à la Fondation Pierre Gianadda les

1. Sam Szafran, Escalier, 2004. Etude pour la céramique monumentale du Pavillon Szafran. Aquarelle sur soie, 164 x 207 cm. © Archives FPG

2. Sam Szafran, Escalier-Ville, 2012. Aquarelle sur soie, 250 x 160 cm. Don de Daniel Marchesseau à la Fondation en 2015 © Jean-Louis Losi, Paris

>> 1 PAGE 16

SAM

SZAFRAN, HOMMAGE AU FOYER DE LA FONDATION – DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

225 photographies reçues de leur ami.

Depuis leur rencontre en 1972 à Paris, lors de l’exposition «60-72. Douze ans d’art contemporain», une profonde amitié lie Henri Cartier-Bresson et Sam Szafran. Fasciné par le travail du peintre autodidacte, le photographe lui demande des cours particuliers de dessin, son jardin secret. Il en résulte un extraordinaire échange: Henri Cartier-Bresson puise dans ses archives et ses dossiers des tirages originaux pour son «ami intense», Sam. Presque toutes les photos sont accompagnées d’une dédicace, d’une réflexion, comme autant de clins d’œil, d’échanges, à l’image d’une correspondance codée dont seuls Henri et Sam détiennent la véritable clé.

A côté des reportages et des portraits

d’artistes et d’écrivains qui sont au centre d’une commune admiration, la collection comporte de nombreuses photographies de Sam Szafran au travail dans ses ateliers successifs, en famille ou entre amis. Ces témoignages intimes, réalisés sur près de trente ans, sont précieux.

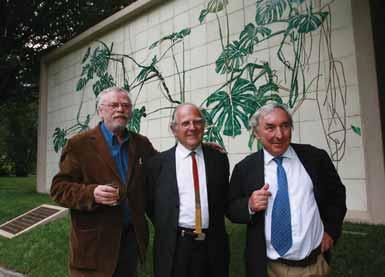

De son côté, au début des années 2000, Léonard Gianadda propose à Sam Szafran un défi surprenant: réaliser une œuvre géante en céramique pour orner la façade du pavillon Le Belvédère jouxtant la Fondation. D’abord hésitant, Sam Szafran, qui n’a jamais pratiqué

cette technique, se lance dans l’aventure avec la complicité du céramiste Artigas, un ami retrouvé. «Les différentes étapes préparatoires sur papier et sur soie, relève Daniel Marchesseau, témoignent des études longuement élaborées – non sans risques – depuis la première aquarelle mise au carreau jusqu’à l’agrandissement définitif aux pigments purs dans les ateliers de Joan Gardy Artigas à Gallifa en Catalogne.»

La «bande à Léonard» suit l’évolution du projet. Jean Clair, Daniel Marchesseau et Jean-Louis Prat, après avoir accompagné Léonard

dans l’atelier de Sam, le suivent à Gallifa près de Barcelone pour assister aux opérations effectuées par l’artiste et le maître céramiste. Sam Szafran y passe quinze jours pour «Escalier»; il lui en faut vingt pour «Philodendrons», l’œuvre qui occupe la paroi du pavillon face au jardin . Celui-ci prend tout naturellement le nom de Pavillon Szafran.

Une autre personne, discrète, rend compte du processus créatif: Martine Franck. Son reportage complet fait aussi partie de la collection de la Fondation.

Sophia Cantinotti et Jean-Henry Papilloud, commissaires de l’exposition

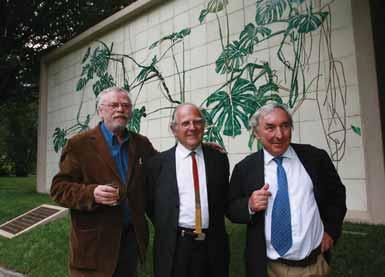

3. Séance de travail dans l’atelier de Szafran à Malakoff, avec Daniel Marchesseau, Léonard Gianadda, Sam Szafran, Jean-Clair et Joanet Gardy Artigas, 2005. © Martine Franck

2 4 3 PAGE 17

4. Sam Szafran, Joan Gardy Artigas et Jean Clair devant «Philodendrons», 2016. © Georges-André Cretton

Eaux-de-vie et liqueurs aux fruits du Valais fitd www.morand.ch

UNE COLLECTION UNE HISTOIRE, UNE VIE

LÉONARD GIANADDA RACONTE SA PASSION POUR L’ART ET POUR LES ARTISTES

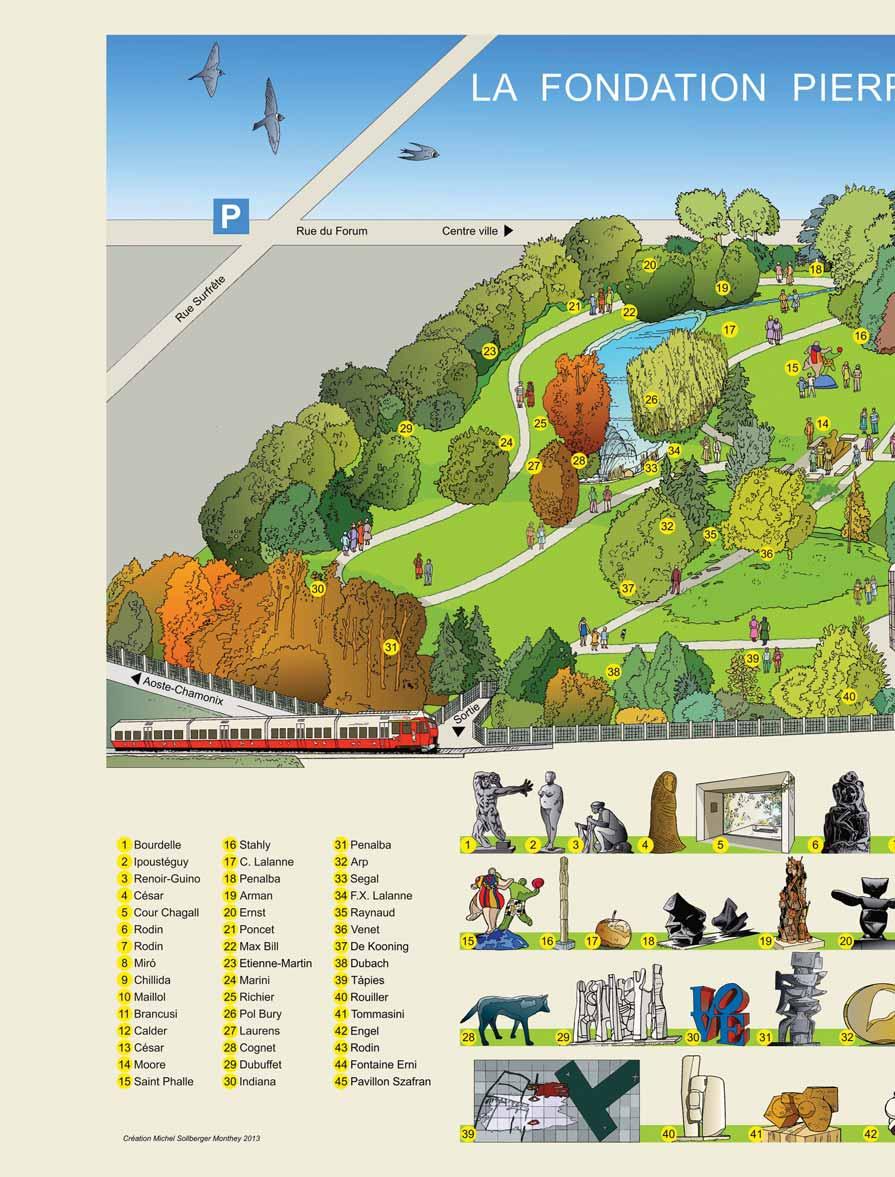

«J’ai 85 ans, l’heure des bilans. Aujourd’hui celui des Collections de la Fondation Pierre Gianadda.

D’aussi loin que remontent mes souvenirs, je retrouve la passion de la collection. A vrai dire, elle traverse toute ma vie: «Enfant, je collectionnais déjà des timbres-poste avec acharnement. Et puis la passion de collectionneur d’œuvres d’art s’est imposé. A un moment donné, j’ai arrêté de constituer une collection personnelle pour me lancer dans une collection de sculptures destinées au Parc de la Fondation. Je voulais qu’un plus grand nombre en profite, ait la possibilité de voir quelque chose d’unique» (Musée de l’automobile, 2004, p. 16).

Bien avant l’inauguration de la

Fondation en 1978, Annette et moi acquérions des œuvres d’artistes, régionaux d’abord. Puis notre champ s’est élargi: en 1971 Erni; en 1973, Anker, Biéler, Corot, Daumier, Renoir, Signac… Plus tard, nos achats ont subi une nouvelle orientation dictée par l’activité de la Fondation, ponctuant ses expositions. Ce qui faisait toujours un collectionneur de moins à convaincre!

Notre grand problème était le fait que nous étions de perpétuels emprunteurs sans rien pouvoir offrir en retour.

Quoique…

L’aspect certainement hétéroclite de la Collection peut surprendre. Pourtant, en filigrane apparaît un fil rouge: le parcours de la Fondation, son histoire.

* * *

Souvent, Annette n’était pas d’accord avec mes choix, voire n’aimait pas les œuvres convoitées. Cependant, lorsque celles-ci avaient trouvé leur place dans le Parc, sur un giratoire ou tout simplement à la maison, elle les appréciait systématiquement. Bien des années plus tard, j’ai compris son raisonnement, ses prises de position: ce n’était pas l’œuvre qui l’inquiétait,

mais son prix. Les investissements astronomiques que j’engageais à coups de millions – le prix de certaines peintures, sculptures ou voitures – l’inquiétaient au plus haut point. Pour elle, je courais à la faillite. La frénésie compulsive d’achats de son Léonard de collectionneur l’effrayait.

Elle n’avait pas tort.

En 1989, bien évidemment en raison d’investissements immobiliers également, mes dettes s’élevaient à 57 millions de francs – de l’époque! – alors que les taux hypothécaires grimpaient à 7%! Aujourd’hui, un regard dans le rétroviseur me rappelle que tout ne fut pas simple, de loin pas un long fleuve tranquille. Pourtant, ces acquisitions successives ont constitué lentement mais sûrement un fonds

PAGE 19

Nicolas de Staël, Les footballeurs, 1952. Huile sur toile, 65 x 81 cm. © Fondation Pierre Gianadda >>

intéressant, un début de collection, permettant à mon tour de consentir des prêts, de faire connaître la Fondation, d’écrire son histoire.

Ainsi, au fil du temps, les œuvres de notre Collection ont largement servi de monnaie d’échange. En témoigne la liste éloquente de quelques prêts:

- Boudin, «Deauville» (10 prêts)

- Matisse, «Port de Collioure» (10)

- Vuillard, «Femme debout» (11)

- Rodin, «La Danaïde» (13), «Le baiser» (14), «La prière» (15), «Le Balzac» (18)

- Manguin, «La femme à la grappe» (14),

- Toulouse-Lautrec, «Autoportrait» (18)

- Giacometti, «Buste de Diane» (20)

- Picasso, «Arlequin –Tête de fou» (35)

- Modigliani, «Portrait de Jean Alexandre / Nu assis» (29).

Ce dernier, revendu en 2015, fut la seule œuvre cédée, mis à part un Klee à Ernst Beyeler pour permettre l’achat du «Grand coq» de Brancusi.

Si les acquisitions d’œuvres s’effectuaient souvent en fonction des expositions programmées,

celles du Parc de sculptures le furent dans une autre optique. Avant tout, il s’agissait d’un coup de cœur, d’une œuvre ardemment désirée, parfois pendant des années, pour un emplacement précis. Chaque œuvre a son histoire, une histoire, son rôle, au détour d’un bosquet, appuyée sur une colline, près d’un étang… On n’aperçoit que quelques sculptures d’un premier

coup d’œil, pourtant il y en a une cinquantaine, chacune à sa place. Comme on me l’a fait remarquer, c’est l’histoire de la sculpture mondiale du XXe siècle, «l’un des plus beaux parcs d’Europe» («La Gazette Drouot», 25 juin 2016).

Lorsque je prêtais mes œuvres, je le faisais toujours au nom de la Fondation pour lui donner une certaine notoriété, mais surtout pour favoriser des prêts pour nos propres expositions. Afin d’éviter toute confusion, lors de chaque séance annuelle du Conseil de la Fondation, je précisais que ces œuvres n’appartenaient pas à la Fondation, bien que prêtées sous son

nom. Aujourd’hui, tout a changé,

1. Léonard Gianadda et César devant Le sein, 1994. © Georges-André Cretton

2. Paul Gauguin, La Bretonne vue de dos, 1886. Pastel sur papier.

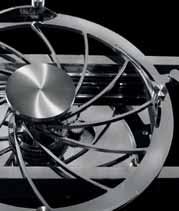

3. Robert Indiana, Love, 1966-1998. Aluminium polychrome.

4. Léonard Gianadda, Egypte, 1956. Photographie.

nom. Aujourd’hui, tout a changé,

1. Léonard Gianadda et César devant Le sein, 1994. © Georges-André Cretton

2. Paul Gauguin, La Bretonne vue de dos, 1886. Pastel sur papier.

3. Robert Indiana, Love, 1966-1998. Aluminium polychrome.

4. Léonard Gianadda, Egypte, 1956. Photographie.

GIANADDA

5. Marcel Imsand, Luigi le berger, 1989. Photographie. 1 2 5 34 >> PAGE 20

UNE

COLLECTION, UNE HISTOIRE, UNE VIE. LÉONARD

RACONTE

SA PASSION POUR L’ART ET LES ARTISTES

tout est propriété de la Fondation: tableaux, dessins, gravures, bibliothèques, photographies, sculptures du Parc ou des giratoires, voitures anciennes, etc.

Quand j’ai demandé à mon fils François s’il souhaitait garder pour lui des œuvres de notre Collection, il m’a répondu qu’il préférait que l’ensemble soit conservé dans son intégralité et ne soit pas dispersé, ce que j’ai apprécié.

Ainsi, la situation est claire. Restait à la mettre en musique, c’est-àdire inventorier toutes les œuvres de la Collection. C’est ce qu’ont réalisé avec compétence et intelligence Jean-Henry Papilloud et Sophia Cantinotti, membres de notre conseil de fondation. Un travail

d’archivistes, de bénédictins. Certes, ils ont pu s’appuyer sur des archives initiées par Willy Joris, ami et collaborateur fidèle de ma famille pendant cinquante-cinq ans, poursuivies par Monique Zanfagna, à mes côtés depuis quarante-cinq ans. Willy et Monique ont constitué des dossiers (7,2 mètres linéaires d’archives), documenté chaque œuvre, tenu à jour les contrats d’assurance, géré les prêts, assuré la

conservation de chaque objet alors que l’achat des premières œuvres remonte à plus de soixante ans! Nos prêts ont contribué au succès de la Fondation.

Pendant quarante-deux ans. Jusqu’à ce vendredi 13 mars 2020 à 18 heures, ce vendredi noir où tout a basculé, tout s’est arrêté. Pour la première fois, la Fondation a fermé ses portes, pour cause de pandémie liée au coronavirus.

Ce jour-là, la Fondation avait accueilli son 10 240 045e visiteur! Pendant des décennies, la forte affluence de visiteurs avait permis de couvrir pratiquement tous les frais d’animation de la Fondation, concerts et expositions et, ainsi, d’affecter à l’enrichissement de notre patrimoine les dons des amis et sponsors.

Je suis conscient qu’il s’agit d’une collection modeste mais, comme dit le proverbe, «Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.» Un jour peut-être, elle fera l’objet d’une exposition «Une collection, une histoire, une vie».

Léonard Gianadda

6. Camille Claudel, L’implorante, 1905. Bronze.

7. Pablo Picasso, Arlequin – Tête de fou, 1905.

8. Berthe Morisot, Devant la psyché, 1890. Huile sur toile.

Léonard Gianadda

6. Camille Claudel, L’implorante, 1905. Bronze.

7. Pablo Picasso, Arlequin – Tête de fou, 1905.

8. Berthe Morisot, Devant la psyché, 1890. Huile sur toile.

6 7 1 89 PAGE 21

9. Léonard Gianadda et François-Xavier Lalanne, Le mouton, Japon, 1992. Photos © Fondation Pierre Gianadda

Le Musée de l’automobile

SOUS UN

NOUVEL ÉCLAIRAGE, LES BELLES MÉCANIQUES SE LAISSENT ADMIRER

Au moment de la construction de la Fondation, en 1978, Léonard Gianadda est embarrassé: il ne sait comment occuper le parking construit préalablement pour l’immeuble, celui-ci étant abandonné au profit du centre culturel. Que faire de ce vaste espace souterrain situé de l’autre côté de la rue du Forum?

En 1981, l’occasion se présente d’accueillir les voitures anciennes du Vétéran Car Club Suisse, puis, rapidement, le Musée de l’automobile devient une aventure à elle toute seule.

Comme Léonard Gianadda veut donner à la Fondation créée à la mémoire de son frère un élan dynamique, il pense que les voitures anciennes peuvent toucher un autre public que celui attiré par les expositions culturelles. Clin d’œil étonnant, Pierre Gianadda était un excellent mécanicien!

En compagnie d’un ami passionné, Fortunato Visentini, Léonard constitue une collection originale, centrée sur les années 1900-1930

et accordant une place importante aux modèles de construction suisse, rares et souvent uniques au monde.

Petit à petit, les voitures de la Fondation remplacent celles mises en dépôt. Aujourd’hui, tous les véhicules exposés, à l’exception de trois, appartiennent à la Fondation.

Ainsi, au fil des années, le Musée attire sa clientèle de spécialistes ou de simples curieux vite subjugués par la beauté et la diversité des modèles. Ces derniers ne sont pas des exemplaires anonymes; tous ont leur histoire. Parcourir celle-ci, c’est côtoyer les pionniers, découvrir l’invention du Valaisan Isaac de Rivaz – un char doté d’un moteur à explosion qui a fait quelques mètres près de cent ans avant ses premières poursuivantes –, suivre

les péripéties d’un modèle unique, la Stella, de sa trouvaille en Uruguay jusqu’à son arrivée à Martigny après sa restauration en Italie, admirer la voiture de Nicolas II, le dernier tsar de Russie… Garées dans leur parking qui leur sert de musée, les automobiles, toutes en état de marche, sortent

parfois. Pour de grandes occasions et pour transporter les hôtes de marque de la Fondation.

Mais c’est encore à leur place, bien rangées, qu’il faut admirer ces vieilles dames. Une conception toute nouvelle de l’éclairage permet de les observer sous tous les angles et de mieux comprendre l’évolution extraordinaire de cette invention, un des grands symboles du monde moderne.

Jean-Henry Papilloud

1. Le Musée de l’automobile, mai 2020. © JHP – FPG

PAGE 22

2. Cecilia Bartoli avec Fortunato Visentini et Léonard Gianadda dans l’Isotta-Fraschini de 1931, août 2005. © G.-A. Cretton – FPG

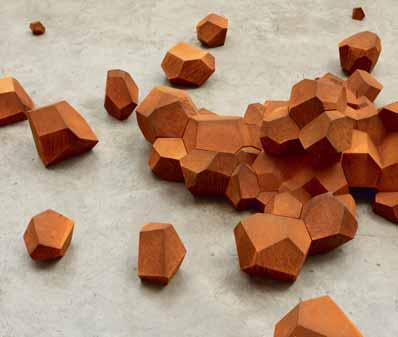

Une quête d’équilibre et d’harmonie

LA NOUVELLE SCULPTURE «ÉPURÉE» DE PONCET IRRADIE LE CARREFOUR DE LA LOUVE

De l’art de tourner en rond… avec des sculptures. C’est la chance unique de la ville de Martigny dont les dix-sept rondspoints, grâce à la générosité de Léonard Gianadda, sont agrémentés de sculptures réalisées par les meilleurs artistes suisses. Pour la première fois dans l’histoire des giratoires, le mécène octodurien a procédé à un changement sur l’un d’entre eux. Ornant le rond-point de la Louve, la sculpture en bronze de Rudolf Blättler, «Trois Femmes» surgies de la terre et groupées comme des totems, devenait trop discrète dans un environnement en pleine mutation avec des constructions considérables. Ces déesses mères d’un autre temps, ont rejoint le panel exceptionnel de sculptures du Parc de la Fondation. Léonard Gianadda a donc décidé de remplacer l’œuvre de Blättler par une sculpture plus imposante et visible, baptisée «Epurée» et réalisée sur commande en marbre blanc de Carrare par l’artiste Antoine Poncet.

Héritier d’une lignée

d’artistes

Petit-fils et fils de peintres, Antoine naît à Paris le 5 mai 1928. Sa mère est la fille de Maurice Denis, un des protagonistes du mouvement nabi, et son père, le Vaudois Marcel Poncet, est un verrier et mosaïste reconnu. Toute sa vie, cet héritier d’une lignée d’artistes, restera attaché à ce double enracinement franco-suisse. En 1938, ses parents quittent Paris pour la Suisse et s’installent à Vich. Dans l’atelier de son père, Antoine se familiarise avec la matière. Il «s’enthousiasme» pour la sculpture

auprès de Germaine Richier à Zurich et puis fréquente l’Ecole cantonale de dessin d’art appliqué de Lausanne.

Naissance d’un style où l’harmonie règne

Etabli à Paris dès 1947, rencontrant Zadkine, Brancusi, Henri Laurens, il devient le praticien de Jean Arp dès 1952. Influence décisive: il délaisse l’art figuratif et s’oriente vers des formes pures, des volumes arrondis, des vides évocateurs et toujours un rythme où l’harmonie règne. Poncet n’aime ni le drame ni la discordance.

La sculpture «Epurée» témoigne de cette quête d’équilibre et d’euphonie. Il capte l’essentiel, mais l’émotion reste palpable. Elégante, taillée dans le marbre de Carrare que Poncet affectionne particulièrement, «Epurée» se dresse vers l’éternité avec un calme serein. Intemporelle dans sa blancheur immaculée et ses courbes admirables, elle irradie le rond-point de la Louve. «Epurée» respire le calme et impose grâce à la perfection de ses lignes l’archétype d’un idéal absolu.

Antoine Poncet, Epurée, 2012. Marbre blanc de Carrare, 312 x 70 x 93 cm. Xavier Moret © FPG

Antoinette de Wolff-Simonetta

PAGE 23

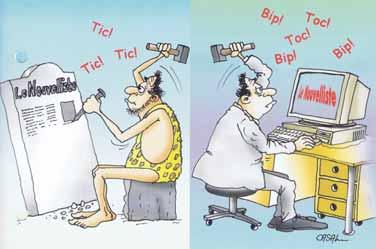

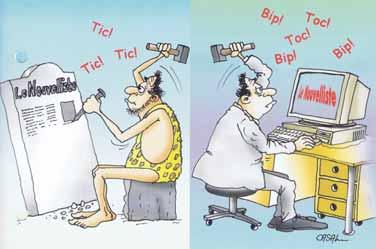

LE VALAIS À LA UNE

UN SIÈCLE VU PAR LES MÉDIAS

A l’occasion des 100 ans de l’Association de la presse valaisanne (APVs), une exposition met en lumière les enjeux et les défis des médias du canton. Le parcours dans les trois niveaux du

Vieil Arsenal est fondé sur le travail des journalistes et des photographes, dans une dynamique où le passé éclaire et dialogue avec le présent. Une focale originale qui n’en montrera pas moins, par le

biais des thèmes traités, l’évolution et l’image d’un pays. Les médias, avec tout ce qui gravite autour d’eux, ont joué et jouent toujours un rôle central dans le développement du canton. Aux premières loges des événements, témoins des évolutions, les femmes et les hommes de ce secteur exposé ont pris le difficile parti d’informer et de réfléchir sur ce qui se passe et affecte le destin des gens. «Le journaliste est témoin de son temps, confiait André Marcel à François Dayer en 1974, et s’il ne peut pas toujours capter la vérité aux mille facettes, il doit être vrai vis-à-vis de lui-même.»

Avec internet, les réseaux sociaux et l’information immédiate, le monde de l’information est en recomposition. Il est important que les premiers concernés se penchent sur le passé, le présent et le futur du quatrième pouvoir, si envié pour son influence. Tous ont besoin de prendre un peu de distance, de considérer les évolutions de longue durée pour mieux comprendre ce qu’ils vivent au quotidien.

Cette exposition, à travers la présentation d’événements, de personnes et de techniques, a pour ambition de donner à voir ce qui est au cœur du système. Bilingue, captivante et vivante, elle s’appuie sur tous les supports de la communication (textes,

dessins,

Quatre domaines principaux sont développés: l’histoire de l’APVs et des médias, les témoins sur la brèche, les thèmes révélateurs, l’actualité des médias.

photos,

films, objets, etc.).

DU 16 AVRIL AU 20 NOVEMBRE 2021, AU VIEIL ARSENAL

1. La fusion, 1960. «Treize Etoiles»

© Médiathèque Valais - Martigny

2. Sion, 1931.

Raymond Schmid, Bourgeoisie de Sion

© Médiathèque Valais - Martigny

1 2 3 PAGE 25

3. Casal, Le Nouvelliste, 2003. © Casal >>

A bonnez-vous dès CHF 25.50 par mois et profitez du regard aiguisé de nos

40 journalistes.

En vous abonnant vous bénéficiez de :

● Toute l’actualité locale et régionale

● L’essentiel de l’actualité suisse

● Des thématiques exclusives

● L’expertise d’une rédaction 100% locale

Découvrez nos offres sur abo.lenouvelliste.ch

Restons connectés.

L’Association de la presse valaisanne

Le Valais est riche d’une presse régionale très diversifiée, où tous les types de médias sont représentés. Créée en 1921, l’APVs est une association professionnelle qui regroupe les membres des rédactions, les journalistes, les photographes, les reporters de radio-télévision, les correspondants réguliers, qu’ils soient d’origine valaisanne, domiciliés en Valais ou qu’ils travaillent pour des organes valaisans. Actuellement, l’APVs compte 184 membres.

Avec la presse écrite quotidienne ou périodique, les Valaisannes et les Valaisans sont parmi les lecteurs les mieux servis du pays. Deux quotidiens, du Haut et du Bas, lui livrent l’actualité. Trois radios régionales arrosent le territoire.

Pionnière en la matière, la télévision sierroise – Canal9 – est devenue celle de tout le canton. L’histoire de l’APVs est riche de cette diversité.

Témoins sur la brèche

L’exposition offre aussi l’occasion d’approcher des situations concrètes de travail à partir d’une sélection de témoignages personnels forts: mineurs ensevelis à Bieudron, avalanches de Mattmark et de Reckingen, incendie de Loèche, inondations de Brigue et de Gondo, accident de car à Sierre… On pourra suivre le récit des journalistes, photographes ou caméramans, dépêchés sur place pour récolter des informations et les transmettre aux rédactions. Le visiteur est immergé dans une salle de rédaction imaginaire et multisupport. Les nouvelles et les images arrivent, sont triées, traitées et redirigées vers des canaux de distribution à destination des différents publics.

Les grands thèmes révélateurs

Au premier étage du Vieil Arsenal, treize espaces mettent en valeur des thèmes essentiels. Il s’agit de

LES MÉDIAS VALAISANS EN PREMIÈRE LIGNE – DU 16 AVRIL AU 20 NOVEMBRE 2021, AU VIEIL ARSENAL >> >>

1. Comptoir de Martigny, 1963. Philippe Schmid © Médiathèque Valais - Martigny

2. Loèche, 2003.

Sacha Bittel © Le Nouvelliste

3. Percement du tunnel du Loetschberg, 2005.

1 2 3 PAGE 27

© Olivier Maire, Keystone

montrer de quelle manière les médias ont traité les informations et les événements durant plus d’un siècle. Le travail des journalistes est l’angle de mise en perspective d’un fait, d’une problématique. Des écrans mettent en valeur des extraits d’archives sonores et audiovisuelles, ainsi que des entretiens. Des vitrines présentent des éléments de l’histoire des médias et de leur développement matériel, en particulier par la présentation d’objets tels que machines à écrire, caméras, appareils photo, systèmes de transmission et d’impression, etc.

L’éventail des thématiques est large. Il aborde, à travers des parallèles passé-présent: l’économie, l’agriculture, les relations extérieures, l’épopée des barrages, les grandes «affaires», la politique, la religion, le sport, l’environnement, les catastrophes naturelles, la question des genres, la santé, la culture…

Une longue frise, constituée de 150 images d’hier et d’aujourd’hui, est installée en hauteur sur tout le pourtour du premier étage. Construite sur le thème «Le quotidien au fil du temps», elle complète les espaces thématiques en mettant l’accent sur la vie quotidienne dans sa diversité et ses changements. Cette vue à 360 degrés s’appuie sur les riches archives de la Médiathèque ValaisMartigny et sur les travaux des photoreporters actuels, nombreux à avoir relevé ce challenge.

Un système de renvois par codes QR permet également aux visiteurs d’en savoir plus sur un élément ou de visualiser des documents complémentaires (textes, photos, dessins, films et sons).

L’actualité des médias

Le dernier étage du Vieil Arsenal

est réservé aux questions du présent et du futur. Cette immersion dans les interrogations actuelles concerne la presse, la télévision, la radio et les réseaux sociaux, car le rôle de ces acteurs est crucial en ce moment charnière de l’histoire des médias, celui de la presse en ligne.

Des sujets brûlants d’actualité, tels que la crise du coronavirus en 2020 et le confinement qu’il a entraîné, sont des exemples marquants pour évoquer l’importance et la fragilité de la presse, ainsi que la forte implication des journalistes et des photoreporters pour appréhender une situation sur le terrain et la faire connaître au public.

Cet espace est aussi conçu comme un lieu de réflexion et de rencontres pour accueillir des débats, des

conférences et des discussions, mais aussi des ateliers pour les enfants et les écoles.

Plusieurs postes de consultation permettent au public d’accéder aux archives des médias numérisés avec la collaboration de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine des médias valaisans. Des focus particuliers sont possibles, tels que la recherche du journal du jour de sa naissance ou, tout simplement, l’accès en ligne aux médias du jour.

L’exposition est le résultat d’une collaboration active des différents médias valaisans, des journalistes, des photographes et de l’APVs. Elle a reçu le soutien de la Loterie Romande, de la Fondation Pierre Gianadda et du Service de la culture de l’Etat du Valais.

Sophia Cantinotti et Jean-Henry Papilloud, commissaires de l’exposition

MÉDIAS VALAISANS EN PREMIÈRE LIGNE – DU 16 AVRIL AU 20 NOVEMBRE

ARSENAL >> PAGE 28

1. Conférence de presse avec les médias, 2013. © Olivier Maire

LES

2021, AU VIEIL

Mardi é dFcem3re 2020 à 17 heures – CunCrddo4vu4arned nigeL SHORt, direction teneBRAe CHOiR

« Very Rn lish Christmas»

Pxa ces rplies: CHF 30.– à 120.–

dimanche 20 dFcem3re 2020 à 17 heures BeRnARd HpRitieR, direction LpOnie RenAud, eLiSA VA Re, tRiStAn BLAnCHet, Stp8HAne ARLen

CH)uR nO AntipuA –s0e innneardviedr enSeMBLe BAROpue du LpMAn

HSndel, Charpentier et Bach

Pxa ces rplies: CHF 30.– à 120.–

dimanche Q1 .anvier 2021 à 17 heures VACundO Agudin, direction eSteLLe Re Ax, violoncelle

ORCHeStRe de CHAMBRe de gen& e Vivaldi, Haydn, Holborne et elemann

Pxa ces rplies: CHF 30.– à 120.–

dimanche 2é JFvrier 2021 à 17 heures

Ben gLASSBeRg, direction neLSOn gOeRneR, iano

ORCHeStRe de CHAMBRe de LAuSAnne

Mozart, Chopin, Bartóä et Tavel

Pxa ces rplies: CHF 30.– à 120.–

Mercredi Q1 mars 2021 à 20 heures neLSOn VReiRe, iano Programme surprise

Pxa ces rplies: CHF 30.– à 120.–

Caves Orsat Rouvineœ ins

Mercredi 2é avril 2021 à 20 heures

eAn9guiHen puezRAS, violoncelle

ALeçAndRe tHARAud, iano «Complices»

Pxa ces rplies: CHF 30.– à 120.–

Vondation Coromandel

Mardi 1er .uin 2021 à 20 heures

puAtuOR HAgen –s0e innneardviedr

gAutieR CA8u–On, violoncelle

Mozart et gch bert

Pxa ces rplies: CHF 30.– à 120.–

Faites partie des AMIS DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Pour nous permettre:

❏ d'organiser des concerts et des expositions de qualité

❏ de diversifier nos activités

❏ d'acquérir des œuvres

Souscrivez:

❏ une colonne de bronze CHF 250.– 225 €

❏ une stèle d'argent CHF 500.– 450 €

❏ un chapiteau d'or CHF 1000.– 900 €

❏ un temple de platine CHF 5000.– 4500 €

*Les prix en euros sont donnés à titre indicatif

Vous recevez gratuitement, durant une année:

❏ une invitation à nos vernissages

❏ des informations sur notre activité

❏ les catalogues de toutes nos expositions

❏ une carte permanente de libre entrée, pour deux personnes: transmissible, elle vous permet d’en faire bénéficier vos proches, vos amis ou vos clients.

La Fondation étant reconnue «Œuvre d’utilité publique» et «À but non lucratif», le montant de votre souscription peut être déduit de votre déclaration fiscale.

Vous bénéficiez de la gratuité pour les visites commentées hebdomadaires de nos expositions

Votre soutien sera mentionné dans les catalogues de nos expositions et sur notre site internet www.gianadda.ch

Pour tous renseignements:

tél.: +41 (0)27 722 39 78

fax: +41 (0)27 722 31 63

e-mail: info@gianadda.ch http://www.gianadda.ch

Je désire adhérer aux AmisdelaFondationPierre Gianadda ensouscrivant:

❏ une colonne de bronze CHF 250.– 225 €

❏ une stèle d'argent CHF 500.– 450 €

❏ un chapiteau d'or CHF 1000.– 900 €

❏ un temple de platine CHF 5000.– 4200 €

* Les prix en euros sont donnés à titre indicatif * Votre don est déductible dans votre déclaration fiscale

Nom:

Prénom:

Société:

Adresse:

Tél.:

Mail:

Date:

Signature:

8ROCHAinS COnCeRtS

♦

Bulletin à détacher et à retourner

1920 Martigny - Suisse

à la Fondation Pierre Gianadda,

1978 42 ans 2020

Mireille9Louise et Louis Morand eutheg j Cie Martiéng SA

1978 42 ans 2020

Pour se rendre à la Fondation: Autobus à partir de la gare CFF.

La Fondation est également accessible de la station ferroviaire de Martigny-Bourg, sur la ligne MartignyOrsières/Le Châble.

La Fondation est située à environ vingt minutes à pied de la gare CFF. Le trajet est plus pittoresque en empruntant la Promenade archéologique, qui commence à l’Hôtel de Ville, sur la Place Centrale, et mène à la Fondation, puis à l’Amphithéâtre romain.

Forfait RailAway / CFF – EXPOSITIONS

20% de réduction sur l’entrée à la Fondation Pierre Gianadda pour toutes nos expositions, la collection Stefanini, le Parc de Sculptures, le Musée de l’Automobile et le Musée gallo-romain.

Italie

Sur présentation d’une quittance «simple course» du tunnel du Grand-Saint-Bernard et d’une entrée à la Fondation, le retour en Italie dans les trois jours est gratuit.

CONCERTS

En raison de la situation sanitaire actuelle, le nombre de places aux concerts est limité. La participation à ces événements suit un protocole sanitaire précis. Les informations sont communiquées régulièrement dans nos «clins d’œil» et figurent également sur notre site www. gianadda.ch

VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE sans supplément en principe, tous les mercredis à 20 h.

CLIN D’ŒIL

Pour vous tenir au courant de toutes nos activités, inscrivez-vous à notre CLIN D’ŒIL depuis notre site Internet: www.gianadda.ch

Renseignements, souscriptions et réservations:

FONDATION PIERRE GIANADDA

1920 Martigny (Suisse)

Tél. +41 (0)27 722 39 78

Fax +41 (0)27 722 52 85 www.gianadda.ch –info@gianadda.ch

Vivez l'art et la culture dans des musées de toute la Suisse.

Les billets combinés RailAway sont disponibles avec 20% de réduction sur l’entrée à la Fondation Pierre Gianadda. Vous obtiendrez plus d'informations dans votre gare, sur www.railaway.ch ou auprès de Rail Service 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).

FONDATION PIERRE GIANADDA

MARTIGNY-LA-ROMAINE

EXPOSITIONS

Samedi 5 décembre 2020 – dimanche 13 juin 2021

tous les jours de 10 h. à 18 h

MICHEL DARBELLAY

Photographe

Au foyer de la Fondation HOMMAGE À SAM SZAFRAN

Au Vieil Arsenal

D’avril au mercredi 24 novembre 2021 tous les jours de 10 h. à 18 h.

LE VALAIS À LA UNE

Un siècle vu par les médias

Mercredi 23 juin – mercredi 24 novembre 2021

tous les jours de 9 h. à 19 h.

GUSTAVE CAILLEBOTTE

Impressionniste et moderne

Vendredi 3 décembre 2021 – dimanche 12 juin 2022

tous les jours de 10 h. à 18 h.

JEAN DUBUFFET Rétrospective

collaboration avec le Centre Pompidou,

En

Paris

CAILLEBOTTE Impressionniste et moderne Le Pont de l’Europe 1876, Huile sur toile, 125 x 180 cm, Association des Amis du Petit Palais, Genève © Rheinisches Bildarchiv Köln, Michael Albe rs

Pierre Gianadda Martigny 23 juin – 24 novembre 2021 Tous les jours de 9 h à 19 h Suisse

Pierre Gianadda Au Foyer 5 décembre 2020 - 13 juin 2021 Tous les jours de 10 h à 18 h HOMMAGE À SAM SZAFRAN Suisse Martigny Sam Szafran, Gallifa, printemps 2015 © Martine Franck, Collection Fondation Pierre Gianadda

Pierre Gianadda 3 décembre 2021 – 12 juin 2022 Tous les jours de 10 h à 18 h JEAN DUBUFFET En collaboration avec le Centre Pompidou Suisse Martigny Jean Dubuffet, Site agité, 1973, Peinture sur résine stratifiée, 241 x 372 3.2 cm. Collection Centre Pompidou, Paris. Musée ational d’art moderne Centre de création industrielle, AM 1975-DEP 40. © Centre Pompidou, MNAM-CCI Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP © 2020, ProLitteris, Zurich

Pierre Gianadda 5 décembre 2020 - 13 juin 2021 Tous les jours de 10 h à 18 h MICHEL DARBELLAY Photographe Suisse Martigny Douves-Blanches, Évolène, 1970 © Michel Darbellay, Médiathèque Valais Martigny

Fondation

Fondation

Fondation

Fondation

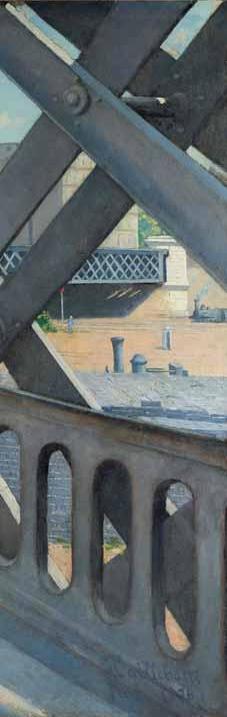

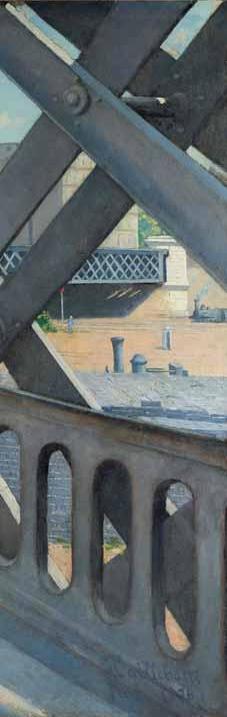

GUSTAVE CAILLEBOTTE,

FONDATION PIERRE GIANADDA DU 23 JUIN AU 24 NOVEMBRE 2021

PAGE 32

Gustave Caillebotte, Le Pont de l’Europe, 1876. Huile sur toile, 125 x 181 cm. Association des Amis du Petit Palais, Genève © Rheinisches Bildarchiv Köln, Michel Albers

impressionniste et moderne

Gustave Caillebotte naît à Paris en 1848 dans un milieu aisé.

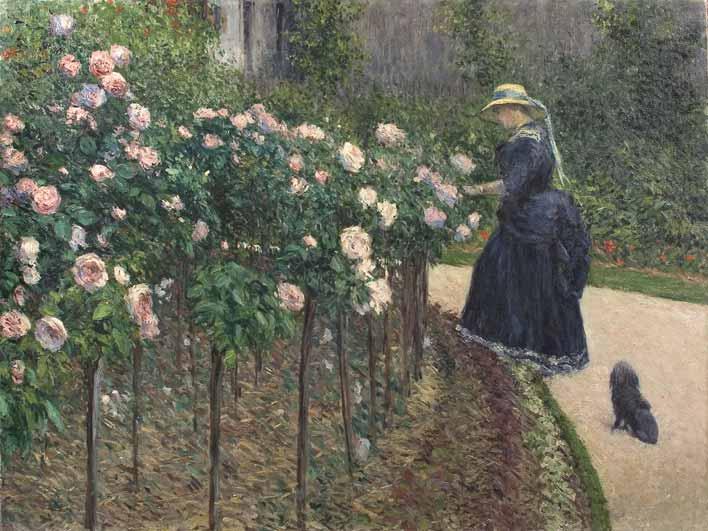

Peintre assurément, il est animé par mille passions: philatéliste, horticulteur, grand amateur de sport nautique et aussi mécène et collectionneur. C’est une personnalité originale, généreuse, secourant et aidant les artistes en difficulté, et surtout visionnaire. Il était propriétaire du célèbre «Moulin de la Galette» de Renoir et de trois des «Gare Saint-Lazare» de Monet.

De quelques repères biographiques

Martial Caillebotte, le père de Gustave, possède un commerce familial de toiles en Normandie, qu’il quitte en 1830 pour s’installer à Paris. Son affaire, Le lit militaire, contribue à sa fortune grâce à un débouché lucratif de vente de draps aux armées de Napoléon III. En 1847, Martial épouse Céleste Daufresne. Gustave est l’aîné des enfants issus de ce troisième mariage. Après d’excellentes études littéraires au lycée Louis-le-Grand, il obtient en 1870 une licence en droit. Engagé dans la garde mobile la même année, lors de la guerre franco-prussienne, il est démobilisé en 1871 et renonce à une carrière juridique. Désirant se présenter au concours de l’Ecole des beauxarts, il rejoint l’atelier du peintre académique Léon Bonnat, où il rencontre probablement Edgar Degas, ami de Bonnat. En 1872, il entreprend un voyage en Italie et séjourne à Naples, chez le peintre italien Giuseppe De Nittis. A 25 ans, Caillebotte réussit l’examen d’entrée à l’Ecole nationale des beaux-arts, mais sans avoir, semble-t-il, fréquenté les cours

d’une façon assidue. Dans le bel hôtel particulier familial de la rue Miromesnil, on surélève l’immeuble pour offrir un atelier à Gustave. Au printemps 1874 se tient la première exposition impressionniste chez le photographe Nadar. Degas tente de faire participer Caillebotte à cet événement, mais en vain.

Martial Caillebotte décède en décembre de la même année et laisse à sa femme et à ses enfants une fortune considérable qui met le peintre à l’abri du besoin.

Gustave Caillebotte passe ses étés dans la propriété dite Le Casin, acquise par son père en 1860 et située à Yerres en Seine-et-Oise, à quelques kilomètres de Paris: un lieu enchanteur, source d’inspiration pour son œuvre et où il pratique le canotage avec bonheur. Caillebotte y observe dès l’enfance un potager entretenu par un jardinier fleuriste, ce qui fera naître en lui une véritable passion pour l’horticulture et le jardinage.

Le collectionneur de l’impressionnisme

En 1875 se déroule à l’Hôtel Drouot une vente de peinture impressionniste. Caillebotte commence à acquérir les toiles de ses amis, quelque 73 toiles; c’est le début de sa célèbre collection.

La navigation, le jardinage, la politique

Vers 1880, Caillebotte achète une maison patricienne moderne le long du fleuve au Petit-Gennevilliers, proche d’Argenteuil, un endroit qu’il agrandit et embellit. Il pourra donner libre cours à sa passion physique du nautisme et de la pratique de la construction nauti-

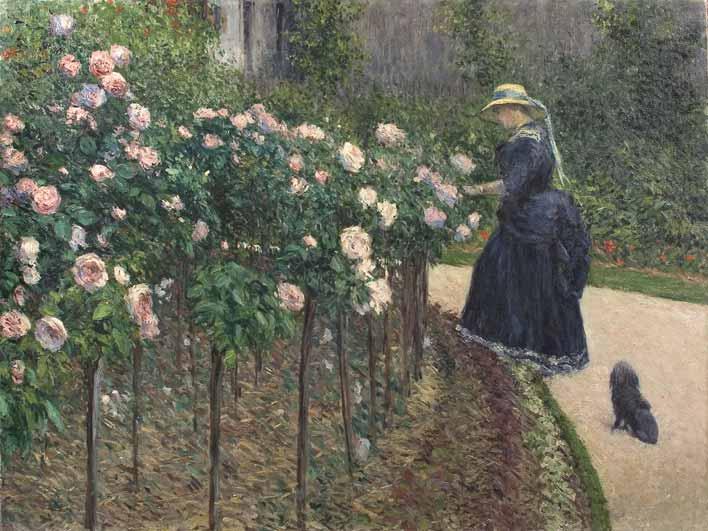

que appliquée. Architecte naval très talentueux reconnu mondialement, il dessina les plans de 26 yachts à la fois performants et élégants. Il y passe ses étés, alors que l’automne et l’hiver il s’installe à Paris. En 1888, le Petit-Gennevilliers devient sa résidence principale, mais il conserve un pied-àterre dans la capitale. Un jardin somptueux voit le jour grâce à son talent d’horticulteur et les fleurs deviennent pour lui une grande source d’inspiration. Caillebotte venait souvent, en voisin, visiter Monet à Giverny. Tous deux appréciaient de se promener au milieu des fleurs, d’évoquer soucis et bonheurs trouvés dans le jardinage. Ils s’échangeaient des conseils et des références de plantes, comme l’atteste leur correspondance. Très vite, Caillebotte s’investit dans la politique communale et est élu conseiller municipal. Comme les peintres soutenus financièrement, le village peut bénéficier des largesses de Caillebotte. Il reçoit ses amis au Petit-Gennevilliers: Renoir, Monet et bien d’autres encore. Son hospitalité ne sera jamais démentie. A Paris, il réunit dans des dîners, principalement au café Riche, tous ces artistes disséminés à la campagne ou ailleurs. Grâce à cette initiative, le groupe des années septante se retrouve autour de cet hôte si attachant et agréable pour des conversations animées.

Disparition précoce

Malheureusement, un coup de froid contracté dans le jardin est fatal à Caillebotte, qui décède le 21 février 1894 d’une congestion cérébrale, à seulement 46 ans. Une vue de son jardin, un sujet si cher au

PAGE 33

peintre, reste inachevé sur son chevalet. De très nombreux proches assistent à son enterrement, célébré par son demi-frère, Alfred, en l’église Notre-Dame-de-Lorette. Gustave Caillebotte repose dans le caveau familial au cimetière du Père-Lachaise. C’est une perte immense pour ses amis impressionnistes. Pissarro écrit à son fils: «Il a été bon et généreux, un peintre de talent.» Monet témoignera quelques années plus tard: «S’il avait vécu au lieu de mourir prématurément, il aurait bénéficié du même retour de fortune que nous autres, car il était plein de talent…»

Déchirement, dispute, querelle autour de ce legs exceptionnel

En mars 1894, Renoir, l’exécuteur testamentaire de Caillebotte, et Martial, le frère du défunt, avisent Henri Roujon, le directeur des Beaux-Arts, du legs de l’artiste.

Toutes les querelles qui ont entouré le mouvement impressionniste ressurgissent. Partisans de la modernité dudit mouvement et traditionalistes montent au front. Certains approuvent l’arrivée de ces toiles au Musée du Luxembourg, d’autres hurlent au scandale! Des propos tels que «antithèse de l’art français» ou «défi au bon goût du public» fusent! Après deux ans de tractations, d’âpres négociations, de relations exacerbées, l’Etat n’accepte finalement que 40 tableaux sur les 69 légués. En 1929, ces toiles et dessins de Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, Cézanne et Millet entrent au Louvre. Ils forment actuellement le noyau des œuvres exposées au Musée d’Orsay.

Le peintre

Tous ces problèmes de legs ont occulté la place de l’artiste et, pendant longtemps, Caillebotte rimera plus avec mécène et collectionneur que peintre. Pour que les choses changent, il faut attendre les recherches de Marie Berhaut, conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Rennes et auteure du catalogue raisonné de 1978, et de Kirk Varnedoe, conservateur en chef du MoMA de New York qui consacre une monographie incontournable au peintre du PetitGennevilliers en 1987. Les expositions s’enchaînent: en 1976 à Houston, 1994 au Grand Palais à Paris et 2005 à l’Hermitage à Lausanne, etc. Petit à petit, la notoriété de Gustave Caillebotte grandit

pour atteindre enfin une célébrité méritée.

L’exposition du coude du Rhône

Paysages urbains et campagnards, les bords de la Seine, natures mortes, scènes d’intérieur, portraits et autoportraits: un panel de tableaux allant de 1870 à 1894 enchanteront les cimaises de la Fondation par leur originalité et leur chromatisme recherché. Lors de son séjour à Naples en 1872, Caillebotte réalise un de ses premiers paysages: «La route près de Naples». On se rappelle sa formation chez Bonnat, où il reçoit de bonnes notions de technique picturale. On remarque déjà l’intérêt du peintre pour la perspective, avec cette route qui guide le regard vers le Vésuve. L’attelage conduit par un cheval sombre semble figé, écrasé par la chaleur. L’arbuste décharné témoigne de ce climat du Sud.

PAGE 34

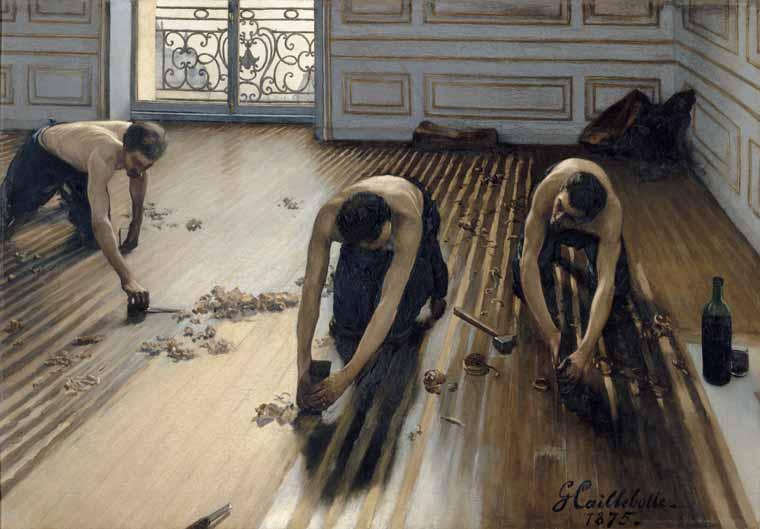

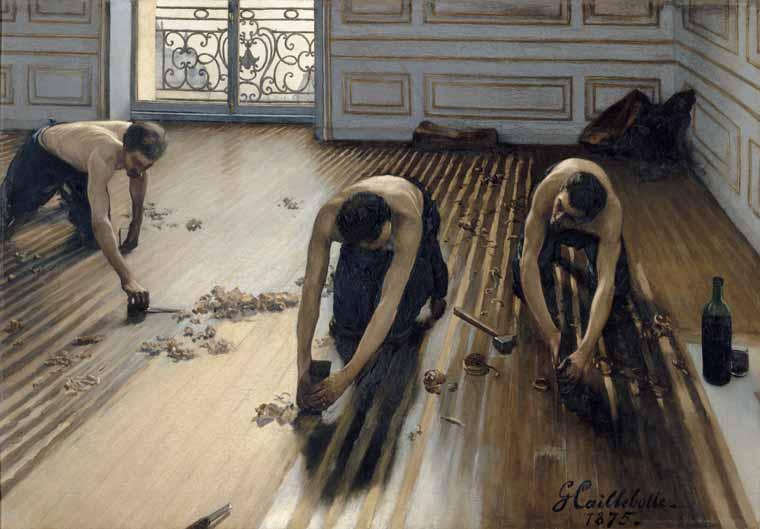

1. Gustave Caillebotte, Raboteurs de parquet, 1875. Huile sur toile,102 x 146,5 cm. Musée d’Orsay, Paris © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

GUSTAVE CAILLEBOTTE À LA FONDATION PIERRE GIANADDA

De la même année, un autoportrait dit «au chapeau d’été». Il est le premier des cinq peints entre 1872 et 1888. A environ 25 ans, son visage, fièrement brossé à coups de pinceau assurés, le montre souriant. Le visage se détache sur un fond neutre esquissé en plein air. Caillebotte réalise de nombreux portraits d’amis, de personnalités, de membres de la famille, retenons celui de sa mère «Portrait de Mme Martial Caillebotte cousant», 1877, où Gustave la représente en deuil de son mari, très concentrée sur un travail d’aiguille, dans le cadre suranné de son petit salon bourgeois. L’éclairage latéral tamisé d’une fenêtre que l’on devine à droite ajoute un contrepoint lumineux à la sobriété intimiste du décor.

En 1875, des travaux sont entrepris dans l’hôtel particulier des Caillebotte et inspirent le peintre qui exécute plusieurs versions des «Raboteurs de parquet». Celle présentée à

2. Les roses, jardin du petit Gennevilliers, 1886. Huile sur toile, 97 × 116 cm. Collection particulière © Galerie Brame et Laurenceau, Paris

la Fondation est la célèbre toile du Musée d’Orsay de 1875. Penchés sur le sol, leurs visages cachés, totalement absorbés, ces hommes peints d’une façon très réaliste, expriment la pénibilité de leur labeur. Ce tableau est absolument fondateur dans le génie naturaliste attaché au monde ouvrier et à la révolution industrielle de la fin du XIXe s. Le pont de l’Europe fut l’un des premiers du genre dans l’architecture haussmannienne. Il fascine Caillebotte passionné de modernisme urbain, qui le peint à plusieurs reprises. Parlons de la toile du Musée du Petit Palais de Genève, datée de 1876, qui sera à nos cimaises. Caillebotte s’est fait construire «un omnibus vitré» pour mieux obser-

ver ce pont «par tous les temps». Il se représente avec son chapeau hautde-forme, accompagné par une amie. L’homme accoudé, dans sa tenue de peintre en bâtiment, rappelle le monde du travail. Mais Caillebotte s’attache surtout à rendre ces structures métalliques imposantes en X et leurs ombres portées. De nombreuses toiles rappellent également l’attachement du peintre pour les fleurs. Jardinier fervent, il fait construire une imposante serre chaude dont il réserve une importante section à la multiplication des orchidées qu’il croquera tels les chrysanthèmes très populaires en France avec leurs couleurs resplendissantes. Il s’attachera aussi à

clairières

plantées pour assainir les talus et les berges. Et encore les marguerites, les tournesols, les capucines, tout un univers floral qu’il rend avec une touche vibrante et qui illuminera tel un feu de joie les cimaises de la Fondation l’été prochain.

Antoinette de Wolff-Simonetta

Sources:

• «Gustave Caillebotte. Impressionniste et moderne», catalogue, Ed. Fondation Pierre Gianadda, 2021

• «L’impressionnisme et le paysage français», Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1985

• «Gustave Caillebotte, la vie, la technique, l’œuvre peint», Marie-Josèphe de Balanda, Edita SA, 1988

• «Caillebotte», Eric Darragon, Flammarion, 1994

• «Caillebotte à Yerres, au temps de l’impressionnisme», Serge Lemoine, Flammarion, Paris 2014, Ville d’Yerres, 2014

• «Caillebotte peintre et jardinier», sous la direction de Marina Ferreti Bocquillon, Musée des impressionnismes, Giverny, 2016

DU 23 JUIN AU 24 NOVEMBRE 2021

traduire les lumineuses

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE - EXPOSITION DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE - EXPOSITION DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 13 JUIN 2021

Parc de la Fondation, 2014. © Hervé Darbellay

Parc de la Fondation, 2014. © Hervé Darbellay

nom. Aujourd’hui, tout a changé,

1. Léonard Gianadda et César devant Le sein, 1994. © Georges-André Cretton

2. Paul Gauguin, La Bretonne vue de dos, 1886. Pastel sur papier.

3. Robert Indiana, Love, 1966-1998. Aluminium polychrome.

4. Léonard Gianadda, Egypte, 1956. Photographie.

nom. Aujourd’hui, tout a changé,

1. Léonard Gianadda et César devant Le sein, 1994. © Georges-André Cretton

2. Paul Gauguin, La Bretonne vue de dos, 1886. Pastel sur papier.

3. Robert Indiana, Love, 1966-1998. Aluminium polychrome.

4. Léonard Gianadda, Egypte, 1956. Photographie.

Léonard Gianadda

6. Camille Claudel, L’implorante, 1905. Bronze.

7. Pablo Picasso, Arlequin – Tête de fou, 1905.

8. Berthe Morisot, Devant la psyché, 1890. Huile sur toile.

Léonard Gianadda

6. Camille Claudel, L’implorante, 1905. Bronze.

7. Pablo Picasso, Arlequin – Tête de fou, 1905.

8. Berthe Morisot, Devant la psyché, 1890. Huile sur toile.