15 minute read

UNE « RÉVOLUTION » À LA GARE DE NOUVELLE

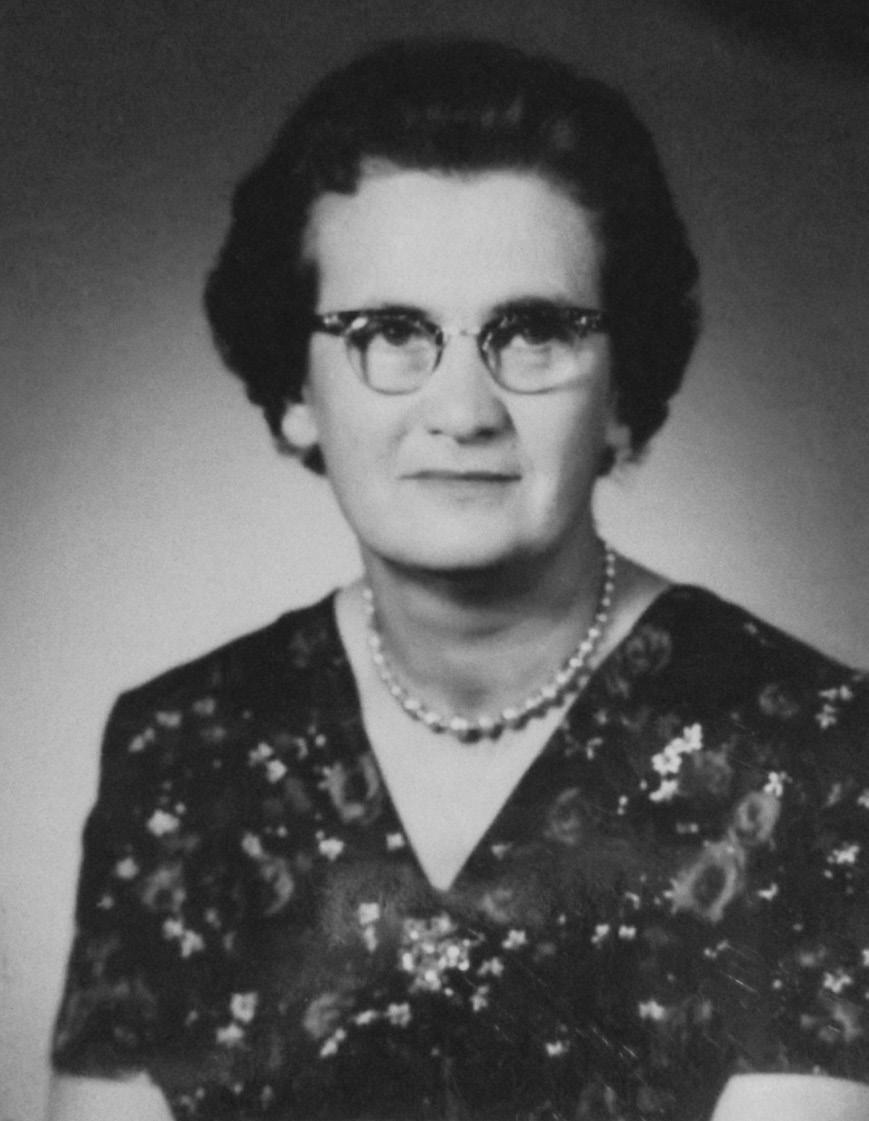

Yvonne St-Laurent prend sa retraite après 36 ans de service dont 11 à Nouvelle, 1979.

Collection Micheline St-Onge

En pleine Première Guerre mondiale, Yvonne St-Laurent naît le 20 juillet 1916 à Val-Brillant dans la vallée de la Matapédia. Elle deviendra la première femme à obtenir le titre officiel de cheffe de gare pour le Canadian National Railways dans l’Est du Québec et les Maritimes, en 1943. Micheline St-Onge

Protégée d’Yvonne St-Laurent et résidente de Carleton-sur-Mer

La crise de 1929-1930 les amène, sa mère et elle, à quitter leur maison de Price l’hiver, étant sans argent pour la chauffer. Sa mère demeure alors dans les familles où elle travaille et la jeune Yvonne, qui est la dernière d’une famille de 11 enfants, va chez sa sœur aînée à Saint-Damase. Yvonne fait la moitié de son année scolaire à Price et l’autre à SaintDamase pendant quelques années. Malgré les nombreuses embûches, elle poursuit ses études jusqu’au diplôme d’enseignement supérieur (11e année). Pendant qu’Yvonne étudie, sa mère travaille dans les maisons privées pour 3 $ par mois (environ 60 $ aujourd’hui) et confectionne des pantalons pour 1 $. À la fin de ses études en 1934, Yvonne a 18 ans, mais elle est trop jeune pour enseigner. Elle veut apprendre l’anglais en même temps qu’elle travaille pour aider sa mère. Elle part en train pour Métis, le village voisin et c’est là que commence ses expériences avec le train. D’abord l’anglais et l’enseignement

Elle trouve une famille anglaise qui engage 14 hommes. « L’ouvrage de maison » paie entre 3 $ et 6 $ par mois. Yvonne négocie 6 $, logée et nourrie, plus 3 $ pour faire la comptabilité. Elle se dit : « Je vais faire un mois et après, on verra ». Elle reste 9 mois et devient bilingue. En mai 1935, elle a presque 19 ans et commence à enseigner à Métis, car la « maîtresse » en place se marie et doit arrêter d’enseigner. Elle

Première gare de Nouvelle, établie dans l’arrondissement de Drapeau, 1914.

Photo tirée de : Comité du centenaire de Nouvelle, St-Jeanl’Évangéliste,1869-1969,Nouvelle, Nouvelle, 1969, p. 77.

demeure en poste sept ans. Sa paie est de 30 $ par mois (environ 620 $ aujourd’hui), ni logée ni nourrie. Soudainement, elle développe un problème aux cordes vocales qui lui fait perdre la voix. Après un repos, elle remplace six mois à Saint-Lucde-Matane. Le salaire mensuel est de 40 $, mais le problème aux cordes vocales revient. Elle ne peut plus enseigner. Elle doit trouver un nouveau métier.

Puis le morse

Comme elle voyage souvent en train pour aller voir sa mère, elle discute avec l’agent de gare qui la connaît. Il lui suggère d’apprendre le télégraphe. C’est la Deuxième Guerre mondiale, les besoins sont énormes. Il offre de le lui enseigner et ils s’installent dans un local près de la gare de Mont-Joli où vont régulièrement des employés du train. Pour être télégraphiste, il faut décoder les signaux envoyés en morse, plusieurs mots à la minute. Même si sa formation n’est pas terminée, un officier du CNR lui propose de venir travailler pour eux, car ils ont besoin qu’elle puisse lire seulement trois ou quatre messages par jour. Elle se dit : « le meilleur moyen de le savoir est de l’essayer ».

Enfin cheffe de gare

Elle commence comme cheffe de gare pour le CNR en 1943, elle a 27 ans. Les douze premières années sont difficiles : comme « relief agent » (remplaçante), ils l’envoient partout même dans de grosses gares comme Rimouski et Rivière-du-Loup. La deuxième année, elle obtient un contrat à Upsalquitch (NouveauBrunswick). Sa première paie nette est de 68 $ pour deux semaines. Elle n’en revient pas, elle la montre fièrement à sa mère qu’elle adore et qui l’a toujours soutenue et encouragée. Mais, à la fin de la guerre, les hommes reviennent et reprennent « leur » place. Pour demeurer au travail, elle doit prendre les tâches les plus difficiles.

Elle connaît la comptabilité et parle anglais, deux atouts importants, car au CNR, tout se déroule en anglais. Lorsqu’elle remplace à un endroit pour la première fois, les chefs de gare ne veulent pas d’une femme… Quand ils la voient travailler et qu’elle organise la comptabilité pendant leurs vacances, l’année suivante, ils se battent pour l’avoir.

En 1954, elle a enfin son premier vrai poste permanent à Nouvelle, à 38 ans. À sa rencontre d’embauche, le chef de gare qu’elle remplacera est méfiant, il pense qu’elle ne pourra pas faire le travail à cause des lourds paquets à transporter, etc. Elle lui répond qu’elle va faire comme lui, rester assise et payer quelqu’un pour lever les paquets.

Elle achète une maison qui est reliée à la « station » par un petit sentier à l’arrière de sa cour. Elle achète un « char » neuf qu’elle conduit elle-même, fait rare pour l’époque. Elle embauche Edouard Quinn pour l’aider. Elle va chercher sa mère et embauche Mlle Rose Leblanc pour s’occuper de la maison, car au fil des ans, elle hébergera toujours quelqu’un.

Son travail consiste à recevoir les messages codés en morse pour harmoniser le passage des trains, transcrire le message sur un papier qu’elle roule et donne au conducteur du train avec une perche, répondre aux appels du CNR, voir à la bonne marche de toutes les activités et tenir la comptabilité puisque les gens paient sur place pour les marchandises reçues. Il passe deux trains passagers quotidiennement : un vers Québec, l’autre vers Gaspé. Ça prend 12 heures de Nouvelle à Gaspé. Il y a aussi le Spoutnik, petit train de passagers sans bagage. Plusieurs « trains de fret » (trains de marchandises) passent chaque jour. Tout voyage par train : produits généraux, bétail, charbon pour chauffer l’église et les maisons, bois et même morceaux de glace l’été pour conserver les aliments. La gare est le plus important centre d’activités. Beaucoup de monde vient voir qui arrive et part et quelle marchandise arrive.

La gare comprend une salle pour les passagers, un bureau du côté est et l’entrepôt à l’ouest. Il y a une plateforme pour ranger le charriot qui sert à décharger les marchandises du train. Il y a six voies d’évitement (« siding ») et certains wagons restent là plus d’une semaine. C’est un beau terrain de jeu pour les jeunes garçons qui grimpent sur les wagons et sautent de l’un à l’autre. Beaucoup se rappelleront du bruit particulier, ressemblant à « funty », que font les trains qui se connectent à un wagon sur la voie d’évitement. La gare de Nouvelle où elle a travaillé pendant plus de onze ans sera remplacée par une neuve au printemps 1989. Cette gare ressemble à beaucoup d’autres…

Yvonne St-Laurent, cheffe de gare, au début de sa carrière, vers 1950.

Deuxième gare de Nouvelle, érigée dans le « faubourg », la partie la plus densément peuplée du village, vers 1987. C’est dans ce bâtiment qu’a œuvré Yvonne St-Laurent. Il sera remplacé en 1989 par la gare actuelle qui est la troisième.

Collection Réal Poirier

Une générosité exemplaire

Cependant, les plus belles histoires sont celles qui se passent dans la maison au bout du sentier à partir de la gare : sa maison. Plusieurs personnes se souviennent de « Mlle StLaurent » comme une « femme faisant des affaires », très réservée, calme, respectée et qui s’occupe de plusieurs enfants. Effectivement, cette femme exceptionnelle héberge, au fil du temps, sa mère, sa tante, ses nièces l’été, plusieurs enfants dans le besoin dont un petit garçon de 7 ans et une petite fille de 2 ans quand leur mère est hospitalisée au sanatorium et, par la suite, deux filles dont la mère est décédée et qu’elle gardera à vie. Elle paie les études de plus d’une dizaine d’enfants de son entourage et à l’étranger. Elle achète une maison pour son frère et sa famille. Elle envoie aussi des cadeaux de Noël pour que les parents puissent les donner à leurs enfants, paie les coûts de rénovation de maisons délabrées de familles à faible revenu, gère le budget d’une famille pour qu’il puisse garder leurs enfants, confectionne des vêtements pour de nombreuses familles, s’implique à l’église et aide partout continuellement. Elle a un respect exemplaire de tout le monde qu’elle côtoie, même les personnes qui ne font pas ce qu’elles devraient faire. Jamais elle ne fait de reproches, elle dit simplement qu’elles n’ont pas ce talent-là, mais qu’elles en ont d’autres. Elle est cheffe de gare à Nouvelle jusqu’en juillet 1965. Elle est remplacée par Emery Francoeur. Elle quitte, à regret, à la suite de problèmes cardiaques qui font qu’elle ne peut plus travailler dans une gare où elle est seule. Elle part pour Amqui, mais six mois après son arrivée, la gare brûle. Nouveau transfert à Saint-Quentin (NouveauBrunswick) en 1966 où elle travaille jusqu’à sa retraite en 1979; elle sera leur dernière « agente de station ».

Elle revient à Nouvelle où elle voulait rester toute sa carrière et où sa chère maman, Augustine Thibault St-Laurent, est enterrée. Mais en 1981, une de ses protégées nécessite des soins spécialisés, ce qui l’amène à déménager à Longueuil. Elle décède le 19 janvier 2012, à 95 ans et 6 mois, à Saint-Eustache, entourée de ses nièces Louisette, Oliva et Ginette, et de sa première petite protégée… moi. C’était une femme extraordinaire qui était, comme elle le disait, « aventureuse » et qui a profondément marqué les personnes qui ont eu la chance de la connaître.

Remerciements à toutes les personnes avec qui j’ai discuté pour rédiger cet article, particulièrement à Jacques et Rose-Marie Dugas.

Pamphile Leclerc et sa fille Charlotte devant la gare de Carleton, 1940.

Collection Charlotte Leclerc

PAMPHILE LECLERC : GARDIEN DE LA GARE DE CARLETON

Pamphile Leclerc (1894-1982) est le troisième chef de gare à Carleton. Depuis l’arrivée du chemin de fer dans ce village de la baie des Chaleurs à la fin du 19e siècle, se sont succédé à ce poste un certain M. Martineau et Albert Allard. C’est ce dernier que mon père est appelé à remplacer en 1923. Il a 29 ans. Durant toute sa vie, notre père n’occupera aucun autre emploi. Il est fier et heureux de ce gagne-pain qui assure la sécurité à sa famille et lui permet d’être au service de la population.

Charlotte Leclerc

Fille de Pamphile Leclerc, chef de gare, et originaire de Carleton-sur-Mer

La date exacte de son engagement par la compagnie ferroviaire ne nous est pas clairement connue, mais il se plaisait à y évoquer ses humbles débuts, soit le temps où avec Auguste, son frère jumeau, il pelletait la neige sur les rails à Port-Daniel. C’est à la « station » (gare) de ce village qu’il commence à s’initier au métier, prenant d’abord quelques responsabilités comme remplaçant avant d’endosser celle, plus importante, de chef de gare à Carleton, son village natal.

La gare de Carleton est située à environ un kilomètre de la maison au bout d’une route qu’on nomme alors « route de la station », devenue depuis rue de la Gare. Cette route, pratiquement inhabitée à l’époque, facile à parcourir en auto ou à pied durant la belle saison, devient souvent impraticable l’hiver, avant l’ouverture régulière des chemins à compter des années 1950. Dès l’automne, notre père veille alors à couper de petits arbustes et à les installer comme balises afin de pouvoir passer « à travers champs », souvent en raquettes, sans s’égarer dans la poudrerie. Malgré cette précaution, il lui arrive à quelques reprises de devoir rester dormir près du poêle de la gare.

Des journées bien remplies

Par tous les temps, il part tôt le matin, boîte à lunch à la main si le temps est mauvais, ne revenant pour le repas du midi que lorsque le train vers Gaspé est passé, et pour le souper quand toutes ses tâches

Laissez-passer de Pamphile Leclerc et de sa femme, 1946-1947. Cette « pass » du CNR est remise annuellement aux employés et leur permet de voyager gratuitement. Ils doivent toutefois défrayer le prix de leurs repas et couchers.

Collection Charlotte Leclerc

sont accomplies, c’est-à-dire s’assurer que les passagers en direction de Matapédia ou Montréal sont montés à bord et qu’aucun imprévu ne le retient. Entre-temps, il a remis des ordres aux chefs de train, parlé avec les « dispatchers » (répartiteurs) de Campbellton ou Moncton, vendu des billets, rempli différents rapports et formulaires d’expédition, répondu aux diverses demandes de renseignements sur les tarifs et les horaires, participé à la manutention de lourdes charges et organisé la distribution des marchandises arrivées par Express, consciencieusement rangées dans le « freight shed » (hangar à marchandises) avant leur livraison. Il ne quitte la gare qu’après avoir réglé les sémaphores, système de signaux lumineux indiquant aux trains sans horaire fixe si la voie est libre ou non. Sa plus grande crainte demeure le face-à-face fatal de deux trains qu’aurait causé un ordre erroné ou mal compris.

Les tâches du chef de gare varient cependant grandement avec les saisons. Carleton est, au milieu du siècle dernier, un centre important d’expédition de poissons vers les États-Unis et l’ouest du pays. En étroite collaboration avec la Coopérative de pêcheurs, communément appelée le « frigidaire », il faut ainsi voir à l’expédition, dans de bonnes conditions et selon la saison, de caisses d’éperlans, de saumons et de homards, et coordonner avec le moulin Lacroix le chargement des wagons de bois souvent stationnés dans la « siding » (voie d’évitement).

Gare de Carleton, vers 1930.

Musée de la Gaspésie. P169 Collection cartes postales. Durant les décennies de grande activité du service ferroviaire à Carleton, Claude Babin et Jean Lamy, qu’on nomme « opérateurs », secondent le chef de gare avec dévouement.

Un curieux appareil

Sur le bureau de ce dernier, une pièce d’équipement attire l’attention : au bout d’un support en accordéon, un lourd téléphone réservé aux communications ferroviaires. Entendre Pamphile Leclerc y parler est en soi une curiosité. Dans un anglais succinct, en épelant chacun des mots afin d’éviter toute confusion, à une vitesse qui rend la chose incompréhensible aux non-initiés, défilent des renseignements qui nous semblent énoncés dans une langue étrange et exotique. À ces sons surprenants s’ajoutent le cliquetis du télégraphe et celui d’une vieille machine à écrire, au clavier sans accents parce qu’anglophone, qu’il utilise à deux doigts et avec une étonnante rapidité.

La gare et la maison partagent un même numéro de téléphone, soit le 10. « Sonner 1 » pour la gare, « sonner 2 » pour la maison, ce qui incite notre père à poursuivre le service aux clients même à l’heure du dîner, au grand dam de notre mère Juliette Allard (1909-1997).

Notre père tient à ce que ses trois enfants connaissent et apprécient le fonctionnement des choses. Ainsi, un jour, il demande au conducteur la permission de monter dans la locomotive avec moi, enfant, pour que je voie la façon spectaculaire dont on l’alimente au charbon. Un spectacle de feu dont je garde un vif souvenir.

Être un bon gardien

Monsieur Pamphile, comme les gens l’appellent couramment, se dévoue au service du Canadian National Railways comme à une affaire personnelle durant 36 ans, soit jusqu’au jour de sa retraite, le 20 avril 1959. Loyal envers un employeur qui semble souvent n’avoir que peu d’égards pour les Canadiens français à son service, il ne se permet cependant que rarement de le critiquer, et cela fort discrètement.

Pamphile Leclerc, chef de gare à Carleton pendant 36 ans, parle au téléphone, 1959.

Photo : Charles-Eugène Bernard Musée de la Gaspésie. Fonds Charles-Eugène Bernard et Estelle Allard. P67/B/5 b/1/24

Nous n’avons jamais connu le salaire annuel de notre père ni celui de sa rente de retraite, que nous devinions cependant plutôt maigre. Son époque n’est pas celle des ententes syndicales et des avantages liés aux années d’emploi.

Le lien du chef de gare avec le train ne peut disparaître complètement avec la retraite. Ainsi, longtemps encore après avoir quitté son emploi, il ne peut s’empêcher de tendre l’oreille et de consulter sa montre quand retentit au loin le sifflet d’un train traversant l’une des « crossings » (passages à niveau) des abords est ou ouest de Carleton. « Tiens, pouvait-il dire, le « montant » (train vers Matapédia/ Montréal) est à l’heure. Il va rencontrer à tel endroit. » ou « Le « descendant » est en retard, y s’ra pas à Gaspé avant telle heure… ».

Notre père n’est pas un homme costaud, mais il étonne par sa force, sa vivacité et son énergie. C’est un homme simple, avenant, toujours préoccupé de justice. Il ne prend lui-même le train que rarement, et par obligation plutôt que par plaisir. Ces départs, faits à l’appel du retentissant « All aboard! », ne sont pas pour lui. Ce qui compte pour Pamphile Leclerc, c’est la satisfaction d’être le bon gardien de la gare de Carleton et de veiller sur ses usagers.

Un incident cocasse

Au cours d’un été de la fin des années 1950, Donald Gordon, président du Canadian National Railways, visite, dans le confort d’une voiture personnelle attachée en queue de convoi, le réseau ferroviaire de la baie des Chaleurs. Le train s’arrête en gare à Carleton et l’éminent personnage, à l’insu de l’équipage, en profite pour descendre question de se dégourdir les jambes et de humer l’air salin de la baie. Au bout d’un moment, le train siffle et se remet doucement en marche. Mon père voit alors arriver à la porte de la gare un M. Gordon soufflant et grommelant qui n’a d’autre recours que de s’en remettre à l’humble chef de gare du petit village gaspésien. Il faut sans tarder rejoindre le train à la prochaine gare, celle de Maria. Toutes affaires cessantes et dans une voiture qui est loin d’être une limousine, avec un passager bien inattendu à bord, mon père part donc à la poursuite du train de M. Gordon. En cours de route, il offre même à ce dernier de déguster le casseau de petites fraises cueillies en bordure des champs dans son moment de pause du midi. L’histoire ne dit malheureusement pas dans quelle mesure M. Gordon a apprécié un incident aussi pittoresque ni si celui-ci a contribué à augmenter son estime pour les Canadiens français, lui qui dira en 1962 qu’il n’y a pas de Canadiens français assez compétents pour occuper l’un des 17 postes de vice-présidents du CN, une société publique.

Équipe du train avec Pamphile Leclerc, en bas à droite, lors du dernier jour de travail de ce dernier, le 20 avril 1959. On voit aussi Claude Babin en haut avec la chemise blanche (voir l’article La« station » de Maria) qui œuvre à la gare. La photographie est signée.

Photo : Charles-Eugène Bernard Collection Charlotte Leclerc