6 minute read

LES GARES, CES LIEUX QUI ONT FAÇONNÉ LA RÉGION

Pendant des décennies, les gares constituent le cœur des communautés gaspésiennes et de tant d’autres localités au Québec et au Canada. Comme il faut attendre 1949 pour que la route de ceinture de la Gaspésie soit entièrement dégagée l’hiver et considérant que la navigation entre décembre et avril est exceptionnelle jusqu’à la fin des années 1950, le train s’avère le seul moyen de transporter efficacement les personnes et les marchandises à destination ou en provenance des villes et des villages de la région pendant des décennies. Les gares sont donc rapidement devenues des lieux de rassemblement lors des arrivées et des départs de trains.

Gilles Gagné

Advertisement

Journaliste, passionné de l’histoire ferroviaire et résident de Carleton-sur-Mer

Dans la péninsule, les citoyens vivant entre Mont-Joli et Matapédia sont les premiers à profiter du progrès associé au chemin de fer. Entre Matapédia et Gaspé, la construction de l’emprise ferroviaire s’est étirée. C’est donc très graduellement que les localités de la région ont pu bénéficier du rail.

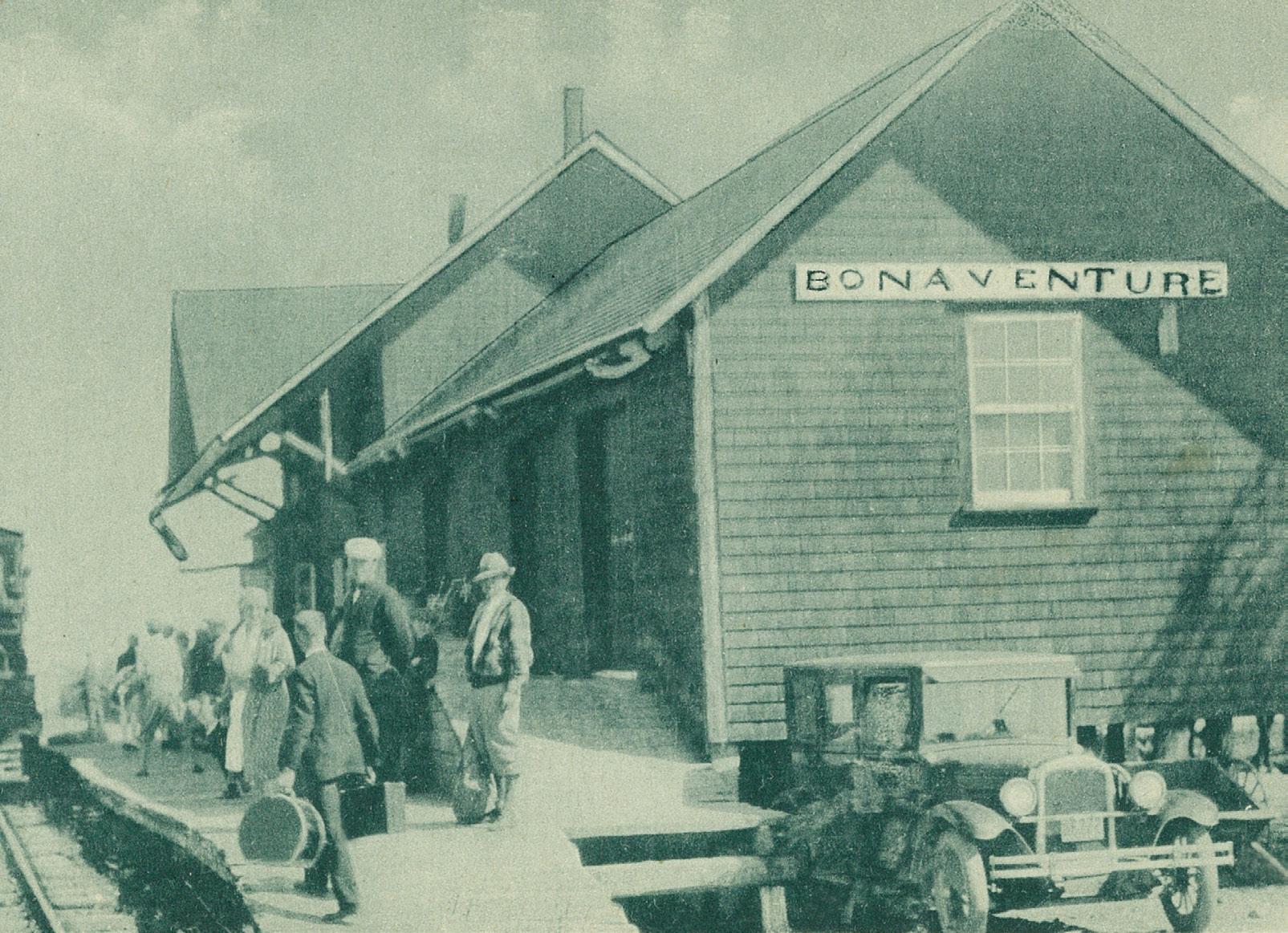

Certaines régions québécoises comme l’Abitibi-Témiscamingue et les Cantons-de-l’Est ont vu des communautés naître avec l’arrivée du chemin de fer, ce qui explique souvent l’emplacement des gares en plein cœur des localités. En Gaspésie, la fondation des villages est généralement antérieure à l’arrivée du rail. Le relief accidenté et les contraintes qu’il impose pour l’endroit à choisir afin de faire passer le chemin de fer ont parfois cantonné la gare un peu à l’extérieur du cœur des communautés. C’est notamment le cas à Percé, Pointe-à-la-Croix, Saint-Omer, Carleton-sur-Mer, Maria, Bonaventure, Saint-Godefroi, Gascons, Grande-Rivière, Barachois, Douglastown et Nouvelle.

Les voyageurs, la nourriture, le courrier, les colis, les télégrammes et les autres biens de première nécessité non produits localement arrivent très souvent par train en Gaspésie,

Casquette de cheminot.

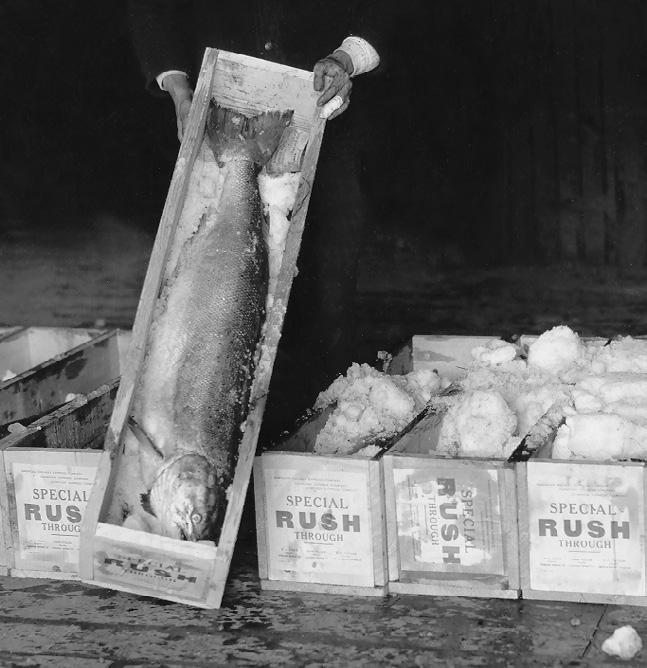

À gauche : Caisses d’expédition de saumons. Les saumons sont mis sur de la glace dans des caisses en bois, un saumon par caisse, et prennent entre autres la route des États-Unis.

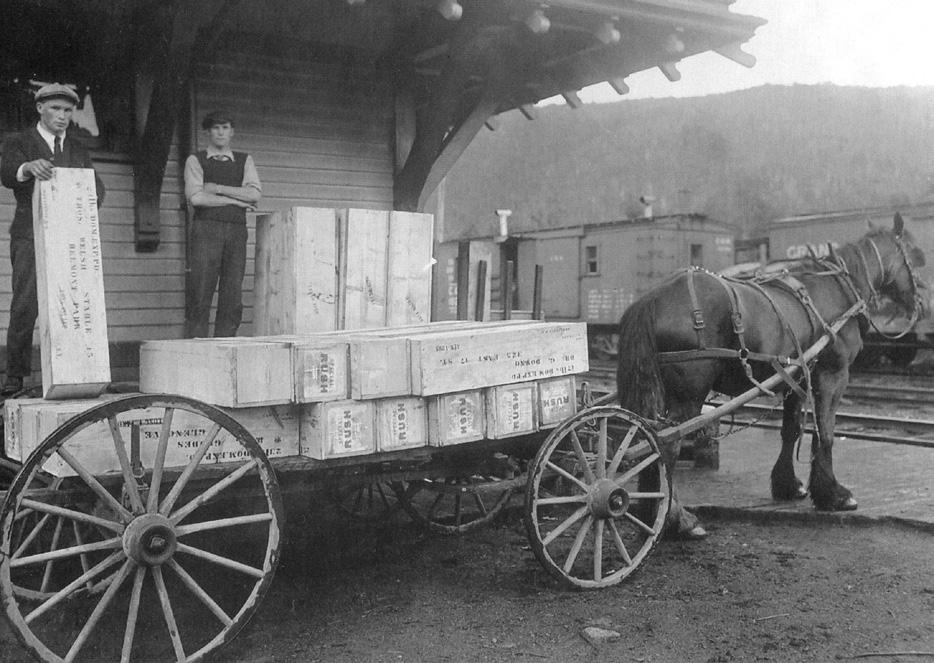

À droite : Expédition de caisses de saumons à la gare de Matapédia, années 1920-1930.

Photos tirées de : H. Al Carter, Thenext bestplaceto heaven.TheRistigoucheSalmonClub1880-1998, Matapédia, 1998, 109 p.

surtout en hiver. Des années 1880 aux années 1960 ou 1970, selon l’importance de la population locale, les chefs de gare jouissent de la considération de leurs concitoyens en raison du rôle de pivot qu’ils jouent dans les déplacements.

Le CNR : des avantages pour tous, au début du moins

Alors qu’avant 1929 la fréquence des trains de passagers est variable en Gaspésie, tout comme l’éventail de services, l’arrivée du Canadian National Railways change considérablement la situation. Pendant quelques décennies, cette réalité d’entreprise publique assure aux Gaspésiens un service de meilleure qualité, avec du matériel roulant plus moderne, un respect plus rigoureux de l’horaire, une meilleure rémunération pour les cheminots, de même que pour les chefs de gare, les salaires étant conventionnés à l’échelle canadienne.

Le travail essentiel des chefs de gare

La fréquence des convois rend le travail de chef de gare assez exigeant. Bien que les trains de passagers roulent essentiellement le jour pendant leur passage en Gaspésie, l’horaire s’étire quand même sur une longue plage temporelle, entre l’aurore et le début de la nuit, selon l’endroit. Jusque dans les années 1960, deux trains quotidiens de passagers circulent entre Matapédia et Gaspé, dont un court convoi transportant aussi le courrier, six jours par semaine.

Selon l’endroit où ils évoluent le long de la côte, les chefs de gare détiennent aussi des responsabilités lors du passage des trains de marchandises, souvent aussi nombreux que les trains de passagers sur une base quotidienne pour desservir les principales industries de la Gaspésie, qu’il s’agisse du bois, des pâtes et papiers, des usines de transformation de poisson, des meuneries ou des autres clients.

Le travail de chef de gare est plus intense dans les centres importants tels Gaspé, Chandler, New Carlisle, New Richmond et Carleton-sur-Mer, comme le mentionne Lionel-J. Boudreau, un chef de gare retraité ayant rédigé un article fort intéressant dans le numéro du Magazine Gaspésie de 1976. La grandeur du territoire ajoute aux tâches. Ainsi, des années 1930 jusqu’au milieu des années 1970, le chef de la gare de Gaspé doit notamment superviser un territoire s’étendant jusqu’à

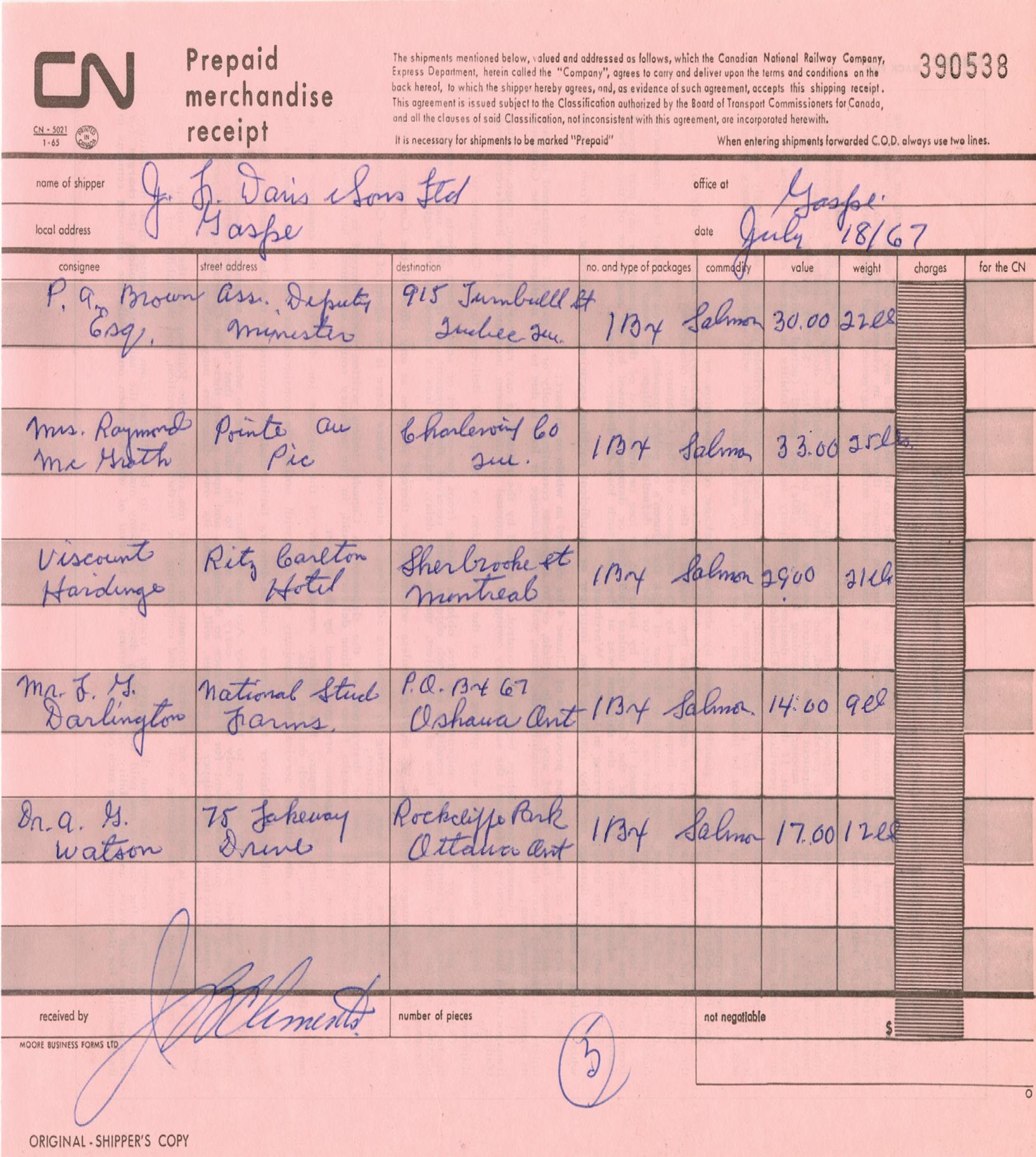

Reçu de réception de marchandises du CN, 1967. Il s’agit ici de saumons envoyés par train de Gaspé par la John F. Davis and Sons Ltd.

Musée de la Gaspésie. Fonds John F. Davis. P7/1e/2

Rivière-Madeleine, 140 kilomètres plus à l’ouest, pour la collecte et la distribution de colis pour le service appelé CN Express.

M. Boudreau rapporte en 1976 que « le travail d’un chef de gare était très varié et souvent ardu; la première chose que l’on faisait le matin, c’était de relever les numéros de tous les wagons; il fallait livrer la marchandise aux marchands, expédier les colis, faire le « billing » [facturation] des wagons complets, la vente des billets, rapporter le passage de tous les trains au « dispatcher » [répartiteur de la circulation], prendre les ordres de celui-ci pour la rencontre des mêmes trains et rédiger les gros rapports à la fin des mois. »1 . Il aurait pu ajouter aider les passagers avec les bagages et, dans certaines gares, gérer le télégraphe.

Lionel-J. Boudreau demeure alors dans le secteur Thibodeau de Carleton et lors de son apprentissage à la gare de Maria, distante de six kilomètres de la maison familiale, il revient chez lui en train, mais en vertu d’instructions assez singulières. Le Quebec and Oriental Railway lui a remis un message se lisant comme suit : « Au conducteur train no. 1, Laissez passer Lionel Boudreau sur votre train. Il débarque à Thibodeau, à ses propres risques »2 . Le secteur Thibodeau est caractérisé par une pente assez forte pour un chemin de fer et le train roulant en direction ouest ne passe pas vite à cet endroit dans les années 1920. M. Boudreau descend alors que le train roule!

Toutes ces particularités du métier de chef de gare, ou de cheminot au sens large, ont créé une réalité bien

Gare de Bonaventure, années 1920-1930.

Musée de la Gaspésie. Fonds Cornélius Brotherton. P141/1/9-21-2

visible dans certains autres métiers, comme les marins et les gardiens de phare; il est plus facile d’adopter la profession quand on est élevé dedans!

Les technologies, la concurrence du camionnage, les choix gouvernementaux favorisant le transport routier, les décisions du CN de laisser tomber le service de transport de colis et, presque simultanément, d’abandonner, comme le Canadian Pacific d’ailleurs, le transport de passagers, ont mené à l’abandon de milliers de gares au pays, dont plusieurs en Gaspésie.

Certaines gares ont connu une deuxième et même une troisième vie. Se souvenir d’elles et de leur rôle revêt une grande utilité. Le chemin de fer et les gens gravitant autour de ce mode de transport ont façonné la région. L’avenir et l’obligation d’améliorer notre bilan environnemental devraient ramener le transport ferroviaire à l’avant-scène.

Notes

1-2. Lionel-J. Boudreau, « Les chefs de gare en Gaspésie », Revue d’histoireet detraditionspopulairesde la Gaspésie, vol. 14, n° 4 (n° 56), octobre-décembre 1976, p. 310 et 308.

LISEZ L’ARTICLE LES CHEFS DE GARE EN GASPÉSIE PARU EN 1976

• Serviceprofessionnel etcourtois • Équipementde dernièretechnologie • Trèsbelinventairede monturesenvogue