1 minute read

Menstruations: un tabou tombe

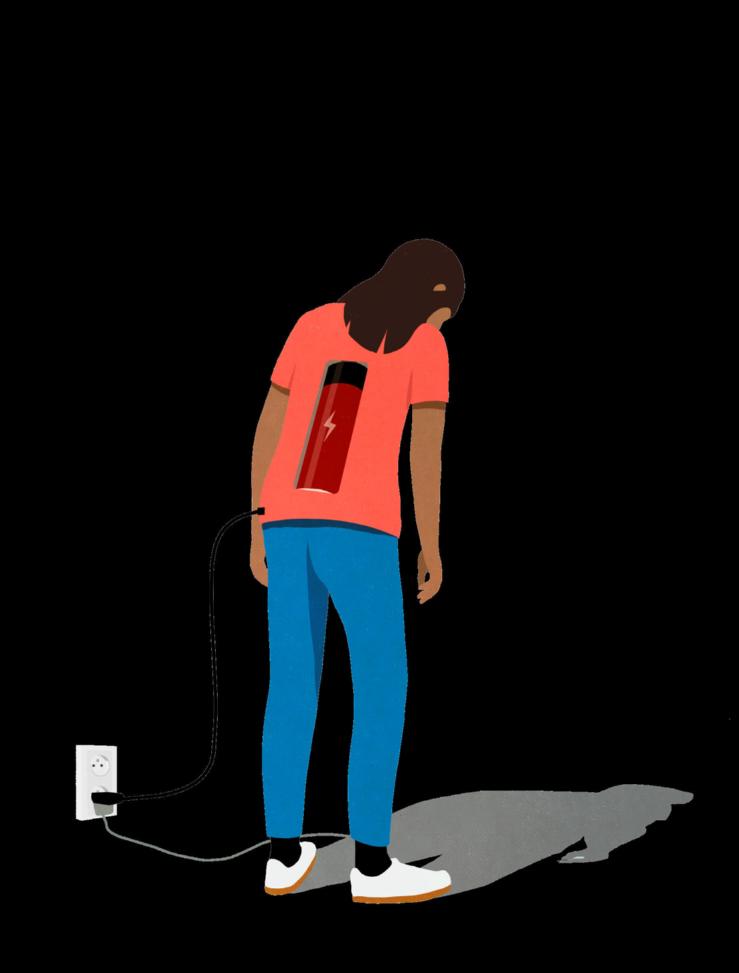

Déclarations de sportives et de politiciens, baisse des prix des protections hygiéniques: les règles sont plus présentes dans le discours public. Avec l’espoir que les femmes puissent en tirer parti.

Texte: Ariane Gigon

D’où vient ce tabou?

500 fois environ pendant quarante ans: c’est le nombre de menstruations supportées, avec parfois des douleurs aiguës, par les femmes entre la puberté et la ménopause. Or, pendant des siècles, le sujet n’a été ni raconté, ni expliqué, et encore moins, en cas de souffrances, soigné. Les recherches scientifiques sont récentes: il a fallu attendre 1920 pour que la démonstration soit faite que l’ovulation a lieu une fois par cycle et on ne sait que depuis 2008 que le sang menstruel contient des cellules souches.

Alors, pourquoi cette ignorance teintée de dégoût? Selon Élise Thiébaut, auteure de Ceci est mon sang, petite histoire des règles, (Éd. La Découverte, 2017), l’hypothèse du lien entre sang menstruel et danger –à cause de la possible arrivée de prédateurs attirés par le sang – est «pour le moins réaliste». C’est une cause possible du tabou originel. Des auteurs de l’Antiquité ont aussi rivalisé de théories «fantaisistes», écrit Élise Thiébaut, dans son livre aussi documenté qu’amusant. Pline l’Ancien estimait ainsi qu’on trouverait difficilement quelque chose «qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel». Depuis le Néolithique et la sédentarisation de l’espèce humaine, le sang des règles était devenu le prétexte pour «faire honte aux femmes et les exclure des lieux de pouvoir».