A ssalamu’alaikum

PELINDUNG

Rektor Universitas Islam Indonesia PEMIMPIN UMUM RR. Ilmia A. Rahayu SEKRETARIS UMUM Dwisaptina DP BENDAHARA UMUM Dian Dwi Kurniawati PEMIMPIN REDAKSI Widiyanto

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI SF. Salam SEKRETARIS REDAKSI

Abdul Wahid Fauzie REDAKTUR PELAKSANA Sigit Pranoto, Atfas Ferry, R. Jimmy Pramana, Fajar Said REDAKTUR FOTO

Ujang Priatna STAF REDAKSI Fitriyan Zamzami, Ahmad Makhali, Heriyanto Citra Buana, Andi Priantoko, Sastrarum N. FOTOGRAFI

Indra Yudhitya, M. Ali Prasetya, Adhitya Awan, M. Isa.

RANCANG GRAFIS

Pandu Lazuardy P, Ponco Tristiyono. PENELITIAN & PENGEMBANGAN

Mulianne, Astutik, Firmansyah, Weka Swastika Wardani, M. Ulil Fahmi, Indiah Wahyu Andari, Solikhudin H. PUSAT INFORMASI &

Asriani P.I, Nugroho Nur Cahyo, M. Wahyu Gandewo PERUSAHAAN

Wawan

Basyori,

Nugraha

Bimaersy Putro, Riandaru Nugroho.

ALAMAT

TIDAK sedikit kawan yang menanyakan kapan HIMMAH akan terbit. Sudah sampai mana penggarapannya? Kenapa tidak (pernah) terbit tepat waktu? Ada yang lebih menyakitkan. Memang HIMMAH masih ada? Begitu pula dalam sebuah forum dengan rektorat. Ada yang bilang, HIMMAH sekarang, kalah jauh ketimbang HIMMAH di tahun 1980-an. Terbit rutin tiap bulan.

Ini kami akui. Tapi, masa-masa itu, sangat kontras ketimbang sekarang. Mulai dari sistim negara hingga kehidupan kampus. Di masa itu, lingkungan tempat HIMMAH berada, juga dalam kondisi top performance. Tidak jarang ditemui, debat bermutu dalam permasalahan sosial, hukum, maupun soal agama. Konon, masa itu, Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan salah satu kiblat pemikiran Islam moderen di Indonesia.

Bagaimana sekarang? Kami tidak bisa banyak berkomentar. Cukup banyak ‘penjara-penjara panoptik’ yang menyelimuti kehidupan kampus. Mulai dari absensi, wajib jilbab, aturan sandal jepit, hingga rencana penggusuran kantor lembaga mahasiswa di Cik di Tiro (salah satu di antaranya adalah kantor HIMMAH). Kampus dibikin senetral mungkin. Adem ayem. Tanpa demonstrasi, karena terlampau banyak mahasiswa yang secara sistemik dibikin study oriented. Kami tumbuh di tengah keprihatinan. Wallahu’a’lam.

Sidang Pembaca yang terhormat,

Soal majalah, kali ini, HIMMAH mengalami perubahan lumayan banyak dari edisiedisi sebelumnya. Perubahan itu tidak didasarkan pada metode trial and error semata. Bentuk penyampaian majalah kali ini didasarkan pergulatan konsep jurnalisme yang relatif baru. Kami menyakini pertanggungjawaban pada warga merupakan salah satu komitmen besar kami. Tiap reporter setidaknya menggunakan predikat ‘saya’. Sedikit mungkin memakai predikat ‘HIMMAH’ (seperti kebanyakan pada edisi-edisi sebelumnya). Alasannya: pertanggungjawaban wartawan kami pada warga. Liputan edisi perdana ini pun berusaha kami sajikan secara dinamis. Tidak kaku.

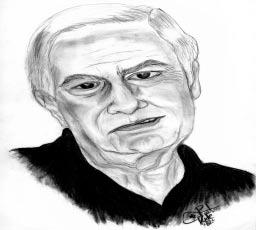

Adalah kedatangan Bill Kovach di awal Desember 2003 lalu yang bikin kami, mau tidak mau, harus melakukan evolusi dalam praktik jurnalisme selama ini. Sebelumnya, HIMMAH juga mendapat pengetahuan penting dari Dr. Violet B. Valdez, Direktur ‘Center for Journalism’, Universitas Ateneo Manila, Pilipina. Beliau mengenalkan gagasan Pyramid of Competence. Kontribusi keduanya merupakan bagian penting dari perjalanan HIMMAH edisi ini. Selamat membaca.

Wassalamu’alaikum

berupa artikel atau opini, diketik dua spasi, maksimal 4 halaman kuarto.

berhak mengedit tanpa mengubah esensi tulisan. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan sepantasnya.

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PERS MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Periode 2003 - 2004

M. Ali Prasetya/ HIMMAH

M. Isa HIMMAH

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

DATA

W. Saputro, Kurnia

Ardhi

S,

REDAKSI Jl. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta 55223 Telp. (0274)542141 Pesawat 13 Faks. (0274) 563207 home page http://more.at/himmahonline e-mail himmah_media@mailcity.com Izin Terbit SK Menpen RI 1094/SK/Ditjen PPG/SIT/1987 ISSN 0216-4272 Percetakan NINDYA GRAFIKA Jl. Anggajaya I 180A, Condong Catur, Yogya karta (0274) 884126 ..........................

Redaksi menerima tulisan dari luar

Redaksi

IFTITAH REDAKSI

PeNAMBANGAN marmer yang berlokasi di Dusun Selorejo, Magelang, ternyata tak jauh dari sorak-sorai masalah. Warga di sekitar tempat penambangan merasa dirugikan. Perusahaan penggali marmer, yang kini di bawah kuasa PT. Margola, punya kesan tak ambil peduli. Padahal telah satu bukit habis dipapras dan rata dengan tanah. Bukit lainnya tinggal menyusul dan menunggu nasib sama. Bagaimana sebenarnya derita dan tuntutan warga terhadap hal ini?

Pe MBUKAAN lebar-lebar pintu pengelolaan air oleh swasta, patut dikritisi. Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi air. Rakyat semakin dijauhkan aksesnya terhadap air (bersih). Bagaimana sebenarnya swasta melakukannya? Apa imbasnya bagi warga?

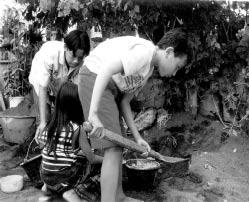

BAGAIMANA Suku Tengger memahami identitasnya sebagai bagian dari kehidupan yang lebih luas, selepas jalur-jalur transportasi membelah keter batasan lingkungan dan arus migrasi semakin tak tertahan? Apakah jejak leluhur yang tergurat di atas lembaran sejarah masa lalu Tengger akan terus terpugar? Bagaimana pula orang-orang Tengger mendalami keseharian yang terkadang tak berpihak lagi terhadap nilai-nilai kultural dan norma komunal?

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

Air Mengalir Makin Menjauh... DAFTAR ISI EDISI I LAPORAN UTAMA.......(11) LACAK........(43) ’rang-orang Tengger LAPORAN KHUSUS....(78) Agama...............................................................................( 33 ) Bismillah............................................................................( 05 ) Budaya.............................................................................( 94 ) Dialog................................................................................( 72 ) ekonomi............................................................................( 69 ) Komentar....................................................( 31 ) Lensa..........................................................( 49 ) Media..........................................................( 62 ) Nasional......................................................( 08 ) Pendidikan..................................................( 41 ) Kulit Muka: Jeritan Bukit Menoreh

Seandainya Saya Menwa UII

ApA yang menimpa Resimen Mahasiswa (Menwa) UGM beberapa waktu lalu adalah catatan penting betapa terinternalisasinya pola kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh Menwa yang notabene bernaung di kampus berlabel agama. p ertanyaan kita, adakah agama yang mengajarkan bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah? Dan, yang paling mengesalkan lagi insiden yang dialami oleh Menwa UGM itu disanggah oleh Edi p rayudi selaku Komandan Menwa UII, sebagaimana dilansir Suara Merdeka (26/01/2004), dengan dalil ”tidak ada peng rusakan dan pemukulan.”

Sungguh luar biasa, di mana seorang Komandan Menwa yang seharusnya berkata bijak nan jujur, menebarkan berita bohong yang tidak pernah diajarkan oleh agama apapun. padahal di harian yang sama, jika Edi prayudi membaca media massa, yakni pada tanggal 23/01/2004 memuat insiden ini dengan judul ‘Markas Menwa UGM Diserang Menwa UII, 2 Orang Luka’. Republika menurunkan ‘Menwa UII Serang Menwa UGM’. Semen-tara Kompas memberikan judul ‘Markas Resimen Mahasiswa UGM Diserang’.

Dari sajian berita tersebut, pembaca setidaknya punya kesan bahwa apa yang disampaikan Edi p rayudi sangat tidak rasional, konyol dan memalukan. Akal sehat telah dibunuh. Celakanya, Edi tidak tahu bahwa argumen pembelaan saja tidak cukup. Karena kejadian Menwa UGM sedikit banyak mempunyai implikasi ne gatif, kalau bukan akan menghancurkan citra institusi pendidikan kampus UII yang dengan susah payah dibangun oleh para insan akademisnya. Hal inilah yang menurut tafsir penulis tidak diperhitungkan oleh Menwa UII.

Seandainya saya Menwa UII, saya tidak akan berbohong dan menolak model kekerasan sekaligus provokasi senior saya untuk melakukan penyerangan kepada Menwa UGM. Logikanya adalah hal itu tidak lazim digunakan oleh mahasiswa. Dan kalaupun harus berhadapan dengan Men-wa UGM, saya akan menggunakan akal sehat dalam menyelesaikan persoalan. Apalagi saya masuk di wilayah UGM tanpa membuat izin tertulis kepada Rektor UGM maupun kepada Menwa UGM.

Maka sangat wajar jika mereka menegur dan bertanya kepada anggota Menwa UII yang berlatih di lembah UGM. Karena

mungkin, mengganggu aktivitas mereka. Di sinilah penting persoalan etika bertetangga dibangun. Karena saya yakin bahwa saya pun akan tersinggung apabila Menwa UGM latihan di wilayah UII tanpa pem beritahuan tertulis.

Berangkat dari pemahaman seperti ini, sekali lagi seandainya saya Menwa UII akan meminta maaf dan mengakui segala kesalahan yang dibuat anggotanya. Apa-lagi pembantu Rektor bidang Kemaha-siswaan UGM dan UII sudah sepakat. Dan kesepakatan itu, penulis ikut terlibat di dalamnya.

Muhtar Haboddin dan Naru Keluarga Menwa UGM Bulaksumur H 1, Yogyakarta

Info Beasiswa

SAYA ingin berbagi pengalaman mengenai tips/ tata cara pengajuan bea-siswa bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Sekarang saya mahasiswa S-2, program mahasiswa penerima B pp S (Be a -siswa pendidikan pascasarjana) di Universitas Udayana, Bali. Mungkin ada teman atau adik-adik dari mulai SD sampai perguruan Tinggi yang ingin mendapatkan beasiswa, silakan menghubungi alamat saya. Mudahmudahan saya dapat membantu. Di sam ping informasi-informasi lain yang sangat berguna.

Saya tunggu konfirmasi dari temanteman sekalian dan jangan lupa sertakan perangko balasan secukupnya.

KAMI menawarkan secara langsung kepada masyarakat umum, pelaku UKM dan koperasi berupa modal kerja dan penge m -bangan usaha. Juga bantuan beasiswa cuma-cuma dari jenjang SDS3, Diploma, p oliteknik bagi siswa/i, mahasiswa, peneliti, karyawan dan guru. Serta bantuan berupa buku dari pelbagai disiplin ilmu dan dana hibah bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM/LSM) lokal. Karenanya, bagi yang membutuhkan paket bantuan tersebut silahkan menghubungi kami melalui surat dan melampirkan tiga perangko kilat untuk balasan.

Dengan senang hati surat yang masuk akan segera kami tanggapi.

Andi Syamsuddin Ashar LEMBAGA INTAN PERSADA CORP. Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 1. Bulukumba, Sulawesi Selatan Po. Box. 81 IPC Bulukumba 92511 Sul-Sel.

Pendataan Alumni MUHIBBAH/ HIMMAH Penanggulangan Kemiskinan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

K AMI LpM HIMMAH UII saat ini sedang melakukan pendataan kembali para alumni MUHIBBAH/HIMMAH dari perio de 1967 hingga 2001.

Rencana ke depan kami akan mengadakan reuni keluarga besar MUHIBBAH/HIMMAH untuk ke seluruhan periode. Karena itu kami mengharapkan para pembaca yang saudara-kerabatnya alumni MUHIBBAH/HIMMAH dapat segera mengirimkan data pribadi dengan alamat terbaru.

Data dapat dikirim ke alamat L p M HIMMAH UII Jl. Cik Di Tiro no. 1 Yogyakarta 55223, faks. (0274) 563207 atau lewat e-mail himmah_media@mailcity.

com

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pusat Informasi dan Data

Sugianto Suryo Prayogo, S.P. (Mahasiswa S-2 Manajemen Agribisnis Universitas Udayana, Bali)

Jl. Tukad Banyusari No. 8, Sanglah, Denpasar, Bali.

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 ASSALAMU’ALAIKUM

Bukan Negeri (dan Kampus) Tempat para Begal

SALAH

besar bila menyebut Indonesia sebagai negara paling korup se-Asia. Salah besar jika negeri asal seorang taipan yang pernah menyokong kampanye presiden Amerika Serikat ini dibilang menempati posisi enam terbawah dalam hal korupsi versi Transparancy International

Para aktivis, akademisi, atau para profesional, bisa jadi sedang lupa jika pernah mengatakan terjadi desentralisasi korupsi. Kalau dulu, di Orde Baru, korupsi berlangsung secara istana sentris, sekarang tidak lagi.

Tidak betul pula, partai yang eksis di masa Soeharto dituduh menerima uang miliaran rupiah tanpa peras keringat, seperti bagaimana para petani mengumpulkannya. Dan, jelas-jelas bohong, jika ada yang nyeletuk ada money politics di Senayan, atau di beberapa pemilihan kepala daerah: Bali, Jakarta, Jawa Tengah, atau Sumatera Selatan. Mungkin juga daerah lain di tanah air ini, yang disebut banyak media itu.

Bukanlah tergolong penebangan liar, apa yang sedang berlangsung di pedalaman hutan Kalimantan Selatan. Tapi adalah pengusahaan hutan.

Termasuk fitnah bila ada yang berkomentar banyak wartawan amplop di Jogjakarta--dan tentu di banyak kota lainnya. Pasti bohong jika telah terjadi pemukulan kepala pemimpin redaksi sebuah majalah kesohor. Terlebih di depan mata seorang kepala satuan kepolisian. Yang benar: tidak dipukul, melainkan cuma ditawarin sarapan!

Sama halnya mencemarkan nama baik, jika ada yang mem-beritakan seorang kakek ‘tahan’ berbuat mesum dengan beberapa karyawatinya. Padahal polisi saja, yang katanya paling berwenang, menegaskan buktinya tidak cukup.

Tak seorang pun akan berani berkata bahwa tentara tidak loyal pada negara--(baca: pemerintah). Demi terjaganya ‘persatuan dan kesatuan bangsa’. Hingga setiap usaha ‘separatisme’ pasti akan dibungkam. Memperpanjang darurat militer di Aceh, yang di awal berdirinya republik, sempat menghibahkan Meunasah. Sampai-sampai tidak diperlukan parameter kesuksesan darurat militer.

Mari meluangkan waktu melihat kondisi dalam kampus. Adalah kabar bohong, jika terjadi pencurian komputer berkalikali di kampus universitas Islam tertua di Indonesia ini. Tiga

kali dalam dua bulan, dua kali dalam tempo kurang dari dua puluh hari. Ironisnya, ada sebuah kampus yang mengalami tiga kali pencurian. Jika ditotal sedikitnya lima puluh komputer raib. Tapi sekali lagi perlu diingat, bisa jadi itu hanya kabar burung belaka.

Coba tengok sebentar. Siapa yang berhak mengatakan betul atau salah sebuah tindakan? Menetapkan betul-betul bohong atau bohong-bohongan betul seseorang itu dianggap maling? Siapa yang bisa bersabda hitam atau putihnya seseorang? Dan itu berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat? Dia tak lain adalah hakim, si waliyyullah. Sosok suci ‘pemilik pengadilan’. Oleh karenanya, tidak sedikit yang datang berduyun-duyun mencoba mencari keadilan.

Bisa jadi ceritanya terbalik. Beberapa peristiwa yang saya sebut di atas adalah secuil dari tumpukan kasus yang terjadi di negeri ini. Sangat ringkas di antara ribuan peristiwa buruk yang membentang. Jika benar seperti yang dituduhkan, maka si toga hitam pasti sudah menghukumnya. Tapi, buktinya?

Sebenarnya, Haryatmoko, seorang filsuf, pernah meng ungkapkan tentang hal ini. Menurutnya, lembaga peradilan --tentu termasuk oknum pejabatnya--menjadi lembaga yang melegitimasi ketidaksalahan seseorang. Tempat mencari kartu bebas dosa sosial. Menepis anggapan yang berkembang di masyarakat, bahwa ia telah menyengsarakan rakyat. Kasus seorang politisi senior adalah contoh paling hangat. Dan juga, pengampunan beberapa debitor nakal lewat kebijakan release and discharge.

Tentu tidak sulit untuk menyebut: ”baru diproses di pengadilan. Maka, hargailah itu..” atau ”sedang diurus polisi, jaksa, dan seterusnya..” Maka publik pun seperti terdiam.

Keadaan yang macam itu tidak menutup kecurigaan terjadinya persekongkolan tidak suci. Konspirasi antara yang tidak suci--para maling, koruptor atau preman--dengan yang sebenarnya suci dalam arti seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Salah satu alasannya, kata Prof. Satjipto Rahardjo, salah seorang pemikir hukum progresif, karena tercerabutnya moral dari hukum.

Inilah yang bikin negara (dan kampus) ini bukan tempat para begal

Oleh WIDIYANTO

Pandu L. Patriari HIMMAH

Oleh WIDIYANTO

Pandu L. Patriari HIMMAH

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

.

Dari Malari Turun ke San -

BERBICARA perubahan dalam konteks Indonesia, maka tidak akan terlepas dari gerakan mahasiswa. Sejarah mencatat, perubahan yang terjadi di Indonesia selalu digerakkan oleh mahasiswa bersama rakyat. Misalnya, perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru yang didalangi oleh aktivis angkatan ’66, kasus penolakan modal asing Jepang tahun 1974, yang dikenal dengan sebutan Malari, sampai penjatuhan kediktatoran rezim soeharto atau reformasi. perubahan-perubahan di atas adalah bentuk penyikapan mahasiswa terhadap kondisi negara (suprastruktur) waktu itu. Bentuk kepedulian terhadap realitas lingkungannya.

Lahirnya kesadaran mahasiswa akan realitas lingkungannya itu tidak terlepas dari mudahnya mahasiswa untuk meng akses informasi yang berkembang, tidak seperti masyarakat umumnya. Dengan informasi, mahasiswa sadar akan makna sebuah penindasan dan ketidakadilan. Yang akhirnya melahirkan naluri per-lawanan, sebagai respon terhadap penin-dasan dan ketidakadilan yang diterimanya. ”Hal ini juga tidak terlepas dari posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang netral,” ujar Ade Achmad Faidulloh, mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Univer sitas Islam Indonesia (UII). ”Di samping itu, mahasiswa adalah masa-masa transisi

dari kepentingan,” kata Ade melanjutkan. Melihat peranan mahasiswa yang signifikan dalam setiap perubahan me lahirkan ketakutan-ketakutan bagi rezim pemerintahan yang berkuasa. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh penguasa untuk membelenggu dan meredam per golakan mahasiswa, baik dengan intervensi langsung ke kampus atau lewat kebijakankebijakan yang memberatkan mahasiswa. pada masa Orba, lahirnya kasus Malari sebagai bentuk penolakan terhadap ma-suknya modal asing akhirnya berbuntut pada keluarnya kebijakan penguasa Orde Baru tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kem a hasiswaan (BKK). Lahirnya NKK/BKK berbuntut pada perombakan sistim pendidikan dan kelembagaan Dewan Maha siswa (Dema). Konsep Dema diganti, sistim pendidikan dirubah, aturan drop-out (DO) lahir. Dengan lahirnya NKK/BKK di bawah rezim kediktatoran Soeharto, maha-siswa tidak bebas untuk berbicara, berpolitik, apalagi melakukan kritikan terhadap peme rintah. Ini salah satu bentuk ke kerasan negara terhadap rakyatnya.

Lantas bagaimana dengan Orde yang katanya Reformasi ini? Apakah kekerasan dan pengekangan terhadap mahasiswa telah usai? Menurut Ade, pengekangan terhadap mahasiswa pada masa Orba sampai Orde

Reformasi tidak ada yang berubah.”NKK/ BKK kan enggak ada yang dicabut, aturan presensi masih ada,” jelasnya.

Tak hanya itu. Sekarang, terdapat banyak aturan yang menimpa mahasiswa di kampus. Bentuknya beraneka ragam pada tiap-tiap kampus. Seperti lahirnya Kode Etik Mahasiswa (KEM) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. p emberlakuan presensi 75 persen yang ketat sebagai syarat mengikuti ujian di Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (MIpA) dan di beberapa fakultas lainnya di UII, termasuk Fakultas psikologi. pemberlakuan jam malam dalam penggunaan sekretariat unit kegiatan mahasiswa (UKM) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

* *

KODE Etik Mahasiswa adalah sekum pulan aturan yang mengatur tentang mahasiswa dan tidak terkait dengan studi. Seperti tata cara berpakaian dan batasan penggunaan jam kantor UKM. Di tingkatan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, KEM sebenarnya masih menjadi polemik. Bebe rapa kali mahasiswa melakukan demon s -trasi menentang pemberlakuan KEM. Seperti aksi yang dilakukan oleh Forum Mahasiswa Dua Ribu Tiga (FORMAGA)

Oleh FAJAR SAID

Kreativitas dan nalar kritis mahasiswa yang terus saja diancam dan

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 KEMAHASISWAAN

*

Adhitya Awan / HIMMAH

yang salah satu tuntutannya adalah menolak KEM.

Adapun permasalahan yang sangat pelik dalam KEM tersebut adalah adanya aturan-aturan seperti, batasan jam buka kantor lembaga kemahasiswaan yaitu dari jam 07.30 pagi sampai jam 21.30. Hal lain yaitu tata cara dalam hal berpakaian seperti larangan untuk berambut gondrong, pakai kalung, gelang, anting, celana sobek, dan kaos oblong.

Menurut Munir ‘Che’ Anam, presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), lahir nya KEM di IAIN Sunan Kalijaga di-putuskan sepihak oleh Senat Institut, dengan berlandaskan peraturan pemerintah (pp) nomor 60 tahun 1989.

Ia menandaskan, ”lahirnya KEM sejalan dengan perubahan IAIN menjadi Univer sitas Islam Negeri (UIN). Hal ini tidak terlepas dari kepentingan neoliberalisme ketika ingin menjadikan kampus sebagai pasar kerjasama.”

”Kalau tidak menginginkan adanya Kode Etik Mahasiswa, maka harus men cabut pp nomor 60 tahun 1989. Karena landasannya di sana.”

pihak Rektorat memang tertutup dalam membuat keputusan tentang KEM. Hal ini diakui oleh DR. Ismail Lubis, pembantu Rektor III, ketika ditanya tentang proses rembug b a reng antara Rektorat dengan mahasiswa. ”Belum ada (rembug ba-rengred), dan kami juga tidak mem-buka pintu lebar-lebar untuk itu karena pe-ngalaman selama ini dikasih hati, minta rempelo,” tandasnya.

Munir menilai, ada kesamaan antara NKK/BKK dengan KEM. ”Saya lihat sama-sama untuk memberangus kreativitas mahasiswa, dan mahasiswa dibelenggu oleh aturan-aturan yang mengikat,” ujar-nya.

DR. Ismail Lubis, mengatakan bahwa lahirnya KEM adalah untuk menertibkan kesemrawutan peng-gunaan kantor UKM. Di samping itu adanya mahasiswa yang berpakaian yang tidak semestinya menurut agama, seperti pakaian wanita yang tembus pandang, transparan. Hal lain yaitu adanya mahasiswa laki-laki yang memakai tatto, anting maupun celana sobek. ”Inikan sangat tidak layak, apalagi mahasiswa IAIN Sunan Klaijaga,” katanya.

Menurut Ismail Lubis, pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam KEM masih ditoleransi, karena masih dalam proses sosialisasi. ”Tidak d iber-lakukan semuanya,” jawabnya ketika ditanya tentang pemberlakuan KEM.

”Akan tetapi ada beberapa aturan yang akan ditindak tegas apabila terjadi pe-lang-

garan, seperti pakai sandal dan anting,” kata Lubis.

”Larangan pakai anting, sandal, itu yang utama. Baik dosen di kelas maupun karyawan tidak akan melayani mereka yang pakaiannya tidak sesuai dengan kode etik. Tegas, saya pun begitu jika ada mahasiswa yang pakai sandal.”

Sampai saat ini pemberlakuan KEM masih belum berjalan efektif. Sebagian mahasiswa masih ada yang berpakaian kaos oblong, pakai anting dan berambut gondrong. Dan kantor UKM masih tetap buka tanpa ada batasan jam tutup seperti yang terdapat dalam KEM. Meski KEM sudah mulai diberlakukan sejak 1 September 2003. Bisa jadi ini merupakan salah satu bentuk penolakan mahasiswa terhadap pemberlakuan KEM.

* * *

S EDANGKAN di UII, terdapat b e berapa fakultas yang sangat ketat dalam menerapkan presensi 75 persen sebagai persyaratan dalam mengikuti ujian semes ter. Seperti di Fakultas MIpA, dan psikologi. Sementara di beberapa fakultas lainya lebih ‘lunak’. Tapi banyak dosen yang pen-ilaiannya didasarkan pada jumlah keha-diran alias presensi di kelas. Bukan pada kema m puan peserta didik dalam memahami mata kuliah yang di-ajarkan.

Kebijakan presensi ini sebenarnya melahirkan pro-kontra di tingkatan maha siswa. Ada mahasiswa yang setuju dan ada yang menolak. Dan sebelumnya telah terjadi aksi yang dilakukan oleh sebagian maha-siswa Fakultas MIpA untuk menolak kebijakan presensi tersebut.

Jaka Nugraha, M.Si, Dekan Fakultas MI pA

dan indeks prestasi (Ip) semester maha siswa yang cukup baik.

”Dari hasil angket yang disebarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia menghasilkan mayoritas mahasiswa men dukung kebijakan itu,” aku Jaka Nugraha.

Sebagian mahasiswa yang tidak setuju dikarenakan alasan ada aktivitas di luar. Dan pihak fakultas, tambah Jaka, akan mem-berikan ijin bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan resmi atau sakit.

Suryani, mahasiswa Fakultas MIpA jurusan Farmasi, menilai kebijakan presensi ada sisi positif dan negatifnya. Sisi posi tifnya adalah mahasiswa jadi terpacu untuk hadir kuliah. ”Akan tetapi sisi negatifnya yaitu ada mahasiswa yang nggak bisa hadir seperti lagi Kuliah Kerja Nyata (KKN) sementara mereka tidak boleh ijin. Dan tidak semua dosen mau memberikan ijin bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan di lembaga kemahasiswaan,” kata Suryani.

Lain halnya dengan Merdeka Ita. Mahasisiwi FH ini menilai lahirnya kebijakan presensi lebih disebabkan oleh faktor ketidakcakapan dosen dalam mengalhkan ilmu kepada peserta didiknya.

”Seharusnya menekankan kualitas dosen dari absensi,” sarannya.

Merdeka juga mempertanyakan tentang aturan dan sanksi bagi dosen yang tingkat kehadiran mengajarnya rendah. ”Apakah ada aturan yang mengatur dosen? Lantas bagaimana dengan tanggung jawab seo rang dosen?” ujarnya menutup pe m bicaraan.

mengatakan, lahirnya kebijakan presensi 75 persen merupakan keputusan di tingkat universitas. Akan tetapi i m plementasinya di tiap-tiap fakultas bersifat kondisional. Dan yang pertama kali mem berlakukan kebijakan presensi te r sebut adalah Fakultas psikologi dan MIpA.

Menurutnya, kebijakan presensi telah melahirkan hasil yang positif pada maha siswa. Seperti proses belajar mengajar, kehadiran dosen yang semakin meningkat

yang jelas de-ngan kondisi terkekang, mahasiswa tidak dapat mengaktualisasi kreativitasnya.

Pandu L. Patriari HIMMAH

Apapun jawabannya,

��HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 KEMAHASISWAAN

Cermin Retak Buat Parkir

Naiknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun telah menimbulkan masalah pada ruang parkir. Butuh sistem penataan yang bijak untuk mengatasinya.

Oleh R. JIMMY PRAMANA

BARISAN

kendaraan bermotor itu berjejer rapat di bahu jalan. Hanya dipisahkan sebuah ruas jalan seukuran satu setengah meter. Tampak seorang petugas parkir lalu-lalang untuk membenahi letak parkir kendaraan agar leluasa untuk keluar masuk. Entah berapa kali dia menyeka keringat yang bercucuran di dahinya. ”Iki rada (ini agak-red) repot, Mas. Tunggu sebentar lagi,” tukasnya ketika saya mencoba untuk mengajak ngobrol. Setelah memberikan karcis pada pengendara yang baru datang dan merapikan barisan parkir, barulah ia mau berbincang.

”Maklum hari libur. Banyak orang yang datang ke Malioboro untuk berbelanja atau lihat-lihat,” ujar Haryono, 32 tahun, salah seorang petugas parkir di bilangan Jalan Malioboro. Haryono telah menjalani profesi sebagai petugas parkir dalam kisaran dua tahun ini. Ia mengakui harus bekerja keras bila hari libur.

”Saya harus siap terus. Sekalian ngatur kendaraan yang mau diparkir. Kadangkadang orang markir-nya sembarangan,” keluhnya sembari menerangkan bagaimana pekerjaannya mengatur parkir kendaraan bermotor.

Sudah jadi rahasia umum, jika Jalan Malioboro yang membentang di jantung Kota Jogjakarta ini sarat akan permasalahan lalu-lintas. Di antaranya kemacetan dan parkir. Bandingkan dengan era tahun 1970an, sepeda merupakan alat transportasi massal yang mayoritas lewat Malioboro. Jauh beda dengan kondisi sekarang.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa alasan utamanya adalah makin pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertambahan kendaraan bermotor. Ruang kosongruang kosong yang dulu banyak tersisa di Malioboro, kini banyak digunakan untuk aktivitas perdagangan.

Tentu ini berpengaruh pada penyediaan ruang parkir. pemkot Jogjakarta sebenarnya sudah menyediakan area parkir di bagian utara Jalan Maliboro, Taman Abu Bakar Ali. Sedangkan, di bagian selatan juga ada Taman p arkir Bank Indonesia dan area parkir di sekitar pasar Beringharjo. Namun melihat dari pemanfaatannya, terasa kurang optimal. Taman parkir Abu Bakar Ali dan Taman p arkir Bank Indonesia banyak

dimanfaatkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus. Sedang, motor roda dua jarang yang menempatinya. padahal bila melihat dari kuantitas jumlah kendaraan di Jogja, kendaraan roda dua merupakan alat transportasi terbanyak. ”Kalau motor (roda dua-red) jarang yang mau parkir di sini. Masalahnya tempat parkir terletak di bagian ujung jalan. Saya sendiri malas kalau nanti harus berjalan lagi,” papar Budi, salah seorang pengguna jasa parkir.

Ketiga tempat parkir itu berada di ujung Jalan Malioboro. perlu bolak-balik untuk kembali ke salah satu tempat parkir tersebut. panjang Jalan Malioboro kurang-lebih satu kilometer. Bolak-balik berarti harus me nempuh dua kilometer. Tampaknya hal inilah yang bikin para pengguna motor enggan memarkir kendaraannya di area parkir tersebut.

Bisa jadi karena keterbatasan area parkir yang ada, membuat para pengelola perparkiran terpaksa menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai area parkir. Gejala itu tidak semata hanya di Jalan Malioboro. parno, 35 tahun, petugas parkir di pasar Kranggan mengatakan bahwa sangat sulit bila tidak menggunakan trotoar atau badan jalan. ”Kita harus menggunakan tempat yang mana, Mas? Yang penting kita bisa men g atur dengan baik dan orang pun merasa cukup tenang bila kendaraannya ada yang menjaga,” lanjutnya. Selama ini dia belum pernah mendapatkan komplain tentang penggunaan badan jalan maupun trotoar sebagai area parkir.

Yadi, 25 tahun, salah seorang petugas parkir di Malioboro mengaku pernah mendengarkan ada pengguna jalan yang mengeluh tentang ruang gerak para pejalan kaki yang semakin terbatas oleh adanya parkir kendaraan. ”Saya mendengarnya ketika mereka sedang berbicara. Walaupun tidak disampaikan secara langsung kepada saya,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa di Malioboro, trotoar jalan diperbolehkan sebagai area parkir oleh pemda. Namun mobil tidak diperbolehkan untuk memarkir kendaraannya di trotoar Malioboro.

”Di sana kok ada mobil yang parkir?” tanya saya. Sambil melirik, Yadi sesekali menghisap rokok kretek di tangannya. ”Itu

kerjaannya oknum.” Tak jelas siapa yang dimaksud oknum. Ia tak mau menjelaskan lebih lanjut.

p emanfaatan parkir yang lebih cen derung on street atau menggunakan area parkir di badan jalan inilah yang me-nyebabkan bertambah ruwetnya per masalahan lalu-lintas di Jogja. Sangat sedikit pengelola parkir yang menyediakan lahan parkir atau off street. Dan tentu saja berkurangnya badan jalan yang seh a rusnya dimanfaatkan oleh para pengguna kendaraan dalam menempuh perjalanan menimbulkan dampak k e macetan lalulintas.

* * *

HERU SUTOMO, M.Sc, Kepala Dewan peneliti di pUSTRAL (pusat Studi Trans portasi dan Logistik) Universitas Gadjah Mada (UGM) membenarkan tentang ru wetnya permasalahan parkir di Indonesia, khususnya Jogja. ”pengembangan pusat perekonomian baru seperti pembangunan mal dan pusat perbelanjaan untuk m e ngurangi arus pengunjung yang kemudian berhubungan dengan parkir tidak efektif. Hal ini dipengaruhi dari tipe masyarakat kita. Semakin banyak pusat ekonomi yang baru, semakin banyak pula cost yang dihabiskan oleh masyarakat. Dan hanya menyedot masyarakat di sekitar daerah itu saja,” lanjut Heru.

Selain berkaitan dengan tata ruang, masih banyak permasalahan parkir lain yang cukup krusial untuk diperhatikan: soal tarif, tentang kewajiban penggantian hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir.

”Dalam pemecahan permasalahan perparkiran, ada dua solusi yang menurut saya, bisa digunakan. pertama, menambah lahan parkir. Lalu yang kedua m e ng e lolanya,” ujar Heru Sutomo.

penyelesaian masalah yang pertama, Heru melihat sebuah hal yang kurang efektif untuk dilakukan. p enambahan lahan parkir dinilai belum efektif karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Menurut Heru, langkah strategis yang harus di-lakukan adalah dengan membenahi pe ngelolaan. Kalaupun ingin menaikkan tarif parkir, tetapkan saja dengan harga yang sangat tinggi.

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

NASIONAL

”Sekalian saja harga parkir ditetapkan Rp. 50.000. Hal ini dilakukan agar ada pembelajaran dalam mengoptimalkan perjalanan keluar bagi para pengguna kendaraan,” tandasnya. Namun untuk menuju hal itu, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. pemerintah juga harus menyediakan sarana pendukung seperti lancarnya akses kendaraan umum untuk dipergunakan bagi masyarakat. Hal ini menurut Heru merupakan satu langkah yang cukup logis untuk dilakukan.

Dalam melihat permasalahan parkir, Heru melihat ada unsur yang terlupakan. Dalam pembagian tarif parkir yang per sentasenya 60-40, 60 persen untuk p e merintah dan 40 persen untuk pengelola parkir, tetap saja memberatkan para pe ngelola parkir. Apalagi bagi para petugas parkir yang ada di lapangan. Hal ini disebabkan pada adanya setoran-setoran lain pada pihak tertentu. ”Sebenarnya 40 persen itu cukup bagi petugas parkir. Namun karena adanya setoran pada para ‘mafia’, makanya jadi tidak cukup,” tukas Heru.

Kehadiran para ‘mafia’ ini dinilainya

seperti bayangan. ”Kita tidak bisa m e lihatnya dengan jelas. Sehingga bila kita ingin menembaknya, ada kemungkinan salah sasaran.”

Lebih lanjut, Heru merasakan perlunya menghadirkan pihak ketiga ini—selain pemerintah dan pengelola parkir—dalam membicarakan mengenai pembagian hasil. Bukankah ini sama saja mengakui eksistensi para ‘mafia’ di dunia perpakiran? Kenapa tidak dilakukan saja tindakan tegas, misal pemberantasan ‘mafioso’ ini?

Secara umum, masalah perparkiran ini menimpa di kota-kota besar di mana pun. Bukan hanya menimpa Kota Jogja saja. Di kota-kota besar lain seperti Jakarta, Ban dung dan Surabaya pun mengalaminya. Kota yang setidaknya menjadi sentrum kegiatan ekonomi, industri maupun politik. Kota metro-megapolitan.

Dr. Harun Al-Rasyid Lubis, M.Sc, staf pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi perparkiran di Bandung. Dalam tulisannya yang berjudul Strategi dan Kebijakan Tata Ruang dan Tran s

portasi Tatar Bandung 2020 , ia m e ngajukan beberapa solusi. Antara lain dengan menguatkan pelayanan tran s portasi untuk mengurangi jumlah peng gunaan parkir. Hal ini, menurutnya, kembali menjadi sebuah pertanyaan bagi pihak pemerintah Kota (pemkot) Bandung dan juga pemkot-pemkot di kota lainnya: sudah adakah kesiapan untuk menuju ke arah sana?

Tentu saja permasalahan-permasalahan ini semakin menambah rumit bagi jalannya kehidupan. Juga bagi pedestrian yang tentu mengharapkan adanya kenyamanan dalam menggunakan haknya sebagai pejalan kaki.

Saya pernah iseng menanyakan masalah ini pada seorang pejalan kaki di Jalan Malioboro. ”Apa yang Anda sangat harapkan sebagai pejalan kaki?”

”Kenyamanan bagi para pejalan kaki. Dan juga (untuk) orang-orang cacat,” katanya.

HIMMAH

Petugas Parkir. Banyak yang memanfaatkan sebagian badan jalan untuk jasa parkir.

HIMMAH

Petugas Parkir. Banyak yang memanfaatkan sebagian badan jalan untuk jasa parkir.

��HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 NASIONAL Adhitya Awan /

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 MR. X Pandu L. Patriari / HIMMAH

Air Mengalir Makin Menjauh...

AIR merupakan barang publik yang jumlahnya terbatas. Keberadaannya menyangkut hajat hidup seluruh makhluk hidup di planet ini.

Kerawanan atas air sangat memungkinkan terjadinya protes sosial yang luar biasa. Karena air juga menyangkut urusan duniawi dan ukhrawi (macam: wudlu, ritual di Sungai Gangga). Sembilan tahun yang lalu, Wakil presiden Bank Dunia, Ismael Seralgedin, pernah berkomentar tentang hal ini. Bahwa, perang selanjutnya adalah perang Air. Fakta miring itu, kini telah mendunia.

Di Indonesia, pasca pengesahan Undang-undang Sumberdaya Air, keberadaan air makin jadi persoalan. Lantaran pengesahan praktikpraktik komersialisasi maupun privatisasi air oleh negara. Tak ayal akan melanggengkan diskriminasi akses terhadap petani, kaum miskin kota, dan mereka yang ‘kalah’ oleh struktur sosial. padahal air seharusnya dikelola lembaga publik yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak oleh perusahaan swasta, yang berorientasi komersial.

Komodifikasi air oleh swasta, sebenarnya dapat dilihat dalam beberapa bagian. Tulisan panjang berjudul Pengusahaan Air, Proyek dan PDAM berisi anatomi mengenai hal itu. Bagaimana swasta telah memainkan perannya dalam pengelolaan air di Indonesia, yang secara sistematis bikin sebagian besar warga kesulitan akses terhadap air.

Tulisan kedua, Menengok Air di Negeri Seberang, merupakan potret beberapa negara yang telah menyerahkan pengelolaan airnya pada swasta. Gejolak sosial di Cochabamba, sogok di perancis, krisis air bersih di Himalaya. Gambaran yang menunjukkan ekspresi warga akibat privatisasi air.

Terakhir, Kedatanganan yang Tak Diharap, sebuah laporan peristiwa lokal Jogjakarta. Di mana telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara pemprop DI Jogjakarta-Amiwater, perusahaan air minum dari Arab Saudi, dalam perjanjian penyediaan air bersih. Kerjasama yang layak untuk dihentikan.

Semuanya adalah fakta di mana Air Mengalir Makin Menjauh...

Yudhitya

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA

Widiyanto Indra

/ HIMMAH

Pengusahaan Air, Proyek dan

Masuknya swasta dalam persoalan air di dalam negeri. Oleh WIDIYANTO

SIANG, 26 Oktober 2003. Sehari menjelang puasa Ramadhan. Ribuan orang memadati puluhan mata air yang tersebar di kota Klaten, demi menjalankan ritual padusan . Mensucikan diri dengan cara mandi atau merendam badan.

Di kawasan Janti, luar kota Klaten, banyak orang rela antri menunggu giliran mandi. Dari anak-anak hingga orang yang sudah berumur memadati jalan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Yang naik motor, knalpotnya menyembulkan asap sengak. Belum lagi sinar matahari yang menyengat. Umpatan keluar dari mulut orang yang tak sabar.

”Neraka bocor,” kata seorang pemuda. p ekikan keras itu disambut deru tawa kawan-kawannya. Umur mereka tak lebih dari 25 tahun.

Setengah jam lebih terjebak dalam kemacetan. Cukup untuk memutuskan putar haluan. Tak tahan antri yang tak jelas kapan akan sampai. padahal tempat yang saya tuju hanya berjarak kurang dari seratusan meter. Sebuah bangunan yang banyak dibicarakan warga. Terutama kalangan petani. pabrik pT Tirta Investama, pro–dusen air dalam kemasan ternama, Aqua

Ukurannya sangat besar. Banyak sisi bangunan belum dilapisi semen. Hanya sebagian yang beratap. Tanda belum seratus persen jadi. Sekelilingnya lahan pertanian yang kering kerontang. ”Dulu bangunan itu juga sawah,” kata Suradi, pemilik warung di depan bangunan itu. Menurutnya, bangunan itu baru dibikin sekitar dua tahun yang lalu.

Tampak lalu lintas di depan pabrik tersebut lumayan ramai, karena letaknya cukup strategis. Antara kawasan Janti yang terkenal dengan area pemancingannya, dengan jalan raya Jogja-Solo. Tepatnya di daerah Wangen.

Itu hanya pabrik pengemasannya saja. Mata air atau umbulnya tidak di situ. Jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik. Sekitar dua kilometer. Untuk mencapai lokasi, harus melewati jalan kampung selebar 2,5 meteran. Berkelok-kelok. Ter–letak di wilayah ponggok, Sigedang, Kecamatan p olanharjo, Kabupaten Klaten.

Di samping ada mata air yang di–manfaatkan Aqua, di lingkungan umbul

ini terdapat dua mata air lainnya. Warga menyebutnya Umbul Sari. Keduanya di bawah pohon beringin yang lebat. Sedang, umbul yang dipakai Aqua , terletak di persawahan yang menguning.

Sebelum memasuki Umbul Sari ini, saya dihentikan oleh sekelompok warga. Mereka minta ‘retribusi’ pemandian. Besarnya Rp 1.000 per orang. Terpampang jelas di papan tulis di pintu masuk. Hal yang sama dilakukan warga di umbul-umbul sekitar.

”Maaf, ini benar Umbul Sari?” tanyaku.

”Benar. Saya ganti namanya, mas,” kata seorang warga. ”Sekarang jadi UmbulAqua.” Tentang ini pun tertulis di papan di pintu masuk.

‘Umbul-Aqua’ tertutup bagi warga. Di lokasi terdapat rumah kecil yang terkesan mewah. Tepat berada di atas keluarnya mata air. pagar kawat melingkarinya. Air yang keluar lantas dialirkan melalui pipa yang terpendam di bawah tanah menuju ke lokasi pabrik pengemasan di Wangen.

”Sekarang daerah sini sudah mengalami perubahan, mas,” kata seorang warga sekitar. ”Kalau dulu kelihatannya alami. Ada arcanya segala,” tambahnya. pendirian pabrik air kemasan di Klaten ini merupakan rencana perluasan pe–rusahaan air minum Aqua. Sebagaimana dikutip dari Suara Merdeka , Direktur Industrial p T Tirta Investama, kala itu masih dijabat Willy Sidharta, menegaskan bahwa pihaknya menginvestasikan lebih dari Rp 200 milyar untuk pembangunan pabrik di Klaten ini. Tahap pertama, mereka akan menginvestasikan Rp 142 milyar, dan tahap kedua sebesar Rp 90 milyar.

polanharjo kabupaten Klaten, tempat pengambilan air oleh Aqua tergolong dataran agak tinggi. Lebih tinggi dibanding wilayah Klaten lain seperti Ceper, atau perkotaan sekalipun. Untuk itu pada awal Januari 2002, wakil dari Aqua tersebut menjanjikan kepada publik: tidak akan mengganggu kebutuhan penduduk di daerah Klaten yang agak rendah.

”pabrik itu akan memanfaatkan debit air 45 liter per detik, dan menurut survai pengambilan itu tidak akan mengganggu air yang mengalir ke daerah yang lebih rendah. Sebab, di lokasi pabrik terdapat beberapa mata air yang berdebit 500-1.500 liter per

detik,” katanya.

Rasanya tidak mungkin demikian. Air mengikuti gerak gravitasi bumi. Dari hulu ke hilir. Dataran tinggi menuju ke wilayah yang lebih rendah. pengambilan air—yang berada di daerah atas—akan berpengaruh pada daerah bawah. Hukum alam pun berlaku.

Ini termasuk salah satu teori atau prinsip umum berkaitan dengan air yang dikenal dewasa ini. Disebut teori aliran air alamiah. Ada juga yang menyebutnya sebagai integritas teritorial. Artinya, bahwa mata air yang merupakan bagian dari teritorial suatu daerah, maka pemilik daerah yang lebih rendah sebenarnya juga memiliki hak atas air. Tanpa dirintangi oleh pemilik daerah yang lebih tinggi. prinsip ini dipakai untuk pengelolaan air di kebanyakan negara kesatuan.

Ketiga teori tentang air lainnya adalah teori kedaulatan teritorial, teori pembagian yang adil dan teori kepentingan komunitas. Kumpulan teori ini dikemukakan oleh Vandhana Shiva dalam Water Wars

Teori aliran air alamiah tampaknya tidak berlaku bagi Umbul-Aqua.

Sadono, petani asal Desa Borongan, p olanharjo mengatakan bahwa setelah beroperasi dua tahun terakhir ini, debit air untuk pertanian sudah dirasakan menurun, terutama di daerah hilir pada musim-musim kemarau. Sehingga dengan demikian bu–didaya tanaman tidak bisa maksimal. Akibatnya, penghasilan petani baik secara kuantitas maupun kuyalitas telah merosot.

”Dampak langsung terhadap petani tidak ada. Tapi, secara tidak langsung ada,” kata Ipung, aktivis Indonesian Forum on Globalisation (Infog) Solo. Sebuah lem–baga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkonsentrasikan kajiannya pada ma–salah air.

”Dulu mereka (petani) mendapatkan air dari Sigedang karena ada pabrik gula (pG) Ceper yang mengambil air dari sana. Tapi, sekarang pG Ceper berhenti produksi. Terus bagaimana nasib mereka?” katanya.

Mata air di Klaten ini merupakan salah satu dari belasan mata air yang sudah dimiliki Aqua . Bahkan, mata air di pandaan, Jawa Timur lisensinya telah diberikan kepada pT Tirta Jayamas Unggul. Begitu pula mata air milik Aqua di Mambal, Bali telah diberikan kepada p T Tirta

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

Dewata Semesta.

Menurut sejumlah laporan, Aqua seka–rang menempati urutan wahid dalam urusan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia. Willy Sidharta yang sekarang menjabat presiden Direktur (presdir) p T Aqua Golden Missi–ssipi pernah mengklaim Aqu a menguasai 50 persen pasar domestik. ”pasar 50 persen ini equilibrium. Kita tidak boleh turun dari 50 persen ini,” katanya.

Omzet penjualannya terus merangkak naik. Berdasar laporan tahunan, tahun 2000 perusahaan ini berhasil menjual 1,57 milyar liter air. Tahun berikutnya lebih men–cengangkan: 2,36 milyar liter air!

Indikasi yang memperkuat argumen tersebut antara lain berubahnya mode cara minum masyarakat kebanyakan. Dulu, masyarakat minum air dengan tempayan atau periuk-periuk tradisional. Hadirnya AMDK membuat identitas kelas tersendiri di kalangan masyarakat. Keberadaanya menjadi trendsetter . Kebanyakan orang lantas beralih ke identitas baru tersebut.

Aqua juga menggunakan branding campaign : ‘minum air delapan gelas sehari’. Istilah yang digunakan untuk

keperluan kampanye mereknya. Menum–pang slogan kesehatan: minum air tujuh gelas sehari.

Aqua pertama kali digagas oleh al–marhum Tirto Utomo. Seorang pengusaha yang pernah malang melintang di pertamina di tahun 1960-an. pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perminyakan.

Di pebruari 1973, ia mendirikan pT Golden Mississipi sebagai produsen Aqua. Menurut website resminya, Aqua tidak ditanggapi positif masyarakat di awal kehadirannya.

”periode 1974-1978 merupakan periode sulit. perusahaan berusaha bertempur habishabisan untuk mengelakkan pe–rusahaan dari kebangkrutan.”

Tirto Utomo punya usul untuk meng–atasinya. Dengan menaikkan tarif untuk menutup cost production recovery. Ini baru impas di tahun 1978.

”Semua bernafas lega.”

pada 1 Maret 1990 perusahaan ini pun go public. Namanya ditambah dengan kata ‘Aqua’ di muka nama perusahaan lama. Menjadi pT Aqua Golden Mississipi. Ini

merupakan konsekuensi logis dari aturan legal tentang perusahaan. Tidak boleh menggunakan nama sama atau mirip. publik harus dibolehkan dalam penyertaan modal berupa kepemilikan saham.

Sebelumnya, di tahun 1987, sebuah langkah agresif ditunjukkan Tirto Utomo. Yakni, dengan mengakuisisi perusahaan sejenis. pT Varia Industri Tirta, produsen AMDK bermerek Vit p ernah mencuat dengan iklan: Olala.. Klaimnya, total produksi Vit sekarang mencapai 287 juta liter per tahun. Bisa jadi ini adalah merek kedua, setelah Aqua Tahun 1994, dibentuk perusahaan baru di bawah bendera pT Aqua Golden Missi–ssipi. Bernama pT Tirta Investama yang populer dengan sebutan Aqua Group. perusahaan baru ini lantas tampil sebagai pemilik saham terbesar pT Aqua Golden Mississipi. Sekitar 75,3 persen. Sisanya dimiliki publik.

p erusahaan raksasa asing, ‘Danone’ tampaknya melihat Indonesia sebagai pasar air yang potensial. ‘Danone’ merupakan perusahaan multinasional berpusat di perancis. Bergerak di bidang diary pro–duct,

Salah Satu Mata Air Sigedang. Tempat pengambilan mata air Aqua berada di balik pagar besi itu.

Indra Yudhitya

/ HIMMAH

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

LAPORAN UTAMA

bottled water, dan biskuit. per–usahaan ini mengklaim mendominasi 15 persen pasar dunia untuk diary product

Begitu pula untuk kategori produk air minum dalam kemasan lewat Evian, Volvic, dan Badoit.

Mengapa ’Danone’ memilih Asia? Kenapa tidak belahan dunia lainnya? Jika di Asia, kenapa tidak mendirikan pe–rusahaan sendiri? Tapi justru membeli perusahaan lokal. Apakah ini termasuk strategi ekspansi mereka? Ini menjadi bahan pertanyaan tersendiri.

Ignas G Sidik, pengajar senior sekaligus ketua riset prasetiya Mulya Business School punya analisa tentang ini. ”Sebab, pasar di benua (Asia) itu, dengan jumlah penduduk yang berlimpah, masih men–janjikan pertumbuhan sebesar 11 persen untuk AMDK-nya,” komentarnya se–bagaimana dikutip dari Warta Ekonomi

”Bandingkan dengan pasar Eropa yang hanya bisa menawarkan pertumbuhan 3 persen.”

Untuk itu ‘Danone’ dikabarkan mulai melakukan pembelian perusahaan AMDK di beberapa negara Asia. Dimulai aksi pembelian dua perusahaan air mineral di Cina, lalu perusahaan air minum di Si–ngapura. Begitu pula di Indonesia.

Dan benar. ‘Danone’ telah melakukan perluasan bisnisnya di Indonesia. Hal itu dibuktikan lewat pembelian 40 persen saham milik pT Tirta Investama, produsen Aqua. Terjadi pada 1998. Saat di mana nilai penjualan bersih maupun net income-nya mengalami kenaikan tajam.

Tampaknya situasi politik Indonesia yang memanas, kala itu, tidak berakibat bu–ruk bagi bisnis Aqua . Malahan sebaliknya.

p roses pembelian saham p T Tirta Investama oleh ‘Danone’ ini dilakukan oleh Feddian pte Ltd. perusahaan yang didirikan berdasar hukum Singapura kepunyaan Danone Asia Ltd Singapore. perusahaan ini merupakan satelit dari Compaigne Grvais Danone of paris, perancis. praktik macam ini mempermudah perusahaan raksasa melakukan perluasan bisnisnya. Dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di banyak bidang. Entah jasa, pialang saham atau lembaga pembiayaan. Tapi, tujuannya tunggal: ekspansif.

p embelian 40 persen saham milik pT Tirta Investama oleh ‘Danone’ telah diperkuat pemerintah lewat Menteri In–vestasi/ Kepala Badan Koordinasi p e–nanaman Modal. Disetujui dalam Ke–putusan Menteri (Kepmen) Investasi nomor 33/ U/pMA/1998. Mulailah zaman masuknya dana asing dalam Aqua.

Air minum Isi Ulang. Termasuk kategori praktik komodifikasi air.

”Dua-duanya saling membutuhkan. ‘Danone’ membutuhkan basis di Indoensia, sedangkan kita membutuhkan partner strategic yang bisa mendorong per–kembangan kita. Dan ternyata, begitu kita sudah joint venture , perkembangan kita lebih cepat. Karena ‘Danone’ punya strategi yang kuat dan komitmen yang tinggi,” kata Willy Sidharta, presdir pT Aqua Golden Mississipi dalam wawancara dengan sebuah media terbitan Jakarta September 2003 lalu.

Sejak awal tahun 2000, produk merek Aqua dipasarkan dengan nama ‘AquaDanone’. Di botol Aqua pun ditambah atribut ‘Danone’.

Setahun kemudian, ‘Danone’ bikin gebrakan. Menambah kepemilikan sa–hamnya di pT Tirta Investama. Dari cuma 40 persen menjadi 74 persen. ”Aqua siap dalam volume, sebagai merek pertama di Asia dan nomor dua di dunia,” tulis pers rilisnya kala itu.

Diane d’Oleon dari ‘Danone’ pernah mengatakan, ”pemerintah juga siap me–nyetujui permintaan (transaksi) ini.”

pada akhir 2001, sekali lagi ‘Danone’ membuat kejutan. Melakukan aksi buy back pendapat lain juga menyebut kon–solidasi perusahaan. Orang awam me–nyebutnya aksi pembelian kembali saham perusahaannya yang telah dimiliki publik. Kali ini selaku pemilik saham mayoritas pT Tirta Investama, ‘Danone’ membeli 15.64 persen saham pT Aqua Golden Mississipi yang sebelumnya dilempar ke publik. Total saham ‘Aqua-Danone’ di pT Aqua Golden Mississipi menjadi 90.99 persen saham. Sebelumnya hanya 75.3 persen. Lagi-lagi transaksi ini dilakukan lewat Feddian pte

Ltd. Jadilah ‘Danone’ sebagai ‘penguasa’ Aqua yang secara tidak langsung me–nguasai pasar air di Indonesia. Mungkin pula di Asia.

p T Tirta Investama juga memiliki sebuah perusahaan AMDK yang pabriknya bertempat di Medan, Sumatera Utara. Namanya pT Tirta Sibayakindo. Besaran kepemilikannya, menurut Willy Sidharta kepada Bisnis Indonesia, adalah 75 persen. perusahaan ini belum go public . Mem–produksi Aqua dan Vit.

p ada Mei 2002 yang lalu, presdir p T Aqua Golden Mississipi itu pernah me–nyatakan bahwa pihaknya ingin melakukan delisting . Untuk sementara menghapuskan pencatatan saham Aqua dari Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kembali menjadi perusahaan tertutup. ”Kalau Tirta Investama sebagai perusahaan yang belum go public merger dengan perusahaan tercatat ( p T Aqua Golden Mississipi) tentu akan sulit di–laksanakan. Karena itu, Aqua direncanakan delisting dulu dari BEJ untuk merger, dan selanjutnya mencatatkan kembali sa–hamnya di bursa,” jelasnya saat itu. Apapun yang dilakukan perusahaan tersebut, toh yang diuntungkan nantinya juga pemilik mayoritas saham perusahaan: Danone yang asal perancis itu.

Aksi pembelian saham mayoritas pe–rusahaan lokal oleh asing macam ‘Danone’ ini dibolehkan sejak pemerintahan Ab–durrahaman Wahid. Ada aturannya dalam Keputusan p residen (Keppres) nomor 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan persyaratan Tertentu Bagi pe–nanaman Modal. Untuk bidang usaha pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk umum seperti Aqua, pemodal asing

Adhitya

/ HIMMAH

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

Awan

dapat menguasai saham hingga 95 persen.

Tindakan perusahaan raksasa ‘Danone’ ini, masuk kategori praktik akuisisi pertama. Menguasai tidak hanya mereknya, melain–kan juga termasuk perusahaan, distribusi, maupun sarana produksi sekalipun. praktik akusisi kedua, adalah mengambil mereknya saja. Urusan produksi, distribusi, dan pemasaran, semuanya memakai fasilitas pengambil alih.

Ada peristiwa serupa yang menyita perhatian publik. p eristiwa pengambil alihan atau akuisisi perusahaan air minum AdeS oleh ‘The Coca-Cola Company’. Dalam proses ini berlangsung model akuisisi ketiga. proses akuisisi di mana hanya mereknya saja yang diambil alih. Tidak termasuk sahamnya. Fasilitas produksinya tetap memakai pabrik lama. Hanya urusan distribusi dan pemasaran yang ditangani perusahan pengambil alih. Dalam hal ini PT Ades Alfindo Putra Setia, produsen AdeS sebagai perusahaan yang diambil alih, dan pT Coca-Cola Indonesia selaku pengambil alih.

Menurut Info FreshWater , buletin terbitan Infog, perusahaan minuman karbonasi terbesar di dunia itu sebenarnya telah melakukan bisnis air di Indonesia sejak 1990an. Waktu itu, selain mem–produksi minuman karbonasi, The CocaCola Company juga memproduksi air dalam kemasan. Mereknya Bonaga.

”Karena pertimbangan pasar produk ini tidak luas, maka awal 2000 Bonaga berhenti produksi,” tulis buletin itu. Tahun itu pula, perusahaan global ini secara bersamaan membeli tiga merek AMDK lokal milik PT Ades Alfindo Putra Setia lainnya: Desca, Desta, dan Vica.

The Coca-Cola Company merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Mengklaim menguasai separuh pasar soft drink dunia. Untuk usaha AMDK-nya merek AdeS, di Indonesia, relatif lebih kecil ketimbang Aqua.

Ada perbedaan pola ekspansi ‘The Coca-Cola Company’ dengan ‘Danone’ dalam pengusahaan air di pasar Indonesia. Jika ‘Coca-Cola’ hanya membeli mereknya, sedangkan ‘Danone’ membeli tidak hanya merek, melainkan saham, hingga pemasaran milik perusahaan lokal Aqua.

Kejadian macam ini mengingatkan saya pada Soekarno lewat analoginya tentang imperialisme. Mirip seekor naga. Kepalanya yang notabene untuk melahap makanan, berada di Indonesia. Sedang, perut sebagai simbol akumulasi kekayaan berada di perancis dan Amerika Serikat. Soal ini saya mengamininya.

* * *

B ELAKANGAN , bermunculan banyak pengusahaan air lewat depot pengisian ulang. Bisa jadi ini adalah bentuk ‘per–lawanan’ atas tingginya harga AMDK bermerek. Macam Aqua dan AdeS Sup–rihatin, staf pengajar Departemen Te–knologi Industri p ertanian Institut per–tanian Bogor (IpB) dalam tulisannya Keamanan Air Minum Isi Ulang menya–takan, bahwa industri air minum depot isi ulang (AMDIU) telah menjadi salah satu alternatif bisnis skala usaha kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air di kota besar-kota besar dengan harga terjangkau.

Otomatis keberadaanya mengancam perkembangan perusahaan AMDK yang

wandi yang mengeluarkan beleid tentang persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan perdagangannya, 21 November 2003 lalu. Salah satu klausulnya menyatakan bahwa kemasan suatu merek air minum dalam kemasan pakai ulang, hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. ”Ke–tentuan ini tidak bermaksud mematikan pengusaha depot air minum isi ulang. Mereka tinggal beli galon-galon polosnya. Gampang. Kami mau bantu,” katanya kepada Tempo News Room.

Meski demikian, baik AMDK bermerek maupun AMDIU bukan tanpa masalah. Semuanya termasuk praktik pengusahaan air. Bisa dibayangkan. Berapa milyar liter air setahun yang telah dikomodifikasi? Berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut? Apa imbas terhadap masyarakat atas praktik pengusahaan air macam ini? Bagi per–tanian? Ketahanan pangan? Bukankah hal ini riskan dengan kerawanan sosial? Bagaimana kesediaan air nanti pada akhir–nya? Bukankah air termasuk ke–butuhan dasar dan hak asasi manusia? Bagaimana peran negara dalam hal ini? Kenapa praktik ekspansif pengusahaan air terus terjadi? Bahkan terus meningkat?

p engusahaan air macam ini bukan masuk kategori privatisasi. ”Itu swasta murni. Bedanya, kalau swasta murni sejak dari awal ia sudah mengkonsentrasikan bisnisnya ke air,” komentar Mulyadi dari Infog yang saya temui akhir Oktober silam di kantornya. Di komplek perumahan Fajar Indah, Solo.

telah mapan. Ini pernah diakui oleh Willy Sidharta, presdir pT Aqua Golden Mi–ssissipi dan juga selaku ketua Aspada. Aspada kependekan dari Asosiasi p e–ngusaha Air Minum dalam Kemasan.

Secara umum, menurut Willy Sidharta, pertumbuhan AMDK sekarang sebesar 78 persen. Menurun drastis bila dibanding tahun sebelumnya.

”Kenapa kecil atau merosot dari tahun 2002 yang 25-30 persen? Karena kita kehilangan pertumbuhan di pasar galon. Untuk galon, pasarnya diambil oleh depot isi ulang. Sementara untuk kemasan tetap tumbuh dua digit (sekitar 20 persen), dan ini berdasarkan proyeksi kita. Gara-gara isi ulang di galon inilah, Aqua menurun hingga 5 persen,” katanya seperti dikutip dari Warta Ekonomi

Dalam sebuah pemberitaan, ia men–dukung Menteri perindustrian dan per–dagangan (Menperindag) Rini M.S Soe–

”Sebenarnya air itu tetap public goods Menjadi komoditas ekonomi karena jum–lahnya semakin berkurang. Itu bisa salah karena air punya nilai tinggi bukan dari sisi ekonomi,” kata Budi Wignyosukarto, dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Budi Wignyo terlibat aktif dalam Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air. Konsorsium banyak LSM dan akademisi yang getol mengkritisi RUU Sumber Daya Air yang direncanakan sebagai pengganti UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan.

Salah satu keberatan dalam draft RUU Sumber Daya Air yang sering dilontarkan petani adalah soal hak guna usaha air. Diatur dalam pasal 9 ayat 1, berbunyi;

Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha degan izin dari Peme–rintah atau pe–merintah daerah sesuai dengan kewena–ngannya.

Saya pernah mengikuti sebuah forum publik petani-koalisi rakyat untuk hak

Pandu L.

Patriari / HIMMAH

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA

atas air-panitia kerja (panja) RUU Sumber Daya Air DpR RI. Forum yang diprakarsai oleh Infog. Hadir dalam pertemuan itu Erman Soeparno, ketua panja, yang saat itu mengenakan batik necis. Dia adalah po–litikus dari partai Kebangkitan Bangsa (pKB). Muqawwam, anggota panja dari p artai p ersatuan p embangunan ( ppp ), Nila Ardhianie, direktur Infog dan juga ko–ordinator advokasi koalisi dan seorang pejabat dari Departemen permukiman dan prasarana Wilayah (Depkimpraswil). Tentu juga puluhan petani dari Jatim-Jateng dan DI Jogjakarta.

Di hadapan petani, dua anggota parlemen itu mengaku bahwa dirinya berasal dari keluarga petani. ” p etani sekarang ini enak bisa mengenakan pakaian yang bagus. Zaman bapak saya dulu tidak seperti ini,” kata Erman Soeparno.

Budi Wignyosukarto tampak hadir duduk bersebelahan dengan Wijanto Hadipuro, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Katholik (Unika) Soegijo pranoto, Semarang. Wijanto pernah hadir di pertemuan forum air sedunia atau world water forum (WWF) tahun 2003 di Jepang. Dia datang beserta beberapa aktivis LSM Indonesia.

WWF merupakan pertemuan tiga ta–hunan para stakeholders tingkat dunia. Baik wakil dari pemerintah, chief executive organization (CEO) perusahaan mu–ltinasional yang bergerak khusus di bidang air. Dan juga LSM.

”Kalau di tingkat pemerintah-CEO itu jauh lebih terkoordinir. Mereka punya global water pertnership , world water panels Yang jadi masalah adalah di masyarakat dan LSM. pada saat forum, mereka itu terpecah-pecah. Tidak terkoordinir,” kata Wijanto Hadipuro kepada saya.

”Rekomendasi Anda saat itu?” tanyaku.

”Tergantung forumnya. Di level menteri kaitannya dengan proyek. Jika forumnya LSM adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam pengelolaan air,” jawab Wijanto.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa jargon LSM saat itu adalah water is life. Bukan water for live. ”Kalau yang kapitalis water for live. Kalau kita adalah water is life, air adalah kehidupan sehingga harus ada jaminan dari pemerintah,” tegas

oleh Ipung, aktivis Infog. Tujuannya, menggali masukan-masukan petani untuk disampaikan ke panja-pemerintah. Sedang, sesi kedua pertemuan petani dan panja.

Seorang petani asal Sukoharjo me–lontarkan pendapatnya. ”Saya usul kepada panja yang terhormat,” kata petani itu mengawali dialog.

”Agar RUU (SDA) ini dipending.”

Selanjutnya, ia meminta kepada panja agar Menteri Lingkungan Hidup juga diikutsertakan dalam pembahasan. ”Alasan ketiga, RUU ini hanya mementingkan eksploitasi saja, tanpa mementingkan pelestarian. Artinya, hanya untuk ke–untungan saja. RUU ini tidak memihak petani untuk mengembangkan pertanian–nya.” Terdengar gemuruh tepuk-tangan puluhan petani lainnya yang hadir.

petani tadi masih melanjutkan.

”Menyebabkan tumbuhnya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), karena kalau mau membuka perusahaan air sangat gampang. RUU ini akan menimbulkan konflik horisontal petani, karena pe–ngelolaan irigasi yang dikelola negara,” lanjutnya. ”RUU ini memberikan peluang perusahaan membeli mata air.”

Sayang, RUU telah disetujui parlemen di Senayan, pertengahan pebruari 2004 lalu.

Boleh dibilang, ada satu hal yang

dikhawatirkan petani tani adalah soal diskriminasi akses air. Meski dilontarkan petani asal Sukoharjo, namun perlakuan diskriminatif macam ini seperti sudah menjadi peristiwa umum.

Saya pernah mendiskusikan tentang ini dengan Abdul Arif, Ketua ‘Dutha Tani’, sebuah organisasi tani yang berbasis di Karawang, akhir Desember 2003 silam. Kabupaten Karawang termasuk lumbung padi dengan total sawah seluas 93.950 hektar. Bersebelahan dengan kabupaten p urwakarta, tempat waduk Jatiluhur berada. Irigasi sawah Karawang diambil dari waduk Jatiluhur itu.

Abdul Arif bercerita bahwa di tahun 2003 lalu, Bupati Karawang Ahmad Dadang mengeluarkan surat edaran perihal pela–ksanaan Program Intensifikasi Pertanian Musim Tanam Gadu. Konon, saat itu, tujuannya mereduksi lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Menurut klaim pemkab Karawang ada sekitar 22.000 hektar sawah mengalami kekeringan.

Surat edaran bupati Karawang itu berisi tiga kebijakan: gilir-giring distribusi air ke petakan sawah yang dapat melibatkan unsur kepolisian dan angkatan darat. ”Untuk desa, pembina polri dan pembina AD,” kata Abdul Arif.

Kebijakan kedua: program penanaman singgangisasi sebagai alternatif padi.

FORUM publik petani-panja-koalisi siang itu berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama pertemuan antar-petani. Dipandu

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

* * *

Singgang merupakan tunas yang tumbuh dari batang padi yang selesai dipanen. Biasanya untuk pakan bebek, karena nilai karbohidratnya sangat rendah. ”Sing–gangisasi jelas-jelas tidak memperhatikan sistim budaya. Melecehkan kemanusiaan. Dan merupakan tambah memiskinkan,” komentarnya.

Tambah bikin kesal Abdul Arif adalah kebijakan bupati Ahmad Dadang yang ketiga. p rogram pompanisasi. p rogram berupa pemberian kredit, mungkin lebih tepatnya utang satu unit pompa air merek Domfeng seharga Rp 8 juta kepada petani. Diangsur delapan kali, sekali setiap musim panen. ”padahal harga pompa merek sama, di pasaran tidak sampai segitu,” kata Arif. Menurutnya, uang pompa itu berasal dari kadeudeuh Gubernur Jabar, Nuriana, yang seharusnya dibagikan gratis.

Kekeringan di Karawang ini boleh dibilang agak aneh. ”Karena sebelumnya, Karawang belum pernah mengalami ke–keringan,” katanya. Usut punya usut, aliran air untuk sebagian wilayah Karawang, menurut penelitian Dutha Tani, dialihkan untuk kawasan industri. Diantaranya, untuk sebuah industri ban mobil.

Diskriminasi akses air ini bukan masalah kelokalan. Tapi, sudah melewati sekat-sekat wilayah. Diskriminasi yang dialami petani Sukohajo secara tidak langsung merupakan diskriminasi terhadap petani Karawang.

Begitu pula sebaliknya. Ada pelanggaran terhadap kaidah universal, berupa per–lakuan diskriminatif terhadap petani.

”Memang istilah water security tidak sepopuler food security, namun mustahil ketahanan pangan bisa dicapai Indonesia tanpa adanya ketahanan air,” tulis Wijanto Hadipuro dalam Ketahanan Air dan Ketahanan Pangan. Lewat proyek irigasi adalah salah satu penunjangnya.

”Saya pikir sekarang hanya air yang dapat dinikmati gratis oleh petani dan rakyat. Apabila RUU SDA ini disahkan, maka dikhawatirkan harga air yang tinggi. Sehingga dikhawatirkan muncul kekacauan sosial,” kata Wardiyono, petani dari Klaten.

”Harga kekacauan sosial itu mahal,” tegasnya dalam forum publik panja-petani di Solo itu. ”Air itu dingin, tapi kalau sudah rebutan, sampai dilakukan dengan gebukan pacul.” Bisa dimaklumi, karena air ibarat nyawa bagi petani. Tidak ada air, maka petani tidak dapat bercocok tanam.

Ini soal distribusi atau irigasi per–sawahan. Tentang ini pula pernah menjadi perdebatan sengit di kalangan tiga orang menteri: purnomo Yusgiantoro, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Hari Sabarno, menteri Dalam Negeri; dan Soenarno, menteri p ermukiman dan pra–sarana Wilayah.

”Sekarang jaringan irigasi itu dikelola masyarakat lewat pp nomor 77 tahun 2001.Itu diserahkan ke petani. Belum seratus persen dikerjakan petani, karena beberapa daerah menyerahkan (kepada) p3A. Sama saja,” kata Budi Wignyosukarto me–nerangkan. Selain sebagai dosen, Budi Wignyosukarto juga menjabat kepala Laboratorium Hidrologi Fakultas Teknik UGM.

p 3A singkatan dari perkumpulan petani pengguna air. Badan hukum yang berdiri berdasarkan perda tiap kabupaten. Kon–sekuensinya, p3A dapat melakukan tin–dakan hukum, diantaranya adalah meng–alihkan haknya kepada subyek hukum lainnya. Termasuk swasta.

”Karena ini dimanfaatkan untuk publik, maka irigasi air ini diserahkan ke publik. Kalau seperti ini kenapa harus mengundang investor? Kalau seperti ini, maka air bukan lagi barang publik. Karena publik tidak memiliki akses,” lanjut Budi Wignyosu–karto.

Irigasi masuk dalam skema syarat utang Bank Dunia di sektor air yang diterapkan pada Indonesia. Terkenal dengan sebutan Watsal, singkatan water resources sector adjustment loan. Bank Dunia mengucurkan utang sebesar 300 juta dollar untuk Watsal sejak 1998. Dibagi menjadi tiga tahap yang masing-masing punya syarat sendiri.

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA

Untuk tahap pertama salah satu sya–ratnya adalah menetapkan kebijakan pembaharuan pengelolaan irigasi dengan mengenalkan sistim irrigation service fee. Iuran bagi pemakaian air oleh petani. p erdebatan tiga menteri terkait soal irigasi tadi terjadi tatkala Menkimpraswil Soenarno mengeluarkan kebijakan mo–ratorium program pKpI, singkatan dari p embaharuan Kebijakan p engelolaan Irigasi. Dalam pKpI, memuat ketentuan bahwa irigasi dikelola oleh petani. Bukan pemerintah.

Dalam sebuah suratnya yang ditujukan ke Menteri perekonomian, awal September 2003 silam, Soenarno menjelaskan be–berapa alasan. Yang mendasar, tentu menyangkut perkembangan pembahasan RUU SDA.

”Dalam pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, dapat di–kemukakan bahwa DpR tidak menyetujui adanya penyerahan kewenangan pe–ngelolaan irigasi dari pemerintah daerah ke petani pemakai air,” kata Soenarno dalam surat tersebut. Beruntung saya memperoleh kopian faksimilinya.

Selanjutnya, Soenarno menegaskan bahwa wewenang pengelolaan irigasi berada di tangan pemerintah atau pemda. ”Sesuai dengan kewenangannya se–bagaimana telah dirumuskan dalam pasal 12 RUU SDA.”

pasal itu menerangkan, untuk jaringan irigasi dalam satu kabupaten menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot. Lintas kabupaten/kota tanggung jawab propinsi, lintas propinsi atau negara menjadi tang–gung jawab pemerintah.

p etani hanya pelaksana- cum- peme–lihara jaringan irigasi.

Menteri purnomo Yusgiantoro lantas kirim surat ke Menkimpraswil Soenarno. Dia keberatannya dalam hal pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada wilayah sungai. ”Kami tidak dapat mema–haminya. Berhubung secara alami (natural boundary), sungai sangat berbeda dengan cekungan air tanah,” kata purnomo Yus–giantoro kepada Soenarno dalam suratnya yang bersifat segera itu. Tertanggal 12 September 2003.

Air tanah memang jadi wewenang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Meskipun pemkab atau pemkot yang menarik pajaknya. Sedang air per–mukaan di bawah pengelolaan Dep–kimpraswil.

Beberapa hari kemudian giliran Men–dagri Hari Sabarno menyurati Ketua Komisi IV DpR dan Ketua panja RUU SDA. Masih seputar pengelolaan irigasi.

Ada tujuh poin pernyataan Hari Sa–barno yang ditulis dalam surat itu. Intinya, pp nomor 77 tahun 2001 itu masih tetap berlaku.

poin lain adalah, ”pp nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi memberikan ke–sempatan kepada petani yang mempunyai keinginan dan kemampuan mengelola irigasi di wilayahnya sampai jaringan sekunder dan primer dengan membentuk Gabungan petani pemakai Air (Gp3A) dan Induk petani pemakai Air (Ip3A),” tulis Mendagri Hari Sabarno.

pp nomor 77 tahun 2001 itu, lanjut Hari Sabarno, merupakan respon positif ter–hadap tuntutan desentralisasi dan demo–kratisasi pengelolaan irigasi.

”prinsipnya memberikan peluang ke–pada masyarakat petani untuk mengelola jaringan irigasi di daerah irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.”

Air sungai termasuk air permukaan. p rinsip umum dalam pengelolaannya adalah one river one management. Tidak mengenal batas administratif seperti batas kabupaten atau kota.

”(Dalam) air itu ada siklus hidrologi yang tidak bisa dikelola secara parsial. Jadi mengapa negara yang harus mengelola air? pemerintah itu banyak, parsial. Bahwa air tidak bisa dikelola oleh pemda dan pemkot. Dalam UU nomor 22 tahun 1999 bahwa daerah yang tidak mampu dalam hal pembiayaan, akan digabung atau di–likuidasi oleh daerah lain. Akhirnya, daerah berlomba-lomba mencari pAD. Air salah satu sumbernya,” kata Wijanto Hadipuro ketika saya temui di kantornya. pAD kependekan dari pendapatan asli

daerah.

p erusahaan negara yang mengelola air permukaan adalah perusahaan umum (perum) Jasa Tirta. Berkedudukan di bawah Depkimpraswil. p erum ini mengelola sungai untuk irigasi. Selain itu juga mengelola bendungan-bendungan yang tersebar di daerah.

Menurut kantor kementerian p e–rencanaan p embangunan Nasional/ Kepala Bappenas, ada dua Rancangan pp (Rpp) Jasa Tirta yang akan dibahas untuk memenuhi Watsal tahap ketiga. Rpp Jasa Tirta I dan Rpp Jasa Tirta II.

Jika mengarah ke swastanisasi perum Jasa Tirta bisa jadi tambah ruwet. ”Banyak air yang dijual untuk kepentingan industri yang mungkin memberikan prioritas yang lebih rendah ke kebutuhan pokok. Seperti Aqua di Klaten, Jawa Barat di daerah Karawang. Sehingga petani yang awalnya bisa memanfaatkan irigasi, sekarang tidak. padahal petani menyediakan beras untuk negara,” kata Budi Wignyosukarto.

”(Dan juga) untuk memproduksi pa–ngan!”

Menurutnya, hal ini seharusnya perlu diperhatikan. ”Sehingga akses masyarakat terhadap air lebih baik,” katanya pada saya pertengahan November lalu.

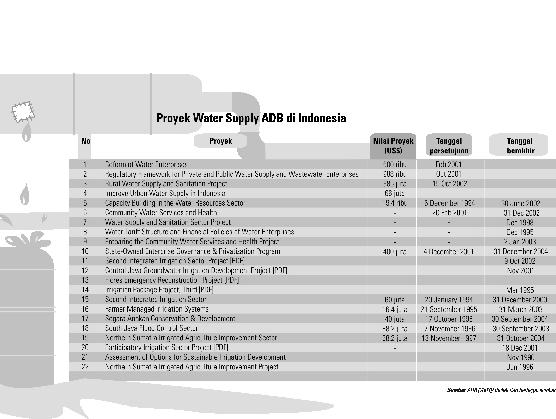

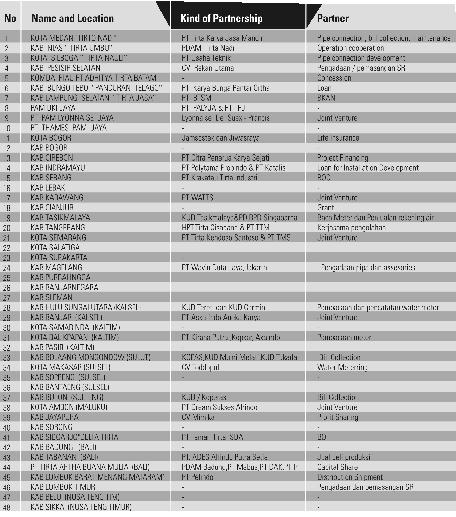

Dalam pengelolaan air, peranan lembaga keuangan internasional tak dapat di–lepaskan. Funding internasional macam Asian Development Bank (ADB) atau Bank Dunia pengaruhnya sangat dominan. ADB telah memulai sejak 1969 dalam pembiayaan proyek irigasi. Bank Dunia sejak 1983. Menurut sebuah laporan perusahaan lokal juga turut ‘bermain’ dalam beberapa proyek. Macam pT Wavin Duta Jaya, Jakarta dan pT Krakatau Tirta Industri.

Jika ditotal, proyek kedua lembaga internasional itu saja bisa sampai puluhan proyek. Baik proyek irigasi atau air per–kotaan. Jenis proyeknya beragam. Mulai dari pembiayaan proyek, pembangunan instalasi pipa, pembacaan dan pencatatan meter hingga joint venture dan hutang perusahaan daerah air minum (pDAM). Dana yang digelontorkan pun tak sedikit. Khusus Bank Dunia sendiri mengeluarkan USD $ 2,921.75 juta, termasuk USD $ 300 juta untuk Watsal.

Wijanto Hadipuro sekarang sedang meneliti salah satu proyek air yang didanai lewat pinjaman Bank Dunia. Tentang pembangunan Bendung Klambu-Kudu di Semarang. ”penelitian ini baru dalam tahap proposal pembuatan proposal,” katanya lewat surat elektronik. Lewat penelitian ini, katanya, bisa diketahui kebenaran ke–gagalan proyek IpA Kudu dalam proyek

Pandu L.

Patriari / HIMMAH

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004

‘Semarang-Surakarta Urban Development p roject’. I pA singkatan instalasi pe–ngelolaan air. ‘Semarang-Surakarta Urban Development project’ merupakan proyek Bank Dunia dengan partner pDAM Se–marang berjangka waktu 7 tahun: dari 1994 hingga 2001. Belakangan diketahui proyek tersebut tidak mencapai target.

”Apakah karena pembobolan saluran air dari Bendung Klambu ke IpA Kudu oleh masyarakat ataukah tidak? Jika benar, apakah hal ini disebabkan pembangunan yang tidak bersifat partisipatif? Atau

seluruh Indonesia.

Masih menurut laporan lembaga itu, sebagian besar p DAM dalam kondisi mengenaskan. Tahun 2001, terdapat 201 unit pDAM yang total utangnya Rp 3,4 trilyun. 186 diantaranya tidak mampu melunasi utangnya karena pelbagai alasan. ”Ada 25 pDAM yang utangnya lebih besar dari asetnya,” kata Wijanto Hadipuro.

Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun berikutnya. Total utang p DAM bermasalah merangkak naik menjadi Rp 4 trilyun. ”Hanya sepuluh persen yang

yang asetnya sebagian besar dimiliki oleh pemda kabupaten atau kota. Singkatnya, pDAM adalah badan publik yang mengelola air perkotaan, oleh karenanya social oriented.

Tidak semua orang perkotaan mendapat pelayanan pDAM. Sekarang ini, 41 persen penduduk tinggal di perkotaan. Dari 41 persen ini, hanya 51,7 persen mendapat akses air bersih. ”Buruk sekali,” kata Wijanto.

Besar kemungkinan, kondisi pDAM yang demikian jadi alasan pembenar oleh swasta untuk masuk. Menggantikan peran pemerintah dalam pengelolaan air. ”Betul. Yang pertama mereka incar adalah air perkotaan,” kata Wijanto dalam sebuah perbincangan dengan saya.

Mungkin ini adalah panggung pe–mentasan. pDAM kebagian peran aktor, sedang lembaga donor sebagai si sut–radara. Aktor mau tak mau harus tunduk pada aturan main sutradara. Naskahnya berupa skenario pemberian bantuan atau utang. Bisa jadi berujung pada resep swastanisasi.

praktik privatisasi pun dimulai.

masalah lain?” jelas Wijanto.

”Tentu (juga) bagaimana jalan keluar–nya.” Dia sendiri pernah mempresentasikan kegagalan ini dalam sebuah diskusi. Dikatakannya, meski mendapat suntikan dana dari Bank Dunia, performance pDAM Semarang ternyata tidak banyak beranjak. Cakupan pelayanan masih sekitar 45,99 persen dari seluruh wilayah kota Semarang. Jumlah pelanggan hanya meningkat tipis: dari 108.728 menjadi 113.849 pelanggan pada Juni 2002.

”Jika dibandingkan target SemarangSurakarta Urban Development p roject, pencapaian tersebut tidak memenuhi target. Cakupan pelayanan harusnya naik dari 40 persen menjadi 60 persen,” kata Wijanto sebagaimana dikutip dari Kompas Secara umum pDAM, seperti pDAM Semarang ini, berfungsi melayani air bersih perkotaan. Berdasarkan data p erpamsi, jumlahnya sampai tahun 2002 ada 293 unit di seluruh Indonesia. perpamsi kependekan dari persatuan perusahaan air minum

termasuk sehat. Sedang sisanya boleh dikatakan setengah sakit, malah ada yang sudah ‘diinfus’. Karena itu perlu penyehatan organisasi p DAM,” kata Kumala Siregar, Ketua Umum perpamsi saat bertemu dengan presiden Megawati, Januari 2002 lalu.

Menurutnya, kerugian yang dialami pDAM bermasalah ini karena faktor mismanajemen dan kenaikan tarif yang tidak teratur.

padahal tidak sedikit proyek pDAM yang bertujuan berusaha memperbaiki kondisi. Sebagai contoh proyek ‘Sema–rang-Surakarta Urban Development pro–ject’. Adanya proyek Bank Dunia itu memang tidak bikin penampilan pDAM Semarang terlihat apik. Utangnya pun tetap menumpuk. Bahkan, p DAM Semarang tercatat sebagai salah satu pDAM oleng Tahun 2002, menurut laporan perpamsi, utang domestiknya sekitar Rp 8,7 milyar, sedang utang luar negerinya mencapai Rp 110,56 milyar.

pDAM merupakan perusahaan daerah

Konsep ini terjadi tatkala ada pengambil alihan peran negara oleh swasta dalam urusan publik. Termasuk penguasaan aset atau kepemilikan saham pDAM. Tercatat sudah lima perusahaan asing yang mem–privat p DAM: Thames Water dan Suez Lyonnaise di Jakarta, Biwater di Batam, Cascal BV di p akan Baru, Vivendi di Sidoarjo dan Waterleiding Maastschappij Drenthe di Manado. p DAM Semarang sendiri sudah membuka diri pada swasta. Belakangan, pDAM pati juga dalam proses privatisasi setelah disetujui oleh par-lemen setempat. Bisa jadi pDAM yang kayak begini, jumlahnya makin membengkak.

Mulyadi dari Infog menyatakan bahwa untuk pengambil alihan saham milik pe–merintah di pDAM, kasus perusahaan Air Minum Jakarta Raya (pAM Jaya) adalah yang pertama. Awal mula peristiwanya rumit. Berbau skandal politik yang me–libatkan Sigit Harjojudanto, anak mantan presiden Suharto. Dan juga Anthony Salim.

The Water Barons menyebut awal kasus ini sejak Bank Dunia setuju me–minjami US$ 92 juta kepada pAM Jaya, di Juli tahun 1991. Tujuannya: memperbaiki infrastruktur, membangun tanaman pe–nyaring air di daerah pulogadung, Jakarta Timur. program ini disesuaikan dengan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), sebuah konsorsium lembaga donor.

The Water Barons adalah kumpulan

Perusahaan Publik PDAM. Kinerja buruk jadi faktor pembenar masuknya swasta.

Indra Yudhitya HIMMAH

Perusahaan Publik PDAM. Kinerja buruk jadi faktor pembenar masuknya swasta.

Indra Yudhitya HIMMAH

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA

laporan investigasi proses privatisasi air di berbagai belahan dunia yang melibatkan beberapa perusahaan air dunia macam Thames Water Overseas, Vivendi, Lyo–nnaise des Eaux. Indonesia dan Filipina, negara Asia yang masuk dalam liputan ini. Dikerjakan oleh International Concorcium of Investigative Journalist (ICIJ).

Dalam laporannya, yang dikutip dari dokumen Bank Dunia, disebutkan bahwa OECF menganjurkan Indonesia untuk melakukan privatisasi. Tahun 1993, Thames Water yang pertama kali menguasai pAM Jaya. perusahaan yang berpusat di London ini menggandeng Sigit Harjojudanto de–ngan memberikan kompensasi 20 persen saham.

Sedang Info Freshwater, buletin ter–bitan Infog, menyebut awal mula pri–vatisasi pAM Jaya terjadi pada 1994. Saat pT Kekar plastindo, perusahaan milik Sigit Harjojudanto, bermitra dengan Thames Water, mengajukan proposal pembangunan pipa distribusi dan sistim jaringan pada pAM Jaya. ”proposal disetujui oleh pAM Jaya pada 31 Agustus 1994, lantas Kekar plastindo sepakat mengembangkan area operasi dalam empat bagian wilayah-timur Jakarta,” tulis Info Freshwater.

Maret 1995, lanjut laporan itu, p T Kekar plastindo menyetujui proposal untuk mengelola distribusi air utama di area 2 dan 4. pembagian wilayah air di Jakarta ini jadi

penting ketika perusahaan swasta asing lain, Suez Lyonnaise masuk pAM Jaya. Menurut The Water Barons, perusahaan ini masuk lewat perantara Bernard Laf–rogne, seorang insinyur teknik prancis, keturunan Vietnam. Dia pernah bekerja di Bank Dunia untuk proyek Indonesia dan juga menjabat konsultan pAM Jaya.

Suez Lyonnaise juga menggunakan Anthony Salim melalui perusahaannya pT Garuda Dipta Semesta untuk masuk di pAM Jaya, kroni Suharto saat masih berkuasa. Salim mendapat jatah 60 persen saham.

Kedua perusahaan ini berbagi area, menyuplai kebutuhan air di Jakarta. Meng–gantikan peran pAM Jaya yang dulu milik pemda DKI Jakarta.