LOUIS ROCHET

ARCHITECTE D.E.

diplômé de l’ENSA de Clermont-Ferrand

PROJETS ARCHITECTURAUX (ÉCOLE)

Semestre 10 : Restauration et Réhabilitation de deux maisons nobles des Mariños de Lobeira, Pontevedra (ES)

Semestre 9 : Réhabilitation de l’ancien îlot carcéral de Riom (63)

Semestre 7 : Analyse structurelle et de l’état de conservation de l’Oratorio di san Rocco, Soragna (IT)

CONCOURS

Festival des Cabanes : 10ème édition : Gaston 2.1

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

3.1

Stage : Expertise judiciaire suite à un sinistre survenu au château de la Motte, Lyon (69)

3.2

Stage : Analyse patrimoniale pour la valorisation du bourg de Marignana (2B)

Bénévolat : Restauration bénévole du fort Victor Emmanuel (73) 3.3

PROJETS DE RECHERCHE

Rapport d’étude (licence) : La transformation de l’édifice cultuel. Quelle est la place de la transmission du culte dans la mise en place de la reconversion de l’abbaye d’Ambronay et de ses nouvelles pratiques ? 4.1 4.2

Mémoire (master) : L’argument patrimonial face à l’urgence. Étude de la requalification du moulin de Pont-des-Vents en écomusée en tant qu’édification de la mémoire locale face à la continuité écologique

PROJETS ARCHITECTURAUX (ÉCOLE)

Semestre 10 : Restauration et Réhabilitation de deux maisons nobles des Mariños de Lobeira, Pontevedra (ES)

Semestre 9 : Réhabilitation de l’ancien îlot carcéral de Riom (63)

Semestre 7 : Analyse structurelle et de l’état de conservation de l’Oratorio di san Rocco, Soragna (IT)

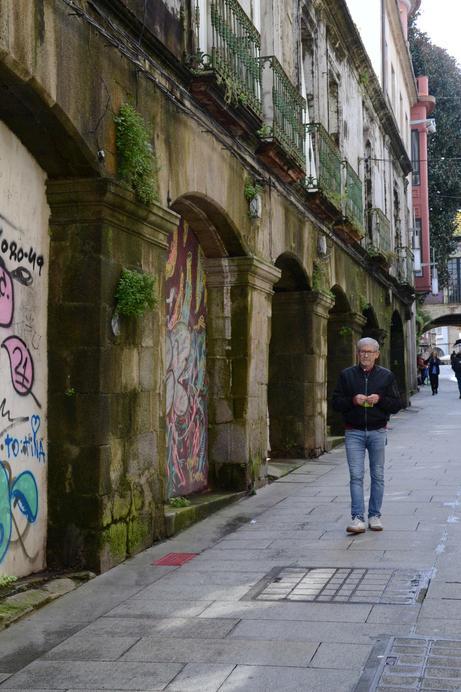

Restauration et Réhabilitation de deux maisons nobles des Mariños de Lobeira, Pontevedra (ES)

Semestre 10 : Atelier de Projet Architectural, à l’ENSA de Clermont-Ferrand en partenariat avec les écoles partenaires du concours européen IACOBUS, accueilli à l’école d’architecture ETSAC de la Corogne (ES)

S10 réalisé avec Agathe GILLET (PFE réalisé seul) dans l’atelier d’Yvon COTTIER, Mathilde LAVENU et Loïs de DINECHIN - Soutenu le 29-06-2024

Ce travail désigne le dernier projet réalisé en école. Son élaboration s ’est faite en deux temps : une première en duo, établissant les grandes lignes directrices ; et une deuxième, le Projet de Fin d’Études (PFE), durant laquelle le candidat s ’ occupe d’une partie du site explorant les modalités de reprise en ayant la possibilité de revoir la conception faite en duo. On se focalisera ici sur la partie PFE qui renvoie davantage aux axes qui ont guidé ma conception du site et sa transformation

Pontevedra est une ville espagnole située sur les côtes galiciennes, à environ 60km au sud de Saint-Jacques-de-Compostelle Bien que la ville voit son nombre d’habitants croitre, la mairie a tout de même un problème courant à gérer, l’entretien d’un certains nombres de ruines Ce projet intervient dans une politique de réhabilitation qui tient néanmoins à conserver les façades typique de cette ville portuaire historique.

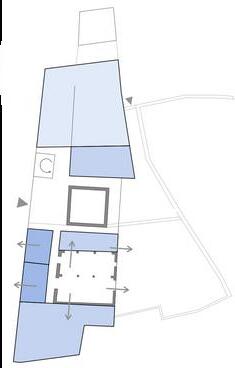

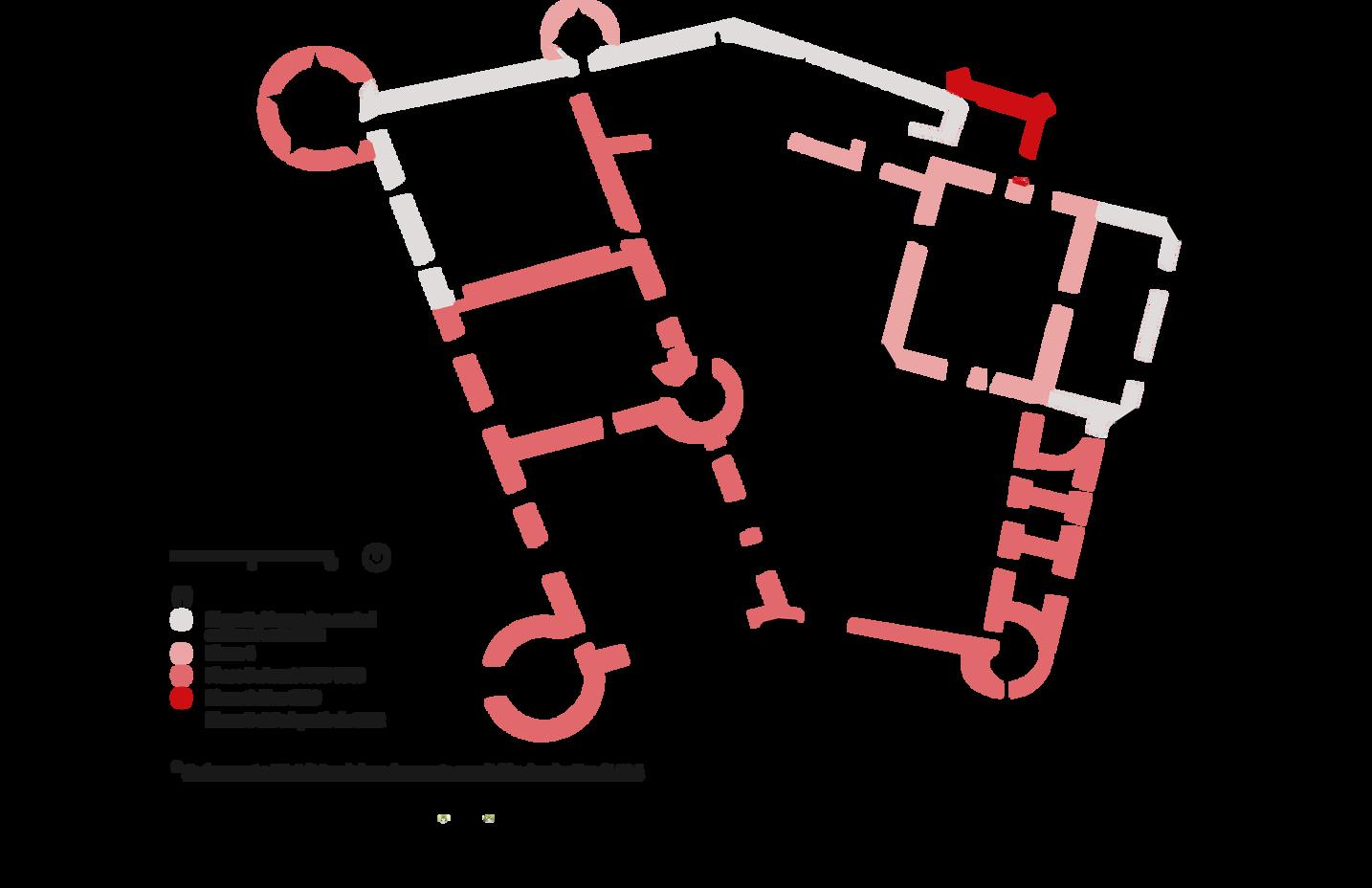

En identifiant la typologie des deux corps de bâti qui composent le site, nous avions constaté que chacun d’eux héritait d’un élément fondateur, l’un d’une tour, l’autre d’une cour Une première étape du projet a donc été de concevoir la réhabilitation avec comme point de départ ces deux éléments (le plan de RDC sur la prochaine page illustre cette conception

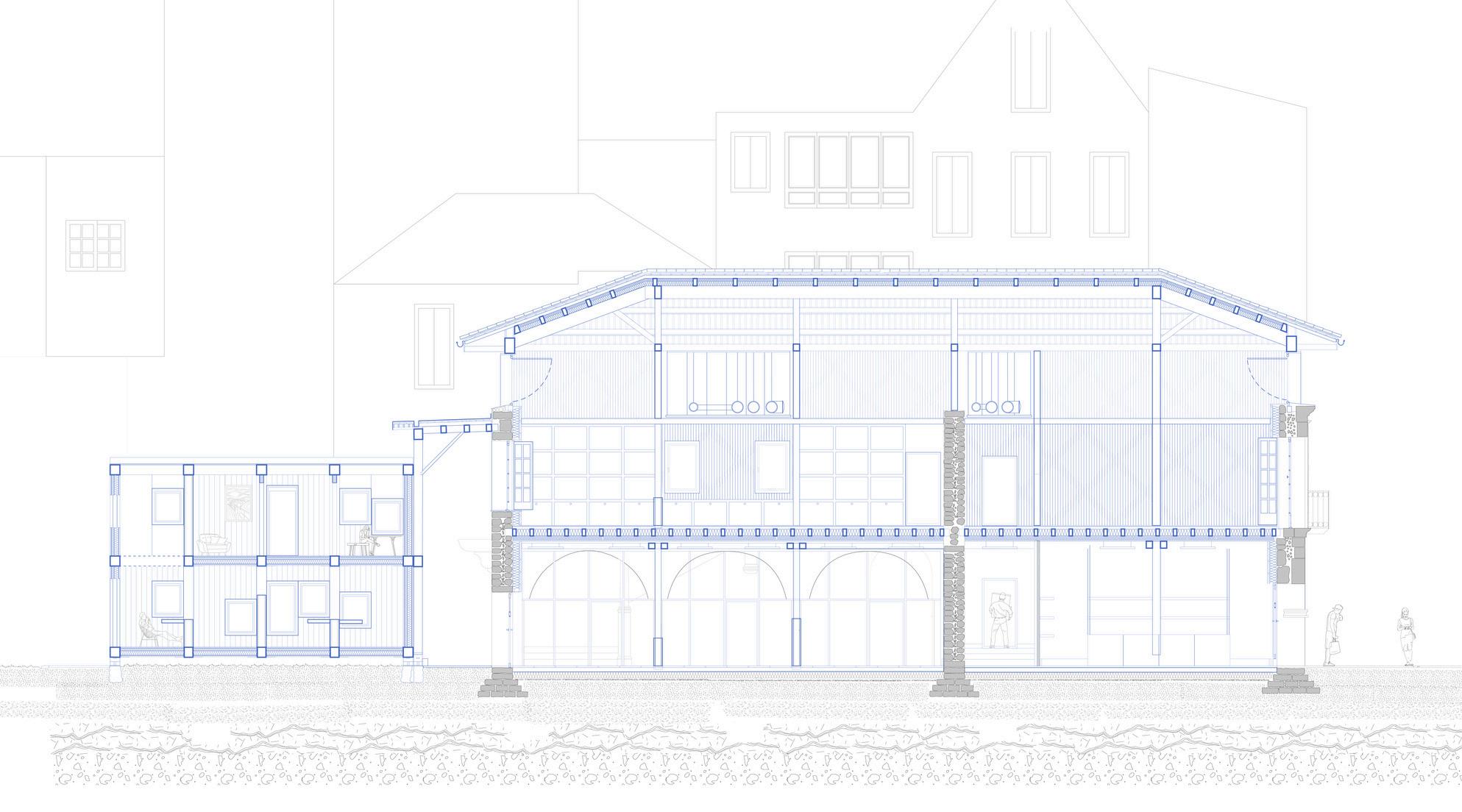

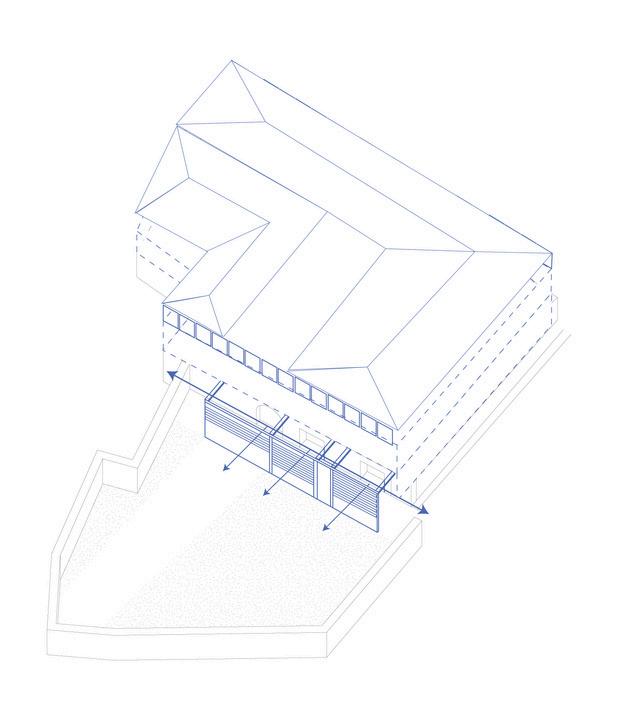

Mon Projet de Fin d’Études, quant à lui, se concentre sur la maison sud comportant la cour ainsi couverte, desservant les espaces Le tout du projet était de poser la question de la réversibilité dans une enveloppe en ruine capable de constituer un seuil entre rue et jardin J’ai donc décomposé mon projet avec trois interventions complémentaires mais indépendantes :

Assurer le hors-d’eau et le hors-d’air de la zone en ruine. Une structure fine et des vitrages en retrait du nu extérieur des murs gouttereaux permettent une double lecture du bâtiment. Ainsi, l’usager différencie ce qui est de l’ordre de l’hérité, la ruine, et ce qui est de l’ajout, la surélévation. Formaliser un seuil entre rue et jardin grâce à une sur-façade protégeant la façade en ruine. Elle permet de déambuler le long du jardin, interagir avec les ateliers en extérieur, le tout les pieds au sec.

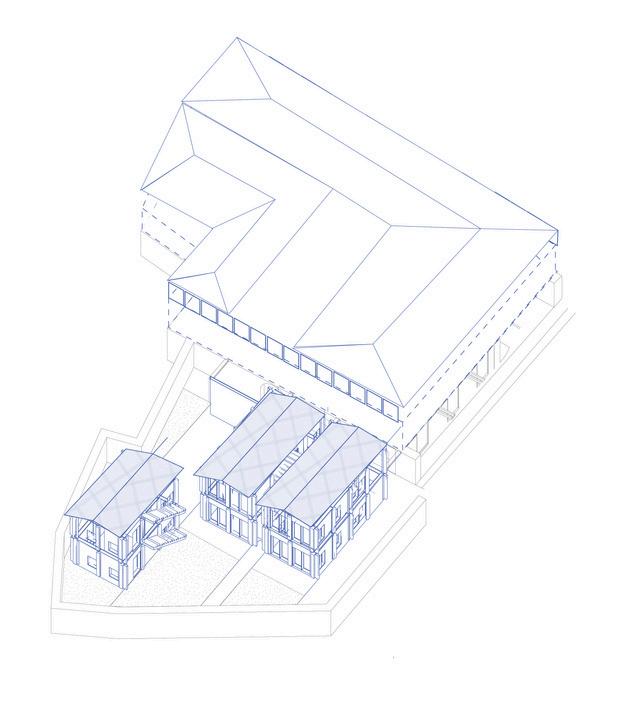

Habiter le jardin de manière réversible. Le jardin reprenant de sa fertilité, il parait assez précieux dans le centre-bourg. Il paraissait donc évident de construire ce jardin sans procédés lourds. Concevoir des entités modulaires et modulables était donc une solution résiliente qui s ’ empare également du besoin évolutif d’un programme d’ateliers d’artisanat.

Plan RDC du projet fait en duo

Plan de situation montrant les différentes ruines du centre-bourg de Pontevedra

Coupe transversale montrant les trois phases du projet (PFE)

Schémas montrant le scénario de phasage envisagé (S10)

Plan-détail montrant le système constructif des pavillons (PFE)

Axonométrie montrant la réversibilité des pavillons proposés (PFE)

Extrait de plan montrant le seuil entre la ruine réhabilitée et les pavillons construits dans le jardin (PFE)

1 : Assurer le hors-d’eau et le horsd’air de la zone en ruine

2 : Formaliser un seuil entre la rue te le jardin

3 : Habiter le jardin demanière réversible

Coupe montrant le seuil entre la ruine réhabilitée et les pavillons construits dans le jardin (PFE)

Réhabilitation de l’ancienne maison centrale de Riom (ex-couvent des Cordeliers) (63)

Semestre 9 : Atelier de Projet Architectural, à l’ENSA de Clermont-Ferrand en partenariat avec POLYTECH Clermont-Ferrand pour le concours “CONSTRUIRE ACIER”

Réalisé avec Marieke BLANDIN, Matéo BOUVIER, Honorine OVIDE et Marie PERAIRE dans l’atelier de Mathilde LAVENU, Loïs de DINECHIN (architectes), Sebastien DURIFF et Pierre PENA (Ingénieurs)

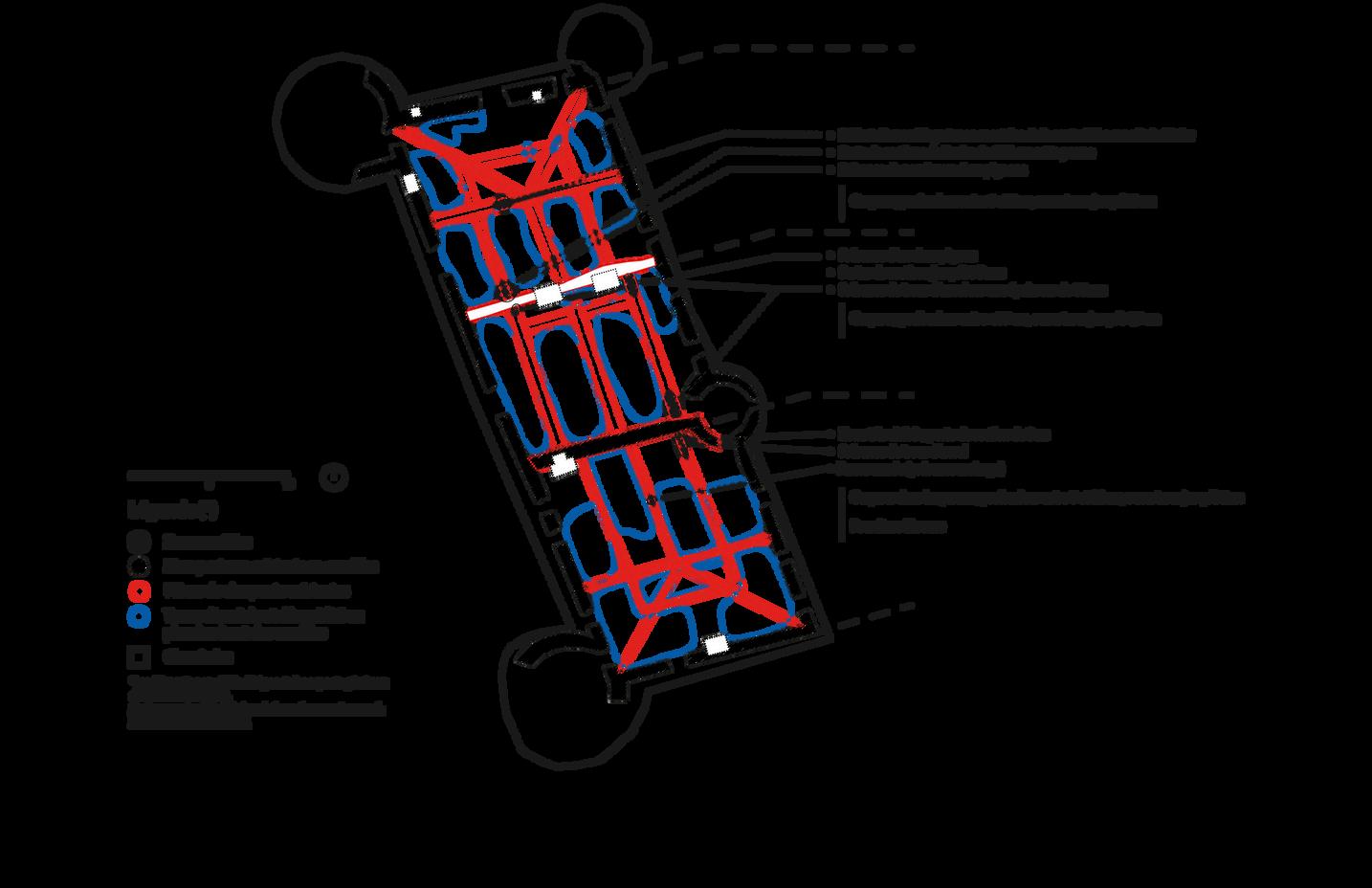

Mon master d’architecture m ’ a permis de travailler sur des échelles macroscopiques et concentrées sur le bâti mais également sur des échelles plus petites convoquant notamment les thématiques urbaines. La réhabilitation de l’ancienne maison d’arrêt de Riom est un projet qui mobilise l’étude d’une plaque urbaine complexe entre centre historique densément bâti et espaces jardins partagés amorçant le paysage rural de la plaine de la Limagne

La partie la plus à l’ouest constituait jusqu’à la Révolution Française le couvent des Cordeliers Les bâtiments conventuels sont convertis en “maison centrale de détention” et accueille les premiers prisonniers en 1821 Dans le même temps, l’agrandissant et l’extension de la maison carcérale sont confiés à l’architecte Pierre Rousseau Un seul de ses bâtiments est encore présents (l’aile dite “Rousseau”) La construction d’un nouveau centre pénitentiaire entraina la fermeture du site en 2016 Le projet vient donc dans cette continuité pour proposer un renouveau à ce site chargé de son lourd passé

Notre regard s ’est porté sur les appendices récents construits pour le fonctionnement de la maison d’arrêt (ainsi que les arrachements de façades en résultant) qui empêchaient la lecture de la typologie des bâtiment conventuels C’est pourquoi l’objectif premier a vite été de “réparer les pignons” altérés par ces transformations hâtives et peu soignées

Le site étant déjà assez complexe, le but était ici de construire le moins possible et de baser les interventions sur des entités déjà existantes. Comme c ’est le cas pour l’aile nord, pour laquelle nous avons simplement proposé un réagencement intérieur en réutilisant le rythme que donnent les colonnes d’eaux intérieurs ainsi qu ’ une isolation par l’extérieur.

Pour relier les interventions, il nous paraissait pertinent de considérer les différents flux urbains pour formaliser des entrées au site adaptées aux différents usages, y compris les usagers venant du boulevard en contrebas de l’îlot, sur la couronne.

de la maison d’arrêt à son état existant (toutes sont référencées sur le plan de RDC)

Façade nord de l’aile “Rousseau” et l’aile E

Plan RDC de l’ensemble de l’îlot

des appendices propres au fonctionnement de la maison d’arrêt

nord du pôle d’enseignement

1.3

Analyse structurelle et de l’état de conservation de l’Oratorio di san Rocco, Soragna (IT)

Semestre 7 : Atelier Core Restoration and Reuse, à l’Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Réalisé avec Paul ETTWILLER et Aelia EBERLIN dans l’atelier de Eva COÏSSON et Daniele FERRETI

Durant mon année d’Erasmus en Italie, j’ai eu l’occasion de travailler sur différents territoires qui me détachaient de mon école clermontoise. Mes enseignements axés sur la restauration du patrimoine m ’ont fait prendre goût pour le diagnostic de l’existant. Ce travail sur lequel j’ai pu travailler avec deux élèves ingénieurs présente les outils que l’ont m ’ a enseigné dans cette période.

Soragna est une commune italienne située au nord-ouest de la province de Parme, connue localement pour sa coopérative de parmesan Aux portes de son centre, on y trouve l’oratorio di San Rocco Autrefois couvent puis orphelinat, il fut abandonné dans les années 1970 En 2008, les dommages d’un tremblement de terre fragilise l’ensemble qui menace aujourd’hui de s ’effondrer

L’enjeu de ce travail était d’évaluer l’état de conservation de l’édifice avant d’en dessiné la réhabilitation en un centre culturel et social Notre regard s ’est notamment porté sur l’aile nord qui rencontrait le plus d’anomalies structurelles

L’utilisation du matériel de relevé photogrammétrique couplée à une analyse de pathologies nous ont aidé à comprendre les différents paramètres engageant la stabilité de l’édifice

Au terme de notre étude, plusieurs projections de scénarios de de chute partielle ont pu être faits pour aiguiller le choix d’interventions d’urgence.

Il a été très enrichissant de manipuler ces outils et d’être capables d’établir un ordre de priorités pour intervenir de manière efficace et cohérente par rapport aux sinistres observés.

Sinistres témoignant du mouvement global de l’aile nord de l’oratorio

Eléments en ciment appelés “piadelle” composant les planchers

Relevés de fissures et et de pertes de matière (gauche) et localisation photogrammétriques des sinistres (droite)

Coupe transversale de l’aile montrant l’aile nord

Axonométries montrant les projections de sinistres possibles

Aperçu du scan 3D du site

CONCOURS 2.1

Festival des Cabanes : 10ème édition : Gaston

Festival des Cabanes : 10ème édition : Travail mené avec Emilie LEFEVRE et Orlane BARTHELEMY

Rendu en mars 2025

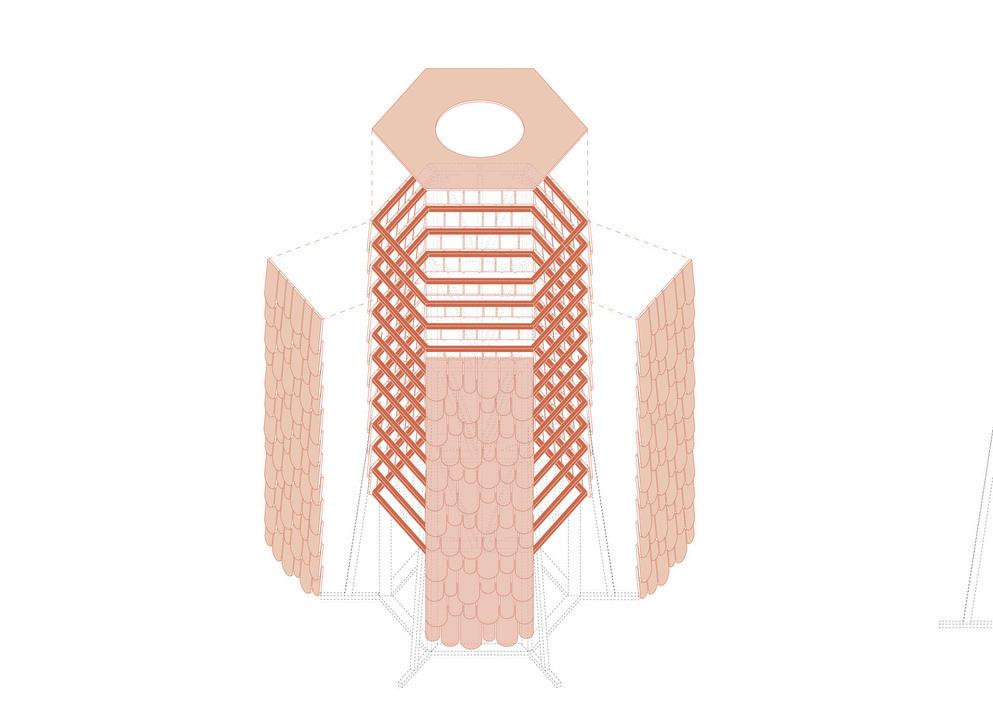

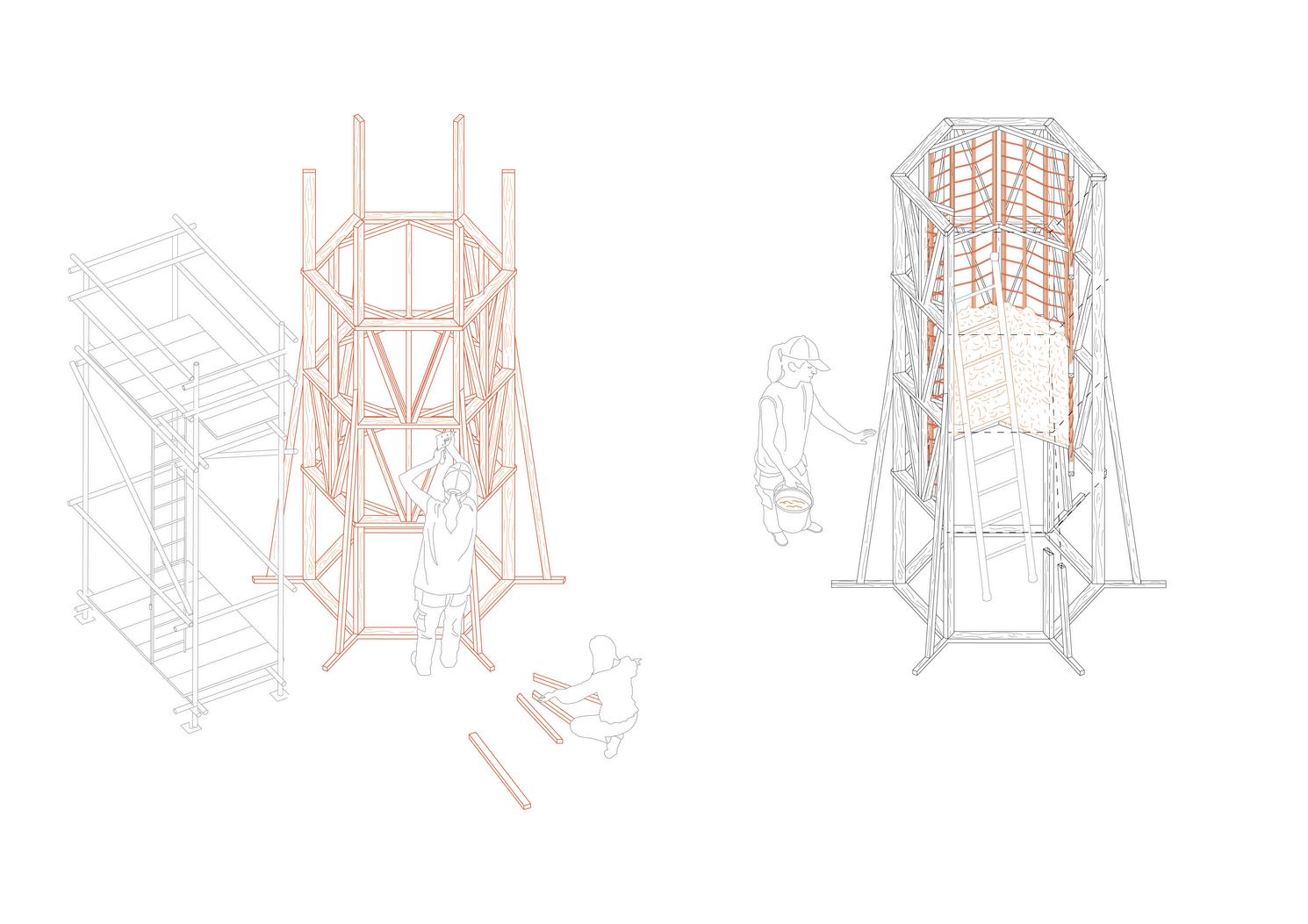

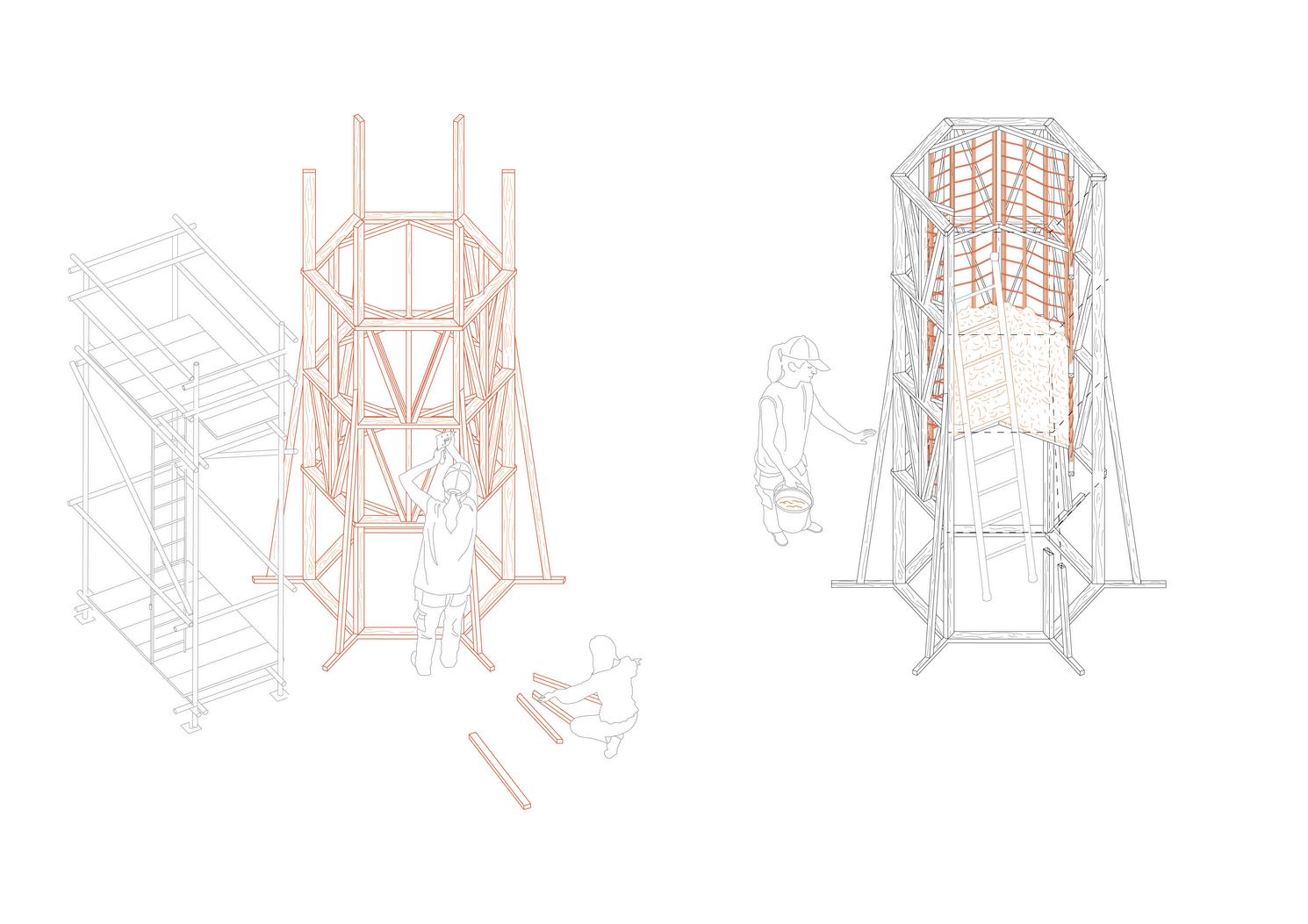

Partons à la rencontre de Gaston, étymologiquement noble étranger. Se glissant entre les arbres, à l’aube ou au crépuscule, la créature vient à la rencontre des passants en encrant ses pattes au carrefour des chemins pédestres. Élancé tels les arbres qui l’entourent, Gaston est à la fois imposant à l’échelle d’un humain et dérisoire face au paysage naturel.

Gaston se trouve à la frontière entre la forêt du Parc National du Massif des Bauges et le village de Giez, situé lui-même dans la vallée de Faverges reliant Faverges-Seythenex à l’est aux bords du lac d’Annecy à l’ouest, en somme un territoire aux carrefours de plusieurs fractures paysagères

De ce constat, nous vous invitons à entrer dans notre imaginaire, duquel est née une créature mystique A la lisière d’un bois, le projet fait prendre naissance, venir à l’existence la créature de nos pensées collectives pour créer la rencontre entre deux mondes

On se heurte dans un premier temps à son enveloppe rugueuse et sombre Ses écailles éveillent notre curiosité et nous sommes invités à passer à l’intérieur, entre ses pattes On se penche et on disparaît Nous voici engloutis Ces parois fibreuse, cette odeur terreuse, tout nous laisse penser que nous sommes dans le ventre de Gaston En levant la tête, on aperçoit le ciel, cadré par les ondulations des parois du ventre Une expérience qui se veut immersive pour le promeneur, avec l’activation de la vue, du touché et l’odorat

Gaston est constitué de trois éléments principaux, qui font de lui une cabane entre le mythe et la réalité. La structure bois forme son squelette, allant des pattes jusqu’à la tête. Une première peau ondule à l’intérieur de son ventre grâce à la technique du torchis, mêlant paille et terre locale. A l’extérieur, une enveloppe se dessine à l’aide de tuiles en bois, brûlées pour donner une esthétique d’animal reptilien. Un animal imaginaire, sortant du bois enchanté des Massifs des Bauges.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

3.1

Stage : Expertise judiciaire suite à un sinistre survenu au château de la Motte, Lyon (69)

3.2

Stage : Analyse patrimoine pour la valorisation du bourg de Marignana (2B)

3.3

Bénévolat : Restauration bénévole du fort Victor Emmanuel (73)

Expertise judiciaire suite à un sinistre survenu au château de la Motte, Lyon (69)

Stage : Travail mené au sein de l’agence MÉTAMORPHOSES Architectures et Environnements aux côtés de Nathalie THIELLAND, architecte DPLG du patrimoine, diplômée de l’Ecole de Chaillot et Experte de Justice au près de la Cour d’Appel de Lyon (69)

Travail mené en août 2022

Ce travail a été produit durant un stage de 2 mois. Je venais de réaliser ma première année de master et mon objectif était de découvrir les différentes voies que pouvait emprunter la pratique de l’architecte. Le profil de mon maître de stage m ’ a permis d’explorer une nouvelle pratique, celle de l’expertise judiciaire.

Le château de la Motte se situe dans le 7e arrondissement de Lyon, dans le parc Blandant, construit initialement au XVIIe siècle sur la ceinture de Lyon

Alors que le château devait être réhabilité et accueillir un complexe hôtelier en 2022, la Métropole de Lyon a été informée de la chute d’une cheminée ayant entraîné l’effondrement de la toiture, de la charpente et des planchers intérieurs du Chateau, probablement lors du week-end du 16/17 avril 2022

L’édifice étant classé, la désignation d’un expert se voyait urgente, ce d’autant que l’ampleur des dégâts laisse présager une éventuelle responsabilité d’un des intervenants sur le chantier

Construire un pré-rapport d’expertise demande l’examen de l’ensemble des pièces donnés par les parties défenderesses et la synthèse de ces dernières afin de proposer une possible chronologie des faits Tout comptes faits, l’ensemble des interlocuteurs doivent être en possibilité de comprendre l’ensemble des remarques et analyses de l’expert en charge du dossier Une partie du travail a donc été de dessiner des documents synthétisant les informations récoltés dans les pièces analysées.

Il ne revient pas à l’Expert de désigner un coupable mais plutôt de rendre compte de l’influence de tel ou tel paramètre sur la provocation du sinistre.

Plan montrant la datation des murs - selon les documents consultés, réalisé par l’auteur pour l’agence ©Métamorphoses, Architectures et Environnements

Plan montrant la synthèse des sinistres relevés sur les planchers hauts et la charpente de l’édifice avant la chute de celle-ci - selon les documents consultés, réalisé par l’auteur pour l’agence ©Métamorphoses, Architectures et Environnements

A gauche : Vue aérienne de la toiture de l’édifice suite au sinistre A droite : Photographies prises le jour de la constatation du sinistre par l’Expert, réalisées par l’auteur pour l’agence ©Métamorphoses, Architectures et Environnements

Plan montrant la synthèse des conséquences de la chute de la toiture ainsi que l’effondrement des planchers intermédiaires - selon les documents consultés, réalisé par l’auteur pour l’agence ©Métamorphoses, Architectures et Environnements

Analyse patrimoniale pour la valorisation du bourg de Marignana (2B)

Stage : Travail mené au sein de l’agence MÉTAMORPHOSES Architectures et Environnements aux côtés de Nathalie THIELLAND, architecte DPLG du patrimoine, diplômée de l’Ecole de Chaillot et Experte de Justice au près de la Cour d’Appel de Lyon (69)

Travail mené d’octobre à décembre 2023

La maîtrise d’œuvre et la place du “projet” ont beaucoup de place dans la profession de l’architecte. Mais certaines pratiques sont là pour mieux comprendre le territoire sur lequel on agit. C’est le cas de ce travail qui renvoie à une analyse patrimoniale d’un territoire, celui de la commune de Marignana. Cette étude s ’adresse en partie aux habitants puisqu’elle introduit un cahier de recommandations, indiquant comment mieux restaurer sa maison ou son terrain

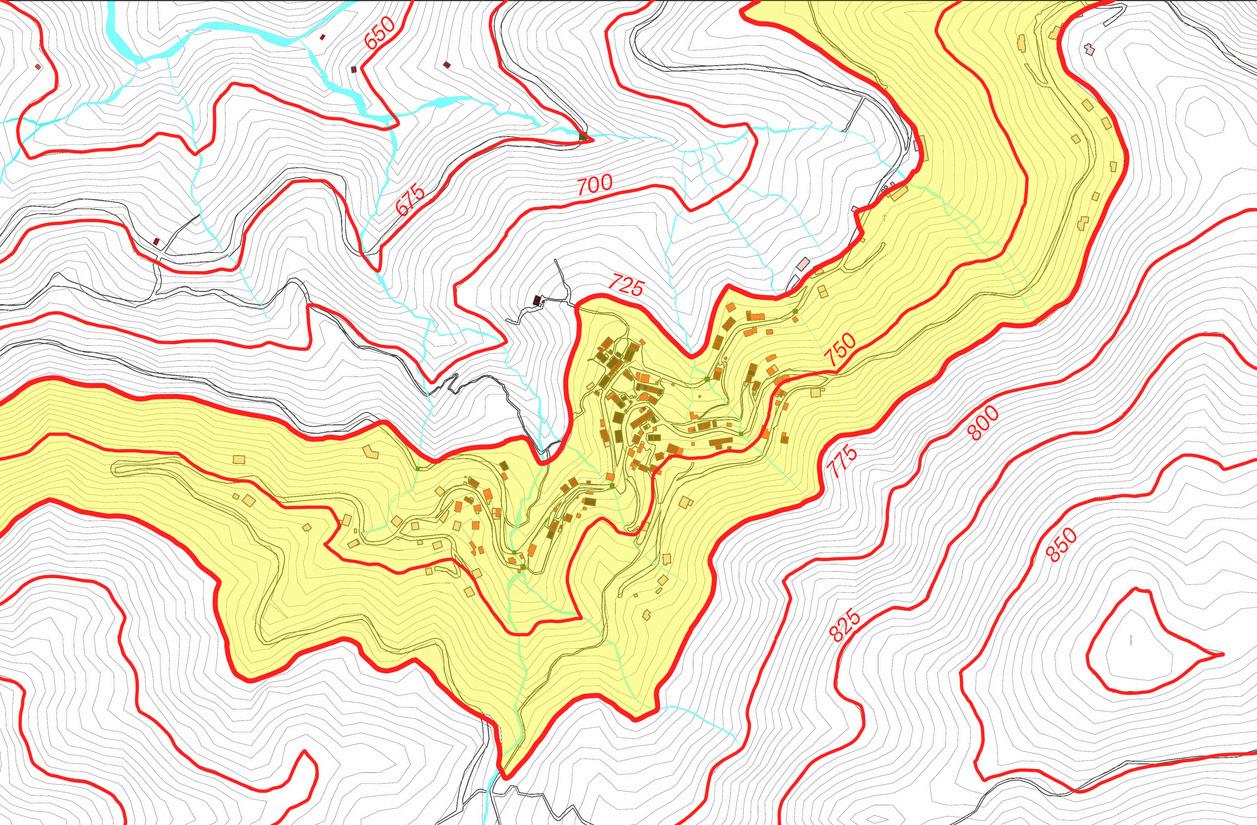

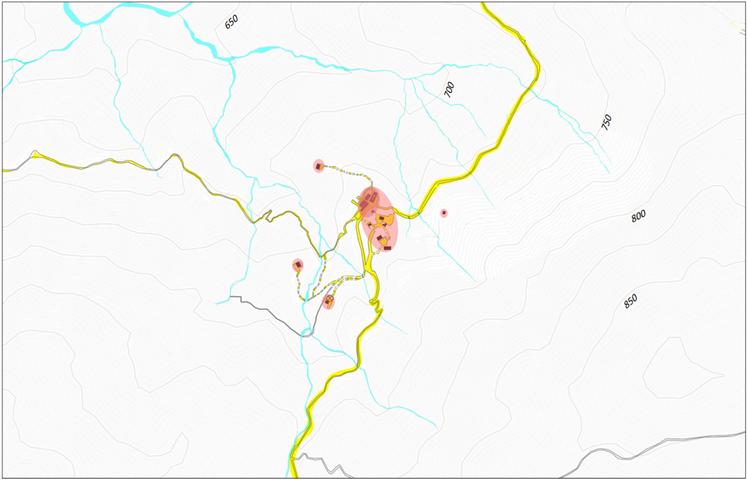

Marignana fait partie des villages corses construits par les officiers génois pour relier Porto à Ajaccio Sa morphologie, adossé à la pente, a contraint l’évolution du viaire afin de desservir les premières constructions Le tissu ancien de Marignana s ’apparente à un noyau qui s ’est un peu densifié jusqu’au début XXe Dès la fin du XXe et le début du XXIe, le long des routes quittant le bourg, se bâtissent des maisons individuelles avec ou sans activité, et le village s’étire dans sa longueur, restant adossé à la montagne Aujourd’hui, le bourg se voit comme un cœur de village, avec son noyau restant identifiable

Une première partie de l’étude porte sur l’analyse chronologique du viaire et du bâti du bourg Elle nous montre que le relief a toujours été une barrière de développement mais qu ’ avec nos moyens actuels, il devient difficile de maîtriser le mitage urbain, alors que de nombreux bâtiments du centre, inoccupés, semblent à l’état d’abandon ou de ruine

Une deuxième partie revient à identifier les différentes typologies bâties. On y désigne par exemple la maison de bourg maillant le centre de petites parcelles massées ; ou les maisons patriciennes, plus importantes et souvent placées en milieu de parcelle. Cette partie de l’étude a aussi été l’occasion de cartographier le petit patrimoine (séchoirs à châtaignes, fours et fontaines), très intéressant pour comprendre le fonctionnement agricole du bourg.

Agauche:Ceplannousmontrequel’ensembledesbâtimentsdubourgdeMarignanasontregroupéssur50mdedénivelé

A droite : Cette coupe schématique nous montre la répartition des bâtiments du bourg sur le dénivelé en fonction de leur ancienneté On peut voir que plus les constructionssontrécentes,pluselless’écartentdunoyauanciendubourg Celarenvoieàunmitagedésignantexclusivementledéveloppementdupavillonnaire Cesconstructionsfontl’objetd’uneattentionparticulièreenvuedelaconservationdubourgetdesonpaysageconstruit

Photographies montrant différents bâtiments d’habitation de Marignana Prises par ©Nathalie THIELLAND

A gauche : Photographie d’archive d’un séchoir à châtaignes situé dans la commune de Marignana A droite : Coupe montrant son fonctionnement

Schémas montrant les variations de la maison de bourg en fonction de la pente (dessins réalisés par ©Nathalie THIELLAND

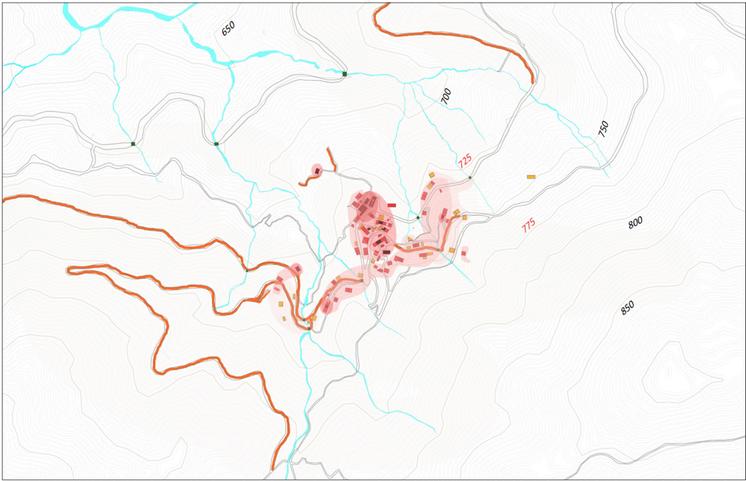

Restauration bénévole du fort Victor Emmanuel (73)

Bénévolat : Travail mené au sein de l’association Les Forts de l’Esseillon Architecte mandaté pour le suivi des objectifs de restauration : SILT Architectes

Ici le travail de l’association sur l’édition de 2024

Suite aux études en école d’architecture, je trouvais que la question du “faire” était assez écartée de la pratique architecturale à un temps auquel l’architecte devrait mieux connaître la matière qu’il travaille. J’ai découvert l’association Les Forts de l’Esseillon via l’association REMPART et j’y ai adhéré afin de m’investir dans la restauration bénévole de ces fabuleux édifices.

Les Forts de l’Esseillon constituent un ensemble de forts édifié de 1820 à 1833 dans les montagnes de la Haute Maurienne en Savoie, à quelques kilomètres à vol d’oiseau de la frontière italienne L’ensemble a été édifié selon les principes de fortifications de Marc-René de Montalembert (17141800) et commandé par les rois de Piémont-Sardeigne pour se prémunir des invasions françaises Les forts deviennent français lors de l’annexion de la Savoie à la France en 1860 mais ne jouèrent jamais le rôle pour lequel ils avaient été construits, seulement de point d’appui et de caserne

L’association des Forts de l’Esseillon (AFE) fut créée en 1972 avec l’objectif de préserver, restaurer, animer et mettre en valeur le site, les ruines et les ouvrages de l’Esseillon Cela fait 50 ans que l’AFE organise la restauration bénévole de l’ensemble des forts et 20 qu ’elle se concentre sur le fort principal, le fort Victor Emmanuel En grande partie, le chantier renvoie a des travaux d’entretien et de maçonnerie avec reprise de joints et pose de pierres

Le chantier emploie les ressources sur place Les pierres sont celles trouvées sur le site dans un calibre convenable. Dans le cas de pierres de taille, il peut s ’agir de commande à une carrière locale après vérification de la texture et surtout de la teinte bleue très particulière des pierres des ouvrages du Fort.

Piquetage et nettoyage des pieds de murs

PROJETS DE RECHERCHE

Rapport d’étude (licence) : La transformation de l’édifice cultuel. Quelle est la place de la transmission du culte dans la mise en place de la reconversion de l’abbaye d’Ambronay et de ses nouvelles pratiques ? 4.1

Mémoire (master) : L’argument patrimonial face à l’urgence. Étude de la requalification du moulin de Pont-des-Vents en écomusée en tant qu’édification de la mémoire locale face à la continuité écologique

4.1

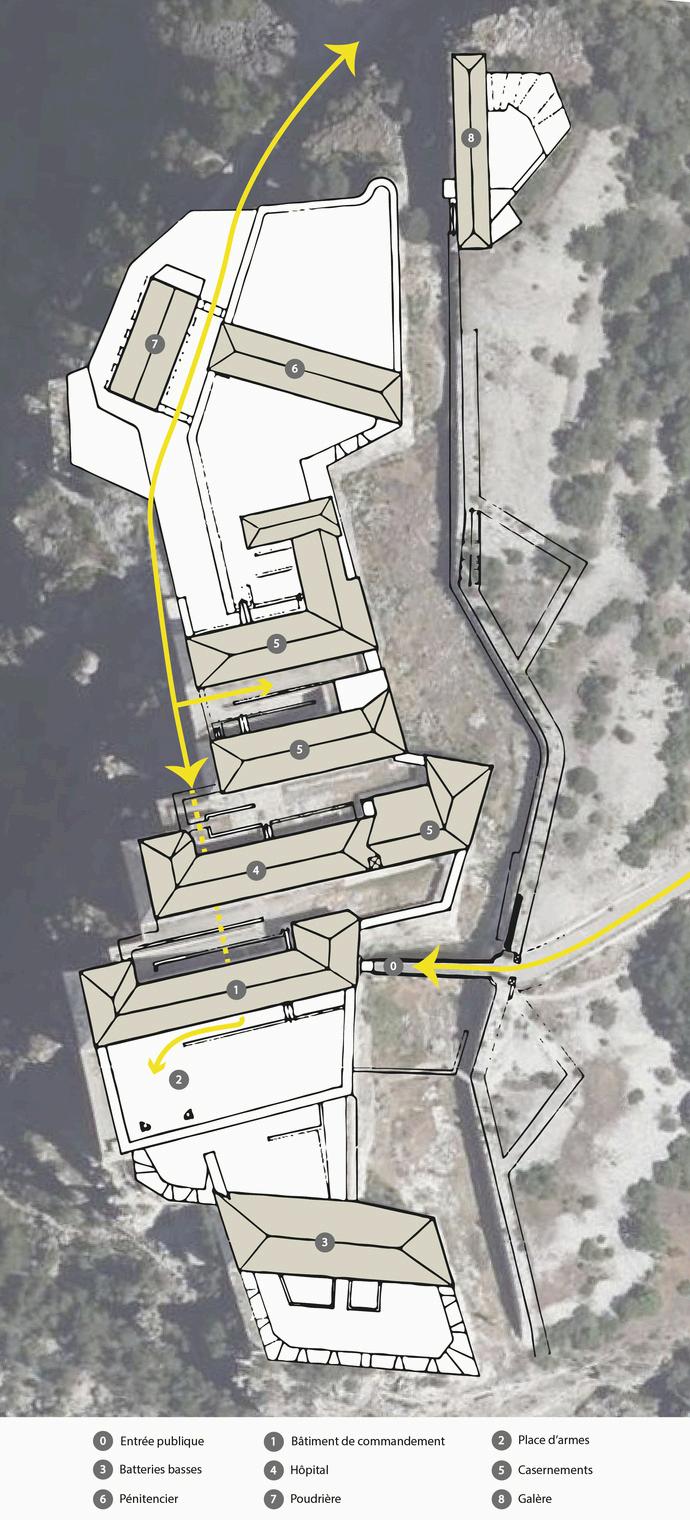

La transformation de l’édifice cultuel. Quelle est la place de la transmission du culte dans la mise en place de la reconversion de l’abbaye d’Ambronay et de ses nouvelles pratiques ?

Rapport d’étude (licence) : Recherche dirigée par Mathilde LAVENU et Pierre PENA, enseignants à l’ENSA de Clermont-Ferrand

Projet de recherche soutenu le 31-05-2021

Ce projet de recherche vient à la fin du cycle de licence et a pour but de mettre un premier pas dans la recherche. Il manifeste un premier regard critique sur la relation qu ’ a le patrimoine bâti et son environnement aux enjeux contemporains. Cela constitue une bonne expérience durant laquelle il est primordial de se confronter aux acteurs du territoire et à leurs avis parfois divergents.

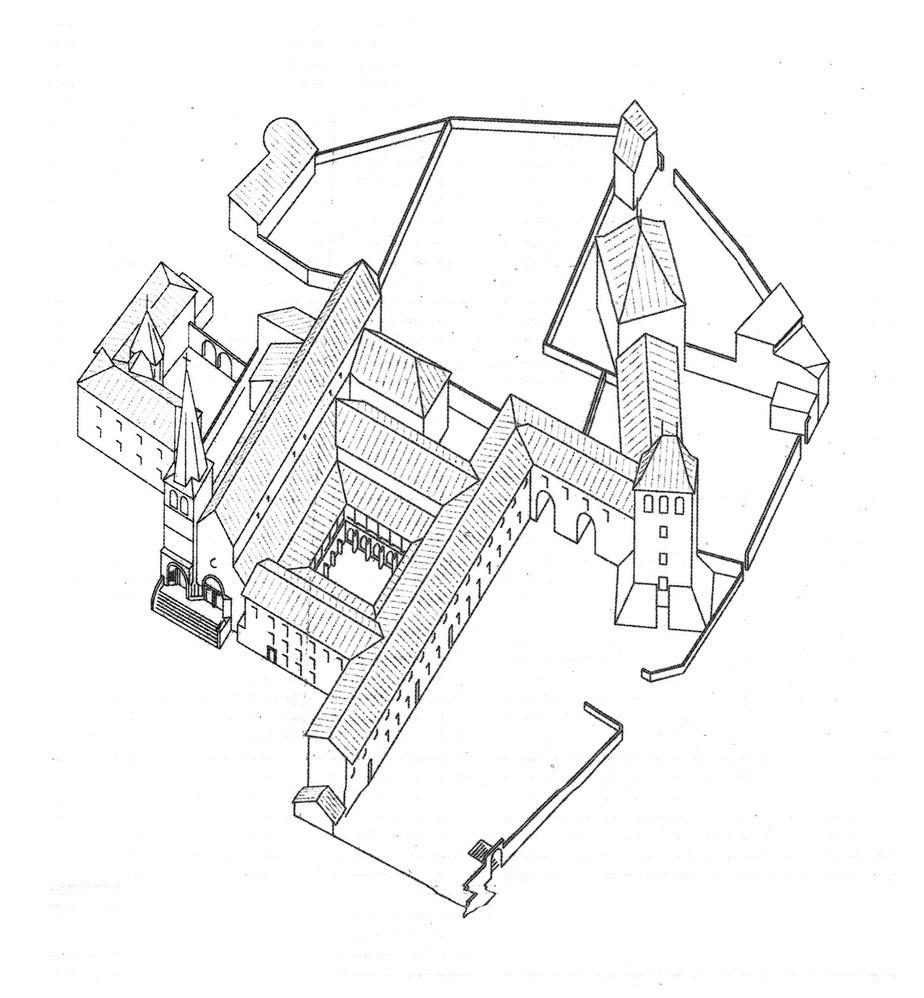

L’abbaye d’Ambronay fait partie des édifices confisqués des possessions de l’Église et amputés de leur clochers à la Révolution en 1789 (800 clochers tomberont dans le département de l’Ain) Devenu “bien de la nation”, l’abbaye accueillent des prisonniers de la Terreur avant d’être découpée en parcelles et vendu à des propriétaires privés en 1798 L’appropriation habitante se manifesta comme un désastre avec des destructions importantes La fin du XIXe est marquée par la prise de conscience d’un patrimoine fauché La commune récupère les lieux et fait même une demande de classement de l’ensemble Les campagnes de restauration s ’enchaînent entre 1905 et les années 1970 pour accueillir les premières éditions du festival

L’obsolescence concerne de plus en plus de bâtiments cultuels dans les petites centralités La question de la reconversion se pose à juste titre mais n ’est pas envisageable par tous les acteurs du territoire Le sujet de reconversion d’édifices cultuels n ’est pas nouveau, mais dans le cas d’Ambronay, la pratique du culte demeure partiellement On parle donc plutôt d’une cohabitation Des avis se confrontent autour de l’utilisation d’espaces comme le cloître ou l’église, figures fortes du fonctionnement liturgique

Dans ce travail de recherche, il est question de comprendre l’héritage que laisse l’abbaye d’Ambronay et d’en comprendre les divergences quant à sa cohabitation Une partie se focalise spécifiquement sur le festival de musique baroque organisé chaque année par le Centre Culturel de Rencontre et qui met en confrontation les protagonistes par rapport aux représentations ayant lieu dans l’église abbatiale

État du cloître en 1905, témoignant de l’occupation privative durant le XIXe siècle, un plan de restauration des fenestrages est dessiné en 1907

L’argument patrimonial face à l’urgence. Étude de la requalification du moulin de Pont-des-Vents en écomusée en tant qu’édification de la mémoire locale face à la continuité écologique.

Mémoire (master) : Recherche dirigée par Bérénice GAUSSUIN, Pierre PENA, enseignants à l’ENSA de Clermont-Ferrand et Gwenn GAYET-KERGUIDUFF, enseignante à l’ENSA de Paris Val-de-Seine

Projet de recherche soutenu le 30-01-2023

Ce projet de recherche intervient durant mon cycle de master et s’inscrit directement dans les enjeux de celui-ci, en majorité centré sur l’étude et la requalification du patrimoine bâti. Néanmoins, j’ai appris durant mes études que notre discipline n’était pas la seule à avoir un regard rétrospectif du territoire et que qu ’elle gagnerait certainement à co-construire avec ces dernières. Je parle de disciplines comme l’agriculture, comme en parle si bien Sébastien Marot dans son dernier ouvrage Prendre la clef des champs aux éditions Wildproject

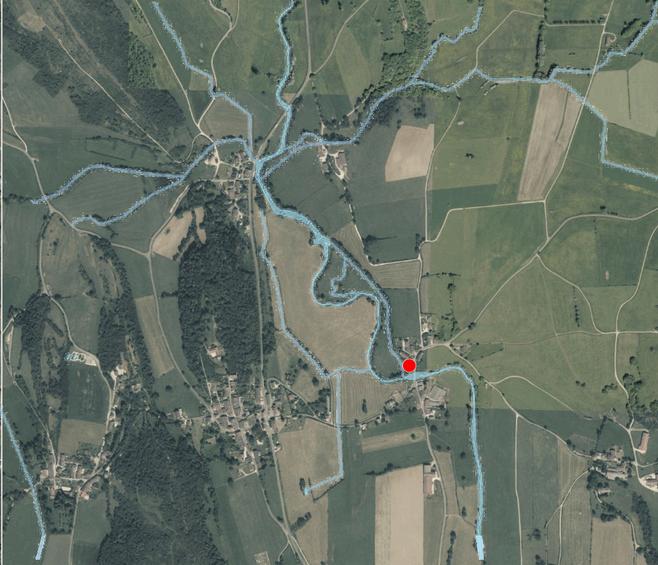

A la fin du XVIIIe siècle, l’eau est le principal moteur d’une France féodale et proto-industrielle Aujourd’hui, les moulins à eau français représentent le plus grand patrimoine meunier d’Europe Cependant, leur obsolescence - liée au dérèglement climatique - les dessert dans la conservation de leur barrage En effet, les diverses installations hydrauliques sont des obstacles pour un certain nombre d’écosystèmes vivant dans le lit de la rivière

Cet exercice m ’ a permis de me confronter aux acteurs du site et de comprendre l’implication de l’architecte dans ces échanges pour bâtir le territoire La confusion dans ces dialogues tourne autour de l’ambiguïté du mot “patrimoine” que tout le monde semble défendre En réalité, personne ne parle du même La rivière, les moulins, l’argent de la commune, que défendons-nous ?

Le mémoire se découpe ainsi en plusieurs sections :

Une première partie consiste à comprendre ce qui fait patrimoine dans les moulins de la vallée du Suran. La préciosité de ces constructions n ’est pas tant dans leur mode constructif, proche de celui de la ferme traditionnelle, typologie très courante dans la région, mais plutôt dans la manière avec laquelle ses constructions sont implantés dans le milieu, l’intelligence du milieu.

La deuxième partie explore la “continuité écologique” défendue par le ministère de l’Écologie et les Agences de l’Eau qui vient en contradiction avec la conservation des moulins à eau. Les barrages constituant les moulins représentent une barrière pour de nombreux éco-systèmes.

La dernière partie interroge la pertinence de la conversion du moulin de Pontsdes-Vents en éco-musée et le motif de son Inscription aux MH. En effet, ce profil induit un devoir de médiation qui ne semble pas être débattu par les différents acteurs du site, le mémoire explore ainsi cette cohésion maladroite.

Photographie de l’aval du Suran depuis le pont de Pont-des-Vents

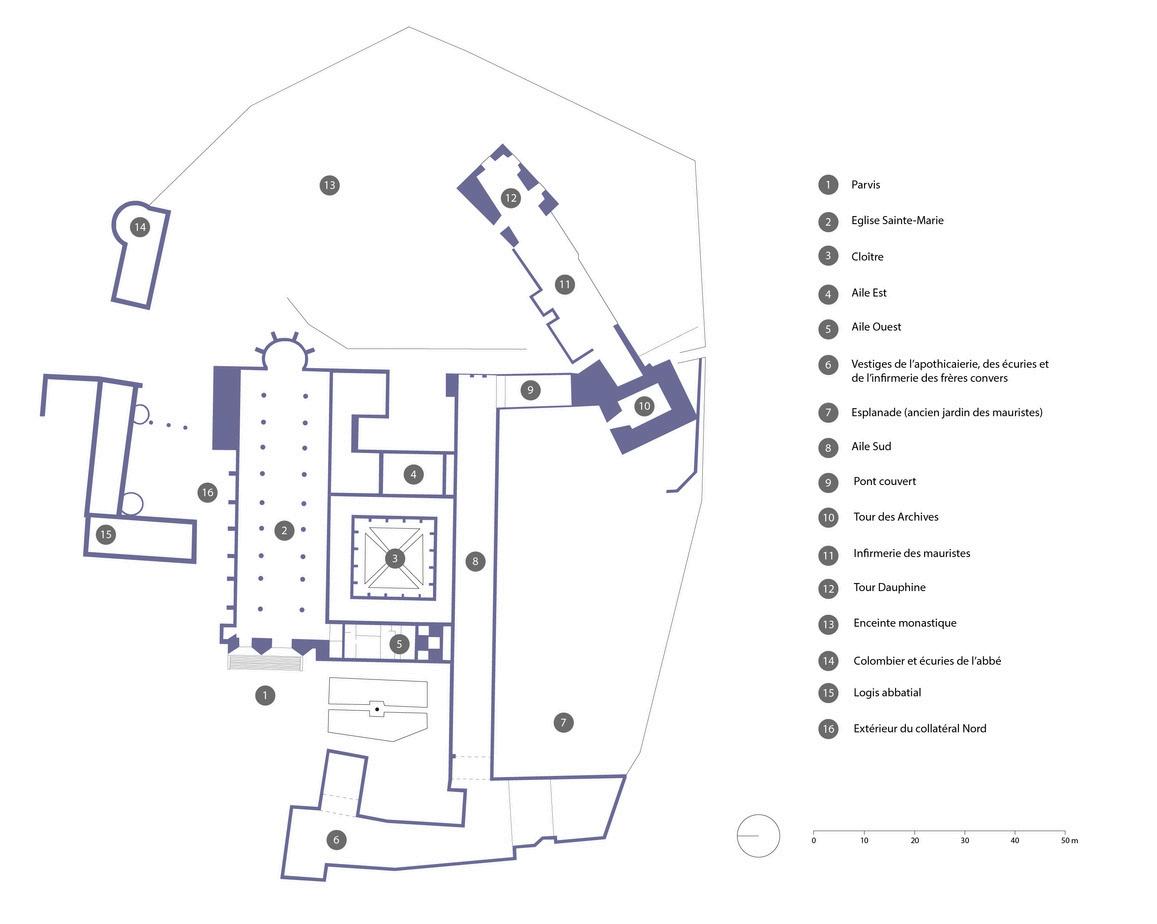

Vue aérienne (2020) montrant l’organisation hydraugraphique de l’amont du moulin de Pont-des-Vents

Plan de situation du coeur du hameau de Pont-des-Vents (en noir le moulin étudié

Photographie de la façade du moulin sur rue

Schéma illustrant la répartition (en façade) des usages de la ferme traditionnelle jurassienne

Dessin illustrant le principe de pierre à jumeau, courant sur les fermes traditionnelles jurassiennes

Photographies montrant la restauration du moulin suite à son Inscription aux MH, restauration paradoxale puisque les cadettes de pierre au sol sont démolies (gauche), 1997

Photographie montrant l’aménagement intérieur du moulin pour le projet de médiation, 2021

Plan de RDC montrant l’état projeté du moulin suite à son Inscription aux Monuments Historiques et la réhabilitation partielle de l’édifice On y voit notamment “l’école du pain” ainsi qu ’ une partie exposition qui se prolonge à l’étage Ce plan a fait l’objet d’une analyse qui a permis d’avoir un regard critique sur l’intervention Plan dessiné par Jean-Marie MARONNIER, architecte DPLG, 1997

PORTFOLIO

LOUIS ROCHET

ARCHITECTE D.E.

diplômé de l’ENSA de Clermont-Ferrand