13 minute read

Una elección crucial

Una elección crucial EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS TENDRÁ QUE EMPRENDER LA REFORMA DEL CAPITALISMO. NADA MENOS.

Fotos: SHUTTERSTOCK

Fue, como nunca antes, un desfile si- lencioso de caras largas y expresiones de congoja, que transmitían un mensaje de genuina angustia. Uno tras otro, gober- nantes, políticos, intelectuales, académi- cos, historiadores, empresarios y banque- ros salían del Foro Económico de Davos, en Suiza, con la certeza —forjada en una semana intensa de conferencias, análisis, debates y lecturas, todo al más alto nivel, con cifras claras y reflexiones profundas— de que, como hoy está, el capitalismo no puede continuar: o se reforma pronto y bien o será arrasado por todos los popu- lismos, nacionalismos, radicalismos y au- toritarismos, incluso por los más extrava- gantes y devastadores.

Era finales de enero de 2020. Bastan- te antes, en septiembre de 2008, tras la quiebra estruendosa del banco de inver- sión Lehman Brothers con que empezó una crisis económica global que empobre- ció a medio mundo, el por entonces pre- sidente de Francia, Nicolás Sarkozy, lanzó una exhortación vibrante y urgente: “¡hay que refundar el capitalismo!”. Y es que por aquellos días ya era evidente que, en lugar de impulsar un crecimiento que beneficie cada vez a más gente (que es, ni más ni menos, lo que había caracterizado al capi- talismo y lo había convertido en un siste- ma económico sin alternativas válidas), la LA LOCALIDAD DE DAVOS-KLOSTERS, EN SUIZA, ACOGE DESDE EL PASADO MARTES 21 Y HASTA EL VIERNES 24 LA QUINCUAGÉSIMA EDICIÓN DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL —MÁS CONOCIDO POR EL FORO DE DAVOS— EN UN CLIMA DE EXPEC- TACIÓN Y MÁS SOSTENIBLE QUE NUNCA.

riqueza estaba concentrándose cada día en menos manos y convirtiendo a la prosperidad en un privilegio de minorías.

“Le laissez-faire c’est fini” fue la proclama de Sarkozy ante la constatación de que, de manera casi imperceptible, el sistema había mutado, como un virus, y en vez de generar y repartir riqueza estaba llevando desesperanza a las mismas clases medias a las que antes había sacado del proletariado. “El dejar hacer, dejar pasar está terminado”. Pero en 2008 la prioridad era detener la crisis y relanzar las economías. Y a eso se dedicaron los gobiernos de las mayores potencias occidentales. Estados Unidos, en concreto, bajo la presidencia de Barack Obama puso miles de millones de dólares —incluso comprando activos malos— para remontar la situación. Y lo logró. Pero la refundación del capitalismo, reformándolo y regulándolo, quedó para el gobierno siguiente. Fue entonces cuando llegó Donald Trump…

La tarea sigue pendiente y será —o debería ser— la prioridad para el próximo gobierno de Estados Unidos. Pero la elección presidencial de noviembre podría derivar en una polarización entre dos candidatos que apelan al rencor, incluso a veces al odio, y arman sus plataformas respectivas sobre el enojo de las deterioradas clases medias. El republicano es Trump, que alienta un rencor de base cultural: musulmanes, mexicanos, chinos, inmigrantes… El demócrata podría ser Bernie Sanders, que impulsa un rencor de base económica: bancos, laboratorios farmacéuticos, empresas petroleras y aseguradoras, Wall Street… Y, en ambos casos, el mensaje está implícito: “si me siguen, yo les devolveré el país que les arrebataron (los extranjeros, en el un caso, los ricos, en el otro)”. Pero, por supuesto, los problemas son bastante más complejos de cómo los presentan los populistas. Y, cada uno en un extremo del espectro ideológico, Trump y Sanders son populistas. Un país centrista

Sí, Trump y Sanders son populistas y, además, extremistas: ambos mantienen posiciones radicales, ajenas a toda posibilidad de cesión, concesión y consenso, que son características insubstituibles de la democracia. Pero, como sociedad, la americana no es extremista sino centrista. Según la Organización Gallup, que desde hace más de medio siglo mide con encuestas los humores de los estadounidenses, el 37 por ciento se declara de derecha, el 35 por ciento de centro y el 24 por ciento de izquierda (una derecha que es conservadora y moderada y una izquierda que, como en todos los países avanzados, llega como mucho a la socialdemocracia).

Por eso fue tan sorprendente y desconcertante el triunfo de Trump en 2016: era el candidato que ni siquiera a su partido entusiasmaba, porque sus planteamientos, que en su mayoría eran imprecisos y hasta vacíos, eran discordantes con el ideario conservador y moderado de los republicanos. Pero, hábil y carismático, Trump se conectó bien con el proletariado blanco que había sido el afectado mayor por la crisis económica de 2008, al extremo de que incluso las mujeres blancas de las clases medias y bajas lo apoyaron a pesar de sus constantes acciones y expresiones sexistas, machistas y discriminatorias.

No obstante la sólida institucionalidad estadounidense, Trump ha gobernado como si la presidencia fuera una de sus empresas, a la que le impone sus vehemencias, sus caprichos y sus obsesiones. Las grandes decisiones de gobierno, incluso en temas tan delicados y sutiles como la política internacional, las anuncia con ‘tuits’ madrugadores y lapidarios, sin contexto ni razonamiento, que con frecuencia los contradice al día siguiente con otros ‘tuits’ tan crípticos e impulsivos como los de la víspera. Por todo lo cual los niveles de aceptación de Trump se mantienen bajos, a pesar del buen desempeño de la economía estadounidense, con crecimiento y pleno empleo.

El cisne negro

La situación económica sólida ya es, por supuesto, el gran argumento de Trump en busca de la reelección, para lo cual los antecedentes históricos juegan a su favor, porque en Estados Unidos —tal vez más que en cualquier otro país— la economía es un factor determinante en

los resultados electorales. Esta vez, sin embargo, en el camino hacia la elección presidencial se cruzó un cisne negro: la pandemia de coronavirus. Y es que, cuando todos los factores de riesgo para la estabilidad económica parecían controlados, el ‘covid-19’ arrasó con todas las expectativas de crecimiento y, más aún, le anunció al mundo al menos un año de contracción, tal vez incluso de recesión. Todavía no está claro cómo influirá la pandemia en la elección estadounidense. Podría ser que su influencia sea irrelevante o, incluso, que beneficie a Trump si él logra proyectarse como un líder enérgico y capaz, que maneja su país con buen pulso en medio de la tormenta. Pero también podría ser —al menos si persiste en sus informaciones precipitadas y erróneas— que los estadounidenses vean en su presidente actual a un político ingenioso y locuaz pero incapaz de afrontar una crisis con talento y sabiduría.

(A mediados de marzo, con treinta semanas por delante para la elección, la pandemia se esparcía por el planeta con una rapidez alarmante, lo que había obligado a adoptar una serie de medidas restrictivas sin precedentes, incluidas cuarentenas masivas, que cerraron las industrias, desmoronaron el consumo, desalentaron

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS SIN DUDA INFLUIRÁ EN LA POLÍTICA MUNDIAL, AUNQUE TODAVÍA NO SE SABE CÓMO. el comercio, paralizaron el turismo, desplomaron las bolsas de valores y, en definitiva, detuvieron los engranajes de la globalización. Además, le recordaron a la especie humana que está compuesta por individuos mortales. Todo pasó, entonces, a segundo plano: nadie se acordó de los conflictos en el Oriente Medio, el brexit, la resurrección devastadora de los nacionalismos y los populismos, los incendios de Australia que ratificaban la ferocidad del cambio climático, las expansiones imperiales de Rusia y China… El peligro, de pronto, provenía tan sólo de una mutación del virus de la gripe, un agente minúsculo (0,000125 milímetros) que desde un turbio mercado chino se diseminó por el mundo.) Algo más: la pandemia de coronavirus, tan extraña e inesperada como un cisne negro, confirmó que toda previsión política, aún la más minuciosa y rigurosa, está sujeta a muchos avatares. Al empezar 2020 parecía que la reelección de Trump era, casi, un hecho consumado, sobre la base de la solidez de la economía, la unidad del partido Republicano y, además, la fractura del partido Demócrata, en especial por la profunda división entre sus alas de centro y de izquierda, que se reflejó en una proliferación absurda de precandidatos presi

denciales, la mayoría de ellos sin ninguna relevancia política.

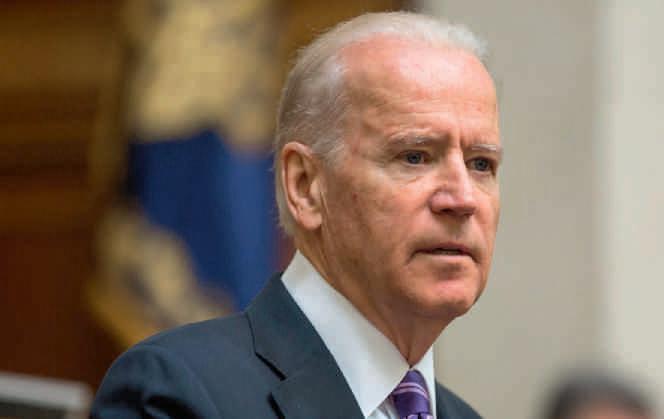

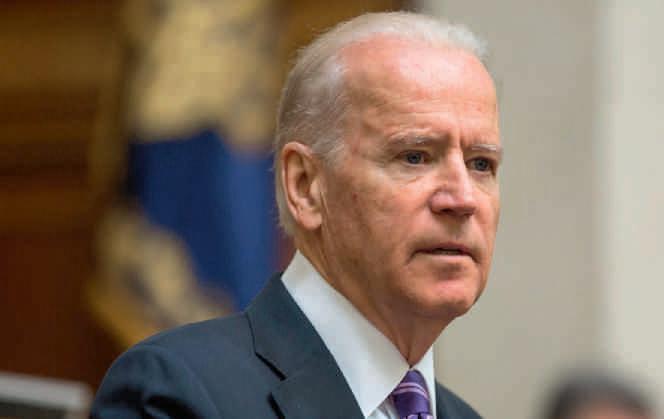

Por añadidura, Sanders empezó la carrera hacia la candidatura demócrata como el favorito inapelable, gracias al apoyo fervoroso de legiones de adolescentes ilusionados e impetuosos que lo veneran como a estrella de rock. Trump estaba dichoso: su rival iba a ser el demócrata más vulnerable, el que iba a espantar a los centristas y los moderados, que, dados a elegir entre dos radicales, iban a votar por Trump debido a aquello de “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Pero a Sanders, con un discurso repetitivo y sin variantes, se le agotaron pronto los argumentos. E irrumpió Joe Biden.

Rescatar la sensatez

Al comenzar la disputa por la candidatura presidencial, los aspirantes demócratas se prepararon para una batalla prolongada y fragorosa. No era sólo asunto de nombres. Era, sobre todo, asunto de ideologías. Por el un lado estaban los convencidos de que, tras el agresivo mandato de Trump, la sociedad estadounidense estaba tan polarizada que la única vía para impedir una reelección era contraponiéndole un candidato que represente todo lo opuesto, en todo, al presidente. Por el otro lado estaban quienes creían que, a pesar de sus desatinos y excesos, Trump sigue siendo un caudillo poderoso, con una capacidad demagógica alta, y por lo tanto un candidato difícil de vencer si no se forma en su contra una coalición ancha y variopinta (la eficaz “mayoría de minorías” armada en tiempos de Franklin Roosevelt), para lo cual el candidato debía provenir del centro moderado y no de la izquierda tempestuosa. Era temerario anticipar cuál de las posiciones prevalecería.

Bernie Sanders y Elizabeth Warren se disputaron las preferencias de la izquierda. La retórica inflamada del anciano senador por el estado de Vermont arrolló a la lógica

impecable pero sin ímpetu de la senadora por Massachusetts. En el centro, entretanto, tres aspirantes sobresalieron con rapidez: Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Barack Obama, Pete Buttigieg, un joven brillante y homosexual que deslumbró por la claridad de sus ideas, y Amy Klobuchar, quien se había distinguido como una valerosa fiscal de su estado de Minnesota. Todo presagiaba una contienda tensa e intensa. Pero ya a principios de marzo, mucho antes de lo esperado, la disputa se limitó a dos aspirantes: Sanders en la izquierda y Biden en el centro. Para entonces se sabía ya que el partido Demócrata sigue siendo, a pesar de Trump, una organización erguida en el centro político. Encuestados, el 15 por ciento de los votantes registrados como demócratas se declara de izquierda, 32 de centroizquierda, 38 de centro y 14 de centroderecha. Partiendo de esas cifras, Sanders se aferró al recuerdo de que el centro moderado (encarnado por Hillary Clinton) ya fue derrotado por Trump en 2016, a la vez que Biden se presentaba como el candidato del sentido común, capaz de reunir en su torno a los millones de americanos ajenos a la derecha tosca y a la izquierda turbulenta.

En los últimos cien años, tan sólo cuatro presidentes fracasaron en sus intentos de reelección (Herbert Hoover en 1932, Gerald Ford en 1976, Jimmy Carter en 1980 y George H. W. Bush en 1992), todos ellos afectados por realidades económicas complicadas. La situación actual de la economía alienta las aspiraciones de Donald Trump. Pero con Joe Biden perfilándose como su probable rival, el partido Demócrata podría volver a representar las creencias y los valores del americano medio: la libertad como principio esencial, un capitalismo eficiente y con regulaciones básicas, primacía de la constitución, apertura y avances sociales y, en fin, liderazgo americano en el mundo para preservar la democracia y los valores liberales. Es decir todo aquello que no ha representado Trump.

¿Y qué opina Putin?

Hace cuatro años, en las elecciones presidenciales de 2016, la interferencia de Rusia a favor de Donald Trump terminó siendo evidente: los operadores políticos del presidente Vladímir Putin, en especial sus hackers y sus agencias de noticias, pusieron toda su dedicación y eficacia, que es mucha, a demoler la candidatura demócrata, la de Hillary Clinton, haciendo circular entre millones de votantes estadounidenses cataratas de rumores, versiones torcidas, verdades a medias y fake-news. Fue una campaña intensa, perversa y, al final, inocultable. Putin, con su astucia de espía activo durante los años agitados de la Guerra Fría, tenía la sospecha —después confirmada en los hechos— de que Trump no tenía visión estratégica ni sentido histórico y que, por lo tanto, no sabría —tal vez tampoco le interesaría— interferir en los juegos rusos de poder internacional. Así, a Rusia le resultaría propicia la actitud aislacionista estadounidense para desarrollar sus propias estrategias de expansión imperial. Con Clinton, mujer fogueada en los temas mundiales, Putin tendría dificultades para avanzar en sus planes de conquista. Y, en efecto, todo le fue fácil a Putin desde que Trump es presidente: consolidó su posición en el este de Ucrania (incluida la ya oleada y sacramentada anexión de la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol), asumió un rol protagónico inesperado en el Oriente Medio, inclinó la guerra civil siria a favor del presidente Bachar el-Asad, obtuvo una salida al mar Mediterráneo a través del puerto de Latakia, influyó —con una insidia silenciosa y eficaz— en la aparición de fisuras en el bloque de Europa Occidental, estableció con China acuerdos de largo alcance y de importancia estratégica enorme y prosiguió con su avance lento pero constante en África y América Latina. Nada menos.

Si Trump fuera reelegido, es dable anticipar que el repliegue estadounidense en el mundo proseguirá y, tal vez, se apresurará. En marzo anterior firmó con el talibán (sí, con la organización radical islámica que gobernó Afganistán a sangre y fuego de 1996 a 2001 y que desde hace un cuarto de siglo mantiene a su país en un estado de guerra civil permanente) un acuerdo para la retirada estadounidense, lo que implica, al final de cuentas, entregarle el poder en bandeja de plata. Y, según Trump lo ha dicho una y otra vez, Estados Unidos sigue demasiado involucrado en el extranjero. Esas palabras le suenan a Putin como música celestial. Y, para colmo de bendiciones, Bernie Sanders opina lo mismo. Por su parte, los líderes de las grandes democracias occidentales (y también del Japón, Australia, Corea del Sur…) están con el alma en un hilo: el aislacionismo estadounidense, si ganan Trump o Sanders, le abrirá aún más el camino a la expansión imperial de Rusia y China. Con Joe Biden —vicepresidente de Barack Obama y conocedor fino de los juegos del poder mundial— ocurriría todo lo contrario. Es obvio, entonces, que Vladímir Putin esté apostando fuerte: tiene mucho que ganar. La inmensa maquinaria rusa de desinformación, agitación y propaganda (diplomáticos, espías, militares, contratistas, operadores políticos, empleados y colaboradores del canal de televisión RT y de la agencia Sputnik…) están trabajando sin tregua en esta circunstancia que, para Rusia, es la más propicia imaginable: las democracias occidentales están frágiles, confundidas y bajo asedio. Es el momento para demolerlas, incluidos todos sus valores: división de poderes, derechos humanos, libertad de opinión, pluripartidismo, prensa independiente y, en fin, vigencia del Estado de derecho. Sí, Putin tiene mucho que ganar.