13 minute read

obituario La extraterritorial mente

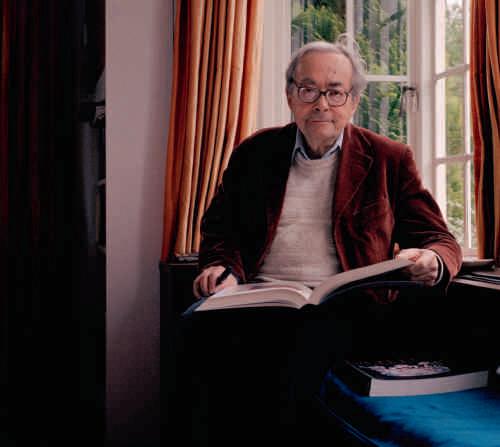

A George Steiner se lo recordará como uno de los grandes críticos literarios de nuestro tiempo, pero el alcance de su reflexión y el poder de sus ideas abarca una realidad mucho más elástica. Fue profesor emérito de las universidades de Cambridge y Oxford, autor de una obra invaluable, pero, sobre todo, un hombre que se arriesgó a pensar.

LA EXTRATERRITORIAL MENTE DE GEORGE STEINER (O LA VOCACIÓN DE PENSAR)

París, 1934. Grupos de las juventudes fascistas suben por la rue de la Pompe gritando: “¡Mueran los judíos!”. Un niño y sus padres —judíos de origen vienés— observan la escena desde su casa. La madre, asustada, intenta cerrar la ventana, pero el padre insiste en que su hijo siga mirando. “No temas —le dice—, eso que ves allí es lo que llaman Historia”. El niño tiene cinco años y jamás olvidará esa frase. Su nombre: George Steiner. Lo que nadie imagina es que el pequeño llegará a ser uno de los más grandes pensadores y críticos literarios del siglo XX.

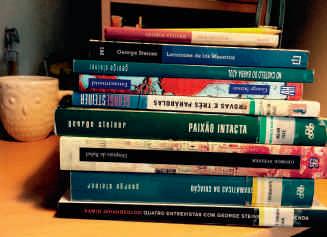

Ensayista, escritor, catedrático, traductor, erudito y políglota, George Steiner (1929-2020) vivió hasta el último día consagrado al arte de pensar y entregar sus conocimientos, de forma lúcida y generosa, sobre los temas transversales del ser humano. La suya fue una mente prodigiosa, extraordinaria como pocas en tiempos de inmediatez. No en vano fue considerado por muchos el último humanista de Occidente. Más de treinta libros lo avalan, entre ellos: Tolstói o Dostoievski (1959); Lenguaje y silencio (1967); En el castillo de Barba Azul (1971); Extraterritorial. Ensayos sobre literatura y la revolución lingüística (1971); Errata (1974); Después de Babel (aspectos del lenguaje y la traducción) (1975); Lecciones de maestros (2003) y La poesía del pensamiento (2012); así como un sinnúmero de ponencias en el campo de la literatura comparada, la teoría de la traducción, la filosofía, la filología y la semiología, siempre en diálogo con la ciencia y otros temas que lo apasionaban como el ajedrez, la música, la poesía… y el silencio.

Murió el pasado 3 de febrero, a los noventa años, por complicaciones derivadas de una fiebre aguda, en su casa de Barrow Road, en Cambridge, Reino Unido (diez días después, curiosamente, murió también su esposa, Zara Shakow Steiner, una distinguida historiadora que lo acompañó por más de seis décadas). Medios de todo el mundo hicieron eco de su partida, pero fue un artículo, sobre todo, el que destacó: una entrevista póstuma que el filósofo italiano Nuccio Ordine (La utilidad de lo inútil), discípulo y amigo personal de George Steiner por muchos años, le había realizado —desde 2014— bajo la única condición de que fuera publicada el día después de su muerte.

Ordine cumplió su palabra y las palabras de Steiner vieron la luz el 4 de febrero. “Me faltó valor para crear”, rezaba el título de la entrevista, publicada por el diario italiano Corriere della Sera y reproducida, inicialmente, por El País. Aquella confesión bastaba para despertar la curiosidad en cualquier lector, pues era inevitable no preguntarse: ¿En realidad le faltó valor a una las mentes más brillantes de nuestro tiempo, a aquelque nunca tuvo miedo a la historia? Desde luego, la afirmación de Steiner no era del todo cierta o literal, ya que fueron cuatro obras de ficción —una novela y tres libros de relatos— las que llegó a publicar: El año del señor (1964), El traslado de A. H. a San Cristóbal (1981), Prueba y tres parábolas (1992) y The Deeps of Sea, and the Other Fiction (1996). ¿Por qué entonces minimizar su valor creativo?

Claramente no le fue suficiente. Al igual que su admirado Borges, Steiner rayaba en la modestia y era sumamente exigente consigo mismo, convencido de que siempre se podía hacer más. En su caso, le habría gustado tener el valor de arriesgar más en la escritura creativa; sobre todo explorar la poesía, no solo desde la traducción. “De joven escribí cuentos, y también versos. Pero no quise asumir el riesgo trascendente de experimentar algo nuevo en este ámbito, que me apasiona. Crítico, lector, erudito, profesor, son profesiones que amo profundamente y que vale la pena ejercer bien. Pero es completamente diferente a la gran aventura de la creación, de la poesía, de producir nuevas formas”. Si hay alguien que admiraba con humildad el trabajo del creador era Steiner. Por eso prefería pensarse como un maestro de lectura o como un cartero —como le gustaba llamarse— transmitiendo ideas, provocando preguntas, agitando el interés por seguir conociendo.

“Los críticos (lo he subrayado varias veces) también tienen una función importante; he intentado lanzar, a veces con éxito, algunos trabajos y he defendido a los autores que creía que merecían mi apoyo. Pero no es lo mismo. La distancia entre quienes crean literatura y quienes la comentan es enorme (…). Mis colegas universitarios nunca me perdonaron que apoyara esta tesis; muchos barones y cierta crítica estrictamente académica no aceptaron que me burlara de su presunción de ser, a veces, más importantes que los autores de los que estaban hablando”.

*** Leer a Steiner después de muerto es extraño y fascinante. Él sabía que produciría ese efecto. Es como si hubiese programado el movimiento de una pieza de ajedrez para extender la partida. Sin manos sobre el tablero, pero con una voz que sigue jugando. “Siempre me fascinó la idea. De algo que se hará público precisamente cuando yo ya no pueda leerlo en los periódicos. Un mensaje para los que se quedan y una manera de despedirme dejando que se oigan mis últimas palabras”.

Pero su confesión más importante no está en el título de Ordine, sino en la primera pregunta: “¿Cuál es el secreto más importante que quiere revelar en esta entrevista póstuma?”Entonces aparece el regalo, la promesa, la espera. Steiner se despide con algo imprevisible, abriendo el tiempo de un tajo y extendiendo la partida por treinta años más:

“Puedo decir que durante 36 años he dirigido a una interlocutora (su nombre debe continuar siendo secreto) cientos de cartas que representan mi ‘diario’, en el que he contado la parte más representativa de mi vida y los eventos que han marcado mi

cotidianidad. En esta correspondencia he hablado sobre los encuentros que he tenido, los viajes, los libros que he leído y escrito, las conferencias y también episodios normales y corrientes. Es un ‘diario compartido’ con mi destinataria, en el que es posible encontrar incluso mis sentimientos más íntimos y mis reflexiones estéticas y políticas. Se conservará en Cambridge, en un archivo del Churchill College, junto con otras cartas y documentos que dan testimonio de las etapas de una vida quizá demasiado larga. Estas cartas-diario, en particular, se sellarán y solo podrán consultarse después de 2050, es decir, después de la muerte de mi esposa y (quizá) de mis hijos. En resumen, se harán públicas solo cuando muchas de las personas cercanas a mí ya no estén. ¿Las leerá alguien después de tanto tiempo? No lo sé. Pero no podía hacerlo de otra manera”.

*** Nacido el 23 de abril de 1929 al noroeste de París, Francis George Steiner creía que había llegado al mundo bajo el signo de la fatalidad, ya que uno de los médicos que intervino en su nacimiento llegó a asesinar, años más tarde, a un senador en Estados Unidos. Ese hecho, sin embargo, pudo contrastarse con otro más venturoso, ya que la fecha de su nacimiento también coincide con la celebración del libro en todo el mundo, a propósito de la muerte de Shakespeare y Cervantes, dos grandes de la literatura universal a los que Steiner admiraba profundamente. Aun así, a ese primer infortunio se sumaron varios exilios a causa del nazismo y una atrofia congénita en su brazo y mano derechos. Fue su madre quien ejerció el rol más importante a la hora de revertir su discapacidad, logrando que la viera como una fortaleza.

“Cuando era niño, para hacerme reaccionar en los momentos de desesperación, [mi madre] me decía que la dificultad era un don divino. Fue ella quien se negó a que me enseñaran a escribir con la mano izquierda. Además de librarme del servicio militar, mi defecto me brindó la oportunidad de aprender a mejorar, de intentar entender que sin esfuerzo no se obtiene nada en la vida. Lo he recordado en diferentes circunstancias. Uno de los logros más bellos de mi existencia fue cuando conseguí atarme los zapatos por primera vez con la mano impedida”.

Ese logro le tomó al pequeño Steiner diez largos meses, no exentos de rabia y frustración. Quizá por eso fue siempre consciente de las batallas cotidianas, ganadas con esfuerzo y a contracorriente, llevándolo a desconfiar, profundamente, de la pedagogía de la facilidad. “Estoy asqueado por la educación escolar de hoy”, llegó a confesar unos años atrás, aduciendo que el sistema educativo era una fábrica de incultos, donde no se respetaba la memoria. Y con “memoria” Steiner se refería mucho más que a una simple mecanización.

“Si mis alumnos se han enriquecido con esta lectura, les pido que aprendan un fragmento o un poema de memoria conmigo, by heart. ¿Por qué? By heart en la expresión inglesa hace referencia al corazón y es casi lo opuesto a aprehender algo con la razón. Ese poema o ese fragmento que uno guarda dentro de sí, cuya música conserva, ya nadie puede quitárnoslo. Ni la policía secreta ni Wall Street ni las drogas. Está dentro de uno, se ha hecho parte de uno y crece, cambia con nosotros a medida que pasa el tiempo”. ¿Una posición radical? Para Steiner era un precepto de vida. Basta volver a su infancia para verlo dominar tres idiomas a muy temprana edad: alemán, inglés y francés (el italiano vendría más tarde); sin olvidar que a los seis años aprendió griego clásico, motivado por su padre, para leer LaIlíada en su lengua original. No solo lo hizo, sino que, en efecto, llegó a memorizar algunos fragmentos by heart y, seguramente, las primeras traducciones aparecían en su mente como parte de su curiosidad natural. Su amor por las lenguas (incluyendo el latín) era genuino. Un amor que siempre estuvo ligado con una disciplina en la que él mismo establecía sus

“El homenaje más importante que cualquier ser humano puede hacer a una poesía o trozo de prosa que ama es aprenderlo de memoria. No con la cabeza, sino con el corazón, la expresión es de vital importancia”.

George Steiner

propias reglas y que acababan por convertirse en un ritual; uno de ellos —sobre todo en los últimos años para evitar la demencia senil y ejercitar la memoria— consistía en elegir un libro al azar, en su estudio, cada mañana, y traducir un pasaje a los cuatro idiomas que en él habitaban; sus cuatro territorios. Otro ritual que nunca abandonó fue aprender de memoria algunos poemas que lo reconciliaban con el mundo. Para Steiner aprender algo by heart siempre tuvo que ver con una función mucho más profunda que la del cerebro. Representaba la sensibilidad, la personalidad; de ahí que Homero haya marcado la suya desde un inicio, llevando La Ilíada en su pecho durante casi un siglo.

*** “Cada lenguaje humano traza un mapa del mundo de diferente manera. Hallamos una compensación vital en la extremada complejidad gramatical de esos lenguajes (por ejemplo, entre los aborígenes australianos o en el Kalaharí) cuyos hablantes habitan en contextos sociales y materiales de privación y esterilidad. Cada lengua —y no hay lenguas menores o ‘insignificantes’— funda un conjunto de mundos posibles y geografías de la memoria. Son las conjugaciones del pasado en su sorprendente variedad las que constituyen la historia. (...) Cuando un idioma muere, con él muere un mundo posible”.

George Steiner, Después de Babel (aspectos del lenguaje y la traducción)

*** Luego del exilio en Francia, la familia Steiner se instaló en Estados Unidos. Así, el joven y entusiasta lector se formó en el Liceo de Nueva York. Luego estudió en Chicago, en Oxford, en Harvard, y más tarde continuó su vida académica en Princeton, Innsbruck, Cambridge y Ginebra, entre otras universidades de prestigio. Muy pronto se destacó por sus extraordinarios ensayos y gran parte de su crítica literaria fue publicada en The New Yorker (un libro recoge más de 150 artículos suyos, publicados entre 1967 y 1997 en dicha revista). Su vida itinerante le permitió conocer distintas culturas y adquirir muchos más idiomas en el camino. Por todo ello llegó a considerarse un “escritor extraterritorial”, debido a su capacidad para hablar y escribir en más de un idioma; al igual que Beckett, Nabokov y Borges. Dicho tema es abordado excepcionalmente en su libro Extraterritorial. Ensayos sobre la literatura y la revolución del lenguaje, donde se enfoca, sobre todo, en la transformación de la experiencia lectora. Algunos de los ensayos que más destacan son: Los tigres en el espejo, El lenguaje animal o Muerte de reyes, ejemplos de una belleza soberbia y de un rigor atravesado por el pensamiento poético. Sencillez y erudición, esas eran sus marcas distintivas, y por las cuales recibió varios reconocimientos a lo largo de su vida, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades, en 2001.

El Nobel nunca llegó, pero este fragmento resume lo que para Steiner implicaban los grandes logros: “Recuerdo a un alumno norteamericano que me llamó por teléfono muy tarde una noche, cuando estaba enseñando en la Universidad de California, para decirme que no podía seguir viviendo porque acababa de leer Crimen y castigo. Ese es un premio que ningún comité para el Nobel podría darme: que un ser humano con nuestro ejemplo o nuestra ayuda tenga que llamarnos por la noche, porque ya no puede soportar la compañía de Raskolnikov. ¡Bravo! Entonces Dostoievski está a salvo, el ser humano está a salvo, hay algo allí que no puede ser tocado o destruido”.

*** Llevo días dándole vueltas al universo de Steiner. Y cada vez que retomo la lectura de alguno de sus ensayos, acabo por sentir que lo mejor —lo más justo— sería transcribirlo entero. Porque allí donde he marcado una rayita en señal de inicio con el lápiz, compruebo que el remarcado se extiende hasta el final de la hoja y cuesta mucho cortar una idea que contiene tantos mundos conectados. Por eso me veo tentada a entregar quince mil caracteres (con espacios) de citas. Pero es ahí cuando él aparece y me dice: “¿Cuál sería el desafío?” Y vuelvo a la construcción minuciosa, al ejercicio de la reflexión.

*** “Pero nuestro cerebro está destinado a pensar lo impensable”. George Steiner

*** Es febrero y parece que el cielo se cae en Lisboa. Sostengo Fragmentos con las manos congeladas, mientras pasa el aguacero, bajo el techo de un café llamado Oddyseus. Abro el libro y encuentro esto: “Nuestra misma existencia es una lectura constante del mundo; un ejercicio de desciframiento, de interpretación dentro de una cámara de eco que tiene infinidad de mensajes”. Conforme avanzo la lectura, pienso que Steiner es una especie de Virgilio: un guía atemporal entre lo blanco y lo negro. “Pensemos en los intervalos que existen en la música; en los espacios en blanco fundamentales para algunos de los poemas o pinturas más decisivos de la modernidad. Poetas y filósofos, como Keats o Wittgenstein, aseguran que la esencia de su significado radica en lo no dicho, en esas melodías no escuchadas o que están entre líneas”.

No para de llover. Me gustaría levantarlo de su tumba y decirle que fue un Virgilio entre el paraíso y el infierno que implica pensar. Y que eso requiere valor. Y que eso se agradece.

“Los grillos cantan con la voz de los poetas difuntos”.

Volver a Steiner es volver a casa.