Synopse Fischotter

Teil III

Südböhmen und Böhmisch-Mährisches Hochland

Kevin Roche

Übersetzung aus dem Englischen: Christian Bauer, Markus Böhm

39

Gesetzlicher Schutz

Auf Grund von wachsenden Hinweisen auf ein Schrumpfen der Population wurde der Fischotter seit 1956 in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik unter Schutz gestellt (primär durch Beschränkungen der Jagd). Nach den politischen Umwälzungen 1989 wurde dem Fischotter weiterer Schutz zuteil, vor allem nach der Entstehung der Tschechischen Republik und dem Beitritt zur Europäischen Union.

Nach dem Dekret 395/1992, welches das tschechische Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft (114/1992) umsetzt, gilt der Europäische Otter (Lutra lutra) in der Tschechischen Republik als stark bedrohte Art. Mit dem Rechtsakt 114/1992 übernimmt die Tschechische Republik die Anforderungen der Berner Konvention und der EU Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (RL 92/43/EWG) in nationales Recht. Das Gesetz verbietet den Fang, das Töten und/oder das Stören der gelisteten Arten (der Otter findet sich im Anhang 2), sowie die Zerstörung oder Störung ihres Lebensraumes. Der Otter ist darüber hinaus in der (IUCN) Tschechischen Roten Liste als gefährdete (vulnerable) Art gelistet (Anděra & Červený, 2005)

Der Otter wird im nationalen tschechischen Jagdgesetz als geschützte , ganzjährig geschonte Art geführt. Obwohl nicht explizit ausgeführt impliziert das, dass Otter als Fallwild der lokalen Jagdgesellschaft gehören.

Im Prinzip ist es möglich den strikten Schutzstatus des Otters zu ändern (temporär oder permanent) unter der Voraussetzung, dass es keine befriedigende Alternative gibt und es nicht nachteilig für die Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes im natürlichen Verbreitungsgebiet ist. Im Falle von kritisch oder stark bedrohten Arten (wie dem Otter) könnten Ausnahmen vom Tschechischen Umweltministerium oder regionalen Verwaltungsbehörden, mit Zuständigkeiten für bedrohte Arten, erlassen werden. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder diesbezüglich Anträge gegeben hat, wurden bis heute keine Ausnahmeregelungen erlassen. Entschädigungen für Schäden, die von geschützten Arten, einschließlich Otter, verursacht werden, sind im Gesetz 115/2000 geregelt (zuletzt geändert 2001, 2002 und 2006).

Ökologie Verteilung und Anzahl der Otter

Die Tschechische Republik ist eines der wenigen europäischen Länder, das mehrere nationale Untersuchungen der Anwesenheit von Ottern, basierend auf der standardisierten Technik, welche

40

von der IUCN Otter Specialist Group (Reuter et al. 2000) empfohlen wird. Ungefähr alle fünf Jahre werden Untersuchungen zum Fischotterbestand durchgeführt. Dabei werden von Experten oder geschultem Personal vier bis sechs Stellen (Brücken, Teiche, Flussmündungen,...) innerhalb eines 11,2 x 12 km Planquadrates des tschechischen nationalen Kartenrasters S-JTSK untersucht, an denen Zeichen von Ottern (Fährten, Losungen) erwartet werden können. Es wird bis zu 300 m entlang des Ufers von Flüssen/Bächen bzw. Teichen nach Spuren gesucht. Werden nach dieser Distanz keine Spuren gefunden, so wird die Stelle als negativ (kein Nachweis des Fischotters) markiert. Dies ermöglicht nicht nur den Nachweis vonAnwesenheit oder Fehlen des Otters, sondern auch einen groben Hinweis auf die Otterdichte. In den letzten Jahren haben sich die Untersuchungen auf Gebiete konzentriert, die bisher spärlich besiedelt oder gänzlich frei von Ottern waren. Kerngebiete werden als kontinuierlich besiedelt angesehen (Poledník et al. 2007b).

Nach historischen Jagdberichten, waren Fischotter noch im 19. Jh. in der ganzen Tschechischen Republik präsent. Anzeichen für ein Schrumpfen der Population gab es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Trotzdem wurden die Otter intensiv bejagt. Diese Zeit brachte zudem einen Niedergang der Teiche und die Fließgewässer wurden erstmals in großem Stil bewirtschaftet (Anděra & Kokeš, 1994). Die große Anzahl an getöteten Ottern vermittelte aber den Eindruck, dass Fischotter zu dieser Zeit noch zahlreich und weit verbreitet waren (Baruš & Zejda, 1981).

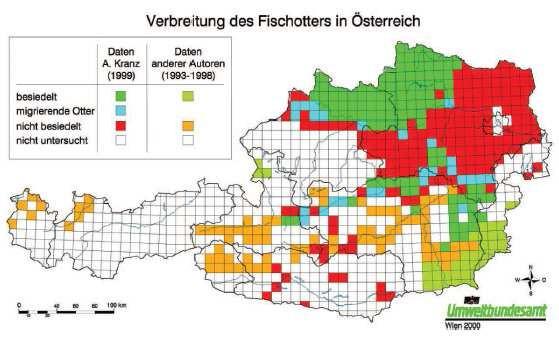

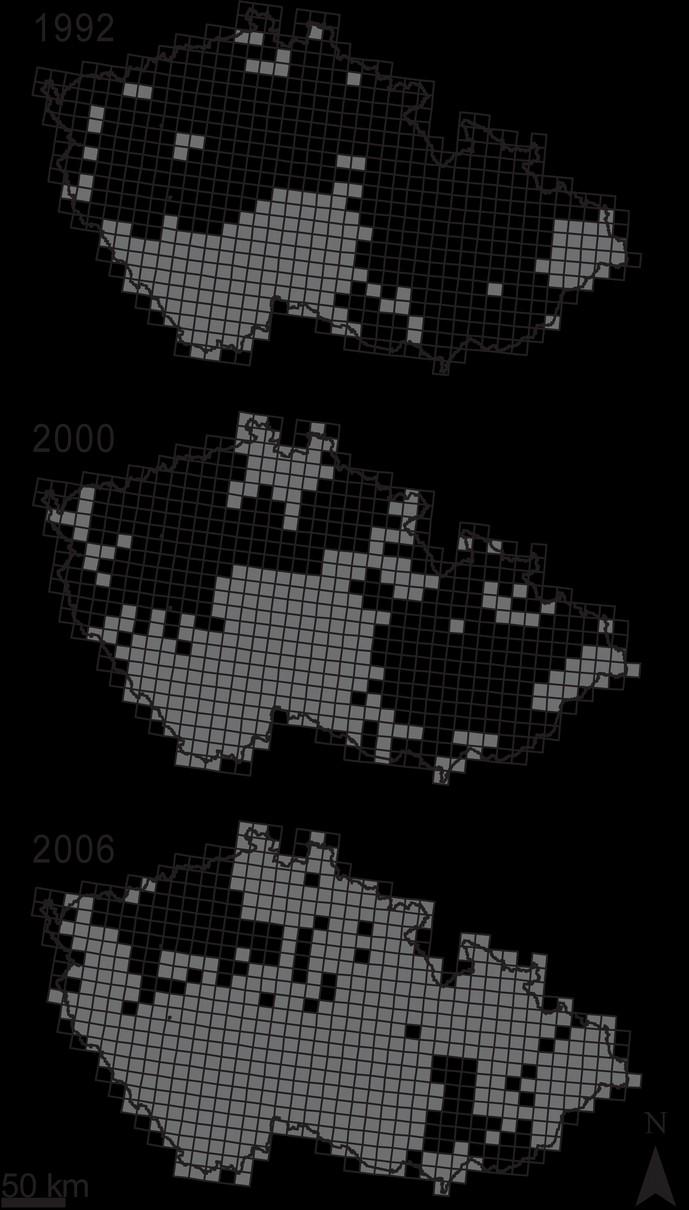

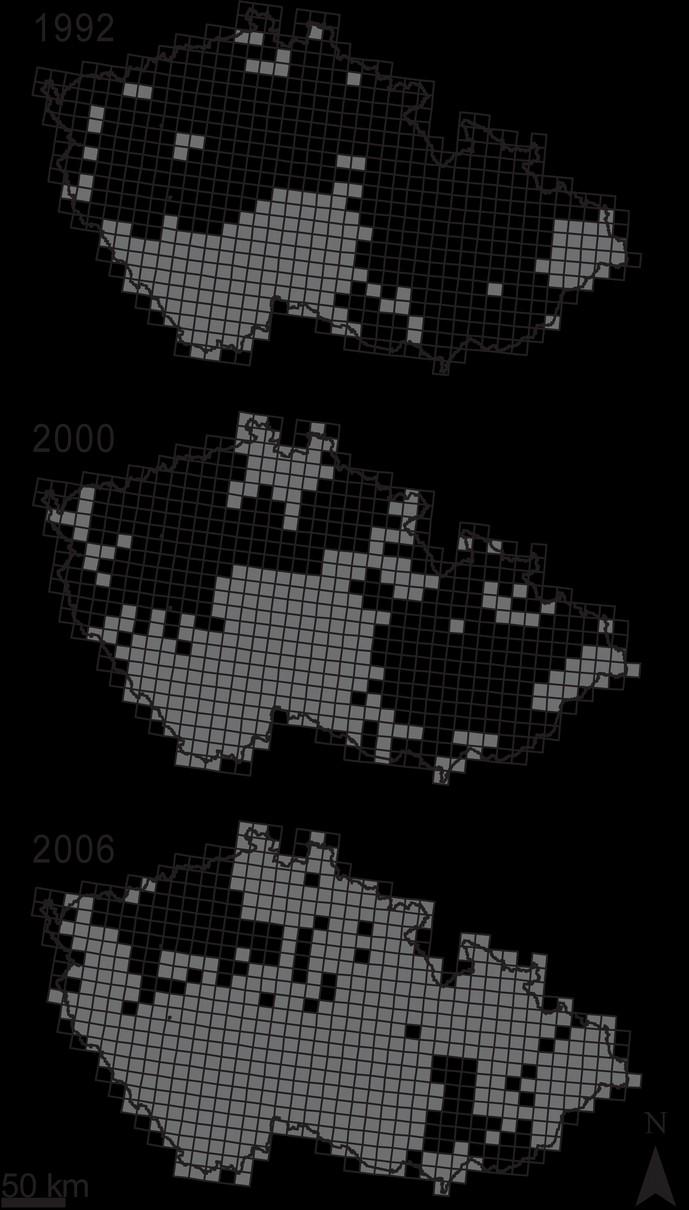

Zunehmende Hinweise für einen Rückgang der Population führten zum gesetzlichen Schutz. Trotzdem gingen die Zahlen weiter zurück, dieses mal auf Grund der zunehmenden Zerstörung und Verschmutzung der Habitate und Lebensräume. In den späten 70er Jahren war die Population in zwei Sub-Populationen aufgetrennt. Ein Schwerpunkt lag im Bereich der Südböhmischen Teiche und im dortigen Grenzgebiet bis nach Österreich. Kleinere Populationen fanden sich im Grenzgebiet Tschechien/Slowakei/Polen (Hájková et al., 2007) und im Norden an der Grenze zu Deutschland. Im Jahr 1992 wurde, als Basis für zukünftige Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen, eine erste große, auf Spuren im Freiland basierende, Untersuchung durchgeführt.

Die Schätzungen über die Anzahl der Fischotter in der Tschechischen Republik schwanken beträchtlich, abhängig davon wen man fragt. Im Jahr 1998 setzte die staatliche Naturschutz Agentur die Zahl der Otter mit 600 – 700 Exemplaren an, während die Union der Angler von 1.380, die Fischzüchter Vereinigung gar von 1.710 Tieren ausging (Adámek et al. 1999). Zum Vergleich: Die Anzahl der Otter wurde vor 1978, basierend auf einer Umfrage, auf nur 174 Individuen geschätzt, mit einer deutlichen Konzentration in Südböhmen, auf Grund der vielen Fischteiche, nicht verschmutzten Flüsse und der guten Nahrungsversorgung (Baruš & Zejda, 1981). Im Jahr 1980, wurde die Zahl mit 330-350 Tieren geschätzt, wiederum mit einer Konzentration in Südböhmen

41

(Kučera, 1980).

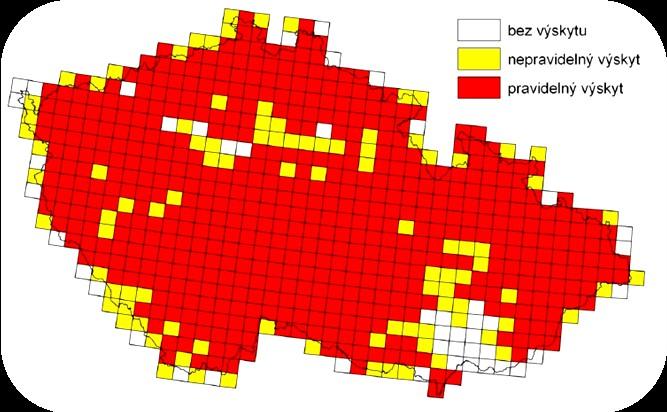

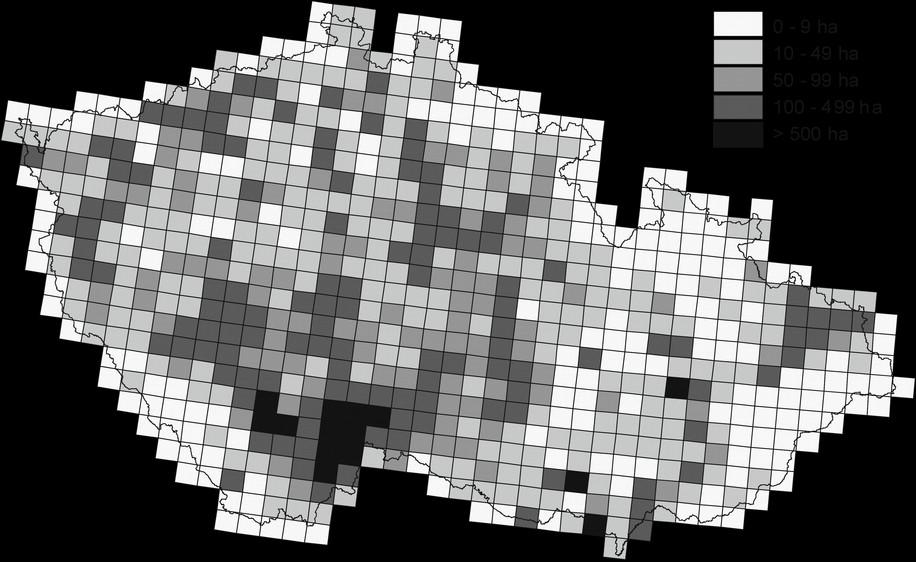

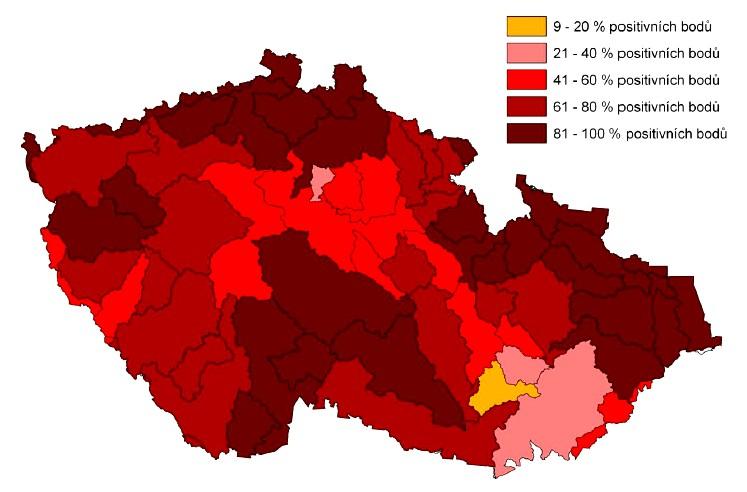

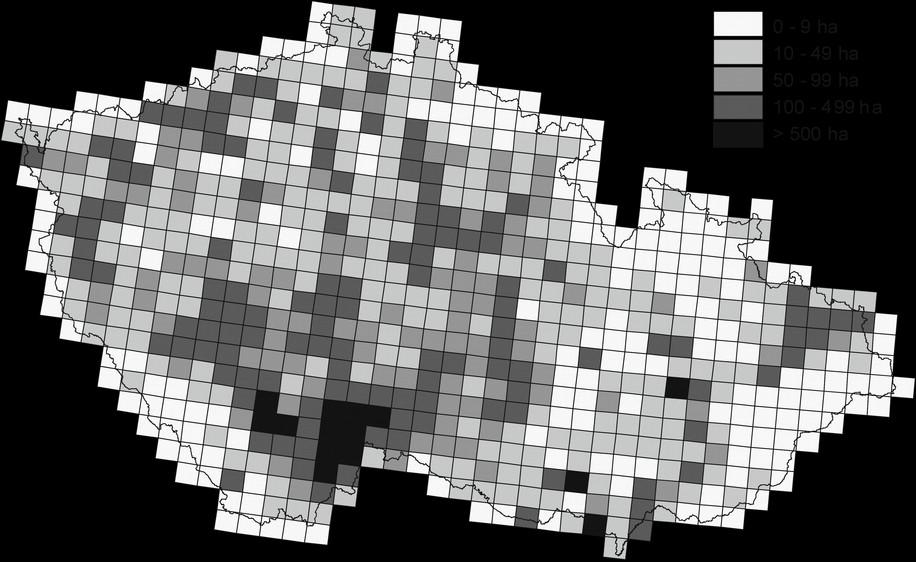

Gleichzeitig mit der Zunahme der Otterpopulationen in ganz Europa, erholten sich auch die Bestände in der Tschechischen Republik ab den beginnenden 90er Jahren. Die nationale Untersuchung für das Jahr 2000 ergab eine deutliche Ausbreitung, wobei sich die Quadrate mit Nachweisen zwischen 1992 und 2003 nahezu verdoppelten (Roche et al., 2004, Abb. 1). Die größte Expansion schien in nord-östlicher Richtung, quer durch das Land ins Böhmisch-Mährische Hochland, stattgefunden zu haben (Abb. 1). Die Gründe für die Erholung sind: verbesserter gesetzlicher Schutz, Lebensraumverbesserung, Reduzierung der Verschmutzung und eine Zunahme der Teichwirtschaft, vor allem Hobbyteichwirtschaften im Böhmisch-Mährischen Hochland. Zur selben Zeit dürften Fischotter über die polnische Grenze zugewandert sein (Abb. 1). In einem Versuch, die Wiederbesiedelung zu unterstützen, wurde eine kleine Anzahl von gesund gepflegten verletzten Ottern sowie in Gefangenschaft aufgezogene Tiere ausgewildert. Diese Maßnahmen im Nordosten des Landes wurden von der staatlichen Agentur für Natur- und Landschaftsschutz (AOPK ČR) durchgeführt (Hlavac et al. 1998).

Basierend auf der Untersuchung von 2000 und mit dem Wissen bezüglich der Otterdichten in verschiedenen Habitattypen in Südböhmen, welche mittels snow-tracking (Spurensuche im Schnee) (Kučerova und Roche, 1999) und genetischen Analysen von Losungen (Hájková et al., 2009) gewonnen wurde, kann die Anzahl der Fischotter mit Ende der 90er Jahre auf 800 – 1.100 Individuen geschätzt werden. Die höchste Dichte wurde im Bereich der einmaligen Konzentration von großen Teichen im Südböhmischen Biosphärenreservat von Třeboň gefunden. Die Otterdichte nimmt signifikant mit der Entfernung zu diesem Gebiet ab.

Unabhängig davon, berechneten Poledník et al. (2005) die Anzahl der Fischotter für die Erhebung aus 2000 nach ihrer eigenen Methode (Abschätzen der Anzahl mittels snow-tracking in sieben 10 x 10 km großen Quadraten in verschiedenen Teilen des Landes, allerdings nicht in der Südböhmischen Teichregion!). Die Anzahl der Tiere schwankte zwischen 1 und 28 Individuen pro Quadrat. Anschließend verglichen sie diese Zahlen statistisch mit einer Anzahl von Faktoren und entschieden sich dafür, dass die Länge an Teichufern in jedem Quadrat die Variation der Daten am besten beschreibt. Nach der Aufstellung einer Korrelation der Anzahl an Fischottern in einem Quadrat gegen die Länge der Teichufer im selben Quadrat, berechneten die Autoren die Anzahl der Fischotter im Land an Hand der Teichuferlänge in jedem besiedelten Quadrat, das die Untersuchung von 2000 auswies (Poledníková et al. 2006). Mit dieser Methode berechnet sich die Otterpopulation für 2000 mit 1.600 – 2.000 Tieren. Das ist deutlich höher als die Zahlen von Kučerova et al. (2001) und auch höher als die Daten der Tschechischen Otter Foundation für 2005 (1.200 – 1.500; siehe

42

auch Kortan et al. 2007). Darüber hinaus schlagen die Autoren vor, dass die carrying capacity (Tragfähigkeit des Lebensraumes) für den Fischotter in vielen Teilen des Landes erreicht ist. Diese Korrelation wurde auch für die aktuelle Methode zur Abschätzung der Schäden verwendet (siehe weiter unten) und auch für die Bestandsaufnahme der Fischotterpopulation in 2006.

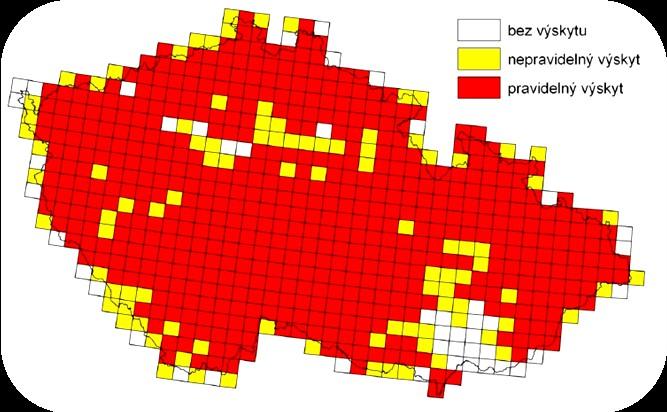

Die Fischotterbestandsaufnahme von 2006 zeigt eine deutliche Expansion in viele Richtungen, so dass alle, ursprünglich getrennten, Meta-Populationen nun wieder verbunden sein dürften. Zeichen von Fischottern wurden in 75 % der Kartenquadrate nachgewiesen, wobei in 60 % eine permanente und in 15 % zumindest eine zeitweilige Anwesenheit nachgewiesen wurde (Poledínk et al. 2006).

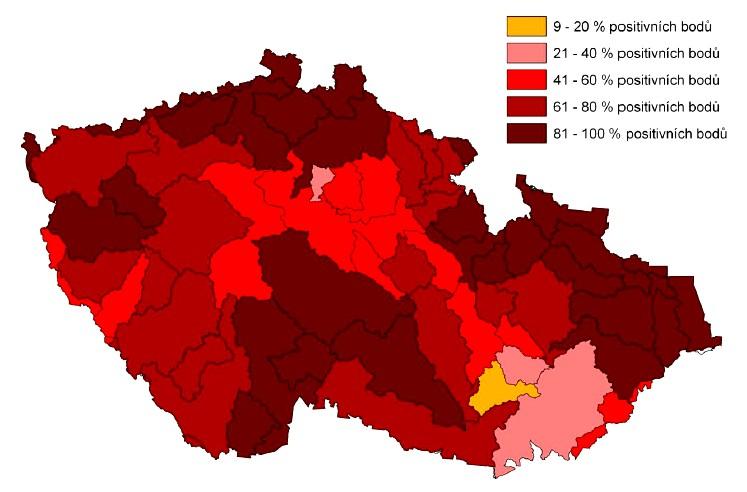

Die letzte Bestandsaufnahme von 2011 zeigt einen Nachweis in 92 % der Quadrate, 63 % mit ständigem und 32 % mit zeitweiligem Vorkommen (Abb. 2). Trotz des sich ausbreitenden Vorkommens, der Kern der Population mit hohen Dichten ist nach wie vor das Südböhmische Teichgebiet und die Grenzregionen zu Deutschland und Polen. An den Rändern dieser Zonen und dazwischen sind die Individuendichten deutlich geringer (Abb. 3). Obwohl für die Bestandsaufnahmen von 2006 und 2011 keine Schätzungen über die Individuenzahlen vorliegen, ist es wahrscheinlich, dass die Anzahl der Tiere zwischen 2000 – 2006 nicht wesentlich zugenommen haben dürfte. Neu besiedelte Lebensräume außerhalb der Kernzonen sind oft weniger optimal (z.B. geringer Nahrungsverfügbarkeit) und können daher vergleichsweise wenige Tiere beherbergen.

Eine aktuelle statistische Analyse der wesentlichen Änderungen in der Landnutzung, die die Expansion der Fischotterpopulation fördert ergab, dass ein starker Zusammenhang zwischen der positiven Entwicklung der Fischotterverbreitung und zwei wesentlichen Änderungen in der Umwelt Tschechiens seit den 1990er Jahren besteht (Marcelli et al. 2012). Diese Veränderungen sind:

a) Die Reduktion der intensiven Landwirtschaft und die damit einhergehende diffuse Verschmutzung der Fließgewässerökosysteme.

b) Die Reduktion der punktuellen Verschmutzung durch Industrie und urbane Gebiete.

Das begünstigte eine breite Wiederbesiedlung urbaner Landschaft durch den Fischotter. Die Beständigkeit des Vorkommens und die Wahrscheinlichkeit der Besiedelung war in der Landschaft stark mit der Anzahl der Süßwasserhabitate und damit letztlich mit dem Nahrungsangebot verknüpft. Generell war der Einfluss der landwirtschaftlichen Nutzung auf die Fischotterpopulationen beständiger und höher als jener von Industrie und urbanen Gebieten. Die Autoren schlussfolgerten daraus, dass sich der Fischotterschutz in großem Maßstab auf die Sanierung und Renaturierung von Gewässerlebensräumen, vor allem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, konzentrieren soll.

43

Zusammenfassung

• Die minimale Anzahl an Fischotter in der Tschechischen Republik vor 1978 wurde mit nur 174 Individuen angegeben, wobei der Schwerpunkt in Südböhmen lag. Im Jahr 1980 wurden die Zahl der Fischotter mit 330 – 350 Tieren geschätzt. Im Jahr 1992 bildeten die Fischotter drei Meta-Populationen, mit der stärksten in der südböhmischen (österreichischen) Teichregion.

• In der Tschechischen Republik wurden vier nationale Bestandsaufnahmen (1992, 2000, 2006, 2011) mit einer standardisierten Methode durchgeführt. Wie im restlichen Europa, erholten sich die Fischotterbestände in der Tschechischen Republik seit den 1990er Jahren.

• Heute deckt die Fischotterpopulation 92 % des Landes ab. In großen Gebieten gibt es allerdings nur sporadische Vorkommen und die Dichten sind viel geringer als in den Gebieten der ursprünglichen drei Meta-Populationen.

• Die Erholung der Bestände hat ihre Ursachen im erhöhten gesetzlichen Schutz, in der Verbesserung der Lebensräume, der Reduktion der Verschmutzung und einer Zunahme der Verfügbarkeit von Fischen.

Der Aktionsraum bzw. die Reviergröße

Das Wissen über die Anzahl, Dichte und die Reichweite einer Spezies ist essentiell für Schutz und Management von Wildtierpopulationen. Auf Grund seiner scheuen Natur, seiner einzelgängerischen Lebensweise, des großen Aktionsraumes und der Nachtaktivität in weiten Teilen seines Vorkommens, sind diese Daten besonders für den Fischotter schwer zu erheben. Daher setzten Forscher häufig auf indirekte Methoden (z.B. Spuren in Schnee oder Schlamm und neuerdings genetische Untersuchungen von Losungen) oder mehr invasive Techniken (z.B. Radiotelemetrie), um Daten zum Verhalten des Fischotters zu gewinnen. Für einen Vergleich der Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden siehe Anhang 1.

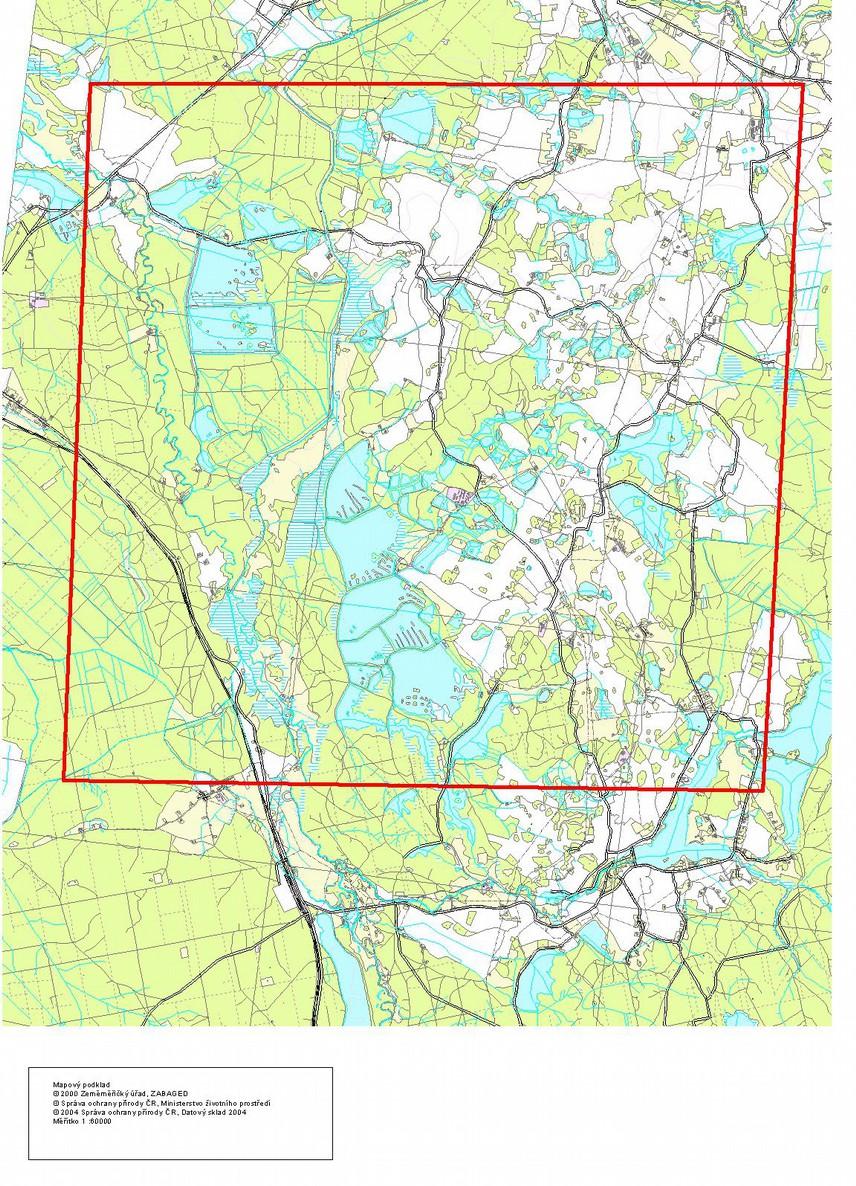

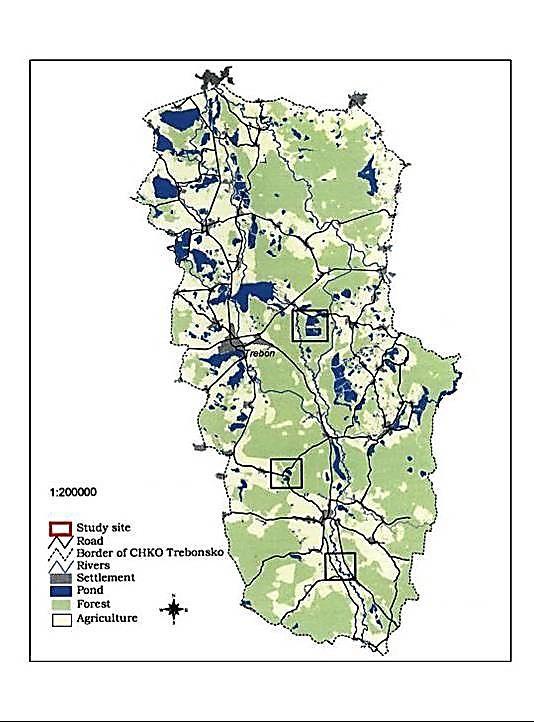

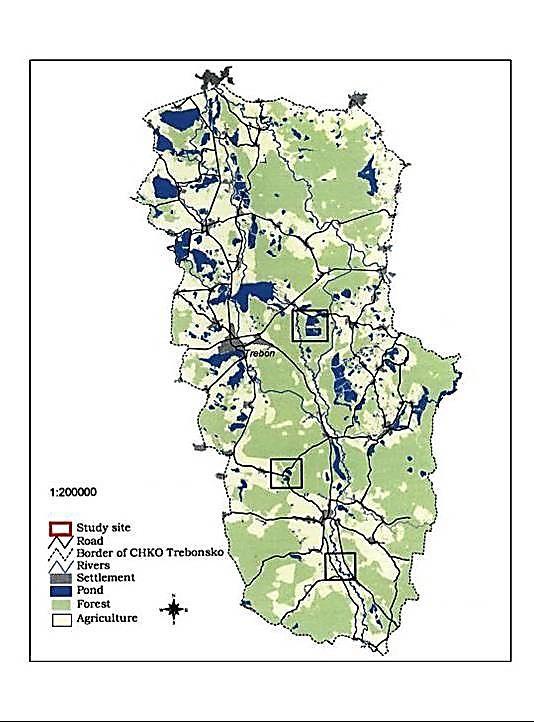

Seit 1994 wurden zahlreiche Untersuchungen (Spurensuche im Schnee und Schlamm, Radiotelemetrie, direkte Beobachtungen) im Biosphäre Reservat und Landschaftsschutzgebiet von Třeboň durchgeführt, um die Anzahl der Fischotter im Gebiet zu ermitteln und verschiedene Aspekte des Verhaltens von Fischottern zu untersuchen (z.B. Roche & Roche 2004). Das 700 km² große Reservat umfasst einen langsam fließenden Tieflandfluss (Lainsitz) und eine hohe Konzentration (ca. 500) von, meist großen (50 ha im Mittel, max. 490 ha), eutrophen Fischteichen. Das Ergebnis einer mehr als 700 jährigen Wasser- und Teichwirtschaft ist ein kompliziertes

44

Netzwerk von Teichen, Zu- und Abflusskanälen, Flüssen, Bächen, Feuchtwiesen, Mooren, Sumpfflächen, dass sich zu einer einmaligen Landschaft entwickelt hat (Kučerova & Roche 1999, Roche 2001, Roche & Roche 2004), welche dem Fischotter geeignete und weniger geeignete Lebensräume und Nahrungsmöglichkeiten bietet.

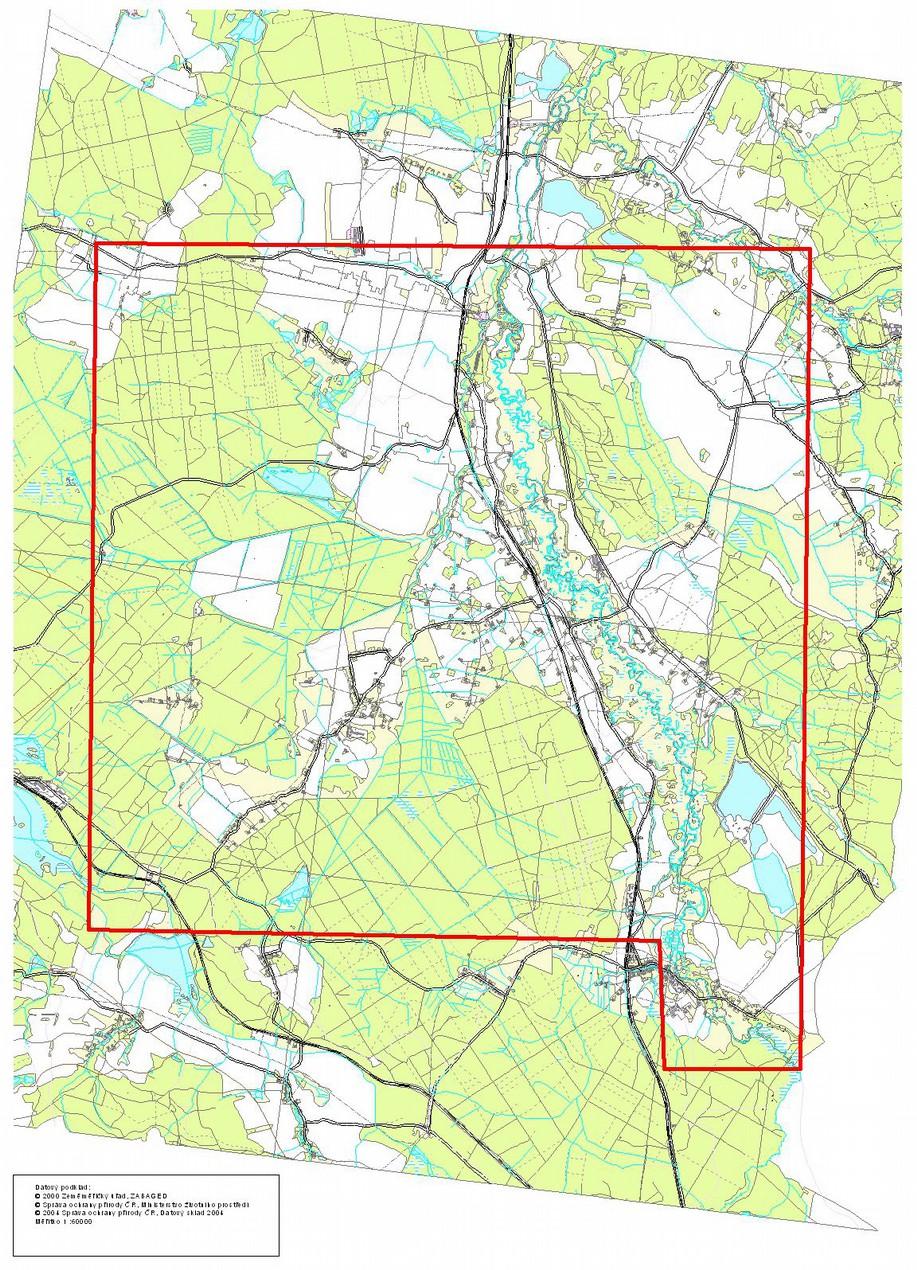

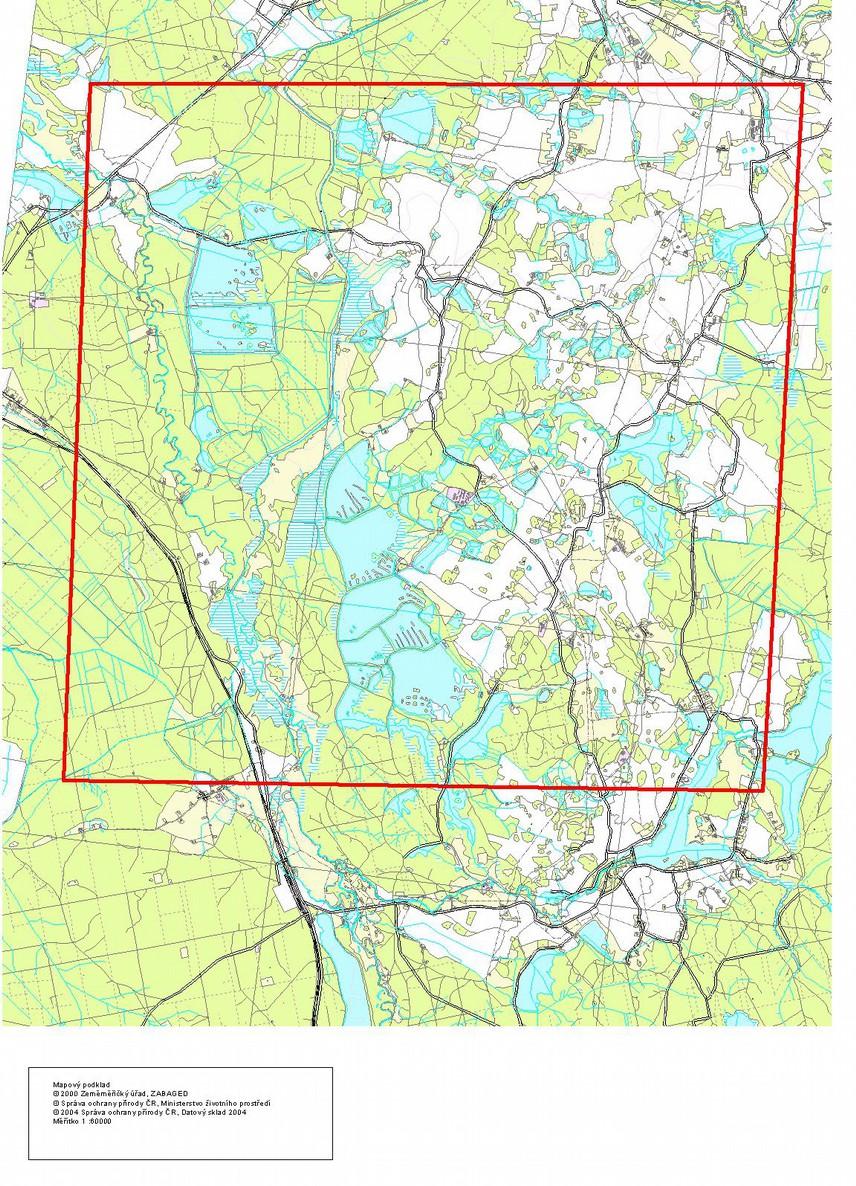

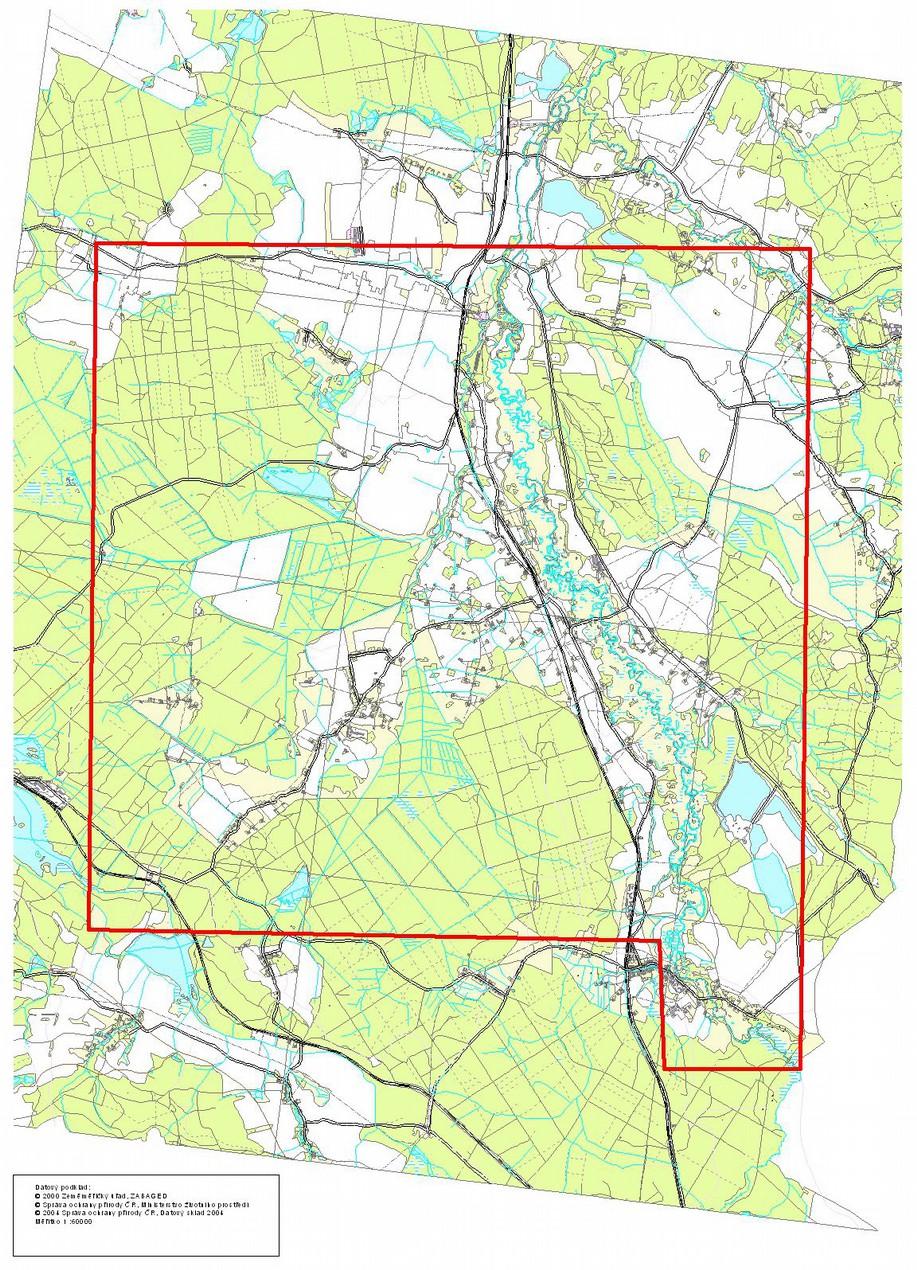

In den Jahren 2001 und 2003 wurden zwei 10 x 10 km große Quadrate für ein groß angelegtes Snow-tracking im Biosphärenreservat ausgewählt. Ziel war, die Anzahl der Fischotter im Reservat abzuschätzen (Roche & Roche 2004, Abb. 5 & 6). Die zwei Quadrate repräsentieren die zwei wichtigsten Lebensraumtypen im Biosphärenreservat: Konzentrationen von mittleren und großen Teichen mit einem komplexen Netzwerk von Flüssen, Kanälen, Bächen und Feuchtgebieten (Kernzone; 2003) und einen Tieflandfluss in landwirtschaftlich genutztem Gebiet mit verstreuten kleinen (< 50 ha) Teichen (Flusszone; 2001). Während die Struktur der Kernzone einmalig in Tschechien ist, ist die Flusszone relativ typisch für die umgebende Landschaft außerhalb des Biosphärenreservats, bis ins Böhmisch-Mährische Hochland.

Die Untersuchung wurde am Morgen nach frischem Schneefall durchgeführt, sodass nur die Spuren der vergangenen Nacht aufgenommen wurden. Bis zu 15 geschulte Mitarbeiter waren an der Untersuchung beteiligt, wobei jedem ein bestimmtes Untersuchungsgebiet zugewiesen wurde, sodass alle Gewässer im Quadrat am selben Tag untersucht werden konnten. Die Mitarbeiter folgten den frischen Spuren, führten Größenmessungen durch und notierten die Bewegungsrichtung. Die Daten wurden in Karten des Untersuchungsgebietes eingetragen, kombiniert und hinsichtlich der Anzahl und Reichweite der einzelnen Fischotter ausgewertet. In vielen Fällen war es auch möglich an Hand der Größe der Fährten, Geschlecht (z.B. Fähe mit Welpen) und Altersklasse (adult, subadult, juvenil) zu bestimmen. Mehr Details zur Methode und den Ergebnissen findet sich in Roche & Roche 2004.

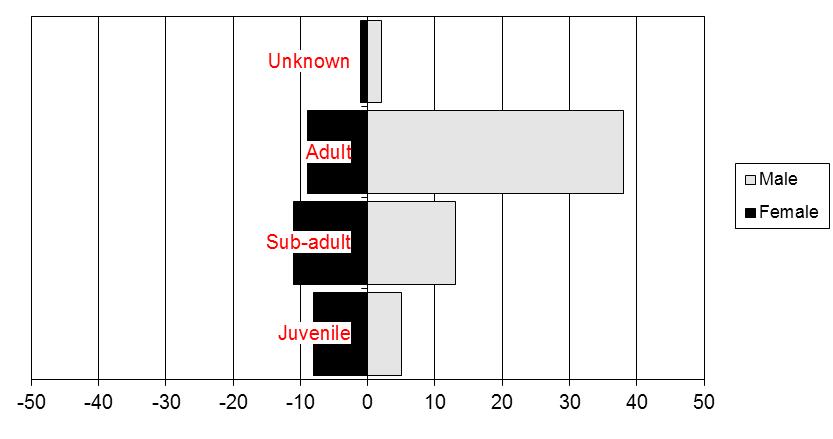

Die abschließenden Schätzungen zeigten, dass 3,4 mal soviel Fischotter in der Kernzone als in der Flusszone (38 und 11 Individuen) und 4 mal soviel Welpen in der Kernzone zu finden waren. 11 Rüden, 10 Fähen, 8 Welpen und 9 unidentifizierte Einzelindividuen wurden für die Kernzone berechnet, 2 Rüden, 3 Fähen, 4 Welpen und 2 unidentifizierte Einzeltiere für die Flusszone. Die unidentifizierten Einzeltiere wurden als sub-adulte Tiere ohne eigenes Revier bzw. als Durchzügler gerechnet. Diese Einzeltiere hielten sich im Bereich von kleinen einzeln liegenden Teichen auf. Die nächtlichen Bewegungen waren gering, was auf die Vermeidung von Begegnungen mit anderen Fischottern hindeutet (Abb. 5).

In der Flusszone (Abb. 6) zeigten die Spuren lineare Reichweiten mit einem Fischotter auf 2 – 30 km Flusslänge, was typisch ist für Fischotter in anderen Teilen des Landes (siehe weiter unten) und

45

in Europa (z.B. Kruuk 1995). Die in der Nacht zurückgelegten Strecken variieren zwischen 1 und 5 km, wobei angenommen wird, dass Rüden längere Strecken zurücklegen. Grundsätzlich scheinen sich die Bereiche der einzelnen Fischotter nicht zu überlappen. Die Tiere machen kehrt, wenn sie auf Zeichen von Artgenossen stoßen. Eine Ausnahme bildete ein unidentifiziertes Einzeltier (wahrscheinlich männlich) und eine Fähe mit zwei Welpen. Bemerkenswert ist, dass bei den Fischottern der Flussregion regelmäßig Karpfen als Nahrung nachgewiesen werden konnten. Das lässt den Schluss zu, dass die Fischotter der Flussregion die verstreuten Teiche der Region zur Futtersuche aufsuchten und sich diese Nahrungsquelle möglicherweise mit anderen Fischottern, wenn auch nicht zur selben Zeit, teilten. Eine radiotelemetrische Studie im böhmisch-mährischen Hochland zeigte, dass die Teiche sehr unterschiedlich von Fischottern aufgesucht werden, manche weit öfter als andere (Poledniková et al. 2006). Im Mittel lag die Besuchsrate bei 20 – 21 % oder ein Besuch alle 5 Tage. Ein Fischotter hatte 18 kleine Teiche in seinem Revier und besuchte pro Nacht drei Teiche (Poledník 2005). Darüber hinaus haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass die Besuchsrate saisonal variiert. Die meisten Besuche finden im Sommer statt (alle Teiche besetzt), während sich die Fischotter im Winter, auf Grund von Eis und, nach der Ernte, leeren Teichen, auf Fließgewässer und wenige offene, besetzte Teiche konzentrieren.

Eine Anzahl von ähnlichen 10 x 10 km Untersuchungen im Schnee haben auch in anderen Teilen des Landes stattgefunden. Poledník (2012) untersuchte beispielsweise zwischen 2008 und 2012 12 10 x 10 km Quadrate in verschiedenen Teilen des Landes. Die Anzahl der identifizierten Individuen schwankte zwischen 1 und 29 (deutlicher Schwerpunkt bei den niedrigen Zahlen), wobei die niedrigsten zahlen im Bergland und dem mährischen Hochland, die höchsten Zahlen in Quadraten mit vielen Fischteichen in Südböhmen zu finden waren. Noch von der Mutter abhängige Welpen machten 36 % der Population aus.

Die Reviere der Fischotter in der Kernzone zeichnen sich durch ein komplexes Mosaik von nichtlinearen, überlappenden Aktivitätsbereichen aus. Die nächtlich zurückgelegten Strecken reichen von 0,5 – 4 km, wobei die Strecken der Rüden ausnahmslos größer waren. Die Aktivitätsbereiche waren selten linear, da die Fischotter wiederholt Teiche überquerten oder zwischen bzw. sich entlang von Teichen, Flüssen und Kanälen bewegten. Grundsätzlich zeigten die nächtlichen Bewegungen von Einzeltieren abermals, dass Fischotter ihre Artgenossen meiden und sich zurückziehen, wenn sie auf Zeichen eines anderen treffen. Die Reviere von Rüden überlappten sich ausnahmslos mit denen von 1 – 2 Fähen. Die nächtlichen Bewegungsmuster decken sich manchmal vollständig mit denen von Fähen (Dulfer et al. 1996, Roche 1997).

Die maximalen nächtlichen Strecken waren sowohl in der Kernzone als auch in der Flusszone

46

niedrig im Vergleich zu Untersuchungen in anderen Teilen Europas. In Schweden beispielsweise legen Fischotter im Durchschnitt maximale nächtliche Strecken von 16 km zurück, während in Schottland 5 – 16 km für Rüden und 4 – 9 km für Fähen normal sind (zitiert in Chanin 1988).

Rüden haben ausnahmslos einen größeren Aktivitätsradius und überlappen oder beinhalten die Aktivitätsbereiche von ein, zwei oder mehr Fähen.

In der Kernzone umfassen die Reviere der Fähen tendenziell Habitate mit optimalen Bedingungen (vermutlich in Zusammenhang mit einer ganzjährigen Futterverfügbarkeit und geeigneten Unterständen), während jene der Rüden auch viele sub-optimale Habitate umfassen. Allgemein hielten sich Fähen tendenziell in der Umgebung von Teichkomplexen auf, die Rüden hingegen im Bereich von Flüssen und Kanälen. Ausgeprägte geschlechtsspezifische Unterschiede in der Größe und Qualität der Reviere bzw. Aktionsbereiche wurden regelmäßig für den eurasischen Otter nachgewiesen und können als typisch für die Spezies gelten (Kruuk 1995).

Die Reviere von Fähen überlappen oder decken sich mit bis zu 4 weiteren Fähen. Innerhalb jedes Reviers konzentrieren die Fähen ihre täglichen Aktivitäten auf bevorzugte Bereiche (vielleicht 20 % des Gesamtreviers). Obwohl sich die Reviere oft vollständig überlappen, treffen sich die Fischotter selten oder nutzen gar den selben Ort zur selben Zeit. In nahezu allen Fällen mieden Fischotter Bereiche, wo ein anderer Otter kürzlich aktiv war (vermutlich auf Grund frischer Spuren oder Losung). Man muss aber anmerken, dass in strengen Wintern (die Eisdecke kann die Nahrungsverfügbarkeit erheblich einschränken) zahlreiche Fischotter, meist Fähen mit Welpen, beobachtet wurden, wie sie die besten Futterplätze (ein tiefer Flusskolk) in der Kernzone mit bis zu 11 andern Fischottern (bis zu 5 zur selben Zeit) während einer kurzen Periode teilten (Förster 1996). Dieses Verhalten ist außergewöhnlich und wurde nur im einmaligen Lebensraum von Třeboň und auch nicht in „normalen“ Wintern beobachtet.

Eine relativ neue nicht-invasive und potentiell sehr wertvolle Methode zur Erhebung von Individuenzahlen des Fischotters, nutzt die genetische Analyse von Losungen. Für die detaillierte Beschreibung und Diskussion der Methodik der genetischen Analyse siehe Hájková et al. 2009, 2001. In den Wintern 2003 und 2004 führten Hájková et al. (2009) zwei genetische Untersuchungen in 10 x 10 km Quadraten durch, in denen zuvor ein snow-tracking stattfand. Die erste Untersuchung fand in einem Fließgewässerhabitat in der Slowakei statt, die zweite, welche 5 Tage dauerte, wurde in einem Quadrat der Kernzone, wie oben beschrieben, durchgeführt.

Für das Fließgewässerhabitat brachten beide Methoden sehr ähnliche Ergebnisse (snow-tracking: 10 Individuen, DNA-Analyse: 12 Individuen). Im Bereich der Fischteiche in der Kernzone ergaben die DNA-Analysen der Losungen erheblich höhere Individuenzahlen als mittels snow-tracking (snow-

47

tracking: 38 Individuen, DNA-Analyse: 50 Individuen, 29 Rüden, 21 Fähen). Diese Differenz ist wahrscheinlich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Beispielsweise sind Untersuchungen durch snow-tracking subjektiv und basieren auf der Erfahrung der ausführenden Personen. Zudem zeigen sie nur die Aktivität einer Nacht und nur im Winter, was von der Aktivität zu anderen Tagesund Jahreszeiten abweichen kann. Fischotter können beispielsweise weniger aktiv sein, ja sogar für einige Tage im Unterstand bleiben (Kranz & Knollseisen 1998) oder die Aktivität spielt sich unter dem Eis ab und kann auf bestimmte Hauptfutterplätze beschränkt sein. Auf der anderen Seite kann die genetische Untersuchung auch Tiere auf der Durchreise erfassen oder solche, deren Revier nur sporadisch das Untersuchungsquadrat umfasst. Darüber hinaus werden die Daten von mehr als einer Nacht erfasst (vielleicht von Wochen) und sie ist nicht subjektiv, d.h. unterliegt nicht der Erfahrung des Untersuchers, wie sie bei der Unterscheidung von ähnlichen Spuren notwendig ist. Zu beachten ist auch, dass gute Futterplätze im Winter zudem auch von Fischottern von „außerhalb“ genutzt werden können, die darüber hinaus nur minimale Aktivität im Untersuchungsquadrat zeigen.

Generell kann festgestellt werden, das Untersuchungen mittels snow-tracking eine adäquate Abschätzung der Individuenzahlen und Aktivitätsbereiche von Fischottern in einfachen, linearen Fließgewässerhabitaten ermöglichen. In komplexen Teichhabitaten mit hoher Fischotterdichte benötigt man eine Kombination aus snow-tracking und genetischer Losungsanalyse für die genaue Abschätzung. Snow-tracking ist einfacher und billiger, unterliegt aber den Wetterbedingungen und der Erfahrung der durchführenden Person. Die genetische Analyse ist noch teuer und zeitaufwändig, bringt dafür aber verlässliche Zahlen, in Kombination mit anderen Daten.

Zusammenfassung

• Zahlreiche Untersuchungen mittels snow-tracking wurden in der Tschechischen Republik durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen zwei Haupthabitate für Fischotter, a) große Konzentrationen von mittleren und großen Teichen mit einem komplexen Netzwerk von Flüssen, Kanälen, Bächen und Feuchtgebieten (seltene Habitate) und b) lineare Fließgewässerhabitate, meist in landwirtschaftlich genutztem Gebiet mit verstreuten kleinen Fischteichen (häufigste Habitate).

• Komplexe Teichhabitate ermöglichen hohe Fischotterdichten (bis zu 50 auf 100 km²). Diese Habitate sind selten. Die Aktivitätsradien von Fähen sind klein, umfassen die besten Habitate und überlappen sich. Die Aktionsgebiete der Rüden sind größer, meist auf schlechtere Habitate zentriert und überlappen mit jenen von ein bis zwei Fähen. Fischotter meiden ihreArtgenossen generell. Die nächtlich zurückgelegten Strecken sind relativ gering.

48

• Fließgewässerhabitate ermöglichen viel geringere Fischotterdichten (typischerweise 1- 12 auf 100 km²). Diese Habitate sind am häufigsten. Die größeren Aktionsbereiche der Rüden überlappen ebenfalls mit jenen von zwei oder mehr Fähen. Die Aktivitätsbereiche umfassen eine Anzahl von kleinen Teichen. Die in der Nacht zurückgelegten Strecken sind relativ lang und mehr als ein kleiner Teich kann in einer Nacht besucht werden.

• Im Winter konzentriert sich die Aktivität auf die besten Futterplätze (oft Fließgewässer, aber auch offene Teiche). In sehr strengen Wintern sind Fischotter gezwungen in andere Gegenden zu wandern, um Nahrung zu finden. Bessern sich die Bedingungen jedoch, kehren sie in ihr angestammtes Aktivitätsgebiet zurück.

Fortpflanzung

Während Fischotter prinzipiell in der Lage sind das ganze Jahr über Welpen auszutragen, zeigen direkte Beobachtungen und Untersuchungen mittels snow-tracking in der südböhmischen Teichregion, dass die meisten Welpen Mitte des Sommers geboren werden (Roche & Roche 2004).

Zu dieser Zeit halten sich die Fähren nahe des oder im Bau auf und nur während dieser kurzen Zeit hält sich auch der Rüde in der Nähe der Fähe auf. Kurz nach der Geburt wird der Rüde und etwaige Jungtiere aus dem letzten Jahr von der Fähe vertrieben und die alten Reviere werden wieder errichtet bzw. neue gefunden.

Dieser sommerliche Höhepunkt in der Fortpflanzung scheint so gewählt, dass die Zeit mit dem höchsten Energiebedarf der Fähe (Füttern und Beschützen der Jungen) mit jener der größten Nahrungsverfügbarkeit und den geringsten Energiekosten zusammenfällt. Für gewöhnlich führt eine Fähe nur ein Junges, zwei Welpen sind seltener. Diese Zahlen decken sich mit den Beobachtungen in Gegenden mit ganzjähriger hoher Futterverfügbarkeit, wie Küstengebieten (Kruuk 1995). In Fließgewässerhabitaten mit geringerer Futterverfügbarkeit kann die Größe des Wurfes höher sein (z.B. Mason & MacDonald 1986), was einen Zusammenhang zwischen der Wurfgröße und der erwarteten Überlebensrate der Welpen vermuten lässt.

Im Winter kann die Population zu mehr als 30 % aus Jungtieren bestehen (Zahlen basierend auf Daten aus dem snow-tracking; Poledínk et al. 2012). Diese Zahl sinkt aber übers Jahr auf Grund von Mortalität und Abwanderung. Ansorge et al. 1997 weist eine typische Mortalitätsrate für Welpen im Osten von Deutschland von bis zu 90 % aus.

49

Mortalitätsfaktoren

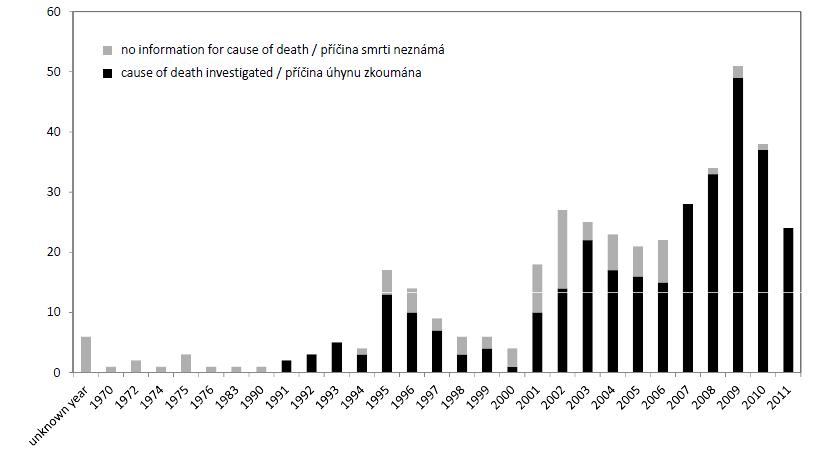

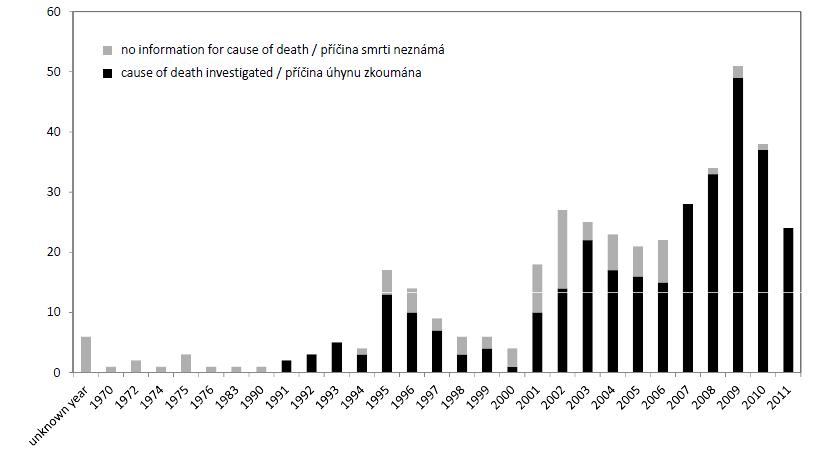

Die Todesursachen für Totfunde von Fischottern in der Tschechischen Republik wird seit 1990 untersucht (Abb. 7; Tab. 1), mit 316 Kadavern zwischen 1990 und 2011 (Zusammenfassung der Daten in Poledník et al. 2011b). Bevor 2008 wurden die meisten Kadaver vom Tschechischen Otter Foundation Fonds, mit dem Sitz im Biosphärenreservat von Třeboň in Südböhmen, gesammelt und untersucht (Roche 2004b). Seither werden die Kadaver von Alka Wildlife s.r.o. bearbeitet. Die Kadaver werden entweder währen der Feldarbeit, der oben genannten NGOs gefunden oder von Bürgern, Naturschutzorganisationen, der Verwaltung von Naturschutzgebieten, der Tierschutzorganisationen, der Böhmisch-Mährischen Union der Jäger oder der Union der Böhmischen bzw. Mährischen Fischer gemeldet bzw. abgegeben. Die gesammelten Kadaver werden untersucht, vermessen, gewogen, einer Autopsie unterzogen (meist erst nach 2008) und der Konditionsfaktor wird berechnet (bezüglich Methoden siehe Roche 2004b, Poledník et al. 2011b).

Die Anzahl der gesammelten Fischotter hat über die Jahre zugenommen (Tab. 1), was das gestiegene Interesse am Fischotter (und dem Naturschutz allgemein), das wachsende Wissen über die Arbeit von NGOs, die sich mit dieser Spezies beschäftigen (und der Bereitschaft ihnen Kadaver zu überlassen) und zuvorderst die steigenden Fischotterzahlen und die Ausbreitung seit 1990 (Abb. 1 & 2) widerspiegelt.

Die allgemeinen Ergebnisse legen nahe, dass die meisten Todesfälle vom Straßenverkehr verursacht werden (75,6 %), 7,9 % auf illegale Tötungen und 3,5 % auf natürliche Todesursachen zurückzuführen sind (für 13 % konnte die Todesursache nicht zuverlässig identifiziert werden).

Der Konditionsfaktor wurde für 56 Tiere berechnet. Die Werte schwanken zwischen 0,642 und 1,557 (im Mittel 1,087 ±0,0279). Allgemein zeichnet sich kein klares Muster für die Todesfälle im Straßenverkehr ab, obwohl die meisten Tiere einen höheren Konditionsfaktor aufwiesen. Auf der anderen Seite wiesen verlassene Welpen, durch Bisse verletzte und illegal getötete Tiere einen niedrigen Konditionsfaktor auf (in erster Linie in Zusammenhang mit Hunger und Entkräftung). Vergiftete Tiere waren dagegen in guter Kondition (Roche 2004b, Poledník et al. 2011).

Fehlerursachen

Die Wahrscheinlichkeit, einen Fischotterkadaver zu finden, hängt stark von der Todesursache ab. So ist zum Beispiel die Chance, einen im Straßenverkehr verunfallten Fischotter zu finden, sehr hoch, weil der Kadaver allgemein sichtbar ist. Zusätzlich ist im tschechischen Jagdgesetz (Gesetz No. 449/2001) geregelt, dass alles Fallwild (einschließlich Fischotter) der örtlichen Jagdgesellschaft

50

gemeldet werden müssen, unabhängig von der Todesursache. Im Gegensatz dazu werden Fischotter, die eines natürlichen Todes (Krankheiten, Alter) gestorben sind, höchstens zufällig gefunden und auch illegal getötete Tiere werden selten gefunden. Ein Beispiel, Poledník et al. (2011b) berichten von 5 mit Radiosendern versehenen Fischottern, die bis zu ihrem bestätigten Tod radiotelemetrisch beobachtet werden konnten. Von diesen 5 verendete einer an einer Krankheit, einer wurde von einem Auto überfahren, und drei wurden illegal getötet. Obwohl es sich nur um wenige Fälle handelt, drängt sich der Verdacht auf, dass menschlich induzierte Mortalität weit höher ist, als die vorhandenen Daten vermuten lassen.

Regionale und zeitliche Faktoren wie die Geomorphologie (Berge, Ebene), das Wetter (Überflutungen, winterliche Temperaturen), die menschliche Besiedlungsdichte, die öffentliche Aufmerksamkeit, etc. können signifikante Auswirkungen auf die Anzahl der gefundenen bzw. abgegebenen Kadaver haben. Aus diesem Grund können die verschiedenen Kategorien von Todesursachen nicht direkt verglichen werden und man muss sehr vorsichtig sein, die Kategorien von Jahr zu Jahr zu vergleichen.

Mortalität im Straßenverkehr

Obwohl die Daten gewissen Fehlern unterliegen können (siehe oben), gibt es Hinweise, dass der Anteil der im Straßenverkehr getöteten Fischotter im Laufe der Zeit zugenommen hat (z.B. von 57 % auf 78 %; Poledník et al. 2011b). Das hat wahrscheinlich zwei Hauptursachen, a) zunehmender Verkehr und Straßenbau seit 1990 und b) zunehmende Ausbreitung und Anzahl der Fischotter in der selben Periode.

Im großen und ganzen kann festgestellt werden, dass die Todesfälle mit dem steigenden Straßenverkehr zunehmen. Je nach Rang der Straßen verteilen sich 45 % der Todesfälle auf Straßen 1. Ordnung (Bundesstraßen), 23 % auf Straßen 2. Ordnung (Landstraßen), 17 % auf Straßen 3. Ordnung und 9 % auf lokale Verbindungsstraßen, zusätzlich 6 % auf Autobahnen. Man muss bedenken, dass der Verkehr auf Autobahnen nicht anhält. Daher werden die Zahlen für Autobahnen wahrscheinlich unterschätzt.

In 56 % der Fälle kamen die Fischotter in der Nähe von Gewässern im Straßenverkehr um (30 % in unmittelbarer Nähe eines Gewässers, 26 % in Verbindung mit Dämmen zwischen Teichen oder Stauanlagen). In 44 % der Fälle war allerdings kein Gewässer in unmittelbarer Nähe, was deutlich macht, dass Fischotter auch quer durchs Land ziehen können um einzelne Abschnitte ihres Areals zu erreichen. Während Fischotter durchaus Brücken und Unterführungen benutzen können, um Straßen zu unterqueren – vor allem wenn ein Fluss durchfließt, nehmen sie in vielen Fällen den

51

direkten Weg zwischen zwei Gewässern, was oft das Überqueren einer Straße notwendig macht.

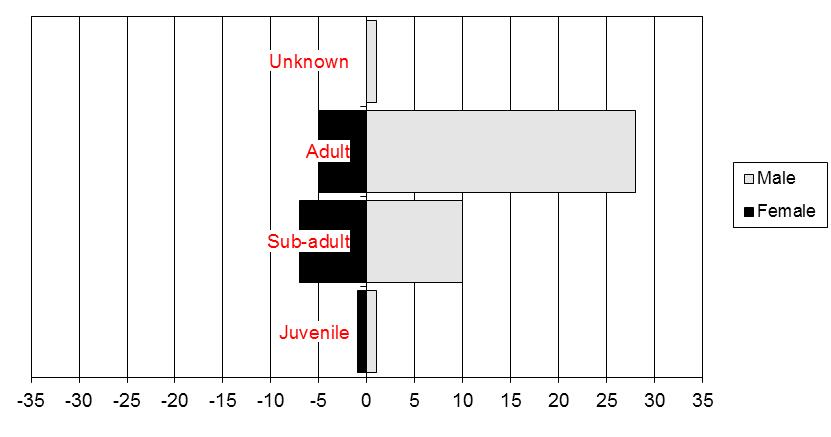

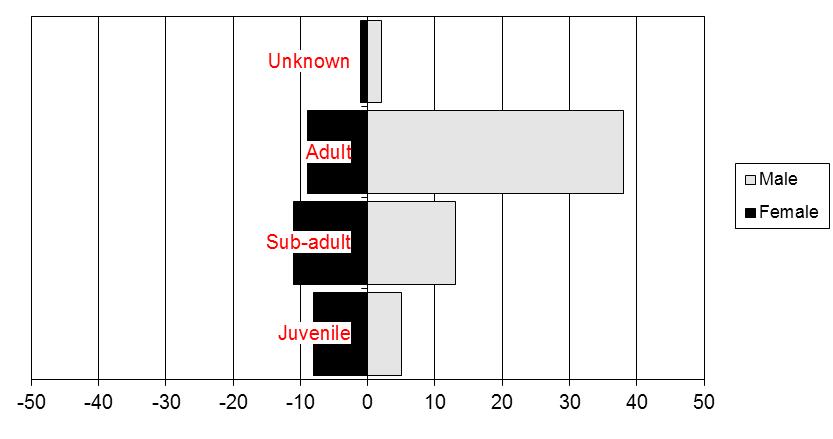

Der Blick auf die gesamten Daten zeigt, dass ungefähr doppelt so viele Rüden wie Fähen im Straßenverkehr umkommen, mit einer Rate von 2:1 (138 Rüden, 67 Fähen). Bei allen anderen Todesursachen hingegen liegt die Rate bei 1:1 (31 Rüden, 30 Fähen). Zusammengenommen rühren 82 % aller aufgezeichneten Todesfälle bei Rüden und 69 % bei Fähen vom Straßenverkehr (Poledník et al. 2011b).

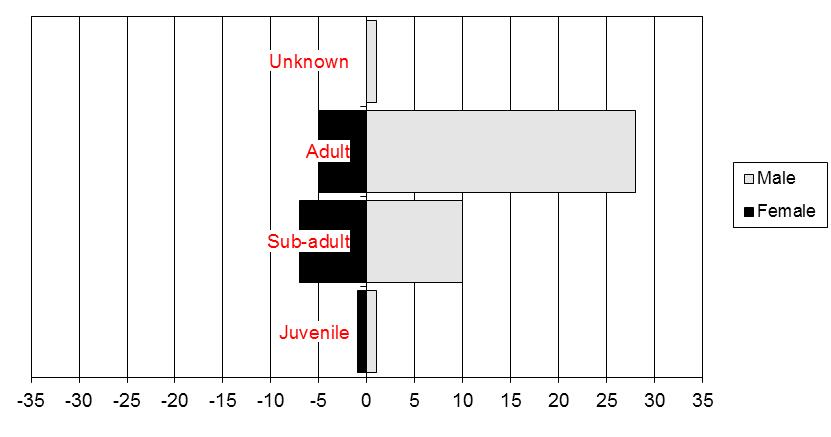

Daten, ausschließlich aus dem Gebiet von Třeboň (101 Kadaver davon 58 bei Verkehrsunfällen, Roche 2004b), legen eine Verhältnis von getöteten Rüden zu Fähen von 3:1 nahe, wobei ausgewachsene Rüden am häufigsten verunfallen, gefolgt von sub-adulten Rüden, sub-adulten Fähen, adulten Fähen und sehr wenige Welpen beiden Geschlechts (Abb. 8). Ausnahmsweise alle Tiere waren in guter Verfassung, vor allem im Sommer. Ein Vergleich von Todesfällen im Straßenverkehr mit dem Verkehrsaufkommen übers Jahr und den Spitzenzeiten von Straßenüberquerungen an Brücken zeigte, dass die Häufigkeit von Todesfällen nicht so sehr mit dem Verkehrsaufkommen, als mit der Häufigkeit mit der Fischotter Straßen überquerten, zusammenhing. Das heißt, die Häufigkeit von Straßenverkehrsunfällen hängt mit Verhaltensänderungen der Fischotter zusammen und nicht mit dem Verkehrsaufkommen. Die meisten Unfälle ereignen sich im Spätsommer und Herbst und am wenigsten im Winter, mit einer kleinen Spitze im Frühling. Andere Todesursachen von Fischottern häufen sich im Winter und sind seltener im Sommer (Roche 2004b).

Rüden habe größer Reviere und Aktivitätsbereiche als Fähen und legen daher weitere Strecken zurück, sowohl wenn sie an den Grenzen ihres Reviers patrouillieren, als auch wenn sie auf Futtersuche sind. Das trifft zu einem geringeren Teil auch auf sub-adulte Individuen zu, die sich erst ein eigenes Revier suchen müssen. Rüden überqueren daher häufiger Straßen als die „sesshafteren“ Fähen. Zudem ist der Herbst und, in weit geringerem Maße, auch der Frühling die Saison der Karpfenernte. Viele Teiche sind leer oder doch teilweise leer, wobei die letzteren gute Futterquellen darstellen, wenn die dicht stehenden Fische im seichten Wasser relativ leicht zu fangen sind. Zu dieser Zeit dehnen Fischotter ihre Streifgebiete aus und suchen gute Futterplätze häufiger auf, was insgesamt zu häufigeren Straßenquerungen führen kann.

Illegale Tötungen

Es gibt viele Hinweise (besenderte Individuen, persönliche Berichte), dass die Anzahl der Fischotter, die illegal getötet werden, viel höher ist als die Zahl der Kadaver die gefunden werden es vermuten lässt. Zusammen mit den Todesfällen im Straßenverkehr scheinen illegale Tötungen die

52

wichtigsten Faktoren für die Regulierung der Populationen in der Tschechischen Republik zu sein. Die derzeitigen Auswirkungen dieser illegalen Tötungen ist schwer zu bestimmen, da die Populationen über den Beobachtungszeitraum gewachsen ist und sich ausgebreitet hat und die illegalen Tötungen zudem zeitlich und regional variieren. Wobei das zunehmende Wissen über Naturschutzbelange und die, von der Regierung seit 2000, geleisteten Kompensationszahlungen für Fischotterschäden in Fischteichen, eine Rolle spielen mögen, da vor allem letztere zum Abbau von Spannungen beigetragen können. Auf der anderen Seite expandierte der Fischotter in neue Gebiete, wo zuvor für viele Jahre Schäden unbekannt waren.

Im Verhältnis zum Fallenfang, Erschießen und Erschlagen, dürften Fälle von Vergiftung in den letzten Jahren, mit 15 bestätigten Fällen seit 2006 (Poledník et al. 2011b), zugenommen haben. In 14 Fällen war das, nunmehr illegale, Pestizid Carbofuran die Vergiftungsursache. Einen detaillierten Überblick über die Vergiftungen durch Carbofuran gibt Poledníková et al. 2010. In diesen Fällen wird das Gift für gewöhnlich mittels eines Köders, z.B. einem toten Fisch, angeboten. Allerdings gehen Fischotter sehr selten an tote Fische/Aas und wenn, dann meist im Winter (Roche 2001). In allen Fällen war der Konditionsfaktor sehr gut, was auf gesunde Tiere (z.B. nicht hungernd) hinweist. Zudem wurden in einigen Fällen mehrfach vergiftete Fischotter an der selben Stelle gefunden (Poledník et al. 2011b). Während vergiftete Köder Verwendung finden können (wie auch bei anderen vergifteten Arten, Poledniková et al. 2010), ist es zudem möglich, dass andere, bisher unbekannte, Methoden verwendet werden bzw. dass die Fischotter auf andere Art und Weise dem Gift ausgesetzt werden. Diese Möglichkeit ist derzeit Gegenstand von Untersuchungen.

Während die tschechische Polizei mehrere Fälle von Wildtiervergiftungen mit Carbofuran untersucht hat, wurde bisher niemand verurteilt.

Andere Todesursachen

Im Vergleich mit andern Länder (z.B. Kruuk 2006) wurde nur von wenigen Fällen einer Krankheit bei Kadavern von tschechischen Fischottern berichtet. Toman (1995) berichtet von einem bestätigten Fall von Staupe bei einem juvenilen Tier und von einem Darmgeschwür bei einem anderen. Krankheiten sind aber möglicherweise im Datenmaterial sehr unterrepräsentiert, da die Wahrscheinlichkeit ein verendetes Tier zu finden sehr gering ist und es zudem an ausreichend tiefgehenden Autopsien mangelt. Überhaupt ist wenig über die Prävalenzen von Krankheiten Europäischer Fischotter bekannt.

Verlassene Welpen als Gruppe, umfassen Tiere unter einem Jahr (Fischotterwelpen bleiben in der Regel mindestens ein Jahr bei der Fähe) die tot gefunden wurden oder kurz nach dem Fund

53

verendeten (lebende Findlinge, die in Gefangenschaft aufgezogen und später wieder ausgewildert wurden, sind nicht inkludiert). Viele dieser Tiere wiesen einen schlechten Konditionsfaktor auf, der auf Unterernährung hinweist. In einigen Fällen wurden Welpen nach starken Hochwasserereignissen gefunden (Roche 2004b). Das legt nahe, dass die Welpen in der starken Strömung nicht schwimmen konnten und ertranken. In anderen Fällen kann man nur spekulieren, dass die Fähe getötet wurde oder die Welpen absichtlich verlassen wurden, was ausnahmsweise andernorts beobachtet wurde (Kruuk 2006).

Von den 7 Fällen von tödlichen Bissverletzungen, stammten 6 von Hunden und eine von einem anderen Fischotter. Zwei Tiere waren adult (1 Fähe, 1 Rüde) und fünf waren Welpen. Mit einer Ausnahme (Wundinfektion) waren die Bisse die unmittelbare Todesursache. In allen Fällen war der körperliche Zustand schlecht, was bedeuten könnte, dass der Hunger die Otter veranlasste die Nähe menschlicher Siedlungen oder geschützter Teiche mehr als sonst zu suchen. Alternativ können frei laufende Hunde (mit oder ohne Wissen der Halter) Fischotter attackiert oder Baue ausgegraben haben.

Ausgewachsene Fischotter haben keine Feinde (Menschen ausgenommen) in der Tschechischen Republik. Zwei Fälle sind allerdings bekannt (Toman 1995), wobei einer in Tabelle 1 inkludiert ist. In beiden Fällen handelte es sich um Welpen, eines wurde von einem Fuchs und eines von einem Uhu gerissen.

Weitere Diskussion

Speziell der Winter scheint eine belastende Zeit für Fischotter zu sein, in der viele Tiere in schlechter Kondition sind, mit geringem Gewicht und/oder krank. Vor allem betrifft das subdominante Fischotter in suboptimalen Gebieten mit schlechter Nahrungsverfügbarkeit, sei es durch geringe Biomasse, leere Teiche oder Eisbedeckung. Im Winter sind die Energiekosten für Fischotter viel höher, daher müssen sie mehr Zeit für die Futtersuche aufwenden und sind oft tagaktiv. Sie verbringen nicht nur mehr Zeit mit der Nahrungssuche an einem bestimmten Teich, sondern sind auch leichter zu bejagen. Darüber hinaus zwingt sie der Futtermangel zu höheren Risiken, z.B. Eindringen in geschützte Anlagen, wo Hunde freilaufen und eine Flucht nicht einfach ist.

Fähen besetzten tendenziell kleiner Reviere in den besten Habitaten, z.B. Plätze die eine gute Futterversorgung über das ganze Jahr gewährleisten (oft rund um Gruppen von Teichen). Ausgewachsene Fähen sind daher weniger von winterlichem Futterstress betroffen, genau so wie ihre Welpen, die nahe bei der Fähe bleiben. Subadulte Fähen können länger bei der Mutter bleiben als subadulte Rüden. Jedoch können subadulte Rüden eine Zeit lang in ihrem Geburtsgebiet von

54

Futterstelle zu Futterstelle umherstreifen, wobei sie aber den Kontakt zu anderen Fischottern vermeiden. Rüden haben größere Reviere, die in dicht besiedelten Gebieten mit jenen anderer Rüden überlappen. Die Häufigkeit von Revierpatrouillien kann in diesen Gebieten höher sein, ebenso wie die innerartliche Aggression zu Zeiten von Futterstress. Das kann zusätzlich durch temporäre Einwanderer aus nahrungsärmeren Gegenden verstärkt werden (Förster 1996).

Nahrungsspektrum des Fischotters und Jagdverhalten

Untersuchungsgebiete

Das Nahrungsspektrum von Fischottern ist weltweit relativ gut erforscht. Der Fischotter ist ein Fischspezialist und es ist daher nicht überraschend, dass diese Nahrung im gesamten Verbreitungsgebiet mit einem Anteil von bis zu 70 – 90 % dominiert. Zusätzlich frisst der Fischotter Insekten, Vögel, Reptilien, Amphibien und kleine Säugetiere. Der Anteil, den verschiedene Arten am Nahrungsspektrum haben, variiert stark, sowohl räumlich als auch zeitlich.

Zwischen August 1994 und Juli 1996 wurden im Biospähren Reservat und Landschaftsschutzgebiet von Třeboň in Südböhmen, Nahrungsanalysen beim Fischotter durchgeführt (Roche 2001). Innerhalb dieses Gebietes wurden drei Habitattypen ausgewählt, um ein möglichst breites Spektrum an Lebensräumen und Nahrungsquellen abzudecken (Abb. 9). Zudem repräsentieren die ausgewählten Habitattypen die drei Hauptlebensräume für Fischotter in der Tschechischen Republik. Die Habitate waren:

• Teich/Fluss – zwei große Teiche (Novy Vdovec und Ženich, jeder ca. 85 ha groß) sowie die Verbindungskanäle von den Teichen zur Lainsitz, ca. 0,5 km Distanz. Diese Teiche werden vorwiegend mit K1 und K2 (in der Studie wurde ein Verhältnis von 1:2 angenommen), mit einigen K0, sowie einer Bandbreite von Nebenfischen z.B. Zander (Sander lucioperca), Hecht (Esox lucius), Rotauge (Rutilus rutilus) besetzt.

• Teich – ein mittlerer 50 ha großer Teich (Novy u Cepu) und ein in unmittelbarer Nähe gelegener Brut- bzw. Brutstreckteich (< 0,5 ha). Der Teich wird hauptsächlich mit K1 besetzt (für die Studie wurden 100 % angenommen). Die Teiche bekommen ihr Wasser aus dem näheren Einzugsgebiet und die Hauptentwässerungskanäle sind die meiste Zeit des Jahres leer. Diese Probenstelle liegt relativ weit (für Třeboňer Verhältnisse) vom nächsten Gewässer entfernt (> 4 km).

• Fluss – das westliche Ufer der Lainsitz, 3 km flussabwärts der Ortschaft Suchdol nad Lužnice und die umliegenden Altarme und Tümpel in den Überflutungsgebieten. Diese

55

Probenstelle ist relativ weit von den kommerziell bewirtschafteten Teichen entfernt (> 4 km) und wird im Herbst und Frühjahr regelmäßig überflutet. Flussaufwärts der Teiche gelegen, ist dieser Abschnitt von der Teichbewirtschaftung unbeeinflusst und weist eine relativ geringe Fischbiomasse auf (Jurajda & Roche 1994). Kleine Weiler und Dörfer in der Nähe verfügen über kleine „Hobbyteiche“, die im Schnitt 2 ha groß sind. Diese Teiche werden für gewöhnlich mit K1 und K2 in einem Verhältnis von 80:20 besetzt.

Methoden

Sammeln von Losungen undAnalyse

Zwischen August 1994 und Juli 1996 wurden an allen drei Probenstellen frische Losungen (Kot) in ähnlicher Distanz zum Ufer gesammelt. Die Losungen wurden für 24 Stunden in einer Lösung mit Spülmittel eingeweicht, durch ein 0,5mm Sieb gefiltert und unter einem x10 – x25 Binokular untersucht. Um die gefressenen Fische zu bestimmen, wurden für die Diagnostik nützliche Knochen wie Prämaxillare, Dentale, Schlundzähne, Wirbelsäule und Operculum, Bestimmungsschlüssel (Libois et al. 1987, Libois & Hallet-Libois 1988, Knollseisen 1996) und eine private Referenzsammlung von Skeletten, Zähnen und Schuppen verwendet. Rechte und linke Knochen wurden nach Möglichkeit paarweise angeordnet, um eine Mindestanzahl an gefressenen Fischen abschätzen zu können. Diese Methode unterschätzt manchmal größere Fische, da die Knochen dieser Fische nicht mit gefressen werden. Es wurde daher besonders sorgsam auf Schuppen oder Knochenfragmente, die auf große Fische wie Karpfen hinweisen, geachtet. Andere Beutetiere wurden als „nicht-Fisch Beute“ klassifiziert und in Säugetiere, Amphibien, Vögel, Reptilien, Mollusken oder Insekten eingeteilt. Der Diversitätsindex nach Simpson wurde verwendet, um die Vielfalt der saisonal gefressenen Beutetiere zu ermitteln bzw. darzustellen. Die Ernährungsdaten sind als relative Häufigkeit des Vorkommens und relative Biomasse dargestellt. (Für weitere Informationen zu den Methoden siehe Roche 2001)

Abschätzung von Fischlänge und Biomasse

Die Länge und Biomasse der gefressenen Fische wurde durch Regressionen, basierend auf der Länge der Schädelknochen, Wirbelsäule und Schuppen, berechnet. Die Regressionen für die meisten dieser Knochen wurden aus der Literatur bezogen (Libois et al. 1987, Libois & HalletLibois 1988, Knollseisen 1996); andere, für die im Biospärenreservat dominanten Arten, wurden vom Autor erstellt. Wenn Messungen unmöglich waren, obwohl die Art identifiziert werden konnte (z.B. bei Knochenfragmenten von großen Karpfen), wurden die Altersklasse und das Gewicht durch Vergleich mit der Referenzsammlung geschätzt. Es wurde angenommen, dass der Otter maximal

56

500g eines Beutetiers, mit einem ermittelten Gewicht über 500g, frisst (Libois et al. 1991). Für Beutetiere, die keine Fische waren, wurde das Gewicht aus der Literatur ermittelt (Hrabes et al. 1973, Andera & Horacek 1982, Libois et al. 1991). (Für weitere Informationen zu den verwendeten Regressionen siehe Roche 2001)

Schätzung des Fischbestands in der Umgebung

An den Standorten mit Kanälen oder Flussabschnitten wurden die Fische, so zeitnah wie möglich zur Losungsaufsammlung, durch Elektrobefischung gefangen. Ein Flussabschnitt mit einer Standardlänge von üblicherweise 100 m x 1 m wurde flussaufwärts mit einem batterie- oder generatorbetriebenen Gerät (1000 W, 220-240 V, 1,5-2,5 A pulsierender Gleichstrom mit 60-100 Hz Frequenz) befischt. An allen Probenstellen wurden die betäubten Fische in Aufbewahrungsbottiche transferiert, die Art bestimmt, gemessen, gewogen, repräsentative Schuppen entnommen und wieder ins Wasser zurückgesetzt. Bei der Probenstelle Teich/Fluss wurde zusätzlich ein 75 m2 großes Altwasser der Lainsitz (Lužnice), weniger als 0,5 km entfernt, mit einer Punktprobe befischt. Die Probenstelle Fluss wurde wenn möglich, elektrobefischt. Allerdings war das durch häufige Hochwässer und Überschwemmungen oft nicht, oder nur vom Ufer aus möglich.

Bei den Teichen war es nicht möglich, eine Elektrobefischung durchzuführen und genaue Daten zum Besatz waren auf Grund der semi-intensiven Bewirtschaftung und den langen Produktionszyklen nicht verfügbar. Der Besatz der Teiche (85 ha, 50 ha und 2 ha) wurde daher anhand von Daten der Třeboň Fisheries Ltd. und durch die Teilnahme an Abfischungen geschätzt. Für den Winter wurde angenommen, dass die Zahlen an allen Probenstellen nur die Hälfte der Werte der anderen Jahreszeiten betragen, da Fische durch leere Teiche oder die Eisdecke weniger verfügbar sind. Obwohl nicht erwartet werden kann, dass die geschätzten Zahlen genau sind, ist die Rangfolge der mittleren relativen Häufigkeit vermutlich nahe an der Realität. Die Längenverteilung und das Gesamtgewicht der Nebenfische in den Teichen (z.B. nicht kommerzielle Karpfenartige wie das Rotauge) wurden anhand von Proben die während des Abfischens genommen wurden geschätzt. (Für weitere Details siehe Roche 2001).

Beutediversität

Fünfundzwanzig Arten wurden als Bestandteil der Otternahrung identifiziert; 19 Fischarten und sechs andere Kategorien, Säugetiere, Amphibien, Vögel, Reptilien, Mollusken und Insekten (Tabelle 2a). Am vielfältigsten war das Nahrungsspektrum an der komplexen Probenstelle Teich/Fluss, am geringsten divers bei der Probenstelle Fluss. Die meisten Kategorien von nichtFisch Beutetieren wurde an der Probenstelle Teich gefunden, die wenigsten beim Fluss. Das könnte

57

jedoch auch auf die geringere Menge an gesammelten Losungen bei der Probenstelle Fluss zurückzuführen sein. Simpsons Diversitätsindex (D) zeigt, dass die Probenstelle Fluss die am wenigsten spezialisierte Beutezusammensetzung aufweist, verschiedene Beutetierarten wurden in etwa zu gleichen Teilen gefressen. Der niedrige D-Wert bei der Probenstelle Teich/Fluss weist hingegen auf eine hohe Spezialisierung auf wenige Beutearten hin (Tabelle 2a).

Saisonal gesehen zeigten die an Flüssen gelegenen Probenstellen eine höhere Spezialisierung im Herbst und Winter, und ein vielfältigeres Beuteschema im Frühling (Fluss) und Sommer (Teich/Fluss). Bei der Probenstelle Teich wurde nur eine geringe Variation zwischen den Jahreszeiten, ein leicht geringerer Wert im Winter und ein leicht höhere Wert im Herbst, beobachtet. Generell gab es daher einen Trend zu einer eher spezialisierten Ernährung in den kalten Jahreszeiten und zu einer mehr diversen Ernährung in den warmen Jahreszeiten.

Bei der Probenstelle Teich/Fluss und bei der Probenstelle Teich dominierten drei Arten (Rotauge, Karpfen und Flussbarsch) das Nahrungsspektrum tendenziell das ganze Jahr über, sowohl hinsichtlich der Häufigkeit, wie auch bei der Biomasse. Alle „anderen Fischarten“ zusammen erreichten kaum die Häufigkeit oder Biomasse dieser drei Arten (Abb. 10).

Rotaugen waren immer die häufigste Beuteart bei der Teich/Fluss Probenstelle, mit Ausnahme des Sommers, wo sie auf dem letzten Platz rangierten.

Bei der Probenstelle Teich waren die Karpfen für gewöhnlich häufiger Beute als die Rotaugen, nur im Herbst fielen sie hinter diese zurück. Karpfen wurden bei der Teich/Fluss Probenstelle am häufigsten im Sommer erbeutet und am wenigsten im Winter, wohingegen sie bei der Teich Probenstelle am häufigsten im Winter und am seltensten im Sommer erbeutet wurden. Bei beiden Probenstellen waren Karpfen jedoch immer der bedeutendste Anteil an der Biomasse.

Flussbarsche wurden ganzjährig nur in geringen Mengen erbeutet, am häufigsten im Sommer bei beiden Probenstellen (Teich und Teich/Fluss).

Andere Fischarten, als die genannten, waren bei beiden Probenstellen relativ unbedeutend, wurden aber bei der Teich/Fluss Probenstelle im Sommer in relativ hohen Zahlen erbeutet.

Karpfen und „andere“ Fische dominierten die Ernährung bei der Fluss Probenstelle das ganze Jahr über. Rotauge und Barsch spielten, bis auf den Herbst, nur eine geringe Rolle (Abb. 10). Karpfen wurden am häufigsten im Winter und am seltensten im Sommer gefangen. „Andere“ Fische wurden hingegen häufiger im Sommer als im Winter erbeutet, was einen Wechsel der Hauptbeutetiere nahelegt. Der Wechsel von hoher relativer Häufigkeit und niedriger Biomasse von „anderen“ Fischen im Winter, zu niedriger relativer Häufigkeit und hoher Biomasse im Sommer legt den

58

Schluss nahe, dass sich die Größe der erbeuteten Fische drastisch verändert. Das war auch bei anderen Probenpunkten mehr oder weniger zu beobachten, z.B. bei Barschen an der Teich/Fluss Probenstelle. Veränderungen in den erbeuteten Arten und der Größe der Beute können auf bestimmte Vorlieben, basierend auf der Häufigkeit oder Verfügbarkeit der Beute, hinweisen. Der Otter könnte seine Nahrungssuche zur Erhöhung der Energieaufnahme anpassen.

Nicht-Fisch Beute wurde an allen drei Probenpunkten am meisten im Sommer und am wenigsten im Winter erbeutet. Weiters war die Spannweite der Beutekategorien im Sommer weiter (siehe Roche 2001). Die Biomasse der Nicht-Fisch Beute war für die Teich/Fluss Probenstelle nur im Herbst bemerkenswert, für die Fluss Probenstelle nur im Frühling und Sommer. Bei der Probenstelle Teich war die Biomasse immer relativ hoch, besonders im Sommer und Herbst. Insekten wurden bei allen Probenstellen erbeutet, waren aber in puncto Biomassen nicht von Bedeutung. Nur Säugetiere (Herbst und Winter bei der Teich/Fluss Probenstelle; Frühling bei der Fluss Probenstelle) und Vögel (Sommer und Herbst bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle, Sommer bei der Fluss Probenstelle) leisteten einen nennenswerten Beitrag zur Gesamtbiomasse.

Vergleich des Nahrugsspektrums des Otters mit der Fischverfügbarkeit

Für die Probenstellen Teich und Teich/Fluss waren hohe Zahlen von Rotaugen charakteristisch, entweder als Futterfische für kommerziell wichtige Raubfische besetzt werden, oder natürlich in den umgebenden Bächen und Flüssen (Teich/Fluss Probenstelle) vorkommen. Andere Fischarten wurden häufiger bei der Fluss Probenstelle als bei den Probenstellen Teich und Teich/Fluss gefunden, was die höhere Vielfalt an verfügbaren Fischarten im Fluss und die Distanz zu den Teichen unterstreicht (Abbildung 10). Überraschenderweise machten aber Karpfen (aus den Dorfteichen) einen höheren Teil der verfügbaren Nahrung aus, womöglich wegen der niedrigen Dichte von Beutetieren im Fluss. Barsche waren bei allen Probenstellen in geringen Anteilen vorhanden, trotzdem machten sie oft einen bedeutenden Anteil der Ernährung aus.

Insgesamt wurden Rotaugen bei der Teich/Fluss und Fluss Probenstelle etwa in Relation zu ihrem Vorkommen erbeutet. Bei der Teich Probenstelle wurden Rotaugen hingegen in geringeren Mengen gefressen, als zu erwarten gewesen wäre. Tatsächlich wurden sie an dieser Stelle das ganze Jahr über gemieden. Saisonal zeigten die Teich/Fluss und Fluss Probenstelle im Sommer und Frühling ein ähnliches Muster, eine negative Präferenz für Rotaugen im Sommer und keine Präferenz im Frühling. Im Winter und Herbst hingegen waren die Vorlieben gegensätzlich. Rotaugen wurden im Winter an der Teich/Fluss Probenstelle bevorzugt und bei der Fluss Probenstelle gemieden. Im Herbst hingegen bei der Teich/Fluss Probenstelle gemieden und bei der Fluss Probenstelle bevorzugt gefressen.

59

Karpfen wurden bei der Fluss/Teich und der Teich Probenstelle ganzjährig bevorzugt erbeutet. Bei der Fluss Probenstelle wurden sie nur im Winter bevorzugt, im Frühling und Sommer wurden sie gemieden und im Herbst gab es keine Präferenz.

Barsche wurden an allen Probenstellen bevorzugt gefangen.

„Andere“ Fischarten wurden im Sommer und Winter an allen Probenstellen tendenziell gemieden, etwas geringer bei der Teich/Fluss Probenstelle und verstärkt an der Fluss Probenstelle. Im Frühling wurden „andere“ Fische an der Fluss Probenstelle allerdings eher bevorzugt, während sie an den anderen Probenstellen gemieden wurden. Im Sommer wurden sie an der Fluss und Teich/Fluss Probenstelle eher bevorzugt erbeutet.

Relative Häufigkeit der Fisch Größenklassen in der Nahrung und Umwelt

Die gesamten Ergebnisse (alle Arten zusammen) deuten darauf hin, dass an allen Probenstellen dieselben Größenklassen (von unter 5 cm bis über 25 cm) verfügbar waren (Abb. 11). Bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle waren kleine Fische in der Nahrung jedoch dominant (< 5 cm bei der Teich/Fluss Probenstelle und 5 – 10 cm bei der Teich Probenstelle). Große Fische hatten in allen Fällen eine geringe relative Häufigkeit.

Bei der Fluss Probenstelle waren die Größenklassen tendenziell normalverteilt, mit 10 – 15 cm als dominanter Größenklasse und 15 – 20 cm auf Platz zwei. Saisonal gesehen war die relative Häufigkeit der Größenklassen an allen Probenstellen relative konstant, mit geringem Anstieg der Häufigkeit großer Fische im Frühling und/oder Sommer.

Bei der Teich/Fluss und der Teich Probenstelle wies die relative Häufigkeit der Größenklassen in der Nahrung eine starke Schiefe in Richtung kleiner Fische auf. Kleinere Fische wurden an diesen Probenstellen das ganze Jahr über bevorzugt gefangen. An beiden Probenstellen gab es allerdings eine Tendenz zur Erbeutung höherer Anzahlen der größeren Größenklassen im Frühling und Sommer (Abb. 11), während diese im Winter und Herbst gemieden wurden.

Bei der Fluss Probenstelle orientierte sich die Ernährung an der Verfügbarkeit der Beute. Die Größenklasse 15 – 20 cm war im ganzen Jahr dominant und wurde bevorzugt erbeutet. Die Häufigkeit der kleinen Fische stieg eher im Frühling, wohingegen die Häufigkeit größerer Fisch im Sommer stieg. Kleine Fische wurden bevorzugt im Winter und Frühling gejagt, größerer Fische im Sommer und Herbst.

Zusammengefasst: An allen Probenstellen gemeinsam wurden kleinere Fische daher ganzjährig bevorzugt und größere Mengen an größeren Fischen wurden in den warmen Jahreszeiten erbeutet.

60

Rotaugen zeigten an allen Probenstellen eine ähnliche Verteilung der Größenklassen und relativen Häufigkeiten (für die Probenstelle Teich liegen nur Schätzungen vor). Die Größenklasse 15 – 20 cm war immer dominant gefolgt von den Größenklassen 10 – 15 und 5 – 10 cm. Größere Fische wurden nur sehr wenig gefangen. Die Größenklasse < 5cm wurde nur bei der Teich/Fluss Probenstelle im Sommer gefunden. Generell veränderte sich die relative Häufigkeit der Größenklassen das ganze Jahr über nur sehr gering. Bei der Teich/Fluss und der Teich Probenstelle dominierten die kleinsten Größenklassen in der Nahrung, auch wenn diese im Gewässer nicht gefunden wurden. Nur im Sommer wurde eine höhere Anzahl von größeren Rotaugen erbeutet. Bei der Fluss Probenstelle stimmte die dominante Größenklasse bei den Rotaugen immer mit jener der Lebensraum überein. Die Ausnahme bildet der Frühling, wo große Zahlen sehr kleiner Fische erbeutet wurden (< 5cm Größenklasse). An allen drei Probenstellen wurden bei Rotaugen kleinere Größenklassen bevorzugt erbeutet.

Die in der Nahrung vorgefunden Karpfen stimmten mit dem Vorkommen überein, das im Lebensraum vermutet wurde. In allen Fällen scheint eine Vorliebe für die kleineren verfügbaren Größenklassen zu bestehen. Saisonal war bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle eine Tendenz zu kleineren Karpfen im Herbst und Winter (< 5cm) und größeren Karpfen im Frühling und Sommer festzustellen. Bei der Flussprobenstelle bestand das Nahrungsspektrum bei Karpfen nahezu ausschließlich aus den kleinen, aber häufigen Größenklassen (< 5cm). Nur im Frühling wurden Karpfen aus der Größenklasse 5 – 10 cm gefunden. Generell wurden kleinere Größenklassen bevorzugt, wenn vorhanden. Größere Karpfen wurden bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle eher in den wärmeren Jahreszeiten gefangen, und im Winter und Frühling bei der Fluss Probenstelle (aber in geringer Zahl).

Die Verfügbarkeit von Flussbarsch war bei den drei Probenstellen unterschiedlich. Drei Größenklassen, von 5 – 10 bis 15 – 20 cm waren bei der Teich/Fluss Probenstelle immer verfügbar. Größere Fische (über 25 cm) waren hauptsächlich im Frühling aber auch im Sommer und Herbst verfügbar. Während die 10 – 15cm Größenklasse dazu tendierte das ganze Jahr über zu dominieren, gab es einen Anstieg der Verfügbarkeit größerer Fische im Frühling und einen Anstieg kleinerer Fische im Herbst. In der Nahrung dominierte hingegen die 5 – 10 cm Größenklasse das ganze Jahr über und die saisonale Variation war gering. Bei der Teich Probenstelle wurde angenommen, dass eine Größenklasse vorhanden ist (15 – 20 cm). Allerdings wurden tatsächlich nur die drei kleinsten Größenklassen gefressen. Bei der Probenstelle Fluss waren dieselben drei Größenklassen vorhanden wie bei der Teich/Fluss Probenstelle. Im Winter wurden aber nur kleine Fische gefunden und im Frühling nur die größeren. Im Sommer und Herbst waren alle drei Klassen verfügbar, wobei

61

die 15 – 20 cm Größenklasse vorherrschte. An allen drei Probenstellen dominierten kleinere Fische die Nahrung, am häufigsten wurde die 5 – 10 cm Größenklasse erbeutet. Obwohl es kein klares Muster gab, wurden größere Fische eher im Sommer erbeutet. Die kleineren Größenklassen wurden an allen drei Probenstellen bevorzugt erbeutet, wenn die Nahrung mit der Verfügbarkeit übereinstimmte.

Die Verfügbarkeit „anderer Fischarten“ war je nach Probenstelle unterschiedlich. Bei der Teich/Fluss Probenstelle waren vier Größenklassen das ganze Jahr verfügbar, wobei die 5 – 10 und die 15 – 20 cm Größenklassen dominierten. Während des Sommers waren große Mengen an Fischen > 25 cm verfügbar. Die Ernährung konzentrierte sich jedoch ganzjährig auf kleinere Fische. Die meisten Fische < 5 cm wurden im Winter und Sommer erbeutet, 5 – 10cm im Herbst und Frühling. Bei der Teich Probenstelle wurde angenommen, dass drei Größenklassen verfügbar sind, mit einem leichten Anstieg größerer Fische im Frühling. Die gefressenen Fische waren fast alle aus den kleineren Größenklassen, jedoch mit einem Trend zu größeren Fischen im Frühling und Sommer. Fische über 25 cm Länge wurden nur im Sommer erbeutet. Bei der Fluss Probenstelle waren alle Größenklassen verfügbar, die mittleren und größeren Größenklassen waren gleich häufig. Generell hielt sich dieses Muster das ganze Jahr über, jedoch mit einer leichten Verschiebung zu einer höheren Verfügbarkeit an größeren Fischen im Frühling und Sommer.

Im Frühling und Sommer spiegelte die Zusammensetzung der Nahrung generell die Verfügbarkeit wieder. Im Sommer und Herbst hingegen gab es einen auffälligen Wechsel zu größeren Fischen, im Herbst wurden nur Fischer über 25 cm erbeutet. Generell wurden kleinere Größenklassen immer bevorzugt gefangen. Bei der Fluss Probenstelle wurden im Winter und Fluss hingegen fast alle Größenklassen ohne Unterschied gefangen, es wurde also jeder Fisch, der gefunden werden konnte, erbeutet. Ein generelles Prinzip war, dass kleine Größenklassen bei allen Beutearten präferiert und bevorzugt gejagt wurden. Im Frühling und speziell im Sommer fand eine Verschiebung in Richtung größerer Fische statt. Nur bei der Probenstelle Fluss wurden alle Größenklassen von anderen Fischen ohne Unterschied fast das gesamte Jahr gejagt.

Jagdverhalten

Das Nahrungsspektrum des Fischotters enthielt immer ein Spektrum kommerziell bedeutender Teichfische (Karpfen) und kommerziell unbedeutender Fische, auch wenn die Probenstelle weit entfernt von einem Teich oder Fluss lag. Das streicht die Vorliebe des Fischotters für eine Reihe von verschiedenen Futterplätzen in seinem Revier hervor. Das schafft Sicherheit in Zeiten geringer Nahrungsverfügbarkeit (z.B. während des Abfischens) und erlaubt es dem Otter auch von Überflüssen (z.B.: Überwinterungsteiche oder Laichschwärme) zu profitieren. Es stellt auch sicher,

62

dass der Fischotter die einzelnen Futterplätze nicht ausbeutet.

Die Angreifbarkeit eines Fisches hängt davon ab, ob er nacht- bzw. tagaktiv ist, sich im Freiwasser oder in Deckung befindet (Carss 1995). Adulte Fische sind oft verwundbarer wenn sie gerade aktiv werden und junge Fische wenn sie für die Nacht Schutz suchen (Copp & Jurajda 1993).

Die Bedeutung junger Rotaugen bei der Probenstelle Teich/Fluss im Spätsommer und Frühherbst, wenn im Zuge der Abfischung große Mengen in den Ablaufgräben auftreten, erklärt sich dadurch, dass diese Fische in den engen Gräben zwar einen gewissen Schutz vor räuberischen Fischen finden, in diesem beengten Raum aber zu einer leichten und attraktiven Beute für den Fischotter werden. Tatsächlich legte diese Studie dar, dass kleine Fische generell ein bevorzugtes Beuteobjekt des Fischotters sind, besonders bei der Probenstelle Teich/Fluss. Während Flussbarsche bei allen Probenstellen nur in geringen relativen Zahlen vorkommen, stellten sie trotzdem einen bedeutenden Anteil der Nahrung dar, was frühere Studien bestätigen. Raubfische werden generell im Morgengrauen und der Abenddämmerung aktiv, wenn Beutefische schlechter sehen können. Das ist auch die Zeit in der der Fischotter bevorzugt jagt. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Barsche, die eine für den Otter ideale Größe haben, gerade zu dieser Zeit für ihn am meisten verfügbar werden. Aus diesem Grund können Flussbarsche auch bei einer Elektrobefischung während des Tages unterschätzt werden.

Es besteht im Allgemeinen die Annahme, dass Fischotter Fische zwischen 10 und 20 cm bevorzugen und Fische in Relation zu deren Vorkommen im Lebensraum erbeuten (siehe Chanin 1988). In der gegenständlichen Studie hingegen wurden kleine Fische immer häufiger gefangen (Teich/Fluss < 5 cm; Teich = 5 – 10 cm), außer im Sommer wo eine Verschiebung zu größeren Fischen stattfand (aber die 5 – 10 cm Größenklasse blieb vorherrschend). Nur an der Probenstelle Fluss stimmten die bejagten Größenklassen mit den im Lebensraum vorhandenen ungefähr überein. Die bevorzugt erbeutete Größenklasse war 15 – 20 cm. Auch wenn zwei Größenklassen von Karpfen vorhanden waren, wurde die kleinere bevorzugt gefangen. Bei Studien in kleineren Fischteichen im Böhmisch-Mährischen Hochland und Österreich fanden Knollseisen (1955) und Polednik et al. (2007a), dass Otter dazu tendieren Fische unter 10 cm zu fangen und obwohl grundsätzlich Karpfen jeder Größe erbeutet werden, werden kleinere Karpfen am häufigsten gefangen. Allerdings weist Adámek et al. (2003) darauf hin, dass große Karpfen bei der Losungsanalyse unterschätzt werden. Die Kadaver werden gelegentlich am Ufer zurückgelassen und nur teilweise gefressen (oft werden keine harten Bestandteile gefressen). In einer Studie über die Ernährung im Herbst in kleinen Bächen Südböhmens, bemerkte auch Jurajda et al. (1996), dass

a) die meisten gefressenen Fische < 20 cm waren;

b) „nicht-Fisch“ Beute, besonders kleine Säuger

63

und Vögel, bis zu 38 % der Beute ausmachen kann; und c) erbeutete Arten und Größen den im Lebensraum vorhandenen ähneln, so wie bei der Probenstelle Fluss in der Třeboň Studie.

Bei bestimmten Fischarten ändert sich die Aktivität saisonal, entweder zum Laichen oder Überwintern. Viele Süßwasserarten (z.B.: Rotaugen) versammeln sich im späten Frühling bis Frühsommer in großer Zahl, um in seichten Uferzonen abzulaichen. Aufgrund ihrer hohen Anzahl und schlechten Kondition nach dem Ablaichen, können solche Fische eine bevorzugte Beute des Otters werden, dadurch kann möglicherweise auch die Zunahme größerer Arten im Nahrungsspektrum im Frühjahr und Sommer erklärt werden. Wenn die Temperaturen fallen, werden viele Arten umgekehrt inaktiv und bilden große Schwärme in Becken und Buchten. Manche, wie der Karpfen, ruhen am Grund des Teichs in einer Art Halb-Winterschlaf. Dadurch werden diese Arten zu einer einfachen Nahrungsquelle für den Fischotter, zu einer Zeit wenn Beute generell rar ist.

Um dem Absinken des Sauerstoffgehalts unter der Eisdecke im Winter entgegen zu wirken, schneidet die Třeboň Fisheries Ltd. große Löcher in das Eis. In milden Wintern mit geringem Schneefall dürfen viele Teiche, bis auf jene mit den empfindlichsten Fischen, hingegen zufrieren. Das dürfte eine wichtige Futterquelle für den Otter zunichte machen, besonders wenn sein Revier um solche Teiche herum angelegt ist und das Habitat andere große Beutequellen vermissen lässt. Die Flussabschnitte an der Teich/Fluss und Fluss Probenstelle hingegen beinhalten schnell fließende Abschnitte und es stehen daher den ganzen Winter offene Wasserflächen zur Verfügung. Bei der Teich und Fluss Probenstelle, wo Futter im Winter beschränkt verfügbar ist, stieg die Jagd auf Karpfen auf den höchsten Wert. Bei der Teich/Fluss Probenstelle hingegen, wo Nahrung auch im Winter immer verfügbar war, sank die Jagd auf Karpfen auf den niedrigsten Wert. Umgekehrt stieg der Anteil der Rotaugen an der Nahrung, an dieser Probenstelle, im Winter auf den höchsten Wert. Das würde nahelegen, dass Fischotter an der Teich/Fluss Probenstelle ihre Hauptjagdgründe in stehende Gewässer und Nebenarme verlegten und im Winter bevorzugt überwinternde Rotaugen erbeuteten. Beobachtungen von Föerster (1996) bestätigen das. Er fand heraus, dass der Jagderfolg des Otters höher ist, wenn er den Winter in stehenden Gewässern und Nebenarmen der Flüsse, als im Teich verbringt.

Die Nahrungssuche im kalten Wasser bringt für den Otter einen erheblichen Energieaufwand mit sich. Unter bestimmten Umständen können Otter daher nahrungslimitiert und anfällig für Schwankungen in der Nahrungsverfügbarkeit sein. Das heißt, dass bestimmte Jagdgebiete in Zeiten niedriger Beuteverfügbarkeit oder niedriger Wassertemperaturen unrentabel werden können, besonders im Hochland. In diesen Zeiten müssen Otter ihre Streifzüge ausweiten, in anderen

64

Habitaten jagen oder auf andere, weniger bevorzugte, Beute umstellen (Roche 1997). Föerster (1996) schätzte, dass während der Untersuchungen alle Otter im Umkreis von 16 km die Stillwasserzonen von Gewässern zu einer gewissen Zeit im Winter besuchten um zu fressen, besonders in den kältesten Monaten, Jänner und Februar. Zumindest elf verschiedene Otter benutzten die Stelle, zumeist Weibchen mit Jungen (Föerster 1996). Heggegberget (1994) fand heraus, dass weibliche Otter kleinere Fische fraßen als die die sie für ihre Jungen fingen. Da große Fische zuerst zum Ufer gebracht werden müssen, um sie zu überwältigen und zu fressen und kleine Fische üblicherweise im Wasser gefressen werden (Kruuk 1995), senkt dies den Energieaufwand des Weibchens beträchtlich, weil die Zeit effektiver genutzt werden kann. Dieses Verhalten spiegelt den erhöhten Energiebedarf des Weibchens im Winter wieder, wenn die Jungen noch unerfahrene Jäger sind. Wenn die Temperaturen fallen, steigt der Energiebedarf der Otter beträchtlich (Kruuk & Carss 1996) und da geschätzt wird, dass Otter ungefähr 12 – 15% ihres Körpergewichts (im Winter vermutlich noch mehr) dazu benötigen, um ihre Körpermasse zu erhalten (Carss et al. 1990, Chanin 1988, Kruuk et al. 1993), kann erwartet werden, dass sie die effizientesten Jagdmethoden verwenden. Es erscheint so, dass in diesem Fall die extrem hohe Konzentration von leicht zu fangendem Fisch, die Stillwasserzonen zu einem so profitablen Jagdgebiet macht. In harten Wintern fressen nicht nur lokale Otter fast ausschließlich an diesen Stellen, sondern diese tolerieren auch die Anwesenheit andere Otter, zumindest bis sich die Verhältnisse wieder bessern. Die auf Besuch befindlichen Otter können dadurch, zu einer Zeit in der Nahrung in ihren eigenen Revieren knapp ist, nicht nur sich selbst sondern auch ihre Jungen ernähren. Nicht alle Otter im Gebiet nutzten die Bucht als ihre Hauptnahrungsquelle, aber es ist möglich, dass jene die dies nicht taten, von der Abwesenheit anderer Otter, durch zeitlich erweiterte Reviere und verfügbarer Nahrung in Teichen, profitiert haben. Dieses Verhalten konnte nur in sehr harten Wintern beobachtet werden, niemals in „normalen“ Wintern.

Um in einem zugefrorenen Teich im Winter zu jagen, muss der Otter unter dem Eis schwimmen bevor er einen Fisch fängt und danach zu seinem Einstiegspunkt zurückkehren. Das ist klarerweise ein aufwendiger Prozess, der Energie kostet. Zudem steigen die Energiekosten im Winter zusätzlich mit der Notwendigkeit die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Man würde daher erwarten, dass der Otter, falls keine profitableren Jagdgebiete (Stillwasserzonen) vorhanden sind, die zu dieser Zeit profitabelsten Fische im Teich (oder Fluss) jagt. Tatsächlich stieg die Jagd auf Karpfen im Winter bei ertragsarmen Stellen im Biosphärenreservat stark an (z.B.: die Teich und Fluss Probenstelle).

Obwohl die Otter der Fluss Probenstelle gewisse Distanzen überwinden mussten, um ihre Jagd auf Karpfen im Winter auszuweiten, kehrten sie gewöhnlich zur Kernregion ihrer Reviere zurück und

65

fingen zahlreiche, in Stillwasserzonen und Kolken überwinternde, Cypriniden. Dieses „Central Place Foraging“ (Begon & Mortimer 1986) setzt relativ kleine Reviere voraus und ist nur möglich, wenn die Beute in hoher Stückzahl verfügbar und zerstreut in der Landschaft verteilt ist. Um solche profitablen Futterstellen zu nutzen, muss der Otter seine, in Flusslandschaften für gewöhnlich linienförmigen Jagdgründe (Roche et al. 1995), bedeutend vergrößern, oder ganzjährig ein größeres Revier unterhalten und bestimmte Regionen (profitable Futterstellen) im Winter öfter als gewöhnlich aufsuchen. Bei einer heterogenen Landschaft kann das zu einer temporären Ansammlung von Ottern an solchen profitablen Futterstellen führen, wie dies an der Teich/Fluss

Probenstelle beobachtet werden konnte.

Kruuk (1995) behauptete, dass in Zeiten geringer Nahrungsverfügbarkeit weniger beliebte Beutetiere (alles außer Fisch) öfter in der Nahrung zu finden sind, im Zuge der Untersuchungen im Biosphärenreservat war solche Beute im Winter allerdings fast nie in der Nahrung zu finden. Obwohl Fische saisonal in manchen Gegenden des Biosphärenreservats manchmal weniger häufig (oder verfügbar) waren, schienen sie niemals limitierend zu sein.

Bei seiner Studie der Ernährung von Ottern in kleinen Teichen entlang der österreichischtschechischen Grenze, bemerkte Polednik et al. (2007a) eine hohe Variation (10 – 90%, im Mittel 35 %) im Anteil kommerzieller Fische in der Nahrung der Otter. „Nicht-Fisch“ Beute wie Amphibien (Frösche – Maximum 49%) und Krebse (maximal 40%) waren oft die größte Gruppe alternativer Beutetiere. Die Autoren kommen nicht nur zum Schluss, dass eine hohe Häufigkeit von Ottersichtungen an einem Teich und eine hohe Anzahl von Otterspuren nicht unbedingt auf einen hohen Schaden bei kommerziellen Fischen schließen lassen, sondern auch dass, wie in dieser Studie, die Jagd auf kommerzielle Fische durch die gute Verfügbarkeit alternativer Nahrung verringert werden kann.

Otter scheinen in Südböhmen in einer optimalen Weise zu jagen. Sie wechseln Beute und Jagdgebiet in Reaktion auf Veränderungen in der Rentabilität. Otter verwenden jene Jagdgründe, die sowohl räumlich als auch zeitlich (innerhalb des Reviers, innerhalb der Futterstellen und/oder saisonal) die profitabelste Beute bieten und maximieren dadurch ihre Nettoenergieaufnahmerate.

Hauptaussagen

• Fische waren die Hauptbeute bei allen Probenstellen, mit einem Anteil von immer über 85% in der Nahrung. Der Fischotter hatte immer eine Reihe an kommerziellen Teichfischen (Karpfen) und nicht kommerziellen Arten im Nahrungsspektrum, auch wenn der Aufsammlungsort weit von einem Fischteich oder Fluss entfernt lag. Daszeigt die Vorliebe

66

des Otters für eine Reihe unterschiedlicher Futterplätzen in seinem Revier. Das schafft Sicherheit in Zeiten geringer Nahrungsverfügbarkeit (z.B. während des Abfischens) und erlaubt es dem Otter auch von Überflüssen (z.B.: Überwinterung oder Laichschwärme) zu profitieren. Zudem beutet der Otter aif diese Weise seine Nahrungsgrundlage nicht zu stark aus.

• In den kälteren Jahreszeiten tendierten Otter an der Teich/Fluss und Teich Probenstelle dazu eine größere Artenvielfalt an Fischen ins Nahrungsspktrum aufzunehmen. Bei der Fluss Probenstelle fing der Otter weniger Arten und spezialisierte sich mehr. Obwohl Rotaugen tendenziell die am häufigsten gefangen Fische war, trugen Karpfen (insgesamt und saisonal) am meisten zur Biomasse bei (Teich/Fluss und Teich Probenstelle). Bei der Fluss Probenstelle stellten andere Fische allerdings den größten Anteil an der Biomasse insgesamt.

• „Nicht-Fisch“ Beute wurde an allen Probenstellen in niedriger relativer Häufigkeit gefangen, außer im Sommer. Insekten waren an allen Probenstellen die am häufigsten gefressene Beuteklasse in den warmen Jahreszeiten, im Bezug auf die Biomasse aber vernachlässigbar. In den warmen Jahreszeiten war die „nicht-Fisch“ Biomasse relativ hoch, Vögel und Säuger machten davon den Großteil aus.

• An allen Probenstellen wurden Fische jeder Größe gefangen (< 5 cm bis > 25 cm). Bei der Teich/Fluss Probenstelle und Teich Probenstelle wurden kleine Fische jedoch am häufigsten gefangen. Im Frühling/Sommer gab es eine Verschiebung zu größeren Fischen (aber die 5 –10cm Größenklasse blieb dominant). Nur an der Fluss Probenstelle entsprachen die gejagten Größenklassen in etwa jenen im Lebensraum Die dominante Beuteklasse war 15 – 20 cm. Kleine Fische wurden bevorzugt im Winter gefangen, wenn vorhanden, da die „Bearbeitungszeit“ pro Fisch gering ist und dadurch der Energieverbrauch niedrig gehalten werden kann. In warmen Monaten ist der Energiebedarf generell niedriger und große Fische wurden häufiger gefangen.

• Bei der Teich und der Fluss Probenstelle, wo Nahrung im Winter limitiert sein kann, stieg die Jagd auf Karpfen im Winter an, wohingegen bei der Teich/Fluss Probenstelle, wo Nahrung im Winter immer verfügbar ist, die Jagd auf Karpfen auf das niedrigste Niveau sank.

• Wenn Teiche mit einem Fluss oder Gerinne verbunden sind, kann der Zeitpunkt der Abfischung einen starken Einfluss auf die Verfügbarkeit von Fischbiomasse rund um den Teich im Herbst und Winter haben. Eine große Zahl an kleinen Fischen stellt ein attraktives

67

Nahrungsangebot für den Otter dar und reduziert die Anzahl an gefressenen wirtschaftlich bedeutenden Fischen. Tatsächlich werden kleine nichtkommerzielle Arten vom Otter immer erbeutet wenn sie verfügbar sind und senken nachweislich die Jagd auf größere kommerzielle Arten.

• Otter reagieren auf Änderungen der Rentabilität von Futterplätzen oder Beutearten. Sie nutzen die Futterplätze, die die profitabelste Beute bieten, sowohl räumlich als auch zeitlich gesehen (innerhalb des Reviers, innerhalb der Futterstellen und/oder saisonal). In anderen Worten maximieren sie ihre Nettoenergieaufnahmerate über die Zeit, in dem sie Futterplätze oder Beutetypen wechseln.

Die Fischzucht in der Tschechischen Republik

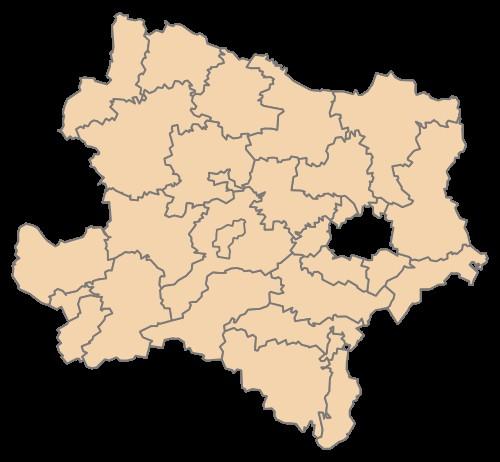

Die Teichwirtschaft hat in der Tschechischen Republik eine lange Tradition, die bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Zurzeit gibt es im Land etwa 50.000 Teiche mit einer Gesamtfläche von ca. 520 km2. Generell gibt es zwei unterschiedliche Arten der Teichbewirtschaftung, die sich, vor allem durch die Größe der Teiche und die Produktivität der Teiche, unterscheiden. Der größte Teil der produktiven Karpfenteiche liegt entlang des Tieflandflusses Lainsitz (Lužnice) in Südböhmen, während die höher gelegenen Teiche im böhmisch-mährischen Hochland und an den Rändern

Südböhmens eher klein, verstreut und von niedriger Produktivität sind, ähnlich zu den Teichen in Österreich (Abb. 11).