Lisa Piquemal

Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine APIAS Formation 2020-2021

Rapport d’étude – Analyse et diagnostic

Réhabilitation du moulin hydraulique de l’abbaye Notre-Dame de Cîteaux

1

2

INTRODUCTION

PARTIE I - ÉTUDE DU MOULIN DE CÎTEAUX

1. L’abbaye Notre-Dame de Cîteaux

a/ Chronologie de la construction b/ Caractéristiques des bâtiments c/ Fonctions des bâtiments

2. Le moulin hydraulique

a/ IPrésentation de l’ouvrage et de son fonctionnement b/ Contexte géographique et hydraulique c/ Contexte historique

PARTIE II - PROJET DE RÉHABILITATION

1. Analyse de l’état sanitaire

a/ État patrimonial et architectural b/ Reportage photographique c/ Identification des désordres

2. Projet d’intervention

a/ Traitement des désordres b/ Réhabilitation en chambres d’hôtes c/ Rénovation énergétique

Remerciements

S

OMMAIRE

ANNEXE 3

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine (OPRP), ce mémoire a pour objectif de réaliser le diagnostic d’un bâti existant ancien et de présenter un projet de valorisation patrimoniale.

J’ai choisi de faire l’étude du moulin de l’abbaye de Cîteaux située à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux en Côte d’Or. Notre objet de mémoire est jusque-là méconnu du public, et actuellement abandonné sans activité.

J’avais en premier lieu contacté les moines cisterciens au sujet du bâtiment du définitoire, en cours d’étude pour sa future restauration. J’avais en fait travaillé dessus sur le bon d’appel aux dons (pour le financement des travaux) lors de mon Service Civique à la Fondation du patrimoine de Bourgogne-Franche-Comté en 2016. C’est le frère Benoît qui m’a recommandé de voir le moulin car il est encore en bon état, bien que le mécanisme ne soit plus fonctionnel, mais aucun projet n’est prévu.

Ce moulin hydraulique servait à moudre le grain, essentiellement pour la fabrication du pain pour l’ensemble de la communauté. A l’origine doté d’une roue, l’édifice a ensuite produit de l’hydroélectricité à l’aide de turbines. Véritable témoin de l’histoire de l’abbaye, l’ouvrage occupait une place importante dans la vie monastique et a su évoluer dans le temps.

Le mémoire est constitué d’une première partie sur l’étude contextuelle du moulin puis d’une seconde partie sur l’analyse détaillée de l’ouvrage et de son état architectural. Enfin, j’expose le type d’interventions sur le bâti avec une proposition de projet de réhabilitation en chambres d’hôtes. La dernière partie traitera de la rénovation énergétique. Vous trouverez tous les éléments graphiques, les métrés et le descriptif des travaux dans le dossier technique.

Le mémoire s’appuie en particulier de témoignages, de thèses et de l’ouvrage « Pour une histoire monumentale de l’abbaye de Cîteaux 1098-1998 (consultable sur place). D’après mes recherches, il n’existe pas d’éléments graphiques précis (plans) car les Cisterciens ne laissaient pas vraiment de traces écrites de leurs œuvres et beaucoup d’archives ont été détruites. A noter que toutes les archives encore conservées sont disponibles aux Archives Départementales de la Côte d’Or et la Bibliothèque Municipale de Dijon. Ainsi, très peu d’informations sur l’état d’origine des bâtiments

4

et les diverses transformations par les occupants sont fournies. C’est pourquoi nous émettrons des hypothèses d’après nos recherches et analyses.

5

PARTIE I - ÉTUDE DU MOULIN DE CÎTEAUX

1/L’abbayeNotre-DamedeCîteaux

L'abbaye Notre-Dame de Cîteaux est un témoin important de l’histoire des moines cisterciens. L’ordre cistercien est un ordre monastique de droit pontifical qui a affecté le contexte religieux du XIIe siècle de manière à faire « progresser à la fois le christianisme, la civilisation et la mise en valeur des terres». 1 En effet, les parcelles agricoles, les forêts, les vignobles et les domaines actuels appartenaient aux Cisterciens, qui ont su montrer une excellente maîtrise des ressources et du territoire bourguignon.

a.Chronologiedelaconstruction

Fondée en 1098 par l’abbé Robert de Molesme2, l’abbaye Notre-Dame de Cîteaux est l’abbaye fondatrice de l’ordre cistercien3 régi selon la règle de Saint-Benoît 4

Il faut retenir que le XIIe puis le XVIe siècle marquèrent l’apogée du mouvement cistercien. En 1147, on comptait 200 abbés au chapitre général, le comité exécutif de l'ordre. Son activité s’est déroulée de 1119 à 1784 rassemblant chaque année les représentants de tous les monastères du monde entier, le lieu d’accueil étant le définitoire-noviciat actuel.

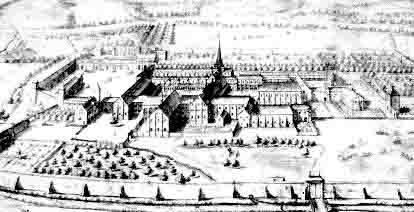

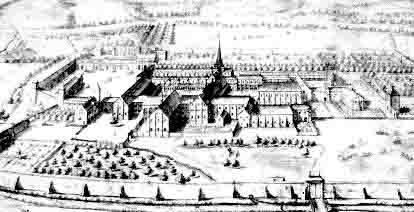

L’église est construite entre 1130 et 1150 dans le style cistercien, elle fut achevée en 1193. Ce lieu a abrité le Mausolée des ducs de Bourgogne. Le monastère, quant à lui, est édifié à la fin du XIIe siècle, composé de trois cloîtres5 comme l’illustre le dessin suivant.

1 http://www.citeaux-abbaye.com/fr

2 La terre fut donnée par le Vicomte de Beaune Renard.

3 Branche de l’ordre bénédictin

4 Règle qui s’appuie sur des principes d’humilité, de pauvreté et le travail manuel basés sur l'autosubsistance. D’après M. Foucher, « La pierre et les hommes en Bourgogne. Archéologie et histoire d’une ressource en œuvre du Moyen âge à l’Époque moderne « , Thèse de doctorat dirigée par Jean-Pierre Garcia, Université de Bourgogne UFR Sciences Humaines et Sociales, 2014

5 http://www.bourgogneromane.com/edifices/citeaux.htm

6

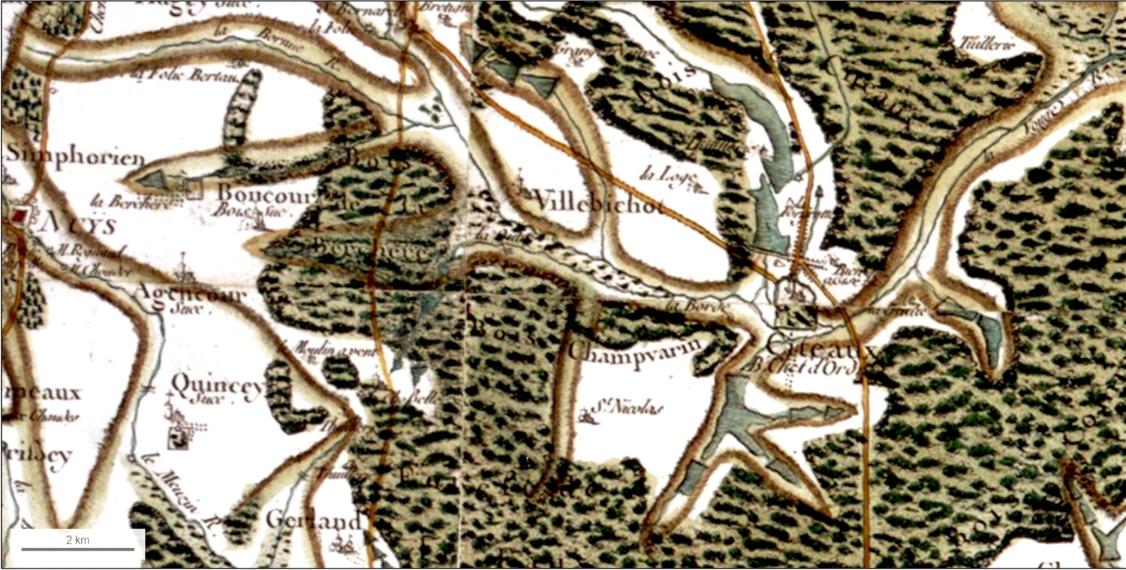

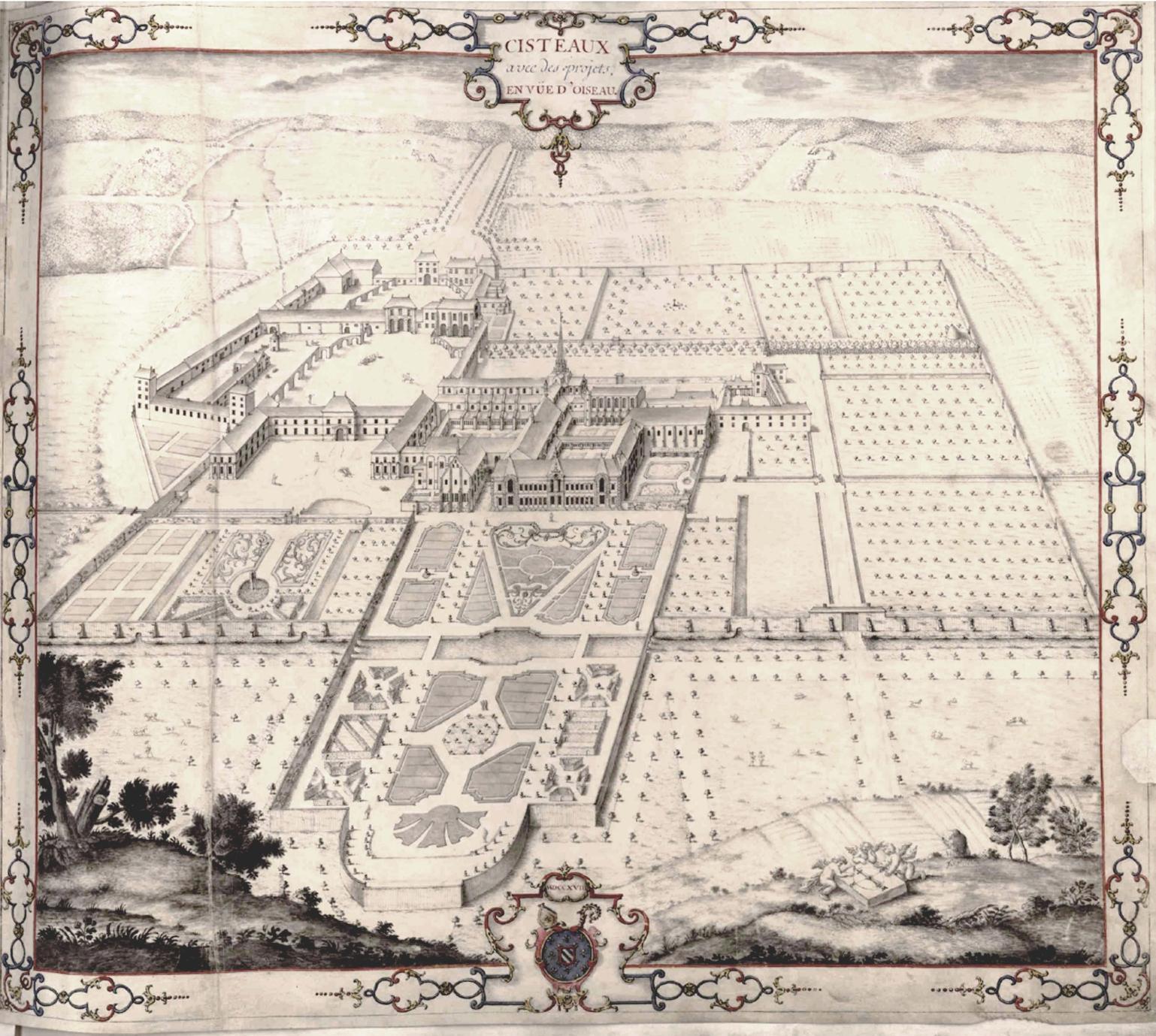

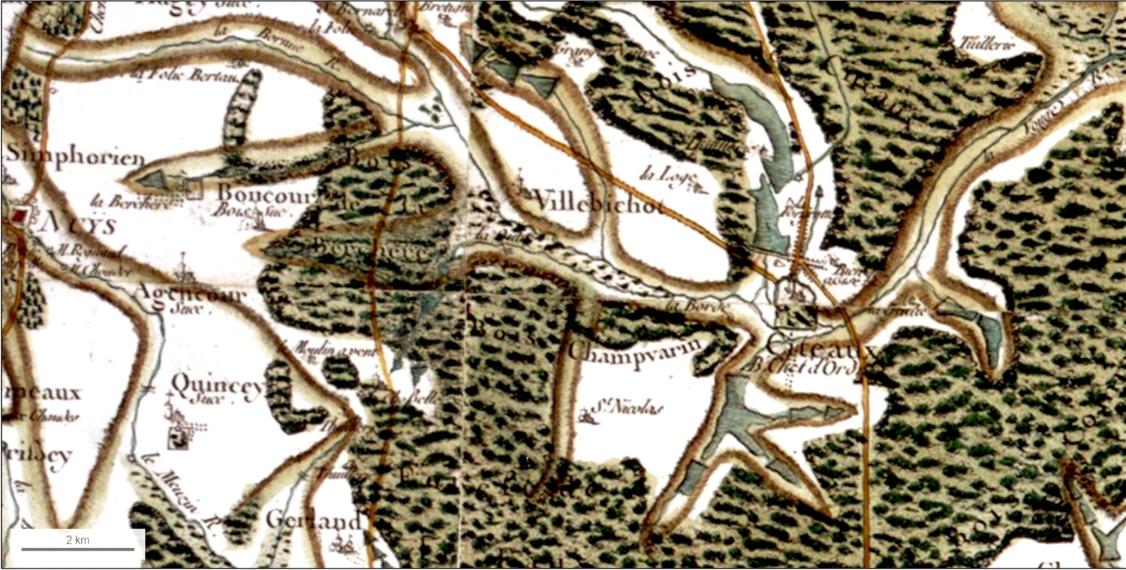

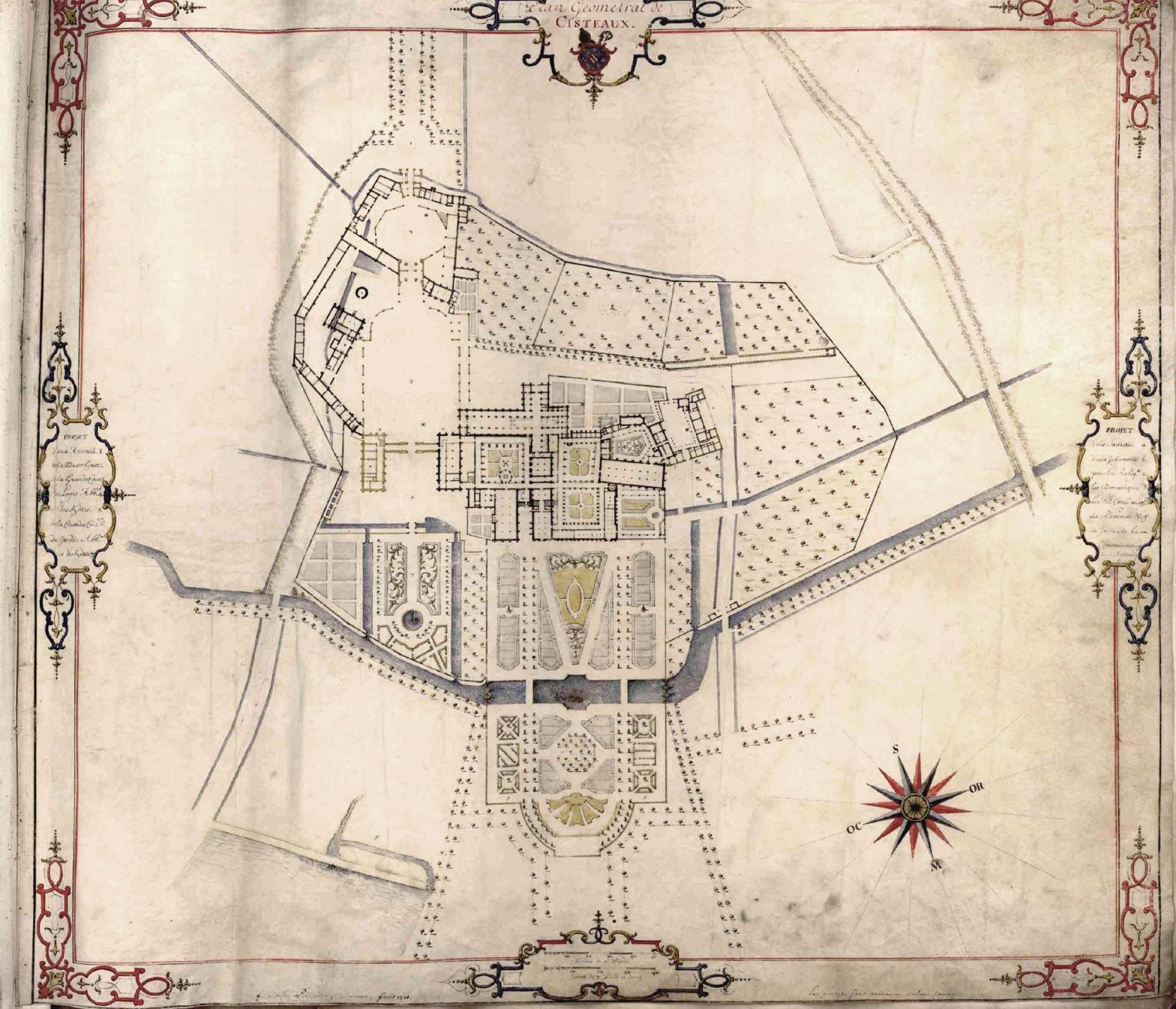

Figure 1: Carte de Cassini de 1700 - Géoportail

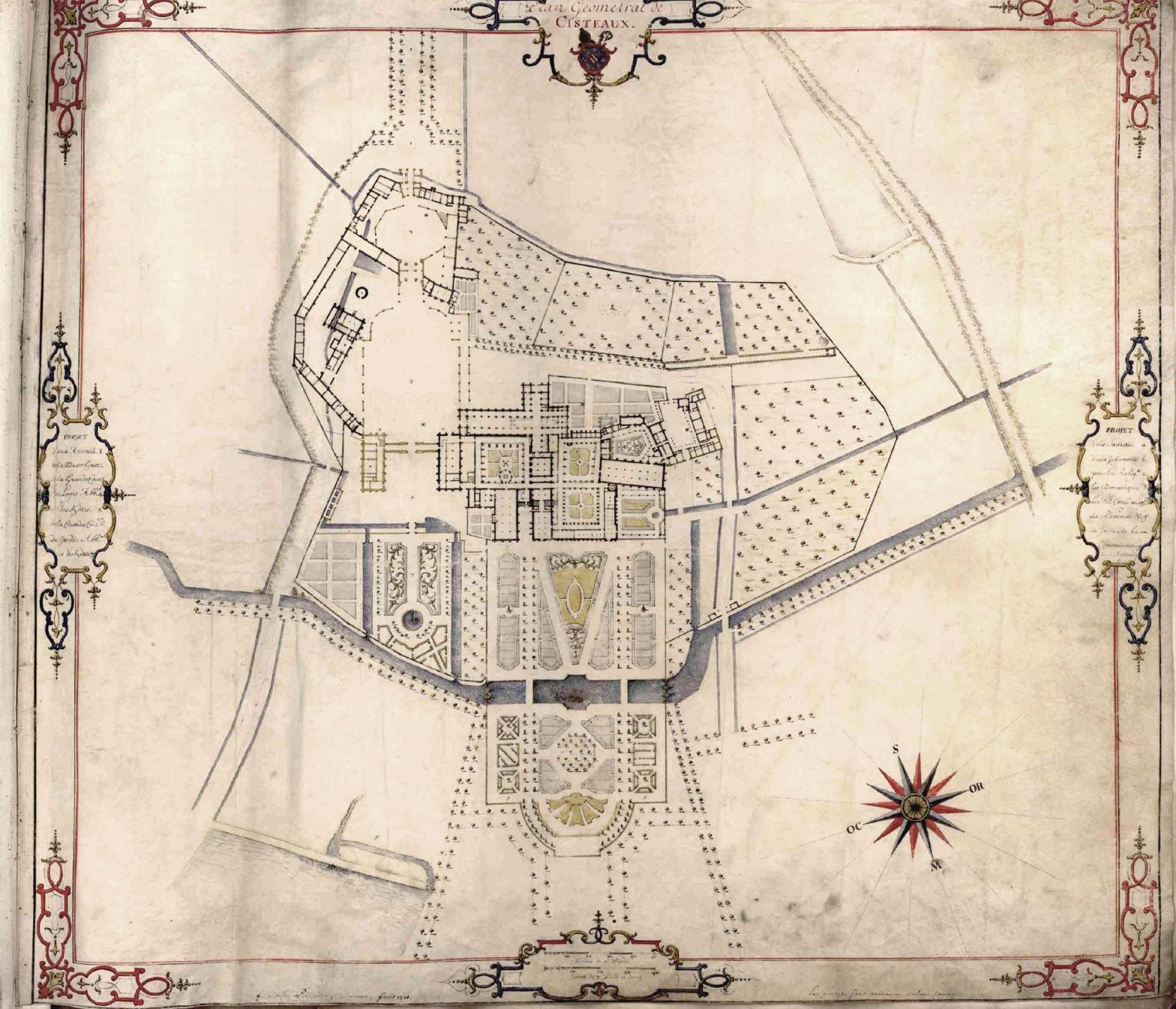

Malheureusement, l’abbaye de Cîteaux a subi des dommages conséquents à la suite d’un grave incendie au XIIIe siècle. Malgré des périodes de reconstruction, très peu de bâtiments ont perduré notamment à cause de pillages successifs au XVIe et au XVIIe siècle, avec le passage des Huguenots. Le plan ci-contre témoigne de la grandeur de l’enceinte cistercienne avant la démolition de l’abbatiale (quelques éléments n’ont pas du être réalisés comme les jardins).

En 1791, à la suite de la Révolution française, l’abbaye, ses biens et ses terres sont en grande partie détruits ou vendus à titre de bien national.

Cîteaux a ensuite subi diverses transformations au début du XIXe siècle : en atelier ouvrier dont une sucrerie (dans le définitoire), une verrerie, une papeterie (dans la bibliothèque) et une brasserie. En 1842, les bâtiments accueillent un phalanstère puis en 1846, une Maison d’éducation en charge d’une colonie pénitentiaire “agricole” (dans l'actuelle hôtellerie).

C’est à partir de 1898 que les moines cisterciens ont réussi à reprendre possession de l’abbaye, soit un siècle plus tard.

Aujourd’hui, il ne subsiste que 3 bâtiments principaux classés au titre des monuments historiques en 1987 : la bibliothèque, le définitoire et l’aile Lenoir qui abrite la communauté monastique. L’abbaye compte à présent 15 moines qui travaillent avec des laïcs, salariés agricoles dans la fabrication du fromage de Cîteaux.

7

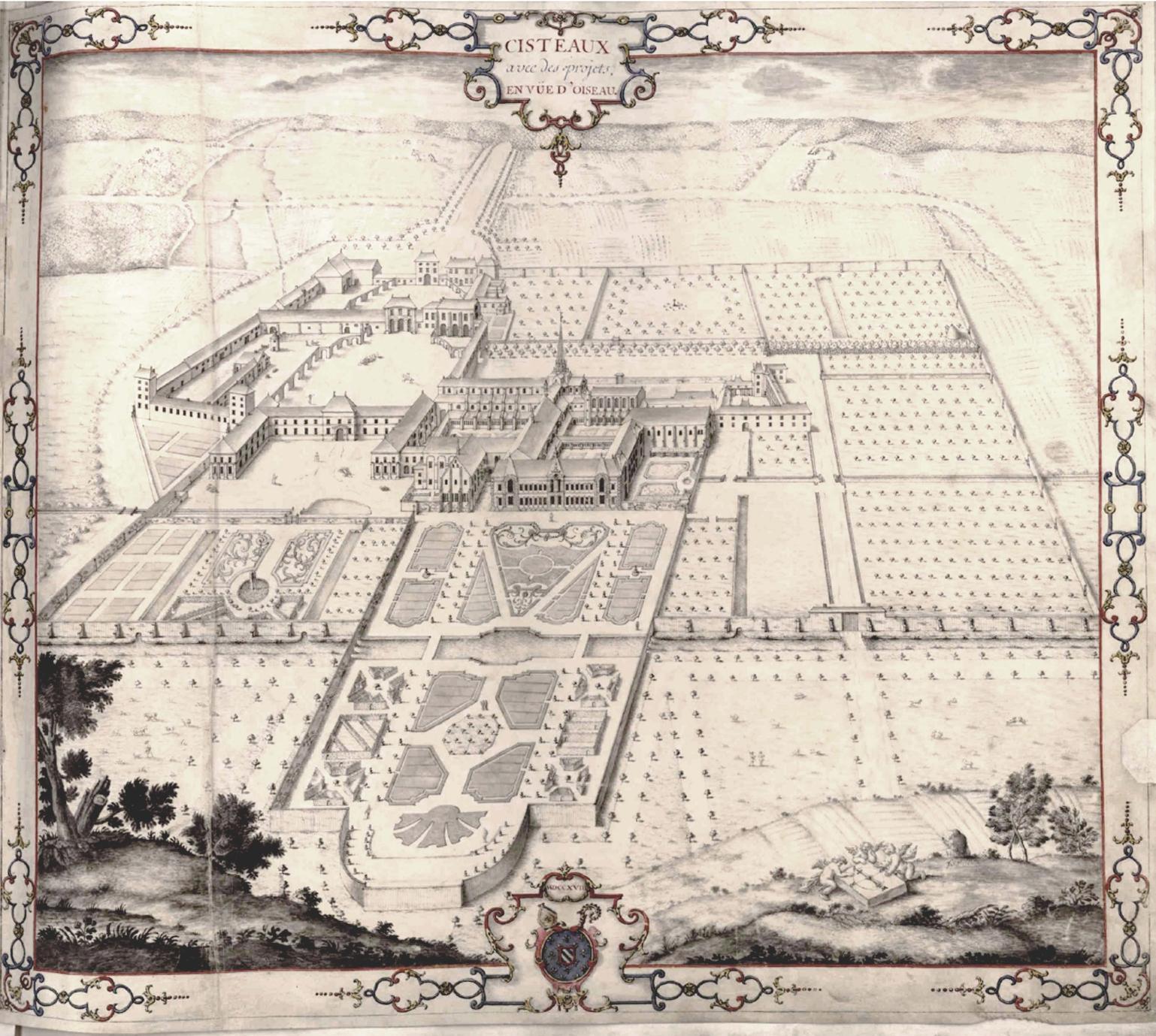

Figure 2: Perspective de l'abbaye en 1180-1190

8

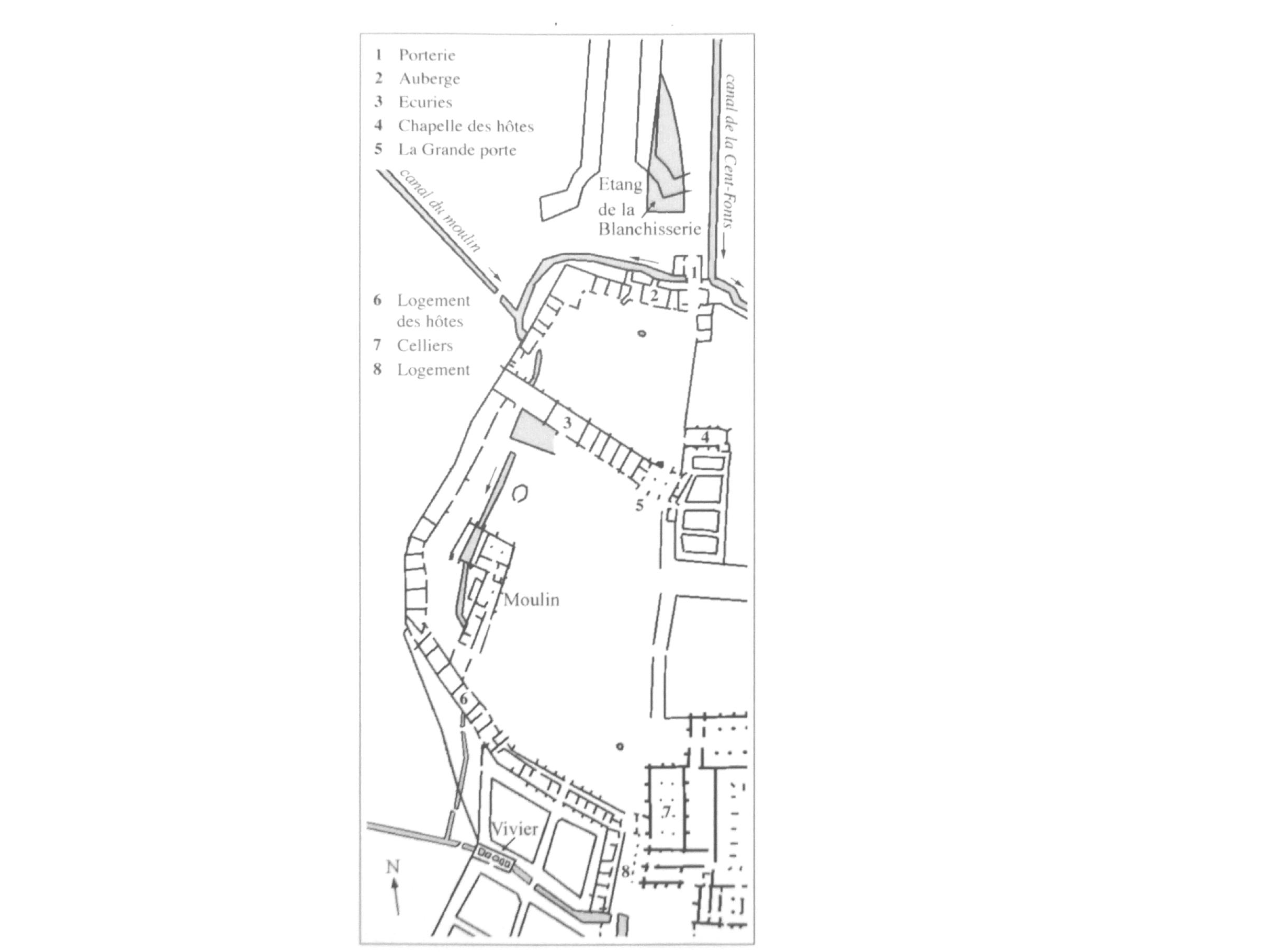

Figure 3: Plan de 1718-1730 - Atlas de Cîteaux

Figure 4: Perspective d'ensemble en 1718-1730 - Atlas de Cîteaux

Le style cistercien se veut à l’origine sobre : simple et utilitaire. Le plan est basé sur un carré monastique en référence au cloître de la Villa romaine. L’architecture se caractérise par une économie de matériaux disponibles localement avec très peu d’ornementation ; les éléments structurels sont également lisibles et clairs. L’emploi de la pierre de Bourgogne permet d’apporter de la lumière et de la hauteur aux édifices, et de réduire les risques d’incendie. Cela a valu le classement de l’abbaye au titre de Patrimoine Mondial de l’Unesco6 .

L’abbaye de Cîteaux a toutefois su apporter des ajouts et restructurations au cours du temps, comme par exemple des voûtes gothiques7 et des façades classiques. « L’architecture cistercienne ancienne montre une transition entre l’architecture romane et l’architecture gothique8 ».

Pendant près d’un siècle, l’abbaye a été déconstruite et convertie en carrière de pierre et en industrie si bien qu’il ne reste plus que les fondations romanes. Les bâtiments qui ont su résister au passage du temps et des hommes s'expliquent par le fait qu’ils étaient composés en partie de briques, considérées comme moins intéressantes.

Figure 5: Vue aérienne de l'abbaye en 1996 -

c/Fonctionsdesbâtiments

La construction de l’abbaye de Cîteaux suit la règle de Saint Benoît sous les recommandations de Bernard de Clairvaux. Le programme qu’il a défini doit comporter un oratoire, un réfectoire, un dortoir, une hôtellerie et une porterie9 .

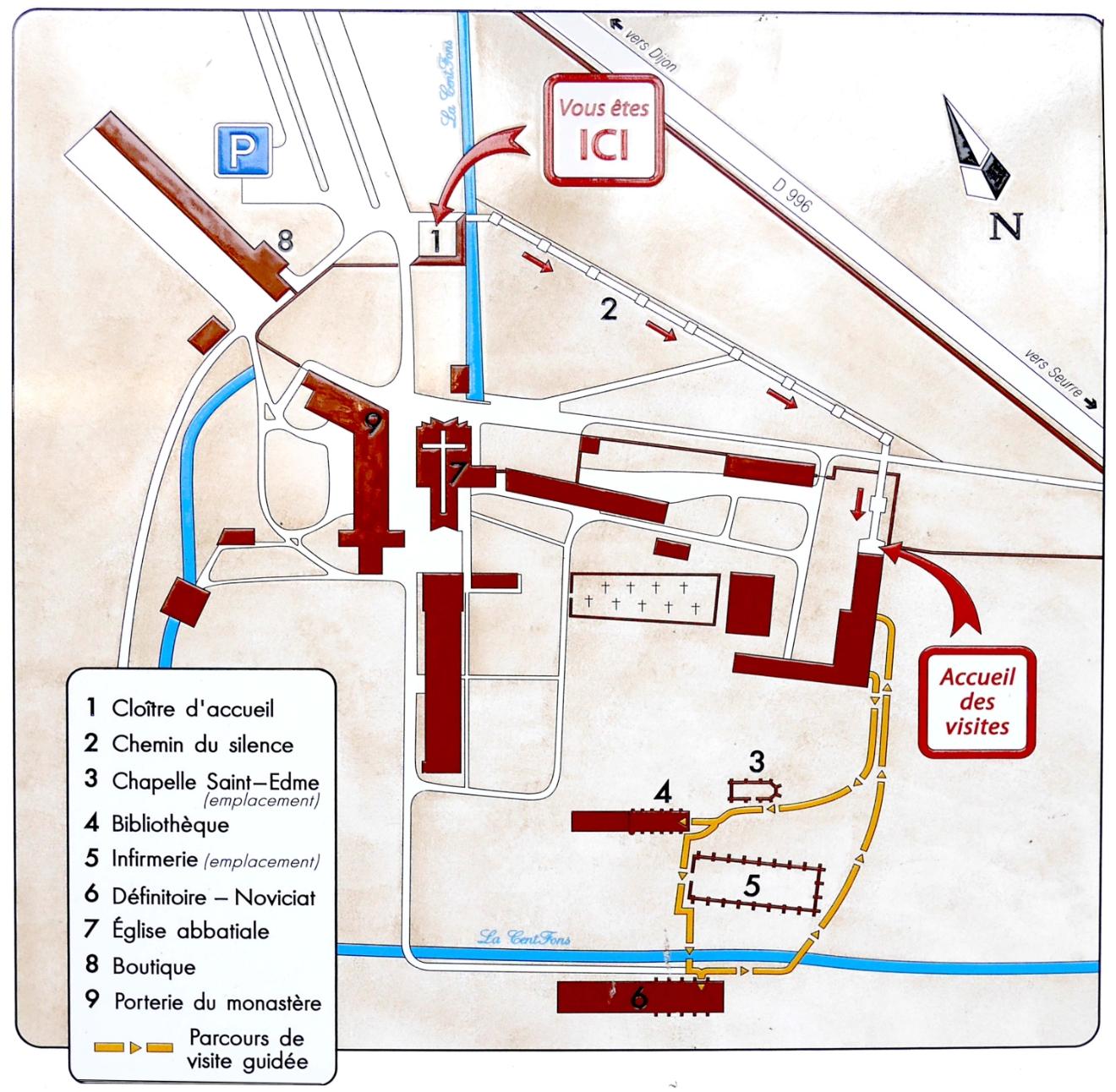

Les plans du XVIIIe siècle précédents nous informent beaucoup sur les activités des moines de Cîteaux. Selon leur devise ora et labora, prière et travail occupaient une partie intégrante de la vie monastique menée

6 Au Moyen-Age, les Cisterciens démocratisent l’utilisation de la pierre de Bourgogne à partir du XIe siècle.

7 Cette structure permet d’augmenter la hauteur et utiliser moins de pierre

8 Architecture cistercienne – HiSoUR Art Culture Histoire

9 Jean-François Leroux-Dhuys, « Art cistercien, architecture cistercienne », Histoire et Images médiévales no 12 (thématique), op. cit. p. 37. 9

b/Caractéristiquesdesbâtiments

René Goguey

de manière indépendante : d’une part l’artisanat (forge, boulangerie, vivier, écuries), de l’autre la messe et la lecture (bibliothèque, église).

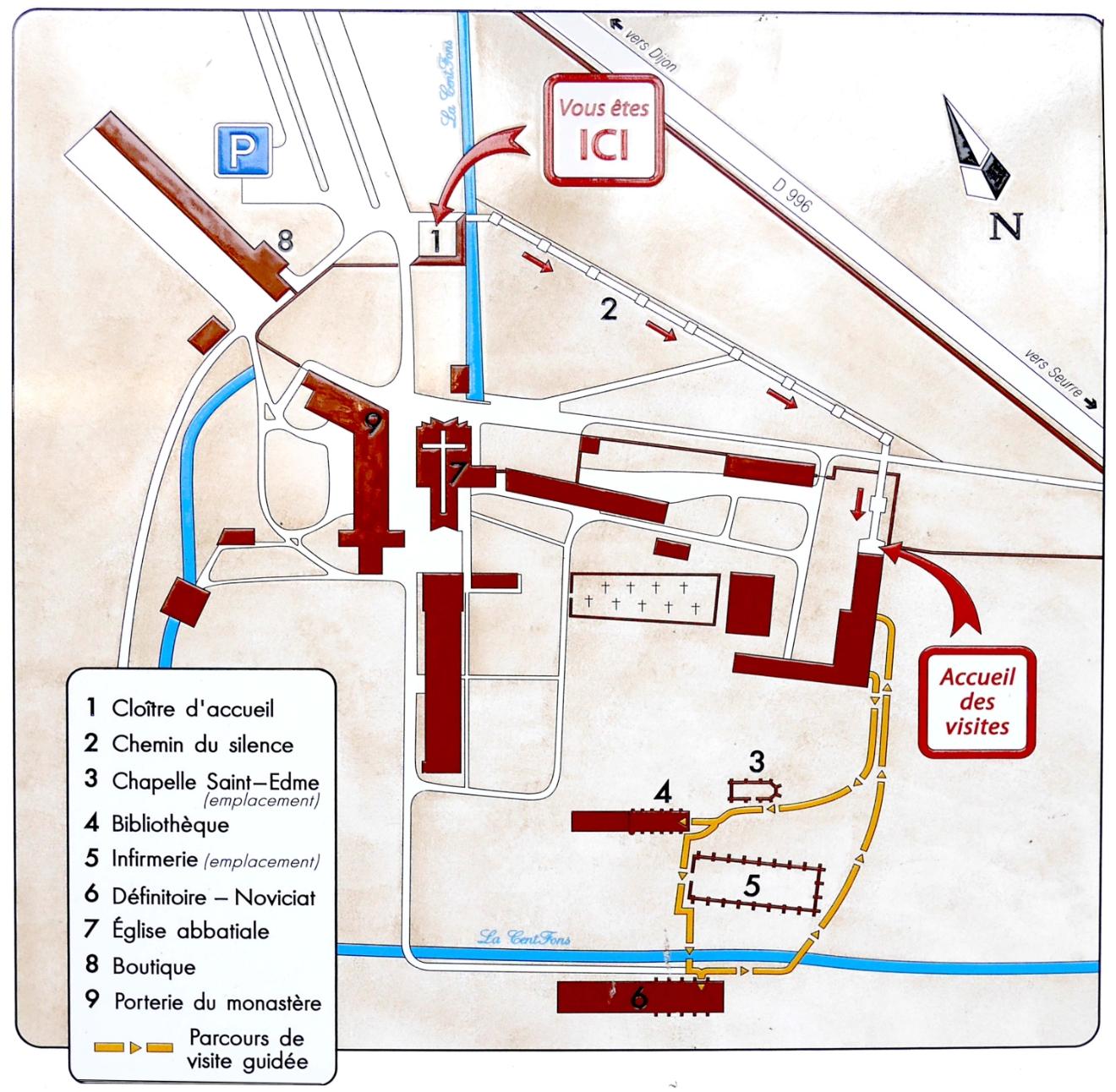

Figure 6: Plan actuel de la visite de l'abbaye

Les bâtiments actuels datent de différentes époques :

- l’ancienne bibliothèque (début XVIe)

- le définitoire (XVIIe)

- le bâtiment principal (porterie, Aile Lenoir) et l’ancienne chapelle Saint-Nicolas (XVIIIe)

- l’hôtellerie (XIXe)

-- l’église moderne avec clocher mur (1997)10 .

- la boutique, la ferme et la fromagerie 10 https://www.echodescommunes.fr/commune_cote-dor_saint-nicolas-les-citeaux_568.html

10

Ces bâtiments sont restaurés ou en cours de restuaration. Par exemple, la couverture de la bibliothèque a été refectionné en tuiles de Bourgogne et le définitoire est étudié par l’architecte E. Pallot. . Leur destination est d’accueillir des expositions (travail des moines et des enluminures du XIIème), des petits ateliers, une salle de lecture et le centre de famille cistercienne à l’orginie de l’institution européenne.

11

Le définitoire

La fromagerie

12

b/Présentationdel’ouvrage

Le rôle du moulin dans la communauté cistercienne

La volonté de construire un moulin hydraulique dans l’enceinte du monastère est prescrit par la règle bénédictine avec la nécessité de posséder une alimentation en eau. Celle-ci permettait de « boire, de se laver et d'évacuer ses déchets ».11

D’après les textes, une vingtaine de moulins appartenaient à Cîteaux, à noter que les sources proviendraient du même domaine12 Ils participaietn entres autres à l’activité agricole et piscicole personnelle des moines tout en développant leur propre système économique.13 Il existait aussi à Cîteaux un moulin qui servait à battre le métal (fer) à l’aide d’une scie hydraulique ou de maillets nommé « moulin à foulon ». Cela témoigne de l’existence d’ateliers de forge en 1286.14

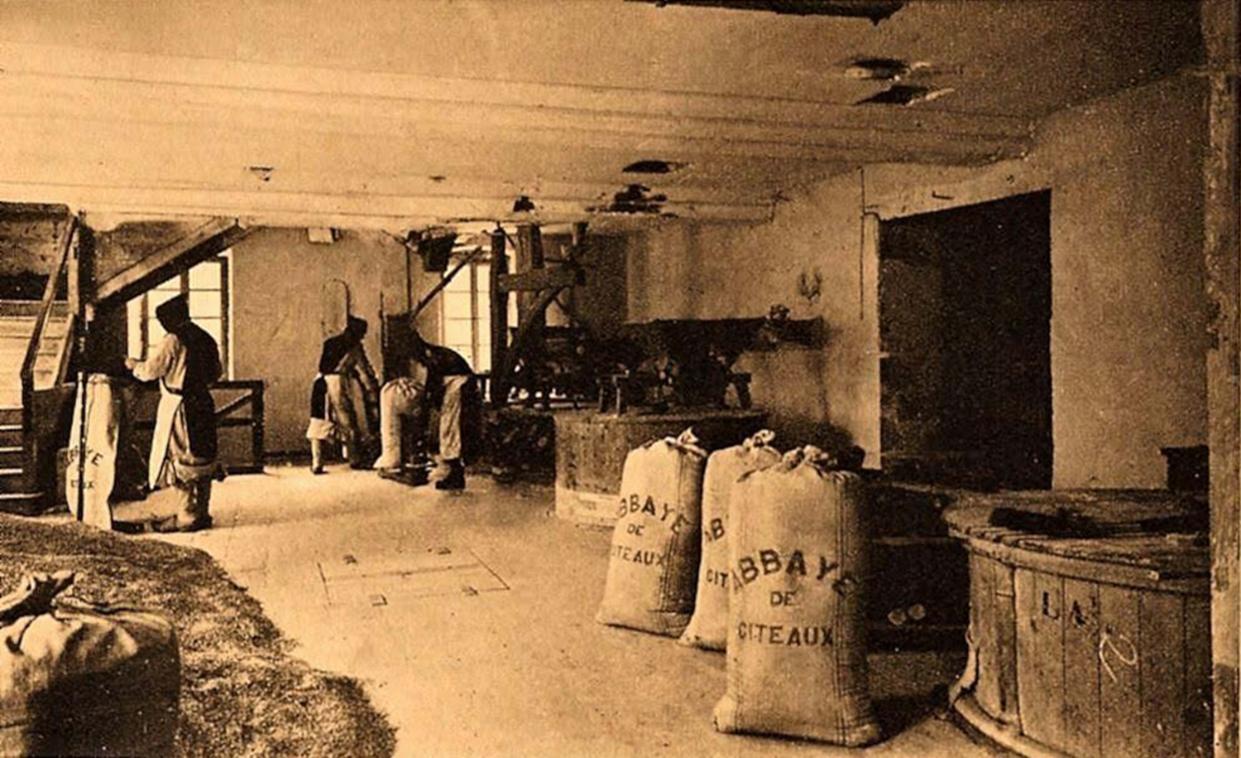

Le moulin étudié est un moulin à céréales ou « bladier » qui consiste à moudre le grain comme le blé et l’orge. La place du moulin avait un rôle majeur dans l’alimentation de la communauté généralement basée sur la consommation de pain et de poisson, selon le mode de vie monastique. Cela permettait aussi de fabriquer de la farine de bétail, comme le témoigne l’ancienne grande écurie à proximité – car le moyen de transport à l’époque était à cheval - et pour accueillir les convives.

11 Monnier Emmanuel, Des cours d'eau sous bonne conduite, les Cahiers de Science & Vie, no 78, décembre 2003 : xe – xiie siècle : la révolution des monastères-Les cisterciens changent la France, p. 70.

12 http://www.carnetdalineas.com/

13 Rouillard Joséphine, Berthier Karine, Benoît Paul. Hydraulique (L') Monastique en Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. In: Archéologie médiévale, tome 29, 1999. pp. 288-289; https://www.persee.fr/doc/arcme_01539337_1999_num_29_1_942_t1_0288_0000₂

14 Benoit Paul, Berthier Karine. L'innovation dans l'exploitation de l'énergie hydraulique d'après le cas des monastères cisterciens de Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. In: L'innovation technique au Moyen ge. Actes du VIe Congrès international d'Archéologie Médiévale (1-5 Octobre 1996, Dijon - Mont Beuvray - Chenôve - Le Creusot - Montbard) Caen : Société d'Archéologie Médiévale, 1998. pp. 58-66. (Actes des congrès de la Société d'archéologie médiévale, 6); https://www.persee.fr/doc/acsam_0000-0000_1998_act_6_1_1120

13

2.Lemoulinhydraulique

Lefonctionnementetlemécanismedumoulin

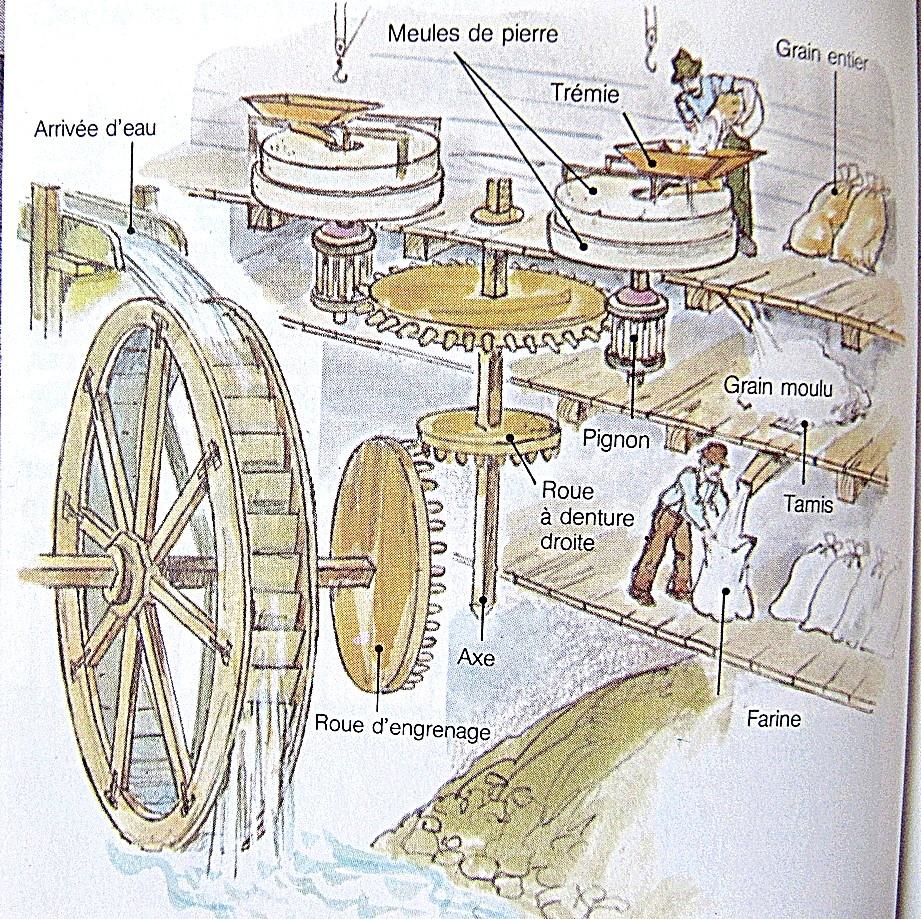

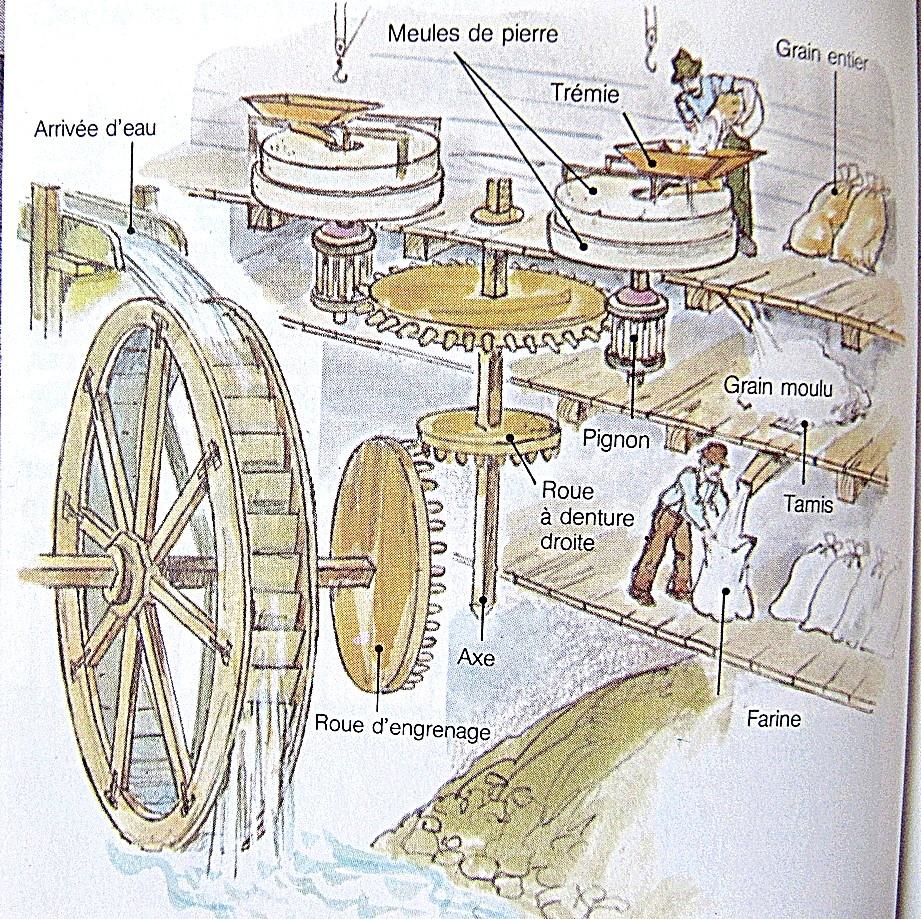

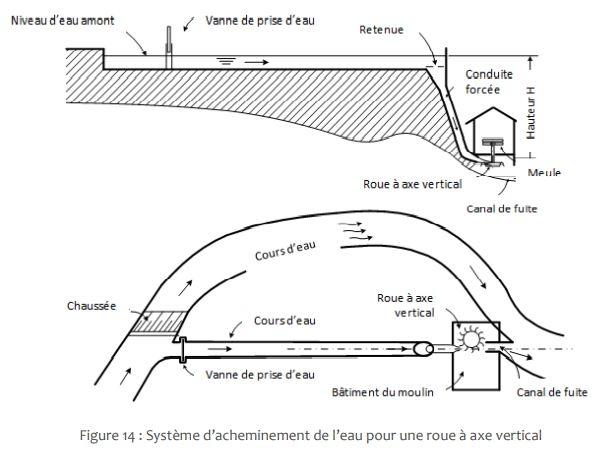

Le moulin bladier devait actionner 6 meules. Le système était constitué d’une roue à aubes verticales possédant des godets (« augets »), dite « roue de dessus » car l’eau arrivait par le dessus. L’arbre horizontal relie cette roue en bois à un rouet, roue plus petite qui fait tourner la meule sur un axe vertical.

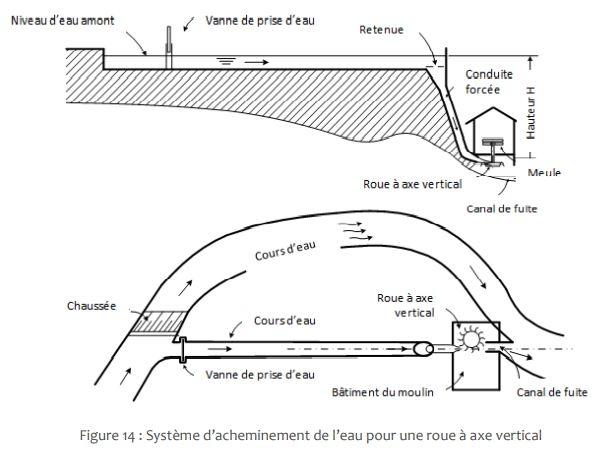

Il existe en amont de la roue une vanne et une retenue (« paissière ») pour contrôler le passage régulier de l’eau. En cas de crue, le déversoir évacue le surplus d’eau affluant dans le lit du ruisseau contournant le moulin. A cela s’ajoute un puits devant l’arche d’entrée de l’eau pour réguler le débit qui comporte un conduit, canon à eau, dont le rôle est de projeter le flux puissant sur le rouet. 15 L’eau poursuit son chemin vers une arche de défuite pour rejoindre le ruisseau en contrebas.16 Le schéma ci-contre illustre le système.

15 http://www.carnetdalineas.com/-

16 Macaulay David, Du moulin à eau à l'usine textile, Bibliothèque documentaire de l'école des loisirs, l'école des loisirs, 1985, https://leconschoses.blogspot.com/2013/12/du-moulin-eau-lusine-textile-david.html

14

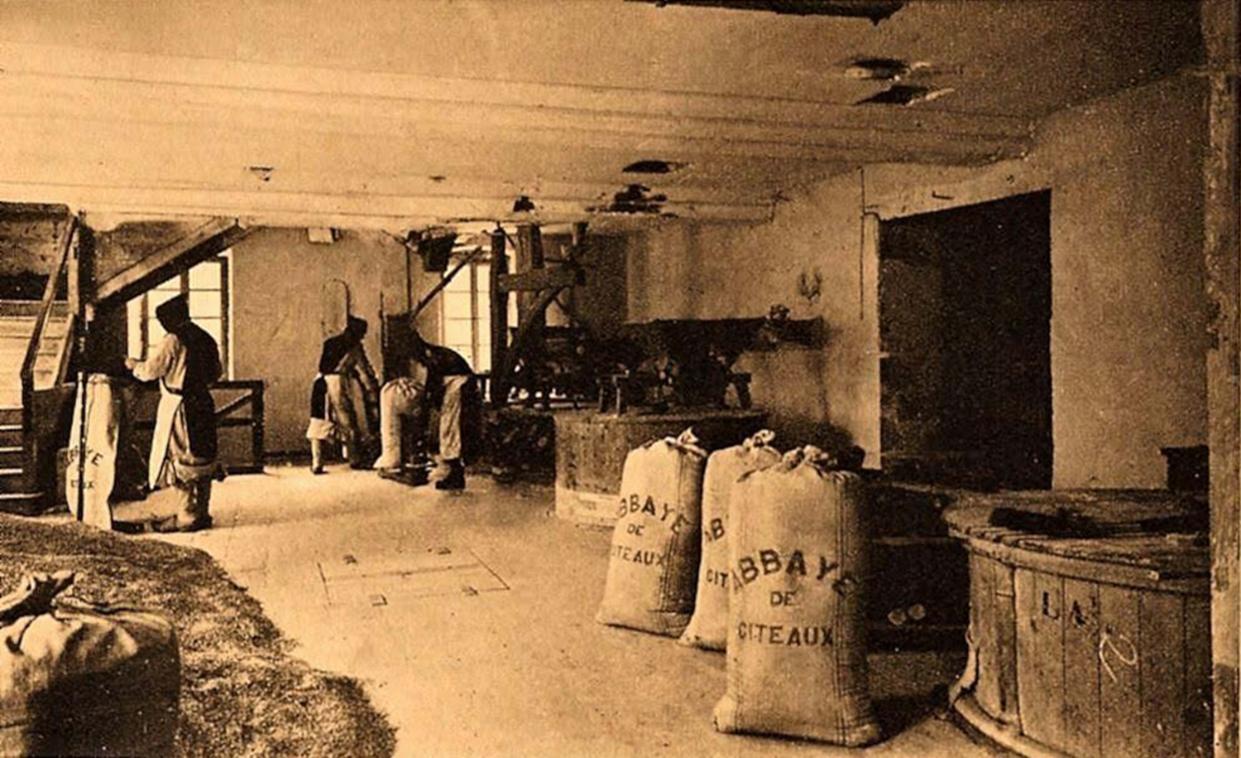

Figure 7: Les moines exerçant au moulin en 1950

15

Figure 8: Schéma du mécanisme d'un moulin avec une roue à axe vertical

L’activitéhydro-électrique

L’arrivée de l’hydro-électricité dans les années 1930 a permis de produire plus d’énergie sans avoir besoin de la force mécanique de la roue. Ce qui alimentait tous les bâtiments. Il existait deux turbines de 30 et 15 cm de diamètre d’abord de forme « escargot » puis hexagonale. Ce type d’installation est dit « au fil de l’eau » car il turbine tout ou une partie du débit du cours d’eau en continu. Le réservoir en béton à l’entrée du moulin nommé « colonne » d’équilibre a pour rôle de récupérer le trop-plein d’eau.

16

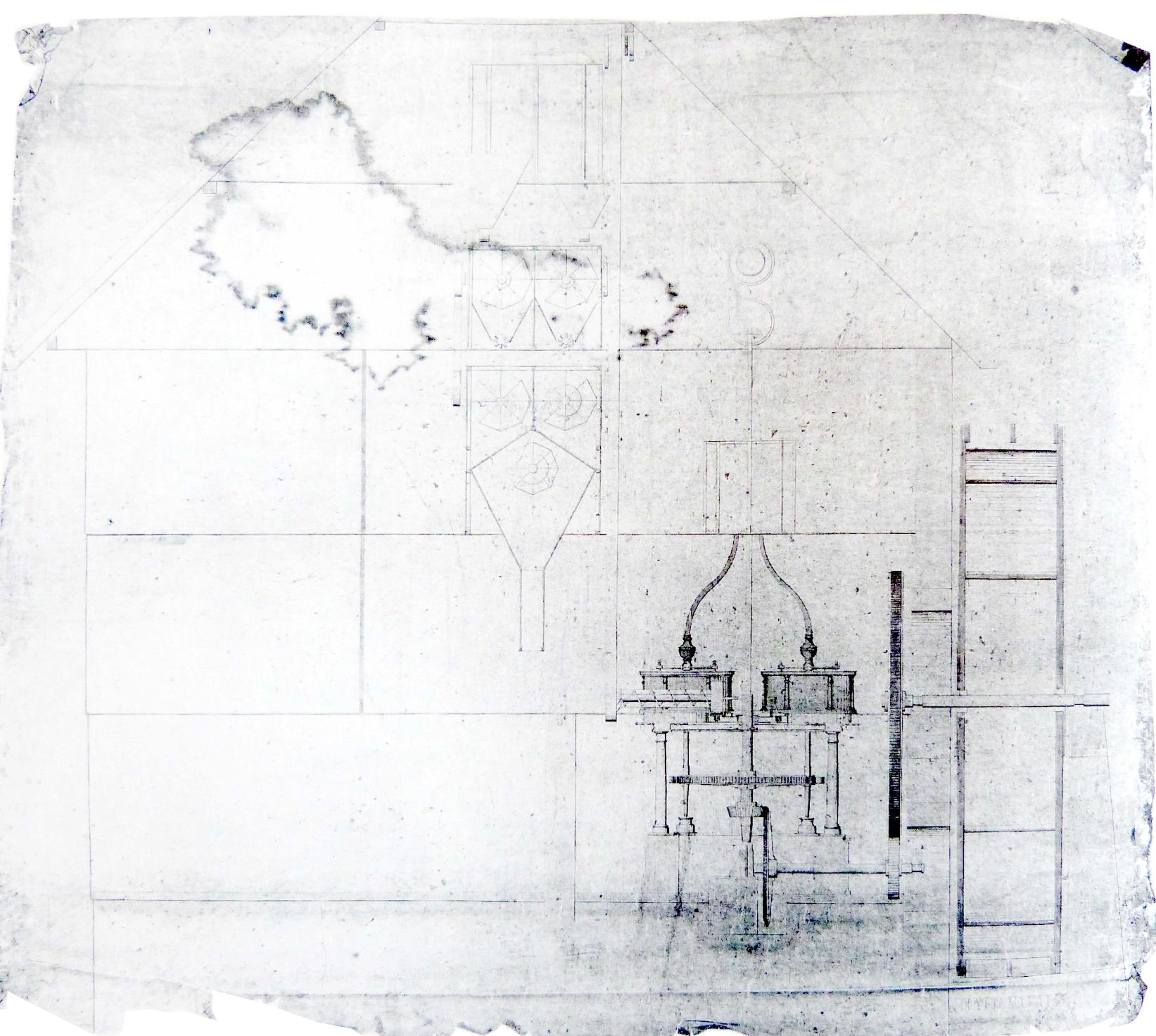

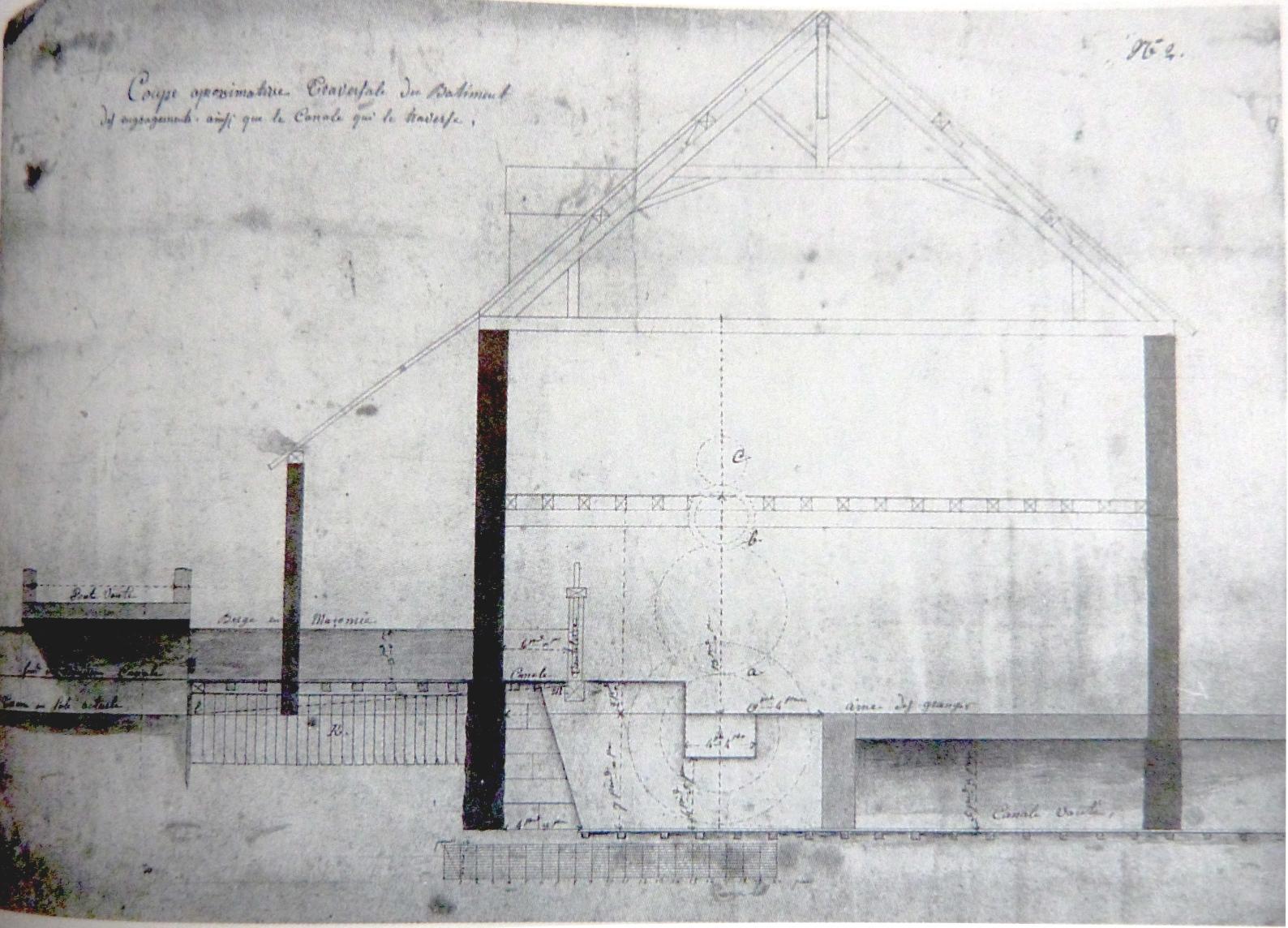

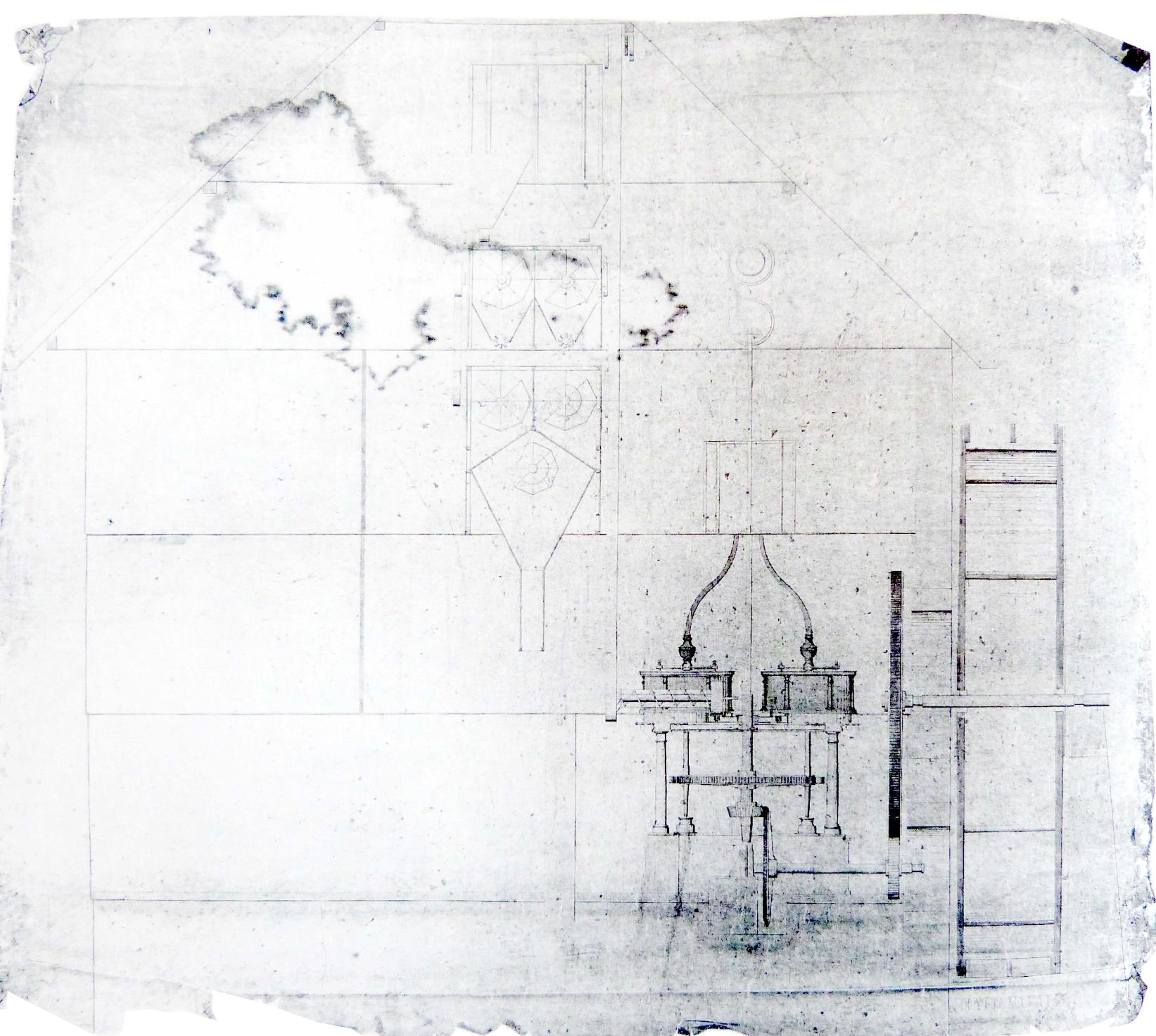

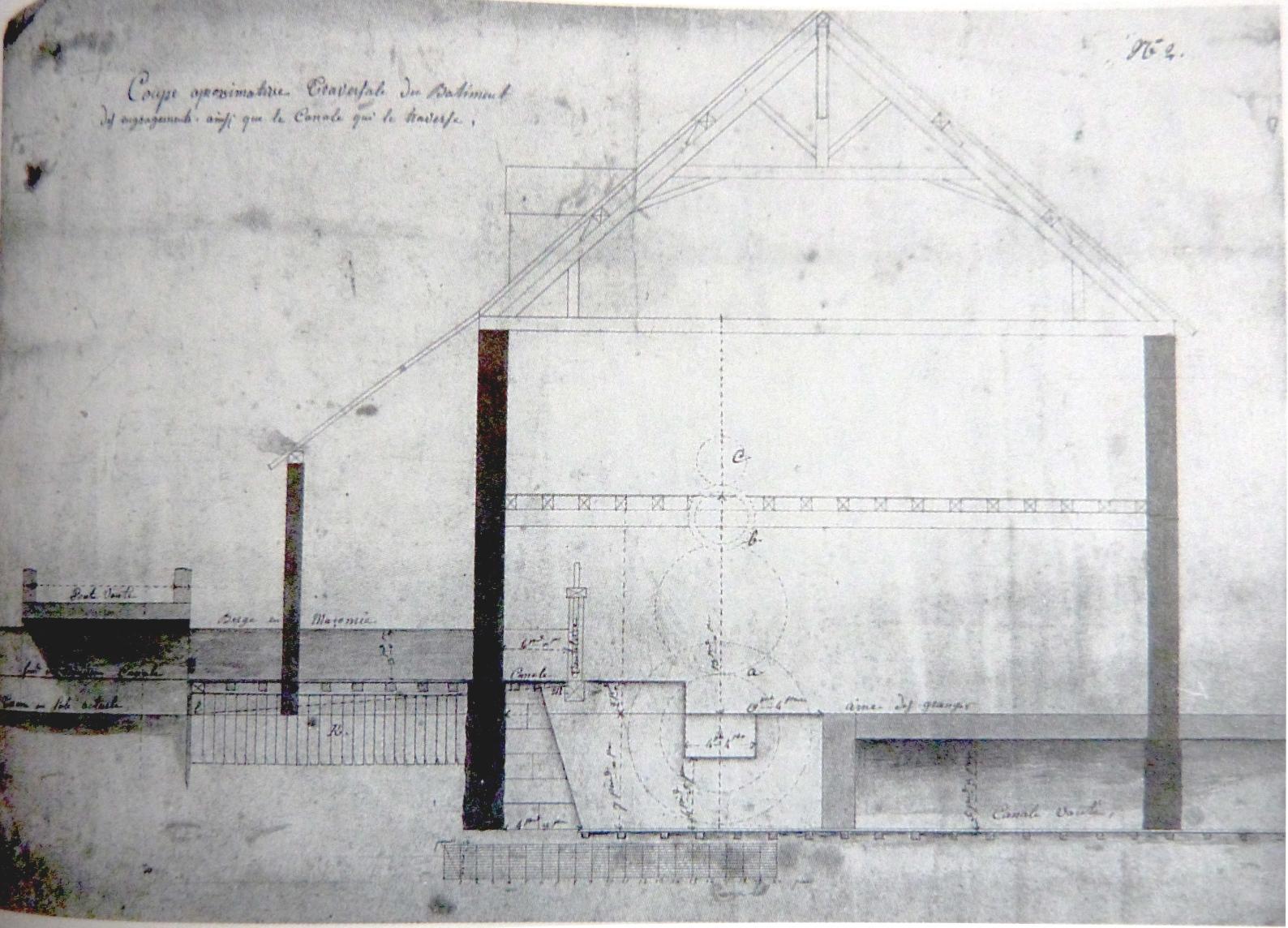

Figure 10: Coupe approximative transversale du bâtiment du canal qui le traverse au moment de l'établissement du battoir en 1862

Figure 11: Coupe approximative transversale du bâtiment du canal qui le traverse au moment de l'établissement du battoir en 1862

17

Lechoixdusite

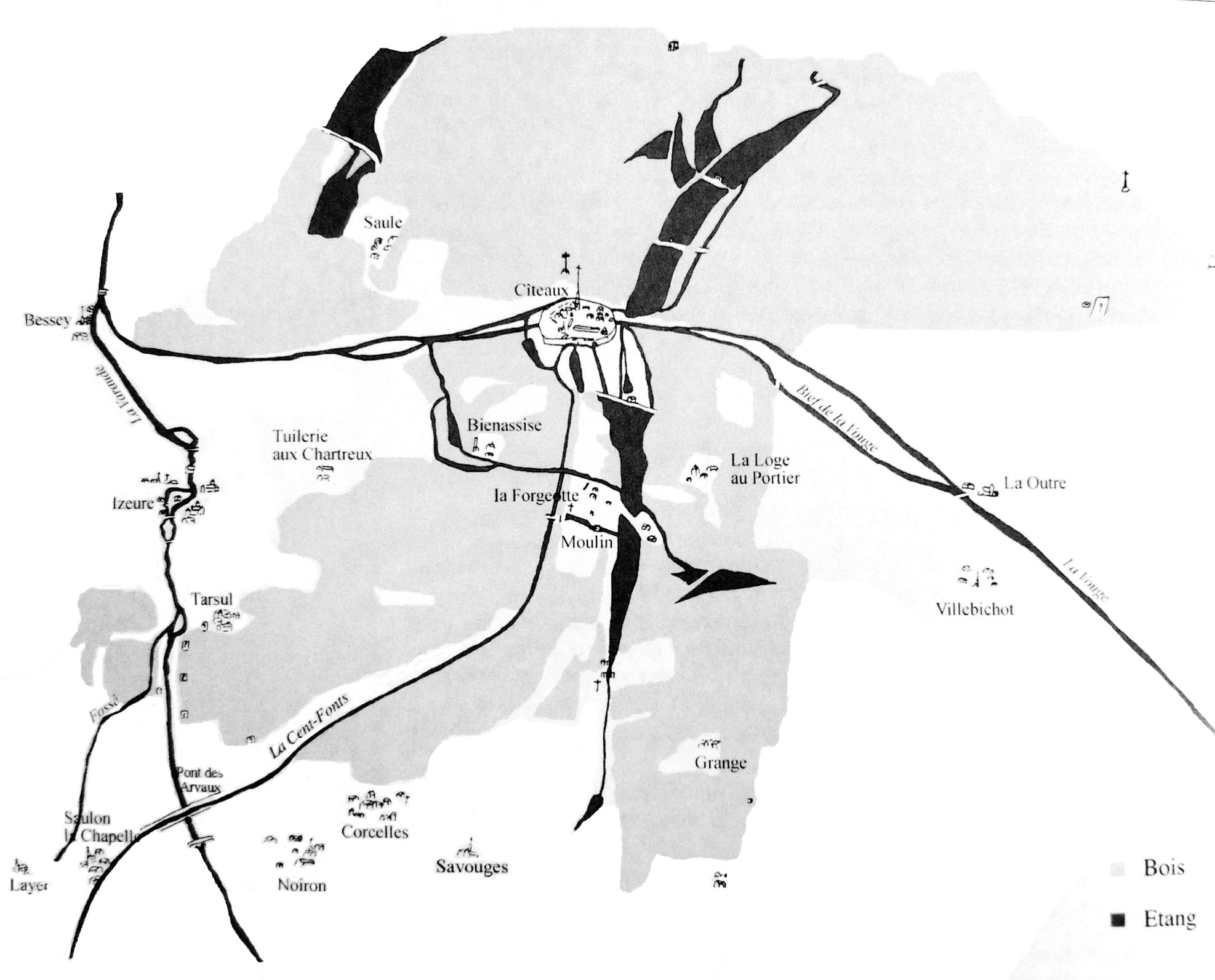

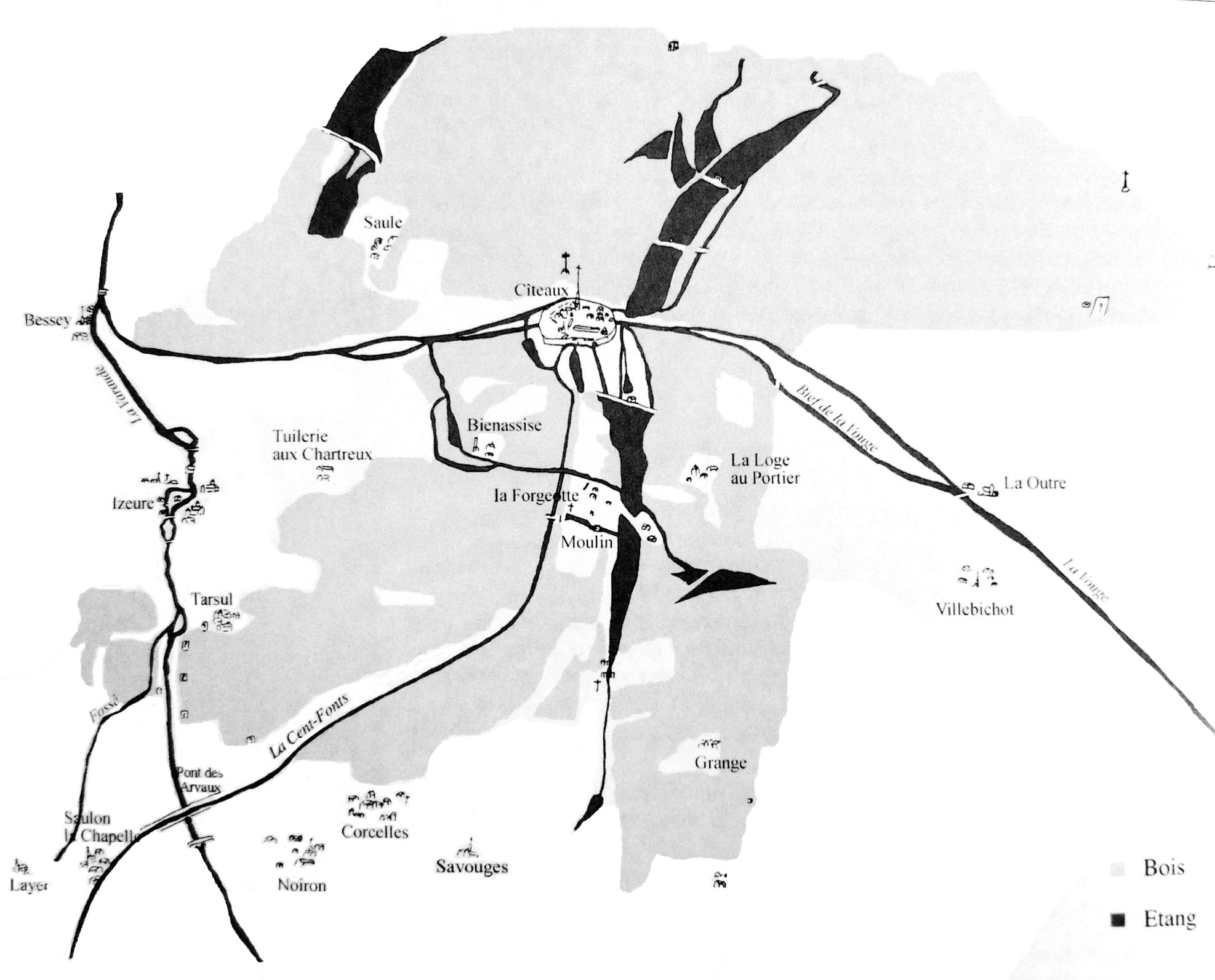

Comme évoqué précédemment, la volonté d’amener une force hydraulique importante est caractéristique de l’origine des constructions cisterciennes.17 C’est pourquoi les abbayes cisterciennes sont bien souvent implantées sur des terrasses alluviales alimentées par un bief. La carte ci-dessous montre que la construction était située à proximité de nombreux cours d’eau.

Figure 12: L'environnement de l'abbaye de Cîteaux au XVIe siècle

Dans notre étude de cas, la source principale est la Sansfond ; son nom s’explique par le fait qu’elle est alimentée par plusieurs sources puisant dans la nappe phréatique. Ainsi, son débit est relativement constant.18 Il a fallu drainer, canaliser et assécher le site pour installer les différentes infrastructures. Le

17 Rouillard Joséphine, Berthier Karine, Benoît Paul. Hydraulique (L') Monastique en Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. In: Archéologie médiévale, tome 29, 1999. pp. 288-289; https://www.persee.fr/doc/arcme_0153-9337_1999_num_29_1_942_t1_0288_0000_2

18 Benoit Paul, Berthier Karine. L'innovation dans l'exploitation de l'énergie hydraulique d'après le cas des monastères cisterciens de Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. In: L'innovation technique au Moyen Âge. Actes du VIe Congrès international d'Archéologie Médiévale (1-5 Octobre 1996, Dijon - Mont Beuvray - Chenôve - Le Creusot - Montbard) Caen : Société d'Archéologie Médiévale, 1998. pp. 58-66. (Actes des congrès de la Société d'archéologie médiévale, 6); https://www.persee.fr/doc/acsam_0000-0000_1998_act_6_1_1120 18

c /Contextegéographiqueethydraulique

moulin est situé à l’extérieur de l’enceinte monastique dans un espace dégagé afin d’éloigner le bruit de l’eau.

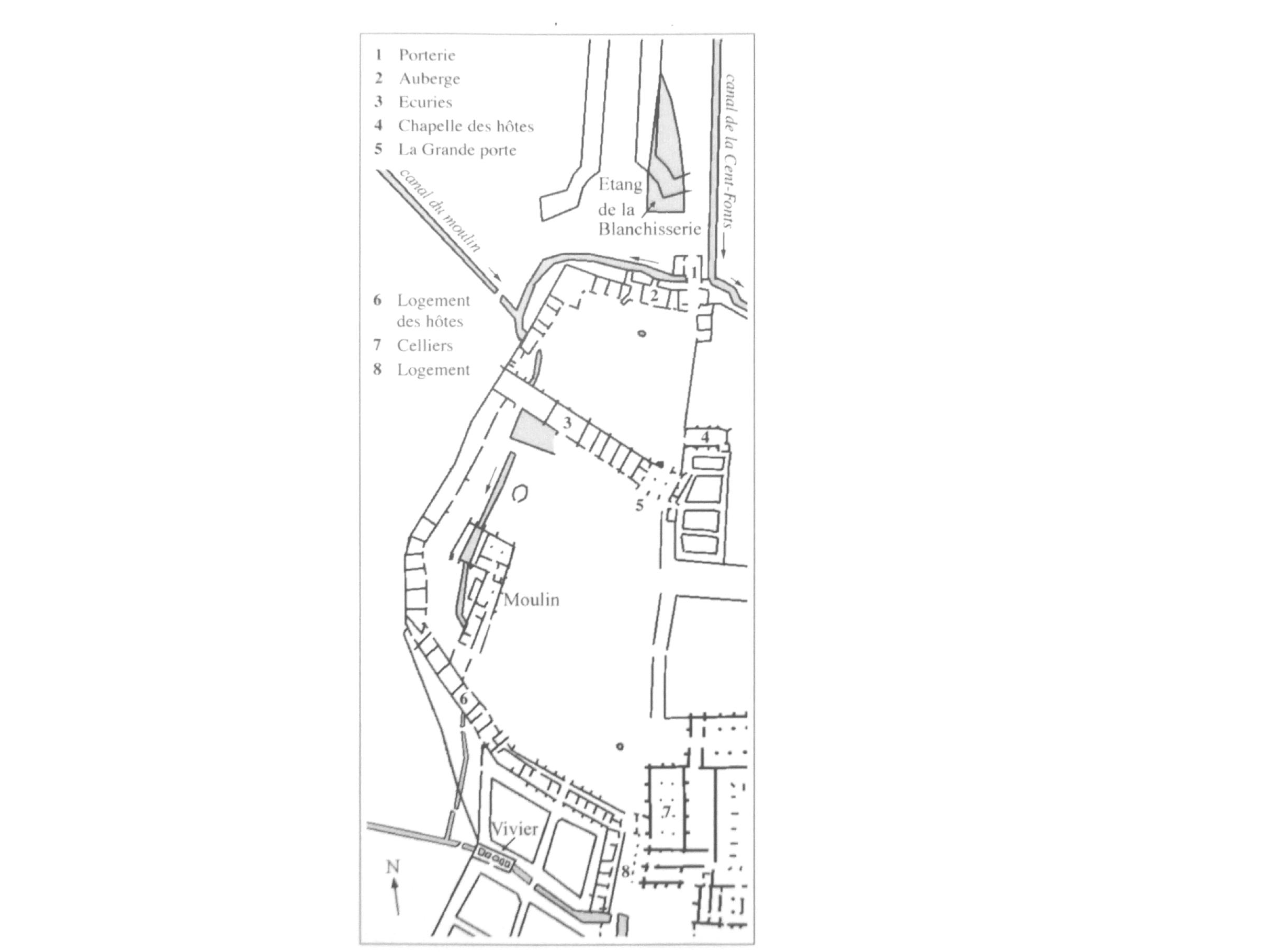

Leréseauhydrauliquedel’abbaye

Les cisterciens ont développé et mis en œuvre tout leur savoir-faire de bâtisseurs dans l’aménagement d’un réseau hydraulique sur l’étendue de leur territoire et dans la fondation de l’abbaye. Ces techniques datent du Moyen-Age, période durant laquelle furent inventés les moulins plus précisément à partir du VIe siècle.

On peut distinguer deux types de canaux :

• Les eaux souterraines pour les eaux usées évacuation (vidanges, égouts) à travers un canal secondaire ainsi que les des gargouilles.

Ces canaux servent aussi à l’eau potable bâtiments (logis ducal, bâtiment des convers, réfectoire, cuisine, et noviciat). ensuite dans un canal extérieur.

• Les eaux extérieures pour l production

Plusieurs modifications ont été effectuées (ajouts, recouvrements) notamment au XIXème pour l’industrie.

Figure 13: Les aménagements hydrauliques à la porterie et dans la seconde enceinte en 1717

19 Rouillard Joséphine, Berthier Karine, Benoît Paul. Hydraulique (L') Monastique en Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. In: Archéologie médiévale, tome 29, 1999. pp. 288-289; https://www.persee.fr/doc/arcme_0153-9337_1999_num_29_1_942_t1_0288_0000_2

20 Rouillard Joséphine, Berthier Karine, Benoît Paul. Hydraulique (L') Monastique en Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. In: Archéologie médiévale, tome 29, 1999. pp. 288-289; https://www.persee.fr/doc/arcme_0153-9337_1999_num_29_1_942_t1_0288_0000_2

19

Figure 14: La circulation de l'eau dans l'abbaye au XVIIIe siècle

20

d/Contextehistorique

L’aménagementdel’eaupourlemoulin

Le bâtiment primitif de l’abbaye était situé au lieu-dit actuel de la Petite Forgeotte A l’origine alimenté en eau par un puits, la construction d’un moulin hydraulique est devenu primordial.

Mais le lieu ne s’y prêtait pas et l’approvisionnement en eau étant insuffisant, les moines ont dû se déplacer à 2,5 km au sud, à proximité de l’ancien Grand Etang et au confluent du Coindon et de la Vouge.21 Ils y entreprennent de grands travaux pour apporter l’alimentation nécessaire en 1206 : la création d’un canal de 2 km avec le détournement de la rivière de la Sansfond Par conséquent, cela a permis d’obtenir une chute de 9 km avec un débit régulier de 320 litres par seconde. Le bief de la Vouge pouvait également alimenter les viviers et les jardins monastiques.

En 1221, viennent s’installer une forge et un moulin qui témoignent d’une activité métallurgique comprenant l’extraction du minerai et l’abattement du fer.

Lesdiversestransformationsdumoulin

Notre objet de mémoire proviendrait probablement du XIIIe siècle mais les pillages au XVe siècle ont grandement désaffecté le moulin. De ce fait, un nouveau moulin bladier est reconstruit entre 1806 et 1830 sur le canal de la Cent-Fonts

L’arrivée des turbines a considérablement modifié le moulin. Ce qui pourrait expliquer l’ agrandissement du bâti à l’ouest pour l’aménagement des équipements.

Malgré un siècle d’absence, les moines ont pu reprendre l’activité du moulin de 1989 jusque dans les années 1960-1970 La création de l’autoroute A6-A311 Dijon-Beaune en 1977 a malheureusement causé

21 Plouvier et Saint-Denis 1998, chapitre de Martine Plouvier. Les aménagements hydrauliques de l'abbaye, p. 66 et Joséphine Rouillard, L'hydraulique cistercienne, histoire Médiévale thématique n°12 : Les cisterciens, février-mars-avril 2008, p.12.

21

Figure 15: Vue du moulin en 1825

l’appauvrissement des ressources22, si bien que le débit devient trop faible pour utilisation. Depuis, l’édifice fut abandonné, sans activité.

22 Pompage de la nappe phréatique et éventration de la couche argileuse reliée aux sources de la Sansfond. Philippe AMIOTTE SUCHET, Yvon LE MOINE, Histoires d’eau en Côte d’or, Livret guide d’excursion, Congrès APBG Dijon, 2017

22

PARTIE II - PROJET DE RÉHABILITATION

Dans cette partie du mémoire, nous faisons l’état des lieux du moulin. A travers d’abord l’identification des désordres, nous pourrons émettre des interventions sur le bâti ancien. Actuellement sans activité, le projet de réhabilitation en chambres d’hôtes est une proposition fictive qui amène une réflexion nouvelle : donner un nouvel usage au moulin. Il est destiné à des visiteurs souhaitant faire une retraite de manière autonome tout en découvrant les activités de l’abbaye et les parcours locaux : chemin de la Sansfond, forêt de Cîteaux, vignes. Il s’agit d’un séjour temporaire ponctuel entre amis ou en famille. Ainsi, de nouveaux aménagements intérieurs sont prévus et une réflexion sur la rénovation énergétique avec l’emploi de matériaux adaptés.

23

1. Analyse de l’état sanitaire

a/ Etatpatrimonialetarchitectural

Descriptionarchitecturale

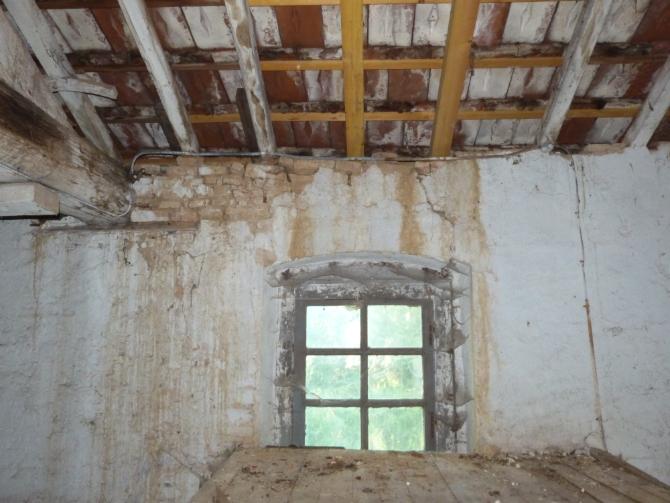

Le moulin actuel est de forme rectangulaire avec deux pans de toit laissant apparaître des pignons symétriques sur la partie principale du bâtiment. L’état général est bien conservé « dans son jus ».

Le bâtiment est organisé en deux parties sur 3 niveaux. La partie principale est la plus ancienne, très peu cloisonnée, offrant un grand espace qui devait être très lumineux. L’autre partie serait construite plus tardivement car elle abritait la grande roue à aubes et l’on observe encore aujourd’hui les traces de vannage (voir photo). De plus, on remarque le réservoir cylindrique en béton devant l’entrée. Cette extension, purement fonctionnelle, daterait de l’arrivée de l’hydro-électricité et on y trouve encore les équipements techniques utilisés . Deux grandes portes doubles ouvrent sur l’extérieur abrité par une extension monopente en bois protégée par une couverture en tôle ondulée. Au milieu se trouve un local électrique en parpaing et à côté une installation qui nous montre que c’était le lieu d’arrivée de l’orge ou du blé.

Techniquesetmatériauxemployés

La bâti est constitué de matériaux bruts avec des murs en maçonnerie hétéroclites en pierre et brique, probablement issus de récupération ou réemploi.

• Les pierres, qu’on retrouve aussi dans les autres bâtiments, sont des calcaires de différents types provenant du bassin d’extraction de la Côte - les calcaires à entroques (bajocien, gris,à ciment rouge) - le calcaire oolithique du Bathonien blanc - le calcaire oolithique jaune callovien ou « pierre de Dijon » - le TCA - le calcaire de Prémeaux - le calcaire de Comblanchien

Elles sont issues des carrières de Vougeot, de Dijon-Corton, de Perrière , de Fixin, de Brochon à Gevrey-Chambertin, du sud de Nuits-SaintGeorges.23

Ce sont les contreforts, les chaînages d’angle et les encadrements incluant assises et impostes qui sont en pierre. Il n’y a pas d’ordonnancement particulier. Le sous-sol est revêtu de pierre de Bourgogne de type comblanchien.

23 M. Foucher, «

pierre et les hommes en Bourgogne. Archéologie et histoire d’une ressource en œuvre du Moyen âge à l’Époque moderne « , Thèse de doctorat dirigée par Jean-Pierre Garcia, Université de Bourgogne UFR Sciences Humaines et Sociales, 2014

24

La

Composition hétéroclite des matériaux de la façade nord Revêtement en pierre du R-1

est produite directement dans les tuileries de l’abbaye à partir du XIIIe »). Elles servaient à fabriquer les briques, les carreaux et les tuiles. Rappelons que le site est marécageux et très argileux. Les tuileries de proximité étaient en premier lieu celle de la Petite Forgeotte puis celle de Corcelles entre 1641 et 1970, utile pendant la période La couverture devait être en tuile plate mais sa réfection du XIXème s’est faite en tuile mécanique. Elle provient de la tuilerie Jacob&Frères à Pouilly-sur-Saône,

est le matériau principal pour porter les dalles et le plancher avec des poutres en chêne , des poutres murailllères et des solives. Le premier étage est constitué d’une charpente en ; on peut remarquer que des éléments ont été chaulés (entretenus à la chaux). La restituée dans les années 1930, tout comme l’extension.

du R-1

témoigne de la rénovation du moulin au XXe siècle. Des enduits en ciment recouvrent les façades intérieures et extérieures. Le rez-de-chaussé et le premier étage sont recouverts d’une chape sur le plancher bois ainsi que la partie au niveau de l’arche au sous-sol (ajout moderne). 24 L'histoire de la commune | Mairie de Corcelles (http://www.corcelles-les-citeaux.com) 25 https://fr.calameo.com/read/0057966949e7540700a38 25

Autres tuiles en terre cuite Tuiles Jacob&Frères Charpente au R+1 Plafond

Plancher du RDC

Autres tuiles en terre cuite Tuiles Jacob&Frères Charpente au R+1 Plafond

Plancher du RDC

Les abords L’ancienneboulangerie

Située en face du moulin, elle a servi au XXe siècle. Elle est actuellement en état de péril (fissures structurelles). Derrière se trouve l’hôtellerie.

b/

Reportage photographique

26

Lecanal

Bief de la Vouge en amont du moulin

Jonction entre le canal du moulin et le canal de la Sansfond.(en aval)

Détournement

27

28

Vue de la façade Ouest

Vue de la façade Sud

Le rez-de-chaussée

Le niveau comporte six pièces cloisonnées utilisées pour du stockage ou vide. La structure est en bois apparente, lavec arges poutres en chêne de grande portée sur toute la largeur. La dalle est un plancher surlaquelle repose une chape en ciment.

29

Vue de la pièce centrale du rez-de-chaussée

Pièce 3

30

Vue du rez-de-chaussée sur l'entrée principale Pièce 2

Pièce 4 Dégagement Pièce 5 Pièce 6

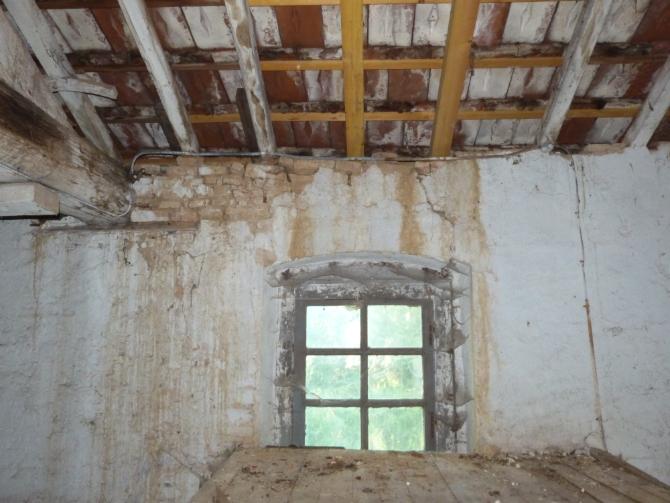

Le premier étage

C’étaitt le lieu de stockage du grain où il devait être broyé, rejet de poussières… Ce niveau laisse apparaître une charpente en bois moderne en frêne ou châtaignier, datant avant des années 1930 lors de la réfection du toit et de l’agrandissement du moulin côté ouest Seuls les élements porteurs sont en chêne et sont plus anciennes. Le sol est de même constitution que le rez-de-chaussé, ce qui explique la présence de solives très fines pour supporter le poids. La couverture en tuiles mécaniques est apparente ; certaines côté extension sont translucides pour laisser passer la lumière.

31

Vue principale du premier étage

32

Pièce 8 - Fenêtre située sur la façade Nord

Pièce 8 - Fenêtre située sur la façade Sud

Détail de la charpente

Vue du premier étage sur l’escalier

Le sous-sol :

La pièce principale servait à stocker du bois et à tamiser le grain une fois broyé. C’est l’endroit où a été installé le réseau hydro-électrique au niveau de l’arche avec un réseau de tuyauterie dans la pièce du vannage. Le lieu est très humide. Nous constatons les socles des meules et des traces de 3 supplémentaires. Le sol est en pierre de Bourgogne, mais nous supposons qu’une partie a été coulée car le mécanisme de rouage se situait en-dessous.

Vue principale du sous-sol

33

34

Vue principale du sous-sol sur l'escalier

FiPièce 11

Pièce 12 - Vanne

Zone de stockage du sous-sol

Détail du mur de maçonnerie au sous-sol

Fondations et passage d’eau

Sous l’arche se trouvait la roue, des traces d’usages sont visbles sur le mur. L’eau était bien présentes car les murs sont recouvert de salpêtre et de calcination. nous remarquons l’emplacement de l’ancien arbre.

35

Traces d'humidité de l’ancien passage de l’eau

Emplacement de l'ancien arbre de la roue

Traces de frottement de l'ancienne roue du moulin

Identification des désordres

PROBLEMES STRUCTURELS DE DESCENTE DES CHARGES

Diagnostic

Fissures verticales d’épaisseur 4 mm (peu alarmant) entre les pannes et les ouvertures au R+1 et entre deux ouvertures au RDC

Causes

Problème de descente des charges dû à l’absence d’arc de décharge ou de linteau mal placé au R+1

Conséquences

Fragilisation de la maçonnerie et des ouvertures sur le long terme. Agrandissement de la fissure qui aménerait le bâti en situation de péril (effondrement progressif) ; Affaissement de l’imposte de la fenêtre

Solution

Intégration d’un linteau dans le mur sous la panne

c/

36

PROBLEMES D’HUMIDITE

Diagnostic

A l’extérieur : dégradation des joints et joints évidés au niveau du pied du mur

A l’intérieur : traces de salpêtre et de moisissures sur le mur au niveau du sol au R-1 (calcination, migration de l’eau dans le mur vers l’intérieur qui dépose le sel en surface)

Le site étant très humide (terrasse alluviale avec cours d’eau), les constructeurs ont fait des fondations profondes et des murs très épais sans protéger les abords. Les murs sont très humides.

Causes

Remontées capillaires de l’humidité au sol dans le mur

Conséquences

Effet de paroi froide par condensation procurant une sensation d’inconfort et mauvaise qualité de l’air Perte de l’inertie naturel du mur (capacité à emmagasiner la chaleur et de la restituer à l’intérieur)

Solution

Réalisation d’un drain sur toute la périphérie au niveau des fondations

37

Désordre n° : Infiltration d’eau au niveau du toit au R+1

Diagnostic

Traces importantes d’infiltration d’eau au niveau des murs partant d el’arase (sommet) provocant la dégradation de m’enduit et l’évidement des joints entre les briques. La majorité des chevrons et des liteaux sont en mauvais état. Le plancher au niveau du versant ouest est affecté par ces entrées d’eau.

Causes

La toiture ne repose pas sur un support intact car l’arase des murs n’est pas homogène et à niveau . La réfection du toit a été conçue avec un espacement entre les pureaux trop large.

Conséquences

Les bois risquent de se déformer, de développer des champignons et ainsi de ne plus pouvoir soutenir la couverture.

Les tuiles peuvent s’altérer et fissurer.

Les parois ne sont pas étanches et donc peuvent développer des moisissures nocives pour la santé en plus d’ue sensationn de froid. Les briques risquent de fissure puis de se déchausser sur plus long terme.

Solution

Réfection totale de la couverture en conservant la structure porteuse à traiter.

38

Enduit de façade non homogène laissant apparents des éléments de structure (briques, pierre).

Emploi d’un enduit moderne à base de ciment dont la composition n’adhère pas au support et qui sèche trop vite en présence d’humidité. L’enduit n’est pas perméable à l’eau qui ne s’évacue pas (effet de condensation).

Conséquences

Usure de l’enduit et perte d’inertie du mur avec sensation de paroi froide à l’intérieur.

Solution

Remplacement de l’enduit par un enduit plus naturel perspirant et perméable à la vapeur d’eau (capacité d’absorber et de restituer la vapeur d’eau) autorisant la .respiration du mur.

39

PROBLEMES D’ENTRETIEN

Diagnostic

Recouvrement biologique sur la couverture en tuiles de type mousse et lichens

Recouvrement biologique de la façadesud au-dessus de l’arche et du chaînage d’angle..

Le développement s’est fait naturellement sur les façades exposées au soleil et à l’humidité.

Causes

Pas d’entreiten régulier

Conséquences

Usure de l’enduit et perte d’inertie du mur avec sensation de paroi froide à l’intérieur.

Solution

Traitement des parois

40

PROBLEMES D’USURES

Affaissement du sol en pierre au R-1

Usure du plafond du RDC en lambris ou plaque de plâtre

Usure du débord de toit façade nord

41

PROBLEMES D’ETANCHEITE

Isolation et jonctions absentes

Menuiseries inadaptées aux ouvertures

Les menuiseries en petit bois ne peuvent être d’origine car elles sont inadaptées à l’ouverture : dimensions trop petites laissant un espacement où l’air passe, arc… Elles sont surmontées d’une imposte en pierre ou en bois pour les plus récentes. La fenêtre de l’extension moderne au premier étage de la façade nord pas alignée aux autres, située au-dessus du réservoir.

Ouvertures et éléments apparents à entretenir

42

Etat énergétique et

réseaux

Le bâtiment ne possède aucune source de chauffage et n’est pas isolé. A noter que la présence d’une souche de cheminée, actuellement obstruée, ne servait que de chauffage d’appoint pour le gardien. Les menuiseries en petit bois ne sont pas adaptées aux ouvertures et non étanches. Les déperditions thermiques sont donc majoritaires au niveau de la toiture, des ouvertures ainsi que des dalles fortement impactées par l’humidité.

De plus, l’intérieur est très peu lumineux en raison de la façade ouest qui est isolée de l’espace principal. L’ensemble n’est éclairé que par une lumière indirecte causée par l’ombrage des arbres alentours, véritables filtres (masques solaires). Ainsi, il n’existe aucun confort thermique.

Actuellement, on constate que le réseau électrique a été mis en place (et donc raccordé au réseau public). Celui-ci fonctionne partiellement et nécessite d’être remis aux normes électriques. Il subsiste des équipements électriques pour alimenter le bâtiment de manière autonome en cas de panne.

d/

43

2. Projet d’intervention

Ce chapitre décrit la nature des interventions en trois parties : la traitement des désordres, la réhabilitation et la rénovation énergétique. Nous mettons en avons ici les étapes principales du chantier et le choix des matériaux. Tout le descriptif des travaux détaillé comprenant la mise en exécution et les quantitatifs est situé dans le dossier technique.

a/ Traitement des désordres

DESORDRE 1 : REFECTION DE LA TOITURE

• Déposeetremplacementdesgouttièresetdescentesenzincavecraccordsenterrés

• Déposeetremplacementdelacouverture(tuiles,liteaux)

• Déposeetremplacementduchevronnage

• Ajoutdepannessablièressurl’arasedesmurs

• Déposeetremplacementd’unepanneintermédiaire

• Traitementdesboisexistantsetfuturs :solutionxylophageetrepriseàlachaux

• Posed’unécrandesous-toiture

Le choix de la tuile losangée rappelle la couverture existante, c’est une tuile mécanique plate à grand moule en terre cuite, qui dispose d'un losange en relief en son centre. Ce losange prévient l'affaissement lors du séchage et sert d’appuis au couvreur

44

DESORDRE 2 : POSE D’UN LINTEAU SOUS LES ENTRAITS

• Aprèsl’arasementdumuretladéposedelacouverture,ilfautétayerl’entrait

• Ouverturedeladimensiondel’entraitàintégrerde10cmpluslarge

• Poserl’entrait enboisdelargeur18cmetdelongueur40cm(chêne)

• Maçonnerlespartiesautouravecdesbriquesréemployées

DÉSORDRE 3 : REALISATION D’ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS

• Rejointoiementàlachauxhydrauliqueavecrepriseponctuelledesjoints,desfissures,des linteaux,desimpostesetdesassises

•

Enduitdesous-bassement

Cet enduit permet de protéger la façade des eaux de rejaillissement provenant du sol et ainsi empêcher la remontée d’humidité dans le mur. Il est composé de chaux hydraulique NHL 5, de sable et d’eau, comme un enduit à la chaux classique, il est perspirant. L’enduit devra atteindre une hauteur de 80 cm. La seule précaution à prendre est de devoir l’entretenir régulièrement en le remplaçant.

• Enduitextérieuràlachauxhydraulique(gobetis,corpsd’enduit,finition)

Cet enduit est perméable, respirant, régulateur d’humidité, anti-bactérien (acide). La finition devra avoir un aspect lisse, homogène avec chaînage d’angle, assises, impostes apparents

•

Bétondechaux-chanvreintérieur

Appliqué en intérieur, c’est un matériau biosourcé composé à base de chènevotte fibrée, de chaux hydraulique et d'eau. Il permet de corriger thermiquement le mur humide en participant à la régulation hygrométrique. Cela supprime la sensation de mur froid. C’est également un isolant phonique.

• Finitionintérieureenenduitfinàlachauxhydraulique

L’aspect sera lisse et rustique minéral, couleur crème, pour apporter de la luminosité

45

b/ Entretien de l’ouvrage

ENTRETIEN 1 : NETTOYAGE DE LA FACADE

• Monterl’échafaudage

• Mettredesgants

• Arroseretcouperlelierre(tronc,branches):avecunsécateurouunepetitescie

• Détacherlelierreparlehautàlamain.

• Brosserlafaçade

• Retirerlesracinesàl'aided'unepelle

• Déposerdugrosselsurlesracinespouréviterutilisationd’undésherbant

ENTRETIEN 2: REMPLACEMENT DES MENUISERIES

• Déposedesmenuiseriesexistantes:Al’identiquedanslesensoùnousreprenonsl’aspectdes3 typesdefenêtresdel’existant.

• Posedemenuiseriesenboisplusperformantesendoublevitrage. Laposesefaitenfeuillure enencastrantlanouvellefenêtredansl’espacelaisséparl’ancienne.

1. Dépose des ouvrants de l’ancienne fenêtre et découpe des pattes de fixations du dormant, dépose du dormant.

2. Installation d’un joint silicone, remonté de 10 cm de chaque côté

3. Fixer les pattes de fixation sur le dormant 4. Mise en place du dormant, fixé sur deux points hauts et un bas 5. Vérifier la planéité et la verticalité avec un niveau et ajuster, vérifier l’équerrage

6. Fixer les dormants

7. Poser , fixer et ajuster les ouvrants avec les vis réglables

8. Poser les joints

ENTRETIEN 3 : REMISE A NIVEAU DES DALLES/PLANCHERS

• RemiseàniveaudusolparragréageenchauxhydrauliqueauxRDCetR+1

• Ajoutd’unechape auRDCàlachauxhydrauliquepourlaréceptiondurevêtementendallage depierredeBourgogne

ENTRETIEN 4 : CONFORTEMENT DU PLAFOND

• Remplacement ponctueldessolivesusagées

46

ENTRETIEN 5 : TRAITEMENT DES BOIS

• Reprisedelapeintureàlachauxdel’ensembledelacharpenteetdeschevronsdépassants

• Reprisedelapeintureàlachauxdusolivageetlattagedesplanchers

47

b/ Travaux de réhabilitation

Programme

- Un grand espace de vie ouvert : séjour comprenant le salon avec cuisine américaine ouverte et salle à manger

- Une salle de détente (repos, méditation, lecture)

- Une chambre aux normes PMR avec salle de bain au RDC

- Un WC

- Deux chambres à l’étage avec une salle de bain partagée (option chacune)

- Cave et local technique au sous-sol

- Une terrasse

48

Démolition - Dépose

• Démolitionduréservoiretdéposedel’appentis

• Dépose du plancher haut pour la création d’une mezzanine pour amener plus de lumière naturelle

Installation des réseaux

• Raccordduréseaudelaplomberiedespièceshumidesaubâtimentvoisin(aileLenoir) Remiseennormeduréseauélectriqueetajoutd’unéclairageéconomeenénergie

Accessibilité - Circulation

• DéposedesescaliersauRDCetcréationd’unnouvelescalierlelongdumurderefendpour dégagerl’espaceet amenerplusdelumière

• Cloisons séparatives enplaco-plâtre

Revêtement des sols

• DalledepierredeBourgognesurchapeaurez-de-chaussée

Type Semond Nuancé en 25x50 cm comme au sous-sol, ép. 1,5 cm https://www.lecomptoirdespierres.com/dallages/semond-nuance-pierre-de-bourgogne/

• Parquetflottant àl’étageenpinavecnœuds

Fixation collée directement sur le ragréage.

49

Rénovation énergétique

Choix des isolants

• Plancherbas aurez-de-chausséeen lainedebois endeuxcouchescroisées(ép240mm)

La laine de bois convient pour l’isolation par dessous du rez-de-chaussée.

• Sous-toitureenouatedecelluloseendeuxcouchescroisées enpartiesouscombleperdu(ép 240mm)

Cet isolant est bio-sourcé et surtout peu coûteux en vue de la grandeur des travaux. Il assure un très bon confort d’été et une régulation thermique. Il est aussi résistant aux rongeurs.

Étanchéité à l’air

En raison des interventions de la pose des enduits et de l’isolation, ainsi que la présence d’un sous-sol devenu vide sanitaire, le bâti pourra être simplement ventilé naturellement et en prévoyant l’ouverture des fenêtres régulièrement.

Électricité - Chauffage

• Installationd’unepompeàchaleurair/eau(COP=3,2)

• Installationdepanneauxsolairessurlatoiturecôtéouest(plusdégagéetensoleillé)

Le moulin peut être autonome en chauffage par la production d’énergie renouvelable grâce à des panneaux solaires. Ce choix s’explique par le fait que les usagers seront présents dans le bâti de manière ponctuelle.

• Poêleàbois/granulés

• Installationderadiateursélectriquesàinertieenbriqueréfractaire

Simulation Ubakus

https://www.ubakus.com/fr/calculateur-valeur-u/

c/

50

51

52

53

Remerciements

C’est avec une grande satisfaction que je remercie : l’Association APIAS, pour l’organisation de la formation Christian Maloigne, pour m’avoir formée en pratique et en théorie, Frère Raphaël, pour son accueil chaleureux à l’abbaye de Cîteaux, ma famille et mes collègues, pour leur soutien durant cette formation

54

Le mode de gestion d’un moulin cistercien

« Le droit exclusif de construire des moulins s’accompagne pour l’abbaye du droit de les exploiter. L’intérêt économique des moulins est essentiel et les moines disposent donc du droit de moudre le grain grâce à leurs moulins. D’ailleurs, la grande majorité des moulins qu’elle possède ont pour usage de moudre le grain.

Même lorsqu’elle loue le moulin, l’abbaye peut moudre son grain sans avoir à payer la mouture à l’exploitant. »

L’ouvrage demande un certain coût pour l’entretien et les réparations. C’est pourquoi, celui-ci peut provenir de donations (biens et droits en aumône) ou d’acquisitions de la part des laïcs, comme tout autre biens des Cisterciens(terres, granges).26 Souvent, le propriétaire est un meunier laïque salarié par les moines qui prend en charge le moulin, ou bien un frère convers 27, sachant que les convers ont grandement contribué à l’activité monastique en charge des affaires séculières et des activités manuelles telles que l’agriculture et l’artisanat. Cette pratique datant du XIIe, c’est le cas de Cîteaux.

Être propriétaire d’un moulin implique d’ailleurs d'acquérir les droits sur l’eau 28 ; droits perdus durant la Révolution puis repris en 1898.

26 Rouillard Joséphine, « Les Cisterciens et l'eau. L'exemple de l'abbaye de Vauluisant aux XIIe et XIIIe siècles », Hypothèses, 1998/1 (1), p. 77-82. DOI : 10.3917/hyp.971.0077. https://www.cairn.info/revue-hypotheses-1998-1-page-77.htm

27 Laïcs chrétiens qui sont chargés des biens matériels de la communauté cistercienne et intègrent progressivement la vie monastique.

28 Sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. https://www.france-hydro-electricite.fr/lhydroelectricite-en-france/reglementation/

ANNEXE

55

56

Détails – pièces du moulin

57

Fabricant H. Corneloup - Lyon Vaise

Blutterie Broyeur motorisé

58

Autres tuiles en terre cuite Tuiles Jacob&Frères Charpente au R+1 Plafond

Plancher du RDC

Autres tuiles en terre cuite Tuiles Jacob&Frères Charpente au R+1 Plafond

Plancher du RDC