3 minute read

La langue dans sa poche

« Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c’est une crise. Depuis que je suis petit, c’est comme ça. » Coluche, humoriste et comédien français (1944-1986) « Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. »

Gandhi, homme politique et guide spirituel de l’Inde (1869-1948) SUR LE BOUT DE LA LANGUE

Advertisement

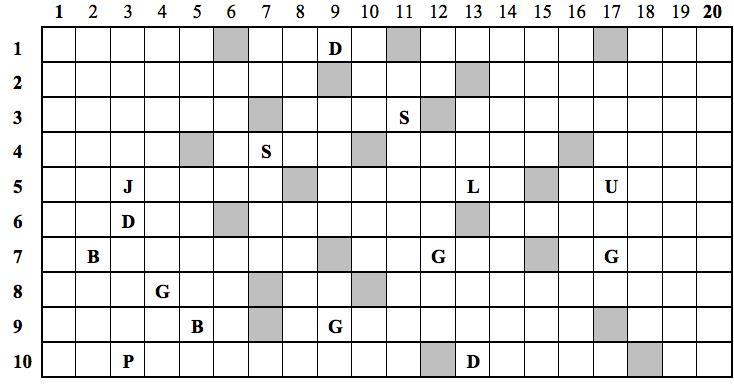

1. Quel est l’intrus parmi les mots suivants : autonomie, biologie, courtoisie, incendie, maladie, pénurie, pharmacie :

2. Certains croient que la souveraineté alimentaire, qui favorise l’agriculture de proximité, est un bon moyen pour faire face à une éventuelle pénurie. Ce concept a été lancé dans les années 1990 par :

a) l’organisation internationale Via Campesina (la Voix paysanne) ; b) les fondateurs du mouvement Slow food, en Italie; c) par une coopérative de viticulture biologique de la Napa Valley (Californie).

3. Dans la langue française, on ne trouve aucun mot qui appartienne à la famille de « pénurie ». Vrai ou faux?:

4. Les organismes suivants ont déploré la pénurie de masques depuis le début de la pandémie. Que signi ent leurs sigles?

a) CHSLD =

b) CIUSSS =

c) INSPQ =

d) RI =

e) RPA =

5. Dans l’expression populaire, les vaches grasses représentent l’abondance, les vaches maigres, la pénurie. D’où vient cette métaphore?

a) de la fable Le laboureur et ses enfants de La Fontaine b) d’un récit biblique tiré de l’Ancien Testament c) l’origine de cette métaphore est inconnue

6. Contrairement à la pénurie, le pactole est une source de richesse. Le mot vient de la mythologie grecque :

a) Pactole était un euve chargé de paillettes d’or b) Pactole était le nom (en phrygien) du roi Crésus c) Pactole, un demi-dieu représentait la fortune et le hasard

7. Avec les lettres de p é n u r i e, on peut faire plusieurs mots, dont « puiné », qui signi e :

a) cadet, benjamin b) démodé, obsolète c) inutile, super u

8. Dans cette ville éloignée, il y a souvent pénurie de maind’œuvre. Le mot « main-d’œuvre » s’écrit au pluriel :

a) des mains-d’œuvre b) des mains-d’œuvres c) des main-d’œuvre

J'EN PERDS MON LATIN

Le français comprend de nombreux mots latins; certains sont si bien intégrés dans notre langue qu’ils passent souvent inaperçus.

Dé cit

Dé cit est un mot latin, qui vient du verbe de cere (manquer, faire défaut, abandonner), à la troisième personne du singulier, à l’indicatif présent : il manque.

Ce mot est un nom masculin (au pluriel : des dé cits) employé en français depuis la n du 18e siècle et signi e : manque, insu sance.

• Au tout début, ce terme est employé dans les inventaires pour désigner les articles manquants.

• Il prend ensuite un sens comptable, encore courant aujourd’hui, désignant un déséquilibre entre recettes et dépenses (dette, perte, impasse, découvert) ; il fait partie du vocabulaire ordinaire des nances publiques.

• Puis, par extension, le mot est entré dans le langage courant pour désigner le manque, l’insu sance des ressources par apport aux besoins. On le retrouve dans plusieurs domaines, comme la sociologie (dé cit démocratique, dé cit en maind’œuvre) et en médecine où il connaît une carrière orissante (dé cit hormonal, dé cit neurocognitif, dé cit intellectuel, dé cit androgénique, dé cit immunitaire, etc.).

La langue française comprend plusieurs mots qui trouvent leur origine dans ce même verbe de cere ; dé citaire, dé cient, défectif, défection, défectuosité et bien d’autres.

J’attends de vos nouvelles…

Pour dire son mot ou donner un autre son de cloche, rien de plus facile, écrivez à hhgodbout@gmail.com. Merci à vous !