2 minute read

La langue dans sa poche

CLIN D’ŒIL

« S’il y a des vaches qui sont devenues folles, c’est parce qu’on leur a donné à manger du mouton. D’autres sont devenues capricieuses et elles ont réclamé du couscous. » Guy Bedos, humoriste, acteur et scénariste français, né à Alger en 1934

Advertisement

« Celui-là a eu du courage, qui a été le premier à manger une huître. » Jonathan Swift, écrivain, satiriste et essayiste anglo-irlandais (1667-1745)

« Si l’on jugeait les choses sur les apparences, personne n’aurait jamais voulu manger un oursin. » Marcel Pagnol, écrivain et cinéaste français (1895-1974)

Retour aux sources Avaler des couleuvres

La couleuvre est un serpent non venimeux, appelé parfois anguille de haie ou de buisson. Il en existe de nombreuses variétés à travers le monde, dont huit au Québec. Au sens figuré, le mot couleuvre était anciennement employé pour désigner une insinuation perfide, malicieuse ou odieuse; cet emploi était renforcé par la confusion avec le mot « couleur » qui signifiait, entre autres choses : apparence, raison fallacieuse, que l’on donne à une chose ou une action pour la déguiser.

Aujourd’hui, « avaler des couleuvres », c’est être obligé de faire ou d’accepter quelque chose que l’on ne veut pas; c’est subir une humiliation. On utilise cette expression pour parler d’une personne qui supporte toutes sortes d’affronts sans se plaindre ou encore une personne qui croit tout ce que l’on raconte, même les inepties. La locution existait déjà au 17e siècle. «Faire avaler des couleuvres» signifiait alors: «infliger des désagréments à quelqu’un». Son origine viendrait d’une époque où les anguilles étaient très présentes dans les rivières et faisaient partie des plats servis couramment. L’anguille ressemble à la couleuvre. Mais, si l’anguille est un plat succulent, la couleuvre, elle, est considérée comme répugnante. Jouant sur la ressemblance entre les deux, certains hôtes mal intentionnés pouvaient servir à leurs invités quelques couleuvres mêlées aux anguilles d’apparence très proche. Et soit les invités ne s’en rendaient pas compte, montrant ainsi qu’ils gobaient n’importe quoi, soit ils s’apercevaient de la supercherie, mais ils se taisaient pour ne pas faire d’esclandre et ne pas froisser leur hôte.

HÉLÈNE HUOT

SUR LE BOUT DE LA LANGUE

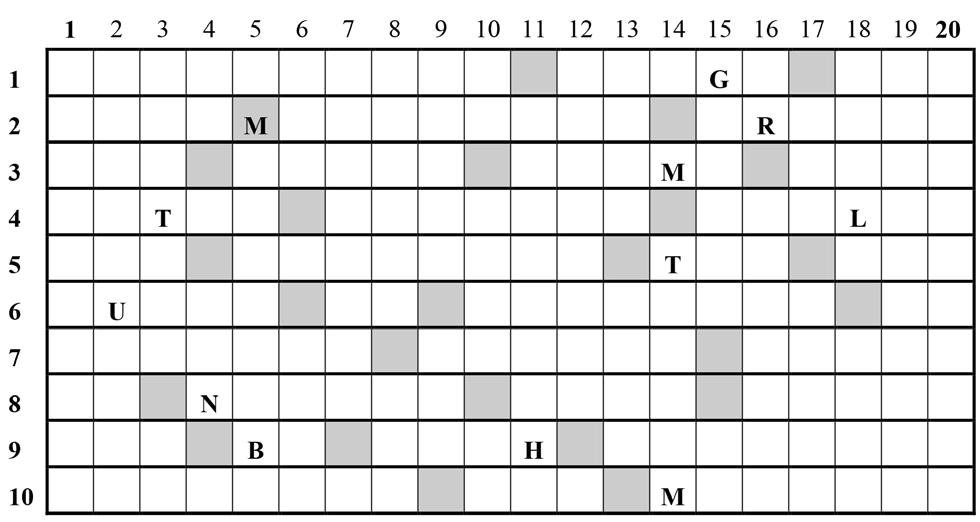

1. Certains aliments sont étroitement associés à une ville, au point d’en porter le nom. Quel aliment peut-on associer aux villes suivantes?

a. Chavignol b. Corinthe c. Francfort d. Kobé e. Lyon

2. La bigarade est un autre nom pour désigner: a. la griotte; b. le maïs deux couleurs; c. l’orange amère. 3. La moutarde de Dijon est fabriquée à partir de graines qui proviennent principalement: a. du Canada; b. de l’Espagne; c. de la Martinique.

4. Le prunier de Damas est un cultivar, c’est-à-dire: a. un prunier sauvage; b. une variété de pruniers obtenue par culture; c. un prunier qui n’a rien à voir avec Damas.

5. La lie se forme: a. au fond des récipients de vin seulement; b. au fond des récipients de bière ou de cidre seulement; c. au fond des récipients de toutes les boissons fermentées.

J’attends de vos nouvelles…

Pour dire son mot ou donner un autre son de cloche, rien de plus facile, écrivez à hhgodbout@gmail.com. Merci à vous!