編輯小組

CONTENTS 1 編輯序 1 36 《閱讀地景的五個維度》/ 鄧婉君 新書介紹 36 24 28 32 景觀專業主導的新鎮規劃設計─以英國Cambourne West為例/ 謝元胤 ASLA的氣候變遷與社會正義: 一次批判性的回顧/ 鄭台祥 從 landscape imagination 到 field operations: 談詹姆斯科納的理論與實踐之路(上)/ 廖德軒 景觀思潮

24 32 8 14 20 「人地共生地景」的二條路:社區營造與地方創生/

評析與啟發 8

景觀評論

李永展 台灣非都市水岸環境營造的觀察與見解/ 古禮淳、王秀娟 百觀海事的地質公園-基隆和平島公園的更新/

EDITOR’S PREFACE 1

DISCOURSE AND INSPIRATION

Two Roads for People-Place Symbiotic Landscapes: Community Empowerment and Regional Revitalization/ Yung-Jaan Lee

Observations and insights on creating non-urban waterfront environment in Taiwan/ Li-Chun Ku , Syou-Jywan Wang

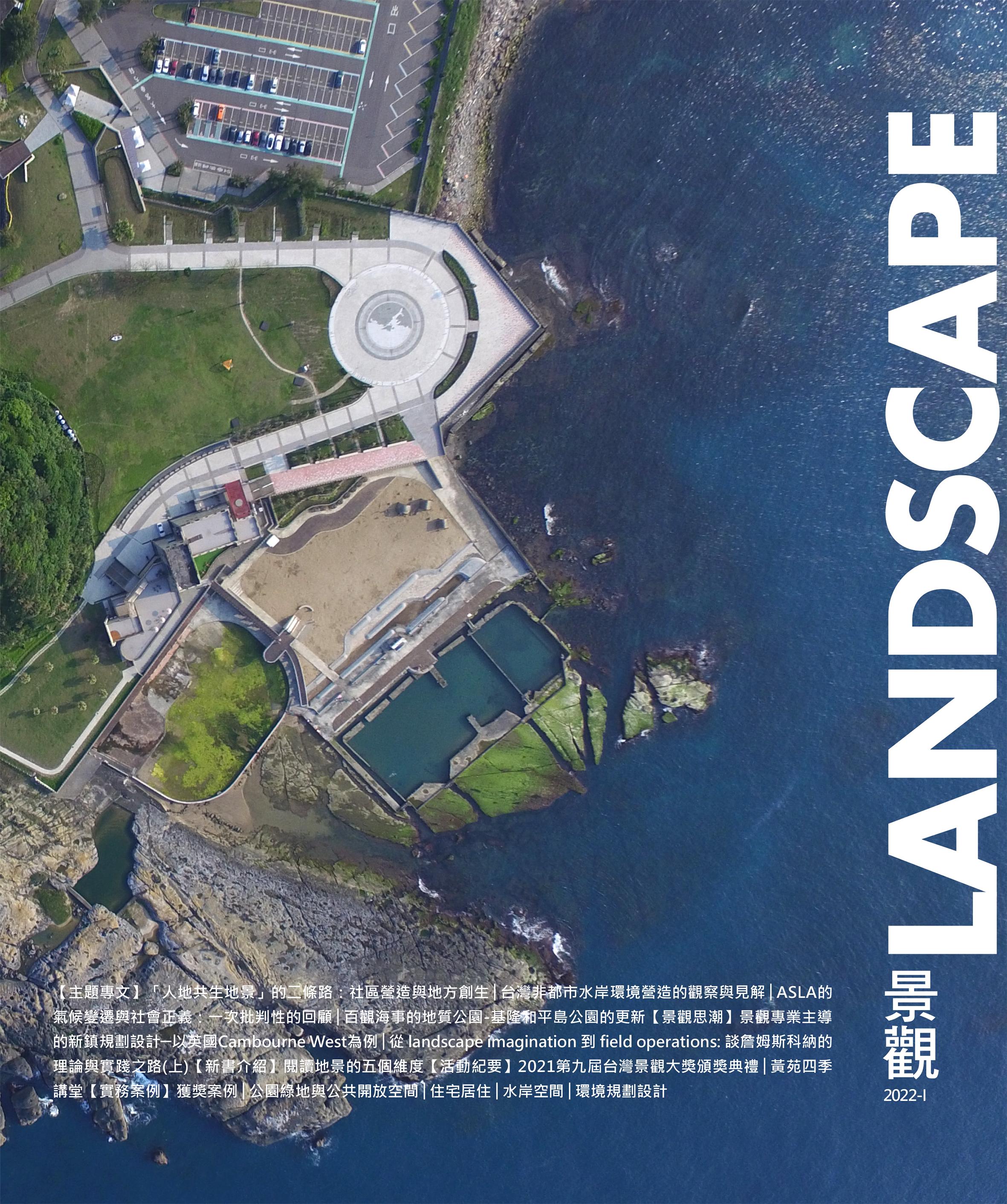

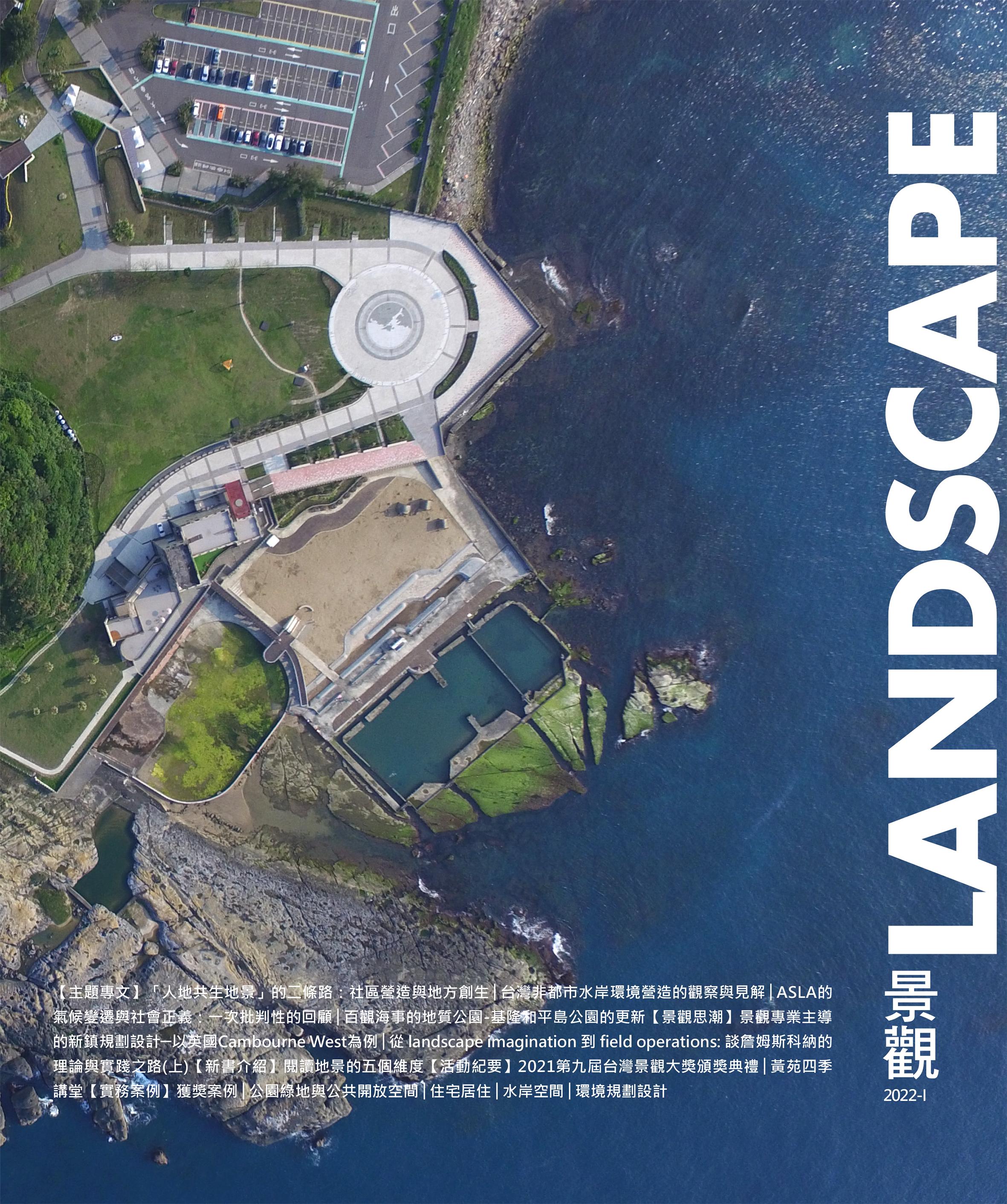

Heping Island Park Renewal/ Editorial team

LANDSCAPE TREND

Landscape-led planning and design / Yuan-Yin Hsieh

Climate Change and Social Justice in ASLA: A Critical Review/ Tai-Hsiang Cheng

LANDSCAPE COMMENTARY

From Landscape Imagination to Field Operations: the journey of James Corner’s Theory and Practice/ Te-Hsuan Fred Liao

NEW BOOK

Landscape notes: Reading the five dimensions of the landscape/ Wan-jiun Teng

1

36 36 24 28 32 24 32 8 14 20 8

活動紀要 37

2021第九屆台灣景觀大獎頒獎典禮

會員聯誼活動/ 黃苑四季講堂

得獎作品

1895乙未保台紀念公園/ 桃園市政府工務局 水綠共生,大地學堂水黎新-南屯黎新公園/ 利群工程顧問股份有限公司

中央廣場森林冒險遊樂場-林業記憶的轉化/ 利群工程顧問股份有限公司 太平洋景觀之野-玉長紅線山海戀/ 交通部公路總局第三區養護工程處 臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善計畫/ 艾奕康工程顧問股份有限公司

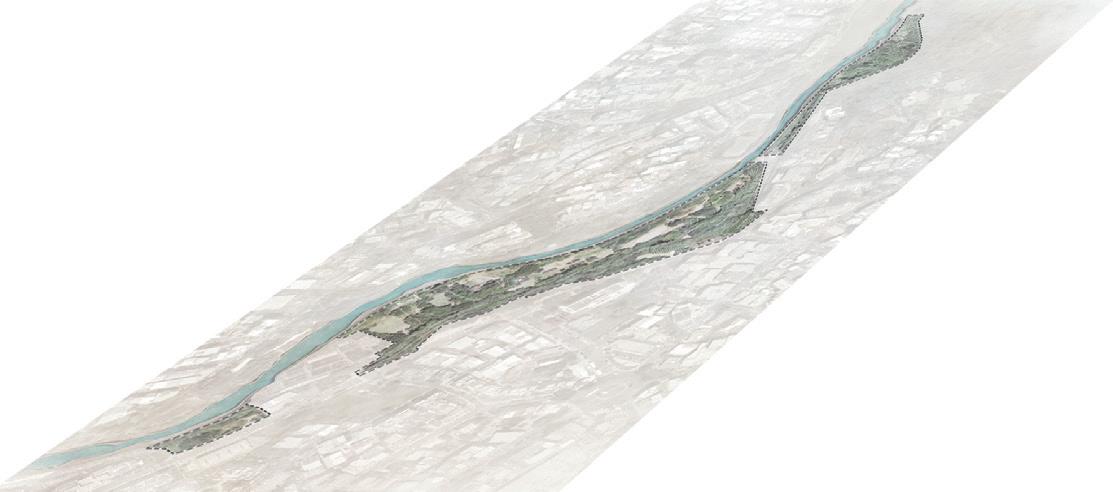

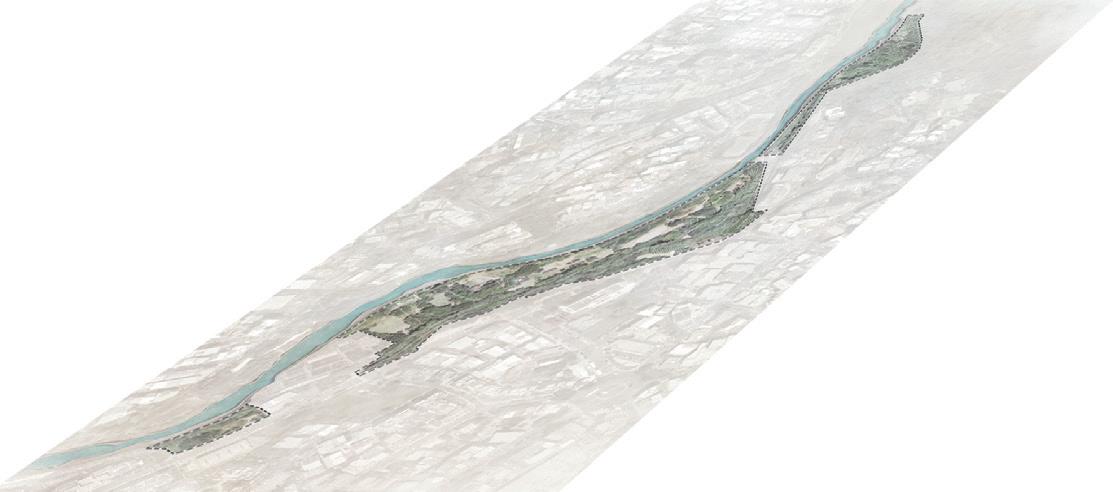

大嵙崁計畫 桃園大漢溪流域型城市治理行動/ 艾奕康工程顧問股份有限公司

斗六市市區步道環境改善工程(莊敬路成大醫院至受天宮段)/ 橙谷景觀規劃設計有限公司

羅東鎮中正北路林場生活步道工程/ 日商日亞高野景觀規劃股份有限公司台灣分公司、

台灣世曦工程顧問有限公司

漫步阿猴城-眷村周邊綠網串聯計畫/ 致遠景觀顧問有限公司

阿公店溪水岸環境營造及第一期工程/ 黃苑景觀設計顧問有限公司

礁溪湯園二期景觀/ 日商日亞高野景觀規劃(股)公司台灣分公司

大塊森鄰/ 台灣高野景觀規劃股份有限公司

CONTENTS 76 78 80 82 76

龍舜 東越/ 上典景觀實業有限公司、上境設計工程有限公司 聯上 匯翠/ 上典景觀實業有限公司、上境設計工程有限公司 泰嘉 水舞川/ 上典景觀實業有限公司、上境設計工程有限公司 新竹縣竹北市水圳森林公園/ 元皓景觀設計有限公司 42 46 48 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 40

老公園的傳承與新生-天母公園/ 大凡整合規劃設計有限公司 臺灣文學基地/ 孫啟榕建築師事務所、尺度設計有限公司

實務案例

37 39

2022 ACTIVITIES

The 12th First General Meeting of Taiwan Institute of Landscape Architects and the 9th Taiwan Landscape Award Ceremony/ Editorial team

PRIZES 40

Connecting Past to Present - Transformation of the Tian Mu Park/ DNF. Environmental Consultants Inc.

1895 War Memorial Park/ Department of Public Works, Taoyuan

The natural place of the perfect Water and Green symbiosis─Li-Xin Park/ Lengend CO.,LTD

Chiayi central plaza forest adventure playground/ Lengend CO.,LTD

Environmental Improvement Project of Urban Trails in Douliu City/ Eco. Orange Landscape Architecture Planning and Design Co. Ltd.

Tying the red string between mountain and sea/ Third Maintenance Office, Directorate General of Highways, Ministry of Transportation and Communications

Forest Station Living Trail Project in Zhongzheng North Road of Luodong Town/ Takano Landscape Planning Co., Ltd. Taiwan Br.、CECI Engineering Consultants, Inc., Taiwan

The Waterfront Environmental Enhancement of Agongdian River and the First Phase of the Construction/ Golden Park Landscape Architecture ,Environmental Planning & Design

Taichung Huilai and Chaoyang Drainage River Restoration, Landscape Planning and Design/ AECOM

Takoham Local Development and Regional Comprehensive Plan/ AECOM

Jiaoxi Tangyuan Phase II Landscape/ Takano Landscape Planning Co., Ltd.Taiwan Br.

Architecture & Nature/ Taiwan Takano Landscape Planning Co., Ltd

Taiwan Literature Base/ Scale design Inc.

Shengli New Village Revitalising project./ ZhiYuan LA. Consultants Co.

LANDSCAPE PROJECTS

Aria/ S.D. Atelier design & planning、G Design

76

Oriental

Anthology

Design Brook Serene/ S.D. Atelier design & planning、G Design River Forest Park/ YHLAndscape Design 76 78 80 82 42 46 50 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

of Verdure/ S.D. Atelier design & planning、G

Fall Event

37 39 37

88 實務案例

漢民科技展業廠景觀工程規劃設計/ 太谷環境設計股份有限公司

柬埔寨金邊複合式酒店公寓/ 尺度設計有限公司

國立臺灣大學機械工廠拆除後之景觀工程先期規劃/ 尺度設計有限公司

反轉軍營 / 萬芳山腳水綠跳島-臺北市辛亥生態公園 / 禾拓規劃設計顧問有限公司

磺港溪A段通學遊戲巷-長安公園/ 禾拓規劃設計顧問有限公司

太平洋國家景觀道路/ 交通部公路總局第四區養護工程處

臺南國泰文府硯/ 承園景觀工程有限公司

建築帷幕式植生牆應用於科技廠辦工程案例/ 承園景觀工程有限公司

執行企業ESG植樹專案計畫/ 承園景觀工程有限公司

三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造/ 林同棪工程顧問股份有限公司 台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)初鹿賓朗段規劃設計/ 林同棪工程顧問股份有限公司

桃園市中壢區-晉元路301巷周邊景觀綠美化工程/ 致遠景觀顧問有限公司 屏東市勞工公園周邊人行道及既有連廊改善工程/ 致遠景觀顧問有限公司 嘉興旭輝廣場/ 荷于景觀設計諮詢(上海)有限公司

杭州桐廬 HONOR ONE 圓尊府展示區/ 荷于景觀設計諮詢(上海)有限公司

綠地香港敔山天地360 公館/ 荷于景觀設計諮詢(上海)有限公司

海洋科技產業創新專區三中心景觀工程/ 黃苑景觀設計顧問有限公司

基隆市居住弱勢者家屋改善行動/ 經典工程顧問有限公司

新竹興南公園景觀設計/ 預景設計有限公司

嘉義車庫園區景觀縫合規劃設計/ 預景設計有限公司

雲林縣斗六市兒童景觀公園再造計畫/ 橙谷景觀規劃設計有限公司

濁水溪親水文化園區整體改善計畫/ 橙谷景觀規劃設計有限公司

森聯摩天41/ 瀚翔景觀國際股份有限公司

84 86 88 90 92 94 98 100 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 130 132 134 136 138 142

CONTENTS

遠東集團遠東百貨竹北店/ 元皓景觀設計有限公司 綠義•綠憶-廣慈博愛園區社會住宅E標/ 元皓景觀設計有限公司

88 LANDSCAPE PROJECTS

Far Eastern Department Stores Zhubei Branch/ YHLAndscape Design

Green of Xinyi District•Green memory-Guangzi Public Rental Housing E section/ YHLAndscape Design

Hermes-Epitek Park Project/ TKC Environmental Design Group

Phnom Pehn Benchmark Maison/ Scale design Inc.

NTU Factory Destruction And Landscape Design/ Scale design Inc.

Green Infrastructure - Xinhai Ecological Park , Taipei City/ CNHW Planning & Design Consultants

Play Lane for Commuter Students – Chang'an Park/ CNHW Planning & Design Consultants

National Pacific Coast Scenic Highway/ Fourth Maintenance Office, Directorate General of Highways, Ministry of Transportation and Communications

Tainan Cathay Real Wen Fu Yen/ ELE-garden construction Co.

Vertical Green Wall/ ELE-garden construction Co.

ESG Greening Plan/ ELE-garden construction Co.

Sanxia River Chang Fu Bridge Rebuild & Environment Construct/ T.Y.LIN International Taiwan

“A Safe Landscape Boulevard in Taitung on East Rift Valley Highway”hulu to Bing-Lang Section

Planning and Design/ T.Y.LIN International Taiwan

Landscape Project by Ln. 301, Jinyuan Rd., Jhongli Dist., Taoyuan City/ ZhiYuan LA. Consultants Co.

Sidewallks and Outdoor Corridor Improvement by Labor Park,Pingtung City/ ZhiYuan LA. Consultants Co.

CIFI Jiaxing Plaza/ Waterlily

Hangzhou

Greenland Hong Kong Yushan Tiandi 360 Mansion/ Waterlily Studio Landscape Design for Maritime Technology Innovation Center/ Golden Park Landscape Architecture, Environmental Planning & Design Keelung City Disadvantaged Households Renovation Action/ Classic Planning & Design Co., Ltd. Hsinchu Xingnan Park Landscape Design/ Fieldscape Architects+Planners Chiayi Railroad Park Landscape Planning/ Fieldscape Architects+Planners The Regenerative Project of Douliu Children's Park/ Eco. Orange Landscape Architecture Planning and Design Co. Ltd. The Improvement Plan Of Jhuoshuei River Hydrophilic Park/ Eco. Orange Landscape Architecture Planning and Design Co. Ltd. Sunland Skyscuraper/ Horizon & Atmosphere Landscape Co. 84 86 88 90 92 94 98 100 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 130 132 134 136 138 142

Studio

Tonglu HONOR ONE demonstration area/ Waterlily Studio

FEATURE

Two Roads for People-Place Symbiotic Landscapes: Community Empowerment and Regional Revitalization

摘要

「人地共生地景」係指自然地景、人類地景及心靈地景的 融合,建構人地共生地景有二條路:社區營造及地方創生, 本文反思這二條路的政策意涵,並以拉庫拉庫石板屋(社 造)及椬梧鐡花窗(地創)說明這二條路的可能樣態。這 二條路各有其涵構及推動手法,也都可落實人地共生地景 的目的,其共同特色為「參與」,因為當受影響的人成為 決策過程的一部分時,決策會變得更好。本文提出人地共 生地景的五個關鍵因素:與國家戰略計畫對接的戰術行動、 大處著眼小處著手、切實可行的具體結果、避免「不是在 這裏發明的」症後群、關注人及技術的因素。本文認為, 建構人地共生地景時,社造及地創都是值得採行的路,重 點在於必須用心去做。

關鍵詞: 地景、人地共生、社區營造、地方創生、參與、 拉庫拉庫石板屋、椬梧鐡花窗

Abstract

"People-place Symbiotic Landscapes" ref er to the integration of landscape, humanscape and mindscape. There are two roads for people-place symbiotic landscapes: community empowerment and regional revitalization. This paper reflects on the policy implications of these two roads, and uses Lakulaku Stone-slab Houses (community empowerment) and Yiwu Wrought-iron Windows (regional revitalization) to elucidate the possible pictures of these two roads. Each of these two roads has its own context and approach, both of which achieve the purpose of people-place symbiotic landscapes. The common characteristics of people-place symbiotic landscapes is "participation". Because when the affected people become part of the decision-making process, the decision-making becomes better. This paper proposes five key elements of people-place symbiotic landscapes: tactical actions in line with national strategic plans; thinking big, starting small; feasible and tangible results; avoiding the "not-invented-here" synd rome; focusing on people and technical factors. This paper argues that community empowerment and regional revitalization are both worth taking when constructing people-place symbiotic landscapes, and the key is that we must do it with our hearts.

Keywords: Landscape, People-place Symbiosis, Community Empowerment, Regional Revitalization, Participation, Lakulaku Stone-slab Houses, Yiwu Wroughtiron Windows

8

「人地共生地景」的二條路:社區營造與地方創生

李永展 中華經濟研究院 研究員/教授 美國密西根大學 環境規劃博士

Yung-Jaan Lee Research Fellow / Professor Chung-Hua Institution for Economic Research

黃色樹林中分出兩條路 可惜的是,作為一個旅人

我無法同時踏上兩條路

我在路口久久佇立 我向著其中一條路極目望去 直到它的盡頭彎入叢林深處

(節録自Robert Frost, The Road Not Taken)

地景二條路:社造或地創?

美國詩人Robert Frost的著名詩作〈未行之路〉(The Road Not Taken)不 僅在美國文學,而且在西方文化甚至全球文化都扮演了獨特角色[1]。它的詩 句如此受歡迎,以至於從電腦、咖啡杯、冰箱磁鐵到專題演講都可見其蹤跡, 幾乎讓人忘記它原本只是一首詩。雖然詩中主角最後「選了一條較少人走的 路」,而「讓一切變得如此不同」,但在詩的中段主角便已認為二條路「一 樣美麗」,且都「綠草繁茂,邀人屢踐」,他/她只是隨意走了其中一條。

以〈未行之路〉來解讀近年來常被提問到跟地景規劃設計有關的二條路:社 造(社區營造)與地創(地方創生),那一條路比較接地氣?那一條較適合 地景規劃設計?而選擇了其中一條,另一條是否會成為「多年之後…在某個地 方輕聲嘆息」的「未行之路」?

不管那條路,我們必須先解讀地景的意涵及目的。

人地共生地景=自然地景+人類地景+心靈地景

地景是土地的特徵及地貌,以及這些特徵地貌如何與自然或人造特徵融合, 然後根據這些特徵的美學吸引力來衡量[2]。地景包括地貌的實質元素(例如 山脈、丘陵、水體(例如河流、湖泊、池塘和海洋))、土地覆蓋的活體元 素(包括本土植被)、人類元素(包括不同形式的土地使用、建築和結構), 及短暫元素(例如照明和天氣條件等)。地景結合了實質環境起源和人類存 在的文化積累,通常經由數千年時間被創造出來,反映了對地方與國家自明 性相當重要的「人地共生」(people-place symbiosis)關係。地景特徵有 助於定義居住者的自我意象以及將某個地方與其他地方區隔開來的地方感 (sense of place),它是人們生活的動態背景,它可以像農田水路、地景公園、 綠地廣場、森林小徑或沙漠荒野一樣多樣化。

政策制定者和管理者一次又一次地著手解決「真正的」問題,最終陷入了 「人」的問題。「人類地景」是美國密西根大學心理系教授Stephen Kapland 及Rachel Kapland夫婦倡議的,試圖將行為科學的技能和見解應用於解決人 的困境[3]。這種方法不僅在理論架構上是非傳統的,在重點上更是非傳統 的——重點不在於環境本身,而在於人們如何認識它和體驗它,因此,首要 任務不是對具體問題的具體答案,而是對我們正在處理的生物及環境有更深 入的瞭解,對人們有更宏觀的看法。

「心靈地景」又稱為「心靈世界」(mental world),是自然地景(landscape)

與人類心靈(mind)的結合,是由人的智力和情感組成,具有自己的時間與 空間結構。心靈世界是形而上學中的本體論範疇,主要由非物質的心理客體 為主,通常不包含實質空間的延伸,與充滿實質客體的空間和時間的真實世 界或柏拉圖的理想世界形成對比[4]。心靈地景不同於現實的自然地景,心靈 地景介於主客體之間,真實和想像所交融出的「經驗世界」,藉由外顯的土 地地貌描繪出心靈空間的意象,可連結自然、環境、地方、文化、生活、產 業的緊密鏈結關係。尤其是無形的心靈地景如情境營造及情感依歸,更能區 隔出每個地景與地域的特質[5],成為創造當地生活風格、人文特質、文化自 信,以及以自然為基礎的地景營造。

地景營造企圖建構「人地共生」的願景,以同時強調自然地景、人類地景與 心靈地景的融合。但時下過多的景觀工程追求的是遊客為主、他者導向、市 場行情的「人地不共生」。「人地不共生」的關鍵在於做出環境決策的過程中, 許多具有心理意義的無形品質往往被忽視,而衡量無形資產的困難以及獲得 民眾意見的常用方法所固有的挫折感是糾正這種不幸情況的主要障礙。1994 年倡議的「社區總體營造」及2019年啟動的「地方創生」,可望成為糾正這 些主要障礙、進而實踐永續發展的綜合地景管理[6]的二條路。

第一條路:社區營造

1990年代以降,社區營造在台灣文化工作的推動上,一直是個被視為具有民 主深化意義的重要政策,甚且伴隨著台灣政治轉型進程,鼓舞了一波波社區 自主風潮,它是一種居民與土地關係的重新關照,而它所進行的是地方記憶 書寫與創造歷史的行動,將地方輪廓與國家所統合的總體形象進行區分,進 而描繪屬於自己的面貌。易言之,社區概念的浮現不僅僅包含著對一種新的 國家—公民關係的論述建構,同時也意味著在這個新的關係下,對「地方」 的重新強調[7]。

地方不僅僅是一組空間的描述,更是一個社會建構的過程,因此,每一個地 方在空間描述上的獨特性以及社會過程的豐富性,也是一個地方之所有具有 特殊魅力的因素。就此而言,社區展現的獨特性與豐富性,往往構成了一個 極具自明性的潛在「地方」。然而,地方不僅是空間的沈澱,更是人類存在 的方式;也就是說,地方是內在的,是日常生活的實踐;妥善應用地方可以 在全球化過程及運動的力量中確保其自明性[8]。

attachment),也因為如此,才能夠創造

隨著社會大眾逐漸重視「人地共生」的地景,遂使強調空間營造及環境體驗 的「景觀」,逐漸朝向自然資源、文化地景、人類生活及產業價值並重的 「地景」轉型。這樣的「地景」轉型,除了關注實質環境外,也重視地方性 (locality)及地方依附感(place

出有別於以遊客為主、他者導向、市場行情的「景觀工程」,而成為具有 生活風格、人文特質、文化自信、自然為基礎的「地景營造」,也就是要 同時強調自然地景(landscape)、人類地景(humanscape)與心靈地景 (mindscape)的融合。

在處理環境問題時,我們一再面臨一個悖論,即對人類來說,一個更人性化 世界的最大障礙是「人」。建築師、規劃師、地景建築師、設計師、公民團體、

隨著社區營造越來越成為一種常態性政策,並且進而與地方產業、地方發展 等面向的想像緊密扣連,社區營造從一種意義的過程轉而變成一種形式的工 具,因為我們急著尋找地方特色、尋求社區定位,但卻在不知不覺中,將居 民生活依存的「地方」變成講求價值的「商品」。在此邏輯下,社區營造所 努力的,是如何對外行銷這個商品,如何使之對不知名的他者更具吸引力從 而獲取更多的價值[7]。

9 DISCOURSE AND INSPIRATION

評析與啟發

這個傾向固然反應了發展的需要,也有一些社區透過這個路徑開創了社區新 的可能,但不可諱言地,大多數的狀況是,在這種取向下,「地方」往往變 成是他者導向的、消費性的「空間」,並且透過時空的短暫連結而變得越來 越像,以致於「我們什麼地方都已經去過,但我們什麼事物都不曾見過」[9]; 易言之,移動性與大眾文化導致地方變成貧乏與淺層的「空間」。

讓我們回到社區營造最原初的精神,除了源自對政治情境的反省所開展之地 方自主的籲求外,那便是對資本主義、工業文明主導下一切講求利益、效率 所導致的人際關係的疏離、人與其他關係面向的異化等匱乏問題,所進行的 反省與彌補。因此當我們將社區營造視為達成需求目的之手段,而與原來的 精神背道而馳時,社區營造可能變成一種制度性的消耗,而非一種具創造力 的合作參與,便值得反思警惕。

第二條路:地方創生

2019年行政院推動的「地方創生元年」,正式宣告台灣人口失衡危機需透過 國安層級的「地方創生國家戰略計畫」才可能妥善解決,國家戰略計畫目標 希望在2022年達到地方人口移入等於移出,2030年達到地方人口回流。此 目標具體回應了「人口紅利不再」的台灣鄉鎮未來應如何發展;至於「人口 紅利不再」可從三方面來解讀:人口總量變化、人口結構組成,及區域人口 與發展不均,分別產生了人口減少、高齡少子,及人口過度集中六都等問題。

地方創生推動以來,全台各地有不同的創生計畫操作手法及階段成果,有些 已由國發會核定後媒合部會資源積極推動,有些交回地方政府重新檢視,有 些還在摸索地方創生的精神及意涵,有些甚至還一頭霧水,這些不同的推動 經驗及階段成果值得爬梳後作為後續精進的基礎。

地方創生的推動機制在於以鄉鎮為單元,採二階段作業,先由鄉鎮由下而上 彚整具地方特色、適地適性的「地方創生計畫」(含事業提案),提報國發 會通過後再媒合部會資源來協助落實創生事業提案,縣市政府則站在協助或 參與協助的立場。2020年行政院核定「加速推動地方創生計畫」(2021至 2025年),進一步統合跨部會地方創生相關資源,提高資源運用效率,結合 部會輔導地方創生能量,加大地方創生推動力道,以支持地方產業發展吸引 人口回流,加速達成地方創生目標。2021年國發會發布「加速推動地方創生 計畫」部會補助規定,透過統合跨部會地方創生建設資源,建置支持青年留 鄉或返鄉相關軟硬體,強化城鎮機能及環境整備等地方創生相關配套建設, 以促進地方產業發展,鼓勵青年回流,加速地方創生推動。

推動以來,有些鄉鎮的企業有心或社區有意,但地方政府卻沒有妥善的因應 措施及推動機制;或者有些地方政府很積極,但苦無適當的創生計畫或事業 提案。在這種情況下,即便單方面有心有意(例如民間有心、公所無意;或 公所積極、民間冷漠),地方創生仍無法落實,因此,除了大家關注的儘速 找出DNA、凝聚共識、形成願景外,也應讓地方政府(縣市/鄉鎮)扮好「催 生」角色,才能上下交融,共創地方生機[10]。

雖然在一個地方長期居住能夠加強對該地的地方認同,但在一個後現代、多 族群、多元文化的當代社會中,城鄉空間的創新設計也可有效促使人們產生 地方認同感。所以,地方創生的「留鄉、返鄉、移鄉」,便在強調不管是否 是本地出生的居民,只要認同地方,只要對地方有感情,便能產生認同感, 便能「他鄉日久變故鄉」,因此,地方認同感的塑造便是地方創生重要的一環; 易言之,推動地方創生時應包容更多元的不同族群,並鼓勵各種利害關係人 共同參與。

二條實證路徑

社造路徑:拉庫拉庫石板屋

2017年花蓮縣政府透過文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫——拉庫拉 庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」,透過三個計畫(舊社調查、佳心舊 部落重視、傳統工藝傳習與人才培育)連結當代卓溪鄉布農族人以及被迫棄 離的祖居地拉庫拉庫溪流域,使布農族的歷史場域得以重現[11],此計畫可謂 典型的「基於自然的解決方案」(Nature-based Solutions, NBS)。

此計畫執行過程中,舊社調查部分由中研院歷史語言所團隊以系統性調查方 式,紀録了舊社整體輪廓及個別遺構形貌,再透過工作坊,讓族人認識自己 的祖居地。佳心舊部落再現部分,由臺東大學南島文化中心辦理工作坊,再 於佳心舊部落進行Istasipal家屋重建以及家屋周遭附屬家屋重建、耕地與曬 穀遺構整理及竹工寮設置。在傳統工藝傳習與人才培育部分,除了辦理高山 協作培訓工作,也辦理了布農族傳統藤編工藝傳習,最後進行文化資源調查 與維護能力之培力工作。

為了讓當代布農族族人返回祖居地的路好走,執行此計畫必須與玉山國家公 園管理處、林務局花蓮林區管理處及花蓮縣政府不同政府層級單位溝通協調, 並整合國土計畫、建築學、地景學、考古學及文化人類學領域,可說是「跨 領域」(interdisciplinary)的具體呈現。而布農族族人參與、社區培力等作 法更體現了「超越領域」(transdisciplinary)的作為,因而得以塑造出人地 共生的地景,可視為「超越領域」取徑的最佳實踐案例。

10

圖1:拉庫拉庫溪流域(圖片來源:李永展)

1 2

圖2:舊佳心部落重建後石板屋周圍環境(圖片來源:李永展)

圖3:舊佳心部落重建後石板屋-

人地共生地景需要「超越領域」取徑的原因在於地景的複雜性、多樣性及不 確定性,以及其對環境、經濟及社會的綜效影響,需要理解和實踐學科知 識和專業知識、多種類型的資源、協調的多層次治理以及個人和集體行為之 間的良性關係,這些都整合在超越領域的貢獻中。「基於自然的解決方案」 (NBS)之超越領域計畫已經超越了一般計畫方案和決策議程,以解決瞬變 世界中對今生後世生活條件的基本價值觀和共同關切,因此,地景的基本組 成部分在不同空間層級的協調行動中被破譯、理解和創造性地使用[12]。

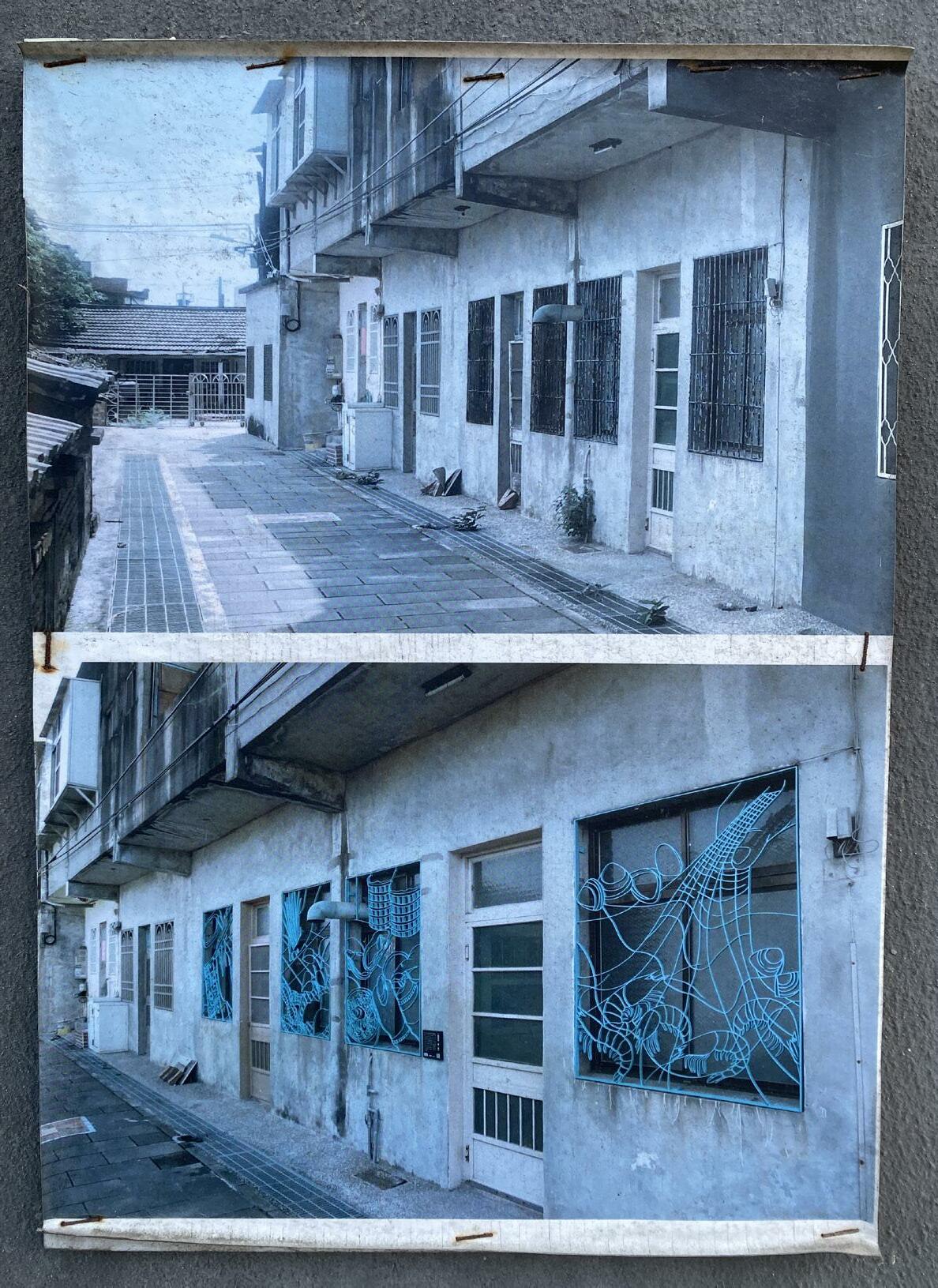

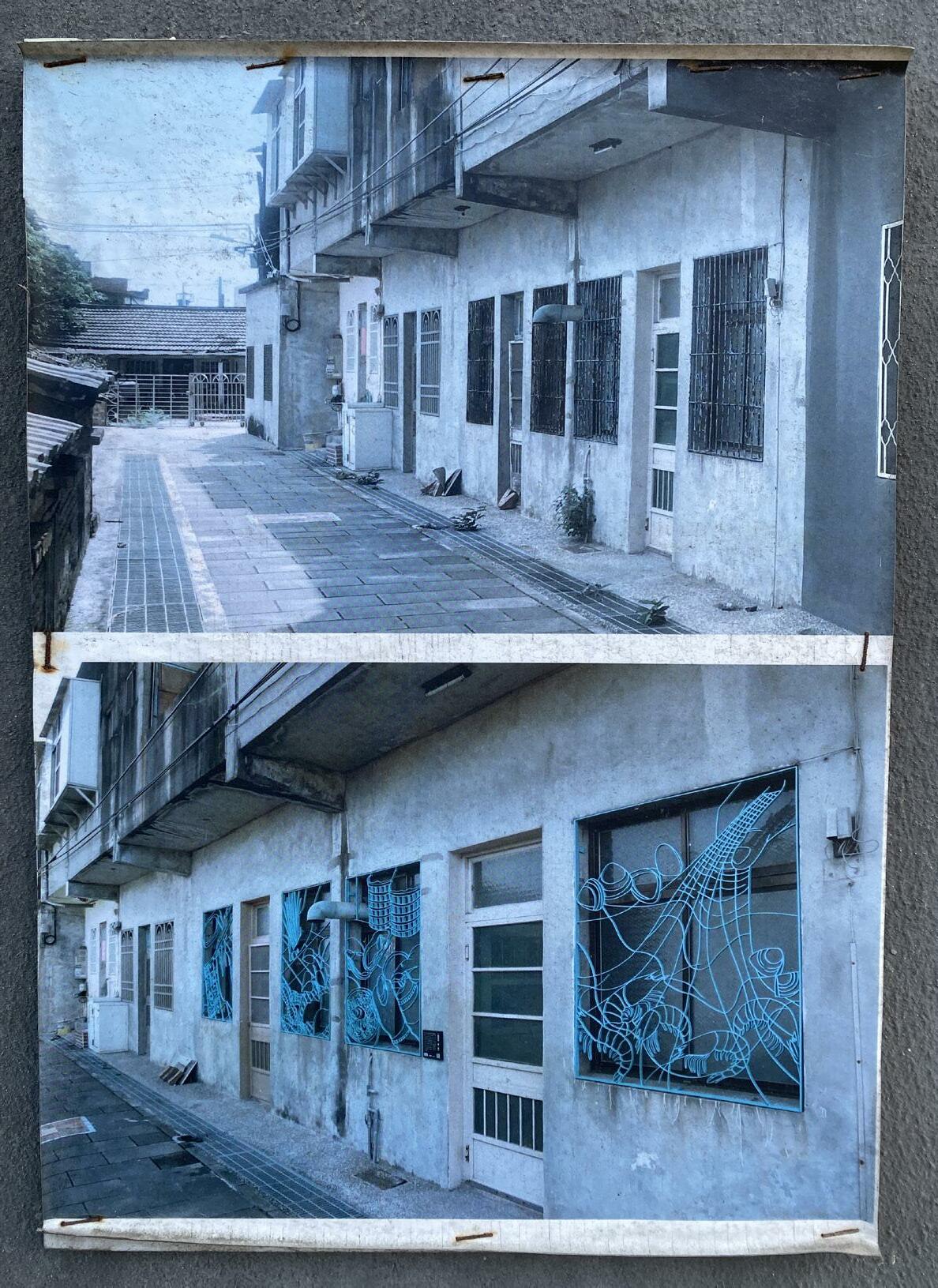

地創路徑:椬梧鐡花窗[13]

椬梧鐡花窗(及人形小雨燕)是內政部營建署配合雲林縣口湖鄉地方創生計 畫「台灣鯛科技漁民」,補助縣政府推動「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造」 計畫(簡稱「椬梧城鎮之心」)的一環。縣政府利用台灣鯛附加價值的提昇(例 如,特色料理、皮包服飾、醫療保養、用油材料),使台灣鯛成為地方創生 計畫主軸,而原本40元的吳郭魚搖身一變成為400元的台灣鯛。

營建署推動城鎮風貌計畫已屆20年,除了工程計畫外,跟地方風貌改造有關 的二個重要機制為景觀總顧問及社區規劃師。景觀總顧問係由上而下提出「戰 略方針」(strategic guideline),社規師則由下而上實踐「戰術行動」(tactic action),戰略與戰術交互應用,便可逐步營造出真實且優質的城鎮風貌。

「椬梧城鎮之心」是「參與式全景規劃」(Participatory Panaromic Planning, PPP)的新取徑,除了社規師的「戰術行動」外,融合了景觀總顧問的「戰略 方針」:從社區改造一開始的規劃構想,到總體規劃、基本設計、細部設計、 雇工購料、維護管理,都有社區居民及社規師的全程參與,這樣才能達到總 體改造的脫胎換骨,而不是單打獨鬥的小針美容。在這樣的起心動念下,雲 林縣政府透過採購程序找到專業團隊,提出與傳統社規師計畫迥然不同的「跟 著小雨燕趣旅行」創生環境計畫。

11 DISCOURSE AND INSPIRATION

評析與啟發

Istasipal家屋正面(圖片來源:李永展)

圖4:石板屋頂-魚鱗狀鋪疊法(圖片來源:李永展)

圖6:守護椬梧社區的手及解說牌(圖片來源:李永展)

圖7:問路店及鐡花窗(圖片來源:李永展)

3 4 5 6 7

圖5:登山口入內約1公里的山風一號橋(圖片來源:李永展)

鐡花窗、人形小雨燕及小雨燕拚圖便是此創生環境計畫的一個戰術手法,這 個手法是邀請藝術家對社區可改造的空間盤點後提出改善手法(例如鐡花 窗),但如果藝術家沒有與社區進行深刻對話,而居民對藝術家的創作無法 體會,藝術家的美學可能無法與社區的日常結合,只能呈現出貌合神離的短 暫美麗表象。但如果藝術家進入社區的過程是經過仔細的聆聽與對話,而居 民在藝術進入社區過程中也願意共學共享,那從一開始的專業取徑,最終應 可成為藝術家與居民共創的社區成果,椬梧的操作過程看到類似的樣態。

圖9:椬梧水塔下方公共空間(圖片來源:李永展)

二條路的共同特色:參與

人地共生的地景規劃設計與環境、社會及經濟的永續發展三面向有很大關聯, 在規劃設計過程中應考慮這三大面向,其中,永續社會需要社區參與;可以說, 參與過程,特別是地景規劃設計的參與過程,是近年「人-地」理論論述中 突出的最重要因素之一[14]。

地景除了美學吸引力外[2],在減少各種類型污染及改善微氣候方面具有明顯 的環境效益。此外,地景對人類健康與福祉也做出了重要貢獻,並為外部空 間的人體熱舒適性產生正面效益。除了美學、心理與健康效益外,地景還可 以產生其他社會效益,例如居民的優質綠地空間及合宜社交場所。而地景的 公園、綠地及廣場是使社區成為宜居、友善、韌性、永續的重要因素,人們 堅信,建構更永續的集居地不僅是改善城鄉生活的非生物和生物層面,還涉 及社會層面,即人們滿意度、體驗和對日常生活品質的看法,因此,人地共 生的地景規劃設計戰略不應只關注自然地景,也應保證居民能積極參與[15]。

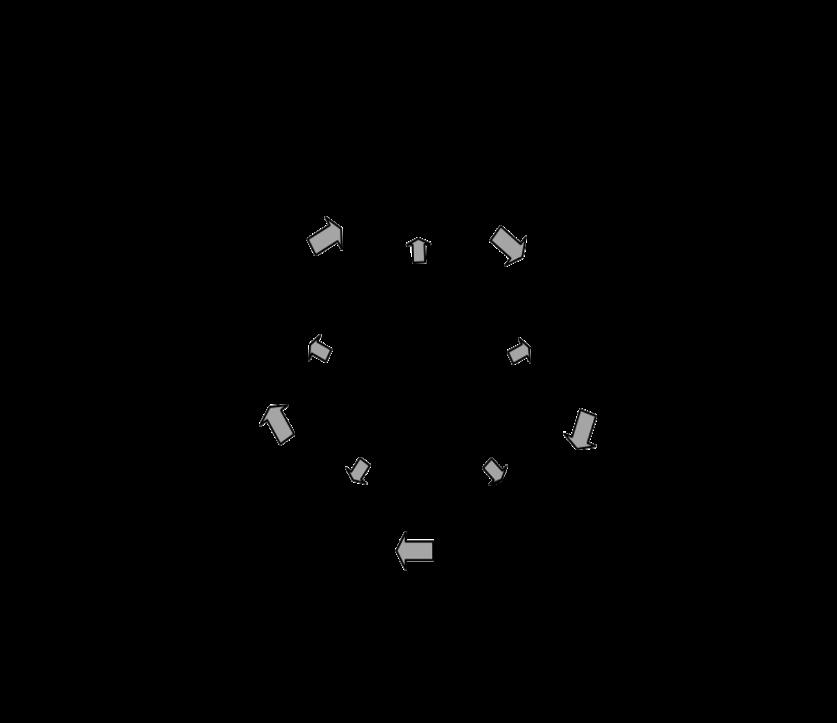

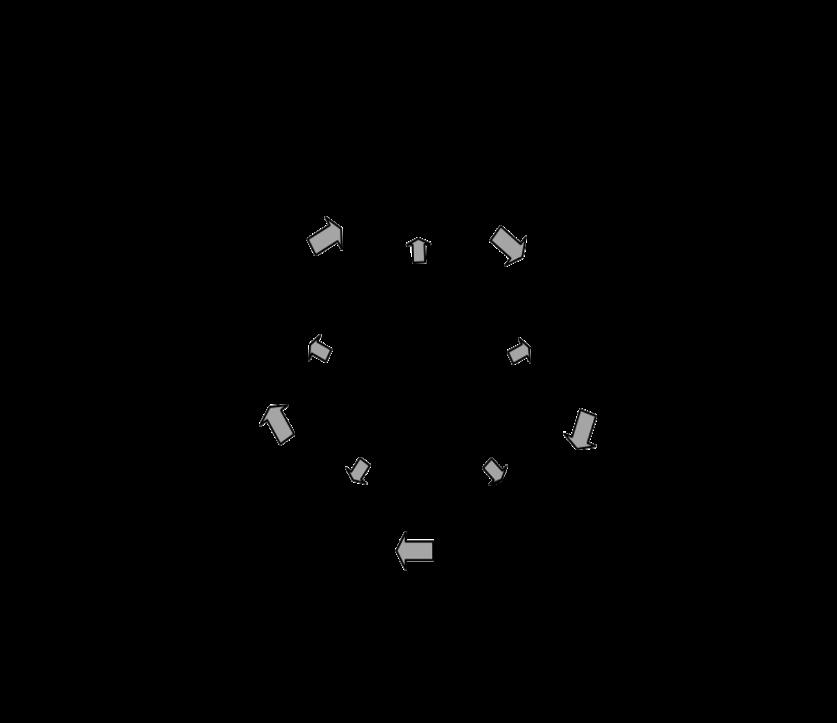

Armstrong [16]觀察到,人們有一種自然的主張,在希望能控制他們自己生活 條件的心理和社會需求下,參與到與他們情況有關的決策。易言之,當受影 響的人成為決策過程的一部分時,決策會變得更好;而如果一個人渴望決策, 並尊重參與式技術解決方案的設計,那麼這個人可能會使用參與式方法。地 景規劃設計流程的主要階段如圖1所示,其中,環境價值是核心,而自明性、 設計、替選方案、實施、評估則是規劃設計過程中的主要階段,每個階段都 應鼓勵參與並納入社會涵構(societal context)。

圖8:鐡花窗改造前後比對(圖片來源:李永展)

對社區而言,鐡花窗及小雨燕的確妝點了社區的(部分)窳陋空間,但除了 空間美學的體現外,可惜的是,「全景式社區規劃」及「創生環境」並未確 切呈現。空間美學的成功背後應讓產官學研社清楚瞭解,鐡花窗及小雨燕係 「台灣鯛科技漁民」創生環境的戰術手法,而戰術手法背後要呈現的是戰略 思維的「全景式社區規劃」——從規劃構想、整體規劃、基本設計、細部設計、 雇工購料,到維護管理都有社區居民及社規師的全程參與,這才有別於過往 20年以空間改造為主、單打獨鬥的社規師計畫。

必須再次提醒,「椬梧城鎮之心」獲補助的原意是要協助推動「台灣鯛科技 漁民」的地方創生計畫,因此城鎮之心計畫結束後更重要的下一步是落實「創 造地方就業機會、移進地方人口數、新增地方品牌數量」;也就是要落實「三 鄉」(留鄉、返鄉、移鄉)及「三創」(創意、創新、創業)的地方創生。

圖10:地景設計流程概念架構(資料來源:修改自[16])

12

9

人地共生地景的五個關鍵因素

透過上述分析,本文整理出建構人地共生地景的五個關鍵因素。

1. 與國家戰略計畫對接的因地制宜戰術行動 無論什麼倡議,都要確保與永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)、地方創生、社區營造等國家戰略計畫對接,或至少做出貢獻;如果 能力或資源不足,這一點尤其重要,例如偏鄉社區或原住民部落。而對小型 組織而言,就愈需要以需求為導向,以創新和協同增效來增加價值。由於資 源有限,出錯的餘地很小,因此,上述二條路徑告訴我們,如果能與政府倡 議的國家戰略計畫對接,通常更能確保「戰術行動」能逐年落實「戰略方針」 的目標。

2. 大處著眼小處著手

制定一個有延續性的長期願景很重要,但了解實際行動的第一步也同等重要。 地方政府或鄉鎮市公所可以將社區/部落視為創新的第一步,然後在縣市或 全國推廣這些見解。這二個「人地共生地景」實證路徑的許多方面都由居住 在當地的人們(椬梧)或移居他處的原居民(拉庫拉庫)在地進行測試,從 而獲得真實的生活資料和見解。椬梧採用「參與式全景規劃」方式,在願景 勾勒、規劃設計、雇工購料、營運管理,建構起地方創生與藝術進入社區的 創新案例。拉庫拉庫是舊佳心部落布農族原住民與非原住民團隊的合作努力 成果,包括中研院、臺東大學、花蓮縣政府、國家公園管理處及林務局,以 協作方式改善布農族原住民的祖居石板屋,然後,這些「小處著手」的「社 區戰術計畫」可為「大處著眼」的「國家戰略計畫」帶來實作檢驗的豐富經驗。

3. 切實可行的具體結果

由於「人地共生地景」論述可能是無形或抽象的,因此呈現的具體結果(愈 快愈好)是關鍵,地方創生第二年在口湖椬梧鐡花窗活動時,我們看到社區

願景的勾勒來自整個社區及相關社群的參與,為更具韌性且永續的未來產生 了許多想法。13個具地方故事的鐡花窗作品,吸引了上百萬人次的按讚次數, 遠比政府花大筆經費作文宣來得更鼓舞人心,而藝術進入社區,除了吸引遊 客駐足停留,也開始在當地開啟社區微型產業的各種可能(例如,社區小咖 啡館)。佳心舊部落的三本專書(重返祖居地、走進石板屋、藤編回佳路), 也成為提供「忠實記録布農族人返回記憶所繫之地的因果與歷程」的最佳在 地知識傳承的重要工具,更可成為類似部落/社區重建改造的借鏡。

4. 避免「不是在這裏發明的」症後群

「不是在這裏發明的」症後群往往導致對既有最佳實踐方案的忽視和「重新 發明輪子」的偏好[17],但是,最佳實踐方案往往近在咫尺,可以借鑑學習。 對於地方預計進行的活動或規劃,我們先問:「以前有人做過嗎?」如果有, 我們便應好好來談談如何借鑑學習;如果沒有,我們便應找一個具有相似目 標和互補技能的合作夥伴來共同創作。透過這種方式,我們能夠以少量預算 為有興趣的社區/部落提供社造或地創的借鑑學習機會,避免多走冤枉路。

5. 這是關於人,而不只是關於技術

Robinson, K. (N.D.). Robert Frost: "The Road Not Taken". Poetry Foundation. Poetry Foundation. Available online: https://www.poetryfoundation.org/poems/44272/the-road-not-taken#guide (accessed on April 5, 2022).

Stevenson, A., Lindberg, C.A. (2011). New Oxford American Dictionary (3rd Eds.). Oxford, UK: Oxford University Press.

Kaplan, S., Kaplan, R. (Eds.) (2017). Humanscape: Environments for People. Ann Arbor, MI: Michigan Publishing (originally Belmont, CA: Duxbury, 1978; republished by Ann Arbor, MI: Ulrich's, 1982).

Taylor, R. (1991). Metaphysics (Foundations of Philosophy Series) (4th Ed.). London, UK: Pearson (first published 1963).

Kneafesey, M. (2000). Tourism, place identities and social relations in the rural European periphery.

European Urban and Regional Studies. 7(1), 35-50. 李永展(2021),「實踐永續發展目標的綜合地景管理」,《景觀》,第2021-1期,第24-29頁。

李永展(2012),《永續國土.區域治理.社區營造》,台北:文笙。

Cresswell, T. (2004), Place: A Short Introduction. London: Blackwell. 葉浩譯(2007),《觀光客的凝視》(Urry, J., 2002, The Tourist Gaze. London: Sage),台北:書林。 李永展(2020a),「地方創生元年回顧:從縣市到鄉鎮,地方政府如何扮演『創生』角色?」,《獨立評論@天 下》,2020年1月14日(https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/255/article/8940)。

最後,當涉及知識共學及經驗共享時,一般取徑往往放在有形的平臺上,而 不是以人為本的行為方面。關於知識共學及經驗共享的實證結果分析中,面 對面活動等「高接觸」管道往往比線上課程等「高科技」機制來得更能對社 區有具體貢獻;即使面對面活動除了建立新聯繫外並不總是能帶來切實的結 果,但面對面活動仍然很重要。建構人地共生地景是一項巨大的挑戰,知識 共學及經驗共享是一個關鍵的先決條件,對地方來說更是如此,這些挑戰需 要創新的方法,將合適的人聯繫起來,促進彼此協作以利用相關知識與經驗 來見學成長。

可行之路:社造及地創

評析與啟發

社造及地創看似二條不同的路,但仔細檢視後不難發現有異曲同工、殊途同 歸之妙,也都值得地景規劃設計採行,但重要的是必須用心去做,因為只有 用心做,才能形塑出具風土特色、文化自信、以及以自然為基礎的人地共生 地景。

過去幾年以來,我們可以見學到愈來愈多的最佳實踐案例,不管是1994年發 想的社造取徑,或2019年啟動的地創取徑。本文引介的口湖椬梧利用藝術進 入社區的手法,結合了社區規劃與地方創生的最佳實踐知識及經驗;佳心舊 部落利用專業田調及耆老訪談,再透過外鄉布農族人協力的「做中學」,利 用布農族人組成的建屋工班,重返祖居地共同打造出布農族石板家屋的最佳 實踐知識。這二條路提供其他社區/部落打造屬於自己特性的「人地共生地 景」路徑,透過見學和傳承,可以向前人學習,便可避免「不是在這裏發明的」 症後群,枉費心力要重新發明輪子。

社造及地創是達到「人地共生地景」的二條路,不管選的是「較少人走的路」, 還是「極目望去直到它的盡頭彎入叢林深處」的路,二條路其實相差無幾, 風景同樣美麗。我們相信,只要目的是打造「人地共生地景」,來日於它處 重提此事時,不管走那條路,都不會嘆息不已!

花蓮縣文化局(2021),《走進石板屋》,花蓮:花蓮縣文化局。

Lawrence, R (2020). Responding to COVID-19: What’s the problem? Journal of Urban Health. 97(4), 588 (doi: 10.1007/s11524-020-00467-1).

李永展(2020b),「鐵花窗、小雨燕與台灣鯛:預約地方創生的下個十年」,《獨立評論@天下》, 2020年12月29日(https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/255/article/10311)。

Mahdavinejad, M, Abedi, M. (2011). Community-oriented landscape design for sustainability in architecture and planning. Procedia Engineering. 21, 337–344.

Buchecker M., Hunziker, M., Kienast, F. (2003). Participatory landscape development: Overcoming social barriers to public involvement. Landscape and Urban Planning. 64, 29–46.

Armestrong, J. (1993). Making community involvement in urban regeneration happen: Lessons from the United Kingdom. Community Development Journal. 28(4), 355-361.

IISD (2019). SDG Knowledge Hub. Available online: https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/smartsids-share-sdgs-5-tips-for-islands-to-leverage-its-most-renewable-resource-for-the-2030-agenda/ (accessed on April 5, 2022).

13 DISCOURSE AND INSPIRATION

參考文獻 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

新書介紹《閱讀地景的五個維度》

NEW BOOK

Landscapenotes:Readingthefivedimensionsofthelandscape

Wan-jiun Teng

President , Taiwan Institute of Landscape Architects Director , studio de la mer

D. Thoreau)所言「地球

對景觀的看法決定了後續的做法,環境調查的技術在不斷擴充,對於環境訊息進 行統整與分析的方法也在不斷的發展,因此景觀專業者的挑戰不再單是如何獲得 足夠的地景環境資料,而在於透過地景閱讀的過程與分析論述,找到能夠支持展 現明智與感人創造力的基礎。正如亨利・梭羅(Henry

是一件無比美好的樂器,應該用心傾聽與探索她彈奏出來的悅耳旋律」。

景觀專業能力的養成,不只是規劃設計的知識技術,還包括看事情與看環境的角 度,當我們能夠更多元、更豐富、更深刻、更透徹的閱讀地景,建立觀點,那麼 這種深層的理解將引導我們從更細膩與創意的視角,發揮景觀專業特有的筆觸。

「閱讀地景的五個維度」以深度與廣度二個面向提出對閱讀地景的概念與態度, 其所闡述環境景觀在時間、空間、文化與自然間交互作用之關係,有別於一般純 自然科學的觀點,認為單一、二維度太簡化地景外現的樣貌所述說的故事,閱讀 地景應該有多角度或多維度的觀點。換句話說,閱讀地景不只是專注於理性的眼 還要開啟感性的心。基於多年的專業經驗與教學心得,王光宇教授以深入淺出的 釋喻與思維引導,從看得見摸得著的、文化解讀的、感覺的、涵構關係的,到整 體動態進行的五個地景維度作剖析探討,同時穿插照片與速寫詳細的解說並梳理 地景閱讀的概念與方法,這也正是景觀專業者產出好作品所不可或缺的要項。

誠摯推薦給景觀與相關專業者,相信這本書能帶給大家新的視野與啟發。

36 NEW BOOK

中華民國景觀學會 理事長 洋活有限公司 總監 作者:王光宇 中華民國景觀學會 名譽理事長 中原大學地景建築學系 系主任

中華民國景觀學會理事長 鄧婉君

2021第九屆台灣景觀大獎頒獎典禮

The 12th First General Meeting of Taiwan Institute of Landscape Architects and the 9th Taiwan Landscape Award Ceremony

活動時間:2022年03月05日(六)13:00-17:30

活動地點:西本願寺 樹心會館 (台北市萬華區中華路一段174號 )

本年度第九屆台灣景觀大獎結合學會會務頒獎、學生景觀設計競圖、年度 貢獻獎,表揚傑出景觀作品與其規劃設計營造團隊以及各領域,對於提升 台灣優質環境與生活文化之貢獻,總計三百人參與盛會。本次第九屆台灣 景觀大獎新增類別8.實踐IFLA Landscape Charter 類,特別邀請四位國

際評審參與:

Damian Tang

IFLA APR前任理事長/IFLA AAPME Awards評審團主席

Mike Barthelmeh

紐西蘭景觀協會 代表IFLA APR認證小組主席

Yves Michelin

Directeur scientifique Adjoint VetAgroSup Campus agronomique

日本信州大學社會 基盤研究所 準教授 頒獎典禮特別邀請立法院吳思瑤立法委員、內政部營建署吳欣修署長、行 政院農業委員會水土保持局李鎮洋局長、國家發展委員會國土區域離島發 展處彭紹博處長、交通部觀光局林信任副局長、新竹市林智堅市長、中冶 環境造形顧問有限公司郭中端負責人及台灣景觀大獎王光宇評審團主席擔 任頒獎人。透過舉辦台灣景觀大獎,讓台灣環境景觀營造優秀作品能被看 見, 同時造就台灣能夠有更多符合「生活、文化、社會、生態與美」的價 值的優質景觀環境,提升台灣各界對於景觀專業領域及價值觀點的瞭解。

頒獎典禮當天,國際評審於線上一同分享見解與評語(照片來源:中華民國景觀學會)

頒獎典禮現場大合照(照片來源:中華民國景觀學會)

活動紀要 ACTIVITIES 37

景觀學會第十二屆第一次會員大會暨

第九屆台灣景觀大獎頒獎典禮

上原三知

本會在2021年度協助2020年台灣景觀大獎獲獎作品其中的23件作品參 加2021 IFLA AAPME Awards, 共計11件作品獲獎. 本屆景觀大獎有171 件作品參賽, 景觀學會將持續協助各類別優秀作品參賽 2022 IFLA APR Landscape Architecture Awards.。

台灣景觀大獎 ( TILA Landscape Awards ) 逐漸成為台灣在環境景觀方 面最具代表性及國際性的獎項, 同時扮演景觀價值跨領域溝通的重要平 台,期許經由台灣景觀大獎的舉辦, 讓台灣環境景觀營造的優秀作品能夠 被看見, 同時造就台灣能夠有更多符合「生活、文化、社會、生態與美」 的價值的優質景觀環境。

終身貢獻獎頒獎─林大元老師(照片來源:中華民國景觀學會)

年度大獎頒獎─百觀海事的地質公園-基隆和平島公園的更新 (照片來源:中華民國景觀學會)

學生競圖頒獎情形(照片來源:中華民國景觀學會)

為了能夠回饋更多景觀專業價值,本次頒獎典禮舉辦獲獎案例分享,邀請 本屆 兩件年度大獎與 傑出獎獲獎單位透過簡報分享設計成果與執行背後的 點滴,專案簡報分享作品包含:

1.百觀海事的地質公園-基隆和平島公園的更新 2.新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程

3.波光粼粼水面間 漾起安農新風情

年度大獎頒獎─布農族佳心舊部落地景再現計畫 (照片來源:中華民國景觀學會)

本次頒獎典禮包含學會會務頒獎、第十六屆學生景觀設計競圖、年度貢獻 獎頒獎。為肯定景觀專業產官學界各領域先進之付出及貢獻,景觀學會特 籌組獎項審查委員會辦理,並於學界、實務界、公務界經多次的遴薦、會 議討論,貢獻獎獲獎名單如下:

終身貢獻獎—學界領域:郭瓊瑩 / 中國文化大學景觀學系 主任兼所長

終身貢獻獎—實務領域:林大元 / 青境工程顧問有限公司 負責人 終身貢獻獎—公務領域:林盛豐 / 監察委員

城市治理獎:林右昌 / 基隆市 市長 城鄉貢獻獎:徐燕興 / 基隆市都市發展處 處長

獲獎案例簡報分享情形 (照片來源:中華民國景觀學會)

38

4.布農族佳心舊部落地景再現計畫

5.口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫 跟著小雨燕趣旅行

Traveling Swallow

6.臺灣文學基地

7.太平洋國家景觀道路-蘇花路廊(蘇澳-東澳段)景觀改善工程規劃設計案

分享內容包含如何 從公部門單位(業主)的角度如何掌握計畫執行與發揮計

畫最大執行效益;從規劃設計單位(執行單位)的角度出發如何在規劃設 計、經費評估、公私部門協商、在地特色保留、地方民眾參與等多面向挑 戰中,促成平衡發展。活動並於西本願寺戶外庭院展覽本屆優質獎與傑出 獎獲獎作品,透過專案分享與展覽,讓更多人可以了解景觀專業的價值與 執業範疇。

LANDSCAPE PROJECTS

上典景觀實業有限公司

S.D. Atelier design & planning

大凡整合規劃設計有限公司

DNF. Environmental Consultants Inc.

元皓景觀設計有限公司

YHLAndscape Design

太谷環境設計股份有限公司

TKC Environmental Design Group

尺度設計有限公司

Scale design Inc.

日商日亞高野景觀規劃(股)公司台灣分公司

Takano Landscape Planning Co., Ltd.Taiwan Br.

艾奕康工程顧問股份有限公司

AECOM

台灣高野景觀規劃股份有限公司

Taiwan Takano Landscape Planning Co., Ltd

禾拓規劃設計顧問有限公司

CNHW Planning & Design Consultants

交通部公路總局

Directorate General of Highways, Ministry of Transportation and Communications 利群工程顧問股份有限公司

Lengend Co.,LTD

承園景觀工程有限公司

ELE-garden construction Co.

林同棪工程顧問股份有限公司

T.Y.LIN International Taiwan

致遠景觀顧問有限公司

ZhiYuan LA. Consultants Co.

桃園市政府工務局

Department of Public Works, Taoyuan

荷于景觀設計諮詢(上海)有限公司

Waterlily Studio

黃苑景觀設計顧問有限公司

Golden Park Landscape Architecture ,Environmental Planning & Design

經典工程顧問有限公司

Classic Planning & Design Co., Ltd.

預景設計有限公司

Fieldscape Architects+Planners

橙谷景觀規劃設計有限公司

Eco. Orange Landscape Architecture Planning and Design Co. Ltd.

瀚翔景觀國際股份有限公司

Horizon & Atmosphere Landscape Co.

※公司名稱排列順序依照筆畫編排

森聯摩天41 實務案例照片(資料提供:瀚翔景觀國際股份有限公司)

【2021第九屆台灣景觀大獎 公園綠地/公共開放空間類 傑出獎】 【110年度臺北市政府公共工程卓越獎

【2021第九屆台灣景觀大獎 公園綠地/公共開放空間類 傑出獎】

老公園的傳承與新生-天母公園

老公園的傳承與新生-天母公園

Connecting Past to Present - Transformation of the Tian Mu Park

Connecting Past to Present - Transformation of the Tian Mu Park

】

設計單位 : 大凡整合規劃設計有限公司

設計單位 :大凡整合規劃設計有限公司

Design : DNF. Environmental Consultants Inc.

Design : DNF. Environmental Consultants Inc.

計畫緣起

位於臺北市士林區的天母公園,因公園北段緊鄰著陽明山國家公園綠帶, 磺溪則倚著公園西側而行,生態資源條件豐富,而過去在美軍進駐背景下 ,也促使天母地區擁有截然不同的異國氛圍。公園闢建以來,陪伴天母居 民長達半世紀之久,多處設施逐漸老舊不盡符合需求,本案須在既有公園 架構中注入活力,並提升多元族群使用性,塑造全齡友善的公園環境。

計畫區位

天母公園作為保護區綠帶延伸,猶如陽明山山系的綠手指伸入都市,加上 磺溪流經公園西側,使天母公園擁有藍綠帶交織的豐富生態資源與條件, 是當地居民假日放鬆身心靈、親子生態教育的絕佳場所。

42

陽明山國家公園 甲桂林社區 天母圓環 天母公園 往士林 磺溪 社區 綠地 空間定位

作品名稱:老公園的傳承與新生-天母公園

作品名稱 : 老公園的傳承與新生-天母公園

業 主:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

業 主 : 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

地 點:臺北市士林區中山北路七段141巷旁

面 積:3.8公頃

地 點 : 臺北市士林區中山北路七段141巷旁

專案經理:衛思帆

監造人員:衛思帆、邱昱維

景觀設計 : 大凡整合規劃設計有限公司

主持 人 : 李嘉智、王蕙雯

參 與 者:曾思宸、黃筱雅、黃孝純

專案經理 : 衛思帆

工作坊策畫:施秉瑄、創藝樹設計工作室

施工時間:2020年2月-2021年3月

營造廠商 : 廣聯營造有限公司

特別感謝: 天母里里長-李陳菜蓮、中華民國跑酷協會、還我特 色公園行動聯盟(特公盟)

材 料 : 現地塊石、透水磚、鍍鋅鋼材、木材、植栽

造 價 : 約新臺幣6,600萬

其他獲獎:110年度臺北市政府公共工程卓越獎

用 途:延續天母居民回憶、拉近人與自然關係、打造全齡共享 的公園

面 積 : 3.8公頃

用 途 : 延續天母居民回憶、拉近人與自然關係、打造 全齡共享的公園

景觀設計:大凡整合規劃設計有限公司

主 持 人:李嘉智、王蕙雯

營造廠商:廣聯營造有限公司

監造人員 : 衛思帆、邱昱維

參與 者 : 曾思宸、黃筱雅、黃孝純

材 料:現地塊石、透水磚、鍍鋅鋼材、木材、植栽

工作坊策畫 : 施秉瑄、創藝樹設計工作室

造 價:約新臺幣6,600萬

設計時間:2019年3月-2019年12月

設計時間 : 2019年3月-2019年12月

施工時間 : 2020年2月-2021年3月

特別感謝 : 天母里里長-李陳菜蓮、中華民國跑酷協會 、還我特色公園行動聯盟(特公盟)

傾聽孩子的話語 - 開辦兒童工作坊

獲獎作品

室外場: 首先召集天母地區的孩童們在公園綠地上,以戲劇表演的方 式引導孩童想像喜歡的遊戲空間,再利用紙板塑造不同造型結合環 境發揮創意,並在圖紙上畫出自己的想法並分組討論,最後利用木 材實際搭建遊樂設施,進行遊戲體驗。

室內場: 先利用可食的材料搭建高塔,使孩童學習模型結構概念,再 以冰棒棍及黏土材料進行創意發想並製作模型,分享作品及討論激 盪出更多的可能型及想法,最後進行討論收斂找到最適合天母公園 遊戲場的遊戲方式。

邀請各專家學者討論,落實孩童想像

辦理工作坊的同時,邀請兒童行為研究專家學者共同參與,觀察孩童的遊戲行為並反 饋觀察結果;工作坊辦理完後邀請相關領域專家學者共同討論,轉譯工作坊成果。

最終再由設計單位依照工作坊相關資料進行空間配置,並邀請遊戲場安全檢驗顧問及 結構技師、景觀師,檢討遊戲場安全規範、動線流暢性、視覺景觀、結構設計及材質 運用等,盡可能將工作坊成果落實於遊戲場空間中。

翻轉公園閒置空間 - 打造跑酷運動場

利用閒置的迷宮牆,結合攀爬、撐越、擺盪、跳躍等活動元素進行設計,改造為跑酷 運動練習場。設計過程中邀請跑酷團體共同討論,並建構3D模型模擬跑酷運動者的活 動路徑,設計出符合使用者需求的場域。

景觀廁所 羽球場

籃球場

全區配置圖

PRIZES 43

N

兒童遊戲場 入口廣場 休憩涼亭 廁所 出挑平台 臨溪平台 臨溪散步道 塊石廣場 觀溪平台 林下活動空間 景觀滯洪池 林蔭休憩區 臨溪散步道 多功能活動廣場 通用斜坡道 涼亭及多功能廣場 體健運動設施 廁所 散步道 跑酷運動場 復健設施 休憩亭 0 50 100 200 m 增加跳躍空間 增加抓握單槓 衝刺斜坡 平台休息點 【 2021 第九屆台灣景觀大獎 公園綠地 / 公共開放空間類 傑出獎】