Cyprien Gaillard

DUMPTY HUMPTY

Palais de Tokyo Lafayette Anticipations

F

Préfaces

Guillaume Désanges 4 Guillaume Houzé 5

Introduction Rebecca Lamarche-Vadel 7

Conversation Cyprien Gaillard et Rebecca Lamarche-Vadel 9

Le Défenseur du Temps Olivier Schefer 23

HUMPTY \ DUMPTY, ou quand les superstars perdent de leur éclat Jack Halberstam 31

L’opéra d’HUMPTY \ DUMPTY Lisa Le Feuvre 37 Nautilus (version dub) Louis Henderson 47

SOMMAIRE

Notices des œuvres Renaud Gadoury 52

HUMPTY 53

Love Locks 53 Overrunner 53 The Lake Arches (Restored version) 54 Oreste e Pilade 54 Gargouilles crachant du plomb 55 Overburden (1), Overburden (2), Overburden (3) 55 Eiffel Cable Burnish 56

Everything but Spirits 57 Sober City 57 Ocean II Ocean 58

Gates (Passaic) 58

Nautilus Dub (First Half) 59 Dessins de Robert Smithson 59 Nautilus Dub (Second Half) 60

Formation 60 Mutter mit zwei Kindern 61

L’Ange du foyer (Vierte Fassung) 61

White Vessel Study 62

Constat d’état (HUMPTY Palais de Tokyo) 62

DUMPTY 63

Constat d’état (DUMPTY, Lafayette Anticipations) 63

Frise 1 63

Le Défenseur du Temps 64 Palais de la découverte vitrifié 64 Frise 2 65

L’Irrestaurable (pour Gaël) 65

Biographies 67

PRÉFACES

Le travail de Cyprien Gaillard invite à une exploration sensible de la ville et s’attelle à révéler les traces du temps dans l’espace urbain, les objets, les matières, mais aussi dans l’imaginaire, les humeurs et les affects contemporains.

L’artiste signe son retour à Paris avec son exposition HUMPTY \ DUMPTY, qui se déploie en deux volets complémentaires et concomitants au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipations. Au Palais de Tokyo, l’exposition s’inscrit dans un bâtiment lui-même chargé d’une histoire de l’art moderne puis contemporain en France, dont l’architecture porte aujourd’hui la marque. Il offre un cadre de choix qui entre en résonance avec l’imaginaire de Cyprien Gaillard et des artistes qu’il a conviés pour ce projet.

Je tiens ici à remercier Cyprien Gaillard pour la générosité de son implication, Emma Lavigne, qui l’a invité à imaginer ce projet au Palais de Tokyo, Rebecca Lamarche-Vadel, directrice de Lafayette Anticipations et commissaire de l’exposition avec laquelle le projet s’est construit dans une chaleureuse complicité, et Clément Raveu qui l’a accompagnée. L’artiste ayant convié au Palais de Tokyo des œuvres qui ne portent pas sa signature, je tiens à exprimer ma gratitude envers Daniel Turner qui a contribué à HUMPTY \ DUMPTY avec une nouvelle création réalisée spécialement pour le Palais de Tokyo, ainsi qu’aux prêteurs des œuvres de Giorgio de Chirico, Käthe Kollwitz et Robert Smithson.

HUMPTY \ DUMPTY constitue une précieuse occasion pour Lafayette Anticipations et le Palais de Tokyo de travailler ensemble et de renforcer de manière vertueuse les synergies au sein de l’écosystème parisien de la création contemporaine. Mes remerciements les plus chaleureux vont donc enfin, et bien sûr, à Guillaume Houzé, président de Lafayette Anticipations, pour cette belle collaboration.

Guillaume Désanges

Président du Palais de Tokyo

Lafayette Anticipations collabore depuis plusieurs années avec Cyprien Gaillard, notamment par le biais de sa collection qui conserve son œuvre Real Remnants of Fictive Wars I. Nous sommes ravis d’accueillir son nouveau projet à Paris, où il trouve un ancrage particulier dans le quartier de la Fondation avec cette restauration spectaculaire du Défenseur du Temps de Jacques Monestier. Au moment où Paris se transforme dans la perspective des Jeux olympiques, les artistes nous offrent aujourd’hui des clés pour mieux comprendre demain.

HUMPTY \ DUMPTY a été pensée dès le départ comme une exposition en deux chapitres déployés à Lafayette Anticipations et au Palais de Tokyo, avec lequel nous avons construit une collaboration particulièrement fructueuse. Je remercie chaleureusement Guillaume Désanges et toute son équipe pour leur expertise et leur énergie, ainsi qu’Emma Lavigne qui a initié ce projet. Je tiens également à souligner l’investissement de Rebecca Lamarche-Vadel, directrice de Lafayette Anticipations, qui a assuré le commissariat d’ensemble de ce projet particulièrement ambitieux. L’équipe de notre Fondation s’est aussi mobilisée avec force pour accompagner l’artiste dans une aventure à la fois technique, historique et visionnaire.

Ce livre en deux volumes – textes et images – témoigne de ce long processus de recherche et de production tout en nous offrant une vision immersive au cœur de l’exposition. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le parcourir que nous en avons eu à l’élaborer avec Cyprien Gaillard.

Guillaume Houzé

Président de Lafayette Anticipations

4 5

Alors que Paris restaure frénétiquement ses monuments les plus prestigieux et en efface les marques d’usure en préparation des Jeux olympiques, Cyprien Gaillard s’intéresse à la ville comme un lieu d’expression du désordre, où l’humain lutte contre les éléments au travers de régulières et vastes campagnes de rénovation. Ce sont dans les marges, les recoins et les espaces de dissidence que l’artiste trouve les récits de nouvelles relations possibles avec le vivant et sonde les limites de nos désirs de stabilité et de permanence.

HUMPTY \ DUMPTY est une exposition en deux chapitres, présentés au même moment à Paris, au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipations. Ce titre fait référence à une comptine anglaise dans laquelle un personnage tombé d’un mur se brise en une myriade de fragments et qui, malgré de multiples tentatives de reconstruction, ne pourra retrouver son état originel.

INTRODUCTION

Au Palais de Tokyo, HUMPTY, le premier chapitre de l’exposition, rassemble une sélection d’œuvres de Cyprien Gaillard inédites ou encore jamais présentées en France, ainsi que celles d’artistes invités (Giorgio de Chirico, Käthe Kollwitz, Robert Smithson et Daniel Turner) qui constituent une forme d’étude de l’entropie. C’est au travers de la relation entre le corps et l’architecture, les territoires délaissés ou encore les espèces dites invasives, que Cyprien Gaillard dresse un portrait de notre lien à l’effondrement et à la reconstruction. Se racontent l’obsession de la conservation des choses, la tentation de maintenir ou de retrouver un certain ordre du monde, et, enfin, notre irréductible vulnérabilité face au temps et à ses effets. L’exposition se déploie d’elle-même comme une spirale, un motif récurrent qui rappelle autant la coquille d’un nautile qu’un vortex ou encore la représentation d’un temps cyclique.

À Lafayette Anticipations, pour le second chapitre, DUMPTY, l’artiste redonne vie à une œuvre tombée dans l’oubli depuis 2003, Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier : une horloge monumentale installée en 1979 au cœur de Paris dans le quartier de l’Horloge. Unique au monde, elle est constituée d’un homme juché sur un rocher, muni d’un glaive et d’un bouclier, qui se bat régulièrement contre des créatures représentant les éléments. Cet automate a été abandonné depuis plus de vingt ans aux effets du temps, contre lesquels il tentait pourtant de nous protéger. Cyprien Gaillard fait de sa restauration un acte de création, et l’acteur principal d’un opéra au centre de la Fondation, avant qu’il ne soit réinstallé à son emplacement initial à l’issue du projet. La renaissance du Défenseur du Temps est mise en perspective avec l’impossible retour d’un être cher, Gaël Foucher, dit « El Magnifico », ami disparu il y a quelques années, à qui Cyprien Gaillard dédie cette exposition.

7

Rebecca Lamarche-Vadel

« Car celui qui saute dans le vide n’a plus de comptes à rendre à ceux qui le regardent. »

Jean-Luc Godard

Rebecca Lamarche-Vadel : Pour préparer l’exposition HUMPTY \ DUMPTY imaginée en deux chapitres au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipations, tu as sillonné inlassablement la ville de Paris. Tu y as capturé beaucoup d’images autour de la tour Eiffel et de la place de la Concorde, ainsi que de l’ensemble des monuments historiques actuellement rénovés en perspective des Jeux olympiques de 2024.

Cyprien Gaillard : J’aime l’idée que nous soyons au moment où Paris fait son bilan entropique. La ville tente de préserver certains édifices, mais sa politique publique de restauration est inévitablement exclusive : elle ne peut inclure tout l’espace bâti. Une hiérarchie qui définit les bâtiments et monuments à restaurer en priorité est donc déjà en place. C’est précisément ces limites qu’il m’intéresse d’explorer. J’ai toujours été fasciné par les failles. J’ai connu l’époque des jeux de billes où il fallait pousser l’agate dans un trou, la fissure dans le sol était toujours pour moi un espace à viser, à investir. Ce motif de l’interstice revient souvent d’ailleurs dans mon travail. Je crois que chaque artiste cherche un point d’entrée dans le monde qui l’entoure, une brèche où la lumière puisse passer, et je sens qu’avec notre environnement urbain de plus en plus rationalisé, normé, il y a de moins en moins d’espace libre où se projeter, où expérimenter autre chose que soi-même…

Restaurer Le Défenseur du Temps, cette œuvre de Jacques Monestier installée en 1979 et abandonnée depuis 2003, était une réponse évidente à ton invitation. J’ai toujours eu cette idée d’insuffler une vie nouvelle dans l’œuvre d’un autre, parce que j’étais particulièrement touché par le sort réservé aux œuvres d’art public, surtout à celles qui sombrent dans une forme d’anonymat. Le Défenseur du Temps est encore plus symbolique de cette idée d’une nouvelle vie puisqu’il a été en mouvement, puis s’est arrêté. Je me rappelle l’avoir vu fonctionner, enfant, et avoir éprouvé un grand sentiment d’étrangeté. C’était une énigme, dans un quartier dont je n’arrivais pas à saisir la nature et l’origine. Il n’était pas central puisque c’était « sur la route » du Centre Pompidou, mais il était bien plus intéressant que le musée aux yeux d’un enfant. Et je me rappelle être passé dans cet espace interstitiel, le quartier de l’Horloge, de nombreuses fois ; c’est un espace piéton qui prête à la dérive. L’automate se trouve entre le Centre Pompidou et le musée des Arts et Métiers, mais il n’a sa place ni dans l’un ni dans l’autre. Il existe dans un « contreespace », comme Foucault le disait au sujet de ses hétérotopies.

CONVERSATION

Le quartier de l’Horloge, c’est aussi dans la conscience collective parisienne un peu un fiasco urbanistique au même titre que les Halles. Ces deux sites faisaient d’ailleurs partie d’un seul et même projet de la ZAC à l’époque (zone d’aménagement concerté). Fidèle aux idées postmodernes et à leur goût pour les réappropriations historiques, le quartier de l’Horloge reprend le concept de l’îlot médiéval. C’est aussi un quartier qui regorge d’histoires. La pièce de Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, avait été réalisée rue Beaubourg en 1975 sur un immeuble en cours de démolition pour faire place au quartier de l’Horloge, quelques années à peine avant l’inauguration du Défenseur du Temps en 1979. On y trouvait aussi cette boîte de nuit, Le Saxo, un after assez connu dans les années 1990 – il y avait souvent des descentes de police, l’endroit fermait pendant des mois avant de rouvrir secrètement au grand désarroi des riverains… À quelques pas de là, un jeune homme aurait fait une overdose dans une fontaine, juste après Le Grand Assistant de Max Ernst, aussi appelé le « hibou ». Ce dernier a d’ailleurs l’air de nous dire : « N’allez pas plus loin. » Coincé entre Leroy Merlin et Flunch, il semble être une balise indiquant que la sphère d’influence du Centre Pompidou s’arrête là.

9

Cyprien Gaillard et Rebecca Lamarche-Vadel Juillet 2022

Cyprien Gaillard, The Lake Arches vue d’exposition au Palais de Tokyo (HUMPTY), 2022

Cyprien Gaillard, Frise 1, vue d’exposition à Lafayette Anticipations (DUMPTY), 2022

L’idée de restaurer

Le Défenseur du Temps était aussi en réponse à l’architecture de Lafayette Anticipations, conçue par Rem Koolhaas. La Fondation est un manifeste, et il me semble qu’on aura toujours plus l’impression de visiter un bâtiment qu’une exposition. Il est assez « techno », transparent et honnête sur ses capacités de mouvement, avec ces plateformes déplaçables au centre, ces vérins visibles, peints avec une couleur spécifique. Il y a aussi ce caillebotis, ce métal présent partout. C’est un musée du 21e siècle, performatif, modulable.

Étude du mécanisme de la tête du dragon du Défenseur du Temps (carnet de croquis de Jacques Monestier), 23 avril 1976

L’horloge à automates Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier, dans le quartier de l’Horloge à Paris, France, décembre 1979

RL-V : Oui, très inspiré du projet du Fun Palace de Cedric Price. Ce dernier avait imaginé un musée flexible, avec des espaces programmables, au service des utilisateurs. Il pensait que les nouvelles technologies contribueraient à la libération de l’humanité. Il disait d’ailleurs que le Fun Palace devait être « l’université de la rue ». C’était une espèce d’antidote à la constatation que le musée était devenu un mausolée, immobile et figé, obsédé par la conservation et hors du monde. Ce bâtiment de Rem Koolhaas, en écho à Price, célèbre la métamorphose, la transformation, la désorientation aussi.

CG : Je voulais dialoguer avec ce bâtiment de manière frontale, mais il me fallait un soldat, un centurion pour y pénétrer en confiance. J’ai donc écrit une lettre à Jacques Monestier, l’auteur du Défenseur du Temps pour lui proposer mon idée d’insuffler une vie nouvelle dans son automate, de penser l’acte de restauration comme un acte de création. C’était une proposition d’entraide, car sans lui, je n’avais pas de réponse à cette architecture de la Fondation, et sans moi, les jours de son automate étaient comptés. On sait maintenant qu’il y avait trois cents kilos de fientes de pigeon à l’intérieur du rocher de la sculpture et qu’il menaçait de s’effondrer…

RL-V : Le Défenseur était aussi assez central pour une certaine communauté, comme une sorte de cœur battant qui rassemblait chaque heure des curieux venus de toute part, les habitants du quartier, mais aussi des touristes du monde entier.

CG : Beaucoup de Parisiens ne le connaissent pas, mais il était central pour quelques autres : les habitants du quartier qui se retrouvaient au Bistrot de l’Horloge pour le voir se battre contre ses trois adversaires à midi, dix-huit heures et vingt-deux heures. Le Défenseur se bat contre les éléments : le crabe représente l’eau, l’oiseau l’air, et le dragon le feu. En réalité, je l’ai surtout connu en panne. Je me souviens qu’il y avait dans les années 2000 un panneau demandant des fonds pour le restaurer. Je me demandais combien ça coûterait et j’étais assez touché par ce geste, comme un appel de détresse bricolé. J’ai toujours gardé Le Défenseur en tête, mais il faut parfois des années pour trouver la bonne opportunité de réaliser une idée.

RL-V : Je me souviens que faire renaître Le Défenseur à la Fondation était une évidence pour toi.

CG : Je n’avais pas de plan B. Ce qui me plaisait, c’était de décontextualiser cet automate, d’augmenter son champ d’action pour qu’il ne soit plus attaché à son mur, qu’il se remette à fonctionner à quelques pâtés de maisons dans l’architecture

de Rem Koolhaas, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle est importante, contrairement à l’indifférence rencontrée par Le Défenseur. Je voulais associer cet automate et le bâtiment en donnant une peau neuve au Défenseur et un nouveau contexte qui permettrait de le reconsidérer. Il y a des limites mécaniques à ce que Le Défenseur peut faire : il fonctionne avec ces vérins penumatiques qui créent une chorégraphie assez archaïque. Je souhaitais tout de même qu’il puisse rattraper le temps perdu depuis son immobilisation, d’où la nouvelle fréquence de mouvement toutes les quinze minutes plutôt que toutes les heures, et les aiguilles de l’horloge mère qui partent en arrière, qui le libèrent aussi du temps du quartz.

RL-V : 2003 est l’année où Le Défenseur s’est arrêté, son créateur Jacques Monestier ayant décidé de le débrancher après la coupure du budget de maintenance de l’automate – ainsi condamné à une lente déchéance. Plutôt que de le voir décliner et sombrer, Monestier a préféré le plonger dans une forme de coma.

CG : C’est une forme d’auto-sabotage. Il y a trois dates clés : en 1979, l’œuvre est inaugurée ; en 2003, elle s’éteint ; et en 2022, elle est réactivée. Il était important pour moi que l’œuvre témoigne d’une réanimation, qu’elle garde certaines traces de sa vie hors service…

Or, pour Jacques Monestier, c’était très problématique d’embrasser les traces du temps, de laisser la patine et les fientes de pigeon. Au terme d’une longue discussion, on est arrivés à un compromis consistant à garder le personnage central avec les traces d’usure et à restaurer le reste de l’objet. Je pense mon exposition comme une fiction et je souhaitais que cet automate y joue un rôle central. Ce rôle n’est pas celui que Monestier lui a initialement attribué et cette histoire n’est pas celle qu’il a écrite pour lui ; ce que je cherche à raconter avec cette œuvre, c’est sa deuxième vie, entre sa mort en 2003 et sa renaissance en 2022. Il fallait donc repenser une chorégraphie pour l’occasion, la reprogrammer.

RL-V : Le Défenseur du Temps sera ton œuvre seulement pour ces trois mois d’exposition. Tu embrasses la vision de Marcel Duchamp, selon qui l’artiste du 21e siècle allait disparaître. Tu insuffles cette nouvelle vie dans cet objet, créant ainsi une œuvre immatérielle qui s’évanouira lorsque Le Défenseur sera réinstallé dans le quartier de l’Horloge en 2023.

CG : Oui, il ne restera rien à mon nom.

RL-V : Tu mets sa renaissance en perspective avec la disparition de ton ami Gaël Foucher il y a quelques années, un être cher qui, lui, ne pourra pas renaître ni connaître ce second souffle.

CG : En effet, il ne pourra pas revenir à la vie. Ces questions de conservation architecturale et culturelle ne sont intéressantes pour moi que quand on les lie à l’instinct de conservation des êtres, de soi. La ville essaye en permanence de se soigner et de maintenir des objets pour qu’ils nous survivent. Il y a deux obstacles majeurs à ce projet de régénération de la ville de Paris : l’un est un métal –le plomb – et l’autre un minerai – l’amiante. Le plomb se trouve essentiellement dans les peintures, par exemple dans certaines couches de la tour Eiffel ; l’amiante

Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier en train d’être reprogrammé par Cyprien Gaillard après sa restauration à l’atelier Prêtre et fils, Mamirolle, France, septembre 2022

10 11

est, entre autres, au Grand Palais, au Palais de la découverte. Ces monuments font l’objet de chantiers que j’ai pu visiter : ils sont extrêmement toxiques. Un projet de désamiantage est à haut risque. Je pense souvent à ces hommes et ces femmes qui sont en première ligne de cette guerre contre la ruine, qui risquent leur vie pour la préservation de ces monuments qui finissent d’ailleurs par n’exister qu’en deux dimensions dans la mémoire collective, sous forme de carte postale imprimée, ou virtuellement sur les réseaux sociaux et autres fonds d’écran…

J’ai un rapport émotionnel à l’architecture : un immeuble en ruine est pour moi comparable à l’état dans lequel on peut se trouver à un moment spécifique dans la ville, le corps étant lui aussi un fragment d’espace. L’amiante rappelle que notre environnement construit n’est pas seulement autour de nous, il peut aussi être en nous. Nous sommes des êtres poreux. Il me semblait qu’il devait y avoir une présence humaine dans l’exposition qui évoque l’instinct de conservation de soi. J’ai ainsi voulu rendre hommage à mon ami décédé en 2013, Gaël Foucher, à qui Le Défenseur du Temps plaisait d’ailleurs beaucoup. J’imagine qu’il voyait en cette œuvre abandonnée l’âme intacte de l’outsider en marge de l’institution que représente le Centre Pompidou…

On peut se projeter dans les œuvres d’art public, on peut les faire siennes le temps de la dérive d’un soir, à l’inverse des œuvres dans un musée, qui ont toujours un contexte très clair, une temporalité imposée, un accès limité par des horaires d’ouverture, un billet payant, etc.

En repassant devant cet automate quelques jours après avoir reçu ton invitation à faire cette exposition, je l’ai considéré à nouveau. J’ai vu en lui un personnage autant lié au quotidien qu’au surnaturel, capable d’incarner une autre personne que celle imaginée par son auteur.

RL-V : Dans l’exposition HUMPTY \ DUMPTY, l’humain apparaît souvent dans une relation complexe à l’environnement construit et à l’histoire. On le voit dans les œuvres présentées : les personnages anonymes de Chirico qui digèrent des couches d’architecture, les dessins de Smithson qui figurent une crise intérieure où jaillissent des éléments de la ville, du langage et des mythes. Chez Käthe Kollwitz, la figure humaine devient monstrueuse à force de tenter de protéger l’enfance contre la force du temps et la barbarie de la guerre. Quelle est la place de l’humain dans tes œuvres ?

CG : L’humain y apparaît très peu. Ses apparitions et disparitions sont plus liées à des questions de représentation d’un espace. Dans mes films, un sujet traditionnellement traité en premier plan telle une figure devient arrière-plan, et vice versa un paysage peut aussi devenir un élément de premier plan, ce qui peut parfois être source de télescopage, comme dans mon film The Lake Arches À l’époque, je filmais tout le temps, je portais toujours avec moi une petite caméra Sony Handycam. Je voulais initialement montrer une scène idyllique – deux amis

qui observent leur reflet dans l’eau avant de s’y baigner – en commençant par un plan très serré pour filmer le reflet du ciel dans l’eau, puis faire un long dézoom qui révélerait l’architecture de Bofill en arrière-plan. Ce n’était pas un très bon scénario en soi… J’ai commencé à filmer sans savoir qu’ils allaient plonger.

L’un d’eux a plongé un peu plus à pic, ressortant de l’eau avec le nez écorché, alors que l’autre était indemne. La caméra a continué de tourner – d’ailleurs, il me semble qu’à un moment donné, mon ami d’enfance Nicolas regarde directement la caméra et a l’air de dire que c’est maintenant un document d’importance.

C’est un film que j’ai fait très tôt, qui représentait l’idée d’une confrontation entre l’homme et l’architecture, mais aussi l’enchevêtrement entre nos corps et notre environnement. Cela me rappelle d’ailleurs cette œuvre de Hajo Rose qui, dans sa vingtaine, avait fait son autoportrait en superposant son visage et la façade de l’école du Bauhaus à Dessau.

Dans les bâtiments de Bofill, et aux Arcades du Lac en particulier, on a parfois l’impression d’être dans une peinture de De Chirico, avec ces arches, l’univers piéton, les piazzas. The Lake Arches fait plus directement référence à la gouache réalisée par de Chirico présentée au Palais de Tokyo, Oreste e Pilade, deux êtres sans visage, avec l’architecture avalée encore visible dans leur estomac. Ce tableau m’évoque aussi la difficulté d’assimiler toute notre culture occidentale, le fardeau de l’héritage à l’image de ces fragments antiques indigestes logés dans les intestins, notre deuxième cerveau.

RL-V : On y voit comme une indigestion qui rappelle les personnages Bouvard et Pécuchet de Flaubert, qui veulent tout savoir du monde, tout assimiler, mais qui n’y parviennent évidemment pas. Dans The Lake Arches, le personnage de Nicolas vit lui aussi un épisode douloureux : il se casse le nez dans un espace pourtant imaginé pour le plaisir et le loisir de l’homme. On parle de la difficulté à domestiquer et à contrôler le monde.

CG : La difficulté de tout connaître, de faire sens de notre culture fragmentée. C’est intéressant, parce que Bofill connaît aujourd’hui un regain de notoriété sur Internet. Beaucoup de gens considèrent son édifice de Noisy-le-Grand, le Palacio d’Abraxas, comme une destination pour se prendre en photo et nourrir leur compte Instagram. Terry Gilliam l’a aussi utilisé pour Brazil. Dans un sens, The Lake Arches perce ces représentations plates. Cette façade, d’abord en arrière-plan, devient centrale lors de l’impact de Nicolas sur le fond du lac. Cet accident, paradoxalement, restaure aussi l’image que l’on a de l’architecture de Bofill. Il la réinscrit dans un monde tangible, la remet au premier plan, loin de son rôle de décor sur les réseaux sociaux et autres fictions.

RL-V : Ces questions de la fragmentation, de la fracture, de la décomposition sont très présentes, notamment dans le titre HUMPTY \ DUMPTY CG : HUMPTY \ DUMPTY fait référence à un personnage dont l’histoire est celle de sa fragmentation, rapportée dans le livre De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll, ouvrage pensé comme une suite à Alice au pays des merveilles. Ce personnage était

12 13

Giorgio de Chirico, Oreste e Pilade, 1928

Ricardo Bofill, Le Viaduc, Les Arcades du Lac, Montigny-le-Bretonneux, France, 1971

Cyprien Gaillard, The Lake Arches (version de 2007)

Hajo Rose, Untitled (Self-Portrait) 1931

apparu auparavant dans une comptine au 18e siècle. Chez Carroll, Humpty Dumpty à la forme d’un œuf anthropomorphe, mais la comptine ne nous dit rien de tel. Elle parle d’un personnage fictif qui se tient sur un mur de brique chancelant, qui en tombe et se casse, et puis de l’effort collectif déployé pour le ramener à son état originel. Il est ensuite expliqué qu’il est impossible de retrouver un tel état. Même si, rassemblé, il ne sera plus jamais le même ; c’est l’idée de la spirale qui effectue le même mouvement que la boucle, mais ne revient jamais à son point d’entrée. Ce titre me paraissait particulièrement juste pour parler de cette grande campagne de restauration du centre de Paris en vue des Jeux olympiques, et pour évoquer les enjeux de préservation qui y sont liés.

RL-V : L’obsession de conservation du patrimoine est en effet de plus en plus présente. Elle s’est développée tout au long du 20e siècle dans un souci de préservation et de permanence de ces objets. Il y a aujourd’hui 121 millions de pièces à conserver dans les collections des musées de France, mais cette obsession conduit à une réalité étrange qui nécessite de complètement couper les œuvres du monde, d’atteindre une permanence du climat, de se soustraire à toutes les expressions du temps, des saisons, du jour, de la nuit, de la lumière, de réduire à néant toute variation.

CG : Oui, ce sont des idées récentes. Une obsession qui va d’ailleurs à l’encontre de la préservation générale du monde, parce que maintenir en permanence la température d’un musée ou d’un entrepôt entre 18 et 21 degrés entraîne forcément des conséquences sur le monde extérieur. Encore une fois, ces désirs de préservation des œuvres s’exercent au détriment de la préservation de la Terre et des êtres. C’est cet enchevêtrement des désirs qui m’intéresse. On préserve toujours l’un au détriment de l’autre. Or, s’il n’y a plus personne, pour qui sont les œuvres ? Pour en revenir au Palais de Tokyo, sa précarité climatique m’a poussé à montrer des pièces fragiles comme la gouache de Giorgio de Chirico, mais aussi à penser un dispositif dans lequel cette œuvre puisse être montrée sans être endommagée. L’idée était de la montrer dans un autre contexte que celui d’un musée traditionnel normé, pour en souligner la fragilité. Ce dispositif altère l’œuvre visuellement : une peinture devient une sculpture au moment où elle est placée sous cloche. Cette idée de soin et de considération pour l’autre se retrouve dans le sujet même de cette œuvre, où la main de l’un des amis se pose sur l’épaule de l’autre, avec à leurs pieds ce système de contrôle hydrométrique, tel un appareil respiratoire artificiel.

RL-V : Le fait que la conservation des uns engendre la détérioration des autres revient dans l’œuvre Love Locks, déposée à l’entrée de l’exposition au Palais de Tokyo. Ce sont d’immenses sacs de la voirie dans lesquels on découvre des milliers de « cadenas d’amour » accrochés par les passants sur les ponts de Paris et qui menaçaient de les faire sombrer. Comment t’est venue cette idée ?

CG : En parcourant la ville. Je les connaissais, mais un jour, je les ai reconsidérés. Ces cadenas ne sont pas laissés par des Parisiens, mais par des couples de touristes qui viennent des États-Unis, d’Asie et d’ailleurs, laissant cette trace qui symbolise la permanence de leur amour scellé par ces cadenas une fois la clé jetée dans la Seine. Ces cadenas ne posent pas qu’un problème éthique parce qu’ils symbolisent un amour lié à la possession, mais aussi un problème structurel, comme dans le cas du pont des Arts où leur poids a fait s’effondrer une partie des rambardes. En 2018, tous ces cadenas ont été retirés et les grilles du pont remplacées par des parois vitrées. C’est comme la tombe d’Oscar Wilde au Père-Lachaise, sculptée par le vorticiste anglais Jacob Epstein que j’aime beaucoup, qui est maintenant sous verre pour ne pas être abîmée, notamment par les traces de rouge à lèvres laissées par les baisers de ses admirateurs et admiratrices, mais il n’empêche que ces plaques de verre l’altèrent. On voit un paradoxe se dessiner dans ces exemples : préserver détruit. C’est l’ironie de ces efforts de conservation : ils obstruent notre accès à l’œuvre au moment présent, mais, dans le même temps, assurent sa pérennité pour les générations futures. Je pense vraiment cette œuvre – ces grands sacs récupérés dans les entrepôts de la voirie de Paris – comme un ready-made. C’est un objet d’une grande ironie, non ? Vouloir que ces cadenas soient une expression d’amour, alors que le cadenas représente vraiment l’enfermement, ainsi qu’un déchet difficile à retirer sur la voie publique.

RL-V : Ils racontent une certaine manière contemporaine d’aimer. L’exposition évoque beaucoup cette question de l’amour, de la dignité, de l’attention qu’on porte aux choses. Ces cadenas représentent un amour normé qui s’exprime au travers de ces objets ; les politiques culturelles publiques désignent quelles pièces, quels monuments, quels bâtiments sont dignes d’amour, donc de préservation.

Le Défenseur du Temps renaît après avoir été « mal aimé » et oublié. Tout ceci évoque la question de la restauration : la restauration matérielle semble procéder de la restauration spirituelle et affective.

CG : Les cadenas évoquent l’amour générique et parlent en effet de l’amour normalisé. Pour Le Défenseur du Temps, il s’agissait aussi de faire une œuvre qui ne s’ajoute pas à la longue liste d’objets qui ensevelissent notre monde, tels ces cadenas. Le geste de réanimation du Défenseur est profondément immatériel.

J’ai toujours aimé les œuvres d’art qui ont une économie de moyens. Il faut travailler avec ce qui nous entoure…

RL-V : C’est aussi le parti pris de Tino Sehgal, qui a eu une « carte blanche » au Palais de Tokyo en 2016 et considère que l’œuvre d’art peut s’incarner dans une rencontre, qu’il est possible de ne produire que des objets immatériels et d’en faire une exposition. Il n’est pas fou de penser que ce qui fait œuvre va profondément changer dans les prochaines années et décennies, et que le culte de l’objet ainsi que le rituel de l’exposition vont évoluer, voire – ce n’est pas impossible – disparaître. Ils racontent notre culture et notre rapport au vivant, qui sont en train de se modifier profondément. La relation au monde que tu écris avec Le Défenseur du Temps sort du culte de la permanence et de l’auteur ; il s’agit plutôt de lui redonner une dignité et une intensité nouvelles, de renouveler les affects à son endroit. L’immatériel et ses qualités reviennent beaucoup dans le projet, notamment au moyen du son et de la musique, qui sont fondamentaux dans ton travail.

CG : Avec Le Défenseur du Temps, c’est la première fois que je réalise une bande-son pour une sculpture. Je pense généralement le son en lien avec mes films, et mes choix musicaux relèvent de considérations conceptuelles vis-à-vis du sujet. J’essaie de me soustraire à l’équation et de réfléchir au son que ce fossile, cet arbre ou ce feu d’artifice aimerait entendre – tout comme il faut demander à la brique ce qu’elle veut devenir avant de construire un bâtiment, comme le disait Louis Kahn.

Dans Ocean II Ocean, j’en suis rapidement venu au steel drum. À Trinité-et-Tobago, il existait plusieurs raffineries dans les années 1940. De larges bidons d’essence étaient donc facilement disponibles. Ellie Mannette fut le premier à accorder ce contenant de combustible fossile vide. On associe souvent le son de cet instrument au calypso, un style de musique dansante de carnaval. Je l’associe plutôt à un son industriel lié au forage en mer, avec ces notes pleines de réverbération qui émanent

14 15

Tombe d’Oscar Wilde au cimetière du Père-Lachaise (réalisée par Jacob Epstein en 1914)

d’une carcasse de métal. C’est en cela que je vois en ce bidon d’essence vide un son prophétique. Près d’un siècle plus tard, sa résonance semble de plus en plus se rapprocher de nous, comme un écho joué à l’envers. Le carnaval est fini.

Pour Le Défenseur du Temps, j’ai cherché à évoquer l’origine de mon projet, une date, 2003, l’année de sa mise en arrêt. Comment évoquer ce passé proche à une audience ? Il m’a semblé juste de convoquer certains morceaux de musique qui ont été écoutés par le plus grand nombre à l’époque. J’ai donc commencé à sampler les hits de cette même année.

RL-V : Ces musiques sont comparables à l’amiante, non ? Elles contaminent, s’immiscent dans les mémoires, font un assaut des psychés.

CG : Oui, elles sont indélogeables de nos mémoires et nous renvoient à une période spécifique. Je voulais amener l’idée d’une musique dure, qui n’est pas séduisante, d’une musique agressive. C’est un choix plus expérimental grâce auquel je sais dès le départ que le son n’aura pas le rôle immersif qu’il peut avoir dans mes films. La bande-son oscille entre l‘idée de corrosion avec la partie « Hit », et celle de réparation avec « Heal ».

RL-V : La partie « Heal » est celle d’une musique spirituelle traversée par la recherche de l’harmonie et du pouvoir guérisseur du son porté par la composition de Laraaji.

CG : Oui, la guérison, c’est la musique new age, l’ambient, parfois considérée comme « musique d’ascenseur », mais l’ascenseur, c’est aussi un interstice, un espace public qui oscille entre le niveau de la terre et le ciel, et le son de Laraaji est définitivement céleste. Sa musique connaît depuis quelques années un nouvel engouement, même s’il travaillait déjà avec Brian Eno dans les années 1980, et il me semble qu’il y a en général un nouvel intérêt pour l’ambient. C’est une musique poreuse, tu n’entends jamais deux fois le même titre, car ce genre musical laisse les sons de l’extérieur s’y mêler – une sirène, des rires d’enfants ou le son de l’air conditionné. C’est une musique inclusive, sans barrière sonique, ouverte sur le monde, qui s’intéresse au bien commun, à la rue, aux parcs, à l’espace public.

À la fin des années 1970, Laraaji jouait à Washington Square Park, un parc bruyant de New York. Sa musique s’inscrit dans la ville comme une nappe musicale, une sous-couche d’abord à peine discernable, puis qui se révèle doucement telle une apparition. Nous nous sommes d’ailleurs rencontrés par hasard dans un espace public l’hiver dernier sur la 125e Rue, à Harlem. Deux jours plus tard, on s’est retrouvés au sommet de Marcus Garvey Park. On a peu parlé de musique et d’art, mais surtout d’expériences psychédéliques, de la possibilité d’une transcendance de la vision binaire du monde, d’éroder certaines barrières perçues entre ancien et nouveau, nature et culture, ici et ailleurs. Il a de grandes capacités à penser le monde de manière holistique. Un mois plus tard, nous étions ensemble en studio d’enregistrement. Il a joué sur deux cithares, qu’il avait lui-même électrifiées, ainsi que sur un mbira. J’ai ensuite monté cet enregistrement avec quatre morceaux qui émanent de

l’automate entre chacun de ses combats. La bande sonore de Laraaji alterne avec quatre remixes de divers tubes, datant de 2003 et du début des années 2000, que j’ai réalisés avec Joe Williams. J’ai aussi travaillé avec Nicolas Becker – un grand collectionneur d’enregistrements de silence, qui comprend bien l’importance de l’espace entre les notes – pour mettre en espace la bande-son dans l’exposition.

Nous avions l’idée d’augmenter l’automate en y installant un sound system.

Lors de sa restauration, nous lui avons aussi greffé quatre transducteurs et quelques microcontacts pour amplifier le son de ses mouvements.

RL-V : Le thème du débordement et de la perte de contrôle apparaît dans l’exposition à plusieurs moments : Le Défenseur du Temps et sa lente déchéance, les dessins de Smithson avec l’expression d’une implosion intérieure, et le débordement dans l’espace public avec les perruches considérées comme invasives, présentes dans l’œuvre Formation. L’idée de vomissement est aussi centrale, en contrepoint du motif de l’avalement de l’amiante et de la musique qui contamine l’esprit.

CG : Rien n’est figé. S’il y a partout dans Paris des exemples de « ravalements » de façade, alors il peut aussi y en avoir de « vomissements » de façade. Il faut juste en trouver des exemples, qui sont assez rares. C’est le cas des anciennes gargouilles de la cathédrale de Reims présentées au Palais de Tokyo. Il y a eu un incendie en 1914 à la suite de la chute d’un obus sur la cathédrale, incendie qui a été nourri, non sans ironie, par l’embrasement d’un échafaudage en bois ceinturant la tour nord de l’église. La charpente a ensuite pris feu, faisant fondre la toiture de plomb qui a doucement jailli par la bouche des gargouilles. En un sens, c’est un objet sans auteur qui porte à la fois les traces d’une première intention – la restauration de la cathédrale par Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle avec création de ces gargouilles –et les traces de la Première Guerre mondiale matérialisée par cette coulée de plomb. L’enchevêtrement de ces deux intentions opposées – restaurer et détruire –, visible dans le même objet, est plastiquement extrêmement puissant.

Mon idée est de montrer ces fragments à nouveau et de les sortir d’un contexte qui est seulement historique. Je souhaite restaurer leur potentiel sculptural en leur donnant un nouvel espace, avec un nouveau système d’accrochage, pensé par mes soins, qui permet de centrer notre regard sur ce vomissement à la fois figé dans le temps et lévitant dans l’espace.

Gargouille crachant du plomb de la cathédrale de Reims, telle que montrée au Palais du Tau, Reims, 2022

L’idée n’était pas de les dissocier de leur contexte premier, mais plutôt de penser, le temps d’une exposition, une alternative à la culture officielle de la mémoire… Je ne suis pas historien, j’ai un rapport plus psychédélique à l’Histoire. L’Histoire est une matière malléable avec laquelle on peut expérimenter, c’est un cas du passé au présent. Un siècle plus tard, cette régurgitation du patrimoine nous dit peut-être autre chose : peut-être nous invite-t-elle aussi à pratiquer une forme de sevrage, comme le vomissement nécessaire au début d’une cérémonie du peyotl ?

Je perçois aussi ce voyage psychédélique dans les dessins de jeunesse de Robert Smithson, où le langage devient un motif de cette hallucination, où les mots se répètent et semblent incapables de décrire certaines visions.

Gargouille

16 17

Laraaji enregistrant en studio « Heal », la bande-son du Défenseur du Temps, 2022

crachant du plomb avec son nouveau dispositif d’installation, vue d’exposition au Palais de Tokyo (HUMPTY), 2022

L’héritage de Smithson m’évoque surtout un artiste « post-studio ». Pour moi, l’espace intérieur de l’atelier a toujours été une source d’anxiété. En vingt ans de pratique artistique, je n’ai jamais eu une seule idée dans un espace fermé, ce n’est pas un lieu propice à la création. Et je pense que pour Smithson aussi, cette idée de quitter l’espace de l’atelier est centrale : c’est en s’alignant sur le flux de la ville, de l’espace commun, du paysage qu’il a trouvé une forme de transcendance de cette anxiété dont ces premiers dessins témoignent.

RL-V : Dans une lettre adressée à son galeriste George Lester à Rome en 1961, il écrit : « La souffrance a contaminé tout mon système nerveux1. » C’est ce désordre intérieur qui semble le pousser à aller regarder ce qui habite l’ailleurs, l’espace extérieur.

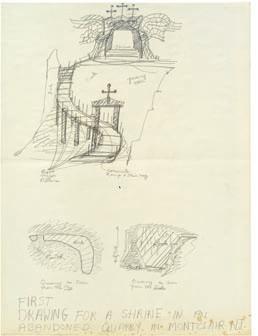

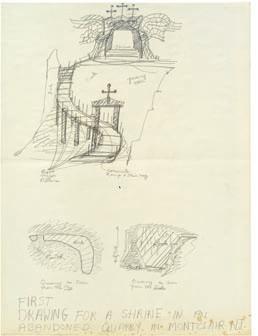

CG : Parmi la sélection des dessins présentés, il y a une œuvre qui est un peu plus tardive que les autres et semble représenter un chemin émergeant d’un gouffre. Ce dessin (First Drawing for a Shrine in an Abandoned Quarry in Montclair N.J.), une composition pour la réhabilitation d’une carrière à ciel ouvert, est un projet non réalisé. Smithson souhaitait y ériger un temple. Ici, on retrouve déjà ses considérations pour le sédiment, la sédimentation des corps, pour une temporalité géologique, la fossilisation du monde et l’épuisement de notre société occidentale. Dans un autre dessin, Disease, apparaît une scène alcoolisée. On dirait une fête païenne du type Oktoberfest, avec des clowns, la décadence, le mot « cancer » au centre… Ces dessins ne correspondent pas à l’idée qu’on a de Smithson. Certains n’ont jamais été exposés et sont sortis pour la première fois des archives. D’ailleurs, aucun d’eux n’avait été encadré. J’ai donc pensé une vitrine pour les inclure et, en la dessinant, il m’est apparu la possibilité d’intégrer un élément nouveau spécifique à notre temps, un « non-site » ancré dans le 21e siècle. Entre chaque dessin, j’ai placé un fragment d’amiante vitrifié, aussi appelé « amiante inerte ». C’est un peu la fin d’un cycle pour ce minerai, qui a d’abord été extrait de la terre, introduit dans un grand nombre de matériaux de construction, eux-mêmes introduits dans l’espace bâti et finalement retirés lors de chantiers de désamiantage… La trajectoire actuelle de ce cristal fibreux est un retour à la terre dans des centres d’enfouissement de déchets d’amiante. La France en compte une douzaine aujourd’hui.

Comment intervenir sur cette boucle ? Comment modifier le parcours de ce cristal pour lui donner un nouveau destin, une nouvelle vie, et le réintégrer à un cycle proche du motif de la spirale, si central pour Smithson ?

Cette possibilité d’une renaissance, je l’ai trouvée chez Inertam, cette usine des Landes unique en Europe qui, à l’aide de torches de plasma capables de chauffer à 1 600 degrés, transforme les déchets d’amiante en un verre d’un noir profond, telle l’obsidienne, que l’entreprise dénomme Cofalit. Ce sont ces mêmes fragments d’amiante vitrifié que l’on retrouve dans la vitrine sous forme de presse-papiers pour ces dessins entropiques.

RL-V : William Blake disait que le rôle de l’artiste est d’ouvrir les portes de la perception. Avec la vidéo Formation, tu ouvres littéralement une porte sur une perspective qui nous était jusque-là interdite. Tu renouvelles notre manière d’envisager les êtres, en l’occurrence des perruches considérées comme invasives. Notre manière de dire, de fabriquer et de représenter le monde des oiseaux, et particulièrement celui des perruches, ne te convenait pas ?

CG : Il y a quelques années, j’ai voulu recentrer mon regard sur quelque chose de petit en ville. J’ai commencé à développer un intérêt pour les oiseaux à New York. C’est un endroit assez privilégié pour les voir en temps de migration, car ils s’arrêtent dans Central Park pour faire étape. J’ai passé du temps à regarder ces oiseaux à travers mes jumelles, ainsi que cette communauté d’ornithologues professionnels et amateurs qui créent des collections immatérielles d’oiseaux vus. Pour eux, voir est suffisant pour créer une collection. L’idée de la mémoire comme lieu de collection me semble très juste. Cependant, leur manière d’appréhender l’oiseau est académique et toujours directement liée à son identification (mâle, femelle, juvénile, migrateur ou pas, etc.). Ils le font souvent à l’aide d’applications

qui reconnaissent le son des oiseaux et qui imitent même leur cri pour qu’ils s’approchent. Ils ont un œil sur l’oiseau et l’autre sur le téléphone. À Central Park, on trouve aussi l’étourneau, un oiseau non natif introduit par Eugene Schieffelin, un fan de Shakespeare qui voulait s’entourer des oiseaux d’Hamlet ; l’oiseau est partout dans le parc maintenant. Les bird watchers s’intéressent aux questions écologiques et considèrent souvent ces animaux introduits par l’homme comme une nuisance. Cette hiérarchie dans la nature, projetée par l’homme, m’a interpellé… L’une des espèces introduites, et qui est de plus en plus répandue en Europe, est la perruche à collier indienne, native du sud de l’Inde. On peut la voir dans un grand nombre de parcs européens, comme aux Kew Gardens à Londres, devant le Prado à Madrid, au jardin du Luxembourg à Paris ou encore à Düsseldorf, lieu de tournage de Formation. Cet oiseau a une double identité : il est considéré comme une nuisance par certains, car perturbateur d’un écosystème en place, mais il est aussi admiré par d’autres parce qu’il illustre une forme de liberté retrouvée car il est issu d’une lignée d’oiseaux domestiqués. Leur origine et la manière dont ils se sont échappés de leur cage sont souvent mystérieuses ou relèvent de légendes urbaines…

RL-V : La légende à Londres veut que Jimi Hendrix ait relâché un couple de perruches au milieu de Carnaby Street. D’autres histoires parlent de perruches échappées lors du tournage du film La Reine africaine (The African Queen, John Huston, 1951). Les hypothèses expliquant la raison de leur arrivée sont très liées à notre représentation autour du « sauvage » et du geste incontrôlé ou anarchique, du désordre.

CG : Oui, je connais cette légende de Jimi Hendrix sous acide qui libère ses perruches de leur cage. Ces nuées d’oiseaux psychédéliques sont les acteurs d’une forme de débordement du monde de la fiction vers le réel, échappés d’un film ou d’un livre –tels ces étourneaux de Central Park. Les premiers témoignages de perruches vues à Düsseldorf datent de 1982. Elles se seraient échappées d’un élevage d’oiseaux exotiques à cette époque. D’ailleurs, cette espèce de perruches n’a plus sa place aujourd’hui dans les oiselleries d’Europe : elle est désormais considérée comme trop commune du fait de l’avancée des croisements biologiques depuis les années 1980.

Comme la perruche à collier indienne est un oiseau tropical dépourvu d’instinct migratoire, elle reste dans les rues et les parcs de Düsseldorf, ne trouvant de légitimité ni en liberté ni en captivité. L’espace interstitiel de la Königsallee –grande rue de boutiques de luxe bordée de platanes de cette grande ville de la Ruhr – est donc aussi leur « biocorridor » : les perruches s’y engouffrent toute l’année aux dernières lueurs du jour.

Je vois en ces êtres une résilience admirable. Dans les documentaires animaliers, ces oiseaux n’apparaissent pourtant que dans leur habitat originel, une nature vierge et intacte. À Düsseldorf, ils ont un terrain vierge à investir, un nouvel interstice. J’ai donc pensé les filmer avec les mêmes codes que ces documentaires animaliers, avec une longue focale au ralenti, et surtout filmer leur vol en contreplongée pour admirer leur plumage sans contre-jour.

Quand il pleut, comme dans mon film, ils volent assez haut, passant devant les bâtiments de la Königsallee, certains d’avant-guerre et d’autres plus récents, comme le Kö-Bogen de Daniel Libeskind qui me rappelle le siège social de Rheinmetall, également à Düsseldorf. Rheinmetall est l’un des plus grands producteurs d’armes

18 19

Perruche à collier, Rome, 2019

1 : Robert Smithson à George B. Lester, 1er mai 1961, Lettres de Smithson à George B. Lester. Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington D.C.

en Allemagne, qui opère dans la région depuis la fin du 19e siècle. Historiquement, la Ruhr était le centre de l’industrie de l’armement et c’est aussi pour cette raison que Düsseldorf a été gravement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le survol de la Königsallee par ces perruches indiennes au crépuscule m’a tout de suite fait penser à une formation militaire. C’est un peu l’ironie de l’histoire, ici, que d’avoir cet oiseau tropical, cet oiseau autre, qui s’empare de la ville, prenant peu à peu le dessus sur l’oiseau allemand, générant une forme de colonialisme à l’envers.

RL-V : Tu parles de la libération de ces oiseaux, qui amène à la question de la domestication du sauvage. Le sujet de la libération est aussi évoqué avec la sculpture en bronze de Käthe Kollwitz, Mutter mit zwei Kindern, qui fait face à Formation, et que tu as voulu sortir de son contexte de présentation devant le musée Käthe Kollwitz à Berlin.

CG : Cette œuvre était placée sur un bout de pelouse, coincée entre la grille d’entrée du musée et les grilles des fenêtres du rez-de-chaussée, avec une pile de briques sans joint en guise de piédestal, rappelant d’ailleurs le mur d’où tombe Humpty Dumpty. M’est alors apparue la responsabilité de sortir cette œuvre de ce contexte, de la libérer de sa condition, car il m’était très difficile de la voir dans cette situation à Berlin. J’avais l’idée de montrer dans la grande verrière du Palais de Tokyo une sculpture qui évoque le monde extérieur, en dialogue avec mon film, Formation, en arrière-plan, qui serait comme un nouveau décor dont elle serait la figure centrale. Käthe Kollwitz a fini le plâtre en 1936 et elle est morte en 1945 avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme sa pietà à la Neue Wache, symbole de la réunification, cette œuvre a été coulée en bronze à titre posthume.

RL-V : L’idée du sort de l’histoire et de la renaissance présente chez Kollwitz se cristallise aussi au travers de ton installation L’Ange du foyer (Vierte Fassung). Cet hologramme, une forme fantomatique qui apparaît et disparaît en fonction de notre position dans l’espace, est inspiré d’une œuvre de Max Ernst (Der Hausangel, 1937). C’est aussi l’évocation d’un certain rapport au temps qui, comme chez Smithson d’ailleurs, prend la forme d’une spirale. Cette vision d’un temps cyclique s’oppose au tracé linéaire vers le progrès ou vers une forme triomphante de l’histoire souvent prônée en Occident.

CG : L’idée était de continuer le mouvement du monstre de Max Ernst qui, dans la peinture originale, est figé dans l’air, cet ange qui, une fois encore, a une double identité, une identité ambiguë. Le titre de l’ange est surprenant, car ce personnage évoque plutôt un monstre et on l’associe à la montée du fascisme en Europe. À l’instar des perruches indiennes de Formation, il est monstre et ange. Dans le tableau d’Ernst, il existe un espace vide à hauteur du ventre du personnage, sans information, qui est dans l’ombre des lambeaux de ses vêtements j’y ai vu un intervalle à investir pour l’animer… L’animation de l’ange qui se dévore lui-même a également été pensée en relation aux formes du ventilateur holographique sur lequel L’Ange du foyer allait surgir. Ses hélices, sur lesquelles sont placées des

ampoules micro-LED, tournent à une vitesse que l’œil ne perçoit pas. Le résultat est comme une apparition. Ces ampoules n’étant situées que d’un seul côté des hélices, j’ai décidé de les tourner vers le fond de la salle : ainsi, le public ne découvre l’œuvre que depuis la seconde moitié de la salle. Un certain nombre de personnes semblent donc regarder dans le vide, l’animation ne pouvant être perçue depuis l’entrée de la salle. C’est une œuvre à mi-chemin entre une sculpture et une image en mouvement. Je l’ai d’ailleurs accrochée comme une sculpture. Elle n’est pas alignée avec nos yeux comme une vidéo, mais installée dans une position plus viscérale : elle s’aligne avec nos estomacs. Mon désir d’animer un motif figé se retrouve aussi dans le film Ocean II Ocean Les fossiles incrustés dans les murs des stations de métro staliniennes proviennent de carrières éloignées de Moscou, situées dans l’Oural, la Crimée ou encore le Caucase, ils agissent comme un vortex spatio-temporel qui nous ramène aussi à un temps géologique éloigné. Ces ammonites renvoient à un temps bien plus vaste que l’histoire du communisme. Un autre vortex est présent dans la scène de la chasse d’eau, tournée dans une toilette publique à New York d’abord apparaît une image abstraite ressemblant à un wormhole, puis un dézoom révèle la cuvette des toilettes. Au-delà d’évoquer l’idée d’un temps cyclique, cette scène permet aussi de libérer concrètement ce film du temps linéaire de la projection cinématographique… Mon film est une boucle, sans début et sans fin, sans fracture de son et d’image, où le métro devient un vaisseau qui navigue cette fois dans le temps, faisant des allers-retours entre l’océan Atlantique et l’océan primitif dont sont issus ces fossiles. Cela me rappelle cet exercice pratique dans les écoles primaires, quand on demande à un élève de dérouler un rouleau de mille feuilles de papier toilette dans son intégralité pour représenter à la classe la longueur de notre temps géologique, pour ensuite lui indiquer que l’apparition de l’humain sur Terre se trouve quelque part dans le dernier centimètre de la dernière feuille. Pour en revenir à l’exposition et à son évocation de différentes échelles de temps, je repense à la contribution de Daniel Turner, qui a utilisé les câbles aujourd’hui disparus du premier ascenseur de la tour Eiffel pour produire son œuvre. Sa sculpture, réalisée dans un effort de réduction absolue à travers la transformation de ces éléments en poussière, illustre parfaitement une métaphore apparue dans un essai de Mark Twain en 1903.

Plus d’un siècle sépare ces deux artistes américains portant leur regard sur la tour Eiffel. L’un la regarde dans sa fragmentation, l’autre dans son entièreté, l’un pour évoquer le présent, l’autre pour se représenter l’âge du monde.

« Voilà l’histoire. L’homme est ici depuis trente-deux mille ans. Qu’il ait fallu préparer pendant cent millions d’années le monde pour lui est la preuve que c’était bien le but. Je suppose. Chais pas. Si la tour Eiffel représentait l’âge du monde, la couche de peinture sur le mamelon du sommet représenterait la part de l’homme à l’échelle de cet âge et n’importe qui verrait que cette couche était ce pour quoi cette tour a été construite. J’imagine, chais pas2. » Mark Twain

20 21

Vue de Mutter mit zwei Kindern (1932–1936) de Käthe Kollwitz installée devant le musée Käthe Kollwitz à Berlin, 2022

2 Mark Twain, Cette Maudite Race humaine, trad. Jörn Cambreleng et Isis Von plato, Paris, Actes Sud, 2018, p. 23.

Tournage de Ocean II Ocean, Astoria, New York City, 2019

Käthe Kollwitz, graphiste, peintre et sculptrice dans son atelier à Berlin, 1935

J’attends au café, comme toujours en avance de plusieurs minutes. L’anxiété sans doute, ou le sentiment tenace d’un retard irrémédiable sur le temps. Un vent froid d’automne s’engouffre dans le quartier de l’Horloge. Nous sommes dans un espace flottant où il ne se passe pas grand-chose, un non-lieu pris entre des boutiques de photocopies, le Centre Pompidou, le musée des Arts et Métiers. Me suis-je jamais arrêté ici, dans cette espèce de coude temporel, ce repli à peine visible, banal, comme la grande ville moderne en produit tant, ou plutôt en rejette dans ses marges ? Ou n’ai-je fait, comme tout le monde, que passer là sans m’attarder ?

Dans son Livre des passages, Walter Benjamin décrivait la poésie particulière des galeries parisiennes du 19e siècle. Il y décelait une transposition du cadre bourgeois, avec ses bibliothèques, ses tableaux, ses enluminures, vers l’espace du dehors ; un dehors abrité par des architectures modernes de verre et de fer, espaces fermés la nuit par des grilles, appréciés le jour par le flâneur, le rêveur, le dandy, l’esthète qui herborise sur le bitume, dirait Baudelaire. Je regarde autour de moi. Tout est gris, neutre, un peu sale ou d’une propreté suspecte. Les temps ont bien changé. À quelques mètres de là, Gordon Matta-Clark réalise Conical Intersect en 1975. Lors de la transformation du secteur Beaubourg, il crée dans un bâtiment vétuste une fenêtre ronde en œil-de-bœuf, un vide dans le plein, résultat de découpes dans l’épaisseur des solives et des murs. C’est une veduta classique provisoire dans un immeuble voué à la destruction, une œuvre d’« anarchitecture », terme qu’il utilisait pour désigner ses interventions sur des sites urbains dont il déstabilisait la mythologie, celle de la maison et de l’enclosure capitaliste. Matta-Clark rêvait également de trouver des « lieux oubliés, enfouis sous la ville, qu’il s’agisse de zones historiques ou des traces subsistantes de projets et de fantaisies perdues […]. Il s’agirait de faire sortir l’art des galeries et de le conduire dans les égouts1. » Le contraire est sans doute vrai ; je vais m’en rendre compte.

LE DÉFENSEUR DU TEMPS

Cyprien Gaillard arrive à vélo, puis nous commençons à discuter des deux expositions simultanées à Lafayette Anticipations et au Palais de Tokyo, en 2022. Il m’a donné un rendez-vous stratégique en ce point précis. J’en mesurerai plus tard toute la portée. Chacune de ces expositions semble dotée d’une dimension commémorative, disons mémorielle : hommage à un ami mort d’overdose qui fréquentait ce quartier, hommage détourné à l’automate du quartier de l’Horloge. Au Palais de Tokyo, présence du dessin de Giorgio de Chirico, Oreste e Pilade ; dialogue avec une peinture de Max Ernst traduite en hologramme ; série déroutante de dessins de Robert Smithson grouillant de monstres, d’anges exterminateurs, de scènes de sacrifice.

Le titre de ces deux expositions, HUMPTY \ DUMPTY, semble malicieusement emprunté à une ancienne comptine. Il m’en récite les vers en anglais. En rentrant, j’en retrouverai la traduction.

« Humpty Dumpty était assis sur un mur, Humpty Dumpty tomba de haut sur le sol dur, Tous les chevaux du roi, tous les soldats du roi N’ont pu relever Humpty et le remettre droit. »

Puis la discussion glisse sur l’œuvre de Robert Smithson, qui évoque lors d’un entretien tardif la présence de cette comptine dans le roman À travers le miroir de Lewis Carroll. Smithson y décèle un exemple type d’entropie – déclin irréversible de l’énergie au cœur de son travail. Comment montrer la chute sans drame, tel un fait banal, le lent écroulement de chaque chose, le chaos résultant du productivisme, sans emphase sublime ? Pas étonnant que parmi les modèles entropiques, Smithson

23

Olivier Schefer

Création de Gordon Matta-Clark, Conical Intersect 1975, au 27/29 rue Beaubourg, Paris, aujourd’hui quartier de l’Horloge.

cite des supermarchés, des terrains vagues, des chantiers à l’abandon ou à l’arrêt. Ces espaces, tout comme la mémoire, sont à la fois remplis et vides. Combien de fois me suis-je arrêté dans une allée de supermarché sans me souvenir de ce que j’étais venu y chercher ?

Je crois comprendre ce qui fait de ces futures expositions l’écho entêtant des enquêtes « smithsonniennes ». Plus qu’un simple goût pour la poétique des ruines, le geste artistique est chez lui intrinsèquement politique. Il concerne la cité et sa vie, ses désordres, ses multiples failles. Il est question de décrire, de topographier, de s’attarder dans les angles morts de l’histoire contemporaine, de montrer, faire entendre, mais aussi de sentir – littéralement – ce qu’on cherche à maquiller, à embellir, à effacer. Faire œuvre avec l’entropie, c’est faire mémoire des ruines jetées en vrac par le progrès. Et cette mémoire saisit concrètement les matériaux dont est constitué le temps moderne : tôles, laiton, pièces métalliques, fibres d’amiante. Elle les recueille, les reprend, les combine, les modifie aussi. Je me rappelle soudain que Smithson, avec un sens incomparable de l’ironie, comparait Rome à un « grand tas de ferraille d’antiquités2 ».

Au cours d’un autre rendez-vous, il me montre sur son téléphone portable des images d’échafaudages et de chantiers qu’il a prises un peu partout. On croirait des structures infinies de Piranèse, la série des prisons imaginaires. Des escaliers qui ne mènent nulle part, des passerelles, des cordages suspendus dans le vide. On ne sait plus si les échafaudages, censés permettre la conservation et la transformation d’un bâtiment existant, ne deviennent pas eux-mêmes de nouveaux monuments.

qui aurait pu figurer dans un centre d’art moderne ou un musée d’horlogerie, avait été condamnée par quelque étrange malédiction à occuper une zone floue, derrière Beaubourg, à quelques pas des Arts et Métiers. Une marge en plein centre.

1 : Gordon Matta-Clark, Entretiens, trad. Raphaëlle Brin, Paris, Éditions Lutanie, 2011, pp. 80–81.

2 Robert Smithson, « Entropy made visible » (1973), entretien avec Alison Sky, in Robert Smithson. The Collected Writings (éd. Jack Flam), Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1996, p. 304.

3 Robert Smithson, « Une visite des monuments de Passaic, New Jersey (1967) », in Art et science-fiction la Ballard Connection (éd. Valérie Mavridorakis), Genève, Mamco, 2011, pp. 207–215.

4 Charles Baudelaire, « L’Horloge », in Les Fleurs du mal, Paris, Gallimard, collection « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1975, p. 81.

L’automate regorge d’astuces, comme ces ronds implantés sur le crâne du défenseur censés envoyer au moyen de piques des décharges électriques aux pigeons. Un personnage frêle – presque adolescent – armé d’un bouclier et d’une épée se dresse sur une roche en laiton oxydé. Les autres figures, comme le défenseur, sont en laiton martelé et doré à la feuille. Je regarde plus attentivement Le Défenseur du Temps qui, à cette hauteur, semble nous dominer. Quel temps défend-il et contre quoi lutte-t-il exactement ? La nature représentée par ces animaux ? Le hasard qui frappe çà et là ? Je repense à ce poème de Baudelaire :

« Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, Dont le doigt nous menace et nous dit : Souviens-toi ! Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi Se planteront bientôt comme dans une cible4 […] »

Le défenseur de Monestier a les yeux vides d’un cadavre. Le soir même, je regarde une vidéo sur Internet qui présente Monestier, à l’allure de jeune séminariste, en train d’agencer les éléments de son automate, mis en branle par un système mécanique digne d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Le défenseur lève et abat son glaive pour « défendre » le temps – un globe terrestre entouré d’aiguilles – contre les assauts intermittents d’animaux symboliques associés à un élément naturel : un crabe venu de l’eau, un coq terrestre aux pattes menaçantes, un dragon d’air et de feu battant de la queue. On dirait le bricolage étrange d’un artiste brut ou la machine d’un facteur Cheval de science-fiction. À chaque heure, l’automate se bat avec des gestes simplifiés, presque schématiques, contre une des trois figures de manière aléatoire. Quand celles-ci s’animent, on entend sortir d’une enceinte dissimulée le bruit de l’élément auquel elles sont associées. Puis, sur fond de gong, le défenseur se démène seul contre les trois animaux à midi, 18 heures et 22 heures. Il y a dans tout cela quelque chose d’à la fois solennel et dérisoire. Presque une vanité.

Et puis il y a Passaic dans le New Jersey. J’y suis retourné quarante ans après Robert Smithson. Je lui raconte – alors que nous ne nous connaissons pas – ce voyage bizarre, sans éclat, dans un lieu ordinaire que l’artiste américain décrivait tel un décor de carton-pâte pour amateurs de séries B. Encore une zone d’oubli dont un « monument », un vaste parking coupant la ville, reflétait les deux moitiés. « Le miroir intervertissait sans cesse sa place avec le reflet. On ne savait jamais de quel côté du miroir l’on se trouvait3. » Il en va ainsi de ces deux expositions qui, à ce que j’en comprends, sont peut-être une seule et même exposition coupée en deux fragments, reliés bien qu’irréconciliables.

Soudain, il me montre le mur d’en face. Je lève les yeux. Des pigeons tournoient et se posent sur une sculpture en relief assez grande, plantée sur un mur d’immeuble. On se lève. Il y a une plaque en dessous : « Le Défenseur du Temps, œuvre de Jacques Monestier ». Un automate commandé par la société Cogedim et inauguré par le maire de Paris de l’époque, Jacques Chirac, en 1979. Le Défenseur du Temps ne fonctionne plus. Cette pièce est une drôle de machinerie qui défie (ou ignore) le bon goût moderne. L’ai-je jamais vue en marche ? Peut-être que oui, mais bizarrement, aucun souvenir ne m’en reste. Tout se passe comme si cette œuvre,

Je commande un autre café. Des assistants et un photographe arrivent. Cyprien Gaillard me fait comprendre qu’il va inverser les choses, les affoler aussi. Avant d’être réinstallé sur le site en état de marche, l’automate doit être remonté et conservé avec les fientes de pigeon ainsi que la saleté qui s’y sont accumulées au fil du temps. C’est un revenant d’entre les morts qui porte les marques de l’usure. Aloïs Riegl dans Le Culte moderne des monuments (1903) et Cesare Brandi avec sa Théorie de la restauration (1963) ont réfléchi à ce problème épineux : faut-il restaurer un monument ou un artefact tel qu’il était à l’origine, ou conserver les signes du temps écoulé et de la dégradation qui en écrivent l’histoire ? Lui entend œuvrer à rebours de la logique du progrès pour laquelle la restauration est synonyme de négation, d’effacement des traces.

Autre particularité de sa résurrection de l’automate de Monestier, le défenseur se bat seul contre tous, la tête agitée d’un léger mouvement latéral, comme une machine qui n’arrive pas tout à fait à redémarrer (je pense au Terminator déglingué, avec l’œil qui pend et la tête secouée de soubresauts). L’horloge, elle, tournera à l’envers, comme pour remonter le temps écoulé depuis sa panne en 2003.

24 25

En l’écoutant, je repense à ce roman d’anticipation de Brian Aldiss paru en 1966, Cryptozoïque, dans lequel les protagonistes remontent la pente de l’entropie : le temps s’y écoule à rebours, le futur redevient une préhistoire chaotique où les espèces s’entremêlent dans un combat primitif. Je songe aussi à une nouvelle de Nabokov intitulée « Lance ». Selon l’écrivain, la meilleure idée d’un temps éloigné, incommensurable avec le nôtre, nous est offerte par les vieux costumes, les habits démodés, « un je-ne-sais-quoi de chiffonné, de négligé, de poussiéreux ».

« Le futur n’est que l’obsolète à l’envers5 », écrit-il.

Nous prenons rendez-vous pour le mois suivant. Nous voici près de Besançon, à Mamirolle, chez Prêtre et Fils. Chargé de la restauration de l’œuvre de Monestier, le responsable de l’atelier d’horlogerie nous apprend que les ouvriers ont retiré pas moins de trois cents kilos de fientes de pigeon accumulées sur l’ensemble de la pièce depuis son installation.

Cyprien Gaillard me montre une vidéo sur son téléphone. Dans le secteur du quartier de l’Horloge sévissait celui qu’on appelait l’« homme aux pigeons », Giuseppe Belvedere, figure errante et inclassable de la ville moderne qui vivait dans une estafette recouverte de tags. Clochard, poète urbain, il se définissait lui-même comme le bienfaiteur d’une espèce honnie et pourchassée. Il nourrissait des nuées de pigeons près de la piazza et aux alentours du Centre Pompidou.

Le Défenseur du Temps est complètement démantelé. Les pièces sont disposées un peu partout sur des tables et au sol. Je suis frappé par les systèmes de ressorts, les nombreux branchements, le « cerveau » du mécanisme plusieurs boîtiers en charge des mouvements ont une forme de grille-pain. J’assiste aux essais de l’équipe : branchements de transducteurs sur des pièces en laiton. Tests sonores avec une composition originale de Laraaji, cithariste afro-américain qui a d’abord joué ses pièces ambient et méditatives en plein air, en dehors de tout système de production, notamment à Washington Square Park où Brian Eno l’a repéré. Sa musique se veut apaisante, restauratrice, healing. Encore une affaire de restauration.

Puis passent des bribes déformées de tubes des années 2000 : 50 Cent (« In Da Club »), Gnarls Barkley (« Crazy »), etc. Le métal sonne et crisse, il crie parfois, comme l’intérieur d’une cloche. Je me rends compte que cet ensemble automatisé repris et modifié devient une œuvre sonore hantée par des voix souterraines. L’automate semble vibrer du tréfonds de lui-même et faire remonter un temps perdu – l’intervalle entre la première moitié des années 2000 et sa mort, cette panne mystérieuse survenue en 2003. Une rumeur avait alors circulé : on s’était demandé si Monestier, seul en charge du maintien de son œuvre, n’avait pas pour une obscure raison introduit un défaut dans la mécanique. Voulait-il lui aussi arrêter quelque chose du temps des ruines ?

Le problème de la (non-)restauration de l’automate et de ses éléments semble être une mise en abîme du travail d’artiste de Cyprien Gaillard. On pourrait dire qu’il se saisit de morceaux défaits, abandonnés, sans en trahir la mémoire et en les inscrivant dans le temps présent. Dans un autre entrepôt, je vois au sol des plaques de métal rongées par la rouille qui rappellent des œuvres d’Anselm Kiefer, mais c’est trop dire sans doute. Certaines pièces seront présentées telles quelles. Par terre, des bouts d’aiguilles brisées, un amplificateur hors d’usage, débris archéologiques d’une civilisation (la nôtre) déjà éteinte. La structure vert métallisé soutenant le défenseur et les autres pièces gît au sol. Elle ressemble un peu à une sculpture constructiviste qui aurait échoué ici par hasard.

Sur le coup, j’ai envie de lui demander si ce n’est pas lui le défenseur du temps.

Retour à Paris. Je traîne dans le quartier de l’Horloge, un peu désœuvré. L’emplacement de l’automate démonté laisse voir sur le mur une trace de saleté brunâtre, au liseré noir, très belle, épurée. Elle est là comme l’ombre portée de toute l’œuvre.

On dirait le plan abstrait d’un vaisseau fantôme dessiné par Sol LeWitt ou un reste de figures pompéiennes.

Le soleil improvise un cadran solaire avec des restes de pitons et de clous.

Deuxième voyage et c’est comme aller au cœur de toute cette machinerie temporelle. Remonter le temps pour s’y perdre. De Bordeaux, un TER nous dépose dans une gare inconnue nommée Morcenx. Briques au sol où poussent des herbes folles et du chiendent. Nous arrivons sur le site d’une ancienne usine électrique à présent occupé par une entreprise chargée de la transformation des déchets d’amiante. Filiale du groupe Europlasma, la société s’appelle Inertam. Elle est unique au monde. Ici, on « inerte » entre vingt-cinq et trente tonnes d’amiante par jour, on les conditionne dans des big bags, gros sacs en toile frappés de quatre « A » (consignes sur l’amiante en quatre langues), on les stocke dans des bennes, on les brûle dans un four à 1 500 degrés où plonge une torche à plasma qui monte, elle, à plus de 4 000 degrés. Puis l’amiante devient une lave en fusion qui s’écoule dans d’épais moules en fonte – des lingotières. Le liquide refroidit et noircit à l’air libre pendant plusieurs heures. Enfin, un camion aux roues épaisses soulève et bascule le moule d’où le bloc d’amiante durci rejoint d’autres morceaux dans une sorte de carrière étrange située à deux doigts d’une pinède.

La pierre d’amiante (extraite à l’origine du sous-sol) redevient donc pierre. Ce traitement écologique, plus sûr que l’enfouissement des déchets encore largement majoritaire, opère un cycle complet. L’aspect de l’amiante vitrifié rappelle de l’obsidienne, du charbon gluant et brillant, presque du diamant brut, du verre coupant. On utilise l’acronyme Cofalit pour désigner ce caillou. On nous explique qu’au terme de ce processus de purification et de pétrification des fibres, le Cofalit est broyé et concassé. Il sert parfois de remblai sur les routes.

26 27

5 Vladimir Nabokov, « Lance », in Mademoiselle O trad. Maurice et Yvonne Couturier, Paris, Julliard, Presses Pocket, 1982, p. 227.

Fragments du crabe composant Le Défenseur du Temps en restauration à l’atelier Prêtre et Fils, mars 2022

Emplacement original du Défenseur du Temps, quartier de l’Horloge, Paris, mai 2022

Vertige : j’apprends que l’usine fonctionne jour et nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Un volcan en fusion au cœur d’un site industriel. L’ensemble est digne d’une série photographique de Bernd et Hilla Becher sur les hauts-fourneaux. La même complexité, la même précision objective des détails. Nous avons sous les yeux des sculptures anonymes aux multiples marches, tours de métal, poutres en acier, robinets. Des corps métalliques dont les organes internes sont exposés en plein air. J’avise un groupe de tuyaux gainés en torsade ; on dirait la queue du dragon de Monestier et ses écailles.

À la manière d’un capriccio de Panini ou de Piranèse, des fragments disparates de bâtiments amiantés venus du Grand Palais, de l’Assemblée nationale, de la tour Eiffel, s’accumulent dans d’immenses conteneurs rouillés. Dans la perspective du Grand Paris, la ville fait son bilan carbone et entropique : une partie échoue donc ici pour subir un processus fascinant de recyclage et de métamorphose des déchets toxiques. Ces lieux tiennent autant de la décharge que du laboratoire alchimique. L’après-midi, nous montons dans la salle des machines pour suivre le parcours d’une benne d’amiante, dont les vitrifiats seront spécialement utilisés pour les deux expositions. Notre lot est composé de colle amiantée qui servait à durcir les dalles du Palais de la découverte que Cyprien arpentait dans son enfance. Un bloc de Cofalit sera exposé à Lafayette Anticipations ; d’autres pièces en Cofalit, parfois légères comme de la pierre ponce, serviront de presse-papiers pour les dessins de Smithson au Palais de Tokyo.

Je vois Cyprien à genoux en train de chercher des morceaux de Cofalit, comme Smithson lorsqu’il arpentait des carrières de basalte et de sel pour ses non-sites. Nous sommes non seulement sur un site industriel, mais aussi au cœur d’un imaginaire. Peut-être le sien. J’aime quand l’art est pris dans un processus de travail. Les expositions, une fois accrochées, m’ennuient toujours un peu. Comme si, dès lors qu’elles commençaient, il n’y avait plus à chercher. Je préfère venir avant, me glisser dans les coulisses. Voir ce qui tâtonne, ce qui essaie. Et recommence. Être dans l’atelier plutôt que dans le musée. J’ai le sentiment que ces deux expositions, ou ce show en deux volets, auront l’instabilité d’un chantier aux mécanismes visibles, ouverts, potentiels.

Tout se rejoint dans une troublante boucle temporelle : le Centre Pompidou doit fermer ses portes en 2024, après la tenue des Jeux olympiques. S’ouvrira alors un vaste chantier de désamiantage dont certaines structures échoueront peut-être en ces lieux. Des sculptures d’extérieur, en l’occurrence les figures de la fontaine Stravinsky de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, sont en cours de restauration. Je m’y rends par un après-midi de chaleur écrasante. Il n’y a plus d’eau. Derrière des grilles de chantier, quelques restes au sol, des plaques métallisées, des tuyaux en boule ; tout un monde éteint, en sommeil.

Alors que nous évoluons, en fin de journée, au milieu d’une montagne de diamants de verre noir de Cofalit – déchets sublimes, inutilisés, veinés de rouge, de vert bouteille –, je crois voir La Mer de glace de Caspar David Friedrich repeinte au goudron, une œuvre qui me hante, que je tiens pour la représentation d’une sculpture à la fois archaïque et contemporaine. « La glace du Grand Nord doit tout de même ressembler à autre chose », aurait dit une éminente figure politique contemporaine de Friedrich au sujet de ces blocs erratiques, marron comme de la terre, durs et coupants comme du verre.

Sacs d’amiante sur le chantier de restauration du Palais de la découverte/ Grand Palais à Paris, 2022

Les analogies avec l’œuvre de Smithson donnent le tournis. Machines de l’industrie et créatures archaïques : les camions sont des monstres préhistoriques. L’usine ouvre la gueule béante des enfers, elle exhibe des passages, des sous-sols, des tuyaux excrémentiels tels qu’en a dessinés l’artiste américain. Dans la salle des contrôles, nous avons suivi une heure plus tôt, derrière une vitre épaisse, la lente chute des sacs remplis d’amiante et de matériels contaminés (gants chirurgicaux, masques, etc.) dans des broyeurs à couteaux. Les gants bleus étaient déchiquetés et transformés en une pâte épaisse mêlée de gravats.

Images du camion-benne déversant des blocs de basalte dans le Grand Lac Salé pour la création de la Spiral Jetty. Je pense aussi aux corps morcelés des dessins pop de Smithson, marqués par un christianisme obscur. Des corps torturés, ligotés, parfois flottants, qui s’agglutinent dans la souffrance et l’extase pour mieux fusionner et se transformer en permanence. Les croquis de Jacques Monestier que j’ai regardés pour préparer mon texte ressemblent autant à des crobars savants et poétiques de Léonard de Vinci qu’aux visions torturées des dessins de Smithson.

28 29

Giovanni Battista Piranesi, Carceri d’invenzione (Prisons imaginaires) 1750

Blocs d’amiante vitrifée, Inertam, Morcenx, 2022

Caspar David Friedrich, La Mer de glace, ca. 1823–1824

Sur le chemin du retour, je passe par Pessac et m’amuse du rapprochement avec Passaic dont nous avons parlé des mois plus tôt. Je lui envoie une photo par téléphone. Il me répond : « Learning from Pessac. »

Entre tant d’images, de matières, de sensations vives, il reste un son entêtant. Celui de la salle de déconditionnement où les bennes déversaient régulièrement les big bags remplis d’amiante nocif. En collant mon oreille contre la vitre, j’entendais d’étranges sonorités, crissements mécaniques, hurlements indistincts, appels au secours désordonnés.

C’est drôle, maintenant que nous rentrons, je me rappelle que Franz Kafka, arpenteur des labyrinthes modernes, avait peur du téléphone. Au début du Château, lorsque retentit une sonnerie, K. décroche le combiné. Il écoute mais ne parle pas. « On entendait sortir de l’écouteur un grésillement tel que K. n’en avait jamais perçu au téléphone. On eût dit le bourdonnement d’une infinité de voix enfantines mais ce n’était pas un vrai bourdonnement, c’était le chant de voix lointaines, de voix extrêmement lointaines6 […] »