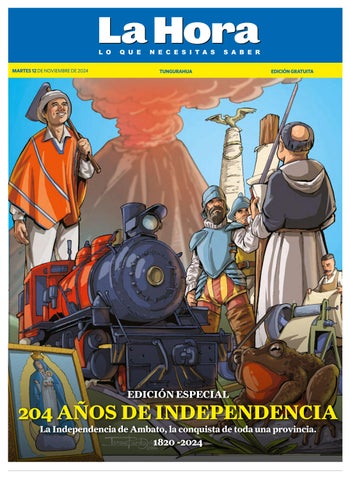

EDICIÓN

La Independencia de Ambato, la conquista de toda una provincia. 1820 -2024

EDICIÓN

La Independencia de Ambato, la conquista de toda una provincia. 1820 -2024

En 1820 se denominaba como Ambato a todo lo que hoy es Tungurahua. Por esto la independencia fue una conquista de todos los sectores y habitantes de la provincia.

En el inicio ni Tungurahua ni Ambato existían. Antes de la colonia se habla del tambo de Hambato, que no estaba ubicado en el lugar actual de la ciudad. La denominación de Ambato y de Tungurahua son nombres que llegaron junto a la conquista y a la provincialización respectivamente.

El territorio que ahora conocemos como Ambato agrupaba a lo que ahora son los cantones. En los primeros años de este asentamiento el territorio era parte de Riobamba, luego pasó a

ser de Pichincha, para después ser parte de la provincia de León y posteriormente constituirse como la provincia de Ambato en 1860 y un año más tarde como la provincia de Tungurahua.

Por esto se habla de la independencia de Ambato, pues si tomamos los hechos de forma cronológica la provincia de Tungurahua se fundó 41 años después del primer intento de independencia.

Lucha

La independencia fue gestada por todas las parroquias y asen-

° Ambato esperaba la oportunidad para declarar su independencia, para esto varias familias se reunían en secreto en diversos lugares de la ciudad, motivados por lo que ya ocurrió en Guayaquil el 9 de octubre de 1820.

Desde Guayaquil se envió un ejército para que apoyen en la lucha de independencia en Alausí, Riobamba, Machachi, Latacunga. Mientras tanto desde Ambato los españoles pedían a Quito enviar refuerzos para defender su cuartel y asegurar el control de la ciudad.

En Ambato el cabildeo entre los corregidores y patriotas, que hasta ese entonces eran funcionarios de la corona española, había empezado logrando que estos representantes se unan a la causa, además, de varios oficiales dentro del cuartel español.

En un inicio la idea fue que Riobamba, Latacunga, Alausí y Ambato comiencen con la batalla por la independencia el 11 de noviembre, sin embargo, no fue sino hasta el 12 que la ciudad empezó la lucha, esto debido a que el ejército de los patriotas encabezado por Urdaneta se topó con el de los

tamientos que en aquel tiempo fueron parte de Ambato, pues varios de los soldados, hombres y mujeres que lucharon contra el ejército español vivían en lo que en ese tiempo se conocía como Ambato y hoy como Tungurahua.

Al hablar de la independencia, los historiadores coinciden que esta engloba a todo lo que ahora son los cantones, que en muchos casos es una denominación nueva que se les dio en el siglo XX.

Existen hechos y acontecimientos relacionados con la independencia y gestos heroicos de habitantes de Píllaro donde sus mujeres, al mando de Gertrudis Esparza, contuvieron a las fuerzas españolas que perseguían a los soldados independentistas.

Gertrudis reunió a perseguidos, parientes y vecinos, des-

truyó los puentes de Quillán, Guapante y Culapachán, fabricó un puente falso en Patsucul.

realistas comandado por Fominaya que pretendían emboscarlos, librando una batalla en el sector de Mocha y obligando a huir a los españoles.

El acuerdo fue llevar a cabo el asalto del cuartel el domingo 12 de noviembre, día en que se desarrollaba la feria, para aprovechar el tumulto y pasar desapercibidos. Esperaron que las tropas reales comiencen a formar en el cuartel (hoy edificio del IESS), mientras que por la plaza de mercado (hoy parque Montalvo) se dirigieron a tomarse el cuartel con la población armada con escopetas, pistolas, palos y piedras.

Los españoles creyeron que tenían ante ellos un ejército bien provisto y armado, además, de toda la gente que vieron en la plaza y decidieron rendirse.

Los patriotas tomaron el cuartel, se adueñaron de las armas, municiones y mil 100 pesos que encontraron en tesorería. En ese mismo día se nombraron como jefes políticos a Don Miguel Suárez y a Don Manuel Pérez de Anda.

El ejército de Urdaneta llegó a la tarde de ese domingo hasta Ambato, donde se armó una gran manifestación de apoyo a las tropas y se pusieron a las órdenes del ejército libertador.

Confeccionaron un grupo de muñecos a los que vistieron de hombres y ordenaron como si fueran cuadros de guerrillas, recogieron caballos y mulas, montaron sobre ellos los muñecos que simulaban un grupo de lanceros.

Al llegar el ejército desde Ambato cayeron en el puente falso, además, de disparar contra los muñecos que simulaban lanceros, fueron derrotados gracias a la iniciativa de esta heroína mujer, de la cual se ha escrito muy poco o casi nada en la historia de la independencia.

El territorio y costumbres cambiaron con la conquista y el tiempo, sin embargo, existen ciertos textos que ayudan a conocer aspectos importantes de la provincia.

La historia de Tungurahua resulta extensa, con muchas preguntas y dudas que durante los años han tratado de ser respondidas por los historiadores que a través de su trabajo publicaron varios libros, en estos aclaran que la idea de provincia como división política apareció en 1860.

Según el historiador Gerardo Nicola López, en la provincia el asentamiento más importante fue el de Mocha, donde existía una población importante y construcciones imponentes.

Según Nicola, los cacicazgos más importantes fueron los de Mocha regidos por los Poocninas, Píllaro que formaba parte del Molle Ambato lo que hoy es el actual Salcedo, cuyos señores fueron los Atis; y el cacicazgo de Cótalo y Huambaló que estuvo gobernado por Hullutoya y cuyo hijo Pusachuma logró extender hasta Patate y Andicasí.

Para Nicola, al momento de la llegada de los Incas en estos pueblos preponderaba la sangre Puruhá. La principal ciudad de esta región era Mocha en donde se dice que había grandes aposentos y una fortaleza construida en piedra, este lugar tenía la

fama de ser un espacio para la crianza de cuyes que también servía para la alimentación de los pobladores de la zona.

En lo que hoy es el territorio de Tungurahua no existía unidad política, por lo que varios pueblos o comunidades se agrupaban según sus intereses e intercambio comercial. De acuerdo con el padre Velasco se podían distinguir los siguientes: Huapantes, Píllaros, Quisapinchas, Izambas, Pachanlicas, Patates, Pelileos, Queros, Tisaleos, cada uno integrado por varios grupos que ocupaban diversos lugares y a los que el historiador les dio nombre, según sus investigaciones de la época y de acuerdo a donde vivían.

Cultura

Las familias vivían lejos una de la otra, ocupando extensiones de terreno que eran cultivados con maíz, papas, quinua, camote, fréjol, entre otros.

En su libro ‘Historia de la Provincia de Tungurahua’ Nicola López habla sobre la familia y cómo las relaciones se llevaban en estos territorios antes de la conquista. Aquí se habla de los varones que tomaban a dos o

más mujeres por esposas, estas podrían ser de la misma tribu o de las tribus vecinas, ellas se ocupaban de los sembríos, la crianza de los hijos y la elaboración de tejidos, mientras que el hombre se ocupaba de la caza. En este libro se describe el proceso de enamoramiento de aquella época, en donde el hombre seguía a la mujer lanzándole terrones para tratar de romper el pondo en donde transportaba agua, en otras tirándole del cabello, en un momento la robaba y la dejaba donde el cacique, hasta donde llegaban los familiares para arreglar el matrimonio.

En Píllaro hasta inicios del siglo XX aún sobrevivían algunas tradiciones, según el padre Coba Robalino cuando la edad de casamiento llegaba, los padres de los jóvenes se unían para armar un sarao en donde existían bailes y alcohol, aquí estaban presentes los caciques y figuras distinguidas de la comunidad.

milias quedaban de acuerdo en una fecha para la boda, cuando llegaba el día, los familiares del novio llegaban a la casa de la novia, donde se cerraba la puerta y desde atrás insultaban al novio y su familia, si no había respuesta, abrían las puertas y empujaban a la novia hacia afuera, desgreñada, sucia y cubierta de harapos. El novio y su padre recogían cariñosamente a la novia y entraban a la casa, en un rincón las futuras consuegras, lavaban y vestían lujosamente a la novia. Luego llegaba el cacique y unía a los novios a través de una especie de gran collar con pepitas de cobre, oro o piedras de colores, todo dependía de la capacidad económica y clase social. Luego los desataba e intercambiaba accesorios entre los novios y les daba consejos, al final les colocaban un llauto de plumas verdes en sus cabezas, con esto terminaba la ceremonia y seguía el baile.

Un sarao es una reunión nocturna de personas de distinción para

En determinado momento el cacique ataba un cordón amarillo del hombro derecho al sobaco izquierdo a los varones, y a las mujeres les ponía en la cintura una tela ancha de color morado, así quedaban autorizados para contraer matrimonio. Cada joven se hacía el “encontradizo” con el padre de la chica que pretendía y clavaba su lanza en el suelo, doblaba la una rodilla y le ofrecía su llauto o corona. Si el padre aceptaba, cogía la corona ofrecida y se ponía en la cabeza y arrojaba la suya, el hombre recogía la corona de su futuro suegro y regresaba a su casa. Luego de esto las dos fa-

Vivienda

Sobre la vivienda de aquella época se conoce que las habitaciones eran chozas cubiertas de paja. En la zona de Píllaro se dice que las construían sobre terraplenes, estas casas tenían dos puertas colocadas una en el sur y norte y una ventanilla hacia el oriente, estas eran para una sola familia. También existían casas comunales, los bohíos, que en su interior tenían divisiones para separar a las diferentes familias, las construcciones eran distribuidos por todo el territorio sin un orden o ubicación específica, en los lugares más fríos se cavaba en la tierra en forma de pozo y se construía la casa, esto con el fin de aliviar las bajas temperaturas.

Alimentación En lo que concierne a la alimentación se aprovechaban las cosechas que se daban en los distintos lugares como el maíz, papas, mellocos, ocas, quinua, achogchas, fréjol, zambos, zapallos, chochos, capulíes, camote y algunas otras frutas como aguacate, chirimoya, guaba, babaco, taxo y tomate de árbol.

Se consumía la carne de cuy, escarabajos blancos o catzos, además, de las preñadillas que era un pez que había en el río Ambato y las diferentes aves que se cazaban en sus sectores. Las comidas eran condimentadas con ají, planta originaría del territorio que hoy es Ecuador, y en donde se han encontrado los vestigios más antiguos de Sudamérica, también se utilizaba la coca, de este producto se dice que en las faldas del Tungurahua existían varias plantaciones.

Entre las bebidas que se consumían estaba la chicha hecha a base de maíz fermentado y el chaguarmishque, que es el jugo dulce obtenido de la penca de la cabuya, por esto se dice que la alimentación de los pobladores de lo que hoy es la provincia

de Tungurahua era completa en nutrientes, carbohidratos y proteínas.

Vestimenta

Sobre la vestimenta los hombres utilizaban un pantalón y una especie de camisa, en el caso de las mujeres una gran tela para la parte de abajo del cuerpo que era sostenida con una especie de faja y en la parte de arriba algo parecido a una manta que era sostenida alrededor de los hombros por una especie de gran aguja. Las telas estaban hechas con lana de cuy y conejo, el algodón se traía desde la Costa, pero por su costo estaba destinado solo a los caciques.

Sobre los accesorios usaban collares y brazaletes hechos de diversos materiales, en varios lugares se han encontrado algunos de concha spondylus. En el caso del cabello, hombres y mujeres lo llevaban largo, según las investigaciones en algunos lugares se cortaba el cabello a las mujeres que ya estaban casadas.

Arte

En el área del arte se habla sobre la música y de los instrumentos como el tambor, pingullo, rondador, ocarina, instrumentos propios de los pobladores de aquella época y que servían para realizar sonidos y entonar melodías festivas y rituales.

También, la práctica de la danza en ceremonias religiosas y de adoración al sol, la luna y a las diversas deidades a las que se rendía cierto culto, según el historiador Nicola López existían bailes festivos de los cuales aún quedan ciertos rasgos en el Yumbo y en los Sanjuanes.

Comercio

El comercio en aquella época se realizaban intercambios de productos con la Amazonía, a través de chaquiñanes y caminos que seguían los ríos y quebrados, se dice que desarrollaron un sistema de construcción de

puentes con lianas y bejucos.

Siguiendo el Pastaza se llevaba hasta la Amazonía tejidos, prendas de vestir y productos agrícolas, a su vez traían achiote, canela, plumas de colores y pieles de mono.

Siguiendo la ruta que pasaba por Pilahuín y Mocha lograban comercializar con Guayas, hasta donde llevaban tejidos y pieles que eran intercambiados por sal, plumas de colores y conchas.

Para Nicola López, la dificultad en el intercambio de productos debido a las distancias y falta de caminos no facilitó que los intercambios fueran más frecuentes, lo que impidió que se puedan enriquecer de cultura y saberes, gran parte de esta dificultad se debe a que carecían de animales de carga.

Tiempo

Estas culturas desarrollaron un calendario de acuerdo a las fases lunares y movimientos de la Tierra en relación al sol, lo que pudo facilitarles la cosecha, además de que les permitieron saber las épocas del año, de sequía y lluvias, utilizándolo para la siembra y cosecha.

Se dice que los Puruhaes hacían calendarios y cálculos astronómicos, aspectos que aún se pueden ver y de los que quedan vestigios en las actuales fiestas y rituales de varios pueblos.

Religión

Sobre la religión los autores de varios textos coinciden que eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses y que estos podrían variar incluso entre las comunidades de un mismo sector.

Según el padre Coba Robalino en su libro ‘Monografía General del Cantón Píllaro’, las tribus que se establecieron en este territorio adoraban al sol al que llamaban Itaqui o Taqui y a un ser supremo al que le decían Yuhuk o Yux, todo esto canalizado por una especie de shamanes respetados a los que se les

llamaban Mokán y cuyo jefe era el Guaquián. Estos realizaban en honor al sol las fiestas llamadas Itaquifino, en las que se realizaban grandes bacanales.

El padre Coba Robalino dijo haber escuchado de los labios de los descendientes de los antiguos caciques la leyenda:

“Dios cuando se enoja mucho con la gente que no le sirve ni adora, ordena al sol para que, con sus rayos enciendan las calderas de los volcanes, y hagan reventazones espantosos, y calienten los aires y lluevan los rayos, mientras que la luna con sus rayos fríos, alma los fulgores del sol y enfría los aires; por eso en las lindas noches de luna no caen rayos, los volcanes, en vez de enfurecerse, se alegran y juegan; de monte a monte, con inmensas pelotas de oro y las gentes contemplan llenas de gozo”.

De esto se deduce que en este territorio se adoraba al sol, la luna y el rayo, además, de que en varios sectores se tiene rasgos toponímicos, como Quillán que quiere decir luna; Callate, la piedra sagrada de la luna y en Poaló donde se dice que existía la piedra sagrada de la luna. Mientras que Píllaro quería decir en idioma Chimú, altar del dios rayo y del trueno. Además, de que se habla de un genio maléfico tipo diablo al que llamaban Cúlcay.

En las zonas donde influenció la cultura Puruhá se sabe que adoraban a las montañas y nevados considerándolos como seres vivos y animados, por ejemplo el Chimborazo como masculino y el Tungurahua como femenino, de aquí nacen varían leyendas y relatos de amoríos y enfrentamientos.

Por todos estos antecedentes y crónicas durante la conquista, se dice que en Mocha existían lugares dedicados a la adoración del Chimborazo, donde probablemente se realizaban sacrificios humanos.

En todos los lugares de la provincia existía la creencia de que habían seres maléficos

PERSPECTIVA. Varias son las interpretaciones que existen de los habitantes de estos lugares antes de la conquista.

que habitaban los abismos y quebradas, por ejemplo, se hablaba de la ‘Curimama’ que era la dueña de los tesoros, en el ‘Carbunceo’, que era un animal con un diamante en la frente, en el ‘Guiñaguille’ que era un ser maléfico que aparentaba ser un niño. En Río Verde hablaban del ‘Amaron’ que era una serpiente acuática dueña del río. Entre los habitantes de estos lugares se contaba la historia de un hombre blanco y barbado que hablaba de Dios y que en lo posterior pensaron que se trataba de San Bartolomé, se decía que dejó la huella de sus pies en varias piedras, una de esas en San Bartolomé de Pinllo. En Baños se dice que se encontraron dos y que una es de la Virgen de Agua Santa, en Píllaro en Cuyucto cerca de Cutzatagua. El historiador Nicola López habla en su libro de lo difícil que es tener una apreciación completa y real de la cultura, ciencia y religión de los pueblos que habitaban lo que hoy es Tungurahua, pues los cronistas que llegaron con los conquistadores trataban a los pueblos de estos sectores como ingenuos e ignorantes en sus escritos.

Rumiñahui es el personaje que encarna la rebeldía y resistencia a la conquista española. Varias son las leyendas que se tejen alrededor de este personaje.

De lo que hoy es Tungurahua durante la conquista española se pueden encontrar pocos textos y relatos. Gerardo Nicola López e Isaías Toro incluyen varios escritos sobre la llegada y el camino que los españoles utilizaron al arribar a este territorio. En la enciclopedia de Tungurahua de Nicola se habla de Rumiñahui como la figura más notable durante la conquista española, por toda la resistencia que pasó ante la invasión. De él se dice que fue descendiente de caciques y nacido en Píllaro. Rumiñahui fue hijo de la princesa Nary Pillaguazo Choazanguil, quien fue hija del Ati Pillaguazo, señor de Píllaro, Tiguajalo y Mulle-Ambato, descendiente de los Pillas y Pillajos, grandes señores que decían ser descendientes del puma. La abuela de Rumiñahui fue Choazanguil que quiere decir flor de las tres razas, que posiblemente se refiere a las razas de los Yumbos, Panzaleos y Puruháes. Huaynacapac fue el padre de

En el

donde se dice que nació Rumiñahui está un monumento en su honor.

Rumiñahui, este luchó durante la conquista Inca contra su abuelo en Mocha en donde cayó preso de los Incas, luego de esta batalla se unió con la princesa Nary y nació Rumiñahui en Huaynacury, según Nicola, posiblemente en 1486.

El padre Juan de Velasco es-

cribe esto sobre Rumiñahui: “Por su intrepidez, valor y astucias militares, fue uno de los célebres capitanes del Reino, desde los tiempos del Inca Huaynacapac. Sirvió a Atahualpa con honor en guerras civiles y asistió en el palacio de los Baños a la primera conferencia que tuvo el Inca con

los enviados de Pizarro”. Según este texto, Atahualpa fue asesinado en octubre de 1533 desde ahí Rumiñahui asumió la defensa del Reino de Quito y exhortó a que los españoles sean recibidos con las armas en cualquier territorio que pisaran.

Cuando inició la batalla para defender el territorio Inca, como dice la historia, Rumiñahui arrasó con todo a su paso para que los españoles no puedan aprovechar del territorio ni sus habitantes, entre estos al Tambo de Hambato, donde se derrumbó el puente de palos y chambas que había sobre el río Ambato en el sector del Socavón y así tratar de obstaculizar el paso de Benalcázar.

Rumiñahui fue hijo de la princesa Nary Pillaguazo Choazanguil.

Según el texto de Nicola, luego de las batallas perdidas Rumiñahui se retiró a Huagrahuasi en Píllaro, desde aquí mandó arreglar los pucaráes de Leito, Tunga, Tontapí y Quillán y mandó a destruir los puentes de Culapachán y Huapante. Por meses Rumiñahui logró resistir moviéndose entre los territorios de Huagrahuasi y Patate, hasta que los españoles lograron llegar a estos sitios luego de escalar montañas, esto provocó su retirada.

Luego de destruir en Quito todo lo que pudiera servir a los españoles recogió las riquezas, según dice la leyenda y escondió todo, a decir de muchos, en los Llanganates, lugar en donde se tejen varios mitos.

Según los cronistas de la época, luego de la captura de Rumiñahui fue llevado hasta la plaza grande donde murió en la horca una mañana de enero de 1535.

A su paso por lo que hoy es Tungurahua la historia cuenta que la resistencia a la conquista fue intensa en lugares como Mocha, a orillas del río Ambato y Panzaleo, atrayendo la lucha también al sector de Píllaro, sin embargo, luego de algunos meses la resistencia fue derrotada. Con la muerte de Rumiñahui se persiguió a todos los que lo apoyaron, entre estos se nombra a habitantes y pobladores parte de las tribus que Mocha, Píllaro, Patate, Patateurco, Leito, Pachanlica, Salasaca, Nitón, Huambaló, Chumaqui (hoy García Moreno), Pilalatas, Pelileos, Camayos, Izambas, Patalóes, Pilahuines, Quisapinchas y más.

Varios grupos humanos dejaron sus asentamientos y se internaron en la selva, otros decidieron refugiarse en los páramos en los más altos, hasta donde difícilmente llegaban los españoles en sus caballos.

Primeros españoles

según esto, los conquistadores habrían pisado Tungurahua entre abril y junio de 1534. Isaías Toro siguiendo los textos y rutas de Benalcázar dice que su expedición salió de Riobamba el 7 de junio de 1534 y el 8 de junio habrían arribado a Mocha, según ciertos historiadores habrían salido de aquí el 9 de junio y siguieron el camino viejo hasta el sector del Socavón, sin embargo, aclaran que estas fechas sólo pueden hacerse por conjeturas y suposiciones basadas en crónicas y documentos.

Huaynacapac fue el padre de Rumiñahui.

Según los datos del padre Juan de Velasco, los primeros españoles habrían pisado lo que hoy es Tungurahua a finales de noviembre o inicios de diciembre de 1533. González Suárez considera otras fechas como referentes de la entrada de los españoles a Quito, por lo que

Según Nicola, Pedro de Alvarado pisó Tungurahua el 10 de junio de 1534, sólo para toparse con el desencanto de que no era el primer español que tocaba estos territorios, pues Benalcázar ya se le había adelantado. Vasco de Guevara, Germán Sánchez de Murillo, Marcos Varela, Juan de Ampudia, Domingo de la Presa, Alonso Tello Jijón, Juan de Padilla, Miguel de Núñez, Falcón de la Cerda, que fue maese de campo de Benalcázar, Francisco Pacheco, Juan Gutiérrez, Rui de Rojas, Gómez de Mosquera, Juan Camacho, Francisco Jirón, entre otros nombres son parte de los primeros españoles que pisaron la provincia, sin embargo, no se ha podido saber si vinieron con Alvarado o Benalcázar.

JARAMILLO YÁNEZ CAMILA LISETH PORTAESTANDARTE DEL PABELLÓN PROVINCIAL

CASCO JOSUÉ ESTEVEN ABANDERADO PABELLÓN NACIONAL

JAQUE JARRIN ERIKA FERNANDA PORTAESTANDARTE DEL PABELLÓN INSTITUCIONAL

Este desastre natural que involucró al Carihuairazo y en donde fallecieron miles de personas, obligó a que se cambie de lugar a la ciudad.

Ambato a lo largo de los años ha sufrido varios desastres naturales, pero existe uno que tal vez por su fuerza y magnitud fue el que más influenció y cambió la realidad de la ciudad, de tal forma que a pesar de haber ocurrido hace 300 años se puede saber sus consecuencias que quedaron escritas en el ‘Libro Rojo de Ambato’ y en el testimonio de algunos historiados.

Terremoto

El terremoto de 1698 ocurrió el 20 de junio, aquí murieron 556 españoles y 1.200 indígenas, lo que resulta espantoso de este fenómeno natural es que también implicó al Carihuairazo, pues se derrumbaron sus cumbres y esto ocasionó una tragedia aún mayor para los pueblos que se encontraban cerca, entre ellos Ambato.

Parte de lo ocurrido se encuentra en los escritos de Pedro Fermín Cevallos que habla de que por la fuerza del terremoto se desencadenó un gran flujo de lodo, piedras y nieve que salió desde el Carihuairazo.

Incluso el movimiento afectó a Latacunga en donde varios templos y casas se cayeron destruyendo parte de la ciudad y en donde, según Cevallos, mu-

SALUDA A

rieron 8.000 personas.

En Ambato tampoco hubo casas o construcciones en pie, varias fueron las familias que

Somos la tienda oficial de Cóndor para hacer realidad el proyecto de tus sueños

204 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Ahora importamos productos de PVC y revestimiento de interiores WPC

quedaron sepultadas bajo los escombros.

Los pocos escritos de la época cuentan que el lodo y piedras que salieron del Carihuairazo arrasaron con todo a su paso, pues se abrió camino por las laderas y quebradas hasta llegar a Ambato a través del río. Este gran alud terminó con los escombros y los heridos que aún se encontraban debajo de las construcciones derrumbadas.

soportar el hambre al no encontrar qué comer y ver destruido todo a su paso. Lo que son ahora las parroquias de Ambato también desaparecieron y quedaron sepultadas bajo el lodo, se dice que lugares como Pilahuín y sus alrededores sufrieron la pérdida de sus pobladores, animales y sembríos.

Consecuencias

“Así, en Ambato los que no habiendo muerto aplastados por los edificios, gritaban, quienes sanos, quienes mutilados o maltrechos, cuando más, pidiendo socorro desde el interior que yacían sepultados, tuvieron que padecer bajo la cobija del lodo que fue a cubrirlos poco después”, se lee en los documentos que hablan sobre la tragedia.

Se puede decir que la segunda fundación de Ambato fue el 12 de agosto de

Se dice que el tiempo entre el terremoto y el flujo de lodo fue corto y quienes salieron vivos de las casas derrumbadas, casi no tuvieron tiempo para ponerse a buen recaudo y menos aún para ayudar a los heridos.

El lodo que bajó desde el Carihuairazo era blanco y tenía un olor fétido, quienes se lograron salvar tuvieron que

Algunos de los sobrevivientes emprendieron viaje hacia Quito para hacerle conocer al presidente de la Real Audiencia de Quito lo ocurrido con Ambato. Mocha también fue de las poblaciones más afectadas, aquí cientos murieron y varias edificaciones desaparecieron, eso fue motivo para que varios habitantes españoles abandonaran el lugar.

Así, la ciudad que tanta importancia ostentó en la época prehispánica tuvo un gran declive y de ser tenencia de corregimiento, pasó a ser solo una parroquia.

También Píllaro se vio afectado, pero mucho más Pelileo y Patate, pues el terremoto destruyó los obrajes y el lodo sepultó todo lo que encontró a su paso, incluyendo los cañaverales que se encontraban en las orillas del río.

El terremoto también afectó a Quero, aquí el derrumbe de una montaña sepultó a lo que luego se le llamó pueblo viejo, e incluso desaparecieron las fuentes de agua que existían, esto dio paso para que el asentamiento se cambie de lugar.

El nuevo asentamiento de Ambato

El primer asentamiento de Ambato que estaba junto al río, que según los historiadores quedaba en el sector de lo que hoy es Cashapamba, desapareció por completo y con la intención de evitar un suceso similar en el futuro se decidió mudar la ciudad, lo que resultó todo un problema para la época.

Los sobrevivientes, con la autorización de las autoridades de aquel tiempo decidieron que la ciudad se refundaría en el lugar en el que ahora está, pero que en ese tiempo llevaba el nombre de San Bartolomé y que estaba ocupado por los indígenas que servían a los blancos.

Sobre este hecho existen varios escritos en el ‘Libro Rojo de Ambato’, según las cartas incluidas en este libro, los blancos sobrevivientes llegaron a lo que hoy es el centro de la ciudad y decidieron instalarse ahí, a pesar de que estos terrenos pertenecían a los indígenas de Quisapincha,

bajo el mando de su cacique y gobernador Juan Punina.

Esto causó problemas entre los indígenas que ocupaban esta tierra y los blancos que llegaron a tomar posesión de las chozas que existían en el sector, desde las autoridades de la Real Audiencia de Quito se aconsejaba que se solucione los inconvenientes con los dueños del terreno y que se pague por estos.

Ninguna ayuda llegó desde la Real Audiencia de Quito, en sus cartas lo que se muestra es que a los blancos sobrevivientes los dejaron a su suerte y más a los indígenas del lugar, apenas se enviaron recomendaciones para que los impuestos sean recaudados por quienes ellos creían conveniente.

En aquel tiempo, incluso se habla de que se puso una horca en la mitad de la plaza del nuevo asentamiento para someter a los indígenas que protesten o se quejen por la mudanza de los blancos a San Bartolomé. Esto provocó que se escondieran y que muchos sean maltratados de formas crueles.

Los caciques también enviaron cartas a las autoridades de la Real Audiencia de Quito, donde piden que se considere otro lugar para ubicar a los españoles sobrevivientes, incluso

se sugiere que se funde Ambato en el sector de Izamba.

Fundación

La ocupación y fundación de Ambato en el actual sitio se hizo sobre las casas de los indígenas, en algunos casos los españoles ocuparon sus vivienda, incluso los curas de la época que servían en la capilla de San Bartolomé enviaron comunicaciones, sobre los atropellos que sufrían y la instauración en el lugar de una nueva capilla para los blancos.

En los documentos también se habla de que existieron las propuestas para que Ambato continúe en su sitio inicial, sin embargo, por la cantidad de escombros, la inseguridad del terreno y el miedo de que en algún momento pueda repetirse un suceso parecido se tomó la decisión de mudar la ciudad.

Sobre los muertos y daños fuera de Ambato existen informes que dan cuenta de la avalancha de lodo, piedras, palos y nieve que bajó del Carihuairazo y cómo dos meses después del terremoto se encontraban cadáveres y partes de cuerpos por varios lugares.

Según los documentos de esta segunda fundación de Ambato, a varios indígenas se les entregaron solares a diez cuadras del actual centro de la

ciudad, es decir, en lo que se conoce como Pinllo, a otros se les envió a los alrededores de Pasa y algunos recibieron un pago económico.

Para que el actual sitio donde está la ciudad pueda crecer se necesitaba agua, por lo que luego de varias reuniones se decidió que se haría una especie de acueducto que traería agua desde el sector de Santa Rosa, aquí destaca el nombre del Fray Francisco Araujo que ofreció construir este canal en ocho días.

La distribución del agua de esta acequia quedó escrita en papeles, donde se estipulaba que el agua serviría para los obrajes de Huachi y los de Fernando Dávalos en Miraflores, además, para el servicio de los indígenas de San Bartolomé.

Con el sitio arreglado y el agua comprometida se da el acto de posesión del lugar o también se podría decir la segunda fundación cuya fecha fue el 12 de agosto de 1698.

En la repartición de los solares los precios variaban según el lugar que se ocupara, por ejemplo, los más cercanos a la plaza eran los más caros, en el ‘Libro Rojo de Ambato’ se tiene detalle de los nombres y el monto que pagaron quienes compraron los solares en esta segunda fundación.

Varios acontecimientos fueron trascendentales en la vida de la ciudad, desde aspectos que ayudaron con la salubridad, hasta situaciones que aportaron en su identidad.

Ambato y Tungurahua han pasado por varios sucesos y acontecimientos que han marcado la historia de la ciudad y la provincia. Acontecimientos como terremotos, erupciones, guerras y paros han influido en diversos aspectos de esta tierra.

Para el historiador Gerardo Nicola Garcés, hay hechos que marcan la vida de los ciudadanos, sin embargo, él afirma que desde su perspectiva la aparición de los servicios higiénicos fueron de gran trascendencia para la vida urbana de la ciudad, pues antes se debía esperar a la persona encargada de llevarse la orina y heces que se acumulaban en las casas.

“Era tremendo por los olores, incomodidad y demás aspectos, de tal forma que cuando me preguntan si fue el internet o el servicio higiénico lo que más marcó la vida de los ciudadanos, para mí es el servicio higiénico, porque si le doy el internet y le quito el servicio higiénico no va a ser tan cómodo”, comenta.

Nicola dice que entre los primeros habitantes de Ambato que incorporaron a sus hogares el sistema de desfogue de aguas servidas fueron varios alemanes, que llegaron a la ciudad después de la Primera Guerra Mundial.

Para el Historiador otro aspecto que cambió la vida de los

habitantes de Ambato fue el aparecimiento y popularización de los combustibles fósiles, lo que permitió a los ciudadanos poder cambiar la dinámica de la cocina y disponer de aparatos que funcionaban con gasolina y querosén.

Nicola cuenta que en Ambato las primeras conexiones de agua en domicilios aparecieron en 1937, lo que cambió por completo la vida de los ambateños.

Para el Historiador el cambio en el tratamiento de la basura es otro de los aspectos que aportó en la vida de la ciudad, pues antes la gente botaba la basura a la calle sin que a nadie le importe.

“Hasta el año 2000 estos problemas con la basura eran persistentes, yo recuerdo que en la esquina de la Industrial Algodonera había el botadero

llegada de los primeros autos.

de la plaza Primero de Mayo y se hacían montañas de basura y los dirigentes decían que no hay que preocuparse porque más tarde ya se recoge”.

Nicola comenta que no existía el concepto de control, barrido y disposición final, pues hasta ese momento las quebradas servían de botaderos, cosas que para ser el año 2000 resultaban ser todo un desafío en cuanto a la cultura de la gente. Nicola rescata la labor de Pachano Carrión como alcalde, ya que construyó colectores que fueron obras fundamentales para la salubridad de la ciudad, luego en el 2005 se construyeron varios colectores más que

Cuando me preguntan si fue el internet o el servicio higiénico lo que más marcó la vida de los ciudadanos, para mí es el servicio higiénico”.

GERARDO NICOLA GARCÉS HISTORIADOR

ayudaron a Ambato. Otro hecho histórico para Nicola es la constitución de Tungurahua como provincia, que fue un punto de partida para que la labor y trabajo tome impulso para su desarrollo.

“La primera imprenta es otro hecho histórico, esta no nos dejó nada, pero es muy decidor que haya estado en Ambato, porque para la época, por qué no fue a Cuenca , Guayaquil, Quito o Riobamba y le vinieron a dejar en una parroquia en aquel 1755, esto fue un estimulante para los ánimos y declararlo cantón el 16 de octubre de 1759”.

Para Nicola en la actualidad Ambato debería planificar el próximo paso que lo lleve a seguir avanzando en el tiempo, en el trato de desechos, en la salubridad y en el aspecto cultural de la ciudad.

Identidad y territorio

Para Jéssica Torres, historiadora ambateña, es complicado desde su perspectiva hablar sobre hechos que han influenciado en la historia de la ciudad y provincia, pues se vuelve subjetiva en el caso de cada estudioso.

Para la Historiadora, uno de los hechos que influyó en la vida de lo que hoy es Ambato y Tungurahua es la domesticación de los alimentos, y la producción mediante pisos agrícolas en la época antes de la conquista con el uso de micro verticalidad, lo que sirvió para el aprovechamiento de ciertos productos para la subsistencia de las sociedades.

Torres también habla sobre el sitio que ocupó Ambato dentro de los obrajes en determinado momento de la colonia, pues

esta resultaba importante y sostenía la economía de lo que fue la Real Audiencia de Quito.

“Otro aspecto que me parece interesante son las reformas Borbónicas, donde hay muchos vacíos en los cacicazgos dirigidos por hombres, y muchas mujeres en los alrededores de Ambato asumen el poder”, afirma.

Entre los hechos que rescata la Historiadora está la visita del obispo Calama y el concurso que organiza para elegir al mejor pan de Ambato. “Me parece muy simbólico como un hecho identitario para la ciudad”, afirma.

Para Torres otros de los hechos que marcaron la ciudad es el terremoto de 1698 que influyó en la planificación de Ambato.

“También en la época de la independencia un episodio simbólico es cuando el zapatero Cajas le obsequia las botas a Simón Bolívar, me parece muy

simbólico porque es un episodio bastante identitario de Ambato hasta la actualidad”, asegura.

Para la Historiadora en la

En la época de la independencia un episodio simbólico es cuando el zapatero Cajas le obsequia las botas a Simón Bolívar”.

JÉSSICA TORRES HISTORIADORA

época de la República existen hechos que influyeron en la vida de la ciudad como la segunda constituyente que es parte de la identidad de Ambato.

Parte de los acontecimiento que marcan desde su perspectiva la historia de la ciudad es la llegada del tren a Ambato, la instalación de la energía eléctrica, el primer semáforo. “Con todo esto me refiero a la llegada de la modernidad a las ciudades”, comenta.

Torres incluye dentro de los hechos que desde su perspectiva marcaron a la ciudad las ferias que se realizaban antes de 1951, que tenían un carácter de exhibición de los productos para su venta, lo que enmarca a Ambato dentro de un contexto internacional.

“De ahí el terremoto de 1949, la Fiesta de la Fruta en 1951 marca la identidad ambateña, posterior la prohibición del carnaval, que es algo que pervive hasta hoy, en el discurso al menos, y la hora ambateña”, asegura Torres.

La alcaldesa Diana Caiza recalca que se está trabajando para tener un crecimiento ordenado y enfocado al progreso de todos los actores y grupos sociales de la ciudad.

Han pasado 204 años desde que los próceres de la Intendencia de Ambato empezaron el camino del progreso y crecimiento de la ciudad. Esta visión de progreso no pasa desapercibida por la actual Administración Municipal, por lo que la alcaldesa Diana Caiza recuerda que Ambato es un cantón de innumerables contrastes y su crecimiento tiene un enfoque de inclusión, interculturalidad y justicia social, por ello buscan “llegar con la obra pública a todos los sectores rurales y urbano marginales que hasta ahora no cuentan con los servicios esenciales y básicos, sin que aquello signifique que se descuide el desarrollo vial, de movilidad, de gestión de servicios públicos y el valor de nuestra Red de Plazas y Mercados”.

Recalca que este crecimiento “tiene un alto valor cualitativo porque impulsamos una ciudad para el desarrollo productivo, comercial y económico, promoviendo la política de esta administración, para que Ambato sea una ciudad para vivir e invertir. Esta visión clara de trabajo les ha permitido en el último año hacer la actualización, aprobación y puesta en marcha del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), así como de la Ordenanza del Plan Masivo de Regularización de Tierras, que le permiten tener a la ciudad un crecimiento ordenado y enfocado al progreso de todos los actores y grupos sociales que hacen Ambato.

Debo reiterar que la visión de Ambato se fija en su modernización… a una desconcentración de los polos de desarrollo para distribuir la carga productiva, económica y financiera, promoviendo un crecimiento vertical para concentrar los servicios básicos con menor inversión y mayor impacto”.

DIANA CAIZA ALCALDESA DE AMBATO

miento exponencial del sector rural, fuente de producción agrícola, pecuaria y ganadera”.

EL DATO

En los 204 años de Independencia de Ambato, la ciudad tiene una mujer al frente de la Alcaldía.

Caiza recalcó que este gran reto, no responde a la “visión disminuida de algunos sectores, que creen que ese desarrollado totalmente desigualitario es lo que debe primar en una ciudad privilegiada por su ubicación geográfica, que potencializa todas las actividades económicas y productivas”.

Reiteró que la visión de mejora se fija en su modernización, como la digitalización y automatización de servicios en todo el cantón, en la desconcentración de los polos de desarrollo para distribuir la carga productiva, económica y financiera, promoviendo un crecimiento vertical para concentrar servicios básicos con menor inversión y mayor impacto.

“lo que marca esos contrastes a los que me he referido, es decir, crecimiento poco armónico urbano, mínima inversión rural que no ha considerado que en Ambato existe el mismo número de pobladores urbanos que lo rurales, y no debe haber tanta diferenciación respecto de los servicios”.

En este punto la autoridad explicó que existen parroquias rurales altamente urbanas, como Izamba, Atahualpa y Martínez, como igual hay parroquias urbanas que parecen rurales como Pishilata y La Península. Y en zonas altamente consolidadas del área urbana alrededor de grandes avenidas, el crecimiento sigue siendo rural, por ejemplo, en uno de los tramos de la avenida Víctor Hugo.

DATO

Los retos que hay como ciudad Con estas herramientas que transforman la geografía territorial del cantón, ahora “el desafío de esta administración, y que lo estamos logrando, es promover un territorio equilibrado en el crecimiento urbanístico con una propuesta de desarrollo ambiental y con un amplio acceso a servicios públicos de altísima calidad, lo cual, provocará una ciudad moderna, sin perder su identidad patrimonial cultural y al mismo tiempo generando un creci -

“En esta estructura de ciudad jugará un rol fundamental la población que transformará sus modos de vida, para convertirse en un ciudadano planetario que actúe globalmente, pero que su desarrollo sea local, lo que ratifica la necesidad de una ciudad para vivir cada día mejor, potencializando las capacidades de emprendimiento y productivas, que orienten mejor calidad de vida”, sostuvo la Alcaldesa.

Obra pública, desarrollo social, movilidad, entre otros son los temas en los que se han invertido los 38.2 millones de dólares para impulsar el desarrollo local de Ambato en la actual Administración de la ciudad.

Ambato, hacia dónde camina

El desarrollo cantonal tiene varios momentos históricos, pero es evidente que luego del terremoto de 1949, la ciudad se ha convertido en lo que es hoy,

Este breve diagnóstico describe ese crecimiento poco planificado y desordenado, por lo que “la nueva visión de desarrollo es lograr este equilibrio de crecimiento en el que se implanten grandes proyectos como el de Ríos Orientales, que dotará de agua potable a gran parte del cantón los próximos 50 años, la interconexión de avenidas que mejoren los circuitos viales conforme el crecimiento y el tránsito del transporte local, implantación del transporte municipal o mixto desarrollado en energías alternativas sostenibles”.

Puso énfasis en el crecimiento vertical para concretar más servicios para los ciudadanos; no dejó de lado el cuidado y protección del entorno botáni-

co, la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural y equipamiento urbano de tecnología de punta. Un punto fundamental tratado por la alcaldesa es que, por primera vez en la historia de Ambato, se ha desarrollo un verdadero Plan de Internacionalización que implica una “amplia agenda a través de la cooperación internacional con organismos multilaterales y ciudades intermedias del mundo que, por necesidades similares, promovemos modelos de gestión participativa, no solamente locales sino globales, para hacer de Ambato una ciudad para vivir e invertir”.

Desde el inicio de la administración de Diana Caiza más de 200 programas y proyectos, 30 estrategias de gestión, 33 objetivos en cinco componentes permiten alcanzar el modelo territorial deseado de Ambato.

La transferencia de tecnología y conocimiento para aprovechar otras visiones de desarrollo muy cercanas a la nuestra es uno de los objetivos de este plan. Esta decisión posibilita la gestión para que ingrese capital

de bajo costo e incluso no reembolsable para cristalizar los megaproyectos que requiere la ciudad para seguir construyendo una mejor historia. Así se encamina a que Ambato siga fortaleciéndose como un polo de desarrollo en el centro del país que posibilite la internacionalización, el impulso al turismo comunitario, el turismo de compras, es decir, el turismo sostenible para lograr que la ciudad sea destino turístico del mundo. Finalmente, Caiza sostuvo que “frente al cambio climático que afecta el planeta, los esfuerzos de nuestros campesinos, comuneros, pueblos y nacionalidades, permiten el cuidado y mantenimiento de nuestros páramos que son fuente de agua y por lo tanto, muchos recursos del planeta pueden destinarse a esta gestión de corte ambiental ecológico”.

Existen varios relatos sobre sus erupciones desde la época de la conquista, incluso se habla de milagros para calmar su fuerza.

Nicolás Martínez deja un testimonio de varias erupciones del volcán Tungurahua y de algunos hechos geológicos de su interés, en su libro ‘Las Grandes Erupciones del Tungurahua’, editado en 1932 y donde se recogen varias descripciones y testimonios sobre este fenómeno natural.

En este libro se aclara que de las erupciones anteriores a la conquista española no existen documentos o relatos, pero sí huellas de gigantescas corrientes de lava como la de ‘Pondoa Grande’ y la de ‘Pucayán’ en el valle del río Ulba, observadas y estudiadas por Martínez en sus innumerables recorridos.

1534

La primera de la que se tiene escritos y testimonios es la que sucedió en 1534 y que fue descrita

por González Suárez, se dice que esta asustó al grupo de Pedro de Alvarado que avanzaba por la selva occidental rumbo a Quito al sentir la caída de una ‘lluvia de ceniza’, se puede decir que pertenecía al Tungurahua, pero también se aclara que puede haber sido de los otros volcanes de la región que en aquel tiempo aún eran desconocidos para los españoles.

En los inicios de la conquista y hasta mediados del siglo XVIII no se consideraba al Tungurahua como un volcán, pues, además, de no haber dado signos de actividad durante esta época, tampoco se podía ver su cráter.

“Esto bien podría probar que el Tungurahua se hallaba en absoluta calma desde hace muchos siglos antes; aunque también es verdad, que bien podría haberse obstruido el cráter hasta la cumbre del volcán, en alguna de las erupciones anteriores, como sucedió después, aunque no de una manera absoluta en una de las erupciones de 1918” , escribe Martínez.

Historias

Para Nicolás Martínez, las primeras erupciones narradas le resultan dudosas, pero la de 1773 tiene varias historias escritas de González Suárez y de Augusto N. Martínez, de estas Rafael P.

Vieira recogió varias historias que fueron incluidas por el autor en su libro.

Vieira en sus escritos habla de que en 1773 hubo dos erupciones. La primera en febrero, que según los relatos, fue la antecesora de la que venía en abril.

Se dice que fue de cenizas y fuego, en un día domingo cuando se sacaba a la imagen de la Virgen a la procesión, de esta se desprende la historia que la imagen levantó la mano y calmó al volcán.

“Por la fe y el fervor con que imploraban en esos momentos angustiosos a Dios y a su Santa Patrona dejó palpar su poderosa protección, por medio de un suceso de lo más extraordinario: cuando el volcán ardía y bramaba con más fuerza, y los gritos y alaridos de la gente que enviaba al cielo para alcanzar misericordia, vieron levantar la mano de la Stma. Virgen y dar su bendición hacia la parte del volcán, quedando este en profundo silencio y sin causar daño de ninguna clase”, cita Vieira.

Según Vieira, la segunda erupción aconteció el viernes 23 de abril de 1773, esta fue desoladora y espantosa debido al aluvión que bajó por el volcán y arrastró y destruyó con todo a su paso, quedando apenas la pequeña iglesia de Baños con sus

habitantes adentro.

“Procedente de esta horrorosa erupción, decían los antiguos, se formó la pequeña colina del Calvario y la que sigue de panteón, barrera y salvaguardia del pueblo de Baños, que sin ella se hubiera destruido sin remedio en la erupción de 1886”, escribió Vieira.

humo del cráter, e incluso fumarolas en sus ascensos, parte de estos testimonios vienen de los hermanos del autor, Augusto N. y Anaracasis Martínez.

Saluda a esta tierra maravillosa y soñadora de gente humilde y trabajadora al celebrar sus 204 AÑOS DE INDEPENDENCIA

¡SEGUIMOS CRECIENDO PARA ESTAR MÁS CERCA DE TI!

PRÓXIMAMENTE

LAS PALMAS

Av. Los Guaytambos a 100m del Club Tungurahua

MONTALVO

Calle Montalvo Nº 2-15 entre Cuenca y Rocarfuerte

De estas crónicas y testimonios, Martínez anota sobre los hechos que se muestran del volcán sobre su erupción que esta ocasión inició en febrero y terminó en abril, además, de que el pueblo de Baños se inundó, no con lava, sino de lodo, tal vez hirviente que descendió por el riachuelo de Bascún.

“También creo muy verosímil que la colina del Calvario haya aumentado de materiales acarreados por el aluvión de lodo, pues hasta ahora se ven sobre el terreno, grandes piedras que sin duda alguna provienen de ese entonces”, escribe Martínez.

De esta erupción, según Martínez, varios fueron los aluviones que habrían descendido por las diferentes quebradas del volcán, uno de estos de lodo que se derramaron en el Pastaza se formó uno que contuvo las aguas del río durante 24 horas en el mismo lugar donde ocurriría el mismo acontecimiento años después.

Luego de esta erupción el volcán continuó activo durante años, pues varios científicos e investigadores hablan de rastros de gases y

1886, 100 años después Luego de 100 años, el Tungurahua mostró su despertar el lunes 11 de enero a las 09:30, aquí se destapó el cráter que se encontraba lleno de materiales acumulados durante más de un siglo, de esta erupción existe una amplia documentación publicada por Augusto Martínez. De esta erupción se habla de que el fenómeno más notable fue el de las nubes ardientes que descendieron por todas las quebradas del volcán, que al inicio bajaron como aluviones de lodo hirviendo y al final como torrentes de arena ardiente mezclada con trozos de lava fundida.

“Fueron verdaderamente monstruosas, tanto que la primera emisión, la que descendió por los Juivis, contuvo las aguas del río Pastaza durante 15 días, lo que dio lugar a la formación de un lago que inundó una parte de las playas cultivadas del Valle de Patate”, escribió Nicolás Martínez.

Otra de las anotaciones interesantes de estos textos se refiere a la cantidad de ceniza, que a decir de Martínez, cayó en casi todo el Ecuador y que en Ambato duró 18 horas, calculando que cayeron alrededor de 10 kilogramos por metro cuadrado de superficie, siendo mayor en otros lugares como en los páramos de Chimborazo.

“Es de suponer que en la ciudad de Riobamba, la cantidad de tierra que cayó en esos días, ha debido ser muy grande, porque recuerdo que decían que allí la lluvia de ceniza había durado tres días, durante los cuales, permaneció la ciudad en profundas tinieblas”, escribió Nicolás Martínez.

Durante las erupciones que siguieron, en el mes de febrero se derramó del cráter durante muchos días consecutivos, lo que el autor llama “un verdadero río de lava fundida”, que cubrió por donde bajaba, esta se puede ver hasta ahora y es conocida como ‘Reventazón de Cusúa’.

“El volcán entró en un estado de actividad mucho mayor que al principio. La emisión de lava ya no era intermitente, sino que había establecido una corriente continua, visible de día, por el reguero de vapores, y de noche por la iluminación. Un río de fuego bajaba incesantemente desde el borde del cráter”, escribió Augusto Martínez.

Desde el 26 de febrero hasta el 3 de marzo duró esta corriente de lava que ahora se encuentra en la depresión por donde corría el pequeño riachuelo conocido como Chiriyacu.

Los hermanos Martínez fueron testigos e investigadores de esta erupción en sus libros que hablan sobre el volcán y las erupciones, donde cuentan cómo siguieron paso a paso este fenómeno y describen lo que fue la erupción.

Desde la hacienda de Leito pudieron observar la erupción y describen los bramidos, relámpagos que se podían ver en todas las direcciones y en la noche un “río de fuego” bajaba sin interrupción desde el cráter del volcán.

“No pudiendo contener el cauce del derrame la cantidad fabulosa de lava que se precipita, forma desviaciones a ambos lados; todo el cono se ilumina intensamente por el espacio de un cuarto de hora; las bombas atraviesan el espacio con velocidad vertiginosa y no solo caen en los alrededores del cráter, sino a mayores distancias”, escribió Nicolás Martínez.

Después de la erupción de 1886, el Tungurahua seguía mostrando columnas de gases, Martínez narra que en su visita al cráter del volcán 14 años después, los gases eran tan abundantes que llenaban por completo la cavidad del cráter, además, de sentir una elevada temperatura.

El despertar

Un aspecto que el autor anota es que hasta septiembre de 1903 el Tungurahua mostraba cierta actividad que cesó por completo cuando el Cotopaxi entró en actividad.

El volcán permaneció en estado de aparente calma hasta los primeros días de 1916, cuando se comenzó a escuchar en Baños y lugares aledaños “sordos y prolongados ruidos subterráneos”, acompañados a veces de ligeros temblores de trepidación, esto se mantuvo hasta el 1 de marzo cuando se pudo ver una columna de vapores densos.

“Además, había la circunstancia de que el Cotopaxi se hallaba en absoluta calma desde junio de 1914 y por lo tanto no era muy aventurado el suponer que se preparaba una erupción del Tungurahua, pero nunca la creímos tan cerca”, escribió Nicolás Martínez.

Las erupción de 1916 espantó a los tungurahuenses, pues

de improviso y a las cuatro de la mañana del 3 de marzo los despertó con fuertes y “prolongados truenos volcánicos”, además, se observó una gran columna de gases con bombas incandescentes y relámpagos. Dos horas después caía sobre Baños y poblados al occidente del volcán una fuerte lluvia de ceniza que oscureció el día.

Martínez como estudioso e investigador, llevó un diario sobre lo que observaba desde la quinta La Liria, Pondoa y Baños, en este tiempo el autor mantenía comunicación a través del telégrafo con Enrique Zambrano, telegrafista de Baños y encargado de la estación meteorológica.

“Baños, marzo 3, Sr. Nicolás G. Martínez .- Las 4 a.m. oyendo ruidos subterráneos, trepidación de tierra, producido por el volcán Tungurahua, elevándose inmensas columnas de humo, piedras inflamadas, fuego. Las 7 y 30 a.m. cesó súbitamente ruidos, humo, principiando lluvia abundante ceniza, oscureciendo atmósfera, presagios inequívocos, próxima erupción, señales semejantes, última catástrofe 1886. Afmo. Zambrano”, es el texto del telegrama enviado a Martínez en esa época.

El volcán se mantuvo en relativa calma hasta noviembre de 1918, pues durante estos años se veían columnas de cenizas, caída de ceniza, cañonazos, hasta inicios de 1917, cuando Martínez señala que observó aumento en la actividad y en las noches se veían piedras incandescentes que rodaban por los flancos del volcán.

Las grandes erupciones de esta época comenzaron en los primeros días de enero de 1918 y duraron hasta noviembre con intervalos de tiempo, aquí Martínez contabilizó siete grandes

erupciones “caracterizadas por su violencia extrema” y de poca duración.

El autor pudo presenciar la mayoría de ellas desde puntos cercanos al volcán y luego recorrió los sitios que resultaron devastados por la fuerza de las erupciones, de estos recorridos y días conservó varios apuntes que luego fueron incluidos en sus libros.

Martínez con la curiosidad de un investigador se dirigió en enero de 1918 hasta la ‘Loma e Chonta’ situada al frente del volcán, para seguir desde ahí la erupción, según sus escritos llegó en caballo junto a sus acompañantes, pero los cañonazos asustaban a los animales y en varias ocasiones se escaparon de caer por las quebradas de los tortuosos caminos de aquel tiempo.

“Con todo, un momento que se descubre algo de la base del cono, observo que algunos matorrales y bosquecillos que bordean las quebradas que tienen su origen en el cráter, se hallan arrojando humo, como si estuvieran ardiendo, signo evidente de que por ellas han descendido o descendían aun “nubes ardientes” o tal vez lava en fusión”, describe.

Desde el campamento

Ambabaqui en Pelileo a 18 kilómetros en línea recta del cráter del volcán, Martínez escribe sobre esta que considera una de las erupciones más terribles del volcán desde 1886.

El 3 de abril el autor presenció una gran columna que se alzaba sobre el volcán y afirma haber escuchado el estruendo más fuerte de todos los años que investigó el volcán, dice haber presenciado la salida de una especie de humo rojo que desde el cráter cubrió al volcán hasta su base, dejándolo invisible para los investigadores.

“Ahora mi temor es el de que tanto Baños, como los caseríos de Juivi, Cusúa, Chontapamba, etc. Hayan sido invadidos por esa verdadera

ola de materiales inflamados, y la cual, no me queda la menor duda que es una de esas formidables “nubes ardientes”, semejante a una pequeña que observe desde Pondoa, en 1916”, escribe. Al día siguiente Martínez preocupado por la suerte de los poblados al pie del volcán se trasladó a Baños, donde observó que todo se encontraba bien, apenas con ciertos rastros de cenizas, la mayor parte de ceniza cayó en el sector del Topo, donde según sus investigaciones habría caído dos kilogramos de ceniza por cada metro cuadrado.

De esta erupción Martínez apunta que lo “más grandioso” fueron las ‘nubes ardientes’ que alcanzaron magnitudes mayores a las de las erupciones pasadas, ocasionando aluviones por las quebradas que nacían en los lugares donde existían bancos de hielo y torrentes de arena hirviente que iniciaban en las regiones sin nieve.

Los torrentes de arena hirviente que bajaron por las quebradas de los Juivis, Cusúa y Chontapamba, se componían de arena fina de color grisáceo, mezclada con lava, estos bajaron por las quebradas y quemaron la vegetación de ambos lados, incluso cuatro días después Martínez recorrió las quebradas y se encontró con material que se mantenía a altas temperaturas y piedras en donde incluso pudo encender cigarrillos.

Nicolas G. Martínez documentó de una manera precisa las erupciones de 1916 y 1918, su alma investigadora y aventurera lo hizo recorrer lugares y presenciar de cerca los acontecimientos que rodearon al volcán.

De las erupciones antiguas estos escritos son los testimonios que sirvieron para tener una idea del comportamiento del volcán y sus erupciones.

En septiembre de 1999 el volcán Tungurahua se reactivó, varios fueron los años que se tuvo que lidiar con las consecuencias, este proceso resultó más documentado en video, audio, fotografía y texto y se lo puede consultar en la web.

El tren ayudó en el intercambio cultura y de productos. En la ciudad hasta se hablaba de un proyecto impulsado por ambateños que buscaba unir al país con la Amazonía ecuatoriana.

La llegada del tren a varios lugares del Ecuador supuso una esperanza para sus pobladores, que se reflejaba en menos horas de viaje a diferentes destinos, intercambio cultural y un sinfín de posibilidades económicas para la época.

El historiador Gerardo Nicola Garcés, aclara que la construcción del tren se inició con García Moreno y que con los

años los diferentes gobiernos fueron aportando en este proyecto, pero no fue sino hasta Eloy Alfaro que se vuelcan los esfuerzos para que el tren se concrete.

“La virtud de Eloy Alfaro es que tuvo la decisión para terminarlo, en todo ese periodo, desde 1895, el ferrocarril tiene una enorme disposición gubernamental para invertir, buscar los medios para financiarlo y que

avance”, cuenta.

Es en esta época llegan obreros desde Haití, Colombia y Panamá que tenían cierta experiencia, pero que también podían soportar las temperaturas cambiantes. “Recuerden que todos vivían en campamentos de mala calidad, en ese sentido el tren avanzó desde Quito hasta Guayaquil y desde Guayaquil hacia Quito”.

En 1906 el tren llegó a Ambato y en 1908 llegó a Quito, lo que muestra cómo se fueron enlazando las líneas y tramos para que se conecte Quito y Guayaquil. “Esta conexión era fundamental porque el país tenía

una división propia mediante su geografía compleja en la Real Audiencia de Quito y en la colonia. Guayaquil siempre tenía contacto con Lima, porque en dos días o tres metido en una embarcación ya estaba en Lima, en cambio ir a Bogotá tomaba 18 días”, aclara. Estas situaciones hacían que Guayaquil mantenga mayor relación con Lima que con Bogotá y Quito, esto también ocasionaba que los trámites de aquella época se los prefiera hacer al sur. “El ferrocarril era fundamental para que el país se vea conectado hasta emocionalmente y nos sentimos más cer-

ca, porque con esto en apenas dos días el ferrocarril ya llegaba a Quito”, asegura.

El tren en Ambato

El recorrido del ferrocarril en Ambato pasaba por la avenida de Los Capulíes, llegaba hasta Miraflores, iba a Las Dalias, luego por la calle Olmedo y entraba al parque 12 de Noviembre, donde estaba su estación. Incluso hubo planes para que exista un ramal del tren hacia Las Viñas para el transporte de materiales y demás, esta idea fue propuesta por Henry Janke, exgerente de la Industrial Algodonera.

Para Nicola, la llegada del tren a Ambato antes que a Quito supuso desarrollo económico para la ciudad, pues las mercancías que venían desde el puerto se quedaban en la estación del tren, para luego ser transportadas hasta la capital, lo que brindaba trabajo a varias personas de forma directa e indirecta.

“Lo importante de esto también es que descubrimos las frutas de la Costa, el pescado, porque aquí no se consumía más que peces de Sierra. El empezar a ver la enorme potencialidad costeña nos trajo beneficios a todos, se mandaba papas y regresaban papayas y piñas, era una maravilla”.

Para Nicola hubo un punto en la historia en donde la economía y la actividad de Ambato giraban alrededor del tren, pues permitía sacar varios productos que se hacían aquí, entre ellos los textiles que producía la Industrial Algodonera.

“La tela toalla y la tela sábana tenían gran demanda, la Industrial trabaja 24 horas, entonces en Guayaquil la demanda fue alta y el cambio con ellos fue alto, de aquí que también somos chocolateros por el intercambio con las zonas que producen cacao”.

Para el Historiador, el ferrocarril aportó para que la relación comercial con la Costa se

vuelva más fuerte y constante. “El ferrocarril nos cambió las costumbres alimenticias, nos hizo exportadores inmediatos de zapatos, cobijas, textiles producidos por las fábricas de Ambato que tuvieron una enorme vigencia con el ferrocarril”.

El ferrocarril también perjudicó a algunas economías, como la de la provincia de Bolívar, que en una época era de alto tránsito para el transporte de mercancías y personas entre Guayaquil y Quito, pero que con el ferrocarril perdió vigencia.

Para Nicola el tren aportó significativamente para sacar del aislamiento a muchas zonas del país, productores que encontraron una solución para poder comercializar sus artículos.

Ocaso del tren

Nicola cuenta que con la introducción de automóviles y camiones se llegó al punto crítico en el año 1970, donde los transportistas se enfrentan al ferrocarril y al gobierno de turno. “En este año deterioran tanto al ferrocarril que lo llevaron a la quiebra, movidos por el interés de los transportistas que tenía tráileres y camiones para transportar cargas, comienza la guerra contra el ferrocarril”, cuenta.

Según Nicola, el destino del tren se volvió a repetir en los

° Un capítulo que poco se ha tocado en la historia de Ambato y la provincia es la del tren a Curaray. Este proyecto que fue una respuesta al anhelo del país para tener una vía que ayude a comenzar la exploración profunda a la Amazonía, tuvo su génesis en 1743 cuando ya se pensaba en una vía que partiendo de Baños llegue al Marañón.

Las autoridades y ciudadanos tungurahuenses tenían siempre la idea de una vía que llegue a Baños, para de ahí partir a la Amazonía y llegar a uno de los ríos navegables. El Comercio publicó el 17 de marzo de 1906 una noticia donde se habla de una numerosa delegación de ambateños que llegaron hasta Quito para protestar sobre la ejecución del ferrocarril que llegue a la Amazonía.

“El acto culminó con una entrevista con el jefe supremo, general Eloy Alfaro, a quien manifestaron la necesidad de esta obra, ya que tenían conocimiento que pensaba hacerlo por Paute. El Jefe Supremo desvirtuó los rumores, señalando que eran falso”, es parte del texto que se publicó en El Comercio de aquella época. El análisis llevado a cabo por la ‘Comisión Especial del Parlamento Nacional’ emitió su informe el 27 de septiembre de 1906, aquí se desestima la intención de la ejecución de este tramo del tren, pues aducen que no existiría ningún beneficio para el país, sino que al contrario se podría estropear la selva que sería el futuro del Ecuador.

De este tema se habló bastante en aquella época y se tiene como testimonio las publicaciones de los diarios de esos años, en donde incluso El Comercio, aplaudía la intención de la creación de esta ruta como una opción para cuidar la integridad territorial del país.

A este también se le llamó el “ferrocarril de los ambateños”, pues fue el mismo Luis A. Martínez uno de los pioneros para que se instaure esta ruta que pretendía llegar al río Curaray, para de ahí poder navegar y llegar hasta el Amazonas.

Esta línea fue el clamor de varios ciudadanos ambateños, empresarios e investigadores que veían en esta conexión la oportunidad para los negocios, la colonización del oriente y del Amazonas, pero también una oportunidad para investigar y explorar lugares que hasta ese tiempo eran desconocidos.

En Ambato incluso se creó el periódico El Curaray, con la intención de impulsar la construcción del ferrocarril, toda la prensa

últimos años con la quiebra de todos sus recorridos y con el decaimiento de las economías que habían visto en este una oportunidad para el turismo.

“Sectores como Cevallos que habían generado una pequeña economía alrededor del tren decayó y se cerraron sectores como Urbina, Alausí, economías que no eran lo suficientemente rentables para enfrentar el movimiento del ferrocarril”, afirma.

a nivel nacional apoyaba para que se lleve a cabo esta obra de “redención nacional”.

En el libro ‘El Ferrocarril Ecuatoriano’ de Byron Castro, se habla de la urgencia que tenía Ecuador de unir el oriente con el resto del país, debido a la amenaza que representaba Perú en aquellos tiempos y se contemplaba esto como una causa nacional.

El padre Enrique Vacas Galindo, propuso la defensa de este proyecto como una necesidad nacional para explotar, colonizar y hacer valederos los derechos del Ecuador en la Amazonía.

El religioso expuso con infinidad de argumentos, lo que el ferrocarril significaría para la vida económica del oriente y de la nación, recogiendo el clamor nacional que contrastaba con la falta de recursos y el abandono del Estado.

En aquellos años la Amazonía era considerada como una región inhóspita de la cual pocas referencias se tenía, incluso era desconocido la existencia de este para muchos ecuatorianos.

En el mismo libro de Byron Castro se habla de todo lo que hubiera significado para Baños la construcción de este tren, pues desde esa época este lugar ya era conocido como un punto turístico y como la puerta al oriente, pues este era el punto de partida de aventureros que esperaban aquí el tiempo ideal para recolectar provisiones antes de su viaje a la selva.

En 1910 incluso el pueblo de San Miguel de León, hoy conocido como Salcedo, ofreció 5 mil trabajadores para que vayan a trabajar en la construcción de la línea del ferrocarril hacia El Curaray.

En el libro ‘El Ambato de Antaño’, de Horacio Sevilla Carrasco publicado en 1998, se cuenta que después de varias discusiones se logró que el 22 de abril de 1912, con un acto solemne se haga la inauguración de la colocación de la enrieladura, pues los terraplenes se habían construido hace seis años atrás.

“Se colocó un riel en el patio ferroviario, hoy calle 12 de Noviembre frente al mercado de las flores, con la presencia del señor gobernador de la provincia José L. Naranjo y del superintendente mister Fox, todo dentro de un cuadro formado por los gallardos soldados del Batallón N° 19, formado solo por ambateños que entonaron la canción de la patria cuya letra es del señor Juan León Mera, el hombre más obsesionado con el oriente ecuatoriano”, fue lo que escribió el historiador Isaías Toro Ruiz.

Según el historiador Horacio Sevilla la obra llegó hasta Pelileo en 1918 y ahí fue donde se paralizó por intereses políticos. Nicolas Martínez, hermano de Luis A. Martínez, fue el primer superintendente del tren a Curaray, el segundo fue Alfredo Barona Holguín. Entre sus primeros empleados se cuenta a Augusto N. Sevilla, Francisco Vela Barona, Ernesto Holguín Coloma, Temístocles Sevilla Sánchez, Leonardo Holguín Coloma, entre otros.

En 1937 el dictador Federico Paéz, aduciendo que el tren en esta ruta no era rentable, ordenó la paralización del tren y el levantamiento de la enrieladura, para colocarlas en la ruta Sibambe-Cuenca y las máquinas fueron llevadas al norte para la ruta Ibarra-San Lorenzo.

El prefecto Manuel Caizabanda resalta el trabajo que se hace en la provincia y en Ambato para seguir creando condiciones para un crecimiento sostenible y sustentable.

Tungurahua es conocida por ser una provincia trabajadora que impulsa el progreso de manera integral. Cada acción que se desarrolla desde el Gobierno Provincial fortalece el trabajo para consolidar una provincia intercultural, solidaria, participativa, inclusiva, productiva y sustentable para proyectarla como una de las más importantes y representativas del Ecuador.

El prefecto Manuel Caizabanda señaló que esta visión integral genera las condiciones adecuadas para el desarrollo económico, de infraestructura, sostenibilidad ambiental y el bienestar social, además, sostuvo que el trabajo no se hace unidireccionalmente desde la entidad, si no que se ejecuta de manera conjunta con todos los actores sociales provinciales.

Acciones de progreso

La autoridad recalcó que esta mejora y crecimiento constante, en parte se ha conseguido gracias a los proyectos de riego tecnificado, que cuenta con el apoyo fundamental desde Alemania con el Banco de Desarrollo KFW. “Esto permite a nuestros agricultores optimizar el uso del agua, mejorar sus cul-

Que estos 204 años de Independencia de Ambato nos inspiren a seguir construyendo, con esperanza y unidad, el Ambato que soñamos para nuestras futuras generaciones”.

MANUEL CAIZABANDA PREFECTO DE TUNGURAHUA

Mi compromiso es enfrentar los desafíos que afectan a nuestra provincia con determinación y visión de futuro”.

MANUEL CAIZABANDA PREFECTO DE TUNGURAHUA

dad”, mencionó el Prefecto. Estas obras también asegurarán el acceso al agua potable para los tungurahuenses, “la visión de la provincia se centra en garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes y aumentar la productividad agrícola, uno de los pilares de la economía local”.

Recalcó que dentro del proyecto de provincia está la construcción de la tercera represa, que se logra con el apoyo del Gobierno Nacional y representa un avance importante para la gestión hídrica.

Así también, Caizabanda

la infraestructura vial ha sido clave, por ello el Gobierno Provincial invierte más de 2 millones de dólares anuales en el mantenimiento y la apertura de nuevas vías asfaltadas.

En la actualidad la provincia cuenta con más de 2 mil kilómetros de vías asfaltadas, “lo que ha mejorado significativamente la conectividad de nuestros agricultores y ciudadanos, facilitando el transporte de productos y el acceso a servicios, lo

directo al desarrollo económico de la provincia”, recalcó la autoridad.

Otro de los puntos claves que menciona la autoridad, es el fortalecimiento del modelo de participación ciudadana y la planificación estratégica orientada al desarrollo sostenible.

TOME NOTA

“Mi compromiso es enfrentar los desafíos que afectan a nuestra provincia con determinación y visión de futuro. Sé que hay mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Entre los mayores desafíos están la optimización del acceso al agua para riego, y la creación de más y mejores vías de comunicación que acerquen a nuestros agricultores a los mercados”, recalcó Caizabanda.

Otro de los factores que se fortalecen en la gestión provincial es el turismo comunitario con la promoción de las nueve rutas que unen la parte turística, gastronómica, artesanal y productiva del territorio local.

Puntualizó que la visión de futuro de la provincia se enfoca en garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental, aprovechando alianzas internacionales y la innovación tecnológica para fortalecer la producción agrícola, mejorar la infraestructura y aumentar la resiliencia frente a desafíos globales.

Un punto importante que resaltó Caizabanda es que el engrandecimiento de Tungurahua se construye a diario por el aporte de su gente, por ello enfatizó que la capital de la provincia, Ambato, no solo es historia; es presente y, sobre todo, futuro.

Dentro del trabajo mancomunado que se impulsa desde el Gobierno Provincial de Tungurahua está la apertura de la vía Ambato - Pasa - El Corazón con el Gobierno Provincial de Cotopaxi. EL DATO

Añadió que su esfuerzo también se centra en fortalecer la economía local, impulsando programas de desarrollo productivo y apoyando a los emprendedores. “Pero más allá de las obras físicas, me motiva un objetivo mayor: construir una provincia donde cada familia se sienta segura, donde los jóvenes tengan oportunidades y donde el esfuerzo de nuestros campesinos se traduzca en bienestar y prosperidad”.

“Hoy, más que nunca, nuestro compromiso es seguir impulsando el desarrollo de nuestra tierra con el mismo amor y entrega de aquellos que nos precedieron. Con cada proyecto, cada obra y cada acción que emprendemos, trabajamos por una provincia que honra su pasado y avanza hacia un futuro lleno de oportunidades para todos. Que estos 204 años de Independencia de Ambato nos inspiren a seguir construyendo, con esperanza y unidad, el Ambato que soñamos para nuestras futuras generaciones”, concluyó Caizabanda.

Historias de fe y milagrosas apariciones son parte de las historias que cuentan sobre la devoción y culto a las vírgenes en diferentes lugares de la provincia.

Con la llegada de los españoles, la conquista y el reduccionismo de los indígenas, también se impuso la religión católica y con ellos llegó la veneración a ciertas imágenes a las cuales se les atribuían milagros y favores.

El historiador Gerardo Nicola López señala que “al introducir las imágenes para llenar los retablos o los altares, había que darles cierto

EL DATO

EL DATO

En las parroquias y cantones de la provincia hay diferentes vírgenes a las que se les rinde culto.

carácter esotérico de misterio, de milagro, creando leyendas respectivas con lo cual, ya dejaba de ser la imagen de Dios o de su Santa Madre, para convertirse en el ídolo milagroso, carácter que mantienen hasta hoy para la gran mayoría del pueblo”, afirma.

En Tungurahua la situación no fue distinta y se trajeron y fabricaron imágenes que inician con su culto más devoto a partir del siglo XVII.

ÀNGELES

VALERIA ABIGAIL

° Según los datos históricos, este culto comienza con Nuestra Señora de Monserrate como recuerdo y afecto para la patria Catalana distantes para quienes vinieron desde allá.

Nicola en sus textos comenta que al parecer al inicio solo fue una pintura, pero para mediados del siglo se dice que la familia Guerrero trajo la escultura de la Virgen desde Barcelona.

Los conocedores dicen que de la primera imagen solo se conserva el busto, que es de madera incorruptible y el rostro sobrepuesto de estaño. La imagen mide 1.39 m de alto.

Dentro de las leyendas y milagros de esta imagen se cuenta que en 1679 hubo intensos temblores, que tal vez fue el motivo para que dejaran de emanar las aguas termales.

El cura de Baños sacó en procesión la imagen de la Virgen que hasta ese entonces se llamaba del Rosario, al llegar al lugar donde antes emanaba el agua comenzaron a cantar y rezar, seguido a esto varios hombres comenzaron a cavar y de inmediato brotó el agua, desde entonces se comenzó a llamar Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa.

Sobre la aparición de la Virgen existen varias leyendas, que ahora se encuentran pintadas en grandes cuadros en la iglesia de Baños, entre ellas está la que cuenta que un día se asomó una mula sin su arriero, con una caja cerrada en su lomo, esta se echó a descansar frente a la capilla, así pasó la mula sentada afuera, hasta que el cura de la iglesia junto con los habitantes abrieron la caja en donde apareció la imagen de la Virgen, este milagro fue difundido por los devotos por todo el Ecuador.

° La Virgen de la Elevación fue reconocida como patrona de la Diócesis de Ambato, porque así lo decidió el clero en 1952. La imagen principal en donde se la venera y se realiza su fiesta está en la Basílica de la parroquia de Santa Rosa.

Esta Virgen está pintada en un cuadro. Es la madre de Cristo que está representada como una reina por consiguiente, lleva corona, túnica y mantos reales, en su brazo izquierdo sostiene al niño Dios. Se puede ver a la luna y a un ángel. Este lienzo se dice que fue encontrado por Monseñor José Abel Vásconez y Andrade.

En la enciclopedia de Tungurahua se cuenta que la leyenda de la aparición de la Virgen y dice que: en 1695 fue un año de hambruna debido a la sequía que azotaba lo que hoy es Ecuador, entonces Don Sebastián de Soria que vivía en Tumbaco, envío a un indígena a que vaya donde su pariente Don Antonio Garcés y Aguilar que tenía una hacienda en Pilahuín en el sector de Chiquicahua para que envié productos, pues ahí la sequía no había sido tan fuerte.

La leyenda cuenta que en la noche del 12 al 13 de noviembre de 1695 se le apareció la Virgen al indígena enviado cuyo nombre era Juan Chacarín, según los relatos este se había quedado a descansar en una cueva de la hacienda en Chiquicahua, se dice que aquí incluso la Virgen le advirtió de un terremoto y calamidades si la gente no cambiaba su comportamiento.