Olón y Galápagos: caos y demagogia

REVISTA SEMANAL #115 18- 24 DE MAYO 2024

feriado

Destinos turísticos listos para

Coordinador General

Josué Navarrete

Colaboración Especial

Torrenciales llluvias en Dubai, Abril 2024

La Hora Nacional, La Hora Esmeraldas, La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

Colaboradores edición Nº111:

Colaboradores edición Nº115:

Gerardo Luzuriaga Arias , Dra. Rosita Chacón Castro, Dr. Milton Castillo Maldonado, Gonzalo Sevilla Miño, Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso, Gonzalo Sevilla Miño, Econ. Jaime Carrera, Dr. Pedro Velasco Espinosa, Alan Cathey Dávalos, Mariana Velasco Tapia, Josué Navarrete G., Mariana Yépez Andrade

Milton Castillo, Gonzalo Sevilla Miño, Iván Fernández Suárez, Dr. Manuel Castro M., Mariana Velasco Tapia, Rafael Puyol, Mario Godoy Aguirre, Alan Cathey Dávalos, Embajador Gonzalo Salvador Holguín, Emilo Palacios

2 PÁGINA 2 REVISTA SEMANAL LA HORA Nº 115 18 - 24 DE MAYO 2024

2 PÁGINA 2 REVISTA SEMANAL LA HORA Nº 111 20 - 26 DE ABRIL 2024

REVISTA SEMANAL

Olón y Galápagos: caos y demagogia

Milton Castillo

¿Un negocio financiero disfrazado de conservación en Galápagos?

Revista Semanal

En Galápagos hallan “guarderías” de tiburones

Gonzalo Sevilla Miño

¡Buenos días, señor Presidente! Encuestas traicioneras

Emilio Palacios

Entretelones de La Batalla de Pichincha

Gonzalo Sevilla Miño

As-

¿Qué pasó, con México lindo y querido?

Embajador Gonzalo Salvador Holguín

La asistencia a los refugiados entra en el debate regional

La Hora

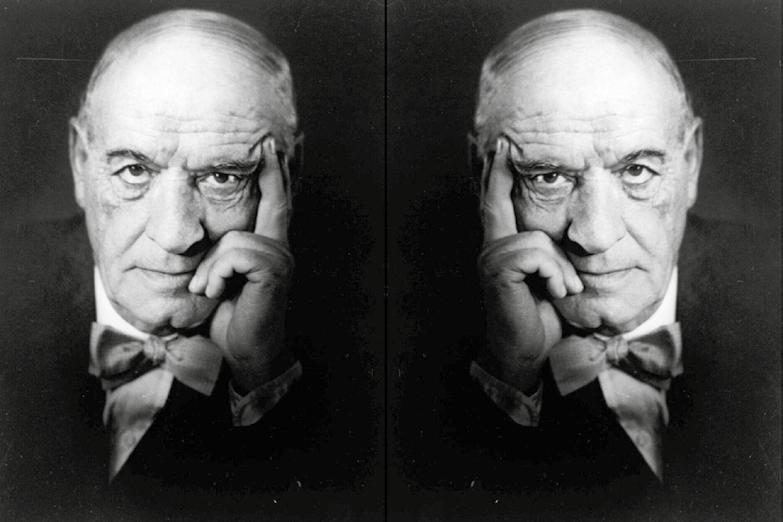

Filosofía liberal de Ortega y Gasset

Dr. Manuel Castro

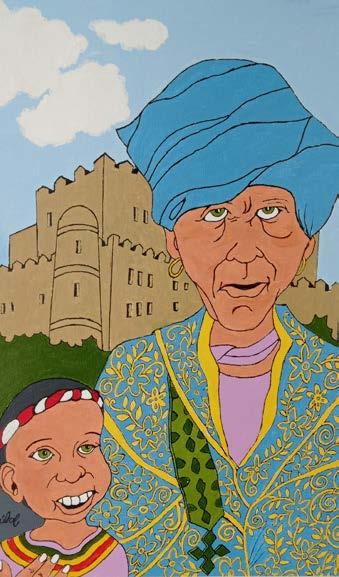

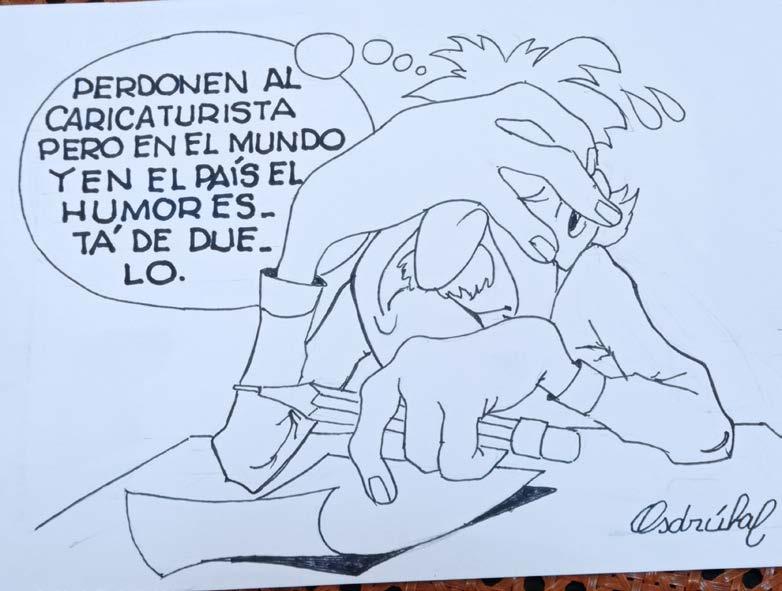

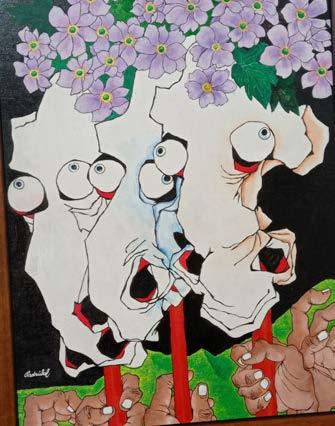

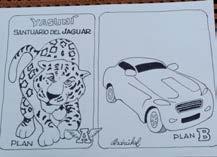

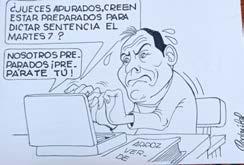

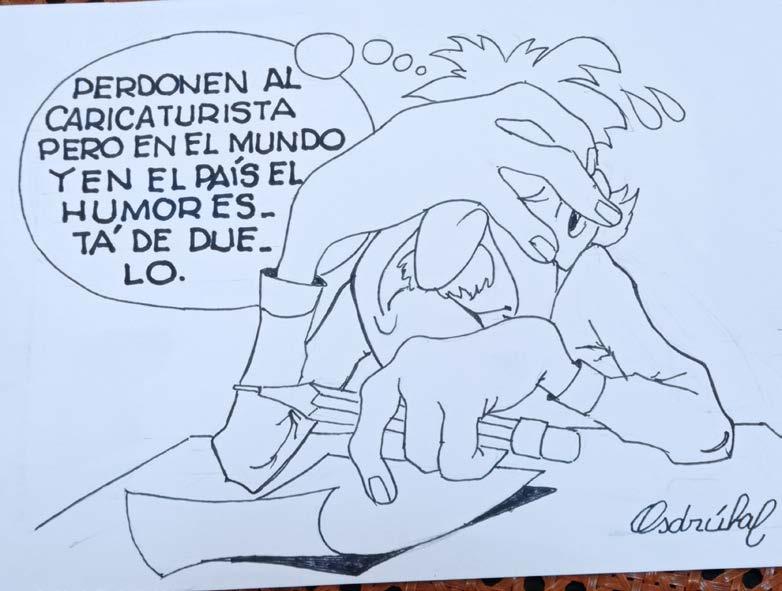

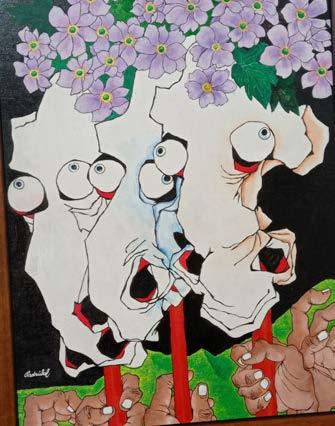

Asdrúbal de la Torre Morán

Mariana Velasco

La Hora Imbabura Carchi

Dr. Manuel Castro M.

Otavalo cuenta con el primer mercado turístico gastronómico del Ecuador

La Hora Imbabura Carchi

La Esquina del Coco, símbolo del renacimiento de Ibarra

Todos somos migrantes

Alan Cathey Dávalos

La música quiteña de la época de las guerras de la independencia Simón Bolívar y Manuela Sáenz

Rafael Puyol Mario Godoy Aguirre

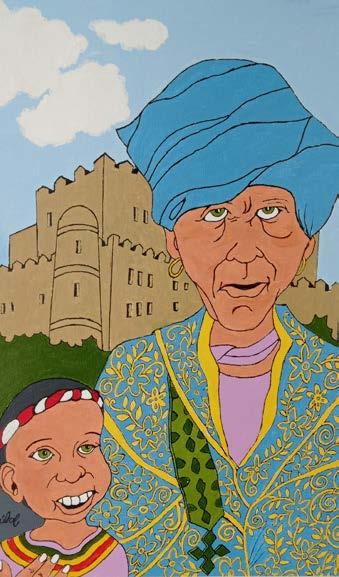

Playa de Oro: un paraíso ancestral

La Hora Esmeraldas

Viche de Mariscos: tradición de la cocina montuvia

La Hora Los Ríos

Súa: piscina del mar que les espera

La Hora Esmeraldas

La Hora Imbabura Carchi Anexo Especiales

Revista Semanal

Escuche nuestros

REVISTA SEMANAL

12

20

31

70

26

Imbabura lista para el Feriado

18 60 La

58

universidad del futuro

73

47

16

51

desea ir directamente a un artículo presione el clic en el número de la página

Si

4

45

Presionando el ícono de AUDIO AUDIO 72 Otavalo

del Ecuador 28

artículos

región mágica

76

33

37

La

66

43

Olón y Galápagos: caos y demagogia

Milton Castillo revistasemanal@lahora.com.ec

La Sentencia No. 1149-19-JP/21 dictada por la Corte Constitucional del denominado caso “Los Cedros” sentó un precedente trascendental en la protección de los derechos de la naturaleza, cuando entre otros temas se pronunció sobre la validez de los “Registros Ambientales” para la aprobación de actividades económicas que generan impacto en la naturaleza.

La sentencia enfatizó (acápite 137) que las decisiones administrativas ambientales deben ir más allá de procedimientos automatizados del Ministerio del Ambiente y deben contemplar un análisis profundo de las implicaciones para la biodiversidad y los ecosistemas involucrados, por tanto, no tienen validez porque violentan los derechos de la naturaleza. Términos que en la actualidad se denominan “compliance ambiental” pero que se quedan cortos ante el “compliance en derechos de la naturaleza”. Este fallo resaltó la necesidad de una gobernanza ambiental que trascienda las normativas tradicionales y se alinee con una visión

holística y precautoria, donde los derechos intrínsecos de la naturaleza, a que se respeten sus ciclos vitales, sean el eje central de las políticas y prácticas de conservación.

Por ello, el caso del Proyecto “Echo Olón”, donde se esgrimió por parte de la empresa constructora del proyecto turístico en ese lugar, que el “Registro Ambiental” obtenido (en tiempo récord) como fundamento del cumplimiento de los derechos ambientales fue falaz porque sí afectaba ciclos vitales de biodiversidad, que debían ser protegidos y precautelaso.

Ejemplo paradigmático de la importancia de integrar los derechos de la naturaleza en la aplicación de la normativa ambiental donde se vieron las limitaciones de los registros ambientales otorgados y la necesidad de licencias ambientales más rigurosas que reflejen un compromiso genuino con la conservación.

REVISTA SEMANAL 4 PÁGINA 4

AUDIO

Olón. Ubicada en la zona norte de la Parroquia Manglaralto del Cantón y la Provincia de Santa Elena, en la Ruta del Spondylus.

Las Islas Galápagos, reconocidas por su biodiversidad única y su valor ecológico inestimable, representan un escenario idóneo para la implementación de un marco legal que incorpore plenamente los derechos de la naturaleza. La actual Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, si bien, en su momento pudo ser un avance en la protección de los ecosistemas insulares ya no atiende los paradigmas actuales sobre derechos de la naturaleza y la aplicación efectiva del principios precautorio.

La integración de los derechos de la naturaleza en la gobernanza ambiental de Galápagos podría proporcionar un marco robusto y vanguardista para la conservación, similar al establecido por la sentencia del caso “Los Cedros”. Este enfoque aseguraría que cualquier actividad económica, turística o de desarrollo se realice con pleno respeto a la integridad ecológica de las islas y su biodiversidad, evitando así los perjuicios que podrían derivarse de la aplicación de políticas provenientes de la autoridad ambiental nacional (por ejemplo los Registros ambientales insuficientes, como los que han generado controversia en Olón).

En resumen, sentencias como del caso “Los Cedros” y la situación en Olón evidencian la necesidad imperiosa de una gobernanza ambiental que trascienda los procedimientos estándar y abrace una ética de respeto y cuidado hacia la naturaleza.

Este trabajo, en el marco de la propuesta de hacer un “Código Galápagos”, nos lleva a pensar en la propuesta de una verdadera y nueva gobernanza ambiental para Galápagos que evite conflictos como los de Olon o tantos que se dan en las islas sin que sean conocidos por el país, y también sirva como un modelo inspirador para la conservación global.

La gobernanza ambiental

En lenguaje sencillo podemos llamar gobernanza a la la necesidad de desarrollar políticas públicas que normen la relación dinámica y bidireccional que existe entre la sociedad humana y los ecosistemas naturales que la rodean. En Galápagos esta interacción está esencialmente marcada por el negocio turistico, que implica que esta actividad económica tan importante sea abordada en su real dimensión e impacto desde el Estado, con la realidad que implica, es decir, reconociendo y manejando lo positivo o negativo.

La gobernanza ambiental busca regular y gestionar esta interacción de manera sostenible, promoviendo la conservación de los recursos naturales, la prevención de daños y la protección de la biodiversidad. Considerando a ésta última -la biodiversidad- no como una moneda de intercambio sino como sujeto de derechos, lo que implica reconocer su valor intrínseco y su derecho a existir y a ser protegida.

PÁGINA 5 REVISTA SEMANAL

Vista satelital del archipiélago de Galápagos.

El manejo político administrativo de las islas Galápagos, es decir, su gobernanza está cruzada por la sostenibilidad donde la participación ciudadana y autoridades públicas de manera interdisciplinaria y holística actúan para equilibrar las necesidades humanas con la preservación del medio ambiente, fomentando una relación armoniosa y sostenible: participación de actores locales, fortalecimiento de la educación y la salud de la población, implementación de incentivos económicos para promover la conservación, planificación, turismo sostenible, incursión en el mercado del carbono, protección de la biodiversidad, etc., en definitiva, fortalecimiento de la institucionalidad.

La estructura vertical del poder no es garantia de buena gobernanza

Recordemos que en Galápagos para el 2008, a propósito de la nueva Constitución, se fusionó un gobierno autónomo descentralizado (prefectura) con el ex Ingala, creándose el Consejo de Gobierno de Galápagos y la institución pública más grande de las islas.

De los 9 votos en el Pleno del Consejo de Gobierno, 5 son del gobierno central y 4 de los gobiernos seccionales. Esto significa que el ejecutivo no solo tiene el poder de implementar políticas y administrar los recursos, sino que también puede influir en la legislación y en el sistema judicial local, debilitando así los controles y equilibrios necesarios para una democracia funcional. Esta concentración de poder en manos del ejecutivo puede conducir (como de hecho ha sucedido) a situaciones donde los líderes locales ejerzan una influencia desproporcionada sobre el gobierno central, creando un sistema que se aleje de los principios democráticos y se asemeje más a un feudalismo moderno que a una democracia.

La influencia de los líderes locales sobre el gobierno central y del asocio de empresas transnacionales del turismo sobre aquellos puede generar un sistema de control desproporcionado sobre los recursos y las decisiones políticas, en detrimento del interés público y la democracia misma. Esta falta de separación de poderes, de pesos y contrapesos no solo socavan los principios democráticos sino también olvidan a los derechos de la Naturaleza.

Por lo expuesto, se explica lo que pasa en la actualidad en la actual forma de gobernar. Aunque la capacidad y atribuciones normativas del Consejo de Gobierno de Galápagos se da a través de Ordenanzas, son muy pocas las que se han podido emitir o consensuar desde su creación hasta la fecha. Se ha centrado esta institución en el trabajo (muy cuestionado) de control en materia de migración (movilidad humana y transporte), ingreso de vehículos a combustión, otorgamiento de cupos de operación turística, registro y autorización de movimientos societarios (cesión de acciones) de las empresas de operación turística.

AUMENTO DE CAPITAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, de la sección II del capítulo I del título VII del Libro I de la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos, se pone en conocimiento del público y de los accionistas de Banco Capital S.A., que el Directorio, de conformidad con el artículo 410 numeral 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en sesión de 16 de mayo de 2024 resolvió aumentar el capital suscrito y pagado del Banco en la suma de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3´000.000,00), con lo cual el nuevo capital quedará fijado en la suma de catorce millones de los Estados Unidos de América (US$ 14´000.000,00).

Quito, 18 de mayo de 2024

Ing. Diego Bastidas Ruales Gerente General

REVISTA SEMANAL 6 PÁGINA 6

001-005-2164 P

Una sesión del Consejo de Gobierno de Galápagos

Tarea pendiente ha sido la creación de un Plan de Regulación Hotelera, el Plan de Inversiones, la verificación del cumplimiento de las normas para los cupos de operación turística; es decir, se ha dejado en archivo la creación de normas esenciales dejándolas a merced del vaivén político.

La propuesta no contraviene la constitución Si miramos a Galápagos como un sujeto de derechos, la estructura base,, constitucional sobre su integración (del artículo 258) sería esencialmente la misma pero, aumentándose en dos, a sus integrantes. La propuesta es que el Consejo de Gobierno esté integrado por:

a) Un representante de cada una de las funciones del Estado (5).-

b) El Defensor del Pueblo y la Naturaleza (1).- el cual es quien representa en juicio a la naturaleza de conformidad con la ley (Art.38 Código Orgánico General de Procesos).

c) Un representante de organizaciones científicas y ambientales (1).- Desde sus inicios las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación y a la investigación han tenido para las islas un papel preponderante para su manejo y cuidado, estando siempre como brazo ejecutor de políticas públicas de conservación y sin que exista un inventario actualizado de sus gestiones ni tampoco una rendición de cuentas. Lo que se busca es fortalecer los lazos de dichas instituciones con el Sujeto de derechos Galápagos, de tal manera que puedan todos compartir responsabilidades; (1)

d) Los representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Galápagos (4).- Que son los alcaldes de las tres islas que están como cabeceras cantonales y el Representante de las Juntas Parroquiales. Los alcaldes tienen un papel protagónico e) Un representante de las Organizaciones ciudadanas de las islas pobladas (1).- ; y,

f) Un representante de la Asamblea Juvenil.

De esta forma se integraría el Pleno del Consejo de Gobierno, el cual actuará en base a principios esenciales de la gobernanza:

1.Participación: Todos los actores involucrados, desde los representantes del Estado hasta las organizaciones ciudadanas y la Asamblea Juvenil, tendrán la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones y en la implementación de políticas relacionadas con la protección y conservación de las Islas.

2. Transparencia: Es fundamental que exista transparencia en las acciones y decisiones tomadas por cada uno de los actores, garantizando que no existan conflicto de intereses en su participación y que la información relevante esté disponible para todos, promoviéndose la rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales de las islas.

3. Responsabilidad: Cada persona e institución será responsable por acción u omisión en las decisiones de proteger y conservar el medio ambiente en las Islas Galápagos, cumpliendo con las normativas ambientales y buscando el beneficio a largo plazo de las generaciones presentes y futuras.

4. Cooperación: Se tendrá como línea permanente de acción la cooperación entre los diferentes actores, considerando la planificación conjunta de actividades donde estén involucradas políticas del archipiélago y de los gobiernos municipales y parroquiales.

5. Equidad: Es importante garantizar la equidad en la toma de decisiones y en la distribución de recursos, asegurando que los intereses de todas las partes y actividades involucradas sean tenidos en cuenta de manera justa y equitativa.

PÁGINA 7 REVISTA SEMANAL

Una tarde de sol en Galápagos.

6. Sostenibilidad: Todas las acciones y políticas implementadas deben estar orientadas hacia el desarrollo sostenible de las Islas Galápagos, asegurando la conservación de los recursos naturales y el equilibrio entre el desarrollo humano y la protección del medio ambiente. Con estos principios entonces se propone la creación de secretarías que actuarán de manera coordinada con el Pleno del Consejo de Gobierno.

Las futuras secretarías para el manejo de las islas

Las secretarías serán los órganos de funcionamiento de la nueva estructura administrativa del Consejo de Gobierno de Galápagos, que a más de funcionar bajo los principios anteriormente descritos tendrán actividades de gran actualidad que no han sido consideradas por el legislador como la participación en el mercado de carbono o el cumplimiento de normativa y transparencia de gestión.

Las secretarías que se crean son:

a) De biodiversidad y conservación;

b) De Turismo Sostenible;

c) De Agricultura, Pesca y Emprendimiento;

d) Marítima, terrestre y de Gestión de Riesgos;

e) De investigación científica y Propiedad Intelectual;

f) De Desarrollo Humano Integral;

g) De carbono y cambio climático;

h) De transparencia y cumplimiento;

i) De Inversiones.

La Secretaría de Biodiversidad y Conservación, estará liderada por el Director del Parque Nacional Galápagos, se encargará de monitorear y proteger especies endémicas y en peligro, limitará

actividades turísticas que afecten la conservación, implementará estrategias de restauración de ecosistemas, promoverá la conservación de la biodiversidad, supervisará áreas protegidas, fomentar la restauración de hábitats degradados, impulsará prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles, participará en programas de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo proyectos de captura de carbono y conservación de hábitats como sumideros de carbono.

La Secretaría de Turismo Sostenible, estará liderada por el Director Provincial de Turismo, desarrollará políticas para promover un turismo sostenible que respete la biodiversidad y la cultura local, generando beneficios económicos para la comunidad.

Fomentará actividades turísticas respetuosas con la naturaleza, capacitará a operadores y visitantes en prácticas sostenibles, monitoreará el impacto ambiental y socioeconómico, promoverá el turismo comunitario, planificará la carga de pasajeros, registrará guías turísticos, unificará procesos administrativos con el Ministerio de Turismo y coordinará con la Subsecretaría de Puertos para normativas de lanchas de cabotaje.

La Secretaría de Agricultura, Pesca y Emprendimiento en Galápagos, serpa dirigida por el Director Provincial del Ministerio de Agricultura, fomentará prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles, promoverá tecnologías limpias, apoyará emprendimientos locales, coordinará proyectos con el Ministerio de Agricultura, e implementará programas de capacitación para mejorar la productividad de forma sostenible.

8 PÁGINA 8

Pesca artesanal en Galápagos.

La Secretaría Marítima, Terrestre y de Gestión de Riesgos, será dirigida por un delegado del Ministro de Defensa, tendrá como atribuciones principales: vigilar y reportar el cumplimiento de normativas marítimas, realizar estudios de riesgos naturales y antrópicos, defender la reserva marina y la seguridad en Galápagos, implementar un sistema de alerta temprana, elaborar planes de gestión de riesgos, capacitar a la población en gestión de riesgos, promover la investigación científica, fortalecer la institucionalidad local, declarar emergencias, dirigir operaciones de respuesta, evaluar daños, garantizar seguridad de navegación, prevenir actos ilícitos, controlar actividades turísticas, preparar normas de seguridad y bioseguridad, coordinar normativa de seguridad y protección de especies, y fomentar la participación comunitaria en la gestión de riesgos.

La Secretaría de Investigación Científica y Propiedad Intelectual, estará dirigida por representantes de universidades, ONGs y SENECYT, fomentará la investigación sobre biodiversidad y cambio climático en Galápagos, gestionará bases de datos científicas, protegerá la propiedad intelectual, colaborará con instituciones académicas, promoverá la transferencia de tecnología para el desarrollo sostenible en Galápagos, respetando los derechos regionales y el entorno.

La Secretaría de Desarrollo Humano Integral, será liderada por las Directoras provinciales del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Educación, impulsará programas de desarrollo humano en Galápagos, coordinará con entidades educativas, promoverá un nuevo pensum de estudios actualizado para primaria y secundaria, definirá políticas para la salud y bienestar social, garantizará equidad e inclusión, apoyará el desarrollo de capacidades locales, promoverá la cultura y patrimonio, implementará programas de participación ciudadana y velará por un desarrollo humano integral.

La Secretaría de Carbono y Cambio Climático, será liderada por el representante del Presidente de la República ante el CGREG, desarrollará

Responsabilidad comunitaria.

e implementará proyectos de captura y almacenamiento de carbono en ecosistemas terrestres y marinos de las islas. También registrará y monitoreará las emisiones de gases de efecto invernadero, participará en mercados de carbono internacionales, promoverá prácticas y tecnologías bajas en carbono en todos los sectores económicos, y sensibilizará sobre la importancia de la mitigación del cambio climático en Galápagos.

AVISO A LOS ACCIONISTAS

Se pone en conocimiento de los accionistas de Banco Capital S.A., que el Directorio, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2024 resolvió aumentar el capital suscrito y pagado del Banco en la suma de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3´000.000,00) Por consiguiente, los accionistas podrán hacer uso del derecho de suscripción preferente, previsto en el artículo 403 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dentro del plazo de 30 días previsto en el artículo 181 de la Ley de Compañías, contados a partir de la presente publicación. En el evento que uno o más accionistas no suscriban en todo o en parte dicho aumento, esta suscripción podrán realizarla terceros.

Quito, 18 de mayo de 2024

Ing. Diego Bastidas Ruales Gerente General

PÁGINA 9 REVISTA SEMANAL

001-005-2164 P

La Secretaría de Transparencia y Cumplimiento, estará bajo la dirección del Delegado del Presidente de la República al CGREG, se encargará de garantizar la transparencia en las decisiones del Consejo de Gobierno en Galápagos, supervisar el respeto de los derechos de acceso a la información, velar por la rendición de cuentas en la gestión de recursos naturales, implementar mecanismos de control para alinear las acciones gubernamentales con los derechos de la naturaleza, promover la participación ciudadana en decisiones relevantes, y supervisar el cumplimiento normativo en instituciones privadas de las islas, asegurando un enfoque democrático y transparente en la toma de decisiones.

La Secretaría de Inversiones, será dirigida por el Presidente del Consejo de Gobierno, promoverá un equilibrio en las inversiones locales, vigilando la competencia económica y previniendo monopolios. Fomentará inversiones que respeten las leyes de transparencia y lavado de activos, cuidando

los derechos de la naturaleza y el bienestar de la población en Galápagos. Definirá sectores de inversión equitativos y sostenibles, con mecanismos como un registro oficial, evaluaciones de impacto ambiental y monitoreo continuo. Facilitará la participación comunitaria en decisiones de inversión, organizando consultas públicas y garantizando la transparencia informativa.

Con esta propuesta administrativa de reestructuración en la gobernanza de las islas se garantizaría que los derechos de la naturaleza sean la punta de lanza y los intereses privados sea vean sometidos al verdero imperio de la Constitución y de la democracia.

Milton Castillo revistasemanal@lahora.com.ec

REVISTA SEMANAL 10 PÁGINA 10

Pingüinos, tortugas gigantes, cormoranes no voladores, iguanas marinas y terrestres, están en la lista de las más de 2000 especies endémicas que habitan en las Islas Galápagos.

PÁGINA 11 PÁGINA 11

¿Un negocio financiero disfrazado de conservación en Galápagos?

Revista Semanal revistasemanal@lahora.com.ec

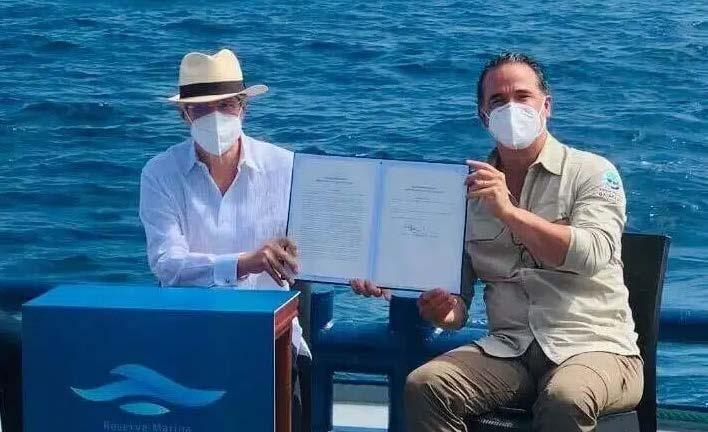

Ha transcurrido un año desde que el expresidente Guillermo Lasso anunció con gran pompa la emisión de los llamados “bonos azules” para proteger las emblemáticas Islas Galápagos a través de un canje de deuda por naturaleza.

Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia de avances tangibles ni inversiones concretas destinadas a este fin. Esta situación ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad de dicha operación.

Una denuncia de fraude

El periodista y escritor Marcelo Larrea ha alzado la voz para denunciar lo que califica como un posible fraude que atenta contra el patrimonio natural de Galápagos y la soberanía del Ecuador. Según sus declaraciones, no existen informes públicos ni resultados visibles que demuestren el cumplimiento de los requisitos internacionales exigidos para la emisión de bonos de protección ambiental. Uno de los principales cuestionamientos radi -

ca en el Decreto 735, mediante el cual se creó el fondo “Galápagos Life” domiciliado en Delaware, Estados Unidos. Larrea sostiene que este decreto renunció a la soberanía territorial del Ecuador al delegar prerrogativas extraordinarias a una entidad privada en un paraíso fiscal. Además, cuestiona la falta de transparencia sobre la identidad de los verdaderos dueños y gestores de este fondo.

Ampliación

controversial de la Reserva Marina

Otro aspecto polémico es la supuesta ampliación de la Reserva Marina de Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados, anunciada por el gobierno de Lasso como parte de las medidas de protección. Larrea afirma que lejos de afectar la pesca depredadora extranjera, esta ampliación ha perjudicado principalmente a la industria pesquera ecuatoriana y a los pescadores artesanales locales.

Ante estas denuncias, organizaciones ambientalistas internacionales han expresado su inquietud por la falta de información sobre los avances

REVISTA SEMANAL 12 PÁGINA 12

AUDIO

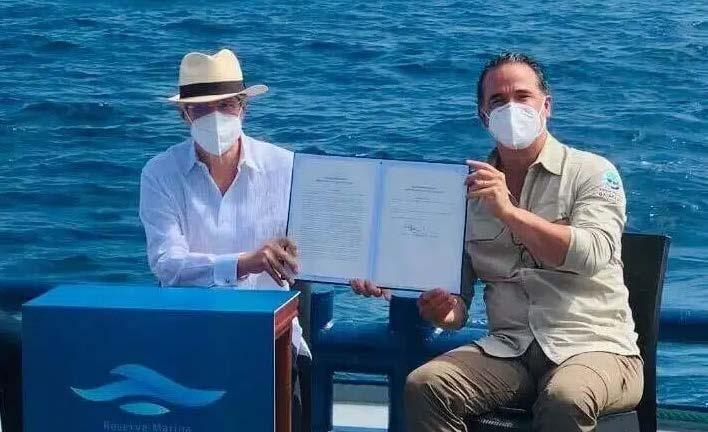

El 14 de enero de 2022, el presidente Guillermo Lasso decretó la creación de la nueva reserva marina Hermandad, en Galápagos

y resultados del canje de deuda por naturaleza en Galápagos. Mientras tanto, el expresidente Lasso tuvo la “desfachatez” de calificar esta operación como “un gran hito de la historia de la humanidad”, según Larrea.

Exigencias de investigación y derogación

Frente a esta situación, Larrea insta a la Fiscalía

General del Estado a investigar posibles delitos como peculado contra los recursos fiscales ecuatorianos utilizados en esta operación. Asimismo, exige la derogatoria del Decreto 735 para recuperar la soberanía territorial sobre Galápagos. En un contexto en el que las Islas Galápagos enfrentan graves amenazas por la pesca depredadora extranjera y el impacto en su rica biodiversidad marina, esta denuncia sobre el aparente incumplimiento de las promesas del canje de deuda por naturaleza adquiere una relevancia aún mayor. El futuro de este patrimonio natural de la humanidad podría estar en riesgo si no se aclaran los hechos y se toman medidas contundentes para su protección.

Una cortina de humo

Según Larrea, el gobierno del presidente Lasso solo ha generado cortinas de humo frente a la gravedad de la pesca depredadora de las flotas extranjeras, habilitada por la adhesión a la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) en 2012. Esta situación está ocasionando un ecocidio en el mar del Ecuador, denunciado por la prensa internacional.

Una de las críticas más contundentes es que ninguna de las políticas marinas implementadas por Lasso enfrenta la causa de fondo de la depredación pesquera: el sometimiento a la CONVEMAR y su artículo 3, el cual solo reconoce a los Estados adherentes 12 millas de mar territorial.

Para Ecuador, esto implica la pérdida de 188 millas de mar continental e insular, una extensión superior a 1 millón de kilómetros cuadrados, sobre la cual ha ejercido soberanía a lo largo de su historia. Lejos de revertir esta situación, Lasso aprobó en 2021 el cambio de varios artículos del Código Civil, expedidos en 1966, que afirmaron expresamente la soberanía territorial de 200 millas marinas, continentales e insulares.

El propósito fue subordinar la legislación ecuatoriana a la CONVEMAR y limitar su territorio marino a 12 millas, favoreciendo la intensificación de la pesca de las gigantescas flotas depredadoras extranjeras.

Larrea califica esta reforma como inconstitucional, pues el artículo 4 de la Carta Política de la República establece que su territorio continental y marino es irreductible e inalienable. Funcionarios de la Cancillería y Diplomáticos que participaron en las negociaciones de estos acuerdos sostienen, por el contrario, que son beneficiosos para el país que no podía quedarse fura de estos organismos internacionales.

PÁGINA 13 REVISTA SEMANAL

Canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, firmando el Tratado de la Alta Mar, el 21 de septiembre de 2023, en Nueva York.

Depredación desmedida

La ubicación en la milla 200 y la navegación en las 188 millas restantes, consideradas por la CONVEMAR como aguas internacionales, es utilizada por las flotas extranjeras para depredar la fauna marina. Utilizando artes de pesca de alta tecnología, succionar todo tipo de peces, moluscos, crustáceos e incluso cnidarios (aguas vivas, corales, anémonas). La magnitud de sus operaciones ha sido estimada en más de 20 millones de toneladas al año, lo que representa un perjuicio económico superior a los 100.000 millones de dólares, sin contar los daños irreversibles al ecosistema, según Larrea

Impacto en la pesca artesanal

Los pescadores artesanales del perfil costanero de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y el archipiélago de Galápagos han verificado en su labor diaria que no hay pesca, su magnitud se ha reducido a un 10% o incluso a un 5%. Esta situación se refleja en los mercados y en la mesa cotidiana de la población acostumbrada por siglos a los frutos del mar. Los índices de precariedad, hambre y violencia en la costa del Pacífico y en el país han aumentado debido a la indolencia gubernamental. La afirmación de los pescadores ha sido constatada por medios internacionales como el New York Times, el cual denunció el año pasado que la flota pesquera China se lleva el 99% de la pesca ecuatoriana, operando con tal disposición de recursos que bloquea a otras flotas extranjeras

y a los pescadores artesanales e industria pesquera ecuatoriana.

Bonos azules:

¿una operación financiera sospechosa?

Es en este contexto de crisis ambiental y pesquera el presidente Lasso emitió los “bonos azules” de la deuda externa, supuestamente para obtener beneficios financieros destinados a proteger las especies en peligro del hábitat marino de Galápagos. Sin embargo, una extraña operación de cientos de millones de dólares ha desatado sospechas y contradicciones. El Credit Suisse anunció sorpresivamente una compra de bonos global de la deuda externa ecuatoriana por 800 millones de dólares. Los mercados financieros se agitaron y la cotización de los papeles de la deuda ecuatoriana subió insólitamente, en un contexto caracterizado por el aumento del “riesgo país” a niveles sin precedentes. Por primera vez en la historia, el “riesgo país” operó al revés, y el valor de los papeles subió en lugar de bajar.

Contradicciones y falta de transparencia

Frente a esta operación, el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, declaró que el país no tenía participación en la compra de bonos realizada por el Credit Suisse. Sin embargo, días después, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, afirmó orgullosamente que el gobierno había logrado ese canje de deuda por conservación, el más grande de la historia.

REVISTA SEMANAL 14 PÁGINA 14

Flota pesquera China.

Estas contradicciones revelan la falta de transparencia de la operación y generan una cadena de dudas y preguntas: ¿Quién o quiénes pusieron los 656 millones para financiar la recompra de bonos por el Credit Suisse? ¿Qué acuerdos existieron entre el gobierno ecuatoriano y el Credit Suisse o terceros? ¿Quiénes son los beneficiarios del alza en la cotización de los bonos? ¿Ecuador va a comprar esos 656 millones adquiridos por el Credit Suisse con los llamados bonos azules? ¿En qué condiciones y a qué costo? ¿Cuáles fueron las comisiones financieras de intermediación y honorarios que se pagaron? ¿Quienes fueron los que cobraron estos valores? ¿Cuáles fueron los montos de impuestos que pagaron?

¿Deuda por ambiente, verdad o falacia?

Según algunas fuentes, la organización ambientalista Blue Nature Alliance podría estar detrás de esta operación, con el objetivo de “conservar el océano para la naturaleza y las personas”. Sin embargo, no se conoce su preocupación por el ecocidio que sufre el mar del Ecuador con la pesca depredadora habilitada por la adhesión a la CONVEMAR, ni por el etnocidio que sufren los pescadores artesanales o las consecuencias alimentarias que su -

fre la población. La ausencia de información sobre el fideicomiso, su constitución, objetivos, actores y de una pertinente deliberación pública, dibuja más sombras que claridad y advierte el peligro de usar la protección de las Galápagos como mascarón de proa de un negocio financiero encubierto.

Medidas urgentes

Para proteger verdaderamente el ecosistema marino y garantizar las formas de vida de su flora y fauna, Ecuador requiere asignar recursos económicos adecuados, fortalecer la pesca artesanal sostenible, la pesca industrial sostenible, la seguridad alimentaria y la protección de su soberanía territorial. Sin embargo, también necesita medidas que no se financian con millones de dólares, como derogar las normas que permiten la “pesca incidental del tiburón” y, sobre todo, transparentar totalmente estas operaciones y para esto también debería servir la tristemente célebre Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional.

PÁGINA 15 REVISTA SEMANAL

revistasemanal@lahora.com.ec

Revista Semanal

Biodiversidad de Galápagos

En Galápagos hallan “guarderías” de tiburones

La Hora editorgeneral@lahora.com.ec

El descubrimiento, que está pendiente de confirmación con base en un mayor estudio, se realizó durante unas jornadas de etiquetamiento de tiburones.

Quito (EFE) · Una posible «guardería» de tiburones martillo liso fue identificada por primera vez en las Islas Galápagos, tras haber observado a varios individuos jóvenes en una pequeña bahía de Isabela, la más grande del archipiélago, durante una expedición científica realizada recientemente a bordo del Arctic Sunrise, el barco de la organización ecologista Greenpeace.

El descubrimiento, que está pendiente de confirmación con base en un mayor estudio de la zona, se realizó durante unas jornadas de etiquetamiento de tiburones que estaban programadas dentro de la expedición.

El equipo científico pudo colocar un dispositivo de rastreamiento a una hembra de tiburón martillo liso subadulto, a la que nombraron Alba, en honor a la actriz española Alba Flores, mundialmente conocida por interpretar a Nairobi en la serie ‘La casa de papel’, quien también fue parte

de esa expedición para instar a la ratificación del Tratado Global de los Océanos. Galápagos es famoso por sus agregaciones de tiburones martillo común adultos (sphyrna lewini), pero el tiburón martillo liso (sphyrna zygaena) «rara vez se observa y no había sido rastreado hasta ahora», señaló Greenpeace en un comunicado.

Descubrimiento asombroso

Tras varias observaciones y documentaciones de individuos juveniles de tiburón martillo liso en una pequeña bahía en la isla Isabela, los científicos creen que éste podría ser el primer sitio de crianza conocido para esos tiburones en el archipiélago, situado a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador. «¡Este es un descubrimiento asombroso! No sólo esta especie rara vez se reporta aquí, sino que en esta bahía hemos encontrado numerosos juveniles de hasta un año de edad, lo que sugiere que éste podría ser un sitio de crianza», dijo el británico Alex

REVISTA SEMANAL 16 PÁGINA 16

Hearn, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y MigraMar. La coordinadora marina de la Fundación para la Conservación Jocotoco, Paola Sangolquí, aseveró que el hallazgo muestra la importancia de proteger la reserva y sus aguas circundantes. «Espero que toda la información recopilada durante esta expedición de seis semanas contribuya a respaldar firmemente la ratificación del tratado de alta mar y la protección de especies migratorias, que no conocen límites», dijo. La edad de madurez de esta especie se estima en 9 años.

Criterios de confirmación

Para que un sitio sea considerado de crianza debe haber más crías de tiburón en el lugar que en áreas circundantes, los tiburones deben permanecer en el sitio por tiempo prolongado, y el sitio debe ser utilizado por generaciones sucesivas de crías. «Si podemos aprender por qué las crías de tiburón martillo liso usan este lugar en particular, podemos hacer predicciones sobre dónde más podríamos encontrarlos en toda la región», anotó Hearn.

El británico, líder de la expedición, recordó que en Galápagos, los tiburones están protegidos, pero ese «no es el caso cuando, como especie migratoria, abandonan la reserva».

«Si podemos mapear los hábitats clave de los tiburones, podemos tomar medidas para promover más áreas protegidas en alta mar, donde estos tiburones migran, para evitar que sean atrapados», añadió.

Dispositivos de seguimiento

A medida que los científicos siguen los movimientos de ‘Alba’, podrán evaluar su vulnerabilidad si abandona las aguas protegidas de la Reserva Marina de Galápagos.

Alba Flores declaró que saber que un tiburón lleva su nombre «es un honor y un símbolo importante», que le compromete aún más a proteger los océanos.

«Estoy decidida a seguir difundiendo sobre la conservación y apoyando a las personas que trabajan todos los días para defender esta increíble vida silvestre», avanzó Flores.

Propuesta de gran reserva marina

La expedición científica a bordo del barco de Greenpeace se enfocó en evaluar la biodiversidad marina en torno a Galápagos y recoger evidencias del tránsito de un gran corredor migratorio submarino existente entre Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá, para demandar la creación de una gran reserva marina en esa zona del océano.

Esa zona protegida incluiría un área de aguas internacionales existente entre los cuatro países que podría ser protegida mediante el Tratado Global de los Océanos, pendiente de ser ratificado por la gran mayoría de países que lo firmaron el año pasado.

Antes era «imposible proteger esta área de alta mar donde migran estos tiburones. Pero ahora, utilizando el recientemente firmado Tratado Global de los Océanos de la ONU, los gobiernos tienen la oportunidad de aumentar la protección de las especies migratorias en esta región», dijo Sophie Cooke, líder de la expedición de Greenpeace.

La Hora

editorgeneral@lahora.com.ec

PÁGINA 17

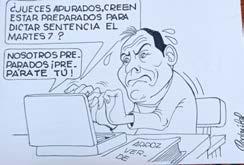

¡Buenos días, señor Presidente! Encuestas traicioneras

Emilio Palacio*

Mi salud no anduvo muy bien en los últimos días así que me va a disculpar que no me refiera a las noticias más recientes, como el sonoro triunfo de la Fiscal General y de la sociedad civil que salió a defenderla a las calles. Preferí abordar un tema que a usted lo toca más directamente: el verdadero valor de las encuestas electorales.

Como todos sabemos, las encuestas siempre se equivocan, pero hay algo peor aun, y es que no interpretan la manera de pensar de los electores. Le pongo un ejemplo: Cuando usted llegó a la Presidencia , sus porcentajes altísimos de aprobación se debían leer así: “Aprobamos al nuevo presidente porque es un hombre joven que nos ha prometido cambiar al Ecuador y se lo ve muy sincero y transparente ”.

Cinco meses después, el porcentaje de aprobación sigue siendo alto, pero ya no hay que leerlo del mismo modo. Ahora el mensaje es otro: “Apoyamos a Daniel Noboa, a pesar de la inseguridad y la falta de empleo, porque no hay ningún otro candidato potable a la vista y no queremos que vuelva la corrupción, pero ojalá fuese un poco menos intolerante e inmaduro ”.

¿Sí ve la diferencia?

No es la primera vez que eso ocurre. El que llega a la Presidencia comienza a mirarse el ombligo en el espejo y se dice a sí mismo: “Ya lo decía yo, estas encuestas demuestran que soy el Maradona de la política ”.

“Es que yo le hablo al pueblo en su lenguaje, canto, bailo y digo chistes, y por eso me adoran”.

REVISTA SEMANAL 18 PÁGINA 18

AUDIO

“Las críticas de todos los que piensan diferente y también las críticas de la gente que me apoya, ni me van ni me vienen porque yo soy más shabido que todos esos juntos”.

Los gobernantes que piensan así, siguen metiendo la pata hasta que ya es demasiado tarde.

De todos modos falta muy poco para las elecciones. Así que a lo mejor consigue que lo reelijan. Déjeme decirle que eso es lo que yo sigo esperando, aunque sinceramente cada vez con menos entusiasmo.

Pero eso no significa que la camareta del repudio popular no le vaya a estallar en la cara. Porque el pueblo aguanta, y aguanta, y parece que aguantará hasta que el infierno se congele, pero de repente se cabrea y entonces, como decía Capulina cuando yo era chico (y como dijeron varios presidentes anteriores): “patitas, para qué os quiero...”

Así que mi recomendación es que se imagine cómo sería su segundo mandato si la bomba del descontento le estalla después de la reelección: serían cuatro años muy difíciles, sin aliados ni amigos, y con unos pocos ecuatorianos que no nos vamos a cabrear porque esta película ya la vimos mil veces pero como igual somos tercos mantenemos la esperanza que algún día pasen otra que no sea la del vaquero macho y los indios tontos.

* Emilio Palacio

La columna de Palacio se publicará todos los domingos bajo el título “¡Buenos días, señor Presidente!”, rememorando la columna que por algunos años publicó el periodista guayaquileño Edargo (Eduardo Arosemena Gómez) durante la pasada dictadura militar.

PÁGINA 19 REVISTA SEMANAL

Daniel Noboa en campaña electoral

Entretelones de La Batalla de Pichincha

Gonzalo Sevilla Miño revistasemanal@lahora.com.ec

A manera de explicación

De cara a la próxima celebración de los 202 años de la Batalla de Pichincha, acudiendo a la definición académica del término, verdad, que es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, habré de referirme a los acontecimientos que sellaron la Independencia del Ecuador, dividiéndolos en la versión de la historiografía oficial que es a la que, con razón, Jorge Luna Yepes llamó “La Antihistoria”, es decir, la relación o el enjuiciamiento errado sobre hechos o personas Esa exégesis oficial no considero que sea necesario repetirla, todos la conocemos. La otra parte es la historia no oficial de la que no se ha sabido ni se ha difundido nada; en otras palabras, la historia, como de costumbre, la escribieron y la difundieron los vencedores, sin tomar en cuenta que la historia también pertenece a los vencidos. Aplicando un código deontológico propio, indispensable y necesario, voy a fundamentar este artículo en referencias documentales que revelan la otra cara de la misma moneda, no solo de la batalla, sino también de las consecuencias inmediatas que se derivaron de ella.

Prolegómenos y variaciones sobre el mismo tema Empezaré citando una frase del jurisconsulto Luis Felipe Borja: «Sería de desearse que se escriba acerca de los realistas americanos y se les reconozca sus verdaderos méritos, se narren sus actos que llegaron a los términos del heroísmo.» (INFORME: LOS CALISTO, aparecido en el Boletín de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, Vol. 15, N° 42-45, Quito, ene-jun. 1937, pág. 100)

Las tropas que conformaron el ejército libertador, fueron soldados a los que se les reclutó a la fuerza, buena parte eran mercenarios que debían ser pagados con recursos económicos que no tenían. Entre esas tropas llegó la Legión Británica conocida como el Batallón Albión; con lo cual, se demuestra que las fuerzas realistas eran superiores a las que tenían los libertadores. La población, en general, estaba opuesta a la independencia. José Joaquín de Olmedo necesitaba de fondos que los obtenía de contribuciones especiales y empréstitos forzosos a la población de Guayaquil en donde se encontraba al mando.

REVISTA SEMANAL 20 PÁGINA 20

AUDIO

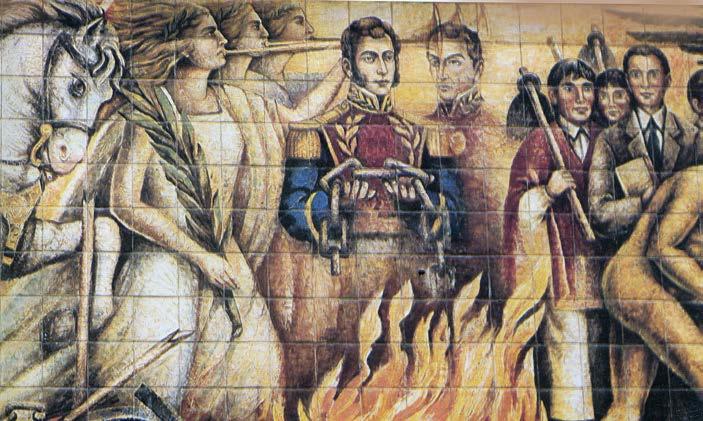

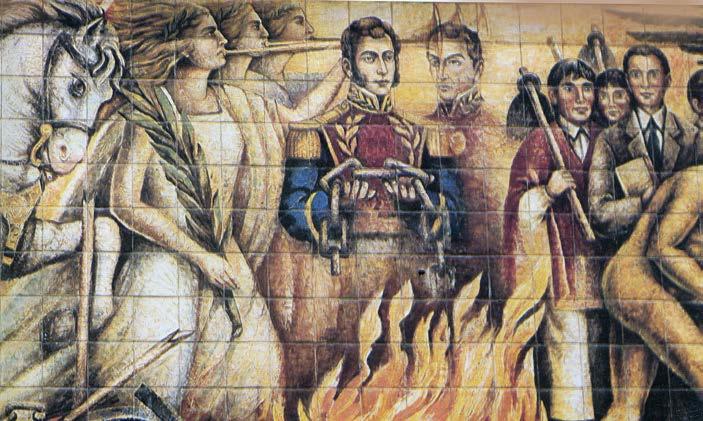

Ilustración de La Batalla de Pichincha.

En esas circunstancias tuvo que acudir a la ayuda que le pidió a José de San Martín, para la época conocido como “El protector del Perú” mediante cartas y misivas desesperadas. Luego de la derrota que sufriera Sucre en lo que se denominó “La Batalla del Segundo Huachi”, escribió a San Martín: «Hemos perdido los primeros elementos de nuestra defensa; tropas y armas. Es indispensable que V.E. se digne hacer los últimos esfuerzos para dirigir a este punto mil hombres, entre ellos doscientos de caballería» (Grases, Pedro, Cartas Inéditas de José Joaquín de Olmedo al General José de San Martín (1821-1822), Italgráfica, Caracas, 1977, pág. 7)

Las otras verdades de la batalla

La batalla de Pichincha del 24 de Mayo de 1822 selló oficialmente nuestra denominada y supuesta «libertad», al rendirse los ejércitos regulares de la zona, gracias al triunfo de la suerte que acompañó a las fuerzas combinadas de Colombia, el Perú, las Provincias Unidas del Río de la Plata e Inglaterra.

El historiador Luis Andrade Reimers, ha aclarado el asunto: «El sincero pero no del todo objetivo patriotismo del siglo XIX indujo a nuestros historiadores de esa época a presentarnos la gesta heroica de Sucre en el Pichincha como una especie de gran batalla campal, en la cual el ejército patriota se habría enfrentado a la división española comandada por Aymerich y, después de una lucha multitudinaria de tres horas, la hubiese derrotado, apoderándose como triunfador de la capital de la Real Audiencia y de todo el territorio bajo su jurisdicción.

Lo que hoy día en esa versión no parece ser del todo objetivo es ese aspecto de batalla campal. En ese 24 de mayo de 1822 Sucre no pretendió dar batalla alguna sino pasar simplemente desapercibido con su ejército del sur al norte de la ciudad de Quito, ocultándose en los repliegues del Pichincha. Así como al comienzo de ese año había explotado a su favor los caprichos de la geografía en el escalamiento de la Sierra por la cuenca del río Jubones para subir a Saraguro y, así como al aproximarse a Quito habían abandonado al camino real al pie de la Viudita haciendo trepar a sus soldados por los glaciares del Cotopaxi y Sincholagua yendo a parar al valle de los Chillos, así mismo pretendió en esa ocasión orillar la capital de la Real Audiencia, ocultando a sus tropas y pertrechos tras las cuchillas caprichosamente radiales del Pichincha, para trasladarlos al norte y desde allí intentar más tarde la toma de la ciudad.

Hoy día conocemos dos cartas de Sucre respecto a la Batalla de Pichincha, una escrita por él al minis -

tro de Guerra de Colombia el 28 de mayo de 1822 (a los cuatro días de los hechos) y otra al general Santander el 30 de enero de 1823, en las cuales él mismo presupone esta intención, y nos proporciona además numerosos detalles de gran interés. En aquel 24 de mayo, con el fin de que las tinieblas de la noche encubriesen su maniobra, puso en movimiento su división al comenzar la madrugada.

Desgraciadamente, nos dice “un escabroso camino nos retardó mucho la marcha.” Así fue como a las ocho de la mañana, mientras él mismo y el coronel Córdova con sus acompañantes del “Magdalena” ya dominaban lo que hoy conocemos como “Cima de la Libertad”, el batallón “Albión” que traía el parque se había quedado atascado en un barranco cerca de Chillogallo. Probablemente sólo a esta hora los españoles se dieron cuenta de esa movilización y Aymerich resolvió impedirla. A las nueve y media, mientras Córdova y sus soldados ya avanzaban por las proximidades de Cruz Loma y el “Albión” con su parque no acababa de salir del barranco junto a Chillogallo, los primeros batallones llegaban ya al sitio del enfrentamiento y se empeñaron en cortar en dos el cordón de tropas patriotas para luego destruirlas a mansalva una por una.

El punto en donde se verificó el combate, nos dice Sucre, era tan estrecho, que no entraba ni un batallón de parte y parte. Así mismo afirma enfáticamente “el terreno apenas permitía pararse un caballo”.

PÁGINA 21

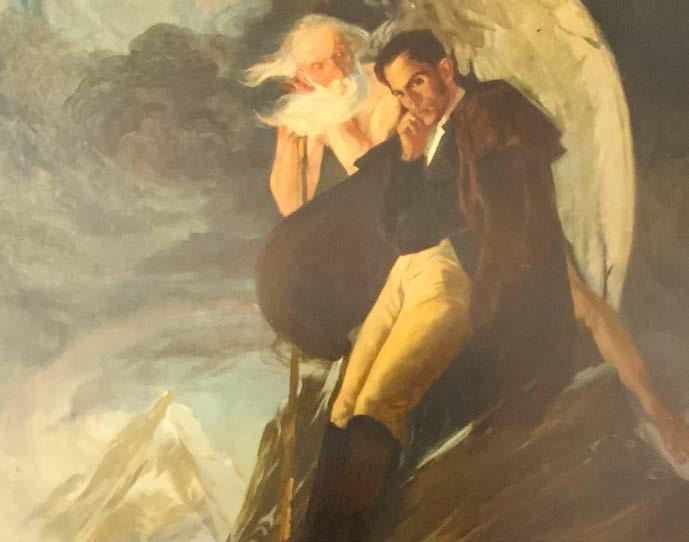

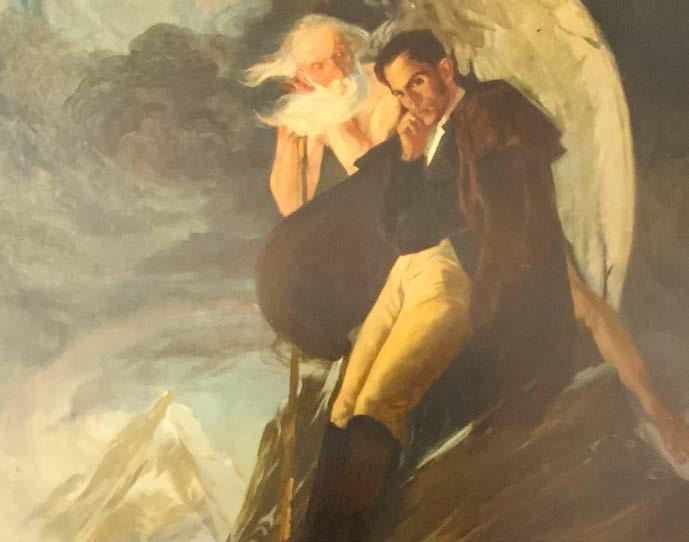

José de San Martín conocido como “El protector del Perú”

Esos dos elementos, atestiguados por el propio dirigente de la acción, desvanecen por completo el carácter épico de una batalla campal, en la que toman parte a la vez numerosos batallones con abundancia de pertrechos bélicos.

La verdad es que fracasó Sucre en su intento de bordear la ciudad de incógnito, pues, por un lado, las malas condiciones del camino lo retrasaron demasiado y, por otro, tanto la perspicacia de los realistas como la rapidez en su movilización lo sorprendieron a la mitad de la operación. El objetivo de Aymerich era dominar el lomo de la cuchilla “de la Libertad” para dividir en dos al ejército patriota y aniquilarlo con más facilidad.

Por su lado la acción heroica de Sucre y sus hombres consistió en no ceder ese lomo de cuchilla, a pesar de estar su gente desperdigada en más de diez kilómetros y no disponer de otras municiones que las que cada soldado llevaba consigo. Esta circunstancia especialísima dio lugar a la improvisación de gestas heroicas de mérito excepcional.

Llegando como llegaron a cuentagotas las fuerzas independentistas, hubo batallones como el “Yaguachi” que debieron luchar casi hasta su exterminio y hubo otros como el “Paya” que no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la carga a la bayoneta, la cual en fuerza al ímpetu y a la técnica hizo estremecer de miedo al enemigo. Justamente esta última hazaña y el arribo tan esperado del parque fueron los que abrieron por fin a Sucre el

inesperado portillo, a través del cual penetraron los patriotas a la aparentemente inexpugnable capital de la Real Audiencia de Quito.

Estas características únicas de la batalla de Pichincha indujeron a Sucre atribuir su triunfo a un singular favor del cielo, como él mismo lo reconoció al solicitar al deán de la Catedral un Te Deum solemne en honor del “Dios de las batallas”.»

Abdon Calderon, vilipoendiado

En el fragor de la Batalla de Pichincha se dio un hecho singular que ha merecido la atención de los historiadores y del reconocimiento de todo el Ecuador, claro que no han faltado los que siempre y sin fundamento sólo cuestionan, me refiero al acto heroico del teniente cuencano, Abdón Calderón Garaycoa.

Según la Historia Patria, este valiente hombre estaba encargado de portar el estandarte patriota y, de pronto, un cañonazo le voló un brazo, tomó el asta con la otra mano; luego, otro cañonazo le desarticuló el brazo que le quedaba. Como pudo, tomó la bandera con los dientes, como que lo que portaba era un banderín y no una bandera que, hasta lo que sé, es grande y pesada; luego recibió dos balazos más y a pesar de eso no se retiró del combate. Cuando todo se consumó, Abdón Calderón resistió sin brazos, sin piernas y sin desangrarse hasta que lo trasladaron a Quito, en donde murió el 7 de junio de 1822. Así se creó una leyenda dedicada al héroe más emblemático del país.

22 PÁGINA 22

Ilustración de La Batalla de Pichincha.

El escueto parte de guerra que Sucre presentó a Bolívar fue el siguiente: “…. hago una particular memoria de la conducta del teniente Calderón, que, habiendo recibido sucesivamente cuatro heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el Gobierno de la República sabrá compensar a la familia los servicios de este oficial heroico…” Nadie puede negar la valentía del héroe niño, pero, de lo que en realidad sucedió, hay una distancia enorme.

Consecuencias

Luego de los acontecimientos ocurridos, hubo hechos que nunca han sido mencionados y que, desde mi particular punto de vista, deben ser tomados en cuenta: Una vez que se dio la capitulación de Quito, quedó claro que el ejército realista estuvo conformado por 1.260 soldados de los que, 1.000 eran americanos (quitenses) y solo 260 europeos. (Jurado Noboa, Fernando, Actores de la Independencia. Datos genealógicos – Diccionario Biográfico de gestores de la ilustración, patriotas y realistas en el período 1808 a 1830, Tomo I, Banco Central del Ecuador, Quito, 2010, pág. 237).

El ejército libertario estuvo conformado en su gran mayoría por mercenarios extranjeros. En todo caso, y partiendo de los hechos consumados, buena parte de la población de Quito estuvo en contra de la independencia, más aún, considerando que la gente estuvo presionada y obligada a pagar impuestos que al ser recaudados sirvieron para financiar la campaña del Perú todavía en manos españolas.

Todo esto y más, con ley marcial de por medio, se conculcaron libertades y se cometieron actos violentos como el que ocurrió en agosto de 1823. Fue una masacre de la que jamás se ha hablado, el número de muertos superó de largo a la del 2 de agosto de 1810, como lo atestigua, José María Tejada, escribano público interino de Colombia:

»certifico en toda forma de derecho como es cierto

que en el día que se refiere, en el que fueron fusilados los españoles que se citan, estando el exponente en la Sala Consistorial de esta Ilustre Municipalidad, se alborotó esta ciudad con un movimiento extraordinario corriendo las gentes azoradas por todas partes, é ignorando el motivo me enderecé hacia la plaza de Santo Domingo, en donde vi que los soldados de esta guarnición con arma blanca y fusiles estropeaban todo el pueblo, sin distinción, con el objeto de prender hombres para soldados, y habiéndome internado á los portales de la citada plaza, vi en ellos los cadáveres de muchas mujeres y niños tiernos que habían perecido, unos sufocados, y otros atropellados por el mismo pueblo que estaba ignorante de este accidente.

(Certificación de José María Tejada, escribano público interino de Colombia, anexa a la petición de los procuradores generales de Quito del 21 de agosto de 1823, en Memorias del general O’Leary (República el Perú – Estancia del libertador en el Perú VIII, 1823-1826), Tomo XXI, Imprenta y litografía del gobierno nacional de Venezuela, Caracas, 1883, Págs. 510 y sigs. Estos documentos igualmente fueron publicados en Museo histórico: órgano del Museo de Historia de la Ciudad de Quito, n° 43-44, bajo el título de Desmanes de las tropas de Salóm, luego del fusilamiento de los oficiales españoles Muñoz, Ovalle y Quiñónez, Quito, 1963.

PÁGINA 23

Escena de la batalla del Pichincha de 1822, ilustrada por el artista ecuatoriano Luis Peñaherrera Bermeo.

Miguel Munive, también escribano de la república testifica: »que al tiempo mismo en que hicieron la descarga, se derramó la tropa que estaba formada, y repartiendo los unos planazos indistintamente con sable en mano, y los otros, golpes con las culatas de los fusiles, cercaron las esquinas, en cuyo acto no pudimos saber cuál era el designio de esta operación, y así es que todos procuraban favorecerse en las tiendas y casas á que podían entrar, hasta que corrió la voz de que era leva, con lo que serenó en parte la confusión, viendo que se entresacaban de los hombres las mujeres, con las que pude salir fuera de la plaza, y después supe de notoriedad, que en las tiendas del colegio de San Fernando, habían muerto varias mujeres y niños sofocados con la opresión de la gente que se acogían á ellas». (Certificación de Miguel Munive, escribano de la república, anexa a la petición de los procuradores generales de Quito del 21 de agosto de 1823. Fuera de estas dos referencias impresas, no se conoce que historiador alguno haya levantado publicación o recogido los mismos para su estudio, análisis o denuncia. (…) (Quito fue España- Historia del Realismo Criollo. Francisco Núñez del Arco)

Orden de exterminio de Bolívar a los pastusos Pocos meses después de la Batalla de Pichincha se produjo uno de los actos más execrables que tampoco se han mencionado o que se han ocultado, seguramente, para no distorsionar los acontecimientos de Quito:

“Los pastusos deben ser aniquilados, y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aún cuando sea de aquí a cien años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiado merecidos. (Carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander, Potosí, 21 de octubre de 1822) El 24 de diciembre de aquel año, Sucre dio fiel cumplimiento a la orden de Bolívar en la batalla-masacre que se cometió en la ciudad de Pasto, y que se la conoce como la Navidad Negra, pero esa es otra historia.

Gonzalo Sevilla Miño

24 PÁGINA 24

revistasemanal@lahora.com.ec

Ilustración de La Batalla de Pichincha.

Análisis de los principales hechos noticiosos de la semana

PÁGINA 25 REVISTA SEMANAL

Imbabura lista para el Feriado

La Hora Imbabura & Carchi editorgeneral@lahora.com.ec

Controles policiales en Imbabura.

El primer feriado de mayo de 2024 tendrá un dispositivo especial de seguridad en la provincia de Imbabura.

El Comando de Policía de la Subzona Imbabura informó que aplicará un riguroso control en el feriado por el Día del Trabajador, el cual se iniciará el 3 de mayo de 2024.

Ricardo Manitio Espinel, comandante subzonal de Policía, explicó que alrededor de 877 servidores policiales, entre directivos y técnicos operativos, estarán concentrados durante los días de asueto obligatorio en la provincia.

Mencionó que se ha previsto el uso de todo el recurso logístico con el que se cuenta en la subzona, entre ellos 80 patrulleros, 85 motocicletas, buses y ambulancias.

El plan operativo está diseñado para que todos los sectores estén cubiertos con mayor presencia policial, particularmente aquellos en los que se rea -

lizarán eventos turísticos que contarán con gran afluencia de personas.

Desde la Gobernación de Imbabura detallaron que se realizarán al menos ocho eventos dentro del feriado en los cantones Ibarra, Urcuquí y Pimampiro, otros cuatro entre Otavalo y Antonio Ante, y dos eventos en Cotacachi.

No obstante, Manitio afirmó que “los patrullajes de rutina en el eje preventivo, sectores financiero, residencial y comercial continuarán durante las 24 horas del día.

Es decir, se reforzará la seguridad en zonas turísticas, sin descuidar los patrullajes diarios que se desarrollan en diferentes cantones.

REVISTA SEMANAL 26 PÁGINA 26

Agregó que servidores policiales de Tránsito también estarán ubicados en sitios estratégicos sobre los ejes viales E35 y E10, por lo que recomendó conducir con precaución, con los documentos en regla y sin consumir bebidas alcohólicas. Además, recomendó a la ciudadanía utilizar el servicio policial de encargo de domicilio, botón de seguridad y traslado de valores. “Si va a viajar acuda a la UPC más cercana de su domicilio y encargue su vivienda mientras dure su ausencia”.

Por su parte, desde el Ejército afirmaron que se desplegarán equipos de combate para controlar armas, municiones y explosivos, en diferentes puntos de la provincia, en zonas urbanas y carreteras.

Opciones turísticas en Ibarra

David Aguilar, director de Desarrollo Económico del Municipio de Ibarra, afirmó que el cantón tiene varias opciones para el feriado, entre ellas en el sector rural, en La Esperanza y Angochagua, donde se pueden hacer deportes de aventura y se puede disfrutar de la gastronomía, como el borrego asado.

Además, mencionó a San Antonio de Ibarra, declarado en 2020 como Pueblo Mágico del Ecuador, donde las artesanías en madera son uno de sus principales atractivos.

“También tenemos zonas calientes y húmedas, como Lita y La Carolina, donde se puede disfrutar de un turismo rural, donde se pueden ver cultivos de café y cacao, entre otras actividades.

En la zona caliente y seca tenemos a Salinas y Ambuquí, conocidas por sus hosterías y zonas de piscina para recrearse en familia”, explicó.

Añadió que en la parte urbana de Ibarra se puede recorrer el centro histórico, donde están iglesias patrimoniales, el Centro Cultural El Cuartel con exposiciones artísticas y áreas de museo, así como la gastronomía típica de la ciudad, como los helados de paila, empanadas de morocho, etc.

“Yahuarcocha también es una de las zonas más concurridas, donde se puede disfrutar de un buen clima, se puede hacer deportes y degustar las tilapias. Dentro de la ciudad, en el parque Ciudad Blanca tenemos la Expo Retorno, que es una feria privada en la que se exponen productos de emprendedores locales.

Aquí también está el mercado artesanal, que es un lugar con 46 espacios. Se puede encontrar artesanías que resumen todo lo que se ofrece a nivel cantonal”, dijo.

PÁGINA 27 REVISTA SEMANAL

La seguridad turística es la prioridad.

Tres eventos en Antonio Ante

En este feriado de mayo, el cantón Antonio Ante ofrece una variada programación familiar, que incluye una expo feria, la caminata tradicional de los arrieros y la feria de comidas típicas, actividades que dentro de la campaña ‘Antonio Ante de moda todo el año’ buscan dinamizar la economía del cantón.

Del 3 al 5 de mayo se desarrolló la ‘Expo Mamá y Familia 2024’, que muestra el principal renglón de la economía local, como es el textil, a través de la exhibición y venta de vestimenta para toda la familia, así como productos para el hogar, pasarelas y shows de feria gratuitos como la presentación de Los Búfalos, el viernes 3 de mayo, a partir de las 20:00.

El domingo 5 de mayo se desarrollará la 25 edición de la ‘Caminata Arrieros X Siempre’. Los caminantes saldrán desde Malchinguí, a las 05:00, recordando la historia de la arriería que fue fundamental en la economía de la zona.

Y, la más exquisita y variada gastronomía nacional se reúne también el 5 de mayo, a través de Feria Nacional de Comidas Típicas, en su edición 35, en la plaza cultural Libertad, desde las 09:00, la que será amenizada por la Banda Orquesta Santa Lucía y Bayana Banda.

Aparte de la Policía, 164 agentes civiles de Tránsito controlarán las vías urbanas de los seis cantones de Imbabura.

La Hora Imbabura & Carchi

REVISTA SEMANAL 28 PÁGINA 28

editorgeneral@lahora.com.ec

Expo Mamá

Otavalo región mágica del Ecuador

La Hora editorgeneral@lahora.com.ec

La declaratoria se entregó el 30 de abril de 2024, por parte del Ministerio de Turismo.

En un evento especial, que contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Turismo y la Alcaldía, el cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, fue declarado Rincón Mágico del Ecuador.

Para conseguir este reconocimiento se trabajó por varios meses y se cumplieron requisitos que permitieron que el Ministerio de Turismo certifique a Otavalo como Rincón Mágico.

Según el Ministerio de Turismo, estas declaratorias promueven el desarrollo turístico de nuevos destinos a escala nacional, resaltando que en el caso de los rincones mágicos, estos pueden ser barrios, calles, manzanas o parroquias. Tanto para recibir la certificación de Pueblo Mágico o de Rincón Mágico, que no son lo mismo pero sí son parte

del mismo programa, con el mismo objetivo, Turismo resalta que se debe alcanzar entre 81 y 100 puntos de calificación.

Además, la vigencia de estas declaratorias son de cuatro años, durante los cuales es necesario trabajar en una mejora continua de la oferta turística para renovar cualquiera de las dos distinciones.

La diferencia es que para aplicar a Rincones Mágicos deben ser destinos conformados en ciudades con población mayor a 100.000 habitantes o aquellos que se encuentran en capitales de provincia, en sectores como barrios, calles, manzanas o parroquias dentro de estas ciudades. Mientras tanto, los Pueblos Mágicos deben ser ciudades con una población menor a 100.000 habitantes y que no sean capitales de provincia.

PÁGINA 29 REVISTA SEMANAL

AUDIO

Otavalo es un cantón donde prevalece la cultura kichwa, con costumbres y tradiciones milenarias.

“El programa Pueblos Mágicos Ecuador se establece desde el año 2018, como resultado de una alianza con la Secretaría de Turismo de México. En el año 2022 se concibe el programa Rincones Mágicos, como una propuesta del Ministerio de Turismo del Ecuador, al tiempo que se realiza la actualización metodológica a estos programas, con el objetivo de promover el rescate y mantenimiento de la identidad cultural como un pilar primordial para la implementación de servicios, productos y experiencias turísticas en estas localidades”, resalta el Ministerio de Turismo en su página web, donde se detalla los lugares de Ecuador que forman parte de estas denominaciones.

Entre los beneficios que se destaca al recibir estas denominaciones consta la promoción a escala nacional e internacional, donde se promueve la difusión de los principales productos turísticos mediante presencia en eventos, ferias, viajes de prensa y familiarización nacionales e internacionales.

Declaratoria. Autoridades nacionales y locales con el documento que certifica a Otavalo como Rincón Mágico del Ecuador. Declaratoria. Autoridades nacionales y locales con el documento que certifica a Otavalo como Rincón Mágico del Ecuador. Además, presencia en campañas de promoción turística digital para mercados nacionales e internacionales, productos audiovisuales promocionales del destino, así como asistencia técnica especializada en temas turísticos.

En este último punto, se menciona el fortalecimiento de la oferta turística, de capacidades del sector, mejoramiento de la calidad turística, fomento al emprendimiento y mejoramiento de empresas turísticas, apoyo para la identificación de oportunidades de inversión y asesoramiento al sector público y privado para acceso a financiamiento con la banca pública.

El ministro de Turismo, Niels Olsen, quien entregó la declaratoria a las autoridades del cantón, expuso que Otavalo es una ciudad llena de encantos y de gente hospitalaria.

“Hay que ubicar a Otavalo donde se merece. Y ese puesto no es solo como una ciudad reconocida a nivel nacional, sino que por supuesto a nivel internacional. Que este reconocimiento nos comprometa a trabajar más en equipo, en minga, indiferentemente de banderas políticas”, afirmó.

La alcaldesa, Anabel Hermosa, refirió que este día es de gran importancia para el cantón, donde

se reconoce la cultura milenaria que se mantiene hasta la fecha, con costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación.

“Esta declaratoria que hoy recibimos, a más que nos honra y enorgullece, es un homenaje a todos los otavaleños y otavaleñas que han estado en estas tierras fecundas desde hace miles de años. Otavalo es milenario, es ancestral. Toda esa riqueza cultural la llevamos en la sangre”, dijo.

El Ministerio de Turismo también incorporó al Mercado Municipal 24 de Mayo, también de Otavalo, en el programa denominado ‘Mercados Gastronómicos’.

Entre los espacios y lugares emblemáticos que resaltan en Otavalo está la Plaza de Ponchos, así como históricas iglesias y establecimientos que preservan la arquitectura tradicional.

La Hora

editorgeneral@lahora.com.ec

REVISTA SEMANAL 30 PÁGINA 30

Joven pareja apreciando el paisaje.

Otavalo cuenta con el primer mercado turístico gastronómico del Ecuador

La Hora Imbabura & Carchi

editorgeneral@lahora.com.ec

Es la primera vez que el Ministerio de Turismo del Ecuador otorga esta denominación a un mercado del país.

Cientos de platos tradicionales de Ecuador se venden a diario en los locales del Mercado 24 de Mayo, ubicado en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, lo que le valió para ser catalogado como el primer mercado gastronómico y turístico del país. El reconocimiento lo entregó el Ministerio de Turismo, que resalta que la selección del Mercado 24 de Mayo para este programa se basó en criterios como su valor histórico y cultural para la comunidad, su proximidad a servicios turísticos, la disponibilidad de señalización y servicios básicos, y estándares gastronómicos como las buenas prácticas de manufactura y capacitación en manipulación de alimentos.

Precisamente, resaltan que el Mercado 24 de Mayo, que data de 1900 y fue reubicado en 2016, presta

servicios en una infraestructura moderna y funcional que acoge a 846 comerciantes y cuenta con dos patios de comida, donde se pueden degustar platos tradicionales.

El lugar cuenta con dos patios de comida donde puede disfrutar de los platillos que se ofertan.

Según la Alcaldía de Otavalo, en este espacio se cuenta con una diversidad de 130 productos gastronómicos tradicionales de la Sierra y de la Costa, como caldo de borrego, hornado, caldo de 31, fritada, chaulafán otavaleño, colada morada, yahuarlocro, empanadas, morocho, runa tanda (pan), bolón de verde, arepas, chochos con tostado, caldo de patas, carnes coloradas, papas con cuero, seco de lengua, entre otros.

PÁGINA 31 REVISTA SEMANAL

Más de 100 platos tradicionales se pueden degustar en el Mercado 24 de Mayo.

“Todos estamos de acuerdo en que la gastronomía ecuatoriana es una de las mejores del mundo. Hay tanta diversidad que no es posible que no sea reconocida en el primer lugar a nivel mundial.

Por eso, una de nuestras prioridades es promocionar la gastronomía del Ecuador en todos los eventos internacionales en los que el país participa. Justamente, esta declaratoria del Mercado 24 de Mayo como el primer mercado gastronómico del Ecuador tiene como uno de sus beneficios una invitación exclusiva para que Otavalo promocione su gastronomía en dichos eventos”, dijo el ministro de Turismo, Niels Olsen.

De su parte, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, señaló que lograr que el Mercado 24 de Mayo se incorpore al programa es el resultado de un trabajo mancomunado entre el gobierno local, el Ministerio de Turismo, el sector público y la empresa privada, los comerciantes y la ciudadanía, lo que se convierte en un compromiso de continuidad para “ubicar a Otavalo en el sitial mundial que se merece, capital intercultural del Ecuador y potencia turística nacional y mundial”.

El Mercado 24 de Mayo tiene una superficie de

34.660 metros cuadrados de construcción, repartidos en tres niveles, con más de 800 comerciantes.

Según el Ministerio de Turismo, “los mercados ecuatorianos son elementos fundamentales de la cultura popular, destacando la diversidad culinaria, la cocina tradicional y el patrimonio alimentario de cada región”, por lo que se lanzó el programa ‘Mercados Gastronómicos del Ecuador’, con el objetivo de resaltar la gastronomía local y su contribución al turismo nacional.

Otavalo, ciudad catalogada como un imán turístico por sus artesanías reconocidas a nivel mundial, también recibió recientemente la denominación de Rincón Mágico del Ecuador.

Parte del Plan Nacional de Turismo 2024 es dar un fuerte impulso a la cocina que nace de los mercados populares, como parte de la oferta turística gastronómica nacional.

La Hora Imbabura & Carchi editorgeneral@lahora.com.ec

REVISTA SEMANAL 32 PÁGINA 32

Mercado Municipal 24 Mayo. Ibarra

La Esquina del Coco, símbolo del renacimiento de Ibarra

La Hora Imbabura Carchi editorgeneral@lahora.com.ec

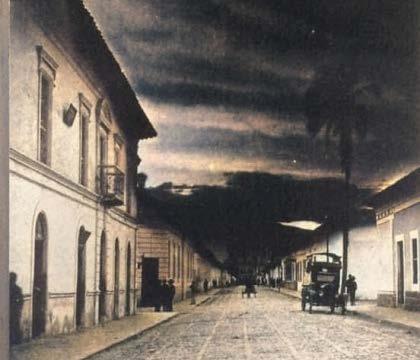

Desde esta esquina tradicional del centro de Ibarra se trazaron las nuevas calles para El Retorno, hace 152 años.

Ubicada entre las calles Sucre y Oviedo, en pleno centro de la ciudad de Ibarra, la Esquina del Coco es un símbolo narrativo de la refundación de Ibarra, en el siglo XIX, luego de que un terremoto destruyera la urbe.

Considerado un lugar histórico, las reseñas cuentan que sirvió como punto de partida para que Gabriel García Moreno delinee las calles de la reconstrucción de Ibarra en 1872, tomando como referencia la palmera de coco que soportó el terremoto de 1868.

Precisamente, luego del terremoto, García Moreno fue designado jefe civil y militar de Imbabura, llamado para restablecer el orden y la disciplina de la provincia, además por ser considerado un buen administrador de lo público.

Según datos de Francisco Villacís Giassi, autor del libro “El terremoto de Ibarra y retorno de sus habitantes”, luego del sismo que sucedió la madrugada del 16 agosto de 1868, solo quedaron en pie unas 25 casas, de las cuales solo una se conservó intacta, situada en el inicio orienta de la avenida Teodoro Gómez y José Domingo Albuja, formando un ángulo.

“Ibarra quedó destruida; las casas no pudieron soportar los remezones, debido a que el suelo y subsuelo son demasiado húmedos, con una capa freática alta. Sus construcciones, en su mayoría, no tenían la adecuada cimentación y los materiales de construcción a esa época, de ciertas casas, no eran los adecuados”, refiere.

PÁGINA 33 REVISTA SEMANAL

Reconstrucción

Entre los puntos más importantes que destacó García Moreno, constan los correspondientes al agua, acequias y riego, así como al ancho de las calles, que se señalaron de 13 metros, de los cuales 8 serían en forma de carretera y el resto serviría para andenes de dos y medio metros por cada lado.

“Dado a su estado de salud, García Moreno, se ve obligado a dejar la Jefatura Civil, y antes de retirarse, él en persona dispone que la traza de la nueva ciudad, se hiciera a partir de la célebre palmera de coco que había quedado en pie, y que hoy se la conoce como “La esquina del coco”, situada en las calles Oviedo y Sucre”, detalla Villacís Giassi.

Por su parte, el historiador Amílcar Tapia Tamayo menciona que García Moreno llegó a Caranqui el 24 de agosto de 1868, al día siguiente de su salida de Quito, día en el que escribió una carta al Ministro del Interior, diciéndole: “Tengo el corazón destrozado como la tierra que me rodea. La convulsión ha sido tan horrorosa que es preciso ver sus estragos para comprender. Las víctimas del terremoto pasan de 15.000. Lo más terrible ha sido la

explosión de las pasiones viles y egoístas después del desastre. Las necesidades son inmensas. Urgen muchas medicinas y médicos para atender el gran número de heridos…”.

Tapia Tamayo añade que luego de que se reconstruyeron pueblos, puentes y caminos de los alrededores de Ibarra, el Cabildo Ampliado de la ciudad decidió que era necesario hacer todo el esfuerzo posible para reconstruir la urbe en su mismo asiento fundacional, atendiendo al hecho de que en ese lugar había abundantísimo material de construcción.

Añade que respecto a las razones por las cuales García Moreno decidió efectuar el trazo de la nueva ciudad a partir desde la llamada “palmera que milagrosamente se ha mantenido intacta cuando a su derredor no ha quedado nada en pie…”, se debió a la sugerencia efectuada por el ingeniero Arturo Rodgers, quien recomendó iniciar la planificación desde este lugar, en vista de que las formas lineales serían las más convenientes si se parte de allí, ya que se encuentra casi en el centro mismo de la planicie a recuperar y, por ello, se optó por seguir sus consejos.

REVISTA SEMANAL 34 PÁGINA 34

Una foto de antaño de la icónica Esquina del Coco

“En una carta dirigida en junio de 1872 a García Moreno, de nuevo en el poder, por Juan Manuel España, gobernador de Imbabura, le dice: “…uno de los mayores aciertos de Su Excelencia fue el haber partido desde la palmera que se halla justamente en el centro de la ciudad y se ha convertido en un símbolo de esperanza y nuevo trazo para la figura urbanística de la nueva Ibarra… Tengo la certeza que en el futuro las nuevas generaciones jamás olvidarán su magistral idea de partir desde aquí, porque a la postre y con las sugerencias y directrices del ingeniero A. Rodgers, Ibarra logrará reconstruir su antigua y señorial figura …””, señala el historiador Tamayo.

Por su parte, el Archivo Histórico del Municipio de Ibarra señala que la palmera sucumbió en el año de 1962, a causa de un repentino cortocircuito de los cables eléctricos que pasaban por la parte superior de ella, lo que causó el destrozo de la palmera

“Finalmente en ese mismo año, el alcalde de ese entonces, José Tobar y Tobar, junto al profesor Roberto Morales Almeida, la repusieron solicitando a la Ilustre Municipalidad de Quito una excava -

dora para trasplantar una nueva palmera de una de las haciendas de la ciudad de Ibarra al lugar donde yacía la anterior, mereciendo así el aplauso general de la ciudadanía”, detallan.

Posteriormente, en el 2004 se emprendió la remodelación de la Esquina del Coco en su totalidad, transformándola en un espacio más relevante, colocando un monumento a García Moreno y acondicionando como un sitio turístico.

Actualmente, el lugar forma parte de la remodelación integral de toda la manzana patrimonial que correspondía al edificio del antiguo colegio Teodoro Gómez de la Torre, abandonado por varios años y que está en proceso de transformación en un espacio cultural.

La Hora Imbabura Carchi editorgeneral@lahora.com.ec

PÁGINA 35 REVISTA SEMANAL

MÍRALO Y ESCÚCHALO POR YOUTUBE O SPOTIFY

REVISTA SEMANAL 36 PÁGINA 36

Todos somos migrantes

Alan Cathey Dávalos revistasemanal@lahora.com.ec

La migración está entre las más antiguas y persistentes prácticas del homo sapiens, e incluso de sus parientes anteriores, las varias especies reconocidas como “homo”, que fue habitual desde hace al menos 3 millones de años.

Esta afirmación se comprueba con las evidencias científicas que establecen cuál fue la ruta y los momentos en que sucedieron los numerosos tránsitos de los “homo”, desde la llanura del Este africano, hasta Oriente Medio y de allí a Eurasia. Ninguno de los “primos” más lejanos, gorilas o chimpancés, primates de otras ramas, figurativamente hablando, se lanzaron a travesías de tal alcance, quedando limitados a las zonas selváticas de Africa.

Por cierto, más allá de las demostraciones científicas, las empíricas nos revelan que hoy, esa variedad de “homo”, a la que agregamos audazmente el calificativo “sapiens”, se ha extendido por toda la superficie del planeta, en su latitud y longitud. Los registros fósiles nos marcan las rutas recorridas por nuestros ancestros, para llegar a Europa, al Asia Central, a Indonesia, a China, para establecerse por un tiempo en un área, y seguir su in -

terminable búsqueda de los confines de la tierra, trasladándose más tarde a Oceanía y a las Américas.

Una jornada heroica

Esos tres millones de años, reducidos a estas pocas líneas, de ninguna manera pueden darnos ni una lejana idea de las peripecias, los dramas o los padecimientos que esos viajeros habrán pasado, librados a su instinto, sin certezas de un destino, enfrentando, con sus tecnologías primarias, los peligros de un mundo todavía salvaje, no mitigado por las civilizaciones que aún estaban en un futuro lejano, que con sus obras iniciarían la transformación del paisaje ancestral. Sus aldeas, y luego sus ciudades y los caminos que las conectaban, sus campos de cultivo y sus obras de irrigación, habrán paulatinamente reducido los riesgos de viaje, al generar entornos menos arriesgados.

PÁGINA 37 REVISTA SEMANAL

AUDIO

Ilustración de la atemporal migración humana.