REVISTA SEMANAL LA HORA

Nº 83, 09 - 15 DE SEPTIEMBRE

Coordinador General

Josué Navarrete

Colaboración Especial

La Hora Esmeraldas, La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

2023

Colaboradores edición Nº83: Dr. Alan Cathey Dávalos, Dr. Esteban Lucero, Fausto Jaramillo Y., Gerardo Luzuriaga Arias, Galo Guerrero J., Econ. Jaime Carrera, Manuel Castro M., Manuel Vivanco Riofrío, Mariana Neira, Pablo Unda, Pepe Camino Carrera, Ramiro Ruiz R.

Gobiernos manipulan indicadores económicos

Parecería el viejo cuento del gallo pelón, la actitud que tienen los políticos y los gobiernos frente a las duras realidades.

Siempre en las campañas electorales escuchamos una cierta prudencia de los aspirantes a gobernar, sobre la situación económica, para no asustar a la clientela, actitud que siempre se radicaliza desde el mismo día que asumen el poder.

En el primer discurso de orden, empiezan las alarmas y a los pocos meses “descubren” que la realidad ha sido más dramática y que el antecesor falsificó, alteró o manipuló las cifras oficiales.

El déficit siempre fue superior al anunciado, el monto de la deuda no fue debidamente contabilizado, las deudas internas asomaban multiplicadas, la deuda a proveedores había sido mayor y otros cientos de mentirillas que sumadas, nos llevaban a la angustia y lo de siempre: en vez de bajar impuestos lamentablemente tenían que subirse o como en el caso actual dispararse.

Para lograr todas estas conocidas aventuras las mediciones se hacen entre períodos que no corresponde, los hábiles economistas hasta han llegado a modificar los sistemas de medición supuestamente para ponerlos acorde con las nuevas tendencias y en la últimas dos décadas o ya no se hacían públicas o los datos con los que los estudiosos, ávidos de ubicación burocrática, podían evaluar la situación no eran entregados oportunamente ni eran confiables.

Inclusive para los organismos internacionales, sin escándalos públicos cuestionaron a los tres últimos gobiernos, pero los nuestros hasta perdían la vergüenza de haber sido pillados en estas trafasías. Tampoco había reacciones internas ya que lo único que interesaba era

la politiquería, aunque voces serias sin la difusión que merecían, siempre teníamos voces disonantes que nos alertaban de estas realidades.

El actual no es la excepción, con el agravante que ante su ineficiencia administrativa y de gobernabilidad, se inventó un nuevo justificativo que era primero “poner en orden la casa” para luego empezar a gobernar.

Los temas que exponemos a ustedes de los más serios analistas, demuestran que no lograron ni lo uno ni lo otro.

Los lectores evaluarán los análisis y concluirán con nosotros

Revista Semanal Revista

que es vergonzoso que un gobierno cuestionado en vez de confrontar democráticamente, que se dice respetuoso, retorna a la típica política tropical del insulto y la ofensa como única razón para defenderse.

Omitimos publicar aquí el texto de la reacción del Ministro Arosemena (ponemos el link de sus diatribas) , porque tenemos vergüenza ajena del nivel de confrontación adoptado por un funcionario que muchos creíamos de un nivel académico y de caballerosidad y que ha demostrado carecer o lo perdió en las alturas del poder.

CORDES:

La proyección del déficit fiscal ya es insostenible

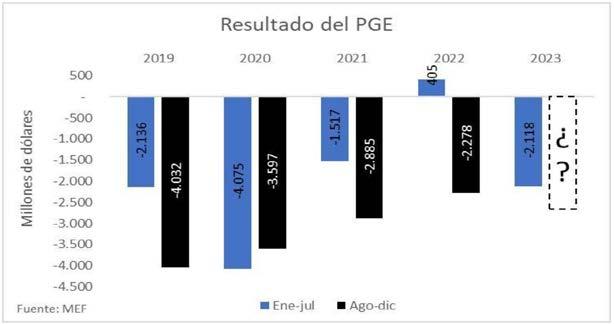

Según ese boletín, en los primeros siete meses de 2023 el PGE acumuló un déficit de $2.118 millones, lo que implica un deterioro de más de $2.500 millones frente al mismo período de 2022, cuando el PGE registró un superávit de $405 millones.

Ese deterioro se explica en gran medida por el desplome de los ingresos petroleros. Entre enero y julio del año pasado los ingresos del PGE por exportación de petróleo sumaron $2.259 millones, mientras que en los mismos meses de este año esos ingresos se ubicaron en $981 millones, es decir, cayeron a menos de la mitad.

Como hemos mencionado en columnas anteriores, ese desplome en los ingresos petroleros se debe a la caída en el precio internacional del crudo (el precio del WTI, que

es el petróleo referencial para determinar el precio del crudo ecuatoriano, pasó de un valor promedio por barril de $101 entre enero y julio de 2022 a $75 en los mismos meses de este año), al mayor castigo al precio del petróleo ecuatoriano (presumiblemente por una mayor oferta de crudos similares en el mercado internacional) y a un menor volumen de producción local (lo que se agravará sensiblemente cuando se paralice la explotación en el ITT).

Los ingresos tributarios también caen, pero en menor medida: de $9.175 millones en los primeros siete meses de 2022 a $8.945 millones en el mismo período de este año. Esa reducción se debe sobre todo a la caída de $596 a $280 millones

en los “impuestos de emergencia”, donde se contabilizan los impuestos temporales al patrimonio que se establecieron en la reforma tributaria de 2021, y a una reducción en los “otros impuestos” (de $863 a $729 millones), cuyo principal componente es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

En ambos casos habrá una nueva caída en 2024: primero, porque ese año las empresas ya no pagarán el impuesto al patrimonio y, segundo, porque al cierre de este año la tasa del ISD bajará del 3,5% actual al 2%.

La última reforma tributaria, que redujo el Impuesto a la Renta a las personas de mayores ingresos (menos del 4% de la PEA), también implica

un menor ingreso de recursos a la caja fiscal. Por el lado del gasto, se registra un incremento en los principales componentes del gasto corriente: sueldos (de $4.956 millones en los primeros siete meses de 2022 a $5.324 millones en igual período de este año; por el incremento del sueldo a los profesores avalado por la Corte Constitucional y por la incorporación de más policías), intereses (de $1.373 a $1.873 millones) y transferencias (de $2.743 a $2.974 millones).

El gasto no permanente también aumenta, en alguna medida por una mayor inversión en activos no financieros (aunque se mantiene en niveles muy bajos), pero también

por mayores transferencias, aunque es esperable que, dada la caída en los ingresos, esas transferencias también se reduzcan.

Las cifras hablan solas

Acaso desconociendo las cifras del propio MEF, el ministro Arosemena insiste, incluso en entrevistas dadas esta misma semana, en que al finalizar el año el déficit será de 2% del PIB. En realidad, los $2.118 millones acumulados hasta julio prácticamente alcanzan ese nivel (equivalen al 1,8% del PIB).

A lo que hay que sumar que, históricamente, la mayor parte

del déficit de un año se genera en los últimos meses. De hecho, en 2022, pese a que hasta julio el PGE acumuló el mencionado superávit de $405 millones, el resultado del año completo fue un déficit de $1.873 millones. Es decir, entre agosto y diciembre el resultado fue deficitario en casi $2.300 millones. Del mismo modo, en los últimos cinco meses de 2019, 2020 y 2021, el PGE acumuló déficits de $4.000 millones, $3.600 millones y $2.900 millones, respectivamente. Tomando en cuenta eso, así como el déficit promedio que el PGE ha registrado en los últimos tres meses de este año (en torno a $600 millones cada mes), lo más probable es que al cierre de 2023 el déficit se acerque a los $5.000 millones, es decir, ronde el 4% del PIB, el doble de la cifra que maneja el ministro Arosemena. Por responsabilidad con el país, las autoridades deben reconocer la verdadera situación de las cuentas públicas. Mucho más cuando estamos próximos a la segunda vuelta electoral y se escuchan ofertas que dan a entender que habría dinero para seguir elevando el gasto.

CORDES

Las heridas fiscales se agrandan

Econ. Jaime Carrera

Las cuentas públicas continúan su inexorable deterioro. Sin embargo, muy pocos valoran en su estricta dimensión los impactos que los inmanejables déficits publicos tienen para los pobres, las empresas, los jóvenes y en general para un buen futuro de toda la sociedad. Aún más, para preservar la dolarización amada por la mayoría de la población.

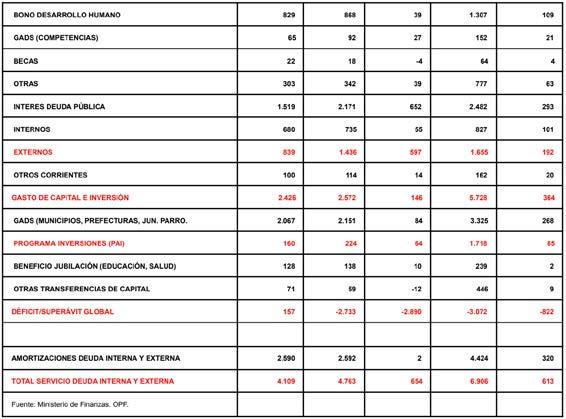

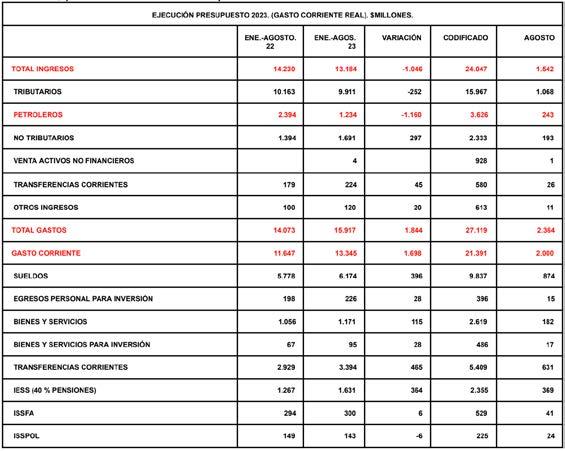

Entre enero-agosto 2022-2023, los ingresos petroleros se reducen en $1.160 millones (cuadro), hecho que evidencia la vulnerabilidad del país a los vaivenes del precio del barril de petróleo, y a los niveles de producción y exportación. Se refleja, además, la falta de rigor en los cálculos petroleros, generalmente sobreestimados. Si hasta agosto de 2023 ingresaron por petróleo $1.234 millones, es una utopía pensar que hasta diciembre se recibirán los $3.626 millones previstos.

Los ingresos tributarios también se reducen. Hasta agosto, el total de ingresos tributarios al Tesoro (no los declarados por el SRI), fueron

de $9.911 millones y en agosto de apenas $1.066 millones (cuadro). Si para todo el año se esperan $16.000 millones por tributos y restan cuatro meses de recaudaciones, recibir tal cifra es un sin sentido. También la previsión de ingresos tributarios fue ilusoria.

En cambio, al comparar los períodos citados, los gastos totales crecen en $1.844 millones, entre ellos el pago por sueldos. El gasto por intereses de la deuda externa aumenta en $597 millones, como un llamado de atención de su peso en el marco de una inflexible estructura de gasto. Las inversiones palidecen, mientras, para sostener el gasto corriente de $13.345 millones, no son suficientes los ingresos totales de $13.184 millones (cuadro). Menos ingresos y mayores gastos, elevaron el déficit fiscal entre enero-agosto de 2023 a $2.733 millones. Solo en el mes de agosto el déficit fue de $822 millones, al incluir el gasto

adicional del 14vo sueldo. No es difícil inferir el alcance del déficit hasta fin de año.

Como hemos reiterado, en finanzas públicas no solo se debe financiar el déficit sino también el pago de amortizaciones de la deuda pública, cuentas por pagar, CETES y otros rubros (son las necesidades de financiamiento). En la agobiante tarea de encontrar las fuentes de financiamiento, se han recibido algunos créditos externos y acumulado $1.744 millones de cuentas por pagar del vigente presupuesto. También los saldos del Tesoro se han reducido a niveles de inanición.

DEUDAS PENDIENTES A AGOSTO

Entre las cuentas a pagar hasta agosto, al IESS no se pagaron $1.145 millones del subsidio por el 40 por ciento de las pensiones de los jubilados.

En cambio, hasta el mes de junio que existe información, el IESS compró bonos del Estado por $1.400 millones. Al restar de tal valor el pago de amortizaciones por vencimientos de bonos del IESS, la deuda neta en bonos con tal entidad aumentó en $1.027 millones.

De otra parte, hasta el mes de julio, el sector público del cual el presupuesto es el principal actor, envió $2.305 millones al exterior por el servicio de la deuda externa y solo recibió $682 millones por créditos externos, esto es, el envío neto al exterior fue de $1.623 millones. Además, el sector público por sus operaciones, envió de forma neta al exterior $593 millones, esto es, la diferencia entre los giros al exterior por el gasto público menos algunos giros recibidos.

No solo el déficit público es una profunda herida que sangra cada vez más. También hay otras. Si por una parte, entre enero y agosto al IESS se deben $1.145 millones, y por otra, la compra neta de bonos de tal entidad es de $1.027 millones, en total el IESS cubrió las necesidades de financiamiento del Estado por $2.172 millones. El IESS pierde liquidez por este último valor, al tiempo que amplía la herida de iliquidez del Fondo de Pensiones. Además, cuando el presupuesto y todo el sector público, hasta el mes de julio, enviaron de forma neta al exterior $2.216 millones como se detalla más arriba, se constituyeron en los principales causantes de la reducción de $1.497 millones de la reserva internacional hasta julio de 2023, herida difícil de cicatrizar.

Mantener cuentas públicas con superávit, los fondos del IESS sólidos y crecientes, y una reserva internacional que al menos cubra los valores de sus dueños, son elementos fundamentales para la prosperidad de la nación y la preservación de la dolarización. La curación de estas heridas es responsabilidad y producto del esfuerzo de todos. Mirar para otro lado, profundizará las heridas y su curación será más dolorosa.

“Ecuador ya no es país petrolero”

Mariana Neira

Malos tiempos vienen para los ecuatorianos que nos hemos ‘bebido’, ‘comido’, ‘feriado’ lícita o ‘embolsicado’ corruptamente todo el petróleo. La organización energética más famosa del mundo acaba de sacarnos del cartel de los ricos petroleros, del club de los ‘jeques’. Y nos explica el porqué:

“Ecuador ya no es un país petrolero… Las proyecciones de especialistas apuntan a una caída desde los 460.000 barriles diarios actuales a 370.000 en 2028. Este descenso golpearía fuertemente al país porque su economía depende de los ingresos del petróleo más que ningún otro país en América Latina”, dijo la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Un dato actualizado de la prensa ecuatoriana dice que “la producción promedio enero-septiembre 2023 cerró en 470.050”.

Entonces surge la pregunta: ¿qué hacer? Hay dos opciones para recuperar a la ‘vaca petrolera’: aumentar la producción petrolera aceleradamente y en alto volumen en los próximos cinco años o reorientar la política hacia la producción de un nuevo(s) bienes de exportación de consumo masivo en el mundo, como el petróleo.

RESERVAS ESCASAS Y MUCHOS PROBLEMAS

Para aumentar la producción se necesita una gran reserva, pero esta también está casi seca. Un estudio de la Universidad Andina Simón Bolívar dice: “Ecuador tiene 1.300 millones de barriles de reservas probadas que permitirían 7.4 años adicionales de extracción al ritmo actual (BP, 2021). (Fuente: ‘El próximo agotamiento del petróleo en el Ecuador’. 8 sept 2022). La cifra casi coincide con los 1.370 millones anotados en el Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador’, del Ministerio de Energía y Minas, año 2022.

Para aumentar las reservas y la producción se necesitan condiciones favorables, pero conociéndonos como nos co -

nocemos los ecuatorianos, eso es difícil por las crisis políticas en seguidilla que reducen la confianza de los inversionistas; desacuerdos en los negocios que mueven millones de dólares y todos quieren ‘meter mano’; por gobernantes débiles que evaden la toma de decisiones; y por ambientalistas que acaban de mostrarse como un poder, pero divido. Veamos este capítulo nuevo en el país: Los ambientalistas liderados por los Yasunidos (que agrupan especialmente a jóvenes urbanos) ganaron la Consulta Popular con el ‘SÍ’ (58,98%) a la suspensión de la explotación petrolera en el amazónico Yasuní, pero sorpresivamente apareció pisándoles los talones un grupo anti ambientalista fuerte que dijo ‘NO’ (41,02%), o sea dijo: “NO se vayan”.

Entre ellos están indígenas y colonos de la zona que están contentos con los petroleros porque les impulsaron a crear pequeños negocios de víveres, comidas, etc. Tanto aprecian su presencia que en sus provincias petroleras le hicieron triunfar al ‘NO’ (58,04 % en Orellana y 51,43 % en Sucumbíos).

Estos resultados hacen notar que sobre el medioambiente los ecuatorianos tenemos tres visiones diferentes: la primera: defender la naturaleza mundial para garantizar la sobrevivencia de los humanos; segunda: explotar el petróleo para obtener los dólares que el Estado requiere para cubrir las necesidades de sus ciudadanos; y tercera: aprovechar las oportunidades que, aunque destrocen el medio ambiente, den trabajo y el pan de cada día a la familia.

Ojalá esta diferencia de criterios no genere conflictos sociales.

LOS NEGOCIOS Y NEGOCIADOS

El sindicalista petrolero y político Henry Llanes le dio mérito a la Consulta sobre el Yasuní porque: “Sirvió para que Petroecuador diga que ‘el costo de producción del barril de petróleo del bloque 43 (Yasuní) es de 17 dólares barril. De un crudo pesado que oscila entre 14 y

16 grados API. Mientras que a las contratistas les pagan $35, $37.5 y $41 por explotar un barril de crudo liviano de los principales yacimientos petroleros que estuvieron en manos de la empresa estatal hasta la primera década del presente siglo y que tras maniobras a la ley de hidrocarburos le despojaron al Estado de la operación de Shushufindi, Auca, Cononaco, Libertador, Edén Yuturi, Limoncocha, Tarapoa, Bermejo, etc.”

Para evitar abusos y desequilibrios, recomendó: “Es urgente reformar la ley de H, definir un solo tipo de contrato para explorar y explotar el recurso natural, formar una alianza público-privada, un consorcio o contrato de asociación con una sola contratista, en la que el Estado tenga el 80% de las acciones y la contratista el 20%, con las cuales realice inversiones para incrementar la producción de los campos petroleros que actualmente están en operación”.

Solo una legislación clara y un gobierno ético pueden controlar los ‘negociados’ petroleros que siempre han existido y crearon los ‘carteles de nuevos ricos ecuatorianos’ que viven como jeques árabes.

VENEZUELA, MÉXICO Y COLOMBIA TAMBIÉN SE FUERON, GUYANA, BRASIL, ARGENTINA SON LOS NUEVOS ‘BOOM’

Ecuador no es el único de “los históricos líderes de la producción petrolera en la región que se han quedado atrás”. También dejaron de ser ‘boom’ Venezuela, México, Colombia por la política y la corrupción, explica la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“El caso más patético es el de Venezuela. “PDVSA, la estatal venezolana, ha tenido una caída estrepitosa, estrechamente ligada a la profunda crisis económica y política que afecta al país. La producción de petróleo venezolano, en su mayor parte pesado y denso, se desplomó desde 3,4 millones de barriles diarios en 1998 a 700.000 en la actualidad”. (Empezó cuando el ‘revolucionario bolivariano’ Hugo Chávez subió al poder en 1999). “Lo que está pasando en Venezuela es un declive brutal que se explica por razones que van desde la negligencia hasta la corrupción”.

“En México la producción alcanzó su punto máximo en 2004 y desde entonces se ha reducido aproximadamente a la mitad”. (Presidentes en ese lapso: Vicente Fox 20002006. Felipe Calderón 2006-2012. Enrique Peña Nieto 2012-2018. Andrés Manuel López Obrador 2018). “Aunque el gobierno (AMLO) le ha dado a Pemex millones de dólares en exenciones fiscales y otras ayudas financieras, no logra repuntar, la producción se ha estancado. Con

más de US$100.000 millones de deuda, Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Además de ser una empresa con fines comerciales, también opera con fines políticos”, dice Diego Rivera, investigador asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos”.

“Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro planea avanzar en la transición energética del país disminuyendo gradualmente la producción petrolera. Recientemente fueron concedidas licencias para proyectos de energía renovable en la provincia de La Guajira… La idea es compensar la disminución de las exportaciones petroleras sin dañar la economía, pero algunos expertos son más bien escépticos de que se logre ese objetivo en los años venideros”.

A los echados del ‘boom’ les sustituyeron los nuevos

‘boom’: Brasil, Guyana y en menor medida, Argentina. (Detalles en: ‘Qué países son los nuevos protagonistas del boom petrolero que vive América Latina’. BBC. 31 julio 2023.)

‘TRAS PALO CUERNOS’

A la menor oferta de petróleo que tendremos porque la ‘vaca’ se nos seca, se sumará una menor demanda porque el mundo se inclina a sustituir el consumo de hidrocaburos por energías alternativas, como la eléctrica.

Ejemplos: el Departamento de Energía de los Estados Unidos autorizó recién la entrega a la industria de vehículos eléctricos de:

“10 mil millones de dólares en préstamos.

2 mil millones de dólares en subvenciones y

3 mil 500 millones de dólares en préstamos para impulsar la producción de baterías avanzadas y material para promover la transición de vehículos hacia vehículos eléctricos y de energía limpia”. (Fuente: EEUU anuncia millonaria inversión en la industria de autos eléctricos. CNN.1 septiembre 2023).

“El Parlamento de la UE dio su aprobación final: a partir de 2035 solo se permitirá la circulación de autos libres de emisiones. Así se pone en marcha una ‘revolución’ hacia los coches eléctricos climáticamente neutros.

China lanzará 80 nuevos modelos de autos eléctricos para fin de año”. (Fuente: ‘A partir de 2035, la UE producirá solo coches eléctricos. Bernd Rieger. 15 de febrero de 2023)

Cuándo los ‘imperios’ Oriental y Occidental se muevan en vehículos impulsados por baterías, ¿los ecuatorianos seguiremos buscando petróleo en el Yasuní?

FMI Financista obligado del próximo gobierno

Las secuelas del fenómeno de El Niño sobre se podrán cubrir con endeudamiento. Para eso, el Gobierno interino de 1 año y 5 meses deberá volver a tocar la puerta del multilateral.

La única alternativa real para enfrentar las secuelas del fenómeno de El Niño es conseguir créditos externos. El impacto de un fenómeno natural como ese no está incluido en el presupuesto de 2023, el cual será prorrogado en 2024.

Según análisis del Colegio de Economistas de Pichincha, el fenómeno de El Niño, que impactaría a finales de 2023 y se extendería hasta marzo o abril de 2024, podría provocar un costo de entre 1% y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el primer escenario, el monto alcanzaría los $1.209 millones y en el segundo, la pérdida llegaría a por lo menos $1.814millones.

De acuerdo con Vicente Albornoz,

decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Américas, en las circunstancias actuales, a Ecuador no le queda otra opción que volver a tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La tarea es compleja porque el país se dio “un tiro en el pie” que lo ha alejado de los organismos internacionales.

En concreto, se refiere al retroceso en la reforma tributaria inicial del presidente Guillermo Lasso. Con el primer decreto ley, luego de la muerte cruzada, el actual Gobierno bajó el pago del impuesto a la renta de alrededor de 300.000

familias; pero mermó los ingresos estatales en casi $200 millones.

A eso se suma el tema del ITT, que tendrá como resultado la entrada de menos dólares al país y otra vez menos ingresos estatales.

“Tenemos que ir avergonzados de haber bajado el impuesto a la renta, avergonzados de haber hecho lo del Yasuní, y golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Decirle que necesitamos dinero, porque de lo contrario se cae el país en medio de la crisis. Lo de El Niño solo podemos sacarlo adelante con crédito”, puntualizó.

Con la mira en 2025

Dos de las principales calificadoras de riesgos, Fitch y Moody’s, ya han alertado sobre el complejo escenario fiscal, con menores ingresos y crecientes gastos.

Fitch está evaluando bajar aún más la calificación crediticia de Ecuador; mientras Moody’s considera que “es de esperar que el presidente entrante recurra a políticas populares, pero fiscalmente miopes, lo que resultaría en un escenario crediticio negativo”.

En este contexto, la única opción factible de cubrir los gastos más urgentes será sentarse con el FMI para aplicar a un programa de Resiliencia y Sostenibilidad (RST por sus siglas en inglés) y acceder a una línea de crédito de entre $690 millones y $1.300 millones.

Como compromisos estarían temas como una nueva reforma tributaria (Daniel Noboa ha delineado las líneas maestras de su propuesta) y un esquema paulatino de focalización del subsidio a los combustibles.

Roberto Viteri, economista y consultor internacional, explicó que,

con un nuevo presidente de año y medio, cuya cabeza estará más en la reelección de 2025, la estrategia sería buscar una fórmula para aplazar cualquier medida de ajuste o reforma sustancial para después y enfocarse en salir de los problemas inmediatos, sin perder apoyo popular.

“Se deberá vender que estamos en una situación de emergencia y se necesita sacar recursos de inmediato para obras y seguridad. El FMI ha demostrado ser muy flexible. A Lasso le dio espacio para dejar de lado temas que en otros momentos habrían sido líneas rojas para el multilateral” , aseveró Viteri.

El aval del FMI abre la puerta a que otros multilaterales también puedan extender nuevas líneas de crédito al Ecuador a cambio por lo menos de que no se genere demasiado desorden fiscal y se tomen medidas de fondo a mediano plazo.

Escenario complejo

En diciembre de 2023 comenzará un Gobierno interino, el

cual reemplazará a otro Gobierno interino.

Según Albornoz, en la realidad el Gobierno de Lasso se convirtió en un interinato y no pudo hacer casi nada. El presidente entrante estará alrededor de año y medio donde “no podrá hacer ni mucho bien ni mucho mal”

No se van a enfrentar los grandes problemas del país como las reformas a la seguridad social y al código laboral.

Se van a buscar golpes de efecto que se vendan bien de cara al electorado y que den opciones para ser elegidos en 2025 para un periodo completo de 4 años.

“Como buscan reelegirse en año y medio no van a hacer locuras”, consideró Albornoz.

Esto sería de alguna manera positivo porque significaría que el próximo presidente estaría abierto a buscar financiamiento donde sea, incluido el FMI, para evitar problemas a corto plazo.

La semana pasada trascendió que el FMI activamente buscauna reunión con los dos candidatos finalistas, Daniel Noboa y Luisa González.

El objetivo sería intercambiar ideas y conocer más de cerca los planes de Gobierno; pero además estará sobre la mesa que el multilateral es la llave del financiamiento de un Ecuador con un riesgo país de más de 1.700 puntos y un horizonte de ingresos inciertos, como dice Moody’s, luego de los resultados de las consultas del ITT y el Chocó Andino.

Noboa es visto como moderado por los inversionistas internacionales y con más posibilidades de un buen entendimiento con los multilaterales. En el caso de González, la preocupación es mayor debido a propuestas como gastarse $2.500 millones de las reservas del Banco Central.

La deuda actual con el FMI supera los $8.000 millones y desde 2025 se tendrá que comenzar a pagar parte de los créditos ya otorgados.

Parte de una nueva negociación con el FMI también deberá incluir fórmulas para mejorar el plan de pagos para que el Gobierno tenga más espacio fiscal. (JS)

La deuda pública agregada de todo el sector público ecuatoriano suma $74.154 millones.

Países y hombres en busca de destino

Esta pequeña filosofía es interesante, pues los humanos somos radicales, generalmente afirmamos que nuestra vida buena -o mala- está dada por los genes, por la educación, por la sociedad, y, algunos exagerados, por los Estados Unidos. La historia, desde los tiempos bíblicos, habla de los cuatro caballeros-jinetes del Apocalipsis: el hambre, la guerra, la peste, la muerte. La realidad es que han sido indetenibles. Hoy, una parte de los habitantes humanos sufre hambre; la guerra, asola el mundo, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania: la peste, cuando se creía superada las pestes, hemos vivido -exagerando el verbo- el COVID, con fallecimientos por miles en todos los continentes.

El pueblo vive a diario

“Como a mí no me toca” una parte del pueblo no se interesa por aquellos funestos jinetes. Con malicia aseguraba un ciudadano socarrón: los cuatro jinetes son Ejército, Matrimonio, Iglesia y Banca. Lo cual, si bien es observación diaria, es y no es cierto. En la época actual y política los ejércitos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, en América Latina, se han sometido y sostienen regímenes totalitarios. Otros, defienden fronteras. En la II Guerra Mundial, miles de soldados dieron su vida por la libertad, incluidos algunos -pocos- generales-; en el matrimonio hay parejas que les ha ido muy bien, otras han muerto en el intento de ser felices; La Iglesia, bien orientada es el refugio de las almas piadosas, cuando ha buscado el poder y la sumisión se ha desprestigiado; y la banca, mal o bien, presta dinero con algún interés, lo malo es que hay que pagarlos en los plazos convenidos.

Una frase común española es: “El destino está a la vuelta de la esquina, pero que hay que ir a buscarlo”. “No hace visitas a domicilio”, completa un personaje del novelista Ruiz Safón. La picardía española afirma que al chorizo (la comida), las mujeres, y al vendedor de lotería, hay que salir a la calle, a buscarlos.

No ve claro el destino

Cuando con mayor o menor análisis se afronta la realidad, la desesperanza se apodera de los pueblos de América Latina, de sus intelectuales, de sus periodistas. Se culpa a los políticos sin excepciones. Se atribuye a ellos, las desigualdades, la miseria, la deficiente educación, la insurgencia de la narco delincuencia, de la inseguridad. Como toda afirmación tajante caben objeciones: siendo realidades comunes a esta parte del mundo las anotadas, la responsabilidad es colectiva e individual. Cierto es que hay desgaste de la clase política y el rechazo que gene -

ra en la sociedad civil, que es el ciudadano común y corriente. Por ello los pueblos han buscado -y explica la existencia del populismo- líderes mesiánicos, más o menos desconocidos como Chávez, Correa o permanentes como Perón, Castro, el Che Guevara con resultados desgraciadamente funestos: disminución del aparato productivo, inversiones internas y externas bajas, nivel de vida y de salud inhumanas, Estado dadivoso al principio, ausencia de libertades. Romanticismo e idealismo -en el mejor de los casos- que no ha acabado con el hambre, no nos ha sacado del tercer mundo.

El hombre en busca de sentido

El doctor Viktor E. Frankl es el autor de una obra -sumamente comentada en el mundo- con este título. Si bien es un consejo o una terapia individual, individuo y sociedad, casi son los mismo, tanto que desaparecemos y se mantiene la sociedad. El doctor Frankl estuvo prisionero durante años en los desalmados campos de concentración de los nazis, por ser judío. Sus padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de concentración, sin embargo, aceptó que la vida era digna de vivirla, a pesar del hambre, del frío, de las brutalidades que padeció. El lector aprende de estos hechos autobiográficos lo que hace un ser que lo ha perdido todo para encontrar sentido a su vida, en una mezcla de emociones y apatía, donde acude a la mente una curiosidad fría por nuestro destino.

La vida del hombre es dolor y sufrir, lo que es innegable con instantes de felicidad y de plena realización. “Sobrevivir es encontrarle sentido al sufrimiento, Si la vida tiene algún objeto, este no tiene objeto sino el de sufrir o morir. Pero nadie puede decirle a nadie en que consiste ese objeto; cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar su respuesta que la responsabilidad le dicta. Si triunfa en el empeño, seguirá desarrollándose a pesar de todas las indignidades”, afirma el doctor Frankl.

El encuentro del sentido de la vida

Cuando todas las metas de la vida han sido arrancadas de cuajo lo único que resta es “la última de las libertades humanas” y es la capacidad de “elegir la actitud personal ante el conjunto de circunstancias”.

En resumen: aferrarse a objetivos: el amor que les ata a los hijos, un talento, una habilidad sin explotar, Dios para el creyente, unos recuerdos que merecen la pena de rescatar de la vida. El doctor Frankl narra que sentía el amor de su esposa, que no estaba presen -

te o no sabía si continuaba viviendo “lo que de algún modo -dice-dejó de ser importante”, y hasta conversaba mentalmente con ella, para soportar las bestialidades del campo de concentración. A pesar de esas tristes experiencias el doctor Frankl no es pesimista ni antirreligioso, “para ser un autor que se enfrenta de lleno a la omnipresencia del sufrimiento y a las fuerzas del mal, adopta un punto de vista sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora”, concluye su prologuista Gordon W. Allcort.

La vida nos pone a prueba

En aquellos campos de concentración nazis la selección de los “capos” era negativa: se buscaba a los más brutales y se daba un proceso de selección pasiva entre los prisioneros, se prefería a los que tras largos años de sufrir en los campos de concentración habían perdido los escrúpulos y recurrían a la fuerza bruta, al robo, a la traición o a lo que fuera con tal de salvarse. Lo más malvados eran precisamente judíos escogidos por las SS. Una aguda observación lleva a la conclusión que la maldad existe, la ejercen unos malos naturales, otros se convierten en tales por las circunstancias y, generalmente, por falta de ética para beneficio propio. Se comenta que hay gente mala de verdad, pero el malo es distinto al imbécil. El mal presupone una predeterminación moral, intención y pensamiento. La imbecilidad es más nociva porque actúa a ciegas. Malos hay de todas las especies: Hitler, Stalin, lo fueron por amorales pero sus intenciones eran claras, además que tenían talentos indiscutidos y liderazgo. Los imbéciles son los que los siguen, son los escasos de razón, y son los más peligrosos pues tienen aptitudes psíquicas rudimentarias.

Dirige y orienta su destino

La forma en que el hombre acepta su destino, dice el doctor Frankl, y el sufrimiento que éste conlleva, le da muchas oportunidades para aña -

dir a su vida un sentido más profundo. Puede conservar su valor, su dignidad su generosidad. O bien, en la lucha por la supervivencia puede olvidar su dignidad humana y ser poco más que un animal. Asienta el doctor Frankl: “Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo”. Estas experiencias le llevaron a descubrimiento de la logoterapia: técnica que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, que antes no ha sido explorada y ahora se encuentra en auge, a través de “Sanar a través del sentido”, descubrir el sentido de la vida que implica -lo importante- el sentido en cada momento de la vida.

La puebloterapia

Los pueblos, los ecuatorianos desde luego, colectivamente debemos dar sentido a nuestras vidas. Latinoamérica está en crisis, atrapados en la pobreza, el atraso, la violencia, cierta política negativa totalitaria, el crimen organizado, la exigencia de un Estado dadivoso, pero debemos afrontarlos, es posible superarlos, lo han hecho otros países, primero no hay que tener complejo de inferioridad ante ningún país, no huir del propio. Las elecciones democráticas son un buen camino, por supues -

to que una buena porción de malos votarán por malos, la historia lo confirma, pero al final se impone la mayoría de los buenos, por eso el mundo ha avanzado económica, social, educativamente, ha ampliado las libertades, falta mucho por cierto, pero debe haber consenso para obtener esa mayoría, sino es oportuno un dicho popular español que se remonta al siglo XIV: “Y vinieron los sarracenos/ y nos molieron a palos/ porque Dios ayuda a los malos/ cuando son más que los buenos”. En síntesis: que las refriegas las ganaba, generalmente, el bando más numeroso. Venía ser una arenga para conservar sus haciendas, religión y costumbres, renunciando a sus comodidades de granjeros para presentarse unidos a un enemigo implacable y cruel. El sentido que debería tener el ecuatoriano: amar su Historia, mejor Patria para sus hijos, civismo y ética. Podrían ser los grandes motivadores para un país mejor.

Manuel Castro M.

Destraban el aborto por violación

Hace más de dos años que Ecuador despenalizó el aborto en caso de violación e incluso existe la ley respectiva. Sin embargo, las cifras de embarazo adolescente o infantil no han bajado, pues una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es la realidad. Aunque la interrupción del embarazo en caso de violación es legal, no todas las víctimas pueden acceder a este derecho.

Tras la despenalización, se presupuestó que la parte operativa recaería sobre el Ministerio de Salud y sus dependencias en el territorio nacional. Sin embargo, esto parte de supuestos equivocados, como creer que la red de salud tiene verdadera cobertura nacional, que las víctimas pueden aproximarse libremente o que todos los profesionales de dichas instituciones están dispuestos a cumplir con la ley por encima de sus convicciones. A todo ello hay que sumarle el contexto de complicidad familiar y de extrema precariedad económica en el que, en muchas ocasionas, se suscita el crimen. ¿Qué nos lleva a pensar que, en esas circunstancias, la agraviada puede estar en condiciones de acudir a la red de salud?

En un gesto digno de encomio, la Prefectura de Pichincha asumió, desde mayo de este año, la tarea de proveer asistencia, dentro de las exigencias legales, para abortos en caso de violación. Aunque no queda claro aún el impacto real, sí constituye una invitación para que más instituciones —sanitarias, educativas, deportivas y sociales— aporten en la lucha por esta causa que puede dar una nueva oportunidad a la vida de miles de víctimas.

SUSCRÍBASE

Material Exclusivo

Directamente a su dirección de correo electrónico

La gran historia de todo

Fausto Jaramillo Y.

David Chritian es profesor del Departamento de Historia en la San Diego State University, autor de varias obras y ha sido galardonado, en el 2005, con el Word History Association Annual Book Price. Con esos antecedentes el autor, ayudándose en ocho momentos clave en los que las condiciones adecuadas permitieron que surjan nuevas formas de complejidad en la historia de la especie mientras pasa por esta tierra.

Me pareció, siempre, un desafío fascinante ingresar a la historia del universo, de nuestro planeta y de nuestra especie. Es que mirar la historia de una nación o de un pueblo es además de parcial, profundamente manipulador ya que eso sería como dice el autor “afirmar que los seres humanos nos halla -

mos divididos, en el plano más elemental, en un conjunto de tribus enfrentadas unas con otras” mientras que mirar a la historia de la especie humana en este planeta, es simplemente, alucinante. En las páginas de este libro se juntan como en un plato de fanesca, todos los conocimientos hasta hoy vigentes en las ciencias, en la filosofía, en el arte, en la antropología, en la arqueología, en la cosmología y la cosmogonía, en las religiones, en los laboratorios y en las elucubraciones, en las tesis y en las hipótesis, en las corazonadas y en las certezas, en fin, como el título lo destaca, es la historia de todo y solo así es posible entender que todo puede ser explicado y nada puede ser aseverado.

Nunca hemos hecho las preguntas adecuadas

Esta manera de adentrarse en la historia trastoca todo lo anteriormente vigente. Ahora podemos preguntarnos, por ejemplo, si el miedo que seguramente sienten los jóvenes de Ucrania es comparable al que lo sienten los jóvenes rusos, ya que ambos conglomerados son, simplemente, seres humanos.

Igual, podemos preguntarnos si el hambre que cunde en varios países africanos, que obligan a emigrar a poblaciones enteras, es similar al que sienten los habitantes de las periferias de las grandes ciudades del primer o segundo mundo.

“En 1986, el gran historiador universal William McNeill expuso el argumento de que, en esta época, los profesionales

de la historia tienen el deber moral de referir los triunfos y tribulaciones del conjunto de la humanidad”. Pero Mc Neill no ha sido el primero ni el único en plantear esa idea, antes de él, por ejemplo H.G. Wells redactaba una historia que pretendía ser de toda la humanidad y lo hacía como respuesta a la carnicería de la primera guerra mundial: “Hoy alcanzamos a comprender, al fin, que la única paz posible es aquella que llegue a todo el mundo, y también vemos con claridad que no existe otra prosperidad factible que la universalmente compartida. Ahora bien, mientras seamos incapaces de compartir nuestras ideas históricas, seguirá siendo imposible concretar esa paz y esa prosperidad generales. Mientras no dispongamos sino de tradiciones nacionalistas de carácter egoísta, miras estrechas y tendencias conflictivas, las razas y los pueblos estarán abocados a la contienda y a la destrucción”

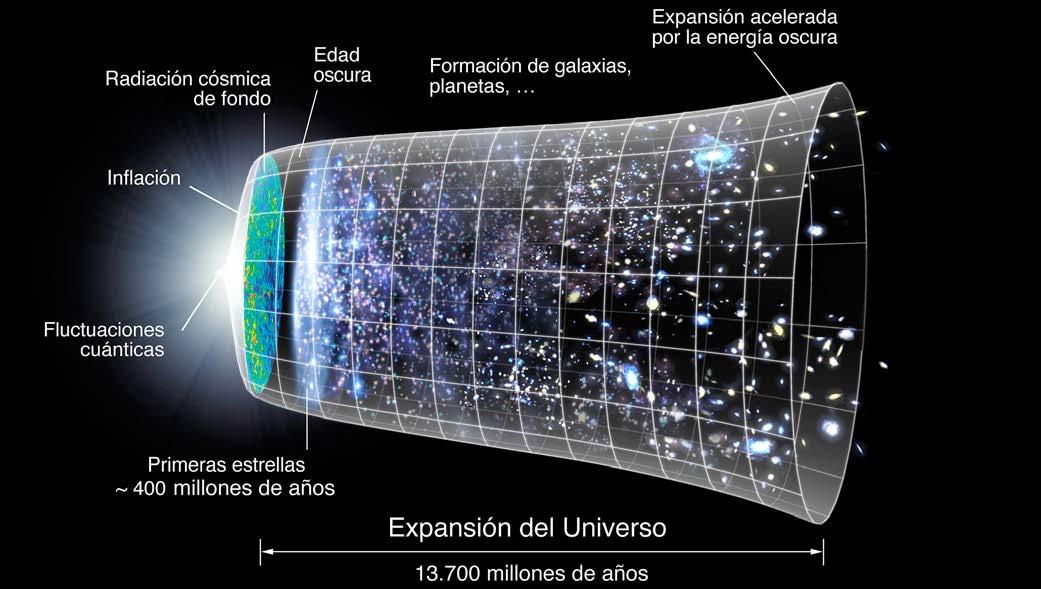

Traza una “gran historia” en la que todo está conectado, que decurre desde el Big Bang, el sistema solar, la aparición de la vida, los dinosaurios, el Homo Sapiens, los grandes imperios hasta llegar a la globalización.

A partir del Bing Bang

Como toda historia que pretenda explicar la presencia de la especie en el planeta, el libro inicia contando el Big Bang, la gran onomatopeya de una explosión tan gigantesca que, a pesar de haberse producida hace millones de años, aún se sienten sus efectos. Resulta difícil aceptar esta teoría que nos dice que toda la materia existente en el universo estaba concentrada en un punto no mayor al punto seguido en un párrafo o punto final de una frase y, de pronto, explotó lanzando al infinito tanta materia candente que luego, cuando se enfriaba empezó, gracias a la gravedad y otras descomunales fuerzas a juntarse, primero unas masas incandescentes y luego los cuerpos celestes que conforman las galaxias, los soles, los planetas, iniciando así todo el universo que, desde entonces se expande ¿hasta cuándo?

Nuestro planeta, la Tierra, no es otra cosa que una minúscula partícula de este universo, un grano de arena en la playa infinita de galaxias y de planetas existentes; y, sin embargo, es el hogar de la vida., o al menos, la vida tal como la conocemos o la entendemos.

La vida

Pero ¿Cómo comenzó a manifestarse esa vida en la Tierra? En el

caótico mundo existente hace millones de años, la tierra no tenía atmósfera, era apenas una masa que, gracias a la fricción con el vacío espacial, fue tomando forma de una esfera. Los choques entre estas masas sirvieron para determinar los diámetros y las formas de estos vehículos espaciales. Poco a poco, esas masas disminuyeron su temperatura en el exterior, manteniendo en sus núcleos verdaderos reactores nucleares de inmenso calor.

Conforme pasó el tiempo, las emisiones, especialmente de anhidrido carbónico creó, poco a poco, una película at -

mosférica alrededor de la Tierra hasta convertirse en un escudo protector de las amenazas exteriores. En ese contexto aparecieron los primeros seres unicelulares, los que fueron perfeccionando sus funciones hasta adquirir la capacidad de dividirse y así crear los pluricelulares.

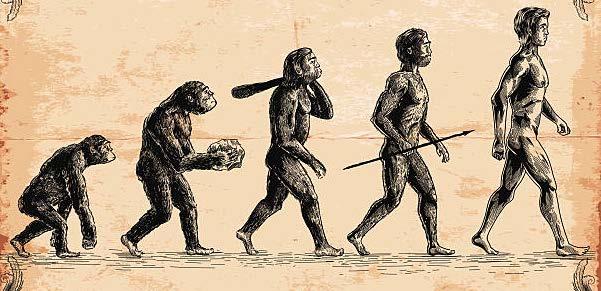

La historia continúa por millones de años, con eras de altas temperaturas y de hielo, los fenómenos naturales forjaron el planeta y en él habitaron seres hoy extinguidos y aparecieron otras especies, hasta que surgió la de los homos sapiens que es a la que todos pertenecemos.

La tragicomedia del Homo Sapiens

La maravillosa historia contada al detalle por el autor de este libro adquiere ribetes tragicómicos del paso de nuestra especie, la única que ha logrado atentar contra la biosfera y poner en peligro a todas las criaturas que viven en ella. “Estamos en un momento de quiebre en el que los humanos debemos tomar decisiones trascendentales que podrían hacer que la historia continúe o entrar en una época de extinciones sin precedentes”.

Las preguntas importantes

Las preguntas que hace el autor nos conciernen tanto como individuos como también como parte integrante de esta especie. Son tantas las interrogantes que asustan a quien las lee, pues de las respuestas que demos a todas ellas dependerá el que nuestros nietos permanezcan en el planeta. Interrogantes políticas, científicas, de actitudes, espirituales, incluso de ciencia ficción están flotando en el ambiente: ¿Asistiremos al surgimiento de unas estructuras gubernamentales globales capaces de sustituir, en parte, a los estado-nación y eliminar al fin la amenaza de una guerra nuclear? ¿Conseguirán los reactores de fusión proporcionarnos un nuevo período de abundancia energética? ¿sabremos utilizarnos con mayor sensatez y limitar los impactos perjudiciales para la biosfera, sirviéndose de ellos como

de un instrumento destinado a sentar las bases de una vida buena accesible al conjunto de seres humanos? ¿Tendrán que emigrar nuestros descendientes y abandonar la Tierra? ¿Podremos fabricar máquinas de inteligencia muy superiores a la nuestra? Y en tal caso ¿cómo asegurarnos de que permanezcan sometidas a nuestro control? ¿Produciremos nuevos seres humanos en el laboratorio? […] ¡En qué momento de todo este proceso decidiremos los seres humanos que la historia humana (tal como la entendemos hoy) ha llegado a su fin, debido a que la descripción de nuestra especie no se atiende ya a las características propias del homo sapiens?”

Y, ¿el futuro?

Y el autor finaliza: “Analizar los derroteros por los que puede discurrir el futuro lejano del universo nos permite comprender que el relato que hemos venido desgranando hasta el momento no es más que el prefacio de la obra.

El desfile de todas las cosas tiene por delante un largo camino, y en ocasiones sembrado de dificultades. Los seres humanos estamos viviendo en los prolegómenos mismos de la historia global del cosmos y la narración no ha hecho más que empezar”.

Libros como este no solo son recomendables, sino que deberían ser obligatorios para responder las eternas preguntas de ¿quién soy yo? ¿cuál es mi misión en esta tierra? ¿Qué debemos hacer para que nuestra casa (el planeta Tierra) no desaparezca? Temas más importantes que las que surgen de nuestra vanidad y nuestra ambición.

Fausto Jaramillo Y.

Eloy Ortega, el astrónomo

Hasta la década de los años 70 del siglo pasado, las familias ecuatorianas compraban, a inicios del año, el Almanaque Bristol, un pequeño cuadernillo que contenía, a más del calendario solar, el calendario lunar, las fases de la Luna, los días en los que se debía sembrar, los días que favorecían tal o cual trabajo o actividad, el santoral, también vaticinaba las lluvias, las sequías, y otras informaciones relevantes para iniciar el año bien informado.

Quien firmaba como editor responsable dicho folletín, era Eloy Ortega, personaje guayaquileño, el que, según los que lo conocieron, desde niño sintió atracción por la astro -

nomía, y aunque nunca tuvo un título universitario que lo acreditara como tal, pues, no había esa carrera en ninguna universidad ecuatoriana, su pasión por el estudio del espacio y los cuerpos celestes fue tal que, gracias al Almanaque Bristol pudo vivir decentemente muchos años.

Eloy Ortega Soto nació en Guayaquil, en 1900 – y falleció en su ciudad natal en 1987. Cuando estudiaba en el colegio Vicente Rocafuerte ya sintió su vocación de astrólogo, por lo que pensaba trasladarse a Quito a trabajar en el Observatorio Astronómico de la ciudad, para profundizar su aprendizaje e investigaciones.

Pero, sin lugar a dudas, su mentor fue su padre quién tenía una pequeña librería en los portales de Aguirre y Malecón. En ella, el pequeño Eloy encontró libros de astronomía para alimentar su deslumbramiento por esa ciencia. También en esa librería debió haber leído los libros de Julio Verne por lo que su imaginación se trasladó al espacio y no regresó jamás.Con ese bagaje científico y su audacia fue capaz de publicar las Teoría del sol frío, Teoría de las manchas solares, La lluvia artificial y, Almanaque que por algunas décadas fue el auxiliar de primera mano de agricultores para realizar sus siembras.

Convirtió la azotea de su casa en observatorio. Vestía de sombrero jipijapa, terno blanco y bastón. Por su figura y por sus aciertos en predecir hasta las fechas de los fenómenos naturales en nuestro territorio, fue acusado por las gentes de loco y brujo.

Dos veces pronosticó temblores y terremotos, uno fue el ocurrido el 7 de agosto de 1928 con epicentro en el Valle de los Chillos. El tercero lo anunció en el diario El Comercio,

pero los técnicos del Observatorio lo tildaron de loco.

El terremoto ocurrió y varios de los damnificados asaltaron el Observatorio, donde el subdirector, el alemán Juan Odermayer, para salvar su vida y honra, acusó a Ortega de brujo.

La primera vez que incursionó en política fue en 1970 como candidato a la alcaldía de Guayaquil, estuvo apoyado por las Fuerzas Independientes No comprometidas. En esas elecciones fue electo Francisco Huerta Montalvo y Ortega obtuvo una votación de 2.656 sufragios.

Colaboró con los diarios El Comercio, El Telégrafo y El Universo, donde orientó sobre temas de astronomía. Varias instituciones premiaron su actividad didáctica y científica.

Ortega Soto murió el 14 de marzo de 1987: sin realizar su sueño de fundar una Escuela de Astronomía, sin casa propia y pobre.

Crítica literaria

Los devotos de San Lázaro

Galo Guerrero J. grguerrero0812@gmail.com

Galo Guerrero J. grguerrero0812@gmail.com

Gaceta Cultural, 33 Loja. Ecuador

Viaje al mundo de la fealdad luminosa, Así reza el subtítulo de la novela bucólica, biográfica y socio-costumbrista LOS DEVOTOS DE SAN LÁZARO, del escritor y médico lojano, afincado en Francia, Hugo González Carrión. Esta novela de la “fealdad luminosa” fue presentada en la Universidad Técnica Particular de Loja, el 11 de abril de 2023.

En esta obra literaria se siente lo luminoso que puede ser el lenguaje narrativo cuando es asumido desde la vivencia más pura, solidaria y profundamente humanística de su autor que al delegar la voz narrativa a un grupo humano que, a través de los personajes que el novelista los ha creado y recreado literariamente, representa o recoge, con una marcada fluidez verbal, la fealdad social en la que se desenvuelve un grupo humano que, aislado de toda forma de convivencia armónica, arrastra una vida miserable como producto de la indiferencia y de la corrupción moral a la que hasta hoy están acostumbrados a desparramar, sin ninguna compasión, ciertos personajes que en calidad de malos políticos y autorida -

des civiles que, delegados para servir y proteger a los grupos humanos más vulnerables, los abandonan a su suerte.

Pues, la enfermedad, la falta de trabajo, la falta de educación, la geografía raquítica por falta de agua y de buenas tierras para el cultivo y de los servicios básicos para que un grupo humano pueda vivir dignamente, es lo que aparece narrado en esta novela en la que su autor ha querido dejar marcada su huella de sensibilidad humana y, ante todo, de auténtica lojanidad, desde un lenguaje narrativo y autobiográfico que recoge la idiosincrasia de un pueblo pobre,

maltratado, de un sector de la provincia de Loja que, aunque ignorante en cuanto a desconocer cómo se puede vivir bajo los senderos de la educación formal, de la salud, de la convivencia familiar y de la alimentación para que pueda vivir en condiciones normales, hace todo lo posible para que su condición humana no flaquee frente a la miseria que día a día los devora, sobre todo porque la superstición y la falta de higiene mental ha trastocado su salud física y psíquica frente a la enfermad de la lepra y de la pobreza material que los devora inmisericordemente.

En este orden, y tal como lo señala en el prólogo el médico lojano Patricio Aguirre:

“La descripción de los personajes y su entorno es patética como su realidad: campesinos de manos callosas, piel curtida, ojos blanqueados por el pterigium y envueltos en un omnipresente y riguroso misticismo decorado de escapularios y medallas. Se trata de gente miserable, es cierto, pero es gente buena, generosa y solidaria con el forastero. Cabalgando sobre un jumento que parece haber perdido la noción del tiempo [el protagonista de esta novela] llega por accidente a la minúscula y miserable casa de la familia Acaro-Pinzón, donde recibirá la primera lección de humanidad”. (Aguirre 2023, pp. 6-7).

Desde esta óptica, la trama de esta sabrosa novela está enraizada en la preocupación que el personaje protagónico, estudiante de medicina, ya casi médico, sabedor de que la lepra está enraizada en un caserío muy humilde, denominado Cuatro Vientos, acude allá, para en una estancia de unos pocos días, tratar de llegar a sensibilizar a esta población para que aprenda a curarse de esta enfermedad letal, diabó -

lica, causante de la muerte no solo de quien la padece sino de la familia y de la comunidad toda que tiene que aprender a convivir con esta enfermedad y con la conducta que ella provoca en el diario vivir de sus parroquianos.

Así, el personaje protagónico adquiere una experiencia admirable en medio de una comunidad calificada como ignorante en todo, por el aislamiento que en todos los niveles humanos vive, pero que, tal como el ser humano está es -

tructurado ontológica y luminosamente para enfrentar los ambientes más feos e inhumanos en los que la naturaleza y la sociedad los ha llevado a vivir, pues, siempre estará latente en la población desarraigada una y mil maneras para enfrentar estas realidades oprobiosas y llevarlas a un grado de consideración humana, vivible con ingenio y hasta con una adecuada humildad y sabiduría popular que los vuelve dignos y admirables tanto en su gracia como en su desgracia.

En efecto, este relato novelístico, “respira ruralidad, naturaleza, pobreza, resignación y, paradójicamente, felicidad; sutilmente el autor nos conduce de lleno al campo con un realismo impactante donde se juntan dolor y esperanza. Porque sus relatos son eso: testimonios de vida. [Así,] doña Esther, la dinámica presidenta de la Asociación de Mujeres, es una revelación. Está casada y tiene tres hijos con su marido Malaquías, también enfermo de la lepra. Esta pareja ilustra dramáticamente, el drama del amor y el desencanto en una fusión donde el dolor es impronunciable y las promesas insostenibles. De ellos recibirá, el estudiante de medicina [el personaje protagónico], otra lección de humanidad, la más cruel, que lo dejará sin voz”. (Aguirre, 2023, pp. 4 y 9)

Y, al lector, perplejo, tal como a continuación reproduzco parte del diálogo entre el estudiante de medicina y Malaquías, el leproso:

“— Gracias, Malaquías, pero dígame, volviendo al tema de la bebida, ¿por qué toma? ¿Para olvidar los problemas? ¿Las enfermedades? ¿La injusticia?

Allí se marcó una pausa en nuestro intercambio. Él se quedó mirando

fijo en el vacío sin mover ni una pestaña.

— ¿Para qué otra cosa sería? Por supuesto que es para olvidar esta puta vida. Usted no sabe ni se imagina lo duro que es vivir con la enfermedad, es una terrible desgracia, es una maldición de la puta madre, discúlpeme la grosería.

— Es difícil de imaginar, en eso tiene toda la razón.

— Que la gente lo vea y de lejos lo evite. Que los niños a veces se echen a correr cuando lo ven porque les da miedo. Que los ancianos digan que es un castigo divino y que la gente se lo crea termina por hacerlo perder la fe. Que la misma familia sienta, aunque no lo diga, vergüenza de usted. Si todo eso no es suficientemente duro de soportar todos los días, entonces le pregunto, ¿qué es más cruel? Tiene que escoger entre tomar todos los días esas pastillas que revuelven el estómago y cambian el sabor de la boca, o, no tomar, y sentir cuando uno trabaja y transpira el olor de su propia carne salada que se vuelve dolorosa, o peor todavía, cuando uno tiene que ahu -

yentar con la mano las moscas que dan vueltas para dejar sus huevos en las llagas. Yo me he preguntado miles de veces hasta volverme loco y no sé qué es mejor o peor. ¿Le parece que todo eso es un suplicio soportable? A veces cuando estoy solo en la noche, créame, se me van las lágrimas, pero son lágrimas de ira. Así prefiero esconder mi tristeza sin testigos, en la oscuridad. ¿Y para qué sirve tanto sufrimiento?, me pregunto. Yo no quiero la caridad de nadie. Así soy y así me he de morir. No tengo amigos. Los pocos que tenía cuando chico se han ido poco a poco distanciando a causa de mi problema. Yo me di cuenta y por eso ni siquiera les he pedido una explicación. Esto que le estoy contando no he podido decírselo antes a nadie. Mi soledad es inmensa. Ahora hasta las caricias con mis hijos las evito y ellos se han dado cuenta y obviamente ellos también me evitan. ¿Qué otro castigo más horrible puede imaginarse para un padre que el que sus hijos lo detesten? Con mis padres nunca tocamos el tema, solo hablamos del trabajo en el campo y eso es todo.

Hemos decidido tácitamente, sin decirlo abiertamente, callar. Mi padre también está enfermo y desde hace muchos años. Su sufrimiento es como el mío, la diferencia es que él ha decidido llevar adelante a la familia con su trabajo. Le debemos todo. Para mí es un tipo valiente, por eso lo respeto. Mi madre, qué decir, es una santa mujer que ha sabido llevar esta cruz tan grande sobre sus hombros sin quejarse nunca. ¿Se da cuenta? Yo no sé cómo ha hecho, pero lo ha logrado. Solo yo me he quedado a vivir aquí. Mis hermanos han partido todos a otros pueblos y tanto mejor. Usted no lo sabe, pero mi hermano Justino se suicidó tomando un frasco entero de Racumin cuando tenía diez y seis años y no estaba enfermo, lo que no podía soportar era la tragedia que golpeaba a nuestra familia, y yo me siento responsable de su muerte, y como no hacerlo. Mi mujer es buena. No hay para qué repetirlo, eso lo sé. En el fondo existe un afecto, pero mi paciencia y mis sentimientos se han agotado y me hundo poco a poco en un hueco donde el amor también se debilita. ¿Comprende mejor ahora mi situación? Me estoy pudriendo es cierto... Que mis hijos y mi mujer se preocupen es normal, soy su padre y su esposo después de todo, así es la vida, que le vamos a hacer, pero mientras su sufrimiento y el mío sean más cortos, mejor

será, por eso, sin anhelar la muerte espero que llegue sin tardar. No quiero morir viejo. No todas las personas pueden sobrellevar una carga tan pesada toda la vida. He pensado en suicidarme, pero no tengo la suficiente fuerza y determinación que se necesitan para auto eliminarse, porque como ha escuchado, las razones me sobran para terminar con esta vida de mierda. ¿Comprende mejor ahora porque me tomo un trago?” (González, 2023, pp. 146-149)

Entonces, el buen pretexto de esta novela que literariamente destaca una realidad socialmente brutal, fea, oprobiosa; pues, aparece luminosa porque el lector se enriquecerá, primero porque, como sostiene el escritor español Juan Farias, “para mí, literatura es saber por qué lo escribió, qué sentía y, sobre todo, qué me hace sentir a mí” (2002, p. 70), esta narración que me encamina, dada la fluidez verbal con la que está escrita, para conocer a fondo esta ficción, desde la personalidad de los personajes esenciales con los que se cruza el personaje protagónico y que, aparecen ambientados desde la descripción geográfi -

ca de nuestra realidad lojana que el autor de la novela la conoce muy bien y, luego, con ese donaire que al protagonista, como delegado personal del escritor, le caracteriza para adentrarse en el alma, en la personalidad, en la psiquis y en la idiosincrasia de nuestro chazo lojano a través de los diálogos bien trazados que el autor los construye hábil y sutilmente desde la ironía, la nostalgia y la sabiduría popular hasta hacer que sus personajes se desnuden cognitiva, lingüística, antropológica, socio-educativa y éticamente en el habla, en el tono y en el contorno con el cual viven, tal como si se tratase de diálogos vivos, in situ, como en efecto lo son, dado que Hugo González Carrión utiliza su propia condición humana para, desde otras de las técnicas muy bien probadas en la escritura literaria: el diálogo y la añoranza por su tierra natal y sus vivencias personales, delegadas en el efecto que produce la autobiografía, para narrar con la mayor de las habilidades posibles, todo el condumio socio-educativo-cultural y costumbrista que contiene una población por pobre y maltratada que esta haya sido.

Por lo tanto, y, en conclusión, esta novela lazarista, costumbrista, autobiográfica, bucólica y socialmente ambientada en un conglomerado de auténtica lojanidad, queda antropológicamente enraizada en el lector, dada la solvencia intelectual y emotivo-espiritual que descansa en su autor, tanto en su calidad de médico, de lojano, de hombre de mundos y culturas universalmente conocidas por él y, ante todo, como escritor que sabe cómo volver estético y axiológico a todo este conjunto de lenguaje narrativo y poético que tiene este breve y elocuente trabajo literario denominado LOS DEVOTOS DE SAN LÁZARO Viaje al mundo de la fealdad luminosa, para que, insisto, sea el lector el que valore este entramado novelístico, cuyo andarivel sociológico y de auténtica lojanidad sea valorado en el orden cognitivo que le sea factible, o quizá, como señala el músico y

neurocientífico Daniel Levitin:

“Tal vez los aspectos espirituales o emocionales del arte sean sus cualidades más preciadas. La poesía [y la narrativa] no es una excepción. Su propósito no es ofrecer una mera descripción, sino comunicar sentimientos e interpretaciones personales, subjetivas, de acontecimientos”. (Levitin 2019, p. 40).

que marcadamente simbólicos hacen del lenguaje una ficción de realidades en las que el lector sabe que, como sostiene Juan Farias,

“a la literatura, como a la mar, hay que entrar desnudo, desarmado, a re -

cibirla contra la piel del alma, corriendo el riesgo de ser maltratado por la ola o tener la fortuna que la ola te deje suavemente, en la arena, al Sol”. (Farias 2002, p. 69).

y en las páginas de esta novela en la que bien podría quedar matriculado, usted, querido lector, en la escuela de Los devotos de San Lázaro, y viajando a todo ritmo en el carruaje de esta trama literaria que desde la palabra leída con meticulosidad lo encaminará estética y socio-dramáticamente al mundo de esta fealdad luminosa-

Autoestima y confianza, gran desafío

La lucha contra la baja autoestima y la falta de confianza se convierte en un tema crucial en la sociedad actual.

La baja autoestima y la falta de confianza pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas en diversos aspectos. Estos problemas pueden afectar tanto el bienestar emocional como el funcionamiento social y profesional de un individuo. En una entrevista directa con LA HORA, Thalya León, psicóloga clínica, nos cuenta un poco sobre el tema.

¿Cómo afectan estos problemas de baja autoestima y falta de confianza en las personas?

La salud mental se ve afectada, ya que estos problemas están relacionados con trastornos como ansiedad y depresión, alimentando

pensamientos negativos y autocrítica constante. En las relaciones personales, obstaculizan la formación de conexiones sólidas al hacer que las personas se sientan poco valiosas para los demás. En el ámbito laboral, la falta de confianza conduce a la postergación y la inseguridad, repercutiendo en el desempeño y el desarrollo profesional, y en varios aspectos más.

¿Cómo se manifiestan estas cuestiones?

Estos problemas pueden manifestarse de diversas formas en la vida cotidiana de las personas. Quienes sufren de baja autoestima suelen culparse constantemente por errores y percibirse como incompetentes en un proceso conocido como autorreproche. Además, se comparan negativamente con los demás, sintiendo que

no están a la altura, lo que se traduce en una constante comparación constante. También, enfrentar nuevos desafíos puede generar temor debido a la creencia de no ser capaces, llevando a la evitación de desafíos. Otro aspecto es la autocensura, donde no se expresan opiniones o deseos por miedo al rechazo o a no ser tomados en serio. Por último, la necesidad de validación externa es común, dependiendo de la aprobación de los demás para sentirse valorados.

¿Qué factores contribuyen a la baja autoestima y a la falta de confianza?

La baja autoestima y la falta de confianza pueden ser influenciadas por diversos factores. Experiencias pasadas, como críticas constantes en la infancia o falta de apoyo, pueden sembrar dudas sobre el propio valor. La comparación constante con otros en las redes sociales puede generar insuficiencia. Establecer estándares inalcanzables puede generar desconfianza en las propias habilidades. El perfeccionismo lleva a la autocrítica constante. Las críticas externas y el bullying pueden minar la confianza y la autoimagen. Los fracasos repetidos sin aprendizaje erosionan la autoestima. La presión social y los estándares culturales pueden crear conflicto interno. Traumas emocionales y exposición a imágenes idealizadas en los medios también influyen. Factores genéticos y biológicos, así como el contexto cultural y social, desempeñan un papel. Identificar y abordar estos factores es crucial para el crecimiento personal positivo y saludable.

han contribuido a la baja autoestima y falta de confianza es el primer paso para abordarlos.

• Terapia: La terapia individual, como la cognitivo-conductual, puede identificar patrones de pensamiento negativos y brindar herramientas para su cambio.

• Afirmaciones positivas: Practicar afirmaciones diarias que refuercen una imagen positiva de uno mismo contrarresta los pensamientos autocríticos.

• Desafiar creencias irracionales: Cuestionar y reemplazar creencias negativas por pensamientos realistas y constructivos es esencial.

• Metas realistas: Fijar objetivos alcanzables y celebrar avances contribuye a construir confianza.

• Relaciones positivas: Rodearse de personas que brinden apoyo y promuevan una imagen positiva de uno mismo es fundamental.

• Gratitud: Reconocer y valorar las cualidades y logros propios mejora la percepción de uno mismo.

generaciones actuales y futuras. Esto involucra programas educativos tempranos para fomentar habilidades emocionales y autoimagen positiva, junto con la promoción de la mentalidad de crecimiento en la educación para superar el miedo al fracaso.

Plataformas de apoyo en línea brindan comunidad y pertenencia, mejorando la autoestima, y las empresas implementan políticas de bienestar laboral con apoyo emocional y mental. Estas acciones colectivas buscan una sociedad empoderada y segura, promoviendo autoestima y confianza en todas las generaciones.

Las personas tienen a su disposición diversas medidas para superar las influencias negativas y avanzar hacia una autoestima más saludable:

• Autoconocimiento: Reconocer los factores y experiencias que

¿Qué pasos se están dando a nivel local y global para abordar la baja autoestima y la falta de confianza en las generaciones presentes y futuras?

A nivel local y global, se implementan medidas y programas para abordar la baja autoestima y la falta de confianza en

¿Cómo pueden las personas superar estas influencias negativas y trabajar hacia una autoestima más saludable?

Espacios seguros y económicos buscan los jóvenes para divertirse

Estudiantes universitarios encuentran en la calle, con todos los problemas de seguridad que implica, la única alternativa para sus encuentros, el consumo de alcohol y disfrutar de la música.

Carlos Lascano, estudiante de la Universidad Central en Quito, experimentó una situación alarmante hace apenas una semana. Fue víctima de un caso de intoxicación por escopolamina justo en las inmediaciones de su alma mater, cerca de un punto reconocido como La Piedra de Administración.

Este lugar ha evolucionado en un punto de encuentro recurrente para diversos universitarios, provenientes tanto de la Universidad Central como de institutos tecnológicos cercanos.

A lo largo del tiempo, La Piedra de

Administración ha sido testigo de la congregación de numerosos grupos de amigos que se reúnen allí para charlar, pasar el tiempo y consumir alcohol.

Según el relato de Carlos, él estuvo en este lugar desde las 17:00 acompañado por amigos. A medida que avanzaba la tarde, cerca de las 19:00, sus compañeros comenzaron a retirarse, mientras él se unió a otro grupo que continuaba la conversación.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, Carlos co -

menzó a sentir una somnolencia inexplicable. Fue una señal de alerta que lo llevó a recobrar la conciencia mientras estaba sobre su motocicleta, luchando por evitar ser robado.

A pesar de las diversas opciones de entretenimiento disponibles en la zona, algunos jóvenes prefieren evitar lugares como «la Foch» debido a preocupaciones de seguridad. En lugar de eso, eligen alternativas más íntimas, como reunirse en las casas de amigos que viven solos.

Carolina, una joven de 20 años, recibe a sus amigos en su hogar para reuniones ocasionales. En estos encuentros, todos contribuyen económicamente para comprar bebidas y aperitivos mientras trabajan en sus tareas y conversan.

Qué piensan los jóvenes

La Hora tuvo acceso a entrevistar a estos jóvenes el viernes 25 de agosto, quienes compartieron sus perspectivas sobre este fenómeno. La falta de un lugar específico para poder disfrutar de su tiempo libre se hace evidente.

María José, estudiante de la Católica explica que no se trata únicamente de bares, sino de espacios temáticos donde puedan cantar karaoke, disfrutar de bebidas y que no sean tan costosos. Además, sería beneficioso que estos lugares están cerca de sus centros de estudio. En el pasado, existieron opciones similares, pero han sido cerradas.

Carlos, estudiante de la Central menciona que deberían existir lugares para beber y bailar que no sean tan costosos. Espacios abiertos donde puedan sentarse, escuchar música sin interrupciones.

Luis Viracocha, uno de los jóvenes que utiliza los espacios fuera de la Universidad Central, explica que ‘La Piedra’ se ha convertido en un punto de encuentro ineludible para una juventud sin mucho dinero para divertirse.

Frente a La Universidad Católica,

en un piso inferior existe una discoteca donde los jóvenes entran y beben. Esto sin necesidad de entrar al local comercial.

Quejas de los habitantes

Las opiniones de los habitantes del sector también son valiosas. En los alrededores de la Universidad Católica, se han registrado quejas continuas por parte de los residentes.

Mariangel Cedeño, residente de la zona, destaca que los jóvenes no respetan horarios para consumir alcohol en las aceras. Se congregan de lunes a viernes para beber en lugares como Jerónimo Carrión, Ventimilla, 12 de Octubre, Tamayo, entre otros. A cualquier hora, es común ver grupos de jóvenes bebiendo en cada esquina.

A partir del lunes a las 08:00, ya se pueden observar jóvenes bebiendo, pero desde el miércoles hasta el viernes, a partir de las 14:00 se convierte en un problema, similar a lo que solía suceder en la Mariscal Foch.

Durante estas horas, grupos más grandes de jóvenes, a menudo ebrios, ocupan el espacio, con música a todo volumen desde autos.

A pesar de que los policías solicitan revisar las mochilas para verificar el consumo de alco -

hol y exigen la retirada, apenas las autoridades se alejan, los jóvenes regresan al mismo lugar después de 30 minutos. Esto se convierte en un juego constante de «gato y ratón».

Este problema se agrava con jóvenes ebrios, vómitos en las aceras, peleas y comportamientos inapropiados. Parece que no comprenden que esta zona es principalmente residencial, afectando a los habitantes del sector.

Las tiendas de la zona juegan un papel fundamental en este escenario. Vendiendo alcohol, muchas de estas tiendas, a menudo cercanas a colegios como el Manuela Cañizales, han sido clausuradas debido a quejas.

“Aunque se clausuren durante 1 a 3 semanas, al reabrir, la venta continúa. La falta de control es evidente, a pesar de las regulaciones existentes que no se aplican” explica Cedeño.

Además, esta situación atrae a delincuentes que saben que estos jóvenes en estado de ebriedad son objetivos fáciles para robos.

Esto no solo pone en peligro a los jóvenes, sino también a los residentes de la zona. Los sábados y domingos son los únicos días en los que los residentes pueden disfrutar de paz y tranquilidad. Los alrededores de la Universidad Católica se están transformando en algo similar a la Plaza Foch, y este problema podría salirse de control si no se toman medidas adecuadas.

De mayo a agosto la AMC ha clausurado 12 negocios, especialmente alrededor de las universidades, Católica, Politécnica Nacional y Politécnica Salesiana.

Según la Ordenanza Municipal 308, los bares, discotecas y licorerías deben estar a una distancia no menor de 200 metros de un plantel educativo o universidad.

Messi 1 - Ecuador 0

¿Cómo explicar?

Son los días previos al debut de las eliminatorias para el mundial 2026 en la ciudad de Buenos Aires y me pregunto: ¿Cómo explicar, sobre todo a aquellas personas que encuentran sus pasiones alejadas del fútbol, que juega la selección campeona del mundo? ¿Cómo explicar que detrás de estas palabras hay mucho más que un partido? ¿Cómo contar una pasión? ¿Cómo esquivar el desgastado cliché de romantizar este deporte? Algunos, muy observadores, habrán descifrado mi táctica y dirán que apunto a cerrar con una negativa, como aquella canción de cancha que se entonó durante todo el mundial pasado: “No te lo puedo explicar/porque no vas a en -

tender/las finales que perdimos/cuantos años la llore…”. Se erige una especie de culto en el que, apenas poner un pie en un estadio, existe la posibilidad de no salir jamás, una religión que solo se entendería desde adentro y que, aparentemente, escaparía a toda explicación racional. No obstante, creo que hay que tratar. Sin importar que, en ese intento, lo único que logremos sea sumar un loco más. Igual habría que tener cuidado, a más de uno le ha pasado.

Argentina

Podría bastar con salir a la calle un domingo cualquiera y

observar la cantidad de niñas y niños que caminan orgullosos con el diez en la espalda de su camiseta color rosa del nuevo equipo de su héroe. Sintonizar cualquier canal deportivo, hay más que los suficientes, y escuchar la noticia de que Lionel Messi llega en óptimas condiciones, que está contento y su nueva etapa en el Inter Miami CF lo trae física y mentalmente bien para arrancar las eliminatorias. Escuchar alguna duda sobre su futuro y descifrar el tono de esperanza que les quiebra la voz cuando mencionan que, de seguir a este ritmo, llegaría tranquilo al próximo mundial. “A la copa américa, llega.” Aseguran.

No sé si será suficiente contar que la resaca del triunfo en la competencia más importante que tiene este deporte continúa y continuará por muchos años más. Es cuestionable la holgura que esta resaca produce al encarar una nueva eliminatoria que apunta a un mundial diferente, con un mayor número de selecciones clasificadas, en el que tan solo tres equipos sudamericanos se quedarán fuera de la cita mundialista. Quizá sea esa misma holgura la que les permite seguir comentando, a días del partido de la selección, la eliminación de Racing Club a manos del Club Atlético Boca Juniors en los cuartos de final de la copa libertadores, sin embargo, no termina de sorprender, un enfrentamiento entre clubes argentinos en fases finales de copas internacionales deja una estela que puede durar más de lo debido y por lo visto, superponerse a un partido de la selección. Sin sospechar este (des) acuerdo mediático, se escucha a los protagonistas de la escaloneta declarar: “La selección es actualidad”

“Sabemos lo que juega el rival” “Es un partido duro”. Declaran estás palabras apuntando a la seriedad con que encaran este nuevo ciclo y al fuerte rival que tienen enfrente.

Me pregunto si bastaría, entonces, con sentarse a esperar el bus en alguna parada, girar la cabeza a la izquierda y cruzar miradas con un desconocido y, habiendo descifrado el código secreto de aquel culto, dar pie a la charla de fútbol más amena que podría imaginarse. Aquel extraño me cuenta que la selección argentina ya está concentrada, que faltan pocos, entre ellos el Diez, que llega más tarde. Feliz, me dice que viene la banda completa y que, siendo el primer partido oficial después

del título mundial, le embriaga una satisfacción tremenda de haber podido conseguir entradas para ver el espectáculo en el Estadio Monumental; esas mismas entradas (84.500 lugares) que se agotaron en menos de dos horas en el portal web destinado para su comercialización.

El fútbol está en la calle

Aprovecho su confianza y le comparto mis dudas: ¿Cómo transmitimos esta pasión? Me responde, con seguridad, que en la prensa está toda la información, pero que el fútbol está en la calle, a pesar de los esfuerzos de algunos por elevarlo a un lugar, que el propio fútbol, nunca deseó. Añade: “Mirá que este jueves me olvido del dólar y de la inflación” Lo veo achinar los ojos y dibujar una sonrisa pícara, como aquel que no se resiste a un juego de palabras, mientras escucho: “El jueves, mi ley es mía solamente” y “La izquierda es toda del huevo acuña y por la derecha arranca Di María”. Le respondo que no entiendo de política

y tratando de cambiar el tema, pienso en todas estas particularidades con que se armaba la semana previa al debut de las eliminatorias. Noto en su brazo un tatuaje del escudo del club de sus amores: entre celestes y blancos se lee Racing Club. Imitando su previa sonrisa pícara y, arriesgando un poco, le digo “Vamo Boca” y, en seguida, recibo alguna respuesta ingeniosa aludiendo otra victoria del pasado. Se vive así. En mi mente sigo considerando si todo esto será suficiente y mientras me lo debato escucho, con tono preocupado: “pero no es fácil, ellos andan bien, también juegan”.

Ecuador

Comencemos de nuevo ¿Cómo explicar que la escaloneta se enfrenta a Ecuador? ¿Por dónde empezar?

Acá también nos olvidaremos, por un ratito, de la inseguridad, de la política y de la economía. Pero sería un grave error de mi parte reducir el análisis a esta simple interpretación. Habrá existido, más de una vez, alguna comparación de la función cegadora y apaciguadora de los “munera gladiatoria” con los espectáculos deportivos de la actualidad. Ya, más de uno, ha intentado llamarlo “el opio del pueblo” y han fracasado. Quizá sea un fenómeno popular indefinible. Me arriesgaría a decir que es una ilusión salvadora que es necesaria y que no debería serlo. Pero no tengo dudas de que me equivocaría.

Lo sé porque ese ratito de escape al que me refiero es, para algunos, una vida entera dedicada a la pelota. No sería justo para esas personas que su pasión, su profesión, su vida y su tiempo sea reducido a una distracción para la mayoría, a pesar de que ellos carguen, orgullosamente, esa responsabilidad.