REVISTA SEMANAL LA HORA

Nº 82, 02 - 08 DE SEPTIEMBRE

Coordinador General

Josué Navarrete

Colaboración Especial

La Hora Esmeraldas, La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

Colaboradores edición Nº82:

2023

Alfonso López Araujo, Fausto Jaramillo Y., Franklin Velasco Garcés, Franklin Sánchez

Gerardo Luzuriaga Arias, Hernán Moreano Urigüen, Julio Bueno Arévalo, Leonardo Cueva Puertas, Manuel Castro M., Mariana Neira, Ramiro Ruiz R., Dr. Pedro Velasco Espinosa, Patricia Solís García.

Revista Semanal

CONCURSO DE MURALES PARA ARTISTAS ECUATORIANOS 32

Revista Semanal

Hernán Moreano Urigüen CÓMO LLEGÓ EL CAFÉ A ECUADOR 35

Ramiro Ruiz R.

YAMOR O LA IDENTIDAD DE OTAVALO 40

Fausto Jaramillo Y.

“ME PRECIPITÉ SOBRE LAS BAYONETAS” 44

Dr. Pedro Velasco Espinosa

EL TEATRO FESTIVO Y POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 49

Gerardo Luzuriaga Arias

56

FRANCIA PAÍS DE FESTIVALES

Leonardo Cueva Puertas

58

TAIWÁN: INDEPENDENCIA O UNIFICACIÓN

Alfonso López Araujo

61

LOS BENEFICIOS DE UNA SIESTA: MEJORA TU BIENESTAR Y RENDIMIENTO

Revista Semanal

CONCHAS ASADAS: DELICIAS DE LOS MANGLARES 63

Revista Semanal

65

DESPERTAR A LA HORA ADECUADA PARA MEJORAR LA SALUD

Revista Semanal

La excelencia educativa: único camino

Rosalía Arteaga, ex Presidenta Constitucional del Ecuador y actualmente presidenta ejecutiva de FIDAL, es una maestra de vocación que ejerció la docencia desde los 17 años. Con la convicción de que asegurar la educación de calidad es fundamental para el desarrollo de la sociedad, y su experiencia como ministra de Educación y presidenta de la República, creó este Concurso en 2008, el que hasta este año, 2023, ha reunido 1.657 proyectos de la autoría de 2.829 maestros de las 24 provincias de Ecuador y más de 15 países de Iberoamérica.

La estatuilla Nous representa el conocimiento y ha sido entregada a los maestros autores de los proyectos más destacados por su puesta en práctica en las aulas, su innovación y transformación educativa. FIDAL cada año agradece a la empresa privada, universidades, organismos internacionales y demás instituciones comprometidas con la educación, que hacen posible que se otorguen beneficios económicos, becas, viajes, cursos, maestrías, li -

bros, tecnología, etc.

El 24 de agosto, en el fantástico escenario del Malecón y el río Guayas, FIDAL celebró la XV Concurso Nacional y X Iberoamericano de Excelencia Educativa. La profesora esmeraldeña Alexandra Angulo Ferrín fue la ganadora por aplicar el proyecto “Voces que dejan huellas”, en la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Cristo Rey. Su proyecto se destacó entre un total de 95 presentados en esta edición.

“El objetivo principal fue acrecentar el proceso lectoescritor, la imaginación y la creatividad a través de la producción de cuentos, es decir, los niños de tercer año de educación básica escribieron sus propias historias, diseñaron sus portadas y se incorporó en cada cuento realidad aumentada. Me siento feliz de dar una noticia positiva a mi provincia de Esmeraldas, y como docente quiero motivar a conseguir las metas que se tracen”, mencionó la

En la noche de premiación, Angulo recibió 10.000 dólares entregados por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), un viaje organizado por la OEI, una beca entregada por la Red Ecuatoriana de Pedagogía (REP) para un Doctorado en Ciencias de la Educación, una impresora e insumos de papelería para su establecimiento educativo donada por Ecuacopia y dos cupos para educación continua en la Universidad Nacional de Educación (UNAE).

En la X edición iberoamericana el ganador fue el argentino Julio Manuel Pereyra, con su proyecto “Escuelita Ambulante Caminos de Tiza: didáctica artesanal no excluyente”, aplicado en la provincia de Misiones. El maestro recibió 5.000 dólares entregados por Unicef y Diners y una beca de doctorado en Ciencias de la Educación entregada por la REP.

“Hace una década creé un sistema que es la escuela de los niños, no los niños a la escuela, capacito a los padres y desarrollo una pedagogía de la emergencia que busca atender problemáticas propias de su contexto. Camino de tiza es una propuesta de educación itinerante que ha beneficiado a 1.734 niños con y sin discapacidad”, explicó el docente ganador.

Innovación pedagógica, proyectos STEM, educación para la inclusión, educación financiera, educación ambiental, educación para el desarrollo afectivo y gestión educativa son algunas de las categorías en las que postulan los educadores.

Dentro de la Ceremonia de Premiación, FIDAL, desde la primera edición, entrega el Nous Trayectoria de vida, cuyo fin es reconocer a personas e instituciones vinculadas a la educación y a la cultura; se han otorgado 75 de estos premios tanto a personalidades nacionales como internacionales.

En este año, fueron condecorados Alfonso Espinosa de los Monteros, periodista de larga trayectoria y credibilidad en la comunicación; Graciela Mayorga, maestra y gestora cultural guayaquileña; Montse Bonilla, promotora de la educación integral y empresaria española; Marcelino Muñoz, empresario mexicano e impulsor de capacitaciones a docentes, y Armando Prida, presidente de la Fundación ExE Educación por la Experiencia.

En medio de una noche de fiesta y música por los 15 años de este certamen, no pudieron faltar las palabras de Rosalía Arteaga, quien señaló que los maestros deben ser un hilo conductor para preservar la democracia. “En esta ceremonia jubilosa quiero hacer una reflexión que coloca juntas a la democracia y a la educación, y pone en los maestros la tarea de ser transmisores del valor de la honestidad y la lucha contra la corrupción”, señaló.

Para cerrar la Ceremonia, se presentó la convocatoria para la XVI edición nacional y XI iberoamericana, que estará abierta hasta el 31 de enero de 2024. Los maestros interesados en participar deben tener en marcha un proyecto con resultados positivos que aporte en la educación, con metodologías, innovación, creatividad, originalidad. Las bases y guía de presentación están en www.fidal-amlat. org/concurso-excelencia.

Alexandra Angulo Ferrín y sus ‘Voces que dejan huellas’

El día de su cumpleaños #33 el pasado jueves 24 de agosto la docente esmeraldeña Alexandra Angulo ganó el reconocimiento a la Excelencia Educativa.

Con su proyecto “Voces que dejan huellas” Alexandra Angulo Ferrín, ganó el reconocimiento a mejor maestra del año en el XV Concurso Nacional y X Iberoamericano organizado por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (Fidal).

En esta edición participaron 95 proyectos nacionales y 33 iberoamericanos, de diferentes categorías. Donde la actual ganadora de este galardón realizó su proyecto con estudiantes de la Escuela de Educación Básica fiscomisional Cristo Rey de la ciudad y provincia de Esmeraldas donde ella labora.

Proyecto

El proyecto fue desarrollado con 30 estudiantes del 3ero año de Educa -

ción Básica paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica fiscomisional Cristo Rey año lectivo 2022-2023.

Tiene 30 cuentos los cuales fueron desarrollados uno por cada estudiante que participó en la elaboración de los cuentos y en las voces que redactan el cuento.

En donde en conjunto con los estudiantes de este año Básico realizaron el primer cuento colaborativo en donde cada uno de los estudiantes daban sus ideas de personajes y de trama que este debería tener es de ahí que sale el primer cuento del proyecto “Voces que dejan huellas” con el cuento “El Ogro y Andrés”.

Creaciones de contenidos

Una vez que los niños habían elaborado sus cuentos e inéditos y estando corregidos por parte de la docente tutora, que realizó las correcciones del mismo, se procedió con la digitalización de cada uno de ellos. Donde Alexandra Angulo como docente y maestra tutora, en compañía de cada uno de los estudiantes y de manera personalizada, realizaron la elaboración de cada una de las imágenes de cada cuento.

Luego de que se habían desarrollado las portadas de los cuentos y con ayuda de los padres de familia los niños y niñas que habían creado sus cuentos, una vez memorizados los grabaron en audio para que este proyecto también contase con este recurso, los cuales se encuentran alojados en el proyecto en códigos QR. “Lo bonito es que en cada cuento se refleja el anhelo, la esperanza que tienen todos los niños de que exista paz en nuestra provincia”. “Si leen los cuentos se darán cuenta que ellos quieren que exista la paz, que va a llegar un momento que podamos vivir en armonía”.

“Al final se obtuvo un bonito recurso pedagógico, interesante que sirve para lectura, comprensión lectora y memoria auditiva para trabajar”.

Link del proyecto “Voces que dejan huellas”

Primera participación

“Es la primera vez que participo y para mí fue una gran bendición el haber ganado esta distinción que coincidió con el día de mi cumpleaños #33, y fue el mejor regalo” comentó Alexandra Angulo.

“Rosalía Arteaga presidenta de UNIR en Ecuador, me dice que los maestros esmeraldeños muy poco participan” “Y me gustaría aprovechar este espacio para motivar a los compañeros esmeraldas y que el próximo año no sean dos proyectos, sino que sean 20 o 30 proyectos de Esmeraldas.

Proyecto innovador

“Yo creo que el proyecto ganó, por porque es innovador, interesante, no es el típico libro de cuentos donde voy a leer y ver las imágenes, sino que aprovechando el hecho de la que estamos en la era digital y que a los niños les fascina la tecnología van a tener la oportunidad de interactuar, de aprender jugando, de comprobar si comprendieron el pequeño cuento que leyeron y que escucharon por voces de otros niños.

Experiencia de la participación

“La experiencia que me deja esta participación fue muy gratificante, es bonito poder compartir con personas que tienen un alto nivel académico y que te pueden aportar para tu formación, entonces por esta razón motivó a los maestros a que puedan participar en los próximos concursos”.

¿Porqué “Voces que dejan huellas”?

“El nombre nace porque en este proyecto está incorporado la voz de los estudiantes en cada uno de los cuentos, y que dejan huellas porque lo queremos es que mediante esta reflexión de los cuantos más adelante podamos tener una sociedad en paz, que las huellas que queden sean de paz y de armonía”. Mencionó Alexandra.

“Fue interesante que el Ministerio de Educación aprovechara estas experiencias para que se nos permita compartir a los docentes de diferentes regiones experiencias educativas, que serán de mucho provecho para cada uno de los participantes de estos encuentros”.

“Yo considero que todos los maestros de diferentes partes dan lo mejor y realizan muchas cosas interesantes con sus estudiantes solo que no la dan a conocer. Proyecto “Voces que dejan huellas”

Recordemos que a través de la educación podemos mejorar la sociedad, porque una persona educada no va a lastimar, y se va a preocupar por los demás y va a progresar.

Recibimiento

Alexandra Angulo este último lunes en el arribo a la escuela donde labora, en donde fue recibida por los compañeros y alumnos de la institución con un evento en su nombre por la designación recibida.

Recibiendo el cariño de sus estudiantes y de sus compañeros docentes, y autoridades de la institución por dejar en tan alto el nombre de la Escuela de Educación Básica fiscomisional Cristo Rey. y donde la homenajeada agradeció a las autoridades del plantel por el apoyo brindado en el proceso y creación del proyecto. (LVS)

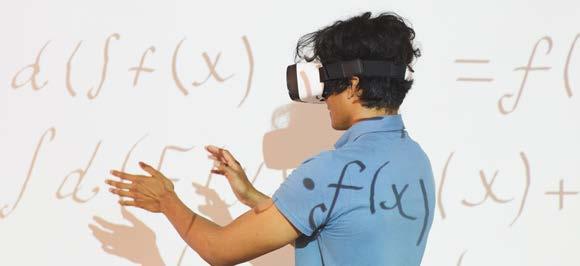

Inteligencia Artificial: el cambio en la educación superior ecuatoriana

Franklin Sánchez flanklin.sanchez@unl.edu.ec

Franklin Sánchez flanklin.sanchez@unl.edu.ec

Uno de los aspectos más destacados de la IA en la educación es su capacidad para proporcionar un aprendizaje más personalizado. Los sistemas de IA pueden analizar datos sobre el rendimiento, las preferencias y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que permite a los docentes universitarios ofrecer experiencias educativas adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante.

Esto significa que los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo y enfocarse en áreas que les resulten más desafiantes, lo que aumenta la eficacia del proceso de aprendizaje.

La inteligencia artificial ha propiciado el auge de plataformas de aprendizaje online en Ecuador.

Estas plataformas ofrecen una amplia variedad de cursos en línea y recursos educativos interactivos, permitiendo a los estudiantes acceder a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los docentes universitarios también se benefician de estas plataformas, ya que pueden utilizarlas para complementar sus clases presenciales y proporcionar materiales adicionales para el aprendizaje fuera del aula.

La incorporación de asistentes virtuales alimentados por IA ha cambiado la forma en que los estudiantes interactúan con el contenido educativo. Estos asistentes pueden responder preguntas, proporcionar explicaciones y ofrecer ejemplos adicionales, lo que mejora la experiencia de aprendizaje.

Además, los docentes pueden utilizar asistentes virtuales para automatizar tareas administrativas, como la revisión de exámenes y la gestión de calificaciones, liberándoles tiempo para centrarse en actividades más significativas de enseñanza y tutoría.

La IA permite recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre el rendimiento estudiantil y los patrones de aprendizaje.

Al utilizar estos datos, los docentes universitarios pueden tomar decisiones más informadas sobre cómo mejorar sus métodos de enseñanza y cómo ajustar sus planes de estudio para abordar las necesidades de los estudiantes.

La educación basada en datos también permite a los docentes identificar a tiempo a aquellos estudiantes que puedan estar enfrentando dificultades académicas y brindarles el apoyo necesario para superar los desafíos.

La incorporación de la inteligencia artificial en la educación lojana presenta una serie de implicaciones y desafíos que deben ser considerados.

La Capacitación Docente, en los docentes universitarios es una necesidad urgente para utilizar de manera efectiva las herramientas y tecnologías basadas en IA en el aula. La actualización constante de habilidades se vuelve esencial para mantenerse al día con los avances tecnológicos.

La necesidad de observar la Ética y Privacidad, en la recopilación y el uso de datos en la educación plantean cuestiones morales que se deben tratar eficientemente ya que es fundamental establecer políticas claras para garantizar que la información de los estudiantes se maneje de manera segura y responsable.

Otro punto importante es el acceso a la tecnología, ya que, a pesar de los beneficios de la IA en la educación, es importante garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología necesaria para aprovechar al máximo estas herramientas.

La complementariedad entre lo virtual y lo presencial, se convierte en un objetivo educativo muy importante, pues la IA no debe reemplazar por completo la interacción en el aula y la relación profesor-alumno, sino complementarla.

Es crucial mantener un equilibrio adecuado entre el aprendizaje virtual y el presencial.

Para concluir se debe entender

que la influencia de la inteligencia artificial en la educación superior ha traído consigo una serie de avances significativos en la forma en que se enseña y se aprende.

Los docentes universitarios deben abrazar estos cambios y adaptarse a las nuevas tecnologías para proporcionar una educación más personalizada y efectiva.

Sin embargo, también es esencial abordar los desafíos éticos y de accesibilidad para garantizar que la IA beneficie a todos los estudiantes de manera equitativa.

Con una implementación responsable y un enfoque centrado en el estudiante, la inteligencia artificial puede potenciar enormemente la calidad de la educación si se implementa de manera responsable.

flanklin.sanchez@unl.edu.ec

SUSCRÍBASE

Material Exclusivo

Directamente a su dirección de correo electrónico

Videojuegos: beneficios y perjuicios en niños y adolescentes

Patricia Solís García

Este 29 de agosto se celebró el Día Mundial del Videojuego, una actividad cada vez más popular entre niños y adolescentes (y también adultos). La música y el cine juntos ganan protagonismo en la innovación tecnológica y la educación.

Educación

La consola y el móvil son los medios preferidos para jugar. Los videojuegos son una parte cada vez más importante en la vida de los niños y los jóvenes. En España, según las últimas estadísticas, más del 80% de los jóvenes españoles entre 12 y 15 años juegan a videojuegos regularmente. Se trata de una actividad ligada a la industria del entretenimiento y a la innovación tecnológica que también está ganando peso en la educación.

Los videojuegos tienen una cara beneficiosa y otra negativa. Pueden ser un medio ideal para mejorar las competencias digitales o un recurso didáctico para la enseñanza, a la vez que motivan, reducen el estrés, fomentan las habilidades cognitivas y el aprendizaje colaborativo.

Pero también un uso excesivo o inapropiado de los videojuegos puede fomentar las adicciones, afectar al rendimiento escolar y al desarrollo de la personalidad, entre otros importantes perjuicios.

¿Cuál es el motivo detrás de la inclusión de esta fecha en el calendario?

El Día Mundial del Videojuego se estableció para reconocer y celebrar la importancia de los videojuegos en nuestra cultura y sociedad. Los videojuegos han evolucionado de simples entretenimientos a formas de arte y medios de comunicación interactivos que conectan

a personas de todo el mundo. Este día se creó para promover la diversidad, la inclusión y la accesibilidad en la industria de los videojuegos, así como para destacar los beneficios educativos, sociales y emocionales que los videojuegos pueden proporcionar. Además, el Día Mundial del Videojuego fomenta la reflexión sobre la evolución de la industria y su impacto en la tecnología, la creatividad y el entretenimiento.

Es una oportunidad para que jugadores, desarrolladores, entusiastas y amantes de los videojuegos se unen para celebrar esta forma de expresión y compartir su pasión por los juegos.

¿Qué beneficios tienen los videojuegos?

Los videojuegos ofrecen una amplia gama de beneficios en diferentes aspectos de nuestras vidas. Los videojuegos pueden ser:

Fuente de entretenimiento y diversión, brindando momentos de relajación y escapismo.

Potenciadores de habilidades cognitivas, como la atención, la concentración, la memoria y la toma de decisiones.

Promotores del desarrollo de habilidades motoras y coordinación mano-ojo, especialmente en juegos que requieren movimientos precisos y rápidos.

Herramientas educativas eficaces, enseñando conceptos y habilidades de manera interactiva y motivadora. Promotores de la socialización y el trabajo en equipo a través de los videojuegos multijugador en línea, conectando y colaborando con

jugadores de todo el mundo. Fuente de expresión creativa y alivio del estrés, con efectos positivos en el estado de ánimo y el bienestar emocional. Sin embargo, es importante jugar con moderación y equilibrio, ya que un uso excesivo de los videojuegos puede tener impactos negativos en la salud y el estilo de vida.

¿Qué perjuicios pueden generar?

Si bien los videojuegos pueden tener numerosos beneficios, también existen algunos perjuicios asociados a su uso excesivo o inapropiado. Uno de los principales perjuicios es el riesgo de adicción.

Algunas personas pueden volverse dependientes de los videojuegos, lo que puede afectar negativamente su vida diaria, relaciones y rendimiento académico o laboral.

El sedentarismo es otro problema común asociado con los videojuegos, ya que pasar largas horas jugando puede llevar a un estilo de vida poco activo y contribuir al aumento de peso y problemas de salud relacionados. Además, el contenido inapropiado o violento en ciertos videojuegos puede tener un impacto negativo en el comportamiento y la actitud de los jugadores, especialmente en los más jóvenes.

También existe la preocupación de que los videojuegos puedan afectar negativamente el rendimiento escolar, ya que algunos jugadores pueden descuidar sus responsabilidades académicas en favor del juego. Por último, el aislamiento social también puede ser un perjuicio potencial, ya que algunas personas pueden preferir pasar tiempo jugando en solitario en lugar de participar en actividades sociales fuera de la pantalla.

Desde el año 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce oficialmente la adicción a los videojuegos como una enfermedad.

La OMS estableció una definición para esta adicción, conocida también como Trastorno de juego por internet, la cual se caracteriza por un patrón persistente y recurrente de juego que genera un deterioro o malestar clínicamente significativo durante al menos un año. Es importante destacar que esta adicción no se determina por la cantidad de horas dedicadas a los videojuegos diariamente o semanalmente, se define por las consecuencias y el impacto que tiene en diferentes áreas de funcionamiento de la persona.

Establecer límites de tiempo: pon horarios específicos para jugar con videojuegos y asegúrate de que se respeten. Limita el tiempo que les dedican y fomenta la participación en otras actividades.

Promover variedad de actividades: anima a los niños y adolescentes a participar en una variedad de actividades, como deportes, arte, música, lectura u otras aficiones que les interesen. Esto ayuda a equilibrar el tiempo que pasan frente a la pantalla.

Supervisar el contenido de los videojuegos: verifica la clasificación por edades de los videojuegos y asegúrate de que sean apropiados para la edad y madurez del niño o adolescente. También es recomendable revisar los juegos antes de permitir que jueguen.

Estimular habilidades sociales

Fomenta la interacción social fuera del mundo virtual. Apoya y promueve la participación en actividades sociales, como deportes de equipo, clubes o grupos de interés compartido.

Establecer un entorno equilibrado

Los síntomas que pueden ayudar a identificar una adicción a los videojuegos son:

Dificultad para resistir la necesidad de jugar, incluso cuando hay obligaciones importantes que atender.

Dificultad para detenerse o controlar el tiempo dedicado a los videojuegos, incluso después de haber jugado durante un período prolongado. Sentimientos de ansiedad y deseo intenso de jugar cuando no están jugando.

Experimentar síntomas de abstinencia, como irritabilidad, inquietud o mal humor, cuando no se puede jugar.

Descuidar gradualmente otras actividades y responsabilidades importantes en favor del juego, llegando incluso a afectar el desempeño académico, laboral o las relaciones personales.

¿Qué

Hay algunas acciones que podemos llevar a cabo para prevenir la adicción a los videojuegos en niños y adolescentes:

Establecer reglas claras: establece reglas claras sobre el uso de dispositivos electrónicos y videojuegos. Por ejemplo, puede haber reglas sobre cuándo y dónde se pueden jugar, límites de tiempo y tareas o responsabilidades que deben cumplirse antes de jugar.

Fomentar el tiempo en Familia familia: dedica tiempo de calidad en familia sin dispositivos electrónicos. Realicen actividades juntos, como salir a pasear, tener conversaciones significativas o jugar juegos de mesa.

Educar sobre el uso responsable: enseña a los niños y adolescentes a hacer un uso responsable de los videojuegos. Explícales los posibles riesgos y la importancia de equilibrar el tiempo en pantalla con otras actividades saludables.

Crea un entorno en el hogar que promueva un equilibrio saludable entre el tiempo frente a la pantalla y otras actividades.

Proporciona opciones y recursos para que los niños y adolescentes puedan disfrutar de diferentes actividades.

Recuerda que la comunicación abierta con los niños y adolescentes es fundamental para comprender sus intereses y preocupaciones. Estar atentos a los signos de posible adicción y buscar ayuda profesional si es necesario.

Patricia Solís García

Directora del Máster Universitario en Atención Educativa y Prevención de Conductas Adictivas en Niños y Adolescentes de UNIR. Doctora en Psicología por la Universidad de Oviedo, está especializada en psicología educativa y discapacidad, especialmente en atención a la diversidad. Ha realizado varios másteres y posgrados, y ha sido nominada en dos ocasiones a Mejor Docente en los reconocidos Premios Educa Abanca. Agradecemos su colaboración para esta Revista Semanal.

¿Existe la adicción a los videojuegos?

¿Cuáles son los signos que indican una adicción a los videojuegos?

hacer para prevenir la adicción en niños y adolescentes?

El desarrollo infantil y el excesivo uso de pantallas

En la era digital en la que vivimos, los dispositivos electrónicos se han convertido en una parte integral de nuestras vidas.

Los niños de hoy están creciendo rodeados de pantallas, desde tabletas y televisores hasta computadoras.

El estudio de la Universidad de Tohoku

Para investigar esta cuestión, los científicos de la Universidad de Tohoku llevaron a cabo un estudio en el que analizaron los efectos del aumento del tiempo de pantalla en el desarrollo de los niños en edad temprana.

Se centraron en aspectos clave del desarrollo, como las habilidades de

comunicación, las habilidades motoras, las habilidades sociales y las habilidades personales. Para recopilar datos para su análisis, los investigadores encuestaron a más de 7000 madres que criaban a niños pequeños.

Descubrieron que el 48,5% de los niños encuestados pasaban menos de una hora al día frente a las pantallas, mientras que solo el 4,1% pasaba más de cuatro horas al día en esta actividad.

Relación entre el tiempo de pantalla y los retrasos en el desarrollo

Al comparar esta información con otros datos recopilados,

los científicos encontraron una correlación entre el aumento del tiempo de pantalla y los retrasos en el desarrollo de los niños. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta correlación no significa necesariamente que el retraso en el desarrollo sea causado únicamente por el aumento del tiempo de pantalla.

Es posible que otros factores estén involucrados, como la falta de interacción social, la falta de ejercicio físico o la falta de estimulación cognitiva. Además, el estudio no pudo establecer una relación causal directa entre el tiempo de pantalla y los retrasos en el desarrollo, ya que se basó en datos autoreportados por las madres.

Consejos para el uso saludable de la tecnología en niños

Aunque los resultados de este estudio son preliminares, es importante que los padres sean conscientes del tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas y tomen medidas para garantizar un uso saludable de la tecnología. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar:

Establecer límites de tiempo: Es recomendable establecer límites claros sobre cuánto tiempo se permite a los niños pasar frente a las pantallas.

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los niños de 2 a 5 años tengan un límite de una hora al día.

Supervisar el contenido: Es importante que los padres supervisen el contenido al que sus hijos tienen acceso en línea.

Asegurarse de que estén viendo programas o jugando juegos apropiados para su edad puede ayudar a garantizar una experiencia en línea segura y educativa.

Fomentar la interacción social: Es fundamental que los niños tengan tiempo para interactuar con otros niños y adultos en entornos no digitales.

Esto les permite desarrollar habilidades sociales y comunicativas importantes. Promover el juego al aire libre: El tiempo al aire libre y el juego físico son esenciales para el desarrollo saludable de los niños.

Los padres deben alentar a sus hijos a participar en actividades al aire libre y a realizar ejercicio físico regularmente. (JNG)

Fernando y Christian: solidarios en sus sueños

Mariana Neira

Entre los ecuatorianos buenos están los periodistas soñadores que se juegan la vida porque en el mundo se respete los derechos de todo ser humano, haya igualdad y honestidad.

Uno de ellos era Fernando Villavicencio Valencia, un soñador que incluso fabricó una ilusión: la de ganar la presidencia de la república para atrapar a los pillos y acabar con la corrupción y el narcotráfico que ahora abunda en Ecuador gracias al encubrimiento y protección de grupos de poder económicos y político codiciosos, malvados, que embarran los sueños con sangre.

Que Fernando se candidatizara provocó pánico en estos grupos que decidieron no dejarle ni siquiera que terminara la primera vuelta.

Lo mataron faltando 11 días. Este apuro por matarlo hace sospechar que tenían información de que sería finalista, con la opción de ser presidente.

¿Cómo podían aceptar un presidente con un maxi paquete de nombres y datos de corruptos y narcos? ¿Cómo aceptar a un presidente que de entrada anunciaba la militarización de los puertos por donde salen toneladas de droga a EEUU, Europa y a todo el mundo? ¿Cómo aceptar a un presidente que iba a depurar las fuerzas de seguridad, la justicia? ¿Cómo aceptar a un presidente que anticipaba transparentar los negocios y negociados del Estado con el sector privado? El último contrato que denunció fue de colocación de cámaras de vigilancia con fallas en Guayaquil.

Cámaras como estas serán el gran negocio del futuro en el

país, como la ‘lotización’ de la seguridad con empresas privadas. Desde luego, más gordos son los contratos de telecomunicaciones, explotación de gas, petróleo y minas, todos los ‘estratégicos’ que durante el correísmo manejaba el ex vicepresidente judicializado por corrupción, Jorge Glas, ahora con un pie en la cárcel y un grillete en la calle.

Solidaridad de amigo

“Mataron a mi amigo”, dijo Christian Zurita, desesperado. No era para menos, Fernando Villavicencio estaba entre sus compañeros de investigaciones periodísticas. Han contado a los medios lo que sucedió

después. Apenas faltaban 11 días para la primera votación y con el dolor a flor de piel, sus compañeros de la lista 25 emprendieron una carrera para reemplazar a Fernando.

El escogido fue Christian que, rompiendo las barreras impuestas por los políticos oportunistas y los ‘magos’ del CNE (Consejo Nacional Electoral), hizo la campaña más veloz vista en este tiempo democrático de la nación.

Viéndolo en este extraño ‘trabajo’ de candidato a presidente de la república, con Violeta Bazante recordamos que en 1992 lo escogió para que trabajara con ella en la revista Vistazo, en su ‘centro de documentación’ (archivo) de productos informativos de la empresa: revistas, grabaciones, fotos, libros. En 1993 su tía llamó a la redacción para pedirme que le permitiera hacer las prácticas que le exigía la ‘gloriosa’ Universidad Central del Ecuador. Aceptado. A la primera cita se presentó un chico flaquísimo con su pelo estilo Einstein. Habló de su trabajo en el archivo y de su gusto por la lectura que me parecieron buenas bases para que fuera un buen periodista.

En meses pasó a ser ‘investigador junior’ que formó equipo con Fausto Yépez, después con Juan Carlos Calderón, unos ‘tragalibros’ bárbaros, pero con un problema: éramos unos clase media que no podíamos llevar un ritmo de gasto muy alto en ‘best sellers’, entonces, a alguien se le ocurrió formar un mini club del libro y, por turnos, cada uno debía comprar un libro. Fueron siete años de muchas anécdotas y experiencias profesionales.

Solidaridad de los ecuatorianos buenos

El universo de los periodistas de investigación creció y juntos o en solitario produjeron temas de gran impacto, especialmente en la década correista cuando (lo he dicho en otros artículos), fueron asesinados por lo menos 4 periodistas, solo en Guayaquil. Villavicencio viene a ser el primer serrano y lo mataron en el corazón del norte de Quito, casi el mismo día del primer grito de la independencia de la república.

(¿Fue un mensaje subliminal?) Pero los asesinos no imaginaron que el crimen de Fernando Villavicencio tendría un efecto boomerang. Él, representado por Christian Zurita, ocupó el tercer lugar en la primera vuelta con el voto del 16% de electores que repudiaron el crimen como un mecanismos para silenciar denuncias y constituye una muestra de su confianza en los periodistas de investigación que vienen denunciando por años que los grupos de poder del país están corrompidos y embarrados con droga de pies a cabeza.

Ideas y denuncias vigentes

Al asesinar a Fernando Villavicencio, no mataron sus ideas ni sus denuncias. Ya están en la historia y la responsabilidad de los familiares, amigos, colegas, centros educativos, instituciones periodísticas es mantenerlas vigentes y estimular su análisis para que las nuevas generaciones las usen como guía para corregir el rumbo de este país.

También es su responsabilidad y de todos los ecuatorianos exigir a las autoridades que usen todos los recursos necesarios para descubrir a los autores intelectuales del crimen de Fernando.

Y que mientras más grandes sean los peces, menos les tiemblen las manos para aplicar justicia.

Fernando será recordado siempre por la ética con la que manejó el periodismo, por su frontalidad y valentía. Christian por su profesionalismo y esa solidaridad admirable que lo tienen atado a un casco y un chaleco antibalas.

Mariana NeiraEl octavo pecado capital: la indolencia

Manuel Castro M.

Los siete pecados capitales o cardinales

Vivimos históricamente en el mundo occidental y cristiano, nos pese o no. Por tanto, una sociedad de influencia religiosa. La Biblia, así no la leamos o la rechacemos o, como la define Borges, la mejor expresión de literatura fantástica, aun rige nuestras vidas. Políticos, sociólogos, filósofos, agnósticos, no desdeñan los siete pecados capitales y sus máximas figuras aspiran a cierta perfección moral, mediante el cumplimiento de esa ley no aceptada: de que existe el pecado o algo similar como pasiones del alma. Tenemos entonces: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Los ecuatorianos además tenemos pecados provinciales: chisme (información urgente, la llaman); mentirosas piadosas ( soy soltero

de nacimiento, no debo a nadie, mi madre es una santa, jamás he copiado un examen; de repente es bueno un trago o dos o tres; malos pensamientos (todos roban, menos yo, qué desperdicio); si no hay empleo que más queda que robar,

no yo, sino los demás; nos coge pereza de siglos, por culpa de los españoles, de Atahualpa y de Estados Unidos; antes del matrimonio debes aprender lo que enseñarás a tu legítima esposa; o tener muchas mujeres no es malo, es costoso.

Virtudes frente a los pecados capitales

Según la tradición eclesiástica a los pecados capitales se oponen las siguientes virtudes: humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Tarea harto difícil de cumplirlas, pues al humilde le golpean dos veces; al generoso le “sablean”, al casto, le calumnian; al paciente, para empezar los médicos le cobran, los abogados le finiquitan y los políticos le crucifican; al que carece de envidia le dicen “manta mojada”; y al diligente, avispado o alocado. Por necesidad los ecuatorianos somos pacientes con los políticos, castos a partir de los ochenta años, humildes cuando buscamos empleo o créditos; abstemios por prescripción médica o conyugal, caritativos con el presupuesto fiscal.

De lo peor, hablando bíblicamente, son los fariseos, que los hay los hay. Son los apegados a la ”letra de la ley” pero matan el espíritu. O sea, cuidan las apariencias y el formalismo nada más.

Requisitos de los pecados capitales

Desde luego tienen que ser materia grave, esto es, que afecten a la

Ley de Dios, hoy a la ley positiva, que vaya en desmedro de la persona, bienes u honra de las personas. Actualmente el orgullo, la soberbia, la ira, atentan contra la igualdad de los seres humanos, fomentan el racismo, la discriminación, los prejuicios (que son más fuertes que un ejército). Tener plena conciencia: fundamento para sancionar con la ley penal o civil, además de la voluntad.

Tener iras porque demora el semáforo en verde, no es pecado, sino tontería que es peor; ser soberbio u orgulloso de tener una hija guapa o un hijo de ministro, no es pecado capital sino una buena oportunidad; tener envidia porque un amigo conserva el pelo o una amiga el marido, no es ni pecado venial, sino algo natural. Y tener pleno consentimiento: si creo que solo es pecado contra la “carne” comer fritada, no es lujuria, sino camino a la obesidad. Ergo, para llegar a santo solo es indispensable un austero régimen alimenticio, un buen publicista y en lo posible casado.

El octavo o indolencia pecado capital: El pasismo

El pasismo es un término coloquial propio de España, significa no ser responsable, no implicarse en nada, ser indiferente, atribuir sus males a otros, creer solo en su persona, en fin un individualismo y victimismo radicales.

Se lo considera el pecado original de esta época. Consiste en “ser interesado, ir solo a lo suyo”. “Estar quemado” dicen los españoles.

Nosotros “elevado”, esto es, sin interesarse en los demás o culparlos de todos los males, creyendo que el mundo, la vida, que corre, no afecta a todos, directa o indirectamente.

Por supuesto que hay que cuidar de la propia persona, de su realización y de sus bienes, pero la verdadera realización del ser humano es participar o cooperar o admirar la vida de los demás: “Cuida tu jardín y ayuda a embellecer el del amigo o del vecino, es un sabio adagio oriental.

Así tendrás dos jardines hermosos y un paisaje bello y complementario. El enriquecimiento común beneficia a todos. Cambia pobreza por oportunidad; crisis, por ocasión de mejora, se recomienda que uno es el que tiene que cambiar, no somos la víctima sino el protagonista de nuestras vidas.

Tenemos que tomar iniciativas, no estar “alelados” esperando la lotería. Ya los griegos decían “querer es poder” y “actuado se aprende”, así crearon una civilización y una cultura de las cuales participamos aún. Aristóteles lo decía: “El mayor obstáculo para mejorar es que queremos cambiar sin cambiar”.

Contra el peligro de la indeferencia

Se discute la autoría del siguiente poema, sobre la irrupción de los nazis en la II Guerra Mundial, entre el dramaturgo Bertold Brech, un pastor alemán (Martin Niemoller) y algún oportunista que lo copia y firma “Anónimo: “Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista./ Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista./ Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío./ Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí”.

Lo importante del poema es hacer presente el peligro de la indiferencia, sintetizada en la frase: a “A mi no me sucede aquello”. Algunos añaden como penúltima estrofa al poema: “Luego vinieron por los negros, y yo no me preocupé, porque no era negro”.

Antecedente del poema es el axioma de Edmund Burke, escritor, filósofo, político irlandés, padre del liberalismo británico: “Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada”.

El sentido universal es que las consecuencias de la indiferencia son terribles para la humanidad.

También Dante Aligheri en la “Divina Comedia”, hace que Virgilio en el infierno explique unos llantos, suspiros y gritos:

“Son las castigadas almas que vivieron sin infamia y sin honor. Son los Ignavos (indolentes), almas que en vida no hicieron ni el bien ni el mal, por su elección de cobardía”.

Peligros actuales sin ser pecados

La avanzada tecnología que ha permitido las redes sociales, donde cualquiera puede comentar, informarse o enviar y recibir videos, también tiene sus bemoles y peligros. Sin caer en el extremo de condenarlas como lo hizo Humberto Eco, quien comentó que fomentan la tontería, reciben y proporcionan información de dudosa procedencia y de poca veracidad, si cabe hacer algunas observaciones: Tik ToK puede conducir a que quienes lo utilicen se conviertan únicamente en espectadores, casi indiferentes en el accionar de las vidas propia y ajenas, desde luego porque la información llega con sin igual rapidez que no permite ni la profundad ni la perseverancia en el caso, con el peligro, además de la indiferencia o pasismo, no pone un trabajo intenso de la mente. El mismo peligro llevan Instagram, Facebook, You Tube, twiter y otros maravillosos espacios similares, con su informaciones e imágenes ágiles y al instante, símbolos de la modernidad indetenible.

El peligro de las imágenes ligeras y agradables es que paralizan la acción de la persona, le vuelven indiferente, en algunos casos la hacen adictiva a un aparato y un espacio superficial y permanente que proporciona entretenimiento fácil e inmediato, a veces poco sustancial.

Cuentos ajenos, cuerpos de hombres y mujeres desnudos, viajes ajenos, vidas ajenas superficialmente y de hechos escasos, no son materia productiva.

Lo superficial siempre conduce a lo frívolo, amoral y esclaviza a la mente en cánones en algunos casos juveniles, en otros distorsionadores de la realidad. Alguna regulación tiene que haber al respecto sin atentar contra la libertad o avance de la tecnología. Lo evidente es que debe haber educación sobre el tema en la familia e instituciones educativas.

Entonces la mente debe estar informada pero no en forma contemplativa.

Einstein dijo: “La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta”

El reinado de las minorías

Uno de los principios básicos de un sistema que se precie de llamarse democrático, es el respeto a las minorías, pero el abuso y la grosería parecen imponerse

El advenimiento a nuestro endeble sistema democrático, fue diseñado al final de la década del 70 del siglo pasado. Un selecto grupo de juristas y políticos de todas las tendencias nos dieron la posibilidad de escoger entre dos constituciones pero fundamentalmente diseñaron un esquema de concentración de tendencias ideológicas con la segunda vuelta electoral para que gobiernen quienes obtengan mayoría (llamado actualmente balotaje). También la elección de parlamentarios en la segunda vuelta fue un éxito, pero al poco tiempo, los sabidos de siempre, entendieron que se quedarían sin opción y empezaron a desarmar el sistema con la elección del parlamento a la primera vuelta para diseminar tendencias y lograr forzadas representaciones y llegar a tronchar y al reparto.

La constitución del 98 trató de reponer la gobernabilidad y casi lo logra, pero luego vino otro más vivo, se dio su propia constitución, y al terminar su década de dictadura, entendió que llegó el fin de su popularidad manchado de latrocinios y abusos y rediseñó el sistema. Facilitó la proliferaciones partidos y hasta movimientos locales lo que con una ridícula minoría le permitió tomarse los gobiernos seccionales y como si fuera poco, con la tolerancia que nos es tan propia, nos impuso un intrincado sistema de adjudicación de representaciones con la triste realidad que obteniendo el 30 por ciento de la votación se adjudicaban todos los puestos y así lo hizo. Somos gobernados por un delincuente prófugo y prontuariado que desde Bélgica diseñó a “río revuelto, ganancia de pescadores”.

Hoy tenemos alcaldías y prefecturas que apenas representan al veinte por ciento del electorado. Captaron el Consejo de Participación Ciudadana con una miserable votación y entre serruchos y trampas, no representa ni el 5 %

del electorado. Recordando su éxito cuando nombró como Mayordomo de la Justicia a su propio Secretario Particular, hoy le entregó la cabeza del reparto a otro vivaracho, su propio avezado abogado. Y con esto se tomaron la Judicatura, las autoridades de control, están desesperados queriendo destituir a la Fiscal General y buscan llevarse los asambleístas del exterior con pocos miles de votos y con todas las trampas, modificando el sistema en plenos comicios porque no les fueron favorables y con la complicidad de los pusilánimes del CNE.

Esta práctica de las dictaduras de las minorías, llega ya a la insolencia del Consejo de la Judicatura que sin vergüenza defiende que, una sesión con cinco vocales, dos son mayoría. Los indígenas que no llegan al 7 %, nos impusieron con el terror y un gobierno timorato, una serie de reformas abusivas e inconsultas y así cualquiera que representa a una etnia, una raza o un color, a un barrio, “un colectivo ,” ambientalistas tarifados, ideologías de género, próvida y abortistas, una preferencia sexual o creencia, ya se sienten no sólo con el legítimo derecho que se les respete sus creencia o aberraciones como es elemental y lógico, sino que creen tener derecho para que todos pensemos como ellos y hagamos los que ellos creen. Esta degeneración democrática debe acabar o exiguas minorías generarán solo caos.

Loja: 194 años de tradición, comercio e integración fronteriza

El 28 de julio de 1829, Simón Bolívar, Libertador de América, firmaba el Decreto de Creación de Feria de Loja como un mecanismo para aplacar las problemáticas generadas tras la guerra que hoy conocemos como la Batalla de Tarqui, y para promover la integración fronteriza entre Ecuador y Perú, 194 años después el evento ferial se impulsa desde el sur del país como la feria más grande de Ecuador y más antigua de Latinoamérica.

Tradicionalmente, la Feria de Loja se celebra a finales de agosto, días después de la llegada de la Virgen de El Cisne a la ciudad de Loja, quien es también la patrona del evento ferial., siendo la primera semana de septiembre la más importante ya que el 8 de septiembre es la fecha mayor, el dìa de la Virgen Maria.

Historia

Dolores Calva Yaguana, expositora de bocadillos (dulce tradicional en el sur del país elaborado a base de maní y panela) es una de las co -

merciantes más antiguas de la Feria de Loja, desde sus 6 años fue testigo de los avances de este evento junto a sus padres. “La Feria de Loja antiguamente se realizaba en las calles céntricas de la ciudad, dependiendo del año las ubicaciones podían ser en la calle 10 de Agosto, en el Parque Bolívar o en la calle 18 de Noviembre, los espacios de venta se formaban con güadua y plásticos”.

Con el pasar de los años y al ver la relevancia económica y tradicional que tomó la Feria de Loja, en 1975 el Gobierno Nacional, mediante el Municipio de Loja donó el terreno para la construcción del Complejo Ferial Simón Bolívar. Tiempo después la Prefectura de Loja, extendió el Complejo Ferial, incluyendo el Río Jipiro, en este espacio se establecería el evento ferial e iniciaría su camino a la innovación y la dinamización de la economía de toda la región sur del país.

Administración

En 2016, las instituciones que conformaban el Comité de Ferias, vieron conveniente la creación de una organización que se enfoque en la planificación del evento ferial y lo potencie como un espacio donde se encuentren el comercio, el emprendimiento, la cultura y la tradición, es así que se da la creación de la Corporación de Ferias de Loja (CFL), conformada en la actualidad por 24 instituciones públicas y privadas.

Esto ha permitido la ejecución de proyectos de dinamización económica en coordinación con empresas públicas, privadas y academia que han demostrado que la unión de esfuerzos interinstitucionales es capaz de generar el desarrollo de toda la región, evidenciándose el desarrollo de 45 proyectos, entre los que destaca Feria de Loja.

Hoy en día, esta feria se ha convertido en un evento multisectorial que agrupa a emprendedores y comerciantes de la provincia de Loja, el Ecuador y norte del Perú, cuyo impacto es fundamental en la zona sur del Ecuador.

Evento Multisectorial

El nuevo enfoque adoptado por la Corporación de Ferias de Loja permitió que el evento ferial de un giro hacia la innovación y el emprendimiento, sin dejar de lado las características tradicionales que hacen tan singular a la provincia de Loja.

En la actualidad, un aproximado de 1100 expositores entre emprendedores, artesanos y comerciantes de

distintas áreas se congregan año a año en el Complejo Ferial Simón Bolívar y dan vida al decreto del Libertador, reconfirmando el legado de Loja como punto estratégico para el comercio, la integración y cultura.

Además, a partir de la ejecución de la Feria de Loja, se han construido varios proyectos que han servido de impulso al ecosistema del emprendimiento en toda la región. Prueba de ello es la Tienda Feria de Loja, espacio permanente de comercialización de productos de emprendedores y artesanos de la zona sur del país, actualmente esta Tienda se encuentra

en dos espacios de la ciudad de Loja y se espera abrir dos nuevas sucursales en Guayaquil y Manta, impulsando los productos elaborados en la región.

Impulso al talento lojano

Hay un dicho en Loja que dice: “lojano que no toca guitarra puede cantar una canción, el que no canta una canción puede escribir un verso y el que no puede escribir un verso se lee un libro”. Este dicho a traspasado a la realidad, por lo que el arte y la cultura son parte del diario vivir de esta provincia y al ser Feria de Loja parte de la historia y la esencia de sus habitantes era importante dar el espacio que las expresiones artísticas merecen.

Actualmente, Feria de Loja es la vitrina para un sin número de talentos que comparten a través de expresiones como la música y el arte. Uno de los espacios que más renombre ha ganado a través de los años son las denominadas “Noches de Feria”, según datos de la Dirección Ejecutiva de la CFL, entre 2015 y 2022, en 44 conciertos, se presentaron alrededor de 800 músicos lojanos, ampliando así la participación de los talentos locales en el evento ferial.

194 Feria de Loja

Tras 194 años de la primera Feria de Loja, este 31 de agosto se vivirá una nueva fiesta de emprendimiento, comercio, artesanía, cultura, diversión, integración y tradición en el Complejo Ferial Simón Bolívar.

La inauguración promete un espectáculo digno de encaminarse al bicentenario de la feria más grande del Ecuador, y que enaltecerá la tradición y cultura lojana, desde el Teatro Benjamín Carrión Mora.

Cual máquina del tiempo el teatro será el encargado de unir el arte y la historia, a través de obras como “El Decreto de Bolívar” que tiene como objetivo el refrescar el recuerdo de la creación de este evento. Naún Briones, el legendario bandolero nativo de Cangonamá y cuya historia ha traspasado generaciones, estará presente en un musical interpretado por talentos lojanos. Las obras que darán inicio a la 194 Feria de Loja, estarán bajo

la dirección de la productora Cano Artes Escénicas.

Cada año y como una manera de impulsar el potencial de cada rincón del sur del Ecuador, Feria de Loja tiene como invitado especial a un cantón de la provincia. En esta edición, Celica impulsará sus costumbres, tradiciones y cultura.

La 194 Feria de Loja, promete 17 días cargados de un homenaje a la tradición lojana.

Este año se entregará un área renovada para la exposición y comercialización del tradicional bocadillo, que albergará a 25 expositores, quienes han sido testigo de la evolución de la feria de los lojanos. Además, se prevé entregar obras que promuevan la comodidad y seguridad de expositores y visitantes, como el Boulevard de Sabores y la zona de Food Trucks.

Del 31 de agosto al 17 de septiembre, la nueva edición del evento ferial trae consigo más de 140 eventos que engloban cada una de las temáticas que Feria de Loja ha desarrollado con el pasar de los años.

Loja invita a visitar su provincia, su cultura y su tradición. ¡Vive la tradición, vive la Feria de Loja!

El festival del pasillo lojano

Julio Bueno Arévalo

Así se lo debemos al empeño del Museo del Pasillo de la Presidencia de la República liderado por el musicólogo Mario Godoy Aguirre y al apoyo de todos los gestores y cultores de este género musical, especialmente de los gremios Sarime y Fenarpe, gracias al cual se llegó a presentar el expediente, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), para su aprobación en la UNESCO

Como sabemos, el Pasillo tiene amplia difusión en todas las regiones del territorio ecuatoriano y es escuchado e interpretado en los espacios públicos y privados como plazas, coliseos, teatros, programas de radio y televisión, serenatas, retretas, festivales y reuniones familiares, convirtiendo a estos sitios

en lugares de transmisión de saberes. Incluso la migración ha permitido que el Pasillo sea difundido e interpretado en Estados Unidos, España e Italia y en todos los países donde hay ecuatorianos. En Loja, el empeñoso empresario turístico y ante todo dinámico gestor cultural, Jorge Leonardo Veintimilla, realizó el año pasado -contra viento y marea— el Primer Festival del Pasillo Lojano y está por producir uno nuevo para este septiembre, donde conoceremos los nuevos pasillos de autores y compositores lojanos de adentro y de la diáspora.

¿Cómo deberíamos -todos: Estado y sociedad civil- poner en

práctica las medidas de salvaguarda emitidas por la UNESCO en la aprobación del expediente para la declaratoria del Pasillo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? Replicando lo que se ha propuesto Jorge Leonardo Veintimilla.

En el documento aprobado por la UNESCO, acápite “Salvaguardas del Pasillo Ecuatoriano” con referencia al “Eje de Transmisión”, se recomienda la generación de mecanismos de formación y educación formal y no formal y sobre todo, exhorta a suscitar el intercambio de experiencias locales y saberes, a través de encuentros comunitarios, festivales musicales y el uso de los medios

de comunicación tradicionales y alternativos. Por otro lado, el Festival del Pasillo Lojano, observando el Eje de Fomento de las Salvaguardas, promueve la generación de incentivos y reconocimientos para los portadores de prácticas y conocimientos tradicionales con trayectoria musical. En el eje de “Difusión”, la UNESCO nos encarga promover la democratización de la información mediante el trabajo colectivo entre portadores, compositores, comunidades, Estado, academia e instituciones. Y, de manera particular, sensibilizar a los jóvenes para que participen a escala nacional en los múltiples eventos musicales que se realizan en el mes de octubre, con motivo del “Día del Pasillo”, celebrado en Ecuador cada 1 de octubre, aniversario del natalicio de Julio Jaramillo, el cantante más internacional del país.

Hoy en día, octubre es el mes del pasillo en programaciones de radio y televisión, espacios públicos, coliseos, teatros, plazas, en cuyos eventos, los artistas populares, profesionales y aficionados animan y fortalecen el interés y amor por el pasillo especialmente en las audiencias jóvenes. Por ello, el Festival del Pasillo Lojano a realizarse la última semana de septiembre del 2023 será el pregón de la celebración nacional de “Octubre, mes del pasillo ecuatoriano”.

El aporte de la fundación del pasillo ecuatoriano (funpae) al festival del pasillo lojano

La Fundación del Pasillo Ecuatoriano (FUNPAE), conformada por gestores, creadores, investigadores y cultores del pasillo, fue creada el 21 de junio del 2022. Su Director Eje -

Sugerencia Musical

cutivo es el maestro Paco Godoy Aguirre y su Presidente el maestro Mauricio Viteri Paredes. La Fundación (de la que me honra hacer parte) tiene dentro de sus objetivos realizar y apoyar festivales, producciones multimedia y eventos musicales para la creación y difusión de nuevos pasillos y otros repertorios de la música popular.

La FUNPAE ha dado todo su respaldo al Segundo Festival del Pasillo Lojano, incrementando el Primer Premio con la entrega al triunfador(a) –solista o dúo- de un cupo para su presentación en el Teatro Gala de Washington dentro del Festival del Pasillo que se celebrará en mayo del 2024, con los pasajes aéreos Quito-Washington D.C.-Quito. Parafraseando a nuestro bate y músico lojano Benjamín Pinza: “Al pasillo lojano hay que darle vitalidad, permanencia y trascendencia”. ¡Felicitaciones a Jorge Leonardo Veintimilla y su equipo!

Julio Bueno Arévalo

15 de septiembre, 15 semifinalistas del SEGUNDO FESTIVAL DEL PASILLO, en el teatro Bolívar, dispuestos a conseguir el pase a la gran final.

La quinta región del Ecuador

Franklin Velasco Garcés

Panorama Global

En 1963 se declaró bienes nacionales a los páramos y montañas, a partir de la altura de 4.500 Metros Sobre el Nivel del Mar, facilitando su libre acceso. Para regular y controlar las acciones de protección de las fuentes de agua, unificando estudios y conocimiento de este espacio, se propone crear la quinta región natural del Ecuador. Este territorio definido, sería gobernado al más alto nivel, mediante una “administración por excepción”, subordinado a una sola dirección planificadora y ejecutora de esfuerzos propios y aportes de instituciones públicas y privadas actuales y futuras, con objetivos y recursos unificados.

El Ecuador y a sus cuatro regiones geográficas, la Insular, Costa, Sierra y Amazónica, se debería agregar una Quinta región, LA REGION DE LOS ANDES, que abarcaría todo el territorio montañoso y de los páramos, considerando justificadas razones y objetivos improrrogables de protección ambiental y cuidado del agua, una descripción de un solo territorio en una sola administración, al más alto nivel político y administrativo, con cuerpos colegiados especialistas que unifique esfuerzos, recursos y técnicos, públicos y privados, en un solo manejo administrativo.

El paso a las montañas por predios

particulares estaba prohibido para proteger sus propiedades. Sin embargo, accedían a facilitar a la presencia de caminantes de buena referencia. Surgió la iniciativa de los andinistas de la Agrupación Nuevos Horizontes para que la Junta Militar expida el Decreto Supremo No. 390 de 31 de agosto de 1963. En esta norma, no solo se declara la condición de bienes nacionales, también el uso público de las montañas y nevados perpetuos, así como las zonas situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Partiendo de esta base, es esta propuesta la de DECLARAR EL ESPACIO GEOGRÁFICO DESDE EL PÁRAMO HACIA LO MÁS ALTO DE LAS CUMBRES NEVADAS, ES DECIR TODO EL TERRITORIO DE LOS PÁRAMOS Y LAS ALTURAS ANDINAS “LA QUINTA REGION DEL ECUADOR”, lo que incluye, como objetivo de estado, el cuidado del agua, de manera de demorar la llegada del agua de los páramos hacia los ríos y al mar, luego de un racional aprovechamiento.

Esta “Quinta Región” debe crearse estableciendo una base legal muy fuerte de protección, que acopie todos los estudios, se los divulgue y pasen a formar parte de un solo inventario de conocimientos. Se trataría de estructurar una gobernanza exclusiva y científica que requiere de una declaratoria estratégica de administración por excepción.

¿Réquiem para el páramo y los glaciares

o fortalecimiento de su cuidado?

Los páramos contienen las principales fuentes de agua. Están en un proceso acelerado de erosión. El 85% de provisión de agua para la ciudad de Quito, proviene de sus humedales y nacimiento de corrientes y ríos. Su medición territorial, constituye el 10% del territorio nacional que son aproximadamente 25 mil kilómetros cuadrados, según Misael Acosta Solís (1963). Esta medición inicial ha cambiado, por el transcurrir del tiempo y los estudios más avanzados. El dato oficial actual, según el Ministerio Ambiente, es que su superficie es de 1.52 millones de hectáreas. En este espacio se monitorea la cobertura del páramo, utilizando una metodología constante, permitiendo apreciar los cambios por la

disminución de las áreas invadidas por el aprovechamiento agrícola de sus terrenos. Estos espacios varían también por la rápida depredación del bosque y plantas, la minería ilegal, y el desarrollo de la exploración y producción de los recursos minerales estratégicos. Las obras para el turismo o para el aprovechamiento furtivo de sus fuentes de agua deben desacelerarse ya. A pretexto de desarrollo turístico, la libre apertura de vías carrozables, trochas y senderos atentan contra la conservación de la vegetación y del paisaje. Existen ejemplos de cuidados y obras, como el de la empresa de Agua Potable de Quito, poseedora del área del Antisana.

Son igualmente prioritarios el monitoreo y estudio de los glaciares, con un avanzando proceso tecnológico, partiendo de la constatación de ese doloroso 40% de reducción de glaciares en el mundo, en los últimos 50 años. Una confiable alerta de los riesgos de disminución de sus fuentes se sustenta en tres premisas:

1.- El estudio climático pasado

2.-El estudio climático actual, que se refiere a las consecuencias de los eventos de El Niño y del calentamiento global en los glaciares tropicales de los nevados

3.- Los riesgos ligados a los glaciares, puesto que se encuentran en los volcanes, con la consecuente amenaza de actividad y producción de lahares. Esta es la amenaza más peligrosa; su desprendimiento desaparecería las fuentes de agua, así

como su arrastre de poblaciones e infraestructura del más alto valor; ejemplo potencial es lo que va a ocurrir en el Cotopaxi, o lo que fue el evento de desfogue del agua en la Laguna Amarilla de El Altar, provocado por la inconmensurable caída de uno de sus glaciares.

La ablación que en geología significa “la pérdida del hielo en el final del glaciar”, es un término común en las evaluaciones periódicas de los deshielos a los que se considera como la amenaza de la naturaleza verde. Está identificada y merece muchísimos esfuerzos más para conocerlo y medir sus probables consecuencias, permitiendo la presentación de alternativas para contar con el líquido vital.

Laguna Amarilla, Volcán El Altar (4300 msnm). Fuente: Erasmus Ecuador

Como conclusión, esta propuesta, fundamentada y dirigida científicamente, nos hace pensar en una ambicionada proyección: unificando este concepto y labor conjunta con los demás países andinos, posibilitaría que podamos tener una presencia importante en las declaraciones de Tokio y de París.

Franklin Velasco Garcés

Concurso de Murales para artistas ecuatorianos

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del proyecto AdaptaClima, invitan a artistas ecuatorianos con experiencia en la elaboración de murales a participar en el concurso.

Coordinación del concurso

Bajo la dirección de Verónica Ríos, coordinadora nacional del proyecto AdaptaClima, se desarrollará un concurso para sensibilizar y concientizar a la comunidad esmeraldeña sobre los efectos del cambio climático y las medidas de adaptación, así como los riesgos de origen climático a los que están expuestos, como las inundaciones y deslizamientos de tierra, a través del arte del muralismo. Con la elaboración de los murales, las y los artistas participantes no solo aportarán al embellecimiento de la ciudad de Esmeraldas, además, aportarán al fortalecimiento de una cultura de prevención ante los riesgos climáticos por medio de expresiones artísticas.

Verónica es Ingeniera Civil de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y MSC. en Ciencias de la Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 13 años de experiencia profesional tanto en el sector público como privado. Tiene conocimiento en modelación hidrológica, modelación hidráulica, diseño hidráulico, gestión del recurso hídrico y manejo de datos hidrometeorológicos. Desde enero 2020 se desempeña como Coordinadora en Ecuador del proyecto reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina – AdaptaClima.

La importancia de la Educación Ambiental

El Proyecto AdaptaClima tiene como objetivo principal reducir la vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos de tierra en tres ciudades costeras: Taltal y Antofagasta en Chile y Esmeraldas en Ecuador.

Uno de los resultados del proyecto es que la “población local y personal del Gobierno incrementen su conciencia sobre los riesgos relacionados con el clima”. En este sentido, y como parte de la estrategia de comunicación y educación pública del proyecto en Esmeraldas, se plantea generar una serie de acciones que involucren a artistas locales y nacionales y a la comunidad esmeraldeña para que contribuyan a concientizar y sensibilizar a la población local sobre los riesgos de origen climático de su ciudad, específicamente inundaciones y deslizamientos de tierra; así como conocer los efectos del cambio climático y las medidas que se pueden realizar para reducir sus impactos; y de esta manera generar una cultura de adaptación y conciencia, conocimiento, actitudes y prácticas frente a los riesgos de origen climático. Entre estas acciones está el “Concurso de Murales”.

Los objetivos del concurso son: – Sensibilizar y concientizar a la comunidad de Esmeraldas sobre los riesgos de origen climático de su ciudad, específicamente inundaciones y deslizamientos de tierra; así como conocer los efectos del cambio climático y las medidas de adaptación al cambio climático que se pueden realizar para reducir sus impactos, a través de representaciones gráficas en murales, ubicados en sitios estratégicos de la ciudad. – Aportar al embellecimiento del espacio público de la ciudad de Esmeraldas por medio de murales con mensajes clave sobre riesgos de inundaciones, deslizamientos y/o adaptación al cambio climático.

Bases, postulación y premiación del concurso público

Los documentos de inscripción de participantes deben ser enviados al correo diana.gomez@undp. org, con copia al correo karen. ponce@undp.org. Se recibirán entre el 14 y 27 de agosto. Un jurado calificador escogerá a los tres finalistas que elaborarán su mural en los sitios estratégicos de la ciudad de Esmeraldas, designados por el proyecto AdaptaClima en coordinación con el Municipio de Esmeraldas. Los tres finalistas recibirán una Macbook Pro chip M2 de 256GB y diplomas de premiación.

Ecuador y sus vecinos en temas de seguridad

Hernán Moreano Urigüen

Panorama Global

institucionalizada conducción político-estratégica de la inteligencia de Estado. Además de lograr una claridad conceptual de los ámbitos de intervención de la inteligencia estratégica como instrumento de la cooperación internacional, se busca ampliar las interrogantes en torno a las posibilidades reales de cooperación, teniendo como base criterios de congruencia y convergencia, entre el sistema de seguridad y las agencias de inteligencia en el ámbito nacional, internacional y global.

El artículo tiene la intención de reflexionar el valor estratégico y pragmático de la inteligencia como gestión de conocimiento de las amenazas híbridas en el contexto bifronterizo Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú; y la de proponer algunas rutas estratégicas que neutralicen el déficit de gobernabilidad en inteligencia y seguridad y permitan al conductor estatal contar con criterios pertinentes para la toma de decisiones y la consolidación de los mecanismos diplomáticos a nivel bilateral.

Las problemáticas generadas en materia de seguridad, particularmente en las zonas fronterizas cada vez más complejas, cambiantes y difusas han exigido replantear paradigmas de conocimiento válidos y pertinentes sobre todo para relacionar a la inteligencia estratégica con la cooperación internacional como mecanismos para la toma de decisiones de manera multiescalar y multiactor en dinámicas convergentes, concurrentes, a veces heterogéneas y contradictorias.

De hecho, las acciones de gobernabilidad de la seguridad del Estado en la articulación entre lo doméstico-internacional- global se sostiene en el alineamiento estratégico-prospectivo de propósitos, objetivos y

metas, que sin descuidar las dinámicas complejas de internacionalización tales como: la transnacionalización, la transregionalización, la hibridación de las amenazas a la seguridad, abran la posibilidad de gestionar la gobernabilidad también del Estado en el ámbito doméstico.

En este sentido, la gobernabilidad de la seguridad exige ser mirada como un desafío y oportunidad estratégica. Para ello es preciso trascender la mirada coyuntural y orientarse a la construcción de rutas de largo plazo.

Esto para neutralizar amenazas y factores de riesgo en una

Todo este alineamiento referido al intercambio de análisis e información es de mutuo beneficio, aun cuando muchas veces no sea equiparable, ni equitativo, sobre todo entre países con mayor institucionalización de sus sistemas de seguridad e inteligencia.

Este es el caso que se aborda respecto de la frontera norte con Colombia y la del sur con Perú y los espacios de gestación de ecosistemas criminales híbridos que obligan a nueva reflexiones y diseño de rutas de acción para evitar escenarios caóticos.

Es necesario propender a gestionar de la mejor manera las dinámicas complejas que ya han generado graves implicaciones de violencia, aumento de la percepción de inseguridad en los ciudadanos y una exacerbación de temor de manera incremental. Las fronteras han dejado de ser un obstáculo para la delincuencia organizada transnacional. En la actualidad, con el empleo de tecnología WiFI, GPS y drones se pueden organizar ataques a puntos estratégicos de un país.

Por ejemplo, según la Policía Nacional del Ecuador, mafias mexicanas como Jalisco y Sinaloa estarían detrás de los atentados acontecidos en la Cárcel Regional de Guayaquil.

Esa cárcel fue tomada por sorpresa e Inteligencia criminal no sirvió para alertar sobre el uso de dispositivos electrónicos.

Por otra parte, es muy habitual según la prensa local de Huaquillas y Zaruma, el empleo de drones por parte de mafias binacionales en la frontera de Ecuador – Perú para monitorear negocios ilícitos como contrabando y migración ilegal en los 111 pasos clandestinos existentes en las zonas costeña, andina y amazónica. Además, el Golfo de Guayaquil se ha convertido en zona muy explotada por bandas delincuenciales transnacionales que roban camarones y motores fuera de borda en las playas de la Isla Puna y en islotes aledaños a las provincias del Guayas y El Oro.

Han sido varias las ocasiones que los guardacostas de la Fuerza Naval no han podido capturar a los maleantes, debido a que estos últimos usan drones para burlar la presencia militar y policial.

Por último, según el último informe 2020 de la UNODC, en los mangla -

res de la zona de San Lorenzo se han constatado embarcaciones camufladas de bandera mejicana sin que exista un control de las autoridades competentes.

Se hace necesario, por tanto, que los estados en la región estén un paso adelante de los grupos criminales transnacionales con obtención de inteligencia real tanto a nivel tecnológico como humano. Lo post normal es una realidad, al no existir eventos sólidos, predecibles y estáticos, sino más bien amenazas en constante mutación en fronteras.

Propuesta de Política Pública

1. La contribución de académicos, periodistas, comunidades epistémicas, organismos no gubernamentales, líderes políticos, activistas sociales, ambientalistas, entre otros, debe considerarse dentro de las nuevas metodologías de análisis de inteligencia y prospectiva para detectar fenómenos transnacionales que vayan más allá de narcotráfico en las fronteras con Colombia y Perú.

No se puede permitir que el Estado se encierre en su propia burbuja para generar conocimiento caduco. Por lo tanto, mientras más diversa y plural sea la participación de actores en el diseño de escenarios de

caos e incertidumbre, más se podrán establecer estrategias y políticas para enfrentarlas.

2. También se debe inmiscuir a los conductores estatales, decisores sectoriales, profesionales y académicos en inteligencia en un desafío complejo, que, sin devaluar el valor aportado por los estudios ortodoxos y revisionistas de la Inteligencia, puedan aportar con nuevos análisis y formas de producción de conocimiento experto de alto valor para la conducción del Estado democrático y el bienestar de los ciudadanos, en el marco del respeto a sus derechos.

3. En definitiva, evolucionar sistémicamente tanto con los desafíos impuestos por la emergencia de nuevas dinámicas mutantes de las amenazas de las fronteras, como en la recuperación del tejido social de los actores involucrados en esta materia.

En este sentido, se vuelve primordial la cooperación en inteligencia a nivel regional andino, binacional, en el caso de la Comisión Nacional Bi Fronteriza (COMBIFRON) y hemisférico con la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) a fin de identificar redes y estructuras de mafias internacionales y construir escenarios en materia de amenazas emergentes.

Hernán Moreano Urigüen Panorama Global. Agosto Rivera del Rio Putumayo. En la frontera Ecuador–Colombia. Fuente: El EspectadorCómo llegó el café a Ecuador

Ramiro Ruiz R.

La historia de la expansión por todo el mundo, el cultivo y el consumo de café es una de las más encantadoras. Comienza en el Cuerno de África, en Etiopía, (Arabia) donde el cafeto tuvo su origen probablemente en la provincia de Kaffa.

Historia del café

Se conoce con más certeza que los esclavos de Sudán iban a Yemen y Arabia por el puerto de la Moca, nombre que se convirtió en uno de tantos sinónimos del café.

Ellos comían la parte carnosa de la cereza del café. El café se cultivó en el Yemen en el siglo XV y es probable que mucho antes.

Moca era también el puerto principal de la única ruta marítima a la Meca, el lugar más concurrido del mundo en aquella época. Los árabes, sin embargo, tenían una política rigurosa de no exportar granos fértiles de café, para que no lo cultiven en ningún otro lugar.

El grano de café es la semilla del cafeto.

Cuando le quitan las capas exteriores se hace infértil. Muchos aventureros y comerciantes intentaron llevar semillas fértiles. Hasta que los holandeses en 1616, consiguieron

trasladar algunos cafetos y los cultivaron en invernaderos.

Al principio, las autoridades del Yemen animaron el consumo de café. Los efectos se recomendaron superiores a los más fuertes del “Kat”, un arbusto cuyas hojas y brotes se masticaban como estimulantes.

Los primeros establecimientos para probar café se abrieron en la Meca y se llamaron “kaveh kanes”.

Ese tipo de establecimiento se fortaleció rápidamente por todo el mundo árabe y los cafés fueron muy concurridos.

Ahí se jugaba al ajedrez, se intercambiaban chismes y se regocijaba del canto, el baile y la música.

Las caferías estaban decoradas con lujo y cada una tenía su propio signo. Nada había existido antes como el establecimiento de café: un lugar en el que se podía hacer vida de sociedad y tratar negocios en un ambiente cómodo y al que todo el mundo podía ir por el precio de un café.

Sin embargo, los establecimientos de café árabes pronto se convirtieron en centros de actividad política y los suprimieron.

En las siguientes décadas, las cafeterías las prohibieron varias veces, pero siguieron reapareciendo. Con el tiempo encontraron una solución: las cafeterías pagaron impuestos.

Así pues, la historia del café y su expansión por el mundo tiene como protagonistas a los árabes. Durante 200 años tuvieron la exclusiva del cultivo y comercio de café. Tenían especial cuidado en no popularizar granos fértiles de café.

El café llega a América

La primera referencia del café en Norteamérica es de 1668. Pronto se abrieron establecimientos de café en Nueva York, Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades. El Boston Tea Party de 1773 se proyectó en un establecimiento de café con el nombre de “El Green Dragon”. Tanto la Bolsa de Nueva York como el Banco de Nueva York obtuvieron establecimientos de café, en lo que hoy es el distrito financiero de Wall Street.

En el decenio de 1720 se empezó a

cultivar el café por primera vez en América. Gabriel Mathieu de Clieu era un oficial de la Marina francesa que trabajaba al servicio de la armada en la Martinica. En 1720, viajó a París. Con alguna ayuda y su encanto personal consiguió un cafeto que se llevó de vuelta en el viaje por mar. El cafeto le colocó en una caja de cristal y lo dejó en cubierta para mantenerlo caliente y no lo dañe el ambiente y el agua salada.

En el viaje hubo sucesos como lo contó Mathieu de Clieu en su diario: los piratas tunecinos persiguieron el buque. Sufrieron una fuerte tormenta y Mathieu lo amarró al cafeto. Inmediatamente se enfrentó a un enemigo a bordo que tenía en -

vidia y trató de robar la planta. Combatieron con violencia y una de sus ramas se quebró. Sin embargo, el cafeto sobrevivió. Después de esos incidentes, el buque quedó varado por falta de viento y se racionó el agua. Para De Clieu estaba convencido que lo más importante era el cafeto y cedió su ración de agua a la planta. El cafeto y Mathieul sobrevivieron.

El buque llegó a la Martinica y el cafeto fue replantado en Preebear, donde lo cercaron con un seto de espinas y lo cuidaron los esclavos. El cafeto creció, se multiplicó, y en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que en 1777 había entre 18 y 19 millones de cafetos en la Martinica.

Había quedado establecido el modelo para un nuevo cultivo comercial que podía extenderse en el Nuevo Mundo.

Fueron los holandeses, sin embargo, los que primero popularizaron el cafeto en América Central y del Sur. Hoy reina sin rival como el principal cultivo con fines comerciales del continente.

El café llegó primero a la colonia holandesa de Surinam en 1718, y después se plantaron cafetales en la Guyana francesa y el primero de muchos en Brasil, en Pará.

En 1730 los británicos lo llevaron a Jamaica, donde ahora se cultiva el café más famoso y caro del mundo, en las Montañas azules (Blue Mountains). En el año de 1825, América Central y del Sur estaban en ruta hacia su destino cafetero.

Esa fecha es también importante porque fue cuando se plantó café por primera vez en Hawái, que produce el único café estadounidense y uno de los mejores.

El café de hoy