Vivir en Ecuador: Sobrevivir y prosperar en el miedo

Vivir en Ecuador: Sobrevivir y prosperar en el miedo

Coordinador General

Josué Navarrete

Colaboración Especial

La Hora Esmeraldas, La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

Colaboradores edición Nº81: Beatriz Feijoó Fernández, Benjamín Pinza Suárez, Fausto Jaramillo Y., Iván Fernández, Eco. Jaime Carrera, Josep Borrell Fontelles, María Herrera Heredia, Mariana Velasco, Méntor Villagómez Merino, Manuel Castro M, Manuel Vivanco Riofrío, Nelson Robelly, Pablo Unda, Ramiro Ruiz R.

Revista Semanal

EL PROTOTIPO DE CUERPO BELLO 35

LOS JÓVENES

Beatriz Feijoó Fernández

Iván Fernández

EL SEGUNDO FESTIVAL DEL PASILLO LOJANO 43

Benjamín Pinza Suárez

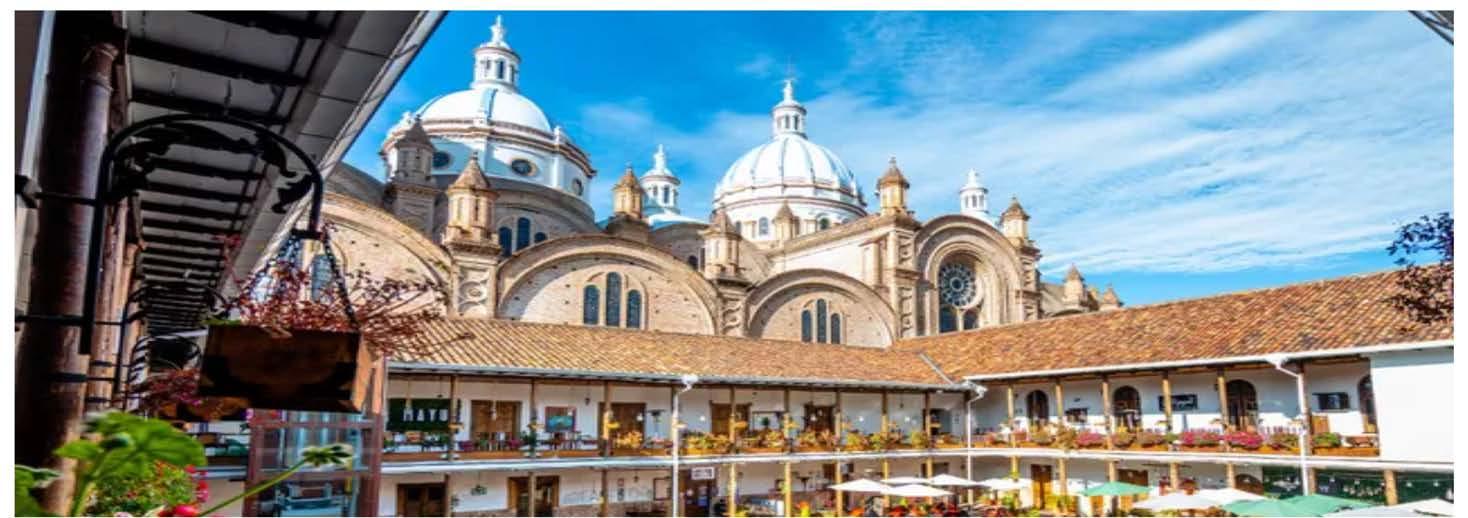

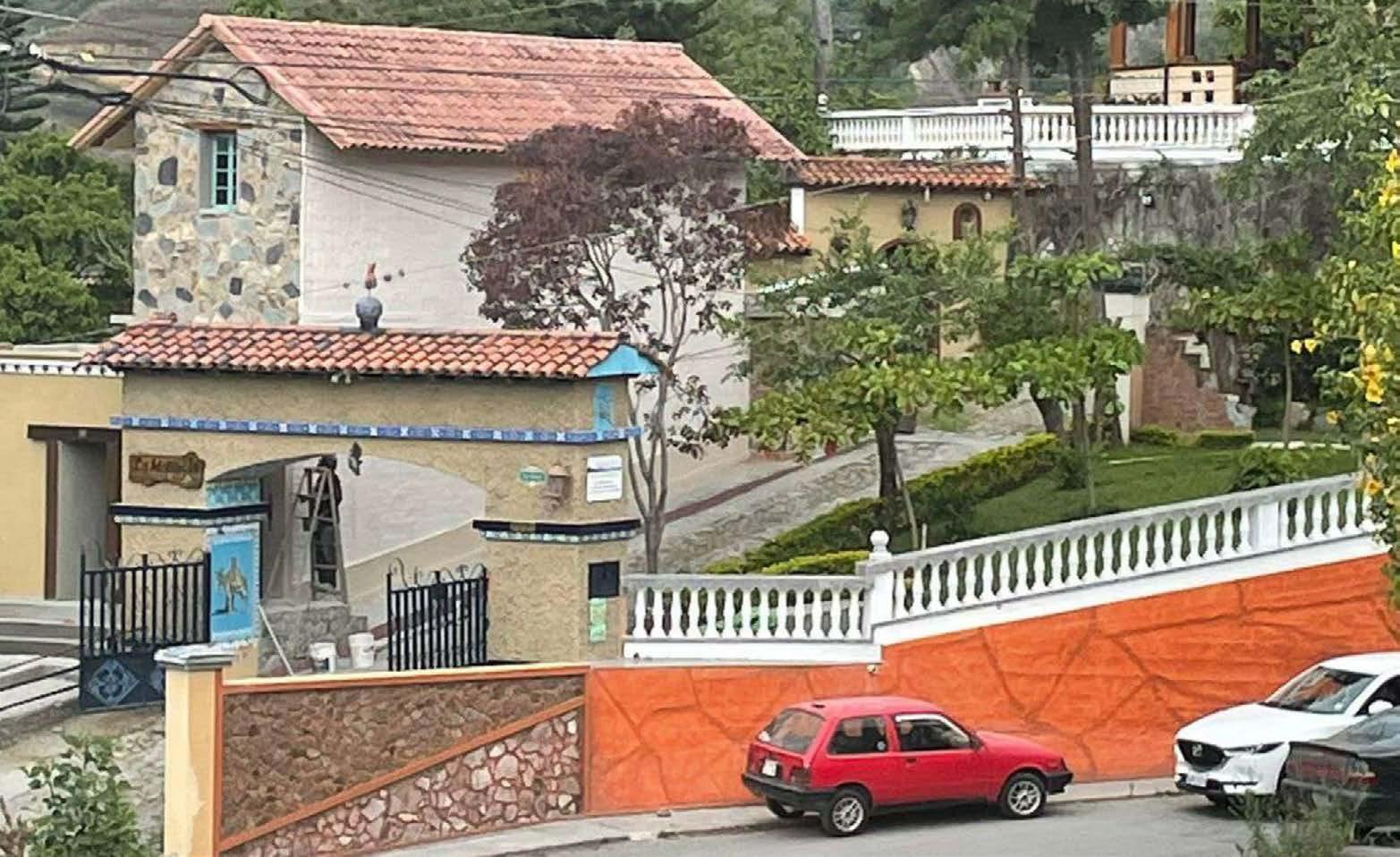

COTACACHI Y CUENCA: DOS POLOS DE ATRACCIÓN 45

Ramiro Ruiz R.

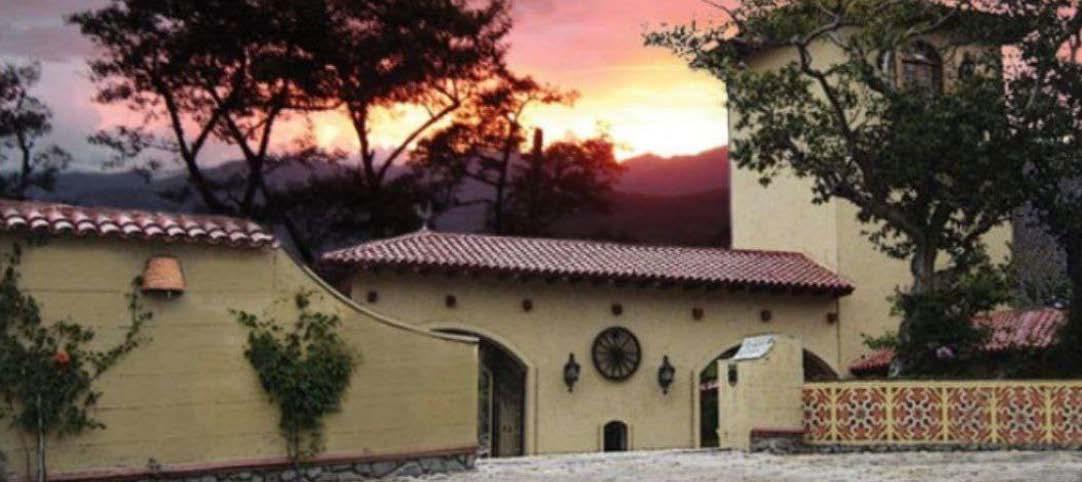

HACIENDA EL ATILLO: VILCABAMBA 49

Manuel Vivanco Riofrío

LO PRIMADO DE AMÉRICA TIENE REPÚBLICA DOMINICANA 54

Mariana Velasco

LUZ CHIRIBOGA GUERRERO: LA POETISA DE LA CULTURA AFROECUATORIANA 60

Revista Semanal

LA GUANÁBANA: ÉXITO NUTRITIVO 62

Revista Semanal

FLOR DE JAMAICA: SOLO BENEFICIOS 64

Revista Semanal

ANEXO ESPECIAL: GACETA CULTURAL 76

Revista Semanal

La Hora surgió en un momento oscuro del Ecuador. El fallecimiento del presidente Jaime Roldós, el primero de nuestra actual democracia, había sembrado una sensación de temprana derrota y decepción en el corazón de muchos ecuatorianos. La economía atravesaba un momento tremendo, producto de una situación mundial que conspiraba contra las jóvenes democracias latinoamericanas y de un escenario no aclarado que había dejado una dictadura. El malestar se había apoderado demasiado rápido, injustamente rápido, de la población. Al mismo tiempo que intentábamos mantener la demencia homicida de la Guerra Fría lejos de este país, el conflicto con el Perú y el deseo de revancha hacían que ingentes recursos económicos, pero sobre todo la atención de la población y el talento de sus mejores ciudadanos estuviesen enfocados en el nocivo oficio de la guerra contra un pueblo hermano.

El mundo de hoy es diferente, pero no tanto. El cruel magnicidio de Fernando Villavicencio ha hecho tambalear la fe en nuestra democracia. La abrupta transformación del mundo nos ha dejado atrás, al menos por ahora. El miedo y la violencia retumban sobre el país, mientras coqueteamos con el error de creer que se puede exorcizar con más sangre.

Al igual que hace 41 años, La Hora permanece inamovible en su convicción, junto a sus lectores y audiencias, de que aún en las horas más oscuras el futuro será mejor y su historia será digna de ser narrada. Hoy como entonces, aguardamos los nuevos liderazgos, a la altura del mundo y de los retos que imponen las circunstancias.

Entre tantas malas noticias, siempre hay una luz de esperanza y eso te traeremos con Focus, un regalo para ti en estos 41 años de LA HORA. Este espacio estará dirigido por Gabriela Vivanco.

Cuando hay un problema, ella tiene las soluciones, sí, en plural. Es una mujer que siempre intenta buscar el arcoíris en medio de la tormenta y contagia con su forma de ser. No se conforma con lo básico, siempre quiere más y su liderazgo ha permitido que Focus salga a la luz.

Hoy, 23 de agosto de 2023, LA HORA cumple 41 años de vida. Y para celebrar su aniversario, el equipo encabezado por Gabriela Vivanco, directora, estrena el podcast Focus, que brindará una chispa de esperanza a la audiencia.

Pero, antes de relatar sobre el programa hay que partir de la raíz para entender su creación.

Gabriela tenía apenas dos años cuando su padre, Francisco Vivanco, tomó el timón del barco de LA HORA. Creció rodeada de las letras y con el olor del papel que apenas salía impreso de la rotativa. Por eso, estudió periodismo.

Por cuestiones políticas tuvo que dejar Ecuador por 11 años, pero no hubo distancia que le aparte de LA

HORA . En 2020, cuando las aguas mostraban cierta calma, decidió retornar junto a sus hijas, quienes también llevan en su ADN el amor por esta casa editorial. Así como el resto del mundo, Gabriela tampoco estuvo preparada para la pandemia y lo que esta traería a su vida. En medio del caos y la incertidumbre, ella pasó a tomar el timón que su padre había llevado por años. Es decir, además de ser madre (ayudar con sus clases virtuales, cocinar, limpiar la casa…), ser persona (intentar entender lo que pasaba en el mundo), tuvo que ser una gran líder para sostener al equipo.

Así, en un abrir y cerrar de ojos han pasado tres años y Gabriela ha consolidado un equipo fuerte, como ella.

Salto cuántico

La transformación digital se aceleró 27 veces con la pandemia y una analogía que hace Gabriela calza perfecto: “la transición entre las carretas jaladas por caballos y la llegada de los automóviles”.

Es decir, tuvo que ser

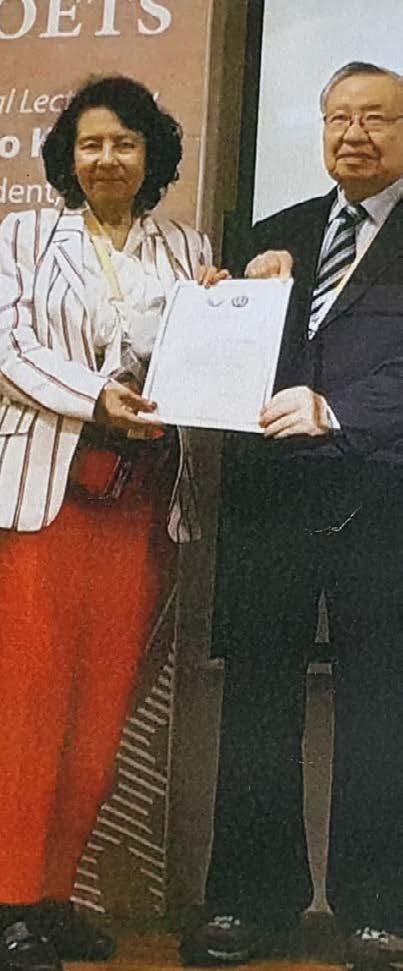

TRAYECTORIA. Gabriela Vivanco, directora de La Hora y presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

estratégica para mantener a su audiencia y atraer a una nueva, la que no se llena con lo tradicional. Y ese reto, ella lo asumió con gusto y lo encaró con energía.

Le gusta innovar y la creatividad es su esencia. En medio de tantas noticias malas que no solo atraviesa Ecuador, sino también el mundo, Gabriela siempre ha querido crear un espacio en el que se pueda destacar lo bueno de las personas y brindar esa chispa de esperanza. Es ahí donde nace Focus.

¿Por qué Focus, qué significa?

En un ejercicio democrático, el equipo hizo una lluvia de ideas de posibles nombres, hasta en el que Chat GPT participó, pero ninguno convencía.

Hasta que Gabriela mencionó Focus: una palabra simple y fuerte, que viene del latín y que significa: “hogar, fuego del hogar, metafóricamente casa como lugar de reunión”. Y es ahí donde está enfocado el podcast, en ser un lugar seguro para la audiencia de LA HORA . El espacio es dirigido por Gabriela.

¿Quiénes estarán en Focus?

Los invitados serán personas que sumen, que desde su profesión o logros motiven a quienes están del otro lado. La primera persona en pisar el set de Focus es Claudia González , psicóloga, quien enseña cómo se puede tener una vida equilibrada cuando en el exterior todo parece ser un caos.

El podcast será transmitido en Spotify y también estará el video en YouTube. Queremos que te sumes a nuestra comunidad y que nos digas qué temas o qué invitado quisieras que tengamos en el programa. Este espacio está creado para las audiencias de LA HORA. Gracias por su fidelidad.

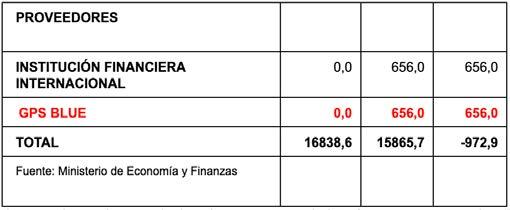

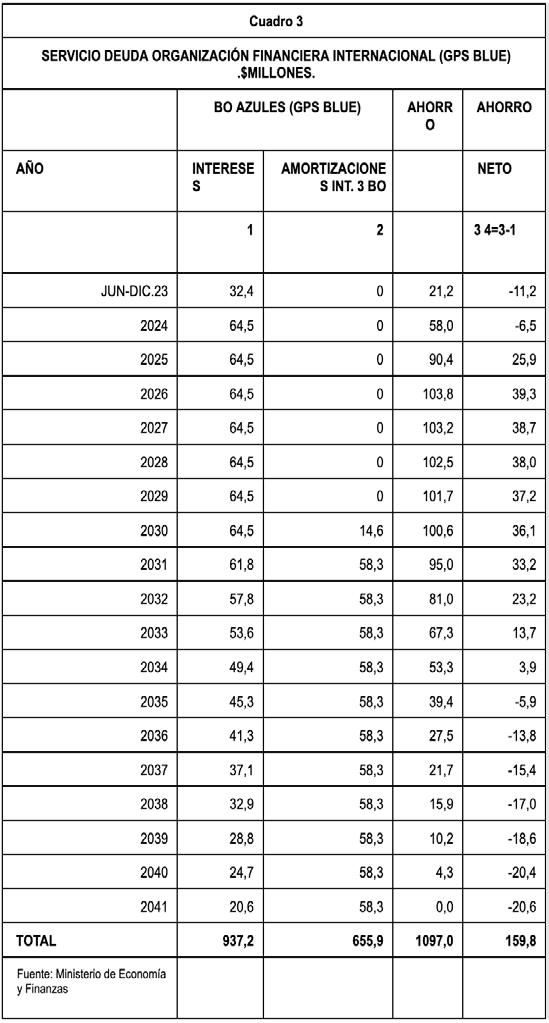

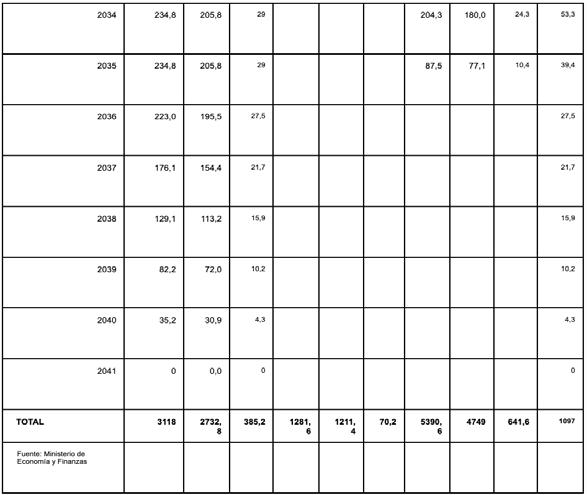

En el reporte de deuda pública, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de mayo de 2023, se refleja la información sobre los bonos azules,

Ecuador emitió $656 millones en bonos azules (GPS BLUE), mediante la intervención de GPS Blue Financing, con la garantía del BID y la cobertura de riesgo político otorgada por la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC).

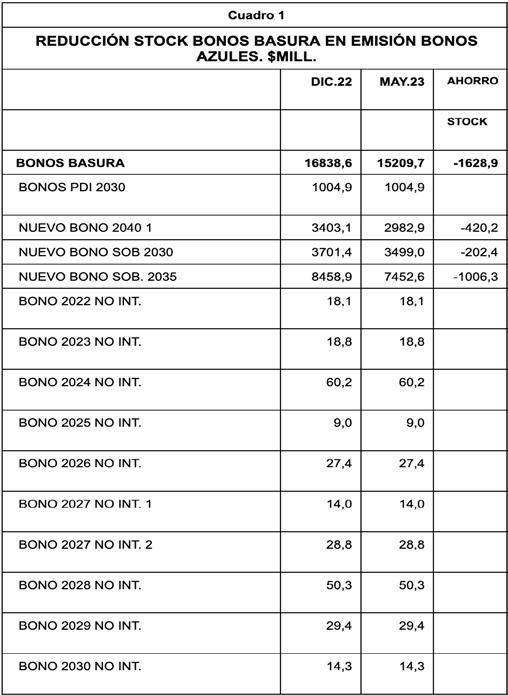

La emisión se realizó a 18.5 años plazo. Con los $656 millones se re compraron tres nuevos bonos basura: el 2040 1 por $420,2 millones, el 2030 por $202,4 millones y el 2035 por $1.006,3 millones. El total recomprado por los tres bonos fue de $1.628,9 millones (cuadro 1).

Esto es, el stock de los bonos basura disminuyó en tal valor, a $15.209,7 millones. Al mismo tiempo, se registra como nueva deuda con el título de Institución Financiera Internacional, los bonos GPS BLUE por $656 millones. Por tanto, la reducción neta en el stock de deuda es de $972,9 millones ($1.628,9-

$656 millones) (cuadro 1).

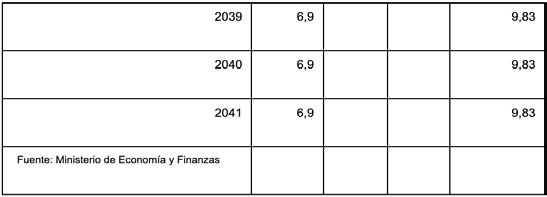

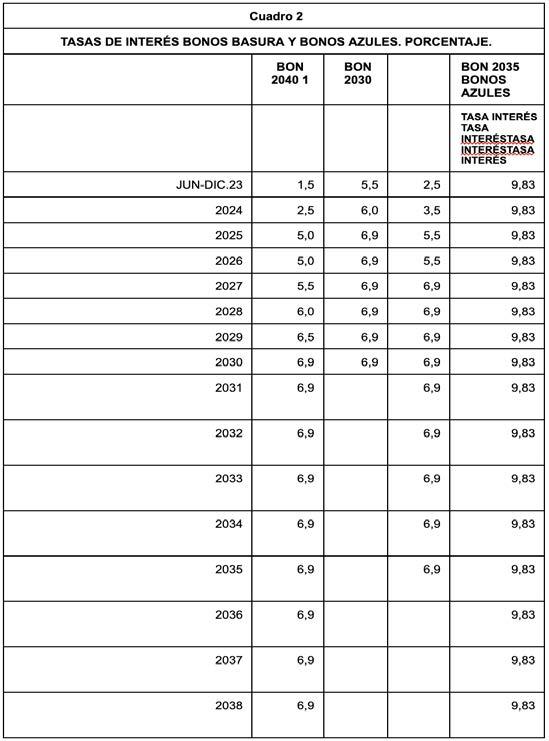

Los tres bonos basura citados, tienen una tasa de interés que aumenta cada año, hasta el 6,9 por ciento (cuadro 2).

En cuanto a los bonos azules (GPS BLUE), al dividir el pago de intereses anuales de $64,5 millones (cuadro 3), para el monto de $656 millones de tales bonos, se obtiene la tasa de interés de 9,83 %.

Por los bonos azules (GPS BLUE), se comenzará a pagar amortizaciones por $14,6 millones en el año 2030, y $58,3 millones anuales entre 20312041, hasta completar el pago de los $656 millones (cuadro 3).

Por tales bonos se pagarán intereses anuales de $64,5 millones entre los años 2024-2030, luego disminuirán estos pagos a medida que se cancelan las amortizaciones del capital.

Hasta el año 2041 por los bonos azules se cancelará todo el capital de $656 millones, y el pago acumulado de intereses entre 2023-2041 ascenderá a $937,2 millones (cuadro 3).

La diferencia entre $937, 2 millones de los intereses recibidos y los $656 millones de capital invertido alcanza $281 millones, esto es, el capital invertido aumentará el 42,8 por ciento. Sin contar, que a partir de 2030 se comienza a pagar cada año parte del capital que puede ser nuevamente reinvertido por GPS BLUE.

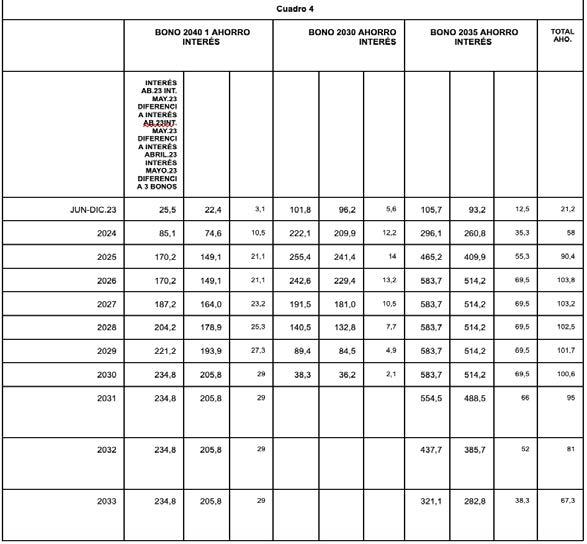

El cálculo del ahorro en el pago de intereses de los tres bonos basura recomprados se muestra en el cuadro 4.

Por ejemplo, para el nuevo bono 2040 1 se toman los intereses que se habrían pagado cada año hasta el 2040, calculados al mes de abril de 2023, antes de la recompra.

Luego, se toman los intereses que se pagarán hasta 2040,

calculados en el mes de mayo de 2023, con el nuevo stock luego de la recompra.

La diferencia entre los dos cálculos, refleja el ahorro anual en intereses del bono 2040 1. Igual procedimiento se utiliza para los bonos basura 2030 y 2035. La suma del ahorro en el pago de intereses de los tres bonos asciende a $1.097 millones (cuadro 4).

Durante los 18.5 años, se habrá pagado en intereses de los bonos azules la suma de $937,2 millones (cuadro 3).

En cambio, el ahorro en el pago de intereses de los tres bonos basura recomprados, asciende a $1.097 millones.

Esto es, el ahorro neto entre el total de los intereses pagados por los bonos azules y el ahorro de los intereses de los tres bonos basura es de $159,8 millones (cuadro 3). De otra parte, la información sobre los recursos para Galápagos ha sido poco clara.

No obstante, algún momento fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas difundieron los siguientes números. Habrían $240 millones para Proyectos de Conservación y $250 millones para un Fondo de Conservación.

A través del presupuesto del Estado se aportarían $18 millones anuales por los 18.5 años de duración de los bonos azules, esto es, $333 millones provenientes de los ahorros del canje (en intereses se ahorran $159,8 millones). De los $18 millones anuales, $13 millones financiarían los proyectos, esto es, $240 millones ($13 millones por 18.5 años). Es decir, los Proyectos de Conservación estarían financiados a través del presupuesto.

De los $18 millones anuales, $5 millones anuales se destinarían al Fondo de Conservación, esto es, $92,5 millones.

Los restantes $157,5 millones para completar el Fondo de Conservación de $250 millones provendrían de donaciones que deben ser conseguidas por los administradores del Fondo.

Es menester contar con cifras definitivas y claras sobre este tema. De los cuadros se infiere que el valor neto entre el ahorro de intereses y aportes anuales para la conformación de los Fondos de Conservación y Proyectos, incrementará el gasto en cierta magnitud. En cambio, a partir de 2026, año en el que comienza el pago de amortizaciones de los bonos basura habrá reducción del pago de amortizaciones de los mis -

mos por $1.628,9 millones de forma gradual hasta su vencimiento.

A su vez, entre 2030 - 2041 se aumenta el pago de amortizaciones por la cancelación de los bonos azules.

El valor neto de alivio en las necesidades de financiamiento por reducción del pago de amortizaciones será de $972,9 millones (cuadro 1) de modo gradual cada año.

Sentimos cierto sabor agridulce cuando vemos que la tasa de interés de los bonos azu les es de 9,83 por ciento (a pesar de contar con ultra garantías), mien tras la tasa de los bonos basura alcanza al 6,9 por ciento.

Inclusive los $400 millones que se emitieron con garantía del BID para el programa casa para todos (no hay información de su uso), tienen una tasa de interés del 7,25 por ciento.

Paradójicamente, Ecuador se beneficia de su elevado riesgo

país y obtiene una reducción del capital por el bajo precio de los bonos basura. GPS BLUE también se beneficia del alto riesgo del Ecuador, a través de la elevada tasa de interés. En fin, en los negocios no hay filantropías.

Los números nos invitan a imaginar, si el riesgo país del Ecuador fuese de 150 puntos, ¿habría sido posible esta operación y en qué términos?.

En cualquier caso, el país siempre pagará facturas elevadas, mientras no comprenda que una economía sólida y en sostenido crecimiento en el largo plazo, y unas cuentas públicas sostenibles en el tiempo,son la única vía para su progreso.

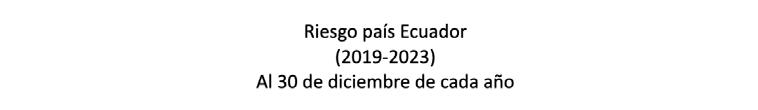

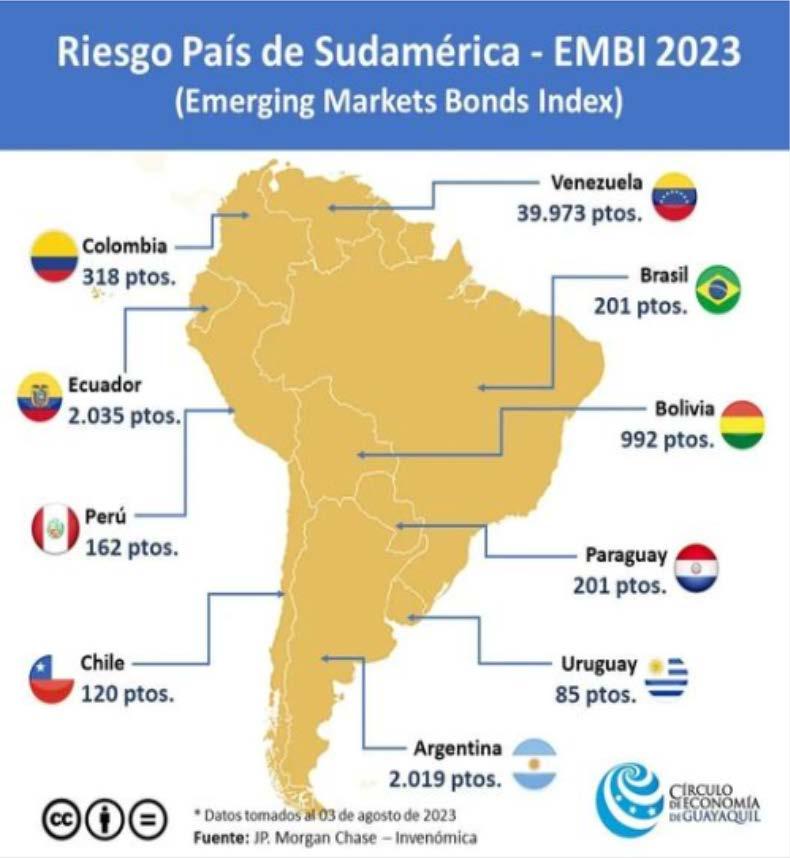

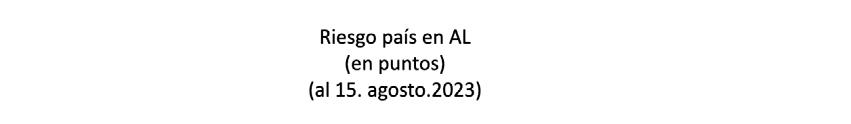

A agosto 21 del año en curso el riesgo país Ecuador habría disminuido en 58 puntos, con relación a agosto 15, ubicándose en 1750 puntos según el EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global) o índice de bonos de mercados emergentes, considerado como el más práctico indicador del riesgo país y calculado por J.P.Morgan Chase, empresa multinacional estadounidense, de servicios financieros, líder en inversiones bancarias y gestión de activos; sin embargo, la serie histórica de este indicador cuyos números han sobrepasado ampliamente los dos mil puntos (2813 agosto 2020), no oculta los graves problemas que este indicador macroeconómico conlleva de cara al progreso de la economía y la sociedad.

Fitch, por su parte, una de las calificadoras de riesgo más importantes, bajó la calificación de la deuda soberana de Ecuador de B – a CCC+, debido según ellos a un deterioro significativo de sus cuentas fiscales, alcance limitado para el financiamiento internacional y local. En paralelo según la calificadora Fitch las restricciones de liquidez tendrían como consecuencia una acumulación considerable de atrasos desde fines de 2022.

Fuente: JP Morgan Chase

El incremento del riesgo político y los desafíos de gobernabilidad llevaron a la firma a prever una situación fiscal y financiera crítica para el país y por consiguiente a otorgarle la calificación de CCC+ Esta calificación, conforme al significado otorgado por las diferentes calificadoras nos etiqueta como un país de “Calidad crediticia dudosa”, pero lo más grave es la cercanía con la categoría D, la cual significa alta probabilidad de impago e insolvencia.

Estos indicadores (EMBI y Categoría de calificación, que va de AAA a D), para los países, surgen de la necesidad de los acreedores de conocer el nivel de confiabilidad de recuperación de sus recursos y la determinación de la capacidad de pago de las emisiones de la deuda externa soberana de un país. Están directamente relacionados con la eventualidad de que un estado soberano no pueda cumplir con sus obligaciones internacionales contraídas con agentes externos.

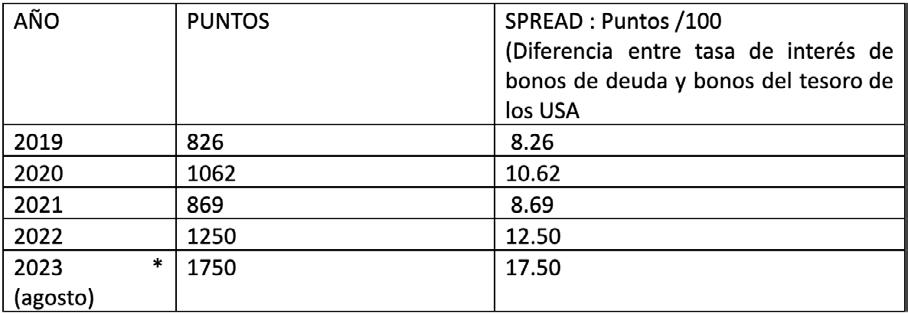

En consecuencia el aumento en el nivel de riesgo del Ecuador (puntos cercanos a los dos mil y calificación CCC +) demuestra claramente a la comunidad internacional, la vulnerabilidad de la economía nacional, la menoscabada solvencia y capacidad de pago desde los ojos de instituciones expertas que evalúan los diferentes productos financieros y sus características, así como el limitado desempeño y gestión interna y externa del país, que se hace más evidente si se compara con los índices proporcionados a países vecinos como Colombia y Perú, 331 y 173 puntos respectivamente, para el mismo período.

Tan alta es la tendencia que lleva el ecuador en este tema, que se ha convertido en el tercer país con el indicador más alto de América Latina, solo después de Venezuela y Argentina, países con características similares en cuanto al manejo de su economía, problemas de institucionalidad e inseguridad jurídica y política.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/sp-calificacion-riesgo-ecuador

Fuente: https://www.invenomica.com.ar/riesgo-pais-embi-america-latina-serie-historica/ JP Morgan Chase

En los 1994, 1750, más o menos puntos de riesgo país expresados en los tableros financieros internacionales, radica gran parte de la explicación de las altas tasas de interés que pagamos por nuestras deudas contraídas y que hacen que el Ecuador tenga salidas ingentes de capital, visibles en la balanza de pagos y con efecto directo en la falta de recursos financieros para emprender en proyectos que generen empleo y mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos.

Las onerosas tasas que paga el Ecuador en las diferentes emisiones de bonos de deuda o en los históricos préstamos a China, muestran la diferencia entre un país con las características del nuestro, frente a uno libre de riesgo como el caso de los Estados Unidos, donde

sus bonos reflejan riesgo cero y la tasa involucra exclusivamente el precio del dinero. La debilidad y casi nula capacidad de gestión del gobierno que termina, la aguda y tenaz oposición política desde la Asamblea a algún intento de generar mecanismos de gobernanza, la presencia de poderes fácticos y la toma del poder de las diferentes instituciones por parte del poder político, no permiten visualizar un cambio de rumbo en el corto - mediano plazo, con duras consecuencias en la inversión y el empleo, básicamente.

El alto nivel de endeudamiento, cuya cifra superaría el 70% del PIB, el desequilibrio en el manejo de las finanzas públi -

cas, con un déficit que se acerca a los 5 mil millones este año, una disminución de ingresos tributarios y petroleros, señales de ingobernabilidad, falta de prioridades y por, sobre todo, la encarnación de la corrupción a todo nivel (68/100. Informe CESLA, 2023), no dan tregua para un manejo racional, objetivo y técnico, que ubique al ecuador en la senda del progreso y desarrollo.

¡Lamentablemente EMBIG y FITCH tienen razón!María Herrera Heredia Escritora, docente universitaria, es Decana de la Facultad de Economía y del Colegio de Economistas.

Panorama Global

El 19 de junio de 2023 se adoptó el “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” (conocido también como Acuerdo BBNJ).

Pese a su vital importancia para abordar las amenazas a las que están sometidos los océanos en la actualidad y para garantizar la sostenibilidad de aquellas áreas que no están cubiertas por la jurisdicción nacional, dejó pasar la oportunidad de establecer un régimen de gobernanza coherente y completo, al excluir de su aplicación a la pesca y las actividades relacionadas con la pesca. Luego de dos décadas de negociaciones los Estados Miembros de la ONU adoptaron, por consenso, el 19 de junio de 2023, el Acuerdo relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en la alta mar (BBNJ).

Este acontecimiento histórico es vital para abordar las amenazas a las que están sometidos los océanos

en la actualidad y garantizar la sostenibilidad de aquellas áreas que no están cubiertas por la jurisdicción nacional: más de dos tercios de los océanos.

Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) constituye el marco legal para las actividades en los océanos, carece de normas específicas para la regulación de algunas de esas actividades. Así, por ejemplo, la normativa relacionada con la protección de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ, por sus siglas en inglés) se limita a señalar el deber de los estados de cooperar en una

amplia gama de temas, pero sin que se especifique el contenido legal de dicha obligación.

La lejanía de estas áreas y la falta de conocimiento científico, previamente las colocó fuera del alcance de actividades humanas, pero los avances tecnológicos, desarrollos científicos y demanda creciente de los recursos biológicos y minerales, impulsaron su exploración y explotación, poniendo de manifiesto claramente que la disposición de la CONVEMAR no ha sido suficiente y, actualmente, la biodiversidad en alta mar se encuentra amenazada, afectando el bienestar humano global.

El deterioro de la biodiversidad marina en alta mar se debe en gran medida a la intensificación de las actividades humanas.

Esto incluye a la pesca y otros tipos de explotación de recursos marinos, así como el transporte marítimo y otras actividades que contribuyen a la contaminación y la degradación de los ecosistemas marinos. Además, el aumento de las emisiones de carbono (CO2) provocadas por el hombre, ha ocasionado un aumento de la acidez de los océanos, una disminución de los niveles de oxígeno, el calentamiento de las aguas y el desplazamiento de las corrientes oceánicas.

Estas presiones combinadas, están socavando la salud y la capacidad de recuperación de los ecosistemas y las especies marinas en todo el mundo.

Antes y después de la entrada en vigor de la CONVEMAR en 1994, se elaboraron en forma independiente de ella una serie de acuerdos sectoriales y regionales que abarcan sectores como la pesca, el transporte marítimo y otros, lo que dio lugar a un marco de gobernanza desigual que adolece, además, de una falta de coordinación y cooperación entre los numerosos organismos y

organizaciones que tienen un papel o mandato en la gestión de los océanos, tanto a nivel regional como mundial.

Es por ello por lo que, cuando el nuevo Acuerdo BBNJ alcance las sesenta ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, llenará -si no un vacío legislativo total en alta mar- sí algunos espacios creados por una estructura de gobernanza fragmentada que, hoy por hoy, no es suficiente.

La importancia de esta nueva legislación internacional es muy grande. Dos terceras partes de los océanos se encuentran más allá de la jurisdicción nacional y estas áreas son clave para la seguridad alimentaria, para la captura de carbono y para la investigación científica actual, amén de otras posibilidades que aún ignoramos.

A pesar de ello, estas zonas han carecido históricamente de un sistema de gobernanza que asegure su conservación y su uso sostenible, situación que pudo ser remediada por el nuevo acuerdo en beneficio de toda la humanidad.

Lastimosamente, sin embargo, el Acuerdo quedó incompleto.

El literal a) del párrafo 2 del Artículo 10 del Convenio, excluye expresamente de su aplicación a la pesca y a las actividades relacionadas con la pesca en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Las actividades pesqueras, tradicionalmente limitadas a áreas cercanas a la costa, se han expandido a la alta mar a medida que la demanda ha aumentado y la pesca costera se ha derrumbado.

Varios informes científicos y de organismos internacionales tales como la FAO, por ejemplo, dan cuenta de la sobreexplotación de muchas especies y si bien no hay cifras claras respecto del alta mar, la “situación parece más crítica para algunos recursos pesqueros altamente migratorios, transzonales y de otro tipo que se pescan única o parcialmente en alta mar”, según el State of World Fisheries and Aquaculture 2016 de la FAO.

Con respecto a otras poblaciones de peces de alta mar que no son transzonales o altamente migratorias, la FAO señala que: “La mayoría de las pesquerías para estas especies de aguas profundas son relativamente recientes y el desarrollo de la mayoría de ellas ha superado la capacidad de proporcionar información científica e implementar una gestión eficaz”.

Debido al alto nivel actual de las poblaciones de peces sobreexplotadas, la pesca en alta mar puede causar una amplia gama de impactos en los ecosistemas de océano abierto y de la biodiversidad.

Y, sin embargo, en razón de los di

versos intereses económicos de los países, la pesca, posiblemente la actividad con mayor impacto en la biodiversidad en el alta mar, quedó excluido del mismo, que se limitó a los temas identificados en el paquete de negociación acordado previamente en 2011, y que contiene los siguientes cuatro grandes ejes: recursos genéticos marinos, incluidos los asuntos sobre la distribución de beneficios; herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas; evaluaciones de impacto ambiental; y, creación de capacidad y transferencia de tecnología marina.

Las cuestiones pesqueras fueron planteadas desde el principio del proceso de negociación en los debates, por los estados y observadores, pero los criterios continuaron siendo diversos hasta el final. Los países con intereses pesqueros sostuvieron que la Alta Mar estaba ya suficientemente regulada y que no existe libertad pura y simple respecto de la pesca. A pesar de reconocer algunos vacíos, mantuvieron que ello no afecta ni debe afectar un

sistema establecido de conformidad con la propia CONVEMAR, como es el acuerdo de implementación para la pesca en Alta Mar, es decir, el Acuerdo de Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces de 2001, en cuyo sistema se articulan en gran medida las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROPs). Otros sostuvieron lo contrario.

Las OROPs son un tipo de organismo regional de pesca, un mecanismo a través del cual los estados o entidades cooperan en la gestión de la pesca. A diferencia de otros organismos regionales (la Comisión Permanente del Pacífico Sur, por ejemplo), las OROPs tienen el mandato de establecer medidas legalmente vinculantes de conservación y ordenación y son el vehículo preferido para la regulación pesquera a nivel regional. Algunas OROPs se centran en el manejo de especies particulares altamente migratorias, especialmente atún –como la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)-, mientras que otras manejan todas las poblacio -

nes de peces en una pesquería en particular –en nuestra área, la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sudeste (SPRFMO, por sus siglas en inglés)-. Las OROPs generalmente comprenden Estados costeros de la región, pero también países pesqueros distantes con intereses en las pesquerías en cuestión.

De otra parte, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces impone a las partes contratantes la obligación de cooperar con las OROPs y a través de ellas, y a establecer OROPs donde no existan en relación con las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias.

Podría afirmarse, entonces, que existen varias disposiciones a nivel internacional que regulan la actividad pesquera en alta mar. Sin embargo, en un taller celebrado por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), se reconoció que se necesitaban más esfuerzos de parte de las OROPs para poder implementar plenamente las resoluciones. Se conoció en ese taller las dificultades que enfrentan las OROPs para la aplicación

efectiva de las resoluciones, tales como la falta de información y datos científicos, los costos de las actividades de investigación y la necesidad de una mayor claridad en las definiciones y la terminología. Se enfatizó la necesidad de que las OROPs hagan que sus actividades estén más disponibles al público, al igual que la necesidad de realizar evaluaciones con mayor frecuencia.

La presencia recurrente de una inmensa flota industrial multinacional pesquera en las cercanías de las aguas jurisdiccionales de las Galápagos, que ha provocado la preocupación de muchos, parece indicarnos claramente que sí existió espacio y que hubo varias opciones para que el nuevo instrumento complemente y mejore la gestión pesquera existente y contribuya a avanzar en un enfoque integrado para la gobernanza de los océanos.

Siguiendo el razonamiento anterior, el nuevo instrumento internacional pudo haber incluido disposiciones que aseguren la complementariedad y coherencia entre los marcos legales existentes; desarrollen y fortalezcan los arreglos institucionales en vigor; establezcan principios legales rectores y obligaciones legales más estrictas; y, establezcan mecanismos complementarios de cooperación y regulación.

El nuevo Acuerdo debió abordar los impactos de las pesquerías en la biodiversidad marina (por ejemplo, mediante disposiciones sobre áreas basadas en herramientas de manejo, incluyendo áreas marinas protegidas y evaluaciones de impac -

to ambiental). Muchos estados, expertos científicos y grupos de la sociedad civil también han destacado en repetidas ocasiones la necesidad de una gobernanza oceánica integrada, señalando que la inclusión de la pesca es crucial para lograr dicha integración.

El marco legal internacional que regula la pesca en la actualidad aborda principalmente la conservación y la gestión de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, de modo que muchas OROPs no supervisan todas las especies de aguas profundas u otras especies objetivo, como los tiburones. Del mismo modo, las OROPs varían mucho en sus mandatos y capacidades con respecto a la biodiversidad en general, por lo que muchos componentes de la biodiversidad que se ven afectados por la pesca, no se gestionan. El nuevo instrumento fue la oportunidad de garantizar que toda la biodiversidad marina en ABNJ, que incluye todas las especies de peces, esté cubierta legalmente, sin que ello socave los mandatos existentes de los organismos de gestión pesquera.

Finalmente, la FAO ha proporcionado un resumen de su trabajo relacionado con ABNJ, principalmente en el contexto de áreas protegidas y evaluaciones relacionadas con la pesca de fondo bajo las resoluciones de la AGNU. Este resumen muestra las complementariedades entre el trabajo realizado dentro de las OROPs y el papel potencial que pudo tener el nuevo instrumento internacional legalmente vinculante, que desafortunadamente no fue incluido en el Acuerdo.

Ojalá no sean necesarios otros veinte años para remediar esta situación.

Directamente a su dirección de correo electrónico

Era diciembre y, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos necesarios, completado cuanto formulario se me puso enfrente, escrito cartas y solicitado más de una referencia, para ese entonces, el miedo de que el ingreso se me negara ya había hecho morada en mí. Hubo momentos, durante todo el proceso, en que ese miedo se transformó en resignación. El mundo no se iba a acabar, por supuesto, pero no se le puede ordenar al cuerpo que sentir, no deberíamos intentar, ni siquiera, algo parecido. Entre la poca o nula información que recibía desde la universidad y la ansiedad que me surgía cada tanto al pensarlo (un cada tanto que siempre llegaba antes), solo me quedaba esperar.

Nunca he usado tan correctamente una palabra: esperar proviene del latín sperare que significa tener esperanza. Hasta el momento de la confirmación, todo parece mentira.

Es curiosa la fuerza de la realidad, casi que aplasta por el peso de su veracidad y solo por eso, porque al momento de leer el dichoso correo electrónico que confirmaba un sueño que había venido construyendo hace mucho tiempo, no respiraba, era como si la habitación de pronto se hubiera quedado sin oxígeno, mi pecho se inflaba rápidamente, parecía que no iba a parar de crecer hasta reventar, la emoción se atoraba en la garganta, seguramente atascada con el miedo y el corazón… ¡vaya si se agita el corazón! La carta llegó a finales de diciembre, pero la decisión estaba tomada mucho antes.

Había tenido el privilegio de viajar fuera del país. Es interesante el placer tan particular que esto produce.

El nerviosismo propio frente a la novedad en adición al miedo a lo desconocido, pero no es solo eso; pareciera como si se develara la mentira del tiempo; como si, con tan solo pisar más allá de una línea imaginaria que decide pertenencias ilógicas, pero que, paradójicamente, muchas veces da tanto sentido; con tan solo pisar más allá, de repente, el hoy y el mañana se desdibujaran y se conjugara un ahora extraño. Uno flota en un espacio que se forma entre las ganas de nunca regresar y la añoranza del hogar.

Es una contradicción sensual, llena de vida: como el cosquilleo de mirar al abismo.

Cuando uno viaja, el azul del cielo parece tener otra tonalidad, el aire es más liviano y todos los olores son nuevos.

He tenido la fortuna de tener una conversación con algún otro extranjero que, como yo, se siente gozoso de escaparle al mundo un ratito, a pesar de estar todavía en él.

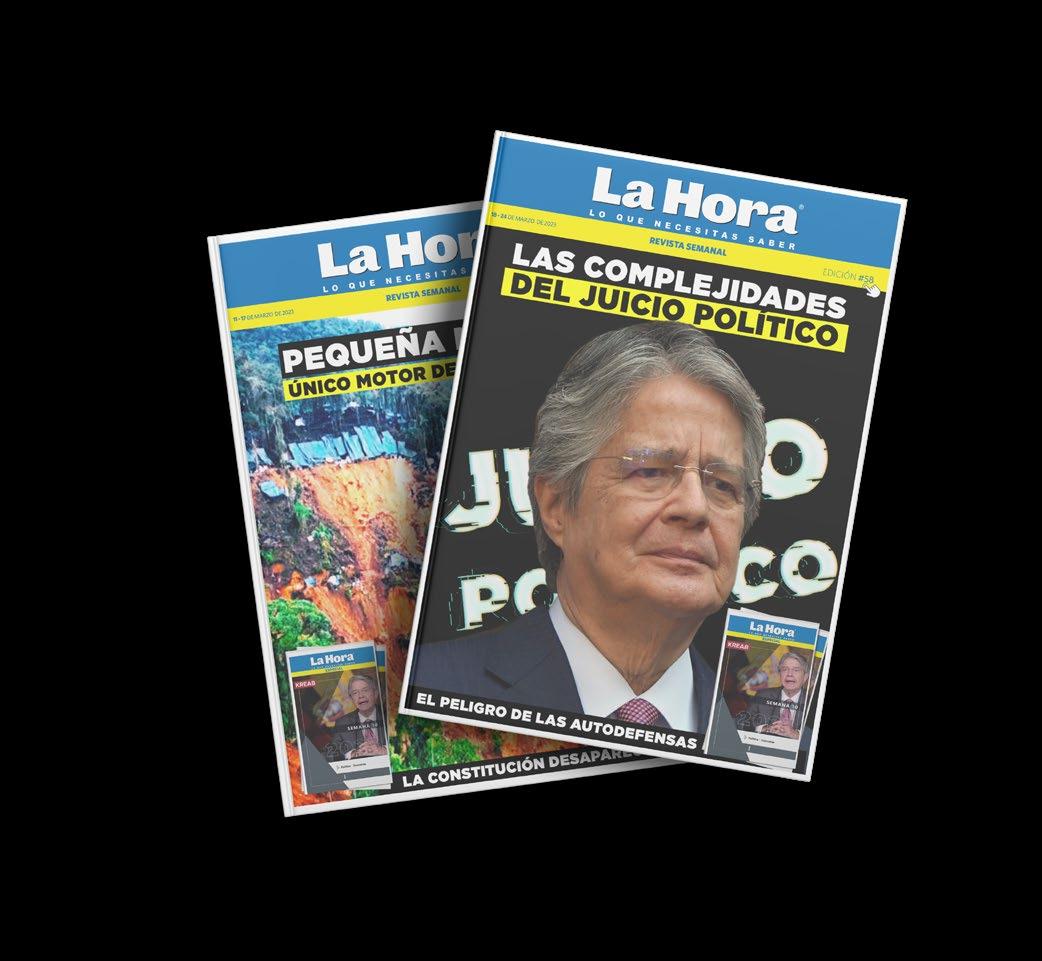

Nos hemos mirado y, sintiéndonos cómplices de ese escape, le he preguntado la hora, el día, el año. Que sublime el no saber si el sol sale o se esconde. En uno de esos viajes había llegado a Buenos Aires, no sabía todavía de su poder de seducción.

Soy de los que dice “viviría aquí” cada que encuentra algo de paz. Más de una vez me he imaginado viviendo en alguna montaña, solitario y autosuficiente o disfrutando de alguna choza en una playa sin más compromisos que el del atardecer en la arena. Muchas veces asocié paz con tranquilidad, quietud y silencio.

Es grato equivocarse. Había Estado en Argentina un par de veces antes y ya en aquellas ocasiones había notado una paz que se configuraba extraña, la orquestaba el ritmo de su gente que transita el día con la certeza de que veinticuatro horas alcanzan: siesta después de almuerzo, café de media tarde, merienda y cena ¿cómo hacían? Era verano y el sol bien alto a las ocho de la noche les daba la razón.

Los domingos no había ruido y la empresa de encontrar algún movimiento temprano en la mañana era en vano, a esas horas la ciudad es silenciosa.

Pero era una paz que me hacía sospechar. Se respiraba un aire de intranquilidad, sin embargo, era una inquietud positiva, si cabe el término. Sospecha de movimiento, de expresión, de lucha: era una calma antes de una tormenta que viene a cambiarlo todo.

En cuanto la ciudad se ponía en marcha, disfrutaba de salir a conversar con los vecinos del barrio.

“El barrio” toma otro significado en este país, un nacionalismo dentro del nacionalismo. El orgullo de ser de Boedo, de la Boca o de Núñez. Siempre he sentido una fascinación por las conversaciones en las filas de los supermercados o de los bancos, hay algo en la impaciencia de la gente que le hace hablar de cosas importantes, ahí están las verdaderas historias.

En una de esas conversaciones lograba identificar algo en su forma de hablar que era de fondo, un orgullo que les habrá significado el apelativo de “jactancioso” alguna que otra ocasión, pero yo sabía que había algo detrás. Decidido a perseguir esa corazonada me adentraba cada vez más en el corazón de la ciudad, deseando no ser turista y tantear un poco del ritmo local desde una

perspectiva más íntima, más con el placer sublime de verlo todo por primera vez. Me apoyé en amigos que vivían allí desde hace varios años y me ayudaron a zambullirme en aquel mundillo de las ciudades tan ajeno para el turista común. En una ocasión, recorrimos barrios y plazas, puestos de comida callejera, tomamos una cerveza en algún parque y al final llegamos a la juntada de amigos de la que me habían hablado al iniciar aquella excursión.

Músicos ellos, surgió un ambiente de fiesta que me era desconocido porque el goce de la reunión no se superponía a la responsabilidad que significa el tener algo que expresar.

Iban llegando más personas y con ellos, aparecían nuevos instrumentos.

Me explicaron lo que significa una “jam”, término que se utiliza cuando varios músicos se reúnen a tocar juntos de manera improvisada.

Lo que me sorprendió no fue la música o los instrumentos, ni siquiera la manera tan natural con la que dejaban fluir su creatividad, lo que dejó una marca en mi memoria fue la seguridad con la que compartían sus proyectos, la tangibilidad de sus sueños.

Todos tenían algo que decir y su voz estaba para ser escuchada. Para ellos, expresarse era una responsabilidad y el arte el camino.

No había una sola persona en aquella jam que no estuviera segura de que iba a vivir del arte, hablaban de conciertos y de lanzamientos, sus canciones estarían en Spotify y sus videos en YouTube, si no lo estaban ya en ese momento. Esta fue una de mis primeras noches en la ciudad y sospechaba que no iba a ser la última de este tipo.

Me hacían falta letras, estaba en el lugar indicado. La literatura se puede sentir de diferentes maneras y en Buenos Aires no faltan librerías, cafeterías, plazas, vagones, escuelas, centros culturales, cualquier espacio es pretexto para encontrar a alguien dedicado a ellas.

“Lectura de Poesía” era el letrero que se leía en una de las librerías por las que había decidido recorrer aquel día.

Tenía que verlo. Las letras abundan en la ciudad, es difícil escaparles. Esta era una librería antigua de dos pisos que funcionaba bajo su propio sello editorial. Un negocio pequeño, cálido y con ambiente de hogar.

Cada tanto organizaban eventos de diversa índole, siempre apegados a la literatura y en esta ocasión, se recitaban poemas. Así de simple: expresión.

El evento era en el segundo piso que contaba con una terraza muy amplia que daba a la calle.

Un árbol majestuoso con ramas grandes y largas haciendo de pérgola completaba la escena.

La cantidad de gente era impresionante, por lo menos ante mis ojos. Para mi sorpresa, estaba inmerso en lo que después descubrí como un circuito de lecturas o jams de poesía.

Más tarde me enteraría que esa clase de eventos se llevaban a cabo casi todos los días en distintos lugares de la ciudad.

Autores consagrados y otros apenas iniciando su carrera leen fragmentos de sus obras frente a una multitud de personas que busca un poco de literatura.

Compartir un ambiente semejante era algo totalmente nuevo para mí, sin embargo, se sentía muy familiar.

De esta manera, me fui adentrando en la ciudad, si no era un concierto o alguna juntada, era una presentación de un libro, conocer un escritor, un cantante, un actor, un rapero que sueña (y espera) que su canción “la pegue” o un estudiante de letras que aspira a investigar literatura.

Todo era posible y todo estaba ahí, se podía sentir. Para un estudiante de letras no hay ambiente más propicio: un mundo lleno de historias que se comparte con más personas hambrientas de ellas.

Había presenciado, de primera mano, la magnitud de la industria del arte y la cultura de Buenos Aires. Nunca, durante todo aquel viaje, dejó de sorprenderme.

La ciudad de la furia me había recibido con cierta naturalidad, una furia abstracta que para mí repre -

senta la potencia de expresividad de la cultura, sinónimo de resistencia, lucha y de la transformación del silencio en acción. Es natural que, en una industria tan desarrollada y con tanta historia como esta, se geste el ambiente propicio para perseguir una carrera en las artes.

Los días fueron pasando y, de pronto, llevaba cerca de un mes en la ciudad, era momento de decisiones.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito

Atuntaqui Ltda., invita a toda persona natural o jurídica, nacionales o extranjeras, constituidas y establecidas legalmente en el país, que puedan ofertar sus servicios para la REMODELACIÓN

DE LA NUEVA OFICINA - AG. LA CAROLINA de la entidad, conforme a TDRs e información consignada en el siguiente QR:

Aquella paz intranquila era seductora, incluso llegué a iniciar los trámites respectivos para solicitar la residencia temporaria para extranjeros. Sin embargo, tenía cosas pendientes en mi país y tendría que esperar un año más. Regresé a Ecuador con una corazonada.

Al regresar de aquel viaje, no faltaron amigos y familiares preguntando por Argentina -sospecho que es por ahí- les decía. A veces la vida se acomoda sola, es cuestión de interpretar las señales y tener valentía para caminar. En un momento los “quisiera” se convirtieron en “quiero” y estos, a

su vez, en “voy a hacerlo”. Escrito de esta manera parece un proceso simple, nada más alejado de la realidad. Secretamente iba armándose de valor para dejarlo todo atrás. Iba divulgando mis intenciones a pocas personas, como si con cada nuevo escucha de aquel -Siempre he querido estudiar literatura, creo que Argentina es el lugar- se fuera materializando poco a poco una realidad. Recibí la carta

A partir del día en que recibí la carta de confirmación, todo cambió y lo único que esperaba era confirmar mis sospechas. Mirando hacia atrás me alegro de haber perseguido lo que el corazón agitado me estaba señalando.

Finalmente, en este relato abundante de música y letras, no quisiera perder la oportunidad de citar a Agustín Cruz, cantautor argentino, cuya poética, estentórea, me acompaña a cada paso que doy: “Se me ha visto fallar, pero jamás quedarme quieto”.

¿Por qué decidí estudiar en Buenos Aires?

Por una sospecha.

Lo que una vez fue un lujo, hoy es más asequible para familias de ingresos medios: enviar a los hijos a universidades extranjeras, especialmente argentinas, es una tendencia en aumento.

Los estudiantes van atraídos por precios módicos y la experiencia de vivir solos. Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Italia. Son varios los destinos con los que sueñan los bachilleres de hoy, universitarios de mañana.

Cada vez más estudiantes ecuatorianos deciden viajar al extranjero a seguir una carrera universitaria, especialmente a Buenos Aires, atraídos por los costos de la educación superior, que se abarataron luego de la crisis económica argentina del 2001.

En una conferencia realizada en Quito para promocionar a Argentina como destino académico, el cónsul de ese país dijo que unos 5.000 ecuatorianos viajaron en los últimos cinco años a estudiar en ese país. Pero las razones para

partir son tan múltiples como los destinos, y dependen de la personalidad, las expectativas laborales, los gustos, y principalmente del nivel de la enseñanza, explican los estudiantes consultados.

“La enseñanza en Alemania es muy completa, tiene aspectos de conocimiento y de práctica”, afirma un estudiante interesado en estudiar en Alemania.

Otra razón para vivir afuera es que la experiencia obliga a los estudiantes a madurar y a hacerse más independientes, según la opinión de otro estudiante. Pero estudiar en el extranjero no es un viaje de turismo.

Llegar a un país extraño implica dificultades. Las principales son acostumbrarse a otra cultura y salir del hogar por primera vez. “Es difícil adaptarse al principio. Me fui solo. Antes vivía con mis padres”, destacaba otro estudiante Cuando llegó, extrañaba mucho su país, su casa y ver el fútbol con sus amigos. Otro estudiante no se olvida de las calamidades de sus primeros días en Buenos Aires: “A mí me tocó lavar mis platos, mi ropa, arreglar mi cuarto, porque cuando vas a recibir visitas es una porquería”. Dice que vivir en Argentina constituyó para él una oportunidad de descubrir un modo de vida muy diferente a lo que conocía. Pero ahora se confiesa “enamorado de la gente de la universidad”.

Los estudiantes que se van deben preparar una serie de papeles y trámites para convalidar títulos, certificarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, asegurar matrículas y más. Pero muchos eligen carreras que no tienen demanda laboral en Ecuador, y así se preparan para una mudanza definitiva, pues se quedan trabajando luego de graduados.

“No sé si decidan volver al Ecuador. Lo importante es que, a futuro, sé que van a tener más oportunidades allá, la idea es que tengan en la vida mejores perspectivas.

Los chicos no son de uno, sí duele, pero esta es una experiencia que los hace crecer y madurar, y a largo plazo yo sé que es lo mejor que les puedo dar a mis hijos”, asegura una madre. Qué hace atractivo a Argentina para los estudiantes de Ecuador. Este país, se ha convertido en los favoritos de los estudiantes; sin embargo, sus planes de retorno para ejercer su profesión en Ecuador siguen en dudas.

La imparable devaluación del peso argentino cautiva mucho a los ecuatorianos que deciden visitar el país del sur por turismo. Sin embargo, desde hace algunos años otro motivo se viene sumando a ese escenario: la educación.

Muchos de los jóvenes que terminan sus estudios secundarios buscan opciones para su futuro en las universidades locales, revisan las mallas académicas y los costos. El proceso de postulación, la obtención de un cupo en las universidades públicas e incluso las pruebas de admisión para las particulares, terminan por “desmotivarlos” y no son pocos los que se lanzan a buscar alternativas en el extranjero.

Este interés (académico) es de larga data. En 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador registró que 3.100 ciudadanos buscaban cursar

materias de tercer grado, maestrías o doctorados, especialmente en la carrera de medicina.

En el 2020, más de 2.500 estudiantes ecuatorianos se matricularon en el pre de universidades en Argentina.

Con respecto a los años siguientes (2020-2021), un informe de la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, devela que 2.636 ecuatorianos estudiaban carreras de pre grado.

Según una publicación del diario argentino Clarín, la facultad con más estudiantes ecuatorianos es la de Medicina, a nivel nacional. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata hay 4.471 estudiantes que aspiran a ser médicos, de ellos 1.167 son de Ecuador. Sin embargo, sus planes de retorno se encuentran en dudas. No solo por los procesos de convalidaciones de títulos sino por los elevados niveles de inseguridad reinantes en nuestro país.

Una estudiante de Manta, en 2018 intentó postular a carreras relacionadas a la salud y aunque aplicó para varias provincias del país, no recibió cupo.

“Había sacado 850 puntos en la prueba Ser Bachiller y no me alcanzó ni para entrar a Nutrición”, comenta. Luego de un año sin estudiar, comenzó a buscar opciones en universidades particulares, pero las dificultades económicas en su familia la alejaron de esa posibilidad y en el 2020 viajó a Buenos Aires para comenzar su carrera de medicina. “Argentina me ofrecía educación gratuita y de mejor calidad, entonces tomé una decisión”, cuenta.

El panorama no era el mejor; un día después de instalarse en Buenos Aires, comenzó la pandemia por COVID-19; sin embargo, sus estudios no se detuvieron por mucho tiempo.

El Ciclo Básico Común (CBC), que es la nivelación, lo inició en la virtualidad con videos de los profesores en YouTube.

A sus 22 años se encuentra terminando el segundo año de la carrera, constatando y enfatizando la calidad académica que recibe en el país extranjero que le abrió las puertas “fácilmente”. En el caso de otro estudiante, fue su padre quien “puso la opción sobre la mesa”, pero también apostando por la educación pública.

Luego de graduarse del colegio, probó suerte con el periodismo, pero no era a lo que deseaba dedicarse, se retiró y optó por medicina; sin embargo, los precios de las materias en las universidades privadas de Ecuador y las pruebas de admisión de las instituciones hizo que se inclinara por estudiar en el extranjero.

“La gratuidad de la carrera y las buenas reseñas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcaron la diferencia”, explica. Aunque ahora, en Ecuador, el proceso de admisión ya no está a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) sino que cada estudiante lo puede hacer de forma directa con las instituciones educativas, viajar a Argentina sigue siendo una propuesta tentadora para muchos estudiantes debido al factor económico.

Otra estudiante ya estaba estudiando la carrera de Medicina en una universidad privada de Guayaquil. Al poco tiempo, su hermano también entró a estudiar a la misma institución y a la misma carrera.

Los gastos para su madre, la única fuente de ingresos en la familia, eran exorbitantes. Además, los horarios intercalados generaban problemas en su día a día y comenzó a buscar otras opciones. Antes de inscribirse a una universidad privada dio la prueba Ser Bachiller para postular en la Universidad de Guayaquil y los 900 puntos obtenidos, no le dieron la posibilidad de obtener un cupo.

“Yo no quería dar el examen otra vez, no quería perder más tiempo”, narra y a los pocos meses, viajó a

Buenos Aires. Su hermano siguió su ejemplo y ambos se mantienen gracias a las remesas que reciben de Ecuador.

El monto básico para vivir en Argentina dependerá de las condiciones de cada estudiante. Los entrevistados aseguran que con 500 dólares mensuales que reciben de sus familias, logran vivir cómodamente. Sin embargo, el salario básico en Ecuador es menor a este valor “necesario” y aunque han intentado organizarse para tener empleos de medio tiempo, no es posible.

“Visitar la Argentina para muchos puede sonar barato debido a la constante devaluación del peso. Sin embargo, al llegar el panorama se pinta un tanto diferente, al menos si no recibes remesas de familiares o tienes una oferta laboral que pague en dólares. Según algunos ecuatorianos, el estilo de vida en Buenos Aires es más caro que en el resto de las capitales de provincia”.

Para acceder a la educación de tercer nivel, los estudiantes ecuatorianos nativos deben solicitar Visa Mercosur en la Sección Consular de la Embajada Argentina en Quito o en el Consulado General en Guayaquil, según su domi -

cilio de residencia. Posterior, podrán iniciar el trámite de residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones.

No todos planean regresar al Ecuador para ejercer su profesión. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que, para agilizar los procesos para las convalidaciones de títulos de estudios de educación otorgados en Ecuador, en especial de médicos, ambos países han logrado la firma y, con ello, la entrada en vigencia del convenio de “Reconocimiento mutuo de Títulos, diplomas y grados académicos de Educación Superior”, con lo que el trámite se realiza de manera más expedita.

Los datos de los dos últimos años aún no se sistematizan por la pandemia de covid-19, dice la secretaria de Políticas Universitarias de Argentina. Se conoce que de 2015 a 2020, 23.089 ecuatorianos cursaron el pregrado, grado y posgrado. De estos, 12.718 son estudiantes de pregrado y 10.371 de posgrado.

Nelson RobellyEste relato narra la vivencia de dos estudiantes Esmeraldeños que realizaron sus estudios universitarios en Argentina.

Ella es una joven estudiante universitaria, tiene 18 años de edad, se encuentra actualmente cursando la carrera de sus sueños (diseño de indumentaria) en Buenos Aires.

Hace tres años se mudó a este país antes de todo el cuadro de violencia, pero a distancia porque su familia está en Esmeraldas, esta crisis está obligando a muchas familias a emigrar. Terminó el bachillerato en Argentina y, se le facilitó llegar con hermana que llevaba siete años especializándose y ya tenía la resi -

dencia, quien está comprometida con un argentino.

Le resultó muy difícil desapegarse del calor de sus padres, familia y amigos, traer el sabor de los platos hechos a base de verde, coco y los mariscos de su querida ciudad. Durante mucho tiempo tuve momentos decaídos en donde extrañaba a esa otra parte de ella, su familia, en donde llegó a pensar en regresar, en donde la convivencia se le hacía difícil.

Hoy en día se encuentra viviendo sola gracias a su madre que le cubre su estancia en un monoambiente, todo esto es gracias a la oportunidad que ofreció la vida, también gracias a Dios.

Hoy en día siente gratitud porque la vida está llena de oportunidades y porque estudiar fuera le ayudó a reconstruirse.

Él, realizó cuatro años de estudio en Argentina en la carrera de Medicina, fue una cursada que le permitió ver lo que realmente le apasionaba, y se le unieron muchas cosas que lo llevaron a decidir volver al Ecuador a estudiar y trabajar en la rama del Derecho en una Universidad y Estudio Jurídico de renombre en la capital del Ecuador.

Su experiencia en este país la recuerda como una etapa de crecimiento personal, encontrarse solo, organizar su tiempo, prepararse su comida, no salirse del presupuesto, aprender a hacer la compra, establecer prioridades. Y, aunque en su memoria genética está el desarraigo por parte de su padre que es Libanes que unió su vida a su madre “oriunda Esmeraldeña”.

Ha crecido con la añoranza de su padre de los sabores de la comida árabe y una vez por semana en su casa mínimo preparan y se sirven deliciosos manjares del Medio Oriente.

Estos dos casos desde el mundo masculino y femenino, desde quien continua y quien retorna, su vivencia nos sitúa en el desafío que tenemos todos “seguir hacia delante”, crecer y expandirnos, duele y duele mucho porque se van quedando atrás etapas, personas, recuerdos, lugares.

La misión de los padres es preparar a sus hijos a pesar de que ellos puedan ser seres libres, independientes con capacidad de responder con diversas habilidades la vida como se les presente.

Que sepan ser y estar en todas circunstancias, cuidando de no sobreproteger, porque los hijos son hijos de la vida como lo dice el texto precioso de Khalil Gibran.

Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma.

No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen.

Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos,

pues ellos tienen sus propios pensamientos.

Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños.

Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer.

Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación, en tu mano de arquero, sea para la felicidad.

Khalil Gibran, poeta, filósofo y artista libanés (MKCopy)

Entre juegos y aventuras, entre risas y llantos, entre amigos y ausencia de enemigos, transcurrió mi infancia en Otavalo, ese pueblito engarzado en el mágico collar de los Andes del norte del Ecuador, y allí recibí la influencia de mi familia, de los profesores de mi escuela y de las buenas gentes trabajadoras y generosas que habitaban la comarca.

Allí fui testigo de coloridas y ruidosas fiestas familiares y populares, pero también de dolidas y dolorosas experiencias que han marcado mi camino.

No faltaron las ocasiones en que alguna enfermedad me obligó a permanecer en cama, mientras mi cuñado acudía presuroso a auscultarme con su estetoscopio y a recetarme las odiosas inyecciones.

Mi madre, en esos casos, actuaba de manera misteriosa: aceptaba las recetas del médico de la familia, pero también, en secreto, me daba ciertos potajes recomendados por la señora X, o la comadre Y. Así, prácticamente supe que había dos fuentes a las que podía recurrir para recobrar la salud.

Conforme pasaron los años, aprendí que esas dos fuentes tenían sus limitaciones y ambas se miraban con recelo.

Una, la de las comadres, shamanes, brujos y vecinos, servía para males menores tales como para curar el espanto, el mal aire, un dolor de estóma -

go producto de una comelona, a la que los antiguos llamaban “empacho” y hasta un “emplasto” para alguna infección de la piel.

De la otra, aprendí que el cuerpo humano es más complejo y complicado; que los síntomas no son otra cosa que gritos de aviso que lanzan los huesos y los músculos, las vísceras y los órganos cuando se ven en peligro. Que la elevación de la temperatura no es otra cosa que el aviso de que en nuestro interior se ha desatado una guerra entre ciertos visitantes indeseados y los glóbulos blancos y guerreros que nos defienden.

Que los vómitos y diarreas no son otra cosa que la expulsión violenta de aquellos cuerpos indeseados, heridos o muertos que nuestro cuerpo decide que no pueden quedarse en nuestro interior. Que las enfermedades, en realidad, son los malfuncionamientos de tal o cual órgano. En suma, que los males significan un desorden y falta de equilibrio del complejo sistema orgánico que regula nuestro cuerpo.

Esta medicina basa su accionar en el estudio y la investigación de cientos y miles de casos similares hasta extraer la experiencia que la hace identificar el punto exacto donde se produce dicho desequilibrio. De allí a recetar tal o cual medicina no hay sino cientos o miles de horas de pruebas de laboratorio en los que se prueban tal o cual elemento en ciertos animalitos que son sacrificados para determinar si esa substancia es la que permite recobrar el equilibrio y el buen funcionamiento.

Pero, debo admitir que, ocasionalmente, y a escondidas he aceptado que la medicina “científica” no es perfecta, que también se equivoca, que no siempre “ese remedio” que es bueno para una persona, lo es para otra; de allí que no hago reparos en que en ciertos casos se recurra a los consejos de la comadre.

En definitiva, ambas medicinas tienen buenas intenciones; las dos quieren la salud de los pacientes.Pero, ahora, esas certezas se tornan dudas.

La actual pandemia que nos visita y que nos ha obligado a permanecer en nuestras casas, expectantes y nerviosos, ha llegado para evidenciar un hecho que no lo había tomado en cuenta: la medicina de las comadres no ha dicho nada al respecto de la pandemia: ni una sola palabra he escuchado de la boca de un shaman o de un brujo.

Como ahora tengo tiempo para revisar textos y navegar en el internet, puedo ver que, cuando estas pandemias han asolado al ser humano, de todos los continentes, de todas las razas, de todas las religiones, de ambos sexos y de todas las edades, ha sido la ciencia la que ha permitido enfrentar estos males.

La otra, la medicina de las comadres, de los brujos, en estos casos permanece escondida, sin saber qué decir.

La política es a los pueblos lo que la medicina es para los seres individuales. También en este caso, existe dos clases de medicinas: la científica, aquella que se estudia en sendas universidades que, en base a libros escritos por pensadores, historiadores y filósofos, pretenden desentrañar los misterios de la política, y que ingenuamente, hemos creído que se transforma en ideologías salvadoras que sirven para solucionar todos los problemas, pequeños o graves, de los pueblos.

La otra es la que se construye en la calle, en pasión de los hombres, es la que no distingue la bondad de la maldad, lo correcto de lo incorrecto, porque está atada a la conquista del Poder, antes que a la solución de problemas.

A la primera se aferran los serios y sesudos políticos y escritores porque con sus herramientas justifican todos los hechos de una sociedad. A veces, por este comportamiento, han agravado los problemas sociales, pero jamás han aceptado su incapacidad de análisis y adaptación. Las tesis, para ellos, están ahí para ser cumplidas cual si fueran dogmas religiosos que arrastran a sus fieles hasta el sacrificio.

A la segunda aprendieron a manejarla los líderes populistas; aquellos que elevan sus cantos de sirena para embaucar a sus oyentes; parecería que en ella no cuenta las razones sino, únicamente, las pasiones, y por ello, sus discursos están llenos de llamados a cruzadas de salvación, a ataques inmisericordes a quienes se creen enemigos. De esta nacen los tiranos, los aprendices de tiranos, los dictadores, los líderes mesiánicos, los padres de la patria, los sátrapas que luego de que consiguen el Poder, estiran sus manos a los recursos económicos del país para agrandar sus propios bolsillos y los de sus adláteres, mientras los pueblos siguen lamentando su pobreza, pero con la ilusión de que el líder los salvará.

Así, entonces, las enfermedades sociales encuentran su correspondencia en las dolencias individuales; y, aunque, hombres sabios como eran los sabios de la Grecia, decían que para recobrar la salud había, primero, que reconocer estar enfermo, así también los pueblos vendados los ojos a la verdad, se niegan a recono -

cer al sátrapa que les lleva serenata de amor eterno. Pero, ojo, las amigas y los amigos, las comadres y los compadres que, prontos y generosos han dejado sus mensajes en redes sociales no nos dicen las causas de una enfermedad como el Coronavirus, no nos hablan de sus consecuencias; se limitan a dejar sus gritos destemplados, llenos de miedo sin saber qué hacer.

Sus palabras son más políticas que ciencia, más fanatismo que verdad. Quieren transformar un problema grave de salud y sanidad social, en una batalla de violento fanatismo en el que, para vencer la enfermedad, parecería que hay que encontrar culpables y cómplices antes que someter a la sociedad a un disciplinado comportamiento que impida su propagación.

Por eso, a veces, la epidemia, cualquier pandemia, individual o colectiva, la medicina científica ni la de las comadres tienen un remedio efectivo. Solo queda sufrirla.

El Ecuador se ha visto sumido en la confusión con el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los principales candidatos presidenciales y crítico declarado de la corrupción y el narcotráfico.

Para mejorar la vida de los ciudadanos y defender la democracia en Europa y América Latina, la UE y la región de ALC deben luchar juntas contra la delincuencia organizada de manera más eficaz.

El asesinato de Villavicencio ha generado atención internacional en torno a los crecientes desafíos del crimen organizado transnacional en Ecuador, una nación con 18 millones de habitantes situada en la costa del Pacífico de América Latina.

En respuesta, establecí contacto directo con mi homólogo ecuatoriano para manifestar nuestra solidaridad y la firme determinación de la UE de reforzar su respaldo en la lucha contra la violencia y a favor de la celebración de elecciones democráticas pacíficas.

Al igual que otras naciones latinoamericanas, Ecuador ha sufrido un severo impacto debido a la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias perdurables se han reflejado en tasas más elevadas de pobreza, crecientes disparidades y un aumento en los niveles de desempleo.

Ubicado en cercanía de los principales productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú, Ecuador ha evolucionado en un punto crucial para la exportación de drogas

hacia América del Norte y Europa.

Este tráfico se origina en el puerto de Guayaquil y se dirige hacia destinos como Amberes, Róterdam o Valencia. Las confiscaciones de estupefacientes han experimentado un notable incremento.

Según la UNODC, en 2021, Ecuador ocupó el tercer lugar a nivel global en incautaciones de drogas ilícitas (7%), luego de Colombia (41%) y Estados Unidos (11%). En 2022, se incautaron casi 200 toneladas en el país, constituyendo la segunda cantidad más alta en la historia de Ecuador.

En tiempos recientes, Ecuador también ha experimentado un aumento en su rol como consumidor de drogas, lo cual ha impulsado aún más la delincuencia local y la violencia, especialmente en medio de la aguda crisis económica desencadenada por la pandemia.

“Grandes cárteles provenientes de México y otras regiones distantes, como Albania, han establecido alianzas con pandillas locales, dando origen a una inédita ola de violencia”.

Los principales cárteles de México y grupos delictivos de otros lugares lejanos, como Albania, han penetrado en el sistema penitenciario y establecido alianzas con pandillas locales.

Esto ha desencadenado una ola de violencia sin precedentes. La tasa de homicidios alcanzó 26 muertes por cada 100,000 habitantes en

2022, la segunda más alta en América del Sur, solo detrás de Venezuela.

Esto se tradujo en 13 homicidios al día el año pasado. Desde el comienzo de 2023, la situación ha empeorado aún más, con la tasa subiendo a 17 asesinatos diarios. Otras actividades delictivas como el lavado de dinero, el contrabando y el tráfico de armas y personas también se han desarrollado, a menudo relacionadas con el tráfico de drogas.

El país ha sido testigo de una serie de horribles motines en prisiones, resultando en cientos de muertes de prisioneros.

La violencia entre pandillas ha plagado las prisiones y la corrupción ha permeado el estado. Los esfuerzos del gobierno por recuperar el control de las prisiones y contener las oleadas de violencia en las regiones costeras han comenzado a surtir efecto, pero aún queda mucho por hacer.

El pasado mayo, en un contexto de polarización política ex-

trema exacerbada por los crecientes desafíos en materia de seguridad, el Presidente Lasso enfrentó la posibilidad de un juicio político por parte del Congreso ecuatoriano.

Decidió hacer uso del artículo 148 de la Constitución, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas que se llevarán a cabo el 20 de agosto.

Organizar elecciones generales en tan poco tiempo ha representado un gran desafío para las autoridades, agravado por la violencia del crimen organizado contra líderes políticos.

Incluso antes de la atrocidad de la semana pasada, ya se habían registrado diez ataques contra alcaldes y funcionarios municipales este año, incluido el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, el 23 de julio, lo que provocó un gran revuelo en el país.

“La violencia política que se está desarrollando en Ecuador hace urgente restaurar la confianza pública en las instituciones y el sistema democrático del país.”

El asesinato de Villavicencio y la violencia política que se está desarrollando en Ecuador hacen urgente restaurar la confianza pública en las instituciones y el sistema democrático del país. Esta será la tarea del nuevo gobierno y la nueva asamblea nacional, quienes deben, mucho más que en años recientes, aprender a trabajar juntos, más allá de sus diferencias, en beneficio del país.

Todo esto comienza con la necesidad de que los ciudadanos tengan confianza en las elecciones. Por ello, la UE ha estado respaldando a las instituciones relevantes mediante el despliegue de una misión independiente de expertos electorales de la UE para observar el proceso electoral, y brindando asistencia en la formación de cientos de observadores nacionales independientes.

La UE y sus estados miembros también están respaldando activamente el sector de seguridad en Ecuador a través de programas regionales destinados a combatir el crimen organizado transnacional (ELPacCTO, Copolad, Eurofront, Seacop,

etc.). Además, hemos desarrollado actividades de cooperación específicas, como apoyo de emergencia para la seguridad penitenciaria en Ecuador y, próximamente, apoyo para la seguridad portuaria en Guayaquil. La firma, prevista para el otoño, de un acuerdo de intercambio de datos entre Europol y sus socios ecuatorianos fortalecerá aún más la cooperación en tiempo real. Este sólido compromiso de la UE con la seguridad fue confirmado en febrero con la visita de mi colega Ylva Johansson, Comisaría de la UE para Asuntos de Interior, acompañada por su colega belga Annelies Verlinden.

La respuesta de seguridad es fundamental, pero también lo es abordar los factores que hacen a las personas más vulnerables al crimen, como la pobreza generalizada y la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. En esta área, Ecuador también puede contar con el apoyo de la UE a través de nuestro acuerdo comercial, que genera un superávit comercial para Ecuador de más de €1 mil millones al año, y nuestra cooperación para el desarrollo.

Los días 17 y 18 de julio, la UE y la CELAC celebraron una cumbre en Bruselas, la primera en ocho años. Fortalecer los vínculos entre nuestras dos regiones es actualmente una de mis principales prioridades. Para lograrlo, hemos desarrollado una agenda bi-regional integral que se implementará tras la cumbre. Como varios líderes latinoamericanos y caribeños destacaron en la cumbre, fortalecer nuestra cooperación en la lucha contra el crimen organizado debe ser una parte clave de esta agenda. Los líderes acordaron fortalecer la Asociación UE-CELAC en Justicia y Seguridad y mejorar el Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC sobre Drogas.

En ese sentido, “su lucha es nuestra lucha”.

“Fortalecer nuestra cooperación en la lucha contra el crimen organizado debe ser una parte clave de la agenda UE-CELAC”.

Las mismas pandillas internacionales y sus afiliados locales están operando en ambos lados, generando las mismas formas de crimen. Las incautaciones récord de cocaína por parte de las autoridades ecuatorianas en los últimos años se han igualado con incautaciones récord en puertos europeos. En 2022, solo en el puerto de Amberes se confiscaron 110 toneladas, el 60% de las cuales provenían directamente de Ecuador.

El tráfico de drogas y las otras formas de tráfico ilícito íntimamente vinculadas a él son una amenaza para todas las sociedades, no solo en Ecuador y América Latina, sino también en Europa. La corrupción que fomentan socava la democracia en todas partes. Para poder mejorar la vida de los ciudadanos en ambos lados del Atlántico y defender la democracia en Europa y América Latina, necesitamos combatir juntos de manera más efectiva el tráfico de drogas.

Ecuador puede parecer muy lejano de Europa, pero una parte de nuestro futuro depende de la lucha que se lleva a cabo en este país para defender la democracia contra el crimen organizado.

¿Venga mi amor que aquí le trato mejor que en cualquier parte. Venga, con confianza, que no muerdo. Venga pruebe lo que le ofrezco.

Así, cualquiera muerde el anzuelo y se acerca al puesto del mercado desde donde salieron esas palabras. Con cierta timidez, pero con una franca sonrisa, el incauto comprador saluda con la “vecinita” o la “caserita” que le extiende una muestra del producto. Lo recibe. Lo lleva la boca, y ya está enredado en esa magia del mercado.

En esos mercados uno puede encontrar todo de cuanto la tierra es capaz de regalarnos: por aquí, verduras, granos propios de América como el maíz y transportados de otros lares como el trigo, más allá tubérculos dulces y salados; si hasta platos preparados y, en algunos casos, comidas icónicas del pueblo donde se ofrecen, calabazas conocidas como zambos y zapallos.

Pero el paladar se humedece de placer cuando frente a los ojos aparecen las frutas de temporada y aquellas que puedes encontrarlas todo el año.

Largas filas de vendedoras y compradoras dispuestas a regatear los precios, pero jamás, abandonar el gusto de la fruta. Banano o plátanos, piñas, moras, uvillas, uvas, tomate de árbol, claudias, duraznos, guanábanas, guayabas, melones, mangos, naranjas, naranjillas, mortiños, y un largo etcétera de frutas conocidas y desconocidas, de la Costa, de la Sierra y de la Amazonía, listas a convertirse en jugos, en dulces o simplemente en ser degustadas tal como el árbol o la planta le permitieron crecer.

Pero, hoy quisiera contarles algo sobre una fruta de la familia de los cerezos o “cherrys”

ingleses: el capulí. En temporada, mi madre no podía dejar de comprarle una buena porción para mi padre; era su fruta favorita.

Brillaban sus ojos cuando tenía su dosis frente a sí. Acercaba un plato de fruta y un plato vacío y a deleitarse se ha dicho.

¿Quién no ha sentido el cosquilleo que producen las falsas, pero dulces palabras de la vendedora en un mercado ecuatoriano? Venga, venga, caserito.

Si bien, en temporada veraniega, en las campiñas serraniegas basta estirar los brazos hacia las ramas de los árboles para capturar uno de los más abundantes frutos como el capulí, mi padre ya no estaba para esos trotes y guarda su placer culinario para la hora del almuerzo en que mi madre ponía frente a él una buena porción de capulíes. Esta especie se desarrolla en las zonas secas andinas. En Ecuador es uno de los dos frutales nativos de hoja caduca, es decir, que cambia cada año por ser un árbol de cuatro estaciones.

Es un frutal forestal longevo, es decir, puede vivir más de 80 años. En el país no hay cultivos extensivos. Hay plantas dispersas en producción como en Guano en Chimborazo, Nagsiche en Cotopaxi y Andignato, Tamboloma, Quero y Salasaca en Tungurahua. Asimismo en varios cantones de Pichincha, Azuay y de Imbabura. “El capulí es una de las especies más humildes que nadie cuida, pero que todos cosechan”, comentan los campesinos, mientras que Jorge Fabara, un técnico frutícola de Tungurahua, sostiene que, siendo este árbol nativo de América, no debería sorprendernos que el capulí formara parte de la dieta de las poblaciones indígenas.

El que ha disfrutado de esta fruta tradicional, quizá desconoce que esta especie nativa se desarrolla entre los 1200 y 3400 metros de altitud, en árboles que pueden llegar a medir 12

Los racimos de esta fruta pequeña, redonda con colores negro y rojo cuelgan de sus ramas. El árbol crece libremente y requiere de poco cuidado. De cada árbol se pueden cosechar entre 7 y 10 cajones de 30 libras cada uno. Por supuesto el precio de la caja varía cada año de acuerdo con la inflación.

Otro campesino, de nombre Antonio, comenta que cosechar es difícil, porque crece a 7 y 12 metros de altura. Por eso utiliza una escalera de 8 metros de largo. El año pasado se resbaló y por poco se fractura una pierna.

Pero esta fruta no deja de asombrarnos. Se deja comer como fruto de árbol, pero también ¿quién no ha saboreado el jucho (crema o colada) elaborado con esta fruta? Este postre se

consume especialmente en los días de carnaval y se elabora con agua, maicena, canela y pedazos de durazno, manzana o pera y el dulce al gusto.

El árbol de capulí comienza a producir sus frutos a los cuatro años de edad. Hay cuatro variedades como el chaucha negro o rojo; también hay el pequeño y el coco o cuadrado. El más comercial es el chaucha. Este fruto dulce y agradable al gusto es resistente a las plagas y a las enfermedades.

El capulí es de consumo directo y de él, puede prepararse dulces, mermeladas; el jucho y otros postres que les gustan mucho a los niños y adultos.

Además, se preparan conservas o licor mezclado con otras frutas. Esta fruta es perecible tras la cosecha.

Pero de este árbol, nuestra gente también aprovecha sus hojas, el cogollo, y las ramas, para fines de medicina tradicional; y la fruta por su valor nutricional.

En la actualidad de esta era digital, donde la imagen y la percepción personal se moldean de manera significativa por las redes sociales y la publicidad en línea, la noción del “cuerpo ideal” ha tomado un papel central en la vida de los jóvenes. La búsqueda constante de un cuerpo delgado y tonificado ha generado debates y preocupaciones en torno a la salud mental y emocional.

La proliferación de plataformas de redes sociales ha desencadenado una revolución en la forma de relacionarse con el cuerpo y con los demás. Celebridades, influencers y figuras públicas comparten sus vidas en línea, y a menudo, estos relatos incluyen la búsqueda de cuerpos perfectos. Casi el 30% de los jóvenes siente que un cuerpo bello es un cuerpo delgado y tonificado, y esta idea se ve reforzada por el contenido que existe en redes sociales. La publicidad en línea, por su parte, promueve productos y servicios que prometen transformaciones corporales instantáneas, contribuyendo a la percepción de que un cuerpo delgado y tonificado es el camino hacia el éxito y la felicidad. En el estudio “Digital fit: Influencia de las redes sociales en la alimen -

tación y en el aspecto físico de los menores”, de la Fundación MAPFRE y la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) donde participé, se concluyó que los jóvenes reciben publicidad sobre “fitness y gimnasio 23,2% y sobre procedimientos estéticos un 13,5 %”.

Si bien es normal aspirar a buscar nuestra mejor versión, la obsesión por alcanzar un estándar físico inalcanzable puede tener consecuencias negativas para la salud mental y emocional. La comparación constante con imágenes idealizadas puede llevar a la baja autoestima, la insatisfacción corporal y la depresión. La búsqueda implacable de la

perfección física puede desencadenar sentimientos de ansiedad y presión por cumplir con estándares poco realistas.

El camino hacia la auto aceptación en la era digital puede ser desafiante, pero es esencial para el bienestar general. La clave radica en reconocer que los cuerpos vienen en una variedad de formas y tamaños, y que la diversidad es lo que hace que cada individuo sea único y hermoso. Cultivar una relación positiva con mi propio cuerpo requiere un cambio de enfoque, alejándome de las comparaciones y la competencia, y hacia la autenticidad y la salud.

Mi recomendación como docente de UNIR es dirigida a los padres, educadores y cuidadores, quienes juegan un papel fundamental, es ayudar a los jóvenes a desarrollar una autoimagen positiva en un mundo digital complejo. Aquí hay algunas estrategias que pueden ser útiles:

• Educación Emocional: Brindar herramientas para comprender y manejar mis emociones. Esto me permitirá enfrentar la presión social y las comparaciones con una mayor resistencia emocional.

• Promover la Autoexpresión: Alentar a expresar mis pensamientos y sentimientos de manera saludable. Fomentar la creatividad y las actividades que me hagan sentir seguro y satisfecho conmigo mismo.

• Enseñar a Cuestionar las Imágenes: Ayuda a entender que las imágenes en línea no siempre son representativas de la realidad. Enseñar a cuestionar lo que veo y a comprender que la edición y los filtros pueden distorsionar la realidad.

• Fomentar la Autenticidad: Enfatizar la importancia de ser auténtico y genuino en línea. Mostrar que la verdadera belleza proviene de la autenticidad y la confianza en uno mismo.

• Promoción del Bienestar General: Enseñar a cuidar mi salud física y mental a través de la actividad física, una alimentación balanceada y prácticas de autocuidado. Resaltar que la salud es un objetivo más valioso que la conformidad con estándares de belleza irreales.

La búsqueda del cuerpo ideal en la era digital es una preocupación relevante y compleja. Aunque las redes sociales y la publicidad pueden influir en mi percepción de la belleza, es esencial recordar que la autoaceptación y la diversidad son fundamentales para mi bienestar emocional y mental. En un mundo donde las comparaciones son inevitables, cultivar una mentalidad de resiliencia, autenticidad y amor propio se convierte en un acto poderoso y valioso. Al colaborar en la construcción de una cultura que celebre la diversidad y promueva la salud en todas sus formas, podemos ayudarme a enfrentar los desafíos del mundo digital y a abrazar mi cuerpo y mi ser auténtico.

Los especialistas en los temas del cerebro humano sostienen que aún mucho se ignora sobre el mismo, pero que deslumbra su perfección, su funcionamiento y lo increíble: controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, las emociones y procesa la información que recibe s través de los sentidos.

Es decir, como expresara un político que lo sabe todo, es un ejemplo de democracia, guía, administra y respeta a los demás poderes, aunque de repente se le rebelan.