REVISTA SEMANAL LA HORA

Nº 78, 05 - 11 de AGOSTO 2023

Coordinador General

Josué Navarrete

Colaboración Especial

La Hora Esmeraldas, La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

Colaboradores edición Nº78: Dr. Alan Cathey Dávalos, Benjamín Pinza Suárez, Fausto Jaramillo Y, Gabriel Ordóñez Nieto, Hugo González C., Iván Rodrigo Mendizábal, Dr. Juan Carlos Mejia , Dr. Juan Carlos Mejia, Manuel Vivanco Riofrío, Marco V. Rivadeneira M., Manuel Castro, Mariana Neira, Sidney Glinda, Leonardo Cueva Puertas, Lorena Melo, Ramiro Ruiz R., Zoila Loyola,

MATINÉE EN EL CINE BOLÍVAR: MEMORIAS SOBRE EL COVID Y LA LITERATURA ECUATORIANA 45

Iván Rodrigo Mendizábal

54

LA ANTICONCEPCIÓN

MASCULINA

Sidney Glinda

48

61

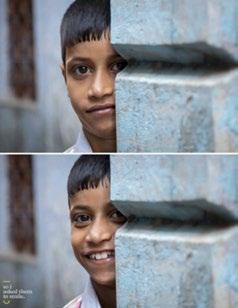

LA CLAVE DE LA VIDA: LOS PRIMEROS MINUTOS

Gabriel Ordóñez Nieto

ZULETA: UNA HACIENDA EN TIERRAS DE LOS CARANQUIS

Manuel Vivanco Riofrío,

66

BUSCAN PROTEGER EL “CAMINO DEL JAGUAR”

Revista Semanal

EL “SECRETITO” DE LA COMIDA ESMERALDEÑA 67

Revista Semanal CRÓNICA LA BITÁCORA AUSTRAL DE PEREGRINA 68

Dr. Alan Cathey

Benjamín Pinza

Zoila

Marco

Hugo González C.,

EL LAGO SAN PABLO:

BELLEZAS Y LEYENDAS 71

Ramiro Ruiz R.,

NIÑO ‘MOI’ DEJA EN ALTO EL NOMBRE DE SANTO DOMINGO 75

Lorena Melo

ANEXO ESPECIAL:

REVISTA CORDES

Revista Semanal

ANEXO ESPECIAL:

GACETA CULTURAL LOJA

Revista Semanal

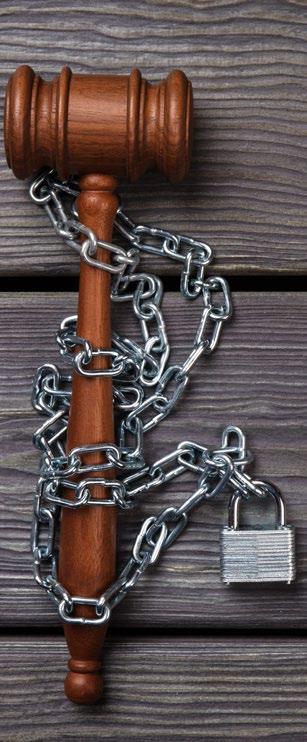

El fin de la institucionalidad R

ecordamos que cuando se iniciaba el correísmo nuestra ingenuidad ciudadana decía que lo que sucedìa en Venezuela jamás permitiríamos los ecuatorianos. Supuestamente teníamos una muy buena constitución, una independencia de poderes que no permitiríamos su fin, un sistema financiero pùblico independiente, una justicia nombrados por concursos abiertos con la intervenciòn de organismos internacionales y nos nombraron jueces de bolsillos dirigidos por el el secretario particular del tirano,las sentencias se daban en las sabatinas.

Asaltaron las arcas públicas en sobreprecios y robos. Un grupo de aventureros tarifados impusieron una constitución copiada y falsificada, se tomaron todos los órganos de control, compraron unos manteles para destruir el Congreso Nacional y lo último y que hoy nos ocupa crearon un corte constitucional llamada cervecera con fallos negociados. Y no pasó nada e inclusive quieren volver al asalto.

Frente a todo esto hay que reconocer que el Gobierno del Presidente Moreno, a diferencia del actual, con la ayuda del Doctor Trujillo desbarataron gran parte del esquema y nos dejó como rescatable una Corte Constitucional que hasta hace pocos años, pese a sus diferencias políticas e ideológicas sus fallos cuestionados, no se llegó a politizar ni se dudó de su honestidad.

El paso del tiempo y el ejercicio de poder, con la negligencia torpe del actual gobierno, nos ha llevado al pasado, unos jueces de tanto creerse infalibles creyeron que eran celestiales, una renovación que nadie quizás puede negar su capacidad profesional tanto como su servilismos político. Sus fallos más representativos reflejan sus limitaciones, el juicio político, la viveza de consulta popular con una década de retraso, con preguntas inequívocas pero contestaciones diferentes y torpes implementaciones, tanto que estos se creyeron que la muerte cruzada los transformó en dioses de la política y del poder.

Ellos señalan la forma de gobernar, la calificación de las urgencias, la redacción de acuerdos internacionales, las limitaciones a la actividad económica y son tan sabios que creen que su bonanza financiera personal es similar a la decenas de miles de quebrados o de estudiantes endeudados. Es decir, no tienen ni la menor idea que el derecho es parte de la convivencia y que debe responder a los intereses ciudadanos y no a sus aspiraciones de grandezas y de poder peor a sus frustraciones. Hoy entregamos tres puntos de vista que la ciudadanía debe evaluar.

Activismo y arbitrariedad

En este sentido, el trabajo principal de los jueces es interpretar un texto constitucional. Algo parecido a lo que ocurre con la teología, mientras la teología se ocupa de interpretar un texto sagrado, la jurisprudencia se ocupa de interpretar un texto constitucional, esa similitud fue advertida por Carl Schmitt, el jurista creador del decisionismo.

En la teología ocurre que la lucha por la interpretación produjo, por ejemplo, enemistades encarnizadas y sin fin entre hermanos y vecinos, cuyos efectos se sienten en la amenaza nuclear.

La Corte Suprema de los Estados Unidos está en la mira de observadores alrededor del globo. La acusan de servir a intereses inconfesables de los conservadores y ser una corte activista por la interpretación que hace de la Constitución norteamericana.

Algunos rivales han insinuado, incluso, faltas éticas de sus integrantes, como que el juez Clarence Thomas, conservador, no habría declarado sobre viajes y vacaciones de lujo pagados por uno de sus amigos, poderoso donante republicano.

Para muchos, la conquista de la Corte Suprema por la mayoría conservadora es la devolución del golpe que, décadas atrás, la mayoría demócrata dio de la mano de jueces progresistas. Probablemente, las sentencias que están dando un giro a la sociedad norteamericana, sean producto del cambio en las preferencias de los ciudadanos norteamericanos. Un retroceso, sin duda, dirán los progresistas. Sin embargo, podríamos preguntarnos si las preocupaciones que despierta ese

giro conservador son excesivas; como enseña un abogado juicioso, la naturaleza propia de los jueces es resolver un conflicto entre varias partes, los jueces comunes siempre serán objeto de crítica de parte del perdedor de un proceso, mientras que, los vencedores de la contienda judicial, elogiarán el conocimiento jurídico y el vasto sentido de justicia del juez en cuestión.

El caso de los magistrados de la Corte Suprema es distinto. Por un lado, son jueces, es decir resuelven, entre otros, un tipo muy especial de conflicto, el constitucional, lo que les dota de un poder fundamental en democracia.

La tarea de los jueces de la Corte Suprema consiste en interpretar de forma definitiva un texto, la Constitución.Este rasgo de la idiosincrasia constitucional está estructurado por el Pueblo y consta en un documento escrito, la Constitución.

Los sunitas u ortodoxos, seguidores de los primeros califas que siguieron a Mahoma, se enfrenta a los chiitas, que siguieron al yerno de Mahoma, Alí y basan su diferencia en la forma de interpretar la ley.

Las lecturas ortodoxas y las heterodoxas de textos legales o religiosos han sido constantes en la historia de la religión y de la constitución o ley. En Occidente, el Tribunal de la Santa Inquisición fue el guardián de la lectura ortodoxa de la Biblia hasta que Lutero rompió la severa lectura bíblica por una interpretación individual.

Sin embargo, es necesario distinguir entre interpretar un texto sagrado en la España de Torquemada y hacerlo el día de hoy. En la actualidad, los musulmanes aplican un texto sagrado, el Corán, para resolver desavenencias jurídicas; al efecto actúa un cadí, un juez que aplica e interpreta el Corán, un texto religioso y legal al mismo tiempo. El resultado casi natural, es la creación de una policía de la moral.

En Occidente es impensable aplicar un texto como la Biblia a resolver algún tipo de desavenencia técnico legal. En el caso de la Constitución, ocurre algo similar. La interpretación que hace el intérprete calificado de la Constitución, no es del mismo tipo que la interpretación que se hace de un texto como la Biblia.

La interpretación que se hace de la Biblia no tiene pretensiones normativas ni regulatorias, en el mundo cotidiano. Por ende, no se pueden aplicar los mismos criterios de interpretación cuando se interpreta un poema de amor que la Constitución.

EL ACTIVISMO DE LOS JUECES

Ahora bien, resulta que, en materia constitucional, existen dos bandos claramente identificados. Los jueces activistas conservadores y los jueces activistas progresistas. Ambos jueces son, sobre todo, activistas. Es decir, limitan o pretenden limitar el poder del Gobierno Fede -

ral para privilegiar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Cada bando desde su óptica. En el pasado, se podría afirmar que los conservadores, en general, privilegiaban la libertad y la propiedad, mientras que los progresistas, la ampliación del catálogo de derechos, igualdad, solidaridad, medio ambiente.

La lucha por el partidismo en las Cortes fue ya advertida por Tocqueville, curiosamente, cuando elogiaba las fortalezas del diseño de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El ciudadano común, mientras tanto es beneficiado o perjudicado por una u otra de dichas medidas. Los efectos en la educación, el sistema de salud, la protección del medio ambiente, el aborto, las decisiones de inversión (invertir o no en empresas que contengan políticas de ambiente, social y

gobernanza como lo anuncia el presidente de Black Rock, la mayor gestora de patrimonios a nivel mundial), las deudas de los estudiantes, las vidas de millones de personas se ven afectadas. Parece claro, entonces, que el sistema judicial norteamericano tiene un déficit estructural importante. Y no se ven en el horizonte próximo, posibilidades de una mejora importante, debido a la mayoría conservadora y al control en el Congreso de cierta mayoría y su malicia.

En los Estados Unidos, han existido jueces que declararon abiertamente que eran activistas y, peor, porque al ser los intérpretes calificados de la Constitución, son quienes deciden en última instancia. Volvamos un momento a Carl Schmitt para recordar la respuesta que daba cuando le preguntaban ¿Quién es el Soberano?, el viejo jurista alemán respondía:

“El que decide en última instancia”.

¿Pretenden esos jueces sustituir al Pueblo? ¿Al Poder Constituyente? Por otra parte, las protestas de los críticos de uno u otro activismo, no se han hecho esperar. Para los conservadores, las cortes progresistas han interferido con los otros poderes, se han arrogado funciones del Legislativo, rompiendo así el principio de separación de poderes.

Razonan así. Cuando el intérprete de la Constitución es el Legislativo, en esa sede se encuentran representados todos los ciudadanos a través de sus representantes elegidos en votación popular.

Cuando el intérprete de la Constitucional es exclusivamente la Corte Suprema, existe un déficit democrático, puesto que los jueces que han logrado llegar allí, sin duda son destacados, cada uno en su ámbito de influencia, pero no dejan de ser, una élite. En cualquier caso, dicen, la decisión queda en un grupúsculo diminuto, en una élite privilegiada, representante de un sector muy reducido de la población, que decide en nombre de todos. Sin haber sido elegidos por nadie.

Otra de las críticas que se hace a los jueces activistas es que no son jueces. Piense el lector en la palabra juez, ahora agregue la palabra independiente, anexemos ahora la palabra imparcial. Se lee bastante bien y evoca un ideal de justicia. Juez independiente e imparcial. Por otro lado, agreguemos la palabra militante o activista. Léase, juez militante. Juez activista. Juzgue el lector, le solicitamos eso sí, que vaya más allá de sus intuiciones.

Y no se trata de que sea progresista o conservador, sino que sea activista o militante. Cuando llevamos nuestro caso ante un juez o ante el árbitro, esperamos que el magistrado actúe con diligencia, y la diligencia del magistrado consiste en observar los hechos y escuchar

a las partes antes de pronunciarse. Pero si ese juez, militante o activista, va a escuchar el caso con la respuesta es su cabeza, ¿cómo puede ser juez si ya anticipa interiormente el resultado? Ese sesgo cognitivo podría incapacitarlo para ser juez, pero lo que lo descalificaría, sería el cruzarse de brazos y aceptar como inevitable que el sesgo existe. Es como contentarse con los prejuicios y opiniones comunes que mantenemos desde la infancia, es atarse a preconcepciones, es juzgar antes de conocer el caso, como concluir sin escuchar los argumentos. Es exactamente lo contrario de la tarea de un juez.

En alguna entrevista, un juez activista aseguraba que todos tenemos militancia, que todos

tenemos un marco intelectual o de principios o valores desde el cual hablamos, nos pronunciamos y juzgamos, el locus de enunciación decía. Y que, por ende, es inevitable, pronunciarse desde ese marco.

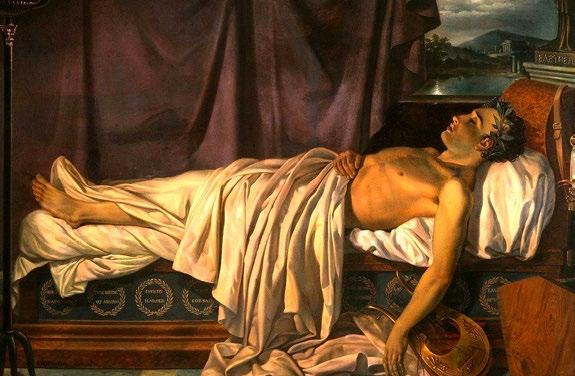

No cabe la menor duda, en eso consiste la diversidad del ser humano y su libertad, sin embargo, me hubiera gustado repreguntarle a ese juez, si él tuviese que enfrentar un juzgamiento, preferiría un juez que se pregunta por los hechos que observa o que se da el tiempo para escuchar a las partes, o, del otro lado, si preferiría un juez arrebatado por la pasión, que persigue una idea, como un héroe romántico, como el Byron que murió fusilado en Grecia. El complejo de Lord Byron parecería ser incompatible con el cargo de juez.

Que en los Estados Unidos existan jueces de ese tipo, es una rareza y un camino que es necesario evitar.

De otro lado, cuando la sociedad entera, la Nación norteamericana en este caso, nombra a una persona como juez, espera que actúe como juez, es decir, que realice las operaciones mínimas de destreza legal, conocimiento de sus precedentes, sindéresis y objetividad en la apreciación de las pruebas y evidencias.

El juez tiene una función fundamental.

Para decirlo brevemente, restaurar el contrato social roto, no es función del juez, imponer sus puntos de vista, sus militancias, sus esperanzas o visión del mundo.

Es verdad que no podemos deshacernos de nuestro marco conceptual o de valores, pero esa limitación epistemológica, no puede convertirse en un pretexto para la arbitrariedad.

Para explicarlo de otro modo, tomemos un ejemplo cercano, digamos que un juez activista encuentra un artículo constitucional, emitido por el Poder Constituyente en forma de artículo de la Constitución y que dice: “El matrimonio es el vínculo entre hombre y mujer”.

A partir de un ejercicio intelectual bizantino, el intérprete calificado de la Constitución decide leer “El matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo”. Este proce -

dimiento, más allá del respeto a las preferencias sexuales de los seres humanos, permite a ese intérprete calificado leer blanco donde dice negro.

Aquí debo confesar algo, no todos somos capaces de seguir los vuelos teóricos de los jueces activistas. La profusión de citas, jurisprudencias, imperativos categóricos, rectitud moral, pureza constitucionalista y humana misericordia que florecen en algunas sentencias de jueces de este tipo es abrumadora.

Sus devaneos exquisitos son ejemplificadores y las Academias y los Liceos del mundo entero, tornan su mirada a esa corte, cada vez más audaz en sus propuestas.

Solo resta una pregunta o duda para el ciudadano común. ¿Las decisiones de la Corte Activista pueden estar por encima de la declaración del Poder Constituyente contenido en una Constitución que ampara a esa misma Corte Activista?

Es decir, ¿si la Constitución dice No, la Corte Activista puede decir Sí?

Por supuesto, esa alquimia constitucional en la que trabajan los jueces militantes en su laboratorio, para convertir el plomo en oro, es obra de sabios metafísicos, o patafísicos, entendida esta pseudo ciencia, como el estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. Otro aspecto relevante de los jueces militantes, parece ser el proceso de decisión. Es decir, cada uno de los jueces militantes en, digamos una corte de nueve jueces como la norteamericana, tiene su propia percepción del mundo, de la que, se sienten orgullosos.

¿Qué ocurriría si los jueces tuviesen diferentes intereses, contrapuestos, por ejemplo?

¿Se enfrentarán abiertamente? ¿Negocian? El intercambio de opiniones es relevante para llegar a la verdad judicial, por

supuesto, pero, ¿ocurre que, para obtener el apoyo en la militancia personal de uno de esos jueces, ofrece el suyo en la militancia de otro juez?

Si fuese así, no es irrazonable puesto que esa es la política. Siendo la política el arte de la posible, suena lícito buscar apoyos de los ciudadanos con intereses similares.

Con ese objeto, los estados han adoptado varios sistemas de toma de decisiones, la democracia parlamentaria es uno de ellos, pero también existen las democracias participativas o directas. En el Legislativo, los ciudadanos envían a sus representantes para que negocien esos acuerdos y hagan la vida social, factible. Existe la posibilidad de que el cuerpo social haya entregado esa facultad a las cortes. Eso se conoce como juristocracia, aunque algunos la critican por ser una perversión del sistema de división de poderes. En esos sistemas, los estados han entregado a los jueces la facultad de tomar una decisión final sobre el contenido de la Constitución.

En ese momento, la decisión que tome la corte, tendrá en cuenta necesariamente intereses militantes, partidarios o de los propios jueces activistas. En todo caso, no parece que toman en cuenta los intereses de la sociedad toda, o que, al menos, no se privilegie ese interés.

¿Qué podrá mover a la toma de una decisión determinada?

Una probable respuesta nos la ofrece Bertrand Russell cuando analiza el poder.

Dice que los animales se contentan con refugio y comida, los seres humanos, cuando han satisfecho esas necesidades, quieren más y el volumen de dichas aspiraciones es inimaginable, hay seres humanos, continúa que genuinamente desearían tener el poder de Dios y así solucionar los problemas humanos y ambientales.

Russell dice que esos seres humanos son creados a la imagen del Satán de Milton, aunando en su persona, la nobleza y la impiedad, la nobleza de sus deseos y la impiedad, es decir, la oposición a admitir las limitaciones del poder humano individual, de allí, siempre según el filósofo británico, las rebeliones, la violencia periódica, la rivalidad, pero también de allí, la necesidad de moralidad para reprimir la anarquía individual.

Lo cual es doblemente curioso, porque los jueces activistas usualmente lo son, en nombre de algún tipo de moralidad. Entre los deseos infinitos del ser humano se encuentran el poder y la gloria. Y esa búsqueda de posiciones para imponer un punto de vista, es contraproducente para la sociedad. Si usted escucha con atención, entre los jueces activistas progresistas, se escuchan murmullos por el contraataque conservador. Sienten que su obra, tan admirada por la Alta Torre de Marfil del Parnaso Constitucionalista, es efímera y que vuelven los bárbaros. Pero volvamos a los mecanismos de toma de decisiones, los jueces militantes de una corte de nueve jueces como la norteamericana, ¿negocian entre ellos cuando resuelven un conflicto? No se entienda mal, no hablo desde el punto de vista crematístico.

Vamos a ver. Si un juez militante, cuando es ponente en una causa, circula una sentencia y, probablemente, conversa con los otros jueces. ¿Hay concesiones?

Cuando uno escucha jueces militantes, inevitablemente nos viene a la cabeza los intelectuales militantes. Y sí de intelectuales militantes se trata, los intelectuales orgánicos son los más cercanos a la nomenclatura, al aparato jerarquizado y represor.

El fenómeno fue descrito por Dostoievski con el Gran Inquisidor, en el cual describe a esos doctos que para salvarnos del hambre nos convirtieron en esclavos de su dogma, el católico apostólico romano. Si alguien protestaba, la hoguera era la solución. Los métodos se fueron perfeccionando y las barbaries soviéticas, maoísta, la del Pol Pot y la latinoamericana, se nutren de acallar las críticas. ¡Cuidado con pensar distinto del Decano de los jueces constitucionales!

Los jueces activistas se cuidan de dar a entender que son activistas de una u otra causa. Y los activistas progresistas, no conceden que los jueces conservadores sean activistas, de hecho, investigan cuidadosamente a los jueces conservadores en búsqueda de actos de corrupción, porque no conciben que alguien que sea juez, defienda ideas contrarias a ellos. Lo mismo ocurre en la derecha. Tampoco se conceden mutuamente que sean jueces, porque los ven como ilegítimos o advenedizos.

En el Ecuador, sin duda, el problema es distinto. No solo porque la Corte Constitucional es la segunda Corte elegida a instancias del Poder Constituyente que resolvió, en consulta popular, la designación de una nueva corte constitucional, sino porque el poder de nuestra Corte Constitucional es mayor que la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por eso, su actividad ha sido más criticada.

Se pueden hacer muchas críticas a la Corte Constitucional, sin duda, hay excelentes abogados que semanalmente critican las decisiones de la Corte. Y muchas de ellas dejan mucho que desear. Es ilustrativo el un párrafo del comunicado de prensa de la Corte Constitucional, cuando anuncia el rechazo del decreto ley del señor Lasso sobre quiebras. En ella se resume el espíritu que anima a nuestra Corte.

Dice la Corte que la aprobación del decreto ley sobre quiebras no satisface el criterio de urgencia porque, sus efectos se extienden mucho más allá de los efectos del fenómeno del Niño, que se sentirá en el futuro cercano de nuestro país. Puede ser que a la Corte le falte información, que los encargados de presentar el decreto ley ante la misma, no fueron lo suficientemente elocuentes para expresar la problemática

de la economía nacional, pero está claro que fue una decisión basada en argumentos, no en datos más allá de los obtenidos en una búsqueda superficial. ¿Se habrá preguntado la Corte Constitucional, por ejemplo, qué pasa con el valor de los bienes inmuebles amparados por hipotecas? ¿Esas hipotecas están garantizadas o el desplome en el precio de venta de inmuebles, simplemente no afecta a la garantía real llamada hipoteca? ¿El banco debe ejecutar la hipoteca y cerrar esa empresa, dejando en la calle a sus trabajadores? Esa es la situación actual.

Los jueces activistas de la ortodoxia constitucional, ¿tomaron en consideración la realidad que les rodea?

¿O es una banalidad considerar los hechos porque se trata del derecho de propiedad? Ese sesgo cognitivo de la Corte Constitucional es inaceptable y cismático.

No podemos, sin embargo, caer en el mismo problema de la Corte Constitucional. Es probable que la mejor opción sea considerar ese sesgo cognitivo y reconocer que la vida de una sociedad no es, no puede ser una suma cero. Allí reside la perversidad de las posiciones que buscan radicalizar a una sociedad. Preguntas de sí y no, han sido hace tiempo señaladas como la fuente de la radicalización en posiciones discrepantes. De otro lado, una respuesta condicionada, es poco probable en una consulta popular como la de Yasuní.

Por eso mismo, mirando las cosas desde otro punto de vista, viendo lo que sucede alrededor, antes de descalificar a la Corte Constitucional imputándole todos los males pasados y haciéndola responsable de nuestras congojas futuras, pensemos que el 2024 posiblemente sea un año de enfrentamientos, crisis y violencia, el fenómeno del Niño, la vergüenza del acontecer político nacional, la probable pérdida de los ingreses petroleros, el posible regreso del señor Correa. No parece plausible que, en medio de la crisis, cambiemos de timonel, la Corte actual, ha actuado con prudencia en muchos casos, sometiéndose a infinidad de críticas, respondiendo mal, tarde o nunca a las graves crisis nacionales, pero no es una corte veleta ni es la corte cervecera.

Deshacernos en estos momentos de la Corte, dejarse llevar por sicofantes o agoreros, para, por nuestras pequeñas críticas sofisticadas, debilitar las pocas anclas que como sociedad nos sostienes a la institucionalidad, es un error de consecuencias graves y perdurables. Más allá del refinamiento, queda el día a día, una voz de prudencia en medio de la barbarie. Los años que vienen son los años de la Corte Constitucional, sin duda. En ella debería radicar la sensatez, la prudencia y la inteligencia para que el Ecuador logre navegar en aguas turbulentas.

Las nueve personas que trabajan en la Corte Constitucional, por una jugada del destino, son el cable a tierra que necesita el país en el futuro inmediato. Los ecuatorianos deberíamos aprender a hacer críticas de modo cívico a la Corte y esta, por el bien de todos, aprender a escuchar las objeciones que, desde debajo de su torre de marfil, le hacen los ciudadanos.

Sin Corte Constitucional o con una Corte Constitucional que no escuche las críticas y perturbada por sus apasionamientos, el abismo del narco estado se abre en nuestro futuro.

Es el momento del regreso de la política, entendida como la discusión de los grandes problemas nacionales y los principios que deben gobernarnos, no de la política partidista que, como lo demuestran diariamente el señor Lasso, Nebot y Correa, está agotada para el ciudadano.

Por el bien de los ecuatorianos, ojalá que la Corte Constitucional logre encontrar la llave maestra de nuestro futuro y que acepte, con humildad si es posible, que la naturaleza humana es limitada y que no todos estamos destinados para el poder o la gloria.

Dr. Juan Carlos Mejia Profesor UASBY, ahora ¿quién podrá defendernos?

Fausto Jaramillo Y.

sión del cargo, luego de un proceso electoral, convocado, claro está por un Consejo electoral que ya había sido puesto bajo la lupa de la desconfianza. Dichos decretos debían, a partir de ese momento, ser enviados a la Corte Constitucional, la que debía determinar la legalidad y sujeción a los principios constitucionales vigentes de dichos decretos.

¡OH, SORPRESA!

Cuando el presidente Lasso firmó el decreto conocido como “muerte cruzada” que mandó, de forma inmediata, a sus casas a los 137 asambleístas, los ciudadanos ecuatorianos respiramos aliviados.

Habíamos vivido más de un año, en constante zozobra porque dos de las tres funciones del Estado, dedicaron sus esfuerzos a atacarse mutuamente; especialmente, la Asamblea donde se atrincheró oposición contra el gobernante. Incluso, en un intento por derrocarlo, un grupo de eufóricas asambleístas de un conocido movimiento político, no vacilaron en plantear un juicio político en contra del mandatario y para ello echaron mano a cuanto artificio estuviera a su alcance. El 22 de mayo, Guillermo Lasso se presentó ante la Asamblea a responder las acusaciones y horas después firmó el decreto, dejando al cuerpo colegiado sin la posibilidad de sesionar y votar sobre su destitución.

TRAS LA MUERTE CRUZADA

Ilusos como somos los ecuatorianos, creíamos que la “muerte cruzada” serviría, al menos, por un largo período de tiempo, como un atenuante de las tensiones políticas que ahorcaban nuestra coti -

dianidad y daría una lección a aquellos movimientos políticos causantes del desasosiego en que vivíamos. En fin, pensamos que la pugna de poderes había acabado y nos disponíamos a vivir otra etapa política en la que elegiríamos una nueva fórmula presidencial y, lo más importante, otra Asamblea Nacional, conformada por nuevos personajes. El presidente tendría la oportunidad, ahora sí, de presentar sus proyectos sin el temor de que una rabiosa mayoría boicoteara sus proyectos y decretos.

Al menos, creíamos, que un ambiente de paz vendría a imponerse en la política ecuatoriana.

De acuerdo con la Constitución, el Presidente podía gobernar por Decretos, hasta que un nuevo presidente tomara pose -

Al recibir los dos primeros decretos, esta Corte se puso afanosa a trabajar y lo primero que buscó definir era el significado de la palabra “Urgencia” con la que el Ejecutivo los había calificado; es decir, la Corte, se olvidó de su obligación de estudiar la legalidad del texto y, en su lugar, se transformó en una Academia de la lengua castellana, para determinar si los decretos eran “urgentes o no lo eran; de acuerdo con su propio criterio.

Y, claro, el asombro se asomó al rostro de los ciudadanos. La tan anhelada paz no llegaba. Otro frente de lucha se abría; esta vez el Ejecutivo debía enfrentar a los sesudos jueces de una Corte Constitucional devenida en otra cosa.

SIN RECURRIR A LA HISTORIA

El ciudadano ecuatoriano no necesita saber desde cuando existe tal o cual institución, lo que requiere es que exista y que se le brinde protección y abrigo frente a cualquier contingencia que afecte a su vida.

¿Desde cuándo existe una Corte Constitucional? Nada cambia el que haya existido hace 100, 90 o 50 años, lo importantes es que existe y a ella el pueblo le ha confiado la dura y difícil tarea de determinar si los actos de las funciones del Estado o de sus instituciones están sometidos a los mandatos constitucionales o no lo están.

Debe, entonces, entenderse su misión como la de un guardián celoso del más preciado tesoro de una república, es decir, de su Constitu -

ción, llamada también la madre de todas las leyes.

Por eso, tan delicada misión solo puede ser encomendada a los abogados más probos, de gran experiencia y sabiduría, ecuánimes y, en lo posible, sin ligazón de cualquier tipo con la actividad política tan llena de picardías y ambiciones.

EN SUS PROPIAS PALABRAS

En la página web de la Corte Constitucional reza:

“La Corte es el máximo organismo de Justicia Constitucional en Ecuador y entre sus funciones está el cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y el mantenimiento del orden democrático en el Ecuador, respetando sin discriminación alguna, la justicia, la independencia y la interculturalidad.

Tiene como principal función cuidar que se respeten nuestra Constitución y los derechos

humanos o fundamentales de las personas, y resolver los asuntos. Estudia las tutelas y que se puede convertir en una ley y que no”.

Por supuesto, en su tarea, no consta la de legislar, o sea, la de redactar leyes, ni siquiera la de interpretar el idioma en el que están redactados los diferentes cuerpos legales.

Debe eso sí, comparar, con serenidad y sabiduría si las leyes están acordes a los mandatos de la Constitución.

UNA SOLA CONSTITUCIÓN O VARIAS

Es una vieja discusión jurídica – política determinar qué es mejor para una República: ¿una sola Constitución que permanezca inmutable? o, ¿varias constituciones acordes a las circunstancias cambiantes de cada época?

Algunos países han tenido una sola Constitución, aunque, eso sí, diversas enmiendas, que les ha permitido, manteniendo los principios fundacionales del Estado, modernizar las leyes y sus mandatos.

En nuestra América, el mejor de los ejemplos de este comportamiento es el de los Estados Unidos.

Otros países, como nuestro Ecuador, no han podido resistirse a la tentación de echar al tacho de la basura 20 Constituciones, no por malas o impropias, sino porque los políticos no resistían ni resisten las imposiciones que constaban en ellas. Romper la Constitución era, hasta hace unas décadas, casi un juego que ciertos personajes practicaban para justificar sus ambiciones y sus afanes de servirse (perdón, quise decir) servir a su pueblo, desde las alturas del Poder político.

CUANDO PASA LA TEMPESTAD

En medio de este diabólico comportamiento político, la historia muestra que, pasada la tempestad, en contadas ocasiones, se enmendaba los errores y el retorno a la democracia era, no sólo deseada, sino, de verdad, requerida e implorada para beneficio del sistema democrático en el que, aparentemente, quieren vivir nuestros pueblos.

En esas ocasiones, en busca de una ilusoria estabilidad jurídica, la República necesitaba un organismo que determine la legalidad de lo actuado por las otras funciones del Estado.

Que se pronuncie, casi, pedagógicamente, sobre lo legal y lo ilegal, sobre el bien y el mal de los Códigos, de los Acuerdos, de los Decretos, de las atribuciones, etc., que determinan las acciones administrativas del Ejecutivo: los límites de las acciones legislativas y de las sentencias del Poder jurisdiccional.

Así, entonces, los ecuatorianos

podíamos dormir tranquilos, soñando que la Constitución estaba bien cuidada.

¿LA CORTE ES CONSTITUCIONAL O POLÍTICA?

Pero, en el presente caso, pronto asomó la verdad ante la ciudadanía.

La Corte Constitucional no tenía interés en cumplir su cometido, sino en ser un nuevo actor político.

Ante la ausencia de 137 asambleístas rabiosos, ahora, los 9 miembros que conforman el pleno de la Corte son también 9 opositores al gobernante.

Ante esto, los ecuatorianos debemos recordar la plegaria que realizaba un personaje vestido de rojo y con las antenitas de vinil cuando decía ¡Oh, ahora ¿quién podrá defendernos?”.

La Corte de los oráculos

La Corte Constitucional sigue dedicada a sepultar al Gobierno. Así, le manda un mensaje amenazante a cualquiera que piense en distanciarse de los principios impuestos en Montecristi en 2008. La misma corte que dio paso al absurdo juicio político al presidente Guillermo Lasso y que dejó a la producción petrolera ecuatoriana a merced del juicio de la muchedumbre acaba de dilapidar dos valiosas iniciativas.

La Corte Constitucional insiste en arrogarse el derecho de determinar qué es urgente, apelando para ello, con vanidad autorreferencial, a sus propios argumentos recientes. Juzga que el que un problema lleve años presente y que no se haya abordado significa que no es urgente. Bajo ese raciocinio risible, nada en el país sería urgente, ¿o es que acaso nuestros problemas más acuciantes no llevan décadas, siglos, presentes? Se atribuyen también el don de la clarividencia, de la profecía, al asegurar que una medida no tendrá efectos inmediatos, cuando en materia económica ni los más competentes osan predecir con tanta certeza.

En contraste, la corte defiende con ferocidad ideológica y conveniente laxitud el régimen laboral y el paralizante ordenamiento vigente del Estado, al punto de atreverse a “reprochar” al presidente y de “proteger los intereses de quienes no pudieron ser escuchados en el proceso de formación legislativa”. Pecan de optimistas cuando dicen que quieren evitar “un precedente antidemocrático que podría ser el germen de una descomposición institucional”. Poco importarán los precedentes; cada vez está más claro que ya nadie está contento con este orden constitucional.

La vieja generación de presidentes y los aspirantes a sucesores

Mariana Neira

Mariana Neira

los bucaramistas. La cadena de ‘golpes democráticos’ pudo haberse dado por un factor exógeno. Lo decimos por algunas coincidencias. A partir de 1996 comenzó a flotar en el ambiente latinoamericano el famoso Socialismo Siglo XXI, modelo vigente en algunos países con gobiernos totalitarios involucrados en corrupción, narcotráfico, delincuencia, miseria, migración, marco ideal para su permanencia indefinida en el poder y enriquecimiento ilícito.

Los tiempos y los hechos nos hacen creer que estuvo programado hacer lo mismo en Ecuador.

Ecuador va por 44 años de democracia interrumpidos solamente por la misma democracia que permite a los congresos o asambleas dar ‘golpes democráticos’, sin botas ni armas, disimulados con el nombre ‘sucesión’.

También ‘autogolpes democráticos’ como la ‘muerte cruzada’ que recién se dio el presidente Guillermo Lasso. Es decir, la ‘estabilidad democrática’ fue un sueño encubierto con parches. Lo demuestran las estadísticas. En los 44 años tuvimos 15 presidentes, casi 3 por año.

La distribución del poder no fue muy democrática. Presidentes de origen guayaquileño fueron 7, de Quito 4 y de provincias pequeñas 4 (Sierra, Amazonía).En tiempo observamos que los presidentes de Guayaquil nos gobernaron 23 años 4 meses. Los de Quito 11 años 9 meses. Los de provincias pequeñas 8 años 8 meses.

Individualmente, el presidente que más nos ha gobernado ha sido Rafael Correa: 10 años 4 meses. León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, 4 años cada uno. Los 11 presidentes restantes fueron fugaces.

En consecuencia, si el país está mal en todo, como piensan muchos ecuatorianos, ‘la culpa no es de la vaca’.

¿POR QUÉ TANTA INESTABILIDAD?

La democracia tuvo 5 presidentes sustitutos por efecto de un fallecimiento y 3 ‘golpes legislativos’.

El primer ‘golpe’ fue a Abdalá Bucaram (1996) y atribuimos su caída a la ‘alta corrupción’. Después hubo una etapa de inestabilidad continúa hasta el 2007, con dos golpes en 5 años: a Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. También se mencionó como causa a la corrupción, pero mirando detenidamente se puede notar que ellos no hicieron una feria de billetes tan voluminosa y cínica como

El 1999 Mahuad dio paso a la instalación de la Base de Manta para controlar al narcotráfico y año y medio fue ‘botado’ del poder por dos fuerzas: el movimiento indígena que reclamaba atención y derechos, y jóvenes coroneles del Ejército que sorpresivamente los respaldaron.

Gutiérrez se presentó como candidato a presidente copiando el modelo del mandatario venezolano Hugo Chávez, uno de los padres del Socialismo del Siglo XXI e inventor de su llamada Revolución Bolivariana. En los recorridos preelectorales y afiches se vio a Gutiérrez con uniforme militar de campaña, a veces montado en un caballo, como un libertador. Su triunfo en 2003 hizo feliz a Fidel Castro que dijo: “Se consolidarán las relaciones de amistad y cooperación Cuba-Ecuador”. Pero sorpresivamente Gutiérrez se alineó con Estados Unidos, entonces,

Castro le dijo: “Farsante, mentiroso e hipócrita” que “no le llega ni a la suela de los zapatos de Chávez”, y un radiodifusor quiteño, con micrófono en mano, ‘botó’ a Gutiérrez el 2005, poco después, el dueño del micrófono pasó a ser fiel servidor de Rafael Correa.

Cuatro años después, 2009, Rafael Correa ‘botó’ del país a la base de Manta. Los militares norteamericanos se fueron y eso, lo estamos viendo, alentó el ingreso de narcotraficantes internacionales que en las calles de la Costa, principalmente, se matan entre sí y asesinan a gente inocente.

ASPIRANTES A SUSTITUTOS

Entre los candidatos que el 20 de agosto 2023 disputarán la presidencia tenemos a tres notoriamente ligados al correísmo: Luisa González, la escogida para sucederle a su inventor Rafael Correa. Jan Topic, hijo de Tomislav Topic máximo directivo de Telconet, relacionado con Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, ex vicepresidente de Correa y Lenin Moreno. Bolívar Armijos formado como líder rural en el tiempo correista. Y no se descarta que en el grupo existan otros correistas camuflados.

Pero ahora observemos los valores personales de los 8 aspirantes a debutar como presidente del Ecuador. Edad promedio 46.Fernando Villavicencio 59; Yaku Pérez (se llamaba Carlos Ranulfo y cambió al nombre quechua Yaku Sacha que significa agua del monte) tiene 52; Xavier Hervas 50; Bolívar Armijos 47; Luisa González 45; Otto Sonnenholzner 40; Jan Topic (ecuatoriano francés) 40; Daniel Noboa 35.

Origen: 6 son de la Costa: Sonnenholzner, Topic, Noboa, Hervas, guayaquileños. Armijos de Esmeraldas. González que se declara manabita pese a haber nacido ‘de casualidad en Quito’ porque sus padres estaban de vacaciones en la capital, pero pronto retornaron a su parroquia Canuto, Chone, Manabí. 2 son de las provincias de la Sierra: Villavicencio de Chimborazo, Pérez de Azuay.

Posición económica: 3 están vinculados a las familias más ricas de la Costa y del país. Sonnenholzner está relacionado con una poderosa empresa camaronera y una empresa radiofónica. Topic con una poderosa empresa de telecomunicaciones y una empresa de seguridad. Noboa con una poderosa bananera que lleva su apellido. Hervas es un nuevo empresario exportador de alimentos agrícolas de la Sierra.

Armijos se hizo millonario durante la década correísta cuando fue dirigente de los gobiernos parroquiales del país. González se muestra como una persona clase media entregada a la lucha por el retorno de su mentor Rafael Correa.

Villavicencio y Pérez aparecen como representantes de la clase media que viven de su profesión y del activismo social-político. Profesiones y cargos. Como antecedente vale citar que los mandatarios del pasado democrático (1979-2021) fueron predominantemente juristas y académicos. Hubo un empresario, un constructor, un militar, un médico, un economista, un banquero. Entre los aspirantes a tomarles la posta a los ‘presidentes jubilados’ vemos 3 con formación académica para ser empresarios: Sonnenholzner, Topic, Noboa.

3 abogados: Armijos, Pérez, González. 1 ingeniero: Hervas. Y por primera vez 1 periodista: Villavicencio.

Sonnenholzner. Economista, máster en Administración Pública en Harvard. Fue gerente general en Radio Tropicana y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Guayas. Vicepresidente de la república en el gobierno de Lenin Moreno, por 18 meses.

Topic. Economista, empresario de telecomunicaciones, inmobiliario y de seguridad. “Sirvió en la Legión Extranjera de Francia, combatiendo en algunos conflictos internacionales.

En 2007 estuvo en la primera guerra civil centroafricana, en 2008, en la guerra de Yibuti y Eritrea, en 2009 en la segunda guerra civil de Costa de Marfil, en 2012 en la guerra civil de Siria y en 2022 en la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Noboa. Tiene maestrías en Administración de Negocios; Administración Pública; Comunicación Política y Gobernanza Estratégica. Hijo del millonario bananero Álvaro Noboa, candidato perdedor a la presidencia de la república por cin -

co veces, también apostó por la política y el 2021 fue elegido asambleísta.

Hervas. Ingeniero. Fue candidato perdedor a la presidencia de la república en el año 2021.

Armijos. Abogado. Fundó el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (CONAGOPARE) que lo dirigió entre 2000 y 2019.

Pérez. Abogado, activista defensor del agua y antiminero, fue presidente de la Ecuarunari, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, prefecto del Azuay, candidato a presidente de la república (2021).

González. Estos son los títulos universitarios que exhibe: Universidad Internacional del Ecuador, abogada.

Maestría en Alta Gerencia en el Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Maestría en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Cargos ocupados: Se -

cretaria General de Despacho Presidencial del Presidente Rafael Correa.

Subsecretaria General de la Administración Pública.

Ministra de Trabajo (E). Asambleísta desde 2021 con una postura contraria al aborto por violación.

Villavicencio. Licenciado en periodismo especializado en investigación-denuncia, empezó vinculado a los sindicatos petroleros, luego trabajó independientemente en medios digitales.

Solo o en equipo denunció la corrupción en el gobierno de Correa por lo que una vez fue condenado a prisión y tuvo que esconderse en la selva junto al legislador Kléber Jiménez y al dirigente de los médicos, Carlos Figueroa.

Libre, continuó con sus investigaciones y una de sus denuncias puso a Rafael Correa en condición de prófugo. El 2021, Villavicencio fue elegido asambleísta.

PRESIDENTES ECUADOR EN DEMOCRACIA DESDE 1979 (44 años)

1 Jaime Roldós 10 agosto 1979- 24 mayo 81 GUAYAQUIL. 1 año 9 meses.

2 Oswaldo Hurtado 24 mayo 198110 agosto 1984. CHIMBORAZO. 3 años 3 meses.

3 León Febres Cordero 10 agosto 1984-10 agosto 1988 GUAYAQUIL. 4 años.

4 Rodrigo Borja 10 agosto 1988- 10 agosto 1992 QUITO. 4 años.

5 Sixto Durán Ballén 10 agosto 1992-10 agosto 1996 BOSTON-Quito. 4 años.

6 Abdalá Bucaram 10 agosto 199611 febrero 1997 GUAYAQUIL. 6 meses 1 día.

7 Rosalía Arteaga 6 febrero-11 febrero 1997 AZUAY. 5 días.

8 Fabián Alarcón 11 febrero 1997-10 agosto 1998 Interino QUITO. 1 año 6 meses.

9 Jamil Mahuad 10 agosto 1998-21 enero 2000 LOJA. 1 año 5 meses.

10 Gustavo Noboa 21 enero 200015 enero 2003 GUAYAQUIL. 2 años 11 meses 6 días.

11 Lucio Gutiérrez 15 enero 200320 abril 2005. QUITO. 2 años 3 meses 5 días.

12 Alfredo Palacio 20 abril 2005-15 enero 2007 GUAYAQUIL. 1 año 8 meses 25 días.

13 Rafael Correa 15 enero 2007-10 agosto 2009 GUAYAQUIL.

Correa 1ª. REELECCIÓN 10 agosto 2009-24 mayo de 2013.

Correa 2ª. REELECCIÓN 24 mayo 2013-24 mayo 2017.

CORREA TOTAL: 10 años, 4 meses, 9 días.

14 Lenin Moreno 24 mayo 201724 mayo 2021. Nuevo Rocafuerte, ORELLANA. 4 años.

15 Guillermo Lasso 24 mayo 2021-ELECCION ANTICIPADA 20 agosto 2023. GUAYAQUIL. 2 años 3 meses (meses contados hasta 20 agosto).

ORIGEN DE PRESIDENTES 7 de Guayaquil 4 de Quito 4 otras provincias.

TIEMPO MANDATO 15 PRESIDENTES, POR ORIGEN, SOLO AÑOS Y MESES

GUAYAQUIL

Correa: 10 años, 4 meses, 9 días.

Febres Cordero: 4 años.

Noboa: 2 años 11 meses 6 días.

Lasso: 2 años 3 meses.

Palacio: 1 año 8 meses 25 días.

Roldós: 1 año 9 meses (falleció)-

Bucaram: 6 meses 1 día.

TOTAL 23 AÑOS, 4 MESES

QUITO

Borja: 4 años.

Durán Ballén: 4 años.

Alarcón: 1 año 6 meses.

Gutiérrez: 2 años 3 meses.

TOTAL 11 AÑOS 9 MESES

SIERRA AMAZONÍA

Hurtado: 3 años 3 meses

Rosalía: 5 días

Mahuad: 1 año 5 meses

Moreno: 4 años.

TOTAL 8 AÑOS 8 MESES 5 DÍAS

NeiraEl humor absurdo

rroll, autor de “Alicia en el país de las maravillas”, le basta representar el sinsentido para lograr su fin, al postular un universo regido por el desorden. Alicia mirando el reloj del sombrero: “! Qué reloj tan extraño” observó. ¡Dice el día del mes, pero no la hora! ¿Y por qué habría de decir la hora? murmuró el sombrero. ¿Acaso tu reloj dice el año? No lo entiendo, dijo Alicia con la mayor cortesía posible.

El absurdo es lo inconcebible, lo contrario a la realidad, lo que no existe. Sin embargo, cuando se habla del “absurdo” es porque existe. La negación de su existencia nos la da Camus en el “Mito de Sísifo”: “Adquirimos la costumbre de vivir antes de pensar”. Y completa: “Hay que entender, y aceptar el absurdo de la existencia”, que es la base del existencialismo camusiano.

Esta es la posición de Camus: “El absurdo es la respuesta vital del individuo”, aunque sostenga: “La vida no vale la pena de vivirla, no tiene sentido.”. De estas disquisiciones sale otra: El humor absurdo, también llamado surrealista. Que se vale de situaciones disparatadas o incoherentes para generar risa del público. Se aleja de la realidad, pero a la vez nos lleva a lo esencial de ella.

HUMOR Y BONDAD DIVINAS

Alphonse Allais (1855-1905), nos da una versión de su humorismo profesional y profundo. Se lo puede resumir en su cuento DIOS: Cuenta de una fiesta de jóvenes alegres y despreocupados: “! ¡Nunca llenas y nunca vacías las copas!”. Es medianoche. Alberic el más loco de la pandilla levanta la copa y dice con cómica gravedad: “Es la hora de ne -

gar la existencia de Dios”. Llaman a la puerta: es un anciano muy alto, de barba blanca. A la pregunta de que quién era responde: “Soy Dios”. Alberic: “Eso no ha de impedirnos brindar con nosotros”. Dios aceptó “en su infinita bondad el ofrecimiento” y todos volvieron a beber, a reír, a cantar. Decidieron marcharse. “Y antes de despedirse de sus huéspedes, Dios con la mayor gracia del mundo, convino en que él no existía”.

EL HUMOR ABSURDO UN ENGENDRO CAPAZ DE IRRITAR A LA CORDURA

El humor absurdo es una irreverencia a nuestras convenciones, a nuestras ilusiones. Es lo irrazonable, lo arbitrario, pero el humor lo vuelve intelectualmente accesible. A Lewis Ca -

El sombrero le formuló entonces una adivinanza: “En qué se parece un cuervo a una mesa de escritorio?” “No sé, me rindo”, dijo Alicia. ¿Cuál es la respuesta ¿ “No tengo la menor idea”, dijo el sombrero. “Ni yo”, dijo la liebre que apareció. Alicia: “Creo que ustedes podrían hacer algo mejor que perder el tiempo proponiendo adivinanzas que no tienen solución”. “Si conocieras el Tiempo tanto como yo, dijo el sombrerero, no dirías que alguien lo pierde. Es él y simplemente él”.

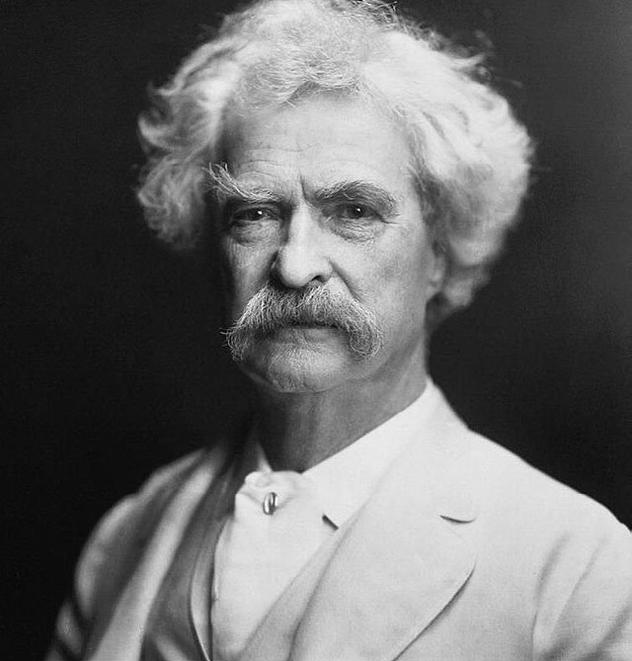

MARK TWAIN: UNA ENTREVISTA

SENSACIONAL

Mark Twain nació en 1835. Es la entrevista imaginaria a Twain, en 1854, de un joven periodista. El entrevistado afirma que tiene una memoria muy mala, pero que eso cree que no le importará al entrevistador.

“PREGUNTA: ¿Cuántos años tiene?

RESPUESTA: Serán diecinueve en junio.

P: ¿En serio? Le hubiera dado treintaicinco o treintaiséis. ¿Dónde nació?

R: En Misouri.

P: ¿Cuándo empezó a escribir?

R: En 1836.

P: Pero ¿cómo puede ser así, si sólo tiene diecinueve años?

R: No lo sé. Parece curioso, ahora que lo veo.

P: Verdaderamente lo es. ¿A quién considera el hombre más destacado que haya encontrado?

R: A Áaron Burr. (Ex vicepresidente de los Estados Unidos. Nació en 1756, falleció en 1836)

P. Pero usted nunca pudo encontrar a Áaron Burr, si sólo tiene diecinueve años.

R: Si usted sabe de mí más de lo que yo sé ¿para qué me hace preguntas?

P: Esta bien, está bien. ¿Cómo fue que encontró a Burr?

R: Bien, sucede que yo estaba en su funeral un día, y él me pidió que hiciese menos ruido y…

P: Pero ¡Santo Cielo! …si usted estaba en su funeral, él debía estar muerto, y si estaba muerto cómo pudo pedido que haga o que no haga ruido?

R: No lo sé. Burr fue siempre una clase muy singular de hombre en esos asuntos. Era militar y político.

P: Pero estaba muerto o no. ¿Usted que cree?

R: ¡Oh eso no era asunto mío! No era mi funeral.”

Esta es una muestra de humorismo absurdo, contundente e inimitable de Samuel Clemens (Mark Twain.)

EL ADMITIR EL ABSURDO PARA COMPLACER AL JEFE

HAMLET.- ¿Veis aquella nube que casi tiene forma de camello’

POLONIO.- Ya lo creo, es como un camello.

HAMLET.- Me parece que es una comadreja.

POLONIO.- Tiene el lomo de una comadreja.

HAMLET.- ¿O de una ballena?

POLONIO.- Muy parecido a una ballena.

Shakespeare enseña que el disparate absoluto no existe, pero la sumisión tiene humor negro y obliga a admitir cualquier visión o hecho.

CORREO CASERO DEL DISTRAÍDO

Macedonio Fernández es, según algunos, el único humorista argentino.

Veamos extractos de una carta, posiblemente a Borges.

“Estimado Jorge Luis: “Tienes que disculparme no haber ido anoche a cenar en tu casa. Soy tan distraído que iba para allá y en el camino me acuerdo de que me había quedado en casa. Estas distracciones son frecuentes son una vergüenza y me olvido de avergonzarme también.

Estoy preocupado con la carta que ayer concluí y estampillé para vos, como te encontré antes de echarla al buzón tuve el aturdimiento de romper el sobre y ponerla en el bolsillo: otra carta que por falta de dirección se habrá extraviado.

Muchas de mis cartas no llegan, porque omito el sobre o las señas o el texto.

Esto me tiene tan fastidiado que rogaría que se viniera a leer mi correspondencia en casa.”Macedonio publicaba sus pensamientos oralmente, lo que ya es un absurdo.

“En “El bobo de Buenos Aires” cuentas los pocos chistes de aquél: “Era tan feo, que aun los hombres más feos que él no lo eran tanto.”; “Era tan obstinado y de mal gusto que hasta un instante antes de morir, vivía”; “Al ladrón bajo la cama: ¡Pero hombre! ¡Se ha puesto usted la cama al revés!; “Fueron tantos los que faltaron que si falta uno más no cabe.”

HENRI PIERRE CAMI: PADRE DEL HUMOR ABSURDO TEATRAL

El drama sucede en el Palacio Borgia. Lucrecia se opone al amor de la bella Lorenza con el casto Gentilhombre, quien le ha despreciado. Unos guardias hacen entrar a un viejo soldado con cabeza de borrachín y larga barba.

“LUCRECIA: ¡Besa a tu prometida, casto Gentilhombre!

CASTO: ¿Qué significa esta broma de mal gusto, señora?

LUCRECIA: Para vengarme de tu desdén, Angélico, el desollador, despojó de su piel de raso a la pura y divina Lorenza.

Luego reemplazó la piel de tu prometida por la de un viejo soldado, al que hice desollar vivo en mérito de las circunstancias. CASTO: ¡Nuestro amor es más fuerte que tu odio!

LUCRECIA: (Rabiosamente)

¡Idos! ¡Idos!

EL CASTO: ¡SÍ, sí, vámonos!

¡Ven Lorenza mía! ¡Lejos de las miradas indiscretas!, aún podremos vivir horas dulces! Pero para evitar el escándalo, ante el mundo te llamaré abuelito. ¡Ven mi Lorenza! (Y salen abrazados)”.

COSECHA PROPIA: IMPORTANCIA VOCACIONAL DEL SEXO

Luis, joven quiteño, devoto y piadoso, pidió a sus padres que se le hiciera una intervención quirúrgica que le transformara en mujer, pues esa era su inclinación.

Al final los padres aceptaron y fue intervenido y se transformó en poco tiempo en una jovencita agraciada, inteligente y hacendosa.

Sus padres le preguntaron qué cuáles eran sus aspiraciones con su nueva identidad.

Ella, mirando al cielo, contestó: “Realizar mi sueño de toda la vida, ser monja de claustro”.

El silencio de la música asesinada

Nadie puede silenciar la música si se calla el cantor los sonidos del silencio gritos ahogados.

Alan Cathey Dávalos acathdav@gmail.comSeguramente cometeré un oximoron, al hablar de la cruzada emprendida por los fundamentalistas musulmanes en ese desafortunado Afganistán, que retornó hace un par de años a ser gobernado por la secta extremista del Talibán.

Tras la precipitada retirada de las fuerzas extranjeras, que desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, habían ocupado el país, por haberse convertido en la base operativa del ataque, desde donde Osama Bin Laden y su organización terrorista Al Qaeda llevaron adelante la preparación y entrenamiento para el ataque.

La fe religiosa, llevada hasta sus extremos, en su práctica, es una poderosa y aterradora forma de enfermedad mental, una psicosis de profundos efectos, que logra alterar, entre los que la adoptan y la aceptan sin beneficio de inventario.

La percepción de la realidad, que se convierte habitualmente en una fórmula binaria de comprender al mundo, definida por algún profeta, a través de un

libro sagrado, cuya interpretación se arrogan unos clérigos, a título personal.

Ese mundo es un escenario sin matices, como la primera etapa del cine, en blanco y negro, con buenos y malos, con la arraigada noción del “nosotros”, virtuosos, santos, dueños de la verdad, y de los “otros”, malvados, pecadores, ignorantes.

Oriente Medio ha sido la cuna, además de serlo de la civilización, de tres religiones, las más difundidas y practicadas en el mundo en este momento, el judaísmo, tronco común de las otras dos, el cristianismo y el islam.

En sus innumerables sectas y variantes, cada cual más estrecha y exclusiva, más segura de que, por alguna razón, su particular ver sión de dios y de su inevitable mensaje, es mejor que la de la competencia, y les garantiza palcos de primera en el teatro de la eternidad, al cual los demás ni siquiera podrán aspirar.

DE LA TOLERANCIA AL SECTARISMO

El mundo islámico, que en primera instancia se expandió aceptando a quienes llamaran los “pueblos del libro”, refiriéndose a quienes participaran de la revelación divina a través de los profetas anteriores a Mahoma, pero que, para su desdicha y seguramente, eterna perdición, no habían logrado evolucionar a la nueva revelación, poco tardó en transformar esa tolerancia inicial, en el sectarismo, cada vez más extremo, que lo ha llevado a su actual condición, que, muchas veces de una manera injusta, encasilla a sus seguidores en una arquetípica definición de extremistas y de fundamentalistas.

NOSTALGIAS DEL PASADO

Lamentablemente para el Islam, en un mundo en el cual, por razones que sería demasiado largo enumerar, éste no es, y desde hace mucho tiempo, la pujante y hasta incontenible potencia que fuera en el pasado lejano de su triunfante expansión, al haberse estancado su progreso científico y cultural, mientras éste crecía en Occidente, lo que le permitió lograr a Europa alcanzar esa dominante posición que ha detentado en el escenario mundial, durante los últimos 400 años. Esta realidad, sumada al hecho de que buena parte de ese mundo islámico cayera bajo dominación colonial europea durante un largo período, ha determinado que, para una significativa parte de sus fieles, su religión se haya vuelto un decisivo factor identitario, que les aporta cohesión en un mundo que, para muchos, es hostil y amenazador.

IDENTIDADES ASESINAS

Cuando el escritor libanés Amin Malouf escribe su

ensayo “Identidades asesinas”, ciertamente da en el clavo, al identificar como una de las más graves formas en que las personas se identifican a sí mismas, las del ámbito de la fe, por el fanatismo que las religiones pueden llegar a generar.

CRECIENTE REPRESIÓN

Las noticias que han llegado de Afganistán en las últimas semanas, nos hablan de una cada vez mayor radicalización del autoritarismo y la rigidez moralista del régimen Talibán, en su objetivo de establecer la pureza teológica en el país, naturalmente según el esclarecido criterio de sus teólogos, encargados, gracias a su divina inspiración seguramente, pero aún más seguramente, gracias a sus fusiles kalshnikov, de imponer a rajatabla la voluntad de un Ala, cuyo carácter de misericordioso se le quedó colgado en alguna palmera datilera.

VELOS, BURKAS E IGNORANCIA

Las víctimas principales del celo moralista y purificador de este clero fanático, han sido, y de la manera más atroz, las mujeres y niñas afganas, que han visto puntualmente como sus peores temores, ante el retorno Talibán, se cumplían en lo referente a las aspiraciones de una educación formal, al ejercicio de una profesión o el acceso a un trabajo público, algo que damos por descontado en el mundo actual.

El Talibán, pese a las promesas que hiciera, ha prohibido la escuela a las niñas, y con ella, cual quier otro nivel educativo. Las profesionales, salvo limitadísimas actividades no podrán trabajar, ni en la administración pública, ni en organismos tipo ONG, ni siquiera en las oficinas de la ONU y sus dependencias.

Es más, solo podrán salir a la calle totalmente cubiertas, de pies a cabeza, con esa especie de funda de basura extendida, el burka, que únicamente tenga una ranura para los ojos. Si la mujer debe viajar más allá de una cierta distancia, lo debe hacer acompañada de un varón familiar, a manera de chaperón, guardaespaldas y lazarillo, todo en uno, lo que presupone la ceguera y el posible impudor de la mujer, y la peligrosidad de la muy moral sociedad en la que vive.

LA BELLEZA ES PELIGROSA

Uno de los últimos reductos donde las mujeres se podían ganar la vida por su trabajo, los salones de belleza y peluquerías, que además eran de los poquísimos espacios donde ellas podían reunirse, fueron prohibidos la pasada semana, para volver, si cabe, un grado más triste y gris a una sociedad que, con cada día, se asemeja más a un presidio del que es preciso escapar, aún al precio de abusos e indignidades terribles.

LA MÚSICA ES TAMBIÉN SUBVERSIVA

Ahora, el fanatismo y el oscurantismo acaban de dar otro paso más en el camino hacia la tristeza, en su enfermiza enemistad con todo lo bello, verdadera expresión de la divinidad, si ésta existe. Tras empeñarse en ocultar ese cuerpo humano, hecho, según sus doctrinas, a “imagen y semejanza” de un Dios del que, evidentemente se sienten avergonzados, por lo que hay que esconderlo, que incluye hasta la prohibición de representarlo en el arte, sea escultórico o pictórico, han pasado ahora a la prohibición de la música “Promover la música conduce a la corrupción moral y tocar música extravía a los jóvenes”, predica el titular del Ministerio de Promoción de la Virtud y Represión del Vicio, inimaginable institución, excepto en una sociedad enferma y neurótica de sordos mentales, incapaces de encontrar, es más, desesperados por privar a su mundo la belleza que la música aporta a la vida y la llena.

MÚSICA E INTELIGENCIA

La música, para los griegos, venía desde las Musas, y su sentido amplio, era el de la cultura. No se concebía entre ellos, el universo sin ella. Pitágoras, el gran filósofo y matemático griego, desarrollará a lo largo de su vida, las relaciones entre las matemáti -

cas y la música, llevándola hasta el más elevado plano del intelecto. La combinación de ésta con el teatro, a través del coro, aportará un elemento estético maravilloso, que persistirá en la música religiosa de la temprana iglesia cristiana, hasta llegar al espléndido canto gregoriano medieval.

El fuego de las inquisiciones y del fanatismo ha sido el destino de las guitarras, arpas y tamboriles, peligrosos instrumentos del demonio para los fanáticos, convertidos por la fuerza de las armas, en los árbitros y censores de un dios tan sordo y lamentable como ellos, hechos a su imagen y semejanza. Cuando todos éstos imbéciles se hayan callado, las notas de la Canción de la Alegría, del Adagio, del pasillo y de la cumbia, seguirán soñando y alegrando a un mundo que mucho las requiere.

SEPULCROS BLANQUEADOS

Cuando Cristo usa esta expresión al referirse a los “escribas y fariseos”, ciertamente hacía una profecía que el futuro probaría exactamente. Los predicadores de las tristezas y pobrezas, de las hipocresías, a los angurrientos de alma que encuentran su realización en amargar al mundo con prohibiciones y mandamientos, se han apropiado de las moralinas con las que apagar el espíritu santo de la vida.

Van por el mundo predicando su amargura, ya sea vestidos de terno, dizque testigos de algún antiguo dios, venturosamente muerto hace ya tiempo, tristemente insepulto, contaminando el aire, o arropados en hábitos, perniciosos en su mayoría, o envueltos en túnicas negras y agoreras, para arrogarse calidad de jueces que nadie les ha dado, de árbitros y guardias de una moralidad equívoca y abusiva, a cuyo nombre asesinan y torturan.

¿POLICÍA DE LA MORAL?

Recordemos el caso de la desdichada joven kurda, Masha Amini, que, por no ocultar del todo su cabello, desató la furia brutal de unos “policías de la moral”, que se la llevaron, para maltratarla y matarla finalmente a golpes.

Para estos energúmenos la vida no vale nada, y la de una mujer, menos que nada.

La indignación de la sociedad iraní, de poco sirvió, ante la voluntad macabra de éstos predicadores de

la muerte, que terminó imponiéndose a sangre y fuego, masacrando a miles de personas en las calles, llenando sus temibles cárceles con jóvenes y mujeres que osaron enfrentar al terror material de la teocracia, con sus verdugos sueltos en calles y cárceles.

ASESINAR EN NOMBRE DE ALÁ

Irán es el máximo ejecutor de penas de muerte por habitante en el mundo, siendo superado únicamente por China en el conteo global de ejecuciones, 570, pero con una población 17 veces menor. En tercer lugar, se ubica Arabia Saudita, el otro campeón del fundamentalismo, sunita en su caso, con 200 ejecuciones a su haber.

Ése es el nivel al que el fanatismo puede arrastrar a un pueblo, el mismo que consigue, con la promesa del paraíso, que alguien se convierta en bomba humana y se lleve consigo a los infieles, o mejor aún, a quienes se han desviado de la estrecha senda de su Ala particular.

Así se explica la saña con que shiitas atentan contra las mezquitas o las procesiones sunitas, y viceversa, en una espiral demencial de odio divino.

Así se entienden los más de medio centenar de muertos en el último atentado en Pakistán, que se ha adjudicado el Estado Islámico del Khorasan, otra franquicia de ISIS para su red de terror, que en enero pasado se adjudicara ya otro atentado en Peshawar, con un saldo de 60 víctimas, principalmente de la policía y militares.

COSECHA DE MUERTE

Así se entiende la siembra de odio y la cosecha de muerte que los fanáticos, desde unas mezquitas convertidas en centros para la formación y radicalización de terroristas, han logrado arraigar, fuera de sus ámbitos, aprovechándose de los principios de libertad y tolerancia religiosa, que son parte de las sociedades abiertas y democráticas. Así se explica una regresión a la brutalidad del siglo VII, a la esclavitud y servidumbre sexual de mujeres y niñas convertidas en moneda de cambio en el engendro del Estado Islámico, proclamado por el difunto Califa, al Baghdadi, no hace mucho tiempo. Si bien este intento fue finalmente desmontado en Irak y Siria, su franquicia criminal se arraigó en África, en la que el Islam tiene una presencia milenaria. Su doctrina esencial es el odio y el exterminio, o la sumisión absoluta de paganos o infieles, y la “reconquista” de territorios donde alguna vez dominaron.

UNA LUCHA SOLITARIA

La lucha por la libertad religiosa y por la tolerancia es un logro casi exclusivo de esa cultura occidental que, curiosamente es la atacada y vilipendiada por quienes ejercen exactamente la actitud opuesta, vio -

lando de manera abusiva y sistemática esas libertades de culto que escandalosamente reclaman para sí fuera de sus ámbitos.

Es tiempo que se pongan límites a quienes se aprovechan de las herramientas de la democracia y de sus libertades, para intentar subvertirlas. El no hacerlo es abrir la puerta para que tales valores y principios desaparezcan, devorados por los fanáticos autoritarios.

LA PARADOJA DE POPPER

Karl Popper, el más influyente filósofo de la sociedad abierta del siglo pasado, no pudo ser más claro al formular su paradoja, que exige actuar con toda firmeza contra la intolerancia, para que los principios de la tolerancia no puedan ser avasallados. La “inocencia” complaciente no puede seguir siendo una postura aceptable en quienes creen en la democracia, las libertades, y los derechos humanos. Poner claros límites a los fanáticos de cualquier pelaje es obligación ineludible, si se quiere mantenerlos vigentes a futuro. Lo demás es, o engañarse, o ser cómplices de su pérdida.

La llamada del general de Gaulle que salvó a Francia

Leonardo Cueva Puertas*Después de la invasión de Francia por las fuerzas alemanas el 10 de mayo de 1940, varios cientos de miles de soldados fueron hechos prisioneros, el mariscal Pétain fue designado como nuevo Presidente del Consejo, con plenos poderes, quien pidió el fin de la lucha y firmó el armisticio el 22 de junio 1940.

Los 17 y 18 de junio de 1940, varias llamadas a continuar el combate fueron retransmitidas, entre las cuales la del general Charles de Gaulle del 18 de junio de 1940.

LA LLAMADA DEL 18 DE JUNIO

Este día Gaulle, subsecretario de Estado a la Defensa Nacional, en el gobierno dirigido por Paul Reynaud, proclamaba desde Londres, el 18 de junio, a partir de la radio inglesa BBC, su voluntad de continuar el combate.

Esta llamada se convirtió en el acta fundador de la Resistencia, ya que fue alrededor del general de Gaulle que se reagruparon los diferentes componentes de la Resistencia antes de operar bajo su dirección la liberación del territorio francés.

En junio de 1940, las condiciones del armisticio fueron conocidas. Entre ellas: La Alsacia y la Loraine habían sido anexadas por Alemania. La división de Francia en dos grandes zonas, y el hecho que todo acto de Resistencia era considerado como un acto de francotirador punible con la muerte.

Desde el 10 de julio de 1940, la III República había desaparecido y había sido reemplazada por un Estado francés dirigido por Pétain, cuya capital era Vichy, ciudad termal, en el departamento de la Allier, en zona no ocupada, bajo control del ejército y policía alemanes.

En la época de Pétain, el lema francés era “Trabajo, Familia, Patria”. Los niños en las escuelas debían cantar la marcha ”Maréchal, nous voila” de André Montagard, el Juramento de Francia a su Jefe.

1942: EL VIRAJE

El año 1942 marca un viraje en la evolución del segundo conflicto mundial. Comprometidas desde hace poco en la guerra.

La URSS y los Estados Unidos tuvieron en esta guerra un papel esencial. El 22 de junio de 1941, se produjo la invasión de la URSS por la Wehrmacht.

Es la URSS la que da un golpe decisivo a la serie de victorias alemanas con la ayuda del invierno ruso. Se produce el hundimiento de la armada alemana, con su fracaso delante de Moscú y la victoria soviética en Stalingrado en febrero de 1943.

Retenidos en el frente ruso, los alemanes llamaban a sus reservas del sur oeste y del sur de Francia.

La acción de la Resistencia se revela entonces imperativa para interrumpir, perturbar, retardar el avance del ejército alemán, y preparar el terreno a los Aliados. Puentes, líneas de trenes y líneas eléctricas fueron destruidas.

DESEMBARCO ALIADO EN ÁFRICA DEL NORTE

El 8 de noviembre de 1942, se produjo el desembarco aliado en África del Norte, para crear un segundo frente, con el fin de tomar por la retaguardia a las tropas alemanas. Es la primera manifestación concreta y tangible de la resistencia francesa. Aprovechando de este pretexto, los alemanes ocuparon la zona sur de Francia el 11 noviembre de 1942. Desde entonces el conjunto del territorio francés estuvo ocupado por las tropas alemanas y el extremo sureste por las tropas fascistas italianas.

MOVIMIENTOS DE LA RESISTENCIA

La resistencia realizó acciones muy importantes: transmisión de informaciones, impresión de periódicos clandestinos, fabricación de falsos papeles,recepción de aviadores caídos, lanzamiento de armas en paracaídas para los maquis constituidos en los Alpes, entre otros en el Vercors, Masivo Central, y en Bretaña, acciones de sabotaje, de atentados, ataques contra objetivos alemanes, destrucción de puentes, de líneas de trenes, de líneas eléctricas, de líneas telefónicas, emboscadas, escaramuzas.

Cuando los autores de estos sabotajes eran descubiertos, eran juzgados por un tribunal militar alemán y condenados a penas de prisión o fusilados. Los maquis, son los reagrupamientos de resistentes armados generalmente en los campos.

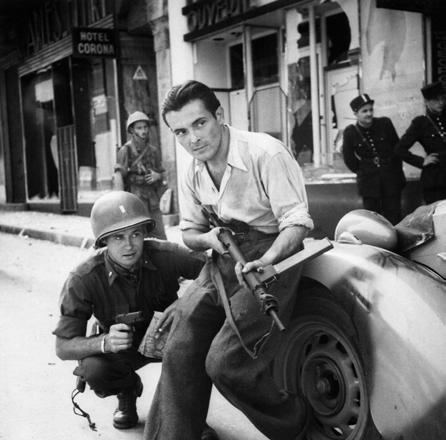

Los valientes de las “Fuerzas Francesas del Interior”, (la F.F.I.), fueron los principales grupos militares de la Resistencia francesa clandestina constituidos en la Francia ocupada de 1940.

Eran los hombres de la sombra, los soldados sin uniforme, que actuaban discretamente. “El ejército de las sombras”, de los que habla el escritor y periodista Joseph Kessel, de la Academia Francesa en su novela “L’Armée des Ombres”, símbolo de la Resistencia, escribe que: Francia ya no tiene pan, vino, fuego. Pero sobre todo ya no tiene leyes.

“Nunca Francia ha hecho una guerra más alta y bella que la de los sótanos, donde se imprimen sus periódicos libres”.

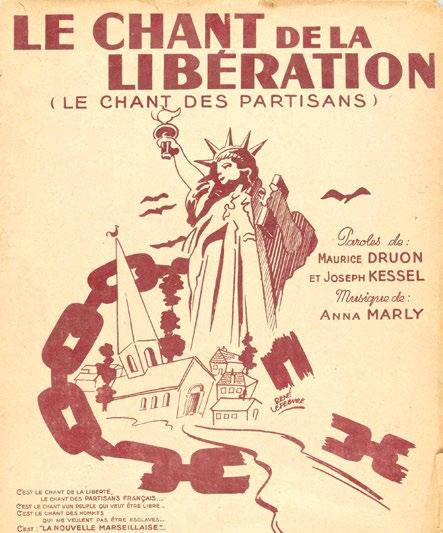

LE CHANT DES PARTISANS

Joseph Kessel, con su sobrino Maurice Druon, compusieron la canción “le Chant des partisans”, el canto de los partisanos, el 30 de mayo de 1943, que es el himno de la resistencia francesa frente al nazismo y a la ocupación alemana, canto que forma parte del patrimonio nacional francés.

Los resistentes jugaron un papel determinante en la liberación del territorio francés entorpeciendo el avance de los refuerzos alemanes hacia Normandía.

Era un acoso incesante que se desarrollaba y colocaba al ejército alemán, en un contexto molesto y peligroso.

Desde 1940, hubo en Francia algunos movimientos y grupos de resistencia que lucharon contra el ocupante: Musée de l’Homme; Valmy; Libération Nord; Libération Sud; Combat; Ceux de la Résistance; Front National; Francs-Tireurs et Partisans; OCM; Jade Amicol; Vengeance, los mismos que fueron unificados por Jean Moulin.

QUIENES ERAN LOS RESISTENTES?

El resistente era un hombre joven de menos de 40 años, habitante de la ciudad, con frecuencia obrero, comerciante; estas características podían variar según los movimientos y las redes. Algunos reclutaban más entre los cuadros administrativos o en las administraciones, entre los ferroviarios, entre los profesores. Del mismo modo, las mujeres estaban bien presentes como oficiales de enlace, en la búsqueda de alojamientos, proporcionando informaciones.

La ciudad de Lyon fue la capital clandestina de la resistencia.

EL CONSEJO NACIONAL DE LA RESISTENCIA

Jean Moulin, dirigente y símbolo de la Resistencia, constituyó el 27 de mayo 1943, en el Paris ocupado, el primer “Consejo Nacional de la Resistencia”, (CNR) bajo la autoridad del general de Gaulle. El antiguo Prefecto de Chartres, Jean Moulin fue el primer presidente del CNR, que agrupaba a los representantes de los partidos políticos, a las confederaciones sindicales y al conjunto de movimientos de Resistencia, todos clandestinos.

17 representantes de estos movimientos participaron en la reunión del 27 de mayo de 1943, que se realizó en el 48 rue du Four, Paris 6e, organizada por Jean Moulin, delegado del general de Gaulle para reunir y unir a los movimientos de la resistencia.

Hacia las 16 horas, la sesión fue levantada. Los participantes salieron del inmueble y partieron con direcciones diferentes.

Moulin quitó último los lugares y se reunió con su secretario a quien le dijo que la sesión había funcionado bien, y le pidió enviar a Londres los telegramas que habían preparado, cuenta Cordier. Fuerte del apoyo del CNR, de Gaulle vuela a Alger y se impone frente a Giraud.

El CNR adoptó una moción reconociendo al general de Gaulle como el solo jefe político de la Francia combatiente.

“La calle estaba vacía, Paris estaba sumergida en un silencio increíble”, dice Daniel Cordier, secretario de Jean Moulin, quien esperaba a su jefe cerca de la estación de metro Croix-Rouge, cerca de una cabina telefónica.

Al mismo tiempo el general de Gaulle constituyó el “Comité Francés de Liberación Nacional”, que en junio de 1944 fue transformado en Gobierno Provisorio de la República Francesa.

Jean Moulin fue detenido por la Gestapo, a Caluire, en las cercanías de Lyon, el 21 de junio de 1943,

torturado cruentamente por el jefe de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, muere el 10 de julio de 1943, de 44 años. Jean Moulin se convierte así en “el rostro de Francia” como lo dice el escritor y ministro André Malraux en su célebre discurso del 19 de diciembre de 1964.

Para defender la memoria de Jean Moulin, Daniel Cordier, su secretario, escribió los libros: “Alias Caracalla” y “La historia llorando”.

Moulin fue condecorado por De Gaulle con la insignia de la Croix de la Liberación”, y con el título de “Compañón de la Liberación”.

El CNR no se volvió a reunir más en sesión plenaria debido a los peligros a los cuales estaban expuestos sus miembros.

COMPAGNON DE LA LIBERATION

El título de “Compañón de la Liberación” fue creado para recompensar a las personas, unidades militares, colectividades civiles que se habían destacado en la obra de la liberación de Francia: 1038 personas, 5 comunas, así como 18 unidades de combate, incluyendo dos buques de guerra figuran entre los compañeros de la liberación.

Su brazo derecho y amigo, Georges Bidault sucedió a Moulin en la Presidencia del CNR, quien elaborará en la clandestinidad su famoso programa para la posguerra, intitulado, “Los días felices”, adoptado el 15 de marzo de 1944 y puesto en práctica por el gobierno provisorio. Bidault jugó un papel esencial en la liberación de París.

La resistencia en Francia fue una fuerza importante, pues Francia en 1940 estuvo cortada en dos, al norte la zona ocupada por los alemanes y al sur la zona libre.

LA PRESENTE LÍNEA DE DEMARCACIÓN

La tristemente célebre línea de demarcación apareció a los franceses lo que era realmente. Es la historia de esta frontera interior creada por los nazis que dividía a Francia en dos, línea de una longitud de 1200 kilómetros, que pasaba por Orleans, Vierzon y ocupaba una gran parte del litoral atlántico francés, línea instalada en una semana por los soldados de Hitler después de la invasión de Francia en mayo y junio de 1940. De junio de 1940 a noviembre de 942, el paso de la línea de demarcación entre la zona libre y la zona ocupada estuvo sometido al control alemán. Después de la supresión de la línea de demarcación el 11 de noviembre de 1942, los pasadores fronterizos continuaron su combate para ayudar a la resistencia.

Después de cuatro años de luchas valerosas, la Resistencia francesa había ganado su triple combate: contra el ocupante alemán, con el apoyo de los Aliados, contra el Gobierno Pétain, contra los Aliados para hacerse reconocer por ellos pues la resistencia había llegado a su mayoría de edad y representaba la Francia.

Con el ataque de Japón a la base americana de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos entraron en la guerra completamente.

El 6 de junio de 1944, una potente armada anglo-franco-estadounidense y canadiense desembarcó con éxito en Normandía, ella juntamente con los resistentes participaron en la liberación de las principales ciudades de Francia y dieron la señal de liberación en toda Francia.

La ciudad de Orleans fue liberada el 16 de agosto de 1944, después de cuatro años de ocupación y de bombardeos incesantes.

París fue liberada el 24 de agosto de 1944 por los resistentes.

El general Leclerc entró en París el 25 de agosto. Luego Alemania fue invadida y vencida. El 8 de mayo de 1945, hubo la Capitulación alemana. El general Von Choltitz firmó el acta de rendición. Hitler se había suicidado el 30 de abril de 1945.

Sin la resistencia francesa el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía no se habría logrado.

Paris, junio de 2023.

Leonardo

Cueva Puertas

Consultor en Comercio Internacional y profesor universitario. Gaceta Cultural. Loja . 32

SUSCRÍBASE

Material Exclusivo

Directamente a su dirección de correo electrónico

Carrión Pinzano: el visionario de la lojanidad

Benjamín Pinza Suárez

El pensamiento político de Manuel Carrión Pinzano se fue forjando en base a un conjunto de hechos históricos y políticos de aquella época como las luchas por la independencia, los movimientos generados por la Primera Constituyente en Riobamba en 1830, por la crisis política que estalló en 1859 con inestabilidad, golpes de estado y conflictos limítrofes, de lo cual se valió el Perú para invadir el Ecuador bloqueando el puerto de Guayaquil e imponiéndonos el inicuo tratado de Mapasingue (1859-1860).

En este ambiente de anarquía política, surgieron tres gobiernos: el de García Moreno, en Quito, el de Franco en Guayaquil y el de Jerónimo Carrión en Cuenca. Frente a tan difícil situación, Loja sale por los fueros de la dignidad local y nacional y es la Asamblea Popular de Loja que proclama a Manuel Carrión Pinzano como Jefe Supremo y Militar de la República Federal de Loja el 18 de septiembre de 1859, cargo que ocupó hasta el 17 de enero de 1861.