REVISTA SEMANAL LA HORA

Nº 56, 04 - 10 de Marzo 2023

Coordinador General Josué Navarrete

Colaboración Especial

La Hora Esmeraldas, La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

Colaboradores edición Nº55: Dr. Alan Cathey Dávalos, Fausto Jaramillo Y., Vanesa Velazquez, Mariana Velasco Tapia, Dra. Gladys Llanos Vega de Ordoñez, Ab. Paúl Arellano., Dra. Elisa Calero Carvajal, Yohanna Piedra Costales

Ex Presidenta Rosalía Arteaga Serrano, Mariana Neira, Mariana Yepez Andrade, Emilia Trujillo León, Dra. Zoila Bustos, Dra. Rosita Chacón Castro, Msc., Blasco Peñaherrera Solah

Vanesa Velazquez

Mariana

Mariana

Dra.

Ab. Paúl Arellano

Tip: Puede navegar entre artículos presionando el título o número de página

EL COLOR VIOLETA DE LA SALUD 31

Dra. Elisa Calero Carvajal

LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 38

Yohanna Piedra Costales

HABLANDO DE MAESTRAS 40

Rosalía Arteaga Serrano

MUJERES INDÍGENAS ALTOS ÍNDICES DE POBREZA 45

Mariana Neira

MUJERES DE ARMAS TOMAR 58

Dra. Zoila Bustos

Mujeres todo terreno

En una sociedad paternalista como fue (y sigue siendo, en muchos aspectos) la ecuatoriana, la presencia de la mujer en diversos campos laborales es mínima; las que se han destacado han debido romper barreras y saltar obstáculos para lograr sus objetivos.

Si bien, es cierto, que, desde hace décadas, mujeres se han hecho presente en la política y en la literatura, en otras áreas, casi no aparece ninguna. Es en los últimos años en los que esa deseada presencia va tomando forma tanto por el número de mujeres que han incursionado en ellas, como por la calidad y la ética puesta en el desempeño de sus labores.

En áreas como la ciencia, por ejemplo, hoy en el país, encontramos, sobre todo en la medicina y en la biología, a muchas mujeres que pertenecen a los círculos científicos más exclusivos tanto a nivel nacional como internacional, gracias a su constante labor en lo académico y en la cotidiana tarea investigativa.Pero, por supuesto, no siempre fue así. En el siglo XIX, por ejemplo, son contados con los dedos de una mano, los nombres de mujeres que incursionaron en las ciencias y no, precisamente, como investigadoras, sino más bien como maestras y profesoras, es decir, en el campo académico, sin salir de su reducto de las aulas. Por ejemplo:

de Medicina de la Universidad Central (1881-1907). Desde entonces, las puertas de esta carrera se abrieron a las mujeres.

JUANA MIRANDA (QUITO, 1842 - 1914)

Tiene su nombre grabado en la historia de este país, gracias a que fue la fundadora de la Maternidad de Quito, fue matrona y además fue la primera profesora universitaria del Ecuador, ocupando la cátedra de Obstetricia Práctica en la Facultad

MATILDE HIDALGO DE PROCEL (LOJA, 1889 - 1974)

No solo fue la primera mujer en graduarse de la secundaria en Ecuador; también fue la primera mujer en graduarse de Médico en el país.

Pero su nombre no es recordado en estos menesteres, sino que está ligado a la vida política y ciudadana del país, cuando en 1924 exigió ser registrada durante las elecciones legislativas, donde utilizó la constitución como herramienta a su favor ante la negación de los funcionarios para permitirle votar, de esta manera se convirtió en la primera mujer en América Latina en sufragar.

Gracias a este precedente, en 1929 en Ecuador se aprobó el derecho al voto de las mujeres.

EUGENIA DEL PINO

En nuestros días, la doctora en Biología Eugenia Del Pino, es la figura más conocida de las mujeres científicas del Ecuador gracias a que fue premiada con el Príncipe de Asturias por sus estudios de marsupiales del Ecuador.

No es el único reconocimiento que ella ha recibido, pues su palmarés está lleno de premios y diplomas por su trabajo en los que ha demostrado “sensibilidad e inteligencia para aportar al desarrollo científico del país”. Ella figura como una de las científicas más ilustres de América Latina, según el especial “100 Mujeres: La mitad del mundo habla» de la cadena internacional de noticias BBC.

Esta publicación expone los logros y los desafíos de las mujeres en la historia y cuenta con un espacio para las 10 científicas más célebres de Latinoamérica. La cadena británica BBC resalta, también, su esfuerzo por la conservación de las Islas Galápagos.

El último galardón otorgado es el “Premio a la trayectoria de la Sociedad de Biología del Desarrollo (SBD) 2022“, que se entrega a un biólogo sénior por sus contribuciones sobresalientes en el campo, y por su servicio a la comunidad. La Doctora Del Pino se destaca por sus estudios pioneros sobre la biología del desarrollo de una rana marsupial (Gastrotheca riobambae) típica de Ecuador, en comparación con otras ranas tropicales.

Desde el 2006, la doctora Del Pino es la primera ecuatoriana en ser miembro extranjero asociado de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Según la Universidad de Emory Estados Unidos, sus investigaciones científicas en fisiología reproductiva y del desarrollo de la rana marsupial -única en Ecuador- han hecho una importante contribución al campo del desarrollo de los vertebrados.

De acuerdo a su hoja de vida; Del Pino se graduó en Biología en la Universidad Católica de Quito (PUCE), luego obtuvo una beca para cursar el Máster de Ciencia en el Vassar College, en Poughkeepsie, Nueva York (1969). Después, ganó obra beca en la Universidad Emory, en Atlanta, donde en 1972 obtuvo su doctorado (PhD). En ese mismo año regresó a Quito como profesora en la PUCE.

La pasión por la biología no estuvo presente en Eugenia del Pino sino hasta llegar a la Universidad.

“La vida no estaba trazada. Hay asuntos del azar que se van presentando todos los días y hay que tomar la decisión más acertada”. Eugenia del Pino, tras graduarse en el colegio La Providencia La investigadora reconoce que entrar a estudiar Ciencias de la Educación en la Universidad Católica (PUCE) e interesarse en la Biología fue la mejor decisión que pudo tomar en ese entonces.

Tras graduarse en la PUCE, Del Pino obtuvo una beca para estudiar una maestría y un doctorado en Estados Unidos. A su regreso empezó a dar clases en la PUCE y a estudiar a las ranas marsupiales. Fue en los jardines de la institución que identificó a la llamada “rana de Quito”.

La investigadora descubrió que esta especie carga una “mochila” en su espalda donde alberga a sus crías y estas logran desarrollarse, de forma muy parecida a “lo que pasa en el vientre materno de un conejo” o de un mamífero. “Nunca me sentí discriminada” “Nunca tuve menos oportunidades por ser estudiante extranjera o por ser mujer“. La científica ecuatoriana recientemente se acogió a la jubilación; sin embargo, continúa investigando en la PUCE.

LINDA GUAMÁN

Contra todo pronóstico ella decidió convertirse en una de las 100 líderes del futuro de biotecnología, una lista creada por el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés) y Harvard. El lunes 17 de junio del 2019, Linda presentó su proyecto científico frente a un jurado internacional en el GapSummit 2019, el mayor encuentro de innovación biotecnológica a escala mundial, en el auditorio del Instituto Broad del MIT (Estados Unidos). Nació en abril de 1985 en Cuenca, capital del Azuay. Su familia no tenía facilidades económicas, pero eso no la limitó. La educación en una escuela y colegio públicos la prepararon en la especialidad de Química Bióloga para su ingreso a la Universidad del Azuay.

Aunque quería ser bióloga, la joven se decidió por la Ingeniería en Alimentos y sin proponérselo esos estudios la llevaron a hallar su vocación por la ciencia. Decidida, Linda aplicó a una beca para la maestría en Microbiología en la Universidad San Francisco de Quito. La joven llegó a Quito en 2009 para seguir su sueño y consiguió una beca completa. En el 2012, culminó su maestría. Su siguiente meta fue un doctorado en Microbiología. Se esforzó para conseguir una beca en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y la consiguió. A mediados del 2012 viajó hacia la Universidad de Sao Paulo.

En el 2017, volvió a Ecuador y se instaló como investigadora y docente de una universidad pública en Ambato. Pero “Después de cinco años en laboratorios alrededor del mundo”, es frustrante “regresar y no poder comprar un reactivo porque no te aprueban la compra o porque cuesta cinco veces más aquí o no te permiten tomar muestras

por procesos burocráticos absurdos”, comenta Linda. Para la investigadora ecuatoriana Linda Guamán, uno de los mayores retos que enfrentan las mujeres científicas en el Ecuador es la discriminación de género.

La ciencia en Ecuador necesita más financiamiento, dice Guamán, pero sobre todo, más espacios de mujeres y liderazgo en el plano laboral y académico. “Necesitamos alcanzar la equidad para que las niñas puedan crecer pensando en la ciencia como una opción”.

Desde el 2018, la investigadora se unió al equipo docente de la Universidad UTE, donde desarrolla proyectos de investigación en el Centro de Investigación Biomédica (Cenbio). Linda se especializó en biotecnología, que, en términos generales, se refiere al uso de organismos vivos -plantas, en su caso, trabaja con microorganismos como bacterias y levaduras. Actualmente desarrolla una modificación de la levadura Saccharomyces boulardii, para “editarla con el fin de que produzca butirato, un compuesto que funciona para prevenir el cáncer de colon, las infecciones intestinales”.

Mientras desarrollaba el proyecto, un momento decisivo llegó en la vida de Guamán. El 14 de noviembre del 2018, decidió aplicar a la convocatoria de la Global Biotech Revolution (GBR del MIT y Harvard) para ser una de las 100 líderes del futuro en tecnología que llegaría al GapSummit 2019, un encuentro en el que los científicos seleccionados participan en jornadas con los actuales líderes. Linda envió varios formularios. Después de unos días, le informaron que pasó a la siguiente etapa y superó una entrevista de 15 minutos por Skype, realizada por tres fundadores del Global Biotech Revolution.

En enero del 2019 hicieron oficial su logro: una ecuatoriana entró en la lista de 100 científicos líderes, que provenían de 43 países. La semana del 7 de junio, el proyecto pasó al Top 8, es decir, a la etapa final. Poder sentarme en Harvard, junto a un ganador del Premio Nobel, para mí ya es mi premio”. Linda continúa con sus investigaciones y un desafío: ponerle rostro de mujer a la ciencia.

Si la mujer ecuatoriana que camina por la senda de las ciencias biológicas y de la salud con reconocida solvencia y calidad, también lo hace aquellas mujeres que han aceptado el desafío de ingresar a las ciencias duras como son las matemáticas y la física. Veamos algunos ejemplos:

MARÍA DEL CARMEN CARZOLA

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es el ámbito donde María del Carmen Cazorla despliega su inteligencia y su trabajo. Allí, en uno de sus campos pasa su tiempo dirigiendo uno de los proyectos de vanguardia de la ciencia en Ecuador.

Ella es una de las pocas científicas ecuatorianas que ha llegado a la NASA. María del Carmen es la promotora de una Estación de Mediciones Atmosféricas, que hace un monitoreo único en el país sobre la contaminación y la capa de ozono.

María del Carmen, tiene un PhD en Meteorología, comenzó sus estudios en la Politécnica Nacional, y ya para el 2003, ella estaba estudiando en Penn State University de Estados Unidos. Su vocación de vida se le presentó cuando tomó una materia de física y química atmosférica; entonces supo que eso era lo que quería hacer toda su vida y decidió hacer un doctorado en esa materia. Al final de su doctorado, María del Carmen participó en un concurso de méritos para la NASA Postdoctoral Program.

Para ingresar en ese grupo ella presentó una propuesta de investigación que le fue aprobado. En la actualidad ella está preparando una nueva propuesta para realizar las mediciones meteorológicas con globos de gran altitud. Para ella va a necesitar crear nuevos tipos sensores a ser colocados simultáneamente en varios globos en diferentes sitios del cielo, a fin de poder comparar sus resultados y trazar mapas del comportamiento del clima y sus variaciones.

XIMENA DEL ROCÍO HIDALGO

Sus 38 años de actividad profesional, los ha dedicado a una combinación entre la actividad académica, que integra la docencia universitaria, la investigación en el área de Hidráulica y la Innovación y Vinculación con la sociedad y el ejercicio profesional como Especialista Hidráulica o Directora de Proyectos de Diseño y Fiscalización de Obras Hidráulicas en Proyectos de Aprovechamiento Hídricos como Hidroeléctricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento, Control de inundaciones. De manera especial se destaca su participación en el área de investigación básica y aplicada relacionada con la simulación numérica CFD aplicada al tránsito de lahares primarios que, una futura erupción del volcán Cotopaxi, traería como consecuencia; así como a la modelación física de fenómenos hidráulicos orientada a la optimización del funcionamiento de obras de disipación de energía como las rápidas escalonadas, descargadores a vórtice, estructuras de separación de caudales entre otras.

Directora del equipo de investigadores que en julio de 2022 obtuvo una nueva patente de invención para la Escuela Politécnica Nacional por el “Módulo Separador de caudales de trazo curvo para alcantarillado combinado”.

CARLA MANCIATI JARAMILLO

Es profesora titular en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional en Quito – Ecuador.

Obtuvo su PhD en Hidrogeología en la Universidad de Montpellier en Francia en el 2014, el cual se enfocó principalmente en la comprensión del proceso hidrológico del sistema acuífero de Tumbaco – Cumbayá e Ilaló, la hidrodinámica y la geoquímica, clásica (en la que se incluyó el estudio de elementos traza como el arsénico) e isotópica del agua subterránea.

En el aspecto académico, fue miembro del Consejo Politécnico como representante de los profesores hasta noviembre de 2019. Actualmente es Jefa del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y enseña en pregrado el curso de Hidráulica Subterránea, y a los estudiantes de maestría las materias de Aguas Subterráneas e Hidrogeología enfocada en la comprensión de los procesos hidrológicos y Geoquímica.

Fue directora del Proyecto de investigación multidisciplinario “Caracterización del Sistema acuífero de la cuenca baja del río Chambo con un enfoque hidrodinámico y geoquímico: procesos de recarga y gestión sostenible del recurso” que se desarrolló en conjunto entre la EPN, el INAMHI, la UNACH y el IRD de Francia, Coordina el proyecto “Determinando la respuesta ecohidrogeológica al cambio climático de cuencas tropicales glaciares: un acercamiento integrado de modelos y datos” en el que la EPN colabora con la Universidad de Minnesota financiado por la National Sciences Foundation de los Estados Unidos.

Desde el año 2020 colabora con el proyecto de investigación “Recursos hídricos subterráneos en la zona de Mulaló: Estudio hidrodinámico e hidrogeoquímico, identificación de zonas potencialmente críticas de contaminación y remoción de metales pesados utilizando materiales nanoestructurados y compuestos” otro proyecto multidisciplinario también financiado por la EPN.

Coordina el programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería para la Gestión de los Recursos Hídricos que se desarrolla en el marco del proyecto VLIR Network en cooperación entre cuatro universidades ecuatorianas y cuatro universidades belgas.

VERÓNICA MINAYA

Sus estudios los realizó en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, en Ingeniería Hidráulica. Su extenso currículum incluye becas de estudios del cambio climático de infraestructura hídrica en los Países Bajos, Tanzania y Bélgica.

Beca para un programa de entrenamiento para proyectos de innovación hidrológicos. Ha sido presidente de la Red de Jóvenes Profesionales, a nivel mundial. Ha recibido innumerables reconocimientos por sus ponencias y conferencias en todo el mundo, incluida América y la Unión Europea.Es graduada con maestrías y PHDs.

Ha publicado libros, artículos, conferencias en revistas científicas de todo el mundo. En la actualidad lidera y coordina varios proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sustentable en la biosfera, reservas y geoparques. Asistente técnica en proyectos e iniciativas relativas al manejo de la integración del recurso hídrico, ciencia, tecnología e innovación, de la UNESCO.

Pero no podemos olvidar a las pioneras, aquellas mujeres, que en un momento dado de la vida de nuestro país, revolucionaron la cotidianidad social de los ecuatorianos al destacarse en actividades, hasta entonces, reservadas a los hombres. Fueron y son mujeres audaces que abrieron en su momento, nuevas sendas de crecimiento personal, familiar y social a las mujeres.

HERMELINDA URVINA (AMBATO, 1905 - 2008)

Fue la primera mujer piloto de Ecuador y de toda Sudamérica. Obtuvo su licencia de aviación en 1932 por parte de la academia Safair Flying School, autoridad aeronáutica de los Estados Unidos. Seguido a esto, fue parte de las fundadoras de la Ninety Niners, la organización de mujeres piloto más grande de Estados Unidos. En junio de 1936, participó en el Raid New York - Montreal donde se convirtió en uno de los 12 pilotos en superar con éxito dicho vuelo.

Hermelinda Urvina. La joven ambateña ocupó las páginas de la prensa al obtener en 1932 la licencia como piloto aviador en Estados Unidos. Fue la primera sudamericana en obtener este título. En el año 2000 fue reconocida por la prensa ecuatoriana como una de las 10 mujeres más influyentes del milenio.

NEISI DAJOMES (PUYO, 1998)

Es una deportista y medallista olímpica de halterofilia. Es la primera mujer en haber ganado una medalla olímpica de oro para Ecuador en los juegos olímpicos de Tokio de 2021. Debutó como campeona mundial de Halterofilia Sub-17 en 2013, tras lo cual obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 en la categoría juvenil. También fue campeona mundial en los juveniles de Georgia de 2016, Tokio de 2017 y Tashkent de 2018. Deportista de élite en halterofilia, ha demostrado su perseverancia y trabajo duro.

MARÍA CUEVA Y JAZMÍN PÉREZ PRIMERAS MUJERES PILOTOS

Las tenientes María Cueva y Jazmín Pérez han hecho historia en Ecuador al convertirse en las dos primeras mujeres pilotos de combate de la Fuerza Aérea.

“El camino en las Fuerzas Armadas es largo, pero este es un paso que se ha dado, una puerta que se abre y mañana quisiera que fueran muchas otras mujeres las que superen el camino”, indicó Cueva, 26 años y oriunda de Quito, horas antes de su graduación. Aunque en la Fuerza Aérea hay al menos once mujeres pilotos graduadas en unidades de rescate y transporte, Cueva y Pérez, son las primeras que lo hacen en el ámbito del combate.

Y en los 54 años que tiene el escuadrón al que pertenecen, supone todo un logro, puesto que hace solo un lustro las mujeres iniciaron el camino en la primera promoción de armas de la aviación ecuatoriana.

SUSCRÍBASE

Material Exclusivo

Directamente a su dirección de correo electrónico

Es posible impulsar el empleo femenino

Dra Vanessa Velazquez

Dra Vanessa Velazquez

mobergoso@laborex.com.ec

El 20 de enero de 2023 fue publicada en el Registro Oficial La Ley Orgánica para impulsar la economía violeta, cuerpo legal que busca reducir las barreras institucionales, como son las brechas salariales, los permisos de maternidad y lactancia impidiendo que estos se vuelvan discriminatorios, la institucionalización de roles de género y multiculturalidad, el proyecto de ley que busca adoptar medidas encaminadas a impulsar el acceso a instancias de poder y toma de decisión a través de la incorporación de cuotas de género en los cargos directivos y ejecutivos tanto en el sector privado como en el público, fomentar y fortalecer la participación de las mujeres en su diversidad, principalmente víctimas de violencia, en situación de vulnerabilidad; comunidades, pueblos y nacionalidades, sexo genéricas, trabajadoras sexuales y mujeres con empleo informal.

ANTECEDENTES LEGALES EXISTENTES

El 20 de abril del 2015 se expide la Ley de Justicia Laboral, y se crea la figura del despido ineficaz en el Ecuador prohibiéndose la terminación de la relación laboral a las mujeres embarazadas, maternidad, lactancia asociada a este estado, marcado esto por una estabilidad reforzada dado por el principio de inamovilidad.

Art. 195.3. - Efectos. Declarada la ineficacia, se entenderá́ que la relación laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá́ la indemni -

zación equivalente que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido intempestivo.

Con la publicación de la Ley de Justicia Laboral y el aparecimiento de la figura del despido ineficaz, también nace el agravante de un despido unilateral que encubra discriminación laboral, ahora bien después de 7 años se acaba de publicar Ley Orgánica para impulsar el trabajo de la mujer igualdad de oportunidades y la economía violeta, entonces se abre la puerta para demostrar la voluntad política de los poderes del Estado de la implementación de una ley que tiene como espíritu ser un mecanismo efectivo para erradicar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, sin embargo, de la lectura del cuerpo legal empiezan a generarse las dudas de su verdadera practicidad e intención.

Como es costumbre en el Ecuador seguiremos acumulando leyes imprácticas y que por su tibieza no generan políticas laborales claras que seguirán siendo un pretexto más para que el mercado laboral cada vez más se contraiga y peor aún frente a las mujeres que seguimos luchando por equidad a diario.

DISPOSICIONES DE LA LEY VIOLETA EN VIGENCIA

En el proceso de contratación: Se añade un artículo nuevo que prohíbe prácticas en el proceso de la contratación del personalCon la vigencia de le ley está prohibido exigir un requisito distinto a las competencias y capacidades necesarias para el puesto de trabajo. Hacer preguntas discriminatorias en el proceso de selección de personal. Exigir “documentos distintos de los que refieran a las competencias y capacidades del postulante para verificar si se adecúan a la vacante respectiva”.

El nuevo artículo que se sumaría al Código del Trabajo dice que una vez que la persona sea contratada, el empleador podrá solicitar información personal para crear un expediente, pero aclara que esa información no podrá “ser utilizada con fines discriminatorios”.

IGUALDAD DE REMUNERACIÓN

La Ley de Economía Violeta establece que se reemplace el artículo del Código de Trabajo sobre la igualdad de remuneración por uno nuevo.

Se expande la definición de “trabajo igual”. Dice que se considerará un trabajo de igual valor a otro cuando sean equivalentes:

•La naturaleza de las funciones o tareas encomendadas,

• Las condiciones profesionales o de formación exigidas para su ejercicio,

• los factores estrictamente relacionados con su desempeño y

• las condiciones laborales en las que dichas actividades se desarrollen.

El empleador debe contar con parámetros de designación y establecimiento de cada puesto de trabajo para “fomentar la objetividad en el trabajo de cada empleado y la competitividad entre estos”.

MEDIDAS CONCRETAS PARA PREVENIR

EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO

POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO

Las empresas que cuenten con 25 o más trabajadores deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral con connotación sexual, deben determinar procedimientos para atender las denuncias reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto de este acoso.

El Ministerio de Trabajo con fecha 25 de noviembre del 2021 emitió el Protocolo de Prevención y Atención de casos de discriminación, acoso laboral y de toda forma de de Violencia en los espacios de trabajo, el mismo que es poco conocido y aplicado por los empleadores, sin embargo, es un muy buen instrumento que con la expedición de la Ley Violeta debemos poner en práctica.

Es necesario que los empleadores conozcan y entiendan que de conformidad a las leyes vigentes el acoso laboral no solo a mujeres sino a cualquier trabajador debe ser evitado, erradicado y vigilado por el empleador quien es el directo responsable de lo que ocurra frente a estos casos.

LICENCIA CON REMUNERACIÓN POR EL PERÍODO DE LACTANCIA.

Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada laboral de la madre lactante durará seis (6) horas de conformidad con la necesidad de la beneficiaria.

La madre podrá́, de común acuerdo con el padre (hasta un 75%), determinar la forma en que será́ gozada la licencia con remuneración por el periodo de lactancia, circunstancia que será́ oportunamente notificada antes del inicio del periodo de lactancia a sus respectivos empleadores

Entendiendo que el derecho de lactancia es del menor, así lo considera la Organización Mundial de la Salud, es más enfatiza la importancia de que esta sea garantizada al niño al menos los primeros 6 meses de vida.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 183 señala que las madres lactantes tienen derecho a a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.

Esta disposición legal de la Ley Violeta considero no protege a las mujeres ni es progresiva respecto de sus derechos como madres lactantes pues sin ser exacta divide el derecho a ser gozado con los padres del menor, ojalá en la práctica sea una política sana de convivencia y disfrute y el menor no se vea afectado por decisiones desacertadas de la forma y porcentajes de uso de la misma.

El Reglamento a la Ley Violeta deberá ser puntual y preciso en el correcto uso de estas figuras nuevas en la legislación laboral ecuatoriana.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

En el artículo 10, agréguese un párrafo sobre las deducciones:

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por la creación de una nueva plaza de trabajo destinada a la contratación de mujeres: será́ deducible hasta un ciento cuarenta por ciento (140%) adicional, en función del tiempo de permanencia de la trabajadora en la plaza de trabajo

Definitivamente los incentivos tributarios siempre generan expectativas en los empleadores por deducciones en pago de impuestos, este es uno de los aciertos de la ley, ligar el beneficio al tiempo de permanencia de la mujer contratada también es adecuado, esto debió acompañarse de una modalidad contractual para la inserción laboral de mujeres.

Se podrá verificar el aumento de contratación en mujeres en el siguiente trimestre, el Ministerio de Trabajo en su plataforma denominada SISTEMA UNICO DE TRABAJADORES, debería aperturar un módulo exclusivo para la implementación de esta ley que nos permita a todos conocer el incremento de contrataciones y el seguimiento de la normativa.

Dra Vanessa VelazquezMujeres que abrieron caminos

Mariana Yépez Andrade

En este mes de marzo, mes de la mujer, que nos convoca a reflexionar sobre nuestras luchas, sobre lo que hemos alcanzado y lo que todavía está en la agenda sin cumplir, es mi deber rendir un homenaje a cuatro mujeres que desde los años 70 del siglo XX se destacaron en el País, por abrir caminos en favor de la mujer y tender puentes hacia el futuro.

Escribir sobre ellas con quienes ha decurrido parte de mi vida, me impone relacionarlas con una organización que ha aportado mucho al desarrollo de las mujeres, me refiero al CECIM, que fue el Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres, y desde el cual planificaron, trabajaron y cumplieron los propósitos y finalidades fijadas por la CIM.

Esta Comisión tiene el honor de ser la primera institución Interamericana para alcanzar los derechos de la mujer. En 1953, por la iniciativa de la señora Piedad Leví de Suro, la CIM fue oficialmente reconocida mediante acuerdo firmado por la OEA como un organismo especializado interamericano con carácter permanente y con autonomía técnica, encargado de la cabal integración de la mujer al desarrollo. No olvidemos tampoco que la Organización de los Estados Americanos (OEA), es también la asociación regional de naciones más antigua del mundo, pues su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada

en Washington, D.C. El 14 de abril de 1890, se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas.

En este entorno, creo necesario recordar a cuatro mujeres: Piedad Gálvez Cortés, Luzmila Rodríguez, Mercedes Jiménez de Vega, y Fabiola Cuvi Ortiz, porque no podemos o no debemos olvidar la historia; sobre ella seguiremos construyendo el presente y el futuro, por esa razón y en su compañía siento la necesidad de recordar los orígenes del CECIM, hoy la CECIM.

La CIM ha trabajado por la concesión de los derechos políticos y civiles de la mujer, y la creación de Comités de Cooperación en todos los países de América, uno de esos fue el CECIM.

Promovió también la creación de las oficinas gubernamentales de la mujer, la formación de dirigentes y lideresas urbanas y rurales, la capacitación de la mujer en técnicas urbanas especializadas y tecnologías apropiadas para la mujer campesina, la firma de convenios, tratados y convenciones como de la Belén do Pará en 1995, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer.

La mujer ecuatoriana ha integrado la CIM desde 1940 siendo la primera delegada del Ecuador la señora Piedad Leví de Suro, quien organizó en el país una Asamblea para la conformación tentativa de un futuro Comité de Cooperación con la CIM; Piedad Gálvez Cortés, fue una de las mujeres encargadas de llevar a la práctica esa idea.

Es así que el 28 de agosto de 1974, se instaló en Quito una Asamblea de mujeres de todas las organizaciones femeninas de Pichincha y de otras provincias, presidida por la Delegada Titular de Ecuador ante la CIM, señora Piedad de Suro, en la Sede de la OEA en Quito, y se nominaron tres candidatas para la Presidencia del Comité de Pichincha: Piedad Gálvez, Olimpia Landeta e Inés Salvador Guillén. Fue elegida Piedad Gálvez, quien, en 1977, en su calidad de Presidenta asistió a Washington con la Economista Fabiola Cuvi, a un Seminario sobre “Planificación para la integración de la mujer en el desarrollo”.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES. (CECIM)

El comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres (CECIM) inició su vida jurídica el 7 de septiembre de 1976, y nuevamente fue elegida como presidenta Piedad Gálvez Cortés, habiéndole correspondido elaborar un plan de acción quinquenal y un cronograma de trabajo sobre la base del plan mundial de acción de las Naciones Unidas para la Mujer y el plan regional de acción, documento que fue ratificado por el Congreso de Ecuador.

Realizó el primer curso para mujeres dirigentes en mayo de 1976, con el acompañamiento de otras mujeres que se integraron y abrieron caminos para la superación e igualdad de otras mujeres.

Bajo su liderazgo y con sus colaboradoras, se formaron Comités Provinciales, se hicieron capacitaciones, se dictaron conferencias, y se mantuvo coordinación con otras organizaciones de mujeres. La actividad fue permanente en capacitación, en promoción para el desarrollo social y económico principalmente, a nivel nacional y en diferentes temas relacionados por el mejoramiento de la calidad de las mujeres.

A Piedad la conocí en el año 1973 cuando ingresó a trabajar en la Función Judicial. Era tiempos en los que las mujeres en un número reducido

formaban la planta administrativa que colaboraba con los Jueces y Magistrados. Las profesionales, o sea las abogadas éramos solo dos en la Corte Superior de Quito: Piedad y Yo, lo que quizá fue el motivo para acercarnos y soñar con días mejores para las mujeres, por lo que constituimos la Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios por invitación e iniciativa de Alba Luz Mora, en la cual permanecimos algunos años. Piedad ya tenía experiencia en otras organizaciones, En 1980 Luzmila Rodríguez fue designada Delegada Titular ante la CIM y Presidenta del Comité Ecuatoriano de Cooperación con la CIM, espacio en el cual intervino de modo decisivo en la participación política de la mujer y en valiosas propuestas legislativas.

En el período que le correspondió dirigir el CECIM promovió el estudio del primer libro del Código Civil, a fin de trabajar en una propuesta de reformas que tiendan a suprimir las desigualdades de la mujer en el matrimonio. Además dirigió y coordinó el examen y evaluación de la Década de la Mujer en el Ecuador, presentado a la Comisión Interamericana de Mujeres. A ella se le debe la iniciativa y la lucha constante que dio como resultado posteriormente la presencia de la mujer en la política en condiciones de igualdad. Intervino como representante del Ecuador en varios eventos internacionales sobre la mujer, en los cuales evidenció su amplio conocimiento en el tema, sus capacidades y responsabilidad.

Luzmila Rodríguez fue una mujer excepcional, poseía muchas inquietudes, y se desenvolvía en varios campos. Estaba convencida de que el trabajo conjunto era necesario y que la unión de las mujeres sería determinante en la realización de sus ideales, y es así que promovió la creación de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador (AMAE), entre cuyas fundadoras estuvimos con Piedad Gálvez, Mercedes Jiménez de Vega.

Este fue un espacio muy interesante para promover el crecimiento de las abogadas y el trabajo conjunto a fin de capacitarnos en los temas de violencia y género.

A Mercedes Jiménez de Vega, la conocí cuando ella ingresó al CECIM, y desde el inicio demostró entusiasmo y dedicación por la causa de la mujer. Era el año 1984, fue elegida Presidenta y el Gobierno la nombró delegada titular de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Mujeres y actuó como representante del País ante la Comisión de la Condición Jurídica.

En ese mismo año, la Asamblea de la CIM en Washington la designó por unanimidad, miembro del Comité Directivo., lo cual fue un honor para el país.

La delegación del Ecuador ante la Comisión conformada por la doctora de Vega y Piedad Galvez, presentaron tres ponencias que fueron objeto de resoluciones sobre estos temas: la mujer y la deuda externa, la violencia contra la mujer y la participación plena e igualitaria de la mujer en la política.

Tuvo especial intervención y más bien liderazgo en las reformas legales que se trabajaron sobre el tema de familia y la materia penal, especialmente para suprimir los sesgos culturales en los delitos sexuales. Como sabemos, la

Constitución reconocía la igualdad entre hombres y mujeres, pero las leyes Civiles, Laborales y de Comercio, mantenían rezagos de discriminación, especialmente en lo que se refiere a la mujer casada. En noviembre de l986 lideró el trabajo y cabildeo para la aceptación de la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional de las reformas trabajadas en el CECIM al libro primero del Código Civil, que trata de Derecho de Familia, cuyo producto fue la ley 43 de 1989. Esta reforma se dirigió a la administración de la sociedad conyugal, a la patria potestad, a la obediencia de la mujer al marido. Cabe destacar que fue la única organización de mujeres que participó en la elaboración, discusión y posterior aprobación de tales reformas.

En 1987 se presentó en el Congreso un proyecto de ley reformatoria de la Ley de elecciones, que es el antecedente de la Ley de Cuotas. Un tema trascendente, fue la participación directa y activa en la elaboración de la Convención de Belén do Pará, y posteriormente en la formulación de la Ley contra la violencia de la mujer, hoy derogada y reemplazada con una ley que solo tiene definiciones y no es efectiva.

Fue para mi un honor contar con ella como uno de los puntales en la institucionalidad de la naciente Fiscalía General, como Organo independiente de los demás poderes del Estado, pues así constaba en la Constitución de 1998; independencia que lamentablemente se perdió en la Constitución vigente. Mercedes dejó huellas en la Fiscalía General del Estado y su presencia seria y responsable fue un apoyo para el desempeño de mis funciones no solo a nivel Nacional sino internacional.

No puedo olvidar sus consejos de serenidad y valentía.

En épocas difíciles sin recursos, se hizo más fuerte su liderazgo por su constancia y tenacidad.

Conocí a Fabiola Cuvi Ortizi en el año 1973, cuando Alba Luz Mora tuvo la iniciativa de formar la Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios, con la finalidad de alcanzar la incorporación de la mujer al desarrollo, constituir un foro para discutir sus problemas y lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

No olvidemos que en esa época, el hombre era el paradigma del ser humano, que la cultura era completamente patriarcal, que se invisibilizaba las discriminaciones e inequidades.

Fabiola trabajaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde había sido Directora del Seguro Social Campesino, del cual fue su creadora.

Ella estuvo preparada para el buen desempeño en el IESS, pues estudió Seguridad Social y Ciencias Administrativas en el Instituto Iberoamericano de Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.

Uno de los hitos en su trayectoria es haber sido la primera mujer ecuatoriana en graduarse en el Colegio Interamericano de Defensa de Washington DC. en 1982.

La lucha de la mujer en los años sesenta y setenta del siglo pasado generalmente tenía como finalidad buscar espacios entre los hombres, Fabiola Cuvi tenía el suyo que se fue forjando con su preparación profesional.

Ella no buscó reconocimientos. Ella aceptó que la unión de las mujeres y su capacitación es la clave para salir adelante.

En 1976 integró un pequeño grupo de mujeres que creó el Comité de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres (CECIM).

Fue Directora de la Oficina Nacional de la Mujer en 1980, oficina que había sido creada por el doctor José María Velasco Ibarra, pero que se efectivizó al volver el Ecuador a la vida constitucional.

En 1988 fundó el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación de la Mujer, IECAIM, del cual continúa siendo su Directora y ejerce actividades acordes a sus finalidades, especialmente la capacitación.

En 1989 fue nombrada presidenta del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).

Ha tenido algunas distinciones a lo largo de su fructífera vida profesional y de trabajo en favor de la mujer, como el premio “Matilde Hidalgo” por su permanente aporte al desarrollo integral del país, por ser ciudadana ejemplar y testimonio de trabajo para fortalecer los procesos de cambio de la sociedad.

En 2012 recibió la segunda mención del premio Manuela Espejo, por su dedicación a la defensa de los derechos de los campesinos y de las mujeres desde 1968.

En esta oportunidad rindo homenaje a Piedad, Luzmila, Mercedes, y Fabiola, que no solo comprometieron su accionar y su presencia más allá de lo literal, ideal o retórico, sino que sentaron bases de premisas históricas y éticas conformando un frente de servicio a las mujeres del país.

Luzmila y Mercedes ya no están, pero ellas y quienes compartimos su trabajo sabíamos de la necesidad de una nueva ética pública y la construcción de una ciudadanía responsable que vele por el interés común, que es una de las mayores responsabilidades cívicas de las mujeres en el corto, mediano y largo plazo.

La conciencia de esa responsabilidad no surge solo de una adjudicación retórica, sino que responde al papel que tiene la mujer y que constituye, en ese entendido, el fundamento de la reproducción de valores morales y éticos.

Si bien debemos luchar por una mayor afirmación profesional, debemos también consolidar nuestro compromiso con el tipo de sociedad que deseamos; buscar por derecho y capacidad las esferas de decisión y simultáneamente contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos con probidad y responsabilidad.

Mordiscos a la ‘Gran Manzana’

Mariana Velasco Tapia

Fotos: Armando Guzmán

Cuando mis pies, pisaron por primera vez New York, frisaba los 16. La mente y horizontes se agigantaron al descubrir la capital del mundo y cada vez que la visito, vivo la inexplicable sensación que algo o alguien me espera. Estar, sentir latir esta ciudad, es tener la percepción de estar al límite de una frontera, espacio que genera un suave pensamiento y de acción. La mezcla de culturas latinas, anglosajonas, africanas, aborígenes, caribeñas, asiáticas, conforman un ramillete de perfiles culturales y de posibilidades.

Nueva York está compuesta por cinco municipios o distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Hay quienes la visualizan como una muchacha de ojos grandes, piernas largas y qué además les permite extender los brazos y observar todo Manhattan en medio de una dulce soledad. Mientras del otro lado de la orilla, la consideran como una ciudad dura, ruidosa, a veces sucia y agobiante hacia límites insospechados; vieja, fría en el invierno, sofocante en el verano y muy distinta a todo lo que nos han enseñado las más de 200 películas y series filmadas en esta ciudad y del discurso turístico de sus guías.

Más allá de las sensaciones y percepciones, la ‘’Gran Manzana’’, es infinita tentación y sus mordiscos generan diversos tipos de reacción. Para quienes viven en New York, consideran que habitar esta ciudad es una montaña rusa que les conduce a través de todas las fases que van desde la euforia y felicidad hasta la soledad y tristeza.

A pesar de estar rodeada de millones de personas, nadie le mira ni escucha. Su población alcanza los 8.992,908 y 21.800.000 en la zona Metropolitana convirtiendo al estado de N.Y, con mayor número de población de los Estados Unidos. En la bella ciudad, el 30 por ciento de sus residentes nació fuera del país de las 50 estrellas y casi el 50 por ciento habla otro idioma además del inglés.

Es la ciudad de mayor uso lingüístico del mundo; entre sus habitantes se hablan más de 700 lenguas y de éstas, la mitad podrían extinguirse antes de fin de siglo.

Para el residente o ciudadano nacionalizado, es vivir una batalla permanente a sabiendas que jamás será vencedor, sentir que estar lejos de los suyos le hace cuesta arriba, así como momentos de agotamiento en los cuales quiere tomarse un respiro y bañarse de magia para hacer desaparecer millones de carros, suciedad, ruido, homeless y frio.

Es un aprendizaje constante y aunque las calles y avenidas estén numeradas, perder el norte es fácil. Aquí, todas las personas con las cuáles uno se cruza, tienen un sueño, un objetivo, un proyecto por el cual trabajan de manera incansable. Caen, se levantan, se re inventan y la lucha continua pero también hay sensaciones y emociones que hacen suponer que, New York y cada habitante, bailan al mismo ritmo y todo lo demás puede esperar…

Esta ciudad es conocida por: Times Square, edificio del Empire State, Estatua de La Libertad, Central Park, Fifth Avenue, Chinatown, Museo Metropolitano de Arte y Estación Central de New York, entre otros y a pesar de que el slogan oficial del estado de Nueva York es ‘’I love N.Y’’, posee un rosario de apodos: ‘’ Melting Pot’’, ‘’Ciudad que nunca duerme’’, ‘’Ciudad gótica’’ pero la más popular es la ‘’Gran Manzana’’ que conquistó la fama en 1920 cuando John J. Fitzgerald- periodista deportivo- inició su columna ‘’Alrededor de la Gran Manzana’’.

No fue sino hasta los años 70, cuando la ciudad realizó una campaña oficial de turismo y el apodo se convirtió en sinónimo de la ciudad de Nueva York. Tomarse la foto en el legendario aviso de Coca cola del Times Square, en las escaleras del Met, junto al Toro de Wall Street, ir a un musical en Broadway y perderse en el Central Park, son vivencias imperdibles en la urbe, así como pronunciar cualquiera de sus cuatro célebres frases más usadas en la ciudad de los rascacielos:’’ Lo vi con mis ojos’’, seguida por ‘’El paisaje es increíble’’, ‘’Vamos de compras’’ y’’ No quiero regresar a casa’’. En la capital del mundo aprendí qué para el habitante de esta capital, Londres o Paris, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios.

Todos le rinden culto: artistas, inversionistas, escritores, escultores, pintores, diseñadores de moda y cantantes al revisar la letra de una de las canciones de Madonna: ’’No me gustan las ciudades pero amo New York o Frank Sinatra, entre otros y en su momento, interpretó: ‘’Si lo puedo hacer allí, ( N.Y.) lo puedo hacer donde quiera’’.

LA MARCA N.Y.C.

La historia recoge y no en letra pequeña, el origen del nombre de esta ciudad que está en boca de la humanidad, al puntualizar que en 1674, por el tratado de Westminster, la isla de Manhattan pasó de los holandeses a los ingleses que le rebautizaron con el nombre de Nueva York en honor al Duque de York, mientras que con las colonias inglesas constituyeron Nueva Inglaterra. La marca N.Y.C es si -

nónimo de libertad, colores vibrantes y del espíritu de la ciudad, capital de la moda. Siempre hay mucho que ver y una de las imprescindibles vistas es contemplarla desde las alturas.

Su inmenso entramado de rascacielos, es único en el mundo y algunos de ellos son tan icónicos que una y otra vez, usted lo ha visto en pantallas de cine. Está considerada como ciudad global dadas sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, educación, entretenimiento y la moda. Su influencia artística y cultural es de las más fuertes del país.

Ciudad inquieta, activa, llena de movimiento a cualquier hora del día, noche o cualquier día del año. No permanece quieta, de allí el título de ‘’ciudad que nunca duerme’’. El sector financiero, seguros, asistencia sanitaria y de bienes y raíces forman la economía del emporio.

Es la más importante para medios masivos, periodismo y edición de E.U, igual que el centro cultural, prominente del país, con un acento único, cuyo énfasis se coloca en la vocal ‘’a’’ mientras tienden a transformar al alargar el sonido ’’o’’ por ‘’aw’’ en palabras como ‘’dog’’, ‘’coffee’’ convirtiendo al acento neoyorquino ,en fuerte y áspero. Esta urbe atrapa. Es compleja, maravillosa, desesperante, magnética, real y mítica que cuesta definirla. Es de claros y obscuros, crea tendencias y abre camino en un sinfín de ámbitos; el último grito en gastronomía, los rascacielos más altos y la prenda más selecta… A veces, esta ciudad parece caerse en pedazos de un momento a otro al estar en construcción perpetua - andamios que se levantan frente a edificios centenarios- pero su esqueleto maltrecho también es parte de su encanto, aunque el alquiler sea desorbitado, no significa hundirse en la bancarrota.

Que N.Y es una ciudad con mucha contaminación, es algo que en principio todos sabemos y es difícil experimentarlo en vivo, porque no solo se nota el aire cargado como en muchas ciudades con un tráfico pesado, sino que la brumilla grisácea es visible desde cualquier mirador.

La mayoría de estaciones del metro son viejas y carecen de ventilación y a diferencia de ciudades como Londres, París, España, la entrada de la estación no está señalizada en carteles elevados, sino a pie de la calle, lo que dificulta la visibilidad. Si usted visita la metrópoli en primavera u otoño, seguramente no será problema; sí lo hace en invierno o verano, prepárese porque el clima, es de extremos.

MANHATTAN

El 24 de mayo de 1626, Peter Minuit, compró el territorio que hoy ocupa la isla de Manhattan a los indios Canarsee, de la tribu Lenape, intercambiando objetos, por un valor de 60 Quilders que según un historiador neoyorquino equivalían a 24 dólares, cuando en realidad, se acercan a mil.

Minuit estaba convencido de que había hecho un negocio redondo; en realidad había comprado la isla a los indios equivocados porque los verdaderos dueños de esa tierra era una tribu perteneciente a los Algonquines y no a los Lenape. Lo que también es cierto, es que Manhattan proviene de la palabra india Manna-hata, que significa ‘’isla de las muchas colinas’’ en lengua de los Lenape.

Es el distrito con mayor población, sobrepasa el millón y medio y es el más visitado. Concentra la mayoría de atracciones turísticas. Se estima que en N.Y. para vivir un estilo de vida cómodo y agradable, aun cuando tenga compañeros con quien compartir gastos, un ingreso de 50 mil dólares al año o más, es lo ideal.

Es una ciudad muy cara donde la gente aprende a trabajar en forma seria. Es para personas que desean salir adelante, sin importar el precio que tengan que pagar ni las horas que requieran. El Bronx, Staten Island, Queens, los distritos más asequibles. Brooklyn y Manhattan, los más caros. Mientras los millonarios, en conjuntos de rascacielos residenciales de ultra

lujo, se ubican a lo largo del extremo sur del Central Park en Manhattan.

Es típico, a media tarde, en pleno centro de la isla, toparse con decenas de ejecutivos trajeados comiendo un trozo de pizza ($1,50) doblada por la mitad, como manda la tradición neoyorquina porque la gente disfruta por igual de lo más selecto como de lo más mundano, sin ningún tipo de reparo y sin perder un ápice de glamour.

Sociedad caótica, dónde aún encuentra jóvenes beatnicks y hippies (Desde fines de la década del 50 los medios de comunicación reflejaron y difundieron reiteradamente el estereotipo del joven beatnik (antiamericano, holgazán y delincuente), apartándose del perfil rebelde y solitario, relacionado con la cultura beat, que habían presentado actores como James Dean y Natalie Wood en Rebelde sin causa (1955).

BRONX

Es también multiétnico, predominando la raza negra, dominicanos y puertorriqueños. En él nació el rap y el hip hop.

El centro del Bronx, late y palpita a un ritmo vertiginoso de ciudad, con presencia de grandes comunidades latinas como las mencionadas. Mientras los boricuas, con orgullo y a todo pulmón recuerdan a propios y extraños que Jennifer López, la diva del Bronx y el género musical, salsa, les pertenece.

A ritmo de bachata y mucho trabajo, los dominicanos se convirtieron en dueños de negocios de restaurantes, de tecnología, salas de belleza, envío de remesas, como el segundo rubro más fuerte después del turismo de la isla.

El Bronx tiene cinco de las diez comunidades a lo largo de la ciudad con altos incidentes de familias sin casa ni hogar, basta citar; University Heihts, Morris Heihts, Sound View, South Bronx y Tremont.

El 35 por ciento de personas elegibles para acceder a refugios, vienen del Bronx.

BROOKLYN

Brooklyn es el distrito más densamente poblado de la ciudad de Nueva York y el segundo más grande en extensión.

Su ubicación se estableció en la región suroeste de Long Island. Atracciones como el Jardín Botánico, el Museo, Prospect Park, entre otros. Es conocido por la influencia de sus riquezas culturales, como escenas de arte, independencia y espíritu emprendedor.

Artistas, promotores culturales, se sienten como pez en el agua; en su vecindad, hay sentido de pertenencia así como el placer de acceder a espacios verdes fuera de casa ,que son difíciles de resistir. Quienes los visitan y se alojan en el barrio tienen que cruzar el puente Brooklyn después de esperar una larga cola.

El puente fue una vez el más grande de este tipo y sigue siendo impresionante gracias a sus torres neogóticas y su longitud de más de 2 kilómetros. Si madruga, tendrá la oportunidad de admirar un espectacular amanecer.

Aventurarse en la noche, proporciona una vista memorable del horizonte iluminando la ciudad.

QUEENS

Fue una ciudad independiente hasta 1898 para formar parte de la gran Nueva York, aunque conservó sus propios códigos postales y oficina de correos. Miles de ecuatorianos, desde hace décadas, convirtieron a este distrito en su nuevo hogar. De allí la presencia de restaurantes y negocios vinculados a la patria que los vio nacer.

El distrito de Queens es el más grande de los cinco que forman Nueva York. En él se ubican dos de los aeropuertos- el John Fitzgerald Kennedy (JFK) y el de la Guardia-. Alberga una gran cantidad de etnias y es el condado más diverso del país; tanto que incluso es difícil escuchar hablar inglés.

En Queens se juega el U.S. Open de tenis y es sede de los Mets. Hay dos barrios especialmente famosos: Long Island y Astoria. Long Island City, es el barrio más de moda y se encuentra a tan solo una parada del metro de Manhattan.

Cuenta con varios parques y una comunidad artística muy importante. Muchas galerías están ubicadas en viejas fábricas restauradas para el fin.

STATEN ISLAND

Es el distrito más meridional de Nueva York y el más desconocido para el público en general. Si Queens se conoce poco entre los turistas, Staten Island es el distrito olvidado.

Al ser una isla, seguro que le ubica por su ferry con visitas a la Estatua de la Libertad, que conecta con Manhattan de manera gratuita.

Es el distrito más verde de N.Y, con casi doscientos parques; de hecho, ¡en los últimos años tienen superpoblación de ciervos! Está a 30 minutos de Manhattan y aunque no alberga atractivos turísticos a la altura de Manhattan, siempre hay algo que visitar. Su población es de menos de 500.000 personas, siendo el distrito menos poblado de la ciudad. Hasta 1975, Staten Island fue llamada como el condado que ocupa, Richmond.

Ese año el ayuntamiento decidió cambiar el nombre al original con el que la denominaron los holandeses cuando la colonizaron.

MEDIO SIGLO DE HIP HOP

La ciudad se prepara para celebrar por lo alto este 2023, los 50 años del nacimiento del hip-hop de la avenida Sedgwick en el Bronx y que pasó del género callejero prohibido a ser una música de alcance mundial. Para la celebración, que abarcará todos los condados, se ha enganchado con el elemento educativo para lo cual, la ciudad se ha asociado con el Museo del Hip Hop que se construye en el Bronx, condado donde surgió este estilo de música y baile en una de las fiestas que organizaba Dj Kool Here y su hermana Cindy Campbell.

‘’Cuando estos hermanos y hermanas comenzaron el movimiento hip hop, fue criminalizado. Hoy en día es una industria multimillonaria ‘’escribió el alcalde de New York, Eric Adams, en un mensaje en redes sociales.

GABO, PERIODISMO Y N.Y.

Gabriel García Márquez, conoció Nueva York gracias al periodismo. En 1961, Jorge Ricardo Masetti, entonces director de la agencia de noticias Prensa Latina, le pidió dirigir en el centro de Manhattan, una nueva oficina del medio cubano.

El Gabo, llegó a La Gran Manzana a principios de enero junto a Rodrigo, su hijo y su esposa Mercedes Barcha. Fueron huéspedes del hotel Webster, cerca de la Quinta Avenida.

El periodista, dedicó la mayor parte del tiempo al trabajo en la agencia de noticias, ubicada en un viejo edificio del Rockefeller Center y refirió a su estancia en N.Y. cómo más estresante que enriquecedora, toda vez que el gobierno de Estados Unidos rompió sus relaciones con Cuba y; los periodistas en suelo norteamericano al servicio de la Revolución, eran amenazados constantemente por disidentes cubanos y ciudadanos anticomunistas.

El matrimonio recibió amenazas de muerte. Además, a la zozobra de las intimidaciones telefónicas, se sumó el acoso de otros periodistas de la misma agencia de noticias que desconfiaban del escritor colombiano por no estar afiliado al partido comunista.Después de cinco meses de tensión, García Márquez, renunció y junto a su familia salió rumbo a México. Desde ese momento, el gobierno de E.U. lo incluyó en su ‘’lista negra’’ y le negó la visa en incontables ocasiones. Durante años fue su ciudad prohibida. Retornó a ella en 1971, cuando la Universidad de Columbia por sus contribuciones literarias, le otorgó un Doctorado Honoris Causa.

Ese año, obtuvo un visado especial que expiró dos años más tarde, luego de que el escritor hiciera pública su solidaridad con Chile ante el golpe de estado propinado por Augusto Pinochet.

Con el pasar del tiempo, los viajes se hicieron más frecuentes y consideraba a Nueva York como una metrópoli de la humanidad, siempre en crecimiento y llena de una heterogénea riqueza cultural. Entre muchas reflexiones del escritor sobre la ciudad de los rascacielos, el Centro Gabriel García Márquez, compartió:

LECCIONES DEL NEW YORK TIMES

‘’ Yo estaba en Nueva York durante el golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov. Me pasé todo el día en el hotel viendo la CNN, que informaba al minuto de cuanto iba ocurriendo. Hablé ese mismo día con Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela, y había quedado a cenar con Henry Kissinger. Después de todo eso, al día siguiente empecé a leer el New York Times.

Pero, ¿qué me podía decir a mí ya el New York Times? Pues sí; resulta que los tipos empiezan a echar el cuento de aquel golpe de Estado como si nadie lo conociera… Y te lo tragabas entero.

Porque el cuento hay que contarlo siempre, como hicieron ellos, con una inocencia…, pero perfectamente articulado desde el principio, insuperable; aunque ya supiéramos todo.

El primero que ve un accidente es el primero que va luego a comprar el periódico para ver qué dice.’’

‘’García Márquez regresa al calor del reportaje’’

El País, diciembre de 1998

Fotos: Armando Guzmán

El cerebro en la maternidad

Dra. Gladys Llanos Vega de Ordoñez gladysllanosv@gmail.com

“La maternidad cambia a la madre para toda la vida”, en el embarazo la mujer vive y respira por dos en cuerpo y alma y se dice se convierten en una unidad. Transforma el cerebro de una mujer, estructural y funcionalmente con carácter irreversible. La naturaleza asegura la supervivencia de la especie.

En el código genético están los disparadores de una conducta maternal básica, formados por las hormonas del embarazo, activados por el parto y robustecidos por el contacto directo, físico, con la criatura.

Los circuitos cerebrales innatos de una mujer, así como los de otros mamíferos responden casi siempre a consignas básicas: el crecimiento de un feto en su vientre, el nacimiento de la criatura, la lactancia, el tacto, olor y mayor intimidad, de la piel contra piel.

Incluso los padres adoptivos, las mujeres que han tenido problemas en el parto y no han podido vincularse de inmediato con sus hijos, así como aquellas que no han estado nunca embarazadas, pueden responder de modo maternal después de tener contacto íntimo y diario con un bebé.

Estas claves físicas generan nuevas pistas neuroquímicas en el cerebro de la madre, que crean y refuerzan los circuitos del mismo, ayudadas por una modificación química y grandes aumentos de la oxitocina. Este cambio cerebral da origen a un cerebro motivado, siempre atento y protector, que

obliga a la nueva madre a cambiar sus reacciones y prioridades en la vida.

En la sociedad moderna, en la que las mujeres no son sólo responsables de alumbrar niños sino de sostenerlos económicamente, como hoy ocurre, estos cambios en el cerebro crean la responsabilidad más profunda en la vida de una madre.

EL BEBÉ EN EL CEREBRO FEMENINO

La biología puede invadir circuitos a pesar de nuestras mejores intenciones y gran cantidad de mujeres experimentan los primeros síntomas del “cerebro maternal” mucho antes de concebir un hijo, especialmente si lo han estado intentando durante un tiempo.

El ansia profunda de tener un hijo puede afectar a una mujer poco después de que haya acunado al recién nacido, suave y cálido, de otra mujer. En el cerebro materno, la transformación acontece desde la concepción y puede dominar incluso los circuitos de la mujer más dedicada a su profesión, modificando la forma en que piensa, siente y da importancia a las cosas.

A lo largo del embarazo el cerebro de una mujer está inundado de neurohormonas elaboradas por el feto y la placenta. Los niveles de progesterona empiezan a aumentar en el aparato circulatorio de la mujer gestante. Sus senos se sensibilizan y su cerebro se serena. Está soñolienta, siente necesidad de descansar y comer más de lo corriente, sus centros cerebrales de la sed y el hambre se ponen en marcha por efecto del alza de las hormonas.

La mujer debe producir el doble de su volumen normal de sangre. Con sensaciones de antojos frente a ciertos olores de los alimentos y a veces le provoca náuseas, la mayor parte del tiempo y puede llegar a vomitar todas las mañanas. Al cuarto mes puede comer con apetito.

Tanto su cerebro consciente como el inconsciente están focalizados en lo que está ocurriendo en su útero, en el quinto mes, empieza a sentir pequeñas burbujas de gas en el abdomen. Ha estado embarazada durante casi medio año y su cerebro cambia y amplia los circuitos del olfato, sed y hambre, frenando las células pulsantes del hipotálamo que habitualmente disparan el ciclo menstrual. Y está dispuesta para que crezcan los circuitos del amor.

Con cada nueva patadita o movimiento empieza a conocer a su bebé y fantasea de cómo será tenerla o tenerlo en brazos. No puede imaginarlo de todos modos, espera con ansias que llegue el momento. A veces la mujer gestante tiene antojos de comidas raras.

La progesterona sube de diez a cien veces su nivel normal entre el segundo y el cuarto mes de embarazo y el cerebro queda inundado con esta hormona cuyos efectos sedantes son similares a los del diazepam. El efecto tranquilizante de la progesterona y el aumento del estrógeno ayudan a proteger contra las hormonas del estrés durante el embarazo.

Estas sustancias químicas son producidas por el feto y la placenta, de modo que inundan el cuerpo y el cerebro de la madre.Al final del embarazo, los niveles hormonales de estrés son tan elevados en

el cerebro de una mujer como estarían durante un ejercicio extenuante. Su influencia hace que la embarazada vigile su seguridad, nutrición y entorno, además de estar menos sintonizada con otra especie de tareas como las de preparar conferencias y organizar su agenda como en épocas anteriores.

El tamaño y estructura del cerebro de una mujer. Entre los seis meses y el final del embarazo, los escáneres cerebrales MRI han mostrado que el cerebro de una mujer gestante se encoge.

Puede ocurrir porque algunas partes de su cerebro crecen mientras otras se reducen, estado que se recupera gradualmente alrededor de los seis meses después del parto.

En estudios sobre animales se ha visto que la parte pensante del cerebro -el córtex- aumenta durante el embarazo revelando la complejidad y flexibilidad de los cerebros de las hembras.

En la semana o quincena anterior al parto, el cerebro vuelve a crecer en tamaño, mientras construye amplias redes de circuitos maternales.

CEREBRO MATERNAL DURANTE EL NACIMIENTO

Los circuitos cerebrales de la madre se ponen en alerta máxima, saca fuerzas de flaqueza.

En el momento del parto el cerebro de la mamá está conectado con precisión para este feliz momento mediante una cascada de oxitocina, impulsado por señales que parten del feto, enteramente desarrollado cuando está dispuesto para nacer, el nivel de progesterona desciende de repente y flujos de oxitocina inundan su cerebro y su haciendo que el útero cuerpo, empiece a contraerse.

En el mundo de los mamíferos no tienen nada de particular estos cambios cerebrales en el parto. Tomemos por ejemplo a las ovejas.

Cuando la ovejita pasa por el canal materno del nacimiento, los impulsos de oxitocina rehacen los circuitos cerebrales de la madre en unos minutos haciéndola exquisitamente sensible al olor de su cría, a los cinco minutos o menos después del parto, puede registrar el olor de la recién nacida. Por eso, luego solo permite que mame su cría y rechazará a otras que tienen olores extraños. Si la oveja no logra oler a su cría en aquellos primeros cinco minutos, no la reconocerá y la rechazará. Para la madre humana, los adorables olores de la cabeza, la piel, de su recién nacido, hacen brotar la leche del pecho.

Otros fluidos corporales que la han bañado durante estos días quedarán químicamente implantados en su cerebro y podrá distinguir el olor de su bebé entre todos los demás con un 90% de precisión, al igual que los llantos del niño y sus movimientos corporales. Al tocar la piel del bebé, el aspecto de los deditos, manos y pies, los breves llantos y gritos entrecortados quedan tatuados en el cerebro de la madre. En el plazo de horas o días, embarga un abrumador afán de protección y se establece en ella la fortaleza y agresividad maternal para cuidar al bebé. Esos cambios se apoderan por completo de los circuitos cerebrales maternos.

La madre, con su instinto agresivo y protector intensamente exacerbado, se vuelve en extremo celosa en todos los aspectos del manejo de su casa, especialmente en lo tocante a la seguridad infantil. Los centros cerebrales de una madre para la vista, sonido y el movimiento están orientados a monitorizar y seguir a su bebé. Las madres pueden tener mejor memoria que antes, que las que no han tenido hijos y pueden ser más flexibles, adaptables y valerosas.

EL CEREBRO DEL PADRE

En los futuros padres hay cambios hormonales y cerebrales. Es verdad que hay esposos que presentan síntomas de gestación que hoy se llama “Síndrome de la Incubación” estos síntomas, son frecuentes hasta en un 65 % de papas en todo el mundo. Investigadores han descubierto que en las semanas anteriores al parto los padres tienen una subida del 20 % en su nivel de prolactina, la hormona de la cría y la lactancia. Al mismo tiempo su nivel de hormona del estrés -el cortisol- se dobla aumentando la sensibilidad y la alerta. Estos cambios hormonales producen en el cerebro del padre vínculos emocionales con sus bebes, en

los varones hay niveles inferiores de testosterona que les permite oír mejor los llantos de los bebes y también es útil para que su impulso sexual esté un tanto disminuido. Varios científicos creen que las feromonas producidas por una mujer embarazada, causa tales cambios neuroquímicos en su pareja preparándolos para ser un padre solícito y a través del olfato hay algún mecanismo de atención del cerebro maternal.

DISMINUCIÓN DEL PLACER

Cuando el parto es normal las humanas tardan más de cinco minutos en vincularse con su bebé. Cuando una mujer no ha tenido experiencia de parto normal y ha sufrido anestesia, cesárea y trabajos de parto prolongados, la mujer se priva de la oleada de amor maternal, porque la anestesia y la medicación cambian los efectos de la oxitocina, pero luego si se presenta el circuito maternal sensible.El escáner el cerebro maternal se parece mucho al del amor romántico.

En ambos tipos de amor hay aportes de dopamina y oxitocina en el cerebro que crean el vínculo madre e hijo con circuitos de placer que producen sentimientos de júbilo y apego.

Científicos de la University College de Londres señalan que La dopamina se incrementa en el cerebro maternal por el estrógeno y la oxitocina en el mismo circuito de recompensa disparado en un cerebro femenino por la comunicación íntima y el orgasmo.

Esto permite que la madre tenga un estado permanente del espíritu, que no le afectan las pruebas y tribulaciones de cuidar al nuevo bebé. Las madres novatas pierden un promedio de setecientas horas de sueño en el primer año después del parto.

El botón del placer maternal se acciona una y otra vez para estar físicamente con el bebé.

LACTANCIA MATERNA

Un efecto secundario de la lactancia puede ser la falta de concentración mental. La madre lactante padece falta de sueño y el tamaño de su cerebro no vuelve a la normalidad hasta seis meses después del parto.

Para la mayoría de las mujeres en la lactancia las hormonas liberadas por el contacto de piel con piel excitan el cerebro maternal para crear nuevas conexiones neuronales, cuanto más tiempo y más a menudo lacte un bebé, en mayor grado se produce la prolactina en el cerebro materno.

Una madre siente que sus pechos se animan y gotean, ante la simple idea de amamantar. La recompensa inmediata para el niño es alimento y comodidad. La oxitocina dilata los vasos sanguíneos en el pecho de la madre, calentando a su bebé, y también recibe con la leche materna sustancias que le dan bienestar “la leche ensancha el estómago del bebé mientras se alimenta y libera oxitocina en su cerebro, esto sosiega y calma al bebé no solo por la comida sino por esas ondas relajantes de las hormonas”.

Es un estado neuroquímico más que psicológico

Las madres lactantes experimentan también síntomas de abstinencia cuando destetan a sus bebes. En el trabajo el suministro de oxitocina se interrumpe pues solo dura de una a tres horas en la circulación sanguínea y el cerebro, por ello es útil el extractor la leche durante el trabajo.

CUIDAR EL CEREBRO MATERNAL

Los científicos también consideran que los entornos estresantes creados por las exigencias del lugar del trabajo y las demandas del hogar reducen la calidad y cantidad de atención maternal para los hijos y puede afectar hasta los nietos.

Se ha demostrado que un cuidado intenso por parte de un adulto cariñoso que infunde confianza puede hacer que los niños sean más listos, sanos y aptos para hacer frente al estrés y poseerán estas cualidades toda la vida y la transmitirán a las vidas de sus hijos. Por el contrario, los niños que reciben un trato maternal desatento e insuficien -

te sufrirán estrés, serán hiperactivos, enfermos y temerosos como adultos.

Un trabajo demostró que los adultos en edad universitaria que habían sufrido una atención maternal deficiente en la infancia, mostraban respuestas hiperactivas cerebrales al estrés según la exploración de Pruessner 2004 Hall.

Hay relatos acerca de abuelas que hacían sentir bien a sus niñas y niños con influencia muy positiva. A estas mujeres sustitutas de las madres se las llama “Alomadre”

La mayoría de las madres se encuentran presionadas porque deben optar por las responsabilidades y presiones de los niños y su necesidad de trabajar para lograr recursos económicos o emocionales. En estos casos los hijos reaccionan con rabietas. Estos contratiempos hacen que la mujer decida por dejar el trabajo y dedicarse a su hijo.

TIEMPO DE CRIANZA

Los primates de la selva no son madres a tiempo completo más que muy raras veces, muchas equilibran el cuidado de sus hijos con su trabajo de buscar forraje, alimentarse y reposar.

También apoyan al cuidado de otras crías es la llamada alo paternidad. Un sugestivo estudio sobre la caza entre las mujeres de la tribu de los Agtanegritos de Luzón – Filipinas- subraya las funciones propias de las redes de parientes porque no es compatible que las madres lactantes se entiendan de la caza.

Cuando se vieron mujeres cazando, llevaban a sus niños de pecho con ellas o habían entregado los niños a sus madres o hermanas mayores para que los cuidaran Glazer 19

VIVIR PARA DOS

La independencia y autosuficiencia de la mujer cambia al tener un hijo, dado que el cerebro de una madre se ha ampliado para incluir al bebé y sus necesidades se convierten en un imperativo biológico para la madre.

Toda mujer debe planificar por adelantado el embarazo y la dinámica de su maternidad, hay que recibir ayuda exterior como lo que hoy se llaman alomadres para evitar madres estresadas e hijos inseguros. Mientras el niño viva bajo su techo su sistema GPS o sistema de posicionamiento de circuitos cerebrales estará dedicado a seguir al niño amado, porque cada hijo es una extensión de su propia realidad según su cerebro le indica.

Los psicólogos del desarrollo creen que la extremada capacidad del cerebro femenino para conectarse mediante la lectura de las caras, la interpretación de los tonos de voz y el registro de los matices de la emoción, son rasgos que fueron seleccionados evolutivamente desde la Edad de Piedra. Cuanto más se sepa acerca de las diferencias de las realidades emocionales de los cerebros femenino y masculino más esperanza tendremos de que esas parejas se conviertan en familias colaboradoras que es lo que el cerebro maternal necesita para defender a la prole y a la pareja.

LA DEPRESIÓN POSTPARTO

Uno de cada diez cerebros femeninos estará deprimido dentro del primer año de haber dado a luz. Por alguna razón ese 10% de mujeres tiene cerebros que no se reequilibran por entero después de los enormes cambios hormonales que siguen al parto. Los cambios psiquiátricos posparto pueden

comprender desde melancolías de la maternidad hasta psicosis, pero el más común es la depresión posparto. Según se cree las mujeres que lo padecen sufren un aumento de la susceptibilidad genética a caer en depresión por efecto de cambios hormonales, Ken Kendler, de la Virginia Commonwealth University, descubrió que puede haber genes que alteran el riesgo de depresión en la respuesta de una mujer a las hormonas sexuales cíclicas, especialmente en el periodo posparto.

Dichos genes influirían en el riesgo de depresión importante en las mujeres, pero no en los varones, porque los varones no sufren cambios hormonales significativos.

Estos resultados sugieren que los cambios en el estrógeno y la progesterona intervienen para precipitar los síntomas propios del talante entre las mujeres con depresión posparto. Dicho 10 % de mujeres parecen deprimirse después del parto por múltiples razones. El cerebro ha tenido durante el embarazo puestos los frenos como respuesta al estrés, para proteger a la criatura y de repentinamente, después del parto.En los circuitos cerebrales de la mujer en la maternidad se incrementan las conexiones neuronales de acuerdo a los estudios de las tomografías que miden el mayor riego sanguíneo en las zonas específicas de la producción de prolactina, oxitocina y otros neurotransmisores que ayudan a la lactancia y al desarrollo de la criatura.

Frente a la depresión post parto se recomienda prevención, atención emocional y afectiva de la pareja y el entorno familiar para que ciertas mujeres con tendencia a deprimirse superen estas reacciones en beneficio de la unidad madre-hijo.

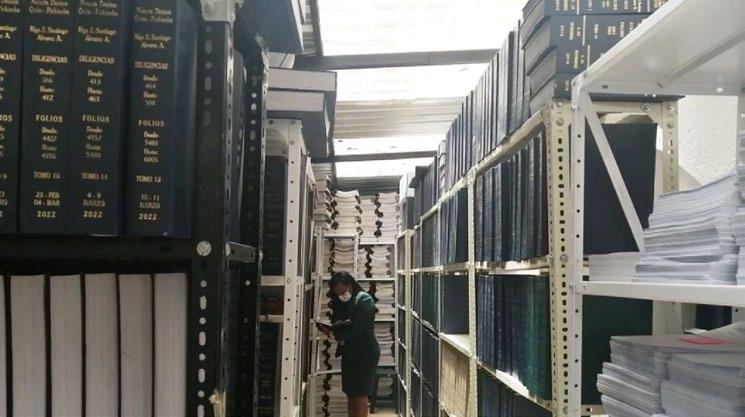

Las notarias se modernizan

Ab. Paúl Arellano

Las Notarías se acercan al público y existen muchos trámites que no se requiere la presencia de abogados, trámites ni jueces. Conozca sus nuevas facultades y procedimientos y aproveche sus servicios.

SERVICIO NOTARIAL TELEMÁTICO

Este 7 de febrero del 2023, se publicó en el Tercer Suplemento Nº 245 - Registro Oficial, la Ley para la Transformación Digital y Audiovisual que reforma entre otras leyes a la Ley Notarial, en este artículo revisaremos y analizaremos los cambios y reformas introducidas, entre las más trascendentes está la posibilidad de que una de las partes contratantes usuarias del servicio telemático se encuentre en la suscripción territorial donde preste servicio el notario autorizante, y otro u otros usuarios se encuentren en cualquier parte, incluso en otro país, siempre y cuando cuenten con una firma electrónica válida en el Ecuador, otra es la creación del protocolo digital de actuaciones telemáticas, y por último la eliminación de la lectura por parte del notario del acto o contrato que este autoriza.

TÍTULO VI REFORMAS A LA LEY NOTARIAL

Artículo 64.- Sustitúyase el contenido del artículo 5 por el siguiente:

“Art. 5.- Para el ejercicio de la función notarial, así como la prestación de su servicio, serán hábiles todos los días y horas del año. Todos los servicios notariales serán prestados de manera física o telemática de conformidad con lo previsto en la ley; en el caso de prestación telemática, se realizará a través de medios compatibles con el sistema informático autorizado por el Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura autorizará sistemas digitales cumpliendo con los principios de equivalencia funcional de la tecnología y neutralidad tecnológica y acatando las directrices emitidas por el Consejo de la Judicatura.

Las y los solicitantes de servicios notariales expresarán formalmente la modalidad para la prestación del servicio. Los servicios telemáticos serán prestados a través de videoconferencia u otro medio telemático compatible con el sistema informático autorizado por el Consejo de la Judicatura de acuerdo con la naturaleza del acto o contrato, debiendo encontrarse una de las partes en la circunscripción territorial del notario y, pudiendo las demás encontrarse en cualquier lugar.

Si no fuere factible prestar el servicio notarial telemático y las partes no pudieren concurrir al despacho notarial, el notario podrá desplazarse a prestar su servicio fuera de su despacho en forma física, dentro de su circunscripción cantonal.”

ANÁLISIS Y COMENTARIO: PRESTACIÓN DE SERVICIO NOTARIAL TELEMÁTICO

Todos los servicios notariales serán prestados de manera física o telemática de conformidad con lo previsto en la ley; en el caso de prestación telemática, se realizará a través de medios compatibles con el sistema informático autorizado por el Consejo de la Judicatura. Los servicios telemáticos serán prestados a través de videoconferencia u otro medio telemático compatible con el sistema informático autorizado por el Consejo de la Judicatura de acuerdo con la naturaleza del acto o contrato.

Por lo expuesto será necesaria la autorización expresa por parte del Consejo de la Judicatura para la prestación del servicio, lo que deberá ser regulado mediante resolución por parte del Consejo.

ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN

Las y los solicitantes de servicios notariales expresarán formalmente la modalidad para la prestación del servicio. Ubicación geográfica de los solicitantes del servicio notarial telemático