“Cuando la educación limita la imaginación y obstaculiza el pensamiento crítico, se llama adoctrinamiento”

Nicolás Tesla

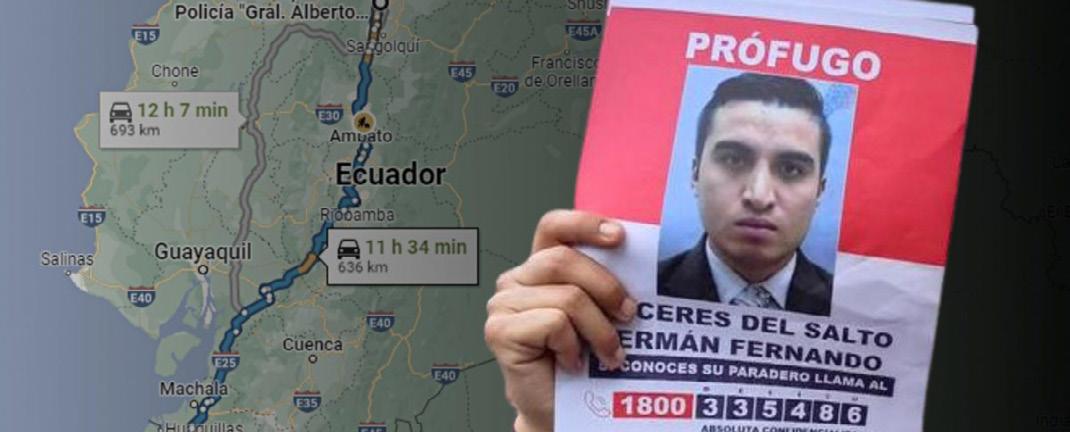

Recién iniciaba el año y ya, los ecuatorianos, éramos espectadores de un acto caricaturesco: las redes sociales y todos los medios digitales iniciaron una maratónica transmisión del mas variado estilo, inclusive algunos ingeniosos transmitía con un muy buen recurso tecnológico la trayectoria que seguía la aeronave colombiana que traía al país a uno de los más buscados, que por cierto no es en la lista oficial el primero sino el tercero.

Los canales interrumpieron su programación regular y transmitían “en vivo y en directo” como les gusta decir a los presentadores de esos medios, el vuelo de un avión policial que, partiendo de Bogotá, iba a aterrizar en el aeropuerto de Tababela en Quito, trayendo en su interior a un fugitivo de la justicia ecuatoriana, acusado de haber cometido un crimen de femicidio en el que la víctima fue su propia esposa.

En una sociedad civilizada y respetuosa de las leyes, este espectáculo no hubiera sido posible; sin embargo, en el nuestro, el propio gobierno fue el que propició esta transmisión, debido, quizás, a que el caso tomó ribetes de carácter político en donde el presidente y el alto mando policial fueron atacados como

encubridores del supuesto victimario, y pretendía, con esto, demostrar que no lo eran. Los medios fueron encerrados para cubrir desde allí el evento y los funcionarios públicos con sus mejores galas esperaban el aterrizaje del avión y hasta una Ministra elegantemente vestida exhibía sus galas al pie de la avioneta. Una recepción no de un delincuente sino digna de un personaje de telenovela.

En el pasado mes de septiembre ocurrió la muerte de la abogada María Belén Bernal Otavalo, al interior de la Escuela Superior de Policía en Quito, donde trabajaba su esposo, el hoy detenido, teniente Germán Cáceres.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y, las cámaras de seguridad del recinto ubican entrando el propio teniente Cáceres y luego ingresando en un vehículo a la abogada Bernal.

¿Qué pasó esa madrugada? Difieren las versiones. Hay quienes sostienen que la esposa encontró al teniente manteniendo relaciones íntimas con una cadete de la institución.

Hay otras que dicen que la esposa ingresó a reclamarle al teniente y se produjo una discusión que se salió de control. Una tercera acusa a otros oficiales policiales por no haber acudido a defender a la víctima que estaba siendo atacada por el esposo.

Al día siguiente, cuando la fiscalía no conocía el caso y, por lo tanto, no había iniciado las investigaciones correspondientes, la madre de la abogada comunicada de la desaparición de su hija, habría pedido al hoy acusado que concurra a la fiscalía a poner la denuncia correspondiente. Desde allí cada institución toma sus precauciones y versiones. La primera acusación sólida es que ante las contradicciones evidentes de la declaración del acusado no se dispuso ninguna medida cautelar , de cuidado ni vigilancia y la orden de detención de la fiscalía llegó en la madrugada del día siguiente cuando el acusado ya se había dado a la fuga.

El caso tomó proporciones, gracias a que los grupos feministas y ciertas agrupaciones políticas auparon dicha denuncia y a los medios de comunicación que se hicieron eco de este caso que pasó de ser un caso de feminicidio como los cientos que desafortunadamente se dan en el país para convertirse en un asunto de estado.

A partir de ese momento las noticias subieron de tono. La madre de la abogada reclamaba la presencia de su hija y muchas integrantes de grupos feministas ávidas de publicidad, ubicadas junto a la señora Otavalo, clamaban justicia con gritos y pancartas. A ellas empezaron a sumarse ciertos dirigentes y políticos y candidatas a las próximas elecciones.

No faltaron Asambleístas que, aprovechándose de la conmoción mediática y social, querían aparecen en las crónicas de los medios escritos y en las cámaras de televisión por lo que iniciaron repetidas romerías para pretender convertir el caso en el poreta estandarte de la defensa de las mujeres muertas o maltratadas.

Lo que en un inicio era el reclamo justo de una madre, se tornó en un espectáculo circense, tal como mandan los cánones de la antigua Roma.

Antes y después de este caso, han existido otros casos de femicidios, pero, claro, no han recibido la misma atención y preocupación, tal como estos grupos lo hicieron a este lamentable suceso.

Días después, fue encontrado el cuerpo de la abogada Bernal, semienterrado en un lugar cercano a la Escuela policial, lo que elevó las sospechas contra el teniente Cáceres y, dio pie a que la política iniciara una campaña contra el Ejecutivo y contra la Cúpula Policial.

No calmó el hecho de que se dieran de bajas a varios oficiales superiores, que se cambiara a toda la oficialidad encargada del control de la Escuela Superior de Policía y los contenidos de estudio de dicho centro; lo que se pretendía era convertir este caso de esta mujer, en un caso de asesinato de Estado y culpar al presidente, a su ministro del Interior y a toda la oficialidad superior de la Policía.

Fue tal el pánico generado que en un acto pusilánime el propio Presidente quién en Nueva York daba su respaldo a su Ministro del Interior por el buen manejo de la crisis, al aterriza dio una improvisada rueda de prensa y sin el menor respeto a quien fue su más capas y leal colaborador en las horas más difíciles que había pasado su gobierno, lo removió públicamente de sus funciones.

El Ministro del Interior que, en un principio, apareció como abanderado de las investigaciones, in -

tentando desviar la atención sobre lo que se llama “espíritu de cuerpo” en las instituciones armadas, ante la presión pública. Pero, ni eso fue suficiente. El león de la política y de la ambición había logrado soltar sus amarras.

Mientras tanto, el oficial desaparecido fue acusado de asesinato y fue dado de baja de la institución. Las versiones sobre su paradero fueron muchas y todas apuntaban a que había logrado salir del país con rumbo desconocido. Todos crearon historias y se revelaron, con total morbo e irrespeto relatos íntimos del acusado con una cadete pretendiendo hacerla culpable directa de los hechos y fue indebidamente imputada y detenida.

Ahora, que el acusado Germán Cáceres ha sido encontrado en Colombia, y las autoridades de ese país lo han expulsado de su territorio, dando así un camino corto a la extradición y lo han escoltado hasta nuestro suelo, donde lo recibieron las autoridades competentes, incluyendo el nuevo ministro del Interior. Los mismos grupos políticos y feministas siguen elevando su voz de protesta y, desde ya, lanzan al viento, profecías tenebrosas en las que predicen que el acusado será asesinado por la institucionalidad para que no declare todo lo que sabe.

Desde hace unos años es políticamente correcto hablar de la discriminación que por siglos han sufrido las mujeres como un colectivo. Eso es verdad, las sociedades habían actuado impidiendo que las mujeres pudieran acceder a ciertos puestos de trabajo, a iguales remuneraciones por labores similares, a ocupar puestos directivos en empresas y en la política .Hay conquistas que las actuales no conocen ni valoran como la lucha de lideresas por conseguir el derecho al sufragio, el acceso a la educación, a la paridad electoral, a la igualdad entre cónyuges, a la administración de la sociedad conyugal, al derecho a compartir la patria potestad de los menores, al derecho de exigir alimentos para ellas y sus proles, es decir parecería el exhibicionismos trataría de ocultar que las luchas tiene un largo y tortuosos camino trazado por varias generaciones de mujeres luchadoras y de hombres progresistas que siempre estuvieron abiertos a los cambios.

También es verdad que aquello tenía y tiene que cambiar. Hace falta una enorme dosis de racionalidad en las relaciones sociales para establecer una justa convivencia, pero no existe un solo acto de las fanáticas para exigir los ajustes en los programas educativos y en la enseñanza y en la educación también dentro de la familia para hacer una verdadera conciencia del tema más que gritos, pancartas y algazaras. Pero, a partir de estas justas premisas, ciertos colectivos rompieron los límites y llevaron exageraciones y abusos a las protestas. Ahora es imposible establecer los límites entre un reconocimiento a la labor de una mujer y la acusación de “acoso”. Ya no es posible determinar hasta donde un hombre puede halagar a una mujer sin que ello resulte una intimidación, acoso o abuso. Ante esa ausencia de límites, en ocasiones, las relaciones hombre – mujer se han tornado distintas y distantes. Por supuesto que habrá, por mucho tiempo más, abusos y distorsiones promovidas por atávicas costumbres que deben ser erradicadas, pero ya va siendo hora de que definamos esos límites y todos los miembros de la especie humana guardemos respeto por los demás, y convivamos alegre y confiadamente en un ambiente de justicia e inclusión.

Como contraparte debemos establecer la existencia de un enfermizo machismo en nuestra sociedad. Es una tara atávica, ligada, quizás al hecho de que la maternidad, propia de las mujeres, permitió entregar ciertos roles como el de proveedor y protector de la familia, al hombre. Ellas nunca fueron educadas no sólo para defender sus derechos sino que son básicamente la esencia de la educación e inculcaron gran parte del machismo que hoy nos agobia.

Esa confusión es la culpable de distorsiones en las relaciones sociales, pues, el uso de la fuerza bruta, como una característica propia del sexo masculino ha permitido que dichos conceptos sean, equivocadamente, interpretados como los de una “propiedad privada” con poder absoluto sobre la mujer y la familia.

El Macho, cree en una supuesta superioridad que le otorga una autoridad sin límites y sin discusión sobre todo lo concerniente a la familia. Desde las relaciones amorosas hasta las de obediencia, el “macho” lo entiende como una malsana sumisión a su voluntad, sin permitir el más mínimo desacuerdo. Y cuando asoma un atisbo de rebeldía en su esposa o en alguno de sus hijos, como puede ser el tener su propio dinero fruto de su inteligencia y trabajo; como el reclamo de tal o cual actitud; una desobediencia por cualquier motivo justificado o injustificado, el “macho” se siente con el derecho y la obligación de ejercer la fuerza para imponer su mandato.

Esta característica propia de las bestias no es un atributo de tal o cual pueblo, de tal o cual cultura, ha estado presente en todos los pueblos de todos los tiempos. Ahora mismo en ciertos regímenes islámicos, impregnados de una falsa interpretación religiosa se persigue a las mujeres por el delito de educarse, de desobedecer al marido, de no usar el burka de manera correcta y hasta se condena a muerte a quien pretenda defenderlas.

En nuestro medio, no es lejano el día, cuando los indígenas “machos” ya sea en estado de ebriedad o de sobriedad, golpeaban a sus mujeres, nadie podía defenderlas, porque podían correr el riesgo de que las propias víctimas defendieran a sus maridos con frases como “más que pegue, más que mate, marido es” .Hasta hoy tenemos que asombrarnos cuando en las manifestaciones de protesta para enfrentar a las fuerzas del orden son las mujeres indígenas quienes van a la vanguardia de las masas.

Así, entonces, se concluye que la venganza es parte consustancial de la estupidez humana y su más evidente manifestación es la violencia, bien sea esta, intrafamiliar o social. Ambas posturas, la machista o la feminista, cuando se las ejerce ciegamente o contaminadas por ambiciones económicas o políticas, son atentatorias a un convivir armónico, democrático y civilizado.

El caso del femicidio cometido contra la abogada Belén Bernal Otavalo es un ejemplo paradigmático de que en nuestra sociedad aún subsisten rezagos de machismo y de feminismo y mientras todos nosotros los rechacemos a través de la educación, de las leyes y las costumbres, seguirán existiendo victimarios que creen tener la razón, víctimas que pierden la vida e hijos inocentes que sufren las consecuencias de estos comportamientos aberrantes y exhibicionistas que pretenden defenderlas.

“Fue el Estado”. Esta es la consigna de varias defensoras y movimientos de mujeres frente al femicidio de María Belén Bernal, una abogada quiteña que hace pocas semanas fue asesinada, presumiblemente por su pareja, en el contexto de una pelea con éste dentro de la Escuela Superior de Policía en Quito.

Voceros del gobierno y algunos ciudadanos se han opuesto a la tesis de que el Estado sería responsable de un hecho que, a su criterio, surgió de un conflicto de pareja. Sin embargo, tanto el contexto en el que se da la muerte de María Belén en particular, como la situación con respecto al femicidio y la violencia de género en Ecuador en general, dan cuenta de un Estado que propicia y tolera violaciones a los derechos de las mujeres, en contradicción a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Veamos por qué.

Con respecto al caso del femicidio de Maria Belén en particular, existe responsabilidad estatal directa, porque la violación a su derecho a la vida y la integridad personal ocurren a manos de un agente estatal: Cáceres era entonces policía en servicio activo y estaba en funciones en ese momento, ostentando autoridad estatal. Aquello, de acuerdo con la jurispru -

dencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es suficiente para configurar responsabilidad estatal directa. Pero además, María Belén muere dentro de un recinto estatal, e independientemente de las condiciones posiblemente irregulares en las que llegó allá el día de su muerte, el hecho es directamente atribuible al Estado, pues éste debe responder por cualquier violación al derecho a la vida e integridad personal de todas las personas que estén, permanente o temporalmente, en cualquier instalación sometida a su control directo, como la Escuela de Policía.

En este caso además, la responsabilidad estatal directa se manifiesta por tres motivos: por la negligencia de quienes controlaban el ingreso al recinto y le permitieron entrar a pesar de aquello estar prohibido; por la tolerancia y aquiescencia de otros agentes policiales que estuvieron ahí y que presumiblemente habrían escuchado a María Belén siendo asesinada sin brindarle auxilio alguno; y porque luego, las autoridades de la Escuela no supieron dar razón del paradero de María Belén, de su destino y

de lo que ocurrió mientras estuvo en sus instalaciones. El Estado, ha dicho la Corte Interamericana, es directamente responsable por la suerte de quienes están en una instalación sujeta a su control. Luego, podríamos hablar de ese largo etcétera de acciones, omisiones y declaraciones posteriores a la muerte de María Belén, que dan cuenta de un aparataje estatal que buscaba cuando menos, justificar al presunto femicida.

Como cuando el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo dijo en medios, sobre la conducta de Cáceres, que se trataba de un “acto humano e irracional, pero humano al fin”. O cuando el Secretario Diego Ordóñez calificó de “desestabilizadoras” a las mujeres activistas que exigen justicia en este caso.

Y no hablemos del hecho de que, habiendo ya estado Cáceres bajo custodia policial, misteriosamente se escapó, y la única justificación que atinó a dar el entonces Ministro fue que se trató de “fallas de seguridad”. El Estado por tanto, falló en su deber de investigar diligentemente un posible femicidio, asegurando la integridad y efectividad del proceso, custodiando al principal sospechoso. Responsabilidad estatal pura y dura.

La posterior captura de Cáceres en Colombia, mediante una operación conjunta entre agentes ecuatorianos, colombianos y estadounidenses, trae una luz de esperanza a la posibilidad de esclarecer los hechos del caso, y de traer justicia para las otras víctimas de ese femicidio: la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, y su hijo de once años.

Sin embargo, el Estado está lejos de deslindarse de su responsabilidad sobre este asunto, porque una violación de derechos humanos de esta magnitud no queda reparada por la mera captura del sospechoso.

A la luz de los estándares interamericanos esgrimidos desde el caso “Gonzáles y otras v. México”, en casos de femicidios, sobre el Estado recae un deber de debida diligencia reforzada para investigar los hechos: las autoridades deben manejar un enfoque de género cuando investigan y construyen su teoría del caso, y deben levantar evidencia a través de organismos o especialistas no vinculados a la entidad policial que está siendo escrutada. Solo cuando se sepa la verdad de lo que ocurrió la noche del femicidio de María Belén, cuando todos los implicados- no solo quien le quitó la vida sino todos aquellos que colaboraron con el femicida para ocultar el cuerpo y escapar- sean penalmente sancionados, y cuando su familia haya sido integralmente reparada, podrá decir el Estado que ya no es responsable. Pero incluso podríamos argumentar con suficiente razón jurídica, que la responsabilidad estatal por el femicidio de María Belén surgió incluso antes del mismo. Porque Ecuador es un Estado donde la violencia contra la mujer es sistemáticamente tolerada por las autoridades, existiendo índices escalofriantes de delitos contra niñas y mujeres, que mayormente quedan impunes.

Ya decía la Corte Interamericana, en el caso “Villagrán Morales y otros v. Guatemala”, que cuando un Estado tolera que se den las condiciones para que existan violaciones de derechos humanos, falla en su obligación estatal de prevenirlas. Asimismo, en el caso “Favela Nova v. Brasil”, indicó, con respecto al deber de prevención que los Estados deben desarrollar una estrategia de prevención de la violencia de género integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva ante posibles vulneraciones. Finalmente, en “Gonzáles y otras”, señaló que la impunidad en este tipo de delitos, envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.

De acuerdo a Fundación Aldea, solo en 2022 se registraron 272 femicidios en Ecuador. En 2021, cada 44 horas una mujer fue asesinada por el hecho de serlo en el país. Según datos de la propia Fiscalía, del 2014 al 2022 se registraron en el país 1.671 denuncias por femicidio; de este total de crímenes, apenas 473 alcanzaron una sentencia condenatoria, es decir, menos del 30%.

Y no hablemos de otras formas de violencia igualmente graves. En Ecuador, 7 niñas menores de 14 años quedan embarazadas diariamente, todas producto de violación, pues jurídicamente, a esa edad, no puede existir consentimiento al mantener relaciones sexuales. Según cifras oficiales, una de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual, y más del 50% ha sufrido violencia psicológica.

Estamos, por tanto, ante una epidemia de violencia contra la mujer, frente a la cual, el Estado hace muy poco, lo hace tarde y lo hace mal. Estamos frente a una sociedad que se esfuerza por normalizar y justificar a los perpetradores de la violencia (“error humano”, “fue el alcohol”) mientras que a las mujeres se les culpa por esos actos de violencia. Porque si a una mujer le matan o le violan, los ojos no señalan al criminal que la agrede, sino a su ropa, el lugar donde estaba, si iba sola, si había bebido, si era bonita, si tenía un carácter fuerte, en fin. A la hora de justificar a quienes disponen de la vida de mujeres y niñas, excusas sobran.

El propio caso de María Belén, demuestra de manera escalofriante que las mujeres ecuatorianas tenemos que caminar entre femicidas y sus acólitos; hordas de usuarios digitales dispuestas a justificar al femicida y hasta piropearle el físico, mientras hostigan, insultan y amenazan a la madre, pidiendo justicia. Y si bien todos estamos de acuerdo en que Cáceres debe ser juzgado en un proceso con las debidas garantías, llegar a sugerir que quien debería juzgarlo es Dios solamente -un mensaje que se repitió con frecuencia esta semana- es francamente una apología a la impunidad.

La Corte Interamericana ha indicado que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. Sin embargo, en Ecuador, la evidencia reciente, derivada el caso de

María Belén y de muchos otros que le antecedieron sin quizás tanta atención mediática, demuestra que el Estado poco hace para protegernos, para crear un entorno social donde la agresión sea una normalidad a la que debemos acostumbrarnos.

Ella sabía que yo no la iba a creer, y sin embargo me dijo que tenía una cita con el diablo. Para mí, los fantasmas, los demonios, los ángeles y todas cuantas criaturas pertenecientes al más allá de la realidad no son otra cosa que inventos humanos para explicar lo inexplicable y armas poderosas de los poderosos para crear miedo paralizante.

El viernes no apareció y por eso sentí el vacío de su ausencia y quise saber la razón. En un sobre, apenas unas cuantas palabras para decir que debía cumplir con su destino y que, desde el 1 de enero, hasta el 6, debía estar en Píllaro, para encontrarse con el diablo. No, no podía perderla, debía hacer lo posible por explicarle que era conmigo con quien debía estar y no con el diablo. Decidí viajar a Píllaro para encontrarla.

El 2 de enero, en un bus interprovincial llegué a Ambato, la capital de la provincia de Tungurahua, en el centro del país. Desde allí, tomé otro bus, esta vez, Inter cantonal que me llevaría a Píllaro, una pequeña ciudad ubicada en las faldas de la cordillera de Los Llanganates, en el sector oriental de esa provincia, donde la imaginación popular ubica un inmenso tesoro escondido por Rumiñahui, luego de que supo que Atahualpa había sido asesinado por los españoles y ya no se podía detener el avance de los “Viracochas”, los blancos barbones, hacia este territorio.

Mientras el runnn runnn monótono del motor del carro sonaba, yo pensaba en lo que le diría cuando la encontrara, debía encontrar mil maneras de convencerla, de que debía cambiar su decisión y volver conmigo. Tal vez le diría que…, no, no eso no; tal vez sería mejor decirle…, no, eso tampoco. En fin, cuando el bus se acercaba a su parada me dije que era

mejor no preparar nada y dejar que sea el corazón el que hable libremente y sin tapujos.

En el centro de la ciudad, otro ruido me distrajo: era mi estómago que me reclamaba por comida, pues, desde que ella desapareció me había olvidado de hacerlo. Un fuerte olor a hornado, a tortillas, a agrio, me atrajo como un imán. El chancho colocado sobre una bandeja parecía recién salido de alguna de las pailas del infierno y en su cabeza, de la nariz, de las orejas y hasta de la boca salían unos frutos de ají colorado, mientras el cuero reventado de su cuerpo atraía a mis manos para arrancarle un pedazo.

Mientras saboreaba tan rico manjar de la gastronomía ecuatoriana, seguía buscándola. Mis ojos recorrían la calle de norte a sur y de este a oeste. De pronto, allí estaba, no ella, sino él. Si, el mismísimo diablo colgaba de un gancho colocado en el dintel de la puerta de un almacén. Sus ojos saltones en medio de un rostro deforme, más parecido a un animal que a un ángel, con el cuerpo de lagarto y adornados sus cuernos con papel celofán de colores brillantes.

Sentí un impulso y quise enfrentarlo porque desde ese gancho, él me desafiaba, se reía de mí, de mi búsqueda; pero recordé que el Diablo es artero, es traicionero y si me desafiaba, seguramente tendría

escondida alguna artimaña para herirme más de lo que ya estaba. No pude sacar mis ojos encima de ese fétido y horrible personaje. Pagué la comida y salí resuelto a acercarme hasta él y escuchar lo que quisiera decirme. La dueña del almacén, solícita me dijo que ese diablo costaba 1.500 dólares, porque estaba confeccionado con papel cartón y cintas de papel fino, que los cuernos eran originales de reses y cabras y los adornos eran finos y vistosos, pero que tenía otros, de diferentes tamaños y precios.

Eso era, el maldito me desafiaba porque estaba rodeado de todo un ejército de diablos, de diferentes rangos y pertenecientes a diversos cuarteles, divisiones y escuadras. Claro, yo estaba solo y triste porque ella había venido para encontrarse con él, no podía enfrentarme en una limpia y transparente lucha.

Con el estómago lleno y saciada mi sed, me dirigí al parque central porque pensaba que allí la encontraría. Antes de llegar a la ciudad, yo pensaba que Píllaro era, como tantas otras ciudades del país, un centro urbano de campesinos y agricultores, quizás hasta ganaderos, pero no me había imaginado que la ciudad fuera un mercado gigantesco donde los más diversos productos eran ofrecidos a una inmensa cantidad de potenciales compradores que subían, otros que bajaban, o tal vez, subían y baja -

ban, pero lo cierto, era muy difícil caminar entre tanta gente; sin embargo los comerciantes informales, los vendedores lo hacían lentamente, pero con alegría y facilidad. Unos ofrecían manualidades, otros refrescos, había quien vendía los más variados estilos y modelos de sombreros y no faltaba quien ofrecía una cerveza y, si fuera del caso, de dentro de su chistera de magos ofrecían una “copita” de cualquier cosa. Pero, lo que no me podía imaginar era que entre los productos ofrecidos estaban incluidos cojines para sentarse en la vereda o pequeños bancos de plásticos aptos para sentarse. ¿Por qué se ofrecían estos adminículos?

Muy pronto sabría la respuesta. Las calles alrededor del parque central estaban atiborradas de gente que pugnaba por colocarse en las veredas circundantes; incluso, en el portal delante de la Iglesia se había levantado una estructura metálica que funcionaba como un graderío que podía servir a unos cuantos centenares de espectadores. Era el medio día y las gradas estaban colmadas.

Entre aquellas buenas gentes estaban representadas todos los pueblos, de toda condición social y económica, de todas las religiones y razas de mi país. Allí estaba una familia de blancos ricachones; estaban un grupo de jóvenes estudiantes; una pareja de ancianos de clase media; un bullangero grupo de jóvenes góticos con sus vestimentas negras, sus cadenas y adornos metálicos contemplando como un equipo de fotógrafos preparaban sus poderosas cámaras y lentes. Había tanta y tan variada cantidad de personas que hasta pude distinguir a una monja sentada entre los espectadores ubicados en aquel graderío.

El único que no entendía lo que pasaba era yo. Es que no me interesaba lo que pasaba a mí alrededor. Yo quería encontrarla y la buscaba mirando de lado a lado, recorriendo con mi mirada todos los rincones de esa plaza que me gritaba que dentro de poco se iniciaría una fiesta popular de grandes proporciones.

Otro sonido llegó a mis oídos. Era un sonido que tanto conocía desde mi niñez, un bombo que sobresalía sobre el sonido de trompetas y tubas. Sí, no podía ser otra cosa que una banda de pueblo que se acercaba al parque central de Píllaro. Yo no podía aguantar ese barrullo. Yo quería la paz del silencio para encontrarla, para verla y poder hablar con ella. Con el sonido de la banda del pueblo yo no podría hablar con ella y perdería la oportunidad de decirle lo que quería decirla.

Cuando el reloj marcaba las 14h00, delante de la banda de pueblo, una comparsa de aproximadamente 80 figuras diabólicas apareció en el parque. Todas ellas vestían de rojo, brillante, eran ropas confeccionadas en tela espejo, medias de medio talle, y zapatos de hule, también pude apreciar que unos cuantos

vestían zapatos de cartón brillante. Pero, eso me desubicó: yo siempre pensé que los diablos no tenían pies, sino pezuñas de cabras; pero no, éstos tenían pies y figuras humanas; lo único que los hacía parecer diablos eran las cabezas enormes unas, pequeñas otras, rojas, verdes, negras deformes todas, con cachos y cuernos, con dientes salidos y filudos que amenazaban con morder a quienes se atrevieran a cruzarse en su camino.

Bailaban al son de lo que tocaba la banda del pueblo y avanzaban por media calle, abriéndose paso entre los miles y miles de propios y turistas que se apiñaban en las veredas. Unas cuantas personas se acercaban a los malditos diablos y posaban con ellos ante las cámaras de los esposos, de los amigos o de los amantes.

Era una fiesta en la que los diablos, salidos de los infiernos que en Píllaro se llaman “chacatas” (barrios populares) desataban su alegría y se dedicaban a bailar.¿De dónde salieron esos demonios? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en Píllaro?

Nadie sabe cuándo se iniciaron, nadie le otorga una fecha exacta. Sobre sus orígenes hay varias versiones, y en todas ellas están presentes: el amor, el miedo, la violencia y la festividad. Preguntar a las buenas gentes de Marcos Espinel, el barrio donde se reúnen aquella tarde los diablos, sobre esos misteriosos orígenes resulta tarea infructuosa.

La voz de un jovencito de alrededor de unos 14 o 15 años, resuena tras una de aquellas espantosas cabezas: “Una vez, hace muchos años, un habitante de esta “cachata”, (barrio), descubrió que su hija andaba en amores con un joven de otra cachata y eso no era permitido. El veterano debía poner fin a esa situación.

Le ordenó a su hija que deje de ver a su “amorcito”, pero ella no le hizo caso. Su corazón latía fuertemente por aquel galán. Tras los intentos fallidos, el padre decidió tomar medidas drásticas y desafío a “trompones” al pretendiente, que como joven y galante no aceptó la invitación.

Desesperado, el padre de la chica, decidió una noche disfrazarse de diablo y esperar, escondido en las sombras del camino por donde el pretendiente subía a visitar a su enamorada.

Debe recordarse que, por aquellos días, la luz eléctrica aun no llegaba a Píllaro, y las noches se iluminaban apenas con la luz de la luna, y eso cuando había luna llena.El enamorado subía confiado a su cita de amor, cuando de pronto, en un recodo, el diablo se le apareció. El miedo se apoderó de él y en un arranque desesperado el fuete con el que arriaba a las bestias le sirvió para lanzar un golpe contra el padre disfrazado demonio. Desde entonces los verdaderos diablos andamos por los caminos del pueblo, desde el 1 al 6 de enero de cada año”.

La historia no suena tan convincente, por lo que otro demonio, con voz de un adulto de unos 30 años, interviene para contar: “no fue el padre de la chica el que se disfrazó de diablo, fueron los jóvenes de la cachata, porque no podían permitir que viniera un osado afuereño a pretender los amores de una chica del barrio.

Ellos lo esperaron en el camino y le dieron una “paliza” al osado romeo, el que se vengó cuando con sus amigos se disfrazaron de demonios y una noche, con fuete en mano, despacharon a sus enemigos.

Esas broncas no pararon y varios días, la sangre de los jóvenes pillareños, manchó esta tierra como símbolo de que como machos defendían su territorio. Nosotros los verdaderos demonios aprovechamos, entonces, a festejar esa violencia y a desafiar a los curas que por aquí vienen. Bailamos y bailamos, hasta caer rendidos”.

No falta quien cuenta que hace tiempos, los jóvenes del barrio Tunguipamba solían ir a enamorar a las muchachas de la parroquia Marcos Espinel. Celosos de que los foráneos les quitaran a sus mujeres, los jóvenes espineles, diseñaron una estrategia para protegerlas: pusieron en sitios clave de la quebrada que divide Marcos Espinel del barrio de Tunguipamba, calabazas de zambo forradas con hojas de sauco y velas encendidas con el fin de asustarlos. El truco funcionó hasta que alguien se dio cuenta del engaño.

Es que el atrevimiento de enamorar a chicas de otro barrio se resolvía a golpes. Y entre diablos, las rivalidades se arreglaban en el parque central de Píllaro, frente a la iglesia. Luego de bailar se encontraban los contendores y se daban duro con el acial.

Casi todos los pueblos del mundo tienen en su imaginario popular la presencia de espíritus buenos a los que hay que implorar su protección y también la de espíritus malos a los que hay que rechazar. La imagen de los diablos llegó a América con la religión católica, en la época de la conquista. Bailar disfrazados de diablos fue, desde entonces, una manera de rechazar esa imposición. Bailar durante una semana es adoptar al Diablo como un símbolo de libertad. Tras la figura del demonio todo está permitido, incluso asustar y abandonar las “buenas costumbres”.

No hay, nunca ha existido ninguna fórmula, ningún método que pueda marcar con precisión el inicio de una tradición, de una costumbre que luego se transforme en una imagen definitoria de la identidad de un pueblo. Las diabladas de Píllaro no son una excepción.De los relatos obtenidos y conocidos se desprende que las diabladas de Píllaro no son muy antiguas, tal vez de las décadas de los años 50 o 60 del siglo pasado, Pero en estos años han logrado calar en el espíritu de sus gentes. Una banda de música popular está dispuesta a marcar el desfile de la comparsa y encender el baile.

La tarde caía y el sol pronto se iría a dormir. Seguía sin encontrarla. La busqué por todas partes. Emprendí la marcha del regreso y al pasar por un espacio grande al que lo llamaban “descansadero” la vi. Sí, allí estaba bailando con un diablo y luego con otro, y con otro más y seguía la ronda. Estaba feliz, seguramente no pensaba en nada, apenas en bailar. Su sonrisa no era para el diablo ni para mí, era para ella, para su espíritu libre y su libertad. Comprendí eso en un segundo.No me atrevía a acercarme a ella. Tomé el bus de regreso a Ambato. Tengo la secreta esperanza de que pasado el 6 de enero, cuando llegue el fin de la fiesta de los diablos de Píllaro, ella retorne a llenar el vacío que siento por su ausencia.

Las alarmas sonaron en Europa. La pandemia trajo como una de sus consecuencias el aumento de la melancolía y la depresión en los grupos vulnerables, los ancianos y los niños, lo que se evidencia en el aumento de los índices de los intentos de suicidio, que se han multiplicado hasta en un 27,9 por ciento en menores de edad.

Así se desprende de un estudio realizado por varias universidades europeas que decidieron investigar las secuelas del Covid 19, en sus respectivos territorios.Junto con las universidades, varias fundaciones españolas, dedicadas al cuidado de estos segmentos poblacionales, presentaron un documento llamado: “Estudios sobre conducta suicida y Salud mental en la Infancia y la Adolescencia en España (entre 2012 al 2022), según su propio testimonio”.

En este informe se dibuja un mapa exacto de los niños y adolescentes que en la última década han tenido ideación o conducta suicida pero que, por fortuna, «han pedido ayuda y han recibido la ayuda asistencial necesaria, pero nos invita a recordar a la sociedad que hay que atender las llamadas de atención de los menores porque lo que están diciendo es que detrás hay un problema que ellos solos no saben resolver», ha advertido Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación.

En concreto, el crecimiento del 128 por ciento registrado tan solo en los últimos tres años del periodo COVID-19, entre 2020 y 2022, este estudio atribuye esta alarmante situación a la crisis sanitaria producida por la pandemia, que ha supuesto una ampliación de los riesgos psicosociales como el aislamiento, el maltrato intrafamiliar, el abuso de tecnologías y el poco acceso a asistencia psicológica y sanitaria y la pobreza, entre otras causas. “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un problema de salud pública prevenible si se realizan las intervenciones oportunas y con abordaje multifactorial, mul -

tisectorial e integral. Sin embargo, las cifras siguen siendo muy alarmantes: se estima que 703.000 personas al año se quitaron la vida en todo el mundo; durante 2020 un total de 3.940 personas lo hicieron en España, lo que significa, aproximadamente, 11 al día, por lo que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en ese país.

Es más, por cada persona que muere por suicidio, hay 10 que lo intentan”. Concluye este Informe. Otro Informe, originado en la fundación Funespaña, muestra que a raíz de la pandemia el número de suicidios entre los jóvenes se ha disparado entre un 200 y un 250% con respecto a datos anteriores y aproximadamente el 30% indicó haber tenido ideas suicidas en los últimos seis meses. No cabe duda de que la pandemia afectó a la salud mental de muchos jóvenes “a los que se les quitó de la noche al día su vida, su rutina, y cuando haces eso a alguien le afecta tanto que se viene abajo”.

Al comparar las resonancias magnéticas de una muestra de 163 niños tomadas antes y durante la pandemia, el estudio de un laboratorio de los Estados Unidos demostró que el desarrollo se aceleró en los adolescentes cuando experimentaron los bloqueos de COVID-19. Hasta ahora, dice, este tipo de cambios acelerados en la «edad del cerebro» sólo habían aparecido en niños que habían experimentado una adversidad crónica, ya fuera por violencia, abandono, disfunción familiar o una combinación de múltiples factores.

Antes de la pandemia, el laboratorio había reclutado niños y adolescentes de la zona de la bahía de San Francisco para que participaran en un estudio a largo plazo sobre la depresión durante la pubertad, y como parte del estudio se había programado realizarlo resonancias magnéticas cerebrales de la estructura del cerebro. pero cuando llegó la pandemia, no se las pudo realizar.

Como una premisa previa se sostiene que “Esa técnica sólo funciona si se asume que los cerebros de los jóvenes de 16 años de hoy son los mismos que los de los jóvenes de 16 años antes de la pandemia con respecto al grosor cortical y al volumen del hipocampo y la amígdala”. Pero, tras analizar los datos obtenidos, los investigadores se dieron cuenta de que no lo eran.

En comparación con los adolescentes evaluados antes de la pandemia, los evaluados después de los cierres de la pandemia no sólo tenían problemas de salud mental más graves, sino que también tenían un menor grosor cortical, un mayor volumen del hipocampo y la amígdala, y una edad cerebral más avanzada”.

Como era de esperarse, la pandemia es un fenómeno global y por lo tanto no había ningún grupo de control real. Estos hallazgos también podrían tener graves consecuencias para toda una generación de adolescentes en el futuro.

“La adolescencia es un periodo de rápida reorganización en el cerebro, y si ahora se produce este acontecimiento global, en el que todo el mundo experimenta algún tipo de adversidad en forma de alteración de sus rutinas diarias, podría darse el caso de que los cerebros de los chicos que tienen 16 o 17 años hoy no sean comparables a los de sus homólogos de hace unos años”.

En el caso de una persona de 70 u 80 años, cabría esperar algunos problemas cognitivos y de memoria basados en los cambios del cerebro, pero ¿qué significa para un joven de 16 años que su cerebro envejezca prematuramente?”.

Aunque no existe una sola motivación para el suicidio, sí suelen concurrir unos factores como la violencia contra el menor de edad y la salud mental. Las más frecuentes son el acoso, el ciberbullying y otras dificultades en el ámbito escolar (21,4 por ciento), el maltrato físico (14,7 por ciento), el psicológico (10,4 por ciento), la agresión sexual (7,2 por ciento) y la violencia de genero (3%).

En cuanto a salud mental, se destacan tres problemas asociados a la conducta suicida: las autolesiones (13,7 por ciento), los problemas psicológicos (8,7 por ciento) -tristeza, depresión, ansiedad y

trastornos de alimentación- y problemas de conducta (4,4 por ciento). El estudio destaca que la tecnología tales como los servicios de mensajería como el WhatsApp, las redes sociales como el TikTok o Instagram, incluidos los videojuegos están implicados en el 45,7 por ciento de los casos donde se presenta la imaginación o el intento de suicidio.

Se han identificado cinco perfiles de niños/as y adolescentes que presentaban conducta suicida, siendo el principal el de una mujer adolescente, de entre 13 y 17 años (media de 15), de familia migrante, que cuando se puso en contacto con ANAR ya había iniciado el intento de suicidio y que presenta bajo rendimiento escolar. Sufre problemas de salud mental, principalmente autolesiones, tiene antecedentes de fuga y ha sido víctima de agresión sexual. Los menores de 12 años exponen como motivación el acoso escolar que sufren al tener menos de 10 años, padecer alguna discapacidad, provenir de familias migrantes o formar parte del colectivo LGTBIQ.

Los menores que piensan en quitarse la vida no lo hacen porque no quieran vivir o tener un futuro, tienen estos pensamientos porque no saben cómo gestionar y afrontar el sufrimiento. En la mayoría de los casos, el suicidio viene de la mano de la depresión, que a su vez proviene de la desesperanza y de la falta de herramientas para afrontar una situación complicada.

Es necesario tener claro que el suicidio es evitable y que las personas en riesgo emiten llamadas de angustia antes de cometer el acto y los adultos deben estar alertas para detectar esas alertas y darles apoyo desde el entorno más cercano a los menores es fundamental. Frases como: “algún día me iré de aquí” o “la vida no tiene sentido” pueden ser un síntoma de que el menor está en riesgo. También la alteración en las conductas, como dejar de salir con amigos o cambios de humor acompañados de tristeza o timidez extrema, son otros indicios que pueden alertar a los padres y maestros.

Si bien las estadísticas que presenta este estudio corresponden a otras latitudes, el fenómeno es el mismo en casi todo el mundo. Los niños no son capaces de afrontar las penas y dolores de la vida, mucho más en tiempo de pandemia, cuando el encierro obligatorio les coartó su cotidianidad. Sin amigos, sin libertad de movilidad, condujo a los menores a enfrentar otra realidad en la que la vio -

Lastimosamente, en países como el Ecuador, no se han realizado estudios que muestren esta realidad. Ni las instituciones del Estado, ni la Academia, ni instituciones del sector privado han mostrado iniciativas de investigaciones de este tipo que puedan definir perfiles del comportamiento ciudadano; apenas conocemos datos incompletos de situaciones dolorosas como el femicidio o violencia intrafamiliar, pero no sabemos cómo afecta estos comportamientos en la sicología de poblaciones vulnerables como la de los niños, los jóvenes y los adultos mayores; incluso desconocemos las razones de este tipo de actitudes en los adultos que deberían ser, y de hecho son, ejemplos de sus hijos menores.Nadie ha estudiado, o al menos, no se han hecho públicos, estudios que muestren el número de suicidios en el país.

Tampoco el Ministerio de Educación ha demostrado estar interesado en desterrar prácticas abusivas como el acoso escolar. El abuso de autoridad de parte de maestros y adultos tampoco ha movido a los centros de investigación a enfrentar estos actos. Así, apenas podemos sospechar su gravedad, aunque todos sabemos que existen en altos índices y que vienen afectando el desarrollo de nuestros niños. Va siendo hora de que cambiemos nuestra visión social y apoyemos estudios de este tipo que servirán a la hora de diseñar los planes de estudio, así como de redactar leyes y reglamentos que permitan una convivencia civilizada.

El 26 de julio de 1622, el procurador de la villa de San Miguel de Ibarra, Pedro Rodríguez, dirigió una petición a Pedro Ponce Castillejo, corregidor y justicia mayor, para avanzar en el proyecto de la fundación de un colegio con el cual

se consiga el deseo que esta villa tiene [desde] su fundación para la crianza y doctrina de sus hijos, criados y vecinos de ella, y Su Majestad se sirva dar licencia para fundar en ella casa y colegio de los dichos religiosos de la Compañía de Jesús (Villalba, S.J. 1972, 184-185).

Tan loable empeño que, como vemos, tuvo su origen en las razones mismas de la fundación de Ibarra (llevada a cabo en 1606), no pudo hacerse realidad sino hasta 1686, principalmente porque no se contaba con los recursos suficientes para la sostenibilidad del nuevo establecimiento.

Hasta entonces existía en Ibarra solamente un maestro de enseñar niños, cargo que desempeñó por primera vez Martín Zumeta, electo por el cabildo en 1609 “por su buena vida como del fruto que hace en el oficio [...] para que los niños juntamente con el leer sean educados y enseñados en los divinos oficios” (Libro Primero de Cabildos de la Villa de San Miguel de Ibarra 1606-1617, 155).

Sin embargo, por la petición del procurador podemos conocer los bienes que los ibarreños dispusieron para la fundación de un colegio y residencia jesuita, desde los más cuantiosos, donados por el propio Rodríguez, como las doce caballerías de tierra en Chorlaví equivalentes a poco más de dos hectáreas actuales y los tres solares al sureste de la Plaza Mayor donde finalmente se edificó el colegio y la iglesia― hasta los humildes óbolos de Juliana Leal y Alonso Sánchez Gordón, que donaron una mula y dos arrobas de azúcar, respectivamente.

Contribuyó también para este anhelo el escribano Pedro Carvallo, responsable de levantar el acta de fundación de la villa en 1606, quien “mandó de limosna para la fundación y colegio que se fundare en esta villa de la Compañía de Jesús cincuenta patacones de a ocho en reales” (Piñas, S.J. 2020, 109). Valga apuntar que, para la enseñanza de las primeras letras, el capitán Manuel de la Chica Narváez tenía entregados

“seis mil patacones de a ocho reales para que de sus rentas se costeen de papel y cánones y demás necesario en la enseñanza a los niños huérfanos y demás de esta República, en escuela por maestro un religioso de la dicha Compañía de Jesús (Libro de cabildos de la villa de San Miguel de Ibarra 1667-1682, 81)

Además de lo anterior, la petición de Rodríguez nos da una idea sobre el costo de la vida en nuestra ciudad en el primer cuarto del siglo XVII.

En opinión del procurador, las donaciones hechas, más otras que se hicieren en el futuro, podrían sustentar fácilmente a los religiosos jesuitas por ser la tierra abundante de frutos y tan fértil que vale una fanega de trigo y otra de maíz, de a cuatro a cinco reales cada una; un carnero, cuatro reales; una arroba de vaca, dos reales; y las demás legumbres y frutas en grande abundancia.

Demás del buen temple y disposición de la comarca y planta, con que cada día irá en mayor acrecentamiento (Villalba, S.J. 1972, 184).

Amplía el criterio de Rodríguez acerca de la vida cotidiana de la villa el testimonio de su fundador, Cristóbal de Troya, quien, en la relación de méritos que presentó a la Corona española en 1620, aseveró cómo

dispuso que se reservase suficiente ejido, o tierra comunal, para mucha más vecindad de la inicial, y sitio para sus arrabales, donde pudiesen asentarse los mitayos e indios forasteros que acudiesen temporalmente a la villa.

Para el buen gobierno y abasto de todo el pueblo mandó que se hiciesen carnicería y rastro, y dispuso que los domingos se celebrase un mercado “al que concurriría numerosa gente para contratar, así entre indios como españoles, con gran abundancia de ropa, legumbres y otros frutos de la tierra, para el sustento de los vecinos de dicha villa”, donde habría de haber muchas tiendas, así de tratantes mercaderes como de todo tipo de oficios, mandando finalmente que hubiese tres tambos u hospederías para la acogida de los pasajeros, “donde se les diese y acudiese con el avío necesario” (Corbalán de Celis y Durán 2017, 136).

Sobre lo anterior vale la pena comentar que, en la distribución de solares hecha en 1611 a los vecinos de la villa de Ibarra, “a los tambos reales se reparten los solares trescientos y seis y trescientos y ocho [...], [y] para carnicería y corral del concejo de la villa la cuadra número trescientos sesenta y dos, toda ella” (Navas 1934, 141-142).

A partir de esa distribución, podemos inferir que los tambos reales estuvieron ubicados en la actual calle Pedro Rodríguez, frente a lo que hoy es la sede de la Casa de la Cultura-Núcleo de Imbabura. Esta ubicación no era casual, pues establecía los tambos, para el hospedaje y alimentación de los viajeros, en el límite mismo de la demarcación urbana, a pocos metros de uno de los accesos de la villa.

Así también podemos deducir que la carnicería estaba ubicada extramuros de la villa, en la actual calle Juan Montalvo, cerca de su intersección

con la Obispo Mosquera. Quizás en algún momento de la Colonia este establecimiento cambió de sitio, ya que, en la época del terremoto (1868) y hasta bien entrado el siglo XX, la carnicería o camal estuvo ubicada en el cruce de la Calle Larga de San Juan y la Calle de la Carnicería (las actuales Juan Montalvo y Flores).

En cuanto al mercado de los domingos, es muy probable que se celebrase en la Plaza Mayor (actual parque Pedro Moncayo) durante la Colonia.

De hecho, la costumbre de hacer la feria los domingos se mantuvo hasta la República: en 1868 el cabildo ibarreño deliberaba sobre la conveniencia de trasladar la feria a los días sábados “porque aun en los cantones más atrasados habían transferido las ferias a los días ordinarios” (Actas del Concejo Municipal de Ibarra 1868-1872).

Una de las preocupaciones del cabildo en la Colonia fue el precio y abasto de algunos artículos de primera necesidad. Así, ya en fecha tan temprana como el 2 de noviembre de 1615, los ediles se quejaron de la calidad de las velas y del incumplimiento del proveedor de las mismas; además, regularon el precio de la carne de carnero:

Por ser muy malas y faltar en el peso, y para que esto se remedie, mandaron que el dicho Pedro de Sarria cumpla con la postura que hizo y venda él propio las velas, y que sean buenas de dar y recibir, de cuatro en libra; donde no, se da licencia para que los pulperos las vendan en sus tiendas al precio en que se le[s] remataren (Libro Primero de Cabildos de la Villa de San Miguel de Ibarra 1606-1617).

Otrosí, ordenaron que los criadores que traen carneros a esta villa los sábados para el proveimiento de ella los vendan a cuatro reales y no a más, so las penas que el Fiel Executor les pusiere sobre ello...

(Libro Primero de Cabildos de la Villa de San Miguel de Ibarra 1606-1617, 499). Más adelante, y a pesar de la abundancia del producto, el cabildo se vio precisado a prohibir la venta de trigo fuera de la jurisdicción de la villa, para evitar el desabastecimiento y garantizar su provisión a los pobres.

Así también, en sesión del 18 de mayo de 1616, los ediles ordenaron que se revisase el precio y la calidad del pan, que por entonces era “muy pequeño y malo”.

Parece que, para 1654, la producción de trigo mejoró en Ibarra pues la Memoria de las cantidades de trigo, maíz y cebada que los vecinos y labradores del corregimiento de la villa de Ibarra han cogido en este año de 1654 cita que, en ese año, la existencia de trigo alcanzó las 25.514 fanegas (unas 1.090 toneladas); la de maíz, 7.488 fanegas (190 toneladas) y la de cebada, 998 fanegas (32 toneladas) (Libro de cabildos de la villa de San Miguel de Ibarra 1648-1658, 253) (El cálculo de equivalencias en toneladas me pertenece).

La alta producción de trigo, incluso permitió socorrer a los habitantes de Quito “por la necesidad en que al presente se halla la dicha ciudad de Quito por la esterilidad que este año ha habido en sus cinco leguas” (Libro de cabildos de la villa de San Miguel de Ibarra 1648-1658, 239). Así pues, los ibarreños enviaron a Quito 6.000 fanegas de trigo (unas 256 toneladas) para ser distribuidas entre los pobladores de la capital.

Una de las dificultades que tuvo la incipiente población ibarreña fue el acceso al agua. En 1652 el cabildo, a través de su procurador, suplicó a la Real Audiencia se diera el permiso para levantar en la plaza una “fuente de mediano caudal con la cual no habrá enfermedades ni pestes como ahora (Real provisión sobre la pila de la plaza de la villa de Ibarra, 1652).

Según señala este documento cuya transcripción debemos al investigador y registrador documental Raúl Fernando Rosero Oña, el cabildo no estaba en condiciones de realizar esta obra por sí mismo, y por ello acudió a la Audiencia, organismo que pidió un informe acerca de cuán factible era hacer esta obra que pondría fin “a las incomodidades que padecen mayormente los pobres de la villa por razón de estar muy distante el río y que lo más del año su agua viene turbia y causa enfermedades” (Real provisión sobre la pila de la plaza de la villa de Ibarra, 1652).

Así pues, el cabildo comisionó a su alférez real y al corregidor, quienes, en compañía de algunos vecinos, inspeccionaron “el sitio de los camellones” situado quizás en Yacucalle o Yuyucocha, donde nacían tres ojos de agua que podían abastecer perfectamente a la pila de la plaza. Los comisionados concluyeron que se necesitaban 1.000 pesos (unos

100.000 dólares actuales) para hacer la cañería de cal y canto y “ver un maestro y oficiales y también el pago de los indios que han de trabajar en esta obra” (Real provisión sobre la pila de la plaza de la villa de Ibarra, 1652). Sin embargo, parece que esta obra nunca se hizo realidad, a juzgar por la declaración otorgada en 1678 por el maestro Tomás Fernández Velásquez, comisario del Santo Oficio, como parte de los trámites que se seguían en el Consejo de Indias para conseguir la fundación del colegio jesuita:

La Compañía tiene en la villa una cuadra en la esquina de la Plaza Mayor, con unas tiendas nuevas cubiertas de teja y otras casas y troje, adonde sacaron agua desde el río de Taguando, encañada; y de ella dieron una paja al pueblo, sin que a este le costase nada, cosa que no se ha podido conseguir en esta villa desde su fundación, siendo así que padecía gran necesidad de ella. Valdrá la dicha cuadra, con dichos edificios y agua, más de 6.000 pesos.

Sitio donde se puede fundar dicho colegio, sin pedir ni quitar a nadie nada (Villalba, S.J. 1973, 82).

Como se ve, los hijos de san Ignacio aprovecharon la toma que abastecía su cuadra para dar una paja de agua gratis al pueblo. La paja era “una medida antigua de aforo que equivalía a la decimosexta parte del real de agua, o poco más de dos centímetros cúbicos por segundo” (Real Academia Española 2019).

El mismo documento hace mención de “dos molinos, el uno nuevo, con dos paradas; y a distancia de dos cuadras el otro, con otras dos paradas, con cubiertas de teja, corrientes y molientes; que rentarán por semana a 30 pesos poco más o menos” (Villalba, S.J. 1973, 82). Estos molinos estuvieron ubicados “fuera de la demarcación de la villa”, posiblemente hacia el lado del río en el barrio de San Juan Calle. De acuerdo con el P. Villalba, las paradas eran presas o diques para conducir el agua a los molinos.

Con toda seguridad fue en estos molinos donde se procesaba el trigo y otros cereales cosechados en las haciendas de los contornos y aun en la ciudad misma. De los molinos de la Compañía ―y de los de Santo Domingo, ubicados al otro extremo de la villa brotó la harina para el pan que sustentó a los ibarreños en el primer siglo de vida de su ciudad.

Pero, ¿cómo podemos hacernos una idea del precio actual de los productos que se comercializaban en el mercado de la Ibarra colonial?

La clave la trae el libro Las bibliotecas de la Compañía en la Audiencia de Quito del P. Francisco Piñas, S.J. En este valioso volumen el P. Piñas hace referencia a una de las unidades monetarias más usadas en la Colonia, el patacón, y afirma que este “era el nombre que se daba comúnmente a un peso, y tiene un equivalente aproximado a cien dólares actuales” (Piñas, S.J. 2017, 5)

El patacón o peso se dividía en ocho reales. Así, es posible determinar que la fanega de trigo equivalía a 0,40 patacones y la de maíz a 0,23 patacones. Tomando como referencia el equivalente aproximado del patacón en dólares, podemos deducir que, en 1622, una libra de trigo costaba 43 centavos actuales de dólar y una de maíz, 41 centavos. El libro del P. Piñas trae otros datos interesantes. Menciona que en la Colonia “el salario de un obrero era de un patacón mensual” (Piñas, S.J. 2017, 5), es decir, 100 dólares aproximadamente. Cita también que, según una nota de 1658, los jesuitas destinan 55 patacones para la compra de siete tomos de libros para el Colegio Máximo de Quito (Piñas, S.J. 2017, 5). De acuerdo a estos datos vemos que, al igual que hoy, el libro era un artículo caro, pues estaríamos hablando de que cada tomo costaba alrededor de 7,85 patacones, es decir, unos 785 dólares actuales. Algo perfectamente comprensible si consideramos que hasta 1755 no existió ninguna imprenta en la Real Audiencia de Quito y que, por tanto, los libros venían de España o de las capitales virreinales en el mejor de los casos. Tómese en cuenta además que muchos libros aún se copiaban a mano, lo cual acrecentaba su valor.

Para 1767, año de la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios españoles, la biblioteca del Colegio de Ibarra había alcanzado los 1.288 volúmenes. Calcule usted, acucioso lector, la enorme cifra que la Compañía de Jesús invirtió en casi un siglo de actividad educativa en nuestra ciudad hasta la arbitraria expulsión decretada por un monarca “ilustrado” que no en vano fue calificado por Eugenio Espejo como “rey de barajas”.

Vemos, en todo caso, que, si los libros fueron artículos caros por las razones expuestas, los alimentos como el trigo o el maíz no lo fueron tanto, merced a la feracidad de nuestro suelo, que ni siquiera en el terremoto de 1868 dejó sentir la carestía. García Moreno, al elaborar la lista de necesidades para paliar en algo la catástrofe, se abstuvo de pedir alimentos “porque hay ganado y granos en abundancia” (Loor 1955, 32).

Dicho esto, la próxima vez que usted, amable lector, transite por la calle Pedro Rodríguez ―sita en nuestra ciudad entre las calles Borrero y Flores―, evoque la memoria de aquel olvidado procurador de la villa que, junto a otros injustamente olvidados personajes, contribuyó “con plata y persona” para procurar a Ibarra el pan material y el pan de la cultura.

La singular trayectoria literaria del escritor portugués representa una rara combinación de productividad creativa, liderazgo intelectual y una visión profundamente ética de la responsabilidad social del escritor.

Desde que se consolidó su fama internacional con la publicación de Baltazar y Blimunda en 1982, Saramago ha cautivado a sus lectores con su estilo único de contar historias. Haciendo uso de diversas técnicas narrativas muy originales, el escritor muestra en sus novelas una increíble capacidad para revelar la belleza de las cosas pequeñas y cotidianas, pero también la belleza de los sueños, de lo irreal y de lo sobrenatural. El novelista cree que, por medio de la ficción, es posible mostrar la decencia de las personas en todo lo que hacen para sobrevivir; asimismo promover el amor, la comprensión y la armonía entre los moradores de este planeta, para hacerlo más habitable y justo; también soñar mundos utópicos, con justicia y dignidad para todos; aun cuestionar y desafiar a las autoridades e instituciones. En 2002 tuve el privilegio y honor de conocer a José Saramago y a su esposa Pilar del Río. Como recuerdo muy especial de ese encuentro, guardo un ejemplar de La caverna (2000), con una dedicatoria suya, y por eso quisiera ahora comentarla brevemente.

Los primeros tramos del relato podrían hacernos pensar en esas películas francesas de trama lenta y propósito reflexivo que, a veces, ponen a prueba la paciencia del espectador. Pero en esta novela, si nos dejemos llevar de la mano sabia, también jugueto na, del narrador, pronto entramos con entusiasmo en ese mundo tan clara y detalladamente descrito, en que un modesto alfarero y su familia se enfren tan a las fuerzas todopoderosas y opresivas de la modernización. Y nos deleitamos con la bondad, gallardía y tenacidad del filosofante protagonista, Cipriano Algor, que bien podría ser considerado un simulacro del primer Saramago, el inquieto opera rio de mecánica que se metió a escritor y terminó en Premio Nobel. Y simpatizamos con ese fabricante de vasijas de arcilla cuando arguye de modo altivo con los representantes de una gran empresa comercial. Y de igual manera, nos regocijamos cuando se nos hace testigos del cálido vínculo que une al artesano con su hija, y que es descrito con gran precisión y empatía y a veces también con no poco de humor. Y gozamos con la amistad que Algor establece con un perro encontrado, adoptado y humanizado; un pe rro que pregunta con los ojos y responde con la cola.

Este libro produce un auténtico placer en el lector, en parte, creo yo, porque el autor no se atiene a los códigos del discurso narrativo convencional y porque viola normas y expectativas, sin aparente ánimo provocador, pero, con efectos sorprendentes y deliciosos. Un buen ejemplo es la manera ingeniosa y fluida como el escritor incorpora los diálogos en la narración, sin advertencias, sin interrupciones. Asimismo, el relato está contado por un narrador graciosamente entrometido, que penetra libre y caprichosamente en los pensamientos y sentimientos de los personajes, inclusive en los del cachorro. Un narrador facundo y elocuente, además, que despliega su discurso en extensas oraciones, a veces en párrafos de varias páginas, y que es dado a meditaciones constantes y a apelaciones frecuentes al lector, y dotado a la vez de un bondadoso sentido del humor y de un fino concepto de la ironía. El narrador es en principio un narrador omnisciente, pero de hecho el autor demuestra que también la omnisciencia es relativa, pues el de su novela es un narrador omnisciente dubitativo, que se impone límites, que se pregunta sobre lo que está sucediendo y especula acerca de lo que puede ocurrir. Es un ente destronado del reino de la omnisciencia, que proyecta sus dudas y aprensiones, sus pensamientos y sentimientos. Que cavila sobre las carencias de la lengua, y que ironiza, glosa y se corrige. Que compromete al lector y se

La doctora Gladys Llanos Vega de Ordóñez, Médica Sexóloga, ha desarrollado una seria investigación que se ha plasmado en una publicación bajo el título de “Cerebro, amor, sexo y vida” y reúne varios temas que dado el momento político actual tienen especial actualidad, entre ellos: la Antropología de la evolución del cerebro, la biología de los sentimientos del cerebro femenino y masculino, el cerebro femenino en las diferentes etapas de la vida de la mujer, el cerebro infantil, el de los adolescentes.

Al referirse a la antropología de la evolución del cerebro, trata de los orígenes y desarrollo del cerebro, del genoma y de los descubrimientos. Después pone énfasis en los neuroderechos, neuroconceptos ( páginas 30-42, capítulo III), teniendo como sustento una entrevista realizada en el año 2021 por Claudia Iriarte y Alejandra Olivares, de la Universidad de Chile, al neurobiólogo español Rafael Yuste, profesor de la Universidad de Columbia, sobre los neuroderechos y el planteamiento del reconocimiento y protección como derechos humanos.

Aprovechando esta coyuntura y por ser una materia nueva, es importante referirnos a los neuroderechos, tema sobre el cual no se ha planteado en el ámbito interno ningún debate, por lo que el aporte de la doctora Gladys Llanos al poner en conocimiento público a través de una entrevista de alto nivel, nos genera profundas inquietudes en lo relativo a la actividad cerebral con la evolución tecnológica y los peligros que

ello podría generar en la intimidad del desenvolvimiento intelectual, por lo que se hace necesaria la protección de las personas y su intelecto. Los neuroderechos se pueden definir como un marco jurídico internacional de derechos humanos destinados específicamente a proteger el cerebro, los cuales deben estar plasmados en un conjunto de leyes a fin de evitar que la tecnología manipule la mente humana.

En el País, esa materia no ha sido objeto de preocupación legislativa y menos aún constitucional que sería la base de la introducción de reformas sobre los derechos y garantías y tampoco a nivel internacional los derechos han sido ampliados o modificados tomando en cuenta tales consideraciones. Sin embargo, en cualquier reforma que se propondría sobre la materia, debe incluirse de manera expresa y clara la protección o resguardo de la actividad cerebral frente al desarrollo tecnológico, y de ese modo evitar que la tecnología afecte al ser humano en su normal desenvolvimiento.

Chile tiene el camino abierto, así pues, la Constitución establece que el objetivo de los neuroderechos es “Proteger la integridad y la indemnidad mental en relación con el avance de la inteligencia artificial”.

Si tomamos en cuenta las afirmaciones del doctor Rafael Yusle, en cuyos criterios se respalda la doctora Llanos, entenderíamos que los neuroderechos son aquellos que protegen a las personas de la manipulación de la mente humana por parte de la tecnología.

Lo cierto es que se han convertido en una necesidad de acuerdo a los neurocientíficos y a los avances de la neurotecnología e inteligencia artificial que podrían bordear los límites éticos.

En definitiva, los neuroderechos protegerían bienes jurídicos que pueden afectarse por la genetica y las bioingenierías.

Complementando lo consignado por la autora, conviene precisar que n la plataforma NeuroRights Initiative se propone cinco neudorechos que los menciona el libro y que son:

• a la privacidad mental.

• a la identidad personal.

• al libre albedrío.

• al aumento de la neurocognición.

• a la protección de sesgos.

Dicha organización pretende conseguir el reconocimiento internacional de esos cinco neuroderechos y añadirlos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También trabaja en el desarrollo de un código deontológico para los científicos implicados en neurotecnologías.

Es también un referente el proyecto BRAIN, impulsado principalmente por el prenombrado neurocientífico Rafael Yuste, quien realiza investigaciones que pretenden ‘mapear’ el cerebro humano para descifrar su funcionamiento y poder encontrar la cura de enfermedades como el alzhéimer, el párkinson y la depresión.

Las palabras del doctor Yusle que se trascribe en el libro: “La ciencia ya lee tu cerebro, pronto desvelará hasta tu subconsciente”, son de lo más reveladoras de un futuro que hoy nos produce temor por la peligrosa pérdida de la privacidad. El desarrollo de la neurotecnología puede implicar grandes riesgos para los derechos de las personas, como la privacidad, intimidad, autonomía de la voluntad, salud y datos personales y sus consecuencias, por lo que las personas debemos ser protegidas con el reconocimiento de derechos y para ello tienen la palabra y la decisión los organismos internacionales de derechos humanos.

Analizar los orígenes del cerebro humano y su antropología se une a temas relacionados en el caso de los niños, a su educación, su empatía para iniciar a profundidad un análisis del cerebro de los adolescentes , las diferencias entre chicos y chicas y los cambios que se producen en su cerebro.

Temas complejos y que son tratados a profundidad como los sentimientos, la seducción, las diferencias entre el cerebro masculino y femenino, el desarrollo de la maternidad y en el climaterio hace del libro un material de obligatoria consulta.

Analizar el cerebro femenino y las terapias hormonales nos permiten una aplicación práctica tanto en el campo científico como en la convivencia diaria.

En conclusión el libro de la doctora Gladys Llanos de Ordóñez es de gran interés no solamente a nivel médico, sino jurídico constitucional.

Sería perverso e injusto que la captura de Germán Cáceres en Colombia —acusado del asesinato de María Belén Bernal— repercuta positivamente en la imagen de la Policía y de la Justicia de nuestro país. En un principio, el arresto del expolicía ahuyenta el fantasma de la impunidad, pero de ninguna manera repara el daño. Dar con él era una obligación, no un logro que celebrar.

Ahora viene lo verdaderamente importante. ¿Trabajará la Policía en expurgar de su sistema todos los fallos de disciplina, de códigos de comportamiento, de diseño jerárquico y de selección de personal que tornaron posible aquel trágico hecho? ¿Asumirá la Fiscalía la necesidad de capacitar a su personal, de empujar las reformas necesarias y de aprender a coordinar esfuerzos para que nunca vuelva un sospechoso a escabullirse de manera tan burda? ¿Aprenderá el Gobierno, tras la caótica gestión de crisis —llena de pasos en falso, embestidas prematuras , anuncios vacíos e ilógicos reacomodos internos— a mantener la cordura en momentos turbulentos? ¿Podrá la clase política —incluidos activistas y líderes de opinión— evitar politizar las tragedias, esparcir rumores y agitar la bandera de ‘crimen de Estado’ con tanta ligereza?

El desenlace es un recordatorio de que hoy resulta difícil escapar del brazo de la justicia, cuando esta hace su trabajo y aprovecha herramientas como la tecnología y la cooperación entre Estados.

Germán Cáceres era el tercero en la lista de los “más buscados” por crímenes de género; ¿actuará el Gobierno con similar celeridad para dar con el resto de prófugos?

El calificativo tan difundido de “los borregos” de la Revolución Ciudadana por su obediencia ciega y su “sumisión “ a las órdenes de su mentor se transformó en la consabida viveza criolla.

Al terminar la década de los robos sufrieron un grave revés por la traición de su principal pupilo que llegado a la Presidencia de la República, avergonzado de los latrocinios de sus ex coidearios buscó su propio camino y desarmó parte de la estructura dejada para poder controlar todos los poderes del estado. Desafortunadamente no logró todos sus objetivos y el actual gobierno increíblemente no ha hecho nada para continuar en una verdadera restauración democrática.

Los “ borregos” carecen de toda visión política pero ni falta que les hace, ya que su líder, el “príncipe de las tinieblas “ mueve, con envidiable sabiduría, los hilos para tratar de proteger sus intereses personales y de los codelincuentes. Así al ver que su esquema de disponer que la burocracia permanezca firme en sus puestos y dado que los dos últimos gobiernos no han hecho absolutamente nada para desarmarla y han tenido en cinismo sólo de aumentarla, es decir cuenta con sus bases íntegras. Pretendía tomarse la justicia y fracasó, los organismos de control eran casi ya de su propiedad ya que con sus troles logró la designación de veedurías pero su pacto con Guayaquil afortunadamente no llegó a funcionar eficientemente y quizás fue tardío. No hay actualmente autoridades que tengan legitimidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto definitivamente tenemos el objetivo que buscó el de Bélgica ya que pese a su campaña , a los cientos de trolls tarifados y los costos de honorarios millonarios de abogados internacionales , no logró revertir los fallos judiciales de los sentenciaron por sus robos. La endeble libertad de su compinche Glass no satisface a sus intereses y

por lo tanto han continuado con una línea clara que los políticos, opinólogos y entendidos no acaban de percatarse.

Parecería o vivimos un total caos político pero no nos damos cuenta que es un camino alternativo claramente trazado y orquestado por torpes que no ven la política más allá de sus intereses. El caos es el plan maestro y genial del correísmo que no hallando camino legal para regresar y continuar en sus atracos, han logrado desinstitucionalizar el país. Este caos lleva a un sentimiento colectivo peligroso, similar al de antes del asalto al poder hace quince años y como todos creemos que no existe gobierno efficiente, justicia tarifada y ninguna atención a los ciudadano , agravada con una total inseguridad que aunque auspiciada por ellos causa un malestar generalizado donde el retorno del Príncipe del Mal será la única salida para los tontos útiles que no hacemos más que acolitar las tácticas de estos indeseables. Ceguera o torpeza pero todos estamos embaucados. Iniciamos una campaña electoral con financiamiento dudoso y otro evidentemente del correísmo con la tolerancia nuevamente del CNE. El dinero de Odebrecht en la campaña anterior no mereció ni consideración peor sanción del CNE el tema por al igual que hoy frente al narcotráfico y se rasgan las vestiduras con el pretexto de todos los incapaces, la insuficiencia de las leyes. Tendrán los verdaderos conspiradores , ávidos de que siga el caos , el control en territorio de gobiernos seccionales y serán el apoyo para su retorno.

Para comprender de mejor manera la política y sus ejecutorias, y ejecutores, necesariamente tendremos que mencionar, aunque sea ligeramente, sus orígenes, ancestros y principales autores.

Por ejemplo, Platón decía ¨que la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento¨. Aristóteles por su parte, expresó ¨que la política no era un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien de un examen del modo en que los ideales,

las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionan en los casos reales, sin embargo, la política es la principal obra en la que se encuentran sus doctrinas políticas¨. Maquiavelo, señala que ¨toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos: el del pueblo y el de los grandes (que quieren gobernar al pueblo) que están en permanente conflicto; por tanto, es mejor una República bien organizada, aquella que de participación a los dos partidos de la comunidad¨.

Rosseau, y posteriormente Marx, concebían la política, y la democracia en su forma más representativa, como un gobierno directo del pueblo. Autores contemporáneos como Max Weber, definen a la política “como la búsqueda del poder sobre el Estado. Conceptos, ideas surgen, y han surgido a través del tiempo, para explicar de mejor manera la política y su aplicación.

En resumen, la política en su forma más amplia delega la representatividad del pueblo, o una sociedad, a la democracia que se la trabaja a través de personas (políticos) u organizaciones políticas. Son los encargados de ejecutar y llevar a efecto un estado de bienestar colectivo que beneficie a todos.

Esta muy breve introducción nos permite avizorar de mejor manera el espectro de la política, de los políticos y sus organizaciones dentro de una sociedad. Siempre es preferible una mala democracia a no tenerla, señalan los políticos cuando ven peligrar su estatus; o sea cuando sus malas ejecutorias llevan a las sociedades a dudar de la validez de la democracia. Expresión muy común, allá por los años 70, en general en América Latina, era la de ir a ¨golpear las puertas de los cuarteles¨, tarea encomendada a políticos que de una u otra manera se acomodaban a sus intereses personales, o a sus intereses partidistas.

Eran los años de auge de la socialdemocracia, del centro izquierda.

Para nada tenían poder de decisión la izquierda y la derecha. El APRA en Perú; el Partido Radical en Argentina; el partido Colorado en Uruguay, la Izquierda Democrática en Ecuador, la Democracia Cristiana en Chile y varios países centroamericanos; la alternancia acordada en Colombia, conservadores y liberales hicieron, de la política una esperanza por días mejores. Lamentablemente se diluyó y el populismo nefasto sentó bases.

América Latina, desde sus inicios republicanos, estuvo inmersa en situaciones políticas complejas alejadas de su realidad intrínseca. Influencias foráneas se posicionaron en la región. La inglesa se hizo notar principalmente en islas caribeñas, mientras la norteamericana se consolidó en territorio firme de centro y sur América. Pero no fue sino hasta el fin de la primera guerra mundial cuando Estados Unidos fortaleció su presencia en la región. A través de la OEA, políticamente, y del TIAR, militarmente, se posicionó en el hemisferio pese a leves protestas y reclamos de una incipiente izquierda que no terminaba de agruparse en torno a cambios sociales que hasta el momento persisten sin mayores variaciones.

Necesariamente debíamos mencionar a las influencias foráneas porque muchas de ellas han marcado políticamente el destino de varias naciones de nuestra región. Cuba, Nicaragua, Chile, Venezuela, Panamá ha sido escenarios donde la política extraña han señalado rumbos y objetivos; muchas de estas todavía persisten, o han retornado para definir posiciones o escenificar conflictos.

¿Qué sucedió en nuestro país? ¿Cuál fue el rol de los políticos y de los partidos? La historia nos deja varias enseñanzas. Épocas de brillo y épocas oscuras. Personajes que dieron lustre a la política, muchos de ellos sin necesidad de partidos; pero también grandes decepciones que hasta hoy ha sido imposible erradicar.

Dos tendencias políticas predominantes allá por los 50 y 60; luego apareció una más, el partido Socialista.

La izquierda representada por el partido comunista de Pedro Saad no pudo despegar y apenas se limitó a participar por participar, aunque su líder ostentó algunas veces la representación legislativa. Galo Plaza Lasso, Camilo Ponce Enríquez, José María Velasco Ibarra, Andrés F. Córdova, Raúl Clemente Huerta, Mariano Suárez Veintimilla; posteriormente.

Carlos Julio Arosemena Monroy, Julio César Trujillo, León Febres Cordero, Francisco Salazar, Jorge Salvador Lara, Oswaldo Hurtado Larrea, Rodrigo Borja Cevallos, entre otros, aportaron a la política nacional desde la función ejecutiva y la legislatura. La historia juzgara su actuación.

El inicio del año 2000 ya hacía prever cambios dentro de la política nacional. Pero no es sino en el 2006 cuando surge el outsider que ha marcado una época en el Ecuador.

Un movimiento político con remiendos y recogidos de otras agrupaciones surge y su líder gana la presidencia del país. El anuncio de un proyecto político que duraría 300 años, con un viraje pronunciado a una tendencia que surgía a nivel latinoamericano, hacía prever cambios sustanciales no solo en la política sino también en la democracia misma.

La tendencia y el proyecto tropiezan estrepitosamente, aunque no ha desaparecido del todo, para dar paso a una derecha que trata de solucionar entuertos que se diluyen en ambigüedades y falta de decisiones.

De todas maneras, la sociedad ecuatoriana, fragmentada luego de años de temores y amenazas, trata de