REVISTA

Fausto Jaramillo Y

Germán Muenala V NAVIDAD EN GALÁPAGOS

Dr. Alan Cathey

UN HOMBRE LLAMADO JESÚS

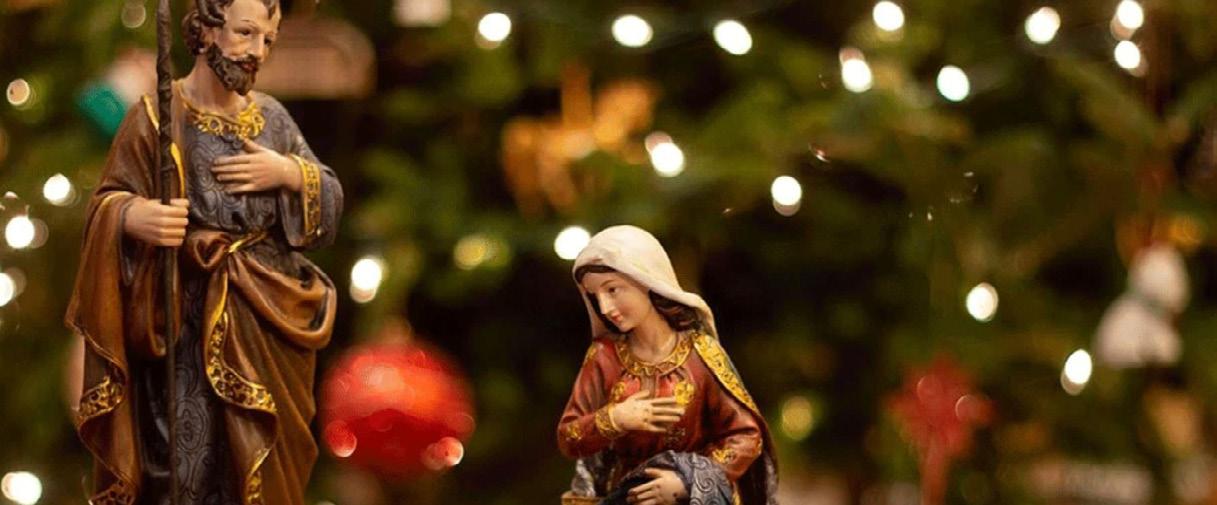

La palabra Navidad se deriva del latín Natividad, donde ésta nos remite a una fiesta que debe celebrarse por el nacimiento de algo o de alguien muy especial.

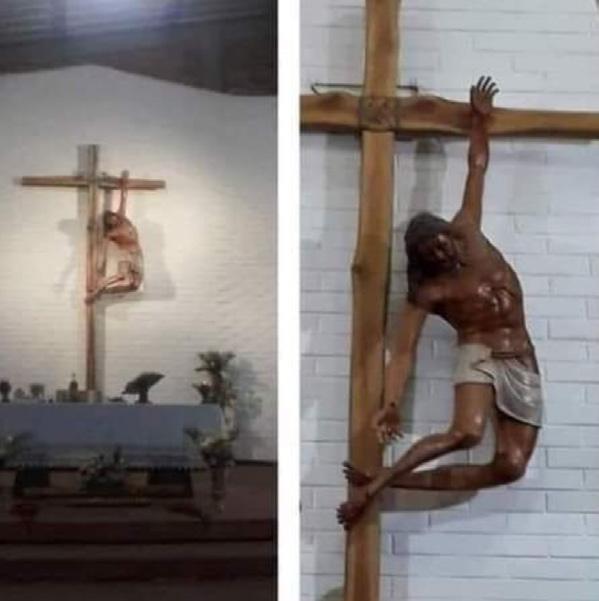

En la actualidad, la Navidad es la época del año destinada a festejar el nacimiento de Jesús hijo de José y María, dos pobretes judíos descendientes del Rey David, en una de las provincias alejadas de Roma la capital imperial. Ese niño, según los cristianos había nacido en un portal de la aldea de Belén y muerto por crucifixión en el monte Getsemaní en las afueras de Jerusalén.

PRESENCIA HISTÓRICA DE JESÚS

Si fuésemos estricto en seguir los cánones de la historiografía encontraríamos dificultades al momento de establecer la veracidad de la existencia misma de Jesús, pues, no hay registros documentales que lo prueben.

Es que en aquellos tiempos no había oficinas que registraran los nacimientos y muertes de los ciudadanos, como las que ahora existen en casi todos los países; apenas si los censos servían para establecer el cobro de impuestos y no para planificar la administración de los recursos públicos. Los historiadores modernos han determinado que

no hay un solo registro de su existencia durante su vida, y si lo hubo alguna vez, no ha sobrevivido hasta nuestros días. Tampoco ha sobrevivido nada que pudiera haber escrito. Incluso, la única referencia reconocida por los historiadores es un texto escrito por Flavio Josefo, un judío que vivió años después de la muerte de Jesús y que escribió la historia del imperio romano, y que consta en el libro 18, capítulo 3, 3, de las “Antigüedades” en el que este autor describe la condena y crucifixión de Jesús a manos de las autoridades romanas: “Incluso antes de nacer, se sabía que sería alguien especial. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro, y se convirtió en un joven desusadamente precoz.

Como adulto, dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina, esto debido a que él mismo era un ser divino.

Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios, y reviviendo muertos. Pero al final de su vida él despertó cierta oposición, y sus enemigos lo entregaron a las autoridades Romanas para que fuera juzgado. Aun así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él”. Este Testimonium es probablemente el pasaje más discutido de Flavio Josefo.

¿QUÉ NOS DICE LA BIBLIA?

Precisamente, tal como lo dice Josefo, los escritos de sus discípulos se hallan en el Nuevo Testamento, de la Biblia judía que ha traspasado los siglos y, aún ahora, sigue siendo la única fuente a la que hay que acudir cuando se trata de conocer la vida de este personaje. Pero, el problema es que la Biblia no brinda todos los detalles que serían deseables de conocer sobre Jesús, por ejemplo, nada nos dice de su aspecto físico, de su personalidad. En realidad, la vida personal de Jesús no es motivo

de preocupación de la Biblia y permanece en la oscuridad absoluta. ¿Cómo podría describirse a Jesús? ¿Era alto, pequeño, moreno, blanco, de contextura delgada o gruesa? ¿De qué color eran sus ojos? ¿negros? ¿azules? ¿marrones? ¿Tenía el rostro alargado? ¿redondo? ¿tenía una peca distintiva? ¿un lunar? ¿alguna deformación? Ni la Biblia, ni ningún libro de la enorme bibliografía escrita con posterioridad, nos da las respuestas a esas interrogantes, apenas si podemos referirnos a la descripción que sabemos de los detalles comunes a los hombres de aquel pueblo, en aquella época. Tampoco tenemos respuestas confiables sobre temas importantes como ¿sabía leer y escribir? Si lo sabía ¿dónde aprendió? ¿le enseñó su madre? ¿aprendió con algún sacerdote del Sanedrín? En su infancia ¿Quiénes eran sus amigos? ¿en dónde se crio? ¿permaneció siempre en Belén?, o se mudó a Jerusalén? ¿o, tal vez, a otra u otras aldeas?

¿CUÁNDO NACIÓ JESÚS?

Cabe destacar que el 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la navidad, según muchos historiadores no corresponde a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, siendo el papa Liberio en el año 357, quien decretó su vigencia, convirtiéndola en una fecha histórica en la que se celebra el nacimiento de Jesús.

En suma, apenas podemos decir que la fecha de nacimiento es desconocida; que no sabemos el año exacto de nacimiento ya que algunos autores lo ubican entre el año 8 y el 4 antes de Cristo; que no sabemos de su infancia más que aquello que nos dice Lucas, sobre dos sucesos: “Jesús crecía física y espiritualmente” y su visita a los 12 años al templo de Jerusalén con ocasión de la pascua. Después de ese evento, sobre la vida de Jesús, desciende un velo de misterio que oscurece todo lo sucedido hasta cuando cumple 30 años y aparece siendo bautizado por Juan en el río Jordán.

EXISTENCIA QUE DIVIDE LA HISTORIA

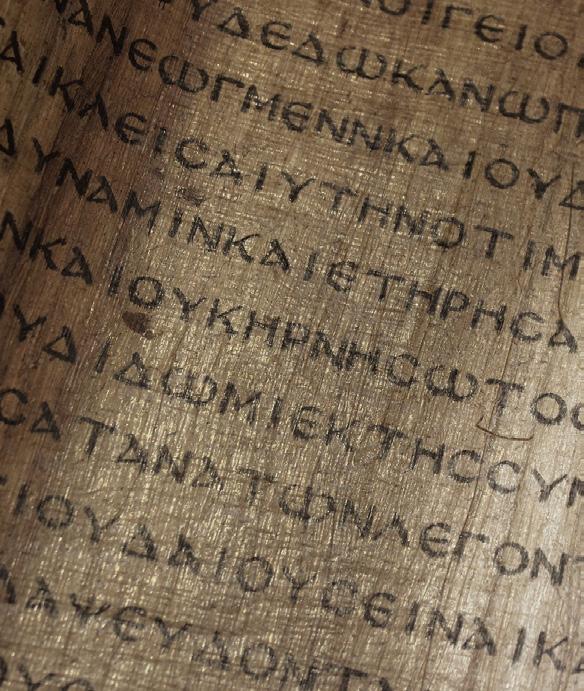

Sin embargo, debemos reconocer que la historia humana de Occidente está dividida conforme al nacimiento de Jesús; lo que sugiere que su existencia ha sido el eje, el punto de quiebre que ha marcado el calendario de la historia; y por lo mismo, es importante conocerlo en todas sus dimensiones y comprender las razones que sirven de sustento a este fenómeno. Los primeros escritos sobre Jesús se dividen en dos categorías; cristianos y no cristianos. Los no cristianos: Josefo fue escrito unos 60 a 90 años después de su crucifixión es tan breve que apenas ayuda a creer en su historicidad. Los cristianos: los Evangelios, escritos posiblemente entre los años 60 y 100 de nuestra era.

De inmenso valor histórico, pero que nunca trataron de ser biográficos, y que la Biblia solo reconoce como auténticos los de Juan, Mateo, Lucas, Marcos y tampoco podemos afirmar que los Evangelios, tal como los conocemos en la actualidad son los mismos que escribieron sus apóstoles, o si sufrieron correcciones y cambios antes de que la Iglesia los aceptara como auténticos. Con la excepción de algunos fragmentos en papiro del siglo II, los manuscritos de los evangelios se remontan al siglo IV.

LEYENDAS SOBRE JESÚS

Esos textos no nos aclaran nada sobre la vida de Jesús, es más, son la causa de los mayores desacuerdos puesto que, al no referirse a este tema, las interrogantes se acumulan y dan pie al aparecimiento de otras, y hasta de leyendas.

Hay quienes sostienen que José y María se trasladaron a Menfis en Egipto, poco después del nacimiento de Jesús y vivieron allí durante 3 años. Según estos autores, Jesús retornó a Egipto, en su juventud, durante esos años conocidos como “los años perdidos de Jesús” donde permaneció hasta los 30 años, en los que ya le encontramos en Judea. Otra leyenda dice que su tío abuelo, José de Arimatea los llevó a Glastonbury donde estudió hasta el retorno a Jerusalén.

Pero, la más asombrosa de las teorías ubican al joven Jesús en el lejano Oriente, en uno de los monasterios de los Himalayas, donde, según estas teorías, Jesús conocido en esas tierras como el Santo Issa, habría permanecido estudiando la filosofía de los Lamas y las enseñanzas de vida que luego servirían para sus prédicas en las tierras de Judea, cuando retornó a ellas.

DE LOS EVANGÉLIOS APÓCRIFOS

Los descubrimientos de Mohamed Alí al Sammán, un campesino árabe, en 1945, de una biblioteca gnóstica en Nag Hammadi, Egipto, en donde se encontró un fragmento de un “evangelio secreto” de San Marcos, en el sugiere que los primeros cristianos poseían un cuerpo de escritos y tradiciones sobre personajes históricos famosos en los que abundan detalles puramente personales; sin embargo, los evangelios solo proporcionan los más vagos datos geográficos y cronológicos.

Incluso aquellos detalles que rodean al nacimiento de Jesús y que ahora constan en los arreglos navideños de nuestros días no constan en la Biblia, ni siquiera son mencionados por los Apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Eventos como por ejemplo la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén, así como la estrella, solo aparecen en el Evangelio de Santiago, uno de los llamado Evangelios Apócrifos que la Biblia no reconoce como auténticos.

“Y José se dispuso para salir hacia Judea. Por entonces, sobrevino un gran tumulto en Belén, pues vinieron unos magos (ni siquiera los reconoce como reyes) diciendo: ¿Dónde se encuentra el nacido Rey de los Judíos?, pues, porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido para adorarle”.

Actualmente, la navidad es una época de celebraciones, reuniones familiares y regalos (tal como lo relatado en este documento de Santiago)

UNA DE LAS PERSONAS MÁS INFLUYENTES DE LA HISTORIA

La influencia de Jesús en la historia se debe a sus enseñanzas recogidas por sus discípulos en la Biblia, donde en forma de parábolas establece la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo ético y moral y lo que no lo es. Nunca antes de él, ningún profeta ni sacerdote, ni rey ni maestro, enseña, tan claro que, para alcanzar el “reino” había que actuar conforme a los dictados de la consciencia y respetar y amar a los demás, como uno se ama a sí mismo.

APOLONIO DE TIANA

“Incluso antes de nacer, se sabía que sería alguien especial. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro, y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Como adulto, dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina, esto debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios, y reviviendo muertos. Pero

al final de su vida él despertó cierta oposición, y sus enemigos lo entregaron a las autoridades Romanas para que fuera juzgado. Aun así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él”.

Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia Él a muchos judíos y a muchos gentiles.

Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la Cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras mil maravillas sobre Él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por Él, no ha cesado de crecer hasta este día.

SOLICITAR AQUÍ

GERMÁN MUENALA V.

NAVIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS

Las comunidades kichwas andinas del Ecuador, conmemoran ciertas fiestas de manera muy particular como es el caso de la Navidad, con hechos que se justifican con la acción del sincretismo, como producto de ese choque de culturas.

De observación simple, para los pueblos indígenas la Navidad no tiene la profundidad o connotación que tiene para los otros pueblos, porque simplemente la Navidad no es Kapak Raymi. Se puede decir que son dos cosas distintas que responden a procesos y hechos que se pierden en el tiempo. Tomando en cuenta que los pueblos indígenas, en alguna dimensión, conservan aún sus celebraciones de origen ancestral, estas responden a tiempos y momentos de su cosmología.

MANTENER SU COSMOVISIÓN

La pregunta es ¿por qué son cosas distintas?, las respuestas pueden ser muy profundas, pero hagámosle simple: los pueblos andinos se mantienen en sus principios y valores que sujetan su filosofía; es decir, en este caso también responden a la paridad andina, que el año calendario responde a la tetralogía en paridad masculina – femenina, en la que se sustenta un equilibrio para la continuidad de la vida en su mundo.

¿QUÉ ES EL KAPAK RAYMI?

El Kapak Raymi es el solsticio de invierno para el norte, es un momento masculino en el que se rinde cuenta a los niveles de relación de las acciones masculinas con la allpamama, que, como producto

de estas interacciones, se proyecta en la pachamama. Es decir, en estos tiempos las culturas andinas celebran la germinación o brote de las plantas del maíz u otros productos agrícolas, hecho que indica masculinidad porque surge de la allpamama la planta que buscará llegar a su madurez para cumplir con la alimentación del humano.

En otras palabras, la plantita nació y va a cumplir su ciclo para llegar a su madurez.

SINCRETISMO

El sincretismo se manifiesta en este punto, la celebración del nacimiento de Niño Jesús que también nace para cumplir una misión en la humanidad según la creencia de los cristianos, se mezcla con los rituales que los andinos hacían por el nacimiento de la planta del maíz como señal de continuidad de vida. Esta similitud que vienen de dos realidades distintas, no se unen en los regocijos que la navidad entrega a los niños, quizá se juntan en lo festivo y el colorido que se prepara para estas fechas.

Ahí podemos encontrar cosas que se cruzan e intentan responder sobre todo a las costumbres de la cultura dominante, como el canto y su contenido de letras que se adaptan a las lógicas de la religión católica.

SE CELEBRA?

También el tema de la costumbre de celebrar con comidas especiales, en la cultura andina no puede haber festividad sin gastronomía específica. Para esto es necesario entender que el Kapak Raymi se vive el 21 de diciembre, fecha de solsticio, y la Navidad el 25 de diciembre. Para los pueblos andinos se da la simbología de la germinación para la continuidad de la vida, para el pueblo cristiano es el nacimiento del Niño Jesús como hijo de Dios y que viene a cumplir una misión por los hombres y la continuidad de la civilización humana, es decir continuidad de vida.

De hecho, en las comunidades indígenas, con toda esa fuerza que imprimió la colonización, sobre todo, en la inculcación del dogma cristiano, las familias tienen presente esta fecha de Navidad, acudiendo a las misas que convoca esta fecha, pero no es una costumbre cimentada el hecho del montaje de pesebres en las casas, peor el del árbol de Navidad, pocas casas lo hacían, así recuerdo mi infancia. En estas fechas con el avance de la modernidad si se observan pesebres en los hogares de las familias kichwas, lo mismo pasa con la construcción del árbol de Navidad, que sí está presente en los jóvenes hogares de las familias kichwas.

Quizá a estas fechas, con el modernismo y la globalización se pueden observar que se montan pesebres en las casas más acomodadas de las familias indígenas, hacen las novenas, reconstruyen procesiones, sobre todo en lo que se conoce como el Pase del Niño, que en su pasaje junta muchas formas de expresión que son propias del pueblo kichwa y que seguramente tendrán algo que ver con las del Kapak Raymi, pero esta costumbre del Pase del Niño prácticamente se vuelve una fiesta más, como cualquier otra, en la que el Niño Jesús es simplemente un pretexto para el festejo de los mayores con baile, licor y comida.

TIEMPO DE REGALOS

Se entiende también que en el pueblo mestizo la Navidad es tiempo de regalos, especialmente a los niños a los que se les agasaja con juguetes, caramelos, dulces etc., pero este hecho no es costumbre en las familias indígenas, porque la fecha de obsequios sobre todo regalar ropa nueva a los niños es en la época del Inti Raymi, que es otra celebración masculina, solsticio de junio, fecha en la se agradece a la pachamama al Inti tayta por entregar alimentos maduros.

En las comunidades indígenas de Imbabura, específicamente del pueblo kichwa Otavalo, la celebración del Kapak Raymi se ha perdido sin dejar rastro, con seguridad estas fueron prohibidas en el proceso de colonización para facilitar el adoctrinamiento cristiano, pero en el pensamiento profundo y comportamiento social, más otros detalles, creo que se puede encontrar el Kapak Raymi. No así, en comunidades kichwas del sur, como en los pueblos Salasacas y Saraguro, donde se encuentra el Kapak

Raymi con sus ritualidades, danzas y personajes vivos. Quizá si queremos encontrar rastros de esta celebración en todos los pueblos andinos, ahí están los cantos, los rituales, los colores, las lógicas de reunirse para estar en familia.

Por lo tanto, vemos que la Navidad en las comunidades kichwas si se manifiesta de alguna manera, aunque no tiene el mismo fervor que en el pueblo mestizo. La intromisión del catolicismo está en la generación de villancicos que han sido adaptados en ritmos musicales propios de los pueblos indígenas, pero en su letra se pueden encontrar las particularidades de las formas de ver el mundo de los kichwas. También la generación de leyendas y cuentos que se basan en pasajes bíblicos y que para los indígenas son utilizados como procesos de enseñanza de algunos tipos de comportamiento sobre todo en los niños, pero claro, también, han debido ser adaptados a sus formas de mirar el mundo.

NAVIDAD NO ES KAPAK RAYMI

Estas descripciones pueden variar y de hecho tiene sus propias interpretaciones al interior de las múltiples sectas religiosas que se han introducido en las comunidades indígenas, entonces para cada una de ellas la Navidad tiene esas particularidades que son replicadas en las familias que las profesan. Sin embargo, un niño indígena, de igual manera está esperando su regalo, su juguete, una familia indígena también se reúne a comer, pero no pavo sino algo que esté a su alcance, celebra igual acudiendo al culto cristiano cumpliendo así con esas costumbres que se han adentrado en los pueblos de origen ancestral. Por todo eso es muy directo decir que, la Navidad no es el Kapak Raymi.

NAVIDAD EN GALÁPAGOS

En esta breve reseña navideña, no voy a detenerme en referencias históricas de los varios dioses que la humanidad reconoce como nacidos un 25 de diciembre, es decir, en el solsticio de invierno. Tampoco quiero referirme a esta fecha en cuanto una tradición o costumbre repetitiva marcada por el signo del comercio, las ventas, los regalos o el décimo tercer sueldo; sino a lo que representa para mí, un quiteño cincuentón, suelto en San Cristóbal, el Nacimiento de un niño que mueve mi fe.

He de decir primero que la noche de Navidad tiene un particular tono de tristeza, y mucho más en estas dos últimas, en donde el fantasma del COVID, rondó en cada casa del planeta y en Galápagos, no fue la excepción, provocando que el tradicional encuentro familiar tenga una mascarilla de por medio, y una pantalla de computador.

De todas maneras, aún sin COVID, la navidad siempre me ha provocado tristeza y también ver el mar. No sé porqué estos dos elementos tienen para mí el denominador común de la tristeza y mucho más cuando oigo canciones que tienen estos elementos. Desde niño me intrigó la canción de Perales sobre navidad especialmente en la parte que dice: “toda la tierra se alegra, y se entristece la mar” o porqué -esto ya de adulto y con una que otra cuita de amor a cuestas-, la letra del “Triste” de José José, al hacer referencia a la soledad más profunda y usaba la metáfora: “los mares de las playas se van”. Ver la inmensidad del mar es alucinante, y en la noche, aunque la visión de su extensión es limitada, se siente

su fuerza y belleza con un halo inevitable de tristeza, inclusive, de soledad. Creo que esa sensación de tristeza no es más que el encuentro con el yo interno. Es como escuchar el Adagio en sol menor de Albinoni y dejarse llevar por la sensación de fascinación y trascendencia que te transmite tal melodía.

LA ISLA Y LA SOLEDAD

Hay una relación directa entre una isla y la psicología de la soledad, eso se explica no sólo en la historia de Robinson Crusoe (que se dice sucedió en la Isla Floreana de Galápagos) , o en la magistral película el Náufrago protagonizada por Tom Hanks, donde los diálogos internos son profundos y abundantes en busca de sentido, al día a día, de los personajes, sino también en que la geografía marcada por la inmensidad del mar circundante, individualizan al máximo a la persona, convirtiéndolo en el centro de toda actividad sin que los demás existan. A pesar de la individualidad que referimos, nunca deja de existir un anhelo, una esperanza.

Crusoe o el Náufrago guardaban un anhelo, una esperanza, la de encontrar a otro ser humano. Claro que, mientras ese anhelo se cumplía, el solitario conversaba con Viernes (el loro de Crusoe) o con Wilson (su pelota de volley al que le dio la calidad de dios). El significado de la navidad es esa esperanza de encontrarse con los propios anhelos del corazón. Es ese encuentro con el yo introvertido. De hacer una pausa en el camino y reflexionar sobre la trascendencia de la vida. Lo dice Perales también en su canción:

“Marinero, ¿adónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar”.

EL PODER DE LA SOLEDAD

Entender el mundo y su trascendencia es más fácil desde una isla que desde el Ecuador Continental porque la soledad está en el ambiente. El poder trascendente de la soledad ha marcado la vida de los humanos; inclusive, el Niño que nació en un pesebre un 25 de diciembre, ya de adulto decidió pasar 40 días y 40 noches en el desierto encontrándose consigo mismo. Moisés, Buda, Mahoma, en su historia buscan la soledad donde tienen profundas epifanías, revelaciones que luego las trasladan a la sociedad. O sea, sin soledad, sin desierto, no hay revelaciones.

La relevancia del nacimiento de Jesús se entiende con lo relevante de su accionar descrito en los evangelios; es decir, la importancia de la fiesta de la natividad de Él, no sería ninguna si su vida no habría contenido tanta historia sublime de bondad, sabiduría y humanidad. La sociedad humana ha aplaudido más a las personas de acción que a aquellos que han sido contemplativos, pero al mismo tiempo busca la privacidad de la familia y el silencio para reflexionar sobre la espiritualidad, para la trascendencia.

LA AÑORANZA DEL HOGAR

En la Odisea de Homero, donde el protagonista empieza llorando en la playa, y lo que lo mueve para ese épico viaje es la añoranza del hogar, es decir, un velo de tristeza, un “anhelo inconsolable de no sabemos qué”, tal como lo dice C.S Lewis, que al mismo tiempo de que puede ser nostálgico impulsa como si fuera alegría. (Lo que en psicología se conoce como la paradoja de la tragedia). Ese sentimiento especial de la noche de navidad puede ser igual a ese sentimiento que movió a Homero en su Odisea. Es un sentimiento misterioso propio de la soledad y que al mismo tiempo genera paz.

LA FIESTA DE LA TRISTEZA

El 25 de diciembre es de fiesta, sin duda, para unos con ese toque de tristeza al que me he referido y para otros, causa de celebración. La vida, que se celebra en navidad y que viene con un nuevo ciclo, es causa de alegría. Una vida que siempre continua, una vida que no termina pero que se debe cuidar. La naturaleza tiene ciclos, y esos ciclos son susceptibles de protección, forman parte de los derechos de la naturaleza; y es bueno y noble que así sea. La Constitución dice al respecto de los ciclos que deben ser respetados íntegramente en su estructura, funciones y procesos evolutivos (Art.71).

LOS CICLOS DE LA NATURALEZA

Sentir a la naturaleza y sus ciclos tan cerca, genera un estado mental y anímico que me hace ahora comprender a Darwin de manera especialísima. Él, en Galápagos, debió sentir la fascinación del silencio y por tanto el estímulo mayor para su creatividad y capacidad de análisis, mucho más cuando de lo que se conoce, en su ciudad natal daba largas caminatas por el bosque y rechazaba enfáticamente invitaciones a fiestas. Y, aun cuando su teoría era completamente ajena a las creencias católicas de la época sobre la creación del hombre, su espiritualidad se habrá estimulado a un nivel sublime con la belleza de estas islas y la lógica de lo viviente.

LA NOCHE DEL ANHELO

En conclusión, diré que estar cerca del mar en la noche de navidad, rodeado de esta inmensidad y fuerza natural, torna a la noche en un momento indescriptiblemente especial. El anhelo indica el camino a lo sagrado nos cuenta Susan Cain en la charla TED: “The hidden power of sad songs and rainy days”, y la noche de navidad es para mí una noche llena de anhelo. Entiendo recién a los cincuenta años, porqué en Navidad toda la tierra se alegra y se entristece la mar; se alegra porque la humanidad está empapada de lo sublime, y la tristeza de la mar en realidad es el anhelo que encierra un ciclo que termina y otro que empieza al mismo tiempo.

CANNABIS ¿LA NUEVA PANACEA DE LOS PRODUCTOS NATURALES?

DR. PACO NORIEGA RIVERA*

Una planta que ha acompañado a los Humano por milenios

El uso de la planta del cannabis se pierde en los albores de la historia, existen documentos tan antiguos como el tratado farmacéutico Pen tsao kangmou, escrito en 2.697 antes de nuestra era que ya menciona a la planta como parte de sus preparados medicinales. El uso de las fibras del cáñamo para elaborar tejidos se remonta a 6.000 años. Se trata de una planta que le ha servido al ser humano desde hace mucho en diversas aplicaciones como la medicinal, industrial y ritual.

Existe una alta probabilidad de que la planta haya sido uno de los ingredientes de la mítica bebida sagrada hindú conocida como “Soma”. Aún hoy en día pueblos como el tibetano preparan brebajes sagrados que son ingeridos en rituales y fiestas religiosas. El pueblo hindú ha empleado de forma medicinal a la especie desde hace unos 3.000 años, adjudicándole propiedades, analgésica, anti convulsionante, hipnótica, anestésica, antibiótica, antiparasitaria, antiespasmódica, digestiva y antiasmática. El conocimiento chino e hindú en el manejo del cannabis pasó al mundo árabe, el gran sabio Avicena en su “Compendio de Medicina” escrito en el año 1.000 de nuestra era, lo propone como diurético, digestivo, analgésico y como purificador cerebral. La planta fue introducida por los árabes en África en donde es usada por sus cualidades para favorecer el parto, combatir la malaria, antiasmático y para contrarrestar la diarrea. En América la especie se introdujo con posterioridad alentado por la industrialización del cáñamo para fibras y tejidos.

En el siglo 19 en occidente la planta empezó a ser empleada en preparados farmacéuticos diversos, convirtiéndose en un ingrediente de las prácticas homeopáticas que perdura hasta nuestros días. En la farmacia convencional muchas empresas farmacéuticas como Merck (Alemania), Burroughs-Wellcome (Inglaterra), Bristol-Myers Squibb, Parke-Davis y Eli Lilly (Estados Unidos), elaboraron extractos y tinturas estandarizados que fueron empleados en las más disímiles patologías que van desde aquellas sedantes tranquilizantes, afecciones respiratorias como la bronquitis y el asma, analgésicas y digestivas.

Se puede decir que una fecha crucial para el cannabis, que por ese entonces ya se conocía como marihuana, nombre de origen chicano (de los migrantes mexicanos en USA), ocurrió el 12 de agosto de 1937, Harry J. Anslinger director del Buró Federal

de Narcóticos, presentó ante el Congreso estadounidense, el Acta de Impuestos a la Marihuana, aprobada sin un debate público, e inmediatamente se clasificó a la marihuana como una droga categoría i (junto con la cocaína y la heroína). En los años previos bajo las directrices de Anslinger se emprendió una campaña generalizada de desprestigio apoyado por la prensa amarillista de William Randolph Hearst. La campaña consistió en atribuir al cannabis consecuencias en la salud mental de las personas, imputándole el aparecimiento de los más diversos problemas mentales y de comportamiento. Ni siquiera la Asociación Médica Americana y sus múltiples reportes respecto a los beneficios médicos pudieron salvar a la especie, que desde entonces y propagándose por el mundo entero, pasó de ser una planta beneficiosa a una proscrita por la mayoría de las legislaciones en el Mundo

UNA PLANTA CON UNA QUÍMICA Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA

COMPLEJA.

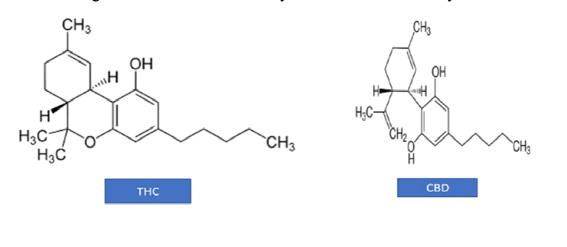

La planta del cannabis es un verdadero crisol de sustancias químicas activas, se han detectado cerca de 400, los grupos químicos más destacables son los cannabinoides, aceites esenciales, polifenoles y ácidos grasos. Los primeros son indudablemente los más conocidos y a los que se les atribuyen mayoritariamente tanto sus efectos medicinales como los psicoactivos, sin embargo, el resto de metabolitos también tienen una aplicabilidad industrial, medicinal y cosmética muy significativos.

Los cannabinoides son un verdadero misterio biosintético debido a los siguientes factores:

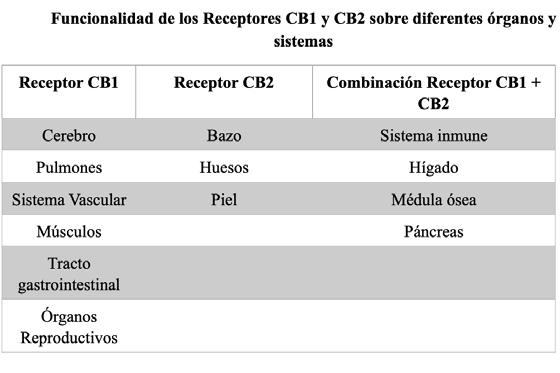

• Pueden ser sintetizados por una gran parte de los animales y plantas bajo ciertas condiciones, muchos mamíferos entre ellos nosotros, contamos con receptores específicos (CB1 y CB2) que se activan en contacto con las sustancias, manifestando efectos sobre diversos órganos y sistemas de nuestro organismo como se puede apreciar en la tabla a continuación, sin embargo, sólo el

nabigerol, CBC Cannabichromene o el CBL Cannabiciclol, manifiestan propiedades medicinales, pero su poca concentración en los tejidos vegetales ha hecho que la investigación científica se centre mayoritariamente en el CBD y el THC.

• Su biosíntesis es un ejemplo interesante de la unión de dos rutas metabólicas diferentes, combinando la vía de ácido mevalónico relacionada con la producción del grupo químico conocida como terpenos, y la ruta del ácido shikimico a quien se relaciona con la biosíntesis de los compuestos de naturaleza fenólica y polifenólica.

• Se conocen alrededor de 100 cannabionoides diferentes, aislados y caracterizados, de ellos los más estudiados por sus diversos efectos medicinales y estupefacientes son el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD), muchos otras moléculas de esta familia como: CBG Can -

¿UNA PLANTA PELIGROSA?

Posiblemente lo que ha hecho que el cannabis en el contexto de su uso recreacional, abra un debate polémico entre defensores y detractores son sus efectos psicoactivos. Paracelso en el siglo 15 mencionaba lo siguiente, “Todas las cosas tienen veneno, y no hay nada que no lo tenga.

Si una cosa es veneno o no, depende solo de la dosis”, en ese sentido la diferencia entre un veneno, medicina y narcótico depende solo la dosis. El otro aspecto relevante estaría relacionado con los tiempos de consumo, por ejemplo, si una persona fuma marihuana como parte de una terapia de unos meses para ralentizar los efectos de la quimioterapia, sin lugar a dudas los perjuicios para su salud serán mínimos, a diferencia de un individuo que consume varios cigarros al día durante gran parte de su vida.

En aquellos fumadores habituales los problemas más comunes son, pérdida de memoria a corto plazo, problemas mentales entre los que se destacan la ansiedad y la paranoia, y al igual que un consumidor de tabaco, afecciones pulmonares derivadas de combustión de la

materia orgánica con la consecuente emisión de sustancias cancerígenas y partículas de carbono. La moralidad también juega un papel importante, los auspiciantes del consumo destacan lo leve de los efectos y pocas afecciones de salud derivadas, en donde por ejemplo sustancias permitidas como el alcohol resultan ser más perjudiciales desde el punto social y sanitario. Aquellos que satanizan a la marihuana, siempre la han puesto como referente para animar al consumo de drogas más intensas como la cocaína, heroína y metanfetaminas. La marihuana siempre estará en el ojo de la tormenta en la eterna lucha entre las corrientes sociales conservadoras y las progresistas.

UNA ESPECIE A LA QUE HEMOS CAMBIADO EN POCO TIEMPO

La Botánica indica que existen 3 variedades de Cannabis. La Cannabis sativa cuyos nombres comunes más usados son cáñamo o marihuana, es una planta originaria de las estribaciones de los Himalaya, es aquella variedad que contiene altas concentraciones de THC. Cannabis indica, cuya característica es la de tener concentraciones elevadas de CBD y menores de THC, originaria del Asia Central de países como Pakistán y Afganistán. Finalmente, la especie menos conocida que es la Cannabis ruderalis, rica en CBD, originaria de Siberia, que a diferencia de las otras dos es una planta mucho más pequeña y con ciclos de floración muy cortos de tan solo 3 meses.

En los últimos 40 años, como consecuencia de la prohibición para cultivar o consumir cannabis, muchos jóvenes botánicos, agrónomos y biotecnólogos se han dado a la tarea de crear la más variada calidad y cantidad de híbridos de la especie. Para hacernos una idea, debemos considerar que hasta los años 80s la mayor cantidad de marihuana para consumo recreativo que llegaba a USA provenía de México, el producto tenía concentraciones bajas de cannabinoides que no superaban el 3%.

La manipulación e investigación de los últimos años han logrado crear verdaderos híbridos fenómenos, que en algunos casos pueden llegar al 20% en concentración de cannabinoides. Hibridando a las tres especies también ha sido posible que la planta reduzca ostensiblemente su tamaño que podía alcanzar varios metros, lo que ha expandido su cultivo en interiores. Para finalizar al cruzar a las otras especies con la Cannabis ruderalis, se posibilitó acortar los ciclos de floración hasta a 4 cosechas anuales. Las cruzas han hecho posible que se puedan tener dosificaciones de THC y CBD bastante precisas, dando paso a la diferenciación entre cannabis recreativo con alto contenido de THC y al cannabis medicinal con alto contenido de CBD.

¿SU FUTURO ES MEDICINAL? ¿ECUADOR ESTÁ HACIENDO BIEN LAS COSAS?

En las últimas dos décadas se ha visto toda una tendencia mundial general para legalizar a la planta del cannabis, el objetivo sería el de aprovechar

sus beneficios medicinales y también el de crear una industria partiendo de los bioproductos que la planta ofrece. En el Ecuador esta aprobación se dio mediante decreto ejecutivo de la Asamblea Nacional, el 17 de septiembre del 2019 para uso de derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos, permitiendo así la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis con un contenido inferior al 1 % de tetrahidrocannabinol (THC), que tiene propiedades medicinales y no recreativas.

El reglamento correspondiente fue emitido luego de un año con fecha 19 de octubre del 2020, en el mismo están recogidas todas las normativas para el cultivo,

cosecha, transformación y comercialización de derivados de especies de cannabis no psicoactivas. Contradictoriamente a lo que sería una intencionalidad de crear una industria farmacéutica productora de suplementos o medicamentos de alto valor agregado, la normativa parece estar centrada en aprovechar mayoritariamente la producción agrícola a gran escala, dado que las licencias se otorgan con una extensión mínima de cultivo de 3 hectáreas. Durante los primeros meses del 2020 fui invitado a participar en las mesas temáticas de construcción del reglamento y tuve la oportunidad de increpar la propuesta, la respuesta de los entonces funcionarios de gobierno fue por un lado que se debía aprovechar la tierra y el sol que se tiene en Ecuador, y por otro que ya se habían tenido un acercamiento con farmacéuticas europeas interesadas en comprar inflorescencias de cannabis provenientes del Ecuador.

Lamentablemente seguimos en la dinámica de convertirnos en agroexportadores, repitiendo experiencias como las del banano o la flores, pensando de forma directa en propietarios de grandes extensiones de tierra, antes que en un beneficio mayor que se puede obtener con la elaboración de extractos, subproductos y productos terminados. Solo por hacer una analogía, una producción en invernadero con condiciones de control tecnificadas, no solo garantizan producciones de hasta 4 veces mayor a las que obtendrían de una siembra a campo abierto, sino que también pueden garantizar un mayor grado de reproducibilidad en la concentración de cannabinoides y otros activos biológicos. Los costos de inversión de una industria farmacéutica cannabica son medianamente elevados pero recuperables a corto plazo. Colombianos y uruguayos han entendido muy bien lo que es realmente importante y emprenden de manera inteligente en plantas fitofarmacéuticas, sin necesidad de sembrar extensivamente pensando solo en el comercio directo de materia prima, algo que deberíamos definitivamente imitar.

¿QUÉ MÁS NOS OFRECE ESTÁ ESPECIE?

La parte vegetativa de mayor interés sobre todo por la elevada concentración de CBD son las inflorescencias, que es donde los cannabinoides se acumulan en altas cantidades, sin embargo, la especie también es rica en otros productos naturales. Los aceites esenciales son abundantes en las inflorescencias y se comercializan a muy buen precio, la técnica de extracción es sencilla, y posee terpenos como el cariofileno y el mirceno con notables propiedades analgésicas y antiinflamatorias. En tallos y hojas, que constituyen la mayor parte de biomasa de las planta, se han detectado altas concentraciones de flavonoides, que actualmente son metabolitos muy apetecidos para la industria de los productos naturales tanto farmacéuticos como cosméticos y cuya extracción es relativamente sencilla, generalmente esta parte de la planta es la empleada como material celulósico y usado en la confección de fibras y aglomerados en el mejor de los casos, muchas veces simplemente se desecha como biomasa en descomposición. Finalmente te -

nemos a los ácidos grasos que pueden ser extraídos de sus semillas con maquinaria mecánica muy sencilla, estudios demuestran que se encuentran muchos lípidos poliinsaturados denominados como ácidos grasos omega, cuyos efectos beneficiosos en la salud cardiovascular y de la piel son más que conocidos. Debemos entender que la tendencia mundial para aprovechar el cannabis y todos los activos químicos que posee, tiene como soporte algo que ya era conocido antes de su condena como droga ilícita, definitivamente es una especie altamente bondadosa por sus propiedades y posibles usos. La literatura científica es abundante, con más de dos millones de documentos relacionados a las siglas CBD o THC, y cada día evidenciamos un incremento de información. Se esperaría que el Ecuador aproveche de esta coyuntura y pueda ser protagonista de una industria que al parecer será en las próximas décadas una de las protagonistas en el campo de la fitoterapia y de los productos naturales.

EL ESPÍRITU CLERICAL LOJANO

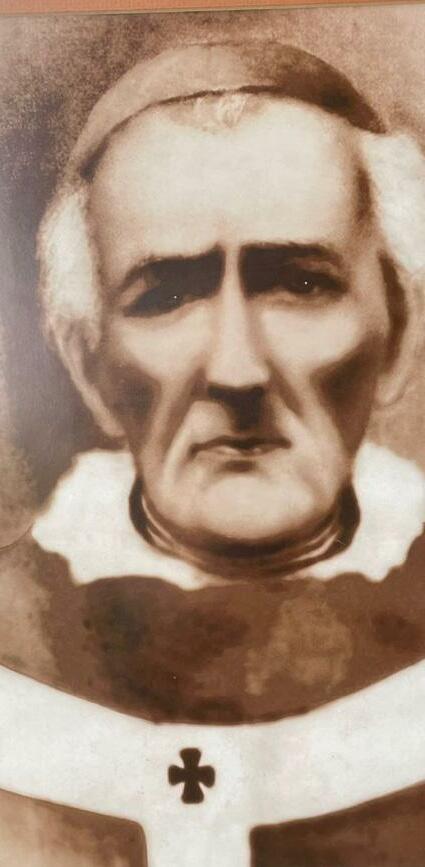

Debo admitir que el Alto Prelado que me fija su mirada intensa desde la fotografía que tengo enfrente, aún me intimida. En los inicios de la segunda mitad del siglo XX había religiosos de distinto nivel jerárquico que producían diferentes sensaciones; tan grandes y distantes como del cielo al infierno.

Los padrecitos de la Orden de San Francisco desde su Monasterio ubicado en la pequeña pero bella plazoleta de la calle Bolívar eran un pan de dulce, en efecto nos regalaban a los niños y a los pobres un panecillo diminuto que fungía de hostia para nosotros y para ellos, al menos diez para que hagan porción de desayuno.

Los Hermanos Cristianos eran unos curitas que nos confundían, parecían incompletos, porque no celebraban misa; suponíamos que ya con su misión y carisma de batirse con nuestras ignorancias era bastante tarea para una vida. Los padres encargados de las parroquias urbanas y rurales se acomodaban a los beneficios de los vecinos pudientes y no se hacían problema: misas de rigor y un buen sermón los domingos que deje en la memoria de los feligreses que deben cuidar a sus patrones para que tengan un lugar en el Paraíso, era suficiente. Pero, hablar del Papa de Roma, del Arzobispo de Quito o del Obispo de Loja, era muy diferente: con ellos no había fuerza humana por más diabólica que sea, que intente cualquier censura so pena de cometer automáticamente un sacrilegio y la consecuente muerte moral.

El Prelado de la fotografía fue antes de llegar a Loja a morir; en Quito; Prelado Doméstico del Papa, Protonotario Apostólico, Arcediano de la Catedral Metropolitana, Decano y Obispo titular de Ponpeyópolis, auxiliar del Arzobispo de Quito; y , Arzobispo de Quito en 1861; siendo gestor del Primer Concilio Provincial Quitense.

Un hombre de Dios notabilísimo, sólo comparable con el Arzobispo Federico González Suárez que nació 50 años después que José María Riofrío y Valdivieso, el Prelado de la foto ya indicada. En la mañana del 30 de marzo de 1877, el arzobispo de Quito José Ignacio Checa y Barba celebraba la solemne liturgia del Viernes Santo. Después de beber el vino del Sagrado Cáliz, ordenó a uno de los Canónicos que asistía en el servicio que le quitara el vino porque sabía amargo; lo habían envenenado.

El 8 de septiembre de 1876, el radical liberal general Ignacio Veintemilla usurpó las riendas del gobierno en un golpe militar y se proclamó Jefe Supremo. Dijo claramente que la posición de su gobierno hacia

la Iglesia era diametralmente opuesta a la de García Moreno. Una de sus primeras medidas fue secularizar la educación; luego vino la “Carta a los Obispos” que les ordenaba que no se involucren en la vida política del país y se preocupen solo por las obras espirituales. Ese asesinato habría impactado mucho a Monseñor Riofrío y habría causado una enfermedad de pronta muerte, un mal cancerígeno que haría que lo jubilen y regrese a morir en su tierra lojana, no en Cariamanga donde había nacido, sino en la ciudad de Loja donde se encargaría -como pudiera- de un cargo nuevo: Administrador Apostólico de Loja. Compró entonces la Hacienda “El Atillo” de Vilcabamba, sobrevivió milagrosamente 13 años con buena salud y finalmente lo enterraron en el patio de atrás de la casa de hacienda ; en algún lugar que no ha podido ser identificado aún.

CAYÓ EL TELÓN

El mes transcurrido entre el 20 de noviembre, cuando la selección anfitriona enfrentó a la de Ecuador en el partido inaugural del Torneo Mundial de Qatar, y el 18 de diciembre, con el partido final entre las selecciones de Francia y Argentina, ha ratificado la universalidad del fútbol como lenguaje común de centenares de millones de espectadores en el mundo y su carácter de deporte más popular del planeta. Desplazó las informaciones de política, economía y sociedad a un segundo o tercer plano en la prensa hablada o escrita, y en las omnipresentes redes sociales, siendo, como dicen los expertos en el espacio digital, la principal “tendencia” en éstas.

UN TORNEO POLÉMICO

Sin duda, desde su inicio, y aún antes, desde la designación de Qatar como sede, estaría destinado a ser un torneo polémico, sobre todo por aspectos extra futbolísticos, que pusieron en aprietos a la todopoderosa FIFA, por los entretelones que rodearon tal designación, obtenida al parecer por jugosos “estímulos” económicos para varios altos dirigentes del organismo rector del fútbol mundial. Las irregularidades llegaron hasta los tribunales, y la propia FIFA debió auto depurarse, dejando, pese a esto, una lamentable imagen de corrupción.

Qatar tiró la casa por la ventana en la organización del evento, construyendo, en tiempo récord, varios espléndidos estadios, en un país donde no existía prácticamente ninguno, por la escasa relevancia que tiene el fútbol en ese país. Surgieron críticas al dispendio que esto significaba, en lo económico, pero también en lo humano, al haberse producido la muerte, por accidentes laborales originados en inseguridad industrial o por falta de prevenciones, ante

la extrema temperatura, de los obreros y trabajadores, provenientes de varios países de precaria economía. De hecho, esos trabajadores son el 85% de la población del país, encargados de asegurar el confort y bienestar del 15% de qataríes, y quienes, en ningún caso pueden acceder a la nacionalidad qatarí, y permanecen sometidos a una legislación y a unas condiciones extremas, que precarizan absolutamente su situación, en lo laboral y migratorio.

DIFICULTADES CULTURALES

Se objetó también las obligaciones que la Sharia, la ley islámica, establece para la mujer, con limitaciones de vestimenta y movilidad, así como las regulaciones legales para los grupos LGBTI, expuestos a discriminación legal. De hecho, en buena parte del ámbito islámico, las desviaciones de las conductas heterosexuales se condenan hasta con la muerte. Sin duda, éste es un tema espinoso, de cara a futuros eventos deportivos en países confesionales, donde la legislación se basa en un texto religioso.

Qatar demostró un alto grado de tolerancia, más allá de algún episodio anecdótico con una hincha croata, en exceso desvestida para los estrictos cánones musulmanes. Qué tal tolerancia sea factible en países como Irán es improbable, al menos mientras se mantengan como estados teocráticos, donde una clerecía arcaica y cerril, tiene la primera y la última palabra en lo que respecta a las costumbres y prácticas de la sociedad, al punto de establecer hasta una “policía de la moral”, y reprimir cualquier discrepancia por el expedito medio de matar o encarcelar a quien disienta y exprese su protesta. Un aspecto que ha sido señalado como muy positivo, es el de la cercanía entre escenarios y la facilidad de acceso entre ellos, gracias a que Qatar es un país pequeño. Esta situación ayudó a que los equipos no deban realizar largos trayectos entre sedes distantes, pero sobre todo benefició a los espectadores que pudieron acceder con facilidad a los estadios.

El próximo mundial, a celebrarse en tres países muy extensos, cubriendo 20 millones de km/2, será todo lo contrario, pues exigirá a los hinchas desplazamientos considerables y costosos, en tiempo y dinero.

NUEVO ACTOR

En este Torneo apareció un actor que pronto ocupó espacios importantes y tuvo una actuación decisiva en varios partidos. Se trata del VAR, vestido ya de largo, que llegó para quedarse, aún cuando a muchos puristas les parezca que le quita emoción al fútbol. Lo que le quita es mañosería e histrionismo, así como campo para los reclamos airados por decisiones que pueden alterar decisivamente un resultado. Habrá trabajo para definir mejor el tema del contacto del balón con la mano o el brazo en el área, pues resulta evidente que existen situaciones donde está ausente la intención de cometer infracción. Es un tema complejo y la preparación de criterios uniformes para el arbitraje en este tema, es crítico.

SORPRESAS

El torneo estuvo lleno de sorpresas: Bélgica, considerada una de las favoritas fue eliminada en la fase de grupos por un Marruecos sorprendente, que daría mucho que hablar más adelante. Alemania, por segundo mundial consecutivo, fue derrotada por un excelente equipo japonés, disciplinado y aplicado, sin grandes figuras, pero con una dirección técnica evidente, orientada a un juego de conjunto y sacrificio colectivo. El shock de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita poco auguraba a un equipo de una de las grandes figuras, quizás ya en su último mundial, quien sería el encargado de ponerse el equipo al hombro y llevarlo a la final. Las eliminaciones de las selecciones de España y luego Portugal por parte de Marruecos, serían antecedente del más inesperado resultado, la eliminación del gran favorito, Brasil, a manos de una heroica Croacia, conducida por su capitán, Luka Modric, también jugando su último mundial.

UNA FINAL FANTÁSTICA

La final del Torneo fue un espectáculo cuyo único referente anterior en emotividad, tesón y calidad, nos remonta a 1966, en Wembley, la única oportunidad en que Inglaterra logró hacerse con el título, derrotando a Alemania 4x2. Seis goles en una final siempre la harán memorable cuando se alternen entre los finalistas, pudiendo inclinar la balanza para cualquiera. En la final del Mundial de Suecia en 1958, a pesar de los 7 goles marcados, la victoria brasileña por 5 a 2 nunca estuvo en cuestión.

Argentinos y franceses nos regalaron uno de esos partidos que se quedan en la memoria, por el coraje y las ganas con que se encara. Las dos grandes figuras del Torneo, que son, a la vez, las más destacadas del mundo, hoy por hoy, estuvieron más que a la altura de las expectativas. El francés Mbappe, cuando ya todo parecía sentenciado, con su equipo con dos goles por debajo, a 10 minutos de terminar el partido, logró, en dos minutos, voltear el resultado y llevar a Francia al alargue, para que, en éste, tras estar nuevamente por debajo en el marcador, empatarlo para ir a la definición por penales. Tres goles en una final tan sólo se habían dado en el referido Mundial de 1966 en Inglaterra. Del otro lado, un Messi redondo empujó y condujo a su equipo, anotando dos veces y dando varias asistencias notables a sus compañeros, inspirándolos y sosteniendo moralmente al equipo en los desconcertantes momentos del empate francés, para lograr la ventaja en el alargue. Ambos ejecutaron, con clase y serenidad, el primer penal de cada equipo en la definición. Mbappe concluyó el Torneo como su goleador, y tiene por delante al menos 3 mundiales más, seguramente para convertirse en otra de esas míticas figuras, como su compatriota Fontaine, todavía el máximo goleador en un solo mundial de la historia, desde 1958. Messi, por su parte, cierra con broche de oro una prodigiosa carrera futbolística, en la que ha brillado permanentemente al más alto nivel mundial, con muchos expertos analistas futbolísticos considerándolo como el mejor que el mundo ha visto.

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

Como nadie es profeta en su tierra, esta consideración es muy disputada en Argentina, donde Diego Maradona ha sido elevado a los altares por una fanaticada incapaz de separar lo humano de lo deportivo. Sin duda, Leo Messi, desde lo humano, es ampliamente superior, como referente para una juventud necesitada de figuras positivas, a un Maradona, cuyo final, incapaz ya de hilvanar tres palabras con sentido, inevitablemente trajo a la memoria el recuerdo del gran Garrincha, tempranamente acabado por el alcohol, como Maradona por la cocaína. El deporte es un espacio especial y único, en el que sus actores logran sacar lo mejor de sí mismos, tras procesos de entrenamiento muy exigentes, que demandan una dedicación y disciplina permanentes. Las grandes figuras deportivas se vuelven leyendas vivientes entre los aficionados, y tal condición muchas veces motiva a los políticos para buscar enancarse en la popularidad que los ídolos deportivos despiertan. Cuando por desgracia se trata de canalizar lo deportivo como una política de Estado o poco menos, se deforma el espíritu esencial del deporte, como una hermandad entre sus cultores, para volverlo un escenario más para la lucha ideológica y política. El noble ideal del Barón de Coubertin al reinstituir los Juegos Olímpicos que, como tantas otras cosas, los antiguos griegos ya habían practicado hace 2500 años, proponía una competencia entre personas, entre seres humanos, no un enfrentamiento entre países y mucho menos entre sistemas ideológicos o religiosos.

SIGLO DE IDEOLOGÍAS

Lamentablemente, el siglo XX fue una época en la que las ideologías coparon la escena, donde la noción del ciudadano como actor individual dio paso a las masas acríticas movilizadas y fanatizadas por diversos odios, raciales, de clase, religiosos o políticos. Muy pronto, los deportistas fueron convertidos en material de propaganda, pretendiendo con sus victorias demostrar la superioridad y la validez de los postulados ideológicos. En los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, esta tendencia irrumpió, abrumadora y falaz, para exhibir los logros de un régimen centrado en la idea de una superioridad racial que era la razón de su superioridad deportiva. La gesta de Jesse Owens, al ganar 4 preseas doradas, se encargó de desmontar el mito racista en el propio escenario donde éste debía triunfar.

Dos años antes, el Campeonato Mundial de Fútbol que se disputó en Italia, se volvió el escenario para que la parafernalia fascista de Mussolini, luciera sus mejores galas, y el Duce, subido en un banco para dar la talla, se presentó como la reencarnación de esos grandes cónsules y emperadores romanos que habían construido el Imperio que Mussolini pretendía restaurar. La victoria para Italia era innegociable, para lo cual todas las medidas necesarias se adoptaron. Italia incorporó a varios grandes jugadores argentinos y brasileños, a título de “oriundos” para

fortalecer a su selección, amañó los calendarios, y obtuvo la inapreciable ayuda de unos arbitrajes vergonzosos. En el match ante España, que terminó empatado y debió ser jugado de nuevo, 7 jugadores españoles salieron en camilla, ante la permisividad del árbitro, y en el segundo partido, España terminó con 9 jugadores, por la brutalidad del juego italiano, amparado por el árbitro.La postguerra, con sus alineamientos rígidos dividiendo el mundo entre un “nosotros” ético y justo, y un “ellos”, perverso y malvado, mantuvo el curso marcado por los dictadores del pasado. Los eventos deportivos servían para llevar la lucha ideológica incluso al plano deportivo, o utilizar, como espaldarazo de un régimen, la victoria deportiva, como fue el caso de la coronación de Argentina como 1978, cuando sus dictadores se dieron un baño de masas con la población.

La notable actuación de Marruecos en Qatar, meritoria y refrescante corre el riesgo de ser manipulada políticamente como una victoria en una guerra cultural, en la que Marruecos aparece como un campeón del mundo árabe, del Islam, o de África, frente a la Europa colonialista e imperialista. Más o menos como decir que la victoria argentina es la de la cristiandad. Se olvidan estos panegiristas de último momento, que buena parte de los futbolistas marroquíes nacieron en Europa, y en ella se formaron como futbolistas, y que es en Europa donde casi todos ellos juegan. Es una pena constatar lo difícil que se le hace a mucha gente el poner las ideas en su sitio.

UN RECUERDO MARAVILLOSO

Aprovechando la fecha, ya que hoy es 24 de diciembre, quisiera recordar un episodio que se produjo hace 108 años, que nos muestra como el deporte puede acercar y hermanar a las personas, como casi ninguna otra actividad.

La I Guerra Mundial había estallado cinco meses antes, el 28 de Julio de 1914, enfrentando en lucha a muerte, en el frente occidental, a los aliados franco-británicos, con la Alemania imperial. Durante esos cinco meses, los jóvenes reclutas y voluntarios en los ejércitos enfrentados, se habían matado con un entusiasmo digno de mejor causa, convencidos de la justicia de su país y de la maldad del enemigo. En las trincheras anegadas de Flandes, se hallaban separados por las alambradas y unos pocos metros de la “tierra de nadie”, las tropas inglesas, de las alemanas. Inusitadamente, en éstas, en la mañana del 24 de diciembre, empezaron a aparecer adornos navideños improvisados con los precarios elementos disponibles, seguidos por el canto del “Stille Nacht”, el villancico de la Noche de Paz.

Del lado británico, pronto se unieron a la recordación de la Natividad con sus propios villancicos, para a continuación salir de sus trincheras desarmados, y por su cuenta, en contra de las órdenes de sus su -

periores de no confraternizar con el enemigo, encontrándose entre ellas a mitad del camino y compartieron los regalos de casa que algunos habían recibido, y por unos pocos momentos, convirtieron al infierno en una fiesta. Como no podía ser de otra manera, tras estos preliminares, la fraternidad encontró su mejor expresión en el fútbol, que se jugó con alegría, sin necesidad de árbitros ni de FIFAs, donde la victoria fue el poder estar juntos sin matarse.

Este episodio siempre me ha rondado por la mente como la más verdadera celebración de la navidad que haya escuchado, en la que se demuestra que somos mejores de lo que las apariencias insinúan.

MI SALUDO

Espero haber podido transmitir esa fraternidad vital a quienes tienen la amabilidad y la paciencia de leer lo que escribo, y desearles unas felices fiestas con los suyos, y juntos agradecer por el regalo que, esos magos del balón a los que tal vez no veremos otra vez en acción nos han dado, por las alegrías que su fantasía y virtuosismo nos han regalado por muchos años a quienes disfrutamos del rey de los deportes. A Messi, a Ronaldo, a Modric a Lewandowski, a Cavani y a tantos otros que nos han regalado unos domingos mejores, que sean felices, por la felicidad que han traído a tantas personas.

DR. ALAN CATHEY DÁVALOS

DR. ALAN CATHEY DÁVALOS

EDITORIAL SEMANAL

EMERGENCIA JUDICIAL

Los ecuatorianos nos hemos quedado estupefactos ante los acontecimientos que protagoniza la Justicia. Los operadores se lavan las manos y se acusan entre ellos en su intento por disimular que son títeres de los políticos. Cerca del 90% de quienes conforman el sistema fue nombrado, casi todos a dedo, por el correísmo.

La Justicia lanza dardos al Consejo de la Judicatura, esta al sistema heredado y a la limitación de recursos y facultades; la Fiscalía a la falta de independencia y autonomía; y la Corte Constitucional guarda un espantoso silencio. El Ejecutivo, desesperado e impotente, amenaza con la vindicta pública.

Existen soluciones. La Corte Constitucional tiene la principal responsabilidad. En virtud del manoseo correísta, la CC dispuso que el “error inexcusable” de los jueces requiera un pronunciamiento previo de ellos mismos, lo cual produce total impunidad al impedir que el Consejo de la Judicatura sancione el dolo y la negligencia.

La Constitucional, al igual que el pleno de la Corte Nacional, puede señalar definitivamente la jurisdicción (territorialidad) de los jueces para conocer los recursos de protección, amparos y habeas corpus, que son los instrumentos que habilitan, protegen y blindan a la corrupción.

El Ejecutivo deberá tomar las riendas del SNAI a fin de que cese la emisión de informes para la liberación de delincuentes. Este gobierno podría declarar emergencia para entregar los recursos que requiere el CJ para emprender el proceso de evaluación de todo el sistema jurisdiccional.

No es un problema abstracto. El país está sufriendo por la situación de los jueces.

ANGOCHAGUA EN IMBABURA ES...

Dos localidades de Ecuador constan entre los 32 mejores pueblos del mundo para realizar actividades turísticas.

La provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, que además posee el título de Geoparque Mundial de la Unesco, cuenta con una de las 32 localidades más importantes del mundo para el turismo, en la categoría de pueblos. La selección la hizo la Organización Mundial del Turismo (OMT), que dio a conocer este 20 de diciembre la lista de los ‘Best Tourism Villages 2022’ (Mejores Pueblos Turísticos 2022), donde Ecuador es parte de los 18 países reconocidos este año, con dos destinos: Aguarico, en Orellana, y Angochagua, en Imbabura. “Este galardón reconoce a los destinos rurales y los pueblos comprometidos con la innovación y la sostenibilidad económica, social y ambiental, en los que el turismo promueve el desarrollo y nuevas oportunidades laborales, y se encuentran en sintonía con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, se informó desde el Ministerio de Turismo.Niels Olsen, ministro del ramo, agregó en su cuenta de Twitter que este reconocimiento premia a los destinos llenos de valores naturales y culturales.

CALIFICACIÓN

Para la calificación de los destinos, por alrededor de una veintena de integrantes del jurado, se recibieron 136 postulaciones de pueblos de 57 Estados miembros de la OMT, de los cuales 32 localidades recibieron el reconocimiento de ‘Best Tourism Villages’.“La evaluación se hizo en relación a nueve criterios relacionados a los recursos culturales y naturales, la promoción y conservación de los recursos culturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental, el desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, la gobernanza y priorización del turismo, la infraestructura, conectividad, la salud y seguridad”, agregaron desde el Ministerio de Turismo. Según la OMT, la iniciativa ‘Best Tourism Villages’ es el proyecto insignia del Programa de la OMT sobre Turismo y Desarrollo Rural. “El programa aspira a garantizar que el turismo contribuya a reducir las

desigualdades regionales en cuanto a ingresos y desarrollo, luchar contra la despoblación, avanzar en la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, impulsar la innovación y la digitalización, mejorar la conectividad, la infraestructura y el acceso a financiación e inversiones, innovar en el desarrollo de productos y en la integración de la cadena de valor, promover prácticas sostenibles para un uso más eficiente de los recursos y una reducción de las emisiones y los residuos, y mejorar la educación y las competencias”, señalaron.“El programa promueve la gobernanza a múltiples niveles y la participación activa y el empoderamiento de las comunidades”, añadieron, al tiempo de informar que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Al-Ula (Arabia Saudita) los días 27 y 28 de febrero de 2023, coincidiendo con la primera reunión presencial de la red de ‘Best Tourism Villages’. Además, el Ministerio de Turismo afirma que este reconocimiento hace al Ecuador parte de la red mundial ‘Best Tourism Villages’ de la OMT, creada en 2021 y que actualmente cuenta con 115 pueblos de los cinco continentes. “Esto facilita la obtención de beneficios como formación presencial y online, acceso al intercambio de buenas prácticas y, finalmente, reconocimiento y visibilidad de una marca internacional para Angochagua y Aguarico, las localidades ecuatorianas galardonadas”, expusieron. (FV)

UNA PARROQUIA QUE LE APOSTÓ AL TURISMO RURAL

En menos de 10 años, la parroquia rural de Angochagua, ubicada en la provincia de Imbabura, pasó a ser uno de los destinos internacionales más reconocidos por su turismo comunitario. La riqueza del lugar está marcada por los paisajes naturales, verdes montañas, una variedad de flora y fauna, ríos y cascadas. También se destaca por las diversas actividades para realizar en las comunidades de la mano de familias kichwa nativas de la zona, como pesca deportiva, cabalgatas, senderismo, turismo comunitario, visitas a emprendimientos artesanales y gastronomía típica del lugar.

DESEMBOLSO DEL FMI NO ALCANZA NI PARA LOS SUELDOS DE UNA BUROCRACIA QUE SIGUE CRECIENDO

La economía ecuatoriana no produce lo suficiente para cubrir todo su gasto estatal.

El cierre exitoso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque es un cambio comparado con los incumplimientos de los últimos 40 años, no soluciona los problemas estructurales de la economía ecuatoriana.Uno de esos problemas estructurales es que el sector privado no produce lo suficiente para cubrir el gasto público, a pesar del ajuste llevado a cabo por los últimos dos gobiernos.

La mejor forma de visibilizar esa realidad es analizar en qué se destinarán los $700 millones del último desembolso del FMI.Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que las cuentas públicas siguen siendo frágiles.

“En este momento, la caja pública tiene $500 millones. Para salir el mes de diciembre, solo en pagos de remuneraciones y décimo tercer sueldo, se necesitan $1.300 millones. Por eso, los $700 millones que van a ingresar del FMI se van a ir al pago de sueldos”, puntualizó.En otras palabras, las finanzas públicas son tan precarias que, con todo el esfuerzo realizado para reducir el déficit fiscal y el ritmo del endeudamiento público, el dinero alcanza para tapar huecos y pagar lo básico.

De acuerdo con Carrera, si al final de este 2022 también ingresan $500 millones adicionales de préstamo anunciado por el Banco Mundial (BM)), eso “ayudaría en algo” al gasto público, pero Ecuador seguirá en la misma situación fiscal crítica en 2023.

“La sociedad se resiste a entender que cada dólar que gasta el Estado tiene que ser financiado por el sector privado. Para gastar hay que producir ingresos; y si existe déficit hay que pagar las deudas. Si gastamos más de lo que podemos, el costo es más pobreza y desempleo”, añadió.

PRIORIDADES ECONÓMICAS

Según el propio FMI, una de las alertas para la economía ecuatoriana de los próximos años es que se debe, al menos, contener el gasto en salarios públicos. Esto con el fin de destinar más recursos para lo realmente importante, es decir, para infraestructura que impulse la producción y proyectos encaminados a la innovación y la tecnología. El objetivo es salir de la trampa del bajo crecimiento económico, el cual impide reducir de mejor manera la pobreza y generar más empleo de calidad.

En los últimos 42 años, Ecuador ha crecido en promedio el 2,7%. Eso ha provocado que actualmente el país produzca alrededor de $6.300 al año por persona; o lo que es lo mismo que $500 per cápita al mes. Ramón Domínguez, economista y consultor internacional, aseguró que se necesitaría una producción de al menos $1.500 per cápita al mes, o $18.000 al año, para sostener el nivel de derechos y gastos comprometidos por el Estado desde la Constitución de 2008.

“Para llegar a esos niveles, la economía ecuatoriana debería crecer al 5% durante varios años. Los ecuatorianos, tanto políticos como sociedad en general, tienen que sentarse y establecer acuerdos mínimos sobre cómo se impulsa la inversión privada, a dónde debe ir y a dónde no debe ir el gasto público”, aseveró.

REBOTE ECONÓMICO

Luego de la profunda caída en 2020, debido a la pandemia de la COVID 19, la economía ecuatoriana ha recuperado algo de terreno durante 2021 y 2022.

Sin embargo, esa recuperación está más cerca de un rebote, y del desfogue de consumo e inversión represada, más que de un cambio de tendencia hacia un mayor crecimiento a mediano y largo plazos.

Según el FMI, la economía ecuatoriana, en promedio, no crecerá más del 2,7% hasta 2027, es decir, sin cambios estructurales, se volverá a la misma inercia de los 42 años anteriores.

Si bien la inversión privada y las ventas se dispararon en el último año, lo que ha provocado un aumento del consumo de los hogares y de los ingresos del Estado, la situación está lejos de los niveles óptimos.

Así, la suma de la inversión pública y la privada llega al 21% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para tener niveles más altos de crecimiento se necesita que llegue al menos al 30% del PIB.

En esa brecha está uno de los mayores retos de Ecuador, es decir, cómo se logran las condiciones mínimas para que realmente llegue más inversión y se gaste en más infraestructura productiva y tecnológica. (JS)

Hasta octubre de 2022, el total del gasto corriente, dentro del Presupuesto General del Estado (PGE), sumó $14.338 millones (17,4% más que en 2021). Los multilaterales salvaron la dolarización durante la pandemia La pandemia encontró a Ecuador con una economía en caída desde 2015; un creciente problema de déficit fiscal y sin ahorros.

Por eso, en 2020, el país se encontró en un escenario donde no podía pagar sus deudas y hasta tuvo que renegociar sus bonos. La reserva internacional llegó casi a cero, por lo que los $7.000 millones entregados por los organismos multilaterales, según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política

RÍO VERDE

CUNA LIBERTARIA Y DEL ESMERALDEÑISMO

El primer vecino cantonal en dirección al norte de Esmeraldas es Rioverde donde su cultura y diversidad tropical deleita a simple vista.

Ubicado a 58 Km de la ciudad de Esmeraldas en dirección al norte, está envuelta entre el océano pacífico y verdes aguas del Río Verde, caracterizada por la gentileza y tranquilidad de sus habitantes, rebosante esencia en cada uno de sus parques, calles y hogares, goza de playas inigualables, paisajes que difícilmente pueden ser replicados sobre un lienzo.

Su gastronomía radica en la principal actividad comercial que es la pesca tanto del océano como del río, la variedad de mariscos como fuente de alimento no

será limitada, platos que a lo largo de la historia aún se conservan con los secretos culinarios heredados de generaciones, platos característicos como el Tapao, Encocao, pusandao, ceviches y para las nuevas generaciones el famoso cevicangre.

Con una extensión de 1506 km2, la cantidad de paisajes vírgenes y playas aún pocos conocidas son el lugar perfecto para una escapada en familia, un ejemplo es la Playa África ubicada a 4km de Montalvo y 30 Km de Río Verde ciertamente de difícil acceso pero sin duda vale la pena visitar y conocer una nueva perspectiva de Esmeraldas.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Esta pintoresca ciudad fue cuna y albergue de los españoles que llegaron a estas tierras por mandato del rey de España, fue en este lugar donde se encendió la llama de la independencia definitiva de Esmeraldas, el 5 de Agosto de 1820, lo que repercutió para que otras regiones del país también avanzan hacia la liberación del sometimiento español.

En su gesta histórica del 5 de Agosto de 1820 se destacan los patriotas Muriel, Lavayen y Tello que junto al sacerdote Ramón Estupiñán fraguaron la gesta libertaria y en honor a ellos el parque central de la cabecera cantonal Rioverde lleva el nombre de la «Independencia», con una lápida donde están grabados los nombres de estos héroes que entregaron sus vidas. La villa de Rioverde gracias a la gestión de un grupo de compatriotas, principalmente agrupados en la Asociación de rioverdeños residentes en Esmeraldas, logra la cantonización un 22 de Julio de 1996.

GALÁPAGOS SANTUARIO DE TIBURONES MARTILLO

La conservación de los tiburones en el archipiélago es una esperanza para el mundo, ya que hay especies en peligro de extinción.

Un nuevo criadero de tiburones martillo (Sphyrna lewini) fue descubierto en las Islas Galápagos y se suma a otras dos ‘guarderías’ de ejemplares de menos de un año de esta especie en peligro crítico de extinción halladas anteriormente en el archipiélago ecuatoriano. Así lo informó en un comunicado el Parque Nacional Galápagos (PNG), cuyos investigadores, junto a los del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los de la Universidad San Francisco de Quito, realizaron un viaje de varios meses por diferentes islas del archipiélago de Galápagos.

Expediciones En esa expedición indentificaron este enclave en la isla Isabela, donde los tiburones martillo habían encontrado un espacio para el desarrollo de sus crías gracias a sus condiciones, que les ofrecen refugio y protección. Eduardo Espinoza, guardaparque del Parque Nacional Galápagos, señaló que “es muy importante el hallazgo de estas nuevas áreas de crianza, especialmente para el tiburón martillo, porque es una especie icónica para Galápagos, pero que está en peligro crítico de extinción”.

“De allí, que su conservación en el archipiélago es una esperanza para el mundo y con esta información logramos incluir estas guarderías en el listado de áreas importantes para la conservación de tiburones, que es una nueva categoría de protección de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)”, añadió. Mensualmente, los investigadores visitan estos sitios para vigilar la abundancia de los tiburones juveniles en las zonas de crianza, tomar sus datos biológicos y determinar la posible edad de los individuos, con un riguroso protocolo para salvaguardar el bienestar de los tiburones y garantizar la seguridad de los técnicos.

Los guardaparques colocan marcas para dar seguimiento y determinar los patrones de migración que pudieran seguir estas especies y su interrelación con otras áreas. Estas actividades son parte del Programa de Monitoreo de Tiburones en la Reserva Marina de Galápagos, ejecutadas por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que implementa un proyecto para identificar y caracterizar zonas de reproducción y crianza de tiburón martillo y tiburón punta negra (Carcharhinus limbatus).

Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo financiero de las organizaciones Galápagos Conservancy, Save our Seas y la cooperación de la Universidad San Francisco de Quito. Ubicadas unos 1.000 kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, las Galápagos son consideradas un laboratorio natural, el mismo que permitió al científico inglés Charles Darwin, en el siglo XIX, desarrollar su teoría sobre la selección natural de las especies. Este archipiélago, formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, fue declarado como patrimonio natural de la humanidad de la Unesco y es considerada una de las reservas insulares mejor conservadas del planeta.

NAVIDAD Y AÑO NUEVO SIN PIROTECNIA ILEGAL

Los controles se intensificarán en las próximas horas para hacer decomisos.

Autoridades de Santo Domingo de los Tsáchilas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas trabajan coordinadamente para sacar de circulación a artículos fabricados con pólvora artesanal.

Se han realizado varios operativos en el casco central de esta localidad para ubicar los negocios que expenden productos similares de manera clandestina, pues no hay autorización para su libre oferta. El propósito es controlar la pirotecnia durante las festividades de Navidad y Año Nuevo para evitar personas heridas por la mala manipulación de estos elementos.

TRABAJO

La Policía Nacional e Intendencia recorrieron varios puntos del centro para decomisar productos elaborados con pólvora, los mismos que eran almacenados en diferentes locales comerciales.

La intervención se hizo en los negocios ubicados en la calle Ambato y avenida 29 de Mayo, sitios que en esta temporada son altamente frecuentados por

usuarios que buscan cosas navideñas. Entre las evidencias decomisadas constan: metralletas, volcanes tumba casas, mariposas de diferentes tamaños, camaretas y más artículos que eran comercializados de manera ilegal.

Christian Barragán, oficial de la institución policial, dijo que este trabajo estuvo enmarcado en el operativo ‘Diciembre seguro’ y confirmó que hacen más investigaciones para identificar otros lugares donde se expendan este tipo de pirotecnia.

El control se realizó previo a un trabajo Investigativo que desarrollaron agentes especializados, pero durante la inspección de locales también necesitaron colaboración de otras unidades tácticas como el GOE y UMO.

David Padilla, intendente de policía en la provincia Tsáchila, recordó que el almacenamiento y venta de estas mercaderías no están autorizadas porque podrían causar daños drásticos en las personas.

El funcionario dijo que seguirán visitando locales para garantizar que no se expenda pirotecnia artesanal, pues estod productos podrían ocasionar mutilaciones en los ciudadanos que optan por usarlos

LOJA, CUNA DE LOS VILLANCICOS MÁS POPULARES DE AMÉRICA LATINA

Las composiciones del maestro lojano Salvador Bustamante Celi alegran las fiestas navideñas de Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Centroamérica.

A puertas de la época navideña empiezan a sonar en cada hogar los tradicionales villancicos, una de las representaciones culturales más importantes de la Navidad.

‘Ya Viene el Niñito’, ‘Claveles y Rosas’ y ‘En brazos de una Doncella’, son algunos de los villancicos más conocidos y populares, no solo de Ecuador sino de Latinoamérica, cuya creación se atribuye al lojano Salvador Bustamante Celi.

Las letras que componen estas piezas musicales se escuchan en posadas, iglesia y hogares todos los años, durante diciembre. En su legado también consta la creación de: ‘Dulce Jesús Mío’, ‘No sé Niño Hermoso’, ‘Pimpollito del alma’ y ‘Venid Pastorcillos’, letras que combinaron la tradicional música de los Andes, logrando producir los más bellos villancicos jamás entonados desde el encuentro de las Américas india e hispana, en un proceso de sincretismo religioso sin precedentes.

RECUPERACIÓN DEL LEGADO DE BUSTAMANTE CELI

Un texto del compilador, Fidel Pablo Guerrero, expone que otros temas como ‘Corazones’, ‘Jesús Tiernecito’, ‘Las palomitas’, ‘Navidad Quiteña’, ‘Oh Niño Dios’, ‘Tres Reyes’, ‘Villancico 1’ y ‘Villancico 2’, forman parte de la extensa obra musical del talentoso instrumentista.

En 2013 nació el proyecto “Pesebre de mi tierra” y producto de la investigación realizada se verificó que la mayor parte de los cánticos más populares son de autoría del lojano. El proyecto incluyó también la grabación de un disco compacto, con las voces de varios artistas.Los villancicos de Bustamante Celi han trascendido el mundo entero, puesto que

han sido interpretados en más de 100 idiomas, llegando con un mensaje de paz, felicidad y esperanza a cada uno de los hogares. Con emoción, Magdalena Guerrero, responsable de la biblioteca del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, comenta que “Ya viene el Niñito” ha sido traducido a 102 idiomas.

Al ser Loja, una provincia donde sus habitantes son creyentes de la Virgen del Cisne, fue un impulso para que el destacado compositor escriba estas populares piezas. Se cree que la presencia de los franciscanos en Loja también lo animó a producir música en honor a las festividades de diciembre. Además de los villancicos, tiene varias obras musicales, sacras y religiosas, lo que motivó el reconocimiento de la iglesia católica.Salvador Bustamante Celi, un prodigioso músico poco historiado en Ecuador.

Pese a que sus canciones han sido traducidas a más de un centenar de idiomas y que sus melodías se cantan en todas partes del mundo, es escasa la información detallada que se puede conseguir sobre él. A Bustamante Celi se le atribuyen centenares de villancicos, pasillos y valses que han recorrido el mundo entero sobre las alas de los pentagramas escritos con especial devoción y que cuentan la alegría de celebrar el nacimiento del Niño Jesús.Los villancicos tienen un innegable origen popular que se articula perfectamente a los orígenes humildes de quienes los cantaban en los márgenes de las urbes peninsulares y posteriormente coloniales al celebrar la Navidad.

Salvador Bustamante Celi recogió esta herencia de exclusión, necesidades y alegría, la combinó con las tradiciones musicales de los Andes, logrando producir los más bellos villancicos jamás entonados desde el encuentro de las Américas india e hispana, en un proceso de sincretismo religioso sin precedentes. Y todo se debe a los orígenes también humildes del

músico ecuatoriano, que nació en Loja el 1 de marzo de 1876, hijo del también músico y organista Teodosio Bustamante y de Mercedes Celi. A los 13 años fue a Quito a estudiar música en la Escuela de los Hermanos Salesianos. En la capital del Ecuador cumplió la mayoría de edad, se tituló como bachiller en artes musicales y regresó a Loja.