Las casas presidenciales

PÁGINA Políticos se alistan para tomarse el estado REVISTA SEMANAL #108 30M - 05 DE ABRIL 2024

Coordinador General

Josué Navarrete

Colaboración Especial

La Hora Nacional, La Hora Esmeraldas, La Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo

Colaboradores edición Nº108:

Dr. Pedro Velasco Espinosa, Fausto Jaramillo Y., Rocío Gómez-Juncal, Manuel Castro M., Alan Cathey Dávalos, Dra. Rosita Chacón Castro, Milton Castillo Maldonado, Carlos Ferrer, Mario Godoy Aguirre, Antonio Sánchez Pato.

2 PÁGINA 2 REVISTA SEMANAL LA HORA Nº 108 30M - 05 DE ABRIL 2024

REVISTA SEMANAL

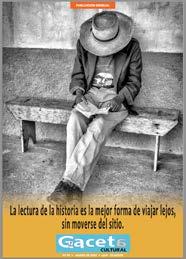

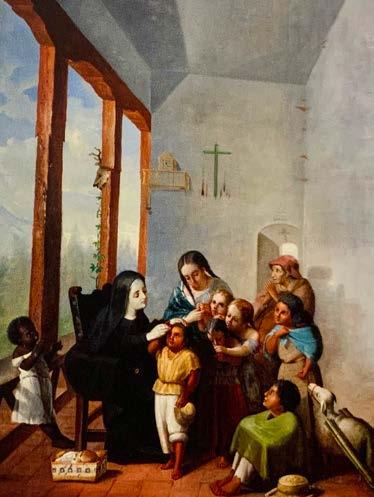

Mariana de Jesús

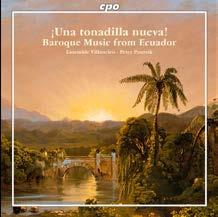

REVISTA SEMANAL LAS CASAS PRESIDENCIALES 4 Rocío Gómez-Juncal REDES SOCIALES AL LÍMITE VIOLENCIA Y RACIONALIDAD 21 Manuel Castro M. “MUJERES Y MUJERIEGOS” 33 Dra. Rosita Chacón Castro POLÍTICOS SE ALISTAN PARA TOMARSE EL ESTADO 40 La Hora ANEXO ESPECIAL: CARTA ECONÓMICA CORDES 44 Dr. Pedro Velasco Espinosa LÍMITES HUMANOS EN EL DEPORTE 74 Antonio Sánchez Pato COMO DESHASERSE DE ESAS GANAS DE COMER PASTELILLOS 77 La Hora CANGREJOS AZULES Y ROJOS ¿CUÁL ES MEJOR? 59 TERRORISMO Y TERROR 25 Alan Cathey Dávalos 19 56 Revista Semanal EL CÓDIGO GALÁPAGOS 52 Milton Castillo Maldonado La Hora Esmeraldas ANTONIO GALA, LA BÚSQUEDA DEL PARAÍSO PERDIDO 72 Carlos Ferrer EDITORIAL: ¿QUIÉN DEFIENDE A LA MINERÍA 47 La Hora GOBERNABILIDAD ES REPARTO DE TRONCHA 45 La Hora BOROJÓ: LA FRUTA EXÓTICA 80 La Hora Los Ríos ANEXOS ESPECIALES Revista Semanal Fausto Jaramillo Y. TECNOLOGÍA MODERNA 10 PENSIONES JUBILARES SE AGOTAN 48 La Hora Si desea ir directamente a un artículo presione el clic en el número de la página Escuche nuestros artículos Presionando el ícono de AUDIO AUDIO 65 POR UNA COCA COLA 31 Fausto Jaramillo Y. MARIANA DE JESÚS PAREDES Y FLORES Y LA MÚSICA QUITEÑA Mario Godoy Aguirre

AUDIO

Las casas presidenciales

pedrovelascoe@hotmail.com

Desde la creación de la Real Audiencia y Presidencia de Quito, en 1563, fue preocupación de la Corona proporcionar a la máxima autoridad de la misma un hogar adecuado, habida cuenta de su jerarquía y velando por su seguridad.

Las Casas Reales

No se crea que dotar al Presidente de la Real Audiencia era una extravagancia inventada por los conquistadores. ¡No! “En el esplendor incásico de Quito, “la principal edificación era, sin duda, el Capachuasi o Palacio del Inca, o “casas” de Huayna Cápac según las denomina Betanzos, enorme complejo de edificaciones, canchas o patios, depósitos, aposentos militares, piscinas y jardines, que se extendían desde la gran explanada de acceso o Jatuncancha -la misma plaza que hasta hoy existe delante de la Iglesia de San Francisco-, hacia el Occidente, por los declives del Pichincha, volcán sagrado y tutelar desde los orígenes. Los cuerpos principales del Palacio se hallaban desde donde hoy se hallan los tanques de agua de “El Placer”, topónimo castellano que data de tiempos inmemoriales, hasta la parte alta de El Cebollar”. ( 1 )

Así se llamaban, en los tiempos coloniales, las espléndidas, aunque sobrias, aposentadurías del actual Palacio Nacional. Desde 1563, año de la creación de la Real Audiencia, Cancillería y Presidencia de Quito, la residencia de su máxima autoridad estuvo ubicada cerca de la Basílica de La Merced, “a dos cuadras de la plaza principal, en las cercanías del monasterio de las Conceptas”

Fue el Presidente de la Audiencia Juan Fernández de Recalde quien ordenó la construcción del Palacio, propiamente tal, en el costado occidental de la Plaza Mayor en 1611, siendo las obras dirigidas por el arquitecto Jerónimo Hernández de Velasco. Una gran piedra labrada incrustada en sus paredes testigua que el 3 de julio de 1612 se instaló en ese lugar la Real Audiencia de Quito.

REVISTA SEMANAL 4 PÁGINA 4

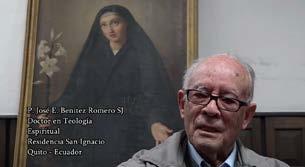

Dr. Pedro Velasco Espinosa

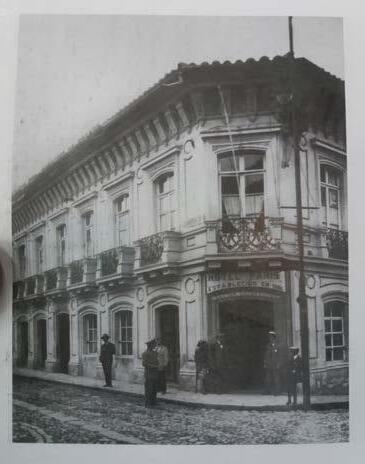

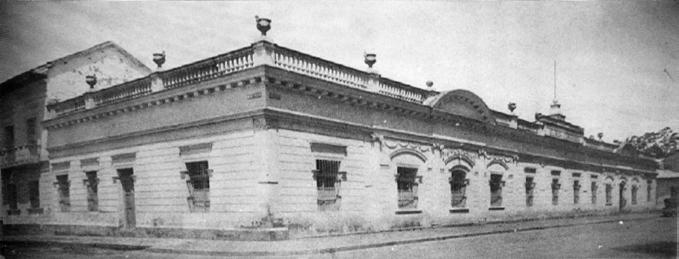

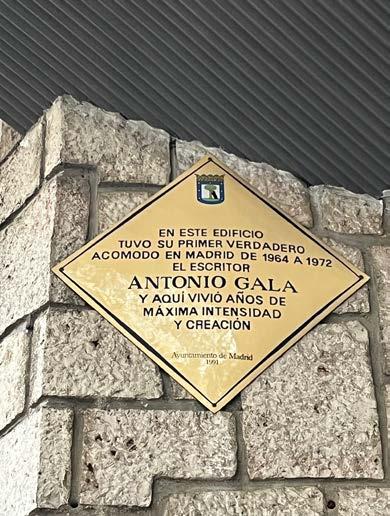

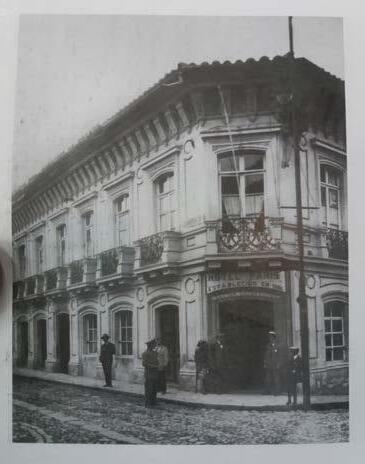

Casa presidencial de Mosquera Narváez, 10 de Agosto y Carrión

Dr. Pedro Velasco Espinosa

(1) El Cebollin

Varias han sido las remodelaciones y readecuaciones que recibieron las Casas Reales y el Palacio de Gobierno, desde aquella que hubo de hacerse después de los tremendos daños que sufrieran sus instalaciones a raíz de la Revolución de los Barrios Quiteños, el 22 de mayo 1765, cuando al grito de “viva el Rey, mueran los chapetones”, los sublevados habitantes de la Capital trataron de apoderarse de la sede de la Audiencia. Narra el Padre Juan de Velasco que desde el 25 de junio hubo “varias acometidas contra el pretil (del Palacio) que, sin orden ni armas, pero con tanta ceguedad, cólera y obstinada porfía que en cuatro días consecutivos en que murieron de los mestizos hasta 30, se apoderaron finalmente de las piezas, del pretil y de toda la ciudad. (…) En los ataques contra el pretil murieron solamente un soldado de la guardia y un español americano llamado Dueñas”.

Casa de los Héroes de la Independencia

En la gran casona sede de la Audiencia fue arrestado el Conde Ruiz de Castilla por los patriotas del 10 de agosto de 1808 y fue mudo testigo de la instauración de la Junta Soberana de Quito, la primera totalmente autónoma del dominio de la Corona de España en América, Junta que, además, fue la misma que el 25 de diciembre de 1808, con el nombre de Junta Suprema de Quito, dio el Primer Grito de Independencia de la América hispana.

Curiosamente, el “primer Presidente de la América revolucionaria” Juan Pío Montúfar y Frasso, Marqués de Selva Alegre, no se alojó en el Palacio en su calidad de Presidente de la Junta Soberana del 10 de Agosto. Prefirió seguir viviendo en su propia y suntuosa casona ubicada en “las cuatro esquinas”, lado nor-occidental de las actuales calles Guayaquil y Espejo, hoy llamada “Plaza Chica”, donde luce cabizbajo el gran Arzobispo González Suárez.

Triunfante en Pichincha, el General Sucre decidió que fuera en el Palacio de la Audiencia la suscripción de la Capitulación del Ejército de Aymerich, histórico documento “donde brilla la caballerosa magnanimidad del vencedor” ( 2 ), glorioso vencedor que se alojó en las alcobas del propio Palacio.

Huésped de excepción

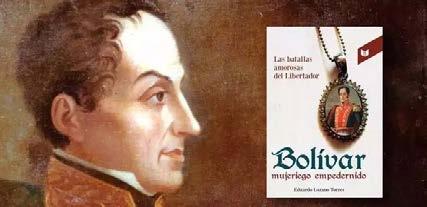

El Palacio Nacional tuvo un huésped de excepción desde 1822: allí se alojó el Libertador Simón Bolívar quien, precisamente, lo bautiza como “Palacio de Carondelet”, conocedor de las magnas obras ejecutadas por Luis Francisco Héctor Barón de Carondelet en beneficio de la Capital y especialmente del Palacio que le daba hospedaje.

PÁGINA 5 REVISTA SEMANAL

Casa

Presidencial, Chile entre Cuenca y Benalcázar

2 Ibídem.

Casa Presidencial de Antonio Borrero

En buena parte de los 168 días que vivió en Quito el Palacio le sirvió de morada y de Despacho; la primera vez, el 16 de julio, antes de llegar al Palacio, desde un balcón de la casona de la esquina nor-oriental de la Plaza Mayor recibió en la frente el impacto de una flor arrojada por Manuela Sáenz y desde ese instante sus almas se unieron para siempre. El 24 de julio de 1823 celebró su cumpleaños en los salones del Palacio.

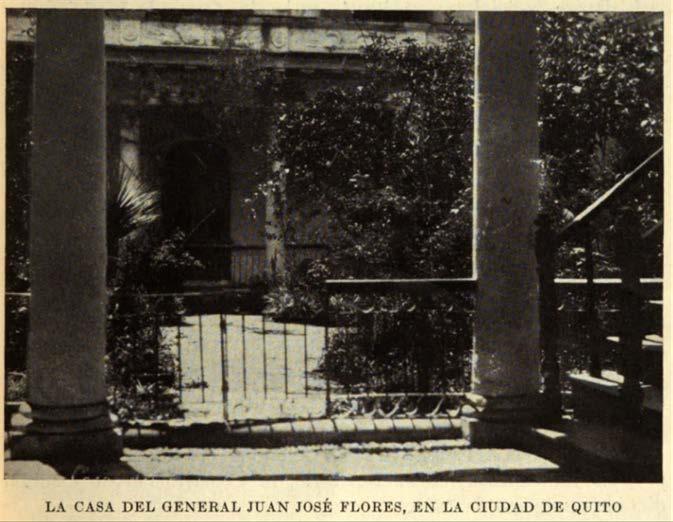

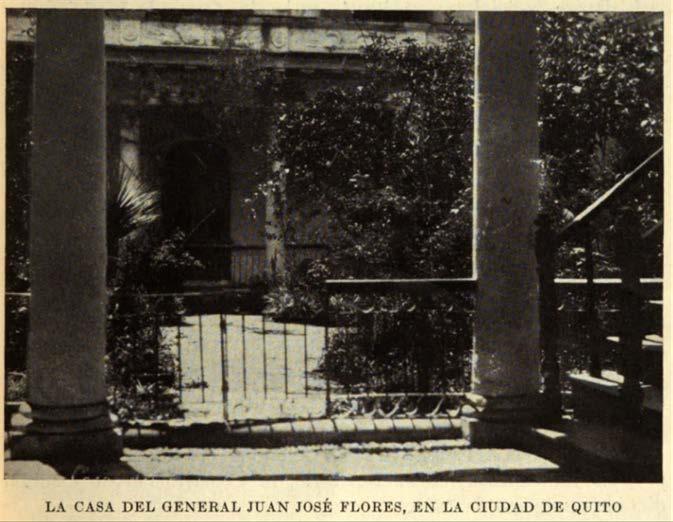

También el Palacio sirvió de domicilio a los Intendentes Generales del Distrito del Sur de la Gran Colombia, los generales José Gabriel Pérez, Bartolomé Solom y Juan José Flores, designados por su Presidente Simón Bolívar.

Domicilio presidencial en tiempos de la República

Desde el 13 de mayo de 1830, Juan José Flores y Mercedes Jijón Vivanco, la primera Primera Dama, habitaron en Carondelet y allí nacieron sus primeros hijos, entre ellos Antonio, quien será el único Presidente “nacido en Palacio”; “el General Flores comenzó a firmar los decretos ejecutivos con la indicación de haber sido dados “en el Palacio de Gobierno”, nombre con el que desde entonces comenzó a designarse a las antiguas Casas Reales o Palacio de la Audiencia”, sin dejar de ser, al propio tiempo, sede del Gobierno y residencia presidencial.

Las casas presidenciales

García Moreno, en su primera magistratura (1860-1865) vivió en una casa ubicada en la esquina sur-oriental de las calles Guayaquil y Chile, frente a San Agustín; en su segunda presidencia (1869-1874), tuvo, al inicio, por residencia la casa aledaña a la mansión esquinera de las calles Chile y García Moreno, frente a la Plaza (casa de junto al actual Hotel Plaza Grande); más tarde, pasó a residir en la casa de su propiedad ubicada en la esquina sur-occidental de la Plaza Sucre, más conocida como Plaza de Santo Domingo, magnífico inmueble que, desde hace muchos lustros, está “en reparación ” por parte del Municipio de Quito, quizá en su homenaje, ya que García Moreno fue “Alcalde Municipal” en 1848. De esta mansión saldrá el fatídico 6 de agosto de 1875.

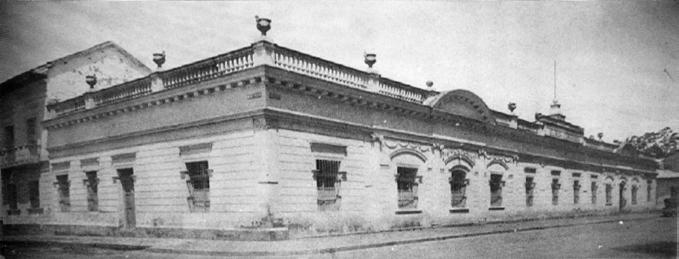

El Dr. Antonio Borrero (1875-1876) que sucede al Presidente asesinado, vivirá en la casa de la esquina nor-oriental de las calles García Moreno y Mejía, a una cuadra de la Plaza de la Independencia. El Capitán General Ignacio de Veintemilla (18781883) reside en la casa de su propiedad ubicada en la esquina sur-oriental de las calles Benalcázar y Chile. Don Plácido Caamaño Cornejo (1884-1888) tendrá como domicilio en Quito, la casa ubicada en la calle Chile, entre Flores y Guayaquil, frente

REVISTA SEMANAL 6 PÁGINA 6

REVISTA SEMANAL PÁGINA

al muro sur del Convento de San Agustín. El Dr. Antonio Flores Jijón (1888-1892) vive en la cada que fuera de su padre Juan José, en la calle Venezuela (actual Pasaje Drouet-Pérez). El Dr. Luis Cordero Crespo (1892-1895), reside en la casa de familia Vásconez, junto a la de Juan José, es decir en la calle Venezuela.

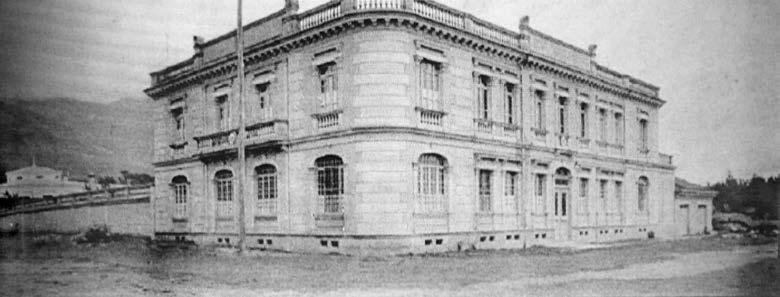

El General Alfaro, en 1907, compra para que sea habitada como Casa Presidencial la mansión situada en la calle Chile, entre Benalcázar y Cuenca, cerca de la Basílica de La Merced. El Dr. Carlos Freile Zaldumbide, varias veces Encargado del Poder, habita en la casa de su propiedad, ubicada en la esquina sur-occidental de las calles Guayaquil y Chile. En la Casa Presidencial adquirida en tiempos del General Alfaro, residirán los presidentes General Leonidas Plaza Gutiérrez (1901-

1905 y 1912-1916), Lizardo García Sorroza, Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, Dr. José Luis Tamayo Terán y Dr. Gonzalo S. Córdova Rivera, es decir que dicha casa (aún “en pie” ) fue Casa Presidencial hasta la Revolución Juliana de 1925.

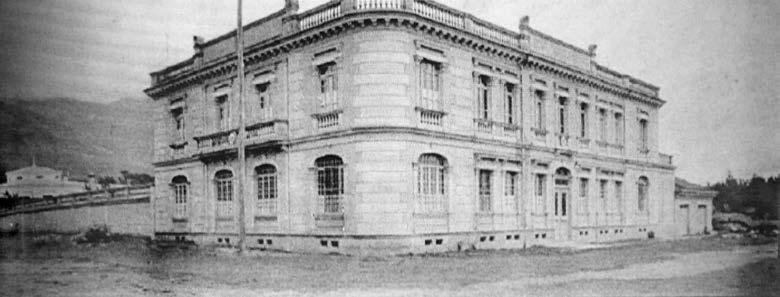

El Dr. Isidro Ayora Cueva (1929-1931), reside en su propia casa, ubicada en la calle Sodiro, frente a la Alameda, inmueble que luego será la Clínica Ayora. Don Juan de Dios Martínez Mera tiene como Casa Presidencial aquella situada en la esquina nor-oriental de las calles Venezuela y Olmedo.

El Dr. Velasco Ibarra en su primera presidencia, el Ing. Federico Páez Chiriboga, el General Alberto Enríquez Gallo y el Dr. Manuel María Borrero, viven en la Casa Presidencial ubicada en la esquina de las calles Mejía y Guayaquil, a una cuadra de San Agustín, que en la actualidad sirve para una dependencia municipal. El Dr. Aurelio Mosquera

PÁGINA 7 REVISTA SEMANAL

REVISTA SEMANAL

Casa presidencial de Isidro Ayora

Narváez tiene como Casa Presidencial el llamado “Palacio de Najas” donde funciona actualmente la Cancillería. El Dr. Arroyo del Río, en 1940, arrienda para que sirva de Casa Presidencial la quinta del Dr. Miguel Andrade, ubicada en la esquina de las avenidas Patria y Amazonas (actual Edificio Cofiec), en la que son huéspedes el Dr. Velasco Ibarra, en su segunda y tercera presidencias, y Don Carlos Julio Arosemena Tola. Por tanto, esta mansión fue residencia presidencial por 7 años.

El Dr. Mariano Suárez Veintimilla, Don Galo Plaza Lasso y el Dr. Camilo Ponce Enríquez tendrán por Casa Presidencial sus propias residencias. José María Velasco Ibarra, en 1960, será el primer huésped de la Casa Presidencial construida en tiempo de su antecesor Dr. Ponce, por el Arq. Sixto Durán-Ballén, a la sazón Ministro de Obras Públicas, en la parte posterior del Palacio de Gobierno.

Desde 1960, allí vivirán los presidentes: Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, Dr. Otto Arosemena Gómez, Dr. Velasco Ibarra (en su quinto mandato), Abogado Jaime Roldós Aguilera, Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, Ing. León Febres-Cordero, Dr. Jamil Mahuad Witt, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, Dr. Alfredo Palacios González y Guillermo Lasso Mendoza, quien de su propio peculio mandó restaurarla.

Los presidentes Dr. Fabián Alarcón Rivera, Dr. Rodrigo Borja Cevallos y Daniel Noboa Azín hacen de sus propias residencias, Casa Presidencial.

Resulta que es el Palacio de Carondelet, el solar que por más tiempo ha servido de despacho y vivienda de los primeros magistrados ecuatorianos.

(Nota : Los textos entre comillas, con cursivas y con otro tipo de grafía, son tomados de la obra El Palacio de Carondelet, publicada por la Academia Nacional de Historia, textos de la autoría de los académicos Dr. Jorge Salvador Lara, HHCC. Eduardo Muñoz Borrero, Jorge Villalba Freire, SJ.

y Dr. Fernando Jurado Noboa, que los cito indistintamente. Las fotos son fina cortesía de Rafael Racines, cuyos archivos guardan tesoros de quiteñidad).

Dr. Pedro Velasco Espinosa pedrovelascoe@hotmail.com

REVISTA SEMANAL

REVISTA SEMANAL PÁGINA 8

presidencial de las Avenidas Patria y Amazonas

Casa

La casa del General Flores

PÁGINA 9

Tecnología moderna

Fausto Jaramillo Y.

fgjaramillo4@hotmail.com

Día primero:

--No hijo, eso no lo voy a permitir.

--Pero padrecito, eso es lo más conveniente, eso nos deja a todos contentos.

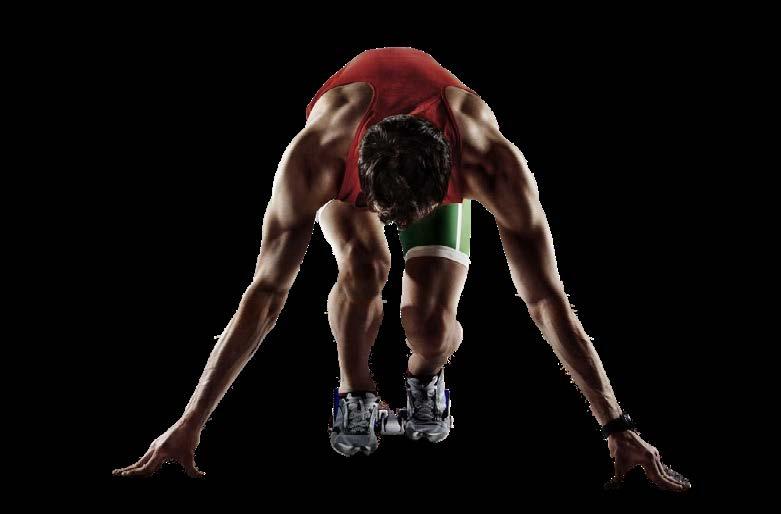

--No, hijo, ya te he dicho que no. Eso no es lo que estoy dispuesto a aceptar.

La discusión comenzó apenas el padre Silverio descendió del barco y puso sus pies en las Islas. Ni siquiera el cansancio de la semana de viaje en el viejo barco de la Armada nacional que hacía el servicio mensual desde el continente hacia las alejadas tierras del Archipiélago, había logrado calmar las furias del padrecito al enterarse de que su sacristán, acólito y hombre de confianza estaba amancebado con una mujer de las islas, otra colona sin pasado, que había recalado en ellas buscando un futuro sin importar el presente; y ahora que tenía bien en frente suyo a Don Carlos, dejó escapar todo lo que su pensamiento y educación religiosa le habían enseñado sobre el bien y el mal.

--No voy a permitir que vivas en pecado. ¡Eso no! Jamás. De una vez por todas te digo que hoy mismo te casas y asunto concluido.

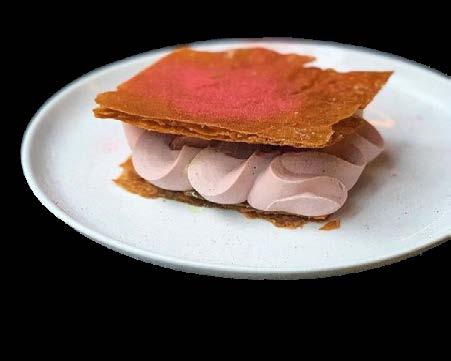

Don Carlos, un hombre nacido con el siglo, había cumplido los 48, no estaba dispuesto a que el bueno del padrecito le imponga una obligación que no quería cargar sobre el resto de su vida. Había llegado a las islas hace algo más de unos cinco años, escapando de guerras lejanas como la que hubo en otro continente y la que hubo en la frontera; pero también de otra clase de guerra, de una personal, de aquellas que desagarran el alma porque los que sufren son los otros por culpa de uno, se había

REVISTA SEMANAL 10 PÁGINA 10 REVISTA SEMANAL

AUDIO

enamorado de dos mujeres y como eso no lo entienden las leyes ni una mujer herida, un juicio de bigamia interpuesto por su primera mujer le obligó a salir corriendo de Guayaquil hasta recalar en las islas donde el brazo uniformado de la justicia no lo alcanzaba. Claro que esta historia no la conocía nadie y él no estaba dispuesto a contársela, mucho menos al Padre Silverio.

Don Carlos no era el único colono al que la justicia le había empujado fuera del continente. Allí en las islas todos sabían, o al menos sospechaban de todos, porque todos venían huyendo de algo o de alguien que quedaba en el continente. Esa era la historia de todos los colonos, de todos los que se habían alejado de un pasado pensando encontrar un futuro pero terminaron agarrándose del presente. Esas tierras en medio del mar significaban precisamente aquello: el presente, pues todos, en un lugar, muy en el fondo de su corazón, anhelaban volver al continente, mientras los días embriagaban esas historias. Con el pasar de los días y los meses, todos, y entre ellos don Carlos, se iban fundiendo con el paisaje hasta perder la memoria y ser apenas una parte consustancial del Archipiélago.

Años atrás, a los pocos meses de su llegada, don Carlos estuvo presente en la comisión que debía recibir al padrecito que venía a realizar su visita anual al incipiente poblado. Al verle al curita se prendió el foco de su imaginación y empezó a ejecutar un plan que le permitiría no abandonar las islas y tener alguna entrada económica permanente para su vida. Se mostró sumiso y diligente, estuvo en todo momento acompañando al curita y ayudándolo en las misas, en las confesiones, en los bautizos y, lo que era más importante, demostró una honradez a toda prueba al momento de recoger las limosnas; por eso, al despedirse, fue el propio sacerdote el que le propuso el primer acuerdo: desde ese momento él fue el sacristán de

la Iglesia de las islas y sus funciones consistían en construir una y otra vez la Iglesia, cada vez que el cielo y el mar desataran sus furias y las tormentas llegaban hasta la cima de la colina donde estaban situadas esas cuatro paredes de hojas y palos amarrados que todos conocían como la Capilla. Guardar el cáliz, el copón y los ornamentos propios para los ritos era otra de las tareas encomendadas; pero lo más importante era que don Carlos convocaba a los fieles, todos los domingos, para que escucharan los sermones que grababa el padrecito en esas cintas de audio de cassettes y que, ordenadamente, a cada domingo un sermón, debía poner en el aparato a pilas que le había encargado: esa función era su tarea más importante pues los fieles no debían olvidar sus obligaciones para con Dios y con el sacerdote. Debían escuchar siempre la voz del párroco hablándoles de la palabra de Dios, y para eso, que mejor que aprovechar la tecnología moderna y semanalmente acudir a la Iglesia y oír el sermón correspondiente. Esa gran idea se le había ocurrido a Don Silverio y le encomendó al nuevo sacristán.

PÁGINA 11

REVISTA SEMANAL

Costas de Galápagos

Navío de la Armada del Ecuador.

Claro que cada domingo, a más de madrugar a hacer sonar una vieja matraca por las calles del pueblo, para llamar a misa, Don Carlos debía instalar el equipo y reproducir la cinta para que todos los fieles humanos y animales escucharan el sermón del padrecito, luego, al finalizar la reunión tenía la obligación y el placer de pararse en la puerta de la ermita con la mano extendida en la que reposaba un plato de metal galvanizado, para que cada uno de los colonos de la isla que asistiera dejara su limosna semanal. En ocasiones, las más frecuentes, los habitantes de esa lejana isla, no tenían dinero para dar de limosna; en esos casos, se acumulaba la deuda hasta que cubriera el valor de algún animalito que pasaba a formar parte de los activos de la Iglesia.

Y puntualmente, cada domingo, Don Carlos apuntaba detalladamente todos los ingresos y egresos de la Iglesia, y lo hacía muy bien. Es que fiel a su sentido de la honradez, él preparaba las cuentas para cuando regresara el padrecito a las islas. Cuando eso sucedía, que era cada seis meses o cada año, según sea la voluntad y la necesidad económica del curita, en la reunión del primer día, el padrecito recibía el sesenta por ciento mientras que don Carlos se sentía feliz con su cuarenta por ciento.

Y así, todos contentos... hasta ese día.

Día segundo

Pero es que usted no me entiende padrecito -- se quejaba Don Carlos. – No debo casarme. Las mujeres solo traen problemas y complicaciones.

--Eso debías haberlo pensado antes de llevarla a vivir contigo -- Replicaba

Don Silverio, y proseguía: -- No olvides que ya eres un hombre mayor y debías usar la cabeza

Es que padrecito, en estas cosas no se usa la cabeza, precisamente. Son otras partes del cuerpo las que entran en juego ¿su merce, me entiende? .

– Intentaba explicar, pícaramente el sacristán.

Tu no me vas a venir a enseñar esas cosas. Yo tampoco soy un jovencito que no sabe nada. El que yo no use esas partes del cuerpo como tu, no quiere decir que no sepa de lo que se trata. Sinvergüenza . – Y el curita elevaba la voz.

El acuerdo primero había sido satisfactorio para las dos partes. Parecía que todo marchaba como Dios manda. Cada uno cumplía la parte del pacto convenido y las visitas del señor cura se sucedían una y otra vez con una sonrisa de satisfacción. Es que él tenía puestas sus esperanzas en

que las limosnas de las islas le darían una buena aposentaduría cuando decidiera retirarse. Lo que recibía allá en el continente le servía para el día a día; tenía bastante, es cierto, pero lo que le producían las Islas era lo que ahorraba para su vejez. El sabía lo duro que era cuando un sacerdote llegaba a esa edad en que las enfermedades se hacen presentes porque el cuerpo ya no da más, sin tener quien cuidara de su vejez. Cuantos sacerdotes se habían muerto como perros sin dueño, solos y desvariando porque nadie les llevaba una cuchara a su boca para mitigar los años. No, al curita no le iba a pasar eso; el tenía bien planificada su vida. No padrecito, yo no quiero explicarle nada de esas cosas. Lo que sucede es que eso de casarse trae unas inmensas responsabilidades que, uste, su merce padrecito, no puede ni siquiera imaginarse, porque uste, como no tiene mujer no sabe lo que estas carishinas saben gastar. — Intentaba defenderse don Carlos.

Eso no me importa. Igual tendrás que gastar lo que ella te pida si sigue viviendo en tu casa sin casarte. Todos saben que es el hombre el que debe mantener a la mujer ya que esa es su obligación ¿o no? -- replicó Don Silverio.

Si, padrecito, pero es que así, arrejuntado no más, ella puede irse cualquier rato y no me va a pedir juicio ni nada de esas cosas. Ha de coger sus petacas y ya.

REVISTA SEMANAL 12 PÁGINA 12 REVISTA SEMANAL

Ilustración de un Sacristán

Mira, desgraciado, no quieres entender que un sacristán debe ser un dechado de fiel cumplimiento de los diez mandamientos de la Ley de Dios, y servir de ejemplo a los otros colonos de la forma de vida que predica la Iglesia.

Y la discusión seguía mientras los dos hombres caminaban hacia la choza de otro colono que buscaba confesarse, luego a la de doña Eduviges que quería que el padrecito le bendijera a sus animalitos y, más tarde, a la de doña Casimira que quería bautizar a la última camada de chivitos que había parido la Torcaza, y que estaban encerrados en un corralito de madera para que no se escaparan.

Día tercero

Está bien, padrecito. Está bien, me caso, pero con una condición: quiero que revisemos nuestro acuerdo —

--¡ Qué! ¡Qué quieres qué! Sinvergüenza. Encima que vives en pecado quieres ahora revisar el Acuerdo. ¿Qué te has creído? Que yo soy tu juguete. Y ¿por qué quieres revisarlo? ¿qué tiene que ver nuestro acuerdo con tu matrimonio? No lo entiendo. A ver, explícame.

Lo que pasa es que si voy a mantener a la flaca de la Leonor, voy a necesitar un poco más de ingresos económicos... dinero, ... plata,... o como quiera su mercé, decirle a aquella cosa que sirve para dar de comer, de vestir, para comprar remedios, hacerle otra cama y todas esas cosas.

¡Ah! Ya se. Ahora quieres que yo te mantenga o, mejor dicho, que yo mantenga a los dos. Eso si que no. Me oyes: NO.

El no de Don Silverio, el curita, fue así con tilde y mayúsculas, rotundo y sin discusión. Eso no lo podía permitir porque todos sus planes se vendrían abajo. Permitir que se modificaran las condiciones del Acuerdo era lo último que se le habría ocurrido y, lo primero que se le ocurrió al sacristán. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué, ahora, venía a presionarle de esa manera?

Don Carlos, por su parte, pacientemente, intentaba explicarle que el cuarenta por ciento no le alcanzaba para dar de comer a dos o quien sabe cuántas bocas más. Que el matrimonio significaba dinero y eso era lo que más le faltaba. En las islas no había posibilidades de trabajo. Todos los colonos vivían de lo poco que daba la tierra y de la pesca diaria, pero eso no era suficiente. Todos pasaban hambre y necesidad y él, don Carlos, hombre instruido, hombre leído y viajado, no iba a someterse a aquella terrible iniquidad de no poder dar de comer a su mujer y a los hijos que vendrán. Bueno eso es lo que decía de labios para afuera, porque de labios para dentro, Don Carlos no quería volver a huir. Si se casaba ya no sería solamente bígamo, sería trígamo, y eso sí, palabra de Diosito que no tiene perdón de nadie.

Pacientemente sacó del bolsillo derecho de su raído pantalón una hoja de cuaderno llena de números que había preparado el día anterior, para que el curita entendiera lo que le había llevado a pedir la revisión del acuerdo.

De un manotazo, el sacerdote le arrancó la hoja y la estrujó antes de lanzarla bien lejos. Cosa rara, no la rompió, no la destruyó; la lanzó, con iras, es cierto, pero lo hizo hacia un rincón de eso que todos llamaban capilla.

PÁGINA 13 REVISTA SEMANAL REVISTA SEMANAL

Utencilios para ceremonia relgiosa

Día cuarto

La noche anterior, luego de que se fuera despechado y bastante molesto Don Carlos, el sacerdote quedó pensativo. Pensaba en lo difícil que era el encontrar una persona honrada en quien confiar. Lo duro que debía ser pasar en esas islas abandonadas, lo solitario. Si para él, que había escogido esa vida, en ocasiones, la soledad le corroía el alma y soñaba en una compañía. Claro que él tenía vocación y hasta ese momento había logrado vencer al demonio que le tentaba con las curvas pronunciadas de alguna o algunas de sus feligreses. Pero, de cualquier manera, no eran raras las veces en que había tenido que confesarse con el Sr. Obispo de sus malos pensamientos, porque malos era bien malos, aunque le produjeran una comezón en el cuerpo, que para qué también, era una cosa deliciosa.

En fin, tras largos minutos que se hicieron horas, Don Silverio pateó nuevamente el papel que Don Carlos le había querido mostrar. Al verlo por los aires le entró una curiosidad que no pudo aguantársela, y se agachó a recogerla y le estiró lo mejor que pudo. Eran los números que él tan bien conocía. Estaban formados en hileras o columnas del debe y el haber, como sabía hacer el sacristán y que delataban su formación de contador. Allí estaban escritos los ingresos de un hombre solo, y también sus egresos o sus gastos. Si tanto no alcanzaba para uno, tampoco podía alcanzar para dos, esa era la lógica del hombrecito y por eso se oponía a casarse (al menos eso era lo que creía el sacerdote)

De cualquier manera, los números son los números y allí estaban para decir su verdad. Con el cuarenta por ciento de las limosnas y de los ingresos

de la Capilla no alcanzaba para mantenerse el sacristán. Algo había que hacer, pero cambiar las reglas del Acuerdo, eso sí que no.

Día quinto

Conforme la estadía del señor Cura en las islas se acercaba a su fin, la angustia empezaba a crecer en su ánimo. No podía decir que la estadía de ese año fuera un infierno, porque un señor curita no piensa ni vive en el infierno, pero que estaba pasando muy mal, eso era una realidad. Mientras tanto, don Carlos creía tener la solución para el conflicto y de tanto pensar le dolía la cabeza, esperaba que aunque sea en el último día de la estadía del sacerdote éste terminaría aceptando la modificación del contrato, porque si toda esta historia terminaba con sus huesos en la cárcel, pues, al menos quería que fuese por algo, un pedazo de la isla, unos cuantos animales y algo de platita, pues no estaría nada mal.

En los días siguientes, era importante que las limosnas no alcanzaran el nivel de otros días, y por eso decidió no llegar puntualmente a la hora de las misas. Al atrasarse tenía la justificación justa y precisa para recoger al apuro las limosnas y no con la prolijidad con la que solía hacerlo.

En un arranque de desesperación, el pobre señor cura hasta pensó en no volver nunca más a las islas, porque ya no tenía ningún aliciente que le moviera a pasar una semana en el barco desde el continente hasta las islas, otra semana en ellas y una tercera semana en el barco de regreso. Un mes lejos de su parroquia se justificaban por la cantidad reunida durante los seis meses por don Carlos, pero ahora, con las nuevas condiciones que le

REVISTA SEMANAL REVISTA SEMANAL

PÁGINA 14

proponía el sacristán, ya no era tan rentable...

El pito de viejo y destartalado barco de la Armada, amarrado con gruesas sogas a unos pilotes clavados en el mar, anunciaba que estaba próximo el día de su partida. Hombres y mujeres comprendían que pronto el tedio del paisaje de las islas volvería a estar presente en sus días. Aire, tierra y horizontes azules infinitos, inalcanzables, imposibles de vencer calaban hasta el fondo del ánimo de aquellos seres humanos que, por razones de sobrevivencia, habían llegado hasta sus costas, y los tornaban hoscos, huraños, ensimismados. El único medio de comunicación que tenían con el continente era ese viejo barco de la Armada que, cosa rara, llegaba mensualmente, y sin que falte ningún mes a atracar en el puerto trayendo noticias, víveres, otros colonos, y en ocasiones, un piquete de policías que traían el encargo de llevar al continente a alguno de los colonos porque la Justicia así lo había determinado. Claro que eso era muy de vez en cuando, y cuando eso sucedía, los otros colonos se encargaban de esconder al prófugo hasta que el barco volviera a partir con los uniformados. La bullanguería, los gritos y la alegría, especialmente de los pocos niños que por allí retozaban, anunciaban que el barco estaba cerca. Pero apenas zarpaba el barco volvía la rutina a apoderarse de los colonos y con ella venía la nostalgia y la tristeza.

El resto de los días, entre la partida del barco y su retorno, había que pescar para comer, y el resto del tiempo, casi, casi pasaba del mismo modo que pasaba la arena del reloj, lenta, monótonamente, y siempre igual.

Por eso, Don Carlos tenía tiempo para ser prolijo; claro que también esa cualidad formaba parte de su formación. Allá en el continente, él había sido un contador federado y hasta había enseñado con -

ría olvidar. Cuantas cosas quisiera olvidar, pero no siempre se puede, solía pensar Don Carlos.

Sin pensar en el pasado, los domingos y días de fiesta de guardia, Don Carlos sabía divertirse. Con cura o sin cura, la costumbre había enseñado a los colonos a asistir, con sus mejores galas, a pasearse hasta la cabaña dedicada a la Iglesia. Allí, Don Carlos leía en la Biblia, el pasaje correspondiente a la fecha y luego, la voz del señor Cura majestuosa y premonitoria, grabada en las cintas de cassette que dejaba en las Islas a cargo de su sacristán sonaba majestuosa. Todos los colonos soñaban que eso era una Misa, lo único que podían aspirar los colonos era a aquello.

Eso sí, Don Carlos tenía las cintas bien marcadas, para no repetirlas a domingo seguido porque eso hubiera sido motivo suficiente como para que los fieles se sintieran engañados; no, señor, él Don Carlos, el sacristán tenía bien ordenadas las cosas. Cada domingo retiraba una cinta y ponía a funcionar una vieja grabadora que el señor cura le había regalado con la condición de que sirviera para que

REVISTA SEMANAL REVISTA SEMANAL

PÁGINA 15

Cada visita del señor cura le entregaba a Don Carlos, las grabaciones de los sermones correspondientes a todos los domingos y fiestas de guarda, de los siguientes seis meses.

Luego de la misa, los colonos los dedicaban a brindar por el dios Baco, embotellado en forma de un líquido blanco, transparente que Doña Amelia solía fiarlos. En ocasiones Don Carlos participaba del jolgorio, pero la mayoría de las veces, luego de guardar las cintas y apuntar en su libro de contabilidad, las limosnas recibidas, salía a pasear por las islas porque en el camino solía encontrar a una que otra esposa o hija soltera de los colonos que, mientras tanto, libaban en la cantina del poblado.

Hasta que un día Don Carlos contrajo la enfermedad que suelen contraer todos los hombres, encontró una mujer con quien compartir permanentemente su cama y su comida. Desde entonces, como siempre sucede en estos casos, las necesidades de dinero aumentaron proporcionalmente a la otra boca que alimentar, al cuerpo que vestir, porque como todos saben también hay que vestir al cuerpo que se puede desvestir, comprar la madera para la cama más ancha, para el baúl de la mujer, para un par de sillas donde sentarse a comer; en fin, todas esas cosas que viene junto a una mujer.

Día sexto

En aquellos días, la sonrisa de Don Carlos aumentaba en sentido inverso a la preocupación de Don Silverio, la locuacidad también. Mientras el curita rumiaba sus pensamientos, el sacristán no vacilaba ni un segundo en dejar escapar su alegría. Parecía que Don Carlos seguiría en su trabajo de la Iglesia, pero sin casarse. Por eso, le sorprendió que ya entrada la tarde, cuando el sol se ponía más caliente y colorado, Don Silverio le llamara para, de una vez por todas, zanjar este asunto.

Mira, -- le dijo el curita— He pensado muy bien lo que te voy a decir y, no quiero que vuelvas a decirme que no.

¡Epa! Pensó don Carlos, parece que el padrecito va a ceder en lo del Acuerdo y ahí si que me friego, porque ya no tendré excusa para no casarme.

--Te casarás y no revisaremos el contrato — expresó, entre solemne y académico, don Silverio.

- -No me interrumpas— y esta vez lo dijo enojado el curita,-- Tengo la solución para nuestro problema y no quiero que digas ni una sola palabra. Si no puedes mantener a tu mujer con lo que te queda del acuerdo, y si yo no estoy dispuesto a revisar las cláusulas del mismo, entonces vamos a tener que aumentar los ingresos, para que te alcance para mantener a tu nueva familia.

El Padrecito está loco, pensó Don Carlos

— ¡Aumentar los ingresos, pero ¿cómo?! preguntó anhelante

Es muy simple. Es tan simple que no entiendo por qué no se me había ocurrido sino hasta ahora.

A cada frase que pronunciaba el sacerdote, su rostro reflejaba la euforia de un hombre que de pronto se descubría a sí mismo como sabio e inteligente.

Con la grabadora que ya te he dejado, y que tú la usas para transmitir a los colonos mis sermones, de ahora en adelante, vas a darle otra función. Los colonos, especialmente las colonas, aprovechan mi viaje a estas islas para confesarse, por eso he pensado que debemos hacer lo siguiente : ...

REVISTA SEMANAL REVISTA SEMANAL

PÁGINA 16

Día séptimo

El barco partía a eso de media mañana, por eso había que apresurar la misa y el rito del matrimonio de Don Carlos. Enseguida había que bajar al muelle para que Don Silverio se embarque y pueda viajar al continente.

Esa mañana; mejor dicho, esa madrugada, el novio no tuvo más remedios que contarle al sacerdote su situación. Era bígamo, no podía casarse, aunque quisiera. El Curita le escuchó y aunque sus labios no pronunciaron ninguna palabra, pero por su mente circularon todas aquellas palabras, bien castizas, que hacen sonrojar hasta a un presidiario. Molesto, furioso, enojado, le interrogó sobre todos los detalles de su juicio, del juicio que le esperaba a Don Carlos en el continente si pensaba alguna vez retornar al continente. La conversación dio sus frutos. Don Carlos si podía casarse ya que en ambos casos se había casado en el Registro Civil, pero jamás en una Iglesia, y lo que quería Don Silverio era que su sacristán no viva en pecado para que no sea un mal ejemplo a los colonos. Por eso, saltando de euforia convocó a celebrar el rito del matrimonio a la hora del desayuno, pues debía preparar sus maletas para alcanzar a embarcarse en el viejo navío de la Marina.

Llegado el momento, el Sr cura, ni siquiera escuchó la respuesta de Don Carlos a la tradicional pregunta de que si quería aceptar por esposa a Leonor, la mujer aquí presente, porque enseguida le preguntó a ella.

Ojalá no hubiera preguntado, porque el No que dijo ella retumbó en los oídos del curita hasta cuando llegó al continente. -- No, no quiero casarme -- Ese n o sonó como grito en voz baja; sonó como sollozo de rebeldía contenida.

“Yo solo quiero tener un techo para que un hombre cubra mi desnudez y nada más. Yo se defenderme sola y no me interesa que nadie lo haga por mi. Así es que ustedes dos, vayanse a la mierda, por querer casarme sin antes habérmelo consultado. Yo también tengo derecho a opinar sobre mi vida ¿o no?” Y se marchó.

Fausto Jaramillo Y.

PÁGINA 17 REVISTA SEMANAL REVISTA SEMANAL

fgjaramillo4@hotmail.com

Un aporte a la cultura desde la óptica de la lojanidad.

PÁGINA 18 REVISTA SEMANAL

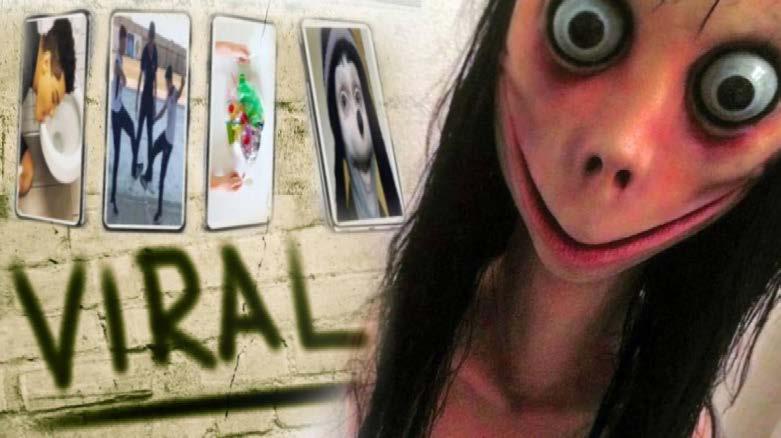

Redes sociales al límite

Rocío Gómez-Juncal *

Los retos virales en redes sociales como TikTok, han capturado la atención y participación de jóvenes en todo el mundo, incluido Ecuador. Estos desafíos, que a menudo implican poner en riesgo la salud física y mental de los participantes, se han convertido en una tendencia preocupante. Un ejemplo alarmante es la invitación a jóvenes a consumir fármacos destinados a tratamientos psiquiátricos y grabar sus efectos. Esta clase de retos, lejos de ser meros juegos inocentes, plantean serias interrogantes sobre por qué se han vuelto tan populares.

Desde la psicología social, hay explicaciones sobre esta peligrosa fascinación. Abraham et al. (2022) destacaron cómo la “Teoría del Contagio Conductual” intenta comprender la razón detrás de la participación en estos retos virales, sugiriendo que tanto la influencia social directa como factores personales como la búsqueda de entre -

tenimiento y atención son clave. Sin embargo, se encontró que esta teoría no puede explicar completamente el fenómeno por sí sola, indicando que hay motivaciones más complejas en juego.

Otros estudios como los de Feijoo et al. (2023) examinan cómo los jóvenes perciben estos retos como una forma de entretenimiento inofensivo y temporal, subestimando los riesgos potenciales. La búsqueda de espectáculo y viralidad parecen eclipsar el sentido de precaución, llevando a muchos a participar sin una comprensión completa de las posibles consecuencias.

La forma en que estos retos se presentan y discuten en plataformas como YouTube y Twitter también contribuye a su propagación. La creación de contenido que intenta educar o advertir sobre los peligros de ciertos desafíos puede, paradójicamente, aumentar el interés y la participación al

PÁGINA 19 REVISTA SEMANAL

AUDIO

hacer que más personas estén al tanto de su existencia. Este fenómeno resalta la compleja dinámica entre la concienciación y la promoción inadvertida de comportamientos de riesgo (Khasawneh et al., 2021).

Para prevenir la participación en retos virales arriesgados entre los jóvenes, especialmente aquellos que ponen en peligro su salud física y mental, es crucial aunar esfuerzos desde las comunidades educativas, agentes sociales y la comunidad en general, para implementar estrategias preventivas como:

• Incluir en los currículos escolares programas que eduquen sobre el uso seguro y responsable de las redes sociales, fomentando la alfabetización digital entre los jóvenes y el pensamiento crítico, enseñándoles a comprender cómo la presión social y la búsqueda de aprobación pueden llevar a tomar decisiones perjudiciales.

• Implementar campañas de concienciación desde los gobiernos, que destaquen tanto los peligros de los retos virales como historias de jóvenes que han sufrido consecuencias negativas por participar en ellos.

• Colaborar con influencers y creadores de contenido en las redes sociales para promover mensajes positivos y de seguridad. Estos líderes de opinión pueden jugar un papel crucial en modelar comportamientos seguros y responsables desalentando la participación en retos peligrosos.

• Crear espacios, tanto en línea como fuera de línea, donde los jóvenes puedan discutir

sus experiencias y preocupaciones sobre las redes sociales de manera abierta y sin juicios. Estos espacios pueden facilitar el intercambio de estrategias para manejar la presión social y tomar decisiones más seguras en línea.

Implementando este tipo de estrategias, basadas en la evidencia de estudios relevantes, se puede trabajar hacia una cultura digital más segura y consciente entre los jóvenes, reduciendo el atractivo y la incidencia de participación en retos virales de riesgo.

Referencias

Abraham, J., Roth, R., Zinzow, H., Chalil Madathil, K., & Wisniewski, P. J. (2022). Applying Behavioral Contagion Theory to Examining Young Adults’ Participation in Viral Social Media Challenges. ACM Transactions on Social Computing, 5(1-4), 1-34. https://doi.org/10.1145/3538383

Feijoo, B., Sábada, Ch., & Segarra-Saavedra, J. (2023). Viral challenges as a digital entertainment phenomenon among children. Perceptions, motivations and critical skills of minors. Communications. https://doi.org/10.1515/commun-2022-0044

Khasawneh, A., Chalil, K., Zinzow, H., Wisniewski, P., Ponathil, A., Rogers, H., Agnisarman, S., Rotth, R., & Narasimhan, M. (2021). An Investigation of the Portrayal of Social Media Challenges on YouTube and Twitter. ACM Transactions on Social Computing, 4(1), 1-23. https://doi. org/10.1145/3444961

*Rocío Gómez-Juncal

Directora del grado en Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

20 PÁGINA 20

REVISTA SEMANAL

Violencia y racionalidad

Manuel Castro M.

manuelcastromurillo@hotmail.com

El origen de la violencia en forma general

Preocupa la violencia política, de la sociedad y del crimen organizado, en el Ecuador y en general en el mundo, en la que la mayoría está en contra y que hay que evitarla, aunque surge en forma obscura y tapada. Violencia que ha surgido muchas veces de la racionalidad, lo que la hace más peligrosa. Generalmente es contra el Estado, contra sus instituciones, contra las clases dominantes. Hay que aceptar que ha habido procesos revolucionarios auténticos y los aparentes, nutridos por la violencia, con razonamientos de la realidad, aunque luego se han utilizado solo para apoderarse del poder y hacer lo que, precisamente, dio origen a la violencia. O revoluciones que han fracasado por su radicalismo al querer imponer ideologías o visiones supuestamente basadas en realidades, algunas calificadas como científicas, como el marxismo leninismo, o el nazismo o el fascismo, que en el fondo son lo mismo, porque sacrifican o sacrificaron las libertades, fomentaron la violencia de clase o racista, y que destruyen o destruyeron

pueblos o que terminaron en fracasos económicos y hasta en la miseria.

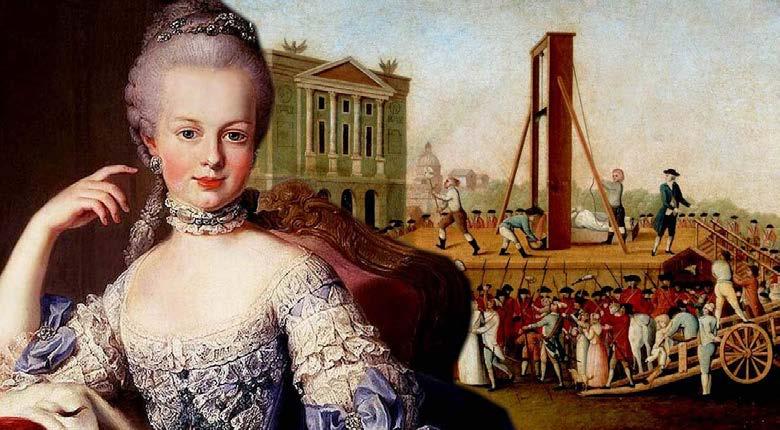

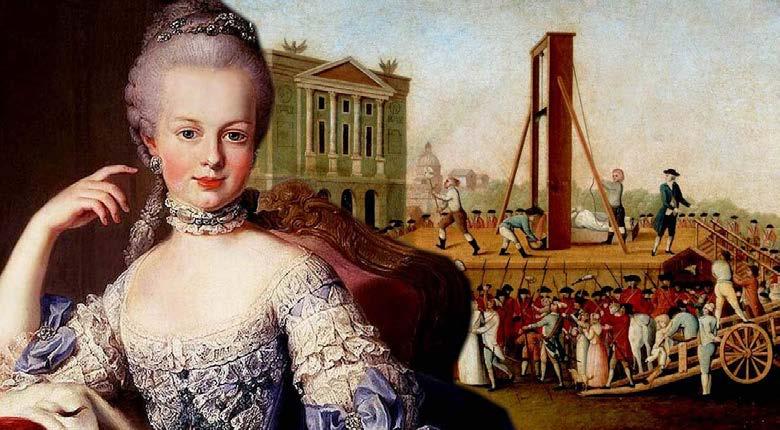

La violencia en la revolución francesa

Michel Foucault sostiene: “ Se ha afirmado que si viviésemos en un mundo racional, podríamos deshacernos de la violencia. Es completamente falso. Entre violencia y racionalidad no hay incompatibilidad”. Lo cual es evidente, tenemos el ejemplo de la Revolución Francesa (1789-1799), que fue un conflicto social y político, con diversos períodos de violencia, que convulsionó la Francia y otros países, tiene su origen por los abusos de la nobleza y el clero y una monarquía absoluta, la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que existía en Francia durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta, quienes finalmente fueron ejecutados. Revolución que dejó su legado para los derechos de libertad, seguridad y propiedad. Gracias a este acontecimiento el 26 de agosto de 1789 se adoptaría en Francia la

PÁGINA 21 REVISTA SEMANAL

AUDIO

Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, y se provocó el derrumbe de la monarquía absoluta con el objetivo de establecer un Gobierno republicano y democrático. Tenía, pues, un fondo de racionalidad tal violencia, pues acabó con un sistema opresivo. Pero la Revolución termina cuando Napoleón da un golpe de Estado en 1799 e instaura el Consulado y el Imperio como régimen político. Luego se desnaturaliza y surge diferentes fases y hasta un período del terror, de 1793 a 1794, en la que se imponen reivindicaciones sociales. Revolución Francesa y su violencia que han sido interpretadas siempre como un asunto complicado, pues si bien no se condena la razón sino la naturaleza de la racionalidad que se considera compatible con la violencia. Como asienta Schopenhauer: “La rebeldía es la virtud original del hombre” y que como sistema lo consagra Napoleón: “Jamás habrá revolución social sin terr or”.

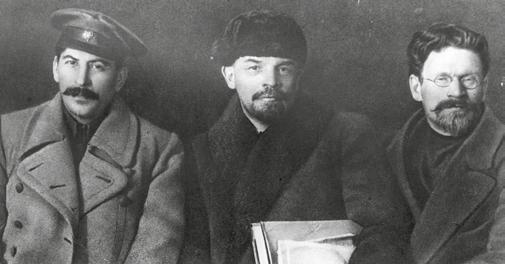

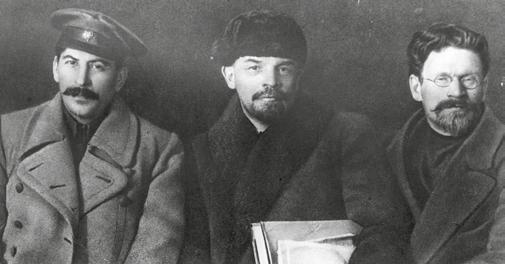

La revolución rusa

Son todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista, entre febrero y octubre de 1917. Las causas fundamentales de la Revolución Rusa fueron el abuso durante siglos del régimen zarista autócrata, mediante un sistema esclavista, dominados por las altas clases, y el pueblo sometido, en su mayoría rural, y un estancamiento y parálisis de su economía en esa época, que mediante una violencia inusitada dio lugar al socialismo y el acceso aparente al poder de la clase trabajadora. Toma el poder Lenin, son ejecutados el Zar y su familia. Cuando muere Lenin lo sucede Stalin, quien instaura un régimen de violencia contra sus opositores, con millones que mueren ejecutados por disidentes o contradictores a su régimen comunista. Igual que lo que sucedía en el zarismo. Ya no fue la razón compatible con la violencia, sino que únicamente la violencia que se impuso hasta 1991 en que terminó el régimen comunista en la URSS, sin guerras ni violencia. Surge Putin quien se apodera de Rusia con un sistema de violencia y represión, una especie de nuevo zar o emperador, con poderes absolutos. Se podría decir -con Oscar Wilde- que ya no impuso solo la fuerza bruta sino la razón bruta, Putin, quien inicialmente fue miembro de la temible policía secreta rusa, la KGB, lo que en parte explica su controvertida personalidad.

In -

Iósif Stálin, Vladimir Ulianov (Lenin) y Leo Trotsky

REVISTA SEMANAL PÁGINA 22

María Antonieta y Luis XVI

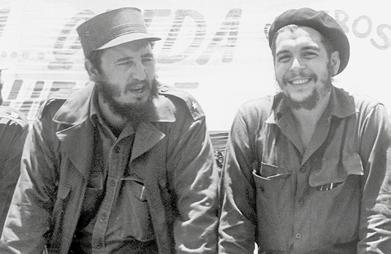

Fidel Castro y la revolución cubana

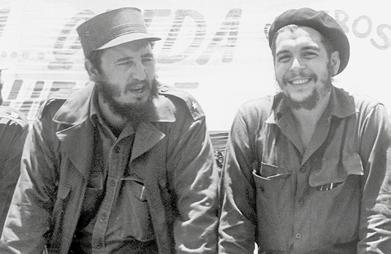

En 1952 un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó al presidente electo Carlos Prío Socarrás, hecho que es el origen de la Revolución cubana. Batista usó el chantaje, la intimidación y el fraude para ganar las elecciones a cualquier costo, pues fue presidente constitucional de 1940 a 1944 y dictador de 1952 a 1959. Hasta el final de su gobierno la policía se encargó de mantener a la población asustada y reprimida, pues el descontento y las revueltas estudiantiles se habían vuelto frecuentes y el desempleo imperaba, tanto que la Universidad de la Haba fue cerrada en 1956. En diciembre de 1958 las milicias comandadas por el “Che” Guevara tomaron Santa Clara el último reducto antes de la Habana. En enero de 1959 Fidel Castro, mediante una guerra de guerrillas, tras derrocar a Batista, ejerció el poder ejecutivo en Cuba durante casi 50 años, como primer ministro y presidente. Inicialmente hubo emoción y apoyo a las acciones violentas, guerrilleras, de Fidel, luego ya marxista y dueño del país, se ha objetado tal revolución, que actualmente continúa llamándose así pero con un pueblo sumido en la pobreza, falto de libertades y sin el menor acercamiento a un régimen democrático con elecciones legítimas y transparentes. La violencia admirada inicialmente terminó siendo la violencia imperante en esa Isla, lejos de la razón y la cordura y de respeto a los derechos humanos.

El sandinismo

Augusto Sandino (1895-asesinado en 1934) fue un guerrillero, patriota y revolucionario nicaragüense, quien a través de su lucha social promovió ideales humanistas, equitativos, buscando justicia social, impulsando los valores de solidaridad y bienestar ciudadano, combatiendo la intervención política, militar y económica de Estados Unidos en su país. En 1926 se incorpora

a la guerra civil que había estallado y durante seis años combatió a las tropas de diferentes gobiernos apoyados por Estados Unidos, convirtiéndose en prácticamente invencible durante un tiempo. Ante el ejército invasor dijo su frase célebre: “No me vendo, ni me rindo. Yo quiero patria libre o morir”. En 1934 es traicionado y asesinado, tras una emboscada, por un grupo de soldados. Así se convierte en símbolo de patriota, guerrillero, y defensor del pueblo nicaragüense y de su soberanía y libertades.

Anastasio Somoza, fue el último miembro de la dinastía Somoza -luego de su padre y su hermanoque ejerció el poder dictatorial desde 1937 hasta 1979.En 1980 fue asesinado en Paraguay. Daniel Ortega, exguerrillero, político, líder del del partido Frente de Sandinista de Liberación, ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990. Luego fue presidente desde enero de 2007 hasta la fecha, siendo su vicepresidenta su esposa Rosario Murillo. Inicialmente le dieron la razón en su lucha violenta contra Somoza, dueño del país, criminal y abusivo. Luego se ha convertido en otro Somoza, ajeno a la democracia, represivo contra sus opresores, enemigo de elecciones libres y transparentes, enemigo de la Iglesia Católica, y se mantiene en un país estancado social y económicamente, quien además espera dejar como sucesora a su propia esposa. Violencia moral y física que se mantiene en la República de Nicaragua, sin razón y sin sentido.

PÁGINA 23 REVISTA SEMANAL PÁGINA 35 REVISTA SEMANAL

Fidel Castro y Ernesto (Che) Guevarra, Cuba

La telenovela “María la del barrio”

Augusto Sandino

Chavez y Maduro violentos íntimos

Luchadores iniciales por el sistema de injusticia, desigualdad que imperaba en Venezuela, en un país inmensamente rico. Han impuesto la violencia y la represión más cínica como sistema para mantenerse en el poder. Su única fuerza es el respaldo de las Fuerzas Armadas, que han perdido su dignidad y son obedientes al dictador actual Maduro, quien conversa con pajaritos, encarcela a sus opositores y mantiene un sistema eleccionario fraudulento, mientras el país padece de ausencia de alimentos, salud y libertades. Sus razones tal vez son las más brutas del continente.

Ecuador, Quito y la violencia

Largo sería analizar la violencia, de mayor y menor cuantía, en Quito y en el actual territorio ecuatoriano. Quito tuvo las muy justas razones en la Revolución de las Alcabalas y en la Revolución de los barrios quiteños, originadas para frenar abusos y exigir derechos. El actual Ecuador obtuvo su independencia mediante la guerra, que es la mayor forma de violencia, contra la monarquía española. Nunca falta razón para ser libres y soberanos, aunque después, triste es decirlo, no respetemos por las luchadas libertades. Gabriel García More -

no, en forma violenta, férrea, dura y hasta cruel, consolidó y salvo de su disolución al Ecuador. Su asesinato en 1875 fue una violencia inútil, pues fue contra un gran hombre no contra un sistema explicable en su época, donde el país avanzaba y prosperaba. Eloy Alfaro, el “Viejo luchador ”, fue un guerrero permanente, violento cuando era indispensable, que luchó por las libertades y por un país moderno, desgraciadamente teñido de fanatismo y radicalismo de parte y parte. Su asesinato otra violencia irracional e inútil, consecuencia del odio y porque negarlo para el mantenimiento del poder, hecho que nada loable produjo sino una vergüenza nacional. La Gloriosa de 28 de mayo de 1944, fue para terminar con un régimen represivo (Carabineros), descuidado de la defensa territorial, y de origen fraudulento.

Hoy hay otra violencia en el Ecuador, la del crimen organizado, la de los criminales narcotraficantes, la de corrupción institucional y de la sociedad, que la razón y hasta el sentido común rechazan y que sus presencias innegables son otra forma pandemia, contagiosa y mortal, cuya vacunación no solo es la fuerza sino la ética enseñada desde la cuna, escuela y con el ejemplo.

Manuel Castro M.

REVISTA SEMANAL 24 PÁGINA 24 REVISTA SEMANAL Integrador Numéri- co

Hugo Chavez y Nicolas Maduro

Terrorismo y terror

Alan Cathey Dávalos

acathdav@gmail.com

La historia reciente del terrorismo islámico, visto como herramienta política, por un lado, y de reafirmación religiosa, por otro, alcanza un cenit con los atentados del 11/S, contra los Estados Unidos, pero en ninguna forma es su único ámbito. Con diversos actores, se puede afirmar que se ha convertido en un elemento distintivo del Islam radical, muy notorio en esa fecha, por los miles de musulmanes, que en el ámbito entero del Islam, se echaron a la calle a festejar el éxito del atentado

Recientes ataques

Hace ya casi 6 meses, el 7 de octubre, Hamas lanza un muy bien organizado y ejecutado ataque terrorista en el sur de Israel, tomando por sorpresa a un Estado que se precia de la calidad de sus servicios de inteligencia, de entre los mejores del mundo, y a un Primer Ministro, que ha construido su carrera desde la imagen de alguien que traería seguridad y orden al país.

A los cinco meses y medio, tras unas “elecciones” muy poco electivas, ante la eliminación previa de cualquier candidato de oposición, que ratificaron en su cargo a Putin por otros 6 años, prorrogables sin duda ad Infinitum, se produce en Moscú un espantoso atentado terrorista, con casi 140 muertos, y un similar número de heridos, civiles todos, asistentes a un centro cultural, abaleados sin compasión por unos salvajes, que, para hacer el mayor daño posible, incendiaron el local.

Un viejo conocido

Quien reivindicó el atroz atentado, es un viejo conocido de Rusia, el terrorismo islámico del Estado Islámico, que ha protagonizado varios sangrientos atentados en el país, desde hace muchos años. En ambos casos, el fanatismo religioso islámico juega un papel central y es la pantalla detrás de la cual se ocultan una variedad de actores políticos, que se valen de un recurso vil para sus objetivos. En ambos casos, como en muchos otros sufridos, sobre todo en Europa, el objetivo ha sido el mundo occidental, identificado por los extremistas musulmanes, bajo la general definición de Cristianos y hasta de “cruzados”, referencia a los conflictos suscitados en Oriente Medio, hace poco menos de mil años, a partir del año 1096, cuando el Papa Urbano II proclama una Cruzada entre las naciones europeas de la época, para liberar la mal llamada Tierra Santa.

PÁGINA 25 REVISTA SEMANAL

AUDIO

Pasado imaginario

Entre los fundamentalistas islámicos, como es el caso de buena parte de similares organizaciones religiosas de otros signos, la referencia histórica, o al menos la que ellos, a su particular manera así identifican, se vuelve un eje central de sus obsesiones, pues dentro de ese pasado imaginado, se ubica el origen de su creencia, habitualmente en torno a una Revelación de algún profeta, registrada en un libro sagrado, y su difusión obligatoria, para la “salvación”, a través de la prédica de tales creencias entre aquellos que permanecen en la obscuridad de su paganismo, o peor aún, en el culto de dioses rivales del suyo, el único verdadero.

Una profunda huella

Esas Cruzadas, que en un primer momento toman al Islam por sorpresa, dejan una profunda huella en la literatura e historia del mundo musulmán, por la brutalidad que la guerra trae a la región, nunca exenta, por otra parte, de tales horrores. Entre los extremistas islámicos, esa invasión es vista como una terrible afrenta al Islam, que sufre en propia carne el fanatismo religioso de los “otros”, de los infieles, que han llegado, para profanar con su presencia, la Casa del Islam, el Dar al Islam, donde la palabra del Profeta es Ley.

Cismas, apóstatas y herejes

Como en toda religión que se precie, al Islam también se le volvió imposible mantener una unidad dogmática, dando origen a cismas y divisiones

profundas e insalvables, entre el sunnismo mayoritario, y el shiismo, cada uno a su vez afectado por el origen de subsectas menores a su interior, que, como también es frecuente, desarrollan entre sí unos odios y rechazo más profundos que incluso con los infieles, pues a la infidelidad, se le unen la herejía y la apostasía, horribles pecados que frecuentemente debían ser extirpados, sea por la espada, o por el fuego purificador.

Perder la grandeza

En el mundo islámico se produce además una circunstancia aún más traumática, como es la gradual pérdida del poderío que ejerció en el momento de la gran expansión islámica en los siglos VII y VIII, que se prolongaría todavía por mucho tiempo, pero que hacia 1600, era ya cosa del pasado, ante la creciente fuerza de un mundo occidental, que había regresado a sus raíces de razón, propiciando un cambio decisivo en los equilibrios de poder mundial, con la revolución científica y tecnológica que lo llevarán a ejercer influencia y poder a otro nivel, desde mediados del siglo XVIII.

Para el mundo islámico, particularmente para esos sectores fundamentalistas, el declive de las fortunas del Islam y su percepción de que su Dios los ha abandonado, es interpretado como un castigo por su impiedad, por su alejamiento del camino señalado, al no acatar al pie de la letra el mensaje divino. Una lógica elemental y muy conveniente, que desarrolla el concepto de que, si fuimos poderosos al cumplir estrictamente el mandato divino, lo volveríamos a ser, si retornamos a esa literal interpretación del mensaje.

REVISTA SEMANAL

26 PÁGINA

Una vuelta al pasado

En efecto, todos los fundamentalismos islámicos, desde los sunnitas a los shiitas, pasando por las sectas y derivaciones, proponen un retorno al siglo VII, y a sus estrictos criterios de aplicación de la Sharia, una legislación inspirada en el Corán. Esa interpretación incluye aspectos como la Yihad, la Guerra Santa contra los no creyentes, que son considerados como botín legítimo para cualquier musulmán que los domine y se apropie de ellos y sus bienes. La Sharia, aplicada strictu sensu, bendice sin ambages la esclavitud y la condición inferior y subordinada de la mujer, que siempre debe estar bajo la tutela de un varón, sea su padre, hermanos, o esposo.

El fundamentalismo islámico es, por tanto, no sólo una expresión de regresión religiosa a los orígenes, sino también un instrumento político de recuperación de una influencia y un poder que se fue diluyendo en el tiempo.

Resentimiento

Ciertamente, el resentimiento de las minorías islámicas rusas, es profundo, y se volvió más virulento tras la feroz guerra chechena que, entre diciembre de 1999 y febrero de 2000, viera la conquista de Grozny, la capital chechena, por el ejército ruso, tras reducirla a escombros y masacrar a más de 10 mil ciudadanos y combatientes, en los indiscriminados bombardeos artilleros y de la aviación rusa. Esta acción catapultó a Putin al poder, pues devolvió a Rusia su sentido de grandeza, tras la humillante derrota y retirada de Chechenia en 1995, una afrenta que Putin no toleraría ni olvidaría.

Martirio y paraíso

Los sobrevivientes chechenos que lograron escapar de la matanza, se retiraron a las montañas,

para continuar su resistencia, que se extendería por algunos años más, plagada de acciones brutales, de las que, tanto rusos como chechenos, son entusiastas partidarios y actores. Siendo Chechenia en su mayor parte musulmana, los extremistas del Estado Islámico, que habían reclutado y contaban en sus filas con numerosos chechenos, temibles combatientes, ven el conflicto como una lucha religiosa entre el Islam y los cristianos infieles, en el cual el premio es el martirio, y a través de el, la llegada al paraíso. Una guerra de guerrillas, amarga y despiadada, provoca muchas bajas a Rusia, pero su superioridad material termina por imponerse, y con ella, la tradicional represión, que es ejercida sin contemplaciones. Los rebeldes recurren a lo que más conocen y dominan, el terrorismo, que se expresa en una serie de atentados de gran impacto y brutalidad.

Cercanía de siglos

Rusia estuvo, desde muy temprano en su historia, en estrecho contacto con el mundo islámico, pues los invasores mogoles, que al principio son paganos, no tardan demasiado en convertirse al Islam, a semejanza de sus primos turcomanos y tártaros, establecidos en torno al mar de Azov y en la Crimea, desde donde incursionan frecuentemente en una naciente Rusia, para llevarse esclavos a los mercados de Estambul, ya la capital imperial otomana, tras su captura en 1453. Rusia está enfrentada militarmente a los kanatos tártaros y a Turquía durante siglos, hasta que el declive otomano y el creciente poder ruso quedan de manifiesto a partir del siglo XVIII. La conquista rusa de su imperio en Asia Central, inevitablemente la pone en contacto directo con poblaciones islámicas nativas, a la vez que mantiene fronteras con Afganistán y con Irán, y una histórica pugna con Turquía por el control del Mar Negro y los Estrechos, la salida al Mar Mediterráneo.

PÁGINA 27

Un punto de quiebre

Durante la fase terminal del Imperio Soviético, se produce la intervención militar soviética en Afganistán en 1979, un momento de quiebre en el resurgir islámico, al ser prácticamente simultáneo con el de la República Islámica de Irán.

En Afganistán confluyen una cantidad de combatientes, de los más diversos orígenes, desde magrebíes a chechenos, pasando por paquistaníes y árabes de varios países, en una suerte de lunada, por la media luna que identifica al Islam, para enfrentar a los invasores de esa Casa del Islam, una vez más, los cristianos.

Los ejes del terror

No debe verse como una casualidad, que los principales centros del fundamentalismo y el terrorismo islámico, sean hoy, justamente, esos dos países, dedicados a su exportación al mundo. Detrás de Hamas, los houthies, la Yihad Islámica y Hezbola, se esconde la mano de los Ayatolas. Es en Afganistán donde se conforma y estructura Al Qaeda y se planifican los atentados del 11/S, además de otros ataques en India, Filipinas o Malasia.

Combatientes afganos participan en la guerra en Chechenia, como parte de una solidaridad islámica alejada de fronteras nacionales, que son indiferentes a la visión unitaria de un califato bajo un mando único. En Afganistán se establece, desde el sunnismo, lo que en Irán se hace desde el shiismo, un estado confesional islámico, que en el caso afgano, está dirigido por los talibanes, estudiosos del Corán y la Sharia, fanáticos en su imposición absoluta.

El Califa Al Baghdadi

Los fundamentalistas sunnies de Irak por su parte, entre los fuegos de la coalición que se arma contra Saddam y la postergada mayoría shiita del país, empoderada tras la caída del dictador, será el espacio donde nace el Estado Islámico, el perfecto ejemplo de esa utópica vuelta al pasado, a ese Califato, proclamado por Al Baghdadi en Mosul, tras su captura, y escenificada eso sí, con todos los medios que la abominable y detestada cultura occidental ha desarrollado en el plano tecnológico. Así, en tiempo real o vía redes, el mundo podía contemplar cómo se decapitaba a rehenes europeos por unos verdugos, provenientes de esa misma Europa en la que sus padres habían buscado refugio o un futuro negado por sus países. Jóvenes fanatizados por medio de lo que Amin Malouf denomina “identidades asesinas”.

RUSIA Y EL EI

Rusia se ha enfrentado repetidamente con el Estado Islámico en varios lugares, como en la intervención rusa en Siria, para rescatar a su antiguo socio regional, el

REVISTA SEMANAL 28 PÁGINA 28

PÁGINA

Guerra en Afganistan

Los fundamentalistas sunnies de Irak

dictador Basher al Asaad, con bombardeos masivos y ataques de artillería a las fuerzas del EI, que luchaban también contra Asaad. Más recientemente, la presencia rusa, a través de los mercenarios del Grupo Wagner, al menos de quienes no se inmolaron con su líder Prigozhin durante el episodio de su alzamiento contra Putin, que fue flor de un día, en el Sahel africano, donde también han enfrentado a las franquicias del Estado Islámico, cuya presencia ha crecido de manera considerable en la zona.

Recuento de horrores

En octubre de 2002 se registra un ataque de grandes proporciones, similarmente en contra un teatro, el Dubrovka, donde mueren 129 rehenes capturados por terroristas chechenos, en este caso por el uso de un gas que las fuerzas de seguridad rusas emplean en su contraataque para eliminar también a los 40 terroristas. Antes, se habían producido atentados contra edificios, alguno con más de 100 muertos. Numerosos ataques de los terroristas islamistas se producen contra el Metro de Moscú,

contra el ferrocarril entre Moscú y San Petersburgo, y contra el aeropuerto internacional Domodedovo de Moscú. Tal vez el más trágico atentado que se produce en esta amarga guerra del terror, se da en una escuela en Osetia del Norte, al capturar los terroristas a casi 1200 rehenes, en su mayoría niños. En el operativo para someter a los secuestradores, nuevamente el resultado es un baño de sangre, con 334 muertos, 186 de ellos niños, y más de 700 heridos.

Esta década

Tan cerca como 2022, hace 2 años, el 5 de Septiembre, se produce en Kabul, otro ataque terrorista, del que se declara autor el Estado Islámico del Khorasan, casualmente el mismo grupo que se ha proclamado autor del último atentado en Moscú. En ese ataque, el objetivo es la embajada Rusa, y termina con 10 muertos y unos 20 heridos.

Tan recientemente como el 7 de este mes, el FSB informa que ha desarticulado un ataque del Estado Islámico contra una sinagoga en Moscú, que ha concluido con la eliminación de los terroristas.

En esa misma fecha, de acuerdo a informes de las embajadas de los Estados Unidos y del Reino Unido, se informa a Rusia sobre la inminencia de ataques, en la ciudad de Moscú, por terroristas islámicos, y emiten además una alerta para que sus ciudadanos se mantengan alejados de teatros y de espectáculos públicos masivos.

Ante este aviso, el presidente Putin afirmó que se trataba de “una declaración provocativa que parecía un chantaje y un intento de intimidar y desestabilizar a nuestra sociedad”. Ahora, el relato ha cambiado, y se orienta a decir que no hubo tal información.

PÁGINA 29 REVISTA SEMANAL

ATaque terrorista en una escuela de Kabul, Afganistán

PÁGINA 8

El asalto al teatro de Moscú, 2022

Tragos amargos

Evidentemente, para Putin, el admitir una vez más que los servicios de inteligencia de otros países saben más de lo que está pasando en Rusia que su preciada FSB, debe ser de los más amargos tragos que deba pasar, pero es uno que lo apurará en privado, pues no puede mostrar esas debilidades ante el público.

Encerrado en su búnker, recibe además solo la información de sus adláteres, interesados en salvar sus cuellos ante sus fracasos, lo que significa un alto riesgo, por el enorme poder que se concentra en Rusia en una sola persona, que no debe dar cuentas a nadie. Si sus decisiones se basan en una información falsa, pero que es la que el quiere oír, pues se alinea con sus visiones o prejuicios, el riesgo de que sean peligrosas para el mundo, es muy elevado.

Pasó ya con la inteligencia que le fuera proporcionada por sus servicios de seguridad con ocasión de la agresión a Ucrania, según la cual la llamada “operación especial” debía terminar en 15 días, con la captura de Kiev y la instalación de un títere en el gobierno, o la anexión de Ucrania a Rusia.

Finalmente, tras más de dos años de guerra, el vocero del Kremlin, el Sr Pskov, declaró, públicamente, que Rusia estaba en guerra con Ucrania, que ya no se trataba de una “operación especial”. Con esa inteligencia y esa información actúa hoy el presidente ruso, responsable final y único del enorme arsenal nuclear ruso.

Peligrosa obsesión

Obsesionado con derrotar y eliminar Ucrania, ahora pretende vincular a este país en el atentado del

viernes, pese a las evidencias y a la expresa atribución del mismo por parte del Estado Islámico, cuyo modus operandi ha dejado ver, una vez más, su tenebrosa mano. Pese a que públicamente aceptó el lunes 25 que los autores materiales del atentado eran fundamentalistas islámicos provenientes de Tayikistán, tradicional área de recluta de terroristas para el EI, persiste en sus acusaciones contra Ucrania y, crease o no, contra Occidente. No importa que hasta su incondicional lacayo, Lukashenko, lo haya dejado sin piso en sus afirmaciones de que los terroristas se dirigían a Ucrania, al revelar que iban a Bielorusia. Nunca explicó cómo se iba a producir el supuesto ingreso a Ucrania, a través del denso frente de batalla que hoy separ

Alan Cathey Dávalos

REVISTA SEMANAL 30 PÁGINA 30

Rusia llora a las víctimas del atentado terrorista de Moscú

PÁGINA 8

acathdav@gmail.com

Entrevista con Osvaldo Hurtado Larrea - Expresidente de la República | Contacto Directo | Ecuavisa

2016. La policía especial albanesa en Tirana, Albania, contra el terrorismo.

Por una Coca Cola

Fausto Jaramillo Y.

fgjaramillo4@hotmail.com

Muchos años antes de instalarnos en un hotel de La Habana, el embargo, y el cerco político y militar del Tio Sam, había provocado que una crisis económica de incalculables dimensiones fuera la invitada indeseable, molesta y cruel, que día tras día, se sentaba a la mesa de los cubanos, exprimiendo sus recursos y reduciendo lo poco que ellos podían llevar a su boca.

Desde la ventana del octavo piso donde estaba ubicada mi habitación podía observar el malecón que bordea la costa. Por allí casi no circulaban los vehículos a gasolina, sino una inmensa cantidad de bicicletas pedaleadas por niños, ancianos, hombres y mujeres, solitarios o formando parejas, en una caravana que los hermanaba.

Poco antes de partir de Quito, un ciudadano cubano me había buscado para solicitar que llevara hasta la isla un pequeño paquete conteniendo jabones, toallas, y demás implementos de aseo que era lo que más faltaba en ese país. Junto con el paquete venía la dirección y el teléfono de su familia que era la destinataria de su encargo. Marqué el número y una voz femenina, cansada, me contestó. Apenas le dije el motivo de esa llamada, la voz cambió de tono y recuperando energías me prometió visitarme la tarde del día siguiente.

Estuvo puntual a la cita. Era una mujer de algo más de 70 años. Por su acento se notaba sus orígenes campesinos. Era la madre de aquel señor que me había visitado en Quito para hacer el encargo.

Lo primero que me dijo aquella mujer, era que su hijo no había abandonado la isla, que no era un desertor. Por el contrario, él era un producto de la revolución, pues, para ella hubiera sido imposible educarlo. Ella, tal como lo había imaginado era una “guajira”, es decir, una campesina, del interior de la isla, sin recursos para presumir, peor para enviar a alguno de sus hijos a la Universidad. Pero la revolución había tornado posible lo que le parecía un sueño. Su hijo había estudiado y se había graduado como un profesional en la Universidad de La Habana. Ahora, su hijo, cada vez que podía, le enviaba algún presente como el que yo era portador.

Tras ofrecerme la hospitalidad de su casa, para aquel viaje o para el próximo, la señora se marchó con una sonrisa como muestra de su alegría.

Los días siguientes fueron de intenso trabajo. Las reuniones se sucedieron una tras otra. El fin de semana se anunciaba generoso. La televisión anunciaba buen tiempo, seguramente el sol brillaría en todo su esplendor y toda la ciudad se preparaba para salir a la playa.

PÁGINA 31

Vanessa Holguín PÁGINA 83

AUDIO

Nuestra conexión aérea saldría de La Habana el domingo, por lo que teníamos el sábado para nosotros. A mis dos compañeros de viaje que tenían rango estatal no les fue difícil hacer los arreglos para viajar a las playas de Varadero.

En las primeras horas de aquel sábado, emprendimos el viaje en un coche viejo, de aquellos que los cubanos logran hacerlos casi eternos. El motor roncaba rítmicamente mientras recorríamos la carretera costanera. Conforme avanzábamos el sol se tornaba más cálido y nos prometía un perfecto día de playa.

Nuestro chofer era un cubano de alrededor de unos cincuenta años. En su cerrado acento nos iba contando anécdotas, o historias de los lugares que encontrábamos en el camino. Era un hombre alegre, con esa alegría del hombre simple que apenas exige poco a la vida. Amaba a su familia por sobre todas las cosas. Pero tenía un concepto más amplio de lo que era la “familia”. Fidel también era su familia, así como “Robertico” Robaina, el joven canciller que esos días se destacaba en América del Sur.

Como era de suponer, apenas llegamos a las playas nos lanzamos a la conquista del mar. Grande fue mi sorpresa el descubrir que esa inmensa alfombra blanca, de un blanco brillante que forma la arena de esa playa se introduce en un mar tranquilo, pacífico, casi sin olas, por decenas de metros, casi un centenar diría yo. Parecía interminable, caminaba y caminaba dentro del agua y su nivel me iba cubriendo poco a poco, muy poco a poco. Las aguas eran de un color turquesa profundo como yo nunca había conocido. Fue realmente una mañana inolvidable.

Cerca de las dos de la tarde el hambre se hizo presente y debimos buscar algún sitio para comer. No era temporada y muy pocos locales atendían a los escasos turistas que hollábamos ese paraíso. Al fin, en una esquina encontramos un restaurante abierto y dispuesto a complacernos.

Nos sentamos e invitamos a nuestro amigo chofer a que se nos uniera en el almuerzo. Una ronda de cervezas fue el preámbulo de un suculento plato de productos del mar. La cocina cubana en su sencillez en la presentación y su magnificencia en su sabor, fue el mejor regalo de aquel día que lo habíamos planificado para el descanso.

Al final, un café vino a cerrar el apetito. Nuestro amigo chofer, de pronto nos devolvió a la realidad. En lugar del café, humildemente nos pidió un favor. Quería llevar a su familia una lata de Coca Cola, pues los miembros de su casa nunca la habían conocido y él quería ofrecerles ese regalo. No tenía dinero para comprarles esa lata, por lo que “abusando de su amistad” nos solicitaba ese favor.

Claro que lo haríamos, incluso nos ofrecimos para que no sea una sola lata, sino que fueran tantas como miembros de familia hubiera en su casa. Creo que fue un insulto, porque no sólo que cambió su fisonomía sino que no quiso aceptarnos ni siquiera la única lata que nos había pedido.

Al despedirnos frente al hotel en La Habana, su sonrisa fue el anuncio de que llevaría una lata, pero una sola, de Coca Cola a su familia.

Fausto Jaramillo Y. fgjaramillo4@hotmail.com

32 PÁGINA 32 Hermanas Maite y Valentina Herdoiza

“Mujeres y mujeriegos”

Dra. Rosita Chacón Castro

Los retos que han debido enfrentar las mujeres dentro de la narrativa histórica nacional, especialmente cuando decidieron dar salto de la vida privada a la vida pública, han sido exigentes, junto a una serie de renuncias personales y el permanente aprendizaje de convivir con el natural recelo y prejuicio que ha generado su presencia en espacios tradicionalmente masculinos.

Narrativa que demanda de rigurosidad histórica, poniendo los hechos y sus actores, en el justo medio de la Historia, revestida de una “vestimenta bibliogr áfica” y “profundo respeto al pasad o”, sin pretender desmerecer u opacar las virtudes de “mujeres y mujeriegos”, en función del tiempo que les tocó vivir, resaltando que los “ intercambios corporales” disimulados y secretos, por las razones que fueren, siempre han existido y existirán, porque son propios del comportamiento humano.

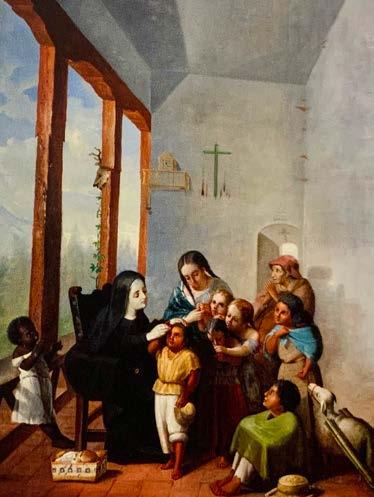

Según el doctor Fernando Jurado Noboa, acreditado genealogista, parafraseando lo señalado en su obra “Las Coyas y Pallas del Tahuantinsuyo, su descendencia en el Ecuador hasta 1900”, fueron las mujeres indígenas, quienes legitimaron el mestizaje, siendo sus descendientes, la actual élite de la población de algunos países sudamericanos, como son: “Inés Huayllas, hija legítima de Huayna Capac, fue obsequiada a Pizarro por Atahualpa, fue amante de Pizarro y tuvo dos hijos con él, luego se casó con

el paje Francisco de Ampuero. Beatriz Coya, también hija de Huayna Capac, fue primero manceba (sinónimo de amante) de Mancio Sierra y después se casó con el hidalgo Bustinza y más tarde se casó con el conquistador Hernández, los descendientes de estas dos hermanas pertenecen a la clase alta de Ecuador, Perú y Chile. Bárbola Díaz, sobrina de Huáscar, se casó con Díaz de Castro, un hidalgo andaluz, sus descendientes pertenecen a la clase media alta de Chile Argentina y Ecuador. Francisca Coya, unida con Sandoval, sus hijos pertenecieron unos a la clase alta de Nueva Granada (Cali, Buga y Anserma) y otros a la clase alta y media del actual Ecuador. Ana Palla, nieta de Tupac Yupanqui, fue amante de Salazar un hidalgo toledano, casado con Leonor de Valenzuela (en Lima). Sus hijos, pertenecieron a la clase media”. El doctor Jurado, “registra un yerno de nombre Alonso de Aguilar modesto albañil de Quito. Otra Francisca Coya, sobrina de Huayna Capac, amante del conquistador Collantes, su descendencia se ubicó en la clase media que luego dio origen a la clase alta de Antioquia”.

PÁGINA 33 REVISTA SEMANAL

AUDIO

Los pueblos y comunidades en los inicios de la Colonia, eran de una diversidad étnica, descendientes de mujer indígena y español, eran los “mestizos ”, (incluidos los primeros sacerdotes mestizos, que forjaron la rápida aceptación del cristianismo y “renuncia a la poligamia”). Una forma de mestizaje inaceptable y de act os punibles imperdonables, cuando eran “a la fuerza” , debido a que la mayoría de los primeros conquistadores la conformaban solo hombres españoles, ocasionando que “muchas mujeres indígenas fueran violadas pasando a ser madres de hijos mestizos, avergonzados de ellas, por su condición de dominadas y con una predisposición de sobrevalorar a sus padres españoles vistos como poderosos”.

Como lo ha citado el historiador doctor Francisco Morales Padrón en su libro “Fisonomía de la Conquista Indiana” (1955) “el doctor Charles B. Moore […] En 1509, llegaron otras con la doña María de Toledo, en su mayoría hijasdalgos. Aunque algunos españoles ya se habían casado con indias, las españolas se casaron pronto ya que faltaban castellanas. Se animaban estos matrimonios, porque se prohibían mujeres solteras dentro de las huestes, porque eran causa de alboroto y muertes, como ya se ha visto muchas veces. Igualmente en las Instrucciones se especificó la ausencia de amancebamiento y del escándalo público. Pero se dieron excepciones. Mujeres las hubo siempre, si no españolas, indias. Y figuraron como eso: como simple sexo contrario, como sirvientas, como aliada-intérpretes, como amantes, como esposas, como soldados […] y como todas estas cosas de una vez” . En cambio, muchas veces por su simple mayoría, la mujer indígena asumió, o por fuerza o por su propia voluntad, los puestos más importantes al lado de los españoles. Como Morales Padrón ha comentado, “[d]ado que la blanca estuvo en minoría, correspondió a la india actuar con más frecuencia e importancia ya como traductoras, sirvientas, soldadas, concubinas […]” . El historiador es -

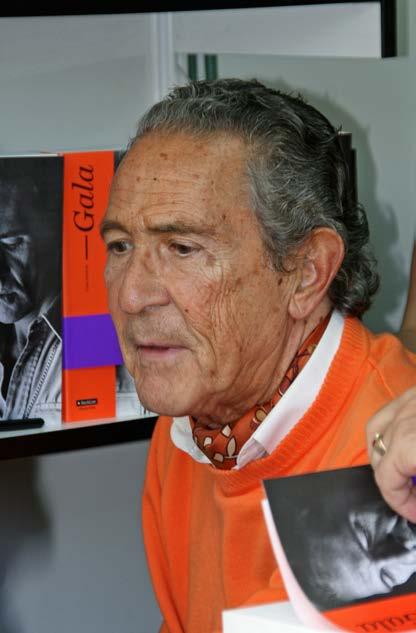

Obra: Las batallas amorosas del Libertador