https://app.smarticle.com/html5/51aef7f61e/vewAlo3j50we7/1

https://app.smarticle.com/html5/51aef7f61e/vewAlo3j50we7/1

Konser vierende Bodenbearbeitung und Direkt saat gelten als durchweg positiv fürs Klima. Eine europaweite Auswer tung vieler

Langzeit versuche stellt dies zumindest infrage. Janine Mallast, Jörg Rühlmann und Horst-Henning Steinmann berichten.

Verfahren der konservierenden Bodenbearbeitung haben viele positive Auswirkungen – allem voran steht die Einsparung von Produktionskosten. Ebenso verbessern sie die Bodenstruktur sowie die Befahrbarkeit, beugen Schadverdichtungen vor und verringern Verschlämmung und Erosion. Die Anreicherung des Bodens mit Humus ist ein weiteres Ziel. Zum einen hat die organische Bodensubstanz im Humus einen großen Einfluss auf den Nährstoff- und Wasserhaushalt sowie auf die biologische Aktivität, und zum anderen wird eine große Menge an Kohlenstoff im Boden gespeichert, was wiederum zur Minderung von CO2-Emissionen – also Klimagasen – beiträgt.

Doch neuerdings mehren sich die Hinweise, dass der positive Klimaeffekt der pfluglosen Bewirtschaftung, besonders was die CO2-Speicherung angeht, gar nicht so groß ist, wie immer angenommen wurde. Im EU-Projekt »Catch-C« haben sich in den vergangenen drei Jahren 12 Forschergruppen aus acht Ländern mit dieser Frage beschäftigt. Nahezu 300 Langzeitfeldversuche wurden ausgewertet.

Das Vokabular zu Bodenbearbeitungsverfahren lässt zahlreiche Spielräume zu. Selbst im Deutschen werden zahlreiche Begriffe verwendet, die manchmal gleichbedeutend sind, manchmal aber auch unterschiedliche Nuancen der Bearbeitungstechnik abbilden. Im Projekt wurde eine Einteilung nach folgenden Kategorien vorgenommen:

• Direktsaat bezeichnet alle Verfahren, die das Saatgut nur mit einem minimalen Eingriff in den ansonsten unbearbeiteten Boden einbringen,

• Reduzierte Bodenbearbeitung sind Bestelltechniken, die mit nicht-wendender Bearbeitung und auch ansonsten reduzierter Eingriffsintensität arbeiten,

• Konventionelle Bodenbearbeitung steht für alle Verfahren, in denen gepflügt wird. Basierend auf dieser Unterteilung der Verfahren haben die Projektpartner eine Datenbank erstellt, um Ergebnisse aus der Fachliteratur und eigene experimentelle Daten zu sammeln und auszuwerten. Ne-

ben Ertrag und Humusreproduktion liefern die Versuche auch Daten zu den Emissionen der Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und Lachgas (CO2, N2O).

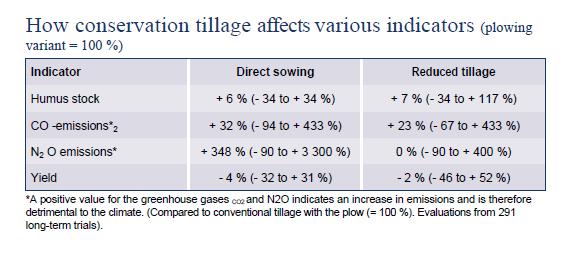

Da es sich bei der Auswertung um einen vergleichenden Ansatz unterschiedlicher Standorte und Anbaubedingungen handelt, dient die konventionelle Bearbeitung mit dem Pflug in allen Fällen als Vergleichsbasis (100 %). Neben den genannten Indikatoren wurden das Klima, die Bodentextur, die Dauer der Praxisanwendung und die Bodentiefe als weitere Einflussfaktoren auf die Indikatoren getestet.

Leichte Humuseffekte. Im Mittel aller einbezogenen Langzeitexperimente zeigt sich, dass die reduzierte Bodenbearbeitung und die Direktsaat eine mit 6 bzw 7 % leicht positive Wirkung auf die Humusanreicherung im Boden hat (siehe Übersicht Seite 60). Aber das bedeutet nicht absolut 6 oder 7 % mehr Humus, sondern eine leichte Erhöhung gegenüber dem Humusvorrat der jeweiligen als 100 gesetzten Pflugvarianten. Bei beiden pfluglosen Verfahren wurden deutliche Zunahmen des Humusvorrates in der obersten Bodenschicht (bis 10 cm Tiefe) beobachtet. Bei der reduzierten Bodenbearbeitung betrug dies immerhin

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass bei der konser vierenden Bodenbearbeitung innerhalb einer großen Schwankungs breite höhere Klimagasemissionen gemessen wurden als in den Pflugvarianten.

25 % Zunahme gegenüber der Pflugvariante. Die Humuseffekte spielen sich somit vorrangig in der obersten Bodenschicht ab.

Böden können sowohl eine Quelle als auch eine Senke für CO2 sein. Der Humusvorrat ist also als Klimaindikator allein nicht aussagekräftig. Mit Blick auf die Kli-

Langzeitexperimente

Langzeitexperimente

Partnerländer des Catch-CProjektes

Partnerländer des Catch-CProjektes

So wirkt die konservierende Bodenbearbeitung auf verschiedene Indikatoren (Pflugvariante = 100 %)

Indikator Direktsaat Reduzierte Bodenbearbeitung

Humusvorrat + 6 % (– 34 bis + 34 %) + 7 % (– 34 bis + 117 %)

CO2-Emissonen* + 32 % (– 94 bis + 433 %) + 23 % (– 67 bis + 433 %)

N2O-Emissionen* + 348 % (– 90 bis + 3 300 %) 0 % (– 90 bis + 400 %)

Ertrag – 4 % (– 32 bis + 31 %) – 2 % (– 46 bis + 52 %)

*Ein positiver Wert bei den Klimagasen CO2 und N2O zeigt eine Zunahme der Emissionen und ist daher nachteilig für das Klima. (Im Vergleich zur konventionellen Bearbeitung mit dem Pflug (= 100 %). Auswertungen aus 291 Langzeitversuchen).

magase wurde deutlich, dass die konservierende Bodenbearbeitung auch Nachteile mit sich bringt. In beiden hier analysierten Verfahren wurden innerhalb einer großen Schwankungsbreite höhere Gasemissionen als in den Pflugvarianten gemessen. Gegenüber der konventionellen Bodenbearbeitung wurden erhöhte CO2-Emissionen festgestellt – bei der reduzierten Bodenbearbeitung war deren Zunahme jedoch niedriger als bei der Direktsaat. Trotz der gestiegenen Humusvorräte in der Bodentiefe von 0 bis 10 cm kommt es also bei reduzierter Bodenbearbeitung im Vergleich zur konventionellen zu höheren CO2-Verlusten aus dem Boden, die vermutlich durch die verstärkte mikrobielle Aktivität zu erklären sind.

Hinsichtlich der Lachgasemissionen (N2O) hat die Anwendung der reduzierten Bodenbearbeitung im Mittel der analysierten Experimente offenbar keine Auswirkungen; in Einzelfällen aber schon, wie die Streuungen zeigen. Die Direktsaat hat jedoch einen extremen Anstieg der N2OEmissionen zur Folge, was auf die höhere Dichtlagerung der Böden zurückzuführen sein dürfte. Lachgas ist rund 300-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid.

An diesem Beispiel zeigt sich deutlich, dass ein positiver Einfluss auf einzelne Bodenfunktionen oftmals mit einem negativen Effekt für andere Funktionen einhergeht. Man spricht von sogenannten Trade-offs. Dies ist für die Anwendung der Direktsaat in besonderem Maße festzustellen: Die positiven Effekte auf Bodenstruktur und Humusaufbau werden mit nachteiligen Treibhausgas-Emissionen erkauft. Die Catch-C-Studie hat derartige Trade-offs auch für andere Verfahren der Bodenbewirtschaftung und des Nährstoffmanagements belegt.

Bei genauerer Betrachtung der Direktsaateffekte wurde eine 13 %ige, also überdurchschnittliche Humusanreicherung auf

mittleren und schweren Böden beobachtet. Fünf bis zehn Jahre Direktsaat hat eine positive Wirkung auf den Humusvorrat. Auf die Höhe der CO2-Emissionen hatten Klima, Bodentextur, Dauer der Anwendung und Bodentiefe keinen signifikanten Einfluss. Für die Lachgasemissionen unter Direktsaat konnten ebenfalls keine signifikanten Abhängigkeiten zu Boden- oder Klimabedingungen nachgewiesen werden. Bei der Umstellung auf Direktsaat nehmen die Emissionen allerdings kurzfristig zu, um nach den ersten fünf Jahren der Anwendung wieder zu sinken.

Für die reduzierte Bodenbearbeitung zeigen die ausgewerteten Daten entgegen der Erwartung eine Zunahme des Humusvorrates nur in mittleren bis leichten Böden, jedoch nicht in den schweren Böden. Die Anwendungsdauer beeinflusst wie auch bei der Direktsaat die Emissionen von CO2 und N2O: Kurzfristig nehmen die Treibhausgase zu, sinken aber nach den ersten fünf Jahren wieder Diese zeitlichen Verläufe sind jedoch erst als Tendenz zu

erkennen. Es fehlen ausreichend präzise Daten und Zeitreihen, um sie abschließend zu quantifizieren.

Die Erträge streuten über einen weiten Bereich um die Pflugvarianten (Übersicht). Vielleicht sollten diese Ergebnisse auch nur vorsichtig interpretiert werden, denn sie stammen aus den letzten 20 bis teilweise 40 Jahren. Heute sind die konservierenden Bestelltechniken nicht mehr als »Ertragskiller« anzusehen.

Fazit. Die Auswertung einer Vielzahl von Versuchen bestärkt die Hinweise, dass die Humusspeicherung der konservierenden Bodenbearbeitung und damit der Effekt auf die CO2-Speicherung recht moderat, aber immerhin positiv ist. Die Direktsaat kann trotz vieler Vorteile nicht als Argument für eine verbesserte Klimabilanz gelten. Verschiedene Faktoren unserer Auswertung weisen aber darauf hin, dass es keine alleinige optimale Lösung gibt, um alle Ziele wie Produktivität, Bodenfruchtbarkeit und Klimaschutz gleichzeitig zu erreichen. Die Frage der Zielkonflikte wird die Diskussion noch länger beschäftigen, wenn es darum geht, politische Anreizinstrumente für bestimmte Verfahren der Bodenbearbeitung zu setzen. Nach wie vor bleibt es wichtig, die lokalen Standortbedingungen bei der Wahl des Bearbeitungsverfahrens in den Fokus zu rücken, anstatt einheitliche Vorgaben mit dem Gießkannenprinzip zu verordnen bzw zu beraten.

Janine Mallast, Dr Jör g Rühlmann, IGZ Großbeeren, Dr Horst-Henning Steinmann, Universität Göttingen

Zum Beitrag »Neue Ansätze, mehr Er folg?«, Hef t 5/15, Seite 68 bis 71

Ich bin positiv überrascht, dass die beiden Düngeberatungssysteme von Kinsey und Unterfrauner in den DLG-Mitteilungen vorgestellt wurden. Bedauerlicherweise ist die Besprechung des von mir übersetzten Buches »HandsOn Agronomy« etwas einseitig geraten. Die Aussage »Zahlen und Abbildungen sucht man darin vergebens« ist falsch. Es gibt genügend konkrete Zahlen in den einzelnen Kapiteln, sei es zu den Haupt-, den Sekundär- und den Mikronährstoffen. Man schlage beispielsweise die Seite 324 auf! Da bleibt der

Leser nicht ratlos, sondern findet ganz konkrete Zahlen für die Düngeempfehlungen. Für mich war es der anstrengendste Teil der Übersetzungsarbeit, die in den USA üblichen Angaben wie bushel, acre und lbs auf das metrische System umzurechnen. Außerdem habe ich das Buch durch viele Quellenangaben aufgewertet. Wer »Hands-On Agronomy« gewissenhaft durcharbeitet, hat das Wesentliche des KinseyAlbrecht-Systems bereits begriffen. Rainer Maché, freiberuflicher Agrarjournalist, Ludwigshafen

Conservation tillage and direct seeding are considered thoroughly positive for the climate. However, a Europe-wide evaluation of numerous long-term experiments questions this assumption. Janine Mallast, Jorg Ruhlmann, and Horst-Henning Steinmann report.

The methods of conservation tillage have many positive effects most notably, the reduction of production costs. They also improve soil structure and trafficability, prevent compaction damage, and reduce siltation and erosion. Increasing soil humus content is another goal. On one hand, organic soil matter in humus has a significant influence on nutrient and water balance as well as biological activity. On the other hand, a large amount of carbon is stored in the soil, which contributes to the reduction of CO2 emissions therefore, climate gases.

However, there is growing evidence that the positive climate effect of ploughless farming, especially with regard to CO2 storage, is not as significant as previously assumed. In the EU project "Catch-C," 12 research groups from eight countries have been investigating this issue over the past three years. Almost 300 long-term field trials were evaluated.

The terminology for tillage methods offers numerous interpretations. Even in German, various terms are used that sometimes mean the same thing but can also reflect different nuances of tillage techniques. In the project, a classification was made according to the following categories:

- Direct seeding includes all methods that sow seeds with minimal intervention in otherwise untreated soil.

- Reduced tillage encompasses techniques that use non-inversion tillage and otherwise reduced intervention intensity.

- Conventional tillage includes all methods that involve ploughing.

Based on this classification, the project partners created a database to collect and evaluate results from the literature and their own experimental data. In addition to yield and humus reproduction, the experiments also provide data on greenhouse gas emissions of carbon dioxide and nitrous oxide (CO2, N2O).

Since the analysis is a comparative approach involving different locations and cultivation conditions, conventional ploughing is used as the baseline in all cases (100%). In addition to the mentioned indicators, climate, soil texture, duration of practice, and soil depth were tested as further influencing factors.

Slight Humus Effects. On average, all included long-term experiments show that reduced tillage and direct seeding have a slightly positive effect on humus accumulation in the soil, with 6% and 7%, respectively (see summary on page 60). However, this does not mean an absolute increase of 6 or 7% more humus, but a slight increase compared to the humus stock of the respective plough variants set at 100%. Both ploughless methods showed significant increases in humus stock in the topsoil layer (up to 10 cm depth). With reduced tillage, this amounted to a 25% increase compared to the plough variant. Thus, humus effects primarily occur in the topsoil layer.

Research Results. The research results show that, within a large fluctuation range, higher climate gas emissions were measured in conservation tillage compared to the plough variants.

Regarding greenhouse gases, it was found that conservation tillage also has disadvantages. In both analyzed methods, within a large fluctuation range, higher gas emissions were measured compared to the plough variants. Compared to conventional tillage, increased CO2 emissions were observed with reduced tillage showing a lower increase than direct seeding. Despite the increased humus reserves in the soil depth of 0 to 10 cm, reduced tillage results in higher CO2 losses from the soil compared to conventional tillage, likely due to increased microbial activity.

With respect to nitrous oxide emissions (N2O), the use of reduced tillage had no effects in the average of the analyzed experiments. However, there were some effects in individual cases, as shown by the variations. Direct seeding, on the other hand, resulted in an extreme increase in N2O emissions, likely due to the higher soil compaction. Nitrous oxide is about 300 times more harmful to the climate than carbon dioxide.

This example clearly shows that a positive impact on individual soil functions often comes with a negative effect on others. This is known as a trade-off. This is particularly evident in the application of direct seeding: the positive effects on soil structure and humus formation are counterbalanced by detrimental greenhouse gas emissions. The Catch-C study has demonstrated such trade-offs for other tillage methods and nutrient management practices as well.

Upon closer examination of direct seeding effects, a 13% above-average humus accumulation was observed on medium and heavy soils. Five to ten years of direct seeding have a positive impact on humus reserves. Climate, soil texture, duration of application, and soil depth had no significant influence on CO2 emissions. For nitrous oxide emissions under direct seeding, no significant dependencies on soil or climate conditions could be established. When switching to direct seeding, emissions increase in the short term but decrease again after the first five years of application.

For reduced tillage, contrary to expectations, the evaluated data showed an increase in humus reserves only in medium to light soils, but not in heavy soils. The duration of application, as with direct seeding, influences CO2 and N2O emissions: greenhouse gases increase in the short term but decrease again after the first five years. These temporal trends are, however, only tendencies. There is a lack of sufficiently precise data and time series to quantify them definitively.

Yields varied widely around the plough variants. These results should be interpreted cautiously as they originate from the past 20 to sometimes 40 years. Today, conservation tillage techniques are no longer viewed as "yield killers."

Conclusion. The evaluation of numerous experiments reinforces the indications that the humus storage capacity of conservation tillage and its effect on CO2 storage are quite moderate but still positive. Despite many advantages, direct seeding cannot be considered an argument for an improved climate balance. Various factors of our evaluation suggest that there is no single optimal solution to achieve all goals such as productivity, soil fertility, and climate protection simultaneously. The issue of trade-offs will continue to occupy discussions when it comes to setting political incentives for specific tillage methods.

It remains important to focus on local site conditions when choosing the tillage method rather than prescribing or advising uniform requirements indiscriminately.

Janine Mallast, Dr. Jörg Rühlmann, IGZ Großbeeren, Dr. Horst-Henning Steinmann, University of Göttingen

DLG-Mitteilungen 6/2015

https://app.smarticle.com/html5/51aef7f61e/vewAlo3j50we7/1