MuZe

Zeitung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig

+++ VON GLEICHKLANG

ZU PAUKENSCHLAG +++

Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus, S. 3

+++ VERGESSENE

RÜCK(AN)SICHTEN +++ Zu den Provenienzen der Objekte, S. 7

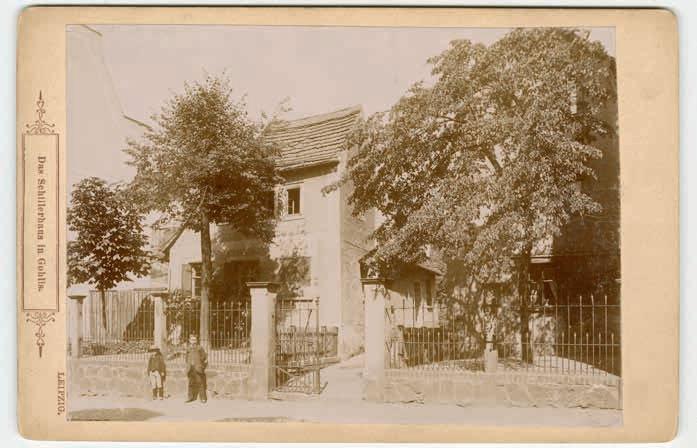

+++ MAL OHNE

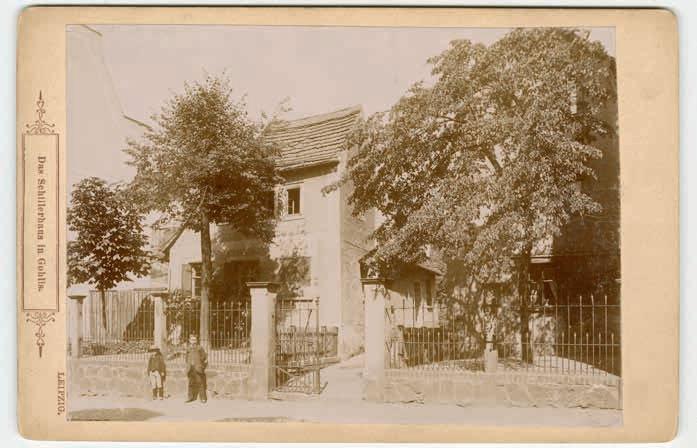

LOBEERKRANZ +++ Schillerhaus auf Anfang, S. 13

3. Ausgabe 2023 | stadtmuseum-leipzig.de

Achtung, Baustelle!

Ein Museum in dauernder Transformation

Achtung, Baustelle! So möchten wohl die meisten bei uns ausrufen, wenn wieder einmal umgeplant werden muss, Besucherinnen und Besucher nach der Öffnung geschlossener Häuser fragen, das Zwischendepot überquillt oder Schleifmaschinenlärm durch das Treppenhaus dringt. Ja, wir sind als Museum in einem anhaltenden Umbauzyklus begriffen, der uns menschlich und budgetär alles abverlangt:

Nach der Festsaaletage im Alten Rathaus stehen jetzt die noch geschlossenen Naschmarkträume sowie der verwaiste Museumsshop und irgendwann das historische Kellerverlies auf der Tagesordnung. Gerade haben wir das runderneuerte Schillerhaus bezogen, da steht die Wiedereinrichtung des sanierten Museums zum Arabischen Coffe Baum vor der Tür. Im Haus Böttchergäßchen haben wir quasi »nebenher« 550 Quadratmeter Parkett saniert und eine Menge neuer Infrastruktur verbaut, für das seit Jahrzehnten heimatlose Sportmuseum sind wir in intensiven Bauvorplanungen, und was am Völkerschlachtdenkmal Jahr für Jahr bewegt wird, kann man bei 91 Metern Höhe kaum übersehen. Historische Gebäude machen neben den alten und neuen Sammlungen den Kern

unserer Museumsschätze aus — sie sind aber eben auch begehbare Alpträume in puncto Bauerhalt, Inklusion und Energiekosten. Einen umfänglichen Bestandsumzug als Vorgriff auf ein noch zu entwickelndes Zentraldepot aller städtischen Museen haben wir für 2025/26 auch noch auf der Agenda …

Historische Gebäude machen neben den alten und neuen

Sammlungen den Kern unserer Museumsschätze aus

Doch ist auch das in seiner Ursprungsidee dem bürgerlichen

19. Jh. entstammende Museum als Konzept und bei laufendem Betrieb mitten im Umbau begriffen. Dass wir unsere zahlreichen OutreachAngebote im Stadtraum jetzt konsequent als eigenständige Säule der Museumsarbeit behandeln, ist da nur ein Teil der nötigen Neubestimmung. Ein aktualisiertes Leitbild und die ab 2024 geltende Eintrittsfreiheit für Dauerausstellungen profilieren uns noch stärker als Partner einer diverser werdenden Stadtgesellschaft und »dritten Ort« der Begegnung und des Ringens um

+++ GESCHICHTE(N)

HINTER GLAS +++ Objekte zu Exponaten gemacht, S. 17

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist wieder soweit. Wir laden Sie zum Stöbern ein, was die Arbeit des Museums im vergangenen Jahr ausmachte. Nehmen Sie sich im Wirbel der Zeit einen Moment und tauchen Sie lesend, lachend oder zuweilen auch (mit-)leidend in die großen und kleinen Geschichten aus unserem Haus ein.

Geschichte befragen. Gegenwart begreifen. Zukunft gestalten. Dies haben wir im Rahmen unseres neuen Leitbildes als übergreifenden Anspruch formuliert und sehen es als Chance und Verständigungsgrundlage sowohl für das Team als auch für Sie.

Zusammenhalt und Demokratie. Wir müssen uns Gedanken machen, wie sich im Zeitalter der Fake News und Triggerwarnungen über historische Akteurinnen und Akteure sowie aktuelle Bewegungen sprechen lässt, was nachhaltiger Tourismus und ressourcenschonende Arbeitsorganisation künftig bedeuten, wie wir die neuen Daueraufgaben Digitalisierung und Provenienzforschung meistern wollen und uns angesichts ausufernder Verwaltungsregularien reaktionsschnell Freiräume der Eigenverantwortung und Kreativität bewahren.

Denn auch die Gesellschaft insgesamt befindet sich in beschleunigter Transformation. Klimakrise, Krieg, Teuerungswelle und Fachkräftenotstand, aber auch die Erfordernisse einer neuen Mobilität sowie einer Stadt und Land verbindenden Erneuerung nach Corona sind Themen, die uns alle unter heftigen Anpassungsschmerzen verändern. Für ein Leipzig-Museum in der Stadt des weltorientierten friedlichen Wandels stellen diese herausfordernden Paradigmenwechsel jedoch selbst spannende Themen dar, denen wir uns in Ausstellungen wie aktuell zur Musikstadt im Nationalsozialismus oder künftig zur Umbruchzeit der 1990er

Jahre und den Spuren des Braunkohlezeitalters engagiert widmen.

Achtung, Baustelle — Betreten, Beraten, Beteiligen erwünscht!

Genau deshalb zeigt dieses Fotos einen Baustromverteiler, den ich als Sinnbild des immensen Energiestroms sehe, der aus der unversiegbaren Motivation und Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen schöpft. Die Begegnung mit Ihnen allen als unseren Museumsfreundinnen und -freunden, Kooperationspartnerinnen und -partnern, Trägern und interessierten Besucherkreisen lädt diese unsere Batterie immer wieder auf und verleiht uns so die Kraft, durch allen Umbaustress hindurch eine in Relevanz und Herausforderung beglückende Zukunft zu sehen.

Deshalb kann die Devise für das kommende Jahr nur lauten: Achtung, Baustelle — Betreten, Beraten, Beteiligen erwünscht!

Unsere Häuser und Ausstellungen verstehen sich als offene Räume, die dazu einladen, sich anhand von Objekten und Geschichten mit Leipzig auseinanderzusetzen. Ausgehend von aktuellen Fragestellungen beschäftigen wir uns mit der Stadtgeschichte und stellen Bezüge zur Gegenwart und Zukunft her. Wir sammeln und dokumentieren dazu Alltagsdinge, Kunstwerke, Dokumente und immaterielle Zeugnisse zur Stadt und Region in ihren weltweiten Verflechtungen. Dieses dingliche Gedächtnis der Stadtgesellschaft für künftige Generationen zu erhalten und beständig neu zu erschließen, ist zentrale Aufgabe. So die hehre Theorie — wie aber setzt man dies im Alltag eines im ständigen Umbau begriffenen Museums praktisch um, und auf welchen plangeraden Alleen oder auch lehrreichen Umwegen sind wir diesen Zielen zumindest nähergekommen? Schließlich geht es uns darum, die Vielfalt der Stadt, ihrer Menschen und ihres kulturellen Erbes konkret erlebbar zu machen. Dazu nutzen wir in Ausstellungen und Programmen nicht nur Formate der anschaulichen Wissensvermittlung und des lebendigen Austauschs, sondern gerade auch diese Zeitung als vergnügliches Dialogangebot.

Also, checken Sie beim Lesen und teilen Sie uns mit, ob und wie wir den im Leitbild definierten Arbeitsfeldern »Erhaltung und zeitgemäße Erschließung von Sammlungen und Baudenkmälern«, »Erwerb und Bereitstellung von Wissen über Sammlungen«, »Raum für Reflexion und kritischen Austausch«, »Museumsgeschichte und Unrechtskontexte aufarbeiten«, »Vermittlung und Kommunikation als Querschnittsaufgaben«, »Demokratische Vielfalt und Teilhabe«, »Nachhaltigkeit und Ressourcenbewusstsein« und »Arbeitskultur, Service-Orientierung und ethische Standards« gerecht geworden sind.

Und wenn nicht, freuen wir uns, von Ihnen zu hören, was Sie thematisch vermissen und wo wir uns gemeinsam noch verbessern können.

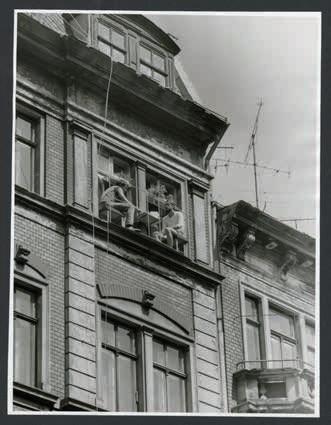

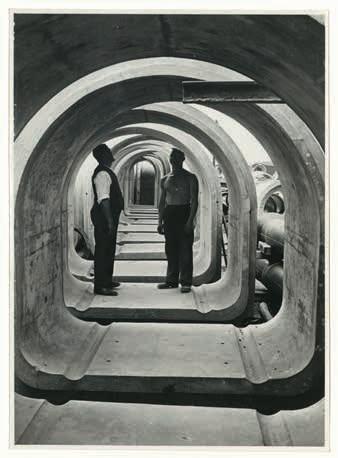

Baustelle durch Parkettsanierung im HAUS BÖTTCHERGÄßCHEN 2022

AUTOR Dr. Anselm Hartinger Direktor Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Eine naheliegende Alternative war die Mitwirkung im Publikumsbeirat, der im Herbst 2020 als Pilotprojekt startete. Zunächst für ein Jahr geplant, wurde der Zeitraum wegen Corona mehrfach verlängert und im Oktober 2022 dann schließlich mit einer Bestandsaufnahme beendet.

Ziel war es, den Anliegen der Museumsbesucherinnen und -besucher sowie den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft an das Museum ein Forum zu geben und in einen regelmäßigen Dialog zu treten. Obwohl der gewünschte Austausch durchaus zustande kam und das Museum viel hilfreiches Feedback und inhaltliche Anregungen erhielt, fiel die Bilanz der Mitwirkenden doch gemischt aus.

Mitmachen, Mitbestimmen, Mitgestalten

Neue Wege für das freiwillige Engagement

Aktuelle Fragen an die Leipziger Stadtgeschichte aufgreifen und die gegenwärtige Stadtentwicklung für kommende Generationen dokumentieren, um die Vielfalt der Stadt, ihrer Menschen und ihres kulturellen Erbes auf attraktive und zeitgemäße Weise erfahrbar zu machen — diesen Anspruch formuliert das Museumsteam in seinem neuen Leitbild als ein zentrales »Mission Statement«.

Dazu wollen wir als Museum auch zukünftig mit Neugier hinaus in den Stadtraum wirken und unsere Räume für mehr bürgerschaftliches Engagement öffnen. Voraussetzung dafür sind zielgruppengerechte Angebote

für Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen. Bürgerschaftliches Engagement stand freilich bereits am Anfang des Stadtgeschichtlichen Museums: Es entstand aus einer Initiative im Umfeld des 1867 gegründeten Leipziger Geschichtsvereins. Seine Sammlungsbestände gehen in nicht unerheblichem Maße auf die Schenkungen Leipziger Bürgerinnen und Bürger zurück.

In der Gegenwart wird freiwilliges Engagement am Museum zuerst mit dem klassischen Ehrenamt verbunden. Meist von Menschen nach ihrer beruflichen Aktivphase ausgeübt, handelt es sich dabei um eine auf Langfristigkeit angelegte regelmä-

Stadt, Erinnerungskultur und Museum

Drei Fragen an Dr. Ansgar Scholz vom Kulturamt der Stadt Leipzig

Sie sind seit 20 Jahren Sachgebietsleiter »Bauinvestitionen/ Kunst im öffentlichen Raum«. Was sind Ihre Aufgaben und in welcher Weise sind Sie mit dem Stadtgeschichtlichen Museum verbunden?

Das Kulturamt entwickelt Zielstellungen für das Kulturleben der Stadt und unterstützt es mit Förderverfahren. Freie Kunst und Kultur leben nicht zuletzt von ihrer gebäudeseitigen Verortung, wofür unser Sachgebiet die Bauherrenaufgabe wahrnimmt. Für diese etwa 40 Liegenschaften (zu denen weitbekannte Einrichtungen wie z. B. das Werk 2 und die Russische Gedächtniskirche zählen) gilt es die permanente Pflege und Entwicklung zu gewähr-

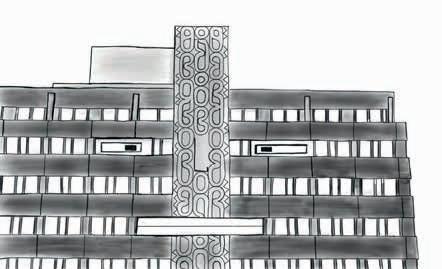

leisten und dabei auch Objekte, die sich am Stadtrand befinden, nicht aus dem Blick zu verlieren. Dazu kommen neue Herausforderungen wie der Umbau des ehemaligen Bowlingtreffs am Wilhelm-Leuschner-Platz. Als Bauherr gilt es, gemeinsam mit den Nutzern Aufgabenstellungen zu formulieren, für deren Umsetzung alle zu Beteiligenden zusammen zu bringen und natürlich die Finanzierung mit einer möglichst hohen Förderquote abzusichern.

Aufgrund dieses Aufgabenspektrum bin ich dem Museum seit Jahren vielfältig verbunden — etwa durch die Sanierung des Alten Rathauses.

Ein spannendes Aufgabengebiet umfasst das weite Feld der Kunst im öffentlichen Raum. Auch hier gilt es,

ßige Mitarbeit auf Grundlage eines Vertrags. Die Ehrenamtlichen bringen in der Regel besondere Kenntnisse oder Erfahrungen mit, die sie in die Erschließung etwa der Bildbestände in unserer Fotothek einbringen. Aus organisatorischen Gründen ist die Zahl der Plätze allerdings sehr begrenzt, so dass neue Bewerberinnen und Bewerber erst nach dem Ausscheiden der bisherigen Ehrenamtlichen und einem individuellen Eignungsgespräch zum Zuge kommen können. Interessierte mussten daher oft auf unbestimmte Zeit vertröstet werden, ohne dass ihnen zeitnah eine Möglichkeit zum praktischen Mitarbeiten angeboten werden konnte.

Die Vielfalt der besprochenen Themen und Fragen wurde zwar überwiegend positiv gesehen, doch einige äußerten den Wunsch nach mehr Gelegenheiten zum ganz ›praktischen‹ Mitmachen und zur inhaltlichen Mitarbeit, z. B. bei Ausstellungen.

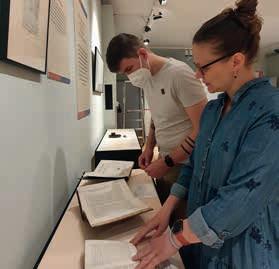

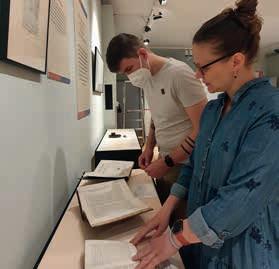

Da schnell klar war, dass das den Rahmen des Publikumsbeirats übersteigen würde, nutzten wir den jährlichen Ehrenamtstag für einen Workshop zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements.

Mit einer Gruppe Freiwilliger beschäftigten wir uns schwerpunktmäßig mit den folgenden Fragen: Wie kann freiwilliges Engagement die Angebote des Museums ergänzen? Wo kann es neue Aufgaben übernehmen, um das Museum attraktiver zu machen? Welche innovativen Ideen gibt es dafür? Das Ergebnis zeigte: Es gibt viele Möglichkeiten, besonderes Potenzial wird aber im zwischenmenschlichen Bereich gesehen. Hier können Engagierte eine ganz besondere Rolle spielen, um das Museum als attraktiven sozialen Ort mitzugestalten, etwa indem sie Besuchende im Eingangsbereich begrüßen und mit hilfreichen Tipps versorgen oder unverbindliche Erklär- und Gesprächsangebote in den Ausstellun-

gen machen. So können sie punktuell Rollen übernehmen, die durch das Aufsichts- und Service-Personal, das Vermittlungsteam wie auch Kuratorinnen und Kuratoren im Normalbetrieb nicht abgedeckt werden.

Ausgehend von den Erfahrungen des letzten Jahres und den Ergebnissen des Workshops soll noch in diesem Jahr eine neue Engagementstrategie umgesetzt werden, die unter den drei Leitbegriffen »Mitmachen — Mitbestimmen — Mitgestalten« neue Wege eröffnet. Neben das klassische Ehrenamt und den stärker auf seine beratende Kernaufgabe fokussierten Publikumsbeirat mit einjähriger Laufzeit sollen niedrigschwellige Angebote treten, z. B. die praktische Mitarbeit im Helferinnen- und Helfer-Team oder in der Betreuung von Besucherinnen und Besuchern. Insbesondere auch den vielfach geäußerten Wunsch nach mehr Möglichkeit zur inhaltlichen Mitwirkung möchten wir aufgreifen, indem wir größeren Ausstellungsvorhaben zu Themen mit Gegenwartsbezug frühzeitig bürgerschaftliche Projektgruppen an die Seite stellen.

MITGESTALTEN ERWÜNSCHT!

90er Jahre in Leipzig: Möchten Sie Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen führen? Recherchieren Sie gern Medien oder Objekte und möchten daraus Präsentationsideen entwickeln? Dann ist die Projektgruppe zur Geschichte der Nachwendezeit und Transformationserfahrungen der 90er Jahre in Leipzig genau die richtige. Aktiv werden Sie von September bis Dezember 2023, ggf. mit Fortsetzung in 2024. Hier geht es zum Anmelde-Webformular: https://formulare.leipzig. de/frontend-server/form/ provide/2228/

uns Anvertrautes wie das von Mendelssohn gestiftete Denkmal für Johann Sebastian Bach und Neugeschaffenes wie der Erinnerungsort für die Große Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße zu pflegen. Wir beraten maßgeblich andere Bauherrenämter bei der Umsetzung von Kunst am Bau und loben selbst Wettbewerbe aus — so in Kürze für das Museumskarree beim Haus Böttchergäßchen. Und bei der Umsetzung des Gedenktafelprogramms der Stadt sind wir für den konstruktiven Austausch mit dem Museums-Fachteam sehr dankbar.

Was sind die Besonderheiten des Bauens und Sanierens in historischen Liegenschaften und Denkmälern?

Um die Gebäude dauerhaft zu erhalten, müssen sie genutzt werden. Den Nutzungen und den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen muss jedoch in einer Weise Rechnung getragen werden, die den Häusern nicht ihre Seele raubt und somit den Menschen weiterhin Halt

und Orientierung gibt. Wir müssen darauf achten, dass Gebäude bei umfassenden Instandsetzungen bauhistorische Nutzungsschichten behalten, mit denen ihre Geschichte erzählt werden kann. Das gilt umso mehr bei den Museen, die selbst facettenreiche Exponate und Wissensspeicher unserer Stadtgeschichte sind. Was sich in Zukunft als wertvolle bauhistorische Quelle entpuppen wird, kann man heute noch gar nicht abschätzen. Auch daher ist es zunehmend wichtig, Nutzungsspuren der DDR-Zeit nicht vollständig zu tilgen.

Zu unseren aktuellen Gemeinschaftsprojekten gehören die Sanierung des Museums zum Arabischen Coffe Baum, das neue Sportmuseum sowie die Depotplanungen auf der Alten Messe. Wie ist dort der Stand, was sind die Herausforderungen der nächsten Jahre?

Der »Coffebaum« ist eine große Herausforderung. Die Kleinteiligkeit des innerstädtisch gelegenen Gebäudes, die große Nachfrage nach Handwer-

kern sowie Materialengpässe führten leider dazu, dass weder der Zeitnoch der Kostenplan eingehalten werden konnten. Wir hoffen, dass das bei Einheimischen und Besuchern beliebte Haus im Sommer 2024 wieder öffnen wird.

Die schon lange gehegten Pläne, die Nordtribüne des ehemaligen Schwimmstadions in ein zeitgemäßes Sportmuseum umzubauen, erhalten gerade Rückenwind durch die Entwicklung der angrenzenden Freifläche als Schulstandort. Sofern der Stadtrat zustimmt, könnte noch 2023 ein gemeinsamer Architekturwettbewerb ausgelobt werden.

Die in Halle 12 ab 2025 zur Verfügung stehenden Depotflächen entspannen vorerst die ausgeschöpften Kapazitäten einiger Museen. Langfristig steht die Aufgabe an, ein Depot für alle kommunalen Museen der Stadt Leipzig zu schaffen. Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass da ein Weg von mindestens 10 Jahren vor uns liegt. Die Liste anspruchsvoller Aufgaben wird also nicht kürzer.

2 3 2 1 ZUKUNFT MUSEUM CHANCEN & HERAUSFORDERUNGEN

AUTOR Carl Philipp Nies | Referent für Museumsentwicklung und bürgerschaftliche Beteiligung

Gemeinsam kreative Ideen entwickeln beim Workshoptag des freiwilligen Engagements im November 2022, Foto: Mahmoud Dabdoub

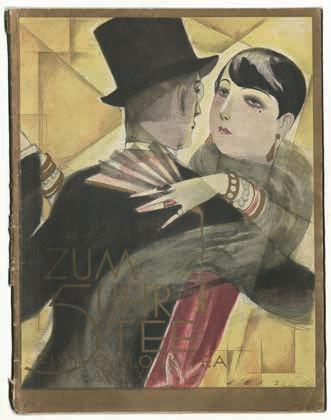

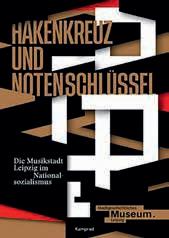

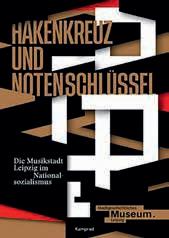

Zwischen Gleichklang und Paukenschlag

Die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus

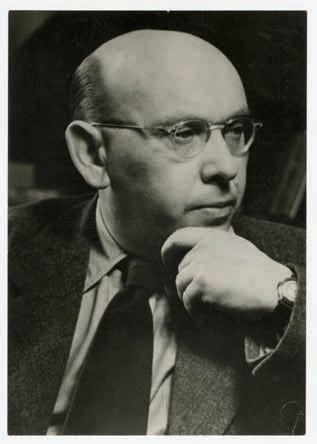

Am 21. Januar 1942 wurden mit dem ersten Transport sächsischer Jüdinnen und Juden 785 Menschen von Leipzig und Dresden nach Riga deportiert. Einer von ihnen war Erich LiebermannRoßwiese, auf der Transportliste hat er die Nummer 258. Es herrschten minus 15 Grad. Erich LiebermannRoßwiese war 55 Jahre alt und herzkrank. Seinem Ziehsohn Wolfgang Michael hatte er in einem Abschiedsbrief geschrieben: »Mein Junge, wenn du diesen Brief erhältst, befinde ich mich auf der Fahrt gen Osten. Es musste kommen. Ziel unbekannt … Laß mich in dieser Abschiedsstunde Dir für alle Liebe und Freundschaft danken.«

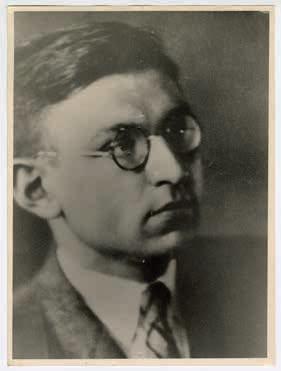

Vor 1933, in seinem früheren Leben, war Liebermann-Roßwiese (ein Verwandter des Malers Max Liebermann)

Pianist, Komponist und Rundfunkmensch. Hier im jungen Rundfunk der Messestadt Leipzig machte er Karriere, war Schallplattenredakteur, später Chef der Musikabteilung.

Für die MIRAG, die Mitteldeutsche Rundfunk AG, gestaltete er Sendungen, komponierte Musik und schrieb Texte für die Rundfunkzeitschrift. Er war evangelisch getauft, doch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten galt er als Jude. Im Frühjahr 1933 wurde er entlassen. Neun demütigende Jahre lang versuchte er, außerhalb von Deutschland eine Anstellung zu finden, in Wien, in der Türkei, in den Niederlanden. Er bat

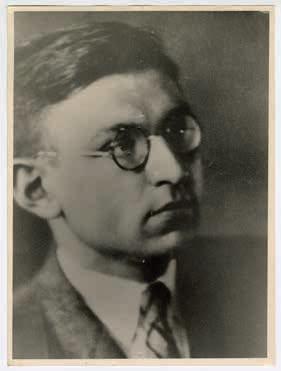

Hanns Eisler in Leipzig

Sein Leben zeichnet die Spuren des 20. Jahrhunderts

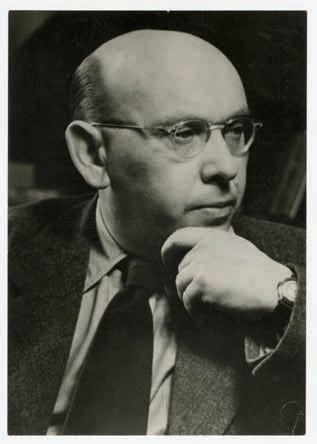

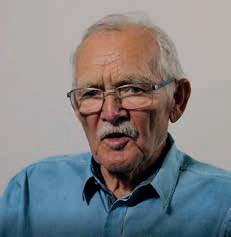

»Wer war Hanns Eisler« — titelte 1983 ein Buch. Dieser Frage geht auch die Ausstellung anlässlich seines 125. Geburtstag in seiner Geburtsstadt Leipzig nach.

Wer war dieser Künstler, der sich so um die Politik kümmerte, dass man ihn in der DDR zu einer Politgröße machte? Was ist heute, über 60 Jahre nach seinem Tod, in der Öffentlichkeit überhaupt noch bekannt über ihn? Und vor allem: Wie klingt seine Musik? Sein Leben zeichnet die Spuren des 20. Jh. — politischer Widerstand, Verfolgung als Jude und Kom-

»Wir sind dicht vorm Zielbahnhof. Von dort aus soll es unmittelbar in die Gräben gehen, wo hartnäckige Abwehrkämpfe stattfinden. Ich sehe also mit Fassung auch dem Tod auf dem Schlachtfeld ins Auge, dem Schicksal, das uns so hart erscheinen will und dem wir auch nicht entrinnen können, wenn es uns vorbestimmt ist.«

Bräutigam war erst 27 Jahre alt, als ihn wenige Tage später eine Kugel traf, in der Nähe von Weliki Nowgorod in der damaligen Sowjetunion. Er war Student des Leipziger Konservatoriums und musikalisch hochbegabt. Viele seiner Kompositionen, vor allem Lieder, wurden bereits zu Lebzeiten gedruckt. Er engagierte sich im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund und wurde 1937 NSDAP-Mitglied. Verblendet von der menschenverachtenden NS-Ideologie beeinflusste er am Landeskonservatorium die Erziehungsarbeit, bevor er 1939 in die Wehrmacht eingezogen und zwei Jahre später an die Ostfront versetzt wurde.

die NS-Zeit eine wichtige Rolle. Nun also »Hakenkreuz und Notenschlüssel« — das böse NS-Regime und die gute, unschuldige Musikstadt? Natürlich nicht. Beide sind eng miteinander verwoben.

prominente Menschen um Hilfe, darunter Alma Mahler-Werfel. Alle Versuche zu emigrieren scheiterten. 1938 ließen er und seine nichtjüdische Ehefrau sich scheiden, vermutlich, um die minderjährigen Kinder aus erster, »arischer« Ehe zu schützen. Er musste in eines der Leipziger »Judenhäuser« umziehen; die Lortzingstraße 14 war die letzte Adresse vor der Deportation. Wie lange Liebermann-Roßwiese in Riga überlebt hat, ist unklar, vermutlich starb er noch 1942.

Die erschütternden Zeugnisse von Liebermann-Roßwiese und seiner Familie während der jahrelangen Suche nach Auswegen sind erst vor wenigen Jahren an das Stadtarchiv Leipzig übergeben worden. Dr. Allmuth Behrendt hat sie gesichtet und uns davon berichtet, ihr verdanken wir den Hinweis auf dieses Schicksal.

Auch Helmut Bräutigam schrieb im Januar 1942 einen Abschiedsbrief. Er war an seine Eltern gerichtet:

Erich Liebermann-Roßwiese und Helmut Bräutigam sind zwei von neun Biografien, die in der Ausstellung und dem gleichnamigen Buch »Hakenkreuz und Notenschlüssel.

Die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus« näher vorgestellt werden. Sie sind mit den neun Hauptthemen verwoben. Seit der von Dr. Thomas Schinköth herausgegebenen Publikation über die »Musikstadt Leipzig im NS-Staat« von 1997 gab es Überlegungen, dieses Thema auch im Stadtgeschichtlichen Museum zu präsentieren. Das ist eine Weile her. In der Zwischenzeit hatten wir MusikAusstellungen zu Jubiläen: Mendelssohn, Thomanerchor, Wagner. In all diesen Ausstellungen spielte auch

Unsere neun Hauptthemen stehen unter musikalischen Oberbegriffen: Vorspiel, Gleichklang, Trommelwirbel, Paukenschlag, Musikdrama, Kirchentöne, Abschiedslied, Akzent und Nachspiel. Sie liefern die Struktur, um die bekannten Institutionen der Musikstadt und Geschehnisse jener Zeit zuzuordnen. Thematisiert werden die Gleichschaltung an Gewandhaus und Konservatorium, das Anlaufen der Propagandamaschinerie und das Nähren des Mythos von der »Musikstadt Leipzig« (die aber ohne Mendelssohn auszukommen hatte). Es geht um den ungleichen Umgang mit den Denkmälern für Mendelssohn und Wagner, das sich ändernde Repertoire an der Oper, die Instrumentalisierung der Bachschen Werke als Beispiel »kultureller deutscher Überlegenheit«, die komplette Auslöschung des jüdischen Musiklebens nach 1938 und um die von den Nationalsozialisten beargwöhnte junge Jazz- und Swingszene. Auch in die Zeit vor 1933 wird geschaut und auf die ersten musikalischen Jahre nach 1945 — und darauf, wie Karrieren weitergingen.

Zu unserer Auswahl von neun Biografien gehören außer den beiden bereits genannten der Arbeiterchordirigent Barnet Licht, der NS-Kulturfunktionär Friedrich August Hauptmann, die spätere Jazzpianistin Jutta Hipp, Opernchef Paul Schmitz, Thomaskantor Günther Ramin und Gewandhauskapellmeister Hermann Abendroth — die drei letztgenannten standen allesamt auf der berühmtberüchtigten »GottbegnadetenListe« von Hitler und Goebbels, dank der sie als »unersetzliche Künstler« eingestuft und somit vor dem Wehrdienst bewahrt wurden. Auch die Liedsängerin Elena Gerhardt wird vorgestellt, die aus Solidarität zu ihrem 1933 aus politischen Gründen verhafteten Mann sofort die Emigration plant und entschlossen durchzieht. Leipzig verliert nicht nur einen Gesangsstar mit internationalem Renommee, sondern auch eine prominente Lehrerin am Konservatorium.

SCHON GEWUSST

munist, Verfemung seiner Musik als »entartet«, Exil, Ausweisung aus den USA, Rückkehr in die Heimat. Doch was war überhaupt Heimat für Eisler, den Österreicher, der in Leipzig geboren wurde, der dann in Wien aufwuchs und später »öfter als die Schuhe die Länder wechselte«? Wieviel Leipzig steckt in Eisler – und wieviel Eisler heute in Leipzig?

Seine innere und die äußere Welt klingen in seinem umfangreichen Werk. Es umfasst Chor- und Orchesterwerke, Ensemblemusik, Lieder, Songs, Balladen, Bühnen- und Filmmusik. Er ver-

tonte Bertolt Brecht kongenial und komponierte die Nationalhymne der DDR. Er war einer der bedeutenden Komponisten des 20. Jh.

Die Ausstellung vom 7. Juli bis 15. Oktober 2023 ist eine Kooperation der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft e. V., Berlin, mit dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Gastkuratorin ist Bettina Weil. Begleitet wird die Schau von den EislerTagen der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft vom 6. bis 9. Juli 2023 in Leipzig.

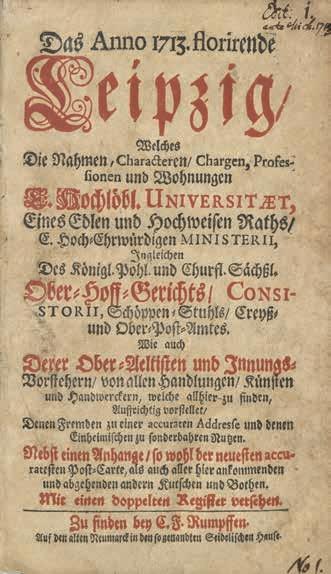

Vor 300 Jahren kam Johann Sebastian Bach nach Leipzig. Er wurde neuer Thomaskantor. Musikalisch brach damit eine neue Zeit an: Bach komponierte Meisterwerke im Wochentakt. Begonnen hatte alles mit seiner Unterschrift im Alten Rathaus …

Die 300-jährige Wiederkehr des Amtsantrittes von Bach nehmen wir zum Anlass, das Alte Rathaus als authentische Bachstätte neu zu profilieren. Ab Sommer wird es ein digitales Angebot dazu geben, einen neu konzipierten »BachParcours«.

Die Intervention entsteht im Rahmen des städtischen Themenjahres 2023 »Leipzig – Die ganze Stadt als Bühne« in Kooperation mit dem Bacharchiv Leipzig.

3 MUSIK & THEATER ZWISCHEN NOTENSPUREN UND BÜHNENBILDERN AUTORIN Kerstin Sieblist | Kuratorin Musik und Theatersammlung

Hanns Eisler, Inv.-Nr.: H 165

Erich Liebermann Roßwiese, Abb. aus Die Mirag, Mitteldeutsche Rundfunkzeitung, Nr. 49, Leipzig, 5. Dezember 1931, Abb. Deutsche Nationalbibliothek Leipzig

Helmut Bräutigam, um 1938, Inv.-Nr. Jost 73

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. August 2023 im HAUS BÖTTCHERGÄßCHEN zu sehen. Weitere Infos:

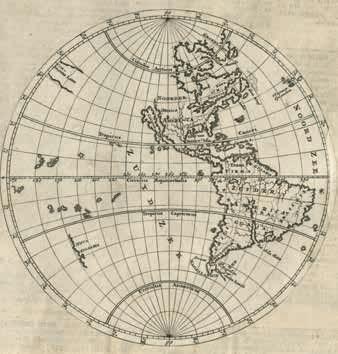

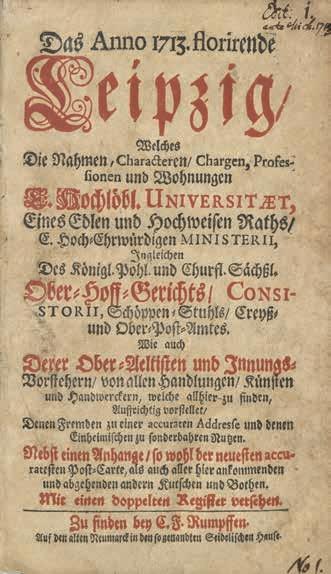

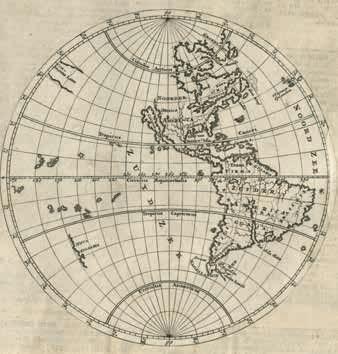

GESCHICHTE BIS 1800

Von wegen »Schnee von gestern«

Never ending story oder Bauvorhaben mit Happy End?

Das Ende eines Kraftaktes

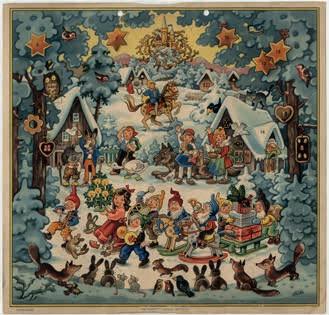

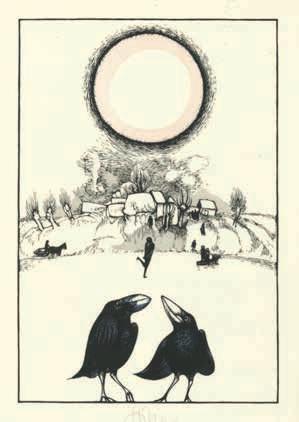

Der WINTER, geliebt und gehasst, ersehnt und gefürchtet, keine Jahreszeit polarisiert so sehr wie diese. Leipzig gilt bis heute weder als Stadt schneereicher Winter noch des ambitionierten Wintersports. Der Rhythmus städtischen Lebens ist auch von dieser Jahreszeit geprägt, stellt sie doch Herausforderung an jeden Einzelnen wie die städtische Daseinsvorsorge insgesamt dar. Doch hat diese zunächst harsch erscheinende Jahreszeit eine verletzliche Seite. Ihre Zukunft ist eng mit der Klimaentwicklung verbunden. Die Debatten hierzu sind aktueller denn je.

Mit einer Fülle unterschiedlicher Objekte, Bilder und Medien sowie mit Mitmachstationen für Groß und Klein zeigten wir bei der Ausstellung »Schnee von gestern« die schönen und die schauerlichen Seiten des Winters, bei denen die musikalischen und kulinarischen Genussmomente der Weihnachtszeit nicht vergessen wurden. Und was bleibt? In der begleitenden Publikation können Sie die Kulturgeschichte des Winters in Leipzig jederzeit zu Hause vertiefen.

Das Buch ist für 12,50 Euro im Museum und unter petra.schuerer@ leipzig.de erhältlich.

Wir schreiben Freitag, den 29. April 2022, eigentlich kein besonderer Feiertag, aber für uns als Museumsteam ein besonderer Festtag. Es ist vollbracht! Restlos erschöpft und unheimlich stolz auf das Geleistete gaben wir als Museumsteam die erste Etage des Alten Rathauses an den Hausherrn, den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung, und 200 geladene Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft zurück. Am Sonntag, dem 1. Mai 2022, folgten über 3.000 Gäste der Einladung zum »Tag der offenen Tür«.

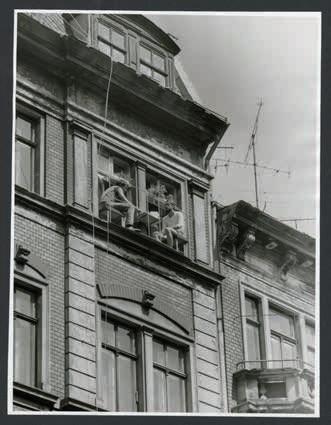

Hinter uns lagen sechszehn Monate elektrotechnischer Ertüchtigung. Das Öffnen und Schließen von historischen Decken, Wänden und Fußböden mit allen Konsequenzen, das Verlegen von zweieinhalb Kilometer Elektro- und anderthalb Kilometer Datenkabel sowie die Einrichtung verschiedener WLAN-Netze unterschiedlicher Sicherheitsstufen war eigentlich schon sportlich genug.

Fenster und Fensterrahmen wurden in Abstimmung mit dem Wetter! ertüchtigt. Es galt, die Hürden neuer Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit zu meistern. Bis hier fragt sich der geneigte Leser, was das denn mit Museum zu tun hat, sind das doch Aufgaben des städtischen Amtes für Gebäudemanagement und der beauftragten Gewerke. Der erste Eindruck beim Betreten des Festsaales scheint dies noch zu verstärken. »Viel hat sich ja nicht verändert«, so eine dann und wann leise, aber hörbare Bemerkung. Weit gefehlt! Das war die große Kunst, dass die Wunden des Baugeschehens rückstandlos verheilen. Es ist Zeit für eine kurze

Hat er oder hat er nicht?

Gregor Anesorges Tischlerarbeiten in der Ratsstube

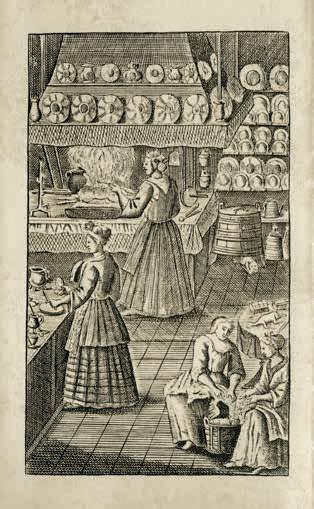

Zu den schönen kuratorischen Pflichten gehört das Erforschen: Objekte und ihre Geschichte sowie deren Einordnung in das Große und Ganze der Geschichte. Anlass zum Arbeiten in Bibliothek und Archiv gab der Ratsschrank, DAS Kleinod in der Ratsstube des Alten Rathauses.

30 Monate war er in der Werkstatt von Matthias Krahnstöver und kam gerade rechtzeitig vor der Wiedereröffnung zurück. Mehr als 1.300 Arbeitsstunden hatte er dem Restaurator abverlangt, um gesichert, ergänzt und aufgehellt zu werden. Aber im

Bilanz. Wir waren alles andere als tatenlos:

Wir veränderten unter dem wachsamen Auge des Denkmalschutzes mit Gestaltern die Willkommensgeste im Festsaal des Rathauses indem wir Garderobe und Tresen verjüngten. Ein neues Besucherleitsystem vermittelt auf moderne Weise die nötigen Informationen. Mit dezenten Schienen und Leuchten wird der Festsaal in ein warmes und intensiveres Licht gesetzt. Das bewirkt nicht nur eine andere Raumatmosphäre, in den Gemälden und Architekturteilen an der Decke werden zudem neue Akzente sichtbar, die dem Auge bisher verborgen blieben.

Ganz »nebenbei« bauten wir Zwischendepots auf und wieder ab, verschoben die Kunst, wenn sie der Baustelle Platz machen musste, und richteten ihr ein neues temporäres Zuhause ein. Die komplette Auslagerung des Kunstgutes in Depots außerhalb hätte eines mittleren sechsstelligen Betrages bedurft.

In der Ratsgarderobe, so ihr endgültiger gendergerechter Name, entstand ein neuer Blickfang mit nachgefertigten historischen Ratskostümen. Mit Spannung begleiteten wir die bauhistorischen Untersuchungen, die vor allem in zwei Fensterlaibungen viel Hoffnung auf neue Erkenntnisse schürten. Mit dem Mut zum Neubeginn trennten wir uns von schweren Pultvitrinen und schufen Raum für neue Inszenierungen in den Fensternischen. Drei beherbergen bereits Großobjekte der Sammlung, wie die Sänfte, der Apoll und eine Einbaumtruhe. Die anderen werden thema-

tisch neu ausgestaltet und bieten bisher Platz, um dem Museum Zum Arabischen Coffe Baum und seiner Geschichte eine kleine Reminiszenz während seiner Schließzeit zu setzen.

In einigen Ausstellungsräumen wurde die Erzählung verändert oder ergänzt, wie z. B. in der Nuntiatur, dem Raum, der Festsaal und Ratsstube trennt. Hier zeigt sich die Baugeschichte des Alten Rathauses jetzt viel eindringlicher, und wir konnten Hieronymus Lotter als Bauherrn und der Lotter-Gesellschaft als großartigen Projektunterstützern einen würdigen Rahmen setzen. Für die Naschmarkträume begann die Neuplanung zur Geschichte der Messe in Leipzig und zur Ära Leipzigs im 18. Jh.

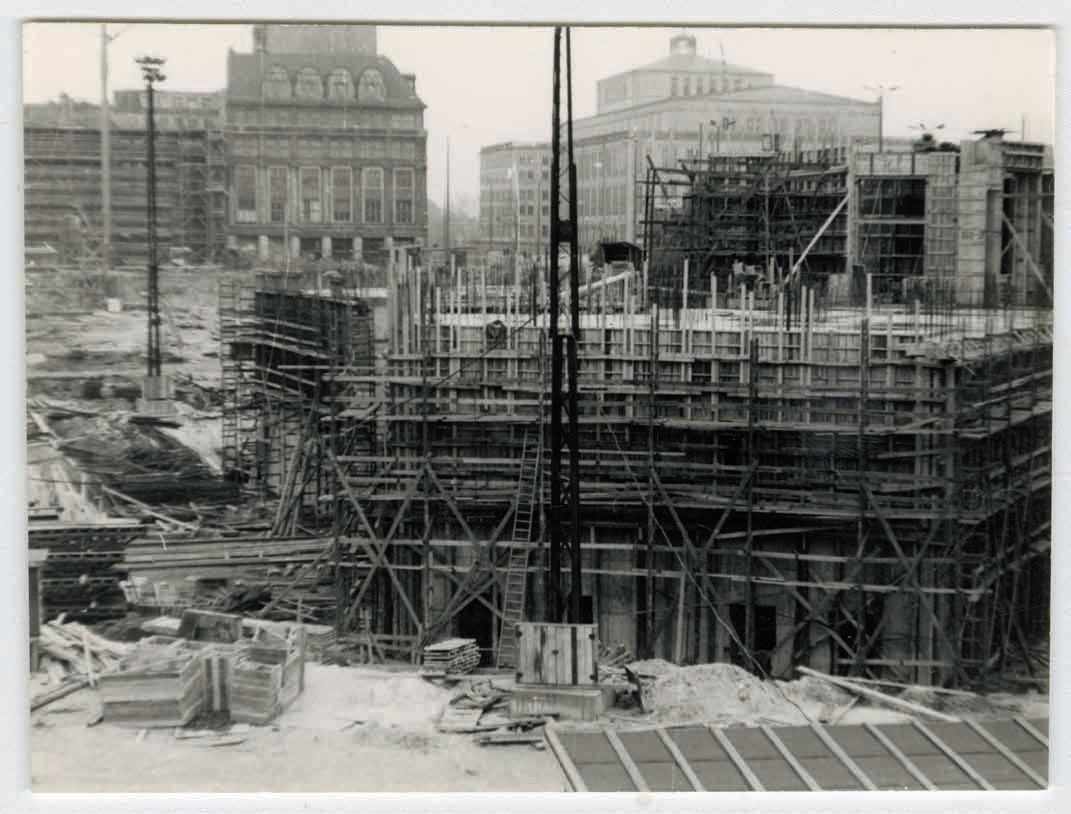

Summa summarum: Eine stets lebendige Baustelle. Zehn unterschiedliche Fachplaner und mehr als 20 Gewerke waren am Umbau beteiligt. Teilweise arbeiteten vier Gewerke gleichzeitig, um den Zeitplan trotz Corona und Lieferverzögerungen halten zu können. Die Herausforderung lag weniger in der Menge der Aufgaben als vielmehr in der Verzahnung ihrer Umsetzung. Nicht alle Wünsche wurden wahr. Die Erneuerung der Heizkörper im Festsaal steht immer noch aus.

Die Bauabläufe verzögerten sich, aber Ende 2021 mussten wir einen klaren Eröffnungstermin bestimmen, an dem nicht mehr gerüttelt werden

durfte. Von fehlerfreier Funktion von Licht und Lichtsteuerung, Steckdosen, Schalter und Verteilerkästen waren wir zu diesem Zeitpunkt meilenweit entfernt, das Verteilen von Stirnlampen an die Eröffnungsgäste aber keine Option. Nicht nur deswegen war die Wiedereinrichtung der ersten Etage als Museum ein harter Kraftakt und ein Prüfstein unserer Flexibilität und des Improvisationstalents. Die Tinte auf dem Papier war noch gar nicht richtig trocken, da waren Zeitpläne manchmal schon nicht mehr gültig. Wir waren die ersten, die fertig sein mussten, bevor die Bauvorhaben begannen und die letzten, die ihre Arbeiten zu Ende bringen konnten. Museale Objekte und Baustelle gehören einfach nicht zusammen, müssen zeitlich wie örtlich voneinander getrennt sein. Dennoch sollten ca. 1.000 Objekte rechtzeitig an ihren alten oder neuen Platz zurück. Wir haben die Prüfung bestanden und konnten Ende April 2022 die erste Etage an die Öffentlichkeit zurückgeben. Die vierstelligen Besucherzahlen am Tag der offenen Tür und zur Museumsnacht, die außerordentlich positiven Reaktionen auf das Ergebnis sind ein schöner Lohn für unsere Mühen. Der Festsaal ist nun für Konzerte, Lesungen, Empfänge, Vorträge oder einfach nur den ganz normalen Museumsalltag bestens ausgestattet.

Vielen lieben Dank an ALLE, die am Ergebnis beteiligt waren!

April 2022 war es soweit. Wir setzten den Schrank auf einen Sockel, um ihn besser vor Besen und Wischmopp zu schützen. Das Prunkstück der deutschen Tischlerkunst des ausgehenden 16. Jh. steht nun wieder im Ensemble des historischen Mobiliars.

Nach den Rechnungsbüchern der Stadt Leipzig fertigte ihn der Tischlermeister Gregor Anesorge für 62 Gulden und 18 Groschen. Das entsprach weit mehr als dem Jahreslohn eines Handwerkers.

Bei Außenmaßen von 2,42 Meter Höhe, 2,69 Meter Breite und 60 Zentimetern Tiefe sind hier etwa zwei Kubikmeter Aktenablage möglich. Galt damals schon die heute von Architekten und Gestaltern gern genutzte Formel »form follows function«, war er weniger Aktenschrank als vielmehr Repräsentationsmöbel anspruchsvoller Bürgermeister in einer prächtigen Amtsstube.

Gregor Anesorge war von 1592 bis 1607 in Leipzig tätig. Seinem Wirken werden der Ratsschrank, der sog. Bürgermeisterstuhl mit dem Leipziger Stadtwappen aus dem Jahre 1607 und der Tisch von 1592 zugeschrieben, der bis ins 20. Jh. als Beratungstisch diente. Diese Arbeiten sind in der Ratsstube versammelt. Aber stammen Tisch und Stuhl wirklich aus der Werkstatt dieses Meisters? Der

Tisch wurde im April 1592 bezahlt. Jedoch steht in der Rechnung nicht, an wen. Unser Tischler, Gregor Anesorge, taucht zuerst in der Rechnung für den Ratsschrank auf, die am 1. Juli 1592 Eingang in die städtischen Bücher fand. Dann hätte Anesorge drei Monate nach dem Tisch den Ratsschrank abgeliefert. Das ist selbst bei gutem Zeit- und Projektmanagement mehr als sportlich.

Beim sogenannten Bürgermeisterstuhl wird es noch nebulöser. Die Datierung dieser Arbeit fußt nicht auf einer Rechnung, sondern auf der Jahreszahl 1607 in der Stuhllehne. Zudem muss bezweifelt werden, ob die einzelnen Teile in ihrer ursprünglichen Verwendung als Stuhl gedacht waren. Die Lehne ist zu steil, der Stuhl bietet keinerlei Sitzqualität, und die Stuhlbeine könnten wesentlich jünger sein als Lehne und Sitzpolster. Der Stuhl ist aber zweifelsfrei der unbequemste am Tisch.

Nach den Rechnungsbüchern der Stadt haben an der Ausgestaltung des Festsaales und der Ratsstube viele Tischler über Jahrzehnte gearbeitet, darunter Gregor Anesorge. Ob er drei oder doch nur ein Möbelstück für den Leipziger Rat fertigte, bleibt ein Geheimnis — vorerst. Unzweifelhaft aber laden Schrank und Ratsstube zum Staunen und Entdecken ein.

4 AUTORIN Dr. Maike Günther | Kuratorin Stadt und Landesgeschichte

1800

bis

VON FRÜHEN KULTUREN BIS ZUR VORMODERNE

Blick in Ratsstube in der ersten Etage des Alten Rathaus Leipzig

Blick in Festsaal mit den neugestalteten Servicebereichen in der ersten Etage des Alten Rathaus Leipzig.

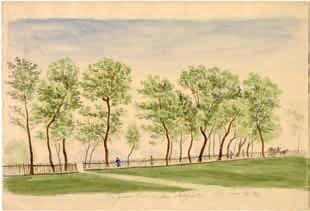

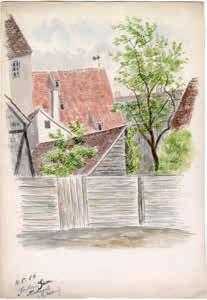

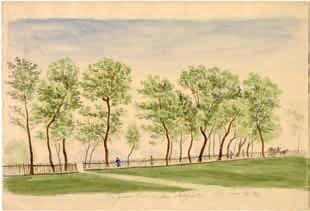

Blick auf Thomaskirche, Aquarell Robert Wehle, um 1850, Inv.-Nr.: 2780 b

Einmaliges Zeugnis jüdischen Lebens gerettet

»Bomben auf Leipzig«

Eindrucksvolle FilmTonInstallation zur Zerstörung Leipzigs im Zweiten Weltkrieg

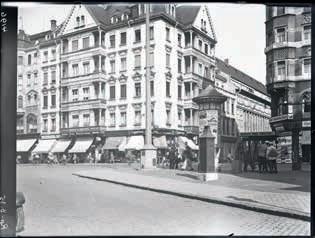

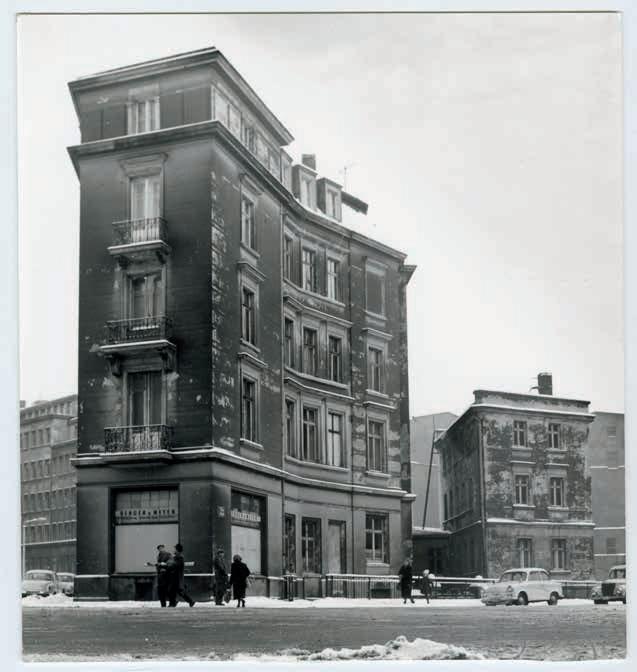

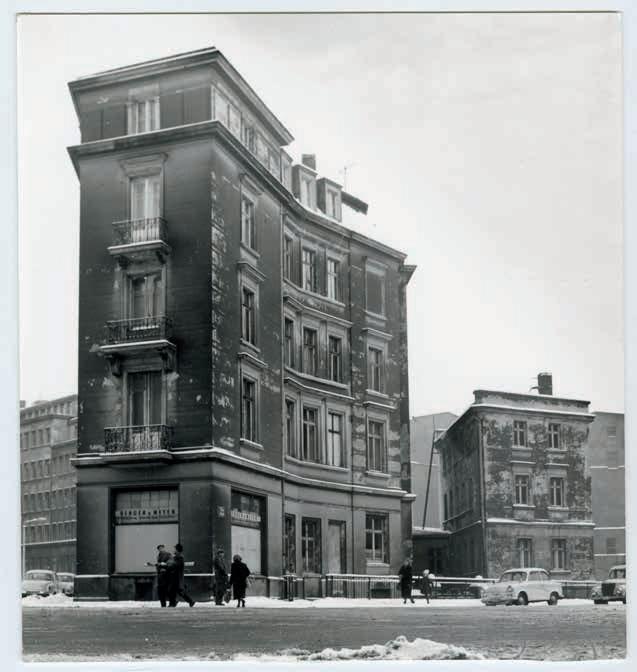

Geschäftshaus mit Atelier A. Mittelmann.

Foto: Hermann Walter, 1932. Inv.-Nr.: F/6902/2005

Zwischen 1906 und 1938 betrieb der jüdische Fotograf Abram Mittelmann am Peterssteinweg 15 ein Fotoatelier. Dort versteckte die Familie wohl Ende 1938 mehr als 2.000 FotoGlasplatten, meist Por träts, vor ihrer erzwungenen Flucht. Abram, seine Frau Selma und Tochter Nadjeschda Mittelmann wurden Opfer der Shoah. Nur die beiden Söhne überlebten in Frankreich. 2022 konnte der Bestand an die Erbin Nadia Vergne zurückgegeben werden. Seitdem bemüht sich das Stadtgeschichtliche Museum zusammen mit ihr, dem Archiv Bürgerbewegung und der Israelitischen Religionsgemeinde um die langfristige Sicherung, Erforschung und Veröffentlichung der Fotos in Leipzig. Geschichte und Perspektiven des einmaligen Bestands zum jüdischen Leben zeigt eine Ausstellung vom 28. Juni bis 26. August 2023 im Ägyptischen Museum der Universität Leipzig.

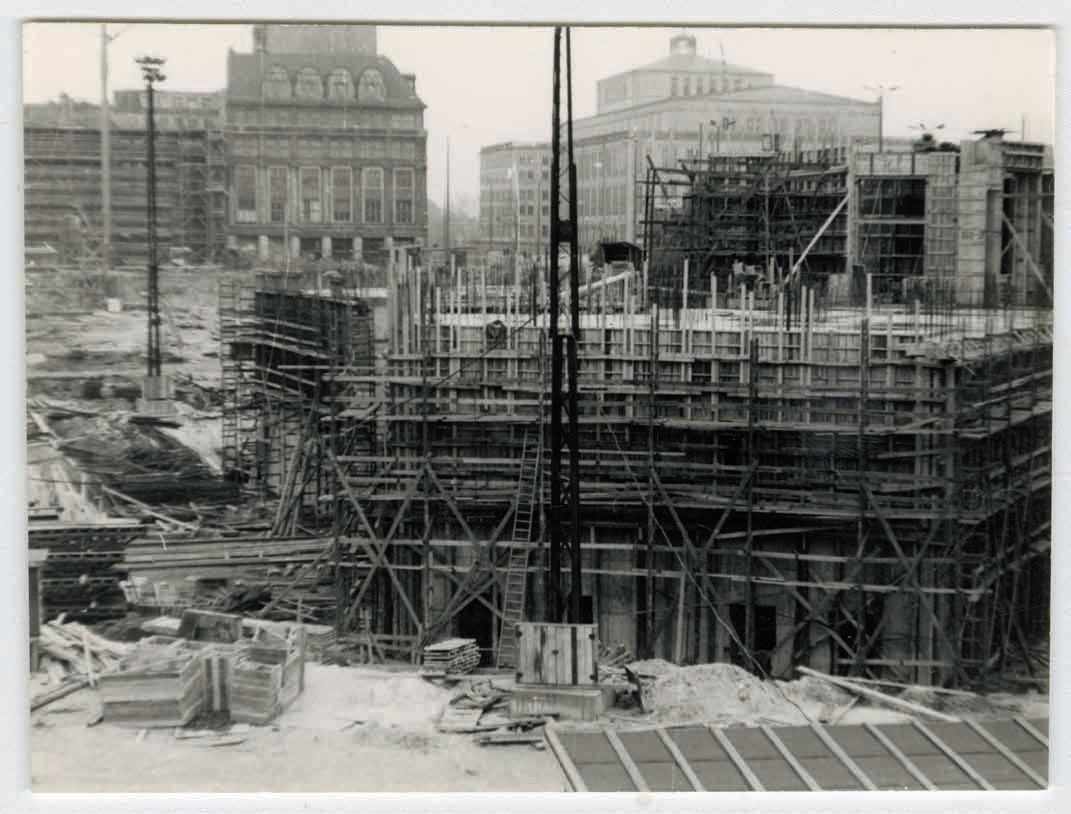

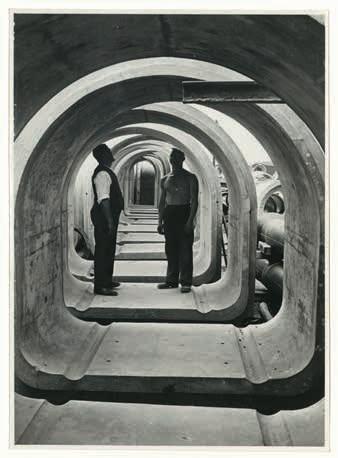

Ab dem Herbst 1943 kehrte der von Deutschland entfesselte Krieg nach Leipzig zurück. Bis kurz vor Kriegsende 1945 erlebte Leipzig schwere Luftangriffe, denen mehr als 5.000 Menschen zum Opfer fielen. Ein großer Teil der Innenstadt wurde zerstört. Dimensionen und Schrecken dieses wie jedes Kriegsgeschehens sind kaum in Worte zu fassen — die neugestaltete Installation unter dem Dachstuhl des Alten Rathauses verzichtet fast völlig darauf. Hörbar, sichtbar und körperlich spürbar wird der Krieg an diesem historischen Ort. Er wird so zu einem Ort des Nachdenkens und der Mahnung.

Turmhaube stammte von der Radrennbahn am Cottaweg, das Kupfer aus Schrottspenden.

Daran erinnert die Medieninstallation aus einer Film-Ton-Collage von Bombenabwürfen und Fotos zerstörter Gebäude. Sie ist in die historische Dachkonstruktion der Nachkriegszeit eingepasst. Beim Betreten dieses riesigen, dunklen Raums, der sich über die gesamte Fläche des Rathauses zieht, werden nicht nur der Dachstuhl, Leitungen und Rohre sichtbar. Auf eine große Leinwand projiziert ein Beamer Ausschnitte eines Dokumentarfilms der Royal Air Force über Lufteinsätze aus dem Zweiten Weltkrieg und privates Filmmaterial. Mal fern, mal nah erscheinen die Detonationen. Radiodurchsagen, Sirenen und Einschläge intonieren es, Erschütterungen lassen die Wucht spüren.

In der Nacht des 3. zum 4. Dezember 1943 trafen Brandbomben der Royal Air Force das Alte Rathaus. Museumsgäste, die sich vorher in der Dauerausstellung anhand von historischen Exponaten über den Verlauf des Krieges informieren konnten, erhalten hier einen tieferen Eindruck von diesem Grauen.

Achim

Es war der schwerste Luftangriff auf Leipzig. Sie zerstörten den Turm und von da aus den Dachstuhl und das zweite Obergeschoss, die völlig ausbrannten. Wegen Wassermangels konnten keine Löscharbeiten erfolgen. Eine Stahlbetondecke zwischen erstem und zweitem Obergeschoss verhinderte die vollständige Zerstörung des Gebäudes. Jahrelang blieben die stählernen Dachstreben als gleichsam mahnendes Zeichen des Krieges offen. 1946 begann unter widrigsten Umständen die Wiederherstellung. Das Holz für die barocke

Die — gerade in der aktuellen europäischen Kriegssituation wieder besonders relevante — Medieninstallation konnte 2022 in der Corona-Pandemie

technisch modernisiert und besser inszeniert werden und kann so auch ein jüngeres Publikum erreichen. Durch die Corona-Pandemie hat die Mediennutzung und Medienkompetenz einen besonderen Schub erhalten, der sich auch auf die Erwartungshaltung unseres Publikums in Bezug auf die mediale Aufbereitung von Inhalten und die dafür zur Verfügung stehende technische Ausstattung auswirkt. »Bomben auf Leipzig« wurde bisher unter Nutzung mehrerer analoger Röhrenfernseher gezeigt, die nicht mehr gewartet werden konnten. Nur mit der technischen, auch stromsparenden Modernisierung wird die nachgefragte Installation wieder erlebbar.

Sie ist wegen der weitläufigen und gut durchlüfteten Räumlichkeit auf dem historischen Dachboden gerade unter pandemischen Bedingungen sehr gut für Besucherinnen und Besucher geeignet, da sie nicht künstlich belüftet werden muss. Allerdings stellt die »natürliche« Raumsituation hohe Anforderungen an die Robustheit der Technik. Die Inhalte der Medieninstallation wurden für die höher auflösende Technik formal und dramaturgisch angepasst. Die Investition erlaubte auch in der Pandemie die konstante Arbeit an der Neugestaltung der Dauerausstellung. Sie wurde mit 24.480 Euro von der Sächsischen Aufbaubank im Rahmen des Projekts »Kultur Erhalt« 2022 gefördert.

Der erste Job in einem neuen Leben

Was ein Lieferrucksack erzählt

Corona hat in Deutschland viel verändert. Statt einzukaufen oder Essen zu gehen, boomten seit 2020 die Lieferdienste. Ein freundlicher Fahrradbote bringt bei Wind und Wetter frisches Essen. Doch wer ist dieser Mensch und welches Schicksal hat er? Das bleibt meist verborgen. Sayed Ahmad Shah Sadaat war bis vor kurzem einer von ihnen. 2020 floh er vor der zunehmenden Bedrohung durch die Taliban aus Afghanistan. Er kam nach Leipzig.

In seiner Heimat war er Experte für Telekommunikation und zwei Jahre lang Minister. Er hatte sich in Afghanistan um den Aufbau von Internet und Telefon-Netz gekümmert. Doch in Deutschland erging es ihm wie vielen: Während er erst die Sprache lernte, fand er keine gut bezahlte Stelle. Also wurde er Pizzabote. Die Leipziger Volkszeitung brachte die Geschichte. Im Internet ging sie viral. Zeitungen und TV-Sender berichteten auf der ganzen Welt.

Ein Abstieg, eine Schande? Sayed Sadaat sagt: Nein. Er tut das gleiche wie die meisten Migrantinnen und Migranten: Hart arbeiten, um sich ein neues Leben aufzubauen. Und in der neuen Heimat ankommen. Seit 2022 kann er wieder in seinem Beruf arbeiten. Dafür ist er aus Leipzig nach Bayern gezogen. Seine Uniform hat er dem Museum überlassen. Hier erzählt sie jetzt seine Geschichte vom Ankommen. Es ist die Geschichte vieler Geflüchteter.

5 GESCHICHTE AB 1800 VON DER INDUSTRIALISIERUNG BIS ZUR GEGENWART AUTORIN

Dr. Johanna Sänger | Kuratorin Stadt und Landesgeschichte ab 1800

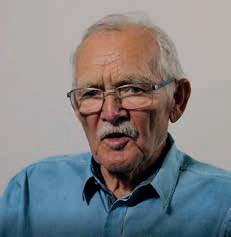

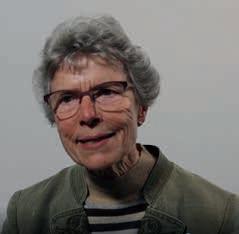

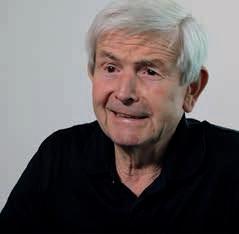

Beier (Archiv Bürgerbewegung), Küf Kaufmann (Israelitische Gemeinde), Nadia Vergne (Tochter von Siegfried Mittelmann, Uwe Schwabe (Archiv Bürgerbewegung) und Dr. Anselm Hartinger (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig) im November 2022.

Foto: Anja Lippe

Blick auf den Markt mit zerstörtem Rathaus.

Foto: Johannes Widmann, nach 1943, Inv.-Nr.: F/1492/2004

Screenshot des Videos

Abb. oben: Video über Sayed Sadaat bei France24, youtube, 2021 Abb. u. l.: Herr Sadaat übergibt seine Kleidung dem Museum, 2022 Abb. u. r.: Museumsmitarbeiterin Ines Seefeld richtet die Präsentation für »Neu im Museum« im Alten Rathaus aus.

Alter Fürst in neuem Glanz

Ein vergessener Leipziger Expressionist und viele Überraschungen

Neuerwerbungen 2022

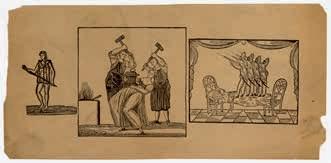

Das vergangene Jahr brachte dem Museum erneut eine große Schenkung des Leipziger Sammlers und Kunstliebhabers Falk A. Hüchelheim, dessen Vorlass in der Sammlung inzwischen auf rund 2.000 Inventareinträge angewachsen ist. Es handelt sich zum großen Teil um Zeichnungen und Druckgraphiken, aber auch Gemälde, Dokumente und Korrespondenz namhafter Leipziger Künstlerinnen und Künstler sind darunter. Drei besonders interessante Beispiele aus dem Neuzugang seien hier vorgestellt:

1

Landschaft, Aquarell, um 1920/1930

Mit der Schenkung kam u. a. eine wunderbare Landschaftsstudie von Fritz Zalisz ins Museum, in der wo-

gende Felder, ein gewundener Weg und ein bewegter Himmel ineinanderfließen. Fritz Zalisz gehört zur »Verschollenen Generation« aus dem Umfeld der Leipziger Expressionisten, die heute zu Unrecht weitgehend vergessen ist. Der 1893 in Gera geborene Zalisz studierte in Jena bei Ernst Haeckel (Zoologie), in München bei Adolf von Hildebrand (Bildhauerei) und in Leipzig bei Alois Kolb und Otto Richard Bossert (Graik) und Adolf Lehnert (Bildhauerei). 1937 wurden sieben seiner Werke als »entartet« beschlagnahmt, davon sechs aus dem Museum der Bildenden Künste Leipzig. Von 1940 bis zu seinem Tod 1971 lebte Zalisz in Holzhausen bei Leipzig. Er schuf zahlreiche Denkmäler für den Leipziger Südfriedhof, erhalten ist auch die Gedenktafel für

Wagners Geburtshaus am Brühl, heute Höfe am Brühl. 2022/23 widmete ihm seine Heimatstadt Gera eine größere Ausstellung.

2 Alter Fischer, Öl auf Leinwand

Ebenso kam das eindrucksvolle Porträt eines alten Fischers von Oskar Zwintscher ins Museum. Zwintscher, 1870 in Leipzig in eine Pianistenfamilie geboren, studierte in Leipzig und Dresden. Er vereinte viele, teils widersprüchliche Einflüsse der Zeit um 1900 in seinem Werk: Jugendstil, Symbolismus, auch Neue Sachlichkeit. Er hatte zu Lebzeiten große Erfolge, war aber auch umstritten. Im Herbst und Winter 2022/23 ehrte ihn das Dresdner Albertinum mit einer großen Ausstellung, basierend auf einem größeren Forschungsprojekt zu seinem Lebenswerk.

3 Zeichnung von Heinrich Alfred Kaiser

Zuletzt sei Heinrich Alfred Kaiser erwähnt, der mit einer farbigen Zeichnung vertreten ist, die eine beklemmende Situation mit Verletzten in einem Bunker des Zweiten Weltkriegs einfängt. Der 1883 geborene Remscheider verbrachte einen Teil

Die Suche nach dem Künstler im Heuhaufen

Wie ein unbekannter Holzschnitt einen Namen erhält

Während des praktischen Studiensemesters im Museum wurde mir die Aufgabe zuteil, die Schenkung von 63 Objekten des passionierten Sammlers Falk A. Hüchelheim zu bearbeiten. Er trägt vor allem Werke von regionalen Künstlerinnen und Künstlern zusammen und übergab dem Museum schon in den vergangenen Jahren immer wieder umfangreiche Konvolute.

Nun galt es, die Kunstwerke zu sichten und in der Sammlungsdatenbank zu erfassen. Hierbei kam es auf Genauigkeit an: Signaturen mussten entziffert, wenn nicht vorhanden der Titel gefunden und schließlich eine sorgfältige Inventarisierung durchgeführt werden. Bei einigen Grafiken war es schwer, einen Anhaltspunkt

für den Künstler oder Titel des Werkes zu finden.

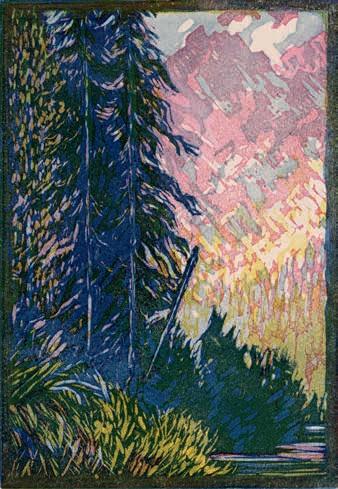

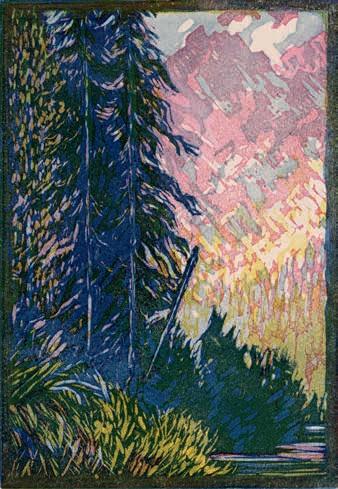

Besonders ein Holzschnitt stellte mich vor Probleme, da dieser weder Signatur noch Vermerke auf der Grafik hatte. Durch eine Suche via Google Lens konnte das Bild erschlossen werden. Google Lens bietet die Möglichkeit, das Internet auf Grundlage eines selbst geschossenen Fotos zu durchsuchen. Hierbei »fahndet« der Algorithmus in den Web-Tiefen nach vergleichbaren Bildern. Auf Seite zwei dann der Treffer: Dieselbe Grafik, signiert und nummeriert. Nun war klar, worum es sich handelt: Einen Holzschnitt von Leopold Wächtler, entstanden um 1950, mit dem Titel »Am Obersee«, der durch kontrastreiche Farben und genaue Schnitte besticht

Seit jeher werden die Gäste des Alten Rathauses von 27 lebensgroßen Fürstenporträts in Festsaal und Ratsstube begrüßt. Sie gehören wie selbstverständlich hierher. Nach der Wiedereröffnung im Mai 2022 klaffte jedoch zunächst eine Lücke: Johann Georg I., sächsischer Kurfürst von 1611 bis 1656, gemalt von Johann Gerhardt 1611, befand sich in Restaurierung. Nicht nur Johann Georg I., beinahe alle Fürstenporträts sind restaurierungsbedürftig. Während es bei vielen vorrangig der Schmutz von Jahrzehnten sowie stark vergilbte Firnisse sind, die die einstige Pracht verdunkeln, war das Porträt Johann Georgs I. darüber hinaus durch aufgesprungene Farbschollen akut gefährdet und darum als erstes an der Reihe. Die Restauratorin Paula Sowa sicherte die Farbschichten und festigte die Aufspannung des Gemäldes. Der Firnis musste großflächig abgenommen und erneuert werden. Auch am Rahmen waren viele Fehlstellen zu beseitigen. Nun erstrahlt das Gemälde an seinem alten Platz und zieht besonders durch die prachtvoll funkelnden Schmuckstücke des Fürsten die Blicke auf sich, z. B. das Medaillon an der Doppelkette, der reichverzierte Gürtel oder die Edelstein-Agraffe am Hut.

seines Berufslebens in Berlin und war dort als erfolgreicher Architekt tätig. Er hatte aber ebenso einen Namen als professioneller Tänzer und Tanzlehrer. Später lebte er in Dresden. Über seine beiden Brüder stand Heinrich Alfred Kaiser in Kontakt mit den Verschwörern des 20. Juli 1944, sein Bruder Hermann wurde als führendes Mitglied des Widerstands hingerichtet, er selbst war zeitweise inhaftiert und starb 1946.

Wir danken ganz herzlich Falk A. Hüchelheim für seine unermüdliche Unterstützung und große Bereicherung der Sammlungen.

und so ein grandioses Gesamtbild des Obersees in Bayern zeigt.

Leopold Wächtler wurde 1896 in Penig geboren und studierte an der »Leipziger Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe« Leipzig, danach war er als freier Grafiker tätig. Bekannt ist er vor allem für seine Holz- und Scherenschnitte. Sein Können unterstreichen die Porträt-Holzschnitte von Persönlichkeiten wie z. B. Wolfgang Amadeus Mozart und Marie Curie, die ebenfalls über Falk A. Hüchelheim in die Sammlung gelangten.

Schlussendlich konnte ich also doch meine Suche im Heuhaufen erfolgreich beenden und die Schenkung erschlossen werden.

Der Ursprung der Fürstengalerie im Alten Rathaus geht bis 1553 zurück. In diesem Jahr bezahlte der Rat der Stadt dem Maler Hans Krell »etliche« Porträts für das in Planung befindliche Rathaus. Neben den sächsischen Herrschern malte Krell auch einige römisch-deutsche Kaiser, hessische und thüringische Fürsten. Später beauftragte der Rat unterschiedliche Künstler mit Porträtgemälden der jeweils regierenden sächsischen Kurfürsten und Könige. 1905 wurde die Tradition aufgegeben, als der Stadtrat ins Neue Rathaus umzog. Die Galerie hat u. a. mit der Funktion des Rathauses als bedeutendem Gerichtsort Sachsens zu tun: Die Herrscher waren als höchste Instanz im Bild bei Gericht anwesend. Die Porträts »thronen« quasi über der Galerie der Stadtrichter und manifestieren, wer hier letztendlich das Sagen hatte.

Die Restaurierung wurde durch die bewährte Unterstützung der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft ermöglicht, allen Spendern sei herzlich gedankt!

6

KUNST GEMÄLDE | SKULPTUR | GRAFIK | KUNSTHANDWERK

AUTORIN Ulrike Dura | Kuratorin Kunstgeschichte, Stellvertretende Direktorin

AUTOR Julius Brandt Praktikant

Johann Gerhardt (tätig um 1610); Kurfürst Johann Georg I., Öl auf Leinwand, 1611, Inv.-Nr.: Fürstenbild Nr. 17

Leopold Wächtler (1896—1988), »Am Obersee«, um 1950, Inv.-Nr.: K/2022/197

Oskar Zwintscher (1870–1916), Alter Fischer, Öl auf Leinwand, um 1910, Inv.-Nr.: K/2022/110

Abb. links: Fritz Zalisz (1893—1971), Landschaft, Aquarell, um 1920/1930, Inv.-Nr.: K/2022/117. Abb. oben: Heinrich Alfred Kaiser (1883—1946), ohne Titel, Zeichnung, 1945, Inv.-Nr.: K/2022/195

Grün, grün, grün sind alle meine … Provenienzen?!

Abschließende Bewertung der untersuchten Kunstwerke

Die untersuchten Erwerbungen offenbarten, dass das Museum kaum im Kunsthandel Kunstwerke erwarb. Es wurden lediglich sieben Käufe bei lokalen Kunsthändlern wie Curt Naubert, Johannes Windsch, Erich Bretschneider, dem Versteigerungshaus Hans Klemm und dem Frankfurter Kunsthändler Albert Glücksmann getätigt. Vorrangig erwarb das Museum von Leipziger Privatpersonen Kunstwerke, die diese bevorzugt schenkten. Die Überprüfung der Einlieferungen stellte sich als besonders aufwendig heraus, weil zunächst kaum noch brauchbare Quellen aufzufinden waren, insofern sie nicht direkt bei der Erwerbung im Museum hinterlegt wurden. Zeitaufwendige Archivrecherchen schlossen sich daher an.

Für die »sehr bedenkliche« Erwerbung von fünf Kunstwerken und zwei Fotografien 1941 beim Versteigerungshaus Klemm konnten bisher die finalen Schritte zu einer möglichen Restitution oder einer fairen und gerechten Lösung im Sinne der Washingtoner Prinzipien nicht eingeleitet werden. Das Museum hat die sieben Objekte zwar als Fundmeldungen in der Lost Art-Datenbank gemeldet, dennoch gestaltet sich die Suche nach möglichen anspruchsberechtigten Personen sehr schwierig. Es gibt erste Anhaltspunkte, doch es sind weitere Nachforschungen notwendig, die bis zum Abschluss des Projektes nicht geleistet werden konnten.

Die vier bedenklichen Kunstwerke werden zeitnah als Fundmeldungen in der Lost Art-Datenbank gemeldet.

weislich beim Versteigerungshaus Hans Klemm einkaufte, der für den Verkauf ehemaligen jüdischen Eigentums zuständig war, sodass es sich hierbei um Werke aus ehemaligem jüdischen Eigentum handeln könnte. Diese Privatperson wird in einem neuen Provenienzforschungsprojekt am Museum näher untersucht.

Es geht in die nächste Runde Erfreulicherweise konnten wir im Dezember 2022 mit einem weiteren Provenienzforschungsprojekt starten, das ebenso vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird.

Gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, wurde im August des vergangenen Jahres das erste Projekt »Provenienzrecherchen im Sammlungsbereich Kunst und Kunsthandwerk des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig für die Erwerbungen zwischen 1933 und 1945« beendet. Dabei hat die Prüfung von 323 Provenienzen dem Museum verdeutlicht, wie umfänglich die Recherchen und die abschließende Bestimmung eines Provenienzstatus sein können.

Durch die Untersuchungen wurde bestätigt, dass eine Erwerbung (zwei Fotografien, sieben Grafiken), die ursprünglich auch den Anlass zur Einreichung des Projektantrags gab, als »sehr bedenklich« eingestuft werden

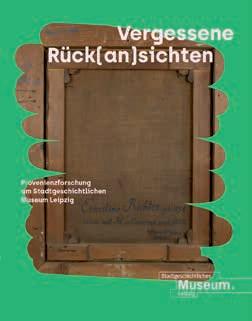

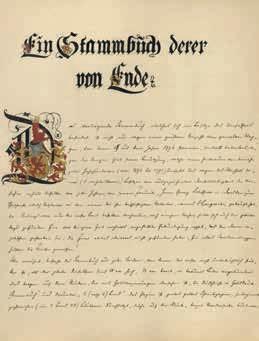

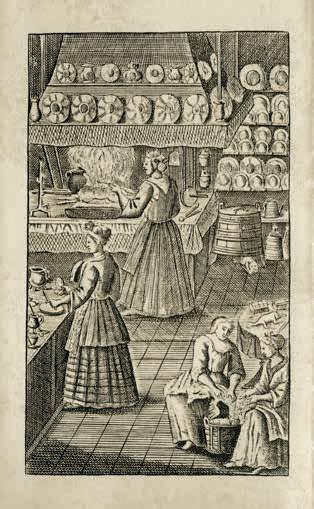

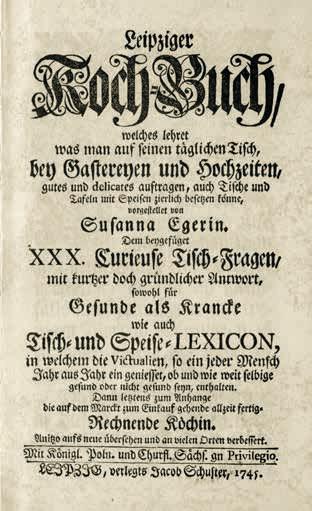

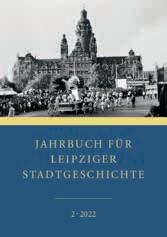

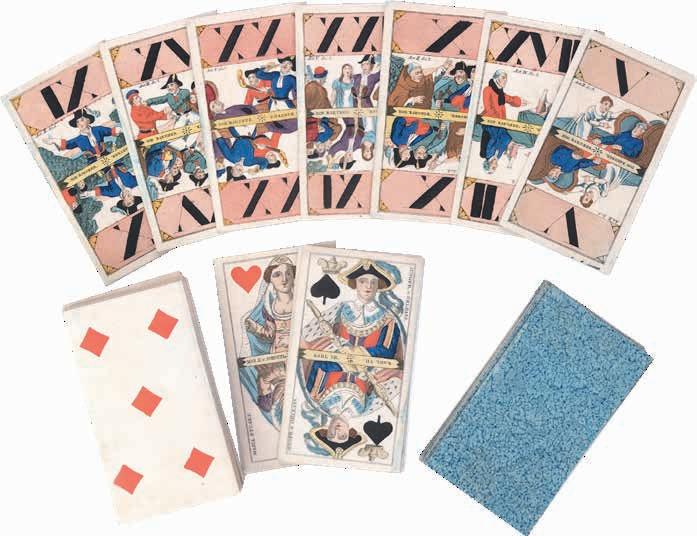

Vergessene Rück(an)sichten

Publikation zur Provenienzforschung

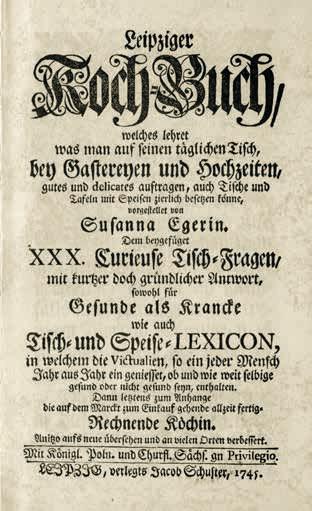

Zum Abschluss des Forschungsprojektes veröffentlichten wir 2022 die Publikation »Vergessene Rück(an) sichten«, die einst übersehene Kunstwerke ins Blickfeld rückt.

Die Vorstellung der Museumsgeschichte und der Überblick von Ausstellungen zwischen 1933 und 1940 bilden zunächst den Einstieg. Ein Teil

muss. Zwei Aquarelle und zwei Gemälde wurden als »bedenklich« kategorisiert, da es Hinweise auf einen NS-verfolgungsbedingten Entzug gibt. Die 64 »offenen« Provenienzen gilt es in Zukunft im Blick zu behalten, um mögliche neue Erkenntnisse zur Schließung von Provenienzlücken zu berücksichtigen. Wie sich in diesem Forschungsprojekt erfreulicherweise herausstellte, vereinen im Hinblick auf die Erwerbungsjahre zwischen 1933 und 1945 unbedenkliche Provenienzen den mit Abstand größten Anteil auf sich.

Die 323 untersuchten Provenienzen aus den Erwerbungsjahren zwischen 1933 und 1945 wurden mithilfe der Provenienzampel kategorisiert (siehe Abb. rechts).

der Erwerbungen und ausgewählte Forschungsaspekte werden dargestellt, darunter u. a. die Aufklärung einer Irreführung im Falle des Künstlers Emil Büchner und seiner angeheirateten Familie Polich. Die Vorstellung der Kunsthandlung Curt Naubert und C. G. Boerner stehen stellvertretend für den damaligen Leipziger Kunsthandel. Weitere Beiträge setzen sich darüber hinaus mit der Sammelleidenschaft von Privatpersonen auseinander, richten den Blick auf frühere Ausstellungen als wertvolle Quelle der Provenienzforschung oder widmen sich der Aufklärung einer bedenklichen Provenienz in der Museumsbibliothek. Exempla-

Das Museum wird transparent mit diesen Fällen umgehen, um hoffentlich weitere Hinweise zur Klärung der Provenienzen zu erhalten. Die vier Werke sind im Rahmen von drei Einlieferungen ins Museum gelangt. Zwei Aquarelle sind von einer Privatperson eingeliefert worden, die nach-

Das Museum wird transparent mit diesen Fällen umgehen

Eines der »bedenklichen« Gemälde ist über die Kunsthandlung Curt Naubert erworben worden. Doch die durchgeführten Recherchen im Rahmen dieses Projektes konnten nicht abschließend nachweisen, dass es verfolgungsbedingt entzogen wurde. Dennoch muss bei einem Ankauf von einer Kunsthandlung in den Erwerbungsjahren von 1933 bis 1945 von einem Entzugskontext ausgegangen werden. Das zweite bedenkliche Gemälde kam durch eine Zuweisung ins Museum: Während des Nationalsozialismus wurden der Verband Deutscher Kriegsveteranen und die dazugehörige Ortsgruppe Leipzig im Zusammenhang mit der Eingliederung von Militärvereinen in den Deutschen Reichskriegerbund (Kyffhäuserbund) höchstwahrscheinlich dazu gedrängt, darüber nachzudenken, den Verband, auch aufgrund der Überalterung der Mitglieder, aufzulösen oder sich dem Verbund anzuschließen. Der Verband entschied sich gegen die Eingliederung und löste diesen daher gänzlich auf. Höchstwahrscheinlich war die Geheime Staatspolizei für die Auflösung, Abwicklung und Übergabe der Sammlungsgegenstände aus der Sammlung des Verbandes zuständig. In diesem Fall ist bislang noch keine Vorgehensweise seitens des Museums abgestimmt worden.

Im vorausgegangenen Projekt rückten Erwerbungen ins Blickfeld, die eindeutige Verdachtsmomente im Zusammenhang mit einem NS-verfolgungsbedingten Kulturgutentzug aufweisen. Zu den Neuzugängen zählen Kulturgüter von Einlieferern, die beim Versteigerungshaus Klemm einkauften und diese später selbst weiterveräußerten. Zudem sind Kunstwerke des jüdischen Künstlers Eduard Einschlag, Einlieferungen des Fürsorgeamtes der Stadt Leipzig oder der Nachlass von Felix Mendelssohn Bartholdy vorgesehen. So werden Einzelpersonen, Unternehmen und städtische Ämter gleichsam näher betrachtet.

43 Erwerbungen bestehend aus 146 Kunstwerken und kunsthandwerklichen Gegenständen, 42 Objekten aus dem Sammlungsbereich »Alltagskultur und Volkskunde«, zwei Autographen, 11 Büchern und 4.001 Fotografien werden somit in den nächsten zwei Jahren umfänglich erforscht.

Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?

Provenienzampel: grün = unbedenkliche Provenienz, gelb = offene Provenienz, orange = bedenkliche Provenienz, rot = sehr bedenkliche Provenienz

risch wird zudem eine bereits erfolgte Restitution der Sammlung von Karl Rudolf Bromme, darunter Abzeichen, Bücher, Spiele und Gegenstände der Alltagskultur, aus dem Jahr 2006 vorgestellt. Details zu ihrer Arbeit stellt die Restauratorin Franziska Lipp, die das Projekt bei der Untersuchung der Kunstwerke maßgeblich unterstützt hat, in einem Interview vor. Zudem werden die Intention und Konzeption eines pädagogischen Angebotes für Jugendliche beschrieben, das im Frühjahr 2022 realisiert wurde. Ein Glossar erläutert abschließend die Fachbegriffe der Provenienzforschung und ermöglicht somit auch Laien einen

voraussetzungslosen Zugang zur Thematik.

Das Buch ist für 8,50 Euro im Museum und unter petra.schuerer@ leipzig.de erhältlich.

Im neuen Forschungsprojekt wird es u. a. um die Firmengeschichte des ehemaligen Versteigerungshauses Klemm gehen, das seine Räumlichkeiten in der Großen Fleischergasse 19 hatte. Es ist bisher unklar, was aus den Eigentümern Hans und Karl Klemm wurde und wie die Bestände nach der Liquidation in der Nachfolgeinstitution »Versteigerungs- und Gebrauchtwarenhaus VEB« fortbestanden. Es gibt zwar erste Anhaltspunkte, doch es bedarf noch weiterer, genauerer Informationen über jenes berühmt-berüchtigten Auktionshaus.

Falls Sie mit uns Ihre Erinnerungen, Fotos, Filme und vielleicht sogar Objekte aus einer Ersteigerung oder Ankauf teilen möchten, würden wir uns sehr über Ihre Unterstützung

Kontakt: lina.frubrich2@leipzig.de oder Tel. 0341/9651342

7 AUTORIN Lina Frubrich Provenienzforschung PROVENIENZFORSCHUNG ZUR HERKUNFTSGESCHICHTE DER OBJEKTE

freuen!

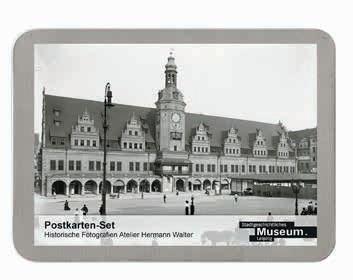

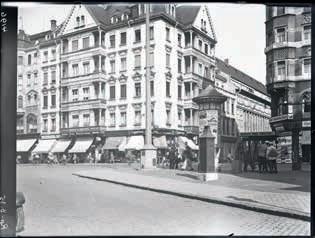

Gebäude in der Großen Fleischergasse 19 in dem Hans Klemm später das Versteigerungshaus eröffnete. Hermann Walter, Große Fleischergasse 17—23, nach 1900, Inv.-Nr.: F/8503/2005

gelb orange rot Anzahl der Werke Aquarelle 60 16 2 2 80 Zeichnungen 93 32 0 0 125 Druckgrafik 40 0 0 3 43 Fotografie 2 0 0 2 4 Sonstiges 5 0 0 0 5 Gemälde 33 6 2 0 41 Plastiken 15 10 0 0 25 Anzahl d. Werke 248 64 4 7 323

grün

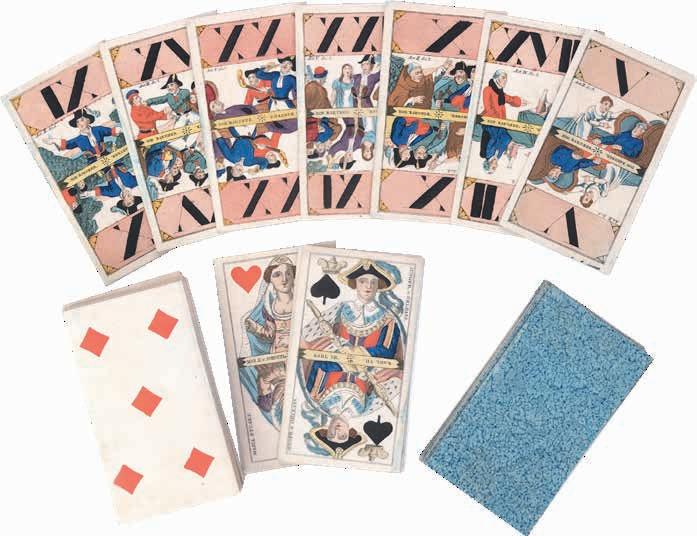

Mandarine, bärtige Kerle und der Pirat der Königin

Neues aus der Numismatik

Im 19. Jh. begann nahezu jeder bürgerliche Altertumsverein seine Tätigkeit mit dem Anlegen einer numismatischen Collection. Oft genug wurde nicht nur ortsgeschichtlich Relevantes zusammengetragen. So findet sich in den numismatischen Sammlungen vieler Stadtmuseen, die oft diese Vereine beerbten, heute so manches Stück, das wegen seiner Ferne zur Stadthistorie kaum in Ausstellungen zu sehen ist. Unter den mehr als 12.000 Objekten unserer Sammlung ist das nicht viel anders. Hier bietet sich die Gelegenheit, einige wenige Stücke einmal näher in den Blick zu nehmen.

gantische Kriegsflotte, die Armada. Im Kanal stieß sie auf die englische Flotte, die unter anderem von dem bekannten Kaperkapitän Francis Drake kommandiert wurde. Im Verlauf der Kämpfe erlitten die Spanier schwere Verluste. Ebenso desaströs waren die Verwüstungen, die mehrere Stürme unter den Spaniern anrichteten. Ihre Invasionspläne scheiterten. Von den 130 Schiffen, die gen England aufgebrochen waren, kehrten nur 68 zum Teil schwer beschädigt nach Spanien zurück, der Rest lag auf dem Meeresgrund.

Beide Seiten machten für dieses Ergebnis das widrige Wetter als Haupt-

tere Geistliche mit verbundenen Augen auf einem mit scharfen Spitzen versehenen Boden, rückseitig ist die zerschellende spanische Flotte dargestellt. Auch die lateinischen Inschriften interpretieren das Scheitern des Invasionsunternehmens als Gotteswerk, das von den blinden Befürwortern nicht erkannt wird.

Bin ich, ist er nicht. Ist er, bin ich nicht.*

Das war streng genommen nicht so ganz legal, erfüllte aber seinen Zweck. Einen bitteren Beigeschmack hat die Münze freilich. Ausgerecht die großen Verlierer des Goldrauschs, die amerikanischen Ureinwohner, verewigte man im Bild auf ihr. Von der Gier nach Gold getrieben, brachten die einfallenden Glückritter binnen zweier Jahrzehnte nach dem ersten Goldfund rund achtzig Prozent von ihnen um.

Was macht man, wenn der Staat nicht genug Kleingeld zur Verfügung stellen kann, die Währung aber auf dem Goldstandart basiert? Man macht sein Kleingeld eben selbst.

1588 erreichte ein Konflikt zwischen England und Spanien seinen vorläufigen Höhepunkt. England war mit seinen zunehmend vom Bürgertum bestimmten wirtschaftlichen Interessen mit dem absolutistischen Machtanspruch Spaniens kollidiert. Für Philipp II. von Spanien gab es nur eine Lösung: das protestantische Inselreich musste wieder zur alten Ordnung zurückgezwungen werden. Durchsetzen sollte das 1588 eine gi-

schuldigen aus. Die einen, weil man gegen Stürme keinen Krieg führen könne, die anderen, weil offensichtlich auch der Allmächtige auf Seiten der Engländer gestritten habe.

In den protestantischen Niederlanden schuf Gerard van Bylaer eine vielfigurige silberne Medaille auf den Untergang der Armada. Auf ihr sitzen der spanische König, der Kaiser, einige Kurfürsten, der Papst und wei-

Austeilen und Einstecken

Aus der Militariasammlung

Nur wenige Prozent seiner gesammelten Objekte stellt ein Museum in der Regel aus. Eigentlich schade und darum seien hier einmal zwei von ihnen vorgestellt.

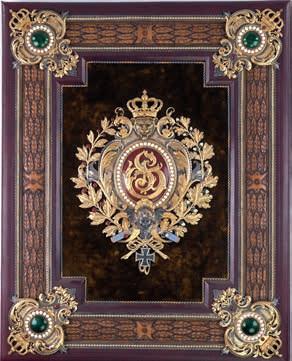

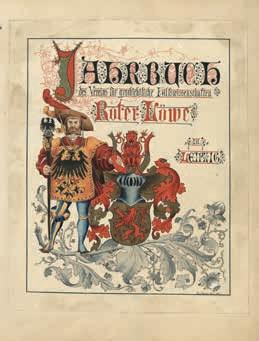

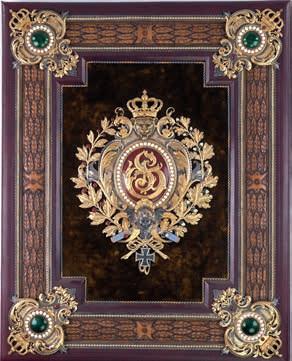

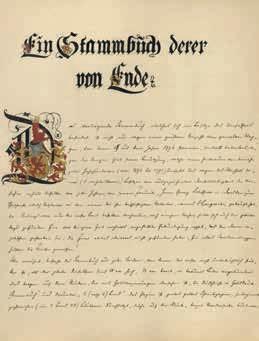

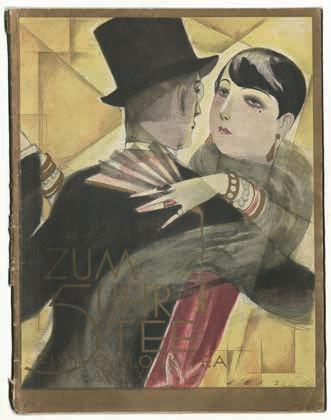

Bei einem Objekt der ganz besonderen Art verbindet sich Militärgeschichtliches sehr eindrucksvoll mit Leipziger Buchkunst. Im Juni 1896 trug der Sächsische Militärverein des 7. Infanterie-Regiment Prinz Georg

Nr. 106 König Albert von Sachsen die Ehrenmitgliedschaft an. Das Ganze geschah mit einer zeittypisch gestalteten Lithographie. Soweit, so gut, so unspektakulär. Was besonders hervorsticht, ist, wie so oft, die Verpackung. Die Urkunde wurde dem König in einer prachtvollen Ledermappe überreicht. Der stark reliefierte

Deckel strotzt nur so von vergoldeten und versilberten Metallbeschlägen und farbigen Glassteinen. Ein vergoldeter Lorbeerkranz mit roten und silbernen Beeren, weiße Perlen

Was macht man, wenn der Staat nicht genug Kleingeld zur Verfügung stellen kann, die Währung aber auf dem Goldstandard basiert? Man macht sein Kleingeld eben selbst. Nicht von ungefähr wird der amerikanischen Bundesstaat Kalifornien »Golden State« genannt, weil er seit den reichen Goldfunden um die Mitte des 19. Jh. in dem Edelmetall zu schwimmen schien. Vor allem Juweliere nahmen eine Menge an Gold, dessen Verkaufswert einem halben oder einem Vierteldollar entsprach und prägten ihm diesen Wert auf.

Ein Silberbarren mit chinesischen Schriftzeichen entführt uns in die fantastische Welt der Seidenstraße. Die Verwaltung in der chinesischen Provinz Guangxi hat ihn zwischen 1850 und 1911 als Zahlungsmittel herausgegeben und entsprechend gestempelt. Auch hier also musste Geld nicht unbedingt rund sein. Fisch und Reis für das Mittagessen hat man damit allerdings nicht eingekauft. Dafür gab es Münzen aus unedlem Metall, ein Charakteristikum der chinesischen Geldgeschichte, in der fast 2.000 Jahre kein aus Edelmetallen gefertigtes Geld existierte. Silberbarren fanden im Großhandel und zur Begleichung von Steuern und Abgaben Verwendung und wurden immer wieder eingeschmolzen. Entsprechend selten ist dieses Exemplar.

Haben alle drei Objekte eher weniger mit der Leipziger Stadtgeschichte zu tun, sind sie doch schöne Beispiele emsigen Sammeleifers einiger Leipziger, die mit einem englischen Piraten, einem amerikanischen Abenteurer und dem chinesischen Kaiserreich die Welt an die Pleiße holten.

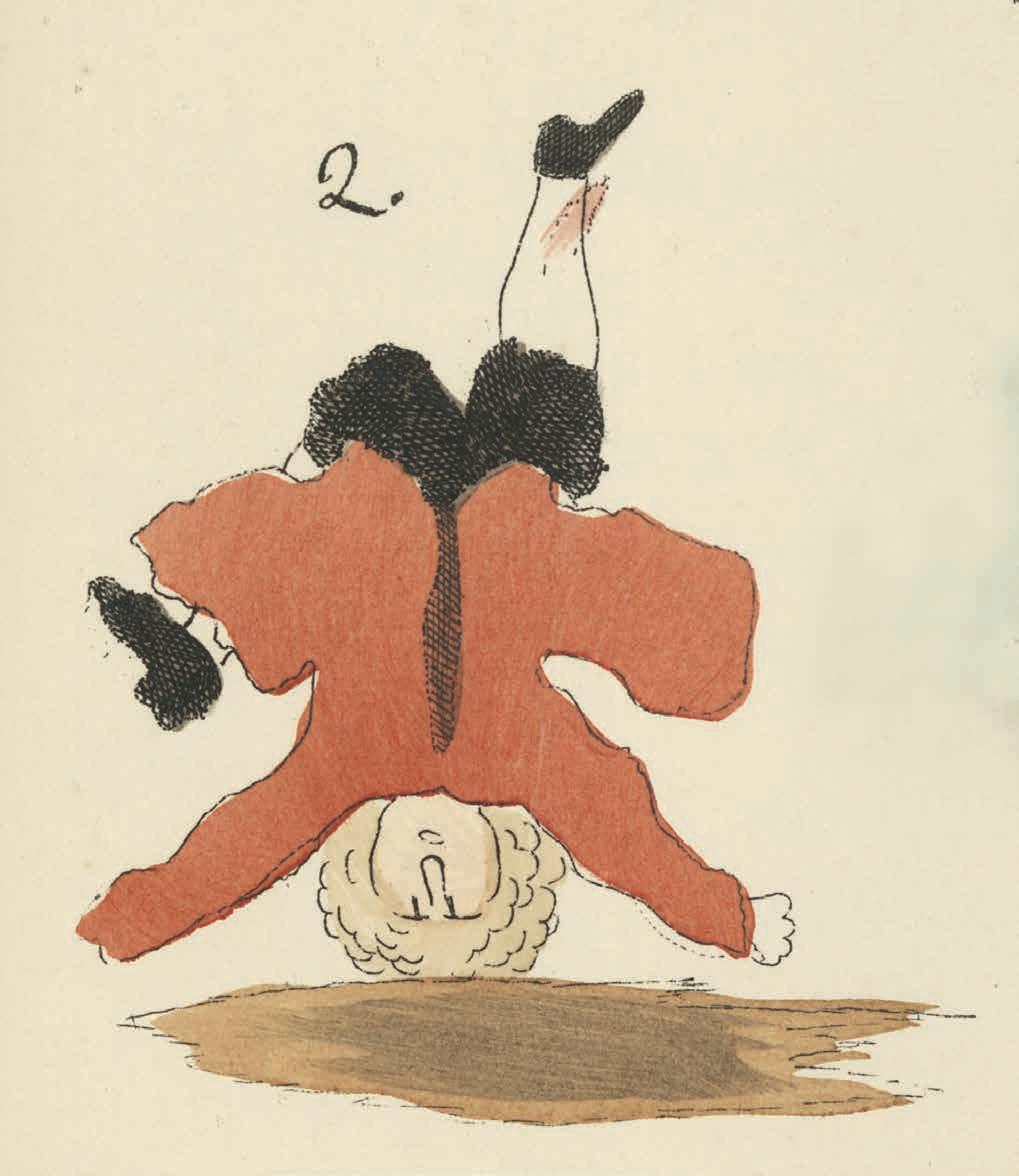

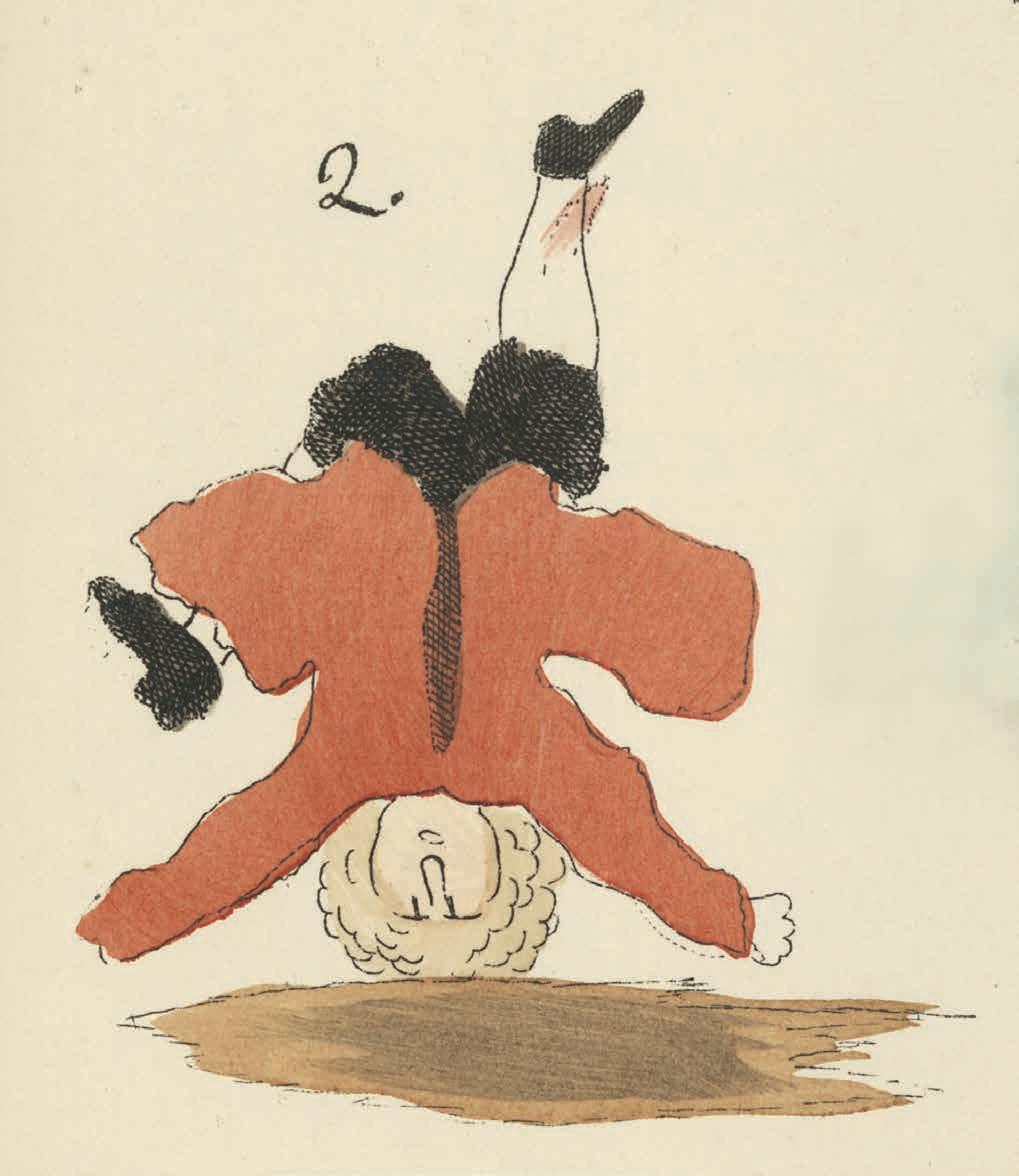

Ein stadthistorisches Museum beschäftigt sich hauptsächlich mit Menschen und ihrem Tun. Wir widmen uns Kindheiten, Karrieren, Triumphen und Niederlagen, gelungenen Lebensentwürfen und gescheiterten Existenzen. Nur von dem, was uns allen unausweichlich begegnen wird, sprechen wir nicht. Ab März 2024 werden wir es tun: wir reden in einer großen Ausstellung vom Tod in Leipzig.

Heute wird der Tod eher als Zumutung empfunden, dem man durch hartnäckiges Ignorieren vielleicht doch entgehen könnte. Über Jahrtausende hinweg aber, galt Sterben als selbstverständlicher Teil des Lebens. Man bereitete sich bewusst darauf vor, umgab es mit eigenen Ritualen, begleitete Sterbende und hielt auch nach ihrem Tode ein unsichtbares Band der Zusammengehörigkeit aufrecht.

Die Ausstellung wird sich etlichen Aspekten rund um das heikle Thema zuwenden. Wir werden Bürger, Vereine und Institutionen, die sich in Vergangenheit und Gegenwart der rechten Art, den letzten Gang anzutreten, verschrieben haben, kennenlernen und erfahren, wo und wie die uns vorangegangenen Generationen die letzte Ruhe fanden. Kommen Sie mit uns auf diese Entdeckungsreise, die nicht nur Todtrauriges präsentiert. Hilft doch gerade im größten Schrecken der Humor, Unerträgliches erträglicher zu machen.

* so umschrieb der griechische Philosoph Epikur den Tod

und ein rotes Medaillon im Zentrum, plastische Maskarons, blau emaillierte Geschützrohre und ein mit Glasfluss belegtes Eisernes Kreuz machen die lederne Hülle zum wohl aufwendigsten Beispiel Leipziger Buchbinderkunst, die das Museum zu bieten hat. Kein Wunder, hat sie doch die renommierte Großbuchbinderei von Heinrich Sperling gefertigt, dessen Firma damals nicht nur Deutschlands größte Buchbinderei, sondern auch für ihre künstlerischen Handeinbände berühmt war.

Albert hat aber nicht nur eingesteckt, er konnte auch austeilen. Beispielsweise anlässlich seines 73. Geburtstags 1901. Selbst passionierter Jäger, verlieh er einigen ausgewählten Förstern und Waid-

genossen einen aufwendig verzierten Hirschfänger, die typische Blankwaffe des Jägers. Dessen kostbare Damastklinge trägt in Gold das Datum des königlichen Geburtstages, der Bronzegriff ist ebenso wie die Lederscheide mit jagdlichen Symbolen und dem sächsischen Wappen geschmückt und mit Perlmutt eingelegt. Auch das zugehörige Beimesser und die lederne Schutzhülle für das Ensemble haben sich makellos erhalten. Die noblen Geschenke tragen den Namen des Empfängers, in un-

serem Falle ist das ein Heinrich Schumann. Die Jagdwaffe hat 1946 der damalige Leipziger Superintendent, Thomaspfarrer Heinrich Eduard Schumann, dem Museum geschenkt. Dessen Vater war Oberförster im königlichen Forst Spechthausen bei Tharandt und Adressat der königlichen Gabe. Eigentlich schade, dass sich die Sitte, des Verteilens von Geschenken durch den Jubilar nicht erhalten hat, heutzutage bewegen sich Präsente ja meist in umgekehrter Richtung.

8

MILITARIA & NUMISMATIK ALLES MÜNZEN & UNIFORMEN?! AUTOR

Kalifornien (USA), Token 1/4 Dollar, 1871, Inv.-Nr.: MS/545/2004

Steffen Poser | Leiter Völkerschlachtdenkmal / FORUM 1813, Kurator Militaria und Numismatik

Medaille auf die Niederlage der Spanischen Armada, Gerard van Bylaer 1588, Inv.-Nr.: MS/2019/3

China, Silberbarren des Si en Fu/Guangxi Provinz, Ende des Qing Dynastie (1850—1911), Inv.-Nr.: L/875/2006

Ehrenhirschfänger mit Beimesser und Scheide, Sachsen 1901, Inv.-Nr.: W/S

63

Ledermappe für eine Ehrenurkunde, Leipzig Großbuchbinderei Heinrich Sperling 1896, Inv.-Nr.: MI/4/2004

Grabstätte von Johanne Elisa Friderike Westphal auf dem Alten Johannisfriedhof, Fotografie um 1890, Inv.-Nr.: F/127/2003

Leipzig – Hochburg des Radsports

Am 6. Mai 2022 wurde die 5. Station der Sportroute vor dem Haupteingang des Leipziger Zoos eingeweiht. Enthüllt wurde die Tafel gemeinsam mit der Kulturbürgermeisterin

Dr. Skadi Jennicke und Johannes Becker, Leiter für Bau und Betriebsunterhalt sowie Prokurist im Zoo Leipzig. Auch prominente Gäste wie Olympiasieger und Bahnradweltmeister Jens Lehmann sowie WolfDietrich Rost, Mitglied im Sächsischen Landtag mit besonderem Engagement für das Sportland Sachsen, zählten zu den Gästen.

Eure Geschichten, Eure Schenkungen, Euer Sportmuseum

Über Geschenke an das Museum und wie sie dort einen Ehrenplatz erlangen

Wolf-Dietrich Rost und Jens Lehmann zu Gast bei der Einweihung der Sportroute Nr. 5.

Das darauffolgende Wochenende wurde der Ort, wo einst Ernst Pinkert im Jahr 1882 das erste Radrennen in Mitteldeutschland ermöglichte um 140 Jahre zurückversetzt. Ein historisches Straßenkünstlerspektakel versetzte die über 17.000 Gäste zurück in die Zeit des Velocipeds, des Hochrades. Das Rennen wurde an historischem Ort sogar von Hochradfahrern nachgestellt und ein Kinderradrennen veranstaltet, welches zeigte, dass dieser Sport in Leipzig auch eine Zukunft hat.

Jakob Grimm widmete eine seiner berühmten »Reden in der Akademie« dem Schenken. Aus sprachgeschichtlicher Sicht bedeutet »schenken« so viel wie »schief halten, eingießen«. Grimm schloss daraus, »daß unsere gastfreien vorfahren aus dem darreichen des trunks den abstracten begriff des gebens überhaupt ableiteten.« Georg Simmel erhob 1958 das Schenken gar zur Grundlage menschlicher Vergesellschaftung überhaupt: »Ohne dass in der Gesellschaft dauernd gegeben und genommen wird — auch außerhalb des Tausches — würde überhaupt keine Gesellschaft zustande kommen.« Das Schenken als Sonderform des Tausches definieren Soziologen wie Frank Adloff heute als »Geben und Nehmen als soziales Handeln jenseits rein ökonomischer Interessen«. Dieser nüchternen Definition steht allerdings eine Aussage des Ethnologen Claude Levi-Strauss entgegen, »man könne das Gesetz des Tausches« nicht »überlisten« oder, anders gesagt: Das Geschenk impliziert immer auch eine — gleichwohl immaterielle — Gegenleistung und sei es nur Dankbarkeit. Diese stelle sich aber, wie Sebastian Brant schon 1494 feststellte, nicht immer sofort ein, sondern könne auf sich warten lassen. Diesen Dank sprach das Sportmuseum mit der Sonderausstellung »EHRENPLATZ«

(21.9.2022 26.2.2023) denjenigen Menschen aus, die in der Vergangenheit dem Sportmuseum Objekte für die Sammlung geschenkt hatten, und warf damit auch einen Blick auf

Goldmedaille, Fantrikot & Co.

Neuerwerbungen

Auch im Jahr 2022 wuchsen die Sammlungen des Sportmuseums und konnten mit zahlreichen, teilweise einmaligen Objekten ergänzt und erweitert werden. Es fanden 41 Erwerbsvorgänge statt, diese enthielten insgesamt 335 Objekte, fast alle wurden als Schenkung übergeben.

Darunter befanden sich umfangreiche Konvolute, wie bspw. Teile des künstlerischen Nachlasses der Leipziger Turnerin Erika Zuchold. Neben Fotografien von der XIV. Schacholympiade 1960 in Leipzig konnten auch seltene Original-Unterrichtsfilme zum Schulsport aus dem Zeitraum 1937 bis 1943, ein Wildwasser-Einer-Kanadier vom DDR-Leistungssport aus der Zeit um 1955 sowie Objekte mit Bezug zum DFB-Pokalfinale 2022, das RB Leipzig gewann, übernommen

werden. Erfolgreiche Sportkarrieren belegen Dokumente und Fotografien des in den 1930er Jahren aktiven ehemaligen rumänischen Berufsringers Vasile Colev, der später in Leipzig lebte. Der bekannte Leipziger Triathlet Martin Schulze, u. a. Welt- und Europameister und zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics, übergab seinen Wettkampfanzug sowie seine Laufschuhe, die er bei seinem paralympischen Triathlon-

Höhepunkte der geplanten neuen Dauerausstellung am Sportforum.

Für viele Museen haben Geschenke eine ganz besondere Bedeutung, die nachgerade essenziell für den Fortbestand des Museums als sammelnde Institution sein kann. Denn neue Objekte für die Sammlung aus dem Antiquitätenhandel, aus anderen Sammlungen oder Auktionshäusern zu erwerben, ist selten möglich. Dies gelingt oft nur über finanzielle Zuwendungen, etwa aus Museumsfördervereinen oder durch Fördermittel.

Schenkungen helfen Museen, diese Lücke zu schließen. So eröffnete das Sportmuseum Leipzig 1977 bereits mit einer Reihe von zeitlich begrenzten Leihgaben aus Privatbesitz. Viele davon konnten später dauerhaft als Schenkung in der Sammlung verbleiben — und so manche dieser Schenkungen wird künftig im neuen Sportmuseum wieder ihren Platz finden. Aus dem »Geschenk« wird übrigens genau dann eine »Schenkung«, wenn mit der Übergabe ein Rechtsakt verbunden ist. Denn erst durch die Schenkungsurkunde, die zu jedem Objekt ausgestellt wird, gelangt es rechtlich in den Besitz des Museums.

Das Sportmuseum erhält jedes Jahr etwa 300 bis 500 Schenkungen. Manche Dinge sind zufällige Flohmarkt- oder Dachbodenfunde, andere wiederum lange gehütete persönliche Schätze. Sportlerinnen und

Sportler sowie deren Verwandte, sportlich Interessierte und nicht zuletzt Menschen, die beruflich mit Sport zu tun haben, tragen so dazu bei, dass die Sammlungen des Sportmuseums Leipzig unaufhörlich spannende Neuzugänge verzeichnen können. Viele Schenkende wünschen sich einen »Ehrenplatz« für ihr Objekt in der Ausstellung des Museums, der deshalb auch Pate für den Ausstellungstitel war.

Von der Autogrammkarte bis zur Weltrekordurkunde und von der Torwartmaske bis zum Wanderpokal: Die Ausstellung machte die — nicht selten verblüffenden, ja verrückten — persönlichen Geschichten hinter den Objekten und ihren Schenkungen lebendig. Auch wenn die Ausstellung abgebaut ist, kommen die Menschen weiterhin zu Wort, die von ihrer Schenkung an das Museum erzählen, wie es dazu kam und was sie sich davon erhofften.

ehemaligen Leipziger Topathleten Carl Ludwig »Luz« Long ergänzt werden. Es handelt sich um eine Goldmedaille von der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft 1933 in Köln, bei der Long mit 7,65 Meter im Weitsprung siegte und zugleich Deutscher Meister wurde. Die Medaille gehörte zu einer umfangreichen Kollektion mit Long-Memorabilien, die seine Nachfahren im Herbst 2022 über ein Auktionshaus in den USA versteigern ließen.

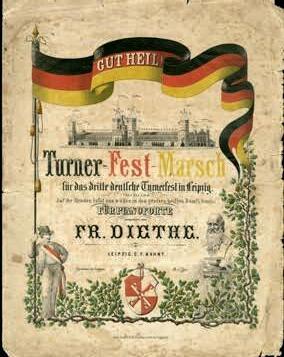

sieg 2021 in Tokio trug. Weitere Neuzugänge sind ein Notenblattdruck des Turner-Fest-Marsches zum Deutschen Turnfest Leipzig 1863, ebenso wurden textile Mattensegmente übergeben, die ein Chemnitzer Unternehmen seit 2008 als Wintersport-

Bodenbeläge in schneeloser Zeit

anbietet. Allen Schenkerinnen und Schenkern sei an dieser Stelle herzlich für ihre Unterstützung gedankt.

Durch einen bemerkenswerten Ankauf konnte auch der Bestand zum

9 AUTOR Aiko Wulff Leiter Sportmuseum SPORT 500 JAHRE BEWEGUNGSKULTUR IN LEIPZIG AUTOR Wolfgang Metz

Sportmuseum

Schachwettkampf Florencio CampomanesMichael Tal,XIV. Schacholympiade Leipzig 1960, Inv.-Nr.: SM/2022/664

DFB-Pokalfinale 2022, Trikot zur Siegerfeier von RB Leipzig, Inv.-Nr.: SM/2022/632

Notenblatt Turner-Fest-Marsch für das dritte deutsche Turnfest in Leipzig, 1863, Inv.-Nr.: SM/2022/256

Goldmedaille Deutsche Leichtathletikmeisterschaften Köln, 12.-13.8.1933, für Luz Long, 1. Platz Weitsprung, Inv.-Nr.: SM/2023/4

AUTOR

Radrennen für Kinder und mit historischen (Hoch-)Rädern im Zoo Leipzig.

Dietmar Schulze Sportmuseum

Die Interviewbeiträge und der Film sind auf unserem Museums-Youtube-Kanal weiterhin sichtbar.

SCHON GEWUSST

Umweltschäden, Kriegszerstörungen, planwirtschaftliche Mängel sowie Generationen von Besucherinnen und Besucher hatten dem 1913 eingeweihten Denkmal mächtig zugesetzt. In den 1990er Jahren wurde darum ernstlich erwogen, das Denkmal »kontrolliert verfallen« zu lassen. Am 9. Oktober 1998 gründeten deshalb 29 Leipziger Bürgerinnen und

Dr. Anselm Hartinger: Die Rettung und Sanierung des Denkmals ist eine Generationsleistung, die ganz zentral mit dem Verein verbunden ist. Wie aber hat alles angefangen, vor 25 Jahren? Was hat euch bewogen, diese 300.000 Tonnen schwere Herkulesaufgabe anzugehen?

KlausMichael Rohrwacher: In den 1990er Jahren war das Denkmal schwarz, rissig, Beton und Natursteine voller Wasser. In der Stadt kam die Meinung auf, eine Sanierung wäre zu teuer, man solle es kontrolliert verfallen lassen. Das Geld brauche man an anderen Stellen. Aber das Denkmal ist wichtigstes Wahrzeichen von Leipzig, das größte in Europa und weltbekannt. So ein Symbol muss erhalten und saniert werden, sagten 29 Leipzigerinnen und Leipziger und gründeten im Oktober 1998 unseren Förderverein. Den Anstoß dafür gaben Mitglieder des ATV 1845 e. V., vor allen Dr. Jürgen Fechner, Gerhard Langner und Walter Christian Steinbach.

A. H.: Gab es in den vielen Jahren der aufreibenden Denkmalssanierung besondere Meilensteine, Schlüsselmomente und menschliche Begegnungen, die Dir in Erinnerung geblieben sind? Wann wurde Dir klar, dass es gelingen kann?

K. R.: Den ersten Meilenstein setzte die Stadt Leipzig. Im Stadtratsbeschluss vom Juli 1999 bekannte sie sich zu ihrem Denkmal und beschloss die Sanierung, stellte finanzielle und technische Mittel bereit. Den zweiten Schritt tat der Freistaat Sachsen. Er bewilligte im Jahr 2000 eine Unterstützung von 15 Millionen DM, um das Denkmal zu erhalten. Besondere menschliche Begegnungen gab es damals mit Prof. Dr. Kurt Biedenkopf und Dr. Rolf Jähnichen, die sich aktiv für die Zuwendung einsetzten. Stephan Seeger und Wolfgang Tiefensee waren dann diejenigen, die initiativ Aufbau und Arbeit des Vereins begleiteten.

Diese Konstellation war beeindruckend: Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen und Leipziger Bürger im schnell wachsenden Förderverein vereint — solch ein Zusammenschluss, das war eigentlich ein Garant für den Erfolg. Da wusste ich es. Die letzte Bestätigung dieser Gewissheit brachten die Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht und zum 100. Jahrestag der Einweihung des Denkmals im Jahr 2013.

A. H.: Der von Dir geleitete Förderverein hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Hunderttausend Euro mobilisiert und immer wieder neue Unterstützerinnen und Unterstüt

Bürger den Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V. Satzungsgemäßer Zweck des Vereins ist die Erhaltung und umfassende Sanierung des Völkerschlachtdenkmals. Der Verein hat fast 300 Mitglieder: Bürger, Unternehmen, Institutionen, Verbände. Sie setzen sich — wie einst der den Bau initiierende Patriotenbund — mit bürgerschaftlichem Enga-

zer für das Denkmal geworben. Wie macht man das, was ist das Erfolgsrezept dafür?

K. R.: Der benannte Zusammenschluss ist entscheidend. Je mehr Leute mit Überzeugung und Begeisterung für ein gemeinsames Ziel arbeiten, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Wir haben es verstanden, mit unserem Vorbild, unseren Aktio-