入札オークション

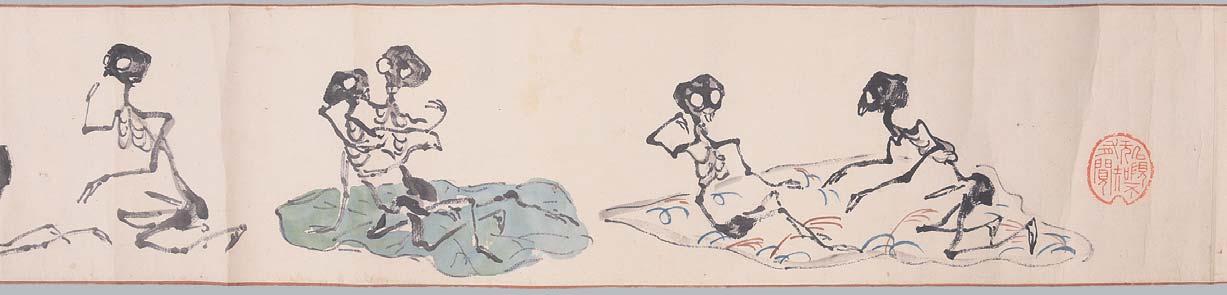

下見会<京都市勧業館 みやこめっせ・1F>

2025年9月4日● 木

10:00~17:00

9月5日● 金

10:00~16:00

東京下見会<東京プリンスホテル>11Fピオニー 2025年9月9日● 火 12:00~18:00

10日● 水 10:00~16:00

完全予約制(受付は9/4まで) 詳細はお問い合わせください。

京都予約下見<古裂會本社> 2025年8月19日~2025年8月30日まで

(日・祝日は除く)

京都市中京区堺町通夷川下る亀屋町176

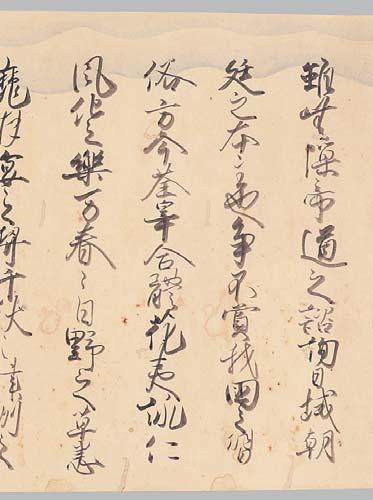

最新情報は弊社ホームページ・SNS・メール・ 電話等にてご確認下さい。

<入札締切>

2025年9月11日(木)必着

カタログ掲載の全作品に経年損傷、実作品の色目等に多少の差異があり、下見会での実見 確認を原則としております。下見会へのご来場が困難な場合には、コンディションレポートを 受け付けます。お申し込み順での対応となりますので、お早めにお問い合わせください。真贋 については未詳。

TEL:075-254-8851 FAX:075-254-8854 e-mail:office@kogire-kaicojp

〈夏季休業について〉

8月10日(日)~17日(日)の間、休業いたします。18日(月)より通常営業いたします。

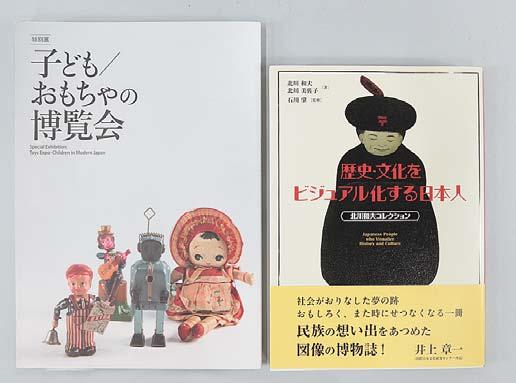

目次

澄んだ眼のCollection............................................2~19 中国美術 朝鮮美術..............................................20~101

公家文華.........................................................................102~121 佛家 122~149 武家 150~190

書畫家 191~272

藝能 香道 茶道 273~342 華道 人形 燈火器 343~345

文房 提物 象牙 346~351

石造美術 景道 352~356

陶磁器 明治工藝 357~395

漆藝 金工 貴石・宝石 396~413

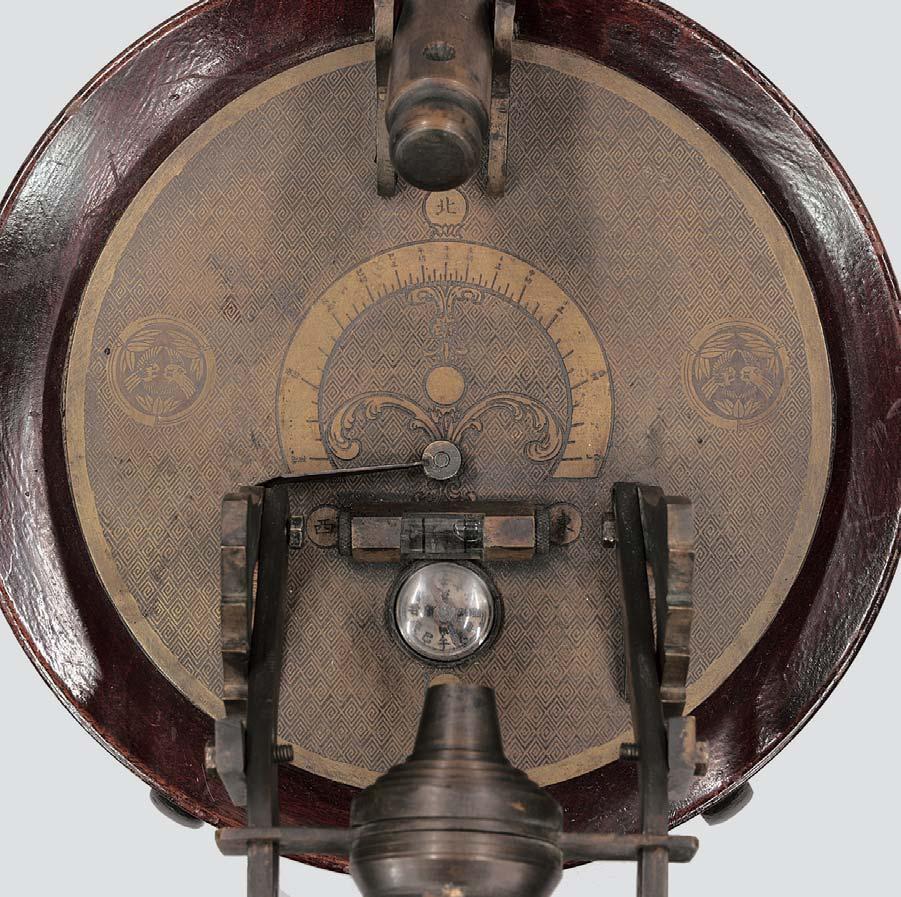

南蛮・紅毛 江戸の科学 414~415

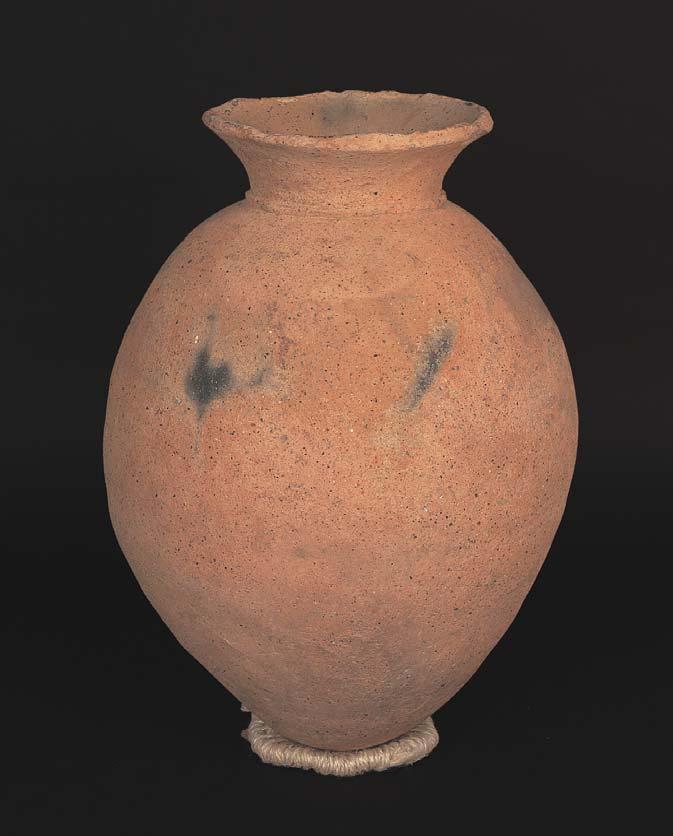

考古 亞細亞骨董ほか 416~418

硝子 染織 419~423

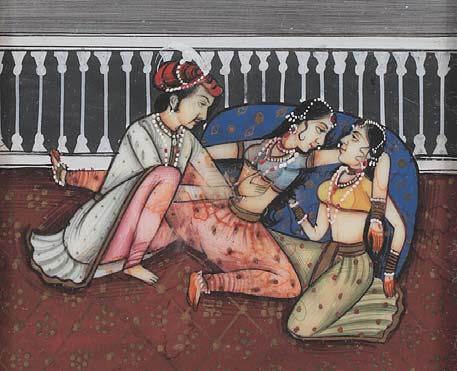

西洋美術 史料ほか 424~439

真と贋のはざま 昭和百年 440~467

規約・参加方法 巻末

凡例

□掲載については、出品物の多寡に応じて傾向別の分別を心掛けたが、結果的に は同系統のものでありながら項目を隔てるような不統一も発生している。

□記事については、いずれも概略を示す程度である。錯誤も誤謬も予測されるが、 現段での理解に基づいている。判断のつきかねるものには言及していない。

□時代判別については、日本及び舶載のものは通例の表記法を採用。外国は世紀 で表記するよう努めた。判断のつきかねるものには表記を控えた。

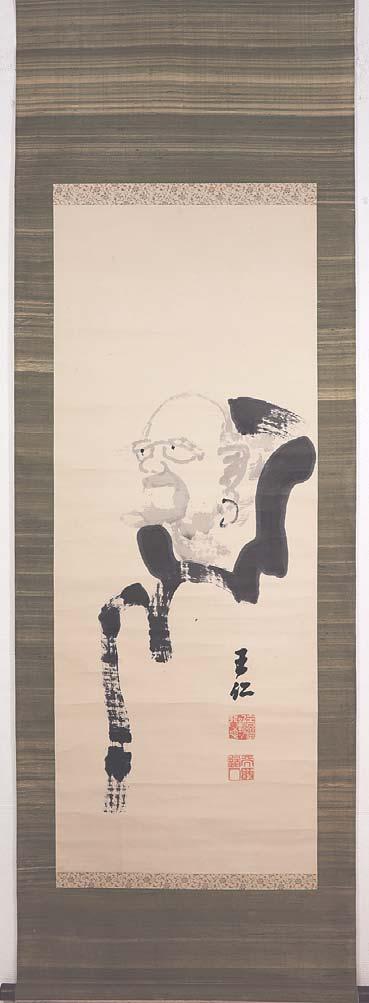

□生産地について日本のものは、特に地域の特定されるもの以外はそれらの表記 を除いた。また、日本(国名)の表記は省いた。諸外国については、採取地を もとにした出品者の申告を重視した。

□損傷についての記載は、微妙且つ煩雑なので、一部を除いて割愛した。

□水漏れの表記について

水を溜めて使用する道具類であって、底面ないし器腹に明らかな瑕疵を認める 場合、水が漏れるか事前に確認することがある。確認できた場合はその旨を記 載するが、記載のない作品についての健全性を保証するものではない。

□本文中の敬称は、物故・現存にかかわらず全て略した。

□寸法の記載は、ヨコ×タテ×タカサ(ただし、硯はタテ×ヨコ×タカサ)とし た。単位はセンチ。着物類のヨコは、袖口から袖口まで。タテは、肩口から裾 端まで。袖は、その天地の長さ、筒袖は、袖口の寸法をヨコ、タテのあとに追 記した。ものによってはその高、巾、長、だけを記したものもある。また不要 と考えられるものは省いた。

□記事に関する参考文献は、特例を除き、巻末に一括して表示した。

□子供着物の表記について 子供の着物の表記については一ツ身のうち、背守り縫いのあるものを「祝い 着」、ないものを「一ツ身」と表記した。一ツ身以上の大きさで、背縫いのあ るものは、全てその大きさの差にかかわらず、これを「子供着物」とのみ表記 した。

□打掛の表記について 小袖、あるいは、振袖と、打掛の形態的変化は殆どない。ここでは、織物と、 婚礼衣裳として着用されたものを打掛と表記した。

□屏風の表記について 一対のものを一双とし、片双を一隻とした。特記しない場合もある。

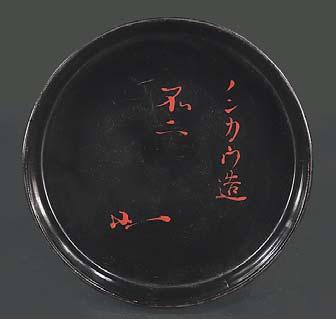

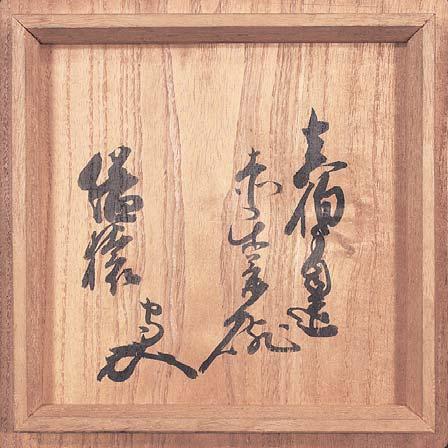

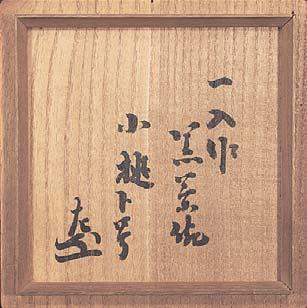

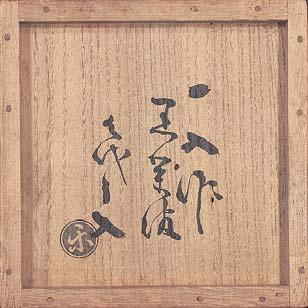

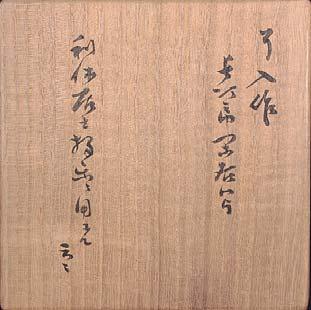

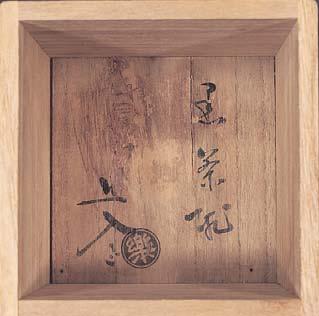

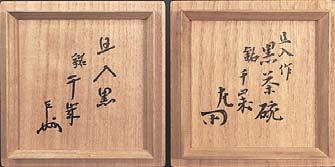

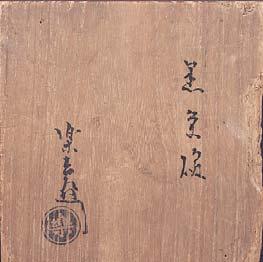

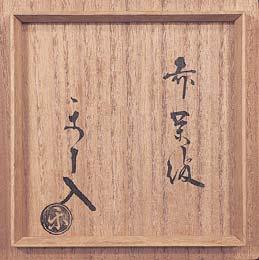

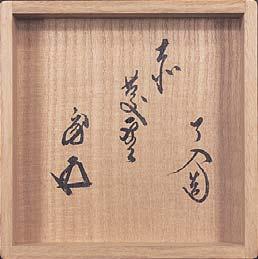

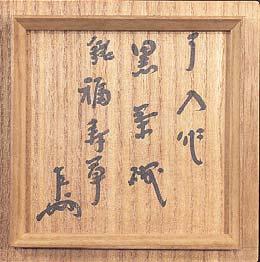

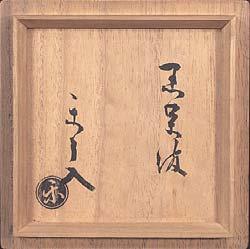

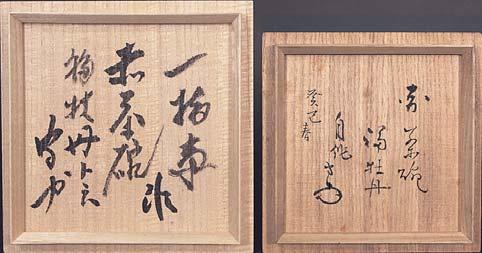

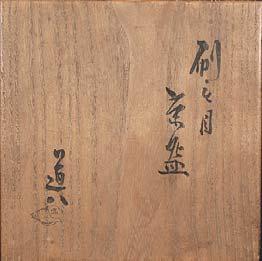

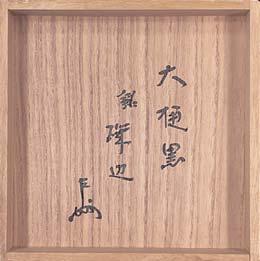

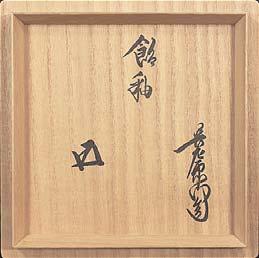

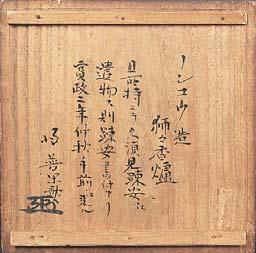

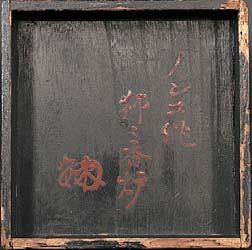

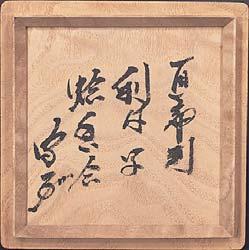

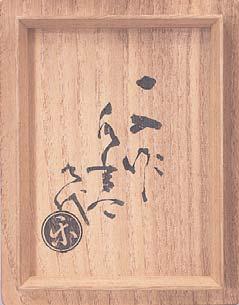

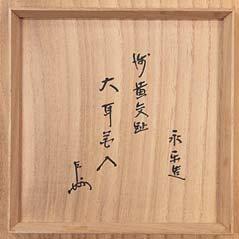

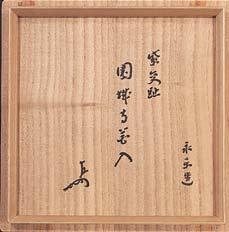

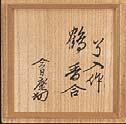

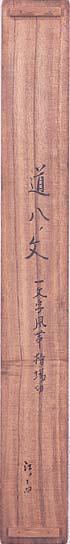

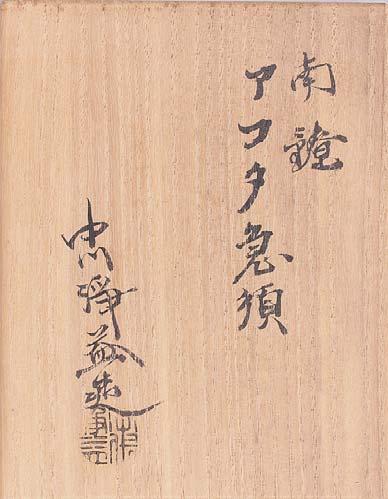

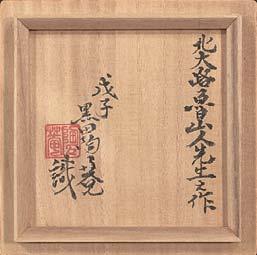

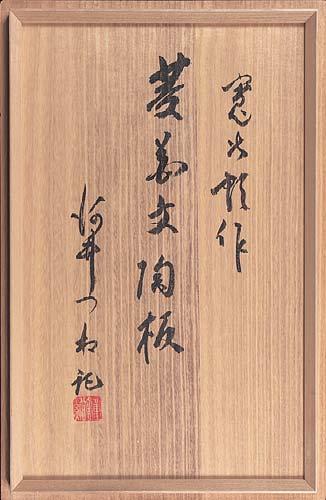

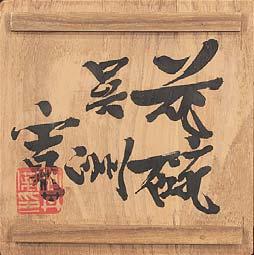

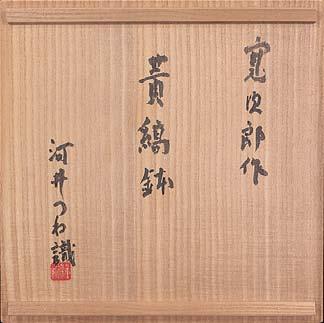

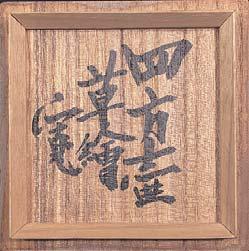

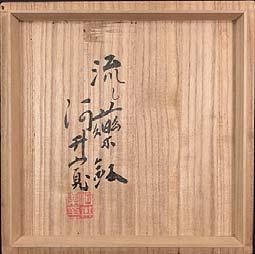

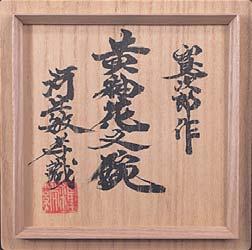

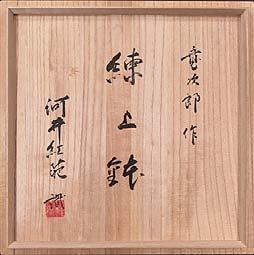

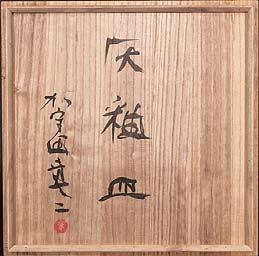

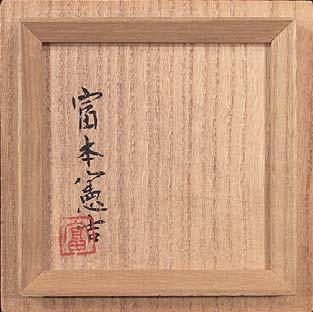

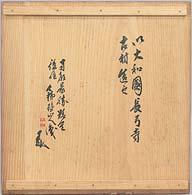

□付属箱の表記について 時代箱:古製のオリジナル箱。桐、杉樅、不明/箱:上記に該当しない古箱/ 共箱:作者によって識字された箱 識箱:何人かによって識字された箱/新箱:新造箱 □事象の西暦表記について 和暦と西暦の併記に努め、西暦表記はグレゴリオ暦を採用した。ながら、和暦 西暦間の変換を行った際、若干の誤差を生じている場合がある。

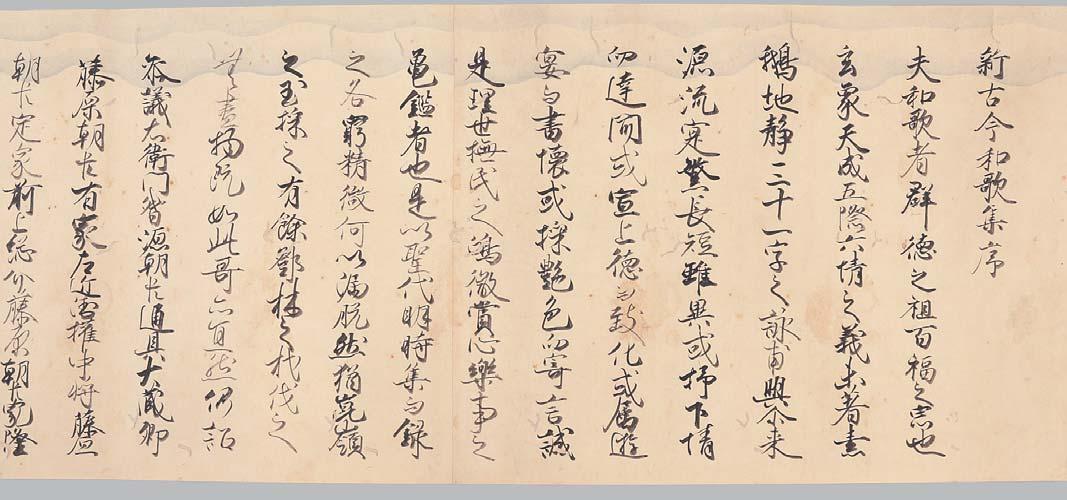

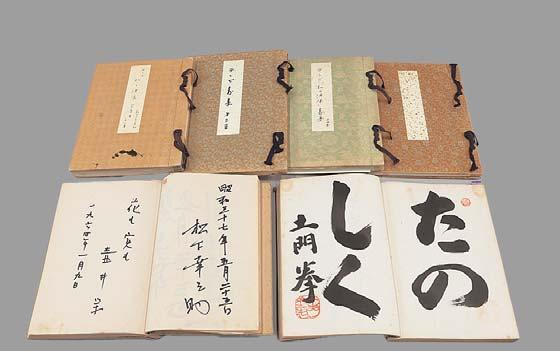

澄んだ眼のCollection

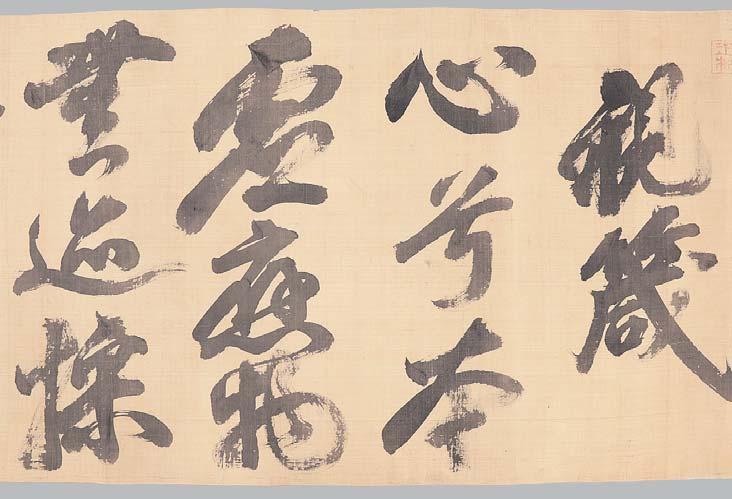

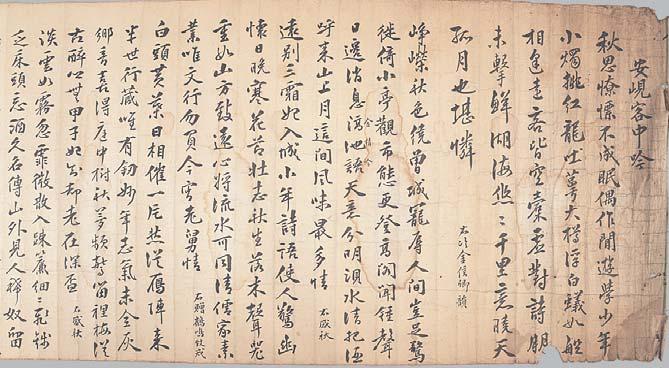

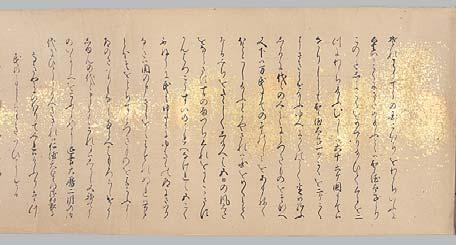

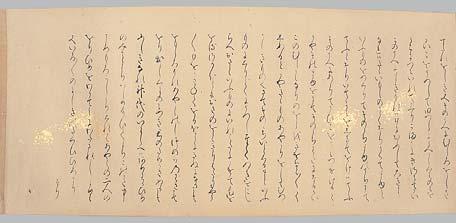

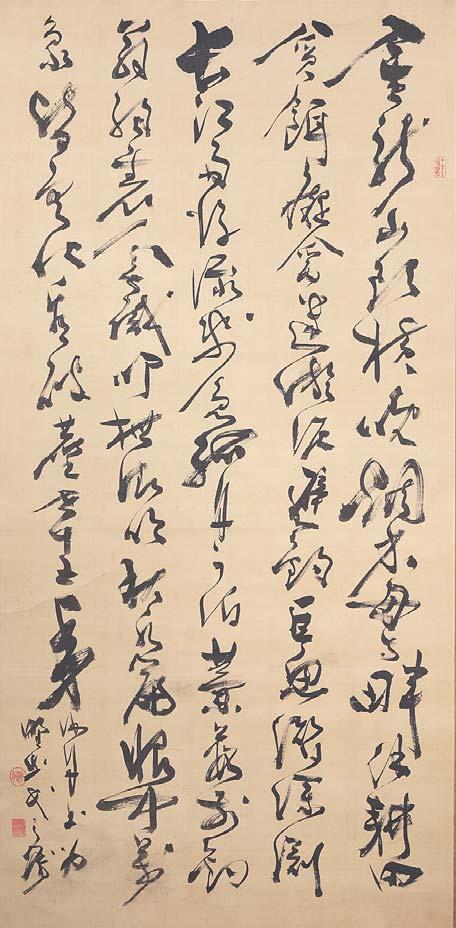

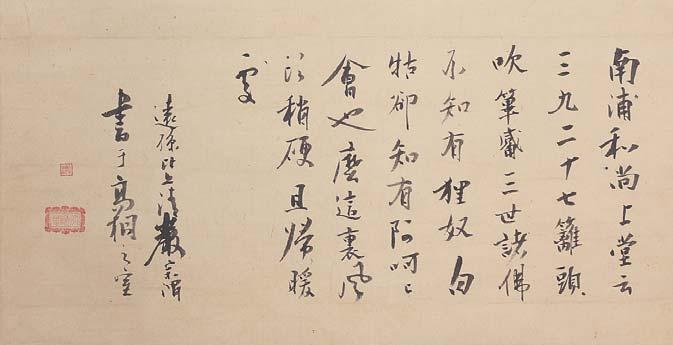

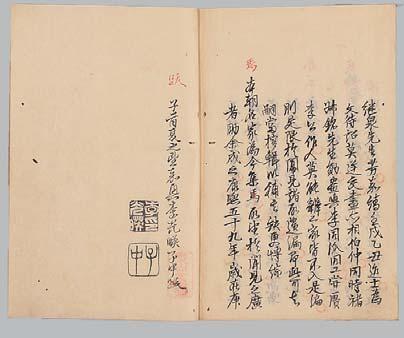

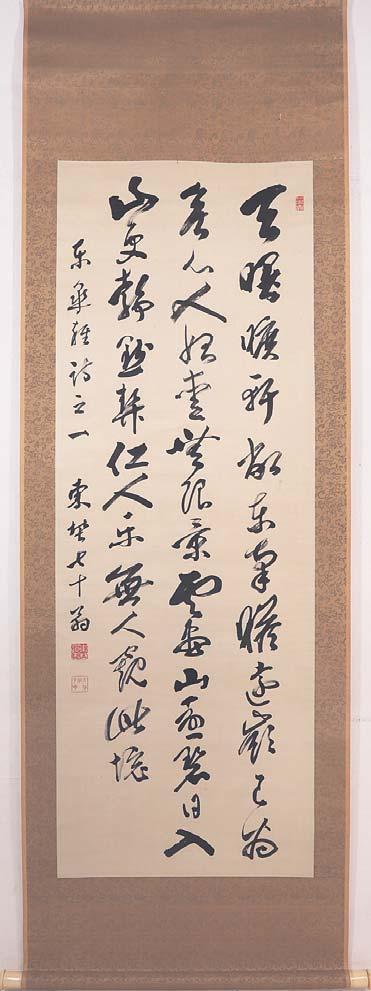

蒐集子は嘗て文人画家を志し、中国学や書画骨董に通暁した大家に師事して研鑽した。「伝統は芸術を停滞せしめ、成法は作家 を惰眠せしめる、世に伝統的芸術ほど無気力で厭ふ可きものは無い」との論に同調し、常に窠臼を脱した芸術を目指した。が、蒐 集子の中で心機の一転があったのであろう、「将に消滅の危機に直面している」書道へ傾倒。かつて唾棄したはずの伝統的芸術へ 回帰し、妙筆の蒐集と研究に精勤した。

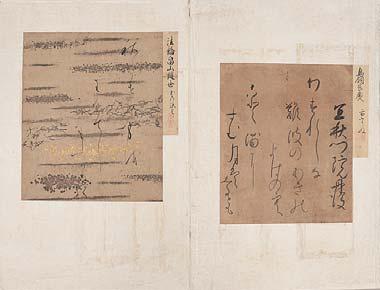

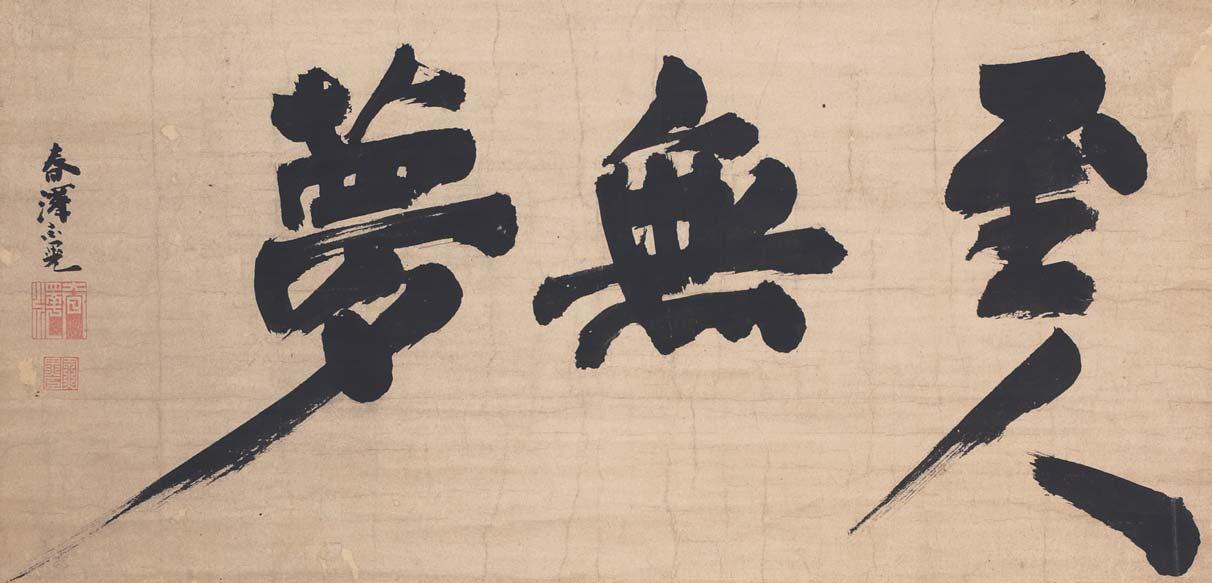

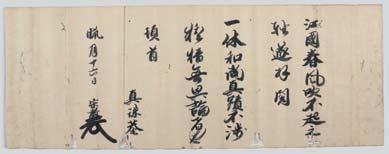

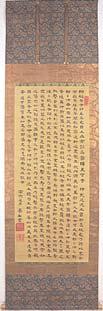

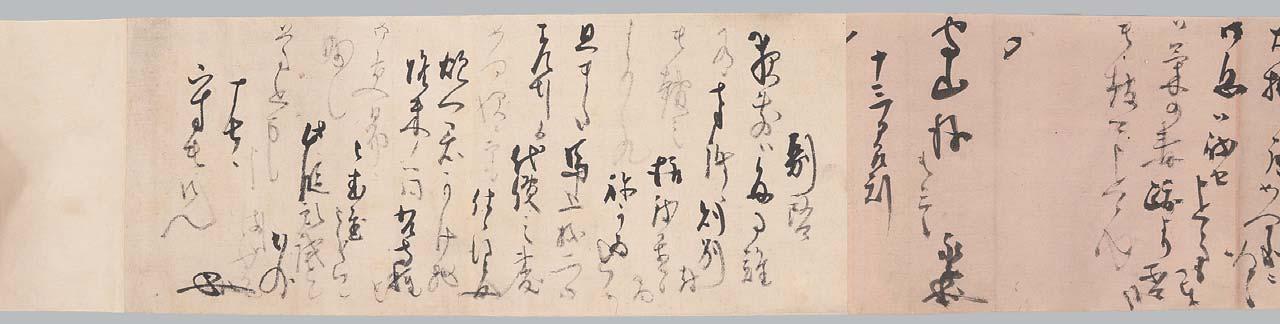

このCollectionは「大聖武」にはじまり三十二点を数えるが、大師流書家をはじめ松花堂、遠州、明代の能書、果ては『近世畸人 伝』登載の僧に至るまで多岐に亘り、総じて大聖武以来の遺風を尊ぶ気配を感じさせる。澄心の下に集った三十二点は、蒐集子の 座傍にあって彼の書道を援ける、只その為のみに在ったのであろう。

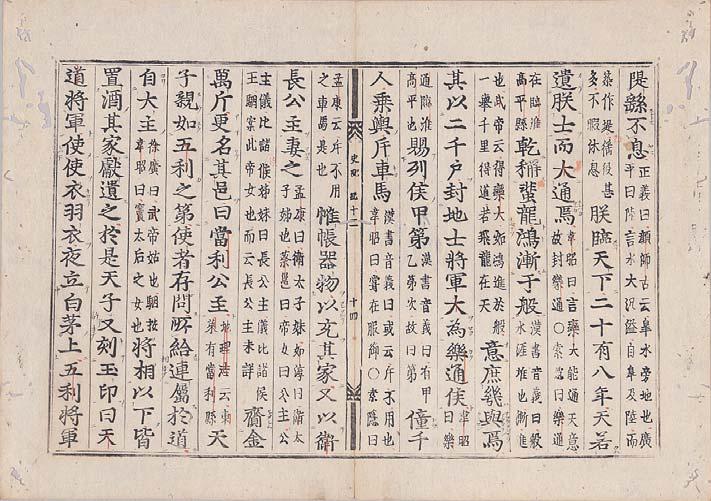

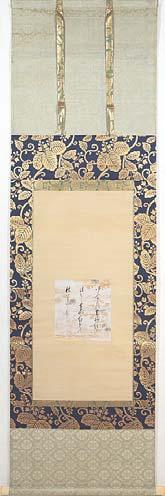

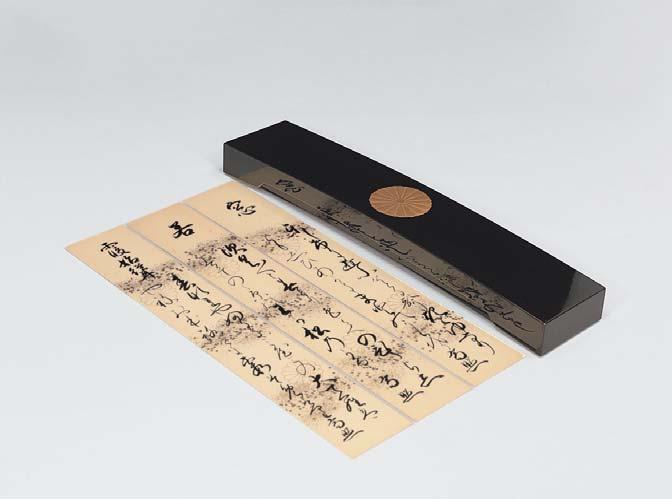

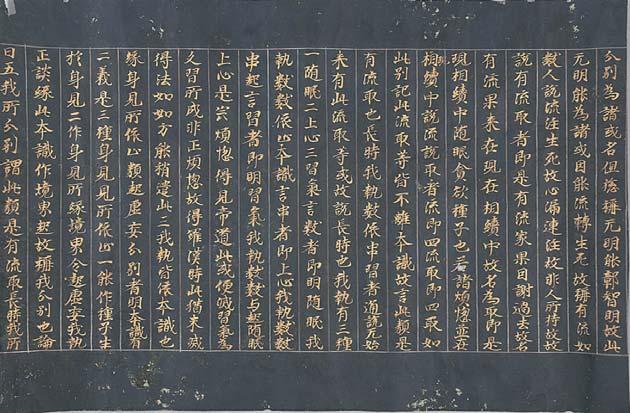

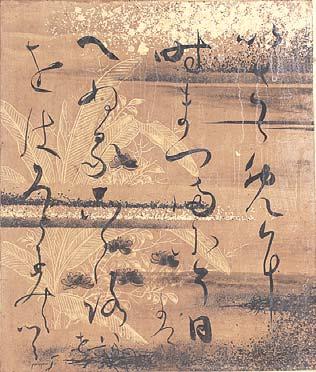

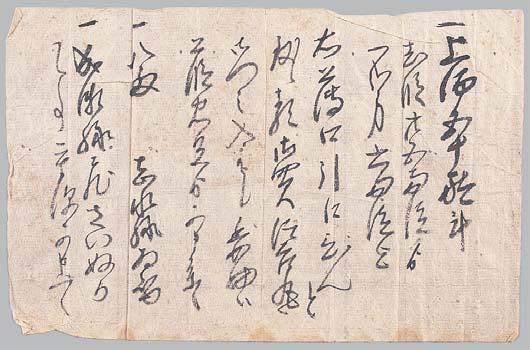

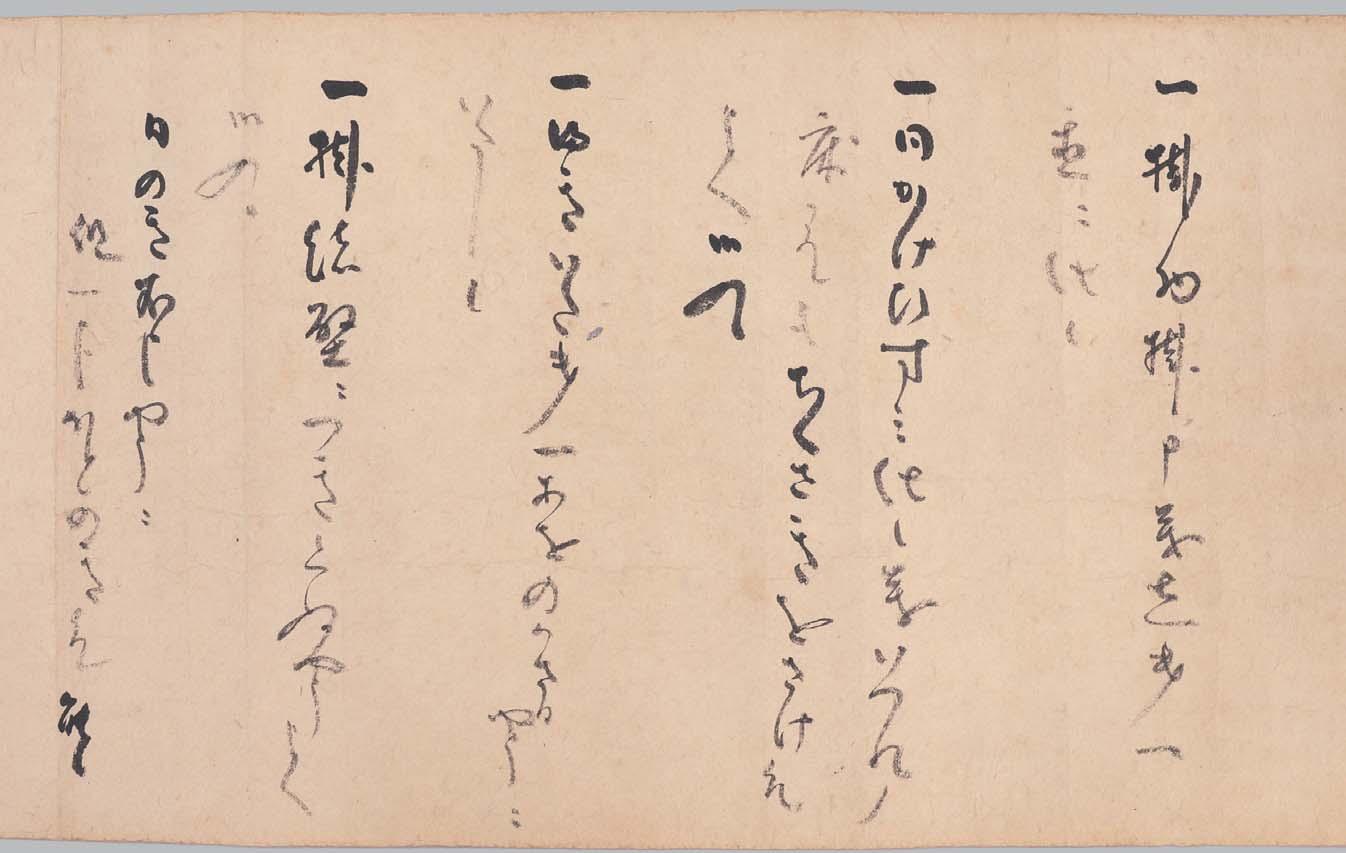

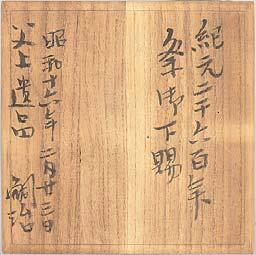

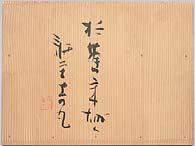

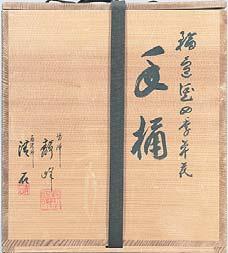

#001 大聖武四行断簡幅 ¥2,000,000~ 付二重箱(内桐 外溜塗) 紙本 牙軸端 10×28 表具35×175 国宝大手鑑(近衛家伝蔵)がそうであるように、古筆手鑑の筆 頭を飾るのは「大聖武」と呼ぶ賢愚経断簡を第一とする。料紙 には胡粉と香末を漉き入れ、伝称は骨粉を混ぜたと伝え荼毘紙 と称される。聖武天皇勅願の東大寺に伝来しており、その勇壮 な書風から、聖武天皇勅筆の宸翰に擬せられ伝えられてきた。 「大和切」とも呼ばれる。日本第一、則ち筆頭。(参考文献『王朝 美術名古展』1976年・東京国立博物館)

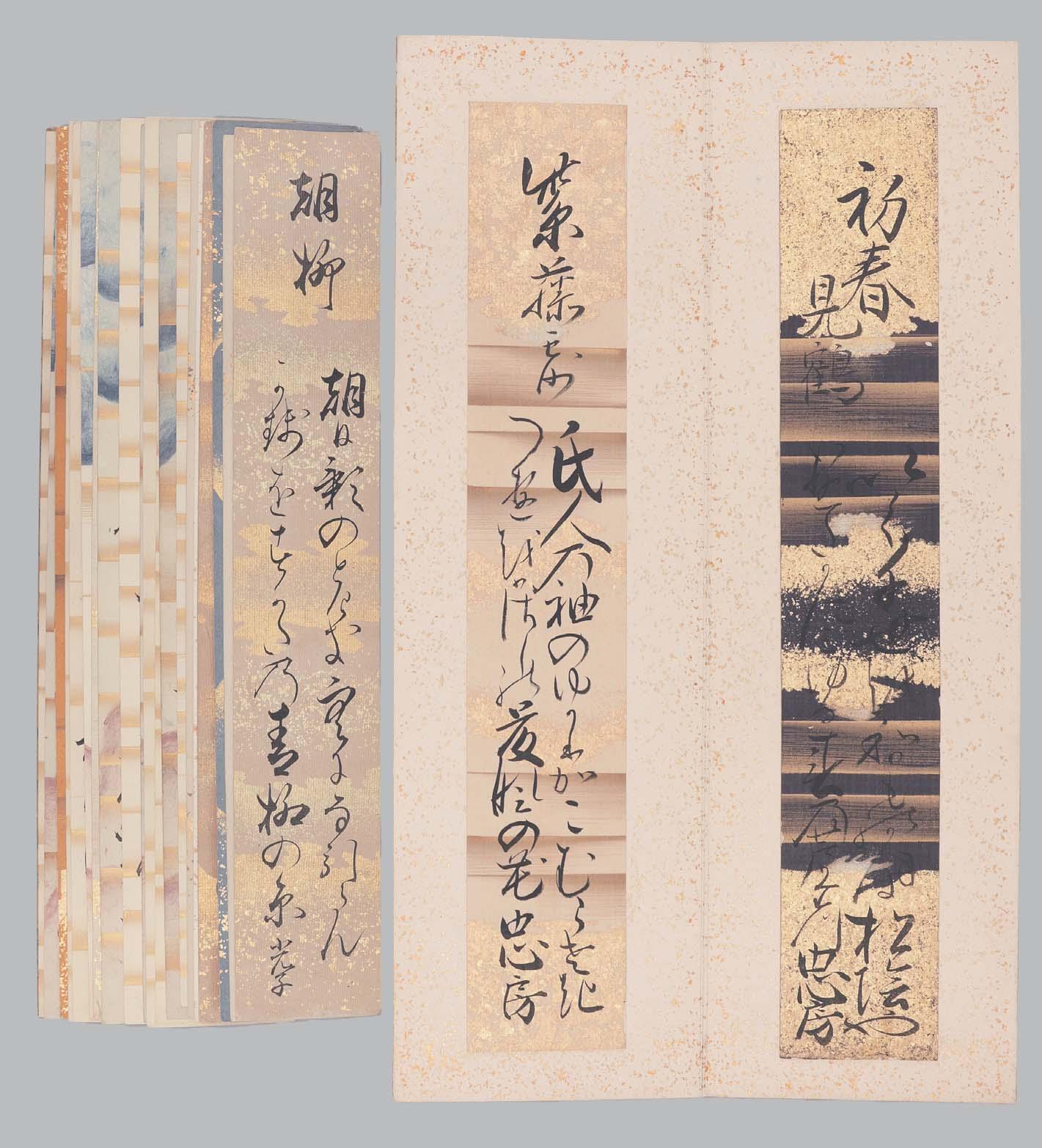

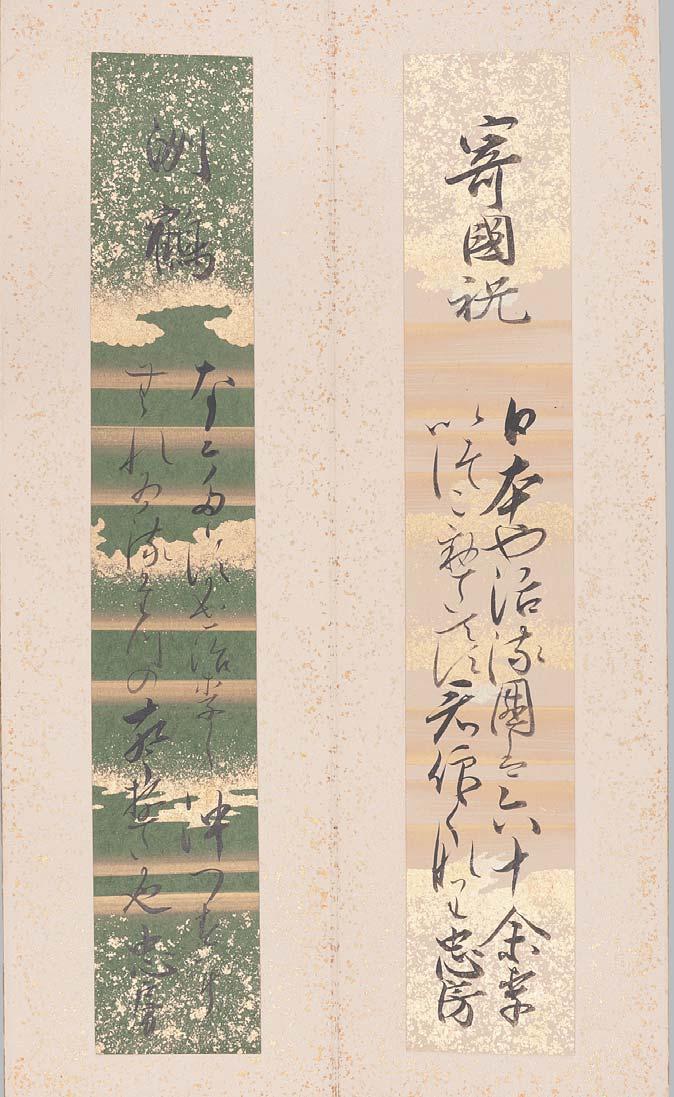

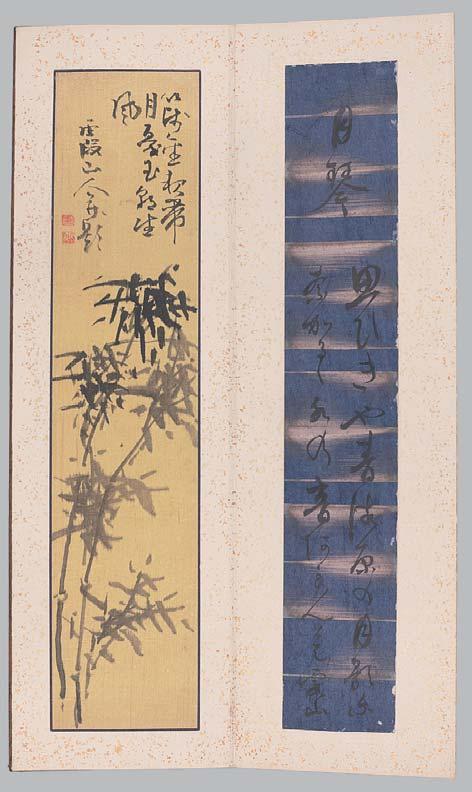

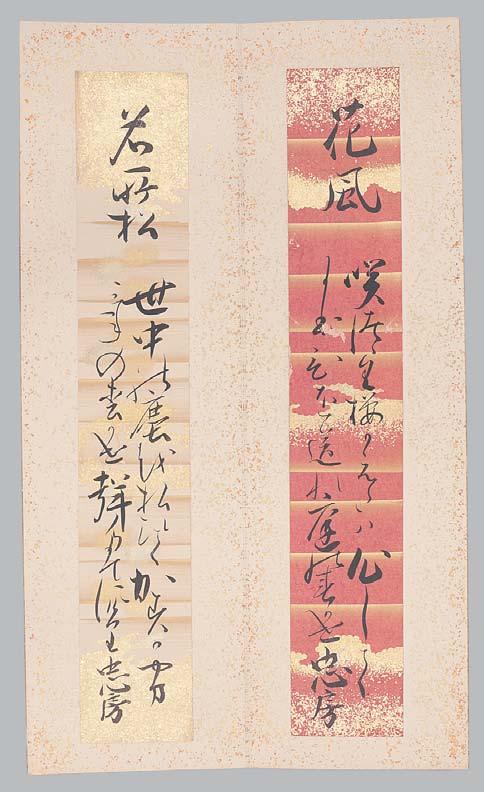

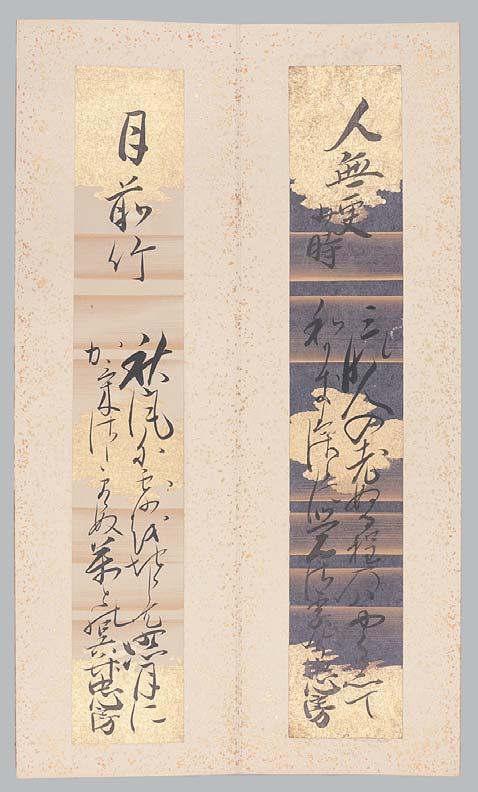

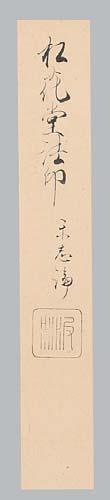

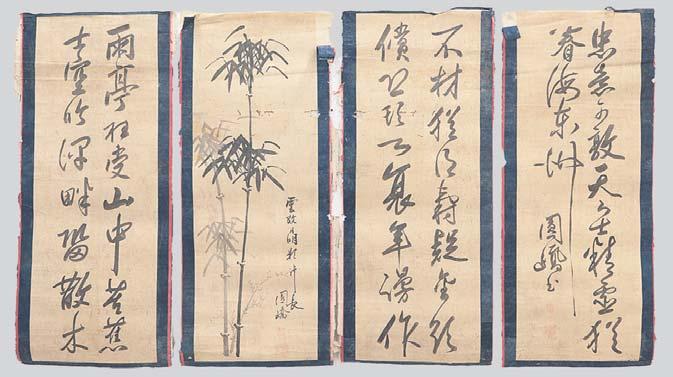

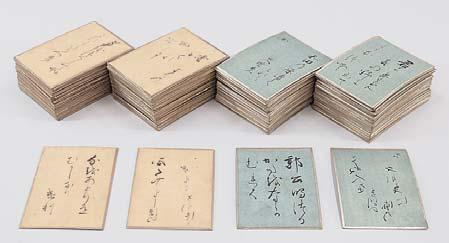

#003 近衛三代和歌短冊帖 ¥750000~ 6×365ほか 帖125×41×6 忠煕13 忠房23 篤麿筆墨竹(絖本)1

帖外:忠煕3 忠房17 近衛貞子2 近衛衍子2 近衛光子1 近衛忠煕(文化五・1808~明治三十一・1898)は近衛家二十七代当主。公武合体派であり、安政の大獄で失脚するも復帰。関白、左 大臣などを歴任した。号翠山。

近衛忠房(天保九・1838~明治六・1873)は忠煕の四男。幕末期に左大臣となるも、新政府発足に際し官を辞す。赦された後は神祇 職を歴任した。号光山。

近衛篤麿(文久三・1863~明治三十七・1904)は近衛家二十九代当主。公爵。貴族院議長、学習院院長などを歴任した。号霞山。

近衛衍子(明治二・1869~明治二十四・1891)は加賀藩主・前田慶寧の五女。近衛篤麿に嫁ぎ、文麿を出産後に夭折。

近衛貞子(明治四・1871~昭和二十・1945)は加賀藩主・前田慶寧の六女。衍子の後妻として篤麿に嫁ぎ、文麿の継母となる。

近衛光子(生年未詳~大正九・1920)は近衛忠房の妻。名直子。島津久光の養女で、斉彬の養女となった際貞姫に改名したと云う。

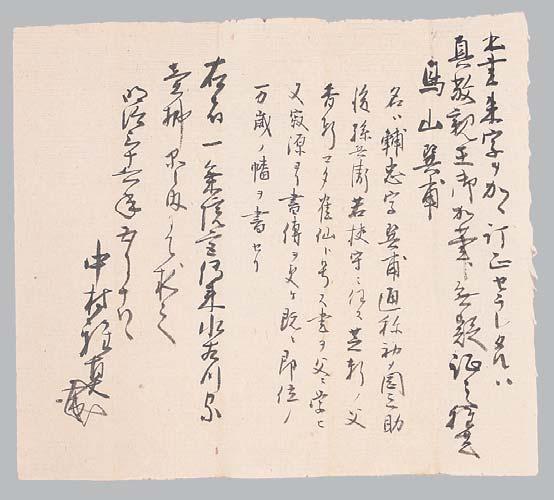

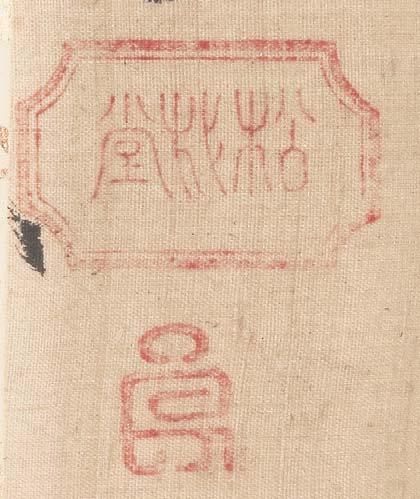

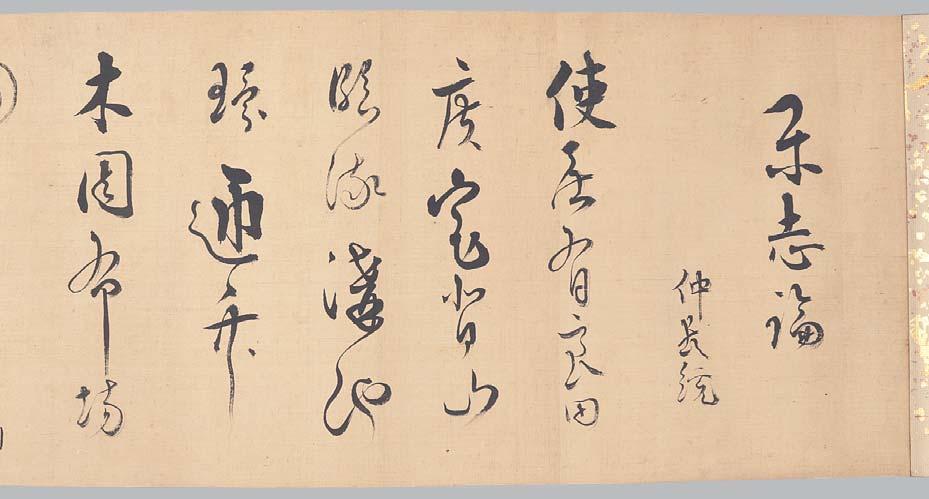

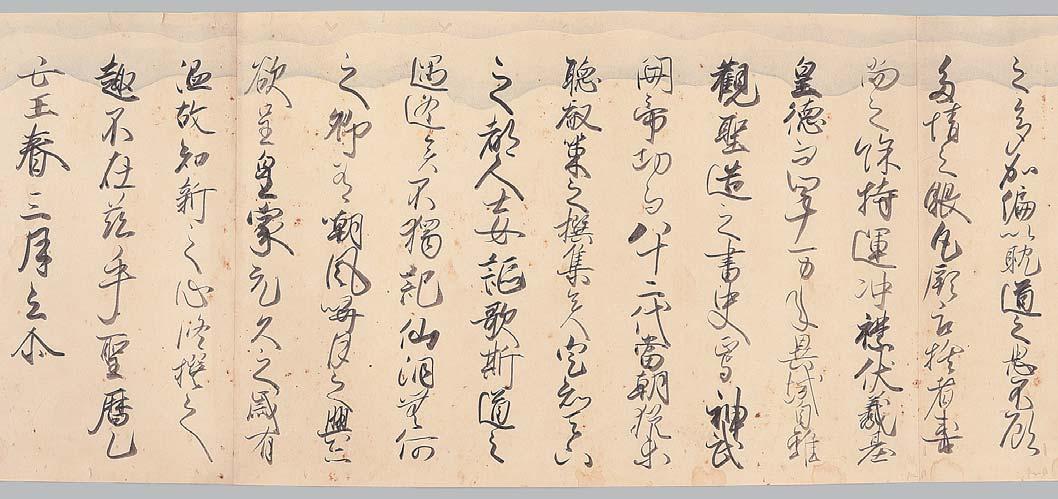

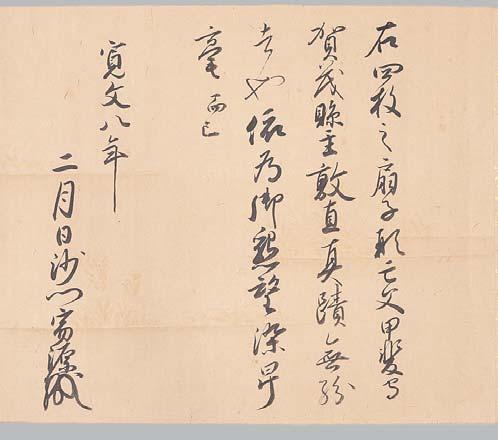

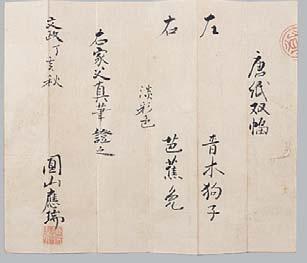

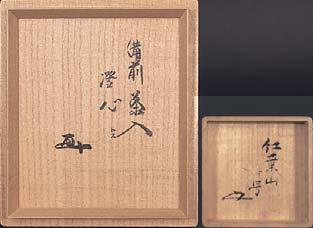

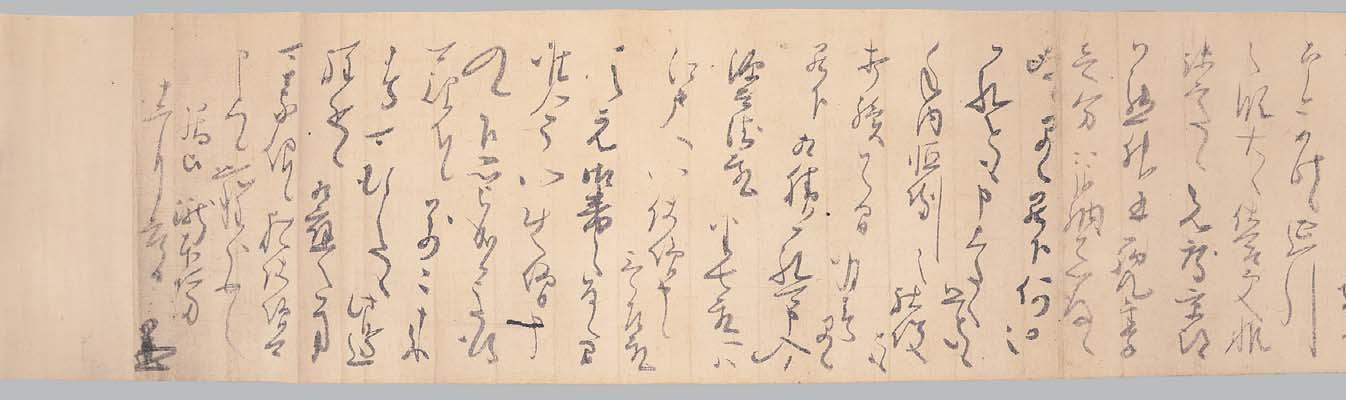

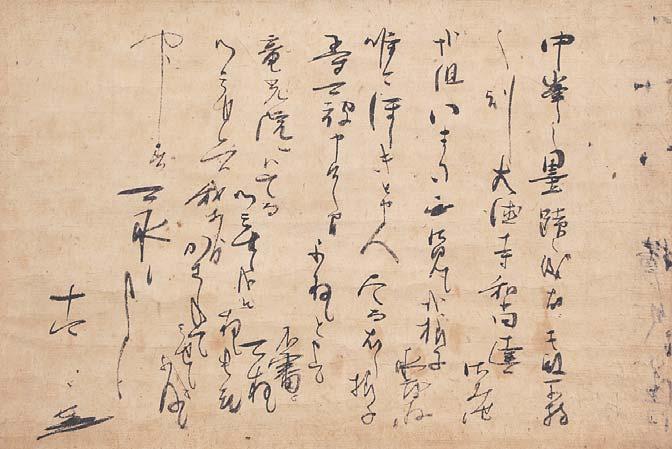

#006 松花堂昭乗 「樂志論」巻物 ¥350000~ 付時代箱(松) 大倉好斎極札 絹本 牙軸端 441×265 表具478×265 ヤケ シミ 仲長統作 松花堂昭乗(天正十二・1584~寛永十六・1639)は学僧、書画家。堺の人。 俗名中沼式部、号に惺々翁、空識、晩年に松花堂と号した。男山岩清水八幡宮 の瀧本坊に住した。

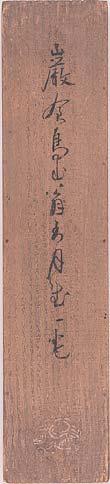

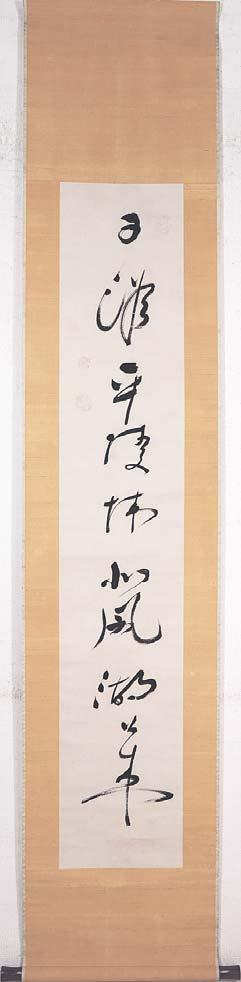

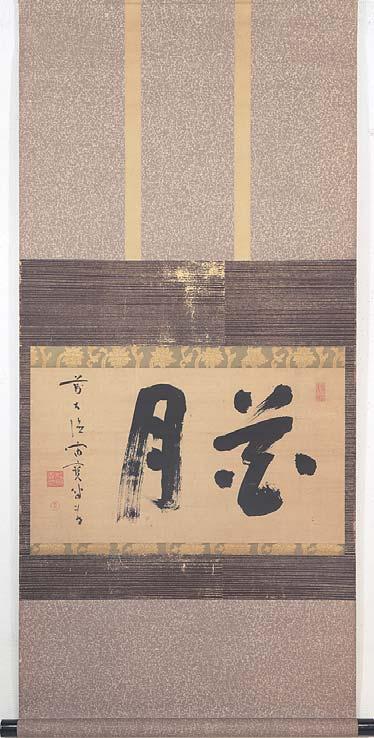

#005 鳥山巽甫 「月賦」巻物

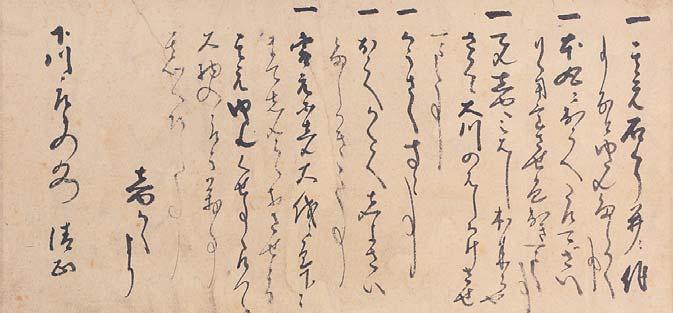

¥400000~ 付時代識箱(桐・破損 貼札) 神田定常極札 絹本 牙軸端 348×28 表具377×28 ヤケ スレ オレ 謝希逸(謝荘)作 「寛文丁未(1667)」跋識 「真敬法親王朱点 一乗院宮伝来」中村雅真折紙 鳥山巽甫(生年未詳~延宝七・1679)は書家。名輔忠、通称孫兵衛。巽甫入斎などと号す。寛永十年(1633)徳川家の招聘により東福門院に仕え、のち女 三宮顕子内親王の家司となる。藤木敦直、寂源に大師流を学び、漢文学への造詣と晋唐の行草折衷をもって一家を成した。

朱点:真敬法親王(慶安二・1649~宝永三・~1706)は後水尾天皇の第十六皇子。幼名富宮、諱常淳。法名信敬のち真敬。興福寺一乗院に入室。清水寺別 当も務める。

折紙:中村雅真(安政元・1854~昭和十八・1943)は奈良の人。政治家、実業家。松庵と号した。奈良帝室博物館の学芸委員をつとめるなど文化人として の功績も大きく、また、書画骨董にも通じる趣味人であり、蒐集家でもあった。

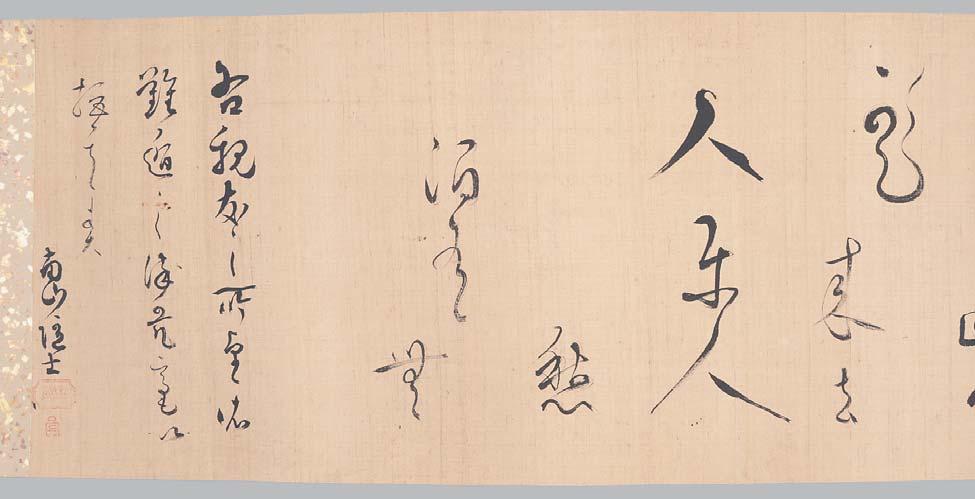

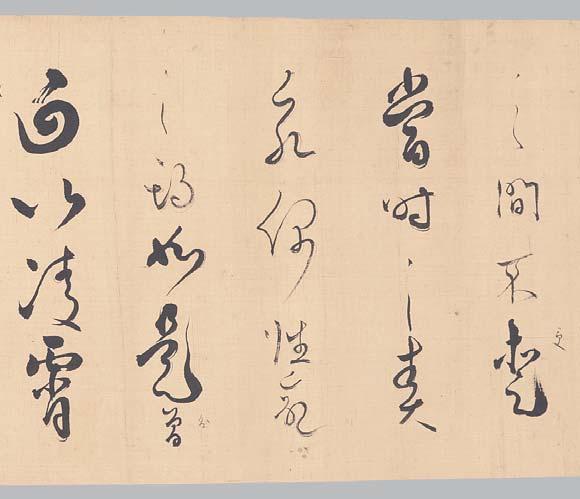

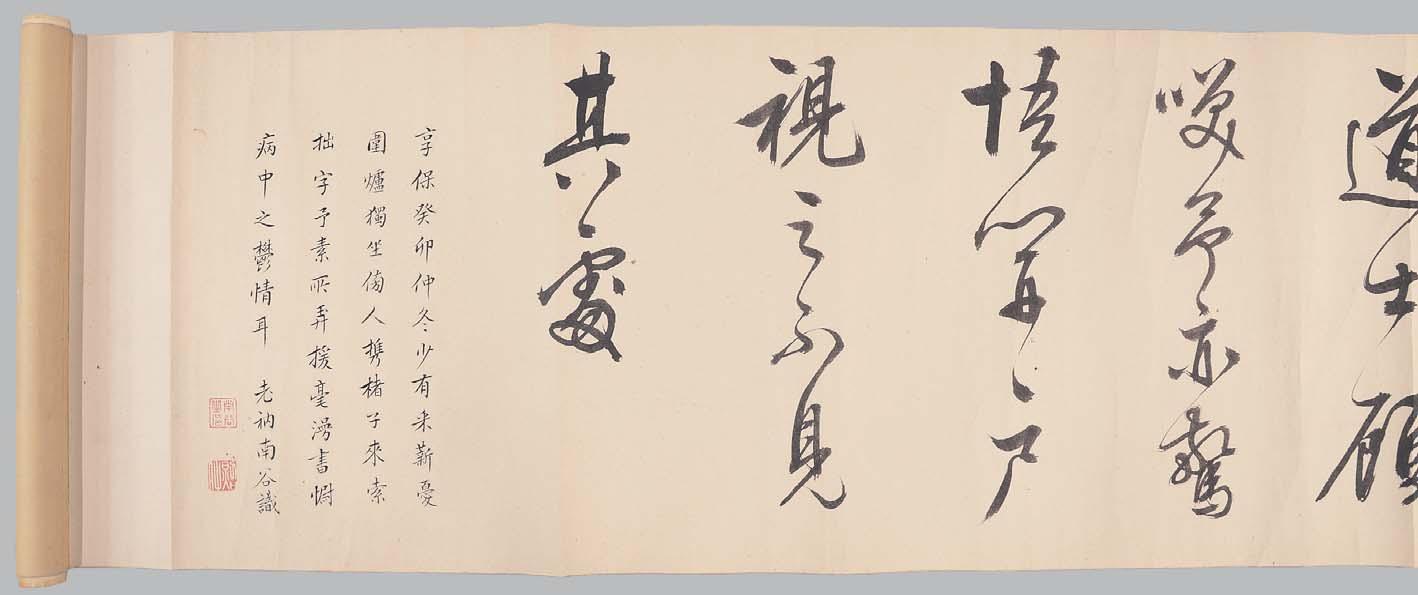

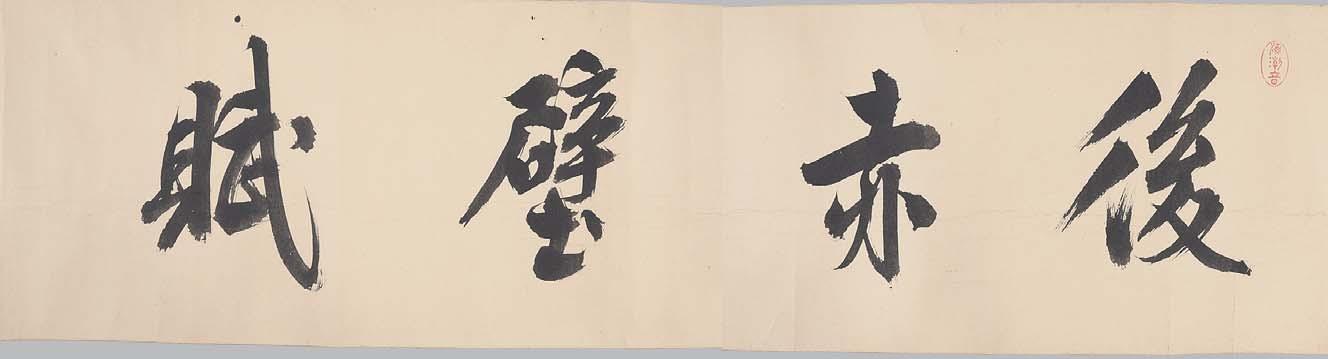

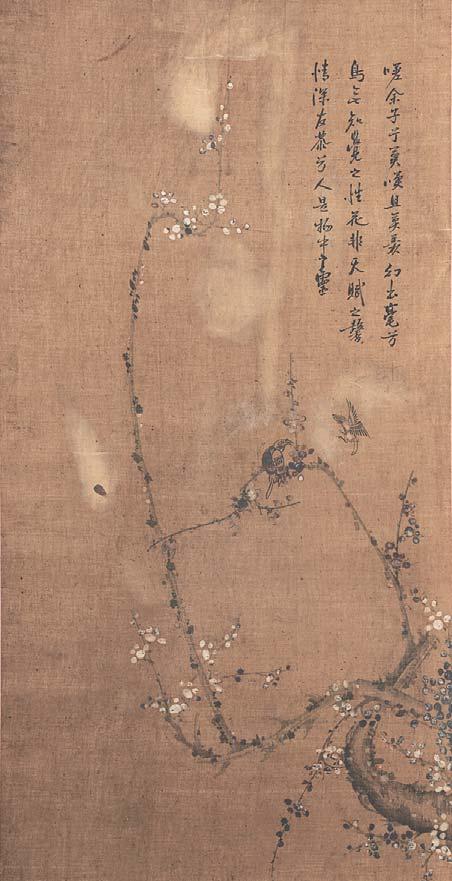

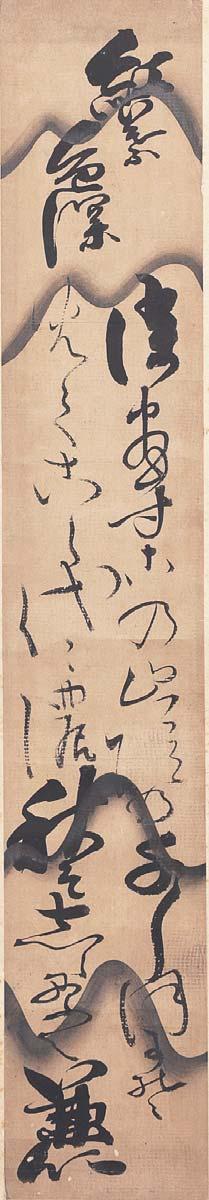

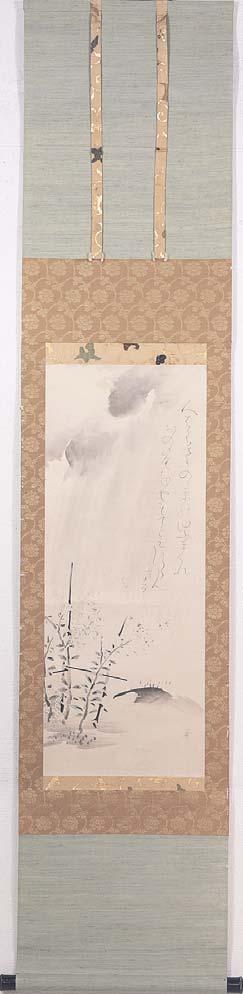

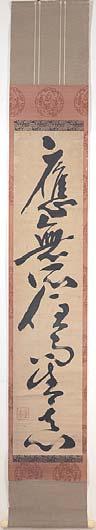

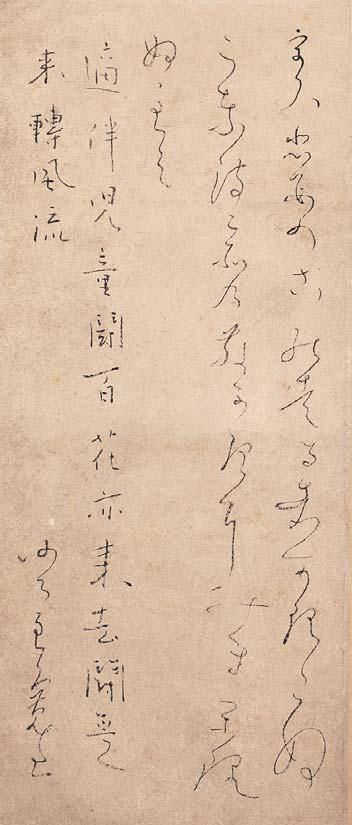

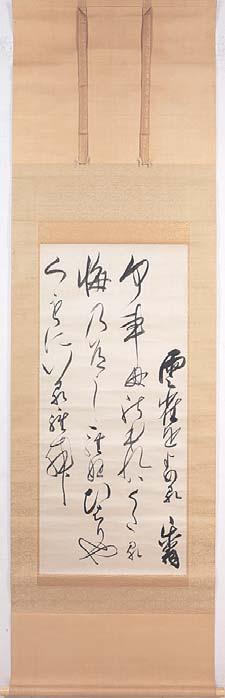

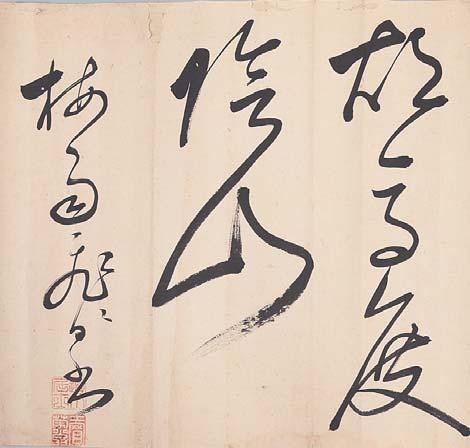

#008 南谷 「後赤壁賦」巻物 ¥250,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 1181×30 表具1477×30 シミ オレ 「享保癸卯(八・1723)」跋識 □碩扉絵(絹本) 南谷(寛文三・1663~元文元・1736)は石見出身の僧。俗姓佐々木、松下を称す。号幻華。『近世畸人伝』に曰く「……纔に乳を離るより筆研を愛し、好 みて字画をなすに頗ル奇趣有」と云う。

款記の時点で南谷は病を得ていたらしく、仲冬の薪不足を懸念しつつも、楮紙を持参してきた近隣の人の求めに応じて筆を執り、病中の鬱情を慰めて いる、と綴っている。

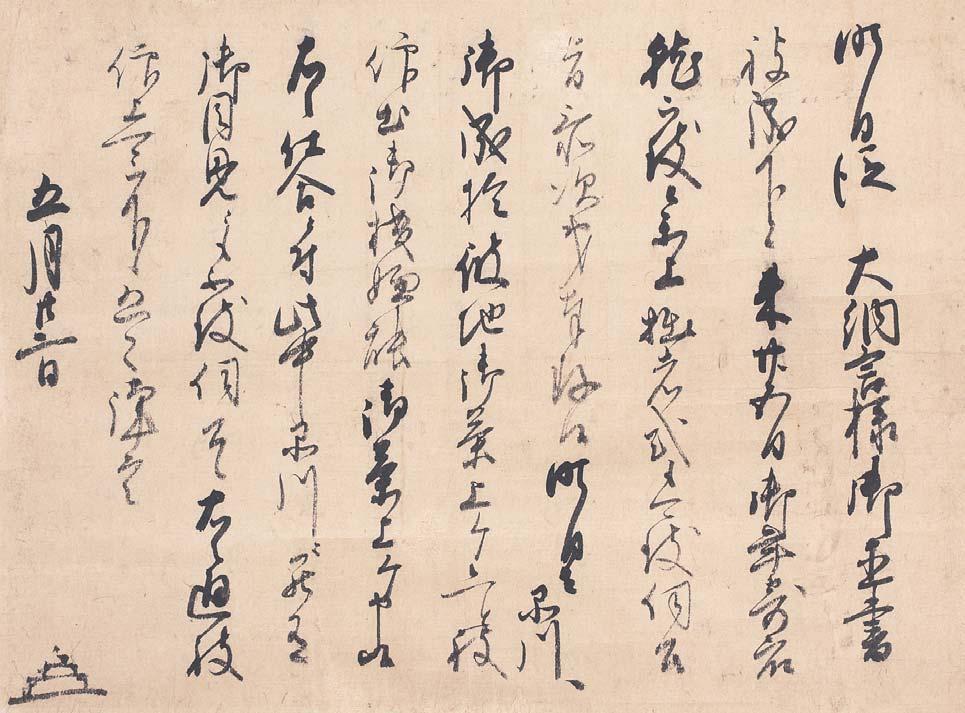

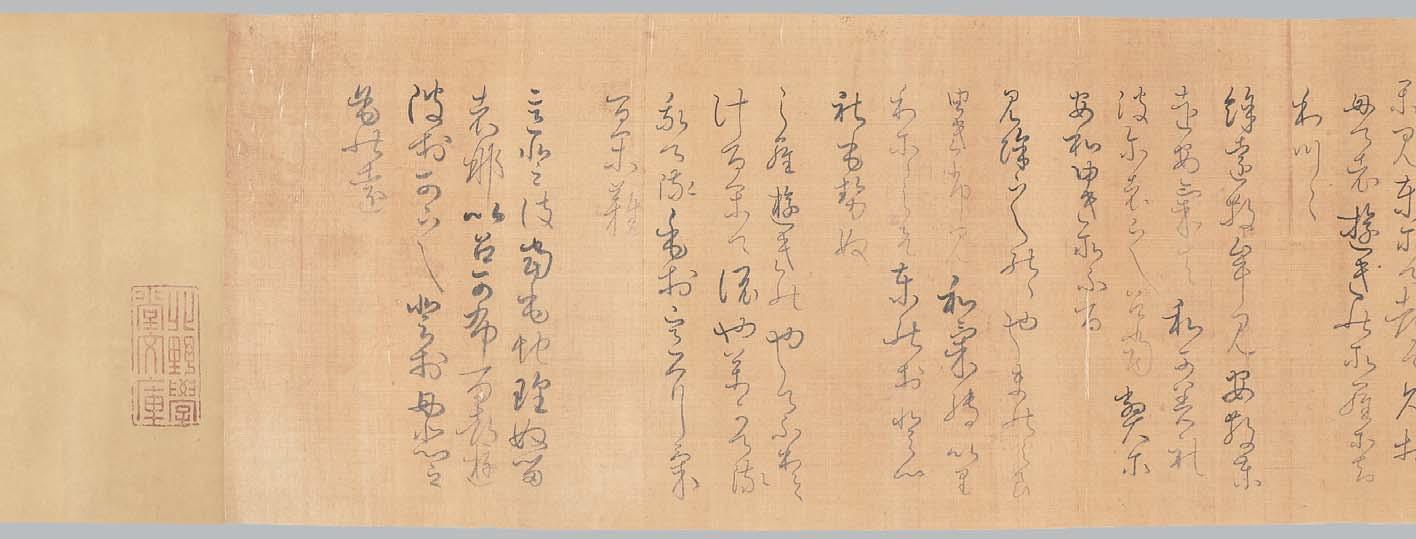

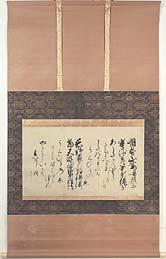

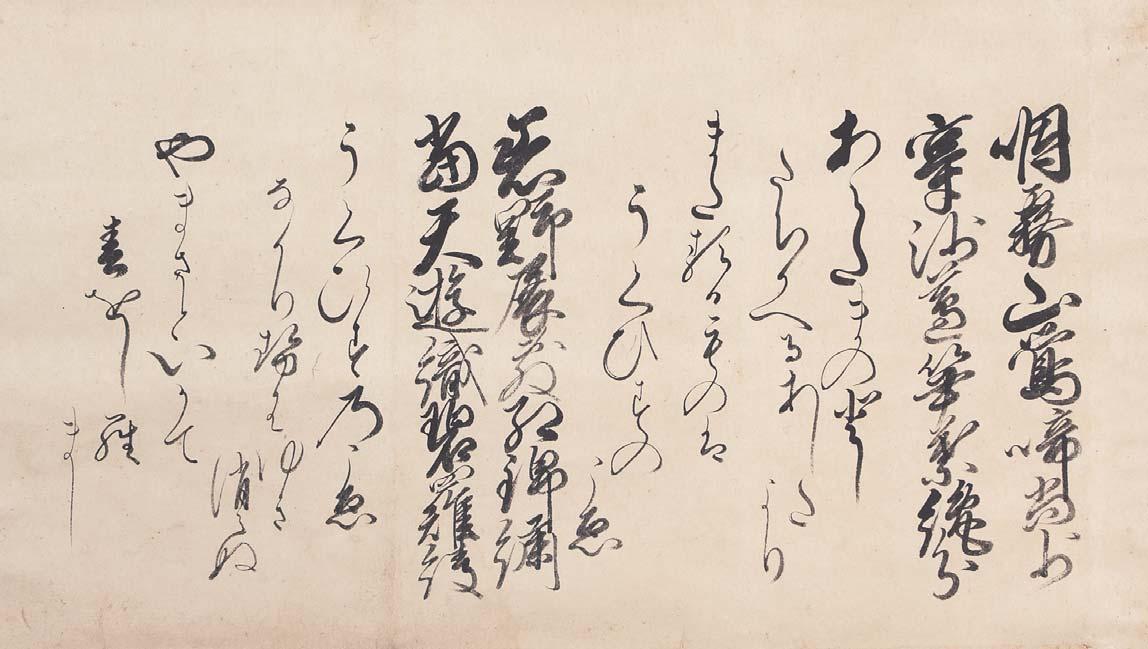

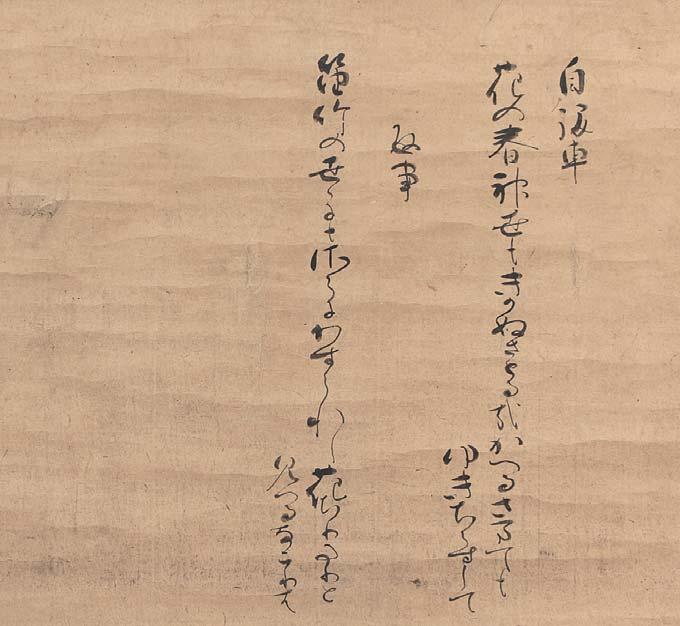

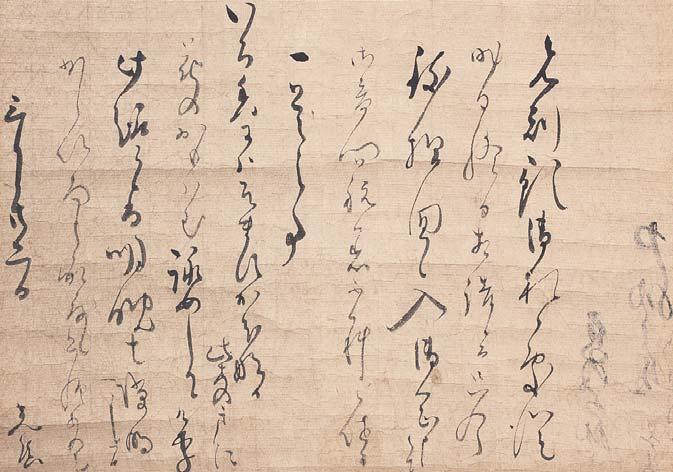

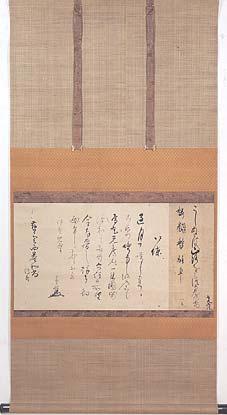

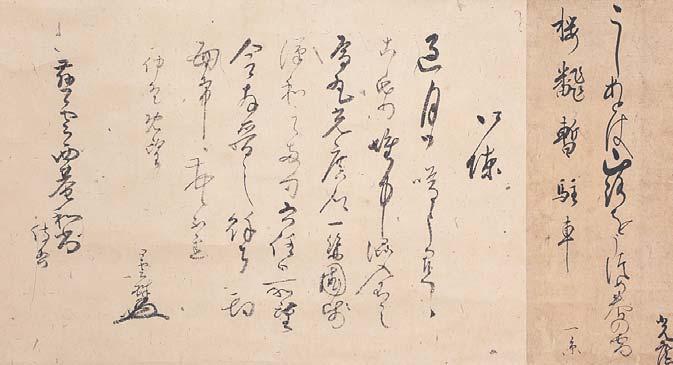

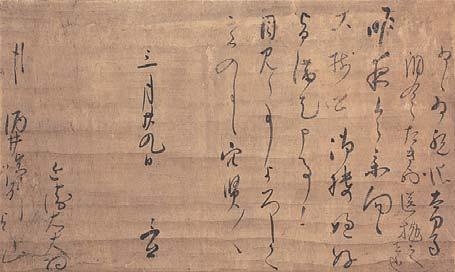

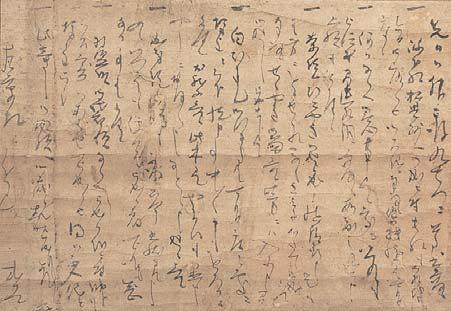

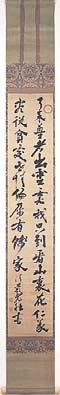

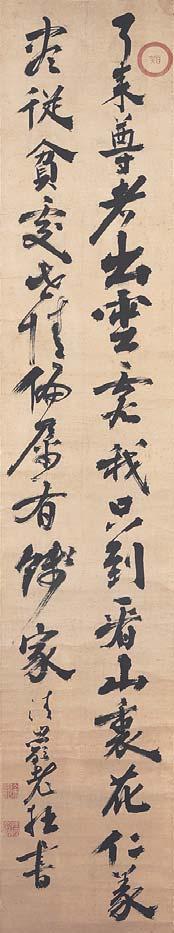

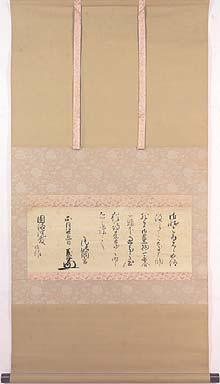

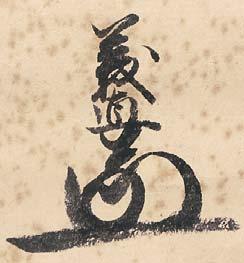

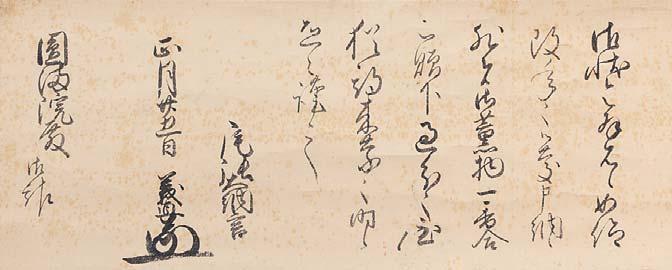

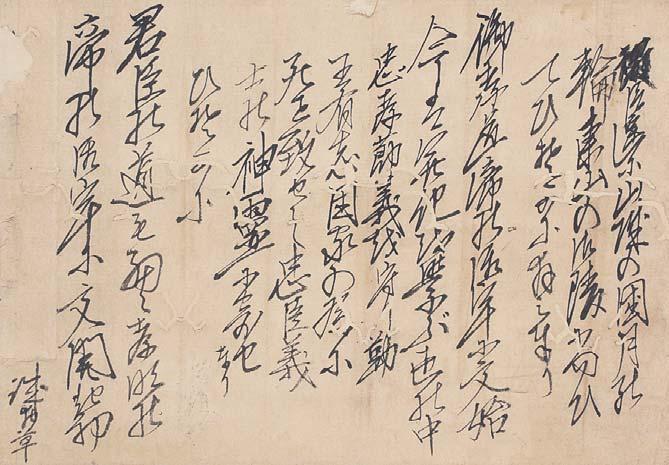

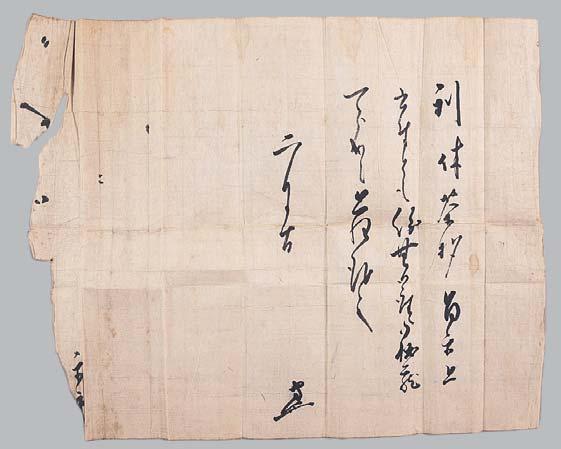

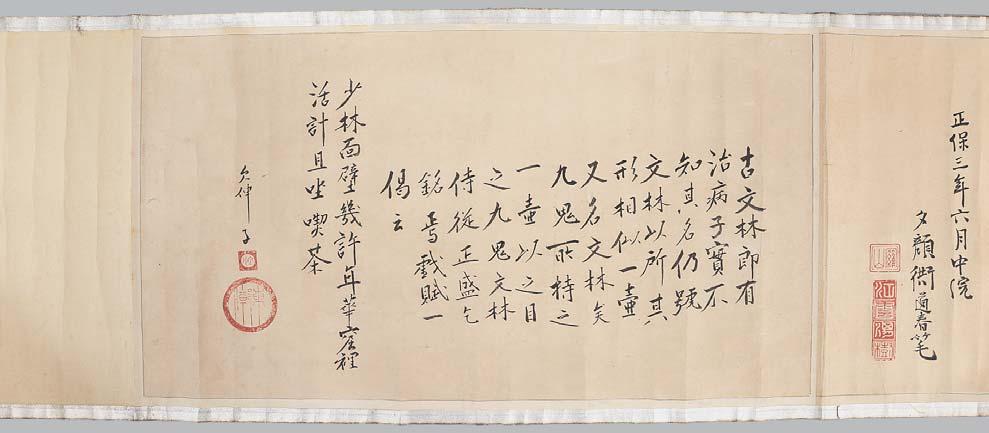

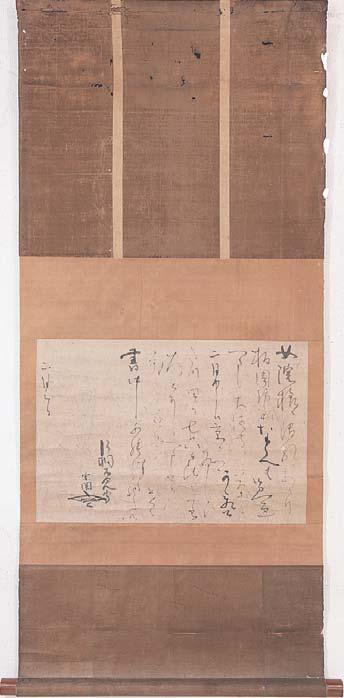

#009 小堀遠州 消息幅 ¥300,000~ 付木箱(桐) 紙本 牙軸端 41×30 表具52×111 スレ 小堀遠州(天正七・1579~正保四・1647)は茶人、武将。本名政一。号狐篷庵・宗甫。遠州は通称。古田織部のもとで茶の湯を学んだ。茶の湯、造庭に優 れ、その茶風は洗練され「綺麗さび」と言われる。 昨 日 段 大 納 言 様 御 直 書 被 成 下 候 来 廿 五 日 御 年 寄 衆 就 致 参 上 、 拙 者 式 も 可 被 伺 公 旨 忝 次 第 存 奉 候 昨 日 者 品 川 へ 御 成 於 被 地 、 御 茶 上 げ 候 被 仰 出 御 機 嫌 能 御 茶 上 げ 申 侯 右 之 仕 合 ニ 付 此 中 品 川 ニ 罷 有 御 目 見 ニ モ 伺 公 致 候 右 之 通 被 仰 上 可 下 候 恐 々 謹 言 五 月 廿 二 日 花 押

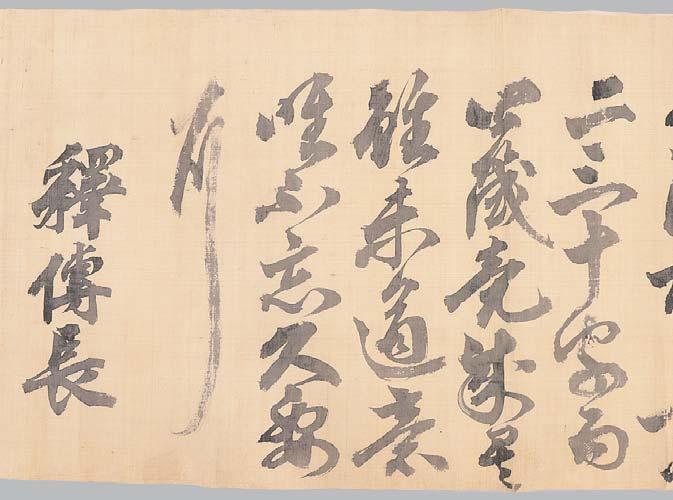

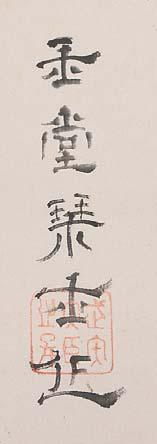

#010 玉林院傳長 「程子四箴」巻物 ¥150,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 1022×40 表具1054×40 ヤケ 箱の書付に倣い表題としたが、釋家・傳長について仔細を得ない。

「程子四箴」は宋代の儒者・程頤(1033-1107)が著した「視・聴・言・動」に就いての訓戒。朱子学を推進する明の嘉靖帝によって注釈され、全土学問所 に頒布された。

#012 寺田無禅 新古今和歌集真名序巻物 ¥200,000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 唐木軸端 385×28 表具407×28

#013 藤木敦直 「秋萩帖」巻物 ¥250000~ 付時代箱(桐 貼札) 絹本 骨軸端 290×26 表具337×26 ヤケ シミ スレ 北野学堂文庫蔵印

#014 藤木敦直 書扇面貼交巻物 ¥80000~ 付木箱(桐 貼札) 古筆了伴極札 紙本 唐木軸端 50×17 表具288×28 スレ オレ 四枚貼 寂源跋識(寛文八年・1668) 跋文:寂源(寛永七・1630~元禄九・1696)は社僧、書家。藤木敦直の四男。比叡山で出家して龍禅院實源を称す。のち今出川晴季の猶子となり、筑後の 高良山座主となる。退隠後は京の鷹峯に住した。書は父・敦直と本庄道芳に学んで一家を成した。

寺田無禅(生年未詳~元禄四・1691)は書家。名正忠、通称石見。号は無禅のほか安樂庵、喝石など。近衛家に仕える。藤木敦直に学び、小野道風の中字 に端緒を得てその書風を完成域に到達せしめた。非常に長寿であったと伝わる。

藤木敦直(天正十・1582~慶安二・1649)は江戸時代初期の書家。賀茂の祠官であるため加茂敦直とも。号は正心斎。従五位上甲斐守。大師流や三蹟の 書風を学び藤木流(甲斐流、賀茂流とも)を創始する。後水尾天皇より書博士に任ぜられた。十九歳まで読み書きができなかったと伝わる。門人は実子の 寂源をはじめ寺田無禅、荒木素白など数多い。

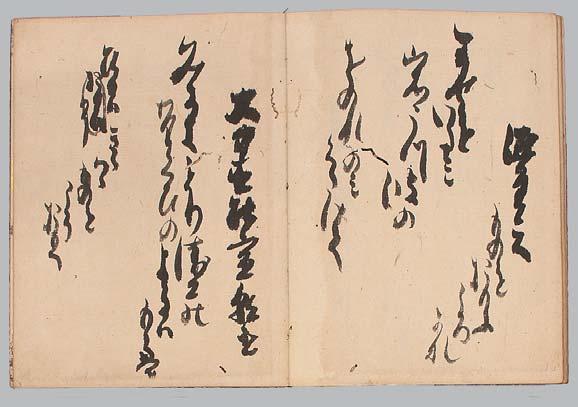

#015 伝佐々木志頭磨 百人一首折本 二 ¥50000~ 付木箱(桐) 紙本 18×245 ヤケ 虫穴 佐々木志頭磨(生年諸説~元禄八・1695)は書家。通称七兵衛或いは七右衛門、号静庵ほか。藤木敦直に学んで大師流を修めていたが、中国尊崇主義に傾 倒して師家から訣別、唐様の志頭磨流を興す。加賀藩の五代藩主・前田綱紀に仕えた。

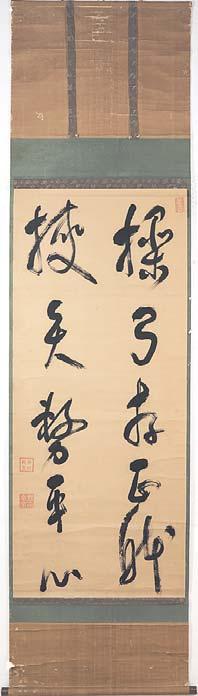

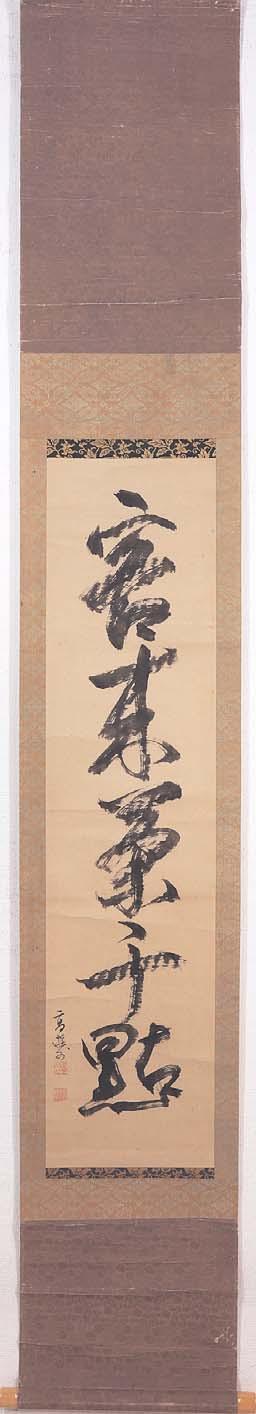

#016 藤木敦直 一行書幅 ¥70,000~ 付木箱(桐 貼札) 所載コピー 紙本 唐木軸端 29×127 表具39×205 ヤケ オレ 虫穴 表具虫穴 賀茂季鷹巻止識 『書道大師流綜考』所載

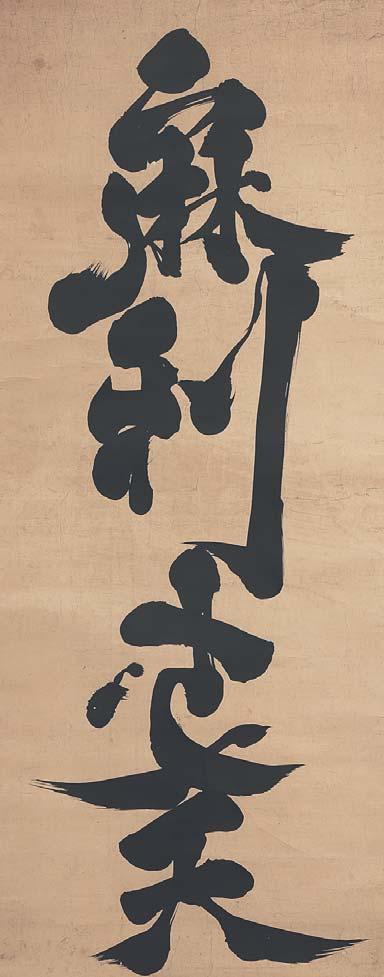

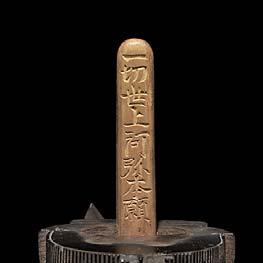

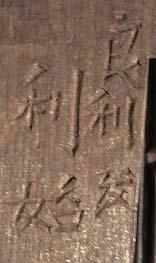

#017 藤木敦直 「麻利支天」四字書幅 ¥70,000~ 付木箱(桐 貼札) 所載コピー 紙本 箔押軸端 35×86 表具51×171 ヤケ オレ 『書道大師流綜考』所載

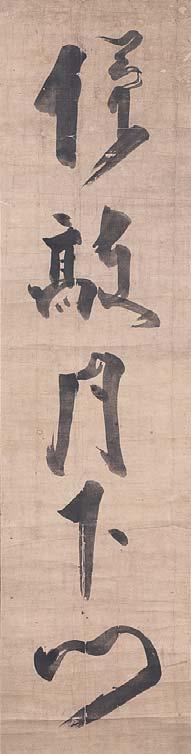

藤木敦直(天正十・1582~慶安二・1649)は江戸時代初期の書家。賀茂の祠官であるため加茂敦直 とも。号は正心斎。従五位上甲斐守。大師流や三蹟の書風を学び藤木流(甲斐流、賀茂流とも)を創始 する。後水尾天皇より書博士に任ぜられた。十九歳まで読み書きができなかったと伝わる。

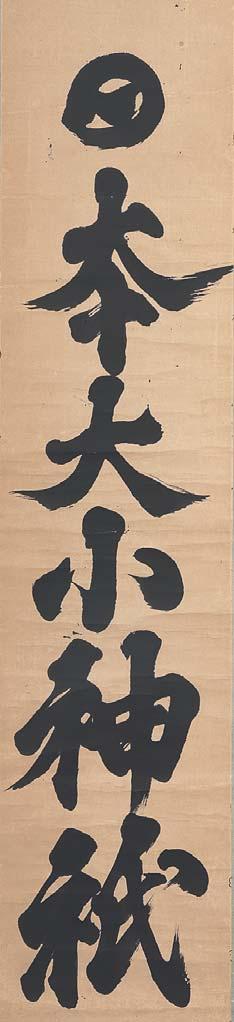

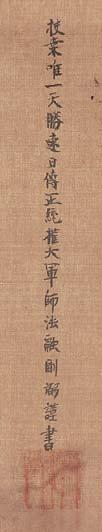

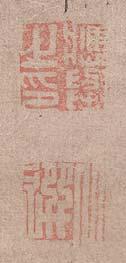

#019 聖護院宮盈仁 唐紙五字書幅 ¥70,000~

付識箱(桐) 絞蝋紙本 骨軸端 46×71 表具55×163 ヤケ 聖護院宮盈仁法親王(明和元・1764~文政十三・1831)は皇族、閑院 宮典仁親王の第七皇子。光格天皇の弟。幼称寛宮、俗名嘉種。園城寺長吏 官、のち聖護院門跡。

#018 花山院愛徳 一行書幅 ¥40,000~ 付木箱(杉 貼札) 紙本 朱塗軸端 28×102 表具40×187 シミ オレ 花山院愛徳(宝暦五・1755~文政十二・1829) は公卿。従一位右大臣。号は通斎・大拙。和歌、 書画に匠であった。

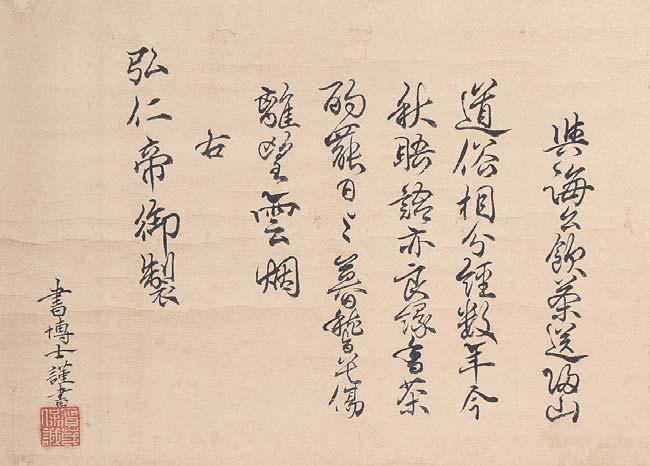

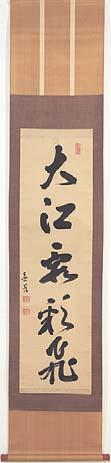

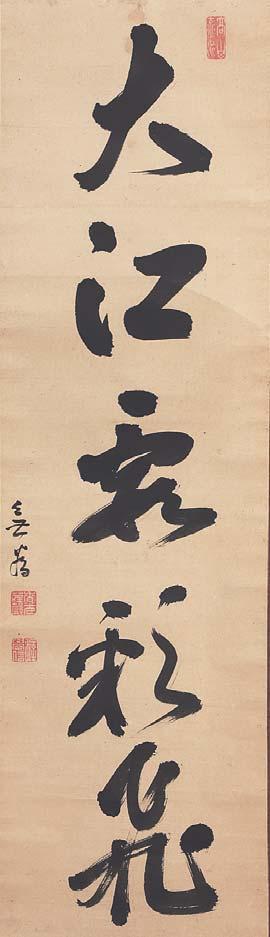

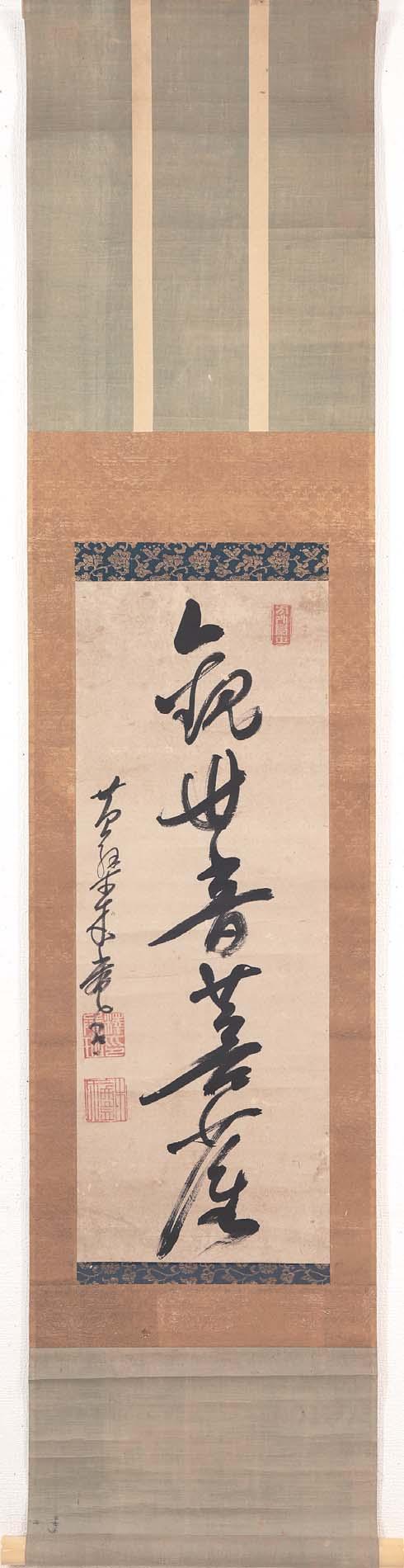

#020 岡本保誠 七絶懐紙幅 ¥55,000~ 付木箱(桐)

紙本 潤塗軸端 44×32 表具47×109 ヤケ オレ 弘仁天皇御製 岡本保誠(文化八・1811~明治十五・1882)は書家、上賀茂神社祠官。 号慶格、岡本甲斐守を称す。書博士。

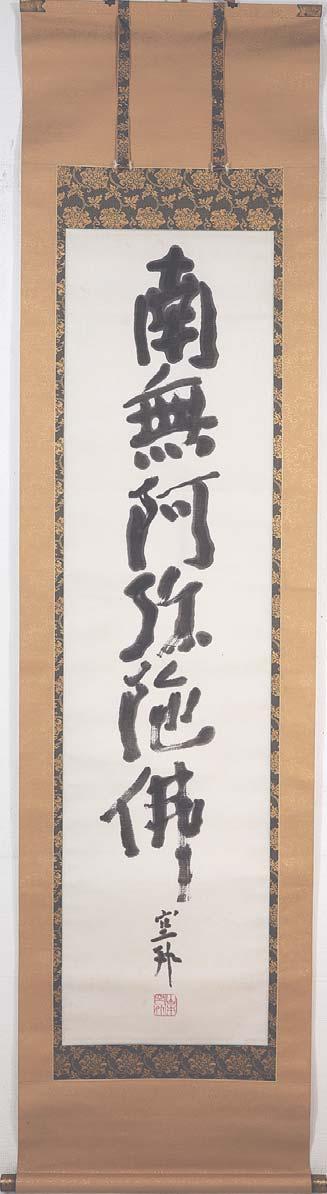

#021 学信 一行書幅 ¥30,000~ 付木箱(桐) 紙本

朱塗軸端 28×96 表具36×176 ヤケ シミ オレ 学信(享保七・1722~寛政元・1789)は浄土宗の僧。伊予今治出身。増 上寺で宗戒両脈を受けるも、のち上京して浄土律を学ぶ。西日本各地の 教化に努め、法然院ほか諸寺で住職に就く。厳格な僧侶教育で知られ、 『蓮門興学篇』などを著す

#022 若城藍田 蓮池画賛幅 ¥45000~ 紙本 唐木軸端 33×29 表具49×95 ヤケ オレ 表具オレ、虫穴 村井中漸賛 若城藍田(生歿年未詳)は江戸時代中期頃の画人。村井中漸に学んだ とされ、元明の画法を能くした。

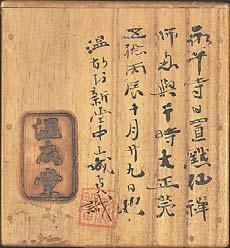

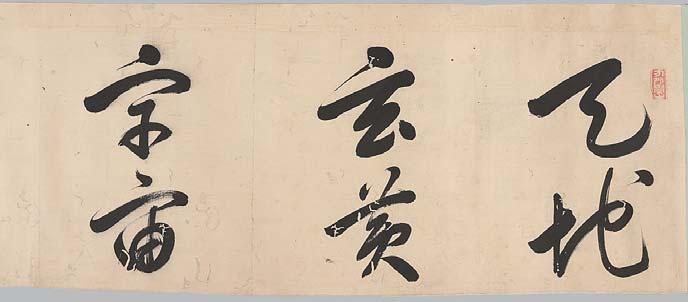

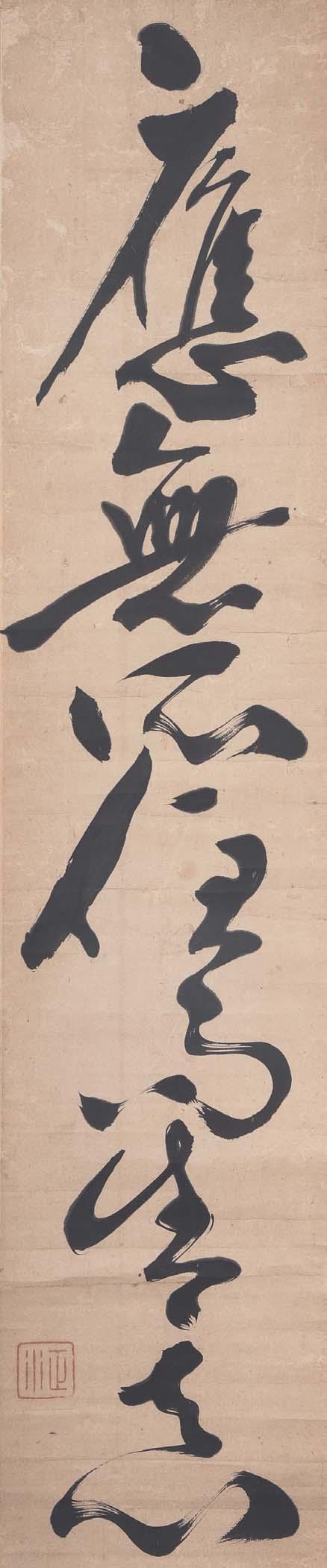

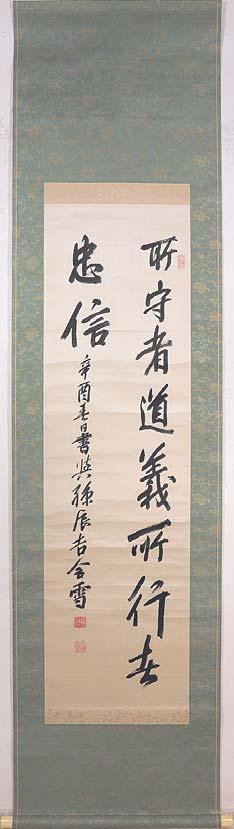

#023 木庵性瑫 一行書幅 ¥120000~ 付時代識箱(桐) 紙本 牙軸端 22×59 表具30×132 ヤケ シミ スレ オレ 木庵性瑫(万暦三十九・1611~天和四・1684)は中国、明末清初の禅 僧で、明暦元年(1655)来日、宇治の黄檗山萬福寺に入り、寛文四年 (1664)隠元のあとをうけて黄檗第二代の住持となり、隠元、即非ととも に黄檗の三筆と称される。

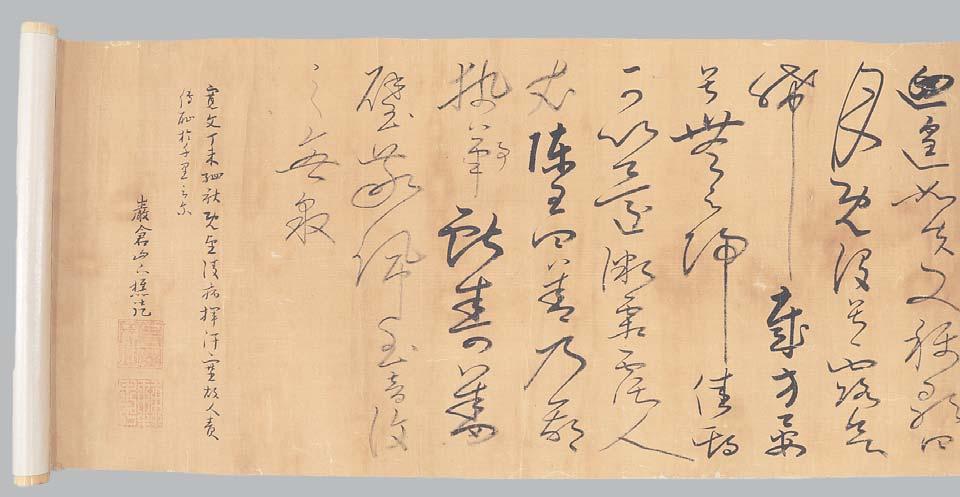

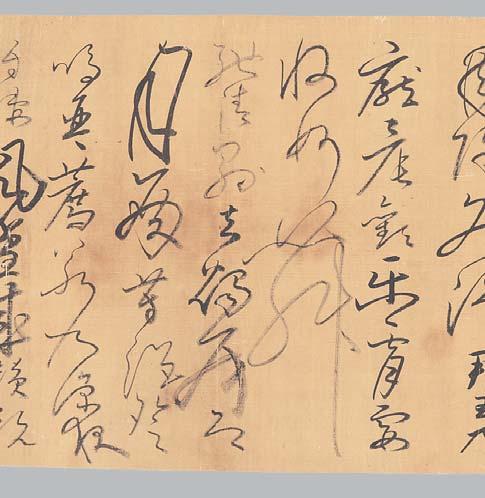

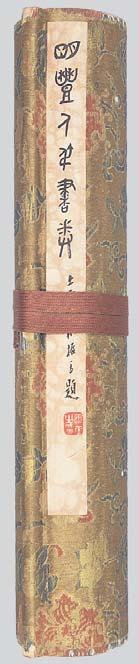

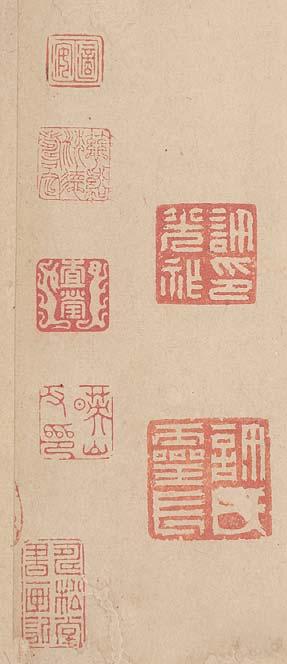

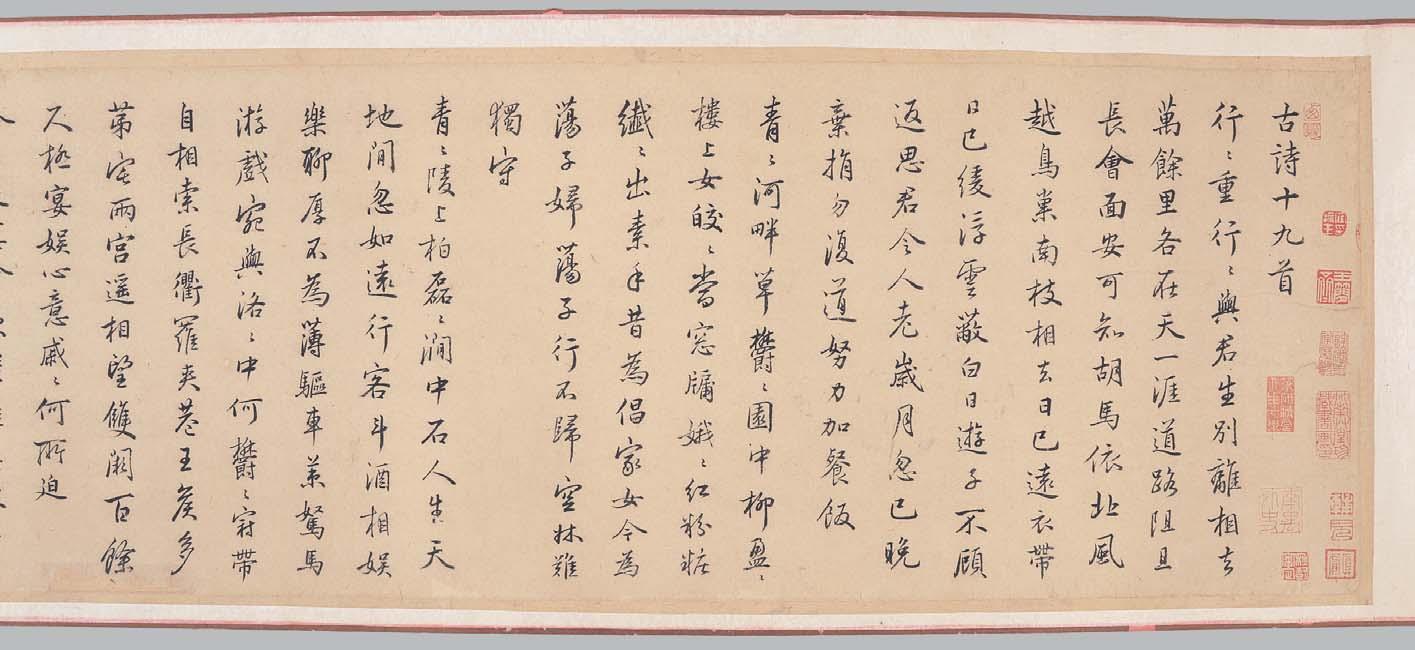

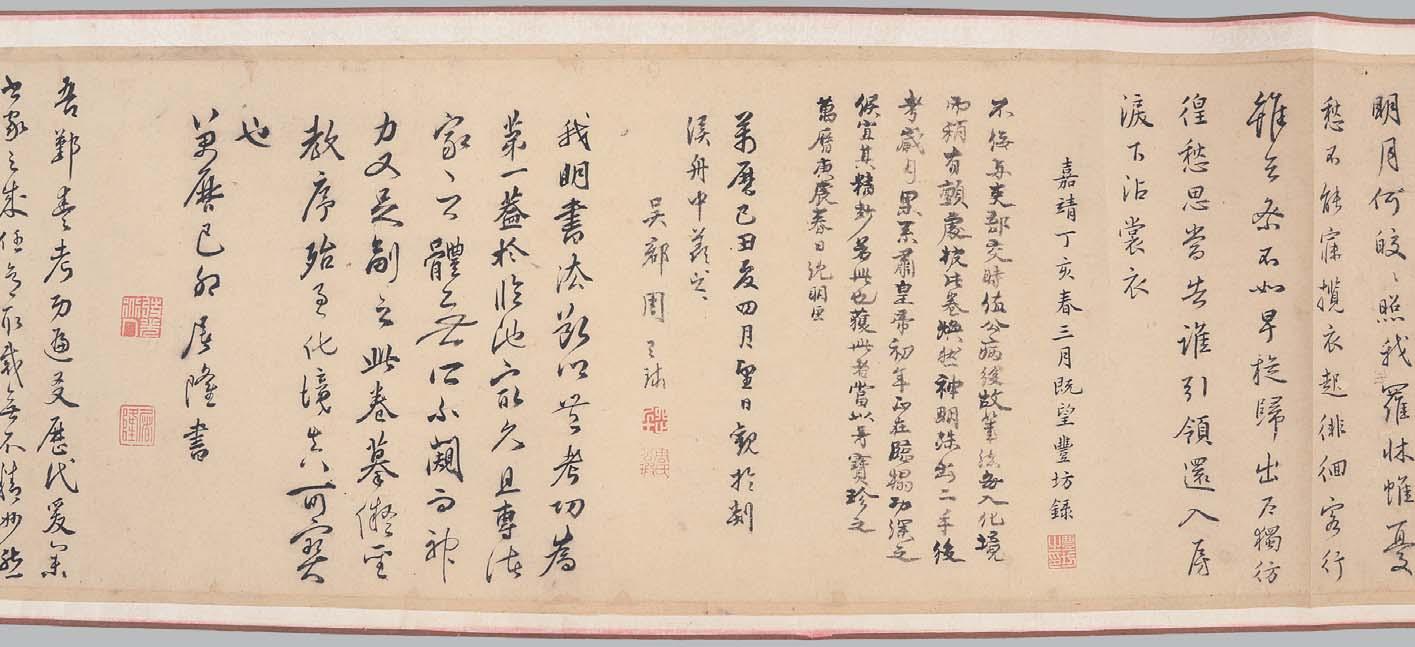

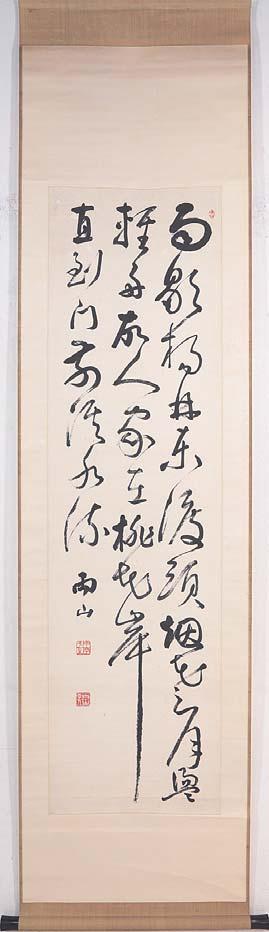

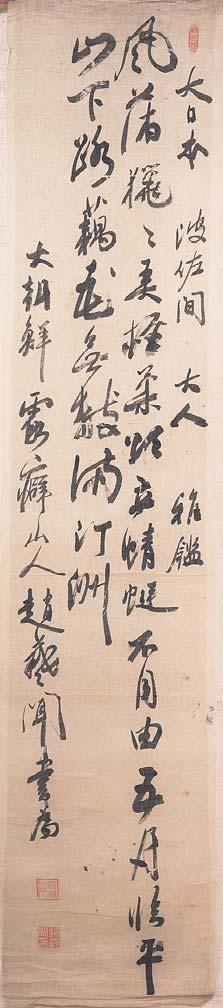

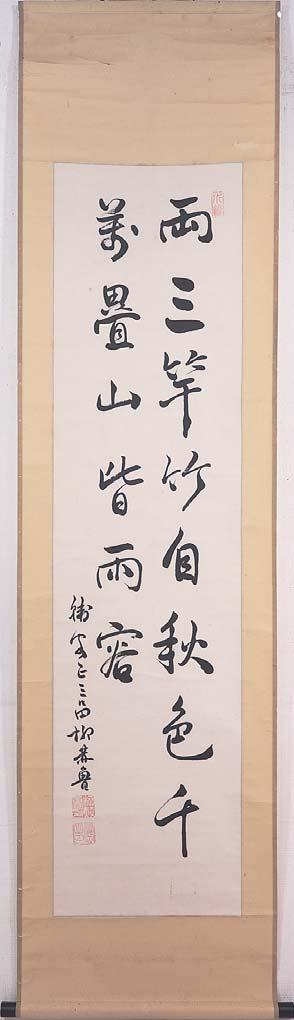

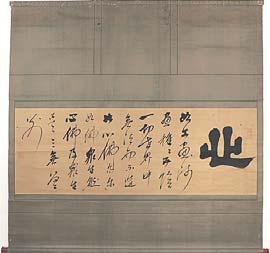

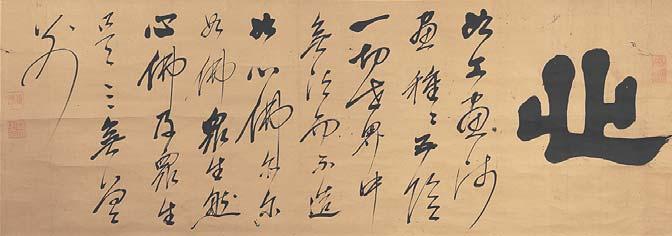

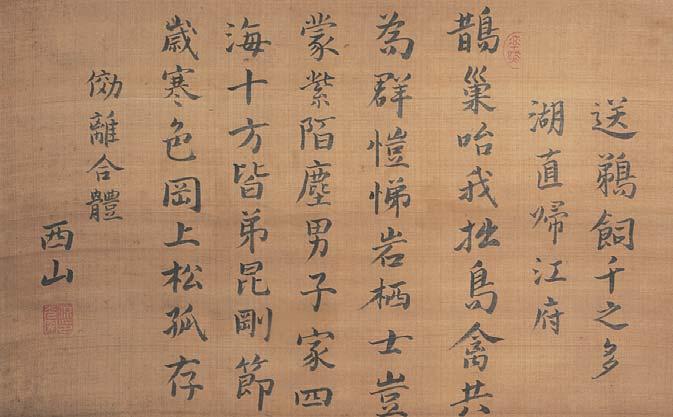

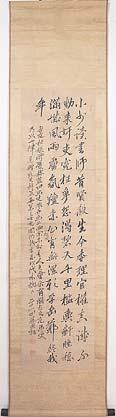

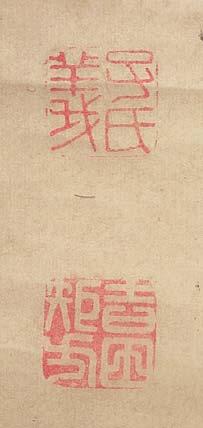

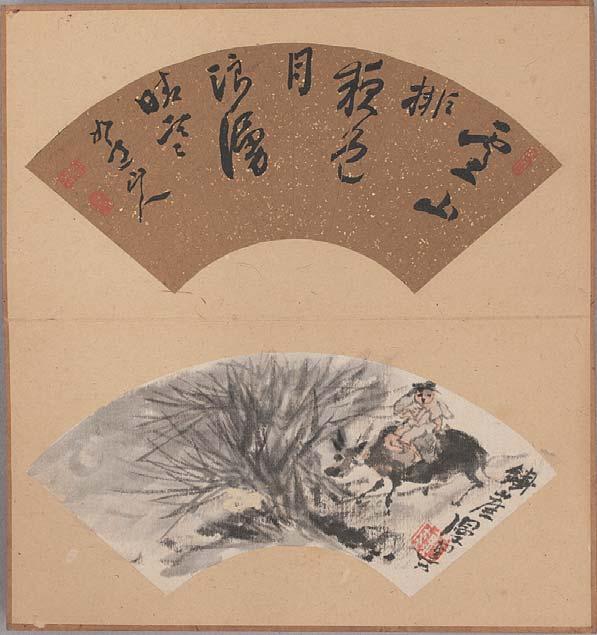

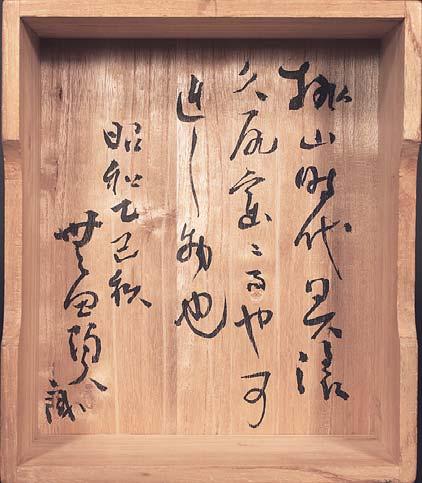

#025 豊坊 行書古詩十九首巻物 ¥1000000~ 付時代識箱(桐) 紙本 玉軸端 515×28 表具800×31 ヤケ スレ 「嘉靖丁亥(1527)」豊坊款記 沈明臣、周天球、屠隆、楊徳政、許光祚跋識 羅振玉巻止識 内藤湖南箱識

豊坊(生歿年未詳)は明代の書家。現・浙江省の人。字人叔、号禺外史或いは南禺外史。嘉靖二年(1523)進士及第。汗牛充棟にして書法に優れ、各書体 の作が遺る。

跋:沈明臣(正徳十三・1518~萬暦二十四・1596)は詩家、書家。字嘉則、号句章山人。浙江の人。萬暦年間における三大布衣詩人の一。

跋:周天球(正徳九・1514~萬暦二十三・1595)は明代の書画家。江蘇の人。字公瑕、号幼海、六止居士ほか。文徴明に従い書を学び、特に篆書、楷書を 能くした。

跋:屠隆(嘉靖二十二・1543~萬暦三十三・1605)は詩人、戯曲作家。字長卿あるいは緯真、号赤水。寧波の人。萬暦五年(1577)進士及第。

巻止:羅振玉(同治五・1866~康徳七・1940)は江蘇省生。字式如、叔蘊、号雪堂。甲骨文字、敦煌文書の研究で知られる。辛亥革命後は京都に逃れ、内 藤湖南ら日本の学者と交流。

箱識:内藤湖南(慶応二・1866~昭和九・1934)は東洋史学者、名は虎次郎。陸奥国鹿角郡毛馬内村生まれ。大阪朝日新聞などの記者を経て京大教授。 著作『支那絵画史』『支那論』ほか。詩文にも長じ、書をよくした。

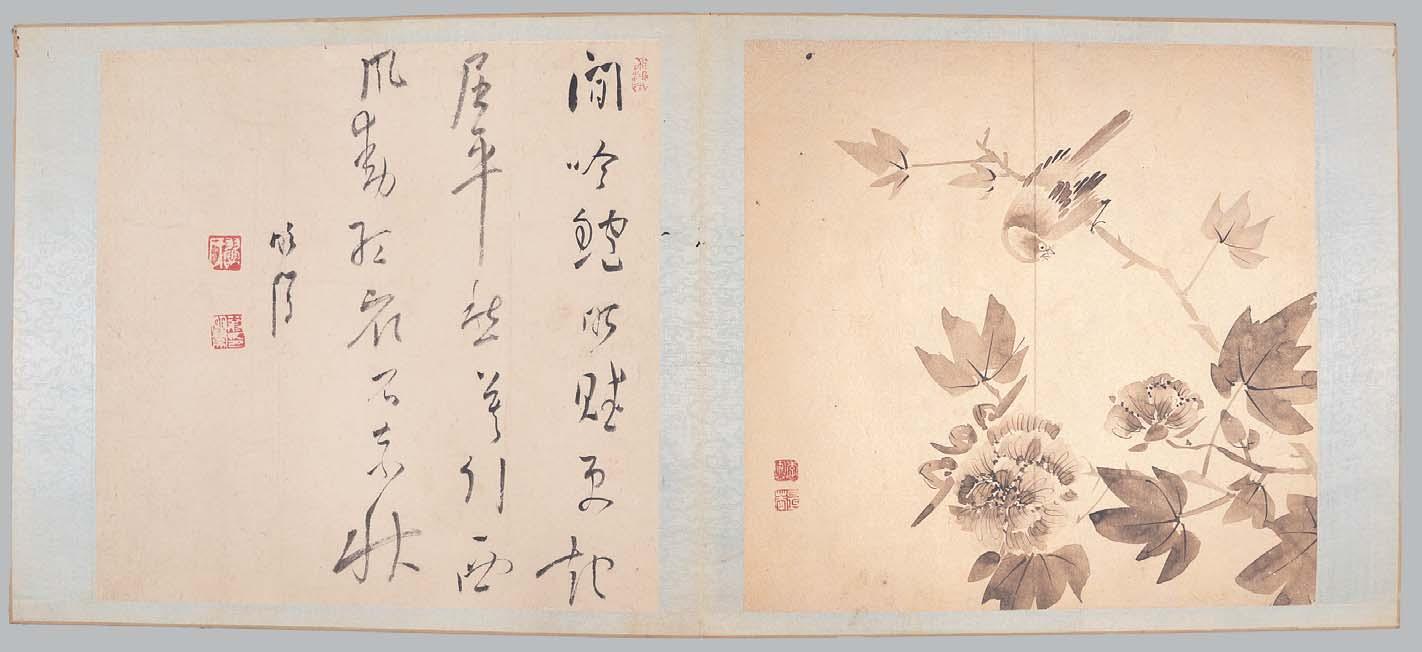

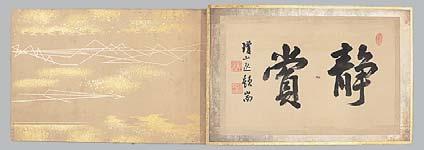

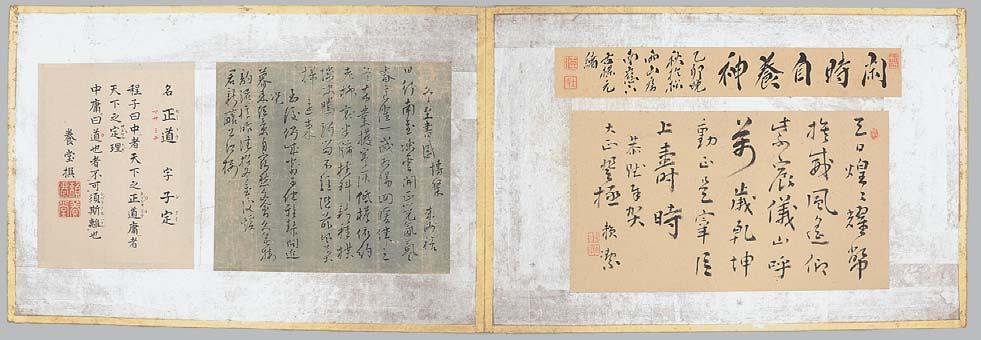

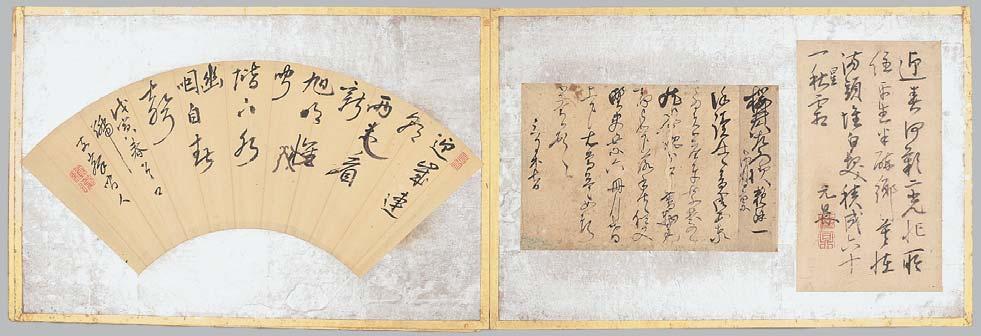

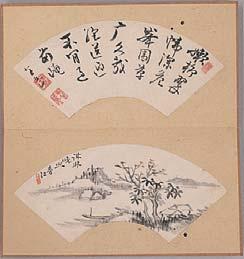

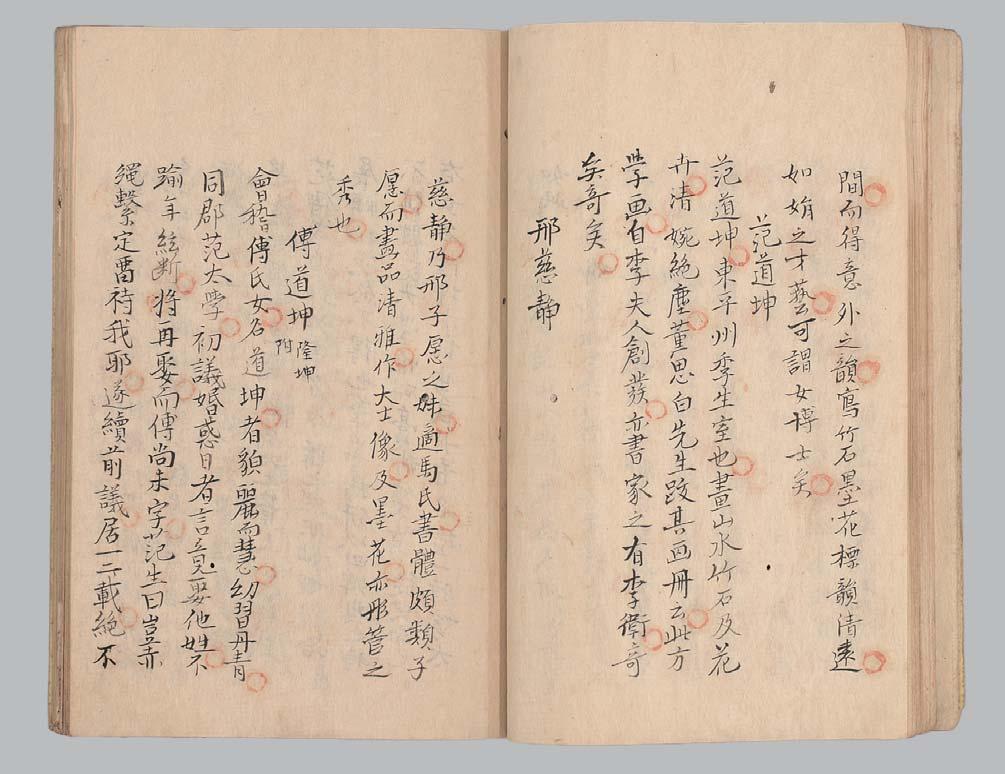

#027 李因・蒋明鳳 書画貼交帖 ¥800,000~ 付識箱(桐 貼札) 紙本 29×29 帖36×32×2 ヤケ 虫穴 跋文:「白雲在天」朱文、「醴泉長潤」白文印 箱書から、長尾雨山が七十六歳の時に蔵したと知れ、これは1939年に該当する。李因(萬暦四十四・1610~康熙二十四・1685)は女流画人、詩人。字今 生、号是庵。米芾、米友仁父子に学ぶ。蒋明鳳(生歿年未詳)は明代末期の文人、画家。浙江省長興出身。萬暦四十六年(1618)郷試に合格し、福建省の官職 に就いて以降政職を歴任。

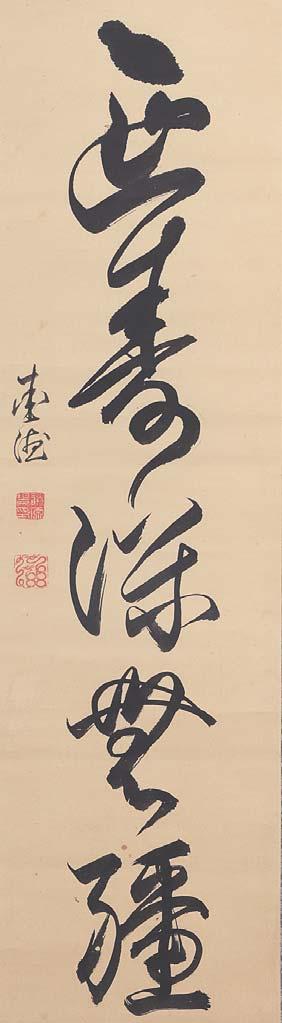

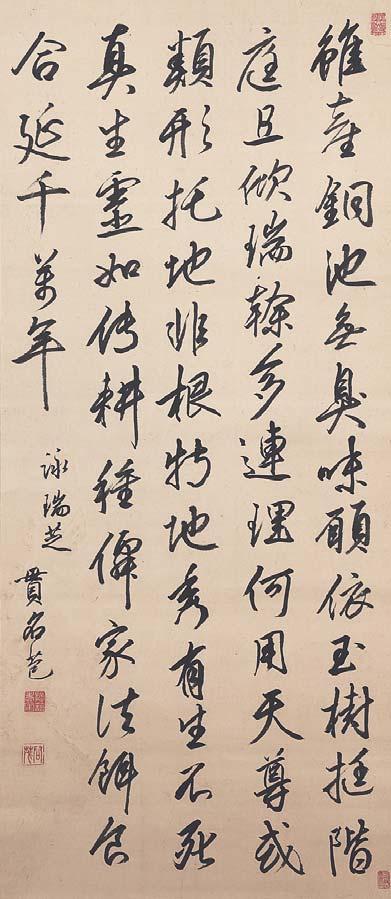

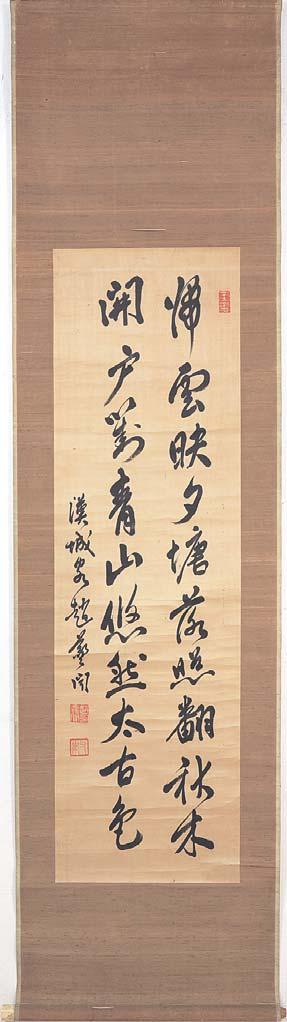

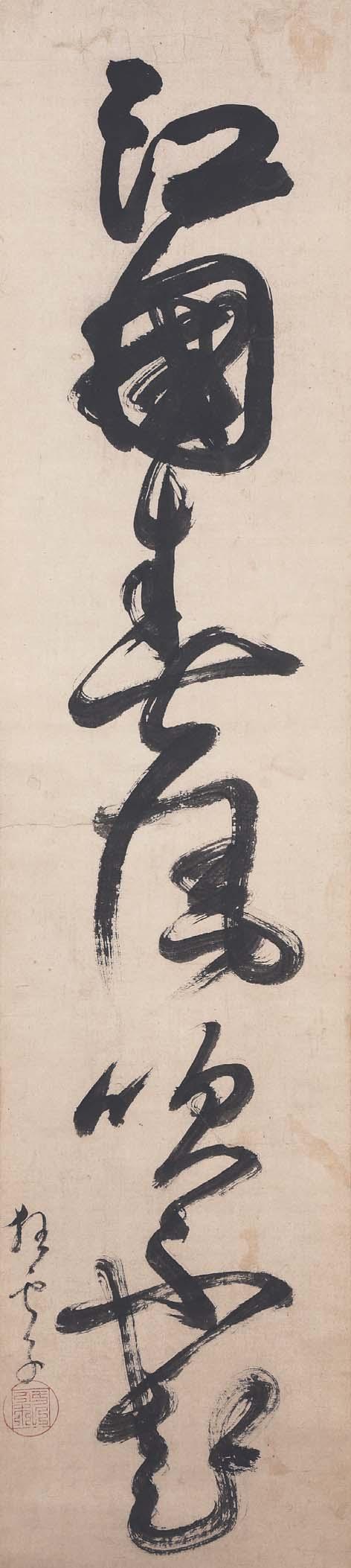

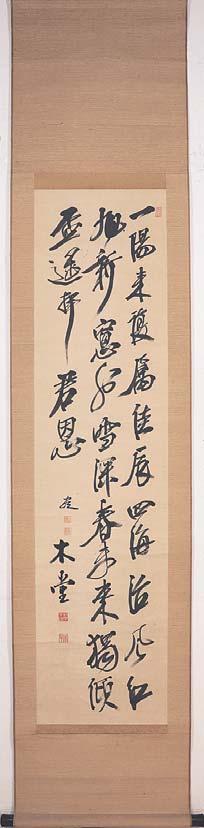

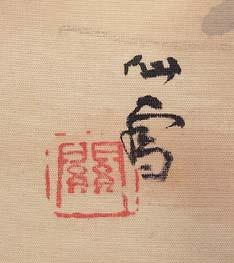

#029 貫名海屋 五行書幅 ¥100,000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 56×128 表具72×199 シミ 表具シミ 貫名海屋(安永七・1778~文久三・1863)は儒者、書家、 文人画家。幕末三筆の一人。別号菘翁。徳島県の人。儒学 を中井竹山に学び、京都に須静堂塾を開く。長崎の日高鉄 翁に文人画を学ぶ。名苞(しげる)。字君茂、子善。通称政 三郎、のちに省吾、泰次郎と改める。号に海仙、海客、海 屋、海叟、摘菘人、摘菘翁、菘翁ほか。別に方竹山人、須静 主人、三緘主人などとも称した。

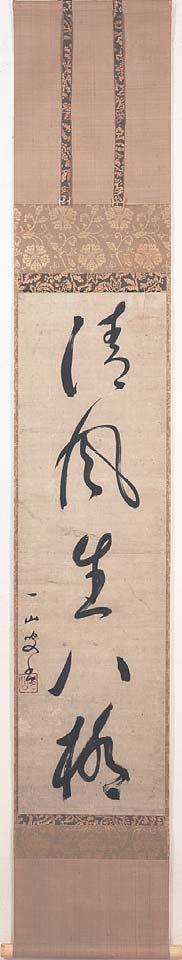

#030 山中静逸 三行書幅 ¥80,000~ 絖本 唐木軸端 35×130 表具49×187 ヤケ シミ オレ 表具シミ、穴 山中静逸(文政四・1821~明治十八・ 1885)は幕末・明治の志士、詩人。名は献、 字は子文、別に信天翁、對嵐山房、二水、月 橋の号あり。三河の人。篠崎小竹・斎藤拙堂 の門に学び、詩文をよくし、書画に巧みで あった。石巻県知事、登米県知事等つとめる。 晩年は京都嵐山に隠棲した。

#031 堀南湖 三行書幅 ¥50,000~ 付識箱(杉) 絹本 黒塗軸端 28×97 表具40×151 ヤケ 表具シミ、虫穴 堀南湖(天和三・1683~宝暦三・1753)は 安芸藩の儒者。正朴の子、杏庵の曾孫。名正 修、字身之、通称正蔵、号南湖、習斎。詩文を よくし、易理に精通す。著書に『書數萬言』。

#033 林鳳岡・人見竹洞 漢詩合装幅 ¥65,000~

付木箱(杉 貼札) 紙本 陶磁軸端 33×22 表具48×147 ヤケ 林鳳岡(寛永二十一・1645~享保十七・1732)は儒者。林鵞峰の子。家 綱から吉宗までの徳川将軍家に仕え、幕政に関与した。

人見竹洞(寛永十四・1638~元禄九・1696)は林羅山に学んだ儒者で、 幕府儒官となり『本朝通鑑』編纂に従事。また石川丈山に詩を学ぶ。 #032 村瀬栲亭 七律書幅 ¥60,000~ 紙本 潤塗軸端 52×32 表具63×131 シミ オレ 村瀬栲亭(延享元年・1744~文政元・1818)は儒学者で京都生まれ。 名は之煕、字は君績、別号神州、土岐中書。詩文を武田梅龍に学び、博学 を以って秋田藩主佐竹候に仕え、藩政に参加。後、致仕して京都で門人 に教授し、著述に専念した。蘭竹の画にも長じた。

#034 伊藤聴秋 五絶書幅 ¥40000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 唐木軸端 31×136 表具42×192 ヤケ 表具ヤケ 葛布表装 伊藤聴秋(文政五・1822~明治二 十八・1895)は漢詩人。名起雲、字 士龍、号は黙成子のち聴秋。蜂須賀 家家臣の家に生まれ、京に出て梁川 星巌に師事。

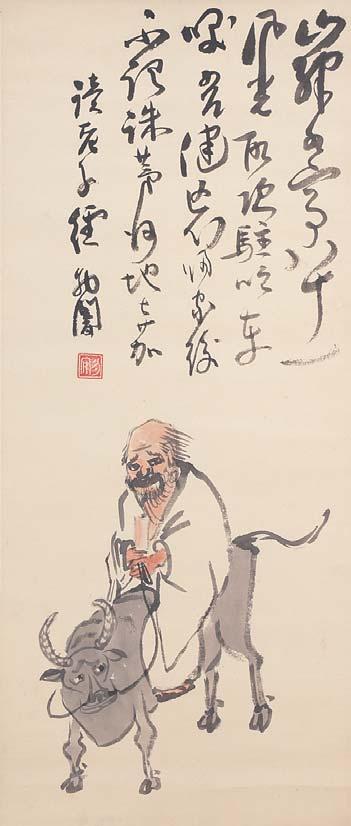

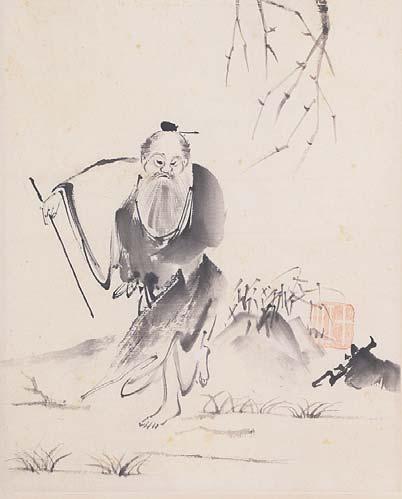

#038 近重真澄 騎牛老子画賛幅 ¥35,000 付木箱(杉 貼札) 紙本 朱塗軸端 25×58 表具34×141 オレ 近重真澄(明治三・ 1870~昭和十六・1941) は高知県出身の化学者、 理学博士。東京帝国大学 理科大学化学科卒。京都 帝国大学で理学部長、化 学研究所初代所長を務 めた。また禅学や茶道に 明るく、漢詩も能くする 文人でもあった。号物安。

#035 大沼枕山 三行書幅 ¥40000~ 紙本 唐 木軸端 30×139 表具43×180 シミ オレ 表具シミ、オレ 大沼枕山(文化十五・1818~明治 二十四・1891)は漢詩人。名厚、字 子寿、号水竹居ほか。菊池五山の門 人として漢詩を学び、梁川星巌らと 交流。私塾下谷吟社を開き、詩壇の 中心を成した。

#036 長尾雨山 三行書幅 ¥60000~ 紙本 唐 木軸端 40×143 表具54×214 シミ オレ 穴 長尾雨山(元治元・1864~昭和十 七・1942)は香川県生まれの書家、 漢学者。名は甲、字は子生、通称は 槙太郎、別号に石隠など。東京帝国 大学卒。

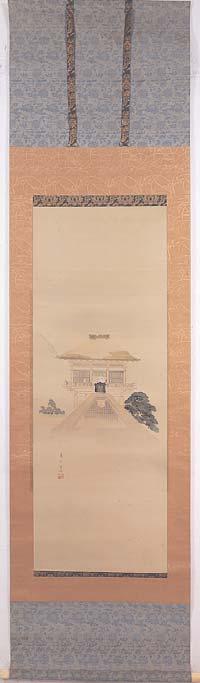

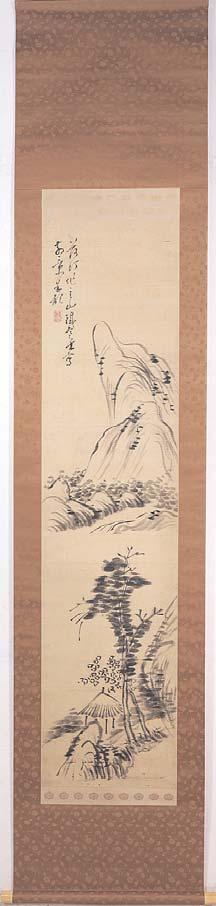

#037 牧野栄斎 庭園画幅 ¥50000~

付合箱(桐) 紙本 潤塗軸端 31×129 表具34×191 ヤケ シミ 「久田十代目宗員門人」款記 作者については仔細明らかでな いが、款記より久田家十代・石翁宗 員(寛政二・1790~慶応四・1868) の門人と知る。掲出は遠方の瀧を借 景とした庭を描く。

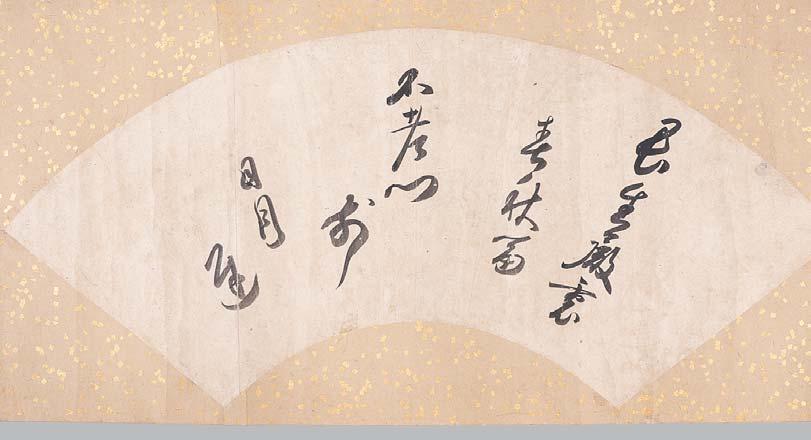

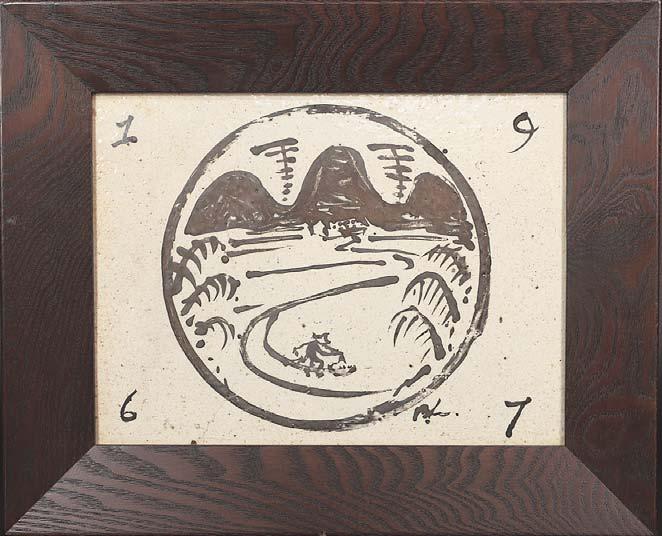

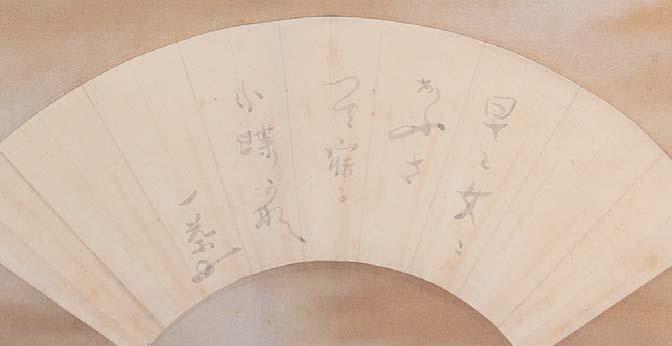

#039 甲斐虎山 霊石花卉画扇子 ¥50,000~ 付共箱(杉) 紙本 総長40 ヤケ 「春暉暁艶」原題 「昭和四季(1929)」画中 甲斐虎山(慶応三・1867~昭和三十六・1961)は南画家、書家。豊後の人。名は簡、 字は厚甫、通称駒蔵、別号に梅花道者、玉壺道人ほか。帆足杏雨に師事。明治三十三 年(1900)京都に文中園女学校を創立した。

中国美術

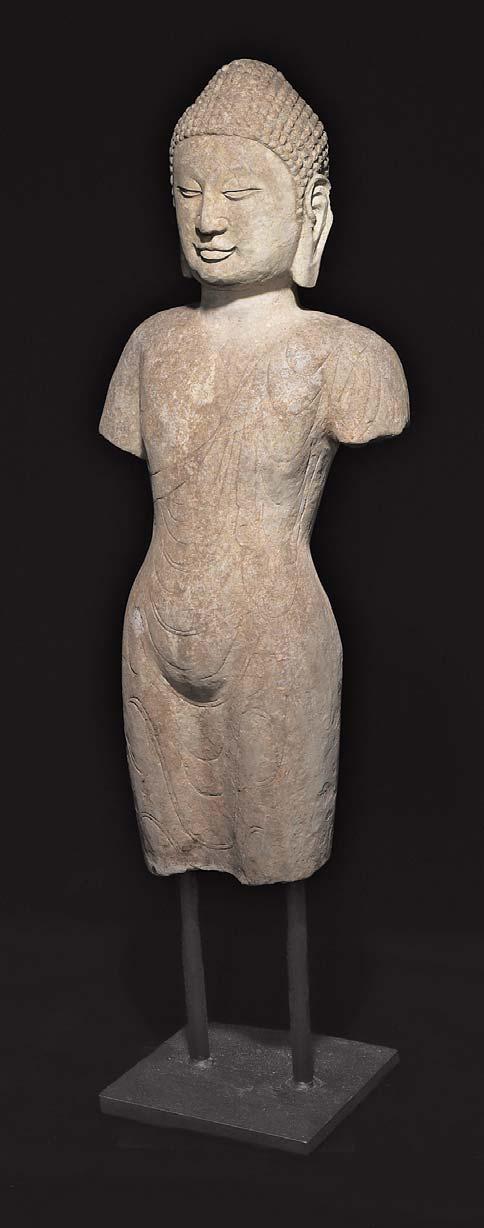

CN-001 漢白玉菩薩趺坐像 ¥700,000~ 付識箱(杉) 唐木台 久野健添状 像高46 総高49

総体を一塊の大理石より彫出しており、 頸を僅かに右傾し、右膝を立て、右手には 宝珠を持つ。東京文化財研究所の久野健 (1920~2007)の添状に曰く、面相の穏や かさと衣紋の表現から作期を九世紀に比 定した趺坐像とする。

CN-002

銅鍍金触地印如来坐像 ¥450,000~ 像高11 総高15

CN-003

銅鍍金立像

¥300,000~ 付識箱(桐) 像高7 総高11

CN-004

西蔵抱合佛 ¥200000~

像高42

総高50 四面十二臂

CN-006 西蔵銅造菩薩坐像 ¥150000~ 像高60 総高73

CN-007 銅造菩薩立像 ¥120000~ 付時代溜塗箱(杉) 箔押台 像高8 総高11 CN-008 徳化窯白磁女仙 ¥200000~ 像高165 観音か CN-009 徳化窯白磁観音坐像 ¥150000~ 像高33 左第一指先カケ 三、四指接合補修 「何朝宗印」「徳化」窯印

CN-010 漢白玉菩薩像残欠 ¥80,000~ 付飾台 像高9 総高17

CN-013 木彫菩薩坐像 ¥50,000~ 総高100 損傷方々

CN-016

石造阿弥陀如来立像 ¥60000~ 付木箱(桐) 総高34 右手先欠失

CN-011 銅押出鍍金僧形坐像 ¥50,000~ 総高28 ヒビ

CN-014 木彫菩薩坐像 ¥50,000~ 総高40 ワレ

CN-017

木彫箔押菩薩坐像 ¥30000~ 総高16 剥離

CN-012 銅鍍銀菩薩坐像 ¥50,000~ 総高12

CN-015 銅造菩薩坐像 ¥30,000~ 総高5

CN-018

木彫白檀塗道教神 ¥30000~ 総高17 持物欠失

CN-019

西蔵木彫如来坐像 ¥30000~ 総高31

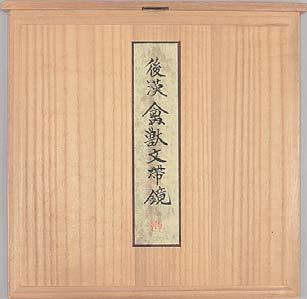

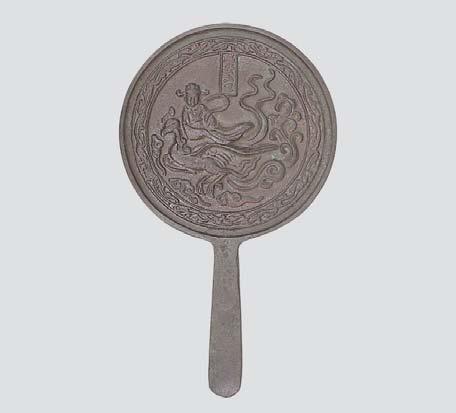

CN-021 禽獣文帯鏡 ¥1,800,000~ 付木箱(桐 貼札) 21×21×1

後漢時代の神獣文鏡。比較的に緑錆の浸食少なく文様をよく残す。半球状の鈕に四弁花をつけ、弁の間に「長宜子□(錆によ り不読、通例では「孫」)」の四字をみる。内区に青龍、獣頭仙人、蟾蜍一対、白虎、羊、朱雀、小禽を配し、神獣の間に花弁をつけ た乳を等間隔に置く。四つの乳と青龍、蟾蜍、白虎、朱雀には漢代に通底した鍍錫を施し、腐食を抑え視覚的な効果を出す。外 縁は雲文を廻らせて天界の構造をあらわす。本来図像化されたであろう玄武は不在であるが、掲出のような漢時代以来の神獣 の姿や配列においては複雑で不明な点も多い。

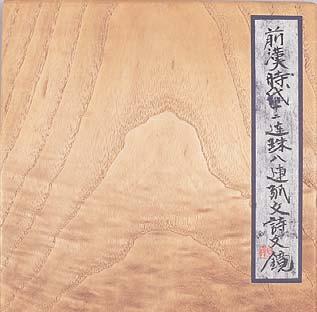

CN-022 十二連珠八連弦文詩文鏡 ¥1,500,000~ 付木箱(桐 貼札) 19×19×15

前漢後期より流行した連弧文銘帯鏡。半球状鈕を十二の連珠で囲む鈕座とし、斜列線を挟んで平面凸帯を廻らし、八連弧文で 囲む。外枠の銘文帯は斜列線を内外に廻らし、外縁を素文として構成される。銘文は三十八字からなり、 「 治鉛華清而明 以之為鏡冝文章 延年益寿去不羊 興天無亟如口光 □千秋恵歳長楽未央 可」 とあり、異体字銘帯鏡にて既知である銘文の一例に似通う。漢鏡銘文のおける誤字脱字は往々にしてあるもので、「之を以て鏡 と為せば文章に宜し、年を延し寿を益し不祥を去け……」という理念は通底しており、鏡を称えて延命長寿を願う漢人の風俗が よく伝わる。全体を緑錆に覆われてはいるが垣間見せる白銅の銀輝が古代の栄華を偲ばせる。

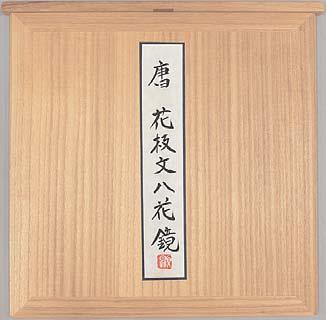

CN-024 花枝文八花鏡 ¥1,500,000~ 付木箱(桐 貼札) 22×22×1

唐鏡の特徴を鏡背文様に観察するが、京博に収蔵される径278㎝の優品と比べてみたい。京博蔵と掲出の相違は、径の大小だ けでなく鋳上がりの相違にある。唐鏡にはない「ゆるさ」と言い換えてもよい。掲出の鋳造の乱れに、踏み返しによる線の鈍さ を指摘し、唐鏡を倣製した和鏡の可能性を指摘したい。

¥350000~ 付識箱(杉) 19×18×15

¥150000~ 12×12×24

CN-025 銅饕餮文羊頭

CN-028 青銅壺

CN-027 青銅鼎

CN-031 青銅鬼面蓋注口器 ¥30000~ 付木箱(桐 貼札) 19×16×14

CN-034 青銅量器 ¥50000~ 14×25×5

CN-037 青銅金象嵌豆 ¥50000~ 付識箱(杉) 135×10×125

CN-041 銅獣耳香炉 ¥30000~ 14×11×95 「大明宣徳年製」底銘

CN-032 青銅鼎 ¥30000~ 10×8×9

CN-035 青銅尊 ¥50000~ 付識箱(桐) 22×22×25

CN-038 青銅鳩車 ¥50000~ 付木箱(桐) 17×65×9

CN-042 モール雲龍文鉢 ¥30000~ 23×23×8

CN-033 布幣 ¥30000~ 付木箱(桐) 75×9 損傷

CN-036 銅獣耳花入 ¥30000~ 付識箱(杉) 9×9×15

CN-039 鉄爵 ¥30000~ 15×11×20

CN-043 白玉鹿 ¥300000~ 付木箱(桐) 55×8×55

CN-044 寿山白芙蓉石羅漢 ¥250000~ 付飾台 14×9×95

CN-045 玉飾香炉 ¥100,000~ 付木箱(桐) 飾台 8×35×11 蓋部欠失

CN-046 翠玉根上松 ¥150,000~ 付飾台 45×13×81 ※下見会には持参しません。詳細お問合せください。 TEL:075-254-8851

CN-049 玉璧 ¥80,000~ 付合箱(桐) 8×8×04

CN-051 犀角杯 ¥100000~ 付木箱(杉 貼札) 仕覆 65×55×45

白玉魚 ¥170,000

付木箱(桐) 飾台 総長21

CN-050 翠玉松鹿文合子 ¥70,000~ 付木箱(桐) 9×9×5

CN-052 獣角小形爵 ¥70000~ 付唐木箱 5×4×7

CN-048

CN-053 玉猪龍 ¥50,000~ 18×14×45 口腔部研磨

CN-056 玉璧 二 ¥50,000~ 付黒塗識箱(桐)各一 20×335×07ほか

CN-059 玉璧 九 ¥50,000 付唐木ケース 大95×24×05ほか

CN-054 玉璧 二 ¥50,000~ 付合箱各一 大22×35×18ほか

CN-057 玉璧 四 ¥30,000~ 付合重箱 13×20×04ほか

CN-060 玉飾 三 ¥30,000~ 総高9ほか

CN-055 玉璧 二 ¥50,000~ 付合箱 大14×36×1ほか

CN-058 玉璧 五 ¥50,000~ 大33×185×05ほか

CN-061 漢白玉浮彫武人 ¥60,000~ 39×32×8 接合補修

CN-064 銀浮文合子 ¥250000~ 付木箱(桐) 6×6×25 含有する銅に由来する緑青をみる

CN-066 黄銅鹿香炉 ¥100000~ 16×7×23

CN-065 銅獣面耳香炉 ¥200000~ 付寄唐木台 琥珀鈕唐木蓋 17×15×6 「大明宣徳年製」鋳銘

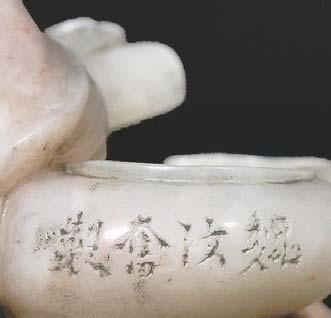

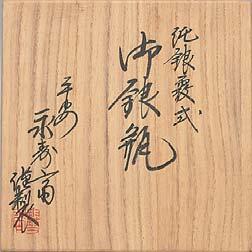

CN-067 平安永寿斎 霰銀瓶 ¥200000~ 付共箱(桐) 17×15×21(把手込) 774g

CN-068 秦蔵六 青銅饕餮文獣耳尊 ¥100000~

付共箱(桐) 唐木台 23×16×35 「明治二十八年(1895)」箱識

CN-070 龍文堂 鉄瓶 ¥40000~

付銅蓋(在銘) 18×15×22(把手込) 龍文堂は京都の鋳造家。明和元年(1764年)頃、 初代の四方龍文が蝋型での鉄瓶鋳造を創案した ことが始まりとされる。昭和三十三年頃まで八 代続いた。

CN-073 七宝香炉 ¥70,000~ 付木箱(桐) 15×10×19

CN-069 七宝花瓶 一対 ¥100000~ 付時代溜塗合箱(桐) 11×11×32

CN-071 唐物手焙 ¥30000~ 26×26×15(把手込)

CN-074 七宝蓋物 ¥50,000~ 9×9×15

CN-072 唐物銅獣耳花入 ¥30000~ 18×13×39 エクボ 水漏埋補修

CN-075 七宝三足香炉 ¥50,000~ 付木箱(桐) 9×9×9

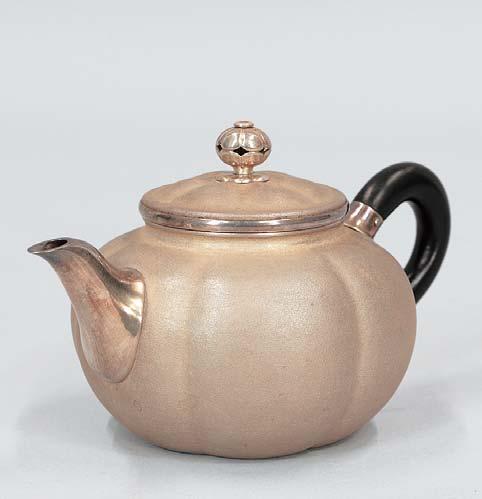

CN-077 葛明昌 急須 一対 ¥150000~ 付木箱(桐) 11×7×7 底銘

CN-079 唐木蘭文彫腕枕 ¥100,000~ 付識箱(桐) 75×20×3 在銘

CN-080 宜興白泥急須 ¥60,000~ 14×10×85 蓮茎把手 「順斎」底印 「志偉」蓋印

CN-082 銅塗金霊獣水注 ¥60,000~ 付識箱(桐) 16×11×15

CN-078 沈存周 錫水次 ¥100,000~ 付識箱(杉) 14×9×14 底銘

CN-081 宜興紫泥水注 ¥50,000~ 23×18×15(把手込) 蓋ワレ補修 錫加飾 「宜興紫砂名壺」印

CN-083 唐木胎錫蓋茶壺 ¥90,000~ 10×9×12 「道光年製」印銘

CN-084 石造獅子 ¥450,000~ 総高21 CN-085 色玻璃玉飾葡萄栗鼠彫持物

CN-086

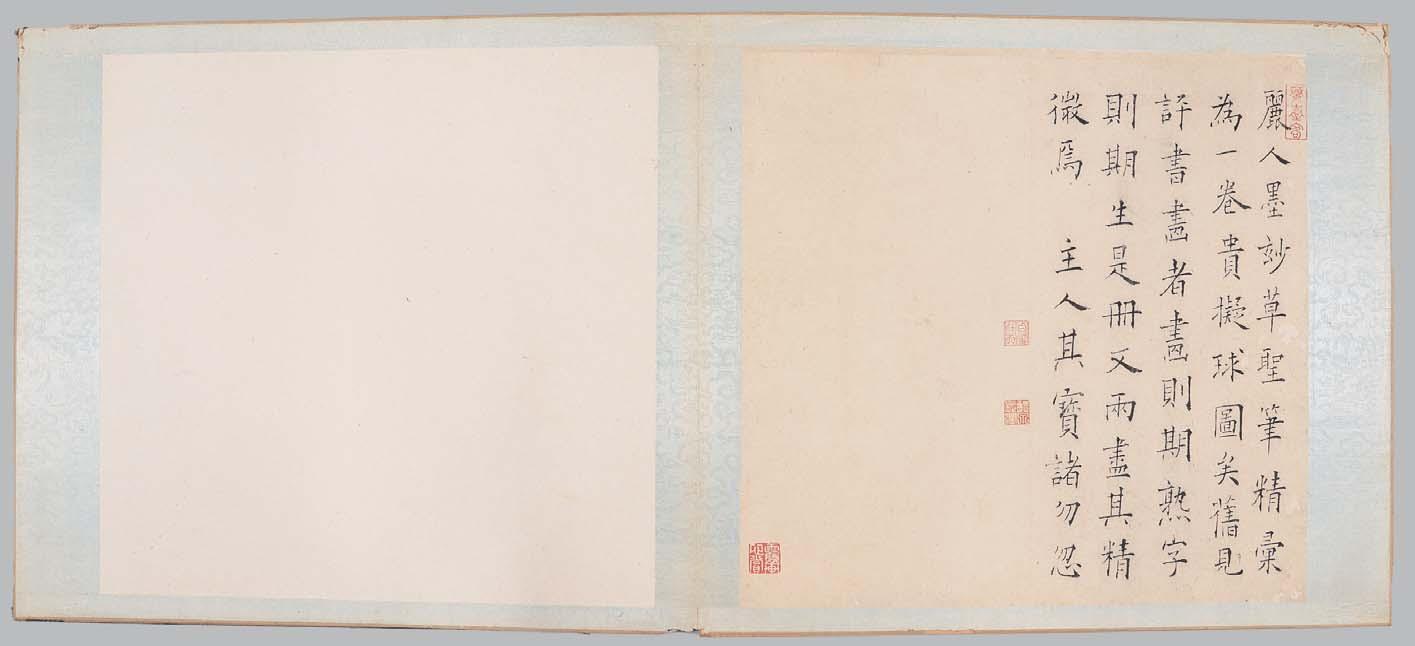

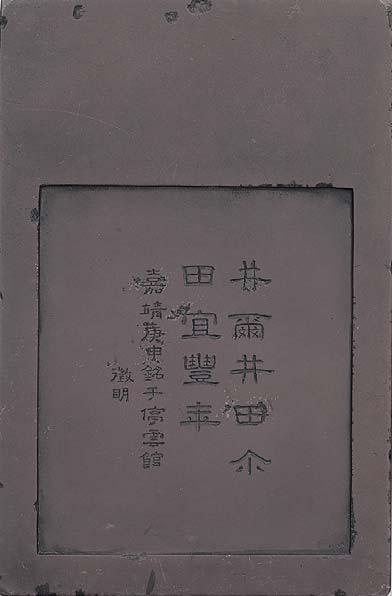

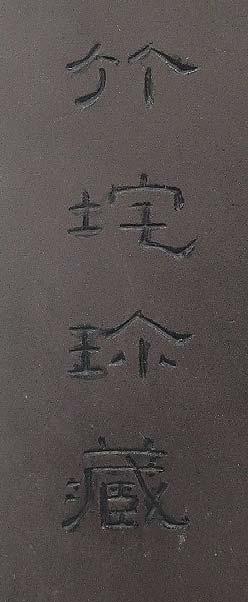

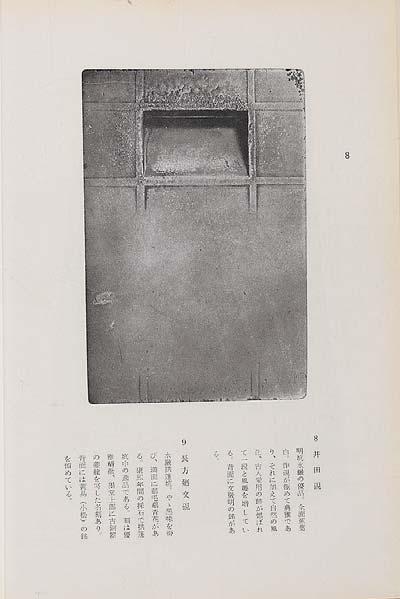

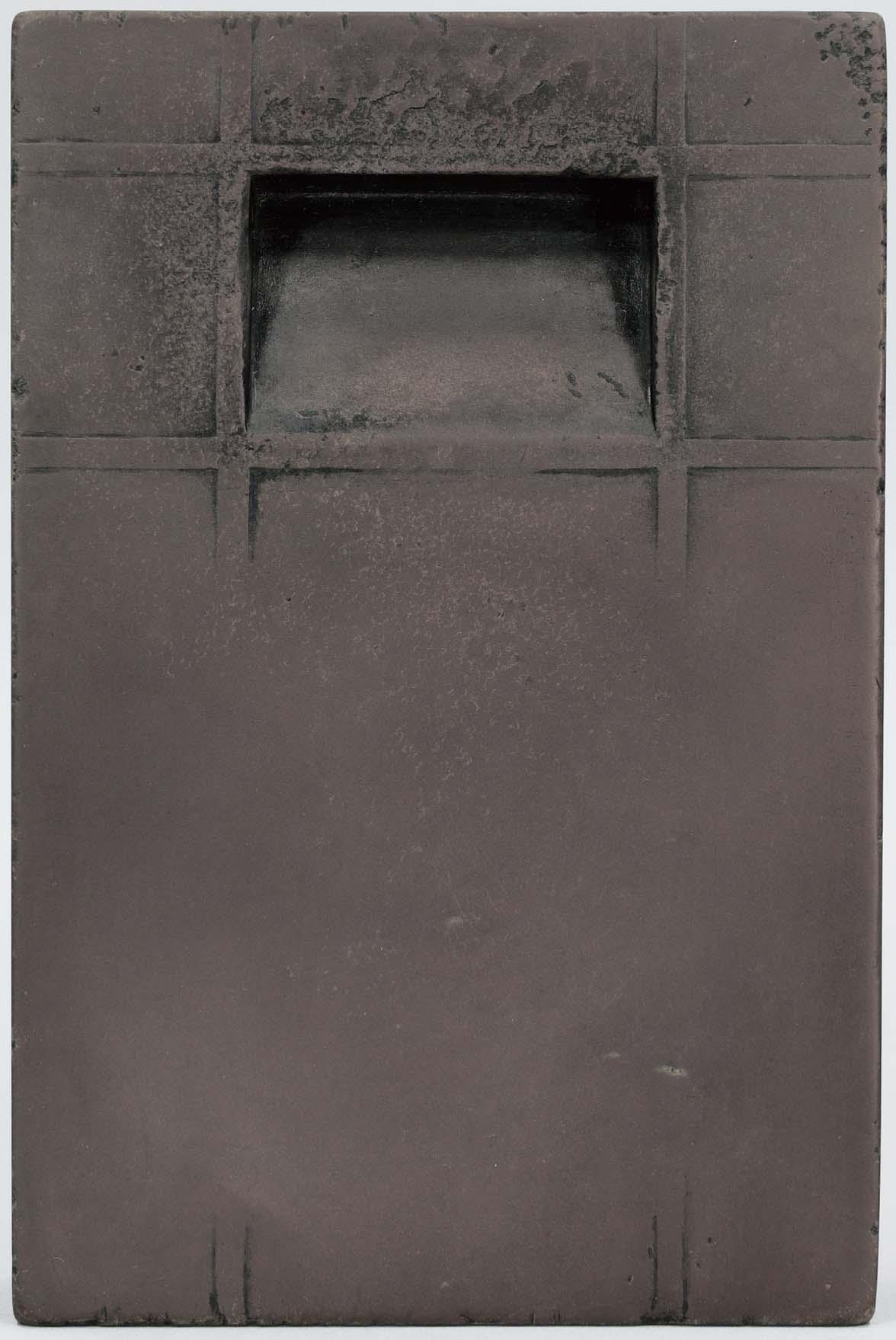

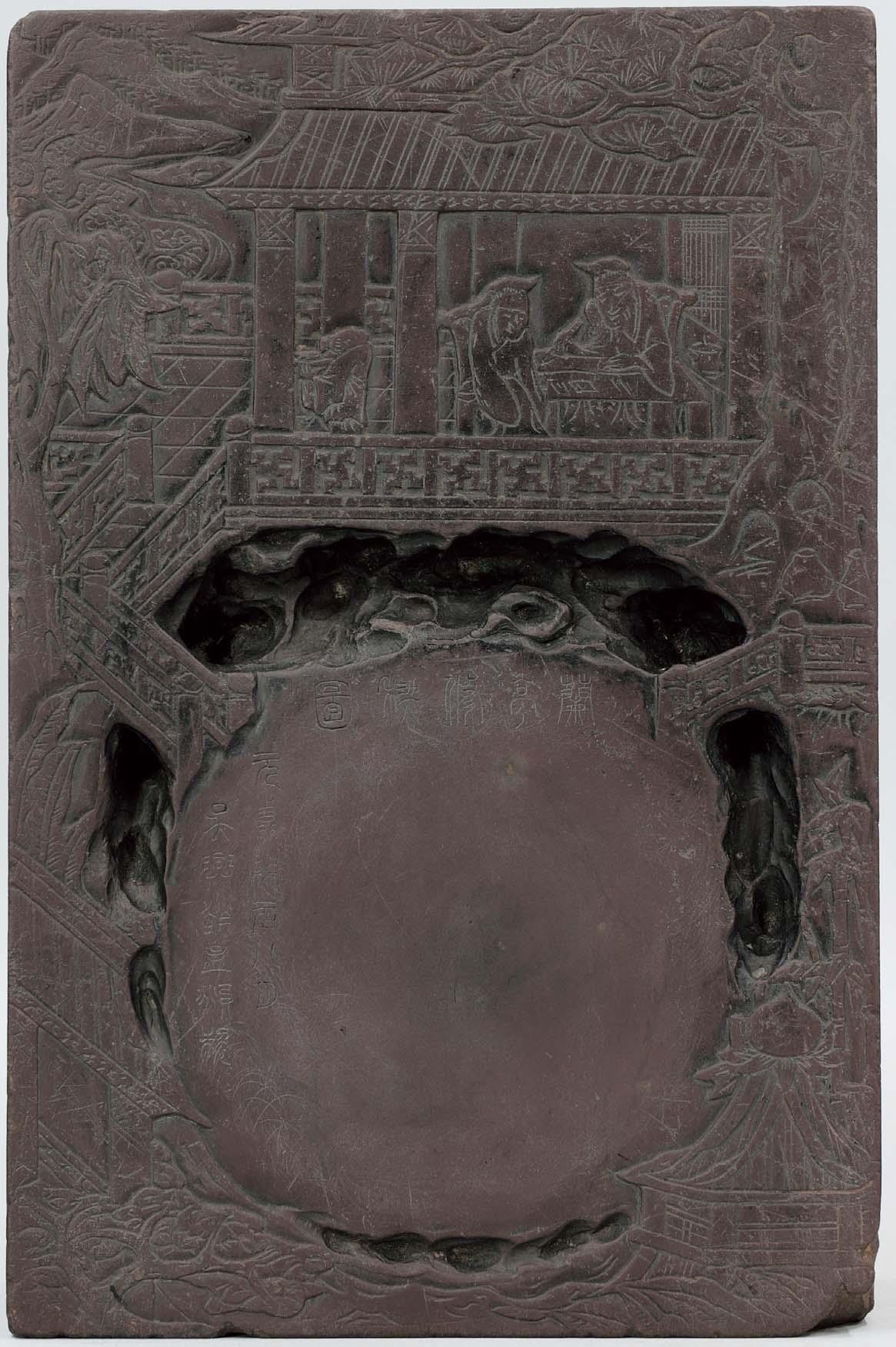

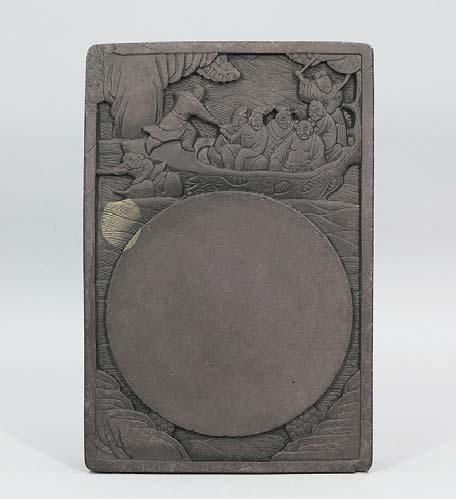

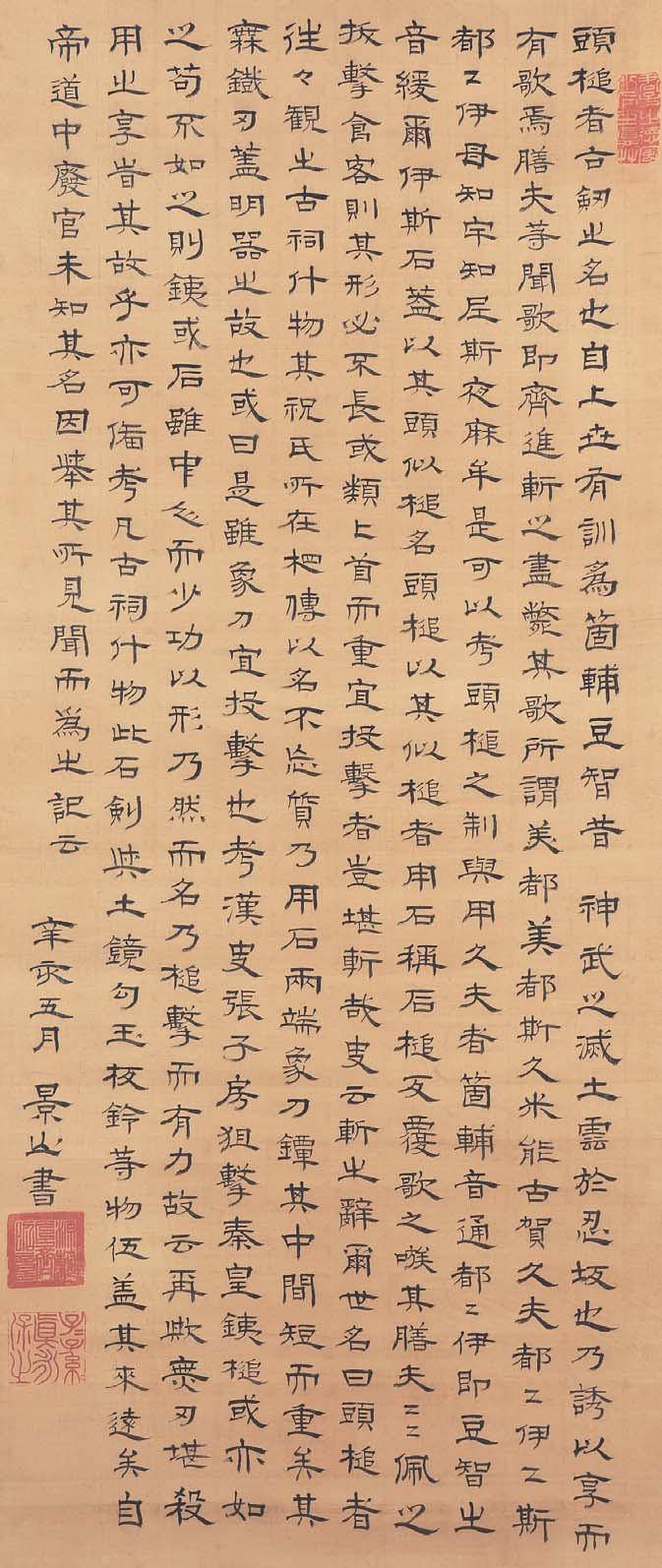

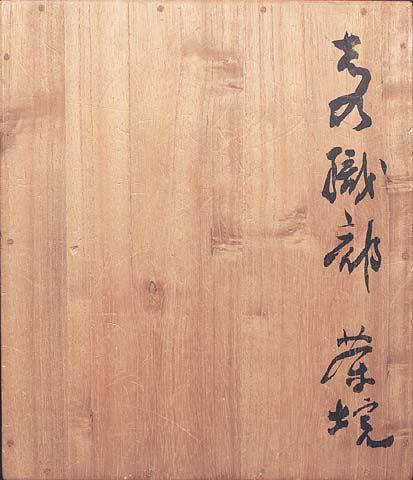

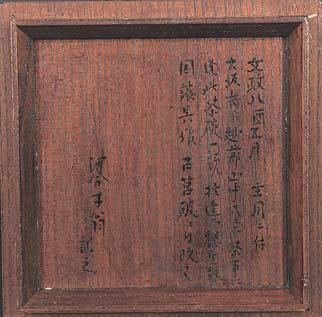

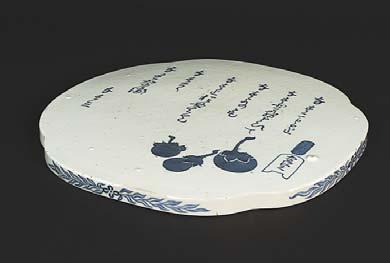

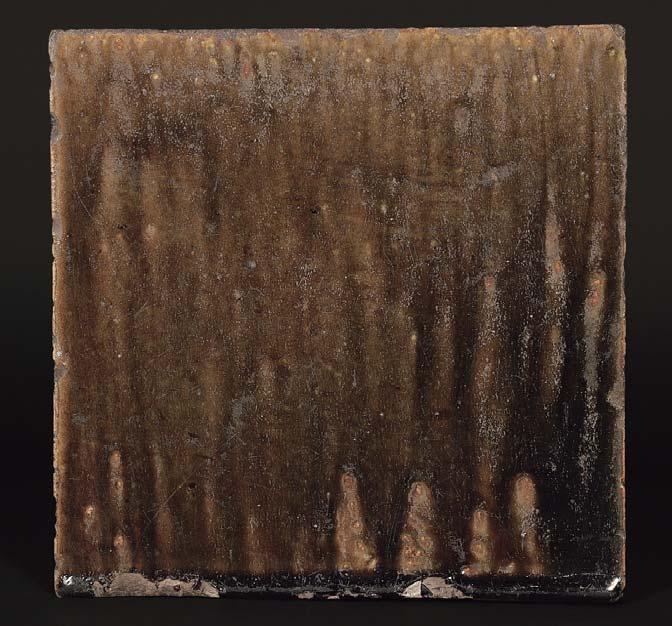

CN-089 端渓井田硯 ¥4500000~ 付唐木上下蓋 所載本 18×125×35 「嘉靖庚申(1560)銘于停雲館 徴明」底刻銘 『洗硯趣味』(井上研山 1965)所載 硯の研究家・蒐集家として知られる井上研山(1827-1984)には、東洋思想学者・木南卓一(19252016)との共著『洗硯趣味』(蒼龍社/1965)の刊行があり、その名硯図版の№8が掲出である。研山は、 日本産出の硯石である蒼龍石(高知県三原村)の発見者としても知られる。 「明坑水巌の優品。全面蕉葉白。作硯が極めて典雅であり、それに加えて自然の風化、古人愛用 の跡が偲ばれ一段と風趣を増している。背面に文徴明の銘がある」。と解説。銘文は、下記の如く 四行に彫り付けられる。

井爾井田/田宜豊年/嘉靖庚申銘于停雲館/徴明

井田石の呼称は、周代の農耕地の区分形式であった井田法の図形による。文徴明(1470-1559)は、 明代中期に活躍した文人。詩書画に優れ、三絶と称えられる。明代四大家の一。さらに左側面に「竹 珍蔵」と彫り、これは清代の文人・朱竹 (1629-1702)のこと。

解説冒頭に立ち返り、「明坑水巌」に触れておく。明坑とは、明代に南岸の坑から採石されたと の称。南岸は、端渓を端渓在らしめた狭義の端渓の称であり、名石の輩出で知られる。水巌(岩)とは、 明代の地下深くの坑から採石された端渓硯にのみ与えられる称。唐宗では下岩、明では水巌、清で は老坑と称す。

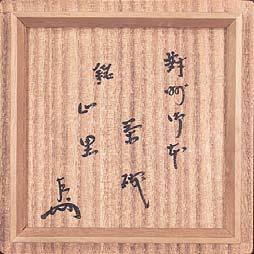

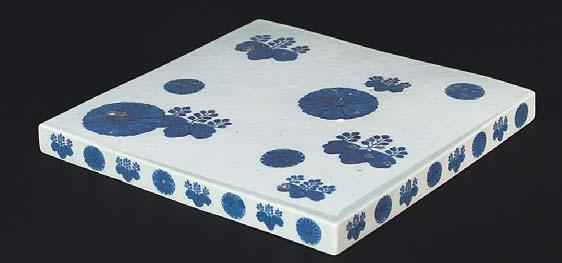

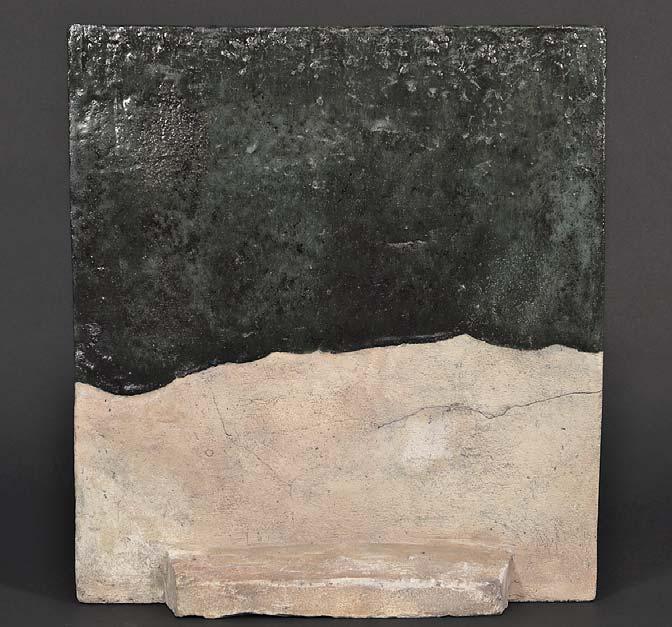

CN-090 端渓蘭亭硯 ¥2,000,000~ 付唐木上下蓋 275×18×8 ソゲ

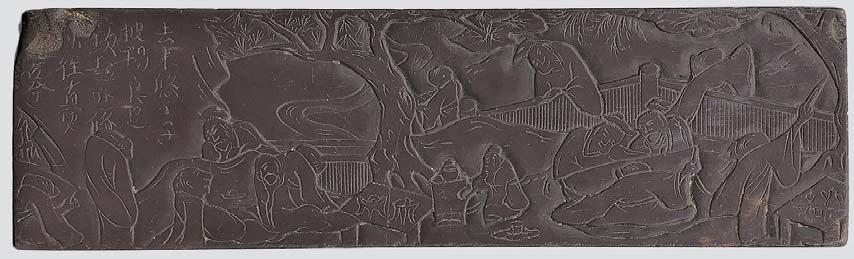

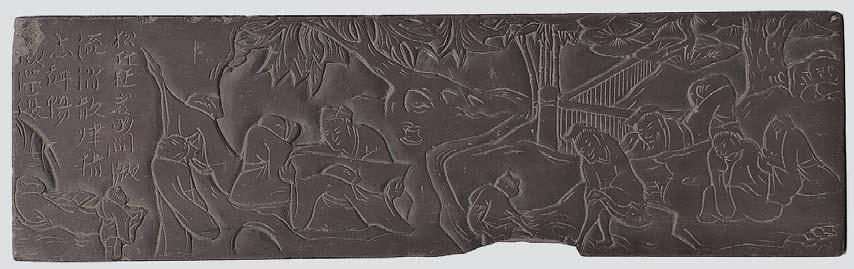

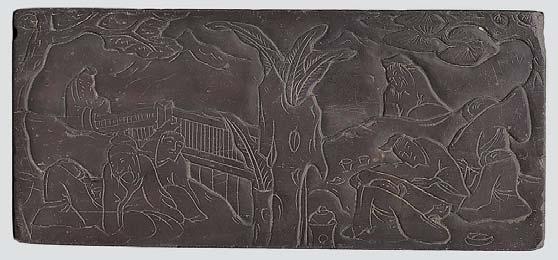

蘭亭硯は、能書家で名高い王羲之(303-361)が、永和九年(353)四十一名の高士を集めて 開いた詩会 (曲水宴)の様子を刻出して、王羲之を称える硯である。

蘭亭の故事に対する人々の関心も深く、その創始期が判明せぬまま膨大な蘭亭硯が 製作された。或いは宋代の草創とも予見されるが、確定する遺品をみない。本硯を観察 すると、硯面には松の大樹を透して建つ楼閣に在って筆を執る王羲之、彼を覗きこむ人 物、左に楼閣から退出する従者を平肉に刻出する。王羲之の眼前には墨池を兼ねる鵞池 が掘られ、楼閣の卍くずしの勾欄が墨堂へと伸び、墨堂の下辺には左に殿舎を右に宝珠 を戴く堂舎をみる。硯側には、流水に杯を浮かべ詩作にふける高士の群像を刻み、王渙 子と、王羲之の息子である王玄子の詩文を添える。硯背は深く長方に掘って、12行324字 からなる「蘭亭序」を彫り付ける。

硯面と硯側の彫技は薄肉彫に限り、表現は軽妙ながら、稚拙的を感じさせず、硯匠の 的確な描出力を印象させる。

加え、掲出には制作者のほか、唐絵の名画に見られる、後代の書き入れや押捺などに みる唐人の鑑賞法につらなる刻銘を諸所に見る。それらを以下に年代順に列記する。

硯面墨堂上部:「蘭亭修禊図 元貞紀元八月 呉興趙孟頫製」元貞元年(1295/永仁三) 趙孟頫(1254-1322)

硯背中央:「蘭亭序」彫者を不確かながら宋(克)と仮定した。宋克(1327-1387)

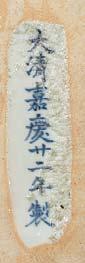

硯背左辺:「乾隆丙申夏初陽之長洲石庵劉塘記」乾隆丙申(411776/安永五)劉塘(17191804)

硯背右辺:「嘉慶二年八月二十日(欠落)北平翁方綱観」嘉慶二年(1797/慶応二)翁方綱 (1733-1818)

硯背下辺:「銭塘黄易得見」黄易(1744-1802)

硯側:「去来悠々子披褐良足欽超跡修独往眞契齋古今」「松竹挺岩幽澗激流消散肆情 志酣觴□滞優」年紀はない

本稿では、「蘭亭序」を彫り付けた人物名の読みを不確定とする問題を残すが、「宋 (克)」とすれば、本体部の形成と、「蘭亭序」の彫出に時間差を設定しなければならない。

以上の情報をもとに整理すると、1295年(元貞紀元)、趙孟頫が製作に係り、後、明代に 宋(克)が「蘭亭序」の全文を彫り、さらに下って、1776年(乾隆四十一)に劉塘、1797年(嘉 慶二)に翁方綱が、所蔵もしくは鑑見したことを知る。

定形化した蘭亭硯の創始を知るものではないが、以上の仮説では、宋(克)が確定しな いために隔靴掻痒のきらいは有るものの、作期は元代、本朝に照らせば、鎌倉中期末の 永仁三年に該当する。いずれにしても蘭亭硯史に一石を投じよう。

CN-092 端渓硯 ¥280000~ 付時代識箱(桐) 唐木上下蓋 21×14×45

CN-093 端渓硯 ¥100,000~ 付唐木四脚台・上蓋 45×31×5

CN-096 珊瑚波龍文彫筆 ¥250000~ 付木箱(桐) 柄総長21

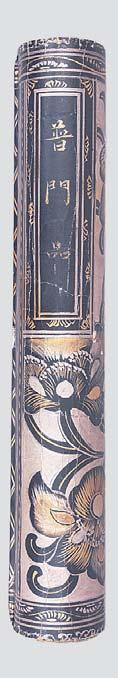

CN-097 漆塗筆 二 ¥150000~ 付割付箱(桐) 総長24(含筆帽)ほか 朱漆龍箔絵(付時代元箱) 黒漆

CN-098 木胎彫漆筆 ¥140000~ 付木箱(杉) 総長35(含筆帽)

CN-100 蓮蟹文彫竹筆筒 ¥80,000~ 135×13×14 ヒビ 「明治九丙子(1876)仲秋」彫銘

CN-103 粉彩筆 ¥100,000~ 付識箱(桐) 柄長20 総長28

CN-101 劉海蟾 竹筆筒 ¥70,000~ 105×10×13 ヒビ 「癸未呉之璠」彫銘

CN-104 端渓太史硯 ¥50,000~ 付唐木上下蓋(上蓋ワレ) 31×19×9

CN-106 端渓硯 二 ¥50,000~ 端州名硯(付唐木台 24×20×35) 天女硯(付唐木上下蓋)

CN-102 如竹斎 群蛸文彫竹筆筒 ¥70,000~ 10×95×15 「明治十八年(1885)」彫銘

CN-105 端渓硯 ¥50,000~ 付木箱(桐) 33×22×6 カケ

CN-107 翠玉獅子鎮子 ¥70,000~ 付木箱(桐) 85×4×5

CN-108 印 三 ¥50,000~ 3×3×5ほか 寿山ほか

CN-110 寿山石印材 ¥30000~ 45×3×5

CN-113 竹根彫蛙水滴 ¥30,000~ 付木箱(桐) 6×6×4

CN-116 倣哥窯筆洗 ¥50000~ 付識箱(桐) 85×85×3 磁貫

CN-109 印・印材 三十九 ¥30,000~ 3×3×9 印12 印材27

CN-111 倣哥窯連山筆架 ¥30000~ 付識箱(桐) 総長125

CN-114 紫檀水盂 ¥30,000~ 付銅匙 65×65×55

CN-117 黄楊透彫筆筒 ¥30000~ 付木箱(桐) 8×8×13

CN-112 木彫駱駝筆架 ¥30000~ 付木箱(桐) 総長95

CN-115 鉄獅子鎮子 ¥30,000~ 45×25×4

CN-118 墨 ¥30000~ 55×2×17

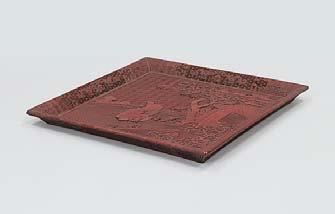

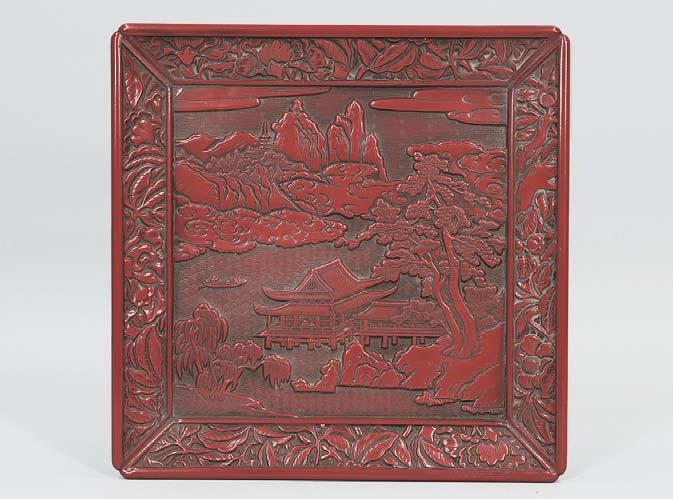

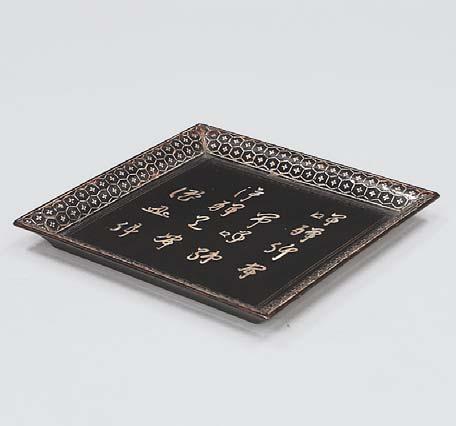

CN-120

堆朱樹下木匠文四方盆

¥300,000~ 付木箱(モミ) 35×35×3

CN-121 堆朱蟷螂文香合 ¥180,000~ 付木箱(桐) 55×55×2 内黒

CN-122 堆朱望月仙人文香合 ¥170,000~ 付合箱(桐) 7×7×3 底、内改塗 内黒

CN-123 堆朱山水文四方盆 ¥100000~ 付時代箱(桐) 27×27×35

CN-125 浮文椰子椀 一対 ¥100,000~ 87×87×57 内銀

CN-127 唐物手付花籠 ¥100,000~ 付時代識箱(桐) 仕覆 16×16×20

CN-124 唐物長角藤組縁煎茶盆 ¥90000~ 295×19×3

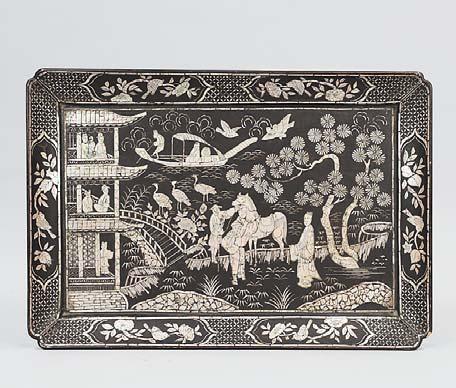

CN-126 唐物螺鈿布袋文香合 ¥80,000~ 付時代識箱(桐) 仕覆 9×9×25 ユガミ スレ 内黒

CN-128 唐木雨龍透彫飾台 ¥80000~ 12×8×2

CN-129 唐木輪花香盆 ¥60,000~ 15×14×15

CN-131

漁樵問答彫竹香筒 ¥100,000~ 総長36 「珍賢」「星巌」銘

CN-132 唐物青貝四方盆 ¥30000~ 付識箱(杉) 195×195×2 隅ほか補修

CN-133 竹編福寿字文籠 ¥30000~ 36×26×24

CN-134

唐物寄木托子 五 ¥50000~

付木箱(桐 貼札) 白地印度更紗仕覆 8×65×15

CN-135

唐木台 大小 十 ¥30,000~ 大16×16×4ほか 内一カケ

CN-136 大形釣瓶 ¥30000~ 付飾台 44×40×47

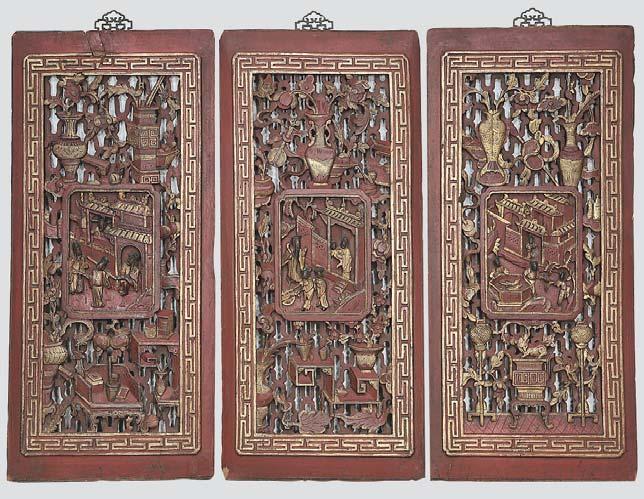

CN-137 透彫壁飾 三 ¥100000~ 39×86 ユガミ ソゲ 接合補修

CN-138 透彫壁飾 ¥50000~ 46×87 ソゲ ヒビ

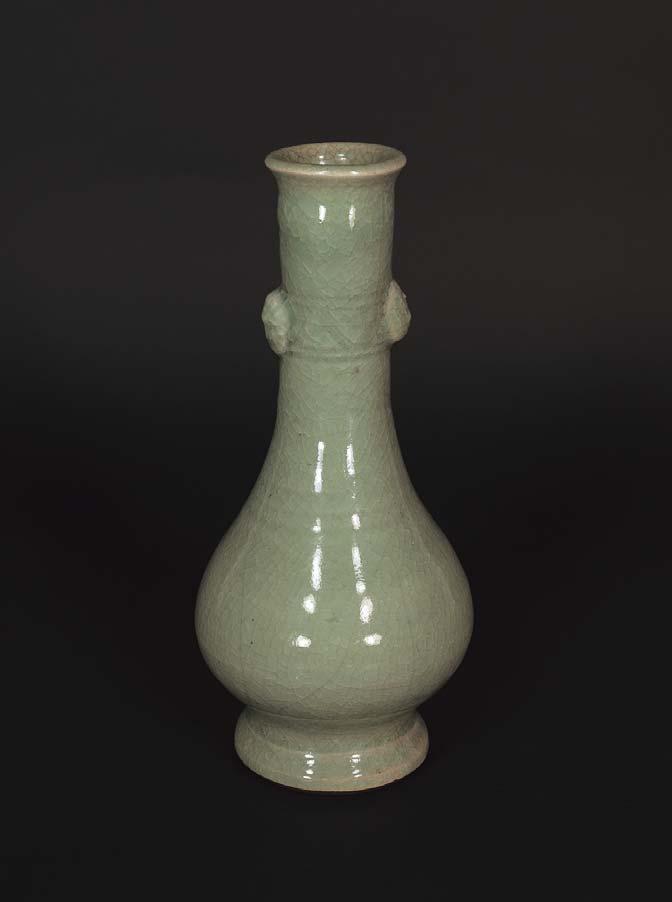

¥600,000~ 付木箱(桐 シミ) 唐木飾台 33×13×27

後脚周辺補修か

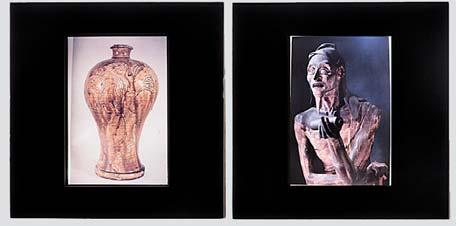

CN-141 龍泉窯青磁大盤 ¥3000000~ 付木箱(桐) 485×485×95

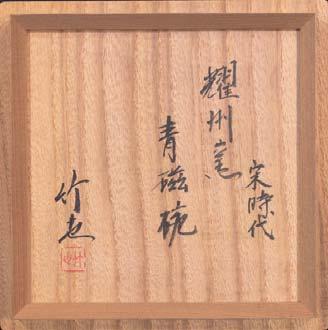

CN-143

耀州窯青磁唐草浮文鉢

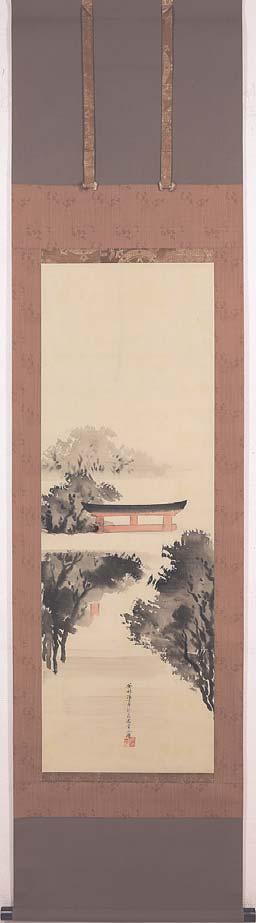

¥600,000~ 付識箱(桐) 17×17×7 磁貫 古賀健蔵箱識 箱識:古賀健蔵(昭和六・1931~ 平成十一・1999)茶道研究家。茶道 文化研究所所長などを歴任。

CN-144

七官青磁獅子香炉

¥500,000~ 付木箱(桐) 10×95×14 磁貫 窯キレ

CN-146 青磁獣面飾花入 ¥200,000~ 付時代溜塗箱(桐 虫喰) 95×95×24 磁貫

CN-148 青磁獅子香炉 ¥150000~ 付時代識箱(桐) 12×7×13 磁貫

CN-150

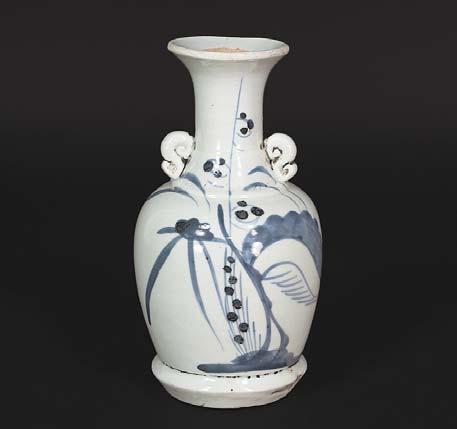

古染付柑子口花入

¥600000~ 付木箱(桐) 14×14×305

CN-151

祥瑞花鳥文針木鉢 ¥480000~ 付識箱(桐) 24×24×5 「大明成化年造」染付銘

CN-152 徳化窯香炉 ¥200,000~ 付識箱(桐) 唐木台、蓋 9×75×6

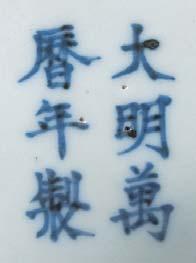

CN-153 萬暦赤絵雲龍文香炉 ¥200,000 付木箱(杉 貼札) 8×8×6 「大明萬暦年製」染付銘

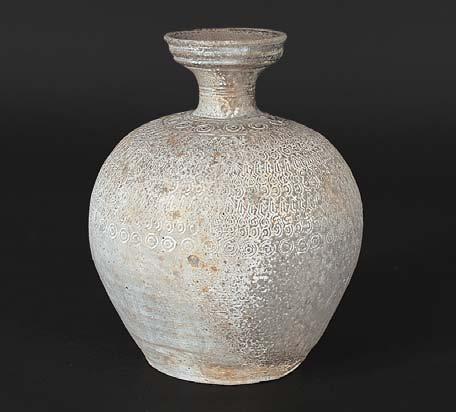

CN-155 越州窯多嘴壺 ¥500000~ 付合箱(桐) 15×15×25 磁貫 蓋鈕補修

CN-156 緑釉銀化壺 ¥200000~ 付識箱(桐 貼札) 黒塗飾台 19×19×16 東京銀座平山堂扱

CN-157 唐三彩三脚壺 ¥150000~ 付黒塗合箱(桐) 14×14×10 脚共色補修

CN-158 白覆輪天目盃 ¥100,000~

付識箱(杉 貼札) 仕覆 85×85×4

CN-161 建盞天目碗 ¥50000~

付識箱(桐) 仕覆 125×125×7

CN-164 染付山水三友文高杯 ¥50000~ 185×175×165 「大清乾隆年製」染付銘

CN-159 禾目天目茶碗 ¥80,000~ 付木箱(桐) 13×13×7

CN-162 油滴天目小碗 ¥50000~

付識箱(桐) 仕覆 105×105×55 鍍金覆輪

CN-165 鈞窯紫斑文小碗 ¥50,000~ 付識箱(桐) 仕覆 95×95×55 磁貫

CN-160 建窯天目茶碗 ¥60,000~

付識箱(桐) 仕覆 125×125×6 鍍金覆輪

CN-163 醤釉碗 ¥50000~ 付木箱(桐) 18×18×8 「大清康熙年製」染付銘

CN-166 三彩八角盃 ¥50,000~ 付木箱(桐) 7×7×5

CN-167 古染付丸橋杭文香合 ¥80,000~ 付木箱(桐 貼札) 35×35×6

CN-170 米色青磁耳盃 ¥30,000~ 付識箱(桐) 12×11×45 磁貫

CN-173 漢緑釉壺 ¥60000~ 27×27×35 口辺ソゲ

CN-168 粉彩木瓜形小皿 ¥50000~ 付時代箱(桐) 15×11×3 「大清嘉慶年製」朱銘

CN-171 青磁深鉢 ¥50,000~ 25×24×10 ヒビ 磁貫 虫喰

CN-174 十錦花瓶 ¥50000~ 11×11×25

CN-169 遼三彩陶枕 ¥50000~ 付木箱(桐) 21×16×9 小ソゲ

CN-172 白磁瓶子 ¥50,000~ 付時代箱(杉 貼札) 17×17×27

CN-175 青磁双耳瓶 ¥50000~ 付識箱(桐) 75×75×16 「乾隆年製」底銘 有馬頼底箱識

CN-176 五彩美人絵大花瓶 ¥30000~ 24×24×59

CN-177 安南茶入 ¥40,000~ 付木箱(桐) 牙蓋 55×55×35

CN-180 練上輪花平盃 ¥30,000~ 付識箱(桐) 11×11×3 磁貫 高台補修

CN-183 灰陶長頸壺 ¥30,000~ 17×17×23

CN-187 五彩花鳥文面取瓶 ¥30000~ 10×10×24

CN-178 青磁陰刻小服茶碗 ¥40000~ 付合箱(桐) 12×12×55 ヒビ 磁貫

CN-181 南京染付仙人文皿 ¥30,000~ 付合箱(杉) 145×15×4

CN-184 漢波状文双耳壺 ¥30,000~ 17×15×12

CN-188 白磁壺 ¥30000~ 14×14×18 ヒビ 磁貫

CN-179 青磁陰刻鉢 ¥30,000~ 付合箱(杉) 185×185×75 磁貫 縁金補修

CN-182 倣萬暦赤絵壺 ¥30,000~ 33×33×31

CN-185 河南天目五孔瓶 ¥30,000~ 11×11×9

CN-186 磁州窯蓋付壺 ¥30,000~ 11×11×14

CN-189 芙蓉手煎茶碗 五 ¥30000~ 付時代識箱(杉) 7×7×3 ソゲ 金補修

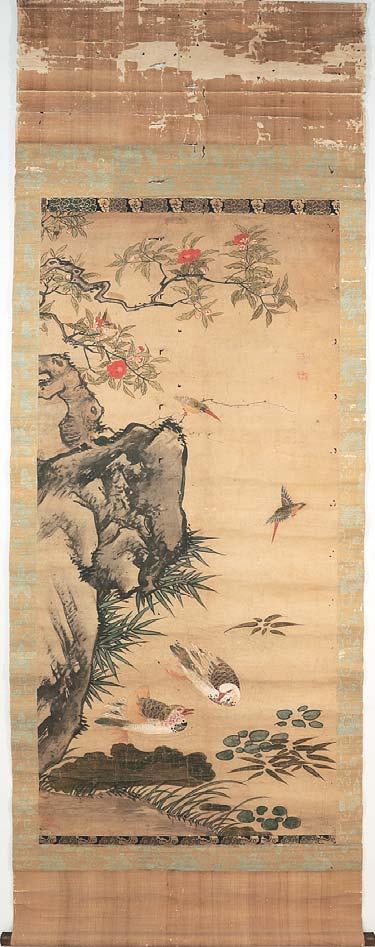

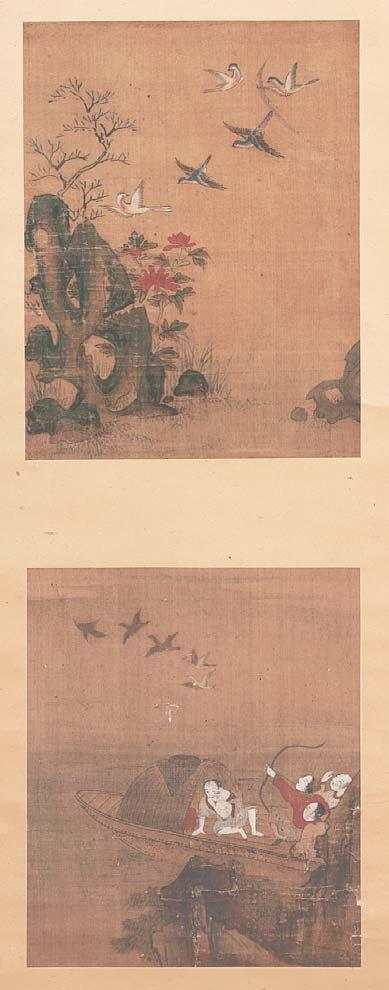

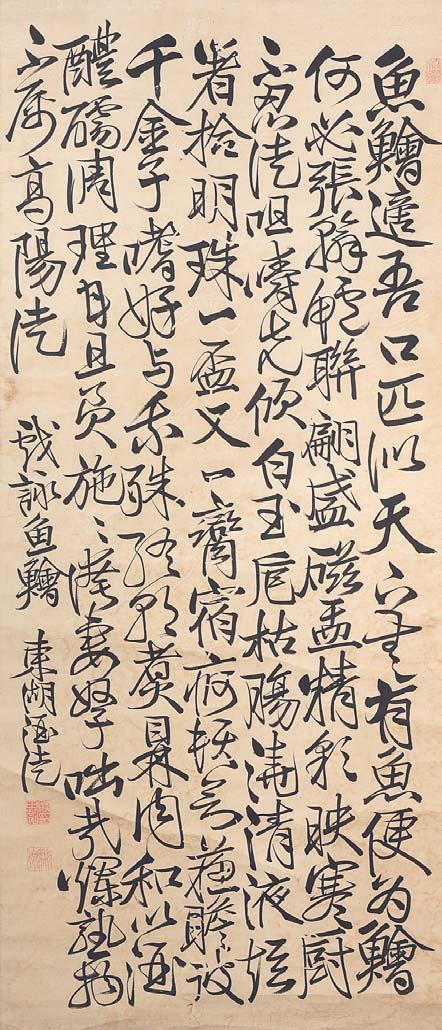

CN-190 孫億 蓮池鴛鴦画幅 ¥800000~ 紙本 唐木軸端 54×118 表具67×199 ヤケ シミ オレ 虫穴 表具虫穴 「辛酉」画中 孫億は中国清初の花鳥画家。号を于山、於 山、雲峰道者、江蘇省蘇州の人。装飾的な細密 描写が特徴。

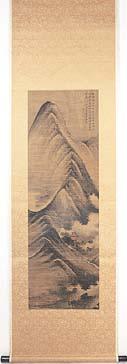

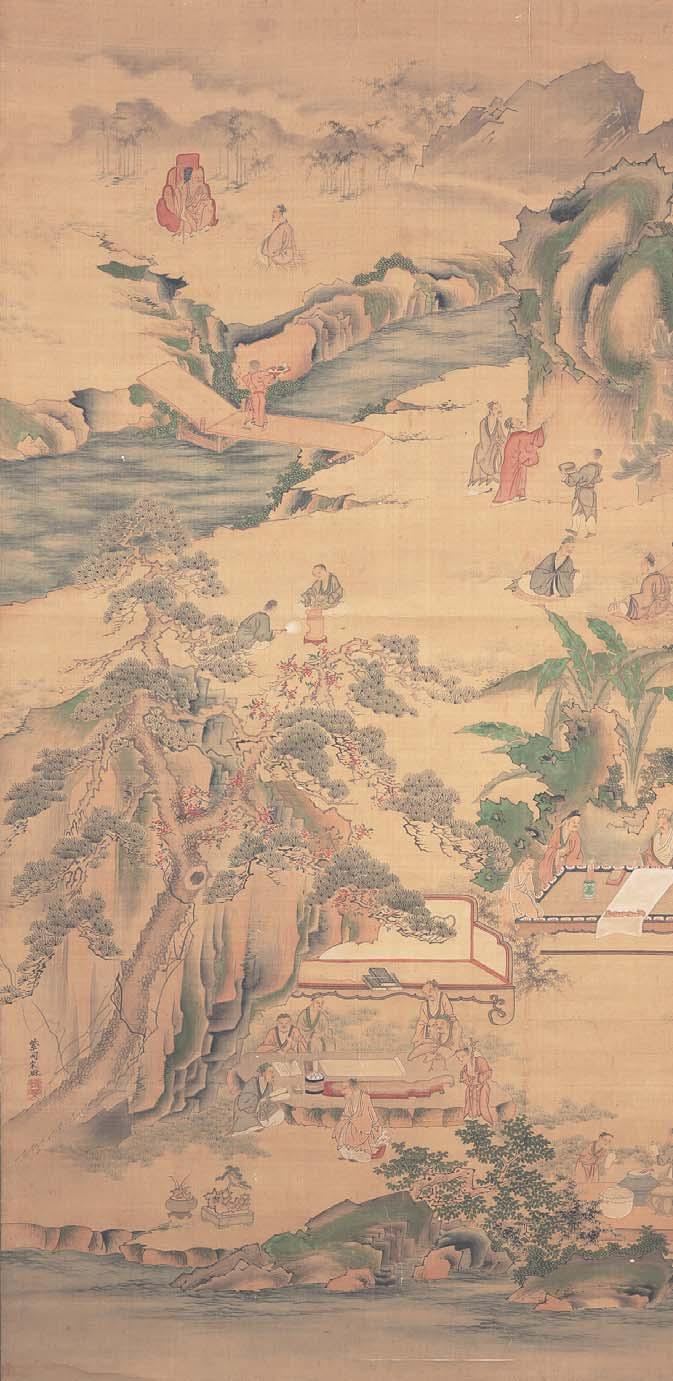

CN-191 趙千里 山水画大幅 ¥500,000~ 絹本 唐木軸端 97×186 表具117×262 ヤケ シミ オレ キレ 表具キレ、オレ 趙千里〔宋〕宗室。太祖七世孫。字千里。建炎(1127 1130)初官至浙 東路鈐轄。善青緑山及木石、兼工花卉 毛、尤長於人物、精神清潤、能別 状貌。光堯皇帝嘗命畫集英殿屏、賞賚甚厚。(『中国美術家人名辞典』上 海人民美術出版社)

CN-192 伝呂紀 旭光鳳凰画大幅 ¥500,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 78×141 表具97×224 ヤケ オレ 無款 呂紀(生歿年未詳)は明代中期の花鳥画家、写生派の雄。浙江省の人。 字延振、号楽愚。書画蒐集家袁忠徹所蔵の唐宋画を臨模し、自らの画風を 樹立したと伝えられる。

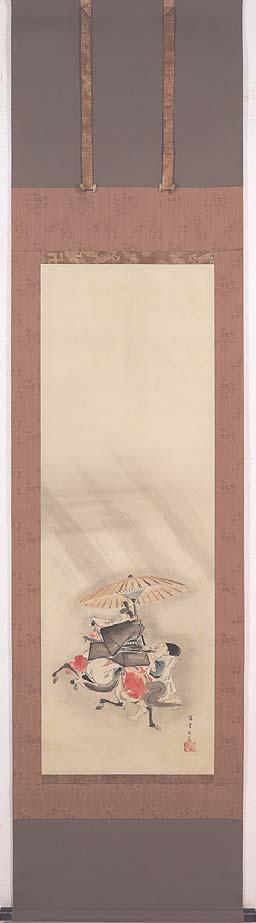

CN-194 騎馬人物画賛幅 ¥350,000~ 付大工箱 太巻 絹本 牙軸端 54×82 表具69×179 シミ オレ 穴 キレ

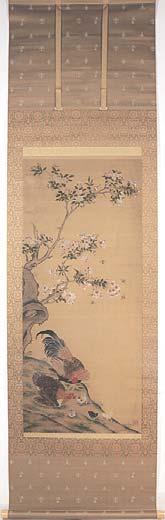

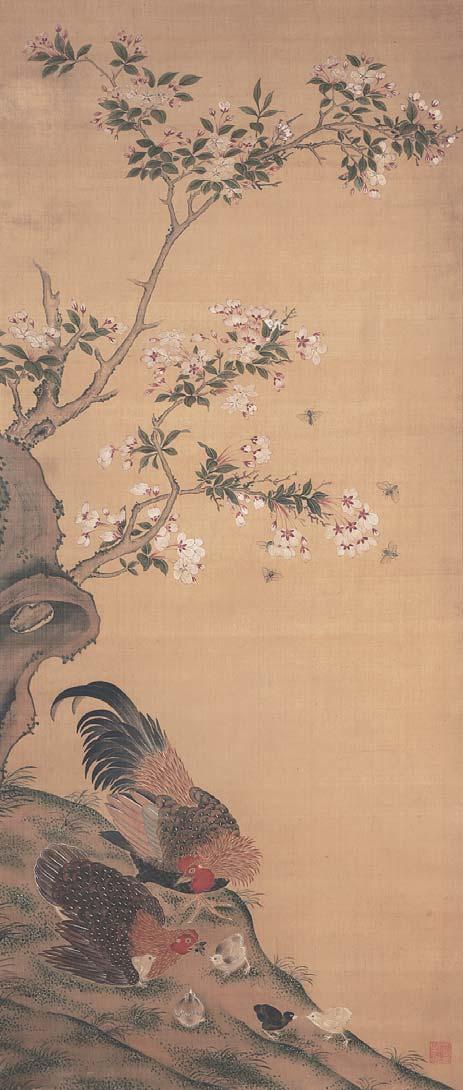

CN-195 唐絵桃樹下双鶏幅 ¥300,000

付二重箱(内桐 外溜塗) 絹本 牙軸端 53×125 表具67×236 シミ 表具オレ 款記未詳

CN-196 武神讃嘆画巻物 ¥150,000~ 絹本 唐木軸端 163×32 表具191×32 ヤケ オレ 虫穴

CN-197 白鷹画賛幅 ¥250,000~ 付二重箱(内黒塗桐 外溜塗) 絹本 牙軸端 44×93 表具47×177 ヤケ シミ スレ オレ 表具大シミ、オレ、ヤケ 蔡攸賛

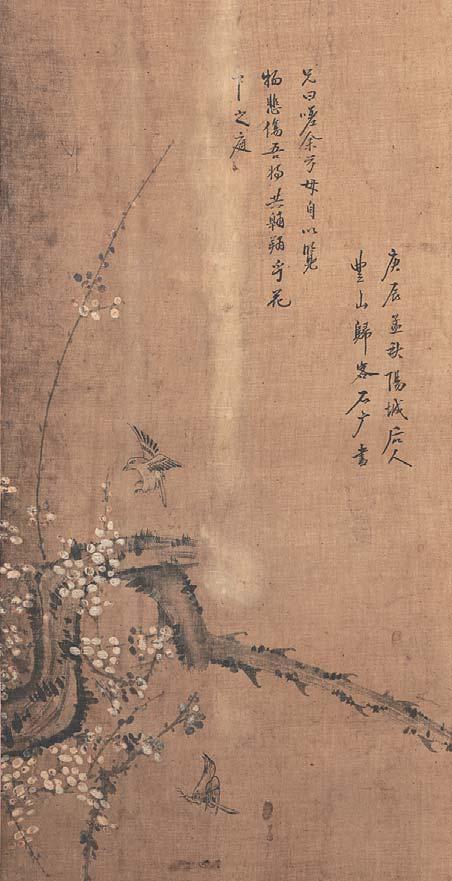

CN-198 鄭培 薔薇小禽画賛幅 ¥180,000~ 付識箱(杉 貼札) 絹本 雑木軸端 37×101 表具44×178 ヤケ オレ 表具スレ、ウキ 「庚午(1750)」画中 諸葛白岩賛 鄭培〔鄭維培〕(生歿年未詳)は字山如、号古亭。沈南蘋の弟子。師に 従って享保十六年(1731)に長崎へ渡航したとされる。浙江省呉興県出 身。

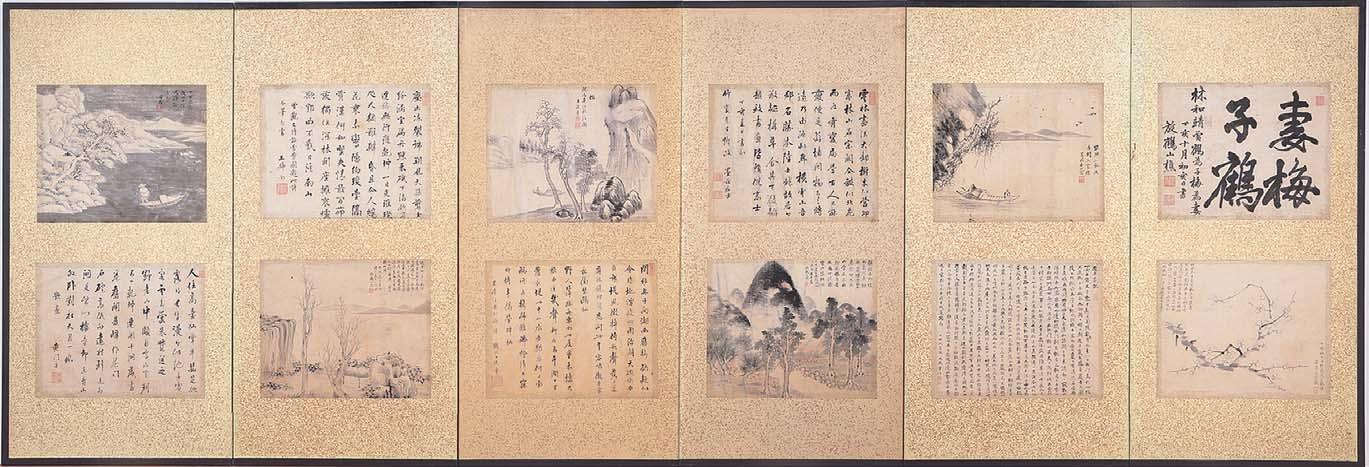

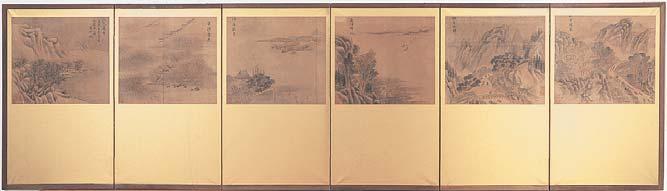

CN-199 唐人名家書画 貼交屏風 小形 六曲 一隻 ¥250000~ 絖本・紙本 34×28 屏風273×94

ヤケ シミ スレ 背面損傷

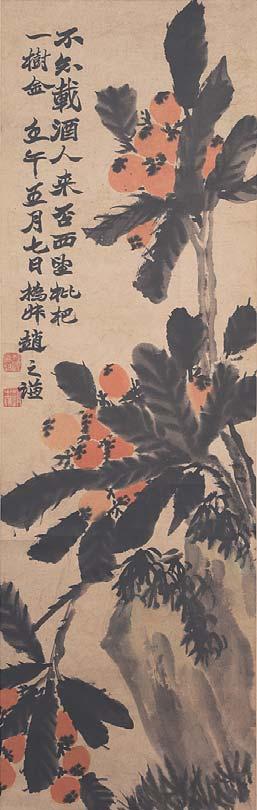

CN-201 趙之謙 枇杷画賛幅 ¥100000~ 紙本 錦包軸端(ヤブレ) 30×94 表具46×203 ヤケ オレ 表具オレ、ヤケ、 シミ、穴 「壬午(1882)」画中 趙之謙(清道光九・1829~光緒十・1884)は清 朝末期の篆刻家、書画家。

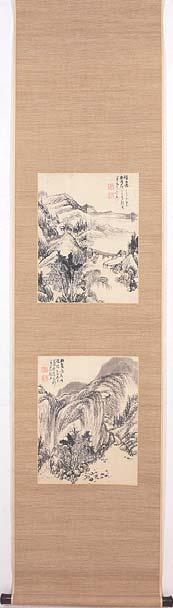

CN-202 趙左 米法山水画賛幅 ¥100000~ 付二重箱(内識桐・シミ) 絹本 唐木軸端 37×117 表具57×196 ヤケ スレ オレ 表具オレ 趙左(生歿年未詳)は明末期の文人画家。字文度。

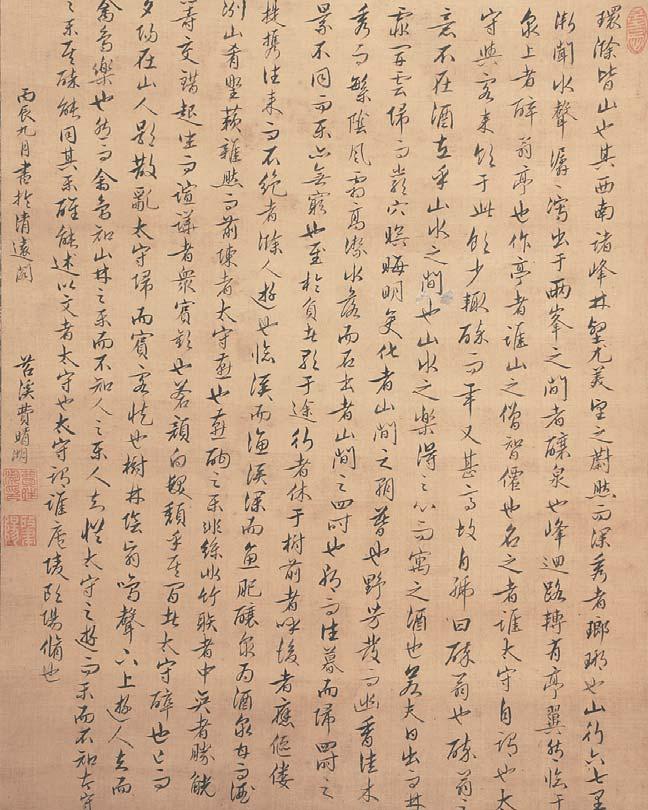

CN-204 費晴湖 酔翁亭記幅 ¥100000~ 付時代識箱(桐 貼札) 絹本 骨軸端 42×52 表具56×143 ヤケ シミ 「丙辰(1736)」書中 費晴湖は天明頃長崎来舶の清国人。字は 肇陽、号は晴湖、耕元道人。書画をよくす。 来舶四大家(伊孚九、張秋谷、江稼圃)の一 人。

CN-203 劉良臣 花鳥画幅 ¥50000~ 付時代識箱(桐) 絹本 唐木軸端 40×87 表具55×147 ヤケ スレ オレ 穴 表具キレ、ヤケ、オレ

CN-205 秋亭余崧・瞿応紹 諸画 未装 二 ¥100,000~ 秋亭(絹本) 瞿(紙本) 38×31 41×33 ヤケ シミ 虫穴

CN-206 柳濱 兎画賛幅 ¥50,000~ 絹本 雑木軸端 23×66 表具33×153 シミ オレ 表具オレ、ヤケ、シミ、小穴 「新羅山人意」画中

CN-207 倪正祥 三行書幅 ¥50,000~ 絖本 唐木軸端 33×112 表具47×183 大ヤケ オレ 表具ヤケ

CN-208 鄭孝胥 三行書幅 ¥40,000~ 紙本 唐木軸端(カケ) 32×129 表具45×183 ヤケ スレ オレ 鄭孝胥(1860 1938)は字太夷、 号蘇龕・海蔵楼主人・蘇勘・蘇堪。

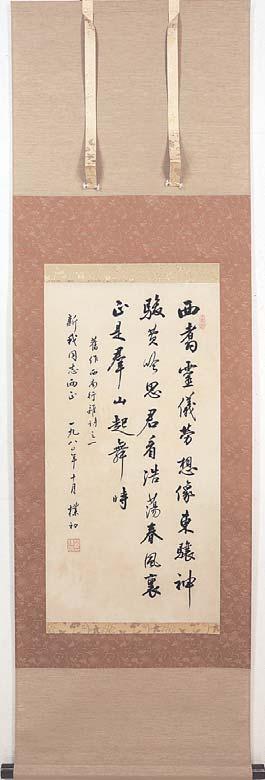

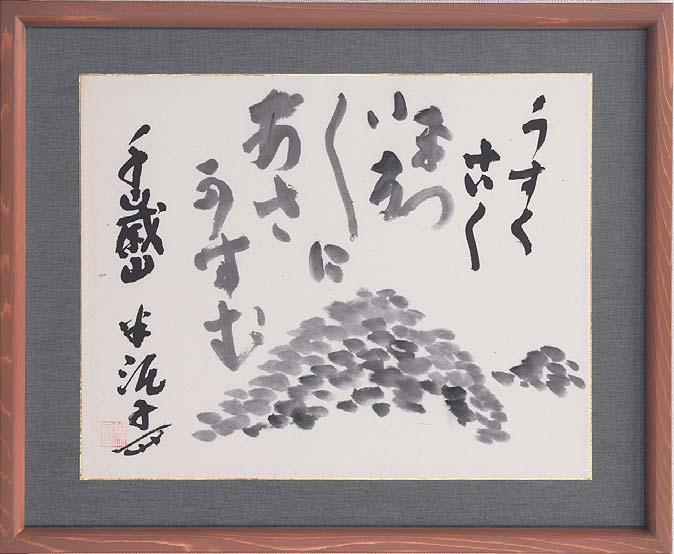

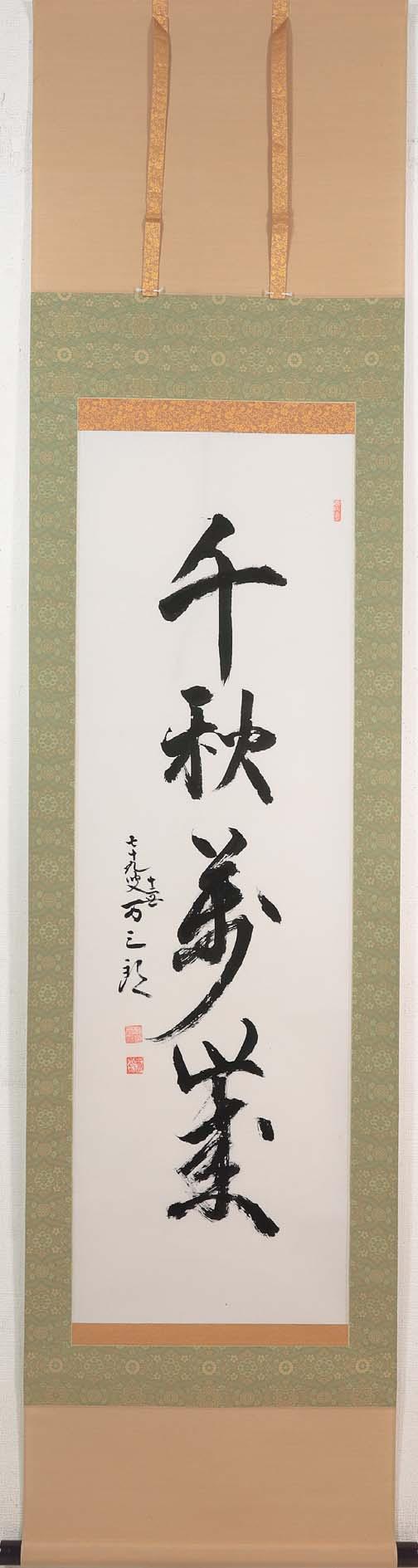

CN-209 趙樸初 三行書幅 ¥50,000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 34×66 表具47×150 ヤケ シミ ヨゴレ 「一九八○年」書中 趙樸初(1907~2000)は1980年に 中国仏教協会会長に就任。仏教研究 や社会救済運動に従事する傍ら書 家や詩人としても活躍。

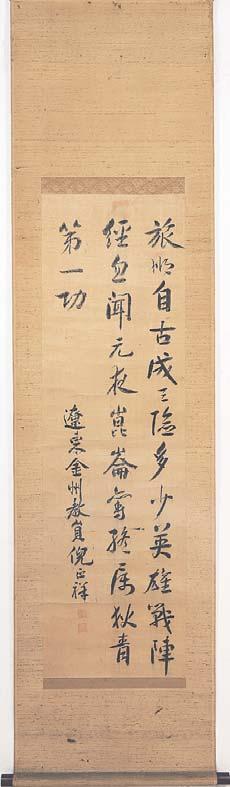

CN-210 威海全域画賛幅

¥300,000~ 付時代識箱(杉) 紙本 唐木軸端 73×37 表具86×132 ヤケ シミ 「辛卯七月初旬四日遼東民靄庭氏繪於劉公島護軍営次南軒辨公處」賛中

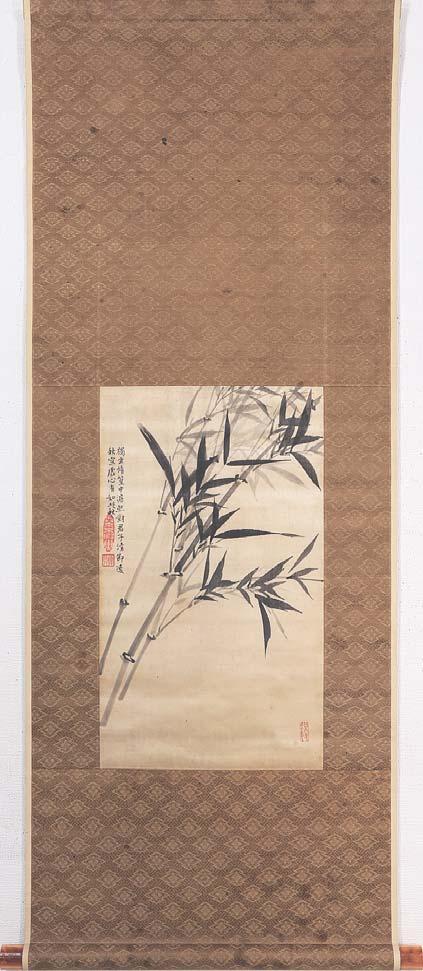

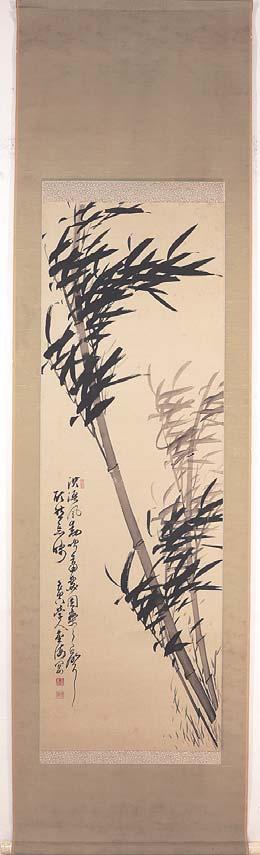

CN-212 張秋谷 竹画賛幅 ¥50000~ 付識箱(桐 貼札) 絖本 牙軸端 23×40 表具39×102 ヤケ シミ 表具シミ 張秋谷(生歿年未詳)は中国清代中期の画人。来 舶四大家(伊孚九、費晴湖、江稼圃)の一人で、天 明年間(1781~89)に来日。

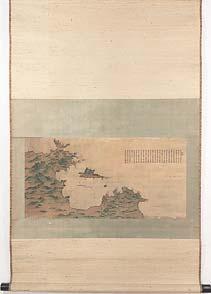

CN-215 韓山 水辺画額 ¥50,000~ 紙本 55×55 額73×74

CN-213 唐絵花鳥幅 ¥50,000~ 絹本 牙軸端 24×25 表具37×112 ヤケ 表具ヤケ

CN-214 中国民画幅 ¥30,000~ 付時代合箱(桐) 絹本 雑木軸端 37×51 表具52×151 ヤケ シミ オレ キレ 表具キレ、オレ、ヤケ

CN-216 于立 未装 五 ¥30000~ 絖本4 紙本1 33×26 シミ 虫穴 裏打 画帖改

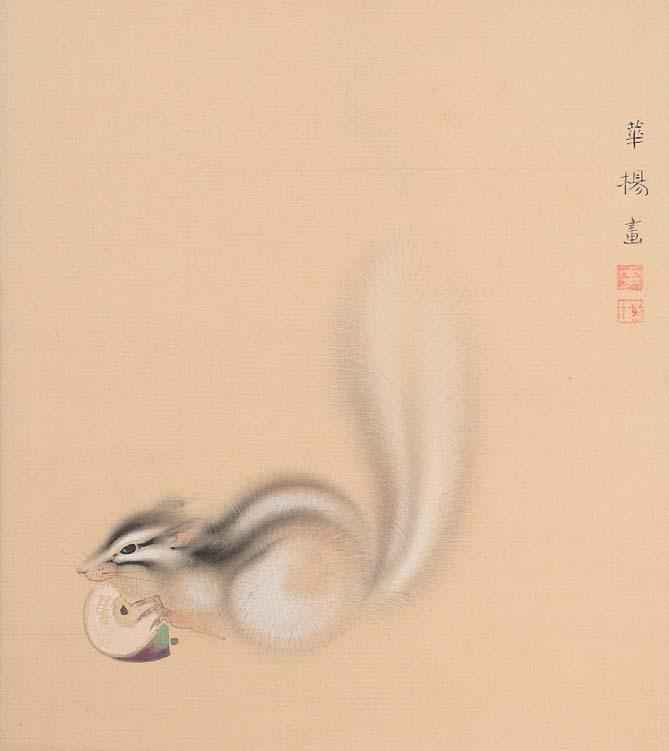

CN-217 華嶽 金地唐人染織画額 ¥30000~ 紙本 117×30 額132×39 本紙、大縁アレ 背面損傷

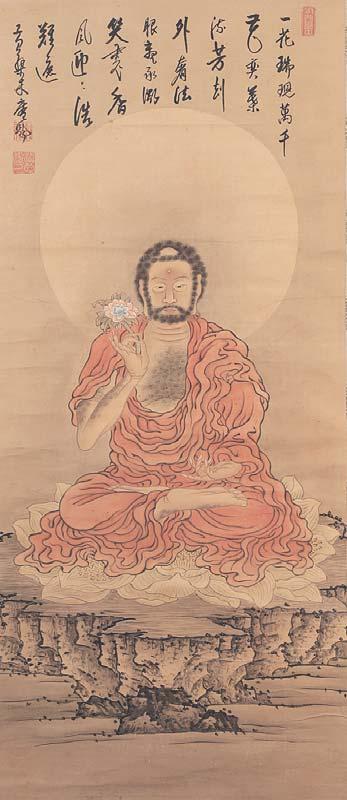

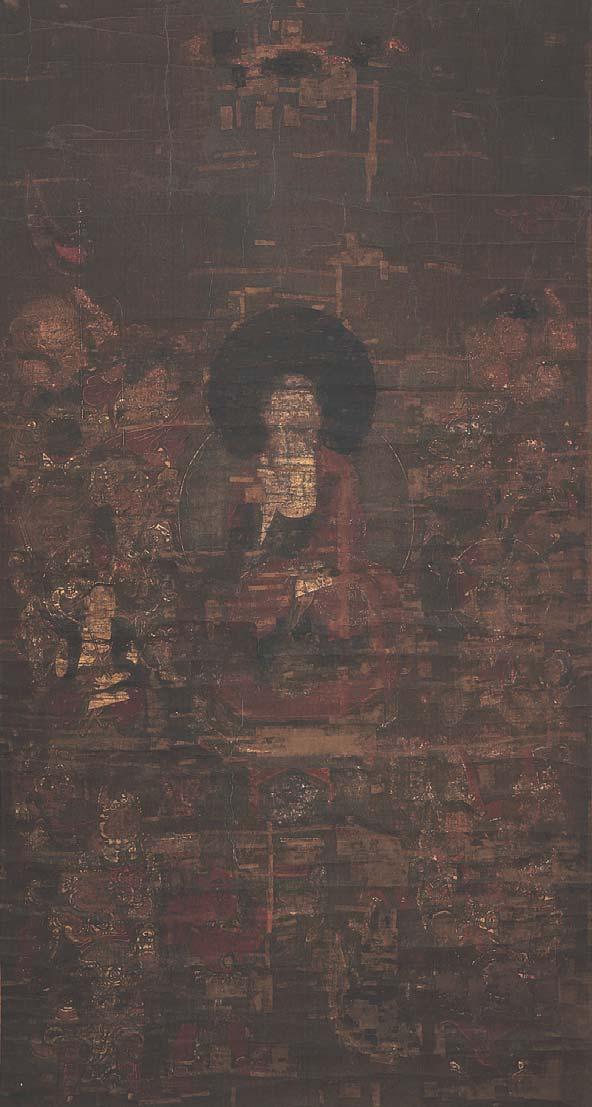

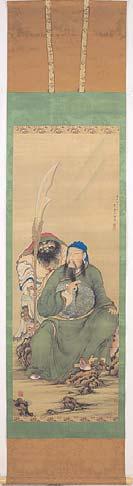

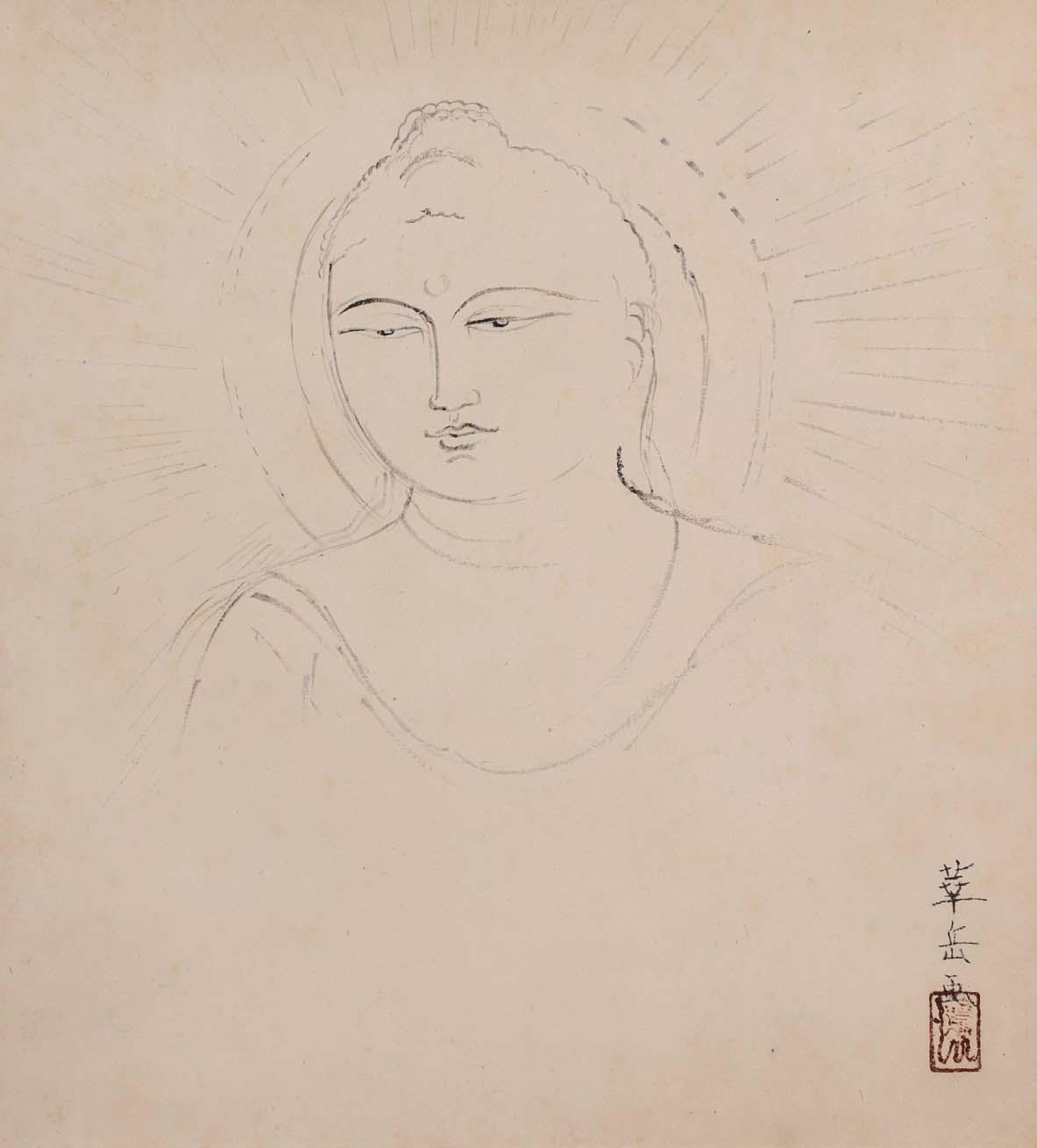

CN-218 釈迦三尊画賛三幅対 ¥350,000~ 付時代箱(桐・蓋ヒビ 貼札) 紙本 牙軸端 44×102 表具56×186 ヤケ スレ オレ キレ 穴 ウキ 表具アレ 左(普賢):独吼性獅 中(釈迦):木庵性瑫 右(文殊):大眉性善

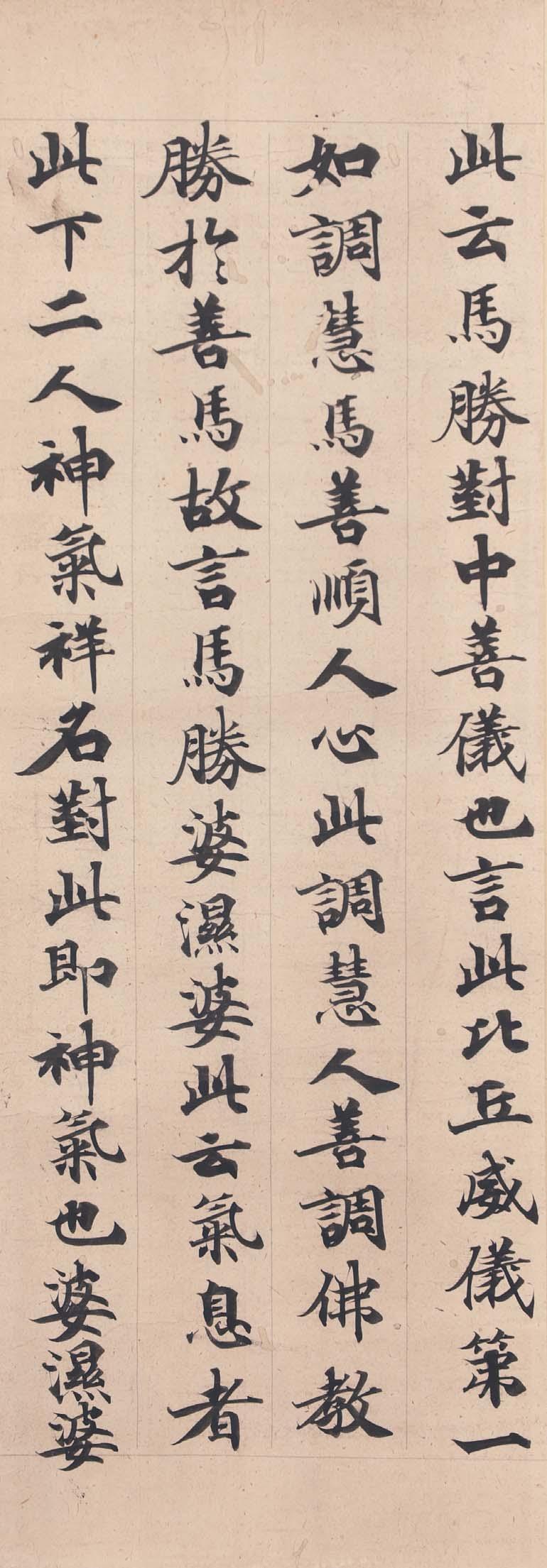

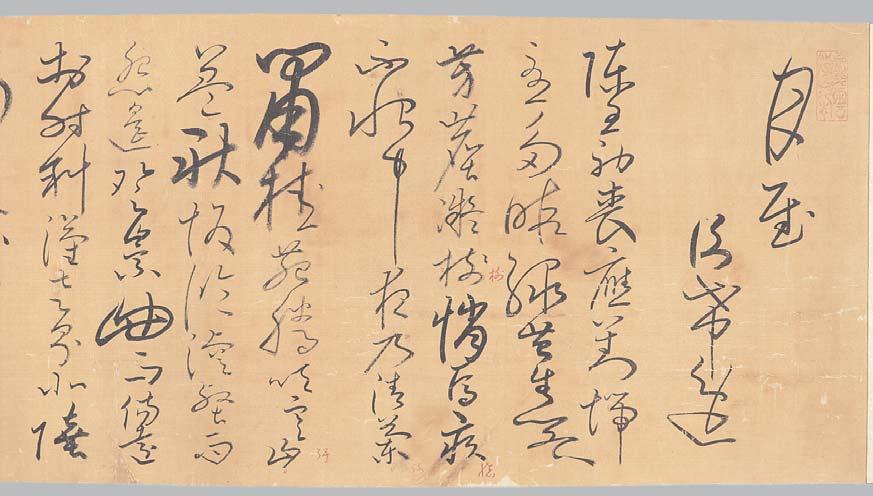

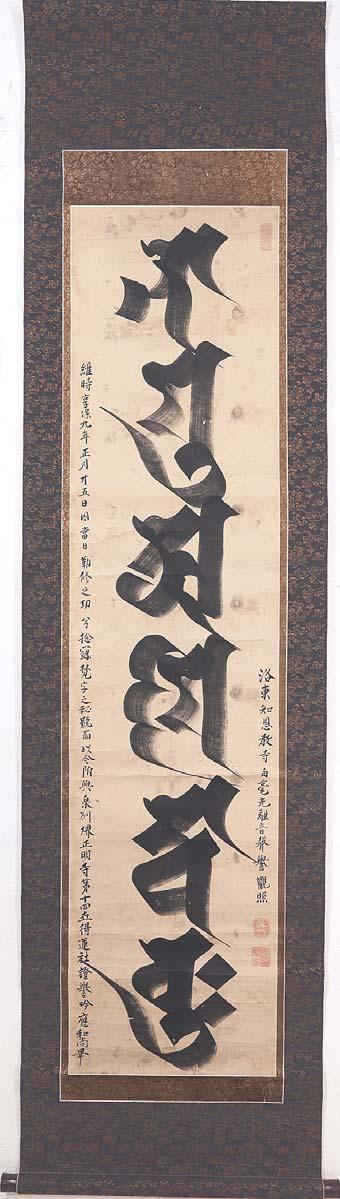

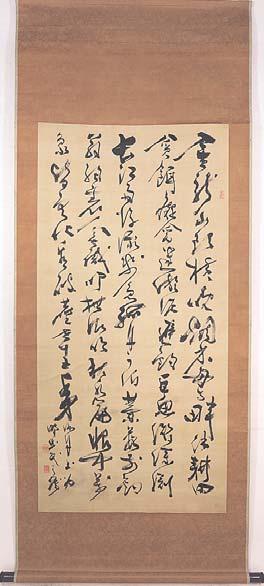

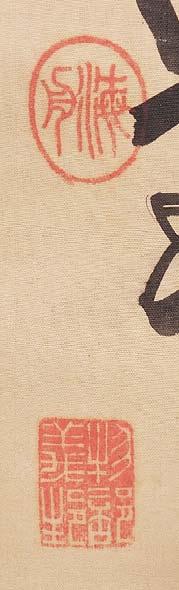

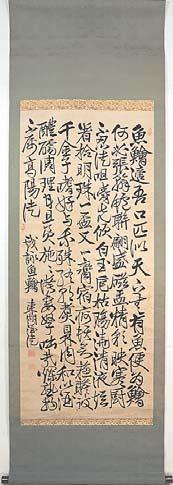

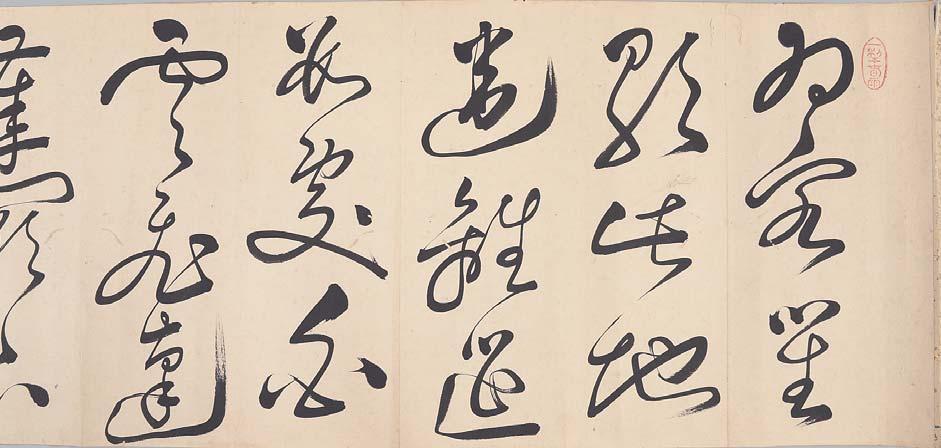

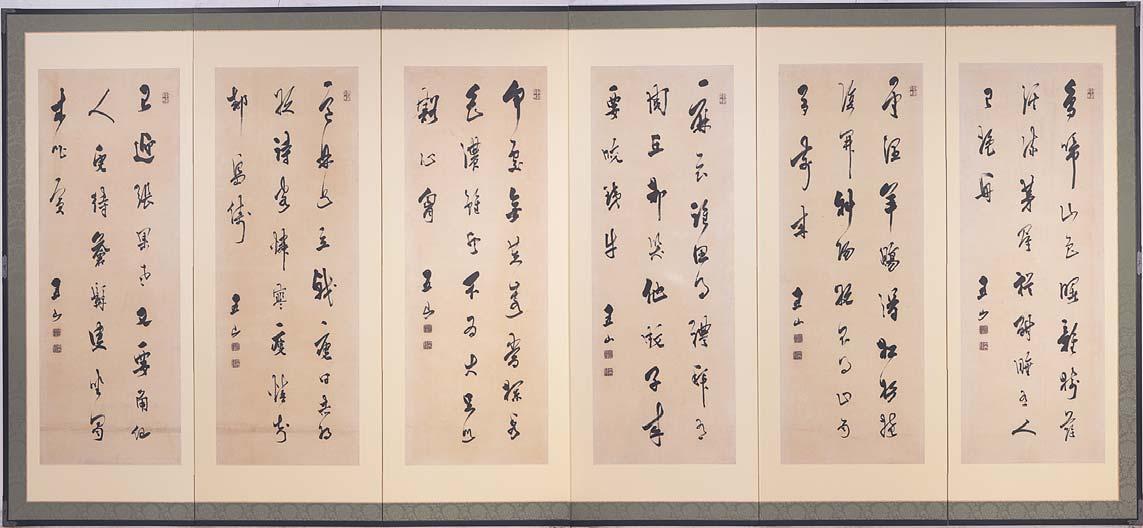

CN-219

木庵性瑫 巻物 九 ¥500,000~ 紙本 唐木軸端 1183×315 表具1232×315 ヤケ 虫穴 木庵性瑫(万暦三十九・ 1611~天和四・1684)は中国、 明末清初の禅僧で、明暦元年 (1655)来日、宇治の黄檗山萬 福寺に入り、寛文四年(1664) 隠元のあとをうけて黄檗第二 代の住持となり、隠元、即非と ともに黄檗の三筆と称される。

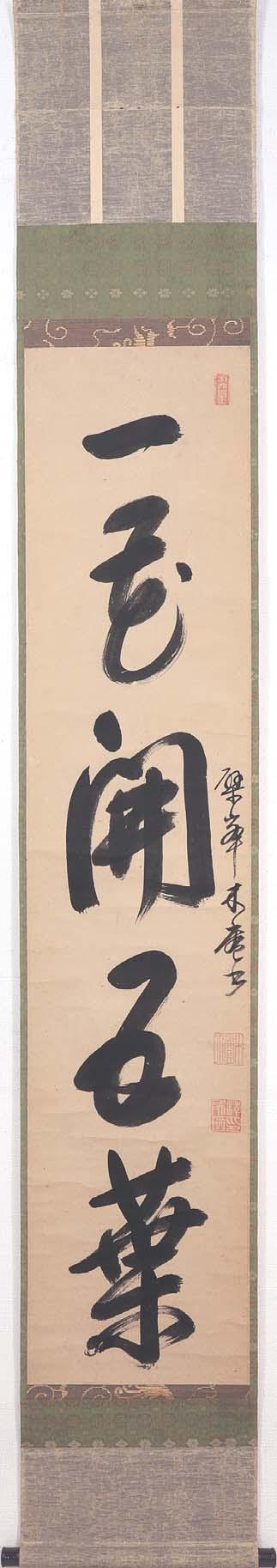

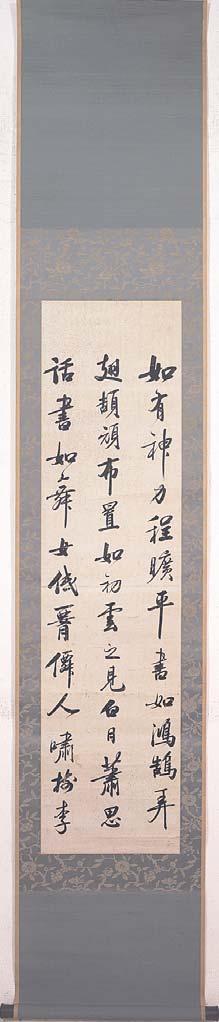

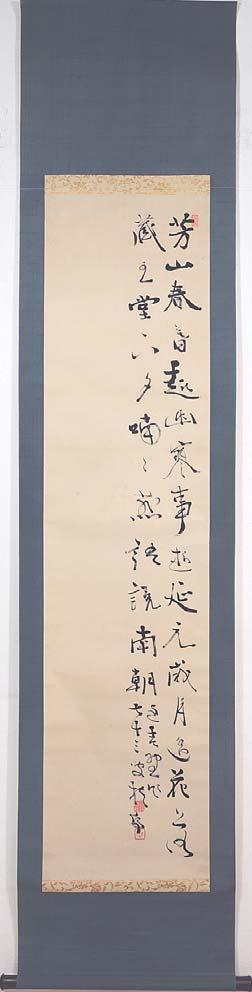

CN-221 即非如一 一行書幅 ¥180,000~ 付識箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 42×130 表具47×210 ヤケ オレ ヨゴレ 即非如一(明・万暦四十四・1616~寛文十一・ 1671)は清から渡来した黄檗宗の禅僧。即非は字、 俗称林氏。福建省出身。黄檗三筆の一人。明暦三 年(1657)来日、長崎崇福寺の住職となる。

CN-222 木庵性瑫 一行書幅 ¥120,000~ 紙本 黒塗軸端 26×122 表具28×184 ヤケ シミ オレ 木庵性瑫(万暦三十九・1611~天和四・1684) は中国、明末清初の禅僧で、明暦元年(1655)来 日、宇治の黄檗山萬福寺に入り、寛文四年 (1664)隠元のあとをうけて黄檗第二代の住持と なり、隠元、即非とともに黄檗の三筆と称される。

CN-223 大鵬正鯤 筍画幅 ¥50,000~ 付時代箱(杉・蓋桟欠 貼札) 絹本 骨軸端(蓋両欠) 39×100 表具52×192 ヤケ シミ 虫穴 表具アレ 大鵬正鯤(清・康煕三十・1691~安永三・ 1774)は黄檗宗の渡来僧。万福寺十五・十八世。 号咲翁。1722年来日。

CN-224 道閑 雲龍画賛幅 ¥50,000~ 付木箱(杉) 紙本 黒塗軸端 43×112 表具55×193 ヤケ シミ オレ 虫穴 表具オレ、虫穴 独吼性獅賛

CN-225 曹渓六祖源流書巻物 ¥100,000~ 付合箱(桐) 紙本 雑木軸端 125×28 表具146×28 オレ キレ 虫穴 表具キレ、虫穴

CN-226 慈禧太后 四字書 未装 ¥50,000~ 紙本 46×19 慈禧太后(道光十五・1835~光緒三十四・1908)は西太后のこと。咸豊 帝の側妃、同治帝の母。

CN-227 西夏文字木牘 十 ¥100000~ 5×26ほか

CN-228

西夏文字木牘 ¥50,000~ 付アクリルカバー 55×24

CN-229 永平四年北魏造像銘拓本額 ¥130000~ 紙本 45×15 額70×27 ヤケ シミ 塼画

CN-230 相良刺繍裂貼屏風 中形 二曲 一隻 ¥125,000 屏風148×152 オゼ修理

CN-232 米芾 詩文書巻物 ¥100000~ 紙本 黒塗軸端 365×26 表具413×26 ヤケ スレ オレ 穴

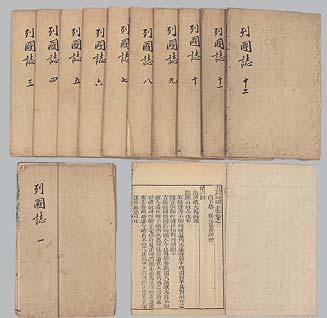

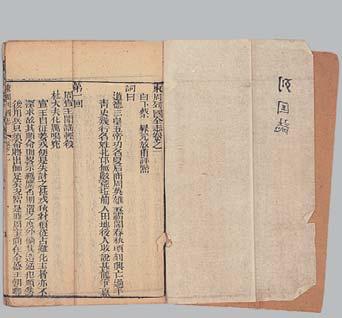

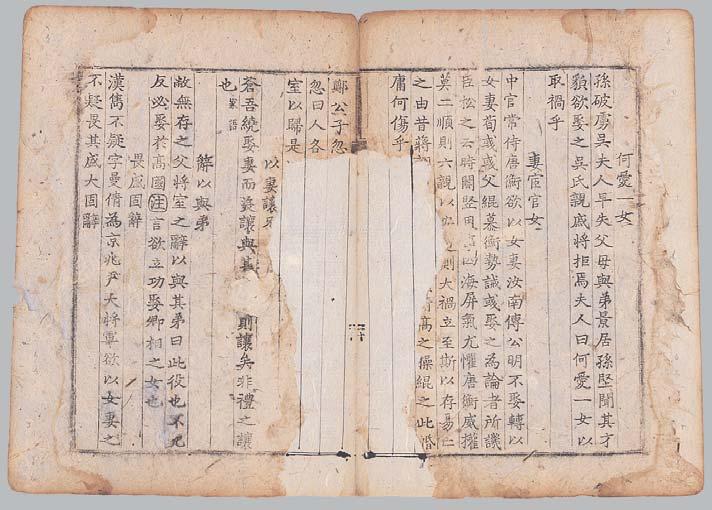

CN-231 『東周列国全志』 十二 ¥100,000~ 付帙 紙本 16×24 ヤケ シミ

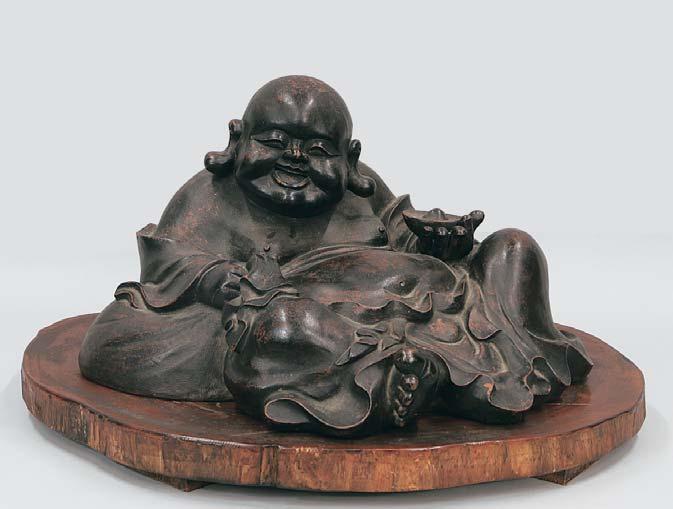

CN-233 宜興朱泥布袋 ¥200000~ 付飾台 総高30 背面在印

朝鮮美術

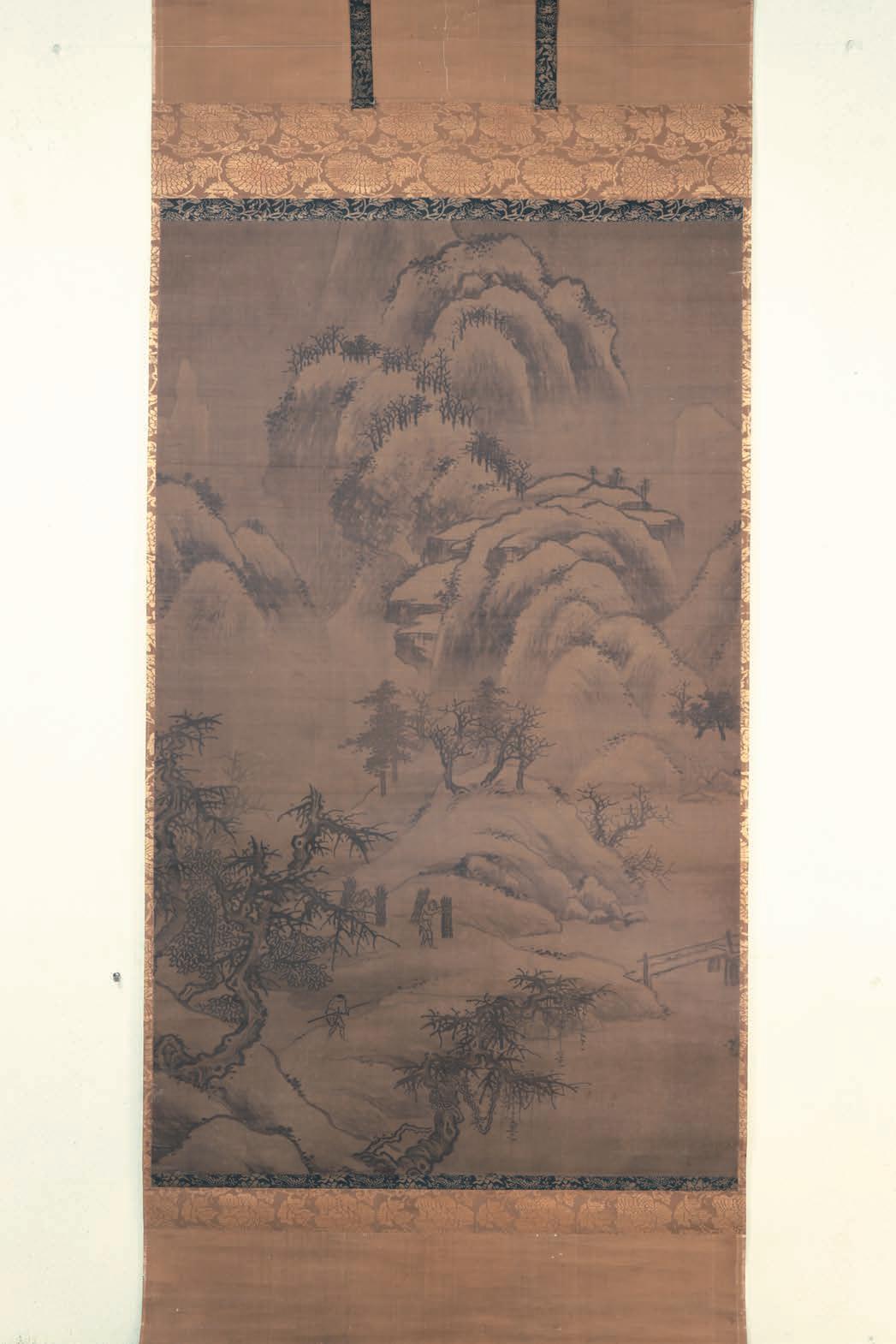

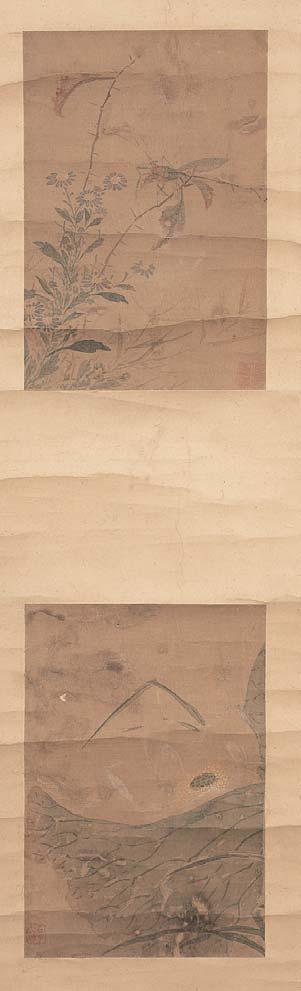

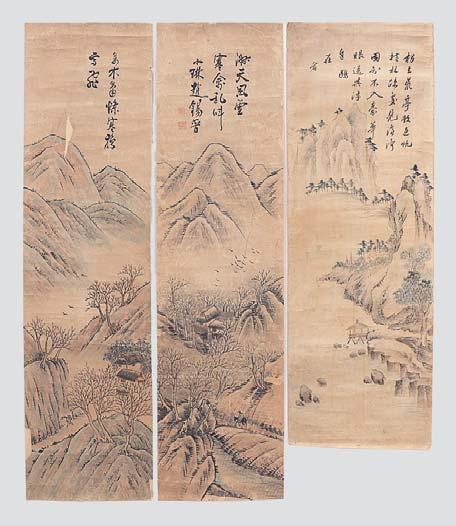

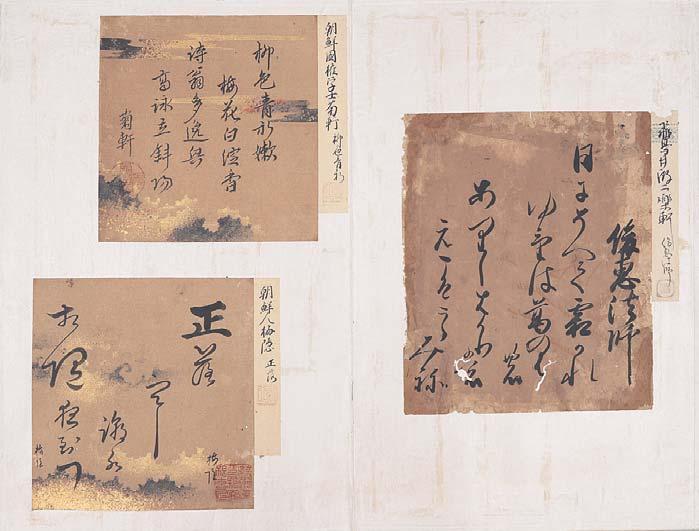

KR-001

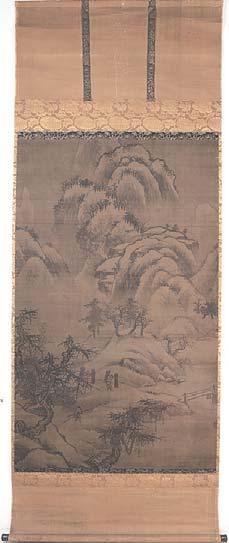

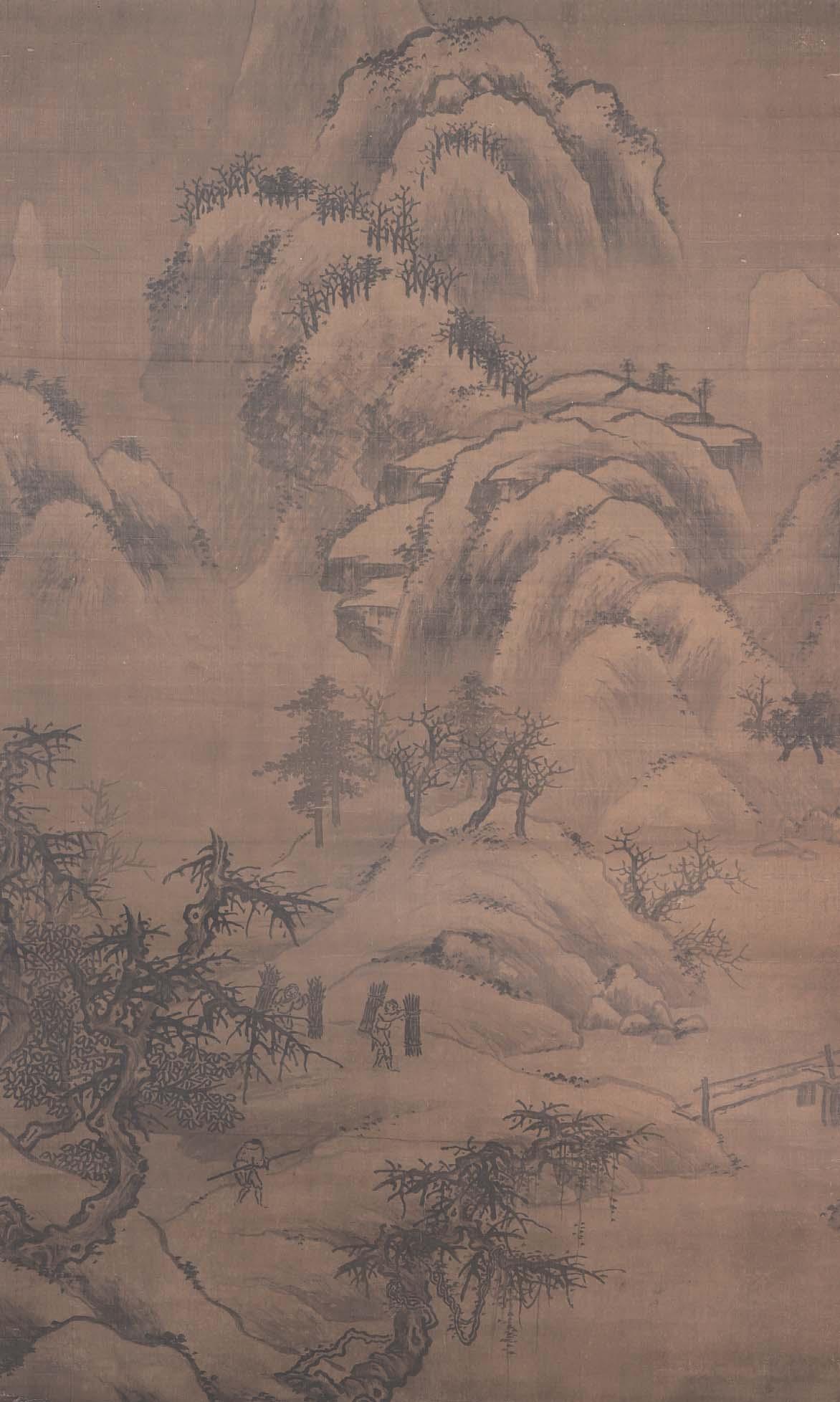

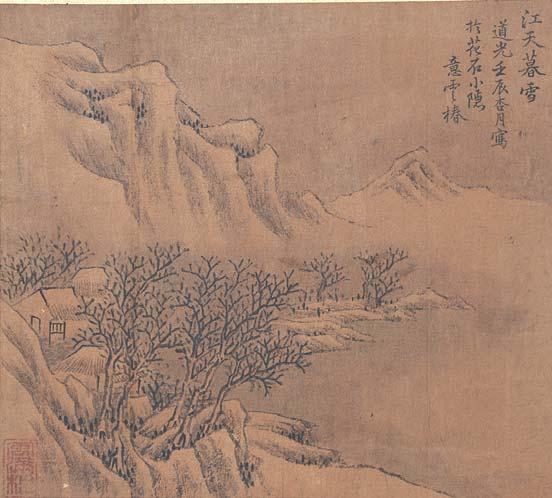

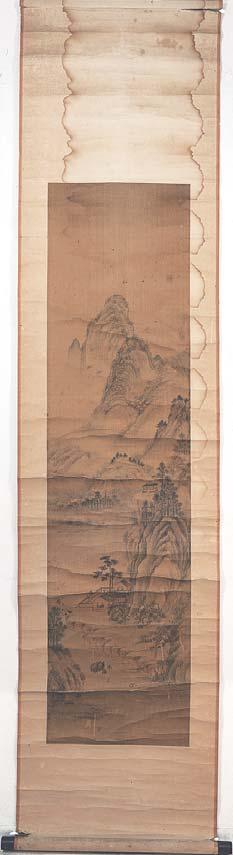

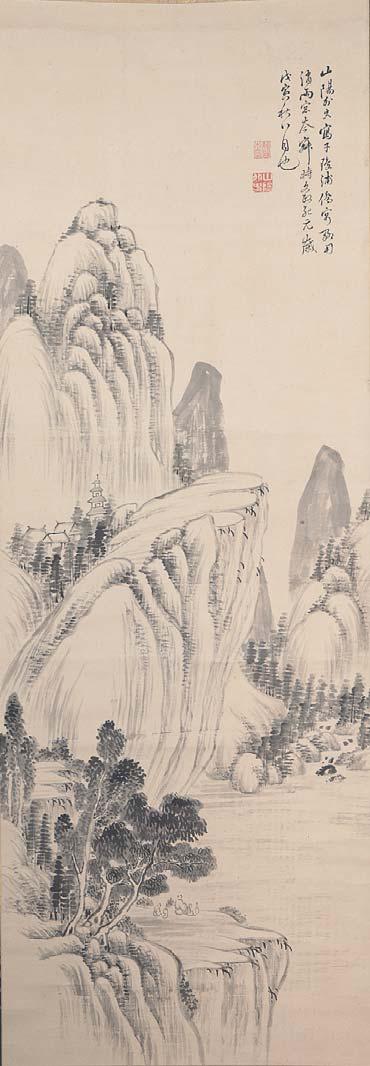

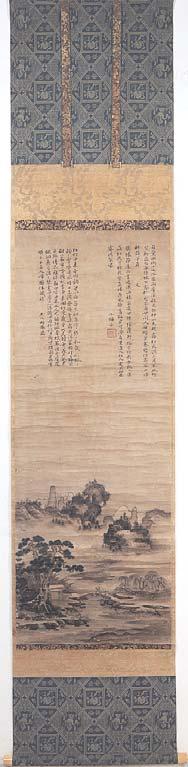

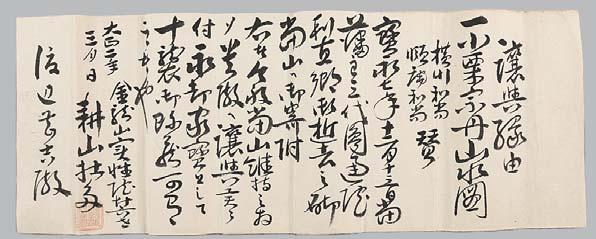

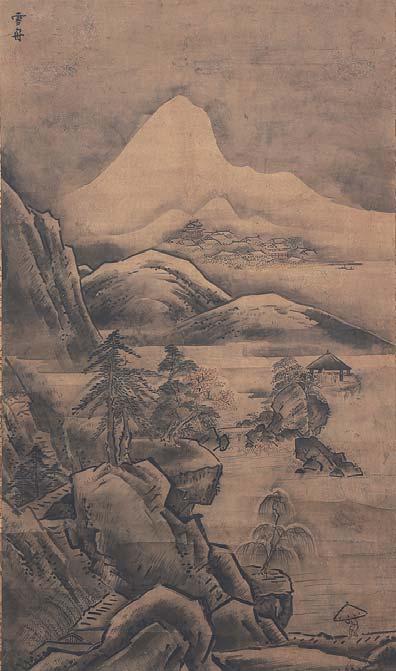

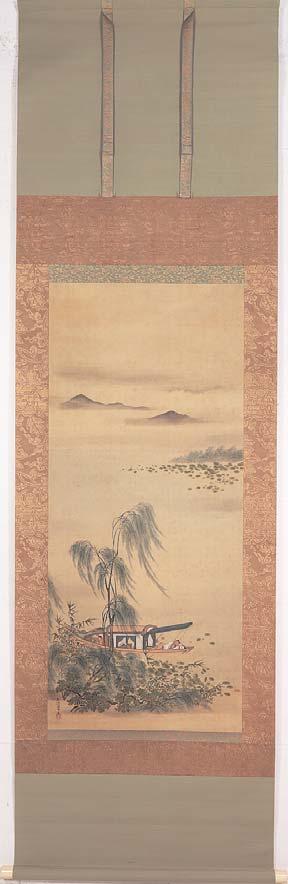

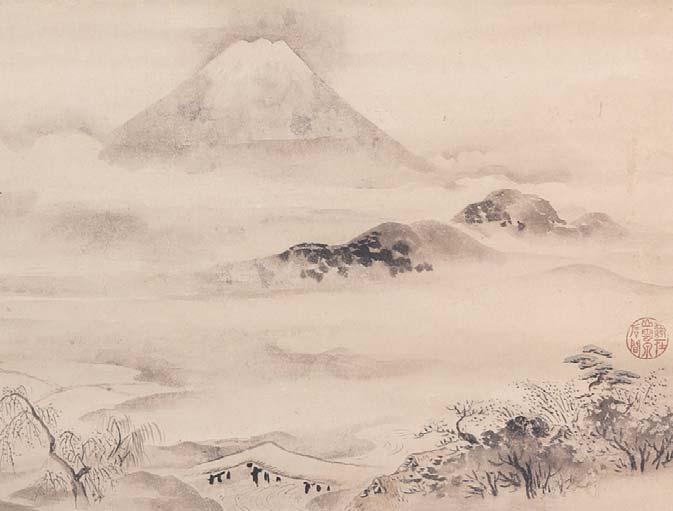

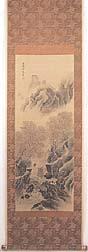

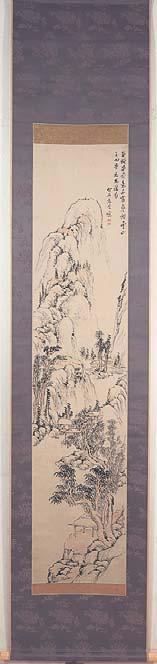

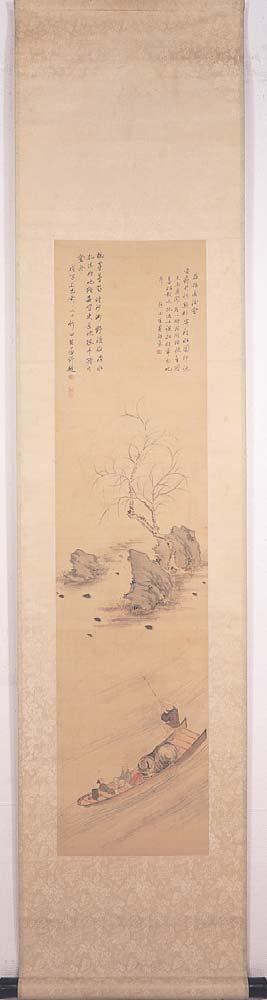

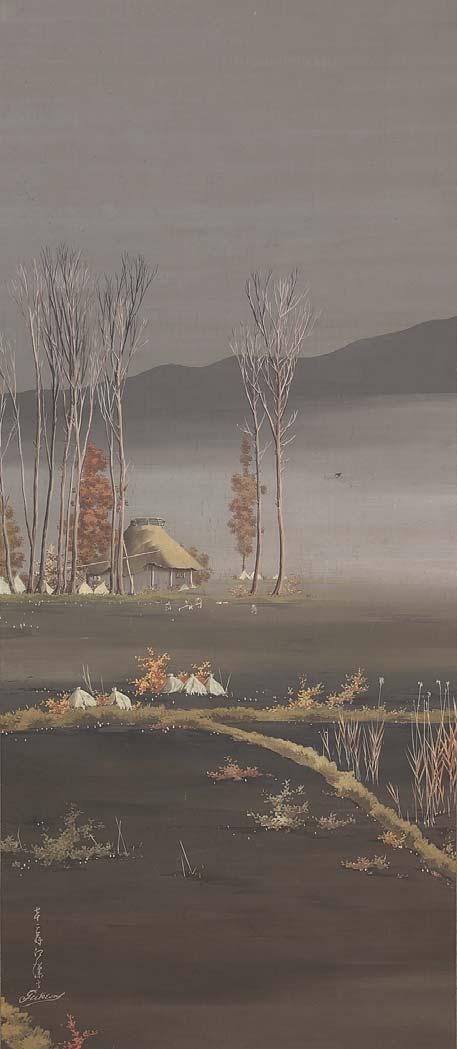

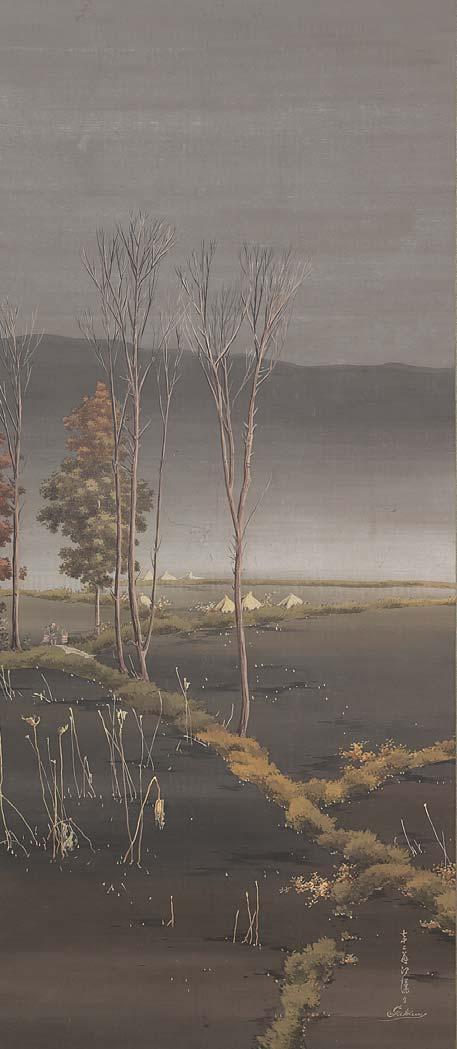

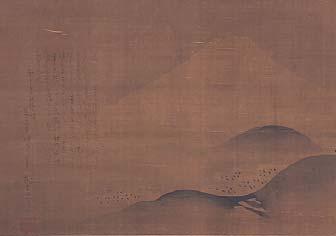

寒林帰樵画幅 ¥1,000,000~ 付木箱(桐) 所載コピー

絹本 唐木軸端 79×130 表具82×213 ヤケ スレ オレ 虫穴 表具アレ 『朝鮮王朝の絵画』(於福 岡市美術館 2023)所載

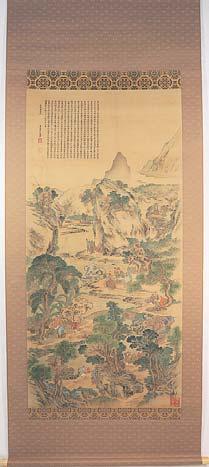

雪中の渓谷にて漁樵が 出会う場面。総じて略筆 風に描かれており、明後 期・浙派の画風との類似 が指摘されている。崔命 龍の作例との合致も鑑み、 掲出の作期は朝鮮王朝中 期、16~17世紀と見做さ れている。

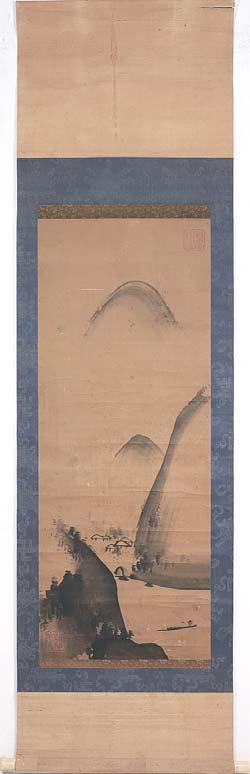

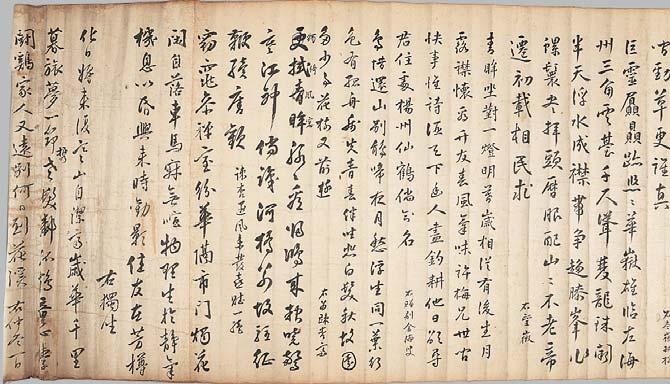

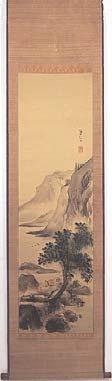

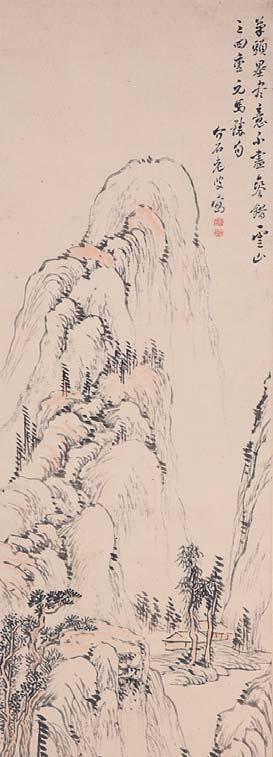

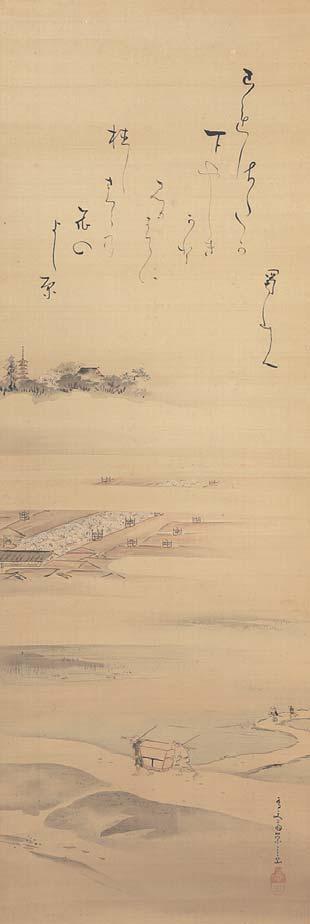

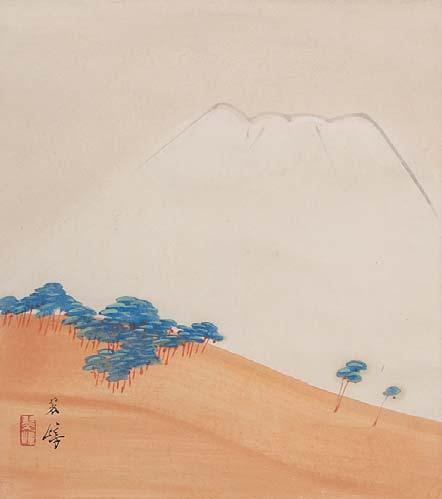

KR-003 弘斎 山水画幅 ¥1,000,000~ 付二重箱(内時代溜塗識杉) 紙本 骨軸端 38×100 表具49×173 大ヤケ シミ オレ 穴 表具シミ、スレ、 オレ、キレ 正祖大王(英祖二十八・1752~正祖二十 五・1800)は李氏朝鮮第二十二代国王。字 享運、号弘斎。文物制度を踏襲し、奎章閣を 設置して中韓の典籍を集積。その膨大な蔵 書はソウル大学校に保管される。同大学博 物館には正祖筆「梅圖」が所蔵される。

KR-004

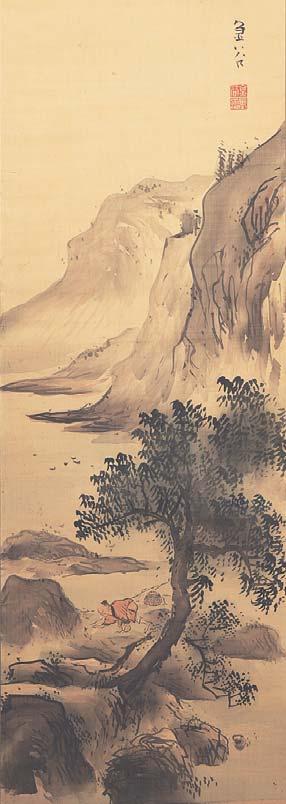

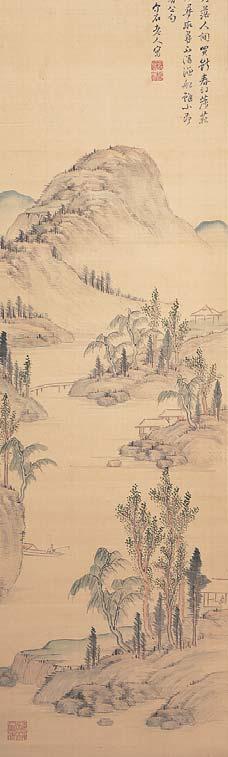

李寅文 山水画賛幅 ¥800000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 41×106 表具52×189 ヤケ スレ ヨゴレ キレ 金殷鎬画中極 李寅文(英祖二十一・1745~歿 年諸説)は海州の人。字文郁、号 古松流水館道人ほか。画員(宮廷 画家)を務める。渇筆による山水 に長じた。

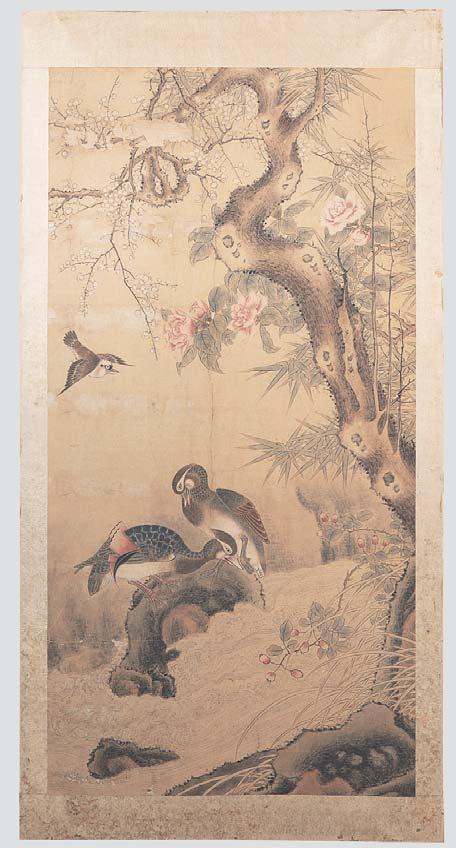

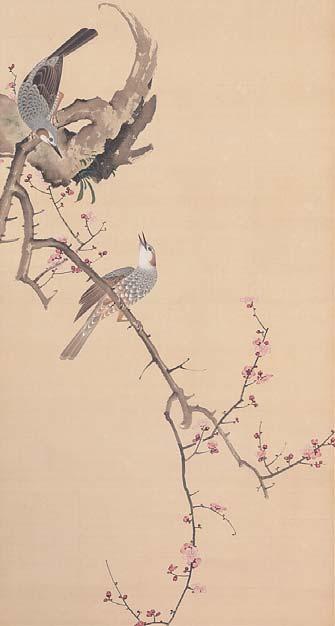

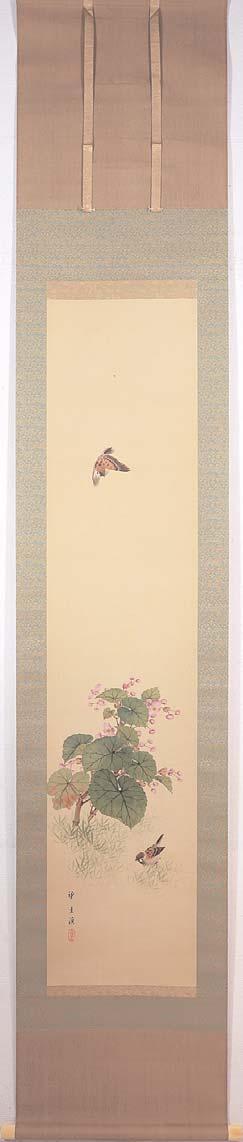

朝鮮王朝における花鳥画の系譜は、明画 の影響色濃い十六世紀から、十九世紀に興 る「民画」へと連なるが、掲出はその過渡期 の作であり、明代画壇の画風を骨子としつ つ民画への指向を看取させる。

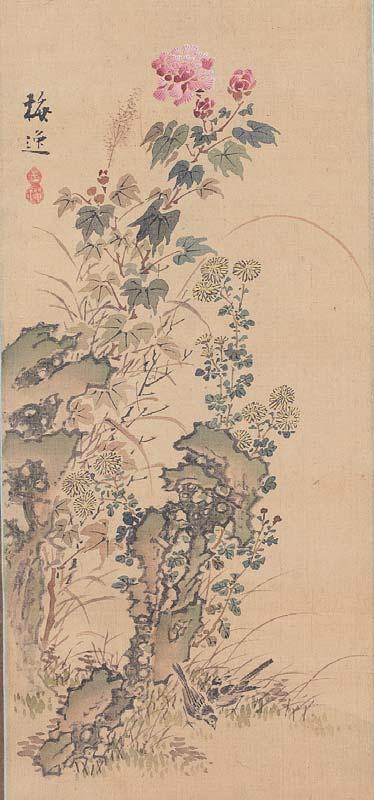

KR-006 花鳥画幅 ¥500000~ 付識箱(桐) 所載コピー

紙本 牙軸端 61×113 表具72×200 ヤケ シミ スレ オレ 表具オレ、ヤケ、虫穴

『朝鮮王朝の絵画』(於福岡市美術館 2023)所載

KR-007 普賢菩薩侍者画幅 ¥400000~ 付木箱(桐)

木綿 唐木軸端 70×123 表具89×236 スレ 剥離

KR-008 花鳥画賛七幅対 ¥500,000~ 木綿 P軸端 45×89 表具56×151 ヤケ シミ 表具ヤケ

KR-009 李朝彩色百蝶画双幅 ¥330000~ 付合箱(桐 貼札) 木綿 布貼軸端 35×121 表具41×131 大ヤケ オレ 虫穴 表具ウキ 「甲辰季春」画中 落款未詳

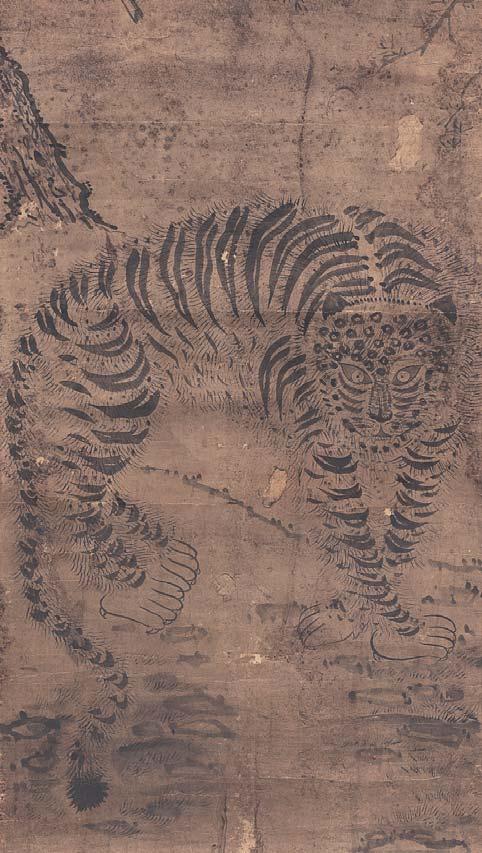

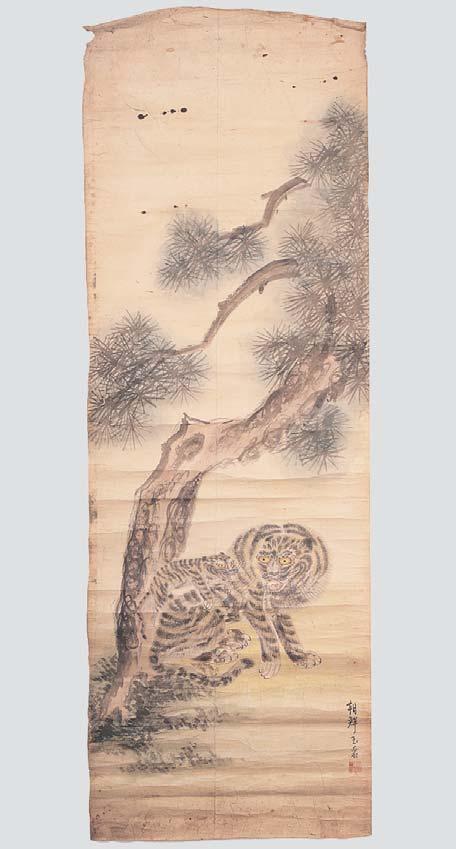

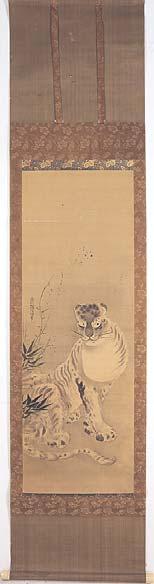

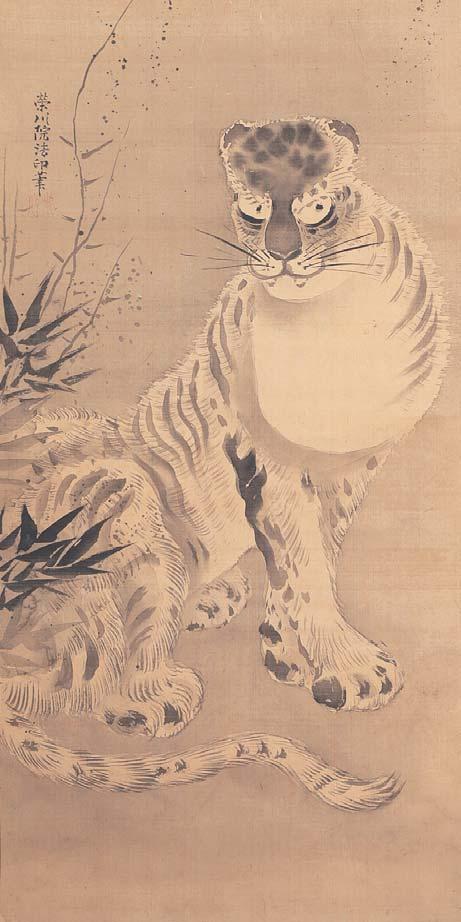

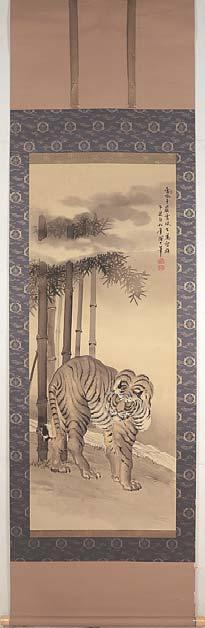

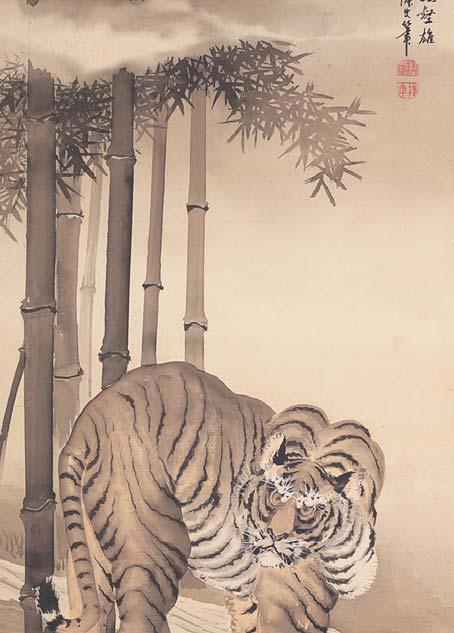

KR-011 李朝彩色虎画幅 ¥280,000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 黒塗軸端 54×95 表具68×186 ヤケ シミ スレ オレ 穴 李朝における虎圖は民画のみならず、画員らによっても描き続けられ てきた画題である。掲出のようなS字形の構図を採るものは18~19世紀の 画員・金弘道によって成立したとされ、掲出はユーモラスな雰囲気を湛え、 優しい画調である。

KR-013 李朝民画虎 未装 ¥100,000~ 紙本 44×92 大アレ

KR-012 李朝水墨松下親子虎画幅 ¥130,000~ 付時代箱(杉) 紙本 骨軸端 59×53 表具68×134 ヤケ シミ スレ オレ キレ 穴 松下の虎親子は穏和な表情であり、猛虎の影は鳴りを潜めている。虎の 子を慈しむ性格を引き合いに、子孫繁栄の吉祥画を意図していよう。

KR-014 李朝花鳥鹿画三幅対 ¥100,000~ 付合箱(杉) 絹本 唐木軸端 43×165 表具51×191 ヤケ 大オレ キレ 表具オレ、スレ 款記未詳

KR-015 金秀哲 蓮花画幅

¥100,000~ 紙本 雑木軸端 47×81 表具55×151 ヤケ シミ スレ オレ 虫穴 剥離 表具虫穴

KR-018

李堅 猫蝶画賛幅 ¥100000~ 付合箱(桐) 紙本 黒塗軸端 34×130 表具44×183 ヤケ オレ 表具ヤケ、オレ

KR-016 金山 草花画幅 ¥100,000 付木箱(桐) 絹本 黒塗軸端 33×71 表具46×166 ヤケ シミ スレ オレ

KR-019 玉泉 松下親子虎画 仮巻 ¥100,000~ 紙本 37×107 シミ スレ オレ 虫穴

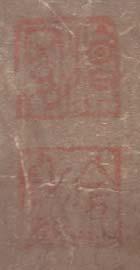

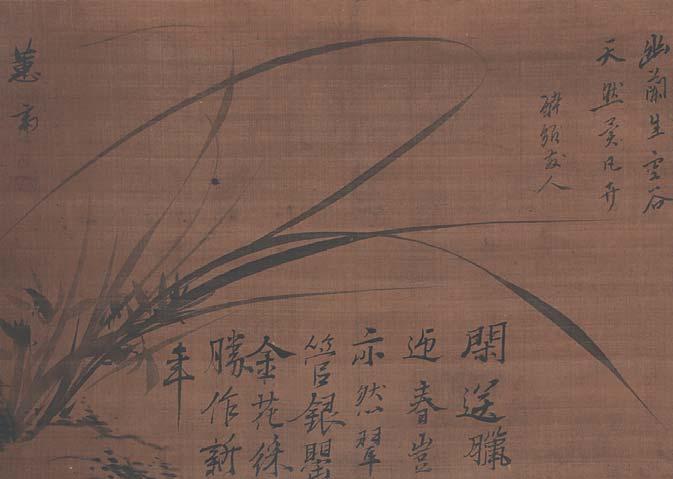

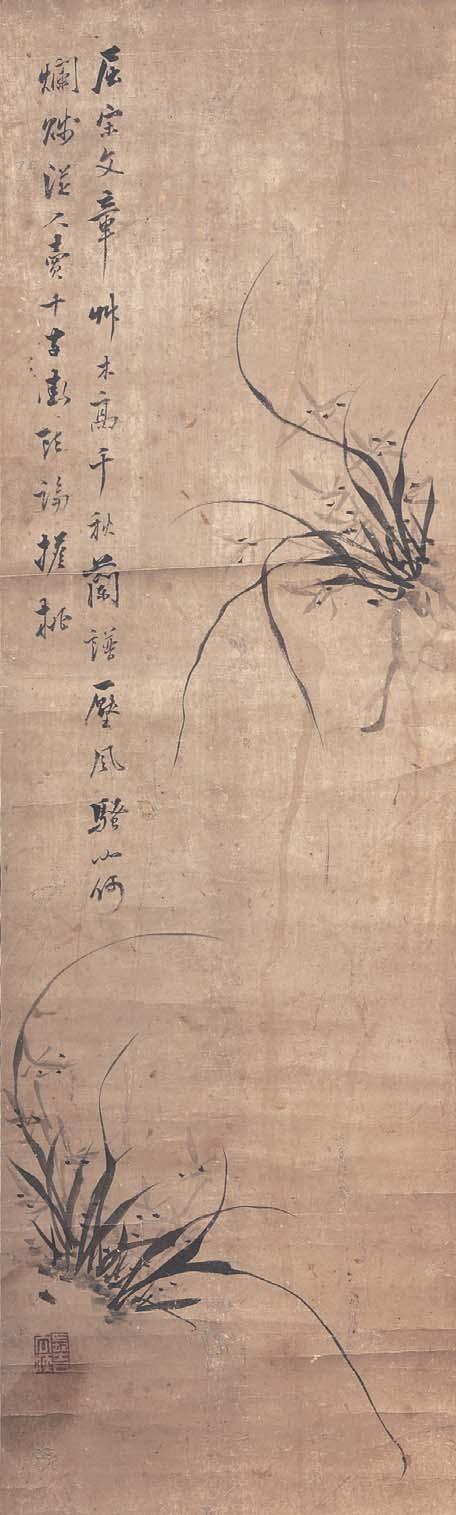

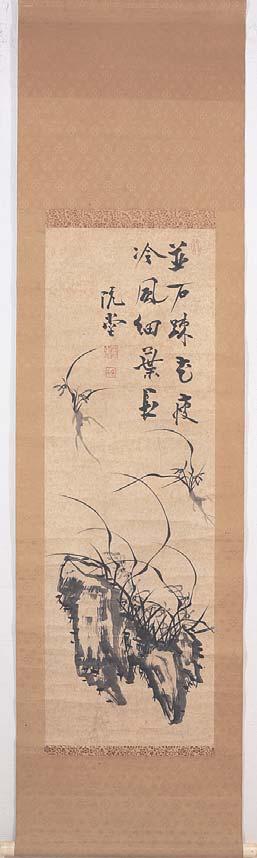

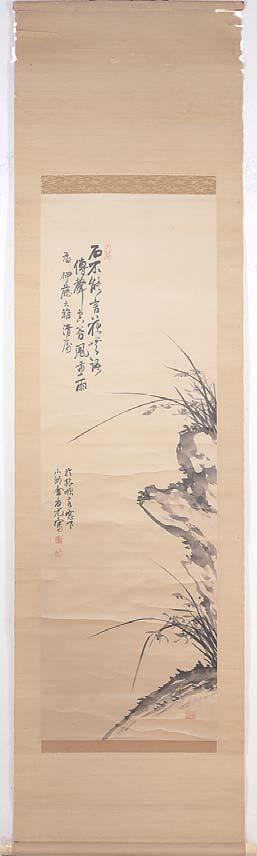

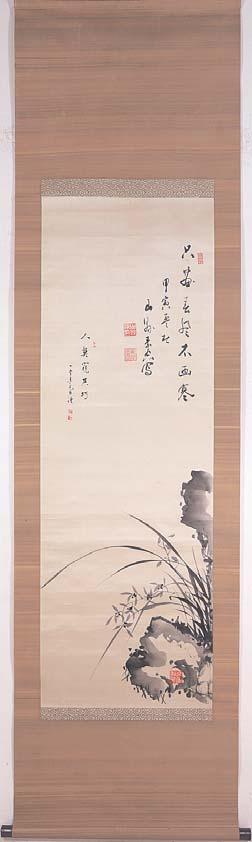

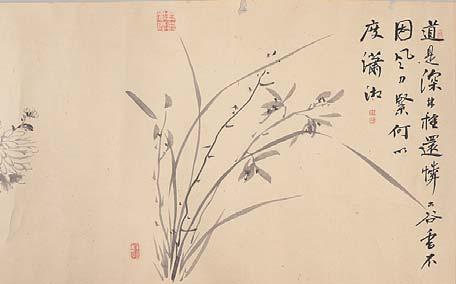

KR-017 鉄舟 蘭画賛幅

¥100,000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 25×95 表具37×177 ヤケ スレ オレ 表具大シミ

KR-020 花鳥画パネル額 ¥100,000 紙本 66×131 額76×149 ヤケ スレ 欠損

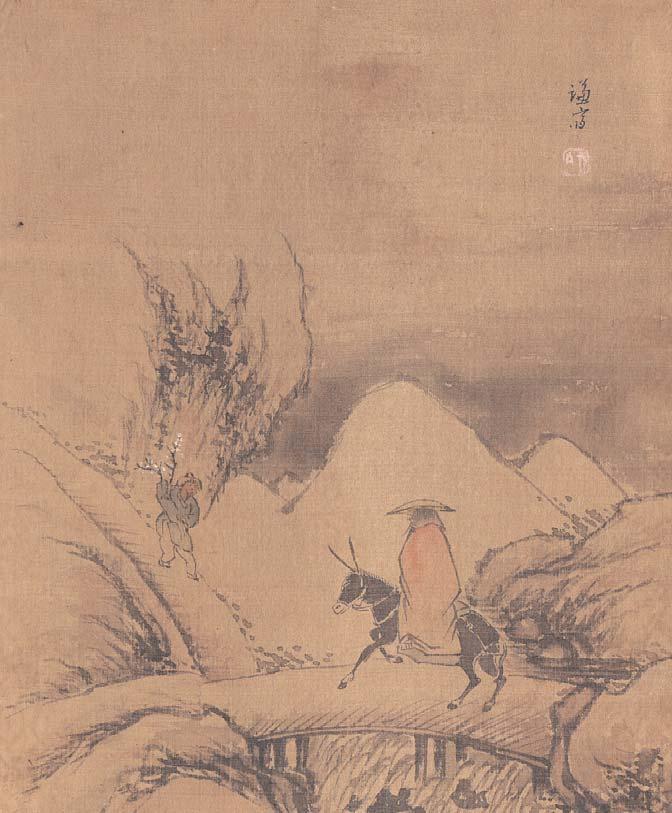

KR-022 金弘道 渡橋山水画額 ¥200,000~ 紙本 35×43 額53×60 ヤケ シミ 穴 額アタリ 金弘道(英祖二十一・1745~歿年未詳)は朝鮮王朝後期の画家。字子能。 号檀園、丹邱、西湖、高眠居士、輒酔翁ほか。

KR-024 蕙斎 蘭画賛幅 ¥100000~ 絹本

牙軸端 42×30 表具55×87 ヤケ シミ オレ 表具オレ、虫穴

KR-023 謙斎 渡橋画 未装 ¥200,000~ 絹本 29×35 ヤケ スレ 鄭 (粛宗二・1676~英祖三十五・1759)は李朝時代の画家。字元伯、 号謙斎、蘭谷。光州の人。山水画をよくする。沈師正、趙栄 とともに「士 人三斎」と称される。

KR-025 瀟湘八景画 貼交屏風 小形 六曲 一隻 ¥100000~ 紙本 30×27 屏風201×57 ヤケ シミ 表具シミ 内六景のみ 「風満樓」印

KR-026 許百錬 山水画賛幅 ¥80000~ 付合箱(桐) 絹本 骨軸端 52×131 表具66×200 大ヤケ 大シミ ウキ オレ キレ 表具アレ 許百錬(1891~1977)韓国の南画家。

KR-029 竹虎画幅 ¥50,000~ 絹本 牙貼軸端 40×57 表具54×128 ヤケ シミ オレ 不読印

KR-027 李朝狩猟画幅 ¥80000~ 付合箱(桐) 紙本 唐木軸端 37×90 表具50×162 ヤケ シミ スレ オレ

KR-030 李山 竹虎画幅 ¥50,000~ 付木箱(杉 破損) 紙本 黒塗軸端 27×79 表具47×162 ヤケ シミ オレ 表具オレ

KR-028 朝鮮民画花鳥幅 ¥65000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 唐木軸端 70×147 表具83×222 ヤケ シミ スレ オレ 穴 表具大アレ 落款不読

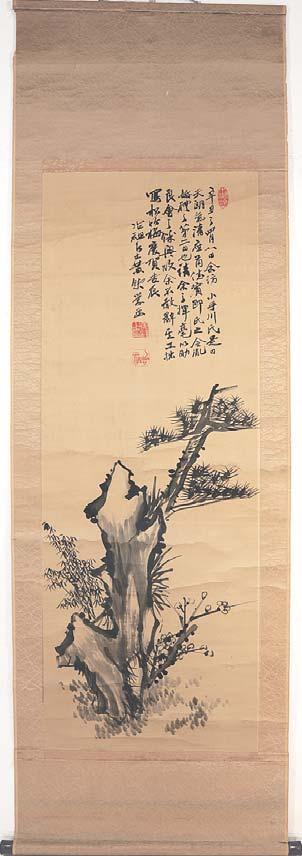

KR-031 鉄巌 蘭竹画賛幅 ¥50,000 絖本 雑木軸端 38×123 表具53×195 ヤケ シミ オレ 表具オレ 「甲申春日」画中

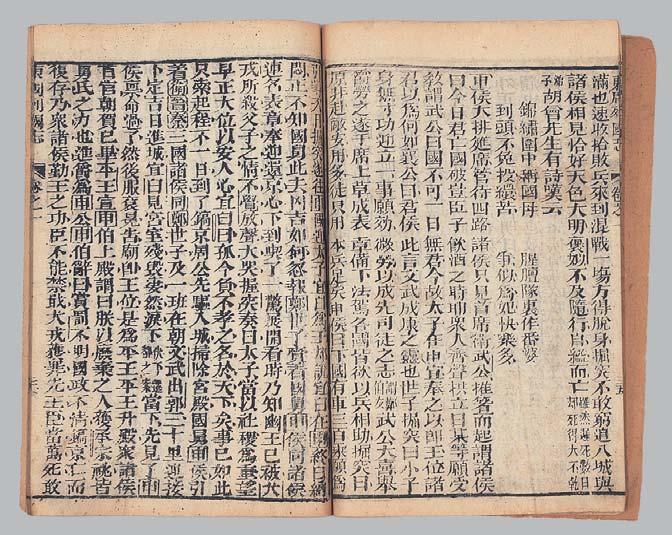

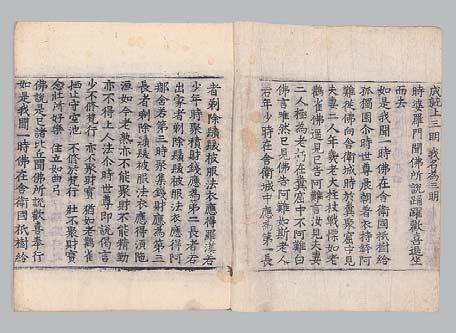

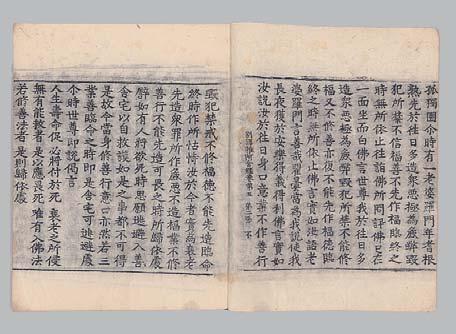

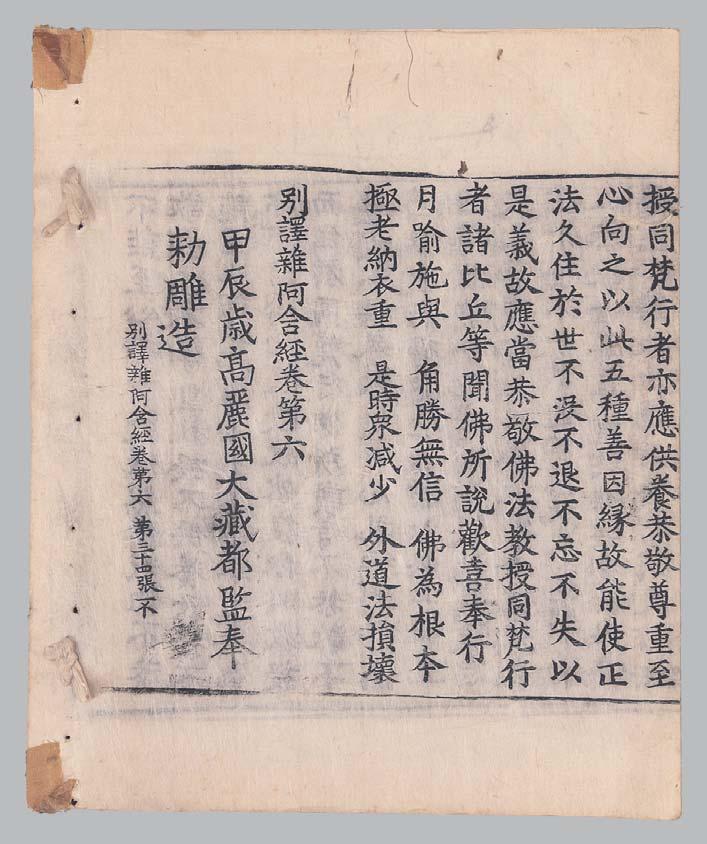

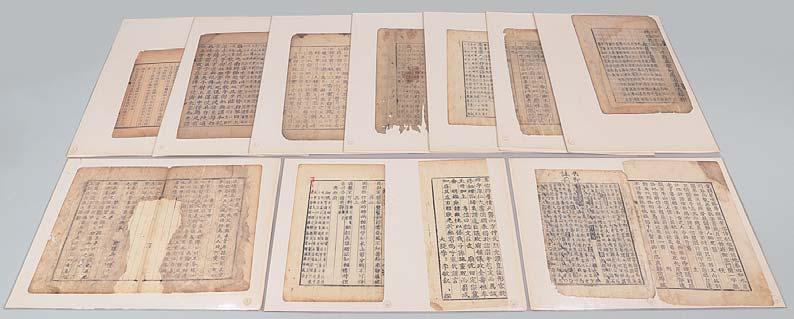

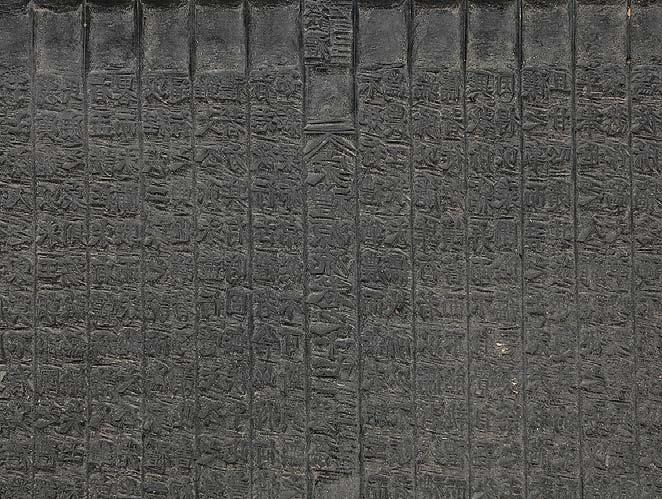

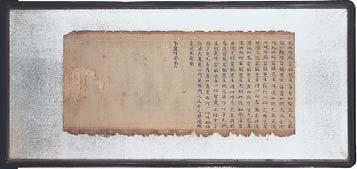

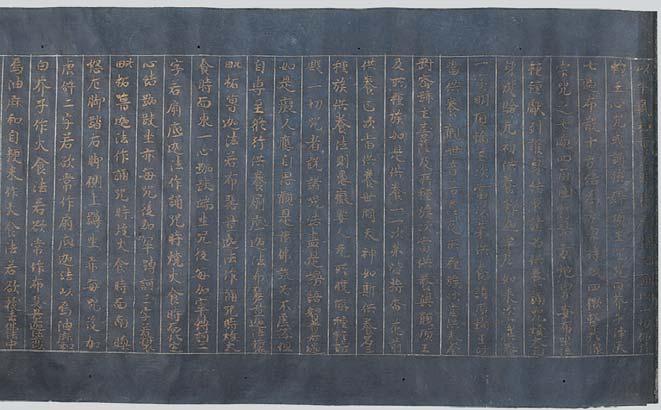

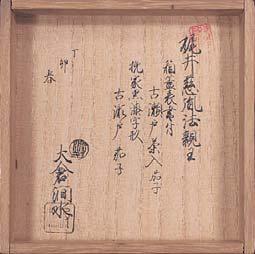

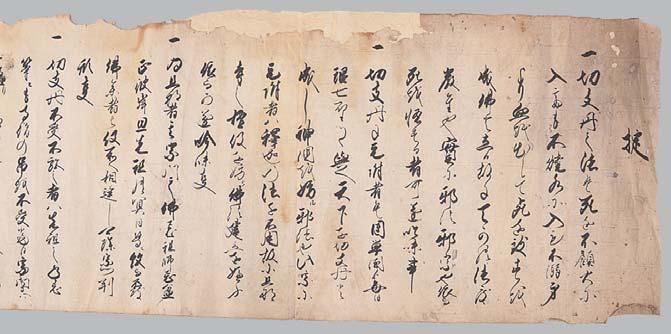

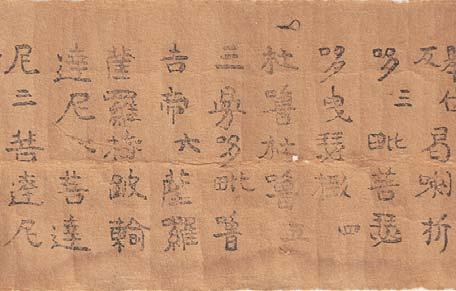

KR-033 別訳雑阿含経巻 第五・六 ¥1200000~ 紙本 28×34 シミ 高麗大蔵経

大蔵経は、釈迦の歿後に教説を集めて文字化した紀元前三世紀の佛典結集に起源し、東亞細亞では宋版一切経を嚆矢とし、南宋版、高麗版と続く。高麗 版は11世紀の着手ながら元寇により被災、1251年の高宗の代に再刊したもので、「高麗八万大蔵経」と呼ばれる。本朝では『鉄眼一切経』が1669年に開版さ れるまで経蔵の主役を勤めた。なお、『大正新修大蔵経』の編纂では底本の一として機能を果たした。

KR-034 李朝版本断簡 二十三 ¥500000~ 紙本 19×30ほか ヤケ シミ キレ 欠損

KR-035 諸家細字寄書 未装 ¥300000~ 付木箱(桐) 紙本 400×36 ヤケ シミ オレ ヤブレ

KR-036 李圓嶠 書画 未装 八 ¥200000~ 紙本 33×96 大シミ スレ オレ キレ 虫穴 李匡師(粛宗三十一・1705~正祖二・1777)は書家、文 学家。字道甫、号圓嶠。全州の人。

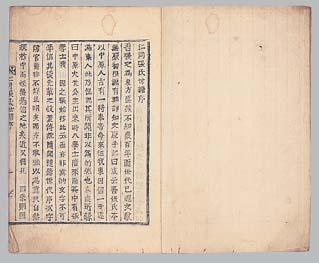

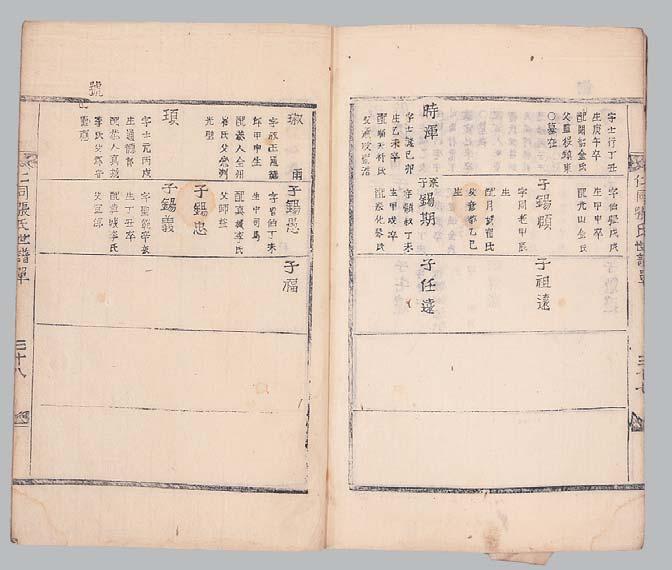

KR-038 『仁同張氏世譜』綴本 ¥100000~ 付帙 紙本 22×32 シミ 虫穴

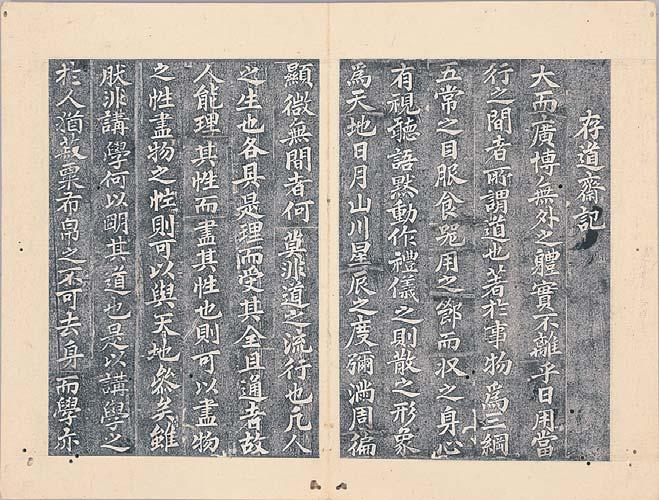

KR-040 存道斎記拓本帖 ¥100,000~ 紙本 21×32 虫穴

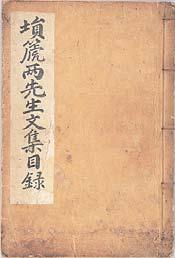

KR-039 『 両先生文集目録』綴本 ¥100000~ 紙本 20×30 シミ 第一、二巻

KR-041 『詩伝大全』綴本 七 ¥100,000~ 付帙 紙本 15×20 シミ 第一~七巻

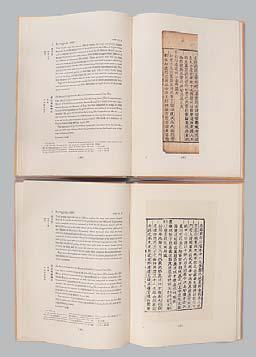

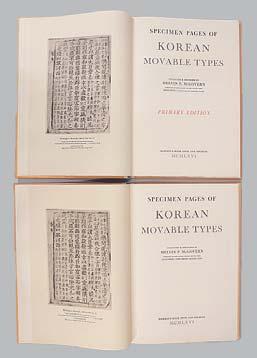

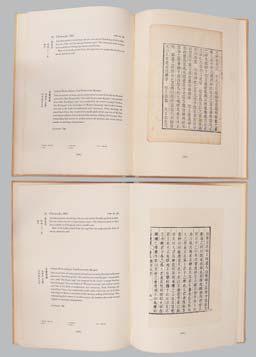

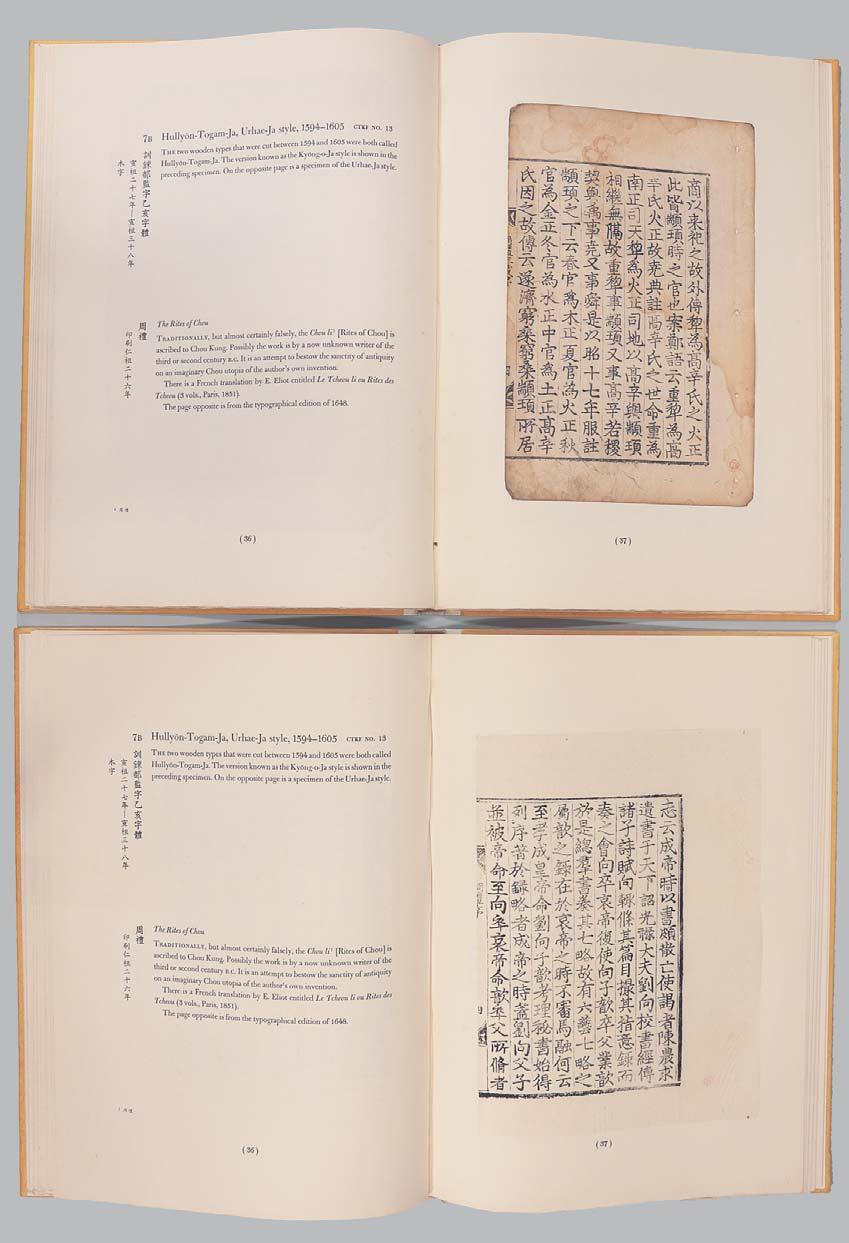

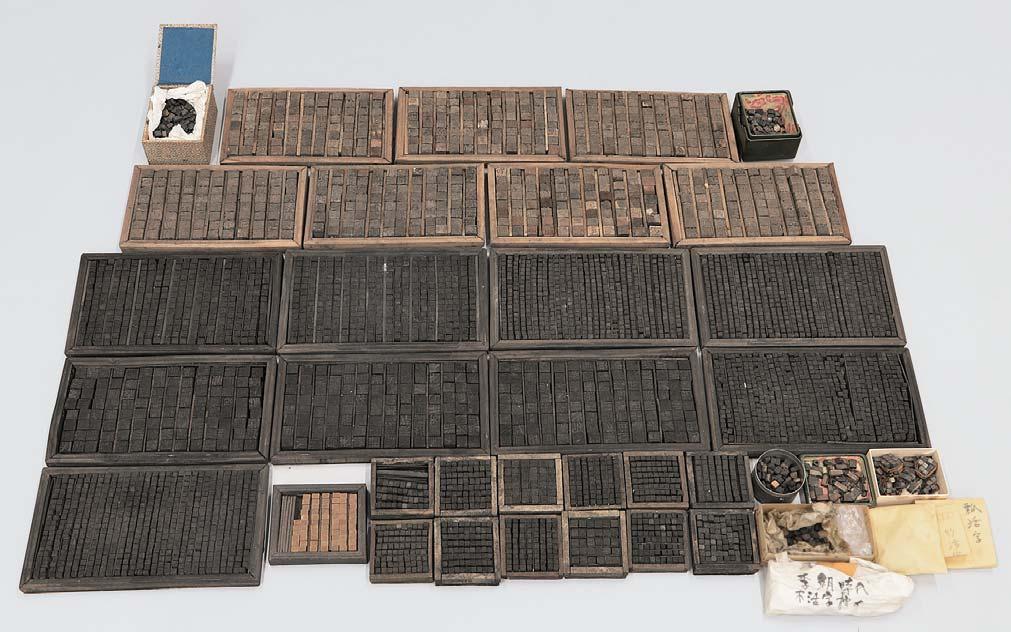

KR-042 朝鮮木活字断簡集洋書 二 ¥600000~ 付布カバー 紙本 30×43 シミ "SpecimenpagesofKoreanmovabletypes" 初版、第二版

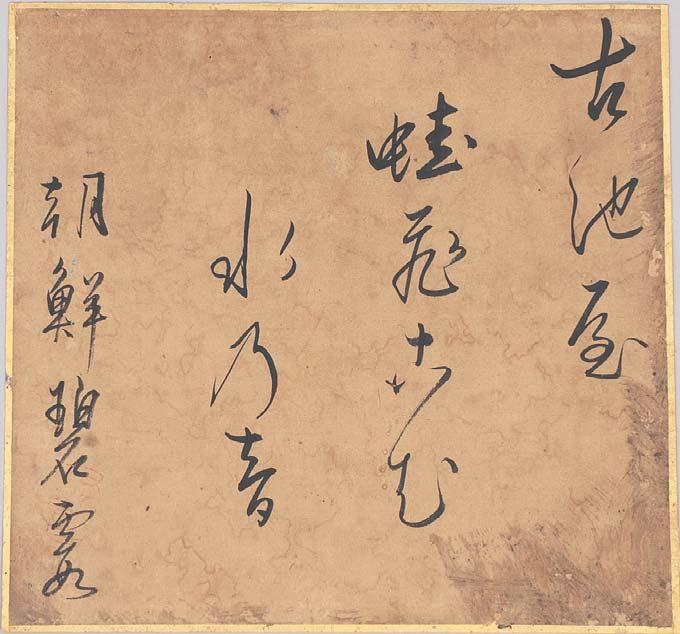

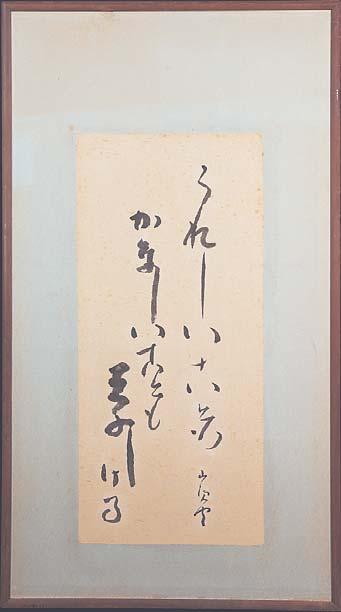

KR-043 李命知 芭蕉俳句色紙 ¥150000~ 紙本 23×21 ヤケ シミ

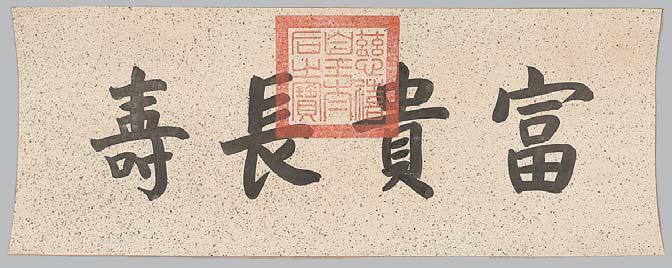

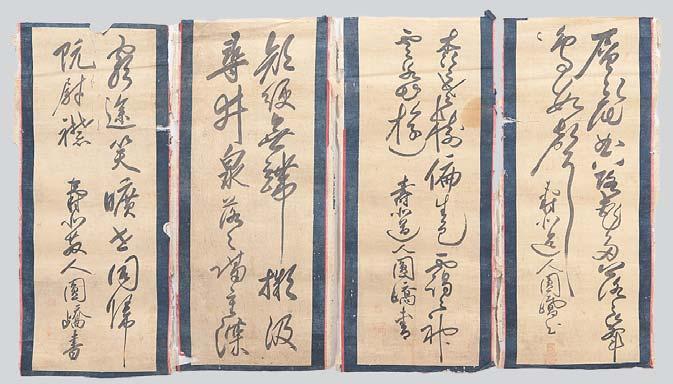

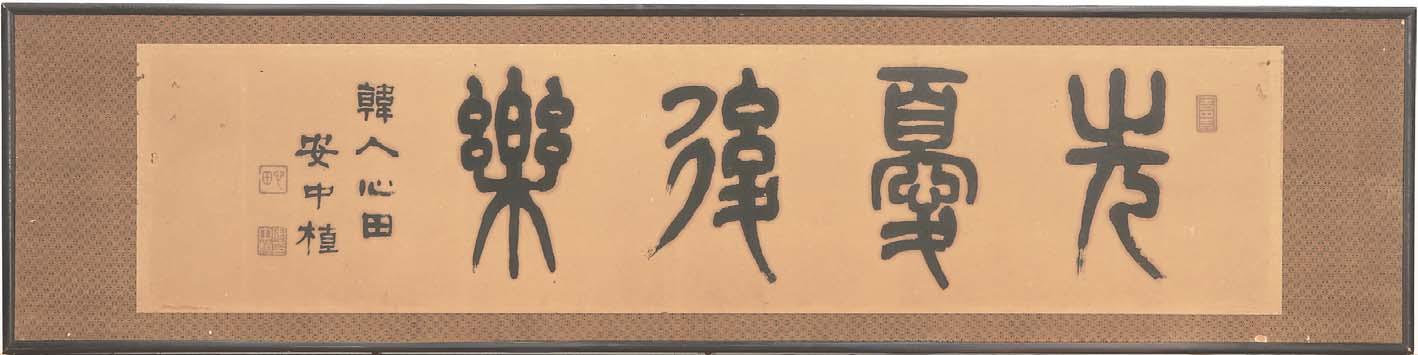

KR-044 金正喜 二字扁額 ¥150000~

付合箱(桐 イタミ) 43×26 小ヒビ 金正喜(1786~1856)は李朝の官吏、書家。慶州生。字元春、号秋史、 阮堂、礼堂等ほか。書画を能くし、蘭竹、山水、仏画などを描き、特に蘭 に巧みであった。また聖書と仰がれる。

KR-046 大院君 蘭画幅 ¥500,000~ 絹本 P軸端 32×114 表具44×168 ヤケ シミ オレ 表具オレ、大シミ、穴 「庚寅(1890)」画中

KR-047 大院君 蘭画幅 ¥450,000~ 付合箱(桐) 絖本 雑木軸端 33×110 表具46×177 ヤケ シミ オレ 表具アレ 「庚寅(1890)」画中 李是応(1820~1898)は李氏朝鮮英祖の玄孫、南延君球の四男。高宗の父。全州の人。字は時白、号は石坡。海東居士・老石という大院君(正一位)に叙 せられ、幼少の王を摂政して国政を担った。李朝末期に政治家として手腕を振るう傍ら墨蘭の名手として世に聞こえた。画風は李朝南宗画の新境地を開 いた金正喜(1786~1856)の影響を強く受けていたが、後に独自の画境を開き、閔泳翊と双璧をなす存在となった。

KR-048 安中植 芦雁画幅 ¥500000~ 付識箱(杉 貼札) 絹本 唐木軸端 40×96 表具54×164 ヤケ シミ オレ 表具オレ、シミ 「隆熈己酉(1909)」画中 安中植(1861~1919)は李朝末期の画家、号を心田、晩年は不不翁とし た。若くして中国天津に官費生として留学、のちに書画美術会で後進の 育成に力を注いだ。晩年には書画協会を設立し会長をつとめた。

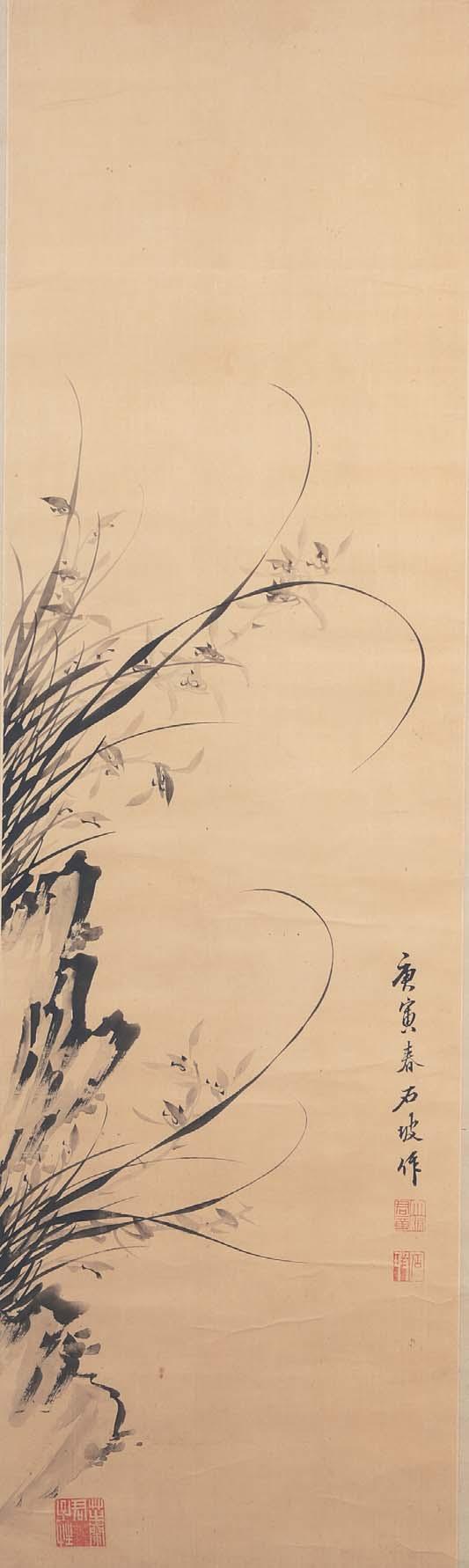

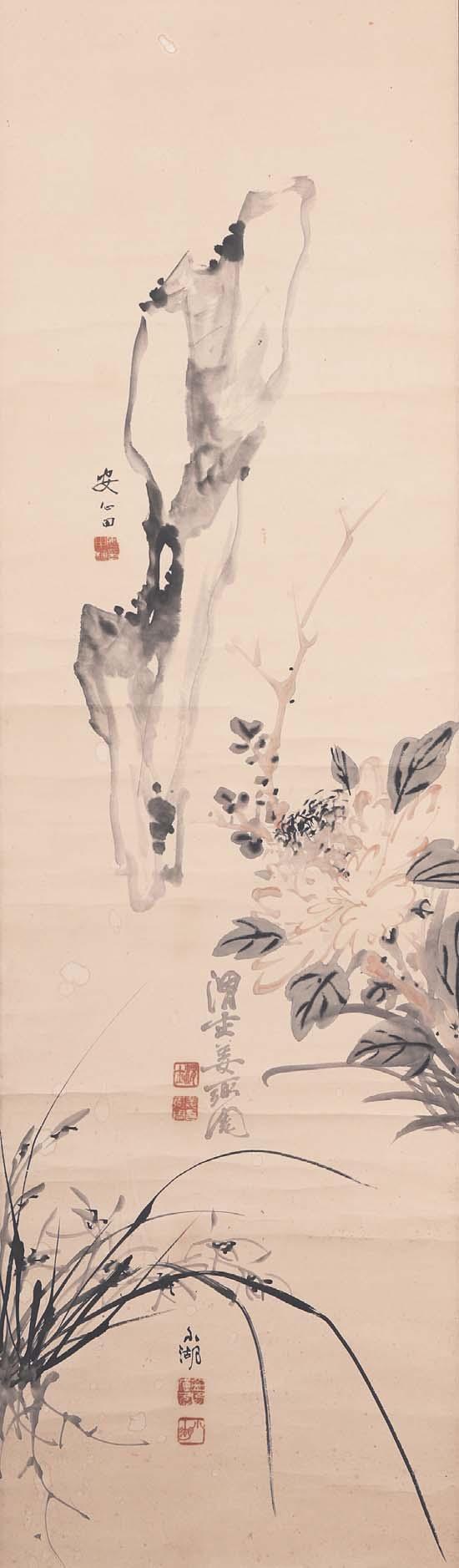

KR-049 朝鮮三家合筆幅 ¥400000~ 紙本 雑木軸端 31×123 表具45×182 シミ オレ 安中植、姜弼周、金応元 姜弼周(1852~1932)は画人、号渭士。 金応元(1855~1921)は画人、号小湖。

KR-051 大院君 蘭画賛幅 ¥250,000~ 紙本 唐木軸端 29×98 表具41×149 大ヤケ シミ オレ 表具大アレ 李是応(1820~1898)は李氏朝鮮英祖の玄孫、 南延君球の四男。高宗の父。全州の人。字は時白、 号は石坡。海東居士・老石という大院君(正一 位)に叙せられ、幼少の王を摂政して国政を担っ た。李朝末期に政治家として手腕を振るう傍ら 墨蘭の名手として世に聞こえた。

KR-052 金玉均 三行書 仮巻 ¥185,000~ 絹本 45×140 ヤケ シミ 虫穴 金玉均(1851~1894)は朝鮮の政治家。字は伯温。号は古筠、古愚。開化派で、朝鮮の改革を目指し 甲申事変を起こしたが失敗。日本に亡命し、のち上海に渡り暗殺された。

KR-053 金玉均 三行書幅 ¥150,000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 51×137 表具64×204 シミ オレ 表具シミ

KR-054 金正喜 蘭画賛幅 ¥60,000~ 紙本 P軸端 33×103 表具45×170 大シミ オレ 金正喜(1786~1856)

KR-058 池運永 山水画賛幅 ¥50,000 付木箱(杉 欠損) 絹本 牙軸端 39×141 表具53×189 ヤケ シミ オレ 表具アレ

KR-055 金圭鎮 竹画賛幅 ¥50,000~ 絹本 骨軸端 43×126 表具56×198 ヤケ シミ 巻止キレ 金圭鎮(1868~1933)

KR-059 澄明 山水画幅 ¥50,000~ 付木箱(杉) 絹本 黒塗軸端 31×123 表具44×187 ヤケ シミ オレ キレ 表具大アレ

KR-056 李洞 蘭画賛幅 ¥50,000~ 絹本 雑木軸端 32×112 表具45×180 ヤケ シミ オレ 表具オレ シミ 穴

KR-060 金応元 蘭画賛幅 ¥50,000~ 絖本 骨軸端 42×131 表具55×205 ヤケ オレ 表具大アレ 金応元(1855~1921)は号を小湖 といい、墨蘭に秀でていた。また書 においては隷書をよくした。

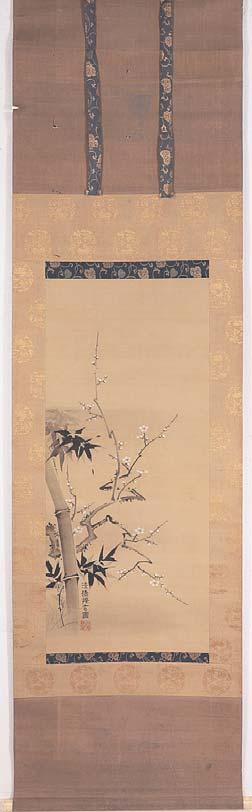

KR-057 黄鉄 三友画賛幅 ¥50,000~ 絖本 唐木軸端 52×138 表具67×207 ヤケ シミ オレ 表具アレ

KR-061 趙重黙 花鳥画幅 ¥30,000~ 絹本 軸端両欠 27×93 表具39×164 オレ 表具オレ、ウキ 趙重黙は李朝後期、漢陽の人。号 雲渓、蔗山。画員官は監収官に至る。

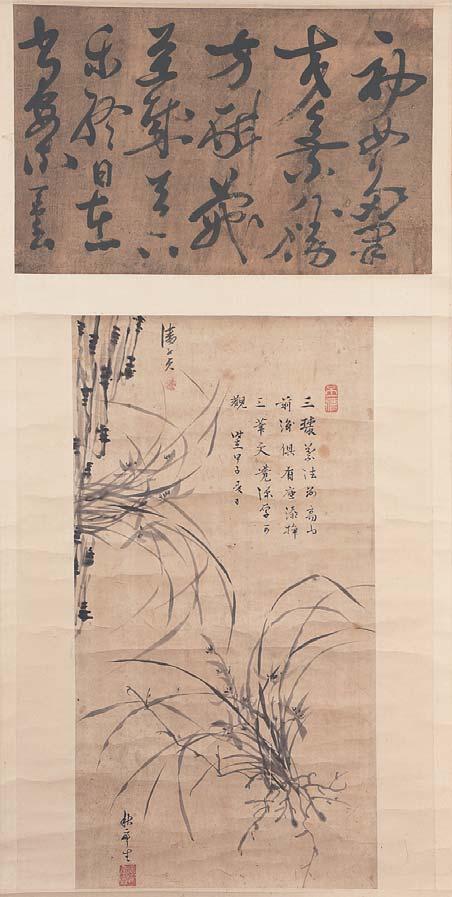

KR-063 墨蘭画賛ほか貼交幅 ¥50,000~ 紙本 雑木軸端 30×58ほか 表具47×150 ヤケ シミ オレ 表具ヤケ、オレ、シミ

KR-064 李朝民画貼交幅 ¥30000~ 付木箱(杉) 絹本 雑木軸端 21×27 表具42×165 ヤケ シミ スレ 表具オレ

KR-066 朝鮮民画花鳥双幅 ¥50,000 木綿 骨軸端 29×75 表具39×154 シミ 穴

KR-065 朝鮮草虫画貼交幅 ¥30000~ 付時代合箱(桐) 絹本 軸端両欠 15×21 表具32×129 ヤケ オレ 款記未詳

KR-067 李朝民画 三 ¥50,000

①鷹齋 松鷹画幅(紙本 唐木軸端 50×114 表具63×180 ヤケ シミ スレ オレ) ②東垣 山水画幅(紙本 雑木軸端 ヤケ キレ 表具大アレ) ③魯宿宗 山水画賛未装(紙本 大アレ)

KR-068 墨蘭画賛幅 二 ¥50000~ ①金用煥(紙本 P軸端 33×128 表具42×185) ②尹永基(紙本 雑木軸端・一欠) ヤケ シミ オレ 表具アレ

KR-072 山縣有朋 墨蘭画賛幅 ¥50,000~ 絖本 唐木軸端 41×123 表具54×201 オレ 李完用賛 「甲寅(1914)」画中 賛:李完用(1856~1926)は朝鮮末 期の文臣・親日派。韓国統監、伊藤博 文の推薦により大韓帝国首相(在任: 1907~1910)に就任。字敬徳、号一堂。

KR-069 寿老画賛幅 ¥50000~ 絹本 骨軸端(一欠) 41×129 表具55×193 シミ オレ 表具穴 画人未詳

KR-073 朴泳孝 三行書幅 ¥50,000~ 絖本 軸端両欠 53×145 表具66×192 シミ オレ 表具オレ、虫穴 「壬寅(1902)」書中 朴泳孝(1861~1939)は韓国開明 派の政治家。日本統治下で要職を歴 任。

KR-070 養源漁夫画 ほか貼交幅 ¥30000~ 紙本 雑木軸端 23×64ほか 表具36×162 ヤケ シミ スレ オレ

KR-074 宋秉畯 三行書幅 ¥50000~ 付時代識箱(杉 身一部欠) 絖本 骨軸端 43×138 表具56×217 シミ オレ 表具アレ 「癸亥(1923)」書中 宋秉畯(1857~1925)は韓国の政治家。 親日団体を組織し、日韓併合に協力。

KR-071 鄭鎮弘 四行書幅 ¥30,000~ 紙本 雑木軸端(一欠) 33×137 表具47×182 シミ オレ

KR-075 李余金 二行書幅 ¥50,000~ 紙本 陶磁軸端 33×131 表具45×195 ヤケ シミ オレ

KR-077 趙羲聞 二行書幅 ¥50000~ 絖本 骨軸端(一欠) 34×115 表具48×181 ヤケ オレ

KR-078 趙羲聞 二行書 未装 ¥30000~ 木綿 34×161 ヤケ シミ オレ

KR-081 李朝花鳥画 未装 四 ¥50,000~ 紙本 33×23ほか 大ヤケ シミ カビ スレ オレ

KR-079 柳赫魯 二行書幅 ¥30000~ 紙本 雑木軸端 33×131 表具46×177 シミ オレ 表具オレ、ウキ

KR-080 三行書幅 ¥30000~ 紙本 唐木軸端 26×102 表具35×188 ヤケ 「諭書法巻」部分

KR-083 朝鮮山水画賛 未装 三 ¥60,000~ 紙本 31×117ほか ヤケ シミ スレ オレ キレ 趙錫晋 無款二 趙羲聞(1858~1941)は軍人、政治家。朝鮮総督府参事。

KR-082 李朝山水画額 ¥50000~ 絹本 23×29 額42×63 ヤケ オレ 欠損 額背面欠失

KR-084 安中植 四字書額 ¥100000~ 紙本 137×32 額169×42 ヤケ シミ 穴 額ヤケ、シミ、穴 安中植(1861~1919)は李朝末期の画家、号を心田、晩年は不不翁とした。若くして中国天津に官費生として留学、のちに書画美術会で後 進の育成に力を注いだ。晩年には書画協会を設立し会長をつとめた。

KR-085 神仙炉 ¥30,000~ 16×16×15

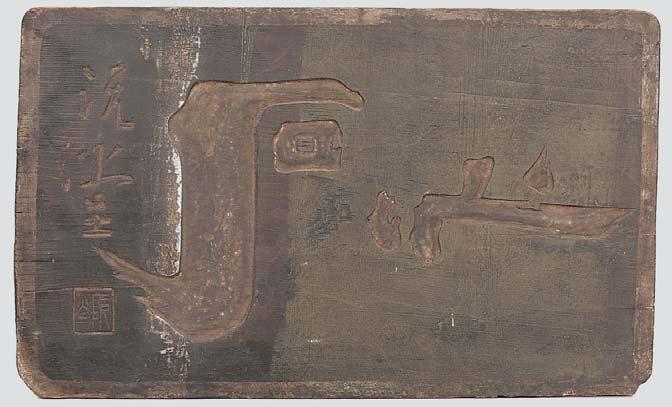

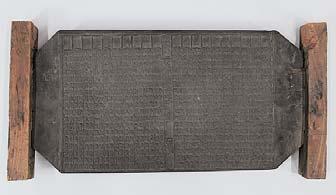

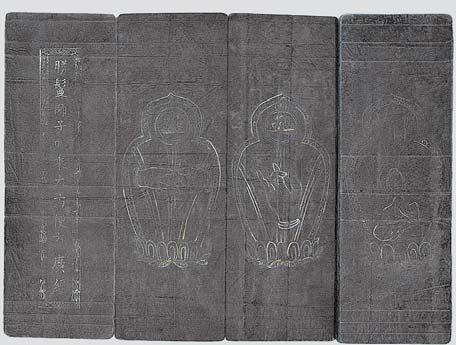

KR-087 李朝版木 三 ¥400,000~ 47×15ほか ヒビ 虫喰 接合補修

KR-086 琴山 李朝諸画賛 未装 八 ¥50000~ 木綿 27×90 大シミ オレ

KR-089 李朝木活字 一口 ¥500,000~ 15×15×2ほか

KR-090 家禮源流巻第十七経版木 ¥300000~ 49×24 カケ ヒビ 接合補修

KR-091 日本府絵入版木 ¥400000~ 67×19 ヒビ 虫喰

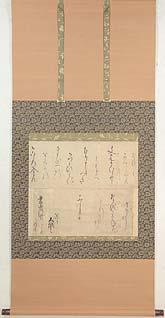

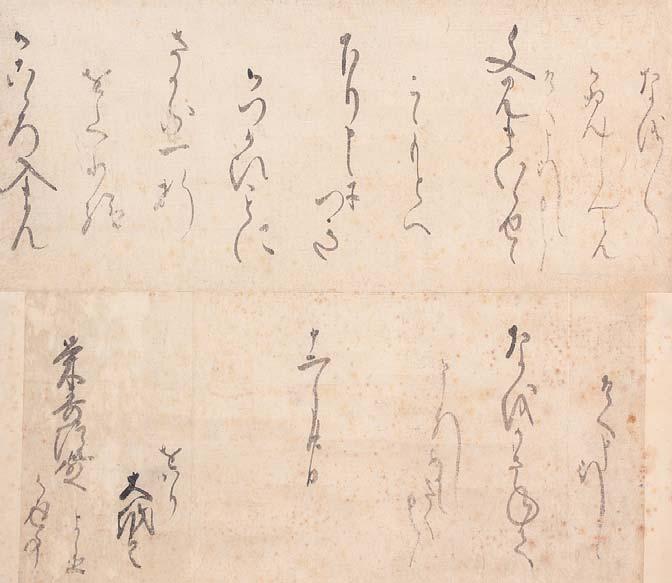

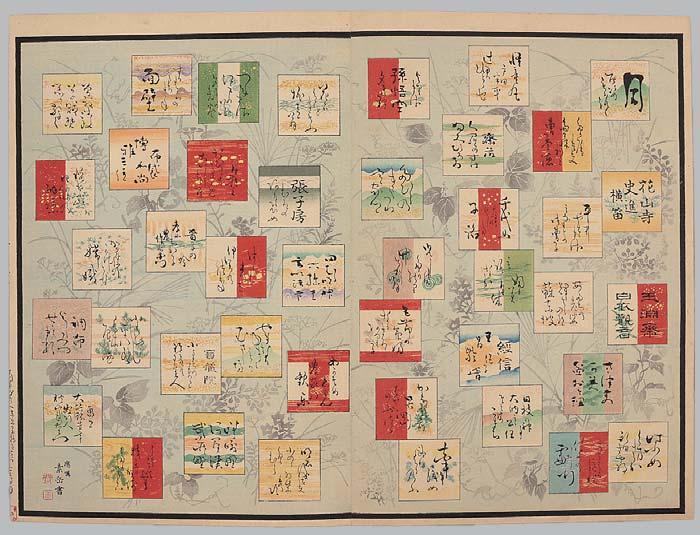

KR-092 手鑑 ¥500,000~ 付時代識箱(桐 虫喰) 紙本 20×24ほか 帖25×38 ヤケ シミ 虫穴 後花園天皇 山崎宗鑑 近衛信尋 昭高院道澄 入江相尚 金蓮寺素眼 正木正心斎 法童坊孝以 松花堂昭乗 尊朝法親王 鳥飼宗慶 畠山随世 飛鳥井雅春 飛鳥井雅綱 転法輪公忠 飛鳥井殿(不明) 今城定経 李誠國 飛鳥井雅康 権 全栄 平野仲安 一乗院良誉 花山院定熈 勘解由小路韶光 愛宕通晴 庭田重條 滋野井公澄 安宅冬康 石野基顕 堀川康綱 北畠親顕 日本の能書家に混じり、寛永元年(1624)来聘した写字官・李誠國をはじめ、同十三年(1636)来聘した写字官二人による書色紙を確認する。

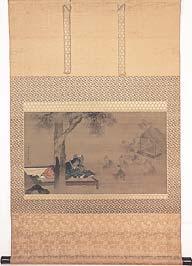

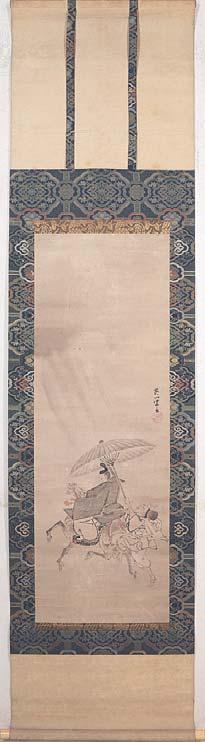

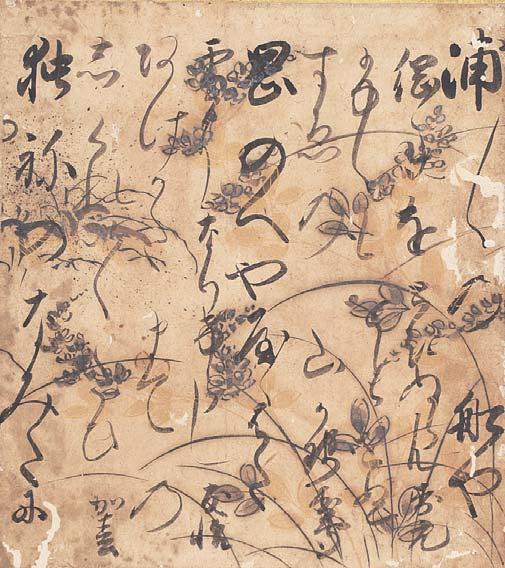

KR-093 英一蜂 南柯夢画幅 ¥200000~ 付時代箱(桐 貼札) 絹本 唐木軸端 69×40 表具83×127 ヤケ スレ 床几に臥す垂髪の男は顔を団扇で覆って目を閉じ、周囲には異国人や烏帽子姿の和人が中空に漂う。掲出は中国の故事「南柯夢」に取材するが、唐代の 物語の雰囲気は朝鮮通信使の衣装に仮託して表現されており、通信使に対する当時の印象を窺い知れる。 英一蜂(元禄四・1691~宝暦十・1760)は英一蝶の門人。江戸の人。別号一嶂、春窓翁、春窓斎。作品に『画本図編』、小川破笠との合作で手掛けた初代 市川団十郎二十七回忌追善句集『父の恩』をのこす。

KR-096

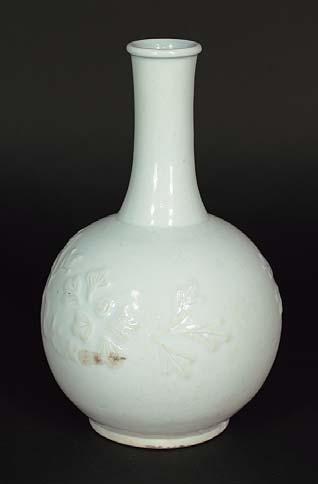

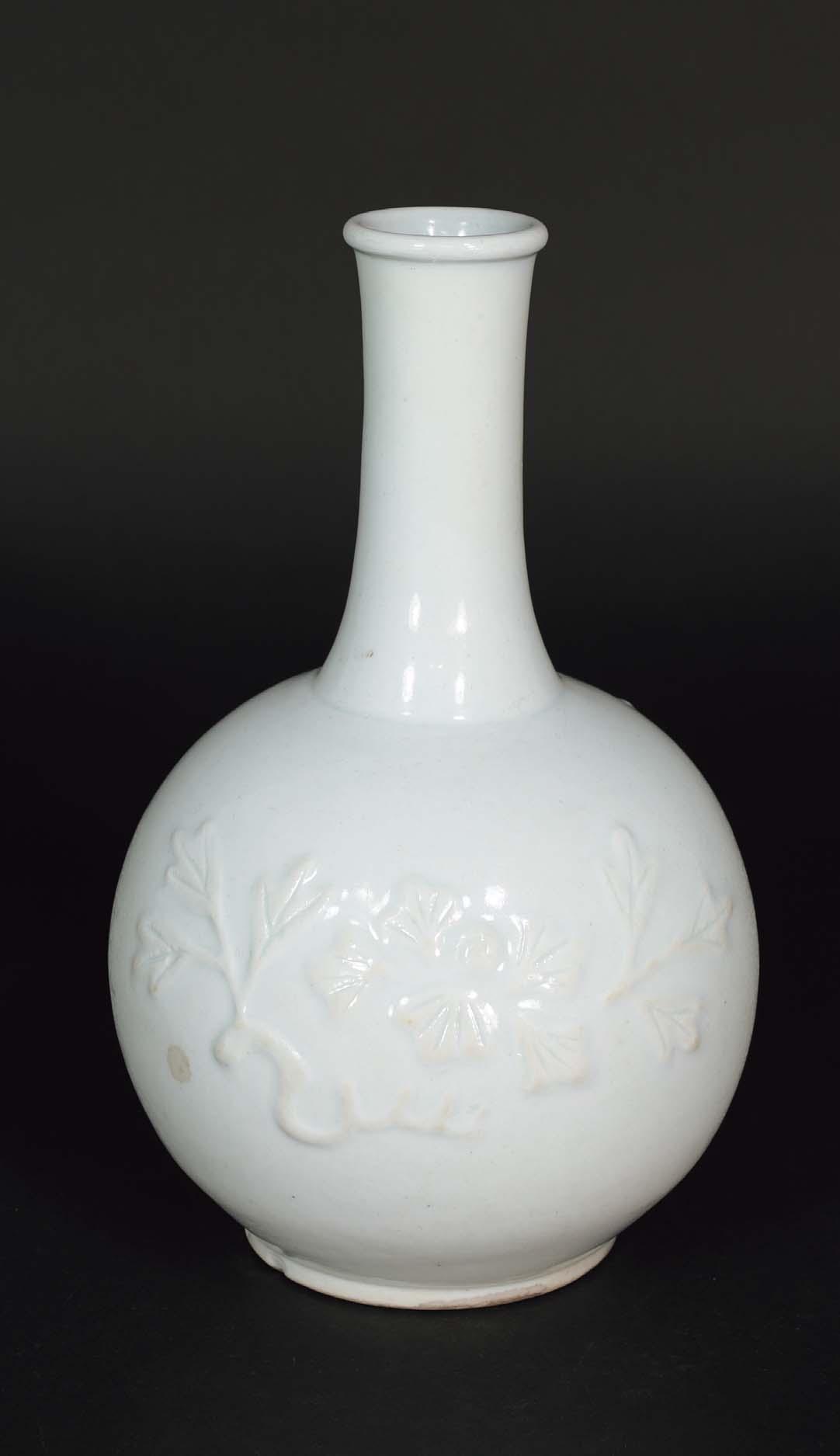

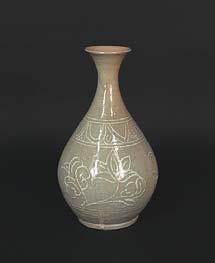

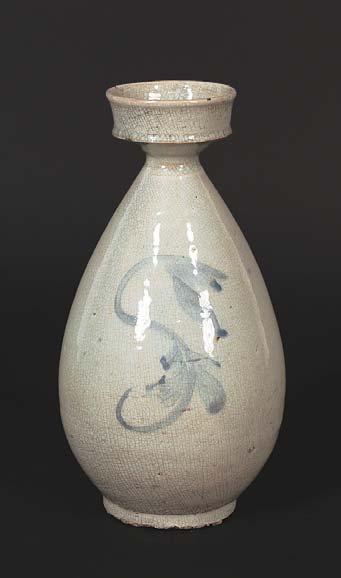

李朝白磁牡丹浮文花入

¥800,000~ 付木箱(桐) 13×13×21

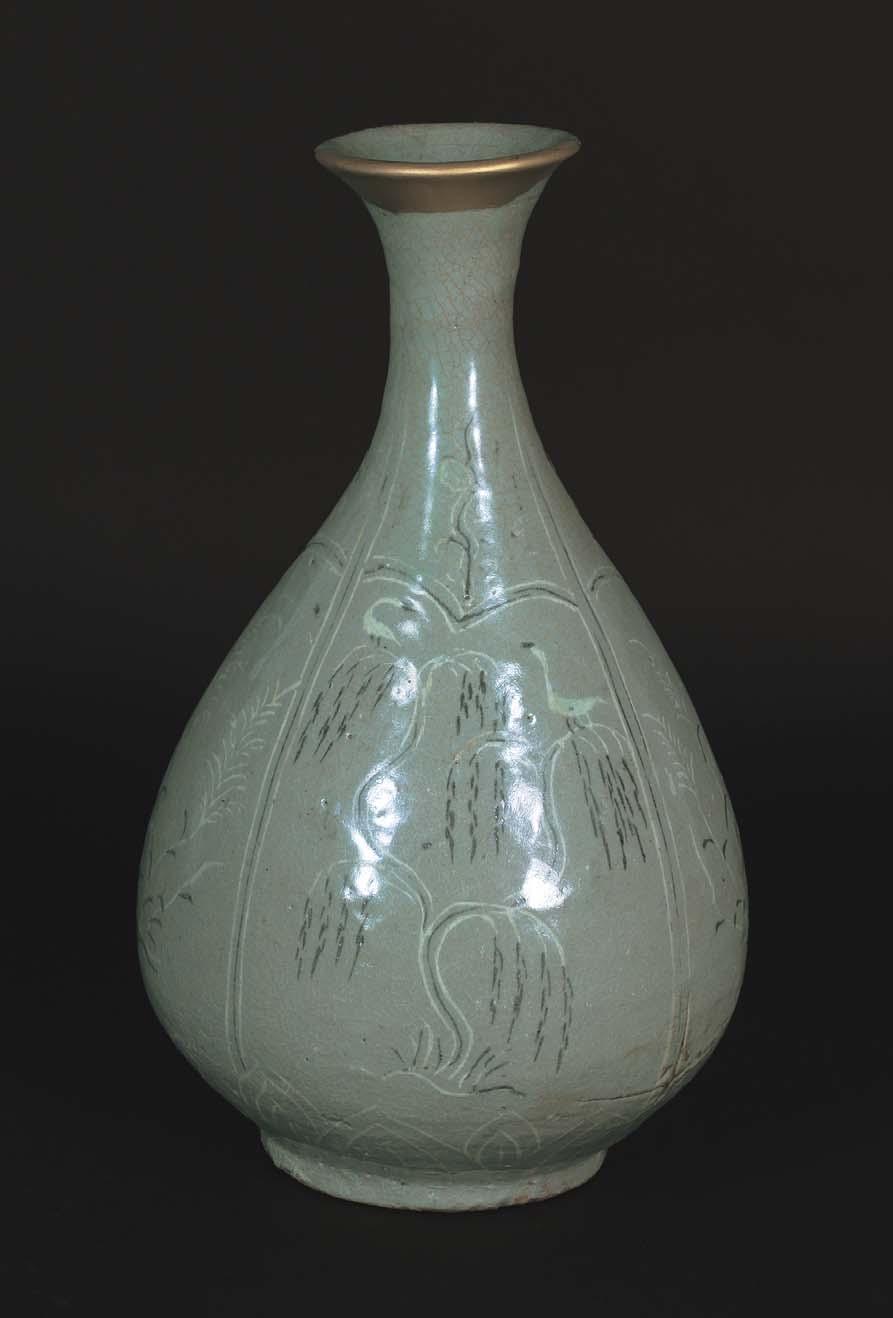

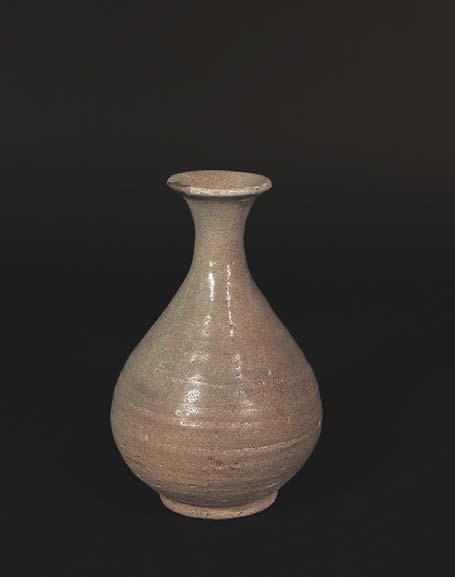

KR-098

高麗青磁象嵌花入 ¥450,000~ 付溜塗箱(桐) 17×17×30 腰部窯キレ 口辺金補修

KR-101 李朝白磁花入 ¥250,000~ 付識箱(桐) 15×15×24

底窯キレ 口辺補修 島津法樹箱識

KR-103

李朝染付 瓢徳利 ¥150000~ 付木箱(桐) 8×8×15 磁貫

KR-102 高麗青磁白土象嵌花入 ¥200,000~ 付合箱(桐) 17×17×32 磁貫

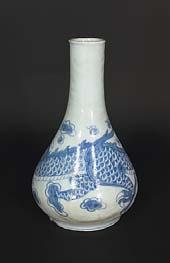

KR-104

李朝染付 龍文花入 ¥150000~ 付木箱(桐) 15×15×27

高台金補修 底トリアシ、ヒビ

KR-105 高麗青磁盃・盃台 ¥150,000~

付木箱(桐)、合板箱 盃8×8×45 台11×11×4 盃、盃台ソゲ

KR-107 高麗青磁牡丹浮文平盃 ¥100000~ 付合箱(モミ) 10×10×3 磁貫

KR-106 高麗青磁象嵌双鶴文香合 ¥130,000~

付木箱(桐 貼札) 仕覆 45×45×3 ソゲ 上下不揃

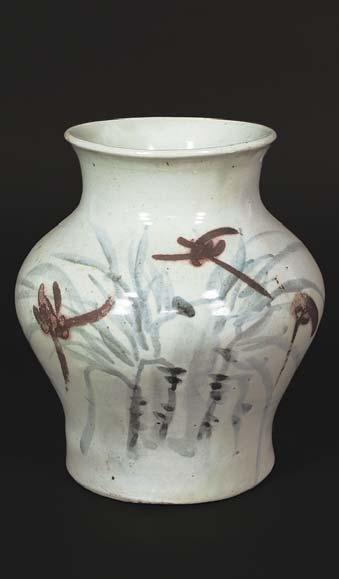

KR-108 無地刷毛目鉢 ¥130000~ 付識箱(桐) 18×18×8 磁貫 ヒビ金補修 「茶碗」箱識

KR-109 李朝辰砂壺 ¥150000~ 23×23×19 ヒビ 口辺補修

KR-110 三島徳利 ¥100,000~ 付木箱(桐 貼札) 11×11×15

KR-112 李朝白磁平茶碗 ¥80,000~ 付木箱(杉) 17×17×55 磁貫 高台内墨識

KR-111 李朝白磁蓋付壺 ¥100,000~ 付木箱(桐) 12×12×13 底窯キレ

KR-113 高麗青磁平茶碗 ¥50,000~ 付合箱(桐) 15×15×5 磁貫

KR-116 李朝白磁瓶 ¥30000~ 15×15×235 口辺ヒビ

KR-117 李朝辰砂染付壺 ¥30000~ 15×15×185

KR-120 高麗青磁象嵌鉢 ¥30000~ 18×18×8 縁金補修 磁貫

KR-123 李朝染付柘榴文壺 ¥50,000 21×21×20 高台カケ

KR-118 李朝染付盤口瓶 ¥30000~ 12×12×285 口辺ヒビ

KR-121 李朝堅手小服茶碗 ¥50000~ 付合箱(桐) 125×125×6 磁貫

KR-124 李朝白磁小壺 ¥30,000~ 11×11×75 胴ヒビ

KR-119 李朝染付盤口瓶 ¥30000~ 付識箱(桐) 12×12×24 磁貫 口辺ソゲ

KR-122 高麗青磁花浮文 ¥50000~ 付識箱(杉) 12×12×3 稜部共色補修

KR-125 高麗青磁盃・盃台 ¥50,000 盃10×10×5(ヒビ 口辺共色補修) 盃台15×15×3(縁共補修)

KR-126 高麗青磁盤口瓶 ¥50000~ 付木箱(杉) 15×15×29 磁貫 底小ヒビ

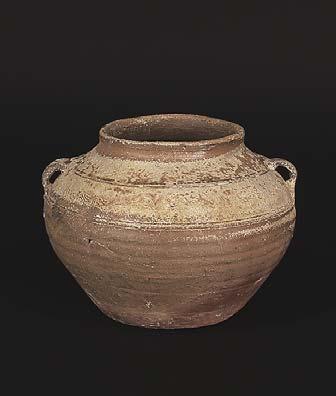

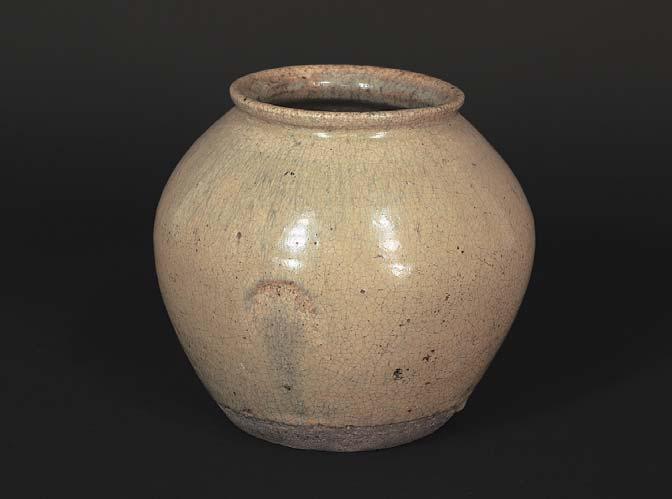

KR-129 新羅脚付広口壺 ¥30000~ 16×16×23

KR-132 白磁透彫十字筆筒 ¥50000~ 付木箱(桐) 105×105×12 窯キレ

KR-127 高麗青磁徳利 ¥30000~ 付木箱(杉) 9×9×16 口辺カケ、金補修

KR-130 新羅小壺 ¥30000~ 75×75×7

KR-133 染付雲龍文大壺 ¥65000~ 45×45×63 ヒビ 新作

KR-128 瓜形大瓶 ¥50000~ 付木箱(桐) 18×18×35 口辺カケ 釉メクレ

KR-131 新羅脚付広口壺 ¥30000~ 17×17×22 口辺、脚共色補修

KR-134 染付雲龍文大壺 ¥40000~ 35×35×55 高台接合補修 新作

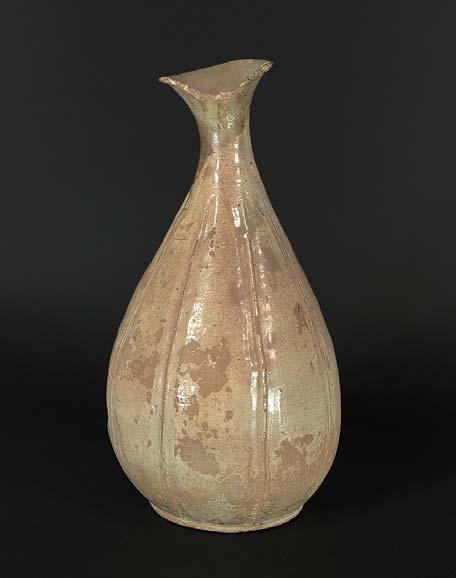

KR-135

李王家美術工場

鼎形火鑪 ¥500,000~ 付共箱(唐木) 唐木台 33×32×27

KR-136 李朝粧刀 ¥70,000~ 付木箱(桐) 総長165

KR-138 石造文官 二 ¥70,000~ 像高75ほか 小:ワレ接合補修

KR-137 李朝黒柿バンダヂ ¥80,000~ 74×335×52 アタリ

KR-139 石造如来坐像 ¥50,000~ 像高69

KR-140 李朝石造亀台龍竿 ¥50,000~ 55×78×97

※石造品は下見会に持参しません。ご落札後の搬出も琵琶湖HOUSEからとなります。詳細お問い合わせください。TEL:075-254-8851

KR-141 高麗八稜鏡 ¥30,000~ 付木箱(桐) 11×11×04

KR-144 朝鮮紙縒文箱 ¥30000~ 23×31×6

KR-147 青貝四方盆 ¥50000~ 38×26×3 スレ 剥離

KR-150 錫急須 ¥30000~ 14×10×17

KR-142 高麗円鏡 ¥30,000~ 15×15×05

KR-145 李朝餅型 ¥30000~ 5×5×7 ヒビ 虫喰 「戊子四月日五丹」彫銘

KR-148 李朝木彫亀提物 ¥50000~ 13×21×6 火薬入か

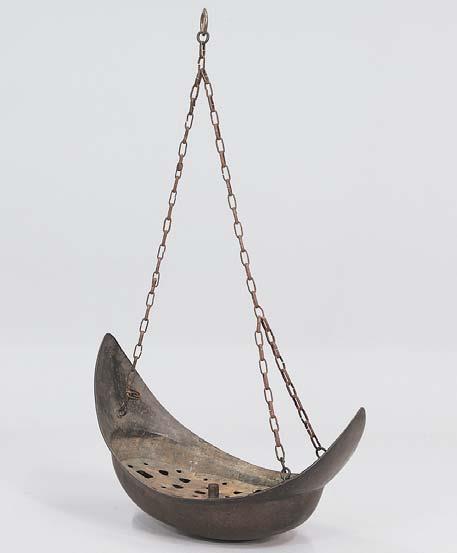

KR-151 李朝燈明器 ¥50000~ 35×19×63

KR-143 李朝石造箱 ¥30,000~ 145×105×10 蓋接合補修

KR-146 水牛角筍形提物 ¥30000~ 7×5×10

KR-149 李朝木魚 ¥30000~ 23×17×23

KR-152 李朝吊燈器 ¥30000~ 21×21×40

公家文華

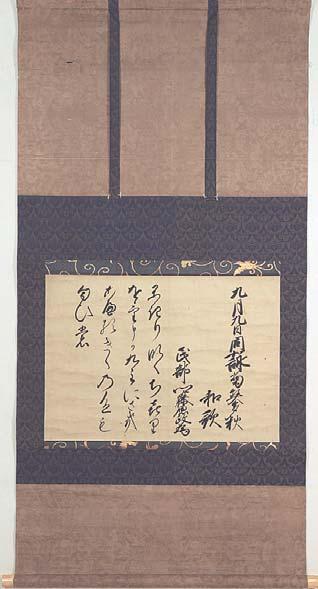

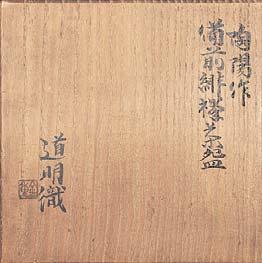

A-001 後奈良天皇 三首和歌懐紙幅 ¥400000~ 付二重箱(内識桐) 紙本 牙軸端 40×30 表具53×108 ヤケ シミ オレ 三浦道明箱識 後奈良天皇(明応五・1497~弘治三・1557在位:大永六・1526~弘治三・1557)は第百五代天皇。

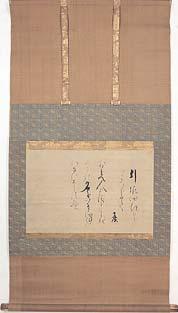

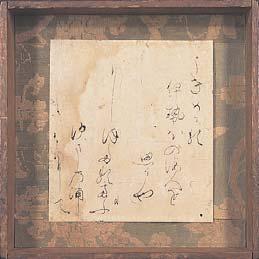

A-002 後水尾天皇 和歌小色紙幅 ¥200,000~ 付二重箱(内貼札識桐 外溜塗) 紙本 牙軸端 17×19 表具469×155 オレ

表具オレ、シミ 田山方南箱識 後水尾天皇(文禄五・1596~延宝八・1680)は第 百八代天皇(在位:慶長十六・1611~寛永六・1629)。 諱政仁。幼名三宮。

A-003 霊元天皇 宸翰和漢朗詠集切幅 ¥140000~ 付二重箱(内識桐 外黒塗) 紙本 牙軸端 57×32 表具71×120 薄シミ 堀江知彦箱識 霊元天皇(承応三・1654~享保十七・1732)は第百十二代天皇(在位寛文三・1663~貞享四・1687)。後水尾天皇の第十八皇子。父帝 に愛され、後西天皇の譲位が早まり十歳で即位。

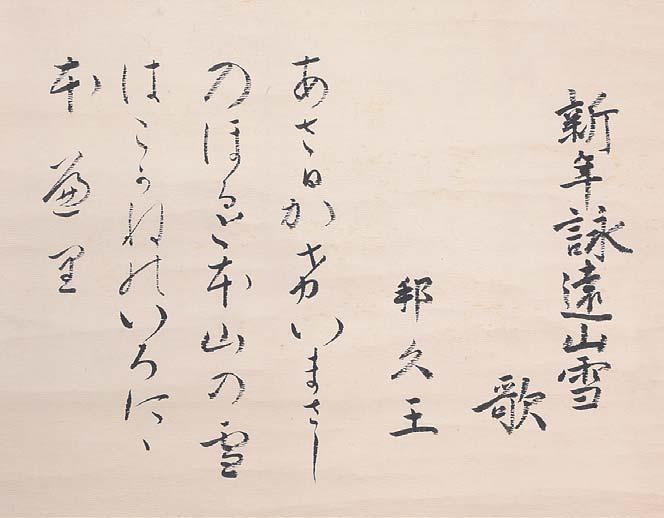

A-004 光格天皇 宸翰和歌短冊幅 ¥170,000~ 付二重箱 (内識桐 外溜塗) 紙本 牙軸端 6×35 表具34×158 町尻量弘箱識 光格天皇(明和八・ 1771~天保十一・1840) は第百十九代天皇。閑院 宮典仁親王の第六王子で 後桃園天皇の猶子。在位 〔安永八・1779~文化十 四・1817〕。博学で詩文に 長じ、また音楽を嗜んだ。

A-005

良恕法親王 和歌短冊幅 ¥100,000~ 付時代箱(桐 貼札) 紙本 黒塗軸端 5×35 表具25×155 ヤケ シミ オレ 表具オレ、シミ 朝倉茂入極札箱貼付 良恕法親王(天正 二・1574~寛永二 十・1643)は誠仁天 皇第三皇子、後陽成 天皇の弟。名は勝輔。 法名覚円のち良恕。 曼珠院三十七世、第 百七十代天台座主。 持明院流の能書家で、 書画・和歌を能くし た。

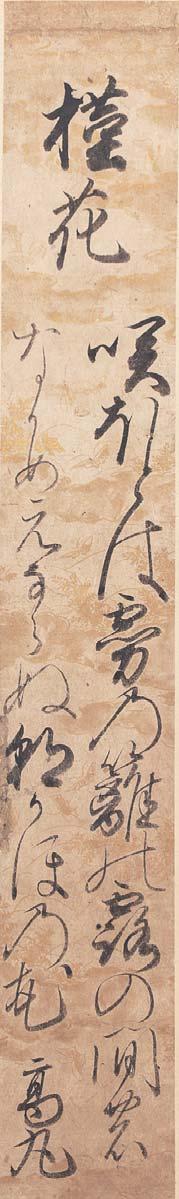

藤原定家(応保二・1162~仁治二・1241)は俊 成の子で詩歌にすぐれ、若くよりすでに名高く、 その学問的業績も多彩で、文学、歌論、有職故実 など現存する著書も多い。「明月記」は定家の日 記で治承四年(1180)十九歳の時より嘉禎元年 (1235)七十四歳に至る五十六年間反古の裏に書 いたもので、鎌倉初期の京都側情勢を知る最も 重要な史料の一つである。

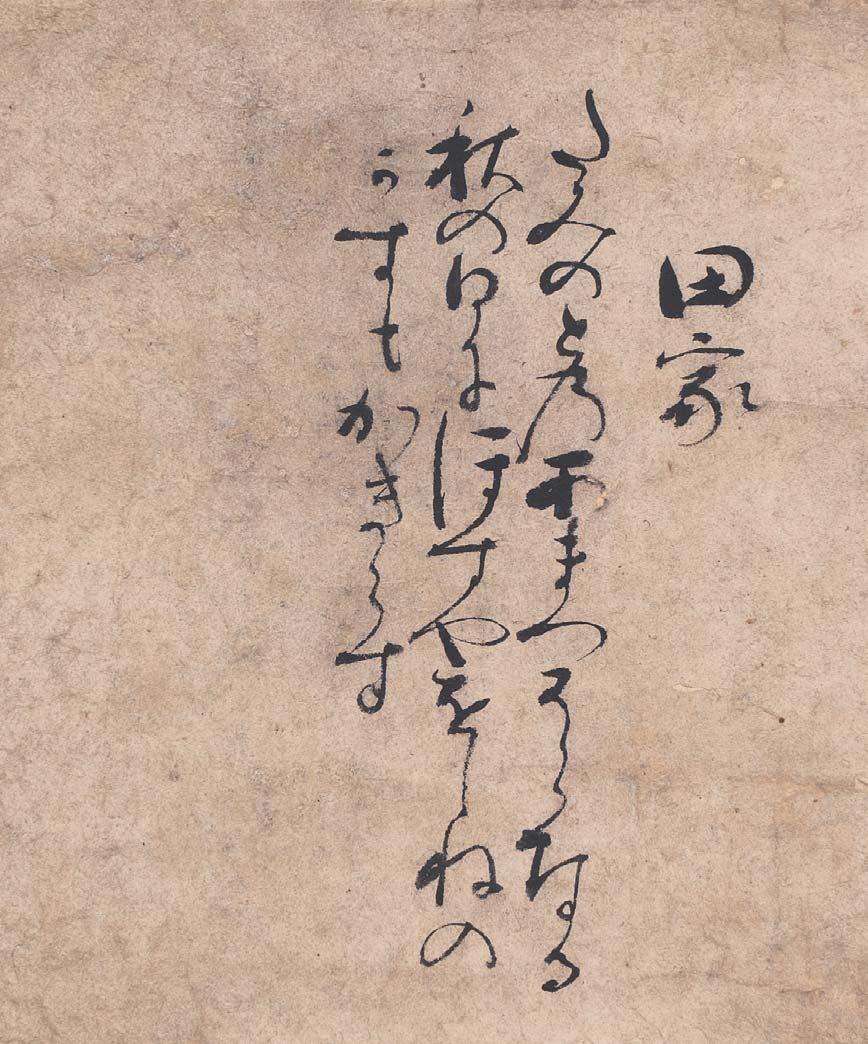

A-007 藤原定家 田家歌小色紙幅 ¥450,000~ 付二重箱(内時代黒塗識杉) 古筆了意、了伴極札 古筆了意折紙 紙本 牙軸端 14×16 表具36×141 シミ スレ 表具ヨゴレ

A-008 藤原定家 詠歌二首幅 ¥300000~ 付識箱(桐 身桟一欠)

烏丸光広添簡 古筆了意極札 古筆了悦折紙 紙本 牙軸端 37×28 表具51×114 ヤケ オレ 表具ヤケ、オレ

A-009 伝藤原定家 記録切幅 ¥80000~ 付木箱(桐) 紙本 雑木軸端 40×29 表具50×105 スレ オレ 表具アレ

A-010 近衛家煕 和漢朗詠集切幅 ¥120000~ 付二重箱(内識桐 外黒塗) 紙本 牙軸端 26×32 表具54×138 ヤケ 古筆了仲箱金泥識

近衛家煕(寛文七・1667~元文元・1736)は従一位関白内覧太政大臣 近衛基煕の子。母は後水尾天皇の皇女常子内親王。関白、摂政を歴任。

A-012 青貝春日八足台 ¥80,000~ 48×30×26 小剥離

A-014 伝久邇宮 伝来香料 一具 ¥50,000~ 付時代黒塗箱(桐)

A-011 近衛忠煕 和歌懐紙幅 ¥120000~ 付二重箱(内時代貼札桐 外黒塗) 紙本 家紋唐草蒔絵軸端 49×35 表具63×129

近衛忠煕(文化五・1808~明治三十一・1898)は幕末・明治時代の公 家、政治家。安政四年左大臣。五年内覧となるも、安政の大獄に遭い辞職。 六年左大臣を辞し落飾謹慎、翠山と号した。文久二年復飾。明治十八年 勲一等、旭日大綬章。

A-013 黒塗春日卓 ¥50,000~ 49×30×35 剥離 ワレ

A-015 木地秋草彩絵歌添硯箱 ¥50,000~ 付識箱(杉) 205×22×4 シミ 内朱 陶製水滴 硯石 筆2 「新薬師寺神代檜柾」箱識 東久世通禧和歌

A-016 銅鍍金両口銚子・提子 ¥50,000~ 銚子24×41×12ほか

A-019 下御霊社剣鉾 ¥50000~ 24×47

A-020 色漆塗獅子頭 ¥70,000~ 24×33×24 鼻翼欠損 虫喰 A-018 木彫荼枳尼天曼荼羅 ¥100,000~ 像高17ほか 全体46×25×54 ヒビ 虫喰 部材不足

A-021 足利義政 天神画幅 ¥125,000~ 付木箱(桐 貼札) 前田香雪ほか折紙 絹本 蒔絵軸端 36×75 表具50×163 ヤケ シミ スレ 羽二重画布 足利義政(永享八・1436~延徳二・1490)は室町幕府八代将軍。六代義 教の子で、八歳で家督を継いだ。自身の後嗣問題を機に勃発した応仁・文 明の乱により幕府の権威は失墜、戦国時代の到来を招いた。文明五年 (1473)に将軍職を義尚に譲り、東山の山荘に隠棲。銀閣寺建立など東山 文化を牽引した。

A-022 木彫新羅明神立像 ¥50,000~ 付飾台 像高455 虫喰

A-023 木彫渡唐天神立像 ¥60,000~ 像高53

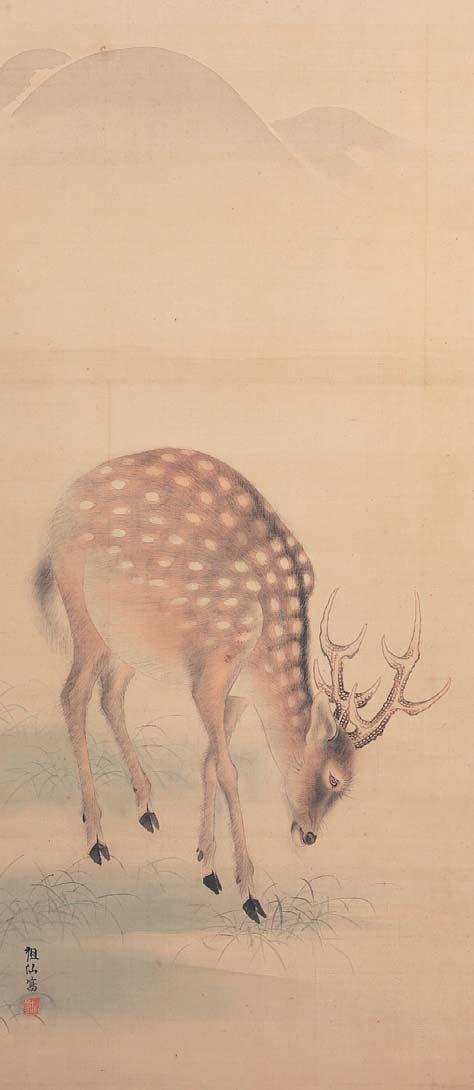

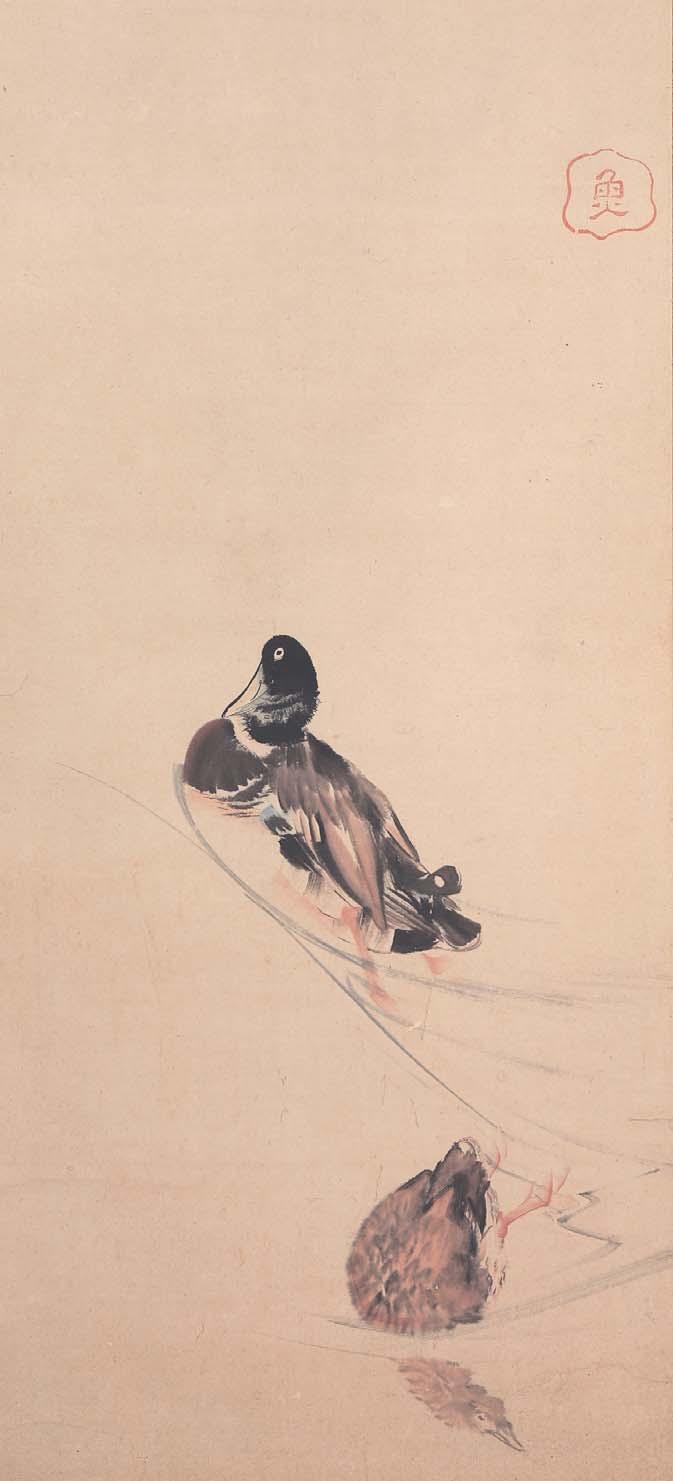

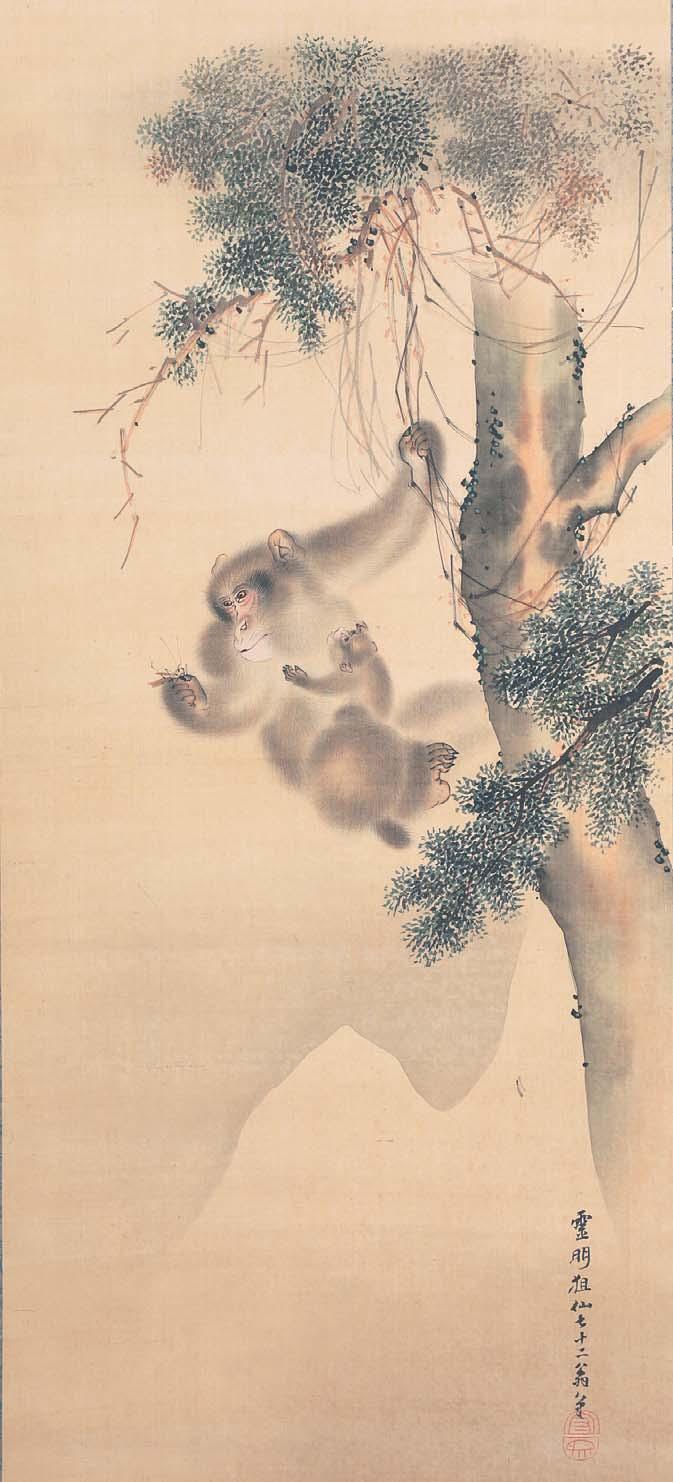

A-024 森狙仙 三笠山鹿画幅 ¥150,000

付時代箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 36×103 表具50×192 ヤケ シミ 森狙仙(延享四・1747~文政四・1821)は画家。名守象、字叙牙、号祖 仙、六十歳ころより狙仙、別号霊明庵。初め山本如春斎につき狩野派を 学んだ。のち写実的傾向を強め、猿猴図の名手として知られる。

A-025 英一蝶 蟻通社画三幅対 ¥70000~

A-027 菊池容斎 難波宮高考画三幅対 ¥50000~ 付時代識箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 36×99 表具49×185 ヤケ シミ 表具シミ、ウキ 菊池容斎(天明八・1788~明治十一・1878)は江戸生まれの日本画家。 名武保、通称量平。狩野派、土佐派を学び、また有職故実を研究。『前賢 故実』を上梓。第一回内国勧業博覧会で名誉龍紋賞。

付時代識箱(桐) 紙本 牙軸端 33×93 表具45×179 スレ 穴 英一蝶(承応元・1652~享保九・1724)は京都の人。本姓藤原、多賀、 のち英。別号朝湖・北窓翁など。寛文六年江戸に下り狩野安信に師事 (後に破門)。松尾芭蕉に学び俳諧にも長じた。元禄十一年、将軍徳川綱 吉を諷刺した罪で三宅島に流された。後、大赦で江戸に帰り、一蝶と名 乗った。江戸の風俗を軽妙洒脱に描写し人気画家となった。 A-026 黒柿地源氏香蒔絵板硯 ¥100,000~ 付銅鍍金水滴 硯石 24×29

A-028 正逆文字 百人一首 揃 ¥50,000~ 付黒塗箱(桐 貼札) 紙本 7×10

A-030 近衛信尹 天神画賛幅 ¥230,000~ 付時代溜塗識箱(桐) 朝倉茂入極札 紙本 角軸端 42×121 表具54×203 ヤケ シミ オレ 表具ヤケ、シミ 近衛信尹(永禄八・1565~ 慶長十九・1614)は公卿。従一 位関白太政大臣近衛前久の子。 初名信基、信輔。号三藐院。天 正五年(1577)に元服し正五位 下、天正十二年(1584)左大臣。 慶長五年(1600)に赦免、慶長 十年(1605)関白に叙任。

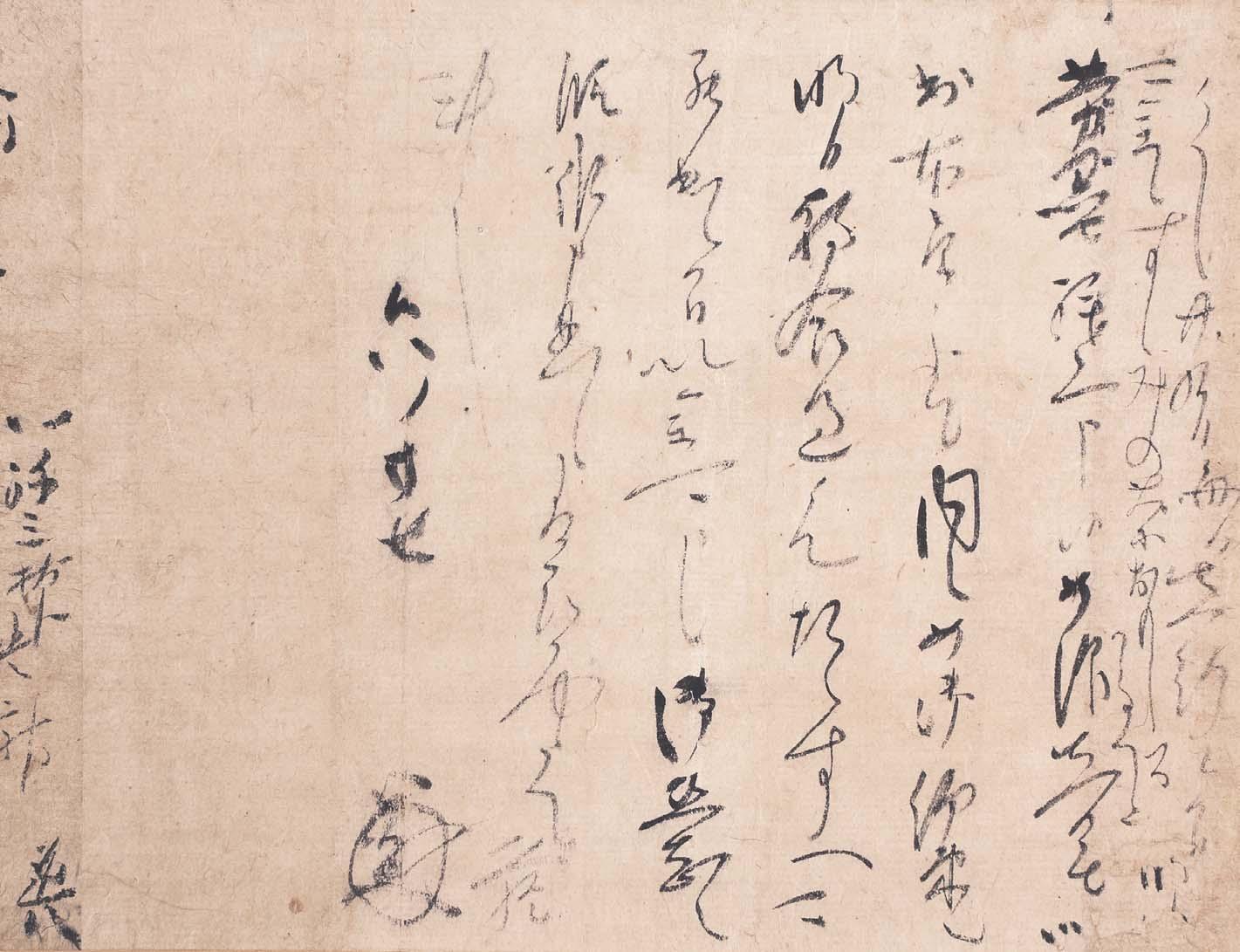

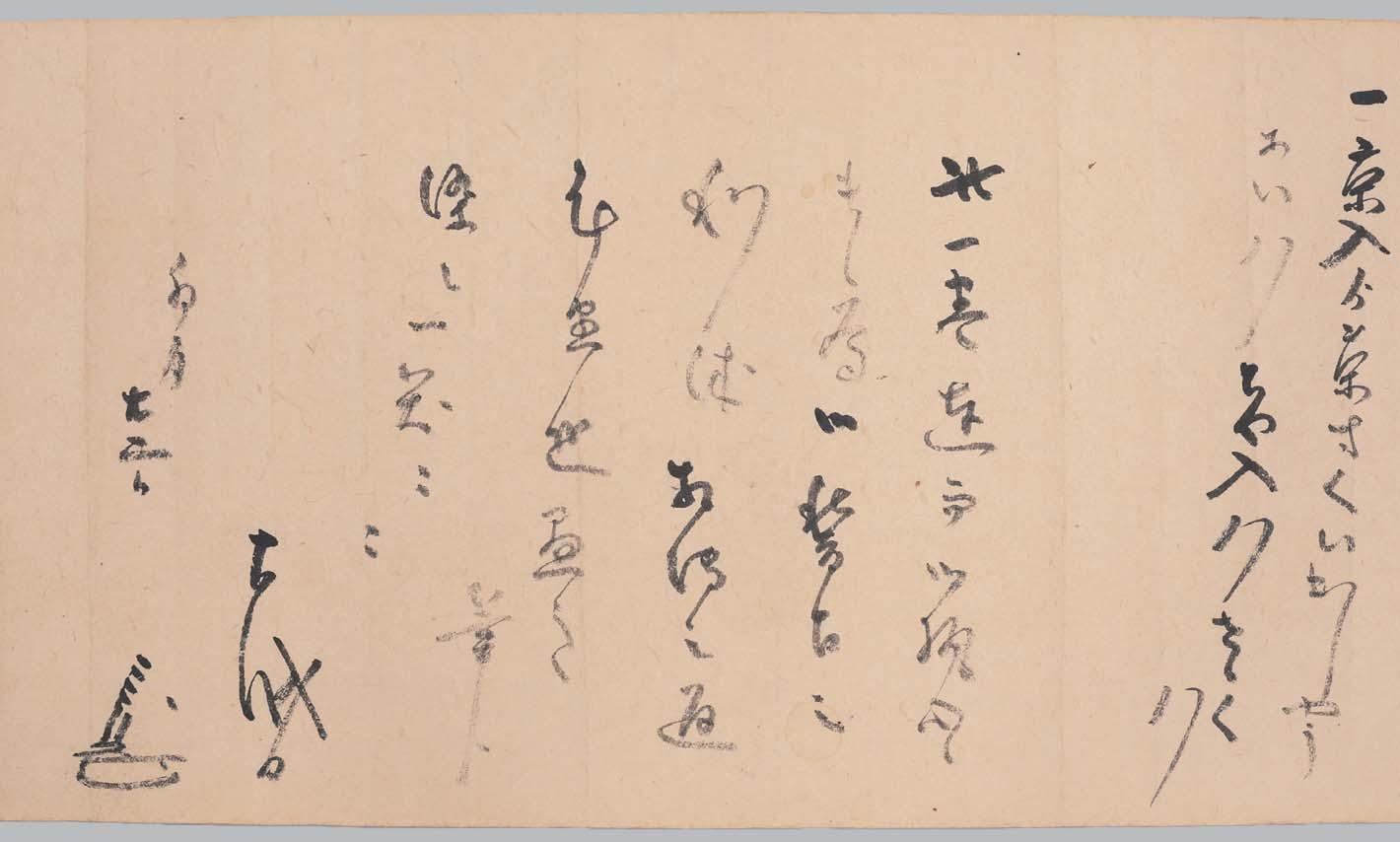

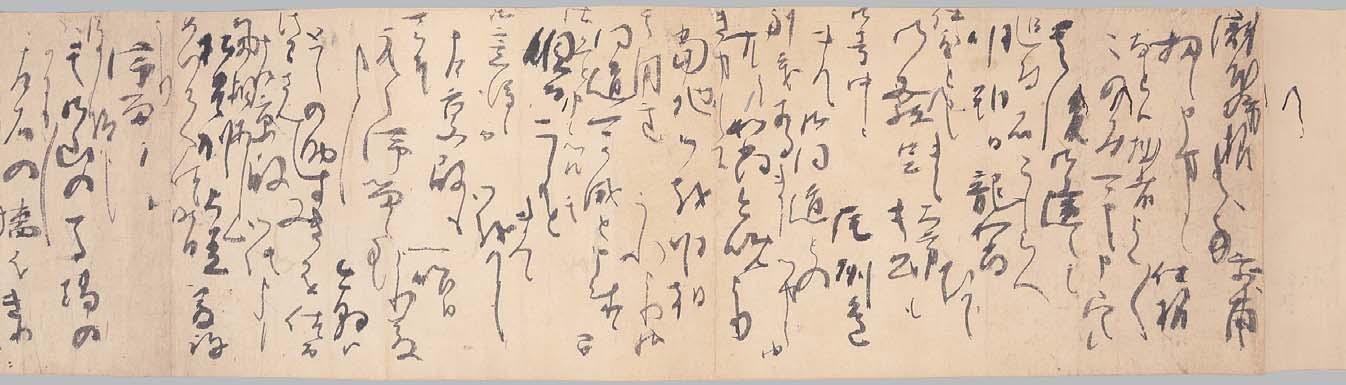

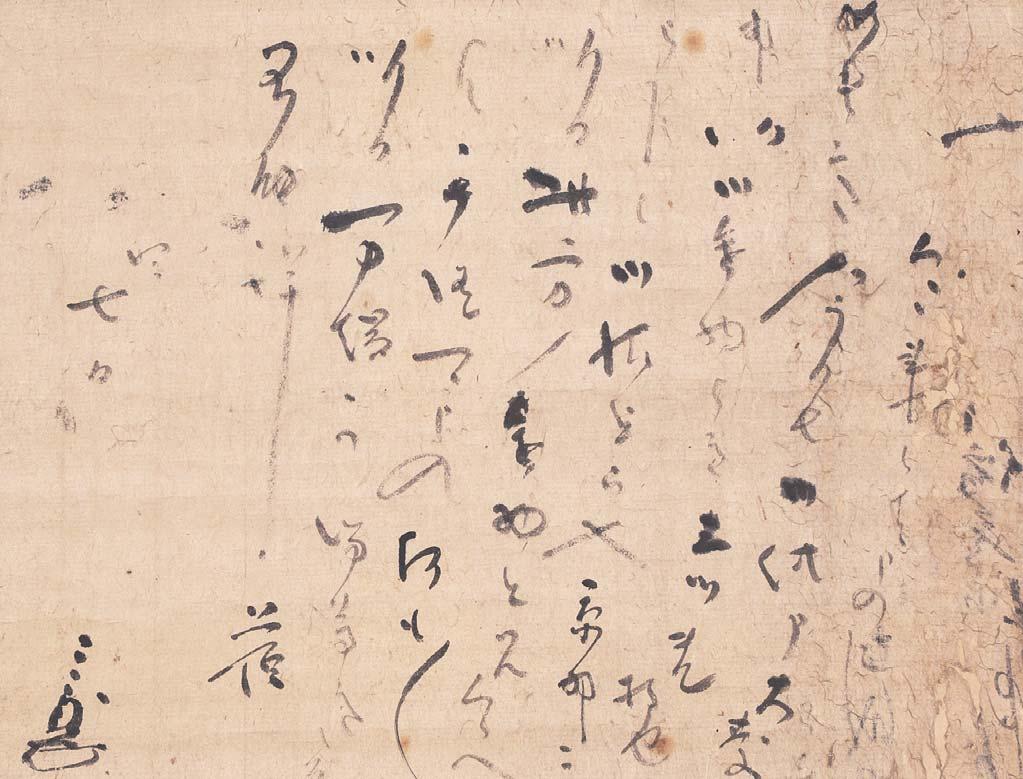

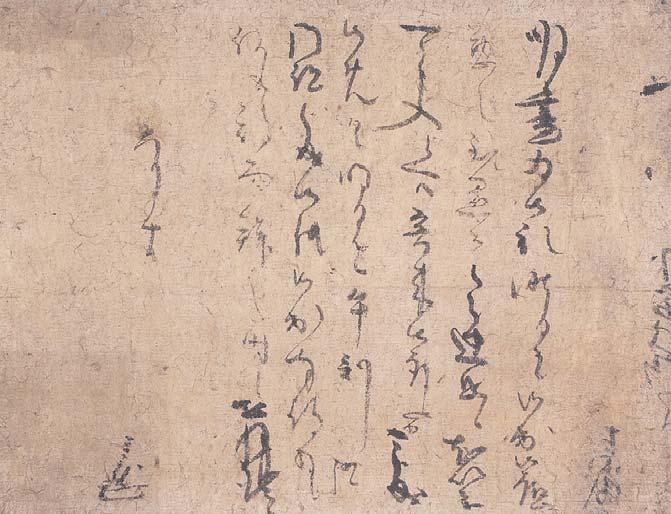

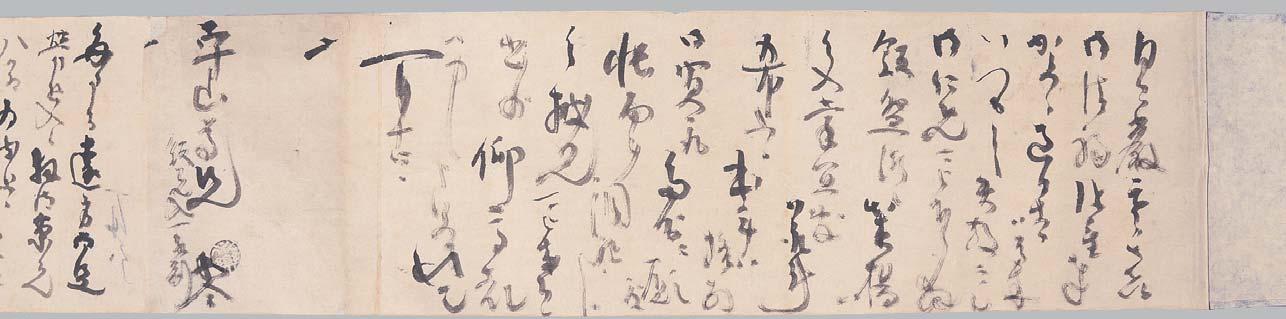

A-031 近衛信尹 文書巻物 ¥1200000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 1274×31 表具1335×31 ヤケ シミ 穴

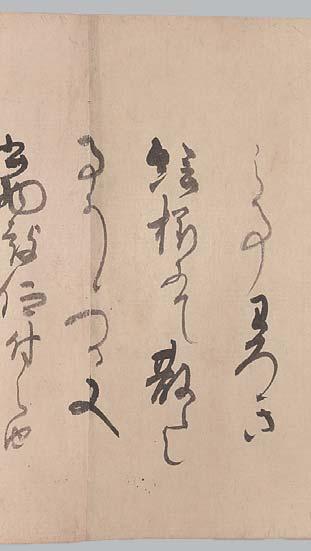

A-032 久邇邦久 新年和歌懐紙幅 ¥70,000~ 付二重箱(内識桐) 紙本 蒔絵軸端 51×39 表具66×131 シミ オレ 松長剛山箱識

A-033

連歌色紙幅 ¥50,000~ 紙本 朱塗軸端 17×19 表具29×129 ヤケ シミ 虫穴 表具キレ、シミ

近衛信尹(永禄八・1565~慶長十九・1614)は公卿。従一位関白太政大臣近衛前久の子。初名信基、信輔。号三藐院。天正五年(1577)に元服し正五位下、 天正十二年(1584)左大臣。慶長五年(1600)に赦免、慶長十年(1605)関白に叙任。能書家として知られ、松花堂昭乗、本阿弥光悦とともに寛永の三筆と 称される。

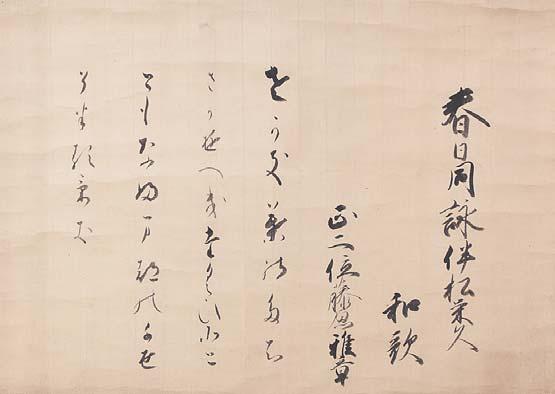

A-034 冷泉政為 重陽和歌懐紙幅 ¥100000~ 付時代識箱(杉 貼札) 所載コピー 紙本 牙軸端 48×34

表具59×120 薄シミ オレ 表具虫穴 『和歌懐紙の古筆』(平成十四 春日井市道風記念館)所載 冷泉政為(文安三・1446~大永三・1523)は公卿、歌人。初名は成為。

足利義政より「政」の字をおくられた。権大納言。後柏原天皇時代の歌壇 で活躍した。

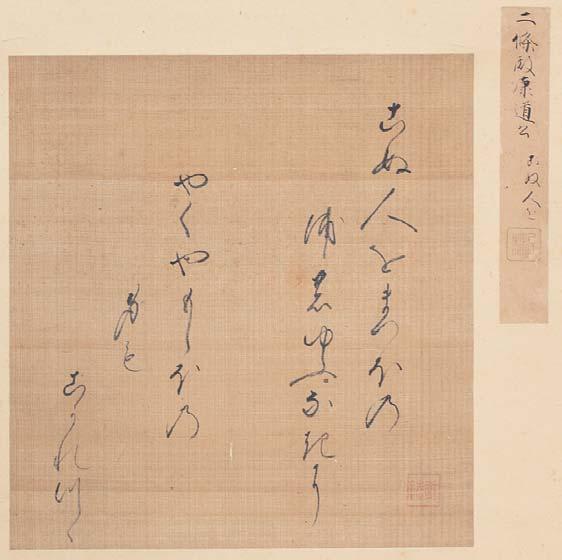

A-035 二条康道 和歌色紙幅 ¥70000~

付二重箱(内貼札識桐 外溜塗) 絹本 黒塗軸端 21×22 表具64×140 表具ヤケ 恒川了太郎折紙 大倉汲水極札二(表装、蓋裏貼付) 二条康道(慶長十二・1607~寛文六・1666)は藤原氏摂関家二条家第 十六代当主。摂政、左大臣。関白九条幸家の長男。幼名は松鶴。徳川家康 から偏諱を賜り康道と名乗る。松永貞徳にまなび、俳諧を能くした。

A-036 飛鳥井雅章 和歌懐紙幅 ¥70000~ 付時代識箱(桐 虫喰) 紙本 牙軸端 54×38 表具67×123 オレ 虫穴 表具大シミ 飛鳥井雅章(慶長十五・1610~延宝七・1679)は初名雅昭、雅庸の三 男、兄雅宣の順養子、従一位権大納言。蹴鞠、書にも秀でた。門弟に北村 季吟。

A-038 烏丸光広 自詠和歌懐紙幅 ¥200,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 古筆了意極札 紙本 角軸端 43×28 表具55×106 ヤケ シミ オレ 表具オレ、シミ 吉村観阿(自酔庵)箱識 烏丸光広(天正七・1579~寛永十五・1638)は公卿、歌人。猪熊事件に連坐し官を止められたが、のち還任。和歌を細川幽斎に学び、古今伝授を受け二 条派歌人として活躍。書は本阿弥光悦に学んだ。多彩多芸で知られる。日光東照宮の創建にも尽力。著『新古今集私抄』『耳底記』家集『黄葉和歌集』。

箱識:吉村観阿(明和二・1765~嘉永元・1848)は茶人。目利きとして道具取次を生業にした。

A-039 烏丸光広 消息幅 ¥100000~ 付時代箱(杉 貼札) 古筆了仲極札 紙本 黒塗軸端 44×31 表具47×116 シミ オレ 表具オレ、虫穴

A-040 烏丸光広・一絲文守 和漢朗詠幅 ¥70000~

付識箱(桐) 紙本 黒塗軸端 56×30 表具57×114 ヤケ スレ

A-041 岩瀬廣隆 人麻呂画幅 ¥100,000~ 付識箱(杉) 紙本 骨軸端 26×37 表具37×123 オレ 「天保癸卯(1843)秋日」画中 柿本神祭に際し、歌道復興を祈念して制作される。

A-045 香川景恒 加茂祭和歌懐紙幅 ¥50000~ 付二重箱(内識桐 外溜塗) 紙本 二葉葵蒔絵軸端 45×33 表具59×130 ヤケ シミ スレ オレ 香川景恒(文政六・1823~慶応元・1866)は京 都生まれの歌人。初名は景周。通称は式部。号は 桂園、東塢亭。

A-042 曳舟伊豆蔵人形 ¥150,000~ 付識箱(杉 蓋欠) 像高48 ヒビ 木彫

A-043 烏帽子冠御所人形 ¥50,000~ 付識箱(桐) 像高24 大ヒビ 木彫 伊豆蔵

A-046 冷泉為村 書状幅 ¥50,000~ 付木箱(桐 桟一欠) 紙本 蒔絵軸端 44×32 表具57×117 ヤケ スレ 穴 表具大シミ 冷泉為村(正徳二・1712~安永三・1774)は冷 泉家十五代、和歌をよくし小沢芦庵をはじめ多 くの門弟を輩出し冷泉家中興の祖と崇められる。

A-044 持鯉御所人形 ¥60,000~ 付時代識箱(杉) 像高24 ヒビ 鯉イタミ

A-047 中院通茂 春日和歌懐紙幅 ¥50000~ 付識箱(桐) 紙本 牙軸端 56×42 表具73×157 ヤケ オレ 表具ヤケ スレ 古筆了任箱識 中院通茂(寛永七・1630~宝永七・1710)は公 卿。通純の子。法号渓雲院。権大納言、従一位。 通村(祖父)と直純(父)に和歌を学んだ。

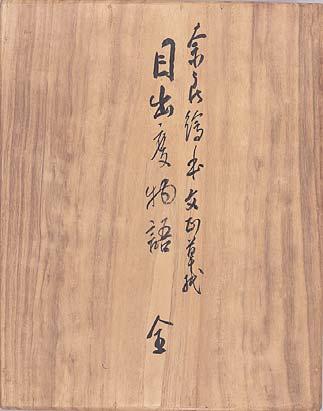

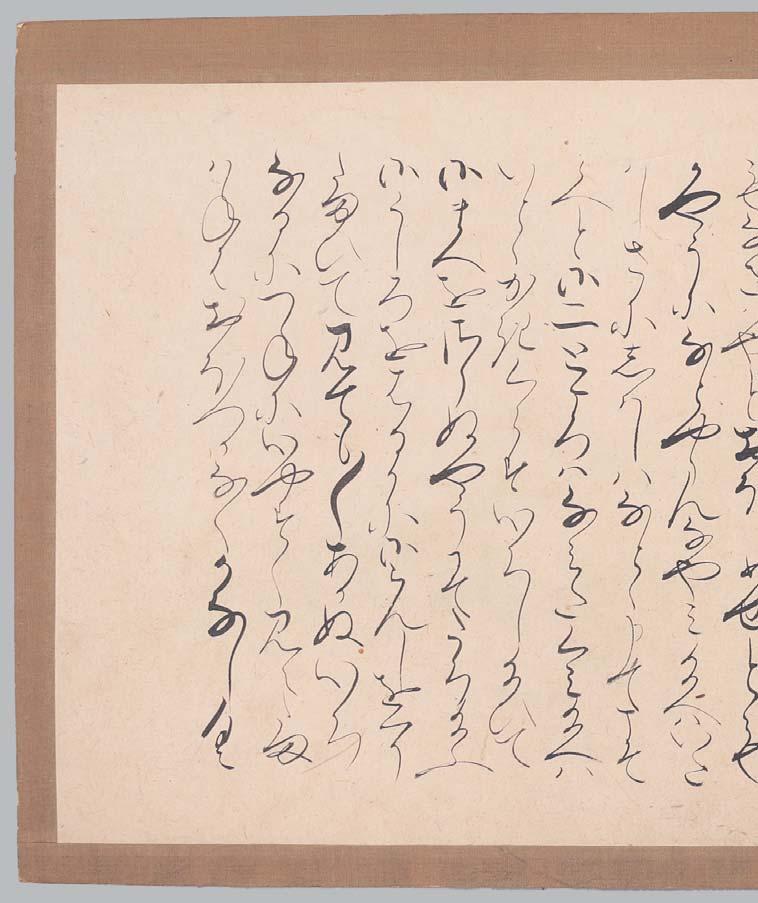

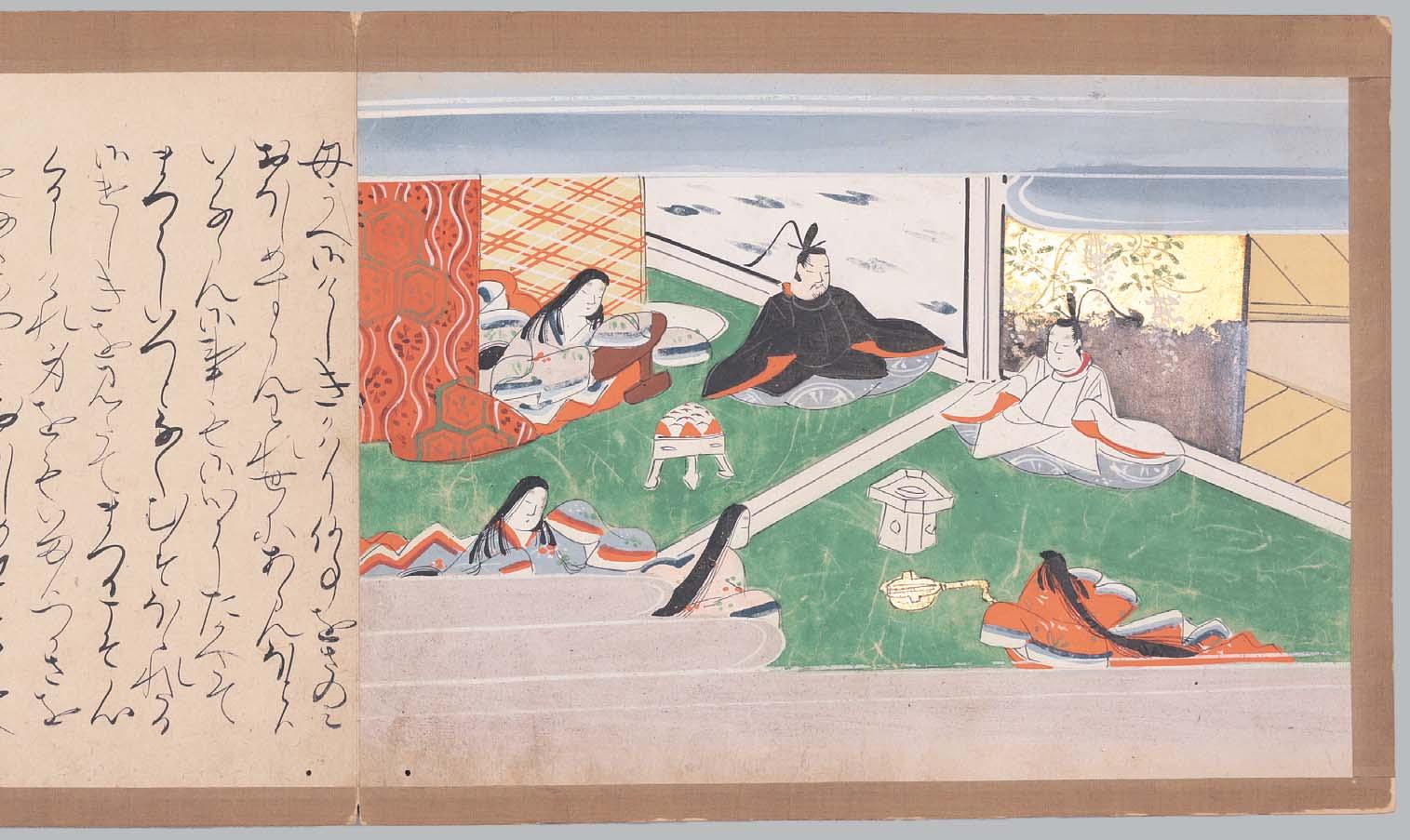

A-049

奈良絵入「文正草子」折本 ¥500000~ 付識箱(桐) 紙本 帖25×20×6 ヤケ 「目出度物語」箱識

A-051 唐織段染切平緒 ¥100000~ 付木箱(桐) 総長115 腰部 A-050 褥 ¥250000~ 付時代識箱(杉) 63×62 スレ ホツレ

A-052 奈良絵断簡貼交額 ¥65,000~ 紙本 24×17ほか 額77×59 大ヤケ シミ スレ キレ 穴 ヨゴレ

A-053 三十六歌仙歌留多貼交屏風 小形 二曲 一隻 ¥50,000~ 紙本 55×85 屏風174×70 ヤケ 表具ヤケ

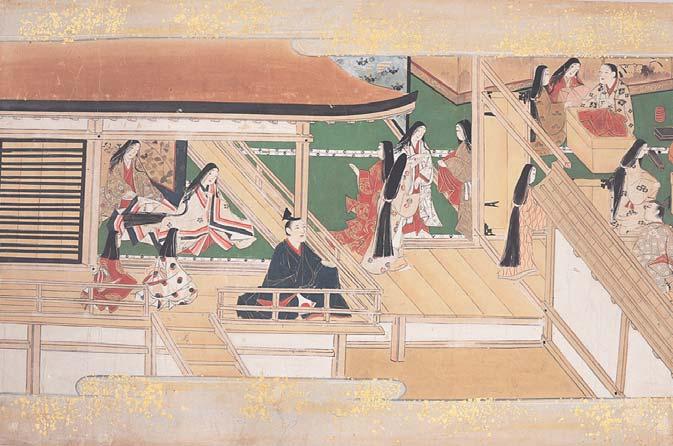

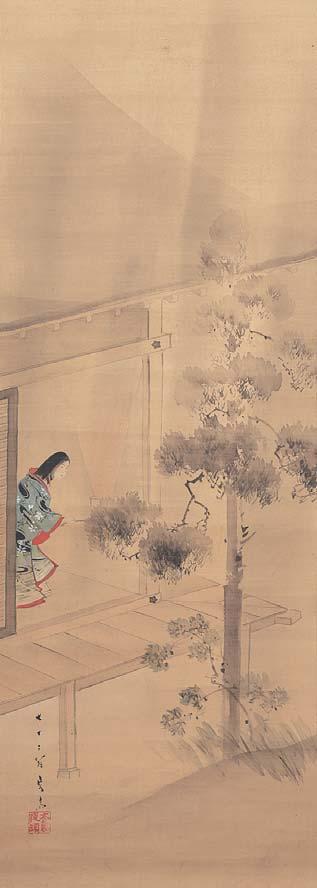

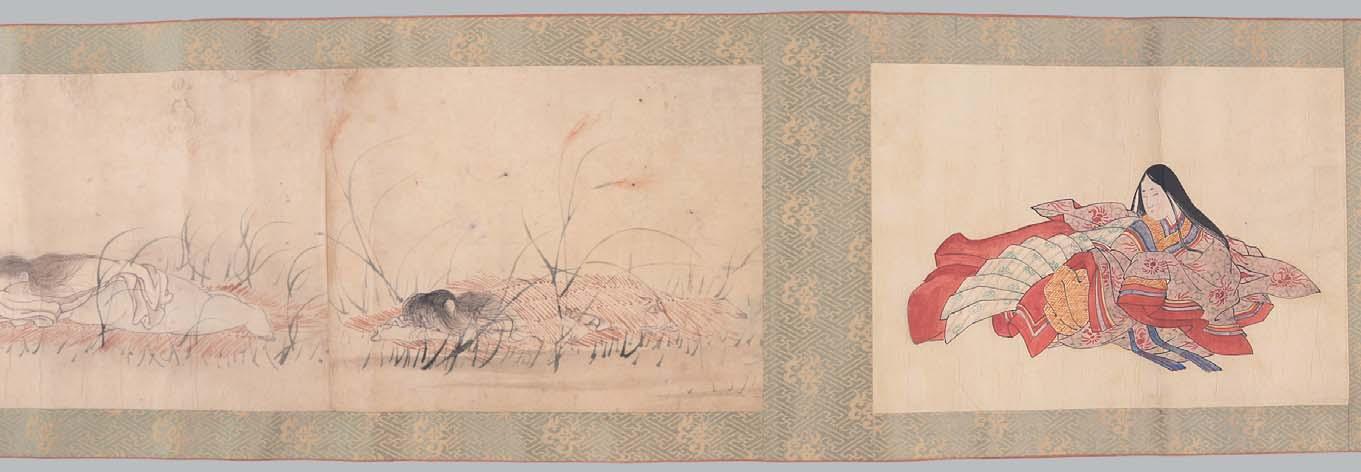

A-055 冷泉為恭 源氏物語「紅葉賀」画大幅

¥250000~ 付時代識箱(杉) 絹本 雑木軸端 145×84 表具163×233 ヤケ シミ スレ オレ 表具カビ 冷泉為恭(文政六・1823~元治元・1864)は復古大和絵派の画家。狩野永泰の三男として京都に生まれた。やまと絵に興味を持ち、 古画の模写を大量に遺した。政治運動に関係し、誤解を受け非業の最期を遂げた。代表作「大樹寺障壁画」。狩野永岳は伯父にあたる。

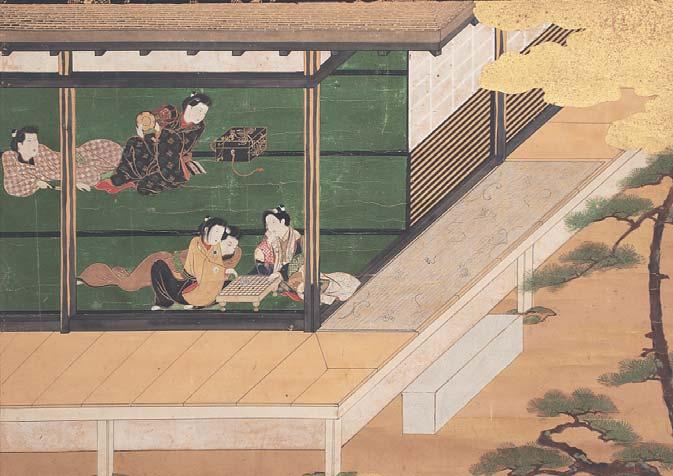

A-056 源氏物語「澪標」屏風 中形 二曲 一隻 ¥200000~ 紙本 160×138 屏風178×155 大ヤケ スレ 補筆

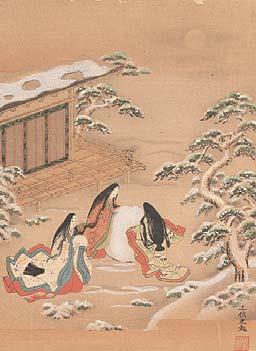

A-057 冷泉為恭 源氏絵幅 ¥50,000~ 付時代識箱(桐・虫喰 貼札) 紙本 黒塗軸端 47×124 表具55×197 ヤケ シミ オレ 冷泉為恭(文政六・1823~元治 元・1864)は復古大和絵派の画家。

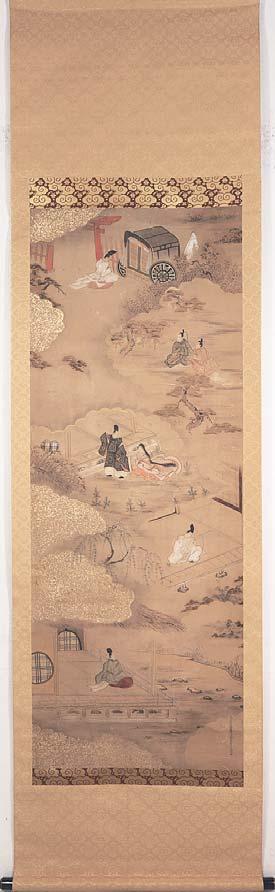

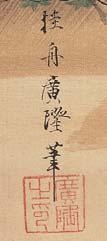

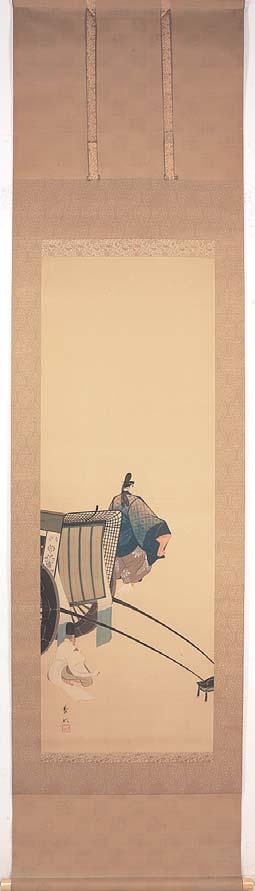

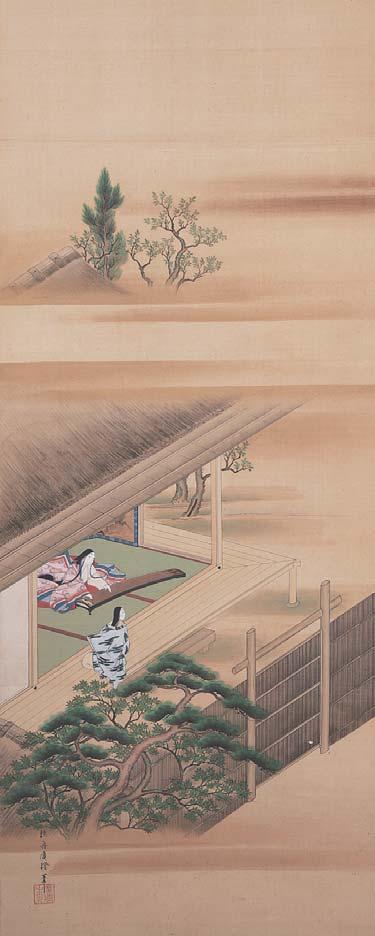

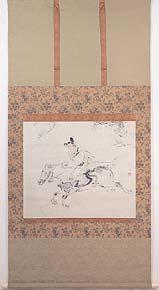

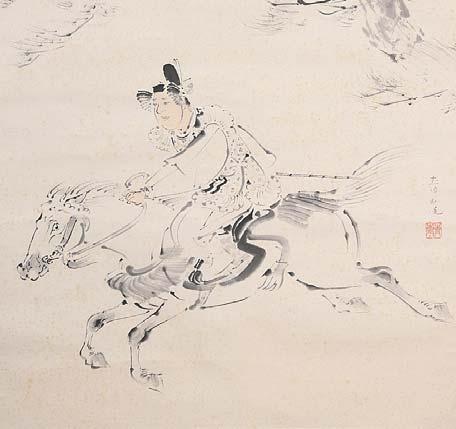

A-061 板谷廣隆 仲国小督画三幅対 ¥200000~ 付時代識箱(桐) 絹本 骨軸端 38×103 表具47×187 ヤケ シミ 『平家物語』の一場面で、 高倉帝の勅命を受けた源仲 国が、月灯かりの中、琴の音 を頼りに小督を探し当てる 情景を描く。

板谷廣隆(天明六・1786 ~天保二・1831)。

A-058 磯田長秋 源氏絵幅 ¥50,000~

付木箱(桐) 絹本 牙軸端 42×120 表具56×218 シミ 磯田長秋(明治十三・1880~昭和 二十二・1947)日本画家。東京出身、 名孫三郎。小堀鞆音に師事。

A-059 源氏絵巻断簡 未装 ¥50,000~ 紙本 48×32 スレ キレ

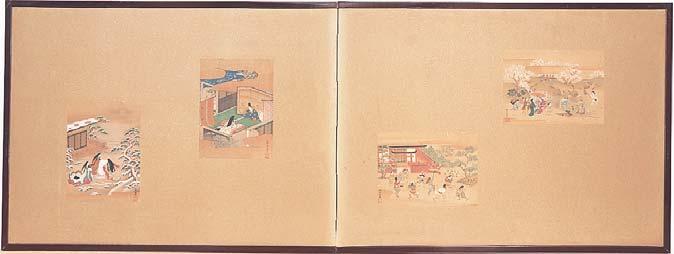

A-060 土佐光起・光成 源氏絵貼交風炉先屏風 ¥70,000~ 紙本 16×22ほか 屏風150×56 ヤケ 台紙ヤケ、キレ 背面損傷

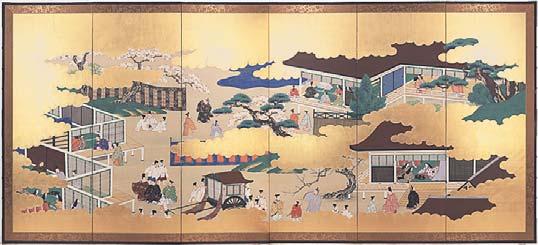

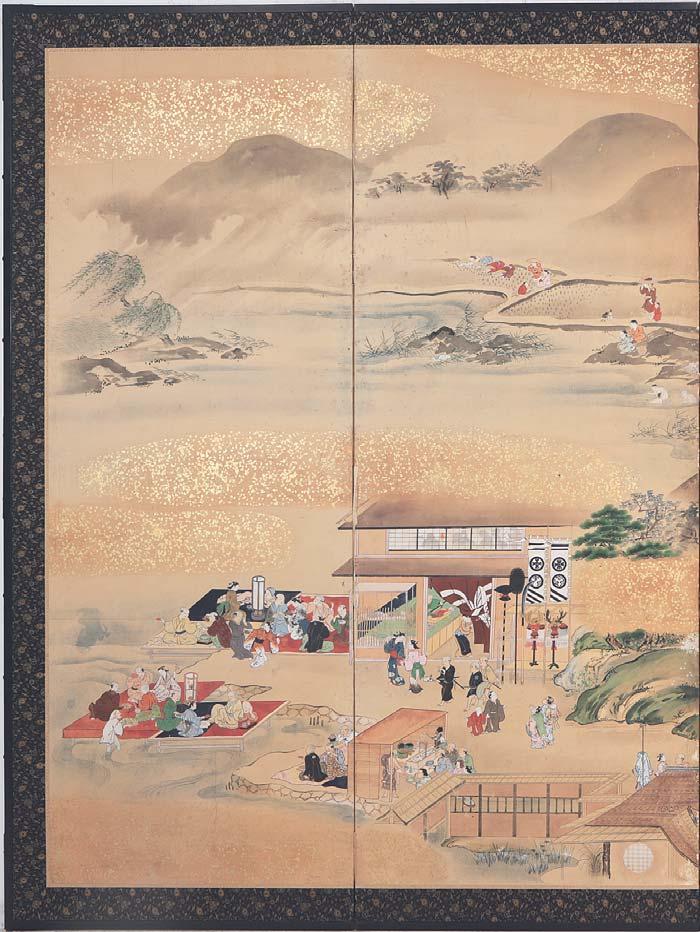

A-063 春秋公卿遊興屏風 本間 六曲 一双 ¥100,000~ 紙本 363×156 屏風379×172

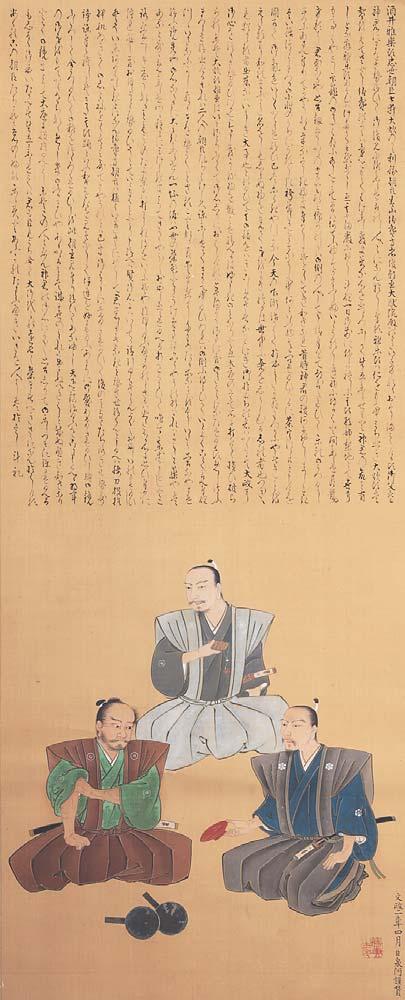

A-064 近衛尚嗣 消息幅 ¥80,000~ 付合箱(桐) 紙本 牙軸端 53×32 表具64×116 ヤケ シミ スレ オレ 表具ヤケ、スレ、シミ、オレ 酒井讃州宛 近衛尚嗣(元和八・1622~承応二・1653)は公 家、藤氏長者。従一位関白。真空院妙有と号す。

A-065 近衛信伊 消息 未装 ¥50,000~ 紙本 48×33 ヤケ スレ

A-067 十二類句合絵巻物 ¥70,000~ 紙本 牙軸端 281×27 表具351×295 ヤケ 虫穴 款記未詳 A-066 近衛信尹 書幅 ¥50,000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 34×32 表具41×115 ヤケ スレ オレ 近衛信尹(永禄八・1565~慶長十九・1614)は公卿。従一位関白太政大臣近衛前久の子。初名信基、 信輔。号三藐院。天正五年(1577)に元服し正五位下、天正十二年(1584)左大臣。慶長五年(1600)に 赦免、慶長十年(1605)関白に叙任。能書家として知られ、松花堂昭乗、本阿弥光悦とともに寛永の三 筆と称される。

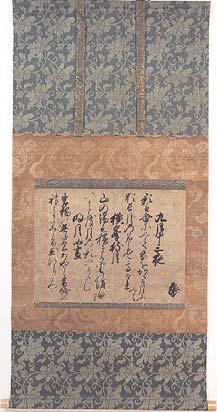

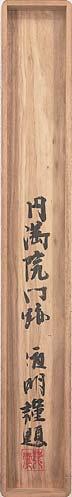

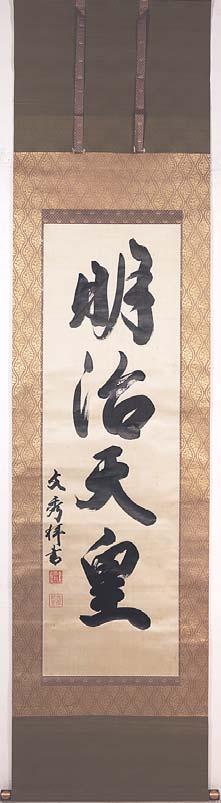

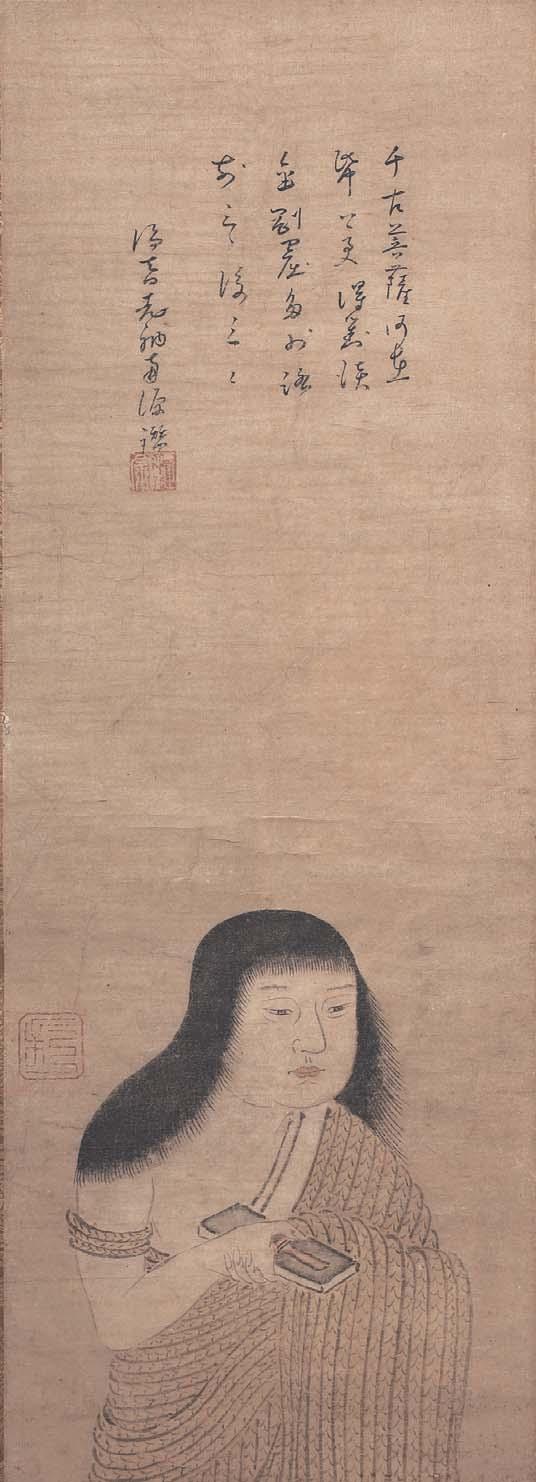

円照寺は妙心寺派の尼寺で、大和三門跡の一。修学院離宮造営に伴い現在地に移転。後水尾天皇第一皇女・文 智を初代として、代々女性皇族が門跡を継いだ。 文秀女王(天保十五・1844~大正十五・1926)は伏見宮邦家親王の第七皇女、孝明天皇養女。五歳で円照寺に 入室し、第六世門跡を継ぐ。維新後は復籍。 小特集

円照寺門跡

A-068 文秀女王 一行書幅 ¥50,000~ 付木箱(桐) 絖本 唐木蒔絵軸端 35×116 表具51×207 薄シミ

A-069 文秀女王 一行書幅 ¥50000~ 付木箱(桐) 紙本 牙軸端 29×125 表具40×200

A-075 円照寺赤茶碗 ¥50000~ 12×12×8 磁貫 「山村御□(殿か)」印

A-070 文秀女王 和歌短冊 ¥30000~ 紙本 6×36

A-072 水浅葱小袖 ¥50000~ 117×148×44 縮緬 薄綿 下賜品

A-073 奉祝御大典旗 二 ¥30000~ 77×16

A-076 御大典記念品 ¥30000~ 瓶子75×75×13ほか 瓶子、皿:付木箱(桐 貼札) 陶山盃:付共箱(桐)

A-071 謌林 真薬玉伝書幅 ¥50000~ 紙本 骨軸端 38×75 表具48×165 ヤケ 薄シミ 書付により謌林伊右衛門が遺した真の薬玉 の伝書と知れ、円照寺伝来と云う。謌林は有職 造花の雲上流の流祖であり、掲出の出現により、 真の薬玉の規矩を窺い知ることになった。画面 右下には旧蔵者・田中日華(1773-1845)の添書を みる。日華は四条派の岡本豊彦の高弟で、文政 度の東本願寺の再建では健筆を振るい、掲出の 出現によって、日華の有職への関心を確認する ことになった。なお、真行草三種の薬玉のうち 真は御所御用であり、掲出がその古式を伝える ことは言うまでもない。

A-074 雲上流御殿花 一対 ¥50000~ 付時代識箱(杉) 桜25×15×26ほか

A-077

御下賜金菊紋三重盃 ¥30000~ 付識箱(桐) 大11×11×4ほか

A-078

御下賜銀菊紋三重盃 ¥30000~ 付木箱(桐) 盃台 大14×14×45ほか

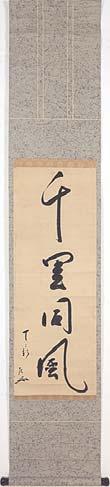

年中風俗

A-080 年中風俗屏風 本間 六曲 一双 ¥500,000~ 紙本 366×155 屏風382×172 ヤケ シミ 虫穴

A-081 月次京風俗画貼交屏風 中形 六曲 一双 ¥100,000~ 紙本 51×129 屏風334×160 ヤケ シミ スレ 屏風虫穴

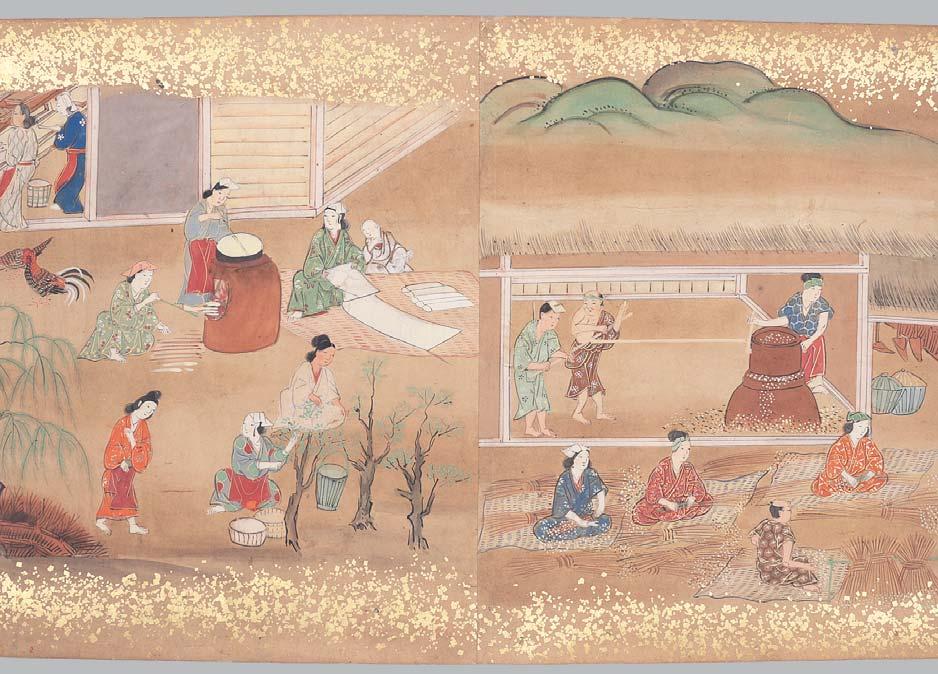

A-082 農耕風俗絵詞巻物 ¥250,000~ 紙本 牙軸端 711×245 表具745×245 ヤケ オレ

正月三月五月

A-084 村瀬雙石 十日戎画幅 ¥50,000~ 付木箱(杉 貼札) 絹本 唐木軸端 51×32 表具65×117 ヤケ シミ 表具ヤケ、オレ 村瀬雙石(文政六・1823~明治十・1878)は京 都生。名魚、別号彩雲、通称宗太郎。

正

月

A-087 松村景文 十日戎 画幅 ¥50,000~ 付識箱(杉 貼札) 紙本 潤塗軸端 28×130 表具39×191 シミ オレ 表具オレ 松村景文(安永八・1779~天保十 四・1843)は四条派の画家、京都の 人。字士藻、号華渓、通称要人。

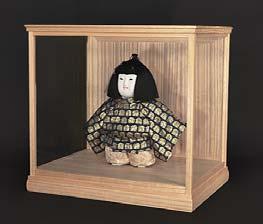

A-085 享保雛 一対 ¥150,000 付木箱(桐) 小葵紋綿敷布 男雛総高30 女雛総高33

七

月

A-088 塩川文麟 祇園祭 礼画幅 ¥50,000~ 付識箱(桐 貼札) 紙本 黒塗軸端 30×134 表具34×182 ヤケ シミ オレ 表具オレ、シミ 塩川文麟(文化五・1808~明治 十・1877)。字子温、子文。号文麟、 士温、木仏道人ほか。

A-086 福岡青嵐 加茂競馬画幅 ¥50,000~ 付二重箱(内共桐) 紙本 P軸端 61×52 表具77×153 シミ オレ 「加茂俊騎図」原題 「昭和十八癸未(1943)」箱識 福岡青嵐(明治十二・1879~昭和二十九・ 1954)は熊本の人。名は義雄。

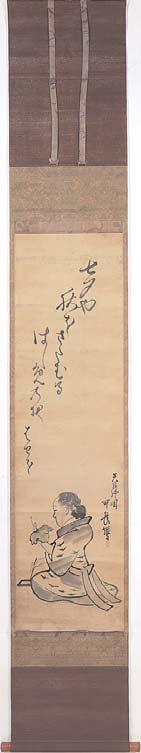

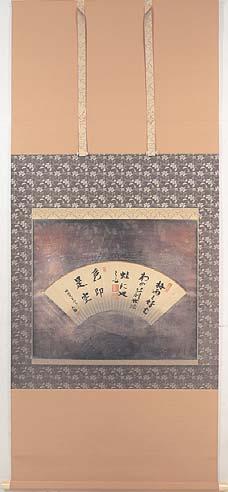

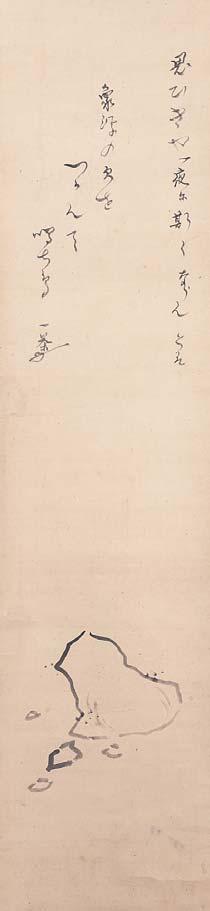

A-089 可長 七夕画賛幅 ¥50,000~ 付識箱(杉) 紙本 竹軸端 26×97 表具29×184 ヤケ シミ オレ 松尾芭蕉賛 賛:松尾芭蕉(寛永二十一・1644 ~元禄七・1694)は俳諧師。伊賀上 野の人。北村季吟に師事、やがて蕉 風を創始。

A-090 山口素絢 蛍狩美人画幅 ¥60,000~ 付時代箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 44×87 表具58×169 ヤケ シミ スレ 山口素絢(宝暦八・1758~文政 元・1818)は字伯陵、通称武次郎、 別号山斎。

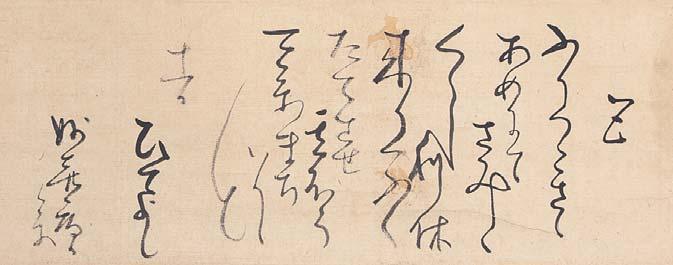

A-091 威儀桙形ボンボニエール ¥100000~ 付合箱(桐) 35×35×17 昭和御大典(1929)

A-093 黒塗短冊箱 ¥50,000~ 付識箱(杉)

久我高照和歌短冊三 8×39×35

A-095 神官装束 一組 ¥50,000~ 狩衣187×147×73ほか 荒木装束店扱

A-092 儀丈弓 ¥100000~ 総長178 大正御大典(1915)

A-094 奉納神輿 ¥50,000~ 本体41×41×55 棹総長68 棹補作

A-096 家紋入祭道具 三 ¥50,000~ 付木箱(杉) 幕160×80ほか 丸に三ツ柏紋

A-097 神馬 ¥50,000~ 付飾台 43×16×40(含台)

佛家

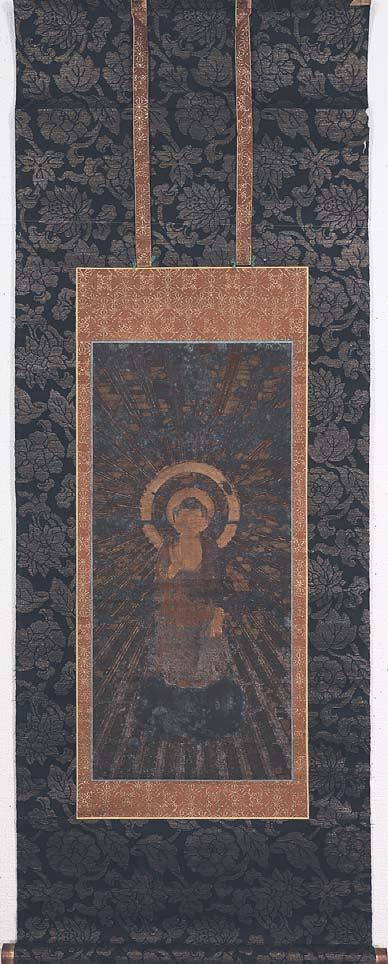

B-001

銅鍍金菩薩掛佛 ¥600,000~ 付黒塗箱(桐) 像高155 総高20 全体43×43 板ワレ 光背部改作

B-002

銅造定印釈迦

如来坐像 ¥150,000

付木箱(桐) 像高11

総高14

B-003

木彫黒漆塗千体毘沙門天 ¥80000~ 像高37 総高39 宝珠後補

B-004

銅造観音菩薩立像 ¥50000~ 像高11 総高12

B-005 銅造誕生佛

¥70,000~ 像高15 背面補修

B-006 銅造誕生佛 ¥70,000~ 像高15 背面裾キズ

B-009 木彫菩薩立像

¥150,000~ 付飾台 像高40 総高445 左臂欠損

B-007 銅造誕生佛 ¥70,000~ 像高17

B-010 木彫彩色神将立像 ¥100,000~ 像高60

B-008 銅造誕生佛

¥50,000~ 像高23 総高32

B-011 木彫如来立像

¥50000~ 像高37 左右手、左足先欠失

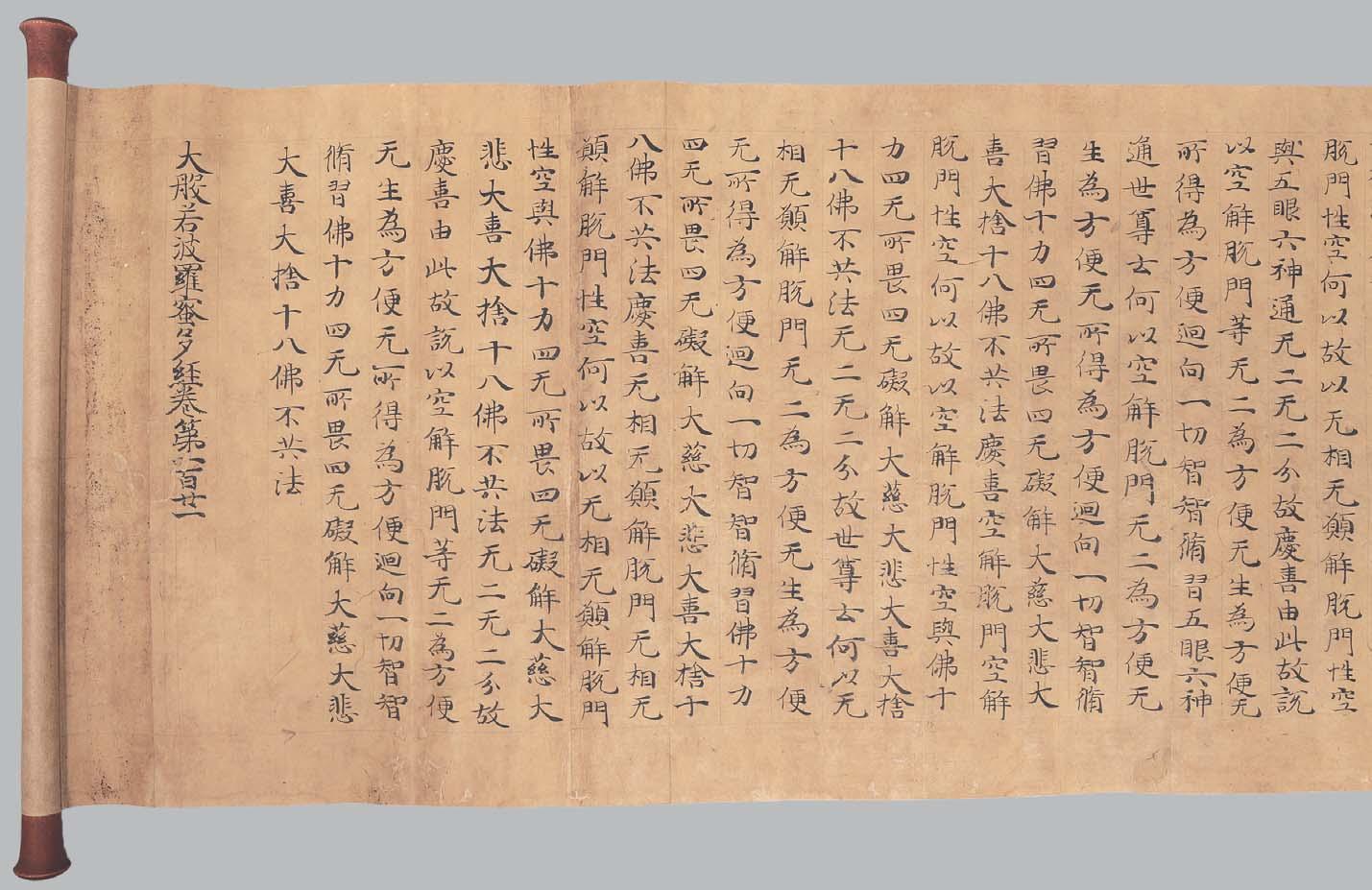

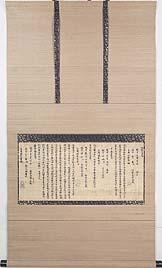

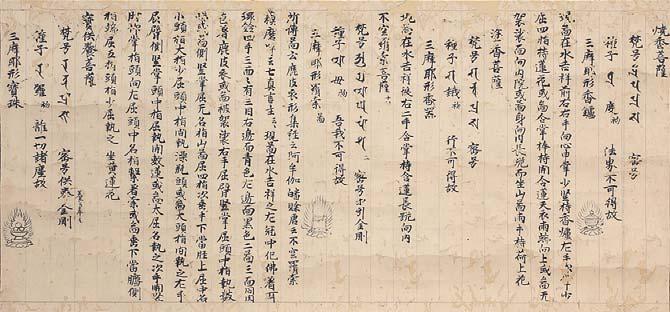

B-013 大般若波羅密多経巻物 第二百三十八 ¥200,000~ 紙本 素木軸端 748×235 表具771×235 大アレ 鎌倉経

B-014 般若守護十六善神画幅 ¥250000~ 付時代溜塗識箱(桐) 絹本 金軸端 59×111 表具80×190 大ヤケ スレ オレ 穴 表具オレ、スレ

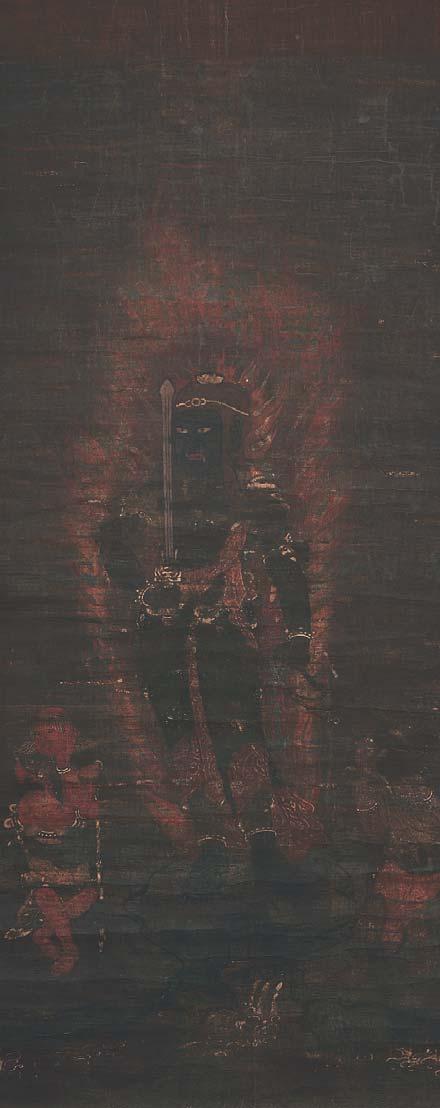

B-015 不動明王二童子画幅 ¥200000~

付時代識箱(杉) 絹本 金軸端 38×92 表具57×169 大ヤケ オレ 表具オレ、ヤケ

B-016 泉福寺焼経断簡額 ¥150,000~ 紙本 51×23 額77×36 シミ 華厳経巻第六

B-018 愛染・不動明王画双幅 ¥150,000~ 絹本 金軸端 37×86 表具51×158 大ヤケ スレ 欠損 表具ウキ

B-017 紺紙金泥経断簡 三 ¥150,000~ 付木箱(杉) 紙本 58×25ほか 大般若経

B-019 愛染明王曼荼羅幅 ¥150,000~ 付木箱(桐・破損 貼札) 絹本 金軸端 43×94 表具62×187 ヤケ スレ オレ 表具ヤケ、オレ

B-020 蘭 太子勝鬘経講讃画幅 ¥80,000~ 付二重箱(内時代識桐) 紙本 骨軸端 40×87 表具51×172 ヤケ シミ スレ

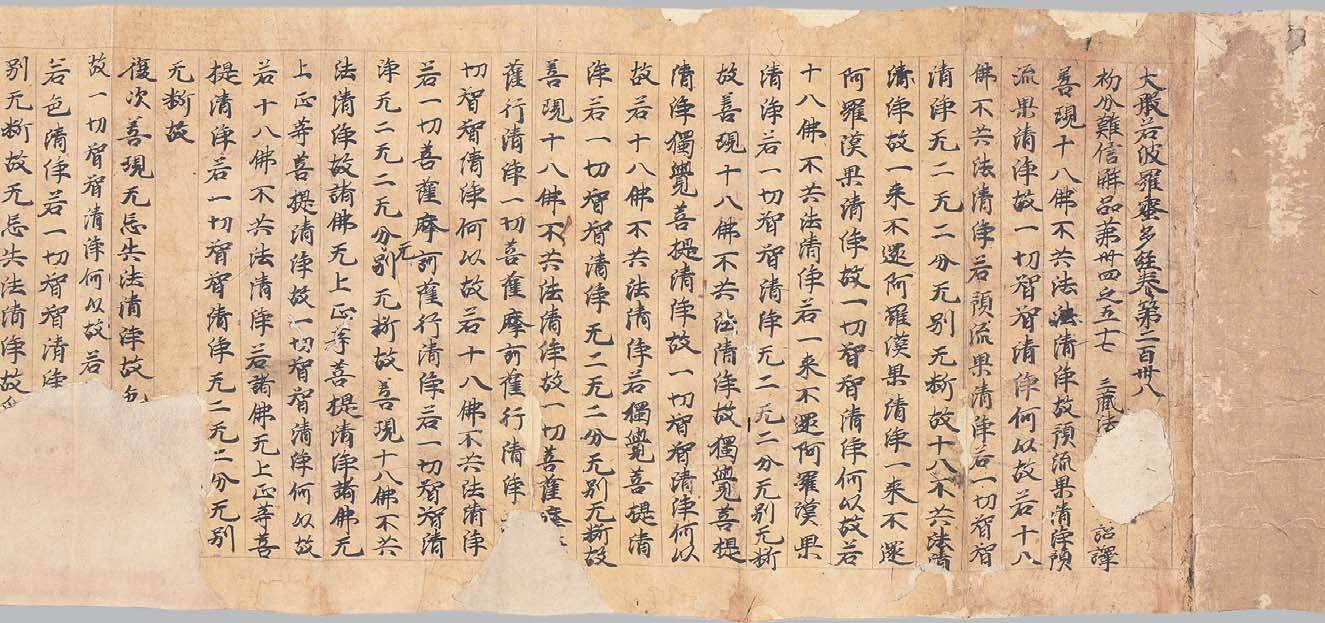

B-022 大般若経 一巻

¥800,000~ 付木箱(桐) 紙本 朱塗軸端 855×25 表具872×25 ヤケ 虫穴 麻紙 大般若波羅密多経第一百廿一

B-023 聖天厨子付水晶宝珠形舎利器 ¥100,000~ 20×20×42

舎利器は宝珠形の水晶容器を金銅火焔・蓮台で荘厳され、古格を示す。 後代の聖天信仰によって現在の形に設えたと観察され、舎利器は厨子頭 頂に固定され分離しない。

B-024 銅菊弁式大形羯磨 ¥220000~ 付合箱(杉) 145×145×1

B-025 元弘三年銘小鰐口 ¥80000~ 付時代識箱(桐) 95×85×3 「大和国宇智郡小嶋邨 栄山寺持佛堂鰐口」箱識

B-026 銅鍍金蓮華柄香炉 ¥70000~ 総長34

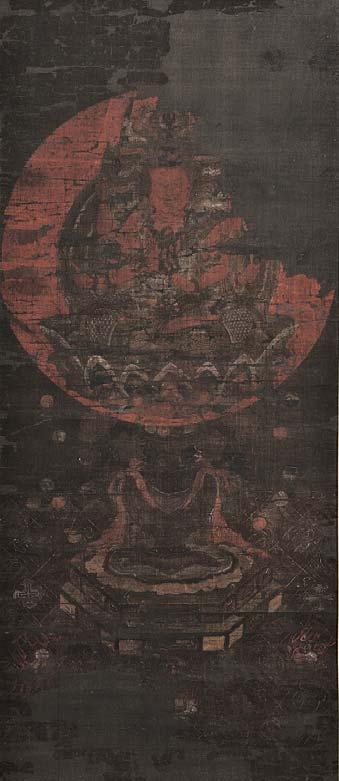

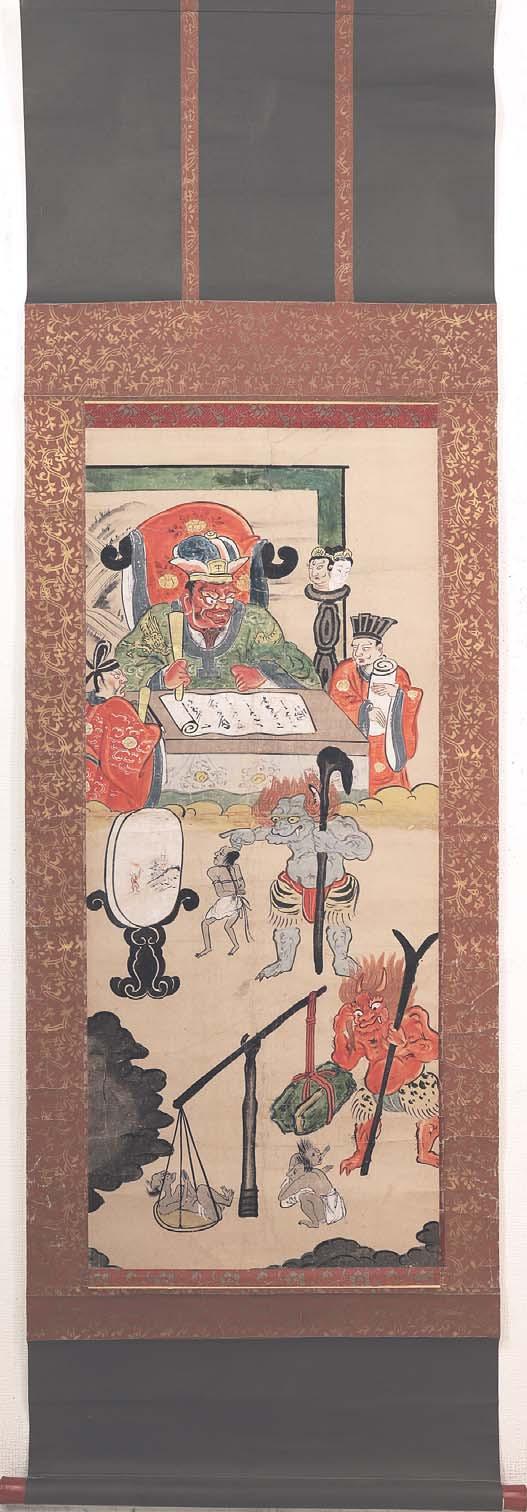

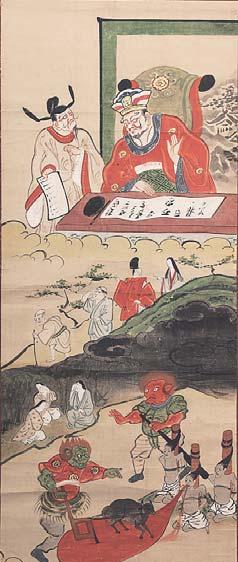

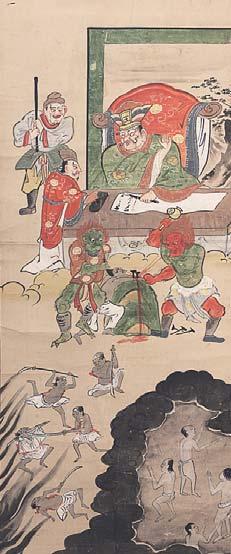

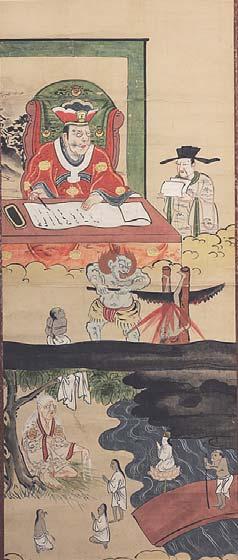

地獄

B-028

地獄絵十一幅対

¥390000~ 紙本

朱塗軸端 36×85

表具48×151 ヤケ スレ オレ 表具オレ

B-029 木彫箔押如来坐像 ¥250000~ 像高25 総高70 光背破損、補修

B-030 火中日々画幅 ¥50,000~ 紙本 朱塗軸端(ソゲ、剥離) 51×67 表具58×116 ヤケ シミ スレ オレ 表具大アレ 地獄絵か

B-034 木彫子安観音坐像 ¥50,000~ 像高31 総高66 玉眼

B-031 小袖改袈裟 ¥70,000~ 107×112 ヤケ シミ スレ

B-035 木彫不動明王立像 ¥50,000~ 像高14 総高27 光背接合補修

B-032 麻七条袈裟 ¥50000~ 付象牙環 156×113

B-033 七条袈裟ほか 一口 ¥50000~ 付象牙環 164×112ほか 日蓮宗

B-036 木彫阿弥陀立像 ¥50,000~ 像高13 総高22

B-037 降旗梵匠 木彫不動明王立像 ¥50000~ 像高30 総高50 玉泉院 「平成元年(1989)十一月」光背銘

B-039 経断簡 八 ¥80,000~ 紙本 45×26ほか 虫穴 紺紙四種六片 麻紙二片

B-042 釈迦三尊画幅 ¥60,000~ 付木箱(桐 貼札) 絖本 角軸端 21×50 表具24×81 ヤケ シミ オレ 表具オレ、シミ 通例に反し摩訶迦葉と阿難陀 が脇に侍す。小乗的三尊様式であ り、ここでは像容を挙げて黄檗禅 系を指摘したい。

B-043 日領 守護曼荼羅幅 ¥50,000~ 付識箱(桐) 紙本 朱塗軸端 24×57 表具35×112 ヤケ オレ 「安政六己未(1859)」画中

B-040 神護寺山林制札 ¥50000~ 48×57 寛政元年(1789)

B-041 木彫天部足残欠 ¥50000~ 18×9×27

B-044

烏枢沙摩明王図像幅 ¥50,000~ 付時代箱(桐) 紙本 金軸端 38×68 表具52×138 ヤケ シミ スレ

B-045 木彫八臂弁財天坐像 ¥50,000~ 像高7 総高14

社僧

「神」と「佛」の関係が「本地垂迹」「神佛習 合」によって一体化したとき、神社に帰属する 神宮寺が創出され、神宮寺に帰属する「社僧」 を生み出した。

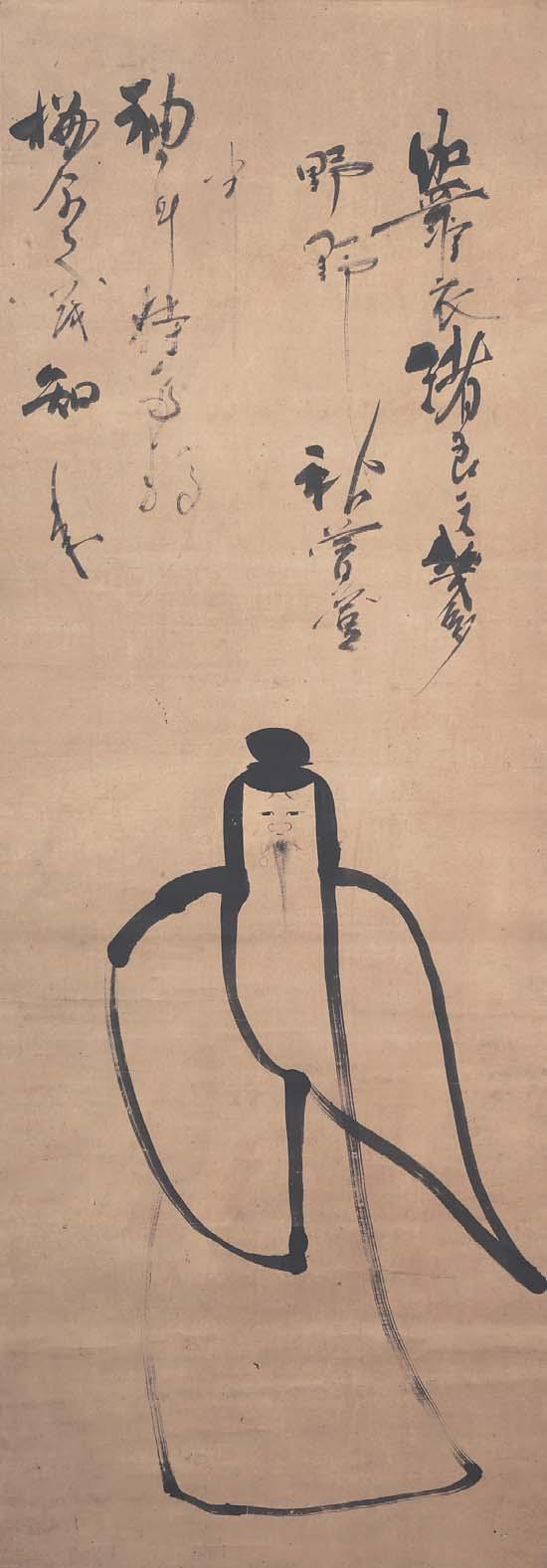

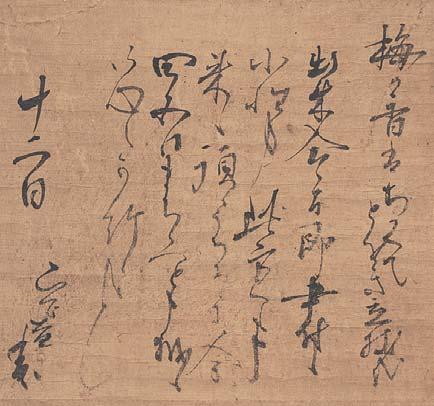

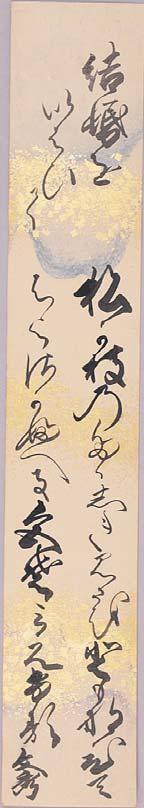

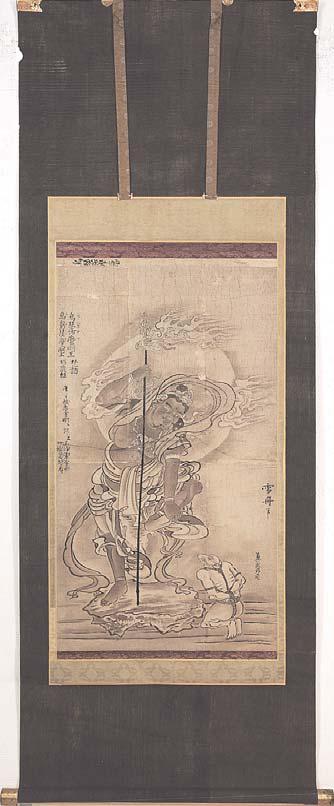

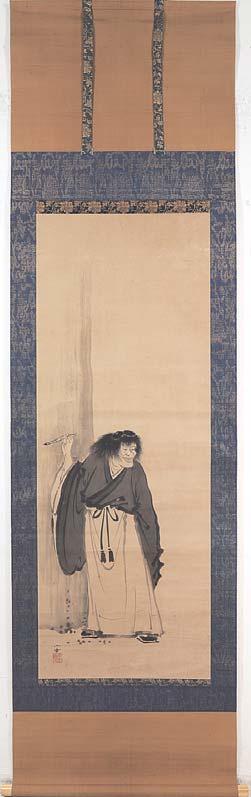

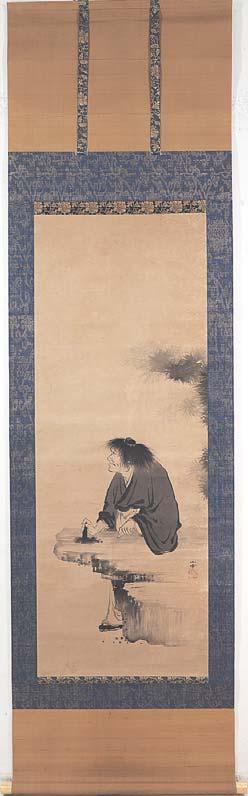

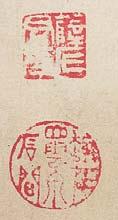

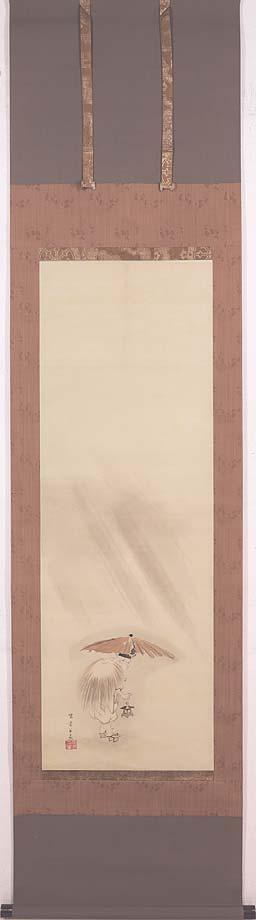

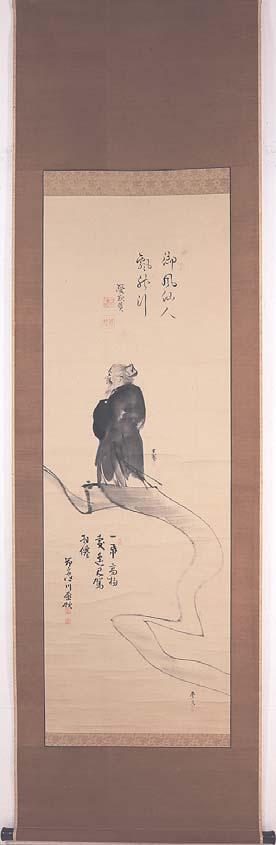

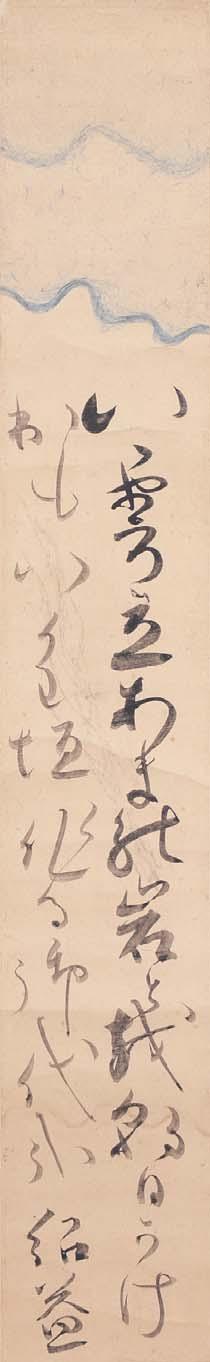

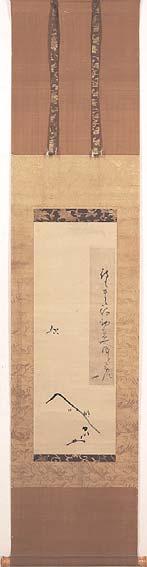

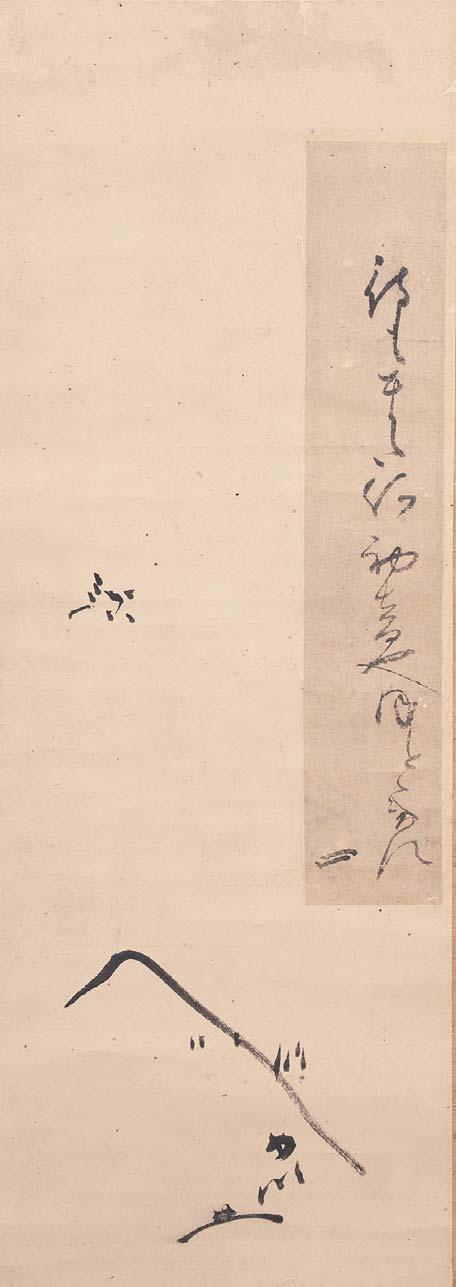

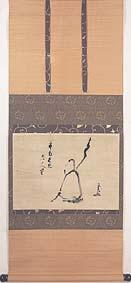

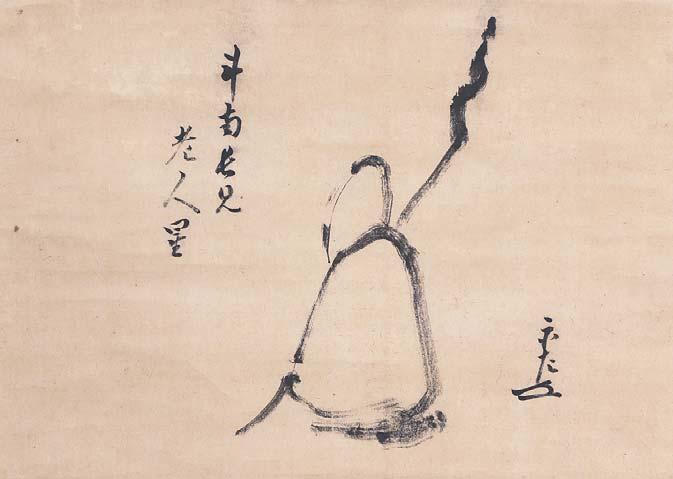

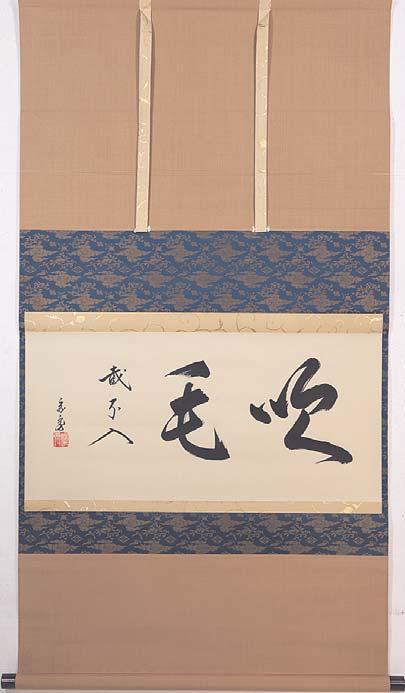

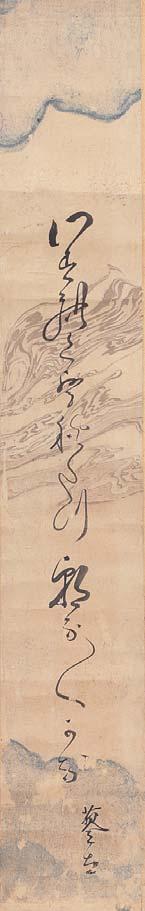

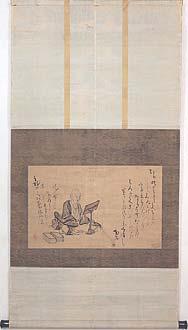

松花堂昭乗(1584-1639)は、天皇家の尊崇を 受ける岩清水八幡宮に帰属する寺院・瀧本坊 を拠点として、和歌、書画を良くし、後水尾天 皇(1596-1680)の信任を得て、その文化サロン の有力な一員として活動を続けた。

社僧は、明治元年(1868)に発令された「神佛 判然令」によって、その依って立つ場を喪失し、 その和解は、強権政治が昭和二十年(1945)の敗 戦によって崩壊したにも関わらず、実現に 至っていない。

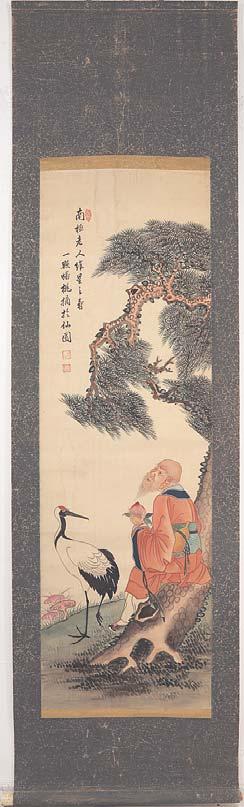

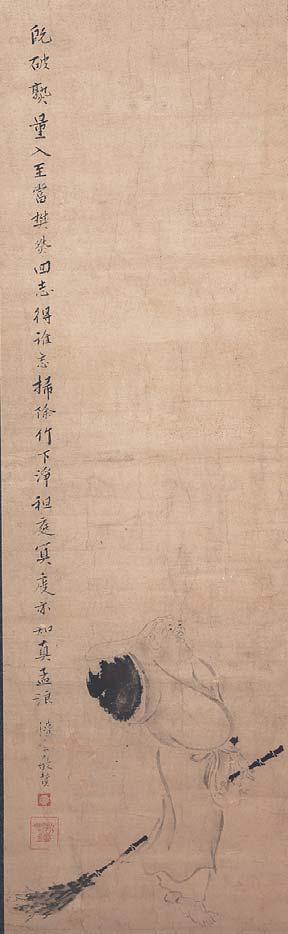

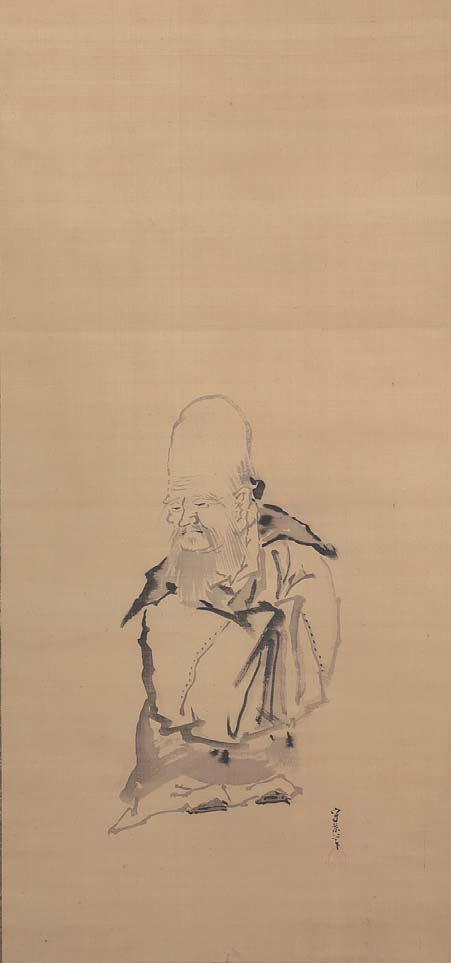

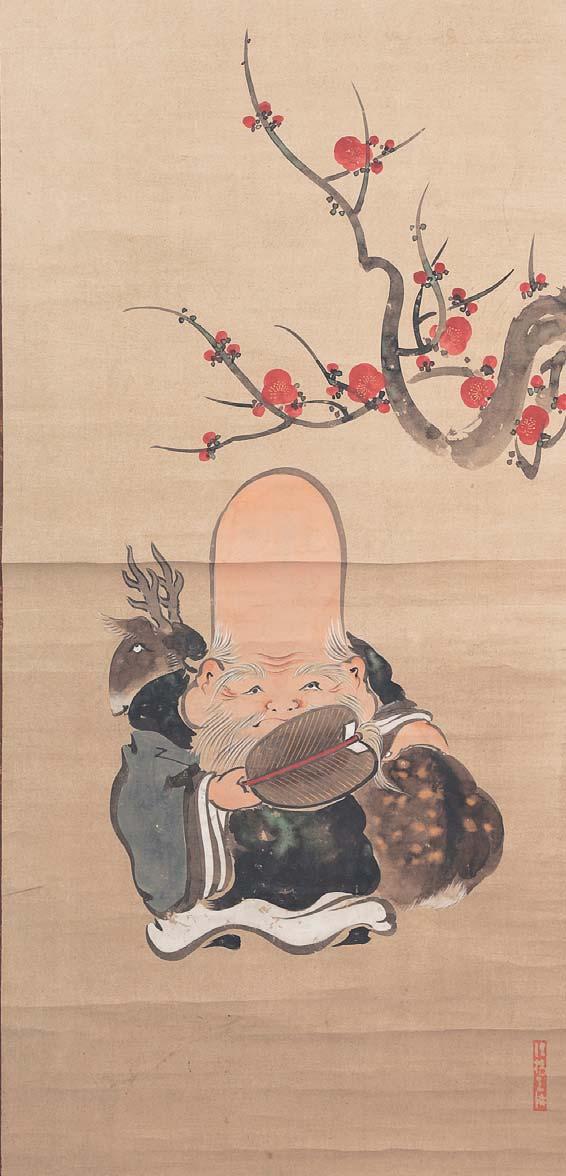

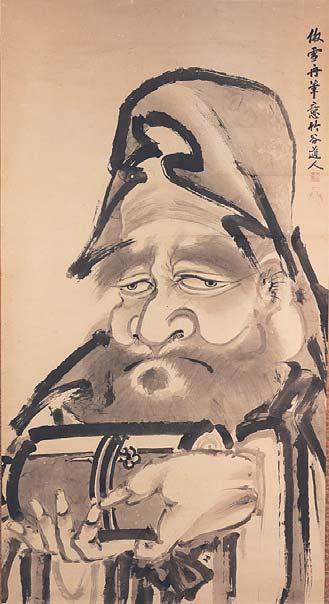

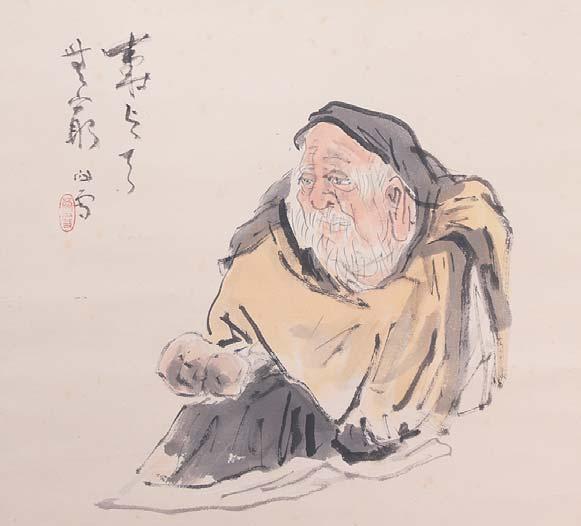

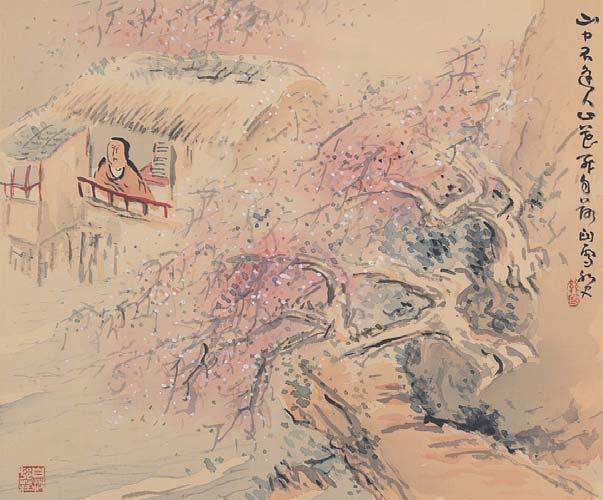

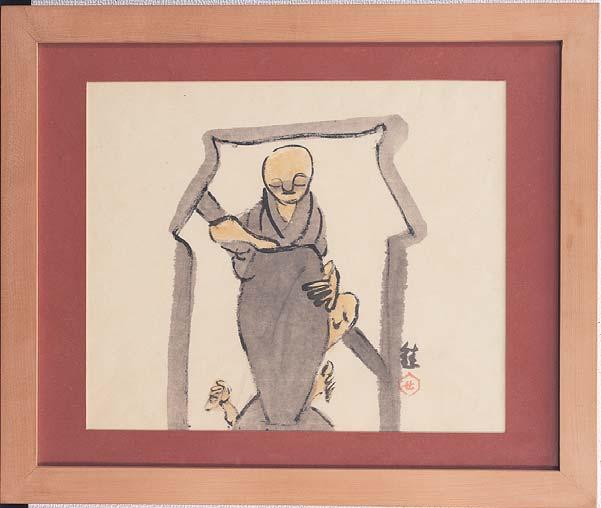

掲出に戻れば、中国の土俗神である福禄寿 を淡々と描いて、昭乗の神佛信仰に道教信仰 を混宇した独自の垣根のない自由な信仰世界 を表明している。

B-046 松花堂昭乗 福禄寿画幅 ¥380,000~ 付二重箱(内識桐) 古藤養山、笹山伊成折紙 紙本 牙軸端 28×95 表具40×175 オレ 表具オレ 松花堂昭乗(天正十二・1584~寛永十六・1639)は学僧、書画家。堺の人。俗 名中沼式部、号に惺々翁、空識、晩年に松花堂と号した。男山岩清水八幡宮の 瀧本坊に住した。

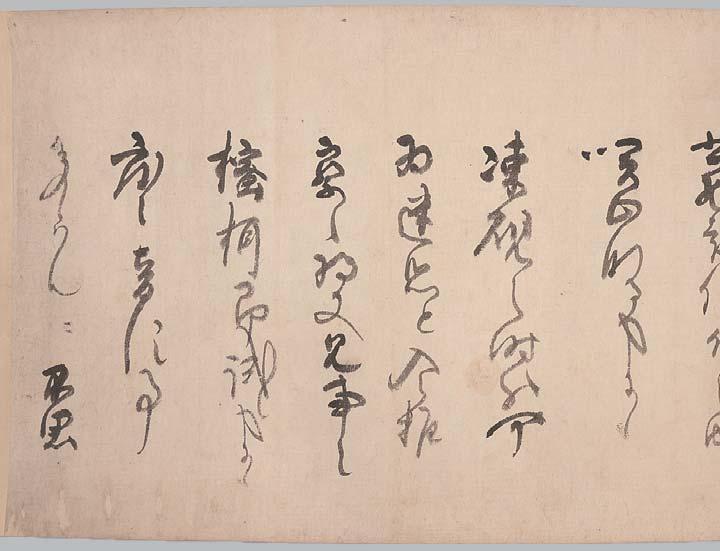

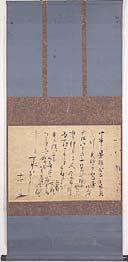

B-047 松花堂昭乗 書状幅 ¥50000~ 付合箱(桐) 紙本 骨軸端(一欠) 41×28 表具49×106 ヤケ 薄シミ スレ オレ 虫穴 表具アレ

B-048 松花堂昭乗 消息幅 ¥50000~ 付木箱(杉 貼札) 紙本 黒塗軸端 43×29 表具46×107 ヤケ シミ オレ 表具ヤケ、オレ、シミ

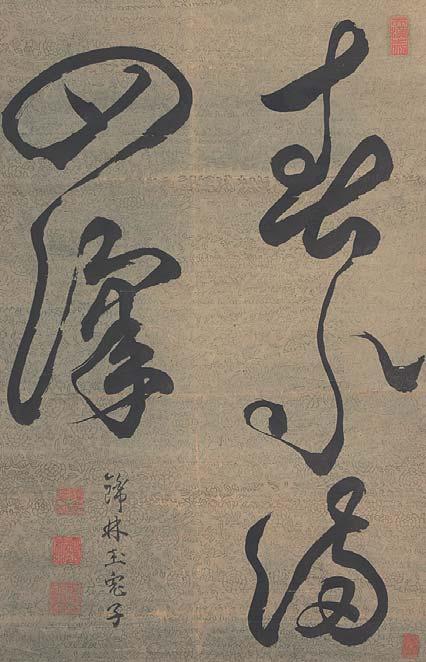

B-049 松花堂昭乗 仰空布袋画賛幅 ¥50000~ 付時代箱(桐・破損 貼札) 紙本 黒塗軸端 27×42 表具29×118 薄シミ スレ オレ 玉室宗珀賛

B-051

木彫雲乗阿弥陀三尊来迎 ¥500000~ 付木箱(桐) 台座(底部25×17) 本尊像高14 総高40 十六部式 本尊胎内「一切世上阿弥本願」小柱

B-055 伝栗田剛 木彫法然上人三尊 来迎額 ¥50000~ 192×84

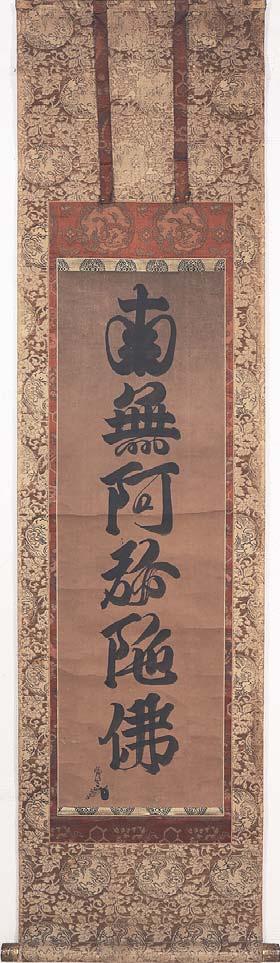

B-056 圓光大師 佛名経切幅 ¥100000~ 付二重箱(内黒塗識) 大倉好斎折紙 古筆了仲極札 紙本 水晶軸端 35×14 表具19×68 ヤケ 圓光大師とは、法然が元禄十年(1697)に東山 天皇から下賜された初めの大師号。 法然(長承二・1133~建暦二・1212)は浄土宗 の開祖とされる。美作国の人。法然は房号で、諱 は源空。通称黒谷上人、吉水上人ほか。

B-057 山本空外 名号幅 ¥80000~ 付合箱(桐) 紙本 金軸端 34×133 表具48×194 シミ オレ 表具オレ 山本空外(明治三十五・1902~平成十三・ 2001)は広島県生まれの僧、哲学研究者。名は幹 夫。東京帝国大学卒。広島文理科大学教授を務め ていた時に被爆し、同年に出家。法蓮寺住職を兼 務しながら大学で教えた。広島大学名誉教授。

B-058 證誉 梵字一行書幅 ¥50000~ 付合箱(桐) 紙本 唐木軸端 32×132 表具46×181 ヤケ オレ 虫穴 ヨゴレ 「享保九年(1724)」書中

B-060 栗田剛 木彫親鸞聖人川越 刀弥陀額 ¥50000~ 185×70 在銘

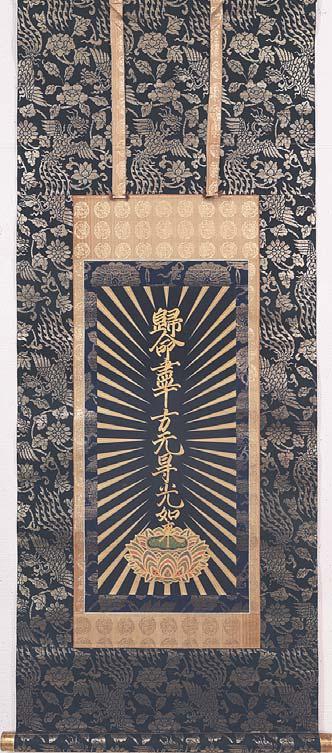

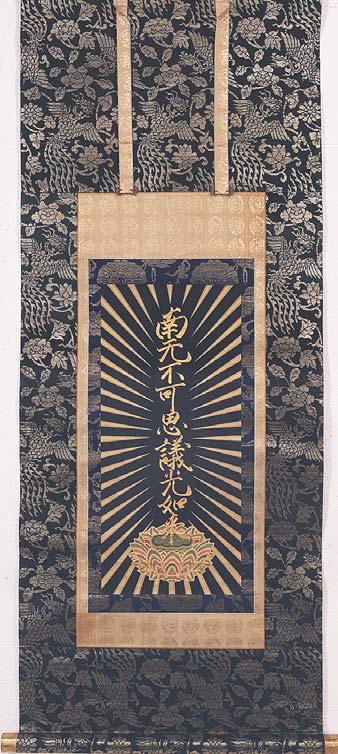

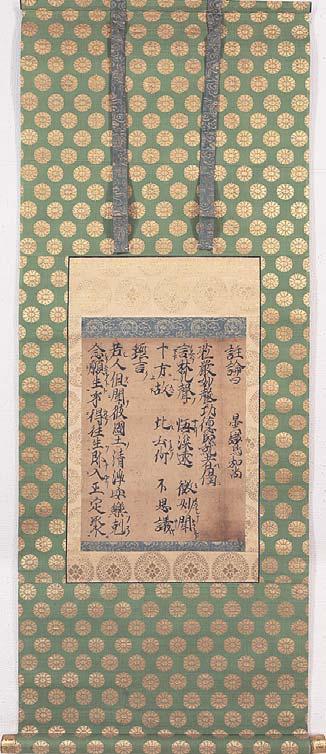

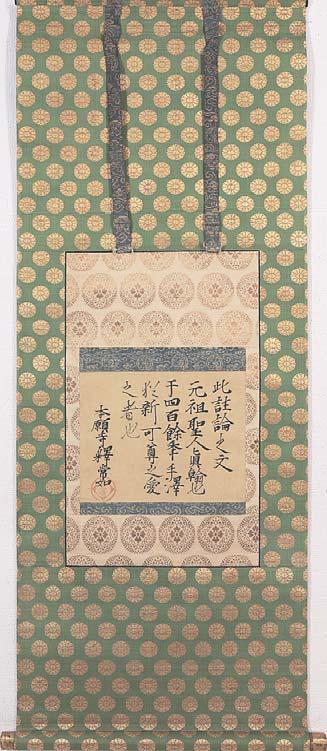

B-061 親鸞 註論之文切幅 ¥500000~ 付時代溜塗箱(内金箔押) 常如筆添文幅 宣如筆九字名号幅、十字名号幅 紙本 金軸端 20×25 表具36×93 ヤケ 親鸞(承安三・1173~弘長二・1262)は浄土真宗(一向宗)の開祖、日野有範の子。はじめ比叡山で天台宗を、建仁元(1201)、法然の弟子となり浄土教 を学んだ。承元元(1207)、専修念仏禁止の弾圧によって越後国府へ流罪となり、この間に恵信尼と結婚、のち赦免され関東に移住し、布教活動を展開した。

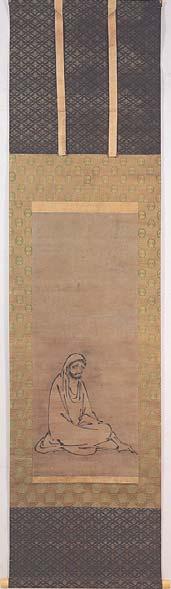

B-063

伝親鸞 方便法身尊形画幅 ¥50,000~ 付合箱(桐) 絹本 金軸端 16×35

表具25×79 大ヤケ オレ 表具オレ

B-064 名号幅 ¥50,000~ 紙本 金軸端 20×53 表具33×103 ヤケ シミ オレ 表具オレ、穴 大阿弥陀経寺僧

B-066 倣御勝土器木皿 ¥50000~ 付二重箱(内識桐 外溜塗) 135×135×3 倣教如上人筆 教如(永禄元・1558~慶長十九・1614)は浄土 真宗の僧、大谷派第十二代門主。

B-062 栗田剛

木彫蓮乗観音高僧額

¥50,000~ 197×79

在銘

B-065 名号幅 ¥50,000

付識箱(桐) 紙本 金軸端 25×81 表具37×145 ヤケ オレ 表具ヤケ、スレ 「幡随院御称名」箱識 筆者未詳

B-068 高野本諸説不同記断簡幅 ¥100000~ 付木箱(桐)

紙本 黒塗軸端 57×26 表具67×119 ヤケ 虫穴

B-070 寂厳 一行書幅 ¥50,000~ 付識箱(杉) 紙本 唐木軸端 24×135 表具39×193 スレ オレ 皓月箱識 寂厳(元禄十五・1702~明和 八・1771)は真言宗の僧。備中 宝島寺に住す。

B-071 大田垣蓮月 夕紛画賛幅 ¥50000~ 付識箱(桐) 紙本 黒塗軸端 25×64 表具33×154 オレ 表具シミ、ウキ、虫穴 大田垣蓮月(寛政三・1791~明治 八・1875)は女流歌人。名は誠。夫 の死後、剃髪して法名蓮月と号す。

B-069 浩然良雄 置字幅 ¥60000~ 付合箱(杉) 紙本 朱塗軸端(不揃) 126×45 表具133×132 ヤケ シミ オレ ヨゴレ 表具アレ 浩然良雄(延享三・1746~文化十二・1815)は薩摩国生まれの真言宗 の僧。俗姓は橋口。号は如蠖、穆如。薩摩興全寺で出家。京都智積院でま なび下野満願寺の住職となる。

B-072 橋本凝胤

二行書幅 ¥50000~ 付二重箱(内共桐 外溜塗) 漆状 紙本 牙貼軸端 51×133 表具66×215 薄シミ 橋本凝胤(明治三十・1897~昭和 五十三・1978)は薬師寺管主、法相 宗管長を歴任。

B-073 出口王仁三郎 達磨画幅 ¥70000~ 付木箱(桐) 紙本 雑木軸端 46×118 表具60×183 オレ 出口王仁三郎(明治四・1871~昭和二 十三・1948)新宗教「大本」の教祖。聖 師と呼ばれる。

B-074 銅五具足ほか 七 ¥50,000~ 燭台総高19ほか

B-076 銅大佛花器 一対 ¥50000~ 32×32×37

B-078 大徳寺 ¥50000~ 付座布団 65×65×42 一尺八寸

B-075 黒漆卓 ¥50,000~ 82×35×45

B-077 百万遍数珠 ¥50000~ 総長838 「昭和九年(1934)四月」彫銘

B-079 大徳寺 ¥50000~ 付座布団 56×56×43 一尺六寸

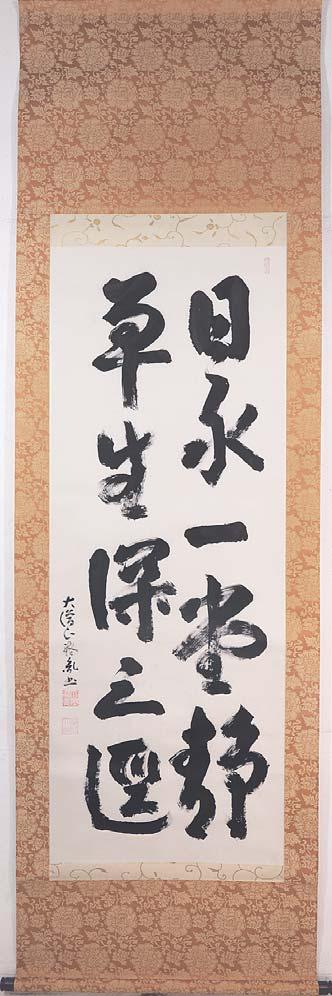

禅家

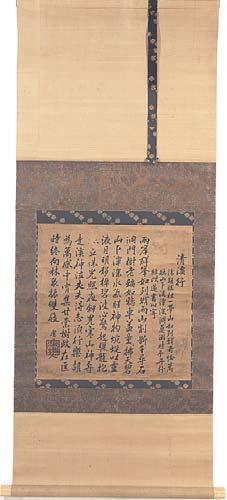

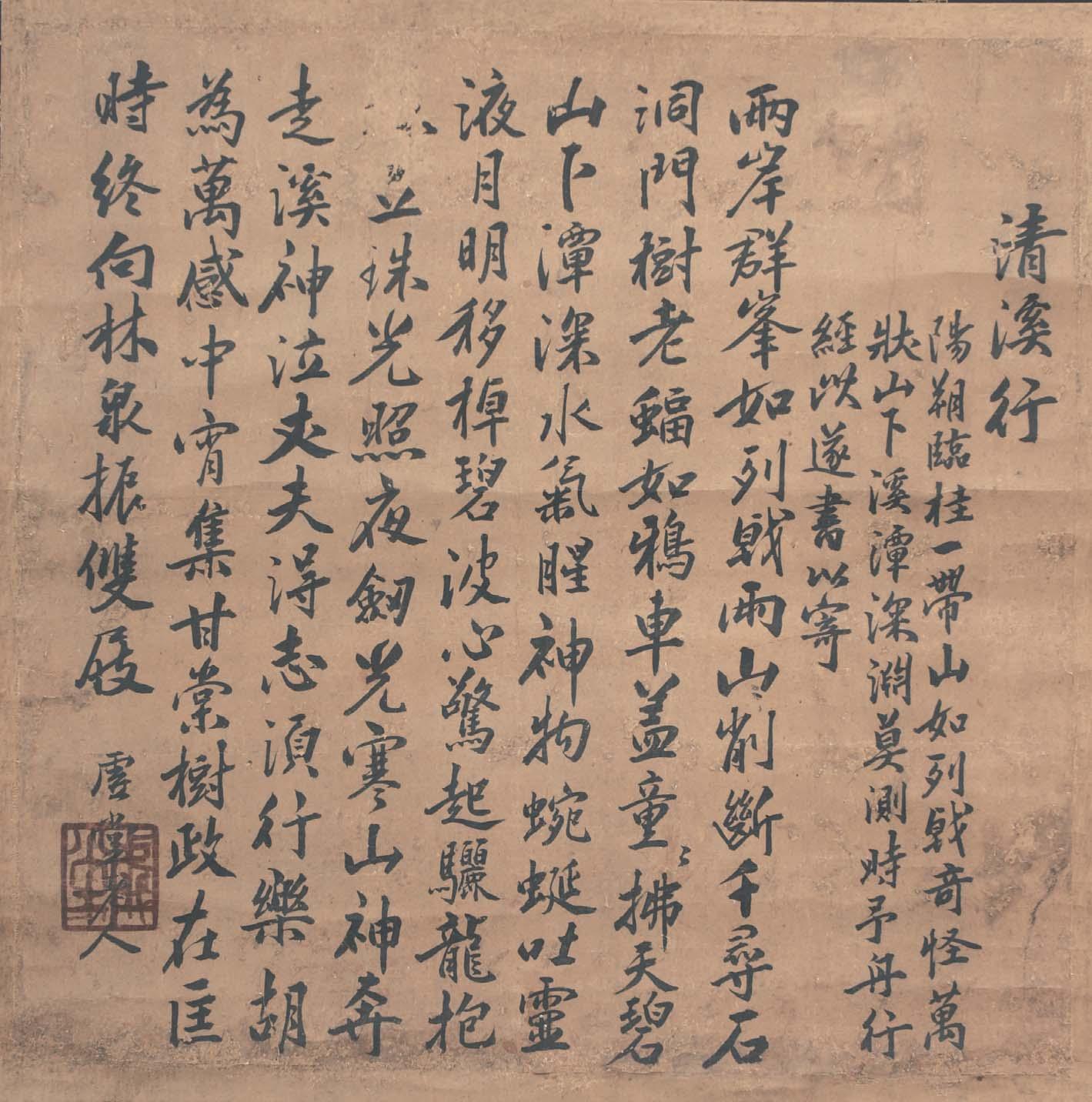

B-081 虚堂智愚 「清溪行」漢詩幅 ¥1,200,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 38×39 表具50×122 ヤケ スレ オレ 表具ヤケ、シミ 虚堂智愚(文治元・1185~文永六・1269)は中国四明の人で運庵普巌に師事し、阿育王山広利寺・南山浄慈報恩光 孝寺・徑山興聖万寿寺の住持を歴任した。正元頃(1259)に入宋した日本僧南浦紹明に嗣法し、帰朝した紹明の法系が 大徳寺・妙心寺に栄えたことから日本臨済の正脈の仏祖と仰がれる。

B-082

無学祖元 二字書幅 ¥400,000~ 付二重箱(内時代 杉・虫喰 貼札) 紙本 唐木軸端 39×21 表具53×102 ヤケ 薄シミ オレ 欠損 表具オレ、ヤケ、 虫穴

B-083

春澤宗晃 書幅

¥200,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 紙本 角軸端 56×27 表具58×115 スレ オレ

B-084

江月宗玩 書幅 ¥190000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 64×29 表具77×122 スレ オレ 穴 表具アレ

無学祖元(宝慶二年・1226~弘安九年・1286)南宋の僧。弘安二年(1279)北条時宗に招かれ来日。鎌倉建長寺に入り、のち円 覚寺の開山となる。日本における臨済宗発展の基礎をつくった人物。

春澤宗晃(慶長十八・1613~元禄七・1694)は臨済宗の僧。大仙門下三玄派。大徳寺二百一世。玉舟宗瑋に法嗣。龍門老人と称し た。

江月宗玩(天正二・1574~寛永二十・1643)は禅僧、大徳寺百五十六世。別号欠伸子ほか。津田宗及の子。笑嶺宗訢のち春屋宗園に師事。方丈再興等、大 徳寺の復興に尽力。また龍光院内に茶室孤篷庵を開く。墨蹟の鑑定に長じ、『江月和尚墨蹟手写』がある。

B-086 一休宗純 一行書幅 ¥1000000~ 付二重箱(内桐 外虫喰) 古筆了泉極札 真珠庵宗教折紙 紙本 牙軸端 27×121 表具30×199 シミ 表具ヤケ 一休宗純(明徳五・1394~文明十三・1481)は 室町中期の禅僧。京都生まれ。別号狂雲子ほか。文 明六年大徳寺四十七世となるもすぐに退寺。歿後 大徳寺に真珠庵が建てられた。

B-087 一山一寧 一行書幅 ¥800,000~ 付時代黒塗箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 27×95 表具28×172 シミ スレ オレ 一山一寧(宝治元・1247~文保元・1317)は、鎌倉後期の 臨済宗の僧。正安元年(1299)に元朝への来貢を強いるため の遣使として来朝。間諜の嫌疑を受け伊豆修善寺に幽閉され るが、疑いが解けて北条貞時の帰依を受け建長寺住持に任ぜ られた。円覚寺住持ののち建長寺に再住したが、正和二年 (1313)には後宇多法皇の招請を受け南禅寺住持となった。 一寧は中国貴族社会の教養を日本に伝え、公武貴族の厚い信 仰を受けた。五山文学の祖と仰がれ、画僧の雪村をはじめ多 くの弟子を育て、受業の弟子に夢想疎石、虎関師錬がある。

B-089 一山一寧 一行書幅 ¥450,000~ 付木箱(桐) 紙本 骨軸端 16×126 表具30×204 ヤケ シミ オレ 表具オレ、ウキ、虫穴 一山一寧(宝治元・1247~文保元・1317)は、鎌倉後期の臨済宗の僧。正安元年(1299) に元朝への来貢を強いるための遣使として来朝。間諜の嫌疑を受け伊豆修善寺に幽閉され るが、疑いが解けて北条貞時の帰依を受け建長寺住持に任ぜられた。円覚寺住持ののち建 長寺に再住したが、正和二年(1313)には後宇多法皇の招請を受け南禅寺住持となった。一 寧は中国貴族社会の教養を日本に伝え、公武貴族の厚い信仰を受けた。五山文学の祖と仰 がれ、画僧の雪村をはじめ多くの弟子を育て、受業の弟子に夢想疎石、虎関師錬がある。

B-090 雪澗 縄衣文殊画賛幅 ¥250,000~

付二重箱(内時代識桐 外溜塗) 狩野永真極札 所載コピー 紙本 牙軸端 28×79 表具41×162 ヤケ スレ キレ 表具虫穴 南源賛 『礫川山房蔵品入札』(東京美術倶楽部 1930)所載 雪澗は元末明初の画家、印章では姓を陶氏とし、『君台観左右帳記』 (室町時代に能阿弥、相阿弥が著した中国絵画や工芸品に関した秘伝書) によれば金陵(南京)の人とされる。

B-091

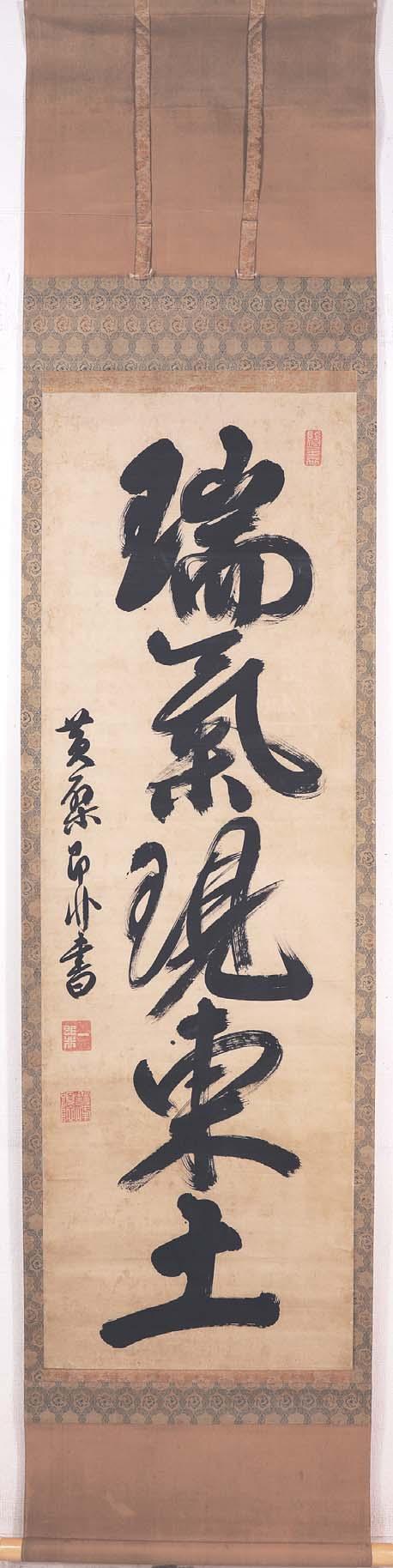

雲居希膺 書幅 ¥150,000~ 付木箱(桐) 紙本 黒塗軸端 39×26 表具49×113 ヤケ スレ オレ 雲居希膺(天正十・1582~万治二・1659)は土佐出身、臨済宗の僧。別 号把不住軒。大悲円満国師。妙心寺住持。瑞巌寺、石馬寺を中興開山する。 禅僧ながら念仏による教化で知られ、その宗風は念佛禅とも呼称される。

B-093 江月宗玩 香厳智閑画賛幅 ¥100,000~ 付木箱(桐) 紙本 黒塗軸端 29×94 表具41×171 ヤケ オレ 穴 表具ヤケ 江月宗玩(天正二・1574~寛永二十・1643)は 禅僧、大徳寺百五十六世。別号欠伸子ほか。津田 宗及の子。笑嶺宗訢のち春屋宗園に師事。方丈再 興等、大徳寺の復興に尽力。また龍光院内に茶室 孤篷庵を開く。

B-092 玉室宗珀 細字幅 ¥100,000~ 付二重箱(内桐 外溜塗) 紙本 牙軸端 42×29 表具55×118 薄シミ スレ 玉室宗珀(元亀三・1572~寛永十八・1641)は臨済宗の僧。春屋宗園 の法嗣。大徳寺第百四十七世。徳川家、前田家の帰依を受け、前田利家 (天文七・1538~慶長四・1599)の正室・まつ(天文十六・1547~慶長 十七・1612)のために大徳寺境内に芳春院を開いた。

B-094 江雲宗龍 一行書幅 ¥120,000~ 付二重箱(内時代識桐) 大倉汲水、古筆了意極札 絹本 唐木軸端 30×112 表具33×174 ヤケ ヨゴレ 小林太玄箱識 江雲宗龍(慶長五・1599~延宝七・1679)は小 堀遠州の子。江月宗玩の法を嗣いだ。大徳寺第百 八十四世。

B-095 清巌宗渭 二行書幅 ¥140,000~ 付二重箱(内識桐 外溜塗) 紙本 牙軸端 24×129 表具26×210 ヤケ シミ オレ 清巌宗渭(天正十六・1588~寛文元・1661)は 近江生まれの臨済宗の僧。大徳寺百七十世。諱は 宗渭、号は弧陋、自笑。大徳寺百三十世の玉甫紹 琮につき出家、賢谷宗良に法嗣。

B-097 河村若芝 芦葉達磨画幅 ¥150000~

付木箱(桐) 紙本 牙軸端 51×92 表具57×193 シミ 穴 河村若芝(寛永七・ 1630~宝永四・1707)は 長崎の黄檗画僧。逸然 に学び、渡辺鶴洲と共 に門下の双璧と称され る。

B-099 了庵桂悟 細字幅 ¥200,000~ 付識箱(杉 蓋桟一欠) 紙本 黒塗軸端 32×57 表具46×149 シミ 「文亀三(1503)」書中 了庵桂悟(応永三十二・1425~永正十一・1514) は臨済宗の僧。南禅寺、東福寺住持。

B-098 狩野安信 出山釈迦画三幅対 ¥100000~

付二重箱(内時代桐・破損) 絹本 牙軸端 35×100 表具46×176 ヤケ シミ 左右花鳥

狩野安信(慶長十八・1613~貞享二・1685)は狩野家八代、中橋狩野 家初代。徳川幕府の奥絵師。孝信の三男、京都の人。名四郎二郎、号永真、 牧心斎。寛永、承応、寛文、延宝の各造営の内裏襖絵制作に参加。寛文二 年法眼。画論『画道要訣』がある。

B-100 春屋宗園 細字幅 ¥140,000~

付時代識箱(杉 貼札) 紙本 黒塗軸端 23×41 表具35×122 ヤケ スレ オレ 表具虫穴 春屋宗園(享禄二・1529~慶長十一・1611)は 大徳寺百十一世。俗姓を園部氏、諱を宗園、号を 一黙子とした。

B-101 達磨画幅 ¥100,000~ 付識箱(桐 蓋桟破損) 紙本 牙軸端 50×67 表具61×154 シミ オレ 表具オレ 無款

B-102 仙厓義梵 菩薩三尊画幅 ¥80000~ 付木箱(桐) 紙本 黒塗軸端 23×29 表具31×142 ヤケ シミ スレ 仙厓義梵(寛延三・1750~天保八・1837)は画僧。 臨済宗妙心寺派。美濃武儀郡の人。僧名は義梵。寛 政元年筑前聖福寺第百二十三世住持となる。飄逸な 画風で知られる。

B-105 狩野雅楽介 朱衣達磨画幅 ¥190,000~ 付二重箱(内時代識桐 外溜塗) 絹本 牙軸端 36×83 表具47×174 ヤケ オレ 穴 狩野栄信箱識

B-103 宙宝宗宇 二字書幅 ¥80000~ 付木箱(杉 貼札) 紙本 黒塗軸端 52×32 表具56×123 ヤケ シミ オレ 表具スレ、シミ 宙宝宗宇(宝暦十・1760~天保九・1838)は 臨済宗の僧、大徳寺四百十八世。塔頭芳春院第 十三世住職。号に松月老人、松月叟など。

B-106 狩野山楽 鳥窠禅師画幅 ¥80,000~ 付時代識箱(桐) 紙本 牙軸端 53×114 表具66×202 シミ スレ オレ キレ 狩野山楽(永禄二・1559~寛永十二・1635)は 京狩野の始祖。名は光頼、通称修理。秀吉に推薦 され永徳の弟子となる。

B-104 虎関万里 置字幅 ¥65000~ 付合箱(桐) 紙本 朱塗軸端 55×32 表具65×113 ヤケ スレ オレ 虎関万里(生歿年未詳)は江戸中後期の僧、断崖 独橋の法嗣。

B-107 良寛大愚 細字幅 ¥70,000~ 付木箱(桐) 紙本 黒塗軸端 16×38 表具27×162 シミ 表具ヤケ、スレ 良寛(宝暦八・1758~天保二・1831)は歌人で 曹洞宗の禅僧。越後出雲崎の人。安永四年頃出家、 大愚とも号した。

B-109 江月宗玩

梅花画賛幅 ¥50000~ 付溜塗箱(桐 貼札)

古筆了信極札 紙本

牙軸端 29×126 表具31×204 ヤケ オレ 江月宗玩(天正二・1574 ~寛永二十・1643)は禅僧。

B-110 大綱宗彦 一行書幅 ¥50000~ 付合箱(桐) 紙本 潤塗軸端 29×110 表具38×186 シミ オレ 表具シミ 「八十七翁」書中 大綱宗彦(安永元・1772 ~安政七年・1860)。

B-114 狩野山雪 寒山拾得画双幅 ¥50,000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 42×114 表具55×196 ヤケ オレ 薄シミ 表具ヤケ 狩野山雪(天正十五・1587~慶安四・1651)は本名は千 賀光家。

B-111 祥山宗瑞 一行書幅 ¥50000~ 付木箱(杉) 紙本 朱塗軸端(剥離) 17×122 表具21×182 シミ スレ オレ 祥山宗瑞(元和五・1619 ~元禄六・1694)は臨済僧。

B-115 狩野探幽 頂相画幅 ¥50,000~ 付木箱(杉) 絹本 骨軸端 40×87 表具50×168 ヤケ 薄シミ スレ オレ 表具オレ、スレ、シミ 狩野探幽(慶長七・1602 ~延宝二・1674)。

B-112 有馬頼底 一行書幅 ¥50000~ 付共箱(桐) 紙本 潤塗軸端 32×109 表具44×187 有馬頼底(昭和八・1933 ~)。

B-116 仙厓義梵 箱崎八幡画賛幅 ¥50,000~ 付識箱(桐) 紙本 牙軸端 31×127 表具43×212 シミ 冨田渓仙箱識 仙厓義梵(寛延三・1750 ~天保八・1837)は画僧。

B-113 江月宗玩 字形板額 ¥50000~ 21×136 頼山陽裏識 江月宗玩(天正二・1574~ 寛永二十・1643)は禅僧。

B-117 一休宗純 短冊幅 ¥50,000~ 付合箱(桐) 紙本 黒塗軸端 6×22 表具27×150 大ヤケ スレ 一休宗純(明徳五・1394 ~文明十三・1481)は室町 中期の禅僧。

B-118 久隅守景 寿老画三幅対 ¥200000~ 付二重箱(内識桐 外溜塗) 絹本 牙軸端 46×105 表具61×197 ヤケ シミ オレ 表具シミ 左右山水 久隅守景(生歿年未詳)は通称半兵衛、無礙斎、無 下斎、号一陳翁。京都に生まれ、探幽に画を師事した。 探幽四天王の一人。

B-119 天祐紹杲 布袋画賛幅 ¥100000~ 付時代識箱(桐) 紙本 黒塗軸端 28×106 表具39×161 ヤケ シミ オレ 表具アレ 天祐紹杲(天正十三・1585~寛文六・ 1666)は大徳寺百六十九世。佛海祖燈禅師。

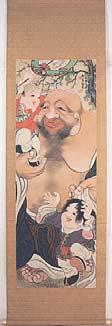

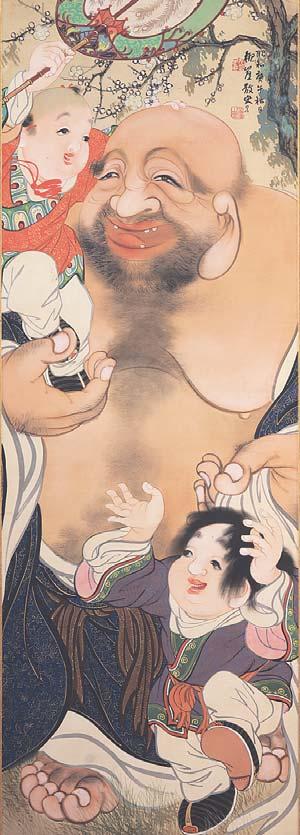

B-120 高倉観崖 布袋唐子画幅 ¥100000~ 付黒塗箱(桐) 絹本 骨軸端 51×146 表具64×209 ヤケ シミ ウキ 「昭和庚午(1930)秋日」画中 高倉観崖(明治十七・1884~昭和三十七・ 1962)大分県生。名は孫三郎、通称は宏明。

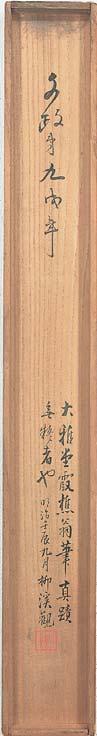

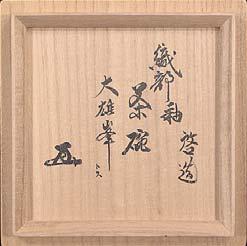

B-121 池大雅 福禄寿画賛幅 ¥85000~ 付時代識箱(桐) 大雅堂義亮折紙 紙本 骨軸端 48×115 表具63×179 シミ 柳渓箱識 池大雅(享保八・1723~安永五・1776)は画家、書家、 京都の人。

B-125 木彫二福神

¥70,000~ 付厨子26×13×20

道教

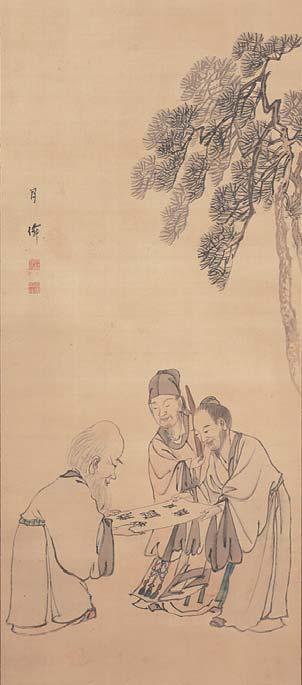

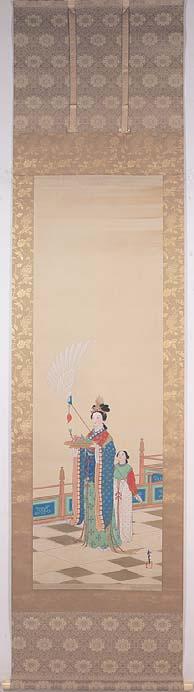

B-123 月僊 福禄寿画三幅対 ¥50,000~ 付時代識箱(杉 貼札) 絹本 牙軸端 37×104 表具48×197 ヤケ 大シミ 表具ヤケ 左右山水 月僊(寛保元・1741~文化六・1809)は画僧。 名を玄瑞、字を玉成、月僊、寂照主人とし、初め 桜井雪館に学び、のち京都の円山應挙について 写実的画風に感化を受けた。また雪舟の筆意を 研究して一家をなした。画料で衰えていた寂照 寺を再興、窮民救済にも尽力した。

B-124 山田道安 大黒画幅 ¥50,000~ 付時代溜塗識箱(桐・桟欠 貼札) 紙本 陶磁軸端(ソゲ) 37×88 表具49×170 ヤケ スレ オレ 表具ヤケ、虫穴 山田道安(生年未詳~天正元・1573)は、名 は順清、通称は太郎左衛門、剃髪して道安と号 す。

B-126 妙斎 銅二福神 ¥50,000 付識箱(桐) 総高5ほか

B-128 狩野永叔 仙人画三幅対 ¥50000~

付時代識箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 42×96 表具58×191

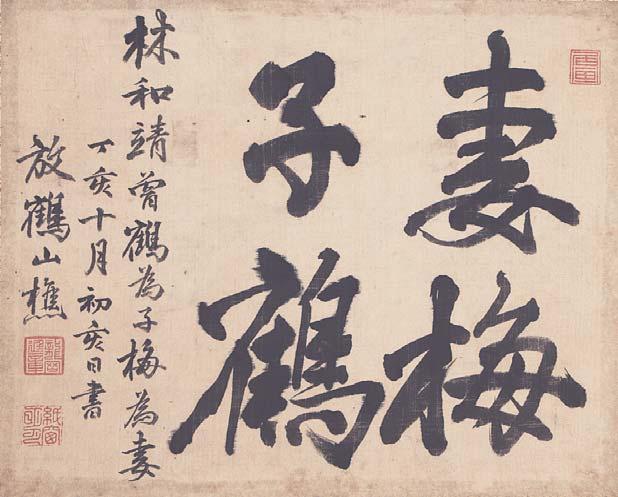

ヤケ シミ オレ 張果老、林和靖ほか 狩野永叔(延宝三・1675~享保九・1724)は中橋狩野第九代。

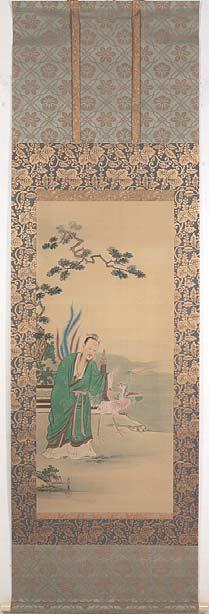

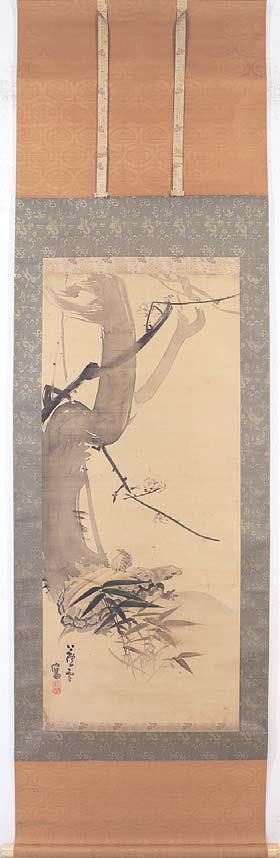

B-129 柳沢淇園 桃樹下西王母画幅 ¥50000~

付時代溜塗識箱(桐 貼札) 絹本 唐木軸端 46×128 表具60×175 表具オレ、スレ 柳沢淇園(宝永二・1705~宝暦八・1758)。

B-127 木彫大黒 ¥50000~ 総高36

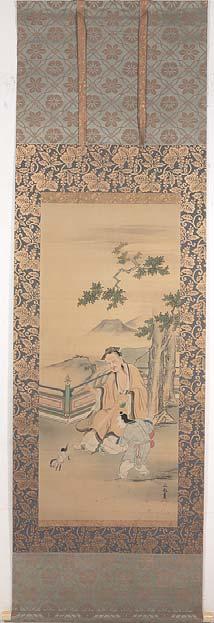

B-130 山田敬中 西王母画幅 ¥50000~

付共箱(桐) 絹本 牙軸端 42×130 表具56×224

ヤケ シミ 川端玉章門下

B-131 頼家諸大家 書画貼交帖 ¥100,000~ 付時代識箱(杉) 絹本・紙本 34×19ほか 帖40×26×4 ヤケ シミ オゼキレ

B-132 頼山陽 三行書幅 ¥50000~ 付木箱(桐) 紙本 牙軸端 29×129 表具42×202 シミ オレ 表具オレ

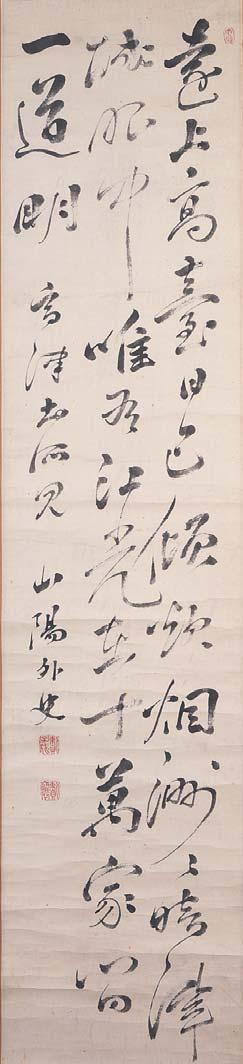

B-133 頼山陽 望湖山水画賛幅 ¥50000~ 付二重箱(内識桐 外蓋欠) 紙本 牙軸端 45×130 表具61×202 オレ 江馬天江、頼潔箱識 「文政紀元戊寅(1818)」画中

頼山陽(安永九・1781~天保三・1832)は儒者。頼春水の息。

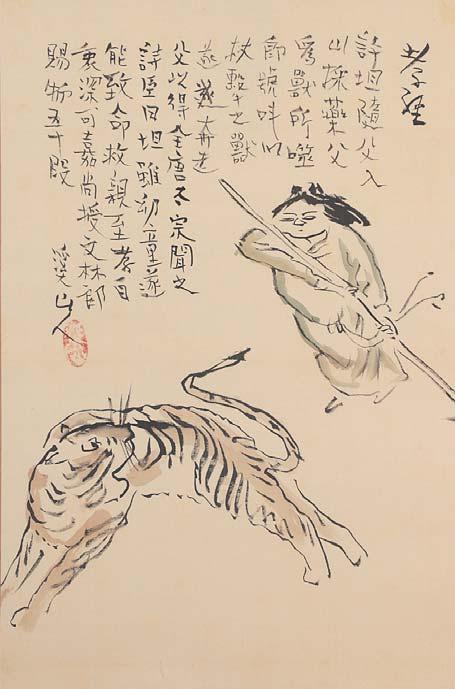

B-134 冨田渓仙 孝経画賛幅 ¥50000~ 付二重箱(内識桐・シミ 外溜塗) 絹本 牙軸端 29×43 表具41×143 薄シミ 許坦 冨田芳子箱識 冨田渓仙(明治十二・1879~昭和十一・1936) は福岡県生まれ。

武家

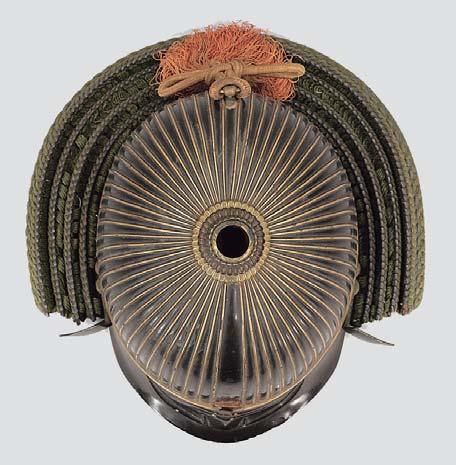

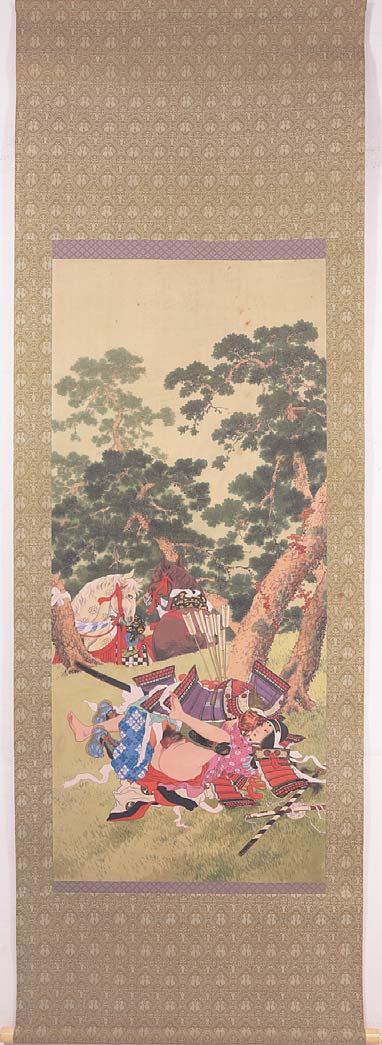

C-001 鉄黒漆塗六十二間覆輪兜付萌葱絲紋柄威具足 ¥1500000~

後代の画蛇添足は甚だ遺憾ながら、「武」一字の紋柄威とした一作具足としての掲出の魅力は、それ を補って余りある。

兜 鉄板六十四枚を矧合せた六十二間筋兜で、黒漆塗とし、各筋と腰巻を金泥で覆輪する。無銘。 鉢の姿形は端正で、底面を卵形とし、前後を緩やかに打ち膨らませる。八幡座は金銅裏菊の座 金を底として素銅透菊、裏菊、小刻、抱花に玉縁を重ねる。響孔と四天鋲はなく、笠印付鐶を 高めに打つが後補を想定せねばならない。腰巻際には小さな一本角本を具える。眉庇は打眉 と見上皺を打出して黒漆塗し、縁を水平方向に伸ばす。 は五段、切付盛上の板札を銀塗し、 萌葱絲で毛引に威し、当世形に開く。

面具 鉄地錆塗の烈勢頬で、糟毛髭を植え、歯を鍍金する。耳に六曜を透かし、丸い汗抜孔を穿つ。鼻 の掛金具は応急されている。垂は四段、 と同じ仕立とする。

胴 銀塗本小札の毛引威で、前立挙三段、後四段、長側五段の二枚胴に構成し、裏は一面に黒革を 張る。前正中の紋柄威は紅絲と金塗小札を以て「武」の一字を表明する。立挙二段目には金銅 裏菊座金の両乳鐶を打つ。金具廻りは銀塗雁木篠とし、縁を金泥で覆輪する。肩上も同様に雁 木篠とし、切付盛上札三段の小鰭を付す。襟は亀甲金を香色羅紗で包んで紅絲で菱綴し、襞を 付して南蛮風とする。襟と小鰭の家地は後述の三具と同じくする。背には合当理の痕跡のみ を残す。草摺も本小札とし、七段を威下げ、前袋を付す。

袖 銀塗切付盛上札七段の当世袖。裏に麻布を張って足掻きを抑える。

三具 水浅葱地瓢文錦の家地を共通する。皺瓢籠手は瓢周囲に筏金を、手甲などに切鉄花文を散ら す。小篠佩楯には絵韋一文字と力韋を蛇腹伏し、鞭差孔と踏込を具える。鉄七本篠臑当は白檀 塗とし、立挙は襟と仕立を同じくする。

C-005 鉄黒漆塗四十二間小星兜付黒韋包佛胴具足 ¥850,000~ 付溜塗笈櫃

C-006 鉄黒漆塗唐人帽形兜 ¥650000~

付溜塗兜櫃 鉄錆地鑢目半頬(曲輪付垂)

C-007 紺絲威最上胴丸 付袖 ¥500,000~

C-009 朱漆塗骨牌金畳具足 ¥180000~

C-011 鉄板札二段垂喉輪 ¥120000~

C-010 鉄錆地八間筋兜 ¥150000~ 付兜立

C-012 菊桐蒔絵赤熊采配 ¥480000~ 柄長43 総長87

C-013 青貝鐙 一双 ¥100000~

C-015 鎖帷子上衣 ¥60000~ 140×75×12 5kg 紺地型染勝虫文家地

C-018 腹巻鯰籠手 一双 ¥50000~ 総長60

C-014 青貝微塵鞍 付鞍下 ¥90000~ スレ 虫喰 鞍爪先補正

C-016 本字紋陣笠 二 ¥60000~ 32×32×20ほか スレ 剥離

C-017 白檀塗壺袖 一双 ¥60,000~ 27×24

C-019 日輪心旗 ¥50000~ 67×101 シミ スレ キレ 孔

C-020 桐透銜轡 ¥50000~ 総長54

C-022 鏑矢ほか 七 ¥100000~ 総長110ほか 雁股 神頭 四枚羽根

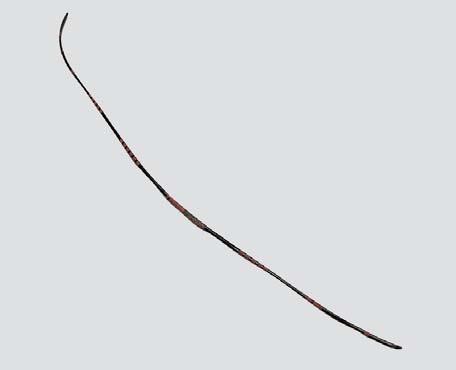

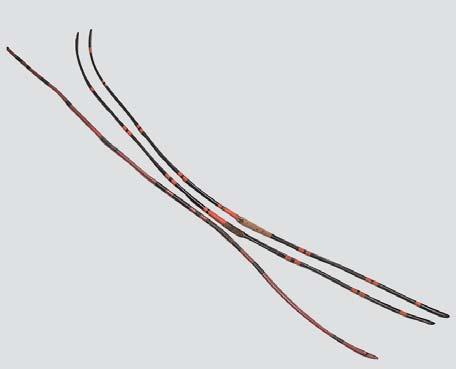

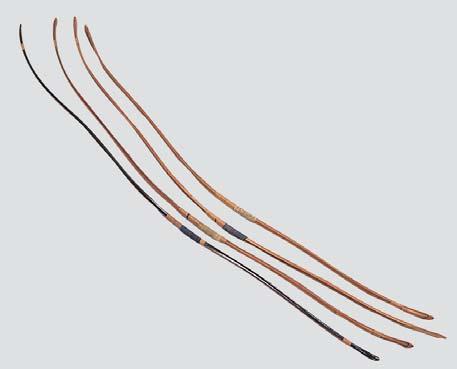

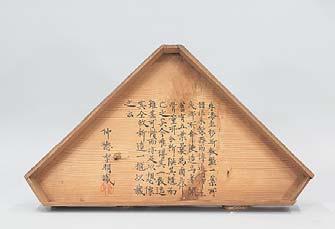

C-024 重籐弓 ¥50,000~ 総長211 塗補修 在銘

C-027 九曜紋蒔絵空穂 ¥60000~ 総長97 ワレ 剥離

C-023 征矢 二種十五 ¥50000~ 大総長99ほか 三枚羽根

C-025 弓 三 ¥50,000~ 総長220ほか

C-028 下り藤紋蒔絵空穂 ¥50000~ 総長96 スレ

C-026 白竹弓 四 ¥50,000~ 総長216ほか

C-029 錫杖形旗指物 ¥50000~ 付識箱(杉) 総長155 二部式

C-030 根来圭形髹器折敷 ¥480000~ 付時代識圭形箱(杉) 47×26×2 塗改 小アタリ 「蒲生折敷」箱識 蓋裏と箱底に同一人による書付があり、曰く、掲出は蒲生氏郷が作らせた折敷の一つで、本来五枚組であると伝え 聞く、と云う。識者はその散逸を惜しみ、入手した一枚に箱を仕立て、結果現在に伝世した。

C-031 金箔押菊紋瓦断片 ¥480,000~ 付木箱(杉) 35×48×8 「伏見城金箔押菊紋瓦」木札墨識

C-033 桐紋軒丸瓦 ¥150000~ 付木箱(杉) 25×25×47 接合補修

C-035 桐紋鬼瓦断片 ¥90000~ 27×31

C-037 花押帖 ¥80,000~ 帖17×24 ヤケ 虫喰

C-034 指月城軒平瓦 ¥90000~ 27×11×8

C-036 素木唐櫃 ¥50000~ 120×59×73 表銅金具、裏鉄金具

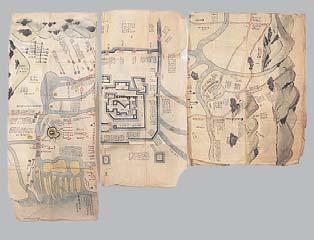

C-038 大坂陣図 一口 ¥50,000~ 紙本 166×132ほか

三ツ葉葵紋

C-039 三ツ葉葵紋松唐草蒔絵香盆 ¥140,000~ 455×305×6

C-041 三ツ葉葵紋茶碗 ¥100,000~ 付識箱(杉) 添状 13×13×75 磁貫 ヒビ 「尾州公ヨリ拝領」箱識 「安永六年(1777)」添状

C-040 家紋散行器 一対 ¥100,000~ 付時代黒塗箱(イタミ) 51×51×48 アタリ ソゲ 損傷 内黒 三ツ葉葵、近衛牡丹紋 蓋裏二葉葵紋 銅鍍金唐草毛彫金物(三ツ葉葵紋)

C-042 三ツ葉葵紋蒔絵飯器形菓子器 ¥90,000~ 付合箱(桐) 13×13×8 ワレ補修 塗改 内朱

C-044 叢梨子地三ツ葉葵紋唐草蒔絵飯器・湯桶 ¥90,000~ 付時代合箱(杉 貼札) 寄杓文字 22×22×19ほか 内朱

C-045 潤塗三ツ葉葵紋蒔絵懸盤 ¥90,000~ 40×40×22 塗補修

C-047 三ツ葉葵紋蒔絵懸盤 ¥50000~ 45×45×25 塗補修 C-046 三ツ葉葵紋蒔絵台子 ¥90000~ 93×43×68 スレ アタリ 剥離 補彩

C-048 根来塗拵入兜割 ¥70000~ 総長52 剥離 C-049 青貝太刀掛 ¥50000~ 20×275×66

C-050 縞柿刀掛 ¥50000~ 76×22×50 カケ ヒビ 中柱補修

C-051 鉄刀木太刀掛 ¥150000~ 付識箱(桐 貼札) 27×36×65 接合補修 二部式

C-053 黄銅丸に釘抜紋火矢筒 ¥130000~ 付飾台 大砲総長37 全体17×48×23(飾台含)

C-052 九曜紋蒔絵刀筒 ¥100000~ 総長116 アタリ補修 C-054 武州貞近 指火式小型砲 ¥100000~ 全長300 銃身長280 口径09 銘:武州貞近 香川県ろ第30753号

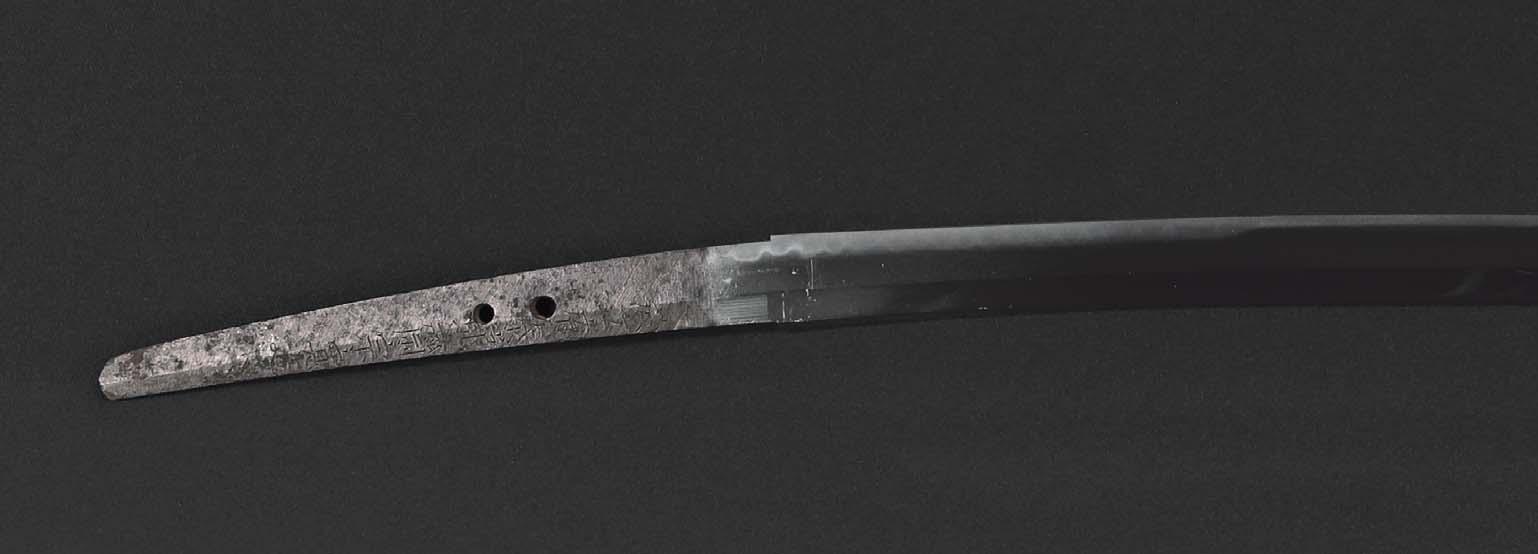

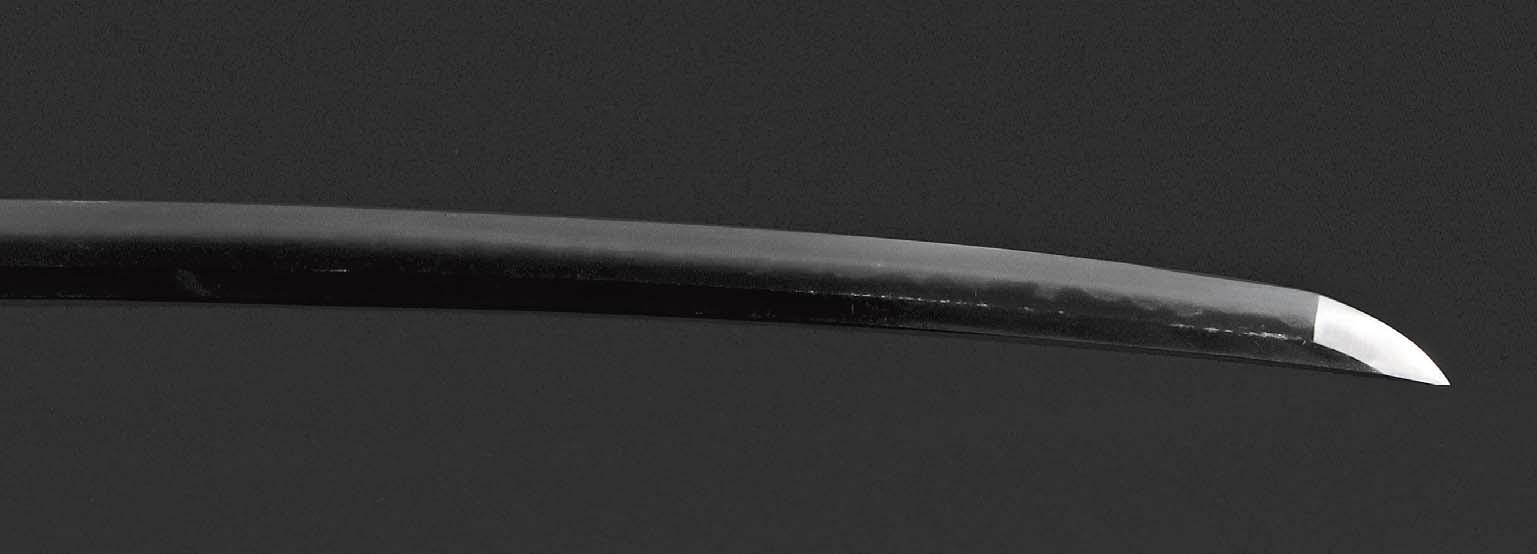

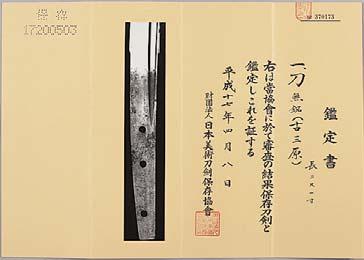

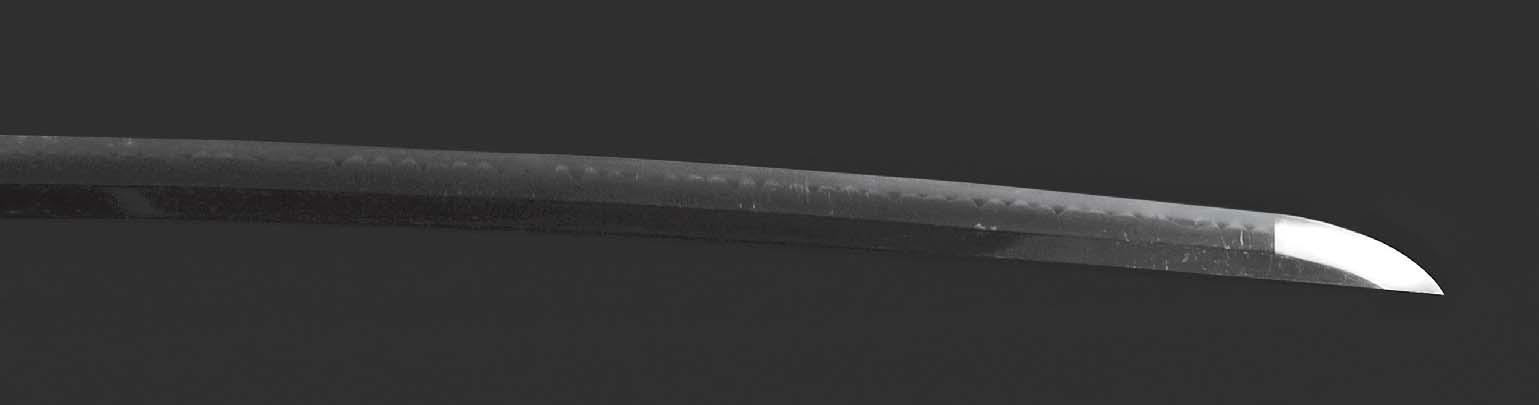

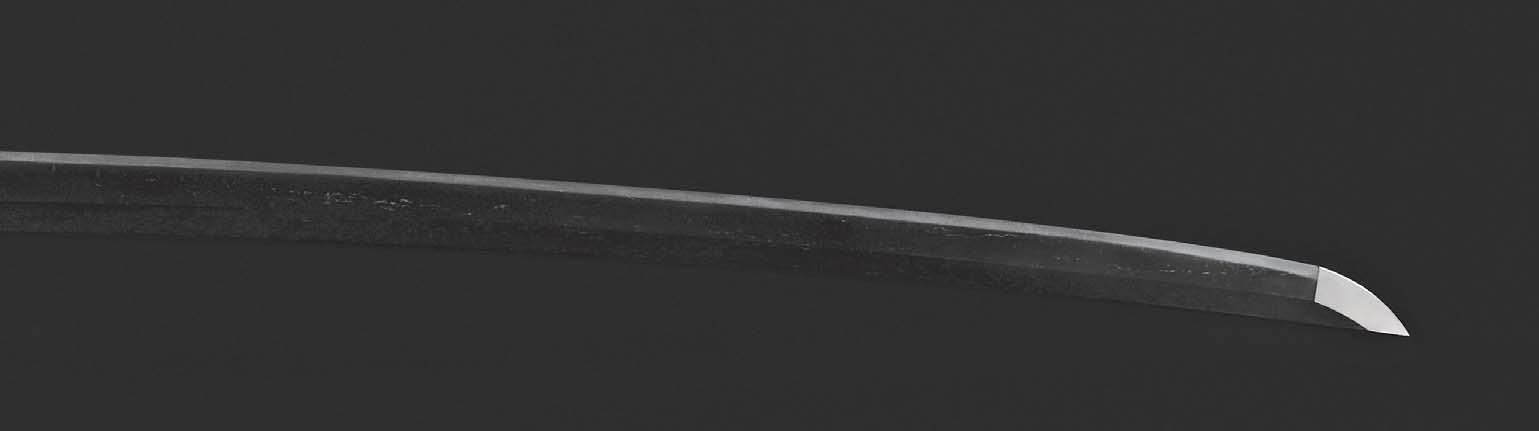

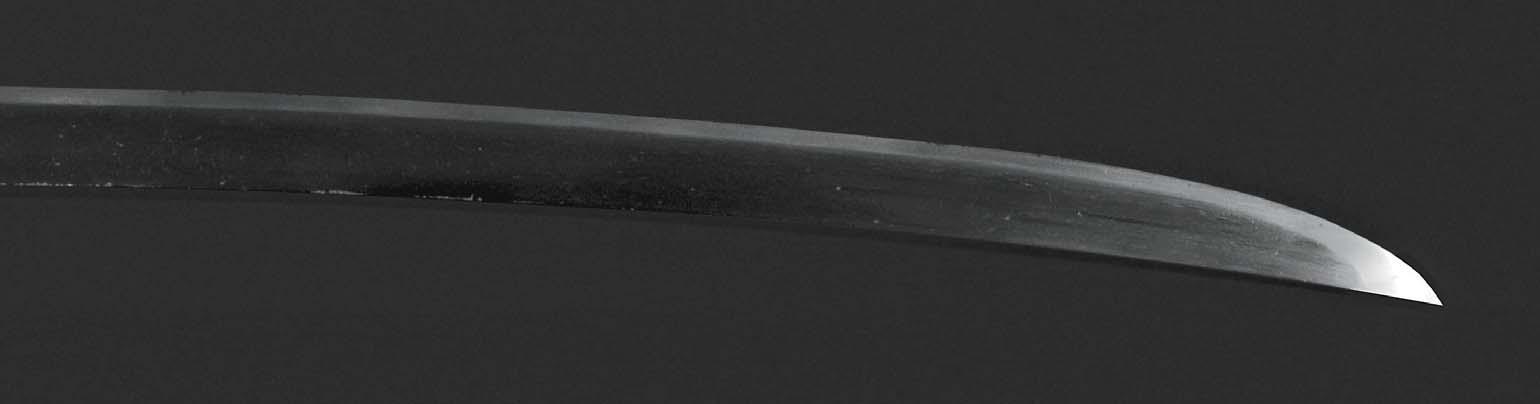

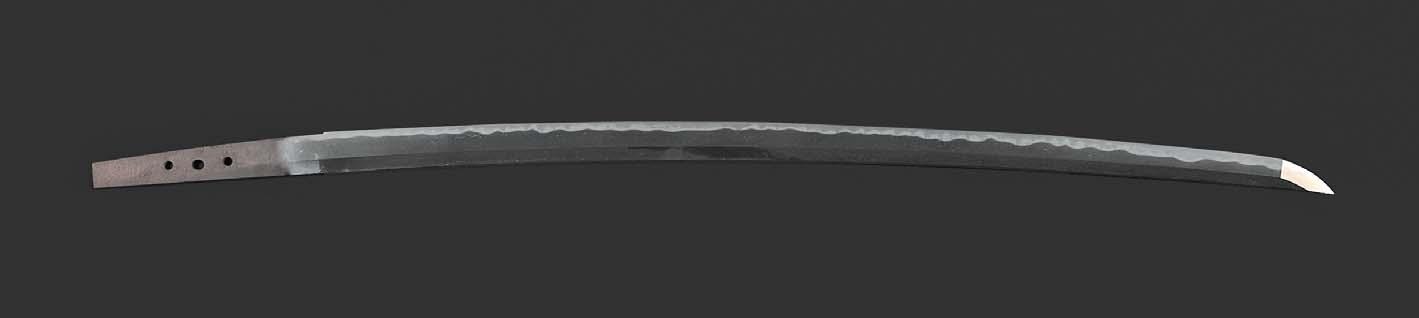

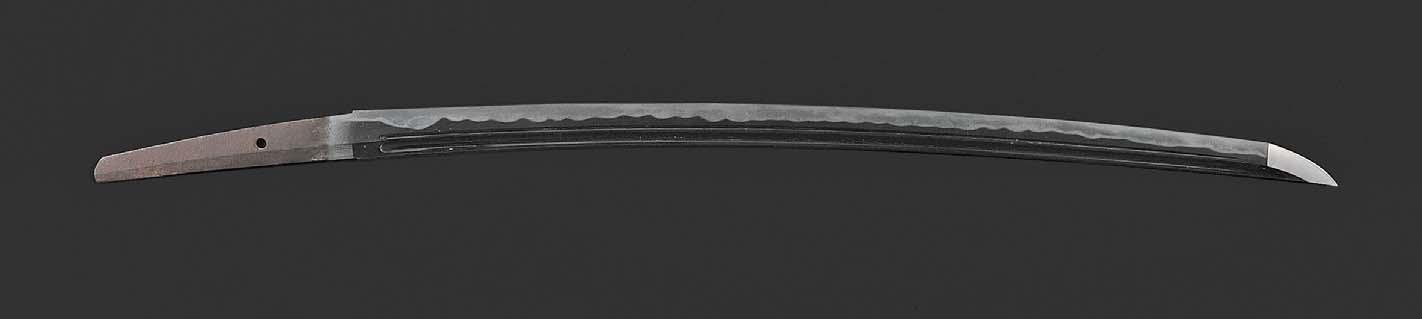

C-056 泰龍斎宗寛 刀 付黒石目地鞘拵 白鞘 ¥750000~ 付錦刀袋(房一欠)、紫刀袋 特別保存刀剣鑑定書(日刀保) 長さ二尺二寸八分 反り六分 目くぎ穴二 差表鎺元地炭ゴモリ 差裏中程鎬地鍛キズ、鎺元刃中深サビ 鞘塗剥離、ワレ 表銘:於江府泰龍齋宗寛造之 裏銘:嘉永五子年(1852)十二月日 栃木県第6669号 「昭和壬辰(1952)本阿弥光遜(花押)」鞘識

C-059 無銘「古三原」 刀 付白鞘 ¥600,000~ 付薄緑刀袋 保存刀剣鑑定書(日刀保) 長さ637 反り20 目くぎ穴3 差表裏総体刃先薄サビ 白鞘ワレ 摺上無銘 京都府第54760号

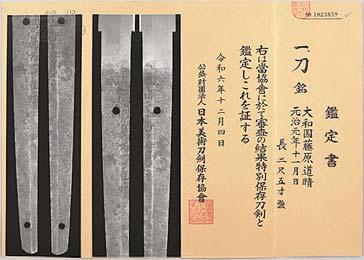

C-060 大和国道晴 刀 付白鞘 ¥560,000~ 付紫刀袋 特別保存刀剣鑑定書(日刀保) 長さ760 反り13 目くぎ穴2 差表裏中程鎬地棟寄ヒケキズ 白鞘ワレ、ヨゴレ 表銘:大和国藤原道晴 裏銘:元治元年(1864)十一月日 静岡県第39062号

C-062 無銘「古宇多」 刀 付黒石目地鞘拵 白鞘 ¥500,000~ 付錦刀袋、紫刀袋 特別保存刀剣鑑定書(日刀保) 長さ662 反り17 目くぎ穴3 差表裏総体小キズ多数 刃区差表側刃マクレ 研ぎ不完全 白鞘ワレ、ヨゴレ、柄ガタツキ 栃木県第53059号

C-063 清人 刀 付朱地金粉散鞘拵 ¥440,000~ 付錦刀袋 長さ二尺五寸一分 反り五分 目くぎ穴二 切先先端極小カケ フクラ刃コボレ 鎺元棟薄サビ 鞘小アタリ 柄ガタツキ 表銘:羽州庄内藤原清人於江府作之 石川県第3392号

C-066 肥前国正次 刀 付白鞘 ¥300,000~ 付紫刀袋 貴重刀剣認定書(日刀保) 長さ二尺三寸四分 反り七分七厘 目くぎ穴一 棟小サビ 差表鎺元刃中薄サビ 差裏物打刃先薄サビ 裏銘:肥前國住正次鍛之 大分県第1005号

C-067 秀辰 刀 付黒石目地鞘拵 ¥250000~ 付刀袋 蟇肌 鑑定書(銃砲刀剣研究会) 長さ693 反り12 目くぎ穴2 差表裏小キズ多数 表銘:秀辰 三重県第55854号

C-068 無銘「波平」 脇差 付龍彫鞘拵 ¥450000~ 付貴重刀剣認定書(日刀保) 貴重小道具認定書(日刀保) 長さ587 反り18 目くぎ穴1 差表小サビ方々、鎺元肌アレ 差裏物打地、刃小サビ 鞘ガタツキ 愛媛県第35400号

C-070 無銘 剣 付白鞘 ¥175000~ 付縞刀袋 長さ298 反りなし 目くぎ穴1 切先先端サビ 鎺元付近刃コボレ 差表裏小キズ方々 白鞘ヨゴレ、鞘ガタツキ 福岡県第108901号

C-071 無銘 脇差 付朱塗突兵鞘出鮫柄拵 ¥125,000~ 付刀袋 長さ459 反り09 目くぎ穴2 中程刃コボレ 刃区カケ 差表裏小キズ方々 鞘小アタリ、ガタツキ 柄ガタツキ 東京都第319349号

C-072 無銘 刀 付白鞘 ¥140,000~ 付錦刀袋 長さ682 反り15 目くぎ穴3 総体鍛キズ、鍛ワレ方々 静岡教第54733号

C-073 無銘 刀 付白鞘 ¥100,000~ 付薄紫刀袋(ヤケ) 長さ614 反り16 目くぎ穴1 棟サビ 差裏物打刃境鍛キズ、鎺元刃中サビ、鎺元刃境鍛キズ 白鞘鯉口ワレ 静岡教第58534号

C-074 清光 脇差 付白鞘 ¥90,000~ 付紫刀袋 長さ501 反り16 目くぎ穴2 刃区、棟区カケ 差表中程地小キズ 白鞘柄ヨゴレ 表銘:清光作 東京都第263132号

C-075 黄銅蛭巻鞘脇差拵 ¥100,000~ 付錦刀袋 総長64

C-076 黒塗鞘打刀拵 ¥65,000~ 付紫刀袋 総長97

C-077 警察官サーベル ¥60,000~ 総長76 切羽欠 柄線條巻一部欠失

C-079

石見守正直 槍 付拵 ¥130000~ 長さ211 反りなし 目くぎ穴1 千段巻剥離 槍鞘ワレ、塗補修 表銘:石見守藤原正直 大阪府第93458号

C-080 無銘 火縄式銃砲 ¥290000~ 付木箱(桐) 長さ五寸五分 尾栓開閉不可 台木裏カケ 山口県第6628号

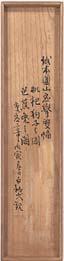

C-081 江州國友知忠 火縄式銃砲 ¥160000~ 全長1314 銃身長998 口径13 尾栓開閉確認不可 銘:江州國友彦右衛門知忠 岡山県第105143号 「松本多賀次直綱作」台木墨識

C-082

無銘 管打式銃砲 ¥180,000~ 全長273 銃身長141 口径16 銃身ヘコミ 京都府第48811号

C-083 馬上筒 ¥150000~ 付木箱(桐 貼札) 全長450 銃身長270 口径14 尾栓開閉可 内絡繰式 台木先端ワレ、 ワレ補修、小キズ 銘:□□□理□□ 兵庫県第113720号

C-084 無銘 火縄式銃砲 ¥60000~ 全長1156 銃身長838 口径11 尾栓開閉確認不可 絡繰不具合 槊杖欠 台木ワレ補修 用心金欠 目釘欠 栃木県第54303号

C-087 青貝装鉄火消鳶口 ¥80,000~ 総長52

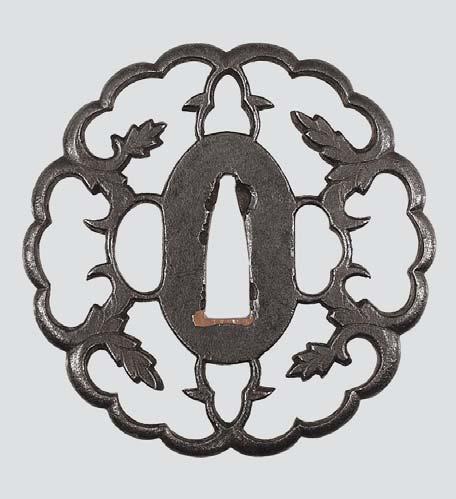

C-089 波涛文昼夜鐔 ¥350,000~ 付鐔箱(杉) 54×65×03

「加納夏雄」藤原光益貼札(中敷裏) 無銘

C-091 鉄地霞桐花透鐔 ¥300,000 付二重鐔箱(内識桐 外透塗) 75×8×04 「土州明珍紀宗義」銘 「昭和庚子(1960)松庵」箱識

C-090 赤銅魚子地羊歯文鐔 ¥300,000~ 付鐔箱(桐) 69×73×03

「加賀前田家伝来品 後藤顕乗作」貼札識(中敷裏) 無銘

C-092 鉄地桐紋散鐔 ¥300,000~ 付二重鐔箱(内桐 外溜塗) 保存刀装具鑑定書(日刀保) 78×84×03

耳象嵌小剥離 無銘(京献上)

C-093 鉄磨地紋散象嵌小透鐔 ¥270,000~ 付鐔箱(桐)

特別保存刀装具鑑定書(日刀保) 87×89×04 象嵌小剥離 無銘(与四郎)

C-095 鉄地雷文銀杏透鐔

¥120,000~ 付鐔箱(桐) 78×79×06 極小アタリ

C-094 鉄槌目地竹雀象嵌鐔 ¥125,000~ 付鐔箱(杉) 保存刀装具鑑定書(日刀保) 87×9×05 無銘(平安城象嵌)

C-096 鉄地大根象嵌鐔 ¥100,000~ 付鐔箱(桐) 保存刀装具鑑定書(日刀保) 79×82×03 無銘(平安城象嵌)

C-098 鉄地茗荷雁金透鐔 ¥85,000~ 付鐔箱(桐) 保存刀装具鑑定書(日刀保) 77×77×06 無銘(正阿弥)

C-099 鉄地流水獅子文鐔 ¥70,000~ 付鐔箱(杉) 特別貴重小道具認定書(日刀保) 87×87×06 「総辰」銘

C-101 縁頭 目貫三組 ¥55,000~ 付縁頭箱(桐)

目貫箱(桐)3 縁21×37×10ほか 縁頭:銅地梅 目貫:銅地馬、三番叟、竹笹

C-100 鉄地花弁象嵌左右海鼠透鐔 ¥68,000~ 付鐔箱(桐) 85×89×04

C-102 鉄地透鐔 二 ¥60,000~ 付合箱(桐) ①刀匠82×82×03 ②波車76×76×05

C-103 縁頭 十二組 ¥120000~ 付合箱(桐) 黄銅2×1×37ほか

赤銅5 銅4 黄銅1 四分一2

C-104 素銅魚子地於福文小柄 ¥80,000~ 付小柄箱(桐) 保存刀装具鑑定書(日刀保) 総長97 ヘコミ 小アタリ 無銘(京金具師)

C-105

鐔 十二 ¥250000~ 付割付段箱 (桐) 87×9×03ほか 鉄11(深サビ) 黄銅1

C-108 鉄地梅樹透鐔 ¥65,000~ 付鐔箱(桐) 82×85×04

C-109 鉄地鶴丸透鐔 ¥60,000~ 付鐔箱(桐 貼札) 82×84×05

C-106

鐔 十二 ¥100,000~ 付合箱(桐) 82×82×03ほか 透8 象嵌1 象嵌透3(スレ、 剥離)

C-110 鉄地蝸牛文鐔 ¥55,000~ 付鐔箱(桐) 82×84×04

C-107 鐔 十 ¥180000~ 付五段識箱(桐 内一布台欠) 8×84×03ほか 鉄6 銅4

C-111 鉄地山水文鐔 ¥50000~ 付鐔箱(桐 貼札) 72×75×04 「長州萩住友久作」銘

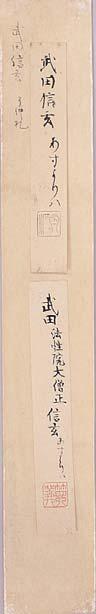

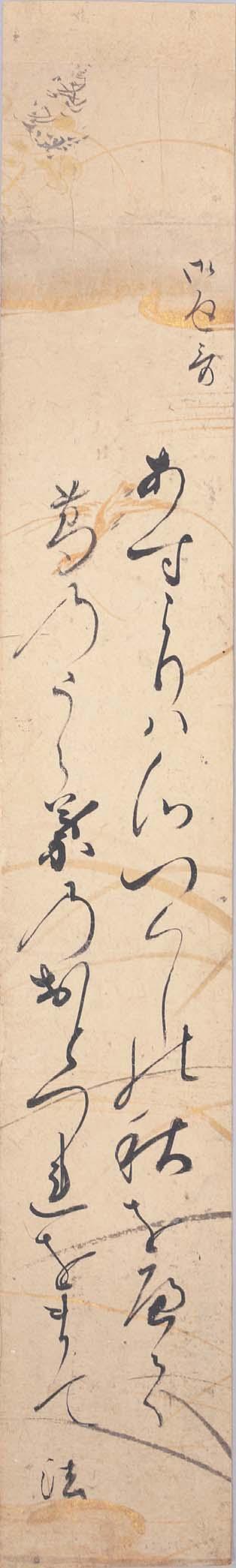

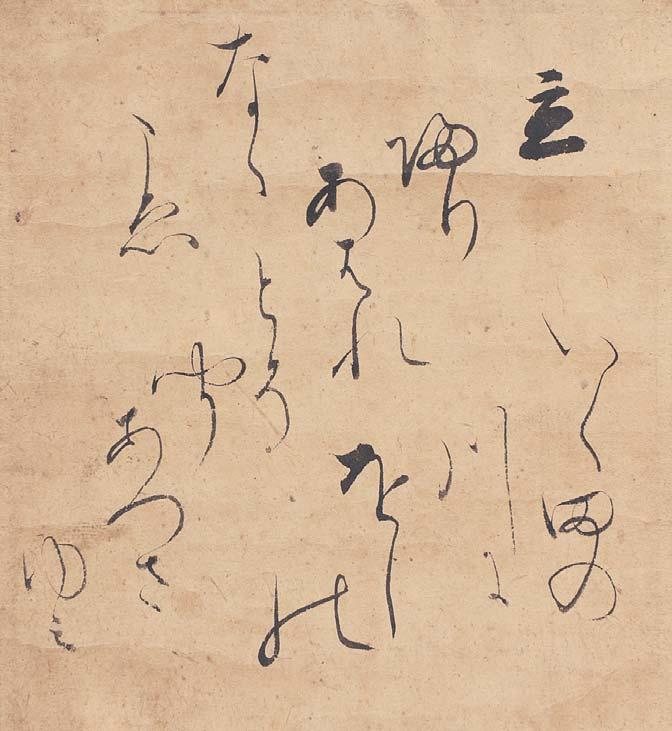

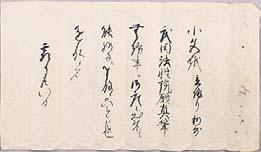

CC-113

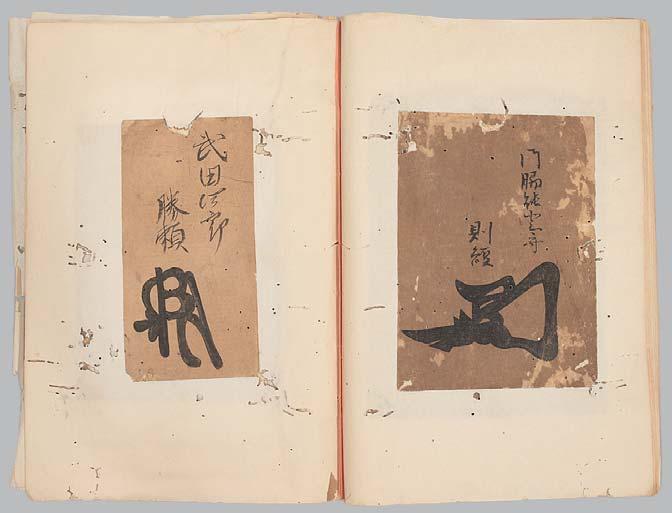

武田信玄 和歌短冊 ¥480,000~ 付木箱(杉) 古筆了仲、 浅井不旧極札 55×36 武田信玄(大永一・ 1521~天正一・1573) は甲斐出身の武将。実 名晴信。のち出家して 信玄と号す。大膳大夫、 信濃守。通称太郎。

C-114 武田信玄 和歌小色紙幅 ¥480,000~ 付二重箱(内時代黒塗識杉・蓋ヒビ) 古筆了仲折紙 紙本 唐木軸端 11×12 表具34×128 ヤケ オレ スレ 表具シミ 武田信玄(大永一・1521~天正一・1573)は甲斐出 身の武将。実名晴信。のち出家して信玄と号す。大膳 大夫、信濃守。通称太郎。

C-115 鎧不動画幅 ¥200,000~ 付識箱(杉) 絹本 黒塗軸端 26×59 表具36×142 ヤケ シミ 「鎮宅不動尊」公木斎箱識 火焔を背に、右手に剣を持して岩座に立つ不動明王的像容ながら、鎧の 上から袈裟を被着し、左腹に太刀と小刀を佩く特異性を示す。長野県恵林 寺に伝わる「鎧不動図」(武田信廉筆)と図容をほぼ同じくしており、武 田信玄の神格化、その信仰の一端を窺わせる。

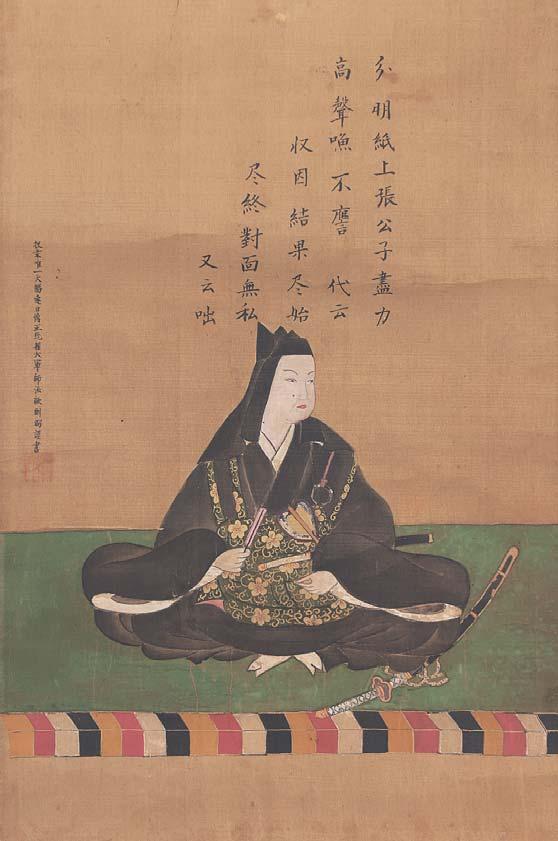

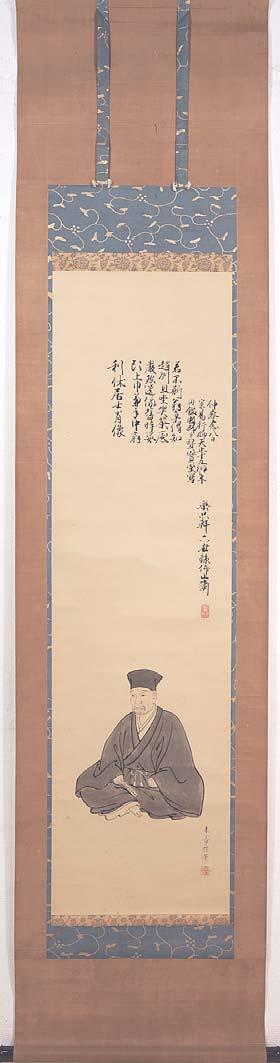

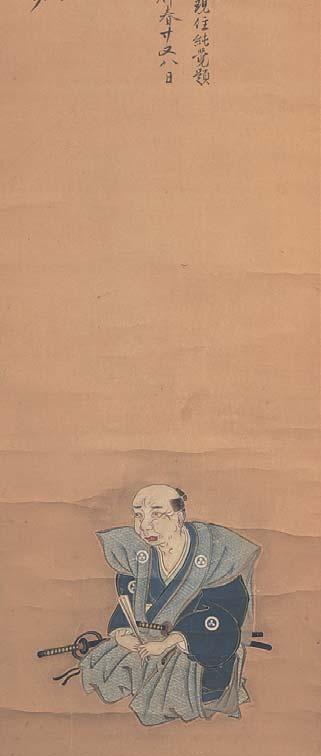

C-116 上杉謙信肖像画賛幅 ¥185,000~ 付木箱(桐) 絹本 金軸端 27×41 表具40×122 ヤケ シミ オレ 表具アレ 掲出は款記を詳らかにしないが、林泉寺(上越市)に伝存するものと像 容・賛文を同じくする。林泉寺本は、上野厩橋陣中で描かれたという由緒 を伝える。

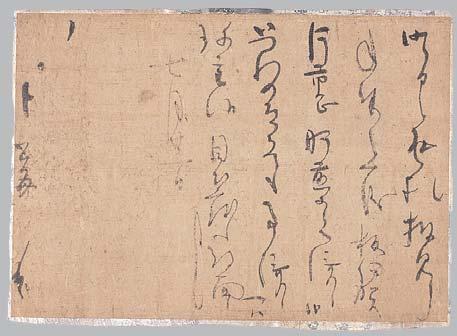

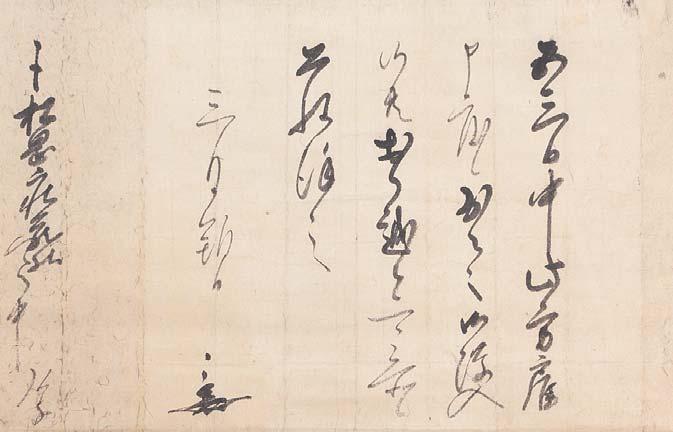

松 岡 庄 蔵 様 □ □ 人 々 御 中

恐 惶 謹 言 三 月 朔 日 □ □ ( 花 押 )

□ 三 日 中 比 方 雇 申 度 候 少 々 之 御 隙 入 候 共 於 御 越 は 可 忝 候

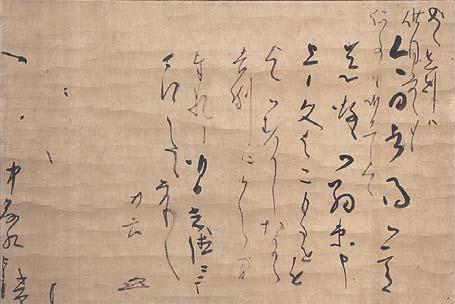

C-118 細川三斎 書状幅 ¥240000~ 付合箱(桐) 紙本 不明軸端 44×28 表具54×108 ヤケ シミ オレ 表具オレ、ヤケ、大シミ 松岡庄蔵宛 細川三斎〈忠興〉(永禄六・1563~正保二・1645)は安土桃山から江戸 前期の武将、茶人。利休七哲の一人に数えられる。

C-117 宮本二天 見立文殊画幅 ¥100,000~ 付二重箱(内識桐 外合溜塗) 紙本 牙軸端 58×114 表具73×211 シミ スレ オレ 表具シミ 古賀徳潤箱識 宮本武蔵(天正十二・1584~正保二・1645)は江戸前期の兵法者。名 玄信、号二天。二天流剣法の始祖で巌流島の決闘は有名。また書画にも すぐれ、減筆体の水墨画を得意とした。晩年は肥後領主細川忠利に招か れて熊本で過ごし、忠利の命により兵法書『五輪書』を集約した。

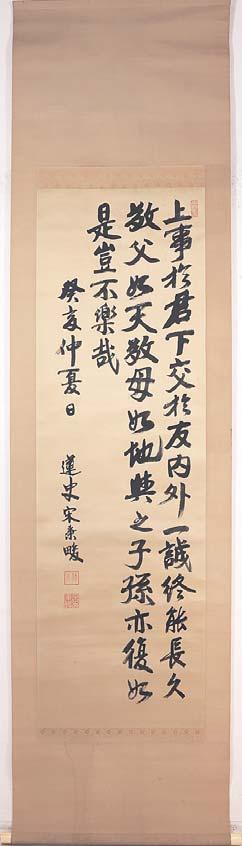

C-119 池田光政 消息幅 ¥200000~ 付識箱(杉 貼札) 紙本 牙軸端 46×32 表具59×119 スレ オレ 表具ヤケ、スレ、虫穴 藤山鶴城箱識 池田光政(慶長十四・1609~天和二・1682)は江戸前期の備前岡山藩 主。通称新太郎、諡は芳烈公。輝政の孫。

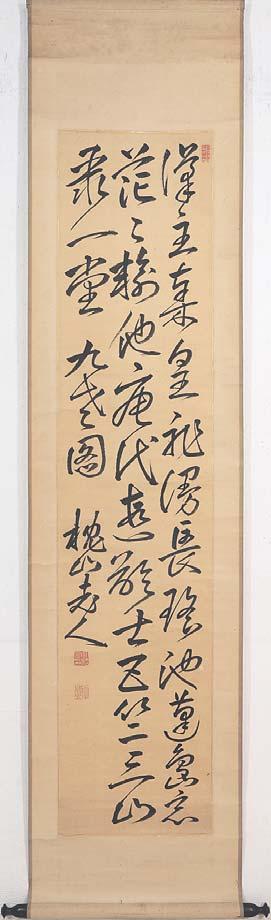

C-121 徳川景山 十行書幅 ¥190000~ 付識箱(桐)

所載コピー 絹本 牙軸端 51×121 表具65×214 ヤケ 『信州松本藩主戸田子爵家蔵品入札目録』(山中吉郎兵衛 1930)所載 景山は徳川斉昭(寛政十二・1800~万延元・1860)の号。

C-122 徳川義直 消息幅 ¥150000~ 紙本 唐木軸端 50×20 表具60×117 シミ オレ 表具ヤケ、シミ 圓満院宛 徳川義直(慶長五・1600~慶安三・1650)は徳川家康の九男。初代尾 張藩主。

C-123 徳川義直 書状幅 ¥135000~ 付識箱(桐) 紙本 唐木軸端 46×40 表具61×133 ヤケ シミ スレ 徳川義直(慶長五・1600~慶安三・1650)は徳川家康の九男。初代尾 張藩主。

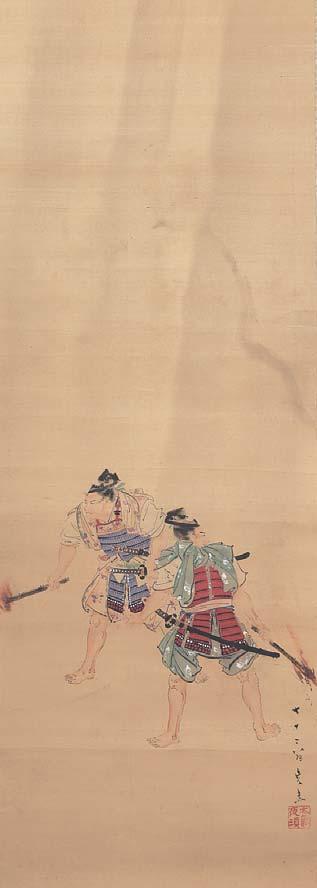

C-124 勝夷 徳川三勇士画賛幅 ¥100000~ 付木箱(桐 貼札) 絹本 骨軸端 43×105 表具54×197 ヤケ シミ オレ 屋代弘賢賛(文政二年、1819) 賛:屋代弘賢(宝暦八・1758~天保十二・1841) は国学者。号輪池。『群書類従』編纂に従事。

C-127 宮本二天 芦雁画幅 ¥50,000~ 付二重箱(内識桐) 紙本 潤塗軸端 43×108 表具47×190 ヤケ シミ オレ 表具カビ 宮本武蔵(天正十二・1584~正保二・1645)は 江戸前期の兵法者。名玄信、号二天。

C-125 徳川光友 蓮翡翠画幅 ¥85000~ 付木箱(桐 蓋桟一欠) 紙本 牙軸端 29×101 表具31×175 ヤケ オレ 虫穴 徳川光友(寛永二・1625~元禄十三・1700)は 尾張藩二代藩主。初め光義と名乗った。徳川義直 の長男。幼名五郎八、五郎太。通称蔵人。

C-128 増山雪斎 架鷹画幅 ¥50,000~ 付識箱(桐) 紙本 朱塗軸端 48×98 表具60×196 ヤケ シミ オレ キレ ヨゴレ 増山雪斎(宝暦四・1754~文政二・1819)は伊 勢長島藩主、従五位下河内守。名は正賢、字は君 選、別号に長洲、愚山、玉淵、巣丘道人。

C-126 素洲 徳川十六将画幅 ¥50000~ 付木箱(桐) 絹本 雑木軸端 42×98 表具57×170 ヤケ シミ 「己亥春日」画中 画人未詳

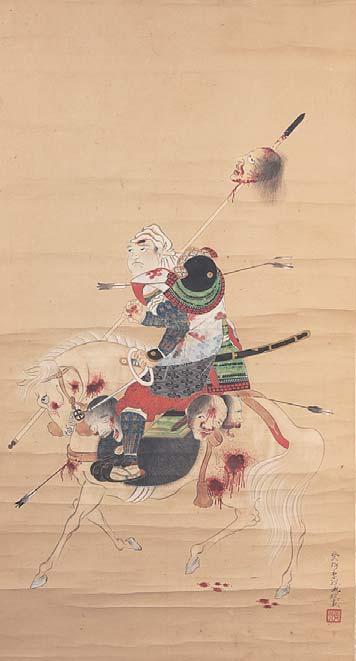

C-129 経徳 前田利家帰陣画幅 ¥50,000~ 紙本 黒塗軸端 54×114 表具69×202 ヤケ シミ オレ 表具アレ 画人未詳

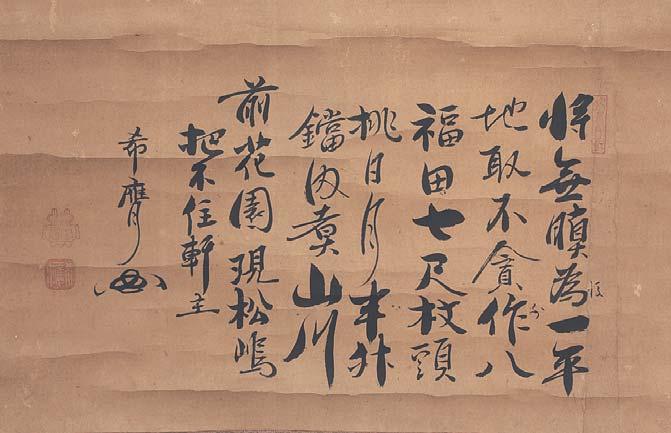

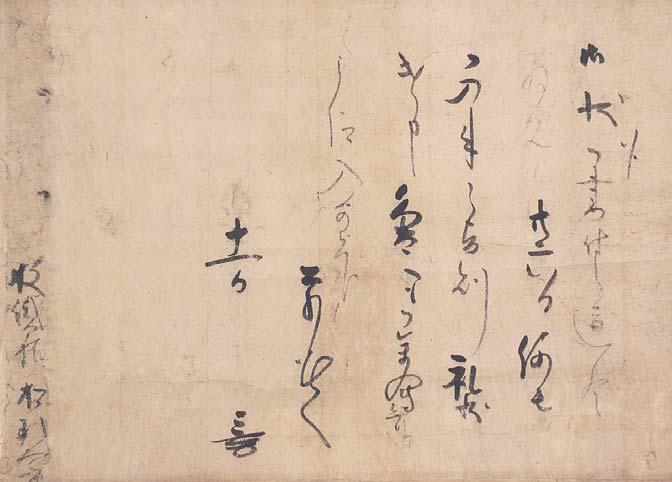

CC-131 豊臣秀吉 書幅 ¥80000~ 付識箱(桐) 紙本

唐木軸端 45×17 表具67×121 シミ オレ 表具オレ、ウキ 豊臣秀吉(天文五・1536~慶長三・1598)は武将。尾張中村で生まれ、 幼名を日吉丸、籐吉郎とし、若くして織田信長に仕えて数々の戦いで功 績を挙げた。また信長が本能寺の変で明智光秀に討たれると、山崎の戦 いでその仇を討ち、天下統一をなした後は関白、太政大臣に就いた。秀 次に関白を譲ったあと太閤と称した。

C-133 加藤清正 文書幅 ¥50,000~

付木箱(桐) 紙本 骨軸端 43×20 表具46×106 シミ 加藤清正(永禄五・1562~万暦十一・1611年)は安土 桃山時代の武将、豊臣秀吉の家臣で賤ケ嶽七本槍の一 人。

C-135 幾千姫 豆腐画賛幅 ¥50,000~ 付時代識箱(桐) 紙本 唐木軸端 53×29 表具66×117 ヤケ オレ 幾千姫(文化二・1805~文久三・1863)は松江藩松平治郷 の四女。号玉映、喜楽庵ほか。

C-132 楠木正成 興福寺宛消息幅 ¥60000~

付時代識箱(桐 身桟一欠) 紙本 骨軸端(蓋一欠) 44×31 表具57×116 ヤケ オレ 表具ヤケ、スレ、虫穴 楠木正成(永仁二・1294~延元元・1336)は南北朝時代の武将。河内 の土豪。元弘元(1331)、後醍醐天皇のお召しにより挙兵し鎌倉幕府を打 倒するがのち延元元(1336)に足利尊氏の大軍が京都に入るのを防いで 湊川にて戦死。大南公。

C-134 徳川光圀 漢詩幅 ¥50000~ 絹本 蒔絵軸端 70×44 表具84×132 大ヤケ シミ 表具オレ 徳川光圀(寛永五・1628~元禄十三・1700)水戸徳川 頼房の三男。幼名千代松、号常山人、日新斎、梅里先生、 西山隠子など。

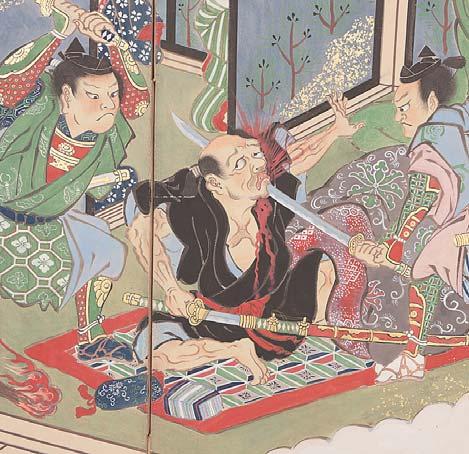

C-136

長谷川正象 武者絵屏風

本間 二曲 一隻 ¥50,000

紙本 158×93 屏風184×174 ヤケ シミ

C-137 松平定信 和歌幅 ¥50000~ 付木箱(桐) 絖本 牙軸端 38×85 表具53×179 ヤケ シミ オレ 松平定信(宝暦八・1758~文政十二・1829)は、 陸奥白川藩松平家三代当主。隠居後は楽翁と号 し、『集古十種』を編んだ。

C-138 鍋島直大 二行書幅 ¥50000~ 付時代識箱(桐) 紙本 唐木軸端 57×134 表具59×227 ヤケ シミ オレ 表具大アレ 鍋島直大(弘化三・1846~大正十・ 1921)佐賀藩第十一代藩主。

C-139 職人絵額 ¥60000~ 紙本 39×53 額56×75 ヤケ シミ スレ 研師

C-140 金地源平合戦屏風 本間 六曲 一隻 ¥450,000~ 紙本 353×151 屏風370×169 スレ キレ ヨゴレ 顔料剥落

C-142 源平合戦屏風 本間 六曲 一隻 ¥150000~ 紙本 357×140 屏風374×174 シミ スレ 穴 屏風虫穴

C-143 源平合戦屏風 本間 六曲 一隻 ¥100000~ 紙本 343×156 屏風358×172 シミ

C-144 七本槍屏風 中形 六曲 一双 ¥50000~ 紙本 263×97 屏風276×110

C-145 源平画和歌貼交屏風 本間 六曲 一隻 ¥180,000~ 紙本 34×29ほか 屏風364×164 ヤケ スレ

維新

C-147 久坂玄瑞 詠草幅 ¥200000~ 付識箱(桐) 紙本 唐木軸端 23×17 表具38×107 スレ オレ 虫穴 表具ヤケ 邨田看雨巻止、箱識 吉田松陰風の書体にその師弟関係の深さをみる。 久坂玄瑞(天保十一・1840~元治元・1864)は長州藩士。久坂元瑞と も表す。名は通武。字は実甫。通称は義助。勤皇家吉田松陰の妹婿。兵学 を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。高杉晋作とともに松下村塾の双璧といわ れる。尊王攘夷を唱え元治元年七月長州藩兵を率いて入洛するが蛤御門 の変でやぶれ自刃する。

C-146 源平合戦画貼交屏風 本間 六曲 一隻 ¥100,000~ 紙本 51×133 屏風370×165 ヤケ シミ スレ 大縁アレ 背面損傷

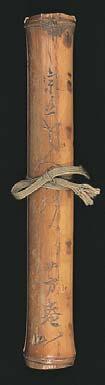

C-148 藤本鉄石 芦蟹彫筆筒 ¥100000~ 付共箱(桐) 85×7×12

藤本鉄石(文化十三・1816~文久三・1863)は、名は眞金、字は鑄公、 通称は津之助、別に鐵寒士、吉備男子、鐵門などの号あり。備前岡山藩士。 天保十四年に東北、江戸、中国そして九州を遊歴して各地の名士や豪傑 らと交わり和歌、書画、漢詩の力を身につけた。文久三年吉村寅太郎、松 本奎堂らと共に中山忠光を奉じて義兵を大和に挙げ、天誅組と称して総 裁となったが、のちに鷲家口(奈良県吉野村)で和歌山藩兵に囲まれて 戦死した。明治二十四年従四位を贈られる。

CC-150 吉田松陰 四行書幅 ¥150,000~ 付木箱(杉) 紙本 雑木軸端 30×117 表具41×172 オレ 表具オレ、小シミ 吉田松陰(文政十三・1830~安政六・1859)は 思想家、教育者。長州藩士、萩の生まれ。名矩方、 字義卿、本姓藤原寅次郎、別号二十一回猛士。江 戸に出て佐久間象山に砲術と蘭学を学ぶ。常に 海外事情に意を用い、安政元年、下田で密航を企 てるも失敗、自首して投獄される。のち萩の松下 村塾で子弟の教育に従事。安政の大獄に座し、江 戸で刑死。

C-151 勝海舟 五行書幅 ¥150,000~ 付木箱(桐) 絹本 唐木軸端 64×132 表具81×199 ヤケ 勝海舟(文政六・1823~明治三十二・1899)は 政治家。名義邦、通称麟太郎、号海舟。安房守を 明治後安芳と変えて字とした。江戸生まれ。幕府 の海軍伝習生として海軍諸術を学ぶ。咸臨丸を 指揮して渡米。帰国後、軍艦奉行となり、神戸海 軍操練所を設立。王政復古の際、幕府側代表とし て江戸城無血開城を果たす。後、参議・海軍卿・ 枢密顧問官等を歴任。伯爵。著『開国起原』『氷 川清話』ほか。

C-152 藤田東湖 七行書幅 ¥100,000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 56×129 表具66×203 ヤケ オレ 虫穴 ヨゴレ 藤田東湖(文化三・1806~安政二・1855)は幕 末の水戸学者・水戸藩士。諱彪、字斌卿、号東湖。 幼少の頃より父藤田幽谷の薫陶を受け、二十一 歳で家督を継ぎ文政二年(1829)に彰考館総裁代 理となる。のちに徳川斉昭の側近として藩財政 の立て直しに尽力するが安政の大地震で江戸小 石川藩邸官舎で圧死。

C-153 藤本鉄石 山水画賛幅 ¥50,000~

付木箱(桐) 絹本 牙軸端 30×124 表具43×201 ヤケ シミ 藤本鉄石(文化十三・1816~文久 三・1863)は、名は眞金、字は鑄公、 通称は津之助、別に鐵寒士、吉備男 子、鐵門などの号あり。

C-154 勝海舟 一行書幅 ¥50,000~ 付識箱(桐) 絹本 牙軸端 28×111 表具45×181 ヤケ シミ オレ 野村素軒箱識 勝海舟(文政六・1823~明治三十 二・1899)は政治家。名義邦、通称 麟太郎、号海舟。

C-155 月照 二行書幅 ¥50,000~ 付識箱(桐 桟一欠) 紙本 唐木軸端 28×126 表具39×202 ヤケ シミ スレ オレ 菅原曇華箱識 月照(文化十・1813~安政五・ 1858)は、幕末期の尊皇攘夷派の僧 侶。名は宗久、忍介、忍鎧、久丸。

C-157 西郷南洲 和歌短冊幅 ¥50000~ 付木箱(桐) 紙本 軸端不揃 6×36 表具28×144 ヤケ オレ 表具アレ 西郷隆盛(文政十・1827~明治十・1877)は薩 摩藩士。通称を吉之助、号を南洲。

C-158 山岡鉄舟 野晒画賛幅 ¥50000~ 付二重箱(内識桐 外溜塗) 紙本 牙軸端 65×33 表具78×141 シミ 表具オレ、ヤケ、シミ 山岡銕舟(天保七・1836~明治二十一・1888) は剣客、政治家。無刀流の創始者。通称鉄太郎、 諱高歩、字曠野ほか、号銕舟、一楽斎。

C-156 福澤諭吉 二行書幅 ¥50,000~

付識箱(桐) 紙本 唐木軸端 33×134 表具45×197 シミ オレ 福澤諭吉(天保六・1835~明治三 十四・1901)は大分県生まれ。

C-159 黒田清隆 書簡幅 ¥50000~ 付合箱(桐) 紙本 竹軸端 50×18 表具56×102 ヤケ シミ 黒田清隆(天保十一・1840~明治三十三・1900) は薩摩藩士。第二代内閣総理大臣。

CC-161 渋沢栄一 二行書幅 ¥50,000~ 付木箱(桐) 絖本 唐木軸端 41×131 表具56×205 ヤケ シミ オレ 表具オレ 渋沢栄一(天保十一・1840~昭和 六・1931)は実業家。

C-162 山縣有朋 二行書幅 ¥50,000~

付識箱(桐) 絖本 牙軸端 36×122 表具51×200 ヤケ オレ 表具オレ 「辛酉」書中 山縣伊三郎箱識 山縣有朋(天保九・1838~大正十 1922)は軍人、政治家、元老。

C-165 乃木希典 消息幅 ¥50,000~ 付二重箱(内識桐) 小笠原長生和歌添幅(牙軸端) 折紙 紙本 牙軸端 32×22 表具49×207 ヤケ シミ 長生箱識

C-163 犬養毅 三行書幅 ¥50000~ 付合箱(桐) 紙本 唐木軸端 33×134 表具45×209 ヤケ シミ オレ 犬養毅(安政二・1855~昭和七・ 1932)は政治家。

C-166 乃木希典

三行書幅 ¥50,000~ 付二重箱 (内識桐 外蓋欠) 安藤嚴水添文 (絖本 大正壬戌) 紙本 牙軸端 33×108 表具47×214 ヤケ 大シミ 名和長憲箱識

乃木希典(嘉永二・1849~大正元・1912)は明治時代の軍人、陸軍大将。長州藩 出身。号静堂、秀顕ほか。

C-164 東郷平八郎 二行書幅 ¥50,000~ 付二重箱 (内識桐・内蓋2 外溜塗) 手紙2 絹本 牙軸端 43×138 表具58×240 シミ 箱識・手紙:遠山英一、佐藤鉄太郎 東郷平八郎(弘化四・1848~昭和 九・1934)。

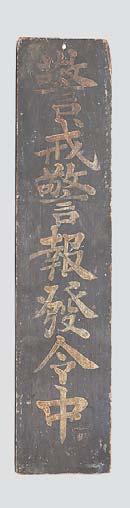

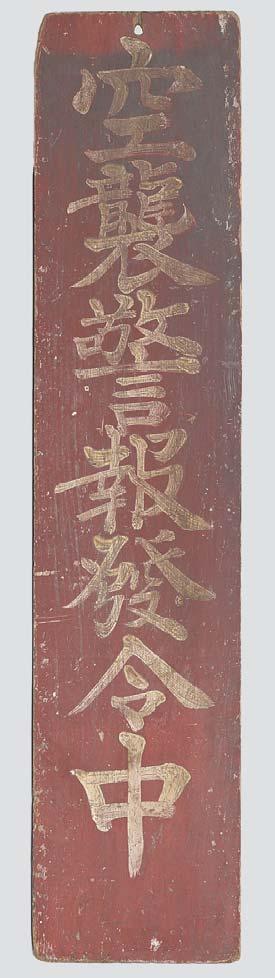

C-167 第二十一中隊看板 ¥200,000~ 20×76 親部隊の情報はないも のの、戦前戦中期の軍ある いは準軍事的部隊での使 用が想定される。

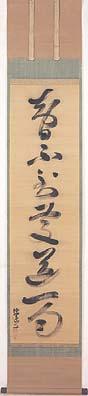

書畫家

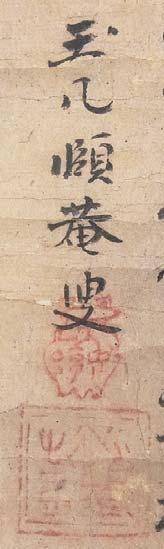

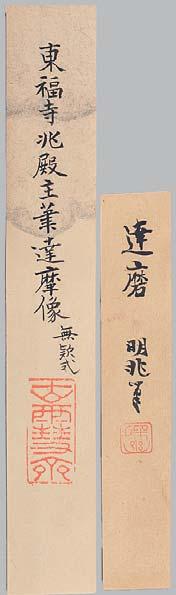

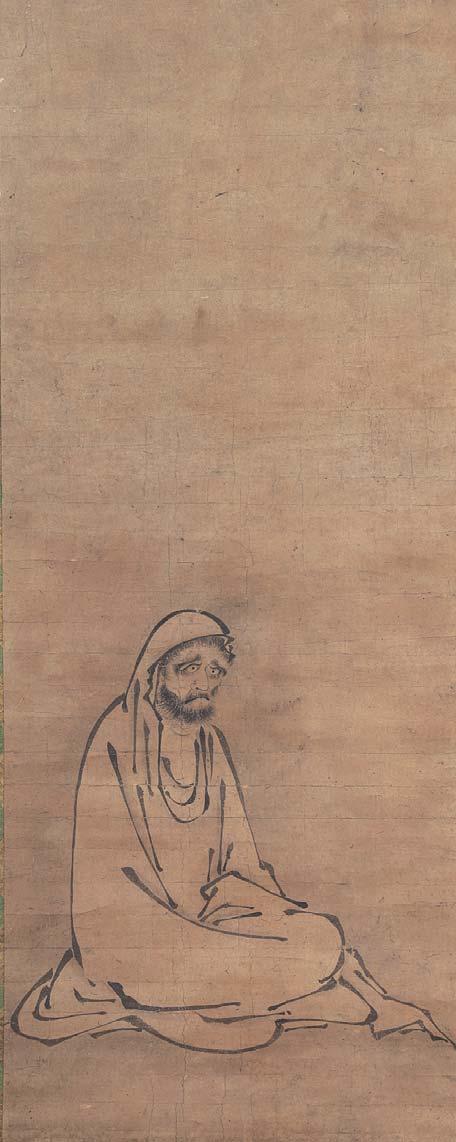

D-001 小栗宗丹 山水画賛幅 ¥1,000,000 付二重箱(内識黒柿 外溜塗) 金龍山実性院耕山折紙 所載コピー 紙本 牙軸端 37×100 表具40×186 シミ オレ 穴 キレ 頤庵、横川景三賛 『旧御大名家加賀国某大家書画道具屏風其他展観入札』 (東京美術倶楽部 1912)所載 小栗宗丹(応永二十・1413~文明十三・1481)は室町幕府の御 用絵師。出家後は宗湛。字は 翁。別号に自牧。京都相国寺に入り 周文に師事、また牧渓らに私淑し独自の画風を成した。

D-003 吉山明兆 達磨画幅 ¥350,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 狩野探幽極札 畑柳平極札、折紙 紙本 牙軸端 30×74 表具43×165 ヤケ シミ スレ オレ キレ 明兆(正平六・1351~永享三・1431)は画僧。 字は吉山、号を破草鞋といい、東福寺派の大道一 以に師事した。宋元の画法を交えた力強い筆致 が特徴。

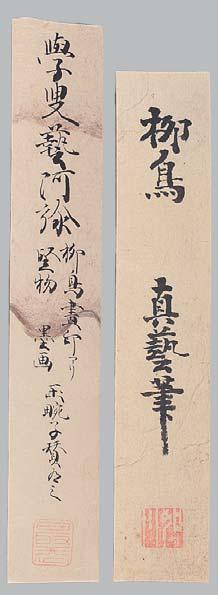

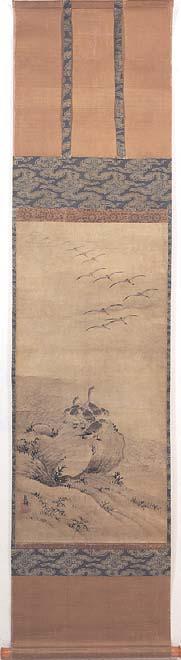

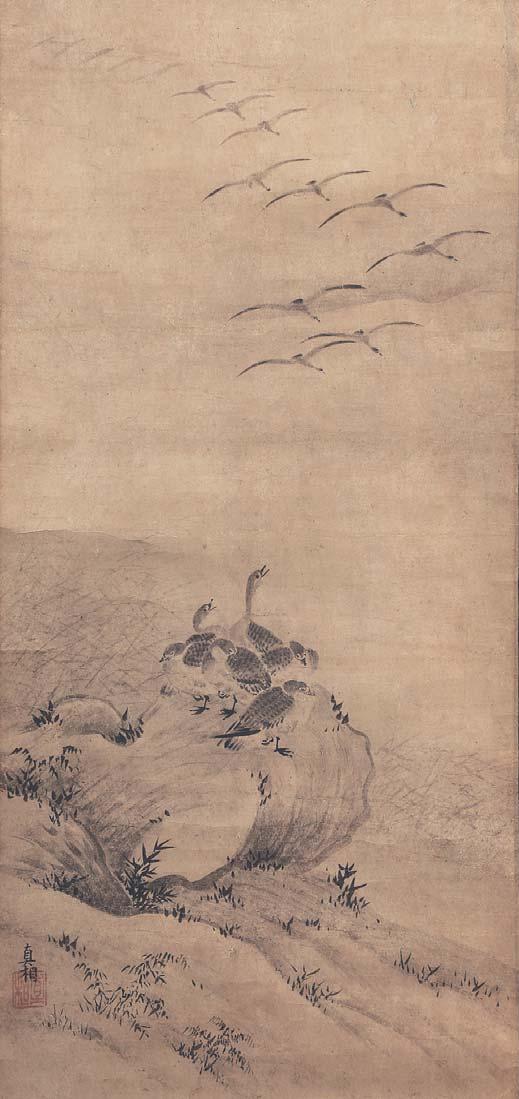

D-004 藝阿弥 柳鳥画賛幅 ¥300,000~ 付二重箱(内識桐・虫喰 外溜塗) 古筆了意極札 如川極札 紙本 牙軸端 28×91 表具30×173 シミ オレ 表具ヤケ、シミ 玉畹梵芳賛 藝阿弥(永享三・1431~文明十七・ 1485)は絵師、連歌師、表具師、鑑定家。 名は真芸、号は学叟。父である能阿弥の跡 を継ぎ、足利義政に同朋衆として仕えた。

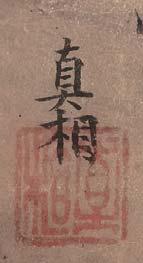

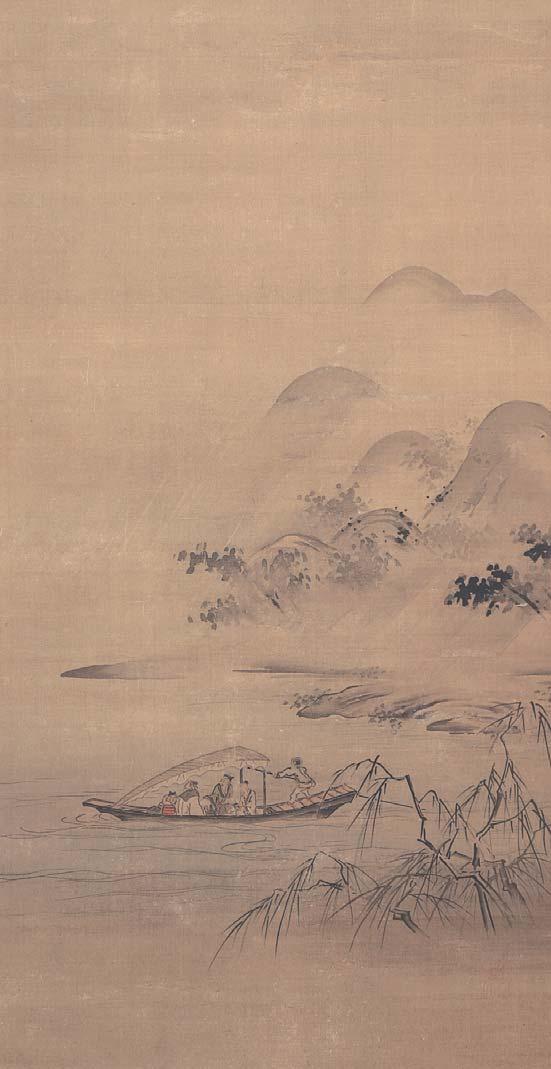

D-005 相阿弥 芦鴨画幅 ¥250,000~ 付二重箱(内時代識桐 外黒塗) 紙本 骨軸端 35×76 表具37×152 ヤケ シミ スレ オレ 表具オレ、ヤケ、スレ 相阿弥(生年未詳~大永五・1525)は藝阿弥の子、能 阿弥の孫。足利義政の同朋衆。名は眞相、別に松雪斎、 鑑岳と號す。父に画を習い、周文、牧溪の画を慕った。 また詩画や茶道にも造詣が深く、鑑識に精通していた。

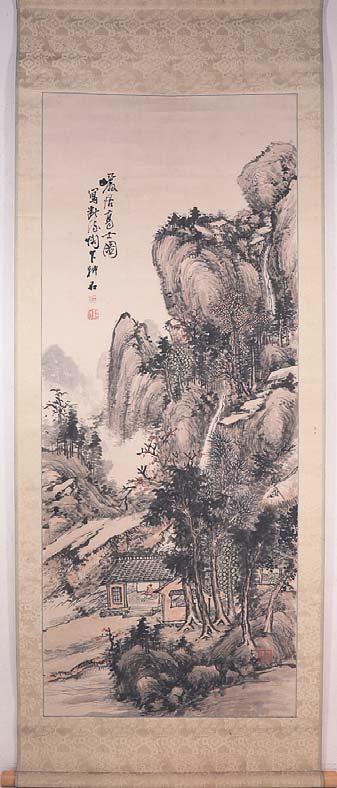

D-006 小栗宗丹 山水画双幅 ¥300,000~ 付二重箱(内時代黒塗識杉 外溜塗) 狩野常信折紙 絹本 牙軸端 39×85 表具53×189 オレ カビ 小栗宗丹(応永二十・1413~文明十三・1481)は室町幕府の御用絵師。出家後は宗湛。字は 翁。別号に自牧。京都相国 寺に入り周文に師事、また牧渓らに私淑し独自の画風を成した。 折紙:狩野常信(寛永十三・1636~正徳三・1713)は尚信の長男、京都の人。木挽町狩野家二代。徳川幕府の奥絵師、禁 裏の御用絵師。号養朴、古川叟ほか。

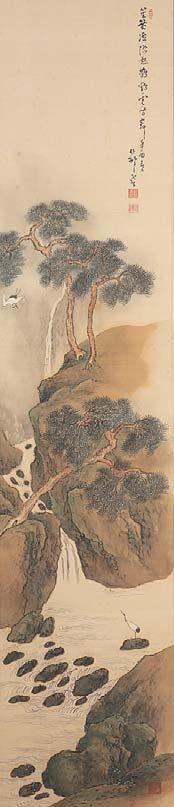

D-007 雲谷等的 高士観瀑画三幅対 ¥100,000

付時代識箱(桐・虫喰 貼札) 絹本 骨軸端 32×88 表具45×171 シミ オレ 虫穴 表具シミ、オレ 叭々鳥、白鷺 雲谷等的(慶長十一・1606~寛文四・1664)は安芸生。幼名は於亦丸、本名は 元明、通称は治兵衛。雲谷等屋の長男、等顔は祖父。叔父の等益に学び、寛永十 九年(1642)法橋を叙位された。等益らと大徳寺碧玉庵の襖絵制作に従事した。

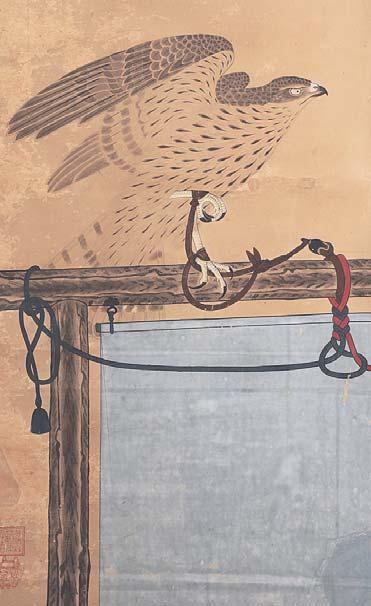

D-008 藤原正吉 架鷹画双幅 ¥100,000 付桐箱各一(内一付溜塗外箱、太巻) 紙本 牙・骨軸端 50×130 表具64×202 大ヤケ シミ オレ 「佐渡掾藤原正吉」の朱文重廓方印と「御授鷹」の朱文重廓方印、 香炉印を捺す。藤原正吉については殆ど資料が残っておらず、谷文 晁が「佐渡掾、姓藤原、諱正吉、履歴を知らず、或いは云う土佐光成 の二男」と述べるにとどまっている。現在他に十点ほどの作品を知 る。

DD-010 伝啓書記 寒山拾得画幅 ¥100,000~ 付二重箱(内識桐・破損 外溜塗) 狩野探美極書 紙本 牙軸端 22×71 表具33×149 ヤケ シミ オレ 表具オレ 祥啓(生歿年未詳)は室町後期の画僧。号貧楽斎。

D-011 雪舟 山水画幅 ¥80,000~ 付木箱(桐) 旧箱蓋(宝暦九) 紙本 骨軸端 55×100 表具68×186 大ヤケ スレ オレ 穴 雪舟等楊(応永二十七・1420~永正三・1506) は室町時代の禅僧画家。備中国の人。諱は等楊。

D-013 山田道安 花鳥画双幅 ¥80000~ 付時代識箱(桐) 紙本 唐木軸端 30×46 表具46×128 大ヤケ スレ 虫穴 表具アレ 山田道安(生年未詳~天正元・1573)は、名は順清、通称は太郎左衛門、 剃髪して道安と号す。初め周文・雪舟に私淑し、武将画家としても有名 で剣禅一致の思想を基盤に豪放な水墨画を残した。

D-012 藤原正吉 岩上鷹画幅 ¥95,000~ 付木箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 43×97 表具55×180 スレ オレ 藤原正吉については殆ど資料が残っておらず、 谷文晁が「佐渡掾、姓藤原、諱正吉、履歴を知らず、 或いは云う土佐光成の二男」と述べるにとどまっ ている。

D-014 伝周文 鷲画双幅 ¥60000~ 付時代識箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 48×112 表具62×194 大ヤケ シミ スレ オレ 穴 剥離 表具シミ 大倉好斎箱識 周文(生歿年未詳)は室町中期の禅僧、画僧。周文は字で、道号は天章、 画号は越渓。相国寺で如拙に画技を学び、足利将軍家の御用を務める。 弟子に雪舟等楊などがおり、室町時代の水墨画確立に大きく貢献してい る。

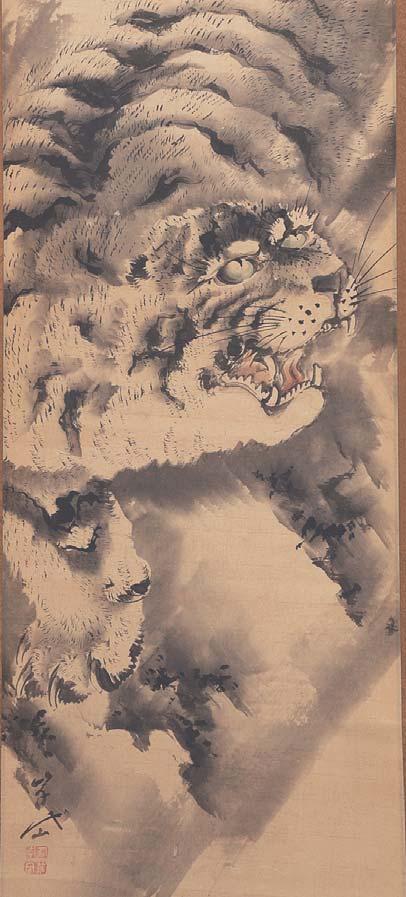

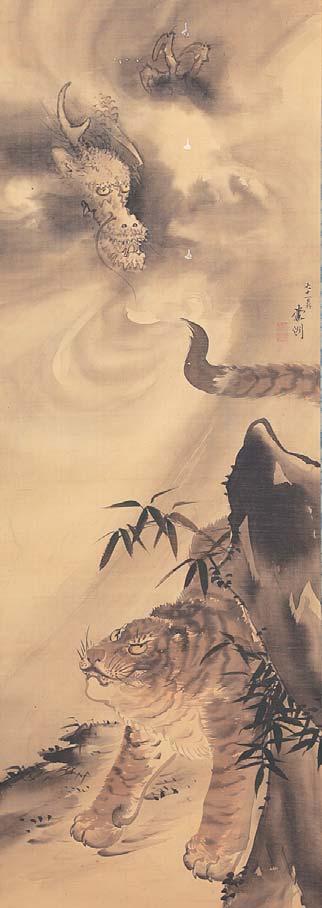

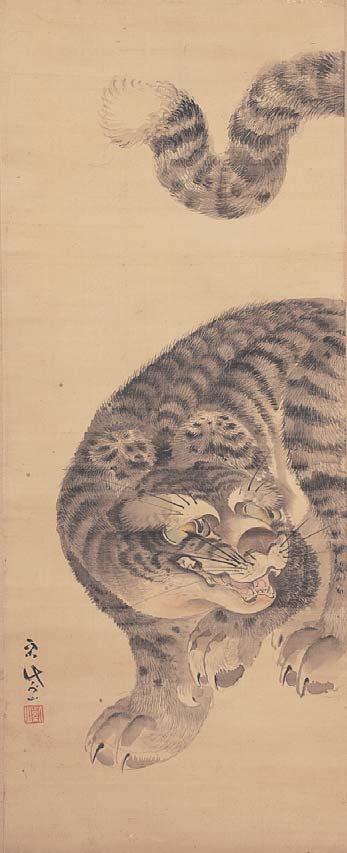

D-015 雪村周継 龍虎画幅 ¥50,000~ 付時代識箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 53×35 表具63×120 シミ スレ オレ 表具オレ 雪村周継(生歿年不明・1500年頃に生まれ、八十余歳まで)は室町時代末から 戦国時代にかけての画僧。名は周継、如圭、鶴船翁、検龠齋等の別號あり。田村 平蔵と称す。常陸国の人。はじめ周文の筆意を学ぶ。

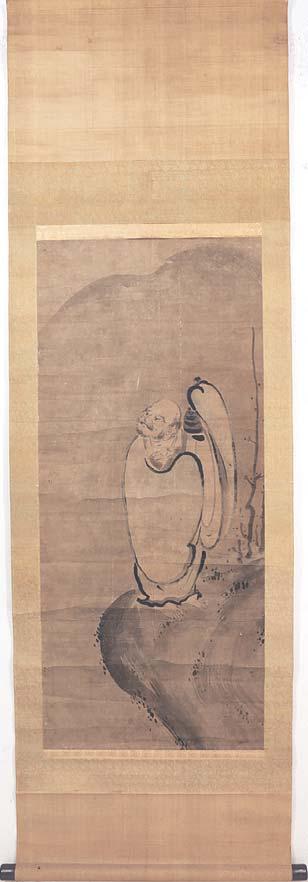

D-017 曾我蕭白 菊慈童画幅 ¥60000~ 付合箱(桐) 紙本 陶磁軸端 53×123 表具66×204 ヤケ シミ スレ オレ 曾我蕭白(享保十五・1730~安 永十・1781)。字師龍、別号蛇足軒、 鬼神斎など。

D-018 海北友松 羅漢画幅 ¥50000~ 付二重箱(内桐 外蓋欠) 紙本 唐木軸端 44×100 表具55×174 ヤケ スレ オレ 海北友松(天文二・1533~慶長 二十・1615)は海北派の祖。近江 の人。名は紹益。

D-016 田村直翁 鷲画双幅 ¥50000~ 付二重箱(内識桐) 中野雅宗折紙 紙本 牙軸端 50×118 表具66×222 シミ スレ オレ 穴 中野雅宗箱識 田村直翁(生歿年未詳)は江戸前期の画家。曽我直庵の弟子とする が経歴不明。鷹の絵を得意とする。

D-019 馬画三幅対 ¥50000~ 付識箱(杉) 紙本 骨軸端 47×129 表具59×189 ヤケ シミ スレ 表具ヤケ、スレ

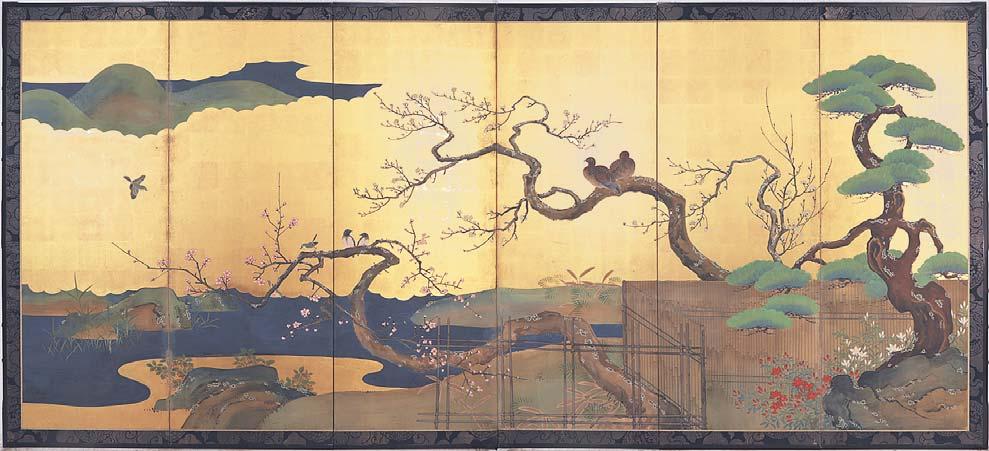

D-021 金地花鳥屏風 本間 六曲 一双 ¥450000~ 紙本 364×152 屏風379×167 ヤケ シミ スレ キレ

D-022 金地網干松原屏風 中形 六曲 一隻 ¥400,000~ 紙本 275×104 屏風287×116 ヤケ スレ オゼ補修

D-023 金地笹雀屏風 本間 二曲 一双 ¥100,000~ 紙本 172×156 屏風188×172 ヤケ シミ ヨゴレ

DD-025 狩野元信 柳燕画幅 ¥100,000~ 付二重箱(内時代貼札識桐 外溜塗) 紙本 牙軸端 35×81 表具47×163 スレ オレ 表具スレ、シミ

D-026 狩野元信 青緑山水画幅 ¥80,000~ 付識箱(桐 貼札) 紙本 牙軸端 48×120 表具63×218 ヤケ シミ スレ オレ 表具オレ

D-027 狩野元信 竹林七賢画賛幅 ¥60,000~ 付木箱(桐) 紙本 牙軸端 57×108 表具69×192 スレ 春浦宗熈賛

狩野元信(文明八・1476~永禄二・1599)は正信の息。狩野派の確立者。名四郎次郎、通称大炊助。後世古法眼と呼ばれた。京都生まれ。

D-028 狩野元信 布袋画幅 ¥50,000 付時代識箱(桐 貼札) 橋本雅邦折紙 紙本 牙軸端 41×87 表具55×180 ヤケ オレ 表具スレ、ウキ

D-029 狩野元信

懶 芋画幅 ¥50,000 付時代箱(桐・虫喰 貼札) 紙本 牙軸端 45×67 表具48×148 スレ オレ 虫穴 表具ウキ、穴

D-030 久隅守景 龍門鯉画幅 ¥50,000~ 付木箱 (桐・シミ 貼札) 大倉汲水極札 (虫喰) 絹本 牙軸端 41×113 表具54×202 ヤケ シミ 表具オレ、ヤケ、シミ

D-031 久隅守景 雨中山水画幅 ¥50,000 付二重箱(内識桐) 絹本 牙軸端 48×118 表具67×217 ヤケ オレ 表具オレ 山中蘭径箱識

狩野元信(文明八・1476~永禄二・1599)は正信の息。久隅守景(生歿年未詳)は通称半兵衛、無礙斎、無下斎、号一陳翁。

D-033 芦辺小禽画幅 ¥50000~ 付木箱(桐) 紙本 牙軸端 56×34 表具70×119 ヤケ スレ オレ 香炉印

D-035 狩野探幽 紅葉牛画大幅 ¥50,000~

付二重箱(内時代貼札識桐 外黒塗) 絹本 牙軸端 84×40 表具98×132 ヤケ シミ 表具アレ 「行年六十九歳」画中 狩野探幽(慶長七・1602~延宝二・1674)は永徳を祖父に、孝信を父 にもつ江戸幕府を代表する御用絵師。諱は守信。狩野派中興の祖。

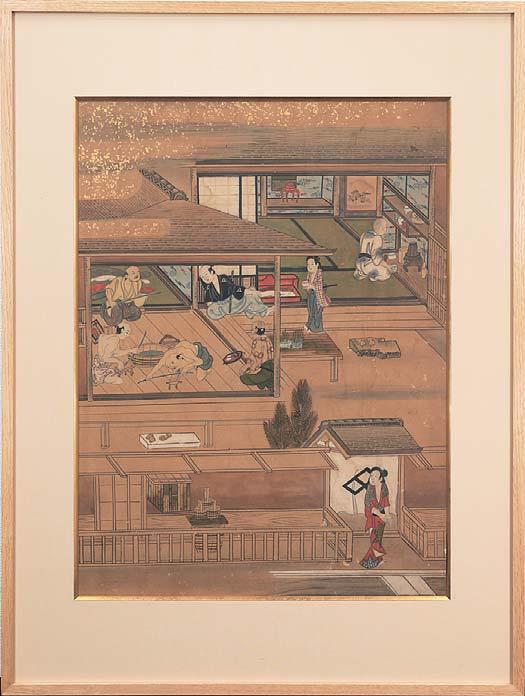

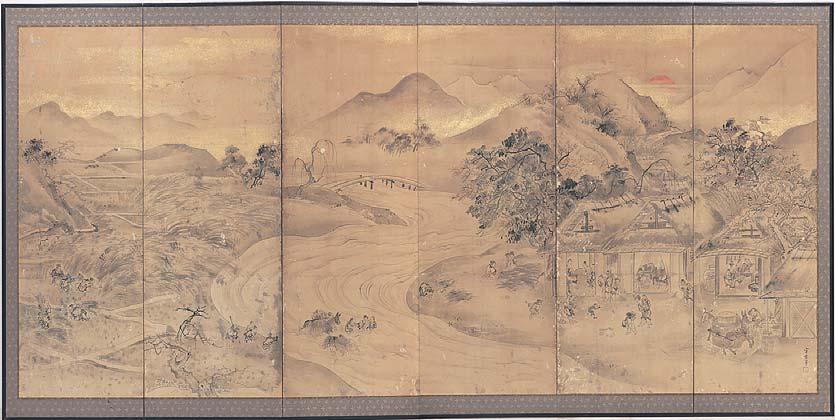

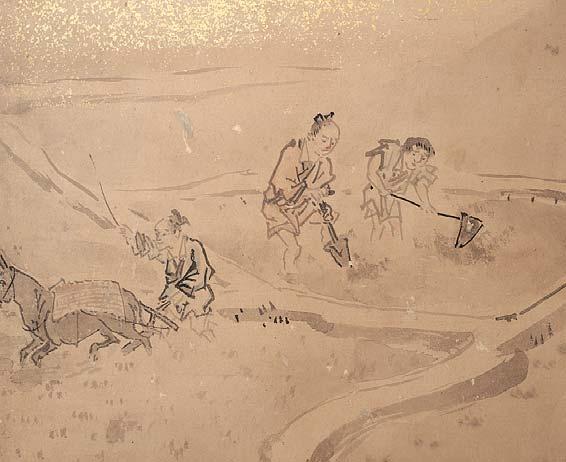

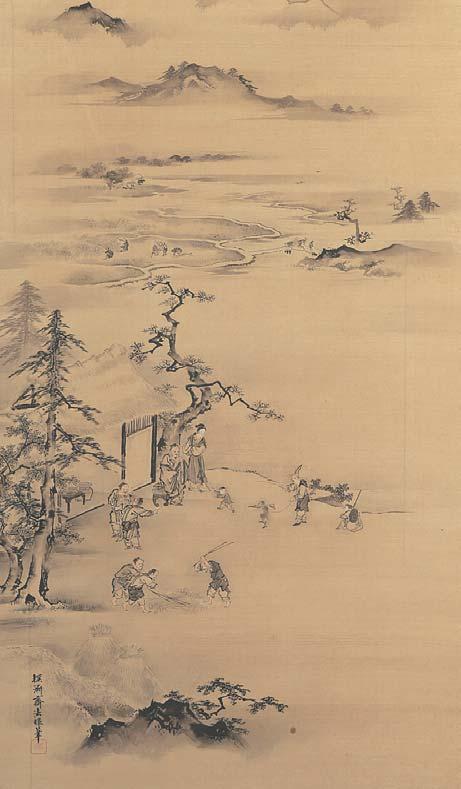

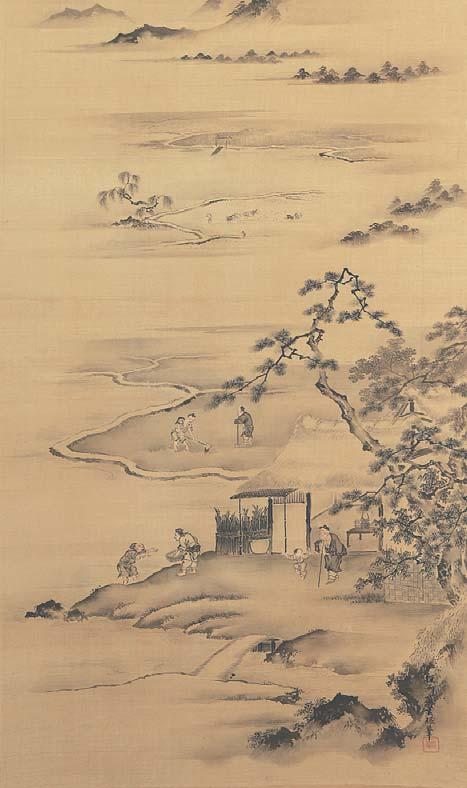

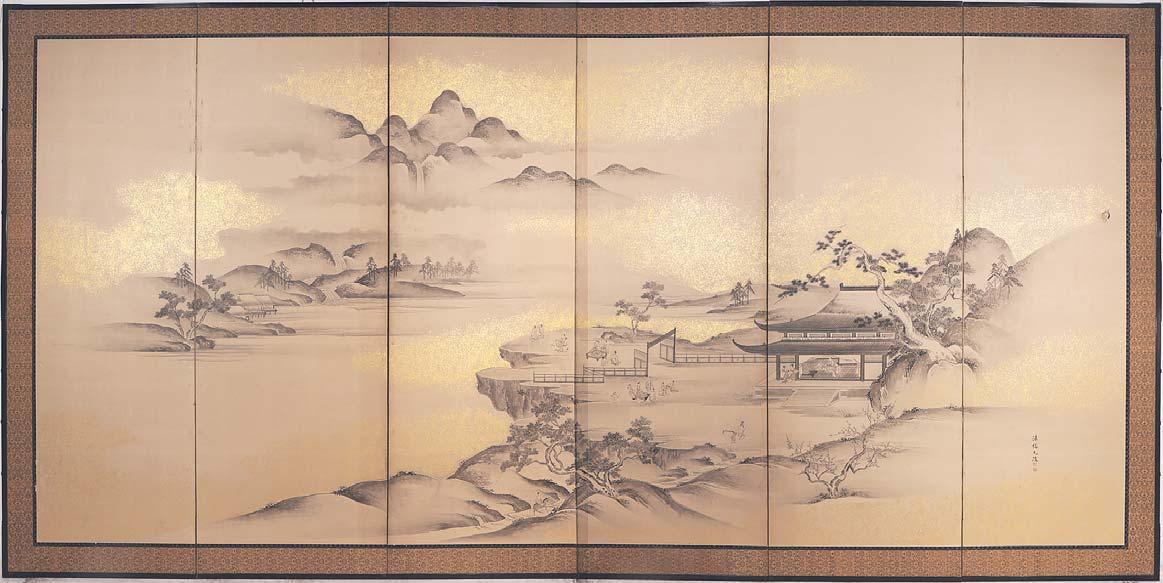

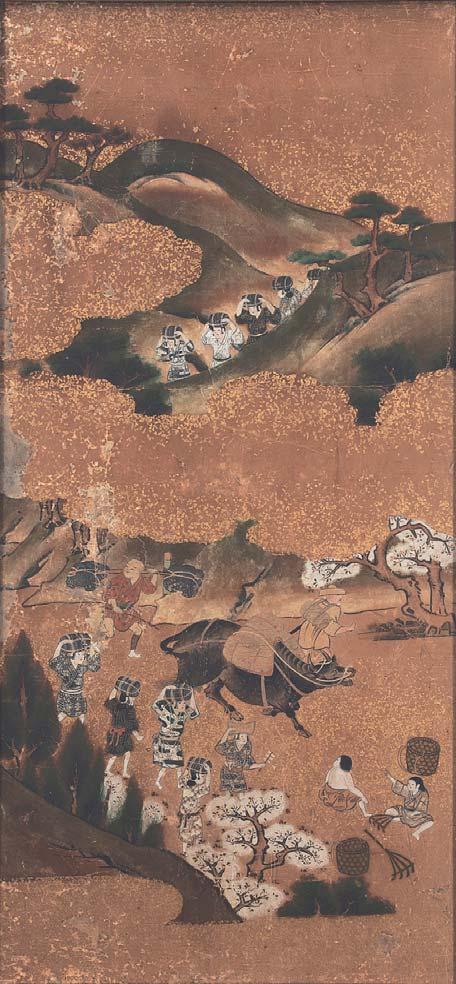

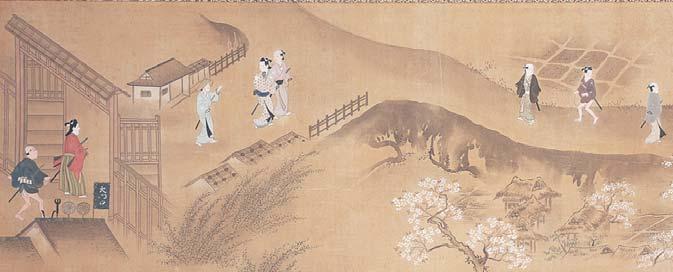

D-032 久隅守景 唐人農耕風俗屏風 本間 六曲 一双 ¥120000~ 紙本 337×161 屏風352×176 ヤケ スレ 穴 久隅守景(生歿年未詳)は通称半兵衛、無礙斎、無下斎、号 一陳翁。京都に生まれ、探幽に画を師事した。探幽四天王の 一人。

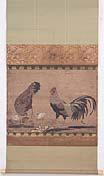

D-034 古画親子鶏幅 ¥60,000~ 付木箱(桐) 紙本 骨軸端 56×39 表具58×111 ヤケ スレ オレ 元信印

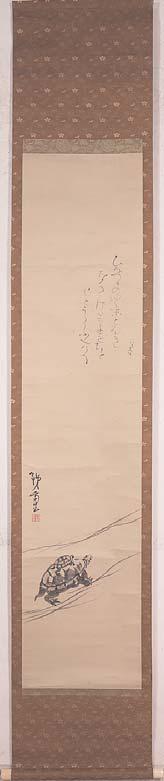

D-036 鶴澤探索 波亀画幅 ¥50,000~ 付木箱(桐) 絹本 唐木軸端 34×43 表具44×130 ヤケ 鶴澤探索守照(生年未詳~寛政九・1797)は京都生まれ。鶴澤探鯨の 子。名は守熙。狩野派鶴澤家三代。法眼に叙せられた。

D-038 狩野探幽 虎渓三笑画三幅対 ¥50000~

付黒塗識箱(桐 蓋ヒビ) 絹本 牙軸端 40×98 表具52×187 ヤケ シミ 表具アレ 左右山水 狩野探幽(慶長七・1602~延宝二・1674)は永徳を祖父に、孝信を父にもつ江戸幕府 を代表する御用絵師。諱は守信。京都の人、狩野派中興の祖。

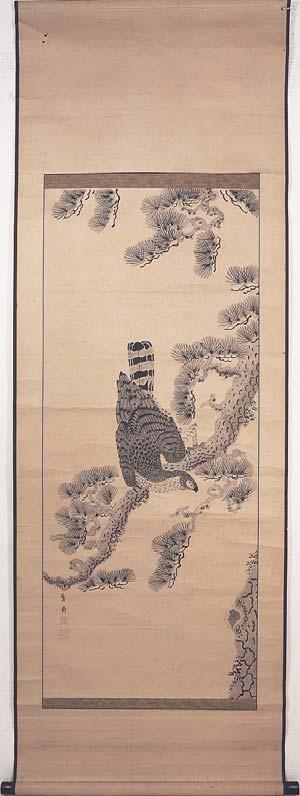

D-041 狩野栄信 日月山水画双幅 ¥80000~ 付木箱(桐 貼札) 絹本 陶磁軸端 35×95 表具48×193

D-039 狩野探幽 白符鷹画幅 ¥50000~ 付時代識箱(桐) 絹本 牙軸端 42×121 表具55×213 ヤケ シミ オレ キレ

D-040 狩野永雲 猿猴捉月画幅 ¥50000~ 付合識箱(桐) 絹本 骨軸端 47×118 表具60×196 大ヤケ 大シミ キレ 表具アレ 狩野永雲は安信門人。元禄十 年(1697)歿。

D-042 狩野栄信 林和靖・周茂叔画双幅 ¥70000~ 付時代識箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 38×87 表具51×175 ヤケ シミ

狩野栄信(安永四・1775~文政十一・1828)は木挽町狩野八代。養川院惟信の長男、江戸の人。号伊川、玄賞斎、幽玄斎。享和二年(1802)法橋伊川院、 文化十三年(1816)法印。

D-043 狩野典信 龍虎画双幅 ¥80,000~ 付時代識箱(桐 破損)

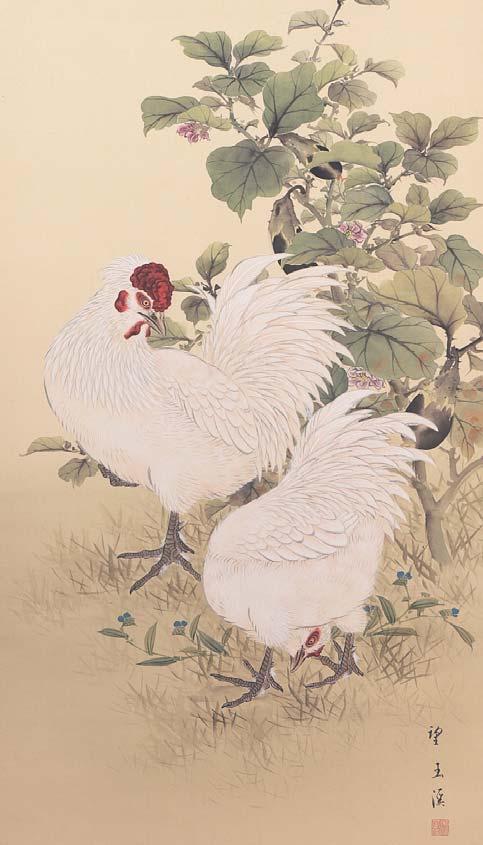

絹本 骨軸端 34×100 表具42×181 ヤケ オレ 虫穴 表具ヤケ、シミ、ウキ、穴 狩野典信(享保十四・1729~寛政二・1790)は木挽町狩野六代、榮川古信の子、榮川 院と称し、号白玉斎。宝暦十二年に法眼・中務卿に叙せられた。

D-045 狩野栄信 三犬画幅 ¥50,000~ 付時代識箱(杉 貼札) 絹本 骨軸端 55×38 表具63×116 薄シミ 狩野栄信(安永四・1775~文政十一・1828)は木挽町狩野八 代。養川院惟信の長男、江戸の人。号伊川、玄賞斎、幽玄斎。

D-044 狩野養信 鶴画双幅 ¥50,000~

付時代合箱(桐) 絹本 牙軸端 35×97 表具39×178 ヤケ シミ 表具シミ 狩野養信(寛政八・1796~弘化三・1846)は木挽町狩野九 代。栄信の長男。号晴川院、会心斎ほか。通称庄三郎。天保四 年法印。狩野派最後の大家。

D-046 狩野探玄 郭子儀三友画三幅対 ¥50,000~ 付時代識箱(杉) 絹本 骨軸端(蓋一欠) 29×66 表具41×147 ヤケ シミ 表具アレ 狩野探玄(生歿年未詳)は徳川幕府の絵師。名は守明。芝愛宕下狩野家。文政頃に活 躍した。

DD-048 狩野探淵 唐人四季耕作画双幅 ¥90000~ 付時代識箱(桐 蓋ヒビ) 絹本 牙軸端(ワレ) 38×96 表具51×184 ヤケ シミ 「萬延元年(1860)」箱識 狩野探淵(文化二・1805~嘉永六・1853)は鍛 冶橋狩野家の画家。

D-049 片山尚景 虎渓三笑画幅 ¥50,000~ 絹本 黒塗軸端 42×97 表具55×183 ヤケ シミ 表具アレ 片山尚景(寛永五・1628~享保二・1717)は絵 師。狩野尚信門人。平戸藩御用絵師を務めた。

D-050 狩野永良 鶏画貼交パネル ¥50000~ 絹本 本紙40×95 ヤケ スレ イタミ 元衝立 狩野永良(寛保元・1741~明和八・1771)は京 狩野六代。

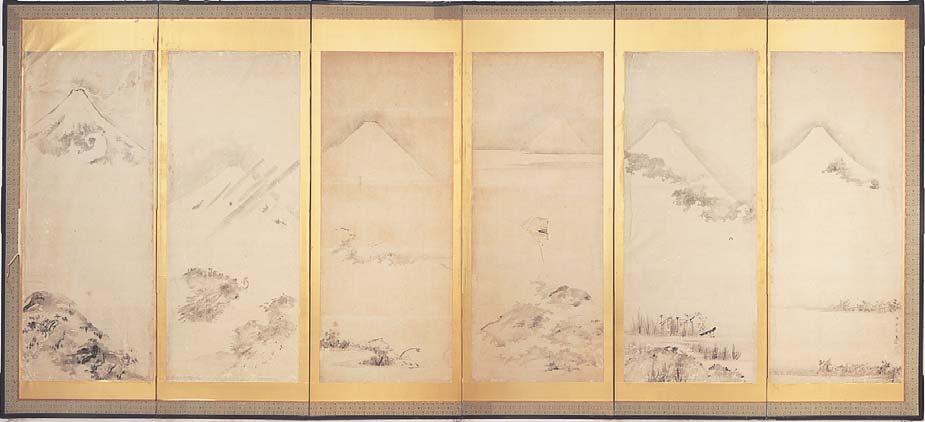

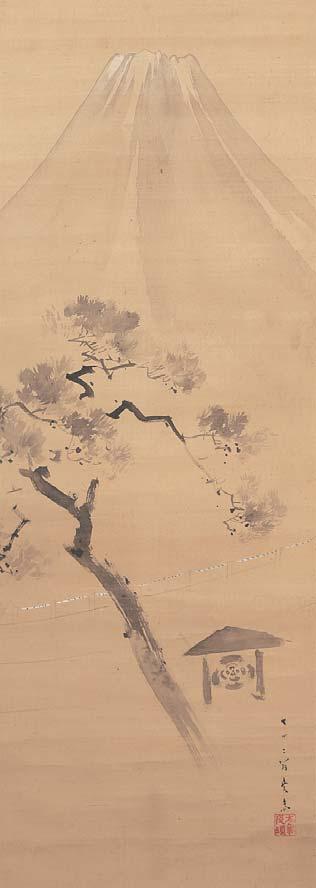

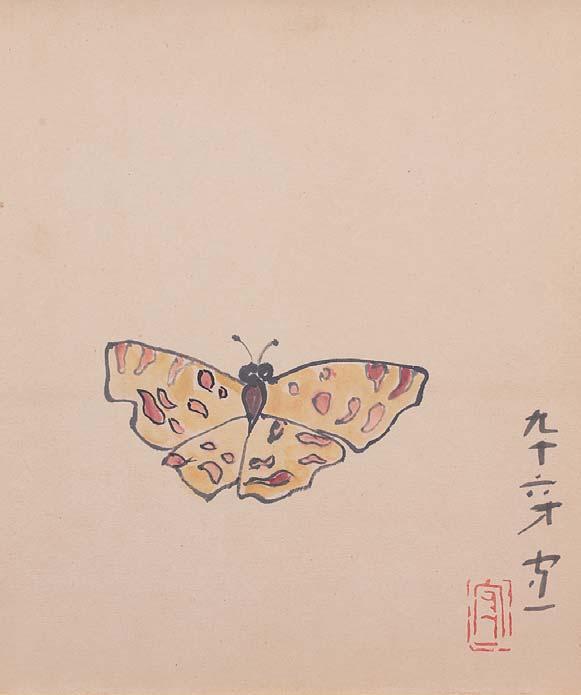

D-051 狩野探幽 富士画貼交屏風 本間 六曲 一双 ¥50000~ 紙本 53×132 屏風366×166 本紙大アレ 台紙虫穴 桟剥離 狩野探幽(慶長七・1602~延宝二・1674)は永徳を祖父に、孝信を父にもつ江戸幕府を代表する御 用絵師。諱は守信。京都の人、狩野派中興の祖。

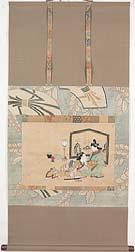

D-052 英一蝶 風俗人物画貼交屏風 中形 二曲 一双 ¥100000~ 紙本 48×110 屏風156×156 シミ スレ 英一蝶(承応元・1652~享保九・1724)は京都の人。本姓藤原、多賀、 のち英。別号朝湖・北窓翁など。寛文六年江戸に下り狩野安信に師事 (後に破門)。松尾芭蕉に学び俳諧にも長じた。元禄十一年、将軍徳川綱 吉を諷刺した罪で三宅島に流された。後、大赦で江戸に帰り、一蝶と名 乗った。江戸の風俗を軽妙洒脱に描写し人気画家となった。

D-053 英一蝶 富士田植画幅 ¥90000~ 付識箱(桐) 紙本 骨軸端 68×34 表具70×128 オレ 表具シミ、オレ 英一蝶(承応元・1652~享保九・1724)は京都の人。本姓藤原、多賀、 のち英。別号朝湖・北窓翁など。寛文六年江戸に下り狩野安信に師事 (後に破門)。松尾芭蕉に学び俳諧にも長じた。元禄十一年、将軍徳川綱 吉を諷刺した罪で三宅島に流された。後、大赦で江戸に帰り、一蝶と名 乗った。江戸の風俗を軽妙洒脱に描写し人気画家となった。

D-054 高嵩谷 蟻通画三幅対 ¥50,000 付二重箱(内時代識杉) 絹本 唐木軸端 35×102 表具46×186 ヤケ オレ 高嵩谷(享保十五・1730~文化元・1804)は江戸の人。本姓高 久、名一雄、字子盈、別号屠龍翁、楽只斎ほか。佐脇嵩之に師事。 山水画をよくし、また中年以後は武者絵に新境地を拓いた。

D-055 土佐光孚 円窓遊踊画幅 ¥50,000~ 付合箱(杉 破損) 紙本 朱塗軸端 30×30 表具39×129 表具スレ、シミ 土佐光孚(安永九・1780~嘉永五・1852)は土佐家の 分家光貞の子。幼名虎若丸、字子正、号鶴皐。

D-057 酒井抱一 秋草画大幅 ¥150000~ 付木箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 80×55 表具99×170 シミ オレ 表具薄シミ、オレ 酒井抱一 (宝暦十一・1761~文政十一・1828)は琳派の画家。姫路藩主 酒井忠以の弟、江戸生まれ。三十七歳の時、西本願寺の文如上人の弟子とな る。書、俳諧も能くした。尾形光琳に私淑し、『光琳百図』等を出版した。

D-058 尾形光琳 寿老花卉画三幅対

¥200000~ 付時代識箱(桐) 紙本 骨軸端 43×105 表具53×187 オレ 竹窓軒箱識 尾形光琳(万治元・1658~正徳 六・1716)は画家、工芸家。琳派 の大成者。京の呉服商雁金屋に生 まれる。名惟富、別号積翠、惟亮、 伊亮、青々、澗声、方祝、寂明ほか。 乾山は弟。独自の装飾的大和絵画 風を確立。陶器の絵付けも携わっ た。

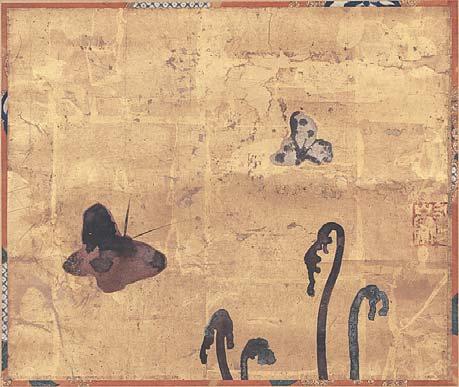

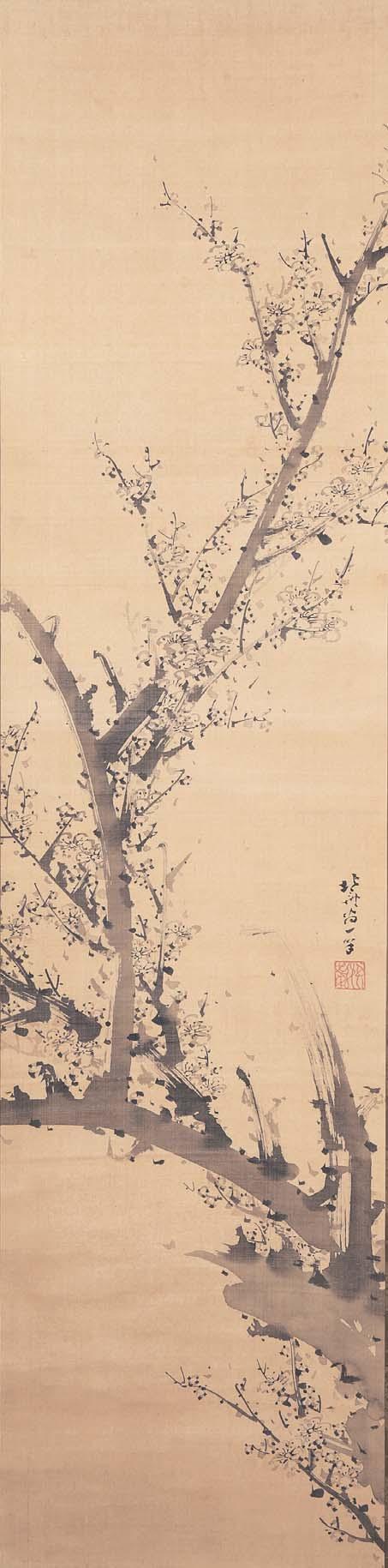

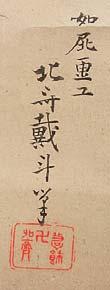

D-059 尾形乾山 水草画幅 ¥140,000~ 付二重箱(内貼札識桐) 紙本 牙軸端 28×73 表具30×157 ヤケ スレ 「北泉閣」蔵印 下条桂谷箱識 尾形乾山(寛文三・1663~寛保三・1743)は江 戸中期の陶工、画家。光琳の弟。二代伊八、三代 呉介といった風に代々乾山を名乗ったが、弟子 師匠というより、私淑するような形が多かった ようである。六代乾山たる三浦乾也は著名。

D-060 尾形光琳 寿老画幅 ¥50,000~ 付識箱(桐) 紙本 牙軸端 32×90 表具47×184 オレ 虫穴 表具オレ、ヤケ 尾形光琳(万治元・1658~正徳 六・1716)は画家、工芸家。琳派の 大成者。名惟富、別号積翠、惟亮、 伊亮、青々、澗声、方祝、寂明ほか。

D-061 酒井抱一 鴨画幅 ¥50,000~ 付時代溜塗識箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 33×87 表具44×173 ヤケ オレ 表具ヤケ、シミ 古筆了仲箱識

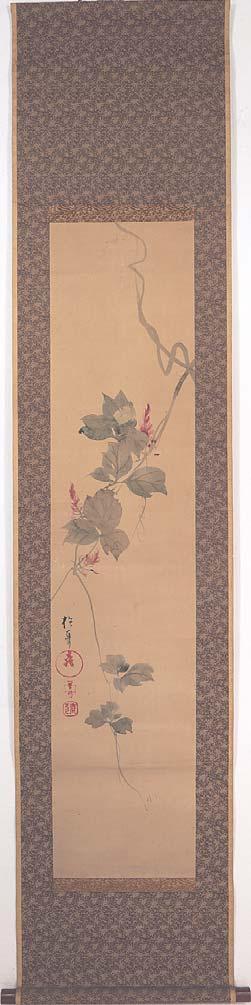

D-062 酒井抱一 葛画幅 ¥55,000~ 付木箱(桐) 紙本 唐木軸端 27×122 表具41×187 ヤケ

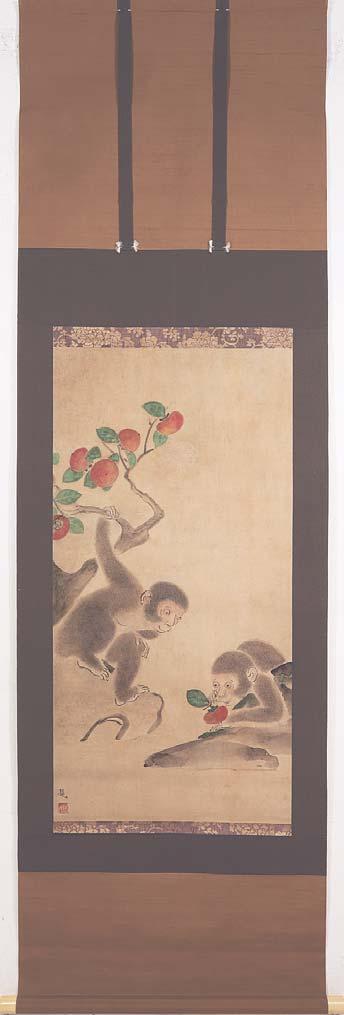

D-063 喜多川相説 柿猿画幅 ¥50,000~ 付識箱(桐 貼札) 紙本 P軸端 41×81 表具53×174 シミ 穴 木村東介箱識 喜多川相説(生歿年未詳)は琳派の絵 師。俵屋宗雪から工房を継承したと目 される。

D-064 尾形光琳 金地蕨蝶画色紙幅 ¥60000~ 付時代溜塗識箱(杉) 紙本 牙軸端 25×21 表具47×113 ヤケ スレ オレ

D-065 伊年印 草花屏風 中形 六曲 一隻 ¥50,000~ 紙本 264×120 屏風280×136 シミ 背面損傷 酒井抱一(宝暦十一・1761~文政十一・1828)は琳派の画家。姫路藩 主酒井忠以の弟、江戸生まれ。三十七歳の時、西本願寺の文如上人の弟 子となる。書、俳諧も能くした。尾形光琳に私淑し、『光琳百図』等を出 版した。

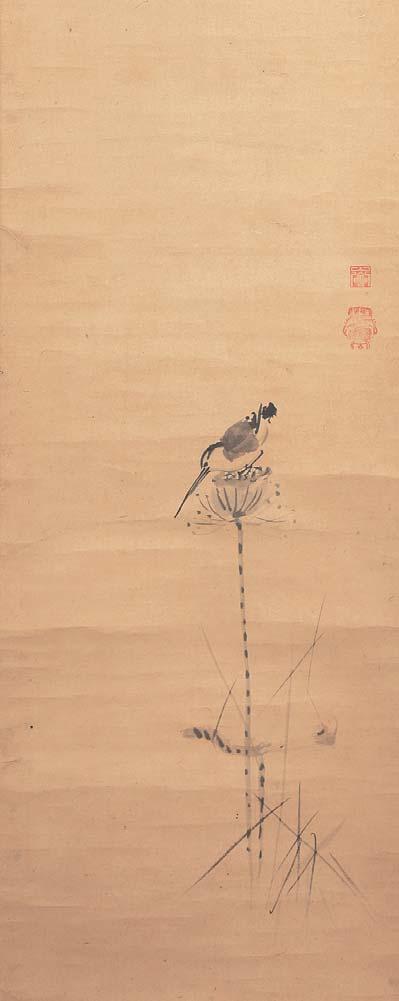

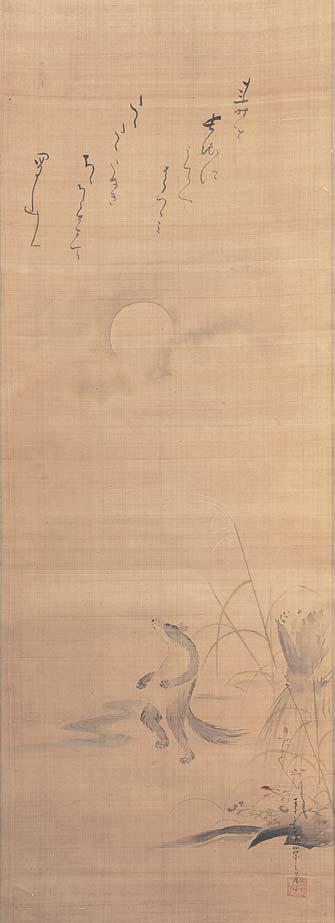

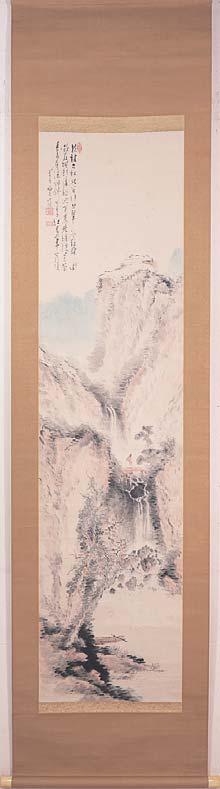

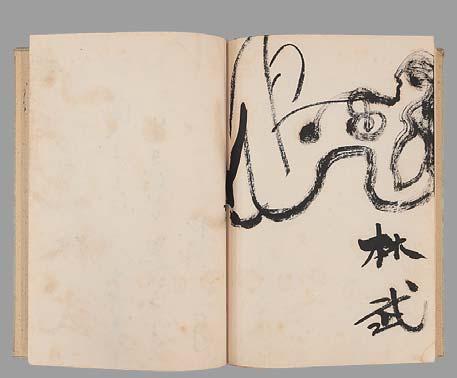

DD-067 長沢芦雪 水禽画幅 ¥580,000~ 付時代識箱(桐) 紙本 骨軸端 48×119 表具63×207 ヤケ シミ スレ 長沢芦雪(宝暦四・1754~寛政十一・1799)は京都の人。名は政勝、魚、 字は氷計。円山應挙に入門、写生画法を学ぶ。機知に富んだ題材の扱い や奔放な筆墨による個性的作風で著名。紀州の無量寺・草堂寺などに大 作あり。

D-068 森祖仙 虫取親子猿画幅 ¥280,000 付時代識箱(桐 貼札) 絹本 牙軸端 40×103 表具51×182 ヤケ シミ 「七十二翁」画中 森狙仙(延享四・1747~文政四・1821)は画家。名守象、字叙牙、号祖 仙、六十歳ころより狙仙、別号霊明庵。初め山本如春斎につき狩野派を 学んだ。のち写実的傾向を強め、猿猴図の名手として知られる。

D-069 円山応挙 小獣画双幅 ¥160,000~ 付識箱(桐)

円山応瑞折紙 紙本 骨軸端 36×112 表具46×195 スレ オレ 表具オレ、ヤケ、シミ 白龍山人箱識

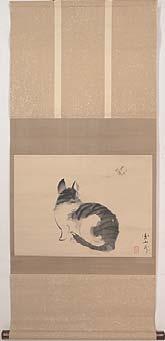

D-070 円山応挙 猫蝶画幅 ¥120,000

付二重箱(内貼札識杉) 紙本 雑木軸端 45×33 表具48×109 オレ 小津桂窓旧蔵画中印、貼札

円山応挙(享保十八・1733~寛政七・1795)は諱は氐、のち応挙。号は一嘯・夏雲・仙嶺・僊斎。通称主水、字仲選。京都に出、石田幽汀につき狩野派を 学ぶ。

D-071 長沢芦雪 寿老鶴画三幅対 ¥180,000~

付二重箱(内貼札桐 外溜塗) 絹本 牙軸端 35×98 表具49×195 ヤケ シミ 長沢芦雪(宝暦四・1754~寛政十一・1799)は京都の人。名は政勝、魚、 字は氷計。円山應挙に入門、写生画法を学ぶ。

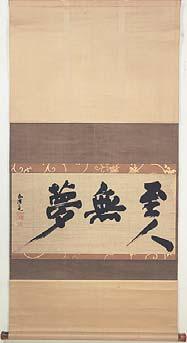

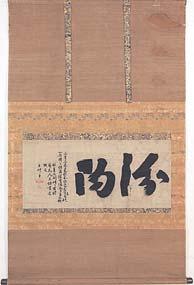

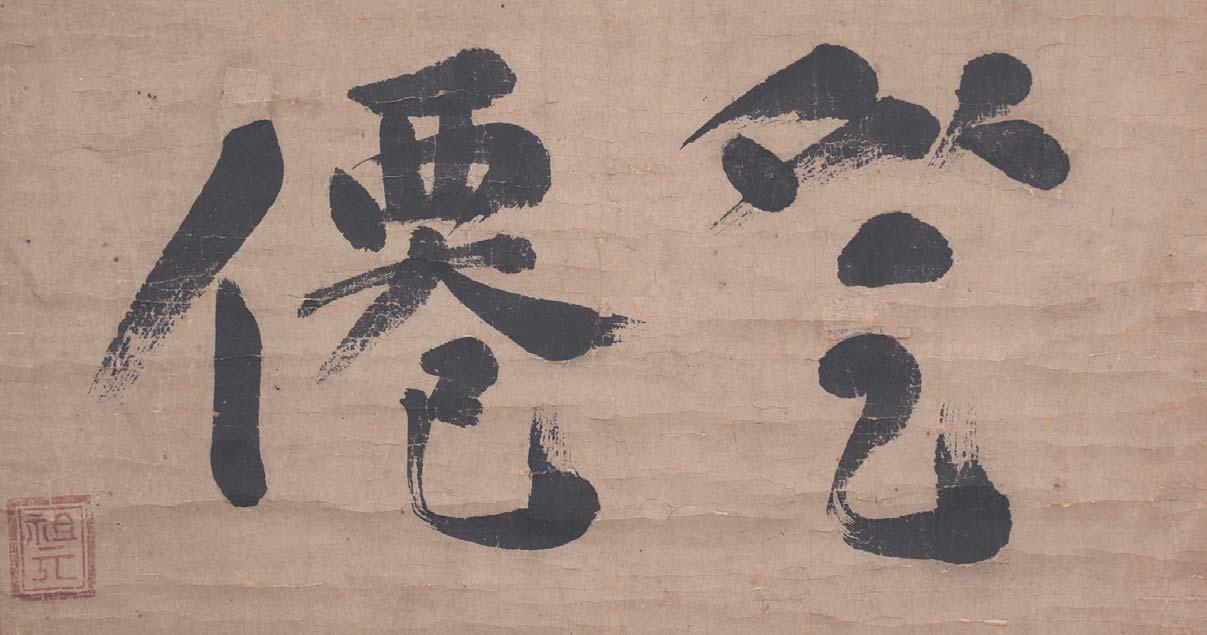

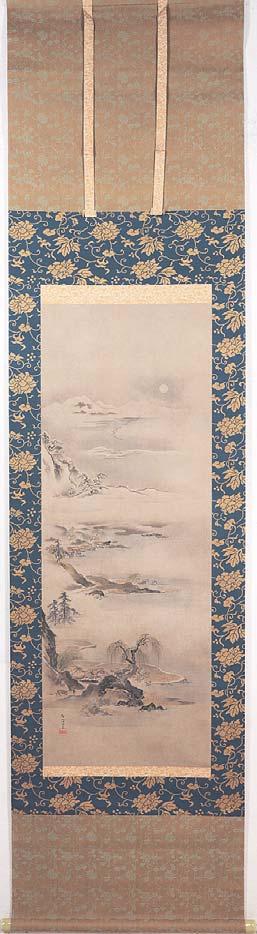

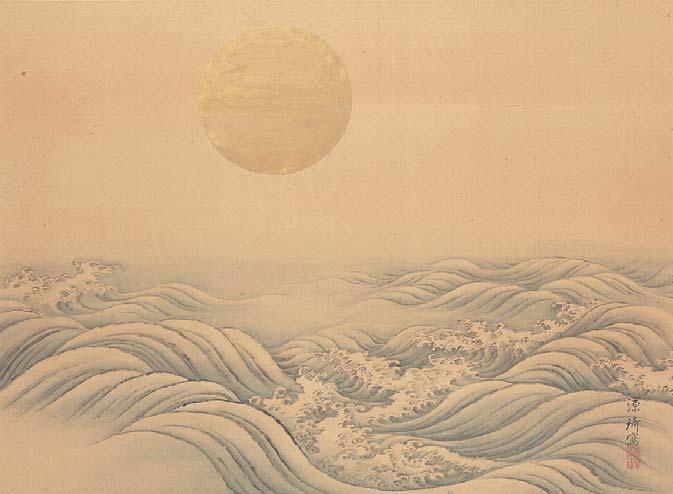

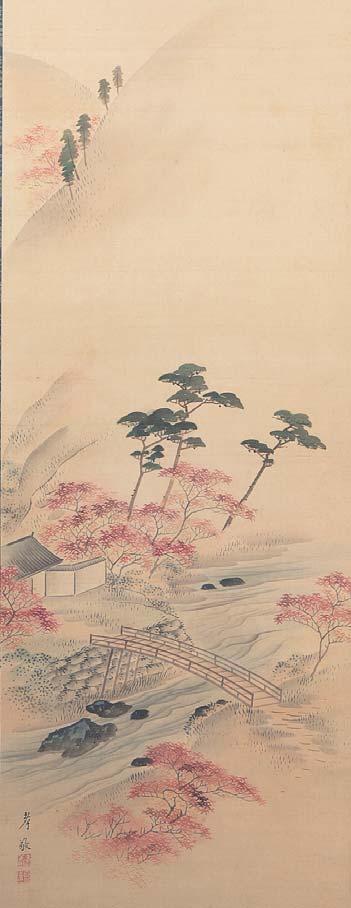

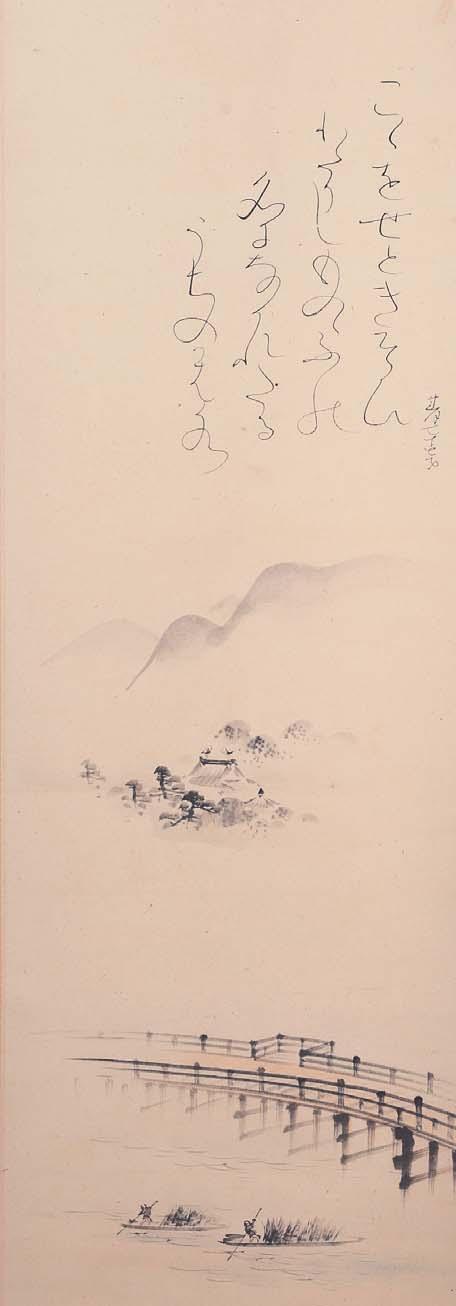

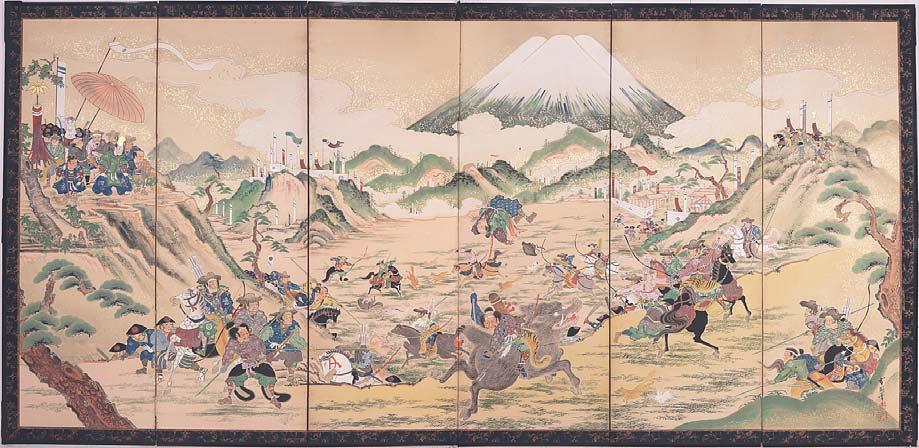

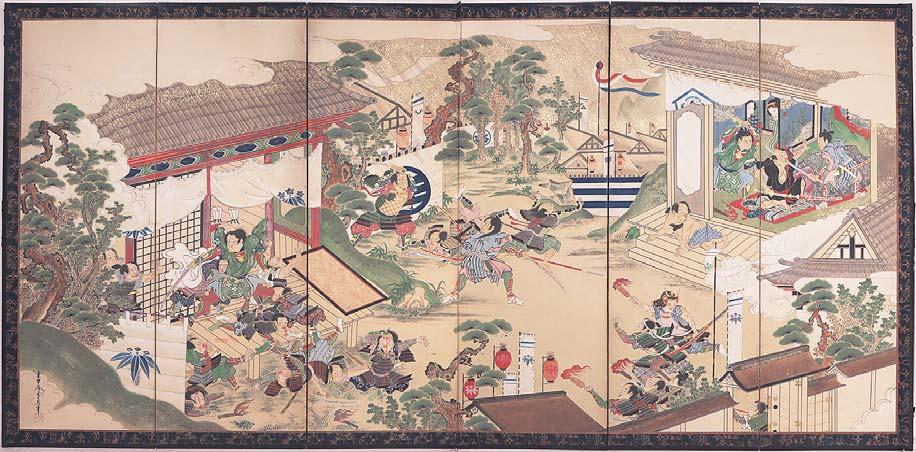

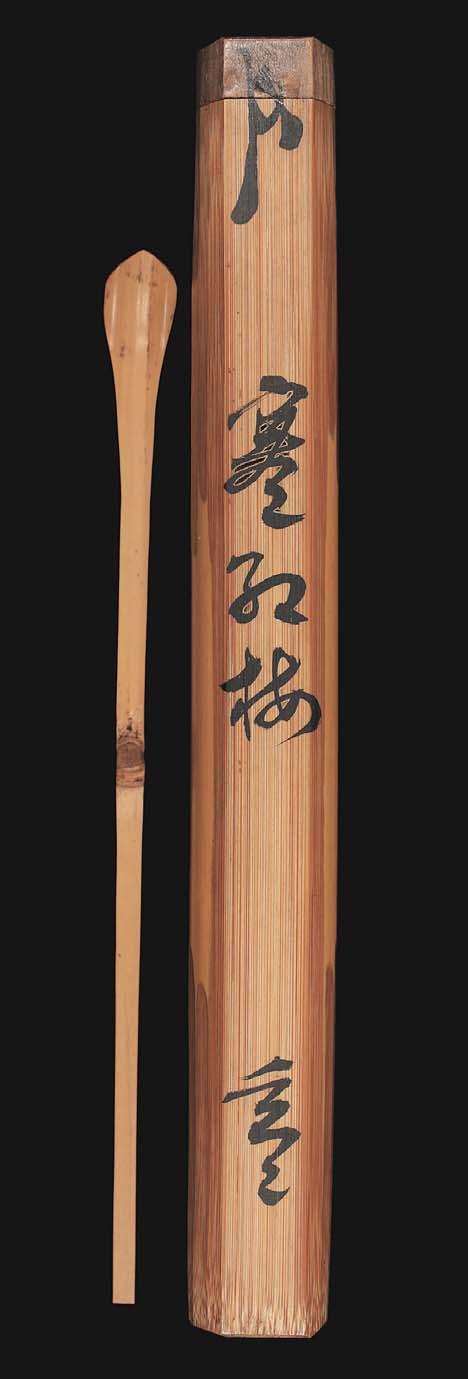

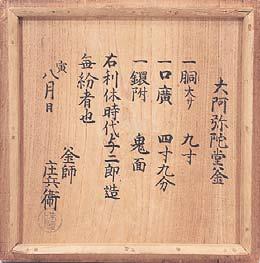

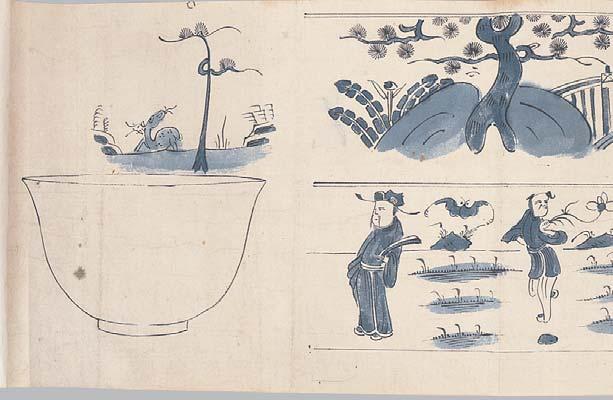

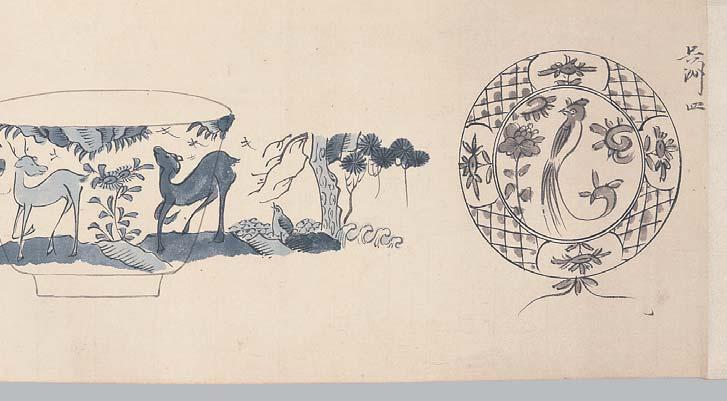

D-072 駒井源琦 波涛旭日画幅 ¥150,000~