編輯的話

當下共鳴 與未來輪廓 KCCA金車文藝中心自創立以來,始終秉持「扶 植新銳、推廣藝術、連結社會」的宗旨,致力於 打造一個多元且包容的藝文平臺。我們相信,藝 術不僅是創作的展現,更是與社會對話的橋梁。

透過展覽、講座、駐館、工作坊等活動,持續耕 耘臺灣藝術創作養分,陪伴無數創作者踏上屬於 他們的藝術旅程。

2025年上半年,以多元的策展視角與實驗性的活 動設計,持續推動藝術與社會的深度連結。推出 了首度舉辦的「2025金車藝文書寫工作坊」, 這是我們首次針對藝術書寫領域所設計的培力計 畫。在這個視覺主導的時代,我們仍堅信文字的 力量。透過導師講座、個別指導與實作演練,學 員們不僅提升了寫作技巧,更拓展了藝術視野, 成為連結藝術家、作品與大眾的重要橋樑。

持續推動個展計畫,支持新銳藝術家的創作與發 表。不論是探討數位時代下的身體感知與精神狀 態的作品,或是透過傳統媒介經典再現的平面繪 圖,透過各種作品呈現出現代人面對高速變動社 會時的孤立感與內心的平靜。這些展覽不僅提供 藝術家發聲的平臺,也讓觀眾有機會深入思考自 身與社會的關係。

積極拓展外部合作,勇於嘗試創新與突破。包含 首次參與台北當代藝術博覽會的文化夥伴計畫, 透過跨界連結與資源共享,拓展藝術呈現的多元

可能。同時,與外部策展人合作,邀請不同視角 和聲音,共同策劃展覽,打破傳統框架,激發新 的對話與思考。這些合作不僅彰顯我們勇於突破 現狀的決心,更展現了持續追求更好發展的企圖 心,期待帶給觀眾全新的藝術體驗。

將藝文帶入校園,舉辦文藝講堂系列講座,邀請 各界專業講師、作家與大眾分享經驗,涵蓋文學、 藝術、攝影到設計等各類精彩內容。透過這些活 動,希望培養更多對藝術有熱忱的年輕人,讓藝 術的種子在他們心中萌芽,進而推動臺灣藝術的 持續發展。

展望未來,金車文藝中心將持續秉持初心,深化 與藝術家的合作關係,並積極拓展國際交流,讓 臺灣的藝術家被世界看見。我們也將持續推動藝 術教育,培養更多具備批判性思維與創造力的藝 術人才。在這條藝術之路上,我們願與所有熱愛 藝術的人們一同前行,攜手打造更美好的未來。

感謝每一位支持金車文藝中心的朋友,因為有你 們的陪伴與鼓勵,我們才能不斷前進。讓我們一 同期待,未來的金車文藝中心,將帶來更多令人 驚喜與感動的藝術旅程。

2025 金車文藝中心 海外參訪計畫—香港 金車文藝中心於2025年上旬啟動「海外參訪計畫」,帶領創作者走訪海外藝文單位與展 會,拓展國際視野,促進知識交流與文化對話,提升臺灣創作者能見度與公眾影響力。

計畫首度邀集五位活躍於當代藝術領域的創作者 林汶澤、林沛瑤、蔡旻翰、蕭宇倢、 陳肇彤前往亞洲藝術之都 香港,展開為期四日的深度藝術考察行程。在這次行程中, 創作者將親自參與多場當地藝文活動,走訪香港的藝術機構與展覽空間,觀察當代藝術 的多元發展與創新表現。透過與當地藝術家與策展人互動與交流,創作者們將獲得豐富 的靈感,並思考如何在全球藝術脈絡中塑造臺灣藝術的特色與價值。

當地藝術生態觀

每年三月的香港被譽為「藝術月」,此時的城市猶如一座流動中的美術館,每個角落都 有令人耳目一新的藝術盛事正在發生。重點展會如香港巴塞爾藝術展 (Art Basel Hong Kong) 與 Art Central 同步登場,匯聚來自全球的頂尖畫廊、策展人、藏家與藝術家,帶 來豐沛的市場脈動與藝文能量。除了具指標性的商業展會外,M+、香港藝術館、大館及 亞洲協會香港中心等單位亦同步推出具實驗性與議題導向的展覽計畫,結合論壇、講座、 放映、現場演出等活動,在城市中構築出一張層次豐富、綿密緊湊的藝文網絡。

從亞洲視角出發,放眼國際視野

海外參訪計畫

當代香港藝術的發展正行走於國際化與在地化的雙重路徑之上。作為全球藝術市場的重 要據點之一,香港長年吸引國際藝壇關注,然而同時也可觀察到機構對本地文化脈絡的 挖掘與再詮釋。從M+特展「香港賽馬會呈獻系列:畢卡索 與亞洲對話」中,即從亞 洲視角切入,探討西方經典如何在東亞語境中產生新的回聲。此類策展實踐重新定義全 球藝術史敘事的重要場域,體現出「在地出發、世界對話」的文化定位。

角色再定義 : 從藝術交易邁向文化共構

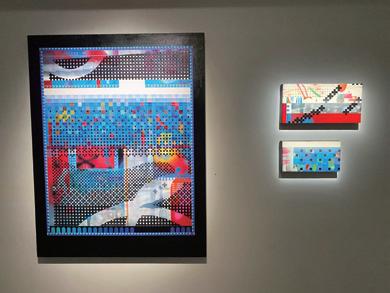

香港至今依然保有其亞洲藝術市場中樞的重要角色, 然而近年也能觀察到當地藝術領域逐漸由拍賣行及商 業機制過渡為一個兼具策展實驗性、教育與批判視野 的文化平臺。這一轉變由藝術機構、畫廊以及非營利 藝術空間的共同努力所推動,關注文化對話與觀眾的 深度參與,反映當代藝術的韌性與發展潛力。以香港 巴塞爾藝術展的「策展角落」為例,該展區今年聚焦 亞太地區與亞裔藝術家,以主題策展的形式呈獻極具 概念性的展覽。今年共有多達36間藝廊參與,創下 歷屆新高,反映出市場對多元文化視角與創作實驗的 高度關注,也為藝術家提供更多元且自由的展示平台。

港島南區的藝文崛起與匯聚

除了市中心的商業藝廊,香港島南區近年迅速崛起為 新興藝術匯聚之地。這些新興空間多數隱藏於老舊工 廠大廈中,打破了白盒子的空間刻板印象,呈現更具 實驗性與自由的創作形式。這些空間以藝術實驗、社 區參與與跨領域合作為核心,使藝術不僅作為交易 品,更融入城市脈絡與社會議題,也提供年輕創作者 更具彈性的展演與對話平臺,形成另類卻充滿活力的 藝術生態。

2025年香港的當代藝術生態展現出高度的多元性與 靈活性,在國際市場、策展實驗、文化政策與在地實 踐之間游走自如。無論是藝術月的能量匯聚,或是南 區工廈的創新實驗,都顯示出了這座城市在文化共構 與藝術實踐上的強韌與前瞻。

於Supper Club 參訪Shaun Gladwell作品〈Metro Area〉

於WKM Gallery 藝廊參訪群展「Embodied Perspectives」

作品: 山田康平〈無題〉

於賽馬會藝方參訪Alicja Kwade的個展「彼托邦」側拍

海外參訪計畫

林汶澤 這是金車文藝中心首次舉辦的海外藝術參訪 計畫。很巧地,這趟也是每位成員第一次踏 入香港,預感這將會是一段充滿新鮮視角的 旅程。為期四天三夜的行程,將走訪香港各 大藝廊與藝術機構,與一年一度的Art Basel Hong Kong,親身感受這座城市的活力。

第一天從桃園機場啟程,抵達香港後迅速進入 市區。一踏入街頭,便被這座城市的節奏包 圍。多聲道的語言交織、密集的看板與建築、 疾速移動的人群與車流,體驗一種緊湊鮮明的 城市情境。

安頓好行李、稍作休息與午餐過後,我們迎 來此行的第一站 H Queen’s,一棟位於中 環、上環核心的當代藝術地標,也是國際畫廊 進駐香港的重要節點。

在H Queen’s看展,是一次與過往不太相同 的經驗。從一樓大廳進入,迎面而來的是如

同精品商場般的華麗氛圍。直到電梯門開啟、 踏入位於11樓的Supper Club展場,感官 經驗瞬間轉換。

這場展覽最鮮明的是它的「實驗性」。在還未 仔細觀看每件作品之前,整體的空間語彙便引 人注意:裸露的木製結構搭建展牆,打破了常 見白盒子的中性包裝。四周則被大片落地玻璃 所包圍,使得窗外的中環街景與展場內部相互 滲透。

Supper Club 2025作為H Queen’s在今年 三月Art Month期間推出的重點企劃,聚集 來自不同地區的畫廊,以開放、多元的形式 進行作品呈現。展場中,可以同時看到雕塑、 繪畫、動力裝置等作品。

我們走下樓梯到9樓,同樣的展覽活動,截 然不同的空間。這層樓不以自然光為主要光 源,除了上述的作品樣式,同時多了大型裝 置、絹印及影像作品。

Supper Club 參訪側拍

接著,沿著樓梯下至8樓白石畫廊,參觀小松美羽的 「聖 · 翠」個展。藝術家以神聖空間與自然能量為 靈感,展示繪畫創作。在展場中,透過各系列繪畫作 品,以及現場影像播放於戶外的畫作演示,探索人與 靈性、自然之間的深層共鳴。再往下到6樓的卓納畫 廊,麥金泰爾的畫作在視覺上具有強烈的節奏感,流 動線條與色塊的層層堆疊如同音樂般律動。她將象徵 性極強的天鵝圖像放置於多件作品構圖中,創造出既 熟悉又異質的空間結構。作為在香港的首次展出,這 檔名為「天鵝之擁」的展覽,不只是對 Mazzy Star 音樂的致敬,也是在畫布中對於身體、情感與自由的 探索與放逐。

卓納畫廊的空間延伸至5樓,需經由一處狹窄的內 部樓梯通往下層,但該樓層並未設置通往主電梯的出 口,參觀後需再返回6樓,才能銜接大樓主體的垂直 動線。這樣的動線安排看似瑣碎,卻也在無形中拉長 了觀看的節奏,使觀眾重新感知畫廊空間。

當我們參觀完 H Queen’s 各樓層的展覽後,走樓梯 再次回到一樓,才發現出口並非我們最初進入的那個 入口。明顯感受到每一層樓在展覽形式與空間規劃上

的差異,無論是動線或觀展視角,都促成了觀者與空 間之間細膩而多變的互動關係,讓這棟垂直藝術建築 不僅僅是一個展示場域,更具備不同節奏與語彙的特 殊空間特性。

海外參訪計畫

於卓納畫廊參訪 Emma McIntyre個展「天鵝之擁」側拍

於WMA 參訪展覽「麥海珊:查無此人」側拍

當天的最後一個行程,我們來到H Queen’s附近的非營利藝術空間WMA。搭乘 電梯上樓後,展場需要按門鈴進入。「查無此人」以麥海珊的個人經歷為軸,透 過空間投影、不同時期的文字日記、報紙紀錄等,將「家」的意象以民族誌的概 念帶給觀眾。作品關注性別、精神健康與城市轉變,將個體經驗透過時間的累積, 一一呈現在觀眾面前。

第一天的參訪,從畫廊高樓到封閉空間,展覽語彙與觀看方式各異。節奏密集, 動線錯綜,也讓我們初步感受到香港藝術場域的多樣與層次。

海外參訪計畫 第二天早上我們在用完早餐後前往大館。大館與昨天 拜訪的H Queen’s以及WMA同樣位於中環區,沿途 或寬或窄的坡道與階梯巷弄,混合了英式風情的人行 步道以及高聳的現代建築物,街景的多元風格與步行 其中的體感令人印象很深。大館曾經是香港警察總部 及中區警署,原址連同前域多利監獄、前中央裁判司 署的建築群現為香港法定古蹟。園區內除了我們主要 的目的地賽馬會藝方,亦有古蹟歷史的常設展,賽馬 會立方下的洗衣場石階,則活化為半室外的複合式劇 場空間。

本次Alicja Kwade的作品遍及室內與室外。室外設 置的是她受大館當代美術館特別委約創作的〈等候 亭〉,原場址的場域特性亦是藝術家對話的對象。

賽馬會藝方下的洗衣場石階

Alicja Kwade於大館的公共藝術項目〈等候亭〉

海外參訪計畫 六座看似囚室的玻璃磚結構散佈在監獄操場, 既保留兩面觀看視線的穿透性,又將視野碎裂 化為格狀,暗喻現代生活中的無形監看與束 縛;巨大的石頭與實為金屬製成的偽塑膠椅, 則透過兩者之間的量體反差,呈現看似不可能 的平衡。而室內的「彼托邦」展覽則是本次參 訪我最喜歡的展覽之一,此為Kwade在香港 的第一個美術館個展,涵蓋這位波蘭裔藝術家 不同時期的九件作品。展覽極為巧妙地運用

了展廳的對稱性質,將鏡子的運用化為無形: 如果不是因為看到自己的鏡像,觀眾幾乎難以 辨認現在透過金屬柵欄看到的視野,究竟是鏡 像還是實際上對面的空間。並且,她也在並 非鏡像的對稱場域中,擺放了一些極為相似、 細看卻不相同的物件,觀者因此不斷擺盪在現 實與虛像兩端,在微小的差異中,反覆確認自 己所在與所視的空間。 於賽馬會藝方參訪Alicja

於Gagosian畫廊參訪Sarah Sze個展的側拍

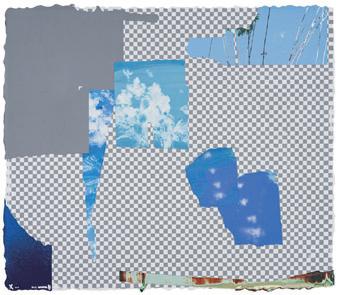

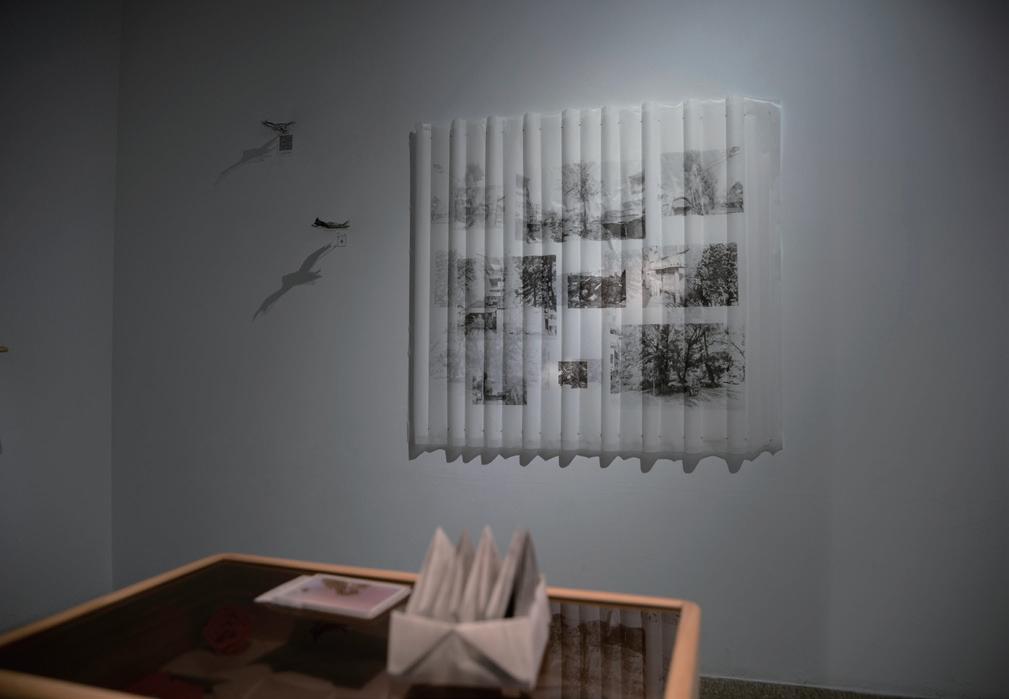

結束大館的參觀之後,我們下午的 第一站是Gagosian畫廊的Sarah Sze個展。在行前的研究時,我就 有注意到這位藝術家除了繪畫作品 之外,經常將對圖像的碎裂化使用 擴延至空間裝置中。這一檔展覽以 大尺幅的繪畫為主,並零星散落著 一些量體輕盈的吊掛裝置,以碎 裂的照片或手繪圖像組成。實際觀 看時,畫布上由顏料堆砌出的圖層 比我想像中厚,因此近看畫面時, 呈現出透過照片感受不出的混沌動 態,結合了影像經驗的繪畫轉譯與 照片的拼貼,呈現出當代景觀的數 位合成風景。

海外參訪計畫 蔡旻翰

離開Sarah Sze在Gagosain營造的 輕盈、數位合成與轉譯並存的當代 景觀後,我們一行人在川流不息的 香港藝術月人潮中來到了Hauser & Wirth,旋即又墜入由Louise Bourgeois構建的既暴力又溫柔、 震撼人心的視覺詩篇中。

此次「軟景」展覽相較於Sarah Sze所呈之視覺意象,在共同的懸 掛與壁掛的空間裝置語彙中,少了 一絲失重感,取而代之的是多了一 絲神秘與內斂。在整體空間中,配 合如同岩洞般越向內探索,便越是 幽深的光環境,呈現出她1960年 代至2010年離世前的精選作品, 圍繞巢穴、洞窟、開口、圓丘、乳 房、螺旋、蛇及水等意象構建五組 對話關係。這些圖像以抽象與具象 之間的擺盪,深刻呼應了藝術家終 其藝術生涯所探索的核心主題:生 育與成長、退隱與保護、脆弱與依 賴,以及時間的流逝。

於Hauser & Wirth參訪Louise Bourgeois的個展「軟景」側拍

透過Louise Bourgeois充滿靈性與隱喻的作 品中,幾何形式發揮的作用—在她看來,螺旋 允許雙向運動—向內代表放棄、撤退與對平靜 的需求,向外則象徵對生命的接受。我們得以 一窺她的內在境遇、精神世界,與外部世界相 互作用;感受她的壓抑與自我宣洩,隨一同在 混亂的情緒中強加秩序的歷程中,並肩前行。

爾後在觀照自身的軟景之時,在虛數空間中獲 得的一席的喘息。

在乘上的士,感受香港繁忙、高架錯綜,複雜卻又井然有序的街景後,我們來到了今日的最後一站— 作為巴塞爾藝術展三大展會之一的Art Basel Hong Kong(香港巴塞爾藝術展,以下以Basel簡 稱)。與往年相同,Basel 2025的選址依舊是位於灣仔的香港會議展覽中心。本屆Basel盛大空前, 雲集來自42個國家與地區的240間藝廊,普通觀眾須支付港幣400-730,約新臺幣1,600-2,900 元方能購票入場,展現香港做為亞洲藝術市場的核心的底氣。

2 4 3 1 Louise Bourgeois的作品〈Spider〉 Louise Bourgeois的作品〈Untitled〉 林天苗〈凸起的紋樣〉於Art Basel展出 Rirkrit Tiravanija〈untitled 2018 (asians must eat rice)〉於Art Basel展出 1 2 3 4

本屆Basel將展會分為六大展區:「藝聚空間」 聚焦於大型藝術創作;「藝廊薈萃」呈現頂尖 藝廊的精選作品;「亞洲視野」突顯亞洲當代 藝術的深度與多樣性;「藝術探新」關注新興 藝廊與新銳藝術家;「光映現場」探索藝術與 光影的交互可能;而「策展角落」則由策展 人主導,構築具實驗性與敘事性的展出場域, 呈現當代藝術的多重樣貌。

作為香港的亞洲鄰居,直線飛行時間約2小 時左右的臺灣,今年也有11家藝廊參與盛會; 包含耿畫廊、TKG+、尊彩藝術中心、亞洲藝 術中心、大未來林舍畫廊、亞紀畫廊、PTT SPACE、伊日藝術計劃、異雲書屋、安卓藝 術與索卡藝術,集體展現臺灣當代藝術的多元 風貌與文化活力。

值得一提的是,在國際藝術拍賣市場成長漸緩 的前提下,本次Basel仍有多筆高額交易,其 中包括前段所述之藝廊 Hauser & Wirth,

以350萬美元成交了Louise Bourgeois的青 銅雕塑。由於香港對藝術品進口免徵關稅的政 策,西方畫廊與拍賣行仍舊傾向以香港作為亞 洲的主要藝術交易樞紐。

海外參訪計畫

在本日的行程中,我們穿越了大館歷史與當代 交錯的共鳴,沉浸在Sarah Sze懸浮的微妙 張力與Louise Bourgeois的幽深洞穴,亦見 證了Art Basel Hong Kong作為全球藝廊樞 紐的頂級藝術供需市場,香港能成為藝術愛好 者的喜好之地實至名歸;更別說2021年開幕 的M+博物館,除了身為亞洲首間全球性當代 視覺文化博物館,更為亞洲地區的大型美術館 樹立了新標準。

蕭宇倢

活動第三天,我們前往位於西九文化區的 M+,其外觀是一巨大的深色長型立方體,外側 的幕牆則是LED屏幕,晚間投放的影像作品在 港邊的城市景色中顯得特別。走進建築內部, 中心挑高簍空及透光的設計讓周圍西九藝術公 園的綠意得以在室內流竄。縱使多達30幾間 展廳的空間規劃,透過上方、側面及建築物本

身多處開口的設計,自然光的參與使展間內處 處明亮通透。室內整體為沈穩的灰黑色系,充

斥清水混凝土、木質等建材,相較大型玻璃帷 幕及白盒子的空間,多了幾分樸拙與親和力。

從館內向外看,多處可見建築結構形成的幾何 造型,典雅細緻。

M+展覽類別涵蓋視覺藝術、設計、建築、動 態影像及香港視覺文化,在融合豐富的藝術形 式下策展,該單位如何挑選展品及動線規劃讓 我印象深刻。「山鳴水應」使用錄像、繪畫、 裝置等多元視角展現藝術家對於山水(東方美 學)的概念。展間內動態與靜態展品相互穿插, 在體驗上,感官得以憑藉相異展品在視覺、聽 覺上的強弱變化,身體便自然跟隨著策展動線 的引領觀展。參訪期間正逢「香港賽馬會呈獻

海外參訪計畫

系列:畢卡索

與亞洲對話」的展出,展品包含亞洲當代藝術家之作, 呈現當今文化與經典的互動。展館內的多數展出設有互動性作品及兒童推 廣活動,民眾停留的時間增加、腳步慢了,五感也獲得空間舒展開。在展 品陳列上也可以觀察到許多細膩的安排:以展櫃的高低平衡尺寸、形狀不 一的展品;色彩、質地相異的作品,組成不同的群組仍在視覺上穩定、 協調。從建築本身、展品規劃到館內人員與觀眾的互動,皆提供了愉快的 參觀體驗。

四天的旅程從商業畫廊、展會、美 術館到實驗空間等等,大量的展演 空間各自專注於不同的議題,並扶 持著各處的創作者群體。在一社群 中(不僅藝文活動上),在各領域、 各面向的諸多文化皆能被保留並共 存著,是難能可貴的自由及對多元 的尊重。

縱使只經驗了光鮮亮麗的香港,仍 於其中獲得了特別的生命體驗;也 在與他人的每一次交談中,汲取來 自不同文化、觀念下的元素,從中 拓寬看待事物、思考創作的路徑。

於M+ 參訪展覽「造物記」側拍

於M+ 參訪展覽「畢卡索 與亞洲對話」互動區域側拍

於M+ 參訪展覽「希克藏品:別傳」側拍,作品:王度〈紙上談兵〉

於M+ 參訪展覽「森村泰昌與辛蒂 · 雪曼:變裝化身」側拍

陳肇彤

參訪的最後一天,我們來到黃竹坑——這個近 年崛起的新興藝術區。相較於中環等傳統畫 廊聚集地,這裡因空間與租金上的優勢,吸 引越來越多畫廊進駐,逐漸形成藝術聚落。

較大的空間不僅提升策展的靈活性與實驗性,

也更適合非主流及大型裝置作品的展示。抵達 這裡時,立刻感受到街區空間的開闊與建築語 彙的多樣,搭乘昇降梯穿梭其中,彷彿進入不 同的平行時空。

PODIUM Gallery 成立於2023年,致力於支 持新興與中生代藝術家。空間設計以綠白磨 石子地為基底,搭配白牆、不鏽鋼沖孔板與 磚造臺座,強烈對比中呈現出在地而實驗性 的空間語彙。當期展覽「餘震」匯聚伊凡娜· 帕斯奇、郭思涵、伊塔·與田、李睿仁與阮心

藍五位藝術家,探索毀滅與重建之間的界限, 並試圖以展覽來提問:「我們可以如何深入創 傷的核心,創造出擺脫習性的新軌跡?」

Axel Vervoordt Gallery 正展出索菲亞 · 皮 奇的個展「柬埔寨金屬」。他過去以竹子做為 主要創作媒材,這次則轉向收集日常廢棄的鋁 鍋與鋼材,透過壓鑄與鍛造,創造出新的質 地與形式。過往他將竹子細剖成條狀後編織 成型的思考邏輯,跟他將鍋具壓扁後的形狀, 並透過鉚釘銜接成畫面,在方法上有著相同的 思考邏輯,意象則從自然與歷史轉向城市景觀 與其記憶。

Sopheap Pich的作品《蒼鷺》,作品上方還留有鍋具手把壓製後的造型 1 2 3 1 3 2

PODIUM Gallery空間內部是以磨石子地面、白牆與不鏽鋼沖孔牆所組成 阮心藍的作品《渴愛》

Blindspot Gallery 作為黃竹坑藝術區的先鋒,長年致力於推廣亞洲藝術家,促進在地與國際的 對話。當期展出陳維「沉默的呼吸」與單慧乾「我們的時光」。陳維以靜態攝影構築出彷彿電 影片段般的時間切片,與空間中LED點狀燈箱的動態光影對話,產生出靜謐卻游離的孤獨感。

拿著手機拍攝的我停了一下,是不是在螢幕上所看到的才是現況,而當下不是。單慧乾的作品 以兩面對向螢幕呈現錄影棚與觀眾的互動現場,讓人陷入被觀看與觀看他人之間的角色錯置。

而他以卸妝拓印的肖像中,角色被抽離,似乎靈魂也一併被封存在紙上。

海外參訪計畫 我們走著臺階、搭著電梯上下,藝 廊有在商辦大樓的、也有在工業大 廈的,有明亮舒適的、也有五彩繽 紛的。最後搭著雙層巴士搖搖晃晃 地來到在港邊的 Empty Gallery, 其內部空間極度黑暗到要站著五秒 讓眼睛適應,也只有作品周遭有微 弱的光線。最後緩慢走出空間時漸 漸增強的光線與海的鹹味,突然有 些感傷,或許旅途/觀展的結束是 一段故事/論述的完結,但卻也是 這段時光帶你走向未來的起點。

2 4 3 1

陳維〈故障都市〉以LED燈箱在空間組構出動態 的靜謐空間 單慧乾「我們的時光」觀眾觀看時被夾在兩個影像

間,不管看哪邊都會覺得背後有視線在注視著你

陳維〈路邊石〉,作品上的光影與空間斑駁的牆面 產生強烈的對映

Empty Gallery 空間正展出 Richard Hawkins 個 展,其內部空間昏暗、動線狹窄,彷彿是走在螞蟻 洞裡的感覺 1 2 3 4

2025 金車藝文書寫工作坊

文字是理解的橋: 為生活書寫貼近人心的評論 資料提供/金車文藝中心 文字編輯/李思廷

我們習慣在美術館裡低聲細語,仰望主視覺 牆上一行行艱澀難解的學術論點,彷彿看懂 一件作品,非得先學會另一種語言。但藝術, 本就不難懂。它應來自日常,來自生活中你我 那些說不清、卻很深刻的感受。

而我們在嘗試認識一件藝術作品,往往是從一 段精煉的文字、一則展覽引言、一行牆上的說 明,甚至是一篇觀眾評論。文字,是我們理解 藝術的第一座橋。沒有這座橋,再壯闊的創作 也可能與人失之交臂。這是被經驗反覆證明的 真理。

金車文藝中心長期致力於臺灣當代藝術生態 的扶植,今年首次跨足藝術評論領域,推出

《藝文書寫工作坊》。此次邀請業界專業講師 設計課綱、辦理公開講座分享實務經驗,把藝 文書寫的方法論帶入公共現場。並透過公開徵 件,聚集來自學界與社會各界的年輕書寫者。

不論與藝術的距離有多遠,他們都擁有各自的 觀看角度與語言組織能力 不求辭藻華麗, 不依附權威語彙,而是努力貼近作品、貼近創 作者,也貼近自己。

我們期待在當代開創一種新的書寫態度與價 值 讓藝術不必被剝繭得太明白,卻能真實 地融入大眾的生活。我們也深信,藝術持續被 書寫的未來,取決於個人觀點能否被「看見」 與「相信」,那才是最誠懇的連結力量。

( 書寫者 × 創作者 ) 學員成果 01

抵達記憶、想像與現實的縫隙: 許芯慈的創作感知路徑 撰文/林映穎 資料提供/許芯慈

金車藝文書寫工作坊

兩座巨大如蒙古包的紙箱填滿了展間的垂直高度,交錯面對面 之下,形成中間一條狹窄的間隙。觀者身處其間,頓顯渺小, 視線亦無法完整地裝下它;然而紙箱內卻是「空無一物」,與 頂天立地的量體形成對比。這份張力也延續到作品命名為《禮 物》:投注的準備心力以及承載的珍貴心意不斷積累,卻對應 著內部的空曠,構成一種錯置的重量感。而這份輕且重的禮物, 仍被貨物束帶緊扣於最底下的木棧板 尚未完全抵達。

fig. 01

許芯慈的創作時常探索「抵達」的路徑:不論是《禮物》以積累之重填滿紙箱之空、《想 像的居所》裡身體習慣與新環境連結的重建觀察,或是《Lost House》述說阿嬤以回憶 重塑童年家屋,之於芯慈則是得開著一小時的車,回到阿嬤長大的土地來據此建構,這 些作品皆觸及因時間層疊與空間轉換所形成的懸置地帶。在那裡,空間記憶與身體感知 浮動其中,她試圖藉創作接近,繪製出那裡的地圖與路線索引。

在前往荷蘭深造後,建構路徑的過程也與許芯慈的遷徙經驗更緊密地交織。對她而言, 遷移經驗總伴隨著一種無法完全進入新環境的隔閡,因此她試圖將舊有空間的感知、 記憶與情感,通通「打包」帶走。2023年的個展「打包的方式」,即以在荷蘭時書寫的 《五種打包的方式》,作為展覽的敘事文本:能否將身體對某地的感受完整收入體內,

並在下一段旅程中,重新提取和開展?這是一個時間、空間與自身的整併過程,為理想 遠方鋪出一條感知的道路;比起如物件收納的行為,「打包的方式」更像是一種浪漫的 自我許諾。

回到金車文藝中心「自我的版圖」展覽中,芯慈分享《禮物》其實也象徵遷移的打包與 開箱定位,是一種對於未來理想生活的寄託。她接著繼續說明,作品的創作靈感來自家 裡的外籍看護,他們現階段以勞力所賺取的金錢和物資,實際上都是回饋給家鄉的家人, 或是積存給未來的自己。在此,原先試圖在懸置地帶梳理出的打包方法,也延伸出一條 我反而是在不停創作的過程中,嘗試去觸及到那個沒有辦法測量,或是沒有辦法 實際建造出來的一個理想的地方……我常常有一部分的作品,其實是想要去找尋 接近那個理想地方的方法。

金車藝文書寫工作坊

02, 03

fig.

fig. 04

勞動與自我形構之間的途徑。除了 以作品外觀和體感來回應物質與抽 象之間的重量對比,現地創作中的 層層嘗試及組裝,也呼應了長時間 與密集勞動的投入。從《禮物》回

望自我,那份「尚未完全抵達」的 狀態,不只是對未來的寄望,也是 正在行進中的自我輪廓 在遷 移、勞動、記憶與想像之間,反覆 調整與形塑。

在《五種打包的方式》裡:「那個 地方存在於記憶、想像與現實碰撞

的縫隙之間,一個精神寓所。它是 未知的、不存在於過去與未來之中, 那是一個只存在於半夢半醒之間的 場所。」從空間及身體之間的感知 過渡,到藉由勞動生產描繪自我形 貌,許芯慈在精神性的中間地帶, 摸索著如何安放經驗與情感的重 量,並形成一種自我對話,持續建 構通往理想遠方的路徑。她的創作 是一種帶著身體記憶與未竟之地共 存的方式,一種關於「打包」與「抵 達」的持續實踐。

作品《禮物》。攝影:林映穎 「打包的方式」展覽實景。藝術家許芯慈提供。

《五種打包的方式》擷取頁面,封面、頁3。藝術家許芯慈提供。 fig. 01 fig. 02, 03 fig. 04

穿梭城市縫隙的人 林恩崙於公共空間的「過渡」思考

撰文、攝影/施子涵

我們每天都在街道上行走,然而, 曾幾何時,我們真正「看見」這座 城市?

日常生活中,那些看似尋常的鐵管、 車檔、導盲磚,其實正默默編織著 我們的行動軌跡。在林恩崙個展中, 這座被打造成「公園」的展場,不 僅是雕塑或繪畫的集合,更像是一 場對「城市治理」的靜默拆解,藉

由調度幾何圖形與流動的線條,再 現藝術家獨特的街頭視野 不銹 鋼彎管縱橫交錯、攀附牆面;孩子 攀爬的遊具,好似禁錮之網從地面 不斷向上擴張;紅線、黃線與「禁 止停車」的字樣,在無形間規訓著 著行動的疆界 林恩崙試圖捕捉 的,並非物件本身的功能,而是物 件在公共空間裡「中介與過渡」的 狀態。其中,耐人尋味的是,儘管

金車藝文書寫工作坊

fig. 01

整體作品採用的大多是冷靜的材質、簡潔的結構,彷彿刻意 與觀者保持著「不介入」的心理距離;然而,正是如此,不 夾帶過多情緒性渲染的基調,反而使觀者對於空間、權力的 反思與辯證,在無聲當中越發清晰。

林恩崙,1991年生,2020年畢業於臺北藝術大學美術系碩 士班。主要以空間裝置、雕塑、版畫為創作媒材,近年聚焦 於公共空間樣貌與權力關係的探問。2025年4月15日至6 月1日,林恩崙於金車文藝中心承德館1F舉辦的個展《Kick the Can to the Playground》,不僅延續先前對城市治理的 觀察脈絡,對恩崙而言,更是一次藉由回看、挑選、處理過 往作品所進行的自我分析。

權力如何塑造我們的行走路徑?

踩著滑板,穿梭於城市之間。恩崙其實並不像外界想像中那 般將街頭視為歸屬,他說自己真正喜歡的,是滑板時那種得 以「真實面對自己」的純粹情感。也許正因為這樣貼近身體 經驗的日常練習,使他對街道與公共空間中的「過渡狀態」

格外敏銳,並試圖以藝術的手法凝結、反思並呈現這些瞬間。

例如:在〈Kick the Can to the Playground-Light〉,他

fig. 03

金車藝文書寫工作坊

fig. 04

取材自圓形路燈的現成物,以3D列印結合 孩童攀爬鐵架與矮柱路燈,揉合出一座模 糊又熟悉的「公園」印象,當孩子愉快地

穿梭於鋼鐵網架之間,那些看似守護安全 的結構,從遠處望去,會不會反而成為一 種束縛與禁錮?在〈Trap-2〉與〈Trap-3〉

所展現的公共空間一隅,為了呈現過渡特 質,林恩崙更刻意保留了創作時使用墨斗、 鉛筆勾勒的線條痕跡,將創作過程的「時 間性」層層疊加於平面畫布之上,凸顯空 間的中介性與未完成感。

揉合多樣的媒材與創作語彙,讓作品在「藝 術美感」與「功能性」的頻譜間不停擺盪, 恩崙表示,他試圖將公共空間還原為「模 型」的本質,使人們在觀看時,不只能直

fig. 05

覺地享受形式的美感,也能若有似 無地從中瞥見設計藍圖、公共治理

的殘影。林恩崙以中性冷靜的造型 簡潔地點出議題,指出馬路如虎口 的現狀、城市治理的中介交雜、鐵

欄杆對於身體的規訓,接著往後退 一步,將一切詮釋的空間交還給觀 者——究竟,見到欄杆身體就會自

動閃避,這會不會是一種權力的展 現;如今,我們在馬路上所走的每 一步,究竟是被精密設計的軌跡?

還是因為設計的缺席,才讓「行人 地獄」成為城市最赤裸的樣貌?

當城市平權不再是答案, 而是「觀看的方式」

懷抱著城市平權的關懷,林恩崙試 圖透過視覺藝術提問、反思,甚至 設置一座象徵性的「告解祭壇」, 將觀看的瞬間,轉化為重新思考空 間與權力關係的契機。在這些作品 中,他並不急於描繪一個理想的城 市樣貌,而是持續開啟更多元的想 像路徑,邀請觀者思考:在這座忙 碌而被規訓的街頭,我們究竟還能 如何行走、如何生活?

林恩崙個展《Kick the Can to the Playground》 藝術家林恩崙

〈快樂崇拜〉(局部),三頻錄像裝置、壓克力、LED燈,66.8 x 42 x 11 cm,2022 fig. 01 fig. 02 fig. 03 fig. 04 fig. 05

〈Trap-3〉,畫布壓克力,162 x 130 cm,2025 〈Trap-2〉,畫布壓克力,60.5 x 50 cm,2018

無關形似,臺灣寫實藝術的再探與展望: 專訪「凝視他方的旋轉小路 關於寫實」 策展人黃亞紀

撰文/柯曉如

資料提供/亞紀畫廊

「凝視他方的旋轉小路—關於寫 實」作為亞紀畫廊與金車文藝中心 首次合作的展覽,也是金車少數打 破競賽展覽或是紀念回顧的群展, 在近年來金車著重於推出新銳藝術 家個展的型態中,更顯得獨樹一幟。

展覽以「寫實」為題,集結8位不 同世代的臺灣藝術家,而詩意的中 文展題背後,英文題名 “Gazing at the Twisting Paths Beyond: Taiwan Realism from 1960's” 則已透露其清 晰的史觀傾向,策展人黃亞紀也明 確的提到:「這是關於我們現在怎 麼回去看臺灣的歷史,以及接下來 的藝術家,他們能怎樣地對話?」 然而此種奠基學術底蘊的策展,卻

金車藝文書寫工作坊

充滿輕盈舒朗的氛圍,與學術策展 常見的嚴肅調性不同,而亞紀自己 也談到,是一檔帶有「親密感」的 展覽。

「寫實」作為對世界理解的距離 儘管展覽是對臺灣藝術史探索的闢 徑,但並不著重於風格流派的探討, 其主題「寫實」亦非著重於形似與 擬真。綜覽作品,不同藝術家的作 品相互穿插,在具象之外總暗藏著 超越再現世界的疏離;而在看似抽 象的語彙裡,卻又流露著難以迴避 的熟悉與親密。談到展覽的初衷, 亞紀的看法相當的簡單 便是不 同時代的人如何學習「看」?以及 對「看」的各種方式。

「『寫實』本身也是一種閱讀,」

亞紀說到。在展覽的開頭,她便率 先提示著觀眾「寫實」背後更深層 也更核心的面向。「如展覽開頭廖 震平的作品 common people ,雖然 它是關乎音樂,但是它也包括了藝 術家如何閱讀他的 CD的封面、如 何閱讀這個一整個場景。」

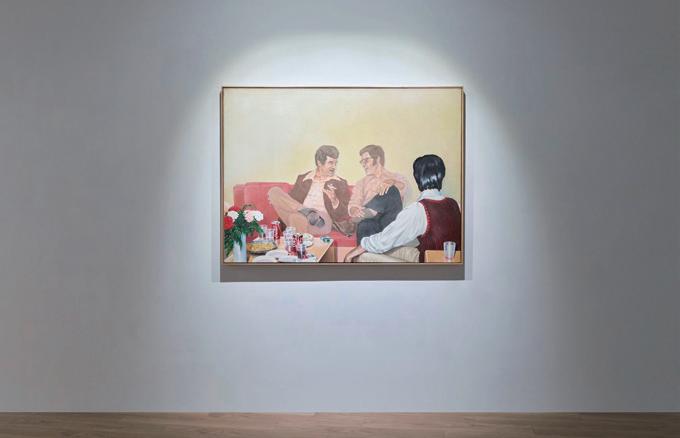

而另一件陳昭宏的作品 Talking in the Living Room ,則是以人物姿態 與角度的安排,顯示了其作為一位 旅美臺灣藝術家,在異鄉環境遇到 的各種「距離」。「這其實也跟我 們對於『寫實』各種不同的見解的 距離是很有關係,這也是我想開宗 明義先講的事情。」

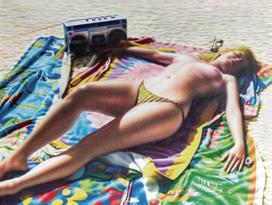

「距離」作為一個重要的索引,在 展覽中亞紀很強調作品之間對話的 節奏,吳逸寒與陳昭宏的作品,便 成為展覽中最鮮明的對照。「我企 圖透過展覽的布局製造很多對話, 把陳昭宏這幅強調女性身體的作品 《海灘116》,與吳逸寒用女性主 義觀點來講的女體,這個是很衝突 的對話,這也是現場想要去製造出 來的。」

數位時代虛擬網絡的另類「現實」

廖震平、陳昭宏,乃至吳逸寒的作 品,都在具象繪畫的基礎上,擴延 了觀看現實世界的視點;但「寫實」

終究難以跳脫具象侷限嗎?對此, 亞紀並不著重於狹義的具象抽象與 否,李秉敖的作品被納入,便是最 好的例子。數位影像的視覺感,是 他作品最鮮明的特色;顏料的堆疊、 色塊的拼貼,以及被分割的圖像, 乍看之下更讓人聯想至抽象的表現 脈絡。但亞紀並不將其置於同時於 畫廊展出的另一檔於畫「抽象展」1。

「李秉敖的繪畫對我來講其實是蠻具象,相 對於抽象繪畫形而上的概念,他落實在材料 的『物質』本身,是比較偏向寫實的脈絡; 作品一方面代表了數位時代裡面人們怎麼去 接觸影像,同時也是人們怎麼去面對虛擬世 界裡面的『物件』,這個角度本身是寫實的, 因為它是落在一個『對象』上面。」

「儘管在『抽象展』中,如陳德旺等人的作 品,也是從具象演變而來,但他們延伸到最後 『物件』都不是重點;在秉敖的作品裡面,『物 件』則是一個不管是物理性或是觀念性上都很 重要的重點,這個是兩邊不太一樣的地方。」

創作的核心觀念,是亞紀在策展選件上的重要 依歸。資訊與網路虛擬社群的發展,使現今社 會與過去的世界有很大的不同,也因此對亞 紀而言,年輕的藝術家所理解、對話的對象,

早已不限於可觸可感的身邊景物,「現實」由 實體蔓延至虛擬,這也不難理解為何會將李秉 敖、甚至黃海恩等回應影像、乃至運用多媒 體、電腦程式等技術的作品納入。

臺灣「寫實」藝術的處境及視差

在強調多元表現的當代藝術領域中,「寫實」 此種看似單純且樸實的表現形式,顯得有些格 格不入。儘管在全世界寫實主義仍不斷流行, 但在臺灣卻是相對小眾,尤其在學院推崇表現 性的情境之下,堅持「寫實」的藝術家則須更 為強烈的透過作品替自己發聲。

金車藝文書寫工作坊

1 於亞紀畫廊同檔期展出「另一片天空 的異國雲彩—關於抽象」,與金車文 藝中心展出的「凝視他方的旋轉小路— 關於寫實」相互對應。

fig. 05

fig. 06 (書 寫 者 × 創作者 )學 員 成 果 03

「我個人覺得李吉祥、吳逸寒跟廖震平,他們的內容確實相對於西方世界是蠻獨 特的。」李吉祥以近似相機鏡頭的視角,表現一處場景;吳逸寒則以半虛構的寫 實肖像指涉當代女性處境的危機。「相較之下,近年的西方『寫實』落在繪畫與 物件人物流露出的關係與故事。」

fig. 08

fig. 01 fig. 02 fig. 03 fig. 04 fig. 05 fig. 06 fig. 07 fig. 08

為何會有這樣的差異?亞紀提到這與臺灣藝術史/藝 術領域長期生態發展息息相關。「寫實」僅等同於形 式上的「畫得像」,似乎是本地觀眾對寫實主義的固 定見解。「這讓這些(寫實)藝術家感覺到他們是某 種程度都被誤讀,以至於必須要通過另外一層的方式 去讓別人理解說,這一切其實來講對他們來講並不是 『像』與『不像』這麼表面的事情。」

後設的創作思路、若有似無的抵抗姿態,成為臺灣寫 實藝術家顯著的特質。殖民文化帶來斷裂與遲滯的藝 術史觀,使得在當代藝術浪潮下,「寫實」被沖刷至 相對邊緣的地帶。然而「寫實」的被低估與誤讀,卻 也催生比西方藝術生態更深刻的創作省思,這或許便 是「寫實」藝術在臺灣的韌性。

廖震平,common people,2022,畫布油彩,55 x 45.5 cm

陳昭宏,Talking in the Living Room,1972,畫布油彩,101.6 x 137.2 cm 陳昭宏,《海灘116》,1989 畫布油彩,137 x 183 cm

吳逸寒,《我們日用的飲食今日賜給我們》,2020,畫布油彩,32 x 40 cm 李秉敖,《複製天空》,2024,畫布壓克力,53 x 45.5 cm

陳德旺,《裸女與浴盆》,1980,畫布油彩,61 x 45.5 cm 黃海恩,《Sume29面》,2025,複合媒材 李吉祥,《簡單的帶著》,2025,畫布油彩,116.5 x 91 cm

fig. 07

游智涵 像素之間的緩慢修煉

撰文、攝影/張瑜真

用回望過去的方式談未來, 去回應我這個時代的樣子。

游智涵

2025年5月,藝術家游智涵於金車 文藝中心承德館舉辦個展《精神時 光屋》。展覽從1990年代電子遊 戲的記憶出發,透過繪畫回應數位 影像時代的節奏變遷。面對高速、 高解析成為常態的今日世界,游智 涵選擇以「慢」對抗「快」、以「手 感」回應「無痕」,她笑稱:「我 沒玩Switch,還停留在 Game Boy 的年代」,對她而言,懷舊不僅是 回顧,也是一種對數位變遷的深層 觀察與反思。

從童年遊戲中 培養對平面視覺的感知

「我從小就很愛打電動,尤其是 Game Boy 那種掌上型遊戲。對我

金車藝文書寫工作坊

來說,那種數位圖像的介面其實跟 繪畫很像——它們都是平的,都是 『平面上的視覺』」。回憶起童年, 游智涵很自然地將數位影像與繪畫 連結在一起, 從國中時期一路學 畫,繪畫是她一直很喜歡做的事, 「一路都是讀美術的,也沒有想過 要放棄」。談起自己的創作歷程, 游智涵語氣輕鬆,卻蘊藏著對創作 堅定的熱情。

成長於數位科技迅速演變的時代, 她對那些顆粒感十足、容易卡頓的 早期螢幕畫面特別有感,這些從小 累積的經驗,成為了她日後創作的 重要基礎。

在遊戲記憶中尋找 繪畫中的像素與身體感

身為數位時代的一份子,游智涵並 未與科技割裂,而是以「科技鄉愁」 (Technostalgia)作為切入角度, 反向操作當代影像語言。 她說: 「現在的影像追求即時、光滑、無 痕,我想做的是保留慢速、粗糙與 手感」。

展覽中《Snake》系列,取材自1990年代 Nokia 手機的經典遊戲〈貪 吃蛇〉,結合任天堂 Game Boy 的畫面記憶,以高彩度色塊構成畫 面底層,讓觀者在過去的單色影像與現今的全彩影像之間游移,勾勒 出科技演進與時間軸上的變化。另一組《Punch Out》系列作品的靈 感則來自任天堂1987年經典拳擊遊戲《Punch-Out!!》,對戰時玩 家身體會投入在遊戲中隨著角色同步扭動。游智涵將這種身體感知延 伸到畫布設計,透過斜切、梯形等不規則畫布,讓觀眾在觀看作品時 也能產生微妙的身體參與感。

從課堂到展場的持續修煉

此次展覽不僅是游智涵創作成果的展現,更是她從學生階段邁向專業 創作者的重要階段。「以前只要處理畫布本身,但展覽還需要思考 展場佈局、光線、觀展動線……這讓我重新整理了對作品觀看的想 法。」,她特意遮蔽金車展場的大面窗戶,使展場空間更具密閉感與

fig. 01

fig. 02

沉浸性,並呼應了「精神時光屋」 作為創作隱喻的設定——源自日本 漫畫《七龍珠》中放慢的訓練密室, 她形容「在這裡,就像小時候窩在 房間打電動一樣」,自己在這個空 間中持續與作品對話,「我畫一張 作品,它會給我回饋,我再根據它 畫下一張。」這些的過程深化了她 對繪畫與數位關係的思考。

談到創作理念,游智涵提到在AI、 5G、CHATGPT 蓬勃發展的時代,

「很多人在談未來,我反而想從過 去出發」,她引用研究所老師提出 的「年輕古董」概念,就像 iPhone 一樣,當新機型出現,前一代產品 幾乎在問世當下即被列為「過時」。

金車藝文書寫工作坊

這讓她不將創作視為復古或單純懷 舊,而是一種時間感的實驗,並且

fig. 03

將這個概念套用到繪畫創作裡:「如

果現在大家都在講科技的快,我就 想試試科技剛『萌芽』的時候」, 她的作品藉由早期遊戲畫面的卡

頓、延遲、顆粒感和黑色邊框,試 圖拉開時間軸,從過去觀看現在, 反推未來可能的模樣。

「也許20年後,我們會以今天的 AI 時代為題創作懷舊作品,那也是 一種時間的美感。」她這麼說道。

在像素堆疊中, 找回觀看與記憶的溫度 在這個講求即時、高畫質與快速回 饋的世界裡,游智涵的《精神時光 屋》像是一種溫柔的抵抗,她透過 繪畫提醒我們:或許我們所懷念

fig. 01-04 fig. 05

fig. 04

的,從來不只是那臺 Game Boy 或 Nokia,而是螢幕背後乘載的視覺 經驗與身體感知。她層層堆疊的像 素與筆觸,既是對影像語言的再思, 也構築出一段屬於這個世代的「精 神時光屋」。

游智涵 創作個展《精神時光屋》於KCCA臺北承德館

藝術家游智涵於KCCA臺北承德館

fig. 05

撰文/蔡青樺

資料提供/張亞蓁

「彼謂之,市井俗景、形拙貌奇,彩獸橫陳、斜眼咧嘴;凡為 目所不屑者,卻藏人間真趣——此境,何嘗非樂園也?」

說到臺灣的醜怪景點、大型詭異雕塑,趣味十足的分佈在這座 亞熱帶小島,這些雕塑常以僵硬的姿態披著掉漆的彩色漆面, 遊走在醜怪美學之中,生長出怪與異的美感。五年千歲公園、 苗栗的秋茂園、臺南麻豆代天府,都是臺灣B級景點的代表, 但卻鮮少有人發覺他們的魔魅。

金車藝文書寫工作坊

這類型臺灣味十足的園景,彷彿真實的迷因一般存在於鄉鎮角 落。為何這些怪誕造景令人著迷?我想可以從張亞蓁的「異」 樂園中獲得一些回應。

藝術家張亞蓁所描繪的臺式園林,接壤的是中國水墨、膠彩繪 畫的傳統主題 園林造景。過往我們對中國園林、山水繪畫 的理解,大多是因對生活的詩情畫意、或隱逸的精神追求而繪; 然而張亞蓁筆下的園林,卻深受臺灣B級樂園圖像的影響 粗製的中式園林、整建中的建築、奇形怪狀的雕塑等。複合式 的圖像與景觀,生動的交錯在繪畫的遊走體驗中,且這些現代 視覺符號的引用,也讓這系列的畫作,引出她與臺灣B級樂園 的視覺對話。

fig. 01

張亞蓁的樂園何以為「異景」

與桃花源境相比,張亞蓁打造的是 更加寫實的「異」樂園。我們無法 去質疑仙境的真實存在,但可以肯 定的是,那樣的仙境絕對難以在現 實生活中實現。我們的樂園只能是 人造的,而人造樂園也永遠逃離不 了現實的種種問題。對藝術家來說, 她的創作始終與「造」景有關,而 這些景觀承載著的是人所「造」出 的精神投射與寄託。

從〈遊園〉來看,鐵皮、霓虹燈、 漏窗、石階,複合式的符號讓這場 景亦古又亦今,回應臺灣各式文化 景觀並存的日常。再談到繪畫中若 隱若現的主旨,畫面中右下角的人 物或躺或坐於餐墊上談笑,時間仿 若靜止一般悠然自得;上方則有一

位導覽員領著一群人在園區閒逛。

不論是野餐的人、還是那些閒逛者, 無不投射出現代人在庸碌的生活 中,對生活享樂的期盼。

空間上,張亞蓁選用鐵皮建材入 畫,我想這絕非桃花源會有物件, 但正是因為這樣的符號選擇,點出 了一個閱讀張亞蓁繪畫的重要觀看 途徑 張亞蓁的「異」樂園所代 表的不僅是與傳統樂園的異質性差 異,也暗暗指出她所描繪的樂園, 或許不再是理想的彼岸,而是 雜揉樂園/社會現實的怪與異。

這樣的繪畫傳達出的是一種B級 現實且趣味橫生的「俗趣」,乍看 之下與水墨繪畫系統長年所追求 的「雅趣」背道而馳,卻也在畫面 中構築出當代社會的寫實圖像,

fig. 02

同時召喚出現代人對生活的追求與 想像。使我不禁遙想,她所打造的 樂園,彷彿是獻給在當代社會中勤 懇人們的精神替代補償;它存在於 城市景觀與樂園景觀的交界處,夢 亦似幻地闡述此境既是樂園也既是 人間。

視覺戲劇:膠彩中的景觀拼貼

張亞蓁的繪畫不僅是對B級景的樂 園式描繪,空間中的「點景」亦有 話要說。點景在水墨繪畫的脈絡中, 是作為妝點之用,而不可太工細、 也不可無存在感;但張亞蓁卻打開 了另一層次的表現 賦予「點景」 濃厚的戲劇性。這些人物點景在畫 面中是重要的遊園體驗者,他們有 時是穿越時空的古人,有時是現代 的社區閒人、是和尚、又或是慶典 角色,種種人物並置在一幅畫中, 彷彿昭告著這些人造景象也皆因人 心而混亂。

說到點景,〈人造樂園之三〉左下 方描繪著一位在樂園中帶小孩的惆 悵父親,與之相對的上方,穿著羽 絨衣的船伕,領著兩船和尚如劉姥 姥逛大觀園一般地徜徉於樂園中, 此等複雜的奇觀,恰如其分地回應 了B級樂園的複雜與荒謬。其闡 述的不僅是可以走入的空間體驗, 更是從臺灣的現實性中擷取其中奧 妙,並在繪畫中化成人生如戲夢般 的社會場景。

fig. 03

fig. 04

fig. 05

張亞蓁透過臺式樂園中的圖像進行異景轉譯,而視覺圖像的互動又建立在玩樂與 批判、詩意與笑意之間。藉由如創造如神話一般的假樂園,作為社會現實與個人 心景的中介平臺,像遙遠的第三者一般視讀人間。

B級場景的異托邦(Heterotopia)

若將這些形拙貌奇的B級樂園,以主流審美進行衡量,其怪與異或許不足為人道 也,但又正是因為這些景觀雖邊緣卻真實,反而承載了超越社會秩序的精神空間。

樂園,未必要如此理想而超越,也可以如張亞蓁的繪畫一般,時而荒唐卻具有人 性,記載著庶民的怪誕與野趣,反而得以獲得鬆綁及自由;既然它饒富趣味地承 載種種社會現實,又何嘗不是人間的救贖之地呢?

〈嬉戲〉,水墨、水干,34 x 48 cm,2023。 fig. 01 fig. 02 fig. 03 fig. 04 fig. 05 fig. 06 fig. 06

苗栗秋茂園,攝影:蔡青樺。

〈嬉遊〉,水墨、水干、礦物顏料、金箔,90 x 115 cm,2023。

〈遊園〉,壯紙、墨、水干顏料、礦物顏料、雲母金,102 x 136 cm,2024。

〈遊園〉局部

〈人造樂園之三〉,褚皮紙、墨、水干顏料、胡粉、礦物顏料,163 x 136 cm,2023。

資料提供/金車文藝中心 文字編輯/李思廷

Art Writing Workshop 2025 金車藝文書寫工作坊

這不只是一場傳授寫作技法的工作坊,而是以觀點為起點,試圖把「藝術評論」從象牙 塔拉回現實生活的實驗。金車文藝中心此次邀請到 5 位業界資深的藝評人與社群編輯 —— 張韻婷、陳韋鑑、陳寬育、陳 晞、郭怡汝 帶領 10 位來自不同背景的年輕書寫 者,走入展覽現場、走進實務工作、也走進自己的語言深處。

從一開始,我們就已不再過問「什麼是藝術評論」,而是問:「你為什麼而寫?」

我們將書寫工作坊拆成五條平行路徑

每位講師依自身專業領域(媒體、策展、當代 藝術、展演實務與寫作教學)設計出最符合學員現階段需求的內容。沒有標準答案,只 有不斷叩問的現場。這是本計劃最可貴的地方:不追求統一與既定格式的書寫方法,而 是鼓勵每位學員探索自己的語言肌理。

教學現場與實作:

5 位講師× 10 位學員× 20 小時的密集訓練

工作坊實務橫跨三個月密集展 開,地點涵蓋金車文藝中心、 台北當代藝術館、關渡美術館、 臺藝大有章藝術博物館等其他 商業畫廊空間,還有彼此的書 桌與生活。每一堂課幾乎從「展 覽現場」出發,不紙上談兵, 而是直面創作、作品與展覽的 「此時此地」。

金車藝文書寫工作坊

五場公開講座現場紀實:何謂評論的姿態?

( 張韻婷:理論與書寫觀念建構 )

線上藝文平臺「藝術圈圈」總編輯、同時現任教於藝術學 院的藝評人張韻婷,將多年在學院的教學經驗濃縮成精 華,從藝術評論的發展脈絡到當代實踐的多元樣貌,為 大家進行解析,並且針對書寫時容易陷入的誤區做提點。

講座不僅為聽眾提供理論視角,更結合個人經驗,讓大家 對藝評人的角色與任務有更清晰的認識。

金車藝文書寫工作坊

02 ( 陳韋鑑:素人藝術創作與實踐 )

資深藝評人、「胖老師繪畫攝影教室」負責人陳韋鑑,在講座中為 大家梳理藝術評論的背景與在當代藝術中的角色,並強調:「藝評 人不只是解讀作品的旁觀者,也是一位創作者。」並提醒書寫者在 寫作時應避免過度依賴理論,建議從自身出發,建立獨立的觀點, 嘗試將自己與藝術作品、觀眾及創作者形成對話。

03 ( 陳寬育:藝術書寫中的哲學性思考 )

長期關注影像理論與視覺藝術領域之發展,資深獨立藝評人陳寬 育,與大家深入探討藝術評論的本質與書寫方法。他提及,藝評不 只是對作品的價值判斷,而是「對價值判斷的再反思」,更強調藝 術作品本身即創造著全新的物自體,而不僅是對世界的再現。具個 性的觀點讓在場聽眾對 於藝評得到新的思維: 「藝評不只是闡述,更 是一種知識的創造與感 受的再現。」

( 陳 晞:媒體與跨領域內容編策 )

藝評書寫與研究者、現任中華民國藝評人協會理事長陳晞,分享從 投稿到建立個人寫作視野的實戰經驗。講座則聚焦於書寫的實務與 觀點建構,讓參與者深入理解如何讓自己的文字被看見,並在書寫 過程中累積個人視角。在最後更強調:「書寫不只是記錄,更是觀 點的鍛造。」

金車藝文書寫工作坊

05 ( 郭怡汝:文化資訊科普與推廣 )

現為英國萊斯特大學博物館學研究所博士候選人與藝文作家,也是人氣粉專「不務正

業的博物館吧」的創辦人郭怡汝,以博物館學專業與經營藝文社群經驗,探討如何將 龐雜的史論內容轉化為親近易讀的資訊,並解析數位時代下大眾的閱讀習慣變化。她 在講座中指出,藝術之所以難以親近,往往是因為缺乏故事性的引導,一旦理解作品 脈絡,便能建立情感連結,使藝術更具親和力。而破解「藝術難懂」的關鍵,在於用 貼近生活的語言傳遞知識。

臺北當代聯合總監 岳鴻飛 (Robin Peckham)展場介紹側拍

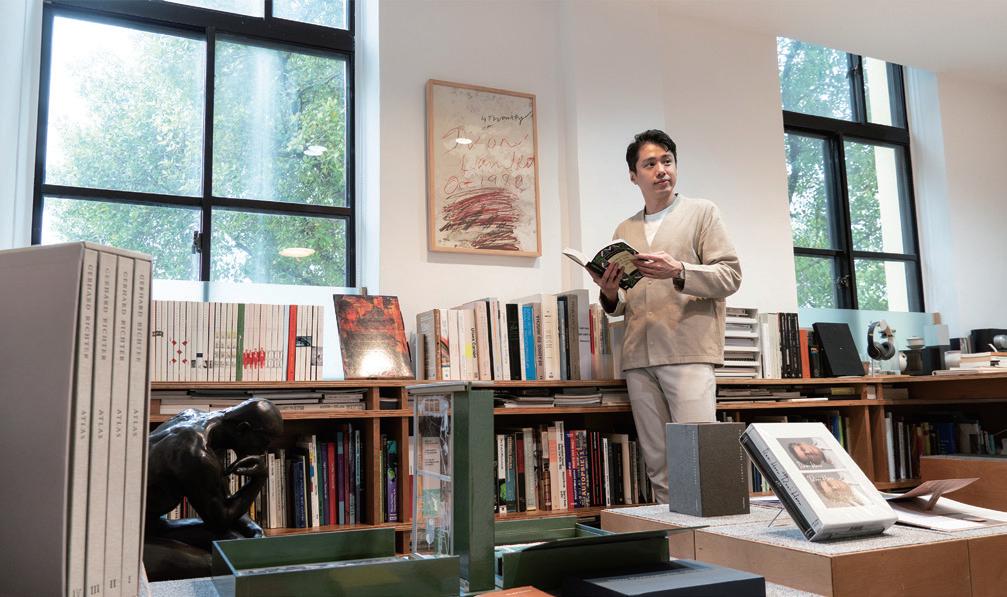

過去這六年,我全心投入探索臺灣的藝術生態,並積極思考該如何將國際藝術界的資源與人脈與本 地社群連結。策展的核心在於學習;而我們的任務是與藝術家及其他創意人士深入對話,詮釋、翻 譯並傳達他們的創作,並觸及不同背景的觀眾。同時,策展也是種不斷面對失敗的過程,因為我們 的使命之一是挑戰已知或被接受的界限,探尋知識體系的斷裂處。在學習與失敗的循環中,我們在 靈感與疲乏間往復前行;而當處於最佳狀態時,我們則將最好的傳遞予眾人,將疲憊留於己身。

在第六屆台北當代藝術博覽會於今年春天結束後,我將離開這一崗位,想藉此分享我在工作中的幾 點體悟。我的信念,始終是將臺灣定位為全球藝術市場的關鍵樞紐,主張我們在社群在美學、政治 與存在擁有獨特且重要的聲音。2025年4月,我邀請了蛇形畫廊藝術總監漢斯

從學習到突破,臺灣藝術生態的挑戰與願景 岳鴻飛―從學習到突破,臺灣藝術生態的挑戰與願景

專欄作者/台北當代聯合總監 岳鴻飛(Robin Peckham) 圖片/由台北當代提供

Over the course of the past six years I have spent my time and energy learning about Taiwan’s art worlds and brainstorming ways to bring together my resources and connections in the international art world with our communities here. Curating is above all a process of learning; our job is to sit down with artists and other creative people and interpret, translate, and communicate what they do for audiences of all descriptions. Curating is also always a process of failure, because a core part of the mission is pushing up against the boundaries of what is already known or accepted and figuring out where our systems of knowledge break down. In this combination of learning and failure we are constantly cycling through inspiration and exhaustion, and when we are at our best we pass along the former and absorb the latter.

里斯特(Hans Ulrich Obrist)來到臺灣,我們花了三天的時間與60餘位藝文界關鍵人物會面交流, 隨後深入剖析了機遇與盲點。這次訪問可謂我在思想串流論壇企畫中所發起之年度策展人工作坊中

的高峰,該工作坊每年邀集來自臺灣、亞洲及其他地區的中生代策展人,分享研究並合作推廣與臺 灣相關的藝術家。看著學員們的人脈與學習成果萌芽成長,我倍感欣喜,但這條路需要極大的耐心。

這些項目往往需要多年醞釀才能加速前行,對許多人而言,將我們珍視的藝術家與理念的聲音推向 國際舞臺是一項終身的使命。

以下內容純屬個人觀點,難免有所局限,也帶有主觀色彩,但我希望這些筆記能為從事相關工作的 人提供參考。

1. 需要行動的起點 很多人會問我,為什麼漢斯 · 烏爾里希 · 奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist) 直到2025年才首次造訪臺灣?答案很簡單,因為沒有人邀請他。彙整一套國際策展人認為有 意義的藝術資料庫需要投入專注力、資金、熱情和人力,這些檔案與資源必須是獨特的、精心 規劃過且能引起共鳴。這樣的資產必然對每個人都重要,但總得有人負責啟動並持續確保品質。

2. 必須為臺灣藝術建構詮釋脈絡 鄰近地區的歷史已成為全球共識,但臺灣因缺乏有力的國際推廣 而顯得模糊神秘。需要一再重申地緣政治與殖民背景固然令人感到挫折,但這是關鍵一步,因 為臺灣的文化歷史需要被出版、被討論,並走出臺灣。

Ulrich Obrist)

As I move on from Taipei Dangdai Art & Ideas after the sixth edition of the fair this spring, I would like to share a few observations that I have noted through the course of my work. My starting point has always been to take Taiwan seriously as a node in the global discourse, and to posit our community here as a valid and valuable participant in the conversations about aesthetics, politics, and ways of being that are going on around us. In April 2025 I invited Serpentine Artistic Director Hans Ulrich Obrist for his first ever visit to Taiwan, and we spent three days meeting more than 60 key figures in the art and cultural worlds. Since then we have discussed at length the possibilities and blind spots. In many ways this visit was the culmination of the annual curators’

岳鴻飛―從學習到突破,臺灣藝術生態的挑戰與願景

workshop I organized under the aegis of the Ideas Forum, each year inviting a number of mid-career curators from Taiwan, Asia, and beyond to share their research with each other and collaborate on presentations of artists from or linked to Taiwan. It has been a pleasure to see everything they have learned germinate through these networks, but it is a slow process. These things take years and years to get started and pick up steam. For many of us it is the project of a lifetime to position and amplify the voices of the artists and ideas we believe in on the global stage.

What follows is highly personal, necessarily incomplete, and admittedly subjective. But I hope these notes might be helpful for others working on projects like these.

1. We need administrative landing strips. Many people have asked me why Hans Ulrich Obrist had never visited Taiwan before 2025, and the answer is simple: no one invited him. It takes focus, funding, motivation, and labor to gather the kind of archives that international curators would find useful. They must be distinctive, curated, and sympathetic. Everyone can benefit from these kinds of resources, but someone has to take responsibility for getting the ball rolling and ensuring its quality on an ongoing basis. Someone has to make the call.

2. We need to present art from Taiwan with an interpretive framework. While the broad strokes of the histories of many of our neighbors have become part of a shared global knowledge base, Taiwan remains enigmatic for lack of strident global advocates. It can be frustrating having to reiterate the geopolitical and colonial histories over and over, but it is absolutely necessary. The cultural history of Taiwan needs to be published and discussed beyond Taiwan.

漢斯・烏爾里希・奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist)參訪臺北市立美術館(上圖)以及於金車文藝 中心KCCA與蔡明亮訪談(下圖)側拍

3. 敢於篩選真正重要的藝術家及創作 談論藝術的「品質」雖具主觀性,但並非每位知 名或受尊崇的藝術家都能為藝術史或當代藝術帶來獨特價值。若不直面這一點,重要 且具潛力藝術家的聲音將被稀釋。

4. 成為委託項目的放大鏡 許多優秀的展覽在開幕與閉幕時往往悄無聲息,缺乏討論與 迴響。機構的任務遠不止於將藝術品置於展場:它涵蓋公共項目、外交協調、市場行 銷與公關工作——關鍵在於辨識哪些觀眾需要看到這些作品,並竭盡全力確保作品能 觸及他們。

5. 為傑出藝術家打造向外發展的平臺

當我們建立起足以支持臺灣頂尖藝術家走向國際 的資料庫與行政制度後,下一步便是建立支持機制,與國際機構合作,共同策劃與 推動藝術計畫,使其在全球當代藝術系統中流通。我們不能只是等待,因為臺灣有 太多值得貢獻的價值。像洪建全基金會與荷蘭皇家視覺藝術學院(知名藝術駐村機 構Rijksakademie)合作,以及RC文化藝術基金會支持海沃德美術館(Hayward Gallery),都已經展現令人振奮的開端。

岳鴻飛―從學習到突破,臺灣藝術生態的挑戰與願景

3. We need to find the courage to distinguish between the artists and practices we truly believe in and everything else. While it can be difficult to speak directly of quality in reference to something as subjective as art, it is not the case that every famous, powerful, or revered artist has a unique contribution to art history or contemporary discourse. The less directly this is recognized, the more the most powerful voices are diluted.

4. We need to become magnifying glasses for the projects we commission. Too often strong exhibitions open and close with little fanfare, little discussion, and little resonance. The work of an institution is not simply putting the art in a room: it is public programming, it is diplomacy, it is marketing, it is public relations—it is figuring out who needs to see something and then doing everything necessary to get it in front of them.

5. We need outward-bound launching pads for exceptional artists. Once we have the archives and the administrative structures to feed information about the strongest Taiwanese artists into the world, we need to build sources of support to network with international institutions to co-commission projects for circulation in the global system of contemporary art. We cannot sit back and wait for this to happen. We have too much to contribute. It is wonderful to see this happening already with Hong Foundation’s partnerships with the Rijksakademie and RC Foundation’s recent sponsorship of the Hayward Gallery.

6. 勇於以國際素材進行原創研究與策展實踐 巡迴展覽有助於維持高品質並吸引觀眾,但機構的角 色遠不止於此。它應是一個雙向過程,透過本地策展人敏銳的在地知識,賦予藝術家創作新的 詮釋視角。在此方面,高雄美術館李玉玲館長與藝術家托尼· 奧斯勒(Tony Oursler)的展覽 堪稱難得的成功典範,既借鑑了藝術家的創作,也為其工作室帶來同等的回饋。

7. 我們要習慣連結本地與國際 這是雙年展的運作方式,也應該是小型機構的目標。當代藝術是一 種全球對話,藝術家的回應正是世界當下的處境。能定期讓臺灣和國際藝術家共同展出的空間 實屬罕見,而在黃建宏館長帶領下的關渡美術館與賴香伶館長帶領下的新北市美術館初步展現 了這種可能性。

8. 在觀念與美感、學術與市場間找到平衡 我們應支持在策展人、博物館與收藏家、畫廊間皆具可 信度的藝術家。藝術家可能需數十年在這兩條路徑上發展,但我們可以協助他們,而非迫使他 們偏向單一方向。我相當欽佩葉曉甄帶領下的文心藝術基金會於此方面的投入,他們致力支持 兼具觀念深度與視覺感染力的藝術家。

9. 讓公私部門攜手支持藝術 這是一種有效對抗藝術圈「分裂化」的方式,打破學術和商業藝術圈 的隔閡,為那些在兩者間都該被看見的藝術家開闢空間。

10. 慷慨分享人脈

無需固守派系,跨越社群與不同背景的藝術家或 空間合作是最具力量的舉動,我們應以價值與感受力來超越政 治和派系。

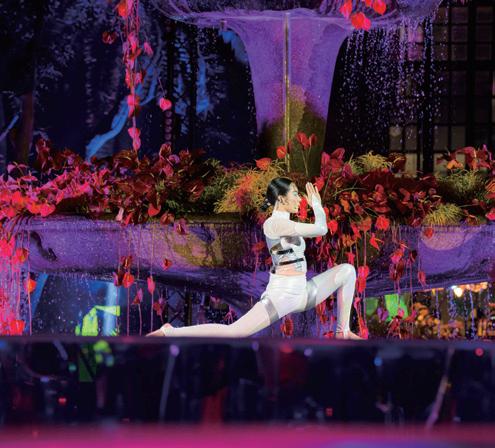

11. 跨越領域和界限

臺灣許多知名的創意人才來自電影、建築、文 學、數位文化、舞蹈與音樂等領域。這些學科擁有各自的機構, 正如我們有博物館、畫廊與基金會,但我們可以尋求與之合作 的方式,將藝術融入新的脈絡,並邀請新的合作者加入空間。

我們的共同努力能夠創造更大的影響力,讓我們的藝術家獲得 更多的支持與力量。

12. 我們需耐心耕耘 正如我開頭所說,這些工作需要時間。過去 五六年的努力,可能再過五六年才會慢慢顯現成果,而且需要 我們持續推動。一名美術館館長的任期平均只有三年,且部分 任職往往受政治因素影響,我們必須為自己爭取時間,緩慢但 專注地前進,即使周遭一切不斷變動,也不輕言中斷。堅持長 期目標,築起未來。

6. We must find the confidence to do original scholarship and curatorial work with international material. Touring exhibitions are great for keeping quality high and bringing in visitors, but the role of an institution is more than that. It can be a two-way process by which an artist’s practice is seen in a new light that can only be supplied by the local knowledge of intelligent and tapped-in curating. In this regard we might see Yulin Lee’s exhibition with Tony Oursler as a rare triumph that gave back to the artist’s studio as much as it borrowed.

(左圖)漢斯・烏爾里希・奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist)參訪洪健全基金會側拍

7. We must become comfortable with bridging the local and the international. This is the biennial mode of commissioning, and it should be the default for smaller institutions, too. Contemporary art is a global discourse, and artists respond to the conditions of the world around them. It is difficult to name any space that regularly invites artists from Taiwan and beyond to exhibit alongside each other in a meaningful way, with the notable exception of Kuandu Museum of Fine Arts under Huang Chien-Hung and the early signals from New Taipei City Art Museum under Lai Hsiang-Ling.

岳鴻飛―從學習到突破,臺灣藝術生態的挑戰與願景

8. We must bridge the conceptual and the beautiful. We must find compromises between the academic and the commercial. Specifically, we need to support artists who have credibility with curators and museums as well as with collectors and galeries. Sometimes it takes decades for artists to develop their careers along both tracks, but they can be helped along this road rather than forced to turn narrowly down one or the other. I admire the work of Jenny Yeh’s Winsing Art Foundation in prioritizing artists who are both conceptually credible and incredible experiences for the viewer.

9. We can create dialogues between public and private sources of support for commissioning art. This is one powerful way to fight the balkanization that keeps university-affiliated artists and gallery-scene artists in different worlds. There is an enormous space for the kinds of artists who deserve recognition in both.

10. We can be generous with our networks. There is no need to stick to scenes or associations or alliances. One of the most powerful and rewarding gestures is reaching across the aisle to work with an artist or a space who comes from a different community. We can put values and sensibility above scene politics.

11. We can transcend disciplines. Some of Taiwan’s best-known creative figures come from film, architecture, literature, digital culture, dance, music. While these disciplines have their own institutions just as we have our museums and galleries and foundations, we can find ways to work with them, to insert art into new contexts and to bring new collaborators into the spaces that we have to offer. We can do more together, and a more powerful audience will further empower our artists.

12. We can take our time. As I said at the beginning, these kinds of things take years. Anything that we have put into motion over the past five or six years will only slowly start to take effect in another five or six years, and even then only if we keep pushing it consciously. If the average tenure of a museum director is three years and many serve at the pleasure of mayors and cultural commissioners, it is up to us to reclaim this time for ourselves, to work slowly and with intensity, to keep things moving even as everything shifts around us. We need to commit ourselves to long-term projects. We need to build.

藝術家駐館計畫 Project 005

用耳朵觀看世界 —Steve Parker的聲音哲學 資料提供/ACC、Steve Parker 文章整理/吳昀臻

1 2

Steve Parker〈Solo Performer No. 1〉

Steve Parker〈Solo Performer No. 2〉 1 2

聲音與雕塑的相互交融

來自美國德州奧斯汀的Steve Parker,是一位音樂家、作曲家, 同時也是擅長策劃與實踐大型公共藝術計畫的創作者。他的創作 橫跨音樂、聲音裝置、表演藝術與社會參與,透過樂器與聲音雕 塑探索社會現象、跨物種行為與被遺忘的歷史記憶等議題。他的 創作不僅具強烈的聽覺實驗性,更蘊藏著深厚的文化思辨與人民 參與精神。

藝術家駐館計畫

打破聲音與物件的界線 擁有奧柏林學院的數學與音樂雙學位,並取得德州大學奧斯汀分 校音樂博士的Steve Parker,學術與藝術背景的交錯,賦予他

嚴謹中求創新的創作思維,他的創作語彙別 具匠心,多使用樂器、業餘合唱團、樂儀隊、

三輪車隊,甚至是蝙蝠群與八哥鳥等非人類 之參與者,構築具儀式性、象徵性的雕塑。

作品常邀請觀眾直接介入聲音的製造與場域, 並在參與及傾聽的過程裡,重新認識空間、時 間與人彼此的關係。

《Sound Parade》是由汽車合唱團、腳踏車 球隊、樂隊與擴音購物車共同構成的移動式交 響樂,而《BAT // MAN》則結合蝙蝠的實時

音訊、人聲合唱與回聲定位裝置,創造出自然 與人為之間共振的場域。過往的創作也曾打造 類似於戰爭號角的巨型耳筒裝置,重新詮釋冷 戰時期的監聽設備,藉此提醒人們對於權力監 控的歷史與當代的關係。

來臺進駐:SOUND CONSTRUCTION 計畫 2025年3月至8月,ACC 受獎人Steve來臺執 行個人獎助計畫,展開為期五個月的文化交流, 此計畫名稱為《SOUND CONSTRUCTION》。

本次計畫融合美國與臺灣的樂器工藝傳統,使用回收媒 材創作一系列結合聲音與雕塑的混合樂器裝置。

本次非常榮幸邀請 Steve Parker 作為2025年KCCA

駐館計畫的首位進駐藝術家,為本年度駐館計畫揭開序 幕。在臺期間他將進駐承德館,並以結合聲音、物件 與公共參與的藝術實踐為目標,與臺灣在地文化展開深 度交流與合作。進駐期間,Steve將攜手在地工藝師、 音樂人與社區居民,共同創作一系列可「演奏」的聲 音裝置,突破傳統藝術的靜態展示形式,轉化為具有 高度互動性與參與感的聲響藝術。本次計畫《SOUND CONSTRUCTION》不僅重新思考樂器與雕塑之間的界

藝術家駐館計畫

Steve Parker

線,更是一場跨文化、跨領域的聲音實驗,期 待在KCCA駐館空間激盪出前所未有的創作 火花,為在地藝文場域注入嶄新的創作能量。

藝術家期望透過《SOUND CONSTRUCTION》, 開啟一場結合手作工藝、聲音創作與在地文 化交流的藝術形式,讓觀者不再只是「觀看」 藝術,而是成為作品的一部分,以行動參與聲 音的生成與共振。

Steve Parker 的藝術創作不僅是一場場自身 的聲音實驗,更是種當代表演藝術與社會實踐 的融合體。從歐洲的古典音樂教育背景,至今 日活躍於各大藝術節與城市公共空間的跨界 創作,他將持續挑戰藝術的界線,將被遺忘的 聲音與歷史帶回公眾視野中。在他的裝置與 藝術形式中,觀者聽見的不僅是單純的聲音, 更是種關於記憶、權力與連結的發聲及呼喚。

未來駐館藝術家預告

金車文藝中心持續致力於提供當代創作者一 個自由創作與跨界交流的平臺,2025–2026 年度的「藝術家駐館計畫」將延續以承德館作 為基地的創作形式,迎來四位來自不同背景與

創作領域的創作者,展開一系列充滿實驗性與 文化深度的駐館計畫。

本屆駐館創作者涵蓋裝置藝術、聲音藝術、原 民工藝、科技與社會介入等多元創作形式,從 空間裝置、數位媒體到文化議題的深度探索, 每位藝術家皆將提出與駐館空間及周邊社區 對話的獨特創作命題。他們的計畫不僅延伸 自身的創作語彙,也回應當代社會對於空間、 文化、種族與歷史的多重詮釋與創新。

Steve Parker〈Kyrie, eleison〉

洪譽豪作品《巡者II》局部

林戎依作品《我是情人袋中的一顆檳榔》局部 徐叡平作品《血肉》局部 葉仁焜作品《有水流過的地方 III》局部

作為2025年度首位進駐的 Steve Parker 將以聲音開啟一場在地的文化探索,展 開名為《SOUND CONSTRUCTION》的聲音計畫,未來接續進駐的創作者將以多 元化的媒材,探索文化、空間、社會現象…等議題,在KCCA承德館展開豐富且 具實驗性的藝術創作。

期待接續的創作者在進駐期間,與觀眾、社區產生實質連結,也期待透過展覽、 講座與工作坊等多元藝術形式,讓藝術與生活交織,為周邊大同區注入新一輪的 創作能量與對話空間。

● 藝術專訪

試圖在混亂中找到平靜 — 以創作剖析生命本質 陳立妍 資料提供/陳立妍 採訪編輯/吳昀臻

因對生命本質沒有一個標準答案,或許人們終其一生都在尋找、探求其中的意涵,陳立 妍透過創作描繪那些我們既熟悉又陌生的物種,以另一種角度看待生命,觀者彷彿是時 代洪流中的觀察者,跳脫出自身視角,對生命有不同的理解與剖析,繼2022年於KCCA

南京館舉辦《逃跑兔子x瘋狂蝴蝶》創作個展,時至今日陳立妍對生命有另一層的理解 與想像,並加入至目前的創作當中。

保持對生命的探索 在先前的創作裡,陳立妍關注個體 與群體之間的相互影響,並思考個 體如何在受外界環境干擾下自處, 不論是在創作上的表現又或是對人 生的看法,目前還無法找出一個適 合的出口與解答,強烈的無力感席 捲全身,他將這些無力感轉譯為 新的創作能量,並在接下來的作品 中,將焦點拉回個體本身,創作表 現以舞動與流暢感代替了原先的對 抗感,以一個本體初狀態自由游動, 感受生命如潮水般的來來去去。顏 色選用上也有新的方向,採用大自 然大量出現的顏色,如岩石般的灰、

陳立妍〈菲羅特斯〉局部

陳立妍〈菲羅特斯〉,2024 1, 3 2 2 3 1

土壤與樹木呈現出的褐色,創造出一種和諧與力量原生感,有別於過往試圖創造 主體與周邊環境的衝突感,氣泡和圓球造型,則代表著陳立妍對生命能量體的具 象化,像是某些生命的原型,對於他來說更是一種活力的聚合,在不與外部環境 對抗下,依舊保持著本體最初的能量與生命張力。

混亂中平衡、陌生中熟悉 「生活就是不斷學習與混亂相處」他說道,不論是社會的變動、或是環境的變化, 人們必須持續面對混亂,並嘗試解決或與之相處,創作本身像是一種自我梳理、 歸納、輸出的過程,是他整頓自身的方法,也在過程中得到新的啟發,創作主題

藝術專訪

陳立妍〈泛商流羽〉,2025

從昆蟲延伸到鳥類的系列創作,談及創作主題,二者存於地球的時間,都遠超人類,在 其他生物不斷的進化與滅絕中,仍保有與祖先相似的外型與生物系統,在地球歷史長河 中,牠更像是一種古老卻蘊含智慧的長者,看著地球物種的演變,其中也包含人類的進

化史,而日常生活中我們卻好似對這位「長者」不太熟悉,明明隨處可見但還是感到陌生, 陳立妍試圖從熟悉又陌生的物種上,窺探某種生命的共性。

對於未來依舊需與混亂和平共處,但這次如創作型態的改變般,面對生命陳立妍不再以 衝突感來表現活力,而是有了新的處世之道,讓混亂前來再慢慢目送它走,在一次次的 過程中,讓生命本體長出韌性並持續展現其充沛的能量。

● 藝術專訪

痕跡轉化為一種

內在表述 翁榛羚

資料提供/翁榛羚 採訪編輯/符祐瑄

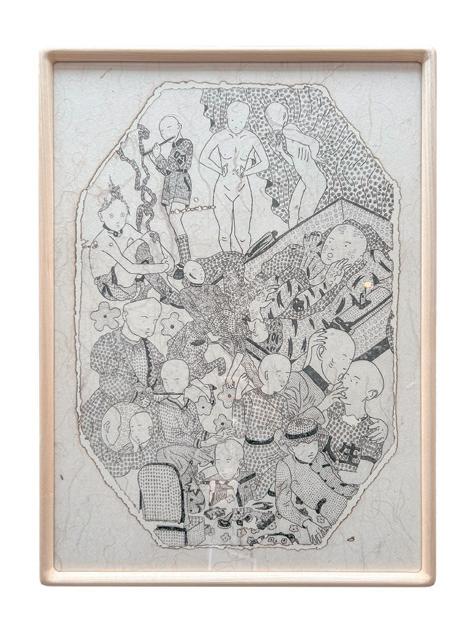

對藝術家而言,創作方法從來沒有 固定的程序,而是乘載著過去實踐 中累積的經驗。翁臻羚受水墨學院 體系的養成薰陶,不僅內蘊深厚, 更於筆墨之外發展出獨樹一格的創 作語彙。特別是銅版與腐蝕等版畫 技法的探索,藉由人體形象、重 複性痕跡及東方裝裱形式的轉譯, 呈現一種內在糾結與不安的風景。 2023年於金車文藝中心臺北承德館 的個展「怪誕劇場」延續翁榛羚對

內在情緒與身體狀態的關注,以幽 微扭曲的人形語彙呈現潛意識的掙 扎,也回應她的創作核心:「痛苦 與安全感的共存」。

「人體」作為記憶的容器

提到中國傳統繪畫,往往會讓人聯 想到山水畫這一代表性的題材,翁 榛羚的作品中則以「人體」作為重 要元素,對她而言,「人體」是情

藝術專訪

緒與記憶的容器,它不單是形體的描繪,而是內在狀態的具象投射。那些佝僂、 變形、重複刻畫的身軀,是面對自我壓抑與控制的方式,也像是在銅板上留下的 傷口,既痛苦又帶有療癒的可能。

創作形式與媒材的轉變

現階段的創作計畫中,翁榛羚更深入探討「安全感」與「控制」之間的曖昧關係, 從個人經驗出發,轉向一種結合歷史、時間與空間的交錯敘事。裝裱形式也更為 多元,不再只是平面圖像的呈現,而是試圖透過卷軸、扇面、屏風等東方語彙的 重組,生成新的觀看路徑與空間感受。這些形式的轉變不只是技術層面的實驗, 更回應了她對「復古」與「重構」的當代表述。翁榛羚透過這些變化製造出觀看 與閱讀的斷裂與連續,讓觀者在觀看中感受到時空的游移與內在情緒的轉換。

翁榛羚〈人生當鋪III〉

於日本駐村時,她嘗試了樹脂版與複合媒材,探索更實驗性的印製與裝裱方法, 延伸出更立體、空間化的視覺呈現。「我想,我對日本浮世繪的喜愛,讓我能更 貼近當地的美術文化。」這份對日本藝術的著迷也成為她創作上的重要啟發。

日本駐村經驗的轉化與創作延伸

在仙台駐村期間,讓翁榛羚更深入接觸當地工藝文化與創作社群,這些經驗讓她 開始思考更多關於「形式與語境」之間的關係。她觀察到,日本的美術環境對技

2025臺南新藝獎、於絕對空間展出,草稿、銅版製作過程解說

藝術專訪

翁榛羚〈戀愛腦獨秀Love-Struck Brain Standout〉

術有極高要求,也有豐富的版畫歷史脈絡藝 術。此外,在日本創作時也感受到創作者對於 媒材技術與形式細節的高度講究,以及對傳統 工藝語彙的尊重與活化。

日本的文化環境讓她開始更深入思考「復古」 並非單純懷舊,而是一種重新詮釋與重構的可 能性。這也促使她更積極地結合傳統裝裱形式 與當代版畫技術,發展出具時間性與複層敘事 的創作語言。而臺灣的創作環境因地理位置

及複雜的歷史結構,鼓勵跨界與觀念性實驗, 兩者的差異形成一種有趣的張力,並相輔相成 地拓展她的創作視野。

邁入下一階段,翁臻羚正在籌備結合聲音、裝 裱與版畫的跨媒材創作,嘗試將視覺與感官層 面進一步交織,建構一種沉浸式的觀看經驗。

她同時也計劃持續駐村與展覽,並探索如何讓 「傷痕」這個主題延伸至更多語境與文化背景 中,發展出屬於個人的版畫敘事系統。

● 藝術專訪

穿越雲層的視覺詩學: 陳柏源的水墨想像與數位實驗

資料提供/陳柏源 採訪編輯/胡愷慈

當代水墨正處於一條必須回答「是誰」與「往 哪裡去」的關鍵路徑上,陳柏源的創作正好介 於這兩者提問之間。他以水墨為本,技術為 橋,創造出一種橫跨傳統與數位、哲思與感官 的藝術語言,並試圖讓這門千年藝術在科技與 感知交織的當代語境中,找到新的立足點。他 的創作不只是關於圖像,而是一種深層的文化 書寫與身體實踐。在他的筆下,雲不只是雲, 山水不只是風景;它們既是意象的轉譯,也是 生命經驗的提煉,是一場關於「觀看」與「存 在」的當代表述。

「非雲」的命名,

來自於生活中最真實的漂浮感 「我經常搭飛機,因此會形容自己像是一位空 中移動者。」這段話說出的不只是他的成長背 景,也直接道出了他創作思想的核心 「移 動」、「飄浮」、「記憶的模糊與遺落」。從 小因父親工作的關係旅居印度清奈與泰國曼 谷,頻繁的轉學與遷移讓他對家鄉的記憶逐漸 變得朦朧,讓他對「文化歸屬」與「身份認同」 產生強烈的感知距離。

這段經驗並未直接轉譯為具象的記錄,而是成 為一種詩性的存在方式,最終以〈非雲〉系列 展開創作。與其描繪具體的雲,他更著迷於雲 的變化性與不可捉摸,如霧非霧、如夢非夢, 形成一種持續在「像」與「不像」之間移動的 辯證關係,與其去畫一朵很清楚的雲,不如在 畫『非雲』的過程中找到更多層次的圖像與 感受。

水墨的再定義:從筆墨精神到媒體哲學

陳柏源的創作語彙從傳統水墨出發,卻並不 止步於「筆墨技法」的重構。他真正關注的, 是水墨背後那種觀看世界的方式——它慢、它 虛、它流動,它講求氣韻與留白,而這些特 質,恰好也能與當代數位媒體中的不確定性與 模糊邊界相呼應。

他並未簡單地將水墨「數位化」,而是在兩 種系統之間搭建深層對話的橋樑。從2019年 開始,他逐步實驗水墨在數位媒體語境中的 可行性,嘗試將繪畫、聲音、影像、空間與 演算法編織為一體,形成獨特的跨域語境。

尤其在影像與裝置藝術上的實驗,更讓水墨不

再只是平面藝術,而是成為一種「可被體驗」 的感知裝置。他指出,水墨筆墨中的「氣韻 生動」,其實可以透過虛擬實境、聲音頻率、

紗幕投影等媒材重新演繹,在當代語境中孕育 出新的生命狀態。

《颱風類山水》: 一場自然與科技的視覺辯證

其中最具代表性的,是他的《颱風類山水》系 列。這系列作品結合氣象模擬圖、油性繪畫轉 影像與多頻聲音,形塑出一種介於自然災變與 詩意山水之間的當代視覺風景。這不只是將山

水「動畫化」,更是一場哲學層面的提問

當生成式科技已能模擬自然筆觸,水墨的精神 還能否安身立命?

這件作品裡,颱風不是災難,而是墨韻的形 象;風雨交錯的動態模擬,成為現代「氣候 書寫」的隱喻。他將這些影像透過VR與空間 裝置實踐,觀者不再只是外在觀看者,而是 進入作品、被風景「吞沒」的一員。這樣的 空間感知轉變,也讓他提出了一項關鍵問題: 「水墨是否只存在於平面上?它能否具有聲 音?它是否能被觸摸?」而他以行動給出了 自己的答案:水墨不只是畫,它是一種身體 的感知系統。

2 1 〈颱風書寫類山水(局部)〉,有聲錄像裝置,2021 〈虛擬屏風上的颱風山水〉,有聲錄像裝置,2023 〈雙颱〉,數位藝術,50 x 80 cm,2023 1 2 3

VR、AI與文人氣質的交會

在全球藝術圈都為AI熱潮震動的同時,陳柏

源卻以冷靜且精準的態度進行回應。他並不將 AI視為敵人,也不迷信其創造力,而是以水 墨哲學對AI進行逆向思考──如果AI可以模

擬筆觸,它能模擬「氣」與「韻」嗎?如果能 生成圖像,它能理解「即興」與「偶然性」嗎?

他早於2020年便開始研究AI對水墨的影響, 並發表多篇關鍵文章探討AI與山水創作的關 係。在他眼中,AI與VR都不只是外加的技術,

而是可被納入水墨脈絡進行重新詮釋的創作 媒體。「真正要問的是:在新媒體裡,我們是 否還能喚回水墨原本的時間感與觀看精神?」

因此,我們在他的創作中看到一種文人精神與

〈微墨的日記Entry 08〉 墨、石墨、茶染、布,70 x 60 cm 2025

科技哲學的奇異交會。他讓古典「臥遊」成為 當代虛擬體驗的起點,也讓水墨的靜謐,成 為AI與虛擬技術奔馳中最穩定的一道節奏。

藝術,是一種對世界的觀看方式

若要總結陳柏源的創作軌跡,也許可以用他 自己的話來說:「我試圖透過水墨的時間性 與流動性,在科技與感知之間,尋找一種重 新觀看與存在的方式。」

他不是只關心技法,也不是只關心傳統。他 關注的,是創作是否能引導我們重新思考時 間、空間與存在。他的藝術是一場緩慢的追 問,一場在雲層間、記憶邊界與科技轉角之 間的靜謐旅行,而在這趟旅行中,水墨,不 再只是過去的遺產,而是未來感知的可能。

傅聖雅駐村個展《光、光

資料提供/傅聖雅 採訪編輯/李思廷

● 藝術專訪 紙上行跡:

傅聖雅的創作感知路徑

紙的情緒與記憶

紙不僅僅承載文字,它能吸附痕跡、收藏時間、甚至黏附未曾說出的情緒。傅聖雅不書寫, 也不說教。她只是讓紙做它自己 一種可以被觸碰、被撕裂、被折疊的記憶容器。

這來自她長期以來對紙張的探索,在版印與軟雕塑之間,她嘗試把紙推至它的極限,讓它吸 納光影、附著物質、記憶動作。「我一直在思考,什麼是重要的?值得珍藏的?或者,又有 什麼必須被抹去?」她的論述很輕,但卻像一片落在水面上的葉,緩緩往我們心底沉去。

新竹市鐵道藝術村駐村個展《光-光 Light-ly》

光與空間的情緒

去年於金車文藝中心舉辦個展後,傅聖雅開啟了新的創作階段。在一連串邀展之後,她進駐新竹市 鐵道藝術村,並於駐村最終階段推出成果展《光-光 Light-ly》。此次展覽融合空間光線與語義雙 關的概念,讓「光」不僅作為物理現象出現,更成為一種觀看與感知空間的方式 一種如何讓空 間變得溫柔、使情緒得以流動的實驗。

與過往以平面或桌面裝置為主的呈現方式不同,本次展覽是她首度嘗試打造可供觀者行走其間的「感 官空間」。作品的起點,回溯至傅聖雅童年居住、於民國 101 年拆遷的眷村老家。她在大學時某次 騎車經過新竹延平路,無意間在路邊見到一棵熟悉的樹,才意識到那正是過往家門前的位置。儘管

建築早已拆除,那棵樹依然屹立,隨著施工與季節更迭交替繁盛 見證了場所的變遷與記憶的殘 存。原眷村「空軍第二十村(實踐新村)」所在現址,現為虎林棒球場停車場。

展覽的形式始於一組地理座標:『24°48'18.5"N 120°56'40.3"E』。這個原為家門口的地點,如今 在 Google 地圖上仍可查詢。也許正因它不再被視為重要,反而逃過了資料更新與覆蓋,被意外地 保留下來。街景車無聲地取代了人們的來去,默 默記錄這段空間的變化。傅聖雅試圖透過創作重 新組構那些與光共存的片段:光的明亮與美好, 是否在時間流逝後仍有所殘存?這些影像如薄膜 般輕盈,疊映出過往生活的痕跡。

在作品中,「光」是遠方閃爍的明亮;而那些 微弱殘留的光影,則象徵剩餘、僅存與空無, 也可能是一種誠實的袒露。她透過觸摸與撿拾 的動作,探討可見性與感知的邊界,嘗試將這 些記憶轉化為具體可感的空間練習,進而延伸 對城市與家庭記憶的再思考。

紙與她的關係美學

對傅聖雅而言,「觀看」從來不只是視覺的動 作,更是一種身體性的參與。多數人走進展 場,停留不過數秒,但如果願意多站一會兒, 時間會揭示作品中那些不易察覺的層次 殘 留的氣味、隱約的濕度,甚至紙張與空氣之間 的溫差。傅聖雅像是邀請觀者進行一場無需導 引、無需服從的觀看練習,讓我們重新檢視: 在習慣資訊快速攝取之後,我們是否也失去了 與作品坦誠相處的能力?

而「觸摸」,這件在展場中常被克制的動作, 對她來說則意義非凡。當我們以手接近作品 時,距離便開始縮短。觸感的溫度、紙面與肌 膚相遇的質地,皆是日常經驗的延伸。傅聖雅 特別著迷於這樣的觀看狀態:從拿起、觸碰、 感知的過程中產生些微差異,那些微妙的不一 致,正是她用來捕捉家庭關係中難以言喻的狀 態與私密語言的重要線索。

這也是為什麼她近年開始在版畫作品中引入感 溫油墨與感香油墨,這兩種媒材本身便帶有回 應觸感與氣味的能力,極具身體性。感溫油 墨需要靠近肌膚的熱度,或隨光線移動變化, 才能顯現出圖像;而感香油墨則因附著於紙 張,能夠「被帶走」,成為記憶的延伸物。

這些必須被細細品味與「被發現」的特性, 與傅聖雅本人處理作品的方式如出一轍 不主動強調存在,卻在細節中留下深刻感受。

《闔|怎麼觸摸時間》,感溫油墨(觸摸後顯影),尺寸依場地而定,2024

藝術專訪

媒材與性格的重合,也正是她創作中最耐人 尋味的線索之一。

延伸感官的觀看方式

藝術家的靈感往往源自日常的積累與反覆琢 磨。談及最近印象深刻的一件事,傅聖雅分 享令她感到啟發的一場經驗,是一場由藝術 家王榆均與前記者對談的講座,講者在談到 自己對於創作的看法觸動了她對作品本質的 重新思索。

藝術家王榆鈞創作常以歷史為核心,但她並 非意圖再現歷史的真相與細節。相反地,她 關注的是在田野調查過程中,透過與他者的 互動所浮現出的情感線索,那些無法用語言 精準表述、卻實實在在存在的情緒與氛圍。

這樣的創作出發點,讓傅聖雅感受到與自身 迥異的工作方式。

「我好像總是從某種現象開始談起,把感受 放在很後面的位置。」她坦言,自己的創作

傾向分析與拆解,試圖透過物件、痕跡或媒材 之間的關係,建立一種觀看結構。而這場講座 讓她意識到,情感並非創作的附屬品,也不應 該只是最後補足的那一層;它本身也可以是邏 輯的開端,是切入現實的一種方式。

這樣的思考轉向,未必會立即顛覆她的創作方 法,但卻為她打開了一道通往他者經驗與感知 的縫隙,也讓她重新檢視自己與媒材、記憶與 觀看之間的距離與可能。

現階段的她不急於定義創作的意義,而是讓 作品本身留有餘地,回應觀看者各自的經驗 與解讀。也許正因如此,傅聖雅的作品才能 在不斷變動的語境中,維持一種開放與彈性。

而她對媒材的感知與實驗,也正一步步指引她 走向新的創作階段 既貼近生活,又始終保 有探索的張力。

2025高雄獎聯展參展作品

● 藝術專訪

書籍藝術的探索 與跨界實踐 書籍藝術研究者與策展⼈ 蔡胤勤

蔡胤勤,作為臺灣書籍藝術研究者與策展 人 ,其創辦的 PAPER MATTER 平臺,將「藝術家書籍」(Artists' books)這 概念 引入公眾視野,並以學術研究、策展實踐與跨界合作,持續推 動書籍作為藝術創作的多元可能。2022年,在 金車文 藝講堂的 講座中,帶領藝 文 愛好者認識藝術家書籍的多元 面 向。本期內 容,我們再次專訪蔡胤勤,從學術研究到跨界融合,談談藝術 家書籍在藝 文生 態中的演進。

資料提供/蔡胤勤

採訪編輯/鄧乃

文

藝文專訪

PAPER MATTER 的初 心 與扎根

藝術家書籍(Artists' books)是將書本作為 表達創意與概念的載體,既非單純的 文 學作 品,亦非為視覺設計的印刷品, 而 是藝術家

將 文 本、圖像、材質、結構與裝幀融為 體, 創造出獨 無 二 的藝術物件,成為藝術家表達 創意與哲思的獨特媒介。

2018年,蔡胤勤創辦 PAPER MATTER 的初 衷,是想將藝術家書籍從學院內延伸 至 公眾 場域,並將它推向給更廣泛的受眾。他回憶: 「當時的想法很單純,就是想讓更多 人 了解這 個抽象卻充滿可能性的媒介。」以此為 目 標,

2020年進而創建藝術家書籍文獻庫(ABA), 核 心 推展圍繞在「典藏、研究、展 示 、教育、 國際交流」五 大面 向,從學術研究到展覽策 劃,這些年執 行 的計畫,無不體現他對書籍藝 術的熱情。

從藝術家書籍到攝影書

近年來,蔡胤勤的研究與策展逐步從藝術家 書籍拓展 至 攝影書,將其視為 種延伸媒介, 開啟了更廣闊的對話空間。他觀察到,攝影書 正受到國際藝壇的重新審視:「它的受眾比藝 術家書籍更廣,國際趨勢也開始將藝術家書籍 理論納入攝影書研究的範疇。」以紐約著名的 Printed Matter書店為例,該書店 自 1976年 成立以來,近期在 位攝影專業背景的總監帶 領下,積極推動攝影書與藝術家書籍的融合, 使攝影書逐漸成為 種獨立的藝術形式。這 趨勢讓蔡胤勤意識到,攝影書可以作為橋樑, 將藝術家書籍的概念推向更廣泛的觀眾。

順應這股潮流,蔡胤勤開始將攝影書推廣融入 自己 的實踐。他曾與《報導者》合作推出「當 代攝影書 十二 講」,並參與國家攝影 文 化中 心 及國際攝影節的年度 工 作坊與策展 工 作,試圖

讓傳統攝影愛好者感受到以影像為載體的書籍作為藝術媒介的可能性, 並說道:「希望透過這些活動,讓 大 家看到書不只是資訊載體,更可以 是 種藝術實踐的創作策略。」

而 他近期在「好地下藝術空間」策劃了 場關注女性攝影書的展覽,精 選 自 他的個 人 收藏及藝術家借展,國內外參與攝影家總共56位,回應 了近年全球對女性攝影書的關注,並引入「藝術家攝影書」(Artists' Photobook)概念,讓觀眾感受到書籍如何超越傳統攝影框架,與影 像互為辯證,此次展覽也成為女性 攝影書主題與藝術家攝影書的典 範,並獲得豐厚的迴響。

藝 文生 態的觀察與合作 蔡胤勤觀察亞洲藝 文生 態的變遷, 發現從東京、 首 爾、中國與香港等 地,藝術書展(Art Book Fair)場 地正從替代空間走向美術館,顯 示 出版作為藝術實踐(藝術家書籍、 攝影書、 小 誌 等)逐漸獲得主流認 可,參與 人 數也逐年激增,彰顯其 市場潛 力 。 而 藝術書展也不再只是

(上圖、下圖)「她的頁面:女性攝影書的 歷史與當代實踐」獎聯展參展作品

藝文專訪

交易平臺,而 是融入主題式策劃與系列講座, 讓 民 眾更深入理解藝術書籍的價值。

合作層 面 ,透過雙向合作拓展他的推廣網絡, 他與香港WMA基 金 會、上海香蕉⿂書店與北

京國際藝術家 手 製書聯盟建立起良好關係。

WMA基 金 會的藝術家製書 大 師班,讓他感受 到香港對藝術家書籍的熱情;與香蕉⿂書店共

同成立的藝術家書籍研究中 心 ,則提供了研究

與展 示 的資源;以及參與國際藝術家 手 製書聯 盟出版的《藝術家書》期刊 工 作,這些讓他得 以在亞洲藝 文生 態中汲取靈感,為未來的實踐 奠定基礎。

香港 WMA 藝術家製書工作坊

「未來檔案:攝影書作為記憶持存|國家攝影文化中心」

未來展望:藝術家出版物的宏圖

回顧 PAPER MATTER 的發展歷程,前年曾因 台北國際藝術村(TAV)改制 而 被迫搬遷,進 入 段「游牧狀態」。不過卻意外感受到短暫 自 由:「沒有固定空間的限制,反 而 讓我可以 更專注地參與國際交流與博 士 學位的推進」, 也因為這段經歷,蔡胤勤開始規劃新的藍圖, 他計畫在今年重建更 大 的藝術家書籍 文 獻庫 空間,將其打造為書的博物館,成為在地展 示 與國際交流的樞紐,並透過 工 作坊、研討會與 講座打造可持續的運營模式。

與此同時,他也將 目 光投向更長遠的未來, 希望將藝術家書籍的概念拓展為更廣義的「藝 術家出版物」(Artists' Publications)為推 廣核 心 ,範疇涵蓋攝影書、圖畫書、視覺詩與 小 誌等。「我想探索書籍在視覺藝術與出版史 中的可能性」為此,計畫於今年與空間成立 同推出《Artists' Publications》半年期刊, 以中 文 書寫整理來 自 當前最前沿的理論與作 品內容,讓亞洲讀者認識出版在藝術實踐中的 廣泛應 用 ,延續他對此的熱情,為藝 文生 態注 入新活 水 。

● 藝術專訪

草率的策動力 黃偉倫的展演實驗學 「如果什麼都 照規矩來 就無法創造出 好玩的事。」

在這個凡事講求「精緻呈現」與「執 行效率」的時代,似乎不允許態度 輕浮的決策。但對黃偉倫(Frank) 來說,這種「草率」恰恰是一種對抗完美強迫症的實驗態度,一種讓策 展重新長出生命力的方式。

「草字頭」創辦人黃偉倫(Frank),所策劃的展演一直以跳脫傳統藝 文活動思維著稱,無論是藝術書市集、城市快閃、隨機共創、還是打破 展演邊界的互動實驗,都像在城市的邊緣點燃星火,讓觀眾不預期地 參與。

資料提供/黃偉倫(

他與團隊在展場與社區文化行動之間穿梭,無論是戶外行動展演、聲音 實驗、地方創生計畫,或以日常空間為基礎的展演創作,他關心的從來 不只是「做出一場什麼活動」,而是「為什麼在這裡、在這個時間點, 要這樣發生一件事」。

採訪編輯/李思廷

黃偉倫的策展方法或許難以歸類,但始終貫徹一種思路:從現場出發, 以微小的提問,去碰觸日常中不容易被注意的情緒與結構。

藝文專訪

重新定義策展:從對話中誕生切角

非策展專業出身的黃偉倫,卻從不將背景視為 侷限,反而讓他在思考策展邏輯時更加著眼於 溝通的本質。他自述,在策劃活動的思維總 是回到一個起點:「我們想要和觀眾說什麼? 又該如何取得共鳴?」這樣的發想方式使他更 容易與團隊找到切入主題的方向,並根據討論

過程中的觀察與實驗,逐步凝鍊出策展主軸。

在「草字頭」的實務經驗中,每次企劃的起 點都可能不同,有人用剪貼簿描繪脈絡,有 人則以書寫梳理觀點,也有人從日常觀察中 提出問題。這些多樣的形式,儘管看似鬆散, 卻在反覆的提問與交流中漸漸收斂成具體的 策展方案。黃偉倫也強調,這並非一成不變的 工作流程,而是會根據每個主題、每個團隊組 合而產生的「合作語言」。

工作即生活現場:團隊的共感練習

「草字頭」是一個橫跨策展、劇場、空間設 計與社會實踐的多元化團隊,成員背景與思 考方式各異,卻都面對同樣的挑戰:如何在 面對「現場」的多重性時保有彈性與理解力。

黃偉倫指出,團隊運作的基礎並非建立在觀 點一致上,而是訓練出一種「在複雜中協作」 的能力,這比意見統一來得更實際,也更適合 面對文化場域中的高變動性。

團隊的工作空間,是一座簡陋的鐵皮屋,但它 卻擁有強烈的在地感與生活感。在這裡,他們 一邊策劃項目,一邊燒柴、煮水、泡茶、聊天、 用餐。這些聽來稀鬆平常的行為,反而成為彼 此理解的重要媒介。黃偉倫認為,「生活」不

僅是日常,也是創意的土壤。透過共處與感官 的放大,許多想法得以從鬆動的日常中萌芽。

策展即田野:不預設成果的工作方法

在創意與實務之間,黃偉倫採取一種鬆動而 有機的節奏。他經常從最初的問題開始思考, 例如「這個議題的本質是什麼?與大眾的關聯 在哪裡?」接著會依此建立整體結構,並透過 田野調查、資料整理與團隊討論,逐步明確想 要傳達的核心。

他以一個曾經思考過的環保議題為例,當時他 從「吃、喝、玩、樂」的生活經驗切入塑膠 使用的問題。這種從感官與經驗出發的手法, 讓議題得以以較低的門檻與觀眾建立對話關 係,並在親近中引導更深的思考。對他而言, 這種不急於找出答案,而是願意讓提案在一段 混沌中成形的過程,不僅是方法的選擇,更顯 示價值立場。

黃偉倫將「共創」視為在差異中尋找交會的過程。他並不追求一個所有人都接受 的單一方案,而是期待不同專業在合作中交疊出更多維度的感知。這需要高度的 信任與溝通,也需要各方願意讓出各自的立場,去理解彼此的語言與限制。

面對來自不同合作單位的需求時,黃偉倫不強求完全對齊,而是嘗試找到彼此的 交集。他會評估團隊現有的條件能否回應對方的期待,若無法滿足,也不會勉強 承接。他坦言,幸運的是,多數合作 夥伴都願意給予足夠的空間與信任, 讓他們能在自由中實踐創意。

藝文專訪 共創不是妥協,而是交會點的開展

好奇為起點:與大眾建立連結的策略 每個案子的起點都不盡相同,但黃偉 倫總是從自身的好奇出發。他會問自 己:「我對這個題目感興趣的是什麼? 有哪些資料、書籍能幫助我理解它? 這份好奇是否也能觸動他人?」當他 的提問能對應到大眾的集體感受時, 便是一個值得開展的切入點。

他特別強調,想要讓不同立場的人都感興趣,關鍵在於尋找人類共同的感知經驗, 例如焦慮、無力、期待、快樂等…這些情緒層面通常比抽象概念更具有溝通價值, 也更容易從中構築共同理解。他將此歸納為一種「找到群體潛意識共感」的過程, 透過它來延伸敘事與活動設計。

空場2.0:創造更多跨域交流的生活劇場

「空場」是黃偉倫與藝術家好友們曾於 2013 年創建的藝術工作基地,結合展演 與工作室的實驗性場域,運作五年後因租約問題而暫停。然而,在沉澱7年之後, 「空場2.0」即將重啟,並朝向公共性與跨域交流的方向發展。

(上圖)2023草率季《一直滑下去》活動現場 (上圖)2021文策院TCCF《花園練習》活動現場

黃偉倫於2022草率季《面盆面紗面對面》活動現場

他們不再僅聚焦於供給藝術家創作的場域,而 是關注整個公共區域的可變性與共用性。過去 「空場」曾設置一張乒乓球桌,成為藝術家工 作之餘的休憩角落,這段經驗讓他意識到「鬆 弛感」對於創造力的重要性。未來的空場將更 強調空間的彈性,例如適時轉換成劇場、展 場、圖書館或攝影棚,並期待藝術家能在這樣 的場域中突破原有框架,實現在狹小的工作室 中難以實踐的可能。

黃偉倫相信,當公共空間足夠大且開放,就能 匯聚不同產業與領域的創作者,產生化學反應。

他期待「空場2.0」不僅是一個製作基地,更 是讓人們願意進入、參與與合作的創意劇場。

「草率」不是粗糙,而是自由的策略

而「草率」一詞常出現在黃偉倫的策展概念 中,臺灣大型藝術書市集「草率季」一直是 「草字頭」工作室年度最具代表性的重要策劃 活動之一,也是他們實踐「有機」概念的最佳 實例。雖然名稱中帶著「草率」,但這並不代 表隨便或粗製濫造。黃偉倫說,草率其實是一 種預留空間的態度,是預留給參與者發揮的可 能,也預留給策展過程中未可知的變化。

為了讓展覽或活動能保持即興與參與感,團 隊往往將50%-60%的內容透過現場開放與攤 商、觀眾共同完成。這種執行方式固然需要更 多前期的溝通與行政安排,但他們樂於投入這 樣的工作,只為了創造一個社會大眾能夠真正 參與其中的場域。黃偉倫堅信,最好的文化活 動並不是一場預設好的展演,而是一個可以讓 人進入、停留、互動並共同完成的空間。

當我們回望黃偉倫的策展實踐,不難發現他 所關注的從來不是如何做出一個「漂亮的展 覽」,而是如何讓人與人之間的距離變近,如 何讓想法彼此碰撞,如何讓一個空間被真正地 使用與感受。這些看似簡單的問題,其實牽涉 到深層的文化觀點與創作倫理。

他不急於給出答案,而是願意在不確定與對話 中尋找方向;他不迷信形式的完整,而是選擇 讓策展保持開放與彈性。在黃偉倫的展演實驗 學中,策展不是展示結果的技術,而是持續發 生的關係建構 與土地的關係、與他人的關 係、與自己的關係。

也因此,策展在他手中變得柔軟而有力量:它 不再是某個專業領域的特權,而是一種對世 界提問與回應的方式,一種與生活緊密交織、 永遠在場的實踐。

● 藝術專訪

用剪紙訴說生命 的溫度 楊士毅以剪紙藝術家、導演與攝影 師等多重身份,長年以豐富而細膩 的創作形式,訴說生命中的真摯情 感與動人故事。作品帶給觀眾的, 不只是技藝的展現,更蘊含著療癒 人心的力量,讓人重新感受到生活 中那些被忽略的溫柔與勇氣。

剪紙藝術家

楊士毅

本次訪談以「過去、現在與未來」為軸線,循 著他的人生脈絡與創作足跡,一窺他如何在世 界的喧囂中,持續守住初心,以創作回應人生 的每一道痕跡。

資料提供/楊士毅

採訪編輯/符祐瑄

過去:沒有門檻的幸福 來自剪紙藝術家楊士毅的故事

回顧2024年六月在金車文藝中心舉辦講座的 經驗,讓楊士毅留下深刻的印象。「光是一場 講座辦在藝廊裡,本身就很特別。大家聽著我 說故事,卻也同時被周圍展出的藝術作品所包 圍,這種感受是很難得的。」

透過講座讓平時沒有走進藝廊的習慣的民眾 踏入這樣的空間。他說:「我自己也是創作 者,但因為工作繁忙,也不一定常有時間看展 覽。那天看到其他藝術家的作品,內心某處好 像被觸動了,彷彿回到了大學時代,那段最純 粹、最專注於創作的日子。」在展覽空間辦講 座,不僅僅是一場活動,而是一種喚醒初心的 契機。

鹽因日曬而結晶,人因沈澱而清晰

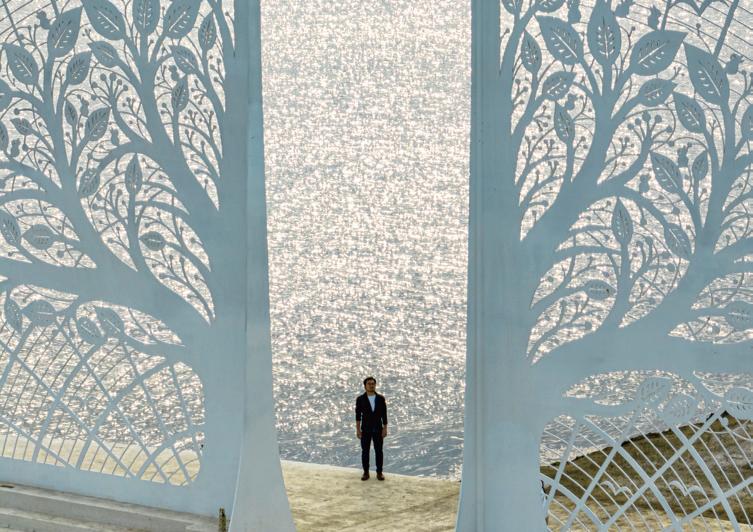

「當你被工程、規劃、合作包圍的時候,那 份單純的創作初心,往往容易被遺忘。然而, 當你看到別人的堅持與純粹,你會重新審視自 己當初為什麼走上這條路。」在過去一兩年的 創作計畫中,最讓他印象深刻的,是名為〈生 命之樹〉的大型公共藝術作品。這件作品突破 了人們對剪紙藝術「小巧精緻」的既有印象, 將其化為矗立於水中央、令人震撼的巨大雕 塑。

把手中微小的祝福轉變為環境中的公共景觀, 讓人可以走近它、被氛圍環繞。這樣的轉化過

程並不容易,除了創作本身,還需要與結構技 師配合,在各種工程安全與技術條件中尋找 平衡。「原本一條線我想做一公分,但因為 結構需求要做兩公分。起初我覺得會不夠精 緻,但後來發現,或許問題不是線條的寬度, 而是我能不能在限制中仍表現細緻且輕盈。」

這種「被打破邏輯」的經驗,反而讓創作產生 新的觀點。

這件作品的選址也充滿象徵性;鹽田是生命難 以生存的地方,卻因為日曬與時間,孕育出結 晶與清澈。「我希望用一棵象徵生命力的大 樹,在這樣艱困的環境中生長,鼓勵所有遭遇 難關仍堅定前行的人們。」而心中清晰的方向 是人之所以堅定的原因,因此他將作品結合鹽 田中軸線打造一條小小的朝聖之路,希望觀者 在步行的沉澱,找回自己內心的方向。

現在:初心如磐,讓世界走向我們

不久前,楊士毅受邀參加曼谷國際書展,出訪 契機源自其著作《沒有門檻的幸福》受到文化 部關注。書中所傳遞的幸福理念,與泰國的 文化氛圍不謀而合,因而促成這場跨國交流。

這場座談並非刻意爭取的結果,而是長年如一 地專注於手中每一件事,讓自然的累積引領 自己走向更遠的地方。他說:「我們無法設 想未來會怎麼發展,也沒辦法去追求它。唯 一能做的,就是讓自己變得美麗,讓作品成 為別人願意靠近的風景。不是我們走向世界, 而是讓世界走向我們。」

Wei, Hung-Yu拍攝

允翔影像-柯發壽拍攝

在泰國短暫的停留中也讓他感受到當地人民的善良與樂天,想起臺灣早期長輩們的質樸與隨遇而 安。有時候環境不如人願,但他們依然保持笑容,不讓環境影響心情,這其實就是一種內心的修煉。

未來:靈感來自日常,創作回歸初心 對楊士毅而言,創作從來不只是表達,更是一場修行。每一份初心、每一次觸動、每一次面對限制 的經驗,都是將他引回最初的自己。與其說他在追尋未來,不如說他選擇讓每一件作品、每一段旅 程都成為腳踏實地的印記。在他的創作歷程中,回應當下社會的情緒、個人的疑問與內心的波動。

面對未知,楊士毅不急著定義路線,也不為不確定性抗衡,而是學會與之共處。他認為,只要持續 創作,在動盪中也能找到屬於自己的穩定。

面對年輕創作者,楊士毅不談風格與技巧,而是提醒大家不要急著將自己定位。他認為,對生活的 好奇、對內心情感的誠實,才是創作最深的根基。形式會改變,但只要創作的出發點是真誠的,就 一定能觸動人心。

未來,他期許自己永遠保有敏感與柔軟,並學會在日常裡找到創作的素材。「我想創作的一直不是 作品本身,而是大家臉上幸福的樣子」他始終相信,只要心中仍保有溫度,作品自然會帶著光,那 道光或許不炫目,卻總能照亮他人。

● 藝術專訪

耍「廢」美學: 永續材質的探索 與創意實踐 產房主理 在快速發展的時代,我們正經歷著過度生產與消費的 循環,物件的生命也變得越來越短暫。而在臺灣的某 個角落,有兩位創作者選擇慢下來,拾起那些日常中 被悄然遺落的廢料,重新尋找被遺忘的美學與價值。 他們不以回收為終點,而是視廢料為對話的開端。在 他們眼中,每一塊木料、每一根線頭,都蘊藏著時間 的痕跡與人的故事,只待重新被觀看、被理解、被賦 予新生。

張芯睿、王佳渝 資料提供/張芯睿、王佳渝

產房廢料美學工作室成立於2022年,秉持 「永續、再生、平衡」的核心理念,在工業製 造與日常生活中產生的廢料中,重新尋找價值 與溫度。創辦人張芯睿與王佳渝熱衷於藝術及 永續發展,期待用更寬廣的視角去理解並改變 這個世界。品牌名稱「產房」象徵著創作的源 頭與廢料新生的可能,彷彿一間孕育萬物的溫 柔房間,每天都有嶄新的想法悄然誕生。其英 文名"everyday is happy birthday"更意味 著希望讓誕生的產品成為世界裡美好的禮物, 讓每一個被重塑的物件,都有機會重新出生並 且重新被愛。

採訪編輯/陳可維

藝文專訪

一支蠟筆的再生旅程

對產房創立後的第一個企劃「回收蠟筆計 畫」賦予了廢棄蠟筆第二生命。起初兩人受 到日本知名品牌資生堂「我的蠟筆計畫」(My Crayon Project) 透過不同膚色蠟筆傳達個體 差異議題的啟發,加上王佳渝過去曾有手作蠟 筆的經驗,促使兩人以此為創意延伸,開始了 這場有趣的計畫。他們透過網路募集民眾家

中閒置已久、短到不堪用的蠟筆,經由分類、

(上圖)將回收蠟筆依顏色與材質進行初步分類 (下圖)〈一片風景〉融入土地、天空等自然的色彩,一塊 蠟筆便能描繪一片風景

配色,熔製成富含設計感的全新蠟筆。對他們 而言,蠟筆本身不僅是兒時回憶的載體,更是 能夠激發創意與趣味的感性媒材。

蠟筆的配色靈感來自生活,也來自記憶。張 芯睿與王佳渝擅長從日常中微小卻動人的片 段汲取靈感,將所見、所感轉化為豐富的色 彩組合。在每一次接受客製化訂製的過程中, 兩人也透過顧客的故事,感受那些關於家人、 寵物、戀人或回憶的顏色,讓再造的蠟筆變得 更貼近生命本身。外觀設計上,俐落的長條形 筆身凸顯出色彩自然相融的流動之美,在視覺 上展現出材料再生的詩意,同時提供了繪畫時 最佳的抓握手感。

工廠襪廢料再利用 自創立以來,產房積極探索不同領域中廢料的 創新應用。「紗仔屎」是襪子工廠產生的線 頭廢料,由棉和聚酯纖維組成。起初兩人透 過彰化社頭鄉的「鬆勢三日節」和「豪所在」 團隊得知社頭當地擁有許多中小型織襪工廠, 這些工廠在製作過程中會產生大量的線頭廢 料,長期以來成為當地的環境負擔,卻未曾找 到有效的解決方案。面對此陌生的材料,張 芯睿和王佳渝屢次走訪工廠,歷經多次失敗 和嘗試,最終開發出以紗屎填充的寵物睡墊。

紗屎不含塑化劑,質地柔軟且具吸水的特性, 相當適合製作成寵物用品。推出後深受消費者 和毛小孩喜愛,此產品也迅速成為產房的熱門 商品之一,更為紡織產業的廢料問題提供創新 解方。

紗屎填充的寵物睡墊

就地取材,從眾多永續品牌中脫穎而出

產房靠著主理人對於這片土地的熱忱,在眾 多永續品牌中矗立屬於自己的一片天地。「我 們兩人剛好都是熱愛創作及產出的人,思考若 能把廢料拿來當作創作材料,重新定義,創作 的同時也能解決問題。」在品牌創立初期,張 芯睿和王佳渝會選擇從生活中易取得的廢料 著手實驗。搬到彰化後,他們更積極與當地企 業合作,探索未被利用的產業和農業廢料,例 如工業海綿、大村的葡萄藤、茶葉渣等原料, 從工廠與田間中取材,活絡地方資源與連結, 讓創作真正「扎根」於自己所愛的土地上。

老宅翻新,打造永續與藝術交匯的棲地 在彰化縣員林,一棟近六十年歷史的老宅於今 年初悄然煥發新生。產房透過彰化縣政府推動 的「老屋點燈」計畫,將老屋翻新成「廢料棲 息地」的實驗空間,並於今年二月正式對外 開放。不同於傳統形式上的咖啡廳或工作室, 「廢料棲息地」像是一個瞬息萬變、充滿無限 可能的複合式場域。張芯睿與王佳渝以策展思 維為營運核心,規劃各式工作坊與交流活動, 邀請更多人走入老宅、參與對話、動手實踐, 在日常中重新思考廢料、再生與創造之間的 關係。

藝文專訪

廢料棲息地

在張芯睿與王佳渝的眼中,每件不起眼的廢棄材料都是一段尚未完成的故事。

透過創作,她們將環境關懷、生活實踐與美學感知揉合為一體,在日常中持續 累積一種細緻的能量,期待在每一件作品與計畫中,讓世界重新看見廢料再造 的全新樣貌。產房未來也將集結更多的資源,也展望媒合不同的產業廢料與藝 術家合作,共同創作與實現。在這片充滿可能的「產房」裡,誕生的不只是物 件,更是一種對美學、永續溫柔而堅定的再想像。

回顧報導:

文化小玩家

資料提供/金車文教基金會

文章整理/金車文教基金會

回顧報導:文化小玩家

學習歷史,只能坐在教室嗎?自2021年起,本會攜手雙北地區高中職學校,推 動「文化小玩家」計畫,培訓學生成為文化志工。透過學習、設計、行動三階段, 親手打造家鄉解謎遊戲,帶領大家「走」入歷史街區。

在為期一年的培訓計畫中,安排深度走讀及遊戲設計課程,引導高中生從認識在 地文化景點開始,學習發想故事主線、設計關卡謎題,最終醞釀出結合文史的手 機實境遊戲,共同推廣地方文化。

2024年,本會與新北市立丹鳳高中合作推 動計畫,23位學生不僅完整開發新莊實境 解謎遊戲《老神在在》,還親自擔任導覽 員,帶領300位同儕與100位社會大眾走 入歷史場域。讓文化不只是課本上的文字 敘述,而是一場能玩、能共感的探索旅程。

新莊,為臺北盆地最早的港埠街市,是百年 廟宇最密集的區域之一。俗稱「新莊大拜 拜」的地藏庵文武大眾爺聖誕遶境,更是當 地百年盛事。《老神在在》以新莊廟街為舞 臺,玩家將實際走訪慈祐宮、老順香百年 餅舖、翁裕美麥芽糖店、地藏庵等知名地 標,一一解開隱藏在關卡背後的歷史之謎, 透過輕鬆有趣的方式,深入認識百年廟宇、 河運發展、市井小吃等特色。

回顧報導:文化小玩家

這項翻轉傳統學習模式的行動,成功入選 5% Design Action「2025 永續教育行動評選」企業組織獎!從全臺灣近百件由企業與學校提出的 教育行動方案脫穎而出,成為 25 組中具「創新性、永續影響力」的優

秀案例之一。證明永續教育不只是理念,而是能被實踐,並產生影響力 的真實行動。也讓更多人看見,高中生不只是知識學習者,更可以是文 化推廣者。

擔任文化志工的黃英慈同學分享,實際走訪新莊老街,才發現我們從小 住在這裡,卻對很多歷史故事一無所知。這過程中,和組員們一起發想、

設計謎題,到最後完成一款實境解謎遊戲,真的很不可思議,也因為擔 任小隊輔,提升了不少領導以及表達能力。沒想到原本內向的我,也能 在大家面前導覽解說,這是很大的成長!

曾清芸總幹事表示,理解自身文化是走向國際的基礎,繼與華江高中、 松山工農、丹鳳高中合作後,今年度我們前進新北市永平高中,陪伴學 生透過多項體驗實作,走進社區、與生活的土地連結。未來,我們也會 持續推廣這樣的行動模式,期能將文化理解力向下扎根,培育更多能尊 重文化、熱愛土地的新世代。

從遊戲中認識永續 「未來生活設計家」 資料提供/金車文教基金會 文章整理/金車文教基金會

永續,究竟該怎麼教孩子?不是開書本、也不 是上講堂,而是像這樣,把它變成一場好玩又 有意義的園遊會。

4月26日,金車文教基金會在國立臺灣科學 教育館舉辦「未來生活設計家」永續生活園遊 會。現場不只有互動攤位、闖關遊戲,還有專 家短講、生態紀錄片播放,甚至把戶外觀察活 動搬進日常,讓看起來艱深的氣候變遷、生物 多樣性、棲地保育等議題,變得貼近又好懂。

活動從早上10點一路熱鬧到下午4點,參與 人潮絡繹不絕。整場活動共設有13個互動攤 位,分為「光合動力區」、「自然有智慧」、

「棲地守護戰」三大主題區。每個攤位都各有 巧思:有讓孩子模擬綠電交易、成為「小小企 業家」的遊戲,也有氣象署設計的氣候知識夾 娃娃機,讓科普知識藏在趣味中不知不覺被吸 收。

特別受到親子關注的,是臺灣兩棲類動物保 育協會的野外生態調查。現場還原棲地環境, 介紹入侵種斑腿樹蛙,讓大小朋友一起學習怎 麼辨識,為什麼要保護本土生物,許多孩子邊 玩邊學,捨不得離開。

除了攤位,也安排了6場永續短講與4部生 報導:

回顧報導:永續生活園遊會

態紀錄片播放。其中,導演廖敬堯帶來的紀錄片《除 蛙記》,引起現場不少觀眾共鳴。映後座談中,他分 享拍攝這部片的過程,也與觀眾交流如何面對人類與 自然之間的拉鋸關係。

教育部終身教育司梁學政司長也親臨現場致詞,他表 示:「這次園遊會透過遊戲和體驗,讓永續教育變得 生活化,也讓不同年齡層的人都能參與其中,這就是 素養導向的學習。」

永續生活,其實離我們沒那麼遠。它可能是每天搭公 車上學的選擇,是知道外來種與生態的關係,是理解 氣候變遷如何影響我們的未來。當這些知識不再只是 教科書裡的名詞,而是遊戲裡的任務、孩子眼中的風 景,那麼,永續就真的開始發生了。

金車這場園遊會,或許只是一個週末的活動,但它種 下的種子,有機會在許多人的生活中,慢慢發芽。

KCCA Magazine 第003期 JAN-JUN 2025

董 事 長|李玉鼎

發 行 人|李玉鼎

主 編|張瑋特

編輯顧問|李家迪、李家鎮 編 輯|胡愷慈、鄧乃文、吳昀臻、楊聿寧、

李思廷、陳可維、符祐瑄 發行單位|財團法人金車文教基金會

臺北市南京東路二段1號4樓

編輯製作|金車文藝中心

臺北市南京東路二段1號3樓

中華郵政臺北字第2242號 / 執照登記為雜誌交寄

kingcar.org.tw 02-21001110

kingcarart.org.tw 02-25959650、02-25628629