ksb update

Personalisierte Tumorbehandlung

ab Seite 19

Neue Entwicklungen bei Tests und Therapien

Seite 34

Auf zu neuen Horizonten in der Onkologie

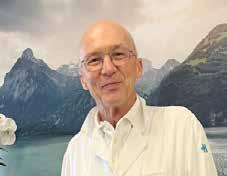

Prof. Dr. med. et Dr. phil. nat. Sacha Rothschild ist neuer Leiter der Onkologie am KSB.

Seite 43

Zwischen Tradition und Moderne Neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten in der Rheumatologie.

Seite 46

Zurück ins Gleichgewicht

In der Schwindelsprechstunde werden Patienten interdisziplinär und strukturiert abgeklärt.

Fachmagazin für Zuweisende der Kantonsspital Baden AG

1-2023

Das Wichtigste in Kürze

Eintreten, umziehen und ab in den OP

Mit der neuen Same-Day-Surgery-Station für geplante Eingriffe werden die Abläufe rund um eine Operation noch effizienter und die Bettenauslastung optimiert.

Das persönliche Risiko testen

Das KSB verfügt als eines der ersten Schweizer Spitäler über einen prädiktiven molekularpathologischen Test für das Prostatakarzinom.

Gut aufgestellt ins neue Jahr

Die KSB-Chirurgie verstärkt sich personell, um der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Impressum KSB Update 01 / 23

Herausgeber: Kantonsspital Baden AG, update@ksb.ch

Auflage: 1400 Exemplare

Redaktion: Stefan Wey, Stv. Leiter Kommunikation / Marketing; Vivien Wassermann, Redaktorin

Gestaltung: Tanja Banjo und Tanja Martin Grafikdesign KSB

Anzeigen: Walter Peyer, peyer & partner media gmbh

2 Inhaltsverzeichnis

08 10 22

Mittels Wasserdampfablation können Prostatabeschwerden beim Wasserlösen in weniger als 10 Minuten behandelt werden. Damit bietet die Wasserdampfablation eine risikoarme, wirksame Methode zur Linderung von obstruktiven Miktionsbeschwerden.

Bestmögliche Therapie 25 mit geringsten Nebenwirkungen

Die molekularen Eigenschaften des Tumors bestimmen künftig, welche Genitalmalignom-Patientin welche Therapie bekommt. In unserem interdisziplinären Tumorboard erstellen wir ein individualisiertes Konzept für unsere Patientinnen.

Liniar beschleunigt... 28

dringt der Therapiestrahl des LINACs in die Krebszelle ein, um sie abzutöten. Kirsten Steinauer und Susanne Brüllmann stellen den Linearbeschleuniger zur optimalen Strahlenbehandlung vor.

«Die Onkologie am 34 KSB hat einen hervorragenden Ruf»

Davon ist Sacha Rothschild, neuer Leiter der Onkologie, überzeugt. Was ihn zu einem Wechsel vom Universitätsspital Basel nach Baden bewogen und welche Pläne er für das KSB hat, verrät er im Interview.

43 zwischen Tradition und Moderne

Obwohl die Entwicklung in der Medizin in den vergangenen Jahren neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten geschaffen hat, bildet das ärztliche Handwerk weiter die Basis der Diagnose. Die Herausforderung besteht darin, aus der Fülle der Therapiemöglichkeiten die individuell passende zu finden.

Wenn sich alles dreht 46

Patienten mit akutem, episodischem oder chronischem Schwindel sowie mit Gleichgewichts- oder Gangstörungen werden in der spezialisierten Schwindelsprechstunde interdisziplinär und strukturiert abgeklärt.

3 Inhaltsverzeichnis KSB News 04 Chirurgie 08 Hausarzt-Curriculum 17 Mit Volldampf voraus

19

Neu im KSB 39

Die Rheumatologie

Manuel Bryant, Leiter Neonatologie

Patienteneffekte:

KSB ersetzt Plastiksäcke durch wiederverwertbare Taschen

Egal, ob ein Patient mit einem kleinen Rollkoffer ins Spital eintritt oder bewusstlos mit der Ambulanz eingeliefert wird: Im KSB-Neubau, der im Herbst 2024 eröffnet wird, kann sein persönliches Hab und Gut in einem sogenannten ZippBag verstaut werden. Diese Stofftasche wird am Patientenbett befestigt und verschlossen. Somit ist die Aufbewahrung der Effekte ebenso sicher wie effizient. Diese innovative Lösung wurde zusammen mit der Firma ZippSafe entwickelt und lässt sich künftig auch in anderen Spitälern einsetzen.

ZippSafe produzierte in den vergangenen Monaten diverse Prototypen, in deren Entwicklung das Fachwissen, die Prozesskenntnisse und die Spitalerfahrung von KSB-Logistikexperten und Pflege einfloss. Tests in der KSB-Wäscherei zeigen, dass die Stofftaschen nach einer hygienischen Reinigung erneut verwendet werden können – im Gegensatz zu den rund 10'000 Plastiksäcken, die aktuell pro Jahr für die Aufbewahrung von Patienteneffekten zum Einsatz kommen.

Palliativstation:

Erfolgreiche Zertifizierung

Wir freuen uns über die erfolgreiche Rezertifizierung unserer Palliativstation. Geleitet wurde die Palliativstation von 2017 bis 2022 von Dr. Annett Ehrentraut, neu hat Frau Dr. Meng Monfregola die

Leitung übernommen. Zentrale Aufgabe der Palliativstation ist es, die Symptome der Patientinnen und Patienten zu stabilisieren, Schmerzen erträglich zu machen und die Angehörigen zu entlasten.

4 KSB News

Patientensicherheit:

KSB führt elektronische Medikamentenschränke ein

Als eines der ersten Spitäler in der Deutschschweiz hat das Kantonsspital Baden sämtliche Stationen in seinem Bettenhaus mit einem elektronischen Medikamentenschrank ausgestattet. Dieses innovative System zur Medikamentenabgabe bietet zwei grosse Vorteile: Zum einen wird die Patientensicherheit erhöht, zum anderen werden die Prozesse effizienter.

Peter Wiedemeier, Chefapotheker am KSB, hat mit dem neuen System nur positive Erfahrungen gemacht: «Mit dem elektronischen Medikamentenschrank kommt es seltener zu Verwechslungen von ähnlich aussehenden Medikamenten. Falls jemand dennoch einmal zum falschen Medikament greifen sollte, leuchtet ein rotes Licht auf und ein Warnton ertönt.»

Neu in der Radiologie: Professor Marco Zanetti

Prof. Marco Zanetti verstärkt seit November das Zentrum für Bildgebung am KSB. «Professor Zanetti ist ein ausgewiesener Experte im Bereich muskuloskelettaler Radiologie», sagt Prof. Rahel Kubik, Direktorin Departement Medizinische Dienste und Chefärztin Radiologie. «Hiervon profitieren nicht nur unsere Patienten. Er gibt sein grosses Wissen auch als Weiterbildner im radiologischen Alltag sowie als Referent an nationalen und internationalen Kongressen an jüngere Ärztinnen und Ärzten weiter.»

Marco Zanetti war zuvor an der Klinik Hirslanden sowie als Leitender bzw. Chefarzt an der Orthopädischen Universitätsklinik Balgrist tätig.

Klinik Award 2022:

Zwei Mal Gold fürs KSB

Das Kantonsspital Baden ist am Kongress Klinikmarketing in Berlin zwei Mal ausgezeichnet worden. Mit einem Klinik Award prämiert wurde es zum einen für seinen Health Innovation Hub, zum anderen für das digitale Personalplanungstool Aspaara. Für die Preisverleihung ausschlaggebend waren die Voten einer Fachjury sowie des Publikums. Mit dem Klinik Award werden herausragende Leistungen im Gesundheitswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

5

KSB News

Kooperation zwischen Asana Spital Leuggern und KSB: Institut für Radiologie Leuggern eröffnet

Das Asana Spital Leuggern verfügt neu über ein topmodernes Radiologiezentrum. Betrieben wird das Institut für Radiologie Leuggern in Zusammenarbeit mit dem KSB. Mit dieser Kooperation wird eine wichtige Voraussetzung erfüllt, um die medizinische Grundversorgung im Zurzibiet langfristig sicherstellen zu können.

Durch das neue Institut für Radiologie kann zum einen das Notfallzentrum des Asana Spitals Leuggern aufrechterhalten werden. Zum andern profitiert die Bevölkerung im Zurzibiet von einer qualitativ hochwertigen, wohnortnahen medizinischen Versorgung im Bereich der Diagnostik. Das KSB wiederum stärkt mit seiner Präsenz in Leuggern seine Funktion als Drehscheibe der Gesundheitsversorgung im Osten des Aargaus. Bereits 2019 haben das KSB und das Asana Spital Leuggern eine Kooperationsvereinbarung

unterzeichnet. Im Bereich Radiologie wurde seitdem eng zusammengearbeitet. So haben beispielsweise Fachärzte im KSB die elektronisch übermittelten Bilder begutachtet. Im Institut für Radiologie betreibt nun ein Team vor Ort das radiologische Angebot. Im Bedarfsfall können die Mitarbeitenden auf das organspezifische Fachwissen der Radiologen im KSB zurückgreifen.

QR-Code zum Institut für Radiologie auf www.spitalleuggern.ch

6 KSB News

Gut aufgestellt: Das Radiologie-Team am KSB-Aussenstandort Leuggern.

Nuklearmedizin: KSB-Chefärztin

Irene Burger zur Professorin ernannt

Irene Burger, Chefärztin Nuklearmedizin im Zentrum für Bildgebung am Kantonsspital Baden, hat in ihrer Karriere einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die 43-jährige Luzernerin ist von der Universität Zürich zur Titularprofessorin ernannt worden.

Irene Burger leitet seit Anfang 2019 als Chefärztin die Abteilung Nuklearmedizin (NUK) im Zentrum für Bildgebung am KSB. Daneben ist sie in einem 20-Prozent-Pensum am Universitätsspital Zürich tätig, wo ihr Fokus auf wissenschaftlichen Tätigkeiten liegt. In diesem Bereich arbeitet sie auch eng mit der ETH Zürich und dem Paul-Scherrer-Institut zusammen. «Ich bin sehr dankbar, dass das KSB mir diese Forschungsaktivitäten ermöglicht. Dies ist alles andere als selbstverständlich», sagt Irene Burger.

Radiologie: Tilo Niemann zum Titularprofessor ernannt

Der Radiologe Tilo Niemann, Leitender Arzt am Zentrum für Bildgebung im KSB, ist von der Universität Zürich zum Titularprofessor ernannt worden. Der 45-Jährige wird damit für seine klinische Tätigkeit sowie seine erfolgreiche Forschung ausgezeichnet. Deren Schwerpunkt liegt in der Verbesserung der Bildqualität und der Dosisreduktion von Röntgenstrahlung.

Nachdem er seine medizinische Karriere am Universitätsspital Basel gestartet hat, ist Tilo Niemann seit 2014 am KSB tätig, wo er unter anderem für die Computertomographie (CT) zuständig ist. Er ist einer von mittlerweile über zwei Dutzend KSB-Ärztinnen und -Ärzten, die vor der Abkürzung «Dr. med.» den Titel «Prof.» oder «PD» (Privatdozent) aufführen dürfen.

Das KSB legt bei seinen Kaderärzten grossen Wert auf eine Habilitation. Denn so kann das Spital zum einen seine Rolle als Aus- und Weiterbildungsstätte sowie als Partnerinstitution für Universitäten und Hochschulen weiter stärken. Zum anderen profitieren die Patienten von einer optimalen klinischen Versorgung und einem frühen Zugang zu innovativen Therapien. – Im Bild Irene Burger und Tilo Niemann.

7 KSB News

Same-Day-Surgery: Eintreten, umziehen und ab in den OP

Das KSB hat für geplante Eingriffe eine neue Same-Day-Surgery-Station geschaffen. Die Abläufe rund um eine Operation werden damit noch effizienter: Eintreten, umziehen und ab in den OP, lautet die Devise. Gleichzeitig wird die Bettenauslastung optimiert. Davon profitieren Patienten, die über den Notfall ins Spital eingeliefert werden. Denn wegen des hohen Patientenaufkommens ist das Notfallzentrum des KSB in den vergangenen Monaten immer wieder an seine Kapazitätsgrenzen gestossen.

Diese sechs Mitarbeiterinnen sorgen dafür, dass die Same-Day-Surgery-Station des KSB reibungslos funktioniert.

8

Chirurgie

Rund 90’000 Patientinnen und Patienten wurden im 2022 im Notfallzentrum des KSB behandelt. Im Vergleich 2021 entspricht dies einer Zunahme um 18 Prozent. Während die leichteren Fälle in der Notfallpraxis behandelt werden, werden schwer erkrankte oder verletzte Patienten stationär aufgenommen. Ihnen stehen im Notfall 35 Betten zur Verfügung. Sind diese belegt, so können in den Korridoren noch ein Dutzend zusätzliche Betten platziert werden.

Obwohl das KSB – im Gegensatz zu vielen anderen Spitälern – keine Betten wegen Personalmangel geschlossen hat, kam es in den vergangenen Monaten immer wieder vor, dass Patienten aus Kapazitätsgründen nicht vom Notfall auf die Bettenstationen verlegt werden konnten. Grund: Die stationären Spitalbetten waren allesamt belegt. Im Notfallzentrum bildete sich dadurch ein Rückstau.

frühen Morgen eintraf, musste das für ihn reservierte Bett über Nacht blockiert werden. Damit hat es nun ein Ende.

Seit einigen Wochen treten die Patienten bei einer geplanten Operation direkt in die neu geschaffene Same-Day-Surgery-Station ein. «Ankommen, umziehen und ab in den OP», lautet dort die Devise. Ein Blick ins OP-Protokoll vom Dienstag der Kalenderwoche 50 zeigt, wie das abläuft: Der erste Patient des Tages, der einen elektiven Eingriff hatte, trat um 6.30 Uhr ins Spital ein. Um 7.19 Uhr wartete er in bereits narkotisiertem Zustand im OP-Saal auf den Eingriff. Nach der Operation an seinem Fuss konnte er um 8.47 Uhr in den Aufwachraum und um 10.15 Uhr auf die Bettenstation verlegt werden.

So konnte das Bett im Patientenzimmer, das man früher über Nacht für ihn blockiert gehalten hätte, anderweitig genutzt werden. «Die grosse Herausforderung besteht im Austrittsmanagement», sagt Pascal Huber, Leiter Pflege Anästhesie/OP/ ZSVA. «Die Planung und Organisation ist sehr anspruchsvoll, weil die Zeitpläne rigoros eingehalten werden müssen. Bisher hat die Umsetzung tadellos geklappt.»

«Um die Bettenauslastung zu optimieren, haben wir nun in unserem Altbau eine Same-Day-Surgery-Station aufgebaut. Wir antizipieren damit Abläufe und Prozesse, die eigentlich erst für den Neubau vorgesehen waren, der im Herbst 2024 in Betrieb genommen wird», sagt KSB-CEO Adrian Schmitter. Damit könne die bereits jetzt schon überdurchschnittlich hohe Bettenauslastung weiter gesteigert werden: «Das hohe Patientenaufkommen zeugt vom Vertrauen der Bevölkerung ins KSB. Dieser Wertschätzung wollen wir mit der Optimierung unseres Angebotes gerecht werden.»

Das Same-Day-Surgery-Prinzip wird am KSB schon seit geraumer Zeit praktiziert. Patienten traten am Tag ihrer Operation ins Spital ein und bezogen zuerst ihr Zimmer. Wenn ein Patient am

Die Same-Day-Surgery-Station, die von einem sechsköpfigen Team betreut wird, hat ihren Betrieb Mitte Oktober letzten Jahres mit drei Patienten aufgenommen. Mittlerweile sind es bereits sechsmal mehr Patienten, die auf diese Weise operiert werden. Durch diese Effizienzsteigerung konnte auch die Situation im Notfallzentrum verbessert werden.

9

Chirurgie

«Bisher hat die Umsetzung tadellos geklappt.»

Pascal Huber, Leiter Pflege Anästhesie / OP / ZSVA

Kontakt Direktionssekretariat Departement Chirurgie Telefon 056 486 30 02 chirurgie@ksb.ch

Dr. med. Pascal Herzog

Operativer Fokus

• Onkologische Viszeralchirurgie

• Magen- und Ösophaguschirurgie

• Zwerchfellhernien- und Refluxchirurgie

• Kolorektale Chirurgie

• Komplexe Bauchwandchirurgie

• Pankreaschirurgie

Beruflicher Werdegang

Seit 1.1.2023

Leitender Arzt Klinik für Allgemein-, Viszeralund Gefässchirurgie, KSB

2020 – 2022

Leitender Arzt Viszeralchirurgie, KSW

2014 – 2020

Oberarzt Viszeral- und Thoraxchirurgie, KSW

2012 – 2014

Oberarzt Chirurgische Klinik, LUKS Sursee

2007 – 2011

Assistenzarzt Chirurgie, KSA und KSSW Sursee

Akademische Weiterbildung

2021 EBSQ Surgical Oncology

2021 Executive Master of Business Administration in General Management, Universität St. Gallen

2019 EBSQ Coloproctology

2017 Schwerpunkt Viszeralchirurgie SGVC

2016 Schwerpunkt Allgemeine Chirurgie und Traumatologie SGACT

2013 Facharzt Chirurgie FMH

2006 Staatsexamen Universität Zürich

Persönlich

Geburtsdatum: 17. Oktober 1979

Zivilstand: Verheiratet, 1 Sohn

Hobbys: Reisen, Lesen, Kochen

Beeindruckende Entwicklung

Sie sind zwar im Raum Wohlen aufgewachsen, hatten aber beruflich bisher noch nie mit dem KSB zu tun. Wie kam es nun zu der Liaison?

Das stimmt so nicht ganz. Ich war als Unterassistent jeweils einen Monat auf der Gynäkologie und der Pathologie des KSB tätig. Insbesondere der Monat auf der Pathologie, damals noch bei Prof. Komminoth, war für mich eine sehr spannende und lehrreiche Erfahrung. Als ich dann vor über acht Jahren in Richtung Winterthur zog, war mein Ziel, irgendwann wieder in die Region zurückzukehren. Es hat zwar etwas länger gedauert als ursprünglich erhofft. Umso mehr freue ich mich nun auf meine neue Aufgabe.

Was gab den Ausschlag für einen Wechsel ans KSB?

Ein Stelleninserat! Ich beobachte die Aargauer Spitallandschaft schon seit längerem. Die Entwicklung, die das KSB in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ist beeindruckend. Es gibt wenige Spitäler in der Schweiz, die so innovativ sind. Ich sehe hier für die Zukunft grosses Potential.

Wo sehen Sie die grösste Herausforderung in Ihrem Fachgebiet?

Grosse Herausforderungen gibt es viele, welche nun die grösste ist, hängt von der Perspektive ab. In der Behandlung von Tumorpatienten hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die chirurgische Therapie ist nicht mehr der alleinige Hauptpfeiler der Behandlung. Mit einem Augenzwinkern muss ich eingestehen, dass diese Entwicklung das Chirurgenherz hart trifft… In der Onkologie kommt neben sehr guten Chemotherapie-Regimen auch die Immuntherapie immer mehr zum Zug. Daneben bieten die Radioonkologie, die interventionelle Radiologie und die Nuklearmedizin weitere

Neu in der Chirurgie

Therapieoptionen. Diese Interdisziplinarität stellt manchmal in der Entscheidungsfindung eine Herausforderung dar. Zusätzlich werden die Therapiekonzepte immer häufiger auf den Patienten und die molekularpathologischen Eigenschaften des Tumors abgestimmt. So können wenig wirksame Therapien vermieden und Nebenwirkungen minimiert werden. Diese Entwicklungen stellen eine riesige Chance für unsere Patienten dar.

Was ist Ihnen bei der Zusammenarbeit mit externen Partnern, insbesondere den Zuweisenden, besonders wichtig?

Wichtig ist mir ein guter und gerne auch persönlicher Informationsaustausch, der entspannt in beide Richtungen funktioniert. Das ist ein entscheidender Faktor in der Behandlung unserer Patienten. Vergleichbar mit der Stabübergabe bei einer Stafette, bei welcher sich im Sport häufig das Rennen entscheidet. Ich schätze den persönlichen Kontakt, sei dies bei Fragen oder Problemen im Behandlungsablauf, aber auch bei organisatorischen oder sonstigen Anliegen. Im Endeffekt wollen wir alle für unsere Patienten eine optimale Therapie gewährleisten.

Sie haben 2019 ein FIFA-Diplom in Football Medicine erworben. Können Sie kurz erklären, was Sie zu diesem Lehrgang bewogen hat? Zumal Sie Fussball ja nicht zu Ihren Hobbys

zählen…

Das war keine grosse Sache. In meiner frühen Jugend war ich selbst aktiver Fussballer. Leider kamen ein paar Verletzungen dazu, weshalb ich damals anderen Freizeitaktivitäten den Vorrang gab. Vor etwa vier Jahren habe ich auf LinkedIn in einem Post von diesem FIFA-Diplom gelesen. Ich war interessiert und habe mich weiter darüber erkundigt. Das ist ein kompletter Onlinelehrgang, welcher für jeden zugänglich ist. Ich habe die Module während einigen ruhigen Nachtdiensten abgeschlossen. In der Schweiz hat dieses Diplom meines Wissens keinen Nutzen. Schlussendlich habe ich es einfach aus Eigeninteresse und Freude an der Sache gemacht.

11

Chirurgie Kontakt Direktionssekretariat Departement Chirurgie Telefon 056 486 30 02 chirurgie@ksb.ch

Vertrauen erarbeiten

Sie waren seit 2013 am Spital Limmattal tätig: Mal abgesehen davon, dass die Pendlerdistanz von Ihrem Wohnort Olten ans KSB kürzer ist… Weshalb der Wechsel ans KSB?

Die Prämisse stimmt nicht ganz: Die Fahrt mit dem ÖV (die A1 werde ich auch in Zukunft wenn immer möglich meiden) ans KSB dauert etwa gleich lange wie ans «Limmi» das fällt als Argument also schon mal weg. Warum das KSB? Kurz: die Stelle war ausgeschrieben. Und ich stand am Scheideweg: für die nächsten 15 Jahre am «Limmi» bleiben oder noch einmal eine Herausforderung und Veränderung annehmen? Das war die Frage. Natürlich wäre ich nicht irgendwo hingegangen. Prof. Antonio Nocito hat mich im Vorfeld sehr offen und sympathisch über die Stelle informiert. Das KSB hat als Spital und Arbeitgeber einen guten Ruf, das Konzept des Bauchzentrums entspricht meinen Vorstellungen von viszeraler Medizin und die viszeralchirurgischen Leistungsaufträge sind - und bleiben es hoffentlich - breit.

Worauf freuen Sie sich bei Ihrem neuen Job am meisten?

Dass ich mich in einem neuen Umfeld beweisen muss und dass ich neue Konzepte, Prozesse und Menschen kennenlernen darf… und vielleicht auch etwas von meinen Erfahrungen und meinem Erlernten ans KSB bringen kann.

Im Spital Limmattal waren Sie für die Same Day Surgery verantwortlich. Das KSB hat diese nun ebenfalls eingeführt. Welche Erfahrung haben Sie mit SDS gemacht?

SDS wird von Spital zu Spital unterschiedlich gehandhabt. Am «Limmi» wurde der Begriff

ursprünglich für die ambulante Chirurgie geschaffen. Mittlerweile steht er aber für die ganze Abklärungssprechstunde (Abklärungen, Anästhesie-Beratung/-Aufklärung, Vorbereiten der KG etc.). Rund 90% der Patienten der operativen Disziplinen treten am OP-Tag ein. Das Tolle, und gleichzeitig Herausfordernde, an diesem Bereich ist der Austausch mit den anderen operativen Disziplinen, inklusive den Belegärzten, der Anästhesie, den MPAs und dem SDS-Sekretariat. Ziel ist es, für die Patientinnen und Patienten einen standardisierten, effizienten Weg zu einer sicheren OP zu schaffen.

Ziel ist es, für die Patientinnen und Patienten einen standardisierten, effizienten Weg zu einer sicheren OP zu schaffen.

Wo sehen Sie die grösste Herausforderung in Ihrem Fachgebiet?

Wie in fast allen medizinischen Gebieten gilt es auch in der Viszeralchirurgie, die Balance zwischen kompetenter Organ-Spezialisierung (Tiefe) und breiter Allgemein-/Viszeralchirurgie zu halten. Die Tendenz läuft klar in Richtung Spezialisierung und Superspezialisierung. Eine zu starke Spezialisierung ist aber für das Spital, die Patien-

12

Chirurgie

Neu in der Chirurgie

ten und die Zuweisenden ineffizient. Allerdings wird man ohne spezialisierte Teams (z.B. für RektumCa, Pankreas), den Bedürfnissen der Patienten definitiv nicht gerecht. Last but not least stellt die Ausbildung des Nachwuchses in Zeiten der Arbeitszeitregulierung, hohen Ansprüchen (von allen Seiten) und dem Bedürfnis nach Work-LifeBalance (was auch immer das genau bedeutet) eine grosse Herausforderung dar.

Was ist Ihnen bei der Zusammenarbeit mit externen Partnern, insbesondere den Zuweisenden, besonders wichtig?

Eine rasche Vergabe von Terminen und Aufgeboten sind mir ebenso wichtig wie ein guter und rascher Informationsfluss vor und nach der OP. Erfahrungsgemäss weist der Zuweisende seine Patienten eher an eine Person und weniger an eine Institution. Vertrauen bekommt man nicht geschenkt. Man muss es sich immer wieder neu erarbeiten.

Wie kommt man zu einem Hobby wie Fallschirmspringen? Wie oft praktizieren Sie das?

Man muss gerne aus einem Flugzeug springen, den freien Fall lieben und die Nebennieren gerne strapazieren. Ich springe in Triengen… so oft es mir die Familie, der Beruf und das Wetter erlauben. Die grösste Schwierigkeit stellt übrigens eine sichere Landung dar, und nicht die Kapriolen in der Luft.

Dr. med. Alex Ochsner

Operativer Fokus

• Kolorektale Chirurgie und Proktologie

• Onkologische Viszeralchirurgie

• Komplexe Hernienchirurgie

• Akut- und Notfallchirurgie

Beruflicher Werdegang

Ab 1.2.2023

Leitender Arzt Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefässchirurgie KSB

2013 – 2022

Leitender Arzt, Spital Limmattal, Schlieren

2008 – 2012

Oberarzt Chirurgie, Stadtspital Triemli Zürich

2007 – 2008

Oberarzt Traumatologie/Viszeralchirurgie, Universitätsspital Basel

2005 – 2007

Oberarzt Chirurgie, Kantonsspital Olten

1999 – 2004

Assistenzarzt Spital Wil (SG), Kantonsspital Bruderholz, Unispital Basel

Akademische Weiterbildung

2017 EBSQ coloproctology

2012 Schwerpunkt Viszeralchirurgie FMH

2010 Zertifikat Notfallchirurgie und Notfallmanagement (SGACT)

2009 Promotion Dr. med., Universität Basel

2008 Schwerpunkt Allgemeine Chirurgie und Traumatologie FMH

2006 Facharzt Chirurgie FMH

1998 Staatsexamen Universität Zürich

Kontakt

Direktionssekretariat

Departement Chirurgie

Telefon 056 486 30 02

chirurgie@ksb.ch

Persönlich

Geburtsdatum: 22. Januar 1973

Zivilstand: Verheiratet, 3 Kinder

Hobbys: Outdoorsport, Fallschirmspringen

WIR HELFEN IHNEN ZURÜCK IN EIN

SELBSTBESTIMMTES LEBEN

UND BEGLEITEN SIE ENTLANG DER GANZEN BEHANDLUNGSKETTE.

zurzachcare.ch

Adipositaszentrum Gut aufgestellt in die Zukunft

Um der stetig wachsenden Nachfrage an unser Adipositaszentrum gerecht zu werden und Wartezeiten für unsere Patientinnen und Patienten zu vermeiden, hat sich unser Team personell verstärkt.

Die Zuweisungen an unser Adipositaszentrum nehmen von Jahr zu Jahr zu. Nachdem Dr. Mark Mahanty eine neue Herausforderung und Stelle angenommen hat, unterstützen seit Juli 2022 Dr. Boris Jenni und Dr. Henner Schmidt unser chirurgisches Adipositas-Team. Beide sind bereits länger als Oberärzte im KSB tätig und befinden sich in Weiterbildung zum Schwerpunkt Viszeralchirurgie.

Unsere Sprechstunde in Brugg wird neu durch Dr. Andrea Viertel abgedeckt, eine ebenfalls erfahrene KSB-Oberärztin. Weiterhin sind natürlich Prof. Antonio Nocito, Chefarzt Chirurgie, und Dr. Fabian Deichsel, Stv. Leitender Arzt Chirurgie, für das Zentrum tätig. Auch die Endokrinologie hat ihr Team um eine Assistenzarztstelle aufgestockt, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Neben Dr. Michael Egloff (Leitender Arzt) und Dr. Katja Hoskin (Oberärztin), gibt es neu einen Assistenzarzt Endokrinologie, der das Team unterstützt.

Zuweisungen ans Adipositas-Zentrum dürfen Sie gerne an adipositas@ksb.ch mailen. Wir suchen dann individuell intern den besten Ansprechpartner für den jeweiligen Patienten.

Dr. Fabian Deichsel, Dr. Boris Jenni, Dr. Henner Schmidt (nicht auf dem Foto: Dr. Andrea Viertel)

Kontakt

Sekretariat Adipositaszentrum Standort Baden Telefon 056 486 26 15 adipositas@ksb.ch

15 Chirurgie

AUTOR Dr. med. Fabian Deichsel, Stv. Leitender Arzt Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefässchirurgie

GESCHMACK VERBINDET

Das Geschmackserlebnis in Gebenstorf: Der CHERNE ist ein kulinarisches Trio mit Restaurant, Delikatessen-Shop und Bistro.

Geniessen Sie innerhalb eines speziellen Ambientes unkomplizierte Speisen über Mittag und abends delikate Mehrgänger.

CHERNE.CH INFO@CHERNE.CH 056 201 70 70 CHERNE RESTAURANT | DELI DORFSTRASSE 4 5412 GEBENSTORF

GEBENSTORF

KSB Hausarzt-Fortbildungskonzept 2023

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen

Die gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ist dem KSB ein zentrales Anliegen. Dazu gehört neben der fachlichen Kommunikation idealerweise auch ein persönlicher Austausch. Eine gute und praxisorientierte Fortbildung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um diese Ziele zu erreichen.

Ab 2023 werden wir die Fortbildungsveranstaltungen mit einem neuen Konzept lancieren. In einem dreistündigen Symposium, jeweils an einem Don-

Mit herzlichen Grüssen

nerstag von 17 bis 20 Uhr, werden wir ein attraktives und interaktives Programm mit relevanten Themen für die Grundversorgung planen. Ihre physische Präsenz ist erwünscht und wird sich lohnen.

Das Fortbildungskonzept soll Bewährtes wie auch Neues beinhalten: Der persönliche Kontakt im Hörsaal und die in Pandemiezeiten etablierte Videokonferenz werden weiterhin kombiniert angeboten. Damit können Sie das passende Angebot individuell auswählen.

Folgendes Programm ist bereits geplant (weitere Informationen folgen)

Donnerstag, 19.01.2023

17.00 bis 20.00 Uhr

Donnerstag, 30.03.2023

16.00 bis 19.00 Uhr

Neurosymposium

Prof. Sandor und Prof. Tarnutzer

Internistisches Symposium

Prof. Wertli und Team

Aktuelle Informationen unter: www.ksb.ch/hausarztfortbildung

17

Hausarzt-Curriculum

Prof. Dr. med. et phil. Maria Wertli Direktorin und Chefärztin Departement Medizin

Dr. med. Andreas Bürgi Leitender Arzt Hausarztmedizin

Unsere Kliniken in Schinznach und Zofingen bieten ein Ambiente zum Wohlfühlen, höchste Reha-Kompetenz und viel Empathie. Herzlich willkommen.

Wohnen. Leben. Zuhause sein. Alterszentrum am Buechberg Alterszentrum am Buechberg AG Bernardastrasse 3 · 5442 Fislisbach · Tel. 056 484 83 83 · www.buechberg.ch

www.aarreha.ch Sich wohlfühlen und gesund werden gehören zusammen. aarReha_Inserat_KSB-Update_190x133.indd 1 22.09.20 09:48

Gutartige Prostatavergrösserung Mit Volldampf voraus

Neben der klassischen transurethralen Resektion der Prostata (TUR-P) sind im Repertoire der endoskopischen Verfahren in den letzten Jahren neue Ansätze von Wasserdampfablation bis hin zur Laserenukleation dazugekommen. Mit der neuesten urologischen Errungenschaft am KSB können Beschwerden beim Wasserlösen aufgrund einer Prostatavergrösserung jetzt in weniger als 10 Minuten behandelt werden.

Die benigne Prostatahyperplasie (BPH) und die damit einhergehenden Beschwerden beim Wasserlassen wie Harnstrahlabschwächung, Restharngefühl und Nachträufeln, gilt als die häufigste urologische Erkrankung und ist, gemessen an den betroffenen Männern, von 50 bis 70% der über

50-Jährigen eine regelrechte Volkskrankheit. Die Diagnose kann anhand validierter Fragebögen wie dem IPSS (International Prostate Symptom Score) fürs Stadium I oder die sonografische Messung bei signifikanter Restharnbildung (fürs Stadium II) hergeleitet werden.

Fragebogen zum Wasserlassen (IPSS: International Prostate Symptom Score)

Alle Angaben beziehen sich auf die letzten 4 Wochen

1. Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlösen nicht ganz geleert

2. Wie oft mussten Sie in weniger als 2 Stunden ein zweites Mal Wasserlösen?

3. Wie oft mussten Sie beim Wasserlösen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen (Harnstottern)?

4. Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlösen hinauszuzögern?

5. Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim

6. Wie oft mussten Sie Pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlösen zu beginnen?

7. Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lösen? (Massgebend ist der Zeitraum vom Zubettgehen bis zum Aufstehen am

8. Wie würden Sie sich fühlen, wenn sich die aktuellen Symptome beim Wasserlösen nicht mehr ändern würden?

19

Urologie

AUTOR Dr. med. Jean-Pascal Adank, Oberarzt Urologie

Niemals Seltener als in 1 von 5 Fällen Seltener als in der Hälfte der Fälle Ungefähr in der Hälfte der Fälle Mehr als in der Hälfte der Fälle Fast immer

war? 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Wasserlösen? 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Morgen) Niemals 0 Einmal 1 Zweimal 2 Dreimal 3 Viermal 4 Fünfmal oder mehr 5

Ausgezeichnet 0 Zufrieden 1 Meistens zufrieden 1 Teils zufrieden, teils unzufrieden 1 Meistens unzufrieden 1 Unglücklich 1 Sehr schlecht 1

Medikamentöse bis operative Therapien

Bei alltagseinschränkenden Entleerungsbeschwerden kommt als primäre Therapieoption oft ein medikamentöser Ansatz zum Zug. Hier haben sich die Alpha-1-Blocker, welche in verschiedensten Präparaten vorhanden sind, (z. B. Tamsulosin, Silodosin, Alfzusoin, u. a.), durchgesetzt. Durch eine reversible Blockade des Alpha-1-Adrenorezeptors entspannt mehr oder weniger selektiv die glatte Muskulatur am Blasenausgang, an der Prostatakapsel und an der prostatischen Harnröhre und erleichtert damit die Miktion. Das Nebenwirkungsspektrum mit Schwindel oder auch der rückwärtsgerichteten (retrograden) Ejakulation lassen neben der oftmals unzureichenden Verbesserung jedoch auch nach operativen Alternativen umschauen.

Das seit vielen Jahrzehnten etablierte Standardverfahren ist hier die TUR-P, wo elektrischer Strom über eine metallische Schlinge geleitet wird und so das Gewebe unter kontinuierlicher Spülung geschnitten werden kann. So wird das überschüssige Prostatagewebe, welches den Urinabfluss hindert, in Schnitzeln abgetragen und zur histologischen Auswertung aus der Harnblase gespült.

Bei sehr grossem Prostatavolumen, wo das schichtweise Abtragen sehr zeitaufwändig sein kann, haben sich Verfahren entwickelt, um die Prostata direkt aus der tragenden Kapsel herauszulösen. Früher durch einen offenen Schnitt im Un-

terbauch, und seit ein paar Jahren mehr und mehr auch endoskopisch mittels (Holmium-)Laser-Enukleation (HoLEP). Dieses Verfahren scheint aktuell die TUR-P als Goldstandard langsam abzulösen, da der Eingriff unabhängig von der Prostatagrösse zu signifikanter und dauerhafter Verbesserung führt. Trotzdem besteht auch hier weiterhin ein gewisses Komplikationsrisiko und die sexuelle Funktionseinschränkung nach dem Eingriff im Sinne einer retrograden Ejakulation.

Neue minimalinvasive Techniken Infolge dieser Situation entwickelten sich parallel hierzu mehrere Techniken, welche minimalinvasiv zur Symptomlinderung führen und gleichzeitig die Auswirkung auf die sexuelle Funktion minimieren.

Das Kantonsspital Baden hat sich unter den neuen Techniken für das Wasserdampfablations-System «REZUM» entschieden. Über einen an die vorhandene transurethrale Optik angebrachten Arbeitsschaft kann von der Harnröhre aus Wasserdampf über eine 18-gg-Nadel gezielt in die Prostatalappen abgegeben werden. Der Wasserdampf ändert seinen Aggregatzustand bei Zellkontakt von gasförmig zu flüssig und gibt auf diese Weise thermische Energie ans Gewebe ab. Durch diese Schädigung kommt es zu einer Nekrotisierung der Zellen und führt ein bis drei Monate nach Intervention zu einer relevanten Volumenreduktion.

Prä-, intra- und postoperative Illustration bei Wasserdampablation mit erfolgter Retraktion des nekrotisierten Prostatagewebes

20

Urologie

Der Eingriff geht mit unter 10 Minuten sehr schnell, da die zwei bis drei Injektionszyklen pro Prostatalappen je nur 9 Sekunden dauern. Das Verfahren lässt sich gut auch in Sedoanalgesie durchführen und ist mit der kurzen Interventionszeit auch eine gute Operationsmethode für eingeschränkt narkosefähige Patienten. Postoperativ ist jedoch initial der Harnabfluss aufgrund der durch den Wasserdampf bedingten Schwellung eingeschränkt, so dass für 1-2 Wochen eine Katheterableitung in den meisten Fällen notwendig ist. Bis dahin kann es auch zu leichten, selbstlimitierenden Blutungen im Urin und etwas Drangbeschwerden kommen.

Eine randomisierte Studie mit 197 Patienten zeigte innerhalb der ersten 3 Monate eine signifikante Verbesserung des IPSS (-48% Symptompunkte), der Lebensqualität (+45%) sowie der gemessenen Harnstrahlstärke (+44%) verglichen mit einer Placebo-Gruppe («Sham-Treatment»). Der Effekt ist langanhaltend, was mittlerweile 5-Jahresdaten belegen können. Eine nochmalige operative Behandlung (anderes oder gleiches Verfahren) lag am Ende des fünften Nachsorgejahres bei 4,4%. (1)

Auch ist das Verfahren für Patienten geeignet, die aufgrund einer prostatogen bedingten, dekompensierten Harnblasenentleerung auf eine Dauerkatheterisierung angewiesen sind. So konnte in einer Kohorte gezeigt werden, dass gut 70% der behandelten Patienten im Median 26 Tage postoperativ ein Dauerkatheterauslass erfolgreich ist. (2)

Fazit für die Praxis

Die Wasserdampfablation mittels REZUM

Ist eine zusätzliche, schonendere Methode im Repertoire zur signifikanten Verbesserung funktioneller Miktionsbeschwerden aufgrund einer vergrösserten Prostata.

Insbesondere geeignet für junge Patienten, die keine Medikation wünschen, und welchen der Erhalt der sexuellen Funktion (z. B. antegrade Ejakulation) wichtig ist.

Insbesondere auch geeignet für ältere Patienten mit eingeschränkter Narkosefähigkeit oder Patienten, die bereits mit Dauerkatheter versorgt sind.

Fazit

In den letzten Jahren sind zur Behandlung der prostatogenen Harnabflussstörung bei ausgeschöpfter konservativer resp. medikamentöser Therapie verschiedene minimal-invasive Methoden hinzugekommen. Diese Techniken erlauben eine individuelle, auf die Charakteristika und Präferenzen des Patienten zugeschnittene Therapieentscheidung. Neben der endoskopischen Enukleation bei sehr grossen Proastatae (>80 g) bietet die Wasserdampfablation eine risikoarme, wirksame Methode zur Linderung von obstruktiven Miktionsbeschwerden. Da die Methode erst 2015 eingeführt wurde, fehlen jedoch trotz diesen vielversprechenden Ergebnissen längere Nachuntersuchungsintervalle über 5 Jahre und ein randomisierter Direktvergleich mit der TUR-P.

Quelle

1 McVary, Kevin T et al. «Final 5-Year Outcomes of the Multicenter Randomized Sham-Controlled Trial of a Water Vapor Thermal Therapy for Treatment of Moderate to Severe Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia.» The Journal of urology vol. 206,3 (2021): 715-724. doi:10.1097/JU.0000000000001778

2 McVary, Kevin T et al. «Water vapor thermal therapy to alleviate catheter-dependent urinary retention secondary to benign prostatic hyperplasia.» Prostate cancer and prostatic diseases vol. 23,2 (2020): 303-308. doi:10.1038/s41391-019-0187-5

Kontakt Sekretariat Urologie

Standort Baden

Telefon 056 486 30 83 urologie.sekretariat@ksb.ch

Standort Brugg

Telefon 056 486 34 60 chirurgie-brugg@ksb.ch

21 Urologie

Dr. med. Jean-Pascal Adank Oberarzt Urologie

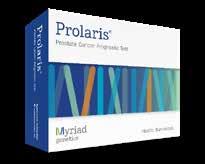

Neuer molekularpathologischer Prolaris®-Test

Das Kantonspital Baden verfügt als eines der ersten Spitäler der Schweiz mit dem Prolaris®-Test neuerdings über einen prädiktiven molekularpathologischen Test für das Prostatakarzinom.

Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebsart bei Männern. Die Wahl der korrekten Therapiestrategie kann sehr komplex sein. Neben der eigentlichen Krebsdiagnose stellt dies für Patienten und deren Angehörige eine zusätzliche Belastung dar.

Der Prolaris® Test erlaubt eine Risikostratifizierung und unterstützt bei der Wahl der besten Therapiestrategie.

Prolaris® ist ein quantitativer RNA-Test (reverse transcriptase (RT) - PCR Test), der die Expression von Genen misst, die an der Zell-Zyklus-Progression beteiligt sind. Kombiniert mit den klinischen Parametern kann die Tumoraggressivität

besser abgeschätzt werden, beispielsweise anhand des Rezidivrisikos oder des Risikos, Metastasen zu entwickeln. Die Untersuchung erfolgt am Tumorgewebe in Paraffin, welches zuvor im Rahmen einer Biopsie entnommen wurde. Die Probe kann jederzeit nach einer Biopsieentnahme untersucht werden, auch Monate danach. Der Test ist am Institut für Pathologie des KSB etabliert worden und kann dort entsprechend in Auftrag gegeben werden.

Je nach Risiko-Score kann dem betroffenen Mann eher zu einer zurückhaltenden oder zu einer aggressiveren Therapiestrategie geraten werden. Wir haben festgestellt, dass ein Testergebnis mit niedrigem Risiko insbesondere Männern mit einem neu diagnostizierten Prostatakarzinom etwas beruhigen kann. So kann die sog. Aktive Überwachung (engl. Active Surveillance), entsprechend die abwartende Strategie ohne unmittelbare Operation bei kleinen und wenig aggressiven Tumoren, viel besser akzeptiert werden.

Der Test kombiniert molekularpathologische und klinische Befunde zu einem Risiko-Score und liefert so personalisierte Informationen für eine individuell zugeschnittene Behandlung.

22

Prostatakarzinom

Urologie

AUTOREN PD Dr. med. Lukas Hefermehl, Chefarzt Urologie und Prof. Dr. med. Gad Singer, Chefarzt Pathologie

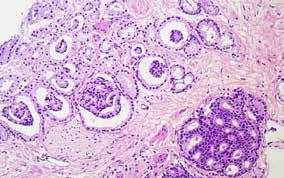

Prolaris® Biomarker-Test beim Prostatakarzinom

Patient's risk assessment – two management scenarios

Prolaris® Molecular Score and clinical variables are combined in a clinically validated, weighted algorithm.

Risk when considering active surveillance

This patient's 10-year prostate cancer Disease

Specific Mortality (DSM) risk with conservative management is:

Risk when considering definitive treatment

This patient's 10-year prostate cancer metastasis (Mets) risk with single-modal treatment is:

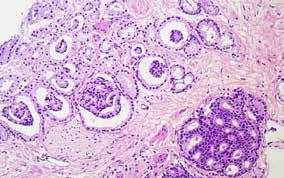

Histopathologisches Bild eines Prostatakarzinoms

Kontakt

Sekretariat Institut für Pathologie

Telefon 056 486 39 03 pathologie@ksb.ch

23 Urologie

Prof. Dr. med. Gad Singer Chefarzt Pathologie

PD Dr. med. Lukas Hefermehl Chefarzt Urologie

Privat-Klinik Im Park –das ideale Umfeld für Ihre Genesung

Privat-Klinik Im Park –das ideale Umfeld für Ihre Genesung

Privat-Klinik Im Park –das ideale Umfeld für Ihre Genesung

Begleitpersonen profitieren von Sonderkonditionen bei Übernachtung im Begleitbett oder im Kurhotel Im Park.

Ob Druck-, Verlags- oder Onlineleistung – mit der Effingermedien AG als Partner fallen Sie auf.

Begleitpersonen profitieren von Sonderkonditionen bei Übernachtung im Begleitbett oder im Kurhotel Im Park.

im Kurhotel Im Park.

Weil wir nicht den Standard, sondern das Optimum bieten.

Weil unser Team niemals 08 / 15, sondern immer einzigartig ist. Und: weil Sie bei uns einfach viel mehr bekommen. Und das seit 150 Jahren.

Die anerkannte Rehabilitationsklinik ist auf die Betreuung von Patienten mit akuten oder chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie neurologischen Beschwerden spezialisiert. Die Privat-Klinik Im Park liegt inmitten einer Parklandschaft und führt eine private, eine halbprivate sowie eine allgemeine Abteilung. Ambiente und Komfort mit Service eines Hotels erwarten die Patienten. Moderne Rehabilitations- und Therapieangebote werden von einem erfahrenen Team aus spezialisierten Ärzten und Therapeuten individuell auf die Patientenbedürfnisse abgestimmt, um bestmögliche Heilerfolge zu erzielen.

Die anerkannte Rehabilitationsklinik ist auf die Betreuung von Patienten mit akuten oder chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie neurologischen Beschwerden spezialisiert. Die Privat-Klinik

Im Park liegt inmitten einer Parklandschaft und führt eine private, eine halbprivate sowie eine allgemeine Abteilung. Ambiente und Komfort mit Service eines Hotels erwarten die Patienten. Moderne Rehabilitations- und Therapieangebote werden von einem erfahrenen Team aus spezialisierten Ärzten und Therapeuten individuell auf die Patientenbedürfnisse abgestimmt, um bestmögliche Heilerfolge zu erzielen.

Die anerkannte Rehabilitationsklinik ist auf die Betreuung von Patienten mit akuten oder chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie neurologischen Beschwerden spezialisiert. Die Privat-Klinik Im Park liegt inmitten einer Parklandschaft und führt eine private, eine halbprivate sowie eine allgemeine Abteilung. Ambiente und Komfort mit Service eines Hotels erwarten die Patienten. Moderne Rehabilitations- und Therapieangebote werden von einem erfahrenen Team aus spezialisierten Ärzten und Therapeuten individuell auf die Patientenbedürfnisse abgestimmt, um bestmögliche Heilerfolge zu erzielen.

Im Therapiebad ist die Wirkung des Thermalwassers der stärksten Schwefelquelle der Schweiz spürbar. Mit Ausnahme der Neuropsychologie werden diese Therapien stationär und ambulant angeboten:

Im Therapiebad ist die Wirkung des Thermalwassers der stärksten Schwefelquelle der Schweiz spürbar. Mit Ausnahme der Neuropsychologie werden diese Therapien stationär und ambulant angeboten:

Im Therapiebad ist die Wirkung des Thermalwassers der stärksten Schwefelquelle der Schweiz spürbar. Mit Ausnahme der Neuropsychologie werden diese Therapien stationär und ambulant angeboten:

• Orthopädie

• Orthopädie

• Orthopädie

• Neurologie

• Neurologie

• Neurologie

• Physiotherapie

• Physiotherapie

• Physiotherapie

• Logopädie

• Logopädie

• Logopädie

• Neuropsychologische Therapie

• Neuropsychologische Therapie

• Neuropsychologische Therapie

• Ergotherapie

• Ergotherapie

• Ergotherapie

• Wassertherapie

• Wassertherapie

• Wassertherapie

Privat-Klinik Im Park Badstrasse 50 CH-5116 Schinznach-Bad 056 463 77 63 patientenadmin@bs-ag.ch

Privat-Klinik Im Park Badstrasse 50 CH-5116 Schinznach-Bad 056 463 77 63 patientenadmin@bs-ag.ch

ANDI, HOCHSTAPLER

wir

Auffällig effizient. Unsere Logistik. Weil

einfach mehr können.

Im Park

50

Schinznach-Bad

463 77 63

Privat-Klinik

Badstrasse

CH-5116

056

patientenadmin@bs-ag.ch

Begleitpersonen profitieren von Sonderkonditionen bei Übernachtung im Begleitbett oder

Endometriumkarzinom Individuelle Behandlung

Die Therapie des häufigsten Genitalmalignoms der Frau hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert – und die Entwicklung schreitet weiter voran!

Das Endometriumkarzinom ist mit Abstand das häufigste Malignom des weiblichen Genitaltraktes. Das Lebenszeitrisiko beträgt etwas über 2%, insgesamt ist eine zunehmende Inzidenz zu verzeichnen, insbesondere in den westlichen Industrienationen. Adipositas ist ein wichtiger Risikofaktor: das Risiko steigt linear mit dem Body-Mass-Index (BMI), ein BMI von ≥30 verdoppelt das Erkrankungsrisiko.

Minimalinvasive Techniken und De-Eskalation machen einen grossen Unterschied für die Patientin

Erfreulicherweise hat sich in der Therapie dieser Erkrankung einiges bewegt. Wichtig und erwähnenswert ist die chirurgische De-Eskalation, die in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Während über lange Zeit der offene Zugang – oft mittels Längslaparotomie – Standard war, wissen wir mittlerweile, dass das minimalinvasive Vorgehen per Laparoskopie die gleiche onkologische Sicherheit bietet und gleichzeitig wesentlich schonender für unsere Patientinnen ist. Mit der roboterassistierten Chirurgie haben sich unsere Möglichkeiten diesbezüglich noch weiter verbessert. Gerade adipöse und multimorbide Patientinnen profitieren erheblich von dieser Technik. Am KSB bleiben die wenigsten Patientinnen nach einer solchen Operation mehr als drei Nächte im Spital. Und das trotz des oft hohen Alters mit entsprechenden Vorerkrankungen.

Inzwischen Standard: Die Sentinel-Technik

Eine weitere wichtige Errungenschaft ist die Anwendung der Sentinel-Node Technik. Während Patientinnen mit einem Risiko für Lymphknotenbefall früher eine vollständige pelvine und paraaortale Lymphonodektomie erhielten, ist die Sentinel-

Technik, die wir am KSB mit dem Floureszenzfarbstoff ICG (Indocyaningrün) bereits seit einigen Jahren durchführen, mittlerweile praktisch zum Standard geworden.

Sentinel-Node Technik

In der Infrarotsicht stellen sich Lymphbahnen und Wächterlymphknoten deutlich dar. Die Lymphknoten könnten unter Schonung des umliegenden Gewebes entfernt werden.

Dieses wirkt sich günstig auf die OP-Zeit, die Verweildauer und auch die Morbidität der Patientinnen aus. Der operative Eingriff ist somit schonend, aber zugleich onkologisch sicher und konsequent. Sollte aufgrund der Tumorbiologie ein extensives chirurgisches Staging mit vollständiger pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie, Omentektomie und peritonealen Biopsien im Sinne einer Multiquadrant-Chirurgie erforderlich sein, kann diese ebenfalls minimalinvasiv durchgeführt werden –robotisch assistiert mit wenigen kleinen Inzisionen (siehe Bilder auf der Folgeseite).

25

AUTOR Prof. Dr. med. Martin Heubner, Direktor Departement Frauen und Kinder und Chefarzt Gynäkologie

Gynäkologie

Minimalinvasive Multiquadrant-Chirurgie

Die Omentektomie sowie die paraaortale Lymphadenektomie, hier auf Höhe der gut sichtbaren A. mesenterica inferior, können minimalinvasiv sicher und mit sehr geringer Morbidität durchgeführt werden.

10% der Endometriumkarzinome sind mit einem HNPCC-Syndrom assoziiert

Die Prognose des Endometriumkarzinoms ist grundsätzlich gut, dennoch gibt es besondere Risikokonstellationen, die eine adjuvante Therapie erforderlich machen. Diese besteht in der Regel aus einer Radio- und/oder Chemotherapie. Leider haben sich die klassischen histomorphologischen Einteilungen (TNM Stadium, Grading) nicht als sehr zuverlässig erwiesen, wenn es um das Abschätzen des Rezidivrisikos geht. Daher wird auch

Die Sentinel-Technik wirkt sich günstig auf die OP-Zeit, die Verweildauer und auch die Morbidität der Patientinnen aus.

beim Endometriumkarzinom nun der Weg gegangen, der schon bei vielen anderen Tumorentitäten beschritten wurde: die Klassifikation nach molekularen Tumoreigenschaften. Neben einer Risikostratifizierung erlaubt diese Analyse bereits eine Einschätzung, ob die Erkrankung sporadisch oder aufgrund einer genetischen Prädisposition auf-

getreten ist: etwa 10% aller Endometriumkarzinome treten assoziiert mit einem HNPCC - Syndrom (heriditary non-polyposis colorectal cancer) auf. Wird ein solcher Verdacht durch eine genetische Testung bestätigt, hat dies unmittelbaren Einfluss auf die Vorsorgestrategie der betroffenen Patientin und natürlich auch auf die Beratung allfälliger Verwandter. Auch diesen sollte in einem solchen Fall eine genetische Beratung empfohlen werden.

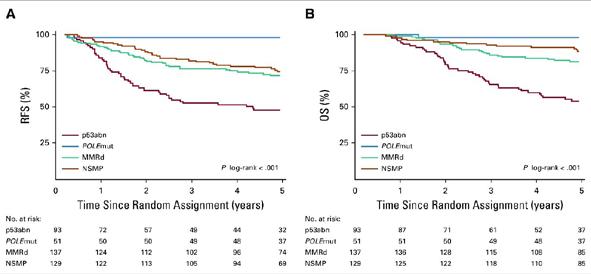

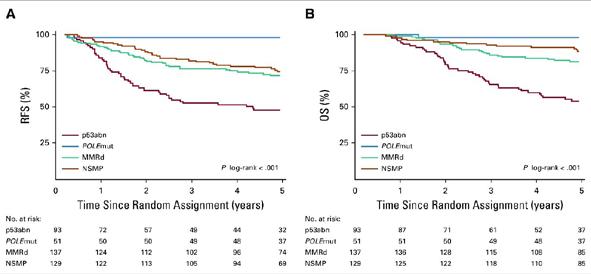

Molekulare Tumoreigenschaften bestimmen künftig, wer welche Therapie bekommt Die molekulare Klassifizierung kann einen wertvollen Beitrag zur Planung der weiteren Therapieplanung liefern. Während Tumore mit einer mutmasslichen p53-Mutation ein hohes Risiko aufweisen und eher aggressiv therapiert werden, geht der Nachweis einer POLE-Mutation mit einer sehr guten Prognose einher - die meisten dieser Patientinnen benötigen keinerlei adjuvante Therapie. Die nebenstehende Grafik verdeutlicht die hohe Relevanz dieser Einteilung. Die weitere Therapie wird sich in Zukunft daher nicht mehr ausschliesslich nach Tumortyp und Stadium richten, sondern eben auch an diesen Merkmalen orientieren. Dieses Vorgehen wird zunehmend in internationalen Leitlinien empfohlen und wird auch am KSB seit einiger Zeit praktiziert. Allgemeinzustand, Alter, Begleiterkrankungen und natürlich der Wunsch der Patientin sind weitere wichtige Faktoren für

26

Gynäkologie

die Therapieplanung. So können wir in unserem interdisziplinären Tumorboard ein individualisiertes Konzept für unsere Patientinnen erstellen.

Schonend, wo es möglich und sinnvoll ist, kraftvoll und konsequent, wo hohe Risiken identifiziert werden können.

Relevanz molekularer Subgruppen: Sowohl das rezidivfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben unterscheiden sich je nach molekularem Subtyp des Endometriumkarzinoms deutlich.

Take Home Messages:

Das Endometriumkarzinom ist das häufigste Genitalmalignom der Frau.

Die chirurgische Behandlung ist durch die Etablierung innovativer Techniken in den letzten Jahren schonender geworden.

Neue molekulare Marker erlauben eine bessere Risikostratifizierung und eine individualisierte Planung allfälliger adjuvanter Therapien.

Etwa 10% aller Erkrankungen sind mit einem HNPCC-Syndrom assoziiert. Dies hat weitreichende Implikationen für Patientinnen und Angehörige.

Kontakt

Martin Heubner

Chefarztsekretariat Gynäkologie

Telefon 056 486 35 02

frauenklinik@ksb.ch

27 Gynäkologie

Prof. Dr. med.

Direktor Departement Frauen und Kinder und Chefarzt Gynäkologie

Optimale Strahlenbehandlung Linearbeschleuniger LINAC

Mit dem hochmodernen Linear-Beschleuniger können Tumore präzise behandelt werden.

AUTORINNEN Dr. med. Kirsten Steinauer, Leitende Ärztin Radio-Onkologie, Standortleiterin KSB und stellvertretende Zentrumsleiterin; Dr. med. Susanne Brüllmann, Oberärztin Radio-Onkologie, Leiterin Bestrahlung der gutartigen Gelenkerkrankungen

Die Behandlung mit dem Linearbeschleuniger wird den Patienten anhand eines Miniatur-LINAC aufgezeigt.

Strahlentherapie

28

Vom Abbild des Tumors im MRI, PET-CT oder CT bis zur Bestrahlungssitzung am Linearbeschleuniger sind viele Schritte nötig, die im Hintergrund ablaufen. Das Planungs-CT in Bestrahlungsposition wird mit sämtlichen vorhandenen Bildgebungen fusioniert. Die Tumorregion sowie die Risiko-Organe werden durch die Ärztinnen konturiert. Die Dosimetristin und der Physiker erstellen den Bestrahlungsplan. Dieser wird an den hochmodernen Linearbeschleuniger im KUBUS geschickt, wo er in 10 bis 15 Minuten dauernden Bestrahlungssitzungen am Patienten appliziert wird

Nachdem der Therapiestrahl (Photonenstrahl) im mehrere Tonnen schweren Linearbeschleuniger (®Truebeam) produziert wurde, tritt er aus dem «Strahlerkopf» durch den Multi Leaf Kollimator aus. Der Strahl legt dann eine kurze Strecke in der Luft zurück bevor er in die Dermis eindringt . Sein Ziel ist die DNA der Krebszelle. Dieser kurze Moment, in dem Physik (Strahl) und Biologie (Mensch) miteinander reagieren, hat das Ziel, einen Zelltod der Krebszelle auszulösen. Durch Forschungen in der Strahlentherapie werden immer mehr Arten des strahleninduzierten Zelltodes bekannt. Die häufigsten sind Apoptosis und Nekrosis – die wichtige

Rolle des Immunsystemes ist in den vergangenen Jahren ein Fokus der Strahlenbiologie geworden. Damit eine Bestrahlung ausgelöst werden kann, schreibt das BAG die Anwesenheit eines Physikers, zweier RFP (Radiologie Fachpersonen) und die eines Facharztes für Radioonkologie vor.

Auch wenn der Moment der Bestrahlung am Linac nur ein bis zwei Minuten benötigt, umfasst die Vorbereitung mit Qualitätssicherungsmassnahmen insgesamt über 60 Einzelaufgaben, welche nur im multidisziplinärem Team gelöst werden können.

Die Teilnahme an mehreren externen Qualitätskontrollen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Eine der neuesten Zerifizierungen ist die europäische ISO 9001 nach welcher das Zentrum 2021 erfolgreich zertifiziert wurde.

LAR ERT

Zerti ziertes Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Bestrahlungsplan

Die Bilder zeigen die coronale und sagittale Ansicht eines Bestrahlungsplans für einen Patienten mit Prostatakarzinom: in rot wird die Dosis für das Volumen des Lymphabflussgebiets im Becken sowie der Prostataloge dargestellt. Dieser Bestrahlungsplan wird über 5 Wochen appliziert, jeweils 5x/Woche.

Als zweite Serie wird nur die Prostataloge (im unteren Bild der untere rote Bereich) über weitere zwei Wochen bestrahlt. Die grünen und blauen Bereiche zeigen die Dosis in den angrenzenden Regionen. Durch die VMAT-Bestrahlung wird eine sehr gute Schonung der umliegenden Gewebe erzielt.

29 Strahlentherapie

Die Strahlproduktion beginnt mit der Elektronenkanone

2 Im Beschleunigerrohr werden die Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit gebracht

1 4 6

Der Photonenstrahl für die Therapie wird durch den Aufprall der Elektronen auf einen Metallblock erzeugt

5 Zuletzt wird der Strahl mit einem «Multileafkollimator» für die medizinische Anwendung angepasst

3 Durch Magnetfelder werden die Elektronen in Richtung Patiententisch abgelenkt

Röntgenröhre und Detektor für die Positionskontrolle der Patienten

2 3 4 5 6 6 1

Strahlentherapie 30

Strahlentherapie

Ein paar Zahlen

6 1 8 Ärztinnen und Ärzte

3 Sekretariatsmitarbeiterinnen

Physiker vor Ort

Radiologiefachpersonen

1 Linearbeschleuniger

1 Orthovoltgerät für Bestrahlungen bei schmerzhaften Gelenk- und Sehnenerkrankungen

Bestrahlungen / Jahr 10’000 Erstkonsultationen / Jahr 900 Erstkonsultationen / Jahr für gutartige Erkrankungen

35

Tonnen: Schiebetüre zum Bestrahlungsraum

32 Therapiesitzungen gibt es maximal

Ein paar Abkürzungen:

IMRT intensity modulated radiation therapy: Mehrere Einstrahlwinkel mit je unterschiedlichen Bestrahlungsfeldern und –intensitäten.

VMAT volumetric intensity medulated arc

Therapy:

Rotationsbestrahlung, bei der sowohl die Form des Bestrahlungsfelds als auch die Intensität der Bestrahlung kontinuierlich angepasst werden.

CBCT Cone beam Computertomographie: im Bestrahlungsgerät integriertes CT.

IGRT image guided radiation therapy: Vor jeder Bestrahlungssitzung wird ein CBCT durchgeführt und die Position des Patienten angepasst.

DIBH deep inspiration breath hold: Bestrahlung mit Atemanhaltetechnik zur Schonung von Herz- und Lungengewebe.

94%

150 der Patienten waren sehr zufrieden

Dr. med. Kirsten Steinauer

Leitende Ärztin Radio-Onkologie, Standortleiterin KSB und stellvertretende Zentrumsleiterin

Dr. med. Susanne Brüllmann

Oberärztin Radio-Onkologie, Leiterin Bestrahlung der gutartigen Gelenkerkrankungen

Kontakt

Radio-Onkologie-Zentrum KSA-KSB

Standort KSB Kubus

Telefon 056 486 18 30

radioonkologie@ksb.ch

31

Erfolgsfaktor Hygiene

Enzlerh-tec – Ihr Kompetenzzentrum für Hygiene

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

• Spitalreinigung

• H2O2 Biodekontamination

• Reinraumreinigung

• Hygieneberatung

• Hygiene-Monitoring

Orthopädie - Schuhtechnik

Schuheinlagen

Schuhzurichtungen

Massschuhe

Orthopädie - Technik

Prothesen

Orthesen

Bandagen

Sanitäts- und Schuhfachgeschäft

Kompressionsversorgungen

Komfortschuhe

Alltagshilfen

Seit über 80 Jahren stehen wir für hochwertige Hygiene und Reinigung. Mit Enzlerh-tec erweitern wir unser Angebot und entwickeln individuelle Kundenlösungen für hygienisch anspruchsvolle Bereiche.

Seit 85 Jahren stehen wir für hochwertige Hygiene und Reinigung. Mit Enzlerh-tec erweitern wir unser Angebot und entwickeln individuelle Kundenlösungen für hygienisch anspruchsvolle Bereiche.

enzlerh-tec.com

Ihre Bewegungsfreiheit Unsere Leidenschaft Balgrist PartnerOrtho AG Im Ergel 1, 5404 Baden +41 56 486 18 90 www.bpOrtho.ch Für Sie da im Partnerhaus des Kantonsspitals Baden

Haarverlust? Wir helfen ...

den beiden!

Haargenau, was ich mir wünsche.

Vier von fünf Menschen leiden unter Haarverlust. Demnach ist eine Haarpracht, die in jeder Situation perfekt sitzt, der Wunsch vieler Personen.

Im The Hair Center in Aarau werden

Damen, Herren und Kinder ganz ohne Hektik betreut. In privater

Atmosphäre kümmert sich ein kompetentes Team um jedes ihrer

Anliegen. Alles für das Haar, das zu der eigenen Persönlichkeit passt.

« Wir sind in der Lage, jedes einzelne Haar und jede Strähne in jeder Farbe an den richtigen Ort und in der richtigen Form / Wellung zu setzen und auf jede nur erdenkliche Kopfform anzupassen. »

Perücken | Halbperücken | Oberkopfhaarteile | Toupets Haarteile | Individuelle Anfertigungen in Echt- und Kunsthaar Augenbrauen | Pflege- und Befestigungsprodukte | Turbane Accessoires

Seit über 50 Jahren Ihr Zweithaarspezialist in der Schweiz.

The Hair Center | Graben 8 | 5000 Aarau 062 824 88 88 | www.thehaircenter.ch

Seit 2008 DIN EN ISO 9001 zertifiziert Bequem Sicher Zugänglich Diskret

... ihm ... ... ihr ... ... ihr ... ... ihm... ... und auch

Neuer Leiter Onkologie Sacha Rothschild

Was hat Sie zu einem Wechsel vom grossen Basler Unispital ans Badener Kantonsspital bewogen?

Nach über zehn Jahren am Universitätsspital Basel in Funktion als Oberarzt und in den letzten sechs Jahren als Leitender Arzt war es nun Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen. Das Zentrum für Onkologie & Hämatologie am KSB ist eine grosse Abteilung und die Möglichkeit, diese Abteilung zu leiten und die Möglichkeit zu bekommen, Verantwortung für dieses Team zu übernehmen und die Abteilung in die Zukunft zu führen und zu gestalten, hat mich bewogen, mich um die Nachfolge von Dr. Caspar zu bewerben.

Darüber hinaus sind Sie in der klinischen Forschung und als Vizepräsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung tätig. Welches sind die grössten Herausforderungen Ihrer täglichen Arbeit?

An erster Stelle steht für mich die patientenzentrierte klinische Tätigkeit. Der Umgang mit onkologischen Patientinnen und Patienten, deren Therapie und ganzheitliche Versorgung sowie die Begleitung der Patienten und ihrer Angehörigen in einer oft schwierigen Situation ist eine tägliche Herausforderung. Daneben sehe ich eine grosse Herausforderung in der onkologischen Forschung, wo es mir wichtig ist, bestehende Therapien zu optimieren und neue Therapien zu erforschen. Hier liegt mein besonderer Fokus darauf, zu untersuchen, welche Patienten am meisten von neuen Therapien profitieren, um so eine möglichst individuelle Behandlung durchführen zu können. In der Medizin insgesamt ist es wichtig, sich stets zu hinterfragen und kritisch auf Entscheidungen zu blicken. Das ist zum einen bereichernd und macht den Alltag interessant, gleichzeitig ist es aber auch eine grosse Herausforderung.

Die Spannbreite zwischen der klinischen Tätigkeit, der administrativen Aufgaben als Leiter der Abteilung sowie der klinischen Forschung und der onkologischen Grundlagenforschung sowie meiner Tätigkeit als Vizepräsident der SAKK ist oft herausfordernd. Es macht den Alltag aber auch interessant und es für mich eine stete Triebfeder, mit vielen engagierten Menschen zusammenarbeiten zu können, die mit mir diese Herausforderungen angehen.

Woran forschen Sie aktuell?

Mein Forschungsschwerpunkt liegt in der Behandlung des Lungenkrebses. Im Rahmen der SAKK bin ich für einige klinische Studien in diesem Bereich mitverantwortlich. In einer Studie untersuchen wir beispielsweise die Rolle der Immuntherapie in Kombination mit einer Bestrahlung des Tumors zur Aktivierung des Immunsystems bei Lungenkrebs vor einer geplanten Operation.

Dabei geht es nicht nur darum, neue Therapien zu untersuchen, sondern auch, deren Wirkung besser zu verstehen und zu verstehen, welche Patienten besonders von diesen Therapien profitieren. Dafür untersuchen wir Tumorproben und versuchen, Eigenschaften des Tumors zu analysieren, welche die Zellen besonders empfindlich auf bestimmte Therapien machen.

34

Onkologie

Ich sehe die Möglichkeit, die Forschungsaktivität auszubauen und den Patienten die Teilnahme an klinischen Studien anzubieten.

INTERVIEW Vivien Wassermann, Senior Communications Manager FOTO CH Media /Andrea Zahler

«Die Onkologie am KSB hat einen hervorragenden Ruf.»

Prof. Dr. med. et Dr. phil.

nat. Sacha Rothschild

Hierfür untersuchen wir aber auch Blutproben, und im Rahmen einer bald beginnenden Studie werden wir untersuchen, ob wir durch Analysen des Bluts, bei denen wir Tumor-DNA im Blut analysieren, zu einem frühen Zeitpunkt den Nutzen einer Therapie feststellen können und davon abhängig machen können, ob wir die Therapie anpassen müssen. Ein anderes Projekt beschäftigt sich mit der Rolle von Magnesium bei Lungenkrebspatienten, die eine Immuntherapie bekommen. Dank einer Kollaboration mit einer Forschungsgruppe der Universität Basel konnten wir feststellen, dass ein Magnesiummangel dazu führt, dass eine Immuntherapie weniger gut wirken kann. Nun möchten wir in einer Studie untersuchen, ob wir durch die zusätzliche Gabe von Magnesium die Wirkung der Immuntherapie verbessern können.

Wo sehen Sie die Stärken der Onkologie am KSB und wo ist noch Optimierungspotenzial vorhanden?

Die Onkologie & Hämatologie am KSB ist eine sehr gut organisierte Abteilung, die über die letzten Jahre stetig gewachsen ist und die Patienten hervorragend behandelt. Dr. Caspar

hat mit dem Aufbau und der Zertifizierung des Tumorzentrums einen Meilenstein erreicht und ein sehr erfahrenes, engagiertes und fachlich sehr gutes Team zusammengestellt. Die Onkologie am KSB hat national einen hervorragenden Ruf. Ich möchte die Abteilung für Ärztinnen und Ärzte in der Facharztweiterbildung noch attraktiver machen, was wir insbesondere durch die nun angestrebte Anerkennung als Weiterbildungsstätte der Kategorie A für Medizinische Onkologie und neu auch als Weiterbildungsstätte für Hämatologie erreichen können. Die Weiterbildung von Ärzten ist mir sehr wichtig und da möchte ich mich engagieren. Weiter sehe ich die Möglichkeit, die Forschungsaktivität auszubauen und den Patienten die Teilnahme an klinischen Studien anzubieten.

In Basel leiteten Sie u.a. das Zentrum für Lungentumore. Wie sehen Ihre Pläne diesbezüglich am KSB aus?

Die Behandlung von Patienten mit Lungenkrebs ist bereits einer der Schwerpunkte der Onkologie am KSB. Die Behandlung von Lungenkrebs ist eine interdisziplinäre Aufgabe, für die es neben uns Onkologen auch die Radio-Onkolo-

36

Onkologie

gie und erfahrene Thoraxchirurgen braucht. Für die Diagnose sind zudem die Pneumologie und die Pathologie von grosser Bedeutung. Diese fächerübergreifende Arbeit für unsere Patienten ist mir sehr wichtig und diese habe ich als Leiter des Zentrums für Lungentumore in Basel gelebt. Das möchte ich auch am KSB so weiterführen.

Die fächerübergreifende Arbeit für unsere Patienten ist mir sehr wichtig.

Hier wird gerade im Bereich der Thoraxchirurgie auch eine Zusammenarbeit ausserhalb des KSB wichtig sein. Auch hier werde ich mich über persönliche Kontakte engagieren, damit wir den Patienten am KSB die bestmögliche Behandlung anbieten können.

Was fasziniert Sie an der Onkologie allgemein und speziell an Ihrem Fachgebiet?

Auf der einen Seite verstehen wir heute bis in das Detail von einzelnen Genen, was einen Krebs verursachen kann und können mit Studien neue Therapien untersuchen, zum anderen sind wir

mit individuellen Schicksalen beschäftigt und können durch Gespräche und unser Dasein für Patienten und ihre Familien sehr viel Gutes tun. Die Onkologie ist in stetigem Wandel und das macht das Fachgebiet sehr interessant. Ich lerne immer wieder Neues dazu.

Welches sind die wichtigsten Entwicklungen in der Onkologie und was erwarten Sie in den nächsten Jahren?

Aus meiner Sicht ist zum einen die Immuntherapie ein wichtiges Gebiet, auf welchem sich in den nächsten Jahren noch weitere interessante Entwicklungen ergeben werden, zum anderen die personalisierte Onkologie. Durch ein noch detaillierteres Verständnis von Tumorerkrankungen und die Analyse von Eigenschaften von Tumoren, werden wir die Therapien noch zielgerichteter einsetzen können.

Worauf freuen Sie sich am KSB am meisten?

Auf die Arbeit mit einem tollen und engagierten multiprofessionellen Team in der Onkologie. Es braucht jede und jeden einzelnen, um auch weiterhin eine gute Versorgung unserer Patienten zu gewährleisten. Zudem freue ich mich auch auf den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Abteilungen, weil ich durch den Austausch und die Diskussionen lernen kann.

Zur Person:

Der neue Leiter der Onkologie am KSB trägt einen zweiten Doktortitel in Biomedizin, ist Vize-Präsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung, SAKK, sowie Mitglied der Eidgenössischen Arzneimittelkommission. Zuvor war Sacha Rothschild als Leitender Arzt am Universitätsspital Basel tätig. Dort war er zudem Leiter des Zentrums für Lungentumore, Leiter des Netzwerks Molekulare Onkologie sowie Leiter der Klinischen Forschung in der medizinischen Onkologie.

Kontakt

Sekretariat Onkologie / Hämatologie

Standort Baden

Telefon 056 486 27 62 onkologie@ksb.ch

37

Prof. Dr. med. et Dr. phil. nat. Sacha Rothschild Chefarzt Onkologie / Hämatologie

Onkologie

Kooperation wirkt.

Gesellschaft und Politik fordern zunehmend mehr Effizienz im Gesundheitswesen. Damit Wirtschaftlichkeit, Qualität, Sicherheit und Patientennähe rund um die Uhr keine leeren Worthülsen bleiben, lancieren regional verankerte Institutionen auf der Basis freiwilliger Kooperationen das «Gesundheits-Netz Aargau Ost».

Gesundheits-Netz Aargau Ost www.gnao.ch

Herr Bryant, Sie unterstützen Neugeborene bei ihrem Start ins Leben. Wie haben Sie Ihren eigenen Start am KSB erlebt?

Als sehr positiv! Ich bin bislang an keinem Ort so nett und persönlich aufgenommen worden wie am KSB.

Ab welcher Schwangerschaftswoche werden Frühgeborene auf der KSBNeonatologie betreut?

Frühgeborene ab der 32. SSW können wir vollumfänglich versorgen. Zudem übernehmen wir die wohnortnahe Weiterbetreuung von extrem unreifen Frühgeborenen, die in einem Level-IIISpital geboren wurden, ab dem Erreichen von 30 Wochen postmenstruellen Alters bis zum Austritt.

Was begeistert Sie an der Neonatologie?

Das Schönste an meinem Beruf ist, dass wir quasi «zaubern» können, indem wir einem Kind dabei helfen, sich innerhalb von drei Minuten von einem beinahe toten in ein gesundes, quietschlebendiges Baby zu verwandeln. Wenn ein Vater mit Tränen in den Augen mit einem leblosen, bläulichen Kind ohne Muskeltonus aus dem Geburtssaal herauskommt und man ihm nur wenige Minuten später ein schreiendes rosiges Kind auf dem Arm geben kann, dann ist das einfach ein unbeschreiblich schöner Moment. Unsere Aufgabe ist es, jedem Kind, egal ob gesund oder mit Besonderheiten, zu ermöglichen, sein eigenes Potenzial auszuschöpfen.

Wo liegen die grössten Herausforderungen auf der Neonatologie?

Jeweils individuell zu schauen, was das Kind und die Familie benötigt, und wann immer möglich eine

unnötige Trennung des Kindes von der Mutter zu vermeiden. Ich denke, es ist sinnvoll, eine Aufgabenverteilung zwischen den Spitälern vorzunehmen, so dass eine Konzentration von extrem kleinen und sehr kleinen Frühgeborenen am für sie bestmöglichen Ort stattfindet, an dem eine hohe Anzahl dieser Kinder betreut wird. Und etwas ältere Frühgeborene auf regionaler Ebene dort gut zu betreuen, wo sie in der Nähe ihrer Familie sind. Starre rechtliche Regeln sind hier nicht immer optimal, um Bedürfnissen gerecht zu werden.

Wie spricht sich Ihr Nachname

Bryant korrekt aus?

Englisch, französisch, deutsch?

Tatsächlich englisch. Ich habe ihn von meiner amerikanischen Frau übernommen. Wir haben nach den Geburten unserer ersten drei Kinder geheiratet. Und da sie bereits den Namen meiner Frau hatten und mir der Klang von Bryant besser gefiel als mein Geburtsname Schmid, habe ich ihren Namen gern angenommen.

Zur Person:

Seine pädiatrische und neonatologische Ausbildung hat Bryant in Ulm und Freiburg im Breisgau absolviert, von 2011 bis 2015 war er in Ulm als Oberarzt in der Neonatologie und Kinderintensivmedizin tätig. Anschliessend zog er mit seiner Familie in die Schweiz, wo er als Oberarzt m.e.V. am USZ arbeitete. Im KSB kommt Manuel Bryant nicht nur in der Neonatologie, sondern auch im Kinder-Notfall zum Einsatz.

39

Willkomen im KSB

PD Dr. med. Manuel Bryant Leitender Arzt Pädiatrie und Leiter Neonatologie

INDIVIDUELL BEGLEITETES WOHNEN IN ROMBACH

in der VILLA GARTENWEG oder im HOTEL ASCOTT

Begleitetes Wohnen mit neuem Charakter: individuell, ambulant vor stationär und mit gezielter Förderung der Selbstständigkeit.

Für unterschiedliche Lebenssituationen geeignet:

• Erholung nach Krankenhausaufenthalt

• Jung & Alt

• Unterstützung im Alltag

• attraktiv & kostengünstig

Ein Einblick in unsere Dienstleistungen:

• Verpflegung (Halb- und Vollpension)

• Terminplanung und Administration

• Begleit- & Transportservice

• Reinigung & Einkaufsservice

• Kooperation mit Spitex

Tannebächli

Villa Gartenweg

Gartenweg 1

5022 Rombach

info@hausamgartenweg.ch

+41 62 827 17 85

Ascott Hotel | Restaurant

Bibersteinerstr. 4

5022 Rombach

info@hotel-ascott.ch

+41 62 835 60 10

Pflege, Betreuung und Beratung seit 2008 –zuverlässig, persönlich und anerkannt. w ww.private-care.ch private Care AG Private Pflege | AG, SO, ZH, SH +41 56 544 72 72 | info@private-care.ch Stellenvermittlung | Deutschschweiz +41 56 520 72 72 | recruiting@private-care.ch Ihre Spezialistin für Pflege.

ure-grimm.ch

coi

Zwischen Tradition und Moderne

Beschwerden im Bewegungsapparat sind häufig und deren Ursachen vielfältig. Diagnosestellung, Therapie und Begleitung der Betroffenen können sehr herausfordernd sein. Die Fortschritte in der Medizin haben neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten geschaffen.

Basis der Diagnose bleibt das ärztliche Handwerk. Aus der Fülle der Therapiemöglichkeiten soll die individuell passende gefunden werden.

Diagnose

Eine strukturierte Anamnese und körperliche Untersuchung sind auch in der heutigen Zeit zwingend. Vor allem letztere muss intensiv geübt werden, damit zuverlässige Aussagen zu Funktionseinschränkungen möglich sind. Da insbesondere entzündlich rheumatische Erkrankungen alle Gewebe des Körpers verändern können, sind eine gute internistische Ausbildung sowie Grundkenntnisse in der Dermatologie erforderlich. Erst wenn eine Hypothese erstellt wurde, kommen zusätzliche Untersuchungen wie Laboranalysen oder radiologische Abklärungen zur Stützung oder Verwerfung der Hypothese hinzu.

Werden zuerst Laboranalysen oder radiologische Untersuchungen gemacht und dann versucht,

daraus eine Diagnose zu stellen, ist dies ein kostspieliger und meistens nicht zielführender Weg.

Gerade bei den entzündlich rheumatischen Erkrankungen ist die Diagnosestellung oft nicht einfach, kann Wochen bis Jahre dauern und muss gelegentlich auch wieder revidiert werden.

Es gibt Hilfestellungen mit Definitionen von Krankheitsbildern und Diagnosekriterien. Das hilft, «Schubladen» zu kreieren, Betroffene mit einer «Krankheits-Etikette» zu versehen und darin zu versorgen. Leider hält sich die Erkrankung im Verlauf der Zeit nicht immer an diese Etikette, Diagnosen müssen revidiert und die Schublade gewechselt werden.

43 Rheumatologie

AUTOR Dr. med. Andreas Thueler, Chef Rehabilitation & Rheumatologie

Therapie

Bei der häufigsten rheumatischen Erkrankung, der Arthrose, sind wir in der konservativen Behandlung noch nicht viel weiter als vor 50 Jahren. Die operativen Behandlungsmöglichkeiten hingegen haben grosse Fortschritte gemacht. Wir können aber aus unserem traditionellen Repertoire eine Vielfalt an Therapien anbieten. Es gibt lokale und systemische Analgetika und Chondroprotektiva. Aus dem Bereich der Komplementärmedizin gibt es z.B. Phytotherapeutika. Physio- und Ergotherapie helfen, die sekundären Veränderungen der Muskulatur zu korrigieren und instruieren den Gebrauch von Hilfsmitteln. Geeignete Schuheinlagen können entlasten. Gezielte Infiltrationen

(Steroide, «Eigenblut-Komponenten», Hyaluronsäure, …) können zumindest für begrenzte Zeit eine Schmerzlinderung bewirken. Eine benigne Radiotherapie kann sowohl bei Arthrosen als auch bei Weichteilerkrankungen eine langfristige Beschwerdelinderung erzeugen.

Bei den chronisch entzündlichen Erkrankungen ist die Entwicklung neuer Therapeutika in den ver-

gangenen 25 Jahren in immer schnelleren Schritten erfolgt. Die Übersicht zu behalten, ist selbst für versierte Spezialisten eine Herausforderung.

Das Hauptziel darf nie aus den Augen verloren werden: zum aktuellen Zeitpunkt für die betroffene Person die bestmögliche Therapie mit den geringsten Nebenwirkungen finden, um Langzeitschäden zu vermeiden.

Das bedeutet, die Therapie im Verlauf anzupassen, Kompromisse zu finden, und sich mit den Betroffenen über eine Behandlungsstrategie zu einigen.

Eine Heilung ist weiterhin in den meisten Fällen nicht möglich. Daraus ergibt sich eine jahre- bis jahrzehntelange rheumatologische Begleitung.

Dabei ändern sich der Körper, die Lebensumstände, die Wünsche und die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sowie die «medizinischen Lehrmeinungen» und das Angebot der Therapeutika.

Die Tabelle zeigt in Kurzfassung die aktuell angewandten Therapeutika bei entzündlich rheumatischen Erkrankungen. Zu beachten sind auch die Empfehlungen für Impfungen und bei operativen Eingriffen, siehe Link QR-Code:

Gruppe Beispiel Kontrollen Gefahren disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD)

targeted synthetic DMARDs

Biologika

Antimalarika ophtalmologische Kontollen mit Gesichtsfeldprüfung

Methotrexat regelmässige klinische und laborchemische Kontrollen

Sulfasalazin

Leflunomid

Azathioprin

Ciclosporin

Cyclophosphamid

Mycophenolsäure

Janus-Kinase-Hemmer regelmässige klinische und laborchemische Kontrollen

Retinopathie

Störungen der Hämatopoese

Leberfunktionsstörungen Kumulation bei Nierenfunktionsstörungen

Leukopenie, Hypercholesterinämie

Apremilast Leberfunktionsstörungen

Nintedanib Gerinnungsstörungen

Abatacept regelmässige klinische und gelegentliche laborchemische Kontrollen

anti-lnterleukin 1

anti-lnterleukin 17

anti-lnterleukin 23

anti-lL-6-Rezeptor

Belimumab

erhöte lnfektgefahr fehlende "Warnsignale" (Fieber, Schmerzen, CRP, ... ) atypische lnfektlokalisationen und -verläufe

B-Zell-Depletion andere Colchizin enge therapeutische Breite

Rituximab

44

Rheumatologie

Zur Ergänzung

Der Einsatz von Analgetika spielt bei allen Erkrankungen des Bewegungsapparates eine wichtige Rolle.

Eine neuere Erkenntnis: 1000 mg Parcetamol wirkt NICHT besser als 500 mg, verursacht aber mehr Nebenwirkung.

Deshalb eher 6x500 mg als 4x1000 mg Paracetamol/Tag.

Das Nebenwirkungsspektrum von NSAR ist sehr breit und nicht zwingend dosisabhängig.

Deshalb Einsatz mit Bedacht und wenn möglich limitiert.

Colchizin ist bei Kristallarthropathien ein gut wirksames Medikament, allerdings mit geringer therapeutischer Breite (1-2 mg pro Tag).

Deshalb Vorsicht bei Niereninsuffizienz und bei unklarer Compliance oder Suizidgefahr.

Colctab® (neu in der Schweiz seit Januar 2022): 1 Tablette = 1 mg Colchizin

Colchium Dispert® (Import aus Deutschland): 1 Tablette = 0.5 mg Colchizin

Wir wissen sehr wenig über die Funktion des Immunsystems und welche Auswirkungen unsere immunsuppressiven Therapien auf unsere Patientinnen und Patienten haben. Neue Medikamente kommen jährlich auf den Markt. Sie bieten neue Chancen, aber auch neue Gefahren. Wichtig ist es, Patientinnen und Patienten ernst zu nehmen beim Auftreten von Nebenwirkungen oder neuen Beschwerden. Infekte können sich hinter atypischen Beschwerden verstecken.

Chronisch entzündlich rheumatische Erkrankungen sind Systemerkrankungen. Folgekrankheiten sind leider nicht selten und können nicht immer ganz verhindert werden. Hier ist die Zusammenarbeit mit der hausärztlichen Betreuung besonders wichtig. Häufige Begleiterkrankungen sind: Osteoporose, Diabetes mellitus, Herz- Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, neurologische Erkrankungen (Polyneuropathie), …

Wir sind bestrebt, nahe an den Patientinnen und Patienten zu sein (auch geographisch) und einen guten Austausch mit der hausärztlichen Betreuung zu pflegen.

Dr. med. Andreas Thueler Chef Rehabilitation & Rheumatologie

45

Rheumatologie

Kontakt Rheumatologie KSB Telefon 056 486 39 62 KSB City Telefon 056 486 11 78 Brugg Telefon 056 486 34 86 AZLF Telefon 044 745 17 50 rheumatologie.sekretariat@ksb.ch

Schwindelsprechstunde Umfangreiches Leistungsangebot