Makalah dengan Judul:

Sebagai salah satu syarat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat seluruhnya merupakan hasil karya penulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan makalah yang penulis kutip merupakan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Dalam kerangka pengembangan pegawai, makalah ini telah disetujui dan disahkan oleh Atasan Langsung pada tanggal 20 November 2024

Mengetahui:

Analis Kebijakan Ahli Muda

Tesi Triani

NIP. 19860803 201001 2 018 g

NIP. 199612132018121001

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Penelaahan Kondisi dan Faktor Kunci Ketimpangan di Indonesia". Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan merupakan upaya dalam memahami lebih dalam mengenai fenomena ketimpangan di Indonesia, baik dalam konteks nasional maupun regional, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1 Pasangan dan orang tua tercinta penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi atas semua yang penulis jalani;

2 Seluruh rekan kerja di Keasdepan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil secara khusus dan Kedeputian Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan secara umum yang memberikan aspirasi dan dukungan untuk mendukung penyelesaian makalah ini; serta

3 Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca, khususnya dalam memahami dan mencari solusi atas permasalahan ketimpangan di Indonesia

Jakarta November 2024

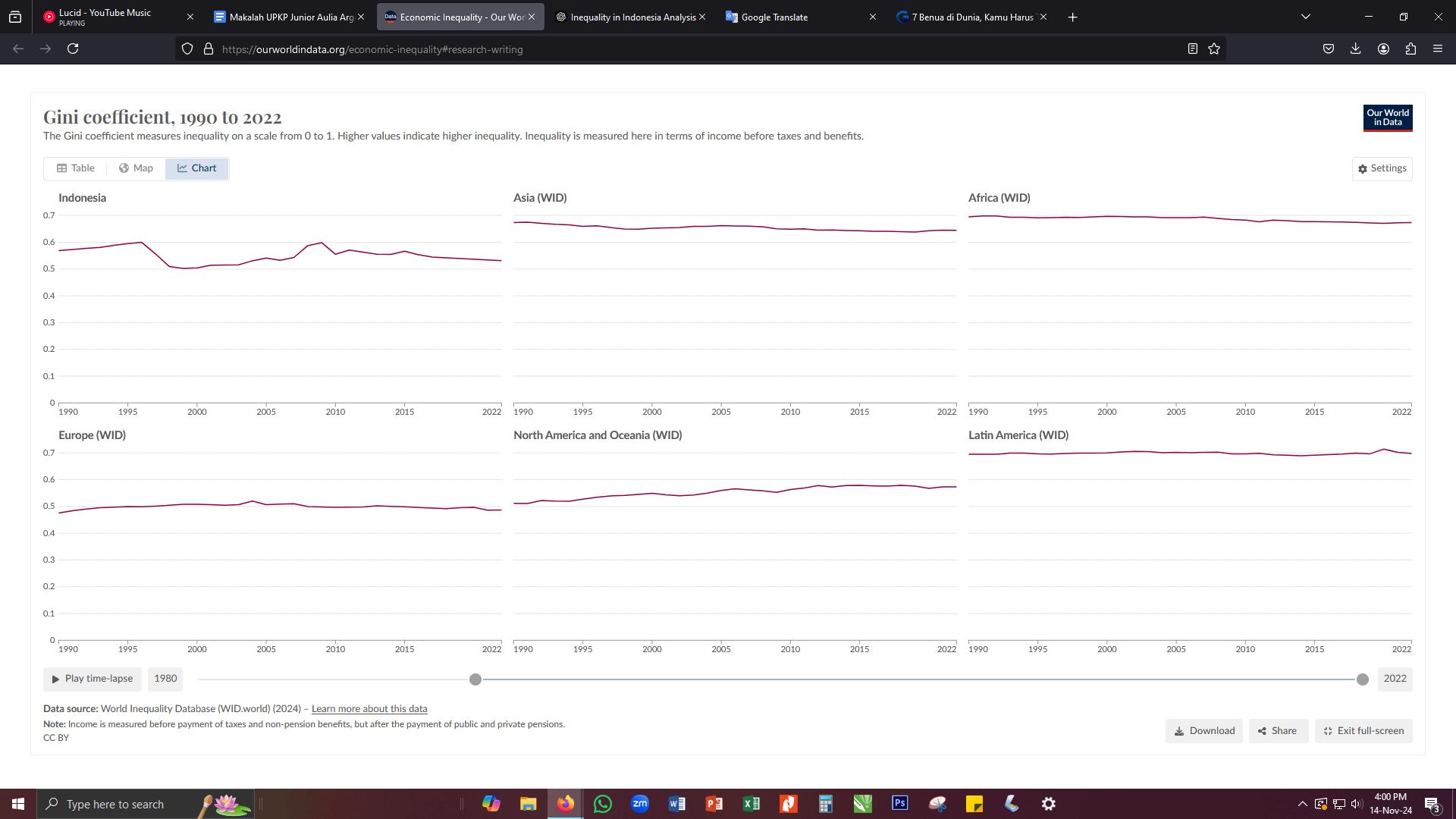

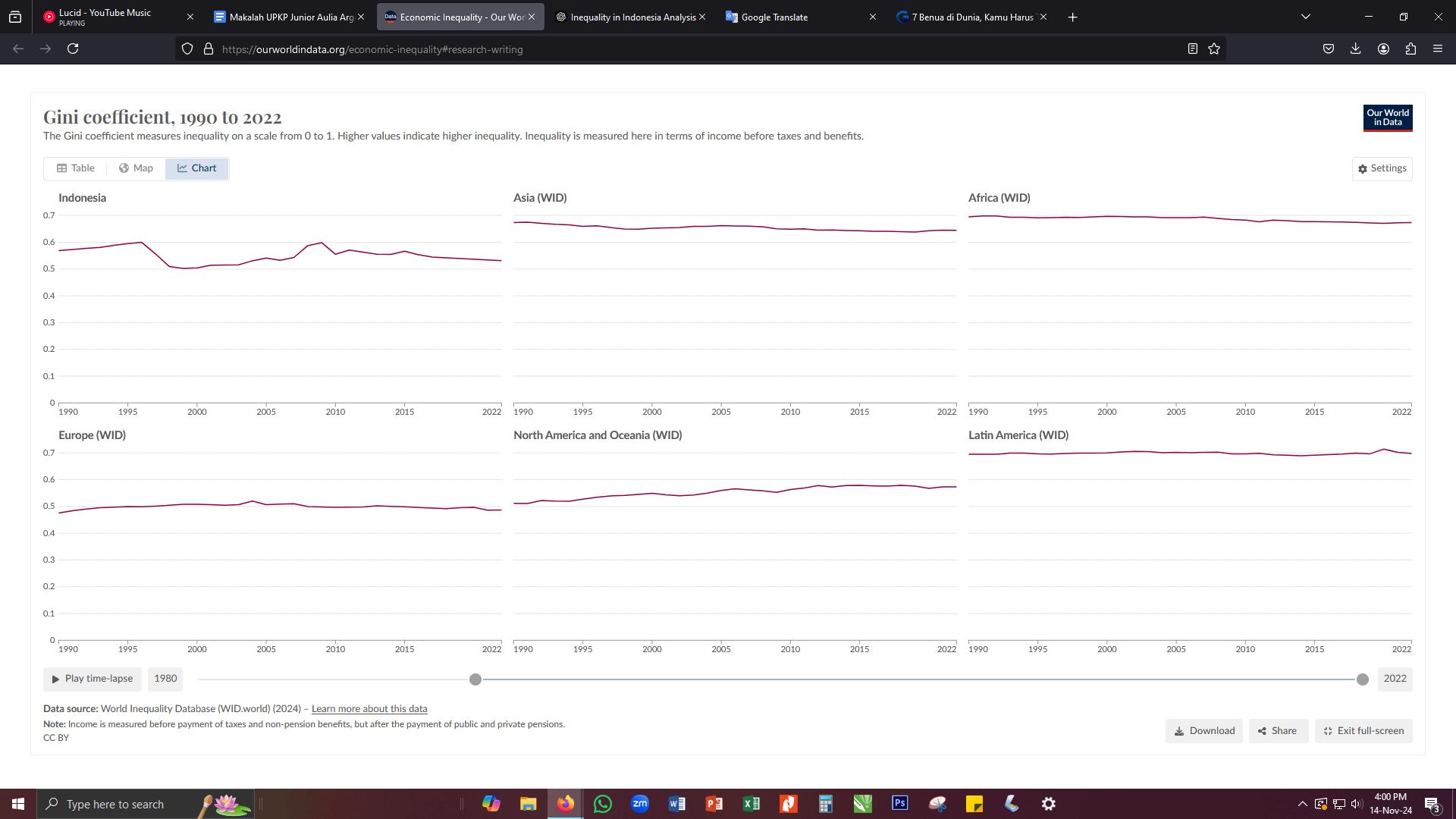

Ketimpangan secara umum didefinisikan sebagai distribusi pendapatan, kekayaan, dan sumber daya yang tidak merata di dalam suatu masyarakat. Ketimpangan telah menjadi perhatian bagi negara di seluruh dunia, dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam menutup kesenjangan tersebut. Ketimpangan di sebagian besar negara di berbagai belahan dunia tampak relatif

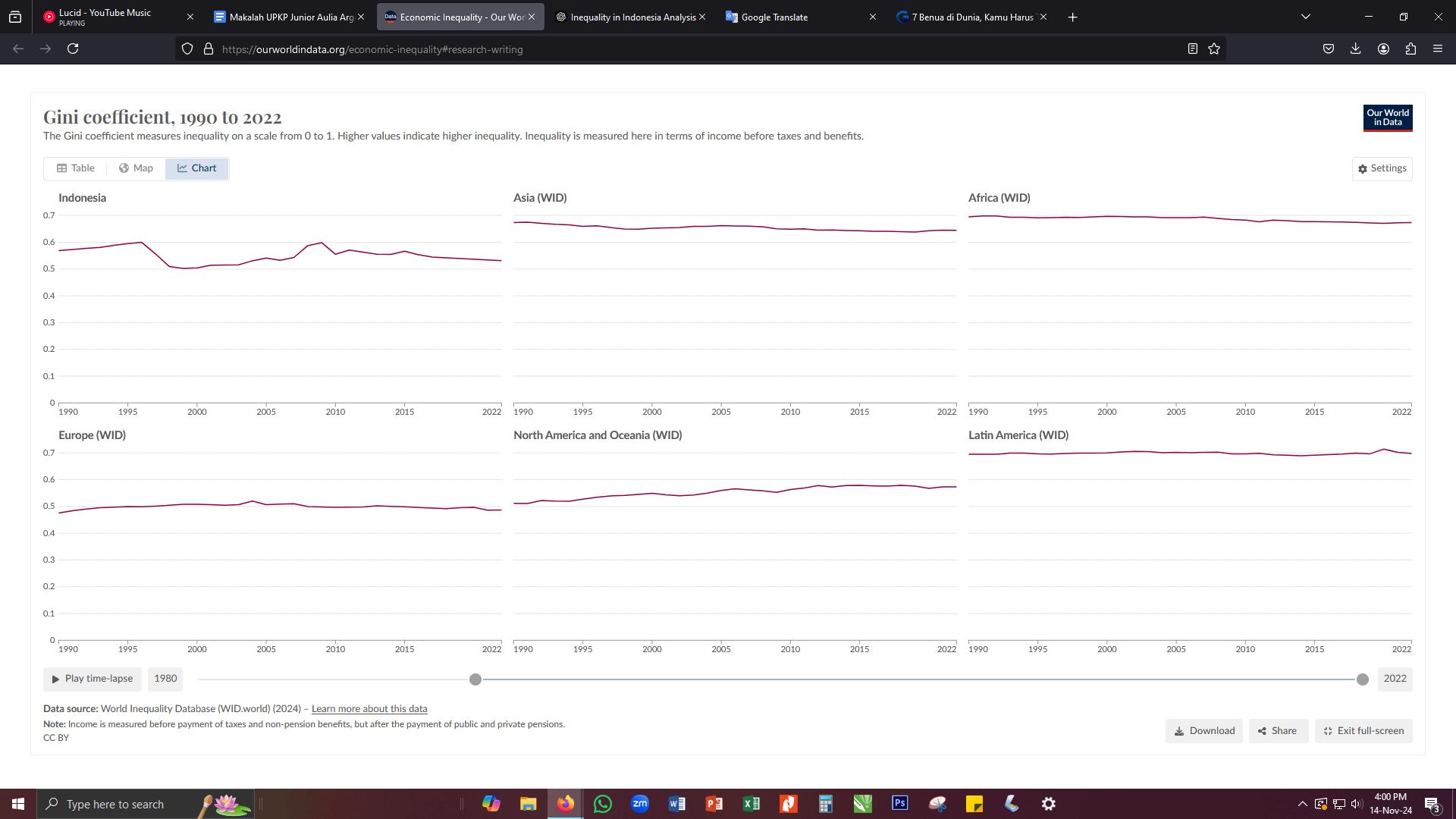

Dunia dengan judul “Indonesia’s Rising Divide” melaporkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa bahwa distribusi pendapatan di Indonesia “sangat tidak merata” atau “sama sekali tidak merata”. Laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa wilayah dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami masalah sosial (Akhsyim Afandi, et al. 2017).

Gambar 1.2 Survei Masyarakat Indonesia Mengenai Ketimpangan Sumber: World Bank “Indonesia’s rising divide” (2016)

Ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat pada dasarnya merupakan hasil sampingan proses pembangunan Oleh karena itu, ketimpangan telah sekian lama dianggap sebagai fenomena alamiah Menekan tingkat kesenjangan menjadi nol adalah sebuah cita-cita utopis dan terbukti menjadi eksperimen yang gagal total, seperti terlihat dalam perekonomian di Tiongkok komunis dan pecahan bekas Uni Soviet Tantangannya terletak pada bagaimana mengawasi tingkat kesenjangan dan mempertahankannya pada tingkat yang dapat ditoleransi Arthur Lewis (1976) menekankan bahwa ketimpangan tak terelakkan dalam proses pembangunan, dan terkenal dengan pendapatnya bahwa pembangunan harus bersifat tidak egaliter karena “it does not start in every part of the economy at the same time” (SMERU, 2017)

Ketimpangan terkadang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, terutama jika disebabkan oleh faktor di luar kendali individu, seperti tempat lahir, latar belakang keluarga, dan akses layanan publik Selain ketimpangan secara ekonomi (pendapatan atau kekayaan), ketimpangan muncul dari ketidaksetaraan kesempatan, yakni ketika tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang hidup (World Bank, 2016). Di sisi lain, ketimpangan erat kaitannya dengan isu-isu ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat ketimpangan dapat menjadi penghalang serius bagi pertumbuhan ekonomi masa depan dan menjadi penyebab potensial keterbelakangan (Berg, Ostry, dan Zettelmeyer, 2012; Easterly, 2007). Upaya penanggulangan kemiskinan dilemahkan oleh meningkatnya ketimpangan (Ravallion, 2011). Meningkatnya ketimpangan dapat menjadi sumber dari sekian banyak penyakit sosial (Wilkinson dan Pickett, 2009). Lantas, meningkatnya ketimpangan juga berkaitan dengan peningkatan konflik yang disertai kekerasan di kalangan masyarakat (SMERU, 2017).

Indonesia sebagai salah satu negara berkelas middle-income bertekad untuk naik kelas dengan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dengan 5 sasaran sebagai berikut:

● Pendapatan Per Kapita setara negara maju;

● Kemiskinan menurun & ketimpangan berkurang;

● Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;

● Daya saing SDM meningkat; dan

● Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Visi dan sasaran tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi ketimpangan secara jangka panjang. Ketimpangan di Indonesia ditargetkan dikurangi secara berkelanjutan hingga mencapai target koefisien Gini 0,290 hingga 0,320 di tahun 2045. Adapun sasaran kedua dalam visi tersebut perlu didukung dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun menjadi 0,5-0,8% dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah terbaru, disebutkan bahwa akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial merupakan tantangan strategis yang berpotensi menghambat pencapaian target menurunkan kemiskinan dan ketimpangan hingga tahun 2045 Maka dari itu, dirumuskanlah misi khusus terkait hal tersebut di dalam Visi Indonesia Emas 2045, yakni misi Transformasi Sosial Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif, melalui melalui kebijakan yang menyeluruh berdasarkan siklus hidup yang diarahkan pada terwujudnya: (i) kesehatan untuk semua, (ii) pendidikan berkualitas yang merata, serta (iii) perlindungan sosial yang adaptif Karena itu, Transformasi Sosial diarahkan salah satunya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk

Makalah ini bertujuan untuk mencoba mendalami dan menelaah tingkat ketimpangan di Indonesia secara antar waktu dan dengan beberapa ukuran ketimpangan Selain itu, makalah ini berusaha untuk mengeksplorasi mengapa tingkat ketimpangan antar provinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan, dan faktor-faktor apa yang berperan dalam variasi ketimpangan tersebut Mengidentifikasi penyebab di balik perbedaan ini menjadi penting untuk memahami dinamika ketimpangan yang terjadi di berbagai wilayah dan menguraikan faktor-faktor struktural, ekonomi, serta sosial yang mempengaruhi distribusi pendapatan di tiap provinsi. Hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam bagi para pembaca untuk mendukung perancangan strategi pengurangan ketimpangan yang lebih efektif dan berbasis bukti (evidence based) bagi Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai sejak Pareto (1897) melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa. Beliau menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, di mana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20% kelompok penduduk terkaya menikmati 80% dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting untuk dilihat, karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Namun, karena data pendapatan sulit diperoleh (termasuk di Indonesia), pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Selain mempunyai sifat dapat didekomposisi dan dapat diuji secara statistik, beberapa kriteria sebuah ukuran ketimpangan yang baik adalah:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah

2 Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size independence) Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (ceteris paribus)

3 Simetris Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan

4 Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk Selain Gini Ratio dikenal juga Indeks Theil yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran pada penduduk kelompok atas (kaya) Indikator ketimpangan pengeluaran lainnya adalah Indeks-L Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah Indikator lain untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk adalah Kriteria World Bank Kriteria World Bank membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut Kriteria World Bank terpusat pada 40% penduduk dengan pengeluaran rendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap total pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

- High inequality, jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah <12%:

- Moderate inequality, jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah berada di antara 12-17%:

- Low inequality, jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah >17%.

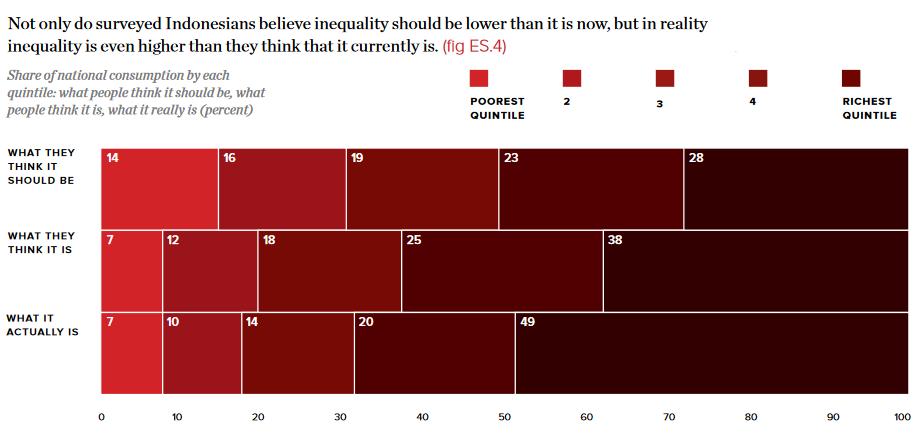

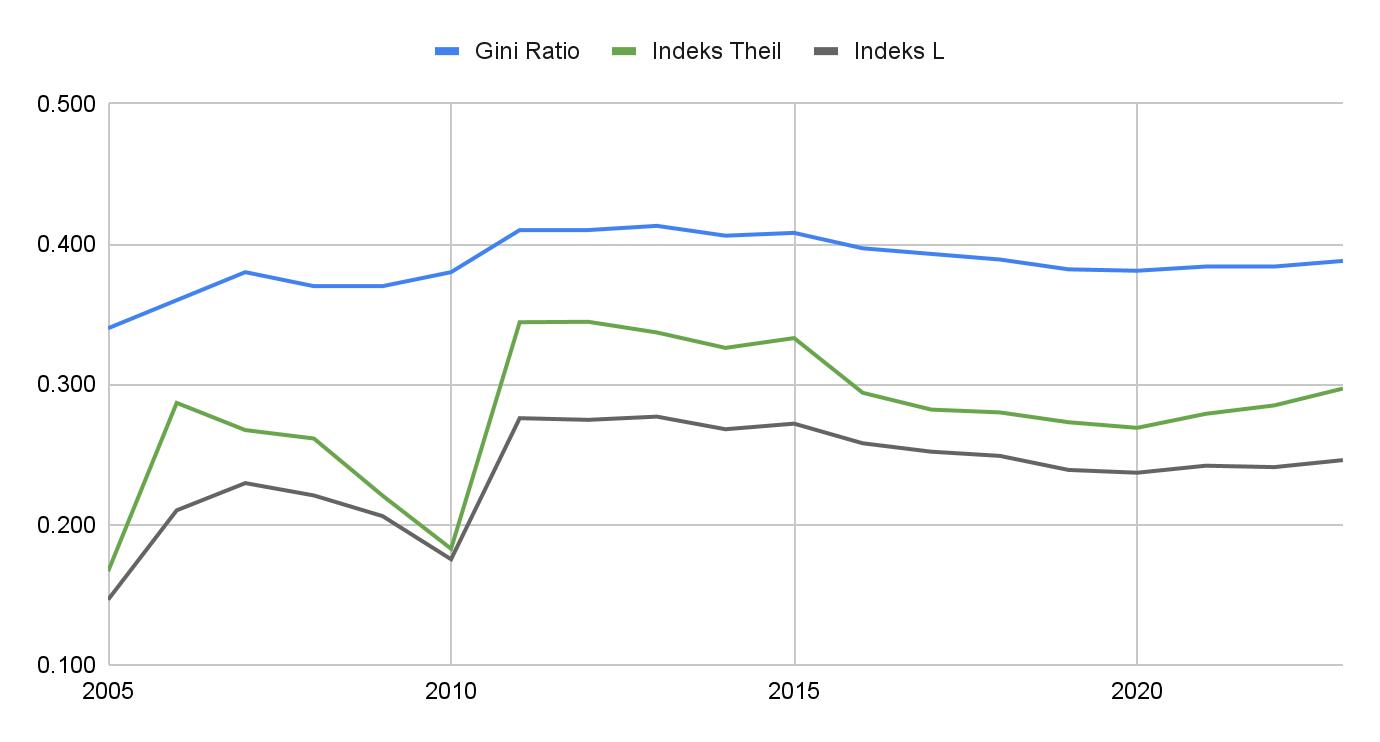

Grafik di bawah ini menampilkan perkembangan Gini Ratio sebagai ukuran utama ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan Indonesia sempat terus meningkat hingga akhirnya sempat turun di tahun terjadinya krisis keuangan global (subprime mortgage crisis) Setelahnya, angka Gini Ratio kembali naik, baik untuk wilayah perkotaan dan perdesaan Lantas, pada sekitar tahun 2015, angka Gini Ratio secara perlahan mulai membentuk tren penurunan Penurunan ini cenderung berlanjut meskipun ekonomi Indonesia kembali dihadang oleh krisis pandemi COVID-19 pada tahun 2020 Terakhir, Gini Ratio Indonesia pada tahun 2024 (semester 1) tercatat sebesar 0,399 untuk perkotaan, 0,306 untuk perdesaan, dan 0,339 untuk kedua wilayah Angka tersebut memang lebih tinggi dari kondisi tahun 2005, tetapi ini masih cukup baik karena dapat dipertahankan di bawah 0,400

Grafik 2.1 Perkembangan Gini Ratio di Indonesia Menurut Daerah

Sumber: Web BPS & Publikasi “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia” (2015 & 2023)

Gambaran yang serupa atas perkembangan ketimpangan di Indonesia terlihat pada ukuran ketimpangan yang lain, yakni Indeks Theil dan Indeks L Secara umum, pola Indeks Theil dan Indeks L hampir mirip dengan Gini Ratio, dimana terdapat fluktuasi (naik kemudian turun) pada periode 2005 hingga mendekati krisis keuangan global, lalu kembali naik, dan terakhir diikuti dengan adanya penurunan secara perlahan dimulai pada tahun 2015 Namun, terdapat gejolak (spike) yang cukup terlihat pada periode sebelum 2011, yang mana ini tidak terlalu tergambar pada grafik Gini Ratio Gejolak/spike tersebut berada pada Indeks Theil, dan ini dapat dikaitkan dengan adanya perubahan distribusi pengeluaran pada penduduk kelompok atas Hal yang sama juga terjadi di Indeks L, tetapi fluktuasinya tidak sedrastis Indeks Theil, yang menandakan bahwa pada periode dimaksud, distribusi pengeluaran lebih banyak berubah di penduduk kelompok atas

Grafik 2.2 Gini Ratio, Indeks Theil, dan Indeks L di Indonesia (Perkotaan dan Perdesaan)

Sumber: BPS “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia” (2015 & 2023)

Untuk ukuran berdasarkan Kriteria World Bank, ketimpangan di Indonesia pada tahun 2013-2023 menunjukkan kecenderungan yang berbeda Berbeda dengan ukuran-ukuran yang diulas sebelumnya, proporsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah cenderung naik Pada tahun 2013, Indonesia dikategorikan sebagai moderate inequality, dimana pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 17% Kemudian, pada tahun berikutnya, kategori tersebut berubah menjadi low inequality, dan terus bertahan hingga data terakhir tahun 2023 Jadi, dapat dikatakan bahwa ketimpangan di Indonesia berdasarkan Kriteria World Bank berhasil membaik sedekade ini.

Sumber: BPS “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia” (2023)

Tak hanya ketimpangan ekonomi (yang dalam hal ini adalah ketimpangan pengeluaran), sejumlah kesenjangan pada aspek lainnya juga masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani secara integratif. Rumah tangga yang tergolong kategori miskin dan rumah tangga yang tidak tergolong miskin memiliki perbedaan karakteristik yang sangat ketara. Perbedaan tersebut bisa mudah dilihat dari segi sosial demografi, di mana jumlah anggota pada rumah tangga miskin cenderung lebih tinggi, yang menandakan bahwa mereka memiliki lebih banyak anak/tanggungan Selain itu, umur kepala rumah tangga miskin juga lebih tinggi, mengindikasikan bahwa anak/tanggungan yang dimilikinya cenderung lebih lama membentuk rumah tangga baru (melalui pernikahan)

Tabel 2 4 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin

Karakteristik

Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga (orang)

Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga (Persentase)

Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga (Tahun)

Rata-rata Lama Sekolah Kepala Rumah Tangga (Tahun)

Sumber: BPS “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia” (2023)

Perbedaan rumah tangga miskin dan tidak miskin lebih terlihat terdapat pada aspek pendidikan Akses pendidikan yang luas biasanya diiringi dengan berkurangnya peluang seseorang untuk menjadi miskin, dengan memudahkan mereka memasuki dunia kerja Sesuai dugaan, kepala rumah tangga yang buta huruf lebih banyak ditemukan di rumah tangga miskin. Kepala rumah tangga miskin juga lebih banyak memiliki pendidikan terakhir tingkat SD sederajat, diikuti dengan tidak tamat SD dan tingkat SMA sederajat. Kontras dengan rumah tangga tidak miskin yang memiliki akses pendidikan lebih advance. Hal ini sejatinya juga sejalan dengan data lama sekolah kepala rumah tangga yang ditampilkan di tabel di atas.

Tabel 2.5 Karakteristik Pendidikan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin

Karakteristik RT Miskin RT Tidak Miskin

Kepala Rumah Tangga Dapat Membaca dan Menulis (Persentase)

- Huruf Latin 42,23 38,66

- Huruf Lainnya 1,12 0,62

- Huruf Latin dan Lainnya 48,17 56,90

- Tidak Dapat Membaca dan Menulis 8,48 3,82

Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga (Persentase)

- Tidak tamat SD 26,00 15,05

- Perguruan Tinggi 2,51 10,46

Sumber: BPS “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia” (2023)

Dari aspek ketenagakerjaan, perbedaan rumah tangga miskin dan tidak miskin dapat dilihat dari sumber penghasilan kepala rumah tangga dan status pekerjaan mereka Data ini penting mengingat ini erat kaitannya dengan bagaimana seorang kepala rumah tangga mendapatkan pendapatannya (secara sektor dan status pekerjaan) yang nantinya digunakan untuk biaya hidup dirinya dan anggota rumah tangganya. Secara umum, rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sementara itu, rumah tangga tidak miskin pada umumnya berpenghasilan utama dari sektor selain pertanian dan industri. Status pekerjaan kepala rumah tangga miskin juga cenderung lebih banyak sebagai pekerja informal. Pekerja ini mencakup pekerja yang mempunyai status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Tabel 2.6 Karakteristik Ketenagakerjaan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin

Karakteristik

RT Miskin

Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga (Persentase)

RT Tidak Miskin

*) Sektor industri mencakup sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, pengadaan listrik/gas, serta pengelolaan air/limbah & daur ulang sampah

Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga (Persentase)

- Berusaha Sendiri & Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar

- Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar

- Buruh/Karyawan/Pegawai dan Pekerja Bebas

- Pekerja Keluarga (Tidak Dibayar)

Sumber: BPS “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia” (2023)

Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan koefisien Gini dari berbagai provinsi di Indonesia Koefisien Gini yang mendekati nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimal Berdasarkan data terakhir yakni 2024 semester 1 dari BPS, Provinsi Bangka Belitung memiliki koefisien Gini terendah relatif dibandingkan provinsi lain, diikuti Kalimantan Utara, Maluku, dan Sumatera Barat Sebaliknya, Provinsi DIY mencatat koefisien Gini tertinggi relatif dibandingkan provinsi lain, menunjukkan figur ketimpangan yang paling besar.

Grafik 3.1 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi di Indonesia

Sumber: Web BPS (2024)

Adapun posisi koefisien Gini secara nasional ditunjukkan oleh batang/bar berwarna abu-abu, memberikan gambaran mengenai bagaimana provinsi-provinsi lain berkinerja relatif terhadap nasional Terdapat 7 provinsi dengan koefisien gini yang lebih tinggi dari nasional (lebih tinggi dari 0,379), antara lain Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Gorontalo, Jawa Barat, Jakarta, dan DIY Selisih provinsi dengan koefisien Gini terendah dan provinsi dengan koefisien Gini tertinggi hampir mencapai 0,20 poin Selisih yang besar ini menunjukkan variasi yang substansial dalam hal ketimpangan antar provinsi di Indonesia, dan mengimplikasikan pentingnya upaya penanganan yang lebih “targeted” daripada “generalized”

Apabila dibandingkan dengan kondisi 1 dekade sebelumnya, tepatnya tahun 2015, maka terlihat jelas bahwa sebagian besar daerah telah berhasil menurunkan angka ketimpangan yang dalam hal ini diukur dengan koefisien Gini. Secara nasional, koefisien Gini Indonesia berhasil turun 0,029 poin dari 2015 ke 2024. Namun, perlu diperhatikan bahwa masih ada 4 provinsi yang tidak menghasilkan penurunan angka koefisien Gini dalam rentang 10 tahun tersebut, yakni Jawa Barat, DIY, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

Tabel 3 2 Selisih Koefisien Gini 2015 & 2024 Provinsi di Indonesia Δ 2015-2024 Δ 2015-2024 Δ 2015-2024 Δ 2015-2024

Aceh -0 040 Kepri -0 015 NTT -0 023 Sultra -0 029

Sumut -0 039 Jakarta -0 008 Kalbar -0 024 Gorontalo -0 006

Sumbar -0.059 Jabar 0.006 Kalteng -0.025 Sulbar -0.009

Riau -0 057 Jateng -0 015 Kalsel -0 051 Maluku -0 058

Jambi -0 040 DIY 0 002 Kaltim 0 005 Malut 0 036

Sumsel -0.027 Jatim -0.043 Kaltara -0.030 Papbar -0.073

Bengkulu -0 034 Banten -0 048 Sulut -0 008 Papua -0 049 Lampung -0 074 Bali -0 016 Sulteng -0 073 Indonesia -0.029 Babel -0.039 NTB -0.007 Sulsel -0.061

Keterangan: nilai negatif berarti terdapat penurunan gini ratio 2015-2024 Sumber: Web BPS (2024)

Daerah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, tentunya memiliki karakteristik utama yakni adanya perbedaan pendapatan yang mencolok antara masyarakat kelompok kaya dan miskin serta sebagian besar kekayaan sering terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Namun, setelah dilakukan analisis data-data makro provinsi yang tersedia, terdapat karakteristik yang mirip antara daerah dengan isu ketimpangan yang satu dengan daerah lain yang serupa. Provinsi dengan isu ketimpangan cenderung memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor padat modal (seperti Pertambangan, Industri, Konstruksi) ataupun sektor jasa Perekonomian yang bergantung pada sektor itu hanya akan membuka kesempatan bagi segelintir orang, karena pekerjaan di sana membutuhkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan tertentu Pendalaman literatur dan empiris mengenai hal ini akan dilanjutkan pada bab berikutnya

Sumber: Web BPS (2024, diolah)

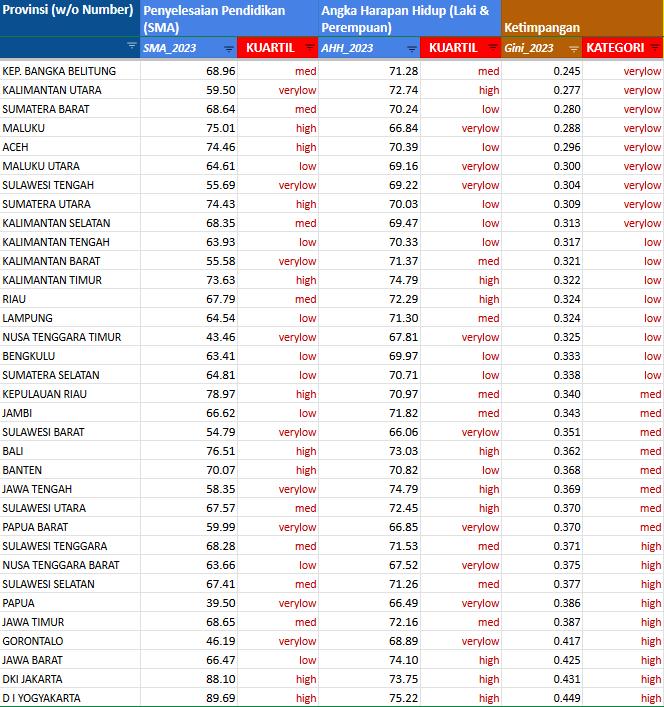

Selain itu, provinsi yang menghadapi masalah ketimpangan juga umumnya disertai dengan indikator/data terkait kualitas pendidikan dan kesehatan yang relatif kurang baik. Data tahun 2023 pada tabel di bawah ini dapat memberikan benang merah bahwa adanya ketimpangan dapat disebabkan oleh akses yang terbatas ke layanan dasar, seperti pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Akan tetapi, pada beberapa daerah tertentu, membaiknya angka koefisien gini tidak turut diikuti oleh membaiknya indikator/data kualitas pendidikan dan kesehatan, sehingga ada potensi faktor lain yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Sumber: Web BPS (2024, diolah)

Namun demikian, perlu dipahami bahwa meski aspek ketimpangan dan kemiskinan sama-sama erat kaitannya dengan pendapatan/konsumsi masyarakat, adanya isu ketimpangan di suatu daerah tidak serta merta diikuti dengan isu kemiskinan. Gambar di bawah ini menegaskan pernyataan tersebut. Di Indonesia, terdapat sebagian provinsi yang memiliki masalah kemiskinan tetapi pendapatan masyarakatnya relatif tidak timpang (seperti Maluku, NTT, Aceh), dan sebagian provinsi yang pendapatan masyarakatnya timpang tetapi isu kemiskinan cenderung kecil (seperti Jakarta dan Jawa Barat). Lantas, beberapa provinsi mengalami kedua isu yang serius ini secara bersamaan, misalnya P i i NTB P d G l

Secara umum, untuk provinsi-provinsi di wilayah Jawa cenderung menghadapi masalah ketimpangan, berbeda dengan wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang isu kemiskinannya lebih nampak Keadaan yang kontras juga terlihat di Papua dan Kalimantan, di mana provinsi wilayah Papua masih harus berjuang mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara bersamaan, sedangkan provinsi di Kalimantan sudah berhasil mengatasi dua hal tersebut Adapun untuk provinsi di wilayah Sumatera dan Sulawesi, kemiskinan dan ketimpangannya cenderung variatif (dengan kondisi di Sumatera masih lebih moderat), mengikuti karakteristik ekonomi daerah tersebut

Ketimpangan memiliki faktor yang kompleks dan saling terkait, yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan di suatu daerah/negara. Oleh karena itu, penanganan ketimpangan memerlukan kebijakan yang komprehensif untuk menargetkan perbaikan di berbagai faktor-faktor tersebut.

Peneliti pada awalnya mengaitkan peningkatan ketimpangan ini dengan proses restrukturisasi ekonomi. Proses restrukturisasi ekonomi merupakan peralihan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (manufaktur), dan dari sektor sekunder ke sektor tersier (jasa), yang kemudian dapat mempengaruhi pola distribusi pendapatan masyarakat. Literatur ini didasarkan pada karya perintis Kuznets (1953, 1955). Kuznets memperkirakan bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan akan mengikuti pola yang menyerupai "U terbalik". Dengan kata lain, selama tahap awal industrialisasi, ketimpangan akan meningkat, akhirnya mencapai puncaknya, mendatar, dan kemudian menurun (Albrecht & Albrecht, 2007). Kemudian, pada tahun 1970-an, para peneliti mulai memperhatikan penyimpangan dari skenario Kuznets saat ketimpangan cenderung terus meningkat di Amerika Serikat dan masyarakat maju lainnya Fenomena ini diberi label “the great U-turn” oleh Harrison dan Bluestone (1988), dengan argumen bahwa masyarakat maju telah berkembang melampaui ketergantungan pada manufaktur, lalu menjadi “post industrial society” Masyarakat ini tidak lagi bergantung pada manufaktur untuk pekerjaan dan pendapatan, tetapi sekarang lebih bergantung pada pekerjaan sektor jasa (Albrecht & Albrecht, 2007)

Literatur lain juga menyatakan bahwa perubahan kondisi sosial merupakan faktor yang lebih bertanggung jawab atas fenomena ketimpangan daripada restrukturisasi ekonomi (Chevan & Stokes 2000) Beberapa kondisi sosial yang diperkirakan berkontribusi terhadap kesenjangan adalah tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja, besarnya populasi minoritas, dan prevalensi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (Albrecht & Albrecht, 2007) Perbedaan pendapatan yang substansial di antara kalangan-kalangan tersebut, misalnya antara laki-laki dan perempuan serta masyarakat umum dan minoritas, menjadi indikasi akan adanya ketimpangan

Sejumlah peneliti lain berargumen bahwa terdapat faktor-faktor lain yang terkait seperti perubahan teknologi (Blanchard, 1997), globalisasi (IMF, 2007; Kanbur, 2015), lemahnya posisi tawar pekerja (Blanchard & Giavazzi, 2003), dan financialization (Dünhaupt, 2016; Hein, 2015; Van Arnum & Naples, 2013) Adapun financialization dapat diartikan seberapa besar peran sektor keuangan di suatu perekonomian melalui distribusi upah & laba serta pendapatan finansial seperti dividen dan bunga (Sawyer, 2014). Financialization dapat mempengaruhi ketimpangan mengingat hanya sebagian kalangan masyarakat yang mampu mengakses sektor keuangan, dan hanya beberapa kalangan

juga yang mampu mengoptimalkan sektor keuangan untuk meningkatkan pendapatan/kekayaannya.

Untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Indonesia, metodologi disusun mengikuti literatur di atas dengan variabel independen yang akan terlibat adalah variabel yang mewakili struktur ekonomi, kondisi sosial, dan financialization.

Dengan provinsi-provinsi di Indonesia sebagai unit cross-section dan tahun 2007 hingga 2023 sebagai unit time series, disusunlah data panel yang kemudian akan diregresi dalam rangka menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan provinsi di Indonesia Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

Hipotesis 1: Share Sektor Pertanian berhubungan negatif dengan Ketimpangan (Gini Rasio)

Hipotesis 2: Share Sektor Pertambangan berhubungan positif dengan Ketimpangan (Gini Rasio)

Hipotesis 3: Share Sektor Industri berhubungan positif dengan Ketimpangan (Gini Rasio)

Hipotesis 4: Share Sektor Jasa berhubungan positif dengan Ketimpangan (Gini Rasio)

Hipotesis 5: Share Sektor Finansial berhubungan positif dengan Ketimpangan (Gini Rasio)

Hipotesis 6: Tingkat kemiskinan berhubungan positif dengan Ketimpangan (Gini Rasio)

Hipotesis 7: Partisipasi sekolah berhubungan negatif dengan Ketimpangan (Gini Rasio)

Adapun pengujian hipotesis (one tail hypothesis testing) dilakukan dengan meregresi model/persamaan sebagai berikut dengan confidence level 95%

di mana

GINI : gini ratio provinsi (perkotaan & perdesaan)

AGR : kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan & Perikanan terhadap PDRB

MIN : kontribusi sektor Pertambangan & Penggalian terhadap PDRB

IND : kontribusi sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB

SRV : kontribusi sektor Jasa (sektor G sampai U) terhadap PDRB

FIN : kontribusi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB

POV : persentase penduduk miskin

SMA : persentase partisipasi SMA sederajat

i : provinsi

t : tahun

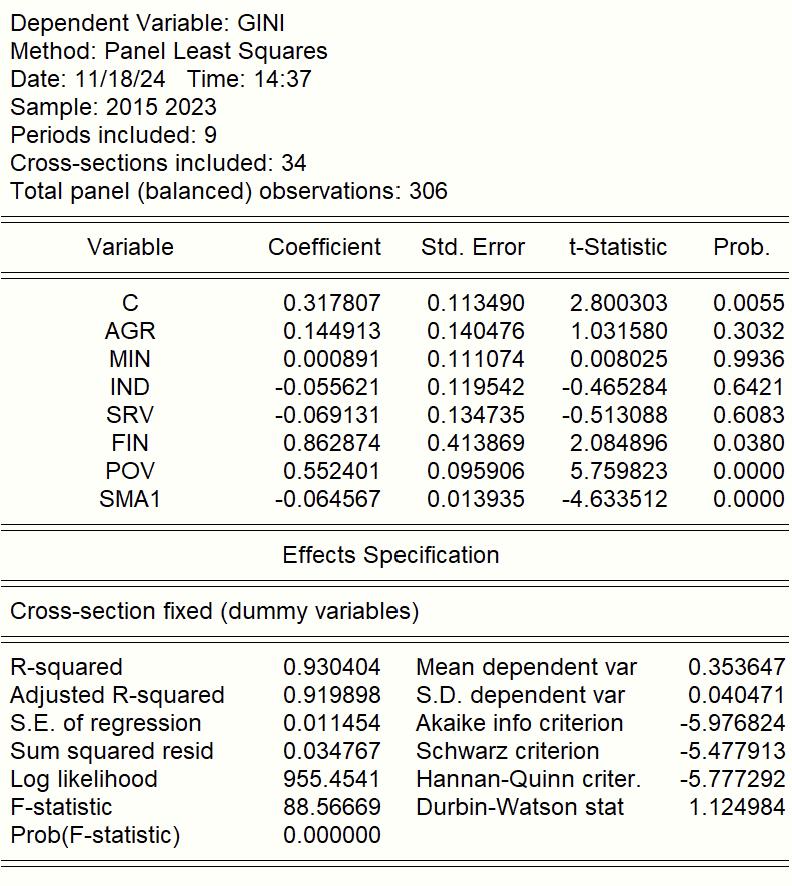

Gambar 4.1 di bawah ini menampilkan hasil estimasi dari model regresi persamaan di atas dengan menggunakan data panel pendekatan Fixed Effect Model.

Gambar 4.1 Output Estimation Eviews 10

Sumber: Olahan Penulis (2024)

Keterangan:

1 Estimasi model menggunakan Fixed Effect Model berdasarkan hasil Chow & Hausman Test

2 Hasil estimasi telah lolos uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas

Variabel independen pada model regresi di atas dapat menjelaskan 91,98% variasi variabel dependen (dari nilai Adj R-Squared), dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam model Seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen, terlihat dari probabilitas F-statistics bernilai 0,000 Panel paling bawah dari gambar 5 1 ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki goodness of fit yang baik

Dengan didapatkannya output di atas, dapat ditarik ikhtisar bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa ketimpangan disebabkan oleh variabel-variabel perubahan struktur ekonomi belum dapat didukung dengan data yang dipakai, terlihat dari variabel AGR, MIN, IND, dan SRV yang tidak terbukti signifikan Namun, pada variabel FIN, POV, dan SMA ditemukan pengaruh signifikan terhadap variabel GINI, sehingga hipotesis kelima hingga ketujuh terkait financialization dan kondisi sosial dapat diterima

Jadi, pengujian empiris pada bab ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketimpangan di daerah dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yakni faktor financialization dan kondisi sosial. Semakin tinggi peran sektor keuangan di dalam suatu perekonomian daerah, maka semakin tinggi pula koefisien gini di daerah tersebut, dan sebaliknya. Dari aspek kondisi sosial, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, atau semakin rendah tingkat penyelesaian wajib belajar (hingga SMA sederajat), maka koefisien gini suatu daerah juga semakin tinggi, vice versa.

Hasil pengolahan dan kesimpulan yang ditampilkan pada makalah ini relatif berbeda dengan hasil penelitian Akhsyim Afandi, et al. (2017). Pada penelitian Akhsyim Afandi, et al. (2017), disimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi mempengaruhi ketimpangan (dengan arah yang bervariasi tergantung sektor), peningkatan proporsi sektor keuangan mengurangi ketimpangan (bertentangan dengan hipotesis financialization), serta kondisi sosial menghasilkan dampak terhadap ketimpangan sesuai dengan yang diekspektasikan. Perlu digarisbawahi bahwa makalah ini menggunakan dataset yang lebih update (34 provinsi tahun 2015-2023, berbeda dengan penelitian acuan yang menggunakan data 32 provinsi tahun 2007-2013). Meskipun makalah ini menggunakan model penelitian yang mereplikasi (dan simplifikasi) penelitian tersebut, hasil pengolahan dan kesimpulan yang didapatkan tidak sama

Albrecht, D E , & Albrecht, C M (2007) Income inequality: The implications of economic structure and social conditions Sociological Spectrum, 27(2), 165–181 https://doi org/10 1080/02732170601118153

Akhsyim Afandi, , Rantung, V P, & Marashdeh, H (2017) Determinants of income inequality Economic Journal of Emerging Markets, 9(2), 159–171 https://doi org/10 20885/ejem vol9 iss2 art5

Badan Pusat Statistik (2015) Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2015 Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik (2023) Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023 Jakarta: BPS

Berg, A , Ostry, J , & Zettelmeyer, J (2012) What makes growth sustained? Journal of Development Economics Volume 98, Issue 2 https://doi org/10 1016/j jdeveco 2011 08 002

Blanchard (1997) The medium run Brookings Papers on Economic Activity, 1997(2), 89–158 https://doi.org/10.1353/eca.2010.0000.

Blanchard, O O , & Giavazzi, F (2003) Macroeconomic effects of regulation and deregulation in goods and labor markets Quarterly Journal of Economics, 118(3), 879–907 https://doi org/10 1162/00335530360698450

Chevan, A , Stokes, R (2000) Growth in family income inequality, 1970–1990: Industrial restructuring and demographic change Demography 37, 365–380 https://doi org/10 2307/2648048

Dünhaupt, P (2016) Determinants of labour’s income share in the era of financialisation Cambridge Journal of Economics, 41(1), 283–306 https://doi org/10 1093/cje/bew023

Easterly, W (2007) Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument Journal of Development Economics Volume 84, Issue 2 https://doi org/10 1016/j jdeveco 2006 11 002

Harrison, Bennett & Bluestone, Barry (1988) The great U-turn: corporate restructuring and the polarizing of America New York: Basic Books

Hein, E (2015) Finance-dominated capitalism and re-distribution of income: A Kaleckian perspective Cambridge Journal of Economics, 39(3), 907–934 https://doi org/10 1093/cje/bet038

International Monetary Fund (2007) World economic outlook: Globalization and inequality World Economic Outlook, (1955), 31–65 https://doi org/10 1093/esr/jcn046

Kanbur, R. (2015). Globalization and inequality. Handbook of Income Distribution, 2, 1845–1881. https://doi org/10 1016/B978-0-444-59429-7 00021-2

Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2024) Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas

Kuznets, Simon (1953) Shares of Upper Income Groups in Income and Savings New York: National Bureau of Economic Research

Kuznets, Simon (1955) Economic Growth and Income Inequality The American Economic Review Volume XLV Issue 1 https://www jstor org/stable/1811581

Ravallion, Martin, (2011) "On multidimensional indices of poverty," Policy Research Working Paper Series 5580, The World Bank http://www-wds worldbank org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/02/28/000158349 20110228142416/Ren dered/PDF/WPS5580 pdf

Sawyer, M (2013) What Is Financialization? International Journal of Political Economy, 42(4), 5–18 http://www jstor org/stable/24696306

SMERU Research Institute (2017) Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang Demokratis dan Terdesentralisasi Working Papers Jakarta: SMERU Research Institute

Van Arnum, B M , & Naples, M I (2013) Financialization and income inequality in the United States, 1967-2010 American Journal of Economics and Sociology, 72(5), 1158–1182 https://doi org/10 1111/ajes 12036

Wilkinson, R G , & Pickett, K E (2009) Income inequality and social dysfunction Annual Review of Sociology, 35, 493–511 https://doi org/10 1146/annurev-soc-070308-115926

World Bank (2016) Indonesia’s rising divide World Bank Group http://documents worldbank org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide