C O L E C C I Ó N J UA N E L O T U R R I A N O

DE

HISTORIA

DE LA

INGENIERÍA

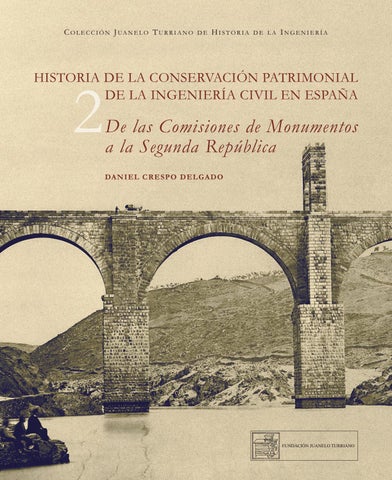

HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DE LA INGENIERÍA CIVIL EN ESPAÑA

De las Comisiones de Monumentos a la Segunda República DANIEL CRES P O DE LGADO

FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO