La ocupación del Hospital

San Juan de Dios: Un dilema

ENTREGA FINAL SEMINARIO DE GRADO JOSE GABRIEL MESA MOSQUERA - 202011101

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 14 DE MARZO DE 2024

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemorables el hombre ha buscado combatir y entender las enfermedades que pueden llegar a contraer. Este fenómeno siempre ha sido de relevancia a lo largo de la historia.

En el contexto colombiano, desde la era precolombina los primeros habitantes del territorio ya tenían conocimientos médicos de acuerdo a las enfermedades que podían contraer. Luego, con la llegada de los colonos y las infecciones que llegaron de Europa las cuales afectaron de sobremanera a los nativos americanos generó una necesidad de entender la medicina local india con la europea para así combinarlas y con eso poder combatirlas de una manera eficaz y efectiva.

De esta necesidad surge la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en España la cual se instala en las colonias españolas en América y que hoy en día sigue vigente; con esto surge una revolución hospitalaria que sin duda cambiaría los conocimientos de la medicina a nivel mundial y la cual siempre estuvo al servicio de los más necesitados.

Lo anterior nos aterriza a la ciudad de Bogotá, donde quedó la sede principal de la Orden Hospitalaria del país y donde el hospital San Juan de Dios fue referente para la investigación como tratamiento medicinal no solo a nivel nacional sino a nivel regional.

Ahora bien, durante el siglo XX este hospital en la ciudad de Bogotá tuvo unas transformaciones considerables de cara a toda la corriente tecnológica que se estaba dando en torno a la medicina. Sin embargo, a lo largo de los últimos 30 años de funcionamiento del hospital se fueron tomando malas decisiones por parte del ente administrativo como del gobierno nacional, lo cual ocasiono que después de la gloria y la importancia que este lugar tuvo para la medicina latinoamericana se

FIGURA 1: ESCUDO DE LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

convirtiera en lugar que recogió el dolor y la angustia de muchas personas las cuales fueron afectadas por el mal manejo del hospital y que en medio de la desesperación tomaran decisiones las cuales iban en contra de la dignidad humana pero a su vez, de esta necesidad surgió un ejercicio de resistencia y fenómeno el cual resignificó de la arquitectura del lugar preservando la memoria del sitio de lo que alguna vez habia sido y lo que puede llegar a ser nuevamente.

“El cierre descompuso hogares y sumó 1.324 desempleados más para ese entonces. Las personas que trabajaban allí, quienes no recibían un salario desde noviembre de 1999, se vieron obligadas a mudarse con su familia al lugar que solía ser segundo hogar: el San Juan de Dios.”

(Arango, 2015)

¿Por qué el san juan de dios como caso de estudio?

El caso que se va a estudiar es la decadencia del Hospital San Juan de Dios – La Hortua, donde a lo largo de su historia el centro hospitalario se enfocó en atender a las personas de más bajos recursos en la capital; sin embargo, con el paso del tiempo y la mala administración del lugar el complejo hospitalario quedaría aban donado y su recuperación arquitectónica y de uso pasa a ser una discusión recurrente entre los gobiernos locales en los últimos 20 años

La elección del enfoque histórico para analizar el complejo hospitalario San Juan de Dios se debe a su relevancia para comprender su funcionamiento actual y abordar desafíos futuros. Explorar la historia del hospital revela datos cruciales sobre sus inicios, eventos significativos, cambios estructurales y la influencia de actores que fueron relevantes durante el funcionamiento y posterior abandono del hospital.

Este análisis histórico proporciona datos valiosos para entender cómo el hospital ha enfrentado desafíos pasados y puede informar estrategias para operación presente y futura, además

de contextualizar los problemas actuales que tiene el lugar.

El segundo componente, el cual será el socioeconómico, se selecciona para profundizar en la relevancia del hospital San Juan de Dios en el contexto de las personas que por necesidad optaron por habitar allí para así comprender su impacto. Del mismo modo, se buscará entender las diferentes actividades económicas que se dieron dentro de los habitantes del San Juan para su supervivencia. Este enfoque complementa de manera efectiva el análisis histórico al proporcionar una perspectiva más amplia sobre cómo el hospital fue percibido y utilizado por la comunidad a lo largo esos años.

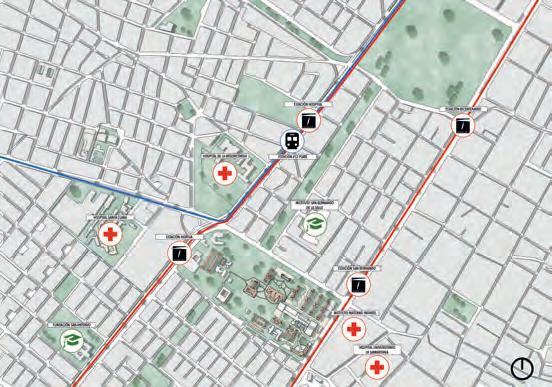

FIGURA 2: LOCALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ELABORACIÓN PROPIA

¿CÓMO SE PIENSA ABORDAR EL TEMA?

En el componente histórico, se estudiará tanto la historia general del Complejo Hospitalario San Juan de Dios como los actores relevantes que influyeron de una u otra manera a lo largo de los años. Para esto se hará un análisis con método histórico donde se utiizarán elementos como los son líneas de tiempo, bibliografía histórica, entre otros.

Los pasos para seguir son los siguientes:

1. Idenficación de las fuentes: Encontrar diferente bibliografía como fuentes primarias y secundarias en las cuales se basará el estudio.

2. Evaluación de las fuentes: En este paso se evaluarán las fuentes seleccionadas y se filtraran si son útiles o no a la investigación.

3. Síntesis y planteamientos de los argumentos: Se planteará una hipótesis de acuerdo con las fuentes obtenidas y se desarrollaran los argumentos necesarios para poder sustentarla.

En el caso del componente socioeconómico, se hará a partir de un método de investigación bibliográfica la cual buscará encontrar relaciones a partir de diferentes fuentes de información de todo tipo (texto, vídeo, fotografía, entre otros) para así llegar a unas definicionesque luego se puedan juntar entre sí y luego analizar los resultados de una manera general.

Los pasos para seguir son los siguientes:

1. Identificar fuentes que hablen sobre un contexto más social sobre el fenómeno ocurrido en el San Juan de Dios, pueden ser artículos de periódicos, fotos, videos, entre otros.

2. Evaluación de las fuentes encontrar y categorización en subtemas y sacar conclusiones de cada subtema.

3. Síntesis de las fuentes: Se analizará y evaluará la información recopilada para luego sintetizar las conclusiones alcanzadas, con el objetivo de formular una conclusión general.

tRAS LAS HUELLAS DEL HOSPITAL: un recorrido

por su historia

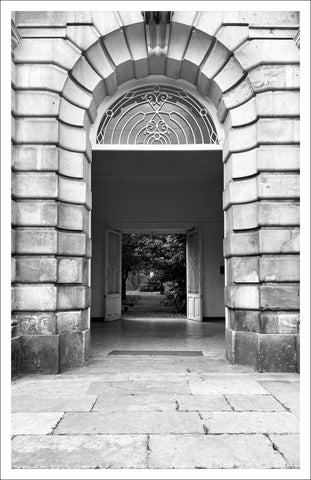

Sobre el hospital San Juan de Dios en Bogotá se está hablando del centro hospitalario más antiguo del país y uno de los más antiguos del continente americano, ya que el hospital empezó su funcionamiento en 1564 funcionando originalmente como el hospital de San Pedro. Sin embargo, a inicios del siglo XVII fue por orden del rey de España Felipe II que hermanos de la orden hospitalaria San Juan de Dios fueron al continente americano a fundar hospitales; para que finalmente en 1635 se entregue el hospital San Pedro a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Posteriormente se corren las instalaciones del hospital a unos predios más grandes ubicados en lo que hoy en día es la Carrera 10 con Calle 10 y acá funciona el centro por más de 200 años, pero no es hasta finales del siglo XIX que se busca una nueva ubicación para el San Juan, ya que la demanda hospitalaria era mayor pero no fue hasta 1917 que se inaugura el Hospital en los predios de la Hacienda la Hortua, ubicada en el límite sur de la naciente ciudad.

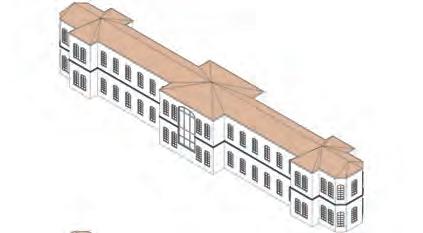

Para la conformación arqui-

tectónica del conjunto hospitalario, se debe tener en cuenta que en los predios de La Hortua ya se estaba erigiendo el manicomio de Cundinamarca, patrocinado por la Beneficencia, sin embargo, después de que se decide que el Hospital San Juan de Dios se debe trasladar por el déficit hospitalario que estaba enfrentando en su sede anterior, se decide reciclar la arquitectura propuesta para el manicomio y luego, “se convocó en 1919 una licitación construir los nuevos pabellones hospitalarios, la cual fue ganada por Alberto Manrique Martín en asociación con Arturo Jaramillo” (Farfán, J y Álvarez, A, 2023) donde se respetaron los diseños de implantación originales del ingeniero Ramón Cardona (aquel que diseñó el plan parcial del manicomio) y a base de esto se construyeron los tres pabellones principales conocidos hoy como San Lucas, Paulina Ponce y San Eduardo. Sin embargo, estas construcciones se

tRAS LAS HUELLAS DEL HOSPITAL: un recorrido por su historia

detienen en 1921 por la falta de recursos económicos, por lo cual la Beneficencia de Cundinamarca abre otro concurso arquitectónico el cual propondría el plan maestro del San Juan de Dios el cual ganaron el arquitecto Pablo de la Cruz el cual termina siendo la ruta de partida para las construcciones del San Juan de Dios. Este complejo fundacional se inaugura en 1926 y en los años posteriores se van añadiendo edificaciones al complejo, no es hasta finales de la década de los 40 e inicios de la década de los 50s que se busca modernizar el hospital de cara a la

ampliación de la carrera 10 como el fenómeno de modernidad que estaba atravesando la ciudad de Bogotá en ese momento. Por lo cual durante estos años se propone la Torre Hospitalaria, el Cundifarma, la unidad de Salud Mental, entre otros los cuales son edificios que plantean un lenguaje arquitectónico completamente diferente al neoclásico de las construcciones ya existentes y con esto se conforma el complejo hospitalario que se encuentra actualmente abandonada.

Se debe tener en cuenta que, la orden Hospitalaria San Juan de

tRAS LAS HUELLAS DEL HOSPITAL:

un recorrido por su historia

Dios siempre se ha identificado como un lugar que busca brindar salud a las personas más necesitadas, con esta premisa, y siendo un lugar el cual atendía sin importar las condiciones socioeconómicas; el San Juan sirvió como lugar de asentamiento de muchas personas que llegaban a Bogotá en la segunda mitad del siglo XX a causa del conflicto armado bipartidista o la falta de oportunidades en el campo; por lo cual varios de ellos habitaron los predios libres de la Hacienda La Hortua, que posteriormente se unirían para conformar los barrios aledaños al hospital tales como el barrio Policarpa, entre otros.

Del mismo modo, el hospital fue epicentro de un suceso social y violento protagonizado por estudiantes, maestros y médicos de la Universidad Nacional que en 1975 deciden tomarse el hospital en modo de protesta por la mala administración que tenía el centro médico por parte de la Beneficencia de Cundinamarca, poniendo en evidencia las malas prácticas que este ente administrativo tenía sobre el complejo y la idea de que el San Juan pasara a manos de la

Universidad Nacional para así pasar a manos de la administración pública manejada por el gobierno nacional. Durante este tiempo los estudiantes se quedaron a vivir allí procurando seguir prestando el servicio a la salud a pesar de la falta de recursos, lo cual generó una respuesta por parte de las autoridades que acusaron a los estudiantes por los daños del hospital, desconociendo la realidad del mal mantenimiento que estaban teniendo las edificaciones; finalmente, todo este suceso llevó a que la Beneficencia renunciara al manejo del hospital y este empezará a ser controlado por el gobierno. Sin embargo, en 1993 se propuso la ley 100 la cual buscaba aumentar la cobertura de salud por medio de diferentes prestadores del servicio de carácter privado lo cual llevó a que los hospitales públicos entrarán en una decadencia rápida. El San Juan no duró más de 10 años después de la implementación de la ley 100 a causa de los problemas que ya tenía, por lo cual el hospital entra en bancarrota en 1999 y cierra sus puertas en 2001.

ENTENDIENDO EL FENÓMENO DE HABITABILIDAD

EN EL SAN JUAN

Todo el contexto histórico anteriormente mencionado ayuda a entender la ocupación del San Juan de Dios como un fenómeno causado tanto por la necesidad de los trabajadores, su significado a lo largo de la historia pero también por las características espaciales del hospital, ya que cuando el hospital fue clausurado en el 2001 los nuevos habitantes del

San Juan podían escoger donde habitar de acuerdo a sus intereses particulares o su relación con personas que decidieron asentarse allí como también encontrar un lugar que les brindara bienestar y protección; de acuerdo al estudio arquitectónico del Hospital titulado “San Juan de Dios: Guía crítica del conjunto hospitalario”:

“La elección de los lugares para habitar obedeció a factores más bien lógicos : se prefirieron los espacios de hospitalización por ser más cómodos y biológicamente seguros que otros tantos como los laboratorios . Así , los lugares apropiados por las familias fueron los pabellones de Paulina Ponce , San Lucas, San Eduardo, Salud Mental, Cundifarma y algunos pisos de la Torre Quirúrgica.” (Farfán, J y Álvarez, A, 2023)

Se debe entender que, los trabajadores del hospital estaban familiarizados con las posibles enfermedades que se podían encontrar en el hospital, por lo cual por el bien de ellos y sus familias optaron por estas edificaciones. Ya que el escoger los espacios de hospitalización como las zonas de residencia permanente fue una estrategia la cual minimizó los riesgos y a su vez logró generar un espacio familiar para ellos y sus vecinos.

EN EL SAN JUAN

Esta elección también resalta la adaptabilidad y resiliencia de la comunidad que se formó en el San Juan de Dios que a pesar de las condiciones precarias en las cuales tuvieron que vivir los ocupantes encontraron maneras de crear un sentido de hogar y comunidad en un espacio que antes había sido destinado exclusivamente para la salud.

Su capacidad para transformar el hospital en un lugar de residencia permanente resalta la resiliencia de sus habitantes frente a adversidades.

“...cuando llegué ahí al hospital, me di cuenta que algunas familias se habían distribuido a lo largo de los diferentes edificios (…) entonces yo fui recorriendo cada uno de estos lugares y cada uno era el territorio y el espacio de convivencia familiar de cada familia.” (Chaves, 2020)

¿CUALES FUERON LAS IMPLICACIONES

HISTÓRICAS Y SOCIALES QUE

RESIGNIFICARON AL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS COMO UN LUGAR HABITABLE

TRAS SU ABANDONO?

EL PATRIMONIO COMO VESTIGIO DE LA

MEMORIA

Uno de los conceptos fundamentales para entender el fenómeno de habitabilidad con mayor claridad es la relación de arquitectura con patrimonio, ya que teniendo en cuenta que el San Juan de Dios fue declarado bien de interes cultural y es un complejo en el cual se encuentran edificaciones históricas para la medicina en Colombia, es necesario entender que es patrimonio y como este a su vez puede ser interpretado por las personas que habitaron allí, sino también por toda la ciudadanía.

El patrimonio “puede verse como la referencia que apunta a una vinculación con la herencia, no de bienes individuales para una persona, sino para una sociedad, para una cultura determinada” (Sin autor, Universidad de Antioquia); por lo cual es impor

-tante mencionar que las construcciones antiguas son patrimonio material de una comunidad, por su historia y el legado que ha tenido a lo largo de su historia, por eso:

“Dicho patrimonio forma parte innegable de la imagen colectiva y reflexiva que una comunidad puede tener de sí misma y que podría proyectar hacia el exterior. Por lo mismo, está en manos de la sociedad la protección, valoración y divulgación de los valores y características culturales que la conforman”. (Mazuera, 2008)

Mazuera nos sugiere que no se deben descuidar los edificios patrimoniales porque en ellos se encuentra parte de la identidad de una población, en el caso de Colombia, y aterrizándolo en el caso del San Juan de Dios, se debe entender y cuidar la memoria que guardan las edificaciones del viejo hospital ya que en ellas se guardan muchas historias que no solo salvaron vidas sino que también revolucionaron la historia de la medicina en Colombia. Es importante mencionar que, no fue que a finales del siglo XX se enfatizó en recuperar los edificios patrimoniales y reactivarlos

FIGURA 9: FOTOGRAFÍA DEL EDIFICIO INMUNOLÓGICO FOTOGRAFÍA PROPIA

EL PATRIMONIO COMO VESTIGIO DE LA

MEMORIA

nuevamente ya que a lo largo de ese siglo se descuidaron varias edificaciones y a su vez se modernizaron otras, perdiendo así parte del patrimonio tangible que tenía una ciudad como lo es Bogotá, esto hace que estos edificios:

“... pueden pasar desapercibidas por el avanzado deterioro en el cual se encuentran, por las transformaciones y desfiguraciones a las que han sido sometidas, o porque representan un estorbo para el desarrollo y son víctimas de campañas de desprestigio que buscan su desaparición.”

(Mazuera, 2008)

Lo anterior puede aterrizarse al CHSJD ya que en las últimas décadas del Siglo XX el hospital paso por malas malos y muchos problemas administrativos; haciendo que los encargados de administrar el hospital lo dejaran a la deriva o simplemente se robaran los recursos destinados a la salud pública lo que era contraproducente para el complejo ya que se iban deteriorando los edificios y no se les hacia el mantenimiento correspondiente. Todo esto hace que se empiece a desprestigiar el nombre del San Juan de Dios y que de paso

los problemas para aquellos que acudían allí por servicios médicos o los mismos trabajadores aumentaran por la falta de recursos para su buen servicio. Esto “resulta paradójico que, a pesar de la relevancia cultural del legado de las construcciones antiguas, éstas no reciban la suficiente atención y apoyo que propendan por su continuidad en el tiempo”.

(Mazuera, 2008).

Y con esto mismo cada vez se va perdiendo más la identidad de una ciudad ya que poco se analiza como unas edificaciones pueden afectar esto pero la verdad es que hacen parte del patrimonio colectivo de las personas que alguna vez habitaron allí y en sí hace parte de la historia de la misa; en Bogotá, teniendo en cuenta que el San Juan fue el primer hospital de la ciudad y que la sede en La Hortua fue el primer hospital de gran escala que se brindó a la ciudadanía es triste ver como con el paso del tiempo estas edificaciones han pasado al olvido y a hacer un hospital en ruinas que dio las condiciones para que se generara un fenónemo atípico.

LAS EMOCIONES COMO

PROTESTA: SOLUCIONES A PARTIR DE LA INCERTIDUMBRE

Se podría abordar el fenómeno de la habitabilidad en el San Juan de Dios como un tema que surge a partir del sentir de las personas ya que esto tiene un trasfondo más profundo que el abandono de sus instalaciones; esto ocurrió a partir de una serie de sucesos doloroso y complejos para muchas personas, las cuales dependían económicamente del hospital y como las reformas burocráticas como la privatización del servicio médico después de la implementación de la Ley 100, causaron que durante más de 10 años en el hospital se viera un panorama desalentador para muchos de ellos, pero a su vez esto generó una lucha común: el ser escuchados.

Ahora bien, es necesario precisar que el dolor, la angustia y la incertidumbre que vivieron cientos de trabajadores del hospital después de su quiebra en el 2001 los motivo a moverse y actuar en pro de defender sus derechos; todo esto converge a que esta situación se volviera de un carácter emocional y:

“Por lo tanto, las emociones que envuelven la lucha por el Hospital San Juan de Dios son múltiples y dependen de la historia personal de cada trabajador; estas van desde la rabia, la indignación, el dolor, la impotencia, hasta el amor, el afecto y el apego, la esperanza, entre otras”.

(Castiblanco, 2017)

De ese modo, lo que expone Castiblanco es que cada trabajador motivado por las emociones que le evoca la situación del hospital empieza a actuar de acuerdo a lo que dictan las mismas; sin embargo aunque todas las personas en sí tienen intereses particulares, todas van por una lucha en común: el ser escuchados. Esto no solo se limita con el habitar el lugar de manera clandestina, sino que también el sitio adquiere un nuevo significado a base de lo que cada

LAS EMOCIONES COMO MOTOR DE

PROTESTA: SOLUCIONES A PARTIR DE LA INCERTIDUMBRE

persona interpreta de él, esto haciendo que se vuelva un lugar con bastante riqueza y que en sí, esto revitalizó la idea del San Juan como un símbolo de resistencia y un nuevo hogar o lugar que cuidar y mantener para cientos de personas que alguna vez creyeron en este lugar y que no perdieron la esperanza de ser reconocidos por todos los años que ellos le entregaron al San Juan.

Se debe tener en cuenta que “tiempo después del cierre del Hospital, las dificultades que pasaron los trabajadores se volvieron borrosas, múltiples y heterogéneas” (Castiblanco, 2017) teniendo en cuenta que la quiebra y el abandono del CHSJD dejo a cientos de personas a la expectativa de una solución a su situación económica, en sí, varios de ellos quedaron sin trabajo e inclusive sin donde habitar por la falta de recursos y la negligencia por parte de la administración del hospital de pagar sus respectivos honorarios y posterior liquidación lo cual llevo a que estas personas perdieran sus propiedades por la falta de liquidez, lo que aumento su desesperación.

“Este Hospital es más que un recinto hospitalario: para muchos es un paciente, para otros es como un hijo, para otros es el símbolo de la medicina en el país, pero para la mayoría de los trabajadores, especialmente quienes permanecen allí es símbolo de resistencia.”

(Castiblanco, 2017)

Lo anterior fortalece la idea de que cada persona la cual acudió a la habitabilidad clandestina en los predios de La Hortua tiene una interpretación propia del significado del hospital; buscando en su actuar una respuesta por parte del gobierno nacional que en muchos casos nunca llegó. Esta falta de respuesta institucional dejo a muchos desamparados, confiando en la hospitalidad clandestina como única opción viable para continuar con sus vidas. Es un testimonio doloroso de la brecha entre las promesas de la administración del hospital, el estado y sus empleados, una brecha que a pesar que ya las personas abandonaron el San Juan sigue latente y que exige ser abordada con urgencia para garantizar el reconocimiento de trabajo y esfuerzo de las personas que le entregaron su vida y su trabajo a esta institución.

A lo largo de este texto se exploraron varios temas de diferentes disciplinas en torno al San Juan de Dios, todos los hallazgos encontrados marcan una ruta y se conectan una entre otra para así abordar todos los temas y sacar una conclusión sólida que enriquezca el conocimiento sobre el San Juan de Dios y el fenómeno social y político que ocurrió en sus instalaciones.

En primer lugar, se pone en evidencia el contexto histórico del lugar y su relación con la definición de patrimonio; donde se puede encontrar un punto en común entre ambas partes como el San Juan de Dios a lo largo de los años ha perdido ese reconocimiento que debería tener y en cambio se ha vuelto una construcción más en la ciudad. Se debe tener en cuenta la responsabilidad del gobierno local por el abandono de la zona, tanto de La Hortua como sus alrededores; las cuales hoy en día son una de las zonas con mayores problemas sociales de la ciudad y que en sí esto desmotiva tanto al distrito como a privados o los mismos ciudadanos a apropiarse de

manera adecuada del lugar, los cuales ya relacionan la zona con la delincuencia y la inseguridad lo que causa que se convierta en un sitio el cual es mejor evitar y esto lo único que hace es fortalecer la idea de la pérdida del patrimonio que en palabras de Mazuera:

“La decisión de optar por una amnesia histórica no solo constituye una profunda apatía por las personas, situaciones y circunstancias que condujeron al estado presente de una comunidad, más grave aún, representa una amenaza contra lo que forma parte de ese pasado relegado y subvalorado.” (Mazuera, 2008)

Lo anterior sugiere una problemática la cual sufrió el centro hospitalario, que los únicos que no optaron por esta “amnesia histórica” (Mazuera, 2008) fueron aquellos que se quedaron a vivir allí y que, parte de su motivación de ser escuchados más allá de sus interés particulares era nuevamente recuperar la gloria que el San Juan de Dios había tenido y que varios de ellos vivieron en carne propia. Finalmente se puede extraer la importancia del patrimonio como símbolo de la memoria colectiva de

una comunidad o población, porque al entender o distinguir uno a varios elementos arquitectónicos como parte de la memoria y que cumplieron una función histórica fundamental lleva a las personas a luchar para que este patrimonio tangible no caiga en el olvido y esto motiva a su mantenimiento y vigencia;

aunque este suceso no ocurrió en el Hospital San Juan de Dios y fue una causa fundamental para que el complejo hospitalario llegará a ser lo que se conoce hoy, sin embargo este es un panorama que ya no se ve en la actualidad, ya que el distrito de la mano del Instituto Distrital de Patri monio ha buscado mantener vivo el legado del San Juan por medio de actividades recreativas las cuales instruyen a la población sobre la historia e importancia del hospital en el marco de su renovación y recupera ción que está en proceso por medio de la empresa de renovación urbana de Bogotá RenoBo.

En segundo lugar, otro hallazgo importante en el texto es la relación de las emociones y cómo estas fueron un motor esencial en el fenómeno de habitabilidad que se dio en el San Juan de Dios, donde una es consecuencia de la otra; estos dos factores analizados pueden llegar a una conclusión crítica. Por un lado, la negligencia por parte del gobierno nacional como de la administración del hospital ya que ellos no protegieron los derechos laborales de los trabajadores por más de un año, llenandolos de falsas expectativas lo cual no solo causó una consecuencia socioeconómica en sus familias sino también psicológica en cada uno de ellos.

conclusiones

Por otro lado, las estrategias y soluciones que optaron las personas al tener que residir en San Juan de Dios y cómo se adaptaron y se apropiaron de la arquitectura de la diferentes edificaciones para así adecuar sus viviendas; este fenómeno por un lado demostró la capacidad de las personas de adaptarse a circunstancias complicadas y puso en evidencia un fenómeno muy interesante de habitabilidad dentro del hospital, donde las personas se apoyaban unas entre otras dependiendo de las necesidades que tuviera cada uno, en palabras de Castiblanco:

Además, es importante aclarar que los movimientos sociales no son espacios homogéneos, donde todos los participantes luchan por el mismo objetivo. Ciertamente, hay unos objetivos acordados; en estos espacios confluyen diversos actores con sus trayectorias y sus propios intereses, y son espacios en los que coinciden las emociones, que, al ser móviles, despiertan rivalidades, odios y problemas.

(Castiblanco, 2017)

rrrrr de lo anteriormente mencionado se puede destacar la naturaleza de los movimientos sociales como un fenó-

meno en el que se involucran varios factores; aunque en el San Juan de Dios hubo varios que desistieron de la lucha por culpa de la incertidumbre o por otras causas relacionadas a interés particulares, hubo varios que se quedaron allí hasta ser desalojados en 2016, así el ejemplo de unión que se evidencio en el San Juan de Dios es una anécdota a la solidaridad, el trabajo en equipo y la lucha por no dejar morir una idea que, aunque cobija muchos interes personales, a su vez estos complementaron el sueño de revitalizar y de que el hospital nuevamente entrará en funcionamiento por los beneficios que este había brindado a la ciudadanía.

En conclusión, estos hallazgos dan una respuesta a la pregunta de investigación planteada como motivación de esta investigación, ya que aborda diferentes factores que ocasionaron el fenómeno de habitabilidad en el San Juan y pone en evidencia cada uno de los factores que fueron determinantes para este suceso. Ahora bien, sería interesante concluir el texto entendiendo el San Juan de Dios más como un lugar que se convirtió en una especie de escenario para todos estos movimientos sociales y políticos, del mismo modo, esto puede aportar una nueva dimensión a lo que hoy significa el San Juan y de hecho sería pertinente reconocer esta parte de la historia del hospital más allá de un fenómeno sumamente arquitectónico, sino que esto que ocurrió por más de 10 años en el San Juan es un claro ejemplo de cómo la arquitectura se puede transformar de acuerdo a los interés de las personas y como ellas mismas pueden ayudar a mantener un legado de un sitio patrimonial que pide a gritos no ser olvidado.

• Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. (2008). Historia del Hospital San Juan de Dios. Recuperado de https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/hospital_san_juan_de_dios

• Adriana Uribe y John Farfán. (2023). Guía crítica del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Recuperado de: https://play.google.com/books/reader?id=nE74EAAAQBAJ&pg=GBS.PA3&hl=es_419

• Cinematéca de Bogotá (17 de abril 2020). #CineClubCinemateca: Voces y diálogos por los espacios de La Hortúa. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=rOE3FhdX5eo

• Mazuera Nieto, E. (2008). Problemática y reflexión en torno a la intervención y recuperación del patrimonio arquitectónico en Colombia. DEARQRevista de Arquitectura / Journal of Architecture, (3), 36-39

• ¿Qué es patrimonio cultural?. (s.f.). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Recuperado de https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/ac761c78-1a92- 451a-a95e-0985fdf6a66b/patrimonio_cultural.pdf?MOD=AJPERES

• Castiblanco Molina, S., (2017). El hospital enfermo: análisis de la lucha de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, Colombia*. Revista de Estudios Sociales, (62), 102-113. Recuperado de: https://doi.org/10.7440/res62.2017.10

• FÍGURA 1: Escudo de la orden hospitalaria San Juan de Dios. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%ADmbolo_Orden_Hospitalaria_de_San_Juan_de_Dios.svg

• FÍGURA 3: Vista del edificio administrativo. Beneficiencia de Cundinamarca 1921. Recuperado de:https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/hospital_san_juan_de_dios

• FÍGURA 10: Fotografía del libro: San Juan sin Dios. Tomada por: Nicolás Van Hemelryck. Recuperado de:https://issuu.com/nicolasvanh/docs/sanjuansindios-libro

• FÍGURA 11: Logotipo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Recuperado de: https://centrodocumentacion.idpc.gov.co/opac-tmpl/cendoc/apariencia%20cendoc/site/reglamento.html

• FÍGURA 13: Fotografía del libro: San Juan sin Dios. Tomada por: Nicolás Van Hemelryck. Recuperado de:https://issuu.com/nicolasvanh/docs/sanjuansindios-libro