APUNTES IGNACIANOS

ISSN 0124-1044

Director

José de Jesús Prieto, S.J.

Consejo Editorial

Javier Osuna, S.J.

Darío Restrepo, S.J.

Iván Restrepo, S.J.

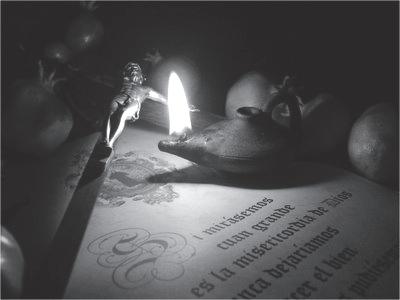

Carátula

Ignacio de Loyola, escribe los Ejercicios Espirituales

Diagramación y composición láser

Ana Mercedes Saavedra Arias

Secretaria General del CIRE

Tarifa Postal Reducida:

Número 2011-123

Vence 31 de Dic./2011

472 La Red Postal de Colombia

Impresión:

Editorial Kimpres Ltda. Tel. (1) 413 68 84

Redacción, publicidad, suscripciones

CIRE - Carrera 10 N° 65-48

Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93

Página Web: www.cire.org.co

Correo electrónico: cire@cire.org.co

Bogotá, D.C. – Colombia (S.A.)

Suscripción Anual 2011

Colombia: Exterior:

$ 70.000 90 (US)

Número individual: $25.000 Cheque contra un Banco de U.S.A. a Cheques: Compañía de Jesús nombre de: Compañía de Jesús

Apuntes Ignacianos

Número 62 Año 21

Mayo-Agosto 2011

Presupuestosteológicospara «contemplar» la vida de Jesús

La Cristología «vivida» de los Ejercicios de San Ignacio

CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE

Espacios para el Espíritu

Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11

Bogotá - Colombia

Nuestros Números en el 2011

Enero-Abril

X Simposio de Ejercicios Espirituales

«Pasión de Cristo, Pasión del Mundo»: Desafíos de la cruz para nuestros tiempos

Mayo-Agosto

Presupuestos teológicos para «contemplar» la vida de Jesús

La Cristología «vivida» de los Ejercicios de San Ignacio

Septiembre-Diciembre

XI Simposio de Ejercicios Espirituales

La acción del Resucitado en la historia: «Mirar el oficio de consolar que Cristo Nuestro Señor trae» (EE 224)

Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del «conocimiento interno del Señor»)

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011)

Presentación

El tema escogido para este número, una Cristología de los Ejercicios, quiere ser una profundización en lo que se ha subrayado como el núcleo sustancial de los Ejercicios: la experiencia inmediata de Dios en Jesucristo. Lo que se trata de resaltar es cómo el ejercitante ha de experimentar o vivir al mismo Cristo, el Verbo eterno encarnado, la revelación de Dios en la humanidad de Jesús. Valga citar el texto de Hebreos 12,1-2 «… corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y perfecciona la fe». Por esto, a lo largo de los Ejercicios ignacianos, la contemplación de los misterios de la vida de Jesús de Nazaret es el contenido esencial de la experiencia.

Ofrecemos en esta edición cuatro artículos de Carlos Palacio, S.J., publicados hace algunos años en las revistas Itaici y Perspectiva Teológica de Brasil y traducidos del portugués. Son unas reflexiones cristológicas profundas y muy actuales que proyectan gran luz para una interpretación de la teología subyacente a la experiencia espiritual de los Ejercicios, especialmente para las contemplaciones de la segunda Semana. Carlos Palacio, actual Provincial de la Compañía de Jesús en Brasil, fue durante muchos años profesor de Teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología (FAJE) de Belo Horizonte, Brasil, y es considerado como un eminente cristólogo.

El primer artículo: «Para una Teología del existir cristiano», es una lectura teológica del texto, el contexto y la estructuración de la segunda Semana de Ejercicios. Aborda el tema de la articulación entre la objetividad de la Palabra encarnada y la libertad del ejercitante en una búsqueda de la voluntad de Dios. Destaca cómo la primera Semana es fundamental para adentrarse en la segunda. Considera la contemplación como el ca-

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 1-2

Presentación

mino por excelencia para que la vida de Jesús ilumine estructuralmente e interpele la vida del ejercitante. La detallada exégesis de los misterios evangélicos y las contemplaciones ignacianas, culminan en una relación con la tercera y cuarta Semanas.

Desde las variadas maneras de entender hoy la vivencia de la fe y de la relación con Jesús, el segundo artículo: «Presupuestos teológicos para "contemplar" la vida de Jesús», plantea una manera de acercarse a la vida de Jesús y relacionarse con él hoy, de modo que se pueda responder a la pregunta, quién es ese Jesús cuya vida se contempla en los Ejercicios. Su humanidad, vista a la luz de la totalidad de su vida, es el criterio fundamental de lo que es el seguimiento cristiano.

El acento ignaciano en la oración de petición de estas contemplaciones es el «conocimiento interno del Señor», presentado en el tercer artículo: «...ansí nuevamente encarnado» [EE.109], a propósito del «conocimiento interno del Señor»; sigue un análisis detallado de esta petición para acercarnos a su dinámica y ver que conduce a una relación personal de identificación y comunión con toda la vida y destino de Jesús, un deseo de «ser como él» que equivale, a la vez, a un camino para llegar a ser uno mismo.

Todo lo anterior queda íntimamente ligado al último artículo titulado «Los misterios de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales». El autor nos pone en contacto con los presupuestos teológicos de la concepción ignaciana de «los misterios». Interpreta la originalidad de Ignacio de Loyola en una perspectiva unitaria de la confesión de fe entre el Jesús terrestre y el Cristo resucitado. Trata el tema de la elección, elemento clave de la segunda Semana, y de la configuración real de la vida del ejercitante con la vida de Jesús, objetivo último de la experiencia de los Ejercicios: «vivir conducidos por el dinamismo del Espíritu, que ha desencadenado en él ejercitante un proceso imparable hacia la identificación con Jesucristo». A modo de conclusión, advierte la necesidad de apropiadas actualizaciones de los Ejercicios ante los desafíos que enfrenta hoy la fe cristiana.

Finalmente, queremos agradecer a Carlos Palacio, el que nos haya permitido publicar estas traducciones de sus excelentes textos, que, sin duda, nos ayudarán a acercarnos más al corazón de la espiritualidad ignaciana, su centralidad en la persona de Jesús.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 1-2

Para una teología del existir cristiano

Para una teología del existir cristiano1

Lectura de la Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales

INTRODUCCIÓN

La Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales es la más extensa y, sin duda, la más elaborada de las cuatro. Nada escapa a la vigilancia y al cuidado con los que Ignacio quiere proteger la experiencia. Pero lo que llama la atención es, sobre todo, la concatenación interna, el riguroso equilibrio entre la objetividad contemplada de la Palabra encarnada y la libertad «responsorial» del sujeto. La confrontación con los «misterios»2 y, en definitiva, con el misterio que es Jesucristo, pone en cuestión la historia concreta de la libertad del ejercitante. Comienza así lo que en términos ignac0ianos se llama el proceso de elección: la búsqueda de la verdadera libertad en la historia.

No será difícil demostrar que la estrecha articulación entre el desdoblamiento objetivo de la Palabra encarnada y la evolución del sujeto es intencional y constituye una de las características originales de la experiencia espiritual y del realismo ignaciano. En este sentido la cuidadosa elaboración de la segunda semana puede ser considerada como la expre-

1 Traducción del texto original: «Para uma teología do existir cristão», Perspectiva Teológica, 16 (1984) 167-214, Belo Horizonte, Brasil.

2 Así designa Ignacio los acontecimientos de la vida de Jesús que son propuestos a la contemplación del ejercitante. El término –en la línea de la cristología concreta de los Santos Padres– posee una densidad teológica que no ya no se transparenta en su acepción común. Cfr. abajo, p. 189 ss.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

sión refleja de la estructura que, por lo menos en cuanto a su intencionalidad, parece estar presente en todas las otras semanas, sustentando el movimiento interno de los Ejercicios. Por eso el análisis estructural de la segunda semana adquiere un valor paradigmático. A partir de ella y después de haber mostrado su íntima conexión con las otras semanas (IIª parte), será posible arriesgar una interpretación de la teología subyacente a la experiencia espiritual de los Ejercicios (IIIª parte), para preguntarse luego por la significación actual de esa experiencia (IVª parte). Antes, sin embargo, es necesario explicitar los presupuestos de esta «relectura» (Iª parte).

PRESUPUESTOS HERMENÉUTICOS

El libro de los Ejercicios, como cualquier otro texto, debe ser interpretado. No solo por ser un texto complejo en sí mismo, sino también porque posee una historia y una tradición fuera de las cuales sería incomprensible. Ninguno, por el contrario, se aproxima a él de manera neutra. La presencia y el peso de esa tradición interpretativa condicionan –consciente o inconscientemente– nuestra lectura. Leemos el texto con nuestra historia (origen, formación experiencia humana y religiosa, preocupaciones, intereses, etc.). En ese sentido toda lectura –aun la más «tradicional»– es interesada, o sea, es una relectura que se interpone entre el texto y la historia de su interpretación para (finalidad, interés) hacer aflorar el sentido.

La razón de esa posible e inevitable relectura es la existencia de una doble distancia: exterior e interior al propio texto. La primera es el espacio temporal y socio-cultural que separa el texto del lector actual. Esa distancia manifiesta que el texto no puede ser identificado sin más con una cierta tradición interpretativa porque su sentido no se agota en ella. La segunda es la no adecuación entre la experiencia originante y su expresión escrita. Esa diferencia permite que el texto pueda decir siempre más (exceso de sentido) de lo que la tradición supo o pudo leer en él. Es en esa doble distancia donde se inscribe el «círculo hermenéutico»: esfuerzo de interpretación que interroga el texto desde perspectivas inéditas para abrirse a los nuevos sentidos que él libera.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano

El texto de los Ejercicios no puede escapar a la cuestión hermenéutica. Primero, porque como todo texto, debe ser rescatado una y otra vez de la tentación reductora de ciertas interpretaciones que, en nombre de la tradición, acaban imponiéndose como únicas. Pero también y sobre todo por su carácter experiencial. Los Ejercicios son un libro para ser hecho más que para ser leído. O, si se quiere, las observaciones personales que S. Ignacio codifica y transmite (sentido literal, histórico, podríamos decir) no pretenden más que desencadenar y acompañar un proceso en el cual el ejercitante, dentro de una experiencia eclesial de fe (relación director-ejercitante: dar los Ejercicios), debe hacer los Ejercicios, i.e., recrear, reescribir la misma experiencia espiritual en el lenguaje de su propia historia. Es el sentido «espiritual» o experiencia de la fuerza creadora del Espíritu3.

He aquí por qué la referencia al texto es inseparable de la actualidad histórica dentro de la cual se rehace la experiencia originaria. Abordar los Ejercicios con ojos diferentes, con las preocupaciones que son las nuestras –en la totalidad e inseparabilidad de las cuestiones– no es proyectar sobre ese texto lo que nos gustaría encontrar en él; es establecer un diálogo que va más allá de la pura exégesis literal, que atraviesa el texto. –Sin ignorarlo– para llegar a la experiencia fundamental que lo sustenta. Tal esfuerzo es más coherente con la intencionalidad del librito y más fecundo desde el punto de vista hermenéutico que otras adaptaciones aparentemente actuales4, pero inevitablemente exteriores por no encontrar la totalidad y la lógica interna del método ignaciano. Fuera de esa totalidad y lógica ¿por qué referirse aún a ese texto (por ejemplo, rey temporal) a primera vista hermético y anacrónico? Solo si en sí mismo (en la totalidad de su movimiento interno) él se revela como vehículo signifi-

3 Son diferentes las perspectivas del que da los ejercicios (cfr. por ejemplo EE 9 y 15) y del que los hace (cfr. EE 11 y 27). R. BARTHES habla de «texto múltiple» o de cuatro textos (en una sugestiva comparación con los cuatro sentidos de la Escritura de la exégesis medieval): de Ignacio al «director»; del «director» al ejercitante; el texto rehecho por el ejercitante en diálogo con Dios; y la respuesta que Dios dirige al ejercitante. Cfr. R. BARTHES, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, Paris 1971, pp. 47-50.

4 Transponer, por ejemplo, la figura del rey temporal en categorías de un líder político o de un sindicalista moderno es ignorar no solo que el lenguaje está enraizado en estructuras significativas, pero sobre todo la función que la parábola del rey temporal desempeña dentro de la segunda semana.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

cativo y actual de una experiencia susceptible de ser universalizada. Es la cuestión de la «modernidad» de San Ignacio: ¿qué significación puede tener hoy su interpretación de la existencia cristiana?

Los

Ejercicios no

pueden ser

reducidos a

un

conglomerado de técnicas y recetas para la vida espiritual

Porque de eso es de lo que se trata. El libro de los Ejercicios no es una obra literariamente trabajada, pero es ciertamente un texto cuidado con rigor; no es un tratado teológico (y sería un error reducirlo a las categorías teológicas de la época), pero posee una teología subyacente. En la sobriedad sin pretensiones de su textura los Ejercicios no pueden ser reducidos a un conglomerado de técnicas y recetas para la vida espiritual. Son ejercicios. Y esta vinculación realista con la praxis los redime de la sospecha de fuga (espiritualismo) y alienación (abstracción) que se cierne sobre el término «espiritualidad» y sus sistematizaciones. Sospecha basada en el formalismo de muchas prácticas «espirituales» y en la peligrosa y mortal dicotomía entre la vida real y la vida espiritual. Como ejercicios son, en el sentido etimológico de la palabra, un método, un camino rigurosamente construido que reintroduce la experiencia de Dios en la trama concreta y opaca del día a día como búsqueda apasionada de la voluntad de Dios (discernimiento) y como compromiso responsable por el destino de la historia (elección). Y como ejercicios espirituales son la experiencia difícil y delicada del Espíritu en acción. El «contemplativo en la acción», o el «hallar a Dios en todas las cosas» no tiene nada de fuga de la realidad o de subjetivismo intimista. Se trata de la experiencia concreta y militante de lo que significa la vida en el Espíritu y por el Espíritu, en la lenta y paciente configuración de la historia –personal y social– según el hombre nuevo, Jesucristo. En otras palabras, es lo que Pablo llama la «liturgia de la historia» (Rom 12, 1ss).

Esta interpretación de la existencia cristiana no es ciertamente la única posible. Existen otras espiritualidades con ciudadanía reconocida en la Iglesia. Preguntarse, pues, por la validez de la experiencia espiritual de los Ejercicios e interrogarse, de alguna manera, sobre su especi-

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano ficidad. Y esta reside en la totalidad indivisible del método-camino, del contenido y de la concepción teológica subyacente que los unifica: la libertad responsable del sujeto como lugar decisivo donde la pasión de Dios por la historia («entregó a su único Hijo», Jn 3, 16) suscita la pasión de la historia por Dios. En la terminología ignaciana, buscar la voluntad de Dios, ordenar la vida, servir en misión, etc., es inseparablemente pasión por Dios como pasión por la historia y pasión por la historia como pasión por un Dios «siempre mayor», único, inmanipulable.

Pero la validez de esta interpretación teológica y la actualidad de la cuestión hermenéutica deben ser probadas en el texto y a partir del texto. Solo así aparecerá la pertinencia de las interrogaciones formuladas y de la objetividad de la lectura. El texto no se confunde con la historia de su tradición ni se agota en sus interpretaciones. A través de él es preciso lograr la experiencia originaria que lo sustenta y que suscitó su escritura como expresión discreta y sobria que revela y oculta el hecho fundante. Esa es la razón de la importancia atribuida al análisis textual y estructural. Las observaciones, indicaciones y anotaciones de Ignacio son el soporte de una experiencia espiritual y teológica, las huellas que nos permiten identificarla, y el método-camino que nos permite el acceso a la misma. El texto, podríamos decir, es el libreto, una partitura que solo habla cuando es interpretada5. Pero una partitura en la que las señales están colocadas con toda precisión en el lugar exacto. Conociendo el cuidado y la atención con los que Ignacio corrigió el llamado texto autógrafo, no está por demás presumir que cada palabra tiene su peso y que la propia composición y estructura del texto están atravesadas por una intencionalidad. Es lo que se trata de verificar a propósito de la segunda semana.

5 La experiencia originaria de Ignacio –el hecho «fundante»– es irrepetible, pero el itinerario puede ser comunicado para que otros rehagan la experiencia de Dios. La misma y única partitura puede recibir muchas interpretaciones, En ese sentido el texto es el soporte, la mediación de una experiencia de Dios siempre nueva. Y ésta es otra razón de la actualidad permanente de los Ejercicios: la variabilidad de los contextos en los que se hace la experiencia. G. PAPINI comparó la distancia entre el texto y la práctica del mismo (la experiencia hecha) con la distancia que existe entre un mapa y la riqueza del país representado. Cfr. I. IPARRAGUIRRE, Obras completas de San Ignacio de Loyola, BAC, Madrid 1963, p. 168.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

TEXTO, CONTEXTO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA SEGUNDA SEMANA

PRIMERA APROXIMACIÓN

Con la «segunda semana» se inicia otra etapa de los Ejercicios. ¿En qué sentido es nueva? ¿Cómo puede ser delimitada? ¿Hasta qué punto posee una clara estructura interna? Son preguntas que no pueden ser evitadas.

Una nueva etapa

Es conveniente comenzar diciendo que la acepción del término «semana», en los Ejercicios, no equivale al tiempo cronológico o social que ese vocablo sugiere. El ritmo de las semanas en los Ejercicios es ante todo un tiempo personal, en el que la libertad del sujeto alcanza finalmente el objetivo procurado. Por eso pueden ser dilatadas o reducidas según el ritmo del ejercitante6.

A este criterio subjetivo viene a juntarse un criterio objetivo: a partir de la segunda semana la «vida de Jesús» se convierte en el objeto y el contenido de las contemplaciones. Tenemos así una distinción natural entre la primera semana y el resto de los Ejercicios. Con la contemplación de los «misterios» se abre, pues, una etapa nueva. Pero lo que la distingue claramente de la primera no la diferencia de las otras semanas. Es necesario, por tanto, buscar otros criterios –internos a la segunda semana– para establecer con mayor precisión sus límites.

Ante todo, sin embargo, conviene hacer una observación sobre las raíces evangélicas de la experiencia ignaciana. La dificultad inicial de un texto árido y hermético ha llevado muchas veces a querer sustituir el lenguaje ignaciano –que sería medieval y anacrónico– por un lenguaje más ágil y moderno. Un ejemplo típico es lo que hace algunos años se

6 Cfr. la anotación nº4. Las citas de los números entre paréntesis se refieren siempre a la numeración continua de los parágrafos de los Ejercicios propuesta por el P. CODINA en 1928 y retocada por el P. CALVERAS en 1944.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano llamaba «Ejercicios bíblicos». Pero, sin querer ignorar la dificultad suscitada, es preciso reconocer los resultados exiguos de tales transposiciones. Es verdad que la búsqueda de un lenguaje más directo, como el bíblico, era necesaria, inevitable y positiva en la medida en que pretendía superar el endurecimiento de la lectura excesivamente filosófica o ascéticomoralizante de una cierta tradición. Pero no es menos cierto que, en muchos casos, tales esfuerzos no ultrapasaron la periferia del problema. La ambigüedad de ciertas transposiciones en los «Ejercicios bíblicos» radica en el aparente desconocimiento de la lógica y de la estructura interna de los Ejercicios.

El carácter bíblico de los Ejercicios no reside en la cantidad de textos evangélicos citados o de equivalencias en la Escritura que puedan ser encontradas para cada meditación. Los Ejercicios son bíblicos en su raíz, en su propia estructura. Tres de las cuatro semanas se concentran en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta proporción es significativa en sí misma. Primero porque muestra que la fuerza de los Ejercicios está en la contemplación de la figura de Jesucristo, en los «misterios» como dice S. Ignacio, mucho más que en la psicología, técnicas o métodos. Y aun porque hay en esa secuencia una importante intuición teológica: la necesidad de no separar los momentos o etapas de la vida de Jesucristo si queremos captar la totalidad de su misterio. Aparece así la semejanza de estructura entre los Ejercicios y el Evangelio: llamado a la conversión (1ª semana) y explanación de la Buena Noticia o Evangelio que es Jesús –su vida, muerte y resurrección– como alguien que nos llama a seguirlo (2ª, 3ª y 4ª semanas). En la fórmula de Mc 1, 15: «conviértanse y crean en el Evangelio»7. Los Ejercicios son bíblicos por dentro, porque están plasmados por la misma intuición y el dinamismo del Evangelio. La fuerza de los Ejercicios está en la contemplación de la figura de Jesucristo

7 Teniendo presente esta semejanza y conociendo el contacto de Ignacio con la Vita Christi de LUDOLFO DE SAJONIA y con los propios evangelios, no sería muy difícil encontrar las equivalencias evangélicas evocadas en casi todas las palabras de los Ejercicios.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

Delimitación de la segunda semana

La extensión de la segunda semana es mayor que la de las otras. Son doce días minuciosamente organizados: contenidos, formas de oración, ritmo de la misma, método, observaciones de orden psicológico, indicaciones prácticas. Todo parece estar previsto. Y esta meticulosidad contrasta más aun con la sobria explicitación de las otras semanas8.

Desde el punto de vista objetivo, los límites de esta semana son establecidos por lo que convencionalmente se ha llamado –no con mucha propiedad– «vida pública» de Jesús. En la terminología ignaciana: de la encarnación (y nacimiento), (EE 101ss.), hasta el día de ramos (EE 161). Pero subjetivamente la semana comienza con la interpelación a la libertad del sujeto (EE 91-100) y deberá prolongarse según las necesidades de la evolución del ejercitante (EE 162)9. Hay, con todo, un marco objetivo para este proceso: la capacidad y la libertad de optar ante la manifestación de la voluntad de Dios. La elección es un proceso de discernimiento –coextensivo a la contemplación de la vida de Jesucristo (a partir del quinto día, EE 163)– a través del cual el ejercitante va descubriendo cuál es la voluntad concreta de Dios sobre su vida. El acto por el cual se concluye la elección es la experiencia existencial de haber recuperado la capacidad de decir «sí», de ser libre, de consentir con la voluntad de Dios. Hecha la elección, o tomada la deliberación, dice S. Ignacio, la persona debe ofrecerla a Dios en una oración hecha con empeño, para que él quiera recibirla y confirmarla (EE 183; 188). ¡Hacer la opción! En ese momento –en el cual, paradójicamente, elegir (activamente) es aceptar libremente ser elegido (pasividad) por Dios–, el ejercitante alcanza el objetivo procurado («hallar lo que busca»: EE 4) y puede continuar los Ejercicios. La libertad recuperada en la elección: éste es el criterio decisivo para poner término a la segunda semana.

8 Un simple examen numérico permite visualizar esta constatación. La primera semana propiamente dicha ocupa 27 números (EE 45-72); la tercera y cuarta semanas 19 (EE 190-209 y218-237 respectivamente). La segunda 98 (EE 91-189).

9 En este caso, además de los misterios sugeridos en el cuerpo de los Ejercicios, Ignacio presenta en el apéndice (EE 261-312 ) otros esquemas para la contemplación de la vida de Jesús, desde la anunciación (EE 262) hasta la ascensión (EE 312).

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano

Estructura interna

Si el proceso de la libertad del sujeto es coextensivo con la contemplación de la vida de Jesucristo, la selección de los misterios no es arbitraria o simplemente dejada a la oscilación incontrolada de la sensibilidad o de la psicología del individuo. La contemplación no es anárquica, tiene una estructura interna. En primer lugar, por la vigilancia con la que Ignacio organiza minuciosamente el ritmo de la oración10. Pero, sobre todo, por el papel que desempeñan las meditaciones típicamente ignacianas: el rey temporal, las dos banderas, los tres binarios (o categorías de hombres), y los tres modos de humildad. Estas meditaciones son el hilo conductor que permite articular la contemplación de los misterios (dimensión objetiva) y la evolución de la libertad del ejercitante (dimensión subjetiva). Ellas nos ofrecen, pues, la estructura fundamental de la segunda semana11.

Por un lado, la referencia a la libertad o principio subjetivo. En cada una de ellas está en juego la libertad: en el rey temporal bajo la forma de llamada, en las dos banderas como experiencia de la división y del conflicto, en los tres binarios se trata de los mecanismos de autojustificación que condicionan la libertad y, finalmente, la situación de despojo de la libertad aparece en los tres modos de humildad (o tres grados de amor). De alguna manera son los marcos que indican el itinerario de la libertad en el proceso que conduce a la elección.

Por otro lado, la historia de Jesucristo o principio objetivo. La referencia a los pasos o etapas de la historia concreta de una libertad (la de Jesús) ilumina lo que el ejercitante está viviendo y, al mismo tiempo, constituye una interpelación a su libertad, a la manera de vivir su propio proceso.

10 En los cinco primeros días hay una profusión de pormenores sobre el contenido y método de la oración. A partir del sexto día solo hay una observación añadida a la sobria indicación de la materia: «llevando en todo la misma forma que en el quinto [día]».

11 La íntima relación entre estos dos principios aparece claramente en el «preámbulo para considerar estados» (EE 135): «comenzaremos, juntamente (es decir, al mismo tiempo) contemplando su vida, a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad».

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

La experiencia que resulta de esa articulación es la misma que llevó a Pablo a definir la existencia cristiana en términos de gestación de Cristo en nosotros (Gl 4, 19; cfr. 2. 20) o de nueva criatura que emerge entre los escombros del «hombre viejo» (2Co 4, 16 y 5, 17) en busca de la estatura perfecta de Cristo en su plenitud (Ef 4, 13. Trabajado por la contemplación, el ejercitante va siendo configurado por Cristo y como Cristo. En el momento de la elección él descubre que elegir es ser elegido: acoger la voluntad concreta de Dios sobre su vida.

La fuerza de la intuición ignaciana reposa en la vigorosa y coherente unidad de la dimensión subjetiva y de la dimensión objetiva. Ignacio sabe que ella es la condición indispensable de una «vida en el Espíritu» lúcida y realista. Por eso el método se vuelve cada vez más flexible y adaptado a la evolución del ejercitante. El propio ritmo de oración se modifica. La contemplación se concentra progresivamente en un solo misterio que polariza la atención y facilita el discernimiento de la libertad12. Pero de una libertad situada desde el comienzo.

CONEXIÓN CON LA PRIMERA SEMANA

El sentido y el alcance del proceso de la libertad en la segunda semana presuponen el paso insustituible por la primera semana. Ni la contemplación del misterio de Jesucristo, ni la incorporación progresiva en él de la libertad del ejercitante, tendrían consistencia sin la experiencia estremecedora y dramática del mal en su historia. Experiencia vivida en la fe y, por tanto, inseparablemente humana y cristológica.

UNA EXPERIENCIA HUMANA

Para captar la seriedad del llamado del Reino, con el cual comienza la segunda semana (EE 95), es necesario saber de qué me salva y de dónde me arranca el llamamiento de Jesucristo; es indispensable haber

12 De las tres meditaciones previstas en la primera semana solo dos son mantenidas en la segunda (EE 129), para acabar reducidas a un solo misterio, dos repeticiones y una aplicación de sentidos a partir del quinto día (EE 159).

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano

hecho la experiencia personal de la realidad del mal actuante en la historia y de su fuerza dilacerante y cruel.

Esta experiencia no puede ser confundida con la tortura angustiante del «estado de pecado mortal» (culpabilidad, miedo, escrúpulos, etc.), ni con el terrorismo teológico de las «verdades eternas» (muerte, juicio, infierno, etc.) a los que nos tenía acostumbrados una cierta tradición (y práctica) de los Ejercicios extrañamente sicologizante. La presentación ignaciana, en su sobriedad, solo puede ser invocada para tales interpretaciones por una lectura que violenta la letra porque desconoce la teología que anima el texto13.

La experiencia espiritual de la primera semana es la constatación dolorosa de la situación «cismática» -tanto individual como social- de la existencia humana. Detrás de un texto duro y a primera vista desconcertante desde el punto de vista teológico se transparenta una visión muy fiel al dato revelado. Es lo que podríamos llamar la «historia del pecado», o pecado en acción, experimentado en su actualidad personal (antropología del pecado: EE 55-61), situado en su pre-historia (proctología del pecado: EE 45-54) y contemplado en el despliegue posible de su lógica destructora (escatología del pecado: EE 65-71).

El ejercitante tiene que descubrirse en esa situación de pecado, en esa trama histórica en la que, por un lado, el mal tiene nombres propios (sean ellos las «flaquezas» individuales y las «culpas» nuestras de cada día, o, en un nivel más estructural, las guerras, opresiones e «industrias da seca» de todos los nordestes del mundo) y, por otro lado, está dotado de una dinámica interna cuya lógica destructora se despliega implacablemente en el tiempo de los hombres14.

13 Es lícito suponer que tales interpretaciones tuvieron su origen –por lo menos en parte– en una lectura parcial de las indicaciones proporcionadas por San Ignacio en la 18ª anotación (EE 18) sobre lo que él mismo llamó los «ejercicios leves» que desembocarían normalmente en la confesión. Los Directorios más antiguos, con todo, están bien lejos de lo que la tradición posterior y sobre todo una cierta práctica de los Ejercicios (misiones populares, retiros a colegiales, etc.) vulgarizarían de una primera semana aislada de la dinámica de los Ejercicios.

14 Es evidente que ésta no es la terminología ignaciana; no se puede negar, con todo, que sea su visión teológica. Expresiones como la «corrupción que invadió el género

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

Hacer la experiencia del pecado es sentirse dolorosamente lúcido («crecido y intenso dolor y lágrimas», EE 55 y 63), impotente y perplejo («vergüenza y confusión», EE 48) delante de esa profunda herida del ser («corrupción y fealdad corpórea», «llaga y postema», EE 58). Hacer la experiencia del pecado es descubrir la propia existencia como prolongación y como actualización de esa trama histórica del mal en la que la dimensión «personal-individual» («pecados personales», EE 55ss). Es inseparable e incomprensible fuera de la experiencia «colectiva, social y cultural» del pecado: esa larga y atormentada historia humana hecha de deseos ambiguos, de instintos mal dirigidos, de egoísmos, injusticias, opresiones y muertes. Hacer la experiencia del pecado es percibir el dinamismo envolvente de esa fuerza que, de manera imperceptible pero irresistible, se apodera lentamente de las personas y se infiltra implacablemente en las estructuras y en las instituciones sociales, políticas, económicas y aun espirituales y religiosas. Es lo que justifica el lenguaje, aparentemente extraño, de «sistemas de pecado», o de «pecado social», que solo podrá ser entendido a la luz de esa interacción dialéctica entre lo personal y lo colectivo por la cual el individuo es al mismo tiempo solidario de esa situación y activamente participante en ella15.

humano» (EE 51, según la Vulgata); «pasaron el resto de sus vidas penando y sufriendo» (ibíd.); «el proceso de los pecados» (EE 56) con su dimensión social (tiempo, lugar, relaciones, trabajo, etc. EE 56) y cósmica (EE 60), etc., evocan de manera estilizada la trama histórica del pecado. No deja de ser significativo que Ignacio use el numeral ordinal (primero, segundo y tercero) como para sugerir el proceso del mal en la historia (EE 45). Por otro lado, en la meditación del infierno –final irreparable de esta perversión de la historia que es el pecado– emerge con toda grandeza el criterio y divisor de aguas de la nueva historia: Cristo (EE 71).

15 Relación dialéctica que debe ser introducida tanto en la visión tradicional del pecado cuanto en la progresiva dilución de la noción misma del pecado en la consciencia contemporánea. La primera, una perspectiva más individualista e intimista, reducía el pecado (y la conversión) a lo personal. Es posible entonces sentirse pecador sin que, paradójicamente, el pecado tenga nada que ver con la situación de injusticia y la necesaria transformación de las estructuras. La segunda, a su vez, acaba creyendo en los sucedáneos de la psicología como sustituto de la consciencia de pecado. Ahora, en la medida en que se apaga la consciencia de que somos realmente pecadores es inevitable que el lenguaje sobre el pecado social se vacíe «festivamente»: es fácil hablar de las «situaciones de pecado» porque, sin el sentido y la responsabilidad personal del pecado, nunca nos sentiremos implicados y responsables por ellas.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano

Pero la experiencia del mal no puede ser reducida a lo que Hegel denominó la «consciencia infeliz» de la humanidad. El carácter trágico de la historia emerge, sin duda, en la agresividad creciente del mal, pero reside sobre todo en la consciencia irreprimible de sus dimensiones (EE 65,1): la libertad es capaz de alcanzar mortalmente al hombre (EE 51), a la historia (EE 51, 52, 56-60) y a Dios (EE 52, 57, 59). La percepción de esa exuberancia (el mal es más que las expresiones en las que toma cuerpo en la historia) permite hablar de él como una realidad «trascendente». El mal es más que la simple acumulación cuantitativa de las inagotables culpas individuales. Ese «más» inexplicable e incomprensible, ese núcleo irreductible a cualquier tentativa de explicación –filosófica, psicoanalítica o moralizante16–, la insensatez de esa situación histórica es lo que S. Ignacio llama realidad «invisible» del pecado (EE 47), o lo que San Juan, con otra terminología, denomina «misterio de iniquidad» (1Jn 3, 4) y «pecado del mundo» (Jn 1, 29). Pero esta dimensión solo es accesible a quien sea capaz de contemplarla y acogerla como revelación en el rostro del servidor sufriente (Is 52 13-53, 12) desfigurado por nuestras iniquidades.

UNA EXPERIENCIA CRISTOLÓGICA

Abandonado a sí mismo, el descubrimiento de la magnitud histórica del mal conduce al desespero impotente. Por eso, en la perspectiva cristiana que es la de la primera semana, la experiencia del mal solo puede ser completa y auténtica cuando, ante la crueldad de la historia, el ejercitante experimenta simultáneamente la «perversión» de la historia como el lugar privilegiado donde se manifiesta la ternura de Dios (EE 71, 3). Esperanza aparentemente nada «razonable», contra toda esperanza, que solo es posible cuando emerge delante del ejercitante el verdadero fondo de la realidad en el rostro desfigurado del Crucificado (EE 53).

16 Tales explicaciones, en efecto, corren el riesgo de funcionar como «ideologías justificantes» de una realidad insensata que no tiene nada de razonable. La filosofía siempre se debatió con el problema del mal; el psicoanálisis no hace nada más, muchas veces que «transferir» a las «estructuras» (traumas, condicionamientos psico-socio-culturales, etc.) la responsabilidad de una «consciencia infeliz» que no se agota en la desculpabilización; la reducción moralizante y legalista del pecado acabó confundiendo la consciencia de ser pecador con la culpabilidad morbosa de las transgresiones. Ninguna de esas aproximaciones puede entrever la densidad del pecado revelado en Jesucristo.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

La cristología es sin lugar a dudas la clave de interpretación de la experiencia humana y teologal de la primera semana. En los tres «coloquios de misericordia» (EE 53, 61 y 71) el Crucificado surge como una presencia que da consistencia a la historia: la inmersión incondicional de Jesucristo en el abismo más profundo de nuestra condición humana (EE 53), ataja la lógica destructora del mal (prolongando mi vida hasta ahora (EE 61), para hacerse compañero del hombre con ternura y misericordia –como traduce la Vulgata– hasta el día de hoy (EE 71, 3). Presencia escondida, pero no por eso menos real que la incontestable fuerza del mal.

En los tres coloquios de misericordia», el Crucificado surge como una presencia que da consistencia a la historia

Por eso, delante del Crucificado, el ejercitante pasa del estremecimiento de la experiencia del mal a la súplica violentamente conmovida (EE 60:«crecido afecto» o «ex commotione affectus vehementi» y agradecida (EE 61), que es la experiencia concreta de la existencia reconciliada. Dios amó primero (Rom 5, 8; 1Jn 4, 10.19) La historia está cubierta por el amor irreversible de un Dios que, para ser nuestro, de los hombres, se despoja hasta la muerte.

He aquí por qué, en el Crucificado, al mismo tiempo que estalla la insensatez de la lógica destructora del mal, se revela de manera transparente la fuerza creadora del amor. En esta nuestra historia humana «venir a hacerse hombre» equivale a ser aniquilado (EE 53), en el sentido de la «kénosis» paulina (Flp 2, 7)17. La historia del pecado es la historia que acaba suprimiendo al hombre, aun al Justo: Jesucristo. Pero es en esa aparente victoria donde se agota la fuerza del mal. El amor es más fuerte que la muerte por ser más fuerte que el apego a la propia vida, dada y perdida por nosotros (EE 53).

17 En la Versión latina prima de 1541 así como en las correcciones introducidas en 1547 a partir del texto autógrafo, «es venido a hacerse hombre» es traducido por «exinanivit adeo se, ut homo fieret» (Cfr. MHSI, vol.100, Roma, 1969, p. 193.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano

La experiencia de la misericordia, del corazón de Dios inclinado sobre nuestra miseria en Jesucristo, rescata al ejercitante de la muda perplejidad (EE 48, 50, 52, 60) a la que había sido reducido por la contemplación de la trama del pecado en la historia para devolverle la palabra de acción de gracias: EE 61) y la posibilidad de reconstruir la historia sobre otras bases (EE 53: ¿qué debo hacer por Cristo?).

En el horizonte del desespero de la historia surge la figura del crucificado como nueva posibilidad para el hombre. El «adviento» de Jesucristo (EE 71) es la referencia de la nueva temporalidad y el principio de «discernimiento» de la historia humana. En la carne del Crucificado despedazada por la fuerza del mal, es introducida una nueva lógica en la historia: la donación y la entrega sin límites. Una historia humana particular, la de Jesús, se torna fundamento y posibilidad de una nueva historia. Es lo que será propuesto al ejercitante en las contemplaciones de la segunda semana. Pero el itinerario de Jesús –vida, muerte y resurrección– no es simplemente un modelo que debe ser «imitado»; es el único camino (y en ese sentido es normativo) por el cual una historia humana fue articulada dentro de una lógica diferente a la del mal histórico. Y ese camino debe hacerse. La ordenación de la vida (primera semana) pasa por el «seguimiento» de Jesucristo.

La segunda semana significará una inversión de perspectivas. Hasta ahora, en la historia dilacerada por el mal (primera semana) la liberación de la historia aparecía como posibilidad «imaginada» delante del Crucificado (EE 53). A partir del llamamiento del Reino, Jesucristo emerge del nivel de lo imaginario para convertirse en realidad (EE 95: ¡ver a Cristo!) y fundamento vivo de una historia verdaderamente nueva. Es lo que debe ser verificado en un análisis pormenorizado de la estructura y de la teología del texto ignaciano de la segunda semana.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

ESTRUCTURACIÓN DE LOS «MISTERIOS»: ANÁLISIS

TEXTUAL Y TEOLOGIA DE LA SEGUNDA SEMANA

El contenido de la segunda semana es la «vida de Cristo» o, en el lenguaje preferido de Ignacio, los «misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» (EE 261): El ejercitante es invitado a «contemplar» pormenorizadamente esta vida, haciéndose presente al misterio (EE 114). Aparentemente estaríamos delante de una visión «devota» y «piadosa» (EE 111) de la vida de Jesús, mucho más próxima a la Devotio moderna18 que a la lectura «ilustrada» a la que nos acostumbró la exégesis histórico-crítica. Pero esa primera impresión es insuficiente para dar razón de la «concentración cristológica» de los Ejercicios a partir de la segunda semana. Porque la selección de los misterios está rigurosamente estructurada. Y es en esa estructuración intencional donde debe buscarse el significado teológico de la «vida de Cristo» y su función en el proceso vivido por el ejercitante.

La originalidad de San Ignacio consiste en haber articulado de manera inseparable los momentos por los que pasa la libertad del sujeto en su proceso de liberación (búsqueda de la voluntad de Dios, elección etc.) y las etapas de la vida de Jesucristo. Esa articulación nos da la medida del realismo espiritual de San Ignacio. La lucha contra el mal histórico (primera semana) se traba en la historia real de la libertad y solo en ella y para ella puede tener sentido una victoria. Es en esa historia en donde tuvo lugar la encarnación. Pero la «victoria» -personal y socialmente- no acontecerá sin el compromiso de hombres libres. La historia de Jesús no puede ser un consuelo ingenuo para los miedos inconfesados de una libertad que no se compromete. Jesús es pionero, abre el camino, pero no nos sustituye. Por eso, en el momento en que el ejercitante entra en el proceso que lo conducirá a la elección debe «contemplar» el camino a

18 Cfr. P. DEBONGNIE, art. Devotion moderne, en: DS, III (1957) col. 727-747. De alguna manera Ignacio es heredero de una larga tradición espiritual (que remonta por lo menos al siglo XII) que se caracteriza por una aproximación devota y emotiva a la vida de Jesús. En una versión plástica tendríamos la pintura de Fra Angelico. Podemos recordar la devoción de Ignacio por saber cuál era la posición de las huellas de los pies en la piedra del monte de la Ascensión. Cfr. Autobiografía 48. F. A. GRILLMEIER, Visión histórica de los misterios de Jesús en general, en: Mysterium Salutis, vol. III/5.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano través del cual una libertad muy concreta, la de Jesucristo, configuró efectivamente su vida según la lógica del amor y del servicio.

La función de las llamadas «meditaciones ignacianas»19 es precisamente servir de hilo conductor para la organización del material evangélico. Todas ellas se refieren a la libertad en algunos de sus momentos cruciales, pero ninguna es objeto de «contemplación». Son momentos de «meditación» indispensable para que el ejercitante pueda interpretar con lucidez las etapas de su propio proceso. Las «meditaciones ignacianas» son, en ese sentido, como la columna vertebral de las contemplaciones, los momentos estructurales en función de los cuales son escogidos y organizados los misterios que deben ser contemplados20. En los momentos críticos de su evolución la libertad del ejercitante debe confrontarse y dejarse provocar por la soberana libertad con la que Jesús enfrenta su historia. Es en esa confrontación cuando irá aconteciendo, por caminos imprevisibles, el proceso de la elección.

Recorriendo esos momentos de la libertad representados por las «meditaciones ignacianas» y los «misterios» de Jesucristo vinculados a ellas es posible descubrir la teología de esta segunda semana. Dos principios orientarán este análisis. El primero es el papel estructurador atribuido a las meditaciones ignacianas. Ellas ofrecen el apoyo textual para una lectura que pretende ser fiel al texto y a su intencionalidad. El segundo –principio hoy generalizado en la interpretación de los Ejercicios–es la referencia a la petición y a los coloquios de cada contemplación como la clave hermenéutica de la comprensión del texto. «Pedir lo que quiero», repite insistentemente San Ignacio, en una clara indicación de la unidad que se busca entre lo subjetivo y la contemplación objetiva. Es el realismo de una experiencia que solo es auténtica si toma cuerpo en la historia y se extiende a la totalidad de la vida de quien contempla.

19 Sobre estas meditaciones, la referencia de ellas a la libertad y el papel estructurante de las mismas, ver más adelante. Cfr supra, p. 7.

20 La selección de los «misterios» en el anexo (EE 261-312) es comandada por la estructura interna de la segunda semana: Reino – misterios de la infancia; banderas y binarios – misión y ministerio apostólico; grados de humildad – contemplaciones de la pasión.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

El primer «momento estructural»

La segunda semana se abre con la conocida parábola del rey temporal (EE 91ss). En términos de libertad podríamos decir que ella representa la interpelación al sujeto, el llamado que Jesucristo dirige al ejercitante.

a) El «ejercicio» ignaciano

Estamos delante de un «ejercicio» peculiar. En rigor –a pesar de ser presentado dentro del mismo esquema de las otras oraciones– no se trata ni de contemplación ni de meditación21. San Ignacio lo designa como «ejercicio» (EE 99). Con una doble función: la de transición entre la primera y la segunda semana22 y la de introducción a la contemplación de la «vida de Cristo» que ocupará las semanas siguientes. Por eso fue considerado muy pronto como un nuevo «principio y fundamento».

A partir de este momento se opera de hecho un giro en el proceso de los Ejercicios. Después de haber meditado qué tipo de «vida» resulta de una historia estructurada según la lógica del pecado, el ejercitante comienza a contemplar la «vida de Cristo» y a «ver» que es posible organizar la historia y estar presente en ella de otra forma23. La «vida de Cristo» se vuelve un desafío. Y contemplarla es correr el riesgo de sentirse interpelado. Por eso Jesús «aparece» desde el comienzo llamando (EE 95). Ese llamado hace posible el paso de lo «imaginario» (EE 53) a lo «real» (ver a

21 Acostumbrados a designar este ejercicio como meditación del rey temporal o simplemente del reino, no percibimos los matices del título ignaciano: «el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal» (EE 91). El acento recae sobre el llamamiento como algo importante para contemplar la vida de Cristo. La traducción de la Vulgata la presenta como contemplación: «contemplatio regni Iesu Christi ex similitudine regis terreni súbditos suos evocantis ad bellum».

22 Después de las cinco meditaciones diarias de la primera semana, este ejercicio es previsto solo dos veces al día (EE 99), en una clara indicación de pausa. Por otro lado, la segunda semana comienza con la contemplación de la encarnación (EE 101: «El primero día y primera contemplación».

23 Este cambio de óptica (dejar de mirarse a sí y volverse a Cristo) transforma cualitativamente la propia manera de orar: a partir de la segunda semana, la meditación cede lugar a la contemplación.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano Cristo nuestro Señor; EE 95)24. ¿Es posible detectar las señales de ese giro en el propio texto ignaciano?

Lo que está en juego en este «ejercicio» es, en primer lugar, la interpelación al sujeto en su libertad. El título es claro: «El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal» (EE 91). El desplazamiento del lenguaje es significativo. El paso del llamamiento (rey temporal) a la contemplación (rey eternal) es posible porque (y en la medida en que) la contemplación no es distante, descomprometida, neutra. Contemplar la vida de Cristo es confrontarse con alguien que interpela la libertad; contemplar es ser llamado. Por eso, la gracia que se debe pedir es la de «no ser sordo a su llamamiento» (EE 91).

De libertad trata también la segunda parte del ejercicio. Por primera vez surge Jesucristo (EE 95: ver a Cristo nuestro Señor) llamando a todos y a cada uno en particular25. Y este llamamiento inicia una historia de seguimiento sin límites ni condiciones («venir conmigo», «conquistar todo el mundo», «trabajar» hasta «entrar en la gloria: EE 95). La respuesta es también una cuestión de libertad: entrega absoluta (ofrecer su persona) e incondicional («quiero, deseo, es mi determinación deliberada: EE 98).

24 En la antropología ignaciana, cuando se trata de contemplar una realidad visible (por ejemplo la vida de Cristo) el espacio y el tiempo son representados según la «vista de la imaginación»; en la meditación de realidades invisibles (como el pecado) la representación del lugar es según la «vista imaginativa» (EE 47). Imaginativa o imaginaria sería una visión de la realidad recreada a partir de las proyecciones del propio sujeto. Es la experiencia vivida en la primera semana (organización personal y social de la historia humana según una lógica contraria a la verdad de la vida). La antropología de los Ejercicios no es platónica. La verdad no está en las «ideas», sino en lo «real», en la historia reconciliada en todas sus dimensiones. De ahí la necesidad de pasar de lo «imaginario» a lo «real» también en la manera de representarse la figura de Jesús. Es lo que parece estar indicando la inversión de la terminología definida en EE 47 cuando se aplica a la contemplación de Cristo en este umbral de la segunda semana (de la vista imaginativa: EE 91 al ver lo real: EE 95).

25 La diferencia puede parecer sutil pero es significativa. El rey temporal habla a todos los suyos (EE 93); solo Jesucristo llama a todos (universo mundo) y a cada uno (EE 95). ¿Quizás porque la interpelación radical a la libertad solo puede venir de la persona de Jesús?

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

El segundo aspecto de este «ejercicio» es el desnudo realismo de la respuesta. El llamamiento se inscribe en esa estructura humana universal que es el dinamismo de nuestros deseos e ideales. Sin esa base humana, como presupuesto, la respuesta del ejercitante estaría amenazada por la imagen de lo «imaginario». Es necesario saber por experiencia de dónde nos saca el llamamiento de Jesús (primera semana) y con quién tendrán que confrontarse nuestros sueños más acariciados (figura de Jesucristo). Nada más extraño al realismo espiritual de S. Ignacio que el entusiasmo ilusorio de una generosidad anárquica. El mundo de los sentimientos, por más generosos que sean, es engañador. Y las fronteras entre los «idealismos» inconsistentes y las «fugas» espiritualizantes son incontrolables. El famoso «magis» del Reino (EE 97) no se mueve en ese nivel, sino que se dirige a la situación presente del ejercitante. Interpelado en la totalidad de su existencia, él debe descubrir que la causa del Reino es inseparable de la persona de Jesús. Por eso, su respuesta no se decide en el nivel de análisis teóricos –nunca faltarán motivos para adherirse a una causa justa y sensata (EE 96: juicio y razón)–, sino en el terreno concreto de las luchas y de las renuncias (EE 97) en las que toma cuerpo el seguimiento histórico e incondicional de Jesucristo (EE 98). La forma de su respuesta debe ser cristológica (la misma «figura» del camino de Jesús) en la medida en que ella se revela como voluntad concreta de Dios sobre su vida.

El llamamiento se inscribe en esa estructura humana universal que es el dinamismo de nuestros deseos e ideales

Esa especie de implosión de cualquier fantasía espiritual permite determinar mejor la función de la «parábola» ignaciana dentro de este ejercicio. Ella no se sitúa en el nivel objetivo de las comparaciones. El camino de las analogías históricas26 no podría conducir muy lejos en la comprensión de lo que fue la vida de Jesús. Las diferentes tentativas de adaptar la parábola ignaciana no parecen haber comprendido que ella se

26 Es secundario saber si puede ser identificada a través del texto una figura histórica como la de Carlos V, o si la caracterización como «misión divina» de un ideal político (unidad de una Europa dividida) es el reflejo de la mentalidad de la época o debe ser atribuida a San Ignacio.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano sitúa en el nivel subjetivo de los deseos, en la raíz profunda de la que brotan los grandes proyectos e ideales humanos27. La grandeza del «camino» de Jesús como proyecto de vida digno de una existencia humana exige un sustrato humano a la altura. La seriedad del seguimiento como respuesta es proporcional a la capacidad de «perderse» –incondicionalmente y sin reservas– por una «causa» humana. Es necesario haber soñado con proyectos acabados y perfectos, haber sido seducido alguna vez por causas dignas de exigir la vida, haber experimentado la atracción irresistible de los «mesianismos» –sean ellos religiosos o políticos, vengan ellos del «judío» que en nosotros espera siempre el Mesías de otra forma, o del «pagano» que no cesa de producir utopías como respuestas plausibles para situaciones humanas que no pueden esperar–, es necesario algo de eso para sentir la conmoción que puede provocar en lo más profundo de una existencia (con todas sus aspiraciones, deseos, proyectos e ideales) el «sígueme» pronunciado por Jesús. Porque ese llamamiento produce una tensión inquietante en la persona que lo escucha. Para realizarse, lo humano es llamado a trascenderse (ir más allá, salir de sí y bajo muchos aspectos perderse a sus propios ojos) sin abandonar su tierra histórica.

La parábola del Reino es, pues, la parábola de la vida –de Ignacio y del ejercitante– porque es en ella en la que se inscribe el llamamiento de Jesucristo y toca el dinamismo de nuestros deseos. La vida es el único lugar de la respuesta, de la experiencia espiritual y del seguimiento histórico. Es en esa historia real (Cfr. EE 95) en la que nos introduce Jesucristo.

El ejercitante deberá estar siempre atento a la distancia que se puede crear entre el Cristo imaginado por él (sueños y proyectos «espirituales»: EE 91: ver con la vista imaginativa) y la visión concreta y real de Jesús (EE 95). Porque el camino abierto por Jesús tiene una concreción histórica: en ese mundo estigmatizado por la anti-historia del pecado28 Jesús hace posible una manera nueva de vivir. Pero su lógica es diferente.

27 La razón, a mi manera de ver, del fracaso de ciertas transposiciones modernizantes (por ejemplo, hablar de un líder sindical, político, etc.) es que, obsesionadas por el anacronismo del lenguaje, acaban perdiendo lo esencial de la intuición ignaciana.

28 A nivel textual esta referencia realista a la primera semana puede ser vista en EE 96 (juicio y razón parecen oponerse a la «anarquía de los deseos» experimentada en las meditaciones de la historia del pecado) y en EE 97 (donde la respuesta al llamamiento podrá exigir una reacción radical que evoca el coloquio de EE 63.

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

Es el descubrimiento de la paradoja cristiana. El itinerario de Jesús de Nazaret -por la pena sufrida a la gloria (EE 95; cfr. Lc 24, 26)- es escandaloso y desconcertante porque contradice la manera como nosotros «imaginamos» la realización del hombre. Por eso la contemplación de Jesucristo (ver) y la confrontación con su palabra (oír) desencadenan un proceso en el que el ejercitante es llamado a rehacer su mundo (espacio, tiempo, imaginación, deseos, etc.) y a recrear su historia (reino, conquista, trabajo, gloria, etc.) en contracorriente, es decir contradiciendo la anarquía de los deseos y la inercia de la anti-historia del pecado que tomaron cuerpo en las elaboraciones personales y sociales de nuestra historia.

El llamamiento de Jesús, siendo «justo y razonable» (EE 96), suscita además en el ejercitante el deseo de que su vida sea determinada y estructurada por la lógica de la cruz» (1Co 1, 18; logos tou staurou) que marcó el camino de Jesucristo (injurias, ignominia, pobreza, EE 98). Es la inversión de la lógica que preside la historia del pecado. Seguir a Jesucristo significa luchar contra la lógica de la muerte que nos trabaja (EE 97: rebelión de la carne, de los sentidos y del amor propio y mundano, en la traducción de la Vulgata) y dejarse introducir (EE 98: ser elegido y recibido) en el ámbito de la vida nueva de Jesús.

Paradójicamente el ejercitante acaba disponiéndose en el coloquio para lo contrario de lo que podría sugerir el entusiasmo inicial delante del reino. Es la explosión de la imagen del rey temporal. ¡Quanto magis Christus! (EE 95 de la Vulgata). Delante del realismo del seguimiento (EE 95: ¡conmigo! en los sufrimientos y en la victoria) acaba manifestándose la inconsistencia de cualquier «reino ideal» y de todos los «ideales del reino» que no pasen por la prueba de la muerte. Más pronto o más tarde lo humanum tendrá que confrontarse con la otra lógica (la otra manera de ser hombre), tendrá que ser «roto» como Jesús en la cruz, perdiendo aparentemente la vida para recibirla nueva. Las medidas humanas de nuestros sueños tienen que «estallar» para abrirse a otra plenitud recibida de Dios. Esta transformación no es el resultado de una imaginación malsana ni fruto de una generosidad espiritual que se desconoce. Es la marca del realismo espiritual de San Ignacio. Solo hay un camino por el cual se puede transitar: Jesucristo. La participación en su «misión» (ideal del Reino: EE 95 y la respuesta sensata que provoca: EE 96) es inseparable de la participación en su modo de «ser» (camino y estilo de vida:

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano

EE 97-98. Oír el llamamiento de Jesucristo es pasar de los «sentidos imaginarios» a los «sentidos espirituales», de la historia imaginada y construida como al ejercitante le gustaría que fuese, a la configuración real del hombre todo (sentidos, es decir, el modo de estar presente en el mundo) por el Espíritu de Jesucristo.

El seguimiento deja de ser «imaginario» para volverse tremendamente real y concreto

El seguimiento deja de ser «imaginario» para volverse tremendamente real y concreto. En adelante Jesucristo no puede ya ser «proyectado» imaginariamente (EE 92: «poner delante de mí»; poner delante de los ojos; EE 9): «ver con la vista imaginativa»); tiene que ser visto (EE 95) en el camino concreto de su historia real. Contemplarlo es reconocer en su vida la posibilidad de recrear la historia dentro de otra lógica opuesta a la del pecado (EE 97); es aventurar con Jesucristo una manera nueva de ser hombre, atreviéndose a pronunciar en esa historia –contradictoria y dilacerada por el mal– el nombre del Padre en el cual reposa (EE 95; 135; cf. 1Co 15, 24ss.)29. La contemplación de los «misterios» de la vida de Jesús tiene como función concretizar esa experiencia.

b) Los «misterios» de la infancia

La grande apertura de Reino (primer momento estructural) responde al despliegue de los «misterios» de la infancia. Durante tres días el tema propuesto para la contemplación es el lento y concreto hacerse hombre de Cristo por mí (EE 102 y 104). Esta serie de contemplaciones se abre con el cuadro solemne de la encarnación (EE 101: primer día y primera contemplación). Es este el motivo que será desarrollado después en las variaciones de su concreción histórica: nacimiento, presentación en el Templo, fuga a Egipto, retorno a Nazaret (EE 110-134).

29 La referencia al Padre aparece, de manera significativa en el coloquio de los pecados (EE 63, dos veces); en el episodio de la pérdida en el templo (EE 135; cf. 272); en el coloquio de las banderas (EE 147, dos veces; cfr. 148) y en la pasión (EE 199, 201; cfr. 290 y 297).

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

Las características más importantes de esta teología ignaciana de la encarnación están inscritas en el propio texto. En primer lugar, el carácter «sinóptico» de la contemplación. La visión tiene que incluir simultáneamente la totalidad de lo real en todas sus dimensiones30.

Porque la realidad no se reduce a las situaciones desesperadas de la historia. Real es también la mirada enternecida de las tres Personas divinas (EE 102) sobre esa historia y la firme decisión de rescatarla (EE 107; cfr. 102 y 108); y no menos real la constatación maravillada de que, en un punto perdido de esa historia, alguien pueda consentir en hacer de su vida la matriz de una historia recreada (EE 108; crf. 262, 3º). Contemplar la encarnación es tener «ojos» para ver la realidad más allá de las apariencias contradictorias de nuestra experiencia inmediata: Dios y el hombre inseparablemente unidos para siempre; la historia vista a partir del compromiso de Dios (EE 107: «hagamos redención»; cfr. EE 102) y Dios encontrado en la trama de la historia, nunca fuera o más allá de ella. Esta es la raíz del fundamental optimismo ignaciano ante la realidad (la gestación del mundo y de la historia como cuerpo de Dios según Rom 8, 13-30) y la base teológica de «hallar a Dios en todas las cosas» no solo «contemplativus in actione», sino también «contemplativus in situatione». La encarnación es presentada, en segundo lugar, como clave hermenéutica de la historia. El mundo entero, en su contrastada diversidad, es

30 Es esclarecedor, en ese sentido, visualizar la estructura de la contemplación. En cada uno de los tres puntos se trata de «ver», «oír» y «mirar lo que hacen» los hombres, las tres Personas divinas y Nuestra Señora. Pero la contemplación no será completa si separamos cada uno de esos aspectos o actores. Teológicamente es necesario una especie de corte transversal que permita descubrir y experimentar que sobre esa situación humana, tan desalentadora en cierto sentido (columna de ver-oír-mirar lo que hacen los hombres), está siendo pronunciada una Palabra (columna del ver-oír-hablar lo que hacen las tres Personas divinas) que abre esa realidad a una posibilidad inédita (columna de ver-oír-mirar lo que hace Nuestra Señora). Gráficamente:

Hombres Trinidad Nuestra Señora

Ver situaciones vistas por DiosParadoja: ¡Punto! Oír desespero«hagamos redención» «Hallaste gracia» Mirar lo que hacen Matar-destruir

ENCARNACIÓN Humillándose: Fiat. «He aquí la esclava del Señor»

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

cubierto en la libre decisión de Dios: el envío del Hijo (EE 102). Este «adviento» de Cristo aparecía ya en el coloquio de la meditación del infierno (EE 71) como el criterio del discernimiento (juicio) de todas las personas (antes, durante y después de su venida) y por eso mismo el divisor de aguas de la historia. De manera no menos sorprendente el infierno se hace insistentemente presente en la contemplación de la encarnación. Por tres veces consecutivas se habla de «descender al infierno» (EE 102, 106, 108) como trágico final del desespero de la historia: herir, matar, ir al infierno (EE 108).

Para una teología del existir cristiano

El infierno, como expresión definitiva del dinamismo destructor del pecado y del mal en la historia, aparece en la contemplación como el «negativo» del amor de Dios en Jesucristo

Esta centralidad de Jesucristo no es, por lo tanto, algo arbitrario o impuesto tardíamente a la historia. Es la expresión de una decisión de las «Personas divinas» (EE 102). La encarnación es la visibilidad histórica de ese amor de Dios por el hombre. Por eso, el infierno, como expresión definitiva del dinamismo destructor del pecado y del mal en la historia, aparece en la contemplación como el «negativo» del amor de Dios en Jesucristo31. Dentro de ese mundo, dentro de ese «infierno» experimentado en la primera semana como posibilidad de la historia, se realiza la encarnación. La victoria del amor y de la gracia tenía que ser decidida en las raíces mismas del ser-hombre. Al «hacerse hombre», el Hijo introduce una lógica nueva en la historia. Jesucristo es el camino que se abre a los hombres como posibilidad real de rehacer la propia historia32.

Porque la encarnación es el punto de partida de un movimiento por el cual el Hijo asume la condición humana para hacerla retornar, por dentro, al Padre (Jn 1, 1ss). Esta es la tercera característica. La pene-

31 No deja de ser significativo que la composición de lugar, en la meditación del infierno, sea ver la longura, anchura y profundidad del mismo (EE 65). Solo faltaría la altura pera que tengamos, en negativo, las dimensiones del amor de Dios en Cristo (cfr. Ef 3, 18).

32 Esta visión universalista (la encarnación como clave hermenéutica de la totalidad de la historia), inscrita en el propio lenguaje de la contemplación, responde positivamente a la universalidad negativa del infierno (cfr. EE 65 y 71).

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

trante «visión» de la encarnación se vuelve abstracta e incomprensible fuera de su realización histórica. Es lo que podríamos llamar la dialéctica entre lo universal y lo particular en esa teología de la encarnación. Ella aparece como contraste entre la pintura (el «fresco») global de la primera contemplación (EE 102-109) y la explicitación histórica de ese hacerse hombre de Cristo por mí (EE 102 y 104). El mismo movimiento se transparenta en el perfecto paralelismo con que son estructuradas las contemplaciones del segundo y tercer día, así como en el lenguaje utilizado al interior de cada misterio33.

La encarnación, en efecto, solo puede ser «vista» y contemplada en lo «particular»: a medida que toma cuerpo en la historia (EE 111) y se dilata por toda la geografía de las pequeñas decisiones humanas34, a tra-

33 He aquí cómo sería el esquema de los tres primeros días:

Dos contemplaciones Dos repeticiones Una aplicación de sentidos

1º día1ª Encarnación (EE 101 ss.) EE 118-120 EE 121-126

2ª Nacimiento (EE 110ss.)

2º día3ª Presentación (EE 132) EE 132EE 132

4ª Huida a Egipto

3º día5ª Vida en Nazaret (EE 132) EE 134EE 134

6ª Pérdida en el Templo

La primera, tercera y sexta (aquí Ignacio invirtió el orden: cf. infra p. 25-26) contemplaciones representan el polo de lo «universal» (globalidad de la encarnación, reconocimiento público en el Templo de la función salvífica universal de Jesús y la superación dialéctica de lo particular en la apertura y disponibilidad a la misión universal del Padre). La segunda, cuarta y quinta contemplaciones representan el polo de la inmersión en lo «particular». El paralelismo de las contemplaciones revelaría, a nivel textual, que las dos dimensiones son inseparables. A su vez, el análisis del vocabulario parece confirmar esta interpretación. La universalidad marca el lenguaje (cf. EE 102, 103, 106, 107: repetición insistente de «todos», tantas y tan diversas gentes, faz de la tierra, género humano; EE 268: todos los que esperaban, salvación de Israel, templo, primogénito, Salvador; EE 272: templo, Jerusalén, deja a sus padres por la obediencia al Padre; cf. 135 y 272,3º). El lenguaje de lo particular : EE 102: Nuestra Señora, una casa, aposentos, ciudad, provincia, camino concreto; EE 268 y 269: ofrenda de los pequeños, figuras particulares (Simeón, Ana, Herodes, el niño), amenaza, huida; EE 271: obediencia y sujeción; EE 134: anonimato, etc.

34 Es lo que San Ignacio llama «pagar tributo» (EE 111) a las vicisitudes y arbitrarieda-

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano

vés de un camino (EE 112) marcado por pobreza, trabajos, sufrimientos y afrentas, que se extienden desde el nacimiento hasta la muerte (EE 116). Porque no se trata aquí de un acontecimiento «puntual» y maravilloso del comienzo de la vida de Jesús. La encarnación es un proceso cuyo sentido es inseparable de las etapas a través de las cuales ella llega a su plenitud. Pero ahí, en cada uno de esos momentos, lo que debe ser captado («visto» y contemplado) es lo «universal» de la soberana determinación de las «tres divinas Personas» (EE 102), la libre decisión por la cual el Hijo se hace hombre para rescatar el género humano35. «Universal concreto», Jesucristo es esa unidad diferenciada que da consistencia teológica no solo a la palabra «misterio» (utilizada para designar las contemplaciones de la vida de Cristo), sino a la propia contemplación. La humanidad de Jesucristo no solo apunta hacia una realidad que estaría detrás o más allá de ella, sino que manifiesta y revela verdaderamente la realidad.

Aquí reside la intuición teológica de Ignacio. En ese apego a la humanidad de Jesús no hay ninguna concesión a los fáciles sentimentalismos de una piedad subjetivista. La manera ignaciana de tratar el material evangélico es, a pesar de ciertas apariencias, rigurosamente teológica36. Y la clave de esa teología de Cristo es la palabra «misterio» con la cual –de manera preferencial si no exclusiva– son designados los acontecimientos de la vida de Jesús.

Los «misterios de Cristo», en efecto, eran un verdadero locus theologicus para la teología patrística. «Misterio»37 es el término técnico

des de la historia: como amenaza de muerte, exilio (EE 269), o como experiencia de sujeción a los poderes establecidos (EE 264).

35 La gratuidad de esta decisión divina es subrayada por Ignacio a través de una arrevesada expresión que marca la distancia entre lo particular de las «apariencias» humanas y lo universal del designio eterno de las «tres Personas divinas»: la encarnación del Hijo es decidida «en la sua eternidad» (EE 102), o como traduce la Vulgata, «en la eternidad de su divinidad (lit. deidad)».

36 «A pesar de las apariencias», porque una lectura apresurada del texto podría condenarlo a la condición de los apócrifos, ignorando la profundidad teológica que se transparenta a través del lenguaje. Por ejemplo: EE 130: conocer el Verbo eterno encarnado, para amarlo y seguirlo en ese «hacerse hombre por mí» (EE 104). Y en el coloquio: ofrecer la propia vida como lugar de la encarnación (EE 109: »ansí nuevamente encarnado»).

37 En la acepción común de esta palabra acabó predominando una connotación racionalista y peyorativa. Misterio es todo aquello que escapa a nuestra comprensión, un

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

que resume esa visión concreta e indivisible de la cristología. Concreta porque la novedad cristiana pasa por la «carne de Jesús» (2Jn 7; 1Jn 2, 22; 4, 3). La revelación y la salvación no son «especulativas»: tomarán cuerpo en una existencia concreta, fueron generadas (gesta histórica) en la carne de la historia. Por eso el «camino nuevo y vivo» (Heb 10, 19-20), el itinerario de la experiencia cristiana –contra todos los docetismos de turno y sus sutiles variaciones en las diversas formas de gnosis– será siempre la carne, la humanidad de Jesús (Jn 14, 6).

Indivisible al mismo tiempo porque en la humildad de la carne se transparenta más de lo que ella es. Ese exceso de sentido captado en la existencia de Jesús y a través de ella (en la autoridad de sus palabras, en sus gestos poderosos, etc.) provocó, durante la vida terrestre de Jesús, la búsqueda y la interrogación –admiradas o escandalizadas– sobre su identidad y finalmente sobre su «misterio». El es (o pretende ser) más (Mt 12, 6.41.42) de lo que permiten juzgar las apariencias38. No son ya los aspectos parciales de su vida (los «misterios») los que incomodan. La totalidad de su existencia se vuelve una pregunta enigmática. ¿Quién es él? Este es el «misterio». Ninguno podrá arrancarle la respuesta por la fuerza (Jn 10, 24; cfr., 25). Es necesario el riesgo de la fe para captar la «gloria de la carne» como diría Juan, el sentido oculto, la profecía, de esa historia singular. Por eso, a ese desafío la iglesia primitiva respondió con la creación de un género literario nuevo: el evangelio. Marcos., mucho antes de Humberto Eco, había percibido que «aquello sobre lo cual no se puede teorizar debe ser narrado»39. El sentido de la existencia de Jesús no puede residuo inaccesible (¡aún!) a la razón humana. Y en ese sentido solo puede ser considerado como algo negativo: un límite, una barrera impuesta a la inteligencia. Como introducción al sentido de esta temática en la cristología patrística, ver: A. GILLMEIER, Visión histórica del conjunto de los misterios de Jesús en general, en: Myst. Sal., vol III/5; K. RAHNER, Mysterien des Lebens Jesu, LThK, VII (1967) col. 721-722; M. SERENTHÀ, Misteri di Cristo, en: Dizionario Teologico interdisciplinare. Supplemento, Marietti, Torino 1978, pp. 9-24.

38 Cfr. Jn 6, 42.52; 8, 40; 10, 33; Mt 13, 55-57.

39 En esa fantástica parábola de la condición posmoderna que es su novela El nombre de la rosa, HUMBERTO ECO, en la solapa de la edición italiana, escribe: -parafraseando la última sentencia de L.Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus- «Si ha escrito una novela es porque ha descubierto, en edad madura, que de aquello de lo que no se puede teorizar, se debe narrar».

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Para una teología del existir cristiano ser deducido de la historia ni demostrado; solo puede ser narrado y proclamado a partir de la fe pascual40.

Esta unidad diferenciada, esta totalidad indivisible de sentido, esta inseparabilidad de dimensiones irreductibles que es la vida de Jesús –y que nosotros terminamos reduciendo a la humanidad y a la divinidad de las «naturalezas»–, es lo que San Ignacio, dentro de la mejor tradición patrística, denomina «misterio» o «misterios de Cristo». Todos los acontecimientos de los cuales Jesús fue sujeto activo o pasivo (autoridad, actitudes y comportamientos, gestos poderosos, palabras, etc., y también nacimiento, bautismo, tentación, etc., hasta la muerte y resurrección) son «misterios», i.e. «señales» que en su realidad humana, histórica, visible nos permiten alcanzar su ser más profundo, definitivo, invisible. Radicados en su persona, todos estos acontecimientos despliegan delante de nuestros ojos« del único «misterio» que es Jesucristo.

En un lenguaje más próximo a nuestra experiencia espiritual e intelectual es lo que se pretende decir al caracterizar la vida de Jesús, en su totalidad y unidad, como «señal», «sacramento» o símbolo real y eficaz de Dios. En ella y a través de ella [la vida de Jesús] –realmente y no de manera extrínseca o convencional– tocamos la vida misma de Dios, la Palabra de la vida (1Jn 1, 1-3). Y cuando esa relación inseparable entre visible e invisible se transforma en una inmanencia mutua y personal por la cual Jesús y el Padre no pueden ser comprendidos uno sin el otro (Jn 8, 19; 10, 3.38; cfr. 17, 11.22), entonces la «señal» se personaliza: Jesús no solo «apunta (de fuera) a Dios», sino que lo revela en sí mismo, es el rostro de Dios («Quien me ve a mí, ve al Padre»: Jn 14, 9; cfr. 14, 6-11), el único testigo fiel (Ap 1, 5), porque solo él vio al Padre (Jn 1, 18; 6, 46) y puede morir por eso (Jn 10, 32; 8, 28.37.40).

40 Permítaseme remitirme a lo que escribí en otro lugar: «Que Dios salga al encuentro del hombre en Jesús de Nazaret, que en el acontecer histórico de su vida llegue a su plenitud la historia de Dios con los hombres, como había sido anunciada por los profetas, que la revelación de esa presencia sea precisamente la misteriosa identificación de Dios con el hombre hasta la muerte, todo eso solo puede ser dicho a partir de la fe y a la luz de la Pascua (…): (Marcos) anuncia (kerigma) el sentido profundo de la existencia de Jesús, su significación escatológica, narrando (historia) los acontecimientos de su vida terrestre… C. PALACIO, Jesus Cristo: historia e interpretação, Ed. Loyola, São Paulo 1979, pp. 121-137 (aquí p. 135s.).

Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59

Carlos Palacio, S.I.

Contemplar es consentir ser introducido en ese «misterio» que es Jesucristo