3 minute read

Progettazione di nuove parcelle sperimentali a Moncenis

US Viticoltura-Enologia

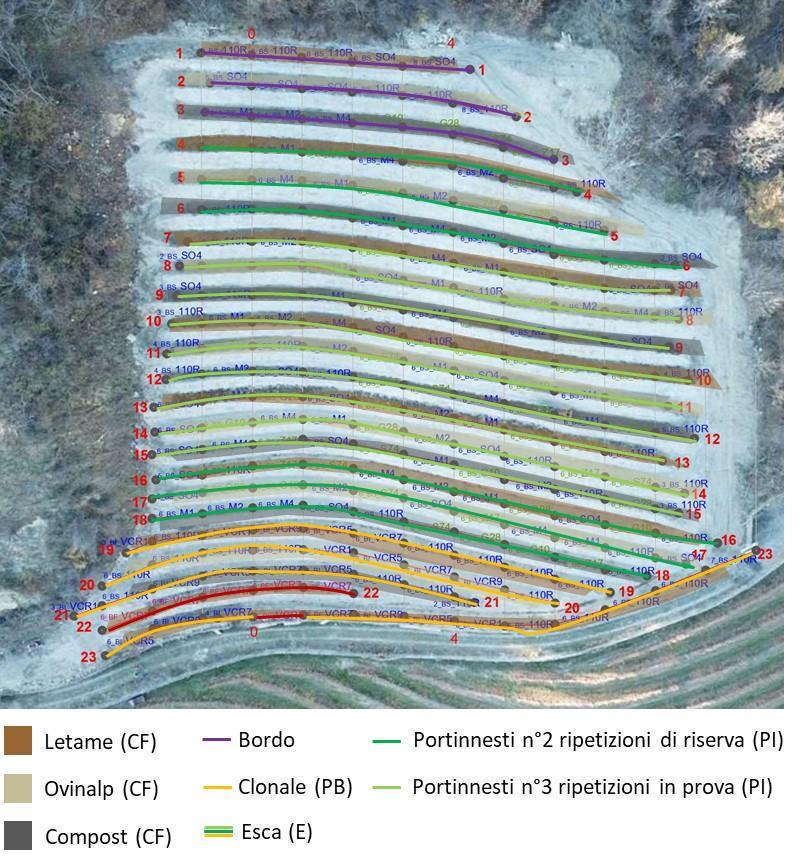

In occasione della risistemazione di un vigneto di circa 3000 m2 sito sulla collina di Aosta in località Moncenis, impiantato nel 1969 con i vitigni Müller Thurgau, Pinot grigio e Pinot nero, si è scelto di dedicare il nuovo impianto a diverse tesi sperimentali in modo da poter esplorare alcune tematiche di interesse attuale per il settore viticolo valdostano. Il vitigno scelto per l’impianto è il Pinot bianco; l’omonimo vino non viene prodotto da nessuna cantina valdostana anche se a livello di disciplinare di produzione è prevista una denominazione di origine varietale. Di seguito sono descritte le prove sperimentali progettate nel 2021 e che verranno allestite nei prossimi anni come schematizzato in Figura 1.

Advertisement

Figura 1. Progetto prove sperimentali in allestimento dal 2022 e al 2024.

La mutata distribuzione delle piogge e l’aumento delle temperature sono i fattori che maggiormente affliggono attualmente il mondo vitivinicolo, in quanto incidono fortemente sulle performance produttive e qualitative delle uve. A questo proposito, la scelta del portinnesto risulta fondamentale per poter affrontare questa nuova sfida ambientale. I portinnesti disponibili e più diffusi in Italia sono otto: 1103P (30% del totale), SO4 (17%), Kober 5BB (16,5%), 110R (9%), 420A (7%), 140Ru (6,5%), 125AA (5%) e altri (9%), tra cui il 41B (Brancadoro e Modina, 2019). Tra di essi i portinnesti evidenziati in grassetto sono quelli maggiormente utilizzati in Valle d'Aosta e in particolare 110R e SO4 in media valle mentre gli altri in bassa valle, in quanto sono i cloni che meglio si adattano alle condizioni pedoclimatiche di queste zone viticole. In questo contesto, si inserisce la sperimentazione di sette nuove selezioni di portinnesti costituiti da Università e centri di ricerca europei e proposti da alcuni vivaisti italiani. L’impianto è previsto nella primavera 2022 (Fig. 2).

Figura 2. Barbatelle selvatiche e innestate al momento dell’impianto.

Osservazione di cloni qualitativi di Pinot bianco (PB)

Con l’occasione del nuovo impianto si vogliono confrontare alcuni dei migliori cloni di Pinot bianco presenti sul mercato al fine di valutarne le caratteristiche agronomiche ed enologiche in un ambiente potenzialmente idoneo per una buona espressione del vitigno. L’allestimento della prova, iniziato nel 2022, verrà ultimato nel 2024.

Effetto di differenti concimazioni di fondo (CF)

La prova consiste nell’apporto di tre diversi prodotti per la concimazione di fondo, per valutare il contributo in sostanza organica e elementi nutritivi che essi sono in grado di offrire alle giovani viti. Le tesi sono state allestite per i diversi ciglioni subito dopo la sistemazione dell’appezzamento, in modo da favorire una buona integrazione e distribuzione dei tre prodotti. In particolare, sono stati messi a confronto: un letame bovino aziendale maturato un anno in concimaia (L), un compost sfuso locale prodotto con scarti vegetali e deiezioni bovine lasciato maturare per un anno (C) e infine un compost pellettato commerciale, prodotto con deiezioni ovine, frutta e verdura opportunamente trattate (O). In Figura 3 è riportata una foto dell’appezzamento durante la concimazione di fondo.

Figura 3. Foto dell’appezzamento durante la concimazione.

Sensibilità della vite al complesso dell’esca in funzione del tipo di innesto (E)

Il mal dell’esca è una delle malattie di deperimento del legno, provocata da un complesso di funghi il cui sviluppo è favorito da diversi fattori, quali l’adozione di portinnesti a

seguito dell’emergenza fillosserica, il riscaldamento climatico, lo stress idrico, l’eccesso di vigore e la forte domanda climatica (Viret et al., 2021). Il numero di piante sintomatiche è in continuo aumento, anche in paesi a clima più fresco, così come i casi di apoplessia, ossia di un’evoluzione fulminea e mortale della malattia sia su piante adulte che su piante giovani (Garcìa Jimenez et al., 2002). Uno dei fattori che potrebbe spiegare l’incidenza crescente della malattia potrebbe essere legato alla natura dell’innesto meccanico e ai flussi di linfa che, talvolta molto vigorosi, non trovano sfogo nei vasi situati sul callo di saldatura del punto di innesto o in corrispondenza dei coni di disseccamento a seguito dei tagli di potatura invernale (Mary et al, 2017). A tale scopo, si vuole osservare la diversa risposta agli stress ambientali (forte evapotraspirazione e vigoria) dell’innesto a omega rispetto all’innesto a gemma eseguito in campo. L’allestimento della prova sarà ultimato nel 2024.