CHRISTOPH KLIMKE

HARALD SCHEICHER

CHRISTOPH KLIMKE

HARALD SCHEICHER

CHRISTOPH KLIMKE

HARALD SCHEICHER

Das Land hat mir immer das sichere Gefühl einer Kontinuität gegeben, die bis zu den Ursprüngen der menschlichen Welt zurückreicht, und hat jeder kleinsten Geste einen fast rituellen Wert verliehen. Außerdem hat es in meinen Augen immer das Schauspiel einer vollkommenen Welt geboten. Dir hingegen vermittelt sich das Land nur noch als ein gespensterhaftes und schauriges Relikt. Wie es – technisiert und industrialisiert – funktioniert, bleibt dir fremd, es sei denn, du hast beruflich etwas damit zu tun. Im Übrigen ist es ein exotischer Ort für grässliche Weekends in nicht weniger grässlichen Wochenendhäusern, die man gegen grässliche Apartments in der Stadt auswechselt.

Ha rald Scheicher

9 V ORWORT

C hristoph Klimke

1 3 D er Traum von einer Sache

2 5 F lussaufwärts zurück

3 5 E ine andere Währung

4 5 I l contadino Der Bauer

6 5 I l canto popolare Das Lied des Volkes

1 07 I l tempo umano Die menschliche Zeit

1 25 L a chiesa cattolica Die katholische Kirche

1 43 L a sagra e l'osteria Wiesenmarkt und Gasthaus

1 61 Q uel luogo secreto Jene geheime Gegend

1 73 Q uei lontani esseri Jene fernen Wesen

1 83 L a terra del lavoro Das Land der Arbeit

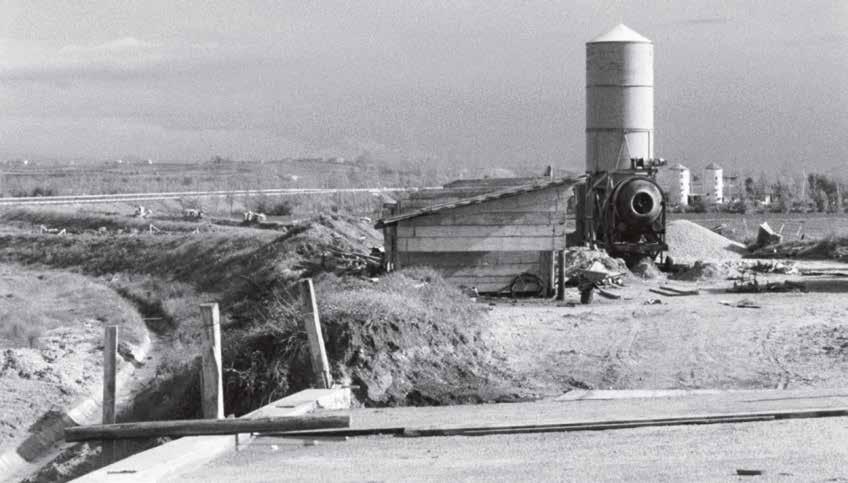

2 03 I l pianto della scavatrice Die Klage der Landmaschinen

C hristoph Klimke

2 19 " Hochzufrieden, dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie unsereiner"

A lfred Hrdlicka

223 P asolini

Biographien

2 50 P ier Paolo Pasolini

2 52 W erner Berg

2 54 A lfred Hrdlicka

Ich bin eine Kraft des Vergangenen. Nur dem Überlieferten gilt meine Liebe. Von den Ruinen, den Kirchen, den Altären und verlassenen Dörfern komme ich her …vom äußersten Rand eines untergegangenen Zeitalters.

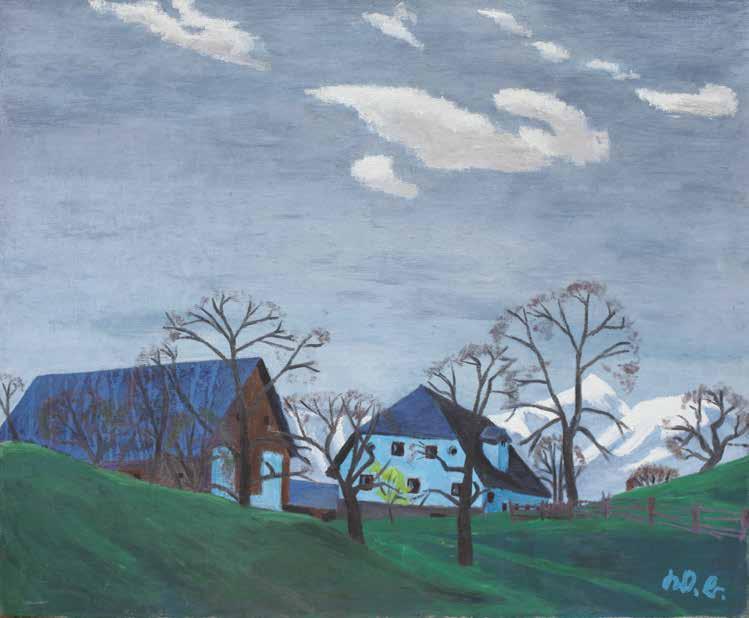

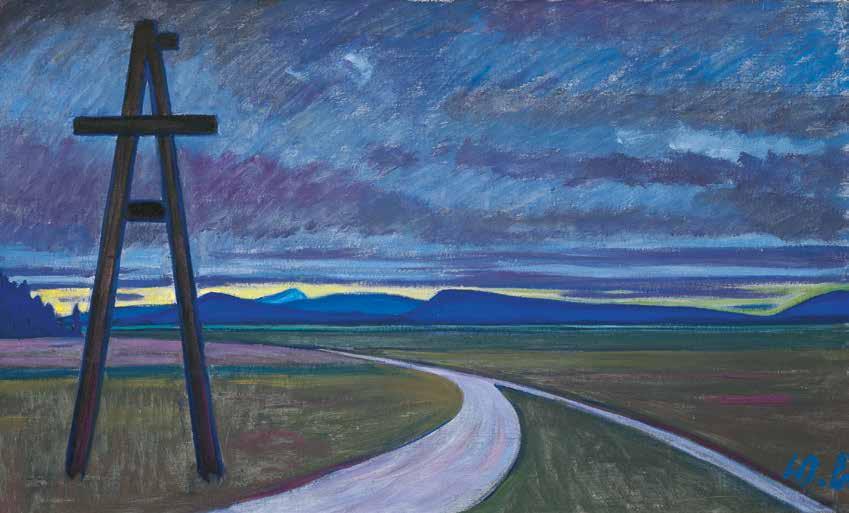

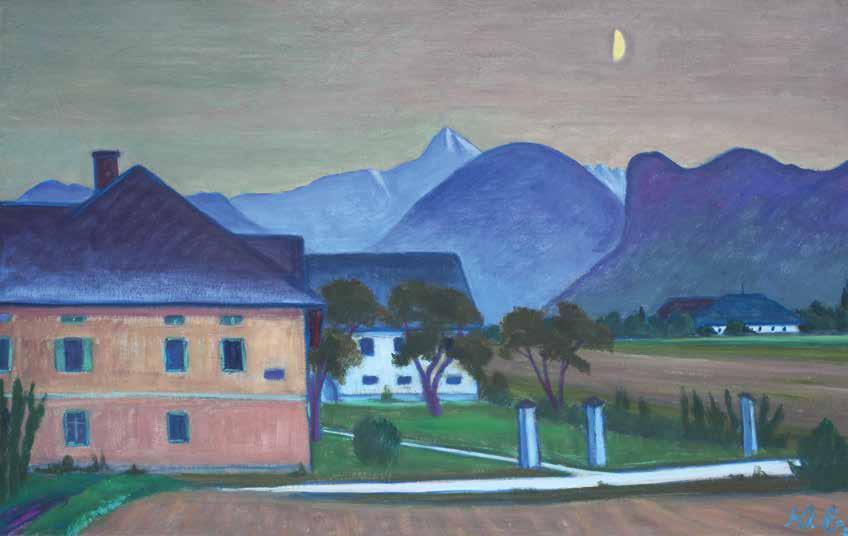

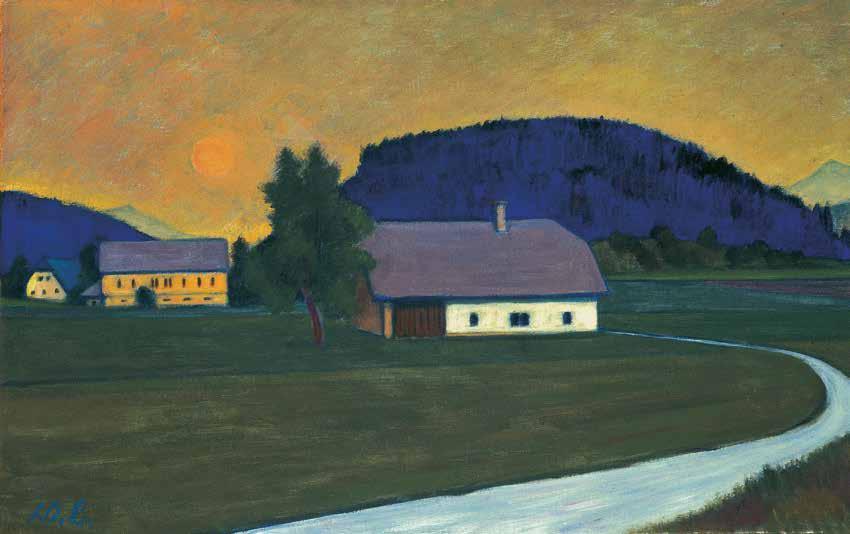

Das Verschwinden einer ursprünglichen bäuerlichen Welt von großer regionaler Besonderheit und Eigenart festzustellen, zu dokumentieren und zu beklagen ist ein Charakteristikum des Werkes von Werner Berg. Hierbei findet sich eine, auf den ersten Blick überraschende Übereinstimmung mit den Schriften und Gedichten Pier Paolo Pasolinis, dessen heftiges Anschreiben wider eine anthropologische Zeitenwende die Kernaussage seiner zahlreichen Essays, ja seines gesamten Denkens darstellt.

Mit ihrem Leben und ihrem Werk stellten sich die beiden Künstler gegen den Strom. Wie auch Alfred Hrdlicka suchten sie unabhängig voneinander nach Alternativen gegen eine einzig am Geldeswert orientierte, von allgemeiner Nivellierung gekennzeichneten kleinbürgerlichen Gesellschaft und deren schrankenlosen Hedonismus und Konsumismus.

Ihren jeweils sehr eigenständigen Positionen nachgehend, aus denen heraus sie zu ähnlichen Schlüssen kamen, werden hier Statements und Bilder Werner Bergs mit Zitaten aus den Schriften und aus den Filmen Pier Paolo Pasolinis gegenübergestellt.

Beide Künstler lebten in unmittelbarem Kontakt mit den Bauern und Landarbeitern und stellten sie mit ihren Eigenheiten in ihrem Werk dar – ob in der friulanischen Gegend um den Tagliamento oder in Unterkärnten. Unabhängig voneinander stellten die beiden in ihrem jeweiligen Werk den Verlust einer seit Jahrhunderten bestehenden, nicht zuletzt auch dialektalen Kultur fest. Mit ihrem Werk wurden sie Zeugen des unwiederbringlichen Verschwindens einer bäuerlichen Welt.

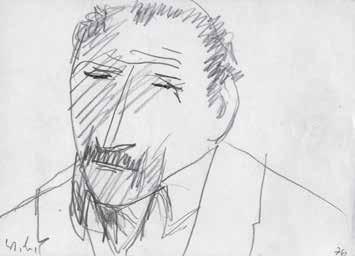

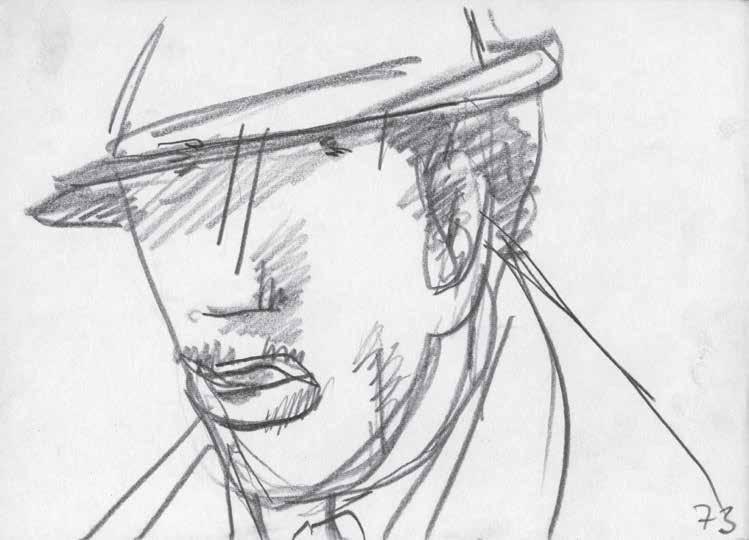

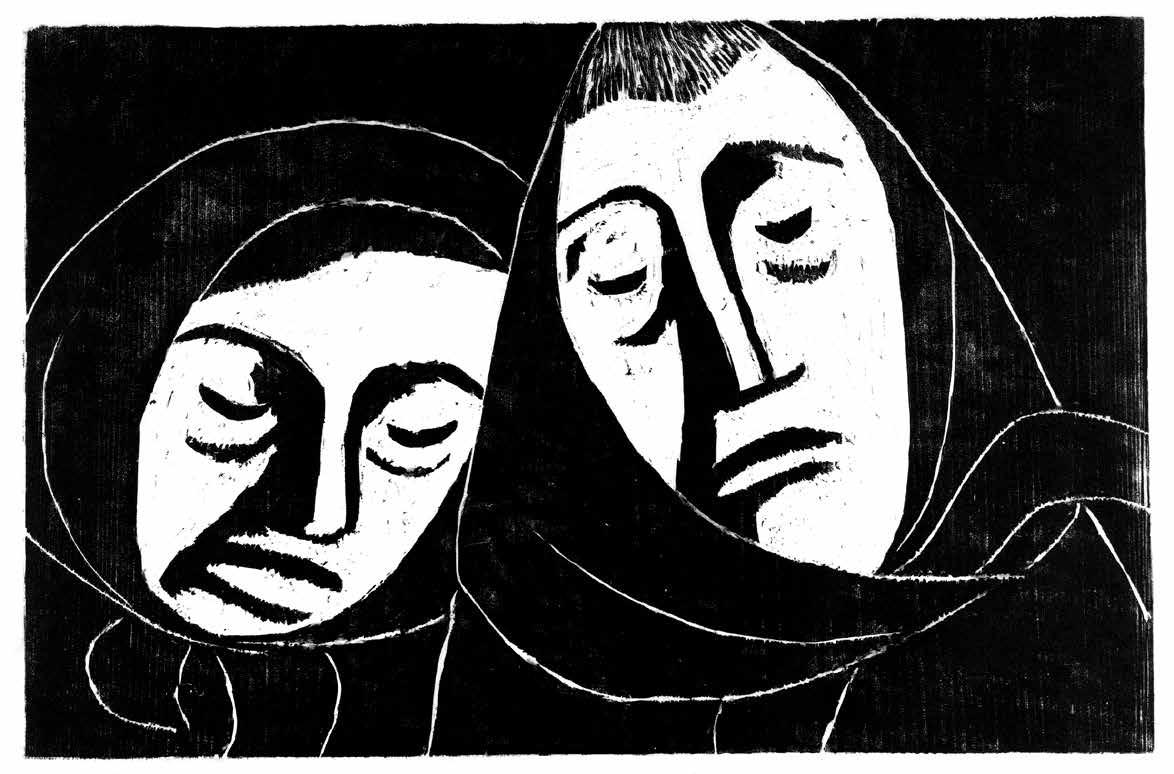

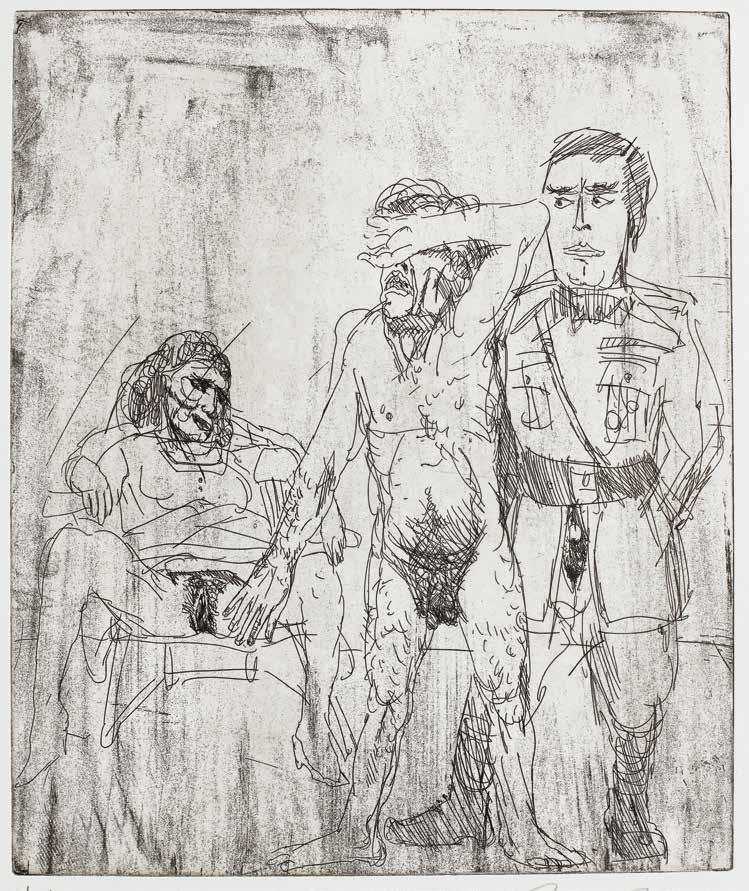

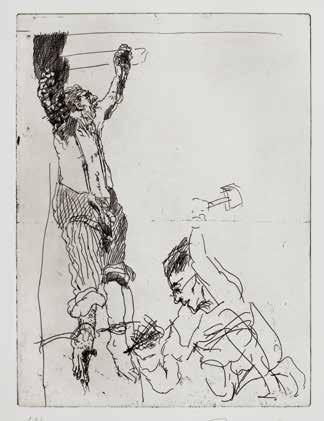

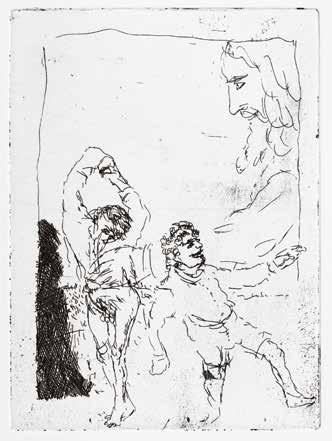

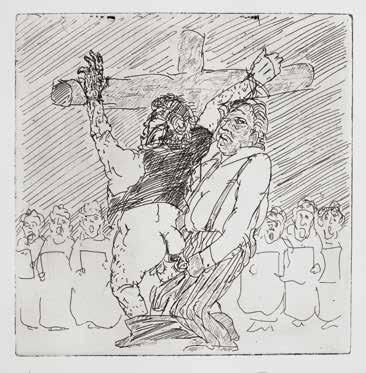

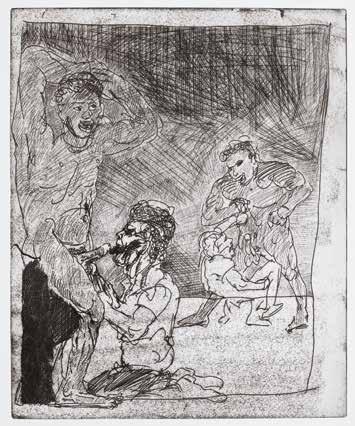

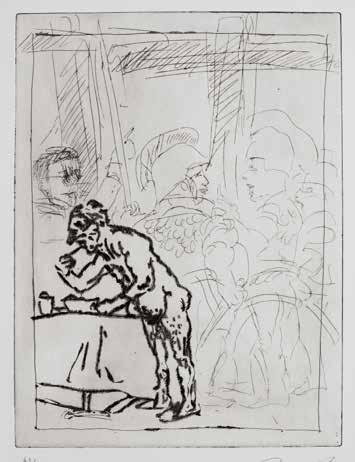

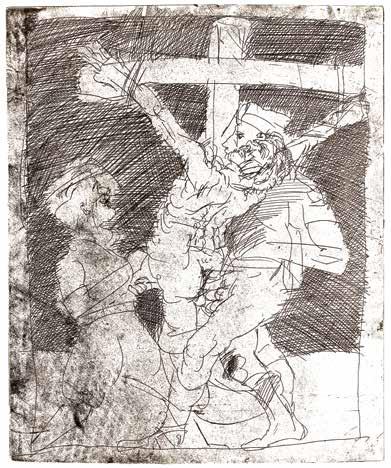

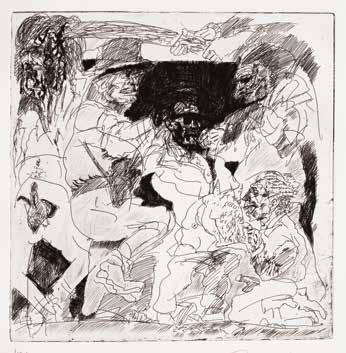

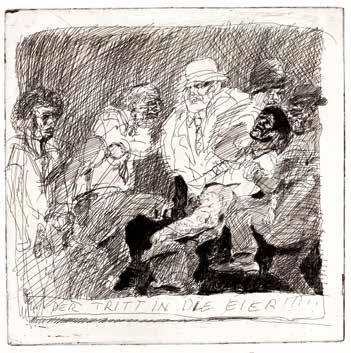

Pasolinis Homosexualität thematisiert Alfred Hrdlickas

aus über 50 Radierungen bestehenderZyklus „Pasolini“. Der aus einer wohlhabenden Techniker- und Kaufmannsfamilie stammende Werner Berg entschied sich mit 27 Jahren nach einem Studium der Volkswirtschaft und Besuch der Akademien in Wien und München für ein von ursprünglichen, geradezu archaischen Bedingungen bestimmtes Leben als Bauer im slowenisch geprägten Unterkärnten – für ein ausgesetztes, einfaches über viele Jahre sogar materiell armes Leben in einem abgelegenen, ursprünglich gebliebenem Randgebiet der Gesellschaft. In radikaler Konsequenz verurteilte er ein von Konventionen und Konformismus bestimmtes bürgerliches Dasein. Welche Gedanken veranlassten den jungen Familienvater, ein materialistisch gesehen sehr bescheidenes, auch von täglicher körperlichen Beanspruchung geprägtes Leben abseits aller Wohlstandsannehmlichkeiten zu führen? Und welche Entschlossenheit veranlasste seine Frau, Dr. Amalie Berg, „Mauki“, in strikter Ablehnung des Primates von Hab und Gut, ihrem Malersmann in die Einschicht unter überwiegend nur slowenisch sprechenden Nachbarn – meist Kleinbauern und Keuschler – zu folgen? Sie hatte ja ebenfalls ihr Studium der Gesellschaftswissenschaften abgeschlossen und nahm, nachdem sie kurz nach ihrem Studium bereits eine Anstellung bei der Wiener Handelskammer gefunden hatte, heute kaum vorstellbare Belastungen auf sich. Den vorgezeichneten bürgerlichen Lebensweg verwerfend und eine tagtäglich fordernde Realität suchend, fand der stets reflektierte, überaus gebildete und doch bodenständige den Anforderungen der Landwirtschaft gewachsene Werner Berg in einem erfüllten Leben im Einklang mit der

Natur, zu seiner „Existenzmalerei“. Mit dieser sollte er als Maler, Holzschneider und unentwegter Zeichner die regionalen Besonderheiten seiner Wahlheimat dokumentieren. In seinem Schaffen galt sein Interesse der oft angefeindeten slowenischen Bevölkerung Unterkärntens, die trotz jahrzehntelangem Assimilierungsdrucks ihre Eigenart bewahren konnte. So schildert sein in 50 Jahren entstandenes Werk auch dokumentarisch die Bedrohung einer ursprünglichen bäuerlichen Welt durch zahllose Neubauten, Technisierung und zunehmende Industrialisierung der landwirtschaftlichen Arbeit. In seinen Briefen und wenigen, doch pointierten theoretischen Schriften und Interviews bekräftigte Werner Berg wiederholt seine Absage an Fortschrittsgläubigkeit und die verlockenden Annehmlichkeiten eines sich allgemein verbreiternden Wohlstandes.

Die sowohl seinem künstlerischen Werk immanente als auch durch sein Bauernleben praktizierte Zivilisationskritik weist erstaunliche Parallelen zu grundlegenden Positionen Pier Paolo Pasolinis auf. Die gefundenen Parallelen in der Kritik einer materialistisch-spätkapitalistischen Lebens- und Denkweise sind Thema der hier vorliegenden Konfrontation, die den Werken Werner Bergs ausgewählte Zitate Pier Paolo Pasolinis gegenübergestellt und so erforscht, wie die beiden Künstler, die sich zeitlebens nie begegneten und auch ihre Werke nicht kannten, in zahlreichen Überlegungen zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangten – durch praktizierte Lebensentscheidung bei Werner Berg, wie durch scharfsichtige Essays bei Pier Paolo Pasolini.

Ohne die beiden Künstler mit ihren sehr unterschiedlichen Lebenswegen gegenseitig zu vereinnahmen, zeigt die hier vorgenommene Zusammenstellung ausgewählter Zitate die großen Überschneidungsmengen in den schriftlichen Äußerungen und im uns hinterlassenen Werk auf. Beide können als Propheten von Veränderungen gesehen werden, welche unsere von steter Gewinnoptimierung bedrohte Welt zu zerstören drohen. Der promovierte Volkswirt Werner Berg sprach vom Geldeswert, als der teuflischsten Illusion der Menschheit. So bewundernswert seine Entscheidung auch sein mag, sowenig ist sie in ihrer Radikalität als allgemein nachzuahmendes Vorbild tauglich.

Pier Paolo Pasolini fragte unentwegt nach den Voraussetzungen für eine menschengerechte Verteilung der Reichtümer dieser Erde, die nicht mit Nivellierung einherginge und nicht zwangsläufig in ein allgemeines Kleinbürgertum führen würde. Viele der Essays und Gedichte in seinem komplexen, großartigen Werk beklagen das Verschwinden einer ursprünglichen, seit Jahrhunderten bestehenden Kultur, die von regionalen Besonderheiten in kreativer Weise belebt und durchdrungen war.

Trotz ihrer scharfsichtigen Diagnose von Fehlentwicklungen mussten sie letztlich im Finden einer Therapie für das anthropologische Dilemma scheitern. Ihr Werk wirft Fragen auf, deren Beantwortung aussteht. Dessen virulente Aktualität muss uns abseits aller Vergangenheitsverherrlichung heute dringender denn je beschäftigen.

Obwohl aus bürgerlichen Verhältnissen stammend, erlebte Pasolini sein lebensprägendes Coming-Of als junger

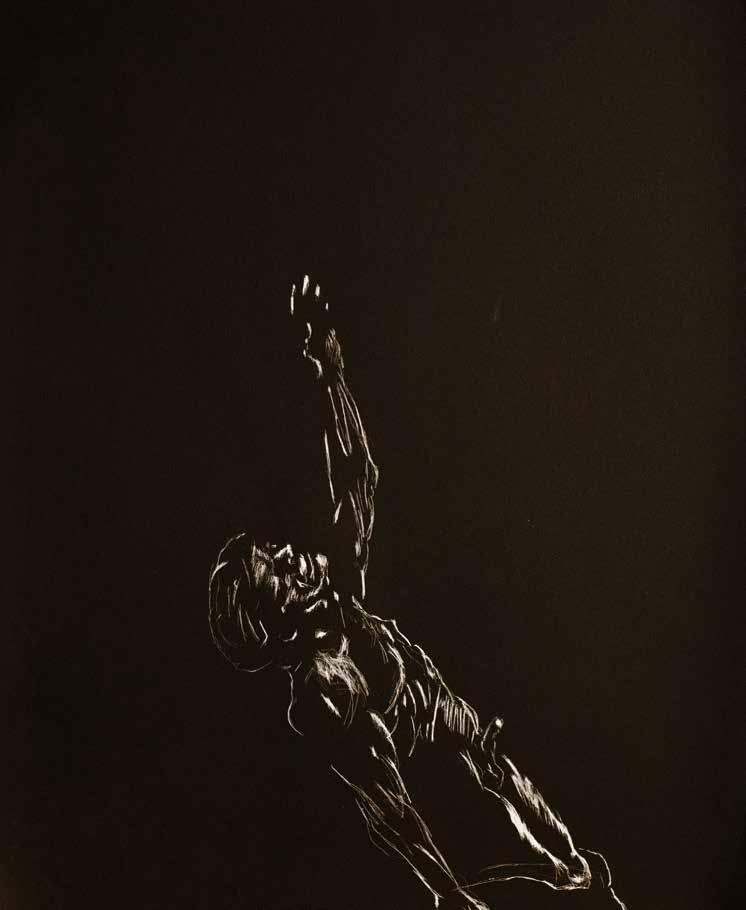

Lehrer in der ländlichen Welt Friauls. In den von Armut geprägten schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren entdeckte er eine Lebensweise, deren Verdrängung und Aussterben ihn zeitlebens beschäftigte. Parteinehmend für die Anliegen der Bauern und Landarbeiter fand er zum Marxismus, wurde jedoch mit 27 Jahren in Folge seiner auch zur Anzeige gebrachten homophilen Handlungen mit Jugendlichen aus der Partei ausgeschlossen. Nachdem er auch seine Stelle als Lehrer verloren hatte, war er gezwungen Casarsa und die so überaus geliebte Gegend um den Tagliamento zu verlassen. Doch auch in Rom, wohin er mit seiner Mutter flüchtete, bemühte er sich als Philologe um den Erhalt von Dialekten mit ihren kreativen sprachlichen Eigenheiten. Scharfsichtig fühlte er sich stets der Realität verpflichtet, wobei ein unverfälschtes Leben oberste Priorität für ihn besaß. Dieses sah er bei den Randgruppen der Gesellschaft, deren Assimilierung die Gefahr existenzieller Verflachung und Leere beinhaltete. In unerschütterlicher Vitalität war Pasolini dabei bereit, sich selbst und seinen eigenen Körper in den Kampf zu werfen.

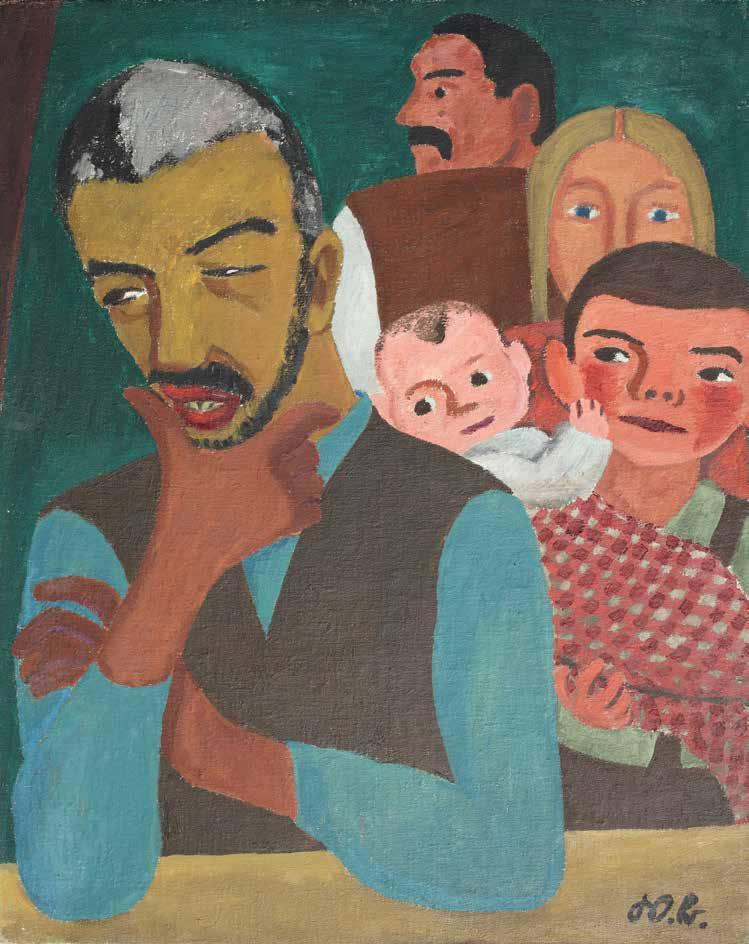

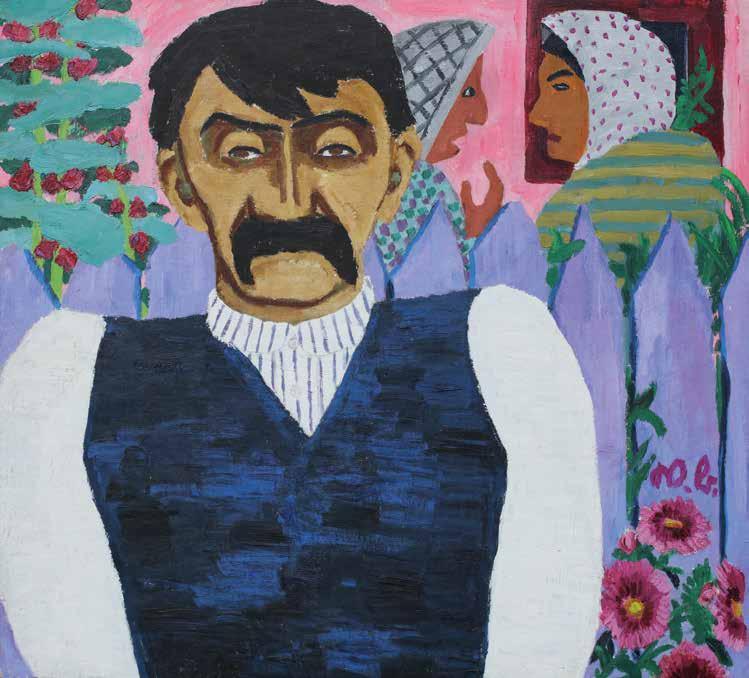

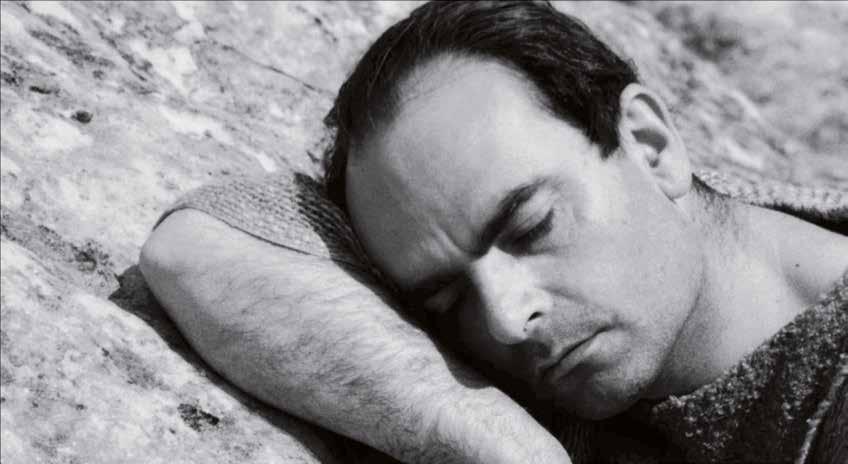

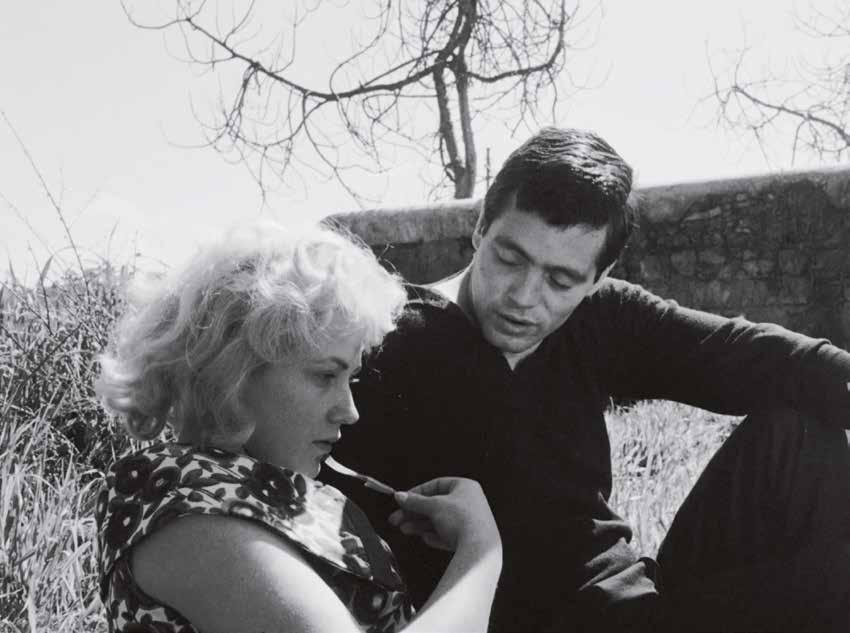

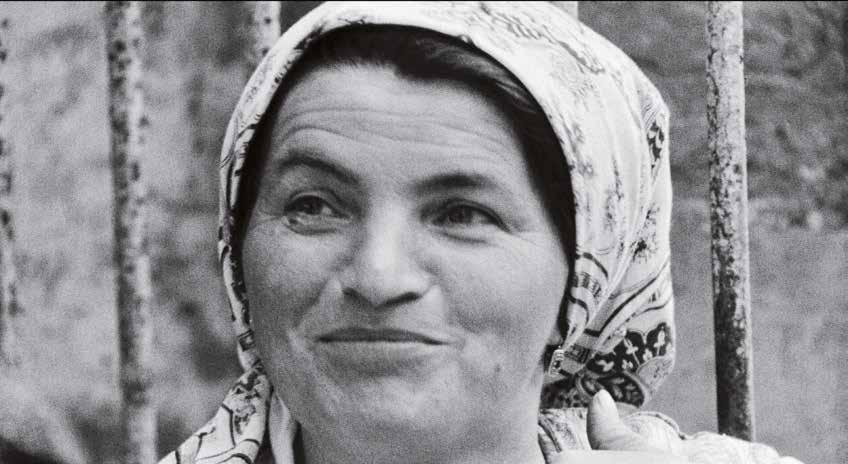

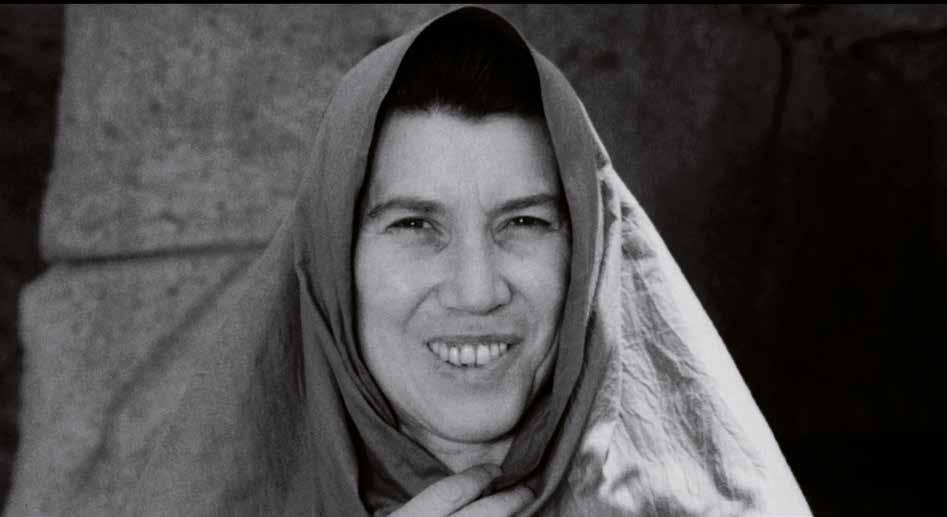

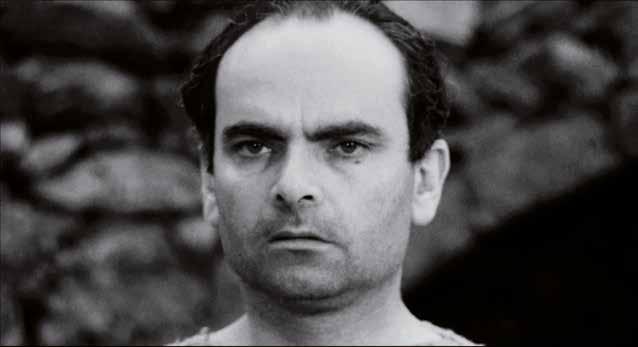

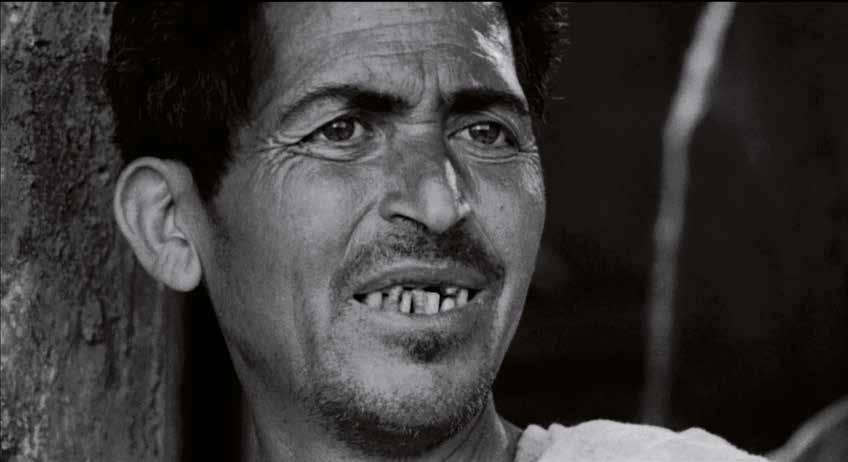

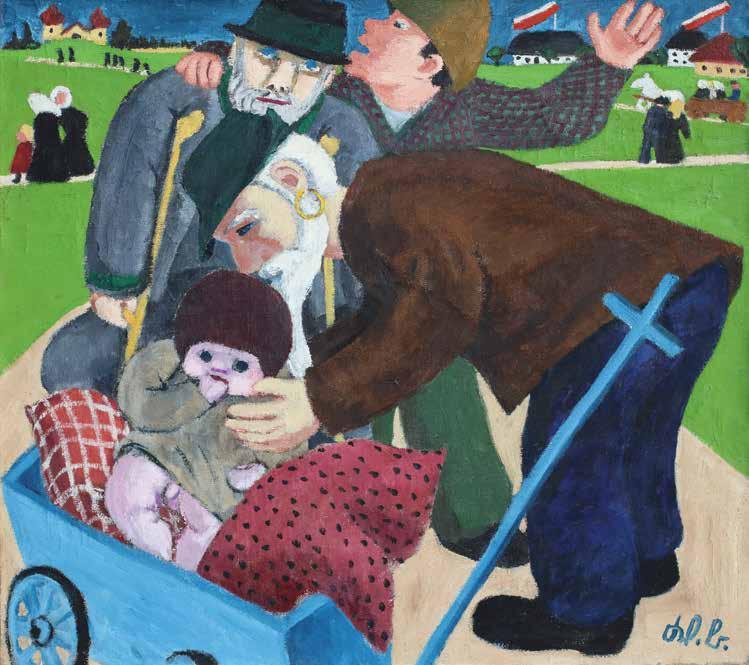

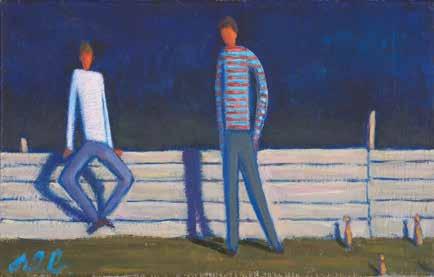

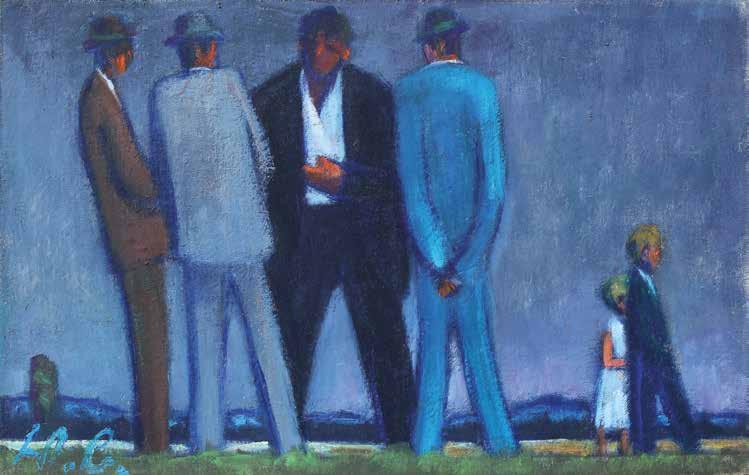

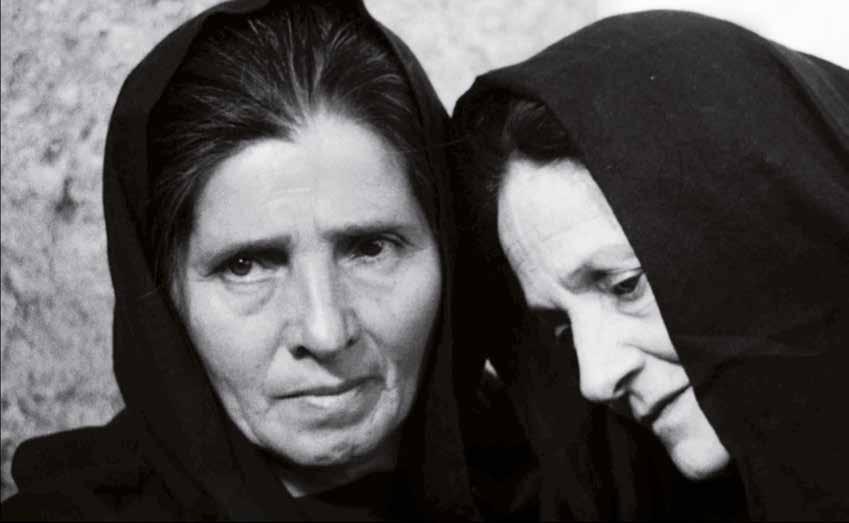

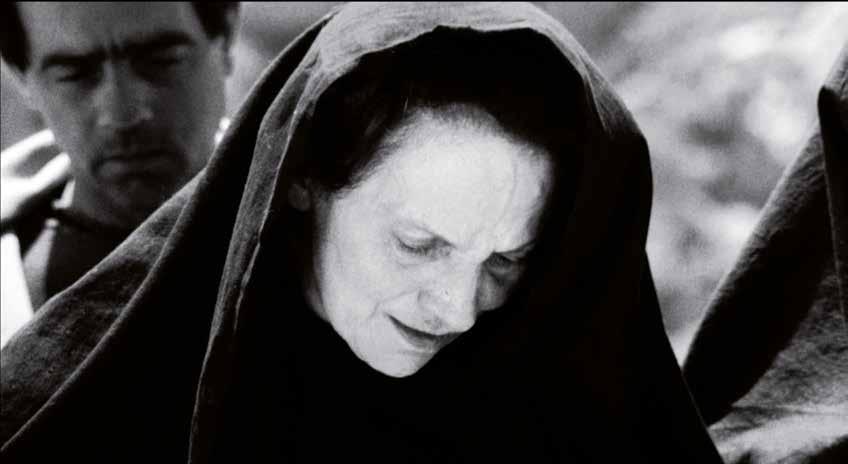

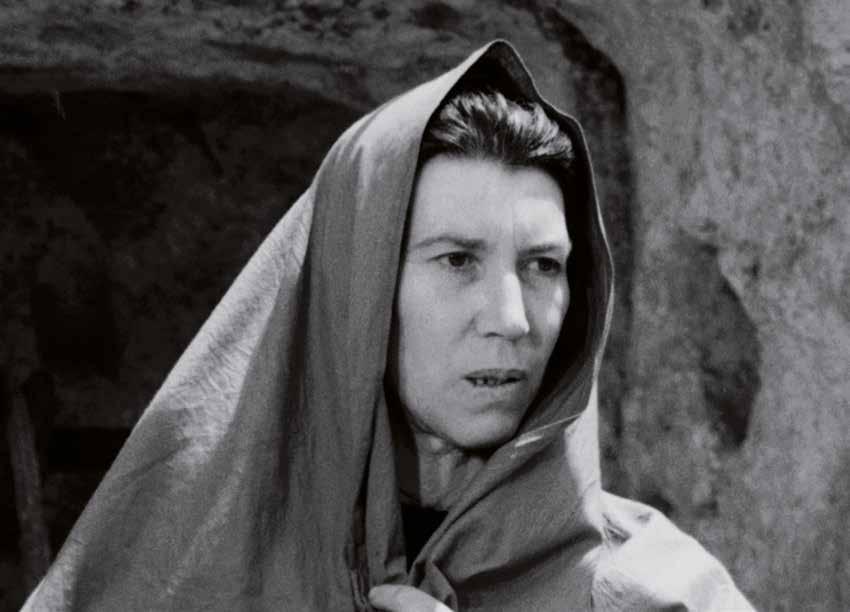

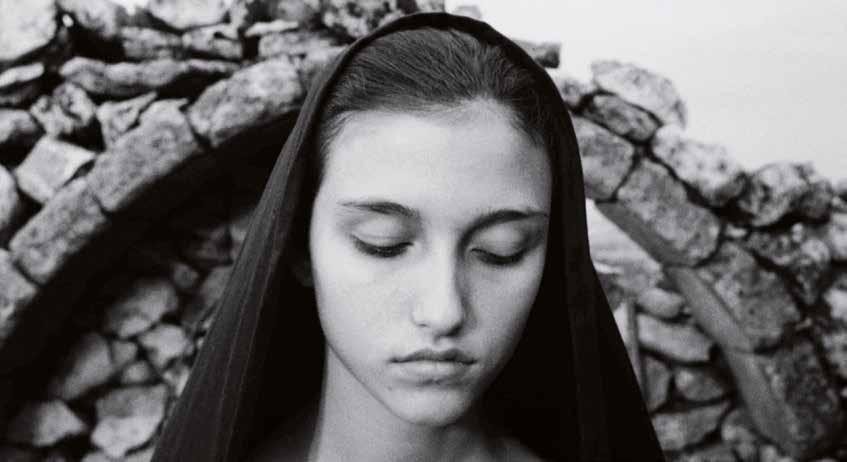

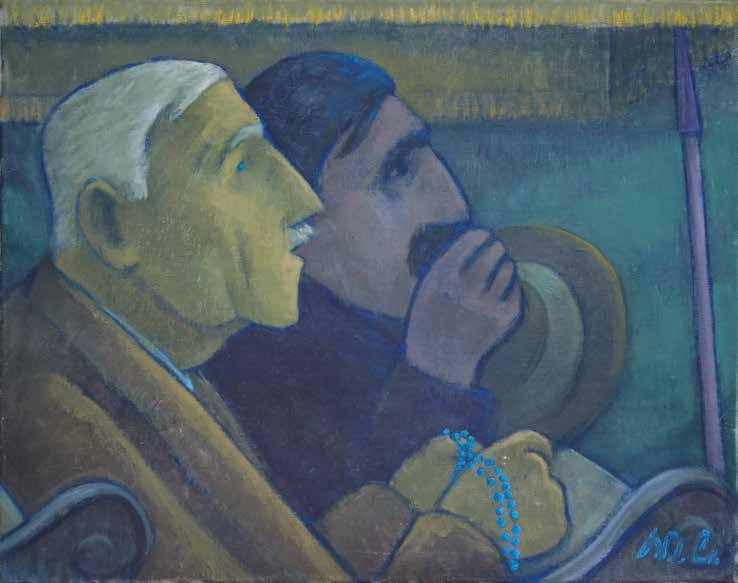

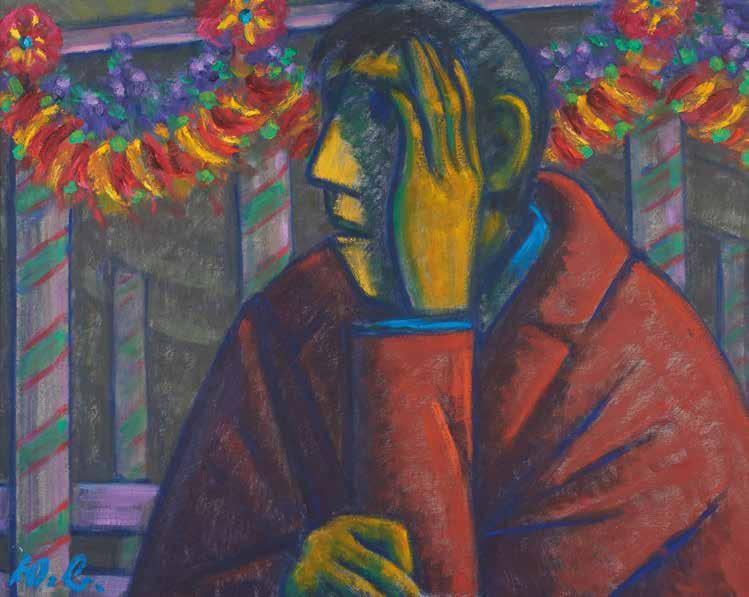

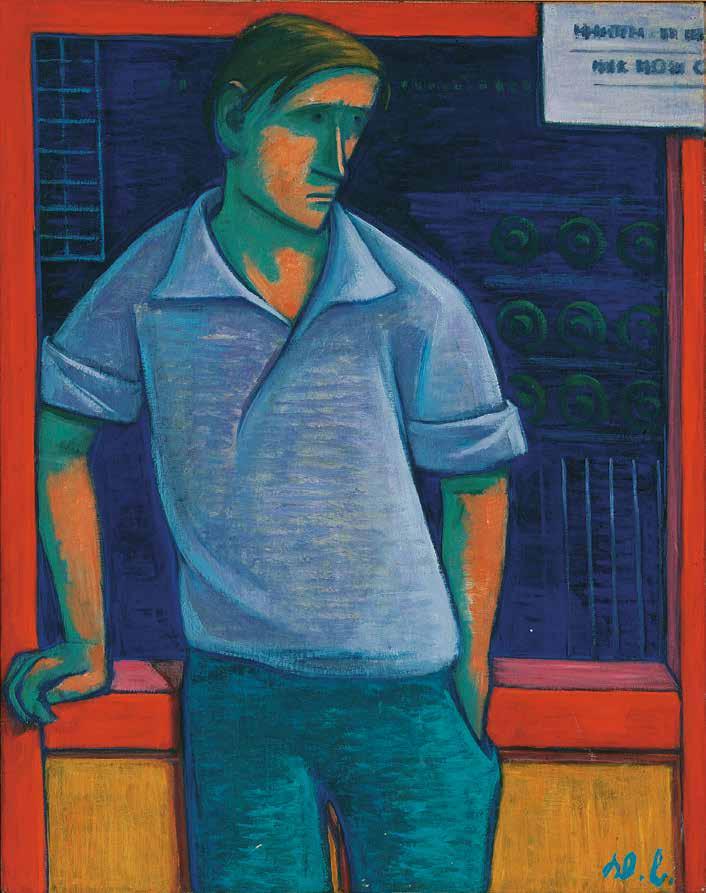

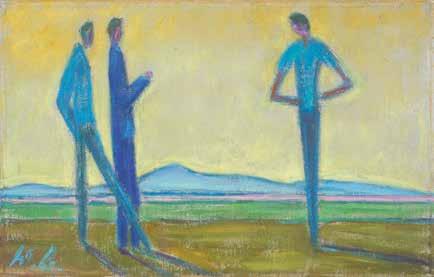

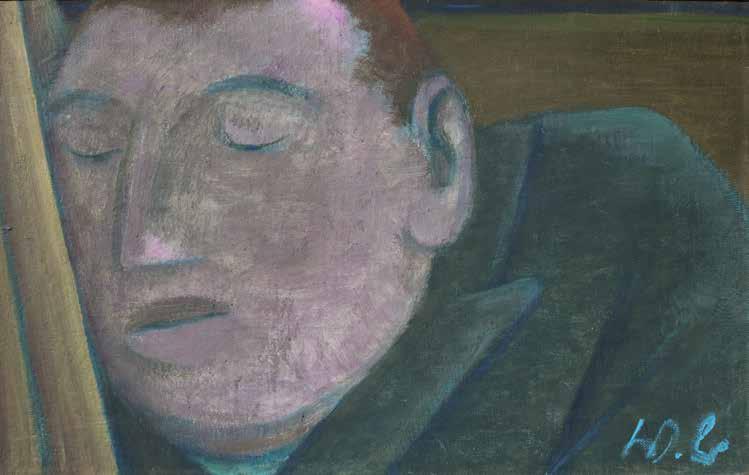

Die hier gezeigten Gegenüberstellungen von Freeze-Frames aus frühen Filmen Pier Paolo Pasolinis mit Werken Werner Bergs belegen deren wesensverwandten Blick auf die Menschen und eine oftmals verblüffende Übereinstimmung in Bildaufbau und Bildkomposition – ein semiologisches System, in dem, wie Pasolini einmal seine Vorgehensweise treffend beschrieb, im Gegensatz zur Sprache mit ihren Wortzeichen, das Leben sich in unmittelbar aus dem Leben selbst extrahierten Bildzeichen ausdrückt.

Die herausragende Qualität von Pasolinis Filmen liegt in der Abfolge streng in den Bildausschnitt komponierter Gesichter, Figuren und Szenen, denen die Laiendarsteller besonderen Charakter und Authentizität verleihen. Die Handlung und das gesprochene Wort treten dabei in den Hintergrund, während der Betrachter geradezu einen Parcours einzelner, lebender Bilder absolviert. Werner Berg fand und komponierte Gesichter und Figuren im ständigen Dabeisein unter den Dargestellten aus seiner ländlichen Umgebung. Seine knapp ins Bildrechteck gesetzten oder dieses angeschnitten überragenden Motive erinnern die Betrachter an Kameraeinstellungen, deren Nahsicht den Eindruck unmittelbarster Konfrontation bewirkt.

Das Schicksal des streitbaren, großen italienischen Künstlers und Intellektuellen Pier Paolo Pasolini war auch von jahrzehntelanger Anfeindung und zahlreichen Anzeigen geprägt. Seine vielschichtige und von einem unerschütterlichen sexuellen Vitalismus geprägte Persönlichkeit ist Thema des insgesamt über 50 Radierungen umfassenden Pasolini-Zyklus Alfred Hrdlickas. Der ebenfalls keine Konfrontation scheuende, österreichische Meister der Radierkunst behandelt darin das für Pasolini lebensbestimmende Thema Homosexualität und zeigt die Erschütterung über dessen brutale Ermordung eindrucksvoll auf.

Das bäuerliche ... Leben vermochte noch eine Art "realen" Glücks in den Leuten auszudrücken. Heute ist dieses Glück der „Entwicklung“ zum Opfer gefallen.

Romantische Vorstellungen verführten mich keineswegs, als ich mich einst auf diesen Berg stellte, ich wollte nur unabhängig leben und arbeiten können.

Werner Berg

Nicht leicht können Sie Herrlicheres sich vorstellen, als in der Früh auf den tauigen Berghängen zu stehen, in die Täler zu sehen oder über den Nebel weg auf die Berge und Felsen, wenn nach der Dämmerung die Sonne sie aufglühen lässt, und wenn die Felsen dann später weiß schimmernd, taghell stehen, und die Schwaden liegen schon Reih auf und ab, dann überkommt mich ein stolzes Fühlen in Liebe zu diesem Leben und Unabhängigkeit von den Menschen, wie ich es zu allen Zeiten leider nicht kenne.

Werner Berg

Christoph Klimke

Den Schriftsteller Pier Paolo Pasolini, geboren am 5. März 1922 in Bologna, ermordet am 2. November 1975 in Ostia bei Rom, machten seine Filmen berühmt. Er schrieb Romane, Theaterstücke, Essays, malte und zeichnete und stritt zeitlebens gegen den Machtmissbrauch durch Kirche, Staat und Wirtschaft. Pasolini gehört aber vor allem zu den bedeutendsten Dichtern der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.

„Es war meine Mutter, die mir gezeigt hat, dass Gedichte nicht nur in der Schule gelesen, sondern tatsächlich geschrieben werden können. Auf geheimnisvolle Weise präsentierte meine Mutter mir nämlich eines schönen Tages ein von ihr verfasstes Sonett, in dem sie ihrer Liebe zu mir Ausdruck gab. (Ich weiß nicht mehr, aufgrund welcher Reimzwänge das Gedicht mit den Worten endete: ich liebe dich ganz entsetzlich.)“ 1

Pier Paolos Vater Carlo Alberto Pasolini, in Bologna geboren, ist Offizier. Seine Frau Susanna, geborene Colussi, kommt aus dem Friaul und arbeitet als Grundschullehrerin in ihrem Heimatort Casarsa, wo sie auch ihren Sohn Pier Paolo unterrichtet. Der Vater wird oft versetzt, die Familie muss mehrfach umziehen und bleibt schließlich in Casarsa am Tagliamento. Carlo Alberto Pasolini, ein Tyrann und Faschist, verkörpert für den jungen Pier Paolo die Welt der Väter, verantwortlich für Zerstörung und Unrecht. Bis zu dem gewaltsamen Tod wird Pier Paolo seine ganz besondere Beziehung zur Mutter Susanna leben und auch darüber schreiben. Die Sommer mit den anderen Jungen am Fluss scheinen unbeschwert. Die Jugendlichen leben draußen, spielen Fußball und haben ihre ersten Geheimnisse. Die Ufer des Tagliamento, Friauls Felder und Hügel, Dörfer und Kirchen, Armut und Glaube, die Rituale einer scheinbar noch archaischen Welt werden dem Schriftsteller Heimat und Bühne.

„Gesang der Glocken Ist der Abend quellenwärts gesunken, zieht mein Dorf die Farbe farblos an. Ich bin weit, ich denke an die Unken, Mond, das triste Zirpgezirp der Heimchen. Schlag zum Rosenkranz, verhallt auf Wiesen: ich bin mit dem Glockenklang ertrunken. Fremder, flieg ich über Länder leise, fürchte nichts dann: bin der liebe Geiste heim in meinem Dorf von weiter reisen.“ 2

Tatsächlich erlernt Pasolini die eigenständige Sprache der Region und beginnt früh, Gedichte in Friulanisch zu verfassen. Das Erworbene wird dem jungen Dichter zu seinem zu Hause, zur künstlerischen Heimat, wie später die Prosa, der Film und seine Universalbildung zum Fundament eines auch rastlosen Lebens.

„Ich muss auf die Zeit zurückkommen, in der ich noch keine Liebeserfahrung hatte, in der sich diese mir – so könnte es fast scheinen – mit berechnender Konsequenz und Regelmäßigkeit entzog. Ich war schon einundzwanzig und gerade von Bologna nach Casarsa gekommen. Ich erinnere mich an die ersten Februartage des Jahres 1943... Ich machte mich daran, mein Casarsa wiederzuentdecken, in das nach den Farben des Winters das Grün zurückgekehrt war. (...) Ich entdeckte von neuem die vertrauten abendlichen Gerüche von Rauch, von Polenta und kalter Luft, den Tonfall der Sprache, ihre offenen Vokale, ihre Zischlaute, die an den geheimen, nicht in Worte fassbaren Sinn rührten, der sich in jener Welt verbarg.“ 3

Pasolini studiert Kunst- und Literaturgeschichte in Bologna und publiziert, 20 Jahre jung, 1942 seinen ersten Gedichtband „Poesie a Casarsa“, 46 Seiten, gewidmet „meinem Vater“, geschrieben in der Sprache der Region seiner Mutter. Zwölf Jahre später veröffentlicht er im

römischen Exil erneut die frühen Gedichte, ergänzt um weitere in friulanischer Sprache in dem Band „La meglio gioventù“. 1974, also ein Jahr vor seiner Ermordung, erscheint “La nuova gioventu” mit der Überarbeitung seiner frühen Gedichte. Hier nun die neue Fassung von „Gesang der Glocken“:

„Ihren Wert, nicht eine Wirklichkeit vermisse ich, Ihre Farbe, nicht eine Welt vermisse ich.

Heim ohne Körper, dorthin, wo die Glocken Worte sangen von Schuld, dumpf wie Donner, ich weine nicht, weil diese Welt nicht wiederkehrt, ich weine, weil ihr Wiederkehren endet.

Alles bleibt mir, nur die größte Täuschung nicht, die mein Liebesgrund, mein Weltgrund schien: zurück auf eingestürzten Brücken, wie ein Australier.“ 4 „Im westlichen Friaul, besonders in der Gegend des Basso konnte man in zehn Minuten mit dem Fahrrad von einem Sprachgebiet in ein anderes kommen, das fünfzig Jahre, oder ein Jahrhundert, oder auch zwei Jahrhunderte archaischer war (...) In dieser unmittelbaren Freude, die er von einem Dorffest zum anderen, von Jugend zu Jugend suchte, fand sich immer ein Untergrund von Angst, ein düsteres Fühlen, dass er nie an den Mittelpunkt jenes Lebens gelangen konnte, das sich im Inneren jener Dörfer abspielte und so schmerzlich und beneidenswert zugleich war.“ 5 Pasolini ist kein Sohn von Bauern und wird auch kein Landwirt. Seine Heimat ist die Literatur, das Lesen, Forschen, Schreiben. Er verfasst zwei Romanfragmente „Amado mio“ und „Unkeusche Handlungen“, die posthum veröffentlicht werden. Vor allem aber ist er ein Dichter. Seine Lyrik hat zeitlebens, in den unterschiedlichsten Formen und Phasen, einen unverwechselbaren und in der Dichtung neuen Ton.

Die Gebräuche, Zwänge und Freiheiten werden für den Jungen aus Bologna hier in Friaul selbstverständlich wie

das Landleben mit Dorffesten und Andachten, die Prozessionen, eine Religiösität als Geborgensein, Verbundenheit und aber auch Schuld, Kontrolle und Sühne. Er zeichnet Engel und Heilige, weiß um christliche Märtyrer und kämpft mit ersten erotischen Wünschen, da sie doch verboten scheinen. Bigotterie, der Vater, glühender Anhänger des Faschismus, die Schrecken des Krieges und das Schicksal des eigenen, jüngeren Bruders Guido, der am Ende des Krieges als Freiheitskämpfer getötet wird, zerstören jenes Bild einer Idylle aus fernen Zeiten.

Guido Pasolini kommt beim Massaker von Porzus am 7. Februar 1945 ums Leben. Er war Angehöriger der Widerstandsgruppe „Brigate Osoppo“ und wurde von Mitgliedern der kommunistischen, mit den jugoslawischen Titopartisanen verbündeten “Gruppi di Azione Patriotica“ gefangen genommen und erschossen. Der Konflikt mit dem geliebten und gefürchteten Vater, Berufsoffizier und Faschist, und dem verehrten Bruder, der erste Andersdenkende in dieser ansonsten zutiefst katholisch-konservativen Welt, lassen den jungen Pier Paolo umdenken. Und auch das eigene Anderssein ist nicht mehr allein eine Gefährdung.

Diese besondere Perspektive schärft seinen Blick und bleibt ein roter Faden durch sein Werk aus so vielen unterschiedlichen Genres und macht das Puzzle Fragment um Fragment, zu dem Bild, das der junge Dichter zu schreiben beginnt.

„Im Mai ging ich jeden Abend zum Rosenkranz: ich erlebte Stunden von außergewöhnlicher Sanftheit. Die Kirche war kaum besucht, wenige Kerzen brannten, die Luft über dem Steinboden war kühl und doch frühlingshaft, die eintönige Leier der Rosenkranzstrophen lullte mich allmählich ein.

An die Tür gelehnt, in der Nähe des Taufbeckens oder mitten im Kirchraum standen rings um mich jene Jungen, derentwegen ich in die Kirche gekommen war, und

sangen.“ 6 Diese Jungen hat Pasolini in seinen Romanfragmenten zu Wort kommen lassen, und zwar in ihrer Sprache, die er sich zueigen macht. Zwischen Naivität und dem Bewusstwerden des Homosexuellen weiß der Heranwachsende Pasolini um die Verbote und Tabus einer ungnädigen katholischen Gesellschaft. Was unter den Jungen und Jugendlichen noch spielerisch scheint, wird dem Heimkehrer Pasolini später zum Verhängnis. Als junger Dichter vom berühmten Literaturkritiker Gianfranco Contini hoch gelobt, wird er nach dem Studium Lehrer in Casarsa. Mit den Kindern liest er den Kanon der italienischen Literatur und forscht in der von ihm gegründeten „Academiuta de lenga furlana“. Er schreibt, unterrichtet und spielt in der Freizeit mit den Jungen Fußball. Und lebt verbotene Abenteuer und Affären.

„Seit meiner Rückkehr nach Casarsa hat mich mein gewohntes Leben wieder verschluckt. Wie ein Stein, der ins Wasser fällt, habe ich ein paar Wellen erzeugt, die sich aber sogleich wieder gelegt haben. Unter Wasser lebe ich in einem herrlichen Versteck, restlos glücklich darüber, verborgen zu sein (…) Der Glaube an den Kommunismus ist für mich eine große Sache (...) Sonst sehe ich im Moment nichts in meinem Leben, in jener beinahe schizophrenen Situation zwischen unredlicher Misere (ein paranoider Vater, eine gepeinigte Mutter, das mühsame Leben in der Schule inmitten dummer und perfider Leute, politischer Hass und eine Mauer des Schweigens) und unendlichem Glück ...” 7 War sein geliebter Bruder Guido im Widerstand getötet worden, beginnt Pasolini auf allen möglichen Feldern auf seine Art zu kämpfen: „mit den Waffen der Poesie“. Da bleibt nichts von einer bukolischen Schwärmerei, zeitlebens aber die tiefe Verbundenheit zu der nord-italienischen Wahlheimat und Sprache. Die neue Arbeit als Pädagoge erfüllt und beglückt ihn, doch nach einer Anzeige gegen den 27-jährigen Pasolini wird er Ende 1949

aus dem Schuldienst wegen „moralischer Unwürdigkeit“ entlassen und auch aus der KPI ausgeschlossen. Angetrieben von dem Trauma, die politische Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei Italiens und zu einer ländlichen Religiösität verloren zu haben, muss er Casarsa verlassen. „Die Christdemokraten und Faschisten aus Udine haben die Gelegenheit benutzt, mich aus dem Weg zu räumen (…) Meine Zukunft ist nicht düster, es gibt sie einfach nicht mehr.“ 8

Pasolini bleibt ein Fremder. Er zieht mit seiner Mutter ins ferne Rom. Sie arbeitet als Dienstmädchen und Putzfrau. Ihr Sohn ist zunächst arbeitslos, dann findet er eine Anstellung an einer Privatschule. Sie leben in den „borgate“, den Vorstädten Roms – eine ganz eigene Welt abseits der Paläste und Kuppeln zwischen Elend und Ewigkeit. Der Emigrant erlernt zum zweiten Mal eine Sprache und macht sie sich zu eigen: die Sprache der Jungen in den borgate. Nachmittags spielt er mit ihnen Fußball und schließt Freundschaften. Er knüpft Kontakte zur römischen Kulturszene und die berühmten Kollegen, wie Alberto Moravia, helfen dem Ankömmling. Er verfasst erste Drehbücher (für Fellini, aber auch Luis Trencker) und schreibt Romane über das Leben in den borgate in der Sprache dieser verlorenen Jugend zwischen Chancenlosigkeit und einem der Bourgeoisie unbekannten Glück. Dass Pasolini diese von einer mehr und mehr kapitalistischen Nachkriegsgesellschaft zu Verlierern gemachte Jugend in seinen ersten internationalen Kinofilmen “Accattone” und “Mamma Roma” zu Christus-Figuren überhöht, wird ein Skandal. In der im Februar 1945 gegründete “Academiuta di lenga furlana” bezog Pasolini Stellung gegen die damalige faschistische Leitkultur, die Einbeutung der Dialekte und der Landbevölkerung durch den Klerus. Aber auch die Linke befand Dialekte als Überbleibsel einer Rückständigkeit. Auch Pasolinis neue Sprache der borgate wird in den

Nur in der Armut zeigt sich, wenn auch illusorisch, die Güte des Menschen.

Pier Paolo Pasolini, Petrolio, Aus dem Italienischen von Moshe Kahn, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1994, Anmerkung 59,

Seite 327

50er Jahren als die Folklore eines bürgerlichen, schwulen Intellektuellen verunglimpft, und seine Romane als rückwärtsgewandte Beschönigung einer Welt, die es – wie die Dialekte – bald nicht mehr geben wird und soll. „Ich kehre zu dir zurück, wie ein Emigrant zurückgekehrt in sein Land, und es wieder entdeckt: ich habe mein Glück gesucht (im Intellekt) und bin zufrieden genau wie damals, der Norm entbunden. Eine schwarze Gedichtwut in der Brust.“ 9

In seinem Roman „Der Traum von einer Sache“ (1962) beschreibt Pasolini die wachsende Armut in Friaul. Die Jugend sieht sich auf dem Land – wie in den borgate –einer puren Chancenlosigkeit ausgesetzt, denn die neue Marktwirtschaft setzt allein auf Gewinnler. Nun beginnt nicht nur in Italien der Prozess einer schmerzlichen Kulturzerstörung. Und was mehr und mehr zu fehlen beginnt, werden genau jene Protagonisten im Frühwerk Pasolinis verkörpern. Für ihn bedeutet Jugend immer auch Widerstand, sein politischer Traum, der aber in einer neuen Geschichtslosigkeit versinken wird. Noch sind die bäuerliche und subproletarische Welt beinahe ähnlich, bis diese vernichtet werden.

Seinem Buch stellt er ein Zitat von Karl Marx voran: „Unser Wahlspruch muss sein: Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt.“ Oder, um es mit seinem erblindeten Kollegen Jorge Luis Borges zu sagen, die Menschen suchen immer nach dem Paradies, ohne zu merken, dass sie längst darin leben. Diesen Traum wird Pasolini in allen seinen Formen, in der Lyrik, Prosa, in seinen Essays und Artikeln, in Theaterstücken und Filmen formulieren. Und dessen Verlust, wie auch das Verlorene wieder beschwören und beleben.

„Ich schreibe, während meine Mama sich in der Wohnung

zu schaffen macht. Sie kommt näher, sieht mich an. Ich spüre, dass sie mir etwas sagen muss. Schließlich sagt sie es, den Staublappen in der Hand: ’Heute wäre Guidos Geburtstag... Er wäre fünfunddreißig Jahre alt, stell dir das vor…‘ Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ich schweige und arbeite weiter. Dann tue ich etwas, was ich seit vielen Jahren fast mechanisch mache, ich nehme ihre Hand, ihre Mädchenhand und küsse sie. Das Stück, das ich schreibe, ist voll von jenen Tagen, als Guido starb, von der Neurose, die ich dem Schmerz abgewonnen hatte, und mir scheint, als wären seither nicht 16 Jahre, sondern 16 Tage vergangen.“ 10

1944 schreibt Pasolini „Die Türken in Friaul“ ein Szenarium für ein real episches Theater. Die Türken überqueren 1499 den Tagliamento. Es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die wir auch aus Kärnten und Slowenien kennen. Pasolini lässt eine seiner Figuren sagen: „Du Bruder, lebendig wie ich, jung wie ich, Märtyrer wie ich.“

„Mir scheint, als ob alles in Friaul zurückgeblieben wäre, so wie die Landschaft. Um mich herum dehnt sich Rom aus wie eine Fata Morgana, aber trotzdem geht davon ein starker und mächtiger Trost aus: ich tauche in seine Geräusche ein:“ 11

So wie Pasolini in Friaul von seinen Schülern deren Sprache gelernt hat, lehren ihn die Jugendlichen in den Vorstädten Roms die ihre. Die ewige Stadt wuchert nach außen und Italien interessiert sich per Industrialisierung wie andere einst agrarische Länder allein für das Wachstum und dessen Mehrwert. Aus Bürgern sollen Konsumenten werden und die Schönheiten der Landschaften, Museen, Kirchen, Kunstschätze und Denkmäler dem Tourismus dienen. Während in der Academiuta sprachliche und kulturelle Identitäten auch das politische Bewusstsein schärften, Traditionen gepflegt und weitergeführt, der Dialekt gelebt und erforscht wurden, will der Staat nun ein einheitliches Italienisch und den Bruch mit

den Traditionen. Da klingt Pasolinis neue Literatur nicht nur anachronistisch, sondern wie ein politisches Zeugnis des Widerstands. Wie Dante das Florentinische stellte er in Rom angekommen die Sprache der borgate ins Zentrum seines literarischen Ausdrucks und der Wirklichkeit. Wieder bedeutet ihm Religio eine besondere Verbundenheit und Lebensnähe. Und wieder duldet die neue, städtische Welt wie die der Bauern keine Verletzung der Normen. Die Schuld also als ein zentrales Lebensgefühl immer im Gepäck und auf der Seele, ein dunkles Gefühl, ein scheinbar nie zu lösender Konflikt dieses Sondergängers, der sich schuldig fühlte, bevor er schuldig werden konnte, lassen die Künste ihm nicht nur zu seiner Heimat werden, sondern auch Ausdruck eines unbedingten Widerstands gegen die so andere Schuld der Väter, die neue Schuld der Verfechter eines globalen Konsumismus, später von Pasolini „Konsumfaschismus“ genannt. „Wohin fahre ich? Um diese Zeit gibt es wenig Verkehr, träge lenke ich das Auto durch die warmen, gelben Straßen. Ja, ich werde einen Blick auf Acqua Santa werfen, seit über einem Jahr war ich nicht mehr dort, dabei ist es einer der angenehmsten, friedlichsten Orte Roms. Ich komme auf die Appia Nuova, lasse das Auto stehen und steige über umgestürzte Gitter. Um mich herum große Mietshäuser, in engen Haufen, wie von einer Flutwelle angespült und zurückgeblieben (...) Am Ende der weiten Fläche aus Erdbuckeln, Hügeln und Senken, hinter einem sanften Tal, das entlang eines Bächleins endet, sieht man vor dem schon fahlen Himmel die Appia Antica mit dem runden, bräunlichen Grab von Caecilia Metella. Die Sonne überflutet noch alles wie tropfender Honig oder Nebelschwaden. Da hinten, auf dem Gipfel des höchsten Hügels, sitzt ein Grüppchen Priester, ganz in Schwarz gehüllt, genießen sie die Sonne wie Eidechsen und dort, am Rand einer kleinen Schlucht, ein Junge auf dem Fahrrad, reglos, mit einem glatten Gesicht und den Zügen eines wilden

Tierchens, einer weißen Katze ... Der Junge steht einfach dort, scharf umrissen vor dem römischen Horizont, wie ein Azteke.“ 12

Pasolini, aus seiner Geschichte kommend, fühlt sich als Teil einer neuen Vorgeschichte. Hier im Rom wird er zu einem schreibenden Archäologen, einem europäischen Indianer, der Fährten sucht und legt. Er läuft durch die Stadt, fährt mit der Tram durchs Zentrum von Rom, sieht die Monumente, Kirchen und Kuppeln, diesen Reichtum an Kulturgeschichte und während er seine neue Heimat erobert, vor allem die Viertel an den Rändern, wohin kein Tourist sich verirrt und kein Politiker oder die Klasse der neuen Bosse, geht er zurück in die Geschichte und begegnet jenseits der Moderne einer ihm unbekannten Welt, als ginge er flussaufwärts zurück zu den Anfängen.

„Hier, in der römischen Campagna, wo die heitren arabischen Häuser geduckt und die Hütten liegen, dringt nicht die alltägliche Stimme der Schwalben herein, betäubt nicht vom Himmel hernieder die Stätte der Menschen mit festlichem Tierlaut. Wohl zu voll ist sie schon mit menschlichen Festen: nie schweigsam genug für die frische Stimme der gelassenen Trauer. Dumpf ist hier Trauer, und leicht die Freude: nur Extremes kennt sie, Verwirrung, Gewalt: trocken ist ihre Glut. Doch ist es die milde, männliche Leidenschaft die die Welt in einem Licht ohne Makel erleuchten lässt, die ihr beschert jene kleinen, wohlgebildeten Plätze, wo Schwalben so ahnungsvoll von der Unschuld entfesselt.“ 13

Und er erinnert sich an seine Jugend in Friaul:

„Entsinnst du dich jenes Abends in Ruda? An unser gemeinsames Spiel der reinen Passion, in dem wir ermaßen die Rauheit unserer Jugend, unserer Herzen, die kaum der Kindheit entflohen? Ein Kampf war´s. entbrannt aus sich selbst, dessen Feuer jedoch hinausgriff – du erinnerst die Nacht? –weit über uns. Er erfüllte die Nacht in der offenen Frische die Straßen, wo Taglöhner zogen in Gruppen festlich gekleidet, und auf dem Fahrrad die Burschen aus benachbarten Orten, und die düstre alltägliche, fromme Piazzetta, wo es brodelte wie auf dem Jahrmarkt. Und wir, die wir zum Volk nicht gehörten …“ 14 „Und wir, die wir zum Volk nicht gehörten“ galt damals und gilt heute. Bauern und Landarbeiter gibt es hier nicht, aber Taglöhner, Arme, Arbeitslose, Jugendliche, die in die Stadt ziehen, um ein Ding zu drehen, männliche und weibliche Prostituierte oder jugendliche Banden. Sie werden die Protagonisten in Pasolinis Romanen „Ragazzi di vita“ und „Una vita violenta“. 1995 treffe ich Bruno, inzwischen über 80 Jahre alt, eine der Hauptfiguren in diesen Vorstadtgeschichten. Bruno lebt sein ganzes Leben in den borgate und erzählt, wie Pasolini hier einzog, tags unterrichtete, am Nachmittag mit den Jungen Fußball spielte und einer von ihnen wurde, sprach er ja inzwischen ihre Sprache. Dass Bruno, der nicht lesen und schreibe kann, mit seinen Freunden in Pasolinis Büchern „verewigt“ wurde, wie er sagt, macht ihn stolz. „Ragazzi di vita“ und „Una vita violenta“ rücken die Verlierer des neuen Italiens ins Zentrum der Literatur. Pasolini will dem Skandal ins Auge blicken und wird sich nicht mehr verstecken. Er legt das Maskenhafte ab. Kein Verkappen mehr – er macht nicht nur seine Arbeit, sondern auch sein Leben öffentlich. Früh beginnt er zu

zeichnen: Junger Mann mit Blume, Alltagsszenen am Fluss, die Kirchen und Höfe, die anderen Jungen, Kinder, Bäuerinnen, später Selbstbildnisse, vor allem aber Zeugnisse einer geliebten Wirklichkeit, als ginge er aus einem scheinbaren Paradies seinen Weg durch ein Purgatorio, will er eine Zeit vor Zerstörung festhalten. In „Ragazzi di vita“ zeichnet er das Bild dieses den meisten unbekannten Roms und begibt sich in eine neue Vorgeschichte, auf die er zunächst seine Hoffnungen legt, als könnte diese Jugend sich von der Schuld der Väter befreien und seinen Traum von einer Sache beleben. In „Accatone“ und „Mama Roma“ werden genau diese Vorstädte zu Drehorten. Pasolini inszeniert hier eine ganz eigene, andere Schönheit, einen Weg zurück zu einer modernen Archaik. Diese wird er später bei seinen Vorbesichtigungen zu seinen Filmen, wie „Medea“ oder „Edipo Re“, z.B. im Yemen finden oder in seinem Buch „Der Atem Indiens“ zu formulieren versuchen.

„Schafe und Hirte, ein Stück von Massaccio (probier‘s mit der Fünfundsiebziger und Schwenk bis zum Vordergrund)“ oder „Zeilen von gelblichen Häusern (…), um zu schneiden dies brüchige, weiche Licht, das vom gelben Himmel, ins goldbestäubte Braun spielend, auf die Stadtwelt fällt...“ 15 Pasolini hat Anfang der 40er Jahre Kunstgeschichte bei dem berühmten Roberto Longhi studiert. Masolino, Massaccio, Carrà, Caravaggio und Piero della Francesca werden «seine» Maler. Er studiert sie nicht nur, sondern weiß, deren Kompositionen für Kameraeinstellungen seiner Filme zu nutzen und zu zitieren. Das Werk von Carrà, Morandi und De Pisis sind das Thema seiner Dissertation. Doch als die Familie nach Casarsa zieht, gehen die Unterlagen verloren und Pier Paolo Pasolini wird in Literaturwissenschaft promovieren. Über die Kunst und die eigenen Mal- und zeichnerischen Versuche nähert er sich einer alten, neuen Heiligkeit der Welt, gegen deren Verlust er arbeitet.

„Schon sehe ich meine paar Lieblingsfarben, rieche den Harz und den Kleister neben der fertigen Leinwand... Schon fühl ich das Ziehen im Bauch, in der Kehle bei der Inspiration, beim Versuch, die vergessene Technik der alten Schulen neu zu beleben…“ 16

Die Verbindung von Kunst und Leben, Heiligem und Profanen belebt Pasolini und arbeitet gegen einen Bruch mit den Traditionen und gegen die Vernichtung von Kulturen, gegen das Kleinbürgertum.

„Der Typus vom Menschen, den ich bei weitem am liebsten mag, ist derjenige, der womöglich nicht einmal die vierte Klasse Volksschule absolviert hat … weil die Kultur des Kleinbürgertums etwas ist, was stets zu Verkommenheit und Unlauterkeit führt...“ 17

Später muß Pasolini begreifen, dass seine Hoffnung eine naive Illusion bleibt. Der Kapitalismus korrumpiert seine Konsumenten und der Konsumfaschismus zerstört endgültig auch diese neue Vorgeschichte.

„Eine einige Ruine, Traum eines Bogens, eines römischen oder romanischen Gewölbes, eines Rasens, auf dem die Sonne schäumt deren Wärme ruhig ist wie das Meer: dort, verfallen, steht die Ruine ohne Liebe. Gebrauch und Liturgie, nun gänzlich ausgelöscht, leben weiter in ihrem Stil- und in der Sonne –für die, die ihre Gegenwart und Poesie zu lehren wissen.“ 18

Gegen diesen „Traum von einer Sache“, den die jungen Männer in Pasolinis Roman von 1968 lebten – mit großen Illusionen brechen sie auf, verlassen ihre Heimat, um im angrenzenden Jugoslawien Arbeit zu suchen – stehen nun Ignoranz, Gleichgültigkeit und Ausbeutung. Allein der private Konsum gilt, Kulturinstitutionen werden vernachlässigt, und um den Preis einer umfassenden Zerstörung von Kulturen, Dialekten auch, soll ein Wohlstand entstehen, der zugleich ein Werte-Vakuum bedeutet.

Dieses Verschwinden der bäuerlichen und subproletarischen Kulturen beschreibt Pasolini in seinen Büchern und Filmen. Während andere sich rühmen, in den Himmel bauen zu können, beschwört Pasolini die Wurzeln und Rhizome. Er kämpft gegen katholisch restriktive Normen, gegen einen Nihilismus, den Nährboden von Verrohung, bis hin zu einem globalen Konsumfaschimus.

Liest man heute Pasolinis Literatur, beschreibt er genau diesen Verlust und prognostiziert das Manko, das wir zu spüren bekommen. Mit Wissen und Phantasie, die zwei Seiten des Widerstands, verleiht er seiner Welt, seinem Traum und unserer Sache Flügel.

1 PPP, An den neuen Leser, aus dem Ital. Annette Kopetzki, in: Schreibheft 73, Essen 2009, S.15,16

2 PPP, Dunckler Enthusiasmo, Friulanische Gedichte, aus dem Italienischen übersetzt von Christian Filips, Schupfart Schweiz 2020, S. 54

3 PPP, Dunckler Enthusiasmo, ebenda, S. 54

4 Nico Naldini, In den Feldern Friauls, Stuttgart 1987 S.55

5 Enzo Siciliano, Pasolini. Leben und Werk, Weinheim 1980, S. 86

6 Nico Naldini, In den Feldern Friauls, Stuttgart 1987, S. 37

7 Nico Naldini, In den Feldern Friauls, Stuttgart 1987, S.112)

8 Nico Naldini, S. 113,114

9 PPP, Schreibheft 73, aus dem Ital. von Theresa Prammer S.23

10 PPP, Schreibheft 73, Nachtwachen, aus dem Ital. von Annette Kopetzki, S.39

11 Nico Naldini, S.106

12 PPP, Schreibheft 73, Nachtwachen, aus dem Ital. von Annette Kopetzki S. 42,43

13 PPP, Das Italien der Armen, In PPP: Das Herz der Vernunft, Berlin 1986 aus dem Ital. von Toni und Sabine Kienlechner S. 63

14 PPP, Friaulische Bilder, ebenda S. 67

15 PPP, Mondäne Gedichte, in PPP: Unter freiem Himmel, Berlin 1982, S.103 und 115

16 PPP, Die Wohnungssuche, aus Unter freiem Himmel, S.121

17 Stefano Murri, Pasolini und der naive Blick, in Pasolini „Die Erde vom Mond aus gesehen“, Wien 1997, S.7

18 PPP, „Eine neue Vorgeschichte, in Schreibheft 73, aus dem Ital. von Theresa Prammer, S.48

Ich habe Lust darauf, im Tagliamento zu schwimmen und meine Bewegungen eine nach der anderen in die leuchtende Höhlung einer Landschaft zu schleudern. Der Tagliamento ist hier sehr breit. ein riesiger, steiniger Strom, schneeweiß wie ein Skelett.

Eben war ich noch einmal draußen. Es hat zu gießen aufgehört, die Nacht ist trotz der Wolken hell (heute ist Vollmond), und die Berge sind auch wieder da. Das Haus so schwer im Schlaf, zwischen unseren Bäumen und dem Obir eine lange, weiße Wolkenbank, und der Mond ganz hoch scheint milde durch. Wie die Tannen schwarz aufragen und abstürzen, das Dorf unten beisammen liegt, Drau und Vellach rauschen, die Berge sich ineinander, übereinander schieben und die lichten und schweren Wolkenfetzen gehen, das ist alles wirklich so wie geträumt – und beides ist das Leben hier, und ich war geboren, wo die Schwebebahn zwischen Anilindämpfen über die Wupper schwankt.

Werner Berg

Das gleiche Gefühl hatte ich als Kind, als ich allein im Wasser des Tagliamento zurückgeblieben war und die Gegend ringsum völlig menschenleer war. Da glaubte ich, daß mich der wilde und geräuschlose Gott der Strudel an den Füßen packte. Ich flüchtete nackt und tropfend auf die Uferböschung und schrie vor lauter Glück.

Enzo Siciliano, S. 68

Werner Berg wird am 11 April 1904 in Elberfeld (heute Wuppertal - Elberfeld) geboren. Die Industrie lässt die Stadt im Bergischen Land anwachsen. Die Familie lebt in einem Wohn- und Geschäftshaus nahe dem Von der Heydt Museum. Der Vater ist Techniker und leitet einen Elektround Installationsbetrieb, die Mutter gründet eine erfolgreiche Spielwarenhandlung. Werner liebt es, in der Landwirtschaft der Verwandten im Westfälischen auszuhelfen. Der Jugendliche ist beeindruckt vom Schicksal einer seiner Onkel, der Maler werden wollte – als diesen die Familie aber drängt, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, nimmt er sich das Leben – eine bürgerliche Existenz wollte er nicht führen.

Auch Werner Berg malt gerne, macht aber der Mutter zuliebe nach der Realschule eine Handelslehre in einer Metallwarenfabrik, beginnt danach ein Studium der Handelswissenschaften in Köln und zieht nach Wien, wo er sich 1923 an der Universität für das Studium der Volkswirtschaft einschreibt. Hier lernt er seine Studienkollegin und spätere Frau Amalie „Mauki“ Kuster kennen, deren Familie im Wiener Umland Milchwirtschaft betreibt. 1927 schließen beide ihr Studium erfolgreich ab und er beginnt ein Studium der Malerei in Wien, 1929 wechselt er an die Münchner Akademie. Das junge Paar wandert durch die Salzburger Berge und plant einen eigenen Bauernhof zu bewirtschaften. Nach der Hochzeit mit Mauki ziehen die beiden 1931 nach Kärnten auf den Rutarhof. Hier werden sie bleiben, Mauki ganz Bäuerin, Werner Bauer und Maler. Hoch über der Drau bei Gallizien liegt der einsame Hof auf kargem schotterigem Grund. Über einem Schafstall richtet Berg sich sein Atelier ein. Ohne eigene Quelle und Strom ist das Bauerndasein mit Pflügen, Sensen, wenigem Vieh und Pferd hart und arm. Und im Winter natürlich früh dunkel und eisig kalt. Vor und nach der Landarbeit malt Berg, doch die Bilder zu verkaufen, bleibt schwer.

„Es mag selbstverständlich klingen und doch: es ist selten heute, aus eigener Anschauung und Leben zu gestalten, statt eines artistischen Programms. Gottlob ist unser

Leben hier bei allem Übermaß von Arbeit nicht eng, doppelt hart zwar, aber tausendfach reich.“ (WB) Es soll hier nicht um die Karriere des Künstlers Werner Berg gehen, die Beziehung zu Emil Nolde, die Kriegsjahre, den wachsenden Ruhm, nicht um seine Familie, die Ehe, die Kinder, die den Rutarhof verlassen werden, nicht um Bergs Liebesbeziehung mit der Dichterin Christine Lavant, nicht um seine Ehe mit Mauki, um die Vereinsamung und Verzweiflung nach deren Tod, nicht um das Ende. Vielmehr geht es mir um die Sicht Werner Bergs auf seine Arbeit, die selbstgewählte Einsamkeit, den Blick vom Rutarhof auf Land, Menschen und Mit-Geschöpfe, die Natur, die Tiere, die Bauern, die Gläubigen, die Kinder, die Alten, die Toten, Rituale eines beinahe noch archaischen Reichtums.

„Romantische Vorstellungen verführten mich keineswegs, als ich mich einst auf diesen Berg setzte. lch wollte nur unabhängig arbeiten können.“ WB

Bezeichnete Berg seine Heimat im bergischen Land schon als „Enklave von großer Eigenart“, emigriert er nun in eine wirkliche Fremde. Nicht nur in ein fremdes Land, eine wirkliche Abgeschiedenheit, eine besondere konfliktreiche, geschichtsträchtige Grenzregion zu Slowenien, er taucht ein in eine Welt neuer Geheimnisse, Mythen, eine eigene Sprach- und Bilderwelt mit ihren Traditionen, Normen, Tabus, Wünschen, Hoffnungen, Alpträumen und Freiheiten auch. Das hat eben nichts vom „gestellt Älplerischen zwischen Dulljäh und Holladrioh.“ Und der Mann aus Elberfeld, promovierter Volkswirt, ist nun Bauer und Maler.

Natürlich verändern sich die Vorstellungen vom Leben auf dem Land mit der Zeit. Jenes Eingebundensein in die Naturgegebenheiten bedeutet immer harte Arbeit, ob vor hundert oder vierzig Jahren – auch wenn heute ein Maschinenpark Ochs und Pferd abgelöst hat, die harte Arbeit ist geblieben. Die romantische Vorstellung von einer Verwirklichung der Absage an Konsumzwänge und einer Art freien Lebens ist zwar immer wieder „In“ – vor allem bei denen, die es sich leisten können –, aber die

sich verändernden Produktionsbedingungen und Zwänge vernichten mehr und mehr jenen Wert des Landes und seiner Bearbeitung, den Mehrwert des Bauerndaseins eben, um den es vorrangig geht. Begradigungen, Monokulturen, Massentierhaltung, Chemie, Vermüllung und der vom Menschen verursachte Klimawandel lassen das einst als Geschenk Empfundene kaum überlebensfähig bleiben. Was wir uns verdienen mussten, scheint längst verscherbelt. Tiere, unsere Mitgeschöpfe, sind in der Gesetzgebung allenfalls Dinge und die Kindheit auf einem ehemals intakten Lande bestenfalls verblassende Erinnerungen. Das Leben auf und mit dem Land war immer auch Anschauung, doppelt hart ganz sicher, aber von manchem als reich empfunden und erlebt. Die Mühe lohnte sich anders. Und das Innehalten war anders, so wie die Jahreszeiten anders waren. Spätestens mit dem Verschwinden der Gletscher, ehedem ein Versprechen auf Ewigkeit, tun wir unser Übriges dazu.

Dem Leben ausgeliefert, liefern wir es uns aus. Erwarte nichts, erwarte uns! So werden wir bei der Fahrt über Land, ob durch die Berge, Wälder, an die Seen und Strände dieses Wandels ansichtig, der einem Genozid von Kulturen gleicht. Lebensformen, Sprachen, Bilder, Bodenschätze, Kultivierung, auch Unwägbarkeiten verschwinden, ohne dass das sogenannte Neue wirklich Gewinn zu bedeuten vermag. Und der Beton – des Menschen gemachter, stummer Spiegel seines Antlitzes – grau und trostlos, verfliegt mit der Zeit, während die Steine zu sprechen vermögen. Die verwaisten Brachen bleiben. Aber der Grund ist nicht allein unter unseren Füßen und doch genau dort.

Weit und voll war er und die Welt klein und vielleicht wirklicher. Unsicher immer. Der Sichere kann das Ungeheure wohl nie begreifen. Was will er bis zur eigenen Vergiftung und gegen eine gesunde Wahrnehmungsfähigkeit schon bezeugen? Manchmal bezeugt das Aus-der-Welt-Fallen genau diese. Unglaubliche Spuren hinterließ es und spurlos machen wir uns vom Acker.

„Nur eines versteh ich: Dass jene in den großen Morgen erschienene Idee vom Menschen ausstirbt, der in seine Arbeit vertieft ist... Ob mit einem kleinen Ochsen, oder einem Pferd, das ihn liebt, friedlich innerhalb der Zäune, auf einem kleinen Feld, verloren in der Weite eines steinigen Ackers oder Tales beim Säen oder Pflügen oder der Ernte der roten herbstlichen Äpfel im Obstgarten des Hauses oder der Keusche… Jene Idee vom Menschen, der jung oder alt, der Stimme gehorcht, der ihn auffordert, die immer gleichen Gesten der Väter zu vollziehen.“ 1

Beschrieb der junge Pasolini noch den sichtbaren Reichtum einer Natur, mit der der Mensch, auch wenn er von ihr lebt, in einem möglichen Einklang zu leben vermag, beklagt er nun diesen ungeheuren Verlust. Politiker, Macher, die Industriellen und Propheten immer neuen Technologien meinen, alles im Griff zu haben. Hier geht es weder um zurück zur Natur, noch um Technologiefeindlichkeit. Aber der Sichere kann das Ungeheure wohl nie begreifen, das wusste Werner Berg und machte es anschaulich und begreifbar eben.

„Diese Jahreszeit lähmt und drückt mich mehr, als ich wahrhaben möchte, das Wetter tut sein Übriges dazu. Wir haben immer noch mehr Arbeit als Hände und hatten mancherlei Pech und Sorgen. Aber froh bin ich immer über Hof und Arbeit und Sorge. Ich wollte mich ja nur dem Leben ausliefern, das Malen daraus gewinnen. Es ist nicht leicht, aber ohne Gnade zerbricht jeder.“ WB

Heute kaum vorstellbar, bedeutet Bergs Bauerndasein eben nicht die Flucht eines müden Stadtmenschen aufs Land, wo er dann ein paar Hühner hält, ein Bienenhotel betreibt, vielleicht etwas Schafskäse herstellt und das eigene Brot bäckt.

Das Leben der Bergs auf dem Rutarhof ist ungemein hart und „einfach“, würde man heute sagen, und einfach ist hier gar nichts. Doch in diesem selbstgewählten Exil gibt das Leben voll unmittelbarer Anschauung dem Künstler Sinn. Frei von den Zwängen eines Kulturbetriebs – und

diese Freiheit ist mit Schwerstarbeit mal besser, mal schlechter möglich – faszinieren Werner Berg die Wirklichkeiten hier in Unterkärnten. „Was gibt es Geheimnisvolleres als die Klarheit“, Berg liebt dieses Zitat von Paul Valéry und genau diese Klarheit, erlebte Wirklichkeit, also auch das Irrationale und Mythische prägen seinen Blick.

Das bäuerliche Leben, die reiche, aber auch harte Natur, die Jahreszeiten und Unwägbarkeiten, die Landschaft, Felder, Berge, der Wald, die Tiere und Menschen, Bauern, Kirchgänger, Feste, Prozessionen, Begräbnisse, die Gegebenheiten sind nicht nur Thema und Gegenstand, sondern zugleich Folie einer Welt hinter der Welt, als müsse es noch etwas Anderes geben, als das Abzubildende, etwas, das sich zur geliebten Realität fügt.

GEGEN DEN STROM – Unter diesem Titel treffen also zwei so unterschiedliche Künstler aufeinander: Der Maler und Bauer Werner Berg und der Schriftsteller und Filmemacher Pier Paolo Pasolini.

„In Geldeswert umgerechnet, gar gegen die viele Arbeit, ist ja alles eine Lächerlichkeit, aber in Wahrheit ist lächerlich oder vielmehr jämmerlich nur der ’Geldeswert‘, diese teuflischste Illusion der Menschen und nicht das, was wächst und betreut und umsorgt sein will.“ WB

„Es ist diese grenzenlose, vornationale und vorindustrielle bäuerliche Welt, die bis vor wenigen Jahren überlebt hat, der ich nachtrauere. Sie lebten das Zeitalter des Brotes. Sie waren Konsumenten von notwendigen Gütern.“ 2

Was war und ist uns unsere (Um-)Welt wert? Was gilt es zu erinnern, bewahren, entwickeln: beide Künstler, Pasolini wie auch Berg, bewegen sich voller Liebe und Wut auch, voller Staunen und Kritik durch Vergangenheit und Gegenwart. Der eine schreibt Gedichte in Friulanisch, Prosa in der Sprache der borgate und sucht die Nähe zu den Protagonisten seiner Werke und der andere arbeitet auf dem Feld und stellt in einer selbstgewählten Einsamkeit, ja Isoliertheit, die Welt um ihn herum dar. Pasolinis Perspektive aber bleibt die Regression, er geht zurück in frühere Zeiten. Er belebt das Verschwindende

neu, während Berg inmitten seines Theatrum mundi „bei all dem Bildschwund und Maßverfall“ das tiefere Geheimnis zu bewahren weiß. Wenn der Dichter „den alten Respekt vor dem Andern“ fordert, dem „Andern, der auch selbst Respekt war“, geht er zurück zu sich selbst, zu seiner Kultur und Geschichte, zu seinem Anderssein als Fremder. Und Fremde sind und bleiben beide. Der Verlust des Dialekts ist für Pasolini „Verlust von Wirklichkeit“, „eine Entleerung infolge der kulturellen Nivellierung durch die neue Herrschaft des Konsumismus – der Zentralisierungswütigsten und deshalb substanziell faschistischsten Herrschaftsform aller Zeiten.“ 3

Werner Bergs Portraits der Bauern und die Gesichter der Hauptfiguren in Pasolinis frühen Filmen – alle Darsteller/ innen in diesen sind Laien, die selber in den borgate leben – zwei Welten. Die einen leben und arbeiten in den Kärntner Bergen, fest verwurzelt, die anderen scheinen verloren, Zufluchtslose, Erben ohne Erbe. Bleiben die einen fest verankert in Geschichte, Tradition und Glauben, sind die anderen auf der Suche nach Halt, Sinn, einem Ausweg. Wissen die einen um die Heiligkeit der Welt, haben die anderen sie verloren.

Setzt Pasolini noch auf das verlorene Utopia unterwegs von Friaul in die borgate und von den borgate später zu den großen Dichtungen, zu Polemiken gegen eine unheilige, zerstörerische Welt des Konsumfaschismus, getrieben von seiner schöpferischen Wut von Film zu Film, immer stärker konfrontiert mit Anfeindungen, Prozessen, Drohungen und Verleumdungen, bleibt Werner Berg, wo er ist. Natürlich zeichnen sich seine Lebenskrisen auch im Werk ab, Armut, Einsamkeit, Liebe, Schuld, Todesfurcht, der Krieg, die Gefährdungen durch den Faschismus, die Tabus und Ängste, doch bei allen Beunruhigungen, der Rutarhof bleibt ihm ein „Ort der Welt, der welthaltig“ ist. Die Gesichter – ganz anders als bei Pasolini – „haben die Undurchdringlichkeit von Statuen. Nichts an ihnen ist beschädigt oder entweiht. Sie gehen auf das Ende zu, auf den Tod, aber sie enthüllen nicht das Geheimnis ihrer Empfindungen.“ PPP

Portraitierte Pasolini Szenen in Casarsa und der Menschen dort, sind es später die Arbeiter und Subproletarier, die Jugendlichen in den Vorstädten Roms, die sein Augenmerk finden. So wie Pasolini sein Leben lang ein Rastloser bleibt, eine Nomade durch die Genres, bleibt er dennoch immer eine „Kraft der Vergangenheit“, der Lyrik vor allem, und so wie er die Welt mit seinen Figuren inszeniert, die Suche nach Auswegen, das Scheitern und doch immer Aufbegehren, so wiederfindet sich Werner Berg selbst in den von ihm Portraitierten.

Freunde des Dichters beschreiben Pasolini als eine Unruhe, als jemand, der kaum genießen kann, hastig isst und dann gleich wieder los will und muss: zum nächsten Termin, zum nächsten Projekt, zur nächsten Gefährdung. Ein Leben auf einem Rutarhof wäre für ihn so unvorstellbar wie für Werner Berg wahrscheinlich ein Leben in Rom, zwischen Vorstädten, Schickeria, Kunstbetrieb, Politikern, Klatschreportern, Gerichtssälen, Premieren und unzähligen Mitarbeitern beim Film, den vielen Reisen zu Vorbesichtigungen und Dreharbeiten, Presseterminen und schließlich dann doch einem Rückzugsort, Pasolinis römischer Wohnung mit seiner Mutter. Am Ende kauft Pasolini sich – einige würden sagen, in der Phase der Resignation, aber vielleicht eher Konzentration – den Turm in Chia bei Rom, um dort sein Mammutprojekt, den Roman „Petrolio” zu beginnen, den er nicht mehr vollenden kann.

„Mein Hauptthema aber ist der Mensch, der bäuerliche Mensch in der Landschaft, die menschliche Figur als Realität und vor allem in der künstlerischen Verwandlung als Form und Sinnbild.“ (WB) Dabei ist die „Hingabe“ und „Hochschätzung des kleinen Volkes“ für Werner Berg kein „anekdotisches Mätzchen“, denn es bleibt ein „großer Unterschied, wie man die Dinge ansieht und wie man sie gestaltet.“ Hier treffen sich die beiden Künstler: denn Pasolini schafft keine Fortsetzung des Neorealismo. Er bildet nicht ab, er überhöht. Nicht nur in der Bildgestaltung, dem Zitieren von Perspektiven der Bilder eines Giotto, Masaccio oder Piero della Francesca, nicht nur mit

dem für den Film völlig neuen und in der damaligen Zeit blasphemischen Einsatz der Musik von Johann Sebastian Bach, er sieht in seinen Protagonisten, Accattone oder Mamma Roma, in einer unheiligen Welt deren Heiligkeit aufbegehren.

Pasolinis Romanfragment „Petrolio”, das er auf über 2000 Seiten anlegt – zum Zeitpunkt seines Todes liegen ca. 500 Seiten vor – dieser Steinbruch liest sich als Anklageschrift gegen das Zentrum der Macht, gegen den „Palazzo“, also die Mischung aus Politik, Wirtschaft, Mafia und Kirche. Pasolini musste seinen Glauben verlieren, seine politische Heimat, seine Hoffnungen, als habe der Konsumfaschismus gesiegt. Die Zerstörung der Kulturen, die Vergötterung des Konsumismus beschreibt er hier ungeschönt und will auch die Namen der Verantwortlichen nennen. Hier liegt vielleicht der Grund für die Ermordung des Schriftstellers 1975. Während die Welt „Petrolio“, das posthum erscheinende Fragment, als „Skandal” bezeichnet, schildert Pasolini in seinem Buch den wahren Skandal. Das profitbringende Inkaufnehmen vom Verlust, von der Vernichtung der kulturellen Werte.

„Es enthält alles, was ich weiß“, sagt Pasolini über dieses Werk. Hier soll der Leser dem Skandal, der auch der seine ist, ins Auge sehen.

„Man gehe in eine der unberührteren Dorfkirchen, zu Allerheiligen auf den Friedhof von Eberndorf oder an einem der bestimmten Feiertage zum Hemma- oder Liesnaberg, wo das Volk zusammenströmt und eine Fülle von Anblicken bietet, in denen man mühelos hinter Anekdote und Folklore große Form, zeitlose Begebenheit und bildträchtiges Geheimnis entdecken kann.“ WB Solch ein Staunen, solche archaischen Formen und mythenhaften Geheimnisse kennt Pasolini aus seiner Zeit in Friaul. Hier glaubt er noch an ein „Licht der Religion, ein Licht des Guten, das mich erlöst von zu viel verzweifelter Liebe.“ 4

Später vergleicht er einen „Völkermord an den Geistlichen“ mit dem an den Bauern. „Die Zeit jener bäuerlichen Götter war eine heilige oder liturgische Zeit, deren Sinn in

einem zyklischen Ablauf, ihrer ewigen Wiederkehr lag.“ 5 Diesen zyklischen Ablauf, „eine ewige Wiederkehr“, gestaltet Werner Berg beständig in seinem Werk. In den Vorstädten Roms gibt es einen anderen Ablauf, eine andere Wiederkehr: Gewalt, Ausgesetzt-Sein, Hoffnungslosigkeit, das Sich-Einrichten in einer fremd gewordenen, scheinbar feindlichen Umwelt. Dennoch beschwört

Pasolini die „Heiligkeit der Gefühle, die der laizistische Konsumismus dem Menschen geraubt hat, als er sie zu hässlichen und dummen Fetischanbetern gemacht hat.“ 6 Jene archaische Welt ist am Ende wie ihre Geschichte. Ganze Kulturen sind verschwunden. Pasolini notiert 1941 in einem Brief über Glühwürmchen, die Feuerwälder in den Sträuchern bilden, wie er sie beneidet, weil sie sich liebten, weil sie einander mit Licht und Liebesflügen suchten. 34 Jahre später schreibt er in den „Freibeuterschriften“, er gäbe den ganzen Montedison-Konzern für nur ein Glühwürmchen her. Sein Essay über „Das Verschwinden der Glühwürmchen“ steht für Italiens Niedergang durch den Konsumismus. Die ökologische Katastrophe wird zum Bild für das Verschwinden des Menschlichen. Selbst das Nach- und Überleben mit unseren Gesten und Sprachen, Mythen und Geheimnissen ist unwiederbringlich vorbei. Der Totalitarismus des Faschismus ist von einem neuen abgelöst worden. Und dennoch bleibt Pasolini sich als Archäologe des Widerstands treu, schließlich plant er „Petrolio“ als ein Monument gegen das Endzeitszenarium. Der einzige Wert des Überlebens kann nicht allein das Überleben sein, schließlich bleibt den Protagonisten ihr Antlitz, das im höchsten Maße Menschliche, wie zum Beispiel allen Zufluchtslosen, allen Erben ohne Erbe.

Protest und Tat sind für den Künstler Mittel und Ziel. Er ist keiner, der, dass alles Traum sei, träumt, denn bei allem Beklagen bleibt eine Verpflichtung zum Glück. Das fällt immer schwerer. Denn er kennt noch den Wert, die Farben und Klänge, jener verlorenen Wirklichkeit und Welt. „Für mich allemal die größte, neueste Entdeckung: das Hiersein, das Immer-hier-Sein. eine Stätte zu haben, eine Aufgabe und im Begrenzten die Welt.“ WB

Das unterscheidet Werner Berg von Pier Paolo Pasolini: „das Immer-hier-Sein“. Und dennoch: „Alles ging auf gleiche Weise weiter, in der gleichen, eiskalten und vollkommenen Einsamkeit, auch jenseits der Linie des Horizonts.“ 7

Auch Berg notiert, man lebe überall in einer „Diktatur des Geldes“ und der Wert des Geldes bleibe auch hier die „teuflischste Illusion der Menschen und nicht das, was wächst und betreut und umsorgt sein will.“ Noch in „Petrolio“ schildert Pasolini in einem der Fragmente, er nennt und nummeriert sie „Anmerkungen“, die Rituale des Lebens jener untergegangenen Welt, „ein Ritus, an dem das ganze Universum mit diesen hundert, zweihundert, tausend Männern und Frauen teilnimmt, die in diesem Winkel der Welt leben.“ Er beschreibt ihr Lachen, ihr Feiern, ein scheinbar unbestechliches Glück. Werner Berg hält solche Impressionen in seinen Szenen vom Wiesenmarkt, Kirchtag oder im Gasthaus fest, da das „Groteske ja ebenso zum Leben gehört.“ Und während andere zum Mond fliegen und das letzte Abenteuer zum Gewöhnlichen degradieren, „erscheint mir das Bleiben, das Beharren, das Durchdringen einer Lebenssituation als das Abenteuerlichste überhaupt.“ Die Feste haben wie ihre Besucher eine Seele und zwischen Kirche und Wein beharren die Feiernden auf dem über Jahrhunderte Eingeübten. Sie lachen und hinter ihrem Lachen lauert ein gesundes Misstrauen gegen neue Zwänge und Verluste. Was verlustig geht, dessen werden wir im Werk von Werner Berg und vor allem im Frühwerk von Pier Paolo Pasolini immer wieder ansichtig. Ist es dem einen ein dunkel leuchtendes Fest der Alten und Jungen, verfallen bei dem anderen die Jugendlichen schließlich in eine Lethargie, aus der sie sich nicht retten können. Spielte für Pasolini bei den Jungen in Friaul und den Jugendlichen in den borgate auch die Erotik eine Hauptrolle, ist es nun, als entfernte sich jedes Leben von uns, als sei es ein „Schauer (...) – körperliche kollektive Präsenz. ... wo die Welt sich im Halbdunkel auf leere Plätze, in erlahmte Fabriken schleppt...“ 8 Aber der Dichter und Filmemacher bleibt seinem Credo treu. Selbst in

dieser Welt will er „etwas Heiliges, Mystisches, Episches“ sehen und den Dingen „wieder ihre Weihe geben, sie remythologisieren.“ Auch wenn die Werte des Überflusses uns verarmen lassen, korrumpieren, zerstören und verängstigen, und die Arbeitswelt, ob auf dem Land oder in der Stadt ihre Sinnhaftigkeit verliert: das Manko wird zum Auftrag.

Natürlich sind die Bilder von Werner Berg keine Idyllen und natürlich ist das Leben rund um den Rutarhof kein Paradies. Armut, Krankheit, Kindstod, Existenzängste und Projektionen bestimmen auch dieses Leben.

Berg erlebt auch in Kärnten die Veränderungen. Immer größer werdende Landmaschinen, wachsende Neubausiedlungen, leichter sollen es die Menschen haben, bequemer in der Arbeit und im Leben. Fortschrittsglaube, Industrialisierung, Werner Bergs und Pier Paolo Pasolinis Welt zeugen von diesem Wandel. Gegen den blinden „Fortschritt“ wäre eine Umkehr denkbar, nicht ein Zurück zum: „Früher war alles besser und schöner“, nein, ein

Zurück zu Werten, die nicht allein der Gewinnmaximierung unterliegen. Pasolini sah zudem die drohende ökologische Katastrophe voraus und wurde als „grüner Spinner“ bezeichnet. Beide Künstler beschreiben, was Werner Berg den „Gegenpol im Menschen“ nennt. In der menschlichen Seele werde „der Trieb zur Besinnung und zur Betätigung wach bleiben.“ Jene Geschichte ist zu Ende. Die neue Vor-Geschichte ist zu Ende. Manko, Trauer, Seele und Widerstand bleiben. Mit dem Verschwinden der alten Welt triumphiert laut Pasolini die neue „völlig grauenhafte“ Welt. Auf diesem Weg will er kein Komplize dessen sein, was er „Sakrileg“ nennt, „was aber heute identisch mit Geschichte ist.“ Er weiß, aus der „Endlichkeit der Natur“ folgert „das Ende der Welt“. Will man aber nicht Komplize dieses Irrweges sein, heißt es, Widerstand zu leisten. Hier bleibt er sich treu. Wie Werner Berg seiner Art der Konfrontation. „Zuweilen drängen sich Themen geradezu auf, die im Gegensatz zu dem stehen, was man von mir erwartet, wie etwa die Landmaschinen. Und diese Dinosaurier haben mich dann noch in einer ganzen Folge von Bildern

beschäftigt. Dinge, die im Gegenschlag zur ländlichen Welt einfach notwendig sind. Wie ich überhaupt glaube, dass die Themen in einem noch so engen Bereich durch ihre Gegensätzlichkeit gewinnen, dass das Idyllische und Romantische nie die Kraft und Aussage Möglichkeit hätte, wenn das Scharfe und Groteske oder auch das Unheimliche, dem nicht gegenüberträte. Ich glaube gerade, dass die Gegensätze sich bedingen und herausfordern und dass das Leben auf kleinem Raum die Gegensätze noch viel deutlicher macht, wie wenn man über die ganze Welt hinweg rast und nur den Rahm wegschöpft.“ WB

Also nichts gegen das Notwendige, Werner Berg sieht hier Möglichkeiten, an den Herausforderungen und Gegensätzlichkeiten zu wachsen, zu „gewinnen“.

Pasolini sieht in dem Raubzug des Konsumismus die Plünderung jeglichen Feingefühls, der Ästhetik und Würde, Spiritualität und Sakralität des Menschen. Auf den Mehrwert reduziert, könnte er um den Traum von einer Sache, um den Besitz der Welt kämpfen. „Wenn die klassische Welt erschöpft sein wird, wenn alle Bauern und Handwerker tot sein werden, wenn die Industrie den Produktionszyklus unaufhaltsam gemacht haben wird, wird unsere Geschichte zu Ende sein. „ 9 So wie Pasolini uns dennoch „an den Ufern des Meeres“ weiß, „in dem das Leben wieder beginnt“, bewahren die Bilder von Werner Berg einen Sog flussaufwärts zurück zum Ursprung dessen, was wir sind.

1 PPP: Nach meinem Tod zu veröffentlichen, Frankfurt 2021, S.258-261

2 PPP, Freibeuterschriften, Berlin 1988, 5.45-46

3 PPP, Freibeuterschriften, Berlin, S. 106

4 PPP; Nach meinem Tod zu veröffentlichen, Berlin, S.62,63

5 PPP, Freibeuterschriften, Berlin S. 98

6 PPP, Genariello, Lutherbriefe, Medusa Verlag, Wien-Berlin, 1983, S. 24

7 PPP, Petrolio, Berlin 1984, S.599

8 PPP, Gramsci´s Asche, München 1980, S.102, 103)

9 PPP „La Rabbia“ 1963

Die einzige Wirklichkeit ist die Einsamkeit

Eine einzige Ruine, Traum eines Bogens, eines römischen oder romanischen Gewölbes, eines Rasens, auf dem die Sonne schäumt, deren Wärme ruhig ist wie das Meer: dort, verfallen, steht die Ruine ohne Liebe, Gebrauch und Liturgie, nun gänzlich ausgelöscht, leben weiter in ihrem Stil- und in der Sonne für die, die ihre Gegenwart und Poesie zu lesen wissen. Nur ein paar Schritte und schon bist du auf der Appia oder auf der Tuscolana: dort ist alles Leben für alle. Oder anders besser kommt zurecht mit diesem Leben, wem sein Stil, seine Geschichte nicht geläufig ist. Seine Bedeutung tauschen, in schmutziger Eintracht, Gleichgültigkeit und Gewalt.

Wenn man heute Bekannte sieht, so war der eine in Argentinien, in Griechenland, in Spanien, auf Spitzbergen oder Gott weiß wo. Ich bin hier geblieben und wohl dabei gefahren, ich habe mich wohl dabei befunden. Und ich glaube, dass man hier viel herausholen kann.

Werner Berg

Christoph Klimke

Pasolini bleibt Kommunist aus einem „Bewahrungsinstinkt heraus“. In die große Katholische Geschichte hinein geboren, weiß er um ihre Ikonographie und den Gedanken eines Religio, des Bedenkens und Achtgebens. Von den ersten Romanen und Filmen bis hin zu „Petrolio“ und „Salò oder die 120 Tage von Sodom“ ist es kein weiter Weg mehr: Verzweiflung, Enttäuschungen, die immer währende Unruhe, das Weiter-Ziehen-Müssen, der Widerstand, die schöpferische Kraft, aber auch der Glaube an ein vielleicht letztes Utopia, das Kunst heißt, lassen ihn bei allen Irrtümern nie allein im Vergangenen oder Privaten anhalten. Seine eigene Andersheit bleibt der Ernstfall und solche Differenz wird die eigene Norm. Sprach Pasolinis Vater die „Hochsprache“ des Bürgertums, verbindet das Friulanisch, das östlich Venetische der Mutter mit einem neuen volkstümlichen Klang und Idiom. Hier scheint ihm nichts zu fehlen. Doch mit dem Hinauswurf aus der KPI und dem Verlust des Lehrerberufs, dem Weg-Ziehen-Müssen nach Rom, mit dem späteren Bewusstwerden in den borgate, formuliert in seinem berühmten Gedichtband „Gramscis Asche“, weiß Pasolini: „unsere Geschichte ist beendet.“

Diese Leerstelle ist ihm Verlust und Antrieb zugleich. Das Scheitern der (auch eigenen) Ideen weckt seinen Widerstand gegen die Entpersönlichung und die Zerstörung der Kulturen Italiens. Beide werden ihm zum Sinnbild der Selbstzerstörung einer neokapitalistischen Welt. Er bleibt Lehrender, Dichter und Bildermensch sowieso. Erwachsen will er zumindest im Schreiben nicht sein und schon in Friulanisch notiert er: „Leicht vorangehend, für immer das Leben, die Jugend wählend.“

Auch wenn Pasolini die wachsende Feindseligkeit zu spüren bekommt, Gefährdungen lebensbedrohlich werden, will er nie das eigene Leben schreiben, eher verwandeln in künstlerische Formen und im Sinne

Theodor Lessings eine Flaschenpost werfen „ins Eismeer der Geschichte“, wohl wissend, jeder Leser lässt den Absender nie allein zurück. Das ist schon viel. Ideen muß er wieder und wieder verwerfen, das Poetische nie. Beim Schreiben von Gedichten in der erlernten Sprache der Grenzregion Friaul liegt sein Glück genau hier. Und am Ende im Turm von Chia bald 30 Jahre später verflucht er kokett, was ihn leben lässt: „Vielleicht könnte ich etwas ändern, zumindest, indem ich es zerstöre: Aber die Dichtung hindert mich daran…“ 1 „Jeder liebreiche Mensch– auch wenn er sonst ganz arm wäre – kann für einen schwächeren Bedürftigeren die Gottnatur annehmen, ohne dass ihm dabei das Menschliche verloren gehen kann oder auch nur darf. Er muss nur wahrhaft da sein! Freilich gehört die gänzliche Hingabe des Bedürftigeren dazu und vielleicht seine ganze Schwäche.“ schreibt Christine Lavant an ihren Geliebten Werner Berg.

Dieses vermeintlich naive Credo schlägt genau die Brücke zwischen diesen beiden Künstlern, die sich nie begegnet sind. Die archaische Welt und ihr Verlustiggehen, Einsamkeit, widerständiges Denken, die Ablehnung des Konsumfaschismus ist bei Pasolini das Thema, bei Berg dessen Lebenskonzept. Beide wenden sich hin zu einer eng umrissenen Regionalität, die sie frei wählen. Der Dichter wählt eine Sprache, die nicht einmal seine Mutter so gesprochen hat (ihre ist das Veneto) und der Maler verbildlicht das dem Elberfelder fremde Leben der Kärntner Slowenen. Beide beuten nie ein, sondern bleiben, wie Pasolini in seinem Gedicht „Erwachsen nie“ schreibt, treu „der herrlichen Monotonie des Mysteriums“ auf dem Weg flussaufwärts zurück zu „dem Ungesagten, am Ursprung dessen, was ich bin“. Beide arbeiten und lieben, das eine wie das andere, wie Pasolini über sich schreibt, „verzweifelt“. Die Leidenschaft zur Arbeit ist immer die zur Realität. Die Liebe zum Leben, zu den

Menschen, der Natur und ihrer Geschichte findet ihren Ausdruck, diesen besonderen Ausdruck einer beinahe heiligen Verehrung, in ihrer Kunst.

Ein Sinn muss da nicht anderswo gesucht werden. Das Leben trägt ihn in sich. Unverstellt, unverformt, nicht entfremdet, Werner Bergs Figuren, wie auch die Protagonisten des Frühwerks von Pasolini bezeugen – teilweise idealisiert – die Sicht der beiden Künstler auf am Rand stehende Existenzen. Der Kritik an der rücksichtslosen Industrialisierung, der Vernichtung von Kulturen, die Zerstörung der Umwelt, die Verachtung des Bürgertums und Hedonismus, stellen beide die sichtbare Heiligkeit der poetischen Welt und Wirklichkeit entgegen und lassen sich nie verführen „von den Weltmeistern im Unglücklichsein, von den blöden Jammermienen, von der bornierten Ernsthaftigkeit“. PPP Warum ein Gedicht schreiben, ein Bild malen? Ein schmerzliches Manko bleibt immer Antrieb für Kreativität, künstlerisches Schaffen, für Träume, neues Scheitern. Werner Berg bleibt an seinem Ort bis zu seinem Freitod. Pasolini zieht durch die Geschichte und Geschichten, durch Erfolge, Beschimpfungen und Drohungen, Gerichtsprozesse, Preisverleihungen, Anerkennung in aller Welt und bleibt bis zu seiner Ermordung – die Wohnung in Rom mit seiner Mutter teilend – auf der Suche nach Wegen, die wie Rhizome zwar unsichtbar scheinen, aber unter unserer äußersten Außenhaut wachsen, sich verbinden und uns einwurzeln. Genau dieses Einwurzeln macht die Kunst beider neu möglich, ohne Lösungen vorzugaukeln. Beide Künstler hinterlassen das Testament einer ehemals erdigen, geerdeten Welt, auf der Gletscher noch wachsen und die Zuflucht bietet für die unterschiedlichsten Leben und Lebensformen. Beide, zu spät gekommen, bleiben außerhalb. Auch wenn Werner Berg als Bauer mitten in dieser Arbeit lebt, reflektiert er natürlich deren Zerstörung. Und auch wenn Pasolini von Friaul in Roms Vor-

städte zieht (und ziehen muss), dann in Indien oder Afrika jene Welten vorzufinden hofft, weiß er um den unaufhaltsamen neuen Lauf der Geschichte. Die Absage an eine Welt, die immer nur wachsen soll, bleibt ein frommer Wunsch und dennoch, beide stellen sich unbeirrt der Realität und erträumen eine andere.

„Gut nur, dass es Dinge gibt, die uns immer wieder den kleinen und großen Ekel vergessen lassen. Falls ich noch Jahre vor mir habe und nach diesen nicht auf den heurigen Sommer zurückschaue, so werden mir nicht zuerst die Schrecken des Krieges vor Augen stehen, nicht einmal das gewaltige Bild des Todes und erst recht nicht die Erinnerung an viel Menschenunwürdiges – ich werde wieder wie in vielen Stunden auf den Felsblöcken und -platten stehen, mit denen die Inseln in die Karelischen Seen gleiten, Weite, Licht und Einsamkeit atmen.“ WB Werner Berg muss erleben, wie eines seiner Bilder in der Wanderausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt wird. Drei Ölbilder wurden durch die Nazis aus den Städtischen Museen von Wuppertal und Nürnberg beschlagnahmt. Der Künstler entgeht als Sanitäter dem Waffendienst, wird nach Norwegen abkommandiert und muss schließlich nach Finnland als Sanitätssoldat und Kriegsmaler. Nach dem Krieg lebt er bis zu seinem Lebensende weiter auf dem Rutarhof mit der harten Arbeit als Bauer, dem Erwerbsberuf, der ihm die von ihm beschworene Freiheit zum Künstlerdasein ermöglicht. Er lebt mit den Jahreszeiten, den Sorgen: „Leben, atmen, arbeiten aber kann ich nur hier, wo ich dennoch nicht aus Zeit und Welt falle.“ (WB) Das Dunkle liegt ihm. Und darin das Leuchtende. Das Verlustiggegangene. „Ich bin ja keineswegs da, um etwas museal zu konservieren, aber es erfüllt einen schon mit Trauer (…), wie diese Dinge, die das Land mit Seele erfüllen, dann doch plötzlich dahin sind..“ WB Dörfer entvölkern sich, Städte wachsen enorm, Wirtschaftswachstum ist Anfang der 60er Jahre die Devise

und über 3 Millionen Menschen ziehen aus dem Süden Italiens in den Norden, und auch für Pasolini gibt es ein Kontinuum einer bäuerlicher Welt in den borgate nicht.

„So geht es nicht mehr vorwärts... Kehren wir um“ notiert Pasolini 1973. Doch wohin? In jene Welt, die es nicht mehr gibt? In die Vorstädte, vom Konsumismus beherrscht?

Nach dem Verlust von Verwurzelungen lässt nun eine bodenlose Leere eine Lücke wachsen, die Pasolinis Wunsch nach Traum und Widerspruch, nach Widerstand stärker macht.

Werner Bergs Werk erzählt wie das Pasolinis von der Anwesenheit des Verlorenen mit einer unvergänglichen Kraft und gibt uns die Möglichkeit wieder da zu sein, wo wir niemals waren, in den Bruchstücken von Zeiten, Orten, Kulturen, die fehlen. Wir selbst erleben Jahrzehnte später Tag für Tag Verluste an Tier- und Pflanzenarten, an Wertschätzung, Erhaltungswillen, Ideen, Errungenschaften Träumen. Menschen wird das Bleiberecht, oftmals das Existenzrecht abgesprochen, Menschen, die ohne jeden Besitz, nur das letzte Hemd am Leib, allein mit dem Erbe ihrer Geschichte und voraussichtlich ohne eigenes Erbe zufluchtslos bleiben.

Wir haben nur diese Wirklichkeit. Wir können sie sehen und schätzen. Nichts anderes. Was Pier Paolo Pasolini Konsumfaschismus nennt, macht uns blind und lässt uns auf die Erinnerung pfeifen, also auch deren Sprache, die Berg und er verlebendigen und erfahrbar machen. Gegen das Kalkül steht ihre Kunst, ihre Widerständigkeit, ihre Wertordnung, eine Ethik mit dem Sinn für Geschichte und Gerechtigkeit. Das alles soll verschwinden und Platz machen dem Gewinn einiger. Pasolini und Berg nähren mit ihren Bildern und Texten unsere Vorstellungskraft gegen ein Vorbeisehen, gegen eine Abwertung der Welt, das Inhumane einer rein ökonomischen Weltordnung, gegen die Lüge von den alleinigen Glücksmachern und damit gegen die Angst vor dem Verschwinden. Zugvögel wissen

als Jungtiere schon vor ihrem ersten Flug, wo sie landen werden. Als könnten sie die Zukunft erinnern. Wieder da, wo wir niemals waren: GEGEN DEN STROM arbeitete und lebte auch ein Joseph Beuys, Bewahrer und Utopist. Mit Pasolini teilt er die christliche Ikonographie und schmerzliche Sehnsucht nach einer Welt, in der kein unverschämter Materialismus herrscht, den messianischen Drang, seine Arche zu bevölkern mit uns und die Beschwörung eines einstmals kastrierten Gewissens, um die heutigen Dealer zum Teufel zu schicken. Und mit Berg teilt er einen Lebensraum, nicht als zoologischen Garten, dem Denkmal der Trennung und des Aussterbens, sondern ein Utopia = Leben und Kunst, wo andere Wert- und Werte-Vorstellungen gelebt werden. Berg und Pasolini schaffen ein solches Anderswo des Denkens.

„Am Rad der Verzweiflung schöpfe ich bleischwere Luft und vergeude sie fluchend“, heißt es in einem Gedicht von Christine Lavant.

Bei Pasolini:

„Nur das Lieben, nur das Kennen zählt und nicht: geliebt und nicht: gekannt zu haben.“

Glaube-Skepsis-Liebe: die Sehnsucht nach einer anderen Währung eben. „La morte si sconta vivendo” notiert Werner Berg – Giuseppe Ungaretti zitierend – über die Türe seines Zimmers. Auf uns kommt es an. „Ich bemitleide mich nicht, immer bedenkend, welche Hekatomben von Leid und Qual in unserer Zeit über die Menschen kommen. Es bleibt aber alles Lebendige einmalig.“ WB Darauf kommt es an.

1 PPP, aus: Schreibheft 73, Andrea Zanzotto und Walter Siti über Pasolini

2 PPP, Eine neue Vorgeschichte in Schreibheft 73, aus dem Ital.v. Teheresa Prammer, S. 48

Nur wer liebt, leidet, wenn er sieht, wie sich die geliebten Menschen verändern. Wer nicht liebt, nimmt es nicht einmal wahr.

Ali mit den blauen Augen, einer der vielen Söhne der Söhne, wird kommen von Algier, auf Schiffen mit Segeln und Rudern. Mit ihm werden Tausende sein mit kleinen Köpfen und armen Hundeaugen der Väter auf den Schiffen aus dem Reich des Hungers. Sie bringen die Kinder mit, das Brot und den Käse im gelben Papier des Ostermontag. Sie bringen die Großmütter und Esel auf Dreiruderern, gestohlen in den Häfen der Kolonien. Sie landen in Crotone oder Palmi zu Millionen, bekleidet mit asiatischen Lumpen und amerikanischen Hemden (…) Seelen und Engel, Ratten und Läuse mit dem Keim der Alten Geschichte fliegen her vor ihren Willaye...

Wie ich aus dem Wald heraufkam und zum ersten mal die Feldbreiten und Felsen des Rutarhofes sah, da hatte ich das Gefühl, in einem anderen Land, in einer neuen Welt zu sein. (...) Ebenso und mehr noch als die Landschaft in ihrem dynamischen, sehr ursprünglichen Charakter hat es mir die Bevölkerung angetan, die damals besonders noch von gar keinem Klischee erfassbar, von vieldeutiger, hintergründiger Ursprünglichkeit war.

Werner Berg

Rabe: Ach, Bürgertum, du hast die ganze Welt zu deinem Ebenbild gemacht; das bedeutet das Ende der Welt; aber das Ende der Welt wird auch dein Ende sein! (…) Der Kapitalismus behauptet, er wolle die Vergangenheit retten, in Wirklichkeit zerstört er sie: Er bewahrt die Dinge wie im Museum auf, auf dumme und zerstörerische Weise. Aber da im Inneren des Kapitalismus eine Revolution stattgefunden hat, ist er inzwischen so stark, daß er sich erlauben kann, auf die Vergangenheit zu pfeifen. Er kann sich erlauben zu ignorieren, was ihm früher als Vorwand galt: Gott, Vaterland etc. Die Reaktionäre präsentieren sich heute als junge Partei der Zukunft, die uns eine glückliche Welt der Maschinen vorgaukelt, voller Freizeit, in der man die Vergangenheit vergessen kann.

Ich segne meine traditionelle, nicht orthodoxe Liebe zum Volk (die nie Proletariermythos war!). Sie hat mir geholfen, außerhalb dieser Hölle zu leben, die mir von Geburt, Vermögen und Kultur her bestimmt war.

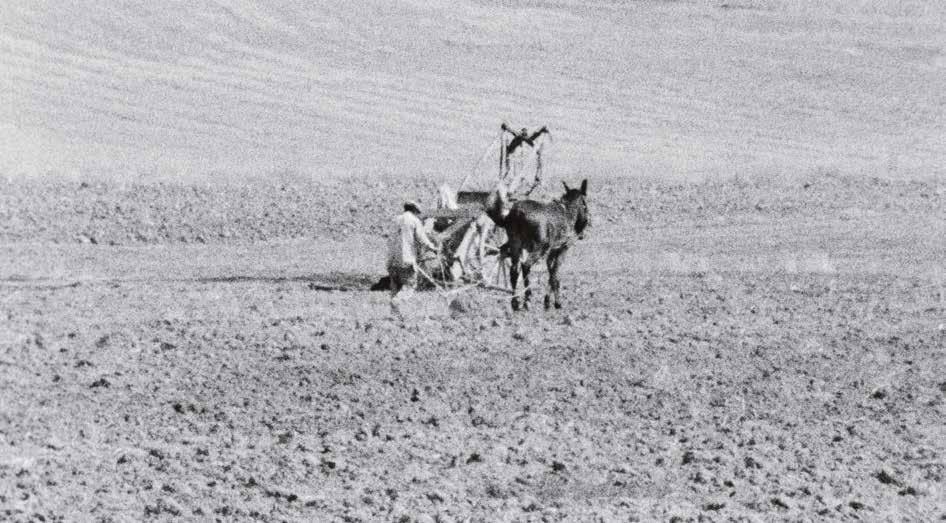

Werner Berg bei der Getreideernte, 1948

Zurück zum Anfang, und von Neuem beginnen. Keine Kompromisse. Lasst uns zum Anfang gehen. Es lebe die Armut.

Pier Paolo Pasolini, Dunckler Enthusiasmo, Friulianische Gedichte übersetzt von Christian Filips, Blacklist im Verlag von Urs Engeler, Schupfart, 2009, 2020, Seite 283 und 285

Nur eines versteh ich: dass jene in den großen Morgen erschienene Idee vom Menschen ausstirbt, der in seine gegebene Arbeit vertieft ist … ob mit einem kleinen Ochsen, oder einem Pferd, das ihn liebt, friedlich innerhalb der Zäune, auf einem kleinen Feld, verloren in der Weite eines steinigen Acker oder Tales, beim Säen oder Pflügen oder der Ernte der roten herbstlichen Äpfel im Obstgarten des Hauses oder der Keusche … Jene Idee vom Menschen, der jung oder alt, der Stimme gehorcht, die ihn auffordert, die immer gleichen Gesten der Väter zu vollziehen.

Ich weinte angesichts dieses Bildes, dass ich den kommenden Jahrhunderten, aus unserer Welt verschwinden sehe.

Herbstpflügen auf dem Rutarhof, um 1950

Unmittelbar nach dem Krieg lebten die Bauern noch in einer Welt, die sich durch nichts von der Welt vor hundert oder zweihundert Jahren unterschied.

Es ist diese grenzenlose, vornationale und vorindustrielle bäuerliche Welt, die bis vor wenigen Jahren überlebt hat, der ich nachtrauere. Sie lebten das Zeitalter des Brotes. Sie waren Konsumenten von unbedingt notwendigen Gütern.